LED 2014

Beiträge zur Technologie

Dennis Köhler (Hrsg.)

Dennis Köhler (Hrsg.)

Dennis Köhler (Hrsg.)

Dennis Köhler (Hrsg.)

Forschung macht Licht

Dr. Frank Schlie-Roosen

Politische Marktgestaltung für LED: Auf der Suche nach einem neuen Paradigma zwischen Innovationstempo und Wettbewerbsdruck

Kilian Topp

LED-Beleuchtungstechnik: Chancen und Herausforderungen durch den Wandel in der Lichterzeugung

Dr. Erik Marquardt

Marktsaussichten für LEDs

Markus Helle

Entwicklungstendenzen und Grenzen der LED-Technologie

Dr. Uwe Slabke

Beleuchtung mit weißen LEDs

Dr. Dirk Püttjer

Moderne Lichtquellen: Materialien, optische Mikrostrukturen und Prüfverfahren

Prof. Dr. Jörg Meyer, Prof. Dr. Oliver Sandfuchs, Prof. Dr.-Ing. Christian Thomas

Wärmemanagement für HighBrightness-LEDs leicht gemacht

Michael Stoll

Der LED Lebensdauer auf der Spur

Manfred Scheubeck, Cornelia Mrosk

LED-Optiken: Refektoren, Linsen und neue Konzepte aus Glas

Dr. Marc C. Hübner

Anwendung von SELV Isolationskoordination von LED Leuchten

Johannes-Gerhard Kaiser

Intelligente Steuerungssysteme für maximale Energieefzienz mit LEDs

Martin SchielBlendungsreduzierende und langzeitstabile optische Systeme für ergonomische LED Leuchten

Detlef Düe, Dr. Hans Laschefski

Produktdesign und LED: Das integrative Potenzial nutzen, Kompetenzen vernetzen, zukunftsrelevante Werte schöpfen

Rino BossyKriterien Produktqualität LED: Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Garantie

Horst Rudolph

Produktkennzeichnung von LED‐Leuchten: Konformität zu den Europäischen Richtlinien und Anforderungen an die Performance

Peter FritzPlanungssicherheit in der LED-Beleuchtung: Welche Kenngrößen sind zur Auswahl von LED-Leuchten und deren lichttechnischen Planung

LED-Leuchten: Produktionsprozesse mit Optimierungspotenzial

Ursula Sandner, Ludger Niebecker

LED-Straßenleuchten: Degradationsverhalten und Alterungsmechanismen

Hristo Ganev, Prof. Dr.-Ing. Tran Quoc Khanh

OLEDs: die neue Form von Licht

Dietmar Thomas

Nordrhein-Westfalen

Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes

Bild: Staatskanzlei NRW, Ralph Sondermann

Albert Schweitzer stand noch vor einem Rätsel, als er feststellte: „Wir wissen, wie sich das Licht bricht, aber das Licht bleibt ein Wunder“. Aus dem Wunder wurde Alltag, seit der Mensch künstlich Licht erzeugen kann. Das hat sein Leben stark verändert. Früher war der Tagesablauf an die Tages- und Jahreszeiten gekoppelt. Das künstliche Licht hat die aktive Zeit des Tages – Arbeit und auch Freizeit – verlängert und qualitativ verbessert. Die Industrialisierung wäre ohne künstliche Lichtquellen nicht möglich gewesen. Aber auch hier blieb die Entwicklung nicht stehen. So kommt die LED-Technik einer technischen Revolution gleich. Noch vor zehn Jahren kannte man LEDs vor allem als winzige Lichtquellen für Displays und Signalanzeigen – inzwischen ist die LED-Technik auf dem Siegeszug. Sie hat dem Licht eine neue Qualität gegeben. Lichtausbeute und Helligkeit werden stetig verbessert, neue und innovative Lichtkonzepte sind möglich. Licht dient heute neben der optimalen Erfüllung der „Sehaufgabe“ auch dazu, Räume zu gestalten. Es unterstützt konzentriertes Arbeiten ebenso wie die Entspannung. Licht vermittelt auch Emotion.

Klimawandel, knappe Ressourcen und steigende Energiekosten drängen zum Handeln. Fast ein Fünftel des weltweiten Stromverbrauchs wird für Beleuchtung benötigt. Moderne Lichttechnik wie die LED hilft, den Stromverbrauch deutlich zu verringern. Experten schätzen, dass schon heute mit Leuchtdioden weltweit bis zu einem Drittel dieser Energie gespart werden könnte. LEDs stehen für mehr Nachhaltigkeit, hohe Efzienz und Umweltfreundlichkeit. Die Innovationsgeschwindigkeit in der LED-Technik ist enorm.

Um bei neuen Entwicklungen vorne mit dabei zu sein, bedarf es eines großen Engagements. Nordrhein-westfälische Unternehmen stellen dies täglich unter Beweis. Ich habe keine Zweifel, dass ihnen das auch künftig so gut gelingt.

Garrelt Duin Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen

Deutschland war und ist ein Land mit großer Bedeutung wenn es um die künstliche Seite des Lichts geht. Mit einem zweiten Blick zeigt sich eine einmalige Besonderheit: Nordrhein-Westfalen ist eine Licht-Region! Nicht nur ein Wirtschafts-Cluster mit auf europäischer und internationaler Ebene wahrnehmbarer Größe, sondern auch eine Region, in der Kommunen Vorreiter in der Lichtanwendung sind, wo Lichtkunst ganz besondere Beispiele zeigt und der Lichtplanung neue Qualitäten verliehen werden. In den Produktionsstätten der vielen markführenden Licht-Akteure werden hochwertige Straßenleuchten ebenso entwickelt wie gestalterisch ansprechende Lichtspender für den Wohnraum. Inmitten dieses Standortes ist das Lichtforum NRW als ofene Initiative entstanden, um Stärke aus der Gemeinsamkeit „Licht“ zu ziehen – so vielfältig die Zusammensetzung dieser Licht-Region auch sein mag. Standortsicherung ist ein meist politisch besetztes Wort, trift es aber gut, wenn es um den Antrieb hinter unseren Aktivitäten geht. Denn noch ist das Licht-Ganze in NRW noch nicht mehr als die Summe der einzelnen Teile – reine Nachbarschaft erzeugt von sich aus noch keine Mehrwerte. Zu diesem Zweck ist Lichtforum NRW Schnittstelle und Plattform, die Unternehmen, Initiativen, Planer und Einrichtungen zusammenbringt und die „kurzen Wege“ zwischen den einzelnen Akteuren nutzt.

Das vorliegende Buch soll dazu beitragen, Kompetenzen der Region zu unterstreichen, ohne dabei das nationale und internationale Netzwerk zu vernachlässigen. Wir wollen mit diesem Werk eine Abbildung des Marktes für LED schafen, eine Momentaufnahme im schnellen LED-Geschäft. Wir wollen aber auch gleichzeitig einen fundierten Beitrag leisten, um allen, die sich mit LED beschäftigen, Lösungs- und Kooperationsmöglichkeiten aufzuzeigen, Grundlagen für Entscheidungen zu schafen und auf dem aktuellen Stand aufbauend, konsequente Entwicklungsschritte für die Zukunft mitzugestalten. Auch zukünftig werden wir Beiträge liefern, um die verschiedenen Facetten von Licht zu diskutieren und neue Qualitäten zu fnden. Die Frage bleibt: Was kann Licht und speziell die LED dazu beitragen, eine gesellschaftliche Wertschöpfung zu liefern und mit ihren Eigenschaften die Steigerung von Lebensqualität zu ermöglichen? Ich bedanke mich herzlich bei allen, die zu diesem Buch beigetragen haben und würde mich freuen, Lesern wie Schreibern ein gewinnbringendes Dokument vorzulegen.

Erinnern Sie sich noch, wie sich Internet und Mobiltelefon kurz vor der Jahrtausendwende anfühlten? Das Handy wurde nach jedem Gespräch ausgeschaltet, und die „early adopter“ des Internet hatten eine 2 mal 64-Kilobit-Verbindung über ISDN. Apple umschife gerade mit Mühe seinen Untergang, und die Gründer von Twitter und Facebook waren unbekannte Studenten. Das Land stand voller Telefonzellen und die Benutzerschnittstellen für den Versandhandel waren gedruckte Kataloge. Es wurden mehr analoge als Digitalkameras verkauf und der Start von youtube lag noch fünf Jahre in der Zukunf.

2007 fel die Wahl für den Zukunfspreis des Bundespräsidenten auf die weiße HochleistungsLED. Etwa 2009 begann die LED-Lichttechnik zu einer realistischen Option in der Beleuchtung zu werden. Heute ist die LED-Lichttechnik also ungefähr so lang auf dem Markt wie um die Jahrtausendwende Internet und Mobilfunk: etwa fünf Jahre. Noch steckt die LEDLichttechnik also in ihren Kinderschuhen. Was genau daraus einmal werden wird, muss sich zeigen. Einstweilen wissen wir nur: die LED-Technik wird nicht so schnell wieder verschwinden, dafür sind ihre Vorteile zu groß. Ihr Entwicklungstempo lässt nicht nach, sondern steigt eher noch. Und im Gegensatz zu dem, was viele noch vor kurzer Zeit erwartet haben, wird die LED-Technik die Kosten pro Lumen enorm reduzieren. Der Lichtmarkt wird also unsicherer und die Preise werden stark fallen. In der Fotografe, der Uhrenindustrie und der Telekommunikation kann man studieren, was der Lichttechnik bevorsteht: Innovation entwertet das etablierte Wissen, löst traditionelle Marktstrukturen auf und beschleunigt die gewohnten Zeitrhythmen in dramatischer Weise. Innovation ist ein politisches Ziel, das Viele teilen. Ohne Innovationen sind Fortschritte bei Wohlstand, Wachstum, Energieefzienz nicht machbar. Andererseits: Innovationen können in einer Marktwirtschaf nicht einfach politisch

Dr. Frank Schlie-Roosen Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat Optische Technologien/Photonikbeschlossen werden, sondern sie geschehen – oder scheitern – in den freien Entscheidungen vieler Einzelner am Markt. Die Innovationsforschung geht davon aus, dass es die Nachfrage ist, die über den Erfolg von Innovationen entscheidet. Genauer: dort, wo die Nachfrage besonders schnell wächst, können die Anbieter mehr investieren, damit ihre Kosten senken und dadurch weitere Nachfrage auslösen. Am historischen Beispiel des Telefax konnte die Innovationsforschung zeigen, wie das rasche Nachfragewachstum auf dem regional begrenzten japanischen Binnenmarkt den dortigen Herstellern den nötigen Rückenwind gab, um dann anschließend mit ihren Faxgeräten die internationalen Märkte zu erobern. Deshalb spielt die Etablierung von “Leitmärkten” und damit die Stärkung der innovativen Nachfrage heute eine wichtige Rolle in der Innovationspolitik. ( K. Topp)

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat deshalb 2008 beschlossen, neben der Forschungsförderung auch die Erschließung von Leitmärkten für die LED voranzutreiben, um damit die Umsetzung der erfolgreichen LED-Forschung in Deutschland zu unterstützen. Der Hauptansatzpunkt dafür sind die Märkte der allgemeinen Gebäude – und Straßenbeleuchtung. Hier liegt die Nachfrage zu einem großen Teil – bei der Straßenbeleuchtung zu 90 Prozent – bei der öfentlichen Hand. Das Ziel der Leitmarktinitative bestand darin, die Entscheidung für die LED in der Gebäude- und Straßenbeleuchtung zu einer “ganz normalen” Option im Beschafungsverfahren zu machen, ohne dass dazu jede der rund 12.000 Kommunen in Deutschland erst einmal Grundlagenforschung betreiben muss. Abstrakt ausgedrückt ging es also darum, die mit einer Entscheidung für die LED verbundenen Unsicherheiten zu reduzieren.

Anfang 2009 hat das BMBF dazu einen „Runden Tisch“ mit Experten aus Industrie, Wissenschaf, Kommunen und Finanzwirtschaf ins Leben gerufen. Dort wurde und wird an ganz praktischen Fragen gearbeitet: Wie wird die LED-Lichttechnik korrekt und herstellerneutral ausgeschrieben? Welche technischen Angaben und Meßverfahren können dabei zugrunde gelegt werden? Wie sehen sichere Contracting-Verträge aus? Wie kann man korrekt zwischen Neuinstallation und Retroft-Lösung vergleichen? Wie belastbar sind Angebotskalkulationen hinsichtlich Lebensdauer und Energiekostenersparnis?

Damit diese Fragen auf einer sicheren Grundlage beantwortet werden können, hat das BMBF zwei Branchenprojekte initiiert: in dem Projekt „UNILED“ erforschen und entwickeln die lichttechnischen Institute der Universitäten Berlin, Karlsruhe, Darmstadt und Ilmenau Messvorschrifen und Kennzahlen für LEDs und LED-Leuchten und überprüfen neutral die

Kennzahlen der Hersteller im Labor wie im Außenbereich. Und das Projekt „Performance Quality Label“ entwickelt im Rahmen der industriellen Gemeinschafsforschung Lösungen für die Konstruktion qualitativ hochwertiger LED-Leuchten durch mittelständische Unternehmen. ( H. Ganev, Q.T. Khanh)

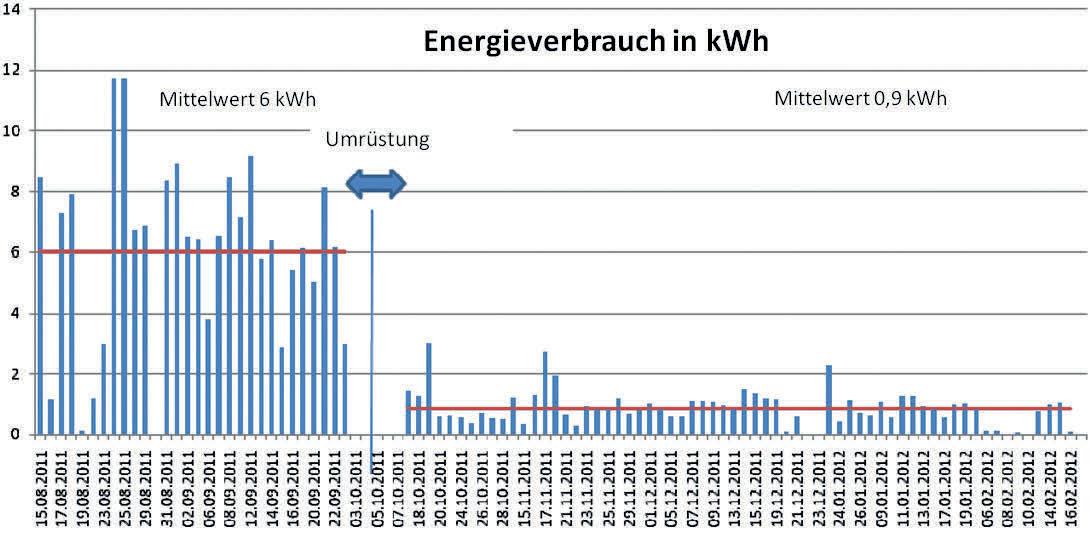

Im Mai 2009 hat die Bundeskanzlerin den BMBF-Wettbewerb „Kommunen in neuem Licht“ gestartet. Insgesamt gingen zu diesem Aufruf 144 Projektbewerbungen ein. Unter Beteiligung einer Fachjury hat das BMBF daraus zehn große, kommunale Lichtprojekte ausgewählt. Dabei haben wir auf die Einbeziehung unterschiedlicher Konstellationen – Innen-/Außenbeleuchtung, Schutz der Natur und von Kulturgütern, größere und kleinere Kommunen usw. – geachtet. Die zehn Projekte sind – mit einer Zuwendung von maximal je 2 Mio. € durch das BMBF – von den Kommunen bis 2012 realisiert worden (Abb. 1, Abb. 2).

In der Begleitforschung wurde jeweils der Stand vor Projektbeginn erhoben. Anschließend haben die Begleitforscher die Realisierung mit herstellerunabhängigen Untersuchungen unterstützt sowie nach Abschluss des Projekts den erreichten Stand licht- und energietechnisch sowie in der Akzeptanz der Bewohner/Benutzer erhoben. Im Ergebnis steht heute fest, dass die LED-Technik

- ohne große Zusatzinvestitionen im Rahmen der vorhandenen Infrastruktur verwendbar ist,

- Energieeinsparungen zwischen 50% und 90% ermöglicht (Tab. 1),

- von Benutzern und Anwohnern als eine Verbesserung der Beleuchtung empfunden wird.

Die Ergebnisse der Begleitforschung sind inzwischen umfassend dokumentiert und stehen der Fachwelt frei zur Verfügung. [a]

Es hat sich inzwischen gezeigt, dass die zielgerichtete Erschließung des Leitmarktes kommunale Beleuchtung maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Deutschland heute bei der Einführung der LED in der Allgemeinbeleuchtung im internationalen Vergleich eine führende Position einnimmt. Basierend auf den Erfahrungen und Untersuchungen im Rahmen der BMBF-Forschungs- und Modellprojekte hat das BMU im Rahmen der Kommunalrichtlinie Energieefzienz für die LED-Beleuchtungstechnologie bis 2012 bereits etwa 100 Mio. € an weiteren Fördermitteln bereitgestellt. Auch 2013 wurden in diesem Rahmen mehrere Hundert LED-Projekte gefördert, unter anderem zur Beleuchtung von Schulen. Da die LED-Technik nun auf dem Weg zu einer „ganz normalen“ Efzienztechnologie ist, hat das BMU inzwischen auch die Federführung der LED-Leitmarktinitiative übernommen.

Ein weiterer Efekt der LED-Leitmarktinitiative liegt darin, dass auch andere Nachfragemärkte davon proftieren. Neben Projekten im privatwirtschaflichen Bereich, über die hier nicht berichtet werden kann, betrif das im öfentlichen Bereich inzwischen sämtliche Bundesliegenschafen. Auf der Basis der in den BMBF-Projekten systematisch gemessenen Werte und dokumentierten Praxiserfahrungen hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Straßenwesen 2013 in einem Erlass die LED zur maßgeblichen Beleuchtungslösung für alle Liegenschafen des Bundes gemacht. Erste Bundesländer haben sich diesem Erlass bereits angeschlossen (Baden-Württemberg, in Kürze NRW). Daneben bieten die wissenschaflich dokumentierten Messwerte aus den Forschungsprojekten des BMBF auch eine gute Basis, um Vorschrifen sachgerecht zu fassen. So hat sich das BMBF zum Beispiel erfolgreich dafür eingesetzt, unnötige bürokratische Prüfvorschrifen für die LED als Lichtquelle nach der Verordnung zum Schutz vor optischer Strahlung (OStrV) zu verhindern.

Auch beim Tema Finanzierung und Contracting sehen wir interessante Entwicklungen, die nicht zuletzt auf gemeinsame Bemühungen in der Leitmarktinitiative zurückgreifen. Wir sehen heute mehr als 100.000 installierte LED-Straßenleuchten, und ebenso eine hohe Zahl von LED im Innenbereich. Bei den Unternehmen der Lichttechnik spiegelt sich diese Entwicklung in bis zu mittleren zweistelligen Marktanteilen für LED wider. Damit hat die LED-Leitmarktinitiative ihr Ziel erreicht. Deutschland ist auch im internationalen Vergleich ein Leitmarkt für die LED-Technik. Nicht nur mit international sichtbaren Vorzeigeprojekten wie in Freiburg, München, Trier und anderswo, sondern auch in Euro und Cent. Insgesamt hat das BMBF seit Beginn der Leitmarktinitiative (2008) für Technologie- und die kommunalen Pilotprojekte zusammen gut 40 Mio. € bereitgestellt. ( M. Helle)

Und jetzt? Wir haben die Märkte für die neue Technik geöfnet. Die Wirtschaf bietet LEDBeleuchtung an, die die konventionelle Beleuchtung ersetzen kann, zu deutlich geringeren Kosten und mit deutlich besserem Licht. Aber noch steht die Technik ganz am Anfang, eben erst in ihrem fünfen Lebensjahr. Sie entwickelt sich rasant weiter, und das wird noch eine Weile so bleiben. Wie alle neuen Technologien scheint sie zunächst nur der Ersatz zu sein –kostenefzienter, langlebiger, bessere Qualität zu geringeren Preisen. Ihr wirkliches Potenzial entfaltet sich erst, wenn wir verstehen, was wir damit sonst noch alles machen könnten. Wenn wir herausfnden, was Licht wirklich kann.

Bei der Verleihung des Deutschen Zukunfspreises 2013 führte der Physiker und Entertainer Prof. Metin Tolan (TU Dortmund) die Bibel als Beleg für die Bedeutung des Lichts an, denn danach schuf Gott am ersten Tag das Licht. Licht scheint also von Anfang an besonders wichtig zu sein. Als Lebensmittel, als Werkzeug, als Symbol. Die Beherrschung des Lichts war und ist ein Zeichen der Macht, von den mittelalterlichen Kirchen bis zu den Firmenzentralen der Gegenwart. Licht ist das Werkzeug der Erkenntnis, von der klösterlichen Schreibstube über die Auflärung – auf Englisch: enlightenment – bis zur extreme light infrastructure der Zukunf. Licht ist ein wichtiger Produktionsfaktor, ohne Licht kein Bergbau, keine Navigation, kein Kaufaus, keine Nachtschicht, keine moderne Kommunikation. Wie sehr das Licht ein zentrales Element der Kultur ist, lässt sich historisch an vielen Beispielen zeigen. Das heißt: wir müssen verstehen, wie das Licht kulturell eingebunden ist, wenn wir herausfnden wollen, wohin sich die Märkte für das Licht entwickeln könnten.

Bereits die technischen Regeln und Begrife, mit denen wir das Licht beschreiben, sind kulturelle Phänomene. Als die Stadtwerke in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts für das

neue städtische Gaslicht warben, da wurde die Helligkeit der Lichtquelle in „Kerzen“ gemessen. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts fächerte sich die Begrifichkeit der „Photometrie“ dann in die Kategorien Leuchtdichte, Beleuchtungsstärke, Kontrastwiedergabe und Blendung auf. In dieser Begrifsgeschichte schlagen sich die Entwicklung der Lichttechnik ebenso nieder wie die verbesserte Messtechnik und die Ergebnisse der Arbeitsschutzforschung. Gegenwärtig erleben wir erneut eine Erweiterung der Begrifichkeit. Damit werden „die Variation und Einstellung der direkten und indirekten Anteile der Lichtintensität, die wohldefnierten Farborte, die chromatische Helligkeit, die Brillanz der Objektdarstellung, die Wirkung zwischen den Lichtspektren und der Materialität wichtig“ [b: 4]. Es sind die LED-Technik und die Bildverarbeitung (visual computing), die diese Entwicklung vorantreiben.

Werden in der Photometrie primär die Menge des Lichts und gewisse Grenzwerte für dessen Nutzung beschrieben, so werden jetzt die Verteilung des Lichts, seine Farbeigenschafen und die Wirkung im Wechselspiel mit den beleuchteten Objekten exakt beschreibbar. Das ist viel mehr als Lernstof für Ingenieurstudenten: in der Umsetzung dieser neuen Teorien zum Licht wird der normale Anwender erleben, wie das Licht nicht nur ein- und auszuschalten ist, sondern wie er es an die Tages- und Jahreszeit, an die neuen Tapeten und die gerade getragene Kleidung anpassen kann. Wir werden lernen, dass der Weißabgleich nicht nur in der Digitalkamera stattfndet, sondern auch bei der Küchenbeleuchtung.

Überhaupt dürfe das Licht künfig deutlich komplexer werden. Wir müssen uns die Einführung einer neuen Technik immer auch als kollektive Schulungsmaßnahme vorstellen. Da steigen einige aus, und andere werden zu early adopters oder zu nerds, die sich über ihr Wissen und Können in diesem Bereich defnieren. Das heißt nichts anderes, und das ist eine weitere, wesentliche Veränderung in der kulturellen Bedeutung des Lichts: eine Generation entdeckt

das Licht neu und ist bereit, sich auf dieses Tema einzulassen und sich damit zu identifzieren (Abb. 3). Vielleicht werden die in ein paar Jahren die künfigen Lichtingenieure sein oder Lichtunternehmen gründen. In jedem Fall werden sie – informierte – Konsumenten und Entscheider sein. Ökonomisch: Licht hat jetzt die Chance, von einem low involvement Produkt – „Hauptsache hell“ – zu einem high involvement Produkt zu werden. Die Möglichkeiten, Licht selbst zu gestalten und sich damit auszudrücken, werden zunehmen. Es begann mit “LED-Trowies”: das sind eine LED, eine Knopfzelle und ein kleiner Magnet, mit Isolierband zusammengeklebt und in großer Zahl gegen Metallobjekte und -fassaden geworfen (Abb. 4). Bereits die heutigen, noch bescheidenen Möglichkeiten der LED-Lichttechnik sind ofenbar imstande, ein Feuerwerk phantastischer, verblüfender oder auch einfach nur interessanter Lichtprojekte auszulösen. Wer einen Eindruck davon bekommen möchte, was da gegenwärtig alles passiert, der möge einmal die Begrife „arduino“ und „led“ in eine Suchmaschine eingeben.

Und das ist erst der Anfang. Wir haben ja noch gar nicht begonnen, die neuen Möglichkeiten zu untersuchen. Was etwa passieren wird, wenn Licht nicht einfach nur auf die Befehle der einzelnen Menschen reagiert (Lichtschalter, Dimmer), sondern auf die Kommunikation der Menschen miteinander. Wenn die Tische in der Bar ihre Farbe ändern, je nachdem welches Getränk darauf steht. Wenn sich die Lichtfarbe der Kleider ändert, weil mehrere Menschen mit ähnlichem facebook-Profl in einem Raum sind. Wenn beim Nachtski die LEDs der Snowboards aufeinander reagieren. Wie sieht eine interaktive Steuerung der verschiedenen Eigenschafen des Lichts aus, die im Alltag funktioniert und intuitiv von vielen Menschen verstanden wird? Welche neuen Möglichkeiten bieten autonome Leuchten, die nach ganz eigenen Regeln schalten? [c] Niemand kann sich allein ausdenken, was von diesen Ideen funktioniert und was nicht. Dazu braucht man Partner, die probieren, experimentieren, die mit der

neuen Technik spielerisch umgehen. Die Lichtindustrie sollte sehr genau hinsehen, was in der Maker-Szene mit dem Licht geschieht, und sollte dieses Potenzial mit Umsicht, Takt und Leidenschaf pfegen und nutzen.

Mit der Initiative „Photonik Campus“ hat das BMBF den Dialog mit dieser Szene begonnen. In Photonik Hacks und mit dem Make-L!ght-Wettbewerb (www.makelight.de) wollen wir erkunden, was das neue Licht kann. 2013 hat die Community den ersten Preis für einen Untersetzer vergeben, der seine Farbe ändert, je nachdem, welches Getränk in dem Glas ist, das darauf steht. 15 weitere Projekte standen zur Wahl, von Menschen entwickelt, die aus Leidenschaf und auf eigenes Risiko das Licht zu ihrem Tema gemacht haben (Abb. 5). Andere Branchen würden sich glücklich schätzen, wenn sich ein solches „Ökosystem“ der ofenen Innovation um sie herum entwickeln würde.

Abb. 5: Einer der Beiträge zum BMBF Make-Light Wettbewerb 2013: „Farben greifbar – die 3D-gedruckte Lampe mit Gestensteuerung“ (Bildquelle: VDI-Technologiezentrum; www.interactivefurniture.de).

Das Licht ist, neben seiner Funktion, immer auch schon ein Zeichen. Ganz schlicht ein Zeichen für Wohlstand zum Beispiel, oder ein Wegzeichen für die richtige Richtung. Beleuchtete Farbwelten sollen Kauferlebnisse emotional aufaden oder Marken defnieren. Licht ist also immer schon symbolische Kommunikation. Mit den neuen technischen Möglichkeiten des Lichts werden aber auch die Grenzen zwischen der symbolischen und der semantischen Kommunikation verschoben. Was Leuchte ist und was Display, das muss nicht mehr eindeutig unterscheidbar sein. Punktmatrixdisplays oder Projektionslampen, circadian variiertes, dynamisches Licht oder Lasershow, Lichtgraftti oder visual light communication – das wird sich immer öfer überschneiden und letztlich of zusammenwachsen. ( R. Bossy)

Licht bietet eine Möglichkeit, die ideal zu den künfigen Herausforderungen des spatial oder pervasive computing passt: wenn der Nutzer sich frei macht von dem Zwang, auf einen Bild-

schirm starren zu müssen, dann wird seine Umgebung zum Display, und dabei kann das Licht eine wichtige Funktion bekommen, denn es schlägt – berührungslos, materielos, in Echtzeit und energieefzient – die Brücke von den virtuellen Daten zur realen Welt. So gibt es bereits Laboranwendungen, in denen das Kopieren einer Datei durch einen Lichtfeck im Raum erfolgt, den eine Person der anderen weitergibt. [d] Alles, was man dazu braucht, sind eine dreidimensionale Lichtlenkung und ein paar Kameras. Also das, was künfig jeder Autoscheinwerfer hat. Was vor 30 Jahren funktionierte, der Weg der Halogentechnik vom Auto in das Wohnzimmer, warum soll das nicht erneut passieren?

Eine Forschungsagenda für das neue Licht

Es ist natürlich wichtig, sich über die technischen und industriellen Bedingungen der verschiedenen Systeme klar zu werden: LED, OLED, Laser usw. Die Halbleitertechnik mit ihren besonderen ökonomischen Eigenschafen – hohe Schwellenkosten, niedrige Grenzkosten, starke Zyklizität – wird natürlich Auswirkungen auf die Marktstruktur haben. Durch die geänderten technischen Voraussetzungen werden neue Wettbewerber etwa aus der Konsumelektronik oder der Optik auf dem Lichtmarkt aufreten. Aber mit etwas Abstand betrachtet und vor dem Hintergrund der besonderen Eigenschafen des Produktes „Licht“ sind es eben auch oder womöglich sogar in erster Linie kulturelle Veränderungen, mit denen die Lichtindustrie konfrontiert sein wird: ein stark erweiterter Qualitätsanspruch an das Licht, insbesondere im Hinblick auf seine Farbeigenschafen, das Bedürfnis nach Mitgestaltung und Interaktion und das Verschwimmen der Unterschiede zwischen Licht und Display sind solche möglichen Trends.

Das of allzu schlichte Maß – und nicht selten: Übermaß – an Helligkeit, das wir heute immer häufger sehen, wird also in ein paar Jahren nicht mehr genügen, um im Wettbewerb der Lichttechnik zu bestehen. Quietschbuntes „night design“ wird uns in ein paar Jahren als Modetorheit der Anfangsjahre langweilen, so wie das Übermaß an unterschiedlichen Schrifarten und -schnitten in der Anfangszeit der grafschen Textverarbeitung. Licht kann viel mehr, als wir heute erwarten. Wichtig ist, jetzt die richtigen Fragen zu stellen, und so die Grundlagen zu schafen für eine ganz neue Art des Lichts:

Wie lässt sich die Qualität von Licht möglichst reproduzierbar messen?

Welche Efekte hat das Licht bei der Wahrnehmung, und welche Wirkungen hat das Licht auf den Menschen und andere lebende Organismen?

Mit welcher Technik können Lichtanlagen efzient produziert und betrieben werden?

Wie können künfig die Geschäfsmodelle im Lichtmarkt optimal gestaltet werden und welche Schnittstellen und Standards werden dafür gebraucht?

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat 2013 mit seinem Förderaufruf „intelligente Beleuchtung“ dazu eingeladen, Grundlagenforschung zu diesen Fragen durchzuführen. Die ausgewählten Projekte werden in Kürze starten.

Grundlagenforschung dieser Art ist ein Baustein für eine innovative Lichtbranche. Es ist wichtig, unterschiedliche Disziplinen und Partner in solchen Grundlagenprojekten zu vernetzen und die dort produzierten Erkenntnisse für die Praxis aufzunehmen. Genauso wichtig, vom Umfang her aber viel bedeutender, sind die Forschungsstrategien der Unternehmen. Das Erfolgsmodell der deutschen Industrie, kurz zusammengefasst, besteht darin, Grundlagenforschung und die erheblichen eigenen F&E -Aufwendungen der Unternehmen optimal zu vernetzen. Die Lichtindustrie hat über einige Jahrzehnte sehr geringe eigene F&E-Aufwendungen betrieben, weil sich Technologie und Märkte kaum verändert haben. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Wir haben eingangs gesehen, wie stark sich Märkte in 15 Jahren durch eine neue Technologie verändern können. Die Märkte des Lichts werden in 15 Jahren wahrscheinlich völlig anders aussehen als heute. Damit teilt die Lichtindustrie künfig das Schicksal vieler anderer Industriebranchen. Niemand kann diese Zukunf vorhersehen, was man aber tun kann: eine eigene Forschungsbasis aufauen, in der Hochschulen, außeruniversitäre Institute und Industrieforschung jeweils die ihnen zukommende Rolle spielen. Eine solche Forschungsbasis kann die Grundlage sein für das Überleben in innovativen Märkten. Jedenfalls zeigt dies das Beispiel vieler anderer deutscher Industriebranchen, die auf diese Weise nachhaltig innovative Märkte erschließen und verteidigen.

Für die Unternehmen in der Lichttechnik – vom Ingenieurbüro über die Hersteller von Komponenten und Geräten, die Leuchtenhersteller bis zum Handwerk – stellt die LED-Technik eine grundlegend neue Technologie, einen Paradigmenwechsel dar: sie müssen sich mit völlig neuen Fachgebieten vertraut machen – Optik, Halbleitertechnik, Treiber – und Steuerungssofware, Funkschnittstellen, Batterietechnik. Dazu kommen, wie wir gesehen haben, stark veränderte Erwartungen der Kunden und ganz neue Anwendungsmärkte. All dies geschieht nicht nur an einem Ort, sondern weltweit. Deutschland und Europa werden ihre Marktposition im Lichtmarkt nur sichern können, wenn sie erfolgreich investieren. Forschung ist ein hilfreicher Schritt auf dem Weg zu entsprechenden Investitionsentscheidungen.

[a] Pepler, Wjatscheslaw; Schiller, Christoph; Khanh, Tran Quoc (Hg.) 2013: Kommunen in neuem Licht - Praxiser fahrungen zur LED in der kommunalen Beleuchtung. Unter: http://www.bmbf.de/pubRD/Kommunenin-neuem-Licht-2013_mid.pdf

[b] Khanh, Tran Quoc; Bodrogi, Peter; Vinh, Trinh Quang; Brückner, Peter 2013: Farbwiedergabe von konventionellen und Halbleiter-Lichtquellen. Pfaum-Verlag, München

[c] de Graaf, Bob 2013: „Species of illumination“. Unter: http://vimeo.com/76950335

[d] Lightspace: http://research.microsoft.com/en-us/projects/lightspace

Kilian Topp

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie

Innovation ist ebenso wie Nachhaltigkeit in aller Munde. Ein Zauberwort. Eine Verheißung. Aus neuen Ideen werden neue Verfahren, Produkte und Dienstleistungen. Türen zu neuen Märkte öfnen sich – und Innovation ist der Schlüssel. Folgerichtig ist Innovation ein politisches Programm bei dem zwei unterschiedliche Akteurskreise zusammenspielen: die Industrie und die Politik. Was aber erwartet die Politik von der Industrie, die Industrie von der Politik? Wie, wo und worauf einigt man sich? Die Politik ist auf der Suche nach Innovationstreibern, nach förderungswürdigen Technologiebereichen. Die Industrie sucht nach Marktchancen und förderlichen Rahmenbedingungen. Ließe sich so das Zusammenspiel zwischen Staat und Wirtschaf bei der Ausgestaltung neuer Märkte stark verkürzen? Nicht unbedingt, denn es zeigen sich problematische Faktoren. Zum einen gibt es nicht DIE Politik. Und zum anderen gibt es gibt nicht DIE Industrie. Aus dieser Unschärfe folgt eine ganze Reihe weiterer Problematiken entlang von Unterschiedlichkeiten bei Interessen, Funktionsprinzipien und Zielsetzungen. Am Beispiel der LED-Leitmarktentwicklung lässt sich dabei exemplarisch untersuchen, wie das Zusammenspiel von Industrie und Politik funktioniert, wie Motivationen entstehen, sich durchsetzen und aufeinander abgestimmt werden können.

LED ist als innovative Technologie Teil der Hightech-Strategie der Bundesregierung. Und wie zuvor allgemein skizziert, lässt es sich auch in diesem Bereich leicht auf Innovation als Poli-

Politische Marktgestaltung für LED: Auf der Suche nach einem neuen Paradigma zwischen Innovationstempo und Wettbewerbsdruck

tikziel einigen. Nur: wie kommt die Markgestaltung zustande? Wer hat welche Interessen? Wie vollzieht sich der Diskurs? Welche Ergebnisse setzen sich durch – und welche Implikationen und Herausforderungen sind zu beachten?

„Die Politik“ kann als ‚issue machine’ auf der Suche nach Gestaltungsgegenständen charakterisiert werden. [a: 24] Im Interesse der Politik steht die Stärkung der heimischen Volkswirtschaf im globalen Wettbewerb. Arbeitsplätze wollen gesichert und geschafen werden, in Schlüsselbranchen muss Know-how stetig fortentwickelt werden. Die Bundesregierung als Richtliniengeber der Politik hat entsprechend in einer High-Tech-Strategie eine ganze Reihe von Technologiezweigen als besonders zukunfsweisend und förderwürdig identifziert. Darunter fallen auch die optischen Technologien, in denen wiederum die Beleuchtungstechnik inbegrifen ist:

„Die Hightech-Strategie der Bundesregierung verfolgt die Lösung globaler Herausforderungen in den Feldern Gesundheit und Ernährung, Energie und Klimaschutz, Mobilität, Sicherheit und Kommunikation. Innovationen und Leitmärkte sollen Wohlstand und anspruchsvolle Arbeit in Deutschland sichern. Die Photonik bietet zahlreiche Ansätze zur Lösung drängender gesellschaflicher Fragen und trägt dazu bei, Zukunfsfelder für eine ressourcenschonende Wirtschaf zu gestalten. (...) Bei Energie und Beleuchtung müssen neue Anwendungen oder gänzlich neue Felder wie die organische Photovoltaik und die organische Elektronik erschlossen werden. Die energieefzienten LED und OLED müssen zum Leitprodukt für die Beleuchtung werden“ [b].

Die Kaskade der politischen Zielsetzungen fängt dabei mit einem umfassenden Globalkatalog an – und endet bei industriepolitischen Zielsetzungen: Von der „Lösung globaler Herausforderungen“ über „Leitmärkte“, die Wohlstand und anspruchsvolle Arbeit in Deutschland sichern sollen, bis hin zur „energieefzienten LED als Leitprodukt für die Beleuchtung“.

Doch wie wird dieser Anspruch in konkrete Maßnahmen überführt? Stellt man sich die zuvor genannte Kaskade mehr bildlich als Fluss vor, dann ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für die ‚Quelle’ zuständig. Also für die Grundlagenarbeit, um die Forschung und Entwicklung dieser zukunfsträchtigen Technologien voranzutreiben. Folgerichtig hat das BMBF (u. a.) den Wettbewerb „Kommunen in neuem Licht“ ins Leben gerufen. ( F. Schlie-Roosen) Zehn Demonstrationsprojekte wurden mit je 2 Mio. Euro gefördert, um den Technologiewandel in der kommunalen Beleuchtung vorzubereiten. Der Praxisbericht resümiert:

„Durch den Umstieg auf moderne LEDs lässt sich in allen kommunalen Anwendungsbereichen eine Energieeinsparung von mindestens 50% realisieren.

Die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED erfordert keine zusätzlichen Investitionen in die Infrastruktur. Bei der Umstellung auf die neue Technologie kann kostenefzient und modular auf die vorhandene Bausubstanz aufgesetzt werden.

Mit der LED wird die Qualität der Beleuchtung signifkant verbessert. Unabhängig vom Altzustand lässt sich in allen Anwendungssituationen eine normgerechte Beleuchtung realisieren.

Sämtliche Wettbewerbsprojekte belegen eine hohe Nutzerakzeptanz in der Bevölkerung für die neue LED-Technologie (...)“

Entsprechend fällt die Handlungsauforderung aus: „Der großfächige Umstieg auf die neue Technik muss jetzt aktiv vorangetrieben werden, um das volkswirtschafliche Potential der LED vollständig zu erschließen“ [c: 4].

Bei genauerer Analyse der Formulierungen fällt zunächst ins Auge: LED wird als modern der konventionellen Technik gegenübergestellt. Keine zusätzlichen Investitionen (in die Infrastruktur) fallen an. Die Qualität der Beleuchtung wird signifkant verbessert. Der Umstieg muss vorangetrieben werden, um das volkswirtschafliche Potenzial zu erschließen. Die Umstellung auf LED bietet also nur Vorteile – weniger Energieverbrauch, geringere Kosten, allseits zufriedenere Nutzer (?). Das soll hier nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Aber zwischen den Zeilen bleiben Fragen unbeantwortet, bzw. stellen sich neu: Die Qualität der Beleuchtung wird verbessert: Wie wird Qualität in erster Linie überhaupt defniert? Wie wird das sichergestellt? Wer legt die Defnition fest? Auch ließe sich unterscheiden zwischen der Qualität der Beleuchtung betrachtet als Output, also Sicherstellung eines Niveaus der Beleuchtungslösung einerseits und der Beleuchtungstechnik andererseits. Was genau ist das volkswirtschafliche Potenzial? Auf welcher Basis wird das berechnet, welche Parameter sind darunter summiert? Wie lässt sich eine allgemeine Nutzerakzeptanz erreichen?

Besonders auf den politischen Entscheidungsprozess trif die Charakterisierung zu, dass sogenannte ‚Wahrheiten’ oder ‚Realitäten’ soziale Konstrukte sind, die das Ergebnis von Prozessen und Interaktionen sind, die sich kontinuierlich verändern. Dahinter stehen Interessen, die auch aus verschiedenen Organisationssoziologien und Logiken entspringen. Spannend ist es, diese zu dekonstruieren und einer Analyse zu unterziehen, welche Argumente unter welcher Bedingung Durchsetzung erfahren.

Die Forschungs- und Innovationspolitik „verfolgt das Ziel, die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit der Wirtschaf zu stimulieren und sie gezielt zu unterstützen“ [d]. Wie beschrie-

ben orientiert sich die Bundesregierung dabei seit 2006 an der High-Tech-Strategie, die das BMBF unter Zuhilfenahme von Projektträgern und mit Einbindung von Wissenschaf sowie Industrie in ein Aktionsprogramm übersetzt hat.

Der Prozess ist an anderer Stelle der Ressortverteilung vergleichbar – aber die Zielsetzung ist je nach Politikbereich verschieden. Die Umwelt- und Klimapolitik hat ein anderes Programm als die Forschungs- und Innovationspolitik. Im vorliegenden Fall hat sie sich mit durchschlagendem Erfolg ergänzt. Die Idee des Leitmarktes für LED wurde durch die Aufnahme der LED-Beleuchtung in die Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative maßgeblich vorangebracht. Durch die Kommunalrichtlinie wurden bislang 100.000 Lichtpunkte mit LED ausgestattet, womit die LED einen Marktanteil bei der Außenbeleuchtung von ca. 40 Prozent erreicht und damit eindeutig die Nische verlassen hat [e]. Gleichwohl war hier wohl ein industriepolitischer Ansatz nicht die Motivation, um die Umrüstung auf LED zunächst bei der Außenbeleuchtung und nunmehr auch bei der kommunalen Innenbeleuchtung mit Investitionskostenzuschüssen bis zu 40 Prozent zu fördern. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hat die Senkung von CO2 Emissionen und die Verringerung des kommunalen Energieverbrauchs im Blick – die LED-Technologie bietet sich aufgrund des hohen Einsparpotenzials und hohen Anteils am Stromverbrauch im kommunalen Sektor an und ist daher Mittel zum Zweck. Eine Perspektive, die auch wichtig ist für das Verständnis dieser Politikarena seitens der Industrie. Je nach Politikarena sind die Fragestellungen und Positionierungen der Akteure zueinander verschieden. Im Rahmen der Leitmarktinitiative ist das Zusammenwirken verschiedener Stakeholder und Ministerien erfolgreich verlaufen. Die Industrie hat hier auch ihre Rolle fnden müssen.

Genauso wie die Politik ist auch die Industrie kein einheitlicher Block. Stellen wir uns hier als Bild ein Rennen vor. Das Feld verteilt sich nach unterschiedlichen Geschwindigkeiten, manche preschen vor, andere folgen, andere warten ab. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Segmente von Lampen, Leuchten und Komponenten, Innen- und Außenbeleuchtung, technische oder dekorative Beleuchtung. Das technologische Regime war dabei über einen langen Zeitraum hinweg ziemlich stabil. [1]

Radikale Veränderungen waren nicht an der Tagesordnung, und die Konkurrenz fokussierte bei der Weiterentwicklung auf die Steigerung von Wirkungsgraden und anderen technischen Verbesserungen. Der Übergang der Halbleitertechnologie auf die Allgemeinbeleuchtung brach jedoch alle bekannten Muster auf, so dass die neue Lichtquelle nicht als gewöhnlicher

Evolutionsschritt gesehen werden darf, sondern als radikale Revolution anerkannt werden muss. Eine Revolution, die sämtliche bekannte Vorzeichen ändert und die etablierten Firmen vor neue Herausforderungen stellt. Und über die brancheninternen Krafakte hinaus zieht die LED-Technologie dabei zeitgleich vollkommen neue Akteure an, die aus anderen technologischen Nischen kommen und von dem Boom proftieren wollen.

Mangels einheitlicher Defnitionen und Standards herrscht zeitgleich Verwirrung im Markt und vor allem beim Kunden. ( J. Minnerup) In dieser verworrenen Situation, bei zeitgleicher Neuordnung der Marktstrukturen, werden den Herstellern risiko- aber gleichzeitig auch chancenreiche Entscheidungen abgerungen: Wie kann ich von den neuen Möglichkeiten proftieren (und sichere auch die Proftabilität angesichts stark verkürzter Produktzyklen, höheren Investitionskosten und gleichzeitig fallenden Preisen) und mich innerhalb dieser Neuordnung positionieren? Die deutsche Industrie – das gilt für andere Bereiche ebenso wie besonders für die Lichtindustrie – ist mittelständisch geprägt, die Elektronikgiganten sitzen anderswo. Wie in anderen Bereichen liegt es in dem neuen Wettbewerbsumfeld nahe, auf die Merkmale von Qualität und Nähe zum Kunden zu legen. ( U. Slabke) Zur Besonderheit des deutschen Marktes und der deutschen Politik kommt hinzu, das nicht erst seit Fukushima und der sog. Energiewende die Energieefzienz auf der Agenda steht. Technische Ausgereifheit, Efzienz und gewachsene Kundenstrukturen sind also eine Begrifstrias die vor allem mit Blick auf öfentliche und professionelle Kunden ins Feld geführt werden können. Und diese werden aktiv über die verbandliche Organisation der Branche betont.

Erneut stellt sich aber auch bei dieser Organisation der Interessen die Frage: Was ist Qualität und wer defniert das? Darüber können die Meinungen vielfältig auseinander gehen. Welche Parameter werden mit welchen Werten für eine gute Beleuchtung herangezogen? Welche Daten für eine Lebensdauerdefnition herangezogen usw. usf. Die Diskussion wird intensiv geführt – und darüber auch Markt gestaltet. Im Allgemeinen ist die Frage der Festlegung von Standards of entscheidend für Erfolg und Misserfolg, aber auch im Kontext der Kommunikation gegenüber der Politik werden diese selbst ‚politisch’.

Bei der sozialwissenschaflichen Betrachtung von Politikprozessen und bei der Analyse aus dem Blickwinkel der Wissenschafs- und Technologiesoziologie ist die spannendere Frage of nicht, welche Technologie und welcher Standard sich durchgesetzt hat, sondern wie und warum sich diese oder jene durchgesetzt hat. Und wie sich die relevanten sozialen Gruppen darauf verständigt haben. [f] Welche Technologie sich durchsetzt ist mit der LED recht eindeutig. Welche Standards, welche Player sich durchsetzen ist noch ofen.

Bei der Gestaltung von Innovationspolitik trefen mindestens zwei Systeme aufeinander, die jedes für sich genommen und für den Betrachter von Außen eine „Black Box“ ist. Die Industrie hat ihre eigene Logik, überhaupt zu gemeinsamen Positionen zu kommen. Und die Industrie ist für sich genommen bereits ein Mehrebenensystem, wo Experten unterschiedlichster Unternehmen aufeinander trefen, die wiederum in ihren Unternehmen im Austausch mit verschiedenen Managementfunktionen stehen. Die Politik funktioniert anders als die Industrie. Sie hat ein eigenes Programm (was von Ministerium zu Ministerium, von Land zu Land auch unterschiedlich ist) und ist bei der Umsetzung auf die Industrie angewiesen, da sie nicht über das spezifsche Know-how verfügen kann. Um eine möglichst unabhängige und breite Basis für Entscheidungen zu haben, bindet sie Wissenschaf sowie intermediäre Organisationen wie Projektträger und Institute ein. In Summe mag ein gesicherter und akzeptabler Kompromiss herauskommen. Aber dennoch wäre es eine spannende weitergehende Untersuchung, wie genau das Wissen generiert wird und welche Position sich durchsetzt. Denn letztlich liegt die Vermutung nahe, dass es auch in diesen Konstellationen zirkuläre Informationsfüsse gibt, da intermediäre Organisationen wiederum auf das Expertenwissen zurückgreifen müssen.

Innovationspolitik (aber nicht nur diese) wird of als zielgerichteter und planvoller Prozess dargestellt. Of sind die Ergebnisse aber auch abhängig von nicht linearen, zufälligen und individuellen Begebenheiten. Das Ziel, einen Leitmarkt in Deutschland für LED zu schafen, scheint erreicht. Wie dieser sich weiterentwickeln wird, bleibt spannend. Wie sich die Industrie behaupten wird ebenso. Ein chinesischer Ministeriumsvertreter hat mir als Mitglied einer Regierungsdelegation zu Bedenken gegeben: Deutschland müsse aufpassen, dass mit der LED nicht das gleiche passiere wie mit der Photovoltaik. Durch Preisverfall und besonders asiatische Konkurrenz ist die deutsche Photovoltaikindustrie in schwere Turbulenzen geraten. Die Vermutung über den Wirkzusammenhang liegt nahe: Die mit fnanziellen Anreizen geförderte Anwendung (EEG) im Zielmarkt schaf Nachfrage – der Kunde kauf. Die Subvention von Produktion in Exportländern senkt die Kosten und drückt damit die Preise. Der Kunde im Zielland kauf billig.

Doch insbesondere die öfentlichen Aufraggeber (Außenbeleuchtung 90 % kommunal) sind dabei angehalten und gut beraten, eine profunde Auswahl für das wirtschaflichste Angebot über den Lebenszyklus gesehen zu trefen. Die Kommunen sind bei der politisch gewollten Förderung des Leitmarktes die Nutznießer. Die erheblichen Zuschüsse haben eine breitere Welle in Gang gesetzt, von denen aber paradoxerweise auch besonders diejenigen proftieren, die lange Zeit untätig waren und deshalb besonders hohe Energieeinsparungen realisieren können. [g]

Die Politik ist für eine vorausschauende und erfolgreiche Gestaltung von Innovationspolitik auf eine verlässliche Informationsbasis angewiesen. Entweder die Einbindung eines ‚ehrlichen Maklers’ oder die Absicherung der verschiedenen Informationsquellen trägt dazu bei. Wissenschaf und Forschungseinrichtungen verschiedener Disziplinen sind wichtige Partner in diesem Komplex. Aber auch bei einer fundierten Gestaltung von Innovationspolitik, muss die Wettbewerbspolitik mitgedacht werden.

Die Industrie steht unter erheblichem Wettbewerbsdruck und muss sich bei der Positionierung der Abwägung stellen, wie notwendig eine kollektive Verständigung auf Standards und Gütekriterien im Verhältnis zur Diferenzierung sind. Laut European PV Installer Monitor 2013/2014 ist in der arg gebeutelten Photovoltaikbranche zumindest allen voran „Solarworld“ die Diferenzierung als Marke geglückt. Dort sind sie vorne. Die fnanziellen Herausforderung bleiben. Welche Unternehmen in der Lichtindustrie sich durchsetzen (und dabei proftabel bleiben) bleibt abzusehen. Eine vorausschauende und verlässliche Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen, ausgehend von einer Szenario-Analyse die nicht ein willkürliches Eingreifen nötig macht, ist dabei hilfreich.

[1] Arie Rip und René Kemp bemerken hierzu: „A technological regime is the rule-sector grammar embedded in a complex of engineering practices, production process technologies, product characteristics, skills and procedures, ways of handling relevant artefacts and persons, ways of defning problems; all of them embedded in institutions and infrastructures” Aus: Rip, Arie; Kemp, René 1998: Technological Change. In: Rayner, Steve; Malone Elizabeth (Hg.): Human Choice and Climate Change, Volume 2. Battelle Press

[a] Hoppe, Robert 2010: The Governance of Problems. Puzzling, powering, participation. The Policy Press

[b] Photonikforschung Deutschland. Unter: http://www.photonikforschung.de/foerderprogramm/

[c] Pepler, Wjatscheslaw; Schiller, Christoph; Khanh, Tran Quoc (Hg.) 2013: Kommunen in neuem Licht - Praxiser fahrungen zur LED in der kommunalen Beleuchtung. Unter: http://www.bmbf.de/pubRD/Kommunen-inneuem-Licht-2013_mid.pdf

[d] BMBF. Unter: http://www.bmbf.de/de/19889.php

[e] Quelle VDI Technologiezentrum GmbH

[f] Bijker, Wiebe 1995: Of Bicycles, Bakelites and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change. MIT Press

[g] Köhler, Dennis; Sieber, Raphael 2012: Kommunale Lichtplanung – Hintergründe und Perspektiven. Unter: http://www.dstgb.de/dstgb/Home/Schwerpunkte/Beleuchtung%20in%20Städten%20und%20Gemeinden/Aktuelles/Kommunale%20Lichtplanung/

[h] Rip, Arie; Kemp, René. 1998: Technological Change. In: Rayner, Steve; Malone, Elizabeth (Hg.): Human Choice and Climate Change, Volume 2. Battelle Press

[i] Kuhlmann, Stefan 2013: Strategische und konstruktive Technikfolgenabschätzung. In: Simonis, Georg (Hg.): Konzepte und Verfahren der Technikfolgenabschätzung. Springer Fachmedien

[j] Larédo, Philippe; Mustar, Philippe 2001: Research and Innovation Policies in the New Global Economy. An International Comparatice Anlaysis. Edward Elgar Publishing Limited

Rino Bossy, Dipl. Des. Rino Bossy schloss sein Studium 1986 ab und war bis 1990 in einem Design-Büro angestellt. 1990 erfolgte die Gründung des eigenen Büros für Industrie Design und Produktentwicklung mit Sitz in Wülfrath. Bis heute ist er im Rahmen von Designentwicklungen für die LeuchtenBranche tätig. Weitere Tätigkeitsfelder sind u.a.: Automotiv, Maschinen und Anlagen, Produkte im medizintechnischen Bereich, elektrotechnische Geräte, temporäre Architektur, Ausstellungsdesign, Markenbildung. Rino Bossy wurde für seine Designtätigkeit mit international anerkannten Auszeichnungen honoriert.

Detlef Düe, Dipl.-Ing.

Detlef Düe sammelte zwei Jahrzehnte in leitenden Positionen Erfahrung in der europäischen Leuchtenindustrie. Seit 2005 war er bei der ALANOD GmbH & Co. KG in Ennepetal für die Förderung hochrefektiver Aluminiumober fächen verantwortlich und stand seit 2010 in internationaler Verantwortung für den Bereich Business Development und Marketing der Alanod Gruppe. Er unterstützte in dieser Funktion viele Jahre direkt die lichttechnische Industrie in der Entwicklung efzienter und energiesparender Beleuchtungssysteme. Detlef Düe schreibt heute Fachartikel zum Thema Energieefzienz und Ergonomie und ist als Referent in Workshops, Seminaren und Tagungen tätig.

Peter Fritz

Peter Fritz war von 1991 bis 2008 leitender, technischer Angestellter in der Beleuchtungsindustrie und ist seit 2008 geschäftsführender Gesellschafter der Ilumetrix GmbH, einem unabhängigen Institut für angewandte Lichttechnik in Meschede.

Hristo Ganev, Dipl.-Ing.

Hristo Ganev studierte von 2006 bis 2010 Elektrotechnik an der TU Berlin, Schwerpunkt Lichttechnik und Kommunikationstechnik. Von 2008 bis 2010 war er studentischer Mitarbeiter am FG Lichttechnik der TU Berlin. Von 2010 bis 11.2011 folgte die Tätigkeit als Lichttechniker und stellvertretender Leiter der Elektronikabteilung bei der Nimbus Group GmbH in Stuttgart. Derzeit ist Hristo Ganev wissenschaftlicher Mitarbeiter am FG Lichttechnik der TU Darmstadt. Forschungsschwerpunkt ist hier die Alterung und Fehleranalyse von LEDs und LED-Leuchten sowie Tunnelbeleuchtung mit LED.

Markus Helle ist Chefredakteur des Fachmagazins Highlight. Nach einer Ausbildung zum Verlagskaufmann bei der Bertelsmann AG studierte er in Göttingen Betriebswirtschaftslehre und Publizistik. Seit 1992 ist er publizistisch in der Lichtbranche tätig, seit 1998 verantwortlich für die Fachzeitschrift Highlight, die er seitdem zu einem der führenden Fachmagazine der Lichtbranche entwickelt hat. Highlight berichtet heute mit einer gedruckten Ausgabe, einer iPad-Version und über die tagesaktuelle Webseite www.highlight-web.de über Trends und Design, Technik und Wirtschaftsthemen, die die Branche betrefen. 2010 hat Markus Helle den Deutschen Lichtdesign-Preis mit initiiert, in dessen Jury er seitdem ehrenamtlich tätig ist.

Marc C. Hübner, Dr. rer. nat.

Mit der Diplomarbeit „Optisch-parametrische Fluoreszenz in periodisch gepolten Ti:LiNbo3-Streifenwellenleitern“ schloss Marc C. Hübner im Jahr 2002 sein Studium der Physik an der Universität Paderborn ab. In den Jahren 2002 bis 2008 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsgruppe „Nanostructure Optoelectronics“ (Universität Paderborn) tätig und promovierte mit dem Thema „Temperaturabhängige Eigenschaften einzelner Halbleiter-Quantenpunkte im kohärenten Regime“. Zwischen 2008 und 2010 war er Entwickler Lichttechnik und seit 2010 Director Optical Technologies bei Auer Lighting GmbH in Bad Gandersheim.

Dr. Tran Quoc Khanh schloss sein Studium im Bereich Maschinenbau im Jahr 1985 ab und promovierte 1989 an der Fakultät für Physik und elektronische Bauelemente der TU Ilmenau. In den Jahren 1990 bis 1997 arbeitete er als Entwicklungsingenieur und Laborleiter bei der Firma PRC Krochmann, Berlin. 1997-1999 war Dr. Tran Quoc Khanh Entwicklungsingenieur und Projektleiter Fa. Gigahertz-Optik, München und in den Jahren 2000 bis 2006 Entwicklungsingenieur und Projektleiter bei Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co Betriebs KG (ARRI) in München. 2005 habilitierte er an der Fakultät für Maschinenbau der TU Ilmenau. Seit 2006 ist Tran Quoc Khanh Professor für Lichttechnik am Fachbereich Elektro- und Informationstechnik, Fachgebiet Lichttechnik der TU Darmstadt.

Nach dem Studium der Physik und Informatik an der Universität Kaiserslautern begann sein Berufsleben 1984 in der zentralen Lampenentwicklung bei OSRAM, München. Dort beschäftigte er sich mit Hochdruckentladungslampen und leitete eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Xenon-Scheinwerferlampe. 1994 übernahm er in der Forschungsabteilung die Verantwortung für die Entwicklung von Keramik-Hochdrucklampen, die 2004 mit der Markteinführung der HCI Powerball endete. Seit 2004 arbeitet Dieter Lang am Thema der biologischen Wirkung von Licht auf Menschen. Seit 2009 ist er Principal Key Expert bei OSRAM für biologische Wirkungen und verantwortet verschiedenste Forschungsaktivitäten zu diesem Thema. Außerhalb von OSRAM arbeitet Dieter Lang als Obmann des Normenausschusses FNL 27 im DIN ebenfalls an der Wirkung des Lichts auf den Menschen. Im DIN ist er weiterhin Mitglied des FNL-Beirates. Bei der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft LiTG beteiligt er sich an verschiedenen Aktivitäten zum Thema der Wirkung von Licht auf Menschen und war von 2009 bis 2013 Mitglied des technisch-wissenschaftlichen Beirates der LiTG.

Ursula Sandner, Dipl.-Ing.

Ursula Sandner widmet sich seit dem Studium der Elektrischen Energietechnik dem Fachjournalismus. So war sie zehn Jahre Chefredakteurin der Zeitschrift „etz – Elektrotechnische Zeitschrift“, herausgegeben vom VDEVerlag. Parallel dazu gab sie ihr Fachwissen in Workshops für Fachautoren beispielsweise bei Siemens weiter. Im Rahmen ihrer Selbstständigkeit schreibt Ursula Sandner über Themen im Bereich Licht und Beleuchtung. Unter anderem recherchiert sie als ständige Mitarbeiterin des Lichtmagazins Highlight die Projektberichte, schreibt Beiträge im Bereich KNX und betreut das OSRAM-Kundenmagazin „light sphere“.

Hans Laschefski studierte und promovierte im Bereich Maschinenbau an der Ruhr-Universität Bochum. In seiner fast 20jährigen, industriellen, berufichen Karriere war er für unterschiedliche lichttechnische Firmen tätig. Nebenberufich ist er seit 1995 als Teamleiter Innenbeleuchtung der LiTG im Rheinland aktiv. Seit 2010 berät er für die Firma ALANOD GmbH & Co. KG schwerpunktmäßig die lichttechnische Industrie in Europa. Gleichzeitig vertritt er das Unternehmen national und international durch Vortragstätigkeit und Seminare sowie entsprechende Fachpublikationen nach außen.

Oliver Sandfuchs, Prof. Dr.

Oliver Sandfuchs schloss sein Studium der Physik an der Technischen Universität Darmstadt mit der Promotion auf dem Gebiet der Nichtlinearen Optik im Jahr 2001 ab. Von 2002 an war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungs- und Entwicklungszentrum der Firma Carl Zeiss in Jena im Labor Mikrostrukturierte Optik tätig. Mit dem Wechsel ins Technologiezentrum wurde er zum Senior Scientist für Produkt- und Technologieentwicklung ernannt. In dieser Funktion leitete er industrielle Entwicklungsprojekte zur mikro- und nanostrukturierten Optik in zahlreichen Themenfeldern wie Spektralsensorik, Mikroskopie, Medizintechnik, Interferometrie und Halbleiterlithografe. Zum 1. Februar 2012 hat er die Professur “Optische Systeme” an der Hochschule Hamm-Lippstadt übernommen. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte umfassen: Hybride Optiken in Glas und Kunststof ; Optik-Simulation, Design und Optimierung; Mikro- und nanostrukturierte Optik sowie Biomimetische und Nichtlineare Optik.

Christian Thomas, Prof. Dr.

Christian Thomas ist Professor für Mikro- und Nanotechnik am Standort Lippstadt der Hochschule Hamm-Lippstadt. Er hat an der Bergischen Universität Wuppertal Elektrotechnik studiert und seine Promotion im Themenfeld Nahfeldmikroskopie abgeschlossen. Ab 2007 war für die Carl-Zeiss-Gruppe tätig, zunächst in der zentralen Forschung am Standort Oberkochen. Dort leitete er mehrere industrielle Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Nanotechnologie. Danach war er im Produktmanagement des Unternehmensbereichs Microscopy für die Applikation an Feldemissions-Rasterelektronenmikroskopen zuständig. Hier verantwortete er die Erarbeitung und Entwicklung von Applikationen und Kundenlösungen. Zum 01. April 2012 wurde er als Professor an die Hochschule Hamm-Lippstadt berufen und ist in den Arbeits- und Forschungsschwerpunkten Mikrocharakterisierung, Mikroelektronik, Nanotechnologie sowie Messtechnik aktiv.

Dirk Püttjer, Dr.-Ing.

Dirk Püttjer studierte Physik (Festkörperphysik) an der RWTH Aachen und promovierte auf dem Gebiet der Optoelektronik an der Universität Duisburg-Essen. 2004 übernahm er die Qualitätssicherung und 2005 die Entwicklungsleitung bei Vossloh-Schwabe Optoelectronic (Panasonic). Seit 2011 ist er Entwicklungsleiter bei der LED Linear GmbH. Darüber hinaus ist er u. a. im VDI und ZVEI in unterschiedlichen Fachgremien und mit Vorträgen vertreten.

Frank Schlie-Roosen, Dr.

Nach seinem Abitur und Zivildienst studierte Frank Schlie-Roosen in den Jahren 1978-82 Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (öfentliches Recht) in Münster und Frankfurt. 1986 erfolgte die Promotion an der Universität Frankfurt am Main. Seit 1985 ist Dr. Frank Schlie-Roosen Mitarbeiter im Bundesministerium für Bildung und Forschung – derzeit Referatsleiter „Photonik, Optische Technologien“.

Martin Schiel, Dipl.-Ing.

Martin Schiel trägt als Regional Technical Manager bei Future Lighting Solutions seit 2006 die technische Verantwortung für die Beratung und Betreuung von Solid State Lighting Kundenprojekten in Europa. In seiner Tätigkeit kann er dazu auf die umfangreichen Ressourcen und Tools der Lighting-Division des technischen Distributors Future Elektronics zurückgreifen. Darüber hinaus verbindet er durch sein Studium der Nachrichtentechnik an der FH Karlsruhe theoretisches Wissen mit fünfähriger Praxiserfahrung aus der Elektronikentwicklung.

Manfred Scheubeck, Dipl.-Ing.

Manfred Scheubeck studierte Mikrosystemtechnik an der FH Regensburg und arbeitete zunächst in der Entwicklung von Diodenlasern und LED im Bereich Analytik und Messtechnik. Manfred Scheubeck ist bei OSRAM Opto Semiconductors Applikationsingenieur im Bereich Solid State Lighting mit Schwerpunkt auf thermisches Management.

Jörg Meyer, Prof. Dr.

Jörg Meyer schloss sein Chemiestudium an der Westfälischen WilhelmsUniversität in Münster mit der Promotion in Analytischer Chemie im Jahr 2001 ab. Von 2002 an war er Wissenschaftler bei den Philips Forschungslaboratorien in Aachen, wo er zunächst an Dünnflmkondensatoren für die Halbleiterfertigung forschte. Ab 2004 rückten Leuchtstofe vor allem für LEDs aber auch für zahlreiche andere Anwendungen wie Szintillatoren, Desinfektions- und Fluoreszenzlampen in den Fokus seiner Forschungstätigkeiten. Zum 1. Januar 2011 hat er die von der Hella KGaA Hueck & Co, der Sparkasse Lippstadt, der Stadt Lippstadt und der Volksbank Lippstadt eG fnanzierte Stiftungsprofessur “Photonik und Materialwissenschaften” übernommen. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte umfassen: Solid State Lighting (LED, OLED); Leuchtstofe; Keramiken, Komposite; Materialcharakterisierung, Instrumentelle Analytik sowie Nachhaltige Materialien.

Uwe Slabke, Dr.-Ing.

Dr. Uwe Slabke war über zehn Jahre in der LED Industrie tätig und kann eine fundierte Ausbildung in den Bereichen Elektrotechnik (Dr.-Ing.), Lichttechnik und Architektur sowie eine Planerische Ausbildung (Lichtdesign GmbH Köln) aufweisen. Aufgrund des Fachwissens und der entsprechenden Kontakte konnte Uwe Slabke durch die Mitarbeit in Verbänden und bei großen Forschungsprojekten maßgeblichen Einfuss auf die LED Technologie nehmen. Das “LED Institut Dr. Slabke” ist die einzige unabhängige Beratungs- und Forschungseinrichtung in der Allgemeinbeleuchtung, die die gesamte Wertschöpfungskette der LED Leuchte auf höchstem Niveau beherrscht.

Michael Stoll

Mit einem fachlichen Hintergrund als Ingenieur der Elektrotechnik ist Michael Stoll European Business Manager bei der Bergquist Company GmbH in Halstenbek. Vor nun mehr 15 Jahren begann er dort seine Karriere als Vertriebsingenieur und ist nach einigen Jahren in das Produktmanagement gewechselt. Heute verantwortet er den Produktbereich der Thermal Clad Metallkernplatinen und das Marketing in Europa. Mit seinen Erfahrungen im High-Brightness-LED-Markt hält Michael Stoll regelmäßig Vorträge bei Veranstaltungen zur LED-Technologie.

Dietmar Thomas ist Drehbuchautor, Journalist und PR-Fachmann mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Kommunikation. Er hat für zahlreiche renommierte Unternehmen aus dem Bereich Entertainment und Automobilherstellung sowie für namhafte PR-Agenturen in Europa und den USA gearbeitet. Seit 2010 ist er bei Philips zuständig für die weltweite Kommunikation zum Thema OLED-Lichtkacheln.

Das Thema LED bestimmt seit Jahren die Diskussionen - nicht nur in der Lichtwelt. Die Technologie ist weit fortgeschritten, aber die Fragen gehen inzwischen weit über Aspekte wie Efzienz und Lichtleistung hinaus.

Das Kompendium des Lichtforum NRW setzt hier an und zeigt mit verschiedenen Beiträgen den aktuellen Stand der fachlichen Diskussion. Die strategischen Fragen zu politischen Rahmenbedingungen und zur technischen Normung werden genauso aufgegrifen wie aktuelle Anforderungen bei der Umsetzung von europäischen Richtlinien.

Technische Themen wie die Ansteuerung von LED, Optik und Aspekte der Wärmeableitung, aber auch Qualitätskriterien für den Nutzer des LED-Lichts bilden weitere Schwerpunkte. Durch das Spektrum an Beiträgen bietet das Buch eine breit abgestützte Wissensbasis, die anwendungsorientiert und praxisbezogen ist, ohne wissenschaftliche Fundierung zu vernachlässigen. Der Anspruch an praxisorientiertes Wissen wird durch Autoren aus der Branche und von Hochschulen sicher gestellt.

Das Buch richtet sich als Dokumentation und Kompass sowohl an Entscheider in Licht-Unternehmen wie auch an den dort beschäftigten Anwenderkreis. Auch Personen, die LED nutzen und verplanen, bekommen hier einen profunden Überblick zum Thema LED-Technologie.