43 minute read

Colectividades y Emergentes Federico Eliaschev y Carlos Félix Raspall

Federico Eliaschev, Dispositivos Proyectuales Sensibles, catálogo de unidades habitativas. FADU UBA

Colectividades y Emergentes

Advertisement

Federico Eliaschev y Carlos Félix Raspall

Digitalización Total, por Lluís Viu Rebés

La generación a la que pertenecen los jóvenes arquitectos argentinos Carlos Félix Raspall y Federico Eliaschev tiene una enorme suerte. Tiene el mismo tipo de suerte que tuvieron los arquitectos que coincidieron con el advenimiento del hormigón armado y su aceptación generalizada en el mundo de lo construido. Para su generación, esta suerte de inflexión no está siendo un material ni una técnica concretos, sino la conversión absoluta de la arquitectura al dominio digital.

La digitalización total afecta el proceso de diseño, la fabricación de elementos constructivos y la construcción de edificios: la máquina como diseñador, como fabricante, y lo más novedoso, como constructor. Cuando esto se corrobore, entonces sí, la arquitectura habrá llegado a un momento disciplinar culminante, consistente en el control de todo el proceso constructivo de un edificio bajo una sola mirada, la del arquitecto. No harán falta otros arquitectos ni operarios para construir. Lo importante pasará a ser el archivo digital, la definición geométrica, sean definiciones algorítmicas o las ya clásicas descripciones en tres dimensiones.

En Europa, durante los primeros años del tercer milenio, se creyó que el cambio de paradigma que avenía era el del ecologismo y la mal llamada sostenibilidad. Ahora, entrados en el siglo XXI, podemos afirmar que esa predicción fue cierta, aunque incompleta. El cambio de paradigma llega no sólo por la puerta ideológica, donde se inscribe la sostenibilidad, sino también por la técnica, la de la digitalización total. Hoy todo es paramétrico: las relaciones geométricas y las demandas sociales, y toda práctica contiene, en menor o mayor medida, elementos digitales.

Bernard Cache, a través de su influyente libro Earth Moves (MIT, 1995), definió las bases teóricas y filosóficas de sistemas CAD-CAM para la producción de elementos arquitectónicos no estándares. En el mismo momento, Greg Lynn propone los blobs como alternativa al deconstructivismo. Ambos hablaban de la compatibilidad entre el documento digital y el documento de fabricación, es decir, de descifrar la geometría en códigos digitales para fabricarse. Un hito: el mismo documento sirve tanto para diseñar como para fabricar. Las fresadoras CNC, las cortadoras a laser y las impresoras 3d son las máquinas que el arquitecto contemporáneo está obligado a conocer. Programming y Scripting, los lenguajes que debe dominar.

Por lo que he podido investigar, el trabajo de Raspall y Eliaschev invita al optimismo en este contexto, porque, a través de sus tesis, se ocupan de la vivienda colectiva y de las construcciones informales y su proliferación en la ciudad. Ambos tienen un interés disciplinar genuino, y no se dejan llevar por la complejidad visual y formal que resulta del uso de las nuevas técnicas. No investigan qué puede dar de sí la nueva tecnología formalmente, sino cómo, desde la problemática local, la de la práctica real y cotidiana, se puede utilizar la digitalización para optimizar recursos y reordenar ambiciones.

Son ellos, y su generación, los que tendrán que validar si este cambio de paradigma es sólo un instrumento más en favor del capital trasnochado, que busca la optimización de recursos para un más alto control y beneficio económico, o si, por el contrario, de esto derivará un orden social y ambiental más justo.

Colectividades y Emergentes

Federico Eliaschev y Carlos Félix Raspall

00:10:43 Formalización Carlos Raspall: Voy a referirme a mi trabajo académico reciente y, en particular, a de la tesis de doctorado que estoy haciendo en la Universidad de Harvard. En este momento estoy empezando el cuarto semestre del programa, por lo cual solamente las bases de la tesis están establecidas. He hecho bastante trabajo sobre antecedentes, pero la producción todavía es un poco escasa. Por eso voy a apoyarme en las ideas generales hacia las cuales apunta el trabajo. Organicé la presentación en cuatro partes: el contexto donde se sitúa la tesis, la producción que he hecho hasta ahora, el tema puntual sobre el cual estoy trabajando en este momento, y las direcciones, metodologías, preguntas y objetivos generales. Como punto de partida, aquello que la investigación cuestiona es una estructura procedimental que caracteriza históricamente a la práctica de la arquitectura. Ésta consiste en un proceso de proyectación en el cual las ideas iniciales, la conceptualización del problema arquitectónico, se desarrollan mediante la determinación progresiva de un producto con su definición técnica y formal, que intenta ser completa e inequívoca. Luego, la fase ejecutiva es determinista, en el sentido de que se sabe, o se debe saber, exactamente dónde y cómo va a terminar. Si bien éste es un modelo teórico que presenta matices, nuestras herramientas disciplinares persiguen fundamentalmente este objetivo. En ese contexto, la investigación aborda ciertas modalidades de trabajo en las cuales el proyecto deja áreas de indeterminación que van a ser completadas durante el proceso de construcción material. Esa idea desafía una lógica secuencial en la cual el proyecto no admite cambios, y si los admite, son costosos. En contraste con la mecánica disciplinar descripta, en la construcción informal, donde no participa el arquitecto, la decisión y la acción se solapan. Se producen no necesariamente una antes que otra, sino iterando en el tiempo y produciendo estructuras que crecen y se adaptan a los recursos disponibles, en un entorno que cambia rápidamente.

00:13:11 Indeterminación Las hipótesis con las que estoy trabajando tienen relación con los procesos conocidos como no-deterministas. Estos procesos son formas de operar que existen por fuera de aquello para lo que nos prepara nuestra profesión. Partiendo de un espacio de indefinición, la determinación va ocurriendo durante el proceso material. No se basa en decisiones formales a priori, sino durante, lo cual tiene rasgos interesantes en un contexto como el contemporáneo en el cual las condiciones donde operamos cambian rápidamente y el nivel de incertidumbre es alto. En particular, hay instrumentos digitales de diseño paramétrico y fabricación que constituyen una plataforma en la cual se pueden sistematizar y formalizar procesos que tienen la capacidad de adaptarse durante la construcción. Voy a mostrar primero lo que he estudiado y desarrollado de manera más focalizada: lo que llamo interfaces entre materia e información material. Una primera interfaz trata de ver cómo ciertos problemas constructivos y tectónicos pueden incorporarse a un modelo paramétrico. Por otro lado, una segunda interfaz permite extraer comandos que producen acciones físicas y concretas en materiales, en base a esos mismos modelos. Voy a explicar estas dos interfaces a través de sendos proyectos, que espero contribuirán posteriormente a construir procesos nodeterministas.

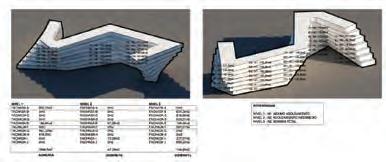

00:16:16 Decodificar, Sistematizar, Automatizar Este proyecto, que hicimos con Matías Imbern y Will Choi, está basado en la obra de Miguel Fisac, particularmente en un proyecto llamado Huesos Varios. Nuestro proyecto intenta decodificar cómo el proyecto funciona materialmente, para luego sistematizar el diseño y automatizar la producción de sus piezas. El sistema constructivo original consiste en una serie de vigas postensadas donde todos los módulos son idénticos. Esto permite cubrir grandes luces mediante una sección que es eficiente según varios parámetros arquitectónicos. Pero, como consecuencia de que los módulos son idénticos, las superficies resultantes son planas y rectangulares, y la distribución de la luz, homogénea. Fisac elaboró una serie de proyectos, cada uno con una viga única. Nuestro estudio consiste en comparar la topología de la sección de cada una de esas vigas, y codificar toda la familia de formas en base al manejo de seis puntos claves de su geometría. Hay once piezas que diseñó, aunque no todas se construyeron. En base a la manipulación de esta geometría y sus respectivos espesores, es posible pasar de un proyecto básicamente plano a uno que admite grandes rangos de variación. Las tablas muestran cómo con la manipulación de la sección, la pieza deja de ser homogénea y permite generar vigas curvas o alabeadas, y relaciones entre vigas que no son simétricas. También permite el control del ingreso de luz discretizado.

00:20:51 Interfaces Este modelo es un ejemplo de la primera interfaz, e incluye parámetros relacionados a la construcción. La segunda interfaz permite la racionalización y automatización de un proceso físico. Partiendo de un modelo paramétrico como plataforma inicial, la información geométrica es transformada en operaciones físicas a ser implementadas por un robot industrial. Una característica de los brazos robóticos es que no poseen una función específica, sino que se personalizan de acuerdo a qué operación se desea realizar. En este caso, montamos una herramienta de corte por hilo caliente, que utilizamos para realizar los moldes en los que después se vertió hormigón. Finalmente se aplicaron mecanismos de unión y postensado. En este clip se pueden ver las dificultades de montar un artefacto donde cada pieza es única. Primero, se ensamblan las vigas. Luego, estas vigas, postensadas en un sentido, se conectan mediante piezas especiales que permiten el postensado en la dirección transversal, lo cual es una innovación con respecto al proyecto original.

00:24:04 Exploración La siguiente serie de trabajos es el resultado de un seminario que dirigí individualmente y otro que dicté junto a Felix Amtsberg en la Universidad Tecnológica de Graz, Austria, el semestre pasado. En lugar de tomar como caso de estudio un experimento material existente, la consigna consistía en realizar un testeo material analógico y empírico, con el objetivo de producir encofrados para hormigón, para luego sistematizarlo en una serie de instrucciones paramétricas. El desafío consistía en codificar cada sistema de producción, y explorar las potencialidades de los experimentos materiales en la computadora. Es una serie de diez proyectos, de la cual voy a explicar algunos, pero todos toman una idea inicial analógica y la desarrollan paramétricamente. Con los robots industriales es posible personalizar las herramientas, y eso fue lo que se cada proyecto hizo. Para eso hubo que hacer una tarea previa, consistente en entender los rangos dentro de los cuales cada herramienta puede trabajar, para luego avanzar con el proyecto específico. En el primer proyecto, dos estudiantes tomaron como material tubos flexibles rellenos de hormigón fresco. Cuando el hormigón está fresco, el tubo sigue siendo flexible. El proyecto propone un sistema de soportes fabricado robóticamente, sobre el cual se apoya un entretejido de tubos de hormigón. Basado en este principio, los estudiantes exploraron múltiples formas de entrelazar los tubos. El segundo proyecto piensa el problema de la armadura como fibras. Tomando como inspiración una madeja de hilos en la cual el hilo va rotando en una estructura circular o poligonal, elabora un sistema y secuencia de atado donde la estructura de borde y el espacio central puede variar su dimensión y su forma. El estudiante desarrolla sus propias herramientas para automatizar el proceso, generando una secuencia de tejido automatizada, y finalmente arma una serie de paneles en base a esta lógica. En el primer paso se construye una estructura de soporte; en este caso un cuadrado, pero podría ser otra. El segundo paso es el tejido. Estos trabajos están vinculados al hacer material, por lo que frecuentemente aparecen accidentes que permiten refinar y calibrar el proceso. La idea del proyecto

Carlos Raspall, Matías Imbern, Willy Choi, Fisac Variations. Prototipo final Harvard University GSD

es que el tejido se hace en múltiples capas, y con esto conforma una estructura tridimensional que permite recibir el hormigón sin un encofrado adicional. El tercer proyecto trabaja con arcilla, la cual se va modelando con una herramienta que la deforma y compacta sucesivamente hasta producir la geometría deseada. Luego, con otra herramienta de corte, se esculpe el encofrado final. Otro trabajo genera encofrados con módulos triangulares idénticos que se organizan para reconstruir una superficie curva. Otros proyectos elaboran sistemas de encofrados mediante una sección constante que, a través del movimiento ascendente y de rotación, permite generar tubos enlazados y sistemas para materializar superficies regladas y módulos triangulares variables.

00:30:15 Feedback Hasta aquí les he mostrado interfaces entre materia e información digital, tanto trayendo parámetros materiales al mundo digital, como transformando información digital en acciones físicas. Estas interfaces son plataformas que permiten vincular el mundo material con el mundo digital. A partir de allí, es interesante investigar procesos donde el hacer mecánico, en este caso robótico, no esté completamente determinado a priori, sino que es sensible al cambio. Es decir, que existan reglas y protocolos que permiten que el hacer vaya evolucionando en función de las condiciones del contexto. Un posible diagrama de flujo para representar lo que estoy buscando sería el de un proceso iterativo donde el resultado de cada instancia es evaluado, y la acción material del paso siguiente toma esa información como feedback. Hay una serie de casos de estudio que son pertinentes para esta búsqueda. Por un lado, hay proyectos en los cuales el material que ingresa al sistema varía. Por ejemplo, en el proyecto Interlacing, realizado en la TU Graz y TU Viena, los usuarios ponen varillas de distintos largos, sin ningún patrón. El sistema las reconoce, encuentra dentro de la pila los lugares que son estables, elige uno en particular y las dispone. El resultado no está definido a priori. Hay otros proyectos que trabajan con la idea de que el ensamblaje es en sí mismo impreciso, y los sistemas se ajustan en tiempo real. Es el caso del proyecto Stratifications, desarrollado en la ETH Zürich. Allí, los componentes van variando en altura, el sistema los va midiendo y reacciona a los módulos que son más gruesos o más finos. De la misma universidad, Scientifica 2011 es un proyecto en el cual los módulos son ladrillos idénticos, pero el trazado que hacen lo va ingresando una persona mediante un dibujo en el piso. Cuando termina de hacerlo, espera a que se vuelva a dibujar, y se reconfigura cada vez que se hace un dibujo. Otros casos interesantes, de una manera más tangencial, son las industrias donde se debe estudiar el material antes de operar con él. Por ejemplo en ciertos aserraderos avanzados, se escanean

Fisac Variations, secuencia de montaje. Harvard University GSD

los troncos con un tomógrafo digital 3D, y la secuencia de operaciones se individualiza para cada tronco. El proyecto para la Barclays Arena en Brooklyn, New York, desarrollado por SHoP Architects, es interesante porque pone en juego los procesos de feedback en un diseño arquitectónico concreto. El edificio tiene una fachada paramétrica compuesta por paneles plegados que van montados sobre un voladizo enorme, cuya deformación era imposible de prever con precisión. Entonces se construyó la estructura, luego se la escaneó, se devolvió la información al modelo, se calibraron las fijaciones de los paneles y se montaron algunos; se escaneó la estructura de nuevo, se calibraron y se montaron otros paneles. La fijación de los paneles no estaba determinada hasta el momento mismo de su instalación.

00:34:16 Adaptabilidad e Incertidumbre En este momento, todavía hay muchas preguntas abiertas, pero una de las líneas centrales de la tesis es el problema de la adaptabilidad versus la incertidumbre. Cuanto más adaptable es un sistema, cuantos más cambios admite, menos se conoce a priori su productividad. Esto tiene potencialmente varias ventajas: puede funcionar adecuadamente en contextos donde hay incertidumbre, donde durante el hacer no se puede predecir qué va a pasar; puede incorporar materiales cuyo origen no se conoce, como los materiales de descarte, o que no responden a una lógica industrial; y también permite utilizar técnicas de ensamblaje que no son precisas. También hay dificultades de índole práctica que son los que de alguna manera justifican la existencia de la disciplina. Típicamente, para avanzar un proyecto es necesario anticipar la forma y la apariencia. Para concluir, quisiera explicitar una vez más los objetivos que persigue la investigación. El objetivo básico es entender procesos no-deterministas y construir un marco teórico que permita describir sus lógicas. El hecho de poner en relación problemas que hoy se encuentran inconexos demanda la formalización de un marco donde los conceptos estén definidos y explicitados. Luego, la investigación intenta detectar áreas de oportunidad para la aplicación de dichos procesos en la arquitectura y cómo pueden complementare con los procesos deterministas que usamos generalmente. Finalmente, estoy investigando cómo se pueden instrumentar, a través de herramientas digitales, mediante una serie de experimentos de diseño y fabricación. La metodología incluye casos de estudio, una serie de experimentos y una progresiva construcción del marco conceptual.

00:37:09 Convergencias Federico Eliaschev: En este momento estoy realizando el doctorado en Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, investigando temas que vinculan las herramientas digitales con la producción arquitectónica, especialmente dentro del campo de la vivienda colectiva. Sin embargo, lo que voy a mostrar en esta ocasión es el resultado de mi tesis de maestría, que tiene una forma bien definida y funciona como uno de los principales insumos para el doctorado, siendo también una aplicación práctica del marco teórico trabajado en la investigación doctoral. En primer lugar, quiero darles una idea de dónde se ubica la tesis, es decir, de cuál es su interés disciplinar. El título de la investigación en la cual se inscribe es Dispositivos Sensibles en Procesos Proyectuales Complejos, siendo su primer interés las investigaciones sobre vivienda colectiva, cuyo inicio ubico en la época del modernismo de entreguerras. Otra vertiente es la teoría cibernética, con todas sus bifurcaciones. Estas investigaciones confluyen en las décadas de 1960 y 1970, cuando surgen los primeros intentos por construir máquinas capaces de producir automáticamente proyectos de arquitectura para vivienda colectiva. Se identifica allí un núcleo de interés primordial para esta investigación. Uno de los pioneros de esta confluencia es Nicholas Negroponte, quien deliberadamente intenta reemplazar al arquitecto por sus problemas cognoscitivos respecto del usuario y su entorno. Negroponte intenta poner en funcionamiento un amplificador de diseño computacional que no está destinado al arquitecto sino a los usuarios, puesto que son ellos quienes mejor conocen sus necesidades, y a través de la tecnología pueden planificar su entorno de forma adecuada, sin necesidad del arquitecto. Pasada la fiebre de aquellos años, y coincidiendo con la pérdida de interés por las investigaciones en vivienda en Europa y Estados Unidos a comienzos de los ‘80, estas dos líneas, las investigaciones en vivienda y nuevos procesos de participación por un lado, y las investigaciones sobre cibernética por el otro, se vuelven a separar: la línea cibernética deriva en lo que para algunos fue el comienzo de la inteligencia artificial (que curiosamente tiene un origen en un contacto con la vivienda); y la otra deriva en los sistemas CAD (Computer Aided Design), o COD (Computer Obstructed Design) como denunciaba John Frazer, en referencia al hecho de que los sistemas CAD que se implementan en los años 1980 y 1990 funcionan principalmente como tableros electrónicos que no cambian de plano la manera de diseñar. De hecho, existían proyectos, como el de John Frazer, que actuaban más en el origen de la forma, pero eran bastante marginales. En términos históricos, la

Federico Eliaschev, composición de tipologías habitativas. FADU UBA

idea de mi trabajo tiene que ver con volver a acercar el problema de la vivienda colectiva con la producción digital, y en especial con la transición de los programas CAD a los programas de diseño paramétrico y BIM (Building Information Management); y en términos más generales, con el pensamiento cibernético.

00:41:55 Mediadores, Prototipos, Dispositivos El esquema clásico de proyectación consiste en una secuencia lógica operando en el contexto de un ambiente determinado que es interpretado por el arquitecto en un acto poiético. Con respecto a este esquema, la investigación plantea una lógica de proyectación paramétrica. Esto significa que, entre el ambiente y el arquitecto, se interpone un mediador computacional, y la forma arquitectónica es función o emergencia de ese mediador. Todos los referentes que mencionaba, desde Negroponte y Frazer, hasta Bernard Cache, fueron llamando de distintas maneras a estos mediadores. Amplificadores de diseño, arquitecto ampliado, que es como lo llama Frazer, mediador material, o prototipo, en el caso de Alejandro Zaera-Polo. En mi caso, he optado por usar la expresión Dispositivo Proyectual Sensible. La palabra sensibilidad, de hecho, aparece repetidamente en las diferentes investigaciones. Frazer en los ‘60 decía: “Proponemos una metodología alternativa, en la que el modelo se adapte repetidamente en el ordenador respondiendo a la retroalimentación a partir de la evaluación… nuestro modelo describe procesos más que formas. Este procedimiento es ambientalmente sensible. Las normas son constantes, pero el resultado varía en función de los materiales o las condiciones ambientales.”; y Zaera-Polo, en su Código FOA 2000, habla de los prototipos diciendo: “es esencialmente una herramienta experimental que no intenta desarrollarse a partir de los complejos materiales existentes en un lugar concreto, sino que, por el contrario, siempre pone a prueba una determinada relación y una situación particular. Los prototipos son mediadores técnicos y materiales, convierten la información en forma, constituyen dispositivos sensibles de la transferencia interna y externa de información”. Los móviles de Calder son un ejemplo interesante de parametrización analógica, ya que constituyen un sistema absolutamente maquinado que adopta distintas configuraciones en función de tomar las corrientes de aire como parámetro funcional. Retomando entonces el concepto de sensibilidad, lo defino así: se refiere a la capacidad reactiva del dispositivo frente a un estímulo exterior, ambiental, o interno (otro dispositivo), pero también a su capacidad para capturar ciertos impulsos del diseñador. Existe un núcleo interno algorítmico, morfogenético, que puede ser receptáculo de ideas o sentimientos del autor del dispositivo. Estas características internas de los DPS, que operan en un nivel genético, definen diferentes niveles de auto-organización, otorgando carácter a las reacciones tectónico-formales de los dispositivos. La interacción recursiva entre este núcleo interno y el ambiente posibilita una nueva fuente de expresión para la arquitectura. Los Dispositivos Proyectuales Sensibles ponen en tensión las pulsiones del diseñador, la historia y tradición disciplinar, y los resultados tectónico-formales que arrojan. En resumen, la tesis intenta reexaminar el contexto intelectual de las herramientas digitales y revisar la idea de sensibilidad, subrayando el hecho de que la subjetividad está siempre presente en el dispositivo. Creo importante explicitar esto y hacerlo partícipe de mi epistemología.

00:46:55 Diagrama Determinista El esquema básico del proceso proyectual parte de la entrada de información del ambiente, retomando la idea de la teoría general de sistemas. Se trata de un ambiente que tiene dimensiones físicas, biológicas, y culturales. El dispositivo está construido según metodologías proyectuales explícitas: es decir, parte de la arquitectura (como hace Félix Raspall con la obra de Miguel Fisac), por un lado, y de metodologías paramétricas, por otro. Como consecuencia de esta combinación se produce una emergencia tectónica, morfológica y topológica, que no es necesariamente arquitectura, pero que puede producirla. Y por último, la flecha de la responsividad, que permite, como decía Frazer, que el sistema evolucione en base a evaluaciones.

00:48:28 Construir las Propias Herramientas En este contexto, la tesis toma como argumento el diseño de un edificio de vivienda colectiva en un lote que comprende once manzanas en la ciudad de Buenos Aires, sobre la ex AU3. El proyecto se construye a partir de la combinación de seis dispositivos sensibles que van siendo enhebrados usando distintas tecnologías. En ese sentido, tomé la decisión de no recurrir a herramientas paramétricas estándar que existían en el mercado. Utilicé AutoCAD como tablero electrónico, es decir, como un sistema de representación gráfica explícita, y en paralelo desarrollé una serie de scripts en Microsoft Excel. Esta herramienta me permitió escribir dinámicamente un conjunto de instrucciones de dibujo que después se relacionan a la línea de comandos de AutoCAD. Y finalmente, otra herramienta de Excel que los arquitectos no usamos muy seguido, el Solver, un módulo que, mediante iteraciones, busca heurísticamente combinaciones de parámetros que permitan alcanzar determinados resultados en una ecuación compleja. Esta herramienta la utilizo para optimizar algunas prestaciones del proyecto, y también como un algoritmo genético. Los que usan Grasshopper y conocen el módulo Galápagos verán que se trata de algo parecido, aunque es un lenguaje de programación de un nivel más bajo. Esto fue una investigación en sí, que llevó tiempo refinar para que tenga la productividad deseada.

Dispositivos Proyectuales Sensibles. Secuencia de plantas. FADU UBA

00:50:36 Fin del Tipo El primer sistema sensible que desarrollé es el de generación de unidades habitativas. Una de las hipótesis que se postulaba era el fin de la planta tipo, porque también la familia tipo en algún sentido ha desaparecido. Por lo tanto, el primer sistema tiene por objetivo indexar información de familias y convertirla en configuraciones espaciales habitables. Para eso diseñé un algoritmo que combina estas instrucciones con estructuras condicionales en Excel, dando como resultado una secuencia variable de recintos que, entre sí, generan unidades habitativas. Esto se logra combinando sub-unidades, tales como espacios para dormir, para cocinar, para el aseo y para la recreación. Algo que va surgiendo repetidamente es un residuo o remanente espacial que se produce como desajuste entre los valores dimensionales de las unidades y las dimensiones del edificio como totalidad. Este desajuste se convierte en una oportunidad para generar diferenciación. Como estoy tomando un modelo de agregación que usa John Habraken en sus edificios abiertos, y que produce unidades lineales de largos variables, todo el tiempo quedan algunos vacíos. Y como estoy recurriendo a esa teoría de los edificios abiertos, postulo que pueden ser sub-unidades de elección directa para el usuario. 00:52:47 Determinaciones Sucesivas El segundo sistema toma como input lo generado por el primero. Se trata de un sistema de ordenamiento de las unidades habitativas y surge como necesidad porque, al tener todas las unidades largos variables, era difícil ordenarlos eficientemente sobre una generatriz lineal. El sistema es un algoritmo de ordenamiento que utiliza Solver para ir optimizando y dirigiendo las unidades en función del largo del segmento, ir cortándolo para poder controlar ese remanente, que también está abierto, porque uno establece un determinado espacio residual como objetivo de la búsqueda. El tercer sistema toma como input el asoleamiento. Es el sistema que determina la geometría tridimensional de las generatrices lineales. Lo que hace es tomar una generatriz pre-determinada y, utilizando el Solver como herramienta genética, optimiza la posición de los vértices para maximizar determinadas orientaciones. En el proyecto, esa polilínea de corrección se coloca en el último piso de los edificios, y produce una interpolación entre la generatriz de base y esa generatriz modificada, lo cual genera formas más interesantes. El cuarto sistema es el de generación de una estructura resistente y la envolvente. Allí caigo en la tentación de Grasshopper, influenciado por mis colaboradores.

Dispositivos Proyectuales Sensibles. Elevación prototipo zona ex-AU3. FADU UBA

El quinto sistema tiene como fin territorializar estos dispositivos. Es un sistema de trazados de generatrices lineales, que indexa posiciones de árboles y de sombras proyectadas por edificios linderos, toma retiros y el flujo de tránsito de algunas calles para generar un campo donde poder dibujar esa polilínea. Por último, un sistema encargado de generar el equipamiento urbano, haciendo un mapeo de equipamientos existentes en la zona. Sobre esa base, incluye la población generada por el propio edificio para generar estructuras de decisión que determinen qué equipamiento poner en cada lugar. El sistema se territorializa como una serie de edificios lineales. Se hace un análisis de asoleamiento a distintas horas del día y estaciones del año para producir una mancha que funciona como un campo de asoleamiento libre, que es la zona que nunca está afectada por la sombra que arrojan los vecinos. A su vez, eso se cruza con el arbolado fijando anchos de influencia, y a partir de allí se trazan generatrices que se van manteniendo dentro de ese campo. Después mostraré un video para que vean cómo es el aspecto de las interfaces de los diferentes sistemas. La polilínea de captura, que se generó con esa territorialización, después fue introducida en otro ciclo que genera una polilínea de corrección que se pone por encima de la anterior, tomando 10 metros como tolerancia de desfasaje, y por último interpolando todas esas líneas. que se produjera cierta ambigüedad entre la piel, que tiene cierta homogeneidad e intenta construir una pieza uniforme, y una estructura diversificada por la variación de las unidades por detrás. En el caso de los núcleos verticales había una oportunidad. La forma compleja se pierde en el interior de las plantas, porque son todas horizontales, pero en los vértices de las generatrices se generan vacíos verticales que sirven como puntos de acceso a la complejidad desde dentro del edificio.

00:57:59 Matizar la Complejidad Luego viene una fase del proyecto que representa una lógica inversa, que tiene que ver con estudiar cómo incide el asoleamiento del volumen generado sobre el entorno inmediato. En base a los resultados que arroja esa evaluación, se recortan los perfiles del volumen para evitar zonas de sombra excesivas en las áreas aledañas al edificio. De todo ese sistema, tomé luego un bloque y lo desarrollé en detalle. Las plantas se van desfasando, pero hay puntos fijos que son los núcleos verticales. Éstos por momentos están dentro y por momentos quedan fuera del edificio. La imagen que se genera es abstracta y homogénea. Me interesaba especialmente

Dispositivos Proyectuales Sensibles. Estudios de optimización por incidencia solar. FADU UBA

01:01:28 Conversación Lluís Viu: Me interesa preguntarles sobre la validación de vuestros sistemas. Félix, cuando has hablado del edificio, en un momento te has puesto el disfraz de arquitecto y lo has descripto como tal. Has hablado de ciertos temas que te interesan, pero no de que haya habido un examen posterior, aunque sospecho que sí lo hubo y fue en base a criterios arquitectónicos. La pregunta es ¿por qué tales formas y no otras? Y en el caso de Federico, ¿por qué dabas por buenas tus observaciones? Has hablado de optimizar ciertas prestaciones del edificio, como las orientaciones, pero en el fondo parecía como si no te lo creyeras porque introducías subrepticiamente otros criterios de juicio. Tampoco parecía quedar claro por qué preferías una forma en lugar de otra. La forma genérica de la pregunta sería: ¿cómo se validan estas decisiones? ¿Por qué no recurrir a la siguiente iteración, o detenerse en la anterior? ¿Sois arquitectos en el fondo? Félix Raspall: Hubo una pregunta parecida a la que formulas en una presentación que hizo Frank Gehry. Mostró infinitas iteraciones de modelos y maquetas, y, en un momento, Peter Eisenman le preguntó: ¿cuál es el criterio para elegir una u otra? Yo opino como Gehry. Hay un momento en que el arquitecto tiene que tomar una decisión y lo hace de forma holística. Las herramientas te ayudan a iterar, a encontrar opciones, a aumentar el espacio de soluciones, pero si uno quiere codificar la selección de las respuestas en el script mismo, a eso no le he encontrado la vuelta. Me parece que ahí hay una actitud casi autoritaria, que es netamente humana. Federico Eliaschev: ¿Por qué una configuración geométrica y no otra? En realidad no hubo una instancia de probar muchas configuraciones. En un momento hubo una decisión puntual que fue poner la generatriz de corrección en el último piso del edificio, quizás porque imaginaba que iba a dar un edificio retorcido y quería probar eso. En ese punto fui honesto, al generar un sistema que comparaba los vectores de los segmentos de esa generatriz original, y empezar a desplazar vértices para mejorar ese vector. Fue lo que dio por resultado el Solver. Por eso, después tuve que hacer una verificación posterior para ver si realmente mejoraba. Y mejoraba un poco. Obviamente, si hubiera puesto la polilínea de corrección en el primer piso del edificio y la hubiera extruido, habría producido un edificio igual y parejo, lo cual desde el punto de vista del asoleamiento habría sido mejor, pero la diversidad de situaciones, menor. O sea que hubo una decisión inicial orientada a producir un efecto formal. LV: Trabajando con Alejandro Zaera-Polo, solíamos hablar de este tema en la Architectural Association en los años 1990. Usábamos conceptos parecidos, aunque la terminología era distinta. En ese momento hablábamos de eficiencia, más que de optimización. ¿Cuándo es eficiente el sistema, cuándo detener el proceso? ¿Cuándo se acaba el tiempo, cuándo creo haber llegado a una

Fotografía: Anna Font, Archivo EAEU

versión que me gusta? Ahora bien, en la segunda década del tercer milenio, el propio sistema tendría que saber escoger por sí mismo. Y allí sí, habría que mencionar un software como Galápagos, que aunque todo el mundo lo esté usando, no sirve para nada. FE: Hemos experimentado con Galápagos y da el mismo resultado que hacerlo con Solver de Excel. Construye familias y las ordena de tal o cual manera, pero no hay una diferencia sustancial. LV: Pero, al final, ¿no es el ojo del arquitecto, o el del cliente, el que determina la forma que mejor funciona? FR: Yo creo que cuando uno explicita operaciones, más que formas cerradas, se distancia más. LV: Félix, tú enseñabas unos sistemas que se reorientaban y que iban aprendiendo de lo que iban haciendo. ¿Cómo lo aplicas a un edificio? Federico, tú construyes edificios. ¿Te atreverías a construir el edificio que nos has mostrado? FE: Yo me atrevería, los que no sé si se atreverían son los inversores. LV: ¿Por qué entonces no lo usas en tu condición de arquitecto constructor? Por lo que vi, no parece haber trazas de esta investigación en tu práctica profesional. FE: Podría contestar diciendo que en mi práctica profesional no hago arquitectura, sino que hago una edilicia que intenta ser correcta. De cualquier manera, reconozco que hay algunas investigaciones que podrían ser utilizadas, particularmente en lo que concierne a la personalización. Con el nuevo horizonte de la fabricación digital, creo que la cuestión de la personalización es muy relevante. Aunque en Argentina las condiciones lo hacen extremadamente difícil. LV: En España no es tan distinto. Inés Ariza: ¿Has intentado aplicar la investigación por fuera del ámbito académico? Me pregunto si la dificultad para la aplicación tiene que ver con un límite psicológico, o si es de otro orden. FE: Es verdad que hay un desafío en ese sentido. Hoy, en la práctica profesional lo que humildemente trato de hacer es plasmar intereses disciplinares que no tienen que ver estrictamente con lo paramétrico, sino con lo tectónico, con la estructura, en algunos casos, porque en otros no se puede, con hacer proyectos que intenten desarmar ciertos dispositivos del habitar. En realidad, de allí surge mi interés en la investigación sobre vivienda colectiva. Me empecé a interesar por este tema

mucho antes de descubrir que existían herramientas paramétricas. Empezaba a aparecer Revit, pero era muy técnico. Algo que me inspiró, y que fue un motivo por el cual empecé a investigar, fue ver cómo las madereras usaban un optimizador de placas para vender del modo más eficiente posible los distintos cortes que uno pedía. Pensé que era una pena que los arquitectos no tuviéramos herramientas similares. En esa época, un amigo estaba haciendo su tesis en informática y pensamos en colaborar. Hizo una suerte de edificio que al final salió mal. Y yo lo ayudé con las plantas, pero funcionaban mejor mis planillas de Excel que los programas que habían hecho ellos. La investigación surgió en ese contexto. Pero luego te enfrentás con reglamentaciones muy estrictas en el ámbito profesional, para no hablar de las restricciones financieras, o de los inversores que quieren ver plantas todas iguales a las que ya conocen. Tampoco me interesa hacer fachadas que cuestan un tercio del presupuesto del edificio. Coincido con lo que dice Patrick Schumacher en su manifiesto, acerca de que las nuevas heurísticas tienen que incidir en la organización arquitectónica, no en producir fachadas. Aunque es posible que después haga lo contrario, y no sería el único. Hay pocos proyectos en arquitectura que se remitan directamente a la cuestión disciplinar. LV: Félix, en tu tesis hablas de la ciudad informal, y la presentas no tanto como un problema, sino como un campo de oportunidad para la fabricación digital. Esto parecería ser un contrasentido. FR: Los procesos de la ciudad informal no necesitan del conocimiento disciplinar. La investigación que estoy haciendo con el robot no apunta a meterlo en la villa miseria. Hay una distancia. La ciudad informal me parece un lugar interesantísimo para trabajar, aunque en este momento no sabría cómo. Lo que creo es que de ese hacer, que no sigue el modelo disciplinar, que no requiere tener un proyecto completo, y que opera empíricamente, se pueden extraer herramientas para la disciplina. En qué momento esas herramientas van a ser efectivas, no lo sé. Pero la idea es que se puedan aplicar en un contexto donde no existen las certezas que ofrece el mercado formal. El mercado garantiza un flujo de materiales y da una cierta predictibilidad, que uno puede asumir como natural durante el transcurso de una obra. En el contexto de la ciudad informal, esa situación es más inestable, y por lo tanto un proceso más flexible, más sensible, más adaptable, es también más pertinente. Esos procesos apenas si los sabemos describir. Un trabajo que se acerca a esta descripción es el que hizo Sergio Forster sobre los mercados de La Paz, donde hace una lectura desde la disciplina, y no desde la sociología o la antropología. Ahí existe quizás la posibilidad de entender y operacionalizar más directamente el conocimiento. Mi doctorado es un trabajo individual, donde para pensar lo material y lo digital hacerlo con un robot es más viable que hacerlo con gente. Pero para la aplicación empírica en el contexto de la ciudad informal hay una interfaz con el humano que tiene que aparecer. Aunque no sé bien cómo, no es inmediato. JV: Félix, recién decías que la ciudad informal puede prescindir del conocimiento disciplinar. ¿No te parece problemática esa idea? FR: No digo que la disciplina sea inútil, sino que la ciudad informal funciona de hecho, sin que la disciplina la asista. No es que la ciudad está mejor si no hacemos nada, sino que hay muchos contextos donde la figura del arquitecto no existe y sin embargo funcionan, con todas sus deficiencias, y el intento consiste en entender cómo. JV: ¿Funciona según qué parámetros? En mí opinión no funciona. al menos en el sentido de que casi nadie elige vivir en una condición de informalidad si tiene opción. Dicho de otra manera, no funciona desde el momento en que el sistema no lo reconoce como parte de sí mismo. SF: Pero en los mercados informales de La Paz, por ejemplo, el reconocimiento oficial no tiene ninguna trascendencia. El comercio informal callejero en Bolivia supera ampliamente a la actividad formal, y está mucho antes que cualquier condición de formalidad impuesta a posteriori. JV: No conozco el caso de Bolivia, pero en Argentina, donde la ciudad informal es un gueto, decir que te interesa simplemente porque existe y funciona, es fácil y acomodaticio. Claro que en algún sentido funciona, el problema es si ese es el horizonte al que uno aspira como colectividad o no. Si no lo es, creo que hay una cuota de cinismo en la investigación. Y en el caso de Eliaschev, puede ser que haya un problema similar, desde el momento en que se pretende orientar la productividad del trabajo hacia una cuestión puramente social. FE: Efectivamente, el mercado informal tiene sus leyes. Y muchos asentamientos de emergencia, oficialmente llamados asentamientos de emergencia bioambiental, están en situación de riesgo: se inundan, se desmoronan, existen problemas sociales producto situaciones de hacinamiento. Objetivamente no es el mejor modo de vivir, lo cual no impide que tenga sus leyes propias. En el Centro Poiesis trabajamos con los asentamientos precarios, y justamente apuntamos a esas cuestiones: mejorar los sistemas sanitarios, resolver problemas de inundación. La arquitectura los puede dirimir dentro de su seno, o puede intervenir en un plano puramente técnico. Nosotros hacemos lo primero. SF: Cualquier evaluación de eficiencia que se pueda hacer de una villa de emergencia depende del parámetro con el que se la mida. Está claro que “funciona” o “no funciona” van entre comillas. Y también es cierto que no es aspiracional. Pero tampoco es aspiracional la especulación capitalista que existe en la ciudad formal y el tipo de desarrollo que viene como consecuencia de ello. Puede ser más legal u oficial, pero no deja de tener problemas. LV: Volvamos a la arquitectura paramétrica. FE: Creo que el parametricismo, por su capacidad de procesar gran cantidad de información puede ser relevante en el contexto de la ciudad informal. Porque de lo que

no podemos dudar es que estos asentamientos precarios tienen una complejidad y una heterogeneidad enorme. Creo que allí hay una esperanza para el parametricismo. Porque si no volvemos a lo de antes: el arquitecto va a un asentamiento y hace una interpretación de cuál es la mejor solución. Las herramientas paramétricas sirven para revelar cosas que no vemos en tanto que arquitectos intelectuales. SF: Quiero preguntar si para ustedes la digitalización total, de la que hablaba Lluís, es aspiracional o no, y en ese sentido, cómo evalúan el uso que cada uno hace de las computadoras y robots. Porque me llaman la atención los nombres que les adjudican a las máquinas, como dispositivo proyectual sensible, o mediador computacional. Pareciera que son nombres inventados para tratar de decir que no quieren hacer una máquina. Es cierto, es una herramienta, tiene precisión técnica, pero ¿para qué la usamos, para qué sirve? ¿Para acelerar los procesos? Entonces es una herramienta de ayuda y no está apuntando a una digitalización total, sólo al aumento de la eficiencia. Me parece que el nombre que le da cada uno en su trabajo es diferente en ese sentido. En el trabajo de Félix me interesa que está desarrollando la etapa posterior, no la de la producción de forma, sino el momento de realización material a través de una máquina. Y que las variaciones pueden estar puestas en esa segunda instancia, que la máquina tiene que tomar decisiones, y que las decisiones son de velocidades infinitas respecto a un análisis que uno podría hacer en términos prácticos. FR: Personalmente me interesa la cuestión material. Cómo capturar el accidente, la naturaleza desorganizada que tiene el hacer constructivo. Los trabajos que mostré son iniciales, pero aun así aparecen formas de hacer que no están alejadas de la pregunta sobre si haría algo habitable de esta forma. Seguramente que sí, pero necesito más tiempo. Por más que lo quiera trasladar ya mismo al contexto del asentamiento informal, me parece que todavía no es el momento. Pero esa lógica del hacer, esa capacidad de reaccionar frente a circunstancias imprevistas e incorporar información contingente que vaya dándole forma al proceso, me parece que funciona para un proyecto arquitectónico experimental, académico. SF: Entonces yo soy más optimista respecto a las máquinas de ustedes, porque creo que los procesos iterativos permiten abrir un campo de investigación nuevo. En el siglo pasado se hablaba de que todos los procesos podían ser intuibles. Sin embargo, a partir de un determinado momento dejan de ser intuibles porque el cerebro humano se queda sin capacidad para dar cuenta de ellos. Si uno pudiera decir que la computadora permite manejar simultáneamente y en forma organizada una cantidad de variables que resulta excesiva para el cerebro, eso parece interesante como posibilidad de avanzar permanentemente controlando variables que uno no puede abarcar intelectualmente, producir un cambio intuitivo, decisional, en base a datos a los que uno no podría haber llegado. Esa apertura de lo no intuible porque algo está operando como una mecánica intermedia, me parece interesante. JV: El interés de Sergio coincide con una fantasía de la cibernética que sobrevive desde hace cincuenta años. Concretamente, con lo que decía Christopher Alexander en su primer libro, acerca de que la aproximación computacional podía abrir, superar, o dar cuenta de una complejidad mucho mayor de la que podía abarcar la aproximación conceptual del cerebro humano. Después de un tiempo, Alexander se pasó al lenguaje de patrones, que es un camino más parecido al de la tipología. Y no fue el único, ya que hubo un reflujo generalizado, durante veinte años, respecto a la idea de que un proceso computacional pudiera abrir un campo de investigación interesante. En la década de 1990, Greg Lynn introdujo algo nuevo en este contexto, y creo que muy productivo, porque no tenía la intención utópica de enfrentarse a la complejidad desde una ambición resolutiva, ni siquiera de expandir la conciencia humana, sino que tenía objetivos más específicos. Por ejemplo, dibujar determinado tipo de curvas, producir determinado tipo de formas que se podían concebir, y que hasta cierto punto ya existían, pero que eran muy difíciles de ejecutar con los medios tradicionales de la arquitectura. Pero la imaginería de lo que quería producir estaba bastante definida. En base a eso, la pregunta que quiero dirigirle a la gente que está haciendo tesis de arquitectura paramétrica en este momento, la pregunta que me parece importante responder, es si se trata de expandir el campo en un sentido genérico, aspirando a esa idea de indeterminismo de la que hablaba Félix, o bien si se trata de encontrar cortocircuitos o atajos, y de montarse sobre la computadora para poder ir a través de ellos, para llegar a algo que puede aparecer como un objetivo interesante en términos de resultados intuibles. Porque es muy difícil producir una identificación con algo que no tiene una forma intuible. Y es muy difícil que tenga éxito un proyecto cuya búsqueda no tiene forma precisa; no conozco ningún arquitecto al que le paguen para generar indeterminación. FE: Supongo que Sergio hablaba del efecto amplificador de ciertas capacidades del arquitecto, de la expansión de sus sensibilidades. También está la capacidad de abducción del arquitecto, no tanto de la intuición. Hay

Fotografía: Anna Font, Archivo EAEU

herramientas que mediante la repetición compulsiva generan un exceso de información, y en ese mar de información uno puede abducir emergentes que de otra manera no hubiesen aparecido. Creo que ésa también es una posibilidad. Lo mismo aplica para la generación de errores y cosas incomprensibles. Anna Font: Mi sensación, con respecto a las presentaciones, es que hay demasiadas vaguedades y clichés sobre la idea de lo paramétrico. Si la agencia es del arquitecto o no es del arquitecto, y si el proceso es liberador o es radicalmente nuevo, por ejemplo. Me parece problemático que las discusiones sobre estos trabajos se centren en descubrir dónde está el momento decisional. Está claro que el momento decisional es constante, porque incluso renunciar a decidir constituye una decisión. Y el proceso de proyecto es el mismo que fue siempre: un proceso en el cual el arquitecto se encuentra frente a un ambiente y decide que prefiere ver unas cosas y no otras. Tratar de desmarcarse del proceso convencional ya no es productivo, aunque más no sea por las razones históricas que mencionaba Julián. En cuanto a la falta de especificidad conceptual, creo que hay un solape entre mapear, indexar, y parametrizar. Ver datos en un lugar e indexarlos es una cosa, y parametrizar es otra. Se solapan conceptos distintos en la palabra paramétrico. Y me preocupa, porque lleva a la confusión, y a que no se pueda discutir el trabajo por lo que efectivamente hace o se propone hacer. En función de esto, me pregunto si, en el caso de Félix, no está ocurriendo acaso que el trabajo que hace el robot está demasiado determinado por ciertas prácticas artesanales preexistentes, sin que haya un aporte de novedad. El robot tiene una capacidad de precisión que permite volver a hacer tareas muy particulares y con un nivel de detalle y de riqueza muy alto. Antiguamente esto derivaba su valor de que era un trabajo artesanal. Ahora las puede hacer un robot, pero las formas son conocidas. Entonces, ¿cuál es el aporte de valor? ¿Cuál es la novedad que plantea la tesis? FR: Hay gente que sostiene que el artesanado se ha perdido, pero que hay prácticas que se podrían recuperar robóticamente. Esa es una opinión extendida, sobre todo en Japón, donde hay oficios milenarios que han desaparecido, o que se están por perder. Esa es una mirada hacia lo que decís. Que dentro de la academia y el mundo arquitectónico se esté replicando el modelo artesanal, lo tendría que pensar. AF: No digo que eso es lo que tenga que pasar. Al contrario, me parece una limitación. Me pregunto: ¿qué más se puede hacer? Ahora se coordinan robots entre ellos, ya no es uno solo. Y ese camino puede ser más interesante, porque permite acciones materiales más complejas. Por ejemplo: el de plegado de tubos a diferentes grados al mismo tiempo, a distintas temperaturas. Eso produce resultados que no se podrían hacer de ninguna otra forma, porque precisan específicamente esa tecnología. FR: Creo que en las escuelas de arquitectura que trabajan estos temas se está haciendo lo que decís. Lo que ocurre es que los robots vienen de industrias donde su uso está dirigido a optimizar y automatizar procesos. Cuando entran en una escuela de arquitectura hay que definir propósitos diferentes. He visto experimentos insólitos con sierras circulares, martillos que golpean metal, y me parece que es un campo interesante, aunque no sé hasta dónde va a llegar. Mi actitud es oportunista y específica en ese sentido: hacer tal cosa, ver qué pasa y tener la esperanza de que produzca algo de valor. En algunos casos hay una mirada artesanal, como en el proyecto que arranca en base a la obra de Miguel Fisac, principalmente porque es un conocimiento que se ha perdido, y ahora se puede recuperar. FE: Volviendo a tu preocupación sobre los solapes de definiciones, en mi tesis he hecho un esfuerzo por definir estas palabras con precisión. No coincido con tus definiciones. AF: Me refería a que en la discusión se estaban mezclando niveles lógicos. No relevando inconsistencia en vuestro trabajo, tanto como en el discurso sobre el trabajo que se estaba generando. LV: La eliminación del operario es una idea radical. Imagino cinco brazos trepando automáticamente en el shaft de un rascacielos, y no es ciencia ficción. JV: En la construcción de islas artificiales los barcos están guiados por GPS. AF: Lo interesante de ese trabajo es que no sería posible hacerlo de otra manera. ¿Cómo vamos a mandar a poner operarios a mover arena para hacer una isla artificial? Allí el robot cumple una función que sería impensable en términos humanos. Pero otro tema es si la forma es interesante o no. FE: Personalmente creo que la robotización de la industria de la construcción es algo intrínsecamente positivo. En términos sociales está claro que es así. La industria de la construcción es un medio muy duro. Impone un costo alto sobre el cuerpo de las personas. En las sociedades más desarrolladas tecnológicamente, la tendencia es a mecanizar cada vez más la construcción, y la idea de que los obreros pasen a engrosar las filas de la clase creativa es algo fantástico.

Fotografía: Anna Font, Archivo EAEU