37 minute read

Partituras y Guiones Leonardo Solaas

Leonardo Solaas, Linear Landscapes

Partituras y Guiones

Advertisement

Leonardo Solaas

Aproximaciones al Trabajo de Leonardo Solaas, por Marcelo Faiden

La inclusión de Leonardo Solaas dentro del ciclo Culturas Digitales es prácticamente irrefutable. Solo basta con mirar la selección de trabajos publicados en estas páginas para imaginar uno de los reflejos más evidentes de los argumentos del ciclo. Sin embargo, su obra ofrece destellos tangenciales que dan luz a episodios menos oficiales de la práctica. Sobre estos espacios quisiera concentrarme.

El tipo de artista que evidencia la obra de Solaas no cabe en los moldes convencionales. Su formato y carácter procesual lo alejan de las rutinas tradicionales de las exposiciones y el mercado, obligándolo a construir entornos propios dentro de los cuales otorgar sentido y coherencia a su esfuerzo. Su obra, por lo tanto, parecería implicar conceptualmente también el tipo de artista que la propicia. Transformando ambos extremos en un proyecto único pero abierto, sensible a las posibilidades del presente. Esta actitud crítica hacia los estándares le permite alejar de sí mismo el proyecto de artista que Solaas propone. Y mediante esa distancia artificial, desarrollar un elaborado sentido de la oportunidad, inevitablemente ligado a un ejercicio de auto-crítica. Prestar atención a la obra, dentro del marco de una escuela de arquitectura, podría ser entendido como un llamado a revisar el modelo de arquitecto que estamos imaginando para nosotros mismos y para los futuros profesionales.

Existe un segundo tema a revisar. Se trata de la relación que la obra establece con el trabajo de sus predecesores. Bajo una mirada conservadora, obras como Klee en RGB, Rothko en RGB o Klimt en RGB, podrían resultar ofensivas en el mejor de los casos, porque esta serie reduce obras canónicas a información susceptible de ser manipulada y transformada. Pero el interés de estos procesos tampoco radica en su carácter provocador. La acción que realiza el trabajo de Solaas sobre estos cuadros puede ser entendida como un ejercicio de reducción mediante el cual éstos se transforman en un material abierto a distintas apropiaciones. Es desde este punto de vista, donde la síntesis subjetiva adquiere verdadero espesor. Esta serie diluye límites temporales y geográficos, horizontalizando un diálogo que casi siempre se produce en el sentido vertical. Canonizando o refiriendo el trabajo propio al de otros, en lugar de intentar licuarnos en un esfuerzo colectivo, en un saber compartido por una comunidad de conocimiento a la cual, paradójicamente, reconocemos como extensa y fructífera.

Por último, en línea con lo anterior, emerge el problema de la autoría. Si la práctica de Solaas esboza un artista nuevo, y si la construcción del conocimiento se entiende como tarea colectiva, es evidente que la idea clásica de autoría debería también ser revisada. Solaas lo hace al presentarnos obras como Dreamlines o Doodl, trabajos donde no podríamos afirmar la desaparición del autor, pero sí, quizás, la de su relevancia como objeto de cuestionamiento crítico. Quedan, de esta forma, un conjunto de reflexiones para mirar la obra que se presenta en estas páginas, sin mayor ambición que la de incentivar su estudio y su disfrute, para así desbordar esta aproximación inicial.

Partituras y Guiones

Leonardo Solaas

00:10:05 Transición entre Saberes Hay algo en común entre mi práctica y la práctica del arquitecto que tiene que ver con moverse en una zona híbrida entre el desarrollo técnico y la apreciación estética, entre el arte y la ciencia si se quiere, o, si no fuera una noción desacreditada, entre los dos hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho. Esa indeterminación entre la estética y la técnica me interesa particularmente, y me gusta pensar que tiene que ver con cierto cambio en la sociedad contemporánea relacionado con la decadencia de cierta figura de la modernidad. Michel Foucault la llamaba modernidad disciplinaria, refiriéndose tanto a la imposición de la disciplina, como a la organización de las ciencias y del saber en general en disciplinas y especialidades cada vez más específicas y separadas entre sí. Es un modelo de la ciencia que fue imperante hasta hace no mucho tiempo, pero que se está resquebrajando desde hace varias décadas. En cambio, vemos emerger figuras de trabajadores del conocimiento que navegan entre distintas áreas del saber, enhebrando disciplinas en su práctica sin solución de continuidad, como una transición fluida entre saberes diversos.

Cabinet, 2007

00:13:45 Mundos Cerrados en sí Mismos En el mismo sentido, mi carrera ha sido heterogénea. Estudié filosofía, interesándome por los sistemas lógicos, y hoy en día mi herramienta de trabajo es la programación. Mi fascinación de toda la vida son los juegos, naturalmente las obras de arte, la literatura, las narraciones: una variedad quizás preocupante. Pero hay un punto en común a través de esos intereses, que son los sistemas de reglas. Todas estas producciones tienen en común, desde mi punto de vista, el ser pequeños mundos cerrados en sí mismos que se ponen en movimiento a partir de un sistema de reglas. Son autónomos en el sentido etimológico de la palabra: nomos quiere decir ley. Autónomo es lo que se rige según sus propias leyes. Entonces, esa característica de pequeño mundo de juguete, de mundo artificial, en miniatura, es el hilo que enhebra esos intereses. En un plano más general podríamos decir que mi interés se enfoca en los sistemas de reglas: qué es una regla, cómo se enlaza con otras produciendo un sistema, y en particular, un tipo especial de sistemas de reglas, del que voy a hablar hoy, y que tiene relevancia para tender un puente con la arquitectura: los sistemas generativos.

00:15:04 Dejar en Libertad al Autómata ¿Qué es un sistema generativo? Dicho brevemente, es una colaboración creativa entre un agente humano y uno no-humano. El agente no-humano es un autómata que establece sus propias reglas, un sistema que, en algún sentido, anda solo, que de alguna manera contribuye al producto terminado, la obra, por fuera o más allá del control o de la intención del autor humano. Ese autómata puede ser un programa de computación, pero también puede ser un proceso físico o químico, unas instrucciones ejecutadas por personas o por una máquina. Solo se trata de que tenga esa capacidad de producir por sí mismo. Mi posición, dicho de una forma más o menos colorida, es que hay una tercera entidad que surge de la colaboración del agente humano con el agente nohumano, que es una figura autoral híbrida, una especie de centauro o quimera, una criatura mixta, o si prefieren, en términos más contemporáneos, un cyborg. Esto no es tan extraño como suena, yo creo que es básicamente una cuestión de actitud. Se trata de que, como autores, estemos dispuestos en algún momento a retirarnos, a dejar que algo suceda por sí mismo, a ceder el control. Es una actitud que marca una diferencia interesante respecto de la figura clásica del artista que propone la modernidad, cuya representación más visible se da en el genio romántico. Ese artista, que toma su inspiración de alguna idea trascendente o porque la musa lo vino a visitar, quiere dominar a la materia para llegar a la expresión más acabada de esa idea. En este caso hay, por el contrario, una actitud opuesta: dejar que las cosas fluyan, dejar en libertad a ese autómata.

00:17:41 El Borde del Caos Voy a presentar una serie de trabajos, que me gustaría invitarlos a considerar desde tres puntos de vista. El primero de ellos es el de un pequeño zoológico o muestrario de distintos sistemas de reglas, obviamente una muestra pequeña dentro de una infinidad posible. En segundo lugar, ejemplos de diferentes formas en que se puede entablar esta interacción entre la parte humana y la no-humana de la dupla creadora. En tercer lugar quisiera

llevar la atención, aunque no es un punto en el que vaya a abundar, al hecho de que en cada trabajo hay una búsqueda de un punto de tensión o equilibrio entre orden y desorden, entre regularidad y caos, y muchas veces, literalmente, mecanismos operando al mismo tiempo, de los cuales uno está generando orden, y el otro está generando desorden. En el medio, en la interacción entre ambos, aparece la obra. Hay una zona donde las cosas adquieren interés para nosotros, humanos: es lo que suelo llamar el borde del caos, donde las cosas no son completamente regulares ni absolutamente impredecibles.

00:20:01 Criaturas El proyecto Snarks es una especie de antecedente histórico, y un ejemplo del borde de lo generativo. Antes de que la era digital me tomara, fui artesano durante muchos años, contribuyendo a la esquizofrenia de la que les hablaba hace un rato. Esto data de aquellas épocas. Son unas criaturitas hechas a mano en porcelana fría. Como están hechas a mano, difícilmente se podría decir que son generativas. Sin embargo, como verán luego, hay algunos temas en común. Por un lado, las pequeñas criaturas van a aparecer en los siguientes proyectos como distintos tipos de bichos. Y por otro, hay un juego con la repetición y la diferencia, con la generación de variaciones. Podríamos decir que en estos diseños hay una búsqueda particular: voy a trabajar con un cilindro puntiagudo y un huevito, y voy a explorar la combinatoria posible de esos dos elementos unidos. Entonces hay, aunque ejecutado a mano, un sistema de reglas en juego.

Snarks, 2004

00:21:55 Taxonomía El siguiente trabajo, Cabinet, es también un caso de sistema no-digital y consiste en una cantidad de formas hechas de la siguiente manera: son bandejitas de fiambre deformadas por la acción del calor, específicamente usando una pistola de calor y aplicando calor a la bandejita hasta que se arruga en formas más o menos extrañas y azarosas. Eso produce una forma relativamente incontrolable. Yo elijo desde donde apunto la pistola y en qué momento la retiro, hay un grado de control, pero lo que pasa no sigue un plan o intención previos. Son formas pequeñas, de pocos centímetros. El trabajo consistió en mirar las formas y producir una taxonomía, seleccionándolas e identificando semejanzas entre ellas para ponerlas en un determinado orden. Las doscientas cincuenta y seis piezas que quedaron están ordenadas en el plano según una taxonomía más o menos arbitraria de semejanza entre ellas, de manera que hay barrios de bichos parecidos.

00:23:22 Trayectorias Entrando en la zona digital, les presento una obra llamada Dreamlines, que es probablemente uno de mis hits. Esta obra tuvo una significación especial en mi carrera, porque fue la primera me permitió ganar premios y viajar, entre otras cosas. Ahora quedó un poco viejita, como verán. La propuesta es esta: se invita al usuario a que ingrese un tema de un sueño que le gustaría soñar. Supongamos que quisieran soñar con frambuesas. El principio que está en juego en esta obra consiste en la traducción de valores de color en valores de movimiento. Como input el programa toma imágenes de internet. De allí lee los valores de color de cada uno de los píxeles y usa esos valores para dirigir la trayectoria de unos bichitos, agentes autónomos, que están en permanente movimiento en la pantalla y generan un dibujo, una especie de pintura. La característica singular de Dreamlines es que esas imágenes que se usan como inputs del proceso generativo, vienen de búsqueda de imágenes en Google, entonces están relacionadas con esa palabra que uno había ingresado para iniciar el proceso. Se ven los años que pasaron desde el 2005, año en que hice este trabajo: las pantallas eran más chicas por lo que ahora queda más chica el área de ejecución, y las computadoras ahora son más rápidas, por lo que este proceso de pintura era tardaba más tiempo en cambiar. El plug-in de Java tampoco era el agujero de seguridad que es ahora. Esto plantea el problema de la conservación de las obras digitales. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, sigue siendo posible ver la obra. Por ahora.

00:26:56 Aplicaciones Dos años después vino Doodl, basado en el mismo principio. Se trata, nuevamente, de decidir las trayectorias de un grupo de agentes autónomos a partir de los valores de color en una imagen. En este caso, sin embargo, en lugar de ser una especie de caja negra, como en Dreamlines, donde se ponía una palabra y se iniciaba un proceso regulado por el azar, aquí los distintos parámetros del sistema generativo están expuestos. Es exactamente un sistema paramétrico: todas las variables están bajo control, las imágenes que se están usando como inputs se ven abajo, puedo incluso pasar de una

Dreamlines, 2005

a otra, y lo que vemos dibujado son las trayectorias de esos agentes autónomos. Puedo variar la velocidad en la que se mueven: si van más rápido las líneas son más largas. Puedo aumentar la cantidad, puedo variar el trazo, la fricción, que hace que todo se vuelva, por así decirlo, más resbaloso, con líneas más suaves, y puedo hacer cosas más misteriosas como la fórmula que se usa para transformar los valores de color en movimiento, que generan a partir de la misma imagen distintos resultados. En cualquier momento del proceso puedo detener el movimiento y hacer una captura, es decir, guardar una imagen en mi máquina. De hecho se invita a la gente que usa este sistema a contribuir con las imágenes que generan usando Doodl, en un grupo de Flickr. Lo que se pone al servicio de la gente es una herramienta, Dreamlines convertido en una aplicación de tratamiento de imágenes.

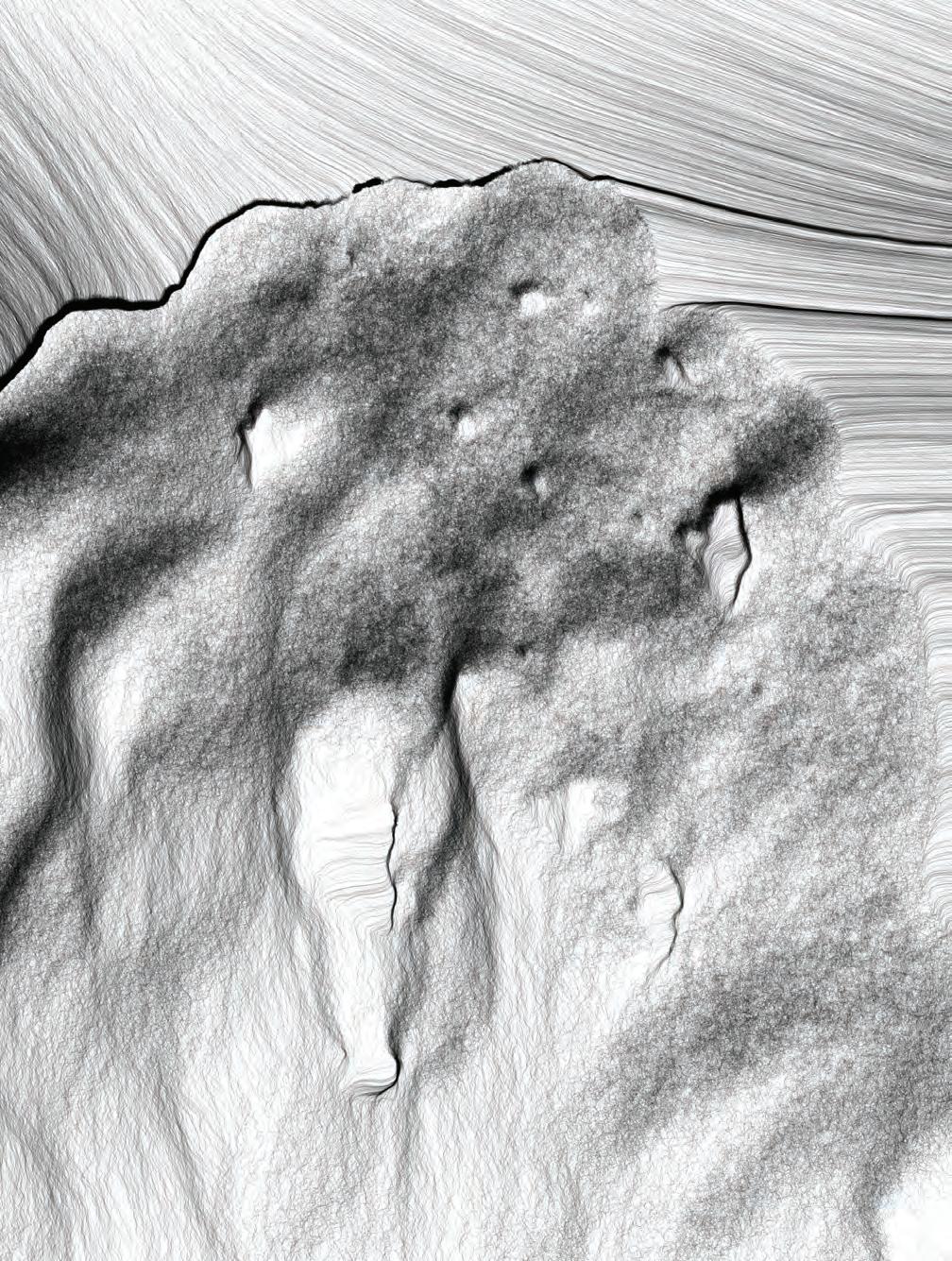

00:29:42 Imágenes Cuando mi objetivo es producir imágenes tiendo a preferir el monocromo. Me interesa la textura, el relieve que se genera como efecto 3D ilusorio, sugerido. Aquí vemos el mismo sistema aplicado con una intención distinta, ya no como herramienta o como obra interactiva en Internet, sino como dispositivo para generar imágenes estáticas. Esta serie se llama Linear Landscapes, y en alguna ocasión tuvo finalidades específicas, por ejemplo, generar la portada de un libro. Para ello había un formato, lugares donde iba el título del libro, el código de barras. Toda esa información está incorporada al momento de generar la imagen. El libro se llama Propagaciones, y fue producido por un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile.

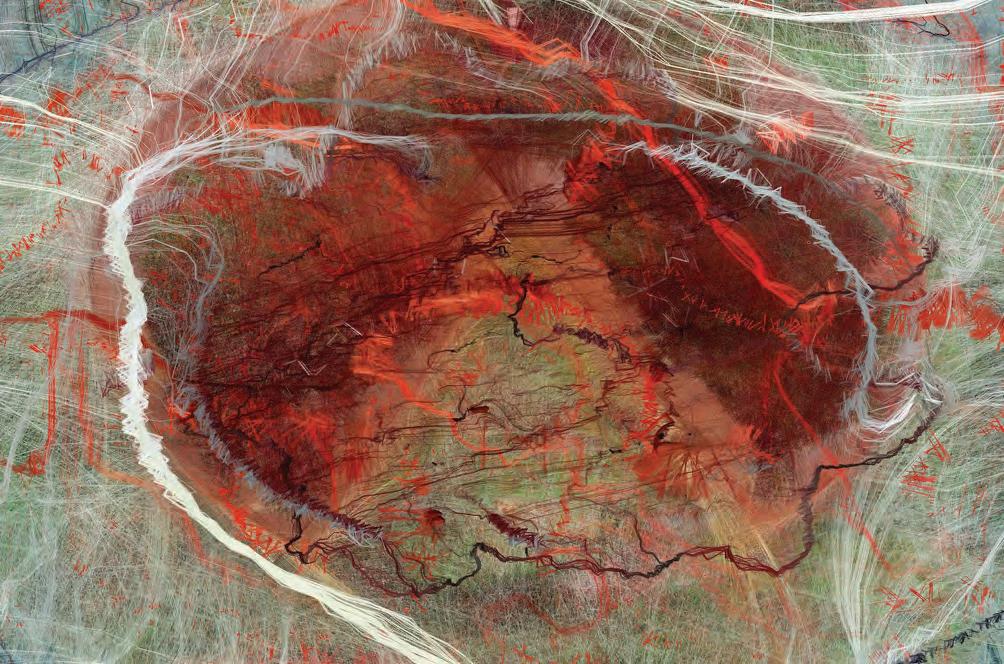

00:31:10 Mapas, Redes, Grafos Pasamos ahora a un tema relacionado aunque diferente, que es mi trabajo con redes y grafos. Se trata de un proyecto que tuvo un desarrollo complejo. Lo llevamos adelante con Ciro Najle, Sergio Forster y Gabriela Cárdenas. La consigna con la que trabajamos fue generar una planta para una ciudad utópica que iba a ser dibujada en el desierto en Nazca, Perú. Las líneas de la ciudad iban a ser trazadas en el desierto con un arado automatizado, guiado por GPS. Con esa estimulante consigna experimentamos tomando como base un mapa vial de Sudamérica, al que comenzamos a deformar. Trabajamos con un programa que pone en relación la longitud original de las líneas que unen los nodos de estas redes con fuerzas que se les aplican generando en ellas contracción y expansión. Aquí vemos un ejemplo del resultado, en este caso destructivo, ya que queda poco de la apariencia original. Experimentando con una gran variedad de fórmulas, nos encontramos con cualidades a nivel macro, morfológicamente muy distintas, como este estilo de superficie jabonosa. En esta otra fórmula resulta

en un alisamiento absoluto de la organización original. Otros casos son angulosos. En definitiva, se trató de una exploración sistemática del espacio de posibilidades generado por ciertos algoritmos, para luego elegir una configuración determinada. En realidad esto fue el inicio de una etapa ulterior de post–procesamiento del grafo, eliminando líneas no construibles, por ser demasiado pequeñas o demasiado largas. La fórmula elegida nos interesó por su capacidad para generar variedad morfológica, distintas escalas de manzanas de la ciudad. Podemos ver registros de la exploración, un catálogo de posibles formas, algunas más tempranas, otras más tardías, a partir de la misma fórmula.

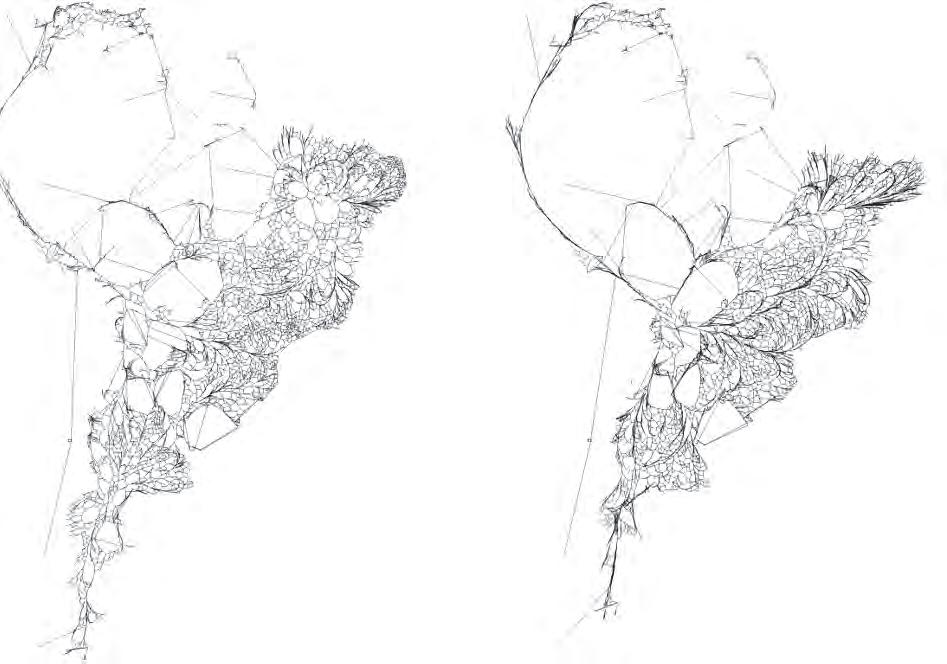

00:33:20 Aleatoriedad Nazca fue un estímulo importante en el sentido de experimentar con procesos de cambio en el tiempo de grafos o de redes, donde queda registrado el movimiento en los nodos de la red. Una de las exploraciones que resultó de eso, Mesh Experiments, quizás les resulte familiar, usa un recurso frecuente en el ámbito arquitectónico: el diagrama Voronoi. El Voronoi es una forma de dividir el plano a partir de un conjunto de nodos. Cada click genera un conjunto de nodos y una división del plano en base a éstos. Luego, los nodos empiezan a moverse y el resultado va quedando registrado, generando un efecto de acumulación en el tiempo. La mayoría de los parámetros son dejados al azar, es decir, en manos del autómata, y cada vez que el programa se ejecuta hace lo que quiere. Naturalmente, uno puede tomar el control y especificar cuántos nodos hay y dónde, o regular el grado de azar que interviene en el proceso de generación. En el código hay valores aleatorios. Cada vez que aparece la palabra random, significa que algo está dejado al azar. Vemos aparecer en las capturas del proceso una suerte de ilusión de profundidad: con poquísimas excepciones trabajó siempre en dos dimensiones, me siento cómodo en el plano, y tal vez eso sea algo que pone distancia con la arquitectura, pero hay veces en que el simple movimiento o generación de líneas en el plano produce cierta apariencia de espacialidad. Desarrollé otra exploración vinculada a la anterior, ya que también está basada en el uso de los algoritmos Voronoi, en honor al matemático ruso. Es un trabajo de generación de campos de color a partir de un conjunto de nodos, se llama Extended Voronoi, y se basa en elaboraciones que vuelven más complejo el procedimiento de subdivisión. Cada nodo tiene asignado un color, y los colores, que muchas veces vemos aparecer degradados, tienen que ver con la interacción en la tensión entre los colores de los nodos de base.

00:35:02 Estructuras y Equilibrio Inestable Sigamos dentro del campo de las redes y los grafos, aunque no en la generación de una imagen pictórica, sino dentro de una exploración de las posibilidades de los grafos para generar estructura. Constellations fue una experimentación en generar grupos de nodos, aquí identificados con colores, conectados por vínculos de largos determinados y creando fuerzas de atracción y repulsión entre ellos. Cada vez que los activo, se generan grupos nuevos con conexiones distintas, y eso produce estructuras diferentes. Se puede visualizar de varias maneras. Podemos centrarnos, por ejemplo, en las conexiones entre esos grupos, podemos aislar los nodos, o podemos visualizar la envolvente de cada grupo. Según el azar de estas producciones, el resultado es más caótico o más ordenado, más simétrico. Pasa algo inhabitual y curioso: las fuerzas entre los nodos por algún motivo generan un equilibrio inestable y hacen que la cosa se mueva. Ni yo mismo entiendo porque pasa esto. Les muestro algunas capturas. Es un sistema que en su momento exploré en tres dimensiones, porque me pareció interesante ver qué pasaba con un grado de libertad mayor para que los nodos se acomodaran entre sí, pero no fue más interesante: el 3D confundía la lectura de la estructura.

00:39:55 Nodos y Grafos La exploración continuó es esta aplicación, una herramienta que se llama Treegraph, donde los nodos ya no están sueltos para posicionarse unos respecto de otros en un juego de tensiones, sino que sus posiciones están predeterminadas geométricamente. Como en Doodl, se trata de un sistema paramétrico donde las variables están expuestas y puedo intervenir para modificar distintos valores: el radio, el ángulo en el cual se dispersan los nodos, el tamaño con el que se expresan, entre otras. Dentro de la estructura, algunos grupos dependen de otros. Aquí también se puede dejar que el autómata actúe solo y genere formas sin intervención. O bien cuando veo algo que me interesa, pero que no es exactamente lo que mi condición de humano querría, puedo intervenir para modificarlo o buscar el punto de tensión o la cualidad que me parezca interesante. Es un estudio de generación de forma y estructura en un sentido muy general, y esto se puede expresar y hacer visible de maneras diferentes. Treegraph es un Voronoi donde los nodos están diferenciados por color. Se trata de un sistema muy rico en posibilidades.

00:41:22 Juegos Ahora estoy dedicado a un proyecto de desarrollo de juegos para celulares y tablets. Los juegos constituyen un interés que me acompañó desde que tengo memoria. Es un leit motiv en mi vida, y ahora ha llegado el momento en que finalmente puedo intentar inventar juegos. Los juegos tienen una conjunción interesante de técnica y estética. Hay que pensarlos desde el punto de vista del arte, y desde el punto de vista del desarrollo técnico, de la jugabilidad, de cómo funciona la interacción, desde

Mesh Experiments, 2010

el punto de vista del placer que puede dar, y desde los mecanismos de adicción que tenemos en el cerebro y que impiden parar de jugar. Es un desafío complejo e interesante, por sus múltiples aspectos y dimensiones. Drift es una primera exploración. La consigna del juego es sencilla: se trata de un rompecabezas clásico que cuando uno empieza lo encuentra desarmado. El desafío es armarlo en la menor cantidad de pasos posibles con el añadido extra, o la gracia, de que el motivo del rompecabezas se está moviendo todo el tiempo. Como motivo de rompecabezas estoy usando el mismo tipo de sistema de Treegraph, añadiéndole aquí una dimensión de movimiento. Aprovechando esta variedad amplia de formas de expresar la estructura se le puede dar calidad visual al juego, y, naturalmente, la dificultad se puede ir regulando mediante la cantidad de divisiones del tablero, o cuan mezcladas están las piezas al comienzo. O también mediante el diseño del fondo: unos serán más claros y otros serán tremendamente confusos, y exigirán concentrarse y prestar mucha atención. Algunos más regulares, y otros bastante caóticos e impredecibles.

00:44:40 Sobre las Diferencias entre Interpretación y Despliegue A modo de cierre, quería hacer un comentario acerca del título de la charla, “Partituras y Guiones”, que no inventé yo mismo, sino que me fue propuesto. Yo decidí aceptarlo, a pesar de que me parecía conflictivo, o quizás justamente porque me parecía conflictivo y por lo tanto estimulante. ¿Por qué? A primera vista, una partitura es algo que tiene mucho en común con un programa, en el sentido de que es una escritura y los dos tienen un tiempo de composición y un tiempo de ejecución. Pero también hay diferencias relevantes que me gustaría señalar. La primera es que una partitura no es un sistema de reglas, si no el registro de una secuencia predeterminada. A lo cual se puede decir que en cada interpretación el intérprete introduce variaciones, y que no es siempre lo mismo, y esto es interesante. Sin embargo, el despliegue de reglas es radicalmente diferente a la interpretación de una pieza musical. En segundo lugar, una partitura es un medio de comunicación entre dos agentes humanos con oficios socialmente codificados y diferentes, un autor y un intérprete, agentes que, por otro lado, eventualmente pueden coincidir en una misma persona. En cambio, un programa es un medio de comunicación, como decíamos al principio, con una inteligencia no humana, sino automatizada, y generalmente se desarrolla en un proceso de testeo e interacción prolongada entre las partes. No es que yo puedo escribir el programa sin la máquina, sino que trabajo con ella, pruebo, anda o no anda, falla o no falla, hace lo que quiero u otra cosa, pero en todo caso se trata de un diálogo de ida y vuelta con una máquina. En tercer lugar, el compositor y el intérprete pueden estar separados por una distancia en tiempo y espacio arbitrariamente grande, mientras que en un proceso generativo hay una interacción más cerrada, si se quiere más carnal, entre la inteligencia humana y la artificial, al punto de que muchas veces en una obra generativa es difícil distinguir donde empieza una y termina la otra, es decir, qué parte de la obra terminada resulta de la acción del autómata, y cuál de la intención del humano. Por otro lado, es cierto que la música siempre fue la más algorítmica de las artes, y en ese contexto me gusta pensar que, en cierto modo, lo que hago podría verse como una partitura, en el sentido de hacer juegos, búsquedas o exploraciones formales para generar una tensión estética. Esto mismo se podría aplicar a los guiones, y, en ese sentido, cuando uno ve una multitud de agentes autónomos dibujando en una pantalla, me gustaría pensar que lo que uno escribe, esas reglas que determinan los movimientos, y que en general son muy sencillas, son una especie de guion subterráneo para la acción conjunta de una multitud de cuya interacción emerge el resultado final. Y con este comentario cedo el control.

Ciudad Nazca, 2010

00:59:55 Conversación Juan Ignacio Breccia: Hay tres temas que me interesaría llevar a la mesa de debate. El primero tiene que ver con la música. Pienso que quizás parametrizándola se podría llegar a formas emergentes, que no serían materiales sino sonoras, y que de alguna manera podrían expresarse como partituras. ¿Le interesa esta posibilidad? Leonardo Solaas: Naturalmente, aunque soy totalmente visual, y, por tanto, lo que hago tiene ese resultado. Pero, sin duda, los mismos sistemas podrían expresarse de otras formas. En el campo de la música hay muchos casos de sistemas generativos que producen un resultado sonoro, y añadiría que los sistemas generativos forman parte de la historia de la música. Desde la época del Renacimiento han existido tablitas con combinatorias con que generaban tonos e imágenes musicales. Así que hay una tradición de asociación de los sistemas generativos con la música, antiquísima y muy fuerte. JIB: Quisiera preguntarle si los efectos emergentes de estas combinatorias de variables son iguales a input, o no. Por ejemplo, ¿si en Ciudad Nazca introduzco varias veces los mismos parámetros, el efecto emergente será siempre el mismo? ¿Tiene la máquina capacidad de producir variaciones no lineales o imprevistas con respecto al input? LS: Nazca es un sistema completamente determinista. Eso quiere decir que no hay intervención del azar. Las formas que se generan son el resultado de dos factores, el estado inicial del sistema, que en este caso está dado por el mapa de América expresado en forma de grafos, y por la fórmula que lo procesa, nada más. Hay otros de los sistemas que vimos, por ejemplo el caso de Doodl, que tienen muchas variables, de las cuales algunas tienen un factor de aleatoriedad. En Treegraph el estado inicial está ligado al azar, porque cada vez que uno lo inicia aparece una configuración generada aleatoriamente. Lo que pasa a continuación está bajo control humano. En cada sistema uno regula la proporción entre control y azar. Hay gente que critica el uso de la función random porque parece como hacer trampa, como si se estuviera generando variedad sin sentido. En realidad, el random funciona en base a un generador de números que se hacen con el reloj de la máquina. Allí se produce una variedad que no estaba ni en la información inicial ni en las fórmulas que operan sobre esa información. Me parece entendible esa crítica, pero aun así, la función random sirve para estudiar el espacio de posibilidades de un sistema, para hacer incursiones en el campo de posibilidades contenidas en la fórmula. JIB: Por último, quería preguntarle sobre el rol del arte en esta lógica, ya que si la creatividad está en manos del centauro, ¿el humano dónde está? ¿El humano estaría en la contemplación del arte? ¿El humano empieza a ser el centauro? LS: El humano no se va nunca. No es verdad que el humano haya desaparecido y que hayamos ingresado en una fase donde todo es automático. En realidad los sistemas son creados, puestos en movimiento y controlados por alguien, y los resultados son filtrados y seleccionados por alguien, porque las máquinas carecen de criterio estético, al menos por ahora. Por lo que, si se trata de crear con intención estética, la mirada humana todavía es irremplazable. Aunque hay algunos intentos: si ustedes usan Google + verán que elige las mejores imágenes. Ahora bien, en ese caso puede ser que la figura del humano no desaparezca, sino que cambie. La idea del centauro es la manera gráfica de expresar que el ser humano no es lo mismo ahora que lo que fue hace algún tiempo. Estamos aprendiendo a convivir, a vivir en simbiosis con una inteligencia diferente, yendo juntos quién sabe dónde. Estamos descubriéndolo paso a paso, tratando de adaptarnos día a día. Estamos pegados constantemente a nuestro celular, esa relación simbiótica que es centáurica, si ustedes quieren, cambia las posibilidades de lo que podemos o no hacer. Entonces, si bien seguimos siendo humanos, la pregunta sería ¿qué tipo de humanos? Por cierto, no se trata del mismo humano que el de la modernidad o del iluminismo. Todavía estamos descubriendo cuál. Sergio Forster: Mi pregunta que tiene que ver con tu afirmación de que la intención es humana y la acción es autómata. El tema de la relación entre intención y acción me parece interesante. Parece como si la intención fuera conceptual y después, como si la acción le diera especificidad. ¿Cómo ves esta relación? LS: Si bien acción es una palabra muy general, se podría decir que tanto el humano como el autómata son agentes en el sentido de que ambos son capaces de accionar. En todo caso la interacción entre ambos es lo que surge. Y allí hay que ver cómo se distribuye la carga de acción entre uno y otro en relación al producto terminado. En cambio, con la intención, diría que es un poco más claro, ya que el autómata no es capaz de operar con criterios complejos, tiene una capacidad de juicio limitada, y es por eso que dejamos del lado humano la facultad de tener planes y propósitos orientados a fines. Es cierto

Fotografía: Anna Font, Archivo EAEU

que a veces, cuando se le pide al autómata que haga determinada cosa, surgen efectos imprevistos. Me parece que para no caer en la ficción de que los robots están a punto de dominar al mundo, hay que reservarse la capacidad de intención. SF: ¿Trabajas sobre alguna forma de control de la función random? ¿Se trata de aleatoriedad pura o parametrizas de algún modo el grado de aleatoriedad para ver tendencias? LS: Random es una función que toma argumentos. Eso quiere decir que recibe información para hacer algo con ella. En el caso de Processing, que es el lenguaje de programación que uso, los argumentos son el mínimo y el máximo: por ejemplo, random (2,100) devuelve un número aleatorio entre dos y cien. En ese sentido, uno acota los bordes de la función. Hay otra manera de controlar la producción de números azarosos que se llama random seed. Lo que hace es poner una semilla al generador de números aleatorios de la máquina, de manera de garantizar que cada vez que corro el programa las funciones random den el mismo resultado. Eso permite tener un azar previsible, el cual es útil si uno hace un desarrollo científico que requiere más control. Julián Varas: Decías que el humano es distinto como consecuencia de esa simbiosis con la tecnología que tu trabajo promueve. Cuando diseñás estas imágenes, cuando programás estos dispositivos, ¿tenés una idea de hacia dónde estás modificando esa condición humana? Porque, si bien es cierto que interactuar con la tecnología y con las imágenes que esta produce de alguna manera nos transforma, no me queda claro si hay un intento en tu trabajo de que esa transformación sea deliberada, en el sentido de que nos lleve a un determinado estado de conciencia, de hipnosis, de mayor alerta o sensibilidad, o hacia un estado de satisfacción de los sentidos. Seguramente hay un rango de posibilidades hacia donde el trabajo podría estar yendo, pero la pregunta es si pensás en una dirección específica. LS: Supongo que hay un programa más amplio que va enhebrando las cosas, pero no es algo de lo que sea consciente o que tenga explícitamente claro en mi trabajo cotidiano. Puesto ante la cuestión, diría que me interesa esta forma de crear experiencias estéticas porque me parece contemporánea, en el sentido de estar montada sobre el cambio que estamos viviendo en nuestra condición por la aparición de nuevas inteligencias. Me parece un terreno legítimo para el arte, porque lo que viene es indeterminado. Se trata de explorar ese campo. También hay un trabajo que consiste en hacer visible y poner en evidencia formas de generar estructuras, formas de generar orden, y el interés no está en generar una cosa en particular, sino el concepto de regla y las formas de ponerlas en conexión entre sí. Entonces lo que guía el trabajo es una interrogación sobre las maneras de crear orden y sobre las maneras de ordenar el mundo, de estructurar la multiplicidad o el caos que nos rodea. Ciro Najle: Mi primera pregunta es si el material del cual arrancan los proyectos tiene alguna relevancia, y, si la tiene, cómo se recoge ese material. Y en ese sentido, también, si en el proceso al cual se somete el material existe una voluntad de conservarlo o una voluntad de engendrar algo nuevo. Más genéricamente, ¿Cuál es la actitud cultural respecto del material? La segunda pregunta tiene que ver con el producto. ¿Cuál es la intención con respecto al material que depositás en el mundo? Porque muchos de los trabajos terminan en imágenes, y a casi todos nos gusta el proceso. ¿Considerás que la representación del proceso en una imagen es una reducción? ¿Es necesaria la imagen? ¿Hay una existencia paralela de ambos? Las dos preguntas operan un poco sobre lo mismo pero desde esos dos extremos. LS: Por el lado del input me parece que hay que hacer una primera distinción: hay trabajos que toman un input determinado, y otros que no. El Treegraph, el generador de grafos, no lee información de ningún lado, se produce todo en el programa con el recurso de la función random, que es una diferencia que pareciera venir de ninguna parte. En otros casos hay un input externo, como en las imágenes de la web en Dreamlines. Respecto de la relación con ese input, creo que es de una cierta indiferencia. En el caso de los programas que toman imágenes, me interesa el hecho de que sea una imagen determinada, ya que eso caracteriza la información con la que voy a trabajar, el valor de color, los píxeles que tenga, el espacio RGB o HSB. Pero, más allá de eso, cuál sea la imagen es relativamente secundario, o bien está totalmente fuera de mi control, como en Dreamlines o Doodl. Por ejemplo, para el caso de la imagen de las vacaciones en Bariloche, la ciudad en sí no tiene importancia. Pero hay características formales de la imagen, como áreas lisas y áreas rugosas, que ayudan a que el sistema exprese sus posibilidades. Incluso hay veces en que me da pereza usar el programa. Invento algo que tiene una inmensidad de posibilidades, y una vez que el programa está hecho, ponerme a probar con un montón de imágenes y a variar los parámetros para ver todos los resultados posibles, me aburre. Estoy seguro de que muchos de estos proyectos podrían tener una mayor variedad de resultados, pero

Fotografía: Anna Font, Archivo EAEU

hasta ahí llegué, después quiero empezar el siguiente. Desde chico siempre me interesó más inventar juegos que jugarlos. Es una característica personal. Por eso me viene bien hacer este tipo de trabajos que son herramientas, donde el input, o el uso que se le da a los programas se deja en manos de otro, se delega en el usuario. Es una forma de interacción que me resulta conveniente. Marcelo Faiden: Una pregunta clásica: ¿Cuándo decidís detener el proceso? ¿En qué momento está corriendo un programa y decidís capturarlo? ¿Hay algo que te dice: lo detengo en ese momento y no en otro? Traería sobre la mesa algo de lo que hablábamos hace poco, la partida de ajedrez entre Marcel Duchamp y John Cage. En un momento Duchamp no quiere seguir jugando, mira el tablero, y en ese momento el juego se cristaliza. Pareciera que eso se relaciona con un momento del arte más tradicional. Quizás el momento de la captura podría ejemplificarse con el momento en que un pintor experto toma sus óleos, va al campo, camina, camina, camina, y de repente mira y planta el atril para capturar la imagen. Yo veo, en estas acciones que están relacionadas con tu obra, una ampliación de tu registro, y me preguntaba cómo se articulan esos dos momentos. LS: Creo que pasa por el output de los procesos, por lo que dejan, por el rastro que queda. Así como veíamos la forma en que se pone en cuestión la figura del autor, me parece que correlativamente hay una problemática acerca de qué constituye la obra en este tipo de procesos. ¿Es el código en sí, el programa cuando está corriendo, la captura de algunos resultados? Hay una variedad de opciones, y a mí no me interesa particularmente cuál sea la respuesta. En distintos contextos uno toma distintos aspectos del proceso, para presentarlo de la manera más apropiada a ese contexto particular. En el caso de Dreamlines, está pensada para experimentarla en vivo, en la web, y se genera cuando el usuario escribe una palabra en la pantalla de su casa, en el momento en que la está mirando. Después de que pasó, nunca más volverá. Es una experiencia privada, que transcurre en el tiempo, termina y desaparece. De eso se puede hacer una captura, que se puede imprimir y colgar en la pared de una galería, cosa que no hice nunca. Ustedes mismos vieron miles de capturas de imágenes: se podrían imprimir y colgar. A mí no me interesó, hasta ahora, hacerlo, no me interesó inscribir el trabajo en una forma más tradicional del oficio artístico. No es que me parezca mal, es uno de los circuitos que están en el mundo, y que todavía tenemos que atravesar. Pero a mí me interesa más pensar en lo que está detrás del juego, en las reglas, en cómo el sistema se desarrolla, en cómo produce órdenes y formas. Mi experiencia personal es la fascinación con el algoritmo. Después, hay decisiones que tenemos que tomar que van más allá de la obra, que se relacionan con la interfaz y con la interacción entre ese proceso algorítmico y el mundo en general. JV: Poniendo tu trabajo en el contexto de la historia del arte moderno, en particular del arte de vanguardia, uno querría preguntarse acerca de la dimensión política de este arte, ya que la vanguardia históricamente tuvo como objetivo desestabilizar ciertas formas cristalizadas de la percepción. Es el caso del cubismo, del impresionismo, del surrealismo, que buscan instalar nuevas formas de ver y de pensar el mundo. Lo mismo se puede decir de otros momentos del arte de vanguardia. Creo que en algunos casos más, en otros menos, la constante tiene que ver con la idea de modificar el aparato perceptivo, de tener un efecto transformador de manera tal que se abran nuevas posibilidades de acción sobre el mundo. Cuando hablás de que te interesa el juego, pero que en un momento te aburre y querés hacer otro, la pregunta es si es ese el límite del trabajo, o si puede haber un objetivo en otra dimensión, porque el juego pareciera no tener otro objetivo más que jugar. LS: Quisiera que evitemos dar al juego una connotación de ligereza. Es cierto que el juego tiene su autonomía, en términos de que es un pequeño mundo artificial, cerrado en sí mismo, y que por lo tanto no tiene consecuencias, termina en sus propios bordes. Pero, en el ámbito de la ciencia, la simulación es una zona nueva de exploración, ni del todo teórica ni del todo experimental. Es la forma del conocimiento donde se ponen en un ámbito artificial, la computadora, parámetros que simulan un sistema, desde una colonia de hormigas hasta el espacio interestelar, y se explora su comportamiento. Entonces, se trata de un sistema aislado del mundo, ya que no está trabajando con las hormigas ni está en el espacio, y sin embargo dice cosas acerca del mundo. Del mismo modo, el juego puede decirnos cosas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. En ese sentido, creo que se conecta con el mundo en general. Que eso ocurra o no, es una medida del éxito que pueda alcanzar el trabajo. Personalmente me importa poner en evidencia en los juegos la cuestión del espectro de posibilidades que genera, la cuestión del orden de un sistema de reglas y de la vida de los autómatas. Uno lo trabaja libre, con cierta ligereza, pero se trata de una ligereza que al mismo tiempo es seria. Estoy seguro que tiene una dimensión política en ese sentido.

Fotografía: Anna Font, Archivo EAEU

Fotografía: Anna Font, Archivo EAEU

SF: En relación con los procesos generativos ¿qué es lo que te gusta más: la sorpresa de encontrar algo que no buscabas o encontrar lo que buscabas? ¿Te interesa el vacío de la sorpresa que produce el accionar de la máquina o la paradoja interna de la matemática? LS: Toda la fenomenología de la relación entre el humano y el autómata tiene esas dos facetas: hay autómatas que resultan dóciles, y hacen lo que uno imaginaba que iban a hacer, satisfaciendo la expectativa de encontrar resultados, y hay autómatas rebeldes, lo cual es todavía mejor, porque te hace sentir que le diste vida al Golem, que creaste un Frankenstein. Esto a veces conduce directo al caos, y uno se pregunta qué está haciendo, pero muchas veces, más seguido de lo que podría pensarse, van hacia una forma diferente de riqueza y complejidad de la que uno podría haber proyectado en su cabeza. Esos puntos de rebeldía son puntos de descubrimiento, de ida y vuelta entre la máquina y la persona, y el trabajo se vuelve un diálogo enriquecedor. JIB: Mis estudios de arquitectura me han llevado frecuentar ámbitos que promueven el despojo de la razón y del control para poder diseñar. Me llamó la atención cuando usted explicaba la aplicación de los grafos que generan estructuras que se mueven aleatoriamente. En un momento usted dice: ni yo entiendo esto. Me sorprendió que a usted, que creó esa aplicación, ese universo le exceda. ¿Puede profundizar sobre ese exceso? LS: Hay veces en que uno no sabe bien por qué pasan las cosas, y es que los sistemas complejos tienen un espectro amplio de respuesta. Hay una multitud de agentes operando simultáneamente, cada uno de los cuales está guiado por reglas simples. La interacción entre esos agentes es lo que se llama comportamiento emergente, que suele ser impredecible y puede sufrir grandes variaciones a partir de pequeñas modificaciones en el input o en las reglas que guían su comportamiento. Ese comportamiento emergente no es evidente en las reglas iniciales del sistema sino que es de otro orden, y por eso tiene la capacidad de sorprender. JIB: ¿Cree que es alcanzable comprender esa complejidad en un futuro? Ahora no es posible para nosotros, pero en un futuro tal vez lo sea, como nuestro presente es una utopía para nuestro pasado. LS: En realidad, todo el despliegue del sistema está comprendido virtualmente en las reglas. El desarrollo del sistema no es más que un despliegue que está contenido en algoritmos muy simples. El conjunto de los múltiplos de tres, eso es un programa, un algoritmo, una instrucción para generar una secuencia infinitamente grande de números. En ese sentido, no podemos comprender el resultado porque no podemos abarcarlo todo, porque no tenemos tiempo infinito, pero podemos comprenderlo en el sentido de tenerlo compactado en la instrucción. Al mismo tiempo, incluso cuando tenemos acceso a la regla, muchas veces no vemos lo que pasa en su interior. Hay veces que para lograr la comprensión de un sistema no hay otra cosa que esperar y ver qué pasa, y no hay mejor manera de ver cómo son las reglas que ponerlas en acción.