38 minute read

Intuición y Proceso Diego Petrate

Diego Petrate y Elena Manferdini, instalación con paneles de acero inoxidable por corte a chorro de agua. Fotografía: Diego Petrate

Intuición y Proceso

Advertisement

Diego Petrate

Lo Valioso y lo Simplemente Difícil, por Juan Pablo Porta

Una periodización de la evolución de la relación entre informática y diseño podría considerar tres fases sucesivas: primero, una etapa intuitiva y experimental de modelado explícito en 3d; segundo, un trabajo más sistemático, apoyado en herramientas de animación y simulación; y un tercer momento, aún más abstracto, basado en el la proliferación del scripting, los códigos-base, el control paramétrico de la forma y los procesos generativos en general.

Sin embargo, a pesar de la importancia de estos desarrollos, el mainstream arquitectónico tiende a resistir la incorporación de los avances tecnológicos. La inercia de una industria de la construcción, que en su mayor parte emplea tecnologías que tienen un siglo de antigüedad, un mercado inmobiliario que intenta evitar el riesgo, y por lo tanto la innovación, y el peso de las consideraciones históricas y semánticas en la evolución de la disciplina, han sido determinantes en la lentitud con que la arquitectura ha respondido a estos avances, en comparación con los progresos realizados por otras prácticas del diseño, tales como la industria automotriz o la aeronáutica. Cuando el diseño por computadora invadió estas prácticas en los años ochenta, transformando radicalmente sus cimientos conceptuales y sus capacidades productivas, la arquitectura, inmersa en debates ideológicos, fue mucho más lenta en reaccionar. No es de extrañar, entonces, que el primer impacto significativo de las aplicaciones informáticas en el diseño arquitectónico haya tenido más que ver con una investigación formal y estilística, acaso más continua con la investigación escenográfica del posmodernismo, que con una exploración de la capacidad de la nuevas tecnologías para redefinir la manera en la cual la arquitectura podía ser concebida y producida en respuesta a la relación entre información y materia.

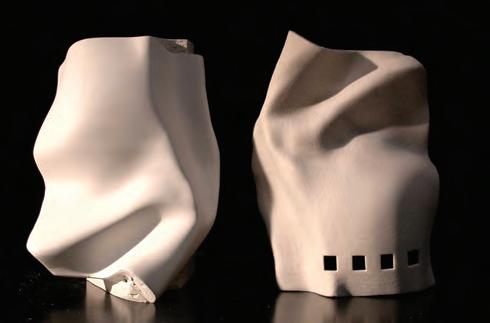

En el trabajo desarrollado por Diego Petrate durante su experiencia en el estudio de Frank Gehry, se evidencian diferentes aproximaciones a una reflexión sobre el modelado, la experimentación formal con modelos físicos, y los procesos de prototipado rápido bajo un implícito interés en la mutación entre arquitectura y escultura. Un trabajo menos intelectualizado que la operatoria de sus predecesores históricos (desde Robert Venturi y Charles Moore hasta los Metabolistas), no por ello deja de subvertir las relaciones de causalidad a través de la proyección de la sensibilidad autorial como factor de desestabilización. Las obras de Gehry se presentan como expresionistas en el sentido de que un elaborado proceso de transmisión, a través de maquetas y computadoras, transforma las percepciones conscientes, fundamentalmente visuales, en formas alternativas de determinación del proyecto. Lo que Gehry describe como relación ojo-mano.

Hoy en día, la tarea experimental y formativa realizada en el medio académico, y la percepción generalizada de los beneficios de la innovación tecnológica en nuestro entorno cotidiano han contribuido a la definición de una nueva relación entre la tecnología y la producción arquitectónica. Esta relación, quizás más íntima, constituye una nueva realidad respecto a la relación de los sistemas informáticos y la arquitectura, y es esta nueva realidad, operando como campo generativo, la que intenta abrirse paso en el presente y expandirse. La creciente capacidad para el control de la implementación y materialización de los proyectos, y, por consiguiente, la optimización de recursos y tiempos de ejecución, se presentan como un valioso punto de partida para la reflexión y el trabajo dentro del diseño contemporáneo, con el objetivo dirigido a una sustancial mejora en la calidad de los proyectos, los edificios y las ciudades.

Intuición y Proceso

Diego Petrate

00:07:05 Ni Hedonista ni Protocolar El título “Intuición y Proceso” trata sobre la búsqueda y la idea de aprendizaje subsumidas en la fabricación digital. Pero implica también que ese proceso no es ni tan lineal ni tan fácil de definir en su secuencialidad, porque está alimentado por intuiciones propias de la arquitectura, que es una de las ramas del arte. Por lo tanto, tiene componentes artísticos que hacen que las búsquedas tecnológicas no estén pautadas específicamente por protocolos estrictos, como en la ciencia. Sin embargo, tampoco se trata de una búsqueda puramente intuitiva, hedonista, sensorial, como se ha argumentado acerca de algunas formas del arte, sino de una especie de estado intermedio.

00:09:54 Estado de Situación La primera parte de la conferencia trata sobre una pregunta general que me hago desde que estoy trabajando en el tema de la fabricación digital, hace unos quince años, y que cuando el CEAC me invitó a dar la charla, enseguida resurgió: luego de todo este tiempo, ¿cuál es hoy el estatuto de la fabricación digital? Porque nuevas formas de hacer implican nuevas ideologías, y esas nuevas ideologías pueden ser conservadoras, tratando de frenar ciertos procesos o volverlos hacia atrás, pueden también ser reformistas, o pueden incluso ser revolucionarias. Si me hubieran preguntado, hace diez años, si la fabricación digital era conservadora, reformista o revolucionaria, probablemente les hubiera dicho que era revolucionaria. Era revolucionaria porque implicaba un orden nuevo y una ideología acorde, en el marco de una nueva tecnología y de una nueva economía. Hubo avances desde entonces sobre cada uno de los aspectos con los que la fabricación digital se implica. Y sin embargo, recién ahora estamos pudiendo evaluar cuál es su verdadero peso en estas transformaciones, y en ese sentido sería más prudente pensar que se trata en realidad de una tecnología reformista.

00:11:50 De la Visión al Pensamiento La tecnología estudia las técnicas, y usa variados conjuntos de ella. Hoy les voy a mostrar algunas tecnologías propias de lo digital, y cómo estas se relacionan con ciertos procesos económicos. La economía arbitra la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Y eso es crucial, porque nuestro rol como arquitectos es arbitrar los medios productivos que permiten que un proyecto se transforme en una construcción material. Entonces planteo la pregunta, y podemos discutirlo al final, de cuál es realmente el peso de estas transformaciones. Por comparación, el modernismo de principios de siglo XX fue claramente un movimiento revolucionario. Cualquier texto de Le Corbusier, de Hannes Meyer, o de muchos otros arquitectos de esa época, estaba embebido en un proyecto de cambio total de la ideología, de la tecnología, de la economía. En ese sentido, lo digital también implica hoy cambios: hay nuevas formas de mirar porque aparecen formas nuevas de describir los proyectos, y porque podemos incorporar tecnologías que antes no eran parte del diseño sino que se introducían a posteriori, de modo que venía un consultor con sus planos y los agregaba, y el arquitecto apenas si se enteraba. Hoy, en cambio, ese diseño se puede hacer en simultáneo. Y esto conlleva una nueva forma de proceder, e incluye restricciones y campos de información que antes no se conocían. Los materiales se pueden cortar con máquinas sofisticadas, como se hizo en el Restaurante Banq, de Ofce DA, donde hacerlo manualmente no hubiera sido imposible, pero seguramente no hubiese entrado en las leyes de la economía. Las consecuencias de esas nuevas formas de ver y de construir también se manifiestan en ciertos niveles de organización que no son directamente visibles, como en los tendidos de ventilaciones y las cañerías del Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry. El diagrama de fuerzas en la fachada de un edificio de Rem Koolhaas / OMA, que no se llegó a construir, en San Francisco, remite también a una nueva forma de ver, porque visualizar los esfuerzos estructurales de esa

Frank Gehry, escultura para el Museo Guggenheim. Prototipo torneado en espuma de poliuretano. Fotografía: Diego Petrate

manera es distinto que hacerlo con números dibujados en papel milimetrado, como se hacía tradicionalmente en ingeniería. Una nueva forma de hacer lo ejemplifica Airbus, con sus aviones estandarizados y modelados a partir de un único sistema que se agranda o se achica dependiendo de la capacidad o la longitud del vuelo. Una nueva forma de construir es también el edificio de Frank Gehry en Düsseldorf, donde los encofrados no se hacen con madera, como lo hacíamos regularmente, sino cortando espuma de poliuretano, para después llenar la forma con hormigón. A través del uso de sensores en una maqueta podemos medir la fuerza de los vientos y las cargas de nieve en los edificios. Esas visualizaciones tampoco eran posibles sin tecnología digital. Una visualización de lo que podría ser una construcción futura, es la de una persona con su computadora, una máquina de cortado, y un ensamble, y esto implica una especie de regreso a la idea de que el arquitecto está en la obra al estilo renacentista, o incluso como en el medievo, donde el maestro constructor diseñaba y construía en la misma obra. Hace unos días hice una búsqueda en Google con los términos digital fabrication, y el resultado demuestra que la fabricación digital sigue siendo un tema técnico y académico, porque todavía no aparece ningún edificio. Lo que aparece, en cambio, es una maqueta, un prototipo, o instalaciones artísticas o académicas. Eso nos da la pauta de que todavía se trata de una tecnología que está expandiéndose, pero de la que no sabemos a qué tasa se expande ni hasta dónde llegará.

00:18:00 Metadiseño La fabricación digital -la construcción digital- de un edificio, tiene tres partes fundamentales. Primero un código de diseño. En realidad, casi siempre existió algún código o herramienta proyectual que funcionara como parámetro de diseño. Muy frecuentemente esos códigos no estaban explicitados previamente, sino que se manifestaban directamente en el proyecto. No había un código escrito. Había un proyecto a la manera de Alvar Aalto, un proyecto a la manera de Brunelleschi, pero no había necesidad de un código explícito de diseño. Cuando se trabaja digitalmente, en cambio, se vuelve necesario explicitar el código de diseño, y ese código, al que Mark Burry llama metadiseño, puede ser una herramienta mínima o una extensiva. Es decir, puede ser un código muy básico, capaz de generar una losa, una columna y una ventana, o puede ser un código que da muchas más libertades. Ese código, que uno diseña al principio, define muchas de las posibilidades que habrá durante el proceso, cuando se arme el modelo digital, y luego cuando se generen las instrucciones para fabricar. Y el modelo digital, que explicita todos esos parámetros y permite detallar un edificio como un prototipo transferible y comunicable, tiene tres modalidades, que después vamos a ver: explícito, paramétrico o asociativo. 00:19:59 Códigos Mínimos Versus Códigos Extensivos Sobre la base del modelo digital se genera un código de fabricación, que contiene las instrucciones que permiten construirlo, ya sea por una máquina o por una persona. Estas se pueden clasificar en tres categorías: sustractivas, aditivas y formativas. Sin embargo, es difícil que haya un código de fabricación de un solo tipo en un edificio; generalmente se trata de invenciones ad hoc para cada circunstancia. Les mencionaba lo del código básico. Un código extensivo sería necesario para diseñar la fachada de un rascacielos como la Torre Beekman, en Nueva York, del estudio de Frank Gehry. Pero todo lo que tenga que ver con las losas, con la estructura, y con los distintos elementos infraestructurales del edificio es un tipo de código de diseño que tiene pocos elementos: hay columnas, núcleos de ascensores, losas, y una serie más de elementos, pero no son innumerables. Distinto es el caso del Estadio Olímpico de Beijing, de Herzog & de Meuron, que si bien no tiene muchos elementos, tiene un código complejo que da muchísima libertad en términos de la ubicación, el tamaño y el comportamiento de los componentes del edificio. En cambio, el código es barato, fácil de hacer, y tiene potencial para generar retorno, sea a nivel construcción o a nivel financiero. El de Beijing es un código complejo, hecho para un edificio que implica una gran inversión para un caso único. Un caso de código de diseño, en este caso en Catia, consiste en una serie de pequeñas instrucciones o maquinitas que permiten controlar la posición de losas, de columnas, y otros componentes estructurales del edificio, y permiten hacer variadas configuraciones con ellos. Se trata de unos pocos elementos que admiten la repetición, pero con esos pocos elementos uno puede hacer un edificio de setenta y seis pisos con relativamente poco esfuerzo. Cuando se completó la Torre Beekman salió un artículo en el Wall Street Journal diciendo “edificios baratos, pero complejos”. Era una reafirmación de que el mundo financiero también podía producir obras complejas.

Chris Arntzen y Brock Desmit, Fundido de alumnio sobre molde de CNC Fotografía: Chris Arntzen y Brock Desmit

00:24:05 Herramientas Adecuadas Chris Williams creó un código de diseño para la cubierta que hizo Norman Foster para el British Museum en Londres. Es un código complejo. Un matemático trabajando durante mucho tiempo para lograr un diseño único y refinado. Conceptualmente es un caso parecido al del edificio de Herzog & De Meuron para Beijing, aunque el British Museum se hizo varios años antes. Herzog &

Inés Beato y Sol Perez Fano, Modelos Informáticos II, UTDT. Corte láser en madera. Fotografía: Diego Petrate

De Meuron hicieron el proyecto y luego, ante la dificultad de terminarlo a tiempo, salieron a buscar ayuda para establecer un código que les permitiera llegar a construir el estadio para las olimpíadas de 2008. La construcción del estadio se hizo mediante tubos de sección cuadrada de un metro de lado, que con todas sus conexiones conforman colectivamente el “nido de pájaros”. Para ello usaron Catia, un software que se inventó para la industria aeroespacial, y que luego se incorporó a la arquitectura. Los trazados reguladores permiten definir los caminos o las intersecciones de estas piezas, y finalmente, la interacción con las escaleras. Luego hay otro techo en el medio, un gran lucernario en el centro del campo, que se diseñó como una pieza especial. En ambos casos se trató de códigos de diseño complejo, con consultores dedicados a generarlos y poder construirlo a tiempo.

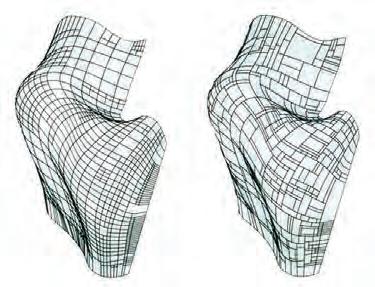

00:26:30 Modelos y Transferencias Cuando uno ha generado un código de diseño, por ejemplo, para una torre o un conjunto de vivienda extensivo, es porque uno sabe aproximadamente, como arquitecto, qué es lo que quiere lograr. Entonces busca ciertas repeticiones, busca libertades en ciertos elementos de la construcción, en los balcones, en los techos, en las carpinterías. Pero luego necesita dibujarlos para construirlos. Hace unos años, no tantos, se producían bocetos, dibujos hechos en lápiz, para que luego alguien los redibujara en tinta. Estos se convertían en lo que se consideraba un original, del que después se hacían copias heliográficas para repartir entre consultores y constructores. Ese único dibujo se podía cambiar solamente borrando y volviendo a dibujar. Este tipo de dibujo hoy se conoce como modelo explícito. Y todavía hay mucha gente que trabaja de esa forma, incluso dentro del medio digital. Hacen un modelo digital explícito, dibujan una esfera, un cubo, de modo que si quieren otra esfera, u otro cubo, borran al anterior. Lo agrandan, lo estiran, lo mueven, pero no pueden volver atrás ni recomponer la configuración, si no es de manera explícita. Un modelo paramétrico, en cambio, involucra otro tipo de complejidad, porque permite controlar las dimensiones, las distancias y los ángulos entre los objetos a través de expresiones que contienen variables. Y hay un modelo aún más complejo, el asociativo, donde todos estos parámetros además se vinculan entre sí, generando una relación dinámica dentro del modelo que permite que una modificación en una parte del edificio se refleje en otra, lo cual automatiza la capacidad de modificar un diseño enormemente. En un modelo explícito, la relación entre dos puntos varía de modo que cuando uno mueve la esfera a otra posición esa línea que unía los centros de las esferas no se modifica. Un dibujo tradicional a mano o una maqueta son modelos explícitos, estáticos. Uno después puede tomarlos e introducirlos en el proceso, como en la imagen canónica de Rick Smith digitalizando la maqueta de la sala de conciertos de Walt Disney para transformarla en un modelo digital. Yo mismo lo hice, unos años más tarde, para transformar una maqueta de papel en un modelo digital. Y hay otras formas de trasladar un modelo explícito a un modelo digital, como el escáner láser, que en arquitectura se usa solo en circunstancias especiales. Seguramente pronto habrá otras máquinas capaces de trasladar directamente un objeto material y transformarlo en un modelo digital. En el diagrama de un modelo paramétrico, que podría ser de AutoCad, Revit, o ArchiCad, las relaciones entre los objetos se mantienen a pesar de que esos objetos modifiquen sus posiciones relativas. Tal modelo tiene una consecuencia fundamental para la arquitectura: contrapone la individualidad geométrica de los cuerpos versus su continuidad topológica. En función de eso, dado un tipo abstracto como un cubo o un rectángulo, uno puede introducir deformaciones moviendo sus cuatro esquinas indefinidamente. Así, si bien siempre va a lograr entidades geométricas distintas, pues cada uno de esos paralelogramos va a tener su propia posición en el espacio, su propia superficie, etc., su unidad topológica no se alterará. Esa propiedad topológica produce resultados típicos a nivel arquitectónico. En este caso, se trata de un modelo paramétrico de una escalera, en el cual los parámetros controlan las alzadas y las

pedadas, y donde uno puede cambiar las medidas para lograr un estado distinto del proyecto. Uno puede, en este sentido, manejar el perfil de la escalera controlando dinámicamente el detalle mínimo de una alzada y de una pedada. Por supuesto, para eso es necesario establecer previamente un código de diseño que determine que hay dos bandejas, un campo central, etc. O uno puede hacer una maqueta aún más compleja, como la del Walt Disney Concert Hall, del cual habíamos visto antes un sector. Aun así, estos casos no son modelos muy inteligentes. Y aunque puedan resultar impresionantes por la cantidad de información que contienen, no son tan inteligentes, ya que aunque hayan parámetros que permiten, como en este caso, establecer dónde van, por ejemplo, las montantes o los elementos estructurales secundarios dadas ciertas direcciones de las vigas, si uno altera la dimensión de una pared, no se va a ver afectada la cubierta. Es un estado intermedio, un modelo que contiene elementos parametrizables sin por ello ser asociativo. En un modelo asociativo, si uno agranda una ventana necesariamente se achica otra parte del edificio, por ejemplo la cantidad de mampostería. Si hay cierta cantidad de metros cúbicos en una sala, y se necesita mantener una relación constante en metros cúbicos entre dos salas, esas relaciones también se pueden controlar asociativamente. Se trata de modelos que tiene conexiones entre parámetros cuantitativos, no sólo geométricos, por lo cual se logran relaciones de mayor complejidad. Encontré este pedacito de fachada de un proyecto de Frank Gehry del año ’95 que se hizo en Seattle. Es un edificio con formas bastante extrañas. Se diseñó un modelo digital que permitía subdividir la fachada automáticamente. El modelo digital tomaba las medidas de los paneles y los subdividía en relación a la dimensión total de la fachada, tal que si algo cambiaba en los paneles, estas subdivisiones se adaptaban. Cambiando el código de las subdivisiones se podían lograr combinaciones de fachada distintas. Luego, la placa de acero se mandaba a cortar en función del resultado. Pero también era posible cambiar el diseño de los paneles, modificando el código de cómo se dividen las partes de la fachada. Es decir, por un lado hay un trabajo que hace la computadora (que hace el código automáticamente) y por otro hay un input del diseñador.

00:37:20 De lo Digital a lo Mecánico Cuando uno ya tiene un código de diseño, cuando ya se modeló digitalmente según cualquiera de los tres métodos, el paso siguiente es extraer la información del modelo digital para fabricar. Para eso traigo tres ejemplos, que seguramente muchos conocerán representativos de tres métodos. El primero representa un método sustractivo, que es la fabricación basada en la remoción de material sólido. El segundo, un método aditivo, que es la producción de un modelo físico a través del agregado de capas finas de material. Y el tercero, un método formativo donde hay distintas fuerzas mecánicas que, en combinación con altas temperaturas o aplicación de vapor, permiten darle forma a un determinado material. Hay distintos tipos de tecnologías para fabricar según estos tres métodos. La cortadora láser no la voy a mencionar, porque ya todos la conocen. El cortador plasma es más potente que el láser, pues permite cortar espesores mayores y materiales más duros. Estas son unas piezas estructurales para el edificio de Frank Gehry en Düsseldorf, que veíamos antes, donde una cortadora de chorro de agua corta el metal muy precisamente. El chorro de agua, con muy alta presión, y una especie de arena que va erosionando el material, pasa por la cabeza y va cortando las líneas que la computadora le indica. Hay distintas variantes de conexión con estas máquinas, en especial los tipos de códigos y programas que usan. No hace falta entrar en mayores detalles porque ya se trataría de cuestiones técnicas demasiado específicas, pero hay un espacio allí para el manejo de los productos que uno puede obtener. Hace unos años hice una maqueta para un concurso que fue cortada con esa máquina. El chorro de agua permite cortar incluso piedras, y justamente así fue como se hizo un prototipo para una pared del Walt Disney Concert Hall a principios de los ‘90. La fresadora de tres ejes también está muy difundida, se trata de un router con un taladro que se va moviendo en un cabezal, y va erosionando y cortando material. Generalmente se trata de materiales blandos, como espumas o maderas. En este caso se trata de una espuma cortada por capas. La mecha va cortando capas y va generando la forma. Tengo en mi casa un molde que usó Greg Lynn para su proyecto Embryological House de fines de los ’90. Está hecha con termoplásticos blancos. El fresado de tres ejes es el mismo, aunque tiene un cabezal con mayor grado de libertad, que permite fabricar objetos menos convencionales. En la década de 1990 hice algunas estereolitografías con Greg Lynn. La estereolitografía es una técnica que no se usa más en arquitectura, porque solamente genera modelos muy chicos y muy caros,

Delfina Sorgenti y Lanza, y Ralph Vanotti, Modelos Informáticos II, UTDT. Corte láser en madera y acrílico. Fotografía: Diego Petrate

pero básicamente consiste en un gran plato de resina que se va endureciendo con un láser que se desplaza y va generando, capa por capa, un objeto transparente de resina. Una tecnología similar aditiva de capa por capa es la impresión 3D, que es como una especie de inkjet printer que va tirando un almidón de maíz u otras sustancias, dependiendo de la marca de la impresora, y va generando esta especie de sólido por capas. Usando esta tecnología también hicimos un experimento con Greg en el año 1999. Fue una de las primeras impresiones 3D que se hicieron, porque la fábrica, cuando sacó la impresora, mandó a la facultad una promoción diciendo que por un mes podíamos imprimir gratis. Entonces aprovechamos la oportunidad y enviamos esto. Fue, en realidad, uno de los primeros experimentos en impresión 3D en arquitectura, algo que ahora es cada vez más popular, ya que las máquinas son baratas y se ha vuelto una tecnología asequible. Pero en el otro extremo del espectro, también hay empresas que están imprimiendo tejidos orgánicos.

00:43:55 Tecnologías Singulares Hay algunos experimentos un poco más extraños. Por ejemplo, un vidrio apoyado sobre un molde que está cortado con una fresadora CNC que le da la forma. La placa de vidrio está puesta dentro de un horno de vitrofusión. Este trabajo se hizo en una fábrica de parabrisas de las afueras de Los Ángeles. Se pone una placa plana de vidrio, se calienta, el vidrio se va fundiendo suavemente, y va tomando la forma del sustrato donde se apoya. Placas de vidrio como esas se usaron en el proyecto de Frank Gehry para la Cafetería de Condé Nast en Nueva York, la editorial que publica Vanity Fair y muchas otras revistas populares de Estados Unidos. El proyecto es para la cafetería donde los empleados van a comer sus almuerzos, y como tienen mucho dinero, hicieron todas estas piezas de vidrio específicas, una por una con su molde respectivo, cada una puesta en ese horno de parabrisas. También trabajé un tiempo en el proyecto para la Sede de USAInteractive en Nueva York, con tecnología de construcción formativa, pero en frío. En este caso, la tecnología consiste en que la curvatura de la superficie se logra por tener un marco donde se apoya el vidrio, cuya construcción está controlada digitalmente. El vidrio se presiona y toma su curvatura en frío. O sea que el mismo operario pone en el marco y lo aprieta. La tolerancia era de una o dos pulgadas, o sea que solamente se le podía dar al vidrio una curvatura suave. Toda la construcción es muy cuidada, muy precisa: el marco que va a recibir el vidrio, el operario empujando el vidrio, de modo de lograr esa suave curvatura. Cuando uno va componiendo un elemento con otro parece que fueran mucho más curvados de lo que en realidad son.

00:46:31 Desprolijidad y Precisión Otra tecnología de fabricación inventada para un caso específico es la estructura de metal para la Sede del DZ Bank de Berlín. Frank Gehry la hizo en los noventa, creo que fue en 1995. Seguramente la han visto publicada, ya que es una forma muy famosa que Frank suele repetir. Se llama The Horse’s Head, o sea la cabeza de caballo. La ha construido con diversos materiales, en muchos contextos y fue la única forma que diseñó digitalmente. Es una especie de forma fetiche. El banco está hecho de unos bloques de oficinas, más bien cartesianas, formando un gran patio. En el medio del patio está la sala de conferencias, que es La Cabeza del Caballo, y que estaba pensada con una cubierta metálica, como en otros de sus proyectos, con esas escamas que siempre hace, que vuelan, un poco desprolijas, como si fueran flequillos, con un aspecto más textil. Pero a los alemanes no les gustaba, querían algo más preciso. Entonces, y esto me lo contaron los propios protagonistas, hubo que calentar las placas de acero inoxidable, que eran bien gruesas, de cuatro o cinco milímetros de espesor, y fabricar dos moldes cortados en metal fresado para cada pieza, con la fresadora que les mostré. Imaginen el costo. La placa caliente de acero inoxidable la apretaban con una prensa entre dos moldes, y así la convertían de una placa plana a una placa de curva compuesta, es decir, no una curva reglada, sino una curva compuesta en los dos sentidos. Después la placa se cortaba, y cada una de esas placas se usaba para revestir el volumen de la sala de reuniones.

00:49:25 Cultura Espesa Hay muchos arquitectos que hoy trabajan en fabricación digital, imaginando cómo producir este tipo de objetos. Es parte de generar una cultura, si entendemos que la cultura es un conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. Para llegar al nivel de innovación que ejemplifican estos proyectos hay que producir una cultura espesa, y eso es algo que también

Frank Gehry, Prototipo fachada Venice Gateway. Fotografía: Whit Preston

me gustaría transmitirles: congregar gente interesante en un contexto motivante y encauzarlos hacia un objetivo común. Ese objetivo puede ser más o menos claro, más o menos difuso, pero esa cultura se va generando con pequeños avances que van construyendo a cada paso. La historia que resume cómo es la introducción de la computadora en la arquitectura, al menos la parte que conozco y les quiero transmitir, es esta que quizás hayan leído, ya que está narrada en varios libros, que comienza con el concurso de 1989 del Walt Disney Concert Hall. Esa maqueta, de un edificio que era bastante postmoderno, típico de esa época, es para un concurso que Frank Gehry gana en 1989, que intenta construir por una cantidad de años, sin éxito. El diseño cambia mucho a partir de la maqueta inicial, se modifica, se vuelve complejo. Y empieza a trabajar con curvas, y se contrata una empresa para que las dibuje. Esa empresa está dos años y no logra ningún avance. El avance estaba estancado en el ochenta y cinco por ciento de los dibujos, y a esa tasa de producción no iban a llegar a poder documentar todo el edificio. Entonces la fundación que había donado el dinero abandona el proyecto y éste queda dormido por varios años. Mientras tanto, la innovación aparece por otro lado, porque en paralelo a ese proceso, llega un encargo mucho más chico, el pescado de Barcelona. Frente a la necesidad de construirlo, y confrontados con el mismo problema de cómo documentarlo, es decir, de cómo crear el modelo digital y cómo generar las instrucciones de las que hablé antes, Frank Gehry contrata a Rick Smith, un ingeniero que venía de trabajar en la industria aeroespacial. En 1993 hubo una gran recesión económica en Estados Unidos, entre otros motivos porque, después de la caída de la cortina de hierro, hubo una menor inversión en defensa, con lo cual muchos ingenieros espaciales se quedaron sin trabajo. Con lo que Rick Smith entró a trabajar con Gehry, y trajo el know-how de Catia. El pescado es uno de los primeros proyectos producidos con Catia, programa creado por Dassault Systèmes para fabricar el avión Mirage en la década de 1980, un programa muy específico, muy difícil de usar, insoportable diría yo, además de carísimo. Pero gracias a él lograron construir el pescado en tiempo y forma. Y luego, con esa experiencia se empieza a avanzar en otros proyectos de manera incremental. En el proyecto de Düsseldorf, entre 1993 y 1995, empiezan a utilizar el programa y a generar encofrados por computadora. Y finalmente llega el Guggenheim Museum en Bilbao, que es cuando, en realidad, esta tecnología sale a la luz. Barcelona ya se había hecho, Dusseldorf estaba terminado, pero Bilbao fue el momento en que la tecnología apareció como lo que permitía construir un edificio de tal complejidad. Y en gran medida lo fue. Bilbao en sí no es el momento innovador en términos digitales, pero sí reúne todas las condiciones clásicas del proceso digital, al menos las de esta oficina, que se basa en el modelo explícito. La maqueta de Bilbao que tengo en mi casa es una esquina de madera trasladada a papel, y luego digitalizada. Con el modelo se generaron las superficies, y de ahí se hizo un prototipo con el router para probar cómo daba, una maqueta toda cortada en una especie de espuma. Luego se produjeron planos en base a eso, los típicos legajos de obras que todos hacemos con dibujos 2D de cada una de las vistas del edificio, y se enviaron a los ingenieros, que los introdujeron en un programa para calcular estructuras metálicas y, finalmente, para completar las fachadas, definieron patrones de subdivisión para poder aplicar la cobertura metálica exterior. Bilbao fue, en su momento, tal éxito, que la Fundación de la Filarmónica Disney consiguió el dinero y dijo “ahora podemos hacer el Concert Hall”. Cada proyecto implica una capa de cultura que va superponiendo a las anteriores, cada proyecto va agregando su contribución al proceso. Después de Bilbao la idea pasó a ser la de hacer modelos asociativos. El modelo asociativo y la doble curvatura fueron las obsesiones de la oficina en ese momento. ¿Cómo hacer un modelo asociativo para que no haya que redibujar las ventanas cada vez que se mueve la superficie, o redibujar las superficies cada vez que se cambia una ventana?

Frank Gehry, EMP Seattle, generación algorítmica de patrones de fachada. Imagen: Reg Prentice

00:55:23 Diseñar la Representación Fue en la terminal de vaporettos para Venecia donde aprendí a usar Catia. Hice uno de los primeros modelos, donde las ventanas, el mullion y la estructura estaban interrelacionados. Era un modelo bastante pesado, con muchos componentes para una cosa relativamente simple. Como en el caso de Berlín, que mencionaba antes, el estampado de las piezas de doble curvatura es muy caro, diez veces más caro que el de una superficie de curvatura simple, con lo que el objetivo aquí paso a ser el de cómo lograr doble curvatura sin que se eleve excesivamente el costo. Hay experimentos con maquetas físicas, en simultáneo con los procesos digitales, que están construidas con resina. Pero al mismo tiempo que uno piensa la maqueta va pensando también en cómo

Frank Gehry, Escultura para el Guggenheim Museum. Digitalización de maqueta. Fotografía: Catriel Tulian

es la construcción real. Hubo que diseñar armazones para esa estructura, donde las cáscaras están sostenidas por pilotes que van en el agua. Para ello hay toda una ingeniería de la maqueta, que es un proceso en sí, un código de diseño específico. No sólo se diseña el edificio, sino que se diseña la maqueta, su representación. Hay una labor compleja en ese sentido. Otro problema era: una vez generada la superficie de doble curvatura ¿cómo hacer para trasladarla al modelo digital? A veces la creatividad lleva a hacer pequeños inventos, como esta especie de puente sobre el modelo, para no tener que marcarlo, como hacía Rick Smith al principio con la maqueta de Disney, para no tener que rayar la maqueta. Un arquitecto joven que trabajaba con nosotros inventó este objeto que con un láser permitía hacer una raya sobre el modelo, y que a su vez ayudaba a digitalizar la doble curvatura siguiendo las rayas del láser.

01:03:12 Innovación desde Abajo Volviendo al problema de la cultura, lo importante es que las innovaciones no sólo vienen desde arriba, sino que también surgen desde la gente que participa de los procesos y del contexto mismo. Ese espesor cultural permite innovación en todos los niveles. Para llegar a la versión final de la Terminal de Vaporettos de Venecia, por ejemplo, hubo que testear muchas variantes. También se estudiaron texturas y materiales mediante los que se construiría. Entonces, la cultura se produce por vía del contacto directo, el que trabaja al lado, el que trabajó en tal proyecto y te cuenta, y los recursos de que uno mismo dispone para poder usar esa experiencia junto con nuevas ideas para ir avanzando. Están los típicos materiales de la oficina, por ejemplo los catálogos de las chapas con todos sus colores, para elegir uno finalmente. La cronología de las distintas maquetas desarmadas con su fecha. Todo ello construye una cultura que se alimenta por prueba y error, generando un conocimiento subterráneo que conecta cosas de maneras imprevisibles. Es un proceso que inventa cosas todo el tiempo, porque cada proyecto tiene su libro, su maqueta. Mientras algunos pensamos seriamente, otros están haciendo bromas y se divierten, otros descansan o conversan, y todo eso converge en la innovación lograda por el conjunto. En este contexto hay de todo: concursos para hacer autitos a ver cuál corre más rápido, algunos con un petardo atrás para ir rápido, o las fiestas temáticas, como aquélla en la que un equipo parodiaba las maquetas de la Bienal de Venecia de 1989, el Teatro del Mundo de Aldo Rossi, y el Swiss Army Knife de Claes Oldenburg. Todo esto también es parte de la innovación, no es sólo la computadora. O las fiestas, con los tragos en gelatina que hizo el equipo de Suiza. Eso es parte de la intuición que constituye el proceso de sedimentación de la cultura digital, un proceso muchas veces indirecto, pero igualmente fundamental.

01:12:33 Conversación Anna Font: Mencionaste que Rick Smith pasó de la industria de la defensa a la arquitectura, y también que en ese momento Frank Gehry tenía proyectos en Barcelona, Dusseldorf y Bilbao. Me preguntaba si será casual esa coincidencia. Diego Petrate: Creo que en Europa hay una vocación por la construcción de alta calidad que es mucho más fuerte que la que existe en los Estados Unidos. Europa tiene una tradición constructiva de calidad y rigurosidad, que América, incluidos nosotros, no tenemos. Aunque es cierto que en Europa hay una relación ambigua con los Estados Unidos. A nivel cultural existe fascinación y, a la vez, cierto desdén. AF: Es raro porque Europa no es un lugar donde se trate de innovar mucho. DP: Los europeos sufren porque no pueden innovar en su propio territorio. AF: Nunca me había fijado que con Gehry pasara eso. Quizás haya una razón política o cultural. Audiencia: Cuando hablaste de los códigos de fabricación, aditivo, sustractivo y formativo, ¿por qué los ejemplos del código aditivo y del sustractivo eran en su mayoría maquetas o modelos y no edificios? DP: Porque no hay muchos edificios hechos así. Con el método aditivo, podría haber mostrado un proyecto de un profesor de USC en Los Ángeles, que diseñó un robot que tira hormigón y construye paredes echando capas sucesivamente. Ese sería un ejemplo, pero son limitados. A veces el mismo robot que se usa para sustraer, puede tomar un ladrillo y colocarlo arriba de otro para formar algo. Pero siempre entran en la categoría de instalación, maqueta, o prototipo. Es cierto que no está difundida la construcción hecha con esas técnicas. Marcelo Gizzarelli: Desde Bilbao hasta los últimos trabajos de Gehry, ¿cómo ha avanzado el método? DP: Está cada vez más informatizado. La maqueta siempre está, pero termina antes, y la informatización empieza más temprano. Si antes la informática solo leía la información de la maqueta, ahora la informática arranca casi desde el comienzo. En la Torre Beekman, en Nueva York, el estudio de la fachada se hizo directamente en la computadora. En la oficina de Zaha Hadid se trabaja directamente en la computadora. Hacen maquetas para verificar, pero no diseñan más con modelos materiales. Victoria Gigena: Esa es una evolución importante. Antes estaba el modelo físico, que había que lograr modelar en computadora. Cada vez más hay gente que llega a la forma digitalmente. DP: Hay una rama de lo digital sobre la cual no he hablado, que consiste en buscar formas con la computadora, algorítmicamente o basándose en la optimización de performance como el viento o el agua. El techo de Norman Foster para el British Museum es una optimización hecha algorítmicamente a través de una fórmula que busca la curvatura óptima para que el techo se sostenga y todos los vidrios sean parecidos. Toda una rama de la informática se dedica a eso. Audiencia: ¿Cómo se pueden masificar estas tecnologías? ¿Se podría hacer con ellas una arquitectura barata? DP: Yo creo que va a pasar, pero tiene que atravesar un proceso similar al de otras ramas. Los primeros smartphones eran carísimos, y algunos todavía siguen siendo caros. Dentro de unos años van a ser baratísimos. Pero para producir innovación se necesitan primero inversiones grandes. Eso solo lo puede hacer gente con gran capacidad financiera y con una determinada cultura detrás. Siempre los primeros pasos son un poco torpes. Audiencia: Pero ya pasaron veinte años, no son los primeros pasos. DP: ¿Cuánto tiempo llevó desarrollar la tecnología del hormigón armado? Desde que hubo una teoría sobre cómo usar el hormigón armado, pasaron cincuenta años. Estamos acostumbrados a tiempos rápidos, y es verdad que las tecnologías de la comunicación y la distribución de la información aumentan, pero la cultura y la economía tienen sus propios tiempos. MG: El proceso de corte numérico por CAD/CAM, ¿es contemporáneo al Catia o anterior? DP: Son tecnologías que ya existían. Se usaban para la producción de autos, barcos y aviones desde la década del ‘70. Recién en la década del ‘90 entran a la arquitectura, de modo que los veinte años son más. Julián Varas: ¿Cómo se relaciona este conocimiento con tu enseñanza en la Escuela? ¿Qué parte se implementa, qué parte no, qué parte se podría implementar? DP: En la Escuela tratamos de hacer una aplicación experimental, ya que no tenemos que construir con un presupuesto y con todos los liabilities que implica la construcción. Tratamos de hacer algo más puro, establecer un código de diseño digital, modelar digitalmente algo que sea consistente con ese código de diseño, y que la fabricación implique una traslación lo más lineal e ininterrumpida posible. Lograr un proceso integrado entre las tres fases que mencioné, que sea coherente, y que se retroalimente sin crear fisuras, saltos, ni inventos en el medio.

Fotografía: Anna Font, Archivo EAEU

Juan Pablo Porta: En los procesos de producción digital, pareciera haber un interés en poder transmutar la arquitectura en escultura. Pero la arquitectura tiene responsabilidades mayores. DP: La arquitectura tiene una cultura restrictiva, y por eso este trabajo debería tener el efecto de un mecanismo liberador. Cuando uno acciona ese mecanismo, aparece lo escultural, que no es buscado, pero parte de esas mismas libertades. El curso que dictamos en la Escuela no es un taller de diseño arquitectónico, por lo cual no está ligado a las restricciones ideológicas que eso implica, porque no tiene ninguna de la restricciones funcionales, estructurales. Tampoco operan las restricciones culturales de la arquitectura, que son muy fuertes. Yo trabajo con muchas generaciones distintas de arquitectos al mismo tiempo. Estoy asociado con gente mayor, y trabajo también con alumnos más jóvenes, y siento que hay cuestiones culturales que dictaminan cómo es o no es la arquitectura, más allá de los métodos y recursos que uno tenga. En las clases funciona como mecanismo liberador, y se da de manera natural. JPP: ¿Y cómo funciona en tu práctica profesional, más allá de la academia? DP: No lo aplico en forma directa, porque mi práctica profesional es una práctica de supervivencia. En general no tengo recursos financieros para aplicar esta tecnología. En ocasiones estuve cerca de poder hacerlo, por ejemplo en el concurso para la Jefatura de Gobierno, que tenía una fachada trabajada digitalmente y una prefabricación pensada también en esos términos. Pero las oportunidades son limitadas. JPP: Es un trabajo que podés hacer para un concurso pero después no tiene ninguna plusvalía. DP: Es más, si en un concurso presentás un edificio formalmente audaz, es peor. Tenés que diseñar formas simples para no abrir signos de pregunta inconvenientes. Audiencia: En la pieza de vidrio que mostraste, ¿el molde estaba fabricado digitalmente? ¿De qué material era? ¿Lo cortaron directamente o hicieron una pieza antes? DP: Estaba cortado con el router. El material era cerámico. El molde lo cortaron y después lo trataron térmicamente. Audiencia: ¿Por qué es tan lento el proceso de incorporación de la fabricación digital en la arquitectura? ¿Tiene que ver con la resistencia a democratizar las tecnologías? Eso está pasando ahora con las impresoras 3D, porque se vencieron varias patentes. ¿Pero qué pasaría si no se tuvieran que generar las tecnologías que tuvieron que generar ustedes? ¿Facilitaría que la gente pudiera fabricar todo tipo de objetos, incluso una casa, digitalmente? ¿Pensás que la limitación pasa porque la gente no tiene acceso a la tecnología, o hay un factor cultural? DP: Una primera limitante tiene que ver con que no hay mucha educación sobre el tema. Pero se llega a cierto umbral. Las impresoras 3D que mostré, en aquella época se usaban por primera vez. Ahora las acciones de las compañías que producen esas máquinas valen más porque hay un boom con Stratasys y 3D Systems. Lo que está pasando con estas tecnologías se parece un poco a la burbuja dotcom del 2000, lo que puede significar que las empresas se terminen fundiendo, o bien que la tecnología esté por invadir el mercado de manera masiva. No me quiero aventurar, pero va a haber cambios, y los iremos incorporando a una tasa mayor. JPP: Yo he identificado tres etapas en el uso de las tecnologías informáticas en arquitectura en los últimos veinte años. Una primera, la más torpe, experimental, de modelado, una segunda, de experimentación con animación y herramientas de simulación, y una tercera, que es el inicio del uso del scripting y el diseño de código fuente. ¿Cuál es el siguiente paso? DP: Creo que va a haber una fusión de las tecnologías con los procesos de construcción. El software que usamos se va a volver cada vez más específico. AutoCAD todavía es bastante genérico. Antes servía para muchas áreas diferentes de la industria, para ingeniería, aviones, casas, objetos. No me imagino una revolución inmediata, pero creo que va a haber una progresiva aproximación de la tecnología a la producción material, mejor software para dibujar, mejor código dentro del software para acomodar cosas y no tener que inventar la puerta, si no que ya venga incorporada. Esto ya es un poco así. Ahora los chicos en la clase tienen que inventarse todo, porque el software Rhino no viene preparado para sacar una plantilla de corte: eso lo tiene que armar uno. Seguro habrá una plantilla de corte automatizada. JPP: ¿Qué hay de la incorporación de la robótica? Desde hace tiempo, en muchos proyectos, es más económica, en términos de incidencia energética, una fachada móvil en un edificio, que controlar el sol con un sistema fijo. DP: Hay una conexión que todavía no está hecha, que tal vez sea una clave para el futuro: la conexión entre la sustentabilidad y lo digital. Por ahora son mundos estancos. JPP: De acuerdo, pero si pasamos de la nada a la certificación LEED, estamos encorsetados. Se necesita cierta blandura para encontrar nichos de investigación. DP: El LEED es un código restrictivo, que no surge naturalmente de un proceso de codificación del diseño, y te mete en un corset que no es cultura ni ideología, sino solo una serie de normas. Es probable que la implementación de lo digital y lo sustentable sea un camino de acercamiento que produzca cambios importantes.