COUPE DU MONDE 2022

LE QATAR FACE AU BUT

PHILIPPE FAUCON « Le piège s’est refermé sur les harkis »

LA FIN DU SAHEL ?

Au moment où ces lignes sont écrites, le Burkina Faso vit son second coup d’État en huit mois (et le neuvième depuis l’indépendance…). Un officier, le capitaine Ibrahim Traoré, en remplace un autre, le lieutenant-colonel Damiba. Pendant ce temps, l’offensive coordonnée des groupes djihadistes s’amplifie. 40 % du territoire échappe au contrôle des autorités. Et les services de base, comme l’école ou la santé, sont profondément impactés. La situation humanitaire s’aggrave chaque jour un peu plus, avec son lot de réfugiés, de déplacés.

Au moment où ces lignes sont écrites, la ville de Djibo, au nord du pays, est sous blocus djihadiste. Nous ne sommes qu’à 200 km de la capitale. Plus rien ne rentre : ni nourriture, ni eau, ni produits de première nécessité, ni médicaments. Plus personne ne sort depuis la mi-février. Presque huit mois… La ville est menacée par la famine. Le 26 septembre, un convoi de ravitaillement, avec plusieurs dizaines de poids lourds, a été annihilé par les djihadistes. Au moins 11 soldats ont été tués. Et 50 civils sont portés disparus.

Dans un pays longtemps considéré comme un exemple de vivre-ensemble, le conflit fait sauter les digues. Les Peuls, soupçonnés d’être la cinquième colonne du terrorisme, sont stigmatisés. Les discours de haine se multiplient, traversant les frontières. Sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, certains n’hésitent pas à appeler à « l’épuration ethnique ».

Au Mali voisin, la situation n’est guère plus enviable. Le régime militaire dirigé par Assimi Goïta paraît incapable de faire face à l’offensive de l’organisation État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), en particulier dans le nord-est du pays. Les offensives s’accentuent depuis mars dernier. Et le retrait de la force Barkhane a fragilisé un peu plus les lignes de défense. Les troupes du groupe de sécurité privée russe Wagner ne semblent pas en mesure d’inverser la tendance, et encore moins d’assurer une meilleure protection des civils. À Bamako, le pouvoir paraît surtout concentré à ouvrir des fronts aussi inutiles que contre-productifs. Contre la société civile, contre ce qui reste de démocratie, contre le Niger, son voisin historique, en insultant son président à la tribune des Nations unies. Contre la Côte d’Ivoire, son principal partenaire, son voisin au sud, là où vivent près de 3 millions de Maliens, en instrumentalisant ad nauseam la crise des 46 soldats ivoiriens détenus. Seul le Niger semble tenir, pour le moment, malgré ses fragilités immenses, ses frontières quasi incontrôlables. Peut-être parce que le pacte social est plus ancré. Et que la gouvernance est mieux structurée.

PAR ZYAD LIMAM

Si les militaires savaient gérer (mieux que les civils), s’ils avaient cette fameuse recette magique pour gouverner et sauver un pays, ça se saurait. Les statistiques ne jouent pas en leur faveur. Sur le plan de la gouvernance, mais aussi sur le plan de la sécurité. Les militaires n’ont pas les moyens, la logistique qu’ils demandent à l’État. Mais l’État est pauvre, souvent faillible, corrompu. Être au pouvoir ne fera pas apparaître, par miracle, plus d’armes, plus de logistique, plus de moyens… Évidemment, on peut critiquer la France, faire indéfiniment le procès du néocolonialisme. Faire de Paris la cible expiatoire de toutes les douleurs, à Dakar, à Bamako, à Ouagadougou. On peut continuer à se tromper d’époque pour nourrir la foule. Alors que l’enjeu, c’est la gouvernance, ses propres forces. Oui, la France perd son influence. Mais on peut difficilement lui reprocher l’effondrement sécuritaire de la région. C’est le seul pays qui a réellement mis ses hommes sur le terrain. Et si Paris intervient, ce n’est pas pour l’argent, les ressources, les mines, ou quelque autre improbable trésor. Tout cela est marginal pour la septième puissance économique mondiale. Dans le même registre, on peut faire croire que la grande Russie viendra sauver le Sahel. Qu’elle incarne le nouvel étendard anticolonial, au moment même où elle s’attaque, sans provocation, à son voisin, l’Ukraine, dans un pur moment d’impérialisme. On peut faire croire que la Russie n’utilise pas l’Afrique pour monter les enchères dans cette nouvelle guerre froide, semi-chaude, qui s’installe, pour contrer la France justement. On peut faire croire au peuple qu’une société de sécurité privée viendra résoudre les problèmes et les impuissances des armées nationales. On peut faire même croire qu’elle s’intéresse au développement des « frères africains ».

On peut nous faire croire tout cela. Mais la vraie question, c’est l’incapacité des États concernés de faire face à la menace, à mieux combattre. La vraie question, c’est de faire nation, de rassembler. La vraie question, c’est de rétablir des institutions civiles viables, promouvoir la gouvernance, la démocratie interne. La vraie question, c’est d’investir, même le peu, qu’il y a dans le développement économique, dans le désenclavement. La vraie question, c’est de promouvoir la solidarité régionale, s’appuyer sur les institutions ouestafricaines, sur les alliances entre États de la région pour faire front ensemble, pour s’entraider.

Bien sûr, les cyniques répondront : on peut rêver. Mais tout le reste n’est que propagande illusoire et suicidaire. Dont le coût sera immense pour des dizaines de millions d’Africains sahéliens. ■

N°433 OCTOBRE 2022

3 ÉDITO

La fin du Sahel ? par Zyad Limam

6 ON EN PARLE

C’EST DE L’ART, DE LA CULTURE, DE LA MODE ET DU DESIGN Black Power

26 CE QUE J’AI APPRIS

Souad Asla par Astrid Krivian

29 C’EST COMMENT ?

Pas de rentrée pour tous par Emmanuelle Pontié

80 VIVRE MIEUX

Prenons soin de nous ! par Annick Beaucousin

90 VINGT QUESTIONS À…

Philomé Robert par Astrid Krivian

TEMPS FORTS

30 Le Qatar face au but par Zyad Limam et Thibaut Cabrera

42 Kenya : L’irrésistible ascension de William Ruto par Cédric Gouverneur

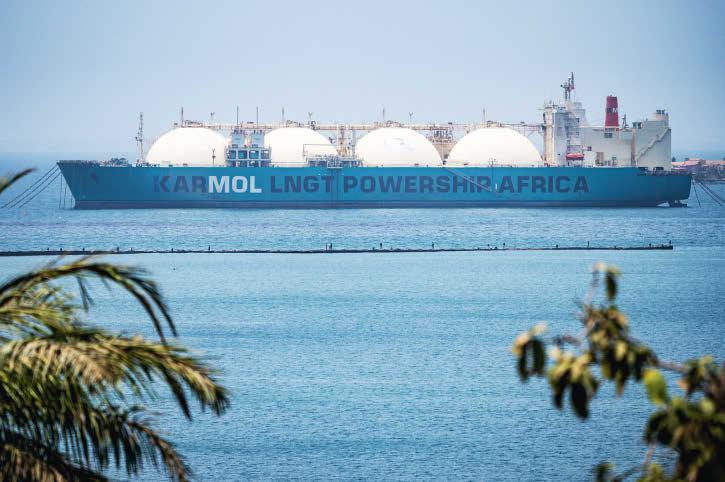

50 L’Afrique au cœur de la bataille du gaz par Cédric Gouverneur

56 Philippe Faucon : « Le piège s’est refermé sur les harkis » par Astrid Krivian

62 Pierre Audin : Au nom du Père par Luisa Nannipieri

68 Olivette Otele : « Il n’y a pas à se justifier » par Astrid Krivian

74 Ons Jabeur, la championne en attente par Frida Dahmani

P.06 P.42

Afrique Magazine est interdit de diffusion en Algérie depuis mai 2018. Une décision sans aucune justification. Cette grande nation africaine est la seule du continent (et de toute notre zone de lecture) à exercer une mesure de censure d’un autre temps Le maintien de cette interdiction pénalise nos lecteurs algériens avant tout, au moment où le pays s’engage dans un grand mouvement de renouvellement. Nos amis algériens peuvent nous retrouver sur notre site Internet : www.afriquemagazine.com

BUSINESS

82 La course à l’hydrogène vert

86 Cédric Philibert : « Nous en sommes encore aux prémices »

88 Flutterwave dans la tempête

89 Des appels d’offres pour le pétrole et le gaz de RDC par Cédric Gouverneur

P.68

FONDÉ EN 1983 (38e ANNÉE)

31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE

Tél. : (33) 1 53 84 41 81 – Fax : (33) 1 53 84 41 93 redaction@afriquemagazine.com

Zyad Limam

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DIRECTEUR DE LA RÉDACTION zlimam@afriquemagazine.com

Assisté de Laurence Limousin llimousin@afriquemagazine.com

RÉDACTION

Emmanuelle Pontié DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RÉDACTION epontie@afriquemagazine.com

Isabella Meomartini DIRECTRICE ARTISTIQUE imeomartini@afriquemagazine.com

Jessica Binois PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION sr@afriquemagazine.com

Amanda Rougier PHOTO arougier@afriquemagazine.com

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

Thibaut Cabrera, Jean-Marie Chazeau, Frida Dahmani, Catherine Faye, Cédric Gouverneur, Dominique Jouenne, Astrid Krivian, Luisa Nannipieri, Sophie Rosemont.

VIVRE MIEUX

Danielle Ben Yahmed

RÉDACTRICE EN CHEF avec Annick Beaucousin.

VENTES

EXPORT Laurent Boin

TÉL. : (33) 6 87 31 88 65

FRANCE Destination Media

66, rue des Cévennes - 75015 Paris

TÉL. : (33) 1 56 82 12 00

ABONNEMENTS

TBS GROUP/Afrique Magazine

235 avenue Le Jour Se Lève

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : (33) 1 40 94 22 22

Fax : (33) 1 40 94 22 32 afriquemagazine@cometcom.fr

COMMUNICATION ET PUBLICITÉ regie@afriquemagazine.com

AM International

31, rue Poussin - 75016 Paris

Tél. : (33) 1 53 84 41 81

Fax : (33) 1 53 84 41 93

AFRIQUE MAGAZINE

EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR

31, rue Poussin - 75016 Paris. SAS au capital de 768 200 euros. PRÉSIDENT : Zyad Limam.

Compogravure : Open Graphic Média, Bagnolet. Imprimeur : Léonce Deprez, ZI, Secteur du Moulin, 62620 Ruitz.

Commission paritaire : 0224 D 85602. Dépôt légal : octobre 2022.

La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos reçus. Les indications de marque et les adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction, même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique Magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction. © Afrique Magazine 2022.

ON EN PARLE

C’est maintenant, et c’est de l’art, de la culture, de la mode, du design et du voyage

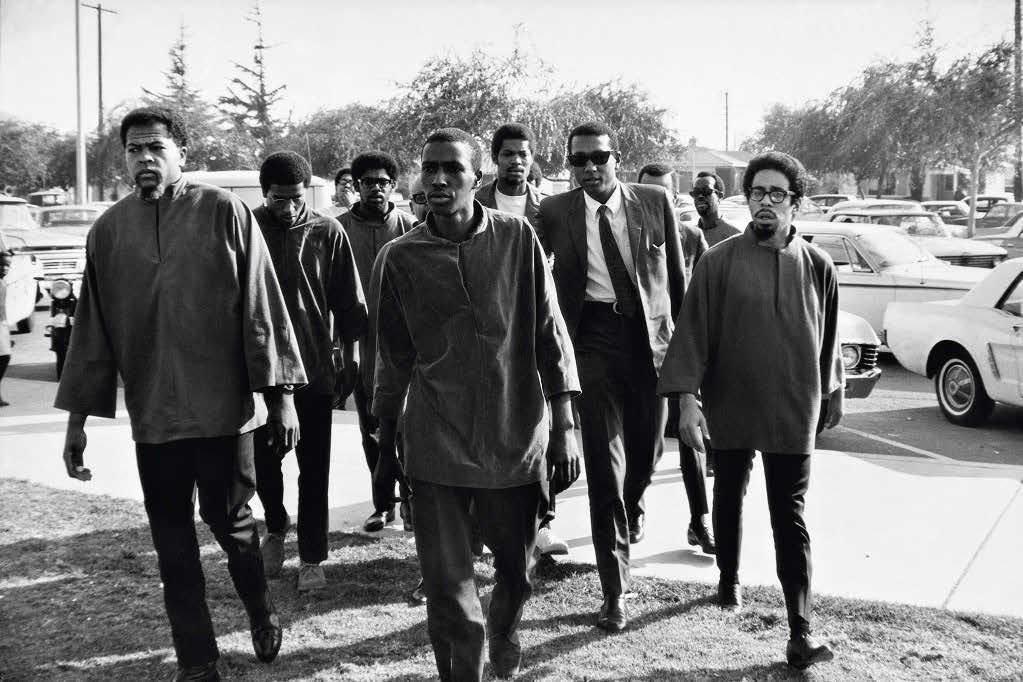

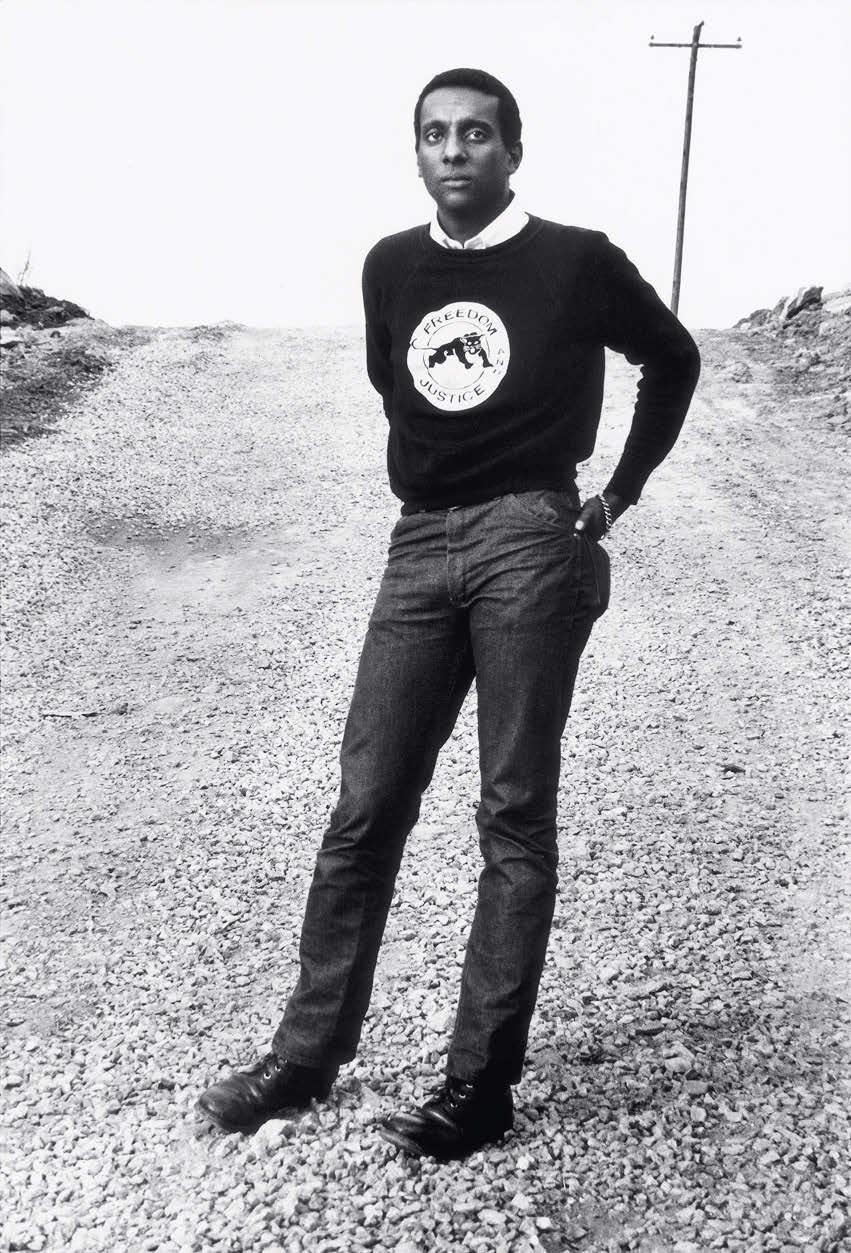

Des membres de l'organisation américaine à Los Angeles, en 1966.

PHOTOGRAPHIES

BLACK POWER

La PUISSANCE DES IMAGES de Gordon Parks témoigne de la lutte de Stokely Carmichael pour la justice raciale et les droits civiques.

EN 1967, le magazine américain Life publie un profil révolutionnaire de l’activiste controversé du Black Power, Stokely Carmichael (plus tard, Kwame Ture), avec des images et des reportages de l’une des figures les plus influentes de la photographie du XXe siècle, Gordon Parks. Centrée sur les cinq clichés emblématiques du jeune leader tirés de l’article, cette exposition au musée des Beaux-Arts de Houston fait écho aux complexités et aux tensions inhérentes à la lutte pour les droits civiques. Parks a rencontré Carmichael alors que celui-ci appelait à rallier le Black Power dans un discours donné dans le Mississippi en juin 1966, attirant l’attention nationale.

Plus radical que le mouvement américain des droits civiques – représenté entre autres par Martin Luther King –, le Black Power revendiquait une affirmation de l'identité noire, avant toute éventuelle intégration à une société dominée par le « pouvoir blanc ». L’expo met en lumière des dizaines d'autres photographies et planches de contacts de la série de Parks, jamais publiées ou exposées auparavant, ainsi que des images des discours et des interviews de Carmichael. ■ Catherine Faye

« GORDON PARKS: STOKELY CARMICHAEL AND BLACK POWER », The Museum of Fine Arts, Houston (États-Unis), du 16 octobre 2022 au 16 janvier 2023. mfah.org

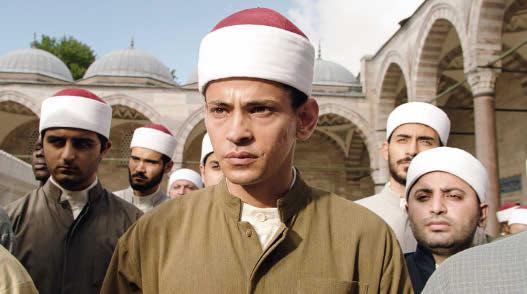

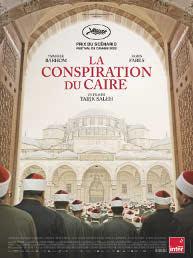

THRILLER

Le jeune étudiant est joué par l’Israëlo-Palestinien Tawfeek Barhom.

L’ESPION QUI

PRIAIT

Un fils de pêcheur admis à la prestigieuse université cairote al-Azhar se retrouve mêlé à une LUTTE DE POUVOIR entre religieux sunnites et politiques.

SEUL UN ÉGYPTIEN vivant en Suède et tournant en Turquie pouvait réaliser ce tour de force : mettre en scène la corruption politique et l’hypocrisie de certains dignitaires religieux dans son pays d’origine (où il est interdit de séjour). Au Caire, l’université al-Azhar est une référence pour les sunnites du monde entier, et ses fatwas influencent les lois nationales. Lorsque le film commence, son grand imam est mourant et sa succession ouverte. Les cheikhs, extrémistes comme progressistes, ont leurs candidats, mais le gouvernement veut placer son homme. Un vieil officier de la sûreté de l’État va se servir d’un jeune novice, débarqué de sa campagne des bords du Nil, pour tenter d’infiltrer l’université et sa mosquée… Ruses, doubles jeux, retournements de situation, autant de ficelles d’un bon thriller qui tissent ici un récit passionnant, porté par une mise en scène très graphique : la reconstitution de ces lieux mythiques (réalisée dans la mosquée Süleymaniye, à Istanbul) est spectaculaire. Le jeune étudiant modeste est joué avec talent par l’Israëlo-Palestinien Tawfeek Barhom – découvert dans Le Chanteur de Gaza, d’Hany Abu-Assad, il sera à l’affiche du prochain Terrence Malick –, et l’homme d’Al-Sissi est interprété par Fares Fares, comédien libano-suédois qui incarnait le héros du gros succès de Tarik Saleh en 2017, Le Caire confidentiel. Récompensé au Festival de Cannes d’un prix du scénario mérité, son nouvel opus nous fait pénétrer au cœur d’une institution mythique et fermée, tout en faisant clairement apparaître les enjeux politiques, religieux et personnels qui s’y jouent. Le résultat est saisissant. ■ Jean-Marie Chazeau LA CONSPIRATION DU CAIRE (Suède-France-Finlande), de Tarik Saleh. Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri. En salles.

SOUNDS

À écouter maintenant !

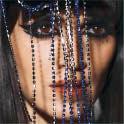

❶

Liraz

Roya, Glitterbeat/ Modulor Records

« Roya » signifie « fantaisie » en farsi et, effectivement, avec ce troisième album, Liraz apporte un peu plus de joie de vivre au patrimoine musical iranien. Née en Israël, la chanteuse n’a pas oublié les chansons qu’elle écoutait, enfant, grâce à ses aïeux. Roya a été enregistré en catimini à Istanbul, avec son sextet de Tel Aviv mais aussi des musiciens iraniens… Y résonne la magie du tar, accompagné par le violon et des rythmes ultra-dansants.

❷ Montparnasse

Musique

Archeology, Real World Records

C’est de la rencontre entre le Franco-Algérien Nadjib Ben Bella et le DJ sud-africain Aero Manyelo, dans la gare parisienne de Montparnasse, qu’est né ce duo décapant : sur un terreau traditionnel et organique se mêlent house, kwaito, techno et gqom. Après un premier EP prometteur en 2021, signé sur le prestigieux label de Peter Gabriel, ils présentent aujourd’hui (toujours chez Real World Records) leur album Archeology, un récit dansant qui parcourt le continent du nord au sud, avec une pause à Kinshasa, centre névralgique de leurs beats.

Bibi Tanga &

The Selenites

The Same Tree, L’Inlassable

Disque/Baco Distribution

Depuis 2008, le bassiste et chanteur originaire de Bangui, Bibi Tanga, fédère ses Sélénites, les « habitants de la Lune » (Eric Kerridge, Arthur Simonini et Arnaud Biscay), autour d’un son funky et rétrofuturiste. Fruit de deux ans de sessions enfiévrées et insomniaques en studio, leur quatrième album, The Same Tree, explore plusieurs versants du groove, du plus conscient au plus hédoniste, sous la houlette du DJ français Professeur inlassable. Et un peu plus haut, la bénédiction de feu Fela Kuti… ■ Sophie Rosemont

FUSION

KUTU GROUPE OVNI

Formé par deux chanteuses éthiopiennes et un jazzman français, ce projet est AUSSI SURPRENANT que captivant.

UN SOIR DE 2019, le violoniste français Théo Ceccaldi – l’une des grandes révélations jazz des dernières années – assiste à un concert du Jano Band à Addis-Abeba, sur les traces des merveilles sonores ethio-jazz. Dans cet orchestre officient deux chanteuses qui le subjuguent : Haleluya Tekletsadik et Hewan Gebrewold. Le groupe Kutu voit alors le jour, l’homme à la composition, et les deux femmes à l’écriture. En résulte aujourd’hui ce premier disque, Guramayle, où le violon rencontre des effluves électroniques, dub et rock, et où se fait entendre la poésie des ballades tezeta, jadis sublimée par le roi de l’éthio-jazz Mulatu Astatke. Ces multiples variations font de Kutu un projet ovniesque, qui met (enfin !) en valeur le talent de songwriting d’artistes féminines. De quoi enthousiasmer au-delà des frontières éthiopiennes. ■ S.R. KUTU, Guramayle, Brouhaha/Bigwax.

JAZZ

YISSY GARCÍA LA LUMIÈRE CUBAINE

Officiant

depuis de longues années,

cette BRILLANTE BATTEUSE présente son premier album, le bien nommé Light.

ELLE A JOUÉ pour les plus grands, d’Esperanza Spalding à Dave Matthews, mais Yissy García s’est très tôt, et tout naturellement, imposée dans la cour des grands. Fille du batteur et percussionniste cubain Bernardo García, fondateur du groupe Irakere, elle n’a cessé d’explorer des territoires musicaux a priori aux antipodes : funk, jazz, folklore cubain… Tout est possible pour la musicienne qui, à 35 ans, s’illustre dans plusieurs projets : « Dans mon pays, j'ai eu la chance que les gens s'intéressent à ma musique, même si elle n’est pas commerciale à proprement parler, confie-t-elle. Beaucoup de personnes s'identifient à différentes chansons, ce qui me réjouit : l'objectif est d'atteindre le cœur des gens, au-delà même des frontières. » Parce que la sororité n’est pas un vain mot, l’artiste officie aussi dans un collectif 100 % féminin, Maqueque. « Je pense avoir beaucoup contribué au son du groupe, à la fois en tant qu’instrumentiste et compositrice », commente-t-elle sobrement. Celle qui aime voir son « empreinte incarnée » sur sillon a aussi beaucoup tourné avec Bandancha. D’où ce premier album, Light, compilation de toutes ces scènes partagées avec les quatre instrumentistes qui complètent cette autre formation : « Je voulais

rassembler tous les sons que le groupe a traversés depuis sa création, des ambitions d’abord électroniques jusqu'à aujourd'hui, où je travaille sur un format plus acoustique. Cet album est destiné au public européen, qui ne connaît pas encore très bien ma musique… » Avec Light, les présentations sont faites : en six morceaux chaloupés et à la structure parfois complexe sans être aride, le disque nous transporte à La Havane. Tantôt agité, tantôt tendre, mué par une facilité d’improvisation et le talent virtuose de Yissy García, il confirme l’importance de celle-ci au sein de ce que le jazz peut proposer de plus chaleureux… sans oublier ce je-ne-sais-quoi de viscéralement rebelle. ■ S.R.

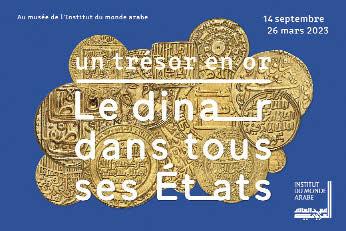

EXPOSITION

AFFAIRES

EN OR

Près de 1 100 DINARS

racontent l’histoire complexe de la civilisation de l’islam.

FAÇONNÉES DANS LE MONDE arabo-musulman entre les VIIIe et XIXe siècles, ces pièces de monnaie en or constituent un trésor miniature des écritures en alphabet arabe et de la diversité de la calligraphie. La remarquable collection qui est actuellement exposée à l’Institut du monde arabe – présentée pour la première fois au grand public – se compose exclusivement de dinars, dont de nombreuses frappes sont rares, voire uniques. C’est le calife omeyyade Abd al-Malik (685-705) qui a promulgué l’arabe comme langue de l’administration et instauré un monnayage dépourvu de représentations figurées, avec uniquement des inscriptions proclamant la croyance en un Dieu unique et la date de la frappe. En 1258, après la chute du califat abbasside, le principe est demeuré en usage, et de la Turquie à l’Inde, en passant par l’Iran, sultans, chahs et empereurs ajoutaient parfois sur leurs dinars le portrait du souverain ou l’emblème figuratif de leur pouvoir. ■ C.F.

HISTOIRE(S) NOSTALGIE LIBANAISE

Un triptyque littéraire, où imagination et faits réels témoignent des ambivalences d’un pays. « C’EST COMME SI le vrai monde était ailleurs et que j’étais condamné à vivre ici, c’est-à-dire nulle part, ou alors seulement dans ma tête. » Entre évocation poétique de l'enfance, éveil à la sexualité, nostalgie, tonalité ouvertement politique et absurdité de la guerre, ce roman explore les remous de destins individuels façonnés par la violence du monde. Largement autobiographique, il couvre ainsi trente années d’un Liban laminé par les tensions et les ruptures, à travers trois épisodes de la vie du narrateur et de sa famille juive d’origine syrienne, exilés à Beyrouth. Trois moments clés de l’histoire de leur pays : la crise de Suez (1956), l’espoir d’un changement révolutionnaire (1968), la guerre civile et l’invasion israélienne (1982). Youssef Hosni, jeune homme épris de justice, devenu journaliste en France, y incarne l’auteur, envoyé spécial du quotidien Libération pendant la guerre du Liban. Au fil des péripéties de sa vie se dessinent peu à peu les contradictions fascinantes d’un pays et de sa capitale mythique. ■ C.F.

SÉLIM NASSIB, Le Tumulte,Éditions de l’Olivier, 416 pages, 21,50 €.

ROMAN

ICI ET LÀ

monnaie

Avec fantaisie et humour, Alain Mabanckou envisage la mort comme un éclat de rire dans son dernier ouvrage.

Cette collection de pièces de monnaie provenant des quatre coins du monde arabo-musulman est présentée pour la première fois au grand public.

« UN TRÉSOR EN OR : LE DINAR DANS TOUS SES ÉTATS », Institut du monde arabe, Paris (France), jusqu’au 26 mars 2023. imarabe.org

ICI, LA FRONTIÈRE EST ÉTROITE entre les vivants et ceux qui ne le sont plus.

Là, ce n'est pas le moindre talent de l’auteur de Petit Piment et de Mémoires de porc-épic (pour lequel il a reçu le prix Renaudot 2006) que de nous promener dans cet entre-deux équivoque. Dans ce grand roman social, politique et visionnaire, son héros, Liwa, nouveau locataire du cimetière de Frère-Lachaise, brûle de revenir auprès des vivants pour venger sa mort qu’il juge injuste. Illusion ? « Tu éprouves un immense bonheur, rien ne te résiste, aucun obstacle ne se dresse sur ton chemin. »

Ou réalité ? « À peine leur as-tu dit bonjour qu’ils poussent des cris d’épouvante. » L’un et l’autre, très certainement. D’ailleurs, à Pointe-Noire, en République du Congo, où l’écrivain a grandi et puise ses souvenirs, les conversations entre défunts vont bon train. Et la lutte des classes se poursuit jusque dans le royaume des morts, où ceux-ci sont étrangement vivants. Un texte vibrionnant et inspiré. ■ C.F. ALAIN MABANCKOU, Le Commerce des allongés, Le Seuil, 304 pages, 19,50 €.

Ses interprètes, Joely Mbundu et Pablo Schils, sont touchants de justesse.

DRAME

UNE VIE MEILLEURE ?

Primé à Cannes, le nouveau film des frères Dardenne est illuminé par deux jeunes acteurs africains incarnant des MIGRANTS EN SURSIS au cœur de l’Europe.

UN PETIT GARÇON et une adolescente venus seuls du continent sont hébergés dans un centre d’accueil en Belgique. Les conditions sont bonnes, mais la méfiance est grande. Tori est considéré comme un enfant sorcier dans son pays, le Bénin, et coche la case « réfugié » sans problème, mais Lokita n’a qu’une crainte : être renvoyée au Cameroun, où sa famille compte sur elle pour lui envoyer de l’argent… Tous deux se font passer pour frère et sœur afin de pouvoir rester en Europe. Leur amitié va les aider à affronter de nombreuses situations difficiles – exploités par un restaurateur pour des petits boulots mal payés, et bientôt un trafic de drogue, ou par des passeurs qui exigent leur dû. Les frères Dardenne ne sont pas réputés pour être de joyeux drilles – leurs

longs-métrages décrivent toujours les difficultés des plus mal lotis dans les sociétés occidentales –, mais ils font souvent mouche, en touchant le spectateur sans aucun effet (pas de musique) et par la justesse de leurs interprètes. Ici, le jeune Pablo Schils crève l’écran aux côtés de Joely Mbundu, tout en retenue, et que la maman originaire de Kinshasa accompagnait avec fierté au dernier Festival de Cannes, où le film a obtenu le Prix du 75e anniversaire. ■ J.-M.C. TORI ET LOKITA (Belgique), de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Nadège Ouedraogo. En salles.

1-54 À LONDRES

10 ANS, DÉJÀ !

La foire internationale dédiée à l’art contemporain africain FÊTERA SA DÉCENNIE à la Somerset House.

PLUS DE 50 GALERIES en provenance de 21 pays présenteront, du 13 au 16 octobre, les créations d’au moins 130 artistes, qu’ils soient connus, comme Ibrahim El-Salahi, Hassan Hajjaj et Zanele Muholi, ou émergents, tels Sola Olulode, Pedro Neves ou encore Jewel Ham. La Portugaise Grada Kilomba, connue pour son travail sur le racisme, la mémoire et le postcolonialisme, commence à cette occasion sa carrière au Royaume-Uni : son installation, O Barco/The Boat, une œuvre puissante qui sera animée par les créations musicales du compositeur Kalaf Epalanga, occupera jusqu’au 20 octobre la cour de la Somerset House. Au-delà des projets spéciaux, conférences, workshops, performances et projections qui animeront la célèbre foire internationale dédiée à l'art contemporain d'Afrique et de sa diaspora, des ventes spéciales seront proposées sur la plate-forme Artsy (artsy.net) jusqu’à la fin du mois. ■ Luisa Nannipieri

1-54, Somerset House, Londres (RoyaumeUni), du 13 au 16 octobre. 1-54.com

L'installation de la Portugaise Grada Kilomba (ci-contre), O Barco/The Boat (ci-dessus, exposée dans le MAAT de Lisbonne, en 2021), occupera la cour du bâtiment.

Encantada, Pedro Neves, 2022.

FOIRE

AKAA

LE TEMPS ET LE MOUVEMENT

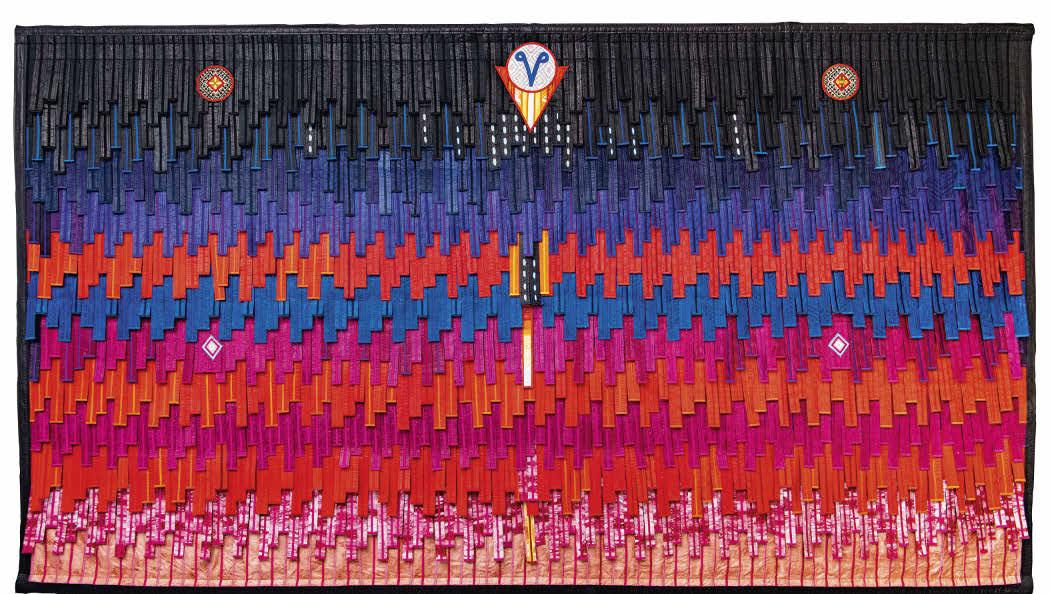

Bonne nouvelle pour les AMATEURS D’ART : la 7e édition d’Also Known As Africa aura également lieu ce mois-ci !

ALSO KNOWN AS AFRICA, l’une des plus importantes foires d’art et design africain contemporain en France, revient au Carreau du Temple, à Paris, du 21 au 23 octobre avec une sélection de 129 artistes internationaux, représentés par 38 galeries : on retrouvera les habituées, telles Anne de Villepoix (France), l’October Gallery (Royaume-Uni) – avec entre autres l’Australo-Nigériane Nnenna Okore, invitée pour une carte blanche – ou Véronique Rieffel (Côte d’Ivoire), mais également de nouvelles arrivantes, comme Soview Gallery (Ghana) et Foreign Agent (Suisse). Cette dernière représente les quatre designers de renom (Ousmane Mbaye, Bibi Seck, Jean Servais Somian et Jomo Tariku) qui ont habillé l’espace VIP. La Galerie 38 présentera, elle, les œuvres du maître malien Abdoulaye Konaté, qui a créé une installation monumentale sous les verrières du Carreau du Temple sur le thème du temps et du mouvement. Fil rouge de la manifestation, cette thématique sera au cœur des expositions, des rencontres culturelles, des performances et des colloques à suivre intra et hors les murs, ainsi que du beau livre Quantité.s de mouvement, spécialement conçu et édité par AKAA. ■ L.N.

du 21 au 23 octobre. akaafair.com

EYE HAÏDARA

L A T O U C H E - LA TOUCHEÀ - T O U T À-TOUT

Entre théâtre, série et cinéma, cette comédienne française d’origine malienne fait valoir son JEU TOUT-TERRAIN.

SI LE GRAND PUBLIC l’a découverte grâce à la série En thérapie, où elle fait partie des grandes figures de la deuxième saison, Eye Haïdara témoigne déjà d’un riche parcours de comédienne. Après un cursus d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, à Paris, elle s’est formée à l’Académie internationale de théâtre de Lorient. Depuis, elle s’illustre sur petit et grand écrans comme sur scène. Cet automne, elle joue en alternance avec d’autres actrices une adaptation de Sorcières, l’essai de Mona Chollet, au théâtre de l’Atelier, à Paris, et tient le premier rôle de la comédie sociale Les Femmes du square, de Julien Rambaldi (qui sortira en salles le 16 novembre) : « J’aime me lancer des défis et je n’ai jamais voulu m’installer dans un registre particulier. Il en va de même avec les formats. Aujourd’hui, on a une manière différente de consommer l’audiovisuel, les arts vivants ou le spectacle. Ce serait dommage de ne pas s’y adapter. Mais il faut que le projet me parle ! » L’exigence d’une écriture, la force de caractère d’un personnage, la beauté d’une mise en scène… C’est ce qui compte pour Eye, née à Boulogne-Billancourt de parents maliens et très attachée à ses racines : « Ils vivent dans le sud de Bamako, entourés d’hectares de plantations, d’animaux… Il y a des chevaux, une superbe nature. Je vais régulièrement les voir avec mon fils, et c’est avant tout là-bas que je me ressource. » ■ S.R. SORCIÈRES, théâtre de l’Atelier, Paris (France), jusqu'au 9 novembre. theatre-atelier.com

RYTHMES

LES JEUNES ÉTOILES DE STAR FEMININE BAND

Après le succès de leur premier disque, le groupe béninois confirme son ÉNERGIQUE ENGAGEMENT dans ce nouvel opus.

EN 2020, on voyait débarquer le Star Feminine Band avec un premier album écrit par André Balaguemon, et joué par sept musiciennes originaires du Bénin. L’année suivante, après moult péripéties administratives, elles se produisaient sur scène en France. La plus jeune avait 12 ans, la plus âgée venait de fêter ses 18 ans. Tant qu’à faire, autant enregistrer un album ! Le résultat, sorti en septembre, nous enchante : aux rythmiques peuls ou waama se mêlent des sonorités plus pop, sans oublier le message féministe

que veulent faire passer ces jeunes filles à forte personnalité, comme dans « Le Mariage forcé », « Les Filles à l’école » ou « L’Excision ». Sur l’anglophone « Woman Stand Up », ces ambassadrices investies de l’Unicef appellent à la sororité et à la persévérance face à une société toujours soumise au bon vouloir patriarcal et qui ne donne aucune chance, ou presque, à la professionnalisation des jeunes femmes. ■ S.R.

STAR FEMININE BAND, In Paris, Born Bad Records/L’Autre Distribution.

INTERVIEW

Mia Couto, contrebandier de l’invisible

Passeur d’une culture multiforme, le Mozambicain lusophone est aujourd’hui l’un des écrivains les plus inventifs du continent. L’œuvre foisonnante de ce poète engagé, également biologiste, puise aux racines de l’imaginaire et de la tradition orale de son Afrique natale.

AM : Vous vous définissez comme étant à la fois un Blanc et un Africain. Comment naviguez-vous entre ces mondes ?

Mia Couto : Je ne sais pas vraiment ce que c'est que d'être un « Blanc », un « Africain » et je ne sais pas si l'une de ces catégories peut définir l'identité de quelqu'un. Ce que je peux dire, c'est qu'en raison de circonstances presque toujours accidentelles, il m'est arrivé d'être un être des frontières : le fils d'Européens, né et vivant en Afrique, un athée qui se laisse prendre par les croyances et les mythes, un scientifique sensible à des raisons qui ne se révèlent que dans la poésie, un écrivain obsédé par le démantèlement de la logique de l'écriture pour faire de la place à l'oralité, quelqu'un qui n'a de mémoire que si le passé est inventé. Quelle légitimité vous donne cette double appartenance ?

Nous avons tous des appartenances multiples, personne ne peut revendiquer une identité unique et « pure ». La construction des clichés sur l'autre n'est pas l'apanage d'une culture, d'une race, d'une religion. Je suis bien conscient des stéréotypes créés pour annuler l'histoire et la culture des Africains. Mais il est aussi vrai que le regard de ces derniers sur l'Europe est chargé de stéréotypes et, curieusement, nombre d'entre eux sont des héritages de la domination coloniale.

né dans une ville métisse dans sa géographie humaine et, à l’adolescence, j'ai fait partie du mouvement de libération nationale. Je me suis battu et j'ai rêvé d'un pays dirigé par des Mozambicains. Ce qui veut dire : dirigé par l'immense majorité noire. Je vis dans un pays où plus de 95 % des citoyens sont noirs, mes voisins, mes collègues, mes dirigeants sont noirs. Quand j'invente un personnage, il m'apparaît comme un Noir. Ce n'est que plus tard, dans des cas particuliers, que je pense qu'ils peuvent avoir une autre race. Je ne découvre que je suis blanc que lorsque je sors du Mozambique. Dans un poème du Portugais Fernando Pessoa, la nature nous est présentée comme une abstraction. Vous inscrivez-vous dans cette pensée ?

Le Cartographe des absences, Métailié, 352 pages, 22,80 €.

La méconnaissance se développe à l'intérieur du continent africain lui-même. Nous, les Mozambicains, ne savons pas ce qu'il se passe juste à côté de chez nous en Afrique du Sud. À l’inverse, voyez la manière déformée dont nous y sommes perçus et les vagues de xénophobie contre nos émigrés. Pourtant, nous sommes des pays-frères, des peuples qui ont combattu ensemble contre des régimes racistes. Votre dernier ouvrage interroge les absences. Pensez-vous jouer un rôle de passeur ?

Si une identité peut m'être donnée, c'est celle d'un contrebandier entre cultures et identités. Je suis

Je suis d'accord avec ce point de vue. Dans aucune des langues du Mozambique, il n'y a de mot pour dire « nature ». Cette distinction entre le naturel et le social n'a été construite dans aucune des sagesses présentes dans le pays. De même, il n'y a pas de séparation claire entre le monde des vivants et celui des morts. Il n'y a pas non plus de mot pour dire « mort ». Cela m’intéresse de connaître l'existence de termes qui semblent n'avoir aucune équivalence entre le portugais et nos autres langues. On apprend beaucoup sur la pensée dominante au Mozambique à travers cet inventaire des absences. C’est aussi dans ce sens que je suis un cartographe des absences. La poésie peut-elle tout investir ?

Elle est plus qu'un genre littéraire. C'est une façon de comprendre le monde. Un moyen de se rendre compte des dimensions non visibles de la soi-disant réalité.

D'une certaine manière, il n'y a personne qui ne soit pas poète, même si la poésie a été dévalorisée ou entourée de préjugés. J'ai choisi d'être biologiste pour cela. Pour rester proche des voix et des créatures qui ne semblent en apparence n'exister qu'en dehors de nous. [Retrouvez la version longue de cette interview sur notre site Internet : afriquemagazine.com .] ■ Propos recueillis par Catherine Faye

UNE LÂCHETÉ NATIONALE

Les SUPPLÉTIFS ALGÉRIENS

de l’armée française abandonnés à l’heure de l’indépendance…

LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES de la guerre d’Algérie vécues aux côtés des harkis, ceux qui ont rejoint l’armée française par conviction ou pour nourrir leur famille, comme ceux qui entendent bien se venger des moudjahidines qui s’en sont pris aux leurs… Face à eux, une hiérarchie militaire méfiante à laquelle Paris demande de ne pas charger la barque des rapatriés, mais aussi des appelés fraternels. À l’heure où se négociait la fin de l’Algérie française, ces soldats ont été désarmés et, pour beaucoup, abandonnés à la bonne volonté des vainqueurs : plus de 70 000 hommes auraient ainsi été tués après le cessez-le-feu de mars 1962. Philippe Faucon [voir son interview pages 56-61], réalisateur subtil de Fatima et de La Trahison, a vécu cette guerre durant son enfance. Devant sa caméra, les comédiens algériens et marocains qu’il a choisis sont d’une puissante sobriété, au service d’un film qui raconte avec une grande clarté un impensable abandon. ■ J.-M.C.

LES HARKIS (France), de Philippe Faucon. Avec Théo Cholbi, Mohamed Mouffok, Omar Boulakirba. En salles.

MODE

Sa collection « Morphism » valorise les formes avec des volants aux

et aux tailles audacieuses.

AFRICA FASHION UP

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

Un parterre enthousiaste a célébré la DEUXIÈME ÉDITION de cette vitrine parisienne de la créativité du continent, où se mélangent qualité et passion.

PROMOUVOIR LE SAVOIR-FAIRE africain en Europe tout en accompagnant les jeunes designers de talent. C’est le but du programme Africa Fashion Up, imaginé par l’ancienne mannequin ivoirienne Valérie Ka et son association Share Africa, qui avait déjà fait parler de lui lors de son lancement en 2021. Cette deuxième édition, clôturée par un défilé à l’hôtel parisien Salomon de Rothschild le 16 septembre dernier, confirme son statut de rendez-vous incontournable pour les

passionnés de mode africaine contemporaine. Les cinq créateurs sélectionnés, sur une centaine de candidatures, ont offert un spectacle de grande qualité, couronné par la présentation des nouvelles collections du Nigérian Emmanuel Okoro, le grand gagnant de la première édition, et de la créatrice guadeloupéenne ultra-chic Clarisse Hieraix. Les pièces ont tellement plu au jury que le prix Designer Africa Fashion Up a été décerné à deux lauréats : le Sud-Africain Jacques Bam et le Rwandais Muyishime Edi Patrick auront accès à une plate-forme internationale pour présenter leurs créations, en plus de pouvoir profiter, avec leurs collègues, d’une formation en management et d’un programme de mentorat avec Balenciaga. De nombreux fashionistas et influenceurs, des collectionneurs d’art, des artistes afro-urbains et même l’ex-ministre de l'Égalité Élisabeth

Le créateur a remporté l’adhésion du jury avec ses robes envoûtantes et ses pièces maxi.

Moreno, étaient présents. Le défilé a été inauguré par les tenues à l’allure afro-punk du Congolais Jean-Cédric Sow, fabriquées à partir de nguiri, de grands sacs en plastique. Jacques Bam a étonné avec une preview de sa collection « Morphism », qui valorise les formes avec des inserts psychédéliques et des volants aux couleurs et aux tailles audacieuses. Les tailleurs finement décorés de milliers de boutons argentés et dorés de la Marocaine Mina Binebine, la collection tout en légèreté de l’Ivoirien Ibrahim Fernandez ou encore les robes envoûtantes signées Muyishime ont montré toute la diversité qui anime l’univers effervescent de la jeune mode du continent. On attend avec impatience la troisième édition. ■ L.N.

ATELIER LILIKPÓ

Imaginer des MULTIMATIÈRESMOSAÏQUES pour des intérieurs d’exception.

AUJOURD’HUI, ses travaux décorent les boutiques de Cartier à travers le monde. Mais c’est un peu par hasard que Sika Viagbo, 43 ans, a découvert la mosaïque dans les années 2000. Prise d’une passion presque obsessionnelle, l’étudiante en musicologie recouvre de tesselles tout ce qui lui passe sous les mains : murs, éviers, tables… Tant de projets qui poussent une amie à lui passer sa première commande. Autodidacte de talent, elle entame un parcours d’apprentissage dans un atelier et suit une courte formation d’architecture, avant de se mettre à son compte à Paris en 2006. Des expériences qui lui « ouvrent un champ de possibilités en dehors de la mosaïque traditionnelle » : inspirée par la mode et l’architecture d’intérieur, elle travaille avec le verre, le laiton ou le bois et dessine des créations qui ont fait de l’Atelier Lilikpó un ovni artisanal de succès. Le nom de la marque (« nuage » en éwé, la créatrice étant d'origine togolaise) renvoie à sa capacité de passer son temps la tête dans les nuages, à imaginer de nouvelles œuvres. Comme les deux cabinets qu’elle a présentés au salon parisien « Révélations », en juin dernier : Transitio, en dalles de verre noir et bambou, s’inspire d’une technique de vitraillistes qui consiste à éclater le verre pour obtenir des effets de lumière spectaculaires, tandis qu’Amazonia reprend la technique de la marqueterie pour créer un contraste fascinant entre le bois foncé et les nuances vertes du décor. Sublimes. ■ L.N. atelierlilikpo.com

Autodidacte de talent, Sika Viagbo a découvert cette technique dans les années 2000.

Inspirée par la mode et l’architecture d’intérieur, elle travaille avec le verre, le laiton ou le bois. Ci-dessus, un zoom sur le cabinet Amazonia.

HIGHLIFE

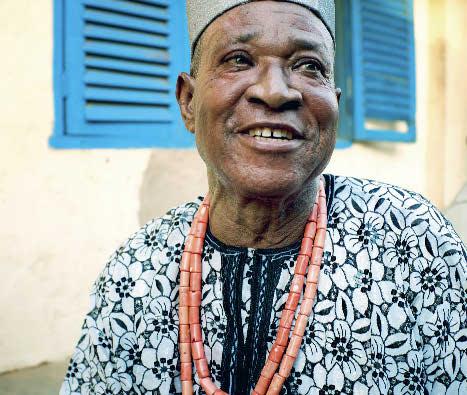

ALHAJI WAZIRI OSHOMAH, OU L A TR ANSE LA TRANSE SPIRITUELLE

Le label de David Byrne (Talking Heads) réédite des morceaux de l’artiste en anglais comme en etsako. DIVIN !

« LE MONDE dans lequel nous vivons est basé sur les contributions de chacun / Nous avons besoin de nous tous pour faire une société meilleure, car c’est lorsque deux mains se lavent qu’elles se purifient. » C’est de la transe hautement spirituelle, fédératrice, hypnotique et profondément musulmane que l’on entend dans les (longs) morceaux d’Alhaji Waziri Oshomah, alias l’Etsako Super Star. Né à Afenmailand, au sud du Nigeria, dans une région où les différentes religions cohabitent paisiblement, il lance son propre groupe en 1970, en pleine guerre civile. Prédicateur façon highlife, l’artiste puise son inspiration dans la pop, le folk, et chante inlassablement la foi et sa reconnaissance d’être au monde. Sa musique étrangement new age sonne toujours aussi fort aujourd’hui. Le musicien David Byrne ne s’y est pas trompé et a réuni sept titres dans une nouvelle compilation de son label Luaka Bop, qui rejoint celle d’Alice Coltrane dans la série World Spirituality Classics. ■ S.R.

ALHAJI WAZIRI OSHOMAH, The Muslim Highlife of Alhaji Waziri Oshomah, Luaka Bop.

COFFEE LOVERS

Un salon marocain historique ou un bar nigérian artistique ? Même si l’ambiance change, la QUALITÉ DU CAFÉ est toujours au rendez-vous.

C’EST L’UN DES PETITS PLAISIRS de la vie pour beaucoup d’entre nous. À Marrakech, chez Bacha Coffee, c’est autour de tasses fumantes de café d’Arabie, les yeux rivés sur les anciennes boiseries, que l’on se retrouve. Spécialisé dans les cafés 100 % arabica, ce salon-boutique historique se niche dans une cour du somptueux palais Dar el Bacha (aujourd’hui le musée des Confluences). Il en propose plus de 200 variétés, sourcées dans 33 pays. Certains crus, comme le Zanzibar Gold, sont des appellations à origine unique, inimitables. D’autres sont des mélanges élaborés par les maîtres de la maison. Et tous sont torréfiés et préparés à la main, pour sublimer les arômes de chaque graine. À déguster avec des gourmandises, salées ou sucrées, plongés dans une atmosphère Belle Époque. bachacoffee.com

À ABUJA, The Cube Café propose également de l’arabica : la variété sélectionnée par les propriétaires, Dante et Khenye, est cultivée traditionnellement dans l’État de Taraba,

Bacha Coffee se niche dans une cour du somptueux palais Dar el Bacha, à Marrakech.

au nord-est du pays. Ouvert en 2016 et installé depuis deux ans dans les locaux de l’Institut français du Nigeria, ce café est devenu un hub artistique et culturel qui attire un public jeune et cosmopolite. Une véritable communauté, qui se retrouve pendant la journée pour chiller, siroter une tasse, grignoter un sandwich ou une pâtisserie (au basilic !), ou encore profiter d’une exposition ou des événements organisés par Khenye, artiste professionnelle et âme créative du lieu. Le soir, place à un effervescent resto-pub, parce que les amoureux de café savent aussi faire la fête… ■ L.N. instagram.com/thecubecafe

ARCHI

LA RENAISSANCE LA DE NGARANNAM DE

Tosin Oshinowo a RECONSTRUIT UN VILLAGE nigérian détruit par Boko Haram : un projet imaginé avec la communauté, qui veut retourner y vivre.

LE PROGRAMME des Nations unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement nigérian ont identifié la reconstruction du village de Ngarannam, dans le nord du pays, comme le pivot du projet de repeuplement d’une région dévastée par les attaques de Boko Haram en 2015. Le plan de réédification de plus de 500 maisons, d’une école, d’un marché et d’une clinique a été confié à la Nigériane Tosin Oshinowo, récemment nommée curatrice de la triennale d’architecture de Sharjah 2023. Partisane d’un design durable et adaptable, elle a travaillé avec les communautés locales pour

proposer des bâtiments qui respectent la culture du peuple Kanouri. Construites suivant un schéma radial autour des bâtiments publics, les maisons individuelles ont été dotées d’une zaure, une pièce qui sépare les espaces privés et publics de l’habitation. Les toits sont un mélange de terre, pour réduire les coûts et assurer une meilleure maintenance par les habitants. La palette du projet, des murs ocre aux toits verts et jaunes du futur marché et agora, a été convenue avec les locaux, afin de le rendre le plus accueillant possible aux yeux des déplacés, qui souhaitent retourner dans la région. ■ L.N.

Souad Asla

POUR LA CHANTEUSE ALGÉRIENNE,

la musique est un art d’émancipation et de liberté. Avec son groupe 100 % féminin Lemma, elle fait vibrer les chants ancestraux de la région désertique de la Saoura et célèbre un patrimoine menacé.

propos recueillis par Astrid Krivian

J’ai grandi à Béchar, aux portes du désert. J’ai eu une enfance joyeuse. Je rêvais de danse, de théâtre, de cinéma. Comme il n’y avait pas de conservatoire, j’ai appris à créer mes spectacles avec mes nièces et mes cousins. J’étais la cheffe ! Je sentais qu’il y avait une puissance, un monde à découvrir. J’étais très curieuse des autres pays, des différents styles musicaux, d’ici et d’ailleurs.

Je voulais aussi être photographe de guerre. Mon père, politicien, me parlait des actualités du monde. J’avais envie de voyager, de couvrir les conflits. Mais mon père jugeait que ce n’était pas un métier pour moi. C’est là que s’est produit un déclic en moi : pourquoi me le refuse-t-on ? Dès l’adolescence, les interdits commençaient à tomber, ça me dérangeait beaucoup. J’ai d’abord mis de l’eau dans mon vin. Je n’avais pas le choix, j’étais très jeune. J’ai suivi des études scientifiques selon le souhait de mon père. Puis, je suis tombée amoureuse d’un Français. On se voyait en cachette. Il a demandé ma main, mais mes parents ont refusé. Mon père m’a expliqué : ce n’était pas une décision personnelle qui lui appartenait, il fallait l’accord des frères, des oncles, tout ce poids de la société. À 20 ans, j’ai tout quitté. Même si je voulais construire dans mon pays, mes rêves étaient plus grands que ma vie quotidienne. C’était un choix déchirant, mais je tenais à ma liberté. Mes parents n’étaient pas d’accord, je suis donc partie sans prévenir. Trouver ma place en France, m’habituer à l’éloignement, c’était difficile au début. J’ai fait les vendanges, ça m’a plu cette responsabilité, de travailler pour gagner son argent. Et j’ai intégré une école de théâtre. J’étais très bonne en improvisation. Mais le milieu du cinéma m’a déçue. Je voulais jouer tous les rôles, or on ne me proposait que des personnages caricaturaux.

La musique est arrivée par hasard. La grande musicienne Hasna El Bacharia recrutait des chanteuses et m’a proposé de devenir choriste. J’ai d’abord refusé, je n’avais pas confiance en ma voix. Mais quand elle m’a présenté la feuille de route de la tournée, je me suis dit : quel moyen de voyager ! J’ai compris que nos musiques traditionnelles étaient un vrai trésor. Je l’ai accompagné pendant dix-sept ans, tout en initiant mes projets à côté. Pendant longtemps, je refusais de jouer en Algérie, ou je me cachais derrière une percussion pour ne pas être filmée. C’était très dur de me libérer. J’ai fini par me réconcilier avec ma famille. Ils ont compris ma démarche. Et monter le groupe Lemma, avec des femmes de la Saoura, de toutes générations, a été une libération [spectacle notamment présenté au festival Les Suds, à Arles, ndlr]. Libres, elles affrontent la société, elles jouent sur scène. Elles m’ont libérée de mes peurs, donné de la force. Aujourd’hui, j’adore jouer dans mon pays. En revenant des années après dans ma région natale, j’ai compris la grandeur de ce désert, sa spiritualité. Et pourquoi nous sommes plutôt calmes, taciturnes. Avant, ça m’énervait, je trouvais les gens lents, pour moi, il fallait parler, vivre ! Pour me ressourcer, je pars dans mon désert. Je remercie l’Univers d’être née là-bas. J’y ai appris l’importance de la famille, des racines. Quand on est bien enracinés, on peut s’élever après. ■

«Pour me ressourcer, je pars dans mon désert. Je remercie l’Univers d’être née là-bas.»

POURQUOI S'ABONNER ?

Tout le contenu du magazine en version digitale disponible sur vos écrans.

Des articles en avant-première, avant leur publication dans le magazine.

Des contenus exclusifs afriquemagazine.com pour rester connecté au rythme de l’Afrique et du monde.

Des analyses et des points de vue inédits.

L’accès aux archives.

Être en Afrique et être dans le monde. S'informer, découvrir, comprendre, s'amuser, décrypter, innover… À tout moment et où que vous soyez, accédez en illimité à afriquemagazine.com ! www.afriquemagazine.com

PAR EMMANUELLE PONTIÉ

PAS DE RENTRÉE POUR TOUS

Le saviez-vous ? Dans le monde, 244 millions d’enfants de 6 à 18 ans ne sont pas scolarisés. Et la plus grande partie d’entre eux (98 millions) réside en Afrique subsaharienne. Un bien triste record. La principale raison, c’est le nombre important de zones d’insécurité. Au Burkina Faso, 2,6 millions d’écoliers seront privés de rentrée, notamment dans six régions en proie à des crises sociales, des tensions ou autres trafics. Pas d’école non plus au Nord-Kivu, ravagé par la guerre en République démocratique du Congo. La région séparatiste anglophone du Nord-Ouest au Cameroun a aussi vu de nombreux élèves rester chez eux lors de la rentrée scolaire le 5 septembre dernier… Etc., etc.

Il faut également compter avec les grèves récurrentes d’enseignants, qui ont souvent des arriérés de salaires abyssaux et profitent des débuts d’année académique pour faire pression sur leur gouvernement, tel au Congo. Sans oublier les zones où il n’y a pas d’écoles, comme dans la plus grande partie du Tibesti au Tchad, et les autres, trop reculées, dans lesquelles les enseignants refusent de s’installer. Là-bas, comme dans certains villages maliens, les arbres poussent dans les établissements abandonnés, avec quelques ânes qui parfois viennent s’y abriter de la chaleur…

Ajoutons à cela la question cruciale des moyens insuffisants pour envoyer ses enfants à l’école pour nombre de ménages du continent. Alors, on en choisit un sur la fratrie, en oubliant les filles évidemment, bien plus utiles pour les corvées domestiques ou le travail dans les champs. Parce que les fournitures sont trop chères, les livres pas toujours subventionnés par les gouvernements. Il faut parfois apporter son banc en classe, car l’État ne les fournit pas, comme dans certains villages nigériens. Et cette année, la crise mondiale de l’énergie, du transport, du prix du papier a fait flamber encore davantage les tarifs. Le paquet de cahiers est passé de 1 000 à 1 500 francs CFA à Lomé, au Togo.

Bref, chaque rentrée scolaire laisse sur le bord de la route des millions d’enfants, qui partent mal pour jouir d’une bonne intégration sociale. Et la situation ne s’améliore pas. Alors, que faire ? Contre l’insécurité, sûrement pas grandchose. Mais les gouvernements, dont le portefeuille de l’enseignement est souvent le mieux loti côté budget, pourraient faire une priorité absolue de payer les professeurs, de les déployer sur tout le territoire, de subventionner les livres ou les bancs d’école. Et surtout, se creuser globalement les méninges pour que cette situation insupportable s’améliore au lieu de s’aggraver d’année en année… ■

AM vous a offert les premières pages de notre parution

d’Octobre

Profitez de nos offres d'abonnements pour accéder à la totalité de nos magazines et bien plus encore