Nr. 5

Oktober/November 2023 € 8,00

Österreichische Post AG MZ 18Z041474 M advantage Media GmbH, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

SPEZIAL

Nr. 5

Oktober/November 2023 € 8,00

Österreichische Post AG MZ 18Z041474 M advantage Media GmbH, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

addIT informiert über KI

Kärntens größter IT-Dienstleister unterstützt Unternehmen auf dem digitalen Weg.

Gekommen, um zu bleiben!

Mit ChatGPT ist künstliche Intelligenz in der breiten Ö�entlichkeit angekommen.

Koralm ohne Tunnelblick

Kärnten und die Steiermark bekräftigen ihre bundesländerübergreifende Zusammenarbeit.

Technologien nachhaltig nutzen

Wie digitale Lösungen den idealen WindkraftStandort ermitteln und das Klima schonen.

Innovation aus Prinzip. Qualität als Versprechen – diese Grundidee zeichnet die Handlungen der Lindner-Recyclingtech GmbH aus. Raiffeisen begleitet das Unternehmen seit vielen Jahren als verlässlicher Partner.

Regional verwurzelt, global geschätzt

Lindner Recyclingtech in Spittal an der Drau blickt auf eine lange und traditionsreiche Geschichte als österreichisches

Familienunternehmen zurück. Als Pionier und Branchenleader entwickelt und produziert Lindner seit nun bereits über 70 Jahren innovative und effiziente Maschinen und Anlagen für die Recyclingindustrie.

„Lindner ist der Spezialist für Zerkleinerungsmaschinen und Systeme für die Abfallwirtschaft. Unsere Maschinen bereiten unterschiedliche Abfallströme so auf, dass aus diesen wiederwertbare Rohstoffe entstehen.“

Manuel Lindner, Geschäftsführer der Lindner-Recyclingtech GmbH

Des einen Müll, ist des andren Gold Richtiges Recycling ist nicht nur eine Frage des Willens, sondern auch des richtigen Equipments. Lindner entwickelt und produziert auf insgesamt 14.000 m2 mit modernsten Fertigungsanlagen und neuester Robotik und Automatisierungstechnik, innovative Maschinen und Anlagen für die Recyclingindustrie.

Raiffeisen – nah an der Kärntner Wirtschaft

Raiffeisen begleitet den Erfolgsweg der Lindner Recyclingtech bereits seit vielen Jahren und steht als verlässlicher Part

ner hinter dem technologieführenden Hersteller von Recyclinganlagen.

„Raiffeisen ist für uns viel mehr als bloßer Geldgeber – nämlich ein loyaler und beständiger Partner.“

Michael Lackner, Geschäftsführer der Lindner-Recyclingtech GmbH

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Wertesystems von Raiffeisen. Wir glauben an das Geschäftsmodell von Lindner und sind beeindruckt von der Innovationskraft und Leidenschaft, mit der das Unternehmen einen wertvollen Beitrag zur globalen Abfallwirtschaft leistet.

„Was uns in unserer Geschäftsbeziehung verbindet, ist nicht nur die regionale Verwurzelung, sondern auch der Blick über die Grenzen. Wir vereinen die Vorteile einer regionalen Bank mit den Leistungen eines internationalen Bankinstituts und begleiten Unternehmen auch ins Ausland.“

RLB-Vorstandssprecher Manfred Wilhelmer

Mehr zu den Erfolgswegen, die Raiffeisen seit Jahren begleitet, erfahren Sie unter www.erfolgswege.at |

Digitale Balance finden und den Menschen ernst nehmen

Eine wesentliche Säule des Wertewandels ist die Digitalisierung. Neben der Nachhaltigkeit wirkt sie als zentraler Innovationstreiber im 21. Jahrhundert. Als Herausgeber des advantage Magazins ist es mir ein Anliegen, diese Entwicklungen sichtbar zu machen.

Die innere Haltung kann uns niemand nehmen. Klimaschutz und Biodiversität sind Themen, die nicht spurlos an uns vorüber gehen dürfen! Auch zahlreiche Unternehmen beschäftigen sich damit und nehmen ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Natur ernst. Bleiben wir kritisch und übernehmen

Eigenverantwortung.

Wenn wir für uns und unsere Kinder Gutes tun wollen, dann sind wir gut beraten mit der Familie und Freunden Zeit zu verbringen, Sport zu treiben oder bei einem Spaziergang bewusst die Natur zu genießen. Wer das Handy dabei zuhause lassen kann, ist auf einem guten Weg zur „digitalen Balance“!

Ihr Walter Rumpler

Emotionale Intelligenz als wahrer Game Changer?

Künstliche Intelligenz hat sich in Wirtschaft und Leben gewebt und ist längst mehr als nur ein Trend. Es gilt dem Neuen offen zu begegnen, denn KIbasierte Tools bringen innovative Ansätze in den unterschiedlichsten Bereichen hervor und schaffen damit auch Mehrwert in Unternehmen. Gleichermaßen wichtig ist es „dem Echten“ Raum zu geben. Jetzt ist emotionale Intelligenz gefragt, denn das „HERZliche“ darf nicht auf der Strecke bleiben. Die Begegnung, der persönliche Austausch, die zwischenmenschliche Erfahrung – hier stößt jede Technologie irgendwann an ihre Grenzen. Verlieren wir also nicht den Mut, das Wunderbare im Unscheinbaren zu erkennen, denn es braucht im Leben nicht viel um glücklich zu sein.

Dieses Vorwort sowie die nachfolgenden Texte der advantage Redaktion sind übrigens ChatGPT frei – genährt aus der persönlichen, unmittelbaren menschlichen Erfahrung.

Viel Freude beim Lesen!

Herzlichst, Petra Plimon

Advantage Wirtschaftsmagazin advantage Wirtschaftsmagazin advantage.magazin www.advantage.at

PEFC/06-39-364/11

PEFC-zertifiziert DiesesProdukt stammtaus nachhaltig bewirtschafteten Wäldernund kontrolliertenQuellen www.pefc.at

COVER: © GettyImages. Grafik: Werk1

OFFENLEGUNG nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24 , 25 Mediengesetz. IMPRESSUM: Gründung 1997. Herausgeber: Walter Rumpler, w.rumpler@advantage.at. Verlag & Medieninhaber: advantage Media GmbH. Geschäftsführer: Walter Rumpler, w.rumpler@advantage.at. Chefredaktion: Petra Plimon, petra@plimon.at. Redaktion: Beatrice Torker, Monika Unegg. Fotos: advantage, pixelio.de, pixabay.com, unsplash.com bzw. beigestellt lt. FN. Büroanschrift: advantage Media GmbH, Villacher Ring 37, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, T: +43 (0)650 7303400. Die Meinungen von Gastkommentatoren müssen sich nicht mit der Meinung der advantage-Redaktion decken. Alle Rechte, auch Übernahme von Beiträgen gem. §44 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. AGB/Haftungsausschluss/rechtlicher Hinweis: www.advantage.at

4 Gekommen, um zu bleiben! Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz transformiert nahezu alle Branchen.

18 Zwischen digital und persönlich

Die digitale Amtsstube ist längst Realität und entwickelt sich weiter.

22 Kooperation auf Augenhöhe Die beiden Technologiereferentinnen Gaby Schaunig und Barbara EibingerMiedl im Zukunftsgespräch.

34 Neues Cyber Security-Gesetz

Die Umsetzung der NIS2Richtlinie bringt komplexe Herausforderungen mit sich.

54 ChatGPT im Bildungswesen KIbasierte Tools markieren einen Paradigmenwechsel in Schulen und Universitäten.

60 Klimawandel und Windkraft Künstliche Intelligenz unterstützt dabei künftige WindkraftStandorte gut zu wählen.

64 Mehr Sicherheit im OP-Saal

Die Digitalisierung von Prozessabläufen im Gesundheitswesen birgt großes Potenzial.

70 Einfach mal abschalten

Digitale Pausen in der Natur steigern unser Wohlbefinden und die Lebensqualität.

Ob Startup, Bank oder Holzbranche –KI ist längst in der Wirtschaft angekommen.

Von Petra Plimon

In der aktuellen advantage Ausgabe beleuchten wir den Megatrend Digitalisierung und haben Persönlichkeiten im Wirtschaftsraum Südösterreich die Frage gestellt: Welchen Einfluss hat der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) auf das Unternehmen bzw. die Branche, wo Sie tätig sind?

Christian Tippelreither, Geschäftsführer Holzcluster Steiermark

„In der Holzbranche wird tatsächlich mehr KI eingesetzt, als man vermuten würde. Als Holzcluster Steiermark erkennen wir eine klare Steigerung bei der Nachfrage von KIgestützten Lösungen, etwa um die Qualität von Holzprodukten zu verbessern und die Produktion zu optimieren. Zurzeit begleiten wir Projekte in der Forstwirtschaft, um durch autonome Transport und Erntesysteme die Kosten zu senken und nachhaltiger agieren zu können. Eine EchtzeitDatenanalyse bei der Weiterverarbeitung liefert Informationen über die Qualität des Holzes, um Ausschuss zu minimieren und die Rentabilität zu steigern. Durch die Implementierung der Routenoptimierung werden Transportrouten des Holzes optimiert. Kurz gesagt: KI transformiert auch die Holzbranche und wir als steirischer Holzcluster unterstützen Unternehmen und entwickeln Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“ © Holzcluster Steiermark

Delphine Rotheneder, Social Media-Expertin bei „rothi.media“

„Bei rothi.media nutzen wir KITools aktuell für Strategien, Analysen und in der Contenterstellung. Unsere Praxiserfahrung zeigt: KITools wie ChatGPT ersetzen kreative Köpfe nicht – sie unterstützen und fördern sie. Das Ergebnis: Mehr Effizienz und Erfolg. Vielen Unternehmern macht die Entwicklung von KI Angst, sie fühlen sich unter Druck gesetzt und testen die Tools daher gar nicht selbst. Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig und die wollen wir als Pioniere auf diesem Gebiet vorantreiben. Daher bieten wir KIVorträge und Workshops für Firmen an. Zusätzlich haben wir mit der rothi. member Academy ein OnlineProgramm für Unternehmer ins Leben gerufen, bei dem wir sie Schritt für Schritt zu mehr Sicherheit und Selbstverständnis im Umgang mit den sozialen Medien und KITools bringen.“

© rothi.media

Horst Bischof, Rektor der TU Graz

„Artificial Intelligence (AI), im Deutschen oft fälschlicherweise als KI übersetzt, spielt an der TU Graz seit vielen Jahren eine große Rolle. Allen voran in der Forschung, wo wir mit dem interdisziplinären Forschungsnetzwerk Graz Center for Machine Learning (GRAML) die vorhandene Expertise bündeln und die neuesten Ergebnisse der Grundlagenforschung in allen Fakultäten zur Anwendung bringen wollen. Der Forschungsprozess kann dadurch erheblich beschleunigt werden. In der Lehre bieten AI Systeme ganz neue Möglichkeiten der individuellen Unterstützung von Studierenden (Stichwort: Learning Analytics). Aber auch in der Verwaltung beginnen wir, AISysteme zur Optimierung von administrativen Prozessen einzusetzen (TU Graz GPT). Wir sehen viele neue spannende Möglichkeiten, wenn AISysteme als Unterstützung für den Menschen eingesetzt werden.“ © TU Graz/Lunghammer

Anita Kloss-Brandstätter, Professorin an der FH Kärnten

„Die Künstliche Intelligenz (KI) ist ein essentieller Bestandteil meines Alltags als Mathematikprofessorin an der Fachhochschule Kärnten. In den Studiengängen Applied Data Science und Health Care & IT vermitteln wir Algorithmen des maschinellen Lernens. Im Rahmen des AICIForums (Artificial Intelligence in Clinical Imaging) widmen wir uns zudem der KIin der radiologischen Diagnostik. KIgestützte Algorithmen analysieren medizinische Bilder schneller und präziser und erhöhen dadurch die Diagnosegenauigkeit. Das Forum fördert den Austausch von Erkenntnissen, um KITechnologien in der klinischen Praxis zu integrieren. Zusätzlich organisieren wir die jährliche Konferenz ,Women in Data Science (WIDS) in Villach, welche Wissen und Vernetzung im KIBereich fördert und die Präsenz von Frauen in der Datenwissenschaftsgemeinschaft stärkt.“

© J. Dulnigg/ FH

Kärnten

Marc Gfrerer, Geschäftsführer Logmedia GmbH & Berufsgruppensprecher IT der Fachgruppe UBIT

Bernhard Weber, Geschäftsführer

Unicorn Startup & Innovation Hub

„Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Ein markanter Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung war die Veröffentlichung von Chat GPT. In meiner Arbeitswelt hat KI einen festen Platz eingenommen, auch als praktisches Tool im täglichen Einsatz. KI ist vom Buzzword in Pitchdecks zum zentralen Motor der digitalen Geschäftsmodelle geworden. Im Unicorn in Graz sitzen Startups, die Energiesensordaten in Gebäuden mittels KI nutzbar machen oder Anwendungsgebiete von Enzymen erforschen. Sie stehen jedoch auch vor großen Herausforderungen, nicht nur durch Giganten wie Microsoft und Co., sondern auch durch Kosten für Rechnerleistungen, Daten und Training der Algorithmen. KIExpertise ist ein Engpass und für Startups nicht immer bezahlbar. Das umfasst für mich übrigens neben technischem Knowhow auch den Umgang damit in rechtlichen und ethischen Fragen.“

„Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Sie wird aus meiner Sicht nicht nur viele Geschäftsprozesse, sondern nahezu alle Branchen radikal verändern. In meiner Branche beginnt das beim Thema Kundensupport, Wissenstransfer und geht hin bis zur automatisierten Erstellung von Präsentationen und Grafiken.

Klug ist der, der weiß, wo er findet was er nicht weiß! Und KI ,weiß‘ mittlerweile recht viel. Daher rate ich allen Unternehmen sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Jeder Betrieb kann davon profitieren, wenn er es annimmt. KI ist keine Modeerscheinung. Man kann vieles optimieren.“ © WKK/UBIT

Gabriele Semmelrock-Werzer, Vorständin Kärntner Sparkasse AG

„In der Kärntner Sparkasse arbeiten wir bereits seit einigen Jahren mit ,Machine learning tools‘, um einfach Arbeitsschritte automatisiert zu erledigen. KI ist für uns die natürliche Weiterentwicklung, in der wir große Chancen sehen. Wesentlich für die Kärntner Sparkasse ist allerdings, dass unsere Kundendaten streng geschützt bleiben und nicht an Dritte weitergeben werden können. Derzeit experimentieren unsere Expert:innen in speziellen abgeschlossenen Systemen intensiv mit KI und prüfen die Einsatzmöglichkeiten in verschiedensten Bereichen. Die Kärntner Sparkasse ist das älteste und gleichzeitig modernste Finanzinstitut Kärntens.

In unserer fast 190jährigen Geschichte hat sich das Bankwesen massiv verändert und wir werden uns auch künftig für unsere Kund:innen weiterentwickeln.“ © D. Waschnig

Michael Katzlberger, KI-Experte aus der Kreativindustrie und Geschäftsführer Katzlberger Consulting GmbH

„Der verstärkte Einsatz von KI hat unser Unternehmen in ein aufregendes Kreativlabor verwandelt. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht es uns, datengetriebene Einblicke in Echtzeit zu gewinnen und revolutioniert unsere Entscheidungsfindung (früher: Bauchgefühl). KI fungiert dabei wie ein zusätzlicher Mitarbeiter, der datengetriebene Erkenntnisse in –teils ausgesprochen kreative – Meisterwerke (Text, Bild, Video und Musik) verwandelt. Zudem steigern wir die Effizienz und Produktivität durch automatisierte Prozesse bei 3LIOT.ai erheblich. Die Synergie von Mensch und Maschine treibt unsere Wettbewerbsfähigkeit an und ebnet den Weg für zukünftiges Wachstum in einer KIgetriebenen Welt. Intelligente Chatbots werden dabei zu virtuellen Geschichtenerzählern und persönlichen Kuratoren. Wir sehen KI nicht als Werkzeug, sondern als kreativen Partner, mit dem wir Seite an Seite die Zukunft gestalten. Schon bald wird KI das Rückgrat eines jeden Teams sein, egal in welcher Industrie oder Branche man sich bewegt.“ © Wolfgang POHN

Bildgeneratoren, die mittels künstlicher Intelligenz Bilder aus Text erzeugen, sind im Vormarsch und zaubern innovative Grafiken wie diese. © Katzlberger

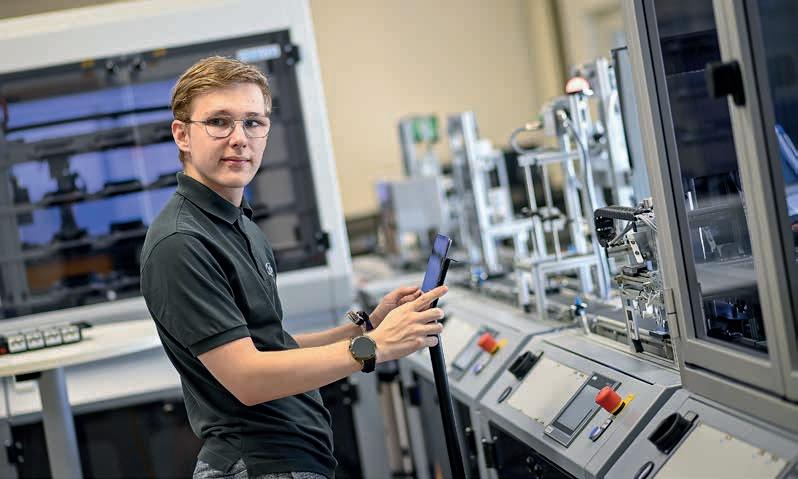

mit Dieter Jandl, Geschäftsführer addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG

addIT-Geschäftsführer Dieter Jandl spricht über die Erfolgsgeschichte von Kärntens führenden IT-Dienstleister.

advantage: addIT wurde erneut als attraktiver Arbeitgeber prämiert. Wodurch zeichnet sich das Unternehmen aus?

Dieter Jandl: Als führender ITDienstleister in Kärnten zeichnen wir uns durch spezialisierte Beratungsleistungen und Lösungen zur Optimierung von ITProzessen aus und sind besonders stolz auf unser gut ausgebildetes und motiviertes addITTeam von Expert:innen. Mit über 20 Jahren Erfahrung haben wir eine starke Präsenz in Kärnten aufgebaut und wurden bereits zwölf Mal in Folge von „Great Place to Work® als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet. Unsere Erfolge lassen sich auf unsere Unternehmenskultur zurückführen, die Innovation fördert und gleichzeitig ein unterstützendes Umfeld für die Mitarbeiter:innen schafft. In diesem Zusammenhang freut es uns, dass addIT 2023 vom Market Institut als führendes Unternehmen in den Bereichen Arbeitszeitmodell, Betriebsklima und Innovation ausgezeichnet wurde. Weiters haben wir als addIT globale Reichweite über unseren Mutterkonzern Atos, was uns ermöglicht, flexibel zu sein und optimale TimetoMarketLösungen anzubieten.

Wie verändert KI Ihr Unternehmen und wie unterstützt addIT seine Kunden in dieser Entwicklung? KI ist kein neues Thema. Der Begriff entstand bereits 1956 bei einer Konferenz am

Dartmouth College im USBundesstaat New Hampshire. Neu ist die unglaubliche Dynamik, mit der sich KIbasierte Lösungen weiterentwickeln und die damit einhergehende Veränderung von Gesellschaft und globaler Arbeitswelt.

Als addIT haben wir drei KISchwerpunktthemen. Wir setzen, wie auch die Präsentationen bei der addSUCCESS gezeigt haben, auf Partnerschaften mit international führenden Herstellern wie CISCO, Checkpoint oder TrendMicro. Zusätzlich haben wir in den letzten Monaten unser Partnernetz mit Kärntner KIExperten und mit Startups, die sich mit KI beschäftigen, gezielt ausgebaut. Drittens investieren wir in die KIAus und Weiterbildung unserer Mitarbeiter:innen.

Im Mittelpunkt dieser drei Aktivitäten stehen unsere Kunden, die wir auf ihrem Weg in KIbasierte Lösungen unterstützen.

Was sind derzeit die größten Herausforderungen als IT-Unternehmen und wie werden diese bewältigt? Als ITUnternehmen sehen wir grundsätzlich die hohe Inflation und die damit verbundene unsichere Wirtschaftslage als Herausforderung für unsere Kunden und uns selbst an. Gerade deshalb freut es uns, dass unsere Kunden bei den addIT DienstleistungsKernthemen Netzwerk Consulting, Cloud und RechenzentrumLeistungen, digitaler Arbeitsplatz und

„Unsere Erfolge lassen sich auf unsere Unternehmenskultur zurückführen, die Innovation fördert und gleichzeitig ein unterstützendes Umfeld für die Mitarbeiter:innen schafft.“

Dieter Jandl, addIT-Geschäftsführer

Technologie Services wie Beratung zu KI und Cyber Security, verstärkt auf unsere lokale Kompetenz setzen.

Als Arbeitgeber beschäftigt uns nach wie vor der Fachkräftemangel. Wir erwarten im Jahr 2024 keine wesentliche Verbesserung zu der Herausforderung qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren. Diesbezüglich setzen wir daher auf unser flexibles Arbeitsmodell bzw. auf Ausbildung der Mitarbeiter:innen und sehen, dass diese Maßnahmen auf sehr positive Resonanz stoßen.

Welche Pläne hat addIT für die Zukunft?

Wir setzen auch in Zukunft auf die Punkte, die uns erfolgreich gemacht haben. Als Kärntens größter ITDienstleister wollen wir weiterhin ein verlässlicher Arbeitgeber und mehrwertbringender Partner für die Kärntner Unternehmer sein und freuen uns auf die neuen Möglichkeiten des Wirtschaftsraums Südösterreich. |

ROMAN PRINZ,

Country

Manager

Österreich, Check

Point Software Technologies

Erstklassige Sicherheit

mit der Kraft der KI

KI-Technologien scheinen das neue Lieblingswerkzeug der Cyberkriminellen zu werden.

Zumindest zeigen sie erhebliches Interesse und stürzen sich auf diesen Trend, um bösartigen Code zu generieren. Aber die Cybersicherheitsbranche schläft nicht und profitiert ihrerseits.

Kürzlich führten unsere Sicherheitsforscher von Check Point Research ein Experiment durch und erstellten mit KITools eine vollständige Infektionskette – ohne selbst eine einzige Zeile Code zu schreiben. Sie nutzten ChatGPT, um eine nahezu perfekte PhishingEMail zu erstellen. Als Nächstes verwendeten sie ebenfalls ChatGPT, um einen VBACode –auch bekannt als ExcelMakro – zu schreiben, der eine ausführbare Datei von einem Server im Internet herunterlädt und ausführt. Sie verwendeten sogar KI, um diesen Code zu verschleiern, damit er von Antivirensoftware weniger leicht entdeckt werden kann. Kein Wunder also, dass Kriminelle KI lieben.

Und doch: Die Cybersicherheitsbranche profitiert noch viel mehr von diesen KITechnologien – und wir tun das auch. Wir haben bereits vor Jahren beschlossen, bei unserer Arbeit zum Schutz unserer Kunden auf KI zu setzen. KI ist ein mächtiges Werkzeug, wir nutzen es etwa in unserer ThreatCloud, um CyberAngriffe in Echtzeit zu erkennen und zu blockieren. Durch die kontinuierliche Erforschung von Bedrohungen sowie der riesigen Datenmengen, mit denen wir täglich konfrontiert werden – Daten, die aus Millionen von Datenquellen stammen – SicherheitsGateways, Endpunkt und mobilen Agenten, CloudWorkloads und mehr, und durch die Nutzung der KIExpertise, die wir in einem Team aus KI und Datenexperten aufgebaut haben, sind wir in einer einzigartigen Position, um mit der Kraft der KI erstklassige Sicherheit zu bieten. |

ELMAR LICHTENEGGER, Head of Operations

addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG

Künstliche Intelligenz wird immer wieder als „Gamechanger“ eingeordnet. Ist das so?

Die meisten Personen assoziieren mit dem Begriff KI Anwendungen wie ChatGPT oder den gut gelaunten Roboter, der den Menschen die Arbeit streitig macht. Genauer betrachtet werden zwei grundlegende Arten von KI unterschieden.

Starke KI (Artificial General Intelligence – AGI), eine Form von KI, die selbständig schlussfolgern, Wissen auf andere Bereiche übertragen und ihr Umfeld „bewusst“ wahrnehmen und interpretieren kann. Ein Roboter würde beispielsweise in der Lage sein, in Situationen zu handeln, mit denen er noch nie konfrontiert wurde. Starke KI sollte damit ähnliche Fähigkeiten wie ein menschliches Gehirn haben. AGI in der Form gibt es noch nicht.

Schwache KI (Narrow AI) bezieht sich auf Systeme, die so programmiert sind, dass sie eine Vielzahl von Problemen innerhalb eines vordefinierten Funktionsbereiches lösen können. Sie braucht menschliche Unterstützung. Typische Anwendungen sind zum Beispiel die Erkennung von Gesichtern in Bildern, Übersetzungssoftware oder Alexa und Siri. Fakt ist, dass die aktuell verfügbaren Algorithmen das Potential haben, viele Bereiche unseres menschlichen Lebens zu revolutionieren. Autonome Systeme wie selbstfahrende Autos, medizinische Diagnosen, kreative Werkzeuge oder KI im Kundenservice sind heute schon vielfach eingesetzte Technologien. Im unternehmerischen Kontext ist aber eindeutig die Produktivitäts und Effizienzsteigerung durch KI das primäre Einsatzgebiet.

Neue Chiptechnologien werden einen explosionsartigen Anstieg dieser spezialisierten KI ermöglichen. Die Antwort ist eindeutig ja – KI ist ein absoluter Gamechanger. Der Roboter mit menschlicher Intelligenz bleibt noch ein Traum. |

KI ist die Antwort –Was war die Frage?

UDO SCHNEIDER,

Security Evangelist

Europe bei Trend Micro

Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Dennoch sollten wir uns eine Auszeit vom Hype gönnen.

KI gibt es schon seit Jahren. Dennoch wird die Technologie noch immer kaum verstanden – was zum Teil am Hype der Anbieter liegt. Deshalb ist KI aktuell häufig die Antwort auf alles, auch wenn die Frage noch gar nicht klar definiert ist. Im Kern ist KI aber auch „nur“ ein Algorithmus, der aus vorhandenen Eingaben wie Trainingsdaten und Kontext einen Output erzeugt. Die Modelle sind daher nur so gut wie die Daten, auf deren Grundlage sie trainiert werden. Gerade generative KI ist dank großer Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT in aller Munde. Ihre Fähigkeit in natürlicher Sprache zu interagieren, ist bemerkenswert. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Ausgabe per se kein Original ist, sondern ein fortschrittlicher „Remix“ aus dem Input. Solche Modelle eignen sich am besten zum Zusammenfassen und Präsentieren von Informationen und Fakten in natürlicher Sprache. Die Herausforderung für den Menschen besteht dabei darin, die hohe Qualität der Sprache nicht automatisch mit der Qualität des Inhalts gleichzusetzen.

Natürlich investieren auch Cyberkriminelle in generative KI, beispielsweise um fehlerfreie Inhalte für PhishingKampagnen zu bekommen. Gleichzeitig ist sie aber keine Wunderwaffe! Sie kann noch keine einzigartige Malware oder Exploits generieren und ist nur für Bedrohungsakteure nützlich, die wissen, welche Art von Code sie anfordern müssen. Die gute Nachricht ist, dass KITools weniger mächtig sind, als mancher MarketingHype vermuten lässt – auf Seite der Verteidiger wie auch der Angreifer. Wir sollten deshalb einmal tief durchatmen und die Technologie zunächst verstehen, bevor wir dem Hype verfallen. |

HANS GREINER, General Manager

Cisco in Österreich, Kroatien und Slowenien

Herausforderungen und Lösungen im Zeitalter der KI

Im Zeitalter künstlicher Intelligenz spielt die Cybersicherheit eine immer wichtigere Rolle.

Während die Vorteile von KI unbestreitbar sind, stehen Unternehmen vor immer komplexeren Herausforderungen im Bereich Cybersecurity. Die fortschreitende Implementierung von KI in Unternehmen bringt neue Sicherheitsrisiken mit sich. Ein Hauptproblem besteht darin, dass KIAlgorithmen anfällig für Angriffe und Manipulationen sein können. Dies kann zu schwerwiegenden Sicherheitsverletzungen führen, bei denen vertrauliche Daten gestohlen oder geschäftskritische Systeme sabotiert werden können. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass KISysteme oft große Mengen an Daten sammeln und analysieren. Die Datenschutzbestimmungen und vorschriften müssen sorgfältig beachtet werden, um sicherzustellen, dass persönliche und geschäftliche Informationen nicht in falsche Hände gelangen.

Die Komplexität und Vielfalt der Bedrohungslandschaft erfordert von Unternehmen eine proaktive Herangehensweise an die Sicherheit. Dies bedeutet, dass sie in der Lage sein müssen, schnell auf neue Bedrohungen zu reagieren und Angriffe zu erkennen, bevor Schaden angerichtet wird. Die Fähigkeit, Angriffe zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren, erfordert jedoch umfangreiche Ressourcen und Fachwissen.

Durch die Integration von KITechnologien in ihre Sicherheitsprodukte bietet Cisco Unternehmen eine effektive Möglichkeit, sich gegen Cyberangriffe zu schützen. Durch die Kombination von maschinellem Lernen und menschlicher Expertise kann Cisco Unternehmen dabei unterstützen, Angriffe frühzeitig zu erkennen und effektive Gegenmaßnahmen zu ergreifen, und ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. |

MARKUS HRIBAR, KI und Security Experte bei addIT

Die digitale Transformation hat die Geschäftswelt verändert. Mit künstlicher Intelligenz und wachsenden Online-Aktivitäten sind Cybersicherheitsbedrohungen zur noch größeren Herausforderung geworden.

Die Bedrohungslandschaft hat sich gewandelt. Von Phishing bis Ransomware sind Cyberkriminelle durch den Einsatz von KI fortschrittlicher geworden. KI ermöglicht aber auch Unternehmen, Daten in Echtzeit zu analysieren und verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Machine Learning und KIAlgorithmen erkennen Angriffsmuster vor der Klassifizierung.

Kärntens größte IT-Fachveranstaltung lockte über 100 Gäste aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung in das kärnten.museum und war ein voller Erfolg.

Unter dem Motto „Neue Zeitenrechnung“ lud addIT am 12. Oktober gemeinsam mit seinen internationalen Partnern CISCO, CheckPoint und TrendMicro in das neu eröffnete kärnten.museum“. Im Fokus standen die rasanten Entwicklungen rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie deren Einfluss in punkto Cybersicherheit. „KI ist eine Technologie, die tiefgreifende Veränderungen quer durch alle Branchen und Unternehmen mit sich bringt. Diese Dynamik ist vergleichbar mit der Industriellen Revolution“, betont Dieter Jandl, Geschäftsführer der addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG, der sich sichtlich über das rege Interesse der Besucher:innen freute.

Daher sollten Unternehmen in KIgestützte Cybersicherheitslösungen investieren. Intrusion Detection Systems, Firewalls und EndpointSicherheitstools, die auf KI basieren, bieten kontinuierliche Überwachung und ermöglichen es schneller auf Angriffe zu reagieren. Unternehmen dürfen sich aber nicht nur auf KITools verlassen. Es ist weiterhin wichtig, dass die Mitarbeiter im Sicherheitsbewusstsein geschult werden, um Social EngineeringAngriffe zu minimieren. Cybersicherheit kann als Wettbewerbsvorteil dienen. Ein sicherer Ruf stärkt das Vertrauen der Stakeholder.

Zukunft verstehen Neben spannenden Fachvorträgen gab es auch eine traditionelle Podiumsdiskussion, bei der sich Eva Eggeling, Hugo Auernig, Christian Inzko, Roderik Michiels van Kessenich und Roland Obtresal unter der Moderation von Ute Pichler über die praktische Umsetzung von KI in Wirtschaft und Gesellschaft austauschten. Mit Sascha Lobo war ein prominenter Digitalisierungs und KIExperte am Wort, der eine inspirierende Keynote rund um die Frage „Müssen wir Angst vor KI haben?“ hielt und einen interessanten und unterhaltsamen Bogen über die Möglichkeiten, Chancen und Risiken von KI spannte. |

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Cybersicherheitslandschaft weiterentwickelt. Die Kombination von KITechnologien, aufgeklärten Mitarbeitern und proaktiver Sicherheit kann dazu beitragen, die Gefahren im Internet erfolgreich zu bewältigen. Cybersicherheit ist eine Aufgabe und eine Verpflichtung, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten und abzusichern. Wir als addIT unterstützen gerne dabei.

Verpflichtung, Wir

„Gemeinsam inspirieren, gemeinsam innovieren“

Mit dem Zukunftsformat „CARINTHIA innovates...“ schlägt die BABEG am 28. November eine Brücke zwischen Wirtschaft und Forschung in Kärnten.

Kärnten durchläuft derzeit eine bedeutende Transformation in den Bereichen Betriebsansiedlung und Forschung, Technologie und Innovation (FTI). Diese Entwicklung wird unter anderem von der BABEG (Kärntner Betriebsansiedlungs und Beteiligungsgesellschaft mbH.) maßgeblich vorangetrieben.

Für eine nachhaltige Zukunft

Die BABEG übernimmt eine wesentliche Rolle in der Weiterentwicklung von Wirtschaft und Forschung in der Region. „Wir streben danach, Kärnten als einen begehrten Wirtschaftsstandort zu positionieren, der Unternehmen durch vielfältige Anreize und Unterstützungsmöglichkeiten anzieht. Dabei fungieren wir als treibende Kraft in punkto Betriebsansiedlungen und dem

„Erleben Sie den Wandel und die Vision von Kärnten bei ‚CARINTHIA innovates… – einem Ereignis, das den Weg zu einer blühenden Zukunft für Wirtschaft und Forschung ebnen soll.“

Thereza Christina Grollitsch, Leitung internationales Investorenservice bei BABEG

Management von Forschung, Technologie und Innovation (FTI) in Kärnten“, erklärt Markus Hornböck, Geschäftsführer der BABEG. Ziel ist es Kärnten als bedeutenden Forschungs und Innovationshub im Herzen des Wirtschaftsraums Südösterreich zu etablieren.

„CARINTHIA innovates...“

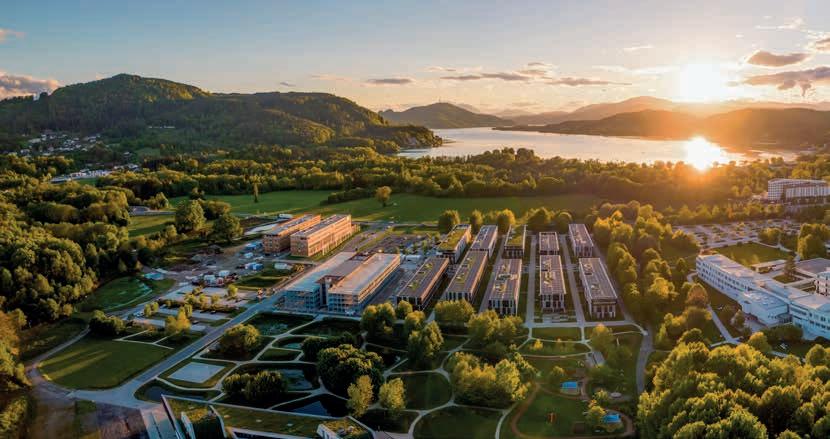

Um den Forschungs und Wirtschaftsstandort Kärnten gezielt ins Licht zu rücken, hat die BABEG ein neues Format ins Leben gerufen. „CARINTHIA innovates...“ wird erstmalig am 28. November 2023 im Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt über die Bühne gehen und soll zukünftig als Leitevent und Plattform fungieren, um Akteur:innen aus unterschiedlichen Bereichen der Kärntner Wirtschaft und Forschung zusammenzuführen.

Am

Twin Transition im Fokus

Leitthema der Veranstaltungspremiere ist die Twin Transition. Der Begriff umfasst die gleichzeitige Bewältigung von digitalen und nachhaltigen Herausforderungen, wie der Kreislaufwirtschaft – einem Thema von zentraler Bedeutung, auch für Kärnten. „In den Diskussionen und Präsentationen während der Veranstaltung werden Robotik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Ein hochkarätiger PanelTalk mit Vertreter:innen des Landes Kärnten, kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Großunternehmen, Startups, der Fachhochschule Kärnten sowie der Universität Klagenfurt, bietet zudem eine breite Perspektive auf die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in diesen Schlüsselbereichen“, so Hornböck.

Gemeinsam vernetzen

In enger Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Lakeside Labs, Wood K Plus, KI4LIFE, JOANNEUM RESEARCH und Silicon Austria Labs wird auch ein World Cafe stattfinden. Das Format bietet den Teilnehmer:innen eine einzigartige Gelegenheit, um bewährte Praktiken und innova

„Wir streben danach, Kärnten als einen begehrten Wirtschaftsstandort zu positionieren, der Unternehmen durch vielfältige Anreize und Unterstützungsmöglichkeiten anzieht.“

Markus Hornböck, BABEG-Geschäftsführer

tive Ansätze im Bereich Forschung und Technologie zu diskutieren. Ziel ist es, von den Erkenntnissen und Erfahrungen der Forschungseinrichtungen zu profitieren, um eigene Projekte voranzutreiben oder sogar neue Kooperationsprojekte zu initiieren. Bei „CARINTHIA innovates...“ gibt es für Interessierte zudem direkt vor Ort die Möglichkeit, persönliche Beratungstermine mit den Kooperationspartnern zu vereinbaren, um gezielt Unterstützung und Ressourcen für Projekte und Ideen zu generieren und damit Kärntens Position als Innovationsland weiter zu stärken.

Erfolgreich kooperieren ,CARINTHIA innovates...‘ versteht sich somit nicht nur als Event, sondern vor allem als Wegweiser für Kärnten auf dem Weg zur Spitze in den Bereichen Forschung, Innovation und Entwicklung. „Erleben Sie den Wandel und die Vision von Kärnten bei ‚CARINTHIA innovates... – einem Ereignis, das den Weg zu einer blühenden Zukunft für Wirtschaft und Forschung ebnen soll. Seien Sie Teil dieser spannenden Reise, wenn es heißt ,Gemeinsam inspirieren, gemeinsam

innovieren‘“, betont Thereza Christina Grollitsch, Leitung internationales Investorenservice bei BABEG. Mit Initiativen wie diesen setzt sich die BABEG auch weiterhin leidenschaftlich dafür ein, die Betriebsansiedlung und das FTIManagement in Kärnten voranzuteiben und die Region zu einem aufstrebenden Zentrum für Innovation und Wachstum weiterzuentwickeln. |

BABEG Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.

Völkermarkter Ring 21–23

9020 Klagenfurt am Wörthersee event@babeg.at content.babeg.at/carinthia-innovates Anmeldungen hier

Das build! Gründerzentrum vergab erstmals eine Zusatzförderung an drei herausragende Kärntner AplusB Startups.

NeedNect Solutions GmbH, Solution Zero OG und trastic GmbH zählen zu jenen drei Kärntner AplusB Startups, die aufgrund besonderer Leistungen im letzten Jahr vom build! Gründerzentrum im Rahmen des „AplusB South West Projekts“ der Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) mit je 10.000 Euro Fördergeld zusätzlich belohnt wurden. Mit dieser Initiative soll die Weiterentwicklung herausragender Geschäftsideen und innovativer Projekte – in den relevanten Zukunftsthemen „Klima & Umweltschutz“ und „Female Empowerment“ – noch stärker vorangetrieben werden.

Nachhaltigkeit im Tourismus

Gewinner in der Kategorie „Female und Green“ ist NeedNect Solutions. Das Kärntner Startup wurde von Ines Ganner, Fabio Wilhelmer und Raphael Duhs gegründet. NeedNect hat eine digitale Plattform für das individuelle Reiseerlebnis entwickelt, um Hotels und Gäste miteinander zu verknüpfen. So erhalten Hotels unter anderem aggregierte Gästedaten, können sich im Sinne der Nachhaltigkeit besser und individueller auf die ankommenden Gäste und ihre Wünsche vorbereiten und erhalten Planungssicherheit in allen Abtei

„Für Startups und Jungunternehmen gehören Förderungen – vor allem in der Frühphase –zu den wichtigsten Finanzierungsmitteln, um ihre Business-Idee erfolgreich umzusetzen und das Unternehmen auf ein stabiles Fundament zu stellen.“

Jürgen Kopeinig, Geschäftsführer build! Gründerzentrum!

lungen. Damit wurde NeedNect Solutions im Dezember 2022 zum Travel Startup 2022 gekürt. Das Jungunternehmen hilft auch bei der Reduzierung von Lebensmittelabfällen mit Demand Management durch Vorhersagen zur nachhaltigen Nutzung von Gästedaten. Im Februar 2022 wurde das Startup vom Bundesministerium für Digitalisierung als Finalist der ‚Teller statt Tonne‘ Challenge ausgezeichnet. Derzeit arbeitet man an der Erschließung neuer Märkte. Bis dato hat sich NeedNect bereits in Österreich und Slowenien einen soliden

Kundenstock aufgebaut. „Wir möchten als nächsten Schritt den arabischen Markt für unser Produkt sensibilisieren. Das Preisgeld soll daher als Unterstützung für den geplanten Markteintritt dienen“, erklärt CEO und Gründerin Ines Ganner.

Klimaneutrales Bauen von morgen

Ein weiterer Gewinner in der Kategorie „Green“ ist das Kärntner Startup Solution Zero, das 2023 von den beiden jungen Architekten Julien Presland und Joseph Gansger gegründet wurde. Mit ihren Lösungen möchten sie das Bauen und Wohnen auf natürliche und nachhaltige Weise verbessern und dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen. Eine vielversprechende Produktentwicklung von Solution Zero stellt der „ZebraZiegel“ dar. Er ist der einzige Dachziegel am Markt, der in der Lage ist, die Sommersonne gezielt in das All zurück zu reflektieren und die Wintersonne zu absorbieren. Die eigentliche Innovation besteht aber darin, dass der Ziegel im Sommer kühlt und im Winter die Wärme absorbiert, um ein Auskühlen der Gebäude zu verhindern. Damit hilft er in der kalten Jahreszeit, Heizenergie zu sparen. Mit dem Preisgeld will das Startup den Prototyp gemeinsam mit Kooperationspartner:innen in einem Realversuch über ein Jahr hinweg testen. „Wir wollen mit dem ,ZebraZiegel‘ ein reales Dach mit einem in Klagenfurt ansässigem Dachbedeckungsunternehmen bauen. So können wir neben der HightechFunktionalität auch den Beweis für einen leistbaren und flächendeckenden Einsatz antreten. Immerhin machen alle Hausdächer

„Wir freuen uns sehr mit den drei Kärntner Startups und sind überzeugt davon, dass alle drei mit ihren innovativen BusinessIdeen und ihrem persönlichen Einsatz auf dem Weg sind, erfolgreiche Unternehmen in Österreich aufzubauen.“

Jürgen Kopeinig, Geschäftsführer build! Gründerzentrum!

in Wien etwa ein Achtel des gesamten Stadtgebiets aus. Eine innovative Lösung, um das Leben in den europäischen Metropolen trotz des Klimawandels erträglicher zu machen und dabei noch große Mengen an CO2 zu sparen“, betont CoGründer Julien Presland.

Möbel aus recyceltem Kunststoff Last but not least ist auch das innovative Kärntner Startup trastic GmbH ein verdienter Gewinner in der Kategorie „Green“. Das von Arnold Trinkl und Wolfgang Rauter Anfang 2020 gegründete Unternehmen hat ein neuartiges Verfahren zur Herstellung von Möbelplatten aus recyceltem Kunststoff entwickelt, um daraus Designmöbel zu produzieren. Die Gründer waren auf der Suche nach einem optisch unverwechselbaren Material, das höchsten Anforderungen gerecht wird. Über allem stand die Nachhaltigkeit des Werkstoffes. In einem eigenen, klimaneut

ralen Pressverfahren werden Designmöbel aus Joghurtbechern, PETFlaschen und anderem Plastikmüll hergestellt. Bereits jetzt zählen große Unternehmen zu den zufriedenen Kund:innen. Ziel ist es, die Produkte zukünftig in der Einrichtungsbranche zu etablieren. Das Preisgeld wollen die beiden Gründer in eine neue Produktionsmaschine investieren. „Mit der Anschaffung dieser neuen Maschine können wir einen wirklichen Meilenstein für die zukünftige Plattenproduktion erreichen. Das bedeutet für uns den nächsten wichtigen Entwicklungsschritt,“ so Wolfgang Rauter, CoGründer und Leiter Technik und Design.

„Wir freuen uns sehr mit den drei Kärntner Startups und sind überzeugt davon, dass alle drei mit ihren innovativen BusinessIdeen und ihrem persönlichen Einsatz auf dem Weg sind, erfolgreiche Unternehmen in Österreich aufzubauen“, betont Jürgen Kopeinig, Geschäftsführer build! Gründerzentrum abschließend. |

Du hast eine innovative Businessidee und möchtest selbstständig werden?

Dann informiere dich im build! Gründerzentrum für deine Möglichkeiten!

Lakeside B01, 9020 Klagenfurt Europastraße 12, 9500 Villach T: +43 463 2700 8740 startup@build.or.at www.build.or.at

Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Firma Hexagon und dem Fraunhofer Institut (KI4life) durchgeführt wird, erfreut sich hoher Beliebtheit.

Auf Basis umfangreicher Geodaten und mittels Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wurde ein digitaler Zwilling, also ein virtueller Nachbau der Landeshauptstadt, entwickelt. Klagenfurt nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Österreichweit einzigartig dient der Nachbau für Analysen, Simulationen und „Was wäre wenn“Szenarien.

Meilenstein in der Digitalisierung Wie hoch ist die Baumbeschaffenheit in Klagenfurt? Wie viele verbaute Flächen gibt es? Welche Flächen sind versiegelt? Wie fällt der Schatten eines Baumes oder eines Gebäudes im Tages oder Jahresverlauf? Auf welchen Dächern sind Photovoltaikanlagen möglich und wie viel Energie könnte auf den Dächern produziert werden? Wie heiß wird der Asphalt an Hochsommertagen durch die Sonneneinstrahlung? Antworten auf all diese Fragen liefert der digitale Zwilling der Stadt Klagenfurt, dargestellt in 2D oder 3D. Seit geraumer

Klagenfurt in 3D: Die Landeshauptstadt Klagenfurt setzt auf einen digitalen Zwilling. © Hannes Krainz

Zeit arbeitet die Abteilung Vermessung und Geoinformation an diesem Mammutprojekt. Das komplette Klagenfurter Stadtgebiet wurde mit speziellen Luftbildkameras erfasst, die mittels Flugzeug die Stadt „abgescannt“ haben. KI sorgt für eine automatisierte Klassifizierung der Bodennutzung und die Erzeugung eines photorealistischen 3DAbbildes des gesamten Stadtgebietes. Ein kleines, aber interessantes Detail der KI ist, dass sich bewegende Objekte und Personen automatisch ausgeblendet werden.

Klagenfurt in 3D Fünf Applikationen stehen zur Auswahl, die insgesamt drei große Themen abdecken: Expertenmodus 3DModell, Landnutzung/Bodennutzung sowie Solarpotenzial (Photovoltaik und Solarthermie) in 2D und 3D. „Die ideale Stadt ist nachhaltig, lebenswert und liebenswert. Wie aber können wir das erreichen? Woher wissen wir, wie sich unsere Grünflächen entwickeln, welche Hitzeinseln es gibt usw. Der digitale Zwilling hilft uns dabei. Das Projekt gilt österreichweit als ,Best Practice Beispiel‘ in diesem Bereich. Es bietet die Grundlage für weitere professionelle Planungen und die Zukunft Klagenfurts“, betont Stadträtin Corinna Smrecnik.

„Das Projekt gilt österreichweit als ,Best Practice Beispiel‘ in diesem Bereich. Es bietet die Grundlage für weitere professionelle Planungen und die Zukunft Klagenfurts.“

Corinna Smrecnik, Stadträtin Klagenfurt

Themen in einer Applikation dargestellt und der User muss die einzelnen Themen selbst ein und ausschalten bzw. aktiv schalten.

Die Landnutzung / Bodennutzung visualisiert die Land bzw. Bodennutzung und die grüne Vegetation, zusätzlich wird auf Grundstücksbasis ein Grundstücksindex dargestellt, der die zusammengefassten Bodennutzungsklassen, das 3DGrünraumvolumen und den Versiegelungsgrad am Grundstück anzeigt.

Das Solarpotential zeigt für jede Dachfläche im Stadtgebiet das Potential für die Erzeugung von Solarstrom bzw. von Warmwasser unter Berücksichtigung der atmosphärischen Bedingungen und des Schattenwurfes durch andere Objekte über das Jahr an. Denkt man also über die Installation einer Anlage auf dem eigenen Dach nach, stellt die Karte die mögliche Fläche sowie die potenziellen Energiewerte dar.

Potenziale erkennen

Der Expertenmodus 3D bietet einen allgemeinen Überblick, es werden sämtliche verfügbare

Chancen der KI nutzen

Aktuell werden die Bilder der Befliegung vom Juni diesen Jahres eingearbeitet und der digitale Zwilling adaptiert. Dabei wird auf die Erfahrungen des aktuellen Zwillings zurückgegriffen, um die Usability weiter zu verbessern. KI erkennt dabei die einzelnen Objekte und definiert die Pixel als solche. So „weiß“ jeder Pixel, ob er entweder Teil einer Straße, eines Baumes oder eines Fahrzeuges ist.

Der digitale Zwilling ist öffentlich zugänglich über den Link www.klagenfurt.at/digitaler-zwilling |

Die digitale Amtsstube ist längst Realität und entwickelt sich weiter. Parallel dazu ist die analoge Form nach wie vor erwünscht. Viele Menschen schätzen den persönlichen Kontakt. Von Monika Unegg

Alles mit Maß und Ziel“, sagt Stefan Deutschmann, Bürgermeister der Marktgemeinde Grafenstein. „Selbstverständlich verschließen wir uns den neuen Entwicklungen nicht. Aber es ist jedem selbst überlassen, ob er sie nutzt oder nicht.“ „Die Menschen kommen nach wie vor gern aufs Gemeindeamt“, weiß Deutschmann. Und das sei ziemlich altersunabhängig. Auch Jüngere bevorzugen in manchen Fällen den direkten Kontakt. Bauangelegenheiten beispielsweise seien ein solcher Bereich, obwohl es möglich wäre, die Pläne hochzuladen und die Formalitäten digital abzuwickeln. Soziales und alle Fälle, in denen es der Beratung bedürfe, finden nach wie überwiegend im persönlichen Gespräch statt. Sämtliche Formulare seien online verfügbar, können aber auch abgeholt werden. Alle seien eben nicht so technikaffin, sie sollen die gleichen Möglichkeiten vorfinden wie jene, die lieber alles von zu Hause aus per Mausklick machen, so der Bürgermeister. „Wer möchte, kann heute auf unserer Gemeinde alles digital erledigen“, sagt Deutschmann. „Fast alles“, fügt er hinzu. „Zum Heiraten müssen die Leute nach wie vor persönlich aufs Standesamt kommen“, lacht er.

Hilfe bei Digitalisierung

Unterstützung bei ihren Schritten in die Digitalisierung finden die Kommunen beim GemeindeServicezentrum (GSZ). Es ist bemüht, den Gemeinden immer neue Tools und Möglichkeiten vorzustellen, dient aber auch als Ansprechpartner, wenn eine Kommune von sich aus ein

Anliegen hat und beratende Unterstützung braucht. „Vieles ist schon umgesetzt, ebenso viele Bereiche stehen vor der Digitalisierung“, erzählt der Geschäftsführer des GSZ, Michael Sternig. So gab es beispielsweise für die Installation unterschiedlicher Apps Förderungen. Um das Marketing, diese Anwendungen bekannt zu machen, mussten sich die Gemeinden selbst kümmern.

Digitale Leuchttürme

Gerade gestartet ist das Projekt „Digitale Leuchttürme“. Dabei werden in einigen Pilotgemeinden verschiedene Systeme installiert und getestet. Dazu zählt beispielsweise eine elektronische Terminverwaltung, die den Büros der Gemeindeoberhäupter oder auch dem Bauamt zur Verfügung gestellt werden. Die Bürgermeister können Terminblöcke bereitstellen, die Bürger dann online buchen können. Wer einen

„Digitalisierung ist wichtig, aber der persönliche Kontakt mit den Menschen ist noch wichtiger.“

Günther Novak, Bürgermeister Mallnitz

(Nicht nur) in der kommunalen Welt spielt der persönliche Kontakt nach wie vor eine zentrale Rolle. © Adobe Stock

Termin wünscht, kann ihn selbst buchen und verwalten, das heißt auf Wunsch verschieben oder stornieren. Das Zwischenschalten einer Sekretariatsleistung wird damit überflüssig. Ein weiteres Tool soll Bauwerbern ermöglichen, jederzeit Einblick in ihren Akt zu nehmen und damit festzustellen, wie weit das Verfahren schon gediehen ist. Diese Pilotgemeinden sollen dann für andere Kommunen als „Leuchttürme“ dienen, bei denen sie sich bei ihrem nächsten Schritt in die Digitalisierung informieren können.

Zentrales Rechenzentrum

Das GSZ bietet den Kommunen und Gemeindeverbänden auch ein zentrales Rechenzentrum an. 101 der 132 Kärntner Gemeinden und weitere 26 Gemeindeverbände machen bereits davon Gebrauch. Sie haben keine eigenen Server vor Ort, die komplette Arbeitsumgebung befindet sich auf dem zentralen Rechner. Das hat mehrere Vorteile. Die Gemeinden brauchen sich weder um Wartungen noch um Updates kümmern. Auch kann jeder Mitarbeiter von seinem Laptop aus ortsunabhängig auf die benötigten Oberflächen zugreifen. Auf diese Weise kommt die Gemeinde bei Bedarf zum Bürger. Die Lizenzen für die OfficeProgramme oder MSTeams beispielsweise werden ebenfalls vom GSZ zur Verfügung gestellt. Es gibt Bestrebungen, einheitliche Programme für bestimmte Bereiche zur Verfügung zu stellen. Damit kann längerfristig gemeindeübergreifend zusammengearbeitet werden. Doch in ihrer Entscheidung sind die Gemeinden autonom. Im Finanzbereich hat sich die Vereinheitlichung großteils

„Wer möchte, kann heute auf unserer Gemeinde alles digital erledigen.“

Stefan Deutschmann, Bürgermeister Grafenstein

durchgesetzt. Hier verwenden laut Sternig rund 80 Prozent der österreichischen Gemeinden dieselbe Software. Ein weiteres Pilotprojekt, mit dem man auch auf den steigenden Personalmangel antwortet, ist die zentrale Baurechtsverwaltung, die sich im Bezirk Feldkirchen im Probelauf befindet. Abseits der technischen Hilfe, wie sie auch in anderen Bezirken bereitgestellt wird, profitieren die Gemeinden ebenfalls von juristischer Unterstützung. Dies birgt den Vorteil, dass Expertenwissen zentralisiert wird, sodass die Gemeinden bei Bedarf darauf zugreifen können.

Persönliche Kontakte

Auch Mallnitz ist in das GSZ digital eingebunden. Die Erleichterungen in der Verwaltungsarbeit werden gern angenommen. So laufen beispielsweise Lohnverrechnungen oder Ausschreibungen zentral über den Rechner, doch für eine durchgehende Digitalisierung sei Mallnitz zu klein, und gerade diese Kleinheit ermögliche noch den direkten Kontakt, erklärt Bürgermeister Günther Novak. „Digitalisierung ist wichtig, aber der persönliche Kontakt mit den Menschen ist noch wichtiger“, präzisiert er. Die digitale Amtstafel und Formulare beispielsweise sind auf der Website verfügbar, aber vieles geht nur oder besser im direkten Kontakt. Diese Erfahrung hat Novak gemacht. Nach einem Radunfall hatte er einen Arm eingegipst und war gezwungen, längere Zeit aufs Auto zu verzichten. Daher war er regelmäßig zu Fuß in der Gemeinde unterwegs und überrascht, wie oft er angesprochen wurde und wie intensiv er mit den Menschen ins Gespräch kam. Dieses Erlebnis bestärkte ihn nun darin, sein Auto auch nach geheiltem Knochenbruch öfter einmal stehen zu lassen.

Lehrlingsausbildung digital

Die Lehrlingsausbildung funktioniert in den Kärntner Gemeinden zum Teil eben

falls digital. „Hier sind wir in unserem Bundesland sehr weit und können diese Leistung längerfristig auch anderen Bundesländern anbieten“, sagt Sternig. Geboten werden Fachvideos inklusive Wissensüberprüfung. Damit können junge Leute auch in abgelegenen Regionen Teile ihrer Lehre als Gemeindemitarbeiter vor Ort absolvieren. „Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, unsere künftigen Mitarbeiter:innen selbst auszubilden, und das ist uns sehr wichtig“, erklärt der GSZGeschäftsführer. |

„Das Gemeinde-Servicezentrum unterstützt die Kärntner Kommunen bei ihren Schritten in die Digitalisierung,“

Michael Sternig, Geschäftsführer GSZ

Im Februar 2024 wird gemeinsam mit dem advantage Wirtschaftsmagazin eine Sonderpublikation herausgegeben.

Als langjähriger Netzwerkpartner freut es uns als advantage Verlag bekannt geben zu dürfen, dass im Februar 2024 wieder eine Sonderpublikation produziert wird. Die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen werden den roten Faden durch die Lektüre legen. Alle VZ Netzwerkpartner werden eingeladen sein. Nähere Informationen erhalten Sie direkt beim Netzwerk Verantwortung zeigen!. Denn was eint, ist das Anliegen einer guten Zukunft. Für alle im Land!

Stark in Nachhalti gkeit

Verantwortung zeigen! ist Ansprechpartner für Unternehmen, die verantwortlich wirtschaften und beitragen wollen, dass Wirtschaft und Gesellschaft gut verbunden bleiben. Das gleichnamige Netzwerk für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt ist gemeinsame Lern und Gestaltungsplattform. Über das Jahr finden im Süden Österreichs regelmäßige Veranstaltungen, Engagementaktionen und Pilotprojekte statt, an denen Unternehmen quer durch alle Branchen mitwirken können. |

Netzwerkbüro

Verantwortung zeigen!

St. Veiter Straße 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Iris Straßer T 0664 313 5957 iris.strasser@ verantwortungzeigen.at

Yasmine Benischke T 0463 507755-52 yasmine.benischke@ verantwortung-zeigen.at

Der KWF engagiert sich auf betrieblicher, überbetrieblicher und infrastruktureller Ebene für das Zukunftsbild Kärntens als nachhaltige Region.

Deshalb verleiht der KWF jedes Jahr den Preis KWF.nachhaltig!

Für dieses Jahr sind folgende Unternehmen nominiert:

→ E.C.O. Institut für Ökologie

→ Kooperation der 5 großen Tourismusregionen

∙ Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge Tourismusmanagement GmbH

∙ NLW Tourismus Marketing GmbH

∙ Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH

∙ Region Villach Tourismus GmbH

∙ Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee GmbH

→ Trastic GmbH

→ Woody GmbH

Mehr Infos zu den nominierten Unternehmen sowie Preisträgerinnen und Preisträgern:

Wirtschaftsraum Südösterreich

Die von beiden Landesregierungen unterzeichnete Absichtserklärung soll die bestehende Zusammenarbeit bekräftigen. Von Petra Plimon

Mit dem Koralmtunnel rücken Kärnten und die Steiermark noch näher zusammen: Der neue Wirtschafts und Lebensraum Südösterreich bringt Chancen für beide Bundesländer. Um diese optimal zu nutzen, ist eine enge und koordinierte Zusammenarbeit erforderlich. Im Rahmen der ersten KärntenSteiermarkKonferenz in Wolfsberg wurde im September ein gemeinsamer Kurs mit klar definierten Kooperationsfeldern diskutiert und mit einer Absichtserklärung untermauert.

Synergien nutzen

„Der neue Zentralraum, der hier entstehen wird, bringt für beide Länder unschätzbare Vorteile“, so Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler sowie die beiden stellvertretenden Landeshauptmänner

Martin Gruber und Anton Lang unisono. „Mit 1,1 Mio. Einwohnern, über 500.000 Arbeitskräften und einer demographischen Wachstumsrate von 2,5 Prozent wird der neu entstehende Zentralraum zu einem der dynamischsten Mitteleuropas“, so Kaiser. Im Rahmen der Konferenz wurden Arbeitsprozesse vereinbart und gemeinsame Ziele und Maßnahmen definiert. „Wir fangen dabei nicht bei Null an, sondern haben schon sehr viel Gemeinsames in Angriff genommen“, so der Kärntner Landeshauptmann weiter. Ziel ist eine neue Form der Interregionalität auf allen Ebenen.

Südösterreich als Chance Beschlossen wurde u. a. die gemeinsame Präsentation auf den europäischen Märkten, die Erstellung einer gemeinsamen Bodendatenbank für Betriebsansiede

lungen und der regelmäßige Austausch im Bereich der Elementarpädagogik. „Geplant ist auch eine länderübergreifende Hochschulkonferenz sowie eine noch engere Verbindung im Bereich der Kultur“, so Kaiser. Um die Anbindung der Regionen an die Koralmbahn effizient zu gestalten, ist ein „SüdösterreichTicket“ in Planung. Darüber hinaus will man auch im Katastrophenschutz verstärkt zusammenarbeiten. „Die Chemie in der bisherigen, aber noch mehr in der zukünftigen Zusammenarbeit stimmt jedenfalls. Die Umsetzung aller Vorhaben ist aber nur dann möglich, wenn wir die dafür nötigen Mittel über den Finanzausgleich sicherstellen können“, betonte Kaiser.

Kooperation auf Augenhöhe

„Die Regierungen in Kärnten und in der Steiermark haben bereits bewiesen, dass sie nicht nur gut arbeiten, sondern vor allem gut zusammenarbeiten“, so Drexler. „Diese Qualität der Zusammenarbeit wollen wir nun über die Landesgrenzen hinaus etablieren, denn es ist eine Zusammenarbeit im Interesse der Menschen in unse

Im Wolfsberger Rathaus fand erstmals eine Konferenz mit Regierungsvertretern aus Kärnten und der Steiermark statt. © LPD Kärnten/Steinacher

„Der neue Zentralraum, der hier entstehen wird, bringt für beide Länder unschätzbare Vorteile.“

Kärntens Landeshauptmann

Peter Kaiser und der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler

ren Ländern.“ In einer Zeit mit vielen Herausforderungen schafft die neue Infrastruktur positive Rahmenbedingungen, welche die Perspektiven für beide Länder grundlegend verändert. „Es wird sich ein neues Band von Wohlstand und Arbeit entwickeln, das die beiden Länder miteinander verbindet“, so Drexler. Wenn es gelingt, die Kooperation auch auf die Bereiche Nachhaltigkeit und Kultur auszuweiten, könnte der neue Zentralraum zu einer Benchmark in der interregionalen Zusammenarbeit werden. |

Bei den Innovationsgesprächen der Innoregio Süd wurde beleuchtet, wie das Jahrhundert-Infrastrukturprojekt zum Erfolg für Südösterreich werden kann.

Mit der Fertigstellung der Koralmbahn entsteht eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten. „Die Zusammenarbeit zwischen der IV Kärnten und der IV Steiermark war schon immer sehr intensiv und wird durch die neue Südachse weiter verstärkt“, bekräftigt Timo Springer, Präsident IV Kärnten. Innoregio Süd nimmt in diesem Kontext eine zentrale Rolle ein. „Die gemeinsame Plattform ist ein wichtiger Hebel zwischen Wissenschaft,

„Ganz wesentlich ist, dass durch die Koralmbahn ein komplett neuer Lebensraum entsteht, den man noch aktiv entwickeln muss.“

Stefan Stolitzka

Forschung, Industrie und Wirtschaft. Das wird intensiviert“, betont Stefan Stolitzka, Präsident IV Steiermark.

Öresund-Brücke als Best-Practice Wie bestehende Stärken bestmöglich gemeinsam gesteigert werden können, zeigten die Vorträge von Jakob Svane (Seniorchefkonsulent Dansk Industri, Kopenhagen) und Johan Wessmann (Leiter des Öresund Institutes, Malmö). Die Experten referierten über die durch die Eröffnung der Öre

sundBrücke im Jahr 2000 ausgelöste wirtschaftliche Dynamik in der ÖresundRegion, die zu zahlreichen positiven Entwicklungen geführt hat. Das Beispiel „ÖresundBrücke“, die die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit Malmö in Schweden verbindet, zeigt aber auch, dass sich dieser Erfolg nicht ohne entsprechende Maßnahmen in den beiden Regionen eingestellt hat.

Von der Straße auf die Schiene

Eines ist klar, die Koralmbahn wir nach Ihrer Verkehrsfreigabe Ende 2025 großen Einfluss auf Südösterreich haben. Nicht nur, dass sich die Fahrzeit im Personenverkehr zwischen Klagenfurt und Graz enorm reduziert, auch der Güterverkehr wird durch die bessere Entflechtung mit dem Personenverkehr profitieren, wie Christoph Schneider vom EconomicaInstitut im Auftrag der IV Kärnten und Steiermark feststellte. Die Koralmbahn erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene gegenüber der Straße massiv. Sie kommt „gerade richtig“ in der entscheidenden Phase der Dekarbonisierung des Verkehrs. Dadurch, dass ein derart leistungsfähiger Verkehrsträger innerösterreichisch realisiert wurde, reduziert sich außerdem die Gefahr, dass Österreich auf Alternativrouten entlang des baltischadriatischen Achse umfahren wird.

Wichtiger Seezugang

Mehrere Studien (u. a. auch von Economica) haben zuletzt zudem die Wichtigkeit des Seezugangs für den Exporterfolg gezeigt. Hier ist in Kärnten mit dem ersten grenzüberschreitenden Zollkorridor zwischen Triest und Fürnitz (LCA Süd) einiges gelungen. Die Koralmbahn wird im

Zubringer gestalten

Zubringerverkehr eine wertvolle Hilfe sein, allerdings ist in der Verbesserung der Infrastruktur (Verladestation) noch einiges zu tun.

Timo Springer Wirtschaftsraum

Ein zentraler Begriff in der Verkehrswissenschaft ist jener der Erreichbarkeit. Hier wird die Koralmbahn schon ohne Begleitmaßnahmen einiges bringen. Es wird etwa möglich sein, täglich zwischen dem Kärntner und dem steirischen Zentralraum zu pendeln. Seine volle Stärke wird das System aber erst ausspielen können, wenn auch die Zubringerverkehre entsprechend gestaltet werden und die Raumordnung auf volkswirtschaftlich profitable Weise darauf reagiert. Die Definition von Ansiedlungsflächen für Unternehmen, Forschungszentren, Bildungseinrichtungen und leistbarem Wohnraum für die in beiden Bundesländern aufgrund der schlechten Wanderungsbilanz dringend erforderliche Zuwanderung sind Gebot der Stunde. Am intensivsten bereitet sich derzeit eine der am raschesten wachsenden Städte Österreichs, nämlich Villach, darauf vor. Viele dieser Themen sind in der Studie „Der Koralmtunnel – Chance für Südösterreich?“ angesprochen.

Aus Sicht von IV Kärnten und Steiermark sind folgende Maßnahmen notwendig, um die Eröffnung der Koralmbahn entsprechend vorzubereiten: Es braucht eine begleitende Evaluierung, die Maßnahmen und Förderungen aus relevanten regionalen und überregionalen Politikfeldern anhand von geeigneten Kriterien (Indikatorenpool) analysiert und bei Bedarf anpasst.

Zahlreiche Teilnehmer nutzten vorab die Möglichkeit eines Betriebsbesuches bei der PMS Gruppe in St. Stefan, welche mit wesentlichen Teilen der elektrotechnischen Installationen im Koralmtunnel beautragt ist und quasi „Heimvorteil“ genießt. © PMS

„Ich würde mir von der Politik mehr Mut bei der Entscheidung über und für Infrastrukturprojekte wünschen.“

Economica schlägt ein mehrstufiges Verfahren aus Bestandsaufnahme, Wirkungsanalyse, Instrumentarium vor.

So gut die beiden Länder Kärnten und Steiermark inzwischen auch zusammenarbeiten, ohne eine gemeinsame Struktur, etwa wie in der ÖresundRegion eine gemeinsame Agentur, die im komplexen Zusammenspiel der verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Strömungen klare Strategien erarbeitet bzw. auch verantwortet, wird es nicht gehen. „Ganz wesentlich ist, dass durch die Koralmbahn, die Ende 2025 eröffnet wird, ein komplett neuer Lebensraum entsteht, den man noch aktiv entwickeln muss. Das gilt für alle Bereiche,“ so Stefan Stolitzka, Präsident IV Steiermark. „Ich würde mir von der Politik mehr Mut bei der Entscheidung über und für Infrastrukturprojekte wünschen, weil am Ende sind das Entscheidungen, die für die nächste Generation getroffen werden“, so Timo Springer, Präsident der IV Kärnten abschließend. |

Die Wirtschaftskammern Kärnten und Steiermark legten ihr Maßnahmenprogramm für die Area Süd vor.

Mit dem Jahrhundertprojekt Koralmbahn rücken die beiden Zentralräume Graz und Klagenfurt näher zusammen, ein starker Impuls für die Entstehung eines gemeinsamen Wirtschafts und Lebensraums. Aus diesem Grund haben die Wirtschaftskammern Kärnten und Steiermark die neue Dachmarke „AREA Süd“ initiiert.

Zweitgrößter Wirtschaftsraum

Ziel ist es, national und international als zweitgrößter Wirtschaftsraum Österreichs Akzente zu setzen. „Jetzt geht es darum, eine gemeinsame regionalpolitische Agenda zu definieren, um den Wirtschaftsraum zu einem Vorzeigestandort in Europa zu machen. Diese Agenda beginnt am Arbeitsmarkt – Stichwort Skills – und führt über

den weiteren Infrastrukturausbau sowie den F&E und Innovationsbereich bis hin zu einer gemeinsamen Vermarktung mit der neuen Dachmarke Area Süd“, betont Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark.

Unendliche Chancen

In einer Dreiviertelstunde von Graz nach Klagenfurt – die Koralmbahn lässt ab 2025 die Zentralräume rund um die beiden Landeshauptstädte zusammenwachsen.

„Eine europäische Metropolregion mit mehr als 1,8 Mio. Menschen, hunderttausenden Unternehmen und unendlichen Chancen für mehr Wachstum, noch mehr Lebensqualität und weniger Abwanderung. Die bessere Sichtbarkeit als Wirtschaftsstandort und Logistikdrehscheibe, die stärkere Vernetzung von Bildungseinrichtungen, die bequeme Mobilität zwischen Stadt und Land – all das macht Kärnten und die Steiermark zu einem neuen Lebensmittelpunkt im AlpenAdriaRaum“, bekräftigt Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten.

Maßnahmen für die Zukunft

Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen wurden in den letzten Monaten von Expert:innen auf beiden Seiten der Pack erarbeitet und in einer Maßnahmenagenda gebündelt, mit der sich die Spitzenvertreter der Wirtschaft in beiden Bundesländern an die Politik wenden. Kern des Programms ist der Ausbau der Infrastruktur in den Regionen der Area Süd, der Ausbau der Haupt, Begleit und Zubringerinfrastruktur zur Koralmbahn, die Attraktivierung des Wirtschafts und Lebensraumes, die Attraktivierung des Bildungs und Innovationsstandortes sowie des F&EStandortes Südösterreich. |

Herwig Draxler, Reinhard Wallner, Benjamin Wakounig, Jürgen Mandl, Andrej Rajh, Gerhard Oswald, Meinrad Höfferer, Robert Karlhofer, Peter Weidinger, Johann Weber (v. l. n. r.) © P. Just

Um die Potenziale der „Area Süd“ sichtbar zu machen, tourte die Wirtschaftskammer Kärnten mit einer Road-Show durch die Bezirke.

Im Lichte der neuen Hochleistungsbahnstrecke entwickeln sich Kärnten und die Steiermark zu einem gemeinsamen Wirtschafts und Lebensraum

Südösterreich. Umso wichtiger ist es, dass die Chancen in den Regionen und von den einzelnen Betrieben erkannt und optimal genutzt werden. Aus diesem Grund tourte die Wirtschaftskammer im Oktober mit der Road Show „Area Süd“

gemeinsam mit renommierten Experten zum zweiten Mal durch Kärnten.

Internationale Strahlkraft

Dass das größte Infrastrukturprojekt im Süden Österreichs weit über die Grenzen hinaus wirkt, war besonders bei der Veranstaltung in St. Kanzian am Klopeiner See spürbar. Neben Unternehmern aus den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt

Auch Jungtalente aus Kärnten und der Steiermark zeigten bei der achten Berufseuropameisterschaft in Danzig ihr Können.

44 junge Talente machten Österreich bei der diesjährigen Europameisterschaft der Berufe in Danzig zur erfolgreichsten Nation. Der Nachwuchs aus Kärnten und der Steiermark konnte sich besonders hervorheben.

Erfolgsgeschichte Kärnten

Die österreichische Erfolgsgeschichte bei den Maler:innen konnte bei den EuroSkills durch die Kärntnerin Johanna Stabenthei

fanden sich auch slowenische Wirtschaftsvertreter ein, um ihre Perspektiven einzubringen. „Die Koralmbahn ist ein Schlüsselprojekt für ganz Europa. Jetzt müssen wir die Region gemeinsam zu einem Motor für den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch machen“, betonte Benjamin Wakounig, Präsident Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten (SGZ). |

ner fortgesetzt werden. Die gelernte Beschichtungstechnikerin der Malerei Wieser wurde Dritte. Für eine zweite Kärntner Medaille sorgte Bettina Veratschnig vom Parkhotel Pörtschach, die sich Bronze im Skill Restaurant Service sichern konnte.

Siegerteam Steiermark

Besonders stark abgeschnitten hat auch der steirische Nachwuchs mit insgesamt vier Medaillen, davon zwei in Gold. Lara Tynnauer erzielte den ersten Platz in der Disziplin „Schönheitspflege“. Anna Maria

(links) Die Kärntner Talente stellten ihre Spitzenklasse in Danzig unter Beweis. © WK Kärnten (rechts) Der steirische Nachwuchs sicherte sich vier Medaillen bei den Euroskills. © WKO Steiermark

Theurl sorgte mit ihrem Sieg in „ModeTechnologie“ für eine Überraschung. Über eine SilberMedaille darf sich darüber hinaus auch Möbeltischler Jürgen Perhofer freuen, eine weitere Bronzemedaille ging an Hotelrezeptionistin Denise Gringl. Bautischler Johannes Sommer wurde außerdem eine „Medallion of Excellence“ für seine hervorragende Leistung verliehen. |

mit LHStv.in Gaby Schaunig (Kärnten) und LRin Barbara Eibinger-Miedl (Steiermark)

Kärnten und die Steiermark arbeiten bereits seit vielen Jahren sehr eng in Wirtschaft und Forschung zusammen. Von Petra Plimon

Im Interview mit advantage sprechen die beiden Technologiereferentinnen

Gaby Schaunig (Kärnten) und Barbara EibingerMiedl (Steiermark) über ihre Zusammenarbeit.

advantage: Wieso ist diese bundesländerübergreifende Technologieund Innovationsachse so wichtig?

LHStv.in Gaby Schaunig: Europas Regionen stehen zunehmend im Wettbewerb um die besten Köpfe. Wir müssen attraktiv sein für Forscher:innen, Studierende, Fachkräfte, denn das ist entscheidend, um auch künftig Innovationen zur Verbesserung der Wirtschaftsleistung und des Lebensstandards vorantreiben zu können. Die Kooperationen zwischen Kärnten und der Steiermark schaffen Wettbewerbsvorteile. Sie verhelfen dem „Wirtschaftsraum Süd“ zu einer kritischen Größe und erhöhter internationaler Anziehungskraft. Darüber hinaus können wir gemeinsamen Herausforderungen – wie dem Kampf gegen den Klimawandel, der Energiewende oder der Digitalisierung – durch Kooperationen weit effizienter und effektiver begegnen. LRin Barbara Eibinger-Miedl: Wir sind davon überzeugt, dass wir im internationalen Wettbewerb mit globalen Playern gemeinsam mehr erreichen können und sichtbarer sein werden. Gerade bei den großen Herausforderungen, insbesondere bei der grünen und digitalen Trans

„Wir können gemeinsamen Herausforderungen wie dem Kampf gegen den Klimawandel, der Energiewende oder der Digitalisierung durch Kooperationen weit effizienter und effektiver begegnen.“

Gaby Schaunig

formation, gilt es, die Kräfte zu bündeln. Die Steiermark und Kärnten haben bereits in der Vergangenheit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit vorgelebt. Mit der Koralmbahn entsteht nun ein großer gemeinsamer Wirtschaftsraum. Daraus ergeben sich enorme Chancen, die es aktiv zu nutzen gilt. Daher werden wir die Zusammenarbeit weiter intensivieren und setzen dabei auf unsere gemeinsamen Stärken.

Was sind die Stärken des gemeinsamen Wirtschaftsraumes Südösterreich?

Schaunig: Kärnten und die Steiermark haben einige gemeinsame Stärkefelder: Mikroelektronik, Green Technologies, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft – mit starken Industriepartnern, einem breiten Feld an innovativen Klein und Mittelbetrieben und TopForschungseinrichtungen am Puls der Zeit. Darüber hinaus können

wir mit besonders hoher Lebensqualität und einem reichhaltigen Angebot an unterschiedlichsten Lebensräumen punkten: Von den lebendigen Universitätsstädten Graz und Klagenfurt über eine Vielzahl an charmanten Kleinstädten und Dörfern bis hin zu wunderbaren Naturlandschaften wie den Kärntner Seen, der steirischen Weinstraße, den Berglandschaften hüben wie drüben. Was uns ebenfalls eint, ist die geographische Lage im Herzen Europas, die uns in besonderem Maße für kulturelle Offenheit und sprachliche Vielfalt prädestiniert.

Eibinger-Miedl: Ich kann mich dem nur anschließen. Unseren beiden Bundesländern ist es hervorragend gelungen, wirtschaftliche Dynamik mit guter Lebensqualität zu vereinen. Im Wirtschaftsraum Südösterreich finden sich unglaublich viele Möglichkeiten: Vom Job in einem HochtechnologieUnternehmen oder in einem Startup bis zum innovativen Familienbetrieb reicht diese Bandbreite. Mit unseren Universitäten, Fachhochschulen und forschungsintensiven Unternehmen zählen wir zu den innovativsten Regionen Europas. Neben den genannten Stärkefeldern Mikroelektronik und Green Tech sind bei uns weiters die Mobilitätsindustrie und die Humantechnologie im Fokus.

Welche Kooperationen sind bereits entstanden?

Eibinger-Miedl: Gemeinsam haben wir 2016 den ersten bundesländerübergreifenden Cluster gebildet und wir können unsere bestehenden Kooperationen schon jetzt als Erfolgsmodelle bezeichnen. So sind unsere Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Green Tech Valley Vorreiter in der Entwicklung von grünen Technologien, wir verfügen hier im internationalen Vergleich über ein besonderes Knowhow. Und mit dem Silicon Alps Cluster nimmt der Süden Österreichs im Halbleiterbereich europaweit eine Spitzenposition ein. Beide Landesregierungen sind sich einig, dass diesen Initiativen noch zahlreiche weitere folgen sollen.

Schaunig: Im Bereich Forschung und Entwicklung kooperieren unsere beiden Bundesländer schon seit Jahren erfolgreich, u.a. im Bereich der Silicon Austria Labs, bei der Forschungsgesellschaft Joanneum Research und dem Digital Innovation Hub Süd. Auch diese Formen der Zusammenarbeit werden wir weiterhin ausbauen.

Barbara Eibinger-Miedl und Gaby Schaunig.

© Kainz

Und unsere Netzwerke werden durch die Koralmbahn noch enger zusammenwachsen. Das Green Tech Valley beispielsweise – der Unternehmenscluster rund um grüne Technologien – hat erst kürzlich ein Büro in Klagenfurt eröffnet und verfügt nun als erste Organisation überhaupt über zwei Standorte in Gehdistanz zu Stopps der künftigen Koralmbahn.

Welche Projekte sind für die Zukunft im Bereich Innovation und Technologie geplant?

Eibinger-Miedl: Die stärkere Vernetzung unserer Hochschulen und Forschungseinrichtungen hat meiner Meinung nach noch viel Potenzial. Und auch die Aktivitäten unserer gemeinsamen Forschungsgesellschaften Joanneum Research und Silicon Austria Labs werden wir definitiv weiter ausbauen und weiterentwickeln.

Schaunig: Wir haben bereits sehr erfolgreich gemeinsame Projekte bei der

„Wir sind davon überzeugt, dass wir im internationalen Wettbewerb mit globalen Playern gemeinsam mehr erreichen können und sichtbarer sein werden.“

Barbara Eibinger-Miedl

Forschungsförderungsgesellschaft FFG eingereicht – das ist sicher ein Kooperationsbereich, den wir vertiefen werden. Im Bereich Mobilität und Logistik ist eine bundesländerübergreifend abgestimmte Planung der infrastrukturellen Maßnahmen essenziell, um die Anbindung der Regionen an die Koralmbahn zu sichern. Auch ein rascher Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein gemeinsames Ziel der Bundesländer.

Welche Rolle spielt der Einsatz von künstlicher Intelligenz?

Eibinger-Miedl: Als Innovations und Forschungsregionen haben wir ideale Voraussetzungen, um die Chancen des digitalen Wandels erfolgreich nutzen zu können. Die künstliche Intelligenz zählt dabei zu den zentralen Themen, die es auf die Unternehmensebene herunterzubrechen gilt. KI kann in vielen Bereichen zum „Gamechanger“ werden und ich bin davon überzeugt, dass auch das kürzlich präsentierte KIMaßnahmenpaket des Bundes einen wichtigen Beitrag leisten wird.

Schaunig: Künstliche Intelligenz wird unsere Arbeits und Lebenswelten intensiver revolutionieren als wir es uns heute vorstellen können. Wichtig ist, dass die Politik diese Prozesse gut und aufmerksam begleitet und über Reglements sicherstellt, dass immer das Wohl der Menschen im Vordergrund steht. |

Im Rahmen einer Petition fordern Wirtschaft und Politik die vollständige Reaktivierung der Lavanttal-Bahn als Zubringer für die Koralmbahn.

Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn als Teil der neuen Südstrecke gewinnen auch die Nebenlinien mehr und mehr an Bedeutung. Manche davon sind inzwischen stillgelegt oder nur mehr teilweise in Betrieb, so auch die LavanttalBahn.

„Die Hausaufgaben müssen in den Regionen gemacht werden, unser Baustein ist die Lavanttal-Bahn.“

Gerhard Oswald, WK-Bezirksstellenobmann Wolfsberg

Chance für die Region

„Die LavanttalBahn ist nicht nur ein historisches Eisenbahnsystem, sondern ein bedeutender Standortfaktor für unsere Betriebe“, betont WKBezirksstellenobmann Gerhard Oswald. Um den Stellenwert der LavanttalBahn für eine positive Entwicklung der Gesamtregion sichtbar zu machen, lud die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Wolfberg kürzlich zu einer Entwicklungskonferenz

nach Bad St. Leonhard. Mit dabei waren u. a. Vertreter von Leitbetrieben wie Asco, Geislinger, Hermes, Johann Offner, Mondi, KLH und Stora Enso, dem Regionalmanagement Lavanttal, die Bürgermeister:innen des Bezirkes Wolfsberg sowie der angrenzenden steirischen Gemeinden Obdach und Weißkirchen.

Potenziale nutzen

Die Wiederbelebung der LavanttalBahn stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung von Wirtschaft, Infrastruktur und Tourismus sowie zur Verbesserung der Arbeits und Lebensqualität für die Menschen im Wirtschafts und Lebensraum Südösterreich und darüber hinaus dar. „Mit einer direkten Anbindung an die Koralmbahn eröffnet sich eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Die Hausaufgaben müssen aber in den Regionen gemacht werden, unser Baustein ist die LavanttalBahn“, so Oswald. Das Aufrechterhalten von bestehenden Bahnstrecken trägt zudem wesentlich zu einer Verminderung des CO2Ausstoßes bei. Demnach wäre eine Investition in die LavanttalBahn nicht nur eine wirtschaftliche und verkehrspolitische Entscheidung, sondern ist auch als zentraler Beitrag zur Dekarbonisierung und zum Klimaschutz zu sehen.

An einem Strang ziehen Gemeinsam mit dem Regionalmanagement Lavanttal (RML) und den betroffenen Gemeinden wurde eine Petition erarbeitet, um die Revitalisierung der LavanttalBahn über Parteigrenzen hinweg voranzutreiben und die notwendigen Mittel bei den zuständigen Stellen zu lukrieren. Am 23. November soll die Petition „Wiederbelebung der LavanttalBahn“ den zuständigen Regierungsmitgliedern in Wien präsentiert werden. Bundespolitisch unterstützt wird das Vorhaben von den Nationalratsabgeordneten Johann Weber und Peter Weidinger. Befürwortet wird die Initiative auch auf EUEbene von Christian Gsodam, Kabinettschef im Europäischen Ausschuss der Regionen in Brüssel, der die grenzüberschreitende Verbindung von Zeltweg nach Dravograd im Hinblick auf die Anbindung an die Koralmbahn als von europäischer Bedeutung ansieht. |

Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik: Gemeinsam wurde die Petition „Wiederbelebung der Lavanttal-Bahn“ auf die Beine gestellt. © WKK / Jasmin Pieber

Ratspräsident Zentralraum Kärnten Bgm. Günther Albel (links) und Regionsvorsitzender Südweststeiermark NR Bgm. Joachim Schnabel (rechts) beim gemeinsamen Austausch am 9. Oktober 2023. © RM SWS GmbH

Prognosen deuten schon länger darauf hin, der gemeinsame Zukunftsraum entwickelt sich bereits.

Oftmals muss man nicht weit wegfahren, um Erfahrungen auszutauschen und gelebte best practiceBeispiele besichtigen zu können. Unter der Leitung der Vorsitzenden der Regionen Südweststeiermark und des Kärntner Zentralraumes wurden Projekte in der Südweststeiermark, genauer gesagt im Laßnitztal, besucht.

Laßnitztal als Vorbild

Eben in diesem Raum zwischen Deutschlandsberg und Groß St. Florian ist auf steirischer Seite derzeit am besten zu beobachten, wie ein Jahrhundertinfrastrukturprojekt eine Region verändert. Ausgehend vom zukünftigen Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian wird zukünftig eine ganze Region mit hochrangigem öffentlichem Verkehr erschlossen. Aus wirtschaftlicher Sicht bemüht sich die Laßnitztal Entwicklungs GmbH seit mittlerweile zehn Jahren darum, die Potenziale der Koralmbahn zum Wohle der gesamten Region nutzbar zu machen. Die Kooperation von sechs Gemeinden und der Region Südweststeiermark ist oftmals Ziel von Exkursionsgruppen und findet weithin Beachtung. Der selbstgegebene Zeitplan wird eingehalten und im Jubiläumsjahr der Gründung werden die ersten Unternehmen auf den gemeinsamen Arealen ihren Betrieb aufnehmen.

Mikro-ÖV als Schlüssel

Seitens der Südweststeiermark wird aber auch intensiv daran gearbeitet, die Gesamtregion näher an die Koralmbahn heranzuführen. Ein Beispiel dafür ist das regionale MikroÖV System regioMOBIL. Zusammen mit der GrazKöflacher Bahn wird das System in Ergänzung zu Bus und Bahn laufend weiterentwickelt und ist damit der am dynamischsten wachsende ondemandService der Steiermark.

„Die Südweststeiermark ist zukünftig nicht der Raum zwischen Villach, Klagenfurt und Graz, sondern der Kern einer sich entwickelnden Metropolregion.“

NR Bgm. Joachim Schnabel, Regionsvorsitzender Südweststeiermark

Im Austausch miteinander sind sich die beiden Vorsitzenden einig, dass es zukünftig geboten sein wird, ausgetretene Pfade zu verlassen und Chancen gemeinsam zu nutzen. Die einzelnen Teilregionen haben

„Wir müssen entlang der Route als ein gemeinsamer Raum denken, kooperativ arbeiten, voneinander lernen und uns regelmäßig interkommunal austauschen.“

Bgm. Günther Albel, Ratspräsident Zentralraum Kärnten