Schwerpunkt Transformatoren & Schaltanlagen

Pinzgauer Almkraftwerk nutzt sein ganzes Potenzial

Barrierefreie Fischwanderung im Rheintaler Binnenkanal

Neues Kapitel für historisches Kraftwerk im Kärntner Ferlach

Schwerpunkt Transformatoren & Schaltanlagen

Pinzgauer Almkraftwerk nutzt sein ganzes Potenzial

Barrierefreie Fischwanderung im Rheintaler Binnenkanal

Neues Kapitel für historisches Kraftwerk im Kärntner Ferlach

Weltweit bleiben 85 % aller existierenden Dämme und Wehre für Wasserkraft ungenutzt. Dabei verfügen sie über ein riesiges energetisches Potential. Voith Hydro bietet Lösungen, die dieses Potential nutzt und im Einklang mit der Natur nachhaltig Energie erzeugt.

Insbesondere für kleine Wasserkraftwerke hat Voith Hydro einen innovativen, wie auch zuverlässigen und umweltfreundlichen Turbinentyp entwickelt – den StreamDiver.

Aus naheliegenden Gründen ist es nachvollziehbar, dass der Stellenwert der Wasserkraft in Deutschland nicht mit jenem in Österreich oder der Schweiz zu vergleichen ist. Und dennoch kann man sich eines befremdlichen Eindrucks nicht erwehren, wenn man Vertreter der deutschen Grünen dabei beobachtet, mit welchem Engagement sie sich gegen die hydroelektrische Nutzung der Gewässer stemmen. Zugegebenermaßen: Klimaschutz und Artenschutz treffen in der Wasserkraft auf ein besonderes Spannungsfeld. Was auf der einen Seite erwiesenermaßen günstig für den Schutz unseres Klimas ist, muss auf der anderen Seite nicht zwangsläufig gut für die aquatischen Lebewesen sein. Doch dies reicht nicht aus, um das Kind mit dem Bade auszuschütten. Zu Jahresbeginn deutete für einige Wochen noch alles daraufhin, dass der Wasserkraft das überragende öffentliche Interesse abgesprochen und damit der Anspruch auf Förderung entzogen würde. Es bedurfte einiges an Überzeugungsarbeit der BranchenvertreterInnen aus Süddeutschland, um die Ampelkoalition in Berlin umzustimmen. Am Ende einigte sich die Regierung darauf, dass die Wasserkraft in einer Novelle des EEG weiterhin Bestandteil der beschleunigten Energiewende bleiben soll. Auf Augenhöhe mit Windkraft und Photovoltaik wird ihr inzwischen überragendes öffentliches Interesse zugestanden, was die Planung und die Umsetzung erleichtern soll. Doch zuletzt sind erneut bedenklich dunkle Wolken über der deutschen Wasserkraft aufgezogen. Besonders die Grüne Umweltministerin Steffie Lemke fährt einen strikten Kurs gegen die kleine Wasserkraft in Deutschland. In der „Nationalen Wasserstrategie“, die ihre Handschrift trägt, zitiert der FOCUS folgende Aussage: „Die Vielzahl kleinerer Wasserkraftanlagen ist problematisch“. An einem Drittel der Fließstrecke sei die Energiegewinnung aus Wasserkraft eine „signifikante Belastung“, heißt es in dem Papier des Bundesumweltministeriums. In einem Aktionsprogramm möchte sie „Schritte für den Rückbau“ einleiten. Kein Wunder, dass eine derartige Absichtserklärung einer Ohrfeige für all jene gleichkommt, die sich für eine ökologische, fischfreundliche Wasserkraft einsetzen. Und es macht sprachlos, gerade weil eine solche kurzsichtige Kahlschlag-Politik aus der Spitze der Öko-Fraktion kommt. Sollte in Zeiten, in denen jede einzelne Kilowattstunde aus erneuerbaren Ressourcen zählt, nicht reflektierter mit einer Form der erneuerbaren Energie umgegangen werden, die immer noch den geringsten CO2-Fußabdruck aller Erneuerbaren hat, die auch dann Strom erzeugt, wenn Wind und Sonne nicht verfügbar sind, die grundlastfähig ist und somit unserer labiler werdenden Netzstruktur dient, die eine wichtige Rolle im Hochwasser-Management spielt und die wertvolle Dienste in der dezentralen Energieversorgung leistet? Und was die ökologische Verträglichkeit der Wasserkraft anbelangt, wäre es angebracht, sich genau zu informieren, welche Maßnahmen heutzutage zum Schutz der aquatischen Fauna umgesetzt werden: Das beginnt bei neuartigen Schutzrechen und Abschreckanlagen, führt weiter über modernste Fischauf- und -abstiegsanlagen und endet längst nicht bei innovativen fischfreundlichen Turbinen. Wasserkraftwerke am Stand der Technik sind heute längst keine „Fischhäckselmaschinen“ mehr, das sollte sich hoffentlich auch langsam bis nach Berlin durchsprechen. Abschließend möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die am Entstehen der vorliegenden Ausgabe mitgeholfen haben. Ich darf Ihnen, liebe(r) Leser(in) eine gute Zeit mit der neuen zek HYDRO wünschen. Ihr

Mag. Roland Gruber (Herausgeber)

Wirstellenseitmehrals55JahrenelektrotechnischeAnlagen imBereichderEnergieerzeugungund-verteilungsowieder Umwelt-undWassertechnikher.Damitleistenwirbereitsseit vielenJahreneinensignifikantenBeitragzurTransformation unseresEnergiesystemshinzuerneuerbarenEnergieträgern undfürdieBereitstellungvonsauberemWasser.

DaherfirmierenwiruntereinemneuenNamen: SchubertCleanTechGmbH

16 Schwimmende Kraftwerke vor Realisierung in Niederösterreich STROM-BOJEN-PARK

17 Kelag schlägt neues Kapitel für geschichtsträchtiges Kraftwerk auf KW WAIDISCH

22 EWA-EnergieUri zeigt Initiative und langen Atem 12 NEUE WASSERKRAFTWERKE

26 Kettenspezialist verdreifacht Leistung mit Renovierungsprojekt KW PEWAG

31 Neues Kraftwerksquartett erhöht Murtaler Ökostromkapazitäten KW PUSTERWALDBACH

36 Barrierefreie Fischwanderung im Rheintaler Binnenkanal KW LIENZ

40 Almkraftwerk nutzt nach Rundumsanierung volles Potenzial KW GAISSBACH

44 Skigebiet in Andorra erreicht ein Stück Energieunabhängigkeit KW GRAU ROIG

46 Türnitzer Traisen treibt zwei neue Kleinwasserkraftwerke an KW TÜRNITZ

50 Wasserdichte AUMA Stellantriebe regeln Unterwasserturbinen

51 Solide Ökostromproduktion im Schatten der Tauernautobahn

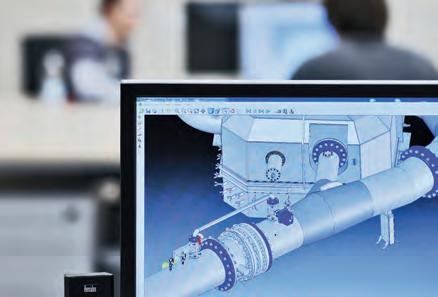

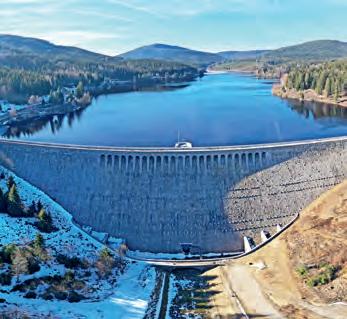

Dem Um- und Ausbau des Rudolf-Fettweis-Werks im Nordschwarzwald steht nichts mehr im Weg: Die EnBW Energie BadenWürttemberg AG hat die Investitionsentscheidung für das Projekt Pumpspeicherkraftwerk Forbach – Neue Unterstufe getroffen. In den kommenden Jahren wird das bestehende Speicher- und Laufwasserkraftwerk modernisiert und zu einem leistungsstarken Pumpspeicherkraftwerk ausgebaut. Die Gesamtkosten des Großprojekts liegen bei ca. 280 Mio. Euro. Herzstück der neuen Anlage wird die Kraftwerkskaverne sein, in der die Kraftwerkstechnik untergebracht wird. Dazu zählen eine Pumpturbine für das Schwarzenbachwerk mit rund 54 MW Leistung im Turbinenbetrieb und 57 MW Pumpleistung. In der neuen Kaverne wird außerdem die neue Technik des Murgwerks mit drei Francis-Turbinen mit insgesamt ca. 23 MW untergebracht. Für den Bau des neuen Pumpspeicherkraftwerks wird das bestehende Ausgleichsbecken Forbach um einen im Inneren des benachbarten Bergs liegenden Kavernenwasserspeicher erweitert. Dieser bildet das Unterbecken des künftigen Pumpspeicherkraftwerks. Die Bauarbeiten starten frühestens im Herbst 2023 und sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

ÖBB FEIERN 40 JAHRE GRÜNEN BAHNSTROM

AUS FULPMES IM STUBAITAL

Obwohl keine ÖBB Schienen dorthin führen, hat das Tiroler Stubaital eine zentrale Bedeutung für die ÖBB: Ein guter Teil der benötigten Energie für die Züge kommt aus dem ÖBB Kraftwerk in Fulpmes, das seit 1983 die Kraft der Ruetz in einem Kavernenkraftwerk in 180 Metern Tiefe für die Erzeugung von 100% grünem Bahnstrom nutzt. Im Rahmen eines Festaktes mit zahlreichen Ehrengästen wurde unlängst das 40-jährige Bestehen des Kraftwerks Fulpmes gefeiert. Das Wasserkraftwerk liefert pro Jahr Energie für 16.000 Zugfahrten auf einer Strecke Innsbruck-Wien. Aktuell betreiben die ÖBB insgesamt sieben eigene Wasserkraftwerke für Bahnstrom und eines für Drehstrom. Um den Betrieb des Wasserkraftwerks auf viele weitere Jahre sicherzustellen, haben die ÖBB in den kommenden Jahren zahlreiche wichtige Maßnahmen geplant. So erfolgt eine Großrevision an allen Maschinen im Kraftwerk. Die gesamte Leit-, Schutz und Sekundärtechnik wird erneuert. Die Kugelschieber und Kugelhähne werden getauscht. Die Eigenbedarfsversorgung (inkl. Blackout-Vorsorge) wird erneuert. Zudem wird das Kühlwassersystem modernisiert. Insgesamt werden dabei rund 3,5 Millio-

Euro investiert.

Das Rudolf-Fettweis-Werk unterhalb der Schwarzenbachtalsperre wird zu einem modernen, leistungsfähigen Pumpspeicherkraftwerk ausgebaut.

HERAUSGEBER

Mag. Roland Gruber

VERLAG

Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG

Brunnenstraße 1, 5450 Werfen

Tel. +43 (0)664-115 05 70

office@zek.at

www.zek.at

CHEFREDAKTION

Mag. Roland Gruber, rg@zek.at

Mobil +43 (0)664-115 05 70

REDAKTION

Mag. Andreas Pointinger, ap@zek.at

Mobil +43 (0)664-22 82 323

ANZEIGENLEITUNG / PR-BERATUNG

Mario Kogler, BA, mk@zek.at

Mobil +43 (0)664- 240 67 74

GESTALTUNG

Mag. Roland Gruber e.U. zek-VERLAG

Brunnenstraße 1, 5450 Werfen

Tel. +43 (0)664-115 05 70

office@zek.at

Das Rudolf–Fettweis-Werk in Forbach (Nordschwarzwald) hat derzeit eine Gesamtleistung von rund 71 Megawatt. Es besteht aus vier Einzelkraftwerken, die zwischen 1914 und 1926 gebaut wurden.

www.zek.at

UMSCHLAG-GESTALTUNG

MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Stabauergasse 5, A-5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662/8746 74

E-Mail: m.maier@rizner.at

DRUCK

Druckerei Roser

Mayrwiesstraße 23, 5300 Hallwang

Tel.: +43 (0)662-6617 37

VERLAGSPOSTAMT

A-5450 Werfen

GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN

zek HYDRO ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für kleine bis mittlere Wasserkraft im alpinen Bereich.

ABOPREIS

Österreich: Euro 78,00, Ausland: Euro 89,00 inklusive Mehrwertsteuer

zek HYDRO erscheint 6x im Jahr.

Auflage: 8.000 Stück

ISSN: 2791-4089

wird in den kommenden Jahren komplett modernisiert und auf den Stand der Technik gebracht.

Die strategische Partnerschaft zwischen Gugler und Exowave führt einen renommierten Anbieter von Turbinentechnologie mit einem der führenden Entwickler von Wellenenergie zusammen.

Gugler Water Turbines vollzieht mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit Exowave einen strategischen Schritt in den wachsenden Wellenenergiesektor. Im Rahmen der Partnerschaft beteiligt sich Gugler Water Turbines am laufenden EUDP-Projekt von Exowave „250 MW Wellenkraft in der dänischen Nordsee bis 2030 –Phase 1“ als Hauptlieferant für die Pelton-Turbine, einschließlich Generator und elektrischer Ausrüstung. Die Vereinbarung wird sich auf zukünftige Projekte erstrecken, zunächst in der Nordsee und danach weiter im internationalen Maßstab. Die Wellenenergie verzeichnet in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum mit zunehmender Unterstützung seitens der Regierungen. Allein die EU hat sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt: 1 GW an Meeresenergieanlagen bis 2030 und 40 GW bis 2050. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, eine zuverlässige Wertschöpfungskette für den Sektor zu schaffen.

KRAFTWERK BANNWIL BEKOMMT NEUEN FISCHPASS

Die BKW baut am Wasserkraftwerk Bannwil einen neuen Fischpass. Dieser wird zwei Einstiegsmöglichkeiten für verschiedene Fischarten bieten. Hinzu kommt ein Beobachtungsraum für Interessierte. Der Fischpass wird im Sommer 2025 in Betrieb gehen. Rund 12 Mio. Franken investiert die BKW in das Bauvorhaben, die vom Bund rückerstattet werden. Bereits seit 1970 ist beim Kraftwerk Bannwil ein Fischpass in Betrieb. Der Bau des neuen Fischpasses ist nötig, weil inzwischen das Gewässerschutzgesetz angepasst worden ist. Dieses verlangt, dass Fischpässe künftig auf alle gängigen Fischarten der Aare (Großsalmoniden wie Lachs, Barbe und Forelle) ausgelegt sein müssen. Unter Einbezug von Bund und Kanton sowie den Umwelt- und Fischereiverbänden hat die BKW eine Lösung für das Wasserkraftwerk Bannwil ausgearbeitet, die den Bedürfnissen dieser Wanderfische entspricht.

Niederösterreichs längste Fischwanderhilfe in Altenwörth ist seit dem Vorjahr in Betrieb. Mit Frühlingsbeginn hoffte das Projektteam von LIFE Network Danube Plus, endlich den Erfolg des Projekts unter Wasser nachzuweisen. Dazu werden 10.000 Fische mit elektronischen Chips ausgestattet. Täglich besuchen GewässerökologInnen die Reuse beim Altarm in Altenwörth. In der mobilen Reuse finden sich mit steigenden Temperaturen täglich mehr Fische. Jedes einzelne Exemplar wird gemessen, mit einem Chip markiert und in eine Datenbank eingetragen. Der Chip wird entlang der neuen Fischwanderhilfen an der Donau registriert und in einer Online-Datenbank erfasst. So entstehen genaue Daten über die Anzahl der Fische und die Wanderbewegungen. Einigen Fischen gelang es, bis in die Schleuse des oberösterreichischen Kraftwerks Aschach in 200 km Entfernung vorzudringen. Viele Fische schätzen den neu entstandenen Lebensraum und bleiben in dem neuen, 12,5 Kilometer langen Nebenarm der Donau. Das Wasser des Krems-Kamp-Gerinnes mündet in die Fischwanderhilfe und sorgt für kontinuierliche Bewässerung. Im Zuge des Bauvorhabens entstand eine vielfältige Flusslandschaft. Die Steilufer dienen den Uferschwalben als Brutnester, in den Schotterbänken finden sich Kiesbrüter.

NEUES

In der Gemeinderatssitzung in Frantschach-St. Gertraud am 24. Mai stellte die Kärntner Kelag ihr neuestes Kleinwasserkraftprojekt vor: die Reaktivierung des stillgelegten Kraftwerks Hammer an der Lavant, das sich aktuell noch in einem desolaten Zustand befindet. Das neue Konzept der Kelag sieht nach einem Bericht von MeinBezirk.at vor, das Triebwasser des Oberliegerkraftwerks Twimberg direkt zu übernehmen und durch eine 2,5 Kilometer lange Druckrohrleitung zu den Maschinen im KW Hammer zu leiten. Dank dieser Lösung wird es nun möglich, die alte Wehranlage Hammer rückzubauen und das Gewässerkontinuum mit Hilfe einer Pendelrampe wieder herzustellen und für Fische passierbar zu machen. Darüber hinaus kann durch den Rückbau des Querbauwerkes auch der Hochwasserschutz verbessert werden. Auf Basis des neuen Revitalisierungskonzepts soll das neue KW Hammer eine Leistung von 1.680 kW erreichen. Die revitalisierte Anlage soll dann im Regeljahr rund 7,48 GWh sauberen Strom erzeugen und somit 2.000 Haushalte versorgen. Das stillgelegte Kraftwerk, das bereits 1903 erstmals seinen Betrieb aufgenommen hat, wurde 2019 vom Kärntner Energieversorger vom Vorbesitzer Mondi erworben.

GROSSE REVISION IM KRAFTWERK ST. JOHANN FAST ABGESCHLOSSEN

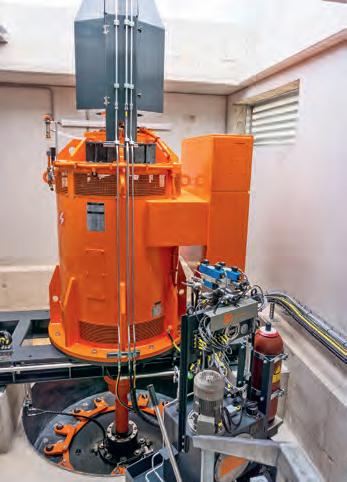

Ende der 80er Jahre erbaut, erzeugt das Wasserkraftwerk in St. Johann im Pongau seit 1990 grünen Strom für rund 17.000 Salzburger Haushalte. Nach mehr als 30 Jahren Laufzeit wird ein Teil der Anlage aktuell einer großen Revision unterzogen. Hierbei wird eines der zwei Laufräder demontiert und nach einer sorgfältigen Reinigung in seine rund 1.000 Einzelteile zerlegt. Das Laufrad des Salzach-Kraftwerks weist einen Durchmesser von 3,6 Metern auf und bringt rund 12 Tonnen auf die Waage. Damit wird auch das Handling zur Herausforderung. Neben der Überholung der einzelnen Laufschaufeln wird auch der komplexe Verstellmechanismus im Inneren des Laufrads überarbeitet. Frisch revidiert wird das Laufrad am Ende wieder an die Turbinenwelle angekoppelt und eingebaut. Auch in bestehende Kraftwerke zu investieren und sie durch modernste Technik noch effizienter und flexibler zu machen, ist Teil der Strategie der Salzburg AG.

WASSERKRAFT ALS UNVERZICHTBARE SÄULE EINER PLANBAREN STROMVERSORGUNG

Mit hochkarätigen Referenten aus der Politik, Forschung und Wirtschaft sowie rund 200 Mitgliedern fanden am 17. Mai 2023 in München die Jahrestagung Wasserkraft Bayern 2023 und die Mitgliederversammlung der Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern e.V. (VWB) statt. In den Vorträgen drehte es sich um die Bedeutung der Wasserkraft zum Erreichen der Klimaneutralität bis 2040 in Bayern und der Energiewende-Ziele. Es wurde deutlich, dass Wasserkraftanlagen durch ihre Eigenschaften wie Grundlastfähigkeit, Netzstabilisierung und regionale Energieerzeugung eine wichtige Rolle in der klimaschonenden regenerativen Energieversorgung spielen. Digitalisierung und innovative Geschäftsmodelle wie die Kombination mit Ladesäulen für Elektromobilität sorgen zudem für neue Chancen. Wasserkraft ist nach der Photovoltaik aktuell die wichtigste Quelle für grünen Strom in Bayern. Sie trägt mit 14 Prozent zur gesamten Stromerzeugung und zu fast 30 Prozent zur Stromerzeugung aus den erneuerbaren Energien in Bayern bei.

PILOTANLAGE FÜR MIKRO-WASSERKRAFTWERK IN MÜNCHEN

Das Startup-Unternehmen Energyminer hat im Frühjahr eine Pilotanlage im Auer Mühlbach in München erfolgreich in Betrieb genommen. Bei dem „Energyfish“ getauften Mikrokraftwerk handelt es sich um ein fast vollständig unter Wasser befindliches System, das konstruktionsbedingt keine Gefahr für Fische darstellt. Die im Wesentlichen aus Rotor, Generator und Schutzrechen bestehende Konstruktion kann unkompliziert ohne Staumauer oder Betonbauten in Flüssen installiert werden. Beim Auftreten von Hochwasser oder Eisgang sinkt der Energyfish automatisch auf den Grund und bringt sich damit selbst in Sicherheit – produziert aber weiterhin Strom. Die Entwickler des Energyfish sind davon überzeugt, dass ihr System das Potenzial besitzt, die Energieerzeugung zu revolutionieren und eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen kann.

NEUE VORSTANDSVORSITZENDE FÜR SIEMENS AG ÖSTERREICH

Der Aufsichtsrat der Siemens AG Österreich hat Patricia Neumann einstimmig zur Vorsitzenden des Vorstands der Siemens AG Österreich bestellt. Patricia Neumann wurde zum 1. Mai 2023 für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Sie folgt in dieser Funktion Wolfgang Hesoun, der in diesem Jahr die Altersgrenze für Vorstände im Siemens-Konzern von 63 Jahren erreicht. Patricia Neumann kommt von IBM zu Siemens, wo sie seit 1995 in unterschiedlichen Positionen tätig war. Zuletzt verantwortete sie als Vice President den Vertrieb für Daten, Künstliche Intelligenz und Automatisierungssoftware in EMEA und übte in dieser Funktion auch den Aufsichtsratsvorsitz von IBM Österreich aus. Davor war sie von 2017 bis 2021 Geschäftsführerin von IBM Österreich. Nach einer mehr als zehnjährigen internationalen Unternehmenskarriere kehrt sie als General Managerin in ihren Heimatmarkt Österreich zurück, um das Thema Digitalisierung weiter voranzutreiben.

Um die Winterstromlücke zu füllen, planen die Schweizer Energieversorger BKW und KWO mit dem Projekt Trift ein weiteres Speicherkraftwerk im Berner Oberland, berichtet die BKW auf ihrem Blog. Die Großratsmitglieder aus dem Berner Oberland sagten dem Projekt Anfang Juni politische Unterstützung zu. Bereits heute nutzt die KWO (Kraftwerke Oberhasli AG, an welcher die BKW mit 50 Prozent beteiligt ist) das Laufwasser zur Stromproduktion, das an der Trift anfällt. Mit einem Speichersee unterhalb des Triftgletschers könnte sie 85 Mio. m³ Wasser zurückhalten. Dies entspricht einem Energiegehalt von 215 GWh. Pro Jahr könnten somit 145 GWh zusätzlicher Strom produziert werden. Mit dem Projekt Speichersee und Kraftwerk Trift will die KWO nicht nur ein neues Wasserkraftwerk bauen, sondern auch verschiedene Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen in Angriff nehmen.

Die Interalpinen Energie- und Umwelttage Mals finden dieses Jahr am 26. und 27. Oktober statt und verdeutlichen dabei die Bedeutung der Wasserkraft als erneuerbarer Energieträger insbesondere in turbulenten Zeiten eindrücklich. Speziell im Kontext des Ausbaus von Photovoltaik und Windkraft spielt sie als stabiles Element im Energiesystem eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu anderen Energieträgern ist die Wasserkraft nicht von ausländischen Ressourcen abhängig und somit unschlagbar. „Wasserkraft – innovativ, vielseitig, modern. Wo stehen wir und wo wollen wir hin?“ ist das Thema der Interalpinen Energie- und Umwelttage Mals 2023. Internationale Fachexperten aus Forschung, Industrie und Praxis, darunter mit Prof. Dr. Robert Boes von der Versuchsanstalt für Wasserbau und Glaziologie, ETH Zürich, als Keynote-Speaker, präsentieren die neuesten Entwicklungen im Bereich der elektromaschinellen Ausrüstung, des Kraftwerkbetriebs und der Ökologie.

Expert care for your actuators

Das Anwenderforum Kleinwasserkraft, das von 28. bis 29. September an der Technischen Hochschule Rosenheim in Bayern stattfinden wird, ist das praxisnahe Forum für Betreiber, Planer und Hersteller von Kleinwasserkraftanlagen. Der Fokus des diesjährigen Forums liegt noch stärker als bisher in der Anwendung, vor allem in der regionalen Umsetzung von Kleinwasserkraft-Projekten im Alpenraum. An den zwei Konferenztagen können sich Besucherinnen und Besucher auf spannende Vorträge - u.a. zur aktuellen Technik, Cyber-Sicherheit, Kosten und Vermarktung, baulichen Fragen bei Neubau und Sanierung und Fehler bei Kraftwerksprojekten – freuen, sowie auf den intensiven Austausch mit den Referierenden und anderen Teilnehmenden in den Diskussionsrunden, in den Pausen und beim gemeinsamen Abendevent in einem alten Wasserkraftwerk der Stadtwerke Rosenheim. Ein weiteres Highlight ist der Besuch von zwei ausgewählten Exkursionszielen am Ende der Veranstaltung.

SPATENSTICH FÜR NEUES KLEINWASSERKRAFTWERK IN AXAMS

Anfang Mai fand in der Tiroler Gemeinde Axams der Spatenstich für den Bau eines neuen Kleinwasserkraftwerks statt. Die Anlage wird auf eine Ausbauwassermenge von 200 l/s und 534 m Bruttofallhöhe ausgelegt, womit die Turbine im Maschinengebäude unter Volllast eine Engpassleistung von rund 870 kW erreichen kann. Im Regeljahr wird das Kraftwerk rund 3,8 GWh Ökostrom erzeugen, was umgerechnet dem Jahresstrombedarf von ca. 1.000 durchschnittlichen Haushalten entspricht. Mit dem Bau der Anlage gehen auch mehrere Verbesserungen der Gemeindeinfrastruktur einher. Mit der ebenfalls geplanten Erneuerung der Trinkwasserleitungen legt die Gemeinde darüber hinaus den Grundstein für die Errichtung eines neuen Trinkwasserkraftwerks mit ca. 830.000 kWh jährlicher Erzeugungskapazität.

AUMA CORALINK

Erfahren Sie mehr über unser digitales Ökosystem

coralink.auma.com

Für die vielversprechenden Strom-Bojen stehen nach langer und intensiver Vorarbeit die Ampeln endlich auf Grün. Insgesamt 19 dieser schwimmenden Kleinwasserkraftwerke sollen im Jahr 2024 eingehängt werden. Die Umsetzung von drei Strom-BojenParks sind in Zusammenarbeit mit renommierten regionalen Betreibern bereits gesichert, zwei weitere stehen vor ihrer Genehmigung, die laut Strom-Bojen-Entwickler Fritz Mondl für den Herbst erwartet wird. Am Strom-Bojen-Park in der Wachau können sich Interessierte noch beteiligen.

Überall wo in Flüssen der Einbau von klassischen Querbauwerken tabu ist, kommen die Vorteile der Strom-Boje zum Tragen. Dank ihrer hervorragenden ökologischen Eigenschaften kann sie einen wertvollen Beitrag zur Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Ressourcen leisten. Es braucht mit Ausnahme eines eingebohrten Ankerstabs keinerlei bauliche Maßnahmen im Fluss: Die Strom-Boje hängt an einer Kette immer in der stärksten Strömung an der Wasseroberfläche, steigt bei Hochwasser aber nicht mit dem Pegel mit und weicht so dem Treibgut aus. Außerdem schützt ein selbstreinigender Rechen den Rotor vor Verklausungen durch Geschwemmsel und zudem Schwimmer und Fische vor möglichen Verletzungen. Nach Hersteller-Angaben gibt es aktuell keine Form der erneuerbaren Energie-Nutzung mit einer besseren CO2-Bilanz. Der Stahlteil mit Generator, Rechen und Kette kommt auf ein CO2-Äquivalent von 5 t, der Diffusor auf circa 2,4 t, und auf Fertigung, Lieferung und Montage entfallen weitere 0,4 t CO2. Die in Summe aufgewendeten 7,8 Tonnen CO2 kompensiert die

Stromboje innerhalb von nur zwölf Betriebstagen, in denen sie 8.000 kWh erzeugt. Alle Bauteile sind zu 100 Prozent recycelbar.

STROM FÜR 1.330 HAUSHALTE

Seit 2021 schwimmt die Strom-Boje wieder in der Donau bei Kienstock. Hier stellen die Entwickler Langzeittests an und prüfen neueste Entwicklungen auf den Gebieten der Generatortechnologie, der Netzeinspeisung sowie der Anlagengeometrie. „Das wurde möglich, weil sich seit unserer Trennung von unseren alten Partnern und dem Stillstand bis dahin enorme Fortschritte bei Elektro- und Fertigungstechnik ergeben haben. Und weil wir dafür fantastische neue, internationale Partner gewinnen konnten. Mit ihnen gemeinsam können wir nun dieses Vorhaben finalisieren und auch in größeren Stückzahlen denken“, erklärt Firmengründer Fritz Mondl. Zudem verweist er auf das neue „Erneuerbare-Energie-Ausbau-Gesetz“, das den beschleunigten Ausbau von Wind-, Wasser- Sonnen- und anderen Formen eneuerbarer Energie zum Ziel hat. Seit April gibt es auch die dazugehörige Ver-

ordnung aus dem Umweltministerium (BMK). Genehmigte Ökostromprojekte können nun mit einer Investitionsförderung je installierter kW Leistung gefördert werden. 2015 wurden die Strom-Bojen-Parks in Kienstock und Spitz mit je 4 Strom-Bojen genehmigt. Weitere projektierte Parks dieser Art wollen Fritz Mondl und sein Team nun einreichen, denn: „Wir wollen den derzeit günstigen Rückenwind nutzen. Unser großes Ziel ist es, diese hervorragenden neuen Bedingungen mit aller Kraft zu nutzen.“ Zusammen mit renommierten regionalen Betreibern konnte die Umsetzung von drei Strom-Bojen-Parks in trockene Tücher gebracht werden. Mit Stand Ende Mai stehen zwei weitere noch für Interessenten offen. Dank intensiver Vorarbeit bei den Behörden erwartet Fritz Mondl die Genehmigungen dafür im Herbst 2023. Mit 100 kW Leistung pro Maschine werden die schwimmenden Kleinwasserkraftwerke mit ihren 250 cm großen Repellern jeweils rund 250 MWh im Jahr erzeugen. Zusammen werden sie auf 5 GWh kommen. Das bedeutet sauberen Strom aus Wasserkraft für immerhin 1330 Haushalte.

Wer sich an dem Strom-Bojen-Projekt in der Wachau noch beteiligen möchte, dem stehen laut Betreiber dafür drei Optionen offen:

[A] als Gesellschafter einer zu gründenden Betreibergesellschaft eines Strom-Bojen-Parks

[B] als Direkt-Investor eines Strom-BojenParks, oder auch nur einer Strom-Boje

[C] oder als Zeichner einer neuen Strom-Bojen-Anleihe 2022 an der Aqua Libre GmbH mit einer 5%-igen Jahresfixverzinsung

Kontakt unter: www.strom-boje.at

Seit 1908 erzeugt das Kraftwerk Waidisch in der südlichsten Stadtgemeinde Österreichs, Ferlach, Strom aus Wasserkraft. Um das traditionsreiche Wasserkraftwerk zukunftsfit zu machen und es weiterhin am Stand der Technik betreiben zu können, investierte der Kärntner Energieversorger Kelag nun in eine umfassende maschinen- und leittechnische Modernisierung der Anlage. Im Zuge eines knapp halbjährigen Umbau- und Adaptierungsprozesses gelang es, das Kraftwerk so zu optimieren, dass es heute mit einem Regelarbeitsvermögen von 13,7 GWh im Schnitt um 18,5 Prozent mehr Energie ans Netz liefert als zuvor – und das bei unveränderter Konzessionswassermenge. Seit Ende letzten Jahres ist das Kraftwerk Waidisch wieder in Betrieb und versorgt nun im Regeljahr rund 3.900 Kärntner Durchschnittshaushalte mit sauberem Strom.

Die Entstehungsgeschichte der Stromerzeugung in Ferlach, dem Hauptort im Kärntner Rosental, geht Hand in Hand mit der Historie der Eisen- und Stahlindustrie in der Region. 1906 wurde die Kärntner Eisen- und Stahlerzeugungs Aktiengesellschaft, kurz KESTAG, gegründet. Schon zwei Jahre nach ihrer Gründung setzte sie einen Schlussstrich unter die Roheisen- und Stahlerzeugung in Waidisch und verlegte sich auf die Herstellung von Ausgangsmaterial für die Drahtherstellung. Zu diesem Zweck installierte sie einen Elektrolichtbogenofen

vom Typ Héroult, zu diesem Zeitpunkt die modernste und fortschrittlichste Technologie am Markt, dem allerdings damals auch der Makel einer gewissen „Unausgereiftheit“ anhaftete. Dennoch sprach aus wirtschaftlichen Gründen viel für die neue, richtungsweisende Elektroofen-Technologie: Unter anderem die Tatsache, dass die KESTAG über ausreichend Strom für die Elektroden aus ihren beiden Kraftwerken am Waidischbach sowie am Loiblbach verfügte. Wenige Jahre zuvor waren das Kraftwerk Waidisch und das Kraftwerk

Auch wenn sich die Anwendungen und Technologien in der Stahlerzeugung über die folgenden Jahrzehnte stetig änderten – eines blieb eine verlässliche Konstante: die Stromlieferung aus den beiden Kraftwerken am Waidisch- und am Loiblbach. Mit dem wirtschaftlichen Niedergang der KESTAG Ende der 1980er Jahre wurde ein neues Kapitel für die Kraftwerke geschrieben. Der Kärntner Energieversorger Kelag erwarb die Anlagen und sollte sie in der Folge in die Neuzeit der Stromversorgung führen.

WIRKUNGSGRADTESTS VERSCHAFFEN KLARHEIT

„Ursprünglich befanden sich im Kraftwerk Waidisch drei Maschinensätze, allesamt mit Francis-Turbinen ausgeführt. Das Trio war bis 1977 im Einsatz, also noch zu KESTAG-Zeiten, als man beschlossen hatte, die drei alten Maschinensätze gegen einen einzigen Maschinensatz zu tauschen. Die Francis-Turbine von

1977 wurde damals schon tiefer eingebaut –auf das Niveau, das wir auch beim nun erfolgten Umbau nutzen“, erzählt Projektleiter Dipl.-Ing. Johannes Klausner vom Bereich Kraftwerksplanung / Maschinenbau der Kelag. Er räumt ein, dass die erste Tendenz der Kelag dahinging, den bestehenden, über 40-jährigen Maschinensatz einer umfassenden Sanierung zu unterziehen. Doch die Wirkungsgradtests, die man im Vorfeld durchgeführt hatte, um die Maschine besser beurteilen zu können, legten eine andere Alternative nahe. Klausner: „Die Auswertungen haben zu dem Schluss geführt, dass es wesentlich wirtschaftlicher ist, den alten Maschinensatz durch einen leistungsstarken neuen zu ersetzen.“ Gemäß der Instandhaltungs- und Ausbaustrategie des Unternehmens wollte man sich dann nicht auf die elektromaschinelle Erneuerung beschränken, sondern beschloss, gleich das ganze Kraftwerk an den

Stand der Technik anzupassen. Das umfasste neben Turbine- und Generatoreinheit auch eine Modernisierung von Elektro- und Leitbzw. Sekundärtechnik.

TRIEBWASSERWEG BLEIBT ERHALTEN

Zum Glück stand die bauliche Infrastruktur des Kraftwerks, also Maschinengebäude, Druckrohrleitung, Freispiegelstollen, Wasserschloss und Wasserfassung, nicht zur Disposition. „In den Jahren 1995/96 wurden sowohl die Druckrohrleitung als auch das Stahlwasserbau-Equipment erneuert. Die 634 m lange Druckrohrleitung wurde durch GFK-Rohre vom Typ Hobas ausgetauscht, wobei im oberen Bereich Rohre der Größe DN1200 verwendet wurden. Die Leitung verjüngt sich dann bis zum Einlauf hin auf DN900. Außerdem wurde die Wehranlage adaptiert und eine neue stählerne Wehrklappe installiert“, erklärt Bauprojektleiter Johannes Aschgan.

Aus diesem Grund waren im Hinblick auf die bauliche Infrastruktur keine größeren Maßnahmen erforderlich. „Der 14 m lange Stahlrohrabschnitt, der Übergang von der GFK-Druckrohrleitung auf den Turbineneinlauf, wurde nun von uns innen wie außen professionell saniert. Außerdem fand im Zuge der eingehenden Begutachtung des Triebwasserwegs eine Begehung des bestehenden Freispiegelstollens statt. Dabei wurde der Freispiegelstollen von einem Geologen beurteilt, außerdem eine vollumfängliche Dokumentation des Kraftabstiegs angelegt. Bei einem Projekt dieses Alters kann man vorher nie 100-prozentig prognostizieren, was alles zu tun ist. Da heißt es, flexibel bleiben und auch auf spontan auftretende Herausforderungen reagieren“, erklärt der für die bauliche Umsetzung zuständige Fachmann der Kelag, Gerhard Kummer.

NEUER KRAN WIRD ZUR HERAUSFORDERUNG

Als größte Herausforderung baulicher Natur sollte sich in der Folge allerdings eine Baumaßnahme

herausstellen. Es galt, eine neue Krananlage zu integrieren. Die alte stammte noch aus der Gründerzeit, konkret aus 1907 oder 1908. Sie war zwar im Laufe ihrer technischen Geschichte mehrmals ertüchtigt worden, doch das änderte nichts an ihrer maximalen Tragfähigkeit von 8 Tonnen. Zu wenig für den Einbau des neuen Maschinensatzes, sie war unbrauchbar. Im Oktober 2021 ging man daran, das neue Kransystem vom Fabrikat OMIS einzubauen – und zwar von innen. Johannes Aschgan: „Dafür war es erforderlich, einen provisorischen Zwischenboden einzuziehen, um ihn mit einem leistungsstarken Teleskop-Stapler befahren zu können. Der alte Maschinensatz war zu diesem Zeitpunkt noch im Einsatz. Der Zwischenboden, der den Maschinensatz überspannte, musste auch eine entsprechende Belastbarkeit aufweisen – die Vorgaben des Kranherstellers lagen bei 5 Tonnen pro m2. Nachdem auch das alte Kransystem demontiert war, konnte die neue Kranbahn eingebaut und

schließlich der neue Kran montiert werden.“ Das neue Kransystem ist auf 16 Tonnen ausgelegt, damit sollte die Maschinenmontage problemlos gelingen.

MASCHINENSATZ MIT NEUER LAGERANORDNUNG

Anfang August letzten Jahres war es schließlich soweit: Der alte Maschinensatz wurde vom Netz genommen, demontiert und machte damit Platz für das neue Maschinengespann. Bei einer Ausbauwassermenge von 2,5 m3/s, einer relativ gleichmäßigen Wasserganglinie – im Winter sinkt das verfügbare Triebwasser kaum unter 1 m3/s – und einem geodätischen Höhenunterschied von 109,5 m fiel die Wahl erneut auf eine Francis-Spiralturbine. Erneuert wurden in diesem Zuge nicht nur Turbine und Generator, sondern auch das Abzweigrohr zum Nebenauslass und das Turbinenabsperrorgan. Diese Komponenten wurden zusammen mit dem neuen Maschinensatz vom Tiroler Wasserkraftspezialisten Geppert geliefert. Verglichen

mit dem alten Maschinensatz, bei dem Generator und Turbine mit jeweils zwei Lagern ausgeführt waren, weist der neue nun eine 2-Lager-Anordnung auf, mit fliegend gelagertem Laufrad. Ebenso fliegend montiert wurde die Schwungscheibe am nicht-antriebseitigen Ende der Generatorwelle. „Die Schwungscheibe ist nach wie vor ein wichtiges Element im Maschinenkonzept der neuen Anlage: Sie garantiert ein ausreichendes Trägheitsmoment des Rotors, um einen Druckstoß, auch ohne Öffnen des Nebenauslasses, auf ein für die Druckrohrleitung tolerables Maß zu begrenzen“, erläutert der Fachmann der Kelag, Johannes Klausner.

INNOVATION BEI DER WARTUNGSFREUNDLICHKEIT Besonders großen Wert wurde im Rahmen des Maschinenkonzepts auf die Wartungsfreundlichkeit gelegt. „Sowohl der saugrohrseitige, als auch der generatorseitige Turbinendeckel können zur Saugrohrseite hin – wo auch der Leitapparat situiert ist – ausgebaut werden. Daraus ergibt sich eine verbesserte Zugänglichkeit zwischen Spirale und Generator. Im Falle einer zukünftigen Sanierung ist es möglich, die Turbine komplett zu demontieren, ohne dass man den Generator verrücken muss“, so Klausner.

Und noch ein weiteres Detail zeichnet die neue Turbine im Vergleich zum Vorgängertyp aus: Beide Turbinendeckel, also sowohl der generator- als auch der saugrohrseitige, sowie die Leitschaufeln und das Laufrad sind allesamt aus rostfreiem 13.4 Stahl gefertigt – also einem Werkstoff, der für seine Korrosionsbeständigkeit und seine Zähigkeit bekannt ist. Außerdem wurden die Radialspaltflächen in den Turbinendeckeln und am Laufrad sowie die Schutzwände mit Wolframcarbid beschichtet.

„Das ist auch als Reaktion darauf zu sehen, dass wir bei der alten Turbine massive Verschleißerscheinungen feststellen mussten. Die Lebensdauer der Bauteile sollte dadurch deutlich verlängert werden“, erklärt Johannes Klausner.

Aber auch im Hinblick auf die Performance gelang ein maschinentechnischer Quantensprung. „Wir gehen von einem gewichteten gemittelten Maschinensatz-Wirkungsgrad von 87,29 Prozent aus. Das bedeutet eine massive Leistungssteigerung gegenüber dem Altbestand“, freut sich der Projektleiter und verweist darauf, dass damit eine Leistungssteigerung von 2,045 auf nunmehr 2,268 MW gelungen sei, also eine Steigerung um 11 Prozent bei gleich gebliebener Ausbauwassermenge.

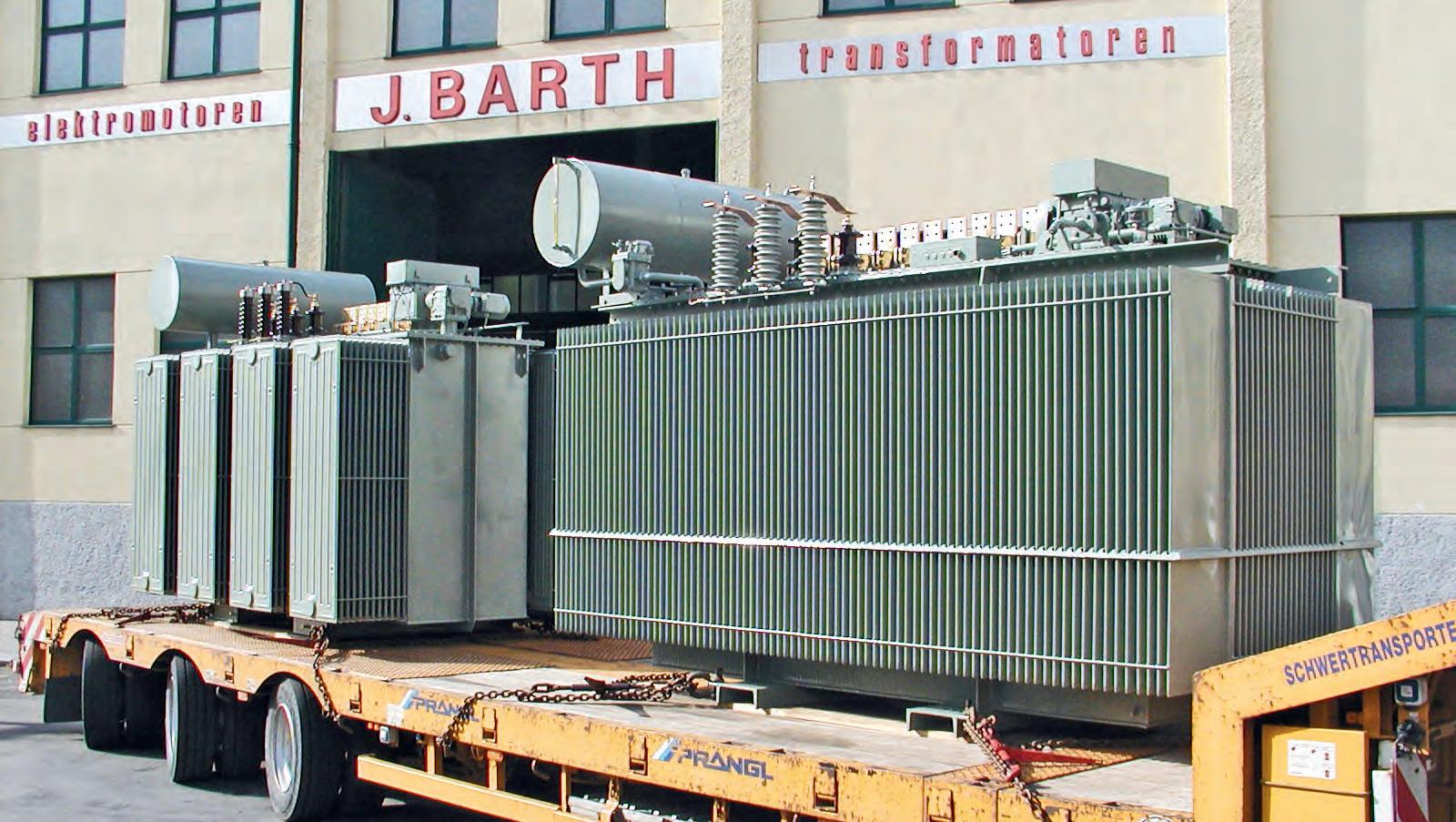

Zu diesem enormen Leistungssprung trägt natürlich auch der Generator bei, ein wassergekühlter Synchrongenerator aus dem Hause Indar Electric, S.L., der ebenfalls vom beauftragten Tiroler Turbinenbauer Geppert mitgeliefert worden war. Das Spezielle an dem Generator: Die Maschine spanischer Herkunft ist auf eine Nennspannung von 3,3 kV ausgelegt – ein Spannungsniveau, das sich aus der Geschichte des Kraftwerks ergibt, wie der für Elektro-, Leit- und Sekundärtechnik verantwortliche Fachmann der Kelag, Mathias Trojer, näher ausführt: „Das firmeninterne Stromnetz, das die KESTAG betrieb, verlief auf 3,3 kV-Niveau. Das haben wir beibehalten. Nicht zuletzt deshalb, weil der bestehende Trafo, der den Strom auf das 20 kV-Niveau des örtlichen Netzes hochspannt, erst 2012 erneuert wurde und sich auch aufgrund der bestehenden Lastreserven für die nun erzielten Leistungssteigerungen anbot.“

Eine Besonderheit des alten Maschinensatzes lag darin, dass der Leitapparat direkt über ein Gestänge mit dem Nebenauslass verbunden war. Bei einem Schnell- oder Notschluss wurde der Leitapparat geschlossen und mit ihm gleichzeitig der Nebenauslass geöffnet. Diese Funktion gibt es nun nicht mehr, wie Projektleiter Johannes Klausner erklärt: „Aufgrund der verbesserten Hydraulik des Laufrads und der deutlich größeren Schwungmasse ist diese

• Ausbauwassermenge: 2,5 m3/s

• Nettofallhöhe: 101,3 m

• Turbine: Francis-Spiralturbine

• Fabrikat: Geppert

• Drehzahl: 750 Upm

• Nennleistung: 2,268 MW

• Generator: Synchrongenerator

• Fabrikat: Indar Electric, S.L.

• Nennleistung: 2.500 kVA

• Nennspannung: 3,3 kV

• Regelarbeitsvermögen: 13,67 GWh

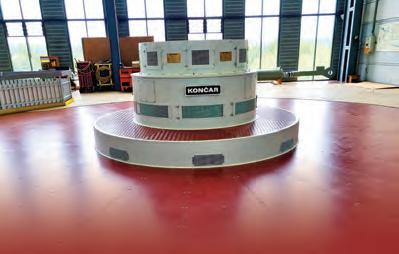

Der neue Generator, ein Synchrongenerator mit einer Nennspannung von 3,3 kV, wird ins Maschinenhaus eingebracht.

Funktionalität zur Druckstoßbegrenzung des Nebenauslasses obsolet geworden. Dennoch spielt der Nebenauslass auch heute noch eine wichtige Rolle. Hydraulisch angesteuert, wird er im Falle einer Abschaltung geöffnet, damit das Fließkontinuum im Waidischbach weiterhin aufrecht bleibt – und es zu keiner ökologischen Beeinträchtigung kommt.“

BETRIEBEN VON DER ZENTRALE IN KLAGENFURT Analog zur hochwertigen maschinentechnischen Ausrüstung lag den Ingenieuren der Kelag auch ein entsprechend hochwertiges elektro- und leittechnisches Equipment am Herzen. „Wir benutzen SPS-Komponenten der Firma Siemens aus der Sicam8000-Familie. Als Leitsystem wird das Copadata V10 eingesetzt, um die Anlage ins übergeordnete Leitsystem der Kelag einzubinden. Den Generatorschutz übernimmt die bewährte SYMAP-Compact von Stucke. Die gesamte Steuerungs- und Sekundärtechnik wurde von Siemens Energy Salzburg erfolgreich umgesetzt“, erläutert Mathias Trojer. Die Siemens Energy Austria

• Gewässer: Waidischbach

• Freispiegelstollen: Länge: 3,5 km

• Druckrohrleitung: Länge: 634 m

• Durchmesser: DN1200 - DN900

• Material: GFK (Hobas)

• Sekundär- & Leittechnik: Siemens Energy

• Hallenkran: Omis

• Tragfähigkeit: 16 t

• Wasserfassung: Seitenentnahme

• Baujahr: 1907/1908

• Steigerung RAV: 18,5 Prozent

GmbH mit den Wasserkraftspezialisten in Salzburg lieferte sowohl für das Krafthaus als auch für die Wasserfassung und für das Wasserschloss die gesamte Leittechnik und Sekundäreinrichtungen inkl. Montage und Inbetriebnahme. Von der Vertragsunterzeichnung über die Lieferung der Schaltschränke bis zur fertigen Inbetriebnahme standen den Technikern der Siemens Energy keine 10 Monate zur Verfügung. In Anbetracht der schwierigen Liefersituation stellte der enge Terminplan eine besondere Herausforderung beim Engineering und Bestellwesen dar.

Wo im alten Kraftwerk früher die 3,3 kVSchaltanlage untergebracht war, konnte nun eine neue Schaltwarte integriert werden, die über ein Panoramafenster volle Übersicht über den Maschinenraum ermöglicht. Zu diesem Zweck wurde die alte Schaltanlage rückgebaut und ein neuer Zwischenboden eingezogen. Erneuert wurde auch die 24 V-Batterieanlage. Damit ist zwar kein Schwarzstart möglich, doch die Anlage verfüge – erklärt der Fachmann – ohnehin über eine Zuschaltautomatik,

die es ihr im Falle eines Netzausfalls ermögliche, selbsttätig wieder anzufahren. Heute ist das Kraftwerk Waidisch – wie jede Anlage im Kraftwerkspark der Kelag – fernwart- und steuerbar. Und wie bei allen anderen innerösterreichischen Kraftwerksanlagen der Kelag erfolgt die Betriebssteuerung von der Kelag-Energieleitzentrale Klagenfurt aus.

18,5 PROZENT MEHR STROMERTRAG

Das Maschinengebäude aus k.u.k-Zeiten wurde nicht nur funktionell an die neuen Erfordernisse angepasst, indem etwa neue Öffnungen ausgeschnitten wurden. „Darüber hinaus wurde es auch einer generellen Sanierung unterzogen. So wurden abgesehen von der neuen Schaltwarte auch ein neues Büro realisiert und das Abwassersystem erneuert. Die Arbeiten an dem altehrwürdigen Maschinenhaus sind dabei noch nicht zur Gänze abgeschlossen. Erst wenn in den nächsten Wochen die neuen Fenster eingebaut sind, der Innenraum geweißt und die Bodenversiegelung durchgeführt ist, wird das Gebäude wieder in altem Glanz erstrahlen“, erläutert Gerhard Kummer.

In funktioneller Hinsicht ist der Umbau bereits vollzogen, das Kraftwerk Waidisch ist seit 22. Dezember letzten Jahres wieder am Netz, hat den Probebetrieb erfolgreich absolviert und läuft seitdem wie ein Uhrwerk. Dank der

gewichteten, gemittelten Wirkungsgradsteigerung des neuen Maschinensatzes um knapp 19 Prozent und der anderen Optimierungsmaßnahmen ist es dem Kraftwerksteam der Kelag gelungen, auch die Jahreserzeugung der Anlage von bislang 11,54 GWh auf 13,67 GWh zu erhöhen. Diese Steigerung um 18,5 Prozent entspricht in etwa dem Stromverbrauch von 600 Kärntner Haushalten. „Sieht man einmal

von der Effizienz- und Produktionssteigerung ab, so wurde das KW Waidisch nun so gestaltet, dass in den nächsten 30 Jahren – abgesehen von geplanten regelmäßigen Revisionen und Wartungen – keinerlei Adaptierungsmaßnahmen erforderlich sind“, freut sich Johannes Klausner über das erfolgreiche Projekt. Für das traditionsreiche Kraftwerk konnte damit ein neues Kapitel aufgeschlagen werden.

Es liegt an uns die Weichen zu stellen, damit auch nachfolgende Generationen mit einem Lächeln in die Zukunft blicken können. Wir von der Kelag stellen uns dieser Verantwortung. Mit der Erfahrung aus 100 Jahren Erzeugung von erneuerbarer Energie aus Wasserkraft leisten wir so einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft und schaffen heute die Basis für das Energiesystem von morgen.

Jetzt informieren auf kelag.at

In beeindruckender Regelmäßigkeit macht der Schweizer Energiedienstleister EWA-energieUri im letzten Jahrzehnt schweizweit von sich reden. Kaum ein anderes EVU hat sich derart konsequent dem Ausbau der eigenen Wasserkraftressourcen gewidmet wie der Urner Energiedienstleister mit Sitz in Altdorf. So gelang es dem Unternehmen unter der Ägide von Geschäftsführer Werner Jauch, abseits von anderen Projekten nicht weniger als 12 Wasserkraftwerke in den letzten Jahren zu realisieren. Die konsequente Umsetzung der eigenen Wasserkraftstrategie führte nicht nur zu einer Stärkung der Eigenversorgung im Kanton, sondern brachte zugleich erheblichen Mehrwert im Hinblick auf Umwelt und Wirtschaft.

Gemäß Isenthalerkonzession ist das EWA-energieUri mit der zuverlässigen und ausreichenden Versorgung des Kantons mit Strom betraut. Und das schon seit langer Zeit. Die Wiege des Energiedienstleisters befindet sich in Bürglen, wo man 1895 mit dem Bau des ersten Kraftwerks am Schächen begonnen hatte. Noch im selben Jahr wurde die Elektrizitätswerk Altdorf AG gegründet, aus der sich schließlich der vielseitige Energiedienstleister EWA-energieUri entwickelte. Demnach versorgt das Unternehmen seit fast 130 Jahren seine Abnehmer im Kanton mit elektrischem Strom. Aktuell sind es rund 300 GWh, die der Energieversorger im Jahr mit seinen Erzeugungsanlagen aus eigenen Ressourcen zu produzieren in der Lage ist. Das Rückgrat dieser Erzeugungskapazitäten bildet wenig überraschend die Wasserkraft in Uri. EWA-energie Uri verfügt heute über einen Kraftwerkspark, bestehend aus 15 Wasserkraftwerken – 8 eigenen und 7 Partnerkraftwerken – und 3 Photovoltaikanlagen.

Dass man im zentralschweizer Bergkanton mittlerweile erzeugungstechnisch so viel zugebaut hat, ist einem Ausbauprogramm zu verdanken, das in den Alpen seinesgleichen sucht. Nicht weniger als 12 Wasserkraftwerke konnte EWA-energieUri in den vergangenen rund 15 Jahren erfolgreich realisieren. Dabei umfasste das strategische Ausbauprogramm sämtliche Facetten des Kraftwerksbaus – angefangen von Revitalisierungen, Umbauten und Erweiterungen bis hin zu kompletten Neubauten. Eine Bestandsaufnahme.

ALTE STANDORTE UND ANLAGEN REAKTIVIERT

In unmittelbarer Nähe zum Firmenstandort

des Energieversorgers erfolgte der Auftakt des Ausbauprogramms. 2006 ging man daran, das KW Dorfbach an einem seit über 15 Jahren stillgelegten Standort in der Stadt Altdorf zu revitalisieren. Zu diesem Zweck wurde eine moderne Durchströmturbine und ein neuer Generator installiert und das Kraftwerk nach einer kurzen Umbauphase wieder in Betrieb genommen. Das KW Dorfbach zählt zu den kleinsten Anlagen im Kraftwerkspark von EWA-energieUri. Dennoch gilt dieser geglückte Auftakt als Initialzündung für die weiteren Wasserkraftwerksprojekte, die von nun an in kurzen Abständen folgen sollten. Schon ein Jahr später sollte das KW Stäuben-

wald aus seinem „Dornröschenschlaf“ erweckt werden. 100 Jahre hatte die Anlage, die 1885 als erstes Wasserkraftwerk im Uri überhaupt von den Granitwerken Gurtnellen errichtet worden war, brachgelegen. 2007 war es schließlich wieder soweit: Mit neuer Kraftwerksausrüstung nahm der Urner Energiedienstleister die Traditionsanlage wieder in Betrieb. Wieder zwei Jahre später konnte ein weiteres Projekt erfolgreich abgeschossen werden: Im Winter 2008/09 wurde das Kraftwerk Isenthal aus dem Jahr 1955 umfassend erneuert und zusätzlich eine zweite Maschinengruppe eingebaut. So konnte die Gesamterzeugung um 7 Prozent gesteigert werden. Die Anlage nutzt das Wasser des Isenthaler Bachs und eines weiteren Zubringers, das im 21.000 m3 fassenden Speichersee Isenthal auf circa 750 Meter Seehöhe aufgefangen wird. Über eine Fallhöhe von 320 Metern wird das Wasser durch einen 1800 Meter langen Druckstollen sowie eine 750 Meter lange Druckrohrleitung bis zum Zentralengebäude am wunderschönen Standort am Ufer des Urnersees geführt.

DAS AUSBAUPROGRAMM GEHT WEITER

Relativ zeitgleich mit der Wiederinbetriebnahme des leistungsstarken KW Isenthal gelang es dem Energieversorger 2009, am Leitschachbach ein völlig neues Kleinkraftwerk zu realisieren. Oberhalb des Arnisees gelegen, dem das abgearbeitete Triebwasser zufließt, erzeugt das Kraftwerk mit einer Durchströmturbine Energie. So kann das Wasser des Leitschachbach sowohl durch das KW Leitschach wie auch durch das bereits seit 1910 bestehende KW Arniberg genutzt werden.

2011 widmete man sich wieder den eigenen Wurzeln. Das KW Bürglen, die eigentliche Keimzelle des Unternehmens, wurde modernisiert und mit einer 4. Maschinengruppe ausgebaut. Im gleichen Jahr wurde auch das neue Trinkwasserkraftwerk Seedorf in der gleichnamigen Gemeinde in Betrieb genommen, an dem EWA-energieUri zu 20 Prozent beteiligt ist.

2015 sollte ein weiteres Kleinkraftwerk am Altdorfer Dorfbach folgen, das KW Farb: Den Namen erhielt das KW Farb vom Gebäude, in dem sich früher eine Färberei und Walke (Lederbearbeitung) befanden.

Zwei Jahre später waren es gar zwei leistungsstarke neue Wasserkraftwerke, die EWA-energieUri ans Netz brachte: Das KW Bristen in der Gemeinde Silenen und das Kraftwerk Gurtnellen. Das als Schaukraftwerk konzipierte Kraftwerk Bristen im Maderanertal ist das mit einer Produktion von jährlich 15 GWh größte Wasserkraftwerk der Schweiz in einem BLN-Gebiet. BLN bedeutet „Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung“. Bauvorhaben in diesen Gebieten müssen sich strengsten Auflagen unterwerfen. Dies machte das Projekt

Gemeinsam mit Partnern hat EWA-energieUri in den vergangenen Jahren stark in die lokale Wasserkraft investiert.

KW Gurtnellen –Installierte

KW Palanggenbach –Installierte Leistung: 3 MW –Produktion: 11,5 GWh –Neubau 2022

KW Erstfeldertal –Installierte Leistung: 11,5 MW –Produktion: 32,0 GWh –Neubau 2020

KW Schächen –Installierte Leistung: 4,9 MW –Produktion: 16,4 GWh –Neubau 2019

besonders anspruchsvoll: So musste das Kraftwerk Bristen auf der einen Seite den Kräften des Chärstelenbachs standhalten und sich andererseits vollständig in die bestehende Landschaft einbetten.

Das zweite Kraftwerk, das man 2017 erfolgreich in Betrieb nehmen konnte, ist das KW Gurtnellen, das den Gornerbach in Gurtnellen nutzt. Die Anlage, die seit 1925 in Besitz des Urner Energieversorgers steht, wurde umfassend umgebaut, modernisiert und ausgebaut. Auch das Kraftwerk Gurtnellen hatte seine Besonderheiten: So hat man sich bei diesem Projekt für einen speziellen behördlichen Genehmigungsprozess entschieden – für die projektspezifische Schutz- und Nutzungsplanung (SNP). Die SNP ist ein Instrument des Bundes, das besondere Maßnahmen an Gewässern ermöglicht, die keine hohe Relevanz aufweisen. Konkret bedeutet das, dass man die gesetzlich geforderte Restwassermenge unterschreiten kann, wenn gewisse Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen getroffen werden. Eine weitere Besonderheit beim KW Gurtnellen war, dass im Rahmen der Sanierung das Kraftwerk bereits vorzeitig für 80 Jahre neu konzessioniert wurde und sich die Beteiligten so auf einen vorzeitigen

Heimfall mit einer einmaligen Heimfallverzichtsentschädigung einigen konnten. Bei beiden Anlagen handelt es sich um Partnerkraftwerke. Während das KW Gurtnellen gemeinsam mit der Korporation Uri realisiert werden konnte, stemmten den Neubau des KW Bristen in gemeinsamer Anstrengung neben EWA-energieUri auch der Kanton Uri, die Korporation Uri und die Gemeinde Silenen.

ERFOLGE IN JÜNGSTER ZEIT

Wieder zwei Jahre später durfte sich EWA-energieUri und seine Partner über ein weiteres gelungenes Wasserkraftwerk freuen: Das KW Schächen, das den Unterlauf des Schächenbachs zur Stromerzeugung nutzt, konnte 2019 in Betrieb genommen werden. Das Wasser wird ab dem bestehenden Unterwasserkanal des Kraftwerks Bürglen gefasst und durch eine 2.500 Meter lange Druckleitung in das neue Wasserkraftwerk geleitet. Das Maschinenensemble befindet sich in einem großzügigen Kraftwerksgebäude im RUAG-Areal. Die Lage im dichtbesiedelten Urner Talboden machte den Bau des Kraftwerks Schächen besonders anspruchsvoll. Eine Unzahl an Einbauten im Untergrund und die unerlässliche Koordination mit anderen zeitgleich in Bau befindlichen Projekten, forderten die Verantwortlichen beim Bau stark.

Schon ein Jahr später folgte mit dem KW Erstfeldertal der nächste Streich: In nur zweieinhalb Jahren – vom ersten Bewilligungsschritt bis zur Inbetriebnahme im Spätherbst 2020 –konnte unter Federführung von EWA-energieUri ein weiteres Gemeinschaftskraftwerk für den Kanton realisiert werden. Dieses Tempo gilt als rekordverdächtig. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die Wasserkraft des wilden Alpbachs im Erstfeldertal bereits seit über 100 Jahren im Fokus der Energienutzung gestanden ist und jeweils alle Projekte schon früh gescheitert sind.

Das jüngste Mitglied in der Familie der EWA-energieUri-Wasserkraftwerke stellt das KW Palanggenbach dar. Die neue Kraftwerksanlage, die bereits ihre ersten Betriebsmonate hinter sich hat, wurde als Partnerwerk von aventron AG, EWA-energieUri AG, Korporation Uri und der Gemeinde Seedorf verwirklicht. Es stellt die Versorgung von 2.600 Haushalten sicher. Eine Besonderheit bei diesem Projekt ist der 1,28 km lange Zugangsstollen zur Wasserfassung, der extra für das Kraftwerk ausgebrochen werden musste.

EWA-ENERGIEURI BRINGT KERNKOMPETENZEN EIN

Mit der Inbetriebnahme des KW Palanggenbach konnte EWA-energieUri das mittlerweile

12. Wasserkraftwerk seit 2006 in Betrieb nehmen. Eine Leistung, die in mehrerlei Hinsicht

nicht hoch genug einzuschätzen ist. Sowohl was umweltrelevante und gesellschaftliche, aber auch was bautechnische Aspekte anbelangt, verlangt der Bau eines Wasserkraftwerks in zunehmendem Maße mehr fachliches Know-how, und zudem Fingerspitzengefühl, das Gespür für den richtigen Moment und nicht zuletzt einen langen Atem. Dass man dabei häufig Projektpartner ins Boot geholt hat, ist ein Teil des Erfolgsrezepts des Urner Energiedienstleisters.

„Diese Art von Bürgerbeteiligung ist ein neuer Ansatz, der sich bewährt hat. Das Schöne daran: Wir können unsere Kernkompetenzen dabei einbringen. Kompetenzen, die wir schweizweit anbieten und etabliert haben“, sagt der Geschäftsführer von EWA-energieUri Werner Jauch, der in seiner Führungsrolle maßgeblich am wegweisenden Ausbauprogramm beteiligt ist. Er streicht die einhergehenden Synergieeffekte hervor: „Wir konnten erreichen, dass Projektinitiatoren, Behörden und Umweltverbände noch näher aufeinander zugegangen sind. Dabei konnten Einigungen erzielt werden, von denen alle Parteien profitierten. Und am Ende ergaben sich daraus Behördenverbindlichkeit und Investitionssicherheit.“

KNOW-HOW SCHWEIZWEIT GEFRAGT

Nicht zuletzt dank der enormen planerischen und baulichen Aktivitäten in der jüngsten Vergangenheit erfuhren die Kompetenzen in Sa-

• Kapazitätszubau: 117 GWh

• Strom für 26.000 Haushalte

• Investitionssumme: 134 Mio. CHF

• Zus. Abgaben an die öffentliche Hand: 3.8 Mio. CHF/a

• CO2-Ersparnis (Vergl. Kohlekraftwerk): 400'000 t/a

chen Wasserkraftbau eine nachhaltige Weiterentwicklung im Hause

EWA-energieUri. Und dass man im Uri erfolgreich Wasserkraftprojekte in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen realisieren konnte, hat sich herumgesprochen. Inzwischen sind die Kraftwerksdienstleistungen schweizweit nachgefragt, wie Werner Jauch bestätigt: „Wir unterstützen etwa bei der Projektentwicklung und beim Bau von Wasserkraftwerken. Wir betreiben für Kunden Kraftwerke und übernehmen mit unserer rund um die Uhr besetzten Leitstelle und einem Pikettdienst die Betreuung, Überwachung und Steuerung der Anlagen.“ Mit seiner Erfahrung und seinem Know-how hat sich EWA-energieUri zu einem wahren Kompetenzzentrum für Kleinwasserkraft entwickelt. Gerade in den so komplexen Fragen zum behördlichen Genehmigungsprozedere, zu den verschiedenen Modellen und Konzepten von Schutz und Nutzung und zur effektiven Koordination der Stakeholder kann der Urner Energiedienstleister mittlerweile auf eine breite Erfahrung zurückgreifen. „Die Verhandlungen auf den unterschiedlichen behördlichen Ebenen stellen häufig eine große Herausforderung dar. Die Anforderungen sind mitunter hoch komplex“, räumt Werner Jauch ein, betont aber zugleich: „Dennoch ist es sinnvoll und wichtig, die Wasserkraft zu nutzen. Sie ist unsere wertvollste Ressource. Die Diskussionen rund um eine mögliche Strommangellage im vergangenen Winter haben dies einmal mehr bestätigt.“

Insgesamt hat EWA-energieUri mit seinen 12 Kraftwerken in den letzten Jahren ein Investitionsvolumen von 134 Millionen Schweizer Franken angestoßen. Dieser beachtlichen Summe steht ein mindestens ebenso beachtlicher volkswirtschaftlicher Nutzen gegenüber. Man denke einerseits an die zahlreichen lokalen Firmen, die an der Umsetzung beteiligt waren. Im Schnitt waren es ungefähr drei Viertel der Bausumme, die auf diesem Weg als Wertschöpfung im Kanton Uri verblieben sind. Oder die Wasserzinsen: Alleine das KW Erstfeldertal generiert im Jahr eine halbe Million Schweizer Franken an Wasserzinsen. Hinzu kommen Steuereinnahmen für Kanton und Standortgemeinde. Zudem entstehen dank dieser Projekte auch neue Arbeitsplätze in der Region. In Summe

kann davon ausgegangen werden, dass durch das Ausbauprogramm jährlich rund 3,8 Mio. Schweizer Franken der öffentlichen Hand zugeführt werden.

Werner Jauch ist sich durchaus bewusst, dass der Kanton Uri dank seiner nachhaltigen Wasserkraftstrategie auch eine Art Vorbildrolle einnimmt für andere bezüglich konsequenter Wasserkraftnutzung. Schließlich hat EWA-energieUri gemeinsam mit seinen Partnern insgesamt rund 117 GWh an Produktionskapazitäten zugebaut. In weiterer Konsequenz bedeutet das auch eine Absicherung der Stromversorgung im Uri aus eigenen Ressourcen. Mit den realisierten 12 Wasserkraftwerken können nicht weniger als 26.000 Haushalte versorgt werden. Und auch im Hinblick auf den Klimaschutz wirken die Zahlen imposant: Im Vergleich zu fossiler Stromerzeugung ersparen die 12 Anlagen dem Klima insgesamt 400.000 t Kohlendioxid im Jahr. Auch unter diesem Gesichtspunkt hat EWA-energieUri in eine lebenswerte Zukunft im Uri investiert.

– Planung, Projektierung und Realisierung von Wasserkraftwerken

– Betriebs- und Geschäftsführung Wasserkraftwerke

– Direktvermarktung und Kraftwerksoptimierung

– Ökostromprodukte und Zertifikatehandel

Mit dem Neubau des firmeneigenen Wasserkraftwerks hat der Kettenhersteller pewag in der Kärntner Gemeinde Brückl im Görtschitztal ein erhebliches Leistungsplus erzielt. Das über 115 Jahre alte Bestandskraftwerk mit seiner Francis-Turbine wurde durch eine komplett neue Anlage mit zwei Durchström-Turbinen ersetzt. Die beiden identisch konstruierten Maschinen schaffen nun dank erhöhter Ausbauwassermenge eine gemeinsame Engpassleistung von 355 kW – dies übertrifft das Leistungsvermögen der Altanlage um mehr als das Dreifache. Darüber hinaus überzeugen die vom Osttiroler Kleinwasserkraftallrounder Maschinenbau Unterlercher GmbH gefertigten Turbinen konstruktionsbedingt in einem breiten Teillastspektrum. Gemeinsam mit der großflächigen Photovoltaik-Anlage am Firmengelände, die bald erweitert wird, und dem neuen Wasserkraftwerk kann der Traditionsbetrieb zukünftig 85 Prozent seines Eigenbedarfs aus erneuerbaren Quellen abdecken.

Die Wurzeln der pewag group, die zu den weltweit führenden Kettenherstellern zählt, befinden sich im beschaulichen Kärntner Görtschitztal in der Gemeinde Brückl und reichen mehrere Jahrhunderte zurück. Noch heute ist die pewag mit dem Kettenwerk Brückl an jenem Standort ansässig, an dem im Jahr 1479 die erste urkundliche Erwähnung eines Schmiedewerkes belegt ist. Von dort ausgehend entwickelte sich eine global aktive Unternehmensgruppe mit rund 1.000 Mitarbeitern, deren Portfolio von Schneeketten über die Anschlag- und Fördertechnik, Reifenschutz und Hebezeug bis hin zu Heimwerker-Lösungen reicht. Beim Kettenwerk in Brückl, einem der wichtigsten Arbeitgeber in der Region, ist man vor allem auf die Herstellung von Schneeketten spezialisiert und nutzt für die energieintensive Produktion traditionell die Kraft des Wassers. Geschäftsführer Hubert Schemitsch bekräftigt die wichtige Rolle erneuerbarer Ressourcen bei der pewag in Brückl: „Seit 2021 wurden auf den Werkshallen und

Freiflächen Photovoltaik-Paneele mit rund 1.000 Kilowatt peak Leistung installiert. Hinzu kommt unser kürzlich vollständig erneuertes Wasserkraftwerk, das 1905 erstmals in Betrieb genommen wurde.“

Laut pewag Projektmanager Christoph Götzhaber war die Erneuerung des Kraftwerks in erster Linie durch den Zustand bzw. das Alter der technischen Infrastruktur begründet: „Die Francis-Turbine haben wir

selbst mit zusätzlichen Sensoren bestückt, außerdem wurde der zuvor manuell zu bedienende Öldruckregler in Eigenregie automatisiert. Dennoch kam es immer wieder zu unterschiedlichen Störungen, die Betriebsunterbrechungen und Produktionsausfälle zur Folge hatten und keinen rentablen Betrieb mehr ermöglichten.“ 2019 wurde beim Klagenfurter Ingenieurbüro Geos Consulting ZT-GmbH eine Machbarkeitsstudie zur Erneuerung der Anlage in Auftrag gegeben, bei der drei grundsätzliche Varianten ausgearbeitet wurden: „Die erste Variante mit der größtmöglichen Leistungssteigerung bestand aus einem kompletten Neubau inklusive der Verlegung der Wehranlage rund 1 km bachaufwärts für einen Zuwachs an Fallhöhe. Eine Realisierung war durch die Weigerung der angrenzenden Landwirte, die ihre Grundstücke nicht für die Verlegung der Druckrohrleitung freigaben, leider nicht möglich. Variante

2 hätte mit einer Erneuerung der Technik ohne größere Umbauten letztendlich die unwirtschaftlichste Option dargestellt. Beschlossen wurde schließlich die dritte Variante mit der Errichtung eines neuen Maschinengebäudes am Rand des Werksgeländes und der Erneuerung der Wasserfassung am angestammten Standort. Der zuvor oberirdisch ausgeführte Werkskanal sollte durch eine komplett unterirdisch verlegte Druckrohrleitung ersetzt und nicht zuletzt auch die Ausbauwassermenge erhöht werden.“

Die vormals auf 3,2 m³/s limitierte Ausbauwassermenge wurde im Zuge der Wasserrechtsverhandlung auf 5,2 m³/s erhöht. Damit einher ging allerdings auch eine deutliche Erhöhung der vorgeschriebenen Restwasserabgabe in die Görtschitz. Die vormals in Abhängigkeit vom Zufluss zwischen Minimum

600 l/s und Maximum 1.100 l/s festgelegte Restwassermenge liegt nun bei konstant 1.100 l/s und bewegt sich dynamisch bis zu 1.600 l/s. Geschäftsführer Hubert Schemitsch bedauert diese Erhöhung: „Ich würde mir hinsichtlich des Restwassermanagements generell einen besseren Konsens zwischen Betreibern und Umweltschützern wünschen. Im Falle unserer Anlage liegt der potentielle Produktionsentgang durch die Restwassererhöhung bei ca. 20 Prozent.“ Die Umsetzungsphase des Projekts startete schließlich im August des Vorjahres. Projektleiter Götzhaber lässt nicht unerwähnt, dass der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle spielte: „Im Zuge der Corona-Krise wurde zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft seitens der Bundesregierung die sogenannte AWS-Förderung ins Leben gerufen. Projekte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energie wurden dabei mit 14 Prozent der Investitionskosten unterstützt,

sofern diese Anlagen bis zum Stichtag 28. Februar 2023 erstmals ins Netz eingespeist haben. Eile war bei der baulichen Umsetzung also geboten.“

Um den knappen Zeitplan einhalten zu können wurde prinzipiell an drei Baustellen gleichzeitig gearbeitet – beim neuen Standort des Maschinengebäudes, an der Wasserfassung und an der Verlegung der neuen Druckrohrleitung. An der Wasserfassung konnte für die Wasserhaltungsmaßnahmen die bereits 2014 in naturnaher Ausführung gestaltete Fischaufstiegshilfe genutzt werden. Die Görtschitz wird durch eine Wehrklappe in Fischbauchausführung gestaut und das Triebwasser zum Einlaufbereich geleitet. Dort durch-

strömt das Wasser zunächst einen vertikalen Schutzrechen, der Laub und Geschwemmsel fernhält. Gereinigt wird die Rechenfläche durch eine hydraulisch betriebene Rechenreinigungsmaschine, deren grundsätzlich unter der Wasseroberfläche angeordnete Putzharke das Treibgut nach oben in eine Spülrinne befördert. Geliefert wurde das komplette Stahlwasserbauequipment, darunter Einlaufschütz mit integriertem hydraulischen Grobrechen, Rechenreinigungsmaschine mit vollem Zahneingriff über die gesamte Rechenbreite, Dotationsabsperrorgane und Schützen von der steirischen S.K.M. GmbH, deren Geschäftsführer Sepp Köhl als Besitzer eines eigenen Kleinkraftwerks aus erster Hand bestens über Betreiberansprüche Bescheid weiß. Nach der Ausleitung strömt das Triebwasser

Unter Volllast erreicht jede der auf 2,6 m³/s Maximaldurchfluss ausgelegten Turbinen 185 kW Engpassleistung.

Der oberirdische Ausleitungskanal wurde durch eine rund 1.000 m lange, komplett erdverlegte Druckrohrleitung aus GFK Rohren vom Hersteller Amiblu in der Dimension DN1700 ersetzt.

in ein äußerst geräumiges Absetzbecken mit ca. 4.400 m³ Fassungsvermögen. Das neu geschaffene Reservoir dient zum Abscheiden des hohen Sedimentanteils des Gewässers und ersetzt ein betoniertes Entsanderbecken. Am Auslaufbereich des Absetzbeckens installierte S.K.M. einen weiteren vertikalen Schutzrechen mit identischem Rechenreinigungssystem wie beim Einlauf. Anfallendes Laub von den angrenzenden Bäumen neben dem Becken wird somit vor dem Beginn der Druckrohrleitung zuverlässig aus dem Triebwasser befördert. „Für die kalte Jahreszeit, in der die Beckenoberfläche gefriert und somit die Wasserentnahme erschwert wird, wurde außerdem ein separater Wintereinlauf angelegt. Dabei handelt es sich um eine Bypassleitung, bestehend aus GFK-Rohren

• Ausbauwassermenge: 5,2 m ³/s

• Bruttofallhöhe: 10,10 m

• Druckrohrleitung: ca. 600 m

• Material: GFK

• Ø: DN1700

• Turbinen: 2 x Durchström-Turbinen

• Drehzahl: 2 x 175 U/min

• Engpassleistung: 2 x 185 kW

• Fabrikat: Maschinenbau Unterlercher

• Generatoren: 2 x Synchron

• Spannung: 2 x 400 V

• Nennscheinleistung: 2 x 220 kVA

• Kühlung: Wasser

• Hersteller: Hitzinger Electric Power

• Regelarbeitsvermögen: ca. 1,7 GWh

DN1400 mit 80 m Länge, die am Absetzbecken vorbeiführt. Dieser zweite Einlauf an der Wasserfassung hat sich im heurigen Winter bereits bewährt“, so Christoph Götzhaber. Die in einer möglichst linearen Linie zum Krafthaus verlegte Druckrohrleitung hat eine Länge von ca. 600 m und besteht zur Gänze aus glasfaserverstärkten Kunststoffrohren (GFK) in der Dimension DN1700. Geliefert wurde das komplette Rohrmaterial inklusive Sonderformstücke von der Amiblu Holding GmbH. Der ehemalige Ausleitungskanal wurde im Zuge der Bauarbeiten eingeebnet und begrünt.

Das nun prominent neben der Werkseinfahrt positionierte Krafthaus wurde vom Osttiroler Wasserkraftallrounder Maschinenbau Unterlercher GmbH mit einem zuverlässigen Turbinengespann ausgestattet. Mit den zwei identisch konstruierten Durchström-Turbinen, jede auf eine Ausbauwassermenge von

2,6 m³/s ausgelegt, kann das jahreszeitlich und witterungsbedingt variierende Wasserdargebot der Görtschitz weitaus effizienter als mit der alten Francis-Turbine genutzt werden. Die Durchström-Turbinen spielen ihre Stärken konstruktionsbedingt vor allem im Teillastbereich aus und sorgen somit für eine hohe Energieausbeute bei geringem Wartungsaufwand. Unter Volllast erreichen die Turbinen jeweils 185 kW, womit die beiden neuen Maschinen im Doppelpack das Leistungsvermögen der alten Turbine, deren Maximalleistung auf ca. 100 kW begrenzt war, um den Faktor 3,5 vervielfachen. Die vertikal angeströmten und mit 175 U/min rotierenden Laufräder der Turbinen sind durch zwischengeschaltete Getriebe mit den Wellen der beiden Synchron-Generatoren verbunden. Diese wurden vom Linzer Branchenexperten Hitzinger in wassergekühlter Ausfertigung hergestellt und drehen durch die Getriebeübersetzung mit 1.000 U/min. Für optimale Temperaturen bei der Stromproduktion sor-

gen zwei im Unterwasserbereich platzierte Wärmetauscher, die vom abgearbeiteten Triebwasser gekühlt werden. Auch das komplette elektro- und leittechnische Equipment der Anlage stammt durch die SOWA-Control GmbH von einem Osttiroler Unternehmen. Dem Stand der Technik entsprechend funktioniert das neue Kleinwasserkraftwerk vollständig automatisiert und kann aus der Ferne via gesicherter Online-Anbindung überwacht und gesteuert werden. Der von der Anlage erzeugte Strom dient in erster Linie für die Deckung des Eigenenergiebedarfs, darüber hinaus erfolgt vorwiegend an Wochenenden oder während der Nachtstunden eine Einspeisung ins öffentliche Netz.

KETTENWERK BALD KOMPLETT ENERGIEAUTARK Nach einer Bauzeit von nur rund sechs Monaten konnte das Kraftwerk im Februar 2023 erstmals in Betrieb genommen werden. Die Frist zur Gewährung der AWS-Förderung wurde damit zeitgerecht eingehalten. Unmit-

telbar nach der Inbetriebnahme hatte sich hoher Besuch durch den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser im Rahmen der offiziellen Inbetriebnahme angekündigt: „Wir sind sehr froh, dass die Anlage in Betrieb gegangen ist, denn das Projekt stellte vom Genehmigungsverfahren bis hin zur eigentlichen Realisierung doch eine merkliche Belastung für unsere Managementressourcen dar. Ein

Lob möchte ich den politischen Vertretern aussprechen, die das Projekt von Beginn an unterstützt haben“, so Hubert Schemitsch. Unisono stellen der Geschäftsführer und Projektleiter Christoph Götzhaber den an der Umsetzung beteiligten Unternehmen ein sehr gutes Zeugnis aus, die mit ihrem Einsatz die fristgerechte Fertigstellung ermöglicht haben. Schon bald soll die Nutzung erneuerbarer

Stromerzeugung mit mehr Leistung

Amiblu GFK-Rohrsysteme

Langlebige Wasserleitungen vom Hersteller

• 10x leichter als Beton

• 50% weniger Druckstoß als Stahl, Gusseisen

• Keine Korrosion, sehr lange Lebensdauer

• Optimale hydraulische Eigenschaften

• Sehr hohe Abrieb- & Schlagfestigkeit

• Einfache Verlegung in jedem Gelände

• Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) verfügbar

Ressourcen am Standort durch die Vergrößerung der Photovoltaik-Anlage um weitere 500 kwp noch weiter verstärkt werden. Damit ist das Kettenwerk in Brückl zukünftig in der Lage, rund 85 Prozent seines Jahresenergiebedarfs aus nachhaltigen Quellen selbst zu erzeugen. Das Ziel, den Standort bis 2030 vollständig energieautark zu gestalten, rückt in greifbare Nähe.

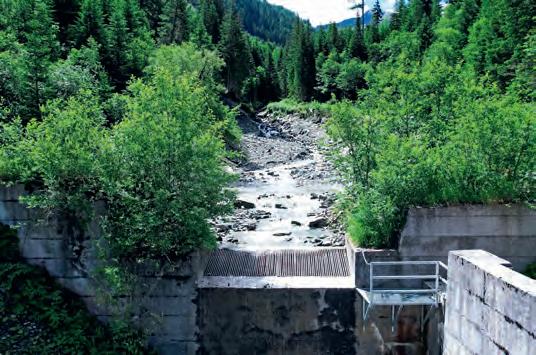

Gleich vier neue Kleinwasserkraftwerke wurden in der steirischen Gemeinde Pusterwald im Bezirk Murtal seit 2020 errichtet. Die allesamt als Ausleitungsanlagen konzipierten Kraftwerke nutzen das hydroelektrische Potential der Gewässer Pusterwaldbach, Fuchsgrabenbach und Moosbach. Zuständig für die Stromerzeugung sind vier Turbinen unterschiedlicher Bauart –2 x Pelton, 1 x Diagonal sowie 1 x Kaplan –, die jeweils im Doppelpack in zwei gemeinschaftlichen Maschinengebäuden untergebracht sind. Für die bauliche und technische Umsetzung der Projekte setzte Betreiber Robert Fasching auf namhafte österreichische Unternehmen. Gemeinsam können die mustergültig umgesetzten Wasserkraftwerke im Regeljahr rund 7 Millionen kWh saubere Energie erzeugen.

Die Gemeinde Pusterwald in den Wölzer Tauern erstreckt sich in vertikaler Richtung zwischen 951 und 2.363 m Seehöhe und bietet durch ihre Topographie und den zahlreichen Gewässern ideale Voraussetzungen für die saubere Stromproduktion aus Wasserkraft. Einen bemerkenswerten Ausbau des regionalen Wasserkraftpotentials innerhalb weniger Jahre ist dem gebürtigen Kärntner Robert Fasching zu verdanken.

UMFANGREICHER AUSBAU

Dieser hatte ein vor ca. 30 Jahren am Fuchsgrabenbach errichtetes Wasserkraftwerk in Pusterwald erworben, für das er neue Pläne entwickelte: „Das zuvor auf einem Nachbar-

grundstück befindliche Maschinengebäude sollte ca. 200 m bachaufwärts auf meinem eigenen Grund neu errichtet werden. Außerdem wurde um das Wasserrecht für den Bau eines neuen Kraftwerks am Pusterwaldbach angesucht, dessen Turbine ebenfalls im Maschinengebäude der Anlage Fuchsgrabenbach untergebracht werden sollte“, so Robert Fasching. Maßgebliche Unterstützung bei der Konzeption und Planung erhielt der Betreiber von seinem langjährigen Freund Manfred Marko, der in seiner beruflichen Laufbahn mehr als drei Jahrzehnte beim Land Steiermark im Bereich Wasserbau tätig war. Manfred Marko ergänzt, dass bei der Projektierung der beiden Anlagen noch umfangreichere Pläne für den Ausbau von

ungenutztem Wasserkraftpotential in der Region entstanden sind: „Besonders zwei Standorte waren es, ein weiterer flussaufwärts am Pusterwaldbach sowie einer am Moosbach, die für den Bau von weiteren Kleinwasserkraftwerken sehr vielversprechend erschienen.

Auch bei diesen potentiellen Projekten, für die während der Bauphase der anderen beiden Kraftwerke die behördlichen Verhandlungen geführt wurden, sollten die Maschinen in gemeinsam genutzten Krafthäusern untergebracht werden.“

Jedes der insgesamt vier Projekte erforderte ein eigenes Wasserrechtsverfahren und eine Baugenehmigung, die sukzessive allesamt po-

sitiv für den Betreiber entschieden wurden. „Selbstverständlich wurden alle erforderlichen ökologischen Auflagen wie die Erstellung von Fischwanderhilfen bzw. die Restwasservorgaben erfüllt. Als Forstwirt ist es mir ein wichtiges Anliegen, nicht um jeden Preis Energie zu erzeugen, auch wenn es sich um nachhaltige Quellen handelt“, so Robert Fasching. Mit der Umsetzung der Bauarbeiten und den technischen Gewerken wurden im Rahmen der Ausschreibungen eine ganze Reihe von österreichischen Branchenexperten beauftragt, die meisten Unternehmen kamen bei allen Anlagen zum Zug. Den Anfang der baulichen Umsetzung machte die Verlegung des Maschinengebäudes der Anlage Fuchsgrabenbach im Jahr 2020. Für die prinzipiell gut

in Schuss befindliche alte elektromechanische Ausstattung konnte ein Abnehmer aus Südtirol gefunden werden. An der ca. 30 Jahre alten Wasserfassung am gleichnamigen Gewässer, die mit einem Tirolerwehr und einem Entsanderbecken ausgestattet ist, waren keine Umbauten erforderlich. Sehr wohl verlängert werden musste allerdings die Druckrohrleitung aus duktilen Gussrohren, die wegen der Verlegung des Krafthauses bachaufwärts nun eine Nettofallhöhe von 195 m überwindet. Als Turbine kommt eine 4-düsige Pelton-Turbine in vertikalachsiger Bauform vom Tiroler Hersteller Geppert zum Einsatz, der auch die anderen Neuanlagen mit leistungsstarken Maschinengespannen inklusive Generatoren vom Linzer Traditionsbetrieb Hitzinger ausstattete. Unter Volllast deckt die Turbine dank ihrer vier elektrisch geregelten Düsen ein breites Betriebsband ab und erzielt auch bei schwankendem Wasserdargebot sehr gute

Wirkungsgrade. Unter Volllast erreicht die mit 1.000 U/min drehende Turbine 909 kW Engpassleistung. Der direkt mit dem Laufrad gekoppelte Generator in luftgekühlter Ausführung wurde auf 1.150 kVA Nennscheinleitung und 400 V Spannung ausgelegt. Das elektro- und leittechnische Equipment der Anlage stammt von der steirischen MBK Energietechnik GmbH, die auch bei den anderen drei Kraftwerke für die Automatisierung zuständig war.

NEUBAU AM PUSTERWALDBACH

Als zweites Projekt wurde das Kraftwerk Pusterwaldbach 2 errichtet. Zum Aufstauen des Gewässers dient eine massive Wehrklappe in Fischbauchausführung, die auf der orographisch linken Bachseite errichtet wurde. Geliefert und fachgerecht montiert wurde die komplette Stahlwasserbauausrüstung für alle drei neuen Wehranlagen vom Salzburger

Branchenexperten GMT Wintersteller GmbH. Das in gewohnt höchster Qualität und Funktionalität gefertigte Equipment kommt auch mit Hochwassersituationen problemlos zurecht. Den seitlich angeordneten Triebwassereinzug an der Wehranlage beim Kraftwerk Pusterwaldbach 2 schützt ein horizontaler Feinrechen vor Geschwemmsel und Treibgut. Gereinigt wird die Rechenfläche durch eine elektrohydraulisch betriebene Rechenreinigungsmaschine mit Pegelregelung. Das angesammelte Geschwemmsel wird durch die Putzharke vom Rechen entfernt und über einen Spülschütz mit aufgesetzter Klappe ins Unterwasser abgegeben. Der Entsander, der die wichtige Funktion der finalen Sedimentabscheidung aus dem Triebwasser übernimmt, wurde mit 35 m Länge laut Manfred Marko bewusst großzügig dimensioniert. Gleich nach dem Entsanderbecken beginnt die insgesamt ca. 1,4 km lange Druck-

Dank verstellerbarer Leit- und Laufradschaufeln erreicht die Diagonal-Turbine über ein breites Betriebsband hinweg sehr gute Wirkungsgrade.

rohrleitung, die jeweils zur Hälfte in den Dimension DN1500 und DN1400 verlegt wurde und aus glasfaserverstärkten Kunststoffrohren (GFK) der Marke SUPERLIT besteht. Die ökologische Durchgängigkeit an der Wehranlage gewährleistet ein naturnah gestalteter Beckenpass, der den Gewässerbewohnern eine sichere Passage zwischen Oberund Unterwasser ermöglicht. Im Krafthaus sorgt eine Diagonal-Turbine von Geppert für ein Maximum an Effektivität. Die von der Bauform am nächsten mit der Francis-Turbine verwandte Diagonal-Turbine besitzt durch ihre verstellbaren Lauf- und Leitschaufeln eine doppelte Regulierfähigkeit und sorgt somit sowohl für einen hohen Spitzwirkungsrad

als auch beste Ergebnisse im Teillastspektrum. Unter Volllast erreicht die auf 2,5 m³/s Ausbauwassermenge und 30,3 m Nettofallhöhe ausgelegte Maschine 630 kW Engpassleistung. Als Energiewandler dient ein direkt in horizontaler Richtung gekoppelter Synchron-Generator von Hitzinger mit 700 kVA Nennscheinleistung und 400 V Spannung.

Die Errichtung des Kraftwerks Moosbach wurde als drittes Kleinwasserkraftprojekt in Pusterwald in Angriff genommen. Bei diesem Projekt erfolgte ein Wechsel der ausführenden Bauunternehmen, anstelle der Porr AG wurde die Swietelsky AG der Niederlassung Murtal

• Ausbauwassermenge: 550 l/s

• Nettofallhöhe: 203,4 m

• Druckrohrleitung: ca. 2 km

• Ø: DN600

• Turbine: 4-düsige Pelton

• Drehzahl: 1.000 U/min

• Engpassleistung: 909 kW

• Hersteller: Geppert GmbH

• Generator: Synchron

• Spannung: 400 V

• Nennscheinleistung: 1.150 kVA

• Hersteller: Hitzinger

• Ausbauwassermenge: 2,5 m ³/s

• Nettofallhöhe: 20 m

• Druckrohrleitung: ca. 1,4 km

• Ø: DN1500/DN1400

• Turbine: Kaplan

• Drehzahl: 750 U/min

• Engpassleistung: 414 kW

• Hersteller: Geppert GmbH

• Generator: Synchron

• Spannung: 400 V

• Nennscheinleistung: 500 kVA

• Hersteller: Hitzinger

mit der Herstellung der Druckrohrleitung und dem Bau der Wasserfassung beauftragt. Mit einer Ausbauwassermenge von 300 l/s ist die Anlage im Vergleich zu den anderen Kraftwerken am geringsten dimensioniert. Die neben einer Forststraße situierte Wasserfassung wurde von GMT Wintersteller mit einem klassischen Tiroler Wehr ausgestattet. Nach der Ausleitung strömt das Triebwasser durch ein Entsanderbecken, in dem auch der Sensor der pegelgeregelten Turbine untergebracht ist, und tritt danach in die Druckrohrleitung ein. Der insgesamt 660 m lange Kraftabstieg besteht zur Gänze aus duktilen Gussrohren DN600 in schub- und zuggesicherter Ausführung. Rund 300 m der Druck-

• Ausbauwassermenge: 2,5 m ³/s

• Nettofallhöhe: 30,3 m

• Druckrohrleitung: ca. 1,7 km

• Ø: DN1500/DN1400

• Turbine: Diagonal

• Drehzahl: 600 U/min

• Engpassleistung: 630 kW

• Hersteller: Geppert GmbH

• Generator: Synchron

• Spannung: 400 V

• Nennscheinleistung: 700 kVA

• Hersteller: Hitzinger

• Ausbauwassermenge: 300 l/s

• Nettofallhöhe: 70 m

• Druckrohrleitung: 660 m

• Ø: DN600

• Turbine: 3-düsige Pelton

• Drehzahl: 600 U/min

• Engpassleistung: 162 kW

• Hersteller: Geppert GmbH

• Generator: Synchron

• Spannung: 400 V

• Nennscheinleistung: 215 kVA

• Hersteller: Hitzinger

rohrleitung bestehen aus Rohren, die bereits bei der Errichtung des Kraftwerks Fuchsgrabenbach in den 1990er Jahren verlegt wurden. Wegen des zuvor an anderer Stelle neu gebauten Maschinengebäudes der Anlage Fuchsgrabenbach konnten die rund 30 Jahre alten Rohre für das Kraftwerk Moosbach problemlos erneut verwendet werden. Als Herzstück des Kraftwerks Moosbach, das sich das Maschinengebäude mit dem Kraftwerk Pusterwaldbach 2 teilt, kommt eine 3-düsige Pelton-Turbine in vertikalachsiger Ausführung zum Einsatz, die unter Volllast 162 kW Engpassleistung erreicht. Der direkt gekoppelte Synchron-Generator in luftgekühlter Ausführung wird vom Laufrad mit 600 U/min angetrieben.

NOCH EIN KRAFTWERK AM PUSTERWALDBACH

Als viertes Kleinwasserkraftwerk wurde die Anlage Pusterwaldbach 1 realisiert, dessen Errichtung im April 2022 startete. Swietelsky-Gebietsbauleiter Gerald Grasser betont, dass speziell die Verlegung der ca. 1,4 km langen Druckrohrleitung aus GFK-Rohren DN1500 und DN1400 kein leichtes Unterfangen darstellte: „Die hauptsächlich neben