Stauanlage Gigerwald für die Zukunft gerüstet

Brandneuer Ökostromproduzent im Kleinsölktal

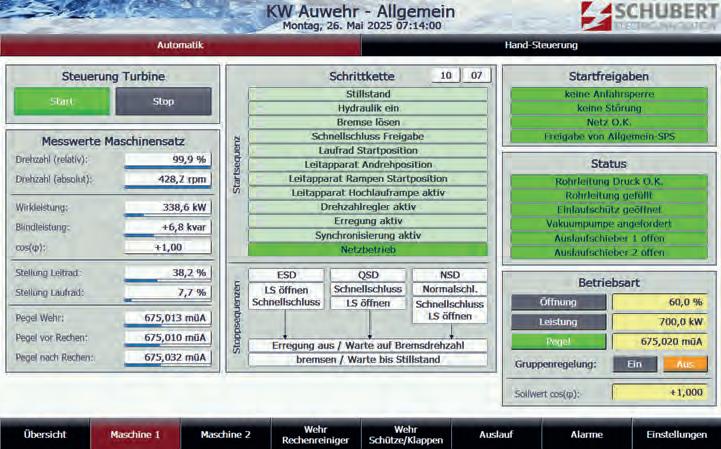

KW Auwehr nach Modernisierung wieder am Netz

Schwerpunkt Hydrauliksysteme für die Wasserkraft

Stauanlage Gigerwald für die Zukunft gerüstet

Brandneuer Ökostromproduzent im Kleinsölktal

KW Auwehr nach Modernisierung wieder am Netz

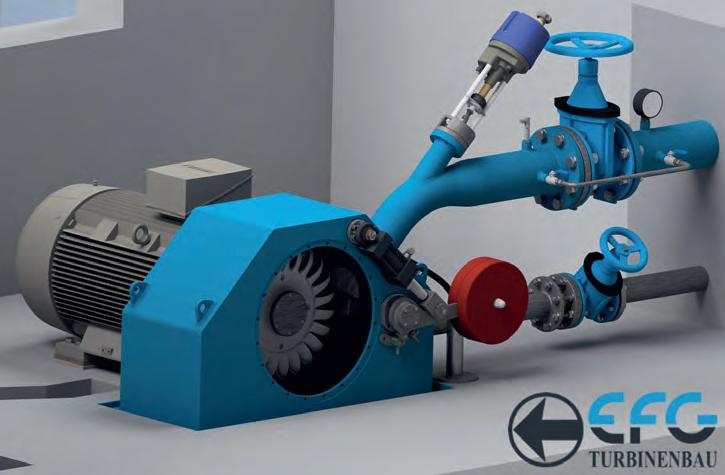

Schwerpunkt Hydrauliksysteme für die Wasserkraft

Alles aus einer Hand – ETERTEC unterstützt Sie bei Rohrleitungsprojektierung, Engineering und der Auswahl der richtigen Produkte und Zubehörteile, sorgt für die Logistik zur punktgenauen Lieferung und führt die Baustellenbetreuung bei der Verlegung der Rohrsysteme oder der Sanierung durch.

ETERTEC ist Ihr Spezialist für GFK-Rohrsysteme und verkauft GFK-Rohre von namhaften ISO 9001 zertifizierten Herstellern. Mit unseren GFKFormteilen – Kurzrohre und Sonderrohre aus GFK – runden wir unser Lieferprogramm ab.

Produktportfolio:

• Kreisrund Nennweiten DN100 bis DN 4000

• Druckstufen PN 1 bis PN 32

• Standardbaulängen 3, 6 bzw. 12 Meter

• Standardfestigkeiten SN 2500, 5000 und 10000

• Sonderrohre (Oval, Ei, Maul, Quadrat) bis DN 3000 auf Anfrage!

Gleichbleibend hohe Qualitätsstandards, von der Beratung bis hin zur Ausführung, sind unser Markenzeichen.

Mag. Roland Gruber Herausgeber | rg@zek.at

Sagt Ihnen der Name Oseja de Sajambre etwas? Ja? Dann haben Sie die Medien zuletzt sehr akribisch verfolgt. Für alle, die wie ich es nicht wussten: Oseja de Sajambre ist jenes kleine spanische Bergdorf, das dem überregionalen Blackout Ende April trotzte. Während weite Teile der Bevölkerung Spaniens und Portugals Ende April im Dunkeln saßen, brannte in dem kleinen Dorf in Nordspanien weiter Licht, die Kühlschränke brummten und die Stromversorgung funktionierte wie gewohnt. Die abgelegene Gemeinde in den Picos de Europa wurde nicht zum Opfer des landesweiten Stromausfalls – dank einer dezentralen Insellösung, getragen vor allem durch Wasserkraft. Ein unscheinbares Beispiel mit beträchtlicher Signalwirkung. In Zeiten globaler Energiekrisen und zunehmender Extremwetterereignisse wird eines immer deutlicher: Die hochkomplexen Stromnetze großer Industrienationen sind anfällig für Systemfehler und tun sich sichtlich schwer, im Ernstfall flächendeckend für Stabilität zu sorgen. Der Blackout in Spanien war kein statistischer Ausreißer, keine Ausnahme, sondern vielmehr eine Warnung. Oseja de Sajambre zeigt, was zentrale Stromnetze nicht können: Stabilität in der Krise und wurde damit zum Paradebeispiel moderner Resilienz. Die häufig unterschätzte Wasserkraft präsentierte sich dabei als veritabler Trumpf: grundlastfähig, wetterunabhängig, zuverlässig und leistungsstark. In Oseja mit seiner Insellösung, bestehend aus Dieselgeneratoren und einem Kleinwasserkraftwerk, verbrauchen fünf Dörfer gerade mal ein paar Prozent der eigenen Produktion – der Rest geht ans Land. Oder eben nicht, wenn es mal darauf ankommt. Auch in Österreich und den umliegenden Ländern gibt es bereits einzelne Dörfer und Gemeinschaften, die auf Autarkie im Kleinen – also auf dezentrale Energieversorgung setzen und damit sicher sind im Falle eines Blackouts. Die nächste Krise kommt bestimmt – die dezentral organisierten Gemeinden sind gerüstet. Ich möchte nicht verabsäumen, mich für die zahlreichen positiven Reaktionen zu unserem neuen Look zu bedanken. Es freut unser ganzes Team, dass unser neues Erscheinungsbild goutiert wird. Auch inhaltlich arbeiten wir weiter hart, um unseren eigenen Standards in Sachen Wasserkraft-News gerecht zu werden. In der aktuellen Ausgabe finden Sie wie gewohnt einige interessante Projektberichte, angesiedelt zwischen den kleinen „Quetschen“ und den großen „Brummern“, dazu noch Branchennews, Interviews und ein Schwerpunktthema, das sich diesmal dem Thema „Hydraulikaggregate“ widmet, eine wichtige Technologie, die nicht allzu häufig im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Abschließend möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die am Entstehen der vorliegenden Ausgabe mitgeholfen haben. Ich darf Ihnen, liebe(r) Leser(in) eine gute Zeit mit der neuen zek HYDRO wünschen.

Ihr

Mag. Roland Gruber

Mit dem Retrofit-Programm von Schubert CleanTech erhöhen Sie die Performance Ihrer Anlage und starten zeitgleich in die Digitalisierung der Wasserkraft.

Hochautomatisierte Abläufe

Intelligente Software-Tools

Integration moderner Messverfahren

Schonende Symbiose mit dem Altbestand IHR

Ing. Christian Schwarzenbohler Divisionsleiter Energieerzeugung

+43 676 832 53 164

c.schwarzenbohler@schubert.tech

03 Editorial

06 Inhalt

AKTUELL

08 Interessantes & Wissenswertes Kurznachrichten

09 Impressum

RECHT

18 Auflagen im Bewilligungsverfahren – Darf’s ein bissl weniger sein? Kolumne Lindner

PROJEKTE

19 Neues Kleinkraftwerk erzeugt Ökostrom im Kleinsölktal Kraftwerk Bröckelbach

PROJEKTE

24 Wichtige Anpassungen machen Stauanlage zukunftsfit Staumauer Gigerwald

28 Erster Laufradtausch in Donaukraftwerk erfolgreich abgeschlossen Kraftwerk Jochenstein

32 Neues Kleinkraftwerk im Aostatal seit Frühling am Netz Kraftwerk St. Barth

35 Neue Automatisierungslösung für Mürz-Kraftwerk in Kaplan-Ort Kraftwerk Auwehr

VERANSTALTUNG

38 Eplan bringt die Energiewende in Schwung Branchendialog Energie

PROJEKTE

42 Strom aus den „Nocky Mountains“mit viel Einsatz zum Erfolg Kraftwerk Power-Hansl

46 Unermüdlicher Pioniergeist seit 75 Jahren PSKW Grande Dixence

VERANSTALTUNG

48 Anwenderforum findet 2025 in den Bündner Alpen statt Vorschau Anwenderforum

PROJEKTE

49 Schweizer Kleinkraftwerk punktet mit neuem technischem Equipment Kraftwerk Sursee

TECHNIK

52 Effizienz trifft Präzision: SUHNER Schleiftechnik für die Wasserkraft Schleifen

BRANCHE

54 Komplettanbieter von Hydrauliksystemen für nachhaltige Energie Präsentation

VERANSTALTUNG

55 Wasserkraft neu denken – Rückendeckung von der Politik gefordert Bayerisches Wasserkraftforum

SCHWERPUNKT

56 Hydrauliksysteme in Wasserkraftwerken: unverzichtbare stille Kraft Schwerpunkt Hydrauliksysteme

59 Maßgeschneiderte Hydrauliklösungen für den Kraftwerksbau Schwerpunkt Hydrauliksysteme

62 Moderne Hydraulikanlage für Kraftwerk in Guatemala Schwerpunkt Hydrauliksysteme

64 Fokus auf Kavitationsdetektion und neuartiges Effizienzmanagement Interview Prof. Busboom

Die LEW-Kraftwerke an der Wertach produzieren Strom für über 20.000 Haushalte in der Region. KW Mittelstetten wird aktuell modernisiert.

Ein neuer Bericht zeigt das Potenzial von heute bekannten Wasserkraftprojekten in periglazialen Gebieten, die bis 2050 gebaut werden könnten.

MEHR POWER FÜR DIE WERKSGRUPPE MALTA-REISSECK

Im Kärntner Mölltal wurde Anfang Juni der Abschluss umfangreicher Modernisierungs- und Erweiterungsprojekte in Österreichs leistungsstärkster Kraftwerksgruppe gefeiert. In den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als 200 Mio. Euro in die Modernisierung der bestehenden Kraftwerke Malta Hauptund Oberstufe sowie in die Errichtung des Pumpspeichers Reißeck II+ und des neuen Pumpwerks Kolbnitz investiert. Die Werksgruppe Malta-Reißeck verfügt nun über eine Turbinenleistung von mehr als 1.500 MW und kann damit bei Bedarf auf Knopfdruck die Leistung der sechs größten Donaukraftwerke ins Netz einspeisen. Der Grundstein für die heute leistungsstärkste Wasserkraftwerksgruppe Österreichs wurde in den 1950er-Jahren mit dem Bau des Kraftwerks Reißeck gelegt. Mit der Modernisierung und Erweiterung der Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck erfüllt VERBUND bereits heute eine der wesentlichen Anforderungen an ein klimaneutrales Energiesystem.

LEW MODERNISIERT KRAFTWERK MITTELSTETTEN

LEW modernisiert derzeit das Wasserkraftwerk Mittelstetten an der Wertach umfassend. Die Maßnahmen reichen von der vollständigen Revision der Turbine über die Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen bis hin zur Digitalisierung der Steuerungstechnik. Ziel ist es, die Anlage für eine zuverlässige und nachhaltige Stromerzeugung in den kommenden Jahrzehnten zu rüsten – und damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Bayerisch-Schwaben zu leisten. Mittelstetten ist das erste von fünf Wasserkraftwerken an der Wertach, das umfassend revisioniert wird. Die weiteren Standorte sind Großaitingen, Bobingen, Inningen und Schwabmünchen. Die Modernisierungsmaßnahmen an jedem einzelnen Kraftwerk dauern jeweils rund sechs Monate. Die Modernisierung des Kraftwerks Mittelstetten steht exemplarisch für den regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien im Gebiet der LEW Verteilnetz.

GLETSCHERSCHMELZE KÖNNTE NEUE OPTIONEN ÖFFNEN

Der Schweizer Bundesrat hat in seiner Sitzung vom Dezember 2024 den Bericht „Analyse des Wasserkraftpotenzials der Gletscherschmelze“ gutgeheißen. Die periglazialen Gebiete bieten für den Ausbau der Schweizer Wasserkraft ein großes theoretisches Potenzial. Ob dieses erschlossen werden kann, hängt aber von der Abwägung verschiedener Interessen in diesen Gebieten, sowie von rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Der Klimawandel treibt die Gletscherschmelze in den Alpen weiter voran. Aktuelle Modelle gehen davon aus, dass die Gletscher in der Schweiz bis ins Jahr 2100 rund 60 bis 90 Prozent ihres Eisvolumens verlieren werden. Dadurch werden Flächen frei, die unter anderem auch für die Erstellung von Speicherkraftwerken in Frage kommen. Diese Projekte würden eine zusätzliche Jahresproduktion von rund 1.470 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr bringen, davon 1.130 GWh aus Neuanlagen und 340 GWh aus Ausbauten.

Amiblu produziert glasfaserverstärkte Kunststoffrohre, die weltweit zum Einsatz kommen - wie etwa bei einem Wasserkraftprojekt in Afrika.

ROHRSPEZIALIST AMIBLU AUF EXPANSIONSKURS

Die Nachfrage nach Wasserinfrastruktur steigt weltweit –durch Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und den Klimawandel. „Das Marktpotenzial ist enorm“, sagt Regina Zorn im KURIER-Interview. Sie ist neue Finanzvorständin der Wietersdorfer-Tochter Amiblu, die sich auf langlebige Kunststoffrohre für Wasserlösungen spezialisiert hat. Diese halten 60 Jahre und mehr. Amiblu produziert zwar nicht in Österreich, hat aber seinen Sitz in Klagenfurt. Werke gibt es u. a. in Deutschland, Spanien, Rumänien und Australien – bald auch in der Türkei. Die Einsatzgebiete von Amiblu Rohrsystemen reichen von Beund Entwässerung über Trinkwasserleitungen bis zu Wasserkraft- und Industrierohrsystemen sowie Kanalsanierung. „Gerade in Europa ist die Kanalsanierung ein wichtiges Thema“, betont Zorn. Die Amiblu Holding GmbH mit Sitz in Klagenfurt ist ein Hersteller von glasfaserverstärkten Kunststoffrohren; das Unternehmen ist 2017 aus einer Fusion von Hobas Europe und Amiantit Europe hervorgegangen.

Alpine Solaranlagen wie NalpSolar leisten einen wichtigen Beitrag, gerade wenn der Strombedarf am höchsten ist.

FÜR ALPINES SOLARPROJEKT NALPSOLAR Mit einem feierlichen Spatenstich hat Axpo Anfang Mai den offiziellen Baustart für das alpine Solarprojekt NalpSolar in der Gemeinde Tujetsch (GR) markiert. Mit diesem Projekt sammelt Axpo wertvolle Erfahrungen im Bereich alpiner Solarenergie – ein Pionierschritt, der wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung dieser Technologie in herausfordernden Lagen ermöglicht. Das Projekt ist Teil des Solarexpress und ein weiterer Baustein der Strategie von Axpo zur Förderung der Energiewende in der Schweiz. Das Projekt wird gemeinsam mit CKW umgesetzt. NalpSolar entsteht oberhalb von Tujetsch, in unmittelbarer Nähe des bestehenden Stausees Lai da Nalps. Die Anlage wird eine installierte Leistung von rund 8 Megawatt erreichen und jährlich knapp 11 Gigawattstunden Strom produzieren – was dem jährlichen Stromverbrauch von rund 2.000 Haushalten entspricht. Der produzierte Solarstrom wird für die Dauer von 20 Jahren von der SBB abgenommen und für die Bahnstromversorgung verwendet.

IMPRESSUM: Herausgeber: Mag. Roland Gruber | Verlag: Mag. Roland Gruber e.U. zek-Verlag · Brunnenstraße 1 · 5450 Werfen · office@zek.at · T. +43 664 115 05 70 · www.zek.at | Chefredaktion: Mag. Roland Grube · rg@zek.at · +43 664 115 05 70 | Redaktio: Mag. Andreas Pointinger · ap@zek.at · T. +43 664 22 82 323 | Anzeigenleitung & PR-Beratung: Mario Kogler, BA · mk@zek.at · T. +43 664 240 67 74 | Druck: Druckerei Roser · A-5300 Hallwang | Verlagspostamt 5450 Werfen · P.b.b. „03Z035382 M“ · Grundlegende Richtlinien | zek HYDRO ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für kleine bis mittlere Wasserkraft im alpinen Bereich. | Abopreis Österreich: € 78,00 · Ausland: € 89,00 · inklusive Mehrwertsteuer | zek HYDRO erscheint 6x im Jahr Auflage: 8.000 Stück · ISSN: 2791-4089 · 23. Jahrgang.

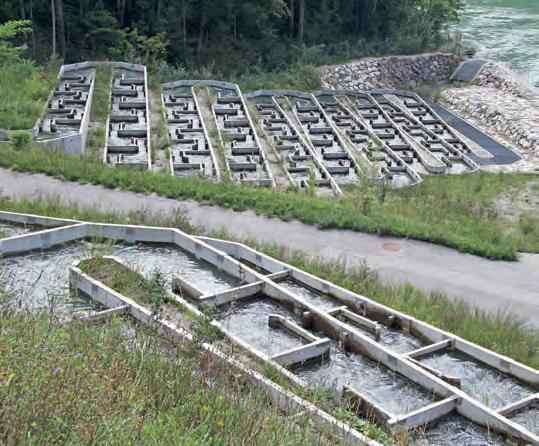

Fischaufstiegshilfe beim VERBUND-Kraftwerk Annabrücke: Sie überwindet auf 750 m Länge einen Höhenunterschied von 26 m.

14 JAHRE ENATURE®-SYSTEM VON MABA IM EINSATZ

Im Zuge der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und wachsender Anforderungen an die Durchgängigkeit von Fließgewässern sind innovative Fischaufstiegshilfen für Betreiber von Wasserkraftwerken längst Standardthema. Die MABA Fertigteilindustrie GmbH, die 2025 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, bietet mit dem enature® Fishpass-System seit über 14 Jahren eine modular-industrielle Lösung, die sich im gesamten DACH-Raum und in Südtirol etabliert hat. Das System basiert auf industriell vorgefertigten Betonelementen, die vor Ort modular zusammengesetzt werden. Die Anordnung von Schlitzen und Becken steuert gezielt Strömungsgeschwindigkeit und Energiedissipation. Damit werden die Anforderungen an die Passierbarkeit für unterschiedliche Fischarten – von schwimmschwachen bis zu bodenorientierten Arten – erfüllt. Die Bemessung und Ausführung erfolgt bei MABA inhouse, was eine hohe Anpassungsfähigkeit an projektspezifische Vorgaben ermöglicht. Die Entwicklung des Systems begann 2009 und wurde in enger Kooperation mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) wissenschaftlich begleitet.

Wie mehrere Graubündner Lokalmedien übereinstimmend berichteten, hat die Bündner Regierung der Kraftwerk Fideris AG (in Gründung) die Konzession für das Wasserkraftwerk Fideris erteilt. Geplant ist, den Fideriser Bergbach bei Laflina auf 1.776 m ü. M. zu fassen und das Wasser via Druckleitung zur Zentrale Strahlegg auf 877 m ü. M. zu leiten. Dort soll es dann zur Stromproduktion genutzt werden. Mit einer installierten Leistung von 4,5 MW wird mit einer jährlichen Produktionskapazität von rund 13,1 GWh gerechnet – genug für ca. 3.300 Haushalte. Die Konzession gilt für 60 Jahre ab Inbetriebnahme. Bereits 2016 hatte die Gemeindeversammlung Fideris die Wasserrechtsverleihung einstimmig erteilt. 2019 wurde sie im Zuge einer Schutz- und Nutzungsplanung angepasst: Der bereits genutzte Bergbach soll verstärkt genutzt werden, der unberührte Malanserbach hingegen geschützt bleiben. Der Bundesrat stimmte diesem Ausgleich 2022 zu. Träger des Projekts sind die SN Energie AG und die Gemeinde Fideris, deren Beteiligung allerdings noch offen ist.

Energieverteilung

Wasserversorgung

Wasserkraftanlagen

Inselanlagen

Mittelspannungsanlagen

Niederspannungsanlagen

Automatisierungen

Regelungen

Schutztechnik

Planung / Konstruktion

Wasserkraftanlagen

Haus interne Fertigung von:

Hochdruck-Turbinen

Niederdruck-Turbinen

Inselanlagen

Anlagen Revitalisierung

Service & Montage

Ihr zuverlässiger Partner für die elektromechanische Kraftwerkausrüstung

Bisher sind rund 20 Millionen Kubikmeter Wasser vom Zoggler Stausee in St. Walburg/Ulten regulär und kontrolliert abgeflossen.

ZOGGLER STAUSEE VERLIERT MASSIV AN WASSER

Seit dem Nachmittag des 13. Mai gibt es einen Wasseraustritt aus einem Zugangsstollen zu einer Steuerkammer unterhalb der Staumauer des Zoggler Stausees in St. Walburg im Südtiroler Ultenal. Seitdem haben sich Vertreter der Agentur für Bevölkerungsschutz, Alperia, der Freiwilligen Feuerwehren und des Bezirksfeuerwehrverbandes Burggrafenamt sowie die Bürgermeister täglich zu einer Lagebesprechung getroffen. Der Abfluss erfolge kontrolliert und regulär, insgesamt seien bisher rund 20 Millionen Kubikmeter Wasser abgeflossen, hieß es von Seiten der Teilnehmer der Besprechung Ende Mai. Thematisiert wurde dabei auch die Notwendigkeit für Maßnahmen, mit denen der Fischbestand geschützt bzw. überwacht werden sollen.

Stark auch bei kleinen Dimensionen: Hitzinger bietet seit Neuestem auch Kleingeneratoren als standardisierte Varianten an.

HITZINGER BRINGT KLEINGENERATOREN AUF DEN MARKT

Auf Grund vermehrter Nachfrage nach kleineren Leistungen im Generatorbereich hat sich HITZINGER dazu entschieden, die Kleingeneratoren als standardisierte Variante ins Portfolio aufzunehmen. Die HITZINGER-Kleingeneratoren sind nicht nur universell einsetzbar, sondern bieten durch die Standardisierung der Bauteile auch einen Preisvorteil. In der technischen Ausführung und der Fertigung der Generatoren wird weiterhin hohes Augenmerk auf die bewährte HITZINGER-Qualität gelegt: Die Generatoren werden sowohl für Anwendungen mit Riemenantrieb als auch für die Anbindung mit Kupplung in horizontaler und vertikaler Ausführung ausgelegt. Außerdem sind sie Grid-Code-Konform dimensioniert und mit digitalem Spannungsregler ausgestattet. Das bewährte Nachschmiersystem von HITZINGER ist integriert.

Erfahren Sie mehr über unsere Serviceleistung

Fische und andere Wasserlebewesen können beim Kraftwerk Flumenthal auf ihrem Weg die Aare aufwärts neu in einem weitgehend naturnahen Fischpass vom Unterwasser ins Oberwasser gelangen.

Dr. Dietmar Thomaseth, TIQU; Matthias Obrist, Südtir. Energieverband (SEV); Bettina Geisseler, GEISSELER LAW; Dr. Walter Gostner, Ingenieure Patscheider & Partner; Magdalena Neuhauser, ANDRITZ Hydro; Michael Class, EnBW; Prof. Markus Aufleger, Universität Innsbruck (v.l.)

Die Alpiq Hydro Aare AG hat den Fischpass des Kraftwerks Flumenthal im Kanton Solothurn durch einen 480 Meter langen, naturnahen Fischpass ersetzt. Die moderne Anlage, die nun offiziell eröffnet wurde, ermöglicht es den Fischen in der Aare, das Kraftwerk sicher zu umgehen, und schafft neue Biotope und Laichhabitate. Beim Fischpass, der den modernsten Normanforderungen entspricht, handelt es sich um eines der größten neu geschaffenen künstlichen Gewässer des Kantons Solothurn. Es befindet sich in Fließrichtung am linken Ufer der Aare auf Höhe der Kraftwerksanlagen in der Gemeinde Riedholz (SO) und überwindet rund acht Meter Höhenunterschied. Nach den rund zwei Jahre umfassenden Arbeiten ersetzt der neue Fischpass die alte Anlage. Diese stammte aus dem Jahr 1970 und genügte den Anforderungen an die Fischwanderung nicht mehr. Insgesamt wurden rund 20 Millionen Schweizer Franken über den nationalen Netzzuschlagfonds im Rahmen der ökologischen Sanierung der Wasserkraft in den Bau dieser Anlage investiert. In Zusammenarbeit mit dem Bund, dem Kanton Solothurn und Umweltschutzorganisationen erarbeitete Alpiq Hydro Aare für das Wasserkraftwerk Flumenthal eine geeignete und auf die in der Aare lebenden Fischarten wie zum Beispiel Barbe, Egli oder Alet abgestimmte Lösung.

INTERALPINE ENERGIE- UND UMWELTTAGE MALS 2025

Die sehr geschätzte und im deutschsprachigen Raum etablierte Fachtagung in Sachen Wasserkraft wird dieses Jahr zum siebten Mal wieder im schönen Mals in Südtirol stattfinden. Den Initiatoren dieser Veranstaltung – dem Büro Ingenieure Patscheider & Partner, der Anwaltskanzlei GEISSELER LAW und der zur TIWAG Gruppe gehörenden Gesellschaft TIQU –Tiroler Qualitätszentrum für Umwelt, Bau und Rohstoffe - ist es auch dieses Jahr gelungen, hochkarätige Referent/innen zu gewinnen, die unter dem Tagungsthema „Wasserkraft – Aktuelle und zukünftige Herausforderungen“ Innovationen und technisch herausragende Leistungen aus Bau & Betrieb sowie zum Thema „Ökonomie & Ökologie – Ecksäulen der Nachhaltigkeit“ vorstellen und Best–Practice-Beispiele aufzeigen werden. Neben dem immer wichtiger werdenden Thema der Pumpspeicherkraftwerke wird ein weiterer Schwerpunkt der Tagung auf Digitalisierungsfragen liegen. Den Abschluss der Tagung bildet die Diskussionsrunde zum hochaktuellen Thema „Blackout – eine reelle Bedrohung?“.

Mehr dazu finden Sie im Web unter: https://www.ibi-kompetenz.eu/energieumweltmals2025/

IREM SpA a socio unico Via Abegg 75 - 10050 Borgone - Torino - ITALY Tel. +39 011 9648211 - Fax +39 011 9648222 www.irem.it - e-mail: irem@irem.it

Die alte Wehranlage im Wolfsberger Stadtgebiet soll durch ein modernes Flusskraftwerk ersetzt werden.

NEUES FLUSSKRAFTWERK IN WOLFSBERG GEPLANT

Ein neues Wasserkraftprojekt hat die niederösterreichische Kittel Mühle Wasserkraft GmbH im Rathaus der Kärntner Stadtgemeinde Wolfsberg im April vorgestellt, berichtet das Onlineportal „Klick Kärnten“. Die Planungen sehen vor, das bestehende Auslaufkraftwerk Ritzing im Laufe des kommenden Jahres durch den Bau eines neuen Flusskraftwerks zu ersetzen. Mit dem Neubau wollen die Betreiber mehrere Ziele erreichen. Die jährliche Energieproduktion soll von 1 GWh auf 2,2 GWh erhöht werden, das entspricht umgerechnet dem Stromverbrauch von rund 600 durchschnittlichen Haushalten. Mit dem Kraftwerksbau soll auch auf einer Länge von 800 m ein Hochwasserschutzprojekt umgesetzt werden. Darüber hinaus ist für die ökologische Durchgängigkeit eine bislang nicht vorhandene Fischaufstiegshilfe geplant. Im Idealfall könnte bereits im ersten Quartal 2026 mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Der Stausee Moiry ist der wichtigste Speicher der Anlage.

Die Forces Motrices de la Gougra SA haben Ende Mai mit einer Einweihungsfeier die 2018 begonnene Sanierung des Kraftwerks Mottec abgeschlossen. Das 1958 in Betrieb genommene Kraftwerk Mottec im Val d’Anniviers im Mittelwallis befindet sich im Zentrum der Wasserkraftanlage der Forces Motrices de la Gougra. Es erzeugt rund 20 Prozent der Gesamtproduktion der Anlage und ist ein entscheidendes Verbindungsglied zwischen der Staumauer Moiry, dem wichtigsten Stausee des Kraftwerks, und der Staumauer Tourtemagne im angrenzenden Tal. Dank der Revitalisierung konnte die Produktionskapazität des Kraftwerks um 5 Mio. kWh pro Jahr gesteigert werden, was dem Verbrauch von über 1.000 Haushalten entspricht. Die Leistung der Anlage erhöht sich von 69 auf 87 MW, wodurch noch flexibler auf Schwankungen im Stromnetz reagiert werden kann.

MEILENSTEINE FÜR SALZACHKRAFTWERK STEGENWALD

Im April wurden beim Salzachkraftwerk Stegenwald, einem Gemeinschaftsprojekt von VERBUND und Salzburg AG, die nächsten Meilensteine erfolgreich absolviert. Anfang des Monats wurde der Stauraum erstmals mit Wasser gefüllt und nach Ostern der erste der beiden Maschinensätze mit dem Stromnetz synchronisiert. Für das Salzachkraftwerk Stegenwald wird erstmalig ein neu entwickeltes, innovatives Anlagenkonzept umgesetzt. Zum ersten Mal wurden zwei vertikale Kaplanturbinen horizontal eingebaut. Das Wasser wird somit nicht von vorne, sondern von oben zur Turbine geleitet. Damit kann im Betrieb auch das Maschinenhaus überströmt und zur Hochwasserabfuhr verwendet werden. Das Resultat ist, dass das Kraftwerk im Hochwasserfall 20 Prozent mehr Wasser abführen kann, als es mit einem dritten Wehrfeld möglich gewesen wäre. Ein weiterer Vorteil dieser Kombination ergibt sich in der kompakten, kosteneffizienten Bauweise und raschen Umsetzung. Im Vergleich zu einem klassischen Flusskraftwerk reduziert sich die Bauzeit um ein Viertel. Im Regeljahr wird das neue Flusskraftwerk rund 73 GWh saubere Energie erzeugen.

Die Fertigstellung des VERBUND-Pumpspeicherkraftwerks Limberg III in Kaprun rückt immer näher. Am 9. Mai wurde als nächster Meilenstein der Rotor von Maschine 2 erfolgreich installiert. Dazu musste das 355 Tonnen schwere Stahlteil mit einem speziell für diesen Zweck ausgerichteten Deckenkran millimetergenau in den Stator eingehoben werden. Damit ist auch das letzte große Maschinenteil an seinem Einsatzort. Davor lag gut ein Jahr an Vorarbeiten und Planungen. Da der fertige Rotor für einen Transport durch die 5,5 Kilometer an Tunneln auf der Baustelle in Kaprun viel zu groß und schwer gewesen wäre, wurde er in mühsamer Arbeit vor Ort in der Kraftwerkskaverne auf einem Montageplatz in rund 12 Monaten zusammengebaut. Millimeter um Millimeter steuerte der Kranführer das Maschinenteil in den Hohlraum im Stator. Die nur 4 - 5 mm Spielraum wurden dabei laufend von seinen Einweisern überprüft. Die Freude und Erleichterung war laut VERBUND förmlich zu spüren, als der schwerste Hub des gesamten Kraftwerksprojekts gegen 23:30 Uhr erfolgreich absolviert wurde. Die offizielle Inbetriebnahme ist für kommenden September geplant.

Normen einhalten, Versorgung sicherstellen, Lastverteilungen optimieren:

Die Herausforderungen im Energiesektor sind groß.

Gleichzeitig erfordern Klimaschutzziele und der Wandel der Energiepolitik innovative Lösungen und eine nachhaltige Steigerung der Energieeffizienz.

Meistern Sie diese Aufgaben mit einem leistungsfähigen Anlagen-Engineering als Grundlage für die Erzeugung, Verteilung oder Nutzung von Strom.

Mehr erfahren unter: eplan.at/energie

Gemeindevertreter, Bauspezialisten und Repower-Repräsentanten beim ersten Spatenstich

SPATENSTICH FÜR ERNEUERUNG DES KRAFTWERKS SILVAPLANA

Am 11. Juni meldete die Repower AG den Beginn der Bauarbeiten für die Sanierung des Kraftwerks Silvaplana. Der offizielle Spatenstich für die Gesamterneuerung der Anlage im Oberengadin fand im Beisein von Daniel Bossard, Gemeindepräsident von Silvaplana, Guido Giovannini vom Bauamt Silvaplana und Curdin Barblan von der Energia Engineering SA statt. Ebenfalls anwesend waren Andriu Maissen, Gesamtprojektleiter, und Michael Roth, Mitglied der Geschäftsleitung – beide von Repower. Um das Kraftwerk auch in Zukunft sicher und zuverlässig betreiben zu können, investiert Repower ca. 8,6 Mio. Franken. Die bestehende Wasserfassung oberhalb des Dorfes wird zurückgebaut und durch eine moderne, ökologischere Anlage ersetzt. Zudem werden die Überleitung von der Wasserfassung zum Reservoir und ein Teil der Druckleitung neu gebaut. In der Zentrale in Silvaplana wird die alte Maschinengruppe durch eine neue, effizientere Maschine ersetzt. Auch die Schutz- und Steuerungssysteme werden modernisiert. Die Inbetriebsetzung des umfassend erneuertern Kraftwerks mit ca. 5 GWh Erzeugungskapazität ist für das Frühjahr 2026 geplant.

KRAFTWERKSBAUSTELLE TAUERNBACH-GRUBEN AUF KURS

Gute Nachrichten meldete der Tiroler Energieversorger TIWAG im Mai vom neuen Kraftwerk Tauernbach-Gruben. Seit dem Baustart im Oktober 2023 sind die Arbeiten mittlerweile weit fortgeschritten. „Derzeit wird an allen Abschnitten auf Hochtouren gearbeitet“, informierte TIWAG-Projektleiter Klaus Mitteregger. Bei der Wasserfassung wurde im vergangenen Winter während der Niederwasserperiode der Tauernbach umgeleitet und die Wehranlage mit dem Einlaufbauwerk fertiggestellt. Auf der rechten Seite des Baches wird aktuell der Entsander mit der Entnahmekammer errichtet. Im 2,3 km langen Druckstollen laufen die Betonarbeiten an der Innenschale: Mit einem eigens dafür hergestellten Schalwagen wird täglich ein 18 m langer Betonabschnitt hergestellt. Ende Juni wird der Schalwagen am Nordportal erwartet und zerlegt werden. Im zweiten Abschnitt des Triebwasserweges, der ca. 6,1 km langen, erdverlegten Druckrohrleitung bis nach Gruben, wird an vielen Angriffspunkten gearbeitet. Besonders anspruchsvolle Abschnitte wie die Unterquerung des Tauernbaches konnten bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme der Anlage mit ca. 85 GWh Regelarbeitsvermögen ist für Mitte 2026 vorgesehen.

GENERALPLANER & FACHINGENIEURE

GENERALPLANER & FACHINGENIEURE

Verkehr Industrie Kraftwerke

ÖffentlicheSpezialthemenAuftraggeber

• Wasserkraft

• Wärmekraft

• Biomasse

• Sonderprojekte

BHM INGENIEURE

Engineering & Consulting GmbH

Europaplatz 4, 4020 Linz, Austria Telefon +43 732 34 55 44-0 office.linz@bhm-ing.com Follow us on

FELDKIRCH • LINZ • GRAZ SCHAAN • PRAG

KELAG PLANT SCHWALLAUSGLEICHSKRAFTWERK

Um das Schwall-Sunk-Problem an der Kraftwerksgruppe Fragant zu lösen, plant der Kärntner Energieversoger Kelag die Errichtung des Schwallausgleichskraftwerks Kolbnitz. Dazu soll ein Stollen vom Kraftwerk Außerfragant bis Kolbnitz in der Nähe des bestehenden Ausgleichsbeckens Rottau errichtet werden. Das neue Kraftwerk ist für die Nutzung des Wasserschwalls aus dem Kraftwerk Außerfragant sowie für einen Teil des Schwalls aus dem Kraftwerk Gößnitz am Stollenausgang konzipiert. Mit dem neuen Kraftwerk sollen der gewässerökologische Zustand der Möll auf einer Fließstrecke von 21 Kilometern sowie der Hochwasserschutz verbessert werden. Die Anlage könnte Strom für 25.000 Haushalte produzieren.

KRAFTWERK BONDO PRODUZIERT WIEDER STROM

Bei einem verheerenden Bergsturz im August 2017 wurde die Wasserfassung Prä des ewz-Kraftwerks Bondo im Kanton Graubünden von gewaltigen Murgängen verschüttet. Fast acht Jahre später ist die Stromproduktion wieder angelaufen. Rund 11 Mio. Franken wurden vom Betreiber ewz investiert, um die Wasserfassung neu und deutlich widerstandsfähiger aufzubauen. Zudem wurden umfangreiche Revisionsarbeiten im Kraftwerk sowie der Druckleitung durchgeführt. Das eigentliche Kraftwerk am südwestlichen Rand des Dorfs Bondo war vom Bergsturz 2017 nicht direkt betroffen, stand aber infolge der zerstörten Wasserfassung jahrelang still. Seit Anfang Mai 2025 kann die Anlage wieder rund 18 GWh Ökostrom jährlich produzieren. Am 16. August kann die erneuerte Anlage bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden.

ANDRITZ HYDRO UND FH HAGENBERG KOOPERIEREN

Andritz Hydro hat ein gemeinsames Forschungsprojekt mit dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH) in Oberösterreich zur Anwendung von KI beim Turbinen-Design gestartet, berichtete das Online-Portal „brutkasten.com“ im Juni. Im Rahmen von AIPRA (AI-unterstützte präskriptive Analytik) wird untersucht, wie KI die hydraulische Entwicklung von Turbinen in jeder Phase des F&E-Prozesses unterstützen kann. Dabei soll etwa der Designprozess durch die Vorhersage des hydraulischen Verhaltens von Turbinenkomponenten beschleunigt werden. Methoden des „Reinforcement Learning“ werden eingesetzt, um die Optimierung des hydraulischen Designs zu unterstützen.

Der optimierte Bauablauf des Lünerseewerks II sieht einen Baustart 2029 und die Inbetriebsetzung im Jahr 2036 vor.

Seit der Projektvorstellung im Herbst 2021 hat die illwerke vkw intensiv an der Konkretisierung der Pläne für Österreichs größtes Pumpspeicherkraftwerk, das Lünerseewerk II, gearbeitet. Das Kraftwerk soll Speichermöglichkeiten und flexible Regelenergie für das europäische Verbundnetz bieten. Ende April konnte ein wichtiger Fortschritt erzielt werden, so Christof Germann, Vorstandsvorsitzender der illwerke vkw: „Nun wird ein erster wichtiger Meilenstein erreicht – das technische Projekt steht, und wir können die Planunterlagen zum freiwilligen UVP-Vorverfahren einreichen.“ Ziel ist dabei, offene Fragen mit der Behörde frühzeitig zu klären und das eigentliche UVP-Verfahren bestmöglich vorzubereiten. Aus technischer Sicht wurde das Projekt in mehrfacher Hinsicht optimiert, erläutert Vorstandsmitglied Gerd Wegeler. „So konnten wir eine Steigerung der Leistung auf rund 1.100 MW im Turbinenbetrieb und 1.050 MW im Pumpbetrieb erreichen.“

ERFOLGREICHE PRAKTIKERKONFERENZ IN GRAZ

Vom 5. bis 7. Mai fand in der steirischen Bundeshauptstadt im Congress Graz zum 28. Mal die Praktikerkonferenz „Pumpen in der Verfahrens-, Kraftwerks- und Abwassertechnik“ statt. Mit 112 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort, 10 weiteren online, 24 Vortragenden, 22 Fachbeiträgen und 10 Fachausstellern bestätigte die Konferenz erneut ihre Rolle als zentrale Plattform für den praxisnahen Austausch zwischen Betreibern, Planern und Herstellern in der Pumpenbranche. Die Veranstalter freuen sich über die durchgängig positiven Rückmeldungen, wie etwa „Mit Abstand die qualifizierteste Veranstaltung dieser Art, nicht nur in den DACH-Ländern, sondern darüber hinaus“, „interessante Vorträge“, „lebhafte, gründliche Diskussionen“ und „sehr gute Organisation“ – so lauten zahlreiche Stimmen zur 28. Praktikerkonferenz. Die 29. Praktikerkonferenz Graz wird vom 13. bis 15. April 2026 wieder im Veranstaltungszentrum Congress Graz stattfinden.

Effizienz trifft Präzision: SUHNER Schleiftechnik für die Wasserkraft Innovation und Präzision in der Metallverarbeitung

SUHNER-Schleiflösungen decken den gesamten Lebenszyklus einer Wasserkraftturbine ab.

Das Produktangebot von SUHNER umfasst ein breites Spektrum an Schleifwerkzeugen, Schleifmaschinen und abrasiven Materialien – darunter Hochleistungsschleifmaschinen, Schleifbänder, Schleifstifte, Schleifpasten, sowie Logistiklösungen für Verbrauchsmaterial.

Auflagen sind Nebenbestimmungen zur eigentlichen Bewilligung. Durch die Vorschreibung von Auflagen sollen Projekte bewilligungsfähig gemacht und ein Widerspruch mit öffentlichen Interessen beseitigt werden. Mit zunehmender Regelungsdichte nimmt die Vorschreibung von Auflagen in den Bewilligungsverfahren aber immer mehr überhand. Kurz vor dem Ziel, dem Erhalt des Bewilligungsbescheids, sind Projektwerber:innen bereit, allerlei Auflagen anzuerkennen und Vorschreibungen zu akzeptieren, die bei Umsetzung und Betrieb teuer sind. Dabei stellt sich jedoch die Frage, inwiefern derartige Auflagenvorschreibungen überhaupt akzeptiert werden müssen.

Die Zulässigkeit der Vorschreibung von Auflagen, ergibt sich immer aus dem jeweiligen Gesetz (etwa WRG, NSchG, ElWOG).

Diese sehen unterschiedliche Vorgaben vor, ihnen allen ist es aber gemein, dass durch die Auflagen die Bewilligung eines Projektes ermöglicht werden soll.

Die Judikatur hat zur Zulässigkeit von Auflagenvorschreibungen bestimmte Kriterien entwickelt, die erfüllt sein müssen, um die Zulässigkeit der Auflage zu begründen. Auflagen, die grundsätzlich in keinerlei Zusammenhang mit dem eigentlichen Projekt stehen, sind daher schon per se unzulässig (etwa die Installation von Messstationen für wissenschaftliche Zwecke).

Nach der Judikatur müssen Auflagen bestimmt, erforderlich und geeignet sein, um den erforderlichen Zweck herbeizuführen: Auflagen müssen so bestimmt gefasst sein, dass einerseits dem Bescheidadressaten die Möglichkeit gegeben ist, der Auflage zu entsprechen und andererseits ohne weiteres Ermittlungs-

verfahren und neuerliche Entscheidungen eine Vollstreckungsverfügung (für eine Ersatzvornahme) ergehen kann. Es muss (zumindest) einer fachkundigen Person klar sein, was durch die Auflage verlangt wird.

Unter der Erforderlichkeit von Auflagen versteht man die Fähigkeit, durch die Auflage ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Im WRG muss die Auflage also dazu dienen, den öffentlichen Interessen (§ 105) zu entsprechen. Dient eine Auflage nicht der Erreichung dieses Ziels, ist sie nicht erforderlich. Dem Bewilligungswerber dürfen aber nur für die Zielerreichung erforderlichen Auflagen vorgeschrieben werden, nicht bloße Wunschzettel der Behörde. Ist es etwa tatsächlich erforderlich, gewässerökologische Untersuchungen alle paar Jahre vorzunehmen, um die Auswirkungen des Kraftwerks zu überprüfen oder können diese bereits nach einer mehrmaligen positiven Überprüfung eingestellt werden?

Auflagen sollen überprüft und hinterfragt werden Ein großer Streitpunkt im Bewilligungsverfahren ist letztlich die Geeignetheit der Auflagen. Kann durch die vorgeschriebene Auflage das Ziel erreicht werden, welches es zu erreichen gilt? Ist die Abgabe einer höheren Restwassermenge geeignet, um den Zielzustand des Gewässers herbeizuführen, oder ist diese Restwasserabgabe überschießend? Würde etwa eine höhere Restwasserabgabe die Tiefe des Gewässers nicht merkbar beeinflussen und daher auch keine bessere Fischpassierbarkeit ermöglichen, so wäre die Vorschreibung einer höheren Restwasserabgabe nicht geeignet.

Dr. Berthold Lindner

Berthold Lindner berät und begleitet Wasserkraftbetreiber:innen bei der Umsetzung von Projekten und im laufenden Betrieb. Als Mitautor des WRG-Kommentars von Oberleitner/Berger ist er als kompetenter Ansprechpartner im Wasserrecht bundesweit tätig.

Auflagen, die nicht sämtliche dieser geforderten Grundlagen erfüllen, sind unzulässig und dürfen daher nicht vorgeschrieben werden. Es liegt jedoch am Betreiber im Zuge der Verhandlung die Auflagen zu überprüfen und diese auch gegebenenfalls vor dem Hintergrund dieser Kriterien zu hinterfragen. Üblicherweise sind Sachverständige durchaus bereit, die Hintergründe für die Auflagenvorschreibung zu argumentieren und allenfalls auch alternative Vorschläge zu akzeptieren. Wird die Auflage aber im Bescheid vorgeschrieben und nicht bekämpft, so erwachsen die Auflagen in Rechtskraft und sind unabhängig von der Frage, ob diese zulässig waren oder nicht, vom Betreiber einzuhalten. Es ist daher unbedingt erforderlich, im Zuge der Verhandlung alle Auflagen zu prüfen und diese gegebenenfalls auch kritisch zu hinterfragen.

Das WRG kennt allerdings Möglichkeiten auch nachträglich Auflagenvorschreibungen abzuändern. Nach § 21b sind die vorgeschriebenen Auflagen auf Antrag mit Bescheid aufzuheben und abzuändern, wenn und soweit die Voraussetzungen für ihre Vorschreibung nicht mehr vorliegen. Hier besteht zumindest nachträglich in engen Grenzen eine Möglichkeit überschießende Auflagen nachträglich abzuändern. Dieser Weg ist erfahrungsgemäß langwierig und sollte möglichst vermieden werden.

Achtung: Der Weg für eine Verschärfung steht der Behörde ebenso offen (§ 21a), dazu aber an anderer Stelle.

Von Berthold Lindner

Kontakt: Lindner Stimmler Rechtsanwälte GmbH & Co KG Lindner@lindnerstimmler.at

Die Wasserfassung des neuen Kleinwasserkraftwerks am Bröckelbach mit rund 300.000 kWh Regelarbeitsvermögen.

Seit November 2024 erzeugt im steirischen Kleinsölktal ein neues Kleinwasserkraftwerk am Bröckelbach sauberen Strom. Realisiert wurde das Projekt vom Ehepaar Thomas und Christine Zach und der Haider Energieerzeugung GmbH, wobei die gesamten Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie die Rohrverlegung vom Bauunternehmen Gebr. Haider durchgeführt wurden. An der Wasserfassung kommt für den Einzug von maximal 240 l/s Ausbauwassermenge das bewährte Coanda-System „Grizzly“ mit Selbstreinigungsfunktion vom Südtiroler Stahlwasserbauexperten Wild Metal zum Einsatz. Für eine maximal effiziente Stromerzeugung im Krafthaus sorgt eine 4-düsige Pelton-Turbine von der Osttiroler Maschinenbau Unterlercher GmbH. Im Regeljahr wird das neue Wasserkraftwerk rund 300.000 kWh Ökostrom produzieren.

Im Kleinsölktal, einem Seitental des steirischen Ennstals, wurden in der jüngeren Vergangenheit eine ganze Reihe von Kleinwasserkraftanlagen neu gebaut bzw. auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Einen wesentlichen Anteil am Ausbau der Wasserkraftkapazitäten hatte der Energiedienstleister E-Werk Gröbming, der inklusive Beteiligungen mit insgesamt 15 Wasserkraftwerken in der Region sauberen Strom erzeugt. Beim Neubau des Kraftwerks Kleinsölkbach, das zwischen 2021 und 2023 vom E-Werk Gröbming, der Haider Energieerzeugung GmbH und der Gemeinde Sölk realisiert worden ist, wurden bereits die baulichen Vorkehrungen für den Bau eines weiteren Kleinwasserkraftwerks geschaffen.

Bauliche Synergien ausgenutzt

„Als die Druckrohrleitung für das Kraftwerk Kleinsölkbach, die über unseren Grund verläuft, verlegt wurde, haben wir uns mit dem Polier der Baufirma Gebr. Haider in Verbindung gesetzt“, sagt Thomas Zach, der mit seiner Frau Christine einen Milch-

viehbetrieb im Kleinsölktal betreibt: „Wir haben uns anfänglich erkundigt, ob die Möglichkeit besteht, bei der Rohrverlegung gleich die baulichen Voraussetzungen für unser eigenes Kraft-

Die Druckrohrleitung besteht zur Gänze aus GFK-Rohren von Amiblu. Die Gebr. Haider erledigten die Bauarbeiten und die Rohrverlegung.

werk am Standort zu schaffen. Nach der Kontaktaufnahme wurde die Angelegenheit schließlich mit Hubert Haider, dem Geschäftsführer der Gebr. Haider, weiter konkretisiert. „Ursprünglich wollten wir nur eine Leerverrohrung zur Rückleitung des Triebwassers in den Kleinsölkbach vorsehen, damit unser Sohn das Kraftwerk in der Zukunft bauen kann. Nachdem aber die Planungen und die Behördenwege während der Projektierung bereits sehr weit fortgeschritten waren, haben wir uns dazu entschlossen, das Projekt gleich selber in die Realität umzusetzen“, so Kraftwerksbetreiber Thomas Zach beim zek HYDRO-Lokalaugenschein im Kleinsölktal.

Projekt kooperativ umgesetzt

„Die Entscheidung für eine gemeinsame Umsetzung wurde bereits im Herbst 2022 getroffen“, sagt Christian Mandell, Be-

reichsleiter Energie bei der Unternehmensgruppe Haider: „Danach wurde gleich mit den Planungsarbeiten begonnen – somit konnte im Spätsommer 2023 die wasserrechtliche Bewilligung für diese Anlage erlangt werden. Die abschließende naturschutzrechtliche Bewilligung wurde dann im Frühjahr 2024 zuerkannt. Nach der ebenso durchgeführten internen Ausführungsplanung konnte schlussendlich der Baubeginn Ende Juni 2024 erfolgen.“ Durchgeführt wurden die gesamten Hoch- und Tiefbauarbeiten inklusive der Druckrohrverlegung von der Bausparte der Gebr. Haider, wobei auch die Familie Zach tatkräftig mitanpackte. Für den rechtlichen Rahmen des Ökostromprojekts wurde die KW Bröckelbach Wibmer GmbH gegründet, an der Thomas und Christine Zach mit jeweils 35 Prozent beteiligt sind, die restlichen Anteile hält die Haider Energieerzeugung GmbH. Christian Mandell lässt nicht uner-

• 10x leichter als Beton

• 50% weniger Druckstoß als Stahl, Gusseisen

• Optimale hydraulische Eigenschaften

• Sehr hohe Abrieb- & Schlagfestigkeit

• Einfache Verlegung in jedem Gelände

• Erfahrene Anwendungstechnik / Engineering

• Umwelt-Produktdeklarationen (EPD)

• Entwickelt für Generationen

Das Coanda-System „Grizzly“ mit Selbstreinigungsfunktion von der Wild Metal GmbH sorgt für die Ausleitung von maximal 240 l/s Triebwasser.

wähnt, dass die gesamte Projektabwicklung, die Planungsarbeiten, die Behördenverfahren, die Förderungs- und Finanzierungsabwicklung, die Bauaufsicht sowie der Stromverkauf von der Haider Energieerzeugung GmbH durchgeführt wurden.

Südtiroler Grizzly fasst Wasser

Die Wasserfassung der Anlage wurde am Bröckelbach kurz unterhalb der Einmündung von zwei kleineren Seitengerinnen errichtet. Vor dem Fassungsbauwerk wurde ein großzügig dimensioniertes Becken angelegt, in dem sich die Sedimente des Gebirgsbachs vor der Ausleitung absetzen können. Da der Bröckelbach durch natürliche Gefällestufen für Fische nicht passierbar ist, konnte auf eine ansonsten obligatorische Fischaufstiegshilfe verzichtet werden. Der Einzug von maximal 240 l/s Ausbauwassermenge erfolgt durch das Coanda-System „Grizzly Protec Vibro“ vom Südtiroler Stahlwasserbauexperten Wild Metal GmbH, das seine Praxistauglichkeit im gesamten Alpenraum mittlerweile an mehr als 500 Standorten unter Beweis

stellt. Besonders geschätzt wird von Kraftwerksbetreibern das namensgebende Coanda-Prinzip des Systems. Dieses sorgt dafür, dass das vom Gewässer mitgeführte Geschwemmsel automatisch durch den Wasserstrom von der Feinrechenfläche, deren Spaltweite bei der Wasserfassung des Kraftwerks Bröckelbach lediglich 0,6 mm beträgt, abgespült wird. Für zuverlässigen Schutz vor grobem Treibgut wie Felsen, Ästen oder Wurzelstöcken sorgt hingegen das über dem Feinrechen positionierte Schutzgitter, die sogenannten „Vibro Bars“. Komplettiert wurde der Lieferumfang der Südtiroler durch die elektromechanisch angetriebenen Absperr- und Regulierorgane wie Grundablass-, Einlauf-, Spül- und Restwasserschieber sowie den Einlaufkonus der Druckrohrleitung.

Druckrohrleitung aus GFK-Material

Nach dem Endsanderbecken beginnt die insgesamt 585 m lange Druckrohrleitung der Anlage, die in einer nahezu linearen Trassenführung zwischen der Wasserfassung und

Unser Tätigkeitsfeld im Bereich Stahlwasserbau:

• Rechenreinigungsmaschinen

• Schützen & Stauklappen

• Rohrbrucheinrichtungen

• Einlaufrechen

• Komplette Wasserfassungssysteme

• Patentiertes Coanda-System GRIZZLY

Wild Metal GmbH www.wild-metal.com

Handwerkerzone Mareit 6 info@wild-metal.com 39040 Ratschings +39 0472 595 100

Die 4-düsige Pelton-Turbine von der Osttiroler Maschinenbau Unterlercher GmbH gewährleistet eine maximal effektive Ökostromproduktion.

dem Maschinengebäude 74 m Bruttofallhöhe überwindet. Der komplett erdverlegte Kraftabstieg besteht zur Gänze aus glasfaserverstärkten Kunststoffrohren (GKF) in der Dimension DN400 vom international renommierten Hersteller Amiblu. Die Rohre kombinieren hohe Festigkeit mit geringem Gewicht und ermöglichen so eine einfache und kosteneffiziente Verlegung – selbst in schwierigem Gelände. Dank der äußerst glatten Rohrinnenfläche werden die Reibungsverluste auf ein Minimum reduziert und in weiterer Folge eine Optimierung der Energieeffizienz der Anlage erreicht. Durch die materialbedingte Druckstabilität und die Formbeständigkeit kommt das Rohrsystem auch mit anspruchsvollen Betriebsbedingungen problemlos zurecht. Mit den Druckrohren mitverlegt wurden zudem ein Stromkabel zur elektrischen Anbindung der Wasserfassung sowie ein Lichtwellenleiter für die digitale Kommunikation. Für die visuelle Fernkontrolle der Wasserfassung sorgt eine Videokamera, mit der sich die Betreiber rund um die

Visualisierung der modernen Kraftwerkssteuerung

Uhr einen Eindruck von der Situation an der Wehranlage verschaffen können.

4-düsiges Kraftpaket im Maschinenhaus

Bei der elektromechanischen Ausstattung des Maschinengebäudes setzten die Betreiber auf die Kompetenz des Kleinwasserkraftallrounders Maschinenbau Unterlercher GmbH. Die Osttiroler lieferten eine 4-düsige Pelton-Turbine in vertikalachsiger Ausführung, die bei vollem Wasserdargebot 148 kW Engpassleistung erzielt. Die Turbinenschaufeln des Laufrads werden bei der Fertigung aus einem Edelstahlblock gefräst und anschließend mit einer stoff- und formschlüssigen Verbindung mit Seitenscheiben zu einem hochwertigen Bauteil zusammengefügt. Durch diese patentierte Fertigungsmethode erreicht Unterlercher ein Höchstmaß an Genauigkeit und Betriebssicherheit. Dank der vier elektrisch geregelten Turbinen-Düsen kann die Maschine auch bei stark verringertem Wasserdargebot mit maximaler Effizienz Strom erzeugen. Vervollständigt wird der Maschinensatz durch einen direkt mit dem Laufrad gekoppelten Synchron-Generator in luftgekühlter Ausführung, der auf 400 V Spannung und 180 kVA Nennscheinleistung ausgelegt wurde. Das gesamte elektro- und leittechnische Equipment stammt von der im Kleinwasserkraftbereich viel-

• Ausbauwassermenge: 240 l/s

Bruttofallhöhe: ca. 74 m

• Druckrohleitung: 585 m

Material: GFK

Ø: DN400

Fabrikat: Amiblu

Wasserfassung: Coanda-System „Grizzly“

• Hersteller: Wild Metal GmbH

Turbine: 4-düsige Pelton

• Turbinenachse: Vertikal

Drehzahl: 750 U/min

• Engpassleistung: 148 kW

Hersteller: Maschinenbau Unterlercher GmbH

• Generator: Synchron Nennscheinleistung: 180 kVA

• Hersteller: Marelli Motori

Jahresarbeit: ca. 300.000 kWh

fach bewährten MBK Energietechnik GmbH aus der steirischen Gemeinde Ilz. Die Automatisierungsspezialisten hatten schon zuvor eine ganze Reihe von Kraftwerken der Gebr. Haider mit ihren zuverlässigen Lösungen ausgestattet. Beim neuen Kraftwerk am Bröckelbach konnten die Steirer ihre jahrzehntelange Erfahrung ein weiteres Mal unter Beweis stellen. „Unser Lieferumfang erstreckte sich auch bei diesem Projekt wieder über die gesamte elektrotechnische Ausrüstung – von der Energieausleitung für den Anschluss an das örtliche EVU bis zur Fernwartung haben wir alles geliefert, montiert und in Betrieb gesetzt“, so MBK-Geschäftsführer Christian Mund: „Eine generelle Herausforderung bei Projekten dieser Größenordnung sind die Kosten. Vor allem elektrotechnisch unterscheiden sich kleinere Anlagen grundsätzlich ‚nur‘ durch die Netzanbindung bzw. den Energieteil von größeren Kraftwerken – alle anderen Anforderungen sind gleich und unabhängig von der Projektgröße. Generator, Turbine und Stahlwasserbau werden mit den gleichen Signalen und Überwachungen geliefert wie bei größeren Anlagen und müssen natürlich dementsprechend behandelt werden. Auch bei den Anforderungen seitens der Behörden (Pflichtwasserabgabe, Rohrbruchüberwachung, usw.) werden keine Unterschiede gemacht und müssen entsprechend der je-

Thomas und Christine Zach freuen sich über ihr gelungenes Wasserkraftprojekt im steirischen Kleinsölktal.

weiligen Bescheide ausgeführt werden.“ Dem Stand der Technik entsprechend funktioniert der Anlagenbetrieb vollständig automatisiert. Dank der gesicherten Online-Anbindung können die Betreiber über ein Endgerät ihrer Wahl – PC, Tablet oder Smartphone – rund um die Uhr auf die Anlage zugreifen, diese überwachen bzw. gegebenenfalls individuelle Anpassungen vornehmen.

Seit November 2024 am Netz Nach einer bemerkenswert kurzen Bauphase, die weniger als sechs Monate in Anspruch genommen hat, konnte die mustergültig realisierte Anlage mit rund 300.000 kWh Regelarbeitsvermögen am 14. November des Vorjahres zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Im Gespräch mit zek HYDRO ziehen Thomas und Christine Zach ein durchwegs positives Fazit über ihr Wasserkraftprojekt: „Sowohl die Projektierungs- als auch die Bauphase sind schnell und unkompliziert über die Bühne gegangen. Seit der Inbetriebnahme sind keine nennenswerten Probleme an der Anlage aufgetreten. Die maximale Leistung der Anlage konnte bislang zwar noch nicht abgerufen werden, das liegt aber an den geringen Niederschlagsmengen der vergangenen Monate, und nicht an der Technik.“

Vogelperspektive auf den Installationsplatz an der Staumauer des Gigerwaldsees während der vergangenen Wintermonate.

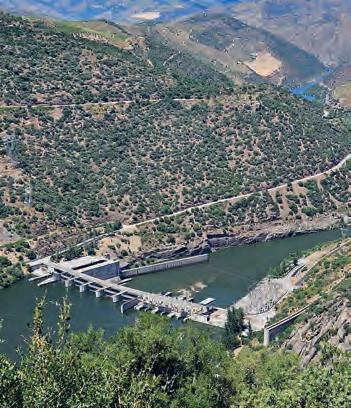

An der Stauanlage Gigerwald im Schweizer Kanton St. Gallen erfolgte zwischen dem Herbst 2024 und dem Frühling 2025 eine großangelegte Teilsanierung. Notwendig geworden war das sowohl baulich als auch logistisch herausfordernde Projekt der Kraftwerke Sarganserland AG (KSL), um der zunehmenden Verlandung des Speichersees durch Sedimente entgegenzuwirken. Während der rund 6-monatigen Umsetzungsphase wurden der Grundablass und der Triebwassereinlauf durch die Errichtung eines neuen Bauwerks um rund 20 m nach oben versetzt. Zudem wurde der Betriebsstillstand der Anlage für Wartungs- und Sanierungsarbeiten am Triebwasserweg und in der Kraftwerksstufe Mapragg sowie den Grundablassschützen genutzt. Dank des vorbildlichen Einsatzes der beteiligten Unternehmen und eines eng getakteten Zeitplans konnte der Wiederaufstau des Gigerwald-Speichers bereits einen Monat früher als geplant erfolgen.

Der Gigerwaldsee auf dem Gebiet der Gemeinde Pfäfers ist ein Speicherreservoir, das in den 1970er-Jahren beim Bau des Pumpspeicherkraftwerks Mapragg errichtet wurde. Gespeist wird der über 30 Millionen Kubikmeter fassende Speicher durch Zuflüsse aus dem Weisstannental und dem Calfeisental. Die Höhe der Staumauer vom Fundament bis zur Mauerkrone beträgt 147 m, die Kronenläge erstreckt sich zwischen den Talflanken über 430 m. Gemeinsam mit der weiter unten gelegenen Kraftwerksstufe Sarelli erzeugt die KSL, an der die Axpo mit 98,5 Prozent und der Kanton St. Gallen mit 1,5 Prozent beteiligt sind, im Regeljahr rund 460 GWh Ökostrom.

Sedimente erfordern Baumaßnahmen

Nach einer Betriebszeit von knapp 50 Jahren war es am Fuß der Staumauer Zeit für ein großangelegtes Erneuerungsprojekt, erklärt Axpo-Projektleiter Erich Schmid:„ Die zunehmende Verlandung am Seegrund, die durch den Eintrag von Sedimenten aus den Zubringerbächen im Durchschnitt 43 Zentimeter pro Jahr beträgt, hatte eine Erhöhung der Einlaufbauwerke für das Triebwasser und den Grundablass dringend notwendig gemacht.“ Ursprünglich wollte die Axpo das Projekt bereits im Herbst 2022 in Angriff nehmen. Auf-

grund der Ukraine-Krise und den damit einhergehenden Verwerfungen auf den internationalen Energiemärkten, die auch in der Schweiz zu Befürchtungen von Stromengpässen während der Wintermonate geführt hatten, wurde das Bauvorhaben zeitlich nach hinten versetzt. Der rund 2-jährige Aufschub war allerdings mit erheblichen Zusatzkosten ver-

XXXL-Rohrtransport DN3500 für den neuen Grundablass

Die vorgefertigten Betonelemente wurden mit dem Schwerlastkran punktgenau eingehoben.

bunden. Die Zufahrt zur Stauanlage ist im Winter einer dauerhaften Lawinengefährdung ausgesetzt – wenn ein Lawinenzug runterkommt, ist die Baustelle von der Außenwelt komplett abgeschnitten. Aus diesem Grund wurden die Baustelleninstallationen am Standort dergestalt ausgeführt, dass die Arbeiten auch bei Lawinenabgängen unterbrechungsfrei fortgesetzt werden konnten. „Unsere Lager vor Ort waren gut gefüllt, wir hatten genug Zement, Zuschlagsstoffe, Armierungseisen und Schalungen auf der Baustelle, um im Anlassfall 14 Tage durcharbeiten zu können. Zudem wurde eine temporäre Halle errichtet, in der 1.400 m³ Kies gelagert waren, auch die Zementsilos

Hydraulikzylinder für die Revisions- und Betriebsschütze nach der fachgerechten Sanierung durch die Fäh AG.

Der neue Grundablasseinlauf wurde um rund 18 m erhöht, der Triebwassereinlauf wurde um rund 24 m nach oben versetzt.

waren sehr groß dimensioniert. Nachdem schließlich im September 2022 beschlossen wurde das Projekt aufzuschieben, waren in weiterer Folge kontinuierliche Mieten für die Installationen und Gerätschaften fällig – und die waren teuer. Beispielsweise

finanziellen Gründen als richtig herausstellen. Denn im Sommer 2024 wurden laut Erich Schmid bereits erhöhte Sandanteile im Triebwassersystem der Anlage festgestellt. Das war ein klares Zeichen, dass die Sedimente am Seegrund die Höhe der bestehenden Ein-

Hydrauliksteuerungen, Aggregate und Zylinder

Revisions- und Retrofit-Arbeiten für bestehende Anlagen

Anlagenverrohrung

Inhouse-Fertigung mit hoher Präzision und Qualität

Hagenbuch – Ihr Systempartner für Wasserkraft-Hydraulik. Jetzt anfragen.

Erich Schmid: „Die Ableitung der kontinuierlichen Zuflüsse durch den alten Grundablass zählten zu den wichtigsten Randbedingungen des Projekts. Das war auch der Grund, warum die Sanierung in den zuflussärmeren Wintermonaten stattgefunden hat. Während der Schneeschmelze im Frühling und Sommer, in der die Zuflüsse durchschnittlich 20 bis 30 m³/s betragen, wäre eine sichere Wasserableitung nicht zu schaffen gewesen.“ Bevor die Wasserableitung hergestellt werden konnte, musste zunächst der von Geröll und Treibholz massiv verlegte Grobrechen am bestehenden Einlauf freigelegt werden. „Der teilweise verstopfte Einlauf war ein Problem, mit dem wir zuvor nicht gerechnet haben. Dank des vorbildlichen Einsatzes der beteiligten Unternehmen konnten die Verklausungen aber rasch gelöst werden“, betont Erich Schmid. Hergestellt wurde die Ableitungsinfrastruktur von den Rohrleitungsspezialisten der Schweizer Josef Muff AG. Die Installation der provisorischen Bypassleitung DN600 und der Hauptableitung DN1000 stellte dem Unternehmen zufolge eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Nach der Demontage des Bypasses stand

den Fachkräften ein äußerst knapp bemessenes Zeitfenster von nur 24 Stunden zur Verfügung, um diese kritischen Komponenten zu montieren. Eine detaillierte Planung und eine einwandfreie Umsetzung waren für die Bewältigung dieser zeitlichen Herausforderung unerlässlich. Neben der Herstellung der Wasserableitung war die Josef Muff AG auch für die Lieferung von vier massiven Rohrschüssen DN3500 für den neuen Grundablassschacht zuständig.

Bewährte Unternehmen am Zug Realisiert wurde die Höherlegung des neuen Grundablasses und des Triebwassereinlaufs durch die Errichtung eines insgesamt rund 24 m hohen Bauwerks. Der Projektleiter hebt hervor, dass dank der Verwendung von Fertigteilen in vergleichsweise kurzer Zeit große Baufortschritte erzielt werden konnten: „Der Einsatz der vorgefertigten Betonelemente hat das Projekt enorm beschleunigt. Damit es beim Einbau aufgrund von fehlerhaften Abmessungen keine unangenehmen Überraschungen gibt, wurden die Komponenten bei der Herstellung mittels 3D-Scans eingehend überprüft. Durchgeführt wurden die

Bauarbeiten von der Marti AG. Darüber hinaus waren noch eine ganze Reihe weiterer Schweizer Branchenspezialisten an der Erneuerung bzw. der Sanierung der Anlageninfrastruktur beteiligt. Die Stahlwasserbauexperten der Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG sorgten für die Erneuerung der Hydraulikaggregate inklusive Verrohrungen an der Drosselklappe der Kraftwerksstufe Mapragg, an der Drosselklappe Gigerwald sowie am Grundablass der Staumauer. Sämtliche Hydraulikaggregate stammen von der bewährten Schweizer Hagenbuch Hydraulic Systems AG. Zudem war die Fäh AG für die Sanierung der Revisions- und Betriebsschützen und den dazugehörigen Hydraulikzylindern am Grundablass zuständig. Die Sanierung der Panzerung am Grundablass sowie die Revision des Umleitungsstollens durch die Erneuerung des Korrosionsschutzes zählte ebenfalls zu den Aufgaben der Fäh AG. Umgesetzt wurde die Erneuerung

Die Sandstrahlwerk First AG war für die Erneuerung des Korrosionsschutzes am Grundablass zuständig.

der Korrosionsbeschichtung am 30 m langen Umleitungsstollen DN800 und der 80 m langen Panzerung DN2800 am Grundablass durch die als Subauftragnehmer engagierten Experten der Sandstrahlwerk First AG. Neben den Arbeiten an der Staumauer und dem Triebwasserweg nutzte die KSL den Betriebsstillstand auch zur Revision der Maschinengruppen in der Zentrale Mapragg.

Investition macht sich bezahlt

Dank der günstigen Witterungsbedingungen und des eng getakteten Terminplans, der eine 6-Tage Woche und einen 2-Schicht-Betrieb beinhaltete, konnten die Hauptarbeiten des Projekts weitaus schneller als geplant zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Fast vier Wochen früher als geplant startete am 2. April rechtzeitig vor dem Einsetzen der Schneeschmelze der Wiederaufstau des Gigerwaldsees. „Man kann guten Gewissens von einem geglückten Projekt sprechen. Bis auf die unerwartet massive Blockade des Einlaufrechens am alten Grundablass gab es keine negativen Überraschungen. Sehr erfreulich war auch, dass keine schweren Arbeitsunfälle geschehen sind. In technischer Hinsicht haben alle geplanten Konzepte funktioniert. Zu verdanken ist dies dem großen Engagement der vielen Unternehmen und Personen, die am Projekt beteiligt waren“, resümiert Erich Schmid. Die Investition von rund 25 Millionen Franken hat sich definitiv bezahlt gemacht. Mit dem Projekt konnte die KSL die langfristige Betriebssicherheit der Stauanlage Gigerwald sichern und einen substanziellen Beitrag für die Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien leisten.

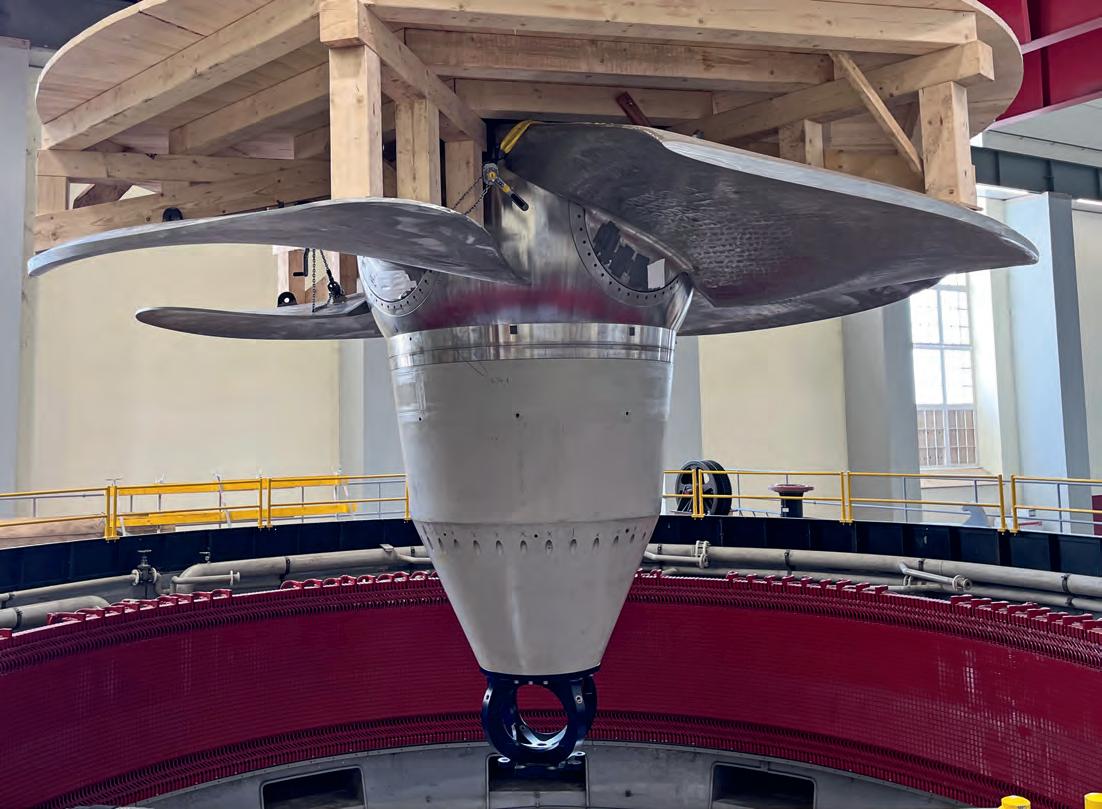

Das Einheben des 150 Tonnen schweren Laufrads im KW Jochenstein ist Präzisionsarbeit. Ein moderner 4-Flügler ersetzt das alte 5-flügelige Laufrad.

Mit einem spektakulären Schwerlasthub wurde Mitte März die erste von insgesamt fünf Maschinen im Donaukraftwerk Jochenstein erfolgreich erneuert. Das Einheben des 210 Tonnen schweren Rotors markierte den Abschluss der Montagearbeiten an Maschine 1 und zugleich einen ersten Höhepunkt der mehrjährigen Revitalisierung, bei der bis 2030 alle Turbinensätze des historischen Grenzkraftwerks zwischen Deutschland und Österreich modernisiert werden. Zeitgleich wird zudem die Energieableitung erneuert. Am Ende des Projekts wird das von VERBUND betriebene Kraftwerk Jochenstein 55 Millionen Kilowattstunden mehr Strom pro Jahr erzeugen – genug, um 17.000 Haushalte mit sauberem, nachhaltigem Strom zu versorgen.

Die beiden Schwerlastkrane sind annähernd bis an die Grenzen ihrer maximalen Tragfähigkeit gefordert, als der 210 Tonnen schwere Rotor langsam in Richtung der geöffneten Maschinenhausluke geführt wird. Zentimeter für Zentimeter senkt sich der Maschinenkoloss, bis er exakt auf der Nabe und im Stator-Ring sitzt. Nach einem halben Tag Präzisionsarbeit ist es geschafft. Der Maschinensatz ist wieder komplett. Das Einheben des schwersten Maschinenbauteils war einer dieser Momente, in denen alles zusammenpassen muss und einfach nichts schiefgehen darf. „Das ist der kritischste Moment“, sagt VERBUND-Projektleiter Christoph Wimmer. „Jeder im Team muss sich auf den anderen verlassen können. Und die Arbeiten müssen auf den Zehntelmillimeter genau sein, sonst drohen Schäden und wochenlange Verzögerungen.“ Der junge Ingenieur aus dem Salzburger Pongau führt an der Kraftwerksbaustelle am Donaukraftwerk ein Team von bis zu 40 Personen, das sowohl aus VERBUND-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen aus Österreich als auch aus Bayern besteht. In seiner 8-jährigen Laufbahn bei VERBUND leitete Christoph Wimmer bereits einige Kraftwerksprojekte. Die Modernisierung von Kraftwerk

Jochenstein ist sein bislang größtes Projekt. Die Herausforderungen für ihn und sein Team liegen zum einen in der Technik, zum anderen aber auch in der Logistik.

Neue Krananlage erleichtert De- und Remontage

Besonders die Frage der Belastbarkeit der bestehenden Krananlage bereitete den Verantwortlichen Kopfzerbrechen, wie Christoph Wimmer betont: „Im Vorfeld war nicht bekannt, wie viel das alte Laufrad exakt wiegt. Man musste sich im Prinzip auf die alten Zeichnungen verlassen – oft ohne zu wissen, ob diese noch dem aktuellen Revisionsstand entsprachen“, so der Projektleiter. Die entscheidende Frage lautete: Sind die bestehenden Krane auf das enorme Gewicht der Maschinenteile ausgelegt. Die Antwort: Jein. „Natürlich waren die alten Krane dafür gemacht, dass man die Maschinenteile damit ausheben konnte. Allerdings mussten diese dafür in ihre Einzelteile zerlegt werden. Als Ganzes konnte man das Laufrad oder den Rotor nicht ausheben. Dafür waren die Krane zu schwach. In der Vergangenheit bedeutete das, dass man zum Beispiel den Rotor zerlegen und die Keile heraustreiben musste, um die Bauteile

ausheben zu können. Das war mechanisch gesehen ein risikobehafteter Prozess, der aufgrund dieses Aufwands zudem die Stillstandszeit erheblich verlängerte.“

Aus diesem Grund wurden zwei neue, deutlich leistungsstärkere Krane angeschafft, die im Herbst von der Haslinger GmbH Metallbau + Krantechnik geliefert und in Betrieb genommen wurden. Dank dieser neuen Schwerlastkrane kann der Rotor nun in einem Stück ausgehoben werden, was nur noch einen halben Tag dauert und so insgesamt fast einen ganzen Monat an Arbeits- und Stillstandszeit einspart.

Moderner 4-Flügler ersetzt altes 5-Flügler-Laufrad

Nachdem der Rotor im Spätherbst letzten Jahres ausgehoben worden war, wurde er sicher und trocken gelagert. „Am Generator selbst wurden keine Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Statoren wurden bereits vor 15 Jahren saniert, sodass sich die Generatoren insgesamt in einem sehr guten Zu-

Das Einheben des 210 Tonnen schweren Rotors ist Präzisionsarbeit, die viel Know-how und Fingerspitzengefühl erfordert.

stand befinden. Der ausgebaute Generator wurde daher nur gereinigt, und natürlich wurde darauf geachtet, dass er keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist“, erklärt Christoph Wimmer. Beim Laufrad sah die Sache allerdings anders aus: Es wurde im Gegensatz zum Generator vollständig erneuert. „Die Turbinen aus den 1950er Jahren waren keineswegs schlecht. Trotzdem muss man eingestehen, dass knapp 70 Jahre Betrieb unvermeidlich Verschleißerscheinungen nach sich ziehen. Und zum anderen hat es in dieser Zeit einige Entwicklungen im Hinblick auf das hydraulische Design einer Kaplan-Turbine gegeben“, sagt Projektleiter Wimmer. Vor diesem Hintergrund wurde das bislang installierte 5-flügelige Laufrad gegen eine moderne 4-flügelige Variante ausgetauscht. „Der größere Durchflussquerschnitt mit der kleineren Nabe und die verbesserten Wirkungsgrade des neuen hydraulischen Designs bringen uns deutliche Effizienzgewinne“, erläutert Wimmer. Modellversuche bei Litostroy in Tschechien bestätigten im Vorfeld die avisierte Leistungssteigerung.

Turbinen: 5

• Bauart: Kaplan-Turbine vertikal

Drehzahl: 65,2 U/min

Laufraddurchmesser Ø: 7,4 m

• Laufradflügel: vor Umbau: 4 Neu: 5

Turbinenleistung: je 28,9 MW (vor Modernisierung)

Ausbauwassermenge: je 410 m³/s

• Generatoren: Synchrongeneratoren (5x)

Nennleistung: je 35 MVA

Nennspannung: je 9,0 kV

• Wehranlage: 6 Wehrfelder

• Wehrfeldbreite: je 24 m

Doppelhakenschütze: Verschlusshöhe 11,8 m

Stauraumlänge: ca. 27,4 km

• Jahresarbeit: 850 GWh (vor Modernisierung)

Erzeugungsplus ab 2030: 55 GWh

Inbetriebnahme: 1955

Zusammenbau des neuen Laufrads vor Ort

Das Design des neuen 4-flügeligen Kaplan-Laufrads, das speziell für die Gegebenheiten am Standort Jochenstein entwickelt wurde, kommt bei drei der fünf Turbinen zum Einsatz. Für die anderen beiden wird aktuell noch an entsprechenden Anpassungen getüftelt. Schließlich ersetzen diese Turbinen zwei Maschinen eines anderen Herstellers, die vom Grunddesign der anderen drei ein wenig abweichen.

Vormontiert wurde die neue Maschine vom MaschinenbauTeam des VERBUND in der Werkshalle in Schwarzach im Pongau, wo in den vergangenen Jahren für derartige Projekte eine moderne Infrastruktur geschaffen wurde. „Für den Maschinentransport von Schwarzach nach Jochenstein, der kurz vor Weihnachten letzten Jahres erfolgte, musste das Laufrad allerdings noch einmal auseinandergenommen werden. Mit einem Laufraddurchmesser von 7,4 Meter wäre das Bauteil konventionell nicht anzuliefern gewesen. Nachdem wir die Flügel hier in Jochenstein wieder montiert hatten, konnten wir das neue Laufrad einheben.“ Rund 150 Tonnen bringt dieser Maschinenteil auf die Waage. Angesichts der enormen Last bewiesen die neuen Schwerlastkrane auch bei dieser Aufgbe, wie wichtig sie für das Projekt sind. „Früher war auch das Ausheben des Laufrads enorm aufwändig, weil es nur mithilfe von Stützstangen möglich war. Das war nicht ganz risikofrei. Heute können wir das Laufrad als Ganzes ausheben, benötigen keine Stützstangen, was das Vorhaben viel sicherer und effizienter macht“, erläutert Christoph Wimmer. Mitte Jänner konnte das neue Laufrad erfolgreich eingesetzt werden.

Moderne Steuerung für maßgeschneiderte Krananlage Ein wesentlicher Baustein für den Projekterfolg liegt laut Christoph Wimmer in der Erneuerung der Krananlage, die sowohl mechanisch als auch steuerungstechnisch eine absolute Sonderlösung darstellt. In ihrem Entstehungsprozess und während der gesamten Projektdauer spielte die Firma Haslinger Metallbau + Krantechnik, gemeinsam mit ihrem Partner STAHL CraneSystems, eine entscheidende Rolle. Die Haslinger Metallbau + Krantechnik aus Alderbach, im Landkreis Passau und somit aus der Region, übernahm die vollständige Planung, Fertigung,

Ein Kraftwerk mit Geschichte

Das Donaukraftwerk Jochenstein, majestätisch an der Donau zwischen Bayern und Oberösterreich gelegen, zählt zu den schönsten Flusskraftwerken Europas. Geplant vom Münchner Architekten Roderich Fick, entstand es nach einem Regierungsabkommen zwischen Deutschland und Österreich im Februar 1952. Noch im selben Jahr begann der Bau, und bereits 1955 gingen die ersten drei Maschinensätze ans Netz, die anderen beiden gingen in den Folgejahren in Betrieb. Jochenstein ist ein Laufwasserkraftwerk mit fünf Kaplan-Turbinen, die zusammen eine Ausbauleistung von 132 Megawatt mitbringen. Das mittlere Jahresarbeitsvermögen beträgt rund 850 Millionen Kilowattstunden – genug, um etwa 221.000 Haushalte mit nachhaltigem Strom zu versorgen. Die Wehranlage liegt nahe dem österreichischen Ufer, während das markante Krafthaus mit den Turbinen direkt beim Felsen Jochenstein errichtet wurde. Auf der bayerischen Seite befinden sich die Schiffsschleuse und die Schaltanlage. Das Kraftwerk gehört zur Kraftwerksgruppe „Grenzkraftwerke“, die durch ihre Lage an den Grenzflüssen Inn und Donau geprägt ist. 2013 übernahm die österreichische Verbund AG

Projektleiter Christoph Wimmer leitet das Modernisierungsprojekt am Donaukraftwerk Jochenstein. Bis 2030 soll es abgeschlossen sein.

Montage und realisierte die termingerechte Inbetriebnahme im Herbst 2024. In der Schweißtechnik spielt die Haslinger Gruppe seit Jahren in der obersten Liga, ein Aspekt, der gerade bei der Herstellung der Kranbrückenträger enorm wichtig war. Im Tandembetrieb können mit dem neuen Kransystem nun doppelte Lasten gehoben werden, also 240 t – das ist ausrei-

alle Anteile am Kraftwerk von der deutschen E.ON, wodurch Jochenstein vollständig in österreichischem Besitz überging. Heute steht das Bauwerk in beiden Ländern unter Denkmalschutz. Es dient nicht nur der Energiegewinnung, sondern auch als wichtiger Grenzübergang für Radfahrer und Fußgänger. Jochenstein ist bis heute ein Symbol europäischer Zusammenarbeit, nachhaltiger Energie und ein beeindruckendes Denkmal der Nachkriegszeit.

800-mm-Seiltrommel aus Blech statt serienmäßigem Rundrohr

chend für die Rotoren einschließlich ihrer Pole und natürlich für das komplette Laufrad. Der Tandembetrieb ermöglicht ein effizientes Handling der schweren Bauteile und ihren sicheren Transport aus der Kraftwerkshalle und über das Stauwehr bzw. die Schleusenkammern. „Früher waren für den Tandembetrieb zwei erfahrene Kranführer erforderlich, die in enger Abstimmung zusammenarbeiten mussten, um die schweren bzw. sperrigen Lasten sicher und präzise zu navigieren. Die beiden neuen Krane könne jetzt nur durch einen Bediener, mittels einer Funkfernsteuerung koordiniert und gefahren werden“, erklärt der Projektleiter. Dabei können an der Fernbedienung verschiedene Betriebsarten ausgewählt werden. Die Funkfernsteuerung ist im Datenbus des Krans eingebunden. Beide Krane kommunizieren über ein Industrie-WLAN miteinander und ermöglichen so auch den Tandembetrieb durch einen Bediener.

Zusätzlicher Strom für 17.000 Haushalte

Neben dem Tausch der Laufräder werden zeitgleich auch die Transformatoren sowie die Energieableitung von den Trafos zu der Schaltanlage erneuert. Diese Maßnahmen sind Teil eines Gesamtprojekts mit einem Investitionsvolumen von 61,5 Millionen Euro. Bis 2030 wird jedes Jahr eine weitere Maschine erneuert. Nach Abschluss der Arbeiten wird Jochenstein jährlich etwa 55

Neue Tandem-Krananlage im Kraftwerk Jochenstein für große Lasten

Millionen Kilowattstunden mehr Strom erzeugen – das entspricht der Versorgung von rund 17.000 Haushalten. „Die Revitalisierung im Donaukraftwerk Jochenstein markiert einen bedeutsamen Schritt in Richtung einer umweltfreundlichen und nachhaltigeren Energiewirtschaft. Wir sind stolz auf die Leistung unseres ganzen Teams und die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts“, so VERBUND-Projektleiter Christoph Wimmer.

In den letzten Frühlingswochen 2025 stehen nun die Inbetriebsetzungsarbeiten auf dem Programm, die Schritt für Schritt von den Fachexperten und -expertinnen aus den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik umgesetzt werden. Nachdem im April die ersten Trockentests und die ersten Testläufe durchgeführt wurden, stand dem ersten Synchronisieren mit dem Netz Anfang Mai nichts mehr im Weg. Dazu der Projektleiter: „Auch die Inbetriebnahme bietet heikle Momente, in denen man durchaus mitfiebert. Umso schöner, wenn – wie in unserem Fall – alles wie am Schnürchen läuft.“ Nachdem die renovierte Maschine aktuell in den Probebetrieb übergeführt wird, ist der Fokus von Projektleiter Christoph Wimmer bereits auf Maschine 2 gerichtet. Er und sein Team sind bereit für den nächsten Schritt: „Mit den Erfahrungen aus dem ersten Teilprojekt können wir zuversichtlich an die Modernisierung der zweiten Maschine herangehen.“ In fünf Jahren soll das Großprojekt abgeschlossen sein.

Generator beim Einheben in das unterirdische Maschinengebäude des neuen Kleinwasserkraftwerks Saint Barthélemy

Seit dem Frühjahr 2025 erzeugt im italienischen Aostatal ein neues Kleinwasserkraftwerk am Gewässer Saint Barthélemy sauberen Strom. Bei der Errichtung des Ausleitungskraftwerks mit rund 3,5 GWh Erzeugungskapazität konnten sowohl die erzeugungstechnischen Anforderungen als auch die gewässerökologischen Belange vereinbart werden. Das Maschinengebäude der Anlage, in der sich eine vertikalachsige Pelton-Turbine mit 1.305 kW Engpassleistung befindet, wurde aus Landschaftsschutzgründen komplett unter der Erde errichtet. An der Wasserfassung, die für die fischökologische Durchgängigkeit mit einem Vertical-Slot-Pass ausgerüstete wurde, kommt das bewährte Coanda-System „Grizzly“ vom Südtiroler Branchenspezialisten Wild Metal zum Einsatz. Das patentierte System dient einerseits für den Einzug von 1.000 l/s Ausbauwassermenge und gewährleistet zudem die optimale Filtration der anfallenden Sedimente.

Die knapp 3.000 Einwohner zählende Gemeinde Nus im norditalienischen Aostatal ist bei Weinkennern vor allem für die lokale Rebsorte Vien de Nus bekannt. Darüber hinaus bietet die idyllische Region aufgrund ihrer alpinen Topographie optimale Bedingungen für die Stromgewinnung aus Wasserkraft, wovon eine Vielzahl von Anlagen im Tal zeugen. Eines der jüngsten Kleinwasserkraftwerke im Aostatal wurde am Gebirgsbach Saint Barthélemy errichtet. Realisiert wurde das im Frühjahr 2025 fertiggestellte Projekt von der Kraftwerksgesellschaft Soc. Idroelettrica St Barth Alto srl.

Wasserkraftwerk und Bewässerungssystem kombiniert

Die ersten Konzeptionen für den Bau des neuen Kraftwerks entstanden dem Generalplaner Alessandro Mosso zufolge, der das Projekt gemeinsam mit dem Unternehmen Blue Energy Srl. geplant hat, bereits vor fast 20 Jahren: „Das Projekt begann im Jahr 2007 mit dem ersten Konzessionsantrag. Im Laufe der Jahre mussten zahlreiche Überarbeitungen und Optimierungen vorgenommen werden, um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und die Energieeffizienz der Anlage zu verbessern. Dabei wurde etwa die vorhandene Bewässerungsinfrastruk-

tur der landwirtschaftlichen Nutzflächen im Projektgebiet in das Funktionskonzept des Wasserkraftwerks miteinbezogen.

Coanda-System an der Wasserfassung bei der Montage

Das patentierte Coanda-System „Grizzly“ mit Selbstreinigungsfunktion von der Südtiroler Wild Metal GmbH sorgt für die vollautomatische Ausleitung des Triebwassers.

Durch diese Integration konnten die Projektauswirkungen auf die Umwelt minimiert und gleichzeitig die hydraulische Effizienz des Kraftwerks maximiert werden.“ Der Planer betont, dass durch den Kraftwerksbau eine Optimierung des landwirtschaftlichen Bewässerungssystems erzielt werden konnte und somit auch ein Beitrag für die regionalen Nachhaltigkeitsziele geleistet wurde. Hinsichtlich der Projektierungsphase spricht der Planer von einem komplexen Genehmigungsverfahren, das sich über mehr als ein Jahrzehnt hingezogen hat und mehrere Projektprüfungen, hydraulische und ökologische Folgeabschätzungen sowie Umweltverträglichkeitsverfahren umfasste. Letztendlich konnte eine Lösung gefunden werden, bei denen sowohl die bautechnischen als auch die ökologischen Belange erfüllt werden konnten.

Baustart im Sommer 2022

Die Realisierungsphase des Projekts startete schließlich im Juli 2022. Aufgrund der Höhenlage des Projektgebiets zwischen ca. 1.480 und 1.650 m. ü.M. wurden die primären Arbeiten zwischen den Frühlings- und Herbstmonaten durchgeführt. Während der Wintermonate waren wegen der Lawinengefahr Bauunterbrechungen erforderlich. Laut Alessandro Mosso stellten die instabilen geologischen Verhältnisse eine große

Ausbauwassermenge: 1.000 l/s

• Nettofallhöhe: 159,11 m

Druckrohrleitung: 1.622 m

• Ø: 800 mm

Turbine: 4-düsige Pelton

• Turbinenachse: Vertikal

Drehzahl: 600 U/min

Enpassleistung: 1.305 kW

Generator: Synchron

Nennscheinleistung: 1.500 kVA

• Regelarbeitsvermögen: ca. 3,5 GWh

Die über 1,6 km lange Druckrohrleitung besteht zur Gänze aus Stahlrohren DN800.

Herausforderung während der Bauarbeiten dar. Diesen Bedingungen wurde insofern Rechnung getragen, als von den ausführenden Unternehmen bautechnische Verstärkungsmaßnahmen an den Bauwerken sowie der Druckrohrleitung durchgeführt wurden. So wurden an der insgesamt 1.622 m langen Druckrohrleitung, die abschnittweise über sehr steiles Gelände verläuft, entsprechende Fixpunkte aus Beton hergestellt. Der Kraftabstieg an sich besteht zur Gänze aus robusten Stahlrohren mit der Dimension DN800, dieser überwindet einen Höhenunterschied von rund 160 m. Mit der Druckrohrleitung mitverlegt wurde zudem ein Lichtwellenleiterkabel, das die digitale Kommunikation zwischen den technischen Gewerken an der Wasserfassung und der Kraftwerkszentrale ermöglicht. Neben der Druckrohrleitung für das Wasserkraftwerk wurde noch eine zusätzliche Leitung für den Anschluss an das landwirtschaftliche Bewässerungssystem hergestellt. Diese ca. 950 m lange Leitung besteht ebenfalls aus Stahlrohren und wurde in der Dimension DN150 ausgeführt.

Innovatives Wasserfassungssystem mit Selbstreinigungsfunktion

An der Wasserfassung setzten die Betreiber zur Ausleitung des Triebwassers auf das innovative Coanda-System „Grizzly“ vom Südtiroler Stahlwasserbauexperten Wild Metal GmbH. Bei dem patentierten System handelt es sich im Prinzip um ein nahezu selbstreinigendes Schutzsieb, das seine Praxistauglichkeit im gesamten Alpenraum mittlerweile mehrere hunderte Male unter Beweis stellt. Der Wassereinzug erfolgt durch ein Feinsieb mit lediglich 0,6 mm Spaltweite, wobei durch den namensgebenden Coanda-Effekt Treibgut und Geschwemmsel automatisch von der Rechenfläche gespült werden. Zuverlässigen Schutz vor grobem Schwemmgut wie Ästen und Felsen gewährleistet wiederum ein über dem Feinsieb angeordnetes Stahlgitter in feuerverzinkter Ausführung. Nach der Ausleitung durch das Coanda-System gelangt das Triebwasser in ein Entsanderbecken, in dem sich die feinen Sedimente des Triebwassers vor dem Beginn der Druckrohrleitung langsam absetzen können. Neben dem „Grizzly“ lieferten die Südtiroler auch noch das restliche Stahlwasserbauequipment für die Wehranlage,

4-düsige Pelton-Turbine von Tamanini Hydro bei der Montage

dazu zählten die Spülklappe für das Entsanderbecken sowie diverse Absperr- und Regulierorgane sowie das Hydraulikaggregat zur vollautomatischen Regelung der Schützen. Für die Gewährleistung der gewässerökologischen Durchgängigkeit wurde ein Vertical-Slot-Pass errichtet, der die Fische an der Wehranlage vorbei vom Unter- ins Oberwasser führt.