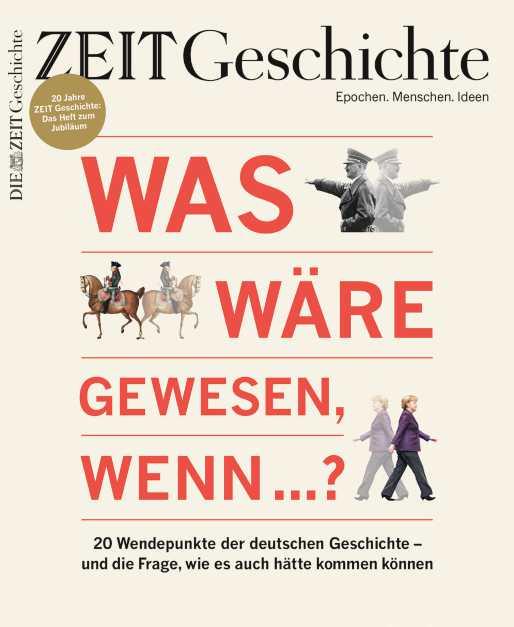

20 Jahre ZEIT Geschichte: Das Heft zum Jubiläum

Geschichte

Epochen. Menschen. Ideen

WAS WÄRE GEWESEN, WENN …?

20 Wendepunkte der deutschen Geschichte –und die Frage, wie es auch hätte kommen können

6 Bücher im Schuber für 89,95 €*

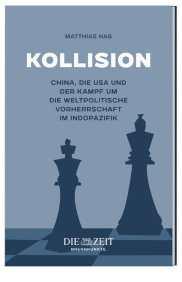

WELTWEITE KONFLIKTE VERSTEHEN

nur 14,99 € pro Band

Die ZEIT-Edition »Brennpunkte« bietet eine fundierte Auseinandersetzung mit den drängendsten globalen Krisen unserer Zeit: Vom Erstarken des Rechtsextremismus über den Nahostkonflikt bis hin zum drohenden

Zusammenprall von China und den USA im Indopazifik – sechs herausragende Sachbücher liefern spannende und kenntnisreiche Analysen zu diesen brisanten Themen. Sie untersuchen die Ursachen der Konflikte und bieten wertvolle Lösungsperspektiven.

Die perfekte Lektüre für alle, die unsere komplexe Welt besser verstehen wollen!

* zzgl. 4,95 € Versandkosten

Ihre Vorteile:

Relevanz: 6 Sachbücher zu den bedeutendsten Konflikten der Gegenwart

Umfassende Analysen: Ursachen, Interessen und mögliche Lösungen

Expertise: Hochkarätige Autorinnen und Autoren

Hochwertig: 6 Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen im Schuber, nur 14,99 € pro Band

Glückstreffer

Die angebliche Lebensretterin ist aus Gold und blumenverziert. Diese Tabakdose saß genau richtig, in der Tasche Friedrichs des Großen, als der Tod geflogen kam. So heißt es jedenfalls. In der Schlacht bei Kunersdorf soll sie am 12. August 1759 eine Kugel gefangen haben, die dem Preußenkönig galt. Tatsächlich berichtet ein Augenzeuge von einem »goldene[n] Etui« des Feldherrn, das im Gefecht von einem Geschoss getroffen worden sein soll. Handelte es sich dabei wirklich um jene Tabakdose, die heute samt Kugel als Ausstellungsstück in der Schatzkammer der Burg Hohenzollern zu sehen ist? Nicht wenige Historiker hegen Zweifel.

Für die Faszinationskraft der mythenumrankten Büchse ist es unerheblich, ob die Erzählungen stimmen oder nicht – wir erliegen solchen Momenten, in denen alles auf der Kippe steht, in denen der Zufall sich aufschwingt zum Gebieter über Leben und Tod. Die Geschichte scheint sich zu verdichten auf einen einzigen entscheidenden Augenblick, der noch Jahre oder Jahrhunderte später die Nachgeborenen grübeln lässt: Was, wenn es anders gekommen wäre? Die Tabakdose ist eine Reliquie der Zufallsmacht; sie zeigt, was hätte sein können, aber nie Wirklichkeit wurde. Auch wenn – das haben Reliquien so an sich – die Wahrheit dahinter komplizierter ist. RIE

EDITORIAL

FRANK WERNER Chefredakteur

Mehr als ein Ende

Wer im Krimi zuerst auf die letzte Seite blättert, wird von seinen verblüffenden Wendungen nicht überrascht. Er liest den Roman wie einen Zieleinlauf. Ähnlich blicken wir auf die Vergangenheit. Wir betrachten die Geschichte von ihrem bekannten Ende her, und es scheint, als strebe sie auf dieses Ende zu, als sei alles Vor geschichte. Überhaupt halten wir oft nur die Geschichte für möglich, deren Ende wir kennen – obwohl es viele Enden hätte geben können.

Für die Zeitgenossen ist die Geschichte ein Buch, das noch nicht geschrieben ist. Darum hat der Historiker Thomas Nipperdey einmal gefordert, der Vergangenheit nicht die »Fülle der möglichen Zukunft« zu rauben. In diesem Sinne möchte unser Jubiläumsheft – ZEIT Geschichte feiert 20. Geburtstag – das Bewusstsein dafür schärfen, wie offen und ungewiss die Geschichte ist. Wir blicken auf 20 Schlüsselmomente, in denen die Zukunft der Deutschen auf Messers Schneide stand. Folgenreiche Beschlüsse, Attentate, bedeutende Schlachten, Schicksalsschläge: Oft schnurrt die Geschichte auf einen einzigen Augenblick zusammen, in dem sich alles entscheidet. Wir zeigen, wie es gekommen ist – und wie es auch hätte kommen können. Historiker sind Anwälte des Faktischen, mit überschaubarer Toleranz für Spekulationen. Und doch gehört kontrafaktisches Denken in ihr Metier. Wer wissen möchte, wie Adenauer die frühe Bundesrepublik prägte oder warum die Friedliche Revolution in der DDR friedlich blieb, prüft unwillkürlich die Alternativen. Seriöse Szenarien beginnen auf dem Boden historischer Realität und entschweben nicht in schöngeistige Höhen – in diesem Heft ist kein auferstandener Hitler »wieder da«, um durch Nachkriegsdeutschland zu geistern. Unsere Autorinnen und Autoren schildern reale Situationen, die so oder so hätten ausgehen können – und bei denen der tatsächliche Ausgang mitunter der überraschende war. Viel sprach dafür, dass Georg Elsers Bombe Hitler töten würde, hätte eine Verkettung von Zufällen den Diktator nicht zu lebensrettender Eile getrieben. Was wäre gewesen, wenn ...? Das Nachdenken über ungeschehene Geschichte hilft uns, die wirklichen Triebkräfte besser zu verstehen. Wie weit schränken Machtverhältnisse und Mentalitäten den Raum des Möglichen ein? Was kann der Einzelne ausrichten? Im Licht ihrer unverwirklichten Möglichkeiten erscheint uns die Geschichte nicht mehr wie ein Zieleinlauf, sondern als Produkt aus Chancen, Zufällen und Zwängen. Wer in Alternativen denkt, kann besser nachvollziehen, warum es so kam, wie es nicht kommen musste.

Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Heft mit überraschenden Einsichten – auch in die gegenwärtigen Krisen. Denn wenn die Geschichte offen ist, dann ist sie auch offen für eine bessere Zukunft.

100

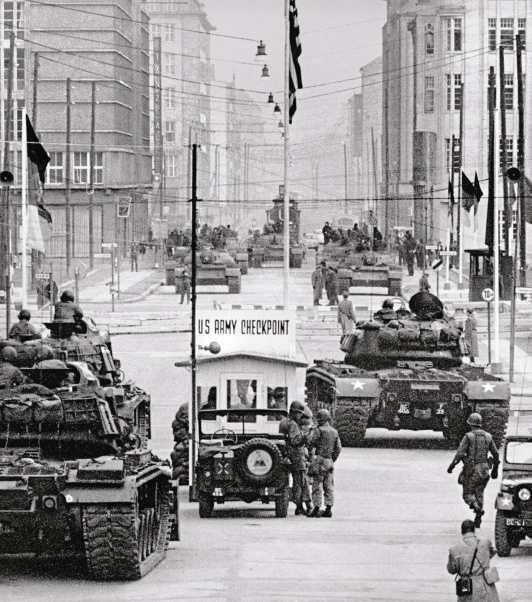

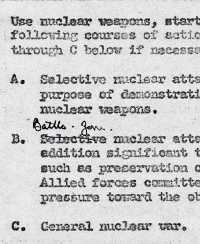

Konfrontation: Im geteilten Berlin stehen sich amerikanische und sowjetische Panzer (im Hintergrund) gegenüber. Die Krise im Oktober 1961 ist eine der gefährlichsten des Kalten Krieges. Was wäre geschehen, wenn sie eskaliert wäre?

94

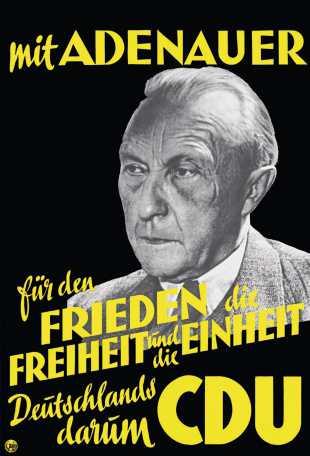

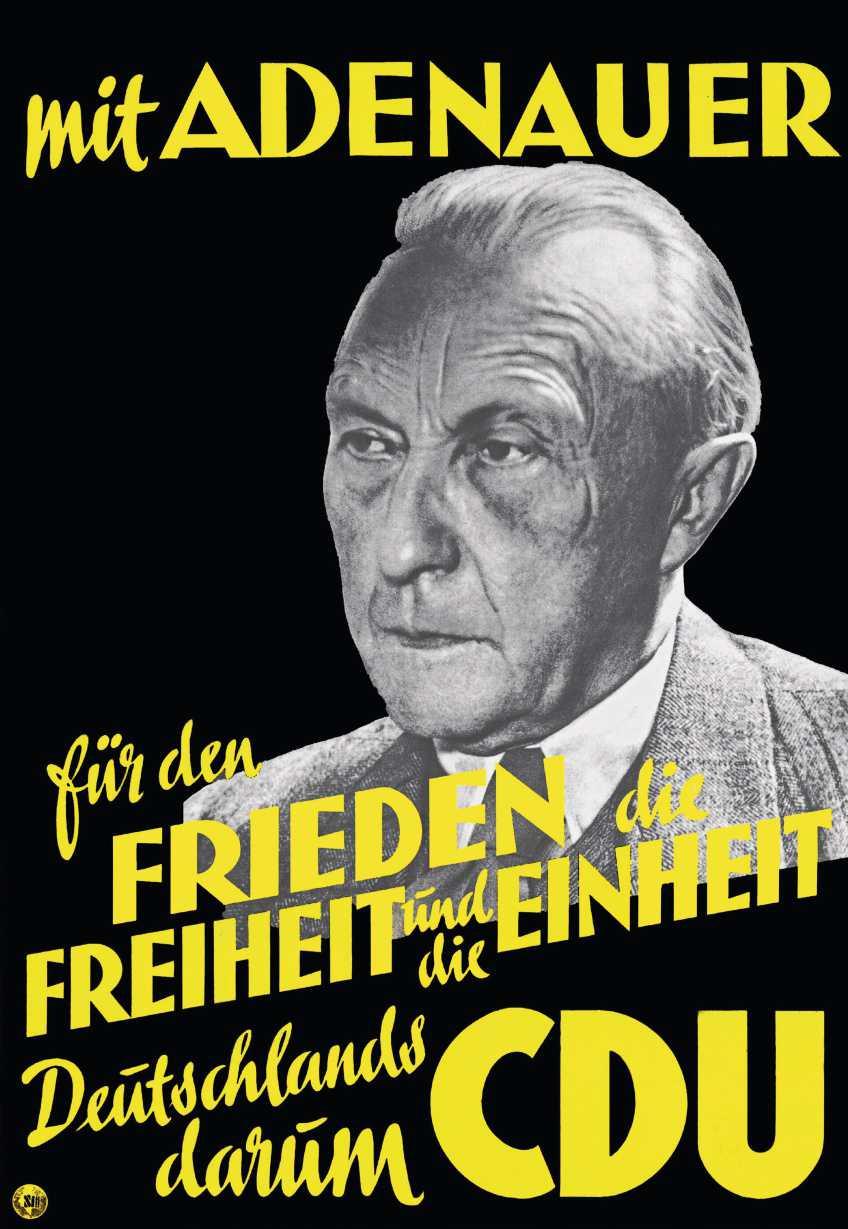

Knapper Sieger Mit nur einer Stimme Mehrheit wird Konrad Adenauer 1949 zum Bundeskanzler gewählt. Ohne ihn wäre die Bundesrepublik ein anderes Land geworden

44

Im Namen des Friedens

Mit dieser Pistole feuert ein Attentäter im Mai 1866 auf Bismarck. Hätte ein erfolgreicher Mordanschlag Preußens »Bruderkrieg« gegen Österreich verhindert?

INHALT

Geschichte, wohin?

Sechs Momente der Entscheidung 6

Narben der Zeit

Über Kontinuität und Zufall in der Geschichte

Von Dan Diner 18

»Unabsehbar viele neue Möglichkeiten«

Der Historiker Richard Evans über kontrafaktisches

Denken und Alternativen zu Hitler 20

1. Vorschlag zur Güte

Hätte eine Einigung mit Luther die Spaltung der Kirche verhindert? Von Tillmann Bendikowski 26

2. Das Gemetzel hätte früher enden können

Der Frieden war im Dreißigjährigen Krieg nach elf Jahren zum Greifen nah Von Raoul Löbbert 32

3. »Mein Unglück ist, dass ich noch lebe«

Friedrich dem Großen kam ein »Mirakel« zu Hilfe.

Hat es Preußen gerettet? Von Samuel Rieth 34

4. Ein Kaiser von Volkes Gnaden

Schon 1849 hätte ein deutscher Nationalstaat entstehen können Von Ralf Zerback 40

5. Keine Durchschlagskraft

Bismarck überlebt 1866 ein Attentat – hätte sein

Tod einen Krieg abgewendet? Von Ute Planert 44

6. Das deutsche Duell

Die Schlacht bei Königgrätz entscheidet über die Zukunft Europas Von Alexander Cammann 48

7. »Eine Tragödie für die Deutschen«

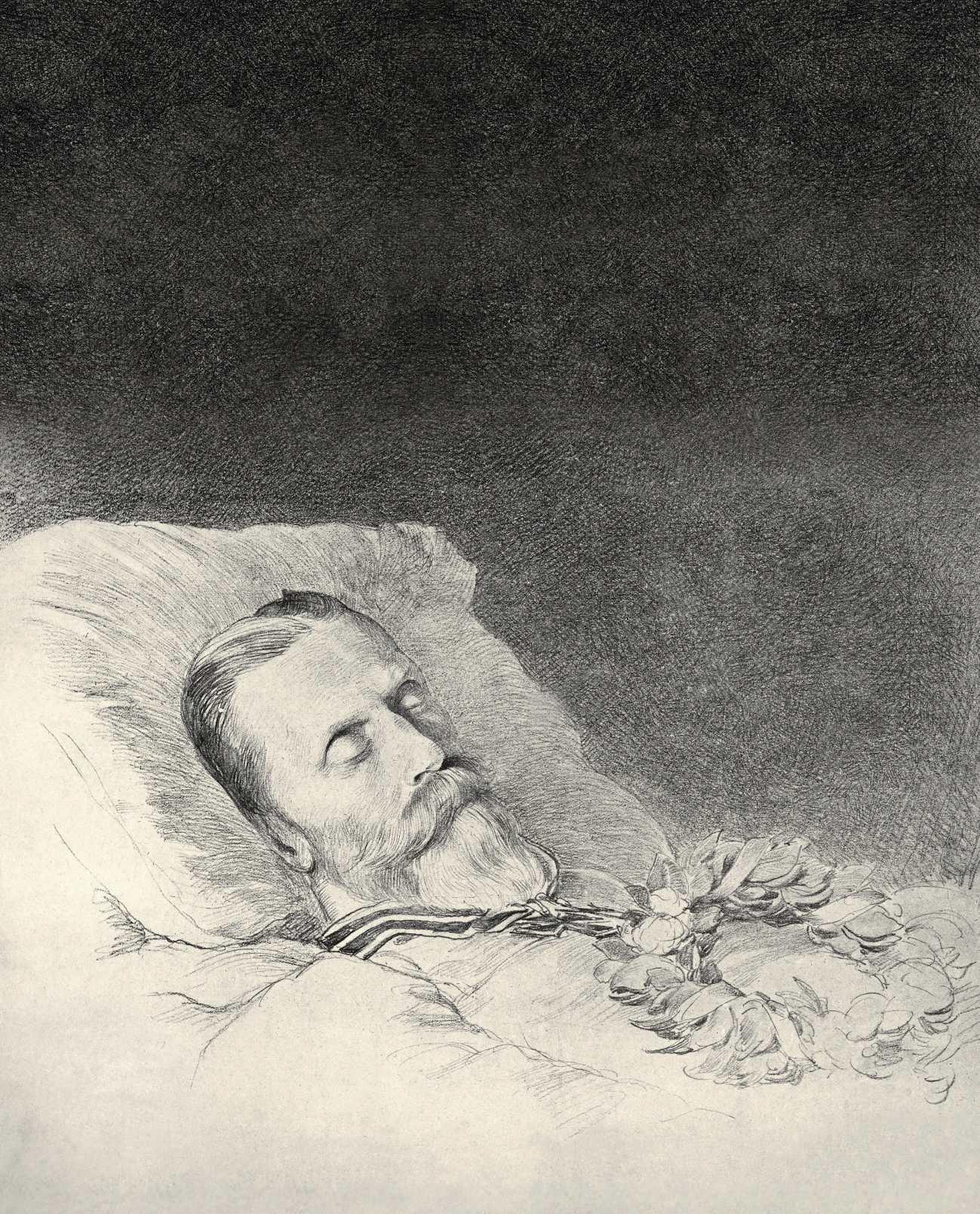

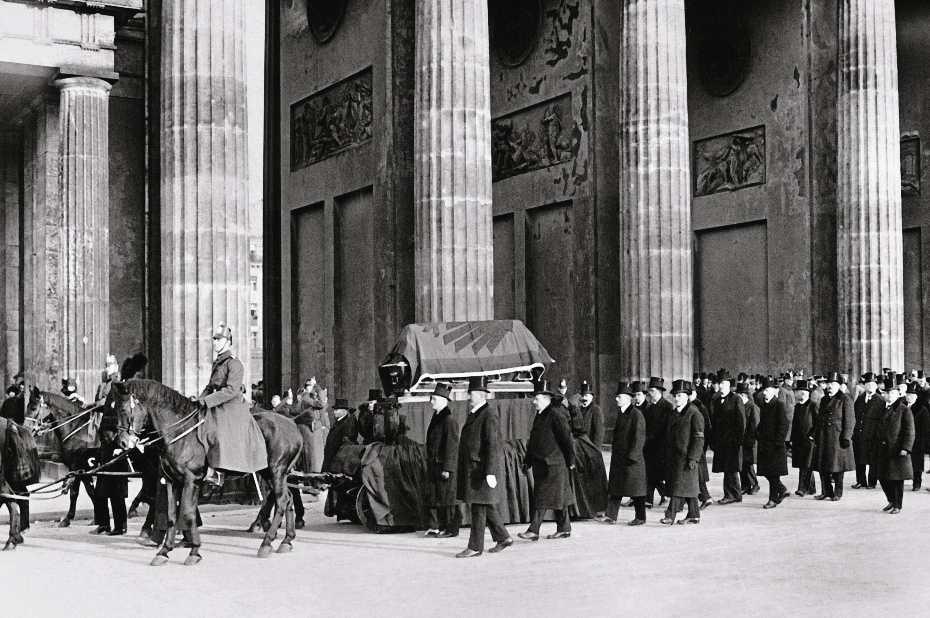

Friedrich III., der Hoffnungsträger der Liberalen, ist nur 99 Tage Kaiser Von Volker Ullrich 54

8. Bei Mord Krieg?

Dem Anschlag in Sarajevo hätte 1914 kein Weltkrieg folgen müssen Von Christoph Nonn 58

9. Passage am Polarkreis

Was, wenn Lenin 1917 die Einreise nach Russland verwehrt worden wäre? Von Markus Flohr 63

10. Wie die Revolution gelungen wäre

In Deutschland war 1918/19 ein echter Umsturz möglich – der Sozialist Hugo Haase entwarf das Szenario dafür Von Klaus Latzel 64

11. Retter der Republik

Friedrich Ebert starb früh. Hätte Weimar mit ihm eine Chance gehabt? Von Bernd Braun 70

12. Letzte Ausfahrt Rheinland

Im März 1936 hätte Frankreich Hitler in den Arm fallen können Von Andreas Molitor 74

13. Dann hätte es keinen Holocaust gegeben

Nur durch großes Glück entgeht Hitler 1939 dem Anschlag Georg Elsers Von Michael Wildt 80

14. Das Wunder von Dünkirchen

Die Wehrmacht lässt 1940 das Gros des britischen Heeres entkommen Von Hauke Friederichs 86

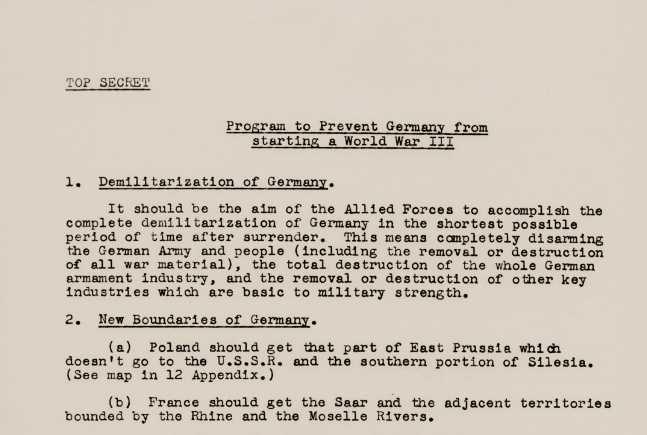

15. Kartoffelacker oder Aufbauhilfe

US-Finanzminister Morgenthau will Deutschland deindustrialisieren Von Manfred Berg 90

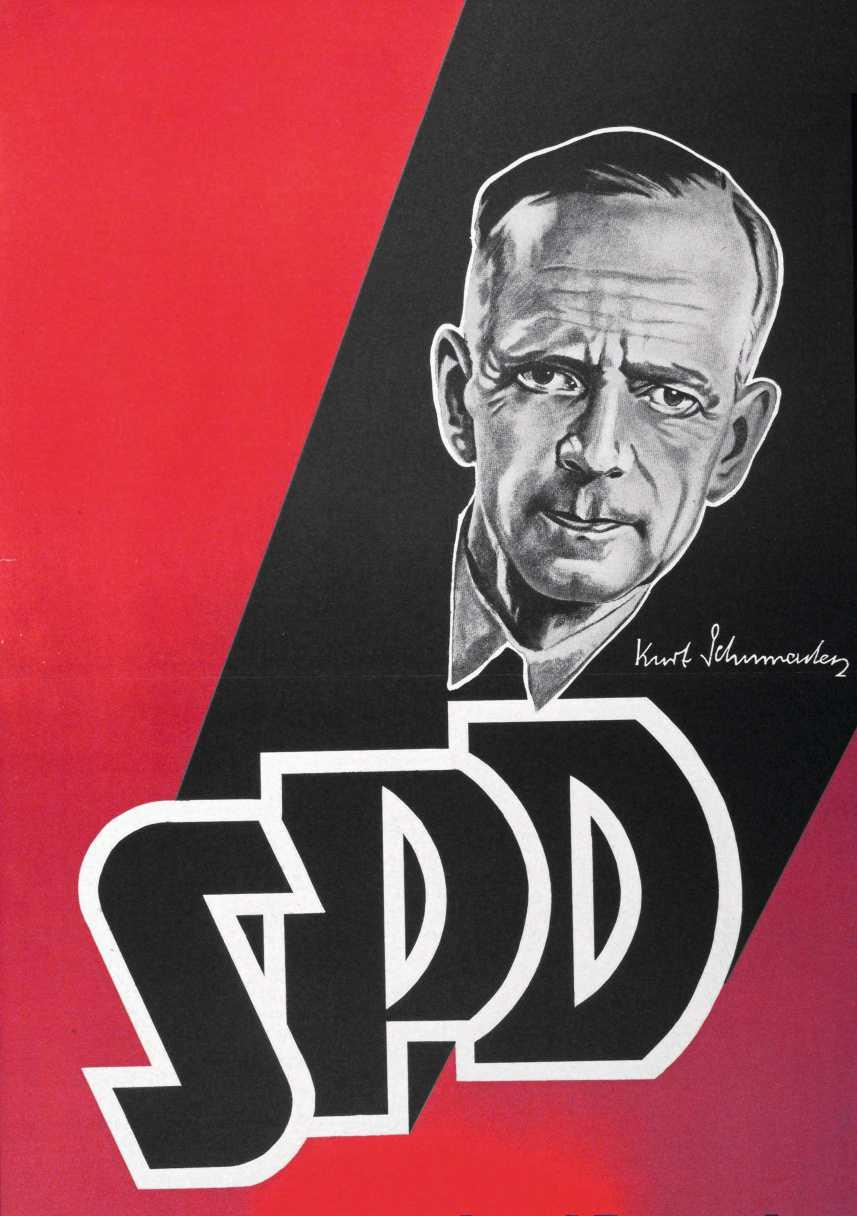

16. Ära ohne Adenauer

Wenn eine Stimme gefehlt hätte: Welchen Weg wäre die Bundesrepublik gegangen? Von Norbert Frei 94

17. Showdown der Supermächte

1961 hätte sich am Checkpoint Charlie beinahe der Dritte Weltkrieg entzündet Von Andreas Etges 100

18. »Jetzt nur keine Panik«

Ein sowjetischer Offizier bewahrt die Welt 1983 vor der Zerstörung Von Michael Thumann 106

19. Unwahrscheinliches Glück

Viele fürchten 1989 in der DDR, dass der Staat den friedlichen Protest mit Gewalt erstickt Von Franka Maubach 108

20. Grenze offen, Grenze dicht

Zwei Perspektiven auf den September 2015: Was, wenn Angela Merkel die Flüchtlinge nicht ins Land gelassen hätte?

Von Heinrich Wefing und Andreas Rödder 114 Bücher / Bildnachweise / Impressum 120

TITEL: Adolf Hitler, 1937; Friedrich der Große, 18. Jahrhundert; Angela Merkel, 2007 (Montage)

Tage der Angst

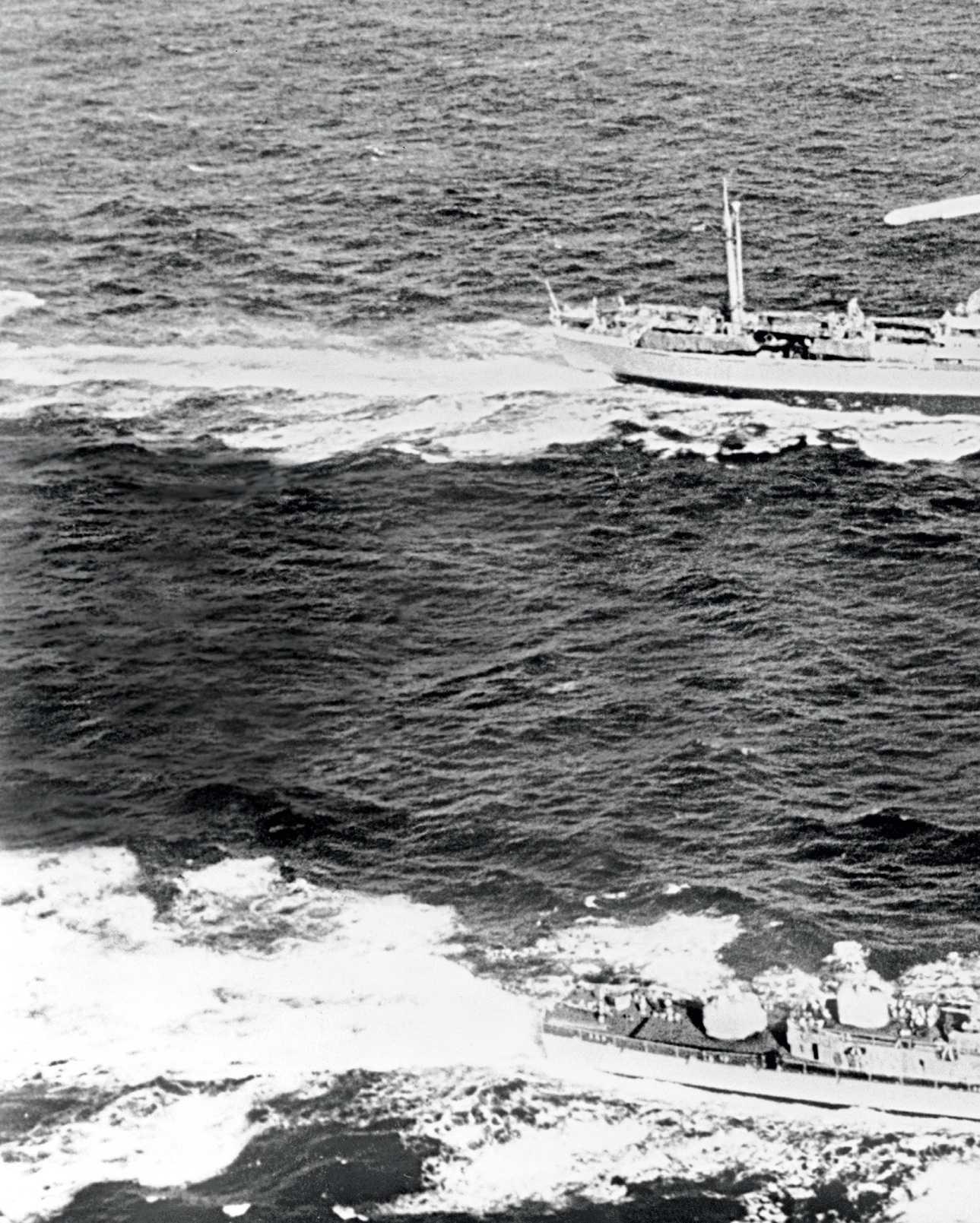

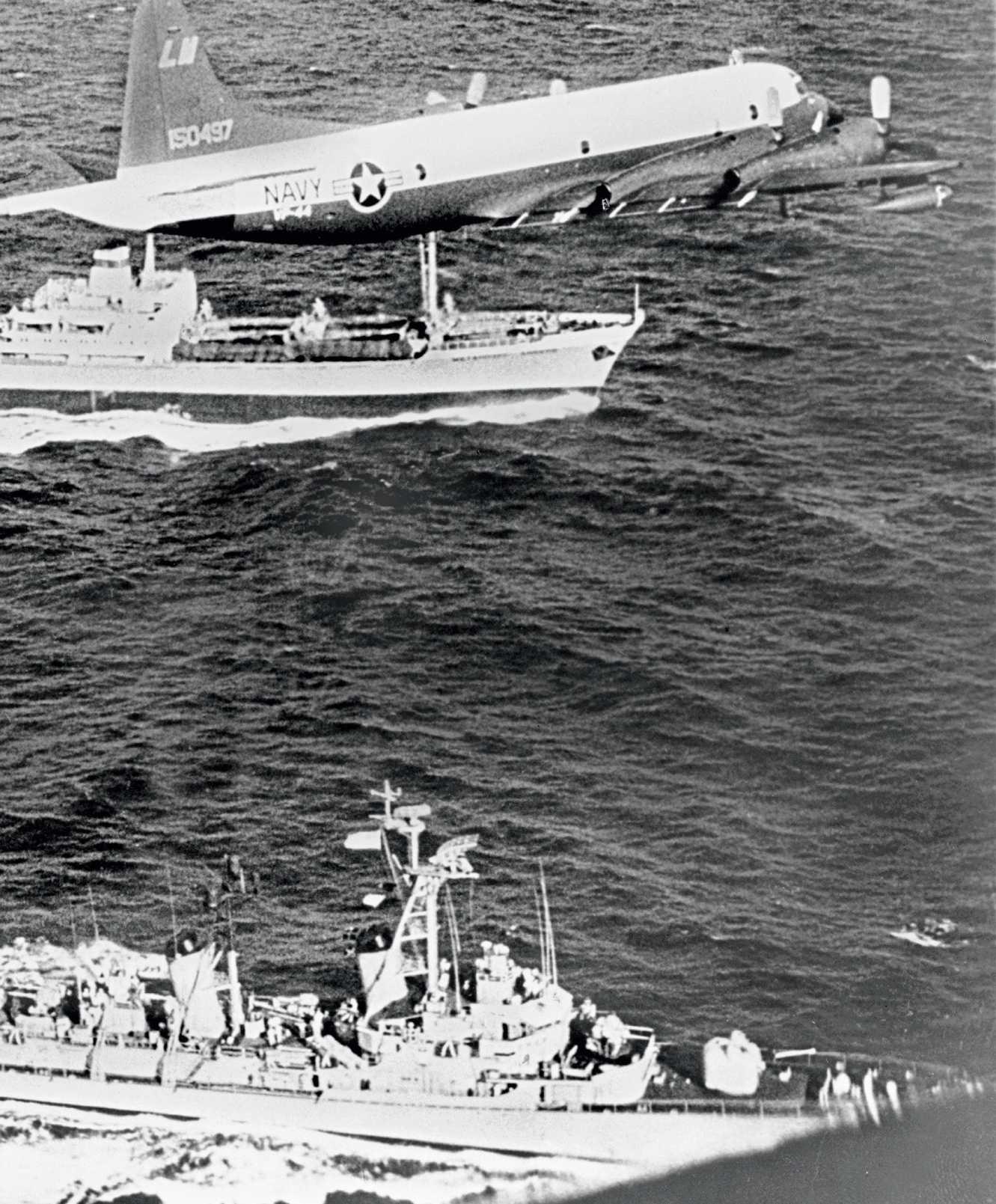

Im Oktober 1962 steht die Welt an der Schwelle eines Atomkriegs. Die Sowjetunion hat atomar bestückbare Mittelstreckenraketen auf Kuba stationiert, die USA reagieren mit einer Seeblockade der Insel. Erst nach knapp zwei Wochen wird die Krise diplomatisch entschärft, die Welt atmet auf. Das Bild entstand im November: Ein amerikanischer Aufklärer überfliegt den Zerstörer »USS Barry«, der einen sowjetischen Frachter aus der Sperrzone um Kuba eskortiert

Geschichte, wohin?

Wenn der Kurs noch nicht bestimmt ist: Sechs Momente, in denen die Zukunft gemacht wird

Gorbis Handreichung

Am 15. Juli 1990 reisen der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher (l.) und Kanzler Helmut Kohl (r.) in den Kaukasus auf die Datscha des sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow. In rustikaler Atmosphäre sprechen die Politiker über die Bedingungen der Wiedervereinigung.

Gorbatschow schwankt noch in der Frage, ob Deutschland Teil der Nato werden darf.

Am Ende des Treffens steht fest, dass die Bundesrepublik souverän über ihre Bündniszugehörigkeit entscheiden darf. Genscher und Kohl haben die günstige Gelegenheit genutzt –einige Jahre später schließt sich das Zeitfenster, in dem Moskau zu solchen Zugeständnissen bereit war

Die Hoffnung stirbt zuerst

Mitglieder der Ehrengarde der Knesset tragen am 6. November 1995 Izchak Rabin zu Grabe, der zwei Tage zuvor einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Israels Ministerpräsident war unter religiösen Hardlinern verhasst, weil er im Konflikt mit den Palästinensern einer Zweistaatenlösung zugestimmt und PLO-Chef Jassir Arafat die Hand zum Friedensabkommen gereicht hatte. Auf Rabin folgt als Ministerpräsident bald Benjamin Netanjahu, der den Siedlungsbau im Westjordanland forciert. Wie sähe der Nahe Osten heute aus, hätte Rabin sein Friedenswerk fortsetzen können?

Verwundetes Amerika

Am 11. September 2001 fliegen islamistische Terroristen mit gekaperten Passagiermaschinen in die Türme des World Trade Center in New York. Um 9.59 Uhr schauen die Menschen entsetzt zu und flüchten, als der Südturm einstürzt. Wenige Tage nach den Anschlägen verkündet US-Präsident George W. Bush den »Krieg gegen den Terror«. Die USA entscheiden sich, nicht nur die Terroristen von Al-Kaida zu bekämpfen, sondern das Völkerrecht auszuhebeln und 2003 in den Irak einzumarschieren. Das hat die Welt verändert –und die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten beschädigt

War der Westen zu schwach?

Am 1. März 2014 fahren russische Truppen ohne Hoheitsabzeichen auf der ukrainischen Halbinsel Krim auf. Ein Soldat postiert sich vor einem ukrainischen Stützpunkt bei Sewastopol, dem Hafen der russischen Schwarzmeerflotte. Später annektiert Russland die Krim und lässt auch Gebiete in der Ostukraine besetzen. Der Westen reagiert halbherzig mit dosierten Sanktionen gegen Politiker, Banken und Unternehmen. Nichts, was Wladimir Putin als echte Gegenwehr aufgefasst haben dürfte. Hat der Westen damals eine Chance vertan, den Diktator zu stoppen?

2022 lässt Putin seine Truppen in die gesamte Ukraine einmarschieren

Schlechte Karten

für Demokraten

Der designierte US-Präsident Donald Trump steigt am 20. Januar 2025, dem Tag seiner Amtseinführung, mit der künftigen First Lady die Stufen zum Weißen Haus empor. Oben warten der abgewählte Joe Biden und dessen Frau Jill. Schon kurz nach der Inauguration beginnt Trump seinen Angriff auf die Demokratie. Und die Frage kommt auf, ob der greise Joe Biden mitverantwortlich ist für den Aufstieg des Zerstörers. Wäre die Präsidentschaftswahl anders ausgegangen, wenn er seine Kandidatur früher aufgegeben und es den Demokraten ermöglicht hätte, bei landesweiten Vorwahlen einen jüngeren Bewerber, eine andere Kandidatin zu küren?

Narben der

Musste es so kommen, wie es gekommen ist? Die Frage stellt sich meist bei besonders dramatischen Ereignissen, die ins kollektive Gedächtnis eingehen. Wie Narben der Zeit kerben sich diese Wendepunkte ins Bewusstsein, als Zäsuren, die sinngebend zwischen »davor« und »danach« unterscheiden.

Nicht erst in der Rückschau, bereits von den Zeitgenossen werden solche Ereignisse als Einschnitte empfunden. Ihre Wirkung ist unmittelbar: Schlagartig verändern sich die Umstände des Daseins. In der jüngeren Geschichte gilt dies etwa für den 9. November 1989, den Mauerfall. Untrüglich war das Empfinden des Epochenbruchs –das Gefühl erlebter Kontingenz.

Kontinuität und Kontingenz, feste Strukturen und plötzliche, unerwartete Wendungen, gehören bei aller Gegenläufigkeit zusammen. Beides formt die Geschichte. Und beides hilft uns, die Frage zu beantworten, ob es kommen musste, wie es kam.

Dafür müssen wir den Blick auf Alternativen zum realen Geschehen richten, auf die Anfänge eines womöglich anderen Ausgangs der Geschichte. Welches Gewicht haben Tendenzen, die in der Vergangenheit zwar angelegt waren, sich aber nicht erfüllten? Solche kontrafaktischen Fragen gehören zum Handwerkszeug der etablierten Geschichtsschreibung. Sie eröffnen ein Erkenntnisfeld, das Anteile des

ZEIT Z EIT

Möglichen, des Wahrscheinlichen und des Wirklichen enthält – und das sich abgrenzt von kontrafaktischen Erzählungen, die der realen Geschichte eine gänzlich andere Wendung geben wollen und die damit zum Genre der Literatur gehören. Nur wer das Mögliche und Wahrscheinliche in der Vergangenheit auslotet, kann die gewordene Geschichte überhaupt bewerten: Ist sie Zufall? Oder historische Notwendigkeit?

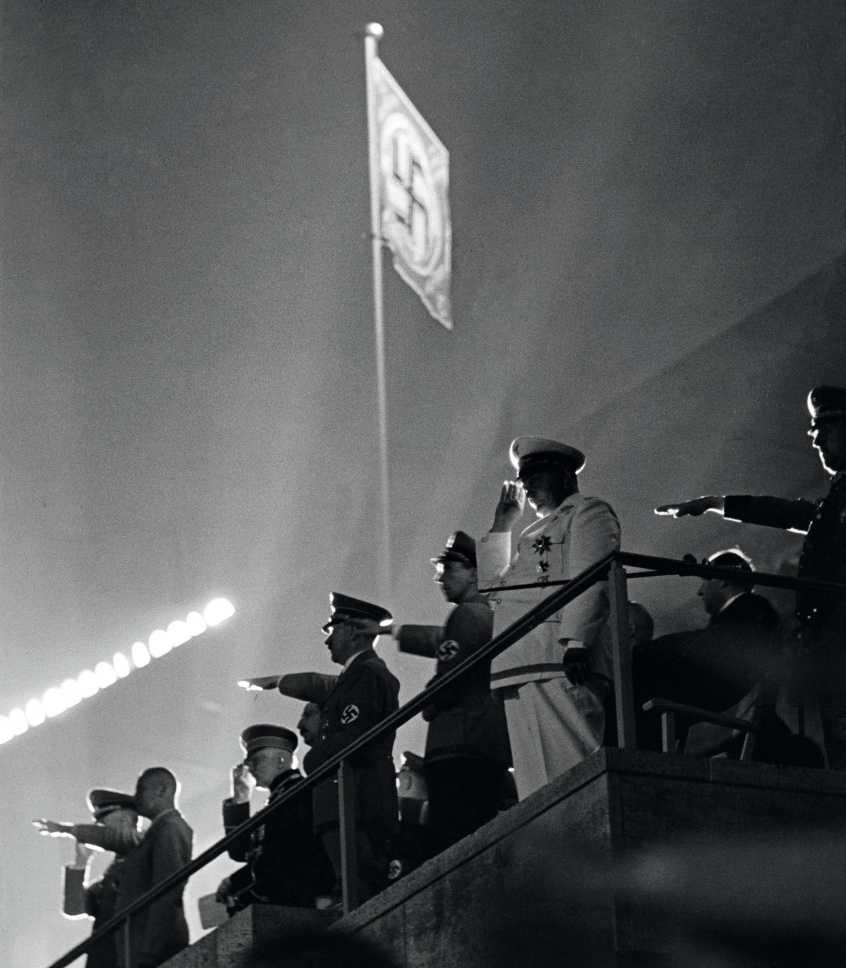

Exemplarisch lässt sich dies an zwei Ereignis-Ikonen aus der jüngeren deutschen Geschichte zeigen, die unter Historikern für endlose Kontroversen gesorgt haben: der Machtübertragung auf Adolf Hitler am 30. Januar 1933 und dem Attentat auf den Diktator am 20. Juli 1944. In beiden Fällen kristallisiert die Geschichte in einer einzigen, alles verändernden Entscheidung, beladen mit dem ganzen Gewicht des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts.

War Hitler eine gleichsam notwendige Konsequenz deutscher Geschichte? Dann hätte er nicht unrecht gehabt, als er behauptete: »Ihr habt mich gefunden!« Oder war die Machtübertragung am 30. Januar 1933 eher den obwaltenden Umständen geschuldet? In welchem Verhältnis stehen Kontinuität und Kontingenz? Was war Struktur, was Zufall?

Mit Struktur ist ein in sich verstrebtes politisches Netzwerk gemeint, das kalkulierbare Prozeduren und damit verlässliche Kontinuität produziert. Struktur folgt dem

Modus der Wiederholung und erlaubt es, erfahrene Gewissheiten aus Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft zu projizieren. Strukturen sind also von langer Dauer und reichen weit über den Zeitpunkt des eingetretenen Geschehens zurück.

Die Weimarer Republik war mit überaus schwachen Strukturen gestartet. Dazu gehört eine tiefe Erschütterung des kollektiven Selbstgefühls, ausgelöst durch die Niederlage im Weltkrieg. Folgenreich ist die bereits im September 1918 beginnende Parlamentarisierung des Reiches, eine erste Phase des Regimewechsels, gefolgt von der relativ unbeabsichtigten Ausrufung der Republik. Vielleicht hätte sich die Bewahrung der Monarchie, wenn auch nicht mit diesem Kaiser, als Stabilitätsanker erwiesen. Tatsächlich erhält ein plebiszitär gewählter Reichspräsident potenziell die höchste exekutive Macht: Er kann mit Notverordnungen regieren lassen, sollte der Reichstag nicht aus sich heraus zu einer Regierungsbildung in der Lage sein. Im Frühjahr 1930 tritt dieser Fall ein.

Von nun an übernimmt die Kontingenz das Ruder. Personifiziert wird sie durch den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und die ihn umgebende Kamarilla. In einer undurchsichtigen Gemengelage umgehen Kabalen und Intrigen die prozeduralen Vorgaben der Verfassung, und es dräut die Gefahr eines Bürgerkrieges, den es um jeden Preis zu verhindern gilt. In diesem Chaos aus Machenschaften

Über Kontinuität und Zufall – und warum es lohnt, nach alternativen Geschichtsverläufen zu fragen VON

DAN DINER

und zunehmend personenabhängiger Politik erweist sich der direkte Zugang zum Reichspräsidenten als entscheidender Faktor. Er führt über Oskar von Hindenburg, den, wie es ironisch hieß, »in der Verfassung nicht vorgesehenen« Sohn des Reichspräsidenten.

Hindenburg erliegt den Einflüsterungen Franz von Papens, verwirft seine bisherige Ablehnung Hitlers und ernennt den NSDAP-Chef zum Reichskanzler – in der Annahme, dieser werde eine parlamentarische Regierung bilden und ihn von der Last der Verantwortung erlösen, weitere Präsidialkabinette zu berufen. Der sozialdemokratische Vorwärts hat sich noch am 27. Januar 1933 die ironische Frage erlaubt: »Herrenreiter Papen« oder »Faschingskanzler Hitler«? Das, was alsbald kommen wird, haben die Zeitgenossen nicht erwartet.

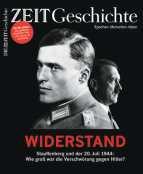

Und der 20. Juli 1944? Wie viel Struktur und wie viel Kontingenz ist dem fehlgeschlagenen Attentat auf Hitler beigegeben? Scheiterte der Anschlag an einer Reihe technischer Zufälle, oder war das Misslingen gleichsam vorgeprägt durch die Struktur der »Führer«-Gefolgschaft, die den Widerstand der wenigen mutigen Militärs behinderte?

Versuche und Pläne, Hitler zu beseitigen, gab es etliche, vornehmlich von Angehörigen der Wehrmacht. Die meisten Vorhaben scheiterten nicht zuletzt an den chronisch erratischen Tagesplanungen

Hitlers, die ständig kurzfristigen Veränderungen unterworfen waren. Ein weiteres, womöglich entscheidendes Kriterium für die Erfolglosigkeit war der Umstand, dass die prospektiven Attentäter mit ihrem Tode rechnen mussten und nur die Wenigsten bereit gewesen sein dürften, sich selbst in die Luft zu sprengen. Bei allem Drang zum Handeln ist bei den Militärs eine gewisse Zögerlichkeit zu erkennen, die zurückging auf eine kapillare Tiefen-

20. Juli 1944: Zu viel für einen Attentäter

wirkung des Eides auf den »Führer«. Was den Widerstandskämpfern jedenfalls zu fehlen schien, war die Eindeutigkeit des »Fanatischen« – eine Haltung, die ihren Gegnern nicht abging. Dies vergrößerte die jedem Attentatsplan inhärente Möglichkeit des Scheiterns.

So war das Handeln der Verschwörer, vor allem der Attentäter des 20. Juli 1944, von einer Vielzahl von Unwägbarkeiten geprägt, angefangen bei der körperlichen Konstitution Claus Schenk Graf von Stauffenbergs: Mit nur noch drei Fingern an nur noch einer Hand schaffte er es in der gebotenen Eile lediglich, einen der beiden Sprengsätze zu schärfen, was die Wucht der Explosion deutlich minderte. Der schwere

Eichentisch, an den er die Tasche mit dem Sprengsatz gelehnt hatte, dämmte die Detonation zusätzlich und schützte den über die Tischplatte gebeugten Hitler.

Nach dem Anschlag musste Stauffenberg wegen seines Führungsauftrages bei der »Operation Walküre« eiligst nach Berlin fliegen. Sein Leben konnte, durfte er nicht einsetzen. Er war sowohl beim Attentat in der ostpreußischen »Wolfsschanze« als auch beim Staatsstreich in Berlin unabkömmlich. Für eine Person war dies zu viel. Die beiden Orte und Handlungen waren über eine komplexe Logistik miteinander verbunden – ein offenes Einfallstor für Zufälle und unvorhersehbare Entwicklungen. Auch das erhöhte die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns.

Es war nicht die von Hitler zitierte »Vorsehung«, die ihn 1933 ins Amt kommen und die ihn 1944 das Attentat überleben ließ. Aber es wäre umgekehrt auch zu einfach, diese beiden Schlüsselereignisse der deutschen Geschichte auf Umstände und Zufälle zu reduzieren. Es kam nicht, wie es kommen musste, aber die tieferliegenden Strukturen wirkten eher in die eine als in die andere Richtung; sie beförderten Hitlers Machtübernahme, und sie erschwerten den Versuch, den Diktator zu töten.

DAN DINER lehrte Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem

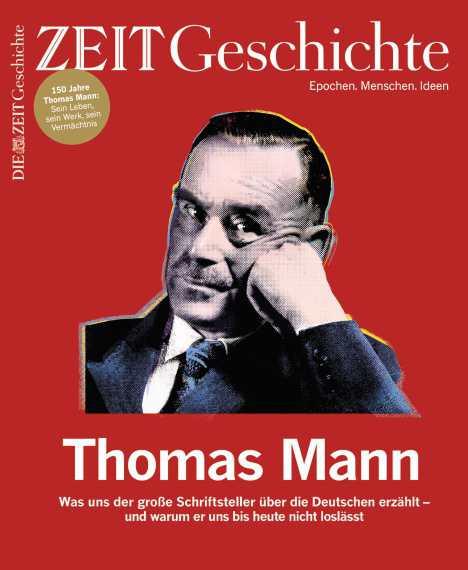

»Unabsehbar viele neue Möglichkeiten«

Der britische Historiker Richard Evans erklärt, was uns die kontrafaktische Geschichte lehrt, warum wir die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen oft überschätzen – und welche Alternativen es zu Hitler gab

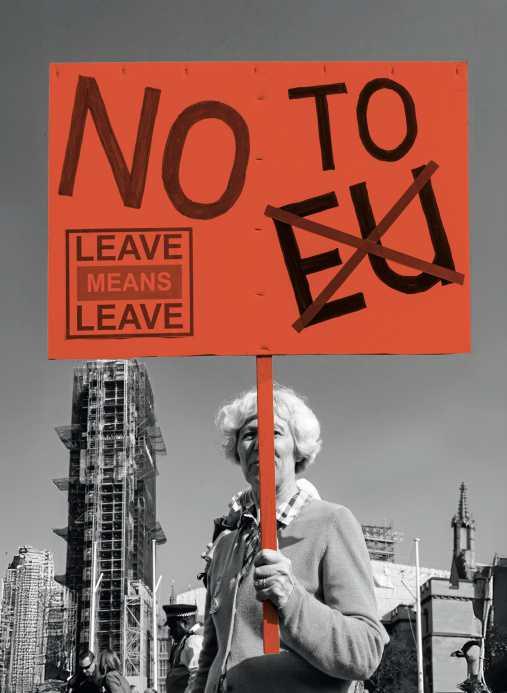

ZEIT Geschichte: Herr Evans, was wäre gewesen, wenn es in Ihrem Heimatland 2016 beim Brexit-Referendum eine Mehrheit für den Verbleib Großbritanniens in der EU gegeben hätte?

Richard Evans: Die Kampagne für den Austritt aus der EU hatte zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel Schwung. Es ist schwer vorstellbar, dass selbst ein knapper Sieg für »Remain« sie noch hätte aufhalten können. Wahrscheinlich hätte die »Leave«-Seite dann für eine zweite Abstimmung gekämpft, um das Ergebnis zu revidieren. Grundsätzlich sollte das Referendum nur beratenden Charakter haben. Premierminister David Cameron hätte die knappe Mehrheit für den Brexit 2016 also auch ignorieren können.

ZEIT Geschichte: Was wieder zu der Frage führt, was dann geschehen wäre ...

Evans: Das ist das Problem: Sobald man von der realen Zeitachse abweicht, kann alles Mögliche geschehen. Aus einer einzigen Entscheidung wie dem Brexit-Referendum, die anders getroffen wird, ergeben sich unabsehbar viele neue Möglichkeiten. Man kann also bestenfalls von Wahrscheinlichkeiten sprechen.

ZEIT Geschichte: Gehört Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht zum Handwerkszeug der Historiker? Wer die Brexit-Folgen beurteilen will, fragt doch unweigerlich, wie die britische Wirtschaft sich bei einem Verbleib in der EU wohl entwickelt hätte.

Evans: Das stimmt, aber wer die ökonomischen Auswirkungen des Brexit untersucht, muss Ereignisse berücksichtigen, die wir nicht hätten vorhersehen können. Zum Beispiel die Wahl Trumps zum US-Präsidenten und seine Importzölle, die weltweit für große Turbulenzen sorgen. Oder Putins Überfall auf die Ukraine, der ebenfalls erhebliche wirtschaftliche Folgen für Europa hatte.

ZEIT Geschichte: Ist die Was-wäre-gewesen-wenn-Frage also nur Spekulation? Oder kann kontrafaktisches Denken auch seriöse Wissenschaft sein?

Evans: Die Grenzen sind fließend. Man sollte zumindest von Entscheidungssituationen ausgehen, vor denen die Zeitgenossen standen, und nicht fragen, was passiert wäre, wenn Hitler einen Autounfall gehabt hätte. Aber ein Großteil der kontrafaktischen Geschichte entspringt dem Wunschdenken konservativer Historiker.

ZEIT Geschichte: Das müssen Sie erklären.

Evans: Linke Geschichtswissenschaftler neigen eher zu der Auffassung, dass die Geschichte sich ohnehin in ihre Richtung bewegt, auf eine bessere Welt hin. Warum also darüber spekulieren, was sonst hätte passieren können? Konservative dagegen haben in ihrer Zeit schon immer viel Beklagenswertes gefunden. Sie denken eher: Wären die Dinge anders gelaufen, wären wir jetzt in einer besseren Lage, und trösten sich mit der Vorstellung, was hätte passieren können. Sehr beliebt ist zum Beispiel die Frage, was geschehen wäre, wenn Großbritannien und Deutschland im Zweiten Weltkrieg früh einen Separatfrieden geschlossen hätten.

ZEIT Geschichte: Was wäre dann passiert?

Evans: Konservative britische Historiker haben spekuliert, dass das British Empire vielleicht erhalten geblieben und der Wohlfahrtsstaat nicht eingeführt worden wäre. Viele solcher Szenarien laufen auf eine Art konservative Utopie hinaus. In Wien habe ich einmal mit Peter von Hohenberg gesprochen, dem Enkel des Erzherzogs Franz Ferdinand. Ich fragte ihn: Was wäre Ihrer Meinung nach geschehen, wenn Ihr Großvater nicht 1914 in Sarajevo ermordet worden wäre? Er sagte: Dann hätte es keinen Ersten Weltkrieg gegeben und somit später auch keinen Hitler und keinen Holocaust. Alles wäre in Ordnung gewesen, nur weil Franz Ferdinand am Leben geblieben wäre und seine Pläne zur Reform der Habsburgermonarchie hätte umsetzen können. Aber man kann unmöglich wissen, ob Franz Ferdinand nicht eine Woche später unter einen Bus geraten wäre.

ZEIT Geschichte: Liegt Konservativen das kontrafaktische Denken auch deshalb näher, weil sie dem Handeln einzelner Persönlichkeiten größeres Gewicht beimessen, während Progressive eher die Macht gesellschaftlicher Strukturen betonen?

Evans: Ja, die kontrafaktische Geschichte neigt dazu, sich auf die »großen Männer« zu konzentrieren, auf Politik- und Militärgeschichte. Nur sehr wenige kontrafaktische Szenarien befassen sich mit größeren gesellschaftlichen Prozessen.

ZEIT Geschichte: Welchen Nutzen hat also die kontrafaktische Geschichte?

Evans: Wenn man die Überlegungen weiterdenkt, die sich Akteure machten, als sie Entscheidungen trafen, wird deutlich, über welche Handlungsspielräume sie verfügten – und wie klein diese oftmals waren. Als zum Beispiel die britische Regierung 1914 vor der Wahl stand, in den Ersten Weltkrieg einzutreten, war sie tief gespalten. Auch Pazifisten gehörten der Regierung an. Die Kabinettsmitglieder spekulierten darüber, was passieren würde, wenn Großbritannien sich heraushielte. Tatsächlich war der öffentliche Druck, in den Krieg einzutreten, aber einfach zu groß, als dass sie ihm hätten widerstehen können.

ZEIT Geschichte: Der Spielraum Einzelner wird überschätzt?

Evans: Ja, oft gehen kontrafaktische Szenarien davon aus, dass die Handelnden einen völlig freien Willen haben. Tatsächlich wird diese Entscheidungsfreiheit durch viele Faktoren eingeschränkt.

Karl Marx hat es einmal so gesagt: »Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken,

nicht unter selbst gewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.«

ZEIT Geschichte: Laut Niall Ferguson sind diese Umstände heute für Historiker übermächtig geworden: Viele würden ähnlich wie Marx deterministische Geschichtsbilder zeichnen, in denen das Handeln Einzelner oder der Zufall keine Rolle mehr spielen. Hat der prominente Verfechter der kontrafaktischen Geschichte da nicht recht? Neigen wir nicht alle dazu, nur die Geschichte für möglich zu halten, die auch geschehen ist?

Evans: Das Problem ist: Seine kontrafaktischen Szenarien sind viel deterministischer als die übliche Geschichtsschreibung.

ZEIT Geschichte: Inwiefern?

Evans: Ferguson behauptet zum Beispiel, eine einzige historische Veränderung – sagen wir, der Nichteintritt Großbritanniens in den Krieg 1914 – hätte unweigerlich eine ganze Reihe von Ereignissen zur Folge gehabt. Deutschland hätte wahrscheinlich gesiegt, in diesem Fall hätte es keinen Hitler und keinen Holocaust gegeben. Und Großbritannien hätte sich nicht durch zwei Weltkriege finanziell ruiniert und deshalb sein Empire bewahrt. Er zeigt angeblich unvermeidliche Konsequenzen, starre Kausalketten, die viele andere Faktoren, die ins Spiel hätten kommen können, außer Acht lassen.

ZEIT Geschichte: Ist es sinnvoll, solche Szenarien auf die für die Zeitgenossen überschaubare Zukunft zu begrenzen?

Evans: Auf jeden Fall. Nützlich ist kontrafaktisches Denken nur dann, wenn es zeigen kann, welche unmittelbaren Alternativen es in einer Situation gegeben hätte, ohne in die ferne Zukunft zu schweifen. Wir können zum Beispiel fragen: Was wäre in Deutschland geschehen, wenn Hitler 1933 nicht an die Macht gekommen wäre? Welche anderen Möglichkeiten gab es am 30. Januar 1933?

ZEIT Geschichte: Und?

Evans: Höchstwahrscheinlich hätte es eine Militärdiktatur gegeben. Dagegen führt die Vorstellung, die Weimarer Republik hätte noch gerettet werden können, in die Irre. Die Demokratie war zu diesem Zeitpunkt bereits zusammengebrochen; der Reichstag war schon ausgeschaltet, er hatte seit März 1930 immer seltener getagt. Die einzige Partei in der Weimarer Republik, die fast durchgehend bis zum November 1932 Stimmen gewann, war die KPD. Aber ich glaube nicht, dass für die Kommunisten eine Chance bestand, an die Macht zu kommen. Die Entscheidungsgewalt war längst auf den Reichspräsidenten, auf Paul von Hindenburg und seine Entourage, übergegangen. Deshalb gab es nicht viele echte Alternativen zu Hitler. Gerade das ins Bewusstsein zu bringen, kann kontrafaktische Geschichte leisten.

ZEIT Geschichte: Die Historiker Wolfram Pyta und Rainer Orth haben gezeigt, wie ein Reichskanzler Hitler womöglich hätte verhindert werden können: durch eine breite Querfront General Kurt von Schleichers unter Einbindung von Gregor Strasser, dem zweiten Mann der NSDAP, als Vizekanzler. Eine realistische Option?

Evans: Ich denke nicht. Das zentrale Merkmal der NS-Bewegung war das Führerprinzip. Die Nationalsozialisten konnten keiner

JA ZUR EU: Was, wenn die Briten (anders als diese Demonstrantin in London fordert) den Brexit verhindert hätten?

Koalition beitreten, die Hitler als »Führer« ausklammert oder die NSDAP zum Juniorpartner erklärt, das hätte nicht funktioniert. Außerdem konnte Hindenburg Schleicher überhaupt nicht leiden. Auch solche persönlichen Motive haben eine Rolle gespielt.

ZEIT Geschichte: Hindenburg mochte auch Hitler nicht sonderlich und sperrte sich lange gegen ihn. Was wäre geschehen, wenn Hindenburg sich treu geblieben wäre und den »böhmischen Gefreiten« nicht zum Reichskanzler ernannt hätte?

Evans: Das ist schwer zu sagen. Die Reichswehr hatte nur 100.000 Soldaten, begrenzt durch den Versailler Vertrag. Dagegen gab es zwei Millionen SA-Männer. Deren Gewalt auf den Straßen war massiv. Zudem hatten die bürgerlichen Parteien fast ihre gesamte Wählerschaft an die Nationalsozialisten verloren. Unter den damaligen Bedingungen versuchten Hindenburg und Franz von Papen, einer konservativen, reaktionären Regierung durch die Unterstützung der Bevölkerung Legitimation zu verleihen. Und die einzige Quelle für diese Unterstützung war die NSDAP. Man

glaubte, Hitler einhegen und manipulieren zu können. Das war bekanntlich einer der größten Irrtümer der Geschichte.

ZEIT Geschichte: Und was wäre gewesen, wenn die SPD über ihren Schatten gesprungen wäre und sich 1933 dem Aufruf der KPD zum Generalstreik angeschlossen hätte? Hätte sich Hitler durch eine vereinte Linke noch verhindern lassen?

Evans: Ein Generalstreik ist eine mächtige Waffe. Auf diese Weise wurde 1920 der Kapp-Putsch verhindert. Aber damals herrschte Vollbeschäftigung – 1932 lag die Arbeitslosigkeit bei 35 Prozent. Ein Generalstreik war damit praktisch undurchführbar geworden: Wer streikte, wäre einfach durch jemanden ersetzt worden, der Arbeit suchte. Außerdem wollte auch die KPD die Weimarer Demokratie zerstören, sie glaubte an ein Sowjetdeutschland nach Stalins Vorbild. Und militärisch waren weder die KPD noch die SPD vorbereitet. Man muss nur schauen, was ein Jahr später, im Februar 1934, in Österreich geschah

ZEIT Geschichte: Dort wagten Sozialdemokraten einen Aufstand gegen den autoritären Ständestaat.

Evans: Die Linke war in Österreich relativ gut bewaffnet, trotzdem wurde sie von der Armee in wenigen Tagen zerschlagen. Letztlich ist schon die Vorstellung, es hätte in Weimar überhaupt zu einer vereinten Linken kommen können, linkes Wunschdenken. Auch wenn es kleine Gruppen in der KPD und der SPD gab, die für eine Zusammenarbeit plädierten: Die Gräben waren viel zu tief. Die KPD hatte der SPD nicht verziehen, dass deren Regierungstruppen 1919 Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet hatten. Für die Kommunisten waren die Sozialdemokraten »Sozialfaschisten«, die auf der Seite des kapitalistischen Systems standen.

ZEIT Geschichte: Mindestens ebenso viele Gedankenspiele wie um den 30. Januar 1933 kreisen um den 20. Juli 1944, den Tag des Stauffenberg-Attentats. Was wäre geschehen, wenn Hitler diesen Anschlag nicht überlebt hätte?

Evans: Wäre er getötet worden, hätte der Krieg sicherlich früher enden können, denn die meisten Deutschen identifizierten sich immer noch vor allem mit Hitler. Er war es, der die Deutschen antrieb, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Doch nur sehr wenige hohe Wehrmachtoffiziere unterstützten den Umsturz. Die Waffen-SS war im Juli 1944 durchaus stark und gut bewaffnet –vielleicht wäre ein Bürgerkrieg zwischen SS und Wehrmacht ausgebrochen.

ZEIT Geschichte: Nicht wenige Wehrmachtgeneräle warteten ab, wie sich der Putschversuch in Berlin entwickelt, um am Ende auf der richtigen Seite zu stehen. Halten Sie es für ausgeschlossen, dass der Walküre-Plan hätte erfolgreich sein können?

Evans: Man muss sich fragen: Was hätte Erfolg bedeutet? Die Verschwörer wollten den Krieg mit einem Friedensabkommen beenden. Aber das war eine Illusion, weil die Alliierten sich schon auf die bedingungslose Kapitulation Deutschlands verständigt hatten. Ich glaube, viele der Verschwörer erkannten schon lange vor dem 20. Juli 1944, dass sie ihre Ziele unter keinen Umständen erreichen konnten. Was sie taten, war eine Art Ehrenrettung Deutschlands.

ZEIT Geschichte: Die Geschichte des 20. Juli hängt von vielen Zufällen ab. Neigen wir dazu, die Zufälligkeit von Ereignissen zu unterschätzen, weil alles einen Sinn haben muss?

Evans: Der Zufall spielt gewiss eine erhebliche Rolle in der Geschichte. Aber ich bleibe dabei, man muss immer auch das Gesamtbild betrachten, die größeren Zusammenhänge, die die Möglichkeiten einschränken.

ZEIT Geschichte: Trotzdem finden viele Historiker die kontrafaktische Geschichte faszinierend. Wann haben Intellektuelle damit begonnen, nicht nur die gewordene, sondern auch die mögliche Geschichte zu beschreiben?

Evans: Dieses Denken lässt sich bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Es gibt einige wunderbare französische Bücher darüber, was passiert wäre, wenn Napoleon 1815 die Schlacht von Waterloo gewonnen hätte. Und in den Napoleon-Apokryphen von Louis Geoffroy aus dem Jahr 1836 erobert der französische Feldherr sogar die ganze Welt und unterwirft alle Muslime

SIR RICHARD EVANS lehrte Geschichte der Neuzeit an der Universität Cambridge und ist Autor des Buches »Veränderte Vergangenheiten. Über kontrafaktisches Erzählen in der Geschichte«

dem Christentum – ein Wunschdenken von ungeheurem Ausmaß. Richtig in Mode kam das kontrafaktische Denken aber besonders gegen Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts, vor allem im Vereinigten Königreich. Die Treiber waren auch dieses Mal die Konservativen, die unter anderem mit der Machtübernahme von Premierminister Tony Blair nicht einverstanden waren.

ZEIT Geschichte: Und die meist auch Euroskeptiker waren, später Befürworter des Brexit. Hat die kontrafaktische Geschichte auch eine politische Agenda?

Evans: In Großbritannien durchaus. Nehmen wir Andrew Roberts. Ein sehr guter Historiker, aber ein schrecklicher Romanautor. Er hat ein furchtbares Werk kontrafaktischer Fiktion geschrieben, Das Aachen Memorandum, in dem der Held Horatio heißt, nach Horatio Nelson, dem britischen Admiral, der 1805 die Schlacht von Trafalgar gewann. Dieser Horatio führt eine Rebellion gegen eine EU an, die sehr an Nazideutschland erinnert. In dieselbe Kerbe schlagen viele – reale oder erfundene – Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Eine ganze Reihe britischer Autoren hat den, wie sie es sehen, Kampf um die Befreiung von der EU in Analogie zum Kampf gegen das nationalsozialistisch beherrschte Europa dargestellt. So trägt ein euroskeptisches Buch des konservativen Parlamentariers William Cash den Untertitel The Battle for Britain. Die in einigen Romanen und Filmen ge

feierte Vorstellung, dass Großbritannien in den frühen 1940erJahren allein gegen Europa stand, hat aus meiner Sicht zur euroskeptischen Stimmung beigetragen; auf der Grundlage falscher Annahmen. Insbesondere wird die Bedeutung der Sowjetunion für den Sieg über die Nationalsozialisten ignoriert.

ZEIT Geschichte: Lesen Sie Romane wie den Bestseller Vaterland von Robert Harris, in dem die Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und Europa schon viele Jahre beherrschen?

Evans: Ich mag Robert Harris, er kennt sich mit Geschichte aus und kann gut erzählen. Als Unterhaltungslektüre würde ich Vaterland empfehlen. Aber als Historiker muss ich sagen: Sein Roman basiert auf einem Missverständnis. Denn Hitler hätte seine Eroberungsfeldzüge nicht einfach eingestellt. Anders als im Roman hätte das selbst ernannte Großdeutsche Reich nie einen Punkt des Stillstands erreicht. Hitler wollte permanenten Krieg, ohne zeitliche und räumliche Grenzen. 1930 sprach er vor Parteimitgliedern vom Ziel der »Weltherrschaft«. Als Rassist und Eugeniker glaubte Hitler, dass eine »Rasse« im Überlebenskampf nur stark bleiben könne, wenn sie ständig gegen andere »Rassen« kämpfe. Außerdem: Deutschland hätte den Zweiten Weltkrieg unter keinen Umständen gewinnen können.

ZEIT Geschichte: Warum kreisen überhaupt so viele kontrafaktische Erzählungen um den Nationalsozialismus – und warum vor allem in Großbritannien? Sind wir Deutschen zu ernsthaft für dieses Genre?

Evans: Vielleicht liegt es an der angloamerikanischen Leichtigkeit, dass die allermeisten Titel in Großbritannien und den USA erschienen sind. Gerade wenn es um die NSZeit geht, ist es für die Deutschen natürlich schwerer, in Alternativen zur Geschichte zu denken, da ist die Befangenheit viel größer. Der Nationalsozialismus steht so sehr im Mittelpunkt, weil die negative Faszination für Hitler immer noch ungebrochen ist. Hitler war der dämonischste Diktator, der zerstörerischste Rassist, der aggressivste Militarist, den es je gab; für viele ist er eine Art Verkörperung des Bösen. Deshalb wird es immer Menschen geben, die sich gerade mit Blick auf ihn fragen, wie es auch hätte kommen können.

ZEIT Geschichte: Wenn Sie gegenwärtig die Nachrichten verfolgen: Denken Sie manchmal, die reale Welt sei falsch abgebogen und wir leben nun in einer kontrafaktischen Zeit?

Evans: Unsere Welt ist kontrafaktisch in der Weise, dass wir mit Lügen und Fiktionen aller Art überschüttet werden. Putin und Trump wollen gar nicht mehr zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden. Insofern steckt die Wahrheit selbst in der Krise. Ich habe jahrelang die Holocaustleugnung erforscht, die auf Manipulation und Fälschung von Belegen beruht. Diese Lügen lassen sich durch Beweise leicht entkräften. Heute im Zeitalter der sozialen Medien liegt das Problem allerdings darin, dass die Menschen solchen Wahrheitsbeweisen weniger Bedeutung beimessen als früher und zum Teil an »alternative Wahrheiten« glauben. Deswegen ist es umso wichtiger, Lügen als das zu entlarven, was sie sind.

Das Gespräch führten Samuel Rieth und Frank Werner

Erdbeben Myanmar

EinschweresErdbebenhat Südost asienerschüt tert .AktionDeutschland Hilf tleistet Nothilfe –mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Notunterkünf ten undmedizinischer Versorgung.

Helfen Sieden Menschen jetz t– mitIhrer Spende! Ak tion-Deutschland-Hilft .de

Bündnis derHilfsorganisationen

1.WENDE PUNK T

Vorschlag zur Güte

Der Reformator Martin Luther erschüttert die deutsche Glaubenswelt. Auf dem Reichstag zu Worms kommt es 1521 zur Konfrontation mit Kaiser Karl V. Hätte der Herrscher die Spaltung der Christenheit noch verhindern können?

VON TILLMANN BENDIKOWSKI

Vielleicht war dem jungen Kaiser die Idee zu diesem klugen Schachzug in einer schlaflosen Nacht gekommen. Womöglich hatte er auch eine göttliche Eingebung gehabt. Jedenfalls ging er am 18. April 1521 außergewöhnlich optimistisch, geradezu gut gelaunt in das Treffen mit Martin Luther am Bischofshof in Worms. Bei ihrer Begegnung am Vortag hatte das Reichsoberhaupt den Theologie-Professor aus Wittenberg als klug, redegewandt und taktisch versiert erlebt. Offensichtlich hatte es keinen Zweck, sich heute mit ihm vor den versammelten Reichsständen auf eine Debatte über Sinn und Unsinn seiner Schriften einzulassen. Deshalb setzte Karl auf einen überraschenden Vorstoß, eine Wende, die mit den Erwartungen brechen würde. Rom hatte Luther vor drei Monaten zum Ketzer erklärt, und der Kaiser sollte die Reichsacht über ihn verhängen, ihn für vogelfrei erklären. Doch würde ein verfolgter, ein toter Martin Luther die aufgewühlte Stimmung im Reich wirklich beruhigen? Der Kaiser hatte da seine Zweifel.

EINIGUNG ODER ESKALATION?

Vor dem Kaiser soll Luther seine Lehren widerrufen. Auch die Reichsstände haben sich im Bischofshof in Worms versammelt. Das Gemälde entstand (wie die Werke auf den folgenden Seiten) im 19. Jahrhundert

Sie seien doch beide Mitglieder der einen heiligen Kirche, so begann Karl V. das Treffen – was angesichts der Exkommunikation Luthers äußerst nachsichtig formuliert war, aber an dieser Ungenauigkeit störte sich das Publikum in diesem Moment offensichtlich nicht. Und als gute Christen, sagte der Herrscher, sei ihnen doch gleichermaßen an dem Wort Gottes gelegen, »das das allerhohste ding im himmel und auf erden sei«, wie der Professor es gestern selbst formuliert hatte. Als Kaiser wolle er deshalb mit dem Menschen Luther nachsichtig sein. Auch deshalb habe er ihm die erbetene zusätzliche Frist bis heute gewährt, um seine Irrlehren zu widerrufen.

Was wäre gewesen, wenn der Kaiser einen Kompromiss angeboten hätte?

Doch wenn er sich dazu weiterhin nicht in der Lage sehe, wolle Karl ihm einen weitgehenden Vorschlag unterbreiten: Luther solle unter dem Schirm des Kaisers an einer Reform der Kirche mitarbeiten, um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen und auch – das liege ihm als Reichsoberhaupt besonders am Herzen –, um den Frieden in Europa zu bewahren.

Der Kaiser hatte diesen Vorstoß nicht mit seinen Beratern abgestimmt, mit deren Widerstand er rechnen musste, aber dafür – in Worms waren die Wege kurz – Kontakt zum einflussreichen sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Weisen aufgenommen. An dessen Urteil war dem 21-jährigen Monarchen stets viel gelegen. Weil Friedrich bekanntlich gewillt war, »seinen« Luther gegen die Verfolgung durch die Kurie in Schutz zu nehmen, konnte eine Lösung nur mit ihm gelingen. Und tatsächlich: Friedrich war von der Idee des Kaisers angetan und ließ seinerseits Luther ausrichten, er möge an diesem Nachmittag dem unerwarteten Vorschlag unbedingt zustimmen. Nun ließ sich Martin Luther bekanntlich ungerne vorschreiben, was er sagen und wie er sich zu verhalten habe. Aber in diesem Fall erwies er sich nicht als theologischer Sturkopf, sondern ging erstaunlich folgsam auf die diplomatische Offerte ein: Dem Wunsch des Kaisers folgend, aber auch weiterhin –die Bemerkung konnte er sich nicht verkneifen –voller Demut »gefangen im gewissen an dem wort gottes«, wolle er freudig seinen Beitrag zur Erneuerung der Kirche leisten. Das Raunen bei den ver-

sammelten Ständen zeugte gleichermaßen von Überraschung und Zufriedenheit mit diesem Übereinkommen. Nur die Vertreter der Kurie, so berichteten einige Anwesende, seien erkennbar blass geworden. Was im Grunde alle Teilnehmer des Reichstags ahnten: Der Kaiser spielte bewusst auf Zeit und hoffte auf eine allgemeine Beruhigung der reformatorischen Gemüter, während Martin Luther selbst vermutlich gar nicht daran dachte, irgendwelche Kompromisse einzugehen, auch wenn er sie in diesem Augenblick demütig in Aussicht stellte. Doch einen Versuch, da waren sich alle einig, war es allemal wert.

Hätte der Reichstag zu Worms – auf dem sich der Konflikt zwischen dem Kaiser und Luther unversöhnlich zuspitzte und in dessen Folge der Wittenberger Theologe für »vogelfrei« erklärt wurde – tatsächlich so wie hier geschildert verlaufen können? Wäre eine solche Wende hin zu einem Kompromiss denkbar gewesen? Und hätte es dann womöglich die Reformation nie gegeben?

Viel, so scheint es, stand 1521 in Worms auf dem Spiel. Lustvoll ließe sich spekulieren: Wenn es wegen der Glaubensdifferenzen keine Spaltung der Christen gegeben hätte, wäre die Geschichte in Deutschland und Europa womöglich deutlich friedlicher verlaufen. Es hätte keine Glaubenskonflikte und -kriege zwischen den deutschen Kleinstaaten gegeben, vielleicht wären auch katholische und protestantische Reiche wie Frankreich und Schweden nicht aufeinander losgegangen. England hätte nicht den Weg in die Anglikanische Kirche antreten können: Möglicherweise hätte das die Insel langfristig enger an das europäische Festland gebunden. Womöglich wären ohne Reformation auch weniger Glaubensflüchtlinge nach Nordamerika gesegelt. Würde der christliche Fundamentalismus dann heute Mentalität und Politik der USA so stark prägen?

Doch es ist wohl vor allem Wunschdenken, dass die Geschichte weniger blutig verlaufen wäre – ohne Bauernkrieg, die Verfolgung der Täuferbewegung, den Dreißigjährigen Krieg. Die sozialen Verwerfungen, die ebenso hinter diesen Konflikten standen wie die Machtpolitik der deutschen und europäischen Monarchen, hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ähnlich ausufernden Kämpfen geführt.

Vielleicht wäre ohne die Glaubensspaltung sogar alles noch schlimmer gekommen. Denn sie war auch eine lange, wenngleich quälende Übung im Aushalten von Gegensätzen. 1555 wurde im Augsburger Religionsfrieden erstmals das unbefristete Nebenein-

ander von zwei Varianten des christlichen Glaubens innerhalb eines politischen Systems festgeschrieben. Dabei machte der Grundsatz cuius regio, eius religio den Glauben der Menschen zwar zu einer Sache des Landesherrn. Zugleich ermöglichte diese Vereinbarung den Untertanen aber, das Land samt Familie und Eigentum zu verlassen. Das war die rechtliche Grundlage für Glaubensflüchtlinge innerhalb Deutschlands. Sie sollte fortan die politische Kultur prägen: In diesem Land gehörten solche Flüchtlinge nun dazu, und die Debatten über ihre Rechte und ihre mögliche Aufnahme waren ein steter Impuls, über Toleranz und Religionsfrieden nachzudenken. Die dauerhafte Herrschaft nur einer Kirche – sei sie römisch, römisch-reformiert oder rein protestantisch – hätte den Umgang mit Andersgläubigen womöglich noch verschlimmert und Deutschland zu einem religiös totalitären Land gemacht.

Wie plausibel solche Szenarien einer alternativen Zukunft sind, hängt in hohem Maße von der Vorgeschichte des Reichstags in Worms ab. Was war bereits vor der Zusammenkunft geschehen und konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden? Es zeigt sich schnell, wie begrenzt die Handlungsspielräume der Beteiligten im April 1521 waren. Dies lag zum einen am Aufstieg Martin Luthers in den vier vorangegangenen Jahren: Er war in dieser Zeit zu einer bekannten theologischen und politischen Größe geworden. Keineswegs reiste ein »kleines Mönchlein« nach Worms, sondern ein selbstbewusster Professor und Bestsellerautor avant la lettre. Er beeindruckte ein breites Publikum mit seinen stupenden Kenntnissen und seinem rhetorischen Talent, überdies legte er ein ungewöhnliches Geschick für das richtige Marketing an den Tag. Luther hatte das Land aufgewühlt, eine begeisterte Anhängerschaft gefunden – und mächtig gegen Rom ausgeteilt. Da waren zunächst die großen Schriften, nach seinen 95 Thesen früh sein Sermon von dem Ablaß und Gnade, der 1518 erschienen war. Diese Kritik am Ablasshandel Roms wurde binnen zwei Jahren 25-mal nachgedruckt und erreichte eine Auflage von etwa 60.000 Exemplaren. Allein das bezeugt, dass Luther den Nerv der Zeit getroffen hatte. 1520 bestritt er in seiner Abhandlung An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung die Autorität des Papstes über die weltlichen Obrigkeiten. Und er forderte die Unabhängigkeit des deutschen Kaisertums vom Papst sowie die Errichtung einer von Rom unabhängigen Kirche.

Im selben Jahr folgten die grandiose Abrechnung Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und schließlich seine berühmteste reformatorische Flugschrift Von der Freiheit eines Christenmenschen. Im Grunde war damit das Papsttum in seiner derzeitigen Gestalt – aber eigentlich auch in jeder vorstellbaren reformierten Form – für ihn längst undenkbar geworden und die Lossagung von der römischen Kirche bereits in Gang gekommen.

Und auch vor demonstrativen Gesten hatte Luther nicht zurückgeschreckt. Im November 1520 waren seine Werke in Köln und Mainz öffentlich verbrannt worden, auf Veranlassung des päpstlichen Nuntius Hieronymus Aleander. Daraufhin ließ Luther selbst einen Scheiterhaufen errichten: Vor einem der Stadttore Wittenbergs wurde ein reformatorisches Feuer entzündet, in dem mehrere Ausgaben des kanonischen Rechts, eine Handschrift scholastischer Beichtpraxis sowie Traktate von Luther-Gegnern landeten. Dann warf Luther persönlich einen Druck der gegen ihn verhängten Bannandrohungsbulle in die Flammen. Ob er dabei wirklich die folgenden

Worte gesagt hat, bleibt offen, zuzutrauen wären sie ihm auf jeden Fall: »Weil du die Wahrheit Gottes verderbt hast, verderbe dich heute der Herr. Hinein damit ins Feuer.«

Kein Wunder, dass im Vatikan niemand so verhasst war wie Luther – vielleicht vom Teufel persönlich abgesehen, aber für manche waren die beiden identisch. Erwartungsgemäß war ein Ketzerprozess gegen ihn eröffnet worden. Und da ein Widerruf für den Kompromisslosen aus Wittenberg nicht infrage

FANAL GEGEN ROM Vor den Mauern Wittenbergs verbrennt Luther Ende 1520 die Androhung des Papstes, ihn aus der Kirche auszustoßen. Ein Mitstreiter trägt schon die nächste Schrift zu den Flammen, vielleicht eine Ausgabe des kanonischen Rechts

WEITERLESEN

Tillmann Bendikowski:

»Der deutsche Glaubenskrieg.

Martin Luther, der Papst und die Folgen«

C. Bertelsmann Verlag, München 2016

kam, wurde er entsprechend der päpstlichen Drohung im Januar 1521 offiziell zum Ketzer erklärt.

Doch der Rückhalt in seiner Heimat hatte weiter Bestand. Das zeigte auch Luthers Reise zum Reichstag in Worms. Je weiter er Richtung Rhein kam, desto freundlicher fiel der Empfang aus. So kam ihm der Rektor der Erfurter Universität samt imposantem Gefolge vor der Stadt entgegen. Zwischendurch erhielt Luther sogar die Möglichkeit, eine seiner berühmten Predigten zu halten – ganz so, als sei er kein von Rom verurteilter Ketzer, sondern ein sehnsüchtig erwarteter Gottesmann, dem die Gemeinde immer schon einmal lauschen wollte. Endgültig zum öffentlichen Ereignis wurde schließlich Luthers Ankunft in Worms. Etwa 2.000 Menschen sollen auf den Straßen gewesen sein, um den Reformator zu begrüßen oder ihn zumindest einmal leibhaftig zu sehen. Entsprechend nervös waren die Vertreter der römischen Kirche. So schrieb der päpstliche Nuntius Aleander kurz vor dem Reichstag nach Rom: »Die Deutschen haben allen Respekt verloren und lachen über die Exkommunikation; die Mönche wollen nicht von den Kanzeln gegen Luther predigen.« Unzählige Christen hätten sogar aufgehört zu beichten, und täglich »regnet es lutherische Schriften in deutscher und lateinischer Sprache«. Das Land befinde sich in hellem Aufruhr, die allermeisten Menschen

Ein Mord würde das Problem nicht lösen. Dafür sind Luthers Ideen zu populär

hätten sich auf die Seite der reformatorischen Kritiker geschlagen: »Neun Zehntel erheben das Feldgeschrei ›Luther‹, und für das übrige Zehntel, falls ihm Luther gleichgültig ist, lautet die Losung wenigstens ›Tod dem römischen Hof‹.«

In dieser Situation hatte Karl V. im Grunde drei Optionen, wenngleich wir nicht wissen, ob er und seine Berater die Varianten tatsächlich ernsthaft durchgespielt haben. Die erste war der Versuch, mit Luther zu einer nachhaltigen Verständigung zu kommen. Aber letztlich dürfte dies ausgeschlossen gewesen sein: Zu viel Kritik hatten er und andere Reformatoren vorgetragen, zu viele Hoffnungen auf Wandel und letztlich Befreiung von der kirchlichen Knechtschaft kursierten bereits im Volk. Auch Lu

ther hätte diese Erwartungen gar nicht mehr einfangen können. Das musste er Jahre später leidvoll erfahren, als er den Furor des Bauernkrieges weder verhindern noch mit Worten stoppen konnte, weil auch er machtlos war gegen die feurige Rhetorik eines Thomas Müntzer und das wilde Aufbegehren der unterdrückten Menschen.

Zudem wäre Luther zu einem »Deal« mit Kaiser und Kurie wohl gar nicht fähig gewesen. Schließlich residierte in Rom immer noch Papst Leo X. Dessen Tod im Dezember 1521 kam völlig überraschend; zur Zeit des Reichstags mussten Vertreter von kirchlicher und weltlicher Macht davon ausgehen, dass sein Pontifikat noch lange andauern werde.

Alle wussten nur zu gut, dass dieser Papst vor allem danach strebte, sein irdisches Leben durch Heiterkeit, Scherz und Musik zu verschönern – die reformatorische Kritik an der römischen Kirche hatte er nie verstanden. Auch das tiefreligiöse Auftreten Luthers erschloss sich Leo X. nicht, und für die gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen der RomKritik fehlte es ihm vermutlich schlicht an Fantasie. Im Grunde agierte dieser Papst dermaßen unter Luthers theologischmoralischem Niveau, dass jedes Gespräch zwischen den beiden sinnlos gewesen wäre – da mochte der Kaiser so wohlwollend assistieren, wie er wollte.

Wenn also keine Verständigung möglich schien, warum dann – die zweite Option – Martin Luther nicht einfach ermorden lassen? Das Töten angeblicher Ketzer war eine lang eingeübte römische Tradition (der sich später auch Protestanten gern bedienten). Aus Sicht vieler Parteigänger der Kurie hätte man dem reformatorischen Treiben ohnehin längst mit Gewalt ein Ende setzen müssen. Aber auch dafür war es im April 1521 im Grunde schon zu spät. Ohnehin brachte das Töten eines theologischen Abweichlers die Dinge für Rom nicht unbedingt wieder in Ordnung. Das hatte der Fall Jan Hus gezeigt. Der böhmische Theologe war 1415 in Konstanz verbrannt worden, aber die »Hussiten« und die Ideen des Reformators verschwanden deshalb nicht. Es gibt keinen vernünftigen Grund, anzunehmen, dass es bei einer Hinrichtung Luthers ein Jahrhundert später anders gelaufen wäre: Revolutionäre Ideen sind immer schwerer aus der Welt zu schaffen als die Menschen, die sie prominent vertreten. Ganz in diesem Sinne wurde vom großen Humanisten und Kirchenkritiker Ulrich von Hutten der Ausspruch kolportiert: »Wenn Luther tausendmal tot wäre, es würden hundert neue Luther entstehen.«

Ein gewaltsamer Tod Luthers im Jahr 1521 hätte eine Reformation also nicht mehr verhindert. Womöglich wäre ihr Verlauf ein anderer gewesen, aber die reformatorische Bewegung war nicht mehr zu stoppen. Sie profitierte auch von der territorialen deutschen Kleinteiligkeit, denn gerade diese ermöglichte vielen politisch und religiös Verfolgten Schutz und bot abweichenden Meinungen eine Heimat.

Tatsächlich entschied sich Karl V. auf dem Wormser Reichstag dazu, die Reichsacht über Martin Luther zu verhängen – auch wenn er zugleich dafür sorgte, dass dem Reformator nicht unmittelbar Gewalt angetan wurde. Der Rest ist Geschichte: Als die Reichsacht wirksam wurde, befand sich der fortan »vogelfreie« Reformator bereits unter dem Schutz des Kurfürsten von Sachsen auf der Wartburg. Auch während der kommenden Monate blieb er Mittelpunkt des Wittenberger Reformkreises und durch seine Schriften im ganzen Land präsent. Vor allem übersetzte er nun das Neue Testament. Unwiderruflich veränderte er so die Glaubenswelt der Deutschen, weil zumindest die Protestanten einen Zugang zur Heiligen Schrift in ihrer Muttersprache erhielten.

Wäre der Reichstag anders verlaufen, hätte es wohl die Flucht auf die Wartburg und damit auch Luthers Bibelübersetzung nicht gegeben. Das wäre nicht nur ein Verlust für die Geschichte der Frömmigkeit gewesen, sondern für die gesamte Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur. Überdies wäre die deutsche Geschichte womöglich um eines ihrer größten Zitate gebracht worden. »Solange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist«, soll Martin Luther am 18. April 1521 vor Kaiser und Reichsständen gesagt haben, »kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helf mir. Amen.« Was wäre der Protestantismus – und letztlich unsere politische Kultur bis in die Gegenwart – ohne dieses Plädoyer für die Macht des Gewissens? So gesehen war es ein Glücksfall, dass der junge Karl V. damals nachts nicht die Idee hatte, dem Reformator einen verwegenen Plan zur Verständigung vorzuschlagen.

TILLMANN BENDIKOWSKI ist Historiker und Journalist. Er lebt in Hamburg

STIMME DER UNZUFRIEDENEN

Auf Luthers Weg zum Wormser Reichstag versammeln sich die Menschen, um ihn zu sehen und zu bejubeln. Viele teilen seine Kritik an der Kirche

UNSCHULDIGE OPFER

Truppen des Kaisers und der Katholischen Liga morden, plündern und vergewaltigen 1631 in Magdeburg. Auf diesem Gemälde aus dem 19. Jahrhundert stürzen sich verzweifelte Frauen in die Elbe, um ihren Peinigern zu entgehen

WENDE PUNK T

2.

Das Gemetzel hätte früher enden können

1629 ist der Frieden zum Greifen nah. Aber Kaiser Ferdinand II. heizt den Konflikt neu an, der als Dreißigjähriger Krieg in die Geschichte eingehen wird VON RAOUL LÖBBERT

Ins Gedächtnis der Deutschen brannte er sich ein als Urkatastrophe vor den Katastrophen des 20. Jahrhunderts: der Dreißigjährige Krieg. Millionen Menschen fielen den Kämpfen, Plünderungen, dem Hunger und der Pest zum Opfer. Am Ende war nicht nur das Land verwüstet, wie Andreas Gryphius es in seinem Gedicht Tränen des Vaterlands beschreibt: »Doch schweig ich noch von dem / was ärger als der Tod, / Was grimmer denn die Pest / und Glutt und Hungersnoth / Das auch der Seelen Schatz / so vielen abgezwungen.« Es war ein deutsches Trauma. Deshalb drängt sich die Frage auf: Hätte es nicht auch anders kommen können? Kürzer, weniger brutal? Tatsächlich gab es einen Moment, einen Tag – den 6. März 1629 –, an dem der Krieg vielleicht hätte gestoppt werden können.

Seit Kriegsbeginn, seit dem Zweiten Prager Fenstersturz im Mai 1618, der ultimativen Kampfansage der protestantischen Stände Böhmens an die katholischen Habsburger, war bereits mehr als ein Jahrzehnt vergangen. In dieser Zeit erlebten die Protestanten Niederlage um Niederlage. Doch wuchs sich die Rebellion an der Peripherie des Habsburgerreichs zum reichsweiten Religions- und Hegemonialkrieg aus, in den auch der Dänenkönig Christian IV. verwickelt war. Aber auch diese letzte pro-

testantische Hoffnung wurde bald zunichtegemacht: Am 27. August 1626 nutzte der katholische Generalissimus Johann Tserclaes von Tilly in der Schlacht bei Lutter am Barenberge einen Fehler Christians aus und schlug diesen vernichtend.

Tilly war Militär, kein Politiker. Dafür hatte Ferdinand II., der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, einen anderen: den Kriegsunternehmer Albrecht von Wallenstein. Der erkannte die Chance, die sich aus der Niederlage Christians ergab. »Dardurch«, schreibt Wallenstein dem Kaiser in Wien, »werden Sie ihn und seine Nachkommen devinciren [an sich binden], daß er mehr E.M. [Eurer Majestät] wegen der empfangenen Wohlthat, als seinen Conföderirten, welche ihn auf’s Eis geführt haben, vertrauen und Dero Confident allezeit verbleiben wird.« Kurz: Christian soll vom Feind zum Freund werden.

Die Friedensbedingungen sind tatsächlich milde. Doch dann begeht Ferdinand II. am 6. März 1629 mit dem sogenannten Restitutionsedikt einen verhängnisvollen Fehler. Dazu muss man wissen: Ferdinand ist ein strenggläubiger Katholik. Zudem wird er in Wien von seinem jesuitischen Beichtvater Wilhelm Lamormaini bearbeitet, nach dem Sieg bei Lutter am Barenberge kompromisslose Härte zu zeigen. Nur so könne die Gegenreformation im Heiligen Römischen Reich siegen.

Wallenstein und der spanische Zweig der Habsburger halten dagegen und beschwören Ferdinand, auf die Protestanten zuzugehen. Doch der entscheidet sich anders: Mit dem Restitutionsedikt vom 6. März 1629 will der Kaiser die protestantischen Stände zwingen, die kirchlichen Besitztümer zurückzugeben, die sie im Zuge der Reformation enteignet hatten. Das ist mehr als 70 Jahre nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 praktisch unmöglich und politisch fatal.

Das Edikt treibt die Protestanten zurück auf die Barrikaden und liefert einem anderen gekrönten Haupt den Anlass zur Intervention: Gustav Adolf von Schweden. Politisch wie militärisch ist Schweden stark. Nun will es auch Großmacht werden und den Glaubensbrüdern zu Hilfe eilen. Am 4. Juli 1630 landet Gustav Adolf mit seinem Heer auf Usedom. Der Krieg, der beendet schien, taumelt so der nächsten Eskalation entgegen.

Am Ende vernichtet er alles, auch den Erlöser aus dem Norden. Gustav Adolf fällt 1632 in der Schlacht bei Lützen. Er hinterlässt eine kopflose Truppe. Noch Jahre zieht sie plündernd durchs Land, nicht anders als die katholischen Heere.

Das Restitutionsedikt war eine Entscheidung gegen die politische Klugheit. Ferdinand wollte keine Verständigung. Als

selbst ernanntes Werkzeug Gottes strebte er nach dem endgültigen Sieg. Was wäre gewesen, wenn der Kaiser mehr auf Ausgleich bedacht gewesen wäre? Wenn er es bei einem milden Frieden belassen und auf das Restitutionsedikt verzichtet hätte?

Statt 30 Jahren Krieg wäre es ohne das Edikt vermutlich bei elf Jahren geblieben. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler jedenfalls urteilt in seinem Standardwerk über den Dreißigjährigen Krieg, im Frühjahr 1629 habe Ferdinand »die bis dahin wohl größte Chance vertan, den Krieg in allen seinen Ausprägungen zu beenden«.

Die Schlacht bei Lützen im November 1632 – der Showdown zwischen Wallenstein und Gustav Adolf – hätte dann nie stattgefunden. Ebenso wenig die »Magdeburger Bluthochzeit« im Mai 1631, in deren Folge die Truppen Tillys die Stadt derart gründlich zerstörten, dass deren Einwohnerzahl erst im 19. Jahrhundert wieder Vorkriegsniveau erreichte. Tausende Menschen, die 1631 tot die Elbe heruntertrieben, wären ohne das Edikt womöglich am Leben geblieben.

Vor allem aber hätte es wohl die zweite Hälfte des Dreißigjährigen Krieges nie gegeben, die für Zivilisten besonders mörderisch war. Denn statt den Krieg auf dem Schlachtfeld auszutragen, verlagerten sich die Söldner immer mehr darauf, die Bevöl-

kerung auszuplündern. Raub und Gewalt ebneten Hungersnöten und Seuchen den Weg, katapultierten die Opferzahlen in grausige Höhen.

Große Teile der deutschen Lande wären nicht verwüstet oder gar entvölkert worden. Württemberg etwa hätte nicht gut drei Viertel seiner Einwohner verloren, hätten kaiserliche Truppen das Herzogtum nicht zwischen 1634 und 1638 verheert. Auch das besonders schwer heimgesuchte Mecklenburg wäre glimpflicher davongekommen. Ein Drittel der Bauernstellen war dort 1640 noch besetzt, ein gutes Jahrzehnt später nur noch ein Achtel.

Außerdem wäre der Konflikt, hätte es 1629 einen dauerhaften Frieden gegeben, stärker auf die Akteure im Heiligen Römischen Reich beschränkt geblieben, statt immer neue auswärtige Mächte in seinen Strudel zu ziehen. Doch genau an diesem Punkt entstehen Zweifel.

Hätte es den Krieg nicht gegeben, den wir heute aus den Geschichtsbüchern kennen, wüssten wir vielleicht von einem anderen. Denn selbst wenn der Religionsstreit befriedet worden wäre – es ging damals um mehr. Um Macht und Einfluss in Europa. Dafür waren die Herrscher zur Eskalation bereit.

So passte der Krieg 1629 in Gustav Adolfs Kalkül. Schweden wollte in den Jahren nach dem Prager Fenstersturz seine

Vormachtstellung an der Ostsee ausbauen. Irrationaler Militarismus verband sich im Falle des Schwedenkönigs mit Gier und einem religiösen Fanatismus, der dem der anderen Seite ziemlich ähnlich war. Es war eine explosive Mischung.

Auch Frankreich mischte sich schließlich nicht um des Glaubens willen in den Dreißigjährigen Krieg ein, sondern aus politischem Kalkül. Seine Machthaber fürchteten eine Einkreisung durch die Habsburger. Denn das Adelsgeschlecht stellte nicht nur den römisch-deutschen Kaiser, sondern beherrschte neben Spanien auch große Gebiete in Flandern und im Burgund. Das katholische Frankreich unterstützte daher im Krieg vor allem die Protestanten, weil sie ebenfalls Gegner Habsburgs waren, und schickte von etwa 1631 an lebensrettende Finanzhilfen, später auch eigene Truppen.

Früher oder später wäre die Rivalität zwischen Franzosen und Habsburgern womöglich durch einen anderen Anlass eskaliert. Wahrscheinlich wäre es in der Parallelwelt ohne Restitutionsedikt, aber mit fortgesetzter dynastischer Machtpolitik, nicht viel friedlicher zugegangen.

LÖBBERT ist Kulturredakteur bei ZEIT ONLINE

»Mein Unglück ist, WENDE PUNK T 3. dass ich noch lebe«

Ein Wunder rettet Friedrich den Großen 1762 im Siebenjährigen Krieg angeblich vor dem sicheren Untergang: der Tod der russischen Zarin Elisabeth. Was, wenn das »Mirakel des Hauses Brandenburg« ausgeblieben wäre?

VON SAMUEL RIETH

IN WELCHE RICHTUNG SOLL ES GEHEN?

Wie hätte sich Preußen entwickelt, wenn Friedrichs Widersacherin nicht gestorben wäre? Hier ist der König zu Pferde zu sehen, nach einem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert

Das Wunder ereignet sich in der Stunde höchster Not. »Als die Nacht am schwärzesten war«, schreibt der britische Historiker Thomas Carlyle, da geschieht es: »Das Schicksal sendet ihm einen wunderbaren Morgenstern.« Ihm, dem unbeugsamen König, Friedrich dem Großen. Allein steht der Herrscher gegen eine Welt von Feinden – ein preußischer David, umzingelt von mehreren Goliaths. Seit Jahren bestürmen ihn die Heere Russlands und Habsburgs, Frankreichs, des Heiligen Römischen Reiches und Schwedens. Alles steht auf dem Spiel, sein Leben, die Zukunft Brandenburg-Preußens und Europas. Lange hält Friedrich stand gegen die Übermacht. Schließlich aber drängt sie ihn doch an den Rand des Abgrunds. Im Januar 1762 gibt es keine Hoffnung mehr, unausweichlich scheint sein Untergang.

Da trifft die frohe Botschaft aus Sankt Petersburg ein, die alles ändert: Zarin Elisabeth ist gestorben. Am Tod von Friedrichs Widersacherin zerbricht die Koalition seiner Feinde, und Preußen obsiegt. Vom »Mirakel des Hauses Brandenburg« wird man sprechen: Friedrichs Bestehen im Siebenjährigen Krieg ist in den Augen vieler Zeitgenossen und Nachgeborener so wundersam, dass ein Eingriff höherer Mächte zu vermuten ist. »Der liebe Gott [ließ] die Kaiserin Elisabeth sterben«, ist sich einer von Friedrichs Offizieren sicher. Anderthalb Jahrhunderte später schreibt Thomas Mann über den Sieg des bewunderten »Beauftragten des Schicksals«: »Der Spruch des Fatums hatte gegen alle Wahrscheinlichkeit für ihn entschieden.«

was wäre, wenn Elisabeth nicht gestorben wäre, genau zur rechten Zeit? Kontrafaktische Szenarien helfen dabei, das Wunder einer Prüfung zu unterziehen.

Friedrichs Fehler lässt das Bündnis seiner Feinde wachsen

Diese Erzählung von der Wunderrettung ist eine Grundzutat des Mythos um Friedrich II. von Brandenburg-Preußen, der besonders im 19. Jahrhundert erstarkt und den Monarchen zum deutschen Heldenkönig verklärt. »Die Geschichte der Welt ist nichts als die Biographie großer Männer«, lautet damals die Überzeugung nicht nur Thomas Carlyles, der dem großen Friedrich von 1858 an sein Opus magnum widmet, eine Lebensbeschreibung in sechs Bänden. Besonders in Deutschland wird das Werk gelesen. Noch im Frühjahr 1945 trägt Joseph Goebbels dem Friedrich-Verehrer Adolf Hitler Carlyles Stelle über den Tod der Zarin vor: Vergebens hofft die NS-Führung auf ein ähnliches Mirakel.

Aber was an der Geschichte von Friedrichs unverhoffter Rettung ist Wahrheit, was nur Legende? Und

Die Vorgeschichte des angeblichen Mirakels beginnt gut zwei Jahrzehnte zuvor. Im Mai 1740 besteigt Friedrich den Thron, ein musischer Schöngeist, der gern Flöte spielt und der Philosophie frönt. Aber auch ein ruhmhungriger Kriegsherr, wie er noch im selben Jahr beweist: Im Dezember marschiert er in Schlesien ein, der reichen Provinz des benachbarten Habsburgerreiches. Der Angriff ist eine Anmaßung. Brandenburg-Preußen ist ein höchstens zweitklassiger Staat, eher ärmlich und karg, erst seit wenigen Jahrzehnten darf sein Herrscher sich König nennen. Mit dem Überfall fordert Friedrich das habsburgische Österreich und dessen Herrscherin Maria Theresia heraus, eine europäische Großmacht, die das Heilige Römische Reich dominiert. Alles beginnt mit diesem Raub Schlesiens. In zwei Kriegen gelingt es Friedrich, seine Beute zu verteidigen. 1756 aber entbrennt ein noch größerer Konflikt, mit weltumspannenden Dimensionen. Und einer für Friedrich denkbar ungünstigen Grundkonstellation, in die er sich teils selbst hineinmanövriert. Denn am Vorabend dieses Siebenjährigen Krieges schließt er überhastet einen Pakt mit Großbritannien, stößt so seinen Verbündeten Frankreich vor den Kopf und treibt ihn in die Arme seines Erzfeindes Habsburg. Maria Theresia will Schlesien zurück und das »Monster« Friedrich niederwerfen. Der eröffnet den sich anbahnenden Kampf selbst, mit einem Präventivschlag gegen das neutrale, strategisch günstig liegende Sachsen. Daraufhin erklären die Reichsstände BrandenburgPreußen wegen Landfriedensbruchs den Krieg, nach einem Aufruf des römisch-deutschen Kaisers Franz I. – Maria Theresias Ehemann.

Auch Zarin Elisabeth gehört zur Anti-FriedrichAllianz: Die Russen nehmen sein erstarkendes Reich als Rivalen um die Vormacht im Ostseeraum wahr. Und Schweden hofft, das einst verlorene Pommern zurückzuerobern. Die Briten unterstützen den Preußenkönig zwar mit Geld, konzentrieren sich aber auf ihr Ringen gegen Frankreich in den Kolonien und kämpfen auf dem europäischen Festland kaum mit eigenen Truppen.

Als Feldherr ist Friedrich kein Genie. Er gewinnt nur die Hälfte seiner Schlachten im Siebenjährigen Krieg, häufig knapp und mit viel Blut erkauft. Vor

allem seine Resilienz zeichnet ihn aus und festigt seinen Ruf, trotz Niederlagen stur weiterzukämpfen, neue Truppen auszuheben und sie todesmutig ins nächste Gefecht zu führen.

Nie ist Friedrichs Lage wohl gefährlicher als im August 1759, als die Zarin noch zweieinhalb Jahre zu leben hat. In der Schlacht bei Kunersdorf, nahe der Oder, greift er ein mehrheitlich russisches Heer an. Er schätzt das Gelände falsch ein, verliert die Schlacht und etwa 20.000 Mann. Am Abend nach diesem größten Desaster seiner Feldherrenkarriere schreibt er an seinen Etatminister: »Mein Rock ist von Schüssen durchlöchert, zwei meiner Pferde sind getötet; mein Unglück ist, dass ich noch lebe.« Die Armee fliehe, Berlin sei in Gefahr. »Dies ist ein grausames Missgeschick, ich werde es nicht überleben; die Folgen werden noch schlimmer sein als die Sache selbst.« Alles sei verloren, das Vaterland dem Untergang geweiht. Wie so oft, wenn die Lage ausweglos scheint, denkt er an Selbstmord, nicht an Kapitulation. Und wie immer ist sein Wille zum Weiterkämpfen stärker. Doch es gelingt den Gegnern nicht, seine Notlage auszunutzen und Friedrich den Todesstoß zu versetzen. Mehr noch: Statt die Hauptstadt Berlin einzunehmen, ziehen sich die Feindtruppen sogar zurück. Die Russen haben selbst hohe Verluste erlitten und meinen, sie hätten fürs Erste genug Opfer für die Allianz erbracht. »Ich verkünde Ihnen das Mirakel des Hauses Brandenburg«, schreibt Friedrich erleichtert an seinen Bruder Heinrich. Das ist der Ursprung dieser Formulierung: Ihre Bedeutung wandelt sich mit der Zeit und erstreckt sich dann auch auf den Tod der Zarin, den unerwartet glücklichen Ausgang des gesamten Krieges.

Den wohl größten Moment der Gefahr hat Friedrich also bereits überstanden, bevor im Winter 1761/62 seine angeblich schwärzeste Nacht anbricht. Dennoch ist seine Situation da erneut kritisch. In den vergangenen Monaten hat er mehrere Rückschläge erlitten. Zwei wichtige Festungen haben die Gegner eingenommen, Schweidnitz in Schlesien und Kolberg in Pommern. Noch dazu stellt Großbritannien seine Subventionen ein, bisher 3.350.000 Taler im Jahr, etwa ein Fünftel der Kriegsausgaben Preußens.

Dann stirbt am 5. Januar 1762 die Zarin, im Alter von 52 Jahren. »Des Russen und des Kosaken Konkubine« breche auf, »um sich im Reich der Toten neue Buhler zu suchen«, freut sich Friedrich, angeblich flötet er zur Feier des Tages drei Stunden lang. Doch nichts daran ist unerwartet oder unerklärlich, wie es sich für ein echtes Wunder geziemen

würde. Schon vor Kriegsbeginn war aus Sankt Petersburg bekannt, Elisabeth leide oft unter Kurzatmigkeit, spucke immer wieder Blut oder falle in Ohnmacht. Ihr Tod kam nicht überraschend.

Nun leitet ihr Ableben die Kriegswende ein. Denn der neue Zar Peter III. ist ein ebenso passionierter wie naiver Bewunderer Friedrichs. Peter schließt nicht nur Frieden mit seinem Idol, sondern auch ein Bündnis – und stellt seine Truppen an die Seite Preußens. Zwar nur wenige Monate lang, bis er gestürzt und ermordet wird. Seine Nachfolgerin Katharina II. aber nimmt den Krieg gegen Friedrich nicht wieder auf. Und der Rest der Allianz kann ohne die Russen nicht bestehen.

So endet im Februar 1763 der Siebenjährige Krieg in Europa. Der Friedensvertrag schreibt den Vorkriegszustand fest: Friedrich verliert nichts und gewinnt damit alles. Er darf Schlesien behalten und hat Preußen vor dem Untergang bewahrt, das aufsteigt zur zweiten dominanten Macht im Heiligen Römischen Reich.

GEGENSPIELERIN

Zwei Jahrzehnte lang herrscht Zarin Elisabeth über Russland. Ihr Staat bildet mit Österreich den Kern der Allianz gegen Preußen. Das Porträt entstand um 1740

FÜHRUNG VON VORN

In der besonders blutigen Schlacht bei Zorndorf trotzt Preußens Armee im August 1758 einem russischen Heer. Dieses Gemälde von 1904 zeigt, wie Friedrich angeblich mit Degen und Fahne an der Spitze seiner Truppen marschierte

Doch was, wenn die Zarin nicht gestorben wäre? Schon in all den Jahren zuvor konnte die antipreußische Koalition Friedrich nicht besiegen, ihrer Übermacht zum Trotz. Und vieles deutet darauf hin, dass dieselben Schwierigkeiten sie auch weiterhin geplagt hätten. Vor allem der Historiker Johannes Kunisch hat diese Faktoren in seinem Buch Das Mirakel des Hauses Brandenburg analysiert.

Nehmen wir also an: Elisabeth erweist sich als zäher, als viele erwarten. Nach seinen Rückschlägen bleibt Friedrich wohl in der Defensive. Doch auch seine Feinde agieren wahrscheinlich zurückhaltend. Die Österreicher und Russen schaffen es kaum, zusammen anzugreifen. In fünfeinhalb Kriegsjahren ist es ihnen nur ein einziges Mal gelungen, ihre Hauptstreitmächte zu bündeln; das war im Sommer 1761. Doch zur vereinten Attacke kam es selbst da nicht: Der russische Befehlshaber stellte sich gegen den gemeinsamen Schlachtplan, den sein Vorgänger mitbeschlossen hatte, und zog sich zurück.

Es herrschen die typischen Schwierigkeiten, wie sie in Koalitionen dieser Art eher die Regel als die Ausnahme sind: Die Verbündeten misstrauen einander, gönnen den Mitstreitern kaum einen Erfolg und verfolgen jeweils eigene Ziele. Statt ihre Kampfkraft zu potenzieren, lähmen sie sich gegenseitig.

Ihre Befehlshaber gehen häufig zaghaft vor. Die damalige Kriegsdoktrin sieht vor, große Feldschlachten eher zu vermeiden, auch weil gut ausgebildete Truppen schwer zu ersetzen sind. Der bedrängte Friedrich hingegen suchte aus Not und Neigung anfangs immer wieder den offenen Kampf, um die Heere seiner Gegner einzeln zu schlagen, und hat so das Heft des Handelns in der Hand behalten. Nun, da auch er weniger aggressiv vorgeht, würde der Krieg wohl zunehmend erstarren.

Die Russen haben ihren Oberbefehlshaber bisher in fast jedem Kriegsjahr ausgewechselt. Entweder stiften jetzt weitere Personalrochaden Unordnung, oder, vielleicht besser noch aus Friedrichs Sicht, die Zarin belässt den Grafen Alexander Borissowitsch Buturlin auf seinem Posten. Das Kommando hat er erhalten, weil er einmal der Liebhaber der Herrscherin war. Er hat keine Kampferfahrung und kann nicht einmal Karten lesen.

Geografisch vor der größten Herausforderung stehen die Russen aber aus einem anderen Grund: Sie haben den weitesten Weg zum Schlachtfeld. Mehr als 30 Prozent ihrer Streitmacht von knapp 21.000 Mann, die 1759 heranmarschierte, waren bis zur Ankunft krank, tot oder desertiert. Friedrich hingegen, der vor allem im eigenen Reich kämpft, operiert über

kürzere Distanzen, kann seine Truppen leichter verschieben und versorgen. Zudem zählt die Armee, die er von seinem Vater geerbt hat, zu den modernsten Europas. Die preußische Infanterie ist exzellent gedrillt, kann am schnellsten feuern und sich rascher umgruppieren als die meisten anderen Heere.

Dazu kommt: Friedrich ist Kommandeur und König in Personalunion. Auf dem Schlachtfeld wie in der Politik waltet er unumschränkt, kann schnelle Entscheidungen fällen, wie es die Situation verlangt. Maria Theresia und Co. hingegen führen den Krieg von fernen Thronsälen aus. Ihre Befehlshaber sind nur Bevollmächtigte, die darauf achten müssen, nicht die Gunst ihrer Herrscherin zu verlieren oder einer Hofintrige zum Opfer zu fallen.

Auch mit der Zarin wäre die Allianz also wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, Friedrich den entscheidenden Schlag zu versetzen. Dann wären bald die Zweifel an der Koalition und ihren Siegeschancen gewachsen, bei Maria Theresia im Schloss Schönbrunn nahe Wien, bei Zarin Elisabeth im neuen Winterpalast, den sie sich gerade in Sankt Petersburg hat errichten lassen, und erst recht in Versailles, denn die Franzosen büßen im Kampf gegen Großbritannien all ihre Kolonien auf dem nordamerikanischen Kontinent ein. Kriegsmüde waren Friedrichs Gegner im Winter 1761/62 ohnehin schon. Die Schulden Österreichs waren inzwischen so hoch, dass allein die Zinsen mehr als 40 Prozent der regulären Steuereinnahmen verschlangen. Maria Theresia musste bereits 20.000 Soldaten aus ihrer Armee entlassen und den Sold der verbliebenen Männer halbieren. Frankreich drohte sogar der Staatsbankrott. Auch Russland ging es finanziell nicht viel besser.

Der Tod in Sankt Petersburg beschleunigte also nur, was wahrscheinlich ohnehin geschehen wäre. So oder so hätte BrandenburgPreußen es in den Club der Großmächte geschafft. Friedrichs Staat stieg zum Konkurrenten Habsburgs im Heiligen Römischen Reich auf, das an dieser Rivalität zugrunde ging.

Was aber wäre gewesen, wenn statt der Zarin Friedrich vorzeitig gestorben wäre? Hätte das die Zerschlagung Preußens bedeutet? In der Schlacht bei Kunersdorf etwa, im Sommer 1759: Jede der Kugeln, die des Königs Rock und Ross trafen, hätte ihn mit nur wenigen Zentimetern Abweichung töten oder schwer verletzen können.

Sogar den frühen Tod

des Königs hätte Preußen wohl überlebt