13 minute read

Interview

from Revue de la Chaîne

by WEBER VERLAG

BUNDESBRIEF, BEEF UND BRASILIEN

Text und Fotos: Martin Wendel, Vice-Chargé de Presse

Der Nationalfeiertag gedenkt des Bundesbriefes von 1291, des Bundes der drei Urkantone, worin «den Friedensordnungen dauernde Geltung gegeben werde». Bei uns sind es Urgesteine der Gastronomie, die einander Beistand, Rat und Förderung zugesagt haben.

Zum einen ist da unser Jacky Donatz, Grand Officier Maître Rôtisseur, Officier Commandeur: der Gourmetkoch für Fleischgerichte und Beef-Club-Juror. Dann gibt sich auch Christian Frei, Grand Officier Maître Restaurateur, Commandeur, als Mitorganisator die Ehre. Zwei Freunde sind zu wenig und so ist der Dritte im Bunde Bruno Junqueira de Andrade, Ranchero aus Brasilien und unser Grillmeister. Brasilien – Beef – Bio. Was ist mit Nachhaltigkeit? Wie steht es mit der Biodiversität?

Dieses Ziel verfolgt auch das 2014 gegründete Familienunternehmen Gran Beef – Nachhaltiges Fleisch, welches sich durch hohe Qualitätsstandards auszeichnet und sich besonders um das Wohl der Tiere durch Freilandhaltung kümmert. Dies führte unter anderem dazu, dass das Unternehmen das Gütesiegel Rainforest Alliance Seal (RAS) erhielt. Durch die Beteiligung am Projekt Methane neutral Meat wird auch das durch die Nutztiere erzeugte Methangas mit dem Anbau von Eukalyptus-Wäldern und afrikanischem Mahagoni neutralisiert.

Qualität und Authentizität ist das Bestreben der Chaîne des Rôtisseurs. Durch ihre Unterstützung bekunden unsere Maîtres Rôtisseurs, dass auch hornlose Nelore-Rinder aus Brasilien nachhaltig sein können. Und schmecken als Entrecote einfach superb!

LES ORIGINES DE LA CHAÎNE DES RÔTISSEURS :

UN RETOUR AU MOYEN-ÂGE

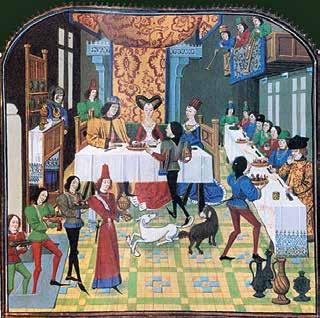

C’est sous le règne de Louis IX que le Prévôt de Paris, Etienne Boileau, fut chargé d’organiser en corporations de nombreux métiers, dont celle des ayeurs en 1248. C’est ensuite Louis XI qui, par son ordonnance des bannières du 24 juin 1467, regroupa les corporations en compagnies, d’où la naissance de la compagnie des rôtisseurs. C’est finalement sous Louis XIII, en 1610, qu’elle devint la Chaîne des Rôtisseurs. En quelques lignes, voilà nos origines. Mais savons-nous ce que l’on apprêtait, cuisinait, servait et mangeait à cette époque médiévale ? Aujourd’hui, nous nous intéressons à la gastronomie des chefs étoilés, des stars du Gault et Millau, parfois aux recettes de nos grands-mères. Mais ce qui est plus ancien nous échappe souvent totalement.

Texte : Dr Eva Pibiri, Maître d’Enseignement et de Recherche, UNI Lausanne Henri Rollier, Vice-Chargé de Presse, Bailliage du Pays de Vaud Photo : Henri Rollier, Paris – BNF – Français 12574 – fol. 181 v. – Getty’s Open Content Program

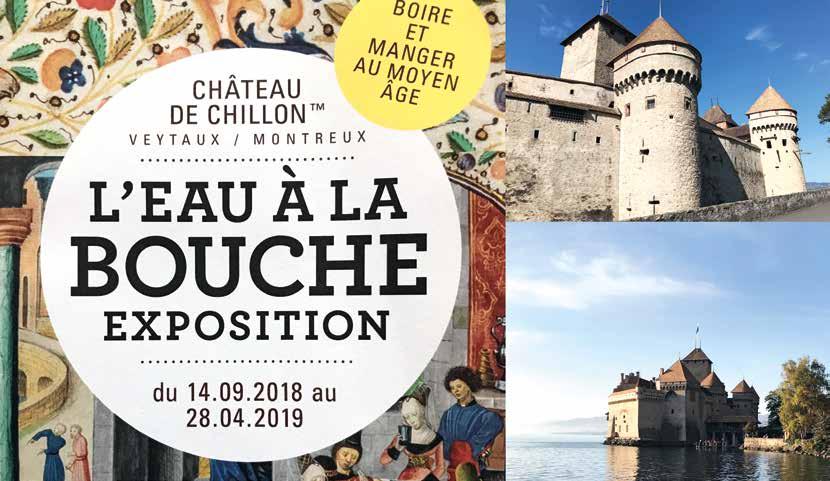

La magnifique exposition L’EAU À LA BOUCHE – Boire et Manger au Moyen Âge, au Château de Chillon du 14 septembre 2018 au 28 avril 2019, et les intéressantes conférences qui l’ont animée, ont été un déclic : il y avait là une magnifique occasion pour découvrir comment s’alimentaient nos ancêtres rôtisseurs et la population du Moyen Âge. En bref, un retour aux sources !

En plus des remarquables conférenciers, dont Mme Dr Eva Pibiri, Commissaire scientifique et auteur du catalogue de l’exposition, et le Prof. Bruno Laurioux, de l’Université de Tours, l’exposition proposait des visites gourmandes et la découverte de délicieux vins élaborés en cuvées médiévales par Badoux Vins, à Aigle.

Ainsi, tous les ingrédients étaient disponibles pour une découverte en paroles, en boissons et en nourriture de l’alimentation à l’époque où est née la Chaîne des Rôtisseurs.

C’est donc le samedi 16 mars 2019 qu’une forte délégation du Bailliage du Pays de Vaud eut le plaisir de se rendre à la BadouxThèque, à Yvorne, pour découvrir la conférence de Mme Dr Eva Pibiri sur l’alimentation au Moyen Âge, déguster les cuvées médiévales (Chasselas et Pinot-Gamay) de Badoux Vins et manger un repas médiéval de cinq plats, préparé par le service traiteur NRDJ de Jacques Deschenaux.

Manger noblement au Moyen Âge : entre pratique et symbolique (exposé de Mme Dr Eva Pibiri)

S’il ne fallait retenir que deux caractéristiques des banquets de la noblesse au Moyen Âge, il s’agirait sans aucun doute de l’omniprésence de la viande et des épices.

Cette forte consommation de viande par la noblesse peut être reliée à l’utilisation et au contrôle des ressources forestières par les souverains et l’aristocratie dès le VIIe siècle. Partout se multiplient les réserves qui interdisent aux ruraux de chasser et qui font de cette activité un privilège.

La limitation ou l’abolition du droit de chasse ont ainsi constitué un événement majeur dans l’histoire de l’alimentation, car elles ont entraîné une différenciation sociale et qualitative du régime alimentaire. Dès lors, l’alimentation des couches inférieures reposait pour l’essentiel sur les aliments d’origine végétale, céréales ou légumes et éventuellement sur de la viande salée, tandis que la consommation de viande fraîche, surtout du gibier de terre et d’air, était clairement perçue comme un «status symbol».

Cet engouement pour la venaison peut également être mis en lien avec les discours des philosophes médiévaux de la nature qui prônaient que l’Univers s’ordonnait verticalement dans une « grande chaîne de l’être » qui rassemblait toute la création sous l’autorité divine. Ainsi, les ressources qu’il fallait aller chercher au sommet des arbres comme les fruits, ou dans les airs comme les oiseaux, étaient valorisées et convenaient aux seigneurs. En revanche celles qui se trouvaient au ras du sol, voire sous terre étaient considérées comme viles et destinées aux moins fortunés.

Afin d’illustrer cette prépondérance carnée pour la noblesse, plongeons-nous dans l’ouvrage du cuisinier Maître Chiquart, Du fait de cuisine, rédigé en 1420 à la demande de son seigneur, le duc Amédée VIII de Savoie.

Chiquart mentionne que pour un festin destiné à des souverains et à des grands nobles, il est nécessaire de prévoir l’achat de :

«100 bœufs de haute graisse, 130 moutons de haute graisse, 120 porcs, et pour chaque jour de banquet il faut en plus 100 porcelets, tant pour rôtir qu’autres besognes, 60 gros porcs de haute graisse, salés, pour larder et préparer des mets en potage, 200 chevreaux, 200 agneaux, 100 veaux et 2000 pièces de volailles. Il faut également obtenir des chevreuils, des lièvres, des lapins, des perdrix, des faisans, de petits oiseaux (autant qu’il est possible d’en trouver, sans restriction), des pigeons, des grues, des hérons et tous les oiseaux sauvages, ainsi que tout ce qu’il est possible de trouver comme sauvagine.»

L’importance de la venaison dans cette énumération confirme le lien avec la chasse noble et ses privilèges.

De même, si nous retrouvons dans la liste de Chiquart du bœuf, du mouton et même du cochon, des animaux relativement peu valorisés dans la chaîne de l’être, car en lien avec la terre, il faut toutefois remarquer qu’il s’agit des meilleurs morceaux, «les hauts morceaux» : épaule de mouton, longe de veau et de porc, rôtis entiers. Les moins fortunés devaient se contenter le plus souvent des bas-morceaux et des abats. Enfin, ces bêtes sont en général décrites par Chiquart comme étant de «haute graisse», c’est-à-dire qu’elles avaient été engraissées. Il s’agit par ce biais pour la noblesse de se démarquer par une consommation d’animaux beaucoup plus onéreux et qui répondait à un goût pour la viande grasse qui s’était développé chez la noblesse depuis la moitié du XIVe siècle déjà.

Cette liste nous montre également une des spécificités de l’alimentation noble, sa diversité. En effet, à partir du XIIIe siècle, les disettes se sont raréfiées et la production a augmenté. Le peuple a donc pu aspirer à manger mieux et à se rapprocher du style de vie des seigneurs. Ces derniers ont donc déplacé vers le haut le seuil de la distinction sociale. Dans un monde où l’abondance était plus répandue, manger beaucoup ne suffisait plus. Les mets se voulaient ainsi plus raffinés, diversifiés et plus soignés. Tout comme la viande, les épices étaient des aliments connotés socialement : leur origine lointaine et leur prix élevé en faisaient un objet de luxe prisé par la noblesse. C’est par leur quantité mais aussi leur variété que se distinguaient les tables seigneuriales. Il ne suffisait pas de consommer et d’offrir à ses invités beaucoup d’une seule épice, il en fallait nécessairement un nombre important afin d’affirmer son prestige aux yeux de tous.

Le recours fréquent à ces épices répondait à des tendances précises en matière de goût et pas du tout, comme cela a souvent été affirmé de manière erronée, à l’exigence de devoir masquer la saveur d’aliments plus ou moins pourris, comme la viande et le poisson. De plus, dans la cuisine médiévale, où le rôle des couleurs était tout aussi important que celui des saveurs, les épices avaient également une fonction de colorant. Si un plat était beau, il était bon. Au Moyen Âge, la jouissance gustative passait d’abord par les yeux.

CURRICULUM DE LA CONFÉRENCIÈRE

Madame Eva Pibiri est actuellement Maître d'enseignement et de recherche en histoire médiévale à l'Unil (depuis 2011). Elle a obtenu son doctorat en 2006 à l'Unil sous la direction du Prof. Agostino Paravicini Bagliani pour une thèse intitulée : En voyage pour Monseigneur. Ambassadeurs, officiers et messagers à la cour de Savoie, publiée en 2011. Elle a enseigné à l'université de Genève et de Chambéry.

Ses domaines de recherche concernent en premier lieu l'histoire des cours médiévales, de la Maison de Savoie et de l'arc alpin, de la diplomatie, de l'alimentation, des voyages et des voyageurs.

En ce qui concerne l'alimentation, en plus du catalogue de l'exposition, elle a co-édité avec Bruno Laurioux et Agostino Paravicini le volume paru en 2018 : Le Banquet. Manger, boire et parler ensemble (XIIe-XVIIe siècles), Florence, 2018, paru dans la collection Micrologus Library, n° 91.

L’apéritif-dégustation

Nous quittons la salle de conférences pour nous rendre dans l’espace de dégustation de la BadouxThèque.

Trois vins nous attendent, que nous dégustons avec de délicieuses mises en bouche à l’ancienne : – Une cuvée médiévale de Chasselas, cépage millénaire attesté d’origine lémanique. Sucrée avec du miel, elle est aromatisée avec de la cardamome, du gingembre, de la coriandre, du poivre, de la cannelle, des amandes et de l’anis étoilé. – Une cuvée médiévale de Pinot, cépage d’origine Romaine, et de Gamay, abondamment planté en Bourgogne au Moyen

Âge. Sucrée avec du miel, elle est aromatisée avec de la cardamome, du gingembre, de la muscade, du poivre, du genièvre, des amandes et de l’anis étoilé. – Une cuvée Hommage. Les baies, légèrement foulées et non pressées, sont cuvées. Comme autrefois, on laisse travailler la nature pendant 4 à 5 semaines. Puis, séparé de ses matières solides, le vin poursuit l’élevage en cuve. Aucune adjonction et aucun contrôle des températures ne sont effectués C’est l’occasion de trinquer pour les trois piliers de notre événement : – Daniel Dufaux, Directeur de Badoux Vins SA,

Président de l’Union Suisse des Œnologues ; – Claire Halmos, Responsable de la muséographie au Château de Chillon ; – Eva Pibiri, notre conférencière du jour.

Après cette belle et surprenante découverte, il est temps de passer à table, dans la salle à manger de la BadouxThèque.

Le repas médiéval

Ce repas, préparé par le chef traiteur Jacques Deschenaux et son équipe, est particulièrement appétissant.

Premier plat : Hypocras – Talle mousse – Petits pâtés – Champignons en pâté

Deuxième plat : Potage de courge au lait, d’amande

Troisième plat : Salade d’oignons rôtis – Tourte de menues feuilles – Escabèche de taverne

Quatrième plat : Gigot d’agneau de lait, sauce cameline – Cormary au vin rouge – Champignons sautés aux épices – Purée de lentilles au safran

Cinquième plat : Clairet – Blanc-manger – Tailli de fruit sec

Après ces belles découvertes historiques, culturelles, vinicoles et gustatives, la journée se termine par des moments d’échange et de convivialité.

LE BAILLIAGE DU PAYS DE VAUD À LA FÊTE DES VIGNERONS 2019

Texte: Henri Rollier, Vice-Chargé de Presse Photo: Henri Rollier, Samuel Rubio, Céline Michel, Jean-Claude Durgnat et RTS

La Confrérie des Vignerons de Vevey

La Confrérie des Vignerons de Vevey a pour but principal d’encourager et de promouvoir la perfection de la culture de la vigne. Elle organise trois visites annuelles dans les vignes pour des propriétaires qui lui confient cette tâche. Ces vignes se situent dans le Lavaux et dans le Chablais, dans une aire comprise entre Pully, à l’est de Lausanne, et Lavey, aux portes du canton du Valais. Au cours de ces visites, le travail des vignerons-tâcherons est noté et, tous les trois ans, le classement obtenu à partir de ces notes donne lieu à une cérémonie au cours de laquelle des récompenses sont distribuées aux vignerons placés sous le contrôle de la Confrérie. Une fois par génération environ, cette cérémonie prend une ampleur exceptionnelle pour donner la Fête des Vignerons.

La Fête des Vignerons

Si la date de création de la Confrérie reste un mystère (les premiers documents écrits connus datent du 22 juin 1647), la date de la première Fête des Vignerons est connue : c’était en 1797.

A ce jour, la Fête des Vignerons a connu 12 éditions. Le 1er décembre 2016, elle est entrée au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO !

Depuis ses origines médiévales, la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs a toujours eu des liens directs avec le monde du vin. Le 2 septembre 1963 elle a créé la section « Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs (OMGD) ». A ce jour, le Bailliage du Pays de Vaud a 21 de ses membres au sein de l’OMGD, dont 11 professionnels, parmi lesquels 5 sont actifs dans la production viticole, notamment dans le secteur de la Confrérie des Vignerons. En outre, dix membres du Bailliage font partie des acteurs-figurants-bénévoles de la Fête.

Cerise sur le gâteau : parmi les 6 vignerons-tâcherons qui se sont vu décerner une médaille d’or, 4 sont actifs dans des entreprises intégrées dans le Bailliage du Pays de Vaud (Obrist SA à Vevey et Badoux Vins à Aigle), dont la première femme médaillée, Corinne Buttet de Chardonne.

Il était donc indispensable d’organiser une sortie OMGD du Bailliage. Celle-ci a eu lieu le 10 août 2019 et a débuté par une visite-dégustation-collation aux Caves Obrist SA à Vevey, suivie par le spectacle du soir de la Fête des Vignerons. Nous avons eu le plaisir d’accueillir le Bailli-Délégué de Monaco, Gérard Canarie, et son épouse Michelle, deux confrères du Bailliage du Bas-Rhin, Guy Meyer et son épouse Doralice, ainsi que Benoît Fragnière, Chancelier Suisse et Grand Argentier Mondial, Membre des Conseils d’Administration et Magistral à Paris, et son épouse Jocelyne, ainsi qu’Irma Dütsch, Conseiller Culinaire, et son mari Hans-Jörg. Parmi les 52 participants, de nombreux sont venus et repartis en bateau de la CGN, depuis Lausanne, sur le Léman.

La visite-dégustation-collation chez Obrist SA

Par la route, le train ou le bateau, nous arrivons chez Obrist SA, sur la place d’accueil bien équipée, avec une tente et des tables : tous les jours on y reçoit de nombreux visiteurs, attirés par la Fête et par la réputation de l’entreprise. Fondée en février 1854 par Emmanuel Obrist, sous le nom de Obrist et Cie à Vevey, ses vignes connaissent une extension impressionnante : ce sont aujourd’hui 83 hectares de vigne, dont 65 hectares dans le Lavaux et le Chablais. L’image de l’entreprise est également associée à des vins aujourd’hui incontournables : en 1896, la Cure d’Attalens, en 1918, le Clos du Rocher et, en 1933, le Château de Chardonne. La visite des caves, mélange de tradition et de modernité, est marquée par deux points d’orgue : la découverte des tonneaux, dont en particulier un foudre de 1929, d’une capacité de 16 300 litres, et la dégustation d’un vin nouveau, encore en phase d’évolution. La dégustation, bien commentée, se poursuit ensuite dans un magnifique local de cave, bien meublé, au cours de laquelle de succulents plats de viandes et de fromages « de chez-nous » sont consommés. Après les remerciements mérités de notre Bailli, tous se déplacent vers la Place du Marché, où les arènes nous attendent !