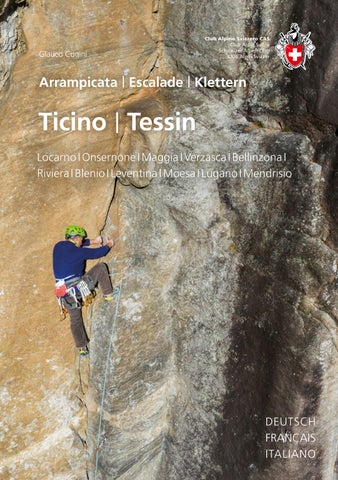

Glauco Cugini

Glauco Cugini

Locarno I Onsernone I Maggia I Verzasca I Bellinzona I

Riviera I Blenio I Leventina I Moesa I Lugano I Mendrisio

Introduzione

63

Valle di Blenio

68

Luganese

Tutti i nuovi siti di scalata, settori e vie qui pubblicati in questa 5ª edizione sono evidenziati in rosso

Toutes les sites d’escalade, secteurs et voies qui ont été nouvellement publiées dans cette 5e édition apparaissent en rouge

Alle Gebiete, Sektoren und Routen, die in dieser 5. Auflage neu veröffentlicht wurden, sind rot hervorgehoben.

Die Geschichte des Kletterns im Tessin, dessen Form im Italienischen mit der eines Hühnerschenkels verglichen wird, spielt sich in einem Dreieck ab, an dessen Spitzen – dem Poncione di Ruino im Valle Bedretto, der Wand von Osogna in der Riviera und dem Poncione d’Alnasca im Valle Verzasca – Meilensteine auf der Suche nach immer höheren Schwierigkeiten im Fels erreicht wurden.

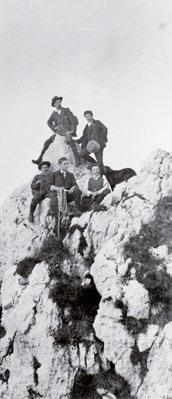

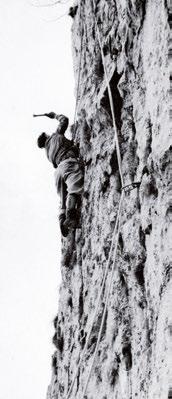

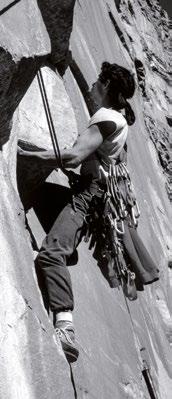

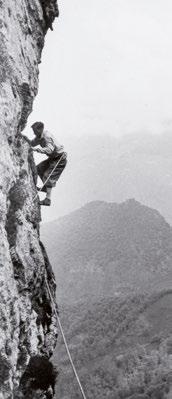

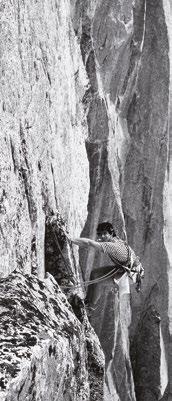

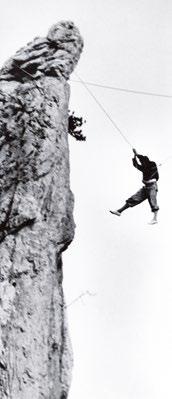

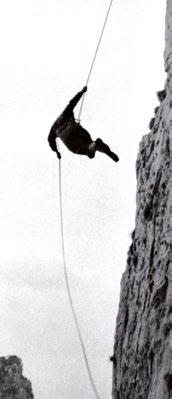

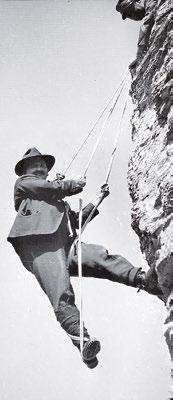

Die Denti della Vecchia hingegen (wörtlich die Zähne der alten Frau), stellen in dieser Geschichte – um bei den «geflügelten» Metaphern zu bleiben – das klassische Küken dar, das aus dem Nest fällt … Genau hier, an diesem Kalk mit seinen charakteristischen, nicht gerade jugendlichen Zähnen oberhalb von Lugano, hat das Klettern im Tessin seine ersten Schritte getan: Man schreibt den Anfang der 1930er Jahre, als an den Denti della Vecchia die ersten Kletterschuhe mit Hanfsohlen, die ersten Seile und die ersten handgefertigten Haken auftauchen. Auf die Einheimischen Magistri, Bernasconi, Calvi, Primi und andere folgen auswärtige, auch berühmte Namen wie André Roch, Emilio Comici, Riccardo Cassin sowie bedeutende Kletterer der ersten Nachkriegszeit aus der Gegend von Lecco.

Nach der Entdeckung der Denti verlagerte sich das Klettern an die Nordgrenze des Kantons Tessin. Im Jahr 1947 erfolgt der erste schwierige Anstieg am Poncione di Ruino, jener herrlichen Granitpyramide auf der orografisch linken Seite des Val Bedretto, die mit ihrer nach Süden ausgerichteten Wand seit Jahrzehnten viele Kletternde anzieht. An diesem Granit, jenem des Montblanc-Massivs ähnlich, war anfangs der 1950er Jahre vor allem der starke Deutschschweizer Armin Bolliger aktiv. In den 70ern folgten die einheimischen Spitzenkletterer: Athos Balestra, Giuseppe Brenna, Lorenzo Petazzi und andere mehr. Der Poncione di Ruino war jahrelang der Prüfstand der Tessiner Kletterszene.

Ein weiterer «Poncione», jener von Alnasca, wird in der ersten Hälfte der 70er Jahre zum Schauplatz einer der wohl kühnsten Herausforderungen in der Geschichte des Kletterns im Tessin. Ein «Schmuckstück mit einer äusserst kompakten, ein nahezu vollkommenes Dreieck bildenden Südwand von gewaltigem Ausmass, ein Berg, der eines der schönsten, ungewöhnlichsten und eindrucksvollsten Bilder der Alpen bietet»: So beschrieb Giuseppe Brenna den Poncione d’Alnasca in seinem Führer der Tessiner Alpen. Eine Herausforderung, die bereits Walter Bonatti, Emilio Comici und Bruno Primi gereizt hatte. 1973 und 1974 wurden schliesslich – teils in Zusammenarbeit – zwei parallel verlaufende Routen durch die von Genesio Petazzi geführte Seilschaft einerseits und jener des Österreichers Gernot Wersin andererseits eröffnet, deren Durchstieg in freier Kletterei noch heute eine Herausforderung ist.

1979 ist es einmal mehr Petazzi, der in der imposanten Südwand von Osogna die Route «Ultimo Sogno» eröffnet, die sowohl vom Schwierigkeitsgrad als auch vom Ambiente her derjenigen am Poncione d’Alnasca gleichkommt. Ihre Erstbegehung gilt als Übergang von der Ära des – wenn auch auf höchstem Niveau betriebenen – «klassischen» Kletterns zur Ära des Sportkletterns. In der Wand von Osogna, die noch mit Bergschuhen erstbegangen wurde, tauchen zum ersten Mal die «Nuts» genannten kleinen Metallkeile auf. In Risse gelegt, ersetzen sie die klassischen Haken.

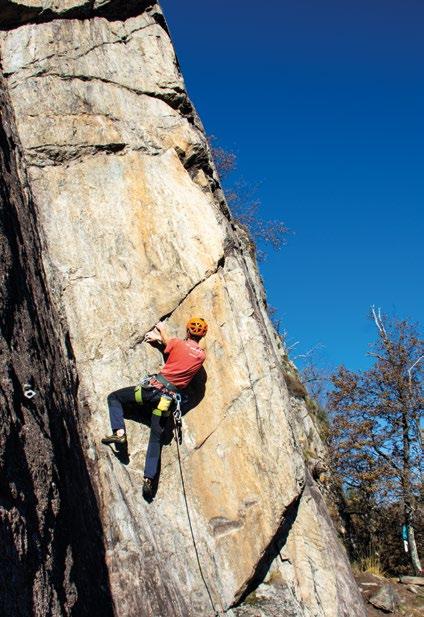

Im Dreieck Ruino, Alnasca, Osogna und an den Denti della Vecchia bricht anfangs der 1980er Jahre auch im Tessin mit den ersten «Kletterfinken» ein «Nuovo Mattino» an, ein «Neuer Morgen» analog zu der italienischen Bewegung mit diesem Namen. Bruno Moretti eröffnet die historische «Fantasia» in den Platten über Avegno im Maggiatal: Reibungskletterschuhe, Magnesia und Bohrhaken setzen sich in der ganzen Region durch.

Im gesamten Kanton vervielfachen sich die eingerichteten Wände: Arcegno, Galbisio, Osogna, Claro, Cresciano, Ponte Brolla und wie sie alle heissen. Dutzende von Kletterern beginnen, die Region zu besuchen. Manch einer wagt sich auf der Suche nach neuen Eldorados immer höher hinauf und in die abgelegensten Täler hinein. Einer der beharrlichsten, unermüdlichsten Erschliesser von Routen in zuvor unbekannten Gebieten ist der Autor dieses Führers: Von Glauco Cugini braucht man nur seine Erstbegehungen im Val Onsernone, Val Calnègia oder hoch über Bosco Gurin zu erwähnen. Alle seine Werke aufzuzählen, ist ein Ding der Unmöglichkeit! Seine in diesem Band zusammengefasste Suche nach Neuland ist mit Sicherheit eine der schönsten Seiten in der jüngsten Geschichte des Tessiner Kletterns.

Ist das Tessin wirklich ein Synonym für das Granitklettern?

Text von Tanja Gianettoni Morelli

In Tat und Wahrheit finden sich die einzigen Tessiner Granitrouten im Val Bedretto, in der Umgebung des Pizzo Rotondo. Sonst klettert man im Sopraceneri an Gneis, während man im Sottoceneri sogar auf Dolomit trifft.

Die Gesteinsarten lassen sich hauptsächlich in Sedimente sowie magmatische und metamorphe Gesteine einteilen. Sedimente entspringen einer chemischen oder physischen Ablagerung (Trümmer älterer Gesteine oder tote Organismen). Magmatische Gesteine sind das Ergebnis der Kristallisation von Magma bei Temperaturen zwischen 700 und 1400° C. Erfolgt die Erstarrung an der Oberfläche, spricht man von Eruptivgesteinen. Erfolgt sie in der Tiefe, spricht man von plutonischen Gesteinen. Ein magmatisches, tektonischen Bewegungen unterworfenes Gestein oder Sediment ist höheren Temperaturen und mehr Druck ausgesetzt, welche die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Mineralgefüges so verändern, dass sich metamorphe Gesteine bilden (z. B. Marmor oder Gneis). Gneise oder Marmore treten in den verschiedensten Formen auf, je nach Grad der Metamorphose und Ausgangsgestein.

Die hier aufgeführten Gesteine sind durchaus miteinander verbunden: Granit, der eine Metamorphose durchläuft, kann zu Gneis werden, dann durch Erosion oder Abtragung in ein Sediment eingelagert werden und so weiter …

Wer Granit liebt und das Gebiet um den Rotondo schon kennt, dem empfehle ich einen Abstecher nach Bosco Gurin, wo man an einem herrlichen, wie Granit aussehenden Gneis klettert. Die Denti della Vecchia dagegen begeistern die Freunde von Kalk bzw. Dolomit. Wann sind diese «Zähne» eigentlich entstanden? Ihre Sedimente bildeten sich in der Trias (vor 248 – 205 Millionen Jahren). Älter ist der Granit des Rotondo mit seinen 275 Millionen Jahren.

Gehen wir nun noch ein paar Millionen Jahre zurück, um die wichtigsten Ereignisse zu erwähnen, die dem Tessin seine Gestalt gegeben haben: Vor 360 bis 248 Millionen Jahren, im Perm und Karbon, fanden Sedimentation und kontinentale Erosion sowie Plutonismus und Vulkanismus statt. Später, in der Trias, veränderten sich die kontinentalen Bedingungen, und die Gegend, die zum Tessin werden sollte, sank von Osten her langsam unter den Meeresspiegel. Während der ersten 40 Millionen Jahre war das Meer seicht, dann öffnete sich der Alpenozean, die Tethys, zwischen Europa und Afrika. Für etwa 100 Millionen Jahre lag das Gebiet der italienischen Schweiz und der Lombardei dann in einem tiefen Meeresbecken.

Von der Oberkreide an, vor 100 Millionen Jahren, kehrt sich die Plattenbewegung um: Die europäische und die afrikanische Platte kollidieren miteinander. In dieser Phase werden zuerst die ozeanische, dann die kontinentale Kruste übereinander geschoben und erheblich verdickt. Diese Plattenkollision befördert die Gesteine in grosse Tiefe, wo Druck und Temperaturen sehr hoch sind: Magmatische und sedimentäre Gesteine verwandeln sich so in metamorphe Gesteine.

Diese Ereignisse brachten eine starke Zusammenstauchung mit sich: Man schätzt, dass «Basel» und «Lugano» vor 100 Millionen Jahren mindestens 580 km auseinander lagen – heute sind es nur noch 190 km.

Jetzt aber ist es an euch, euch zu beugen und zu strecken und an den Zeugnissen dieser bewegten Vergangenheit eine «Metamorphose» zu beginnen!

An einigen in diesem Führer beschriebenen Felsen nisten für die Biodiversität wichtige Vogelarten wie Blaumerle, Alpensegler, Mauerläufer, Steinrötel, Wanderfalke oder Uhu. Gewisse Arten reagieren während der Brutzeit empfindlich auf unsere Gegenwart: Altvögel können bei Störungen Eier und Jungvögel verlassen, wobei die Eier auskühlen, die Jungvögel erfrieren oder Opfer von Nesträubern werden können. Kommen Störungen wiederholt vor, kann der Standort ganz aufgegeben werden. Für die 4. Auflage (2021) dieses Führers erarbeitete der SAC daher zusammen mit dem Kanton Tessin für einige Klettergebiete die Empfehlung, während der Brutzeit auf das Klettern zu verzichten, und gebietsweise auch keine neuen Routen mehr einzubohren. Seit 2021 hat das Tessin 34 rechtsverbindliche und drei empfohlene Wildruhezonen ausgeschieden.

Im Gegensatz zur Deutschschweiz, wo Wildruhezonen dem Schutz der Wildtiere vor Störungen durch den Schneesport dienen sollen, beinhalten einige der vom Tessin festgelegten Wildruhezonen auch Kletterverbote, wobei die Empfehlungen von 2013 nun zu Verboten wurden. Ist das wirklich nötig? Es liegen keine Hinweise vor, dass die Empfehlungen nicht befolgt werden. Die Vögel nisten weiterhin an den Felsen, an denen wir klettern – ein «Nebeneinander» ist möglich.

In den Topos und auf www.sac-cas.ch/tourenportal sind die Schutzbestimmungen aufgeführt. Wir bitten Kletternde und Erschliessende, diese zu berücksichtigen.

Kräftiger schwarzer Backenbart

Quer gebändert

Blutrote Zeichnung

Länge Schnabelspitze bis Schwanzspitze 38 bis 51 cm

Mittelgross, kräftig, weltweit schnellster Vogel. Ernährt sich fast ausschliesslich von Vögeln, die er oft schon nur durch die Wucht seines Aufpralls tötet. Dank des Verbotes von Pestiziden wie DDT ist er zum erfolgreichen Rückkehrer geworden. Nistet von Februar bis Juni hauptsächlich in Felsnischen steiler Felswände. Rote Liste CH: verletzlich, 260–320 Paare.

muraria)

Länge 15-17 cm

Weiss beim

Hält sich oft an schwer zugänglichen Stellen auf und ist Bergsteigerinnen besser bekannt als Ornithologen. Wenn er mit seinem feinen, gebogenen Schnabel Spinnen und Insekten aus Graspolstern oder Felsritzen klaubt, gleicht er einem Schmetterling. Nistet von Mai bis Ende Juli in Felswänden, Nachweise von Brutplätzen bis über 3200 m.ü.M. CH: 1000–2500 Paare.

1. Beachte Einschränkungen

Informiere dich vorgängig auf dem SAC-Tourenportal und www.wildruhezonen.ch sowie in SAC-Kletterführern. Beachte zudem Informationstafeln vor Ort.

2. Benutze bestehende Zu- und Abstiege

Damit schonst du sensible Lebensräume für Pflanzen und Wildtiere. Respektiere Privatland und schliesse Weidegatter.

3. Schone Pflanzen und Nistplätze

Benutze vorhandene Umlenkstellen und steige nicht auf empfindliche Felsköpfe aus. Meide stark bewachsene Felsen, entferne keine Pflanzen aus Felsritzen und umgehe Nistplätze felsbrütender Vögel grosszügig. Vermeide Lärm.

4. Halte das Klettergebiet sauber

Nimm Abfall wieder mit ins Tal. Halte für die Notdurft mindestens 50 m Abstand von Kletterfelsen und Gewässern. Decke Exkremente zu und nimm dein Toilettenpapier wieder mit. Papiertaschentücher oder gar Feuchttücher sind wegen der langen Verrottungsdauer ungeeignet.

5. Reise umweltverträglich an

Nutze die vielen Vorteile öffentlicher Verkehrsmittel. Falls es ohne Auto nicht geht: Fahrgemeinschaften bilden und Mobility oder Alpentaxi für Teilstrecken einsetzen.

6. Berücksichtige Fahr- und Parkverbote

Auf Waldstrassen gilt meist ein Fahrverbot. Vermeide wildes Parkieren – dieses ist ein Ärgernis für Landwirte und Grundeigentümer und kann Flurschaden anrichten.

7. Konsumiere lokal und schone Ressourcen

Übernachte vor Ort und kaufe lokal ein, um die Bergregionen zu fördern und die Ökobilanz deiner Tour zu verbessern. Gehe sparsam mit Wasser und Energie in den Gebirgsunterkünften um.

8. Campiere, aber richtig

Wenn du im Freien übernachten möchtest, kläre vorgängig ab, ob es erlaubt ist. Im Merkblatt «Campieren und Biwakieren» findest du weitere wertvolle Tipps, www.sac-cas.ch/campieren-biwakieren.

9. Benutze bestehende Feuerstellen

Jede neue Feuerstelle zerstört Vegetation und Boden für Jahre. Beachte die aktuelle Waldbrandgefahr.

10. Führe deinen Hund an der Leine, insbesondere im Wald

Wildtiere flüchten vor frei laufenden Hunden und werden häufig von ihnen gejagt.

Area protetta regionale. È vietato lasciare i sentieri e raccogliere piante.

Aire régionale protégée, interdiction de quitter les sentiers et cueillir des plantes. Regionales Schutzgebiet. Das Verlassen der Wege, Pflücken von Blumen oder Pflanzen ist verboten.

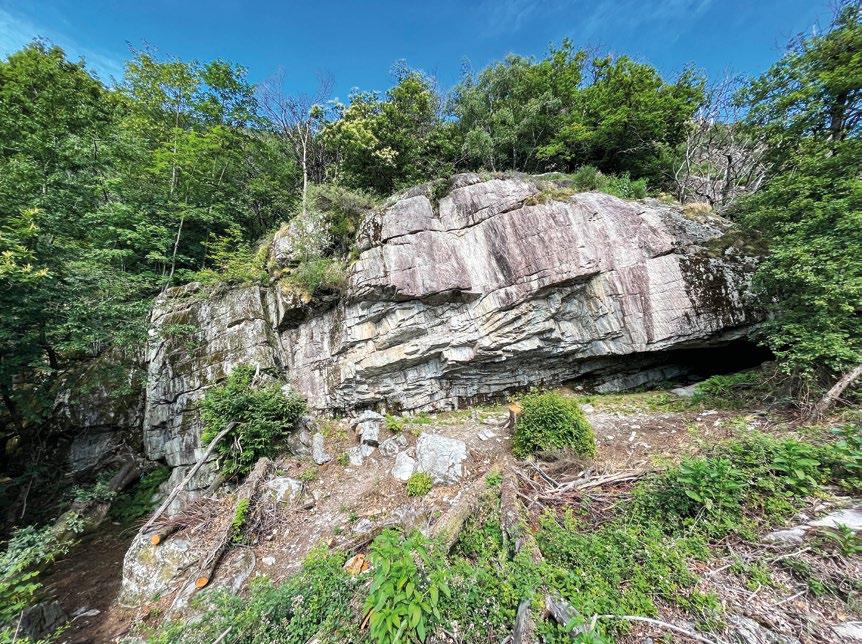

«Arscegn» è la palestra dei Locarnesi. Nessun altro luogo d’arrampicata del Locarnese ha visto avvicendarsi generazioni d‘arrampicatori locali. Arcegno lo sentiamo un po’ come casa nostra, qui quasi tutti gli amici hanno mosso i primi passi. Un fitto bosco di castagni che si è riconquistato gli spazi una volta pazientemente negatigli dal duro lavoro dei contadini, nasconde pareti di ruvido gneiss, piccoli e grandi blocchi accatastati in apparente disordine ricoperti di muschio e felci, vallette con piccoli stagni e fiumiciattoli che formano biotopi di grande interesse naturalistico. Attenzione, non inoltrarsi in queste zone umide: anfibi, insetti e altri piccoli animali vivono e nidificano in questi terreni. « Arscegn » est le jardin d’escalade des Locarnais. Dans la région, aucun autre site d’escalade n‘a vu se succéder autant de générations de grimpeurs locaux. A Arcegno, on se sent un peu comme chez soi car presque tous les amis y on fait leurs premiers pas en escalade. Un épais bois de châtaigniers ayant reconquis les espaces jadis concédés aux laborieux paysans cache des parois de gneiss rugueux, des amoncellements à première vue désordonnés de blocs petits et gros recouverts de mousse et de fougères, ainsi que des vallons parsemés d‘étangs et de ruisseaux formant des biotopes d’un grand intérêt naturaliste. Attention, ne pas s’enfoncer dans ces zones humides : amphibiens, insectes et autres petits animaux vivent et nichent dans ces lieux.

«Arscegn» ist der Klettergarten der Locarnesi. Wie in keinem anderen Klettergebiet des Locarnese haben sich hier Generationen von lokalen Kletterern die Klinke in die Hand gegeben. Arcegno empfinden wir fast als unser Zuhause, hier haben praktisch alle unsere Freunde mit dem Klettern angefangen. Der dichte Kastanienwald hat sich die von den Bauern einst in mühsamer Arbeit freigelegten Lichtungen zurückerobert. Er versteckt Wände aus rauem Gneis, kleine und grosse, wie zufällig hingeworfene, von Moos und Farn überwucherte Felsen, kleine Täler mit winzigen Weihern und Bächen, kurz, Biotope von grossem naturwissenschaftlichem Interesse. Achtung: Die Feuchtgebiete nicht betreten, sie sind der Lebensraum von Amphibien, Insekten und anderen Kleintieren.

24

A Al stagn

B Rotaus

C Galileo

D I tecc

E Iperuranio

F Ruino

G Ruinhard

H Bianco weiss

I Spaghetto

Galileo Settore risanato nel 2022. Secteur rééquipé en