Jürg Meister

Jürg Meister

Impressum

Toutes les informations contenues dans ce livre ont été rédigées par l’auteur en toute bonne foi et ont été vérifiées avec soin par lui-même et par la maison d’édition. Des erreurs de contenu ne peuvent toutefois pas être exclues. Toutes les informations sont donc fournies sans garantie. Ni l’auteur ni la maison d’édition ne peuvent être tenus responsables d’éventuelles incohérences.

Tous droits réservés, y compris ceux de la reproduction partielle et de la reproduction électronique.

© 2025 Weber Verlag AG, 3645 Thun/Gwatt

Auteur : Jürg Meister

Relecture : Peter Gondolf, Maurice Decoppet et Yves de Siebenthal

Correction : Cécile Heidsieck

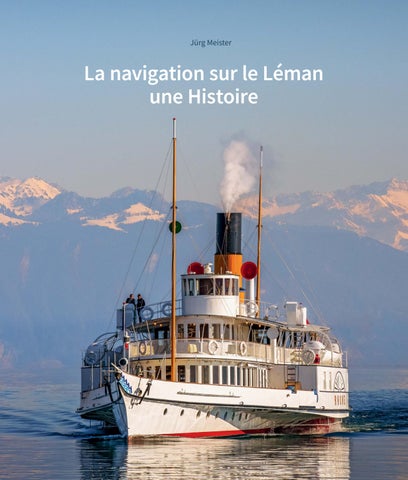

Image de couverture : Jacques Straesslé

Weber Verlag AG

Direction d’édition : Annette Weber-Hadorn

Direction de projet : Samuel Krähenbühl

Conception de la couverture : Shana Hirschi

Conception et mise en page : Shana Hirschi

Rédaction photo : Adrian Aellig

www.weberverlag.ch mail@weberverlag.ch

La maison d’édition Weber est soutenue par l’Office fédéral de la culture avec une contribution structurelle pour les années 2021–2025.

ISBN 978-3-03818-740-0

Diffusion

Editions du Château Sàrl

Marque éditoriale Château & Attinger

Rue du Château 10 CH – 1350 Orbe/VD

www.editions-attinger.ch www.editions-chateau.ch

Livraisons dans l’UE

Brockhaus Commission GmbH

Postfach 1220

D-70803 Kornwestheim info@brocom.de

Jürg Meister

29

à

«

«

à vapeur « Major Davel »

32 Bateau à vapeur « Genève », plus tard bateau diesel-électrique à roues à aubes

33 Bateau à vapeur « Lausanne », plus tard bateau diesel-électrique à roues à aubes

34 Bateau à vapeur, bateau diesel-électrique et de nouveau bateau à vapeur « Montreux »

35 Bateau à vapeur « Général Dufour »

36 Bateau à vapeur, plus tard bateau diesel-électrique à roues à aubes « Vevey »

37 Bateau à vapeur, plus tard bateau diesel-électrique à roues à aubes «

38

42 Bateau à vapeur, plus tard bateau diesel-électrique à

46

49

51 Bateau à moteur « Ville-de-Genève » II

52 Bateau à moteur «

55 Bateau à moteur « Lavaux » (Vedette)

56 Bateau à moteur « Valais » II (Vedette)

57 Bateau à moteur « Coppet » (Navibus®)

58 Bateau à moteur « Genève » II (Navibus®)

59 Bateau à propulsion hybride « Évian-les-Bains » (« Naviexpress »)

60 Bateau à propulsion hybride « Thonon-les-Bains » (« Naviexpress »)

Chaque livre est une promesse d’aventures. Quand bien même l’auteur est rompu aux « ficelles du métier » et dispose d’une certaine expérience, il s’est trouvé confronté dans le cas concret à deux défis hasardeux à relever simultanément : face à l’absence d’un véritable traitement « en profondeur » du Léman par les maisons d’édition alémaniques (Meister, Gwerder, Liechti, Birkhäuser Verlag Bâle) depuis 1977, il fallait réaliser d’une part un travail de recherche particulièrement exhaustif, car les nombreuses (et en partie magnifiques) publications en Suisse romande sont consacrées à des thèmes plutôt spécifiques autour du Léman. La deuxième partie du défi consistait à publier ce nouvel ouvrage en trois langues en l’éditant en trois tomes séparés, un en allemand, un en français et un en anglais et en partageant un contenu identique, faisant la part belle à la lisibilité et à de généreuses illustrations.

Publier parallèlement en trois langues un ouvrage sur l’histoire de la navigation est à la fois une prouesse inédite et une incitation à pousser les choses à la perfection. Et « viser la perfection », cela revient au bas mot à s’en remettre à l’amicale bienveillance et à l’aide compétente de ses pairs. Comme l’auteur en a abondamment bénéficié, rien de plus facile pour lui que d’exprimer ici ses remerciements – ils sont amplement justifiés !

Je tiens tout d’abord à remercier les maisons d’édition impliquées dans le projet : les Éditions Weber à Thoune sous la houlette infatigable et résolue d’Annette Weber et les Éditions Château & Attinger sous la direction clairvoyante d’Emmanuel Vandelle. Elles et leurs équipes ont réussi toutes deux le tour de force de donner vie à trois livres parallèles à partir d’une même idée.

En tant qu’auteur j’ai reçu carte blanche pour traiter le sujet. Une seule limitation était posée par certaines contraintes de volume, inhérentes à la nature des choses et au bien-être du lecteur qu’un poids excessif de l’ouvrage risquerait d’incommoder. Pour le reste, j’ai eu toute latitude pour traiter le contenu parfaitement à ma guise, selon mes moyens (et aussi mes limites) et tel que je le jugeais utile. J’exprime ainsi tous mes remerciements pour la totale liberté dont j’ai pu jouir dans le choix de mes contenus.

Agir avec détermination, c’est refuser tout bonnement de se cacher derrière un ordinateur, mais privilégier au contraire le partage amical avec de multiples relations, sources et « hot spots » préexistants ou encore à explorer. La réussite sur ce plan a été totale. Je souhaiterais placer tout en haut de ma liste de remerciements Monsieur Maurice Decoppet, jusque récemment président de l’ABVL (Association des amis des bateaux à vapeur du Léman). Non seulement Maurice a desserré les cordons de la bourse de cette formidable institution pour accorder une importante contribution aux frais d’impression (cf. le paragraphe consacré aux sponsors),

mais il m’a également ouvert en grand toutes les portes possibles ici et là – je pense en particulier au Musée du Léman et naturellement à la CGN même. De plus, Maurice Decoppet a aimablement consenti à relire entièrement le manuscrit et à l’enrichir par un grand nombre de suggestions, annotations et ajouts. Je remercie également de tout cœur Monsieur Yves de Siebenthal, co-fondateur de l’ABVL avec Maurice Decoppet et vice-président de l’ABVL ainsi que président de sa fondation Pro Vapore et – last but not least – vice-président du conseil d’administration du Groupe CGN SA, pour les corrections techniques et générales qu’il a apportées. Je suis redevable à Monsieur de Siebenthal d’une longue liste d’informations détaillées – en particulier sur les bateaux modernes et contemporains – que je n’aurais certainement pas pu obtenir autre part avec un tel professionnalisme. Un remerciement tout particulier revient à lui pour sa relecture magistrale et éloquente des légendes.

Au Musée du Léman à Nyon, le conservateur Lionel Gauthier m’a prêté une oreille attentive et l’excellent documentaliste Didier Zuchuat a su rassembler avec amabilité et compétence les collections physiques et électroniques du musée, totalement impénétrables pour une personne extérieure, qu’il ne m’est plus resté qu’à les « consommer ». Un grand merci pour ce soutien – et aussi pour leurs commentaires tout aussi compétents qu’invariablement perspicaces !

À la CGN, Maurice Decoppet m’a permis de faire la connaissance de David von Flüe, directeur technique adjoint et responsable de l’entretien. Celui-ci a entrepris parallèlement à ses occupations professionnelles très prenantes de rassembler toutes les caractéristiques techniques actuelles spécifiquement pour le livre – et de collecter et fractionner tous les plans selon mes souhaits. J’ai entretenu un échange très précieux avec Markus Graf, le contremaître vapeur, qui a grandement contribué à constituer une présentation systématique des caractéristiques des machines. Mille mercis à ces deux messieurs !

À côté des « visages connus » depuis de nombreuses années auxquels sont adressés des remerciements dans le chapitre respectif, de nouvelles sources précieuses, voire même irremplaçables, sont venues enrichir l’ouvrage et il convient de les citer en préambule. Ainsi, Markus Graf, le contremaître vapeur de la CGN déjà mentionné, a mis à ma libre disposition ses collections privées : un ensemble magnifique, en partie issu de la collection commencée par son père Rudolf Graf dont j’ai eu l’opportunité de faire personnellement la connaissance dans ma jeunesse.

En complément des personnes déjà nommées, je me permets de citer ci-dessous par ordre alphabétique tous ceux qui m’ont « loyalement aidé depuis la première heure » en me confiant des documents, des recherches, des plans et surtout des illustrations :

• Dedie Olivier, Rolle (†)

• Dentan Pierre-Alain, St-Légier/La Chiésaz

• Dupasquier Nicolas, Broc

• Eichenberger Daniel, Kriens

• Engemann Markus, Steffisburg

• Fröhlich Markus, Wil

• Gavazzi Mario, Lucerne

• Golay Stéphane, Chernex

• Gondolf Peter, Kamen/D

• Gottschall Rodolphe, Lausanne

• Gwerder Josef, Meggen (†)

• Horlacher Robert, Hausen/AG

• Hunziker Kurt, Lucerne

• Jacobi Sébastien, Neuchâtel

• Knöpfel Robert, Bonstetten

• Liechti Erich, Wimmis

• Mischler Ernst, Einigen

• Paillex Gilbert, Lausanne

• Reimann Lukas, Arth

• Richard Claude, Lausanne

• Schneider Erik, Samstagern

• Schoog Bruno, Karlsruhe/D

• Vuistiner Alain, Lausanne

• Zumstein Beat, Bâle

Je tiens à exprimer ma plus grande reconnaissance à Peter Gondolf, fidèle ami depuis de longues années, pour la lecture et la correction du texte allemand. Grâce à ses talents de graphiste chevronné et sensible, Peter a en plus aidé à booster la qualité de la grande majorité des illustrations publiées : un travail inestimable !

Je remercie chaleureusement Erich Liechti et sa fondation de m’avoir accordé l’autorisation d’utiliser dans cet ouvrage ses minutieux dessins de reconstitution et les images de plusieurs de ses maquettes, ainsi qu’Alina Dubach des éditions Weber pour les photographies réalisées dans ce cadre. Ces remerciements vont aussi à la commune de Hilterfingen pour l’aide apportée lors du shooting photo.

Pour conclure, je remercie encore une fois du fond du cœur l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs des éditions Weber et des Éditions Château Attinger sous l’autorité souveraine d’Annette Weber et d’Emmanuel Vandelle pour leur travail consciencieux et pour leur compréhension des préoccupations de l’auteur. Je souhaite citer nommément en particulier Samuel Krähenbühl, chef de projet, et Shana Hirschi, polygraphe, qui ont été en première ligne pour faire de l’ouvrage ce qu’il est devenu aujourd’hui : un livre, certes lourd, mais splendide, publié en trois tomes : un en allemand, un en français et un en anglais.

Mais sans le bienveillant et patient soutien de ma chère épouse Brigitte, tout ce travail n’aurait jamais vu le jour dans un environnement aussi détendu et motivant. C’est pourquoi je lui adresse un grand merci en bonne place dans cet ouvrage !

Bâle, juin 2025

Jürg Meister

ABVL Association des amis des bateaux à vapeur du Léman

APL Association Patrimoine du Léman

AG Assemblée générale

bar Unité contemporaine de mesure de pression, remplace atm dans le langage courant ; toutes les valeurs correspondent à la pression manométrique

BVH Bateau à vapeur à hélice

CA Conseil d’administration

CCA Comité du conseil d’administration

CGN Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman, siège à Lausanne

CVi Puissance en chevaux indexée (puissance des cylindres) dans les bateaux à vapeur

CVnom Puissance en chevaux nominale, ancienne mesure empirique, équivalente à environ 4 CVi

D&M Ditchburn and Mare, ateliers londoniens de construction mécanique et navale

DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, prédécesseur de l’OFT

DLM Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik, Usine de locomotives à vapeur et de machines, Winterthour

EWZ (ou EWC) Escher Wyss & Cie, Zurich

FF Franc français

frs Franc suisse

kW Kilowatt, unité de puissance utilisée aujourd’hui à la place de CV

MERRÉ Société des Établissements Merré, Nort-sur-Erdre (F)

MS Motor Ship, bateau à moteur

MdL Musée du Léman, Nyon

n nombre de tours par minute d'une machine

OFC Office fédéral de la culture

OFT Office fédéral des transports

ÖSWAG Österreichische Schiffswerften AG

PP Pont principal

PS Pont supérieur

SLM Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthour

VHS Verkehrshaus der Schweiz, Musée Suisse des Transports, Lucerne

Introduction

Depuis 1823 et la mise en service du premier bateau motorisé en bois (le « Guillaume Tell ») par l’Américain Edward Church, puis depuis janvier 1873 avec la création de la « Compagnie Générale de Navigation sur le Léman » toujours en activité, le développement de la navigation a connu son lot de rebondissements et d’imbroglios – ce qui en fait un sujet éminemment intéressant à explorer.

Les 50 premières années de son histoire offrent à elles seules tant d’anecdotes, de recoupements et de parenthèses mémorables à relater qu’elles ont de quoi captiver tout un chacun. En ce sens, elles mériteraient un traitement plus approfondi dans cet ouvrage. Or, par son ambition et sa conception, il s’attache essentiellement à présenter la flotte de ces compagnies de navigation, ne permettant qu’une classification historique relativement sommaire quoique indispensable pour la compréhension.

Afin de conférer une certaine structure à cet inventaire et en faciliter la lecture, l’ouvrage est divisé en huit courts chapitres intitulés :

• Le développement vu depuis Genève

• Les compagnies vaudoises

• Les formes de coopérations de ces compagnies de transport

• Les différents « outsiders »

• La fusion-création de la CGN en 1873

• Incursion à travers les plus de 150 ans d’histoire de cette compagnie

• Les restructurations de 2012

• Portrait de l’ABVL

Les compagnies pionnières genevoises « Société du Bateau à vapeur le Guillaume Tell » et

« Entreprise du Winkelried » fusionnèrent en 1836 pour devenir la « Compagnie Genevoise des Bateaux à vapeur réunis », laquelle modifia ses statuts en 1851 pour se rebaptiser « Société du Bateau à vapeur l’Aigle » ; c’est l’une des cofondatrices de la CGN. La première compagnie vaudoise « Société du Bateau à vapeur le Léman » (Léman Vaudois) survécut en principe à toutes les vicissitudes et tous les troubles jusqu’à la fusion de 1873. La « Société du Bateau à vapeur l’Helvétie » fondée à Genève en 1839 fut certes liquidée puis recréée à plusieurs reprises, en dépit ou en raison de ses pratiques commerciales pour le moins offensives, mais en substance elle resta en activité jusqu’en 1873.

Ces trois dernières compagnies exploitaient certes leur propre flotte indépendamment les unes des autres, mais instaurèrent – en plus de différents accords éphémères – deux formes permanentes de collaboration.

Elles possédaient toutes des navires individuels en mains communes et pratiquaient aussi l’utilisation partagée ; le dernier de ces « bateaux en indivision » était le célèbre « Winkelried » II . Pour contrebalancer les pratiques généralement plutôt agressives et individualistes de la « Société de l’Helvétie » et parallèlement aux rapports d’indivision évoqués, la « Société de l’Aigle » et la « Société du Léman » entretenaient une communauté d’exploitation parfois informelle, mais parfois aussi très étroite.

En dehors de ces trois compagnies majeures, plusieurs « outsiders » parvinrent à tirer leur épingle du jeu pendant des périodes plus ou moins courtes ; pour mémoire, il s’agit notamment de la « Compagnie du Léman » (le Remorqueur), de la « Société des Rhône », de la « S. A. libre du Bateau à vapeur la Flèche », de la « S. A. des Mouches du Léman » à Genève ainsi que de plusieurs sociétés ou communautés d’intérêt en lien avec les chemins de fer en plein essor.

Le développement vu depuis Genève

Société du Bateau à vapeur le Guillaume Tell

Au risque de paraître un brin irrévérencieux, force est de constater que l’idée du premier bateau à vapeur en Suisse n’a pas germé dans le cerveau d’un Helvète, mais découle de l’initiative et l’investissement privé d’Edward Church, un Américain natif de Boston (ou selon certaines sources de Fayal dans les Açores). Issu d’une famille aisée, il fit des études supérieures avant de s’installer à Paris dans ses jeunes années, où il épousa une Française. Bien qu’investi du titre de consul itinérant des États-Unis en France, il consacrait toute son énergie à promouvoir l’éminente invention de son bon ami Robert Fulton : le bateau à vapeur. Depuis son voyage inaugural sur la North River (aujourd’hui Hudson River) en 1807, Church s’était voué corps et âme à cette entreprise. Avant de se rendre à Genève en 1822, il s’était déjà forgé une bonne réputation dans cette technique en France. Aussi quelle ne fut pas sa surprise et sa déception qu’aucun véhicule mû par l’invention révolutionnaire de Fulton ne navigue encore sur un si grand lac. Dès le 15 décembre, il ne manqua pas de le faire savoir à la presse de la région de Genève et de Lausanne qui s’est efforcée tant soit peu de répandre l’information localement. Après avoir obtenu l’accord de principe des autorités genevoises et vaudoises, Church puisa dans ses propres deniers pour commander auprès du chantier naval Mauriac Père à Bordeaux un bateau de 75 pieds de quille construit avec les meilleurs bois et (probablement) auprès de Fawcett, Preston & Co à Liverpool une machinerie adéquate. Tout alla très vite et dès le 28 mai 1823, le premier bateau à vapeur de Suisse fut mis à l’eau à Genève dans le quartier des EauxVives. Le voyage inaugural à travers une bonne partie du grand lac eut lieu le 18 juin sous les acclamations. L’écho fut phénoménal, pas seulement en Romandie, et les vagues d’enthousiasme atteignirent même Zurich et Saint-Gall. Le nom de baptême « Guillaume Tell » choisi avec une certaine habileté diplomatique n’y est certainement pas étranger.

Le bateau et ses services (Church vendait les passages au même prix que la poste vaudoise) connurent un énorme succès : pour preuve, dès le premier semestre d’exploitation, les

Edward Church entouré de sa famille.

Collection E. Liechti

recettes avaient déjà amorti quasiment la moitié du prix d’achat. Pourtant au beau milieu de l’été 1823, ce succès n’empêcha pas l’infatigable Church de revendre ses parts du bateau dont il était jusqu’alors seul propriétaire. C’est ainsi que la nouvelle « Société anonyme du Bateau à vapeur le Guillaume Tell » détenue par huit actionnaires vit le jour le 25 août 1824. Church était déjà passé à autre chose !

La concurrence ne se fit pas attendre très longtemps. À peine le « Guillaume Tell » avait-il entamé ses traversées qu’un prospectus (dont un exemplaire a été préservé par le Musée de la communication à Berne) commença à circuler le 1er juillet 1823 pour la souscription d’actions d’une nouvelle entreprise au nom tout aussi patriotique « L’Entreprise du Winkelried ». Doté d’un capital de 100 000 francs français (FF) divisé en 50 actions, elle reçut l’homologation du Conseil d’État de Genève le 15 août 1823. La commande du bateau fut passée de nouveau au

chantier naval Mauriac (qui dut s’acquitter d’une indemnité de 1500 FF à Edward Church parce qu’il n’avait pas respecté un accord passé avec lui), les machines furent fournies par Barnes & Miller à Londres/Blackwall. Le bateau qui fut également mis à l’eau dans le quartier des Eaux-Vives était nettement plus grand, plus puissant et par conséquent plus rapide que son prédécesseur. Les travaux de construction furent d’ailleurs supervisés par le lieutenant-colonel et futur général Guillaume-Henri Dufour. La direction de la nouvelle compagnie était assurée par Marc Antoine Demole, principal initiateur de sa création.

Les bateaux des deux sociétés desservaient à tour de rôle le trajet Genève-Vevey aller ou retour, chaque navire ne parcourant qu’un seul voyage à la fois. Comme le « Guillaume Tell » était beaucoup plus lent tout en offrant légèrement moins de confort, il fallut baisser ses prix. Ainsi les voyageurs qui pouvaient prendre leur temps, mais regardaient à la dépense, choisissaient ce bateau pour leurs voyages. Ceux qui étaient pressés et avaient les moyens embarquaient sur le « Winkelried ». Ce schéma de fonctionnement perdura près de quatre ans en dépit de la concurrence vaudoise qui s’était réveillée à Lausanne (voir le chapitre consacré aux développements à Lausanne). Le 1er janvier 1829, les deux compagnies s’unirent pour former une vraie communauté d’exploitation, dynamisant du même coup la situation financière. En 1832, le « Winkelried » fut doté d’une nouvelle coque en bois améliorée, tandis que le « Guillaume Tell » continuait de se détériorer lentement. En 1835, le moment fut venu d’envisager le lancement d’un nouveau bateau beaucoup plus moderne et, dans ces circonstances, les deux compagnies pionnières genevoises fusionnèrent le 8 février 1836 pour former une nouvelle entité juridique.

La société du « Guillaume Tell » apporta un capital de 106 000 FF et l’entreprise du « Winkelried » une participation de 162 500 FF. On commanda auprès de Miller & Ravenhill à Londres un bateau « conforme aux toutes dernières avancées » qui, très tôt, fut baptisé « Aigle » en hommage à l’animal héraldique de Genève. Le nouveau bâtiment remplaçait de facto le bateau pionnier « Guillaume Tell » qui n’était plus en état de marche. Il était clairement destiné à surpasser le performant « Léman » de la compagnie vaudoise. Le vapeur fut assemblé au « Creux-de-Genthod » où il quitta la rampe de lancement le 14 juin 1837 pour être mis en service le 25 du même mois. Construit pour la modique somme de 245 000 FF, « l’Aigle » se montra parfaitement à la hauteur des attentes qu’on avait placées en lui en « distançant » purement et simplement les bateaux vaudois, contraints bon gré mal gré de baisser leurs tarifs ; cette arrivée flanqua (provisoirement) un coup au moral des Lausannois. Par anticipation du futur développement de la Compagnie Genevoise, il convient de mentionner ici qu’après l’apparition d’une nouvelle concurrence genevoise, décrite plus en détail ci-dessous, les deux sociétés pionnières à Genève et Lausanne avaient commencé à se rapprocher de plus en plus étroitement. Ce rapprochement aboutit à un accord formel, le « Pacte AigleLéman », signé le 20 octobre 1840, qui resta en vigueur pendant 32 ans jusqu’à la grande fusion de 1873. Mais revenons d’abord à Genève.

La Société du Bateau à Vapeur l’Helvétie

En 1839 fut fondée à Genève une nouvelle compagnie qui opta d’emblée pour une stratégie offensive et qui, en dépit de revers passagers jusqu’à la fusion de 1873, se fit constamment remarquer par une grande capacité à s’imposer et même, par moment, un manque total de scrupules. Ses fondateurs étaient Charles Binet et Henry Hay, des commerçants genevois qui réunirent autour d’eux une flopée de commanditaires. Un bateau à la pointe de la technologie fut commandé auprès de Ditchburn & Mare à Londres, cependant il est fort possible selon les archives que D&M ait forcé la main de la société genevoise : chaudières écossaises avec tubes de fumée, machinerie oscillante jumelée à basse pression dans une coque métallique hydrodynamique très réussie – la quintessence du progrès de l’époque !

Le bateau accueilli comme révolutionnaire quitta la rampe de lancement le 27 mai 1841 au milieu d’un « déchaînement » de critiques et, par ses performances exceptionnelles, mais surtout pas sa taille et son élégance, poussa sur la défensive les compagnies genevoises et vaudoises déjà établies. Il fit l’unanimité non seulement par sa vitesse de 23 km/h, sensationnelle à l’époque, mais également par sa tranquillité de navigation grâce à la machine oscillante et par son aménagement intérieur attractif. L’impitoyable concurrence qui faisait rage se calma en 1842, et dès le début de l’année 1843 on se mit d’accord avec les sociétés préexistantes sur des horaires de navigation communs, l’« Helvétie » menant une lutte acharnée pour obtenir les créneaux les plus lucratifs. En octobre 1847, l’horaire de navigation commun déboucha sur la création de la société d’exploitation proprement dite, baptisée dès 1851 « Société des bateaux à vapeur réunis du Lac Léman » et qui resta en service jusqu’à la fusion en 1873. Pour rappel : les sociétés restèrent inchangées en soi sur le plan juridique et commercial, tout en se partageant cependant les horaires de navigation et une partie des coûts fixes.

Par anticipation des développements ultérieurs, il convient de mentionner ici qu’en dépit des vicissitudes et des revers auxquels elle dut faire face, ainsi que des restructurations/ refondations qui en découlèrent, la société de l’« Helvétie » devait être en 1873 le partenaire le plus puissant dans les négociations de fusion de 1872/73.

Et que se passait-il entretemps à Lausanne et/ou Ouchy?

Société du bateau à vapeur le Léman

Les présentations du « Guillaume Tell » et dans la foulée du « Winkelried » à Ouchy firent sensation à leur époque et furent accompagnées comme il se doit par des volées de cloches et des salves d’honneur. Ce tintamarre finit par mettre la population lausannoise, et en fin de compte tout le canton, dans une humeur patriotique belliqueuse fort compréhensible. Un prospectus publié le 1er novembre 1824 par d’influents vaudois sous la houlette de Sigismond de la Harpe prévoyait pour le financement de la construction et de la mise en service d’un « paquebot à vapeur » un capital-actions de 120 000 FF. La souscription des actions à 500 FF l’unité (ce qui équivaut à l’heure actuelle à la coquette somme de 5000 francs) connut un franc succès. À l’issue de la période de souscription, un capital de 168 000 FF avait été collecté.

Sigismond de la Harpe.

Collection J. Meister

Ce pactole permit, comme envisagé dès le départ, de ne pas « lésiner sur les moyens ». Le nouveau bâtiment, dont le nom de baptême « Léman » avait été choisi dès le lancement du projet, devait être beaucoup plus grand et plus rapide et plus confortable que les bateaux genevois qui l’avaient précédé. Il fut commandé en Angleterre et également assemblé par des spécialistes britanniques à Ouchy. Le bateau à vapeur qui éclipsait effectivement la flotte genevoise dans tous les domaines fut lancé le samedi 15 juillet 1826 dans le cadre d’une immense fête populaire. Le voyage inaugural autour du « Haut-Lac » eut lieu le 23 juillet (un dimanche). Le 27 juillet commencèrent les allers-retours réguliers à Genève où les sentiments étaient un peu mitigés.

Marc-Jules Suès, un fin observateur de la société genevoise de l’époque nota non sans un brin d’amertume (en résumé) : Le bateau est certes gigantesque, mais du plus mauvais goût, si l’on fait abstraction de la figure de proue, une sirène. Le « mauvais goût » fait allusion aux nombreuses armoiries vaudoises qui ornaient tout le bateau et à l’usage ostentatoire du vert et du blanc, les couleurs du canton.

Le nouveau bateau assurait tous les jours un aller-retour à Genève (et pas seulement un aller simple comme la flotte genevoise). Le « Léman » fut tout bonnement pris d’assaut. Les Genevois durent baisser leurs prix, et en 1826/27 la concurrence avait repris de plus belle.

Comme déjà exposé dans la partie consacrée à la compagnie genevoise, on se mit rapidement d’accord sur des horaires communs qui étaient toutefois axés en réalité sur les besoins de la société lausannoise. Après que les Genevois eurent fait l’acquisition d’une nouvelle coque optimisée pour le « Winkelried » et retiré de la circulation le navire pionnier « Guillaume Tell » en contrepartie, les choses se calmèrent jusqu’en 1837. Cette année-là les Genevois lancèrent l’« Aigle », un bijou exceptionnel qui surclassa tout net le « Léman », silhouette dominante de la flotte jusqu’alors.

À Lausanne, on refusa d’accepter cet affront et fit un pas en avant décisif. Une coque métallique devait laver l’humiliation ! Et en effet, on passa commande auprès des ateliers mécaniques Escher Wyss & Cie à Zurich, encore largement méconnus alors, de la première coque métallique pour un bateau du Léman et auprès de Maudslay à Londres de quatre (!) nouvelles chaudières. De nombreuses améliorations devaient permettre de conserver la machinerie existante. Cette réfection de fond en comble coûta pas moins de 208 500 FF et la société dût s’endetter de 87 000 FF. Le bateau qui continua de s’appeler « Léman » entra en service le 1er août 1838 : aussi rapide que l’« Aigle » genevois, il rétablit l’équilibre entre les deux compagnies.

Comment les choses allèrent se passer pour les principaux protagonistes « Aigle », « Léman » et « Helvétie » jusqu’à la fusion en 1873.

Une fois que le bateau genevois « Helvétie » eut fait son apparition en 1841 et que la « Société Genevoise » issue des compagnies pionnières eut équipé l’« Aigle » – un navire de quatre ans à peine – avec une coque métallique rallongée en 1841/42, on parvint à un certain équilibre à trois avec le « Léman » II, l’« Helvétie » et l’« Aigle » II et pendant plusieurs années aucun nouveau bateau ne fut construit et aucun ancien bâtiment ne fut fortement modernisé. Ce fut la période du « calme avant la tempête » car un autre moyen de transport avait commencé ici et là à poindre le bout de son nez : le chemin de fer ! Aucun train ne circulait encore jusqu’au bord du lac, mais des projets étaient en préparation et les sociétés de navigation commencèrent à s’y préparer. Dans cette phase, loin de craindre la concurrence, on espérait au contraire du trafic supplémentaire qui serait ainsi amené sur les rives du lac. Et cet optimisme mena progressivement les sociétés sur la voie de la raison et, parallèlement à des achats propres, elles se mirent à commander en commun du matériel naval.

Le premier bateau acquis collectivement fut le « Guillaume Tell » II, construit en 1852 par John Penn & Sons à Londres. Chacune des trois sociétés existantes en détenait un tiers en mains communes. Cette forme sociale resta inchangée jusqu’à la fusion en 1873.

En 1855, Escher Wyss & Cie livra à l’entreprise genevoise « Aigle » et à la société « Léman » de Lausanne la très majestueuse « Hirondelle » (aux antipodes du « Guillaume Tell » II déjà évoqué) qu’elles détenaient en commun à parts égales. Mais le bateau s’échoua malencontreusement et ne connut qu’une brève existence.

Par la suite, les principales acquisitions individuelles furent : en 1857 l’« Aigle » III par la « Société de l’Aigle » à Genève et la même année le « Léman » III par la compagnie du même nom [« Société du bateau à vapeur le Léman »] à Lausanne.

1871 marqua la dernière commande que les trois grandes sociétés passèrent en commun : le « Winkelried », un immense bateau demi-salon pourvu de deux cheminées caractéristiques. Cet investissement en indivision ne perdura formellement que très peu de temps puisque la fusion-création de la CGN fut réalisée en 1873.

Parallèlement à ce développement de compagnies dominantes facile à retracer dans ses grandes lignes, on assista très tôt à l’apparition ponctuelle d’initiatives individuelles les plus diverses qui sont présentées ci-dessous.

Outsiders, y compris initiatives de transport lacustre des chemins de fer. Compagnie du « Léman » (le Remorqueur), Genève (1825-1827)

Dans la deuxième moitié de l’année 1825 fut fondée une société par actions bicantonale dotée d’un capital de 100 000 FF avec un double siège à Genève et Lausanne. Son but était d’acquérir et d’exploiter un remorqueur à vapeur. Le double siège fut choisi pour se soustraire aux interdictions strictes de cabotage auquel était soumis le transport de marchandises entre les cantons qui bordaient le lac. Toutefois, ce « montage juridique » n’eut quasiment pas à faire ses preuves car la demande de services de remorquage était pratiquement nulle : le vent faisait avancer les barques (au demeurant fort nombreuses) gratuitement … On dispose de très peu d’informations sur ce navire relativement grand. Selon le bouche-à-oreille, il provenait de Grande-Bretagne. Sa présence lors du lancement du premier « Léman » (Vaudois) est documentée le 15 juillet 1826. Deux jours plus tard, il transportait le comte d’Orléans entouré de sa famille et de sa suite à Chillon. La comtesse n’apprécia guère le voyage. Par la suite, le remorqueur à vapeur ne connut pas le succès escompté et la société fut liquidée au printemps 1827. Le bateau resta inutilisé et fut vendu par pièces vers la fin 1829 et les premiers mois de 1830.

Société de Bateaux à vapeur sur le lac Léman (le « Ville-de-Nyon ») (1853-1856)

En mai 1853, l’établissement bancaire Droin Crüger & Cie à Genève (et Londres) émit un prospectus de souscription d’actions qui vantait avec euphorie une nouvelle compagnie de navigation. La procédure s’éternisa et on eut toutes les peines du monde à atteindre l’objectif de souscription. Le bateau livré par le chantier naval lyonnais Chevalier, baptisé programmatiquement « Ville-de-Nyon », était relativement petit et surtout peu stable. En dépit de tarifs abordables, il fut boudé par le public et les affaires marchaient mal, aussi bien la première année d’exploitation côté suisse entre Genève et Nyon que la saison suivante sur la rive sud (qui appartenait à l’époque au duché de Savoie rattaché à la Sardaigne et au Piémont). L’aventure prit fin dès septembre 1856. Le bateau put être cédé à la « Ligne d’Italie », un projet ferroviaire (voir ci-dessous).

Société de Navigation à vapeur sur le lac Léman (Société des Rhône) (1855-1861/65)

Au cours de l’été 1855 fut fondée à Genève une nouvelle société anonyme au capital initial de 200 000 frs, qui fut bientôt augmenté à 400 000 frs. Son principal actionnaire, l’entreprise de construction « Compagnie du chemin de fer de l’Ouest », avait pour but d’assurer le transport lacustre des marchandises amenées par le chemin de fer qui ralliait déjà Morges à cette époque, ou inversement d’acheminer les marchandises des localités du rivage jusqu’à Morges. En effet, tout le monde était persuadé à l’époque que le chemin de fer ne s’étendrait pas (voire jamais) plus loin le long du lac … Trois bateaux spécialement conçus pour le transport de marchandises, mais pouvant aussi transporter des personnes et faire fonction de remorqueurs, furent achetés auprès d’Escher Wyss Cie : le « Rhône » I, le « Rhône No 2 » et le « Dranse ». Plusieurs chalands ainsi que quatre barges à voile classiques rejoignirent cette flotte. Dans les premiers temps, les affaires prospérèrent car le transbordement de marchandises était florissant à Morges. Mais le succès fut de courte durée puisque le chemin de fer rallia Coppet dès 1858 et que son prolongement vers l’ouest était déjà décidé.

Une courte phase assez confuse de coexistence entre cette société et le « Chemin de fer de l’Ouest » (qui était l’actionnaire majoritaire de la compagnie de navigation) commença dès lors. Finalement on se mit d’accord, comme l’atteste l’acte du 15 février 1861, pour liquider la compagnie de navigation et les trois bateaux ainsi que le matériel d’exploitation annexe devinrent la propriété de la société de chemin de fer. La petite flotte fut ensuite exploitée pour le compte des chemins de fer, principalement dans le transport de passagers, le cabotage et le trafic local dans la région centrale du lac : une opération peu lucrative. Le « Dranse » fut vendu à une date inconnue à la « Société du Chablais » (voir ci-dessous) à Thonon qui ne pratiquait pas la navigation jusqu’alors. Les activités des deux « Rhône » tournaient au ralenti si bien qu’ils furent donnés en location pour cinq années fermes à la « Société de l’Helvétie » dès le printemps 1864. Dans les faits, les jours de l’« Ouest-Suisse » en tant qu’armateur étaient comptés. À l’issue de la période de location, les deux « Rhône » furent vendus en 1869 pour 60 000 frs à la « Société des bateaux à vapeur réunis », c’est-à-dire la communauté d’exploitation « Aigle »/« Léman ».

Société du Chablais de Bateaux à vapeur sur le lac Léman (1855-1873)

Cette société fut fondée le 14 août 1855 à Thonon. Si on en sait peu sur ses premières activités, il est avéré, mais sans preuve documentée jusqu’à présent, que le petit « Dranse » lui fut vendu par la compagnie « Ouest-Suisse » vers 1861/62. Toutefois, le petit bateau à vapeur fut revendu dès 1865 à un certain Monsieur Lugrin demeurant à Genève.

Ce n’est qu’en 1866 que l’entreprise commanda auprès des ateliers lyonnais Chevalier son propre bateau. Lancé à Genève au début de l’année 1867, ce nouveau bâtiment n’était pas une merveille de technicité et on en sait peu sur le succès commercial de la « Société du Chablais » et du bateau du même nom. Quoi qu’il en soit, le « Chablais » fit son apparition pendant plusieurs années sur les horaires généraux des différentes compagnies. La CGN fit l’acquisition du bateau après sa fusion pour éliminer un concurrent potentiellement dérangeant. La société savoyarde fut dissoute probablement peu de temps après.

Société anonyme libre du bateau à vapeur la Flèche (1866-1873)

En juin 1865, un convoi très inhabituel rallia par la terre le port de Morges depuis Yverdon : les pièces du bateau à vapeur la « Flèche » dont l’acquisition avait été faite par des initiateurs genevois à Estavayer-le-Lac de la « Société fribourgeoise de Navigation ».

Il s’agissait en fait d’un navire à pont ras construit à l’origine (1856) par Escher Wyss & Cie pour la compagnie de navigation du lac de Neuchâtel. On en sait peu sur la nouvelle « Société anonyme libre » dont les statuts sont datés du 5 avril 1866 et dont le capital dut s’élever à 50 000 frs.

Le bateau conserva son nom d’origine avec Genève pour port d’attache et desservit au départ deux années durant, mais sans grand succès, les communes de la rive suisse selon des horaires de navigation individuels. La migration ultérieure vers les eaux savoyardes n’inversa pas la tendance et le bateau fut désarmé en 1871 faute d’occupation. Une entreprise genevoise, dont on n’a pas plus de précisions, le racheta à des conditions probablement très favorables, fit l’acquisition d’une nouvelle chaudière et rebaptisa la « Flèche » en « Ville de Genève ». Quelques voyages ponctuels eurent lieu à partir de l’automne 1872 sous cette nouvelle société propriétaire. La CGN nouvellement créée fit l’acquisition du bateau après sa fusion pour la modique somme de 25 000 frs, essentiellement pour tuer dans l’œuf une concurrence éventuelle.

Tout au début de l’année de la fusion en 1873, une nouvelle société fut fondée à Genève dans le but d’exploiter dans le « Petit Lac » (et là principalement dans la partie inférieure) un transport local intensif et systématisé opéré par une flotte miniature. Deux petits bateaux à vapeur à hélice et un autre un peu plus grand furent ainsi commandés auprès d’Oriolle & Cie à Nantes/F. L’exploitation démarra avec de grandes espérances en mai 1874 avec huit liaisons doubles vers Hermance et/ou Versoix. Sur le moment, les débuts furent prometteurs sous le coup de la nouveauté, mais il s’avéra rapidement que ces trajets n’étaient pas rentables, hormis par les belles journées d’été. Très bientôt la « Société des Mouches » proposa à la CGN de lui racheter sa flotte. Mais le prix de vente de 280 000 frs fut estimé trop élevé et la transaction n’aboutit pas. Les « Mouches » circulèrent pour la dernière fois au cours de l’été 1878 et furent ensuite désarmées à Genève.

Société veveysane de navigation (1885-1886)

La société française de chemin de fer PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) fit une incursion jusqu’à Évian en 1881 et s’apprêtait à prolonger la ligne jusqu’à St-Gingolph. L’idée germa à Vevey vers 1884 de relier la « Riviera » du Haut-Lac par une liaison régulière de petits bateaux alors que la gare frontalière de St-Gingolph était en cours de construction. La flotte transporterait aussi bien des marchandises que des passagers. Pour réaliser leur projet, les initiateurs recoururent aux « Mouches » amarrées à Genève, après la création de leur société en janvier 1885. En mars, les trois bateaux arrivèrent à Vevey où on les prépara en vue de leur nouvelle affectation. Le 31 mai, la « Mouche No 3 » rebaptisée « Ville de Vevey » commença ses liaisons vers Évian, mais

la construction de la voie ferrée n’avait pas encore suffisamment progressé et ne devait s’achever qu’en juin 1886.

La nouvelle société n’eut pas les reins assez solides pour tenir si longtemps et, après de lourdes pertes, la liquidation fut décidée en mai 1886. Les anciennes « Mouches » furent remises en vente. La CGN les reprit vers la fin de l’année 1888 pour lancer sa propre division de transport de fret.

Comme interlude, l'horaire estival de 1887 dans l'optique de l'époque. Musée du Léman

Société du bateau à vapeur

Le Guillaume Tell – Genève 1824

Entreprise du Winkelried Genève 1855

Compagnie du Léman (Le Remorqueur) – Genève 1825

Société du bateau a vapeur

Le Léman – Lausanne à 1824

Société du bateau à vapeur

L’Helvétie – Genève 1839

Société de bateaux à vapeur sur le Lac Léman – Genève 1853

Société du Chablais de bateaux à vapeur sur le Lac Léman –Thonon 1855

Société de navigation à vapeur sur le Lac Léman – Genève 1855

Société du bateau à vapeur

La Flèche – Genève 1866

Société des Mouches du Léman – Genève 1873

Société Veveysanne de navigation – Vevey 1885

Société Genevoise des bateaux à vapeur réunis (fusion) – Genève 1836

Liquidation (1827)

Traîté d’alliance

Liquidation (1856)

Société de l’Helvétie Genève 1859

Matériel repris par la Compagnie des chemins de fer de la Ligne d’Italie

Liquidation (1873)

Liquidation (1861)

Matériel repris par la Compagnie de l’Ouest des chemins de fer suisses

Liquidation (1873)

Liquidation (1878)

Matériel repris par la Société Veveysanne de navigation 1885

Liquidation (1886)

Société Anonyme du Bateau à vapeur l ’Aigle Genève 1851

Communauté d’exploitation 1847 (Société des bateaux à vapeur réunis sur le Lac Léman)

L’Aigle, Société

Anonyme de bateaux à vapeur Genève 1871

DE NAVIGATION SUR LE LAC LÉMAN (CGN)

Lausanne 1873

Compagnie du bateau à vapeur L’Helvétie, Lausanne 1862

FUSION DES TROIS ENTREPRISES

Matériel d’abord loué, puis racheté en 1875 et 1879

Bateau acquis en 1873

Matériel compris dans la fusion après passage à la Communauté d’exploitation en 1869

Bateau racheté en 1873

Matériel racheté en 1888

Graphisme selon J. Christinat, voir bibliographie

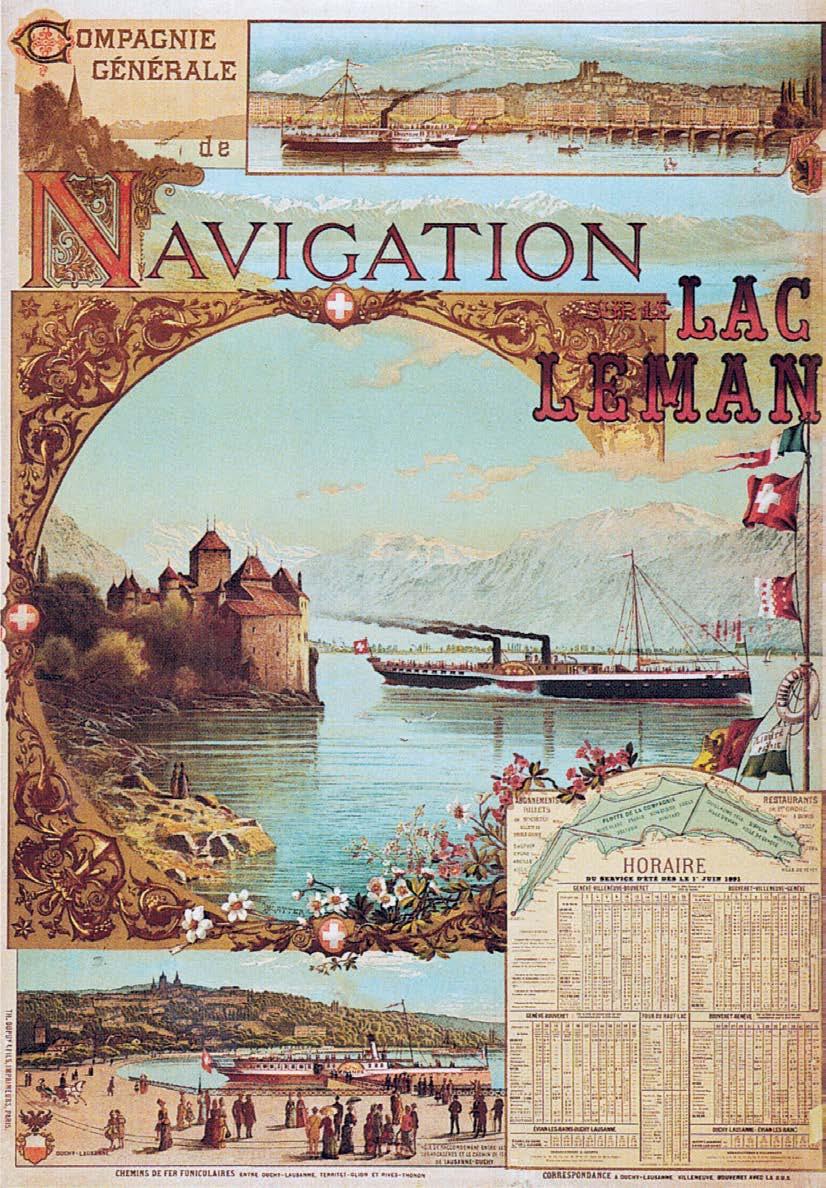

L’une des premières affiches de la CGN avec les horaires de 1891.

Musée du Léman

La fusion de 1873

L’année 1872 semble apparemment marquer le moment opportun pour un véritable regroupement des différents acteurs – une affirmation peut-être un peu facile et lapidaire, mais très certainement corroborée par la simultanéité avec laquelle aboutirent les efforts de rapprochement initiés sur le lac Léman et ceux impulsés autour du lac des Quatre-Cantons. La fin de la guerre franco-allemande en 1871 et la stabilisation politique qui en découla peuvent avoir contribué à créer un contexte économique et sociopolitique propice. Avant l’avènement de ces mégatendances, la situation locale était devenue si complexe et intriquée que seule une coupe audacieuse était en mesure de remédier à l’inefficacité systémique qui régnait alors. Les trois compagnies fondatrices constituantes « Aigle », « Léman » et « Helvétie » possédaient chacune leur propre motivation intérieure d’exploiter le plus avantageusement possible non seulement leurs propres bateaux sans charges, mais aussi les diverses propriétés collectives au sein de la communauté d’exploitation. La direction du conglomérat devait en plus alterner chaque année entre les sociétés fondatrices selon un cycle triennal …

En octobre 1872 se réunirent les conseils d’administration des trois compagnies fondatrices à l’initiative du comité de la société « Helvétie » qui recommanda directement la fusion de toute la structure issue du rapprochement pour former une nouvelle société anonyme. L’initiative reçut un accueil très favorable des deux autres sociétés – et le travail de fourmi commença. Les compagnies impliquées étaient toutes trois en bonne santé économique, il est important de le noter, si bien qu’on ne peut en aucun cas parler d’une fusion pour contraintes financières. Il s’agissait bien au contraire de saisir l’opportunité qui se présentait de réaliser des gains d’efficacité pour atteindre des résultats encore plus positifs.

Les quatre bateaux à vapeur détenus en commun furent estimés au total à 420 000 frs, soit respectivement 140 000 frs pour chacune des compagnies participantes, indépendamment de la valeur unitaire des bateaux en question. Rétrospectivement il est pourtant incontestable que le patrimoine communautaire était en grande partie constitué par le bateau à vapeur « Winkelried » II, encore flambant neuf. Ces 140 000 frs par part furent ajoutés à la valeur d’inventaire des propres bateaux de chaque société. Cumulé aux paiements supplémentaires que les compagnies « Aigle » et « Léman » durent verser arithmétiquement, l’apport total obtenu au final s’élevait à 1 266 000 frs, la plus forte contribution provenant de la Société du Bateau à Vapeur l’« Helvétie ».

Après que les assemblées générales des sociétés constituantes eurent individuellement approuvé la fusion dans les premiers jours de janvier 1873, la convention de fusion conclue les 14 et 16 décembre 1872 entra en vigueur. Les statuts de la nouvelle compagnie furent approuvés le 16 janvier 1873 et ratifiés par le conseil d’État du canton de Vaud le 4 février.

La Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman était née !

Incursion à travers l’histoire de la compagnie CGN jusqu’à aujourd’hui (2025)

On ne retrouve aucune trace d’éventuelles difficultés initiales ou répercussions de la fusion –dès le départ, la jeune entreprise semble voguer sous une bonne étoile. La principale ambition était de consolider et d’étendre le monopole du transport de personnes sur le lac. Une triple stratégie fut définie pour y parvenir. Premièrement racheter le plus vite possible tous les bateaux à vapeur extérieurs à la fusion et les intégrer dans la flotte de la compagnie ou les désarmer pour exclure toute possibilité d’une quelconque concurrence. Deuxièmement moderniser la flotte existante et tirer parti de la croissance de la population et du développement des besoins de mobilité des habitants de l’arc lémanique en construisant de nouveaux bateaux de taille moyenne. Troisièmement créer des liaisons rapides directes assurées par un bateau aussi grand que possible afin de conquérir le nouveau marché du « tourisme longue distance » dont le développement progressif avait été identifié aussi dans la région lémanique. L’arrivée du très impressionnant « Mont Blanc » II, premier « bateau-salon » à naviguer sur le lac, sonna comme un coup de tonnerre. La compagnie continua ensuite à se développer dans un contexte stable. Un deuxième bateau-salon, le « France », vint rejoindre le premier et le nombre d’escales desservies passa de 29 l’année de la fusion à 39 en 1890.

L’accident tragique du 9 juillet 1892 (explosion dans le collecteur de vapeur du « Mont Blanc » en raison de manques d’entretien) eut certes des répercussions personnelles et techniques d’une ampleur considérable, mais sans déstabiliser la CGN dans ses grandes lignes. Maurice

Cornaz, le directeur technique nouvellement engagé après cet événement, reprit rapidement en main la remise à niveau technique de la flotte et, compétent comme il l’était, s’avéra par la suite jusqu’à son décès dans les années vingt, un penseur et un constructeur irremplaçable.

Cet heureux hasard tombait à pic : on allait entrer dans la Belle Époque, une période de développement bouillonnant, particulièrement dans le secteur du tourisme.

Entre 1896 et 1914, la CGN surfa sur l’esprit du temps en mettant en service pas moins de neuf bateaux-salons plus somptueux et plus performants les uns que les autres, tous fabriqués par les chantiers Sulzer Frères à Winterthour. La collaboration de M. Cornaz avec la maison Sulzer fut si parfaite que sur le plan technique, naval et esthétique, les neuf bateaux étaient tous pratiquement réalisés « dans le même moule ». Au sein des chantiers Sulzer placés sous la direction de l’associé Jakob Sulzer-Imhoof en charge de la navigation, une collaboration particulièrement fructueuse s’était instaurée entre l’ingénieur naval Gunnar Hammershaimb et le responsable du département des machines à vapeur Friedrich Schübeler, donnant naissance à une flotte ultra performante, homogène et d’un esthétisme inégalé.

Les tirs de Sarajevo vinrent résonner au beau milieu de ce formidable essor (un bateau à vapeur de classe 70 m venait d’être commandé). À partir de ce moment, la CGN (tout comme toutes les autres entreprises de navigation suisses) ne connut pratiquement plus que des tourments des décennies durant. Pendant la Première Guerre mondiale, l’exploitation rétrécit pas à pas comme une peau de chagrin jusqu’à atteindre un service minimum tout juste navrant en 1918. En 1915, la CGN enregistra son premier déficit d’exploitation depuis sa fondation : 293 000 francs, une somme énorme à l’époque. Afin de garantir la liquidité, il fallut sacrifier cinq bateaux sur l’autel de la démolition en 1917/18, dont le légendaire « Winkelried » II et le presque mythique « Helvétie » I

Les premières années d’après-guerre furent difficiles, mais les vagues prémisses d’un redémarrage, même timide, de la conjoncture fit ressurgir l’optimisme – ainsi le « Simplon » III, un immense navire commandé en 1914 fut achevé pour la saison 1920. L’année précédente, la CGN était parvenue sans trop de difficultés à augmenter le capital de la société à 5 millions de francs grâce à la population férue de navigation. Sur le moment, les optimistes avaient vu juste et un navire jumeau du « Simplon » qui venait d’être mis en service fut commandé en 1924 auprès de Sulzer. Le projet était de disposer d’un bateau de première catégorie pour assurer respectivement le très prisé « Tour du Haut-Lac » et les allers et retours directs depuis Genève et Le Bouveret. On n’atteignit certes plus jamais les résultats fantastiques de la Belle Époque, mais les « Années Folles » permirent le plus souvent d’équilibrer le bilan, rendant même possible l’acquisition d’un bateau de la classe « Valais »/« Savoie », baptisé « Rhône » III, pour remplacer le « Bonivard » détruit par un incendie en 1925.

Le krach boursier de 1929 mit définitivement fin à l’embellie des années vingt et le dernier bilan encore positif pour un très long moment fut enregistré en 1930. Dès lors, il n’y eut plus qu’un seul mot d’ordre : économiser, rationnaliser, dégraisser. On commença par alléger les horaires et affecter les bateaux pour certains services, non plus essentiellement selon le prestige, mais surtout selon le principe coût-bénéfice. En 1933, la concession fut reformulée pour permettre dorénavant de restreindre au maximum le trafic hivernal très déficitaire. Mais la technique navale contribua elle aussi à réduire les coûts d’exploitation. Le bateau à vapeur « Genève », qui était comparativement le moins performant, fut transformé avec le soutien de

la société BBC à Baden pour accueillir un moteur diesel-électrique – une première inouïe ! La substitution amena certes les résultats escomptés – mais, faute de moyens, il restait impensable de poursuivre la transformation du reste de la flotte. Le directeur E. Meystre imagina pour sa part un bateau à moteur à hélice capable de transporter environ 300 passagers, mais ce projet échoua également par manque de financement. Les aides fédérales octroyées en 1933 et 1937 par le biais des chemins de fer privés donnèrent certes un peu d’air à la CGN qui bénéficia de prêts préférentiels, mais la situation restait très difficile dans l’ensemble.

Le déclenchement de la guerre en 1939 eut un impact catastrophique, rien d’étonnant, et il fallut mettre la clé sous la porte le 16 janvier 1940 parce qu’on ne pouvait plus payer les salaires du personnel ! Un crédit accordé au compte-gouttes par les pouvoirs publics permit de reprendre la navigation à Pâques. Curieusement la CGN réalisa un bénéfice d’exploitation de 49 000 frs jusqu’à la saison hivernale, notamment grâce à une augmentation inattendue des fréquences en raison des rationnements d’essence. Plutôt que de prendre leur automobile, les gens préféraient à nouveau le bateau !

Mais cet engouement ne concernait que le transport le long de la rive car la frontière vers la France était fermée. En raison du rationnement de carburant, le « Genève » ne pouvait être utilisé que très ponctuellement, si bien que la transformation de la motorisation du bateau ne permit guère de réaliser des économies. À partir de 1942, cette pénurie de carburant toucha également le nouveau navire à moteur « Léman » IV. Les bateaux à vapeur les plus onéreux à exploiter « La Suisse », « Général Dufour », « Rhône » et « Major Davel » ne circulaient plus et furent immobilisés en évitant leur dépréciation de valeur. En février 1943, la CGN déposa une demande d’aide au sens du règlement des chemins de fer privés, ce qui lui permit d’assainir sa situation financière dès la fin de la guerre en percevant 1,2 million de francs de subsides au titre d’« adaptations techniques ».

À la différence de la période très difficile que la compagnie avait connue après 1918, la situation se normalisa rapidement et durablement après 1945. Très vite, la reprise conjoncturelle d’après-guerre associée à une météo estivale fantastique en 1947 (et à nouveau en 1949) attirèrent un flot de touristes internationaux. Le directeur E. Meystre lança le projet de remplacer les machines à vapeur de trois bateaux de moyenne taille par des installations diesel-électriques, en commençant par le « Lausanne » mais sans toucher aux trois « grandes » unités de la flotte. Face au succès du « Lausanne », le « Vevey », l’« Italie » et le « Montreux » furent transformés à leur tour. Après un changement à la direction, la CGN prit un nouveau cap avec pour mot d’ordre « ne plus investir d’argent dans un vieux bateau qui restera un vieux bateau même si on l’équipe du meilleur moteur diesel ». Les subsides nécessaires au financement furent obtenus suite à l’adoption de la nouvelle loi sur les chemins de fer.

En particulier au vu de l’exposition nationale (EXPO 64) programmée à Lausanne pour l’année 1964 et du nouvel aménagement prévu des rives d’Ouchy, la CGN obtint sur la base légale du 3 décembre 1960 une allocation de 8 millions de francs. Cette somme fut en majeure partie affectée à la construction d’un chantier naval flambant neuf et d’un port y relatif, mais elle suffit également pour l’acquisition de deux élégantes vedettes (« Col-Vert » et « Grèbe ») et de deux bateaux modernes de moyenne capacité (« Henry-Dunant » et « Général-Guisan ») – les premiers bâtiments véritablement nouveaux depuis 1927 !

L’EXPO 64 fut un succès – dont profita aussi le secteur de la navigation en général, mais plus particulièrement l’hydroptère « Albatros » qui exerçait une attraction énorme sur le public. Pour le reste, la situation se stabilisa globalement aussi grâce à plusieurs étés magnifiques.

Après le remplacement réussi de la chauffe à charbon par la chauffe à mazout sur le grand vapeur « Simplon » au cours de l’hiver 1958/59, les autres bateaux à vapeur de la flotte subirent la même opération, à l’exception des « Général Dufour », « Valais » et « Savoie » dont l’avenir restait incertain. Numériquement, au moins deux d’entre eux avaient maintenant été remplacés par les bateaux à moteur mentionnés plus haut et le « Montreux » avait repris du service après sa récente transformation. La CGN commença donc par désaffecter le populaire « Valais » qui fut ensuite transformé en bateau-restaurant et stationné à Genève au Jardin Anglais. Puis ce fut le tour, après l’exposition, du « Général Dufour » qui avait été réactivé après la guerre en 1954. Le seul bateau encore épargné était le « Savoie ».

Diverses études montrent que ce bateau a marqué un changement de paradigme qui fera école et rayonnera bien au-delà des frontières lémaniques tout en contribuant indirectement à différentes campagnes de sauvetage de bateaux à vapeur sur d’autres lacs. Le bateau devait conserver sa propulsion à vapeur éprouvée, mais être équipé d’une toute nouvelle chaudière à mazout et bénéficier par ailleurs de toute une série de modernisations – et ceci pour un coût bien inférieur à celui d’une transformation diesel-électrique. C’est ainsi que survécut le « Savoie ». Au cours de l’été 1967, un bateau à vapeur entièrement refait à neuf vogua pour la première fois sur un lac suisse. Pour répondre aux attentes de l’époque et rester dans l’air du temps, diverses modernisations ont été apportées à la timonerie, à l’aménagement et aux détails intérieurs. Fort heureusement, elles ont été déconstruites plus tard. Quoi qu’il en soit, la rénovation générale du « Savoie » a constitué un acte pionnier, un signal en soi.

Par la suite, la CGN connut une assez longue période de calme qu’elle mit à profit pour moderniser sa flotte en faisant l’acquisition de nouveaux bateaux à hélices de moyenne capacité : le « Chablais » et le « Ville-de-Genève ». En préparation des célébrations des 700 ans de la Confédération, la compagnie fit construire (sous la discrète impulsion en coulisse du Conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, un véritable amoureux de bateau) l’immense bateau à moteur « Lausanne ». Ne se prêtant que moyennement à l’engagement en service horaire, il s’est parfois attiré le quolibet d’« éléphant blanc ».

Dans l’entrefaite, l’émergence d’un phénomène d’une ampleur insoupçonnée, qui perdure encore aujourd’hui, devait rebattre les cartes : le transport transfrontalier avec la France, et en particulier le trafic pendulaire. Pendant un temps, ce nouveau besoin put encore être couvert en renforçant les lignes de navigation régulières, mais bientôt cette offre « normale » atteignit ses limites. En 1990, un bateau fut donc spécialement construit pour assurer les liaisons pendulaires transversales. Baptisé « Léman » V dans la plus pure tradition, il circule encore aujourd’hui … même si entretemps sa seule capacité n’est plus suffisante. Nous reviendrons à la fin de cet historique sur le phénomène de l’incroyable explosion du trafic transfrontalier.

Au tournant du millénaire, une idée déjà répandue ailleurs – voir le chapitre consacré à l’ABVL – commença à faire son chemin aussi autour du Léman, celle du « sauvetage des bateaux à vapeur ». Les vapeurs encore existants montraient effectivement quelques signes de vieillissement, mais surtout ils renfermaient maints et maints sacrilèges architecturaux et décoratifs,

vestiges d’une époque où l’on rénovait « en croyant bien faire ». Surfant sur cette tendance, Edgar Styger, président du conseil d’administration de la CGN à l’époque, défendait la vision de remettre pas moins de quatre bateaux à roues à aubes dans leur état d’origine de la Belle Époque en remplaçant leurs moteurs diesel-électriques par des nouvelles machines à vapeur.

Le « Montreux » fut choisi comme cobaye pour tester cette action. Il fut équipé d’une machine à vapeur – conçue et fabriquée par DLM à Winterthour – télécommandée depuis la passerelle. Les travaux de restauration durèrent de 1998 à 2001 et ramenèrent le néo-vapeur « Montreux » vers une esthétique sans nul doute plus authentique. Toutefois, la rénovation fit exploser toutes les prévisions de coût, entraînant immédiatement l’annulation du programme de « revaporisation » pour les trois autres unités diesel-électriques. Sur le plan technique, la nouvelle machine à vapeur n’a jamais donné entière satisfaction malgré de nombreuses adaptations (surtout au niveau du surchauffeur). Avec toutes ses particularités, le « cas Montreux » a encore intensifié la sensibilité pour les « vrais » bateaux à vapeur toujours existants.

Durant cette période fut fondée l’ABVL qui, comme nous allons le montrer, devait devenir une institution clé dans le processus qui venait de commencer de restaurations générales de bateaux à roues à aubes sur le lac. Grâce au succès de ses collectes de fonds et au charisme de son comité, l’association a su gagner la confiance de la communauté lémanique, et surtout aussi des cantons qui sont les principaux financeurs – une situation gagnant-gagnant très positive. En très peu de temps, il a ainsi été possible par financement mutuel et dans le cadre de la restructuration de l’entreprise en 2012 de soumettre les bateaux suivants à une rénovation technique et architecturale générale en profondeur : « Savoie » (2004-2006), « La Suisse » (20072009), « Vevey (2012-2013), « Italie » (2015-2016) et « Rhône » (2019-2021). Le « Simplon » a bénéficié en 2003/04 d’une révision partielle financée par l’ABVL et de plusieurs optimisations par la suite.

En 2008, la CGN se retrouva une nouvelle fois en difficulté financière en raison de l’évolution des prix du carburant. Les trois cantons lémaniques tenus de couvrir les déficits proposent alors de devenir majoritaires par une modification structurelle radicale. La solution trouvée à l’issue d’intenses consultations et négociations consiste à fonder une société holding leur appartenant majoritairement (57 % environ) et elle-même composée de deux filiales : la « CGN SA » et la « CGN Belle Époque SA ». L’ABVL est une actionnaire minoritaire de poids de la CGN puisqu’elle détient près de 23 % (par le biais de sa fondation Pro Vapore) du capital de la société mère. Ci-dessous sont reproduits textuellement les portraits succincts de ces trois institutions, tels que chacune d’elle se présente individuellement.

Le groupe CGN SA

Le groupe est composé des filiales « CGN SA » et « CGN Belle Epoque SA ». Ses actionnaires (environ 10 000) sont issus des milieux privés et publics. Les actionnaires publics (cantons et communes lémaniques) ont une influence déterminante sur la marche de la compagnie puisque qu’ils sont actionnaires majoritaires avec 57,3 % des actions. Les cantons de Vaud, Genève et Valais paient l’essentiel des investissements nécessaires au renouvellement de la flotte. Les prestations non lucratives de la société font chaque année l’objet de négociations avec les trois cantons et la France.

La société a pour buts :

• de développer et de gérer toute activité liée directement ou indirectement à l’exploitation d’une flotte de bateaux sur le lac Léman ;

• d’exploiter un service de transport public sur le lac Léman, particulièrement là où le transport lacustre est plus rapide, voire plus économique, dans une approche globale, que d’autres moyens de transport ;

• d’entretenir et d’exploiter la flotte, y compris les bateaux Belle Epoque à roues à aubes en état de naviguer, propriété de CGN Belle Epoque SA, conformément au(x) contrat(s) conclu(s) avec celle-ci.

La société peut :

• exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec ses buts ;

• créer des succursales ou des filiales en Suisse et en France.

Les buts de la société :

Le premier but de la compagnie est de conserver et de restaurer dans un état aussi proche que possible de leur état d’origine, qui soit compatible avec leur exploitation et de faire naviguer sur le lac Léman ses huit bateaux Belle Epoque historiques à roues à aubes (« Montreux », « Vevey », « Italie », « La Suisse », « Savoie », « Simplon », « Helvétie » et « Rhône ») en confiant leur exploitation à la « CGN SA ».

Elle sauvegarde ainsi un patrimoine classé selon la décision de classement du Département des infrastructures datée du 9 juin 2011 et contribue au développement touristique durable de l’arc lémanique.

La société n’exerce aucune activité financière, commerciale, industrielle ou immobilière indépendante ou en concurrence avec la « CGN SA » et le groupe « Gruppe CGN SA ».

Elle est habilitée à récolter des fonds en vue de la réalisation de son but.

Elle ne poursuit aucun but lucratif.

Cette restructuration de fond a fait ses preuves dans l’ensemble et n’a pas évolué depuis sa réalisation le 16 mai 2012. L’étroite collaboration de la CGN avec l’ABVL se poursuit sous les meilleurs auspices.

Au cours de ces douze dernières années ont eu lieu des développements et des événements opérationnels majeurs. Il a notamment fallu créer de nouvelles structures pour pouvoir réaliser en partie les restaurations de bateaux historiques évoquées plus haut. En même temps, le trafic transfrontalier sur le lac a continué à augmenter massivement, confrontant la compagnie à un énorme défi opérationnel et entraînant la planification et finalement la construction et l’exploitation de deux grands ferrys modernes et performants (baptisés « Naviexpress »). La construction et la mise en service s’avèrent toutefois plus complexes que prévu, de sorte que la prise en main définitive de l’« Évian-les-Bains » et du « Thonon-les-Bains » se poursuit encore lors de la parution de notre livre.

L’ABVL

L’« Association des amis des bateaux à vapeur du Léman » (ABVL) est une association non lucrative dont le siège est situé à Lausanne et qui a pour but de lancer des campagnes d’appels aux dons et des actions de bienfaisance pour rechercher des fonds pour la conservation et le maintien en service horaire des huit bateaux Belle Epoque de la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman (CGN).

Fondée en juin 2002 par de véritables passionnés soucieux de la survie de cette flotte qui se trouvait subitement en danger pour des raisons financières, elle est à ce jour forte de quelque 20 000 donateurs et près de 4000 membres actifs. L’association est inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud. Elle collabore étroitement avec l’APL lors des restaurations complètes.

Grâce aux efforts énormes accomplis par l’association sous la direction magistrale et charismatique de Maurice Decoppet (jusqu’à l’AG 2024) et de son vice-président Yves de Siebenthal, sept des huit bateaux Belle Epoque de la CGN ont pu être partiellement ou totalement rénovés depuis la création de l’ABVL.

A ce jour, plus de 40 millions de francs au total ont été récoltés par l’ABVL. La part apportée par l’ABVL représente environ 35 % du montant global investi pour les restaurations et rénovations partielles de la flotte historique.

Afin d’instaurer une meilleure séparation entre les collectes de dons, le marketing, l’événementiel et l’associatif d’une part, et la gestion des fonds d’autre part, l’ABVL a créé la Fondation « Pro Vapore » avec siège à Genève. Cette approche a en plus permis de mieux intégrer ce canton dans la structure de l’ABVL en y implantant le siège d’une importante fondation.

Remarques concernant les illustrations et les données ainsi que les indications de sources

Les images qui illustrent cet ouvrage ont été sélectionnées selon des critères identiques à ceux déjà appliqués aux publications précédentes de l’auteur. D’une manière générale, la priorité accordée à la pertinence d’un document est plus élevée que celle allouée à sa qualité technique ou de sa composition. Pour cette raison, plusieurs illustrations ont été sciemment choisies alors qu’elles ne satisfont pas à des critères esthétiques ou formels, mais représentent justement une situation qu’aucun autre moyen ne permet de mieux illustrer. L’auteur s’est également efforcé de ne pas recourir à des images déjà publiées, ce qui a conduit parfois à des substitutions qui ne font peut-être pas tout à fait jeu égal.Une certaine ambivalence règne aussi vis-à-vis des photographies datant de l’époque du passage à la photographie en couleur. Faut-il privilégier un cliché noir et blanc parfait ou une photographie couleur médiocre? En règle générale, la préférence a été donnée à des clichés réalisés au début de l’ère de la photographie en couleur, même s’ils n’étaient pas conformes aux exigences formelles, dès lors que le bateau photographié avait rapidement disparu de la flotte. L’illustration de la biographie aussi complète que possible des bateaux est globalement privilégiée par rapport à la documentation de leur état actuel, ceci d’autant que la photographie numérique a amené une prolifération des collections photographiques. Les sources ont été indiquées en toute bonne foi. Si quiconque estime avoir été lésé dans ses droits, il est prié de prendre contact avec l’auteur. Comme la plupart des images ont été collectées sur une période de temps parfois très longue, le nom de leur propriétaire au moment de l’acquisition est systématiquement cité, et non la désignation actuelle, éventuellement modifiée : ceci s’applique en particulier aux institutions.

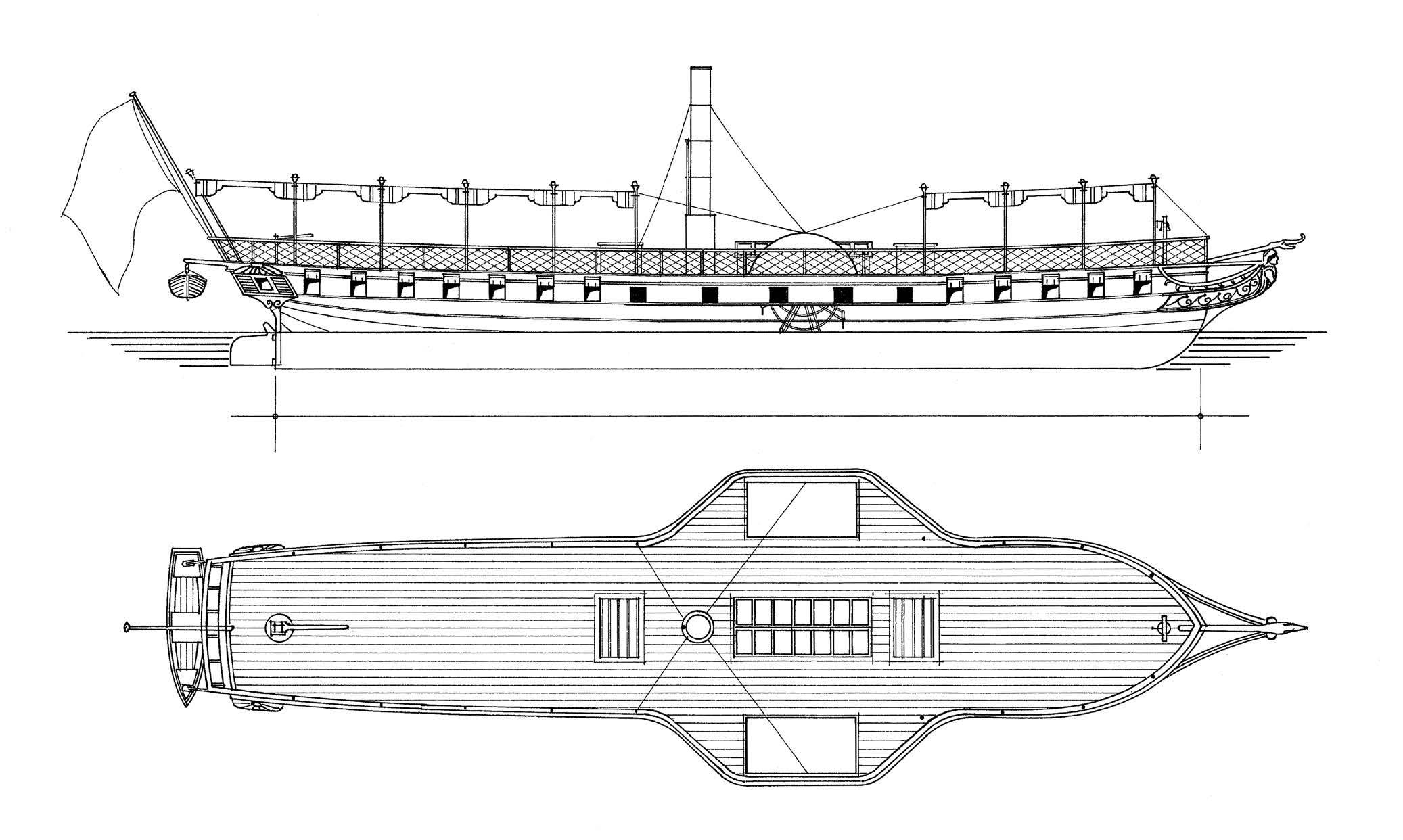

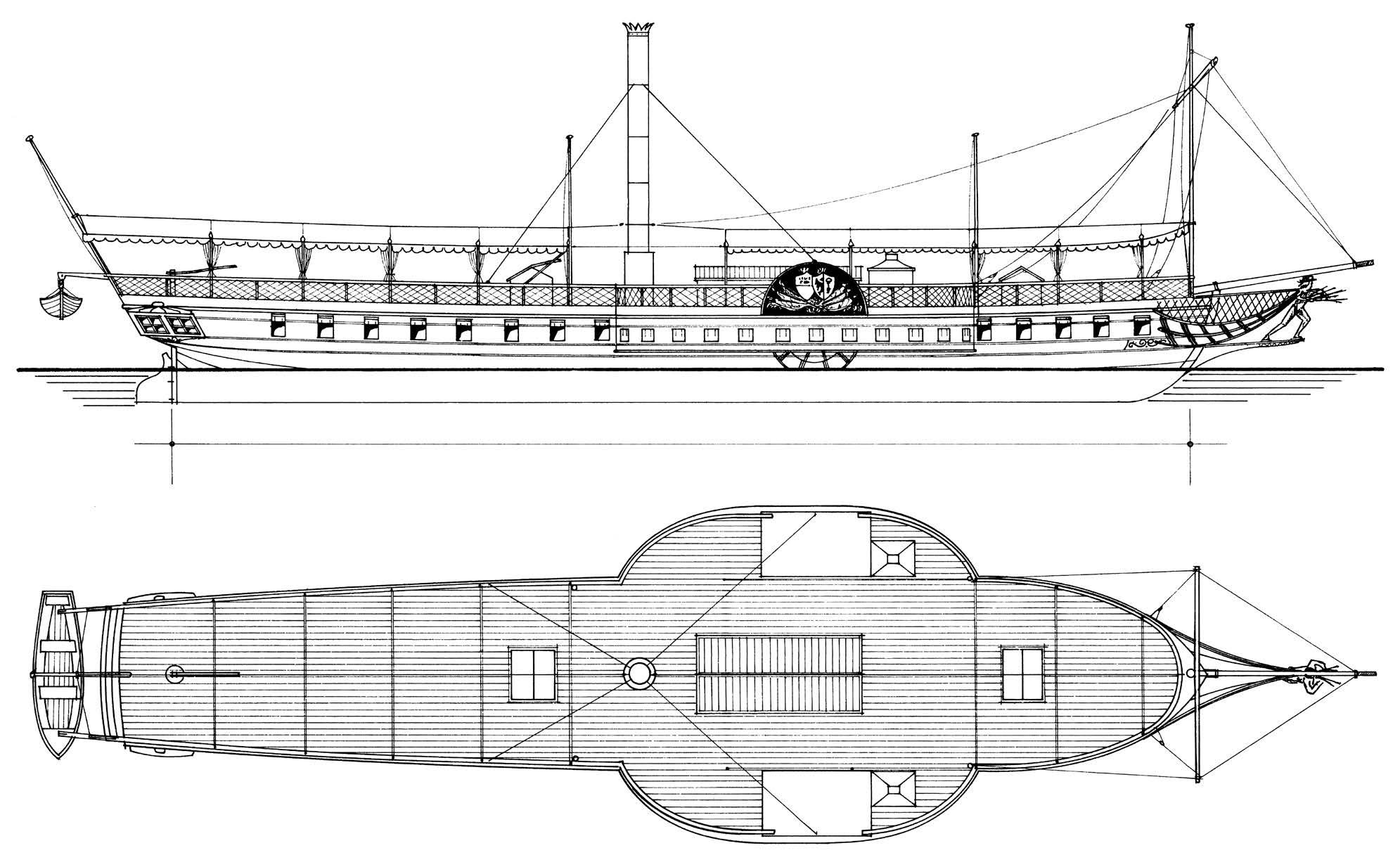

Remarques concernant les plans et caractéristiques techniques

Les soixante bateaux de transport public de voyageurs un jour en service sur le Léman sont tous documentés avec une fiche de données et leurs plans. Les fiches de données sont conçues selon un schéma uniforme. Toutefois, les données ne sont pas toujours complètes pour tous les bateaux, loin s’en faut, et peuvent même s’avérer parfois contradictoires. Pour des raisons de cohérence, le schéma choisi reste cependant toujours identique et les données manquantes et/ou ambiguës sont remplacées par un point d’interrogation.Les données des bateaux circulant aujourd’hui ont été minutieusement rassemblées par les services techniques de la CGN et peuvent ainsi être considérées comme « officielles ». Il convient en outre de prendre en compte que certaines données ne sont pas des valeurs figées a priori, mais qu’elles peuvent varier selon les circonstances. Ces variations concernent par exemple la consommation de carburant qui dépend effectivement de l’exploitation réelle d’un bateau et, par conséquent, fluctue selon les périodes d’observation. Pour la

présente publication, nous avons calculé la moyenne des années 2021 à 2023. Le poids du bateau (déplacement) varie lui aussi à chacune des modifications opérées sur le navire. Les valeurs retenues dans les tableaux sont celles recensées en 2024. Les tirants d’eau à lège des bateaux ne sont plus déterminés par la CGN et ne sont par conséquent plus mentionnés pour les bateaux actuels de la flotte. Même la charge admise d’un bateau n’est jamais figée pour très longtemps. Depuis l’entrée en vigueur de prescriptions renforcées, elle dépend en effet essentiellement de la capacité et des possibilités de positionnement des engins de sauvetage. En 2020, la charge admise de la plupart des bateaux a par ailleurs été revue pour des raisons de stabilité et de confort dans le cadre d’un audit spécifique.En ce qui concerne les plans, la situation est très hétérogène elle aussi. Pour la plupart des bateaux du 19e siècle, il n’est généralement plus possible d’accéder aux plans de construction. Toutefois, lorsqu’ils étaient encore disponibles et qu’une reproduction présentable pouvait en être tirée, ils ont été publiés. Dans les autres cas, nous avons eu recours à des reconstructions aussi méticuleuses que possible. Quant aux bateaux à vapeur de l’époque « classique », des plans de construction des chantiers Sulzer Frères sont en grande partie disponibles pour l’état d’origine, mais pas pour tous les bâtiments – et parfois leur qualité est trop mauvaise pour permettre une reproduction. Nous avons fait un choix. En ce qui concerne les bateaux en service à l’heure actuelle, qu’ils soient de conception historique ou ultramoderne, il est apparu pertinent d’avoir systématiquement recours aux plans de sécurité comme plans illustratifs, de sorte que ces documents sont quasi officiels. Les symboles colorés ont toutefois été neutralisés pour ne pas surcharger le graphisme.

Remarques concernant la performance des bateaux à vapeur actuellement dans la flotte

Le lecteur pourra s’étonner de constater qu’une vitesse de 25 km/h est indiquée pour tous les bâtiments en termes de vitesse atteinte aux essais. En effet, depuis un certain temps, les bateaux à vapeur ne sont exploités que jusqu’à cette limite (qui correspond au maximum de la vitesse de croisière en service régulier) lors de leurs sorties d’essai avant la saison, d’une part pour des raisons de durabilité (économie du carburant) et d’autre part aussi pour ménager les installations. Après d’importantes transformations ou de gros travaux de maintenance, les machines à vapeur sont néanmoins indexées avec une admission et un nombre de tours allant au-delà. Lors de ces opérations, il s’avère que toutes les machines sont encore tout à fait capables de fournir leur puissance d’origine malgré que le poids des bateaux ait généralement augmenté d’environ 10 % par rapport à l’état d’origine.

Remarques concernant la terminologie employée et note sur le genre des navires en français

Sur le Léman, on parle généralement de « restaurations » ou de « rénovations générales » lorsque des opérations radicales de remise en état sont réalisées et de « révisions » lorsque ces opérations concernent uniquement les machines. L’OFC emploie pour sa part uniquement le terme « restauration » pour les unités qu’elle subventionne.

En français officiel, les navires sont toujours du genre masculin. On écrit donc p.ex. « le Normandie », etc. Cette règle s’applique même si le nom du bateau est un mot féminin ou de femme. Or, dans la région lémanique il est courant d’utiliser le genre qui émane directement du nom du bateau. On le trouve parfois sous cette forme dans cet ouvrage.

Constructeur de la coque Mauriac, Bordeaux/F

Longueur entre perpendiculaires 22,73 m (70’)

Longueur sur le pont 25,00 m (environ)

Largeur au maître-bau 4,55 m (14’)

Largeur hors tout 8,00 m (environ) Creux 2,30 m (environ)

Tirant d’eau à lège 0,90 m (environ)

Tirant d’eau chargé ?

Nombre de cloisons étanches ?

Constructeur de la machine Liverpool ; év. Fawcett, Preston & Co.

Type de la machine Machine à un cylindre vertical, basse pression et engrenage

Course des pistons 600 mm

Alésage 540 mm

Puissance 12 CVnom (n = 45)

Constructeur des chaudières Liverpool ; év. Fawcett, Preston & Co.

Nombre de chaudières × foyers 1 × ?

Pression de service 3 livres par pouce carré (psi)

Chaudière rectangulaire

Hauteur 1,65 m

Largeur 2,85 m

Profondeur 1,65 m

Diamètre du foyer ?

Consommation moyenne ?

Diamètre des roues au centre d’action 2,4 m

Nombre de pales 8

Hauteur × largeur des pales ?

Vitesse moyenne atteinte aux essais 13 km/h

Déplacement à lège ?

Charge admise 200 personnes

Equipage ?

1822 En visite sur les berges du lac Léman, le consul américain en France Edward Church, grand ami de « l’inventeur » du bateau à vapeur Robert Fulton, est fort étonné « que par un étrange et presque inconcevable concours de circonstances, aucun bateau à vapeur ne circule encore sur ce lac magnifique ». Sans plus tarder, il dépose une demande de concessions aux cantons de Genève et de Vaud et, en tant qu’entrepreneur individuel unique, passe commande de la coque en bois d’un bateau à Bordeaux auprès des chantiers Mauriac, et des machines et de la chaudière auprès d’un constructeur de Liverpool ; le fournisseur en question est très probablement la société Fawcett, Preston & Co., leader du marché à l’époque.

1823 Le mercredi 28 mai, le premier bateau à vapeur de Suisse est mis à l’eau à Genève dans le quartier des Eaux-Vives. Il coûte au bas mot 106 000 francs français, devise utilisée dans le canton avant le franc suisse. Le voyage inaugural a lieu le mercredi 18 juin sous d’inénarrables acclamations dont le retentissement se fait entendre jusqu’en Suisse alémanique. Les hebdomadaires consacrent des articles et même des poèmes à l’événement. La demande est énorme, permettant à Church de réaliser un bénéfice de 52 000 FF rien qu’en ralliant Ouchy par la rive suisse le reste de l’année et d’amortir ainsi presque la moitié de son investissement ! Le tarif est calqué sur celui de la diligence, mais procure une économie de temps considérable. Les documents d’époque mentionnent les noms des principaux membres de l’équipage, à savoir un certain Mr. Errington comme capitaine, M. Poncet comme caissier (comptable) et M. Jordan comme machiniste.

1824 Le 15 août, Church vend la moitié de ses parts du bateau, dont il était jusqu’à présent seul propriétaire, à un certain M. Morton de Bordeaux, et un quart à M. François Mathieu de Genève. Ce dernier était superintendant lors de la construction du bateau. Une société collective baptisée « Société du bateau à vapeur le Guillaume Tell » est fondée avec le quart restant et une majorité des parts de Morton, bientôt cédées à cinq Genevois, plus la quotité détenue par M. Mathieu.

1825 Le 19 octobre, non loin de Morges, le navire se met à gîter dans la tempête et un passager est « emporté » par une vague venue s’abattre sur la coque. Adossé au bastingage de faible hauteur, le jeune homme refusait semble-t-il obstinément de quitter sa place et paya son entêtement de sa vie.

1829 Le 1er janvier, les revers d’une concurrence effrénée avec l’« Entreprise du Winkelried » débouchent sur la création d’une société d’exploitation par les deux entreprises pionnières qui se rangent ainsi à la raison.

1835 La société d’exploitation commune avec l’« Entreprise du Winkelried » créée en 1829 conduit à la fusion avec la « Société du Bateau à vapeur le Guillaume Tell ». Cette nouvelle « Compagnie Genevoise des Bateaux à vapeur réunis » décide de retirer du service le « Guillaume Tell » I qui était mal entretenu depuis des années et de le remplacer par un nouveau navire (l’« Aigle » I).

1836 Le premier bateau à vapeur du lac Léman est démoli au début de l’année.

Une maquette est bien plus vivante et concrète qu’une représentation en deux dimensions et l’échelle absolument fidèle des modèles d’Erich Liechti compense les libertés que les artistes prennent parfois avec les dimensions des bateaux anciens. Le modéliste a toutefois une certaine latitude dans le choix des couleurs car il ne dispose en général pas de documents fiables à ce sujet. Il est cependant presque prouvé que la coque du « Guillaume Tell » I était verte et que les tentes étaient de couleur or ou jaune.

Maquette E. Liechti, photo A. Dubach

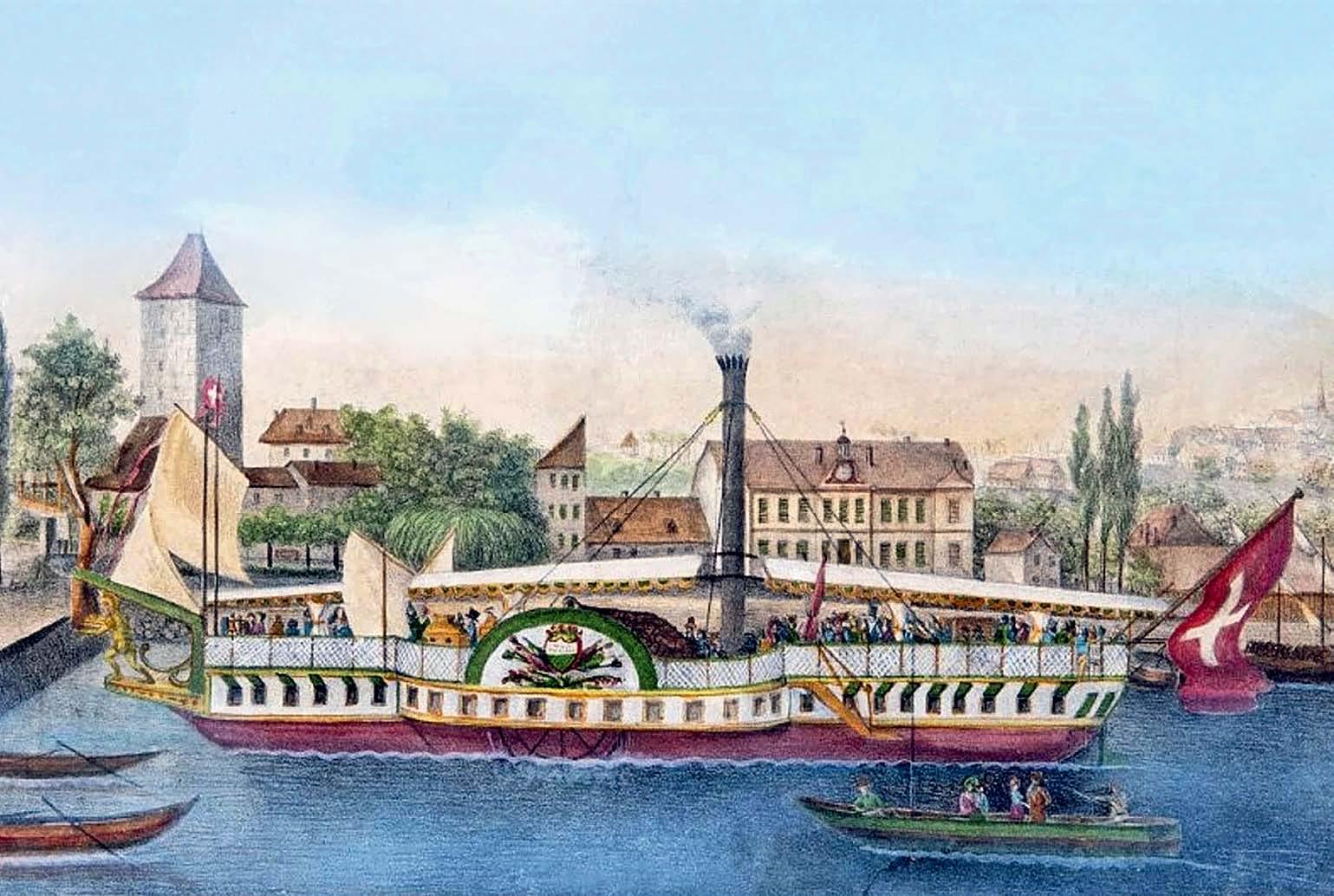

Le premier bateau à vapeur du Léman et, même, de toute la Suisse, a naturellement suscité un très vif intérêt. Ce tableau d’Edouard Elzingre restitue bien l’atmosphère de la Genève de la Restauration. Le « Guillaume Tell » I est « agrandi » par la réduction de la taille des passagers : avec une longueur de seulement 25 mètres au pont, ce bateau était en effet vraiment petit.

Musée d’Art et d’Histoire, Genève