Alltag leben mit Demenz

Geschichten aus dem Haus Herbschtzytlos

Erzählt von Carol Sarbach und Sabrina Ziegner

Aufgeschrieben von Esther Hürlimann

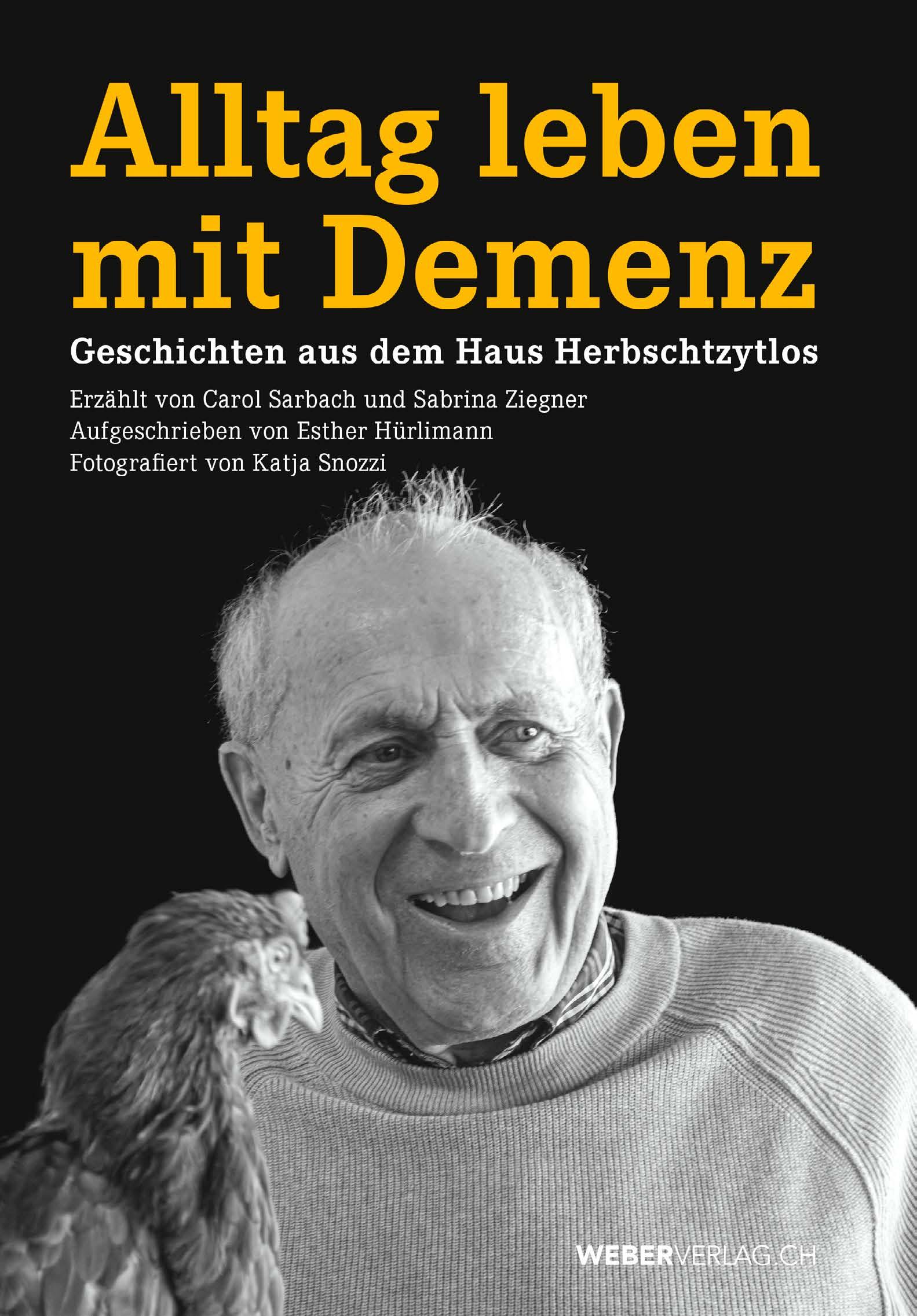

Fotografiert von Katja Snozzi

Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie Projekte zugunsten von Menschen mit Demenz. Der Reinerlös wird vollständig gespendet.

Impressum

Alle Angaben in diesem Buch wurden von den Ideengeberinnen und der Autorin nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihnen und vom Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Ideengeberinnen, Autorin noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe. © 2025 Weber Verlag AG, 3645 Thun/Gwatt

Ideengeberinnen Carol Sarbach, Sabrina Ziegner, Haus Herbschtzytlos, Mauensee Autorin Esther Hürlimann, Pantarhei PR AG, Zürich Fotografin Katja Snozzi, Locarno

Die abgebildeten Personen und/oder deren Angehörige haben ihr Einverständnis zur Publikation in diesem Buch gegeben.

Porträtfoto

Buchrücken Brigitte Marty Kreisl, Fotografin, Brunnen/Schwyz Gestaltung & Satz Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Bern/Liebefeld

Weber Verlag AG Verlagsleitung und Projektleitung Annette Weber-Hadorn Lektorat Laura Spielmann Korrektorat Blanca Bürgisser

Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

ISBN 978-3-03818-808-7

www.herbschtzytlos.ch – eine Initiative der aktiondemenz.ch

www.weberverlag.ch mail@weberverlag.ch

Auslieferung EU

Brockhaus Commission GmbH, Postfach 1220, D-70803 Kornwestheim, info@brocom.de

Inhalt

Vorwort von Prof. Carla Sabariego Tomas

«Ich wünschte mir, dass es mehr solche Häuser wie das Haus Herbschtzytlos gibt»

Wieso dieses Buch?

Einleitung von Carol Sarbach und Sabrina Ziegner

Kapitel 1: Wie aus einem Traum Realität wurde

Carol Sarbach

«Ich musste mich früh daran gewöhnen, dass dieses Projekt kein Spaziergang werden wird»

Aus Jammern wird Träumen und schliesslich Realität

… und das liebe Geld

Ein Konzept reift heran

Sabrina Ziegner

«Wer mit an Demenz erkrankten Menschen zusammenarbeitet, muss sich für eine neue Haltung in der Pflege öffnen»

«Danke, dass du mich so lässt, wie ich bin»

Innere Haltung als Königsweg

Kapitel 2: Alltag leben, statt therapieren

Carol Sarbach

«Die Arbeit mit an Demenz erkrankten Menschen erfordert eine grosse Reife und Gelassenheit»

Rolle der Mitarbeitenden

Tiere als Türöffner für Gefühle

Von Katzen und Hühnern

Begegnungen mit der Natur statt künstliche Aktivitäten

Naturheilkunde als medizinische Unterstützung

Kapitel 3: Wohngemeinschaft statt Heimstruktur

Sabrina Ziegner

«Im Spiegel des anderen erkennen, was hilft» 110

Der runde Tisch: Drehscheibe unseres Alltags

Ein Ort des Lernens 113

Eine Bühne für Rollen 125

Eine gesunde Streitkultur ist die beste Therapie 126

Schamgefühl und Sexualität 128

Als Pflegende authentisch sein

Soziale Integration

Kapitel 4: Mehr Mitgefühl und weniger Medikamente

Sabrina Ziegner

Kommunikation ohne Worte: Pflege als ein Miteinander 136

«KoW® ist für uns zu einer gemeinsamen Haltung geworden» 139

Die Geschichte von Frau N.: Ein Nein, das Türen öffnet

Ohne Worte sagen: «Ich bin da» 149

Dem Gefühl genauso viel Bedeutung geben wie dem Verstand 152

Bedürfnisse erkennen, ohne diese zu interpretieren 153

Umgang mit Medikamenten 154

Herr K.: Medikamente für wen? 156

Kapitel

5: Betreuung und Pflege auf Augenhöhe 161

Sabrina Ziegner

«Plötzlich taten sich emotionale Fenster auf, die eine Versöhnung ermöglichten» 162

Schwieriger Beginn 163

Gehen Männer anders mit Demenz um als Frauen? 165

Ein Prozess des Loslassens – auch für Angehörige 167

Körperpflege und Selbstbestimmung 172

Letzte Zeit und Abschied 174

Kapitel 6: Rituale statt Routine

Carol Sarbach

Ein Weihnachtsnachmittag voller Musik und Erinnerung 176

Grosses Sicherheitsbedürfnis bei Menschen mit Demenz 179

Biografiearbeit: Wenn sich Gewohnheiten verändern 181

Liebevoll, kreativ … anders 183

Lieber ganztags «Vogellisi» als Therapiefrust mit Berufssängerin 185

Demenz als Prozess des Abschieds verstehen 191

Schlusswort von Dr. Astrid Steimetz: Wenn Sprache verstummt, bleibt die Begegnung

«Ich wünschte mir, dass es mehr solche Häuser wie das Haus

Herbschtzytlos

gibt»

Vorwort von Prof. Carla Sabariego Tomas, Professorin für Rehabilitation und gesundes Altern an der Universität Luzern

Das Haus Herbschtzytlos lernte ich kennen, nachdem Sabrina und Carol mit der Anfrage auf uns zugekommen waren, ihre Arbeit in der Betreuung und Pflege von an Demenz erkrankten Menschen wissenschaftlich zu evaluieren.

Das Konzept des Hauses Herbschtzytlos begeisterte mich als ordentliche Professorin für Rehabilitation und Gesundes Altern an der Universität Luzern sofort, weil es sehr umfangreich und durchdacht ist. Bemerkenswert fand ich zudem, dass eine vergleichsweise kleine Institution den Wunsch nach einer wissenschaftlichen Beurteilung hat – verbunden mit der Haltung, noch besser zu werden und von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu lernen.

Umgekehrt sahen wir als Fakultät die Chance, das Konzept des Hauses Herbschtzytlos zu evaluieren, um es im Sinne eines systemischen «Scale-up»-Konzepts – das bereits in kleinem Massstab erfolgreich erprobt wurde – auf eine grössere Zielgruppe oder einen grösseren Bereich anwenden zu können. So können positive und nachhaltige Veränderungen im Gesundheitssystem insgesamt gefördert werden.

Die Besonderheit des Hauses Herbschtzytlos liegt in der Anerkennung, dass Betroffenen trotz der unheilbaren Natur der Demenz eine würdige und wirksame Begleitung ermöglicht werden

kann. Der Fokus liegt dabei auf einer ruhigen, einfühlsamen und unterstützenden Umgebung, in der sehr viel unternommen werden kann, um den Verlust der Funktionsfähigkeit zu kompensieren und das Wohlbefinden zu verbessern.

Wie uns das Haus Herbschtzytlos mit seinem Konzept «Alltag leben» beispielhaft zeigt, hat die Gestaltung der Umgebung einen enormen Einfluss auf die Menschen mit Demenz. Dabei geht es darum, im Alltag einen Rahmen zu schaffen, der es Betroffenen ermöglicht, mit ihren sich verändernden kognitiven Fähigkeiten besser umzugehen, und der zugleich die Grundsätze der Unabhängigkeit, Autonomie und Würde gewährleistet. Dadurch kann die Verabreichung von Medikamenten reduziert werden, und es werden weniger Einweisungen ins Krankenhaus notwendig. Ansätze in der Pflege und Betreuung, wie sie das Haus Herbschtzytlos anbietet, sind aber leider noch nicht so weit verbreitet.

Mein Wunsch als Wissenschafterin, aber auch als Mensch wäre es, dass es nicht nur ein einziges Haus Herbschtzytlos gibt, sondern dass sich das, was hier im Kleinen entsteht, auf etwas Grösseres überträgt. Es sollte nicht nur etwas Einzigartiges in der Landschaft bleiben, sondern zum Mainstream in der Begleitung dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe von Demenzerkrankten werden.

Daher lege ich dieses Buch allen ans Herz, die als Angehörige betroffen sind oder die beruflich mit Demenz zu tun haben – sei es als Betreuende, als Pflegende oder als im Gesundheitssystem politisch Tätige.

Das Buch beschreibt zudem eine Haltung, die uns alle betrifft. Denn es geht letztendlich um die Frage, wie wir in einer Gesellschaft altern wollen, die immer älter wird und zunehmend auf Betreuung und Pflege angewiesen ist – hoffentlich ohne Demenz. Doch je länger wir leben, desto grösser ist die Chance, dass wir an Demenz erkranken.

Und wenn ich diese Frage für mich, meine Freunde und Angehörigen stelle, dann wünschte ich mir, dass es mehr solche Häuser gäbe wie das Haus Herbschtzytlos und dessen Konzept. Ich bin zu-

versichtlich, dass der wissenschaftliche Nachweis der Wirksamkeit des Behandlungskonzeptes des Hauses Herbschtzytlos uns der Verwirklichung dieses Wunsches näherbringen wird.

Carla Sabariego ist seit 2024 ordentliche Professorin an der Universität Luzern für Rehabilitation und Gesundes Altern. Als stellvertretende Dekanin leitet sie das Departement für Rehabilitations- und Funktionswissenschaften. Sie hat mehrere akademische Abschlüsse und Spezialisierungen in Brasilien und Deutschland in den Bereichen der Psychologie, Gesundheitsökonomie und Rehabilitation erworben und war viele Jahre als leitende Forscherin und Dozentin an der LudwigMaximilians-Universität in München tätig. Sie hat für die WHO bedeutende Beiträge zur Messung von Behinderung und Rehabilitation mitentwickelt und an Projekten der Europäischen Kommission teilgenommen. Aktuell leitet sie zudem die Arbeitsgruppe für Altern, Funktions-Epidemiologie und Implementierung bei der Schweizer Paraplegiker-Forschung in Nottwil.

Wieso dieses Buch?

Einleitung von Carol Sarbach und Sabrina Ziegner

«Wieso soll ich ausgerechnet dieses Buch lesen?», fragen Sie sich vielleicht, während Sie dieses Buch in den Händen halten, weil Sie sich aus persönlichen oder beruflichen Gründen für Demenz interessieren. Obwohl das Thema gesellschaftlich nach wie vor stark tabuisiert ist, sind in den letzten Jahren viele Bücher darüber neu erschienen. Vom belletristischen Werk, das feinfühlig die fortschreitende Demenzerkrankung eines Angehörigen literarisch verarbeitet, über den unterstützenden Ratgeber, der Betroffenen und Angehörigen dabei hilft, den Prozess der Krankheit besser zu verstehen und deren Folgen für alle Beteiligten einzuordnen, bis hin zu den grossen Debattenbüchern, die Demenz als gesellschaftlichen Appell an Politik und Gesellschaft auffassen, gibt es mittlerweile sehr viele gute Bücher über das Phänomen Demenz. Daher haben auch wir uns gefragt: Wieso sollen ausgerechnet wir ein weiteres Buch über Demenz veröffentlichen? Die Idee, unsere eigene Geschichte zu erzählen, wurde in den letzten Jahren immer stärker, weil wir bemerkten, wie unsere Erfahrungen auf eine breite Resonanz stiessen. Insbesondere Betroffene und Angehörige betreten ein unbekanntes Neuland, wenn diese Krankheit plötzlich in ihr Leben tritt. Aber auch in der Begegnung mit Fachleuten aus den Bereichen Betreuung und Pflege von an Demenz erkrankten Menschen spüren wir immer einen starken Wunsch nach Austausch von Erfahrungen und neuen Kenntnissen. Sie sind es, die uns mit ihrer Dankbarkeit für unsere Antworten zeigten, dass es an der Zeit ist, unsere Gedanken und Erkenntnisse aufzuschrei-

ben. Sie ermunterten uns, die Geschichte unserer kleinen Institution im malerischen Mauensee im Kanton Luzern weiterzugeben, wo seit über 15 Jahren Menschen mit Demenz einen Ort finden, um mit ihrer Erkrankung leben zu lernen.

Als wir die Tore des Hauses Herbschtzytlos 2009 öffneten, war es unser Ziel, die Betreuung und Pflege betagter Menschen persönlicher, lebendiger und kreativer zu gestalten. Unsere beruflichen Erfahrungen in bestehenden Pflegeinstitutionen hatten uns motiviert, etwas Neuartiges für betreuungsbedürftige ältere Menschen zu schaffen: einen Ort, der mehr persönliche Betreuung ermöglicht und an dem nicht in erster Linie betriebliche Abläufe den Alltag bestimmen. Eine Art Wohngemeinschaft ohne Institutionscharakter.

Dass wir uns schliesslich auf betreuungsintensive Gäste mit Demenz spezialisiert haben, ist kein Zufall. Denn genau sie sind es, die oft körperlich noch vital sind und am Leben vollumfänglich teilnehmen möchten, aufgrund ihrer zunehmenden kognitiven Einschränkungen jedoch auf Unterstützung angewiesen sind.

Wir entwickelten das Konzept vida cotidiana® – Alltag leben. Es ermöglicht unseren Gästen, am täglichen Leben teilzunehmen und geht gleichzeitig auf ihre speziellen Bedürfnisse und eingeschränkten Möglichkeiten ein. Täglich erfahren wir mit unseren an Demenz erkrankten Gästen, wie Zufriedenheit und Gelassenheit im Alltag möglich sind, selbst wenn der kognitive Kompass abhandenkommt. Wichtig ist uns auch die Begleitung der Angehörigen, die als Mitbetroffene einen wichtigen Faktor in der Unterstützung von Menschen mit Demenz spielen.

Dieses Buch gibt Einblick in unseren Alltag mit bisher insgesamt 559 Menschen*, die an einer Demenz erkrankt sind und bei uns eine zwischenzeitliche Betreuung suchten. Unsere Erfahrungen umfassen das Altersspektrum von 32 bis 102 Jahren. Anhand konkreter Geschichten möchten wir Angehörigen, Betroffenen und Fachkräften aus der Pflege und Betreuung von an Demenz er-

* Die folgenden Kennzahlen betreffen die Jahre 2009 bis 2024.

krankten Menschen Mut machen, dass die Diagnose Demenz nicht nur mit Leid und Abschied, sondern auch mit Lebensfreude und Liebe verbunden sein kann.

Und das erwartet Sie in diesem Buch

Das Buchprojekt «Alltag leben mit Demenz» beschreibt die Erfahrungen und Herausforderungen im Haus Herbschtzytlos, einer Betreuungseinrichtung mit Pflege für an Demenz erkrankte Menschen, und gibt Einblicke in die praktizierte Philosophie und eingesetzten Methoden.

· Gründung des Hauses Herbschtzytlos: Carol Sarbach gründete 2009 das Haus Herbschtzytlos mit dem Ziel, eine familiäre und individuelle Umgebung für Menschen mit Demenz zu schaffen, die sich von den konventionellen Pflegeheimen unterscheidet.

· Herausforderungen und Finanzierung: Die Einrichtung kämpft ständig mit finanziellen und gesetzlichen Hürden, da sie nicht als offizielles Pflegeheim anerkannt ist und viele Jahre keine Unterstützung durch Krankenkassen erhielt.

· Philosophie der Pflege: Im Haus Herbschtzytlos stehen die individuelle Betreuung und das Eingehen auf die Bedürfnisse der Gäste im Vordergrund. Dabei wird viel Wert auf Empathie und die Wahrung der Autonomie gelegt.

· Rolle der Mitarbeitenden: Die Mitarbeitenden müssen eine hohe emotionale Intelligenz und Anpassungsfähigkeit mitbringen, um den speziellen Anforderungen der Pflege von an Demenz erkrankten Menschen gerecht zu werden.

· Bedeutung von Tieren und Natur: Tiere und naturgestützte Aktivitäten spielen eine zentrale Rolle im Alltag der Gäste, da sie positive emotionale Reaktionen hervorrufen und das Wohlbefinden fördern.

· Kommunikation ohne Worte: Die Methode der nonverbalen Kommunikation, entwickelt von Astrid Steinmetz, wird im Haus Herbschtzytlos angewendet, um besser auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen zu können.

· Umgang mit Medikamenten: Medikamente werden im Haus Herbschtzytlos nur zurückhaltend und gezielt eingesetzt, um die Lebensqualität der Gäste zu erhalten und sie nicht unnötig zu beeinträchtigen.

· Integration von Angehörigen: Die Angehörigen der Gäste werden aktiv in den Betreuungsprozess einbezogen, um eine ganzheitliche Unterstützung zu gewährleisten und die Isolation zu verhindern.

· Rituale und Sicherheit: Rituale und wiederkehrende Aktivitäten bieten den Gästen emotionale Sicherheit und Struktur im Alltag, was besonders bei an Demenz erkrankten Menschen wichtig ist.

· Trauer und Abschied: Der Umgang mit Demenz wird als ein ständiger Prozess des Abschieds und der Trauer beschrieben, der die Betroffenen und ihre Angehörigen gleichermassen betrifft.

Was uns beim Aufschreiben wichtig war

Unsere Gäste sind zu 60 Prozent männlich und zu 40 Prozent weiblich. Daher versteht es sich von selbst, dass immer beide Geschlechter gemeint sind, wenn wir von «Gästen» reden oder auch nur einer Variante beider Geschlechter. Apropos «Gäste»: So bezeichnen wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Nicht Patienten, nicht Pflegefälle oder Ähnliches. Und die Menschen, die bei uns leben, sind auch keine «demente Menschen», sondern es sind «Menschen mit Demenz», weil wir «dement» nicht als Charaktereigenschaft, sondern als Krankheit sehen und der Mensch im Fokus steht.

Kapitel 1:

Wie aus einem Traum Realität wurde

Carol Sarbach

«Ich musste mich früh daran gewöhnen, dass dieses Projekt kein Spaziergang werden wird»

Wenn ich jeweils gefragt werde, weshalb mich das Thema Demenz so stark gepackt hat und wie es zum Haus Herbschtzytlos gekommen ist, dann sehe ich zwei treibende Kräfte: meinen Gerechtigkeitssinn und mein Bedürfnis zu helfen. Es trifft mich in meinem Inneren, wenn ich sehe, dass sich ein Mensch nicht mehr für sich selbst einsetzen kann. Es werden dann Kräfte in mir freigesetzt, die mich kämpfen lassen wie eine Löwin.

Aufgewachsen bin ich in Zermatt im Kanton Wallis. In diesem vom Tourismus geprägten Ort bot sich der kaufmännische Ausbildungsweg am ehesten an. Danach kam ich auf Umwegen in ein Pflegeheim in der Innerschweiz, wo ich in der Administration arbeitete. Ich kam in eine Welt, die ich bis dahin kaum kannte. Die sozialen Werte wurden in dieser ursprünglich von Klosterfrauen geführten Institution besonders hochgehalten. Der Pflegedienstleiterin war es ein wichtiges Anliegen, eine neue Philosophie in die Begleitung von hilfsbedürftigen Menschen einzubringen. Das Ernstnehmen von Bedürfnissen sowie die Integration von Themen wie Würde und Autonomie in den Alltag imponierten mir sehr. Das prägte mich und weckte in mir etwas.

Dennoch begegnete mir im Arbeitsalltag ständig der Widerspruch zwischen Wunschbild und Realität. Im Konzept unseres Pflegeheims waren Werte niedergeschrieben, die im Alltag kaum umsetzbar waren. Immer hiess es: «Dafür haben wir keine Zeit!»

Darin sah ich einen wesentlichen Missstand in der Pflege: Kranke und hilfsbedürftige Menschen sind den betrieblichen Umständen ausgeliefert. Dies war für mich schwer zu ertragen. So wuchs in mir der Wunsch, pflegebedürftigen Menschen, die sich nicht wehren können, etwas zu bieten, das ihnen in meinen Augen mehr gerecht wird.

Dass ich mich so spezifisch für an Demenz erkrankte Menschen zu interessieren begann, war eher dem Zufall zu verdanken. Als das Pflegeheim, in dem ich arbeitete, umgebaut wurde, verlegte man die Administration in den Empfangsbereich. Da Menschen mit Demenz körperlich meist noch sehr fit sind und über einen grossen Bewegungsdrang verfügen, führte dieser Platz gleich beim Eingang regelmässig zu Begegnungen mit ihnen. Immer mehr kamen sie aber auch gezielt zu mir, um zu plaudern, denn wir hatten einen speziellen Draht zueinander gefunden. Uns verband eine Art freundschaftliche Beziehung und wir erzählten einander von unserem Alltag und den damit verbundenen Sorgen.

Eine Frau blieb mir in besonderer Erinnerung. Sie hatte ihr Leben lang in der Gastronomie gearbeitet und übernahm im Pflegeheim nun Aufgaben in der Cafeteria wie Tische putzen, aufräumen oder den Boden wischen. In diesen Arbeiten ging sie auf, denn sie fühlte sich sinnvoll beschäftigt. Folgerichtig aber beschwerte sie sich bei mir, dass sie dafür keinen Lohn bekomme. Also stellten wir eine Lohnabrechnung für sie aus, um ihre Leistung zu honorieren. Sofort fühlte sie sich ernst genommener und ihre Zufriedenheit stieg merklich.

Solche kleinen Massnahmen waren in diesem Betrieb möglich, doch war er so gross, dass die Bedürfnisse der Menschen oft untergingen und man ihnen aus zeitlichen Gründen nicht immer gerecht werden konnte. So stand ich ständig im Konflikt zwischen diesen organisatorischen Zwängen und den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz, denen ich täglich begegnete. Zugleich hatte ich den Eindruck, dass es eigentlich gar nicht viel braucht, um diese zufrieden und glücklich zu machen.