5 minute read

Bleistift

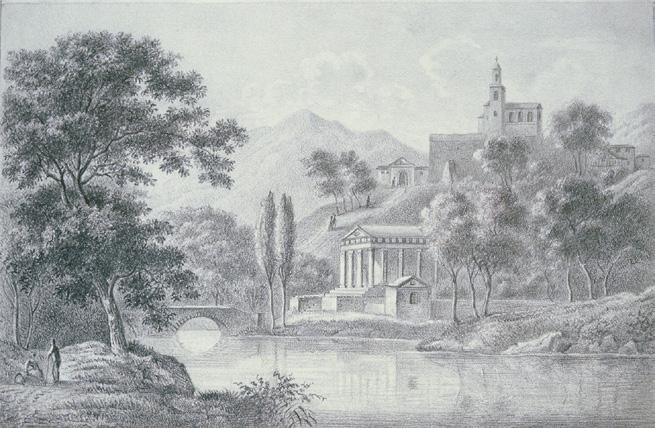

Alphons Berkmüller (1802 – 1879). Halingen (Ausschnitt). Aquarell über Silberstift. Ganzes Aquarell 27.0 x 17.0 cm. Mit Signatur: «nach der Natur aufgenommen AB». Mit Datierung: «1868». BmKat. Nr. 47. Privatbesitz.

allerdings ausser Mode und ging vergessen. Im 19. Jahrhundert wurde er im Zuge der Romantik von zahlreichen Künstlern neu entdeckt.

Advertisement

Beim Zeichnen rieb sich das Silber auf dem leicht rauhen Papier ab und hinterliess eine feine hellgraue Linie. Flächiges Ausmalen war nur mittels Schraffur möglich. Mit der Zeit dunkelte das Silber allerdings nach oder verfärbte sich je nach Art des Papiers ins Bräunliche. Silberstifte wurden, gerade bei Aquarellen, gerne für die Vorzeichnung verwendet.

Bleistift

Der im 16. Jahrhundert in England erfundene sogenannte «Bleistift» brachte gegenüber dem Silberstift entscheidende Vorteile und verschaffte diesem in kurzer Zeit den Durchbruch. Zwar beruht der Begriff «Bleistift» auf einem Irrtum. Das verwendete Material für die Mine war von Beginn weg Graphit und nicht Bleierz, wie ursprünglich angenommen. Dieser Irrtum klärte sich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf. Da hatte sich aber die Bezeichnung «Bleistift» längst etabliert. Seine Vorteile liegen in der einfachen Handhabung und einer vergleichsweise hohen Lichtechtheit und Wischfestigkeit. Beides Eigenschaften, welchen wir die vorzügliche Erhaltung der Berkmüllerschen Zeichnungen auch noch nach gut 150 Jahren verdanken. Das Arbeiten mit Bleistiften in verschiedenen Härtegraden bot die Möglichkeit, Grautöne von hell bis dunkel sehr fein abzustufen. Mit dem harten Stift zog Berkmüller teilweise mit Druck eigentliche Rillen in die Grundierung. Damit erzielte er eine zwar kaum bemerkbare, aber vor allem bei Streiflicht sichtbare sehr subtile plastische Wirkung.57 Diese Plastizität steigerte er dann mit einem stellenweise sehr satten Auftrag mit dem weichen Stift. Neben den eingegrabenen harten Linien erscheinen so flächige Glanzstellen und verleihen der Zeichnung ihren zauberhaften Schimmer.58 Um Berkmüllers meisterlichen Umgang mit dem Zeichenstift selbst in kleinsten De-

57

58 tails zu bewundern, wenden wir uns kurz seinen Personendarstellungen zu. Im unten gezeigten Beispiel sehen wir rechts das Restaurant «Zur Brücke» beim Murgübergang und auf der Strassenkreuzung davor viel geschäftiges Volk. So wie bei manchen anderen Zeichnungen auch, wo nicht selten ein regelrechtes Gewusel herrscht. Der Reiter hoch zu Ross misst auf der Originalzeichnung 11mm. Das Paar dahinter 7mm. Die beiden Personen mit Milchbrenten auf dem Rücken sind 5mm gross gezeichnet und der Knabe vor ihnen mit dem Milchstosskarren 3mm. Schön herausgearbeitet sind auch die beiden Frauen rechts mit ihrer Kleidung oder die Mutter mit Kind und Schultertuch. Alles im Millimeterbereich. Folgen wir schliesslich mit unserem Blick der Strasse entlang in den Hintergrund, finden sich auch dort noch Fussgänger. Kaum mehr 2mm gross; nicht in allen Details dargestellt, aber als solche immer noch gut erkennbar.

Berkmüller schafft es, mit wenigen Andeutungen Körperhaltung und Bekleidung zu suggerieren, ohne sich an Einzelheiten lange aufzuhalten. Es ist gut vorstellbar, dass er manchmal ein Vergrösserungsglas zu Hilfe nahm. Und wie war das wohl mit dem Licht? Tagsüber hat er in seinem Kontor in der Weberei gearbeitet. Aber abends zu Hause? Stellte er ein Öllicht auf den Tisch oder hing an der Decke eine Petrollampe? Oder zeichnete er etwa bei Kerzenlicht?

Die grosse Meisterschaft Berkmüllers liegt unter anderem in der Feinheit seiner Strichführung. Am Beispiel der Zeichnung

Alphons Berkmüller (1802 – 1879). Wirtschaft zur Brücke Wängi mit Murgbrücke und Aadorferstrasse. Bleistift. 11.8 x 7.3 cm. Ohne Signatur. Ohne Datierung. BmKat. Nr. 18. Ortsmuseum Wängi.

Alphons Berkmüller (1802 – 1879). Pollegio (Tessin) Bezirk Livinen. Bleistift. 19.0 x 12.4 cm. Ohne Signatur. Ohne Datierung. BmKat. Nr. 124. Ortsmuseum Wängi.

«Pollegio im Livinental» (Leventina im Kanton Tessin) bewundern wir diese Meisterschaft ein weiteres Mal. Das Buschwerk und die Bäume, die Spiegelungen im Wasser, der umlaufende Fries am Tempel, die zarten Wolken am Himmel; man findet aus dem Staunen nicht heraus. Dass die beiden Wanderer gerade hier eine Rast einlegen, erscheint uns verständlich. Wer übrigens heute nach diesem paradiesischen Ort Pollegio sucht und kurz vor Biasca rechterhand aus dem Zug blickt, sieht nichts als einen gewaltigen Granit-Steinbruch. Ob Berkmüller einmal vor Ort war, darf bezweifelt werden. Auch die genaue Lage des kleinen Sees mit dem antikisierenden Tempelchen ist aus heutiger Sicht unklar. Der Tessin als Fliessgewässer kommt nicht in Frage. Zu ruhig liegt die Wasseroberfläche da. Vielleicht haben wir es mit einem romantisch erträumten Paradies zu tun, welches er mit grösster Sorgfalt und akribischer Präzision zu Papier gebracht hat. Und dafür lieben wir ihn. Auch dass das Tempelchen, hätte es denn bestanden, zweifellos aus Marmor gebaut gewesen wäre, da Granit sich wegen seiner Härte nicht geeignet hätte und es daher eher schlecht in die Gegend passt, wen stört das schon.

Eines Tages verhalf eine Wängemer Sammlerin dem Ortsmuseum zu einer kolorierten Zeichnung, angeblich von Berkmüller. Sie hatte diese bei Freunden entdeckt und ihnen geraten, das Werk dem Ortsmuseum mit seinem Berkmüller Bestand zu vermachen.

Aber, ist das Berkmüller? Nach ein paar durchaus zutreffenden Übereinstimmungen wie Format, Technik, Gestaltung des Pflanzenbewuchses im Vordergrund und wohl auch Entstehungszeitraum tauchen Bedenken auf. Nach allem, was wir nun bereits

59

60 in Bezug auf die Darstellung der Personen bei Berkmüller gesehen haben, zeigt dieser bayrische (?) Jäger keinerlei Ähnlichkeiten mit einem andern Berkmüller Werk. Seine Grösse und seine Körperhaltung sind ganz und gar untypisch. Berkmüller hat sich nie daran gewagt, einen menschlichen Körper so gross darzustellen, dass dessen Proportionen einfach stimmen mussten. Schon gar nicht in derart anspruchsvoller Position wie beim Jäger, welcher sich leicht seitwärts an einen Felsen anlehnt und sein rechtes Bein entspannt auf der Zehenspitze abstellt. Auch ein solches Spiel der Faltenwürfe bei Jacke, Hose und Rucksack kennen wir von Berkmüller nicht. Er hat sich übrigens, obwohl er oft Werke anderer Künstler kopiert hat, nie mit grösseren figürlichen Darstellungen befasst. Dabei waren damals zum Beispiel Trachtenbilder weit verbreitet und beliebt.59 Die vermeintliche Berkmüller Zeichnung hat indessen durchaus ihren Reiz und wird daher im Sinne einer Kontextualisierung Berkmüllers hier abgebildet.

Wir stellen uns vor, dass Berkmüller, wenn er eine neue Zeichnung in Angriff nahm, jeweils auf dem leeren Blatt die Bildeinteilung zunächst mit summarischen Bleistiftstrichen skizzierte. Dies lässt sich am folgenden Beispiel, welches aus unbekannten Gründen nie fertig gestellt wurde, schön zeigen. Zunächst setzte er den Verlauf des Horizonts und die Umrisslinien der Hügelkuppen in grosszügigen Strichen aufs Papier. Erst in einem zweiten Durchgang folgten dann die Baumgruppen und im Laufe der Vollendung, welche hier nie erfolgte, hätte er die Bäume feiner ausgestaltet, und die ursprüngliche Horizontlinie wäre praktisch unsichtbar geworden. Ähnlich ging er bei den Bäumen links im Vordergrund vor. In ihrem unvollendeten Zustand wirken sie noch recht locker hingeworfen. Alles andere als locker wirken die beiden mit Lineal gezogenen Linien beim Damm. Diese harten Linien hätte er beim Weiterzeichnen wohl noch kaschiert. Schon recht präzise hat er die Spiegelungen im Wasser festgehalten. Diese sollten wohl dereinst auf dem fertigen Bild eine zentrale Rolle spielen und die ru-

Unbekannter Meister. Bayrischer (?) Jäger. Vermutlich Mitte 19. Jahrhundert. Bleistift und Farbstift. ca. 15.0 x 20.0 cm. Ohne Signatur. Ohne Datierung. BmKat. Nr. 149. Ortsmuseum Wängi.