Wirkstoff

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

11/2025

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

11/2025

Gelungener Austausch

An der Branchenkonferenz standen Projekte wie die Statutenrevision im Fokus

Stolz auf den Nachwuchs

An den SwissSkills begeisterten zwölf Talente das interessierte Publikum

Starkes Immunsystem

Wie Vitamine und Mineralstoffe bei der Abwehr von Erregern mithelfen

Branche

Schwerpunkt

Die Teilnahme der Drogistinnen und Drogisten an den SwissSkills war ein voller Erfolg: Ein schön gestalteter Stand, viele interessierte Jugendliche und Talente, die im ersten Berufswettbewerb mit ihrem Können begeisterten.

Impressum Wirkstoff

In verschiedenen Schritten ist mit grosser Beteiligung der Drogeriebranche eine neue Strategie entstanden. In der Titelgeschichte lesen Sie, mit welcher Mission und Vision Drogerien zukünftig unterwegs sind und welches die wichtigsten Geschäftsfelder sind.

Herausgeber Schweizerischer Drogistenverband, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel, Telefon 032 328 50 30, info@drogistenverband.ch

Verlag vitagate ag, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel Geschäftsführung und Verlagsleitung: Tamara Gygax-Freiburghaus, t.gygax@vitagate.ch

Inserate: Tamara Gygax-Freiburghaus, Marlies Föhn, Valérie Rufer, Janine Klaric, inserate@vitagate.ch

Abonnemente und Vertrieb: Sabine Adersen, vertrieb@vitagate.ch Redaktion

Publizistische Leitung: Heinrich Gasser, h.gasser@vitagate.ch

Leiterin Fachmedien, Chefredaktorin Wirkstoff: Céline Jenni, c.jenni@vitagate.ch Redaktionelle Mitarbeit in dieser Ausgabe: Adrian Ritter, Barbara Halter, Jasmin Weiss, Martina Huber

Wissenschaftliche Fachkontrolle: Dr. oec. troph. (Univ.) Monika Wilhelm

Übersetzung: Daphné Grekos, Marie-Noëlle Hofmann

Titelbild: stock.adobe.com/Denis Rozhnovsky

Produktion

Layout: Claudia Luginbühl

Druck: Courvoisier-Gassmann AG, Biel ISSN 2673-4974 (Print), ISSN 2673-4982 (Online); CHF 65.–/Jahr, inkl. MWST.

Auflage von 5 469 Ex. WEMF/KS-beglaubigt (9/2025)

6. Jahrgang. Erscheinung 10× jährlich

© 2025 – vitagate ag, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel

Offizielles Magazin des Schweizerischen Drogistenverbandes und Medium von Angestellte Drogisten Suisse

Andrea Zihlmann hat im Berufswettbewerb die Goldmedaille geholt. Im Interview erzählt die junge Drogistin, wie sie sich vorbereitet und den Wettkampf wahrgenommen hat und was ihre Zukunftspläne sind.

Herbst-Branchenkonferenz Die Teilnehmenden haben sich über aktuelle Projekte der Bildung und die Revisionen der Statuten und des Bildungsreglements ausgetauscht.

10

18

Zentralpräsident Jürg Stahl erzählt im Interview, wieso die Strategie nur dann Früchte trägt, wenn die ganze Branche mitzieht. 8

Statutenrevision: Die wichtigsten Änderungen

Ein Überblick, welche Punkte in den Statuten überarbeitet wurden, damit sie zukunftsfähig bleiben.

Das Selbstverständnis schärfen

Fachwissen

Zu viel Luft im Bauch

Obwohl Blähungen meistens harmlos sind, sind sie für Betroffene sehr unangenehm. Zu den Auslösern gehören Verstopfung, blähende Lebensmittel oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

25

Angestellte Drogisten Suisse

Der erste Teil der Serie zum Gesamtarbeitsvertrag der Drogeriebranche handelt vom Geltungsbereich.

26

Starkes Immunsystem

Zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe unterstützen das Immunsystem, damit erfolgreich Krankheitserreger abgewehrt werden können.

34

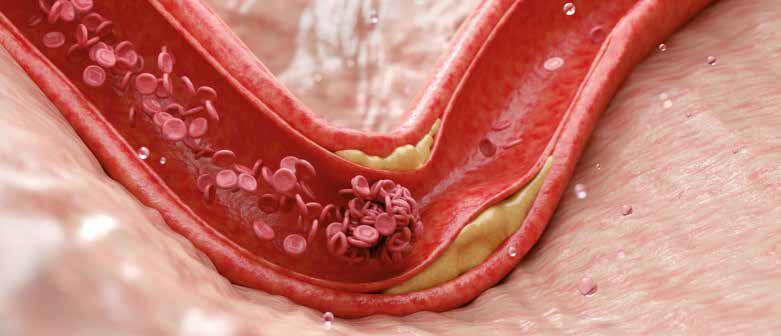

Ablagerungen in den Blutgefässen

Bei Arteriosklerose verengen und verhärten sich Blutgefässe zunehmend. Einfache Präventionsmassnahmen helfen, der «Arterienverkalkung» entgegenzuwirken.

An der Generalversammlung 2023 in Bern haben wir als Branche gemeinsam den Strategieprozess Drogerie 203x angestossen. Zwei Jahre lang haben zahlreiche engagierte Kolleginnen und Kollegen ihre Ideen, ihre Zeit und ihre Erfahrung eingebracht: in Umfragen, in unterschiedlichen Workshops und an diversen Informationsveranstaltungen. Aus diesem intensiven Prozess sind eine gemeinsame Vision, eine Mission und fünf strategische Geschäftsfelder entstanden, in denen sich die Drogeriebranche in den kommenden Jahren weiterentwickeln will. Eines dieser fünf Geschäftsfelder ist die Selbstmedikation. Aus meiner Sicht bildet sie das Herzstück unseres Berufs und legitimiert unsere Rolle als wichtiger Anbieter im Schweizer Gesundheitswesen. Die Möglichkeit, alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel abgeben zu dürfen, verpflichtet uns, tagtäglich höchste Fachkompetenz und Seriosität in der Beratung und bei der Abgabe an unsere Kundinnen und Kunden zu gewährleisten. Dies setzt kontinuierliche Weiterbildung sowie hohe Qualitätsansprüche an die Arbeit in unseren Betrieben voraus.

Jetzt beginnt die entscheidende Phase: die Umsetzung. Hier sind wir alle gefragt. Jede und jeder von uns kann dazu beitragen, die Drogeriebranche mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig braucht es Offenheit und Weitblick, um unsere Strategie immer wieder an neue Entwicklungen – etwa in der digitalen Welt – anzupassen.

Elisabeth von Grünigen, Mitglied des Zentralvorstands, elisabeth.vongruenigen@drogistenverband.ch

Grossandrang beim Stand der Drogistinnen und Drogisten: Während fünf Tagen herrscht emsiges Treiben.

Spannende Beratungsgespräche: Während dem Berufswettbewerb brillieren die Talente im Dialog mit der Testkundschaft mit viel Wissen und Berufskompetenz.

Das SDV-Team und zahlreiche Helfende beantworten Fragen zum Beruf und zur Ausbildung.

Grosse und kleine Gäste schnuppern an getrockneten Drogen und versuchen diese der richtigen Arzneimittelpflanze zuzuordnen.

Eine Handcreme selbst herzustellen war der Hit an den SwissSkills: Mitunter stehen die jungen Leute Schlange, um eine eigene Kreation anzurühren.

Kreativität und Improvisationstalent gefragt: Am Finaltag kreieren die vier Talente als Überraschungsaufgabe eine eigene Hausspezialität.

Sie freuen sich über ihren verdienten Sieg: Gold für Andrea Zihlmann (Mitte), Silber für Silja Blattner (links) und Bronze für Dominik Ventura Dos Santos (rechts).

Zum ersten Mal traten Drogistinnen und Drogisten an den SwissSkills an –mit grossem Erfolg. Zwölf Talente zeigten ihr Können, begeisterten das Publikum und krönten eine intensive Woche voller Emotionen mit einer strahlenden Siegerin.

7 Barbara Halter | André Caradonna

Fünf Tage, zwölf Talente und 2200 selbst gemachte Handcremes – so lassen sich die SwissSkills in Bern aus drogistischer Sicht zusammenfassen. Was sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt, sind die Emotionen, die die SwissSkills ausgelöst haben, bei den zwölf jungen Talenten, die zum Berufswettkampf angetreten sind, bei den Jugendlichen und Familien, die den Stand besuchten und nicht zuletzt beim

Team des Schweizerischen Drogistenverbandes, das mit seinem grossen Einsatz hinter und vor den Kulissen den Anlass erst möglich machte. Die erste Teilnahme von Drogistinnen und Drogisten an den Berufsmeisterschaften war rundum gelungen!

Höhepunkt der Woche war das Final am Samstag mit Andrea Zihlmann, Silja Blattner, Lauryne Lacôte und Dominik

Konzentration gefordert: Unter den strengen Expertenaugen und vor dem neugierigen Publikum führen die Talente ihre Laborarbeiten aus.

Ventura Dos Santos. Die vier bewiesen ihr Können nochmals im Laborwettkampf, bei der organoleptischen Prüfung, während eines Beratungsgesprächs sowie in zwei Überraschungsaufgaben.

Herausfordernd während des Berufswettbewerbs war die Geräuschkulisse in der Messehalle, in der gleichzeitig die Zimmerleute am Werken waren und Verbundsteine verlegt wurden. Hinzu kam das wechselnde Publikum, das durch die grossen Glasscheiben jeden Handgriff der

Drogistinnen und Drogisten mitverfolgte. «Man muss mit dem Kopf bei der Sache sein», sagte Silja Blattner, die während des Wettkampfs im Labor souverän und ruhig wirkte. «In meinem Betrieb haben wir viele Hausspezialitäten, ich bin mir die Arbeit gewohnt.»

Der Experte im Labor, Daniel Krebser, eidg. dipl. Drogist aus Wasen im Emmental, zeigte sich beeindruckt von der Leistung aller zwölf Talente. «Das Niveau war sehr hoch, die Unterschiede waren hauchdünn.»

Am Ende konnte es nur einen Gewinner geben: Die Siegerin heisst Andrea Zihlmann, ist 19-jährig und kommt aus dem Kanton Solothurn. Erleichtert und stolz nahm die erste Schweizermeisterin der Drogistinnen und Drogisten am Samstagabend die Gratulationen entgegen. «Ich habe in diesen Tagen meine Grenzen erfahren und gelernt unter Druck mein Wissen abzurufen – aber auch die Bestätigung erhalten, dass Drogistin der richtige Beruf für mich ist.» Silja Blattner und Dominik Ventura Dos Santos durften sich über die Silber- und Bronzemedaille freuen.

Alle Bilder der SwissSkills finden Sie hier:

& Mehr über die Gewinnerin Andrea Zihlmann erfahren Sie im Interview auf Seite 22.

Vielen Dank an unsere Sponsoren, die einen wesentlichen Teil zum Gelingen der SwissSkills beigetragen haben

RAUSCH überzeugt seit Jahren mit wirksamen Lösungen bei Haarproblemen wie Schuppen oder Haarausfall. Neu präsentiert der Haarpflege-Profi auch eine moderne All-in-one Lösung für Haar, Körper, Gesicht und Bart – das Energy-Boost-Shampoo mit Wacholder. Denn, Marktforschungsdaten beweisen: 71 % der Männer wünschen sich primär schnelle und zeitsparende Pflegeprodukte1.

Bei Haarausfall: Die Coffein-Linie mit Ginseng

Bei trockenen Schuppen: Die Anti-Schuppen-Linie mit Huflattich

* Mit dem Coffein-Kopfhaut-Intensiv-Fluid mit Ginseng.

Der ultimative Pflege-Allrounder.

– Praktische, speziell für Männer entwickelte 4in1-Formel für Haar, Körper, Gesicht und Bart

– Reinigt sanft und spendet Feuchtigkeit, ohne das Haar zu beschweren

– Belebt und erfrischt mit vitalisierendem Duft

– Stärkt Haar und Hautbarriere

– Mit hauseigenen Extrakten aus Wacholder und Rosmarin

– Ideal auch für unterwegs: Beim Sport oder auf Reisen

* mit dem Anti-Schuppen-Shampoo und der Kopfhaut-Lotion mit Huflattich.

** p < 0.01 - 83% Schuppeninnur 4Wochen*

An der Herbst-Branchenkonferenz diskutierte der SDV mit der Branche über aktuelle Projekte wie den Stellvertreterkurs sowie die geplanten Revisionen der

Die Sektionspräsidentinnen und -präsidenten und die Vertretenden der Gruppierungen haben sich am Freitag, 26. September 2025 in Zürich zur Branchenkonferenz mit dem SDV getroffen. Im gemütlichen Konferenzsaal im Hotel Krone haben die Teilnehmenden diskutiert und sich über Herausforderungen und Freuden ausgetauscht. Insbesondere die SwissSkills sorgten für Begeisterung. Jürg Stahl, Zentralpräsident des SDV, hat dies bei der Begrüssung wie folgt zusammengefasst: «Die Dynamik und Motivation aus den SwissSkills können wir als Branche direkt aus Bern mitnehmen.» Auch Rosemarie Meyer-Strähl, Zentralvorstandsmitglied und zuständig für das Ressort Bildung, berichtete voller Freude darüber, wie viele tolle Gespräche am Berufsstand stattgefunden hätten: «Das Interesse am Beruf war sehr gross – auch von

Eltern. Wir konnten viel Imagepflege machen, was eine Drogerie genau ausmacht.» Auf vielfältigen Wunsch der Besuchenden, welche eine Handcreme am Drogistenstand herstellten und dies gerne als Weihnachtsgeschenkidee umsetzen möchten, wird das Rezept allen Drogerien zur Verfügung gestellt, damit dieses an interessierte Kundinnen und Kunden weitergegeben werden kann. Die nächsten SwissSkills finden übrigens vom 15. bis 19. September 2027 statt. Mehr über die SwissSkills erfahren Sie ab Seite 4, mehr über die Gewinnerin Andrea Zihlmann erfahren Sie im Interview ab Seite 22.

Anita Finger Weber, Leiterin Bildung beim SDV, hat anschliessend präsentiert, wie der Stellvertreterkurs momentan aussieht. «Der Kurs ist so aufgebaut, dass er einen Teil Selbststudium enthält, der aus einem Skript und Arbeitsblättern und vielleicht zukünftig auch aus Audio- und Videobeiträgen besteht. An den Vertiefungstagen sind Workshops mit Inputreferaten vorgesehen.» Bestehe man Zwischenprüfungen und die Schlussprüfung, dann erhalte man das Diplom als Stellvertreterin beziehungsweise als Stellvertreter. Da verschiedene Konzepte existierten, es verschiedene Anforderungen von Seiten Grundbildung und ESD sowie grosse Erwartungen aus der Branche gebe, werde versucht, die bereits erstellten neuen Module häppchenweise ab 2026 in den Stellvertreterkurs einzubauen, so Finger Weber. Bis anhin wurde der Kurs

jeweils im Herbst und im Frühling angeboten. Da dies für gewisse Teilnehmende zu wenig flexibel sei und auch aufgrund unterschiedlicher Lerngeschwindigkeiten, gebe es nun die Möglichkeit, den Kurs auf ein ganzes Jahr (zwei Zyklen) zu verteilen.

Ein wichtiges Thema an der Branchenkonferenz waren die beiden geplanten Revisionen. Die Statuten wurden so überarbeitet, dass sie angepasst an die aktuelle Marktsituation und Gesetze sind, die Branche besser einbinden und vor allem zukunftssicher sind. Mehr über die Statutenrevision, über die an der Generalversammlung abgestimmt wird, lesen Sie auf Seite 12. Über die Revision des Bildungsreglements wird an der Delegiertenversammlung abgestimmt. Im Fokus steht dabei, dass zukünftig mehr Drogerien ihre Ausbildungspunkte erreichen können. «Es ist wichtig, dass Drogistinnen und Drogisten ihr Wissen in gesundheitsrelevanten Themen auffrischen und erweitern können, um eine gute Beratungsqualität garantieren zu können», betont Finger Weber. Die Berechnung der Sollpunktzahl hat sich dabei im Reglement nicht geändert. Die Sollpunktzahl wird folgendermassen berechnet: dipl. Drogistinnen/Drogisten HF müssen 9 Punkte pro Kalenderjahr erreichen, Drogistinnen/Drogisten EFZ 6 Punkte. Die Summe der zu erreichenden Sollpunkte wird pro Betrieb und Kalenderjahr festgelegt. Massgebend für den Mitarbeiterstand in einem Betrieb ist neu der 31. Dezember. Neu können jedoch auch Punkte mit Schulungen ab 30 Minuten oder digitalen Bildungsangeboten gesammelt werden. Auch Schulungen, die in der Drogerie stattfinden, können validiert werden – beispielsweise, wenn eine Firma eine Schulung durchführt. Mit dem Validierungsformular können auch eigene Schulungen angemeldet werden. Eine Validierung ist jeweils 12 Monate gültig. Neu im Bildungsreglement ist der Beitrag zur Förderung der Bildung bei Nichterreichen der vorgeschriebenen Punkte. Ab 2027 sind alle Unternehmen, welche die

berechnete Sollpunktzahl nicht erreichen, verpflichtet, 500 Franken zu bezahlen. Wird die erforderliche Punktzahl auch im Folgejahr nicht erreicht, erhöht sich der Betrag auf 1000 Franken. Das Geld wird zweckgebunden für die Bildung eingesetzt.

Am Nachmittag hat Tamara Gygax, Geschäftsführerin der vitagate ag, über die beiden neusten Projekte der vitagate ag erzählt. «Mit pharmAdvice können Drogerien Fachberatungen nun online durchführen», so Gygax. pharmAdvice bestehe dabei aus zwei unabhängigen Softwares: der Chatsoftware «tawk.to» und der Datenbank «dbase.pharmAdvice». Die Chatsoftware lässt sich als Chat-Widget einfach in die Website eines Betriebs einbauen. Da bei Beratungen sensible Kundendaten erhoben werden, können diese in der datenschutzkonformen Datenbank gespeichert werden. Die Datenbank eignet sich auch zur Dokumentation von Beratungsgesprächen vor Ort in der Drogerie oder via Telefon (ohne die Chatsoftware). «Dies ist ein guter Einstieg, um mit pharmAdvice vertraut zu werden», so Gygax. Beide Anwendungen können ab sofort genutzt werden und interessierte Betriebe können sich via QR-Code anmelden.

Seit Anfang September hat die Drogeriebranche zudem einen neuen Stellenmarkt. Ab dem 1. Oktober finden sich alle Stellen auf vitajobs.ch. «vitaJobs ist ein zeitgemässer Stellenmarkt, bei dem gezielt und mit verschiedenen Kriterien nach Stellen gesucht werden kann», so Gygax. Dabei können auch automatische Benachrichtigungen eingestellt werden, um über neue, passende Stellen informiert zu werden. Arbeitgeber können nicht nur offene Stellen ausschreiben, sondern sich mit einem Unternehmensprofil zeigen. «Mit vitaJobs als Stellenmarkt besteht die Möglichkeit, dass wir zukünftig auch mit weiteren Verbänden aus dem Gesundheitsbereich zusammenarbeiten können», sagt Gygax.

Merken Sie sich bereits jetzt die folgenden Branchentermine vor:

• DV/GV 2025: 14. November 2025

• Branchenkonferenz 1: 10. April 2026

• Branchenkonferenz 2: 25. September 2026

• DV 2026: 13. November 2026

Die Statuten sind überarbeitet worden, damit der Schweizerische Drogistenverband für die Zukunft fit ist. An der Generalversammlung wird über die Statutenrevision abgestimmt. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

An der Generalversammlung vom 14. November wird über die Statutenrevision abgestimmt. Deshalb sind an der Branchenkonferenz (siehe Seite 8) die wichtigsten Änderungen in den Statuten präsentiert worden. «Für den Verband sind die Statuten sehr wichtig, obwohl es natürlich eine etwas trockene Materie ist», sagt Elisabeth von Grünigen, Zentralvorstandsmitglied und zuständig für das Ressort Politik & Branche. Die Statutenänderungen braucht es, damit diese wieder an die aktuelle Marktsituation und die aktuellen Gesetze angepasst werden können. «Durch die Statutenrevision soll die Branche auch besser eingebunden und abgebildet werden», betont von Grünigen. Mit der Revision werden die Statuten vereinfacht, entschlackt und vor allem zukunftssicher gemacht.

Der Zentralvorstand hat dabei über ein Grobkonzept entschieden und dieses bereits im Mai und Juni den Sektionen und Gruppierungen vorgestellt, um Inputs einzuholen. Der Zentralvorstand hat dann über Änderungen entschieden und die neuen Statuten in enger Zusammenarbeit mit Sylvia Schüpbach von Pharmalex, Rechtsanwältin mit Fokus auf Pharmarecht, erstellt. «Damit die Statuten so umgesetzt werden können, braucht es eine Entscheidung der Generalversammlung», so von Grünigen. Die wichtigsten Änderungen betreffen neue Mitgliederkategorien inklusive ihrer Definition, das Stimmrecht der Gruppierungen an der Delegiertenversammlung (DV), die vereinfachte Aufnahme neuer Mitglieder, Anpassungen bei den Aufgaben der GV und der DV sowie diverse textliche Anpassungen. Der exakte Wortlaut mit dem Vergleich zu den alten Statuten kann via

QR-Code (auf Seite 11) angeschaut werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen aufgezeigt:

• Artikel 5: Anpassung der Mitgliederkategorien Bei den Firmenmitgliedern gibt es keine Aufteilung der Stimmrechte mehr, jedoch wird der Aufnahmeprozess vereinfacht. Ketten und Gruppierungen sind eine neue Mitgliederkategorie und bekommen ein Stimmrecht an der DV. «Was genau eine Kette und Gruppierung ist, haben wir präzisiert», sagt Andrea Ullius, Geschäftsführer und Leiter Politik & Branche SDV, «wobei reine Einkaufsorganisationen keine Gruppierungen darstellen.» Bei den Personenund Ehrenmitgliedern gibt es keine Änderungen. Als Spezialformate gelten neu Anbieter von Dienstleistungen oder Waren für die Gesundheit, die die Ziele des Verbandes unterstützen – «dazu gehören beispielsweise Reformhäuser», so Ullius. Diese haben jedoch kein Stimmrecht. Ebenfalls neu und ohne Stimmrecht ist die Kategorie Fördermitglieder. Dazu gehören Firmen oder Organisationen. Passivmitglieder können neu nur noch Personen, wie zum Beispiel Drogistinnen und Drogisten EFZ, werden.

• Artikel 23: Organe

Die Kommissionen und die Geschäftsstelle sind keine Organe im Sinne der Statuten mehr. Sie werden vom Zentralvorstand eingesetzt, beauftragt und beaufsichtigt. «Diese Änderung ist aus rechtlichen Gründen notwendig», betont von Grünigen.

• Artikel 24: GV

Die Generalversammlung ist zuständig für die Revision der Statuten, für die Branchenvision und -strategie, die Auflösung des Verbandes und neu für die Festlegung des Verteilschlüssels der Delegiertenstimmen für die DV.

• Artikel 30: DV

Bei der Delegiertenversammlung werden die Delegiertenstimmen an die neue Organisation mit Stimmrecht für Sektionen sowie Ketten und Gruppierungen angepasst. «Das ist eine neue Möglichkeit, dass nicht nur Sektionen, sondern auch Ketten und Gruppierungen mitbestimmen können», erklärt von Grünigen. Die Aufgaben der DV wurden dabei angepasst und präzisiert.

• Artikel 31: Delegiertenstimmen

«Neu gibt es 60 Delegiertenstimmen, wobei das Maximum von 60 Delegierten nicht ausgeschöpft werden muss», sagt von Grünigen. Die Sektionen hätten dabei maximal 36 Stimmen. Die Berechnung, wie viele Delegierte (diese müssen in einer Drogerie arbeiten) eine Sektion hat, lautet:

36 Delegiertenstimmen

Anzahl Mitglieder

SDV total

× Mitglieder der je weiligen Sektion

Teilmengen werden dabei immer abgerundet. Die Westschweiz hat fix fünf Delegiertenstimmen. Ketten und Gruppierungen haben maximal 24 Stimmen, wobei die Berechnung wie folgt lautet:

24 Delegiertenstimmen

Total gruppierte Mitglieder

× Mitglieder der je weiligen Gruppierung/ Kette

Auch hier werden Teilmengen immer abgerundet. Die Delegierten müssen der jeweiligen Organisation angehören. «Es ist möglich, dass eine einzige Person alle Stimmen der jeweiligen Kette beziehungsweise Gruppierung abgeben kann», so Ullius.

Die Branchen Versicherung ist Ihr Spezialist für massgeschneiderte Versicherungslösungen. Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen Sie gerne in all Ihren Anliegen – provisionsfrei, unbürokratisch und persönlich.

Kontaktieren Sie uns: branchenversicherung.ch

• Artikel 39: Zentralvorstand

Neu gibt es eine Amtszeitbeschränkung auf 12 Jahre im Zentralvorstand, wobei die DV die Amtszeit verlängern kann.

• Artikel 42: Branchenkonferenz

Für die Branchenkonferenz wird die Vertretung präzisiert, das heisst, eine Person pro Organisation kann teilnehmen. Zusätzliche Gäste sind jedoch weiterhin willkommen. An der Branchenkonferenz können auch Ketten und Gruppierungen teilnehmen, die nicht Mitglied gemäss Statuten sind, aber die Anforderungen an eine Kette oder Gruppierung erfüllen.

• Artikel 50: Rekurse und Einsprachen

In Artikel 50 wurde präzisiert, wer für Rekurse und Einsprachen berechtigt ist und wer darüber entscheidet.

• Artikel 57: Sektionsstatuten

Die Sektionsstatuten müssen innert 12 Monaten angepasst werden, falls notwendig, damit sie den SDV-Statuten nicht widersprechen. «Im Zweifelsfall gelten die SDV-Statuten», sagt von Grünigen.

Die Gegenüberstellung der aktuellen und der neuen Fassung der Statuten können Sie hier anschauen:

& Mehr über die Delegierten- und Generalversammlung 2025, die am 14. November in Olten stattfindet, lesen sie in der Dezember-/Januarausgabe von Wirkstoff.

stock.adobe.com/I

Mit breiter Basisbeteiligung ist eine neue Strategie für die Drogerien entstanden. Die fünf strategischen Geschäftsfelder sollen Drogerien in ihrer Rolle als wichtige Gesundheitsanbieter stärken und fit für die Zukunft machen.

«Aus der Drogeriebranche, für die Drogeriebranche» - so lautet der Leitsatz, wenn über den aktuell laufenden Strategieprozess gesprochen wird. Frank Storrer, Projektleiter Strategie, betont, dass der Schweizerische Drogistenverband (SDV) zwar den Strategieprozess geführt, jedoch den Inhalt nicht vorgegeben habe. «Zahlreiche engagierte Personen aus der Branche haben ihre Praxiserfahrungen eingebracht und wertvolle Erkenntnisse aus dem Alltag einfliessen lassen. Meine Aufgabe als Projektleiter war es, einen passenden Rahmen für den Austausch in Workshops zu schaffen und dafür zu sorgen, dass alle Erkenntnisse erhalten bleiben. Wenn die dadurch erreichte breite Abstützung nun für entsprechend Kraft in der Umsetzung sorgt, dann haben alle gewonnen», so Storrer.

Der Strategieprozess stützt sich auf ein breites Fundament der Basis. «Wir wollten zuerst mit Umfragen herausfinden, wie Drogerien überhaupt wahrgenommen werden», erklärt Storrer. Dabei wurden rund 1500 Personen aus der Bevölkerung und über 1000 Kundinnen und Kunden befragt. Gleichzeitig nahmen zahlreiche Drogerien an einer Selbsteinschätzung teil. Bei der SDV-Mitgliederumfrage sind über 200 Rückmeldungen zusammengekommen. Zudem flossen auch Antworten aus der Umfrage zur 5-Jahres-Überprüfung der Grundbildung ein. Wie Wirkstoff bereits in der Novemberausgabe 2024 berichtete, deckte sich das Bild zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung weitgehend.

«Die Bevölkerung sieht Drogerien als Anbieter für pflanzliche und komplementärmedizinische Arzneimittel sowie als kompetente Anlaufstelle bei Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden», sagt Elisabeth von Grünigen, Zentralvorstandsmitglied Politik & Branche, «und die Branche selbst sieht auch dort ihren Wert.»

Aus besagten Umfragen und verschiedenen Workshops, die von Mitte 2024 bis im Herbst

2025 stattfanden, entstanden Schritt für Schritt Mission, Vision und die strategischen Geschäftsfelder. In den Workshops haben Branchenvertreterinnen und -vertreter einzelne Themen vertieft bearbeitet. «Die Gruppen waren jeweils gut durchmischt. Inputs, auch von externen Referenten, haben uns Denkanstösse gegeben», erzählt dipl. Drogist HF Christoph Glasstetter, der an mehreren Workshops teilgenommen hat.

Alle Ergebnisse, die beispielsweise an Drogerieforen oder Workshops entstanden sind, wurden jeweils zum nächsten Schritt mitgenommen und dort weiterentwickelt. Diese Vorgehensweise lobt Christian Meister, Inhaber und Geschäftsführer der Meister am Sprengiplatz – Drogerie in Emmenbrücke, der ebenfalls an mehreren Workshops als Teilnehmer beteiligt war: «Die Erkenntnisse wurden dadurch immer wieder besprochen und damit auch abgesichert.» Er hat den Prozess als spannend wahrgenommen, insbesondere «da wir als Branche aktiv miteinbezogen wurden.»

Doch warum braucht es überhaupt eine neue Strategie? «Die DrogoVision 2010 hat uns lange begleitet. Dank ihr stehen wir heute an keinem schlechten Ort», resümiert Storrer. Doch die Welt hat sich seitdem verändert. «Als die DrogoVision 2010 erstellt wurde, spielten künstliche Intelligenz oder Digitalisierung noch keine so zentrale Rolle. Und an eine Pandemie, wie wir es mit Covid-19 erlebt haben, hat man damals auch nicht gedacht.» Zudem rücken Themen wie Versandhandel, veränderte Demografie, abnehmende Produktexklusivität, Überlastung des Gesundheitswesens oder Selbstoptimierungstrends zunehmend in den Vordergrund. «Darauf müssen wir uns einstellen», betont Storrer.

Als Symbolbild beschreibt der Projektleiter folgendes: Am Horizont glitzern verschiedene Gipfel im Sonnenlicht, die verheissungsvoll aussehen. «Wir als Drogeriebranche würden gerne

An der Generalversammlung vom 14. November 2025 wird es einen Informationsblock zum Strategieprozess geben. Erfahren Sie an diesem Anlass mehr darüber, welche spannenden Erkenntnisse im Prozess gewonnen wurden und auf welchen Weg sich die Drogeriebranche zukünftig machen wird. Mehr über die Generalversammlung lesen Sie in der Dezember-/ Januarausgabe von Wirkstoff.

zu diesen Gipfeln in die Höhe aufsteigen – dort hoch über dem Nebelmeer hat man die besten Aussichten und eine ideale Ausgangslage für die nächsten Herausforderungen», so Storrer. Damit man auf diesem Weg zu den Gipfeln nicht die Spur verliere, brauche es klare Leitplanken und Reifen, die ein griffiges Profil aufweisen. Die neue Strategie mit Mission und Vision soll also als Leitplanke dienen, um zukünftig höher hinaus zu kommen.

«Wer wir sind, zeigt sich in der Mission», sagt von Grünigen. «Wir wollen die erste, nahe Adresse für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden sein.» Von Grünigen freut sich, dass sich im ganzen Prozess herauskristallisiert hat, dass «das Drogistenherz für den Beruf und die Kundschaft schlägt.» «Genau deshalb geniessen wir auch das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden», so von Grünigen.

«Die Vision ist klar: Es ist das ambitionierte Ziel der Drogeriebranche, dass Drogerien für die Bevölkerung zur ersten Entscheidung im Gesundheitsnetzwerk werden», betont von Grünigen. In ihrer Vision sieht sich die Drogeriebranche selbst als Wegbereiterin in den Bereichen Selbstmedikation und Prävention. Ein grosses Zukunftspotenzial bietet auch die Verknüpfung von realer und digitaler Welt, bei der Drogerien in beiden Welten für Nähe und Verfügbarkeit stehen.

Im Strategieprozess wurden von Branchenvertreterinnen und -vertretern fünf wichtige Geschäftsfelder definiert, die für die meisten Drogerien besonders relevant sind und grosse Chancen für Alleinstellungsmerkmale und Mehrwert bieten. Es handelt sich um die Geschäftsfelder «Selbstmedikation», «Komplementärmedizin», «Herstellung», «Beratung und Prävention» und «Digital». Diese fünf Felder lassen sich bildlich an einer Hand darstellen. «Die Hand war als Werkzeug im Prozess sehr hilfreich und hat

geholfen, die strategischen Prioritäten festzulegen», erzählt Storrer. Jedoch sei die Hand mit ihren fünf Geschäftsfeldern nicht so zu verstehen, dass alle anderen Themen nicht mehr relevant seien. Drogerien mit beispielsweise einem Schwerpunkt auf Kosmetik oder einer grossen Reform-Abteilung können dieses Feld auch in Zukunft bewirtschaften. «Jedoch lässt sich aus den fünf Geschäftsfeldern ein prägnantes Profil ableiten», sagt Storrer.

• Selbstmedikation: «Selbstmedikation ist und bleibt ein Grundpfeiler der Drogerieidentität», betont von Grünigen. Als Teil der Drogerie-DNA bietet sie die Grundlage für ganzheitliche Beratung und damit für ein klares Alleinstellungsmerkmal. Die Demografie, die drohende Überlastung des Gesundheitswesens und das Aufkommen neuer Gesundheitstrends, wie zum Beispiel Longevity, sind Themen, die Drogerien in die Hände spielen.

• Komplementärmedizin: Wie die Umfragen gezeigt haben, attestiert die Bevölkerung bereits heute Drogistinnen und Drogisten hohe Kompetenz im Bereich der Komplementärmedizin. Mit eigenem Angebot, Kompetenz und ausgebauten Netzwerken können die Drogerien zu einer Wegbereiterin für ihre Kundschaft auf deren Weg zu mehr Lebensqualität werden.

• Herstellung: «Die Herstellung ist heute schon ein Alleinstellungsmerkmal», sagt Storrer. Das Potenzial sei jedoch noch lange nicht ausgeschöpft. Die Herstellungskompetenz könne in der Kundenwahrnehmung bekannter gemacht werden. Dadurch könnte ein intensiveres Kundenerlebnis und eine hohe Kundenbindung geschaffen werden. Dazu braucht es unter anderem das nötige Gewicht in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die Sichtbarkeit vor Ort in der Drogerie.

• Beratung und Prävention: Die persönliche Beratung kommt in allen Umfragen als klare Stärke der Drogerien heraus. «Diese Stärke müssen wir in einer zunehmend digitalisierten Welt nicht nur bewahren, sondern auch gezielt nutzen, um höhere Margen zu erzielen», sagt von Grünigen. Die Ambition der

Branche gehe zukünftig in Richtung «Alles aus einer Hand», also Produkt, Herstellung, Beratung, Dienstleistung, Netzwerk und Triage. Da kommt der Beratung eine noch zentralere Rolle als heute schon zu – gerade auch in spezifischen Themen der Prävention.

• Digital: Drogerien haben heute an ihren jeweiligen Standorten ihre lokale Stärke – dort sind sie vernetzt, bekannt und vertraut. Diese lokale Stärke soll zukünftig stärker mit der digitalen Welt verbunden werden. «Das Motto, welches sich die Branchenvertreterinnen und -vertreter gegeben haben, lautet «lokal digital» – also die lokale Verankerung mit allen Stärken digital flankieren», erklärt Storrer. So können beispielsweise Beratungstermine nicht nur online gebucht, sondern auch digital wahrgenommen werden. Auch in der Datener fassung, beispielsweise beim elektronischen Patientendossier (EPD), könnten Drogerien in Zukunft mitwirken.

«Dass wir mit der neuen Strategie zur wichtigen Anlaufstelle in Gesundheitsfragen werden und dazu beitragen, das Gesundheitswesen zu entlasten, finde ich positiv», sagt Christian Meister, der unter anderem am Workshop «Selbstmedikation» mitgewirkt hat. Es kommt dem Drogisten manchmal so vor, dass Drogerien einfach etwas unter dem Radar fliegen, um möglichst unbehelligt zu bleiben. «Mit der Strategie möchten wir eine viel aktivere Haltung einnehmen und proaktiv etwas erreichen, indem wir beispielsweise direkt auf Behörden zugehen. Dieser Ansatz liegt mir persönlich viel mehr», so Meister. Für den dipl. Drogisten HF steht zwar die Natur im Zentrum seines Berufs. Er erzählt, dass sein Personal besonders im Bereich der Naturheilkunde viele Weiterbildungen gemacht habe. «Doch darüber haben wir die klassische Schulmedizin etwas vernachlässigt», sagt Meister. Deshalb begrüsst er, dass der Bereich der Selbstmedikation wieder stärker als strategisches Standbein gefördert wird. Dies gehöre wesentlich zur Identität einer Drogerie. «Nur mit Naturheilkunde können die wenigsten Standorte überleben», sagt er. Das Zusammen-

spiel von Schul- und Komplementärmedizin sei entscheidend.

Christoph Glasstetter sieht zudem grosses Potenzial in den bezahlten Dienstleistungen: «Drogerien müssen mutiger werden, um bei Beratungen auch Geld zu verlangen. Wenn die Margen bei Produkten sinken, ist das sogar zwingend erforderlich. Ohne diesen Schritt bleibt man auf der Strecke.» Die Umsetzung sei wahrscheinlich nicht überall gleich gut möglich und es sei auch nicht realistisch, dass eine Drogerie ausschliesslich von Dienstleistungen leben werde. «Den Mix aus Produkteverkauf und Dienstleistungen braucht es», so Glasstetter.

Mit der neuen Strategie begibt sich die Drogeriebranche nicht auf einen revolutionärinnovativen Weg. «Viele dieser Ideen sind nicht völlig neu», räumt Storrer ein. Die konsequente Umsetzung wäre aber tatsächlich eine Neuheit, da dies in dieser Form bis jetzt noch nicht geschehen sei.

Drogist Christian Meister unterstützt die Strategie in dieser Form: «Ich finde es wichtig, dass eine Strategie nicht zu innovativ und realitätsfern ist. Die Strategie scheint mir so gut umsetzbar zu sein und hat Ziele dabei, die für alle Drogerien passen.» Storrer betont, dass eine Strategie Hand und Fuss haben müsse. «Die Strategie wird in der Branche nur dann erfolgreich sein, wenn alle Drogistinnen und Drogisten sich damit identifizieren und sich gemeinsam auf den Weg machen können.» Auch Glasstetter ist überzeugt, dass der Strategieprozess in eine gute Richtung führt: «Was jede einzelne Person dann daraus macht, ist ihr wieder selbst überlassen.»

Meister sieht einen grossen Stolperstein bei der Strategie darin, dass Inhaberinnen und Geschäftsführer oft so im Tagesgeschäft gefangen sind, dass sie sich nicht ausreichend Zeit für strategische Überlegungen bezüglich des eigenen Betriebes haben. «Es ist eine Chance, dass wir uns mit dieser branchenweiten Strategie Gedanken über unsere Ausrichtung machen und dann auch in die Strategie investieren – sei es in die Personalentwicklung, Ausbildungen oder Anpassungen am Ladenkonzept oder beim Geschäftsmodell.»

Entdecken Sie jetzt die Gesichtspflege von

für trockene, sehr trockene und empfindliche Haut

WIRKT TIEF IN DER HAUT –LANGANHALTEND

NEU

AUCH MIT SPF 25

Zentralpräsident Jürg Stahl freut sich, wenn möglichst viele Drogistinnen und Drogistenbei der neuen Strategie mitziehen.

Jürg Stahl hat als Zentralpräsident des Schweizerischen Drogistenverbandes die Strategieentwicklung von aussen begleitet. Er erzählt im Interview, woran er bei der Strategie Freude hat und wieso das Mitziehen aller Drogistinnen und Drogisten zentral ist.

7 Céline Jenni | Miriam Kolmann

Jürg Stahl, welcher Aspekte der neuen Strategie gefällt Ihnen besonders gut?

Jürg Stahl: Am wichtigsten scheint mir, dass die Branche eine Strategie für die Branche entwickelt hat. Da habe ich wirklich am meisten Freude daran, dass uns dies gelungen ist. Das Partizipieren unserer Mitglieder, die jeden Tag ganz nahe an der Kundschaft sind und die Materie verstehen, hat die Strategie zu dem gemacht, was sie jetzt ist.

Sind Sie von den Ergebnissen der Strategie überrascht?

Sie haben mich nicht in dem Sinne überrascht, dass jetzt wahnsinnig viel Neues dazu gekommen

ist. Sondern es hat mich eigentlich eher darin bestätigt, dass wir mehr können als wir manchmal selber denken. Wenn wir nun das Selbstverständnis von uns als Drogistinnen und Drogisten schärfen können, dann haben wir einen wichtigen Teil erreicht.

Was werden Drogerien in Zukunft dank der Strategie besser machen?

Die Strategie gibt uns Instrumente an die Hand, um nicht nur auf Personen zuzugehen, die Drogerien bereits kennen. Sie sollte Mut machen, um im Quartier, in der Stadt und der Region auch neue Zielgruppen zu erreichen. Mir war es von Anfang an wichtig, dass wir eine

Strategie haben, die einfach, verständlich und anwendbar ist. Das Symbol der Hand mit den fünf strategischen Feldern ist dafür die beste Voraussetzung. Es braucht weder Papier noch komplizierte Dokumente, sondern man kann die Strategie direkt vorstellen. Da ich vom Typ her niemand bin, der gerne befiehlt, kann ich den Drogistinnen und Drogisten nur ans Herz legen, dass sie die Hand ergreifen und die Strategie nutzen, um den schönen Beruf und die tägliche Arbeit noch stärker gegen aussen zu kommunizieren.

Wo sehen Sie Hindernisse bei der Umsetzung?

Man muss sich im Klaren sein, dass eine Strategie nur so gut ist wie die Menschen, die sie umsetzen. Im Zentralvorstand möchten wir die Strategie natürlich auch weiterbegleiten. Der Knackpunkt ist sicher, dass wir uns nicht darauf ausruhen und nichts daraus machen. Das Symbol der lebendigen Hand trägt nur dann Früchte, wenn man diese ergreift. Und das kann nicht ich als Zentralpräsident oder die Geschäftsstelle des SDV alleine machen, sondern da braucht es die Unternehmerinnen und Unternehmer der Drogeriebranche.

Rechnen Sie mit einer Aufbruchstimmung?

Ich glaube nicht, dass Drogistinnen und Drogisten gerade Jubelschreie ausstossen, nur weil wir eine neue Strategie haben. Ich denke, wir müssen das recht pragmatisch, aber mit Selbst-

bewusstsein angehen. Die SwissSkills beispielsweise haben unserer Drogeriefamilie extrem gutgetan, weil sie uns motivieren. Und ich hoffe, dass die Strategie dazu beiträgt, dass nicht nur Inhaberinnen und Geschäftsführer, sondern alle Angestellten oder auch Auszubildende sich als Botschafter verstehen, was eine Drogerie ausmacht und wo wir hinkönnen. So wissen beispielsweise viele Leute zwar, dass ich Drogist bin, aber oftmals gibt es einen grossen Aha-Effekt, wenn sie hören, was Drogerien alles anbieten und dass sie zur Grundversorgung mit rezeptfreien Arzneimitteln gehören. Dieser Aha-Effekt sollte motivieren und animieren.

Welche Auswirkungen hat die Strategie auf die Organisation des Drogistenverbandes? Das ist schwierig zu prophezeien. Ich denke, wichtig war auch für die Mitarbeitenden des SDV, dass wir reflektiert haben, was wir können und wo wir hinwollen. Nur schon die Auseinandersetzung mit den eigenen Kompetenzen hat einen Effekt. Der Verband versucht immer, Rahmenbedingungen zu erarbeiten, damit alle Mitglieder möglichst gut funktionieren können. Mit der Strategie können wir zuversichtlich auf zukünftige Herausforderungen reagieren. Aber eben – die Strategie greift nur, wenn Menschen, die mit Leidenschaft daran arbeiten, sie umsetzen und mitziehen, sei es beim Verband oder an der Front in den Drogerien. Zum Glück haben wir diese Menschen!

Drogeriekongress 2026

Praxisnahe Einblicke, aktuelle Themen und inspirierender Austausch für die Fachwelt der Drogeriebranche.

19. – 21. April 2026 an der ESD Neuenburg

Schweizerischer Drogistenverband, Thomas-Wyttenbach-Str. 2, 2502 Biel/Bienne 032 328 50 30, bildung@drogistenverband.ch, drogerie.ch

Andrea Zihlmann aus dem Kanton Solothurn ist die Gewinnerin der ersten Berufsmeisterschaften der Drogistinnen und Drogisten an den SwissSkills in Bern. Im Interview spricht sie über den happigen Wettkampf, was es braucht, um in ihrem Beruf besonders gut zu sein – und wie sie die Zukunft der Drogerien sieht.

7 Barbara Halter | Miriam Kolmann

Andrea Zihlmann, neben dem Wettkampf sind die Berufsmeisterschaften der SwissSkills dazu da, Jugendlichen verschiedene Lehren aufzuzeigen. Wie erlebten Sie damals Ihre eigene Berufswahl?

Andrea Zihlmann: Ich wusste bereits in der 6. Klasse, dass ich Drogistin werden möchte – es war für mich vielmehr eine Berufung als eine Berufswahl.

Gab es einen besonderen Grund dafür?

Nein, ich spürte einfach, dass der Beruf zu mir passt. Ich liebe Kommunikation und helfe gern anderen Menschen – möchte sie aber nicht ständig berühren, wie etwa in der Pflege.

Nun sind Sie die erste Schweizermeisterin der Drogistinnen und Drogisten. Was braucht es, um in diesem Beruf besonders gut zu sein?

Es braucht Ehrgeiz: Die Lehre ist anspruchsvoll, man muss viel lernen und dies fällt einem leichter, wenn man wissbegierig ist. Diese Eigenschaft braucht es auch später im Beruf, um ständig mitzuverfolgen, was fachlich läuft. Als Drogistin hat man nie ausgelernt. Dazu benötigt man viel Empathie – und auch Humor. Wobei letzteres natürlich individuell unterschiedlich

ist. Jede Person bringt ihre eigene Art und ihren Charakter in den Beruf mit ein, was ich sehr schön finde.

Wieso haben Sie sich für den Berufswettkampf angemeldet?

Als ich im Frühling die Ausschreibung sah, war ich im letzten Lehrjahr. Meine schulischen Voraussetzungen waren gut und ich fand, ich hätte nichts zu verlieren. Dazu reizte mich die neue Erfahrung und meine Vorgesetzten im Geschäft haben mich zusätzlich zur Teilnahme motiviert. In meiner Klasse haben wir uns zu zweit für den Wettkampf angemeldet, leider konnte meine Kollegin dann wegen eines Unfalls nicht teilnehmen.

Wie haben Sie die SwissSkills erlebt? Es waren happige Tage, der Wettkampf war anspruchsvoll! Während des Anlasses spürte man bei allen Berufsgruppen viel Ehrgeiz und Ambitionen – verbunden mit der Freude, den eigenen Beruf präsentieren zu können. Die Stimmung unter den Drogistinnen und Drogisten fand ich sehr angenehm – ich denke, dass in unserem Bereich meist sehr umgängliche Menschen arbeiten. Trotzdem herrschte auch eine Wettkampfstimmung. Wir nahmen uns als

Andrea Zihlmann

19-jährig, machte im Sommer 2025 ihren Lehrabschluss in der Dropa Drogerie Apotheke Hägendorf SO, wo sie heute arbeitet. Sie wohnt bei ihren Eltern in Härkingen SO. Als Ausgleich zur Arbeit geht sie ins Fitnessstudio oder joggt und spaziert gern in der Natur. Ausserdem liebt sie Techno-Festivals.

Neue Perspektiven. Neues Wissen. Neue Chancen.

Starte dein HF-Studium an der Höheren

Fachschule für Drogistinnen und Drogisten ESD in Neuenburg.

Komm am Infotag vorbei, 12. November 2025, 14.00 Uhr:

Jetzt für den Studienstart 2026 anmelden:

École supérieure de droguerie

Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel

Téléphone 032 717 46 00

cpne-esd@rpn.ch www.esd.ch

Gegnerinnen und Gegner wahr und erzählten einander nicht alles. Jede und jeder sollte bei den Aufgaben seine Erfahrungen sammeln können.

Was war beim Wettkampf besonders herausfordernd?

Der Zeitdruck – zum Beispiel beim Herstellen im Labor. Stressig waren auch die Überraschungsaufgaben, da wir nicht wussten, was uns erwartet. Zudem wird man während des Wettbewerbs ständig vom Publikum beobachtet, das verstärkt den Druck.

Was hat Sie überrascht?

Das riesige Interesse an unserem Beruf! Während des Wettkampfs blickte ich hin und wieder zur Ausstellungsfläche, die ständig voller Menschen war. Damit hätte ich nicht gerechnet und es hat mich sehr gefreut.

Waren Sie alle fünf Tage vor Ort in Bern?

Nein, am Mittwoch war mein Qualifikationstag, danach arbeitete ich zwei Tage im Geschäft – und erhielt dann am Freitagabend um 18 Uhr den Bescheid, dass ich am Samstag im Finale dabei bin. Das kam überraschend. Ich bin sehr selbstkritisch und hätte nicht damit gerechnet.

Der Schweizerische Drogistenverband nahm zum ersten Mal an den SwissSkills teil. Was haben Sie geschätzt und wo gibt es Verbesserungspotenzial?

Es war sehr gut organisiert, die Disziplinen fand ich gut und drogeriespezifisch ausgewählt, auch die Überraschungsaufgaben. In der einen mussten wir beispielsweise eine spagyrische Hausmischung entwickeln und präsentieren, was mich besonders interessiert. Ich hätte aber erwartet, dass wir im Wettbewerb vielleicht auch noch schminken, Stützstrümpfe anpassen oder ein Geschenk einpacken müssten – das wäre auch zum Zuschauen attraktiv gewesen.

Was hat Ihnen die Teilnahme persönlich gebracht?

Der Wettkampf hat mir gezeigt, dass der Beruf richtig für mich ist – ich bin Drogistin mit Leib und Seele. Ausserdem konnte ich meine Stresstoleranz erproben: Ich hätte nicht erwartet, dass ich so gut die Nerven behalten und unter Druck abliefern kann.

Inwiefern hat auch die Drogerie, in der Sie arbeiten, davon profitiert?

Die «Oltner Zeitung» hat über meinen Sieg berichtet und viele Menschen aus der Umgebung haben davon erfahren. Ich habe viele Gratulationen erhalten, auch von Menschen, von denen ich lange nichts mehr gehört hatte. Meine Goldmedaille ist für den Ruf des

Geschäfts sicher positiv. Ausserdem habe ich durch die Teilnahme am Wettbewerb nochmals an Selbstbewusstsein gewonnen – was wiederum in der täglichen Arbeit im Geschäft hilft.

Wie haben Sie sich auf die SwissSkills vorbereitet?

Vieles konnte ich noch von der Lehrabschlussprüfung diesen Sommer mitnehmen. Wir waren an den SwissSkills zu dritt aus den Dropa Drogerien Apotheken. Das Unternehmen stellte uns einen Tag zur Verfügung, um mit einer Expertin im Labor zu arbeiten und unser Wissen und die Abläufe aufzufrischen. Wir haben Fuss- und Handcreme, eine Hühneraugentinktur und ein Gel hergestellt. Das war für mich sehr hilfreich, da ich im Labor nicht so routiniert bin – ganz im Gegensatz zur Beratung. Dort fühle ich mich sehr sicher und ich denke, dass ich in diesem Bereich auch am Wettbewerb besonders gut abgeschnitten habe.

Die meiste Vorbereitungszeit investierte ich ins Lernen der 49 Drogen und 30 chemischen Substanzen für die organoleptische Prüfung.

Wenn wir nochmals auf das Thema Ausbildung zurückkommen: Wie haben Sie Ihre Lehrstelle gefunden?

Ich absolvierte an vier verschiedenen Orten eine Schnupperlehre, unter anderem hier in Hägendorf, damals war das Geschäft aber noch unter einer anderen Lei-

«Während des Wettkampfs blickte ich hin und wieder zur Ausstellungsfläche, die ständig voller Menschen war. Damit hätte ich nicht gerechnet und es hat mich sehr gefreut.»

tung. Es war meine Traumstelle und ich setzte mir in den Kopf, hier die Lehre zu machen – was dann auch klappte. Ich hatte zudem von einem weiteren Geschäft die Zusage für eine Lehrstelle und konnte auswählen.

Inwiefern nehmen Sie es als Nachteil wahr, dass Sie am Samstag arbeiten müssen? Die Erfahrung, wie es sich anfühlt, samstags zu arbeiten, mache ich erst jetzt so

richtig. Im ersten Lehrjahr musste ich nie an einem Samstag arbeiten und danach hatte ich jedes zweite Wochenende frei – das war ein Privileg und sicher nicht Standard.

Sie arbeiten in einem Mischbetrieb. Die Fachfrau Apotheke ist nach drei Jahren fertig mit ihrer Lehre – wäre es nicht verlockend gewesen, den kürzeren Weg zu wählen?

Das war überhaupt kein Thema. Mich interessieren naturnahe Heilmittel und ich möchte die Kundschaft gut und umfassend beraten können – das zeichnet unseren Beruf ja auch aus. Insofern macht die vierjährige Ausbildung Sinn. Aber ich schätze es, dass ich bei meiner Arbeit im Mischbetrieb gleichzeitig vom Apotheken-Alltag profitieren und lernen kann.

Ihr Gewinn an den SwissSkills beinhaltet ein kostenloses Semester an der Höheren Fachschule in Neuenburg. Ist das eine Option für Sie?

Ja, ich habe diese Ausbildung schon recht früh ins Auge gefasst. Mir liegt es, Verantwortung zu übernehmen und ich könnte mir vorstellen, in Zukunft ein eigenes Geschäft zu führen. Bevor ich an die Höhere Fachschule gehe, möchte ich aber zwei, drei Jahre arbeiten, um Berufserfahrung zu sammeln.

Wie sehen Sie die Zukunft der Drogerien in der Schweiz?

Ich habe vor allem die Sicht unseres Mischbetriebs. Wir haben immer viel Kundschaft, es läuft ständig etwas, das mag ich sehr. Zudem habe ich hier als Drogistin weitere Möglichkeiten, um die Kundinnen und Kunden zusätzlich zu beraten. Wenn jemand mit einem Rezept kommt, kann ich vielleicht auch noch ein pflanzliches Heilmittel dazu empfehlen. Was ich ebenfalls wahrnehme, ist, dass sich für Drogerien eine Spezialisierung lohnen kann, wie zum Beispiel bei der Dropa Drogerie Arnold, die in der Hildegard-Medizin sehr stark ist.

Sie sind mit digitalen Medien aufgewachsen – wie fit sind die Drogerien für das digitale Zeitalter?

In meinem Betrieb sind wir diesbezüglich recht weit, wir haben auch einen InstagramAccount, den ein Kollege betreut und wo ich auch ab und zu mithelfe. Ich gehöre zwar zu den Digital Natives, aber ich mag eine Kombination aus neu und alt. Ich schätze es zum Beispiel bei der Beratung ein Produkt in die Hand nehmen zu können. Nur auf einen Bildschirm zu tippen und dann das Produkt vom Roboter holen zu lassen, wie es bereits in einigen Geschäften gemacht wird, würde mich bei der Arbeit nicht befriedigen.

einfach kombinieren.

Entdecken Sie innovative Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitsbereich mit unseren praxisorientierten Studiengängen! Das spezifisch für berufsbegleitendes Studieren entwickelte Studienmodell lässt sich mit Beruf, Familie oder Sport flexibel vereinbaren.

ffhs.ch/gesundheit

Gesamtarbeitsverträge (GAV) haben eine grosse Bedeutung für unser Arbeitsrecht. Auch die Drogeriebranche besitzt einen GAV. Für wen gilt er automatisch und welche Pflichten ergeben sich daraus? Eine mehrteilige Beitragsserie soll Rechtssicherheit geben im Umgang mit dem GAV.

7 Regula Steinemann

Gesamtarbeitsverträge finden sich in vielen Branchen und sie haben eine lange Tradition in der Schweiz. So auch in der Drogeriebranche, wo der erste GAV 1949 zwischen den Sozialpartnern ausgehandelt wurde. Als Sozialpartner standen und stehen sich seit jeher der Schweizerische Drogistenverband und Angestellte Drogisten Suisse (vor der Namensänderung Droga Helvetica) gegenüber. Wie der Chronik von Droga Helvetica zum 50-Jahr-Jubiläum anno 1989 zu entnehmen ist, wurden schon damals ähnliche Bereiche geregelt wie heute, so unter anderem Probezeit, Bestimmungen zur Kündigung, Konkurrenzverbot und Ferien. Die Arbeitszeit wurde damals auf maximal 52 (!) Stunden pro Woche festgelegt – heute undenkbar. Und: Es gab bereits damals verhandelte Mindestlöhne in der Branche. Gesamtarbeitsverträge ergänzen unser liberales Arbeitsrecht; die Politik möchte den Sozialpartnern Spielraum einräumen, um branchenspezifische Lösungen zu verhandeln. Es ist nachvollziehbar, dass dies nur dann Sinn macht, wenn sich ebenbürtige Sozialpartner gegenüberstehen und

Regula Steinemann, Rechtsanwältin und Geschäftsführerin Angestellte Drogisten Suisse.

Dies ist eine Seite von Angestellte Drogisten Suisse. Die Meinung der Autorin muss sich nicht mit jener der Redaktion und/oder des Schweizerischen Drogistenverbandes decken. www.drogisten.org

regelmässig auch Verhandlungen stattfinden und Verbesserungen angestrebt werden. Angestellte Drogisten Suisse und der SDV begegnen sich stets mit Respekt und Verständnis für die gegenseitigen Anliegen und Erwartungen und sind bestrebt, gute Lösungen für die Branche zu finden und den Beruf der Drogistin und des Drogisten attraktiv zu halten. Ein derart konstruktives Verhältnis ist nicht selbstverständlich und will gepflegt werden.

Für wen gilt der GAV automatisch?

Früher galt der Gesamtarbeitsvertrag für diejenigen Mitglieder von Angestellte Drogisten Suisse, die bei einem Mitglied des Schweizerischen Drogistenverbandes angestellt waren. Seit der Gesamtrevision im Jahr 2017 wurde die Anwendbarkeit erweitert – Art. 1 des GAV lautet wie folgt: «Dieser Vertrag ist während der Dauer des Gesamtarbeitsvertrages für alle Mitglieder des Schweizerischen Drogistenverbandes (SDV) und damit verbunden für alle Angestellten der einzelnen Mitglieder des SDV unmittelbar anwendbar, unabhängig davon, ob die Arbeitnehmenden bei Angestellte Drogisten Suisse Mitglied sind oder nicht.» Der Gesamtarbeitsvertrag ist also für alle Unternehmen verbindlich, die Mitglied des Schweizerischen Drogistenverbandes sind und gilt damit automatisch für ihre Angestellten.

Es schnieft und hustet bereits Anfang Herbst überall. Neben Hygienemassnahmen, um Viren möglichst aus dem Weg zu gehen, hat die Ernährung einen Einfluss auf das eigene Immunsystem.

7 Jasmin Weiss

Schon mit der Muttermilch nehmen Säuglinge wichtige Nährstoffe für die Entwicklung auf. Die Muttermilch enthält sogar Antikörper, die bei der Bekämpfung von Pathogenen unterstützen können.¹ Später bildet diese unser Körper selber. Dafür und für viele andere Funktionen des

Immunsystems benötigen wir spezifische Nährstoffe. Die Ernährung beeinflusst unsere Gesundheit also auf verschiedenste Weise mit.

Um Pathogene abzuwehren und zu bekämpfen, nutzt unser Immunsystem verschiedene Schutzmechanismen:

Das Vitamin C in Orangen hilft dem Immunsystem, sich optimal gegen Krankheitserreger zu wehren.

physikalische und biochemische Barrieren sowie spezialisierte Immunzellen und Anti körper.²

• Physikalische Barrieren: Physikalische Barrieren sind die Haut und Schleimhäute. Sie verhindern, dass Erreger überhaupt erst eindringen können.²

• Biochemische Barrieren: Speichel, Schleim und Magensäure gehören zu den biochemischen Barrieren. Durch die in ihnen enthaltenen Enzyme, Säuren und antimikrobiellen Stoffe können Pathogene gehemmt oder zerstört werden. Durch Niesen und Husten werden Mikroorganismen und Fremdstoffe mit Schleim ausgeschieden.²

• Angeborenes Immunsystem: Dringen dennoch Erreger ein, werden sie durch Immunzellen wie Granulozyten, Makrophagen und natürliche Killerzellen (NKZel len) bekämpft.²

• Adaptives Immunsystem: Bestimmte Pathogene werden vom adaptiven Immunsystem bekämpft, den sogenannten B-Zellen und T-Zellen. Das adaptive Immunsystem ist verantwortlich dafür, Antikörper gegen Pathogene zu bilden.²

das Immunsystem benötigt

Jede dieser Abwehrreaktionen benötigt bestimmte Nährstoffe, um reibungslos zu funktionieren. Unzählige Mechanismen und involvierte Nährstoffe konnten bereits beschrieben werden. Zu den wichtigsten Mikronährstoffen für das Immunsystem zählen die Vitamine A, D, C, E, B6, B12 und Folsäure sowie die Mineralstoffe Eisen, Zink, Kupfer, Selen und Magnesium. Mikronährstoffmängel können das Immunsystem schwächen und die Infektanfälligkeit erhöhen, wobei dies von der Art, Dauer und dem Ausmass des Mangels abhängt. Mängel erhöhen ausserdem das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko bei bestimmten Infektionen, so zum Beispiel bei Masern oder Lungenentzündungen.² Nicht nur Mikronährstoffe sind für das Immunsystem von Bedeutung. Wichtig ist auch eine ausreichende Zufuhr an Proteinen,

Energie, Omega-3-Fettsäuren und Nahrungsfasern. 3,4 Immunzellen werden beispielsweise aus Proteinen gebaut.⁴

Abwehrboost dank Vitaminen und Mineralstoffen

Folgende Übersicht zeigt, wie Mikronährstoffe am Immunsystem beteiligt sind:

• Vitamin A: Vitamin A wird bei der Entwicklung von Epithelzellen benötigt. Es ist an der Regulation von natürlichen Killerzellen beteiligt und an der Funktion der Makrophagen. Immunzellen wie T-Zellen und B-Zellen benötigen Vitamin A.² In Lebensmitteln ist Vitamin A in Milchprodukten, Eiern sowie einigen Früchten (zum Beispiel Aprikosen) und Gemüsesorten (rote Peperoni, Karotten) enthalten.³

• Vitamin D: Vitamin D unterstützt die Bildung antimikrobieller Peptide in Epithelzellen, unter anderem in den Atemwegen. Dadurch wird die Lunge vor Infektionen geschützt. Es unterstützt auch die Bildung spezifischer Proteine im MagenDarm-Trakt, welche für die Darmbarriere relevant sind. Zudem ist Vitamin D an der Entwicklung und Funktionsfähigkeit von Makrophagen beteiligt.² Der Bedarf an Vitamin D kann nicht alleine über die Nahrung gedeckt werden. Es wird von unserem Körper selbst gebildet, benötigt dafür jedoch Sonnenlicht. Im Winter ist die Sonnenstrahlung dafür zu schwach, weshalb eine Supplementation sinnvoll sein kann.³

• Vitamin C: Vitamin C ist für die Bildung von Kollagen und für den Zellmembranschutz wichtig. Es ist am Zelltod und der Beseitigung verbrauchter Immunzellen beteiligt. Die Immunzellen Neutrophile, Monozyten und Phagozyten benötigen Vitamin C für ihre Proliferation und Funktionsfähigkeit.² Vitamin C ist reichlich in Zitrusfrüchten enthalten, jedoch ebenso in verschiedenen Beeren und Kohlgemüsen, Kiwi, Peperoni und sogar Kartoffeln. 3,5

• Vitamin E: Vitamin E ist für den Schutz der Zellmembranen vor freien Radikalen relevant. Es verstärkt die Aktivität von

Eine abwechslungsreiche Ernährung mit viel Gemüse, Obst und Nüssen liefert dem Immunsystem wertvolle Vitamine und Mineralien.

natürlichen Killerzellen und schützt die Funktion der T-Zellen.² Das fettlösliche Vitamin E kommt in pflanzlichen Ölen wie Rapsöl und Nüssen (Mandeln, Haselnüsse) sowie Weizenkeimen vor.³

• Vitamine B6, B12 und Folsäure: Die Vitamine B6, B12 und Folsäure sind für eine intakte Darmbarriere wichtig und an der Regulation des Darmimmunsystems beteiligt. Vitamin B6 und Folsäure verstärken die Aktivität natürlicher Killerzellen. Vitamin B6 ist ausserdem an der Regulation von Entzündungsreaktionen beteiligt. Vitamin B12 unterstützt die Produktion und Regulierung der T-Zellen und wirkt bei der Bildung von Antikörpern mit. Folsäure ist für die adäquate Reaktion der Antikörper relevant.²

Vitamin B 6 findet man in Vollkorngetreide, Brokkoli, roter Peperoni, Fleisch und Fisch (Lachs, Thunfisch). Vitamin B12 kommt in tierischen Lebensmitteln vor, also in Fleisch, Eiern und Milchprodukten.³ Bei veganer Ernährung ist die Supplementation von Vitamin B12 sowie die ärztliche Überwachung der Dosierung dringend empfohlen.6 Folsäure ist in grünem Blattgemüse wie Spinat, Nüsslisalat oder Rosenkohl sowie Weizenkeimen und Soja enthalten.³

• Eisen: Eisen ist ebenfalls unerlässlich für die Entwicklung von Epithelgewebe. Es wird ausserdem bei der Abtötung von Bakterien durch Neutrophile gebraucht und ist Bestandteil von Enzymen, welche für die Immunzellfunktionen relevant sind. Es spielt eine Rolle bei der Produktion und Regulation von Zytokinen und deren Wirkung.² Eisen ist in Fleisch, Hülsenfrüchten und Tofu, Nüssen und Samen, Vollkorngetreide sowie einigen Gemüsesorten wie Spinat und Erbsen, aber auch in einigen Pilzen enthalten.3 Um die Eisenaufnahme zu fördern, können eisenreiche Lebensmittel mit Vitamin C-reichen Lebensmitteln kombiniert werden, wie zum Beispiel Vollkorncerealien mit Beeren.7

• Zink: Zink ist für die Haut und die Schleimhaut wichtig, es ist unter anderem bei der Reparatur von Zellmembranen notwendig. Es wird beim Zellwachstum und der Entwicklung von Immunzellen benötigt. Zink spielt eine Rolle bei der Zytokinbildung und reduziert die Bildung proinflammatorischer Zellen.² In Lebensmitteln findet man es in Vollkorngetreide und Getreidekeimen, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen, Käse, Eiern und Rindfleisch.³

• Kupfer: Kupfer verstärkt ebenfalls die Aktivität natürlicher Killerzellen. Es ist für die Funktion der Makrophagen wichtig, da sich diese mit Kupfer anreichern, um Pathogene zu eliminieren. Kupfer ist relevant in Entzündungsreaktionen und in der Abwehr freier Radikale, welche die Zellen schädigen können.² Kupfer findet man in Kakao, Nüssen und Samen sowie Krustentieren.8

• Selen: Selen beeinflusst die Funktion von Leukozyten und natürlichen Killerzellen und ist an der Entwicklung von T-Zellen beteiligt.² Besonders reich an Selen sind Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Eier, Hafer, Sesam und Paranüsse.³

Intestinale Mikrobiota und ihr Einfluss auf unser Immunsystem

Der Einfluss des Darmmikrobioms wird bei immer mehr gesundheitlichen Themen aufgegriffen, so auch beim Immunsystem. Ganze 70 Prozent unserer Immunzellen befinden sich im Darm. Unsere unterstützenden Darmbakterien verhindern die Ausbreitung von Pathogenen.4 Damit das Darmmikrobiom vielfältig und gut genährt wird, benötigt es Nahrungsfasern.3,4 Diese sind in pflanzlichen Lebensmitteln, vor allem in Gemüse, Früchten, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen enthalten.3

• Magnesium: Magnesium ist an der Reparatur von DNA, am Nukleinsäurestoffwechsel und am Zelltod beteiligt. Für die Bildung von Antikörpern wird Magnesium benötigt.² Magnesium kommt in Hülsenfrüchten, grünem Blattgemüse, Samen und Kernen, Kakao sowie Wasser vor, bei letzterem ist der Gehalt abhängig von der Quelle.9

Wie für verschiedenste gesundheitliche Aspekte und die Prävention von Krankheiten ist auch für das Immunsystem ausreichend Schlaf, Stressreduktion und physische Aktivität von Bedeutung, ebenso wie möglichst wenig schädliche Stoffe wie Alkohol und Tabak.³ Ungünstig auf das Immunsystem wirken sich unter anderem Mikronährstoffmängel, ein viel zu hohes

Chronischer Schlafmangel kann zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen. Ausreichend schlafen ist eine einfache Massnahme, um das Immunsystem fit gegen Viren zu machen.

oder tiefes Körpergewicht und ein allgemeiner schlechter körperlicher Gesundheitszustand aus. Bei älteren Menschen mit Frailty (Gebrechlichkeit) konnte beobachtet werden, dass zum Beispiel die Bildung von Antikörpern infolge der Grippeimpfung schwächer war und Grippeinfektionen trotz Impfung deutlich häufiger auftraten als bei Personen ohne Frailty.⁴ Frailty ist ein Syndrom, welches bei älteren Menschen auftritt und das unter anderem durch einen unbeabsichtigten Gewichtsverlust, Erschöpfung und Muskelkraftverlust charakterisiert wird.10 Eine Mangelernährung, welche besonders bei älteren Menschen häufig aufritt, kann ebenfalls das Immunsystem schwächen, zudem steigt das generelle Infektionsrisiko.11 Auch Adipositas kann sich negativ auf das Immunsystem und die Infektanfälligkeit auswirken, wie Studien zeigen.⁴ Mit einer guten Versorgung mit Mikronährstoffen, Proteinen und Nahrungsfasern zusammen mit genügend Schlaf und Bewegung schafft man die beste Grundlage für eine robuste Abwehr und ein funktionierendes Immunsystem.

Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier:

mit der Sie mit einer einzigen Buchung das gesamte

Jetzt buchen!

Tamara Gygax-Freiburghaus 032 328 50 54 t.gygax@vitagate.ch vitagate-ag.ch

vitagate ag

Thomas-Wyttenbach-Strasse 2

2502 Biel

stock.adobe.com/Siniehina

Von Unverträglichkeiten über falsche Ernährung bis hin zu Bewegungsmangel: Blähungen können viele Ursachen haben. Zwei Expertinnen erklären, was hilft – und wann Alarmzeichen ernst zu nehmen sind.

7 Martina Huber

Fast alle kennen es, auch wenn man unter Erwachsenen kaum darüber spricht: Luft im Bauch, die stört, schmerzt oder den Bauch sogar sichtbar anschwellen lassen kann. «Eine gewisse Menge an Luft im Bauch ist völlig normal», erklärt Julia Pilz. Sie ist Fachärztin für Gastroenterologie und Hepatologie sowie für Allgemeine Innere Medizin beim Praxisnetzwerk MagenDarm Schweiz und behandelt regelmässig Patientinnen und Patienten mit Blähungen. Weil sie weiss, wie viele davon betroffen sind, hat sie die wichtigsten Ursachen und Tipps auch in einem Blogbeitrag zusammengefasst.¹ «Meist sind Blähungen harmlos», sagt die Ärztin. «Fühlen sich Betroffene in ihrem Alltag aber stark eingeschränkt oder

empfinden starke Schmerzen, muss man genauer hinschauen.»

Detektivarbeit: Viele Ursachen sind möglich

Wenn Gase nicht entweichen können und den Darm stark dehnen, wird diese Dehnung registriert und als Schmerzempfinden ins Gehirn geleitet. Ursachen für Gase im Verdauungstrakt gibt es sehr viele: So kann Luft bei schnellem Essen geschluckt oder über viel kohlensäurehaltige Getränke aufgenommen werden. Ein Grossteil der Luft entsteht aber im Darm, wenn Bakterien beim Verdauen Wasserstoff, Methan

oder Kohlenstoff freisetzen. Wie viele und welche Gase entstehen ist abhängig davon, was man isst, was verdaut werden muss –und welche Bakterien den Darm besiedeln. Auch eine Fehlbesiedlung des Dünndarms mit Bakterien oder Nahrungsunverträglichkeiten können zu Blähungen führen. Und nicht zuletzt können hormonelle Schwankungen im weiblichen Zyklus, die hormonelle Umstellung in der Menopause sowie das Alter die Wahrnehmung und das Ausmass von Blähungen beeinflussen. «Die genaue Ursache im Einzelfall herauszufinden, ist ein bisschen Detektivarbeit.»

Eine der häufigsten Ursachen für Blähungen ist laut Pilz Verstopfung, an der laut der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung etwa 15 Prozent der Bevölkerung leiden.² Daher fragt sie jeweils zuerst nach dem Stuhlgang der Betroffenen. «Wenn sich der Darm nur alle drei Tage oder noch seltener entleert, haben die Darmbakterien viel mehr Zeit, die Nahrungsfasern zu vergären – und produzieren entsprechend mehr Gase», erklärt sie, und verweist darauf, dass im Dickdarm durchschnittlich unvorstellbare zwei Kilogramm Bakterien leben, die unermüdlich arbeiten.

Manchmal kann bereits eine Änderung der Lebensgewohnheiten helfen, den Darm wieder in Schwung zu bringen: Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung und die Magendarmliga Schweiz empfehlen ballaststoffreiche Kost kombiniert mit genügend Flüssigkeit und regelmässiger körperlicher Aktivität. 2,3 «Manchmal reicht das aber nicht aus», sagt Pilz. «Trinkt jemand genug und ist trotzdem verstopft, dann nützt es nichts, noch mehr zu trinken.» In diesem Fall können rezeptpflichtige Abführmittel eingesetzt werden – zeitlich beschränkt und unter ärztlicher Begleitung. «Häufig wird es dann besser», sagt Pilz.

Arbeit mit einem Ernährungstagebuch

Sind nicht Verstopfungen die Ursache der Blähungen, können Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater wie Sophie Romig weiterhelfen. Denn die Ernährung ist sowohl in der Entstehung wie auch in der Behandlung und Prävention von Blähungen zentral. Bei einigen können zu viel Zucker oder künstliche Süssungsmittel wie Xylit oder Sorbit blähend wirken. Bei manchen können auch Lebensmittel wie Bohnen, Linsen, Vollkornprodukte, Kohl,

Unser Kurs für den Wiedereinstieg – dein Ticket für den Neustart als Drogist/-in EFZ

Schweizerischer Drogistenverband, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel/Bienne 032 328 50 30, bildung@drogistenverband.ch, drogerie.ch

Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier:

Zwiebeln und Knoblauch, die als besonders darmgesund und förderlich für ein gutes Mikrobiom gelten, Beschwerden auslösen. «Diese Lebensmittel sind wertvoll und man sollte nicht aus Angst vor Blähungen ganz darauf verzichten», sagt Romig. Sie sollten aber langsam eingeführt werden, damit sich der Körper daran gewöhnen kann und im Darm Bakterien gefördert werden können, die beim Abbau helfen. «Wer von einem Tag auf den anderen komplett auf ballaststoffreich und pflanzenbasiert umstellt, überfordert sich oft selbst – und auch die eigenen Darmbakterien.» Um herauszufinden, welche Lebensmittel Blähungen auslösen, lässt Romig Betroffene eine Weile lang ein Ernährungstagebuch⁴ ausfüllen und dann ausprobieren, ob die Beschwerden nachlassen, wenn einzelne Lebensmittel reduziert oder ganz weggelassen werden. Es sei wichtig, individuelle Muster zu erkennen und nicht pauschal ganze Lebensmittelgruppen zu streichen: «Manche reagieren schon auf ein Stück Zwiebel mit schmerzhaften Blähungen, andere können problemlos grosse Mengen davon essen», sagt Romig.

der Körper auf Zucker & Co. reagiert

Manchmal können Blähungen auch ein Hinweis auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein. Relativ häufig seien insbesondere Laktoseintoleranz oder Fruktose-Malabsorption. Bei ersterer kann Milchzucker aufgrund eines fehlenden Enzyms nicht im Dünndarm aufgespalten und aufgenommen werden, bei letzterer ist es der Fruchtzucker, der im Dünndarm nicht oder nicht in genügender Menge absorbiert wird. Landen Milch- und Fruchtzucker im Dickdarm, werden sie dort von Bakterien zersetzt, die dabei Gase bilden. Auch Histaminintoleranz und Glutenunverträglichkeit können zu Blähungen führen.

Was aus der Drogerie helfen kann

«Unverträglichkeiten sind ziemlich verbreitet», sagt Julia Pilz. Sie betont jedoch, dass sie zwar unangenehm, aber anders als Nahrungsmittelallergien nicht gefährlich seien. «Wer eine Laktoseintoleranz hat und Milch trinkt, kann Bauchschmerzen und Durchfall kriegen, erleidet aber keinen anaphylaktischen Schock.» Sie betont auch, dass viele keine völlige Intoleranz hätten, sondern es oftmals eine Frage der Menge sei, die konsumiert werde: viele würden zum Beispiel ein Glas Milch gut vertragen, während ein Liter Milch Bauchschmerzen auslöse. Gerade Fruchtzucker ist nicht nur in Früchten enthalten, sondern wird vielen Lebensmitteln zugesetzt, beispielsweise Joghurts, Softdrinks, Riegeln, Saucen oder Fertiggerichten. Und auch Haushaltszucker enthält Fruktose, wobei die Aufnahme im Dünndarm wesentlich verbessert wird durch die gleichzeitige Aufnahme von Glukose, die ebenfalls darin enthalten ist. Ein Ernährungstagebuch könne helfen, herauszufinden, was man vertrage und was nicht, sagt Romig. «So kann man gezielt reduzieren, anstatt sich unnötig einzuschränken.» Reicht das Tagebuch allein nicht aus, können die unterschiedlichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten jeweils auch mit spezifischen Atem- oder Bluttests nachgewiesen werden.

Zusammen mit einer individuell angepassten Ernährung kann auch körperliche Aktivität gegen Blähungen helfen, denn sie fördert die sogenannte Peristaltik, die Eigenbewegung des Darms, mit der der Speisebrei weitertransportiert wird. «Unser sitzender Lebensstil ist Gift für den Darm», sagt Pilz. «Schon ein Spaziergang kann helfen, noch besser ist natürlich regelmässige sportliche Aktivität.»

Was hilft – und wann ärztliche Abklärung nötig ist

Pflanzliche Mittel aus der Drogerie können eine wertvolle Unterstützung sein, sowohl

Fenchel-, Anis- und Kümmeltee beruhigen den Darm und wirken gegen Blähungen. Sanfte Bauchmassagen im Uhrzeigersinn mit Kümmel- oder Pfefferminzöl können Linderung verschaffen.

zur Vorbeugung wie auch zur Linderung von Blähungen (siehe Zusatztext «Was aus der Drogerie helfen kann»). Doch Selbstmedikation und Ausprobieren mit dem Ernährungstagebuch ist laut Pilz nur dann angebracht, wenn keine Warnzeichen wie Blut im Stuhl, Gewichtsverlust oder nächtliche Schmerzen vorliegen. Auch eine plötzliche Veränderung des Stuhlgangs oder häufiger Fehlalarm – wenn statt Stuhl nur Luft entweicht – können auf eine ernsthafte Ursache hindeuten und sollten umgehend ärztlich abgeklärt werden.

Ein Punkt, der Julia Pilz wichtig ist: In unserer Gesellschaft versuchen viele vermehrt, sich möglichst gesund zu ernähren. «Aber was genau für den Körper gut und gesund ist, ist nicht für jede und jeden gleich.»

Eine ausgewogene Ernährung – also beispielsweise Grundsätzen zu folgen wie fünf Portionen Gemüse und Früchte am Tag zu essen und möglichst auf stark verarbeitete

Lebensmittel zu verzichten – sei das A und O, man solle sich aber nicht zwanghaft nur auf gesunde Nahrungsmittel fokussieren. Hinzu komme, dass manche nicht beliebig viele Ballaststoffe verdauen könnten. «Dann macht es manchmal auch Sinn, für einmal eine Scheibe Weissbrot zu essen, anstatt immer nur strikt die VollkornVariante.»

Neues Drogeriemitglied

Um die Aufnahme in die Sektion und in den SDV bewirbt sich:

• Sektion SR: Droguerie des Tanins Sàrl, Amandine Frund, Rue des Tanneurs 2, 2900 Porrentruy

Einsprachen sind innert 30 Tagen zu richten an: SDV, Zentralvorstand, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel

Alle rezeptfreien Medikamente gibt es in der Drogerie! … Unterstützung bei der Umsetzung der Kampagne Selbstmedikation gibt es beim SDV.

Mit zunehmendem Alter sammeln sich Ablagerungen in unseren Blutgefässen an – Arteriosklerose droht. Unser Verhalten spielt dabei aber mit. Blutdruck und Cholesterin kontrollieren und rauchfrei leben schützt die Gefässe. Auch die Drogerie kann helfen, der «Arterienverkalkung» vorzubeugen.

7 Adrian Ritter

Frank Ruschitzka hatte schon viele Notfälle erlebt, aber solch einen noch nie: Ein älterer Herr fiel im Restaurant direkt vor seinen Füssen um und blieb reglos liegen. Mehr Glück im Unglück bei einem Herzinfarkt war kaum möglich: Ruschitzka ist Direktor der Klinik für Kardiologie am Universitätsspital Zürich und ging gerade mit drei weiteren Herzmedizinern zum Mittagessen. Für Nothilfe war somit gesorgt. Das Restaurant besass sogar einen Defibrillator – allerdings nicht gewartet, die Batterien waren leer. Der ältere Herr überlebte trotzdem und erholte sich gut. Nicht alle kommen so glimpflich davon. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit immer noch die häufigste Todesursache. Fast immer hat dabei vor einem Infarkt oder einem Schlaganfall in den Blutgefässen ein schleichender Prozess stattgefunden: Arteriosklerose. Bei dieser

«Arterienverkalkung» lagern sich unter anderem Fett, Kalzium und Entzündungszellen an den Innenwänden der Blutgefässe ab. Sie bilden sogenannte Plaques, welche die Blutgefässe zunehmend verstopfen. Besonders gefährlich sind diese in den Herzkranzgefässen wegen der Herzinfarktgefahr und im Bereich der Halsschlagadern wegen des Risikos eines Hirnschlages. «Arteriosklerose ist für neunzig Prozent der Herzinfarkte und für ungefähr die Hälfte der Schlaganfälle verantwortlich», sagt Stephan Baldus, Leiter der Kardiologie an der Uniklinik Köln.

Unterschiedliche Symptome

Die Ablagerungen verursachen eine langsam fortschreitende Verengung und Verhärtung der betroffenen Gefässe. Es

kann allerdings Jahrzehnte dauern, bis die Arterienverkalkung Symptome erzeugt, dann, wenn der Blutfluss zu stark eingeschränkt ist. Die Beschwerden können dabei sehr unterschiedlich sein – je nachdem, welche Gefässe betroffen sind. Bei den Herzkranzgefässen kann sich das typische Engegefühl in der Brust zeigen – auch Angina pectoris genannt. Sind die Arterien in Beinen und Becken verengt, verspürt man beim Gehen Schmerzen in den Beinen – die sogenannte Schaufensterkrankheit (periphere arterielle Verschlusskrankheit).

Dass sich in unseren Blutgefässen solche Ablagerungen überhaupt bilden, ist aber nur zum Teil unvermeidlich. Es hängt auch von unserem Lebensstil ab. Die grössten Risikofaktoren: Rauchen, Alkoholkonsum, schlechte Ernährung, wenig Bewegung und Stress. Das Rauchen schadet den Blutgefässen direkt – die anderen Faktoren führen eher zu Übergewicht, hohem Cholesterin und Bluthochdruck und haben so indirekt denselben Effekt. Dann können in der Innenwand leichte Entzündungen entstehen und Immunzellen anlocken – was die Plaques weiter vergrössert.

Die Zahl der Risikopatientinnen und -patienten wächst: Während in der Schweiz 2012 rund neun Prozent der Bevölkerung einen erhöhten Cholesterinwert aufwiesen,1 lag der Wert 2022 bei knapp fünfzehn Prozent.

Auch unsere Gene bestimmen mit, in welchem Umfang Arteriosklerose entsteht. «Rund vierzig Prozent des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind erblich bedingt. Häufen sich solche Krankheiten in der Familiengeschichte, ist es besonders wichtig, auf einen gesunden Lebensstil zu achten», sagt Frank Ruschitzka. Zudem gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. So nimmt bei Frauen nach den Wechseljahren das Risiko eines Herzinfarkts zu.

Aufbrechen ist die grösste Gefahr

Unabhängig davon, inwiefern eine Arteriosklerose genetisch oder durch den Lebens-

stil bedingt ist, ist es interessant, dass in vielen Fällen das Herzkranzgefäss bei einem Herzinfarkt gar nicht gänzlich verstopft ist. Meist ist es gemäss Ruschitzka so, dass ein Gefäss nur teilweise verschlossen ist, aber die Plaque aufbricht. «Das fürchten wir noch mehr als die Ablagerung an sich», bestätigt Baldus. Dann bestehe die grosse Gefahr, dass sich direkt über der Aufbruchstelle ein Blutgerinnsel bilde oder die losgelösten Teilchen in die feinen Verästelungen der Blutgefässe weiterwanderten. In beiden Fällen kann es zu einem plötzlichen, gänzlichen Verschluss von Blutgefässen und damit zu einem Herzinfarkt kommen. Welche Plaques eher dazu neigen, aufzubrechen, lässt sich bis anhin noch nicht frühzeitig erkennen. «Die entsprechenden Prozesse sind noch zu wenig verstanden», sagt Ruschitzka. Baldus und Ruschitzka sind sich aber einig, dass Entzündungen eine wichtige und bisher unterschätzte Rolle spielen. «Je mehr Cholesterin sich ablagert, desto mehr Immunzellen gesellen sich dazu. Diese sorgen für eine Entzündung, welche die Plaques instabil werden und schliesslich aufbrechen lässt», sagt Ruschitzka. Wie bedeutsam das ist, zeige sich auch daran, dass Patientinnen und Patienten mit entzündlichen Autoimmunerkrankungen wie etwa rheumatoider Arthritis oft deutlich früher Herzinfarkte erlitten als andere Menschen. Weil Entzündungen zu instabileren Plaques führen können, ist es gemäss Ruschitzka insbesondere für Herzpatientinnen und -patienten wichtig, Infektionen zu vermeiden. Für diese Personengruppe sei deshalb die Impfung gegen Grippe und Pneumokokken besonders wichtig.

Das Risiko für das Aufbrechen von Plaques lässt sich heute zwar noch nicht frühzeitig abschätzen. Aber dank moderner Bildgebung wie der Computertomografie kann man eine gefährliche Arteriosklerose zunehmend aufspüren, bevor es zu einem Herzinfarkt kommt. Um verengte Blutgefässe zu erkennen und auch gleich behandeln zu können, können Herzkatheter

genutzt werden. Katheter wie auch die Computertomografie kommen allerdings nur zum Einsatz, wenn jemand unter entsprechenden Beschwerden leidet. Bei Menschen ohne Symptome versuchen Ärztinnen und Ärzte das Ausmass der Arteriosklerose vor allem indirekt über Risikofaktoren abzuschätzen. So wird in der Schweiz empfohlen, ab dem 18. Lebensjahr alle drei Jahre und ab dem 40. Altersjahr jährlich den Blutdruck messen zu lassen –ab 40 Jahren zudem alle zwei bis fünf Jahre das Cholesterin.²

Mithilfe der Angaben zu Blutdruck, Cholesterin, Alter, Rauchen, Geschlecht und der familiären Krankheitsgeschichte lässt sich das Ausmass der Gefässablagerungen abschätzen und das Risiko für HerzKreislauf-Erkrankungen berechnen. In der Schweiz wird dazu primär der Agla-Rechner³ verwendet. Verfügt man über die entsprechenden Blutwerte, kann man den Test auch selber durchführen.