Wirkstoff

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

10/2025

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

10/2025

Geschickt einbringen

So kann der SDV verschiedene politische Instrumente in der Verbandsarbeit nutzen

Die Zukunft gestalten

Chemikerin Stefanie Dobitz erzählt im Interview, wie Innovation im Gesundheitswesen gelingt

Rote Augen pflegen

Wie Bindehautentzündungen gelindert werden und wann sie in ärztliche Hände gehören

Wie gelingt Innovation im Gesundheitswesen mit all den Regulierungen?

Darüber erzählt Stefanie Dobitz, Chemikerin und Forschungsmanagerin, und erklärt, welche Rolle Drogerien zukünftig haben.

Impressum Wirkstoff

In der Drogeriebranche gibt es verschiedene Kooperationen: Auf politischer Ebene weibelt der SDV mit Partnern für seine Interessen, im Drogeriealltag arbeitet man mit Therapeuten zusammen.

Herausgeber Schweizerischer Drogistenverband, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel, Telefon 032 328 50 30, info@drogistenverband.ch

Verlag vitagate ag, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel Geschäftsführung und Verlagsleitung: Tamara Gygax-Freiburghaus, t.gygax@vitagate.ch

Inserate: Tamara Gygax-Freiburghaus, Marlies Föhn, Valérie Rufer, Janine Klaric, inserate@vitagate.ch

Abonnemente und Vertrieb: Sabine Adersen, vertrieb@vitagate.ch Redaktion

Publizistische Leitung: Heinrich Gasser, h.gasser@vitagate.ch

Leiterin Fachmedien, Chefredaktorin Wirkstoff: Céline Jenni, c.jenni@vitagate.ch Redaktionelle Mitarbeit in dieser Ausgabe: Astrid Tomczak, Barbara Halter, Christa Hofmann, Désirée Klarer, Jasmin Weiss

Wissenschaftliche Fachkontrolle: Dr. oec. troph. (Univ.) Monika Wilhelm

Übersetzung: Daphné Grekos, Marie-Noëlle Hofmann Titelbild: stock.adobe.com/ARTYuSTUDIO

Produktion

Layout: Claudia Luginbühl

Druck: Courvoisier-Gassmann AG, Biel

ISSN 2673-4974 (Print), ISSN 2673-4982 (Online); CHF 65.–/Jahr, inkl. MWST.

Auflage von 5 469 Ex. WEMF/KS-beglaubigt (9/2025)

6. Jahrgang. Erscheinung 10× jährlich © 2025 – vitagate ag, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel

Offizielles Magazin des Schweizerischen Drogistenverbandes und Medium von Angestellte Drogisten Suisse

Fachwissen

Gicht ist eine verbreitete Zivilisationskrankheit, bei der die Gelenke akut entzündet sind. Ernährung und Lebensstilfaktoren sind entscheidend, um Gichtanfällen vorzubeugen.

4

Politische Instrumente

Welche parlamentarischen Instrumente gibt es und wie können diese vom SDV eingesetzt werden?

17

Angestellte Drogisten Suisse Diese Regeln gelten für Arbeitgebende, wenn sie Referenzauskünfte einholen möchten.

Fachwissen

So wird ein Bart richtig gepflegt

Kurze, klassische Vollbärte sind im Trend. Ein Barber erklärt, wie die männliche Gesichtsbehaarung richtig gepflegt wird und gibt Tipps für eine gelungene Nassrasur.

18

Medikamenteneinnahme unterstützen

Drogistinnen und Drogisten können helfen, dass die Therapietreue eingehalten und Non-Adhärenz vermieden wird.

22

Wenn die Augen gerötet sind und jucken Ein Überblick über die verschiedenen Formen von Bindehautentzündungen und wo die Grenzen der Selbstmedikation liegen.

Editorial

Netzwerke zu knüpfen und diese auf Augenhöhe zu pflegen, ist heute eine der wichtigsten Voraussetzungen, um als Unternehmen langfristig nicht nur zu überleben, sondern auch erfolgreich zu sein. Viele Drogerien pflegen schon heute Partnerschaften mit Therapeutinnen oder Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen. Egal, ob Naturheilpraktiker, Ernährungsberaterinnen, Physiotherapeuten, Fitness-Coaches oder Hebammen: Wer andere Gesundheitsberufe nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung für das eigene Unternehmen und die Kundschaft sieht, schafft echten Mehrwert. Kundinnen und Kunden profitieren von einer ganzheitlichen Beratung, abgestimmten Therapien und neuen Impulsen für ihr Wohlbefinden. Kooperationen dienen zudem als Schmiede für neue Ideen, denn innovative Angebote oder neuartige Dienstleistungen entstehen oft aus der Zusammenarbeit. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit für gemeinsame Gesundheitsworkshops und Infoabende oder digitale Services? Wer gemeinsam mit anderen etwas entwickelt, erweitert nicht nur das eigene Angebot, sondern stärkt die Position der Drogerie als relevante Gesundheitsakteurin. Was im Kleinen in der eigenen Drogerie beginnt, verfolgt der Drogistenverband auf politischer Ebene im Grossen. Mit Allianzen und verlässlichen Partnerschaften lassen sich Branchenanliegen durchsetzen, die alleine kaum realisierbar wären. Kooperation ist damit nicht nur Chance, sondern auch Strategie – für die Branche, für die Kundschaft und für die Zukunft jeder Drogerie.

Céline Jenni, Chefredaktorin Wirkstoff, Leiterin Fachmedien, c.jenni@vitagate.ch

Der Schweizerische Drogistenverband (SDV) beobachtet die politischen Geschäfte und bringt, wo nötig, Vorstösse ein. Der folgende Artikel gibt einen Überblick, welche parlamentarischen Instrumente es gibt und wie diese eingesetzt werden können.

7 Céline Jenni, Christa Hofmann

Die Mühlen der Politik mahlen bekanntlich langsam. Bis ein Anliegen soweit ist, dass der Bundesrat eine Massnahme trifft, dauert es. Der Schweizerische Drogistenverband beobachtet dabei alle für die Verbandsmitglieder und die Branche relevanten politischen Geschäfte und versucht möglichst frühzeitig, die Interessen der Drogerien einzubringen beziehungsweise unnötige bürokratische Probleme abzuwenden. «In erster Linie möchten wir Anliegen mit Behörden möglichst bilateral lösen», sagt Andrea Ullius, Geschäftsführer und Leiter Politik & Branche beim SDV. «In Diskussionen mit beispielsweise Swissmedic oder dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO ist uns das auch schon gelungen.» So hätte der SDV zum Beispiel mit dem SECO in Bezug auf die Anschreibepflicht an der Pharmawand vereinbart, dass zuerst eine Visualisierung erstellt werde,

damit das Problem auch optisch betrachtet werden könne. So könne allenfalls eine Lösung auf Stufe Behörde erreicht werden. Falls das nicht möglich sei, müssten juristische oder politische Forderungen gestellt werden. «Das ist aber sehr aufwendig», betont Ullius. «Unser Ziel ist deshalb, dass wir möglichst wenig Vorstösse lancieren müssen.»

Vorstösse sind parlamentarische Instrumente. Ratsmitglieder, Kommissionen und Fraktionen können mit Vorstössen Auskünfte oder Berichte einfordern, neue rechtliche Bestimmungen oder Massnahmen verlangen – meistens an die Adresse vom Bundesrat. Dabei gibt es verschiedene Arten:

• Anfragen

• Interpellationen

• Postulate

• Motionen

Die verschiedenen parlamentarischen Instrumente

Anstoss für Massnahmen oder neue Rechtsbestimmungen geben:

Mit einer Anfrage wird der Bundesrat aufgefordert, Auskunft über Angelegenheiten des Bundes zu geben. Anfragen werden in der Regel schriftlich bis zur nächsten Session beantwortet. Der Rat selbst behandelt die Anfrage und die Antwort des Bundesrates nicht. Auch bei einer Interpellation wird vom Bundesrat verlangt, Auskunft über Angelegenheiten des Bundes zu geben. Der Unterschied zur Anfrage ist jedoch, dass die Urheberin respektive der Urheber erklären kann, ob sie oder er mit der Antwort des Bundesrates ganz, teilweise oder nicht zufrieden ist. Auch kann er oder sie eine Diskussion über die Antwort verlangen – diese findet jeweils im Ständerat statt (der Nationalrat diskutiert nur noch über dringlich erklärte Interpellationen). Die Antworten des Bundesrates auf Interpellationen geben dem SDV Hinweise auf die Sicht der Verwaltung respektive des Bundesrates und liefern weitere Anhaltspunkte zu einem jeweiligen Thema oder einer Problematik. Dies kann dem SDV als Argumentarium und allenfalls für weitere Vorstösse dienen.

Mit einem Postulat wird der Bundesrat beauftragt zu prüfen und darüber zu berichten, ob eine Massnahme getroffen oder ein Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorgelegt werden soll. Das heisst, bei einem Postulat wird der Bundesrat verpflichtet, ein Gesetz zu überprüfen und allfällige Änderungen vorzuschlagen. Ein Postulat muss von dem Rat angenommen werden, in dem das Postulat eingereicht wurde. Ein aktuelles Beispiel für ein Postulat, das der SDV beobachtet, ist «Arzneimittel. Verbot oder Präzisierung des Versandhandels aus dem Ausland für Einzelpersonen in der Schweiz» von Nationalrat Philipp Matthias Bregy (Die Mitte). In seinem Postulat 25.3304, eingereicht in der Frühlingssession 2025, hat er den Bundesrat beauftragt zu überprüfen, ob die heutige Ausführungsbestimmung zur Arzneimitteleinfuhr kleiner Mengen durch Privatpersonen im Sinne einer strikteren Regelung anzupassen ist. Der

Bundesrat hat die Annahme des Postulats beantragt. Am 20. Juni wurde es im Nationalrat angenommen und an den Bundesrat überwiesen.

Bei einer Motion wird dem Bundesrat der Auftrag erteilt, eine Massnahme zu treffen oder einen Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorzulegen. Eine Motion verpflichtet also den Bundesrat dazu, innerhalb von zwei Jahren ein Gesetz auszuarbeiten oder eine bestimmte Massnahme zu ergreifen. Bei einer Motion müssen jedoch beide Räte zustimmen, damit das Verfahren weiter geht.

Als Beispiel die Motion 25.3001 «Eine robuste und resiliente Gesundheitsversorgung in allen Lagen»: Mit dieser Motion wird der Bundesrat beauftragt, gemeinsam mit den Kantonen eine Strategie zu erarbeiten, wie das Gesundheitswesen im Krisen-, Katastrophen- und Kriegsfall eine robuste und resiliente Versorgung sicherstellen kann. Diese Motion wurde von der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates im Januar 2025 eingereicht. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der Motion beantragt. Gemäss dem Bundesrat laufen bereits Arbeiten zu diesem Anliegen und er möchte Doppelspurigkeiten vermeiden. In der Frühlingssession 2025 hat der Ständerat jedoch der Motion zugestimmt. Am 23. Juni hat die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates diese Motion vorberaten. Die Kommission beantragte ihrem Rat mit 24 zu 0 Stimmen, die Motion anzunehmen. Diese Motion wird voraussichtlich in der Herbstsession im Nationalrat behandelt. Der SDV beobachtet diese Motion mit dem Ziel, die Drogerie als primäre Anlaufstelle in der Gesundheitsversorgung einzubringen. Zu den parlamentarischen Instrumenten gehört auch die parlamentarische Initiative. Dort kann ein Ratsmitglied einen Entwurf für ein Bundesgesetz einreichen oder anregen. Parlamentarische Initiativen sind jedoch keine Vorstösse im rechtlichen Sinne.

Stand Artikel respektive der parlamentarischen Geschäfte: Anfang September 2025.

Mehr Informationen, wie die parlamentarischen Instrumente funktionieren, finden Sie auf parlament.ch und juniorparl.ch

Vom akademischen Labor in die Praxis: Die Chemikerin

Stefanie Dobitz bewegt sich an der Schnittstelle von Wissenschaft, Klinik und Unternehmertum. Im Gespräch erklärt sie, wie Innovation auch in streng regulierten Bereichen gelingt – und warum Beratung in der Drogerie wichtiger wird.

7 Astrid Tomczak | Miriam Kolmann

Stefanie Dobitz, Sie sind Chemikerin, haben an der ETH Zürich promoviert und arbeiten heute in der angewandten Forschung. Was hat Sie zu diesem Schritt weg von der rein akademischen Welt bewogen?

Stefanie Dobitz: Mich fasziniert bis heute die Wissenschaft – aber noch mehr fasziniert mich, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zu konkreten Produkten und Anwendungen werden. Ich wollte näher an den Schnittstellen arbeiten, an denen sich entscheidet, ob eine gute Idee den Weg in den Alltag findet. Das können Medikamente sein, Medizintechnikprodukte, aber auch digitale Tools oder Dienstleistungen. Ich finde es spannend, Projekte zu begleiten, die das Potenzial haben, das Leben von Patientinnen und Patienten zu verbessern.

Was genau machen Sie im Diabetes Center in Bern?

Wir arbeiten daran, besser zu verstehen, wie Insulin – das wichtigste Medikament bei Diabetes – im Alltag wirkt. Die Stabilität von Insulin kann durch Temperatur, Handhabung und Lagerbedingungen beeinträchtigt wer-

den. Diese Faktoren können die Wirksamkeit des Insulins beeinträchtigen, doch die derzeitigen Testmethoden erkennen diese Veränderungen nicht immer genau. Das Projekt «Beyond Diagnostics» konzentriert sich auf das Verständnis der Insulininstabilität und ihrer Auswirkungen auf die Behandlungsergebnisse. Unsere Forschung trägt zu einer besseren Diabetesversorgung bei, indem sie sicherstellt, dass Insulin bei der Anwendung wirksam bleibt.

Gerade die Pharmabranche und die Medizintechnik sind stark reguliert. Wo hat da Innovation Platz?

Es stimmt: Die regulatorischen Hürden sind hoch. Und das ist auch gut so, denn es geht um die Sicherheit und Wirksamkeit von Produkten, die Menschen direkt betreffen. Gerade bei Medikamenten und Medizintechnik ist der Schutz der Patientinnen und Patienten zentral. Das heisst aber nicht, dass Innovation nicht möglich ist – sie dauert einfach länger. Für uns ist das keine Hürde, sondern Teil des Weges. Es braucht Planung, Fachwissen und viel Austausch.

Stefanie Dobitz

Die 37-Jährige ist promovierte Chemikerin und Senior Forschungs- & Entwicklungsmanagerin am Diabetes Center Berne (DCB). Dort forscht Stefanie Dobitz im Projekt Insulinaktivität an innovativen Lösungen zur Verbesserung der Insulintherapie im Alltag von Patientinnen und Patienten. Zuvor war sie in der Medikamentenentwicklung, der In-vitro-Diagnostik und im Innovationsmanagement tätig. Sie engagiert sich zudem bei «Women+ in MedTeCH» für die Sichtbarkeit medizinischer Innovationen an der Schnittstelle von Wissenschaft, Klinik und Unternehmertum.

Mit wem tauschen Sie sich konkret aus? Mit Fachpersonen aus der Klinik, aus der Industrie, mit Zulassungsbehörden – und auch mit Start-ups. Gerade junge Projekte profitieren enorm davon, Erfahrungen zu

«Innovation ist kein perfekter Plan –sie lebt vom Ausprobieren, vom Feedback, vom gemeinsamen Lernen.»

teilen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit regulatorischen Stellen wie Swissmedic oder der EMA (European Medicine Agency). Wenn man sich vorbereitet und offen kommuniziert, stösst man dort auf viel Bereitschaft, zu beraten und zu unterstützen.

Trotzdem: Viele Start-ups scheitern an der Marktreife. Wie lässt sich dieser Schritt schaffen?

Indem man den Alltag mitdenkt. Eine gute Idee im Labor reicht nicht – man muss wissen, wie der spätere Alltag von Patientinnen und Patienten oder der klinische Alltag aussieht, wie bestehende Produkte funktionieren, welche Bedürfnisse und Hürden es gibt. Das bedeutet: raus aus dem Labor, reden mit Patienten, Ärztinnen, Apothekern, Drogistinnen. Diese Gespräche bringen oft mehr als jedes Paper.

Wie erleben Sie das Zusammenspiel von Forschung, Klinik und Unternehmertum in der Praxis?

Oft sind es noch getrennte Welten – mit eigenen Logiken, Sprachen und Prioritäten. Forschende denken evidenzbasiert, Kliniker patientenorientiert, Unternehmerinnen marktorientiert. Ich glaube, es

braucht Räume, in denen diese Welten sich begegnen. Hier im Diabetes Center Berne (DCB) funktioniert das sehr gut – wir haben offene Türen, kurze Wege, viele zufällige Begegnungen in der Kaffeepause. Und genau dort entstehen oft neue Ideen.

Lassen Sie uns über Trends sprechen: Welche Entwicklungen prägen den Gesundheitsmarkt derzeit besonders?

Ganz klar die Personalisierung – also die Idee, Therapien gezielter auf Patientinnen und Patienten abzustimmen. Das basiert auf dem Wissen, dass nicht alle Menschen gleich auf Medikamente reagieren. Daneben ist die Digitalisierung ein zentraler Treiber: Gesundheits-Apps, digitale Therapiebegleiter, Tools zur Selbstmessung. Sie verändern nicht nur die Versorgung, sondern auch die Erwartungen der Patientinnen und Patienten.

Und auch die Rolle der Fachpersonen – etwa der Drogistinnen und Drogisten?

Absolut. Drogistinnen und Drogisten werden mehr und mehr zu Orientierungspersonen. Menschen kommen mit Fragen, aber auch mit Wissen aus dem Netz. Viele sind unsicher, ob sie richtig informiert sind, ob ein Produkt passt oder ob sie zum Arzt müssten. Hier können Drogistinnen und Drogisten einen grossen Beitrag leisten – durch fundierte Beratung, durch Einordnung, durch Weiterverweisung, wenn nötig.

Was bedeutet das für das Know-how, das heute in der Drogerie gefragt ist?

Es braucht eine sehr breite Wissensbasis. Drogistinnen und Drogisten müssen sich in Wir kstoffen auskennen, in Produkten, aber auch in medizinischen Grundlagen. Besonders im Bereich der Selbstmedikation – wo es um rezeptfreie Medikamente, Vitaminpräparate, Pflanzenextrakte oder

Das Diabetes Center Berne (DCB) ist eine private, unabhängige Schweizer Stiftung, die 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, das Leben mit Diabetes zu erleichtern. Das DCB unterstützt Ideen und Projekte im Bereich der Diabetestechnologie weltweit durch die Bereitstellung von Fachwissen, Zugang zu klinischen Forschungseinrichtungen und eigenen Labors sowie durch finanzielle Mittel.

unterstützende Therapien geht – ist fundiertes Wissen entscheidend. Aber auch bei kosmetischen Produkten, die in der Drogerie stark nachgefragt sind.

Können Sie das etwas konkreter erklären –im Bereich Kosmetik etwa?

Kosmetik ist ein Markt mit extrem vielen Versprechen – Faltenreduktion, Hautstraffung, Reinheit, Anti-Aging. Nicht alles ist wissenschaftlich haltbar. Drogistinnen und Drogisten können hier helfen, zu unterscheiden: Was kann ein Produkt wirklich leisten? Welche Wir kstoffe sind sinnvoll? Wo endet Kosmetik und beginnt die Medizin? Sie sind damit auch eine Art Filter für ihre Kundschaft – gegen übertriebene Werbung und Fehlinformationen.

Auch künstliche Intelligenz (KI) spielt eine zunehmend wichtige Rolle im Gesundheitswesen. Welche Chancen – und welche Grenzen – sehen Sie?

KI wird heute schon breit eingesetzt –etwa bei der Qualitätskontrolle in der Medikamentenherstellung oder bei der Planung klinischer Studien. Sie kann grosse Datenmengen analysieren, Prozesse beschleunigen und neue Zusammenhänge aufzeigen. Aber KI ersetzt keine qualifizierte Fachperson. Es braucht Menschen, die die Ergebnisse beurteilen können. In der Beratung – etwa in der Drogerie – ist das besonders wichtig: KI spuckt Empfehlungen aus, aber ob sie sinnvoll oder sicher sind, muss eine Fachperson beurteilen.

Viele Menschen googeln heute Symptome oder nutzen Apps zur Selbstdiagnose. Was heisst das für den Alltag in der Drogerie?

Es bedeutet, dass Menschen mit sehr unterschiedlichem Vorwissen – oder auch Fehlinformationen – in die Drogerie kommen. Drogistinnen und Drogisten müssen deshalb nicht nur beraten, sondern auch Orientierung geben. Sie sind Übersetzer zwischen Internet und Realität. Und sie können helfen zu entscheiden, wann ein Produkt reicht – und wann es ärztliche Abklärung braucht.

Was können Drogerien tun, um sich in einer zunehmend digitalen Welt zu behaupten?

Sie sollten das bieten, was der Onlinehandel nicht kann: persönliche Beratung, Produkterlebnis, Sicherheit. Wer in die Drogerie kommt, will nicht nur einkaufen, sondern auch verstanden und ernst genommen werden. Ich sehe grosses Potenzial in Konzepten, die das kombi-

«KI spuckt Empfehlungen aus, aber ob sie sinnvoll oder sicher sind, muss eine Fachperson beurteilen.»

nieren – etwa durch Beratungszonen, Kooperationen mit Fitnessstudios, Hautanalysen oder Gesundheitsaktionen. Das physische Einkaufserlebnis muss einen Mehrwert haben.

Zum Abschluss: Was raten Sie jungen Menschen, die im Gesundheitswesen eine Idee verwirklichen möchten?

Redet mit den Menschen, für die eure Idee gedacht ist. Geht raus aus eurer Komfortzone, hört zu, stellt Fragen. Und habt keine Angst, euch zu irren. Innovation ist kein perfekter Plan – sie lebt vom Ausprobieren, vom Feedback, vom gemeinsamen Lernen.

In der November-Ausgabe von Wirkstoff erwartet Sie an dieser Stelle ein Gespräch mit der Siegerin oder dem Sieger der SwissSkills.

Mit gebündelten Kräften voran: Im Bundeshaus weibeln Drogistinnen und Drogisten gemeinsam mit verschiedenen Partnern für ihre Interessen, in der Praxis arbeiten sie mit Therapeutinnen und Therapeuten zusammen. Wie die Zusammenarbeit auf politischer und praktischer Ebene die Drogeriebranche stärkt.

Im Bundeshaus hinter einer schweren Holztür haben sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Branchen versammelt: Drogistinnen, Apotheker, Detailhändler – und dazwischen Parlamentsmitglieder. Die Anwesenden gestikulieren wild, auf dem Tisch liegen verschiedene Dossiers: Versorgungssicherheit, Preisregulation, Gesundheitskosten. Während draussen die Schweiz ihren Alltag lebt, wird drinnen über die Zukunft der Gesundheitsund Selbstmedikationsbranche gerungen. Jeder weiss, dass er nicht alles durchsetzen kann. Genauso klar ist jedoch, dass Stillstand keine Option ist. Was helfen kann, sich inmitten von Konkurrenz und politischer Regulierung durchzusetzen, sind gebündelte Kräfte und ein gemeinsamer Auftritt. «Wenn wir Drogistinnen und Drogisten etwas wollen, ist das nicht so vordringlich im Parlament. Doch wenn auch die Apothekerschaft und die Pharmaindustrie betroffen sind und je nachdem auch die Konsumentinnen und Konsumenten, hat man mehr Gewicht im Parlament», sagt Andrea Ullius, Geschäftsführer und Leiter Politik & Branche beim Schweizerischen Drogistenverband (SDV).

Diese Erkenntnis hat beim SDV zu einem System von Kooperationen und Partnerschaften auf verschiedenen Ebenen geführt. Die Palette der Partner reicht von politischen Schwergewichten wie dem Gewerbeverband über die Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz (vips) bis hin zu spezialisierten Organisationen wie der Stiftung Refdata. Am wichtigsten ist die Mitgliedschaft bei der IG OTX, der Allianz für Selbstmedikation und Komplementärmedizin. «Bei der IG OTX geht es um ureigenste Themen, die uns

alle gleichermassen bewegen», erklärt Ullius. In dieser Allianz arbeiten Gleichgesinnte zusammen: der SDV, pharmaSuisse, der Schweizerische Fachverband für Selbstmedikation (ASSGP) und der Schweizerische Verband für komplementärmedizinische Heilmittel (SVKH). «Mit gebündelten Kräften können wir politisch etwas bewegen», so Ullius.

Ein Beispiel für die Wirksamkeit dieser Bündnisse ist der Kampf um die Komplementärmedizin: «Es gab eine Motion, die verlangt hat, dass die Komplementärmedizin aus der Grundversicherung gekippt wird. Sie sollte nur noch über eine Zusatzversicherung abgedeckt werden können. Wir konnten den Ständerat überzeugen, dies abzulehnen.»

Es gebe jedoch auch Themen, bei denen man einsehen müsse, dass man nicht mehr dagegen sein könne, sagt Ullius. Dazu gehöre etwa das Thema Versandhandel. Dieses hätte der SDV am liebsten gar nicht auf dem Tisch gehabt. «Es bringt nichts, aus Prinzip gegen etwas zu sein. Unter Umständen macht man sich mit einer solchen Haltung sogar eher zum Verlierer.» Wenn man hingegen in den Dialog einsteige oder gar den Lead übernehme, könne man mitreden. «So haben wir zumindest die Möglichkeit, die Bedingungen, unter denen der Versandhandel eingeführt wird, mitzubestimmen», so der Leiter Politik & Branche.

Ein aktuelles Beispiel für die Grenzen der Zusammenarbeit wiederum ist die Verordnung über kosmetische Mittel. «Die Produktinformationsdatei mit Risikoprüfung und toxikologischer Analyse dürfen nur Apothekerinnen, Ärzte und Chemikerinnen unterschreiben. Drogistinnen

Begriffe kurz erklärt: Zusammenarbeit, Kooperation, Partnerschaft

Die Begriffe Zusammenarbeit, Kooperation und Partnerschaft werden im Sprachgebrauch oftmals synonym verwendet. Dennoch lassen sie sich grob wie folgt unterscheiden:

• Zusammenarbeit ist der Oberbegriff für jede Form des gemeinsamen Wirkens von Unternehmen. Von informellen Absprachen bis hin zu schriftlich festgehaltenen Vereinbarungen.

• Von Kooperation wiederum spricht man, wenn es sich um die strukturierte Zusammenarbeit rechtlich selbständiger Unternehmen handelt. Dies mit klaren Vereinbarungen zur Steigerung der gemeinsamen Wettbewerbsfähigkeit oder der Erreichung gemeinsamer Ziele. Jeder Partner behält seine Unabhängigkeit, teilt aber bestimmte Ressourcen.

• Die engste Form der Zusammenarbeit sind Partnerschaften. Sie umfassen strategische Allianzen und meist langfristige Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen.

und Drogisten können damit faktisch keine Kosmetik mehr herstellen.» Trotz Interventionen in der Vernehmlassung habe diese Entwicklung nicht verhindert werden können. Mit welchen Instrumenten sich der SDV bei politischen Geschäften einbringen kann, lesen Sie auf Seite 4.

Die Zusammenarbeit des SDV mit anderen Organisationen beschränkt sich nicht nur auf die reine Interessensvertretung auf dem politischen Parkett. «Wir haben Anfang letzten Jahres Kurse im Bereich Herstellung von Arzneimitteln durchgeführt. Die Kurse waren auch für Apothekerinnen und Apotheker offen», sagt Andrea Ullius. Er würde sich in diesem Bereich mehr Zusammenarbeit wünschen, «zumal viele Themen uns alle auf die eine oder andere Weise betreffen.» Es gebe auch Themen, bei denen der SDV nur ad hoc mit anderen zusammenarbeite, «oder solche, bei denen es einfach gut ist, zu wissen, wen man bei Bedarf fragen oder für ein Thema begeistern könnte.»

Der Erfolg in diesem komplexen Geflecht hängt stark von persönlichen Beziehungen ab. «Man muss eine ‹People Person› sein, aber ohne zu übertreiben. Jene, die immer zu allem etwas zu sagen haben, kommen nicht zwangsläufig auch weiter. Es ist auch gut, wenn die Leute einfach nur wissen, wer du bist», erläutert Andrea Ullius. Strategisch klug sei es zudem «zu schauen, wo man seine Energie investiert.» Man könne nicht mit jeder Person über alle Themen diskutieren.

Auch für den langfristigen Erfolg des SDV ist die realistische Einschätzung der Situation auf dem politischen Parkett unabdingbar. «Wir können zwar die Rahmenbedingungen nicht setzen, aber wir können versuchen, sie so zu beeinflussen, dass sie der Branche dienen.» Der Erfolg hingegen hänge nicht zuletzt von der Basis ab: «Fast alle, die eine Drogerie führen, kennen einen Gemeinderat, Grossrat oder Ständerat. Dort fängt die politische Arbeit schon an.»

Kooperationen und Partnerschaften sind aber nicht nur auf politischer Ebene entscheidend. Auch in anderen Bereichen zeigt sich, wie wertvoll gezielte Zusammenarbeit sein kann.

Nicht vergessen: Generalver-

Die diesjährige Generalversammlung

findet am 14. November 2025 ab 13.30 Uhr im ARTE Seminar- und Konferenzhotel in Olten statt.

Schweizerischer Drogistenverband Thomas-Wyttenbach-Strasse 2 2502 Biel/Bienne 032 328 50 30 info@drogistenverband.ch drogerie.ch

Von der Drogerie direkt zu einer Behandlung im Praxisraum: Je nach Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen sind solche Angebote gewinnbringend.

Eine Gruppierung, die unter anderem stark auf die Zusammenarbeit mit externen Therapeutinnen und Therapeuten setzt, ist APODRO. Der Startschuss kam von externer Seite vor rund zehn Jahren gleich selbst. «Es gab einige Therapeutinnen und Therapeuten, die uns fragten, ob sie bei uns nicht ihre Kärtchen und Flyer auflegen dürfen», erzählt Sabrina Winiger, Co-Marketingleiterin APODRO. Mittlerweile zählen rund 100 externe Therapeutinnen und Therapeuten zum Netzwerk von insgesamt 19 APODRO-Filialen in der ganzen Schweiz.

Wer Teil des Netzwerks werden möchte, meldet sich ganz einfach bei APODRO. Die Firma prüft dann, ob der externe Anbieter zur Firma passt. «Wir arbeiten ausschliesslich mit zertifizierten, kompetenten Therapeutinnen und Therapeuten zusammen und achten darauf, dass die Qualität stimmt», sagt Co-Marketingleiterin Sabrina Winiger. Die Angebote starten bei 40 Franken. Je nach Paket beinhaltet die Partnerschaft unterschiedliche Angebote. Das geht von der Auflistung auf der Website über Plakatwerbung vor Ort und Werbung im Therapeutenflyer bis hin zu einem Tag in einer Filiale nach Wahl. Hinzu kommen Netzwerktreffen, Abendveranstaltungen und Gesundheitstage. «Darüber hinaus profitieren unsere externen Partner von verschiedenen Aktivitäten und der Empfehlung durch unsere Mitarbeitenden», sagt Winiger.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass dies nicht für alle Therapieformen gleich gut funktioniert. Besonders gut läuft es zum Beispiel für Natur-

heilärzte, TCM- und Chinesiologie-Fachpersonen sowie Resilienzberaterinnen. Schwieriger sei die Empfehlung bei jenen, deren Angebote sich weniger gut in die Beratung einbinden liessen. «Dazu gehören etwa Klangschalen- oder Maltherapien», so Winiger. Den grössten Gewinn für APODRO wiederum sieht Sabrina Winiger im Kompetenzgewinn. «Dank den vielen auf der Website gelisteten externen Therapieangeboten ist APODRO in der Aussenwahrnehmung breiter aufgestellt.» Zudem sei es für die Kundschaft natürlich praktisch, so viele Therapieformen an einem Ort vorzufinden.

Ebenfalls dienlich für die Kundschaft ist der Rezepte-Service. Dadurch, dass unter dem Dach von APODRO sowohl Drogerien als auch Apotheken sind, können Kundinnen und Kunden ihre Rezepte auch in den Drogerien abgeben. Das gewünschte Arzneimittel erhalten sie im Anschluss auf dem Postweg. Diesen Service bietet APODRO auch anderen Drogerien an. «Das PraxispartnerAngebot erfreut sich wachsender Beliebtheit. Zahlreiche Drogerien sind bereits mit dabei», sagt die Co-Marketingleiterin.

Neben solchen überregionalen Services, wie sie die APODRO anbietet, gibt es auch Ansätze, die auf lokale Integration setzen. Wie das geht, zeigt das Beispiel von dipl. Drogist HF Serge Hagen von der Dorfdrogerie Bassersdorf. Als Hagen vor neun Jahren seine Drogerie ausbaute, plante er gleich zwei zusätzliche Therapieräume ein. Dies mit dem Ziel, die Räumlichkeiten an externe Therapeutinnen und Therapeuten zu vermieten. Heute arbeitet er mit vier Fachpersonen zusammen: einer Naturheilpraktikerin, einer Aromatherapeutin, einer Homöopathin und einem Podotherapeuten. Die Zusammenarbeit ist klar strukturiert: Die stunden- und tageweise eingemieteten Therapeutinnen und der Therapeut sind über ein CashBack-System am Umsatz beteiligt, den sie bei der Drogerie generieren. «Wenn jemand eine Patientin oder einen Patienten zu uns schickt für eine Haustinktur, Spagyrik oder Schüssler Salz, dann kriegt er einen Teil des Betrags zurück», erklärt Hagen das Provisionssystem. Schwierig ist für Hagen in solchen Momenten manchmal die Abgrenzung. «Ich bin selbst Naturheilpraktiker und

es kommt schon mal vor, dass jemand bei mir eine Zweitmeinung einholen möchte. Das geht natürlich nicht. Die Leute müssen dem behandelnden Therapeuten vertrauen.»

Doch auch Hagen vertraut nicht einfach jedem blind. Bei der Auswahl seiner externen Partner ist er wählerisch. «Grundvoraussetzung ist Seriosität», betont er. Eine Bachblütentherapeutin, die behauptete, Krebs heilen zu können, erhielt beispielsweise keine Chance auf eine engere Zusammenarbeit. «Die Trennlinie zu Hokuspokus ist mir wichtig. Heilversprechen sind hier fehl am Platz», betont er. Immerhin wolle er der Naturheilkunde mit den zusätzlichen Therapieräumen eine stärkere Präsenz ermöglichen und ihr mehr Gehör verschaffen.

«Freuen würde es mich, wenn beispielsweise auch Hebammen oder Ärzte stärker mit den Drogerien arbeiten würden. Doch gerade bei Letzteren stösst man mehrheitlich auf taube Ohren», sagt er. Bei der Eröffnung der Therapieräume lud er 33 Ärzte aus der Umgebung ein, «mit dem Ziel, ihnen aufzuzeigen, dass die Menschen bei uns sinnvolle, ergänzende Therapieformen vorfinden und keine Konkurrenz zu den Schulmedizinern.» Das Ergebnis war ernüchternd: Kein

einziger Arzt erschien. «Es gibt schon auch Ärzte, die der Naturheilkunde gegenüber offen sind. Aber bedauerlicherweise nicht in der Umgebung von Bassersdorf, wie mir scheint.»

Dass es durchaus auch Ärzte gibt, die offen für komplementärmedizinische Ansätze sind, zeigt das Beispiel des dipl. Drogisten HF Julius Jezerniczky. «Der Arzt und Tropenmediziner Dr. Aklin beispielsweise hat ein grosses Interesse an Komplementärmedizin und kam regelmässig vorbei. Mittlerweile ist er jedoch pensioniert», sagt Jezerniczky. Ebenso wie Hagen sieht auch Jezerniczky grosses Potenzial in der engeren Zusammenarbeit mit den Schulmedizinern. Ob die Offenheit dafür in seiner Region vorhanden wäre, kann er jedoch nicht beurteilen. «Ich bin selbst nie in den Arztpraxen vorstellig geworden, weil ich zu stark im Tagesgeschäft eingespannt bin. Aber den jungen Berufsleuten heute würde ich das empfehlen», sagt er. Zumal Drogerien heute auch ganz andere Kompetenzen hätten als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Was er hingegen öfter erlebe, sei, dass Ärzte in der Umgebung Leute zu ihm schickten. «Das ist zwar keine klassische Zusammenarbeit, aber wir nutzen immerhin Synergien», ordnet er ein.

Vertiefen Sie Ihr Wissen rund um Wirkstoffe und Indikationen der Selbstmedikation – praxisnah und zukunftsorientiert.

Schweizerischer Drogistenverband, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel/Bienne 032 328 50 30, bildung@drogistenverband.ch, drogerie.ch

Während die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten bei Jezerniczky eher informell ist, arbeitet der dipl. Drogist HF mit anderen Organisationen auch enger zusammen. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit den Hebammen von «Härzchlopfä». «Wir sind mit einer Idee in unsere Naturathek gegangen, haben gemeinsam an Rezepturen getüftelt und am Ende tolle Produkte auf den Markt gebracht. Es hat Spass gemacht, das zusammen zu entwickeln», sagt er. Die Produkte gibt er den Hebammen zum Selbstkostenpreis ab. «Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich den Hebammen nicht nur auf geschäftlicher, sondern auch auf freundschaftlicher Ebene verbunden bin.»

Auf kommerzieller Ebene sieht er besonders im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel grosses Potenzial. «Mit Firmen zusammenarbeiten, die Produkte anbieten, die man sonst nur online bekommt, sowas finde ich sehr spannend», schwärmt er, doch: «Ich habe meine Ansätze mal an einer Dromenta-Mitgliederversammlung vorgestellt. Das Interesse ist leider sehr klein. Dabei ist es viel Geld, das an den Drogerien vorbeiverdient wird.»

Von den Naturheilpraktikern und Therapeutinnen, die mit ihm zusammenarbeiten, haben ihn die meisten schon davor gekannt. «Es gibt aber auch solche, die spontan vorbeikommen und fragen, ob ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen könnte.» Meistens entstünden daraus schöne Projekte, doch es gebe auch Ausnahmen. Eine Tierheilpraktikerin etwa wollte von Beginn weg 50 Prozent Rabatt auf den Einkauf. «Das können wir natürlich nicht machen. Für uns muss sich die Zusammenarbeit schliesslich auch lohnen», sagt er. Je nachdem, wie intensiv die Zusammenarbeit ist, vergibt er zwischen 10 und 25 Prozent.

Dass nicht alle Partnerschaften den erhofften Erfolg bringen, hat auch Maja Fabich-Stutz von der Drogerie Stutz erfahren müssen. «Wir haben es unzählige Male versucht, mit externen Therapeutinnen und Therapeuten zusammenzuarbeiten, aber erfolglos», sagt sie resigniert. In ihrer Gegend funktioniere das einfach nicht. «Was wir durch diese Versuche hatten, war vor allem eines: Aufwand.» Sie hätten extra Ware ins Sortiment auf-

genommen und dann feststellen müssen, dass die externen Therapeutinnen und Therapeuten ihre Sachen einfach dort bestellen, wo es am günstigsten ist. «Und das, was sie nicht im Internet beziehen können oder was aufwendig zu mischen ist, bestellen sie dann bei uns», sagt sie. Deshalb hat Fabich-Stutz schon vor einiger Zeit beschlossen, auf die gezielte Zusammenarbeit mit externen Therapeutinnen und Therapeuten zu verzichten. «Klar, wenn heute jemand mit einem Rezept von einem Therapeuten zu uns kommt, stellen wir die Arzneimittel entsprechend zusammen. Mehr aber auch nicht und Prozente gibt es auch keine.» Das lohne sich schlichtweg nicht, zumal es öfter mal vorkomme, dass jemand ein einziges Mal für eine komplizierte Tinktur zu ihnen geschickt werde.

Auch von den Ärzten werden Maja Fabich-Stutz Leute geschickt. «Wir behandeln unterstützend, flankierend. Die Ärzte sind einfach froh, wenn sie jemanden haben, der ihre Patientinnen und Patienten mitbetreut.» Wie bei Jezerniczky hat sich die Zusammenarbeit mit den Ärzten auch bei Fabich-Stutz einfach so ergeben. «Wir nutzen Synergien, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich darüber hinaus mit den Ärzten über die einzelnen Fälle austauschen würde.» Meist sei das auch nicht zielführend. «Wenn jemand alle Antibiotika durchprobiert hat und noch immer an einer Blasenentzündung leidet, muss ich mich dazu nicht erst mit dem Arzt austauschen», sagt sie. Einen losen Austausch pflegt sie hingegen mit einem Osteopathen und einem Zahnarzt. «Dort kann ich mir sicher sein, dass die beiden ihr Handwerk verstehen. Zudem kann ich auch mal um Rat fragen, wenn ich bei einem Thema anstehe.»

Die Beispiele aus Politik und Praxis zeigen: Kooperationen sind kein Allheilmittel. Manchmal öffnen sie Türen, manchmal laufen sie ins Leere. Doch ohne Austausch, Netzwerk und gelegentliche Bündnisse wäre die Drogeriebranche längst vom politischen Parkett und aus dem Alltag vieler Kundinnen und Kunden verschwunden. Entscheidend ist nicht, jeden losen Kontakt in eine erfolgreiche, langfristige Partnerschaft zu verwandeln, sondern den Mut zu haben, sie einzugehen.

Was im Ausland verbreitet ist, kommt auch hier vermehrt zum Zug:

Immer öfter greifen Unternehmen im Bewerbungsprozess auf Referenzauskünfte zurück. Was ist zu beachten?

7 Regula Steinemann

Obwohl die Tendenz zu Referenzauskünften zunimmt, gibt es keine gesetzliche oder gesamtarbeitsvertragliche Regelung dazu. Die Referenz wird als Ausfluss der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers verstanden und aus der Zeugnispflicht abgeleitet (vgl. hierzu Art. 328 und 330a Obligationenrecht).

Der Inhalt von Arbeitszeugnissen ist teilweise umstritten und die Tendenz, wohlwollendere Zeugnisse auszustellen, als die tatsächlichen Gegebenheiten nahelegen würden (meist um Streitigkeiten zu vermeiden), ist nicht immer von der Hand zu weisen. Es erstaunt daher nicht, dass Arbeitgebende vermehrt den Wunsch äussern, ergänzend zu Zeugnissen Referenzauskünfte über Bewerbende einholen zu dürfen, um sich ein vertieftes Bild der Leistung, des Verhaltens und der Person machen zu können. Letztlich haben Referenzauskünfte den gleichen Sinn wie Arbeitszeugnisse, nämlich die Eignung der Kandidierenden für die ausgeschriebene Stelle bewerten zu können. Oft wird dabei verkannt, dass für das Einholen von Refe-

Regula Steinemann, Rechtsanwältin und Geschäftsführerin Angestellte Drogisten Suisse.

Dies ist eine Seite von Angestellte Drogisten Suisse. Die Meinung der Autorin muss sich nicht mit jener der Redaktion und/oder des Schweizerischen Drogistenverbandes decken. www.drogisten.org

renzauskünften die gleichen Grundsätze gelten wie für Zeugnisse. Das Zeugnis bildet letztlich den Rahmen der Auskunft, so dass keine widersprechenden, das Zeugnis abwertenden oder andersgearteten Auskünfte im Rahmen einer Referenzauskunft abgegeben werden dürfen.

Auskünfte nur mit Einverständnis

Auf Wunsch des Angestellten sind frühere Arbeitgebende grundsätzlich angehalten (gestützt auf die nachvertragliche Fürsorgepflicht), Auskünfte zu erteilen. Ohne Einverständnis der ehemaligen Arbeitnehmenden ist davon abzusehen. Deshalb muss in einem konkreten Fall stets vor Erteilung einer Auskunft das Einverständnis der betroffenen Person eingeholt werden. Dies gilt ebenso für die möglichen zukünftigen Arbeitgebenden, bei denen man sich im Bewerbungsprozess befindet – sie dürfen nicht ungefragt frühere Arbeitgebende der Kandidierenden kontaktieren. Das einmal erteilte Einverständnis der Bewerbenden kann jederzeit widerrufen werden. Die Erfahrung zeigt, dass es – obwohl unzulässig – teilweise zu informellem Austausch unter den Arbeitgebenden kommt, weil man sich kennt. Positive Rückmeldungen sind weniger problematisch, jedoch können negative Aussagen eine Zusage verhindern. Dies ist umso ärgerlicher, wenn die Angaben unvollständig sind oder auf einem persönlichen Konflikt gründen und daher nicht objektiv sind. Mit diesem Verhalten setzen sich Arbeitgebende einem möglichen Haftungsrisiko aus.

stock.adobe.com/Gundolf Renze

Viele Krankheiten können mit Medikamenten gut behandelt werden –wenn diese in der richtigen Dosierung und regelmässig eingenommen werden. Oft ist das nicht der Fall: Die mangelnde oder suboptimale Therapietreue ist ein verbreitetes Problem mit teils schwerwiegenden Folgen. Auch Drogistinnen und Drogisten können der so genannten Non-Adhärenz beratend entgegenwirken.

7 Astrid Tomczak

Ob Blutdrucksenker, Asthmasprays oder pflanzliche Präparate – bei vielen Menschen scheitert die Behandlung nicht an der Medizin, sondern an der Umsetzung der medizinischen Erkenntnisse und Therapien. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte bereits 2003, dass weltweit rund die Hälfte aller Menschen mit chronischen Krankheiten ihre Medikamente nicht wie verschrieben einnehmen. Und daran hat sich bis heute kaum etwas geändert –mit drastischen Folgen: Spitaleinweisun-

gen, sinkende Lebensqualität und gesundheitliche Risiken, bis hin zu Todesfällen. Laut Schätzungen führt die so genannte Non-Adhärenz in den USA jährlich zu bis zu 125 000 vermeidbaren Todesfällen, in der EU zu bis zu 200 000 vermeidbaren Todesfällen und zu Kosten von über 500 Milliarden Dollar respektive 80 bis 125 Milliarden Euro pro Jahr. Für die Schweiz fehlen zwar genaue Zahlen, doch auch hierzulande, wo über zwei Millionen Menschen mit chronischen Krankheiten

leben, führt Non-Adhärenz zu verminderter Lebensqualität und einer Belastung fürs Gesundheitssystem.

Mitwirkung statt blinder Gehorsam

Doch was genau ist «Adhärenz» respektive die «Non-Adhärenz»? Antworten liefert Selina Barbati, Apothekerin und Postdoktorandin in der Forschungsgruppe Pharmaceutical Care an der Universität Basel. «Früher sprach man von Compliance», erklärt sie. Im Begriff «Compliance» steckt «to comply», was sich in etwa mit «Folge leisten» übersetzen lässt. Das deutet auf eine hierarchische Beziehung zwischen Ärztin und Patient hin: Letzterer soll befolgen, was erstere vorgibt. «Heute bevorzugen wir den Begriff Adhärenz, weil er die aktive Rolle der Patientinnen und Patienten

betont», so Barbati. Es geht also nicht nur darum, ärztliche Anweisungen zu befolgen, sondern gemeinsam Entscheidungen zu treffen und Therapiepläne ins echte Leben zu übersetzen. Barbati unterscheidet dabei drei Phasen: Initiation – der Beginn der Einnahme; Implementation – die korrekte und regelmässige Anwendung und Discontinuation – das (unter Umständen eigenmächtige) Absetzen. In jeder dieser Phasen kann es zu Abweichungen kommen. Wie schwerwiegend diese sind, hängt vom Medikament und der Erkrankung ab.

Wenn die Verpackung zur Hürde wird

Um der Non-Adhärenz wirksam zu begegnen, ist die Ursachenforschung wichtig. «Wir unterscheiden zwischen willentlicher und unwillentlicher Non-

Der Drogeriekongress findet am 19. – 21. April 2026 an der ESD in Neuenburg statt!

Weitere Infos folgen …

Ihre Vorteile unter branchenversicherung.ch

Bringen Sie Ihre Sorgfalt nicht zu Fall

Benutzen Sie zu Hause stabile Steighilfen, tragen Sie richtiges Schuhwerk und nehmen Sie sich für Ihre Hausarbeiten genug Zeit. So verhindern Sie schlimme und teure Unfälle.

Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier:

Adhärenz», erklärt Kirstin Messner, Doktorandin und Forschungskollegin von Selina Barbati. So entscheiden sich manche Menschen bewusst gegen die Einnahme – etwa aus Misstrauen oder wegen Nebenwirkungen. Andere nehmen Medikamente unbewusst falsch ein: Sie vergessen es, verstehen die Anweisungen nicht oder haben ganz praktische Probleme – etwa Schluckbeschwerden oder Schwierigkeiten beim Öffnen der Verpackung. Besonders oft tritt Non-Adhärenz bei chronischen, asymptomatischen Erkrankungen wie Bluthochdruck auf. Der Grund dafür: Solche Erkrankungen machen sich oft nicht unmittelbar bemerkbar, führen aber langfristig zu Komplikationen. «Wenn man keine Beschwerden hat, fehlt die Rückmeldung vom Körper, dass das Medikament wirkt», sagt Messner. Also nicht wie bei Kopfschmerzen, wo die Einnahme einer Tablette unmittelbar zu Erleichterung führen kann. Auch Polymedikation, also die gleichzeitige Einnahme mehrerer Arzneimittel, erschwert die Umsetzung.

Non-Adhärenz zu erkennen ist ein Balanceakt und erfordert Taktgefühl. «Man will ja niemandem Nachlässigkeit oder bewusste Verstösse unterstellen», sagt Barbati. Doch gezielte Fragen können Hinweise geben – etwa: «Wie nehmen Sie Ihre Medikamente ein?» Wer beispielsweise Mühe hat, Medikamente in Tablettenform zu schlucken, kann eventuell auf Tropfen umstellen. Für Fachleute gibt es zudem wissenschaftlich validierte Fragebögen, die in der Praxis hilfreich sein können. Zielführend kann das sogenannte «Motivational Interviewing» sein – eine vertiefte Gesprächsführung, die hilft, Zweifel und Glaubenssätze zu hinterfragen und die Motivation zu stärken. Nicht zu unterschätzen ist dabei der Einfluss von Familie, Freunden oder Bekannten. «Wenn jemand aus dem Umfeld sagt: ‹Du brauchst das nicht›, wird es schwierig», so Messner. Umgekehrt kann ein informier-

ter Partner oder eine verständnisvolle Tochter ein wichtiger Unterstützungsfaktor sein. Fachpersonen sollten versuchen, dieses Umfeld einzubeziehen – wo möglich und sinnvoll.

Gerade in der niederschwelligen Gesundheitsberatung vor Ort kommt der Drogerie eine Schlüsselrolle zu. Oft lassen sich Hindernisse im Alltag im Gespräch aufdecken: Vielleicht ist es das frühe Aufstehen, das mit dem Einnahmezeitpunkt kollidiert. Vielleicht sind es unangenehme Nebenwirkungen oder schlicht Vergesslichkeit. «Wichtig ist es, individuelle Lösungen zu finden», betont Barbati. Die Verbindung von Medikamenteneinnahme mit alltäglichen Routinen – zum Beispiel dem Zähneputzen – kann helfen. Auch Dosierboxen oder Erinnerungszettel sind bewährte Mittel. Bei technikaffinen Kundinnen und Kunden können auch Apps eine gute Ergänzung sein. Einige erinnern per Push-Nachricht an die Einnahme, andere liefern Infos zur Medikation. Wichtig ist nur: Die Technik muss zur Person passen.

Adhärenz ist kein Zustand, sondern ein Prozess

Eine der grössten Herausforderungen ist die Nachhaltigkeit. «Oft bessert sich das Verhalten zunächst und lässt dann wieder nach», sagt Barbati. Darum braucht es langfristige Strategien: kontinuierliche Begleitung, Gespräche auf Augenhöhe und ein offenes Ohr für individuelle Hürden. Das gilt auch für pflanzliche Präparate oder Nahrungsergänzungsmittel, die in Drogerien erhältlich sind. «Adhärenz bedeutet, gemeinsam Lösungen zu finden, die zur persönlichen Situation passen», so die Forscherin. Wer gut beraten ist, nimmt seine Medikamente eher zuverlässig ein. Wer sich verstanden fühlt, ist motivierter, durchzuhalten. Und wer die richtigen Fragen stellt, kann viel bewirken. Denn am Ende gilt: Was man nicht einnimmt, kann nicht wirken.

Gestalte die Zukunft der Drogeriebranche mit – werde Mitglied des Schweizerischen Drogistenverbandes!

Du bist dipl. Drogistin oder dipl. Drogist HF bzw. eidg. dipl. Drogistin oder Drogist und möchtest die Drogeriebranche unterstützen und mitgestalten? Als Personenmitglied des Schweizerischen Drogistenverbandes SDV erhältst Du nicht nur regelmässige Updates und Informationen über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Branche, sondern kannst auch von weiteren tollen Dienstleistungen profitieren.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Bindehautentzündungen gehören zu den häufigsten Augenerkrankungen. Welche Formen gibt es und bei welchen Anzeichen müssen Betroffene in ärztliche Behandlung geschickt werden?

7 Céline Jenni

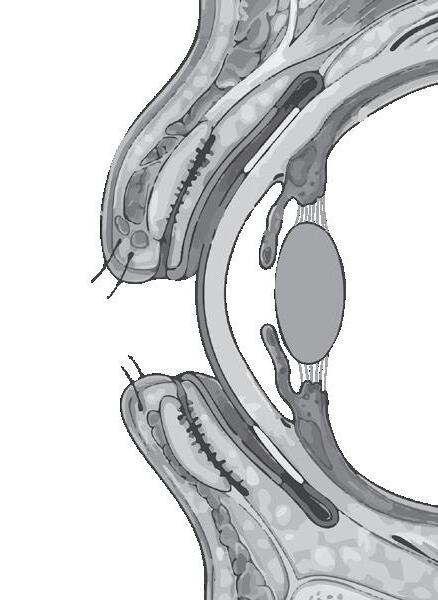

Funktion der Bindehaut

Die Bindehaut – Konjunktiva – ist eine durchsichtige dünne Schleimschicht, die normalerweise glänzend ist. Die Bindehaut besteht aus der Bindehaut des Augapfels (Conjuncti-

Gerötete Augen sind meistens die ersten Anzeichen einer Bindehautentzündung. Diese häufige Augenerkrankung kann durch Viren oder Bakterien ausgelöst werden oder nicht infektiöse Ursachen haben. Je nach Ursache ist die Bindehautentzündung ansteckend oder nicht. Gemäss dem Universitätsspital Zürich leiden in der Schweiz jährlich mehr als 100 000 Menschen an einer Konjunktivitis. Kinder sind gefährdeter als Erwachsene, da ihr Immunsystem noch nicht ganz entwickelt ist.¹

Künstliche Tränenflüssigkeiten lindern bei Bindehautentzündungen oftmals die Beschwerden.

va bulbi), der Bindehaut der Übergangsfalten (Conjunctiva fornicis) und der Bindehaut der Lider (Conjunctiva tarsi) (siehe Abbildung unten). Zusammen mit der Hornhautoberfläche bildet sie den Bindehautsack.³ Der Bindehautsack hat folgende Hauptaufgaben:1,2

• Er ermöglicht die freie Beweglichkeit des Bulbus in alle Blickrichtungen.

• Die Bindehautoberfläche ermöglicht ein reibungsarmes Auseinandergleiten der Schleimhautschichten. Das Gleitmittel ist der Tränenfilm.

• Die Bindehaut ist wichtig für die Erregerabwehr.

Grundsätzlich ist bei einer Bindehautentzündung mindestens ein Auge gerötet und die Lider sind am Morgen verklebt. Je nach Kombination und Ausprägung der Symptome ergeben sich Hinweise auf die Form der Konjunktivitis (siehe Tabelle auf Seite 28). Eine verstärkte Durchblutung und das Hervortreten der Bindehaut-Blutgefässe führt zur Rotfärbung des Auges.¹ Bei der infektiösen Konjunktivitis entsteht eine Entzündung durch eine Neuinfektion bei direktem Kontakt mit pathogenen Keimen, zum Beispiel über die Finger, Handtücher oder im Schwimmbad. Eine infektiöse Bindehautentzündung kann durch Bakterien oder Viren ausgelöst werden. Eher selten sind Pilze die Ursache für eine Bindehautentzündung (mykotische Konjunktivitis). Auch Parasiten können eine Bindehautentzündung auslösen, dies ist jedoch eher in den Tropen möglich und in unseren Breiten sehr selten. Begünstigt wird eine Neuinfektion durch eine geschwächte Immunabwehr. 2,3 Reiben sich Betroffene die juckenden und brennenden Augen, können sie Krankheitserreger auf die Hände verteilen und danach auf verschiedene Gegenstände. Dabei können sich weitere Menschen anstecken. Insbesondere die virale Konjunktivitis ist hochansteckend.1,2

Neben Bakterien und Viren kann eine Bindehautentzündung auch andere Ursachen haben. Dazu zählen mechanische oder chemisch-physikalische Reize (Rauch, Staub,

Kälte, Hitze, Wind, UV-Licht, etc.), Tränenmangel, falsch zentrierte Brillengläser, Überanstrengung beziehungsweise Schlafmangel oder Arzneimittelinteraktionen. Diese banale Bindehautentzündung wird auch Konjunktivitis simplex genannt. Bei der allergischen Konjunktivitis führt eine Überempfindlichkeitsreaktion gegen bestimmte Antigene, beispielsweise Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare, zu einer einer Bindehautentzündung. 2,3 Charakteristisch bei der allergischen Konjunktivitis ist, dass fast immer beide Augen betroffen sind und neben der Rötung stark jucken. Zudem beschränken sich die Symptome nicht nur auf die Augen, sondern sind mit Niesen und nasaler Sekretion verbunden.⁴ Folgende Massnahmen können zur Reizlinderung beitragen: Kühlende Umschläge für die Augen, Vermeidung des auslösenden Reizes (sofern bekannt), genügend Schlaf zur Regeneration der Augen und Vermeidung von Windzug, Staub, UV-Strahlung und langer Bildschirmzeit. Künstliche Tränenflüssigkeiten können stets empfohlen werden, am besten konservierungsmittelfreie Zubereitungen in Einzeldosen. Mittel mit Dexpanthenol helfen zusätzlich gegen Entzündungen und den Juckreiz. Die kurzzeitige Anwendung von adstringierenden Augentropfen (Tetryzolin, Naphazolin) zur Abschwellung oder Antihistaminika (bei allergischer Konjunktivitis) sind sinnvoll. Präparate mit Augentrost (Euphrasia) können unterstützend eingesetzt werden. 2–4 Bei älteren Menschen sind Bindehautreizungen häufig bedingt durch trockene Augen, da im Alter weniger Tränenflüssigkeit gebildet wird. Aber auch Nebenwirkungen von Medikamenten können einen verminderten Tränenfluss zur Folge haben, was

= Bindehaut des Augapfels

= Bindehaut der Übergangsfalten

= Bindehaut der Lider

= Hornhautoberfläche (funktionell auch ein Teil des Bindehautsacks)

Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier:

Bindehautentzündungen begünstigen kann. Dazu gehören unter anderem Diuretika, α2Sympathomimetika (Clonidin, Moxonidin), Statine, gewisse trizyklische Antidepressiva oder Anticholinergika. Medizinisch spricht man bei einer Bindehautentzündung bedingt durch den Mangel an Tränenflüssigkeit von Keratoconjunctivitis sicca 1–3

Bei jeder Selbstmedikationsmassnahme sollte die betroffene Person darauf hingewiesen werden, dass eine Besserung innerhalb eines Tages und ein deutlicher Behandlungserfolg spätestens innerhalb von drei Tagen eintreten muss. Ansonsten muss eine Augenärztin oder ein Augenarzt aufgesucht werden.³ Auch ernste Augenerkrankungen können mit einer Bindehautentzündung beginnen. In folgenden Situationen sollten Betroffene immer zur ärztlichen Fachperson geschickt werden: Bei Verletzungen und Schmerzen im Auge, eingeschränktem Sehvermögen, extremer Rötung des Auges oder wenn Säuglinge oder Kleinkinder eine Bindehautentzündung haben.1,3

Eine Weiterverweisung an die ärztliche Fachperson ist bei Verdacht auf eine bakterielle Konjunktivitis wichtig, um diese mit antibiotischen Mitteln zu therapieren. Bei

einer bakteriellen Konjunktivitis ist zu Beginn meistens nur ein Auge betroffen, das Sekret eher eitrig und Betroffene klagen oft über ein Fremdkörpergefühl.1–3 Auch die virale Konjunktivitis gehört ärztlich abgeklärt. Eine sofortige Überweisung an die Ärztin oder den Arzt ist zwingend, wenn ein Verdacht auf Superinfektion durch Bakterien besteht oder wenn das Hornhautepithel mitbeteiligt ist, meist zusammen mit krampfhaftem Lidschluss.1–3 Bei der viralen Konjunktivitis ist jedoch keine spezifische Therapie möglich, ausser bei wenigen Virenarten wie etwa Herpesviren. Dort gibt es Behandlungen mit antiviralen Augentropfen oder -salben. Meistens heilen virale Bindehautentzündungen nach etwa zwei Wochen von alleine aus. Die Beschwerden können mit befeuchtenden Tränenersatzmitteln und kühlenden Umschlägen gelindert werden.1,2,4

Bei infektiösen Bindehautentzündungen ist Hygiene das A und O. Die betroffene Person sollte möglichst nicht am Auge reiben – auch wenn es juckt – und direkten Kontakt mit anderen Personen vermeiden, beispielsweise sollten keine Hände geschüttelt werden. Die Hände sollten häufig gewaschen und desinfiziert werden und Handtücher/Waschlappen sollten auf keinen Fall geteilt werden. Kontaktlinsenträger sollten auf Linsen verzichten, bis das Auge nicht mehr gereizt ist.1–3

Symptome bei verschiedenen Formen von Bindehautentzündungen3

Nicht infektiös

Allergische Konjunktivitis (Rhinokonjunktivitis)

Ursache

Überempfindlichkeitsreaktion auf bestimmte Antigene wie Pollen; oft kombiniert mit Rhinitis

Infektiös

Bakterielle Konjunktivitis

Infektionen mit Staphylo-, Strepto- oder Pneumokokken; Chlamydien

Virale Konjunktivitis

Infektionen mit Adenoviren oder Herpesviren

Sekretion weiss, fädig, zähflüssig eitrig, gelbliche Krusten wässrig

Symptome Juckreiz ausgeprägt selten manchmal

Rotes Auge mässig ausgeprägt mässig

Blutung selten mässig mässig

Bindehautschwellung ausgeprägt ausgeprägt manchmal

Tränende Augen mässig mässig ausgeprägt

Lymphknotenschwellung selten mässig ausgeprägt

Fieber selten manchmal manchmal

Bei einem Gichtanfall sind die Gelenke akut entzündet durch Ablagerungen von Harnsäurekristallen. Um Gichtanfällen vorzubeugen, sind Ernährung und Lebensstilfaktoren entscheidend.

7 Jasmin Weiss

Gicht ist eine der ältesten bekannten Krankheiten. Früher betraf sie vor allem reiche Menschen, die sich reichlich Fleisch und Alkohol leisten konnten.1,2 Durch die Veränderung des Lebensstils der heutigen Gesellschaft ist Gicht eine verbreitete Zivilisationskrankheit mit zunehmender Prävalenz geworden.¹ So können beispielsweise Grillabende mit viel Fleisch und Bier im Sommer ein potenzieller Auslöser für Gichtanfälle sein.

Gicht gehört zu den rheumatischen Erkrankungen und ist eine Stoffwechselkrankheit. Sie entsteht, wenn sich im Blut zu viel Harnsäure ansammelt. Dabei muss eine manifeste Gicht von Hyperurikämie unterschieden werden. Eine Hyperurikä-

mie ist eine zu hohe Harnsäurekonzentration im Blut. Dies ist ab Werten von über 400–420 μmol/l der Fall, wobei die Angaben je nach Quelle variieren. 2,3 Harnsäure ist das Abbauprodukt von Purinen. Purine sind Bausteine, zum Beispiel für Basen der DNA und weiterer Nukleotide (beispielsweise ATP), und sind deshalb Zellbestandteile.1,4 Purine werden einerseits durch Lebensmittel zugeführt, entstehen aber auch beim Abbau körpereigener Zellen.¹ Täglich werden etwa 800 mg Harnsäure hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden.1,4 Davon stammen 500 mg aus den Purinen durch die zugeführte Nahrung und 300 mg aus dem körpereigenen Abbau.⁴ Eine Hyperurikämie entsteht, wenn zu viel Harnsäure gebildet oder zu wenig davon ausgeschieden wird.¹

Zu hohe Harnsäurewerte im Blut sind häufig, sie kommen bei etwa 20 Prozent

der erwachsenen Bevölkerung vor.¹ Nicht alle entwickeln daraufhin eine manifeste Gicht, von den 20 Prozent sind nur zwei bis vier Prozent von einer Gicht betroffen.¹ Je mehr Harnsäure im Blut vorhanden ist, desto grösser ist das Risiko für Gicht.¹ Risikofaktoren für Gicht sind Genetik, Alter und Geschlecht.¹ Frauen haben bis zur Menopause tiefere Harnsäurewerte wegen dem Einfluss von Östrogenen auf die Harnsäureausscheidung.¹ Medikamente können je nach Wir kstoff als Nebenwirkung einen erhöhenden oder senkenden Effekt auf den Harnsäurespiegel haben.¹ Wie bei vielen Stoffwechselerkrankungen hat auch der Lebensstil einen Einfluss. Übergewicht und Adipositas erhöhen das Gichtrisiko bereits ab einem Body-Mass-Index (BMI) von über 25, die Ernährungsweise kann ebenfalls Einfluss nehmen.¹

Harnsäurekristalle

Die Gicht selbst ist eine Stoffwechselerkrankung, welche sich als Folge einer Hyperurikämie manifestiert.1,3 Bei zu hoher Harnsäurekonzentration bilden sich Harnsäurekristalle, welche sich vor allem in und um die Gelenke, aber auch in anderen Geweben und Organen ablagern.1,3 Die Harnsäurekristallbildung wird durch einen niedrigen pH-Wert im Gewebe oder durch raue Knorpeloberflächen infolge von Arthrose gefördert.³ Das Immunsystem reagiert mit einer Entzündung auf diese abgelagerten Harnsäurekristalle.¹ Ein Gichtanfall zeigt sich in einer akuten Gelenkentzündung, das betroffene Gelenk ist gerötet, angeschwollen und schmerzhaft.³ Am häufigsten ist das Grosszehengrundgelenk betroffen, weniger häufig Sprung- und Kniegelenke.³ Ein akuter Gichtanfall dauert ohne Therapie zwischen drei bis 14 Tage.³ Wiederkehrende Gichtanfälle erhöhen das Risiko, dass

sich Harnsäurekristalldepots, sogenannte Tophi, bilden.³ Tophi können unter anderem an Kniegelenken, Ellenbogen oder der Ohrmuschel beobachtet werden. Die knotigen, gelblich bis weissen Ablagerungen sind manchmal unter der Haut sichtbar.³ Durch Tophi nehmen die Gelenke längerfristig Schaden und es kann zu Funktionseinbussen kommen.³ Wird die Gicht langfristig nicht adäquat behandelt, können Harnsäuresteine in den Nieren auftreten.¹ Es gibt verschiedene Arten von Nierensteinen, am häufigsten sind Calciumsteine, in etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle sind es Harnsäuresteine. 5 Mögliche Risiken der Hyperurikämie und Gicht sind Erkrankungen oder Schädigung der Nieren, ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko und ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. 2,3 Menschen mit Gicht leiden häufiger an anderen Krankheiten, welche das Herz, die Nieren oder den Stoffwechsel betreffen. 2,3 Die Prävalenz von Hypertonie, Diabetes mellitus und Dyslipidämien ist bei dieser Population erhöht.1,3

Bei einem akuten Gichtanfall werden je nach individueller medizinischer Situation unter anderem nicht-steroidale Antirheumatika (je nach Dosis verschreibungspflichtig), Colchicin (Liste A) und Glukokortikoide (verschreibungspflichtig) eingesetzt. 3 Die Therapie kann den Gichtanfall verkürzen und das Risiko von Gewebeschäden durch die Entzündung reduzieren. 3 Um langfristig Gichtanfällen vorzubeugen ist es wichtig, die Harnsäurewerte zu senken. Dafür existieren rezeptpflichtige Medikamente, welche die Bildung von Harnsäure hemmen oder die Harnsäureausscheidung steigern. 3 Zusätzlich sind Lebensstilanpassungen zur Harnsäuresenkung relevant.³ Die Einnahme von Medikamenten, welche den Harnsäurespiegel erhöhen können, wie zum

Rheumatische Erkrankungen betreffen die verschiedenen Krankheiten des Bewegungsapparates, zum Beispiel die Knochen, Gelenke oder die Muskeln.7 Es gibt über 200 verschiedene bekannte Erkrankungen, zu ihnen gehören unter anderem die Osteoporose, Arthritis und die Fibromyalgie.7 Einige entstehen aufgrund von Autoimmunreaktionen.7 Gicht ist die am meisten verbreitete entzündlich-rheumatische Krankheit.1

Beispiel Acetylsalicylsäure und Diuretika, sollte vermieden werden.³

In der Selbstmedikation können Wickel auf verschiedene Arten unterstützen. Kalte Wickel, zum Beispiel mit Quark oder Heilerde, haben den Vorteil, dass sie bei akuter Gicht die Symptome lindern.6 Es besteht jedoch das Risiko, dass dadurch die Harnsäurekristallbildung unterstützt wird.6 Bei chronischer Gicht können warme Wickel oder ein warmes Fussbad helfen, die Harnsäurekristalle zu lösen, dadurch kann jedoch eine Entzündung befeuert werden.6 Es sollte ausprobiert werden, was die Symptome individuell am besten lindert.6 Phytotherapeutisch gibt es ebenfalls Möglichkeiten, die Therapie von Gicht zu unterstützen, wie durch den Einsatz von Tees mit entzündungshemmenden, blutreinigenden oder harntreibenden Heilpflanzen. Das sind zum Beispiel Brennnessel, Angelika, Ackerschachtelhalm, Kamille, Goldrute, Schafgarbe oder Süssholz.6

Purinreiche Lebensmittel meiden

Da sich Übergewicht negativ auf die Gesundheit auswirken kann und das Gichtrisiko erhöht, sollte eine Gewichtsreduktion angestrebt werden.² Die Gewichtsabnahme sollte langsam erfolgen, da ein rascher Gewichtverlust Gichtanfälle provozieren kann. 2,4 Die Datenlage zur Ernährung bei Gicht stammt überwiegend aus Studien, in welchen eine Verbindung zwischen der Ernährung und Gicht beobachtet wurde, es gibt jedoch kaum Interventionsstudien.¹ Relevant bei der Ernährung ist einerseits die Zufuhr von Lebensmitteln mit einem hohen Puringehalt und andererseits der Konsum von Lebemsmitteln, welche die Harnsäure im Körper erhöhen oder senken können, zum Beispiel indem sie die Ausscheidung beeinflussen. Mit der langfristigen Anpassung der Ernährung können die Harnsäurewerte um etwa 10 bis 15 Prozent gesenkt werden.² Beim Konsum von vielen purinreichen Lebensmitteln auf einmal, zum Beispiel grosse Fleischmengen mit Innereien und Bier, besteht dennoch das Risiko eines Gichtanfalls, sogar unter medikamentöser Therapie.²

Purine kommen in fast allen Lebensmitteln vor.² Einige haben einen sehr hohen Gehalt, dazu gehören rotes Fleisch (vor allem die Haut und Innereien), Fische (vor allem Sardellen und Sprotten), Meeresfrüchte sowie Bier. 2,4 Im Vergleich der verschiedenen alkoholischen Getränke zeigt sich, dass Bier, auch alkoholfreies, das Risiko für Gicht am stärksten erhöht.¹ Für einen moderaten Weinkonsum konnte kein erhöhtes Risiko gezeigt werden.¹ Es wird davon ausgegangen, dass Alkohol die Harnsäureausscheidung vermindert.¹ Somit können Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und Alkohol das Gichtrisiko erhöhen.¹ Untersuchungen zeigen, dass bei vegetarisch lebenden Menschen tiefere Harnsäurewerte nachweisbar sind.² Pflanzliche Proteine und purinreiche Gemüse erhöhen das Gichtrisiko nicht.¹ Pflanzliche Proteinquellen wie Soja können die Harnsäurewerte sogar senken.² Der Konsum von Milch und Milchprodukten wird mit einem tieferen Gichtrisiko in Verbindung gebracht, denn sie sind von Natur aus purinarm und steigern zusätzlich die Ausscheidung von Harnsäure über die Nieren.¹ Beim Konsum von Kaffee und Kirschen wurde ein harnsäuresenkender Effekt beobachtet.1,2 Fruchtzucker kann den Harnsäurespiegel und damit das Gichtrisiko erhöhen.¹ Fruchtsäfte, Softdrinks und mit Fruchtzucker gesüsste Lebensmittel sollten gemieden werden, weil durch den Abbau von Fruchtzucker im Körper als Nebenprodukt Harnsäure entsteht.¹

Die Ernährungsempfehlungen bei Hyperurikämie und Gicht entsprechen einer gesunden und ausgewogenen, mediterranen Ernährungsweise.¹ Diese hat auf verschiedene gesundheitliche Faktoren einen positiven Einfluss, ganz im Gegensatz zum westlichen Ernährungsstil, und kann deshalb empfohlen werden.¹ Es geht nicht um das Verbot von einzelnen Lebensmitteln, sondern um die Optimierung der Ernährung und einen gesünderen Lebensstil.¹ Eine manifeste Gicht nur durch die Ernährung zu therapieren ist in der Regel nicht möglich.¹

Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier:

Bartshampoo, Pre-Shave oder Alaunstein: Rund um die tägliche Bartpflege und die Rasur bietet der Handel eine Menge verschiedener Produkte. Nur: Was können Drogistinnen und Drogisten der männlichen Kundschaft zur richtigen Anwendung empfehlen? Ein Barber sagt, worauf es ankommt.

7 Barbara Halter

Morgens um zehn herrscht bei The Barber Paradox am Zürcher Rennweg reger Betrieb. Gut angezogene Männer geben sich die Klinke in die Hand, viele davon von der nahen Bahnhofstrasse. Die meisten Kunden kommen alle drei bis vier Wochen

vorbei, um ihren Bart wieder in Form bringen zu lassen. «Zurzeit ist vor allem ein sauberer, kurzer, klassischer Vollbart gefragt, der Trend zu langen Bärten ist etwas vorbei, man sieht sie nur noch vereinzelt. Nach wie vor beliebt ist der Schnauz», sagt

Rasierpinsel sorgen für einen cremigen Schaum bei der Rasur.

Bilâl Oezcelebi. Er arbeitet seit neun Jahren als Barber hier, vor zehn Jahren wurde das Geschäft eröffnet. Damals gehörte The Barber Paradox zu den ersten seiner Art in Zürich.

Oezcelebi trägt selbst einen dichten schwarzen Vollbart. Er integriert die Pflege seines Barts in die tägliche Körperpflege. «Am einfachsten wäscht man gleich unter der Dusche den Bart mit einem Gesichtsreiniger. Wichtig ist, dass der pHWert des Produkts zum Hauttyp passt», sagt er. Auch spezielle Bartshampoos für Herren sind gut geeignet. «Eine gute Reinigung des Barts ist sinnvoll: Beim Essen und Trinken bleiben gern kleine Reste zurück, dazu greift man oft mit den Händen in den Bart und lässt Bakterien zurück.» Hautschuppen lassen sich bei kürzeren Bärten mit einer Bartbürste entfernen. Bei längeren Bärten empfiehlt sich ein Peeling.

Nach dem Waschen verwendet Oezcelebi ein Bartöl oder einen Bartbalsam. Sie versorgen die Haut unter dem Bart mit Feuchtigkeit und helfen gegen trockene Stellen. Beim Bartöl achtet er auf hochwertige Inhaltsstoffe, beispielsweise Pfirsichkernöl oder Arganöl. Seinen Kunden empfiehlt er, das Bartöl auf dem noch feuchten Bart und Gesicht zu verteilen –so lässt es sich am besten einmassieren. Dabei reichen zwei bis maximal drei

Tropfen. Neben der Pflege sorgt ein Bartöl auch für Glanz.

Alles über Nassrasur

Zu Beginn einer Rasur trägt Bilâl Oezcelebi erst ein Pre-Shave-Produkt auf und legt dann dem Kunden warme, feuchte Handtücher aufs Gesicht. «Dadurch weiten sich die Poren, die Haut wird geschmeidiger und die Barthaare werden weicher.» Bei einer kompletten Rasur kommt Rasierseife zum Einsatz. «Meist verwende ich jedoch ein transparentes Rasiergel oder -öl, um die Konturen zu sehen und genau arbeiten zu können.» Ein solches durchsichtiges Produkt empfehle er auch für zu Hause, wo es im Badezimmerspiegel meist noch schwieriger sei, die Konturen richtig zu sehen. Auch das Vorbereiten der Haut ist ein Muss. «Wer einfach den Rasierschaum aufs Gesicht klatscht und loslegt, muss mit Hautirritationen rechnen.» Statt feuchten Handtüchern erfüllt eine Dusche denselben Zweck. Herren mit empfindlicher Haut empfiehlt Oezcelebi, sich nur jeden zweiten oder dritten Tag komplett nass zu rasieren und dazwischen trocken. So lässt sich der Rasurbrand minimieren – Rötungen, die durch leichte Verletzungen und Irritationen der Hautoberfläche entstehen und sich durch Juckreiz, Brennen oder kleine Pickel bemerkbar machen.

Zum Abschluss der Behandlung legt der Profi kalte Handtücher auf und verwendet

Starte durch mit dem HF-Studium an der ESD in Neuenburg. Komm am Infotag vorbei, 12. November 2025, 14.00 Uhr

Schweizerischer Drogistenverband Thomas-Wyttenbach-Strasse 2 2502 Biel/Bienne 032 328 50 30 bildung@drogistenverband.ch drogerie.ch

danach einen Hautbalsam oder ein Aftershave. Letzteres ist alkoholhaltig und die klassische Variante, um die Haut nach der Rasur zu kühlen und zu desinfizieren. Ein Hautbalsam enthält meist wenig oder gar keinen Alkohol und ist darum für sensible Hauttypen geeignet.

Auch bei kleineren Schnittwunden, die es beim Rasieren ab und zu gibt, wenn zum Beispiel bei unreiner Haut ein Pickel verletzt wird, hat Oezcelebi einen Tipp: Ein altes, aber immer noch sehr wirkungsvolles Mittel, um solche Blutungen rasch zu stillen, sei der Alaunstein. Er besteht aus Alaun, einem Aluminiumsalz, und wird auf die Schnittverletzung gedrückt. «Er hilft auch bei Rasurbrand. Dazu mit dem Stift einfach über die betroffenen Stellen fahren.»

So bleibt der Schnauz in Form

Um die einzelnen Barthaare in Form zu bringen, können Drogistinnen und Drogisten den Bartträgern die Verwendung von

Bartwachs empfehlen. Vielfach besteht dieses aus natürlichen Inhaltsstoffen, wie beispielsweise Bienenwachs. Dieses können auch Schnauzträger verwenden – soll der Schnauz jedoch gezwirbelt werden oder ist ein starker Halt gefragt, braucht es ein spezielles Schnauzwachs.

Noch ein Wort zu Rasierpinseln: Rasierpinsel werden verwendet, um aus Rasierseife einen Schaum zu erzeugen. Mit dem Pinsel kann der Schaum in kreisenden Bewegungen auf die angefeuchtete Haut aufgetragen werden. Bei The Barber Paradox werden Produkte mit Naturhaar verwendet, die Rasierpinsel sind aus Dachshaar. «Man findet auch Kunsthaare von guter Qualität, sie sind meist einfach weniger sanft und fühlen sich auf der Haut nicht so weich an wie Naturhaar.» Damit Rasierpinsel eine lange Lebensdauer haben und hygienisch bleiben, sind folgende Reinigungstipps wichtig: Eine Reinigung mit Wasser reicht aus, danach unbedingt den Pinsel aufhängen, damit genug Luft hinkommt und die Haare bis zum nächsten Einsatz trocknen können.

Bilâl Oezcelebi hat ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und besuchte in London eine BarberSchule. Seit neun Jahren arbeitet er bei The Barber Paradox und seit vier Jahren ist er dort auch Geschäftsführer.

Warum wachsen Barthaare ein? Und was hilft dagegen?

Durch die Rasur entstehen scharfkantige Haarstoppeln. Diese können die Haut in entgegengesetzter Richtung durchdringen, sobald der Bart wieder wächst. Drei Faktoren sind dabei entscheidend: der Haartyp, der Hauttyp und wie die Rasur gemacht wird. Anfällig für eingewachsene Haare sind besonders Männer mit krausem Barthaar, da sich ihre Haare leicht kringeln. Auch unreine Haut begünstigt das Einwachsen. Bilâl Oezcelebi rät daher zu einer guten Hautpflege. Grundsätzlich hilft es, wenn die Gesichtshaut vor der Rasur immer vorbereitet wird. Ausserdem sollte immer nur in Wuchsrichtung der Haare rasiert werden – mit einer scharfen Klinge. Wenn doch einmal ein Haar einwächst: Frühzeitig reagieren, das heisst, bereits wenn das Haar unter der Hautoberfläche hervorschimmert. Dann wird mit einer desinfizierten Pinzette die Haut etwas geöffnet, ohne sie gross zu verletzen, damit das Haar normal weiterwachsen kann.

Entzündung