4 minute read

Das Haar in der Literatur

1 Samsons Rache und Tod 2 Der Tod des Absalom

Dem Haupthaar wird auch eine magische Bedeutung beigemessen, und zwar im Rahmen des Liebes- wie des Totenkults. Dafür sei auf mehrere literarische Beispiele und Objekte verwiesen.

DAS HAAR IN DER LITERATUR

Anfangs des 17. Jahrhunderts schrieb der deutsche Dichter und Theoretiker des Barocks und Spätmittelalters, Martin Opitz (1597 – 1639), das Gedicht:3

An das Armband O Band, o schönes Band, geflochten von den Haaren, Die auf der Liebsten Haupt hiervor gestanden waren, An Gold und Perlen reich, umbunden meiner Hand; Ein Zeichen ihrer Treu und ihrer Liebe Pfand; Du hast mir nicht allein die schwache Faust umgeben; Durch dich ist auch bestrickt mein Sinn, mein Herz und Leben. O wertes edles Pfand, o Bürgin ihrer Hold, An dir ist um und um geringers nichts als Gold.

Kunst aus Haar – ein teileuropäisches Kulturerbe

Die Verwendung von menschlichem Haar zur künstlerischen Ausgestaltung diverser Gegenstände sowie zur Anfertigung von Schmuck und Zierrat ist seit dem Ende der Barockzeit nachweisbar. Die Blütezeit dieser Art von Schmuck und Haarbildern vorwiegend mit Andenken-Charakter sowie das goldene Zeitalter der Haararbeit lagen im 19. Jahrhundert. Eingezwängt zwischen zwei blutigen Perioden der Geschichte, der Französischen Revolution und dem Ersten Weltkrieg, war diese Mode sehr beliebt. Das bis in die 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts gepflegte Handwerk erfährt aktuell dank weniger Kunsthandwerkerinnen und -handwerker in verschiedenen europäischen Ländern, selbst in der Schweiz und in Appenzell Innerrhoden, eine erfreuliche Renaissance.

Dass zur Anfertigung von Schmuck Menschenhaare verarbeitet werden, löst bei einzelnen eine gewisse Abneigung aus. Das ist verständlich: Empfindet man das Haar eines geliebten Menschen meist als etwas Angenehmes und Schönes, verspürt man gegenüber fremdem Haar oft ein Unbehagen.

ZEITLICHE UND GEOGRAFISCHE VERORTUNG

Die Zeit, in der man begann, Menschenhaar als Grundlagenmaterial für kunsthandwerkliche Gegenstände zu verwenden, stand im Spannungsfeld zwischen der Aufklärung, die die Vernunft in den Vordergrund stellte, und einer Strömung, der Emotionen weit wichtiger waren als das rein Rationale. Überschwängliche Gefühle waren für jene, die sie hatten, kein Makel, sondern zeichneten sie als sittliche Menschen aus. Diese Philosophie wendet sich gegen eine strikt vernunftorientierte Lebensweise und stellt dieser auch eine Betonung der Privatsphäre entgegen. Die deutsche Kulturwissenschaftlerin Nicole Tiedemann1 hat aufge-

zeigt, dass Haarschmuck seit dem Mittelalter beinahe für jedes Jahrhundert nachweisbar ist, die Quellen und Belege für Haarobjekte sich am Ende des 18. Jahrhunderts häufen und das Tragen von Haarobjekten im 19. Jahrhundert zu einem Massenphänomen wurde. Flechtarbeiten mit Menschenhaaren scheinen im ganzen nördlichen und mittleren Europa verbreitet gewesen zu sein. Dabei finden sich Kunstgegenstände aus plastischen Haarblüten vorwiegend in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie den skandinavischen Ländern, derweil in England und Holland, aber auch in den skandinavischen Ländern Haarklebebilder angefertigt wurden. Dass die Haararbeit in Skandinavien tiefe Wurzeln hat, mag an schlechten Ernten im 19. Jahrhundert gelegen haben. Sie begünstigten den Aufschwung für von Landfrauen gefertigte Haarkunst und Schmuck. In Schweden als hårkullor oder Haardamenbekannt, reisten diese traditionell gekleideten und daher sofort erkennbaren Frauen oft nach Mitteleuropa, um Kunsthandwerk auf Haarbasis herzustellen und den Erlös nach Hause zu schicken. So konnten ihre Dörfer am Leben erhalten werden. Sie schufen alle Arten von Schmuck aus Haaren, die üblicherweise vom Kunden zur Verfügung gestellt wurden. Abb. 11

11

Brosche aus Menschenhaar, Schweden, 20. Jahrhundert

Dafür, dass im Appenzellerland das Kunsthandwerk des Flechtens von Menschenhaaren nicht nur bekannt, sondern auch gepflegt wurde, sprechen mehrere Zeugnisse. Die älteste gefundene Quelle stammt aus einem Brief, den die vierzehnjährige Anna Wibertha in Trogen ihrem Vater, Landammann Jacob Zellweger-Zuberbühler, schrieb: «Ma Tante vous aura sans doute dit que j’ai reçu le paquet avec tant de jolies choses qui m’ont fait un extrême plaisir, et pour lesquelles je vous remercie beaucoup, bientôt je me ferai faire des bracelets de ces cheveux cheris, et tant que cela me tente d’employer les petites tresses de mon cher frère Jean Jaques qui est mort, je pense que cela ferait aussi plaisir à ma bonne Maman de sorte que je lui fais faire un collier comme elle me l’a dit.»1 Anna Wibertha beabsichtigte also, aus den Haaren ihres verstorbenen Bruders Armbänder und eine Halskette anzufertigen. Dem Text ist allerdings nicht zu entnehmen, an welche Herstellungsart sie dabei dachte, an eine klassische Flechtarbeit oder an eine jugendliche Bastelarbeit. Gewiss ist, dass es ein Trauerschmuckstück werden sollte.

APPENZELLER HAARFLECHTKUNSTSCHAFFENDE

Die folgende Aufzählung orientiert sich am Geburtsjahr der Haarflechtkunstschaffenden. Und so startet die Reihe mit einem Unbekannten.

Johann Anton Seraphin Broger

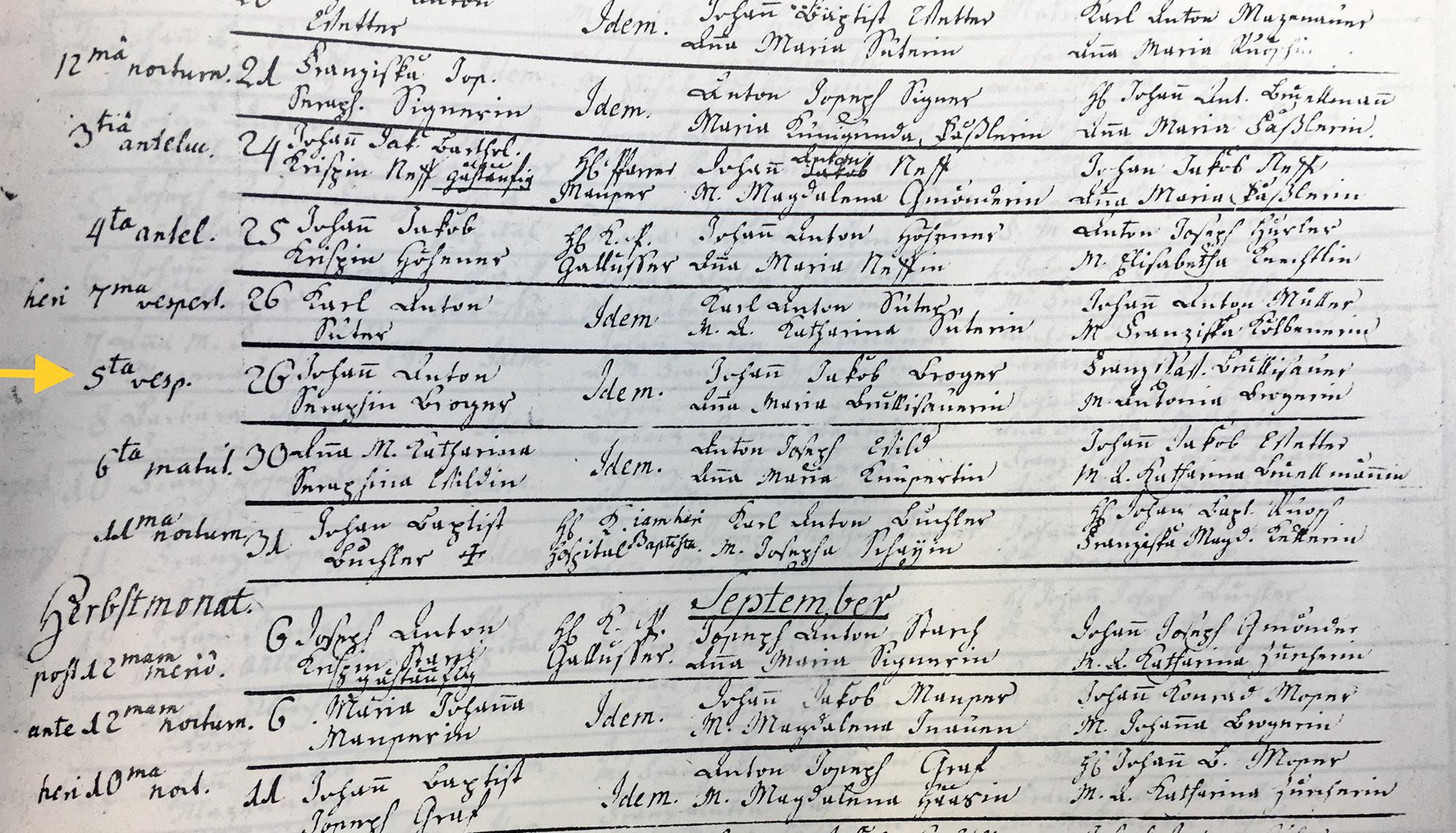

Der Sohn von Zeugherr Johann Jakob Broger, genannt «Kellersjokeli», war mit Elisabeth Forrer, der älteren Schwester des später erwähnten Gallus Anton Forrer, verheiratet. 1835 wanderte der 24-jährige Künstler nach Schwaben aus.2 Das angegebene Alter kann nicht stimmen, denn das Taufbuch 1792 – 1824 nennt den 26. August 1807 als dessen Geburtsdatum.3 Abb. 28

28

Eintrag von Johann Anton Seraphin Brogers Geburt im Taufbuch von Appenzell

Ausserhalb Appenzells war er vorerst nachweislich in Bregenz tätig, denn in der dortigen Presse erschien die von ihm unterzeichnete Anzeige: «Der Unterzeichnete gibt sich die Ehre, anzuzeigen, dass er die niedlichsten und geschmackvollsten Arbeiten aus Haaren, als: Korallenketten, Ohrbehänge, Brasseletten, Uhrbänder und Uhrenketten, Vorstecknadeln, Haarblumen und viele andere dergleichen Gegenstände, die aus seinem Musterbuche beliebig ausgewählt werden können, um die billigsten Preise verfertiget.

Zugleich wünscht derselbe während seines kurzen Aufenthaltes dahier in obigen Arbeiten Frauenzimmern gegen ein billiges Honorar Unterricht zu erteilen, und versichert, in ganz kurzer Zeit grosse Fersichert (Versiertheit?) beizubringen, deswegen er sich mit der Hoffnung eines zahlreichen Zuspruches schmeicheln zu dürfen glaubt. Er logiert bei Herrn Kanzlisten Fessler Nro. 36, im zweiten Stock.»4 Er zog dann weiter nach Augsburg, wo er seine Dienste mit einem leicht modifizierten und ergänzten Inserat anpries. Abb. 29

Offensichtlich erfuhr er entsprechenden Zuspruch, denn gegen Ende des Jahres veröffentlichte er einen weiteren Aufruf: «Indem der Unter-