Das Buch erscheint in Kooperation mit der Paul Schatz Stiftung, der Fördergesellschaft Internationales Forum Mensch und Architektur Deutschland e. V., dem Verlag am Goetheanum und der Mathematisch-Astronomischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach. Als Herausgeber danke ich nachfolgenden Personen und Institutionen für die gewährte ideelle und finanzielle Unterstützung, ohne die das Buch in der vorliegenden Form nicht hätte erscheinen können:

Grit Arnscheid, Henning Benecke, Elisabeth Biesenthal, Eva-Maria Blank-Schatz, Christian Boettger, City Tore GmbH, Oliver Conradt, Damus Donata e. V., Imme Denker, Rudolf Dörfler, Dokumentation am Goetheanum, Stiftung Edith Maryon, Andrea Errenst, Stiftung Eudoxos, Edward Fagan, Reinhold J. Fäth, Andreas Fecke, Anna S. Fischer, Forschungsfonds der Anthroposophischen Gesellschaft Deutschland, Friedrich-Hiebel Stiftung gGmbH, Michael Fritschi, Heike Groß, Christiane Haid, Ruth Hansch, Hildegard Heinen, Hermes Österreich – Geistgemäße Geldgebarung, Michael Hiltbrunner, Inversions Technik GmbH, Dieter Junker, Stadt Konstanz, Cornelius Kraus, Annette Kühn, Christoph Langscheid, Tobias Langscheid, Mathis Lohl, Renate Lohl, Hildegard Möller, Ingrid Mochner, Natura Verlag, Johannes Nilo, Christoph Oling, Ines Paul, Anna Pauli, Paul Schatz Stiftung, Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Ursula Piffaretti, Christoph Podak, Christa Quellmalz, Marc Schepens, Carina Schmid, Gerlinde Schulz, Walter Schulz, Sonett OHG, Dietrich Spitta, Johann Stüssi, Philipp Stüssi, Swisslos Fonds Baselland, Swisslos Fonds Solothurn, Verein zur Förderung anthroposophischer Institutionen, Elke von Laue, Malou von Muralt, Wala Heilmittel GmbH, Frauke Winkelmann und Joachim Zimmer – sowie Menschen und Institutionen, die ungenannt bleiben wollen.

Für die Zitate und Aufsätze von Paul Schatz wurde die historische, von der deutschen Duden-Norm abweichende Schreibweise weitgehend beibehalten (z.B. Eszett, Ae = Ä, Ue = Ü).

© 2016 Verlag am Goetheanum www.vamg.ch

Alle Rechte vorbehalten Satz: Frauke Winkelmann, Berlin (auf Grundlage des Buches »Paul Schatz: Architektur und Umstülpung«, Konzeption Wolfram Schildt, Berlin) Druck und Bindung: Druckerei Braul, Berlin ISBN 978-3-7235-1526-6 Printed in Germany

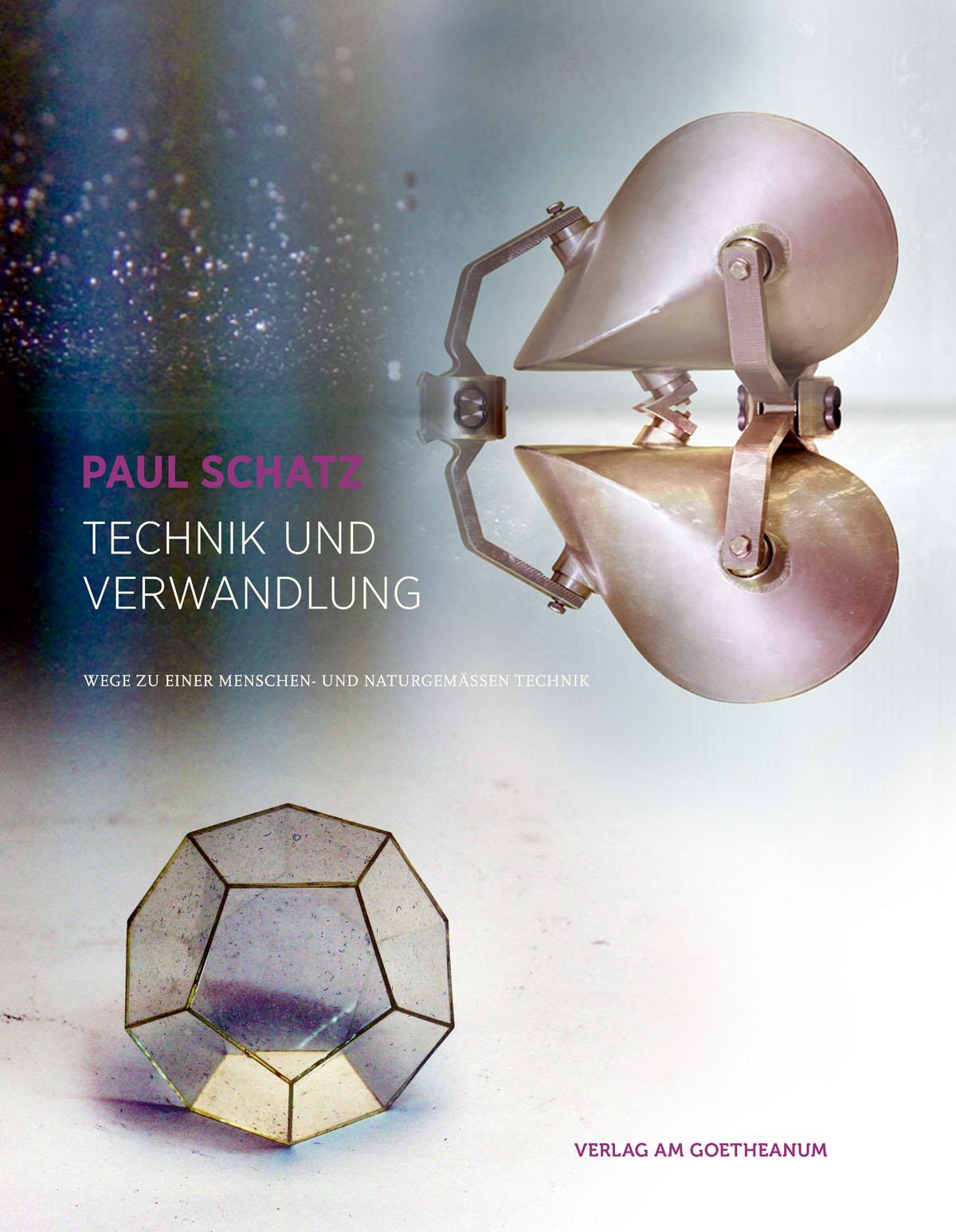

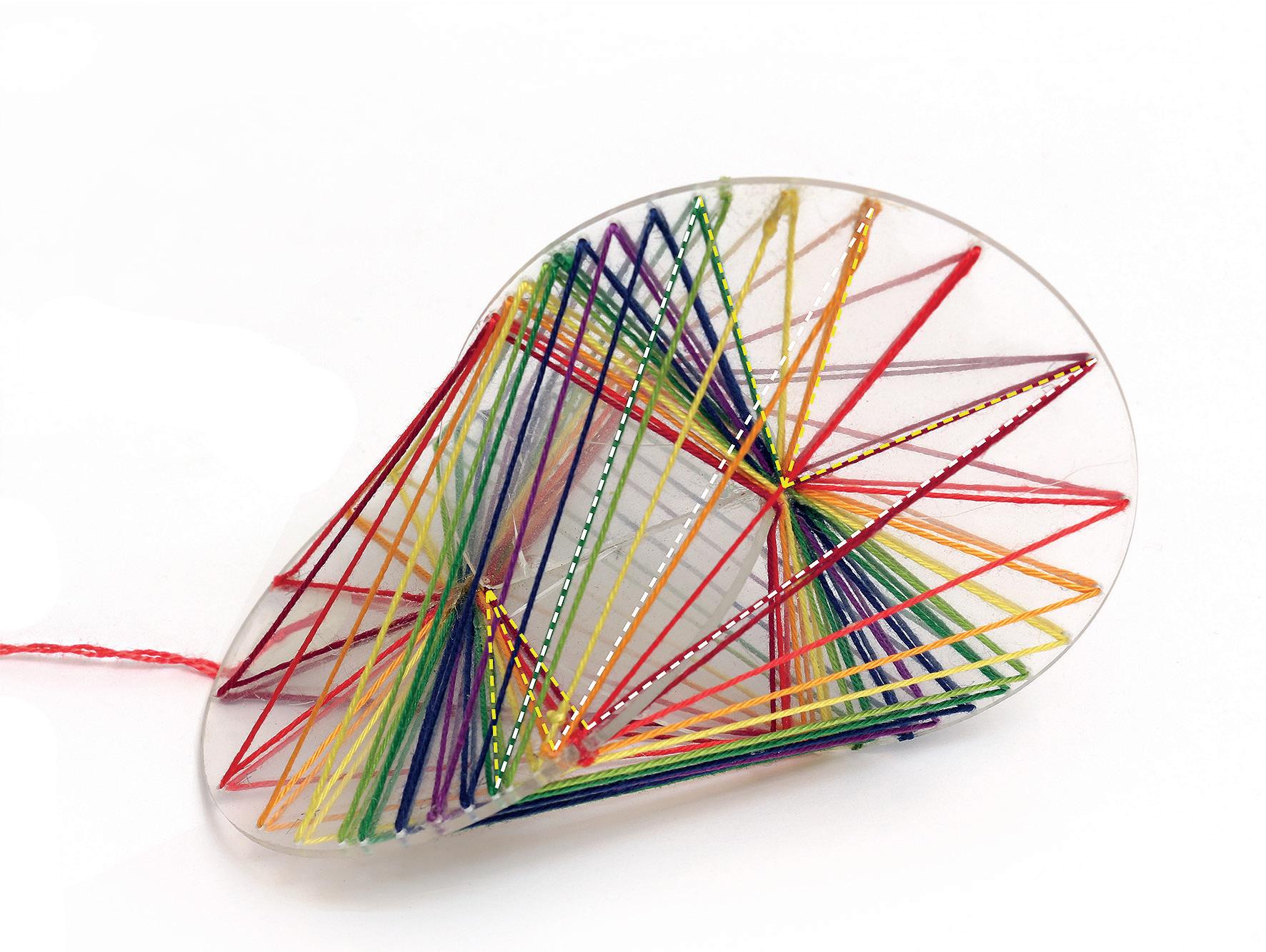

Titelbild unter Verwendung der Fotografien eines Plexiglaspentagondodekaeders von Paul Schatz sowie eines Oloid 200. Fotos: Henning Benecke (HB), Tobias Langscheid (TL). Vorsatz: Von Paul Schatz benutzte Sternenkarte aus einem Atlas. Wiedergabe im Ausschnitt ohne Beschriftung (PSS – 01.01.01). Format: 25 × 45,5 cm. Nachsatz: Geometrische Zeichnung (Ausschnitt) von Paul Schatz (PSS – 01.06.21). Format: 38 × 50 cm. Umschlagrückseite: Zeichnung zur Zweischleifenuhr von 1929. Privatbesitz. Foto: HB. Format: 55,9 × 42,2 cm.

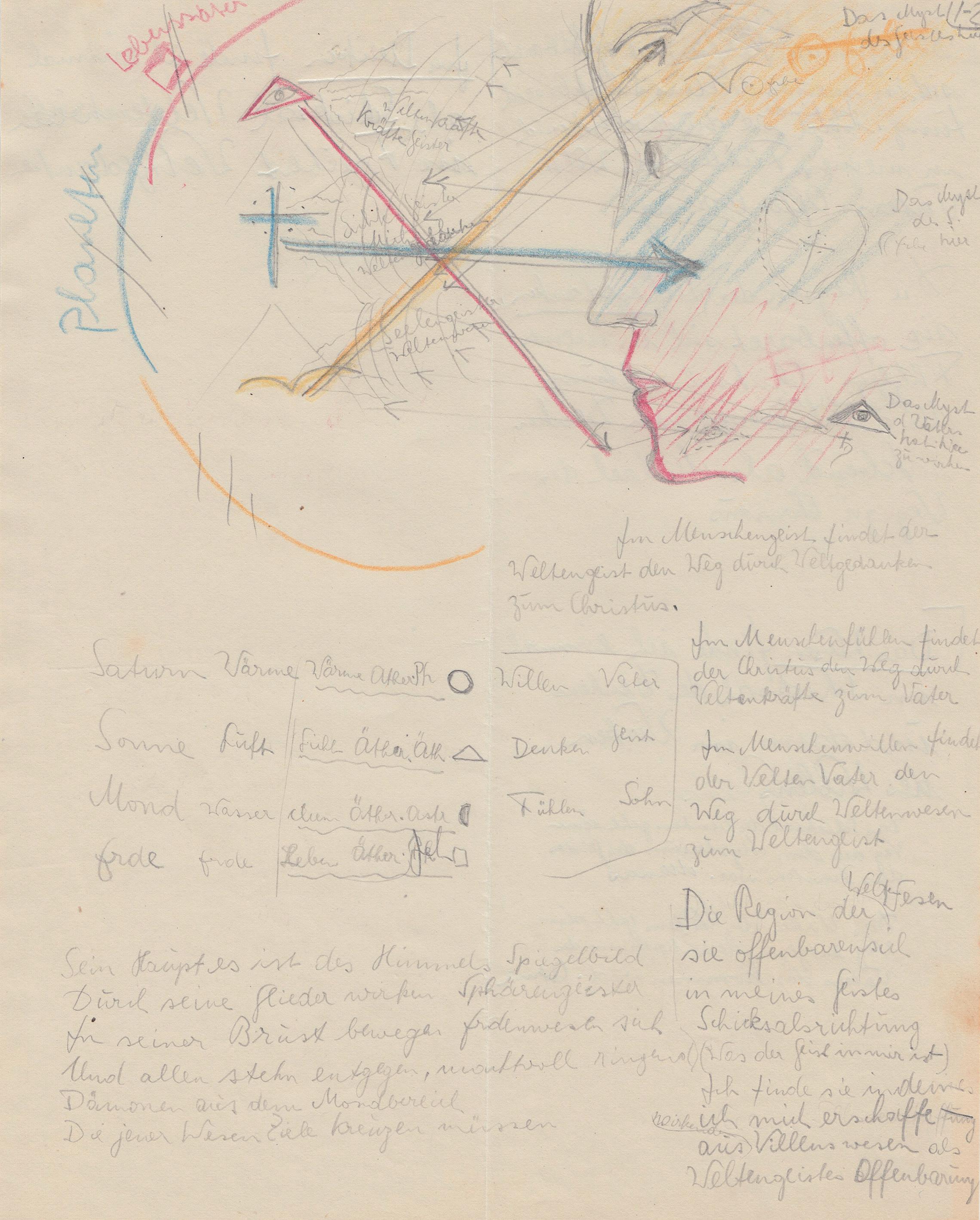

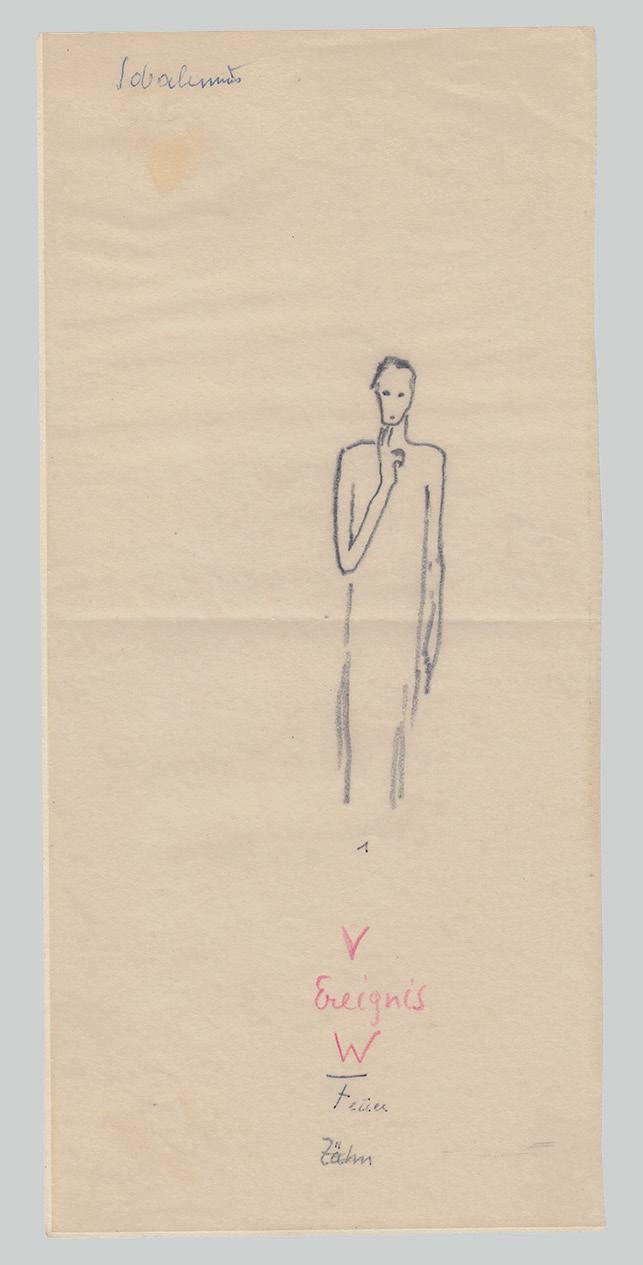

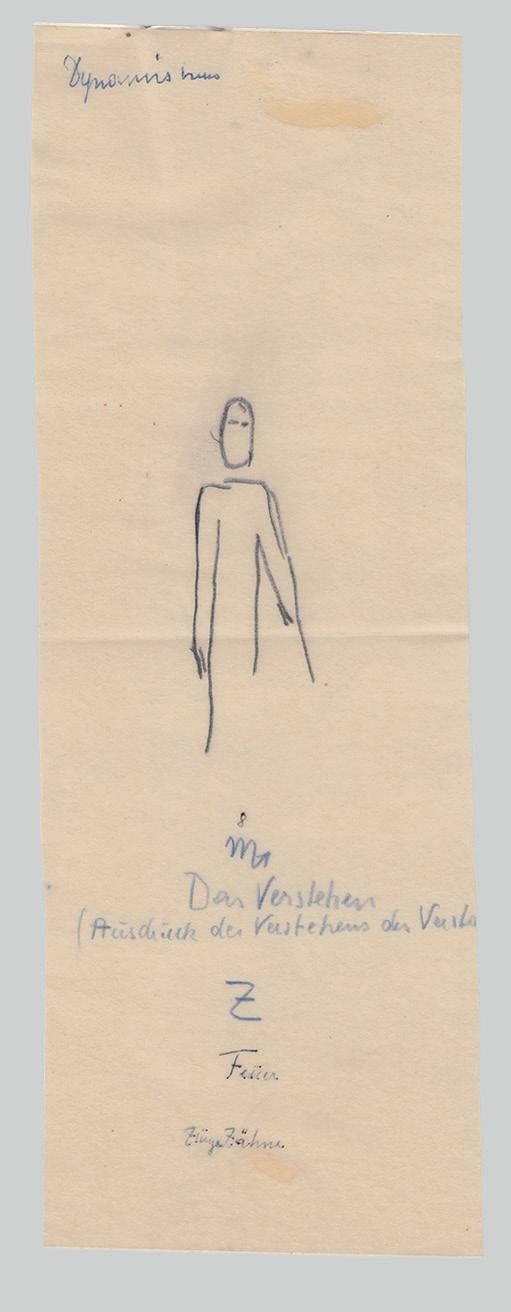

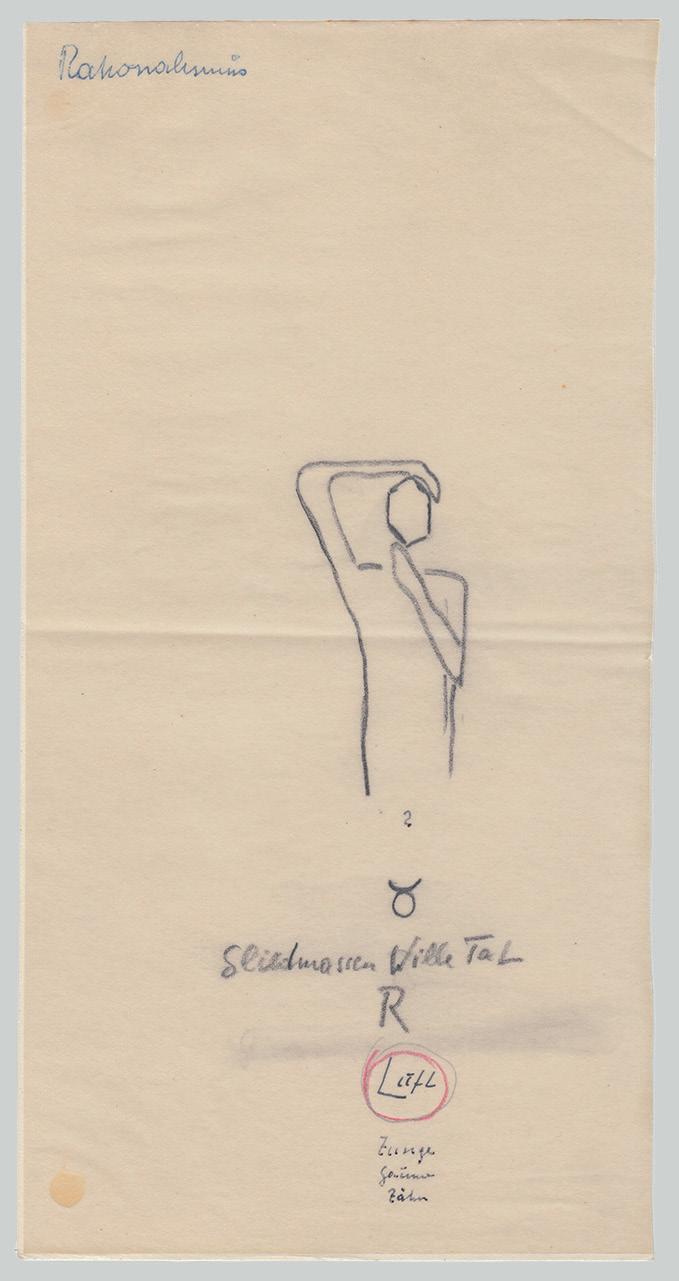

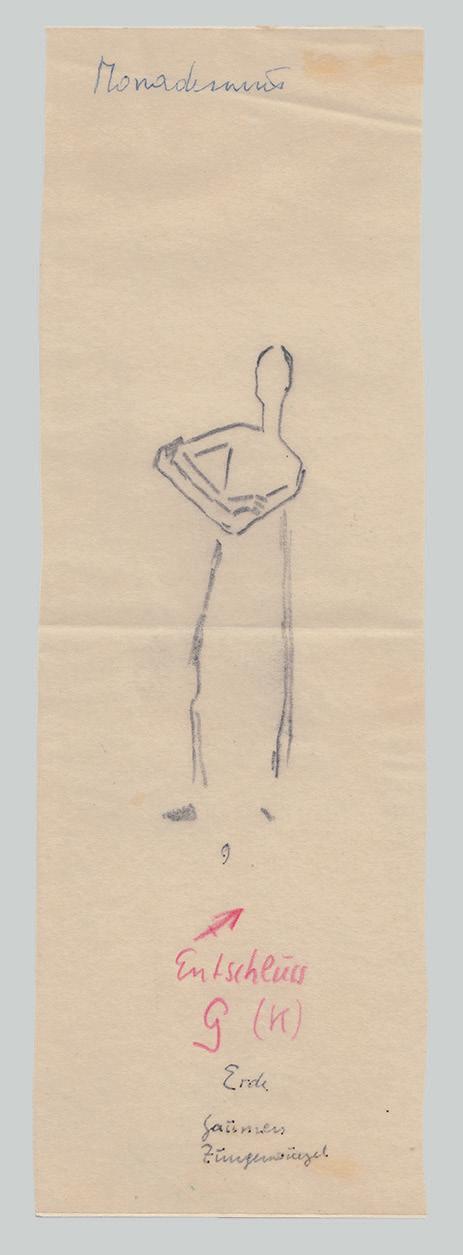

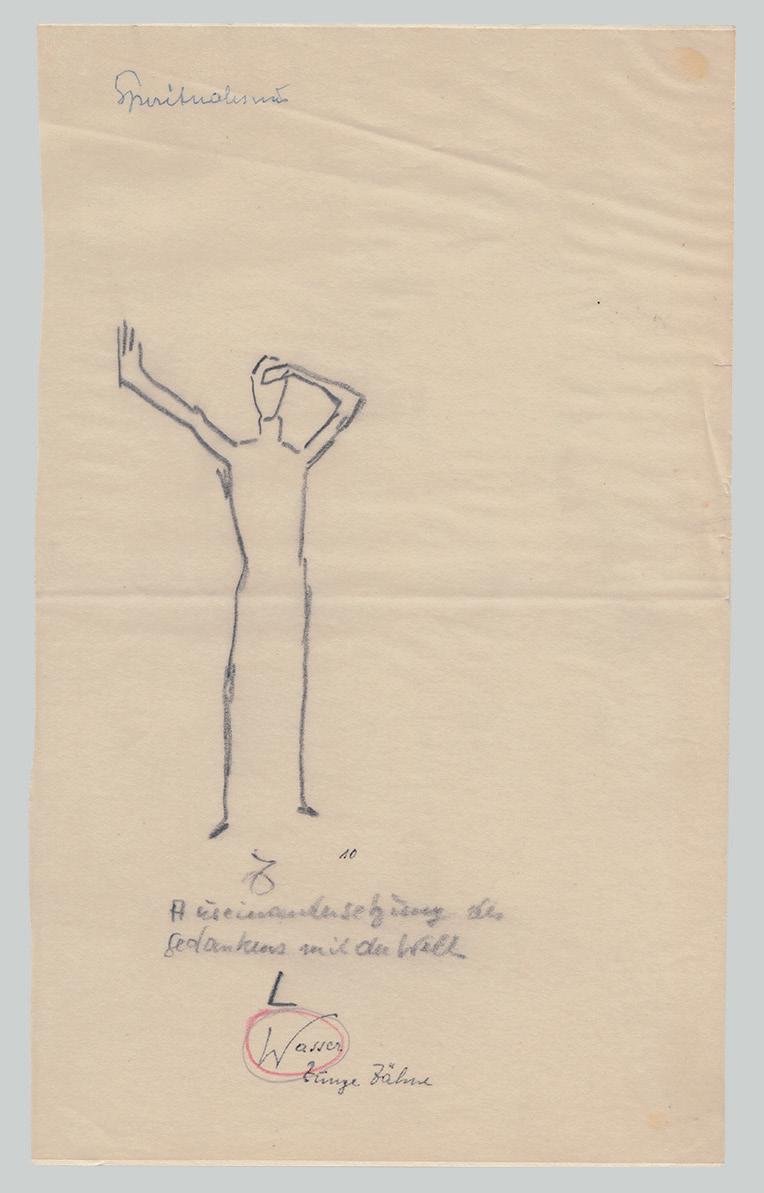

1 Einzelblatt von Paul Schatz mit in Tinte ausgeführter Skizze des Weltall- oder Tierkreismenschen im Zusammenhang mit Aufzeichnungen zur Entwicklung der Erkenntnis der Imagination und Inspiration über den Weg der Mathematik. Undatiert, vermutlich aber vor 1930 (PSS – 01.06.02). Format: 21 × 27 cm. Am 30. Juni 1930 notierte sich Paul Schatz auf den Ausriss eines Kuverts: »In der wissenden Weisheit / Wirst du ergründen / Den durchgotteten Geist / Der der Zukunft gebietet.« (PSS – 01.06.19).

2 Paul Schatz vermutlich in den frühen Fünfzigerjahren in seinem Arbeitszimmer bei der Betrachtung eines Plexiglasmodells der 360-teiligen Kugel. Seit 1948 fertigte Paul Schatz in seiner Werkstätte für Raum- und Kristallgeometrie derartige Körper an. Rechts des Telefons steht ein Umstülpbarer Würfel. Am oberen Bildrand sind einige Plastiken von Paul Schatz, vermutlich Tonmodelle, zu erkennen. Die Aufnahme wurde von dem Schweizer Künstler, Fotografen und Kunstvermittler Serge Stauffer (1929 – 1989) gemacht. © Archiv Serge und Doris Stauffer, Graphische Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek Bern.

3 Undatiertes Blatt von Paul Schatz mit einer Farbskizze und Aufzeichnungen zur Beziehung der Menschenwesenheit zu den Hierarchien und der Trinität vor dem Hintergrund der Weltevolution. Dem Blatt liegt eine weitere, jedoch nur einfarbige Studienskizze dieser Art bei (PSS – 01.06.24). Format: 17,7 × 22,2 cm.

Vorwort 11

Genius, ich verstehe nicht | nach 1967 14

Annäherungen an Leben und Werk von Paul Schatz, Matthias Mochner 16 – 27

BETRACHTUNGEN ZUR SEELISCHEN VERTIEFUNG

Als wäre ich gezwungen zu verstummen | 10. Mai 1934 30 – 31

Das Grundproblem des künstlerischen Suchens in der Gegenwart | 1927 32 – 33

Holzbildhauerisches im Lichte der Selbsterkenntnis | 1926 34 – 37

Die Expertise | 1939 39 – 40

Einem lernenden Leben zu dienen, das lernen will, um zu wachsen, nicht um zu wissen | vor 1930 41 – 42

Von dem Versiegen des alten und vom Erwecken des neuen

Künstlerischen | um 1924 45 – 47

Über das geistige Köhlertum | um 1925 49 – 51

Am Tag von Michals Erscheinen | 1925 53 – 55

Der Kegel als Sitten- und Naturgebilde | vor 1930 57 – 59

Ein Märchen aus dem Jahre 5000 nach Christus | 1927 60 – 63

Die Buntstiftskizzen zum Kegel | vor 1930, Matthias Mochner 64 – 71

Betrachtungen allgemeiner Art | 19. Juni – 19. Juli 1931 73 – 87

Das Schachspiel in geisteswissenschaftlicher Beleuchtung | 1927 90 – 96

Als Techniker und Erfinder | 1976 98 – 103

Über mein Judentum | 3. Juni 1933 104 – 109

BETRACHTUNGEN ZUR MATHEMATIK UND MATHEMATOSOPHIE

Die Grundlegung einer neuen Mathematik und Geometrie mittels eines im Bereich der höheren Mathematik gewonnenen Bewusstseins | Juni 1925 112 – 131

Die Rätsel der Mathematik | 1925 133 – 159

Die Prinzipien des mathematischen Denkens als Pforte zu einer modernen Theogonie | 1925 161 – 187

Vom Wesen und Wesenlosen in der reinen Mathematik und einige Symptome für das Erlebnis des Wesenhaften in den mathematischen Qualitäten | 1925 188 – 191

Ansätze der Erkenntnis des wesenhaften Kernes im mathematischen Denken und von dem Grund, der die Philosophen verhindert, ihn zu verstehen und den Mathematiker hindert, ihn zu begreifen | 1925 192 – 193

Zur Philosophie der Mathematik | 1925 194 – 202

Mathematisches im Lichte der Geisterkenntnis II | 1925 203 – 213

Die Seelenhaltung des Mathematikers | nach 1927 215 – 217

Mathematosophie als Kunst | 1925 218 – 219

Mathematik und Naturerkenntnis | vor 1930 220 – 221

Die Umstülpung des Würfels | nach 1933 223 – 259

Aufstülpbare Verpackungsschachteln, Matthias Mochner 228

Vom Schattenkegel der Erde und vom Kegelkreisel der Präzession | vor 1930 261 – 263

Die vier Stufen der Mathesis | 1925 265 – 267

BETRACHTUNGEN ZUR ASTRONOMIE

Kepler hatte den Plan | 1949 270 – 271

Keplers Planetarium | 1949 272 – 277

Nachdenkliches zu Keplers Planetarium im Uhren-Pavillon der Kaba, Thun 1949 | 1949 278 – 279

Kepler und Novalis | nach 1972 283 – 285

Über Schein und Wirklichkeit in der Astronomie | 1957 286 – 288

Von der Leuchtekonfiguration des Fixsternhimmels | 1957 290 – 291

Die Zwölfheit der Helligkeitsstruktur des Sternenhimmels | 1956 296 – 305

Über die dreifache geistige Natur der Himmelslichter | 1957 307 – 313

Patentanmeldungsentwurf für eine Uhr | 1. Juni 1962 314 – 317

Von der Segenskraft abstrakter mathematischer Ideen | 1925 318

BETRACHTUNGEN ZUR GEOMETRIE

Über das Flächenhafte | um 1930 324 – 329

Das Theorem des Pythagoras | 1934 331 – 333

Kristall, Kreuz und Krone | nach 1934 341 – 343

Die Geometrie des Geistesforschers | um 1926 346 – 347

Der Kegel als Geistgebilde | vor 1930 348 – 352

BETRACHTUNGEN ÜBER EINE MENSCHEN- UND NATURGEMÄSSE TECHNIK

Von dem Scheitern der Idee technischer Werke als Ausdruck des Geistigen | vor 1930 356 – 358

Über den Charakter und Gegenstand einer von dem Berichtenden in die Wege geleiteten Forschungsarbeit | um 1934 360 – 363

Auf unserer Kulturoberfläche | Juli 1935 364 – 366

Von der Gliederung des Kräftewirkens | nach September 1935 367 – 369

Flüssiger Aggregatzustand und orphische Mysterien (Fragment) | vor 1930 370 – 371

Menschliche Bildung – Technische Gebilde | 14. September 1930 373 – 375

Kernkraftwerke | 1975 376 – 379

Leisten neue Wa ffen einen Beitrag zur Friedenssicherung? | 1945 380 – 384

Technik und Menschheit | November 1930 385 – 386

Zum Problem fliegender Objekte aus anthroposophischer Sicht | nach 1972 387 – 389

Neue Wege | 1978 390 – 393

Vom geometrischen Ursprung zur mechanischen Anwendung eines neuen kinematischen Prinzips | um 1950 394 – 395

Zur Umstülpungskinematik | 26. November 1964 396 – 398

Eine Erweiterung der kinematischen Fundamente der Technik | 25. November 1935 399 – 412

Luftfahrzeug | 1942 413 – 415

Pro aqua sana – Rückblick und Ausblick auf die Entwicklung meiner Wasserbearbeitungsvorrichtungen | 1973 418 – 423

Selbstbericht über die technischen Entwürfe von Paul Schatz, welche durch das Eidgenössische Patent Nr. 500 000 bekannt geworden sind | 1971 430 – 433

Das Oloid als Repulsionsorgan | August 1970 436 – 437

Wasserfahrzeug | um 1941 438 – 439

Memorandum | 28. Mai 1969 440 – 441

Bericht über die Wirksamkeiten der Turbula | um 1971 443

Über das meinen technischen Schöpfungen zugrundeliegende

Motiv | 1976 444 – 447

Ich stelle mir die Frage | 1932 449 – 456

4 Skulptur »Die Kynnigeskinder« von Paul Schatz. Herbst 1935. Terrakotta. Höhe: 50 cm. Verbleib unbekannt. Historische Aufnahme (PSS – 01.08.04). Format: 9 × 11,2 cm. An einen Verwandten schrieb Paul Schatz am 8. September 1939 über die Skulptur: »›Die Kynnigeskinder‹: das alte Motiv eines männlichen Toten in den Armen einer Jungfrau. Helle Terrakotta.« (PSS – 01.04.01).

5 Einzelblatt mit Farbskizzen verschiedener Physiognomien vom 23. Dezember 1928. Bei den Studien dürfte es sich um die Vergegenwärtigung unterschiedlicher Bewusstseinsformen handeln – wohl im Zusammenhang mit der Kurs- und Vortragstätigkeit von Paul Schatz ab 1927 am Goetheanum. Rechts unten findet sich eine Charakterisierung des Mathematikers. Links davon Überlegungen zur Christuswesenheit, darüber Gedanken zum sinnlichsittlichen Erleben der Farben und Formen. Vgl. die Studie »Die Prinzipien des mathematischen Denkens als Pforte zu einer modernen Theogonie« (S. 161 ff.), in der sich Paul Schatz mit den verschiedenen Stufen der übersinnlichen Erkenntnis befasst (PSS – 01.01.03). Format: 17,6 × 21,2 cm.

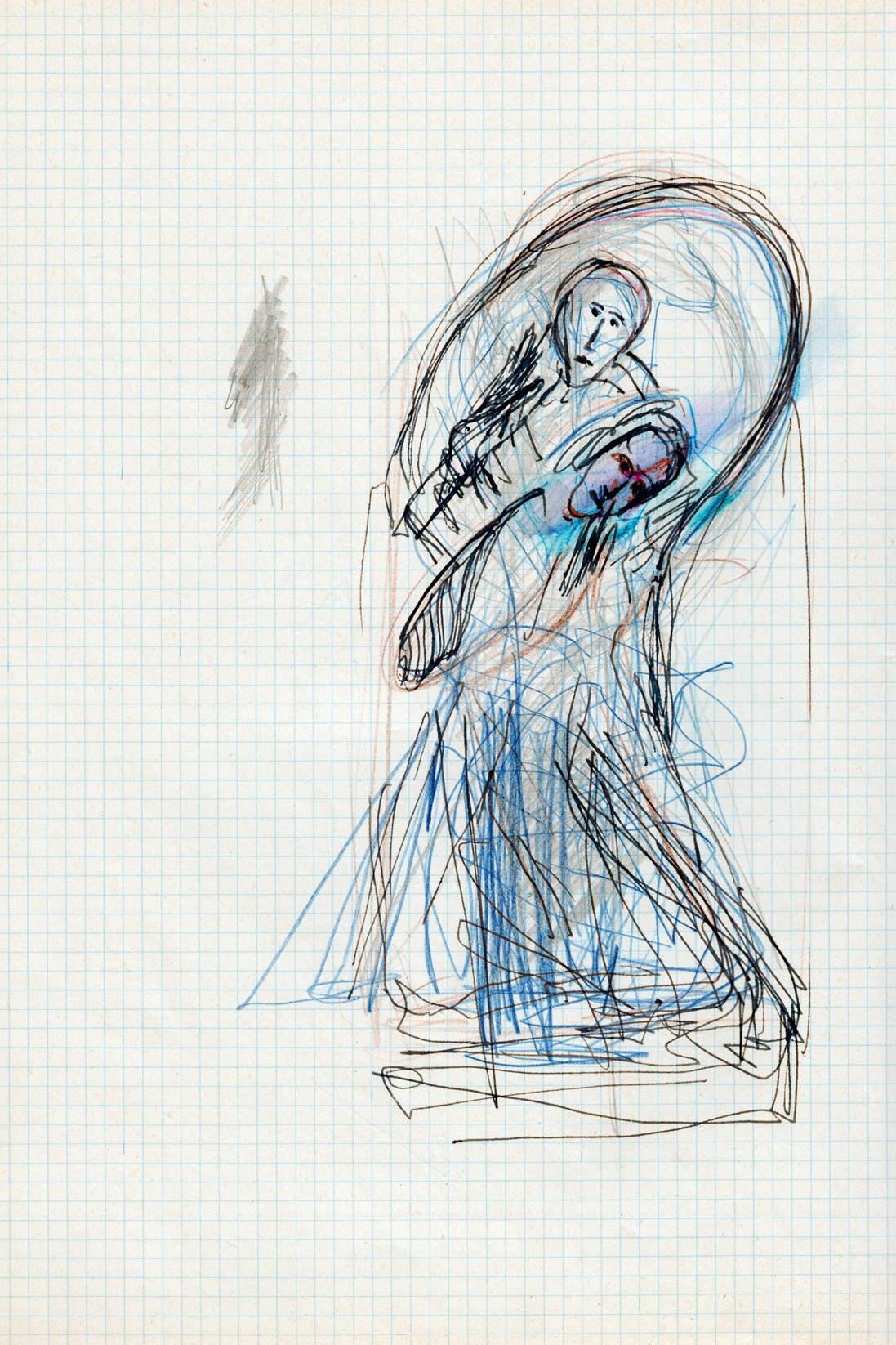

6 Farbskizze aus einem Arbeitsheft von Paul Schatz (Ausschnitt). November 1948. Eine in Bewegung begriffene, nachdenkliche Gestalt im Vordergrund scheint mit einer hinter ihr stehenden Wesenheit – von dieser liebevoll, aber auch mit Sorge beobachtet – innerlich verbunden (PSS – 01.01.10). Format: 21 × 29,9 cm.

1 Paul Schatz am 28. Mai 1930 in einem zwölfseitigen Brief an Herbert Heribert Fischer (PSS – 01.04.02). Ergänzungen in den Texten durch den Herausgeber stehen grundsätzlich in eckigen Klammern, die Lebensdaten der von Paul Schatz erwähnten Persönlichkeiten wurden, soweit möglich, recherchiert.

2 PSS – 01.06.01. Aus der Zeit nach 1975 hat sich eine fragmentarische autobiographische Skizze mit dem Titel »Mein andres Leben. Bildhauerei und Menschenbildung« erhalten (Typoskript, 10 Seiten; PSS 01.09.01).

Matthias Mochner

vorwort

D»So wenig ein Haupt eine Krone tragen kann und der dazugehörige Leib einen Frack, ebensowenig kann man den Abglanz kosmischer Rhythmen den sinnlichen Mechanismen einverleiben, ohne bestrebt zu sein, das Gewand, das sie tragen sollen, dementsprechend zu gestalten. Kunstsinn will die Maschine erobern.« 1

er vorliegende Band bietet eine Auswahl an Texten von Paul Schatz (1898 – 1979), die hier erstmals veröffentlicht werden. Die Auswahl erfolgte nach fünf Gesichtspunkten: »Seelische Vertiefung«, »Mathematik«, »Astronomie«, »Geometrie« und »Menschen- und naturgemäße Technik«. In Verbindung mit den zu Lebzeiten veröffentlichten Aufsätzen ermöglicht sie es, bestimmte Stationen der Erkenntnisbiographie von Paul Schatz genauer zu verfolgen. Dies erscheint vor der Tatsache, dass sein Leben und Werk noch weitgehend unerforscht sind, an der Zeit, legte Paul Schatz doch mit seinen bahnbrechenden Forschungen die Grundlage der Rhythmusforschung im Bereich der Technik. In autobiographischen Aufzeichnungen betonte er stets, dass es wichtig sei, das Exemplarische in seiner Erkenntnisentwicklung im überpersönlichen Sinne entsprechend zu würdigen: »Dieses Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste handelt von erkannten Erlebnissen. Da kann es sich um nichts anderes handeln als um ein durchaus persönliches Schicksalsbekenntnis. Wäre dieses nur interessant oder unterhaltend so hätte sich der Verfasser nicht dazu entschlossen dieses im Zusammenhang darzustellen. Aber dieser Schicksalsweg führte gerade heraus aus dem Persönlichen oder wenigstens aus dem was dem Persönlichen an weltverengender Tendenz innewohnt. Und um die Darstellung dieses Herausführens ist es dem Verfasser zu tun.« 2 Das Lebenswerk von Paul Schatz trägt die Signatur eines Initiationsweges. Darin liegt das Exemplarische. Indem der Mensch durch Einweihung von dem Ewigen in sich berührt wird, verwandelt er seine irdische Biographie. Durch die aus der Zukunft einströmenden und wieder in die Zukunft weisenden Impulse wird sie im überpersönlichen Sinne für andere Menschen bedeutsam. Im Falle von Paul Schatz umso mehr, als er um die technische Handhabung der ätherischen Kräfte rang. Die Aufsätze stehen nicht für alle, jedoch zentrale der vielen Forschungsfelder von Paul Schatz. Durch umfangreiches Bildmaterial soll – wie im Buch »Architektur und Umstülpung« – sichtbar und spürbar werden, wie umfassend die Forschungen von Paul Schatz waren. Dürfte das Buch insbesondere bei Technikern auf Interesse stoßen, so wäre sein und des Herausgebers Ziel im Sinne von Paul Schatz erreicht.

Matthias Mochner, Herausgeber

7 Bronzebüste des Silenos (Paul Schatz Stiftung). Höhe: 26 cm. Die Gestalt des Silenos besaß im Leben und Werk von Paul Schatz große Bedeutung. In einer Aufzeichnung am 28. September 1962 formulierte er: »Die neue Nuance ist jetzt das in den Vordergrund stellen der michaelischen Pflicht zur Grundlegung eines neuen Verhältnisses des Menschen zum machinalen Wirken und Werk. Das könnte und müsste zünden. / Es ist höchste Zeit zu diesem zündenden Ereignis. / Es ist identisch mit dem wesenhaften Willen zu solchen grundlegendem Wirken aus Rudolf Steiners Werk und Sendung in dem ich mich stelle in Michaels Dienst kämpfend wie eh und je als Silen gegen die Dämonen durch das Geschrei meines Esels, der die Feinde verjagt.« (PSS – 01.02.02). Foto: Michael Fritschi (MF).

8 Undatiertes Studienblatt mit alchemistischen Aufzeichnungen in schwarzer Tinte (frühe Dreißigerjahre). Paul Schatz beschäftigte sich nicht nur im Rahmen der Intervallreihe des Umstülpbaren Würfels mit musikalischen Fragen, sondern dachte im März 1936 auch über neuartige Musikinstrumente nach. So experimentierte er zum Beispiel am selbstgebauten Monochord. Die Aufzeichnungen weisen auf das Studium einer alchemistischen »Musikalität« der Stoffe hin (PSS – 01.06.24). Format: 11 × 17,5 cm.

PrimSekunde

Genius, ich verstehe nicht ... | nach 1967

G enius, ich verstehe nicht. Soll ich meinen Willen ändern? Nein, das kann und soll und will ich nicht. 1

Es erscheint mir strahlend, – eingetaucht in Weltenhelle – eingepflanzt in Weltenwärme das, was ich vollbringen soll.

Meiner Handlungsweise aber fehlt das Feuer und das Licht und die selige Bestimmung, die mich einst beseligt hat.

Als ich die Schwelle betrat und überschritt vom Studenten zum Holzbildhauer, war das Ereignis erfüllt. Doch das Schicksal wies mich zurück, erneut in das Studium der Geisteswissenschaft.

Mit erschwerten Bedingungen nahe ich mich wieder der Schwelle der wahrhaftigen Kunst.

Als Student muss ich vollenden das Werk, welches bewusster hinführt an die Schwelle der geistigen Welt.

Osterlicht hell gedämpftes durchdringe mich mit Deinem Wissen, so dass es mein Blut mit Gewissheit durchpulst und ich an dieser Gewissheit finde den Atem der Wahrheit.

Und aus dem Atem der Wahrheit die richtige Kraft der Vollendung des begonnenen Werkes.

Nicht neue und bessere Begriffe zu suchen, ist mir aufgegeben, sondern neue und bessere Formen des Lehrens und Lernens, welches emporhebt die Seele in [das] Feld der ewigen Wahrheit (und weckt die Kraft zu segensreichem Tun).

Es muss sich eine Wandlung vollziehen. Denn sonst sind die höheren Stufen bedroht einzustürzen, weil die ersten zu schwach gezimmert waren.

Dort Archimedes, doch zuvor war wohl ein tiefes Weisheitsweben im Äther der ägyptischen Zeit ausgegossen über mein Schicksal. 2

Doch welcher Schakal wurde losgelassen auf meine Seele. Ohne rettende Hand versuchte ich vergebens zu schwimmen im Ozean der Welten [Werde?]-Liebe suchend.

Bin ich ertrunken? Und nun verpflichtet, auf dem Boden des Meeres, den Klippen entlang, den Weg nach oben zu finden.

1 PSS – 01.06.05. Auf den 17. März 1967 datiert. Unter den mehr als 400 Gedichten von Paul Schatz sind zahlreiche an den eigenen Genius (das höhere Ich des Menschen) gerichtet. Im Erkenntnisbemühen, das Schicksalsgefüge der eigenen »Paul-Schatz-Inkarnation« zu durchlichten, deutete Paul Schatz vorsichtig auf karmische Zusammenhänge. Das Gedicht steht inhaltlich in Bezug zu dem Text »Als wäre ich gezwungen zu verstummen«, in dem er nach Griechenland und dessen »technischen« Leistungen blickte (vgl. S. 30).

2 Eine der seltenen Stellen im Werk von Paul Schatz, wo er sich vorsichtig tastend auf seine Inkarnation in Ägypten bezieht. Hinweise auf eine Verkörperung im griechischen Kulturkreis finden sich mehrfach.

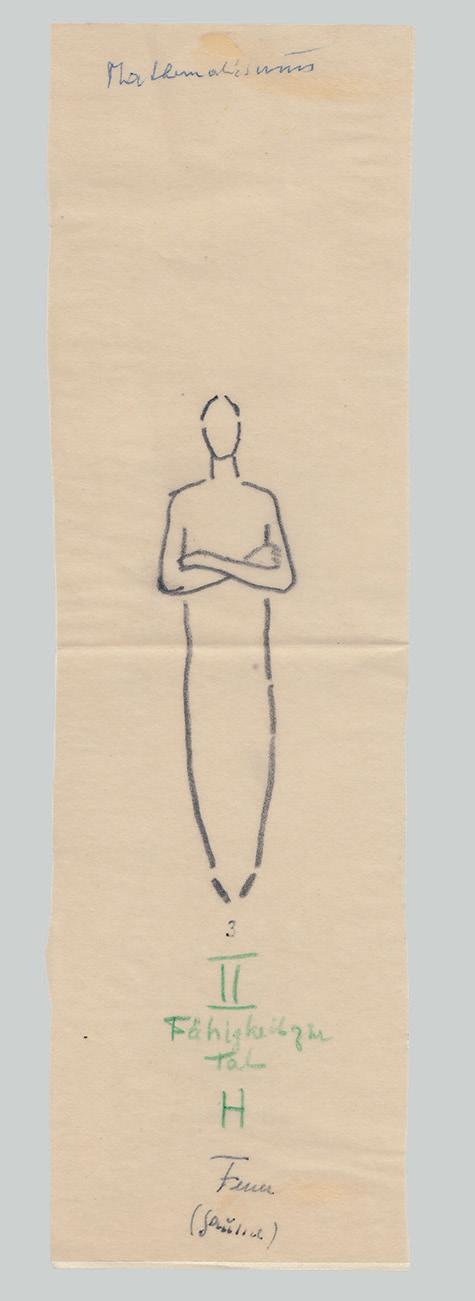

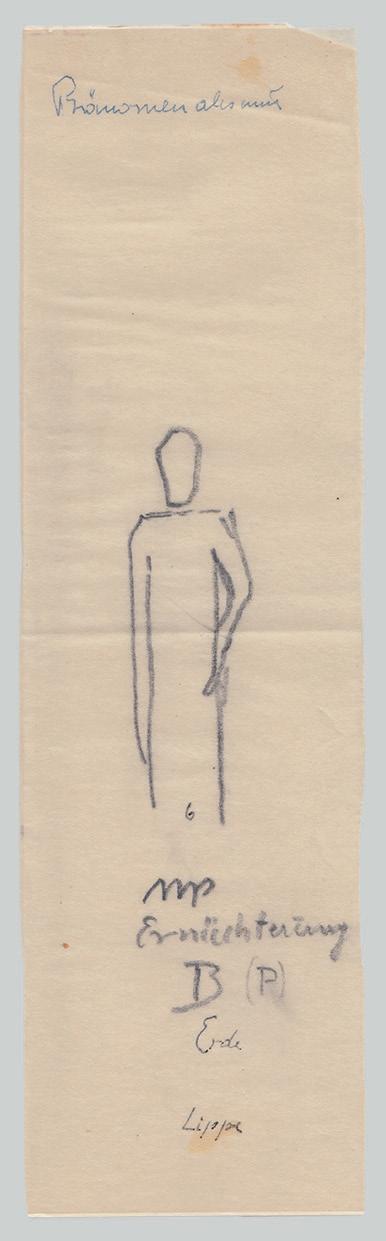

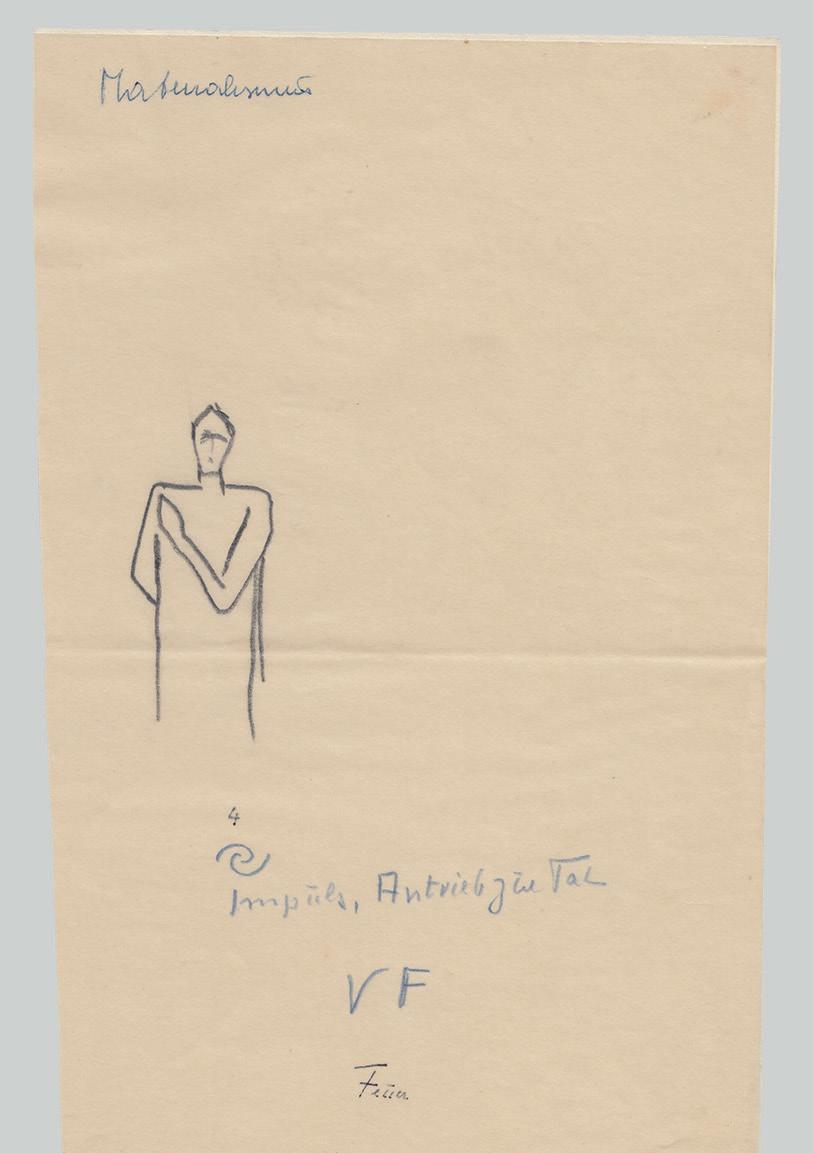

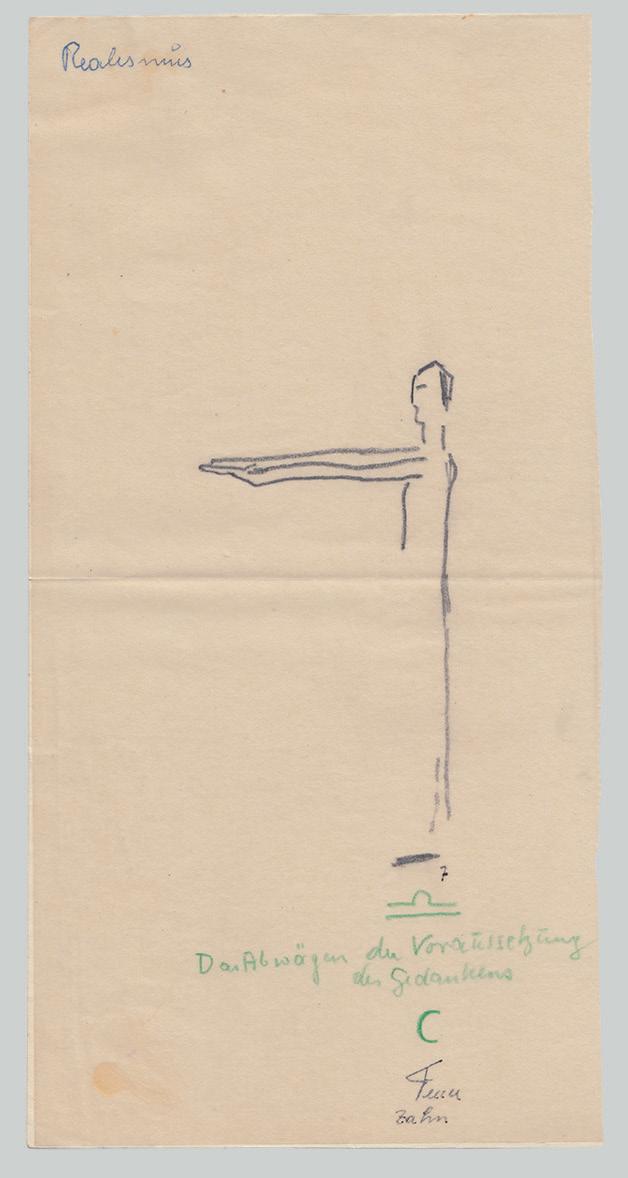

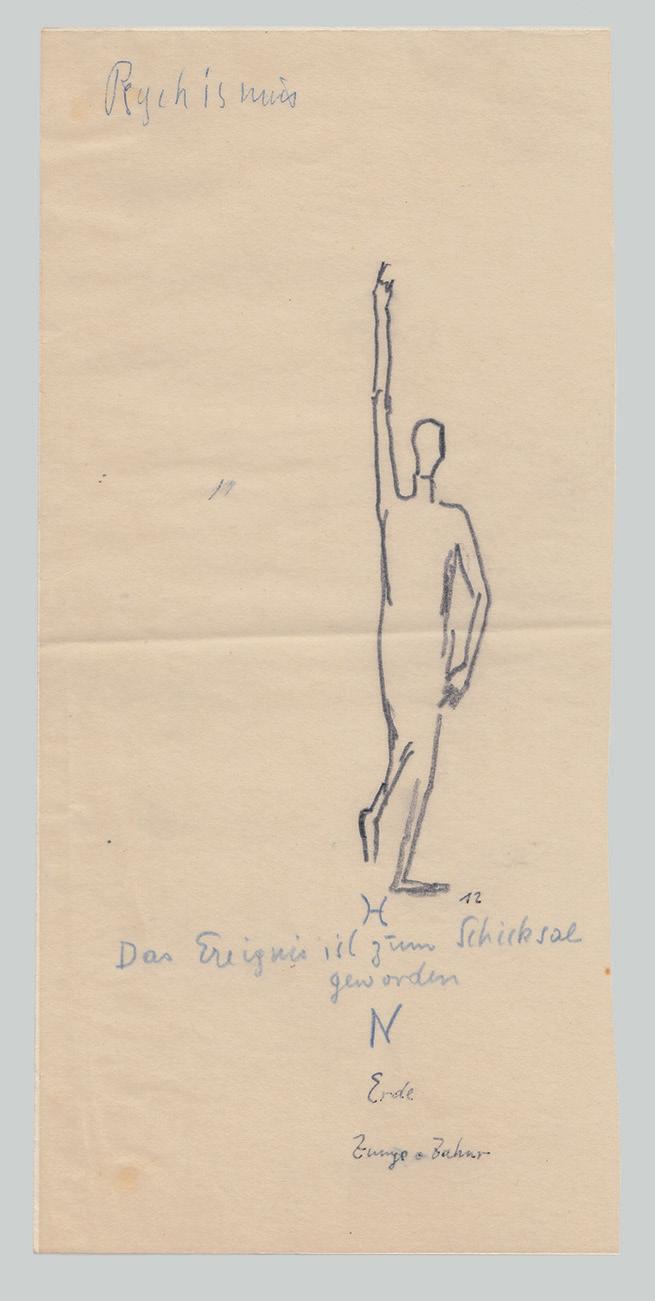

10 – 20 Studienzeichnungen zur Eurythmie (PSS 01.06.24). Undatiert; Höhe der Figuren: 6 – 10 cm. Dargestellt sind die zwölf Tierkreisgesten. Die Zeichnungen wurden, vermutlich mit dem Ziel, sie im Tierkreis anordnen zu können, ausgeschnitten. Jeder Tierkreisgebärde ist eine der zwölf Weltanschauungen zugeordnet. Paul Schatz bezog sich auf den Vortrag Rudolf Steiners vom 7. Juli 1924 (vgl. Rudolf Steiner: Eurythmie als sichtbare Sprache. LautEurythmie-Kurs. GA 279. 5. Aufl., Dornach 1990, S. 171 – 190). In der Erstausgabe von 1927 finden sich identische Zeichnungen (von Oswald Dubach); Paul Schatz zeichnete diese nach. Vgl. auch Rudolf Steiners Vortragszyklus »Der menschliche und der kosmische Gedanke« (GA 151. 6. Aufl., Dornach 1990).

Annäherungen an Leben und Werk von Paul Schatz

»Durch das 2te Mysteriendrama Steiners (Die Prüfung der Seele) ist mir das SimonStrader-Mysterium völlig neu verständlich geworden. Das Schicksal der Entfremdung. Ich habe es selbst gesucht. / Im Fremden sich einzurichten. – Schicksal meistern, Schicksal dichten. Suchen den Geist in der Natur und in dem Geiste die Natur-erschaffende Quelle – dieses Suchen wird mich finden lassen Heimat im Menschentum. – – Des Zweifels wirren Rest besiegen lernen.« 1

Im Juni des Jahres 1925, dem Todesjahr Rudolf Steiners (1861 – 1925), verfasste Paul Schatz in München, wo er 1919 bis 1922 auf Wunsch seines Vaters Samuel Schatz (1868 – 1940) Maschinenbau studiert hatte, die Schrift »Die Grundlegung einer neuen Mathematik und Geometrie mittels eines im Bereich der höheren Mathematik gewonnenen Bewusstseins« (vgl. S. 112). Das Anliegen der Studie beschrieb Paul Schatz, der am 22. Dezember 1898 in Konstanz am Bodensee geboren wurde, als die »Aufgabe (...), Mathematik und Geometrie aus michaelischem Impulse heraus neu zu gestalten«. Zum Zeitpunkt der Niederschrift war er knapp 27 Jahre alt. Dass ein junger Mensch, der im Ersten Weltkrieg als Funker an der Westfront in Belgien den Einsatz der ersten Panzer erlebte, die eigene Arbeit in Beziehung zur Michaelwesenheit charakterisiert, muss aufhorchen lassen. Es zeigt sich darin eine bestimmte Signatur geistigen Arbeitens, die Rudolf Steiner in einem Vortrag am 17. Dezember 1922 in Dornach als ein Arbeiten des Menschen hin zu Michael beschrieb: »Die Wissenschaft, die als anthroposophische Geisteswissenschaft das Raumesurteil wiederum vergeistigt, wiederum übersinnlich macht, arbeitet von unten nach oben, streckt gewissermaßen die Hände von unten nach oben aus, um die von oben nach unten ausgestreckten Hände des Michael zu erfassen. Denn da kann die Brücke gescha ffen werden zwischen den Menschen und den Göttern. Und Michael ist der Regent dieses Zeitalters geworden aus dem Grunde, weil er entgegennehmen soll, was die Götter entgegennehmen wollen aus dem, was die Menschen dem bloßen Zeitvorstellen durch das Raumesvorstellen zu dem Götterwissen hinzufügen können.« 2 Im Sinne der Anthroposophie Rudolf Steiners wollte Paul Schatz einen »Keim« legen: »Wenn man aus dem Geiste der Initiationswissenschaft heraus wirklich Anthroposophie betreibt, so ist das ein Sich-Kümmern um kosmische Angelegenheiten, um etwas, das die Menschheit auszumachen hat an Angelegenheiten im Einklange mit der Götterwelt. Und es handelt sich im heutigen Zeitalter im Grunde genommen um vieles. Es handelt sich darum, ob wir den Keim legen wollen zu dem, was das richtige weitere Zusammenleben mit der göttlich-geistigen Welt ist, oder ob wir diesen Keim nicht legen wollten.« 3

Die Aussage, aus michaelischen Impulsen zu wirken, wirft Fragen auf. Paul Schatz trat seinen Erdenweg durch Geburt in ein großbürgerliches jüdisches Elternhaus wenige Wochen vor Ende des Kali Yuga, dem finsteren Zeitalter, das 1899 endete, oder fast 20 Jahre nach dem Beginn des Michaelzeitalters im Jahre 1879, an. Sein familiärer Hintergrund war ein jüdischer. Der Vater war Mitglied im Stadtrat von Konstanz und leitete in Kreuzlingen am Bodensee die Fabrik Schatz & Sutter, die Maschinen und Einrichtungen für die Getränkeindustrie anbot. Der umfangreiche Briefwechsel zwischen Vater und Sohn gehört zu den berührendsten Zeugnissen, die es aus dem frühen 20. Jahrhundert im Sinne einer Begegnung zwischen Anthroposophie und Judentum im Ringen um die Erkenntnis der geistigen Wirklichkeit des Menschen gibt. In einem Brief vom 18. Januar 1927 erklärte Paul Schatz seinem

Matthias Mochner

21 Historische Aufnahme des ersten Goetheanum von Norden vom 4. Januar 1919 (Déposé O. Rietmann, Nr. 75).

Archiv Joachim Zimmer. Format: 22,6 × 16,7 cm. »Diese schwerwiegende Lebensepisode: Holzbildhauerei hat mich in doppelter Weise, äusserlich und innerlich, zur Anthroposophie geführt. Äusserlich: bald zu Beginn des Jahres 1923 hat der Kunsthistoriker Dr. Grundmann [1892 – 1976], der ab und zu kunstgeschichtliche Betrachtungen an der Holzschnitzschule Warmbrunn vortrug, unter anderen ein Lichtbild des ersten Goetheanums gezeigt. Der Bau sei kürzlich in der Sylvesternacht 1922 / 23 abgebrannt, wurde beiläufig erwähnt. Dann hörte ich von der dort im Zusammenhang mit diesem Bauwerk besonders entwickelten Holzschnitzkunst. Über verschiedene Umstände und Begebenheiten ging von diesem Vortrag Dr. Grundmanns der Anstoss aus, der mich später als Holzbildhauer nach Dornach führte. Auf meine damaligen und späteren holzbildhauerischen Produktionen sei hier nur soweit hingewiesen, als diese in bestimmter Weise meine Forschungen auslösten beziehungsweise modifizierten. – Es sei auf die Vierteljahresschrift für Philosophie und Kunst ›Individualität‹ hingewiesen, welche dank der Initiative Willy Storrers [1895 – 1930] zusammen mit Hans Reinhart [1880 – 1963] 1926 herausgegeben wurde. Das Ostern 1926 erschienene Buch enthält einen Beitrag von mir über ›Material und Gestaltung‹ mit eigenen holzbildhauerischen Arbeiten aus neun Holzarten: Arve, Birnbaum, Tanne, Edelkirsche, Wildkirsche, Eiche, Esche, Birke und Ulme. / Der von mir schon in Warmbrunn praktizierte Impuls, zu bestimmten Motiven passende Holzarten zu benutzen, war der engere Anlass für mein Interesse an der holzbearbeitenden Kunstbetätigung in Dornach, denn, wie man mir sagte, wären dort auch alle Holzarten verwendet worden. In Warmbrunn bearbeitete man in der figürlichen Klasse Dell’Antonios [1876 – 1971] ausschliesslich Lindenholz. Der sehr viel gegenwartsnähere Leiter einer anderen Abteilung, Walter Volland, benutzte für seine eigenen Schöpfungen vorzugsweise Eichenholz. – In Dornach fand ich dann eine weit intimere Berücksichtigung der essentiellen Werte der Holzarten, als ich sie entwickelt hatte. Mir war nur der Zusammenhang zwischen Werkstoff und Motiv aufgegangen. Rudolf Steiner war mit seinen Gestaltungen vorgedrungen bis in die Tiefen des Zusammenhanges von Werkstoff und Form. / Der innerliche Anlass zu meinem Weg zur Anthroposophie war die schon bedachte Entdeckung zweier Bewusstseinsarten. Was mir elementar bei meinem Eintritt in die Warmbrunner Holzschule aufging, fand ich im Werke Rudolf Steiners zu unvergleichlicher Reife durchkultiviert und mit nicht endender Ausführlichkeit für jegliche Lebenssituation des modernen Menschen aufs liebevollste beschrieben. Das Wesentlichste der folgenden Schritte bezieht sich auf diesen bewusstseinsverwandelnden Einschlag in die Bereiche der mathematischen Erkenntnisdisziplin.« (Paul Schatz in autobiographischen Aufzeichnungen; PSS – 01.09.01).

Matthias Mochner

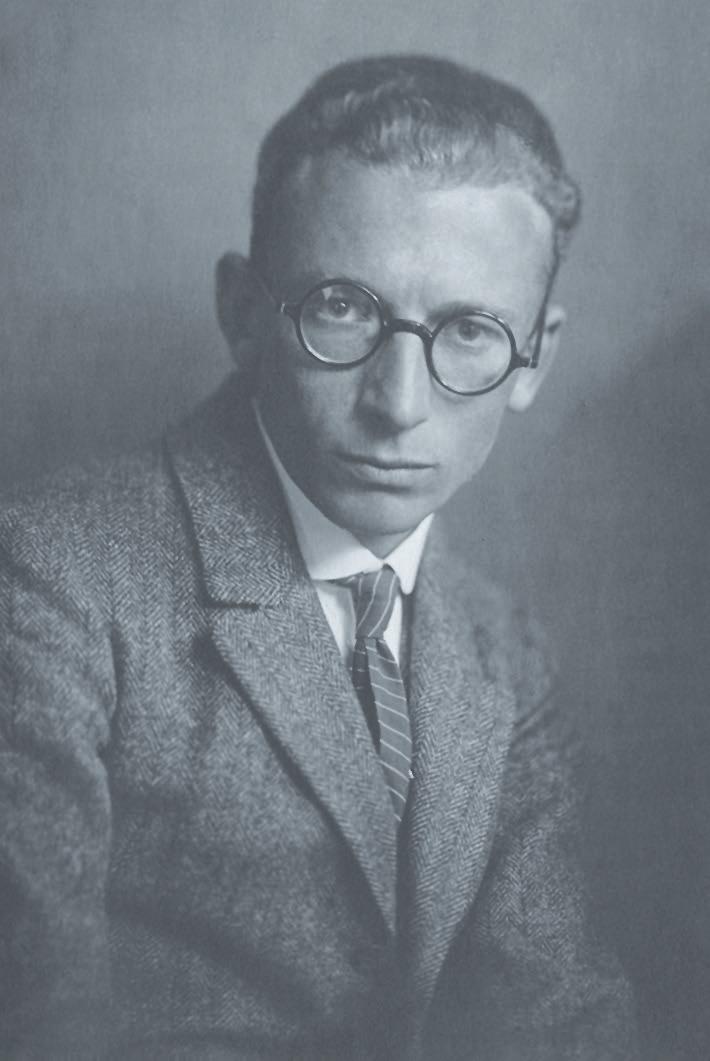

22 Paul Schatz. Frühe Zwanzigerjahre.

Historische Fotografie (PSS – 01.08.05).

Format: 15,3 × 10,1 cm.

Vater mittels einer Skizze, wie er sich sein Berufsziel vorstellte: Mathematik, Technik (Handwerk) und Astronomie bilden drei sich zueinander neigende Säulen, auf deren Spitze Kunst und Bildhauerei in einer Kugel ruhen, über der ein Fünfstern zu erkennen ist. Unter die Skizze schrieb er: »Denn ich weiß: Wer in unserer Zeit Künstler sein will muß mit der Tradition brechen denn unsere Zeit wird ebenso eine Kunst aus sich hervorgehen lassen müssen, wie aus dem Griechentum die griechische Kunst, aus dem Ägyptentum die ägyptische Kunst hervorging. Wer aber mit der Kunsttradition bricht muß sich die Fundamente neu erscha ffen, sonst kann er seiner Kunst keinen wirklich bedeutungsvollen Inhalt zuführen.« 4 Nicht im Sinne des Sechssterns des Judentums, sondern unter dem Pentagramm wollte Paul Schatz wirken – im Sinne Michaels. Besonders deutlich zeigt sich dieses Bemühen in dem Text »Am Tag von Michals Erscheinen«, den er am 28. September des Jahres 1925, an Michaeli, niederschrieb (siehe S. 53 ff.).

Die Erkenntnis des Ätherischen Der Fünfstern ist das Bild des ätherischen Menschen. Paul Schatz wusste um diese Wirklichkeit aus eigener Anschauung, da er bereits über die bewusste Wahrnehmung des eigenen Ätherleibes verfügte. In einem Brief an seine Frau Emmy Schatz-Witt (1900 – 1992), die er über den Kunstmaler und Glasradierer Ernst Georg Haller (1902 – 1980) kennengelernt hatte, berichtete er am 4. Februar 1926 nach einem Treffen in Dornach, auf dem Menschen über ihre Erfahrungen auf dem anthroposophischen Schulungsweg Mitteilung gemacht hatten: »Wie ein verschämtes Geheimnis trage ich die absolut gleichen Erlebnisse seit München mit mir herum. Es jubelte so recht befreit in mir auf, nun von Menschen zu wissen die da drinnen stehen, denn es gehörte zu den schmerzlichsten Erfahrungen die ich machte, dass man (...) Anthroposophen gegenüber von etwas Spanischem spricht, wenn man versucht von den übersinnlichen Organen etwas Konkretes zu sagen.« 5 Über die Wahrnehmung des eigenen Ätherleibes als erster Stufe übersinnlicher Erkenntnis schrieb Rudolf Steiner in der zweiten Meditation seines Buches »Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen« im Jahre 1912: »Es kann ein Augenblick eintreten, in dem

23 Füllfederskizze (Ausschnitt) des eigenen Lebenszieles von Paul Schatz im Brief vom 18. Januar 1927 an seinen Vater (PSS – 01.06.02).

Format: 15 × 9 cm.

die Seele sich innerlich ganz anders erlebt als gewöhnlich. Zumeist wird das anfangs so geschehen, daß die Seele aus dem Schlafe wie zu einem Traume sich belebt. (…) Man fühlt sich etwa allseitig von Gewitterstürmen umgeben. Man hört Donner und vernimmt Blitze. Man weiß sich in einem Zimmer eines Hauses. Man fühlt sich durchsetzt von einer Kraft, von welcher man vorher nichts gewußt hat. (…) Man hat ohne den Leib unmittelbar durch die in sich stärker gewordene Seele beobachtet. (…) Die Seele nennt ein Stück sinnlicher Außenwelt ihren Leib. Die außerhalb dieses Leibes erlebende Seele kann ebensogut einen Teil der nicht sinnlichen Außenwelt zu sich gehörig betrachten. Dringt der Mensch zu einer Beobachtung dieses jenseits der Sinnenwelt ihm zugänglichen Gebietes vor, so kann

er davon sprechen, daß ein sinnlich nicht wahrnehmbarer Leib zu ihm gehört. Man kann diesen Leib den elementarischen oder ätherischen Leib nennen.« 6 Sein Ziel, das Paul Schatz dem Vater durch den Fünfstern im Bilde mitteilte, war die Erkenntnis des Ätherischen. Aus dieser Wirklichkeitssphäre wollte er Mathematik, Technik und Astronomie neu begründen – zugleich aus künstlerischen Impulsen: »Künstlerische Gestaltung im geometrischen und technischen Felde[,] das ist mein Schicksalsauftrag«, formulierte Paul Schatz am 11. Juni 1944 in einem Arbeitsheft. 7

Übersiedlung nach Dornach

Ostern 1927 siedelte Paul Schatz mit seiner Frau nach Dornach über, um dort den Kunstimpuls Rudolf Steiners zu studieren, auf den er durch einen Lichtbildervortrag des Kunsthistorikers Günther Grundmann (1892 – 1976) im Rahmen seiner Ausbildung zum Holzbildhauer in der berühmtem Holzschnitzschule von Bad Warmbrunn im Riesengebirge aufmerksam geworden war. Die Briefe jener Zeit spiegeln eine außerordentliche Intensität geistigen Ringens. So schrieb Paul Schatz am 21. März 1927 vom Bodensee aus über seine Dornacher Eindrücke an seine Frau: »Dornach! Ich empfinde mehr und mehr das Gewaltige was durch Dr. Steiner auf die Erde gestellt wurde, aber ich fühle auch daß wenn die Seelen der Menschen nicht immer kraftvoller und kraftvoller werden immer stärker und stärker durchflammt

24 Die Eltern von Paul Schatz: Emmy Schatz-Witt (1900 – 1992) und Samuel Schatz (1868 – 1940). Ein weiteres solches Bild schickte der Vater als Postkarte am 29. Juli 1933 aus einem Kuraufenthalt im Hotel und Kurhaus Acker Wildhaus in Toggenberg, St. Gallen, seinem Sohn (PSS – 01.08.03). Historische Aufnahme. Format: 12,7 × 18 cm. von magischer Liebesmacht, dann wird Dornach und die Anthroposophie wie ein Alp lasten auf den Seelen der Suchenden.« 8 Bereits am 2. Februar 1926 hatte er aus Dornach berichtet: »Ich und Dornach. Man lernt in höherem Maße mit sich rechnen. Entweder man schleppt sein Eigensein oder es verweht – oder es handelt ! Hier in Dornach sinkt man mit seiner eigenen Last ins Bodenlose.« 9 Schrieb Paul Schatz über die geistige Atmosphäre des Goetheanum von dem Erleben, gleichsam »ins Bodenlose« zu versinken, so muss das Motiv abgrundtiefer Verzweiflung, das seine persönlichen Aufzeichnungen lebenslang durchzieht (und nicht durch die finanziell äußerst prekäre Lage, in der er sich als Forscher befand, alleine erklärt werden kann), vor dem Hintergrund der Aussage in einem nur als Fragment erhaltenen Brief der mittleren Zwanzigerjahre an seine Frau gesehen werden: »Ich hatte also letztes Jahr genau das gleiche Erlebnis. Man muß erkennen: Die Seele des einzelnen Menschen ist der Schauplatz auf dem sich auswirkt: Weltgeschehen. Dieses Weltgeschehen wirkt sich aber aus im selben Augenblick in dem es wahrgenommen wird. Je empfänglicher eine Seele für dieses Weltgeschehen ist, umso mehr leidet sie mit das Versagen der Menschheit. Dieses Versagen offenbart sich im Einzelsein in einem nicht-hin-Finden-können zum Ewigen in allem Kreatürlichen und in einem Betäubungstrieb im Untermenschlichen. Eine Entwicklung wie sie die anthroposophische Seelenhaltung mit sich bringt, steigert die Empfindsamkeit, steigert aber auch das Mittragen der schweren Not in Leibeskerkerhaft der Menschheit überhaupt. Wenn sich real die Last steigert bis ins Unerträgliche, so bedeutet das allerdings,

daß zu wenig tragende Seelen auf Erden sind. Dies kann sich einer der Täuschung enthobenen Seele einwandfrei erschließen. Dass es sich so verhält ist nur zu wahrscheinlich.

Dieser Zustand geht aus manchen Andeutungen Dr. Steiners im letzten Lebensjahr hervor (...). / Ich wollte (...) trotz der späten müden Stunde auf diese Verhältnisse hindeuten, weil sie uns unmittelbar einen Einblick geben, was man zu verstehen hat wenn gesagt wird: Ende des Jahrtausends geschehen entscheidungsvolle Kämpfe zwischen Michael und Ahriman. Es kann sein daß der stärkste Einzelne unterliegt dem Gewicht finsterer Mächte wenn nicht genug Seelen mittragen aus dem wissenden Ich heraus. Und wieder stehen wir an einer Stelle wo verstanden werden kann, die immer wieder auftauchende bittende und betende Gebärde in Dr. Steiners Vorträgen.« 10 Paul Schatz bemühte sich durch seine Arbeit, eine solche »aus dem wissenden Ich« mittragende Seele zu werden. Er erkannte die »bittende und betende Gebärde«, die Gedankenbewegung in Rudolf Steiners Vorträgen, und erfasste ihre Bedeutung, obschon er nur einen einzigen Vortrag Rudolf Steiners (1922 in München) selbst erlebt hatte. »Jetzt fühle ich die tief-traurige Tatsache«, so schrieb er mit Blick auf seine mathematosophischen Studien des Jahres 1925 an seine Frau weiter, »daß ich nie mit Dr. Steiner zusammenkommen durfte. (...) Ich weiß wohl, ihm hätte auch nur so eine Einleitung wie ich sie bisher schrieb einen restlosen Einblick in meine Leistungsfähigkeiten und -grenzen gegeben. Er hätte die Fähigkeiten eingesetzt an die richtige Stelle, den Grenzen die richtige Gegenkraft erschlossen. (...) Kann es eigentlich ein anderes geben, wenn man an die [der] Seite Rudolf Steiners sein möchte, als zu versuchen im eigenen Denken wahr, im eigenen Fühlen gut und im eigenen Wollen stark zu sein, damit ›gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen‹.« 11

Initiations- und Schwellenerlebnisse als Holzbildhauer

Nach Abbruch des akademischen Studiums, das ihn seelisch nicht befriedigte, und einer Wanderung quer durch Deutschland über die Künstlerkolonie Worpswede bis nach

Helgoland begann Paul Schatz im Jahre 1922 eine Ausbildung zum Holzbildhauer in der, 1902 gegründeten, Holzschnitzschule in Bad Warmbrunn. Was er dort innerlich erlebte, bezeichnete er später als »Umstülpung«, als einen völligen Neubeginn: »Aus den ungezählten Vorkommnissen meines Lebens ragt ein Ereignis hervor, das mich, den ›Erfinder‹ des umstülpbaren Würfels selbst umgestülpt hat. Aus einem verkrachten Techniker und Astronomen wurde ein Holzbildhauer. Mit dem Eintritt des Vierundzwanzigjährigen in die Holzschnitzschule Warmbrunn begann mein anderes Leben.« 12 Dass er sein Initiationserlebnis beim Kopieren einer romanischen Lindenholzmadonna nicht verschlief, sondern dessen Bedeutung erkannte, verdankte Paul Schatz intensiver Seelenschulung: »Diese Wahl war mit einer geheimen Selbsterkenntnis verbunden. Wie gesagt, ich wählte eine etwa 30 cm hohe Lindenholzplastik, eine romanische Madonna. Andächtig ging ich nach dem Akt des ›Anhauens‹ ans Werk. – Plötzlich bemerkte ich, als ich das Antlitz der Gestalt mit feinem Eisen bearbeitet, dass mich die Madonna ansah. Dieses Erleben hat sich wiederholt und vertieft.«13 Die Wirklichkeit des übersinnlichen Bewusstseins war für Paul Schatz Erfahrung, noch bevor er die Anthroposophie Rudolf Steiners zu studieren begann: »Der innerliche Anlass zu meinem Weg zur Anthroposophie war die (…) Entdeckung zweier Bewusstseinsarten.« 14 Alles, was er gescha ffen habe, so wird Paul Schatz später einmal formulieren, verdanke er der Erfahrung dieses übersinnlichen Bewusstseins (siehe S. 36).

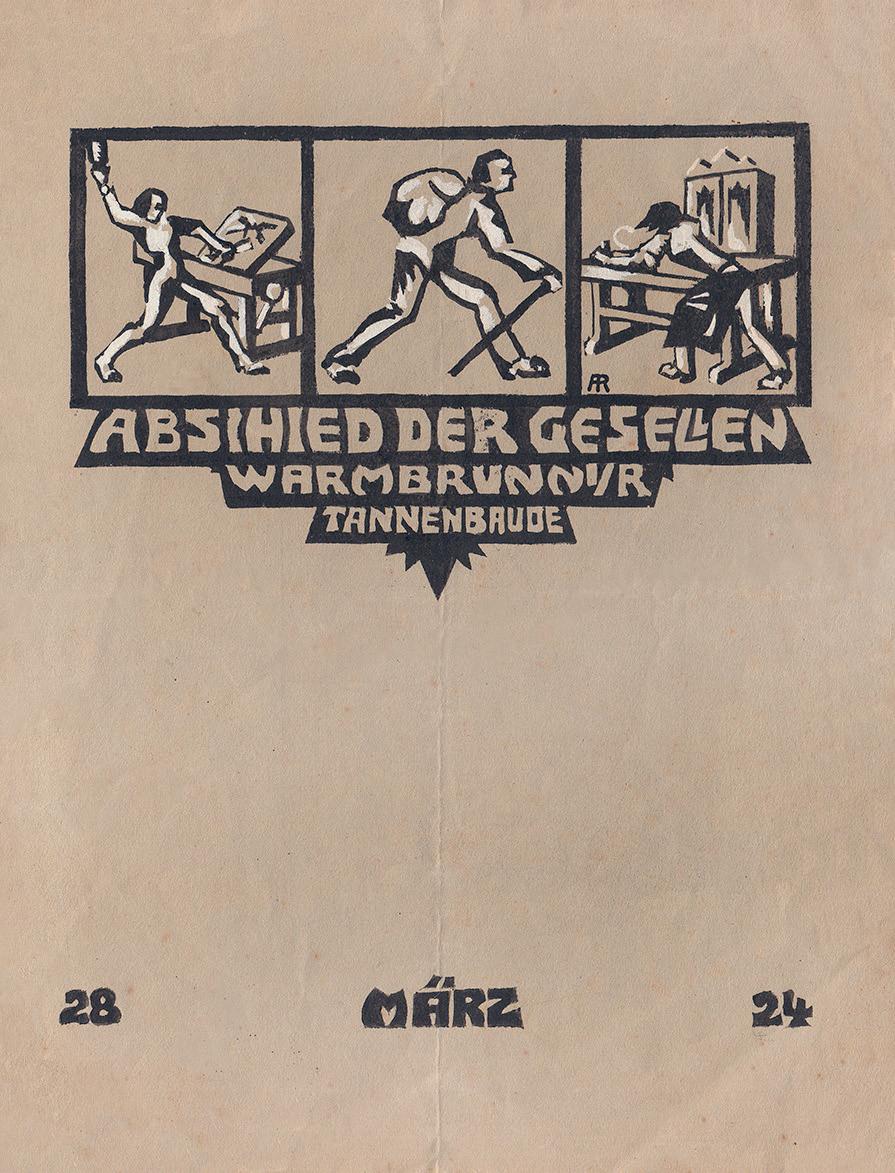

25 Blick in einen Werkraum der Holzschnitzschule Bad Warmbrunn. Das von Paul Schatz geschilderte übersinnliche Erlebnis beim Kopieren einer romanischen Lindenholzmadonna fand in einem solchen Raum statt (vgl. S. 36). Historische Postkarte. (PSS – 01.03.09). Format: 9,8 × 13,7 cm.

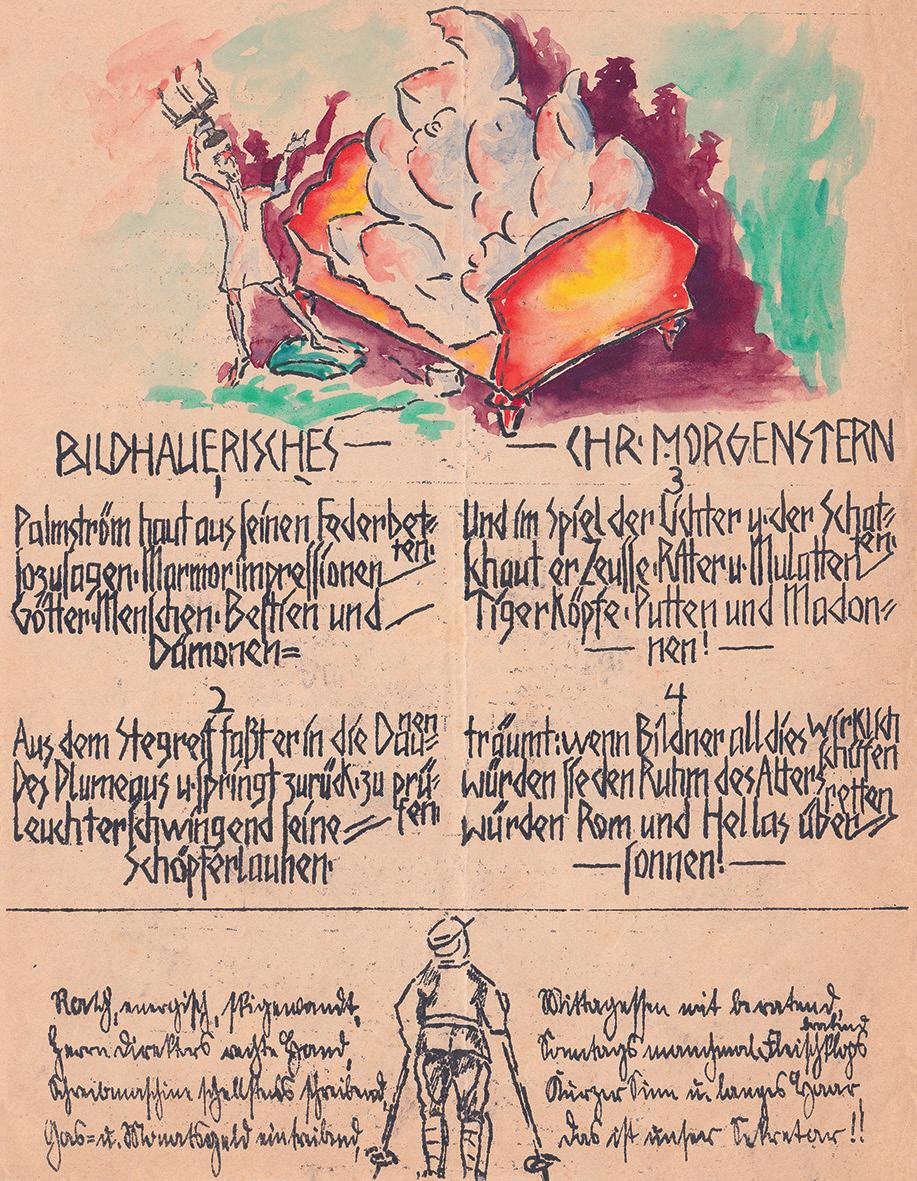

26 – 27 Kunstvoll gestaltete Mappe mit Kurzberichten aus dem Leben der Holzschnitzschule von Bad Warmbrunn zum 28. März 1924. Zu diesem Zeitpunkt schloss Paul Schatz seine Ausbildung ab. In der Mappe findet sich auf Seite 3 die aquarellierte Zeichnung eines Gedichtes von Christian Morgenstern (1871 – 1914) über Bildhauerei –möglicherweise von Paul Schatz selbst (PSS – 01.09.01). Format: 24 × 31,2 cm und 23 × 29,4 cm (Innenblatt).