BOLETíN INFORMATIVO

DIVULGACIÓN • NOTICIAS • USC

MOHAN KOhLI:

Desafíos y oportunidades en la cadena de suministro de trigo

langostas en el chaco

Implicancias de la invasión

Triunfan

USC

Pág: 34

DIVULGACION

Pág: 4

NOTICIAS

Pág: 24

Desafíos y oportunidades en la cadena de suministro de trigo

Implicancias de la invasión

Triunfan

USC

Pág: 34

Pág: 4

Pág: 24

Boletín N° 16

Coordinación:

Dirección de Investigación, Innovación y Extensión (DIIE - USC)

Autores:

Mónica Casanueva, Diego Quenhan, Alba Ramírez, Aldo Ortiz, Sonia Rojas, Azucena Cabrera, Gloria Céspedes, Yerutí Mongelós, Walter Acosta, Mohan Khóli, Jorge Martínez, Agustín Barrios, Carlos Salinas, Félix Helman, Ismael Arguello, Alejandro Aguilera.

Filiales:

Bella Vista, Caaguazú, Ciudad del Este, Curuguaty, Eusebio Ayala, Encarnación, Itá, Presidente Hayes.

Editor Invitado:

Prof. Ing. Agr. Ronaldo Dietze.

Editor Principal Ing. Agr. Monserrat Pedrozo.

Diseño y Diagramación: Magnolia Vergara.

Foto Portada:

Foto Ilustrativa de uso libre.

La distribución, exhibición, impresión y utilización está permitida bajo las siguientes condiciones:

Atribución: se debe mencionar la fuente (titulo de la obra, autor, editorial, año). No es un material comercializable.

Utilizar de modo parcial o alterado para la creación de obras derivadas. Este material es de distribución libre y gratuita.

Las opiniones vertidas en esta publicación no necesariamente reflejan la posición de los editores, y son de exclusiva responsabilidad de sus autores y autoras.

El sector productivo primario y su transformación industrial es altamente sensible en el término tecnológico-productivo, económico, social y ambiental. El sector en cuestión es comparable a un “acordeón a piano” que emite sonidos armoniosos solamente cuando su ejecutor lo domina en función del conocimiento de la partitura y su propia vocación musical y juega un papel central el aire que le debe dar el músico, de manera a que se pueda emitir el armonioso sonido musical.

La agricultura, al igual que en la reflexión anterior, requiere de buenos ejecutores: productores, técnicos, decisores de políticas adecuados, y condiciones favorables de tierra y clima. Sin embargo, es imposible controlar todos los factores que influyen en una buena producción y productividad. Así como un acordeón emite sonidos al abrirse y cerrarse según la necesidad de una melodía específica, los resultados agrícolas varían según las circunstancias del momento, que no siempre son controlables. En 2009, 2012 y 2022/23 sufrimos sequías que afectaron severamente la producción y la productividad. No obstante, también existen épocas de bonanza, esos momentos en los que, como se dice popularmente, "se alinean las estrellas".

Dado que Paraguay depende en gran medida del agronegocio, su economía es altamente oscilante debido a factores externos como el clima y los precios internacionales, similar al acordeón. Sin embargo, a menudo se escuchan opiniones que, con cierta ligereza, sugieren que el país debe industrializarse, sin reconocer que la agricultura industrial en Paraguay está avanzando considerablemente. La industria moderna ya no se define por grandes edificios con enormes máquinas y chimeneas humeantes. La ausencia de chimeneas no significa la ausencia de industria.

En Paraguay, la agricultura industrial y el sector de los agronegocios están transformando cada vez más la proteína vegetal en proteína animal con un importante valor agregado, generando divisas, empleo y riqueza para el país y su gente. La apertura de exportaciones de carne vacuna a Canadá y otros países, así como de carne de cerdo a Taiwán, son ejemplos concretos de este proceso de agroindustrialización.

Aunque estos avances quizás no sean aún suficientes, el inicio es significativo y presenta una enorme oportunidad de crecimiento en el futuro próximo. Los grandes desafíos para Paraguay incluyen la transición de una agricultura tradicional y poco productiva a una "agricultura industrial" más intensiva en capital, tecnología y conocimientos, y no basada únicamente en la tierra.

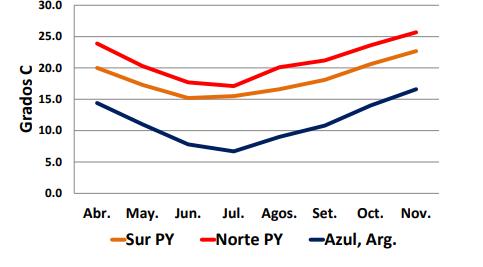

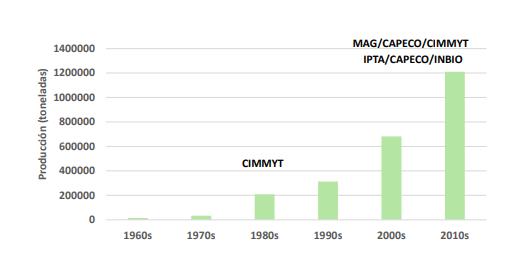

Producir trigo en Paraguay es un desafío para los productores, siendo éste un cultivo de las regiones templadas con temperaturas bajas. Desde su introducción al país por los jesuitas en el periodo colonial, como más tarde experimentado por el Dr. Moisés Bertoni (1857-1929), las altas temperaturas durante los meses de invierno son el enemigo número uno para la adaptación marginal del cultivo en el país (Fig. 1).

Además del calor, su combinación con una alta humedad le proporciona el ambiente ideal para el desarrollo de múltiples enfermedades que causaron cuantiosas perdidas en la cosecha en el pasado y le dieron el origen a frase que “no se puede hacer trigo en Paraguay”.

Iniciando con el trabajo de los técnicos norteamericanos junto a los paraguayos, incluyendo el Ing. Agr. Hernando Bertoni, en el proyecto Servicio Técnico Interamericano de Cooperación

Agrícola (STICA) en la década de 1950, se han hecho esfuerzos para identificar genotipos adaptados no solo al calor, sino también a la sequía y resistentes a las enfermedades presentes en el país.

Este esfuerzo logró fortalecerse en la década de 1970 con la participación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con sede en México y una Oficina Regional en el Cono Sur. La evaluación amplia de miles de genotipos durante los próximos años permitió identificar variedades como Cordillera 3 (de estatura baja, resistente a las enfermedades y altamente productivo) que crearon una revolución triguera llegando a lograr el autoabastecimiento nacional del cereal en 1986.

Desde este momento en adelante, el papel de los productores en mantener el cultivo como parte del sistema de rotación en sus predios es heroico.

Además, con la adopción de la Siembra Directa en la década de 1990, la cobertura del suelo durante el año fue una necesidad en la cual el trigo, el maíz, la canola, la avena como abono verde y otros cultivos, lograron instalarse como alternativas para el invierno en rotación con la soja, siendo el principal cultivo en el verano.

Esta oportunidad de crecer con la expansión de soja fue el que motivó a la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reestablecer contactos con el CIMMYT para fortalecer la producción nacional de trigo desde el 2003 en adelante. Posteriormente, el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), recientemente creado, reunió al esfuerzo público privado en el 2008 formando parte del convenio IPTA/CAPECO/INBIO para continuar con el desarrollo de tecnologías de producción eficientes para el trigo en el país.

Además de identificar nuevas variedades productivas para la región sur (Alto Paraná Sur, Itapúa y Misiones), se pudieron desarrollar variedades denominadas Canindé para la región norte (Alto Paraná norte, Canindeyú, Caaguazú y San Pedro), junto a la tecnología de producción. Como resultado del auge tecnológico y la confianza de productores en el cultivo, el área bajo trigo y su producción creció vertiginosamente durante la primera década del proyecto (Fig. 2).

Sin embargo, desde el 2013 en adelante, las inclemencias climáticas, especialmente las heladas en estadios críticos del cultivo forzaron a los productores a repensar en el costo de la tecnología utilizada, estancando su producción alrededor de un millón de toneladas por año.

Esta cantidad es suficiente para cubrir la demanda nacional del cereal y tener algo para exportar, pero está muy lejos del potencial que el país tiene si cubriera solo el 30% de la superficie bajo soja. Conociendo la alta calidad del trigo nacional, una producción triple es la meta que debemos alcanzar.

"Un reto económico para la agricultura paraguaya "

La agricultura es una de las actividades más cruciales para la economía de Paraguay. Aproximadamente el 90% de los cultivos alimentarios se propagan a partir de semillas (Embrapa 1994). Por tanto, la calidad de las semillas es fundamental para el desarrollo y prosperidad de los cultivos, ya que muchos pueden afectarse gravemente por enfermedades devastadoras transmitidas por ellas.

Las enfermedades de las semillas pueden ser transmitidas por hongos que infectan durante el almacenamiento, así como por virus que afectan a las plantas ya establecidas en el terreno.La calidad de estas, por sí sola, puede aumentar la productividad en un 10-15% (Gaur et al. 2020).

Las enfermedades representan un grave problema, ya que no solo disminuyen el porcentaje de germinación, sino que también pueden introducir

patógenos perjudiciales en terrenos no contaminados si no se tratan adecuadamente antes de la siembra.

Este hecho crucial a menudo es pasado por alto por los productores, lo que a veces resulta en desastres significativos en los cultivos obtenidos a partir de semillas contaminadas. Los análisis de pérdidas económicas debidas a patógenos consideran el impacto en la producción y distribución, resultando en pérdidas importantes en varias áreas:

Pérdidas para productores de semillas: Debido a las infestaciones mínimas permitidas en semillas certificadas, los productores enfrentan costos adicionales para mantener la calidad. Los agricultores deben adquirir semillas libres de enfermedades, lo que puede ser costoso.

Costos de tratamiento de semillas: Para mitigar enfermedades, los agricultores incurren en gastos extras en

tratamientos químicos o de descontaminación. Con ello vienen los costos de restricciones de siembra, el cual representa el 28,6% de los costos totales e incluyen los gastos asociados con medidas preventivas para limitar la propagación de enfermedades durante la siembra.

Pérdida de exportaciones de semillas: Constituye el 15,7% de los costos totales, lo que indica que las restricciones impuestas a la exportación de semillas debido a preocupaciones sanitarias pueden impactar significativamente los ingresos.

Costos adicionales de transporte de semillas: Representan el 8,8% de los costos totales, reflejando los gastos adicionales para transportar semillas libres de patógenos desde áreas específicas.

Pérdidas de rendimiento directas: Aunque solo representan el 6,4% del total de los costos, estas pérdidas indican el impacto directo en la producción de cultivos debido a la enfermedad (Agarwal y Sinclair 2014).

Las enfermedades de las semillas representan una carga económica considerable para los agricultores y la industria agrícola en Paraguay, afectando la calidad, la producción y los ingresos. Es crucial implementar medidas efectivas de control y prevención para mitigar estos impactos y garantizar la seguridad y viabilidad a largo plazo de la agricultura en el país.

Contexto actual

La agricultura es una de las actividades más cruciales para la economía de Paraguay. Aproximadamente el 90% de los cultivos alimentarios se propagan a partir de semillas (Embrapa 1994). Por tanto, la calidad de las semillas es fundamental para el desarrollo y prosperidad de los cultivos, ya que muchos pueden afectarse gravemente por enfermedades devastadoras transmitidas por ellas.

Uno de los cultivos más tradicionales del Paraguay es el maíz, se utiliza para la alimentación humana, animal y uso industrial. En las últimas décadas la siembra de esta especie cambió a la época tardía, ya que la soja es el cultivo principal en el país. De acuerdo con datos del INBIO (2024) en la campaña agrícola 2022/23 la superficie de maíz en la época normal fue de 77.800 ha, del total de superficie en Itapúa se sembró 28.189 ha, mientras que en la época tardía en el Paraguay se sembró 987.859 ha de las que en Itapúa se alcanzó una superficie total de 102.578 ha, esto confirma

que en el país y el departamento de Itapúa la mayor cantidad de superficie de maíz se siembra en la época tardía.

El atraso en la época de siembra disminuiría los rendimientos, aunque el rendimiento alcanzado se vería afectado por factores de manejo, entre los que destacan la elección de cultivares, densidad de siembra, fertilización y la variación del ambiente, en este sentido, los atrasos exponen al cultivo a menor oferta de radiación solar (Andrade et al., 2023, Ortiz 2021).

En términos económicos, en el periodo de mayo del 2023 a abril del 2024 el ingreso por exportación de maíz alcanzó 57.982.874 $, la cantidad de maíz exportada en ese periodo fue de 3,5 millones de toneladas, el ingreso total representa una disminución de aproximadamente 48 % respecto al del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a una disminución del volumen producido en los periodos considerados (CAPECO 2024).

En cuanto a la importancia económica del maíz, es una especie con una importante brecha para aumentar tanto la superficie cultivada como los rendimientos alcanzados por unidad de superficie. En este sentido, se siembra tanto por grandes, medianos y pequeños productores, entre los que destacan una importante diferencia respecto a los sistemas de manejos de cultivo que se observa con una importante diferencia en la cantidad de granos producidos, que suele ser menor cuando es menos la tecnología aplicada.

Al retrasar la época de siembra, hay que destacar que el cultivo es afectado por factores ambientales fundamentales en su efecto que podría ser negativo en la obtención de buenos rendimientos, en este contexto se deben seguir planificando trabajos de investigación que aporten datos para la minimización de los efectos adversos y alcanzar mejores rendimientos que redunden en mejora en términos económicos para los productores de maíz.

por:

La agricultura en nuestro país enfrenta el gran desafío de satisfacer la creciente demanda de alimentos, tanto a nivel local como en el exterior, con productos como la piña y el banano, destinados en gran medida al vecino país, Argentina.

Miles de productores que trabajan a pequeña escala en Paraguay se concentran en los departamentos de San Pedro, Concepción, Caaguazú, Paraguarí y Caazapá. Cabe mencionar que en gran parte de estos departamentos predominan suelos de textura gruesa, es decir, arenosos, lo que requiere prácticas de manejo de conservación intensiva y permanente.

La degradación física, química y biológica de los suelos en las propiedades de los productores de la Región Oriental del Paraguay es una de las principales causas de los bajos rendimientos por unidad de superficie de los cultivos agrícolas, lo que afecta directamente los ingresos económicos de las familias rurales.

Los suelos desnudos o descubiertos están expuestos a altas temperaturas en la estación de primavera/verano y a lluvias torrenciales, donde el impacto de las gotas sobre la superficie del suelo provoca un sellado y la formación de encostramiento superficial. Además, la formación de pie de arado a cierta profundidad se convierte en un problema físico del suelo. El laboreo permanente trae consecuencias nefastas no solo para el suelo sino también para el medio ambiente, como la erosión hídrica, en donde miles de toneladas de suelos se pierden anualmente hacia las zonas bajas, donde finalmente se depositan en los cauces hídricos, causando la colmatación de los mismos y, por ende, afectando la biodiversidad acuática.

Además, la baja productividad en las fincas hace que las familias rurales pierdan la motivación para seguir apostando al trabajo del campo, lo que provoca que muchas de ellas vendan sus propiedades "buscando una mejor calidad de vida" en las ciudades, es decir, el éxodo rural.

La actividad agrícola en la finca familiar debe ser rentable, y el ingreso económico dependerá de la productividad de los diferentes rubros, ya sean de consumo o de renta. De ahí la importancia de buscar mecanismos de acción que permitan maximizar los rendimientos de los cultivos.

El uso de abonos verdes, como plantas de cobertura, persigue objetivos como la provisión de cobertura del suelo, lo que permite realizar siembra directa, evitando la rápida pérdida de humedad del suelo, aumentando la infiltración de agua, previniendo la erosión hídrica, y reduciendo la aparición de malas hierbas que compiten con los cultivos por nutrientes, agua, espacio físico y luz solar. Además, la adición de biomasa y materia seca permite el aumento de materia orgánica del suelo, mejorando sus propiedades biológicas (micro, meso y macroorganismos), reduciendo la densidad aparente del suelo, mejorando su estructura, proveyendo nitrógeno a través de la fijación biológica de nitrógeno por las leguminosas, y mejorando la fertilidad del suelo.

El suelo es fundamental para nuestras vidas; debemos cuidarlo e incluso considerarlo como un ser vivo porque necesita oxígeno, agua y nutrientes. Por lo tanto, es crucial implementar prácticas agrícolas sostenibles que aseguren su conservación y salud a largo plazo. Solo así podremos garantizar la continuidad de la producción agrícola y el bienestar de las comunidades rurales, contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestro país.

Escrito por:

Ing. Agr. Ismael Arguello Bazán Docente Filial Caaguazú

"La niña en los agronegocios"

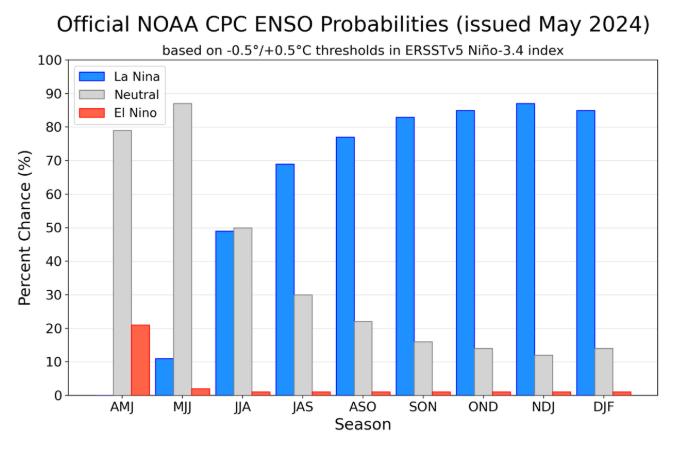

El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) es un fenómeno natural asociado a la variabilidad climática interanual, y está caracterizado por anomalías de la temperatura superficial en la cuenca central del océano Pacífico ecuatorial. Estas variaciones térmicas en el agua del océano inducen cambios en la atmósfera, y por medio de teleconexiones influyen en el comportamiento de los patrones climáticos en lugares remotos de la tierra.

La fase fría del ENSO se denomina

La Niña, consiste en el enfriamiento del océano y normalmente tienen periodos más extensos que su fase opuesta El niño. Es conocido sus efectos sobre el Sureste de América del Sur, el mismo está vinculado a precipitaciones por debajo de lo normal, sequías y en cierta época del año a temperaturas excepcionalmente altas, que combinados con la escasa humedad pueden aso-

ciarse a una mayor probabilidad para la ocurrencia de incendios forestales.

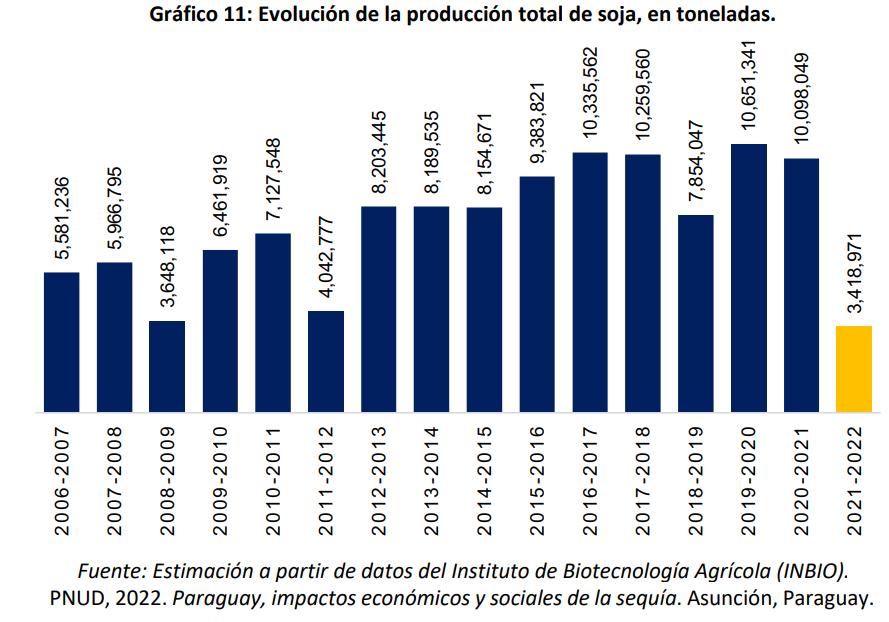

Publicaciones relacionadas al impacto del último evento de La Niña (20202022), uno de los más extensos en la historia reciente, muestran fuertes impactos a diferentes sectores como son la agricultura, ganadería y transporte pluvial.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informa en “El estado del clima en América Latina y el Caribe 2022”, que las temperaturas excepcionalmente altas, la baja humedad del aire y la sequía severa provocaron períodos de incendios forestales sin precedentes en muchos países de América del Sur. En enero y febrero, la Argentina y el Paraguay registraron un aumento del 283 % y el 258 %, respectivamente, en el número de focos de calor detectados en comparación con el promedio del período comprendido de 2001 a 2021.

El informe “Impactos económicos y sociales de la sequía”, elaborado por MF Economía e Inversiones S.A, con el apoyo del PNUD, menciona que “el principal impacto de la sequía se observa en el desempeño productivo agrícola y pecuario, donde los agricultores no han obtenido los retornos esperados. Gran parte de las zonas productivas de la región Oriental no recibieron las precipitaciones suficientes en el final del ciclo del cultivo, lo que afectó consecuentemente la producción y la cadena comercial de los rubros agrícolas más importantes de Paraguay. La última zafra 2021/22 ha recibido los impactos más importantes registrados en las últimas dos décadas. El efecto de la sequía en la producción de soja se transmite a toda la cadena de valor: silo, transporte terrestre, industria, logística, exportación y transporte fluvial. La pérdida total de ingresos ronda los 4.000 millones de dólares, según estimaciones del sector productivo.

¿Es posible anticipar condiciones climáticas adversas que puedan generar este tipo de impactos? El horizonte temporal de las predicciones climáticas, con una incertidumbre aceptable, no va más

de 3 meses. Después de este umbral, los niveles de incertidumbres se disparan paulatinamente y la confiabilidad disminuye considerablemente. Por ejemplo, en mayo se puede tener un pronóstico relativamente confiable de cómo se comportará el invierno meteorológico 2024, jun/jul/ago. Sin embargo, las variables oceánicas y atmosféricas que se obtienen del monitoreo del ENSO permite realizar pronósticos más extenso en el tiempo de los índices que se usan para predecir la probabilidad de ocurrencia de un evento La Niña o El Niño.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos de América, difunde mensualmente un pronóstico de las probabilidades que existen de que se formen eventos El niño o La niña, usando varios modelos numéricos estadísticos y dinámicos de diferente centros de monitoreo del clima a nivel mundial. El último pronóstico emitido da cuentas que existe una probabilidad de aproximadamente 70%, en el trimestre jul/ago/set, que aumenta al 88% en el trimestre nov/ dic/ene, de que se desarrolle un evento de La Niña.

Escrito por: Ing. Walter Acosta Docente Filial de Itá

La producción de alimentos ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, impulsada por constantes avances tecnológicos y científicos.

Apesar de estos progresos, la producción primaria sigue siendo el punto de partida de una vasta red alimentaria que transforma la energía en fuentes esenciales para la subsistencia. Las mentes curiosas e inquietas, junto con el efecto serendipia, han sido catalizadores en la generación de conocimientos, desempeñando un papel crucial en la transformación de la industria alimentaria.

La era de la Industria 4.0, una realidad palpable, converge en su matriz elementos que impulsan nuevas formas innovadoras en procesos científicos y tecnológicos complejos. Esta transformación se sumerge inevitablemente en una tecnología de alimentos que, más allá de su crucial rol en garantizar la inocuidad y ofrecer productos de alta calidad y en cantidad, desempeña un papel fundamental como motor de crecimiento económico en el sector agropecuario.

La ciencia detrás de cada sabor empaquetado en un producto, desde la perspectiva de la tecnología de alimentos, es un campo fascinante que fusiona la producción con la innovación. La industrialización, la generación de conocimiento y la inteligencia artificial, ahora realidades tangibles, están llevando a la industria a niveles sin precedentes. Estos avances benefician a productores, plantas procesadoras y comercializadoras, satisfaciendo las demandas cada vez más exigentes de los consumidores.

La industria alimentaria paraguaya, aunque a menudo pasa desapercibida, ha dado pasos firmes hacia la innovación en los últimos años, ha experimentado un notable desarrollo, siendo un 75% de los productos en los supermercados de origen nacional según lo manifestado por Carlos Insfrán, titular de la Cámara de Empresas Paraguayas de Alimentos (Cepali).

Empresas como Frutika han liderado la industrialización de frutas y jugos en el país, siendo pioneras en el envasado de jugos en Tetra Brik. Este avance no solo garantiza la frescura y calidad del producto, sino que también contribuye a la sostenibilidad mediante el uso de envases reciclables. Otro referente de innovación es Alimentos Siembra Real Paraguay, que se ha establecido como un jugador clave en el mercado nacional gracias a su compromiso con la calidad y la innovación, al ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de los consumidores, esta empresa captura eficazmente las demandas del mercado. Ambas compañías no solo responden a las expectativas de los consumidores, sino que también impulsan el desarrollo económico del sector agroindustrial en Paraguay, estableciendo estándares elevados de producción y comercialización.

La innovación en la industria alimentaria paraguaya trasciende la tecnología y se extiende al ámbito de la nutrición y la educación. Un ejemplo notable es Comepar, una empresa especializada en alimentación escolar, que ha renovado sus instalaciones y procesos de control para brindar servicios de almuerzo esco-

lar de alta calidad e inocuidad a más de 168 escuelas, convirtiéndose en un socio estratégico de la educación pública.

Paraguay también se enfoca en la responsabilidad ambiental, adoptando una política de "innovación verde" para un futuro sostenible. El liderazgo de empresas como Tetra

Pack en el desarrollo de soluciones de envasado y procesamiento de alimentos sostenibles es un testimonio del compromiso del sector privado con la sostenibilidad.

Sin embargo, a pesar de los avances y casos de éxito y que las perspectivas de crecimiento son prometedoras, la in-

dustria alimentaria en el Paraguay aún enfrenta desafíos significativos.

Solo con la adopción de tecnologías, busqueda de innovación, énfasis en la calidad y la sostenibilidad ambiental con una convicción auténtica por parte de los actores claves del sector, permitirá demostrar la capacidad real de convertirse en una competencia potable y sustentable para la región.

Paraguay, un país rico en recursos naturales y biodiversidad, enfrenta el reto crucial de equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental. En este contexto, la gestión forestal sostenible se presenta no solo como una necesidad ambiental, sino también como una oportunidad estratégica para el desarrollo económico y social del país.

Los bosques paraguayos, que incluyen la selva atlántica y el Gran Chaco, son vitales por su biodiversidad y por los servicios ecosistémicos que proporcionan. Estos bosques actúan como sumideros de carbono, regulan el clima, protegen el suelo y las fuentes de agua, y son el hábitat de numerosas especies, muchas de ellas endémicas o en peligro de extinción. Además, tienen un valor cultural significativo para las comunidades indígenas y locales.

Cuando hablamos de la gestión Forestal, podemos coincidir que Paraguay ha enfrentado desafíos significativos en términos de deforestación y degradación forestal, impulsados principalmente por la expansión agrícola y ganadera. Según datos recientes, el país ha experimentado una de las tasas de deforestación más altas del mundo, lo cual no solo afecta la biodiversidad, sino que también contribuye al cambio climático y a la pérdida de servicios ecosistémicos cruciales.

Para abordar estos desafíos, Paraguay ha implementado varias estrategias y políticas de gestión forestal sostenible. La Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental, promulgada en 2004, es una de las medidas más significativas. Esta ley prohíbe la conversión de áreas boscosas en tierras agrícolas y ha tenido un impacto positivo en la reducción de la deforestación en esa región. Otra iniciativa importante es el Plan Nacional de Restauración Forestal lanzado por el INFONA, que busca restaurar áreas degradadas y promover la reforestación con especies nativas y exóticas. Este plan no solo pretende recuperar los ecosistemas forestales, sino también proporcionar beneficios económicos a través de la producción de madera y otros productos forestales no maderables.

En cuanto a la gestión forestal comunitaria ha demostrado ser una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de los bosques. Involucrar a las comunidades locales en la gestión de los recursos forestales no solo fortalece sus derechos y capacidades, sino que también asegura que las prácticas de manejo forestal sean culturalmente apropiadas y sostenibles a largo plazo.

En Paraguay, varias comunidades indígenas y campesinas han desarrollado planes de manejo forestal comunita-

rio que combinan conocimientos tradicionales con técnicas modernas de conservación. Estos planes permiten el uso sostenible de los recursos forestales, generando ingresos y mejorando la calidad de vida de las comunidades, mientras se preservan los bosques.

La gestión forestal sostenible ofrece múltiples beneficios para Paraguay. Económicamente, puede diversificar la economía rural, crear empleos y promover el ecoturismo. Ambientalmente, contribuye a la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la protección de los recursos hídricos. Socialmente, fortalece las capacidades de las comunidades locales y promueve la equidad y justicia social.

Además, la gestión forestal sostenible puede atraer inversiones y financiamiento internacional, especialmente en el contexto de los compromisos globales para combatir el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. Iniciativas como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) ofrecen oportunidades para que Paraguay acceda a fondos internacionales a cambio de conservar y restaurar sus bosques.

Es por ello qué podemos concluir que la gestión forestal en Paraguay representa una apuesta estratégica que puede generar beneficios económicos, sociales y ambientales significativos. Para que esta apuesta sea exitosa, es crucial fortalecer las políticas y marcos legales, fomentar la participación comunitaria, y promover prácticas de manejo forestal sostenible que concilien la conservación con el desarrollo. De esta manera, Paraguay podrá asegurar un futuro sostenible para sus bosques y las generaciones venideras.

Escrito por:

Ing. Ftal. Sonia Rojas Directora de Dpto. Académico Forestal

La cobertura vegetal en Paraguay ha sufrido transformaciones a través del tiempo debido al crecimiento demográfico y desarrollo de áreas productivas. Desde 1986 a 2022 , se perdió el 40,53% de la superficie boscosa del país, lo que implica directamente la pérdida de su flora nativa.

Con base a registros de colectas, Paraguay cuenta con 5308 especies vegetales, de las cuales 328 son endémicas o restringidas a ciertas zonas del país o de la región. Según la Resolución N° 470/2019 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 128 se consideran amenazadas, principalmente por la pérdida de hábitat.

La evaluación del estado de conservación requiere datos concretos sobre su identificación, cantidad de registros, estado del hábitat, área de distribución y conectividad, presiones por uso y comercio, y cuando sea posible, in-

formación sobre el tamaño poblacional y número de individuos maduros. La metodología recomendada es la de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Paraguay como signatario de convenios internacionales como el de Diversidad Biológica, del Comercio de Especies Silvestres Amenazadas (CITES) y el Tratado de los Recursos Fitogenéticos, adopta estrategias para su cumplimiento. Existen normativas legales que protegen la flora, y las autoridades pertinentes deben velar por ellas: el MADES en la aplicación de la Ley N° 96/92 de Vida Silvestre, el Instituto Forestal Nacional (INFONA) de las Leyes N° 422/73 Forestal, N° 4241/2010 Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional y N° 6676/2020 Que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la región Oriental, y los Municipios de la Ley N° 4928/2013 De Protección al Arbolado Urbano.

Entre las estrategias se destacan el monitoreo de la superficie forestal nacional y el Plan Nacional Restauración

Forestal, ejecutados por el INFONA, y la colaboración en monitoreos por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como la Fundación Moisés Bertoni, Guyra Paraguay y WWF-Paraguay, estas dos últimas en áreas del territorio chaqueño; expuestas a incendios y conversiones a gran escala en la cobertura vegetal debido a la ejecución de planes de uso de la tierra. Varias ONG colaboran directamente en la conservación de la flora, como la Asociación Etnobotánica Paraguaya, Fundación Moisés Bertoni y el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales; instituciones de financiamiento como el Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra, Missouri Botanical Garden, Instituto Smithsonian, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros.

Aunque hay avances en la conservación de la flora, aún está pendiente la elaboración de planes de manejo para las amenazadas, según lo establecido en la Resolución N° 470/2019 del MADES. Estos deben basarse en información científica para generar modelos de uso sostenible, con vigilancia continua por parte de las autoridades.

Las estrategias de conservación aplicadas destacan el compromiso a nivel país, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y convenios internacionales, sin embargo, es necesario seguir investigando la flora y los bosques, y generar información de base para políticas, planes de manejo, educación, y otras estrategias, incluyendo la evaluación periódica del estado de conservación con criterios de la UICN.

El acceso seguro y continuo a servicios básicos es esencial para una buena calidad de vida, y el suministro de agua potable es uno de estos servicios relevantes.

Este recurso es indispensable para todos los seres vivos debido a su rol en procesos bioquímicos a nivel celular, el crecimiento de los seres vivos, la regulación de la temperatura corporal y el uso en la agricultura, ganadería, industria y actividades domésticas.

El agua puede provenir de fuentes superficiales, como ríos, arroyos y lagos, y de fuentes subterráneas. La calidad de la misma se asocia a su origen y debe cumplir con normativas que establecen parámetros físicos, químicos y microbiológicos para asegurar su potabilidad. La potabilidad se refiere a las características del agua que la hacen segura para el consumo humano, incluyendo niveles de referencia para diversos parámetros de calidad y que se ajustan a las condiciones ambientales de cada país.

La alta demanda de agua para procesos biológicos y productivos ejerce una gran presión sobre este recurso; entre las presiones más significativas se encuentran la deforestación y los focos de contaminación. Estos factores tienen consecuencias importantes sobre la disponibilidad y calidad del agua potable ya que se ven relacionados en diferentes formas y medidas, los bosques desempeñan un papel fundamental en la regulación del ciclo hidrológico, contribuyen a las precipitaciones, regulan el caudal de ríos y arroyos, y mantienen la estructura del suelo.

La deforestación elimina la cobertura vegetal que estabiliza el suelo, sin esta protección, la lluvia y el viento provocan una mayor erosión, llevando sedimentos a los cuerpos de agua. Esto incrementa la turbidez, dificultando su filtración y tratamiento, y afectando la calidad del agua.

Las fuentes de contaminación del agua incluyen actividades industriales, agrícolas y domésticas. Estos focos contaminantes introducen sustancias dañinas en los cuerpos de agua, causando modificaciones que pueden ser irreversibles. Estos contaminantes pueden causar problemas de salud graves y son difíciles de eliminar del agua, los desechos domésticos y las aguas residuales sin tratar pueden causar enfermedades infecciosas afectando directamente la salud humana, y finalmente esto se traduce a altos costos que los gobiernos deben asumir en políticas de bienestar y salud pública.

Se debe entender que estos problemas no solo tienen una repercusión en la calidad del agua con todos sus factores biológicos relacionados, sino que provoca efectos en términos económicos, entre los que se puede citar los costos asociados al tratamiento de agua son elevados, afectación a economías locales que dependen por ejemplo, de recursos pesqueros, además de la incidencia directa sobre el turismo ya que en caso de que el agua no sea apta, esto reduce notablemente el interés de las personas sobre atractivos que se utilizan como zonas turísticas y de esparcimiento.

Resulta entones imperativo adoptar políticas ambientales eficientes que minimicen el impacto de las actividades humanas sobre la calidad del agua, independientemente de su origen.

La preservación de este recurso es crucial para todos los procesos biológicos, el desarrollo económico y el sostenimiento de la vida misma.

Escrito por:

Lic. Biotec. Alba Ramírez Laboratorio de Agua

Escrito por: Dr. Vet. Agustín Barrios

Docente Sede Central

La producción ovina en Paraguay ha tomado un impulso significativo en los últimos años, presentándose como un sector en crecimiento dentro del ámbito agropecuario nacional.

Este desarrollo está impulsado por un aumento en la demanda de carne ovina, tanto a nivel local como internacional, y por los esfuerzos de los productores para diversificar sus actividades. Con un clima favorable y vastas extensiones de tierra, Paraguay ofrece condiciones óptimas para la cría de ovejas, lo que ha llevado a una expansión de la actividad ovina en varias regiones del país.

Históricamente, la producción ovina en Paraguay se ha caracterizado por ser de pequeña escala, dirigida principalmente al autoconsumo y a mercados locales. Sin embargo, en la última década, se ha observado una transición hacia una producción más comercial y profesionalizada. Los productores están adoptando técnicas avanzadas de manejo y programas

de mejoramiento genético, lo que ha permitido incrementar la eficiencia y la calidad de los rebaños ovinos.

Una de las áreas más prometedoras del sector ovino paraguayo es la exportación de genética ovina. Este tipo de exportación incluye la venta de animales vivos, semen y embriones de alta calidad genética, permitiendo a otros países mejorar sus propios rebaños con características superiores como una mayor producción de carne, resistencia a enfermedades y adaptabilidad a diversos climas.

El país ha empezado a destacarse en el ámbito de la genética gracias a la dedicación de los productores locales en mejorar sus rebaños mediante la introducción de razas de élite y la implementación de programas de selección rigurosos. Esto ha hecho posible

que los productores paraguayos ofrezcan genética ovina competitiva en el mercado internacional, beneficiando tanto a los compradores que buscan mejorar sus propias producciones como a los productores paraguayos, quienes encuentran en la exportación de genética una fuente importante de ingresos. Además, la participación en el mercado internacional incentiva a los productores locales a mantener altos estándares de calidad y continuar invirtiendo en tecnologías avanzadas de reproducción y manejo genético.

En Paraguay, se crían principalmente razas ovinas que se adaptan bien a las condiciones climáticas locales y que ofrecen características deseables principalmente para la producción de carne. Entre las razas más destacadas se encuentran:

Santa Inés: Originaria de Brasil, la Santa Inés es altamente adaptable a climas cálidos y es conocida por su resistencia a enfermedades. Es muy apreciada por su carne de alta calidad y su capacidad reproductiva.

Dorper: Esta raza sudafricana se ha vuelto muy popular en Paraguay debido a su rápido crecimiento y exce-

lente calidad de carne. La Dorper es también conocida por su facilidad de manejo y su adaptabilidad a diversas condiciones ambientales.

Texel: Procedente de los Países Bajos, el Texel es famoso por su carne magra y de alta calidad. Aunque es más común en climas templados, ha demostrado una buena adaptación a las condiciones paraguayas, siendo valorado por su rápida ganancia de peso.

Hampshire Down: Esta raza británica es conocida por su carne de alta calidad y su capacidad de adaptación a diferentes entornos. En Paraguay, se cría principalmente para la producción de carne.

El desarrollo de la ovinocultura en Paraguay es prometedor, con un mercado interno en expansión y crecientes oportunidades de exportación, tanto de genética ovina como de carne. Con

el continuo apoyo técnico, mejoras en infraestructura y políticas públicas adecuadas, Paraguay tiene el potencial de convertirse en un jugador importante en el mercado ovino global. La integración de razas de alta calidad y el enfoque en la mejora genética son factores clave que seguirán impulsando el crecimiento y la competitividad del sector ovino paraguayo.

La carne kosher paraguaya se obtiene a través de un ritual de faena meticulosamente realizado conforme a las normas de la Torá, base de la doctrina judaica. Las estrictas leyes del kashrut definen los alimentos aptos para el consumo de los judíos, asegurando que el proceso sea ético y respetuoso con los animales.

El procedimiento no solo cumple con las leyes dietéticas judías, sino que también garantiza que se realice de manera ética. Combinando precisión, rapidez y métodos específicos, el proceso minimiza el sufrimiento del animal, cumpliendo con los requisitos religiosos.

Todos los animales destinados a faena son verificados por la Inspección Veterinaria Oficial en el frigorífico, asegurando que la carne sea apta para el consumo. Adicionalmente, un equipo de rabinos inspecciona cuidado-

samente la carne al final del proceso para confirmar su elegibilidad como carne kosher.

Después de un período de maduración en cámaras de enfriamiento a temperaturas inferiores a los 7°C, se realiza el salado de los cuartos delanteros. Es importante destacar que toda la carne del cuarto delantero es apta para los judíos, mientras que los cortes del cuarto trasero deben pasar por el proceso de nikur, en el que se retiran ciertos nervios y grasas no aptos para consumo por razones religiosas. Todo el proceso, desde el sacrificio hasta el desposte y envasado de los cortes, es supervisado por el equipo de rabinos, incluyendo también las menudencias aptas para kosher.

Comercialmente, los productos exportados incluyen cortes, menudencias, grasa bovina y recientemente, carne con hueso, lo cual representa un logro significativo para Paraguay. El mercado de Israel, principal destino de la carne kosher, constituye una parte crucial de la cadena comercial de la carne paraguaya. Además de representar un volumen considerable de exportaciones, añade valor a productos que tienen menores precios en otros mercados, como los cortes del cuarto delantero. La producción para este mercado se distribuye en dos temporadas al año, generalmente de mayo a septiembre y de noviembre a abril.

Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), las exportaciones de carne kosher han representado entre el 4% y el 8% del volumen total en los últimos cuatro años. En 2021, se exportaron 26.934.485 kg, en 2022 fueron 19.471.918 kg, en 2023 se registraron 14.932.241 kg, y en lo que va de 2024, 8.815.485 kg. Se prevé un aumento en estos números con la rehabilitación de un frigorífico y la inclusión de otro más en el mercado. Estos valores representan un volumen importante, considerando los mercados de exportación del país y el tipo de productos comercializados, reservando los cortes más valiosos del cuarto trasero para otros mercados con precios más competitivos.

La preservación de este recurso es crucial para todos los procesos biológicos, el desarrollo económico y el sostenimiento de la vida misma.

Escrito por:

Dr. Vet. Félix Agustín Helman

Estudiante de la Maestría en Producción Animal

en el Primer Trimestre de 2024

El sector lácteo paraguayo ha experimentado un crecimiento en los últimos años, impulsado por una mayor demanda interna y externa, así como por inversiones en tecnología y mejora genética del ganado. En este artículo, se analizan las exportaciones de lácteos de Paraguay durante el primer trimestre de 2024, comparándolas con datos del año anterior y destacando los principales destinos y productos exportados.

Según datos del Banco Central del Paraguay y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), nuestro país exportó 3147 toneladas de productos lácteos en el primer trimestre de 2024. Esto representa una disminución del 18.73 % en comparación con el mismo período de 2023, cuando se exportaron 3873 toneladas. En valor, las exportaciones

de lácteos generaron U$D 10.871.171 ingresos para el país durante el primer trimestre de 2024, una disminución del 22,23 % respecto a 2023. Pese a este resultado, la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (CAPAINLAC) indicó que esto puede pasar considerando que son volúmenes menores que se alteran mes a mes e instaron a los productores a no abandonar las certificaciones, pues Paraguay debe apuntar a las salidas al exterior. Los principales productos lácteos exportados son leche en polvo entera, manteca, dulce de leche, queso, leche fluida entera y descremada, y crema de leche.

Paraguay exporta lácteos a los siguientes países: Bolivia, Brasil, Gabón, Camerún, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Georgia, Benín, Nigeria, Angola, Rca. Centroafricana, Arabia Saudita, Líbano, Túnez, Rca. Dominicana, Estados

Unidos de América, Qatar, Siria, Emiratos Árabes y Rusia, siendo Brasil el principal comprador de los lácteos paraguayos.

Según declaraciones del Pdte. de la CAPAINLAC, Sr. Erno Becker, la exportación de productos lácteos no es actualmente un negocio rentable. “Las recompensas en precios son menores. El precio internacional (U$D 2.700 a U$D 2.800 la tonelada) es más bajo que el precio local. Por lo tanto, se exporta el excedente para mantener el equilibrio en el mercado nacional”, explicó. A pesar de este panorama, se espera que esta reducción se supere en los próximos meses teniendo en cuenta que hay expectativas de nuevos mercados como el taiwanés y el de Corea.

El sector lácteo paraguayo se encuentra en un momento de crecimiento importante, impulsado por una mayor producción interna, una creciente demanda internacional y la apertura de nuevos mercados. Sin embargo, existen algunos desafíos que deben abordarse para seguir impulsando las exportaciones, como la logística, las barreras comerciales y la diversificación de productos. A pesar de estos desafíos, las oportunidades para el sector lácteo paraguayo son significativas, y se espera que el país continúe avanzando en este importante rubro de los agronegocios.

Las langostas (Schistocera cancellata) son una especie de insectos plaga que en altas poblaciones pueden llegar a causar una alta tasa de defoliación afectando a los cultivos, como pasturas, soja, trigo, maíz, girasol, principalmente en la etapa de implantación, disminuyendo así el número de plantas.

Esta especie de langosta presenta una metamorfosis incompleta, la cual pasa por los estadíos de ninfa y adulto. La misma se caracteriza por su alto potencial reproductivo, además de que cada individuo puede consumir en 24 horas 5 veces su peso y la gran facilidad con que se desplazan a grandes distancias, alcanzando incluso 150 km por día. El área de distribución de este insecto abarca gran parte de Argentina (centro y Norte), Brasil, Uruguay, Paraguay, el sudeste de Bolivia y Norte de Chile.

En nuestro país, esta plaga ha ingresado desde Bolivia, siendo reportada en Teniente Pico y Fortín Florida, del Departamento de Alto Paraguay – Región Occidental/Chaco Paraguayo, y desplazándose hacia Argentina. Estos reportes han despertado un estado de Emergencia Fitosanitaria, por el SENAVE, lo cual implica mantener el monitoreo constante en las zonas mencionadas y en zonas aledañas, con el fin de determinar la distribución y densidad de esta sobre un área, para así evaluar las poblaciones que pudieran requerir control y evitar que surjan poblaciones gregarias.

El SENAVE señala que el monitoreo facilita el control oportuno de la plaga, manteniendo las poblaciones bajas y evitando la formación de mangas. Además, reduce costos y permite optar por controles alternativos antes de recurrir al control químico. Si el monitoreo indica la necesidad de utilizar productos químicos, se recomienda emplear ingredientes activos como fipronil, carbaril, cipermetrina, dimetoato y clorpirifos. El umbral para aplicar productos químicos es una densidad mínima de 5 saltones o ninfas por

metro cuadrado, o un promedio de 30 adultos por cada 100 pasos. El control químico puede realizarse en tres tipos de poblaciones: por manchones, bandos o mangas, y solitarios dispersos.

Para el combate de bandos, la forma más eficiente es el control aéreo con una técnica denominada “bajo volumen”, que consiste en aplicar insecticida mezclado con aceite y una mínima cantidad de agua, en un volumen de litro y medio a dos litros por hectárea, de manera pareja y uniforme. El avión debe volar a 10 o 15 metros por encima de la manga de

adultos y, preferiblemente, crear una barrera alrededor de toda la manga.

Después de la aplicación de productos químicos, se debe evaluar, obteniendo como mínimo el 90 % de mortalidad de los insectos para considerarla efectiva. Si él % es inferior, se debe realizar nuevamente la aplicación, lo que implica mayor presión de selección, y mayor riesgo de que la plaga presente resistencia a los productos mencionados.

El monitoreo constante y la aplicación de productos oportuna y eficiente favorece el control de este insecto, que se considera una plaga altamente defoliadora, se alimenta de grandes volúmenes y se desplaza a grandes distancias en poco tiempo si no disminuye la población. Sin embargo, con una gestión adecuada, que incluya un monitoreo constante y el uso eficiente de controles químicos y alternativos, es posible mitigar estos impactos y proteger los cultivos y la economía regional.

La UE con el objetivo de que el consumo de sus ciudadanos ya no contribuya a la deforestación global ni a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, a partir del 30 de diciembre de 2024, pone en vigencia el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR, por sus siglas en inglés), más conocido como Reglamento 1115.

Este reglamento se aplica a siete productos a nivel mundial; cacao, café, aceite de palma, caucho, soja, ganado bovino y madera. En Paraguay, los afectados son los tres últimos respectivamente.

El reglamento establece que los operadores y comerciantes tendrán prohibido ofertar o exportar al mercado de la UE mercancías y productos arriba mencionados, a menos que demuestren cuanto sigue:

a) Libre de deforestación: producido en tierras que no estuvieron sujetas a deforestación después del 31 de diciembre de 2020;

b) Haya sido producido de acuerdo con la legislación pertinente del país de producción; y

c) Estar respaldado por una declaración de diligencia debida.

En Paraguay, mucho se ha discutido sobre este reglamento y probablemente el foco principal de la discusión estuvo siempre en el esquema de trazabilidad que debe establecerse para demostrar que los productos cumplan con los requisitos citados más arriba. Pero algo poco discutido hasta ahora es ¿qué efecto producirá la aplicación de dicho reglamento en

Paraguay para reducir la deforestación y las emisiones del país?

Es importante tener en cuenta que el Reglamento 1115 plantea posibles ampliaciones de productos, ecosistemas incluidos, pudiendo inclusive incluir otros gases de efecto invernadero.

Y, esta potestad de la UE para modificar su reglamento cuando ellos lo consideren podría representar un desafío para los productos que hoy cumplen con las condiciones iniciales del reglamento, pero que al ser modificado podría suponer condiciones inalcanzables de cumplir.

La gripe aviar continúa siendo una amenaza significativa para la avicultura mundial, lo que hace imperativo el desarrollo de vacunas efectivas y eficientes. Según la información obtenida de diversas fuentes especializadas, este proceso requiere una consideración exhaustiva de varios aspectos clave.

En la lucha contra la gripe aviar, la rapidez y la eficiencia en el desarrollo de vacunas son cruciales. La adopción de tecnologías avanzadas, como las vacunas basadas en ARNm, podría ser un camino prometedor. Estas vacunas, que han demostrado su eficacia y velocidad de desarrollo durante la pandemia de COVID-19, permiten una respuesta ágil a nuevas variantes del virus. La capacidad de adaptarse rápidamente a las mutaciones es esencial para contener brotes de manera efectiva.

Existen diversas opciones de vacunas contra la gripe aviar, incluyendo las vacunas inactivadas y las basadas en virus vivos atenuados.

Algunas de estas vacunas ya cuentan con autorización de comercialización dentro y fuera de la Unión Europea, y otras están en fases avanzadas de desarrollo. La disponibilidad de distintos tipos de vacunas ofrece una mayor flexibilidad para enfrentar la enfermedad desde múltiples frentes, adaptándose a diferentes necesidades y contextos epidemiológicos.

El fortalecimiento de la investigación y desarrollo (I+D) es fundamental para producir vacunas de alta calidad. La colaboración entre iniciativas privadas y entidades locales puede incrementar la inversión necesaria en esta área. Es crucial financiar programas de investigación en epidemiología de la influenza aviar, desarrollar modelos de apoyo a la toma de decisiones y crear nuevas vacunas. Estos esfuerzos conjuntos pueden acelerar la innovación y mejorar la preparación ante futuros brotes.

La aplicación de vacunas debe llevarse a cabo por personal cualificado, siguiendo estrictas recomendaciones de bioseguridad y utilizando equipos de protección adecuados. Mantener registros detallados de la vacunación, que incluyan información sobre las explotaciones de animales afectadas y su ubicación, es esencial para una gestión eficaz de la inmunización. Estos registros son vitales para monitorear la efectividad de las campañas de vacunación y para identificar rápidamente áreas de riesgo.

Es crucial considerar el impacto económico y social de la vacunación en la avicultura. Diseñar métodos de administración rentables y sistemas de distribución adaptados a pequeños avicultores y criaderos de traspatio puede mejorar la accesibilidad y eficiencia de las vacunas.

Evaluar la fabricación, consumo y comercio de vacunas en comparación con otros métodos de control ayuda a tomar decisiones informadas que beneficien a toda la cadena productiva.

El desarrollo de una vacuna contra la gripe aviar en pollos requiere un enfoque integrado que combine investigación avanzada, producción eficiente, implementación segura y consideraciones socioeconómicas. Utilizando tecnologías modernas, como las vacunas basadas en ARNm, y asegurando la disponibilidad y accesibilidad de las vacunas, es posible lograr una respuesta más rápida y efectiva contra la gripe aviar. Este esfuerzo colectivo no solo protegerá la salud animal, sino que también contribuirá a la seguridad alimentaria y al bienestar económico de las comunidades dependientes de la avicultura.

Escrito por:

Ing. Agr. Monse PedrozoAsistente Investigación - DIIE

La Universidad San Carlos celebró la XIII Jornada de Líderes USC, en evento que reunió a delegados y vice delegados de los diferentes cursos de la universidad, tanto de la sede central y filiales, el cual contó con la participación de más de 200 representantes estudiantiles.

La apertura del evento estuvo a cargo del Magnífico Rector, el Ingeniero Agrónomo Ronaldo Dietze, quien compartió perspectivas profundas sobre los diversos aspectos del li-

derazgo, por su parte como disertante central, estuvo el MAE Juan Manuel Brunetti, presidente de la Universidad San Carlos; quién abordó temas fundamentales sobre liderazgo positivo en múltiples niveles, incluyendo un análisis exhaustivo de los líderes de las principales potencias económicas y su influencia en la sociedad.

El cierre de esta jornada estuvo a cargo de la organización "Encontrémonos" a cargo de Nel Vera, quien implementó una dinámica

distendida y disruptiva con un enfoque distinto, de estilo moderno e innovador, pero a su vez reflexiva sobre el papel del liderazgo estudiantil en la formación integral de futuros líderes en los agronegocios.

La Universidad San Carlos reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la formación de líderes en los agronegocios, consolidándose como una institución pionera en este ámbito.

Leticia Aranda y Jimena Córdova, estudiantes de la carrera Forestal de la Universidad San Carlos, han marcado un hito en México al ganar el primer premio con su proyecto "PAYE OIL" en el reconocido concurso "Joven Emprendedor Forestal 2024", organizado por el prestigioso instituto Reforestemos México.

El evento contó con la participación de 1,500 jóvenes y 180 proyectos forestales postulados desde toda Latinoamérica, todos enfocados en promover una producción forestal sustentable y respetuosa con el medio ambiente.

"PAYE OIL" no es simplemente un proyecto; es una verdadera revolución verde. Este emprendimiento, bajo la tutela de la Ing. Sonia Rojas, Directora del Depto. Académico de la Carrera Forestal de la USC, se destaca por su enfoque ambientalmente sostenible y su perspectiva comercial.

El proyecto tiene como principal fundamento la extracción y aprovechamiento

de los componentes activos, antioxidantes y propiedades antiinflamatorias del aceite esencial del árbol de incienso (Myrocarpus frondosus) con fines terapéuticos.

Queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones a Leticia Aranda, Jimena Córdova y un reconocimiento especial para la Ing. Sonia Rojas. Gracias por representar con tanto orgullo a nuestro país y por dejar bien en alto el nombre de la Universidad San Carlos.

¡Felicitaciones por este logro excepcional!

El Prof. MSc. Jóse Gaspar Petters, docente y orientador de la Universidad San Carlos, participó del curso denominado “Desarrollo de Capacidades de Pruebas de Laboratorio e Investigación para el Control de Zoonosis” organizado por la prestigiosa University of Agriculture and Veterinary Medicine de Obihiro, Japón.

En esta ocasión, el Prof. Petters presentó su ponencia titulada “Entrenamiento en técnicas de diagnóstico y control para enfermedades transmitidas por vectores” el cual generó gran interés entre los asistentes por su alta calidad académica y perspectiva innovadora del tema abordado.

Cabe destacar que el evento, reúne a grandes exponentes e investigadores de diferentes partes del mundo, quienes se dedican al estudio, la educa-

ción, y el diagnóstico para el control de la Zoonosis.

Muchas Gracias Prof. José Gaspar Petters por representar dignamente al Paraguay y por dejar bien en alto el nombre de la Universidad San Carlos a nivel internacional.

#USCInternacional

Luis Enrique Salvioni , estudiante Ingeniería en Zootecnia – USC Filia Eusebio Ayala, Oriundo de la ciudad de Tobati Cordillera, emprendedor ganadero, Cooperativista, miembro de la Confederación de Cooperativas Rurales de Paraguay y Presidente del Centro de Estudiantes de la USC Filial Eusebio Ayala

“Como estudiante de la Universidad San Carlos de la Filial de Eusebio Ayala considero que las cooperativas son esenciales para el desarrollo

económico de este país, ya que busca formar nuevos líderes dentro del movimiento cooperativo a través de la educación y la capacitación técnica permanente, y es ahí donde en el 2022 nace el Comité de Jóvenes Líderes de la CONCOPAR, gremio del cual soy miembro. Actualmente como presidente del Centro de Estudiantes,

estamos trabajando en proyectos conjuntos con emprendedores locales con el permanente apoyo de la Directora M.Sc. Cynthia Palmira Cárdenas Alegre, quien siempre mostró predisposición y apertura en el afán de mejorar nuestra formación profesional, encarando los desafíos que se presentan con un enfoque productivo".

En una jornada electoral de alto valor cívico y sin reportes de inconveniente alguno, se desarrollaron los comicios que definieron las autoridades del Centro de Estudiantes de la sede Central y Filiales de la Universidad San Carlos.

Una vez concluido el proceso de escrutinio y en cumplimiento de la reglamentación electoral, fueron proclamados los nuevos líderes estudiantiles, quedando confirmada como nueva presidenta del Centro de Estudiantes de la sede central, la Srita. Camila Ramírez Morales, estudiante del 4to. año de la carrera de Zootecnia, por otra parte también se dio a conocer la lista de autoridades de cada filial de la universidad, el anuncio estuvo a cargo del Departamento de Bienestar Estudiantil de la USC, quienes comunicaron oficialmente el siguiente listado de presidentes, Filial

Bella Vista Juan Ramón Silvero, Filial Caaguazú Nidia Arce Rivas, Filial Ciudad del Este Karla Brítez Villalba, Filial Curuguaty Juan Carlos Giménez, Filial Encarnación Dahiana Zarske Rivarola, Filial Eusebio Ayala Luis Enrique Salvioni, Filial Itá, Jessica Mariani, Filial Pdte. Hayes Fabián Mineur Fernández, Filial Santa Rita Adriano Gavilán, Filial Santaní Marcela Cáceres y Filial Horqueta Fiorella Fleitas.

Cabe destacar que los presidentes de cada Centro de Estudiantes de

las filiales pasan a ser miembros del Consejo Estudiantil, ente que aglutina a los líderes de cada filial, con el firme objetivo de representar al estudiantado y complementar la formación integral de futuros líderes en agronegocios.

Con el objetivo de desarrollar habilidades prácticas, estudiantes de la carrera de Agronomía de la Universidad San Carlos Filial Ita, realizaron una visita guiada al Centro de Investigación y Campo Experimental del Instituto Paraguayo de Tecnología (IPTA), ubicada en la localidad de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, como

complemento académico de las asignaturas de Técnicas Experimentales, Edafología y Fitopatología.

El recorrido abarcó distintos sectores del instituto, comenzando con charlas teóricas y su posterior aplicación práctica en laboratorios, asimismo, se desarrollaron demostraciones en parcelas de campo, técnicas de utilización de insumos agrícolas y maquinarias, con un amplio análisis de las nuevas tecnologías aplicadas en

los distintos procesos productivos, sin dejar de lado la presentación de los resultados de investigaciones sobre los principales rubros cultivados en el país como lo son la soja, algodón, maíz, sorgo, leguminosas y productos hortícolas, impulsados por los técnicos del Instituto Paraguayo de Tecnología.

FILIAL PDTE. HAYES

Se trata de las jóvenes Antonella Guainer, Lelin Guggiari y Dally Diego, pertenecientes al Pueblo Guaraní de Pedro P. Peña, Departamento de Boquerón, quienes se encuentran cursando sus estudios en la Filial Presidente Hayes gracias a una beca otorgada por la Universidad San Carlos.

“A mí me motivó muchísima gente”, expresó Dally al ser consultada sobre su motivación para venir desde tan lejos a estudiar. Agregó que, hacia Pedro P. Peña tienen “una buena tierra”, que sueña con explotar en un futuro.

Tanto Dally (18), Antonella (17) como así también Lelin (21), eligieron estudiar la carrera de Agronomía “Nuestras familias, nuestra gente, nuestro pueblo están a 800 km. de la Univer-

sidad, pero esto no será impedimento para el objetivo de ser las primeras profesionales recibidas de nuestra comunidad” comento Lelin.

El Padre Favio Antolín Martínez Servín, párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Pedro P. Peña del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, fue pieza clave como nexo entre las hoy alumnas y la Universidad, quien expresó por su parte, que las jóvenes escogieron la carrera agronómica “con el objetivo de ser después útiles a su comunidad, ayudando en su progreso integral”.

“La Universidad les da esta oportunidad, que no pueden desaprovechar, pues la comunidad necesita de jóvenes preparados para enfrentar las exigencias desafiantes del mundo de hoy.

En nombre de las jóvenes, de sus padres, de sus comunidades, agradezco de corazón por esta hermosa oportunidad que brindan a nuestros jóvenes, de seguir una carrera universitaria”, agregó el párroco.

Antonella, Lelin y Dally viven hoy en la residencia universitaria departamental “Prof. César Ángel Argüello”, ubicada en la ciudad de Villa Hayes, desde donde se trasladan a la Filial Pdte. Hayes, de lunes a viernes, para tomar sus clases.

Con una sonrisa en el rostro, las jóvenes, comentaron, al finalizar la entrevista, que si todo sale como lo planean, se convertirán en las primeras Ingenieras Agrónomas de su pueblo, algo que, sin dudas, expresaron, les llenará de orgullo.

Los estudiantes de tercer año de la carrera de agronomía del turno mañana y noche, en total 3 secciones, presentaron sus Cajas Entomológicas, la cual consiste en la clasificación de 50 insectos diferentes agrupados según su Orden taxonómico, su importancia como, plaga agrícola, plaga doméstica o benéfica (polinizadores o melíferos), por medio de esta colección se puede observar su morfología y característica específica de cada especie.

Aplicaron diferentes técnicas de colecta, muestreo, montaje e identificación. Durante semanas, los estudiantes se sumergieron en el fascinante mundo de los insectos, investigando, clasificando y exhibiendo una amplia variedad de especies para compartir sus descubrimientos con sus compañeros y docentes.

Desde coloridas mariposas hasta intrigantes escarabajos, la exposición presentó una amplia gama de insectos cuidadosamente conservados, acompañados de paneles informativos que detallaban sus características, hábitats y roles en el ecosistema.

La exposición no solo fue una oportunidad para admirar la belleza y diversidad de los insectos, sino también para concienciar sobre su importancia en el equilibrio de la naturaleza.

Los estudiantes destacaron el papel fundamental que desempeñan los insectos en la polinización de plantas, el reciclaje de materia orgánica y la cadena alimentaria, subrayando la necesidad de proteger y preservar estas criaturas fundamentales para la vida en la Tierra.

La Universidad San Carlos Filial de Bella Vista firmó convenios de cooperación con dos agroganaderas, hacienda “El Molino” y el establecimiento “La praderita” los cuales son considerados referentes como modelo productivo en el departamento de Itapúa

El acuerdo contempla diversas iniciativas conjuntas, tales como oportunidades de salidas de campo, programas de pasantías, procesos

de investigación y la apertura de canales de comunicación e intercambio de conocimiento, motivo por el cual se materializo el acuerdo con el firme propósito de compartir experiencias y unir capacidades en búsqueda de los objetivos propuestos.

La Universidad San Carlos promueve la constante investigación de campo, con el afán de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en clase, en ese contexto, logró cerrar estos acuerdos con establecimientos que se dedican a diversos rubros productivos como lo son la piscicultura, la cría de bovinos, la apicultura, la producción lechera y aves de corral con alto enfoque ambientalmente sostenible.

En el marco de la cátedra Gestión

Ambiental, estudiantes del cuarto año de la carrera de Agronomía de la Universidad San Carlos filial Ciudad del Este, se encuentran trabajando en un proyecto titulado “Correcta segregación, manipulación y disposición final de residuos orgánicos provenientes del mercado de abasto”, el cual tiene como principal objetivo, brindar alternativas de solución ante la gran cantidad de basura generada en el mercado

de abasto local, el proyecto promueve la separación de elementos orgánicos de los residuos comunes, para su posterior procesado y elaboración de compost, con miras a una buena preparación de suelos con fines productivos.

Cabe mencionar que la Junta Municipal de la Ciudad de Presidente Franco resolvió declarar de “Interés Municipal” al

proyecto, considerando el dictamen positivo emanado desde la Dirección de Aseo Urbano y Gestión Ambiental de la comuna, con el firme compromiso de respaldar la iniciativa por su origen amigable con el medio ambiente.

Según las actividades de campo previstas, estudiantes del segundo año, turno mañana de la Universidad San Carlos Filial Curuguaty, visitaron la planta industrial de Molinos Heraldo Peter S.R.L. (Yerba Mate Aromática) dedicado al cultivo, procesado y elaboración de yerba mate, ubicada en la colonia Sudetia, Departamento de Guaira.

En esta ocasión los estudiantes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones, pudiendo apreciar in situ, los métodos de corte, transporte, secado y estacionado, utilizados en la fabricación, además de las maquinarias necesarias en las diferentes etapas de la producción de la yerba mate.

Cabe destacar que el factor más influyente para la decisión de visitar a Molinos

Heraldo Peter S.R.L., fue que el mencionado establecimiento genera hasta un 45% del total de su materia prima necesaria para la elaboración de sus productos y el resto, se propone como objetivo primordial adquirir solamente materiales de establecimientos vecinos y de capital 100% nacional.