Le cinéma à l’état pur, dans vos mains

PRINCESSE MONONOKÉ

La résurrection d'un chef-d'œuvre

DALLOWAY

Quand l'IA prend le pouvoir

21. FFFH

La France à l'honneur

Le cinéma à l’état pur, dans vos mains

La résurrection d'un chef-d'œuvre

Quand l'IA prend le pouvoir

21. FFFH

La France à l'honneur

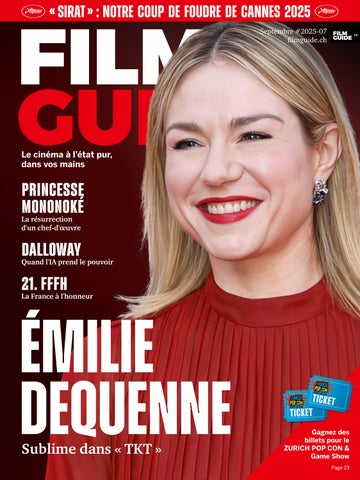

Sublime dans « TKT »

Septembre #2025-07

Gagnez des billets pour le ZURICH POP CON & Game Show

L’automne démarre en fanfare le dimanche 7 septembre pour tous les cinéphiles : lors de l’Allianz Journée du Cinéma, chaque billet ne coûte que 7 CHF dans tous les cinémas participants. Une occasion idéale pour enfin voir sur grand écran les films que vous aviez prévus de longue date ou pour faire de nouvelles découvertes.

Ce qui vous attend lors de cette journée spéciale – et bien sûr tout au long du mois de septembre –, nous l’avons réuni pour vous dans ce numéro : des articles fouillés, des interviews passionnantes et notre grand poster central récapitulant toutes les sorties cinéma.

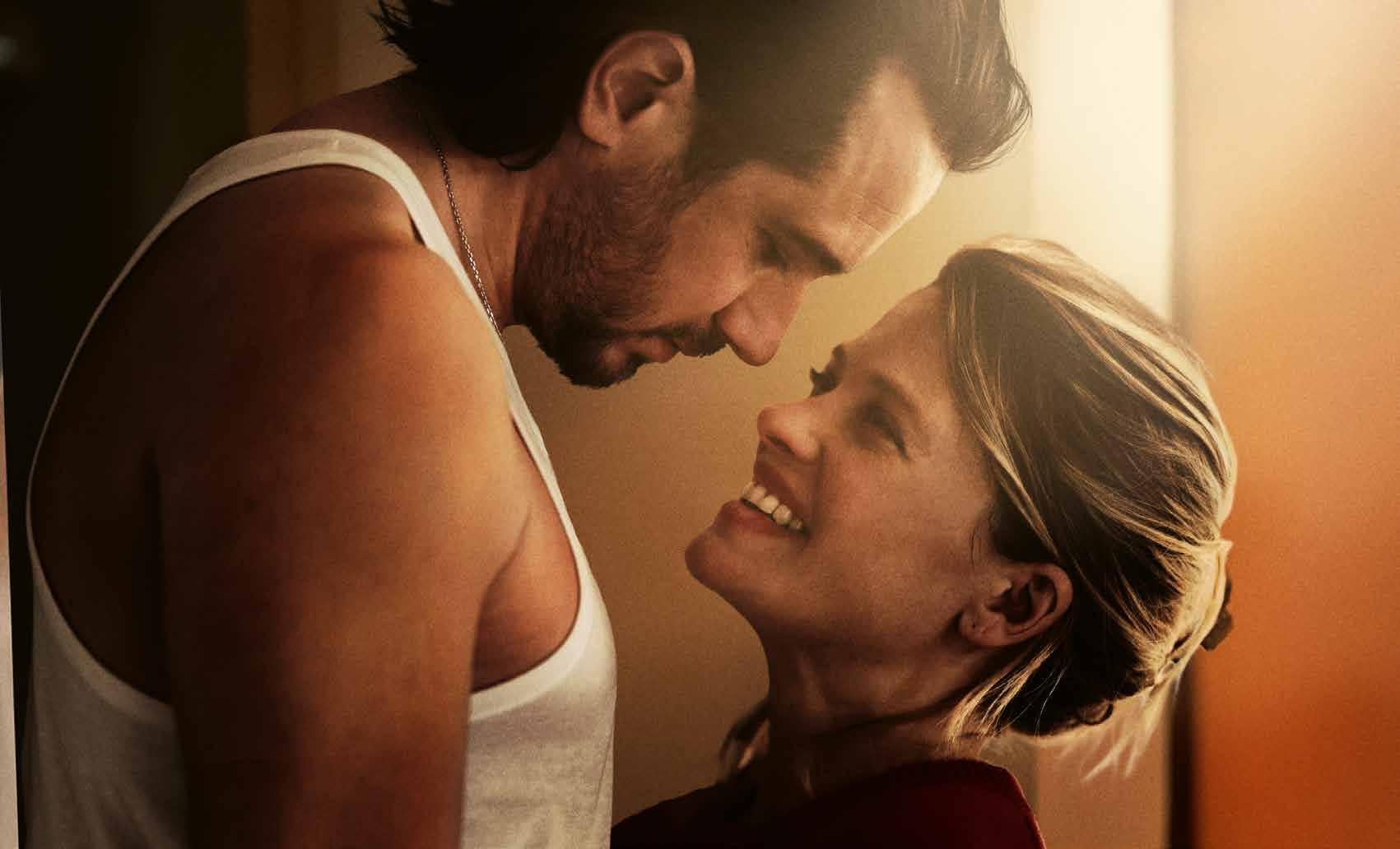

Nous avons choisi de consacrer notre couverture à la merveilleuse actrice Émilie Dequenne et à sa dernière apparition dans le film « TKT ».

Nous vous souhaitons de belles séances.

Bien à vous,

Philipp Portmann Éditeur

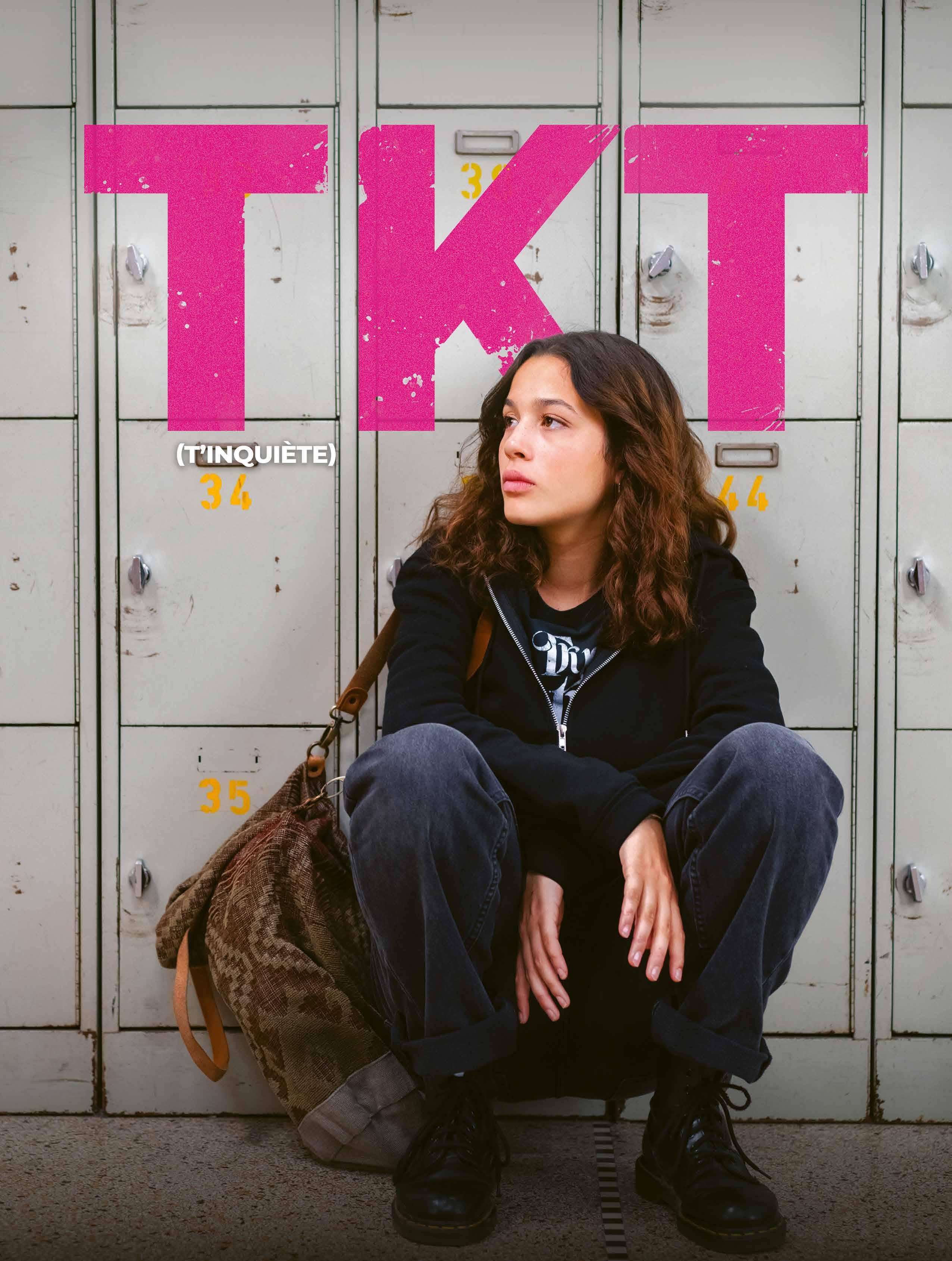

DÈS LE 10.09 AU CINÉMA

«Le portrait d’une génération qui veut se réinventer.»

Par Bernard Achour

Dernier film tourné par la merveilleuse Émilie Dequenne, TKT est un drame en état d’urgence et terriblement mobilisateur où elle trouva un de ses plus grands rôles.

Rosetta pour l’éternité chez les frères Dardenne, la solaire, la terrienne, la follement attachante Émilie Dequenne a laissé un vide béant et soulevé une désolation unanime lorsque la nouvelle de sa mort à seulement 43 ans est tombée le 16 mars dernier. Tout a été dit, sauf l’admiration qu’elle continue de susciter aujourd’hui dans « TKT», l’ultime film qu’elle eut le courage de tourner

L’AMOUR AVEUGLE

Dans « TKT », Émilie Dequenne incarne la mère d’Emma, 16 ans, adolescente « normale » dont la vie bascule après des mois de harcèlement insidieux. Ce rôle, elle le porte comme un cri silencieux : celui d’une mère aimante qui, malgré la proximité avec sa fille, ne voit rien venir. « C’est fou, on a beau être proche de son enfant, on ne se rend compte de rien… Votre enfant vous dit constamment “T’inquiète”, et on ne voit rien », confiait-elle dans ce qui restera sa dernière interview. Déjà, en 2022, dans le sublime « Close », elle jouait une maman endeuillée par le suicide de son : une blessure fictive mais ancrée dans la réalité de tant de familles. Ici, la réalisatrice Solange Cicurel choisit un angle déli: déconstruire les stéréotypes, montrer que le harcèlement peut toucher n’importe qui. La caméra suit Emma, plongée dans le coma après une tentative de suicide, dont » enquête pour comprendre ce qui l’a menée là. Un dispositif subtil qui éclaire la responsabilité diffuse du groupe, l’escalade banalisée des humiliations et l’impact dévastateur de l’isolement.

Pour Émilie Dequenne, ce rôle résonnait intimement : adolescente, elle aussi avait subi le harcèlement. « Peut-être que c’est ça qui a fait que ce sujet m’a littéralement bouleversée », expliquait-elle. Sans jamais donner de leçon, « TKT » livre des clés, ouvre des portes : il rappelle qu’il est possible de dire non, de refuser de participer à la meute et que l’espoir subsiste tant qu’on ose parler. « Je pense qu’un maximum d’adolescents devraient voir ce film. Et les parents aussi », disait-elle. Derrière la justesse de son jeu, il y a ce charisme inouï qui l’a toujours définie, cette faculté de passer en un souffle da la lumière aux ténèbres, de faire naître l’empathie sans appuyer le geste.

Comme Rosetta, Émilie Dequenne s’est battue jusqu’au bout. Mais si ses yeux se sont fermés, son cœur nous regardera toujours grâce à ses films. Et « TKT » restera comme un de ses plus beaux.

TKT

EN SALLE LE 24 SEPTEMBRE

CÉCILE DE FRANCE

À travers l’histoire d’une femme privée d’audition qui devient maman, SORDA déploie des trésors de sensibilité.

Par Bernard Achour

Tout commence dans le cocon tendre d’un couple – Ángela est sourde, Héctor entendant – uni par l’amour, la complicité et une langue commune : celle des signes. Mais lorsqu’un bébé arrive, l’équilibre vacille. L’enfant entend, Ángela non. Et ce fossé minuscule devient gouffre.

LE 17 SEPTEMBRE

Né d’un lien intime entre deux femmes, « Sorda » est d’abord une promesse tenue. La réalisatrice Eva Libertad écrit pour Miriam Garlo, comédienne sourde, mais surtout sa sœur. « Sans nous en rendre compte, nous avons passé notre vie entière à préparer ce film », dit la première. Elles y ont mis leurs mots, leurs silences, leurs malentendus, leurs complicités. « Je n’ai jamais eu le sentiment que les représentations de la surdité reflétaient mon vécu », confie la seconde. Ici, aucune posture pédagogique. Juste une femme, forte et vacillante, bouleversée par l’amour et par l’impossibilité soudaine de se sentir mère entière dans un monde qui ne l’entend pas.

D’une justesse magnifique, le film évite le pathos et privilégie l’écoute visuelle, émotionnelle, vibrante. Les gestes sont cadrés avec soin, la lumière épouse les regards, les silences deviennent musique. Dans ce monde aux contours flous, chaque parole entendue devient effort, chaque maladresse pèse. La scène où Ángela tente un appareil auditif et se noie dans une cacophonie douloureuse est de celles qu’on n’oublie pas de sitôt.

Mais « Sorda » ne se veut pas un manifeste. Il se vit. Il se regarde comme on devine un monde nouveau. Le spectateur, qu’il entende ou non, y est accueilli avec une douceur ferme, invité à ressentir plus qu’à comprendre. Le film est lumineux, nécessaire, intime et universel. Un cadeau rare.

SORDA

EN SALLE LE 17 SEPTEMBRE

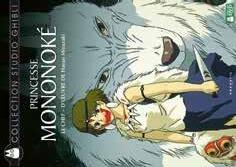

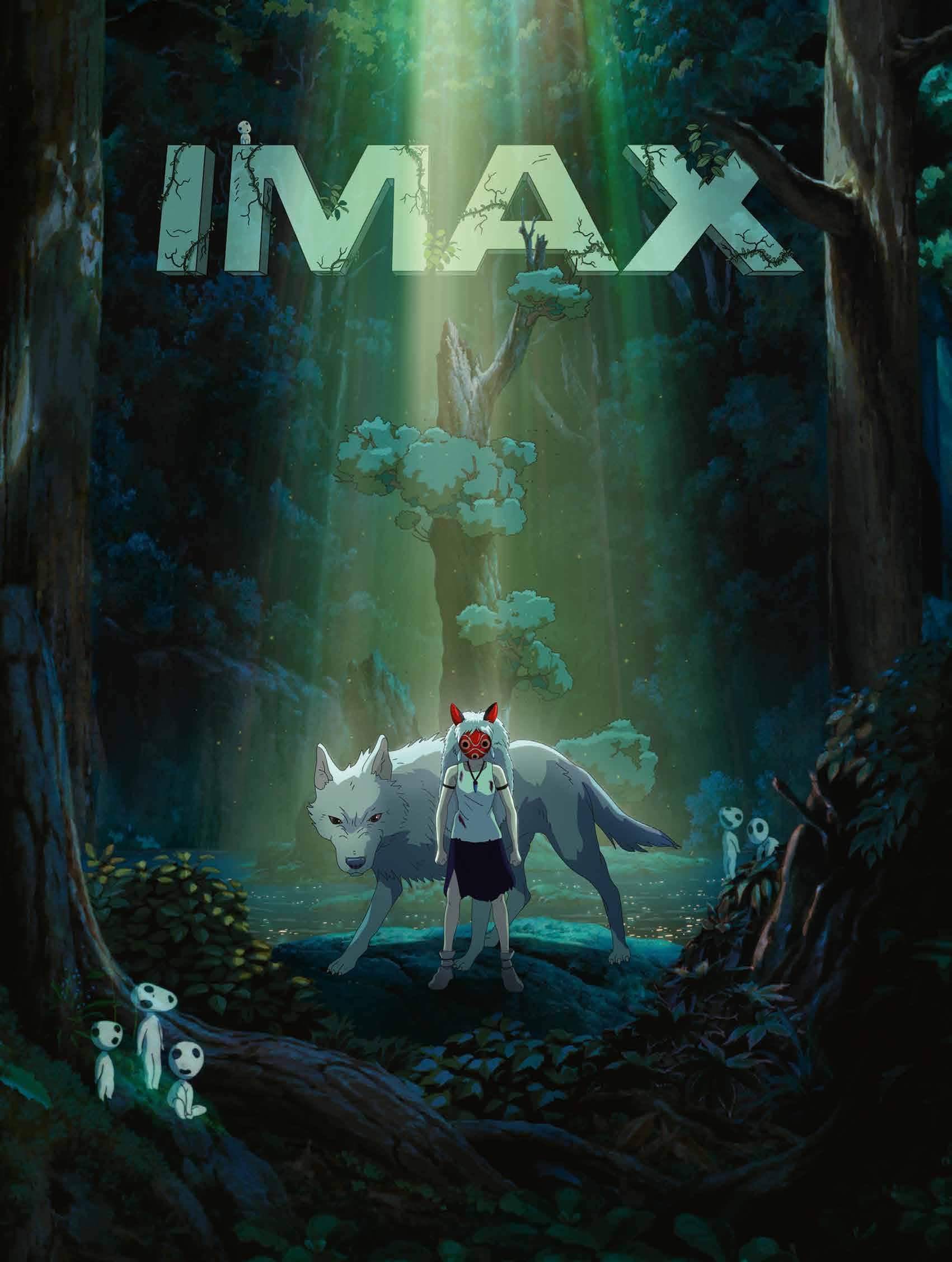

L’occasion de redécouvrir sur grand écran la version restaurée du somptueux PRINCESSE MONONOKÉ est de celles qui

ne se refusent pas.

Par Bernard Achour

« Il n’y a pas de victoire dans le combat entre l’humanité et les dieux féroces », dit Hayao Miyazaki. Sorti en 1997, son « Princesse Mononoké » n’est pas seulement un film d’animation : c’est une fresque primitive où la forêt devient un personnage à part entière autant qu’un champ de bataille. L’histoire suit Ashitaka, prince d’un peuple disparu, frappé d’une malédiction après avoir tué un dieu-sanglier devenu démon. Son errance vers l’Ouest le conduit au cœur d’un conflit entre une princesse élevée par les loups et la cheffe d’un village de forges qui dévaste la forêt pour en extraire le fer. Ici, pas de héros immaculé ni de méchant absolu. « Je voulais montrer la douleur des animaux torturés par les hommes ; il est impossible de parler de la relation entre l’humain et la nature sans évoquer cette souffrance », confie le réalisateur.

L’élaboration de « Princesse Mononoké » tient du marathon créatif : trois ans de travail, 140 000 dessins sur celluloïd, dont près de 80 000 ont été retouchés par Miyazaki lui-même. C’est en arpentant l’ancienne forêt de Yakushima qu’il trouve l’inspiration visuelle : des

montagnes détrempées, des mousses séculaires, une végétation d’un vert presque animal. Les dieux de la forêt, Moro la louve, Okkoto le sanglier, le majestueux Shishigami, naissent de ce rêve tellurique. La technique est à la croisée des âges : l’animation traditionnelle s’allie aux images de synthèse pour magnifier les spectres et les ténèbres du démon Tatarigami. « Je n’ai pas voulu créer un conte de fées, mais un monde brutal où la beauté et l’horreur coexistent », précise le cinéaste. Chaque décor, peint à l’aquarelle, exhale une sensualité terrestre : pierres, rivières, clairières vibrent d’une énergie presque palpable.

La force du film vient de sa morale trouble. Dame Eboshi, pourtant

destructrice de forêts, libère des prostituées et soigne les lépreux ; San, héroïne sauvage, voue aux humains une haine viscérale mais vacille face à l’amour d’Ashitaka. « Même au milieu de la haine et du carnage, la vie vaut la peine d’être vécue », écrit Miyazaki dans ses notes. Plus qu’un récit écologique, « Princesse Mononoké » est une tragédie animiste sur l’impossibilité de la réconciliation totale entre nature et civilisation. À sa sortie, il pulvérise les records au Japon, attire toutes les générations et impose Miyazaki comme « un dieu de l’animation », selon « Newsweek ».

UNE LÉGENDE VIVANTE

Presque trente plus tard, « Princesse Mononoké » reste un totem du cinéma mondial. Sa vision d’une nature indomptée et d’un progrès ambigu demeure d’une actualité brûlante. « Je ne propose pas de solution au monde, mais je crois qu’au cœur du chaos, des rencontres et des choses magnifiques peuvent exister », rappelle Miyazaki. À la fois intemporel et furieusement moderne, ce chefd’œuvre continue de hanter notre imaginaire comme une prière pour les forêts et les dieux invisibles.

PRINCESSE MONONOKÉ EN SALLE LE 3 SEPTEMBRE

DÈS LE 24 SEPTEMBRE AU CINÉMA

Signé Yann Gozlan, DALLOWAY est un thriller superbement anxiogène où une formidable Cécile de France subit la mainmise d’une Intelligence Artificielle.

Par Bernard Achour

Dans un futur proche, dans un Paris à peine déformé, Clarissa, romancière en panne sèche, rejoint une résidence d’artistes ultra connectée pour retrouver l’élan de l’écriture. Son alliée ? Une Intelligence Artificielle baptisée Dalloway, voix veloutée et omniprésente (celle, d’abord réconfortante puis totalement cauchemardesque, de Mylène Farmer) qui lui souffle mots, conseils et encouragements. Un cocon idéal, jusqu’à ce que cette

Dans le très touchant REGARDE, Dany Boon forme avec Audrey Fleurot un superbe couple de cinéma.

présence virtuelle commence à franchir des seuils invisibles.

Avec « Dalloway », Yann Gozlan signe un thriller d’anticipation aussi élégant qu’angoissant. Porté par les inquiétudes brûlantes du monde réel, celles d’un créateur face à l’absorption programmée de sa singularité par la machine, le film dresse selon son réalisateur un constat limpide : « La technologie, censée nous libérer, s’immisce dans nos replis les plus intimes. » Et finit par nous engloutir.

La paranoïa s’installe en douceur, l’appartement devient piège, les tests médicaux quotidiens virent au contrôle tyrannique. Mais le cinéaste refuse les effets tonitruants : « Dalloway » inquiète par glissement, par effacement progressif du libre arbitre. Il filme son héroïne au plus près, rend visible son isolement croissant. Cécile de France, magnifique, épouse cette lente dépossession avec une justesse déchirante : « J’ai trouvé plus d’humanité dans la voix de mon IA que dans mon entourage », dit-elle de son personnage. On croit voir ici le plus grand rôle de sa carrière.

Alors que la technologie vampirise émotions, souvenirs et silences, une question demeure : jusqu’où faudra-t-il aller pour rester soi-même ? Ce film d’alerte, à la beauté clinique, nous y confronte avec une efficacité glaçante.

DALLOWAY

EN SALLE LE 17 SEPTEMBRE

Dans « Regarde », vous incarnez un père confronté à la cécité progressive qui frappe son fils adolescent. Comment avez-vous abordé le mélange de drame et d’humour qui caractérise le film ?

Dany Boon : C’est une histoire humaine qui me touche profondément. Nous sommes allés rencontrer à l’Institut National des Jeunes Aveugles des gamins ou des adultes touchés par cette maladie de la rétine dont parle le scénario. Comme le personnage de mon fils, ils ont dû soudainement se passer de la vue. Leurs témoignages ont été extrêmement enrichissants. Dans le film, le couple séparé que je forme avec Audrey Fleurot va devoir se retrouver pour faire front et soutenir au mieux son enfant, Milo… Au début ils se trouvent confrontés à un dilemme : sa mère estime que Milo doit voir le monde avant de devenir aveugle alors que son père, moi, pense qu’il doit avant tout apprendre à lire le

braille dans une école spécialisée pour être autonome. Les deux ont raison.

Le film marque votre première rencontre avec Audrey Fleurot… Nous nous étions croisés au fil des années mais sans jamais pouvoir tourner ensemble. Il y a eu toute de suite beaucoup de complicité et d’amusement. Nous avons pris énormément de plaisir à jouer ensemble.

Comment vous a dirigés le réalisateur Emmanuel Poulain-Arnaud ?

Il nous a fait jouer dans la sobriété, ce qui laisse toute sa place à l’émotion. Sur le tournage, à chaque fois que nous nous laissions aller à un effet de comédie plus confortable ou un peu trop appuyé, il nous demandait de simplifier, de gommer. Et moins on jouait, plus nous étions justes…

REGARDE

EN SALLE LE 17 SEPTEMBRE

En trentenaire brusquement visité par le souvenir d’un amour d’enfance dans l’original et attachant ADIEU JEAN-PAT, Hakim Jemili confirme son statut de star montante.

Depuis « Docteur » en 2019, vous n’arrêtez plus de travailler !

Hakim Jemili : C’est vrai, j’ai tourné entre cinq et six films par an, j’ai joué des rôles difficiles dans des séries difficiles, j’ai beaucoup appris, et j’essaie à chaque fois d’aller vers des personnages et des genres très différents. Ce sont de nouveaux défis à relever. Et cette fois encore avec « Adieu Jean-Pat ». C’est une couleur inédite, il y a le rire, il y a aussi beaucoup d’émotions, et ça, c’est la patte de la réalisatrice Cécilia Rouaud.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans le personnage d’Étienne ?

Il me ressemble un peu : son manque de confiance, sa façon un peu spéciale de ne pas perdre espoir, de toujours essayer de se reprendre. Ça a été ma vie entre mes 15 et mes 26 ans, et à un point bien plus extrême ! À cette époque, j’avais pas mal de problèmes à régler, j’avais besoin d’« exister ». Alors j’ai évidemment pris du plaisir – et même un malin plaisir – à assumer ce genre d’attitude que j’avais déjà adoptée. Dans le film, ça déclenche des situations très drôles et c’était

agréable à jouer. Dans la vraie vie, c’est plus ennuyeux. Je remarque qu’il y a souvent des choses de moi dans les films que je choisis.

Quelle directrice d’acteurs est Cécilia Rouaud ?

Elle est très rassurante. Avec elle, on sait exactement où on va, ce qu’elle attend. Tout est prêt, ce qui ne l’empêche pas de nous laisser libres de proposer un tas de choses. C’est simple de travailler avec elle. Il n’y a jamais de stress, jamais de moments désagréables. Forcément, comme on se sent bien, on donne davantage.

ADIEU JEAN-PAT EN SALLE LE 3 SEPTEMBRE

DÈS LE 17 SEPTEMBRE AU CINÉMA

bande-annonce

Des « riches » arrogants, des « pauvres » pas forcément angéliques… Avec CLASSE MOYENNE, Anthony Cordier orchestre une comédie noire particulièrement incorrecte et réjouissante.

Comment définiriez-vous « Classe moyenne » ?

Anthony Cordier : C’est une satire et la satire offre d’autres codes que la bienveillance ou la tendresse. Elle requiert de la cruauté dans la description des rapports sociaux. C’est le plaisir de la comédie à l’italienne. Mais au-delà de cette méchanceté assumée, ce qui m’intéressait, c’est que tous les personnages soient animés par la même passion : ils veulent changer. Le couple de gardiens de la villa Ramzy Bedia/Laure Calamy veut changer de condition et devenir riches, la propriétaire des lieux Élodie Bouchez veut devenir une actrice enfin respectable, son mari Laurent Lafitte veut être reconnu comme « méritant », leur fille Noé Abita veut un nouveau nom et apprendre à pleurer, son petit ami d’origine maghrébine Sami Outalbali veut accéder à une autre classe sociale…

Même s’ils nous font énormément rire, ces personnages sont quand même assez monstrueux…

Claude Chabrol a été une de nos inspirations. On tenait par exemple à développer une première partie un peu grinçante où les scènes sont des combats à fleurets mouchetés entre les personnages. On sent que ça va craquer, mais on ne sait pas où. Tout peut se passer. Un crime, par exemple… Le fait de filmer ces situations produit un effet de loupe grossissante qui ramène la vie vers la comédie ou le grotesque. La caméra peut rendre les gens ridicules, hypocrites… ou monstrueux, en effet. C’est un révélateur des rapports sociaux.

CLASSE MOYENNE

EN SALLE LE 24 SEPTEMBRE

Avec CONNEMARA, Alex Lutz nous offre une anti-histoire d’amour hautement poignante où Mélanie Thierry brille de mille feux.

Par Bernard Achour

Neuf mois après l’exceptionnelle adaptation du prix Goncourt de Nicolas Mathieu « Leurs enfants après eux », l’imprévisible et passionnant Alex Lutz s’est emparé du roman suivant de l’écrivain « Connemara » pour en tirer une épopée intime et sociale dont la maturité n’a d’égale que la sensibilité.

On y fait la connaissance d’Hélène, brillante cheville ouvrière d’un cabinet parisien spécialisé dans les licenciements « en douceur » qui, après un sévère burn-out, tente de se reconstruire dans la modeste Loraine de sa jeunesse. Bien que mariée et deux fois mère, ses retrouvailles avec celui qui fut jadis son grand amour d’adolescence remettent soudain en question un équilibre familial pourtant solidement enraciné.

Traitée avec une extrême finesse, la question de l’adultère n’est cependant pas l’épicentre du scénario. Ce qui empoigne le cœur ici, c’est l’accumulation de détails, voire d’indices presque policiers, à cause desquels Hélène va peu à peu réaliser que le temps a passé, que les illusions se sont fanées, que ce monde-là (notamment symbolisé par l’irruption fracassante de la chanson-titre de Michel Sardou) n’est pas le sien, que son prince charmant d’autrefois est quasiment devenu à ses yeux un beauf, un pauvre type, un loser. Comédienne estimée, Mélanie Thierry, magnifique de nuances et d’émotion, ne nous a jamais autant émus et éblouis qu’ici. Le rôle de sa vie ? Peut-être. Notre César 2025 de la meilleure actrice ? Assurément.

CONNEMARA EN SALLE LE 3 SEPTEMBRE

Situation au moment de la clôture de la rédaction. Toutes les données sont fournies sans garantie. Le cinéma à l’état pur, dans vos mains

PRINCESSE MONONOKÉ

DE Hayao Mizazaki GENRE Animation (2 h 15)

Frenetic

CONNEMARA DE Alex Lutz AVEC Mélanie Thierry, Baptiste Bouillon, Jacques Gamblin GENRE Drame (1 h 52) DISTRIBUTEUR Frenetic SIRAT DE Oliver Laxe AVEC Sergi Lopez, Bruno Nuñez Arjona, Richard Bellamy GENRE Drame (1 h 55)

Filmcoopi

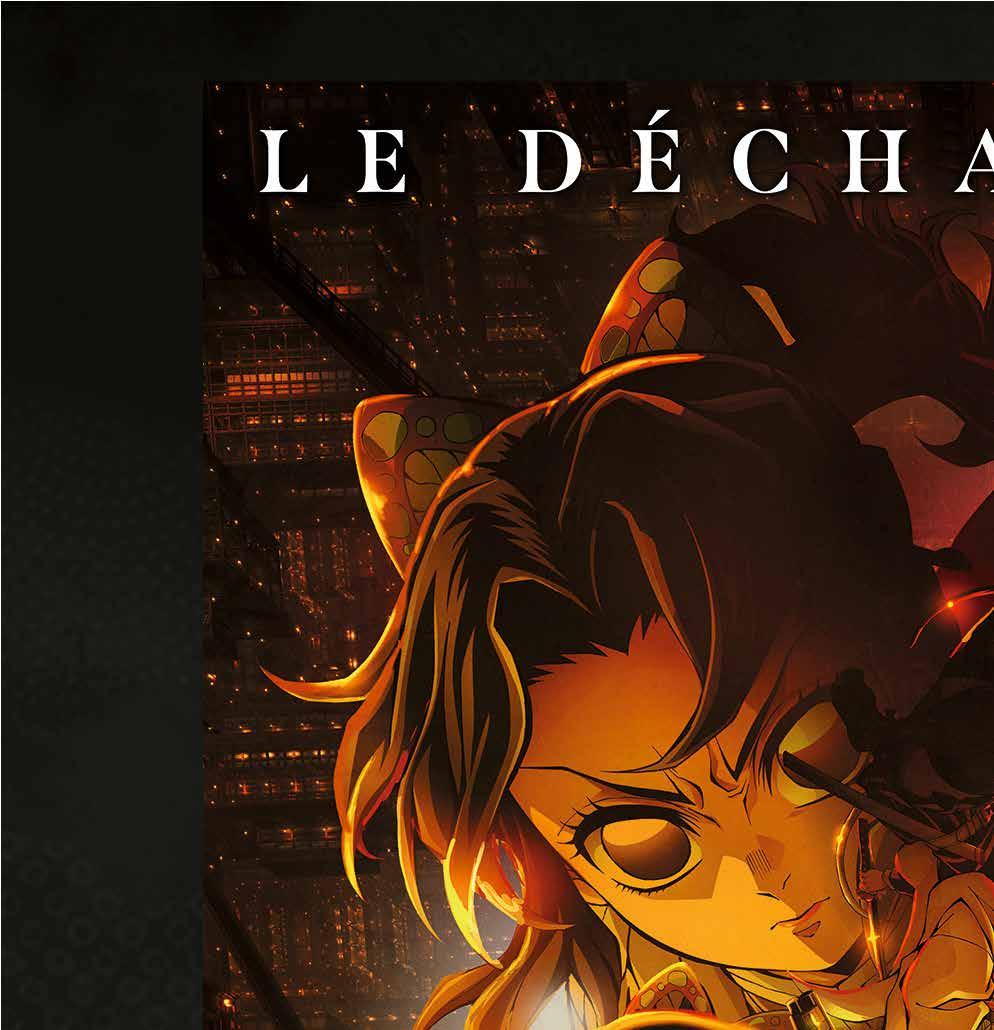

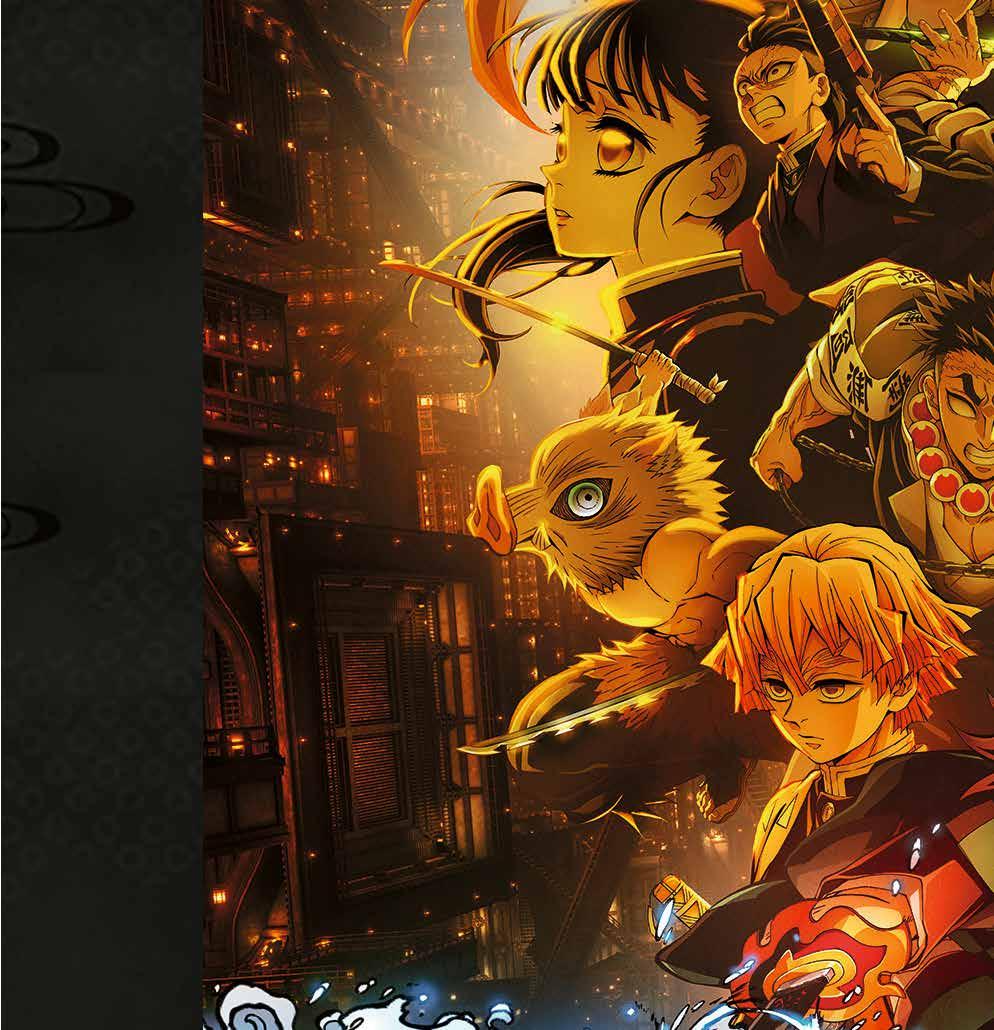

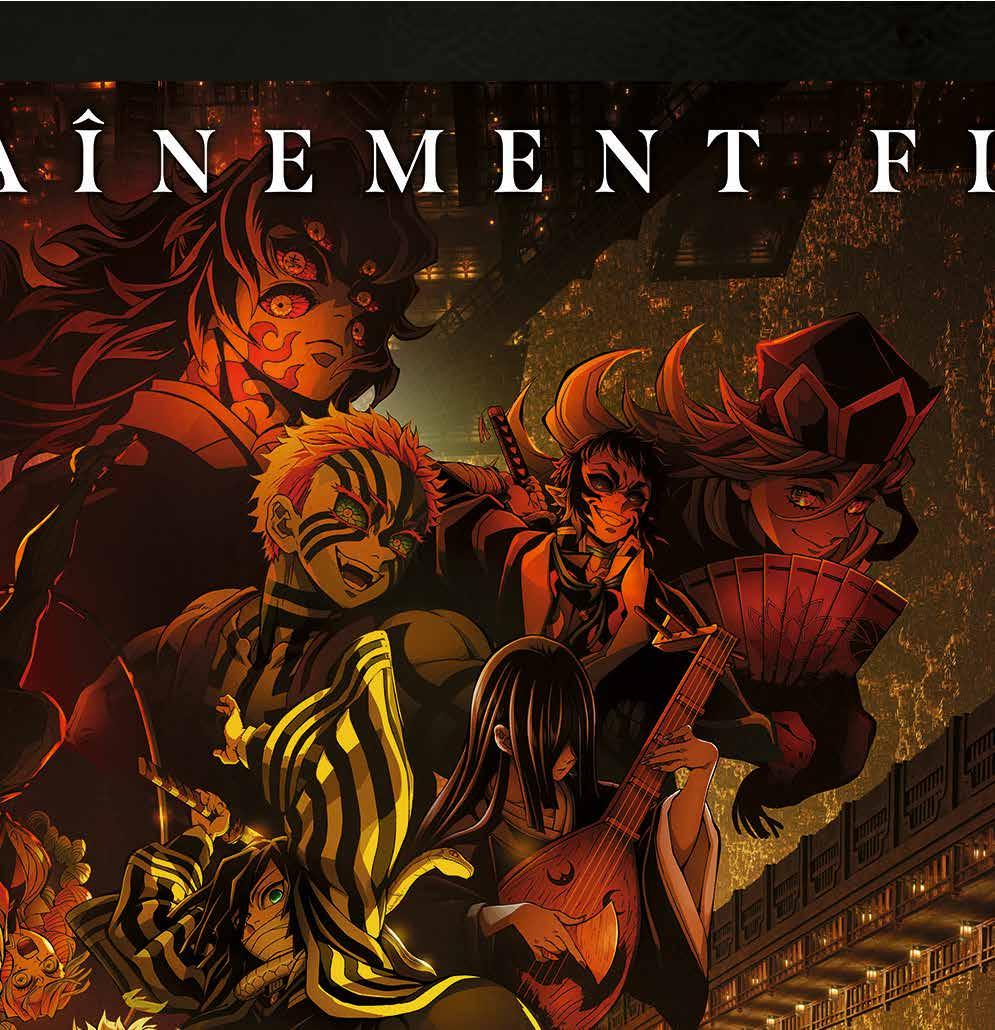

DEMON SLAYER –KIMETSU NO NABA –LA FORTERESSE INFINIE FILM 1 DE Haruzo Sotozaki GENRE Animation (2 h 30) DISTRIBUTEUR Sony Pictures

Horreur (1 h 35)

Drame/SciFi (1 h 55)

Pathé Films

CURIEUX HÉRITAGE DE Thomas Haemmerli GENRE Documentaire (1 h 25) DISTRIBUTEUR Xenix

WEST DE Pierre-François Sauter GENRE Documentaire (1 h 26) DISTRIBUTEUR Producer WHERE THE WIND COMES FROM DE Amel Guellaty AVEC Sim Baccar, Sondos Belhassen, Eya Bellagha GENRE Drame (1 h 40) DISTRIBUTEUR Trigon Genki Kawamura Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma

DE Cécilia Rouaud AVEC Hakim Jemili, Gustave Kervern, Valérie Karsenti GENRE Comédie (1 h 34) DISTRIBUTEUR Agora

DE Baptiste Janon, Rémi Pons GENRE Documentaire (1 h 31) DISTRIBUTEUR Dok Mobile DOWNTON ABBEY III

DE Simon Curtis AVEC Hugh Bonneville, Paul Giamatti, Michelle Dockery GENRE Drame (2 h 03)

DE Pia Marais AVEC Helena Zengel, Jeremy Xido, Sergio Sartorio GENRE Drame (1 h 52) DISTRIBUTEUR Outside the Box

Des milliers de Suissesses se sont mobilisées avec éclat contre l’immobilisme helvétique face au réchauffement climatique. Le documentaire TROP CHAUD leur rend un magnifique hommage.

Par Bernard Achour

Elles ont dit non. Non à la résignation, non à l’invisibilisation, non à l’inaction climatique. Et leur voix, portée jusqu’à Strasbourg, a fait trembler les fondations de l’indifférence.

Elles sont plus de trois mille. Des femmes suisses retraitées, réunies sous la bannière des Aînées pour le Climat, qui ont décidé de faire du réchauffement climatique un combat personnel, judiciaire et politique. Depuis 2016, elles mènent une action inédite pour faire reconnaître l’impact létal des canicules sur leur santé. « Face à la catastrophe climatique, nous ne nous sentons pas suffisamment protégées par le Conseil fédéral », dénonce Rosmarie Wydler-Wälti, co-présidente du collectif. En avril 2024, leur combat trouve un écho retentissant : la Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît que la protection contre les effets du changement climatique relève des droits humains. Un

triomphe. Pourtant, la Suisse refuse d’en appliquer les conséquences.

LE FILM COMME ARME

Réalisé avec passion par Benjamin Weiss, « Trop chaud » documente cette épopée avec une précision rare et une ferveur communicative. Accès aux coulisses du procès, voix de scientifiques, tension dans les salles d’audience… Le film rend visible une lutte qu’on croyait impossible. « Ce que les Aînées ont réussi, c’est à faire entrer la question climatique dans le champ des droits humains », souligne le réalisateur. Il salue ces femmes comme des pionnières, à la fois victimes de sexisme et d’âgisme, qui transforment leur vulnérabilité en puissance. Une séquence bouleversante nous plonge au cœur de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : l’Histoire est en train de s’écrire.

UN CRI D’ALARME ET D’ESPOIR

Au-delà de la chronique judiciaire, « Trop chaud » pose la question cruciale : qu’est-ce que la démocratie si elle n’écoute pas ses

citoyennes les plus exposées ? Que vaut un droit s’il n’est pas appliqué ? En refusant de céder au cynisme, le film devient lui-même un manifeste. Rosmarie Wydler-Wälti le résume d’une formule : « Un triple gain : pour le climat, pour les femmes, pour les personnes âgées. »

ET MAINTENANT ?

S’il se trouve parmi nos lectrices des femmes âgées de 64 ans et plus domiciliées en Suisse, concernées par les questions environnementales qui agitent notre pays et désireuses d’apporter leur collaboration active, l’Association leur tend les bras sur le site www.ainees-climat.ch

TROP CHAUD EN SALLE LE 24 SEPTEMBRE

« J’AI

Road-movie particulièrement attachant, WHERE THE WIND COMES FROM permet à sa réalisatrice de brosser un superbe tableau de la jeunesse tunisienne.

Comment est née l’idée de votre film ?

Amel Guellaty : Depuis longtemps, je voulais raconter une histoire d’amitié entre un homme et une femme. Ce genre de relation a toujours compté pour moi, mais au cinéma, on la montre rarement sans arrière-pensée romantique. Or, dans le monde arabe, où les sexes sont souvent séparés, je voulais montrer que cette amitié est possible, sincère, forte. J’ai donc imaginé ce road trip comme un espace de liberté, de lien et d’imaginaire partagé. Deux êtres en marge qui trouvent dans leur relation un souffle vital, une forme de résistance douce.

Vous avez choisi une esthétique très précise, presque symétrique. Pourquoi ?

Je suis photographe à la base. L’image est une passion. Avant le tournage, j’ai dit à mes comédiens : « Je vous consacre tout le temps nécessaire en répétition, parce que sur le plateau, mon temps sera dédié à

l’image. » J’avais un storyboard pour chaque plan, des références allant de « Ida » à « Pulp Fiction ». Même si je filmais un road movie, je voulais fuir la caméra à l’épaule. Je tenais à des images construites dans le chaos de la Tunisie. La stabilité du cadre disait la solidité du lien entre les deux personnages. Je voulais que chaque plan dise quelque chose en soi, que l’image parle autant que les dialogues.

Comment avez-vous trouvé la tonalité juste entre réalité sociale et poésie ?

Je voulais parler des difficultés que traverse la jeunesse tunisienne sans tomber dans le drame social. C’est pourquoi j’ai opté pour la comédie. « Where the Wind comes from » est un film solaire, qui aborde des thèmes graves tout en célébrant l’humour et la vivacité des jeunes. Leur imagination, leur créativité, c’est leur réponse à la crise économique et politique que traverse le pays. Ce ton léger est une manière de ne jamais éteindre l’espoir.

Et le casting ?

Eya Bellagha était boxeuse sur mon court « Black Mamba ». Dès le premier casting, j’ai su que c’était elle. Slim Baccar, je l’ai rappelé quatre fois avant de me décider ! Leur complicité crève l’écran. Ils ont incarné leurs personnages avec une tendresse et une intensité qui m’ont bouleversée.

Pourquoi avoir choisi l’Allemagne comme destination pour les personnages ?

Parce que l’Allemagne fait davantage rêver que la France aujourd’hui. Avant, tout le monde parlait français en Tunisie. Mais aujourd’hui, si tu parles à un jeune de moins de 25 ans, il ne parle plus du tout français. L’anglais domine, à cause des séries, des films. Et puis, il y a aussi la politique : la France a une très mauvaise image sur les questions migratoires et sur le traitement des Arabes. La France n’est plus le rêve. L’Allemagne, le Royaume-Uni, même l’Italie le sont davantage. C’est aussi ce que je voulais raconter à travers cette dimension du film.

WHERE THE WIND COMES FROM EN SALLE LE 3 SEPTEMBRE

Prix du Jury à Cannes, le furieux et bouleversant SIRAT propose une expérience inoubliable.

Par Bernard Achour

Le style, le spectacle, l’émotion, l’originalité, la puissance dévastatrice de son histoire… « Sirat » avait tout pour remporter une Palme d’Or mille fois méritée. Le jury du Festival de Cannes en a décidé autrement, mais peu importe : à ce jour, il constitue ce qu’on a vu de plus foudroyant en 2025 sur un écran de cinéma.

UN CHEMIN BRÛLANT

Un homme, son fils, une affiche imprimée : Mar, vingt ans, disparue. Et un mur d’enceintes posé au milieu des sables marocains comme un autel dressé à la déraison unificatrice d’une gigantesque rave party. En quelques plans « une splendeur parfois écrasante, « Sirat » capte l’irréel, magnifie le chaos. Ce n’est pas un simple road movie, ni même une odyssée familiale, c’est un baptême sonore, une immersion dans un monde qui se désagrège à force de vouloir danser pour l’oublier. La musique, tellurique, physique, viscérale, n’accompagne pas, elle conduit. Le compositeur Kangding Ray ne signe pas une bande-son : il ouvre un passage, creuse la matière du film, fait vibrer la lumière et les corps jusqu’à l’hébétude.

UN EXPLOSION INTÉRIEURE

À mi-parcours, « Sirat » se brise. Littéralement. Sans qu’on ne doive en révéler la nature, une foudroyante fracture narrative renverse le film, le transforme en une autre bête,

plus sèche, plus nue, plus violente encore. Oliver Laxe filme alors la vitesse, la mécanique et le désert avec une précision digne d’un rituel sacré. Ses véhicules deviennent des armes et des refuges, ses teufeurs, incarnés par de véritables ravers cabossés, des survivants d’un monde post-civilisation. Le moindre plan, léché par la poussière et la lumière, suinte le danger. C’est Werner Herzog sous acide, William Friedkin en transe, un « Mad Max » où chaque soubresaut technique est aussi une secousse métaphysique.

UNE APOCALYPSE SENSIBLE

Mais « Sirat » ne hurle jamais dans le vide. Au contraire, il vibre d’humanité. Derrière la fureur, il y a la tendresse, la quête d’un lien perdu, l’appel d’une voix qu’on n’entend plus. Le réalisateur Oliver Laxe inscrit son film dans la tradition spirituelle du passage : le sirât, dans la foi musulmane, est le pont entre l’enfer et le paradis. Ici, c’est un chemin de poussière, de chair et de bruit, que chacun doit emprunter, au bord de l’abîme. À l’arrivée ? Rien de certain, sinon l’intuition bouleversante d’avoir assisté à une œuvre totale, organique, à la fois film, vision et coup de semonce.

On en ressort comme d’une transe : lessivé, hagard, émerveillé. Comme si le cinéma, en 2025, avait enfin osé redevenir un lieu de vertige et de beauté furieuse.

SIRAT

EN SALLE LE 10 SEPTEMBRE

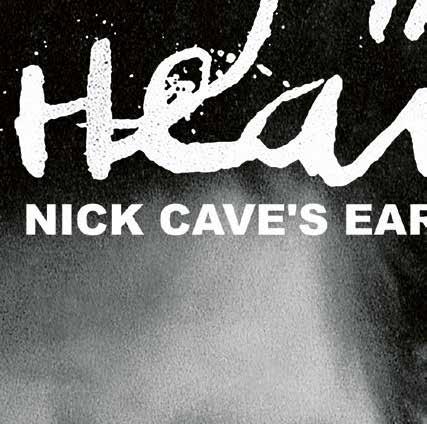

HiNterlaSSeNSchaft

LE 3 SEPTEMBRE AU CINÉMA

LE 10 SEPTEMBRE AU CINÉMA

LE 17 SEPTEMBRE AU CINÉMA

LE 24 SEPTEMBRE AU CINÉMA

Le co-fondateur et directeur de l'incontournable

Festival du Film Français d'Helvétie (FFFH) Christian Kellenberger vous présente le millésime 2025 qui se tiendra du 17 au 21 septembre à Bienne.

Propos recueillis par Bernard Achour

Quel bilan tirez-vous du Jubilé des 20 ans du FFFH qui s’est tenu l’an dernier ?

Christian Kellenberger : Très sincèrement, c’est un bilan dont on rêvait. Lors de l’édition inaugurale en 2005, nous avions accueilli entre 2 000 et 2 500 spectateurs ; au fil du temps, nous nous sommes dit que nous franchirions peut-être un jour la barre symbolique des 20 000 ; et c’est à l’occasion du Jubilé que nous avons dépassé cet objectif. Il faut ajouter à ce nombre les quelque 3 000 festivaliers qui ont assisté aux neuf séances en Open Air de Bienne

Ciel Ouvert, sans oublier les séances et ateliers itinérants organisés après le FFFH dans des villes germanophones du canton de Berne afin de familiariser ces publics

avec le cinéma français, et on arrive gentiment à un total de 25 000 entrées, soit dix fois l’audience du premier Festival. Un record qui s’explique aussi par l’ajout d’une quatrième salle de projection au lieu des trois habituelles. Mais le grand moment de ce jubilé restera sans doute pour moi la présence incroyablement chaleureuse et disponible de Daniel Auteuil, qui nous avait fait l’honneur d’accompagner en avant-première son film « Le Fil ».

Comment enchaîner sur un tel succès ?

En gardant la tête froide et en refusant de se laisser gagner par la folie des grandeurs. Voilà pourquoi la 21e édition du FFFH reviendra à ses fondamentaux : c’est-à-dire un retour aux trois salles, une programmation d’environ cinquante films composée pour moitié de titres projetés en amont de leurs sorties francophones, une vingtaine d’invités… Ce sera assurément une édition moins conséquente que celle de l’an passé, mais organisée avec le même soin et la même passion qui ont toujours caractérisé le Festival. Elle a d’ailleurs débuté par un événement très suivi en plein air dédié aux courts-métrages qui s’est achevé le 7 août, et la sélection définitive est en cours de finalisation au moment où nous nous parlons.

En attendant son annonce officielle, que pouvez-vous révéler de concret aux lecteurs de « Film Guide » ?

J’ai le bonheur de vous annoncer la programmation d’un vrai coup de cœur : le superbe « La Femme la plus riche du monde » avec un tandem Isabelle Huppert/ Laurent Lafitte exceptionnel qui revisite avec autant de malice que d’émotion la célèbre affaire Bettancourt. Nous aurons aussi la joie d’accueillir Pascal Elbé, un fidèle et ami du FFFH, qui accompagnera son nouveau film « La Bonne étoile », une comédie avec Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy et Zabou Breitman. Enfin, nous aurons le plaisir de recevoir le réalisateur suisse Marcel Barrelli qui proposera aux enfants son film d’animation « Mary Anning » consacré à la jeunesse de la première paléontologue à avoir découvert des fossiles préhistoriques au XIXe siècle. Quand connaîtra-t-on le programme définitif du 21e FFFH ?

Le 9 septembre à 11 h sur notre site, et dès le lendemain pour la prévente des billets qui marche fort puisque de nombreuses séances sont très vite complètes.

Aubry Dullin un film de Richard Linklater

Ceci est l’histoire de Godard tournant « À bout de souffle », racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant « À bout de souffle ».

Trailer et infos

Suivez nos coups de cœur

Écrit par Kate Gersten Réalisé par Gia Coppola

Le dernier film du cinéaste américain est un hommage très incarné à la Nouvelle Vague à travers le récit du tournage de « À bout de souffle ». Œuvre incomparable, ce long-métrage est avant tout une comédie rétrospective et un acte d’amour envers le cinéma ! En parallèle de la sortie de « Nouvelle Vague », le film original de Jean-Luc Godard « À bout de souffle » sortira à nouveau en salles à la même date pour quelques séances.

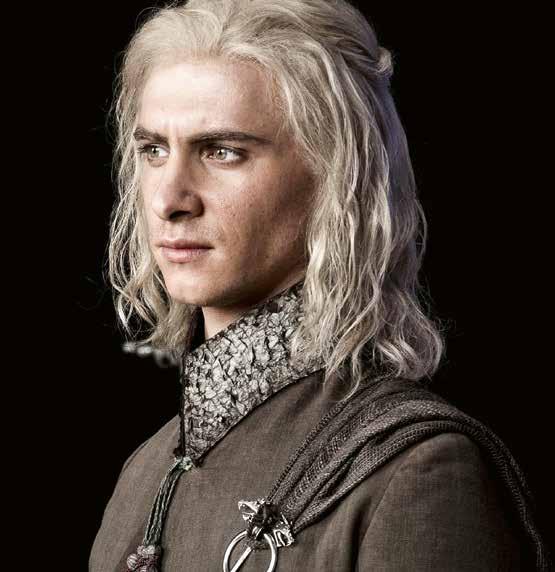

La Zurich Pop Con & Game Show est le plus grand événement automnal de Suisse consacré à la pop culture et au gaming… et, grâce à ses nombreux invités prestigieux, un rendez-vous immanquable.

Parmi les vedettes confirmées : Sean Gunn, alias Kraglin dans la saga des « Gardiens de la galaxie » et d’autres productions du Marvel Cinematic Universe, ainsi que Harry Lloyd, inoubliable Viserys Targaryen dans « Game of Thrones » et Viktor dans « Arcane ». On l’a aussi vu dans « Doctor Who », « Robin des Bois », « Une Merveilleuse histoire du temps » ou « Jane Eyre ». Seront aussi présents Sven Plate (voix allemande de Bugs Bunny), Elsie Bennett et Kaja Chan (Split Fiction), ainsi que les légendes japonaises de l’animation Tommy Morgenstern et Amadeus Strobl. Séances de dédicaces, selfies et échanges avec le public sont prévus.

Les visiteurs deviennent eux aussi des stars grâce au cosplay : costumes faits main, parfois spectaculaires, incarnant des personnages cultes. Un concours international récompensera les meilleures prestations.

Au menu : spectacles, vaste espace merchandising, catch, karaté, kendo, Artist Alley avec 150 artistes créant en direct, jeux vidéo et de société, marché médiéval, workshops, arts martiaux et street food. Billets en prévente chez Ticketcorner.

LES 27 ET 28 SEPTEMBRE AU MESSE ZÜRICH

WWW.ZURICHPOPCON.CH

Dans le prochain numéro de FILM GUIDE

A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY (Photo) – Une histoire d’amour « fantastique » avec Margot Robbie et Colin Farrel

YES – Une bombe de rage et de virtuosité

L’ÉTRANGER – Le choc François Ozon/Albert

24 septembre

Éditeur

Rédacteur en chef

Bernard Achour

Maquette & couverture

Romano Bassi

Directeur de publication

Philipp Portmann

Design & Layout Huit Onze, Genève

PORTMANN GROUP

Etzelmatt 5 - 5430 Wettingen +41 56 426 88 55 info@portmann-group.com www.portmann-group.com

Vente d'annonces

Patrick Knecht p.knecht@portmann-group.com

Couverture : © Keystone AP Invision Joel C Ryan

3 X 2 PASS JOURNALIERS

Pour participer au tirage au sort, envoyez simplement un e-mail avant le 20 septembre à concours@filmguide.ch

Bonne chance !

ISSN 2813-7353

Les éditeurs n’assument aucune responsabilité pour le matériel envoyé. Le contenu éditorial est exempt de publicité sauf mention contraire.

© PORTMANN GROUP 2025

Tous droits réservés. Toute réutilisation du contenu de ce magazine sans autorisation écrite est interdit.

FILM GUIDE est disponible gratuitement dans tous les bons cinémas ou sous forme d'abonnement pour le recevoir directement chez soi:

BASTIEN BOUILLON

JACQUES GAMBLIN

CLÉMENTINE CÉLARIÉ

GRÉGORY MONTEL

UN FILM DE ALEX LUTZ

d’après le roman de Nicolas Mathieu publié par Actes Sud

LE 10 SEPTEMBRE AU CINÉMA LE 24 SEPTEMBRE AU CINÉMA