INVA L S I QUIZ

• PROVA UFFICIALE GUIDATA e altre inedite da svolgere in autonomia, con AUTOVALUTAZIONE

• ULTIMA PROVA UFFICIALE come verifica finale

• PROVA UFFICIALE GUIDATA e altre inedite da svolgere in autonomia, con AUTOVALUTAZIONE

• ULTIMA PROVA UFFICIALE come verifica finale

Gli eserciziari QUIZ INVALSI contengono un ricco percorso (128 pagine!) per prepararsi con graduale autonomia alle prove nazionali di italiano e matematica, previste per le classi seconda e quinta della Scuola Primaria, e di inglese (classe quinta).

Ogni testo di italiano è così strutturato:

• una prova ufficiale guidata ;

• prove inedite da svolgere in autonomia con autovalutazione ; queste prove sono distinte in base agli argomenti dei testi su cui esercitarsi (un testo narrativo per classe seconda, e due testi, uno narrativo e un altro argomentativo, per la classe quinta; a seguire, gli esercizi di grammatica), indicati in alto, in ogni pagina da specifiche icone come ad esempio:

AMICIZIA E AVVENTURA

FAMIGLIA ED EMOZIONI

E TANTI ALTRI ARGOMENTI...

RIFLESSIONE SULLA LINGIUA

In questo volume, a pag. 36 è presente un indice ragionato in base al quale il bambino può scegliere la prova su cui esercitarsi e barrare quelle già completate.

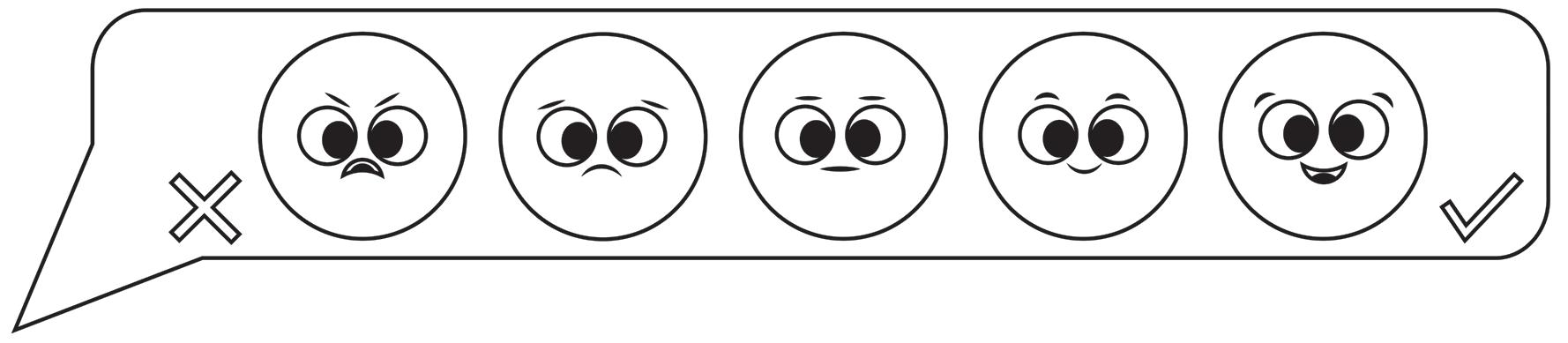

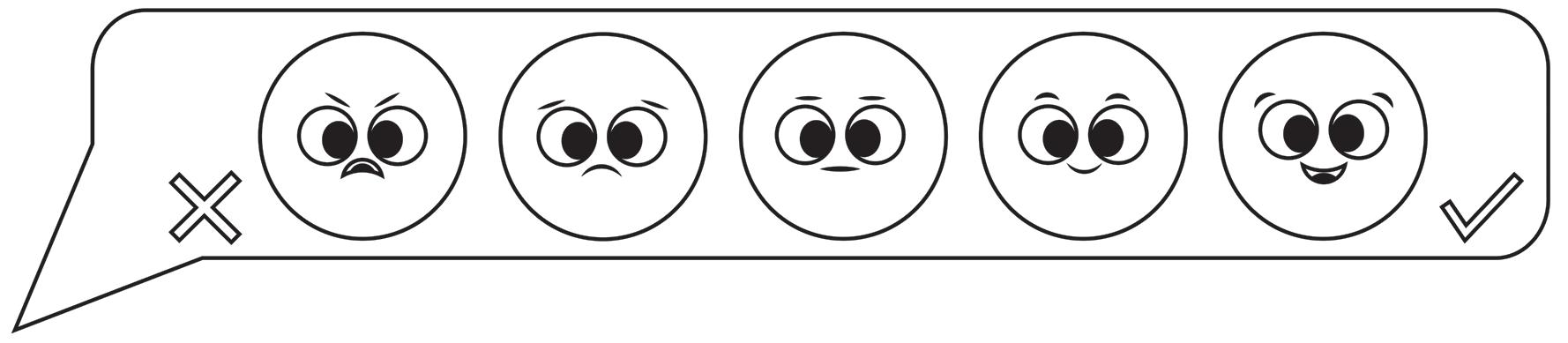

La tabella di autovalutazione , alla fine di ogni prova, è strutturata come un istogramma , con le risposte corrette da colorare , in modo che al bambino sia ben visibile il livello della sua preparazione ; • in fondo al libro è riportata una prova ufficiale come verifica finale.

Ideatrice del testo: Federica Goffi

Redazione: Federica Goffi, Chiara Mammarella

Progetto grafico: Federica Goffi, Claudio Magrini

Copertina: Federica Goffi, Claudio Magrini

Impaginazione: Federica Goffi, Claudio Magrini

Illustrazioni: Istock photo

Editrice Tresei Scuola Via Meucci, 1 60020 Camerata Picena (AN) Tel. 071/946210 - Fax 071/9470951

www.tresei.com © Tutti i diritti sono riservati

ISTRUZIONI - PROVA DI ITALIANO

Prova ufficiale guidata

INDICE DELLE PROVE PER ARGOMENTI

Prova n. 1

Prova n. 1 - AUTOVALUTAZIONE

Prova n. 2

Prova n. 2 - AUTOVALUTAZIONE

Prova n. 3

Prova n. 3 - AUTOVALUTAZIONE

Prova n. 4

Prova n. 4 - AUTOVALUTAZIONE

Prova

ALLE PAGINE SEGUENTI,

TROVERAI LE ISTRUZIONI PER SVOLGERE

LA PROVA INVALSI DI ITALIANO.

SUBITO DOPO, C’È

UNA PROVA DI ITALIANO UFFICIALE

CON SVOLGIMENTO GUIDATO.

SUCCESSIVAMENTE, SONO PRESENTI

DIVERSE PROVE INVALSI DI ITALIANO

CON CUI ESERCITARTI IN AUTONOMIA.

INFINE, TI METTERAI ALLA

PROVA SVOLGENDO AUTONOMAMENTE

UNA RECENTE PROVA DI ITALIANO UFFICIALE.

BUON LAVORO!

La prova è composta da due testi che dovrai leggere per poi rispondere alle domande che li seguono e da alcune domande di Riflessione sulla lingua. Le istruzioni prima di ogni domanda ti diranno come rispondere. Leggile dunque con molta attenzione.

Nella maggior parte dei casi per ogni domanda ci sono quattro risposte, ma una sola è quella giusta. Prima di ogni risposta c’è un quadrato con una lettera dell’alfabeto: A, B, C, D. Per rispondere, devi mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta (una sola) che ritieni giusta, come nell’esempio 1:

Esempio 1

Qual è la capitale dell’Italia?

A. Venezia

B. Napoli

C. Roma D. Firenze

In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due esempi che seguono.

Esempio 2

In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche d el protagonista del racconto?

Metti una crocetta per ogni riga. SÌ NO

a. È coraggioso

b. È timido

c. Ama lo studio

d. Gli piace giocare

e. Non sa mentire

Esempio 3

Chi è il protagonista del racconto che hai letto?

Risposta: Enrico

Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere: devi scrivere NO vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell’esempio 4.

Esempio 4

In quale continente si trova l’Italia?

A. In America

B. In Asia

C. In Africa

D. In Europa NO

Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda.

Quale dei seguenti aggettivi ha significato opposto all’ aggettivo alto ?

A. Largo

B. Basso

C. Stretto

D. Magro

Per svolgere l’intera prova avrai in tutto un’ora e quindici minuti (in totale 75 minuti) di tempo*.

*Adatt. dalle istruzioni della prova nazionale di Italiano, classe quinta

Data:

«Un albero?»

Ho guardato Leila incredulo.

Lei ha annuito. «Una witkaree. Nome scientifico: Rhus pendulina.»

«Piacere di conoscerti, albero» ho detto io.

Ho passato una mano sulla corteccia ruvida. «È a rischio estinzione o cose così?»

«Non proprio» ha risposto Leila, senza staccare gli occhi dalla chioma. «C’è un sacco di gente che si pianta una witkaree in giardino. Non hanno bisogno di troppa acqua e crescono in fretta» ha aggiunto con un tono da conduttrice tv.

Ero perplesso. «Ma allora perché hai scritto una petizione per salvarlo?»

È rimasta parecchio a guardarmi, come se stesse cercando di farsi un’opinione su di me.

Chissà che cosa vede, mi chiedevo.

Non avevo i capelli biondi, gli occhi azzurri, i muscoli scolpiti e l’abbronzatura di mio fratello maggiore. Nemmeno il nasino all’insù pieno di lentiggini e il bel faccino adorabile di mio fratello minore.

Io avevo i capelli castani, un po’ troppo lunghi e pieni di ciuffi che non stavano da nessuna parte, e gli occhi verdi. Quand’ero con i miei fratelli, passavo sempre inosservato. Certe volte mi sentivo invisibile.

Senza distogliere lo sguardo da me, Leila ha fatto un lungo respiro.

«Quest’albero non è come tutti gli altri» mi ha risposto.

«È l’albero al centro del mondo.»

Non sono riuscito a trattenermi e sono scoppiato a ridere. Era fuori di testa. Cosa mi era saltato in mente di seguirla fino a quel parchetto, a tre isolati da casa, perché mi mostrasse un albero?

«L’albero al centro del mondo?» le ho chiesto.

«Lasciamo perdere.» Mi ha lanciato un’occhiataccia. «Pensavo che... Non importa. Chiudiamola qui.»

Sembrava arrabbiatissima, e infatti mi aspettavo che girasse i tacchi e se ne andasse. Ma da come mi guardava era chiaro che a dover smammare ero io.

Non c’era nemmeno da chiederlo.

Senza battere ciglio, mi sono incamminato verso casa. E poi avevo da fare in cucina. Prima finivo di lavare i piatti, meglio era.

«Quando ero piccola venivo sempre a giocare in questo parco» ha detto Leila mentre andavo via. Parlava così piano che avevo rischiato di non sentirla.

Mi sono fermato.

«È su questo albero che ho imparato ad arrampicarmi.»

Mi sono voltato verso di lei, ma sembrava non si fosse nemmeno accorta che ero lì in piedi a guardarla.

«Non ci si può arrampicare su tutti gli alberi. Le witkaree hanno la corteccia dura. È facile sbucciarsi quando si scivola, perciò non sono l’ideale. Ma questa qui ha i rami bassi, spessi e anche molto fitti perciò riesci ad arrivare praticamente fino in cima. È perfetta da scalare.»

Poi abbiamo sentito un rumore, ci siamo voltati e abbiamo visto un pick-up bianco che veniva verso di noi passando sul prato.

«Sono loro» ha detto Leila con voce cupa.

Il pick-up si è fermato e sono scesi due uomini. Uno aveva in mano una cartelletta con dei fogli che gli davano un’aria importante. L’altro era alto e magro, con la faccia appuntita e i baffetti sottili. Senza degnarci di uno sguardo, ha cominciato subito a esaminare l’albero.

«Ho fatto una petizione» ha detto Leila all’uomo con la cartelletta. «L’hanno già firmata quasi cinquanta persone.»

«Troppo tardi» ha risposto lui senza nemmeno alzare gli occhi, «abbiamo già tutti i permessi.»

«Ma questa è una petizione!» lo ha incalzato Leila fulminandolo con i suoi occhioni azzurri. «Le persone l’hanno firmata perché non vogliono che l’albero venga abbattuto. Sono quasi in cinquanta! Ci tengono! Non potete fare come se niente fosse!» ha aggiunto.

L’uomo ha scrollato le spalle.

Quello magro ha cominciato a girare attorno all’albero con fare meticoloso.

«Quando prevedete di abbatterlo?»

La voce di Leila faceva le montagne russe.

«Posa delle tubature i primi di gennaio» ha risposto l’uomo, «l’albero va giù oggi.»

Leila ha fatto un bel respiro. Ha spalancato gli occhi. Si è tolta i sandali e li ha calciati via. Prima che potessi chiederle che cosa stava facendo, si è girata e si è fiondata sull’albero.

«Dove pensi di andare?» ha domandato l’uomo, stupito.

Io sono rimasto lì, assieme ai due tizi del Comune, a guardarla che sgattaiolava su e poi si accomodava su un ramo.

L’uomo con la cartelletta mi ha lanciato un’occhiata implorante, si aspettava che risolvessi io la situazione.

«L’albero era qui da prima!» ha urlato Leila.

Ho guardato su, tra i rami. Di colpo ha cominciato a girarmi la testa. Ho chiuso forte gli occhi.

Ho pensato a mio fratello maggiore e a mio fratello minore. Qualsiasi cosa succedesse, io scomparivo sempre tra i miei fratelli. Ero sempre schiacciato tra loro due e nessuno si accorgeva mai di me.

Quando ho riaperto gli occhi, ho abbassato lo sguardo e mi sono accorto che avevo ancora lo strofinaccio bianco e rosso appoggiato sulla spalla.

Me n’ero completamente dimenticato: avevo fatto tre isolati con uno strofinaccio sulla spalla. Era una di quelle cose strane che magari avrebbe potuto fare Leila. Forse la sua stranezza era contagiosa.

Ho pensato alla pila di piatti che mi aspettava a casa. Penso che certe volte si fanno le cose all’improvviso, senza stare a pensarci, cose che ti cambiano la vita.

Chiedi alla tua fidanzata di sposarti mentre state guardando un film dell’orrore, come aveva fatto papà con mamma. Oppure segui una ragazza strampalata tra i rami di un albero, con uno strofinaccio appoggiato sulla spalla.

(Tratto e adattato da: Jacobs J., L’albero al centro del mondo, RIZZOLI LIBRI, 2019, Italia.)

A1 A chi l’autore fa narrare la vicenda raccontata?

A. Al ragazzo.

B. A Leila.

C. Agli operai del Comune.

D. A un narratore esterno al racconto.

• Rileggi l’inizio del racconto:

«Un albero?»

Ho guardato Leila incredulo.

• Qual è il soggetto sottinteso del verbo sottolineato?

• Questo soggetto sottinteso...

- coincide con Leila? SÌ NO

- è presente alla vicenda del racconto? SÌ NO

Rispondi al quesito A1

A2 Dopo aver letto l’intero testo possiamo ricostruire quello che è successo subito prima della scena iniziale. Che cosa è successo?

A. Il ragazzo incontra Leila mentre torna a casa da scuola e inizia a parlare con lei.

B. Il ragazzo smette di lavare i piatti e segue Leila che lo ha chiamato.

C. Il ragazzo ha litigato con i suoi fratelli ed esce di casa per incontrare Leila.

D. Il ragazzo ha chiesto a Leila di aiutarlo in cucina e lei in cambio gli chiede di firmare una petizione.

TI AIUTO!

• Rileggi questa parte finale del racconto e fai attenzione alle parti sottolineate.

Me n’ero completamente dimenticato: avevo fatto tre isolati con uno strofinaccio sulla spalla. Era una di quelle cose strane che magari avrebbe potuto fare Leila.

Forse la sua stranezza era contagiosa.

Ho pensato alla pila di piatti che mi aspettava a casa. Penso che certe volte si fanno le cose all’improvviso, senza stare a pensarci, cose che ti cambiano la vita.

Ora rispondi alle domande che seguono e, poi, al quesito A2

La parte di testo che hai appeno letto ti fa pensare che il ragazzo...

- è partito improvvisamente da scuola? SÌ NO

- è partito improvvisamente da casa? SÌ NO

- a casa doveva finire di sistemare i piatti? SÌ NO

- aveva chiesto a Leila di aiutarlo? SÌ NO

- stava litigando con i suoi fratelli? SÌ NO

A3 Dove si svolge la vicenda narrata?

A. Nel giardino di una casa.

B. Lungo una strada.

C. In un bosco.

D. In un parco pubblico.

TI AIUTO!

• Rileggi la parte di testo seguente, fai attenzione alle parole sottolineate, poi rispondi al quesito A3.

Cosa mi era saltato in mente di seguirla fino a quel parchetto, a tre isolati da casa, perché mi mostrasse un albero?

A4 “Ho passato una mano sulla corteccia ruvida. «È a rischio estin zione o cose così?»” (righe 5-6). Per quale motivo il ragazzo fa questa domanda a Leila?

A. Cerca di capire perché Leila dia tanta importanza a quell’albero.

B. Vuole vedere se Leila sa davvero tutto su quell’albero.

C. È interessato a imparare da Leila tante cose su quell’albero.

D. Vuole trovare una soluzione per aiutare Leila a guarire quell’albero.

TI AIUTO!

• Rileggi di nuovo questa parte iniziale del racconto e fai attenzione alle parole sottolineate.

«Un albero?»

Ho guardato Leila incredulo.

Lei ha annuito. «Una witkaree. Nome scientifico: Rhus pendulina.»

«Piacere di conoscerti, albero» ho detto io.

Rispondi alla domanda che segue e, poi, al quesito A4.

- Secondo te, il ragazzo, all’inizio, ha capito il motivo per cui Leila lo ha portato a vedere quell’albero? SÌ NO

La parte di testo riportata a fianco può aiutarti a rispondere alla prossima domanda.

A5 “Ero perplesso. «Ma allora perché hai scritto una petizione per salvarlo?»” (riga 10).

Che cosa si può aggiungere a questa frase per renderla più chiara?

Ho passato una mano sulla corteccia ruvida. «È a rischio estinzione o cose così?»

«Non proprio» ha risposto Leila, senza staccare gli occhi dalla chioma. «C’è un sacco di gente che si pianta una witkaree in giardino. Non hanno bisogno di troppa acqua e crescono in fretta» ha aggiunto con un tono da conduttrice tv.

Ero perplesso. «Ma allora perché hai scritto una petizione per salvarlo?»

A. «Ma allora, se ha la corteccia ruvida, perché hai scritto una petizione per salvarlo?»

B. «Ma allora, se non è a rischio di estinzione, perché hai scritto una petizione per salvarlo?»

C. «Ma allora, se non ha bisogno di troppa acqua, perché hai scritto una petizione per salvarlo?»

D. «Ma allora, se sai parlare come una conduttrice tv, perché hai scritto una petizione per salvarlo?»

TI AIUTO!

• Rileggi di nuovo questa parte iniziale del racconto e fai attenzione alle parole sottolineate.

Ho passato una mano sulla corteccia ruvida. «È a rischio estinzione o cose così?»

«Non proprio» ha risposto Leila, senza staccare gli occhi dalla chioma. Aiutandoti con un dizionario, scrivi il significato della parola “estinzione”, rispondi alla domanda e, poi, al quesito A5.

Estinzione =

La risposta di Leila: “Non proprio!” ti fa comunque pensare che l’albero sia in pericolo? SÌ NO

A6 Da riga 14 a riga 19 l’autore ci dice come il ragazzo vede i suoi fratelli e sé stesso. A quale scopo dà queste informazioni?

A. Per mostrare che il ragazzo è sfortunato perché ha due fratelli che sono più belli e simpatici di lui.

B. Per mostrare che Leila si rivolge al ragazzo solo perché non conosce i suoi fratelli.

C. Per mostrare che il ragazzo non è abituato a sentirsi considerato ed è stupito dell’attenzione di Leila.

D. Per mostrare che Leila preferisce le persone dall’aspetto più disordinato piuttosto che quelle troppo curate.

TI AIUTO!

• Rileggi di nuovo il racconto (dalla riga 13 alla 19) e fai attenzione alle parole sottolineate nelle parti di testo di seguito riportate.

È rimasta parecchio a guardarmi, come se stesse cercando di farsi un’opinione su di me. Chissà che cosa vede, mi chiedevo.

Quand’ero con i miei fratelli, passavo sempre inosservato. Certe volte mi sentivo invisibile.

Ora rispondi alle domande seguenti e, poi, al quesito A6

- Il ragazzo spesse volte si sentiva “non visto”? SÌ NO

- Leila, invece, lo ha fatto sentire al centro dell’attenzione? SÌ NO

- Secondo te, Leila era interessata ai fratelli del ragazzo? SÌ NO

A7 Quale informazione del testo aiuta a capire perché per Leila qu ell’albero “è l’albero al centro del mondo”?

Copia l’informazione dal testo o scrivila con parole tue nello spazio sotto.

TI AIUTO!

• Rileggi cosa dice Leila al ragazzo, mentre stava per ritornare verso casa.

«Quando ero piccola venivo sempre a giocare in questo parco» ha detto Leila mentre andavo via.

Rispondi alla domanda seguente e, poi, al quesito A7.

Secondo te, le parole sottolineate ti fanno pensare che l’albero è qualcosa di molto importante per Leila? SÌ NO

A8 Dopo che il ragazzo scoppia a ridere, Leila dice “Pensavo che.. . Non importa. Chiudiamola qui” (righe 27-28). Tenendo conto del testo, come potrebbe continuare la frase che Leila non finisce?

A. Pensavo che mi avresti lodata.

B. Pensavo che fossi più coraggioso.

C. Pensavo che mi avresti capita.

D. Pensavo che fossi più furbo.

• Rileggi cosa dice il ragazzo a Leila, soffermandoti sulle parole sottolineate.

Non sono riuscito a trattenermi e sono scoppiato a ridere. Era fuori di testa. Cosa mi era saltato in mente di seguirla fino a quel parchetto, a tre isolati da casa, perché mi mostrasse un albero?

«L’albero al centro del mondo?» le ho chiesto. Rispondi alle domande seguenti e, poi, al quesito A8

- Secondo te, il ragazzo, dicendo quelle parole, ha compreso l’importanza che quell’albero aveva per Leila? SÌ NO

- Secondo te, Leila si è sentita capita? SÌ NO

A9 “«Ho fatto una petizione» ha detto Leila” (riga 51). Dal testo si capisce che una petizione è un documento scritto. Indica quali sono, in base al testo, le caratteristiche di una petizione.

La petizione è un documento scritto che...

Metti una crocetta per ogni riga. SÌ NO

a. Denuncia un reato.

b. Contiene una richiesta.

c. Viene firmato da più persone.

d. Fissa una regola.

TI AIUTO!

• Rileggi questo pezzo di testo e sottolinea il motivo per cui Leila ha fatto questa petizione.

«Ma questa è una petizione!» lo ha incalzato Leila fulminandolo con i suoi occhioni azzurri. «Le persone l’hanno firmata perché non vogliono che l’albero venga abbattuto. Sono quasi in cinquanta! Ci tengono! Non potete fare come se niente fosse!» ha aggiunto.

Aiutandoti con un dizionario, riporta il significato della parola “petizione”.

Petizione:

Ora puoi rispondere ai quesiti A9 e A10.

A10 Che cosa ci può essere scritto nella petizione di Leila?

Con questa petizione

A11 Quando Leila dice che ha fatto una petizione, uno dei due uomin i le risponde “«Troppo tardi» […] «abbiamo già tutti i permessi»” (righe 53-54). Di quali permessi parla?

I permessi per

TI AIUTO!

• Ricorda il motivo per cui questi due uomini sono arrivati al parco. Che cosa volevano fare a quell’albero?

Ora rispondi al quesito A11.

A12 “L’uomo con la cartelletta mi ha lanciato un’occhiata implorante, si aspettava che risolvessi io la situazione” (righe 70-71). Qual è la situazione che il ragazzo dovrebbe risolvere?

A. Se Leila non rimette i sandali, rischia di ferirsi i piedi.

B. Se Leila resta sull’albero, l’albero non può essere abbattuto.

C. Se Leila presenta la petizione, i loro permessi non valgono più niente.

D. Se Leila urla ancora, rischia di irritare molte persone.

• Rileggi questa parte di testo e fai attenzione alle parole sottolineate. «l’albero va giù oggi.»

Leila ha fatto un bel respiro. Ha spalancato gli occhi.

Si è tolta i sandali e li ha calciati via. Prima che potessi chiederle che cosa stava facendo, si è girata e si è fiondata sull’albero.

«Dove pensi di andare?» ha domandato l’uomo, stupito.

Io sono rimasto lì, assieme ai due tizi del Comune, a guardarla che sgattaiolava su e poi si accomodava su un ramo.

Ora rispondi alle domande che seguono e, poi, al quesito A12

- Gli operai del Comune erano venuti per abbattere l’albero? SÌ NO

- Leila era salita sull’albero per evitare che fosse abbattuto? SÌ NO TI AIUTO!

A13 In base al testo, quali caratteristiche ha il ragazzo, quali Le ila e quali caratteristiche hanno tutti e due?

Metti una crocetta per ogni riga. Il ragazzo Leila Tutti e due

a. Lo spirito d’iniziativa.

b. L’impressione di contare meno degli altri.

c. La determinazione.

d. Il fare cose strane.

TI AIUTO!

• Rileggi alcune parti del testo se necessario, poi rispondi alle domande che seguono e al quesito A13

- Chi ha preso l’iniziativa di andare a vedere l’albero nel parco?

- Chi è salita sull’albero nonostante gli operai volessero tagliarlo?

- Chi si sentiva spesso “non considerato” e “inferiore” ai sui fratelli?

- Secondo te, salendo sull’albero come segno di protesta, Leila ha fatto una cosa “strana”? SÌ NO

- Il ragazzo, seguendo Leila nel parco con uno strofinaccio sulla spalla, ha fatto una cosa “strana”? SÌ NO

Chi dice: “Forse la sua stranezza era contagiosa.”

A14 Sotto sono riportati alcuni eventi della vicenda. Metti questi eventi in ordine cronologico cioè nell’ordine in cui sono successi. Il primo evento è già stato indicato. Scrivi un numero da 2 a 5 per ordinare gli altri eventi.

Ordine in cui gli eventi sono successi

a. Leila presenta la witkaree al ragazzo.

b. Leila scrive una petizione per salvare la witkaree.

c. Arriva il pick-up con due uomini per abbattere la witkaree.

d. Il Comune decide di tagliare la witkaree.

e. Leila si arrampica sulla witkaree e si siede su un ramo. 1

TI AIUTO!

• Completa il testo seguente che riepiloga la sucessione dei principali eventi, poi riporta i numeri in tabella. Poiché il Comune aveva deciso di tagliare la , Leila scrive una , poi chiama il suo amico e lo porta al parco. Mentre sono lì, arrivano gli operai del Comune con l’intenzione di l’albero, allora Leila si su di esso e si siede su un ramo.

A15 Dalle ultime righe del testo si può capire quello che succede a lla fine di questo episodio. Che cosa succede?

A. Il ragazzo va a chiamare in aiuto i suoi fratelli.

B. Il ragazzo chiede a Leila di sposarlo.

C. Il ragazzo torna a casa a lavare i piatti.

D. Il ragazzo raggiunge Leila in cima all’albero.

TI AIUTO!

• Rileggi la parte finale del racconto e fai attenzione alle parole sottolineate.

Ho pensato alla pila di piatti che mi aspettava a casa. Penso che certe volte si fanno le cose all’improvviso, senza stare a pensarci, cose che ti cambiano la vita.

Chiedi alla tua fidanzata di sposarti mentre state guardando un film dell’orrore, come aveva fatto papà con mamma. Oppure segui una ragazza strampalata tra i rami di un albero, con uno strofinaccio appoggiato sulla spalla.

Rispondi alle seguenti domande. Secondo te...

- ... il ragazzo lascia Leila da sola e torna a lavare i piatti? SÌ NO

- ... anche i suoi genitori avevano fatto una scelta importante senza pensarci troppo? SÌ NO

Ora puoi rispondere ai quesiti A15 e A16.

A16 Il ragazzo alla fine di questa vicenda sembra arrivare alla conclusione che a volte…

A. ... comportarsi in modo strano è più divertente che comportarsi nel solito modo.

B. ... alcune scelte importanti si fanno di slancio senza ragionare troppo a lungo.

C. ... aiutare gli altri è più importante che pensare solo a sé stessi.

D. ... i rapporti con le persone della propria famiglia insegnano come comportarsi con chi non si conosce.

Data:

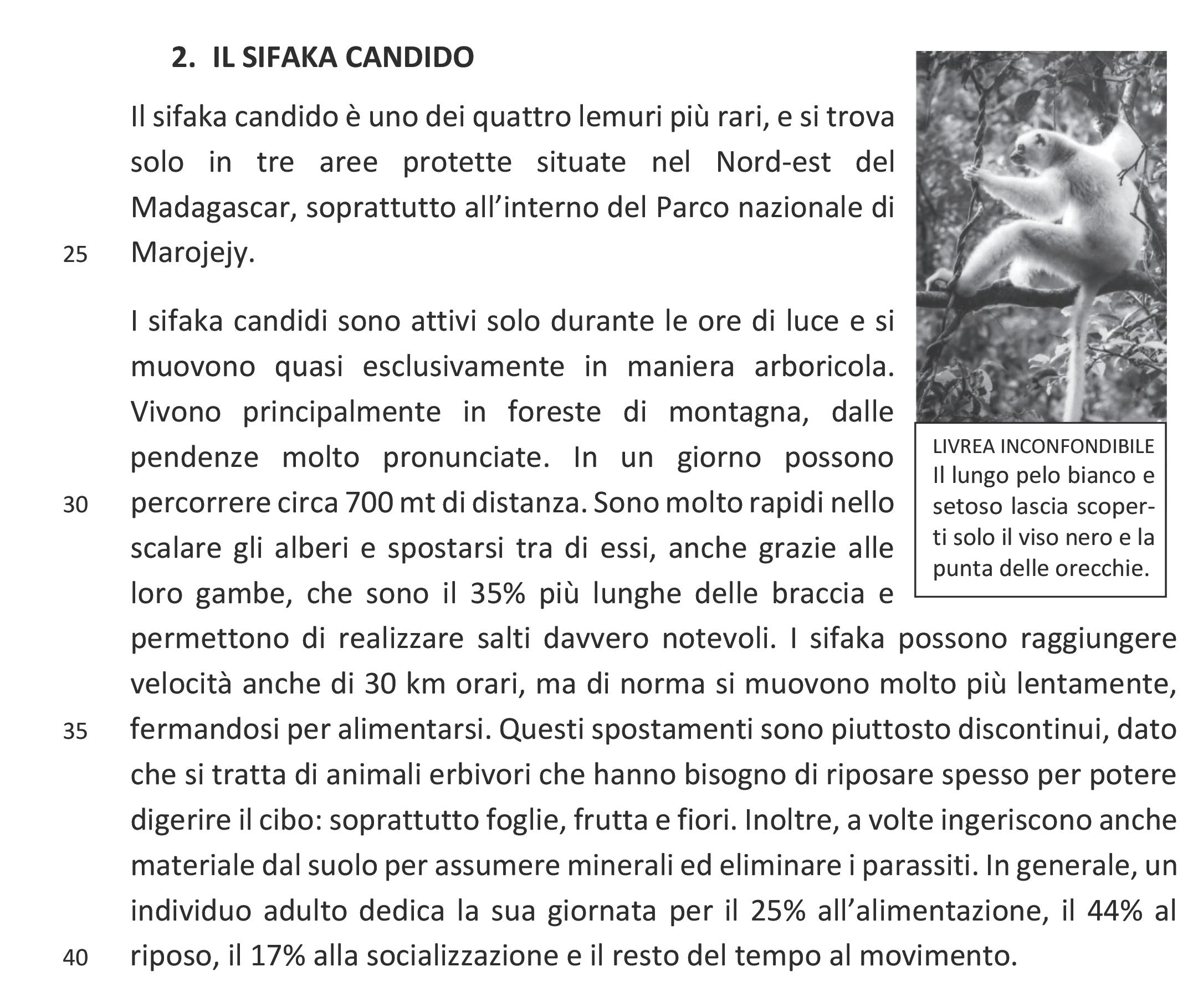

Paragrafo 1

Giallo: cartone. Rosso: plastica.

Fucsia: tessuti. Blu: giornali. Verde: umido. Marrone: metalli. Bianco (o nero): generico.

Eskilstuna è la città che ha saputo trasformare la spazzatura in arcobaleno.

Ogni rifiuto ha il suo sacchetto colorato, naturalmente riciclabile.

Solo il vetro viene raccolto nella vecchia maniera.

Certo sotto il lavandino, nelle cucine di questa località a centocinquanta chilometri a Sud-

Est di Stoccolma, devono esserci sette secchi della spazzatura.

Un bello spazio e un bell’impegno per i suoi settantamila abitanti, che in gran parte hanno accettato il sistema. Il risultato è brillante: secondo l’azienda municipale della nettezza urbana, ha permesso di dimezzare i costi della raccolta differenziata e in pochissimo tempo ha consentito di raggiungere

l’obiettivo dell’Unione europea per il riciclo, cinquanta per cento dei rifiuti.

Funziona così: gli operatori ecologici mettono sui camion tutti i sacchetti insieme, ma quando questi arrivano agli impianti di raccolta, passando sui nastri trasportatori, grazie ai colori brillanti vengono riconosciuti da un lettore ottico che comanda ai bracci robotizzati di spingerli di volta in volta verso il giusto container di smaltimento.

I sacchetti vaganti rifanno il giro come i bagagli non riconosciuti agli arrivi dei voli in aeroporto fino al nuovo riconoscimento.

L’umido viene subito trasformato in biogas, carburante per i bus. Miracolo a Eskilstuna? No, la semplice traduzione pratica di una altrettanto semplice sensibilità ecologica.

In questo angolo di Svezia in effetti, tale sensibilità ha già dato vita a un’altra novità: il primo centro commerciale al mondo che vende soltanto oggetti riciclati.

Paragrafo 2

Si chiama RETUNA, RE come recycling (riciclo) e TUNA per la desinenza della città, ed è di proprietà del municipio e ospita quattordici eleganti negozi (giocattoli, libri, arredamento, abbigliamento, fai-da-te, pet shop…) oltre ad un ristorante in cui naturalmente si mangiano solo prodotti coltivati in modo sostenibile.

In tutta la zona chi vuole disfarsi di qualsiasi cosa la porta nel deposito sotterraneo: qui gli addetti smistano le donazioni (nessuna vendita) fra i negozianti, che poi valutano se è il caso di trasformare gli oggetti prima di venderli.

Non è un mercatino delle pulci1: Anna Bergstrom, che lo dirige, è un’ex manager della moda e punta a rendere anche quel centro commerciale un luogo alla moda. Intanto gli affari girano alla grande: nel 2018 le vendite sono state di 1,2 milioni di euro, con un aumento di oltre il trenta per cento rispetto all’anno precedente.

E negli spazi pubblici vengono organizzati corsi per insegnare comportamenti ecologicamente virtuosi.

Paragrafo 3

La raccolta differenziata “arcobaleno” fa già proseliti: a Berna, capitale della Confederazione Elvetica, 2500 persone stanno provando un progetto pilota per adottarla.

Fin da piccoli dobbiamo imparare che copiare è sbagliato e non si fa. Ma forse è arrivato il momento di rivedere questa stigmatizzazione2. Copiare, se il modello è buono, è cosa buona e giusta.

(Tratto e adattato da: Corriere della Sera n. 17/18, 25 Aprile 2019, testo di Edoardo Vigna.)

1 Mercato in cui si vendono cose vecchie e di scarso valore.

2 Stigmatizzazione significa condanna, forte disapprovazione.

B1 Il testo comincia con un elenco, “Giallo: cartone. Rosso: plastica. Fucsia: tessuti. Blu: giornali…”.

Che cosa è di colore giallo, rosso, fucsia oppure blu?

A. I rifiuti.

B. I camion della raccolta.

C. I contenitori del vetro.

D. I sacchetti della spazzatura.

TI AIUTO!

• Rileggi questa parte del testo, facendo attenzione alle parti sottolineate.

Eskilstuna è la città che ha saputo trasformare la spazzatura in arcobaleno.

Ogni rifiuto ha il suo sacchetto colorato, naturalmente riciclabile.

Solo il vetro viene raccolto nella vecchia maniera.

Rispondi alle domande e, poi, al quesito B1

- Ad essere colorati sono i rifiuti o i sacchetti?

- Si parla di camion? SÌ NO

- Si parla dei contenitori del vetro? SÌ NO

Ora puoi rispondere ai quesiti B1 e B2.

B2 “Eskilstuna è la città che ha saputo trasformare la spazzatura in arcobaleno” (righe 5-7). Che cosa vuole dire l’autore del testo con questa frase?

Vuol dire che la spazzatura…

A. viene separata in sette gruppi diversi in base al colore dei rifiuti.

B. viene colorata con sette diversi colori per essere smaltita meglio.

C. viene messa in sacchetti di sette colori diversi secondo il tipo dei rifiuti.

D. viene messa su nastri trasportatori di sette colori diversi.

B3 Quale tipo di rifiuto viene raccolto in modo diverso dagli altri ?

A. Vetro. B. Tessuti. C. Generico. D. Umido.

TI AIUTO!

• Nel testo è scritto: “solo il vetro viene raccolto alla vecchia maniera”.

- Secondo te, la vecchia maniera prevedeva questa attenzione ai colori? SÌ NO

Ora rispondi al quesito B3

B4 Dove si trova la cittadina di Eskilstuna? Individua nel testo le informazioni e copiale negli spazi sotto.

Eskilstuna si trova in (nome del Paese) e più precisamente a chilometri da .

TI AIUTO!

• Rileggi questa parte del testo, facendo attenzione alle parti sottolineate.

... di questa località a centocinquanta chilometri a Sud- Est di Stoccolma...

In questo angolo di Svezia in effetti...

Usa le informazioni per completare il quesito B4.

B5 Come hanno reagito gli abitanti all’introduzione di questo sist ema di raccolta dei rifiuti? Individua l’informazione nel testo e poi c opiala qui sotto.

TI AIUTO!

• Rileggi questa parte del testo, facendo attenzione alle sottolineature.

Un bello spazio e un bell’impegno per i suoi settantamila abitanti, che in gran parte hanno accettato il sistema.

Usa le informazioni per completare il quesito B5

B6 Nel testo si dice che il risultato di questo sistema di raccolt a dei rifiuti “è brillante” (riga 23). Su che cosa si basa questa affermazione dell’autore?

A. Si basa sull’opinione degli abitanti di Eskilstuna.

B. Si basa sui dati forniti dall’azienda responsabile della raccolta dei rifiuti di Eskilstuna.

C. Si basa sui controlli fatti dall’Unione europea a Eskilstuna.

D. Si basa sulle vendite degli oggetti riciclati nel centro commerciale.

AIUTO!

• Rileggi questa parte del testo, facendo attenzione alle parti sottolineate.

Il risultato è brillante: secondo l’azienda municipale della nettezza urbana, ha permesso di dimezzare i costi della raccolta differenziata e in pochissimo tempo ha consentito di raggiungere l’obiettivo dell’Unione europea per il riciclo, cinquanta per cento dei rifiuti.

Rispondi alle domande che seguono e, poi, al quesito B6 .

- Se l’azienda è “municipale”, riguarda Eskilstuna o l’Europa?

- Che cos’è la “nettezza urbana”?

B7 Nel testo vengono citati due effetti positivi che spiegano perché il sistema di raccolta dei rifiuti di Eskilstuna è brillante. Quali sono gli effetti positivi? Trova nel testo le informazioni e scrivile negli spazi qui sotto. Questo sistema di raccolta dei rifiuti è positivo perché:

TI AIUTO!

• Rileggi di nuovo questa parte del testo.

Il risultato è brillante: secondo l’azienda municipale della nettezza urbana, ha permesso di dimezzare i costi della raccolta differenziata e in pochissimo tempo ha consentito di raggiungere l’obiettivo dell’Unione europea per il riciclo, cinquanta per cento dei rifiuti.

Usa le parti sottolineate per completare il quesito B7 .

B8 In base al testo quali sono le caratteristiche innovative della raccolta di rifiuti di Eskilstuna che permettono di avere risultati brillant i?

Metti una crocetta per ogni riga.

a. I rifiuti vengono distinti per tipo.

b. I rifiuti vengono differenziati in molti sacchetti diversi.

c. Gli operatori ecologici raccolgono i sacchetti dei rifiuti.

d. I sacchetti dei diversi rifiuti possono essere messi tutti insieme sullo stesso camion.

e. Lo smistamento dei diversi tipi di rifiuti si fa automaticamente con un lettore ottico.

È una caratteristica innovativa

Non è una caratteristica innovativa

• Prova a spiegare in modo semplice come avviene la raccolta dei rifiuti nei metodi più tradizionali, poi rispondi al quesito B8 . TI AIUTO!

B9 “Miracolo a Eskilstuna? No, la semplice traduzione pratica di una altrettanto semplice sensibilità ecologica” (righe 49-52).

Quale opinione esprime l’autore con queste parole?

A. Quello che succede a Eskilstuna non è proponibile altrove, perché richiede una grande sensibilità ecologica.

B. A Eskilstuna è successo un miracolo, perché questa città è riuscita a trovare il modo di tradurre in atti concreti l’attenzione all’ambiente.

C. Non è difficile raggiungere i risultati di Eskilstuna: basta essere sensibili all’ambiente ed essere disposti a fare uno sforzo per prendersene cura.

D. Quello che succede a Eskilstuna è il frutto di un grande progresso tecnologico, che può essere sfruttato ovunque.

• Rileggi di nuovo questa parte del testo, facendo attenzione all’aggettivo evidenziato in neretto.

“Miracolo a Eskilstuna? No, la semplice traduzione pratica di una altrettanto semplice sensibilità ecologica”.

Scegli le affermazioni giuste, poi rispondi al quesito B9

- Qualcosa di “semplice” secondo te...

... è improponibile ... avviene con un miracolo

... si ottiene con il progresso tecnologico non è difficile da raggiungere

B10 Nella città di Eskilstuna c’è anche Retuna. Che cosa è Retuna?

A. Una parte del Municipio aperta al pubblico.

B. Un deposito sotterraneo dove vengono portate donazioni dei cittadini.

C. Un mercato di alto livello che vende vestiti alla moda.

D. Un centro commerciale in cui si vendono oggetti riciclati.

TI AIUTO!

• Rileggi queste parti del testo, facendo attenzione alle parole sottolineate.

In questo angolo di Svezia in effetti, tale sensibilità ha già dato vita a un’altra novità: il primo centro commerciale al mondo che vende soltanto oggetti riciclati. [...]

Si chiama RETUNA, RE come recycling (riciclo) e TUNA per la desinenza della città.

Ora rispondi al quesito B10 .

B11 Come potrebbe essere completato il titolo perché includa anche ciò di cui si parla nel secondo paragrafo?

Una cittadina svedese trasforma la spazzatura in arcobaleno e…

A. inventa un centro commerciale che aiuta l’ambiente.

B. diventa più elegante grazie a un’ex manager della moda.

C. guadagna una fortuna con i rifiuti.

D. apre un ristorante con prodotti biologici.

TI AIUTO!

• Rileggi tutto il paragrafo 2 (righe 58-75). Il paragrafo 1 finiva così: In questo angolo di Svezia in effetti, tale sensibilità ha già dato vita a un’altra novità: il primo centro commerciale al mondo che vende soltanto oggetti riciclati ecc.

Qual è l’altra novità di cui si parla? Scegli la risposta giusta poi rispondi al quesito B11.

il tipo di centro commerciale. il ristorante “biologico”.

i prezzi dei prodotti riciclati. il lavoro dell’ex manager della moda.

B12 Come si può riassumere l’ultimo paragrafo?

A. Il sistema di raccolta dei rifiuti di Eskilstuna è convincente e la città di Berna sta giustamente provando a imitarlo.

B. La città di Berna protesta contro l’adozione del sistema di raccolta dei rifiuti di Eskilstuna e non vuole copiare questa soluzione.

C. A Berna i cittadini stanno raccogliendo firme per copiare il sistema di raccolta dei rifiuti di Eskilstuna, ma c’è chi dice che copiare è sbagliato.

D. Eskilstuna ha copiato il suo sistema di raccolta dei rifiuti da quello della città di Berna e questo non è giusto.

• Rileggi di nuovo tutto il paragrafo 3 (righe 76-81).

Qual è il significato della prima riga di questo paragrafo? (Se necessario cerca sul dizionario la parola “proselite”).

La raccolta differenziata “arcobaleno” fa già proseliti...

La raccolta differenziata “arcobaleno” ha nuovi oppositori

La raccolta differenziata “arcobaleno” ha nuovi seguaci

Ora rispondi alle domande che seguono e, poi, al quesito B12.

- In quale città è stata inventata la raccolta “arcobaleno”?

- La parte finale del testo dice che quando un modello è buono può essere copiato/imitato? SÌ NO TI AIUTO!

B13 Nel testo mancano i titoletti dei paragrafi. Indica quale titole tto è adatto a ciascun paragrafo.

Collega con una freccia ciascun paragrafo con il titoletto corrispondente. Attenzione, ci sono due titoletti in più.

a) Come gestire un centro commerciale

Paragrafo 1

Paragrafo 2

Paragrafo 3

b) In che modo si trasformano i rifiuti in energia a Eskilstuna

c) Come portare l’ecologia anche nel commercio

d) Quando le idee sono buone si diffondono

e) Come avviene la raccolta di rifiuti a Eskilstuna

• Rileggi velocemente tutti e tre i paragrafi se necessario, poi rispondi alle domande che seguono e al quesito B13 .

- Nel paragrafo 1 si parla del metodo innovativo di raccolta dei rifiuti a Eskilstuna? SÌ NO

- Nel paragrafo 2 si parla di un tipo di attività commerciale “ecologica”? SÌ NO

- Nel paragrafo 3 si parla della possibilità che le idee di Eskilstuna possano diffondersi anche in altri luoghi? SÌ NO

- C’è un paragrafo che spiega come i rifiuti si trasformano in energia? SÌ NO

- C’è un paragrafo che spiega come gestire un centro commerciale? SÌ NO

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

C1 Identifica l’unica frase nella quale il soggetto (sottolineato) compie l’azione espressa dal verbo.

A. Grazie alla sua diligenza Anna riceve sempre ottimi voti.

B. Stamattina Luca sembra preoccupato.

C. L’imperatore proviene da una famiglia antica e nobile.

D. Al concerto di stasera mio fratello suona il violino.

TI AIUTO!

• Rispondi alla domanda che segue e, poi, al quesito C1.

Quale tra le seguenti frasi minime ti suggerisce che il soggetto COMPIE ATTIVAMENTE UN’AZIONE?

Anna riceve L’imperatore proviene

Luca sembra

Mio fratello suona

C2 I bambini di una classe fanno una gara linguistica. Ritagliano delle parole dai giornali, le raggruppano e le usano per costruire frasi nuove. Maria ha proposto le seguenti frasi:

1. ragazza abita a Roma

2. cielo è nuvoloso

3. bambina piange

Secondo la maestra le frasi sono incomplete. In quale gruppo, di quelli elencati sotto, bisogna cercare le parole per completarle?

A. Aggettivi qualificativi e avverbi di qualità.

B. Articoli e aggettivi determinativi.

C. Nomi.

D. Congiunzioni.

TI AIUTO!

• Prova a completare tu queste frasi, poi, per ognuna, specifica cosa hai aggiunto.

1. ragazza abita a Roma

2. cielo nuvoloso

3. bambina piange

Che cosa hai aggiunto perlopiù? Nomi Avverbi

Aggettivi qualificativi Aggettivi e articoli determinativi

C3 I seguenti gruppi di parole sono formati da sinonimi, in ogni gruppo c’è un intruso. Indicalo con una crocetta.

Metti una crocetta per ogni riga.

1. (a) libro (b) manuale (c) testo (d) autore

2. (a) intrappolare (b) imprigionare (c) introdurre (d) catturare

3. (a) re (b) sovrano (c) fondatore (d) monarca

4. (a) nascondere (b) rivelare (c) insabbiare (d) celare

TI AIUTO!

• Completa la definizione scegliendo la parola giusta, scrivi un esempio di sinonimi, poi rispondi al quesito C3.

I sinonimi sono parole con significato UGUALE CONTRARIO

Esempio di sinonimi:

C4 Nelle seguenti frasi manca il pronome relativo adatto al contesto (es. che, di cui, in cui, a cui ecc.). Scegli l’unica frase che deve essere completata con il pronome relativo “che”.

A. Lo scoiattolo è uscito dal rifugio ? si era rintanato.

B. Viene a trovarmi Maria, la ragazza ? gioco a pallavolo.

C. Questo è un indovinello ? nessuno sa risolvere.

D. Questa è la linea immaginaria attorno ? ruota il nostro pianeta.

TI AIUTO!

Completa le frasi inserendo le parole adatte tra quelle proposte, poi rispondi al quesito C4 a cui che con cui in cui

Lo scoiattolo è uscito dal rifugio si era rintanato.

Viene a trovarmi Maria, la ragazza gioco a pallavolo.

Questo è un indovinello nessuno sa risolvere.

Questa è la linea immaginaria attorno ruota il nostro pianeta.

C5 In quale delle seguenti frasi il verbo “avere” è usato come ausiliare?

A. Orazio è un gatto dormiglione: ha sonno tutto il giorno.

B. La regina di ghiaccio ha aperto le porte del suo regno.

C. Oggi ho le tasche piene di caramelle.

D. Dopo l’allenamento ho sempre fame.

TI AIUTO!

Ripassa la regola, poi rispondi al quesito C5. Il verbo “avere” è usato come ausiliare quando “aiuta” un altro verbo a formare il tempo composto. Esempio: “Ieri ho visto Marco”. È invece usato con significato proprio quando indica “possedere”, “sentire”, ad esempio: “Marco ha una bicicletta nuova”; “Anna ha fame!”.

C6 Completa in modo corretto le parole incomplete presenti nelle seguenti frasi.

1. Il mago ha estratto un coni io dal cilindro.

2. La vita di una stella può durare mi ioni di anni.

3. Nel giardino di mio nonno cresce un cespu io di rose.

4. Finalmente possiamo tirare un sospiro di so ievo.

5. Per questo piatto servono a io, o io e peperoncino.

Ripassa la regola: non confondere il suono GLI con LI!

Il gruppo GL, quando è seguito dalla vocale I, ha un suono dolce, come nelle parole: maglia, coniglio, moglie...

Ha un suono duro in alcune parole che fanno eccezione come: glicine, glicemia, negligente...

Il suono LI si trova: nei nomi di alcuni mestieri (gioielliere, stalliere, mobiliere); all’inizio di alcune parole (liana, lievito, liuto); quando c’è la doppia L (allietare, allievo); con alcuni nomi geografici (Sicilia, Italia, Australia).

Scrivi una parola con GLI e un’altra con LI, poi completa il quesito C6. GLI LI

C7 Nelle seguenti frasi le parole in grassetto sono usate in senso proprio o in senso figurato. Per ognuna indica in quale senso è usata.

Metti una crocetta per ogni riga.

Esempio: sei un tesoro

a. Le colonne di questo tempio sono di granito.

b. Sei la luce della mia vita.

c. Durante la partita mi sentivo un leone

d. Non posso uscire: ho una montagna di compiti da finire.

e. L’alpinista è scivolato nel burrone e ha battuto la testa

Ripassa la regola, poi rispondi al quesito C7

Senso proprio Senso figurato

Il significato “proprio” di una parola è quello letterale e indica una cosa, una persona, un animale o un’azione specifica; il significato figurato è, invece, simbolico. Oltre a indicare una persona, una cosa o un’azione esprime anche le sue qualità.

Es.: In mezzo ai sassolini ho trovato una pietra. Senso proprio Valerio ha un cuore di pietra! Senso figurato

C8 Quanti sono i nomi nella frase seguente?

“Quest’anno per il mio compleanno vorrei una slitta, un monopattino, tanta felicità e allegria.”

A. Quattro

B. Cinque

C. Sei

D. Sette

TI AIUTO!

Ripassa la regola, poi rispondi al quesito C8

I nomi sono parole che indicano persone, animali, cose; sono concreti se rimandano a qualcosa o qualcuno “percepibile” con i sensi; sono astratti quando, invece, indicano sentimenti e sensazioni.

Ad esempio: tavolo = nome di cosa, concreto, maschile, singolare; tristezza = nome di cosa, astratto, femminile, singolare.

C9 Scegli l’espressione più adatta per completare il testo che seg ue.

Evian, un signore francese, in un anno e mezzo ha vinto alla lotteria due volte. Secondo le statistiche, la probabilità che questo accadesse era vicina allo zero. ………… ? …………. ha acquistato entrambi i biglietti dalla sua tabaccaia di fiducia, una signora molto simpatica che si chiama Sandrine.

A. Il nobiluomo

B. Il coraggioso

C. Il fortunato

D. Il furfante

TI AIUTO!

Analizza il significato delle parole indicate nelle varie opzioni, poi rispondi alle domande che seguono e al quesito C9

- Elvian ha vinto alla lotteria per ben due volte... per vincere alla lotteria bisogna essere:

- coraggiosi? SÌ NO - imbroglioni? SÌ NO

- di origini nobili? SÌ NO - fortunati? SÌ NO

C10 Il suffisso –tore può aggiungere alla parola di base il significa to di “persona che compie un’azione”, ad es. vincitore, addestratore, allenatore, fumatore, ammiratore.

In quale delle seguenti parole il suffisso –tore aggiunge quel s ignificato?

A. Presentatore

B. Radiatore

C. Refrigeratore

D. Ventilatore

TI AIUTO!

Rifletti sul significato delle parole indicate: scrivile sotto a ogni disegno corrispondente, cerchia la “persona che compie un’azione”, poi rispondi al quesito C10.

In base ai testi che preferisci, scegli tu l’ordine da seguire per esercitarti nelle prove invalsi di seguito riportate (puoi seguire l’ordine proposto o quello che più ti piace). Ricordati di barrare con una X le prove che hai già svolto!

AMICIZIA E AVVENTURA

LA TV E LA PUBBLICITÀ

pag. 37 - Prova n. 1

TESTO A - UN BAGNO NELLA LAGUNA

TESTO B - A FAVORE O CONTRO LA TV?

IL TEMPO E LE STAGIONI

SPORT E BENESSERE

pag. 72 - Prova n. 3

TESTO A - CHE BELLO QUANDO...

TESTO B - LO SPORT PREPARA ALLA VITA

FANTASIA E MAGIA

ANIMALI DOMESTICI

pag. 54 - Prova n. 2

TESTO A - UNA STRANA PIETRA

TESTO B - AMICI ANIMALI

FAMIGLIA ED EMOZIONI

I NOSTRI ANZIANI

pag. 88 - Prova n. 4

TESTO A - UNA GIORNATA IN SPIAGGIA

TESTO B - I NOSTRI CARI ANZIANI

Data:

– Beh, sei contenta adesso che ti abbiamo portata al mare? – chiese Veronica gettandosi sulla spiaggia all’ombra di un grande cespuglio di ginepro.

– Se avessi saputo che era così lontana non sarei venuta – boccheggiò Giulia.

– Pappamolle – la derise Pietro. – Quante storie per un po’ di caldo!

Guardati attorno! Valeva la pena o no di pedalare sotto il sole?

Giulia guardò e dovette riconoscere che ne era valsa la pena, e come!

La strada per arrivare alla spiaggia era stata tremenda: polverosa, piena di buche, senza un albero o un cespuglio che offrisse un minimo filo d’ombra ai poveri ciclisti.

E, per finire, nell’ultimo tratto i ragazzi avevano tagliato per i campi trascinandosi le biciclette a mano.

– In questa spiaggia con le automobili non si può arrivare – aveva detto Vincenzo soddisfatto. – Perciò i turisti non l’hanno ancora scoperta.

O ci arrivi dal mare, o devi fare quest’ultimo tratto a piedi.

– E, come vedi, – aveva aggiunto Veronica – non c’è neppure un sentiero.

Siamo in pochi a conoscere la direzione giusta, e così la spiaggia è tutta per noi.

La spiaggia era bellissima, di sabbia bianca e fine, disseminata di conchiglie e pezzetti di corallo.

A pochi metri dalla riva si sollevava in piccole dune su cui fiorivano ciuffi di giunchi e gigli selvatici e crescevano folti cespugli di ginepro modellati dal vento in modo da formare delle capanne naturali.

Ma ciò che la rendeva così pittoresca, pensò Giulia, era il fatto che la lingua sabbiosa era profonda soltanto una ventina di metri, al di là dei quali si apriva una specie di laguna di forma allungata che comunicava con il mare aperto solo attraverso un canale ostruito da una diga di canne.

L’acqua, in questo bacino naturale, era limpida come quella del mare aperto e vi si potevano vedere guizzare banchi di pesci di tutte le dimensioni.

I ragazzi cominciarono con il fare il bagno nella laguna, e Giulia dette uno strillo

Poi raggiunsero la riva del mare e si inseguirono sul bagnoasciuga, schizzandosi, lanciandosi delle grosse pallottole di alghe marroni buttate a riva dalle onde. Alcuni fecero una gara di tuffi da uno scoglio.

Verso l’una mangiarono il pranzo che si erano portati dietro nelle borse termiche e sonnecchiarono all’ombra dei cespugli chiacchierando sottovoce.

Giulia era contenta. Sentiva un grande benessere non solo nei pensieri, ma in ogni parte del corpo, dalle dita dei piedi alle spalle, dove la pelle le prudeva un poco perché l’acqua asciugandosi le aveva lasciato un velo di sale.

(B. Pitzorno, Sulle tracce del tesoro scomparso, Mondadori)

A1 A chi l’autore fa narrare la vicenda raccontata?

A. A Giulia.

B. A Veronica.

C. A Pietro.

D. A un narratore esterno al racconto.

A2 Alla riga 3 è scritto: “... boccheggiò Giulia”. Ciò significa ch e... altissimo quando un grosso pesce d’argento le sfiorò una gamba nuotando.

A. ... Giulia non riusciva a rimanere in silenzio.

B. ... Giulia faceva delle smorfie.

C. ... Giulia era affaticata.

D. ... Giulia parlava con voce stridula.

A3 – Pappamolle – la derise Pietro (riga 4).

Come potresti sostituire la parola sottolineata?

A. Codarda.

B. Sfaticata.

C. Maleducata.

D. Simpaticona.

A4 Perché, secondo te, “Giulia dovette riconoscere che ne era vals a la pena”? (riga 6).

A. Perché il paesaggio era meraviglioso.

B. Perché non tutti avevano la fortuna di percorrere quella strada.

C. Perché aveva dimostrato il suo coraggio.

D. Perché aveva dimostrato la sua forza.

A5 Da quello che puoi capire dal testo, questo gruppo di amici è c omposto da almeno...

A. ... d ue bambini e una bambina.

B. ... d ue bambine e due bambini.

C. ... tre bambini e una bambina.

D. ... tre bambine e un bambino.

A6 Come arrivò alla laguna questo gruppo di amici?

A. In automobile.

B. In barca.

C. Nuotando e camminando.

D. Pedalando e camminando.

A7 Di che cosa era soddisfatto Vincenzo (riga 12-13)?

A. Di aver trovato un posto senza traffico.

B. Di aver trovato un’isola deserta.

C. Che solo poche persone sapevano dove si trovava quella laguna.

D. Di essere riuscito ad arrivare a nuoto.

A8 La spiaggia era disseminata (riga 17) di conchiglie e pezzetti di corallo. Come potresti sostituire la parola sottolineata?

A. Decorata.

B. Cosparsa.

C. Piena.

D. Seminata.

A9 Alle righe 20-21 è scritto “in modo da formare delle capanne na turali”.

Da che cosa erano formate queste capanne naturali?

A. Dai cespugli di ginepro piegati dal vento.

B. Dai ciuffi di giunchi modellati dal vento.

C. Dai gigli selvatici modellati dal vento.

D. Dall’intreccio dei giunchi con i gigli selvatici.

A10 Cos’è che rendeva la laguna così pittoresca agli occhi di Giuli a?

A. La sabbia bianca e fine.

B. La presenza di un’isola in mezzo al mare aperto.

C. Il fatto che solo una piccola fascia sabbiosa la separasse dal mare.

D. La limpidezza dell’acqua del mare.

A11 Sotto sono riportati alcuni eventi della vicenda. Metti questi eventi in ordine cronologico cioè nell’ordine in cui sono successi.

Il primo evento è già stato indicato. Scrivi un numero da 2 a 5 per ordinare gli altri eventi.

Ordine in cui gli eventi sono successi

a. I ragazzi osservarono con stupore le meraviglie della laguna.

I ragazzi arrivarono alla laguna.

b. Giulia diede uno strillo altissimo.

c. Mangiarono il pranzo e sonnecchiarono all’ombra dei cespugli.

d. I ragazzi giocarono a rincorrersi sulla spiaggia e a fare tuffi in acqua. 1

A12 Nella laguna i ragazzi hanno fatto diverse esperienze divertent i.

Quale fatto, tra i seguenti, NON viene descritto nel testo?

A. Hanno fatto una gara di nuoto.

B. Si sono lanciati pallottole di alghe.

C. Hanno fatto un sonnellino.

D. Hanno mangiato il pranzo che si erano portati.

A13 Qual è la frase che riassume al meglio l’ultima parte del testo riportata qui accanto?

Giulia era contenta. Sentiva un grande benessere non solo nei pensieri, ma in ogni parte del corpo, dalle dita dei piedi alle spalle, dove la pelle le prudeva un poco perché l’acqua asciugandosi le aveva lasciato un velo di sale.

A. Stando in laguna, Giulia sentiva prurito in ogni parte del corpo.

B. Giulia aveva pensieri negativi, poiché sentiva uno strano prurito nel corpo.

C. Stando in laguna, Giulia si sentiva bene fisicamente, ma aveva strani pensieri.

D. Per Giulia stare nella laguna è stata una piacevolissima esperienza.

A14 Dopo aver letto l’intero racconto, si capisce che cosa pensano della laguna i componenti di questo gruppo di amici. Indica quali potrebbero essere i loro pensieri e quali no.

Metti una crocetta per ogni riga.

La laguna SÌ NO

a. Non era facile da raggiungere.

b. Non offriva molti divertimenti, perché era quasi deserta.

c. Offriva un meraviglioso paesaggio naturale.

d. Trasmetteva una sensazione di solitudine e il mare aperto faceva spavento.

Data:

Paragrafo 1

Alcuni sono molto preoccupati. A causa della televisione i ragazzi parlano poco con i genitori, non giocano, non si incontrano con i compagni, si adeguano a modelli di comportamento uniformi, diventano preda del consumismo stimolato dalla pubblicità. L’uso eccessivo della TV li distrae anche dalla lettura e dallo studio.

Qualcuno afferma inoltre che gli spettacoli televisivi, anche quelli per bambini, sono troppo violenti e quindi possono spingere alla violenza o creare paure e ansie.

Altri non vedono nello strumento televisivo un nemico. Essi ritengono innanzitutto che i bambini, senza la televisione, passerebbero buona parte della loro giornata in solitudine, poiché i genitori sono al lavoro.

Tanti bambini vivono poi in famiglie in cui il dialogo è molto limitato. La televisione in questi casi offre stimoli e interessi inesistenti. I ragazzi conversano idealmente con i loro personaggi televisivi, e, imparando a conoscere realtà lontane, vivono avventure con la fantasia.

Senza la televisione i ragazzi avrebbero meno stimoli per la loro riflessione e creatività. Tra l’altro alcuni spettacoli televisivi possono invitare a leggere libri da cui sono stati tratti o quelli creati successivamente con i personaggi nati per il video.

La televisione integra soltanto l’azione formativa della società, della scuola e della famiglia.

Alcune recenti ricerche in Italia hanno evidenziato che un’altissima percentuale di genitori non vede più nella televisione un pericolo, contemporaneamente, però, c’è la generalizzata richiesta di una TV migliore, capace di arricchire culturalmente con spettacoli e con trasmissioni piacevoli e allo stesso tempo intelligenti.

In sostanza, la televisione è ormai accettata; ora si chiede che venga utilizzata al meglio. Inoltre, i programmi televisivi vengono spesso interrotti dalla pubblicità che, anche se non ce ne rendiamo conto, può condizionare molto le nostre scelte e, di conseguenza, le nostre vite.

Paragrafo 2

Alcuni economisti mettono in discussione la funzione della pubblicità, individuando in essa uno spreco di risorse. In particolare questa corrente afferma che la pubblicità riduce il benessere economico. I suoi costi, infatti, sono sostenuti dal produttore, ma vengono pagati dal consumatore con un incremento del prezzo del prodotto pubblicizzato. Soprattutto per i prodotti di largo consumo, con costi di produzione relativamente bassi, gli elevati costi di pubblicità incidono in maniera determinante sul prezzo finale.

Una seconda argomentazione a favore di questa teoria è che la pubblicità si limita sempre a mettere in luce aspetti migliori o più desiderabili di un prodotto, ma non permette al consumatore di valutare con obiettività il valore effettivo del prodotto. Infine, è evidente la potenza invasiva della pubblicità; essa infatti utilizza tutti i mezzi di comunicazione; si incontra dappertutto, anche quando è indesiderata, ed è impossibile evitarla.

Per altri economisti, invece, la pubblicità sarebbe uno strumento per aumentare la concorrenza, perché rende note ai consumatori le diverse qualità dei prodotti simili. In tal modo le imprese sono costrette a ricercare continui miglioramenti dei prodotti per superare quelli delle altre imprese.

Un ulteriore elemento a favore sarebbe il fatto che il consumatore ha bisogno della pubblicità nei mercati in cui esistono moltissimi prodotti e in cui il grado di innovazione è molto elevato: in questi mercati, infatti, la pubblicità costituisce uno strumento indispensabile di informazione per il consumatore, che riesce ad avere un quadro pressoché completo delle alternative di acquisto. Inoltre la pubblicità non è in grado di trarre in inganno il consumatore, né di dirigere il suo comportamento, finché egli ricorda che la pubblicità è sempre una comunicazione interessata e di parte, da ricevere mantenendo il proprio senso critico.

(Adatt. da Detti, Ghionda, Golzo, Il primo libro del cittadino, La Nuova Italia; R. Zordan, Il quadrato magico, Fabbri Editori)

B1 Il testo comincia dicendo che “Alcuni sono molto preoccupati”... (righe 1-8).

Di che cosa sono preoccupati riguardo alla TV?

Metti una crocetta per ogni riga.

Del fatto che la TV SÌ NO

a. Impedisce lo sviluppo delle relazioni.

b. Offre programmi culturali molto interessanti, ma difficili per i bambini.

c. Produce un consumo eccessivo di energia elettrica.

d. Stimola il consumo, uniformando i comportamenti degli spettatori.

B2 Come potresti sostituire questa frase: “Altri non vedono nello strumento televisivo un nemico (righe 9-10)”.

A. Altri non pensano che la TV presenti personaggi negativi.

B. Altri non pensano che la TV sia uno “strumento” negativo.

C. Altri pensano che la TV non dovrebbe parlare di nemici.

D. Altri pensano che chi guarda la TV non abbia nemici.

B3 Chi non vede nella TV “un nemico”, che cosa sostiene innanzitutto (righe 11-16)?

A. Che gli spettacoli televisivi non sono troppo violenti.

B. Che la TV è un rimedio contro la solitudine.

C. Che la TV evita il dialogo in famiglia.

D. Che la TV non rappresenta alcun pericolo.

B4 Quali tipi di “benefici” offrirebbe la TV ai bambini (righe 16-21)?

A. Permette loro di parlare con personaggi ideali.

B. Consente di vivere avventure reali.

C. Stimola la riflessione e la creatività.

D. Consente di sostituire la realtà con la fantasia.

B5 Nel testo si dice che la TV potrebbe stimolare la lettura.

In che modo? Scrivi le due informazioni che puoi ricavare dal t esto.

B6 Che cosa vuol dire che “la televisione integra soltanto l’azione formativa della società, della scuola e della famiglia” (righe 24-25).

A. Che anche la TV può avere un ruolo educativo.

B. Che la TV ha molta importanza nella società.

C. Che la TV è sullo stesso piano della scuola e della famiglia.

D. Che senza la TV scuola e famiglia non basterebbero alla società.

B7 Anche chi non vede la TV come un “pericolo”, che cosa si aspetta che cambi?

A. Che dia programmi più facilmente comprensibili.

B. Che si specializzi su programmi per bambini.

C. Che possa essere adatta anche a chi è intelligente.

D. Che arricchisca culturalmente chi la guarda.

B8 Qual è la prima motivazione per cui alcuni economisti considerano la pubblicità uno spreco di risorse (righe 35-41)?

A. Che non sia necessaria per i prodotti di largo consumo.

B. Che pur non pesando sui consumatori, danneggia i produttori.

C. Che fa aumentare i prezzi dei prodotti, anche di prima necessità.

D. Che fa aumentare inutilmente i consumi.

B9 Sempre secondo alcuni economisti, in che modo la pubblicità danneggia il consumatore (righe 42-44)?

A. Gli impedisce di risparmiare.

B. Non gli fa vedere i prodotti per quello che sono realmente.

C. Rendono desiderabili solo i prodotti migliori.

D. Gli fa sviluppare un eccessivo senso critico verso i prodotti.

B10 Che vuol dire che la pubblicità “ha potenza invasiva” (riga 45) ?

A. Che è presente dappertutto.

B. Che influenza negativamente ogni ambito della vita.

C. Che caratterizza specialmente i prodotti più usati.

D. Che riesce sempre a essere convincente.

B11 Se la pubblicità fa aumentare la concorrenza (righe 48-50), vuol dire che tra le imprese...

A. ... c’è più collaborazione.

B. ... c’è più alleanza.

C. ... c’è più lealtà.

D. ... c’è più competizione.

B12 Ora che hai letto tutto il paragrafo 2, puoi stabilire quali affermazioni che puoi ricavare dal testo sono VERE o FALSE.

Metti una crocetta per ogni riga.

La pubblicità VERO FALSO

a. Non danneggia quei consumatori che riescono a mantenere il proprio senso critico.

b. Dà sempre informazioni false sui prodotti, ingannando, così, i consumatori.

c. Fa conoscere al consumatore più alternative di acquisto.

d. Stimola la competizione tra i consumatori che vogliono solo i prodotti più costosi.

B13 Nel testo mancano i titoletti dei paragrafi. Indica quale titole tto è adatto a ciascun paragrafo.

Collega con una freccia ciascun paragrafo con il titoletto corrispondente. Attenzione, ci sono due titoletti in più.

a) I bambini e la TV

Paragrafo 1

Paragrafo 2

b) Una TV a misura di bambino

c) Attenzione: la pubblicità inganna sempre!

d) La pubblicità: aspetti positivi e negativi

e) I bambini e la pubblicità

C1 Identifica in quali frasi la ha la funzione di pronome.

A. È arrivata una lettera per te, la puoi aprire subito!

B. La zia ci ha invitato a cena domani sera.

C. Ho tutti gli ingredienti per fare la torta.

D. La sorpresa più bella è stata incontrarti al mare!

C2 Quale dei seguenti verbi NON è un verbo alterato, cioè non è formato con un suffisso che si aggiunge al verbo di base?

A. Mangiucchiare.

B. Canticchiare.

C. Rubacchiare.

D. Chiacchierare.

C3 In quale delle seguenti frasi la parola sottolineata ha la funz ione di complemento oggetto (complemento diretto)?

A. Il miele è un alimento molto nutriente.

B. Il barattolo del miele è nella dispensa.

C. Viene prodotto dalle api il miele.

D. Come dolcificante ho preso del miele.

C4 In quale delle seguenti frasi il verbo essere è usato come ausiliare?

A. Oggi sono a pranzo al mare.

B. Ieri sono andato al cinema con Sara.

C. Le caramelle sono molto dolci.

D. Andrea e Paolo sono amici.

C5 In quale delle seguenti frasi la divisione in gruppi sintattici è corretta?

A. Questa estate / andrò in vacanza / in Sardegna con Mario.

B. Paolo / ha preso / un brutto voto / in matematica.

C. Ottavio preferisce / andare in palestra / alla mattina.

D. Giovanni prende / il caffè / senza zucchero.

C6 Uno dei seguenti nomi NON è un nome COMPOSTO. Trovalo.

A. Capogiro.

B. Capoluogo.

C. Capostazione.

D. Cappotto.

C7 Indica se la parola sottolineata ha la funzione di nome o di ve rbo.

Metti una crocetta per ogni riga.

a. Sono arrabbiato con lui e gli ho tolto il saluto.

b. Ti saluto velocemente perché vado di fretta!

c. Marco si è specializzato nel salto in lungo.

d. Quando salto il pranzo sono affamata!

C8 Indica se il pezzo di frase sottolineato è necessario o non è necessario perché la frase sia grammaticalmente completa e corretta.

Metti una crocetta per ogni riga. È NECESSARIO NON È NECESSARIO

Es.: Il cane rincorre il gatto nel giardino di casa mia

a. La mamma è andata a fare la spesa .

b. Le api volano intorno al fiore

c. Maria prende lezioni di musica

d. Mantenere la calma è indispensabile .

C9 Metti in scala di intensità le parole che seguono, scrivendo ne i riquadri i numeri dal 2 al 4. La prima parola è già stata indicata con il numero 1. Segui l’esempio.

Es. 1 asciutto 3 bagnato 4 fradicio 2 umido

a) 1 insapore salato saporito scondito

b) 1 tranquillo irrequieto agitato preoccupato

c) 1 brutto bello grazioso stupendo

d) 1 chiudere spalancare aprire socchiudere

C10 In ogni serie indica le due parole che hanno lo stesso significa to.

a. camminare saltare marciare correre

b. disegnare raccontare sognare illustrare

c. triste lieto contento simpatico

d. vocabolario testo parola vocabolo

Colora i quesiti a cui hai risposto correttamente.

C10-d

B13.2 C10-c

A14-d

A14-c

A14-b

A14-a

A13

RISPOSTE CORRETTE

B13.1 C10-b

B12-d C10-a

B12-c C9-d

B12-b C9-c

B12-a C9-b

A12 B11 C9-a

A11-d B10 C8-d

A11-c B9 C8-c

A11-b B8 C8-b

A11-a B7 C8-a

comprensione del testo e lessico (testo narrativo)

B1-a C1

comprensione del testo e lessico (testo argomentativo)

morfologia, sintassi e lessico

Ora osserva il grafico e rispondi: - hai risposto correttamente alla maggior parte dei quesiti? SÌ NO - quanti punti hai totalizzato sul totale? /63 - come hai trovato questa prova? Barra la faccina corrispondente.

Data:

Eragon, caccia sulle montagne, trova una grande e splendida pietra azzurra. Affascinato, la raccoglie, senza sapere che segnerà il suo destino.

Quella notte Eragon si svegliò di soprassalto. Drizzò le orecchie. Uno squittio acuto lacerò il silenzio. Cercò a tentoni la scatola con l’acciarino e accese una candela.

Lo squittio era troppo forte per appartenere a un topo o a un ratto, ma controllò lo stesso sotto al letto. Niente. Un altro squittio lo fece sobbalzare.

Da dove veniva quel rumore? Il suo sguardo si posò sulla pietra. La prese dalla mensola e cominciò ad accarezzarla distrattamente, mentre esaminava la stanza. Un altro squittio gli trillò nelle orecchie e gli riverberò nelle dita: veniva dalla pietra. Quella cosa non gli aveva procurato che rabbia e delusione e adesso non lo faceva nemmeno dormire!

La pietra ignorò il suo sguardo furente e continuò a emettere qualche raro pigolio. Poi diede un ultimo, sonoro squittio e tacque. Eragon la rimise al suo posto e tornò sotto le coperte. Qualunque fosse il segreto della pietra, avrebbe dovuto aspettare la mattina dopo.

La luna filtrava dalla finestra quando Eragon si svegliò ancora. La pietra dondolava furiosamente sulla mensola, cozzando contro la parete. Eragon balzò fuori dal letto. Il movimento cessò, ma il ragazzo rimase in guardia.

Poi la pietra ricominciò a squittire e a vibrare più forte di prima. Le oscillazioni cessarono di nuovo; la pietra si acquietò.

Poi ebbe un fremito, s’inclinò in avanti e cadde sul pavimento con un tonfo.

Eragon fece un passo verso la porta, mentre la pietra rotolava verso di lui.

A un tratto, sulla superficie comparve una pietra. Poi un’altra, e un’altra ancora.

Affascinato, Eragon si chinò per osservarla. In cima, dove si incontrava la ragnatela di fessure, un piccolo frammento sussultò, come se fosse in equilibrio, si sollevò e infine cadde sul pavimento.

Dopo un’altra serie di squittii, dal foro sbucò una piccola testa nera, seguita da un bizzarro corpo contorto.

In pochi istanti la creatura sgusciò del tutto fuori dalla pietra.

Davanti a lui, intento a leccar via la membrana che lo ricopriva, c’era un drago. Il drago era lungo appena quanto il suo avambraccio, eppure aveva un’aria nobile e dignitosa. Le sue squame erano blu zaffiro, lo stesso colore della pietra.

Anzi, ormai era chiaro: no una pietra, un uovo.

Eragon si mosse appena, e il drago girò la testa di scatto e lo fissò con i suoi occhi azzurro ghiaccio. Con un frullo d’ali balzò sul letto e strisciò verso il cuscino, pigolando. La sua bocca spalancata aveva un che di commovente, come il becco di un pulcino, ma era irta di denti aguzzi.

Eragon ritrasse il braccio. Nell’osservare la piccola creatura, gli sfuggì un sorriso di tenerezza.

(C. Paolini, Eragon, Fabbri Editori)

A1 Dall’introduzione (righe 1-2) si capisce che...

A. ... che una pietra avrà un ruolo importante nelle vicende del racconto.

B. ... Eragon conosceva già l’importanza di quella pietra.

C. ... la pietra era fatta di un materiale molto prezioso.

D. ... Eragon avrebbe voluto legare il suo destino a una pietra.

A2 Nella terza riga è scritto che quella notte Eragon “si svegliò di soprassalto. Drizzò le orecchie”. Come potresti sostituire la frase sottolineata?

A. Si svegliò lentamente e si toccò le orecchie.

B. Si svegliò all’improvviso e si mise in ascolto.

C. Si svegliò con un salto e raddrizzò le orecchie.

D. Saltò giù dal letto e si coprì le orecchie.

A3 Quali emozioni provava Eragon nel sentire più volte quell’acuto squittio (righe 3-5)?

A. Gioia e curiosità.

B. Gioia e spavento.

C. Spavento e stupore.

D. Calma e stupore.

A4 Quando Eragon prese in mano la pietra, “un altro squittio [...] gli riverberò nelle dita” (riga 10). Che cosa vuol dire?

A. Che lo squittio fece vibrare la pietra.

B. Che lo squittio fece scivolare la pietra tra le sue dita.

C. Che dopo lo squittio, Eragon afferrò forte la pietra.

D. Che dopo lo squittio, Eragon accarezzò delicatamente la pietra.

A5 La pietra ignorò il suo sguardo furente (riga 13). Come potresti sostituire la parola sottolineata?

A. Affascinante.

B. Agitato.

C. Furioso.

D. Preoccupato.

A6 “Nel testo è scritto: “Eragon la rimise al suo posto e tornò sotto le coperte.

Qualunque fosse il segreto della pietra, avrebbe dovuto aspettare la mattina dopo” (righe 14-16).

Perché avrebbe dovuto aspettare la mattina dopo?

A. Perché la pietra avrebbe svelato il suo segreto la mattina dopo.

B. Perché la pietra alla mattina avrebbe smesso di squittire.

C. Perché era troppo arrabbiato per comprendere un mistero.

D. Perché Eragon aveva deciso di ritornare a dormire.

A7 Sotto sono riportati alcuni eventi della vicenda (righe 17-22) .

Metti questi eventi in ordine cronologico cioè nell’ordine in cui sono successi.

Il primo evento è già stato indicato. Scrivi un numero da 2 a 5 per ordinare gli altri eventi.

Eventi della vicenda

a. Eragon si svegliò ancora.

La luna filtrava dalla finestra.

b. La pietra cadde sul pavimento con un tonfo.

c. La pietra iniziò a rotolare verso Eragon.

Ordine in cui gli eventi sono successi

d. Eragon balzò fuori dal letto. 1

A8 Perché in cima alla pietra “un piccolo frammento sussultò” (righe 26-28)?

A. Perché dalla pietra stava per uscire fuori qualcosa.

B. Perché la pietra, cadendo, continuava a rotolare.

C. Perché la pietra, cadendo, si era frantumata.

D. Perché la pietra era stata rotta da Eragon.

A9 Come potresti sostituire la frase: “Il drago era lungo appena quanto il suo avambraccio, eppure aveva un’aria nobile e dignitosa.” (righe 34-35)”?

A. Anche se di grandi dimensioni, il drago era un’umile creatura.

B. Anche se di piccole dimensioni, il drago si dava importanza.

C. Anche se più piccolo di Eragon, il drago era più importante di lui.

D. Il drago era più grande di Eragon, ma più umile di lui.

A10 Eragon alla fine del testo lo scopre: che cos’era in realtà quel la pietra azzurra?

Risposta:

A11 Che cosa fece il drago appena vide Eragon?

A. Lo fissò attentamente e poi andò verso di lui.

B. Lo fissò attenamente e poi si mise a dormire nel suo letto.

C. Mosse le ali e iniziò a volare per tutta la stanza.

D. Mosse le ali e si infilò sotto il suo cuscino.

A12 Come potresti sostituire l’espressione “frullo d’ali” (riga 38)?

A. Fruscìo.

B. Sfregamento.

C. Rumore.

D. Battito d’ali.

A13 Come potresti sostituire la parola “pigolando” (riga 39)?

A. Strillando.

B. Piagnucolando.

C. Cantando.

D. Esultando.

A14 Che cosa suscita in Eragon la vista del drago?

A. Paura.

B. Gioia.

C. Dolcezza.

D. Sorpresa.

A15 Ora che hai letto tutto il testo, puoi stabilire quali affermazioni che puoi ricavare dal testo sono VERE o FALSE.

Metti una crocetta per ogni riga.

a. I rumori e i movimenti di una pietra disturbarono il sonno di Eragon.

b. Eragon era talmente arrabbiato con quella pietra che la fece cadere a terra, rompendola.

c. Eragon inizialmente provava spavento e rabbia, ma poi tenerezza.

d. Rompendosi, la membrana della pietra si trasformò in un drago azzurro.

Data:

Paragrafo 1

Gli animali domestici contribuiscono significativamente al miglioramento della salute mentale, riducendo stress, ansia e depressione. Interazioni come accarezzare un cane o giocare con un gatto promuovono relax e felicità. Inoltre, incoraggiano uno stile di vita attivo, promuovendo l’esercizio fisico regolare attraverso attività come camminare con il cane, che può migliorare la salute cardiovascolare e ridurre il rischio di malattie croniche.

Ai bambini, crescere con un animale domestico insegna il rispetto per gli esseri viventi, la responsabilità e la compassione, oltre a sviluppare competenze sociali ed emotive e stimolare l’attività fisica e l’immaginazione.

Anche nelle terapie assistite, gli animali domestici sono impiegati per migliorare la salute fisica e mentale di persone con varie condizioni, offrendo conforto emotivo, incoraggiando la comunicazione e migliorando le capacità motorie, con un impatto positivo sulla qualità della vita.

Prendersi cura di un animale domestico comporta responsabilità come fornire una corretta alimentazione, cure veterinarie adeguate, attività fisica e attenzione. È essenziale dedicare tempo ed energie alla loro cura per garantire una convivenza armoniosa e il loro benessere.

Paragrafo 2

Avere un gatto in casa fa bene alla salute. Per chi possiede animali in casa, ed è spesso criticato da coloro che invece sono contrari a tenerli perché “sporcano”, sarà una consolazione sapere che vivranno più a lungo dei loro oppositori. E le ragioni sostanzialmente sono due. In primo luogo, è noto che il contatto fisico con un gatto riduce notevolmente lo stress. Nel corso di esperimenti di laboratorio si è provato che persone con problemi nervosi quando incominciavano ad accarezzare i loro gatti, diventavano molto più calme.

La tensione si allentava e i corpi si rilassavano. Da uno studio condotto negli Stati Uniti è addirittura risultato che chi soffre di problemi cardiaci può letteralmente

salvarsi la vita vivendo in compagnia di un gatto.

In secondo luogo, il piccolo felino ha un impatto benefico sull’uomo non soltanto per il contatto fisico, ma anche per certi fattori psicologici.

Il rapporto con un gatto è un rapporto nel quale mancano i tradimenti, le contraddizioni e le complessità che invece esistono nei rapporti tra gli esseri umani.

Per le persone che hanno perso fiducia negli altri, un legame con un gatto può far nascere la stima nell’uomo, ridurre la diffidenza e persino curare le ferite nascoste.

Paragrafo 3

È opinione diffusa che i gatti siano falsi e traditori. Si tratta in realtà di una stupidaggine, che di fatto non ha mai trovato sufficienti conferme da parte della scienza.

Sul muso di un gatto è sempre possibile leggerne chiaramente lo stato d’animo, e chi conosce questi felini lo sa bene: si capisce sempre ciò che gli passa per la testa, ed è altrettanto semplice prevedere quel che ci si deve attendere da lui. È inconfondibile la sua espressione di fiduciosa cordialità, quando rivolge all’osservatore il musetto con le orecchie diritte e gli occhi ben aperti. E ugualmente espressivi sono i suoi gesti di minaccia, che si differenziano a seconda che abbia davanti a sé un “amico” che si è preso un po’ troppa confidenza, o un vero e temuto “nemico”. A volte intende solo difendersi, altre volte, sentendosi superiore all’avversario, gli annuncia la sua intenzione di aggredirlo. E non manca poi di farlo: il gatto non graffia e non morde mai senza prima aver messo in guardia chi lo ha offeso; anzi, subito prima dell’attacco, di solito si assiste a un aggravamento dei gesti di minaccia. È come se in questo modo volesse dire: “Se non la smetti, sarò costretto ad aggredirti!”.

Di fronte alle minacce di un cane, il gatto risponde inarcando la schiena: la gobba, assieme al pelo arruffato del dorso e della coda, fanno sì che al nemico appaia più grosso di quanto non sia in realtà. Le orecchie sono appiattite, gli angoli della bocca tirati indietro, il naso arricciato. Dal petto dell’animale sale un lieve brontolio metallico che suona terribilmente minaccioso. Se l’avversario retrocede anche per un solo istante, il gatto ne approfitta per fuggire.

(K.Lorenz, L’anello di re Salomone, Adelphi; Ilgatto,tuttiiperché, Mondadori; adatt. da skuola.net)

B1 Rileggi il testo alle righe 1-3.

Quale affermazione le rissume meglio?

A. Interagire con cani e gatti migliora la nostra salute.

B. Interagire con gli animali domestici migliore la salute mentale.

C. Solo interagire con cani e gatti apporta relax e felicità.

D. Non tutti gli animali domestici aiutano a prevenire alcune malattie.

B2 Nel testo è riportato un esempio di come gli animali incoraggino uno stile di vita attivo. Scrivilo sulla riga.

a)

Ora pensa tu a un altro esempio e riportalo sulla riga.

b)

B3 Nel testo del paragrafo 1 sono riportati altri aspetti positivi degli animali domestici. Quali informazioni si possono ricavare dal testo e quali no?

Metti una crocetta per ogni riga.

Gli animali domestici Si può ricavare Non si può ricavare

a. Possono avere effetti positivi anche con persone che hanno bisogno di assistenza.

b. Influiscono sul benessere emotivo, sulle competenze comunicative e motorie.

c. Sono indispensabili per ridurre il senso di solitudine degli anziani.

d. Apportano benefici alla salute del cuore e aiutano a prevenire alcune malattie.

B4 Dalla fine del paragrafo 1, si può capire che...

A. ... se si ha un animale domestico, è giusto dedicargli tempo e dargli ciò di cui ha bisogno.

B. ... gli animali domestici riescono a procurarsi da soli ciò di cui hanno bisogno.

C. ... accudire un animale domestico è meno impegnativo di quanto si pensi.

D. ... accudire un animale domestico è un ottimo passatempo.

B5 “Per chi possiede animali in casa, ed è spesso criticato da coloro che invece sono contrari a tenerli perché ‘sporcano’, sarà una consolazione sapere che vivranno più a lungo dei loro oppositori” (righe 20-22).

Questo pezzo di testo ci vuole dire che...

A. ... non è vero che gli animali domestici “sporcano”.

B. ... chi critica gli animali domestici non avrà lunga vita.

C. ... chi possiede un animale domestico merita di essere criticato.