10 minute read

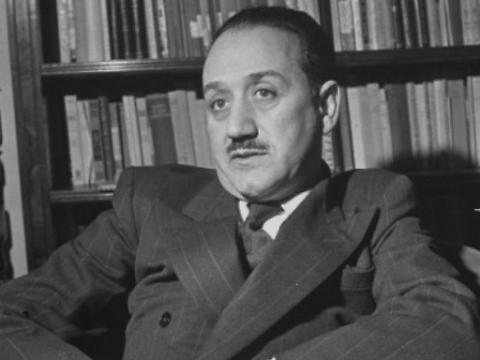

Valdo

Spini

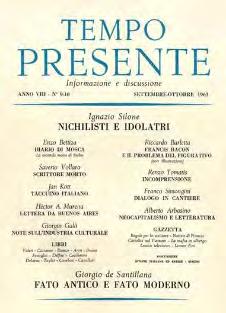

Proviamo a leggere Silone alla luce di questi dilemmi. La seconda frase posta in epigrafe è tratta da un breve saggio apparso su «Tempo Presente», nel settembre-ottobre 1963, Nichilisti e idolatri. Dopo il neorealismo. Qui descrive lucidamente le due tipologie, diverse eppure solidali, di atteggiamento degli intellettuali di fronte alla società del dopoguerra1: da una parte i «nichilisti», con la loro elegante visione pessimistica spesso autocompiaciuta, con la loro retorica dell’incomunicabilità, con il loro svenevole senso di una noia cosmica

Advertisement

(mentre nel dialetto abruzzese, ricorda Silone, neppure esiste la parola «noia», sconosciuta alla sua «gente sana e umile»), e dall’altra gli «idolatri», che di fronte alle difficoltà dell’esistenza e «all’eccesso di problemi della nostra epoca» cercano idoli protettori nell’ambito della politica, che in quel momento significa accettazione dell’«egemonia del partito comunista in ogni lotta progressista» (a cui si piegò anche Sartre).

2. Silone, Orwell e la torre d’avorio Orwell partì volontario per la Guerra Civile Spagnola nel 1936 andando a combattere nelle file del Poum, di orientamento trotzkista. Passando per Parigi volle incontrare l’amico Henry Miller che lo sconsigliò vivamente di andare in Spagna (aggiungendo che andarci era da «idioti») e di godersi la vita nella città francese. Ora, Orwell si ostinò nella sua decisione ma non condannò moralisticamente il “disimpegno” di Miller, il suo totale disinteresse per la Guerra Civile.Anzi, definì la sua posizione «l’insuperabile stadio dell’irresponsabilità». E ancora, scrisse che Miller «ha compiuto l’essenziale atto di Giona: lasciarsi inghiottire, restando passivo, accettando». Lo scrittore americano era come nel «ventre di una balena» (Silone avrebbe detto: in una torre d’avorio) e aveva tutti i diritti di fare scelte diverse. In Max e i fagociti bianchi Miller aveva scritto: «l’esser dentro una balena è un pensiero d’intima, accogliente, ospitale dimestichezza». La compren-

Filippo La Porta

sione nasce dall’essere Miller vicino all’“uomo comune”: il suo Tropico «è il libro di un uomo felice», di uno che nonostante gli anni di fame, vagabondaggio e sconfitte «si accorge di godere la vita». La sua visione è affine a quella di Whitman, specie su un punto: un’accettazione quasi mistica delle cose come sono, della “banale vita quotidiana”, nonostante gli orrori della Storia. In quanto passivo all’esperienza, Miller può avvicinarsi maggiormente all’uomo comune rispetto a tutti gli altri scrittori, dato che anche l’uomo comune è passivo»: in un ambiente limitato ancora si sente padrone del suo destino, ma davanti ad avvenimenti più grandi è impotente come verso la natura, e dunque non può che lasciare che le cose gli accadano (dove per Orwell «uomo comune» è il derelitto, l’avventuriero sradicato, il declassé). Mentre l’autore di 1984 si arruola con i repubblicani spagnoli solo per una questione di «moral decency». Decency in inglese vuol dire più di “decenza”: decoro, dignità, precondizione di un’autostima minima.

3.

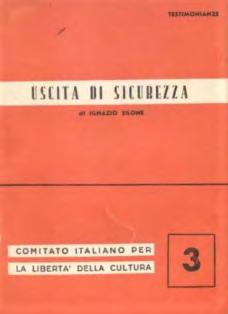

Silone in Uscita di sicurezza, e proprio nel saggio omonimo del 1949, racconta di una riunione clandestina di cospiratori sotto il fascismo, nel 1926, in un villino periferico milanese: un finto pittore, un finto architetto, una ragazza tedesca finta studentessa, un finto dentista, un finto turista spagnolo… Passano la notte a discutere. Prima il finto dentista si mostra stupi- to, e anzi indignato, per aver visto una lunga fila di fronte alla Scala, per acquistare i biglietti del prossimo spettacolo: come si può andare a teatro e distrarsi «coi tempi che corrono, bisogna essere dei pazzi?».Alui replica il finto turista spagnolo che l’arte non è solo distrazione, e poi il finto pittore che nota come per i musicomani loro stessi, i cospiratori, apparirebbero come pazzi. È solo questione di punti di vista. Continua il pittore, accusato dagli altri di scarso impegno: «La mia testa è impegnata, certo, ma non i miei occhi… vorrei poter continuare a vedere le cose con i miei occhi». Così conclude: «Sulla rivoluzione proletaria io ho scommesso la vita… allo

La copertina della prima edizione stesso modo una mia cara compagna di scuola si è fatta monaca, scommettendo la sua vita sul Paradiso…».

Lo interrompe il turista spagnolo: «Avresti anche potuto scommettere, trovandoti in altre circostanze, per qualcos’altro del tutto diverso, che so io, la guerra, l’esplorazione del Polo Sud, l’assistenza ai lebbrosi, la tratta delle bianche, la fabbricazione delle monete false?». Il pittore rispose ridendo: «Perché no?» sempre aggiungendo la clausola importante, e cioè cercando di «mantenere gli occhi aperti»2. Silone si identifica per caso con il finto pittore? Sì e no. Credo che stia più con lui che con il turista, anche se sente il bisogno di dare al proprio pensiero una forma dialogica. Nel relativismo del pittore, sia pure portato all’eccesso (considera normale perfino scommettere su una causa ignobile, come la tratta delle bianche!) possiamo ritrovare gli anticorpi morali contro il fanatismo ideologico, di impronta storicistica, dei comunisti. Certo, non tutte le scelte – e gli azzardi – si equivalgono. Silone non aderisce a una morale formalistica di tipo kantiano, per cui conta solo l’obbedienza coerente a un imperativo categorico, qualunque sia. Non basta la dedizione personale a una causa per nobilitare la causa stessa. Possiamo e dobbiamo giudicare alcune scelte. Però sappiamo anche che ognuno cerca una risposta diversa all’assurdo dell’esistenza, e fa una “scommessa”. Nessuna scommessa può pretendere di essere l’unica giusta in assoluto.

Ogni azzardo, se compiuto in buona fede, contiene un destino e implica a suo modo una responsabilità. Come si dice nel film di Jean Renoir La regola del gioco (1939) il tragico della vita è che ciascuno ha le sue ragioni. La consapevolezza di una cosa del genere, unita allo sforzo di «continuare a vedere le cose con i propri occhi», impedisce al nostro impegno di diventare fanatico e privo di misura.

4. Il vocabolario semplice della moralità

Silone si definiva cristiano e socialista, ma – aggiungo – senza ideologia e senza teologia, di una religiosità che «nasce dalla pietra dura del Vangelo, e che l’esperienza quotidiana della sofferenza modella»3 e che si manifestò nell’incontro decisivo che, ragazzo, ebbe con don Orione. Quando deve dire le ragioni della propria scelta politica – il socialismo – Silone enuncia alcune verità elementari sulla condizione umana e ribadisce la propria adesione ai valori cristiani che significano soprattutto «responsabilità verso gli altri» o anche «riconoscersi nell’altro». Nel 1972 dichiara in un’intervista al «Messaggero»: «torno sempre più alla mia radice cristiana che ha ben poco e forse nulla da spartire con la Chiesa»4. Anche se, beninteso, il suo cristianesimo era pochissimo italiano − intendo nella modernità − vicino a quello tragico dei Bernanos, Perguy e Unamuno, mentre i modelli lontani erano san Francesco e Gioacchino da Fiore.

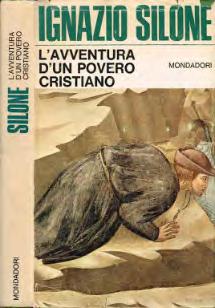

Nell’Avventura di un povero cristiano contrappone la chiesa celestiniana, evangelica alla chiesa come potere temporale. In un ritratto di Gaetano Salvemini, del 1957, scrive che «il socialismo di Salvemini era il socialismo della povera gente», e in particolare della povera gente disorganizzata del Sud, «non ancora in grado di difendersi da sé contro lo sfruttamento e l’oppressione», di una grande massa di gente senza potere e senza voce. Di qui la «semplicità e chiarezza del parlare e dello scrivere», di quel grande socialista, che pure nella storia del nostro socialismo restò sempre un «combattente isolato» e un «franco tiratore»5. Silone in queste pagine ricorda a noi abitatori del terzo millennio che il socialismo difende la povera gente senza partito, senza sindacato, senza cooperativa, e perfino senza diritto di voto: tutti quelli che forse non sanno neanche di avere dei diritti e che sono privi di qualsiasi rappresentanza politica, gli invisibili e i sommersi. Si potrebbe dire che il socialismo, almeno come idea universalistica, riguarda non tanto una classe sociale determinata quanto la parte invisibile e sommersa di ognuno di noi, la sete di giustizia radicata per Silone nel cuore di tutti gli umili e onesti (una sete di giustizia che Proudhon, cui Silone si dichiarava vicino, considerò il presupposto fondamentale di ogni discorso socialista).

L’impegno di Salvemini era extrapartitico, del tutto laico, mai dogma- tico o chiesastico, di chi «non rispetta le regole convenzionali del gioco»6 tanto da essere scambiato per un impegno di tipo anarchico. Del resto, il socialismo evangelico di Silone ha una curvatura anarchica, refrattaria a codici, istituzioni, ragioni di stato (e di partito), che si riflette nel suo ideale eremitico: “essere eremiti combattenti” (intervista al «Giorno» del 1969). Si trascinò fuori, come bene ha osservato Raffaele Manica, non solo da partiti e chiese, ma da ogni istituzione, compresa quella letteraria7 .

5. La alterità di Silone Il nome di Silone non compare mai tra quanti vengono evocati nel dibattito della sinistra. Troppo poco esotico? Troppo poco sofisticato? I suoi ri- chiami alla fratellanza, ai cafoni, agli innocenti perseguitati e umiliati, alle vite di uomini non illustri, ai preti di periferia, alla gente comune – per niente eroica, anche se ricca di umanità – che vive ai margini della Storia, ai poveri, agli sfortunati e ai «fatti a pezzi dalla vita» (Aldo Capitini), suonano oggi come inattuali. Non siamo affatto sicuri che i valori di solidarietà e giustizia sociale possano trovarsi – come prima abbiamo visto – nel cuore dei diseredati, degli ultimi, di chi è letteralmente un “povero cristo”, un niente, uno scarto… Ora, potrebbe trattarsi di una generosa proiezione: su questo aspetto Silone è interamente dentro una sensibilità anarco-populista, mentre Marx diffidava del “proletariato straccione”, privo di coscienza e di partito, disorganizzato e instabile, tendenzialmente criminaloide e pochissimo solidale. Eppure, qualsiasi socialismo, anche il più moderno e riformista, non potrà fare del tutto a meno di un riferimento ai poveri cristi. Se fisicamente non li vediamo quasi più − benché i poveri assoluti, anche grazie al Covid, in Italia assommino a oltre cinque milioni − dovremo almeno riconoscere il “povero cristo” dentro di noi, ossia la nostra parte fatalmente esposta al male e alla finitezza, al caso e alla sventura. In una conferenza al liceo Tasso Silone dichiarò tra l’altro: «La dottrina cristiana è la più rivoluzionaria che sia mai stata formulata… una leva di propulsione della vita sociale… oltre che coscienza della propria solitudine».

Anche come scrittore Silone è inspiegabilmente assente in alcuni manuali letterari. Eppure, a ben vedere è lui, e non Pasolini – che partecipò ben tre volte al Premio Strega ossessionando tutti gli amici e conoscenti per votarlo − lo scrittore più estraneo alle istituzioni e ai recinti letterari del nostro paese. Di fronte a Pasolini che aveva il terrore di «essere isolato e abbandonato» vengono subito in mente due figure di scrittori di quegli anni: Bianciardi e appunto Silone, davvero isolati, selvatici, non assimilabili, estranei alla società letteraria e ai suoi salotti.

In Italia Silone ha sempre stentato a trovare un vero riconoscimento critico. Mentre Fontamara resta un grande romanzo epico del Sud del mondo (tra l’altro amato da Faulkner ed Emilio Cecchi), la sua ruvida originalità veniva scambiata per piattezza e povertà stilistica, e volentieri lo si relegava nell’area depressa della letteratura dell’esilio o memorialistica. Eppure, aveva uno stile ben definito, basta riconoscerlo: non lo stile degli esteti e dei letterati ma quello “morale”8, che mette al primo posto, la ricerca della verità, l’interrogazione della vita, l’esame di coscienza, l’adesione alle cose, non il cerimoniale delle parole e lo scarto insistito dalla norma. Uno stile che non ha bisogno di essere oltranzista sul piano espressivo perché una qualche oltranza già la contiene.

6. Essere se stessi (l’integrità)

Anche il sodale Nicola Chiaromonte aveva detto che in Italia, nel teatro della vita pubblica italiana, c’è posto per tutte le maschere, tranne che per l’essere se stessi. Così per Silone, il quale però sa bene che «per essere veri non basta essere sinceri». Quel fondamentale «essere se stessi» è, infatti, un punto di arrivo, il risultato di un onesto esame di coscienza e, nel caso di Silone, una personale conquista attraverso la scrittura. Potremmo dire, in termini junghiani (Silone nell’esilio svizzero frequentò molti junghiani): non tanto l’io quanto il sé (il centro della psiche, che include l’io, invece confinato alla sola parte conscia), e cioè un’autocoscienza più elevata, capace di integrare la propria alterità, la parte dell’Ombra, capace di ricomporre gli opposti che abitano dentro di noi entro un’unità più ampia. In Uscita di sicurezza osserva che le sue difficoltà di espressione non nascono dall’inosservanza delle regole del bello scrivere ma «da una coscienza che stenta a rimarginare alcune nascoste ferite, forse inguaribili, e che tuttavia, ostinatamente, esige la propria integrità».

7.Accettare il destino

Torniamo all’impegno: l’unico impegno di un intellettuale è per Silone quello irriducibile della sua coscienza, e in particolare consiste nell’«umile e coraggioso servizio della verità» (Discorso al Pen Club di Basilea, nel 1947), nell’«uso onesto dell’intellet- to», che solo un comunista dogmatico − in quegli anni − poteva scambiare per disimpegno (il partito comunista pretendeva di avere il monopolio di qualsiasi critica dell’esistente). Ora proprio la retorica dell’impegno civile degli intellettuali si identifica storicamente con il servilismo verso il potere, con l’adesione supina a un partito politico − e alla sua propaganda − magari in vista di un vantaggio reciproco, e finisce nel tradimento della propria coscienza: occorre infatti «rifiutarsi di identificare la causa della verità con quella di un esercito» (sempre nel Discorso di Basilea). Se nel dopoguerra l’“impegno” coincideva con l’obbligo di schierarsi, di «suonare il piffero della rivoluzione» (come ebbe a direVittorini nel celebre scontro con Togliatti), Silone, come del resto Camus negli stessi anni, si sente impegnato soltanto nei confronti della società, non verso un partito o verso lo stato, e si tratta dell’impegno di non mentire. Silone, che pure ha militato in partiti politici anche con ruoli dirigenziali, ci spinge oltre la dimensione meramente politica: per lui il socialismo, che sopravvive in quanto tale a ogni fine delle ideologie, a ogni dio che è fallito, non era altro che «un’estensione dell’esigenza etica dalla ristretta sfera individuale e familiare a tutto il dominio dell’attività umana». Un’esigenza etica che si contrappone al «primato, in ogni forma di rapporti collettivi, della tattica e della furberia»9. E perciò «bastava applicare alla società i principi ritenuti validi per la vita privata». In un’intervista apparsa sulla «Fiera letteraria» nel 1954 alla domanda «Pensi che l’uomo possa vincere il suo destino?» risponde «Sì, se lo accetta»10. Qui abbiamo la misura esatta di quello che ho chiamato il “disimpegno impegnato” di Silone. Da un lato battersi ostinatamente contro le ingiustizie sociali, anche da soli (senza alcuna idolatria partitica, senza manicheismi, senza schierarsi una volta per tutte da una sola parte), denunciare la menzogna del potere con i propri specifici mezzi intellettuali, dall’altro saper assegnare alla politica un limite, oltre le sue illusioni palingenetiche e sorti progressive: nell’esistenza resta pur sempre, accanto a una vocazione per la felicità, accanto all’accordo misterioso con l’ordine naturale, un fondo tragico (di cui la croce è immagine archetipica), un residuo incombustibile di dolore, di infelicità irredimibile, di non-senso, che occorre accettare lucidamente, come fanno il Sisifo di Camus e i protagonisti dei romanzi di Silone.