Der Audi SQ6 Sportback e-tron mit elektrischem quattro Allradantrieb

Als Swiss-Ski Mitglied profitieren Sie bei Audi von Sonderkonditionen auf zahlreichen Modellen. Jetzt entdecken:

Worauf Träume wirklich stehen

Im Sport wird viel von Träumen gesprochen. Vom grossen Traum. Vom Ziel, das alles überstrahlt. WM-Titel, Gesamtweltcupsiege, Olympia-Gold – wer das nicht kennt, hat vielleicht den Kern des Leistungssports verpasst.

Doch gehen wir tiefer. Zurück zu unserem inneren Kind, zu den «Meitschis» und «Buebe», die wir einmal waren. Dort finden wir Wünsche, die leiser sind, aber genauso hartnäckig. Langläuferin Anja Weber erzählt im Interview (Seite 57), dass sie gerne einen Backflip aus dem Stand können würde. Einfach so.

Vielleicht, weil es cool aussieht. Weil es Mut braucht. Weil es dieses besondere Gefühl gibt, wenn man den Kopf nach hinten kippt und die Welt für einen Moment kopfsteht – und man merkt: Ich habe mich getraut. Ich habe es geschafft. Ich stehe.

Vielleicht auch weil ein Backflip beeindrucken kann. Weil sie möglicherweise die einzige Langläuferin wäre, die das überhaupt kann – aus dem Stand - und sich so von anderen abheben könnte. Nicht über Laufzeiten, sondern über etwas, das keiner erwartet. Wie eine kleine olympische Goldmedaille, nur eben auf der Matte.

Andreas «Sonny» Schönbächler –Aerials-Legende – war als Kind fasziniert von Saltos, erzählt er in dieser Ausgabe. Er probierte sie im Garten, übte unermüdlich, und Jahre später führten sie ihn bis zum «Full-Doublefull-Full» – Olympiasieg. Bisher das einzige Schweizer Gold in dieser Disziplin.

Vielleicht beginnt alles mit einem Backflip.

Am «Girls Tramp Day», einem Tag in der Trampolinhalle nur für Mädchen und Frauen, habe ich selbst einen Backflip gemacht. Die Landung war schräg, etwas wacklig – kein Bilderbuchsprung, aber meiner. Und dann – Applaus. Echt, roh, von Herzen. Er traf mich so sehr, dass mir die Tränen kamen. In diesem Moment begriff ich: Applaus ist mehr als ein

Geräusch. Er ist das Zeichen, dass wir gesehen werden. Dass wir dazugehören.

Später an diesem Tag sass ich mit den Snowboard-Profis Andrina Salis und Berenice Wicki im Interview. Ein Mädchen kam, holte sich Autogramme – und streckte auch mir den Stift hin. Ich schmunzelte: «Ich bin doch kein Profi.» Sie schaute mich an und sagte: «Ist mir egal. Ich fand’s heute cool mit dir.»

Ein Satz, der bleibt.

Sie hatte mich «flippen» sehen, meinen Backflip stehen – und das reichte ihr.

Darum geht es. Wir alle sind Profis, so plump das klingt. Nicht, weil wir Medaillen sammeln. Sondern weil wir springen, ohne zu wissen, wie wir landen – ob gerade oder schräg. Weil wir uns auffangen, wenn es wackelt – manchmal reicht dafür schon ein Applaus. Und weil wahre Grösse nicht in Gold glänzt, sondern im Mut, überhaupt zu versuchen.

Dieser Winter ist ein Olympia-Winter. Für viele Athletinnen und Athleten ist es der Traum, der alles andere überstrahlt. Nicht alle Namen werden auf den Selektionslisten stehen. Haben sie deswegen weniger geschafft? Ich glaube nicht. Sie haben sich denselben Fragen gestellt, denselben Mut aufgebracht, denselben Schmerz gespürt.

Olympia ist der grösste Traum, den es im Sport zu träumen gibt. Aber Applaus, Zuspruch, Gemeinschaft – das ist das Fundament jedes grossen Traums.

In dieser Ausgabe von «Snowactive» erzählen wir Geschichten von Mut und Glanz, von Landungen, die mal gerade, mal schräg sind – und von dem Applaus, der sie alle verbindet.

Lasst uns also träumen. Von Gold. Von Backflips. Und von dem Moment, in dem wir füreinander klatschen.

Viel Freude beim Lesen – und beim «Flippen», sei es auf der Matte, auf der Piste oder einfach im Kopf.

Lia Näpflin, Chefredaktorin

Das offizielle Verbandsmagazin von Swiss-Ski, erscheint viermal pro Jahr

Ausgabe vom Oktober 2025, 60. Jahrgang

Herausgeber

Swiss-Ski

Home of Snowsports, Arastrasse 6, 3048 Worblaufen

T +41 31 950 61 11, snowactive@swiss-ski.ch

Redaktion

Lia Näpflin (lia.naepflin@swiss-ski.ch)

Roman Eberle (roman.eberle@swiss-ski.ch)

Freie Mitarbeit

Peter Birrer, Benjamin Steffen, Monique Misteli, Stephan Bögli, Philipp Schmidli, Anja Erni, Ruedi Flück

Art Direction/Layout

LS Creative GmbH

Leander Strupler, Sandro Reist

Inserate/Advertorials

Swiss-Ski

Matthias Rietschin (matthias.rietschin@swiss-ski.ch)

Thomas Huser (thomas.huser@swiss-ski.ch)

Abonnemente

Jahresabo CHF 49.-, 4 Ausgaben (inkl. MWST)

Druck

AVD Goldach AG

Übersetzungen

Syntax Übersetzungen AG

Copyright

Swiss-Ski

Nachdruck nur mit ausdrücklicher

Genehmigung der Redaktion gestattet.

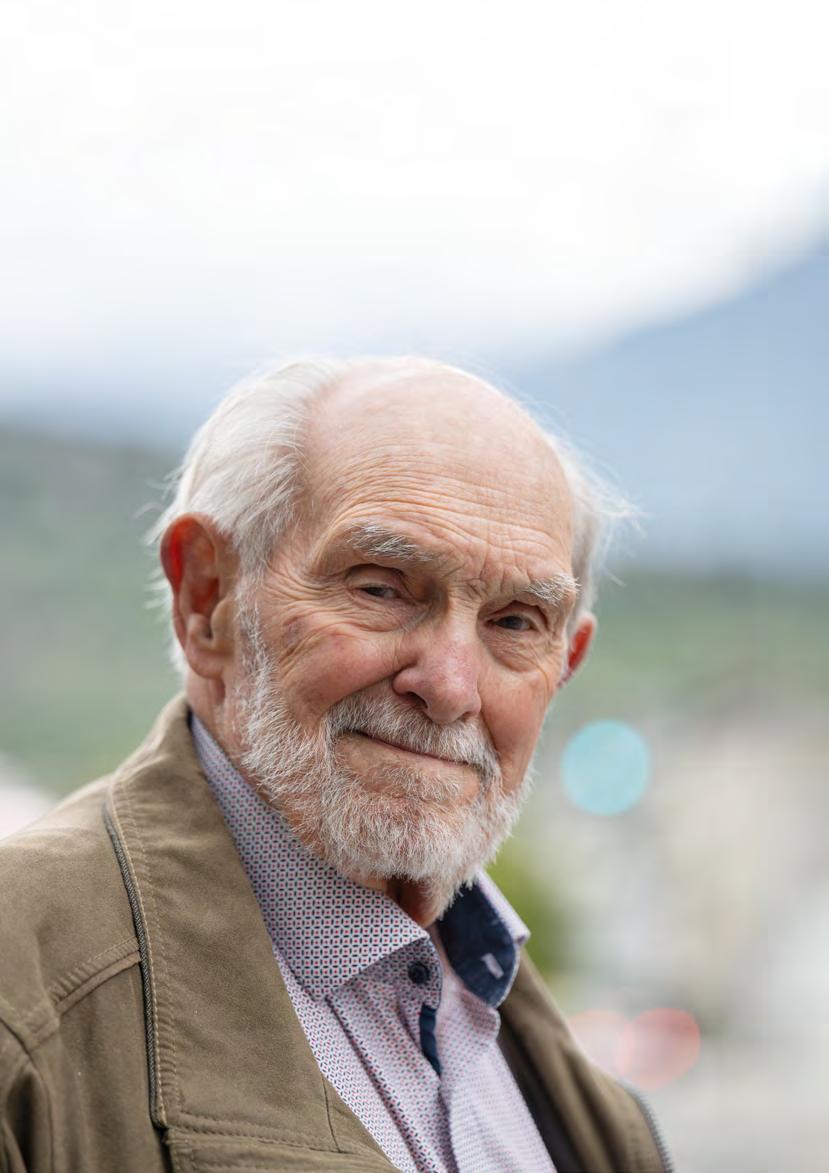

6 Simon Ammann

26 Lenz Hächler

Noch einmal nimmt Simon Ammann Anlauf –getragen von einer Karriere, die seit fast drei Jahrzehnten vom Wind erzählt.

Bilder: Keystone-SDA

Simon Ammann startet zum 29. Mal in eine Weltcup-Saison und peilt die achte Olympia-Teilnahme an. Was treibt ihn an? Die Geschichte eines Phänomens.

Simon Ammann ist schon oft gefragt worden, wann er zurücktrete. Im Gespräch Anfang September 2025 lautet die Frage nach einer Stunde: «Haben Sie eigentlich einmal versucht aufzuhören?»

Ammann: «Eigentlich schon die längste Zeit.» Stille im Raum, wohl auch blasses Erstaunen. Ammann, für ausführliche Erklärungen bekannt und ausschweifende Schilderungen, fügt an: «Kürzer kann ich es nicht sagen.»

Er versucht schon die längste Zeit aufzuhören, eigentlich. Aber heuer startet er zum 29. Mal in eine Weltcup-Saison.

Simon Ammann ist ein Phänomen.

Dieser Meinung war die «Sonntags-Zeitung» im Winter 1997/98. Die Herleitung umfasste mehrere Sätze, die Schlussfolgerung war schlicht. Es hiess, Ammann ziehe die Sympathien auf sich, ohne dass er etwas dafür tue. Er habe etwas Sanftes, etwas unbeschreiblich Positives und Liebenswürdiges. Er strahle Freude aus und sei rührend unwissend. Und so weiter. Er habe vorzügliche Flugeigenschaften und sei in einer Welt gelandet, die ihn begehre und umjuble. Fazit: «Simon Ammann ist ein Phänomen.»

27 Jahre später ist Simon Ammann noch immer in dieser Welt. Aber ist er gelandet? Immer wieder, nie richtig.

Im September 2025 landet das Gespräch mit Ammann irgendeinmal in den Hügeln des Toggenburgs. Später redet er von «Metallica» und den «Toten Hosen». Es folgt die Erinnerung an einen finnischen Google-Mitarbeiter, der ihm sagte, ein Computer-Programmierer brauche etwa zehn Jahre, bis er Weltspitze sei.

«In der harten Zeit lernst du, gut zu sein –aber wie viel Energie du davon erhältst, merkst du erst, wenn es wieder zu laufen beginnt.»

Simon Ammann

Der Skispringer Ammann brauchte etwa zehn Jahre, bis er Weltspitze war. Im Winter 1991/92 stand er erstmals auf einer Sprungschanze. Er hatte wochenlang darum gebettelt, um endlich an einem Schnupperspringen auf der 30-MeterSchanze in Wildhaus teilzunehmen. So hat es die Mutter überliefert. Und als er auf dem Schanzentisch sass, «gab es kein Zurück», so sagte er es einst in der «NZZ am Sonntag».

Simon Ammann ist ein Phänomen. Um den Jahreswechsel 1997/98 nahm er an den ersten Weltcup-Wettkämpfen teil, mit 16. Im Februar 1998 startete er erstmals an Olympischen Spielen. 2002 gewann er an Olympischen Spielen erstmals zwei Goldmedaillen. Weltspitze! 2010 gewann er an Olympischen Spielen zum zweiten Mal zwei Goldmedaillen. 2014 startete er zum fünften Mal an Olympischen Spielen und sagte: «In vier Jahren springe ich nicht mehr, mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit.»

Und nun nimmt er die achte Teilnahme an Olympischen Spielen ins Visier, im Februar 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Er ist noch nicht gelandet. Womöglich wäre alles anders gekommen, wenn es damals – vor dem allerersten Sprung – ein Zurück gegeben hätte.

Warum gab es kein Zurück?

Ammann sagt: «Wenn du oben stehst, stehen eigentlich alle anderen Springer um dich rum und schauen zu dir. Du hast dich reingehangelt, alle anderen haben auch schon die Ski angeschnallt –da ist es kaum möglich zurückzugehen. Ausser, man hat wirklich mega Schiss. Wenn du um dich schaust, weisst du: Jetzt muss ich runter.»

Das Schnupperspringen gewann er, mit einer Weite von 20, 21 Metern, «und es war einfach super, ein Erlebnis. Das Ganze zu meistern, war genial. Oben bist du aufgeregt – und wenn du ausfährst, reagiert es einfach emotional. So war es schon beim ersten Sprung.»

Es ist Ammanns Leben geworden. Das Springen. Und seine Schilderungen. Wie oft hat er Journalisten in den vergangenen 20 Jahren das Skispringen zu erklären versucht, Positionen und Anläufe, Flugkurven und Fluggefühle; er redete über Erfindungen, über Bindungsstäbe und Schuhe. Und oft gingen die Journalisten danach zu Vertrauten von Ammann und fragten, was er wie gemeint habe.

Salt Lake City 2002: Mit 20 Jahren jubelt er über Doppel-Olympia-Gold –«Simi», noch ahnungslos, dass sein Name im Skispringen unauslöschlich bleibt.

Für das Leben?

Gegen die Angst?

Heute ist die Frage anders: Was ist aus der 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit geworden, mit der er 2014 den Abschied von Olympia in Aussicht stellte? Wie meinte er es? Oder: Warum ist das eine Prozent derart stark, dass es ihn vom Rücktritt abhält? Was treibt ihn an?

2018 sagte Ammann: «Für mich geht es immer darum, besser zu werden.»

2023 sagte Ammann: «Das Wettkämpferherz in mir schlägt noch immer stark.»

Und 2022, bei SRF, nach zwei ernüchternden olympischen Springen, zweimal Rang 25: «Wenn ich meinen Kindern einmal sagen kann: ‹Hey, mit 40

sprang ich noch über diese gigantische Anlage› – und ich hatte wirklich Spass… Dann ist es für mich, für das Leben einfach viel wert.»

Wofür sprang er damals: Für sich? Für Fortschritte? Für die Kinder? Für das Leben? Gegen die Angst?

Denn bei gleicher Gelegenheit im SRF-Studio sagte er: Vielleicht habe er eine Angst in sich, das Ende als Spitzensportler wirklich zu akzeptieren.

Vor dem ersten Sprung war es kaum möglich zurückzugehen – ausser, man hatte «wirklich mega Schiss». Hatte er nicht, «Schiss» vor dem ersten Sprung –hat er Angst vor dem letzten?

2022 sagte Ammann: «Ich kenne mich mittlerweile, ein Stückchen. Ich weiss einfach: Den Skispringer in eine Ecke zu stellen und zu sagen: ‹Das war’s jetzt›

– und dann kommt er wieder nach vorne, wenn man eine Anlage sieht… Vielleicht wäre es einfacher, nicht aufzuhören.» Und: Man müsse sich «ja nicht selber aufgeben, man muss es vielleicht auch ein bisschen philosophisch anschauen».

Vermutlich ahnte Ammann damals selber nicht, wie viel in all diesen Antworten steckte – und wie viel besser er sich noch kennenlernen würde. Nein, er hat sich nicht selber aufgegeben, aber er musste darum kämpfen. Das Wettkämpferherz halt. Hinter ihm liegen zwei schwierige Jahre, mit zwei Wintern ohne eine einzige Weltcup-Klassierung in den ersten 20 und mit Frühlings-, Sommer- und Herbstmonaten, die auch nicht viel leichter waren. Er spricht von «einem der grösseren Löcher, wo ich mich durchgefightet habe». Und dabei ging es weniger darum, alles zu vereinbaren, das Leben als Skispringer, als Ehemann und Vater dreier Kinder, als HSG-Student, als Unternehmer; und schon gar nicht ging es darum, dass er nicht mehr breitflächig begehrt und umjubelt wird. Sondern darum: sich selber zu verstehen; sich mehr zu kennen als nur ein Stückchen.

Aus dem Skispringer, der das Springen und seine Sprünge erklärte, ist ein Mensch geworden, der sein Wesen erklärt.

Verwunderung über das «frühere Ich»

Auf der Suche nach dem, was Simon Ammann antreibt, finden sich viele verschiedene Antworten, die Fortschritte, die Kinder, das Leben, die Angst – ist jede Antwort richtig?

Ammann sagt oft «vielleicht», in diesem Fall: «Das eine oder andere habe ich sicher so gebracht, um auszudrücken, was ich selber vielleicht nicht richtig auszudrücken imstande war.» Darauf: «Schlussendlich bin ich ja immer noch da.» Wieder einige Sekunden Stille im Raum, wohl auch blasses Erstaunen, diesmal von Ammann über sich selber, er atmet aus und

sagt: An der HSG sei er ja nicht nur BWL und Mikroökonomie und mathematischen Formeln begegnet – es habe auch einen Philosophiekurs gegeben, «wo wir Sachen wirklich kontrastreich anschauten und die Auseinandersetzung suchten». Er habe den Auftrag bekommen, einen Vortrag zu halten über «meine Zeit», so sagt er es, «und da versuchte ich zurückzublicken, auch auf meinen Weg in den Weltcup. Ich schaute, was für ein Mensch da sass, auf dem Weg in den Olymp, wenn ich es so sagen darf. Und manchmal hatte ich das Gefühl, es sei ein anderer Mensch, der an diese Sache heranging und an die Olympischen Spiele reiste.»

Er sei einem «früheren Ich» begegnet, als er sich in einer Dokumentation aus dem Winter 2001/02 sagen sah: «Skispringen können halt einfach nicht so viele Leute, das hat verschiedene Gründe.» Fertig. Heute staunt Ammann darüber, dass er keine Gründe lieferte, keine Erklärungen; dass er es so stehen liess.

Etwas so stehen lassen: Diese Haltung entspricht ihm nicht, dem heutigen Ich.

Ammann sagt: «Ich merkte, dass dieses Zurückschauen, dieses Auf-michSchauen der Weg ist, um das Ganze zu bewältigen.» Das Ganze? «Die Karriere, das Skisprung-Leben.» Diese Dimension sei Aussenstehenden womöglich gar nicht bewusst, und er erwarte auch gar nicht, dass sie Aussenstehenden bewusst wäre. Aber es wird verständlich, was ihn antreibt: das Bewältigen der Pionierarbeit, die seine Generation für das Schweizer Skispringen geleistet habe; das Bewältigen der ersten Olympiasiege 2002; das Bewältigen der folgenden Hochs und Tiefs; das Bewältigen der nächsten Olympiasiege 2010; das Bewältigen der Schwierigkeit, in den eigenen Spuren zu wandeln – «das war für mich viel tiefgreifender, als mir lange bewusst war». Deshalb habe er in den vergangenen Jahren die Auseinandersetzung mit sich selber und seiner Karriere vorangetrieben – «damit ich diesen Punkt finde, wo ich als Mensch nachher wieder herausgehe».

Ammann sagt, er habe eine Phase durchgemacht, die andere Spitzensportler erst nach dem Rücktritt erlebten. Für ihn muss es sich wie ein Skiwechsel während des Flugs angefühlt haben. Ohne Gewissheit, ohne Vorahnung, wie es herauskommt, Crash-Gefahr hoch – und erst noch mit der Verantwortung eines Familienvaters.

Ammann stiess an seine Grenzen, «und deshalb kam diese Auseinandersetzung mit meinem Wesen». Was ist er für ein Wesen?

Ammann glaubt, er habe «extrem viel Widerstandskraft». Er fragte sich, woher diese Kraft komme, und landete bei seiner Generation, der Generation zwischen den viel erwähnten Baby-Boomern und der Generation Z, «wir sind die zwischendrin». Und da führt das Gespräch in die Hügel des Toggenburgs, wo er letzthin mit seinem Vater im Traktor übers Feld gefahren

sei und Rundballen gepresst oder in Folien gewickelt habe, 700, 800 Ballen, «für mich so etwas wie Therapie». Er stellte wieder einmal fest, mit welcher Präzision der Vater vorgehe, «die Rundballe muss schön sein», der Vater sage: «Du musst so hinfahren, nein, so…» Dabei sah Simon Ammann, «wie brutal viel Energie wir auf den Weg mitbekommen haben von unseren Eltern», und er hoffe einfach, ein ebensolches Vorbild sein zu dürfen.

Als übersehe Ammann, dass er selber längst ein Vorbild ist, fährt er fort: Seine Generation habe zwar keine Musikband gehabt, die fast die Welt veränderte, wie die «Beatles» zum Beispiel, aber er sei doch auch einer faszinierenden Kreativität begegnet, er meint «Metallica», die «Toten Hosen» und «sogar den Techno-Stuff» –und all diese Gedanken führen ihn dazu, dass er «recht viel Ausdauer und recht viel Kreativität» mitbringe.

Ihn führten diese Ausdauer und diese Kreativität in die Weltspitze des Skispringens. Doch es ist ihm anzumerken, dass er auch anderswo gerne ausdauernd und kreativ gewesen wäre, er schwärmt von einem Besuch als Schüler im CERN in Genf, bei der Europäischen Organisation für Kernforschung. Auch mit diesem Thema möchte er sich wohl intensiv befassen. Oder mit dem Programmieren von Computern, alsdann kommt er auf einen Flug von Helsinki nach Zürich zu sprechen, auf den Google-Mitarbeiter, der neben ihm sass und sagte, ein ComputerProgrammierer brauche etwa zehn Jahre, bis er Weltspitze sei.

Ammann weiss, dass es in der Forschung viele jüngere kluge Köpfe gibt –dass er wohl nirgends mehr Weltspitze werden wird. Aber er ist es im Skispringen geworden. Und vermutlich schafft er es sogar, stolz zu sein darauf, auf sich und seine Generation. Sein Instagram-Account heisst «windrider1981», und womöglich sagen diese neun Buchstaben und vier Zahlen alles aus über sein Wesen und wie er sich versteht: dieser Hinweis auf einen Jahrgang, in dem Roger Federer und Fabian Cancellara zur Welt kamen, Schweizer Top-Sportler par excellence – und eben Simon Ammann, der nicht bloss einfach mit Ski über eine Schanze springt, sondern: durch den Wind reitet.

Der «Windrider» nimmt den Winter 2025/26 als B-Kader-Mitglied in Angriff, mit dem Ziel, noch einmal an Olympischen Winterspielen teilnehmen zu dürfen, mit den Beteuerungen von ihm und Swiss-Ski-Verantwortlichen, dass er keinem Jüngeren den Platz wegnehme. Er hat im Sommer so viel trainiert, wie es ging, marschierte aber doch auch aus dem Kraftraum, wenn er merkte, dass heute nichts mehr geht. Er hat das Studium vorangetrieben, noch steht die Bachelor-Arbeit aus, er schreibt über Innovationen, «wie könnte es auch anders sein».

Er engagiert sich weiter in der Dachdeckerfirma, die er vor einigen Jahren mit einem Bruder gekauft hat, und er hat die Kranführerprüfung gemacht. Die Engagements bei den Toggenburger Bergbahnen und bei einer Sportagentur indes hat er aufgegeben; es waren Engagements, die er einst auch aufgegleist hatte für die Zeit nach der Karriere.

Er hat eine andere «Sache» gefunden, «die ich auf die Beine zu stellen versuche», so nennt er es – aber er verrät noch nicht, was diese «Sache» ist.

Und er hat als Skispringer «eine einfache Änderung gemacht», die ihm ein Gefühl gibt, «dass ich weniger den Optimismus im Voraus proklamieren muss, nein, ich kann eigentlich wirklich dran glauben, dass es mir etwas bringt». Was ist es für eine Änderung? Er erkläre es später einmal, sagt Ammann, «ich möchte warten, bis ich es auf Weltcup-Level zeigen kann».

Ja, er hat versucht zurückzutreten, schon die längste Zeit, eigentlich – aber noch gibt es kein Zurück, wie damals, vor dem ersten Sprung. Ammann sagt: «In der harten Zeit lernst du, gut zu sein – aber wie viel Energie du davon erhältst, merkst du erst, wenn es wieder zu laufen beginnt.» Und diese Energie möchte er noch einmal spüren, auch wenn es schwierig sei, an dieses Gefühl zu glauben, «wenn es dir scheisse geht».

Er muss weiter Ski springen, um mit dem Skispringen abzuschliessen. Er muss dieses Leben weiterführen, um mit diesem Leben abzuschliessen. Es ist die Aufgabe für ein Phänomen.

Simon Ammann ist schon oft gefragt worden, wann er zurücktrete.

Als er einst oben stand vor dem ersten Sprung, da schauten alle anderen Springer zu ihm. Seither springt er. Vielleicht hört er auf, wenn niemand mehr hinsieht. Oder niemand mehr fragt.

Text: Benjamin Steffen

Skiregion Sterzing–Ratschings–Gossensass

Nur vier Auto- oder Bahnstunden von der Schweiz entfernt, lockt die Skiregion Sterzing–Ratschings–Gossensass mit Tradition, moderner Infrastruktur und langen Saisons.

Das Tal beginnt bei der mittelalterlichen Fuggerstadt Sterzing (900 m) und reicht bis auf 2150 m. Drei Skigebiete warten: Rosskopf (2120 m), Ratschings–Jaufen (2150 m) und Ladurns (2033 m). Zusammen bieten sie 66 Pistenkilometer und moderne Bergbahnen – vereint im Wipptal Skipass. Ein Highlight ist die rote Piste Nr. 7 in Ladurns, benannt nach Weltmeister Patrick Staudacher. In Ratschings–Jaufen finden Sportler wie Geniesser ihr Glück – von sportlich-anspruchsvoll bis zum gemütlichen Cruisen. Skimovie-Rennstrecke und Funslope runden das Angebot ab.

Dank der Lage am Alpenhauptkamm gilt hier Schneegarantie: Saison von Anfang Dezember bis Mitte April. Bei Bedarf sorgen moderne Beschneiungsanlagen für perfekte Bedingungen. Dazu kommen 19 urige Hütten – das macht Skitage unvergesslich.

Nicht nur Skifahrer kommen auf ihre Kosten: Über 60 Loipenkilometer durch eindrucksvolle Hochtäler bieten nordischen Genuss, besonders die 15 km lange Loipe im Ridnauntal. Auch Winterwandern, Skitouren und Schlitteln sind beliebt. Am Rosskopf wartet die längste beleuchtete und beschneite Rodelbahn Südtirols – und Italiens.

Übernachten kann man in Sterzing, Ratschings und Gossensass – ob Hotel, Pension oder Ferienwohnung. Der Südtirol Guest Pass, der von den teilnehmenden Gastgebern ausgestellt wird, ermöglicht die unbegrenzte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, die direkt zu den jeweiligen Skigebieten führen. Wer Stadt und Gebirge verbinden möchte, ist in Sterzing genau richtig: Einkaufsgassen, historische Architektur und alpine Umgebung ergeben eine perfekte Symbiose.

Fazit: Die Skiregion Sterzing–Ratschings–Gossensass steht für aktiven Winterurlaub mit Kultur, Tradition und garantierter Schneesaison.

«Das Projekt wird kofinanziert von der Europäischen Union – GAP Strategieplan 2023-2027 der Autonomen Provinz Bozen – LEADER Wipptal.»

Lage

Die Skiregion Sterzings-RatschingsGossensass liegt im Norden Südtirols und beginnt gleich nach dem Brennerpass. Die drei Skigebiete sind in Ladurns, Rosskopf und Ratschings-Jaufen.

Neuheiten

Ladurns: Ride and Race Zone – neue Funslop, Funcross und Speedmessstrecke; Ratschings-Jaufen: Neues Bergrestaurant «Summit Mountain Club» an der Bergstation; Rosskopf: Die neue Funslope für Groß und Klein bietet Wellen, Steilkurven, kleine Sprünge und jede Menge Spaß!

Das öffentliche Verkehrsnetz ist sehr gut ausgebaut. Der Südtirol Guest Pass »activeCard» wird von den teilnehmenden Gastgebern ausgestellt und ermöglicht unter anderem die unbegrenzte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, die direkt zu den jeweiligen Skigebieten führen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Vergünstigungen, unter anderem bei der Skivermietung und in Sportgeschäften.

Saisonhighlights

Alpinstadt Sterzing mit dem Weihnachtsmarkt "Sterzinger Glockenweihnacht" (original Südtiroler Christkindlmarkt): 28.11.2025. - 06.01.2026

«Early Bird» Sonnenaufgangsskifahren am Rosskopf: Jeden Freitag vom 26. Dezember 2025 bis 27. Februar 2026. Ski- und Hüttengaudi im Skigebiet Ratschings-Jaufen vom 12. Januar bis 15. Januar 2026 sowie vom 9. bis 12. März 2026 mit täglicher Live-Musik auf jeweils einer Skihütte. Lederhosen im Schnee im Skigebiet Ladurns am 21. März 2026 - mit Lederhose und Dirndl ab zum Pistenspass.

Weitere Informationen www.sterzing-ratschings.com

St. Moritz

12.12. – 14.12.

Ski Alpin F 2x Abfahrt, 1x Super-G

Davos 12.12. – 14.12.

Langlauf M/F

Teamsprint F, Sprint F, 10 km F

Arosa 16.12.

Skicross M/F

Davos 20.12.

Snowboard M/F

Alpin PSL

Engelberg 20./21.12.

Skispringen M/F

Scuol 10.01.

Snowboard M/F

Alpin PGS

Adelboden 10./11.01.

Ski Alpin M

Riesenslalom, Slalom

Laax 17.01.

Freeski M/F Slopestyle

Laax 17./18.01.

Snowboard M/F Halfpipe, Slopestyle

Wengen

16.01. – 18.01. Ski Alpin M

Super-G, Abfahrt, Slalom

Melchsee-Frutt 23./24.01.

Telemark M/F 2x Parallel-Sprint

Goms 23.01. – 25.01.

Langlauf M/F

Teamsprint F, Sprint C, 20 km C

Adelboden 10./11.01.

Veysonnaz 23./24.01. Skicross M/F

Veysonnaz 23./24.01.

Crans-Montana

30.01. – 01.02.

Ski Alpin M/F

Abfahrt F, Super-G F, Abfahrt M

Melchsee-Frutt 23./24.01.

Wengen 16.01. – 18.01.

30.01. – 01.02.

Silvaplana 27./28.03.

Freeski M/F Slopestyle, Halfpipe

Silvaplana 28./29.03.

Snowboard M/F Halfpipe, Slopestyle

Engelberg 20./21.12.

12.12. – 14.12.

Detaillierte Informationen zum Rennkalender www.swiss-ski.ch/events

Die Schwestern Flurina und Laila Bätschi fahren beide Snowboard Alpin. Sie verbindet weit mehr als ihr Sport. Konkurrenz kennen sie nicht – zumindest noch nicht.

Hinter dem Haus der Familie Bätschi auf der Lengmatta in Davos Frauenkirch lief einst ihr eigener Lift – ein «Häntschefrässer» samt Konzession: 300 Meter Piste mit drei Wellenmulden, vom Stall aus beleuchtet, vom Nachbarn mit dessen Pistenbully präpariert. Für die Eltern Corina und Peter war es ein kleiner Wintertraum, auf dem sie nachts powderten, wenn die Kinder schliefen. Für Flurina und Laila ist es der Hang, auf dem sie ihre ersten Schwünge machten – damals noch auf Ski.

Corina und Peter Bätschi lernten sich als Skilehrer kennen. Sie heiratete im weissen Skianzug, er im schwarzen – die gemeinsame Fahrt auf dem Raceboard wurde zum Symbol für ihren Zusammenhalt und ihre Leidenschaft fürs Snowboarden. Diese Leidenschaft haben sie weitergegeben – als Leiter der heimischen Snowboard-JO und an ihre Töchter.

Flurina Neva Bätschi, 22, gehört im Snowboard Alpin zum Nationalteam von Swiss-Snowboard. Sie debütierte 2022 im Weltcup, holte drei Medaillen an Juniorinnen-Weltmeisterschaften und stand Ende 2024 erstmals auf dem WeltcupPodest im Parallel-Slalom – ausgerechnet zu Hause in Davos. Laila Ursina Bätschi, 20, fährt im B-Kader im Europacup-Team. Sie gab 2023 ihr Weltcup-Debüt und fuhr letzte Saison zum ersten Mal auf ein Europacup-Podest. Als ihre Schwester beim HeimWeltcup die Ziellinie überquerte und Bronze holte, flippte Laila komplett aus.

«Es macht uns sehr glücklich zu sehen, wie sehr sie sich füreinander freuen», sagt Corina Issler Bätschi. Sie steht oft selbst am Pistenrand, als Torwartin oder Speakerin, während Peter als Torwart oder als Vizepräsident des Weltcups in Davos im Einsatz ist. Für die Familie ist es selbstverständlich, Teil des Ganzen zu sein, an Wettkämpfen mitzuhelfen –ganz egal ob die Töchter am Start stehen oder nicht.

Ihr eigener Skilift direkt hinter dem Elternhaus: An der Lengmatta in Davos Frauenkirch sind die Bätschi-Schwestern im Schnee aufgewachsen. Bild: zvg

Noch nie sind Flurina und Laila in einem Weltcup- oder Europacuprennen gegeneinander angetreten – das direkte Duell in den Finals im Parallel-Slalom bleibt also offen. Und trotzdem sind sich die Schwestern einig: Konkurrenzkampf gibt es zwischen ihnen nicht. «Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Flu als meine Konkurrentin empfunden», sagt Laila. Flurina ergänzt: «Wenn es ihr läuft und mir nicht, dann freue ich mich für sie mehr, als dass ich mich über mich selbst nerve.» Sie gesteht sogar, dass sie nervöser ist, wenn ihre Schwester fährt, als wenn sie selbst am Start steht.

Für beide bedeutet jedes Rennen: zwei Starts, zwei Chancen.

Ihre Eltern sehen diese Nähe mit Stolz. «Wir wollen unseren Töchtern mitgeben, dass eine Schwester etwas Wertvolles ist», sagt Corina Issler Bätschi, die selbst eine tiefe Verbindung zu ihrer Schwester pflegt. Dieses blinde Vertrauen, das sie haben – das sei ein Geschenk.

Ein Geschenk, das auch zehren kann. Laila erinnert sich an die Zeit, als sie verletzt zu Hause blieb und ihre Schwester vermisste – die Folgen von Covid, eine chronische Knieentzündung und eine Gehirnerschütterung setzten ihr in den letzten Jahren zu. Laila vermisste Flurina so sehr, dass sie am Bahnhof in Tränen ausbrach, als sie sie endlich abholte. «Egal wo du bist, ein Teil deiner Familie ist immer dabei», sagt Flurina über das gemeinsame Unterwegssein im selben Sport.

Früher gelernt, heute genutzt

Es ist die Jüngere der beiden, Laila, die zuerst den Weg ins Snowboard-Alpin fand. Flurina hielten die harten und steifen Schuhe zuerst noch zurück. Das Softboard wurde ihr aber irgendwann dann doch zu langsam, als immer mehr Kinder in der JO aufs Raceboard wechselten. Laila fuhr zwar zunächst noch Ski Alpin, startete ihre Ausbildung am Sportgymnasium

Davos jedoch bereits als Snowboarderin. Flurina begann dort als Eiskunstläuferin, eine Zeit lang machte sie beides: Morgens fuhr sie ein Snowboardrennen auf der Lenzerheide, am Nachmittag trat sie an den Bündner Meisterschaften im Eiskunstlauf in Chur an – im Auto schminkte sie sich noch schnell. Mit 15 fiel dann auch für sie die endgültige Entscheidung fürs Raceboard. «Uns war es einfach wichtig, dass sie polysportiv aufwachsen und vor allem ohne Leistungsdruck», sagt Peter Bätschi.

Flurina bringt das Kantengefühl vom Schlittschuhlaufen mit, Laila das Linienverständnis vom Skirennsport. Heute profitieren beide von ihrem Hintergrund und daher unterscheidet sich auch ihre Technik. Trotz Harmonie und äusserlicher Ähnlichkeit sind die Bätschi-Schwestern sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Während Laila eher die sensible und einfühlsame ist, ist Flurina die pragmatische. Und auch da wieder: «Wir ergänzen uns ganz gut», sagt Laila.

Gestritten haben sie in all den Jahren höchstens ein-, zweimal – an den Grund erinnert sich keine von beiden. Wirklich brenzlig wird es nur im kleinen gemeinsamen Bad: Wenn Flurina zu Hause ist, prallen die Gewohnheiten aufeinander. Die eine will den Spiegelschrank beim Zähneputzen offen haben, die andere zu.

Solche kleinen Konflikte tragen die Bätschis locker aus – so wie den Konkurrenzkampf, den es zwischen ihnen schlicht nicht gibt. Und auch wenn es irgendwann passiert, dass die Schwestern in den Finals gegeneinander antreten, wollen sie entspannt bleiben. «Ich würde gegen niemanden lieber verlieren als gegen meine Schwester», sagt Flurina. Und Laila nickt.

Text: Lia Näpflin

Ihr feines Kantengefühl hat Flurina Bätschi vom Eiskunstlauf– eine Eigenschaft die sie als AlpinSnowboarderin auszeichnet. Bild: Stephan Bögli

Die Nordische Kombination war in der Schweiz fast verschwunden – nun regt sich neues Leben, getragen von einer jungen Generation. Mittendrin: die Kempfs, deren Leidenschaft ungebrochen ist.

Um Kandersteg liegt Nebel, der zwischen den Hängen hindurch streift. Die Schanze braucht heute keine Bewässerung – der Himmel übernimmt. Neben dem Schanzentisch schaut Mutter Pia Alchenberger Kempf unter dem Schirm zu, während Vater Hippolyt Kempf das Startsignal gibt. Erst das Pfeifen, dann das Rauschen und zum Schluss das dumpfe Klatschen der Ski beim Aufprall – ein Klang, der im Regen versickert. Das Training ist abgesagt wegen Wind und Wetter. Doch Finn und Noé Kempf lassen sich vom Springen nicht abhalten – die Bedingungen erlauben zumindest ein paar Demonstrationssprünge.

«Der war nichts», sagt Hippolyt Kempf und stapft entschlossen zu seiner Frau hinüber. «Unten müsste es richtig tätschen» – dann wäre der Sprung weit, über 100 Meter. Bei Finn, dem Älteren der Brüder, «tätscht» es beim zweiten Versuch. Bei Noé beim dritten – ein wenig.

Nach jedem Sprung folgt Feedback vom Vater. Daran hätten sie sich längst gewöhnt, sagt Pia Alchenberger Kempf –schon seit ihrer Kindheit. Und auch die Brüder selbst betonen später, wie gerne sie von ihrem Vater lernen – obwohl er nur noch selten dabei ist. «Von mir haben sie das Poly-

sportive», sagt Pia. «Hippy hat in ihnen das Feuer für diese Disziplin entfacht.»

Zwischen Fliegen und Leiden

Die Familie Kempf lebt in Thun, doch ihr eigentliches Zuhause finden sie auf Schanze und Loipe, in ihrer Disziplin, der Nordischen Kombination – Skispringen und Langlauf, zwei Sportarten, die kaum unterschiedlicher sein könnten und doch zusammengehören. Für Hippolyt ist es ohnehin klar: «Das ist die schönste Sportart überhaupt.» Erst das Gefühl des Fliegens, später die brennenden Beine, die müden Arme, das Feuer in der Lunge – genau diese Mischung fasziniert ihn bis heute. Und sie führte ihn 1988 in Calgary zum Olympiasieg.

Kempf war nach seiner Karriere von 2003 bis 2022 in verschiedenen Funktionen für Swiss-Ski tätig – unter anderem als Disziplinenchef Nordische Kombination und Langlauf sowie als Ski-Nordisch-Direktor. Als er damals seine Arbeit als Disziplinenchef aufnahm, gab es in der Nordischen Kombination noch vier Teams über mehrere Stufen hinweg.

Heute ist die Ausgangslage eine ganz andere: Im Swiss-Ski-Kader stehen gerade einmal zwei Athleten. Einer von ihnen ist Finn Kempf, 19 Jahre alt, seit zwei Jahren im C-Kader. Ein Aufblitzen einer Disziplin, die in der Schweiz einst auf breitere Beine gestellt war. Doch diese Beine wurden gekürzt – genauso wie das Budget.

Der lange Weg ins Abseits

2006 begannen die Kürzungen. 2011 folgte der strategische Entscheid, die Nordische Kombination organisatorisch dem Skispringen anzuschliessen. Und 2022 dann der Entschluss, das verbliebene Budget für die Integration des damals einzigen Schweizer Kombinierers, Pascal Müller, ins deutsche Team zu verwenden.

Diese Entscheide lassen sich nur im Gesamtbild einordnen: Swiss-Ski stand finanziell zeitweise unter Druck, die Zahl der Athleten schrumpfte, der Nachwuchs kam nicht nach, die Resultate blieben aus. Seit der Saison 1998 gab es für die Schweiz in der Nordischen Kombination drei Weltcup-Podestplätze. Der letzte liegt inzwischen acht Jahre zurück. – bei den Frauen gab es überhaupt noch nie einen Erfolg. Der aktuelle Disziplinenchef im Skispringen und der Nordischen Kombination, Joel Bieri, fasst zusammen: «Es ist schwierig, eine Disziplin voranzutreiben, wenn kaum Athletinnen und Athleten da sind. Und Erfolge bleiben im Leistungssport nun einmal der Massstab.»

Zwei Athleten sind es jetzt – und ihre Resultate sind die letzten Ankerpunkte einer Disziplin, die in der Schweiz fast verschwunden ist. Pascal Müller, 24, aus Oberurnen und Mitglied des B-Kaders, startete bereits dreimal an einer Junioren-WM, steht seit 2022 regelmässig im Weltcup am Start und war letzten Winter an der WM in Trondheim im Einsatz. Finn Kempf vertrat die Schweiz zweimal an einer Junioren-WM, feierte im August

seine Premiere im Sommer-Grand-Prix und sorgte Anfang September für ein Ausrufezeichen im Nachwuchsbereich: den ersten Schweizer Sieg in einem Alpencup seit 14 Jahren.

Finn Kempf hat sich seinen jüngsten Erfolg mit Sommertraining in der Schweiz und mit der Ausbildung zum Leistungssportler am Schigymnasium Stams erarbeitet. Jetzt im Maturajahr kombiniert

er seit vier Jahren Schule und Sport in Österreich. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Noé seit zwei Jahren. Seit diesem Jahr trainieren sie in der gleichen Gruppe: In Stams gibt es eine für die jüngeren und eine für die älteren Nordisch-Kombinierer, rund sechs Athletinnen und Athleten pro Team.

Das Skisprungtraining absolvieren sie meist zusammen mit den Skispringern – aber nicht immer. Für Kombinierer lohnt es sich, am Vormittag Sprünge und Schnellkraft zu trainieren und am Nachmittag Ausdauer. Ausdauer und

Nach jedem Sprung folgt das Feedback von Vater Hippolyt – eine Konstante seit ihrer Kindheit.

Schnellkraft beissen einander, sie hebeln sich gegenseitig aus. Und genau da liegt der Knackpunkt der Nordischen Kombination: «Mit der Ausdauer darfst du dir die Schnellkraft nicht kaputt machen», erklärt Finn Kempf. Das brauche bestimmtes Training, begleitet von erfahrenen Trainerinnen und Trainern, die genau wüssten, was sie tun.

«Wir haben alle Sportschulen in der Schweiz abgeklappert. Die richtige Förderung eines Kombinierers war zu diesem Zeitpunkt nirgends gewährleistet», sagt Pia Alchenberger Kempf.

Also wählte die Familie 2020 Stams –jenen Ort, an dem einst schon Vater Hippolyt als junger Kombinierer zur Schule ging.

Leistungszentren als Hoffnungsträger

Seit diesem Frühling gibt es nun zwei Nationale Leistungszentren für Skispringen und Nordische Kombination: Equipe West und Team Ost. Schulischer Partner ist die Sportmittelschule Engelberg, die 2020 erstmals eine Skispringerin

Die Brüder Kempf besuchen das Schigymnasium Stams – weil es in der Schweiz vor fünf Jahren für sie persönlich keine passende Lösung gab.

aufnahm und seit der Saison 2022 auch eigene Skisprungtrainerinnen und -trainer beschäftigt. Inzwischen besucht zudem ein Kombinierer die Schule. Da es in dieser Disziplin zurzeit nur wenige Athletinnen und Athleten gibt, ist Engelberg aktuell der einzige Stützpunkt.

Inzwischen haben die Brüder ihre nassen Anzüge gegen trockene Kleidung getauscht und sitzen im Sitzungszimmer der Nordic Arena in Kandersteg. Der Regen trommelt weiter gegen die Scheiben, Finn und Noé erzählen, wie langweilig sie es finden würden, «nur» Skispringen zu machen. Und wie froh sie sind, dass ihre Mutter – einst Langlauftrainerin und heute bei Swiss-Ski für die Ausbildung im Nordisch-Bereich zuständig – ihnen auch die ganz schmalen Ski nähergebracht hat.

Skispringen und Langlauf – beides haben die Brüder Kempf in Kandersteg gelernt. Die Eröffnung der Nordic Arena 2016 kam für sie also wie gerufen: vier Schanzen in verschiedenen Grössen, umgeben von einer Loipe. Während Finn als Ältester oft alleine trainierte, bildete sich in den Jahrgängen um Noé eine kleine Gruppe. Dass die Nordische Kombination in der Schweiz überhaupt überlebt hat, ist in den letzten Jahren vor allem der Arbeit einzelner Regionalverbände und Skiclubs zu verdanken.

In der Nachwuchsförderung gibt es dabei ein ungeschriebenes Gesetz: Bis 14 Jahre bestreiten Skispringerinnen und Skispringer in der Schweiz auch die Wettkämpfe in der Nordischen Kombination. Erst danach entscheiden sie, welchen Weg sie weitergehen wollen. «So öffnen wir dem Nachwuchs beide Türen», sagt Disziplinenchef Joel Bieri.

Der Knackpunkt der Nordischen Kombination: Sprungkraft und Ausdauer beissen sich.

Türen, die sich nun auch bei SwissSki wieder öffnen. Denn seit diesem Frühling steht nach 2018 erstmals wieder ein Trainer für die Nordische Kombination

Als Zwischenlösung wechselte Pascal Müller ins deutsche Team – dort bleibt der 24-jährige B-Kader-Athlet sicher noch bis zum Ende der kommenden Saison. Bild: Nocogirls

im Einsatz: Tim Hug, dreifacher OlympiaTeilnehmer – und jener Athlet, der vor acht Jahren für den letzten Schweizer WeltcupPodestplatz gesorgt hat. Er hat das langsame Einschlafen der Nordischen Kombination in der Schweiz am eigenen Leib miterlebt. Für seine letzte Saison 2019 finanzierte Swiss-Ski auch bei ihm die Integration in ein ausländisches Team – nicht in Deutschland wie bei Pascal Müller, sondern in Norwegen.

«Wir freuen uns, dass es im Nachwuchs wieder mehr Kombiniererinnen und Kombinierer gibt. Damit wird in Zukunft auch eine breitere Förderung besser möglich sein», so Bieri.

Der 34-jährige Hug betreut um Pascal Müller, der noch mindestens ein Jahr im deutschen Team bleibt, sowie Finn und Noé Kempf eine Gruppe von insgesamt sechs Kombinierern und einer

Kombiniererin. Sie stammen alle aus der Umgebung von Kandersteg und Einsiedeln, machen teils auch eine Berufslehre und sind zwischen 15 und 19 Jahre alt. Das Team steht noch ganz am Anfang. «Ich hoffe, dass wir in Zukunft so viele Athletinnen und Athleten haben werden, dass es wieder mehrere Teams gibt – so wie zu Beginn meiner Zeit», sagt Hug. Und so wie es schon 20 Jahre zuvor bei Hippolyt Kempf der Fall war.

Irgendwann schweift das Gespräch der Familie zu den Ferien im letzten Sommer ab. Und wie selbstverständlich hatten sie die Skisprungausrüstung mit dabei –in Japan. Andere fahren in die Skiferien. Kempfs machen Skisprungferien. Aus Leidenschaft. Genau diese Leidenschaft ist der Grund, weshalb die Familie trotz der mageren Jahre bei Swiss-Ski immer an die Nordische Kombination geglaubt hat. «Warum sollte man den Kindern eine so schöne Sportart vorenthalten? Sie sollen das erleben können, wenn sie wollen», sagt Hippolyt Kempf.

Text: Lia Näpflin

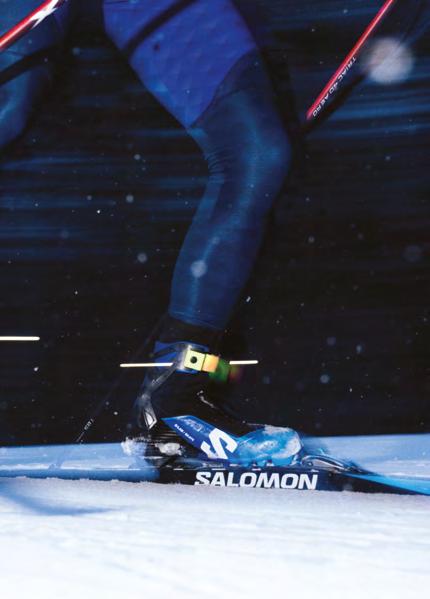

Lenz Hächler ist vieles, nur kein nächster Marco Odermatt. Der hochgehandelte Hoffnungsträger im Skirennsport passt in keine Schublade – und genau da beginnt sein Reiz.

Nach all den Straight-Fit-Jeans des Riesenslalom-Teams sticht seine Baggy-Jeans ins Auge. Es ist Lenz Hächlers erste Pressekonferenz – und das gleich in Adelboden, vor seinem Debüt am Chuenisbärgli, Weltcup-Rennen Nummer drei für den damals 21-jährigen Zuger aus Oberwil. Während Marco Odermatt, Loïc Meillard und Co. mit sportlichen Basecaps auflaufen, manche im Hemd, sitzt Hächlers Mütze locker über den Ohren, der Swiss-Ski-Pulli ist lässig über dem Gürtel hochgekrempelt.

Hächler zieht seine Kleider nicht an, um cool zu wirken. Er trägt sie, weil er sie cool findet, erklärte er Anfang September im Gespräch für diesen Artikel in Magglingen. Als er im Frühling als Gewinner des Sporthilfe-Nachwuchspreises geehrt wird, lautet eine Frage, ob er mit seinen Baggy-Jeans mit aufgestickten Gesichtern

eine Botschaft senden wolle. Hächler winkt ab: Sie gefalle ihm einfach. Und fügt trocken hinzu: «Ich trage halt einfach keine Skinny Jeans.» Punkt.

Weil diese Art von Hosen noch längst nicht als gängiges Erkennungsmerkmal alpiner Skirennfahrer gelten, wird Lenz Hächler gerne als «der Freestyler unter den

Alpinen» bezeichnet. In der Vergangenheit wechselte er seine Haarfarbe regelmässig – platinblond, pink, Leopardenmuster, nichts war ihm zu ausgefallen. Und wenn er einmal einen Tag zum Freifahren hat, dann garantiert nicht auf der Piste. Entweder mit 100 Sachen die Rennstrecke runter oder abseits im Tiefschnee. «Mit freiem Pistenfahren kann ich wenig anfangen», sagt er. Und ab und zu zieht es ihn in den Freestyle-Park – ein Backflip gehört dort dazu.

Im Europacup viel erreicht, im Weltcup noch ohne Resultate –Lenz Hächler sieht seinen Weg erst am Anfang.

Immer wieder von Verletzungen gebremst – auch abseits der Skipiste blitzt der Draufgänger in ihm durch - dieses Mal erwischte es den Fuss.

Das Skatboarden entdeckte Hächler in der Oberstufe in der Talentklasse in Schwyz. Später, an der Sportmittelschule in Engelberg, verbrachte er unzählige Abende alleine und übte – wie Internatsleiterin Helene Moser erzählt. Als er den «Treeflip» – quasi ein Doppelsalto fürs Brett – zum ersten Mal stand, war das für ihn ein «crazy Moment». «Emotionaler als jedes Skirennen», witzelt Hächler.

Emotional war auch das Aus in Adelboden: Innenski im ersten Lauf. Lenz Hächler ist ein Innenski-Pilot – das kann er nicht abstreiten. Innenski-Fehler sind oft der Grund für seine nicht seltenen Ausfälle. Doch Hächler ist weit mehr als sein lockeres Auftreten und seine Schwäche: Er ist Junioren-WMZweiter im Super-G 2023, Juniorenweltmeister

im Slalom 2024, stand bereits achtmal im Europacup auf dem Podest (vier Siege), gewann die Riesenslalom-Wertung letzte Saison und belegte in der Europacup-Gesamtwertung Rang zwei.

All diese Erfolge zeigen sein Talent, doch genauso prägen ihn seine Herkunft, sein Charakter und sein Stil. Denn Lenz Hächler ist noch mehr und vieles zugleich: ein Stadtkind, ein Landei, ein Bergbub. Ein «Lusbueb», ein Draufgänger, ein Verletzter. Ein «Mega-Talent», das «Zuger Skijuwel», das «Ski-Supertalent» – der «nächste Marco Odermatt».

Im Frühling überschlugen sich die Schlagzeilen, gespickt mit Superlativen über den vielseitigen Allrounder. Bei Swiss-Ski längst der HächlerHype genannt.

Geschrieben wird fast immer dasselbe: eben, dass er der nächste Odermatt sei. Eigentlich eher abgeschrieben, denn dieses Interview ist sein erstes grosses Gespräch überhaupt. Viele schreiben über ihn, ohne je mit ihm gesprochen zu haben. Und immer wieder taucht derselbe Vergleich mit Odermatt auf.

Doch hinter den Überschriften hört die Ähnlichkeit auf. Odermatt war beim Weltcup-Debüt zwei Jahre jünger, er war fünffacher Juniorenweltmeister und

Hächler ist für seinen Schalk bekannt –und dafür, dass er gerne Seich macht, wie er sagt.

stand im Alter von Hächlers Einstieg bereits auf einem Weltcup-Podest. Der Vergleich hinkt also. «Ich habe nicht nichts erreicht, aber ich bin noch nirgends», fasst Hächler zusammen. Und meint damit seine fünf Ausfälle in seinen fünf Weltcup-Einsätzen.

Alle wollen ihn

Stand jetzt ist Hächler im B-Kader und neu Teil der Riesenslalom-Mastery-Gruppe – gemeinsam mit Gino Caviezel, Justin Murisier, Thomas Tummler und eben Marco Odermatt. Mit Tummler und Odermatt verbindet ihn zudem der Ausrüster: Hächler wechselte in diesem Frühling von Nordica

zu Stöckli. Angebote hatte er von allen grossen Herstellern. Drei Marken testete er – und entschied sich für das Schweizer Produkt.

Zum Vertrag gehört sogar ein eigener Servicemann, etwas, das auf seiner Stufe sonst niemand hat. Hype sei Dank? Hächler zeigt sich überrascht über die Aufmerksamkeit und das Vertrauen. «Das alles ist eine Riesenchance für mich», sagt er. «Anscheinend sehen sie mein Potenzial.» Druck verspüre er keinen – auch nicht unterschwellig. Im Gegenteil: Mit Druck umzugehen zählt er zu seinen Stärken. Angst, dass der Hächler-Hype ihn ausbremsen könnte, hat er ebenfalls nicht. Vielmehr müsse er lernen, sich selbst zu bremsen – er, der Draufgänger.

Dosieren, drosseln, weniger riskieren

Risiko ist Lenz Hächlers Motor – und seine Falle. Nach Fehlern schaltet er nicht auf Sicherheit, sondern greift noch mehr an. Mal gelingt ihm damit das Spektakel, mal endet es im Aus. Zu oft will er das Maximum rausholen, obwohl es das in diesem Moment vielleicht gar nicht bräuchte. «Es fällt mir schwer, zu dosieren, weil ich immer denke, es könnte ja gehen», sagt Hächler. Er arbeite daran – und es sei bereits besser geworden.

Doch dosieren muss Hächler nicht nur auf der Piste, sondern auch mit Blick auf seine Gesundheit. Das hat er auf die harte Tour gelernt. Seit

sechs Jahren plagt ihn eine Knochenhautentzündung am Schienbein, die ihn Mitte letzter Saison sogar zwang, den Slalom komplett zu streichen – mit gerade einmal 21 Jahren. Die Belastung und der Druck auf das Schienbein waren zu gross. Im Riesenslalom und in den Speed-Disziplinen geht es besser – die ersten sechs Skitage dieser Saison absolvierte er schmerzfrei.

Umso grösser war die Freude über die schmerzfreien Kurven nach dem Bikesturz im Frühling, bei dem sich Hächler zwei Rippen brach und eine Hirnblutung erlitt. Doch sie hielt nicht lange, diese Freude: Statt wie geplant in Chile zu trainieren, verbrachte er den September alleine in Magglingen – Rehatraining. Grund: ein Bänderriss im Fuss, zugezogen beim Spikeball nach dem Skitraining. Es war nicht das erste Mal, dass er sich abseits des Skisports verletzte. Auch dort blitzt der Draufgänger durch.

Freude war für Hächler schon immer etwas Zerbrechliches. Als kleines Kind galt er nicht gerade als Sonnenschein – sein Gesicht war oft von einem «Lätsch» gezeichnet, wie er erzählt. Doch sobald er im Schnee stand, die Ski an den Füssen, hellte sich seine Miene auf, dann grinste er über beide Ohren. So wie beim «Seichmachen». In Gesprächen mit Wegbegleitern fällt immer wieder derselbe Begriff: Lusbueb. «Wer sagt das?», fragt Hächler mit einem Schmunzeln – und verrät sich damit gleich selbst. Er habe es schon immer gerne lustig gehabt, erzählt er, bevor er auf etwas Nachdruck von seinen Klingelstreichen berichtet, davon, wie er einer Lehrerin die Luft aus dem Velo liess oder einen Freund überzeugte, zusammen ein Ruderboot «auszuleihen», um in den Ferien für etwas Bewegung zu sorgen.

Wenn der Begriff «Lusbueb» fiel, blieb es nie bei diesem einen Etikett. Fast im selben Atemzug wird Lenz Hächler als extrem fleissig und clever, als aufmerksam, motiviert, immer freundlich und aufgestellt beschrieben. Als einer, der das Limit sucht, ohne egoistisch zu sein. Ein Eigenständiger, Selbstbestimmter – ein Teamplayer mit Schalk. Beschreibungen, die eher zum Vergleich passen, der ihm häufig nachgesagt wird. «Ich bewundere ihn sehr, aber ich will nicht wie Odi werden. Ich will ich sein, meinen eigenen Weg gehen.»

Und dieser Weg sieht bei Hächler anders aus: mit Baggy-Jeans statt Skinny, mit Backflips, Skateboard-Sessions bis spät in die Nacht und einer Portion Humor, die ihm niemand nehmen kann. Lenz Hächler – keine Kopie eines anderen, sondern einer, der unbeirrt seinen eigenen Abdruck im Schnee hinterlässt.

Text: Lia Näpflin

Er sucht das Limit – fleissig, clever und risikofreudig. Vergleiche mit Marco Odermatt lässt Hächler abperlen, denn er will seinen eigenen Weg gehen.

Ein Tag nur für sie – und doch für alle wichtig: Der erste «Girls Tramp Day» bringt Mädchen und Frauen zusammen. Auf dem Trampolin entsteht, was in den Freestyle-Parks oft fehlt.

Ein Samstag im September, eine Trampolinhalle etwas ausserhalb von Bern. Es riecht nach Gummi und abgestandenem Schweiss. Die Blicke der Mädchen tasten sich durch die Runde. Zähne knabbern an Haarsträhnen, Finger zupfen am T-Shirt.

25 Mädchen und Frauen sind in den «Unik Playground» gekommen. Hier warten Matten und Trampoline, ein Airbag, Rutschbahnen und ein Skatepark auf sie. Einige sind noch keine zehn Jahre alt, andere stehen kurz vor ihrem dreissigsten Geburtstag.

Sie wollen gemeinsam Trampolin springen.

Heute ist «Girls Tramp Day». Jeannine Bitzi von Swiss-Ski, die den Event mitorganisiert, stockt mitten in der Begrüssung. Aus der Turnhalle nebenan dringt ein Lärm herüber, der die Stille im Kreis übertönt. Höflich bittet Bitzi die Frau, die am Pfosten anlehnend gebannt zuhört, ihre Jungs etwas leiser zu halten.

Es ist der erste «Girls Tramp Day» überhaupt. Der Name verrät es schon: Willkommen sind nur Mädchen und Frauen. Was im Snowboard vor zwanzig Jahren begann – Trainerinnen und Athletinnen von Swiss-Snowboard organisierten

damals erste Angebote nur für Frauen –hat im Freeski erst seit drei Jahren einen Platz. Bisher allerdings nur auf Schnee. Und das reicht nicht.

Die Hoffnung auf mehr

«Wir haben beobachtet, dass in den Freestyle-Parks nach wie vor mehr Jungs als Girls unterwegs sind», sagt Bitzi in die Runde. Die Grundlage für die Tricks wird auf dem Trampolin gelegt. «In der Luft sich sicher und wohl zu fühlen, ist entscheidend.» Genau das wird hier geübt – und dieses Gefühl, diese Bewegungen

gehen später mit in die Freestyle-Parks. Darauf setzen die Organisatorinnen ihre Hoffnung. Deshalb finden auch noch zwei weitere «Girls Tramp Days» in den Trampolinhallen in Laax und Interlaken statt.

Noch bevor das Aufwärmen startet, macht sich Saskia Münger bemerkbar, eine der weiteren Organisatorinnen. Sie weist in Richtung der Toiletten: Dort liegen Binden bereit – nicht nur für die Menstruation, sondern auch falls Blasenschwäche ein Thema sein sollte. Beiläufig schimmert darin das Motto des Tages durch: «do it anyway» – mach es einfach.

25 Mädchen und Frauen im Alter von 8 bis 29 Jahren füllen die Halle. Heute gehört das Trampolin nur ihnen.

Saskia Münger, Jeannine Bitzi und Kim Born (vlnr) arbeiten bei Swiss-Ski im Freestyle-Bereich – und sind die Köpfe hinter den «Girls Tramp Days». Bilder: Anja Erni

Es geht los. Die Gruppe macht sich bereit zum Sitzball. Auf die Jüngsten fliegen die Bälle sanft, die Älteren kriegen schon kräftigere Treffer ab, und bei den Frauen wird mit vollem Einsatz geballert. Es klatscht, es lacht, es zischt durch die Halle – ohne dass je jemand Regeln vorgibt. Jeder Wurf trifft so, wie er gemeint ist.

Die eine Hälfte übt Basissprünge. Die andere Hälfte folgt den Profis. Sie beherrschen nicht nur das Trampolin, sondern auch die Kicker im Park: Andrina Salis (20), Slopestyle- und Big-Air-Athletin im Snowboard-B-Kader, und Berenice Wicki (23), Snowboarderin und Mitglied des Halfpipe-Nationalteams.

Sie wissen, wie es sich anfühlt, die einzige Frau zu sein. Bis sie zu SwissSki kamen, standen sie in ihren Teams immer zwischen Jungs. «Das hat Gutes und Schlechtes», wird Wicki später erzählen.

Einfach drauf los

Kaum bei den Trampolinen angekommen, werden die beiden Athletinnen sofort umringt. Zwei junge Frauen wollen wissen, wie sie auf dem Snowboard eine ganze Drehung schaffen können – einen 360. Salis erklärt ihnen eine Trockenübung: Ein Klebstreifen am Boden hilft zur Orientierung: erst im Stehen, halb herum, dann ganz – langsam. Später auf dem Schnee, zunächst im Stand, dann über den Pistenrand, Schritt für Schritt bis zum Kicker.

«Aber am besten probiert ihr’s schon mal hier auf dem Trampolin.» Salis schaut den beiden zu, korrigiert mit ein, zwei Gesten, springt selbst vor. Ein kurzes Lob, ein Highfive – dann zieht sie weiter zum nächsten Trampolin.

Wicki unterstützt derweil Simona (27). Sie zögert noch, sich rücklings fallen zu lassen und danach einen Purzelbaum rückwärts zu machen – die Vorübung zum

Zuerst die Hand am Rücken und dann die Matte im Anschub: Berenice Wicki gibt Halt beim ersten Backflip.

Ein Sprung, ein Lächeln, tosender Applaus: Die Teilnehmerinnen feiern jedes kleine Stück Mut, das auf dem Trampolin gezeigt wird.

Backflip. «Geh einfach mehr in die Knie», rät Wicki. «Dann fällst du weniger weit.» Simona probiert es, wieder und wieder, bis sie sich aufrecht fallen lässt und die Drehung halbwegs gerade steht.

Der nächste Schritt: der Backflip mit Hilfestellung. Wicki zählt: drei, zwei, eins. Simona springt, Wicki gibt mit der Hand am Kreuz den nötigen Schwung – und Simona steht ihren ersten Backflip. Rund um das Trampolin wird applaudiert. Simona zieht die Schultern hoch, als wollte sie sich darin verstecken – wendet den Blick ab und lächelt verlegen.

Sie will Freeski –aber nicht allein

Selbst wenn eine Teilnehmerin für sich übt, kommt vom anderen Ende der Halle Jubel zurück. Mareen etwa. Sie hat sich bei Wicki Tipps für einen Cork 7 geholt – eine Drehung mit Schraube. Die 19-Jährige träumt vom Freeski, hat es aber bisher in kein Kader geschafft.

Drei Mal war sie schon in einem «Girls Camp» auf dem Schnee dabei. Dort hat sie Freundinnen gefunden, Gleichgesinnte. Nur: im Alltag haben die nicht immer Zeit, um mit ihr in den Park zu gehen. Allein fährt sie ungern. Dann schiessen ihr Fragen durch den Kopf: Gehöre ich überhaupt dazu, wenn ich «noch nicht so viel» kann? Kann ich mich da überhaupt blicken lassen? «Mir fehlt die Community», sagt Mareen.

Ist sie mit anderen Girls am Berg, verschwinden diese Zweifel.

Beide Gruppen sind mit den Basissprüngen durch: Strecksprünge, Drehungen, Sprünge auf dem Bauch, auf dem Rücken. Unik-Playground-Coach Aurelia Schwab strahlt – alle haben sich getraut, und mit jedem Sprung wurden sie mutiger. «Man merkt schon, dass keine Jungs dabei sind», sagt sie. In gemischten Gruppen seien es oft nur ein, zwei Mädchen. «Und die gehen dann schnell unter.»

Während die Jungs losrennen und schon vor dem Aufwärmen Backflips zeigen, zögern die Mädchen eher. «Das kann einschüchtern, und dann ist es schwierig, sie trotzdem zu motivieren, etwas Neues auszuprobieren», sagt Schwab.

Zur gleichen Zeit wollen Malea (8) und Zoé (8) Mila (9) etwas Neues beibringen – einen Flickflack vom Trampolin auf die Matte. Malea und Zoé kennen die Bewegung aus dem Geräteturnen, Mila dagegen fährt Snowboard und ist weniger mit Bodenübungen vertraut. Vorbildlich machen die beiden die Vorübungen vor, drängen nicht, sondern feuern Mila an.

Ein paar Mal staucht Mila den Kopf etwas ein, doch sie gibt nicht auf. Im richtigen Moment stützen Malea und Zoé sie, während die Coaches nur aus der Ferne zuschauen und grinsen. Dann steht Mila den Flickflack – und die drei jubeln gemeinsam. Malea und Zoé beenden den Jubel mit einem Handschlag, drücken sich kurz aneinander und klopfen sich auf den Rücken – eine Geste, die sonst eher Jungs gehört.

Begegnungen, die bleiben

Die zwei Gruppen vom Morgen haben sich längst aufgelöst. Einige rutschen die Rutschbahn hinunter, andere sind beim Skaten, manche flippen immer noch, und wieder andere liegen auf den Matten und quatschen. Die Frauen erzählen sich von Begegnungen mit den Mädchen: von jener, die einer anderen zugerufen hat «komm, versuch’s doch nochmal, du hast es fast geschafft», oder von der, die den Vortritt abgab, weil die andere schon länger am Trampolin stand und sie gerne sehen wollte, was sie gelernt hat. Auch von dem Mädchen, das meinte: «Das ist aber cool, dass du schon alt bist und auch probierst.»

Auf den Gesichtern der Frauen liegt immer wieder ein ähnlicher Ausdruck, halb gerührt, halb vergnügt. «Es ist einfach süss – und so cool. Dieses Miteinander», sagt Kim Born, die dritte Organisatorin von Swiss-Ski.

Doch langsam ist die Luft draussen, Hunger macht sich breit. Es gibt Hotdogs zum Selberbefüllen. Die einen greifen zuerst zu, die anderen stürzen sich aufs Basteln. Caps in beige, rosa oder schwarz liegen bereit, dazu Glitzersteine und drei Tuben Leim. Stein für Stein warten die Mädchen geduldig, bis der Leim die Runde gemacht hat und sie wieder an der Reihe sind. Am Ende klebt auf jedem Cap derselbe Badge: «do it anyway».

Auch Andrina Salis und Berenice Wicki sitzen beim Basteln. Jemand witzelt, mit Jungs wäre das wohl nicht möglich – sie würden längst gegeneinander antreten, herumalbern oder gar nicht erst ruhig sitzen bleiben. Bald dreht sich das Gespräch darum, wie es ist, die einzige Frau im Team zu sein. «Ich war immer irgendwie integriert, aber immer ein Einzelzimmer fand ich mit der Zeit doof», sagt Salis. Wenige Mädchen wagen sich in den Freestyle-Sport – und weil so wenige anfangen, bleiben noch weniger. «Allein in einem Team zu sein, braucht bereits Mut – und da geht es noch gar nicht um die Tricks.»

So einen Tag wie heute, nur mit «Girls» in der Trampolinhalle, hätten sie sich früher selbst gewünscht. Und doch hatte es auch Vorteile, im Jungsteam zu sein. «Die hatten ein höheres Level, und ich habe mich an ihnen orientiert. Ich bin überzeugt, dass ich auch deshalb besser wurde», sagt Wicki. «Sie haben mich gepusht – aber mir fehlte ab und zu jemand, der mich an der Hand genommen hätte.» Eine Frau.

Mutig sein. Besser werden. Miteinander. Die Worte schwirren seit Beginn durch die Halle – in Zurufen, mal liegen sie in einem Blick oder werden spürbar in Gesten. Und in der Schlussrede kehren sie wieder.

Seid mutig. Unterstützt einander.

Seid mutig.

Lasst euch Zeit.

Bildet Gruppen.

Seid mutig.

Bleibt mutig.

Es ist kurz nach acht, die Eltern stehen bereit, um ihre Töchter abzuholen. Ein, zwei stürmen noch einmal zu den Trampolinen – ein letzter Backflip.

Zurück bleiben die älteren Teilnehmerinnen. Wieder sitzen sie beisammen, wieder erzählen sie von den Begegnungen mit den Mädchen, von Worten und Gesten, die hängen geblieben sind. Und bevor das endgültige Tschüss gesagt ist, wird klar: Heute hat jede, die einen Backflip probieren wollte, ihn auch geschafft.

Text: Lia Näpflin

Zu den Snowboard-Kadern von Swiss-Ski gehören aktuell 8 Frauen und 13 Männer, dazu kommen im Sichtungskader 3 Frauen und 13 Männer. Bei den Freeskier:innen umfasst das Swiss-Ski-Kader 5 Frauen und 15 Männer, während dem Sichtungskader 4 Frauen und 22 Männer angehören. Gesamthaft machen die Frauen damit 29,7 % im Snowboard und 21,7 % im Freeski aus.

Swiss-Ski organisiert gemeinsam mit Sunrise laufend weitere Angebote in den Freestyle-Disziplinen – exklusiv für «Girls». Von Snowboard Freestyle über Freeski bis hin zu Ski- und Snowboardcross: Ziel ist es, Mädchen und Frauen auf allen Levels zu fördern und ihnen eine Community zu geben.

Alle Infos und Daten findest du hier

Bei der Förderung des Schweizer Schneesport-Nachwuchses nimmt die Stiftung Passion Schneesport mit Urs Wietlisbach an der Spitze eine gleichermassen bedeutende wie vorbildhafte Rolle ein. Die Ersteigerung eines Rennhelms von Didier Cuche war der Prolog einer mittlerweile zehnjährigen Erfolgsgeschichte.

Gegensätzlicher zum derzeitigen Stimmungshoch hätte die Gemütslage innerhalb der Schneesport-Nation Schweiz im Winter 2012/13 kaum sein können. Für Swiss-Ski zeichnete sich eine sportliche Baisse ab, die letztlich in einem historisch schlechten Abschneiden gipfelte – mit Platz 7 im Nationen-Weltcup der Alpinen. Die Alarmglocken schrillten laut, entsprechend wurden bei Swiss-Ski verschiedene Neuausrichtungen vorgenommen. Im Hintergrund liefen parallel die Vorbereitungen für eine neue Form der Nachwuchsförderung, von welcher der Schweizer Schneesport seit mittlerweile zehn Jahren massgeblich profitiert. Die Rede ist von der Stiftung Passion Schneesport.

Alles begann damit, dass sich Urs Wietlisbach, der Mitgründer der Investmentfirma Partners Group, in einer Sammelaktion einen Ovo-Helm des kurz zuvor zurückgetretenen Didier Cuche ersteigerte. Er bot so viel, dass

der 21-malige Gewinner eines WeltcupRennens und dessen Individual-Sponsor Ovomaltine fanden, für diesen Betrag sei es angebracht, Wietlisbach einen Skitag mit Cuche zu schenken. Annalisa Gerber, die damals das Sponsoring bei Swiss-Ski verantwortete, begleitete die beiden auf der Piste. Sie erzählte Wietlisbach dabei von ihrem Ansinnen, zur finanziellen Unterstützung des Schweizer Schneesport-Nachwuchses ein Crowdfunding lancieren zu wollen. Der Unternehmer bestärkte Gerber in ihrem Vorhaben, wies sie jedoch darauf hin, dass hierfür eine Stiftung gegründet werden sollte.

Nach monatelanger Vorarbeit war es im Januar 2015 schliesslich so weit: «Passion Schneesport», eine Stiftung zur Förderung des Schweizer Schneesport-Nachwuchses, wurde der Öffentlichkeit in St. Moritz vorgestellt. Ihr erster und bis heute einziger Stiftungsratspräsident: Urs Wietlisbach. Zusammen mit Urs Lehmann, Annalisa Gerber und Claudia Bonsack trieb er die Gründung von Passion Schneesport tatkräftig und entscheidend voran. Seine Botschaft: «Ohne Unterstützung des Nachwuchses verlieren wir unsere zukünftigen

Siegerinnen und Sieger.» Aus finanziellen Gründen soll dem Schweizer Schneesport kein Talent verloren gehen. «Für viele Talente und deren Familien ist der Schneesport, ein Schweizer Kulturgut, kaum mehr finanzierbar. Deshalb bedarf es einer langfristigen und konsequenten Nachwuchsförderung», so Wietlisbach. Vom grossen persönlichen Engagement und ausgezeichneten Netzwerk des erfolgreichen Investors und Unternehmers profitiert die Stiftung beim Akquirieren neuer Gönnerinnen und Gönner seit Anbeginn stark.

Urs Lehmann, bis vor kurzem Präsident von Swiss-Ski und langjähriger Vizepräsident des Stiftungsrats, betont: «Talentförderung und sportlicher Erfolg dürfen nicht von den finanziellen Möglichkeiten einer Familie abhängen. Die Herausforderungen, mit denen viele Nachwuchssportlerinnen und -sportler konfrontiert werden, sind zahlreich und vielfältig.» Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren hilft die Stiftung, Chancengleichheit für talentierte Athletinnen und Athleten zu schaffen.

Nachdem die Dr. Heinz GrütterJundt-Stiftung vor 21 Jahren im Zuge einer millionenschweren finanziellen Zuwendung zugunsten des alpinen Skisports

ins Leben gerufen worden war, wurde die Stiftung Passion Schneesport mit dem Zweck gegründet, finanzielle Mittel zur Unterstützung von jungen Athletinnen und Athleten aus allen elf Schneesportarten, die unter dem Dach von Swiss-Ski vereinigt sind, zu generieren.

Die von der Stiftung gesprochenen Förderbeiträge gehen nicht nur an talentierte Nachwuchsathletinnen und -athleten, sondern auch an spezifische Nachwuchsprojekte. Für die Saison 2025/26 werden 900'000 Franken an 50 Athletinnen und 102 Athleten bereitgestellt (Vorjahr: 819'300 Franken), in Bezug auf spezifische Nachwuchsprojekte

Die Stiftungsratsmitglieder Michael Müller, Annalisa Gerber und Diego Züger beim diesjährigen Partnerabend von Swiss-Ski. Bild: Stephan Bögli

Passionierte Sportförderer: Urs Wietlisbach und seine Frau Simone. Bild: zVg

wurden derweil 17 Förderanträge (von insgesamt 22) im Umfang von 880'000 Franken durch den Stiftungsrat positiv bewertet. Der Geldfluss in die Stiftung wird durch Gönnerinnen und Gönner, unter ihnen viele bedeutende Persönlichkeiten aus der Schweizer Wirtschaft, gewährleistet. Zum Inner Circle, der jährlich 50'000 Franken einzahlt, gehören aktuell 23 Personen, die Anzahl der Premium Gönner (Beitrag von jährlich je 15'000 Franken) liegt bei 75.

«Wir sind glücklich und stolz, zahlreiche landesweit sehr angesehene Persönlichkeiten zum Kreis unserer Gönnerinnen und Gönner zählen zu dürfen, die mit Herzblut hinter ihrem Engagement für den Schneesport-Nachwuchs stehen. Sie machen es möglich, dass die Förderbeiträge seit der Gründung

von Passion Schneesport enorm zugenommen haben», so Annalisa Gerber, Vizepräsidentin der Stiftung und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss-Ski. Gleichzeitig, so die Emmentalerin, sei es aber auch überaus wichtig, laufend neue Gönnerinnen und Gönner, die sich für die Schneesport-Jugend einsetzen wollen, für die Stiftung zu gewinnen. «Finanzielle Hürden sollen keine sportlichen Träume zerstören. Nur zusammen mit unseren Gönnern und Partnern ist es uns möglich, das Engagement für die Förderung des Schneesport-Nachwuchses von Jahr zu Jahr auszubauen. Die finanziellen Aufwendungen, die nötig sind, um Schneesport schon in sehr jungen Jahren ambitioniert zu betreiben, werden laufend grösser.»

Wer sich als Gönnerin oder Gönner für die Stiftung Passion Schneesport engagiert, erhält mehrmals jährlich privilegierten Zugang zu herausragenden Schneesport-Erlebnissen. Der beliebteste Anlass ist jeweils der Ski-Weltcup am Chuenisbärgli in Adelboden, dem im

vergangenen Jahr rund 70 Personen beiwohnten. Zu den wiederkehrenden Events gehören auch die Swiss-Ski Night sowie die Golf Charity.

… und hochdekorierte Botschafterinnen und Botschafter

Unterstützung bei der Generierung zusätzlicher finanzieller Mittel erhält der achtköpfige Stiftungsrat durch namhafte Botschafterinnen und Botschafter, die insgesamt 23 Olympia- sowie 45 WMMedaillen auf sich vereinen. Neben den viermaligen Olympiasiegern Simon Ammann und Dario Cologna sowie der zweimaligen Gesamtweltcup-Siegerin Lara Gut-Behrami gehören elf weitere aktuelle und ehemalige Athletinnen und Athleten dem Botschafter-Team an. Jüngstes Mitglied ist Franjo von Allmen, der bis 2023 selbst von der Stiftung finanziell unterstützt wurde. «Ich und meine Familie sind der Stiftung Passion Schneesport enorm dankbar. Ohne deren finanzielle

Stiftungsrat

Urs Wietlisbach (Präsident), Co-Founder Partners Group

Annalisa Gerber (Vizepräsidentin), Leiterin Relationship & Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss-Ski

Stéphane Bonvin, Founder Investis Group

Michael Müller, CEO Valora

Marc Maurer, ehem. Co-CEO On

Corine Blesi, Managing Director NZZ Connect

Didier Cuche, Markenbotschafter und Förderer

Diego Züger, CEO Commercial von Swiss-Ski

Unterstützung wäre mein Aufstieg an die Weltspitze kaum möglich gewesen», so der Abfahrts-Weltmeister von 2025. «Mit der wertvollen Unterstützung werden Träume von vielen jungen, schneesportbegeisterten Menschen gestärkt.»

Seit 2015 hält die Stiftung Passion Schneesport sportliche Visionen von ambitionierten und talentierten Jugendlichen am Leben. Rund 450 verschiedene Athletinnen und Athleten wurden bislang (über mehrere Jahre) zwecks Ausübung ihrer sportlichen Passion finanziell unterstützt. Mit der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen im kommenden Februar in Norditalien oder an einer der Weltmeisterschaften im darauffolgenden Jahr in Crans-Montana (Ski Alpin), Falun (Ski Nordisch) oder im Montafon (Ski Freestyle/Snowboard) werden einige von ihnen ein grosses Ziel demnächst verwirklichen –und die Erfolgsstory von «Passion Schneesport» um zusätzliche grossartige Kapitel erweitern.

Text: Roman Eberle

www.passionschneesport.ch

Tel.-Nr.: 031 950 61 35

Seit mehr als 55 Jahren begleitet AMAG/Audi Schweiz den Schweizerischen Skiverband Swiss-Ski auf seinem Weg an die Wintersport-Spitze. Höchste Zeit die aktuelle Ski-Nation Nummer Eins mit einem Sondermodell zu feiern. Der Audi Q4 45 etron quattro «Edition Swiss-Ski» beeindruckt nicht nur mit einer besonders sportlichen Ausstrahlung und Ausstattung - samt hochwertiger Integration des Swiss-Ski Logos an der C-Säule, roten Ziernähten und einer tangoroten Schlüsselblende, sondern sorgt auch dank Allrad-Antrieb, einer Reichweite von bis zu 518 km und einer noch schnelleren Ladeleistung für ein sicheres Vorwärtskommen bei Schnee und Eis.

Audi und Swiss-Ski verbindet eine lange Tradition der Präzision, Zuverlässigkeit und des technischen Fortschritts. Beide stehen für höchste Qualitätsstandards, die nicht nur auf den Strassen, sondern auch in den Bergen zu spüren sind. Mit seinem hervorragenden Platzangebot und seinem schlanken Wendekreis, hat der Audi Q4 e-tron quattro bereits grosses Aufsehen erregt. Mit der Sonderedition «Swiss-Ski» bietet Audi eine Variante, die nicht nur durch ihr sportliches Design, sondern auch durch ihre enge Verbundenheit mit dem Schweizer Wintersport und den charakteristischen Werten der Marke Audi überzeugt.

Allradantrieb und Schweizer Präzision

Das Sondermodell basiert auf dem Audi Q4 45 e-tron quattro und überzeugt bereits in der Basis mit seinem fortschrittlichen AllradAntrieb quattro. Dieser sorgt nicht nur für

Schlüsselblende tangorot

herausragende Fahrstabilität und Sicherheit auf verschneiten Strassen, sondern spiegelt auch die enge Verbindung zum Schweizerischen Skiverband wider, wo Präzision und Perfektion über Erfolg und Leistung entscheiden. Aber auch in Sachen Technologie lässt die «Edition Swiss-Ski» keine Wünsche offen. Mit fortschrittlichen Fahrassistenzsystemen, einem intuitiven Infotainment-System und einem beeindruckenden Head-up-Display mit Augmented Reality, ist der Q4 e-tron quattro bestens für jede Herausforderung gerüstet –sei es auf der Anreise über verschneite Bergpässe oder für die Fahrt ins Tal nach einem langen Skitag.

Sportlichkeit trifft alpine Tradition

Als einer der meistverkauften ElektroSUVs der Schweiz überzeugt der Audi Q4 45 etron quattro aber nicht nur technologisch, sondern auch mit seinem modernen Elektroantrieb. Mit bis zu 518 km Reichweite nach WLTP und einer elektrischen Maximalleistung von 210 kW (286 PS) gibt sich der schicke Stromer nicht nur sportlich - er ist es auch. Eine Sportlichkeit, die sich auch in der gesteigerten Ladeleistung von 175 kW widerspiegelt – in 28 Minuten lädt die «Edition Swiss-Ski» von 10 auf 80 %.

Sportsitze mit roten Ziernähten

Exklusive Design- und Ausstattungsmerkmale der «Edition Swiss-Ski»

Optisch setzt der neue Audi Q4 45 e-tron quattro «Edition Swiss-Ski» klare Akzente. Im Innenraum begeistern hochwertige Materialien und Microfaser Dinamica-Sportsitze mit roten Ziernähten – perfekt für lange Fahrten durch winterliche Landschaften. Die «Kristallkugel» sind die exklusiven tangoroten Schlüsselblenden.

Und weil das noch immer nicht genug ist, zahlt Audi pro verkauftes Fahrzeug «Edition Swiss-Ski» CHF 200.- in die Nachwuchsförderung Ski Alpin von Swiss-Ski ein, um den nachhaltigen Erfolg zwischen Audi und SwissSki zu untermauern.

Kurzum: Mit dem Audi Q4 45 e-tron quattro «Edition Swiss-Ski» setzt Audi ein klares Zeichen: Der Winter kann kommen – und mit ihm ein Fahrzeug, das in den Alpen ebenso zu Hause ist, wie auf den Strassen der Stadt. Der Audi Q4 45 e-tron quattro «Edition SwissSki» kostet CHF 65'200.- und als Sportback CHF 67'150.-

Mehr Informationen auf www.audi.ch

Audi Schweiz, als offizieller Fahrzeugpartner des Schweizer Skiverbandes, wünscht den Ski Alpin Athletinnen und Athleten für die Weltcup-Saison 2025/2026 viel Erfolg und allezeit eine sichere Fahrt.

Wir freuen uns auf unvergessliche Gänsehautmomente - auf alpinen Spitzenskisport!

Urs Lehmann hat Swiss-Ski während 19 Präsidiumsjahren geprägt wie niemand vor ihm. Eine Würdigung zum Abschied.

«Ein bisschen Bayern München bei Swiss-Ski» – so titelte der «Tages-Anzeiger», als Urs Lehmann im August 2006 ins Präsidium gewählt wurde. Bayern München, der Fussballclub, den die einstigen Stars Franz Beckenbauer, Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge zum Weltverein geformt hatten. Urs Lehmann, damals erst 37-jährig und bekannt als Abfahrtsweltmeister von 1993, der erste frühere Spitzenathlet im obersten Skiverbandsgremium.

Die Erinnerungen an die medaillenlosen Ski-Alpin-Weltmeisterschaften 2005 in Bormio, diesen Tiefpunkt einer schmachvollen Saison, waren noch frisch. Und dann kam Urs, der zuvor als lautstarker Verbandskritiker aufgefallen war, und sprach von der Trophäenfabrik Bayern München. Der Ton war gesetzt.

Immer an den Besten orientiert

Spätestens mit der Wahl ins Präsidentenamt im Jahr 2008 sagte Urs Lehmann einem Giganten den Kampf an. Nicht dem FC Bayern, sondern dem Österreichischen Skiverband (ÖSV), nicht Kaiser Franz, sondern «Liftkaiser»

Peter «Schröcksi» Schröcksnadel, dem schier allmächtigen ÖSV-Präsidenten.

Die Schweizer Alpinen hatten sich zwar einigermassen vom Debakel im Bormio-Winter erholt, aber 2007/08 halt doch nicht einmal halb so viele Weltcup-Punkte wie die dominante ÖSVArmada gewonnen.

Urs hat sich immer an den Besten orientiert. Und so gehörte ein Anruf bei Schröcksnadel zu seinen ersten Amtshandlungen. «Ich fuhr zu ihm, wir gingen essen», erzählte er mir in einem der vielen Interviews, die ich als Journalist mit ihm führte. «Ich sagte, ich wolle von ihm lernen. Und er sagte: ‹Lehmann, du musst schauen, dass wir wieder auf Augenhöhe sind. Weil es nichts Besseres gibt für den Skisport als Zweikämpfe zwischen Österreich und der Schweiz.›»

Schon den Athleten Urs Lehmann hatte ein Österreicher geprägt: Karl Frehsner, der «eiserne Karl». Urs wurde als Skirennfahrer in den achtziger Jahren sozialisiert, als sich die Schweiz in einem Erfolgsrausch befand und Österreich phasenweise an der Dominanz der Erzrivalen zu verzweifeln drohte. Karl Frehsner war das Trainergesicht jener Epoche. An den triumphalen Weltmeisterschaften 1987 in Crans-Montana, dem Höhepunkt in der Schweizer Skigeschichte, kam Urs als Vorfahrer zum Einsatz; wenige Wochen später wurde er Abfahrtsweltmeister bei den Junioren.

Frehsner war auch der Stratege hinter Urs' «richtigem» WM-Titel sechs Jahre später in Morioka. Er hatte früh erkannt, dass die Piste in Japan bestens auf die Qualitäten des begnadeten Gleiters Lehmann zugeschnitten war. Als Frehsner den damaligen SSV 1991 verliess, war das Fundament für den Coup gelegt. Urs hat sich oft das wenig schmeichelhafte Attribut «Zufallsweltmeister» anhören müssen. Es ist Ausdruck eines grossen Missverständnisses, denn seinem einzigen Sieg und Podestplatz im Feld der Weltbesten lag ein brillanter Plan von Frehsner und der Skifirma Salomon zugrunde, den Urs am Tag X brillant umzusetzen vermochte.

Kein Mandat – eine Mission!

Der SSV in der Ära Frehsner, der ÖSV in der Ära Schröcksnadel – diese Idealvorstellungen hatte Urs im Kopf, als er sich aufmachte, Swiss-Ski als Präsident zurück an die Spitze zu führen. Seine Vorgänger waren Politiker gewesen, Nationalräte, die das Prestigeamt im Skiverband eher repräsentierend als gestaltend interpretierten. Urs stand für einen Stilbruch, den viele für überfällig hielten. Da kam einer, der mit der Präsidentschaft kein Mandat verband, sondern eine Mission. Am Tag seiner Wahl sagte Urs zu seinem Rollenverständnis: «Mich interessiert die Abgrenzung strategisch und operativ überhaupt nicht.» Da sprach ein Macher, der einige Jahre zuvor noch Chef Leistungssport hatte werden wollen.

Urs wurde in den ersten Jahren immer wieder dafür kritisiert, sich viel zu häufig ins Tagesgeschäft einzumischen – auch von mir. Swiss-Ski verschliess nach seiner Wahl vier Direktoren, ehe mit Markus Wolf ein operativer Chef installiert wurde, der selber zu einer starken Figur aufsteigen konnte – je nach Sichtweise neben oder unter der Überfigur Lehmann.

Swiss-Ski war in Urs' ersten Präsidentschaftsjahren durchaus erfolgreich, Vancouver 2010 mit den sechs Olympiasiegen (zweimal Simon Ammann, Didier Défago, Carlo Janka, Dario Cologna und

Mike Schmid) ragt aus dieser Zeit heraus. Doch personell rumpelte es immer wieder – «Knall bei Swiss-Ski» gehörte auf den Sportredaktionen zum SchlagzeilenStehsatz. Was manchmal vergessen ging: Zumindest der Direktorensessel war schon vor Urs' Amtsantritt ein Schleudersitz, der durchschnittlich im Zweijahresrhythmus betätigt wurde.

«Lehmann und der Scherbenhaufen»

Urs spürte immer wieder steife Brisen im Gesicht. Richtig ungemütlich wurde es in der Saison 2012/13, als das alpine Männerteam sportlich abstürzte und die Ski-Krise zu einem stehenden Begriff wurde. Didier Cuche zurückgetreten, Beat Feuz verletzt, die Materialumstellung verpatzt, die wichtigsten operativen Führungspersonen überfordert –und mittendrin Urs, der Krisenmanager,

Und wenn er einmal austeilte, so war das nichts im Vergleich zu dem, was er als Prellbock alles einsteckte.

im Kreuzfeuer der Kritik. Legendär die Medienkonferenz im Haus des Sports in Ittigen, als der Cheftrainer Osi Inglin die im Stolz verletzte Skination zur Einstimmung auf die Heimrennen im Berner Oberland als «Ski-Entwicklungsland» bezeichnete.

Nie hatte Präsident Lehmann schlechtere Presse. Der «Tages-Anzeiger» titelte am Saisonende: «Der richtige Mann am falschen Ort». Oder: «Lehmann und der Scherbenhaufen». Die «NZZ am Sonntag» schrieb: «Tatsache ist, dass sich bei Swiss Ski einige Leute die Frage stellen, ob

2023 in Méribel: Der Abfahrtsweltmeister von 1993 gratuliert der Abfahrtsweltmeisterin

der Präsident die Probleme lösen kann –oder ob er selber ein Teil des Problems ist. Das sollte auch er sich fragen.» Ein Rücktritt, freiwillig oder unfreiwillig, stand im Raum, zumindest als vage Option.

Urs hat sich auch in solchen Situationen nie verdrückt, sondern ist immer hingestanden. Und wenn er einmal austeilte, so war das nichts im Vergleich zu dem, was er als Prellbock alles einsteckte. Seine Unerschrockenheit und seine Nehmerqualitäten haben mich neben seiner Leidenschaft und seiner Unermüdlichkeit immer am meisten beeindruckt.

Persönlich angreifbar machte er sich damals, weil er etwas gar viele Hüte trug. Er war nicht nur CEO von Similasan und Präsident von Swiss-Ski, sondern auch noch Co-Kommentator bei Eurosport und 50-Prozent-Teilhaber der Agentur GFC, die er 2010 zusammen mit Bruno Kernen, seinem Zimmerkollegen von Morioka 1993, übernommen hatte und die zahlreiche Swiss-Ski-Athletinnen und -Athleten managte. Für Peter

Schröcksnadel war es selbstverständlich, die ÖSV-Stars wie Hermann Maier selber zu vermarkten. Doch in der einstigen Monarchie schert man sich wohl einfach weniger um Machtkonzentrationen als in der Schweiz mit ihrer basisdemokratischen Prägung.

Der Krisenwinter 2012/2013 ging durch Mark und Bein wie die Nullnummer von Bormio. Doch Swiss-Ski sollte sich rasch davon erholen. Die sehr erfolgreichen Heim-Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz stehen als Startpunkt für alpine Jubeljahre, die bis heute anhalten. Vor jenen Titelkämpfen hatte Urs noch moniert: «Für die Mittel, die wir den Teams zur Verfügung stellen, kommt zu wenig zurück. Punkt.» Mit dieser Durchsage unterstrich er, dass die fulminante wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes der sportlichen noch voraus war. Lehmann, der Similasan-CEO und Doktor

Swiss-Ski von 2006/07 bis 2024/25

Olympische Spiele: 45 Medaillen (24 Gold/9 Silber/12 Bronze)

WM-Medaillen: 205 (75/68/62), davon 68 im Telemark und 57 im Ski Alpin

Weltcup-Kristallkugeln: 173, davon 77 im Telemark und 41 im Ski Alpin

Umsatzentwicklung