Zur Sache

Zur Sache

Von Erika Erhardt

Teamleiterin Zentralasien / Russische Föderation und Projektkoordinatorin Armenien, Georgien und Kasachstan I Stiftung Verbundenheit

Publikationsreihe der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland

Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland

Erika Erhardt, M.A.

Teamleiterin Zentralasien / Russische Föderation und Projektkoordinatorin Armenien, Georgien und Kasachstan I Stiftung Verbundenheit

Erika Erhardt hat ihre Wurzeln in einem deutschen Dorf im Norden Kasachstans und kam in den 90er Jahren mit ihrer Familie als Spätaussiedlerin nach Deutschland. In ihrem Studium der „Slavischen Philologie“ an der Ruhr-Universität Bochum entdeckte sie ihr Interesse für Linguistik und vor allem für Grammatik. Dieses Interesse kann sie nun mit ihrem weiteren Schwerpunkt „Russlanddeutsche“ (im wiss. Sinne) verbinden. Seit 2017 engagiert sich Erika Erhardt auf nationaler und internationaler Ebene für deutsche Minderheiten in Osteuropa und den Staaten der GUS und für SpätaussiedlerInnen in Deutschland.

„Du kommst aus Kasachstan, dann sprecht ihr Zuhause bestimmt Kasachisch! -Noh, mer schwetze Deitsch“. Wie kommt es dazu, dass in den GUSStaaten Menschen leben, die noch heute wunderbar Deutschen sprechen? Kein Hochdeutsch, sondern Dialekt- wolgadeutschen Dialekt.

Laut der ersten Volkszählung lebten 1897 ca. 1,8 Mio. Deutsche im Russischen Kaiserreich. Wie kam es dazu? Im Juli 1763 gab die Russische Zarin Katharina II. ein Manifest heraus, in dem sie Kolonisten aus Europa in das russische Kaiserreich einlud. Dieser Einladung folgten zehntausende ausländische Siedler*, denn im damaligen Zarenreich waren viele geeignete Lebensräume noch unbewohnt, die Vielzahl an Wäldern, Flüssen, Seen und Meeren boten ein großes Potenzial für eine steigende Anzahl an Fabriken- so lautete es zumindest im Manifest der Zarin. Dieses Dokument wurde in unterschiedliche europäische Sprachen übersetzt und in den lokalen Zeitungen veröffentlicht. Um das Interesse der Kolonisten zu wecken, wurden zahlreiche weitere Versprechen gegeben. Darunter waren die Befreiung vom Militärdienst, Selbstverwaltung, Steuervergünstigungen, finanzielle Starthilfe, 30 Hektar Land pro Kolonistenfamilie, Sprachfreiheit und vor allem: freie Religions-Ausübung1. Verlockend waren diese Versprechungen insbesondere für viele deutsche Protestanten, die sich in katholisch dominierten Gebieten im Süden Deutschlands nicht wohl fühlten. Etwa 30.000 Europäer siedelten allein im ersten Jahrzehnt nach der Herausgabe des Manifestes in der Umgebung des Flusses Wolga an. Der Großteil von ihnen waren Deutsche. Heute werden diese Auswanderer als Russlanddeutsche bezeichnet (hist. Bezug zum Russischen Reich). Wo 1765 nur zwölf Kolonien existierten, waren es vier Jahre später bereits 105. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg zählte man in diesem Gebiet mehr als 365.000 Wolgadeutsche. Die versprochene staatliche Unterstützung gab es für die Kolonisten nicht, stattdessen hatten sie mit zahlreichen Nomadenüberfällen zu kämpfen.

*In dieser Publikation wird das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

Stiftung Verbundenheit „Zur Sache“ Nr.1, 2024 I 4

Trotz dieser Umstände schafften es die Siedler in den anfangs recht kahlen Gebieten an der Wolga neue Dörfer zu gründen und den Boden fruchtbar zu machen. Sie bauten Schulen, Kirchen sowie Verwaltungsgebäude und behielten ihre Sprache und Kultur bei. Die Konservierung der Sprache gelang ihnen hauptsächlich deswegen, weil sie in einigen Ballungsgebieten isoliert von anderen Siedlern lebten.

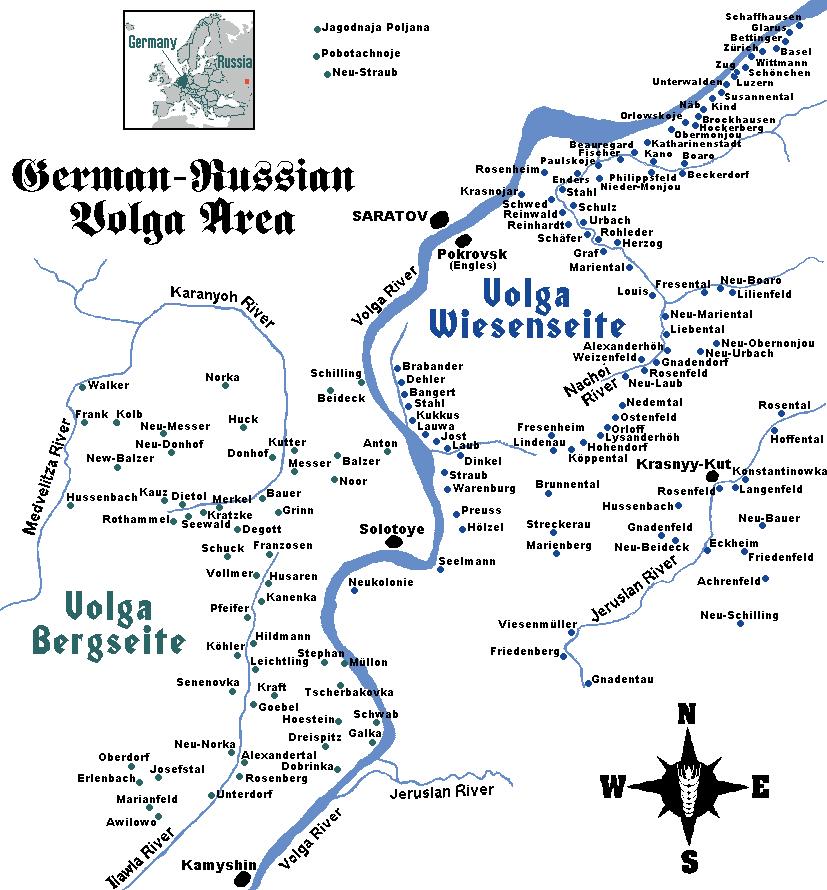

Abbildung 1 Wolgadeutsche Siedlungen (https://guenther-genealogie.de/galerie/)

Das friedliche Zusammenleben kam im 20. Jahrhundert zu einem Bruch. Bereits im Ersten Weltkrieg kam es zu Schwierigkeiten: Trotz der Tatsache, dass viele Männer als Soldaten auf russischer Seite kämpften, standen sie unter dem Generalverdacht potenzielle Verräter zu sein. Der Zweite Weltkrieg verschärfte diese Situation. Wer Deutsch sprach, wurde als „Faschist“ bezeichnet. Nach einem Erlass im Jahr 19412 wurden die deutschen Siedler innerhalb weniger Wochen in den Osten der Sowjetunion deportiert. Vorwiegend nach Sibirien, Kasachstan und an den Ural. Bis 1942 wurden mehr als 1,2 Mio. Deutsche deportiert. Ihnen wurden die staatsbürgerlichen Rechte aberkannt und ihr Eigentum wurde bis

auf wenige Habseligkeiten eingezogen. Männer und Frauen zwischen 14 und 60 Jahren mussten unter unmenschlichen Bedingungen in Lagern arbeiten. Auch die Kultur und Sprache der Deutschen litten in dieser Zeit. Deutsch in der Öffentlichkeit zu sprechen, blieb viele Jahre gefährlich. Erst 1964 wurden die Russlanddeutschen teilweise rehabilitiert. Doch die Angst Deutsch zu sprechen und sich zu seinen deutschen Wurzeln zu bekennen, blieb. Teilweise noch bis heute.

Unter den geschilderten Umständen der Deportationen und Jahre der Unterdrückung ist es erstaunlich, dass der Dialekt der Wolgadeutschen bis heute existiert. Dazu beigetragen hat unter anderem, dass die Wolgadeutschen 17 Jahre lang in einer autonomen Republik lebten. Dort hatten sie die Möglichkeit die deutsche Sprache in allen Lebensbereichen zu nutzen. In Schulen und an Instituten wurde auf Deutsch unterrichtet. Die Siedler führten ihre Lebensweise weiter, die sie aus ihrer historischen Heimat Deutschland kannten. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Dialekten dieser Siedler begann bereits im 19. Jahrhundert. Prof. Georg Dinges3, der selbst an der Wolga geboren wurde, reiste nach seiner Promotion durch die Wolgadeutsche Republik und sammelte sprachliches Material. Der Großteil der deutschen Siedler stammt gebürtig aus den Regionen Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Sie kamen auf dem Seeweg über Lübeck und Kronstadt nach Sankt-Petersburg und von dort weiter in das Wolgagebiet. Prof. Dinges erklärt in seinen Arbeiten, dass unter dieser Gruppe der hessische Dialekt am stärksten vertreten war. Daher kommt es dazu, dass wolgadeutsche Dialekte den heutigen ostmitteldeutschen Dialekten ähneln.

Es hot e mol e Fraa geleebt, un die esch sehr raich geweest.

Do isch er ier ee´zichere Suh´ gschdorb.

Es hat mal eine Frau gelebt, und sie ist sehr reich gewesen.

Da ist ihr einziger Sohn gestorben.

Un von der erste Schdun an esch se ganz ferweert im Kopp wor und zaite´wais nimme recht bei m Verstand geweest.

Do isch e Mol ir Mon ausgang; do hat e resnder Hondwärksporscht bei er ongekloppt um e Penning un um eebbes warmes se esse.

Und von der ersten Stunde an ist sie ganz verwirrt im Kopf geworden und zeitweise nicht mehr bei Verstand gewesen.

Da ist einmal ihr Mann ausgegangen; da hat ein reisender Handwerksbursche bei ihr um einige Pfennige und um etwas warmes Essen angeklopft.

Si loßt en enin kumme´, un gebt m Supp und Brod un e Schdik vom gischtriche Brode.

Sie lässt ihn hereinkommen, gibt ihm Suppe und Brot und ein Stück von dem gestrigen Braten.

Tabelle 1: Auszug aus Dinges „Über unsere Mundarten“4

Beim Lesen dieser Zeilen lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen mit Dialekten, die noch heute in Deutschland gesprochen werden. Und doch kann es nicht auf einen bestimmten Dialekt festgelegt werden. Wie kann das sein? Bei der Gründung der neuen Siedlungen an der Wolga kamen Sprecher verschiedener deutscher Dialekte zusammen. Durch die Vermischung dieser Mundarten und die anschließende Glättung der sprachlichen Unterschiede in den Kolonien, kam es zu einheitlichen lokalen Sprachvarianten in den einzelnen Dörfern. Als Beispiel kann die Kolonie „Katharinenstadt“ genannt werden, die von Menschen aus 44 Orten Deutschlands gegründet wurde. Unter diesen Gründern befanden sich Sprecher der oberdeutschen und auch der mitteldeutschen Dialektgruppen. Im Verlauf der alltäglichen Kommunikation bildete sich in Katharinenstadt ein Dialekt heraus, der zwar auf einer ostmitteldeutschen Variante der deutschen Sprache basierte, gleichzeitig jedoch deutlich von diesem Dialekt in Deutschland abweicht.

Abbildung 2

Zeitschrift „Neues Leben“ - Eine der Zeitschriften, die im Wolgagebiet verfügbar war

Lässt man denselben Satz „Das ist mal eine große Gabel! Wo hast du die denn her?“ von Sprechern verschiedener Siedlungen laut vorlesen, erhält man jeweils unterschiedliche Aussprachen. Auch wenn sie sich ähneln, hat doch jeder Dialekt seine individuellen Ausprägungen.

Dess is e moul e grous gowl! Wu houst de dan die häär? (Dorf Kraft)

Des is e mol e gruus gowl! Wu hoste dan die häär? (Dorf Warenburg)

Des is e mol e gruus gawl! Wu hoste dan die häär? (Dorf Kukkus)

Des is e mol e groosi gawl! Wu hoschte si dan häär? (Dorf Tscherbakowka)

Tabelle 2: Auszug aus Dinges „Über unsere Mundarten“

Die Sprache der wolgadeutschen Siedler wurde jedoch nicht nur durch die mitgebrachten Dialekte beeinflusst. Auch die Umgebungssprache trug ihren Teil dazu bei. Sei es nun Russisch, Ukrainisch oder in Teilen Kasachisch. Es gab viele Lehnwörter, die sich vor allem auf neue Errungenschaften sowie technische und wirtschaftliche Entwicklungen bezogen. Die deutschen Begriffe für diese Fortschritte blieben für die Wolgadeutschen aufgrund des fehlenden Kontakts zu Deutschland unbekannt. Teilweise hatten sie Zugang zu weltlichen Büchern und Zeitungen, die in Deutschland und/ oder Petersburg gedruckt wurden. Mit Hilfe dieser Bücher, Kalender oder Zeitungen drangen hochdeutsche Ausdrücke in die wolgadeutschen Dialekte5. In vielen Fällen geschah dieser Prozess jedoch nach Gehör. Zum Beispiel durch die wöchentliche Predigt des Priesters, auswendig gelernte Texte aus Gebetsbüchern, Gespräche mit Lehrern usw. Prof. Dinges zählt in seinen Forschungen ca. 800 Lehnwörter, was nicht bedeutet, dass jede Siedlung alle 800 Entlehnungen aktiv nutzte. Neben den technischen Begriffen wurde die Alltagssprache durch weitere Bezeichnungen der Umgebungssprache gespickt:

Baschalaste, Gum, guk nar mool, wi sich die Rewede do rom barodse: des Roode is schun ganz malak und hod ewer ach gar ka Sile meh´.

Bitte, Vetter (Пожалуйста, кум), guck mal, wie sich die Burschen (Ребята) da rum ringen/ kämpfen (борятся) ringen; der Rote ist schon ganz klein (маленький) und hat eben auch gar keine Kraft (силы) mehr.

Tabelle 3: Auszug aus Dinges „Über unsere Mundarten“

Wie auch die Dialekte in Deutschland, haben die wolgadeutschen Mundarten heute einen schweren Stand. Es ist ein natürlicher Prozess, dass Dialekte meist nur noch im engsten Familien- und Freundeskreis genutzt werden. Deswegen ist die Erstellung von Dialektwörterbüchern von entscheidender Bedeutung. Die lexikalischen und grammatikalischen Formen der wolgadeutschen Dialekte müssen dokumentiert werden. Bereits 1930 wurde ein Versuch unternommen einen Atlas der wolgadeutschen Dialekte zu erstellen. Diese Forschung musste jedoch

aus politischen Gründen eingestellt werden. Das Material für den Sprachatlas wurden dem Archiv übergeben und blieb viele Jahre unberührt. Heute gibt es einzelne Sprachatlanten und Werke, die die Sprichwörter der wolgadeutschen Siedler festhalten.

Die Sprecher der wolgadeutschen Dialekte haben bis auf seltene Ausnahmen kein gemeinsames Territorium, sondern leben in weiter Zerstreuung. Dadurch verlieren sie eine der Grundlagen ihrer Identität: ihre Muttersprache. Eine Muttersprache kann nur dann gedeihen, wenn sie gepflegt, gesprochen und weitergegeben wird. Sprache und Kultur sind untrennbar miteinander verbunden, denn die Kultur einer Gesellschaft wird durch die Verwendung von Sprache geschaffen und weiterentwickelt. Der Kommunikationsradius der wolgadeutschen Dialekte nimmt immer weiter ab. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig diesem Verschwinden der Dialekte entgegenzuwirken. Dies gilt für die Sprache ebenso wie für materielle und geistige Güter der Wolgadeutschen. Damit diese Güter nicht für immer verschwinden und in Vergessenheit geraten, müssen die Ruinen deutscher Kirchen und Schulen restauriert werden. Kleidung, Haushaltsgeräte, Manuskripte und weitere literarische Werke der Wolgadeutschen müssen aufgearbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dies geschieht bereits in einzelnen Museen, Heimatstuben und Kulturzentren deutschlandweit. Solange es noch Sprecher dieser wolgadeutschen Dialekte gibt, müssen sie gehört und festgehalten werden. Es ist die Aufgabe ihrer Nachkommen, dem Dialekt zuzuhören und daran mitzuwirken, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Wenn die wolgadeutschen Siedler es geschafft haben, ihre Muttersprache über mehr als 250 Jahre zu konservieren, dann schaffen wir es doch auch für einige weitere Jahre, oder?

1Schippan, M./ Striegnitz, S. (1992): Wolgadeutsche. Geschichte und Gegenwart. Berlin, Dietz.

2German, A. (2002): Istorija nemcev povolž’ja. Saratov.

3Dinges, G. (1924/25): Zur Erforschung der Wolgadeutschen Mundarten. Teuthonista 1 (4), 299-313.

4Dinges, G. (1923): Über unsere Mundarten. Beiträge zur Heimatkunde des deutschen Wolgagebiets, 60-72.

5Minor, A. (2016): Itogi razvitija jazykovych variantov povolžskich nemcev v pervoj polovine XX veka. Saratov.

1. Erhardt, Erika 2024: „Wolgadeutsche Dialekte“

Herausgeber

Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland

An der Feuerwache 19 95445 Bayreuth

Stand

1. Auflage, Juli 2024

Text, Layout und Gestaltung

Erika Erhardt, Sebastian Machnitzke, Dr. Marco Just Quiles, Peter Aifeld, i. Z. m. Sustainable Advertising

© 2024 Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland

An der Feuerwache 19, 95445 Bayreuth

info@stiftung-verbundenheit.de I www.stiftung-verbundenheit.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt und verbreitet werden.

Publikationsreihe der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland