Governar bem exige parcerias: as PPPs na Califórnia • Nos negócios, sai a sustentabilidade, entra a regeneração

Governar bem exige parcerias: as PPPs na Califórnia • Nos negócios, sai a sustentabilidade, entra a regeneração

Nos Estados Unidos, sim, opinam Mark Kramer e Steve Phillips; cinco autores brasileiros analisam a questão no contexto nacional

POR MARK KRAMER E STEVE PHILLIPS

Avanços espetaculares na escala e na sofisticação da filantropia estratégica nos Estados Unidos não bastaram para melhorar as condições da população país afora. Propomos um novo modelo – a filantropia de empoderamento – que promova a autodeterminação política e econômica e ajude indivíduos a buscar suas próprias soluções e a garantir uma plena democracia multirracial

Respostas

Richard Sippli, do Movimento Bem Maior; Raphael Mayer, da Simbi Social; Paula Fabiani, do Idis; e Eliana Sousa Silva e Gisele Ribeiro Martins, da Redes da Maré, trazem o debate para o contexto nacional

42

Governar bem exige parcerias

POR KATHLEEN KELLY JANUS

De mudanças climáticas a ameaças à segurança nacional, os problemas que o mundo enfrenta são grandes demais para serem solucionados apenas por governos. Parcerias público-privadas mostram como a colaboração entre setores pode catalisar e potencializar a inovação

52

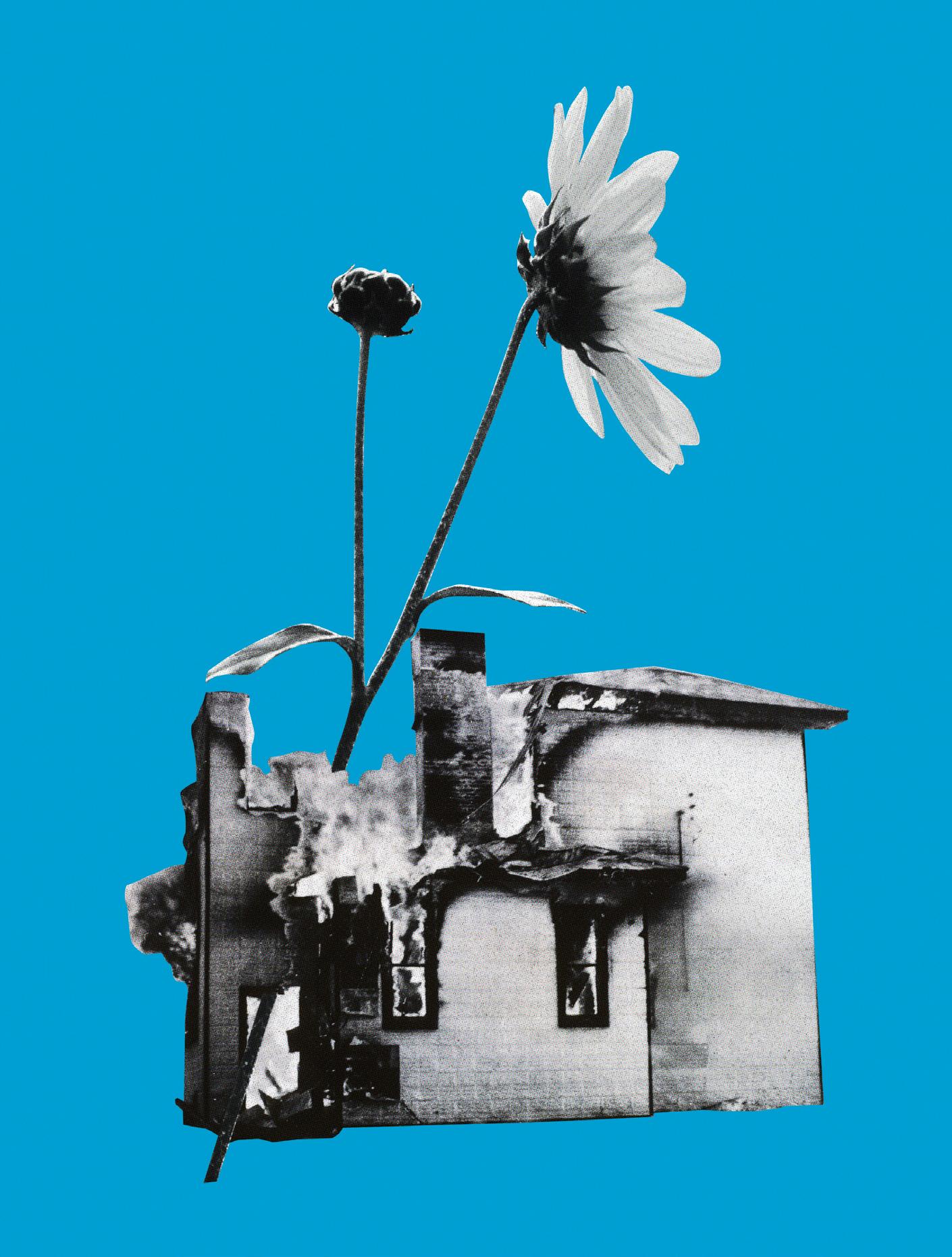

Como a regeneração está redefinindo os negócios

POR CHRISTOPHER MARQUIS

A busca pela sustentabilidade não alterou de forma substancial os efeitos destrutivos da atividade empresarial. Somente adotando um novo modelo poderemos enfrentar as maiores crises globais da atualidade

CARTA AO LEITOR

4 O meu, o seu e o nosso

SSIR ONLINE

5 Uma nova abordagem / Decolonizar métricas... / ... E o conhecimento / Retrato do Brasil / Mosaico filantrópico

O QUE HÁ DE NOVO

6 Na Índia, mulheres alçam voo / Nada de construir do zero / Democracia com acessibilidade / Na Califórnia, artistas ganham teto todo seu

HISTÓRIAS DO CAMPO

10 Crianças com deficiência não ficam para trás

No Maláui, Sightsavers trabalha pela educação e contra os estigmas que atingem esse grupo

POR MADALITSO WILLS KATETA

12 Construção circular

Uma equipe multinacional está reciclando concreto e tijolos usados para novos edifícios na República Tcheca

POR PAUL HOCKENOS

14 Programando uma segunda oportunidade na vida

Com programa de treinamento e apoio, empresa social Take2 ajuda na reinserção de ex-presidiários

POR RINA DIANE CABALLAR

ESTUDO DE CASO

16 Promovendo uma cultura de cuidado na educação

Nas últimas duas décadas, a Fundação Jed luta contra a crise de saúde mental que aflige jovens nos Estados Unidos. Sua história destaca a importância de abordar as causas culturais desse fenômeno, por meio da mudança de sistemas

POR ALISON BADGETT

Um dado de pesquisa: 50% dos estudantes universitários tinham ansiedade e depressão em um grau que atrapalhava sua vida pessoal ou acadêmica

— DE PROMOVENDO UMA CULTURA DE CUIDADO NA EDUCAÇÃO P. 18

PONTO DE VISTA

61 O problema da diversidade no voluntariado

A falta de recursos não deveria impedir jovens de servir a suas comunidades

POR YASMINE MAHDAVI

63 Uma economia sem dinheiro vivo não é boa

O futuro das finanças pode ser digital, mas não devemos subestimar a resiliência e a liberdade que a moeda em espécie traz

POR SEEMA PREM

65 Quem sabe mais sobre agrofloresta?

Em certos contextos, os métodos atuais para alcançar a sustentabilidade agrícola podem ser contraproducentes à preservação ambiental

POR EVELYN R. NIMMO, ANDRÉ E. B. LACERDA, LEANDRO BONFIM E JOEL BOTHELLO

PESQUISA

67 Por que adotamos pequenos incentivos / Renda básica universal em xeque

LIVROS

70 Lições sobre comunicação eficaz

Supercomunicadores, de Charles Duhigg

RESENHA DE AYESHA ANNA NINAN

ÚLTIMO OLHAR

72 O cerrado pede passagem

Samambaia.org é mantenedora da Stanford Social Innovation Review Brasil , que você folheia agora, porque ela sintetiza ideais que nos movem – o fortalecimento da democracia, a defesa da liberdade de expressão artística e acadêmica e os espaços voltados às múltiplas expressões culturais.

Como uma entidade que fomenta estudos para o crescimento econômico do Brasil, com foco na ampliação do mercado interno e na modernização tributária, temos parceria com o Observatório de Política Fiscal do Ibre/FGV. Na defesa da democracia, apoiamos instituições como o Mobile (Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística) e o LAUT (Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo). Somos também mantenedores da República.org , voltada para o reconhecimento dos servidores e do serviço público brasileiro.

Saiba mais sobre nós em https://samambaia.org/

Fale conosco samambaia@samambaia.org

A QUEM CABE O ENFRENTAMENTO estrutural dos grandes desafios socioambientais – ao governo, ao terceiro setor ou à iniciativa privada? E qual dessas instâncias tem mais capacidade para fazê-lo com eficiência?

Não há uma resposta única e inequívoca para essas questões. E, no entanto, não podemos nos privar de procurar respondê-las. É o que fazem os principais textos desta edição.

No artigo de capa, “Onde a filantropia estratégica errou”, Mark Kramer e Steve Phillips, dois nomes atuantes da filantropia estratégica, argumentam que essa abordagem, defendida por eles ao longo de anos de atuação, se esgotou. Apesar da forte cultura de doação e do volume crescente de recursos destinados à filantropia nos Estados Unidos, a sociedade americana não avançou em causas estruturais, afirmam.

Para os autores, é chegada a hora de fazer o giro para o que chamam de “filantropia do empoderamento”. No modelo por eles defendido, os beneficiários, e não os donos do dinheiro, devem ser os responsáveis por decidir como e onde usar os recursos. A dupla sustenta, ainda, que fundações e outras entidades devam se engajar mais diretamente na defesa de causas que promovam o estabelecimento de uma democracia multirracial, o verdadeiro caminho para a mudança sistêmica. No entanto, não poderíamos nos esquivar de trazer esse debate para o contexto brasileiro, tão diferente da realidade analisada por Kramer e Phillips. Assim, convidamos cinco autores nacionais a responder às principais questões levantadas no artigo de destaque.

Richard Sippli, do Movimento Bem Maior; Raphael Mayer, da Simbi Social; Paula Fabiani, do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social; e Eliana Sousa Silva e Gisele Ribeiro Martins, da Redes da Maré, trazem suas contribuições ao debate, a partir das diferentes posições que ocupam dentro do ecossistema da filantropia no Brasil.

Kramer e Phillips argumentam, ainda, que nenhuma quantidade de recurso filantrópico pode ser comparável ao orçamento do governo e à capacidade deste para distribuí-lo. Kathleen Kelly Janus sabe disso. Mas sabe também que a dimensão do alcance, sozinha, não faz a diferença – e, ainda, que o dinheiro do contribuinte não pode ser aplicado livremente em experiências inovadoras não suficientemente testadas.

Em “Governar bem exige parcerias”, ela analisa os fatores para o sucesso das colaborações entre a administração pública, a filantropia e o setor privado na Califórnia. Janus escreve com conhecimento de causa, pois foi assessora do governo estadual para parcerias público-privadas, as PPPs, crescentemente adotadas também no Brasil.

A responsabilidade por resolver os problemas socioambientais de maior monta é, também, o tema de Christopher Marquis. Professor de administração na Universidade de Cambridge, ele afirma que as empresas já não podem, simplesmente, evitar causar danos e, sim, atuar para repará-los.

No artigo “Como a regeneração está redefinindo os negócios”, Marquis diz que a preocupação com sustentabilidade não vai salvar o planeta. Regenerá-lo, porém, implica uma mudança total de mentalidade, tanto das empresas quanto dos consumidores. Um dever compartilhado, portanto. Afinal, devemos nos lembrar de que os recursos, o capital e os negócios podem ser meus ou seus. Mas a sociedade e o ambiente são nossos. – FRANCESCA ANGIOLILLO

ssir.com.br publicação trimestral volume 3 I número 9 I setembro 2024

Diretora-geral Carolina Martinez carolina@ssir.com.br

Editora-chefe Francesca Angiolillo francesca@ssir.com.br

Editor-assistente Bruno Ascenso

Programador Web Daniel Miranda

Estagiária Bárbara Lopes da Silva

Mídias sociais Rafael Dias

Colaboraram nesta edição:

Arte Simone Oliveira Vieira

Tradução Ada Felix, Frank de Oliveira, Gabriel Blum, Gabriela Fróes

Revisão Mauro de Barros

Conselho Editorial

Daniela Pinheiro

Eliane Trindade

Gabriel Cardoso

Graciela Selaimen

Graziella Comini

Guilherme Coelho

Marcos Paulo Lucca Silveira

Richard Sippli

Mantenedores Institucionais

Fundação José Luiz Egydio Setúbal

Instituto Sabin

Movimento Bem Maior

Samambaia Filantropias

CIVI-CO | Negócios de Impacto Social R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 445 Pinheiros, São Paulo – SP, 05415-030

Quer falar com a SSIR Brasil?

Redação: contato@ssir.com.br

Projetos especiais, publicidade, eventos: marketing@ssir.com.br

Stanford Social Innovation Review Brasil é uma publicação da RFM Editores sob licença da Stanford Social Innovation Review

Editor-chefe Nicholas Jackson

Editora acadêmica Johanna Mair

Editores Aaron Bady, Barbara Wheeler-Bride, Bryan Maygers, David V. Johnson, Marcie Bianco

Editora edições Jenifer Morgan globais

Conselho Consultivo Acadêmico

Paola Perez-Aleman, Universidade McGill

Josh Cohen, Universidade Stanford

Alnoor Ebrahim, Universidade Tufts

Marshall Ganz, Universidade Harvard

Chip Heath, Universidade Stanford

Andrew Hoffman, Universidade de Michigan

Dean Karlan, Universidade Yale

Anita McGahan, Universidade de Toronto

Lynn Meskell, Universidade Stanford

Len Ortolano, Universidade Stanford

Francie Ostrower, Universidade do Texas

Anne Claire Pache, Essec Business School

Woody Powell, Universidade Stanford

Rob Reich, Universidade Stanford

A Stanford Social Innovation Review (SSIR) é publicada pelo Stanford Center on Philanthropy and Civil Society da Universidade Stanford.

Todos os direitos reservados.

CONTEÚDO EXCLUSIVO DO SITE SSIR.COM.BR facebook.com/ssirbrasil

linkedin.com/company/ssirbrasil

@stanford.ssir.br

UMA NOVA ABORDAGEM

ARTIGO | Parques para fortalecer a democracia O poder de uma comunidade de moldar seu ambiente social, cultural e físico é a pedra angular de uma democracia saudável. Com a ruptura causada pela pandemia, reatar esse tecido e restabelecer esse poder requer uma abordagem diferente. Os autores Geneva Vest, Cary Simmons e Howard Frumkin revelam como parques podem ser concebidos para unir a comunidade pela democracia; na foto, projeto do 11th Street Bridge Park, que deve ser inaugurado em 2026, em Washington.

DECOLONIZAR MÉTRICAS…

ARTIGO | Por que racializar o pensamento e a prática da avaliação

No campo da avaliação de programas sociais e políticas públicas, parâmetros podem resguardar filtros excludentes e permissivos, afetando tanto seus resultados como os programas e pessoas que dependem deles. Para que o compromisso com a

verdade se mantenha, é imperativo transformar a prática avaliativa, incorporando a produção intelectual negra. No artigo, Rayane Freitas e Rogério Silva listam recomendações de como fazê-lo.

ARTIGO | Decolonizando a construção de saberes

Uma reflexão sobre a importância da decolonização de saberes no campo filantrópico através do retrato do Programa Saberes, lançado pela Rede Comuá em 2022. Para a organização, o passo primordial na jornada de decolonização da filantropia brasileira envolve aprofundar a reflexão sobre suas práticas históricas, através de constante desconstrução.

RETRATO DO BRASIL

ARTIGO | Intermediários, tradutores da filantropia

Boa parte da filantropia brasileira é praticada pela elite e organizada por meio de

R$ 12,8 bilhões

foi o valor total em contribuições de indivíduos para ONGs

39 organizações

realizam trabalhos de intermediação entre doadores e projetos sociais no Brasil 79,5%

das intermediárias brasileiras estão no eixo Rio-São Paulo

Fonte: Intermediários, tradutores da filantropia

grandes fundações familiares ou empresariais. Diante dessa realidade, escreve Marcello Stella, o papel dos intermediários torna-se, ao mesmo tempo, difícil e imprescindível. De um lado, lidam com organizações sociais tradicionais; de outro, devem agir para convencer os filantropos – no Brasil, a elite – a doar diretamente a essas organizações, que conhecem seus territórios melhor que ninguém.

MOSAICO FILANTRÓPICO

ENTREVISTAS | Faces da filantropia

A filantropia evolui constantemente para abrigar novas narrativas, causas e perspectivas. Ampliando vozes e abordagens, consegue expandir seus efeitos e ressignificar sua prática. Em quatro entrevistas, a cargo da jornalista e cientista social Veronica Deviá, colaboradora do departamento de pesquisa da Fundação José Luiz Egydio Setúbal, a série destaca histórias, trajetórias e iniciativas de pessoas de diferentes países que trabalham pelo impacto nas suas comunidades.

Novas abordagens para a mudança social

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa do governo treina camponesas para pilotar drones, aumentando sua segurança financeira e modernizando as lavouras

POR NEHA BHATT

Quando, pouco tempo atrás, o marido de Banita Sharma contraiu uma doença que o incapacitou para o trabalho, o pequeno negócio de conservas dela mostrou-se insuficiente para atender às necessidades da família. São raras as oportunidades de trabalho em sua aldeia, Bado Brahmanan, no estado de Haryana, no norte da Índia – sobretudo para mulheres.

“Foi quando ouvi falar de um novo programa que treinaria mulheres como pilotas de drones”, conta ela. “Teríamos autorização para alugar nossos drones, conseguindo assim uma nova fonte de renda.”

Em novembro de 2023, o governo indiano lançou o programa Namo Drone Didi (didi em hindi significa “irmã mais velha”). As mulheres constituem 65% da força de trabalho no campo, atividade extenuante e mal remunerada. Poucas são donas de terras. O programa Drone Didi pretende integrá-las à economia rural desenvolvendo habilidades, ao mesmo tempo que moderniza a agricultura por meio da tecnologia, aumento da produtividade e cultivo de precisão. O objetivo é treinar 15 mil mulheres para operar drones com finalidades agrícolas, principalmente na aplicação de fertilizantes e pesticidas. Centenas de mulheres já completaram as duas semanas de treinamento, tornando-se aptas a comprar um drone com subsídios de 50% a 80% do valor, mediante um emprés-

Participantes do projeto calibram a bússola de um drone para garantir um voo preciso, durante atividade do treinamento realizado no IIT Mandi

timo a juros baixos oferecido pela financiadora nacional de agricultura – bancos estatais cobrem o restante.

Ministérios estão em contato com organizações educativas, empresas de fertilizantes, coletivos de camponesas, fabricantes de drones e agências de treinamento para implementar o programa no país inteiro. O governo também dotou os próximos dois anos do projeto com 1.261 crores – 1 crore são 10 milhões de rupias, e o total investido equivale a mais de US$ 150 milhões. O custo do treinamento vem sendo amplamente coberto por empresas de fertilizantes, que o bancam porque o projeto utiliza seus produtos nas lavouras.

As aulas de capacitação acontecem em centros especializados em todo o país. Sharma viajava três horas quando fez o curso presencial de duas semanas em Manesar, cidade perto de Nova Déli. O curso era ministrado pela Indian Farmers Fertiliser Cooperative (Cooperativa de Fertilizantes dos Agricultores Indianos – IFFCO), em parceria com a Drone Destination, empresa de treinamento de veículos por controle remoto sediada em Nova Déli.

“Aprendemos regulamento de tráfego aéreo, emprego dos drones, montagem dos aparelhos, carregamento de fertilizantes, simulação de voo e aplicação”, explica Sharma. “Deu para ver quanto a tecnologia reduz o uso de água, o trabalho manual e o custo dos fertilizantes.” Com um drone, cobre-se em menos de dez minutos uma área cuja fertilização manual exigiria de meio dia a um dia inteiro de trabalho.

Aspectos sociais e de gênero trouxeram desafios. “Muitas das mulheres não tinham uma experiência de aprendizagem organizada, nem haviam trabalhado fora”, diz Chirag Sharma, CEO da Drone Destination. “Foi um choque cultural para elas.”

Dentro do programa de conversão de edifícios de Paris, uma antiga garagem deu lugar a 149 unidades habitacionais inauguradas em 2021

Para Somjit Amrit, o Drone Didi tem uma “finalidade superior”. CEO do iHub, centro de inovação do Instituto Indiano de Tecnologia (IIT) em Mandi, no estado de Himachal Pradesh, Amrit acredita que o projeto se presta a “democratizar a tecnologia e banir preconceitos de gênero, capacitando as mulheres a se aventurar para além de suas casas a fim de ter oportunidades educacionais e de emprego”. O IIT Mandi está lançando um programa Drone Didi mais amplo, de dez semanas, em parceria com a National Skill Development Corporation. A ideia é abranger um leque mais vasto de mulheres, tanto da cidade quanto do campo. Para isso, tem aulas em hindi e em inglês e inclui módulos de empreendedorismo, comunicação e liderança.

Shashi Bala, 22, integra o treinamento no IIT Mandi. Ela é a primeira mulher de sua família a estudar e procurar emprego fora de sua cidade, Kangra. “Com a indústria dos drones crescendo rapidamente, estou otimista quanto à possibilidade de iniciar uma carreira nesse setor, ganhar experiência profissional e fundar minha própria empresa”, diz.

Um ecossistema de parcerias vem sendo aos poucos construído em torno do Drone Didi para facilitar o acesso a financiamento e a oportunidades de emprego. As agências do governo e as organizações de treinamento têm elaborado planos com fabricantes de drones e bancos para ajudar na aquisição dos aparelhos. Já a Drone Destination está desenvolvendo um aplicativo para ajudar as mais de 650 mulheres treinadas em 13 estados a se empregarem. Estruturas físicas para manutenção dos drones estão em construção.

Para muitas mulheres como Sharma, o programa ensejou uma significativa mudança social e alimentou sonhos ainda mais ambiciosos. “Sou a primeira de minha aldeia a pilotar drones. Acredito que o programa vai criar uma tendência de mais vagas para mulheres e mudará o modo como somos vistas”, diz ela. O

NEHA BHATT é uma jornalista premiada e escritora, residente em Nova Déli. Aborda temas como política de gênero, saúde pública, direitos humanos, educação, problemas ambientais e cultura.

Para suprir um mercado com baixa oferta, Paris está transformando propriedades vazias em casas

POR CHLOÉ ROUVEYROLLES

Para a maioria dos parisienses, comprar um apartamento é quase impossível. Uma pessoa que queira comprar seu primeiro apartamento na Cidade Luz tem de ganhar ao menos US$ 106 mil por ano – mais que o dobro do salário médio anual de um funcionário de escritório – e dar 10% de entrada para obter financiamento.

Não causa surpresa, portanto, que cerca de 10 mil pessoas deixem Paris todo ano. Quarta cidade mais densa da União Europeia, a capital francesa tem pouco espaço para erguer novos lares.

Diante dessa carência habitacional, a conversão de edifícios não residenciais em moradia vem se tornando cada vez mais comum na capital francesa, ganhando apoio das construtoras públicas e dos políticos locais, inclusive da prefeita, Anne Hidalgo.

O Institut Paris Région começou a acompanhar a tendência em 2013. Passada uma década, ela se tornou uma verdadeira revolução. “Estamos vivendo uma espécie de idade de ouro da moradia social”, diz Stéphanie Jankel, urbanista da Apur, entidade parisiense de planejamento urbano sem fins lucrativos.

Porém, como é comum em revoluções, há desafios. Aqui, o maior é o das plantas. “Não podemos desenhá-las livremente; há muito trabalho técnico preliminar para definir quantas unidades podemos produzir”, diz Hélène Schwoerer, vice-diretora-geral de gerenciamento de projetos na Paris Habitat, empresa de habitação social encarregada da conversão de prédios locais há mais de dez anos.

O processo varia segundo a natureza da propriedade original e as leis de zoneamento, mas sempre exige a colaboração entre

o governo e entidades privadas. Por exemplo, se a cidade destina um prédio público para conversão, contrata uma empresa como a Paris Habitat para supervisionar o processo. Caso o bem não seja público, entregará o trabalho a empresas privadas mediante licitação.

Pessoas com deficiência em evento da NDS realizado em Atlanta, em 2023; Dom Kelly, cofundador e presidente da organização, é o segundo da direita para a esquerda

Outro desafio vem do fato de que proprietários preferem alugar seus imóveis para escritórios do que para fins residenciais. A administração não pode forçá-los a vendê-los ou alugá-los para conversão. Somente o governo federal tem autoridade para regulamentar bens imóveis, embora tampouco possa obrigar um proprietário a vender um prédio vazio. Em 2020, a Apur estimou que 128 mil unidades habitacionais parisienses estavam desocupadas havia mais de dois anos.

Outro problema é o dispêndio de tempo e dinheiro. Segundo algumas empresas do ramo, é mais caro converter do que construir do zero. Para atingir sua meta de ter 40% das moradias acessíveis para baixa renda, Paris tem de dar subsídios às empresas de construção. No nordeste da cidade, a Caserna de Reuilly – um acampamento militar de 1847 – foi transformada em complexo multiúso, com unidades de aluguel para famílias de classe média ou baixa renda, um jardim de infância e um posto de saúde.

“Você não constrói uma cidade pensando em 5, 10 ou 15 anos. O custo e o retorno exigem décadas”, diz Jankel.

Após anos de experimentação, as autoridades públicas locais aperfeiçoaram o processo e agora buscam diminuir o tempo entre projeto, construção e conversão, a fim de recuperar o investimento mais depressa. Sua experiência deu forma aos edifícios erguidos para os Jogos Olímpicos de 2024 nos arredores de Paris. Eles foram concebidos não só para acomodar atletas e jornalistas, mas também para se tornarem casas, escritórios e dormitórios universitários no fim do ano. O

CHLOÉ ROUVEYROLLES é uma jornalista nascida e criada em Paris. Atualmente vivendo em Jerusalém, aborda questões como planejamento urbano na França, na Índia e no Oriente Médio.

ENVOLVIMENTO CÍVICO

A New Disabled South defende justiça e habilitação para pessoas com deficiência no sul dos Estados Unidos

POR MARIANNE DHENIN

Pessoas com deficiências (PCDs) enfrentam sérias dificuldades para participar do processo democrático nos Estados Unidos. A maior parte dos centros de votação em todo o país é inacessível e muitos estados limitam

o voto por e-mail ou baniram caixas para depósito de voto remoto. Mais de 11% das PCDs aptas a votar afirmaram ter encontrado obstáculos no último pleito geral.

Fundada em 2022, a New Disabled South (NDS), organização sem fins lucrativos que advoga por direitos e justiça para PCDs trabalha em 14 estados do sul dos Estados Unidos para eliminar essas barreiras. Com as eleições de 2024 à vista e a repressão eleitoral aumentando na região, a NDS vem operando em diversas frentes a fim de garantir o acesso eleitoral às PCDs, assegurando que suas vozes sejam ouvidas sobre temas importantes.

Embora a eleição de 2024 seja a primeira da organização, seus líderes têm longa experiência em política eleitoral e defesa dos direitos do eleitor. Dom Kelly, cofundador, presidente e CEO da NDS, trabalhou para organizações de defesa dos direitos do eleitor na Geórgia e como consultor-sênior da área de deficiência na campanha de Stacey Abrams ao governo em 2022. Ter visto eleitores com deficiência marginalizados e desprezados até por grupos progressistas o convenceu sobre a necessidade de uma organização voltada para os problemas desse grupo. Ele afirma que não basta que entidades trabalhem pelos direitos das PCDs sem a participação delas. “Sem ter a vivência, você é apenas um observador externo.”

Um dos principais objetivos da NDS é combater os esforços para desabilitar PCDs aptas a votar. As outras prioridades são melhorar os salários no sistema legal, combater a pobreza e garantir acesso aos serviços de saúde. Essas metas encaram problemas que afetam as PCDs de maneira desproporcional: elas são alvos mais frequentes de detenções, encarceramentos e violência policial que as pessoas sem deficiência. O número de PCDs na pobreza também é duas vezes maior que o dos outros. O problema é muito grave no sul, onde mais de 20% da população é de PCDs – a taxa mais alta da nação.

A NDS contratou dez funcionários no primeiro ano – todas PCDs com raízes no Sul. Em fevereiro de 2023, criou uma divisão sem fins lucrativos, a New Disabled South Rising (NDSR).

Entidades filantrópicas, como as fundações Ford e Robert Johnson Wood e a Borealis Philanthropy, foram fundamentais para o crescimento da NDS. O financiamento inicial da NDSR

veio de um doador individual. Em novembro do ano passado, Open Society dotou a organização com verba para dois anos.

Os primeiros esforços da organização incluem uma parceria com a Data for Progress a fim de realizar uma pesquisa em seis estados sobre as percepções dos eleitores a respeito das PCDs e de suas experiências no sul do país. Os resultados servirão de base para um esforço de pesquisa qualitativa em vários outros estados. A NDSR foi também a responsável por fiscalizar a votação de um referendo em Atlanta, Geórgia, para decidir sobre a construção de um centro de treinamento de policiais (estimada em US$ 90 milhões).

De olho no próximo pleito, a NDS está colaborando com organizações não partidárias em prol do registro eleitoral, da educação e da afluência às urnas na região. Ela orientará essas entidades para que “enxerguem as PCDs mais de perto”, diz Lila Zucker, diretora organizacional da NDS O

MARIANNE DHENIN é jornalista e historiadora premiada.

ARTES E CULTURA

O Cast oferece às organizações artísticas um caminho para serem proprietárias de imóveis, proporcionando aos artistas espaço para criar e expor suas obras

POR KYLE COWARD

Durante o boom da tecnologia dos anos 2010, a renda disparou em toda a área da baía de San Francisco –mas o custo de vida também. Ao longo da década, o preço médio do aluguel subiu 24%. Uma comunidade sentiu de forma particular a pressão. Segundo uma enquete de 2015, 70% dos artistas de San Francisco tiveram de sair de suas

casas, ateliês ou de ambos devido ao custo. Oganizações artísticas com escritórios na cidade também foram afetadas. De acordo com a plataforma de dados Statista, os aluguéis de escritórios na área de San Francisco ficam atrás apenas de Manhattan, entre 30 mercados dos Estados Unidos.

Em 2013, o Community Vision (então conhecido como Northern California Community Loan Fund, ou Fundo Comunitário de Empréstimos do Norte da Califórnia) criou o Community Arts Stabilization Trust (Cast), para proteger as organizações artísticas locais de serem expulsas da região da baía em virtude dos preços. O fundo compra, reforma e aluga imóveis abaixo do valor de mercado para pequenas e médias organizações. Após um período de sete a dez anos, elas têm a opção de comprar os imóveis, mas também podem optar por renovar os contratos de aluguel.

“Somos uma organização imobiliária comunitária envolvida com a cultura”, diz Moy Eng, que foi CEO fundadora e diretora-executiva do Cast, hoje consultora da entidade. “Nós administramos e garantimos espaço acessível.”

A Kenneth Rainin Foundation, com sede em Oakland, forneceu ao Cast uma subvenção de US$ 5 milhões em 2013, para os primeiros cinco anos da entidade. Fontes públicas e privadas, como créditos fiscais e subsídios, vêm provendo a continuidade dos fundos.

O Cast atualmente possui investimentos imobiliários em cinco organizações da área da baía, variando de US$ 1 milhão a US$ 6,3 milhões por organização. A CounterPulse, organização sem fins lucrativos destinada a artes experimentais, exemplifica o sucesso do modelo do Cast em San Francisco.

Fundada em 1991, a CounterPulse havia estabelecido sua base no bairro chamado South of Market (SoMA). Mas, em 2012, aluguéis altos forçaram a organização a procurar outro lugar. “Era claro como água que não conseguiríamos rever nosso aluguel pelas taxas favoráveis que tínhamos antes do boom da tecnologia”, diz a diretora-executiva da CounterPulse, Julie Phelps.

No ano seguinte, um consultor conectou a entidade ao recém-formado Cast, que havia comprado e estava reformando um prédio no Tenderloin, bairro vizinho, por US$ 1,3 milhão. O Cast ofereceu à CounterPulse um contrato de aluguel de dez anos, com opção de compra.

Pressionada pelos aluguéis, a organização

CounterPulse fez um contrato com o Cast para alugar uma nova sede e, no ano passado, levantou fundos para comprar o imóvel

A CounterPulse assinou o contrato em 2015 e se mudou no ano seguinte. A organização financiaria melhorias no imóvel durante o período de aluguel e, promovendo uma arrecadação de fundos, levantou os US$ 7 milhões para comprar o prédio em 2023.

Eng descreve o processo de transações imobiliárias e de desenvolvimento como “intensivo”, razão pela qual o Cast se concentra exclusivamente na área da baía. No entanto, sua influência vai além. Partes interessadas mundo afora – de Seattle a Sydney e Londres – já procuraram o Cast para ter consultoria sobre como estimular o mercado imobiliário voltado para comunidades artísticas.

“O que queremos em nossas cidades? O que queremos em nossos bairros? Como podemos intervir para fazer isso juntos?”, Eng pergunta. “Agora estamos em um ponto crítico e essa é a hora em que a mudança é possível.” O

KYLE COWARD é um profissional de comunicação e escritor que vive em Chicago. Ele contribuiu para o Chicago Tribune e para o The Atlantic, entre outras publicações.

No Maláui, Sightsavers trabalha pela educação e contra os estigmas que atingem esse grupo

POR MADALITSO WILLS KATETA

Shelista Banda, 10, nasceu surda. Intimidada por outras crianças por causa de sua deficiência, ela costumava retaliar atirando pedras nelas. Devido ao bullying, a mãe de Shelista, Rose Banda, de 29 anos, não a mandou para a escola, mas se preocupava com a possibilidade de sua filha passar a vida sem educação.

Em 2017, matriculou Shelista, então com 6 anos, no James Centre, que oferece educação para crianças com deficiência no distrito de Ntcheu, região central do Maláui. Lá, a menina passou por terapia para aprender a lidar com sua deficiência. O centro também doou cinco cabras à família, para aumentar sua segurança alimentar e estabilidade econômica.

A educação e os tratamentos mudaram a vida de Shelista. “Minha filha vivia solitária. Isso mudou totalmente”, diz Rose Banda. “Ela agora consegue ajudar em algumas tarefas domésticas e pode socializar com outras crianças.”

No Maláui, mais de 1,7 milhão de pessoas com 5 anos ou mais vivem com alguma deficiência, o que representa mais de 11% da população total. Em todo o mundo, 240 milhões de crianças vivem com deficiência – e, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, nos países de baixa e média renda, elas ficam fora da escola ou recebem educação de qualidade

inferior. Os maus resultados educacionais atrapalham o desenvolvimento social e a inclusão dessas crianças.

No Maláui, 49 centros de cuidado infantil, entre os quais o que atendeu Shelista, recebem o apoio da ONG internacional Sightsavers, fundada em 1950 por sir John Wilson, defensor da saúde pública britânico que se notabilizou por trabalhar para prevenir a cegueira em países em desenvolvimento. Hoje, a Sightsavers combate a cegueira evitável e busca tratar e eliminar doenças tropicais em mais de 30 países de baixa e média renda na África e na Ásia. Desde 2015, a missão da organização expandiu-se para promover a diversidade, a equidade e a inclusão em saúde, educação, emprego e governança por meio de parcerias com governos e ONGs.

No Maláui, a Sightsavers conduz o programa Inclusive Early Childhood De-

ciência do Maláui (Podcam) e o Escritório de Bem-Estar Social do Distrito de Ntcheu. A finalidade era estabelecer educação igualitária para crianças com deficiência, visando sua inclusão social. O James Centre faz parte dessa iniciativa.

Em um país como o Maláui, onde metade da população vive na pobreza, crianças com deficiência enfrentam circunstâncias particularmente terríveis. Não é raro que elas sejam vistas como amaldiçoadas ou acusadas de bruxaria. Por meio do IECDE, a Sightsavers busca quebrar essas barreiras e garantir que crianças com deficiência tenham oportunidades iguais.

ESTRUTURA DE EMPODERAMENTO

O IECDE surgiu de outro programa da Sightsavers, o Leave No Child Behind (“nenhuma criança fica para trás”), realizado com

velopment Education (Educação Inclusiva para o Desenvolvimento na Primeira Infância, IECDE na sigla em inglês). O IECDE foi lançado em 2020 em colaboração com a ONG Catholic Health Commission (CHC), a Associação de Pais de Crianças com Defi-

sucesso, de junho de 2010 a maio de 2016, em dez centros de educação infantil e pré-escolar no distrito de Ntcheu. O programa estabeleceu parcerias com comunidades locais e o governo para ampliar a matrícula de crianças com deficiência e a conscientização

sobre seus direitos, além de treinar cuidadores e professores em práticas inclusivas. Com o IECDE, a Sightsavers passou a atingir 49 centros de cuidado infantil e ampliou o apoio às famílias e comunidades das crianças. O IECDE também expandiu os esforços de matrícula escolar do Leave No Child Behind para escolas primárias, mirando o aumento da matrícula em seis instituições no distrito de Ntcheu. O projeto é financiado pela Sightsavers e é complementado por doações e subsídios, incluindo uma subvenção de US$ 594 mil da People’s Postcode Lottery, loteria que arrecada fundos para caridade, em 2020. O IECDE busca fornecer às famílias, comunidades e cuidadores o apoio financeiro e educacional de que precisam para garantir que as crianças com deficiência recebam educação de alta qualidade. O apoio alimentar, por exemplo, é crucial. Um relatório do Programa Mundial de Alimentos indicou, em 2023, que os programas de alimentação escolar são a assistência não contributiva mais ampla do mundo para famílias vulneráveis e podem aumentar as taxas de matrícula em 9%.

com deficiência – o que Chikaipa atribui em grande parte ao almoço servido aos alunos.

A educação cívica é a pedra angular dos esforços de empoderamento comunitário do IECDE, que visam mudar as atitudes sociais prejudiciais sobre pessoas com deficiência. O projeto realiza reuniões regulares de sensibilização comunitária sobre questões de deficiência e treina líderes comunitários para se tornarem defensores dos membros da comunidade com deficiência. John Banda, que é chefe local da aldeia de Kawala, diz que esse treinamento também envolve aprender a solicitar recursos e serviços para pessoas com deficiência a organizações. “Agora somos capazes de mobilizar recursos de empresas locais como forma de sustentar o projeto, se a Sightsavers encerrar suas operações”, diz Banda.

A estrutura de empoderamento também inclui educação para cuidadores, com a Sightsavers oferecendo treinamento gratuito para cuidadores e professores. Catherine Hawuya, que nasceu com deficiência e enfrentou barreiras à educação quando criança, decidiu se matricular no treinamento por recomendação de seu chefe de

Crianças com deficiência agora tiram boas notas e podem aprender na mesma sala que os demais

Como fez com a família de Shelista, a Sightsavers doa cabras a famílias tanto para sustento quanto para que as vendam a fim de custear o envio das crianças à escola. Ainda dentro do IECDE, também criou hortas geridas por voluntários, as quais fornecem alimentos para o almoço das crianças nos 49 centros do programa. Os voluntários são treinados para garantir o preparo higiênico e a qualidade nutricional dos alimentos.

“Com a instabilidade alimentar crônica enfrentada pelo país e as instabilidades decorrentes das mudanças climáticas, o componente agrícola do projeto é importante, pois saber que as crianças receberão comida na escola é um atrativo”, diz o coordenador do projeto IECDE, Ben Chikaipa. Desde o lançamento do IECDE, em 2020, o distrito de Ntcheu registrou um aumento de 139% na matrícula escolar de crianças

aldeia, em 2020. Com a capacitação contínua em cuidados infantis oferecida pela Sightsavers, ela agora leciona para crianças com e sem deficiência na mesma sala.

“Crianças com deficiência que tinham baixo desempenho na escola agora tiram boas notas e podem aprender na mesma sala que os demais, sem que haja estigmas e discriminação, como ocorria anteriormente”, diz Hawuya.

A representante da CHC, Maria Mwadzangati, observa que as atitudes sociais em relação às crianças com deficiência se modificaram graças ao guia do cuidador do IECDE – atualmente disponível apenas em versão impressa, em inglês e chichewa (a língua vernacular do Maláui. O livro procura eliminar mitos sobre deficiência e incentivar os pais a enviar seus filhos com deficiência para a escola.

“Antes, as pessoas costumavam associar deficiência a bruxaria e pecados cometidos pelos pais, mas, depois de ler o manual, elas entendem que uma criança com deficiência é como qualquer outra”, diz Mwadzangati.

UMA ESTRATÉGIA DE PARCERIA PARA O CRESCIMENTO

O lançamento durante a pandemia de covid-19, com as escolas fechadas, impôs dificuldades ao IECDE. O início também foi prejudicado por três ciclones, de 2020 a 2022, e pelo mais longo surto de cólera da história do Maláui

Para lidar com esses desafios, a Sightsavers desenvolveu com seus parceiros – a CHC, o Podcam e o Escritório de Bem-Estar Social do Distrito – uma abordagem estratégica em que cada instância supervisiona uma tarefa específica, segundo seus conhecimentos. A Podcam gerencia os direitos das pessoas com deficiência, a CHC é responsável pelas questões de saúde, e o escritório, pelos programas sociais do IECDE. A Sightsavers fornece aos centros de cuidado infantil serviços preventivos, como instalações de lavagem de mãos e cloro para purificação da água. Além disso, doou cadeiras de rodas, quadros de apoio, andadores e cadeiras para paralisia cerebral destinadas a 45 crianças. A organização também envia crianças para avaliação e tratamento com profissionais de saúde, pagando pelos custos decorrentes.

“Esse apoio é muito importante para alcançar a missão da Sightsavers de garantir que crianças com deficiência de famílias desfavorecidas tenham o direito de viver em uma sociedade inclusiva”, diz Chikaipa.

Em abril de 2023, a Sightsavers expandiu o IECDE para 18 escolas primárias no distrito de Ntcheu, a fim de melhorar a atenção à educação continuada das crianças com deficiência que se formaram nos centros de educação infantil e pré-escolar. A expansão aumenta a esperança de que crianças como Shelista terão direito à educação, assim como seus colegas sem deficiência. O

MADALITSO WILLS KATETA é um jornalista freelancer e consultor de mídia baseado em Lilongwe, Maláui. Foi colaborador da Fundação Thomson Reuters, da BBC Future Planet e da Foreign Policy, entre outras publicações.

Uma equipe multinacional está reciclando concreto e tijolos usados para novos edifícios na República Tcheca

POR PAUL HOCKENOS

Ao longo da margem lamacenta do rio Vltava, nos arredores de Praga, três novos edifícios residenciais guardam o que pode vir a ser um novo estágio da arquitetura sustentável. Suas paredes, alicerces, fachadas e pavimentos empregam um material híbrido de qualidade industrial feito a partir da reciclagem de entulho de concreto e alvenaria. O material foi patenteado em 2019 como Rebetong pela Skanska, multinacional da construção que o desenvolveu com a ajuda da União Europeia e de outros parceiros – mas tem sido chamado pela empresa e pelos arquitetos locais de “concreto verde”.

O entulho utilizado nesse caso veio das ruínas de uma usina de açúcar do início do século 20 que antes ocupava o terreno. O complexo de edifícios, batizado de Sugar Factory, em alusão a esse uso anterior, foi projetado pelo estúdio de arquitetura CHYBIK + KRISTOF, com sede em Praga e em Londres.

O projeto total prevê sete prédios com um total de 790 apartamentos, além de um espaço para eventos, uma cervejaria e uma creche, segundo descreve Michal Kristof, fundador do escritório. Os novos edifícios vão usar uma porcentagem maior de Rebetong que os três primeiros. Todos terão painéis solares no teto e usarão água reciclada. Os primeiros moradores se mudam ainda neste ano.

O Circ-Boost, braço da União Europeia que financia pesquisa e inovação, tem US$ 8 milhões para promover soluções circulares ao longo de cadeias de valor da construção no continente. A iniciativa destinou cerca de US$ 400 mil para inovações construtivas aplicadas na Sugar Factory nos próximos quatro anos. Ao lado de outros quatro projetos-piloto do Circ-Boost, a Sugar Factory será um mostruário de novas soluções circulares para construção de edifícios residenciais,

processamento de entulho e redução de emissões.

“Nossa intenção é demonstrar o uso de uma nova tecnologia no ambiente real”, diz Albert de la Fuente Antequera, engenheiro civil da Universidade Politécnica da Catalunha e líder de projeto do Circ-Boost.

O interesse em mirar a sustentabilidade na indústria da construção tem a ver com a impressionante contribuição do setor em termos de emissões de gases de efeito estufa e de consumo de recursos naturais. Só o concreto gera 9% de todas as emissões de CO2 geradas pelo homem. A indústria da construção é responsável por 40% das emissões globais e consome quase metade dos 50 milhões de toneladas de brita, cascalho e areia anualmente extraídos. Além do mais, a indústria da construção responde por 30% do lixo do planeta.

Para atingir seus objetivos climáticos e ambientais, todas as nações deveriam

se debruçar sobre o setor, principalmente sabendo que “um número maior de construções vai surgir na Europa”, adverte José Mercado, da Dena (acrônimo para Agência Alemã de Energia), instituto que estuda a energia limpa. De fato, espera-se que o uso de matéria-prima no setor dobre nas duas próximas décadas.

Para Mercado, é extremamente importante a tendência do concreto sustentável e se assemelha a outros experimentos em que institutos de pesquisa, governos e União Europeia colaboram. As diversas parcerias da Sugar Factory mostram claramente como esse tipo de colaboração pode funcionar e dar resultados que agentes isolados ou mesmo cooperações menores não conseguiriam produzir.

UMA SUBSTITUIÇÃO DURÁVEL

A reciclagem e reutilização de concreto e tijolos não é novidade, já tendo sido usada, por exemplo, para pavimentar

rodovias. A questão é que esse concreto reciclado não tinha a mesma qualidade daquele obtido com materiais virgens, preferido na construção de edifícios, sendo menos durável e flexível. Seu tempo médio de vida era de 30 anos, metade do padrão, e, por ser mais suscetível a infiltrações, apresentava mais rachaduras.

Não é, porém, o caso do Rebetong, afirma Bohuslav Slánský, da Slanska. “Os testes revelaram que, mesmo com uma proporção de materiais reciclados de até 100%, a mistura final tem um desempenho similar ao do concreto convencional.”

À diferença de seus predecessores, o Rebetong contém um nanoaditivo criado pela extinta empresa tcheca ERC-TECH.

do concreto comum. Após os testes pelos laboratórios da Universidade Técnica de Praga (UTP), os projetistas do Circ-Boost pretendem repassar os dados para centenas de outras empresas de construção e desenvolvimento, tanto na Europa quanto em outras regiões. Esperam que essas empresas venham a adotar soluções circulares parecidas, em particular misturas de concreto à base de materiais recicláveis, como o Rebetong.

O Rebetong usado nos projetos tchecos, contudo, ainda não é totalmente circular. Ele existe hoje em diferentes graus, e as misturas com menor quantidade de mate-

O grande empecilho é convencer as pessoas do ramo a pensar na construção de um modo totalmente diferente

Em 2018, essa empresa entrou em contato com a Skanska para apresentar uma substância granulada fina que revelara, em testes, ter excelente capacidade de, misturada a cimento, aglutinar entulho reciclado formando um concreto de alta durabilidade. A Skanska adquiriu o nanoaditivo e o aperfeiçoou, contando com um apoio de 2 milhões de coroas tchecas (US$ 90 mil) do Ministério da Indústria da República Tcheca para isso.

A matriz da Skanska na Suécia anuncia o Rebetong como um produto que substitui 100% dos agregados naturais por concreto e/ou entulho reciclável. “Essa abordagem circular permite que novos edifícios sejam construídos de outros prédios que já encerraram seu ciclo de vida.” Em seu relatório de sustentabilidade de 2019, a Skanska também declara que a produção do Rebetong emite 12% a menos de carbono – sobretudo devido à redução nos custos de transporte – e apresenta maior retenção de calor, o que aumenta a eficiência energética do prédio.

Albert de la Fuente Antequera espera que o Rebetong logo se torne um concreto plenamente funcional, com 100% de material reciclável, que possa ser produzido a baixo custo com o mesmo equipamento

rial reciclado podem ser empregadas mais amplamente que em elementos construtivos que requeiram maior elasticidade. O Rebetong usado nas primeiras estruturas da Sugar Factory continha de 25% a 50% de materiais recicláveis. Nos laboratórios da UTP, graus maiores alcançaram resultados positivos. Neste ano, a Sugar Factory empregará Rebetong contendo de 50% a 75% de agregado reciclável.

Embora os resultados do Rebetong no local tenham sido semelhantes aos do concreto comum, a Skanska constatou que, no frio, ele endurecia mais lentamente que o padrão, o que atrasou a obra no inverno do ano passado. Isso levou a Skanska a alterar a composição para chegar a uma mistura que endurece com a mesma rapidez que o concreto convencional.

Outro desafio é a escassez de entulho de alta qualidade para a fabricação do Rebetong. Os restos de demolição que muitas vezes vão parar em aterros têm pouco valor de reciclagem. Por exemplo, devido ao mau estado dos velhos tijolos da usina de açúcar, apenas uma porcentagem mínima deles pôde ser incorporada ao Rebetong usado no complexo habitacional.

Para que a produção de “concreto verde” – e a construção circular em geral –

funcione, as demolições precisam seguir certos procedimentos, como a separação meticulosa de lixo segundo seu tipo e o posterior envio aos centros de reciclagem ou aos compradores comerciais, nunca aos aterros.

As próprias demolições devem ser realizadas de maneira muito diferente de como ocorrem hoje, a fim de possibilitar a coleta de entulho aproveitável. É fundamental que haja mais centros de reciclagem e comércio de materiais de construção usados, a fim de implantar a visão de uma economia circular na Europa, afirma José Mercado.

A despeito de suas qualidades inovadoras, o Rebetong sem dúvida enfrentará o ceticismo do mercado de materiais de construção. “As emissões da indústria de construção e o uso indiscriminado de recursos são tão óbvios que qualquer passo dado em direção à sustentabilidade pode resultar em ganhos significativos”, explica Mercado. Na Europa, acrescenta ele, o setor de construção está aderindo à economia circular muito lentamente, embora seja uma preocupação básica nos planos de proteção climática da União Europeia.

Segundo ele, um dos maiores obstáculos reside no fato de a indústria da construção ser notoriamente conservadora e apegar-se ao conhecido. “O grande empecilho é convencer as pessoas do ramo a pensar na construção de um modo totalmente diferente”, afirma.

O próximo passo da Skanska será aumentar a quantidade de concreto reciclado no Rebetong e concluir o projeto Sugar Factory, para depois iniciar outros projetos de construção na República Tcheca. A empresa pretende fazer novos experimentos com misturas de cimento alternativas, visando diminuir ainda mais a presença de carbono no concreto.

A equipe de Albert de la Fuente Antequera vem acompanhando tudo de perto, confiante em que o reaproveitamento de concreto haverá de transformar para melhor o setor de construção global. Centenas de construtoras internacionais estão aguardando os resultados do Circ-Boost. O

PAUL HOCKENOS é um escritor residente em Berlim que cobre os temas da energia e do clima. É autor de cinco livros sobre empresas europeias.

Com programa de treinamento e apoio, empresa social Take2 ajuda na reinserção de ex-presidiários

POR RINA DIANE CABALLAR

Osistema de reabilitação de presidiários na Nova Zelândia está falido. A taxa de encarceramento do país, de 173 por 100 mil pessoas, é mais alta que a de muitos países desenvolvidos. A vizinha Austrália, por exemplo, tem 158 por 100 mil, enquanto a Noruega, com população numericamente comparável à da Nova Zelândia, tem 52. A taxa de reincidência também é elevada: cerca de 57% dos que deixam a prisão voltam a delinquir em dois anos, e 36% são novamente presos após dois anos de liberdade. A pesquisa mostra que o emprego reduz a reincidência, mas ex-presidiários encontram grandes obstáculos para trabalhar, como a exigência de inserir qualquer condenação criminal em seus currículos, o que de cara os desqualifica.

Cameron Smith testemunhou a dificuldade para empregar egressos do sistema prisional quando trabalhou como consultor de recrutamento da empresa Michael Page em Auckland, em 2013. “Eles tentam recomeçar, mas a sociedade coloca inúmeros entraves, trate-se de uma infração cometida há um mês, há um ano ou há uma década”, diz ele.

Ao assumir um posto de gerência numa empresa de investimento de impacto, ainda em Auckland, anos depois, constatou que havia muitas oportunidades no setor tecnológico, mas poucos talentos e falta de diversidade. Com base nisso, perguntou-se se não seria possível suprir essa carência com pessoas que desejavam uma segunda oportunidade na vida.

Isso o levou a fundar a Take2 em 2019. Empresa social, a Take2 oferece a presidiários um programa de treinamento de 9 a 12 meses, no qual aprendem a trabalhar com a internet e adquirem habilidades sociais como coleguismo e comunicação. A Take2

fez parcerias com grandes empresas de tecnologia da Nova Zelândia, como a Rush e a Datacom, a fim de facilitar o emprego de membros do programa. Parcerias são decisões estratégicas, explica Smith, pois dão credibilidade ao projeto. “Há também a boa estrutura, o bom treinamento e o bom suporte oferecidos por uma organização maior, o que é um ótimo ponto de chegada para nossos formados em busca de trabalho”, afirma ele. As parcerias são mutuamente benéficas porque os parceiros contratam os formados pela Take2 a fim de suprir a carência de talentos tecnológicos – e isso amplia tanto a diversidade quanto os esforços de inclusão, pois metade dos encarcerados na Nova Zelândia são maoris ou ilhéus do Pacífico.

O programa da Take2 tem duas fases: após o treinamento profissional fornecido durante a prisão, seguem-se dois anos de suporte já na fase de reinserção dos egressos. O treinamento consiste em aulas de pro-

gramação em código e outras tecnologias digitais, além de seminários técnicos e palestras motivacionais proferidas por parceiros empregadores.

“Algo que realmente anima os detentos é ouvir de parceiros empregadores que vão às aulas na prisão: ‘Sabemos de onde vocês vieram e que cometeram erros; mas isso não os impedirá de ter uma carreira em nossa firma ou no setor técnico’”, explica Smith. Outra parte essencial do programa é o currículo de habilidades práticas. Dylan Wiggill, ex-facilitador de aprendizado da Take2 que ajudou a projetar o curso, desenvolveu uma abordagem que ensina aos alunos técnicas de autocontrole, como concentração e meditação, bem como habilidades necessárias ao trabalho em equipe – inclusive colaboração, flexibilidade e mentalidade progressista –, a fim de facilitar seu convívio no ambiente de trabalho. “É gratificante entrar numa prisão todos os dias e ver um grupo de homens se esforçando para alcançar sozinhos esses grandes objetivos – quando voltam para as ce-

las, eles organizam grupos de estudos, fora dos horários de aula”, diz Wiggill. “Isso dá à minha vida um propósito maior.”

A primeira experiência de um ano da Take2 começou em outubro de 2020 na prisão de Auckland South, com dez participantes, três dos quais foram contratados pelas parceiras da Take2 após libertados. Um dos formados, que pediu para permanecer anônimo, trabalha hoje como inspetor de qualidade na Datacom. “O que aprendi no programa da Take2 me ajudou em muitas instâncias da vida”, diz ele. “Agora consigo lidar melhor com situações novas e obtive sucesso tanto em áreas pessoais quanto profissionais. As habilidades de comunicação que me foram ensinadas na Take2 per-

habilidades”, diz o egresso hoje funcionário da Datacom. “Isso não só ajuda na reintegração social e diminui as oportunidades de reincidência como também aumenta as probabilidades de encontrar emprego estável e de levar uma vida produtiva.”

A equipe da empresa tem 13 pessoas, contando com um conselho administrativo (do qual Smith faz parte), um conselho consultivo e cinco funcionários em tempo integral. Um dos formados agora faz parte do quadro consultivo, que colabora no projeto do curso e sugere melhorias. Os graduados também beneficiam a sociedade: graças às habilidades de codificação aprendidas no programa, dois dos formados criaram a Ngā Mihi, uma plataforma

A Take2 espera diminuir a reincidência na Nova Zelândia e apontar o caminho para um sistema de reinserção melhor

mitiram que eu mantivesse relacionamentos positivos no ambiente de trabalho.”

A Take2 foi fundada com capital próprio de Smith e hoje é totalmente financiada por organizações filantrópicas, incluindo as fundações Spark e Simplicity e o J. R. McKenzie Trust. Os parceiros também doaram computadores e recursos para a criação e a implementação da infraestrutura de TI nas salas de aula dos presídios. “Há tempos nosso mantra é atrair para a TI pessoas que normalmente não iriam para essa área”, explica Karl Wright, diretor de informações da Datacom, um dos parceiros da Take2. “Mas não estamos fazendo isso porque é bom para o nosso relatório de diversidade e inclusão. Ajudar a mudar vidas é uma coisa séria. A razão fundamental para fazer isso é acreditar, de fato, que as pessoas merecem uma segunda oportunidade.”

Os alunos que terminam o curso recebem apoio para se reintegrar à sociedade, que vai de ajuda para tirar documentos de identidade e abrir contas bancárias até fornecimento de computadores, telefones e acesso à internet, além de orientação profissional e aconselhamento pessoal.

A Take2 oferece “apoio consistente, programas para mudança de comportamento e oportunidades de aprendizado de novas

digital na qual membros da família e amigos podem comprar para os detentos itens essenciais pré-aprovados, como meias e roupa íntima.

Segundo Smith, fundar a Take2 foi difícil porque as partes interessadas – fundadores, parceiros de emprego e a prisão – relutavam em se envolver se não houvesse consenso prévio. Foi preciso tempo para gerar confiança e estreitar o relacionamento com eles. Por exemplo, persuadir empresas de tecnologia a empregar formados pela Take2 foi um verdadeiro desafio por causa do estigma da ficha criminal. Ele insistiu em combater essa tendência dos parceiros pedindo-lhes que mudassem suas percepções, fossem mais abertos e dessem aos formados pela Take2 uma oportunidade.

No decorrer do programa-piloto, a Take2 descobriu uma falha no esquema de treinamento: alguns alunos recebiam a liberdade no meio do curso e não o completavam. E, no início da pandemia de covid, em 2020, a empresa teve de encontrar uma maneira de manter o programa em meio às medidas preventivas do governo, que incluíam limitação do acesso aos presidiários. Para contornar essas dificuldades, a equipe mon-

tou um centro comunitário em Auckland, com salas de aula para aqueles que tinham sido libertados no meio do programa ou que estavam em prisão domiciliar, prestando serviços comunitários ou em liberdade condicional para continuar sua educação e completar o programa.

A Take2 tem atualmente 25 participantes – 12 no centro comunitário e 13 na Auckland South –, mas pretende ampliar esse número, com a expansão do programa por toda a Nova Zelândia. A equipe trabalha em planos de expansão com o Departamento Correcional, inclusive em presídios femininos.

Em 2023, a Take2 lançou o Take2 Elevate, que oferece serviços empresariais, como projetos de sites e aplicativos na internet, além de avaliação e manutenção de softwares. O empreendimento vai além, abrindo possibilidades de emprego para ex-presidiários ao contratá-los como aprendizes. O lucro obtido é usado tanto para cobrir os custos operacionais da Take2 e da Take2 Elevate quanto para remunerar os aprendizes.

O pessoal da Take2 Elevate segue um modelo misto: profissionais seniores da indústria ensinam e treinam os formados pelo programa da Take2, como parte de seu aprendizado, enquanto uma equipe mais numerosa é composta de formados que trabalham como prestadores de serviços para empresas ainda na dúvida quanto a contratar os egressos da Take2 como funcionários em tempo integral.

“É uma oferta tentadora para empregadores que hesitam em dar esse primeiro passo”, explica Smith. “Se a coisa não funcionar, podemos trazer os formados de volta à Elevate e encontrar algo mais adequado para eles.”

Smith espera que a Take2 diminua a reincidência na Nova Zelândia e aponte o caminho para um sistema de reinserção melhor. Tão valioso quanto essa mudança no sistema é o impacto na vida real daqueles que estiveram na prisão.

“Saber que as pessoas com quem trabalhamos estão se saindo bem na indústria e retribuindo o que receberam não tem preço”, diz ele. “Nada se compara à sensação de empreender essa jornada com eles e vê-los obtendo sucesso.” O

RINA DIANE CABALLAR é jornalista na Nova Zelândia, especializada em tecnologia e em suas interseções com a ciência, a sociedade e o meio ambiente.

Um olhar profundo para o interior de uma organização

Nas últimas duas décadas, a Fundação Jed luta contra a crise de saúde mental que aflige jovens nos Estados Unidos. Sua história destaca a importância de abordar as causas culturais desse fenômeno, por meio da mudança de sistemas POR ALISON BADGETT

EM OUTUBRO DE 2021, UMA CRISE DE DÉCADAS FEZ DISPARAREM, ENFIM, OS ALARMES OFICIAIS: “Testemunhamos taxas crescentes de desafios de saúde mental”, dizia a Declaração de Emergência Nacional em Saúde Mental Infantil e Adolescente, escrita em conjunto pela Academia Americana de Pediatria, a Associação de Hospitais Infantis e a Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente. Um alerta do cirurgião-geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy, veio na sequência, afirmando que o futuro do país dependia da mitigação da crise de saúde mental dos jovens. Ambas as declarações ressaltaram as tendências de longo prazo por trás do aumento dos problemas de saúde mental durante a pandemia de covid-19 Segundo uma pesquisa nacional da Healthy Minds Network, em 2013, apenas 17% dos universitários americanos relataram sentir ansiedade. Esse número subiu para 31% em 2018 e, no mesmo período, as taxas de depressão relatadas cresceram 68%. Em 2019, um em cada três alunos no ensino médio descreveu sentimentos

Por que publicamos este texto

O crescimento de índices de depressão e ansiedade e de suas consequências atinge também o Brasil. O texto apresenta uma iniciativa que, ao entender o problema em suas múltiplas instâncias, inspira caminhos para promover uma mudança sistêmica.

persistentes de tristeza e desesperança, incremento de 40% em relação a 2009, e um em cada seis estudantes afirmou ter um plano de suicídio, um aumento de 44% para o mesmo período. As taxas de suicídio cresceram 57% entre jovens de 10 a 24 anos, entre 2007 e 2018.

Como explica o alerta do cirurgião-geral, esses números não são o resultado de uma maior conscientização ou de relatórios isolados. Além do estresse acadêmico, os alunos de hoje sentem diferentes pressões de problemas sociais que parecem insolúveis, como mudanças climáticas, violência armada, racismo e desigualdade de renda. Além disso, sofrem os efeitos das mídias sociais, que, em um comunicado subsequente, Murthy destacou como algo que dobra o risco de problemas de saúde mental para o adolescente médio.

A pandemia exacerbou a crise de saúde mental e expôs sua dinâmica entre os jovens. “O isolamento, o deslocamento e o sofrimento dos jovens podem não ter sido uma surpresa para os médicos de saúde mental de crianças e adolescentes, mas, para o resto do público, a covid lançou luz sobre essas coisas”, diz o defensor da saúde mental e ex-deputado Patrick Kennedy.

A Fundação Jed (JED) é a mais proeminente organização sem fins lucrativos a lidar com essa questão nos Estados Unidos. Seu CEO, John MacPhee, recorda ter ouvido de um financiador, nos primeiros meses da pandemia: “Muito dinheiro vai ser investido em saúde mental a partir de agora – não para apoiar organizações sem fins lucrativos que lutam para sobreviver, mas para as que estão à altura do momento. Vocês estão?”. MacPhee respondeu que sim. Nos dois anos seguintes, a JED foi de 40 para 80 funcionários, atuando em 450 faculdades para ajudá-las a lidar com questões de saúde mental. A fundação também lançou programas paralelos para escolas de ensino médio, distritos escolares e faculdades comunitárias e foi um braço de desenvolvimento de políticas. Impulsionada por uma concessão de US$ 15 milhões de MacKenzie Scott em 2022, a JED pretende triplicar o número de alunos do ensino superior que cobrirá nos próximos anos, com o objetivo de apoiar mais de 50% das faculdades e universidades do país.

Gestores universitários veem a saúde mental como seu problema número um, diz Kevin Kruger, presidente da Naspa, a associação de administradores de assuntos estudantis no ensino superior. Kruger frisa que, em um contexto inundado por empresas rentáveis oferecendo serviços como terapia online, a JED se destaca por sua trajetória de 25 anos. “John [MacPhee] pode pegar o telefone e falar com qualquer presidente de faculdade porque eles têm essa consciência e confiança”, diz.

O histórico da JED a colocou em posição de capitalizar a obrigação, imposta pela pandemia às escolas, de rever como e por que deveriam apoiar a saúde mental dos estudantes – não apenas ampliando a escuta para aqueles em crise, mas também criando uma

cultura de cuidado e um sistema de prevenção. Apesar de seu alcance, a JED está apenas no início da consagração do bem-estar do estudante no ambiente educacional. Para a fundação, sucesso total implica uma mudança de perspectivas e práticas de alunos, funcionários, professores e administradores em cada campus, além da transformação dos sistemas nos quais estão inseridos.

Desde seu surgimento, em 2000, a JED incentivou faculdades a utilizar programação baseada em pesquisa, políticas e estratégias de conscientização pública, em um conjunto abrangente para proteger a saúde emocional estudantil e prevenir o suicídio. Ao longo de duas décadas, a fundação percebeu que, para obter impacto máximo, deveria aplicar tais estratégias diretamente, e não por meio de intermediários. Hoje, a JED emprega uma estrutura holística de mudança de sistemas que pode servir de modelo para outras organizações.

O MODELO DA FORÇA AÉREA

DONNA E PHIL SATOW perderam seu filho Jed em 1998. Ele se suicidou durante as férias de fim de ano com a família, ao fim de seu segundo ano na Universidade do Arizona. “Não podíamos imaginar que o suicídio fosse fazer parte da nossa vida, do nosso futuro”, diz Donna. “Então, quando aconteceu, ficamos completamente arrasados. Não dava para acreditar.”

Criado na bucólica Princeton, Nova Jersey, Jed era o caçula de três filhos em uma família feliz e unida. Era inteligente, engraçado e querido por seus amigos. Durante o ensino médio, às vezes se mostrava retraído, impulsivo e raivoso – mas nada que parecesse fora do comum para um adolescente. Ele tinha dificuldades de aprendizagem, o que pesou para a escolha da Universidade do Arizona, conhecida por ter um programa de apoio acadêmico para alunos nessa condição.

“Na verdade, não sabíamos nada sobre suicídio”, diz Donna –ainda que Phil, como vice-presidente-executivo da Forest Laboratories, trabalhasse com psiquiatras. “Falamos muito sobre drogas e prevenção de seu uso, em um nível bem básico”, diz ela. “Mas não sobre prevenção de suicídio, ou depressão na adolescência.”

No caso de Jed, teria ajudado saber que existe relação entre dificuldades de aprendizagem e depressão e que ela costuma se manifestar como raiva na adolescência. “Começamos a pensar que não estávamos sozinhos. Não poderíamos ter sido os únicos.”

Pesquisando, os Satows descobriram que o suicídio era a segunda principal causa de morte entre estudantes universitários. “Tínhamos que saber o que havia acontecido. Como evitar que algo assim aconteça? Porque é uma tragédia evitável”, diz Donna.

Eles buscaram respostas na vida de Jed na universidade. Descobriram que muitas pessoas estavam preocupadas com ele – amigos, professores e os membros de sua fraternidade. Se as pessoas do

Phil e Donna Satow, que fundariam a JED, descobriram que o suicídio era a segunda principal causa de morte entre estudantes universitários. “Tínhamos que saber o que havia acontecido. Como evitar que algo assim aconteça? Porque é uma tragédia evitável”, diz ela

A JED e a MTVU lançaram a campanha Half of Us. O nome se referia a um dado de pesquisa: 50% dos estudantes universitários tinham ansiedade e depressão em um grau que atrapalhava sua vida pessoal ou acadêmica

seu entorno soubessem o que deviam procurar e como intervir, teria sido possível identificá-lo como alguém em risco agudo. Os pais se reuniram com o reitor da universidade, que ficou emocionado enquanto falava: “O que vocês gostariam que eu fizesse, em uma escola com mais de 30 mil alunos?”. Os pais deixaram a reunião decididos a responder a esta pergunta.

Começaram convocando especialistas em suicídio em Washington, D.C. A equipe incluiu Lanny Berman, diretor-executivo da Associação Americana de Suicidologia; o professor David Brent, da Universidade de Pittsburgh, especialista em psiquiatria infantil e adolescente; a psicóloga clínica Kay Redfield Jamison, autora do livro de memórias Uma mente inquieta (WMF Martins Fontes, 2001); e representantes do Centro de Recursos de Prevenção ao Suicídio (SPRC, no acrônimo em inglês). O grupo identificou um modelo promissor implementado pela Força Aérea dos Estados Unidos, que reduziu números de suicídios, bem como as taxas de homicídio e violência doméstica. A abordagem foi abrangente e empregou estratégias integradas, incluindo treinamento, educação, serviços de prevenção, políticas e protocolos, com o objetivo de criar uma cultura de cuidado.

Tudo isso encorajou os Satows a considerar a adaptação do modelo aos campi universitários. Como a Força Aérea dos Estados Unidos, faculdades e universidades são comunidades circunscritas, que têm sua própria estrutura de liderança e cultura, políticas e constituintes. Dessa forma, eles ofereceram um caminho para proteger a saúde emocional e prevenir o suicídio.

A ABORDAGEM ABRANGENTE DA JED

DO IS ANOS APÓS A MORTE DE SEU FILHO, os Satows criaram a Fundação Jed, visando conceber e tornar pública uma estrutura para a prevenção do suicídio nos campi universitários que se baseasse na abordagem testada pela Força Aérea. Desde o início, a abrangência foi uma preocupação: não lhes interessava alcançar umas quantas faculdades no país, mas, sim, mudar a cultura e a prática de todas elas. Em colaboração com o SPRC, desenvolveram o que se tornou a “Abordagem Abrangente da JED para Promoção da Saúde Mental e Prevenção do Suicídio para Faculdades e Universidades”. O protocolo inclui sete estratégias principais e dezenas de táticas correlatas Duas dessas estratégias se concentram na proteção da saúde emocional: a primeira é o desenvolvimento de habilidades para a vida; a segunda, a promoção da conexão social.

Habilidades para a vida, como resiliência, coragem, cuidados com a saúde física e capacidade de regular a emoção, têm correlações com a saúde mental e o sucesso acadêmico. As táticas aplicadas a elas vão de treinamento de atenção plena a incentivo a exercícios, dando a todos os estudantes acesso gratuito a uma academia. Pesquisas mostram que a solidão e o isolamento aumentam o risco de problemas

de saúde mental. Programas de equidade e inclusão ajudam a promover a conexão social, enquanto o treinamento de orientadores residenciais e acadêmicos age para alcançar os mais isolados. A terceira e a quarta estratégias se concentram na promoção da intervenção precoce: identificar alunos em risco e incentivar a busca de ajuda. A maioria dos estudantes que cometem suicídio não têm acesso a tratamento. Entre as táticas nesse sentido, está a capacitação das pessoas que interagem com os alunos, como orientadores acadêmicos, professores e outros estudantes, para reconhecer e encaminhar para terapia os que precisam de apoio, além de implementar ferramentas de triagem para saúde mental e abuso de substâncias nos serviços de atenção primária à saúde. A JED recomenda campanhas de conscientização para desestigmatizar a busca por ajuda e para divulgar serviços oferecidos nos campi.

Para que a intervenção seja bem-sucedida, é preciso que haja tratamentos adequados disponíveis. Assim, a quinta estratégia se volta para o fornecimento de serviços de saúde mental e de combate ao uso abusivo de substâncias. As táticas correlatas a essa estratégia incluem ampliar o horário de funcionamento de clínicas e a vinculação de estudantes a cuidados de longo prazo na comunidade. As escolas também devem disponibilizar serviços voltados para gerenciamento de crises, a sexta estratégia. As táticas para isso podem ser eventuais; por exemplo, apoio a alunos após um suicídio, ou ações de suporte contínuo, como uma linha direta 24 horas. O meio mais seguro para prevenir o suicídio continua sendo restringir os meios para que ele se concretize, como limitar acesso ao topo de edifícios, a medicamentos de uso restrito e a armas, nos lugares onde estas são permitidas – esta é a sétima estratégia da JED.

“Levei algum tempo para entender a importância de uma abordagem de saúde pública para a questão”, diz Hollie Chessman, diretora de pesquisa e prática do Conselho Americano de Educação (ACE, na sigla em inglês). “Faculdades e universidades querem uma resposta fácil”, diz. “Uma grande vantagem do modelo da JED é tornar mais digerível tudo de complexo que tem de acontecer em um campus.”

“Infelizmente, a JED foi fundada porque Jed sucumbiu”, diz Kruger, da Naspa, para quem “a abrangência do modelo” é o que diferencia a fundação, além de sua dupla atenção, dirigindo recursos para profissionais e estudantes. “Gestores nos campi lutam para alcançar os alunos. É o que eu tenho visto ao longo de 45 anos de carreira.”

MARKETING PARA ESTUDANTES

EM 2004, RON GIBORI, que fora companheiro de fraternidade de Jed e que participou do surgimento da fundação, deu uma ideia importante para vincular os estudantes à entidade nascente: usar a MTVU, braço universitário do canal a cabo, como veículo de aproximação. A MTV tinha acabado

de realizar a campanha Rock the Vote e sabia mobilizar os jovens em torno de uma mensagem importante. Gibori e Donna Satow começaram a tentar envolver a emissora. Para isso, contaram com a ajuda de um membro do conselho da JED, Larry Lieberman, que havia sido vice-presidente de marketing da MTV Music Service.

Apesar do interesse inicial da MTV, lançar uma campanha nacional custaria muito dinheiro para uma organização sem fins lucrativos, nova, cujas despesas totalizavam US$ 450 mil na época. Mas os Satows podiam recorrer a uma poderosa rede profissional e pessoal, graças ao trabalho de Phil na indústria farmacêutica. Em seu loft no SoHo, em Manhattan, para onde se mudaram após a morte de Jed, promoveram palestras de nomes proeminentes. Na noite em que receberam o escritor e jornalista Fareed Zakaria, um convidado fez uma doação de US$ 1 milhão.

Em 2006, a JED e a MTVU lançaram a campanha Half of Us. O nome se referia a um dado de pesquisa: 50% dos estudantes universitários tinham ansiedade e depressão em um grau que atrapalhava sua vida pessoal ou acadêmica. Metade dos entrevistados também não sabia onde obter ajuda em seu campus e 70% disseram que tinham vergonha de perguntar. A campanha contou com vídeos de estudantes e celebridades, como Mary J. Blige, que compartilharam suas histórias, em um esforço para desestigmatizar e normalizar a busca de ajuda. Os vídeos levavam a um site com ferramentas e recursos de triagem.

“Fãs vieram nos dizer que essas histórias literalmente salvaram suas vidas”, diz Noopur Agarwal, que ingressou na MTV em 2007 como vice-presidente de impacto social. “Artistas que pareciam ter tudo também lutavam contra pensamentos suicidas.” Em 2008, a Half of Us ganhou um Peabody Award e uma indicação ao Emmy. “Foi realmente uma mudança cultural na forma como pensamos e falamos sobre saúde mental”, diz Agarwal, que qualifica de “únicos” os esforços da JED nesse sentido.

Ao longo dos anos, a JED lançou outras campanhas, como Love Is Louder (O amor fala mais alto), de 2010, novamente com a MTV, em resposta ao bullying online, e Seize the Awkward (Abrace o esquisito) em 2018, em parceria com a Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio e o Ad Council [entidade sem fins lucrativos que promove o uso de marketing em campanhas sociais].

Embora muitas vezes organizações sem fins lucrativos se baseiem em suposições de suas equipes para criar campanhas de conscientização, a JED costuma usar pesquisas de mercado. Em uma enquete para a Seize the Awkward, por exemplo, descobriu que quase todo jovem de 16 a 24 anos tem um amigo com problemas de saúde mental, mas reluta em compartilhar essa informação com quem pode ajudar, temendo trair a amizade. A Seize the Awkward se destinou a orientar esses jovens sobre como ajudar

os amigos a obter o apoio necessário. Em 2023, 50% dos jovens ouvidos em um rastreamento de impacto do Ad Council disseram conhecer a Seize the Awkward e se mostraram significativamente mais propensos que os que não conheciam a iniciativa a conversar com um amigo sobre as dificuldades dele (80% contra 67%), a encorajar um amigo a procurar ajuda profissional (68% contra 50%) e a entrar em contato com uma linha direta (47% contra 27%).

LUTANDO PARA CRESCER

EM 2010, UMA DÉCADA APÓS SUA FUNDAÇÃO, a JED havia alcançado um lugar de destaque em seu campo. Seu orçamento operacional, porém, ainda era de apenas US$ 1 milhão ao ano, e sua equipe contava com seis pessoas. Embora fosse ágil e atuante, não estava nem perto de alcançar a meta de ter sua abordagem em todos os campi do país. Oferecia os melhores recursos, baseados em evidências, mas dependia das faculdades para implementá-los. Ainda que a equipe da JED tivesse uma forte reputação com os departamentos de orientação, não era tão bom seu relacionamento com as lideranças das faculdades –presidentes e reitores de assuntos estudantis, cujo envolvimento ativo seria fundamental para implantar as estratégias. Além disso, a maioria dos apoiadores, seu conselho e financiadores, tinha alguma ligação com os Satows.

Phil e Donna começaram a pensar sobre o futuro da JED e qual seria a melhor forma de sustentar e ampliar seu impacto. Phil pediu então que um ex-colega avaliasse a situação. Em 1995, John MacPhee havia sido contratado por ele como vice-presidente

de marketing da Forest Laboratories e lá tinha supervisionado o lançamento de medicamentos para depressão e ansiedade. Ao procurá-lo para falar sobre a JED, Phil sabia que MacPhee planejava migrar para a área de saúde pública.

Quando jovem, MacPhee queria se formar em engenharia, mas teve problemas quando era estudante na Universidade Columbia. Perdeu um semestre por faltar às aulas, incapaz de lidar com um quadro que hoje ele vê como de ansiedade e, talvez, depressão. Conseguiu reencontrar o eixo com a ajuda de pessoal atento na universidade. Quando quis voltar à universidade, uma empresa farmacêutica estava disposta a pagar por isso.

“Eu trabalhei duro, passo a passo, para mostrar meu valor”, diz MacPhee. Em 20 anos, foi das vendas farmacêuticas a cargos de chefia. Até que disse “ok, seja lá o que eu tinha que provar, já provei”. Ele começou a sentir que sua carreira se resumia a “ganhar dinheiro e bônus trimestrais e favorecer o lucro”, mas que não estava de fato “trabalhando para melhorar o sistema de saúde”.

MacPhee se matriculou no mestrado em saúde pública de Columbia e passou a fazer parte de conselhos de entidades sem fins lucrativos. Quando Satow pediu a ele que pensasse sobre o futuro

candidatos, atraindo mais estudantes em busca de apoio à saúde mental. A fundação esperou até que houvesse mais de 30 escolas qualificadas para divulgar os selos de aprovação.

AINDA QUE ESTIVESSE SATISFEITO COM O ALCANCE de seu programa, MacPhee via um padrão preocupante: todas as faculdades certificadas tinham recursos acima da média da maioria. “Parecia haver uma questão de equidade com relação ao selo de aprovação. Ainda não sabíamos que intervenções programáticas deveriam ser feitas.”

MacPhee e sua equipe começaram a conversar com a Poses Family Foundation, instituição filantrópica com sede em Nova York voltada para dificuldades de aprendizagem e capacitação para organizações sem fins lucrativos. Sua presidente e fundadora, Shelly London, instigou a JED a pensar se seu foco era conhecimento ou mudança. “Ela dizia: não dá para fazer as escolas implementarem isso como você quer sem se tornar uma organização de mudança”, lembra MacPhee.

“Dados são particularmente úteis ao trabalho de equidade”, diz Michelle Mullen, diretora de design e impacto da JED. “Eles nos permitem não só ouvir o que as pessoas pensam que está acontecendo, mas também o que parece estar funcionando, ou não, do ponto de vista do aluno”