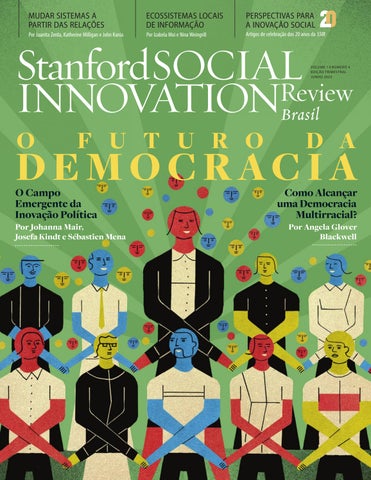

MUDAR SISTEMAS A PARTIR DAS RELAÇÕES

Por Juanita Zerda, Katherine Milligan e John Kania

ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INFORMAÇÃO

Por Izabela Moi e Nina Weingrill

MUDAR SISTEMAS A PARTIR DAS RELAÇÕES

Por Juanita Zerda, Katherine Milligan e John Kania

ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INFORMAÇÃO

Por Izabela Moi e Nina Weingrill

O Campo Emergente da Inovação Política

Por Johanna Mair, Josefa Kindt e Sébastien Mena

Como Alcançar uma Democracia Multirracial?

Por Angela Glover Blackwell

POR ANGELA GLOVER BLACKWELL

Os Estados Unidos precisam de uma história honesta e inspiradora –e que não se intimide ante seu histórico racial – para levar à realização de uma democracia multirracial vibrante.

POR JOHANNA MAIR, JOSEFA KINDT E SÉBASTIEN MENA

A sociedade civil tem se dedicado a solucionar problemas sociais há décadas, enquanto deliberadamente se abstém de um engajamento aberto com a política. Mas um novo campo de prática busca revigorar a democracia emancipando a inovação social desse confinamento.

Só podemos acabar com os impactos desastrosos das fake news garantindo a existência e apoiando o desenvolvimento de iniciativas locais que contribuam para reduzir os desertos de notícia. Munir os cidadãos de informação para que possam participar da vida pública a partir do território onde residem é a única forma de proteger a democracia.

POR JUANITA ZERDA, KATHERINE MILLIGAN E JOHN KANIA

As relações são fundamentais para a mudança coletiva e para desenvolver laços profundos de empatia que ajudem a encontrar soluções sistêmicas para os problemas sociais.

A Emergência de Relações que Possibilitam Mudanças Sistêmicas

Para realizar a promessa democrática da organização comunitária, os doadores precisam deixar de ver a prática meramente como um instrumento para promover seus objetivos políticos e táticos.

— PARA SALVAR A DEMOCRACIA, ORGANIZE RECURSOS, PÁG 58

4 CARTA AO LEITOR

20 Anos de SSIR

5 EDITORIAL BRASIL

SSIR ONLINE

A História é Viva

6 O QUE HÁ DE NOVO

Livrarias como Centros Cívicos / Aumentando a Força de Trabalho Verde / Uma Escola de Conhecimento Nativo / TV para os Surdos da África

50 ESPECIAL SSIR 20 anos

Ensaios de alguns dos mais renomados pesquisadores, pensadores e profissionais no mundo.

51 A Celebração dos 20 Anos

PAUL BREST

52 Uma "Reimaginação" Radical para Criar uma Perspectiva para nosso Futuro

ANA MARIE ARGILAGOS E HILDA VEGA

54 Em Defesa de Um Altruísmo Efusivo

ASHA CURRAN

55 O Futuro do Ensino e do Aprendizado da Inovação Social WARREN NILSSON

PONTO DE VISTA

58 Para Salvar a Democracia, Organize Recursos

As filantropias preocupadas com polarizações tóxicas e com o crescente extremismo político deveriam investir na organização comunitária.

POR LOREN MCARTHUR

HISTÓRIAS DO CAMPO

10 Um Banco Próprio

Ignoradas pelos sistemas financeiros tradicionais, profissionais do sexo do maior distrito asiático de prostituição criaram seu próprio banco. Agora, a instituição está capacitando outros grupos marginalizados.

POR PUJA CHANGOIWALA

12 Notícias nas quais Você Pode Confiar

O The Trust Project está estabelecendo padrões, no mundo todo, para o jornalismo de princípios combater a disseminação de desinformação e reconstruir a confiança pública.

POR NOOR NOMAN

60 Empreendedoras Sociais Sauditas

Mulheres do Oriente Médio que tentam lançar empresas sociais enfrentam barreiras significativas, mas podem superá-las potencializando laços sociais.

POR GHADAH W. ALHARTHI E TUUKKA TOIVONEN

64 PESQUISA

Conhecimento sobre Poluição do Ar É Poder / Disciplinar, Punir e Mitigar / Para os Investidores, o Protesto Supera o Desinvestimento / Os Valores da Mentoria

LIVROS

68 Manifesto pela Clareza

Manifesto pela Educação Midiática, de David Buckingham.

POR ALEXANDRE LE VOCI SAYAD

70 Cultivar, Semear e Plantar um Mundo Melhor

Viral Justice: How We Grow the World We Want, de Ruha Benjamin.

POR MEHR TARAR

72 ÚLTIMO OLHAR

Janelas para a Vida

AStanford Social Innovation Review está completando duas décadas. Quando entrei na SSIR, em 2006, tratava-se de uma iniciativa mais modesta: publicávamos uma revista trimestral e um site, para onde iam PDFs de nossos artigos da revista impressa. Hoje, a SSIR oferece muitas outras possibilidades de interação entre seu público e colaboradores: webinars, conferências, podcasts, artigos online originais, edições em idiomas locais, e-books e, em breve, livros impressos Embora a gama de produtos oferecidos pela SSIR tenha mudado, nossa missão segue a mesma. Conforme resumido na primeira edição, “a SSIR se dedica a apresentar o conhecimento utilizável que ajudará aqueles que fazem o importante trabalho de melhorar a sociedade a fazê-lo ainda melhor”. Hoje, continuamos comprometidos em fornecer uma plataforma onde pessoas de todos os setores da sociedade – sem fins lucrativos, governamentais e empresariais – possam se reunir para compartilhar novas ideias e práticas, criticar as existentes e aprender umas com as outras.

Quando a SSIR foi lançada, na primavera de 2003, seu público eram principalmente líderes de mudança social de todos os lugares nos Estados Unidos. Com o tempo, crescemos e nos tornamos um espaço de reunião para pessoas de todo o mundo. Quase metade das pessoas que lêem a SSIR online em inglês estão fora dos Estados Unidos. E agora temos parceiros em Pequim, Seul, Tóquio, São Paulo, Abu Dhabi e Monterrey, México, que publicam a SSIR em seu idioma local.

As edições locais não apenas traduzem artigos da SSIR; elas também oferecem artigos originais, livros e reuniões virtuais e presenciais para pessoas engajadas na mudança social em seus próprios países e regiões.

Assim como a SSIR mudou, o mundo ao nosso redor também já não é mais o mesmo. Hoje, existem muitas outras publicações que cobrem o campo da inovação social, como ImpactAlpha e India Development Review, além de jornais e revistas populares. Você pode ler artigos sobre investimento ESG no The Asahi Shimbun, sobre filantropia altruísta na The New Yorker ou sobre uma ONG de desenvolvimento global no The Guardian. Embora isso seja bom para o campo da inovação social e para a sociedade, para nós representa novos desafios e exige estar em constante evolução e mudança.

Esta edição não apenas marca nosso 20o aniversário, mas também duas transições importantes na equipe. Michael Voss, desde 2017 foi o publisher da SSIR, nos deixa para assumir a mesma posição na Science News, uma publicação sem fins lucrativos que comemorou cem anos no ano passado. As contribuições de Michael para a SSIR são muitas, mas uma área em que ele desempenhou um papel importante foi em nos ajudar a expandir nossa presença global.

O diretor de arte, David Herbick, na SSIR desde 2008, está saindo para desfrutar de uma merecida aposentadoria. Quando David se juntou a nós, ele criou um novo visual, projeto gráfico e logotipo, e embora a revista tenha passado por mudanças nos últimos 15 anos, ainda mantém muito da mesma identidade.

Transições como essas são normais em qualquer organização. O novo publisher e o diretor de arte trarão novas ideias que mudarão a aparência e a maneira como a SSIR opera, o que é bom e chega em um ponto importante de nossa história ao embarcarmos em nossos próximos 20 anos.

Diretora-geral Carolina Martinez carolina@ssir.com.br

Editora-chefe Ana Claudia Ferrari ana.ferrari@ssir.com.br

Editor-assistente Bruno Ascenso

Programador Web Daniel Miranda

Estagiária Bárbara Lopes da Silva

Agência de FYI Consultoria

Comunicação

Colaboraram nessa edição: Arte Estúdio Monearte

Tradução Alexandre Agabiti Fernandez, Camilo Adorno, Cláudia Izu, Saulo Krieger

Revisão Mauro de Barros, Paulo Felipe Mendrone

Conselho Editorial

Daniela Pinheiro

Eliane Trindade

Graciela Selaimen

Guilherme Coelho

Letícia Vidica

Marcos Paulo Lucca Silveira

Mantenedores Institucionais

Fundação José Luiz Egydio Setúbal

Humanitas360

Movimento Bem Maior

Samambaia Filantropias

CIVI-CO | Negócios de Impacto Social

R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 445 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05415-030

Quer falar com a SSIR Brasil?

Redação: contato@ssir.com.br

Projetos especiais, publicidade, eventos: marketing@ssir.com.br

Stanford Social Innovation Review Brasil é uma publicação da RFM Editores sob licença da Stanford Social Innovation Review

Publisher Michael Voss

Editor-Chefe Eric Nee

Editora acadêmica Johanna Mair

Editores David V. Johnson, Bryan Maygers, Marcie Bianco, Aaron Bady, Barbara Wheeler-Bride

Editora edições Jenifer Morgan globais

Conselho Consultivo Acadêmico

Paola Perez-Aleman, McGill University

Josh Cohen, Stanford University

Alnoor Ebrahim, Harvard University

Marshall Ganz, Harvard University

Chip Heath, Stanford University

Andrew Hoffman, University of Michigan

Dean Karlan, Yale University

Anita McGahan, University of Toronto

Lynn Meskell, Stanford University

Len Ortolano, Stanford University

Francie Ostrower, University of Texas

Anne Claire Pache, ESSEC Business School

Woody Powell, Stanford University

Rob Reich, Stanford University

A Stanford Social Innovation Review (SSIR) é publicada

pelo Stanford Center on Philanthropy and Civil Society da Stanford University.

Todos os direitos reservados.

Aqueles que conhecem o ofício sabem o quão prazeroso (e extenuante) é fechar uma revista. Da definição do conteúdo às trocas com autores, tradutores, revisores, ilustradores, editores, designers, o processo é rico, colaborativo e estimulante.

Nesta edição, os artigos são especialmente potentes: do foco em problemas já conhecidos (e não mais suportáveis como o racismo, por exemplo) a cenários que contemplam soluções, da política ao ambiente informacional, os textos levam a reflexões profundas e necessárias.

Pense nesta frase do escritor americano James Baldwin: “A história não se refere meramente, ou mesmo principalmente, ao passado. Ao contrário, a grande força da história provém do fato de que a carregamos conosco, de que de muitas maneiras somos inconscientemente controlados por ela e de que ela está literalmente presente em tudo o que fazemos”.

Ao citá-la num dos artigos de capa da edição, Angela Glover Blackwell reconta a trajetória de um país construído a partir de “estruturas econômicas, jurídicas, institucionais, sociais e psicológicas forjadas desde a escravidão que sistematizaram e codificaram a opressão”. E discute então os elementos para os Estados Unidos escreverem uma nova história e estabelecerem “o arcabouço em torno de raça e racismo, sem o qual não se pode nem decifrar as causas profundas dos duradouros e sistemáticos desafios, nem desenvolver soluções eficazes e equitativas”.

A perspectiva brasileira sobre algumas das questões levantadas por Blackwell vem de Daniel Bento Teixeira, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), que num breve texto fala sobre contextos tão tristemente familiares e aponta para a educação antirracista como parte inexorável do processo de construção de uma sociedade democrática.

O outro artigo de capa, coassinado pela editora acadêmica da SSIR, Johanna Mair, traz perspectivas para lá de estimulantes sobre o que os autores chamam de inovação política: “A prática cidadã de diagnosticar problemas no sistema político e trabalhar coletivamente visando soluções que tenham o objetivo de fortalecer e revitalizar a democracia”.

Também nesta edição, Juanita Zerda, Katherine Milligan e John Kania discutem a mudança de sistemas a partir de relações, numa abordagem extremamente sensível. “Se a maioria dos esforços de mudança coletiva não leva as pessoas a mudar fundamentalmente sua consciência e seus modelos mentais”, dizem, “então o sistema do qual fazem parte também não mudará de maneira significativa.”

Cássio Aoqui, Tiana Vilar Lins e Vanessa Prata mostram como o trabalho relacional ecoa no ecossistema de impacto social brasileiro.

Dois destaques finais são o texto de Izabela Moi e Nina Weingrill sobre acesso à informação e democracia e também o material sobre O Futuro da Inovação Social. O conteúdo completo incluindo importantes contribuições brasileiras estará disponível em breve no site. Boa leitura!

Um dos maiores desafios para que o Brasil atinja os ideais de equidade e desenvolvimento sustentável é voltar a sair do mapa da fome e encontrar respostas eficazes para a [in]segurança alimentar. Este é o tema da primeira edição especial da Stanford Social Innovation Review Brasil.

Patrocinado pela Fundação José Luiz Egydio Setúbal, o especial reúne sete artigos de autores brasileiros sobre programas de inovação e impacto social voltados para a saúde nutricional de crianças e adolescentes. Com abordagens diversas que buscam combater não só a fome, mas também as suas causas, os projetos estão em desenvolvimento em cinco estados brasileiros. De programas de transferência de renda, combate à má nutrição, aposta nas merendeiras e hortas comunitárias, os casos foram apresentados no IV Fórum de Políticas Públicas em Saúde Infantil (FPPSI) da Fundação José Luiz Egydio Setúbal (FJLES). Acesse ssir.com.br e baixe seu exemplar.

ARTIGO | Não Alimente os Zumbis

Muitas organizações sem fins lucrativos não têm bom desempenho, de acordo com alguns especialistas. Mas isso não as impede de continuarem a arrecadar fundos e se manterem vivas. “Eu costumava culpar essas organizações, perguntando por que elas não trabalharam mais, de forma mais inteligente”, escreve o CEO da Fundação Mulago, Kevin Starr. “A ausência de responsabilidade pelo impacto é a maldição do setor social, e parecia óbvio que as organizações eram os principais infratores. Mas elas não são. Somos nós, os financiadores.” Como quem financia pode trabalhar melhor? Starr sugere começar com cinco perguntas simples.

ARTIGO | A Tecnologia de Ponta nem Sempre É o Melhor

A resposta de ajuda internacional à guerra na Ucrânia tem mostrado avanços notáveis na telemedicina e revelado que nem sempre as soluções mais sofisticadas funcionam melhor. Ao permitirem que os médicos respondam de forma assíncrona, a telemedicina e as consultas por texto ou áudio podem ter resultados de alcance muito maior, com um número expressivo de pacientes atendidos. A estratégia pode desempenhar um papel importante diante da escassez iminente de médicos assistenciais não só nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo.

ENGAJAMENTO CÍVICO

ara a indústria do livro, as duas últimas décadas foram uma montanha-russa. O surgimento de superlojas como a Borders e Waldenbooks varreu o cenário do varejo no fim dos anos 1980 e início dos 1990 nos Estados Unidos. Símbolos de resistência, as livrarias

esforços, disseminados como estavam, mantiveram o setor vivo. Na verdade, o número de lojas foi de 1.650 em 2009 para 2.500 em 2022, de acordo com a Publishers Weekly.

Livreiros, escritores e editores têm investido no crescimento contínuo das lojas independentes como centros

Praveen Madan, coorganizador da conferência e CEO da Kepler’s Books em Menlo Park, na Califórnia.

A conferência ocorreu em formato digital aberto, no qual os participantes sugeriram assuntos diversos e se organizaram em grupos de discussão. Alguns deles continuaram se reunindo com regularidade pelo Zoom.

“Encontrar-se mensalmente com os donos de livrarias da conferência para discutir as

independentes garantiam serviços personalizados e eventos locais. Em meados da década de 1990, porém, viram seu espaço concorrer com as livrarias on-line. Atualmente a Amazon vende cerca de 50% de todos os livros impressos no país e os e-books compreendem 11% do total de livros vendidos.

Apesar desse tumulto, as livrarias independentes provaram ser resilientes, ao passo que a maioria das superlojas fechou desde então. De modo surpreendente, uma massa crítica de donos de livrarias independentes acreditou que os desafios de diminuição de margens e as compras online não eram intransponíveis, e seus

comunitários culturais. Um pequeno grupo de apoiadores trabalhou em prol de seu comprometimento com elas e organizou uma conferência digital de dois dias em outubro de 2021, chamada Reimagining Bookstores (Reimaginando Livrarias, em tradução livre). Esse evento, que contou com a experiência de Sandra Janoff, cofundadora da Future Search Network, ajudou a conectar a visão do movimento com o público. Mais de 600 participantes se inscreveram e 350 compareceram. Os organizadores esperavam 200.

“Reimagining Bookstores é um movimento para fortalecer as comunidades, aprofundar o conhecimento e remunerar salários dignos”, afirma

melhores práticas de marketing foi um grande benefício”, diz Brad Jones, coproprietário da BookSmart. “Obter conhecimento de proprietários de cooperativas de livrarias, uma estrutura que estamos considerando, ajudou-nos a refletir sobre nosso futuro.”

Como a maioria dos movimentos sociais, a estrutura organizacional é fluida. “Por enquanto, estamos mantendo o projeto descentralizado, com núcleos de atividades”, explica o coorganizador, escritor e editor Paul Wright. “Ainda estamos entendendo o que significa ser um movimento, em termos de estrutura e como sistema dinâmico com muitas partes móveis.”

O financiamento para projetos provém de diversas fontes. O braço filantrópico do Emerson Collective atualmente trabalha com um portfólio de 12 livrarias independentes – a primeira das três fases de sua agenda para livrarias –, que será expandido para 24 ainda em 2023. As selecionadas representam três tipos de negócio: locais sem livrarias, livreiros sub-representados e modelos inovadores. Essas lojas vão receber um auxílio plurianual e serviços de capacitação, além de acesso a sessões online para orientação em grupo. E o defensor de livrarias e investidor de impacto John Valpey está dando consultoria financeira e operacional pro bono e oferecendo empréstimos com juros reduzidos – ou sem juros – em termos flexíveis para sete livrarias independentes localizadas na região da Nova Inglaterra.

Promotores de livrarias como Valpey estão disponibilizando tempo e conhecimento para novas iniciativas. Por exemplo, o projeto Community Conversation (Conversa da Comunidade, em tradução livre) promove o discurso cívico e fortalece a comunidade por meio do diálogo entre os participantes. A coorganizadora e autora Peggy Holman liderou um evento com a jornalista Mónica Guzmán e 150 pessoas sobre como superar a divisão partidária.

Em 2023, avançam inicitivas como a Beyond Books (Além dos Livros, em

tradução livre), um projeto comunitário que visa à realização de mudanças sociais positivas inspirado por três indivíduos – um editor, um autor/editor e o dono de uma livraria – que se conheceram na conferência. E, ainda em fase de concepção, um grupo de 10 a 15 livrarias independentes organiza uma série de eventos, mostras e outras experiências em torno de temas socialmente relevantes e adaptados a suas respectivas comunidades. Além disso, dois workshops estão previstos para este ano sobre como pagar salários dignos a funcionários de livrarias independentes.

“Estamos apoiando as livrarias com novas formas de engajar suas comunidades, acessar financiamento e adotar novos modelos de negócios”, revela Madan. Ele enfatiza, porém, que as livrarias independentes “precisam [ter] uma visão mais ampla, e não apenas ser um canal para as editoras”.

Novas iniciativas vão continuar a surgir organicamente, incluindo um futuro hub centralizado por meio do qual as próprias livrarias vão gerenciar sua participação. E, dado o sucesso da conferência, uma segunda está planejada para 2023. “Os movimentos começam quando uma crise é nomeada de uma forma que toca um acorde”, observa Holman, porque quando “as pessoas são atraídas por significado, intenção, propósito… ao longo do caminho, elas encontram almas gêmeas”. n

MEIO AMBIENTEá mais de 3,5 milhões de árvores na cidade de Chicago. Conforme a mudança climática se agrava, essa floresta urbana ganha um papel crucial na mitigação de seus efeitos, ao reduzir as temperaturas locais, aliviar a poluição do ar e controlar as águas pluviais

Com sede em Chicago, a organização sem fins lucrativos Openlands cuida da floresta urbana da cidade desde 1963. Atenta à crise climática, essa organização tem como o mais recente compromisso o programa Arborist Registered Apprenticeship (Aprendizado do Arborista Registrado), lançado em 2021. Entrando em seu terceiro ano, o programa é focado na criação de uma força de trabalho verde diversificada e sustentável.

“Se desejamos que as pessoas cuidem da floresta urbana e a administrem ativamente, uma forma de fazer isso é introduzi-las em carreiras bem remuneradas”, diz Michael Dugan, diretor florestal da Openlands.

O primeiro programa registrado em Illinois oferece três anos de treinamento remunerado em arboricultura e silvicultura urbana e suporte de transição para que os participantes tenham empregos estáveis após o treinamento.

Antes de iniciar o programa, a Openlands vinha treinando

havia cinco anos indivíduos interessados em carreiras ecológicas. Na busca por formalizar um programa sob medida para esse treinamento, a organização recorreu à Federação do Trabalho de Chicago (CFL, na sigla em inglês) para obter assistência técnica e financiamento. Força de trabalho sem fins lucrativos, a CFL é uma organização de desenvolvimento econômico que apoia vários programas de aprendizado em áreas tão diversas quanto ciência culinária e manufatura avançada.

A CFL auxiliou a Openlands a se conectar e pedir financiamento federal da lei Workforce Investment Act por meio da Chicago Cook Workforce Partnership, que administra os fundos federais de emprego e treinamento da região. A Openlands também recebe apoio corporativo, contribuições individuais e financiamento de fundações, como a Hamill Family

Foundation e a Illinois Clean Energy Community Foundation.

Eileen Vesey, diretora do programa CFL Workforce and Community Initiative, observa que o programa de aprendizado aborda a força de trabalho, o desenvolvimento comunitário e as necessidades relacionadas às mudanças climáticas, ao mesmo tempo que coloca os aprendizes em carreiras promissoras. “Este é apenas o ponto de partida”, diz Vesey. “Dependendo de quais são seus objetivos e interesses, você estará ingressando em uma ocupação na qual terá outras oportunidades de crescimento.”

O programa é dividido em dois segmentos: um ano de treinamento prático e em sala de aula com a Openlands e dois anos com um empregador secundário para treinamento adicional. Dugan relata que durante o primeiro ano os aprendizes “constroem uma base de conhecimento sobre árvores” por meio de aulas que são “ministradas por parceiros da indústria e arboristas internos”.

O programa também recebe financiamento via Openlands e apoio de parceiros empregadores secundários, como parques privados e empresas comerciais

de manutenção de árvores, que empregam e treinam aprendizes no segundo e terceiro anos do programa. Esses parceiros recebem benefícios, incluídos créditos fiscais, suporte financeiro para capacitação e uma seleção de candidatos aprendizes com um ano de treinamento rigoroso em sala de aula e credenciais específicas do setor para as vagas.

A Openlands e os parceiros do projeto também investem no desenvolvimento de uma força de trabalho mais diversificada que reflita as comunidades da área de Chicago. De acordo com dados da plataforma digital de empregos Zippia, mais de 70% dos arboristas nos Estados Unidos são brancos e 93% são homens.

Esse compromisso com a diversidade atraiu Emmanuel Gamez, um aprendiz de 32 anos da segunda turma, para o programa Openlands. “Não há muitas oportunidades de treinamento para grande parte da comunidade latinx que trabalha no setor, então o progresso na carreira não ocorre onde deveria”, observa ele. O programa Openlands está “definitivamente oferecendo uma

EDUCAÇÃO

vantagem às pessoas sub-representadas e marginalizadas do setor”, acrescenta.

Para manter as barreiras à participação tão baixas quanto possível, a CFL paga pela assistência de transporte de e para as aulas e outros compromissos relacionados ao programa. Os aprendizes recebem pacotes competitivos de emprego, incluído aumento salarial estruturado a cada seis meses. Além disso, têm acesso a feiras de carreira e oportunidades significativas de networking, como a reunião anual da Illinois Arborist Association.

Essas oportunidades são vitais para aprendizes sem conexões ou conhecimento das normas da atividade. “As pessoas que estão fora desse espaço não estão cientes das oportunidades ou de quais são as trilhas para a carreira”, observa Vesey.

Para garantir a longevidade do programa, a Openlands planeja incluir mais parceiros de trabalho secundários. Vesey afirma estar confiante de que o programa tem potencial para crescer porque é “uma vitória para todos”, que beneficia o clima, as comunidades, os aprendizes e os empregadores. n

sistema educacional de Uganda está abarrotado de problemas. A evasão escolar atinge 25% dos jovens de 13 a 18 anos, motivada, em grande parte, pela pobreza e sexismo. As famílias pobres e de baixa renda não

de 30 anos, esses dados alarmam funcionários do governo e empresários pela necessidade de uma população instruída para impulsionar a economia. No enclave rural de Kasasa, membros da comunidade estão determinados a mudar os resultados da educação para o bem coletivo. Em janeiro, eles lançaram a Tat Sat Community Academy (TaSCA), uma escola para jovens locais que oferece educação acessível dedicada a enriquecer seus conhecimentos culturais, para que preservem e se orgulhem da herança compartilhada.

A academia consiste em uma escola e Instituto de Culturas Nativas e Artes Cênicas (ICPA, na sigla em inglês), que serve como centro de aprendizado cultural para alunos e para a comunidade geral de Kasasa. Com capacidade para 500 alunos entre 12 e 18 anos, que pagam apenas 50 centavos por dia pela frequência, a academia planeja contratar cerca de 24 professores neste ano, dependendo da base o número de matrículas. A ideia é manter a relação professor-alunos melhor do que os padrões nacionais. Concebido de acordo com os critérios nacionais de educação, o currículo também enfatiza habilidades práticas de trabalho, educação financeira e conhecimento cultural.

lucrativos, é cofundador da InteRoots Initiative, com sede em Denver. Autodenominada organização filantrópica não colonial, a InteRoots acredita que as comunidades locais são as mais capazes para resolver seus próprios desafios e determinar seu futuro.

O ICPA vai dedicar parte significativa de sua programação à documentação e ao arquivamento do conhecimento cultural, em especial as formas de música e dança. “Sabe-se que as tradições de povos originários em Uganda, como em muitas outras comunidades africanas, são conhecidas por terem sido transmitidas pelas músicas e danças tradicionais nas comunidades locais”, explica Kibirige, que tem experiência na prática e pesquisa de música e dança africanas. “A cultura tradicional tem sido a âncora da maioria das atividades comunitárias na África.”

Os membros da comunidade envolveram-se em todos os aspectos do projeto, incluída a participação das reuniões da comunidade, com a criação da visão do projeto e o estabelecimento do conselho comunitário de nove membros. O comitê administra uma organização cooperativa de poupança e crédito (SACCO), que fornece ajuda financeira estudantil e educação financeira.

conseguem pagar as mensalidades escolares e o casamento infantil, a gravidez na adolescência e o abuso sexual na escola são as principais barreiras à educação das meninas.

Com mais de 75% dos 47 milhões de ugandenses abaixo

Em 2019, os moradores de Kasasa contataram Ronald Kibirige com a ideia de um projeto que promoveria educação, finanças e cultura em sua comunidade. Kibirige, um ugandense com conexões com a comunidade Kasasa por meio de um trabalho sem fins

De acordo com o cofundador e diretor executivo da InteRoots, M. Scott Frank, a filantropia é o único financiador da TaSCA, e doou mais de US$ 550 mil (aproximadamente R$ 2,5 milhões) até o momento. O financiamento da InteRoots ergueu os prédios da

academia, financiou totalmente a criação da SACCO e semeou seu portfólio de investimentos. A InteRoots também custeou a construção de um moinho de milho local e a aquisição do maquinário necessário para sua operação.

Além de receber educação subsidiada, os alunos têm a oportunidade de se candidatar a auxílio financeiro por meio do Graduate Enterprise Fund. Os recursos desse fundo, provenientes das taxas escolares, serão concedidos a estudantes com um plano promissor para metas futuras – como seguir em seus estudos ou iniciar um negócio – após a formatura.

“O mais empolgante sobre a TaSCA e a InteRoots é o fato de que a parceria está funcionando”, observa Frank, ressaltando que o apoio das agências locais e do governo, bem como a responsabilidade da comunidade, tem contribuído para sua eficácia.

O desafio, acrescenta Frank, será garantir que os padrões estabelecidos pela comunidade sejam mantidos em fases de rápido crescimento. Para isso, a InteRoots planeja apoiar o projeto nos primeiros dois anos de operação, o que exigirá que continuem captando fundos em nome do projeto.

O sucesso da TaSCA será o barômetro para dois outros projetos de educação com base na comunidade que foram imaginados pela InteRoots: um em Atlanta, na Geórgia, e outro em terras tribais na área de Four Corners, no sudoeste dos EUA, para atender povos originários de toda a América do Norte. n

VALENTINE BENJAMIN (@theValentineBen) é um jornalista e fotógrafo de viagens nigeriano que já fez reportagens sobre saúde global, justiça social, política e desenvolvimento na Nigéria e na África Subsaariana.

ARTE & CULTURA

POR VALENTINE BENJAMIN m Uganda, mais de 1 milhão de indivíduos têm deficiência auditiva. Eles estão entre as 136 milhões de pessoas na África que apresentam algum grau de perda auditiva, segundo relatório de 2021 da Organização Mundial da Saúde.

A conscientização sobre a perda auditiva no continente é baixa. Muitas comunidades têm poucos ou nenhum intérprete de língua de sinais, o que impede o acesso de pessoas com deficiência auditiva a recursos públicos e médicos. Por isso, o Parlamento de Uganda aprovou uma lei em 2019 que determina que todos os noticiários em emissoras de TV públicas e privadas tenham um intérprete de língua de sinais.

Para contornar a inação do governo diante da lenta implementação, Susan Mujjawa, uma intérprete de língua de sinais, e Simon Eroku, um inovador que é surdo, lançaram a TV Signs Uganda em abril de 2022. Com transmissão no YouTube, a TV Signs é o primeiro canal do país dedicado a fornecer conteúdo de mídia em língua de sinais de Uganda, projetado especificamente para pessoas com deficiência auditiva. O canal se une às emissoras de língua de sinais TV Surdo em Moçambique e Canal Hipoacúsico Educativo na Argentina ao usar âncoras surdos para ler notícias que são simultaneamente traduzidas por um intérprete.

Quando teve a ideia do canal, Mujjawa trabalhava

como intérprete de língua de sinais na emissora NTV Uganda, na qual apenas uma hora da programação diária era produzida para pessoas com deficiência auditiva.

Nem todas as pessoas surdas podem recorrer a fontes de mídia online, pois muitas não sabem ler. Somente quando a informação é convertida em linguagem de sinais ela aparece, reforça Mujjawa, “no formato mais acessível”.

Remera Nainerugaba, um ugandense de 35 anos que começou a assistir à TV Signs no mês de seu lançamento, diz que ficou especialmente frustrado durante o lockdown da Covid-19, porque “a comunidade surda foi excluída da cadeia de comunicação”. Ele teve que esperar que os jornais publicassem as informações mais recentes sobre a pandemia – algo que poderia ter se mostrado mortal nos primeiros meses.

Nas pesquisas de mercado os fundadores descobriram que a comunidade surda prefere por pessoas surdas transmitindo o conteúdo e que essa comunidade passa mais tempo online aos

sábados. Mujjawa e Eroku então adaptaram a programação.

Além dos cofundadores, quatro âncoras de telejornais voluntários, com deficiência auditiva, e dois intérpretes de língua de sinais integram a equipe. O objetivo deles é levantar capital suficiente em um futuro próximo para contratar os voluntários como funcionários em tempo integral.

Os cofundadores sabiam que financiar um projeto que atende a uma comunidade marginalizada seria um desafio. Mas a doação de US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil) em novembro de 2021, do projeto de Futures Media da Escola de Pós-Graduação em Mídia e Comunicação da Universidade Aga Khan, custeou a pesquisa de mercado, um pequeno estúdio e o lançamento do canal no YouTube.

Em 2023, a principal prioridade da TV Signs Uganda é o piloto do YouTube. Por meio dessa implementação em pequena escala, espera testar a expansão da programação para sete dias da semana, avaliar a viabilidade em termos de custo e medir as preferências do público em relação à duração e ao tipo de programação. Um acordo com a Comissão de Comunicações de Uganda, garante a licença necessária para a TV Signs se lançar como uma estação de TV independente.

Parcerias com provedores regionais de TV a cabo para transmitir para toda a região da África Oriental até 2025 estão em andamento. O objetivo final, diz Mujjawa, é que a TV Signs se estabeleça em toda a África e alcance um público mais amplo fora do continente até 2027. n

Ignoradas pelos sistemas financeiros tradicionais, profissionais do sexo do maior distrito asiático de prostituição criaram seu próprio banco. Agora, a instituição está capacitando outros grupos marginalizados.

POR PUJA CHANGOIWALA

ishakha Loskar era adolescente quando deu à luz, no início dos anos 1990. Profissional do sexo em Sonagachi, no leste da Índia, o maior distrito de prostituição da Ásia, Loskar começou a menstruar de forma anormal alguns meses após o parto e não conseguia receber clientes. Sua doença a impedia de ter dinheiro suficiente para comprar leite para o bebê ou remédios para ela. Ela pegou emprestado 5 mil rupias indianas (cerca de US$ 60 ou R$ 300) de um agiota, sem saber que teria de pagar cinco vezes o valor como juros sobre o empréstimo sem garantia

O agiota era sua única opção, diz Loskar. Alguns anos antes de o filho nascer, tentou abrir uma conta bancária, mas não conseguiu. “Como não tinha comprovante de endereço, disseram que não poderiam confiar em mim, que eu poderia ser uma ladra, uma bandida ou uma mendiga”, explica.

A experiência de Loskar não é única. As

profissionais do sexo na Índia normalmente levam uma vida precária sem rede de segurança, de acordo com Meena Seshu, diretora da Sangram, organização sem fins lucrativos que trabalha com profissionais do sexo e outras populações marginalizadas no estado de Maharashtra, no oeste do país. Presas em uma teia cruel de dívidas, exploração e criminalização – sobretudo devido ao estigma social e ao ostracismo –, as profissionais do sexo não têm economias, acesso a empréstimos ou qualquer outro serviço financeiro.

Em 1995, Loskar e 12 outras profissionais do sexo fundaram a USHA Multipurpose Cooperative Society Limited, a maior instituição financeira liderada por profissionais do sexo no sul da Ásia. É, em essência, um banco administrado por profissionais do sexo para profissionais do sexo.

Antes da USHA, a maioria dessas profissionais em Sonagachi era humilhada e lhe eram negados os serviços de instituições financeiras tradicionais. Elas não possuíam

os documentos necessários para abrir contas bancárias. Como viviam em quartos alugados sem contratos ou recibos de aluguel, elas não podiam fornecer comprovante de endereço. Em grande parte sem educação formal e com pouco conhecimento financeiro, as mulheres poderiam perder seu dinheiro para policiais extorsivos, amantes violentos e donas de bordéis desonestas. Algumas investiram em esquemas fraudulentos, que prometiam retornos rápidos, e perderam as economias de uma vida. Em emergências, a maioria recorreu a agiotas, conhecidos como kistiwalas, que cobravam juros mínimos de 300% e abusavam delas se deixassem de pagar. “Muitas profissionais do sexo fugiram de Sonagachi porque não podiam pagar de volta os kistiwalas”, relata Loskar.

A situação era especialmente severa para as meninas das aldeias rurais que migraram para o distrito de prostituição, diz Satabdi Saha, filha de uma profissional do sexo e vice-gerente da cooperativa. “Essas garotas não sabiam contar, e as donas de bordéis e os kistiwalas tiravam vantagem disso.”

A discriminação financeira contra as profissionais do sexo é um fenômeno global que aumenta exponencialmente sua vulnerabilidade à exploração, pobreza e crime, segundo a organização sem fins lucrativos Global Network of Sex Work Projects (NSWP), do Reino Unido. Em um estudo de caso de 2020 sobre a cooperativa, a NSWP observou que a USHA “demonstrou como a inclusão financeira e o reconhecimento da atividade sexual como trabalho empoderam as profissionais do sexo e possibilitam que tenham acesso a melhores serviços de saúde e direitos de cidadania, bem como a condições mais seguras de trabalho”.

A Economia do Sexo

Lançada com 30 mil rupias indianas (cerca de US$ 370 ou R$ 1855), doadas das economias pessoais das 13 fundadoras da USHA, a cooperativa agora administra anualmente transações no valor total de 16,75 milhões de rupias (mais de US$ 2 milhões ou R$ 10 milhões). Sua clientela compreende mais de 36 mil profissionais do sexo de todo

o estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia, a quem capacita por meio de contas bancárias gratuitas, empréstimos a juros baixos, planos de poupança e esquemas de trabalho autônomo que oferecem treinamento vocacional, bem como conecta profissionais do sexo com mercados relevantes para suas novas habilidades. Em 2014, o governo de Bengala Ocidental nomeou a USHA como a melhor cooperativa do estado.

A gênese da USHA foi um programa de prevenção contra o HIV implementado pelo cientista de saúde pública Smarajit Jana em 1992. Por meio dele, Jana conheceu várias profissionais do sexo como Loskar, cujos relatos mostravam como a falta de estabilidade econômica também comprometia a capacidade delas de negociar sexo seguro. A diminuição do uso de preservativos significava um risco aumentado de infecções por HIV. Por sugestão de Jana, as mulheres decidiram abrir uma cooperativa em 1993, depois de considerar opções como empresas de seguro de vida e empreendimentos de microcrédito em desenvolvimento.

Registrar a cooperativa, no entanto, foi um desafio, diz Bharati Dey, uma das fundadoras da USHA. “A lei que regia as sociedades cooperativas continha uma cláusula que dizia que os membros de tais sociedades deveriam ter caráter moral”, explica. Como o trabalho sexual era considerado imoral, acrescenta Dey, “os funcionários nos disseram que poderíamos registrar uma cooperativa se disséssemos que éramos donas de casa, mas não queríamos fazer isso”. Após dois anos mobilizando profissionais do sexo e pressionando pela alteração da cláusula de moralidade, a USHA obteve o status de cooperativa.

As pessoas demoraram a aderir, comenta Santanu Chatterjee, que trabalhou como gerente de banco da USHA por mais de duas décadas. Ao final dos primeiros três anos, eram apenas 214 cooperadas. As cofundadoras da USHA conduziram pesquisas de porta em porta em Sonagachi e descobriram que as donas de bordéis e os kistiwalas haviam ameaçado as profissionais do sexo a se posicionarem contra as operações bancárias da USHA, porque temiam perder a clientela para

a nova cooperativa. Eles haviam convencido as mulheres de que o banco era somente mais um esquema fraudulento que roubaria o dinheiro delas. Em 1998, a USHA encontrou uma solução: contratar as filhas das profissionais do sexo como agentes de cobrança, o que impulsionou um aumento substancial das cooperadas.

“As profissionais do sexo podiam confiar nessas garotas, pois elas cresceram na mesma área, diante de seus olhos”, diz Chatterjee. Aos poucos, conforme testemunhavam suas colegas se livrando de dívidas, mais profissionais do sexo buscaram a segurança econômica oferecida pela USHA. Elas podiam depositar apenas 5 rupias por dia com agentes de cobrança que viajavam pelo distrito para coletar dinheiro em suas portas.

Algumas das agentes de cobrança também enfrentaram assédio. Smita Saha, uma agente de cobrança de 45 anos da USHA, diz que as donas de bordéis a insultavam quando visitava esses locais para receber dinheiro das profissionais do sexo. Havia, ainda, os clientes das profissionais do sexo – os homens que as assediavam sexualmente.

Empoderamento Holístico Rita Ray é uma profissional do sexo em Sonagachi desde 2008. Ela logo abriu uma conta na USHA, começou a fazer depósitos diários e pediu dinheiro emprestado a juros de 11% para ajudar a família nas despesas. “Construí uma boa casa para minha família e também comprei terras agrícolas para eles”, diz Ray. “Agora, tenho título de eleitor, apólice de seguro de vida e também seguro de saúde, tudo por meio da USHA.”

Ray ilustra o impacto da USHA nos direitos políticos das profissionais do sexo. Em 2004, e com o trabalho cada vez mais notável da cooperativa de emancipação das profissionais do sexo, o governo de Bengala Ocidental reconheceu legalmente a caderneta emitida pela USHA como documento de identidade válido. Posteriormente, essas mulheres adquiriram título de eleitor por meio dessa caderneta e, em 2006, exerceram o direito de voto pela primeira vez. Hoje, os documentos bancários e de associadas emitidos pela

USHA são aceitos como prova de identidade em Bengala Ocidental. Isso possibilitou que as profissionais do sexo obtivessem documentos que permitissem o cadastro para garantir acesso a outros programas e benefícios administrados pelo governo.

A USHA também organiza treinamento vocacional para profissionais do sexo, que aprendem habilidades de plantio, carpintaria e fabricação de produtos sanitários. Em Sonagachi, elas também são empregadas no programa de marketing social da USHA, onde têm acesso a preservativos a preços subsidiados para organizações que administram iniciativas de intervenção contra o HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, a USHA administra empreendimentos comerciais como de agricultura orgânica e piscicultura – suas principais fontes de lucro, que também atuam como complementação de renda para profissionais do sexo empregadas nesses programas.

Chatterjee conta que a USHA estabeleceu um dormitório e um centro de treinamento esportivo para os filhos das cooperadas. A cooperativa oferece empréstimos para educação a uma taxa de juros reduzida de 10% ao ano – recalculada após cada pagamento – para ajudar os filhos dessas mulheres a prosseguir para o ensino superior.

A USHA também questiona a extorsão e as multas da polícia. Moradores do distrito frequentemente testemunham policiais detendo profissionais do sexo, ameaçando-as de prisão por acusações como serem menores de idade, relata Dey. A intenção dos policiais, explica, é extorquir dinheiro. “Como temos o registro de todas as mulheres, vamos à delegacia, mostramos os documentos e garantimos que as soltem”, diz Dey.

O modelo da USHA contém várias lições para nações do mundo todo. Embora as associadas da cooperativa totalizem impressionantes 36 mil integrantes, a Índia abriga mais de 800 mil profissionais do sexo, a maioria das quais ainda permanece excluída dos serviços financeiros e sociais. Seshu de Sangram, um mentor da National Network of Sex Workers (NNSW), na Índia, diz que, de acordo com uma pesquisa da NNSW

de 2020 com 21 mil profissionais do sexo em seis estados indianos, quase 60% delas não tinham cadastros pelos quais pudessem acessar alimentos em grãos subsidiados por programas governamentais.

Para mulheres como Ray, a USHA foi transformadora. Ela conta que as profissionais do sexo em Sonagachi sempre tiveram que trabalhar, até mesmo em seus ciclos menstruais, mas agora, com dinheiro garantido em contas bancárias, “podemos dizer ‘não’ aos clientes que se comportam mal e podemos dizer ‘não’ às donas dos bordéis que abusam de nós”.

Em 2016, a USHA editou seu estatuto para estender a associação a outros grupos marginalizados de mulheres, incluídas mulheres trans, pescadoras e empregadas domésticas. No entanto, embora esses grupos tenham aproveitado os serviços bancários e os benefícios financeiros da cooperativa, o status social delas permaneceu inalterado. Elas ainda não têm documentos básicos de identidade e podem votar. A USHA agora está lutando, diz Chatterjee, “para garantir que essas mulheres marginalizadas também tenham todos os direitos que as profissionais do sexo da USHA têm”. n

O The Trust Project está estabelecendo padrões, no mundo todo, para o jornalismo de princípios combater a disseminação de desinformação e reconstruir a confiança pública.

POR NOOR NOMAN

declínio da confiança pública na sociedade civil tem alarmado os apoiadores de valores democráticos e de direitos humanos nos últimos anos. Em um discurso em junho de 2022 para a 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que uma série de “doenças globais”, como o aumento da desigualdade, criou um terreno fértil para a proliferação de mentiras e de desinformação que contribuíram para a erosão da confiança pública na mídia

Em uma pesquisa de 2021 nos Estados Unidos, o Pew Research Center e o Imagining the Internet Center perguntaram a especialistas da indústria de tecnologia se os espaços digitais serviriam melhor ao público até 2035. A resposta da maioria foi que esses espaços só melhorariam com intervenção deliberada – justamente o objetivo do The Trust Project.

Desde 2014, o The Trust Project tem promovido a transparência no jornalismo, ao

identificar para o público as empresas confiáveis e trabalhar com veículos de notícias para melhorar a qualidade das reportagens. Fundada e dirigida pela premiada jornalista Sally Lehrman, a organização sem fins lucrativos é um consórcio internacional de mais de 100 veículos.

Após o lançamento, o The Trust Project viabilizou grupos de trabalho com os principais editores do mundo para criar um conjunto de padrões de jornalismo rigoroso, ético e transparente com o objetivo de indicar aos leitores até que ponto uma história, meio de comunicação ou jornalista é confiável. Com base em uma combinação de ética jornalística codificada e entrevistas aprofundadas realizadas com o público, os editores criaram oito Indicadores de Confiança: melhores práticas, conhecimento jornalístico, tipo de trabalho, citações e referências, métodos, fontes locais, vozes diversificadas e feedbacks contestáveis. Parceiros de notícias podem usar o logotipo do The Trust Project em seus trabalhos

publicados e sites somente se se comprometerem a aplicar os oito indicadores.

Os Indicadores de Confiança podem ser acessados pelo site do The Trust Project, e cada parceiro de notícias participante tem uma página própria para explicar como aplicou os indicadores no trabalho. Os indicadores associados também possuem sinais legíveis por máquina – um vocabulário correspondente ao schema.org com marcações e tags digitais – incorporados no código da página para que possam ser lidos por terceiros. Os principais mecanismos de pesquisa da internet e mídias sociais como Google, Bing e Facebook podem processar os sinais legíveis por máquina nas páginas dos novos parceiros participantes para avaliar se as notícias são confiáveis e verdadeiras. Por sua vez, esses gigantes da internet se submetem ao The Trust Project como “consultor especialista” em suas próprias iniciativas para favorecer notícias confiáveis e verdadeiras.

A pesquisa mostra que a presença dos Indicadores de Confiança melhora a confiabilidade entre os leitores de uma publicação. Ao avaliar o impacto desses indicadores, o Center for Media Engagement da University of Texas, em Austin, concluiu que “as avaliações das empresas de notícias eram mais altas quando os indicadores estavam presentes”. O mesmo vale para as avaliações dos repórteres que escreveram artigos empregando esses indicadores. A Reach PLC, que publica o Mirror, concluiu a partir de suas próprias pesquisas que a confiança dos leitores aumentou 8% depois que o Mirror incorporou os indicadores.

Das Cinzas Digitais

Em 2012, Lehrman levou os eventos New Media Executive Roundtable (Mesa-Redonda Executiva de Novas Mídias) e Online Credibility Watch (Monitoramento de Credibilidade Online) da Society of Professional Journalists (Sociedade de Jornalistas Profissionais – SPJ) para o Markkula Center for Applied Ethics (Centro Markkula para Ética Aplicada) da Santa Clara University, onde atuou como diretora sênior do programa de jornalismo da universidade.

Posteriormente, criou a Roundtable on

Digital Journalism Ethics (Mesa-Redonda sobre Ética do Jornalismo Digital), depois que ela e os colegas manifestaram uma preocupação crescente ao longo de vários anos com as mudanças que ocorriam no espaço digital. Lehrman observou que, nos anos seguintes, a virada digital impulsionada pelo tráfego da mídia resultou em práticas repulsivas e, às vezes, antiéticas. Lehrman sentiu que essas mudanças estavam transmitindo a mensagem errada ao público “que isso é entretenimento, não é notícia e nós [jornalistas] não nos importamos com o impacto ou conferimos nossos fatos fazendo reportagens que vão ajudar o público a entender o que realmente está acontecendo aqui”, ela diz. “E o que percebi foi que precisávamos fazer mais.”

Ao contrário da era do jornalismo impresso – em que um leitor poderia facilmente diferenciar reportagens de artigos de opinião e anúncios –, o espaço digital com sua uniformidade pode tornar muito difícil distinguir entre histórias legítimas e histórias completamente relatadas e publicitárias.

A crescente preocupação com o comprometimento ético que os meios de comunicação estavam tendo para se ajustar ao novo cenário digital motivou Lehrman, em 2014, a recorrer a especialistas em mídia tecnológica, como o vice-presidente do Google News, Richard Gingras, para saber se algoritmos poderiam ser usados para resolver o problema. Quando lhe disseram que era possível, Lehrman viu uma oportunidade.

Ela conseguiu estimular editores e executivos da mídia precisamente por causa

do consenso prevalecente entre jornalistas comprometidos sobre o declínio da indústria. É importante ressaltar que ela também foi bolsista do John S. Knight Journalism Fellow da Stanford University, o que lhe deu acesso à Knight Foundation e ao fundador do Craigslist, Craig Newmark – ambos foram os primeiros financiadores do The Trust Project. Seus investimentos ajudaram a legitimar o projeto, bem como a criar impulso para captação de recursos.

O Democracy Fund também tem sido um importante financiador e apoiador. Paul Waters, diretor do fundo Digital Democracy Initiative (Iniciativa de Democracia Digital), ficou entusiasmado com o empreendimento de Lehrman assim que soube dele e acredita que é um instrumento para preservar o bem público.

Gestão Global de Projetos

O Trust Project teve que navegar em um cenário de mídia impulsionado pela maximização dos lucros e repleto de polarização política. O diretor de estratégia de audiência da ProPublica, Dan Petty, que anteriormente era um parceiro estratégico do projeto enquanto trabalhava no MediaNews Group, enfatiza o trabalho do projeto “tanto como um imperativo moral quanto para a democracia”. Mas para as empresas de mídia, acrescenta, “também é um imperativo comercial”.

“Falando de uma perspectiva de negócios, se as pessoas não confiam em seu produto, elas não vão se envolver com ele, não vão comprá-lo, não vão fazer uma assinatura, não vão fazer doações”, explica Petty.

O Trust Project também acredita que diversidade, equidade e inclusão (DEI, na sigla em inglês; diversity, equity and inclusion) no jornalismo são essenciais para construir e manter a confiança pública. A pesquisa da Knight Foundation revela que a falta de diversidade nas redações afeta, sem surpresa, a seleção de histórias dos veículos e muitas vezes leva a um viés inconsciente

na forma como as histórias são contadas, o que deixa muitos americanos sentindo como se a mídia não os representasse ou compreendesse sua experiência. “As plataformas não têm um forte histórico sobre como abordar a desigualdade racial, então ver um projeto saindo desse meio social é importante e ajuda a impulsionar muitas outras conversas”, observa Waters. Os valores presentes da DEI geralmente são priorizados apenas quando as redações não são mais velhas e masculinas, descobriu o Pew Research Center, o que significa que as redações que mais precisam de reforma são as mais lentas para adotá-la.

Como o The Trust Project considera expandir seu trabalho e o consórcio, a natureza exaustiva da implementação pode ser uma pressão adicional em redações sobrecarregadas. “O desafio é, operacionalmente, ganhar tempo. Os editores estão ocupados, os redatores estão ocupados, a administração está ocupada”, diz Petty. “Mas reservar um tempo para fazer isso direito é superimportante. Você certamente quer fazer isso direito se sabe que tem uma crise de confiança".

Lehrman diz que um dos grandes desafios a escalonar é a batalha contínua e árdua com o financiamento e a construção de sistemas que sejam robustos e abrangentes o suficiente para apoiar os parceiros de notícias que desejam implementar os Indicadores de Confiança. A dimensão tecnológica disso pode ser especialmente complicada e o projeto está descobrindo como facilitar a adoção e a implementação da tecnologia. Além disso, à medida que o projeto se expande globalmente, também aumenta a necessidade de traduzir seus indicadores para uma linguagem que funcione nesses contextos locais específicos.

Ademais, os indicadores não são estruturas estáticas ou fixas. Em vez disso, exigem reavaliação constante. Embora Lehrman descreva isso como a parte divertida do trabalho, também consome muito tempo e requer interação contínua. “É importante continuarmos a pesquisar, a ter grupos de trabalho, para poder manter e desenvolver os Indicadores de Confiança para que sejam sempre representativos e no patamar certo para o momento”, afirma. n

Ilustração: David Plunkert

a condição de garota negra crescendo numa St. Louis segregada, no estado do Missouri, nos anos 1950 e início de 1960, absorvi a história corrente sobre os Estados Unidos. Ninguém jamais me disse “sente aqui que eu vou lhe explicar”. Não, eu aprendi pela escola, pela televisão e por filmes. Estava no ar. Nem a minha família, nem meus professores ou amigos a refutavam. Era o conto de uma nação talhada por resistência, exploração e aspiração. Uma nação plena de um potencial que poderia ser explorado por meio de determinação individual e esforços corajosos impulsionando a sociedade rumo à igualdade e à justiça.

Há séculos que essa narrativa alimenta aspirações a um futuro melhor, catalisando a imaginação de americanos que travaram batalhas políticas épicas, da abolição da escravatura ao sufrágio feminino, aos direitos civis, direitos dos deficientes e direitos dos LGBTQ. Mas à época em que me formei na Howard University e me tornei ativa no movimento Black Power, no fim dos anos 1960, reconheci que a história dos Estados Unidos era em grande parte um mito – um mito que dependia de enterrar o genocídio dos nativos americanos e a terra roubada dos povos indígenas, a brutalidade da escravidão, a violência racial e a discriminação de pessoas de cor.

Nos últimos tempos, o mito se estilhaçou sob o peso da disparada da desigualdade, da estagnação da mobilidade econômica, da disfunção institucional e da maior conscientização pública da tensa história racial e do racismo sistemático do país. A promessa e premissa central da narrativa – oportunidades para todos – não apenas se mantém não cumprida para as pessoas não brancas, como também se torna amargamente inatingível para uma grande camada da

população branca. Muitas pessoas brancas, além disso, não acreditam que a nação possa proporcionar bons empregos, educação de alta qualidade e segurança econômica para todos sem subtrair as vantagens que veem como seu direito inato. E muitas pessoas não brancas questionam se os Estados Unidos alguma vez vão permitir que todos participem da sociedade de maneira integral e próspera e nela alcancem seu pleno potencial.

É de certa forma animador que esse conto pintado de branco já não seja mais aceito como verdade. Apesar da mudança radical, uma considerável minoria de americanos tem defendido o mito, levando adiante uma história de mágoa e nostalgia branca numa tentativa de recuperar o passado – para, como dizem alguns, “Fazer a América Grande Novamente”. Essas pessoas estão dispostas a sacrificar a democracia no altar da superioridade racial, como ficou dramaticamente evidenciado pela violenta insurreição do Capitólio, com o intuito de revogar a eleição presidencial de 2020. Vemos esse esforço também em leis e políticas que têm por objetivo evitar que pessoas negras, indígenas e racialmente marginalizadas votem e que desafiam a legitimidade de seus votos. E nós o vemos na bem orquestrada campanha para proibir que se ensine a crianças qualquer coisa sobre a história racial da nação – afinal, o que pode ser mais ameaçador para líderes autoritários do que um cidadão instruído e informado?

São ataques não apenas à democracia americana, e sim mais diretamente ao movimento de construção de uma pujante democracia multirracial. O timing dessa reação não é coincidência. Pessoas não brancas serão a maior parte da nação em 2045, e, de acordo com um levantamento de 2019 do Pew Research Center, a maioria dos

Os Estados Unidos precisam de uma nova história – uma história que seja honesta e inspiradora e não se intimide por seu histórico racial – para levar à realização de uma democracia multirracial vibrante.

americanos negros, hispânicos e brancos concorda que a diversidade racial e étnica é “muito boa” para os Estados Unidos. Pessoas de todas as raças, idades e formações inundaram as ruas para pedir justiça racial após o assassinato de George Floyd, em maio de 2020. Isso ajudou a garantir compromissos pioneiros da Casa Branca e de corporações no sentido de fazer avançar a igualdade racial. Em 2020 e 2022, eleitores foram às urnas em números históricos para derrotar candidatos antidemocráticos. Incontáveis ativistas, líderes populares e funcionários públicos redobraram seus esforços para proteger direitos civis, fortalecer comunidades e revitalizar os sistemas e instituições que lesaram e deixaram de atender uma infinidade de pessoas. Coletivamente, esses empenhos refletem um movimento mais amplo, que está em luta contra a retórica racista e as políticas que atropelam direitos civis.

Para chegar a esse ponto de inflexão, os Estados Unidos precisam de uma nova história que energize o movimento, a fim de construir uma democracia sustentável, vibrante e multirracial. A seguir, passarei a descrever os elementos essenciais dessa história, e entre eles o mais crucial está em estabelecer o arcabouço em torno de raça e racismo, sem o qual não podemos nem decifrar as causas profundas dos duradouros e sistemáticos desafios nem desenvolver soluções eficazes e equitativas. Políticos e a mídia de direita têm exaustivamente demonizado discussões sobre raça para evitar um trabalho de reparação e mudanças sociais. E muitos “aliados” brancos se preocupam com que o enfoque em questões étnico-raciais venha a ameaçar sua estratégia de conciliação. No entanto, essa tática silenciadora já não pode ocultar o fato de que sistemas e instituições destinadas a oprimir pessoas negras – economia mal distribuída, grave desinvestimento em escolas públicas, serviços de saúde inadequados e serviços de apoio esvaziados – estão lesando todos os americanos, à exceção dos mais abastados.

Essa nova história deve também dissipar a falácia de que a equidade é um jogo de soma zero e, acima de tudo, deve proporcionar modelos de ação democrática multirracial. Ativistas, organizadores, líderes e diversas coalizões e movimentos estão evidenciando o poder da solidariedade e expondo a mentira de que falar honestamente sobre raça seja algo que divida o país. Falar sobre raça é, na verdade, o único meio de a democracia ser bem-sucedida numa sociedade multirracial. E se ativistas e organizações tiverem sucesso, construir e sustentar uma vibrante democracia multirracial serão a próxima grande inovação dos Estados Unidos.

A abordagem para compreender a história racial dos Estados Unidos é o que eu chamo de paradigma branco-negro: o composto de estruturas econômicas, jurídicas, institucionais, sociais e psicológicas forjadas desde a escravidão que sistematizaram e codificaram a opressão nos Estados Unidos. Como uma lente pela qual se enxerga a história do país, esse paradigma não ignora nem minimiza o sofrimento e a exclusão das demais pessoas. Em vez disso, ilumina a interdependência de todos os povos que vivenciaram violência racial, intolerância e oportunidades limitadas e expõe os vieses e crenças que estão na raiz da opressão. Nos Estados Unidos, os mecanismos que deram forma e perpetuaram o racismo antinegro permearam as opressões de todos os grupos marginalizados.

O paradigma branco-negro se baseia na compreensão de que a história é viva, funcional e está presente em cada aspecto de nossa vida. A história “não se refere meramente, ou mesmo principalmente, ao passado”, observou James Baldwin. “Ao contrário, a grande força da história provém do fato de que a carregamos conosco, de que de muitas maneiras somos inconscientemente controlados por ela e de que ela está literalmente presente em tudo o que fazemos.”

Nos Estados Unidos, a história que carregamos se inicia com o genocídio de povos indígenas – o roubo de terras, remoções forçadas e um contínuo apagamento cultural. Essas ações criaram os contornos de violência racial e roubo – de terra, de trabalho, de vínculos familiares, de tradições sagradas, de arbítrio, de autodeterminação e de liberdade. O tratamento pernicioso de povos indígenas foi a primeira expressão da crença não escrita da nação – e essa crença, não obstante, é predominantemente fundacional –, de que as pessoas não brancas têm menos valor e podem ser mortas, agrilhoadas, exploradas e/ou descartadas para enriquecer aqueles tidos por mais importantes. A violência anti-indígena foi central à criação das estruturas de supremacia branca e o racismo antinegro criou os protocolos de opressão hoje usados para explorar e desumanizar todas as pessoas.

A crença numa hierarquia de valor humano que posicionou no topo as pessoas brancas – especificamente homens brancos e ricos – foi a justificativa para dois séculos e meio de escravidão. Por esse motivo, uma história esmiuçada dos Estados Unidos tem de incluir a inimaginável brutalidade de tal sistema, as contribuições econômicas dos cerca de dez milhões de africanos e afro-americanos mantidos em servidão e as histórias de sua indomável resiliência e contundente inovação. Também tem de incluir a breve promessa de Reconstrução dos Estados Unidos, período que se iniciou após o fim da Guerra de Secessão, em 1865, no qual, pela primeira vez, foram aprovadas políticas com vistas a uma democracia multirracial. E ainda incluir o Compromisso de 1877, acordo que resolveu uma disputada eleição presidencial em parte por dar um fim à Reconstrução, o que abriu as portas à segregação racial de Jim Crow, ao sistema de arrendamento de terras, aos trabalhos forçados e ao terrorismo racial branco. As consequências desse acordo empurraram as pessoas negras de volta para a servidão e conduziram o êxodo negro do sul rural para o norte urbano. Valendo-se do paradigma branco-negro como forma de abordagem, nossa nova história tem de levar em conta a negligência, o desinvestimento e a espoliação de riquezas de pessoas e comunidades negras por meio de políticas como o redlining – prática discriminatória que vetava empréstimos financiados pelo governo a pessoas negras, o que as impedia de adquirir casas próprias – e programas de renovação urbana que destruíam bairros urbanos negros, deslocando e empobrecendo residentes e estabelecimentos. Políticas como essas consolidaram amplas disparidades raciais de receitas e riquezas. Políticas de bem-estar, educação e saúde, incluídas a “guerra às drogas” do presidente Richard Nixon e a Lei Contra o Crime Violento do presidente Bill Clinton em 1994, que intensificaram o corredor escola-prisão para a juventude negra e parda, levaram à destruição de famílias e comunidades não brancas. Todas essas políticas estiveram fundamentadas em falsas imagens e estereótipos e reforçaram a marginalização das

comunidades negras. Com o passar do tempo, essas ações definiram os termos do controle econômico, da exploração, da desigualdade de base geográfica e de políticas sociais ineficazes que impuseram coletivamente os protocolos de opressão.

Esses protocolos reverberam para muito além da comunidade negra. Por exemplo, se os Estados Unidos tivessem enfrentado a devastação das comunidades negras por crack/cocaína nos anos 1990 como um problema de saúde coletiva e investido em apoio social –em detrimento da criminalização da adição, da construção de mais penitenciárias e do encarceramento em massa de pessoas negras –, o país teria se preparado melhor para responder à crise dos opioides que assolou muitas comunidades de baixa renda, além de comunidades brancas. Da mesma forma, se os amplos investimentos de outrora em escolas públicas urbanas não tivessem evaporado em meio ao aumento no número de matrículas de estudantes negros, os sistemas de educação pública não seriam tão ruins como são hoje.

Os protocolos de opressão aos negros produziram a racialização de imigrantes e estabeleceram os contornos de xenofobia que deram forma ao sistema de imigração nos Estados Unidos. Fizeram-se presentes na exclusão legalizada e na subordinação de trabalhadores migrantes da Ásia e da América Latina, ocorridas nos séculos 19 e 20. Hoje eles se materializam nos atuais terrorismo, separação e expulsão de trabalhadores e famílias latinas, que, embora contribuam para a economia e paguem impostos, continuam sem documentos e têm negado um caminho para a cidadania. Tais protocolos também aparecem nas recentes violência e humilhação de famílias latinoamericanas que tentam entrar no país pela fronteira sul.

Além disso, os protocolos de opressão atuam na criminalização e no uso de pseudociência direcionada a pessoas transgênero, não binárias e não conformes de gênero; no ódio e na discriminação dirigidos a muçulmanos; e na violência e culpabilização de americanos asiáticos durante a pandemia de Covid-19. Na verdade, se os Estados Unidos não tivessem sistematicamente ignorado a saúde de americanos negros durante séculos, a Covid-19 não teria sido tão devastadora quanto foi. Essa negligência se traduziu na desarticulação dos sistemas públicos de saúde, tornando-os incapazes de proporcionar os serviços de que o público necessitava e deixando as comunidades negra, latina e nativa americanas mais vulneráveis a índices maiores de adoecimento e morte. Por fim, os referidos protocolos são acionados também quando pessoas marginalizadas se alinham com estruturas opressivas, e as endossam, para ter acesso a poder e a privilégios. Esse impulso para se acomodar ao poder e se manter próximo a ele é hoje evidente – tome-se, por exemplo, o caso do policial negro que imobilizou George Floyd e do policial asiático-americano que impediu espectadores de intervir enquanto um policial branco mantinha o joelho sobre o pescoço de Floyd por mais de nove minutos.

O racismo sistêmico também se revelou nos extraordinários investimentos em comunidades brancas por políticas e programas de governo de larga escala. Em 1956, um ato federal concedeu a subúrbios emergentes, predominantemente brancos, acesso fácil a empregos e comodidades nas grandes cidades, aumentando os atrativos e o valor financeiro de casas e comunidades de subúrbios, enquanto desmontava e deslocava bairros não brancos pela construção de autoestradas. Muitas pessoas brancas se recordam da prosperidade e oportunidade de meados do século 20 sem reconhecer o papel enorme e discriminatório desempenhado pelo governo.

Essa amnésia histórica serve aos interesses das pessoas mais empenhadas em se agarrar ao poder e às estruturas construídas sobre a supremacia branca. Não surpreende que tenham preparado um ataque ao ensino de história às crianças. Suprimir a história racial permite a políticos de direita e a seus simpatizantes insistir na tese de que as persistentes desigualdades são o resultado dos fracassos de pessoas negras, indígenas e racialmente marginalizadas – e não a consequência de discriminação racial passada e presente e da seletiva generosidade de investimentos do governo, que por gerações a fio serviram como alicerce às pessoas brancas. Essa amnésia ofusca o papel essencial de maciços investimentos do governo na criação de oportunidades em larga escala, que hoje se fazem necessárias para a maioria emergente.

Ocultar a história racial também apaga a luta dos negros e o papel que americanos negros desempenharam como defensores da democracia. Obscurece os meios pelos quais as pessoas se uniram em torno de raça, etnicidade, classe e ação coletiva e realizaram mudanças até então impensáveis que tornaram o país mais justo e inclusivo – do sufrágio universal ao fim da segregação legal. O movimento rumo a a uma democracia multirracial sempre incluiu milhões de americanos brancos, que se aliavam a comunidades não brancas e pressionavam por equidade e inclusão. De novo, não é de admirar que movimentos antidemocráticos queiram que os americanos esqueçam, ou que jamais aprendam, que a solidariedade inter-racial tem sido parte essencial do avanço democrático e fonte de poder para grupos marginalizados.

As pessoas não brancas têm as mesmas demandas e desejos que as ondas de imigrantes da Europa ao longo dos séculos e que a classe operária branca de hoje: bairros seguros, salários que sustentem uma família, educação de alta qualidade e moradia decente e acessível. Somente mediante o aprendizado e a aceitação da complexidade da história racial dos Estados Unidos podemos criar uma sociedade que sirva às necessidades de todos.

Existe uma arraigada suspeita na sociedade de que apoiar um grupo prejudica outro. Enraizada em falsas ideias de escassez, essa lógica de soma zero está incorporada a nosso sistema econômico, mas, além disso, tem sido socialmente condicionada dentro de nós. Na verdade, quando a nação mira o apoio onde ele mais se faz necessário – quando nossas políticas e investimentos criam as circunstâncias que possibilitam que as pessoas deixadas para trás participem e contribuam plenamente –, toda a sociedade se beneficia.

Escrevi a esse respeito pela primeira vez em “The Curb-Cut Effect” (“O efeito guia rebaixada”, em tradução livre), que mostrou de que modo leis e programas destinados a beneficiar grupos vulneráveis – como guias rebaixadas para ajudar cadeirantes – frequentemente beneficiam a todos. O exemplo deixa claro os amplos benefícios sociais que afluem quando políticas e investimentos se expandem para além da lógica de soma zero e usam a equidade para direcionar esforços de mudança social e política.

A equidade tem sido adotada por instituições públicas, privadas, cívicas, sociais e empresariais. Ao reconhecer sua importância fundamental para o futuro da nação, a primeira ordem executiva de Joe Biden como presidente fez da equidade racial uma responsabilidade do governo federal como um todo.

O setor privado também tem mostrado um empenho redobrado visando à equidade. Embora as Empresas B continuem a ser uma parcela pequena desse setor, elas trazem novos modelos para estruturas econômicas empresariais que servem a interesses de acionistas para além dos estreitos fins lucrativos. Por exemplo, a fabricante de comida congelada Rhino Foods desenvolveu um programa de renda antecipada com empréstimos de emergência para o mesmo dia que se transformam em contas de poupança para funcionários. A fabricante de telhas Fireclay Tile criou um modelo de participação dos trabalhadores a fim de democratizar a propriedade e distribuir a riqueza de forma mais equitativa dentro da empresa.

Também empresas globais estão ficando em dia com a equidade – não apenas com afirmações sociais performativas ou com esforços filantrópicos, mas com investimentos necessários em seu futuro financeiro. Grandes bancos têm uma longa história de exclusão e exploração racial, desde o uso de mapas que, exercendo o redlining, eram elaborados pelo governo federal nos anos 1930, às recentes acusações de que a Wells Fargo usava algoritmos racistas oriundos de práticas de empréstimo do passado, com isso rejeitando mais da metade dos pedidos de refinanciamento de hipoteca submetidos por mutuários negros em 2020. Contudo, alguns grandes bancos começaram a compreender como deslocamentos demográficos poderão impactar seu futuro econômico. Afinal de contas, são as pessoas não brancas que vão fomentar o impulso para comprar casas, abrir empresas e mandar os filhos para a universidade. Por exemplo, para ajudar a promover o crescimento econômico, o J.P. Morgan Chase se comprometeu a investir US$ 30 bilhões em comunidades negras e latinas até o fim de 2025, e o Bank of America, US$ 1,25 bilhão. O Citibank não apenas se comprometeu com US$ 1 bilhão, como também foi o primeiro banco de Wall Street a aceitar uma auditoria racial de suas práticas de investimento. Gradativamente as grandes corporações estão percebendo que não terão futuro financeiro se não começarem a proporcionar oportunidades financeiras equitativas para aqueles que já foram por elas sistematicamente discriminados. A equidade conduz políticas e intervenções de volta para o que realmente importa – as pessoas. O refrão demasiado comum que identifica os governos como sendo o problema ignora a frequência com que grandes ações governamentais são a solução para desafios sociais de grande porte. Quando a pandemia forçou milhões de americanos a parar de trabalhar e ameaçou a economia, o governo federal acertou o passo e, pela primeira vez em gerações, fez elevados investimentos e agiu tendo como alvo as pessoas que mais estavam sofrendo: os 140 milhões de americanos pobres ou de baixa renda, que incluem mais da metade de todos os jovens com menos de 18 anos, 42% dos idosos, 59% de nativos, 60% de negros, 64% de latinos e um terço de todas as pessoas brancas.

Os seis projetos de lei relacionados à Covid-19 aprovados em 2020 e 2021 proporcionaram um valor estimado em US$ 5,1 trilhões em financiamentos de assistência, que ajudaram a reforçar a demanda do consumidor e reduziram a taxa de desemprego em quase 12 pontos percentuais a contar de seu pico de 14,8% em 2020, garantindo que a recessão relacionada à pandemia fosse a mais breve já registrada. A expansão do crédito tributário para dependentes menores de idade, que foi parte do Plano de Resgate Americano, de 2021, preencheu uma lacuna que impedia que uma maioria de crianças negras e latinas se beneficiasse do crédito fiscal e reduziu a pobreza infantil em

30% nos seis primeiros meses de sua implementação. Segundo projeção do Center on Poverty and Social Policy (Centro para Pobreza e Política Social) da Columbia University, se o pacote de expansões tivesse sido mantido durante todo o ano de 2021, a pobreza infantil teria sido cortada mais da metade, reduzindo as taxas de pobreza em 55% para as crianças negras e em 53% para as latinas.

Décadas de pesquisa demonstram que pessoas, famílias e comunidades se fortalecem quando dispõem de segurança econômica básica. Estudos recentes revelaram que quando programas põem dinheiro diretamente nas mãos de pessoas que vivem na pobreza, elas o gastam de forma a estimular a economia. O estudo do Center for Guaranteed Income Research (Centro de Pesquisa de Renda Garantida) sobre o programa de renda garantida do Stockton Economic Empowerment Demonstration (Demonstrativo de Capacitação Econômica Stockton – SEED, na sigla em inglês) verificou que a maior parte das compras dos participantes se destinou a satisfazer necessidades básicas. As três principais categorias de gastos foram alimentação (37%), artigos para o lar (23%) e serviços (11%). Os pesquisadores constataram que o auxílio mensal ajudava a contribuir com o emprego em período integral e que os beneficiários do SEED apresentaram melhoria em seu bem-estar, menores níveis de ansiedade e depressão.

Em que pese a incorporação da equidade, estamos vivendo uma das eras mais desiguais da economia americana. A desigualdade em nossas estruturas econômicas criou intensa concentração de riqueza privada, o que ameaça a segurança econômica de longo prazo da nação. Uma história nova deve deixar claro que uma democracia multirracial não pode florescer sem uma economia justa. À medida que as pessoas não brancas conquistam mais influência política e econômica, podemos esperar mais movimentos públicos e privados em direção à equidade econômica. Também isso se provará benéfico para a sociedade como um todo.