MAGAZINE DES ÉTUDIANT·E·X·S DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

STUDIERENDENMAGAZIN DER UNIVERSITÄT FREIBURG

(Mit)sprache

Wie viele Sprachen sollen es sein? Seite 15

Die Schweiz mitten im Gefecht Seite 18

- zumindest auf der Leinwand

Willkommen in Freiburg (Level: easy)

Seiten 20-21

Le multilinguisme en Suisse et dans le monde

Le patois fribourgeois, une langue morte ? page 14

L’italiano in Svizzera e l’esperienza pages 16-17

studentesca a Friborgo

English as a lingua franca page 19

AVRIL 2024 FONDÉ PAR L'AGEF

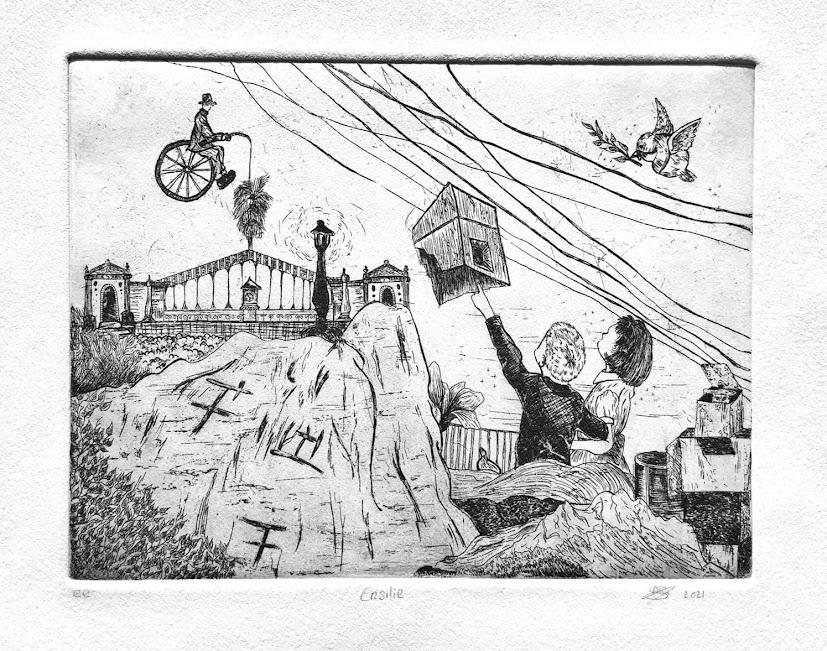

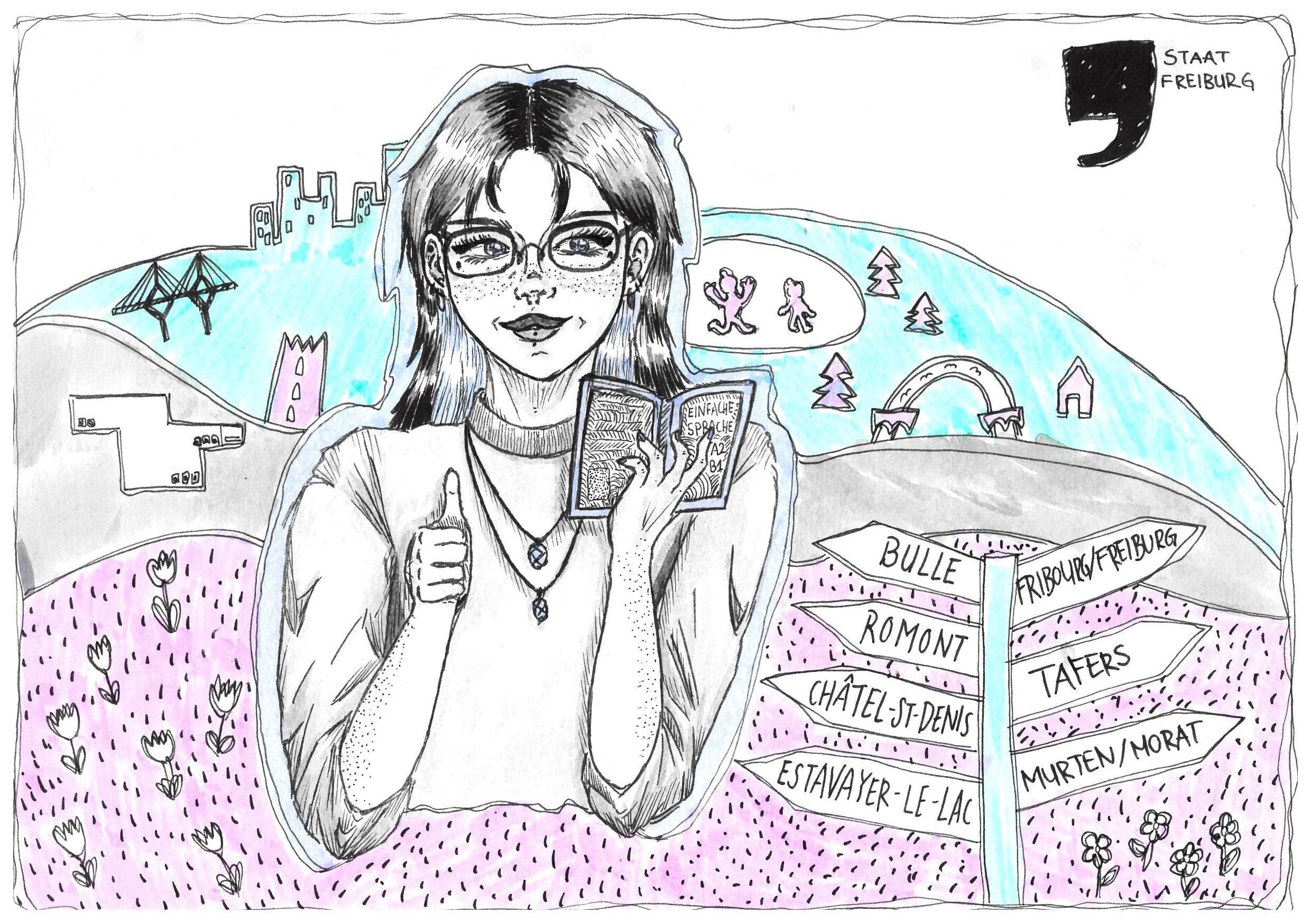

ILLUSTRATION DE COUVERTURE ROSHAN HAFEZALSEHE

2 spectrum 04.24

Antoine Lévêque Rédacteur en chef Rédaction francophone

Antoine Lévêque Rédacteur en chef Rédaction francophone

La diversité linguistique de la Suisse fait son unité

(Mit)sprache

Dans ses Mémoires d’0utre-tombe, FrançoisRené de Chateaubriand emploie une multitude de vocables qui n’étaient déjà plus usités de son temps. C’est la raison pour laquelle Charles-Augustin Sainte-Beuve, éminent critique littéraire du XIXe siècle, affirmait avec cruauté, en citant la comtesse Narishkine, que l’auteur de la Vie de Rancé écrivait en breton. Cette assertion rend compte du mépris qui est souvent réservé aux langages provinciaux par les gens de lettres qui vivent en France. Mais en Suisse romande, le monde des idées est beaucoup moins réticent à intégrer des termes issus de parlers régionaux ou de l’une des trois autres langues nationales. En effet, pour les Helvètes, la diversité linguistique de leur pays est rarement considérée comme un facteur de division, puisque le génie de la Suisse ressortit justement à la manière dont une variété de cultures et de langues cohabitent avec un certain heur sur un territoire aux dimensions particulièrement modestes.

C’est ce dont Romain Michel vous parlera dans son article sur le patois fribourgeois, puisque notre Comité de rédaction a décidé de consacrer le dossier de cette édition de Spectrum à la question du multilinguisme. Par la suite, Tanimara Sartori vous fera part, dans un texte écrit dans la langue de Dante, de son expérience en tant qu’étudiante italophone à Fribourg et vous donnera de précieux renseignements sur la place de l’italien en Suisse. Enfin, Sarah Alili vous expliquera pourquoi l’anglais global est parfois considéré comme une menace par les individus de langue française.

Je tiens également à saluer l'excellent travail des personnes qui ont réalisé les illustrations figurant dans cette édition de notre magazine et vous souhaite une excellente lecture.

Mehrsprachigkeit. Sie soll in Freiburg gelebt werden wie in keiner anderen Stadt der Schweiz. Auch die Universität Freiburg wirbt aktiv damit, die einzige zweisprachige Universität des Landes zu sein. Je nach Studiengang kann das stimmen – oder aber weit von der Realität entfernt sein. Erweitern wir den Radius, so gilt auch die Schweiz mit ihren vier Landessprachen europaweit als Vorzeigebeispiel für gelebte Mehrsprachigkeit. Dabei ist Rätoromanisch vom Aussterben bedroht, und das obligatorische Lernen einer zweiten Landessprache an Schulen führt oftmals zu Unmut.

Das Dossier dieser Ausgabe beleuchtet das Thema Mehrsprachigkeit daher aus einer anderen Perspektive. Zum Einstieg zeigt Franziska anhand ihres Interviews mit einer Studentin mit serbischen Wurzeln, dass die Mehrsprachigkeit der Schweiz weit über die vier Landessprachen hinausgeht – und dass die Definition der Muttersprache bei multilingualen Migranten keine leichte ist. Emanuelle richtet anschliessend in ihrem Artikel über den Schweizer Film «Bon Schuur Ticino» den Fokus auf die Machtspiele und Vorurteile der Sprachen innerhalb der Schweiz. Schliesslich eröffnet Helene-Shirley mit ihrem Artikel über Einfache Sprache eine Möglichkeit, die Integration von Migranten zu erleichtern und diese zur Mitsprache im gesellschaftlichen Diskurs zu befähigen. Wie die Illustration von Roshan Hafezalsehe auf der Titelseite schön zeigt, wird die Schweiz durch ihre Vielzahl an Sprachen und Kulturen schliesslich bunter - vielleicht sogar (farben)froher.

Ich wünsche gute Lektüre!

INTERNATIONAL

Comment la Suisse peut accroître 4-5 son influence en Amérique latine

UNIVERSITÄT · UNIVERSITÉ

6

3 spectrum 04.24

Sustainability Week @ UNIFR

Le bilinguisme dans tous ses États

CULTURE · KULTUR Le 5e art pour bousculer 8 Heute schon gescheitert? 9 GESELLSCHAFT

SOCIÉTÉ

kommentieren keine 10-11 fremden Körper!» OPINION Pourquoi Le Rouge et le Noir 12 est un roman d'aujourd'hui DOSSIER 13-21 (Mit)sprache Les langues et leur devenir PAGE VERTE · GRÜNES BLATT Un jardin à l'uni, tout un uni-vert 22 Insektensterben: 23 Eine Ausstellung der Hoffnung SEX UND LIEBE Gefühlsfeuerwerk in 24 New-Adult-Liebesromanen LITTÉRATURE Un voyage dans l'imaginaire avec 25 Italo Calvino: Les Villes Invisibles PARTIS PRIS ESTHÉTIQUES 26 ANIMAE LIBERAE Das Foto ihres Lebens 27 CRITIQUES · KRITIKEN 28-29 PFLANZENWEBSEITE 30 COMITÉ · KOMITEE 31 Sophie Sele Chefredakteurin Deutschsprachige Redaktion

7

·

«Wir

- EDITORIAL SOMMAIRE - INHALT

ÉDITO

Texte Antoine Lévêque

Comment la Suisse peut accroître son influence en Amérique latine

Dans le cadre d’un grand effort de rationalisation de la politique d’aide au développement de la Suisse, le Département fédéral des affaires étrangères a décidé de mettre fin à son dispositif de coopération bilatérale avec les pays les plus fragiles d’Amérique latine d’ici à la fin de l’année. Ce repli stratégique doit nous forcer à repenser notre politique d’influence dans la région.

Le général De Gaulle affirmait que la diplomatie était l’art de faire vivre indéfiniment des carreaux fêlés. Il insinuait sans doute part là que les pays dotés d’un appareil diplomatique solide, bien qu’ils fussent en déclin ou que leur poids sur la scène internationale fût relativement modeste, pouvaient jouir d’un prestige et d’un ascendant sensiblement plus grands que ne l’eussent laissé penser leurs forces réelles. Pourtant, il semble qu’en matière de politique étrangère, la Suisse ait fait un autre choix. Dans sa Stratégie Amériques 2022-2025, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) annonce que la coop é ration bilat é rale au d é veloppement sera « progressivement abandonn é e d’ici à 2024 ». Ainsi, d’après Berne, l’Amérique latine ne serait « pas prioritaire pour la politique extérieure de la Suisse ». Le DFAE justifie la fin de ses programmes d’aide au développement dans les six pays d’Amérique du Sud et des Caraïbes qui en étaient les bénéficiaires en se basant sur « une analyse ré alis é e en 2019 [et qui aurait] permis de d éterminer les besoins par rapport à d’autres ré gions du monde, les inté rê ts de la Suisse et la valeur ajout é e de sa [politique d’aide au développement] ». Pourtant, cette conception utilitaire des relations entre la Suisse et l’Amérique latine devrait même étonner les adeptes d’une approche réaliste des relations internationales. En effet, la Suisse, à l’instar de ce que fait la Chine en de nombreuses régions du monde, avait intérêt à poursuivre une politique d’influence qui lui permettait de contribuer activement au déploiement d’infrastructures stratégiques et de nouer des liens économiques privilégiés avec des pays en développement.

U ne « Stratégie Amériques » aux ambitions limitées Trois grands champs d’action délimitent la politique que le DFAE entend mener en Amérique latine jusqu’en 2025 dans le cadre de sa « Stratégie Amériques ». Berne souhaite avant tout approfondir ses relations avec les « Jaguars », les pays les plus dynamiques de l’espace sud-américain. Il dénombre ainsi une demi-douzaine d’Etats – l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou – dotés d’un système de gouvernement démocratique et dont le poids démographique et économique est considérable.

O r, si les diplomates suisses estiment que les « Jaguars » doivent être un élément déterminant de la politique étrangère menée par la Suisse en Amérique latine, c’est surtout parce que ces Etats disposent d’un fort potentiel économique et offrent un environnement favorable aux investissements. Il s’agirait donc pour la Suisse de mener auprès de ces pays une diplomatie essentiellement commerciale et tournée vers l’innovation, notamment grâce à son réseau de Swiss business hubs, des organismes qui font la promotion des entreprises suisses à l’étranger.

Mais c’est aussi en donnant corps au second principe de l’action de la Suisse dans les pays les plus instables d’Amérique latine, à savoir le renforcement de la coop é ration entre les autorités suisses et les organisations multilatérales crées par les Etats de l’espace sud-américain, que la diplomatie helvétique espère jouer un rôle déterminant dans la région en contribuant à son développement économique, par exemple par le biais de la Banque Interaméricaine de Développement,

dont la Suisse est un membre à part entière . C e deuxième axe de la politique élaborée par le DFAE en Amérique latine doit être mis en étroite relation avec le troisième pilier du volet sud-américain de sa « Stratégie Amériques ».

E n effet, la troisième priorité des diplomates suisses dans l’espace latino-américain ressortit à la politique de soutien économique et politique que la Suisse apporte à cinq pays de la zone Amérique latine et Caraïbes qualifiés de « prioritaires » et dont font partie Cuba, Haïti, le Honduras, la Bolivie et le Nicaragua. C’est ce troisième pôle de la politique menée par le DFAE en Amérique latine qui mérite d’être réévalué en profondeur. En effet, en choisissant de mettre fin à la coopération bilatérale pour l’aide au développement à laquelle ces pays étaient associés, les autorités helvétiques ont pris une décision forte dont elles ne semblent pas avoir réellement anticipé les conséquences. Certes, Berne n’a pas renoncé de manière définitive à exercer une influence dans la région puisque la Suisse pourra s’associer aux initiatives prises par des instances internationales pour contribuer au développement des Etats qui font aujourd’hui partie de la liste des pays « prioritaires » du DFAE en Amérique latine. Et les Affaires étrangères d’affirmer que les organisations non-gouvernementales suisses qui œuvrent actuellement dans la région auront la possibilité de poursuivre les efforts déployés par la Suisse pour aider les pays les plus fragiles de la région. Mais une question se pose : comment donner à cette nouvelle façon de concevoir les relations entre la Suisse et l’Amérique latine un cadre cohérent ?

4 spectrum 04.24

INTERNATIONAL

Image Ramon Bucard/Unsplash

Faire de la Suisse un acteur incontournable en Amérique latine

S i les autorités suisses ne veulent plus assumer elles-mêmes la conduite de la politique d’aide au développement qu’elles menaient dans certains pays sud-américains, elles ont intérêt à coordonner l’action des entités privées qui prendront la relève une fois qu’elles se seront retirées des pays où elles œuvraient.

I l s’agit dans un premier temps de soutenir de manière plus volontaire la politique d’investissement des entreprises suisses dans la région en les incitant à financer le développement d’infrastructures de grande envergure dans les cinq pays « prioritaires » identifiés par le DFAE. En effet, il semble qu’actuellement, les investissements des entreprises suisses en Amérique latine soient avant tout dirigés vers les « Jaguars », les Etats les plus prospères de l’espace latino-américain.

E n outre, la stratégie choisie par la Suisse pour favoriser les liens entre des sociétés helvétiques et certains pays sud-américains semble se limiter au déploiement d’un réseau de Swiss business hubs dans la région.

Pourtant, aucune de ces entités n’est aujourd’hui implantée dans les pays que les autorités suisses estiment être « prioritaires ». Par ailleurs, il paraît évident que Berne ne peut pas se contenter d’apporter son soutien aux organisations non-gouvernementales qui s’engagent en Amérique latine. Les diplomates suisses doivent aussi servir de relai entre ces institutions et les gouvernements locaux pour faciliter leur implantation et leur action dans les pays où elles entendent œuvrer.

«Si les autorités suisses ne veulent plus assumer ellesmêmes la conduite de la politique d’aide au développement qu’elles menaient dans certains pays sud-américains, elles ont intérêt à coordonner l’action des entités privées qui prendront la relève une fois qu’elles se seront retirées des pays où elles œuvraient.»

E nfin, pour donner plus de légitimité à son action en Amérique du Sud et dans les

Caraïbes, la Suisse a intérêt à jouer un rôle plus important au sein de la Banque Interaméricaine de Développement. Cet organisme, qui finance des projets d’aide au développement en Amérique latine, compte des pays membres emprunteurs – les Etats sud-américains qui ont font partie – et des pays membres non emprunteurs – les pays occidentaux qui ont décidé d’investir dans les projets proposés par cette banque. Le nombre de voix attribué à chaque Etat dépend du capital qu’il a engagé dans l’institution. La Suisse fait partie des contributeurs les plus faibles et dispose aujourd’hui de 0,4 % du total des voix des Etats membres, tandis que l’Espagne ou l’Italie jouissent de près de 2 % de l’ensemble des voix. Puisque les autorités suisses ont décidé de repenser leurs relations avec certains pays d’Amérique latine, le temps est peut-être venu pour elles de se souvenir de cette maxime d’Aphra Behn : « l’argent parle raison dans un langage que comprennent toutes les nations ». P

5 spectrum 04.24

Légende : Palais du Congrès national brésilien

UNIVERSITÄT

Text Christina Schuhmacher

Flyer © Myosotis

Sustainability Week @UNIFR

Veganer Kochkurs, Kleiderbörse, Diskussionsrunden und vieles mehr: Im Rahmen der Sustainability Week wird an der Universität Freiburg auch in diesem Jahr ein vielseitiges Programm angeboten.

Unter dem Netzwerk «Sustainability Week Switzerland» veranstalten Studierendenorganisationen in der ganzen Schweiz jährlich eine Nachhaltigkeitswoche. In diesem Jahr beteiligen sich etwa 100 Freiwillige von 23 Hochschulen in 15 Städten an dem Projekt. Mit über 250 Veranstaltungen und Tausenden von Besuchern sind die Nachhaltigkeitswochen zur größten von Studierenden organisierten Nachhaltigkeitsbewegung in der Schweiz geworden.

D ie Universität Freiburg führt die Nachhaltigkeitswoche schon das sechste Jahr in Folge durch, dieses Jahr vom 8. bis 12. April. Organisiert wird diese von Myosotis , der Umweltvereinigung der Universität Freiburg. Ziel der Veranstaltungen ist es, Studierende, Akademiker:innen und die breite Öffentlichkeit über Nachhaltigkeit aufzuklären und zum Handeln zu ermutigen. Damit wird die Studierendenorganisation zu einem Nachhaltigkeitsvorbild für die gesamte Gesellschaft. Spectrum war im Gespräch mit Noemi Messerli, Verantwortliche für Kommunikation und Medien bei Myosotis , und befragte sie zur Organisation und dem Programm der diesjährigen Sustainability Week.

N eue Organisator:innen und neue Ausrichtung

N achdem sich das Organisationskomitee im letzten Jahr aufgelöst hatte, hat sich in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Myosotis ein komplett neues Team zusammengefunden, um die Sustainability Week zu planen. Das diesjährige Organisationskomitee besteht aus 16 Mitgliedern mit unterschiedlichen Hintergründen. «Wir haben Leute verschiedenster Herkunft, unterschiedlichen Alters, mit verschiedenen Erfahrungen, die verschiedene Sprachen sprechen und aus diversen Studienrichtungen stammen», so Noemi.

D em vielfältigen Team fehle es noch an Erfahrung mit der Organisation von

grossen Events, jedoch nicht an Einfällen, wie mit der Herausforderung umgegangen werden könne. «Wir hatten die Idee, dass sich jeder für sich selbst überlegen soll, worin er/sie gut ist und was er/sie gerne als Beitrag leisten möchte. So kam ein völlig diverses Programm zusammen, was uns auch gut als Gruppe beschreibt», erklärt Noemi. Aber die Vielfalt im Team stelle auch eine Herausforderung dar: «Wir mussten uns nicht nur der Aufgabe, sondern auch einander annähern, uns kennen und verstehen lernen - allein schon sprachtechnisch», meint Noemi mit einem Lächeln. Sie fügt hinzu: «Es ist extrem schön, dass wir mittlerweile als Team so gut funktionieren und viel

Aktionen wollen wir kleine Veränderungen bewirken, die unserer Natur helfen können. In diesem Sinne werden wir einen veganen Kochkurs, eine Kleiderbörse und eine Abfallsammlung anbieten. Auch planen wir Vorträge, Dokumentarfilmabende und Diskussionsrunden, mit welchen wir für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren möchten. Ich persönlich freue mich auf die Joggingrunde am Donnerstagmorgen, bei der wir mit Stirnlampe Freiburgs Natur im Morgenrot entdecken werden», schwärmt Noemi. Detaillierte Informationen zum Programm werden in der Agenda der Universität Freiburg und auf dem InstagramAccount @Myosotis.unifr veröffentlicht.

zusammen unternehmen, das möchten wir weitergeben.» Diese Erlebnisse im Team hätten die Organisatoren zum Motto für die diesjährige Sustainability Week inspiriert: «Natur und Zusammensein».

E in breites Programm für ein breites Publikum

D ie Diversität im Team spiegle sich auch im Programm wider und solle ein breites Publikum ansprechen. «Mit praktischen

M yosotis Myosotis ist die Studentenvereinigung der Universität Freiburg, die sich für den Umweltschutz einsetzt. Ihr Ziel ist es, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit auf allen Stufen der akademischen Gemeinschaft zu fördern und nachhaltige Praktiken an der Universität zu etablieren. Wer sich für Nachhaltigkeit interessiert und sich für ein besseres Umweltbewusstsein an der Universität Freiburg engagieren möchte ist bei Myosotis herzlich willkommen. Gesucht werden unter andrem neue Mitglieder für das Komitee, insbesondere ein:e Präsident:in, Sekretär:in und Kassierer:in. Auch braucht es immer Helfer:innen für Gartenarbeiten. Myosotis ist ausserdem offen für neue Ideen zur Umsetzung von Nachhaltigkeit an der Universität. Wer sich engagieren möchte, kann sich per E-Mail an myosotis@unifr.ch oder via Instagram @Myosotis.unifr melden. P

Myosotis auf Instagram

6 spectrum 04.24

8 - 12 AVRIL 2024 | 8. - 12. APRIL 2024

MY SOTIS

UNIVERSITÉ

Texte Guillaume Vincent Berclaz

Illustration Jessica Da Rosa/Unsplash

Le bilinguisme dans tous ses États

Petit constat sur la situation linguistique en suisse, entre volonté et réalisation.

«H uit ans d’allemand à l’école, tous des billes ! » Le journaliste Yann Marguet résumait ainsi avec ironie, dans sa chronique Les Orties, Être suisse, son constat sur l’échec du bilinguisme romand. Le refrain est connu. Une simple discussion un peu difficile entre vos parents et un serveur lors d’un voyage en famille à Berlin vous fera rapidement prendre conscience qu’il n’est pas si exagéré que ça. Le souvenir de ces innombrables heures à se creuser la tête, la veille de chaque examen, pour tenter de faire entrer de force les diverses déclinaisons et autres mots de vocabulaire reste alors comme la marque d’une opportunité mal exploitée. Revenons ensemble sur la situation du bilinguisme en Suisse ainsi que sur les offres d’études de notre Uuniversité dans ce domaine.

Les motivations du projet

L a question du bilinguisme nous est familière. En Suisse, nous avons quatre langues nationales, en comptant avec beaucoup de clémence le rhéto-romanche (et ses 6000 locuteurs.trices), le français, l’italien et l’allemand. Si l’on consulte le site de la Confédération Suisse, il est fait mention d’une constat ambigu : « Les Suisses et les Suissesses ne maîtrisent pas tous les quatre langues nationales. La plupart des gens vivent dans leur propre région linguistique et communiquent dans leur propre langue. À l’école, tous les enfants doivent apprendre au moins une autre langue nationale. Même si beaucoup oublient par la suite cette langue enseignée à l’école, de nombreuses personnes s’efforcent de maîtriser une deuxième langue, surtout celles qui vivent à proximité de la frontière linguistique. »

U ne avancée rapide

L e conseil d’Etat avait prévu que ces mo Une question d’ailleurs très intéressante est la place du suisse-allemand en Suisse. Il Ce dernier est considéré par beaucoup d’alémaniques comme leur langue maternelle en dépit de certaineses variétés dialectales interrégionales qui nous font plus penser à des accents qu’àe des langues véritablement différentesvéritables changements linguistiques. Il suffit de comparer le par -

ler valaisan etou jurassien pour attestertémoignait des différences d’élocution qui subsistent également en Suisse romande. Selon l’Office fédéral de la statistique : « Plus de 60% de la population suisse utilise l’allemand comme langue principale.

E n réalité, l’allemand parlé en Suisse est un ensemble de dialectes alémaniques, regroupés sous la dénomination « suisse-allemand ». » En dépit de ces réalités, l’enseignement donné dès l’enfance reste assuré en allemand. Ce dernier est laissé, avec les pantoufles, dès que les écolier.e.s s’éloignent de la salle de classe pour reprendre leur discussion en dialecte, incluant un rapport d’une certaine schizophrénie linguistique. Soyez donc rassuré.e.s, les Ssuisses-allemand.e.s n’apprécient pas non plus apprendre l’allemand.

Q u’est-ce que ça change ? C oncernant l’université de Fribourg, l’argument du bilinguisme sert de fer de lance à sa promotion extra-muros . Cette particularité pourrait s’expliquer par la nature bilingue de la ville Fribourg et cela dès sa fondation en 1157. L’allemand et le français se côtoient ainsi au quotidien, comme le montre les traductions de chaque courriel d’information, l’offre de cours bilingue en bilingue ou encore les médias universitaires eux-mêmes, comme Radio Unimix et Spectrum qui proposent des contenus dans les deux langues. Tout un panel de solutions est d’ailleurs proposé par l’Uuniversité pour fortifier vos connaissances. Je pense par exemple ici à UNITandem, un programme permettant l’apprentissage d’une langue à deux, en tandem. De plus, une panoplie de cours est pro-

p osée par le centre des langues, notamment des sessions semestrielles, adaptées au niveau de chaque étudiant.e. Qui plus est, valider l’un de ces enseignements est récompensée par l’obtention de 3 crédits ECTS. Enfin, si vous êtes plus aptes à l’érudition solitaire, le centre d’auto-apprentissage a à sa libre disposition un « large éventail de possibilités favorisant l’autonomie. » Vous y trouverez du matériel pédagogique pour plus de 60 langues ainsi que de nombreuses ressources en ligne. Alors, est-ce que la vie est toujours trop courte pour apprendre l’allemand ? P

7 spectrum 04.24

CULTURE

Texte Eva Frésard

Illustration Felix Mooneeram/Unsplash

Le 5e art pour bousculer

La 22e édition du Festival du film et forum international sur les droits humains a eu lieu du 8 au 17 mars 2024 à Genève.

Le festival international des droits humains (FIFDH) se déroule en parallèle de la session principale du Conseil des droits de l’Homme de l’Organisations des Nations Unies (ONU). Son but est de mettre en lumière des combats et dénoncer des violations partout dans le monde, à travers des films, des débats et des discussions.

U ne édition, un thème

C haque édition porte sur un thème principal, celle-ci étant « entre résistances et révoltes : le pouvoir des images ». A cette occasion, des dizaines de films sont projetés, certains même en première mondiale.

C ertaines thématiques sont abordées chaque année, par exemple les violences faites aux femmes ou la crise climatique. Mais on tente de se pencher sur l’actualité pour « être à jour » avec ce qui se passe dans le monde. Ainsi, en 2023, l’accent a été mis sur la situation des femmes en Afghanistan, après le retour au pouvoir des Talibans, tandis que l’édition de cette année 2024 se penche plutôt sur le conflit israélo-palestinien et la vague d’indignation en Italie face aux féminicides et violences faites aux femmes.

Cette même édition coïncidait avec la célébration des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), et a inauguré trois évènements dédiés aux enfants de 6 ans et plus.

P lusieurs célébrités sont par ailleurs présentes chaque année, et cette édition est marquée par la présence d’Angela Davis, militante féministe, auteure et professeure de philosophie américaine. Ces célébrités, militants et artistes apportent de la discussion et du débat avec le public.

U n festival plus grand que lui-même L e festival ne cherche pas à déprimer la population avec les problèmes qu’il aborde. Il ne vise pas à faire grandir chez les personnes qui y prennent part un sentiment de fatalisme ou d’impuissance. Mais il n’est pas là non plus pour déclencher une vague d’optimisme. Les droits humains ne sont pas respectés dans de nombreuses régions du globe, et le 5e art tente de mettre en lumière ces violations. La Tribune de Genève définit le FIFDH comme « un miroir lucide de l’état du monde ». On tente de faire réagir, d’informer et de faire saisir les enjeux

politiques et humanitaires, même à aux individus qui n’en subissent pas directement les conséquences.

L e 8 mars marquait non seulement le premier jour du festival, mais également la Journée Internationale des droits de la Femme. À cette occasion, le bal a été ouvert avec Bye, Bye Tibériade , un film qui narre la vie de quatre générations de femmes palestiniennes, leur histoire, et leur mémoire. Une manière de redonner l’humanité aux personnes qui vivent en Palestine en ces temps de guerre.

B ien qu’il ne soit pas souhaitable de nous faire perdre tout espoir en l’humanité, l’existence d’un tel festival est salutaire. Tant de crises, conflits et violations ont lieu dans les alentours et un évènement pareil permet d’en prendre connaissance. C’est la sortie de l’impuissance, le début du savoir, le début de l’espoir. Tout cela de manière encadrée, avec une possibilité de parler, de questionner, de se renseigner. Pas de fatalité, mais justement la possibilité de changer les choses. Se tourner vers un monde meilleur. P

8 spectrum 04.24

KULTUR

Text und Foto Angelike Scholz

Heute schon gescheitert?

Eine Installation im Berner Generationenhaus regt zum Reflektieren an und will Scheitern enttabuisieren.

Die Sonne scheint auf den Innenhof des Berner Generationenhauses. In der Mitte befindet sich ein Brunnen. Davor stehen schon einige Besucher:innen. Wir gesellen uns dazu. Ich bin mit einer Kollegin da. Eine ehrenamtliche Gastgeberin des Generationenhauses begrüsst uns zur Einführung in die Installation «Raum zum Scheitern». Sie stellt uns das Thema vor und erklärt uns den weiteren Ablauf. Wir beginnen damit, die am Wegrand aufgestellten Plakate anzusehen. Die Gastgeberin fordert uns auf, über die Fragen auf den Plakaten nachzudenken. Ob jemand einen Gedanken teilen möchte? «Heute schon gescheitert?» Einige bejahen die Frage. Andere Besucher:innen erzählen von ihren morgendlichen Plänen, die ins Wasser gefallen sind. Danach führt uns die Gastgeberin in den Keller des Generationenhauses. Wir sollen Bauklötze aus einer Kiste nehmen. Damit werden wir später «Scheitern üben».

Von Geschichten und Türmen W ir sollen unsere Schuhe ausziehen. Und werden uns selbst überlassen. In den nachfolgenden Räumen erwarten uns grosse violette Kissen. Sie sind umgeben von ebenfalls violetten geometrischen Gebilden auf dem Boden. Dieser ist mit violettem, angenehm weichem Teppich überzogen. Die Farbe strahlt eine wohlige Atmosphäre aus. Das Licht ist gedimmt. Die lebendige Energie des Innenhofs scheint hier weit entfernt zu sein.

E s hängen hellgrüne Kabel von der Decke. An ihren Enden sind kleine Lautsprecher befestigt. Aus ihnen vernehme ich Stimmen. Sie sind von Mitwirkenden, die ihre Erfahrungen mit Scheitern erzählen. Ich setze mich auf eines der Kissen. Unterschiedlicher könnten die Geschichten nicht sein. Eine Frau erzählt von einer peinlichen Situation aus ihrer Kindheit. Eine andere, wie sie an ihren eigenen Erwartungen gescheitert ist.

Nach einiger Zeit gehe ich in den nächsten Raum. Hier kommen die Bauklötze zum Einsatz. Meine Kollegin und ich bauen zusammen einen hohen Turm – bis er zusammenkracht. Auch beim Bauen

mit silbernen Kugeln ist ein Sturz vorprogrammiert. Eine Erfahrung des Scheiterns, die Spass macht.

Loslassen und Tee trinken

I n einem weiteren Raum können wir uns Ordner ansehen. Auf buntem Papier haben andere Besucher:innen ihre Scheitererlebnisse beschrieben. Auch wir können unsere Geschichten dort niederschreiben. Es ist eine Möglichkeit, unangenehme Erlebnisse loszulassen. Die Gastgeberin taucht auf. Sie fragt uns, ob wir einen Tee trinken möchten. Wir setzen uns erneut auf die Kissen und trinken Kräutertee. Dazu erhalten wir einen Glückskeks. In meinem steht: «Nur Mut! Setzen Sie Ihre Pläne in die Tat um.» Das nehme ich mir zu Herzen.

S cheitern ist subjektiv. Das bleibt mir von dem Besuch. Jeder Mensch hat eine eigene, andere Definition dafür. Vergangene Erfahrungen prägen dabei unsere Perspektive. Sie beeinflussen unser Verhalten und unsere Gedanken – ob es nun Erfahrungen des Scheiterns oder des Erfolgs sind. Doch aus dem Scheitern kann man viel lernen. Es liegt an uns selbst, einen positiven Umgang damit zu finden. Ich frage mich, ob ich nicht meistens an meinen eigenen Erwartungen scheitere. Erwartungen, die ich an mich selbst oder auch an meine Mitmenschen habe.

E in Haus mit Geschichte

D as Berner Generationenhaus befindet sich direkt neben dem Bahnhof Bern. Es ist ein Ort, an dem sich Menschen jeden Alters treffen können. Das ehemalige Burgerspital wurde zuletzt als Altersheim genutzt. Heute findet man darin soziale Institutionen, eine Cafébar und Konferenzräume. Die Installation «Raum zum Scheitern» ist Teil des Fokusthemas «Erfolg. Eine Standortbestimmung». Man kann sie noch bis am 27. April 2024 besuchen. Die Einführung beginnt jede halbe Stunde im Innenhof beim Brunnen. Der Besuch ist kostenfrei. Beim Ausgang kann ein frei wählbarer Betrag gespendet werden.

Im Erdgeschoss kann man sich im Anschluss der Installation Erfolgsgeschichten anhören. Daneben lädt die Cafébar zum Verweilen ein. Bei schönem Wetter eignet sich auch der Innenhof, um sich hinzusetzen. Alles ohne Konsumzwang. Es ist eine angenehme Umgebung, um sich die Eindrücke der Installation durch den Kopf gehen zu lassen. P

Weitere Infos zum «Raum zum Scheitern»

9 spectrum 04.24

GESELLSCHAFT

Text Amélie Oberson

Foto © Mirella Precek 2023

«Wir kommentieren keine fremden Körper!»

Toxische Männlichkeit, Bodyshaming, aber auch berührende Momente: Mirella

Precek kennt alle Facetten des Reality-TV. Ihre Show Trash Paradise hat sie in die Schweiz geführt.

Youtuberin, Komikerin, Influencerin, Podcasterin, Unternehmerin, Feministin und Gesellschaftskritikerin. Mirella Precek vereint und kombiniert all diese Bezeichnungen - und das gekonnt. Über eine halbe Million Menschen schauen ihre Videos, die in regelmässigen Abständen auf YouTube hochgeladen werden. Mehrheitlich kommentiert die Nürnbergerin deutschen Reality-TV und über die Jahre hat sich eine Fangemeinschaft mit Insider-Witzen gebildet. Dazu gehören zum Beispiel die Mirella Memes . Diese zeigen Ausschnitte von besonders witzigen oder verstörenden Aussagen von Reality-TV-Kandidat:innen, die immer wieder in ihren Videos eingespielt werden. Neben Reality-TV gibt sie Einblicke in ihr Leben mit Videos wie «Heute ist nicht mein Tag und das ist ok.» oder auch «Töpfern –Learning by Doing VLOG». Seit 2023 hat Mirella nun eine eigene Tour namens Trash Paradise . Zum ersten Mal kommen ihre Fans in Echtzeit in den Genuss ihrer Witze und ihrer Kritik an toxischer Männlichkeit. Sie verlässt ihr buntes Studio und performt auf der Bühne – mit Gesang, Tanz und Humor.

Fragwürdige Dates

D as Volkshaus, ein Veranstaltungsort für Kultur und Musik, ist nur wenige Minuten vom Bahnhof Zürich entfernt. Es regnet, doch das mindert nicht die Vorfreude auf das ersehnte Treffen mit Mirella. Es ist ein seltsames Gefühl, in Kürze eine Person zu sehen, die man bisher nur vom Bildschirm kannte. Wird die Show so unterhaltsam sein wie ihre Videos? Oder eine grosse Enttäuschung? Es ist kurz vor 20 Uhr und der Saal füllt sich langsam. Auffallend ist, dass überwiegend junge Frauen anwesend sind. Das mag daran liegen, dass Mirella nicht um den heissen Brei herumredet, wenn Frauen durchs Patriarchat Unterdrückung erleiden. Das passiert in Reality-TV leider zur Genüge. Wenige Minuten nach 20 Uhr verdunkelt sich der Saal und Mirella erscheint - oder? Falsch gedacht! Ein Video wird auf der Leinwand des Volks -

hauses abgespielt und die Menge jubelt. Mirella stellt sich darin vor und schwärmt über Reality-TV. Die Frage stellt sich: Taucht die Youtuberin überhaupt noch auf oder schaut sich das Publikum nun zwei Stunden lang ein weiteres Video von ihr an?

N ach Ende der kurzen Selbstvorstellung via Video strömt Nebel auf die Bühne. In der Mitte neben einer rot-orangen, wellenförmigen Fassade steht ein Sarg, der Mirellas Fans nur allzu gut bekannt ist. Er ist eine Nachahmung aus einer Bachelor-Folge aus dem Jahr 2022. In dieser Folge legte sich Bachelor Dominik Stuckmann in einen Sarg, sein Gesicht bemalt mit einem Totenkopf in Anlehnung an den Día de los Muertos , und die Frauen traten nacheinander vor ihn. Dann formulierten sie - mehr oder wenigerrührende Worte, die sie dem Bachelor nach seinem Tod mitteilen würden. Eine sehr bizarre Date-Idee. So lauteten die Worte der Kandidatin Jana-Maria folgendermassen: «Ich bin froh, dass du der Bachelor bist, und ich bin froh, dass ich dich kennenlernen hab’ dürfen.» Der Bachelor daraufhin: «Ich bin auch sehr froh, dass du hier bist». Wie man sieht, die Gespräche gehen in die Tiefe. Auf jeden Fall taucht Mirella in eben jenem Sarg auf der Bühne auf, begrüsst ihre Fans und ein tosendes Klatschen und Pfeifen ertönt. Sie freue sich, zum Abschluss ihrer Show in Zürich zu sein. Danach werde sie sich Zeit nehmen für sich selbst und ihre Familie, denn ein grosser Babybauch zeichnet sich unter ihrem schwarzen Hemd ab. Schon bald erwartet Mirella ihr zweites Kind. Dazu hat sie sich auf Instagram über die Gender Reveal Partys lustig gemacht. Während viele Paare mit den Farben Rosa und Blau preisgeben, ob ihr Kind ein Mädchen oder ein Junge ist, hin-

«Seine Zähne sind weiß und sein Rücken ist breit. Er sucht immer Streit - lieben wir.»

terfragt Mirella in mehreren Fotos das binäre Geschlechtersystem: «Mein Kleid ist rosa, die Küche ist grün. Da ist es wohl ganz klar – it’s a boy!» Dann fügt sie hinzu: «Ich korrigiere: it’s a penis! #genderreveal aka Genitalia Reveal!» Auf dem Foto sitzt Mirella mit jenem rosa Kleid auf der Küchenoberfläche und lässt lachend eine Konfettikanone ab.

Aufdringliche Bachelors und misogyne GNTM-Juror:innen

D en Einstieg in die Live-Show schafft die Komikerin mit verschiedenen Rückblicken zu bekannten Videos wie jene des Bachelors Dominik. Sie geht auch auf den Bachelor der zehnten Staffel ein: Sebastian Preuss. Der Mann, der Mirella mit seinem Verhalten so wütend machte, dass sie sich dazu entschloss, vermehrt die Sendung Bachelor zu kommentieren. Auf der Leinwand des Volkshauses Zürich wird ein Gespräch eingeblendet zwischen Sebastian Preuss und einer Kandidatin im Pool. Mehrfach bittet der Bachelor die Kandidatin um einen Kuss und scheint ihre Abfuhr einfach nicht zu verstehen. Oder nicht verstehen zu wollen? Sebastian ist ein Musterbeispiel für ein fragiles männliches Ego. Aber auch das herablassende Verhalten von GNTM-Juror Thomas Hayo nimmt Mirella während ihrer Show unter die Lupe. Hier besonders spannend für ihre treuen Fans, denn über GNTM hat die Youtuberin noch kein Video gedreht. Thomas Hayo reagiert entsetzt, als er sieht, wie eine Kandidatin Pommes mit Ketchup und Mayo isst. Vor Heidi spricht er die Undiszipliniertheit der Kandidatin an, betreibt body shaming und erwähnt nochmals, dass sie Ketchup und Mayo gegessen habe. Kurzerhand tauft Mirella den Juroren Thomas Mayo , da er ein grosses Problem mit der Sauce zu haben scheine. Sie setzt sich in den Sessel, welcher auf der Bühne steht, schaut in die Menge und sagt: «Wiederholt laut mit mir: Wir kommentieren keine fremden Körper!» Die Menge applaudiert und die Nachricht hallt nach. Mirella lässt auch Heidi Klum nicht un-

10 spectrum 04.24

gerührt davon. Sie spielt eine Szene ab von einem Foto-Shooting, bei dem Heidi der Kandidatin immer wieder «Bauch! Bauch! Bauch!» hinterherruft, in der Hoffnung, dass diese ihren Bauch einzieht. Nicht nur ist die Situation für die junge Frau im öffentlichen Fernsehen enorm unangenehm, auch können sich viele Frauen mit der Situation identifizieren. Etwa dann, wenn beim Familientreffen die Tante oder der Onkel wieder einmal Kommentare zur vermeintlichen Gewichtszu- oder -abnahme platziert. Mirella zeigt auf ihren Bauch und meint empört: «Da drin befinden sich Organe wie die Gebärmutter oder die Schleimhaut oder ein Kind oder Blähungen oder ein fetter Schiss oder alles zusammen.»

Trash TV? Lieben wir!

Im weiteren Verlauf der Show führt Mirella ihren erst kürzlich veröffentlichten Song Trash TV? Lieben wir auf. Dieser parodiert einen Song von Shirin David und handelt von vier bekannten Reality-TV-Kandidat:innen. Auf einem gigantischen, aufblasbaren Einhorn wird Mirella auf die Bühne geschoben. Eine weitere Anlehnung an ein Video von Shirin David, welches zeigt, wie ein Dutzend Menschen um sie herumschwänzeln und sie nervös nochmals nachschminken, bevor der Auftritt losgeht. «Seine Zähne sind weiß und sein Rücken ist breit. Er sucht immer Streit - lieben wir » So lautet der erste Satz des Refrains von Mirellas Parodie. Zusätzlich gibt sie ihre Tanzeinlagen zum Besten. Das Besondere an dem Text: Jede:r im Raum

weiss, von welchen Schandtaten und legendären Aktionen gesprochen wird.

S o beklagte sich der Temptation-IslandKandidat Umut Tekin wegen des Hasses im Netz. Dieser ist jedoch verständlich, wenn man bedenkt, dass er seine Freundin in der Show betrogen hat. Auch auf Kim Virginias berühmtes Gürteloutfit kommt Mirella in ihrem Song zu sprechen. Die Kandidatin, welche zuletzt im Dschungel Camp auftrat, zeigte sich oben ohne BH und nur mit einem Gürtel, der ihre Nippel verdeckte. In diesem Outfit und mit einer Brille, auf der die Worte «Boss Bitch» stand, versuchte sie ein ernsthaftes Gespräch mit dem Mitkandidaten Mike zu führen. Dazu kann man nur sagen: Ein wahrer Boss-Bitch-Move!

E in Format für die Schweiz I m zweiten Teil der Live-Show wird es interaktiver. Mirella wendet sich direkt an das Publikum und stellt eine RealityTV-Show für die Schweiz zusammen. Verschiedene Punkte machen eine gute Show aus: Fragwürdige Kandidat:innen, spannende Herausforderungen mit einem entsprechenden Preis, ein guter Schauplatz und natürlich sollten die Komponenten auf eine spezifische Zielgruppe ausgerichtet sein. Das Resultat der Diskussion lautet folgendermassen: Eine Sendung mit zwölf maskulinen Männern, die eine Therapie gewinnen können. Diese bekommen sie, indem sie dekorieren, fleissig aufräumen und still sind. Logischerweise lautet der Ti -

tel der Sendung «Halt endlich dein Maul!». Das Spektakel würde in der Schweiz spielen, bei der Zielgruppe handelt es sich um maskuline Frauen und moderiert wird das Ganze natürlich von der grossartigen Mirella Precek. Ob diese Sendung erfolgreich sein würde, steht in den Sternen. Das Anliegen für ein solches Format resultiert wohl aus frustrierenden Szenen, welche im Reality-TV genügend zu sehen sind. Vor allem dann, wenn Männer den Frauen den Satz abschneiden, oder ihnen die Möglichkeit nehmen, überhaupt zu Wort zu kommen. Mirella kommentiert Reality-TV aus einer feministischen Perspektive, und das kommt nicht bei allen gut an. Aber dazu meint sie während der Show: «Manche werfen mir vor, dass ich zu sehr die Seite der Frauen ergreife und zu sehr gegen die Männer hetze. Aber irgendwer muss das doch tun?»

Z um Schluss tanzt und singt die Komikerin ihren bekannten Song Ein Strauss Chlamydien . Das Publikum steht auf und klatscht. Mirella hat es geschafft: Sie hat die digitale Wand durchbrochen und begeistert ihre Fans auch live. P

Garantiert gute Unterhaltung auf

Mirellas Youtube-Kanal

11 spectrum 04.24

OPINION

Texte et Photo Antoine

Lévêque

Pourquoi Le Rouge et le Noir est un roman d'aujourd'hui

La manière dont Stendhal critique l’importance accordée à l’argent par la société française du début du XIXe siècle ainsi que l’hypocrisie dont elle fait preuve continuent à donner au Rouge et le Noir un intérêt et une portée exceptionnels.

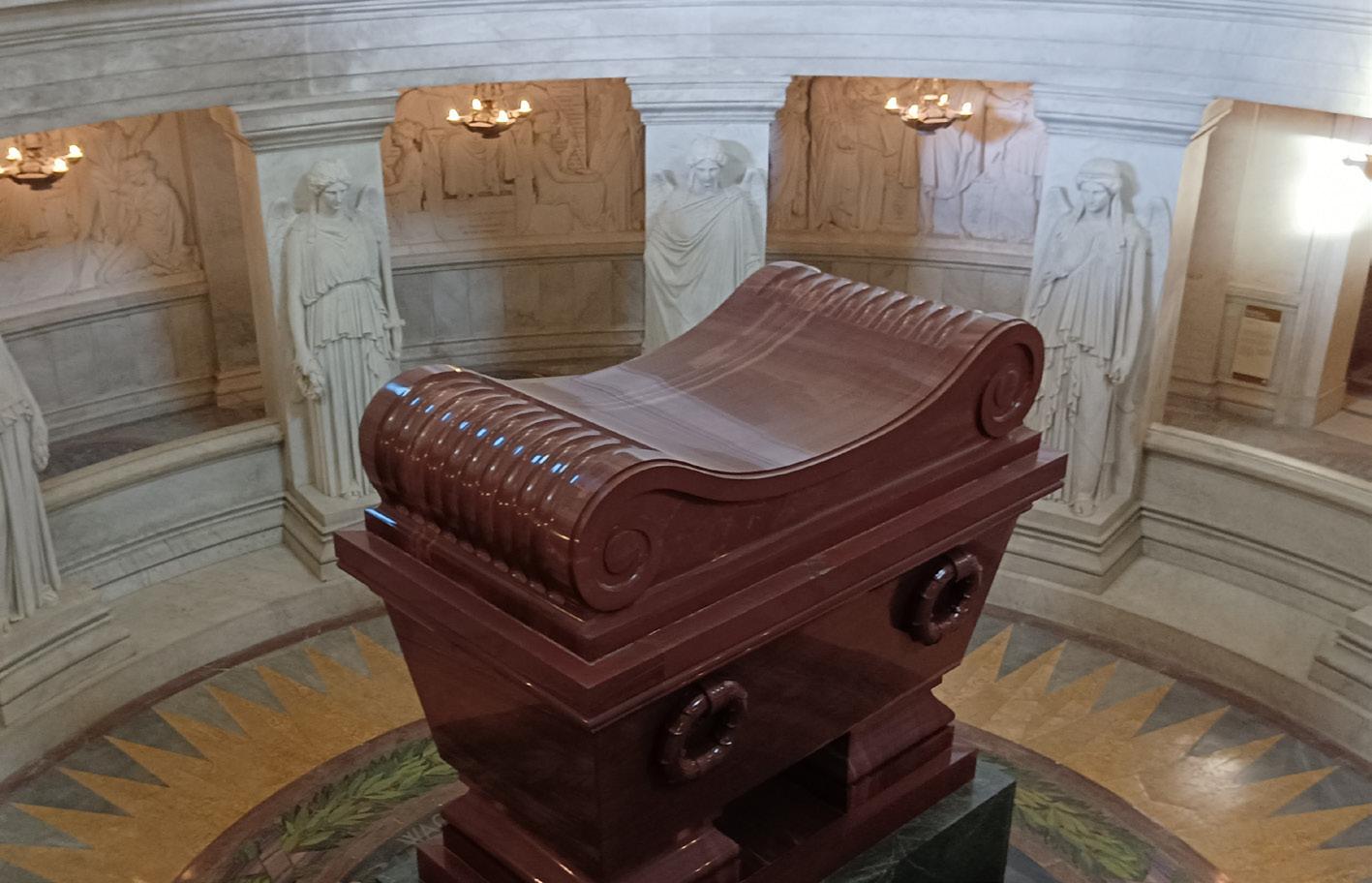

Dans Le Rouge et le Noir , Stendhal rend compte de la déroute morale de la jeunesse fran ç aise des ann é es 1830. L’auteur de la Chartreuse fait de Julien Sorel l’arch étype du jeune ambitieux d é boussol é par un si è cle marqué par des changements sociaux et politiques d’une ampleur remarquable. Le héros s’attache d é sesp é ré ment à la figure de Bonaparte pour faire vivre son ambition et donner corps à ses rêves de grandeur. Son désir de rejoindre les couches les plus éminentes de la société est d’abord mim é tique, en ceci qu’il jauge ses ré ussites à l’aune des succ è s du grand homme.

U ne ambition teintée de romantisme

L a lecture permet à Julien de donner une tournure pratique à son d é sir de s’é lever. C’est par les livres qu’il apprend, d é couvre et s’inspire. De surcroît, les livres r é vè lent leur utilit é lors des moments déterminants de son é volution en ce qu’ils contribuent concrètement à son avancement. Ainsi, c’est pour sa connaissance irré prochable de la Bible que Julien est engagé comme pré cepteur par M. de Rê nal et c’est en r é citant de m é moire des passages de la Nouvelle Héloïse qu’il parvient à s é duire Mathilde de la Mô le.

M ais l’ambition de Julien est d’abord une r é volte. D é termin é à quitter sa situation mis é rable, il s’insurge constamment contre un ordre social qu’il estime être profond é ment injuste. Il é prouve une admiration m ê l é e de haine à l’é gard des aristocrates qu’il fré quente au cours de sa progression. Sa volont é de gravir les marches de la société sonne comme un d é fi lanc é aux classes sup é rieures.

L e caractè re fou des ambitions de Julien est sans cesse mobilis é par l’auteur, qui en fait un rêveur cherchant à concrétiser des id é aux de grandeur. En cela, la rage de réussir du h é ros est d’abord un devoir qu’il s’impose. Mais la mise en scène de l’ambition débridée de Julien Sorel est aussi un moyen pour Stendhal de fustiger le caractère profondément mercantile de la société française des années 1830.

L a vacuité d'un monde régi par l'argent

L e Rouge dresse un portrait critique de la France des premi è res d é cennies du XIXe si è cle. Ainsi Stendhal n’h é site-t-il pas à d é noncer la vé nalit é de l’aristocratie et du clerg é , mais aussi celle des habitants de Verri è res, la ville natale de Julien.

L’argent est le moteur d'un monde en pleine transformation. C'est pourquoi l’auteur d é crit la mont é e en puissance de la bourgeoisie avec la m ê me acerbité que celle dont il use pour rendre compte de la corruption du clergé et de la noblesse.

B ien qu’il admire la richesse de certains personnages é minents qu'il côtoie, tels que le marquis de la Mô le, l’ambition de Julien transcende les simples int é rê ts d’argent, ce qui lui permet par exemple d’administrer les terres du marquis avec une grande adresse et un profond d é tachement. Or c’est aussi en donnant à voir l’hypocrisie dont Julien est souvent obligé de faire preuve lorsqu'il interagit avec des membres de l’aristocratie que Stendhal parvient à dénoncer les travers d’une époque elle-même dominée par des individus aux mœurs hypocrites.

L’hypocrisie du héros n'égale pas celle de son temps

J ulien use fr é quemment de l’hypocrisie pour se prot é ger de la soci é t é et rester luim ê me. D’ailleurs, apr è s en avoir fait usage, il se f é licite souvent de ce qu’il consid è re ê tre l’expression supr ê me de son habilet é et contemple avec m é pris la bassesse de ses congé n è res.

Mais si le héros fait preuve d’hypocrisie, c’est souvent parce qu’il est contraint d’agir de la sorte pour progresser, notamment en feignant une d évotion b é ate lors de son s é jour au s é minaire, ne faisant que suivre le mod è le des figures eccl é siastiques qu’il côtoie.

D e la même manière, Stendhal, peint le grand monde parisien comme un haut lieu de l’hypocrisie. Les d é buts b é gayants de Julien dans les salons de l’h ô tel de la Mô le, domin é s par de jeunes aristocrates qui vivent sans raison d'être, contrastent avec la fougue dont fait montre le h é ros lorsqu’il est vraiment luim ê me. Ainsi, la façon dont Stendhal met en scène les travers de la société fran ç aise du début de XIXe siècle, dont il fustige un monde régi par certains intérêts financiers et dont il présente l'ambition de Julien comme un moyen de défier son époque Fait de ce chef-d'œuvre un roman d’aujourd’hui. P

12 spectrum 04.24

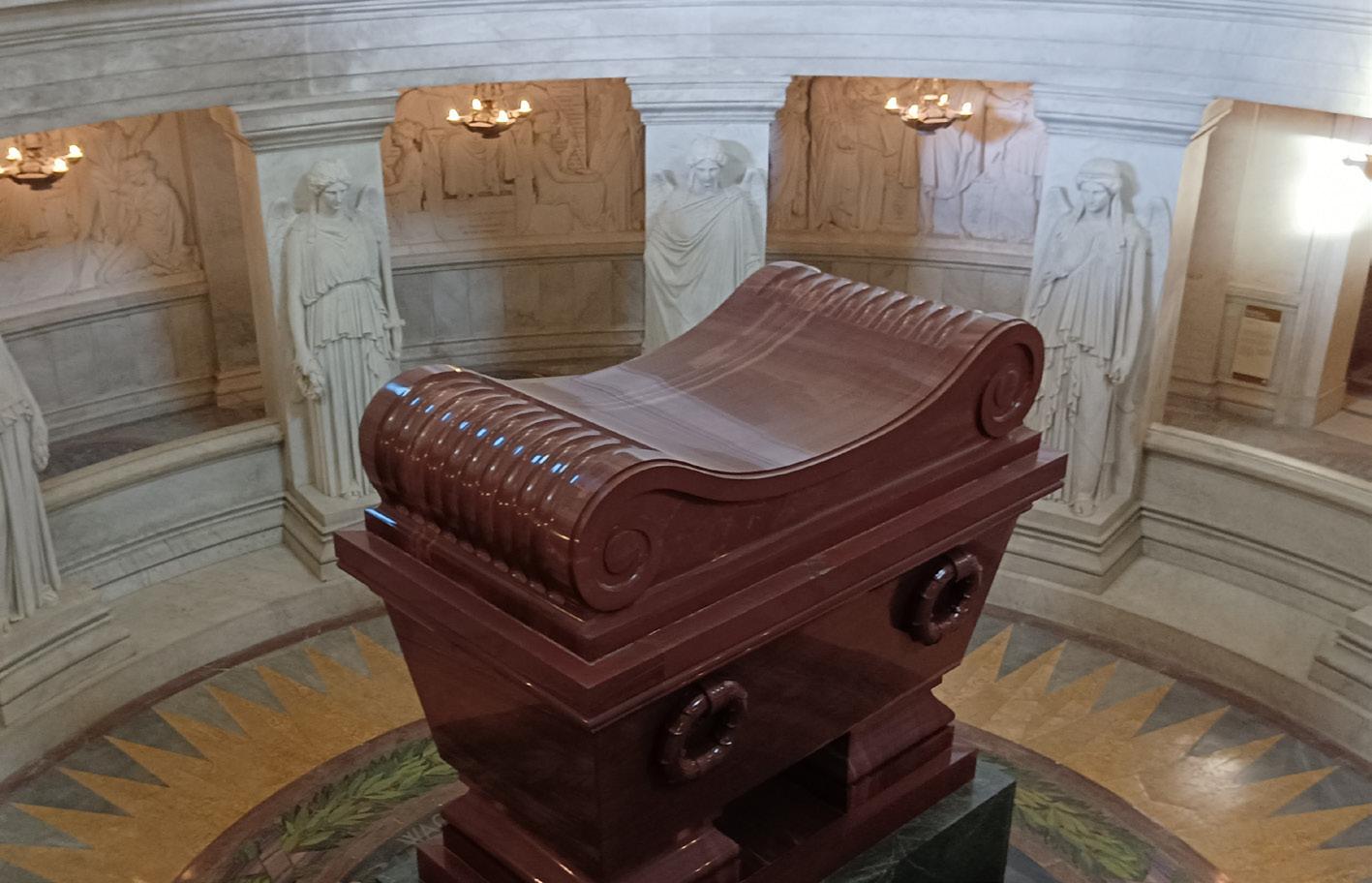

Le tombeau de Napoléon, héros de Julien Sorel, à l’Hôtel national des Invalides.

Idée originale Sophie Sele

Couverture Roshan Hafezalsehe

(Mit)sprache

Wie viele Sprachen sollen es sein? Seite 15

Die Schweiz mitten im Gefecht Seite 18

- zumindest auf der Leinwand

Willkommen in Freiburg (Level: easy) Seiten 20-21

Le multilinguisme en Suisse et dans le monde

Le patois fribourgeois, une langue morte ? page 14

L’italiano in Svizzera e l’esperienza pages 16-17

studentesca a Friborgo

English as a lingua franca page 19

DOSSIER

Texte et Photo Romain Michel

Le patois fribourgeois, une langue morte ?

Autrefois parlé par la majorité du peuple rural fribourgeois, le patois fribourgeois s’est progressivement éteint au cours du XXème siècle. Découverte et état des lieux d’une langue qui semble renaitre de ses cendres. Bouna lèkture a tè dzeveno.a ètudiyan.a !

Le p atois fribourgeois, qu’est-ce que c’est déjà ? L’expression « patois fribourgeois » semble être très claire a priori . Elle englobe cependant une multitude de dialectes différents les uns des autres, notamment en termes de prononciation. Il existe trois variantes de patois fribourgeois que sont le gruvèrin, le kouètsou et le broyâ. On trouve également deux types de patois alémaniques, à savoir le Senslerdütsch, le suisse-allemand parlé en Singine, ainsi que le Jùutütsch, suisse-allemand parlé exclusivement dans l’unique commune germanophone du district de le Gruyère, à savoir Jaun (Bellegarde en français).

Un autre dialecte bien connu en ville de Fribourg est le bolze. Ce dernier est issu d’un mélange entre le français et le senslerdütsch. Il est intéressant de constater que ce dialecte-ci est très récent. Il est en effet issu du métissage des paysan.ne,s singinois.e,s parti.e.s en exode et venu.e.s dès le XIXème siècle s’installer en Basse-Ville, zone urbaine très pauvre à l’époque. Les francophones cohabitent avec les germanophones, travaillent main dans la main et les enfants jouent ensemble à l’école et dans les rues. Les parlers finissent par se mélanger et le bolze est né ! Pour l’anecdote, les locuteurs.trices de ce dialecte sont les Bolzes, c’est donc cette population qui donne son nom au mythique carnaval…

U n dialecte appartenant au francoprovençal

L e franco-provençal, aussi appelé l’arpitan, est un ensemble linguistique latin regroupant tous les dialectes parlés au sein d’une zone géographique bien précise, l’Arpitanie. C ette zone est en effet tri-nationale et comprend la Suisse-romande (excepté le Jura), la vallée d’Aoste en Italie et la région française anciennement dénommée « Rhône-Alpes ».

L e déclin d’une langue qui fût courante

C omment se fait-il qu’une langue parlée dans tous les districts du canton ait disparu en moins d’un siècle ? La cause principale de ce déclin est tout bonnement culturelle. Clemens Kienzle, ancien étudiant à l’université de Fribourg ayant réalisé un master avec pour sujet le patois dans la commune gruérienne de Cerniat, explique ce déclin par le fait qu’il est de tradition francophone (contrairement à l’allemand ou à l’italien) de juger que seule la langue française est bonne et que toutes autres formes sont foncièrement mauvaises. Après une enquête révélant que les élèves fribourgeois.e.s sont moins performant.e.s que les autres petit.e.s Suisses et Suissesses, l’institution scolaire a interdit le fait de s’exprimer en patois à l’école en 1886. Le patois est alors encore parlé et transmis à la maison. Mais dès les années 1930, l’idée que le patois serait nocif à l’apprentissage du français pour les en -

fants finit par s’imposer dans les foyers. Les parents décident alors de ne plus converser ou transmettre le patois à leur descendance, sous couvert d’une bonne éducation. Le monde changeant et s’ouvrant également de plus en plus à cette époque, le patois commence alors son long chemin de croix…

L e patois fribourgeois au sein de notre quotidien moderne

B ien qu’il puisse nous sembler disparu, voire mort, le patois fribourgeois demeure bel et bien présent. Par exemple, n’avez-vous jamais entendu les mots « toyè »/« modzon » ou bien remarqué que le kop nord (le secteur debout des fans du HC Fribourg Gottéron) s’exclame en des mots étranges lorsqu’il chante le « ranz des vaches » après une victoire du Hockey Club Fribourg-Gottéron ? Dans le domaine agricole et plus particulièrement celui se référant à l’alpage, de nombreux mots sans traductions francophones précises sont utilisés pour désigner des lieux, des techniques ou des outils !

E n Gruyère, on retrouve de nombreuses associations faisant du patois une passion encore bien ardente. Il existe par exemple de nombreux chœurs chantant ou performant des pièces théâtrales en patois. Tout ceci sans compter les collectifs de patoisant.e.s regroupés par districts, qui œuvrent pour la perpétuation du patois dans le canton, ainsi que les émissions ou chroniques proposées par Radio Fribourg ou le journal La Gruyère P

14 spectrum 04.24

DOSSIER

Text Franziska Schwarz

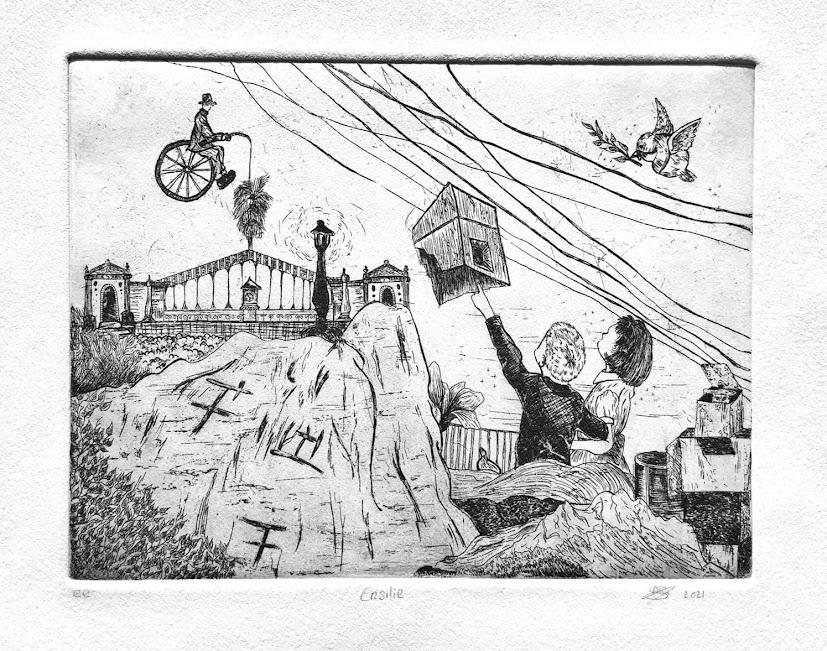

Illustration Emanuel Hänsenberger

Wie viele Sprachen sollen es sein?

Sprachliche Begabung oder soziale Ausschliessung - welche Konsequenzen hat mehrsprachige Erziehung?

Die Welt wird immer multikultureller.

Das beinhaltet auch, dass viele Menschen mehrsprachig aufwachsen. Für einige ist dies ein Traum. Schon seit der Kindheit beherrscht man mehrere Sprachen. Andere sehen es eher als Fluch. Mehrere Sprachen kennen, sich aber mit keiner vollkommen identifizieren können. Ist es fördernd, multilingual aufzuwachsen, oder beeinträchtig es mehr, als man denkt?

M ultilinguale Erziehung

Viele Kinder wachsen heute multilingual auf. Ob dies ein Vorteil oder Nachteil ist, darüber wird gestritten. E inerseits soll die frühe Auseinandersetzung mit verschiedenen Sprachen das Erlernen neuer Sprachen vereinfachen. So sollen Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, schneller neue Grammatik lernen und einen Wortschatz in neuen Sprachen aufbauen können. Dies, da bi- oder multilinguale Kinder Informationen von einer Sprache in andere übertragen können. Weiter kann im Berufsleben die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu beherrschen, klare Vorteile mit sich bringen. Vor allem, wenn diese Sprachen von Kindheit an gebraucht werden. Weiter gehen Befürworter von mehrsprachiger Erziehung davon aus, dass diese Kinder ein besseres Gespür für kulturelle Differenzen haben.

A ndererseits sehen viele auch Nachteile in mehrsprachiger Erziehung. So kann ein Nachteil sein, dass Kinder mit multilingualer Erziehung keine Sprache perfekt beherrschen. Von den verschiedenen Sprachen, mit denen sie konfrontiert sind, meistern sie keine so gut wie ein nichtmehrsprachiges Kind seine Muttersprache. Ausserdem kann Mehrsprachigkeit bei Kindern zu Sprachfehlern führen. Das Lernen richtiger Grammatik und Aussprache später in der Schule wird erschwert und ist aufwendiger. Letztlich kann Mehrsprachigkeit bei Kindern dazu führen, dass sie ausgegrenzt werden, da sie anders oder fremd auf ihre Gleichaltrigen wirken.

Früh einführen und profitieren W ie es ist, als Kind mehrsprachig auf -

zuwachsen, und wie dies das Erwachsenenleben beeinflusst, erzählt Simona Savic im Gespräch mit Spectrum . Die 24-jährige Studentin ist serbisch sprechend aufgewachsen und wurde im Kindergarten erstmals mit Deutsch konfrontiert. «Als Kind war das Serbische viel präsenter für mich und das hat sich erst geändert, als ich in den Kindergarten und später in die Schule gekommen bin», so Simona über die Mehrsprachigkeit in ihrer Kindheit. In der Schule wurde sie in einen Deutschkurs für mehrsprachige Kinder geschickt. Diesen hat sie allerdings nach zwei Wochen wieder verlassen, da ihre Eltern informiert wurden, dass sie kein weiteres Förderprogramm brauche. Damals stellte Simona zum ersten Mal fest, dass ihr das Erlernen von Sprachen einfacher fiel als anderen. «Ich habe mich früh daran gewöhnt, was es heisst, in mehreren Sprachen zu denken und zu sprechen, und das war eine grosse Hilfe», schätzt Simona ihren Vorteil selbst ein. Simonas Erzählung scheint die vermeintlichen Vorteile von mehrsprachiger Erziehung klar zu befürworten. Jedoch erwähnt Simona auch, dass ihre Erfahrungen nicht unbedingt auf alle mehrsprachig aufwachsenden Kinder zutreffen: «Das stimmt vielleicht bei mir, aber es gibt auch Kinder, die von der Mehrsprachigkeit nicht profitieren können.»

D ie Frage nach der Muttersprache « Für mich ist es sehr schwierig zu sagen, mit welcher Sprache ich mich stärker identifiziere», so Simona darüber, ob sie Serbisch oder Deutsch als ihre Muttersprache sehe. Ihr eigenes Verständnis dazu habe sich verändert. Als Kind sei Serbisch die Sprache gewesen, mit der sie sich mehr verbunden gefühlt habe. Jetzt denke und spreche sie hauptsächlich Deutsch und würde eher diese als Muttersprache bezeichnen. Trotzdem: «Serbisch ist und bleibt für mich meine Familiensprache». Diese Differenzierung sei für sie klar. Bei der Frage nach der Muttersprache zeigt sich, dass eine konsequente Umsetzung multilingualer Erziehung wichtig ist. Lehrer:innen beobachten, dass Kinder, die mit zu vielen verschiedenen Sprachen aufwachsen, am Ende keine Sprache können und so in der Schule auf Schwierigkeiten stossen.

O b ein Kind von mehrsprachiger Erziehung profitiert oder nicht, ist sehr individuell. Nicht alle Eltern und Kinder werden damit zu Schlag kommen, doch die möglichen negativen Auswirkungen können bei bewusster Vorgehensweise umgangen werden. Letztlich sind es die Eltern, die entscheiden müssen, ob sie ihr Kind mehrsprachig erziehen möchten oder nicht. P

15 spectrum 04.24

DOSSIER

Texte Tanimara Sartori

Illustration Office fédéral de la statistique

L’italiano in Svizzera e l’esperienza studentesca a Friborgo

La Svizzera è una nazione multilinguistica e multiculturale, comprendente ben quattro lingue nazionali. L’italiano corrisponde all’esperienza linguistica quotidiana dell’8% della popolazione svizzera.

In Svizzera si parlano quattro lingue nazionali, tedesco (62,1%), francese (22,8%), italiano (8%) e romancio (0,5%), di cui tre sono lingue ufficiali, ovvero tedesco, francese ed italiano. Circa la metà della popolazione svizzera che indica l'italiano come lingua principale è residente nel Canton Ticino e nelle Valli Calanca, Mesolcina, Bregaglia e Poschiavo del trilingue Canton Grigioni. Inoltre, in essi il dialetto è ancora molto vitale: il 30.7 % dei residenti in Ticino e il 60.8% degli italofoni grigionesi usano il dialetto in famiglia. L’italiano elvetico è infatti una varietà dell’italiano inteso come lingua pluricentrica e si è sviluppato in maniera semi autonoma, a contatto sia con la penisola italiana che con i cantoni francofoni e germanofoni della Svizzera. L’italiano risuona però anche nella Svizzera tedesca e francese: più del 50% degli italofoni vive al di fuori della Svizzera italiana. Nel secondo dopoguerra la percentuale di italofoni è aumentata sino a raggiungere un picco dell’11,9% nel 1970, a causa dell’arrivo di immigrati italiani che venivano a lavorare in Svizzera nelle fabbriche e/o nei cantieri, e che portavano con sé le loro famiglie. La terza comunità più numerosa di italiani all’estero si trova proprio in Svizzera. Tale percentuale è andata poi diminuendo, raggiungendo un minimo del 6,5% tra gli anni ’90 e gli anni 2000, a causa del rientro in patria di molti lavoratori o della loro naturalizzazione.

S e l’italiano ha mantenuto una buona percentuale di persone che lo parlano, non gode della stessa popolarità in quanto lingua insegnata nelle aree linguistiche francofone e germanofone della Svizzera. Ha infatti subito diverso “attacchi”, in particolare nell’ambito del secondario II. Si pensi al “Caso di San Gallo”, al “Caso Obvaldo” o al “Caso di Argovia”, cantoni in cui si è cercato di eliminare l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole. Nel 2011 il Canton San Gallo ha proposto un’abolizione dell’inseg -

« L’italiano risuona però anche nella Svizzera tedesca e francese »

namento dell’italiano nei licei come materia facoltativa, ma al seguito di un’ampia raccolta firme, l’iniziativa non è andata in porto. Nel 2017 il Canton Obvaldo è invece riuscito ad abolire l’insegnamento dell’italiano nel suo unico liceo, favorendo l’insegnamento del latino. Il Canton Argovia intende diminuire le ore di insegnamento dell’italiano come materia facoltativa “per motivi di risparmio”. Ma ci sono anche notizie positive. Al seguito dell’invito ai cantoni ad intensificare gli scambi linguistici e a creare curricula bilingui o immersivi, mosso dalla strategia linguistica della CDPE del 2013, i cantoni di Berna e di Vaud, nel 2016, hanno creato una maturità bilingue con italiano.

E ssere italofoni in Svizzera

In contesto italofono, quindi Ticinese e del Grigioni italiano, la lingua italiana è ben rappresentata sul territorio, assieme ad una moltitudine di altre realtà linguistiche a partire dai differenti dialetti, che variano da una valle all’altra, fino alle altre lingue nazionali e a lingue come spagnolo, portoghese e lingue slave. Una nota stonata è però è doveroso segnalarla. La regione, dal punto di vista geografico, paesaggistico e climatologico, la bella Sonnenstube della Svizzera, trova un grande interesse da parte delle altre regioni svizzere. Infatti, il Ticino, in particolare l’Alto Ticino, e i Grigioni sono ogni anno oggetto di grande interesse turistico. Da un punto di vista linguistico, però, non si può parlare né di rispetto né di volontà di adattamento alla regione linguistica ospitante (pensando ad un gruppo turistico elvetico). Pretesa di un Livello C1? Assolutamente no. Tale situazione riflette la considerazione dell’italiano all’interno degli altri contesti linguistici, al di là del suo apprendimento. Non è infatti raro che le interazioni avvengono partendo direttamente dal turista che inizia parlando in svizzero tedesco, senza accertarsi dell’eventuale lingua conosciuta dal ricevente e/o della sua comprensione di tale lingua. In correlazione a ciò, è anche abbastanza raro trovare un turista elvetico che provi ad esprimersi con altri italofoni prediligendo l’italiano. La Svizzera è un paese multilingue, e multicul -

16 spectrum 04.24

turale. La capacità di comunicazione si crea attraverso l’apprendimento di una lingua e l’interazione costante con chi tale lingua la parla. Nonostante ciò, il peso delle due lingue maggiormente parlate si sente, sia da un punto di vista strettamente linguistico che da un punto di vista politico, economico, so -

« La capacità di comunicazione si crea attraverso l’apprendimento di una lingua e l’interazione costante con chi tale lingua la parla »

ciale e culturale. Ma non è questo lo spazio né il momento per un discorso altrettanto importante. Tale curiosa (s)considerazione si può riscontrare anche in molti altri ambiti, passando da siti internet di interesse nazionale ad esposizioni museali in cui la sezione italiana è spesso e volentieri assente.

E ssere studenti italofoni a Friburgo: qualche considerazione

S e essere italofoni in Svizzera si fa sentire, l’esperienza studentesca a Friborgo permette di porre una variante al discorso finora presentato. Il francese viene imparato sin

dalle elementari e costituisce come l’italiano una lingua neolatina, avendo quindi molte similitudini con il francese. Quindi se inizialmente, il cambiamento linguistico non è così fortemente marcato, seguire i propri studi in una lingua differente costituisce un ostacolo importante. Ma l’Università di Friborgo conta tra i suoi atenei un quantitativo importante di studenti italofoni, ciò che agevola notevolmente l’integrazione nel nuovo ambiente linguistico e sociale. Infatti, la ricerca di altri italofoni e la costituzione di gruppi italofoni inizialmente, ma non solo, è più che normale, alla ricerca di un po’ di casa nella compagnia di persone provenienti dalla stessa regione linguistica. Si può dire che una lingua sia un sistema complesso di segni e suoni convenzionalmente utilizzati da comunità di parlanti per esprimere pensieri, sentimenti e concetti. Non è solo un mezzo di comunicazione, ma anche un potente veicolo di identità culturale. Tendenzialmente ciò è favorito anche dall’attitudine e dalla considerazione dimostrate da molti professori e molte professoresse verso gli italofoni. In molti comprendono l’italiano, durante gli esami abbiamo la possibilità di tenere un vocabolario bilingue e le valutazioni vengono considerate tenendo in considerazione la nostra conoscenza linguistica.

L a separazione tra gruppi linguistici diventa importante con il tempo? Dipende dalle persone. Ci sono coloro che preferiscono stare maggiormente in compagnia di altri italofoni, altri che fanno un mélange di incontri e altri ancora che si integrano quasi esclusivamente con gruppi linguistici differenti dal loro. L’integrazione con altri gruppi linguistici è molto variabile, ma è anche vero che si nota una certa tendenza a voler restare con i propri gruppi linguistici. Dall’altra parte, è anche variabile l’apertura che si sente verso altre lingue: si trovano allo stesso tempo persone estremamente aperte e volenterose nel voler non solo interagire ma anche integrare altri italofoni, e di conseguenza integrarsi in gruppi di italofoni, come anche persone che invece sono meno propense all’apertura. P

« Si nota una certa tendenza a voler restare con i propri gruppi linguistici »

17 spectrum 04.24

DOSSIER

Text Emanuelle Cohen

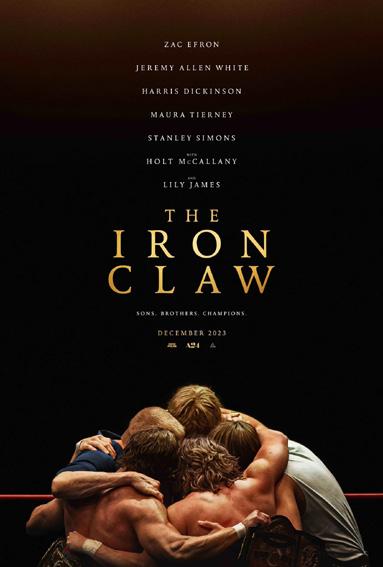

Illustration © Spotlight Media Productions

Die Schweiz mitten im Gefecht – zumindest auf der Leinwand

Der Schweizer Film «Bon Schuur Ticino» spielt mit der Idee einer einheitlichen Landessprache – wie dadurch die Vielfalt und damit die nationale Verbundenheit gefährdet würde.

Die erfolgreiche Schweizer Komödie «Bon Schuur Ticino» thematisiert mögliche Probleme, die aufgrund der Abschaffung der Mehrsprachigkeit in der Schweiz entstehen könnten. Im Film wird aus der «No Billag Initiative» die «No Bilingue-Initiative». Das Schweizer Stimmvolk soll darüber entscheiden, welche der vier Amtssprachen in der Schweiz als offizielle Sprache gesprochen werden soll. Das Abstimmungsresultat nimmt entgegen der Hoffnung des Deutschschweizer Bundespolizisten Walter Egli eine unerwartete Wendung: Französisch wird zur neuen Landessprache gewählt. Damit hat der Deutschschweizer Bundespolizist Walter Egli nicht gerechnet. Innerhalb einer halbjährigen Umsetzungsfrist soll er dafür sorgen, dass das neue Gesetz in allen Teilen der Schweiz realisiert wird. Selbst das Büro von Egli bleibt nicht verschont. Egli, der gerade mal «Oui» und «Non» auf Französisch beherrscht, soll fortan nur noch Französisch sprechen. Seine Lernerfolge sind jedoch spärlich. Er wird deshalb von seinem Vorgesetzten ins Tessin strafversetzt. Dort lernt er an einer Kundgebung gegen das erfolgte Abstimmungsresultat die junge, lebensbejahende Francesca kennen. Zwischen Egli und Francesca bahnt sich eine Romanze an. Walter Egli muss sich entscheiden: die Rebellen zu überführen und sich als Bundespolizist zu erkennen geben oder beim geplanten Anschlag mitzumachen.

P roblem: Rösti- und Polentagraben Kurz nach Annahme der Initiative erfolgt die Umstellung der gesamten Infrastruktur. Schnell wird klar, dass die alltägliche Kommunikation nicht nur aufgrund der neuen Landessprache zur Herausforderung wird: Der Film zeigt die Problematik des bestehenden Rösti- und Polentagrabens in der Schweiz in einem bisher ungekannten Ausmass. D ie Aufhebung der verschiedenen Landessprachen und somit der drohende Verlust der lingual und kulturell stark gelebten Vielsprachigkeit der Schweiz droht einen Kulturkampf zwischen den drei Landesteilen zu entfachen. Auch in der Realität manifestieren sich derartige Grenzen. Umfragen haben gezeigt, dass Schweizer

v.

Bürger:innen eine starke Verbundenheit gegenüber ihrer eigenen Sprache und Kultur empfinden. Vielfach dominieren Vorurteile das Bild der Schweizer Bürger:innen in den anderen Sprachregionen. Insbesondere würden Deutschschweizer:innen dazu neigen, Westschweizer:innen als angeberisch oder egoistisch zu betrachten. Das Tessin würde in der deutschen Schweiz oft als Teil von Italien wahrgenommen. Jenseits des Rösti- und Polentagrabens sieht es nicht besser aus. Westschweizer:innen würden Deutschschweizer:innen häufig als verbissen und humorlos ansehen. Die Tessiner Bevölkerung würde die Deutschschweizer:innen als «Zucchini» bezeichnen, während die Westschweizer:innen nur als «i Romandi» bekannt seien.

D ie Schweiz lebt ihre vier Amtssprachen

N och vor der Abstimmung der «No Bilingue-Initative» sind alle Schweizer:innen in «Bon Schuur Ticino» davon überzeugt, die Sprache ihres Landesteils würde zur neuen Landessprache gewählt. Alle sind felsenfest davon überzeugt, dass ihre Sprache die beste sei. Spiegelt sich diese Überzeugung auch in der Realität wider?

D ie Überzeugung, dass die eigene Sprache und Mentalität besonders wichtig seien, zeigt sich bereits bei Wochenendausflü -

gen in andere Sprachregionen der Schweiz. Deutschschweizer:innen machen nur ungern von ihren Französischkenntnissen Gebrauch. Im Tessin wird gar nicht erst versucht, Italienisch zu sprechen. Westschweizer:innen versuchen es zuerst in ihrer Sprache und plaudern in der Deutschschweiz munter Französisch. Beide Sprachgruppen ziehen es vor, sich zunächst in der ihnen vertrauten Sprache zu verständigen. Dadurch findet nur begrenzt Anpassung in anderssprachigen Kantonen statt. Eine Spaltung der Gesellschaft scheint vorprogrammiert.

K lar wird dadurch, dass die einzelnen Landesteile an ihren Ritualen, Traditionen und vor allem an ihrer Sprache hängen. Diese sprachliche und mentale Diversität der Schweiz trägt ihren Teil zum Rösti- respektive Polentagraben bei. Auf der anderen Seite spiegelt sich darin auch die kulturelle und geographische Vielfalt des Landes wider. Im Film erkennen Francesca Gamboni, Walter Egli und Jonas Bornand erst in letzter Sekunde die Wichtigkeit dieser Vielfalt. Durch Zusammenarbeit gelingt es den dreien, die drohende Spaltung mit viel Mühe und geschickten Strategien abzuwenden.

Glück gehabt, die Schweiz existiert noch! P

18 spectrum 04.24

l. n. r.: Francesca Gamboni (Catherine Pagani), Walter Egli (Beat Schlatter) und Jonas Bornand (Vincent Kucholl) auf dem Weg, den Schweizer Bürgerkrieg zu verhindern.

DOSSIER

Texte Sarah Alili

Illustration Brooke Cagle/Unsplash

English as a Lingua Franca

“It has been widely recognized that as the English language has spread across the globe, it predominantly functions as a lingua franca facilitating communication between people from different lingua-cultural backgrounds.”

Voici l’introduction de l’article de Gabriel Fang et Will Baker sur les questions de l’enseignement de l’anglais et des perspectives de la langue comme « lingua franca », comme langue globale. Mais qu’est-ce que ça signifie ?

Aujourd’hui, l’anglais se présente comme la langue internationale par défaut. Si vous vous retrouvez perdu-e-s dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue ou qu’une touriste vous demande son chemin, il y a de grandes chances pour que votre terrain d’entente avec votre interlocuteur-ice-s soit de parler anglais. Si cette logique s’applique aux voyages et au tourisme, ce n’est pas son seul champ d’action : internet, les réseaux sociaux, les slogans publicitaires, la musique, et même les milieux académiques, impossible d’y échapper. Et pour cause : le nombre d’individuse locuteurs qui parlent l’anglais en tant que langue secondaire est supérieurs au nombre de locuteurs.tricess natifs-vess. Si cette montée de la langue de Shakespeare en tant que langue globale dans le monde peut paraîtresembler comme i salutairedyllique, répondant à un besoin grandissant de communication rapide à l’échelle internationale, elle pose en réalité quelques problèmes.

Parlez-vous anglais ? Car dans le monde actuel, c’est presque obligatoire ! S’il est possible i l’on de peut mener toute une vie sans comprendre cette langue, cela engendre créera néanmoins sans nul doute des difficultés dans un certain nombre de domaines, en particulier professionnels et

académiques. Mais même lorsque la langue est – dans une certaine mesure – maîtrisée, le-la locuteur-ice de langue secondaire peut rencontrer des difficultés à s’exprimer aussi clairement et précisément que dans sa langue natale. Ainsi, il-elle se confronte au risque de paraître moins légitime ou d’être moins pris-e en considération dans des situations de communication avec face à des locuteur-ice-s de langue natale anglaise ou simplement avec une meilleure maîtrise de la langue.

I don’t want to speak English. L e refus d’une domination anglophone se fait sentir dans beaucoup d’esprits, notamment en francophonie, où les anglicismes sont souvent pointés du doigt comme signes de pédantisme ou de mauvaise mise en application de la langue française. C’est notamment le cas au Québec, où le rejet de l’anglophonie est connu pour être d’autant plus présent.

C e rejet de l’anglais est loin d’être exclusif aux milieux francophones, et semble dans certains contextes entraîner des conséquences plus négatives. En effet, une étude a été menée dans des établissements d’études

supérieures coréens dans lesquels il a été observé que la pratique du english only – une pratique visant à forcer les étudiant-e-s à ne parler qu’anglais sur le campus – était très difficile à mettre en application. L’observation indique que l’anglais est perçu par une majorité d’étudiant-e-s coréen-ne-s comme étant une langue institutionnelle. Elle est utilisée presque uniquement en cours. La langue d’usage dans les interactions plus anodines du quotidien reste, malgré tout, le coréen

A insi, si l’anglais ne fait pas toujours l’unanimité et fait parfois office de symbole d’un impérialisme linguistique et culturel, il semble tout de même pour l’heure être une porte d’ouverture vers différentes cultures en se présentant comme un moyen de réunir une multitude d’individus de milieux linguistiques différents. P

19 spectrum 04.24

DOSSIER

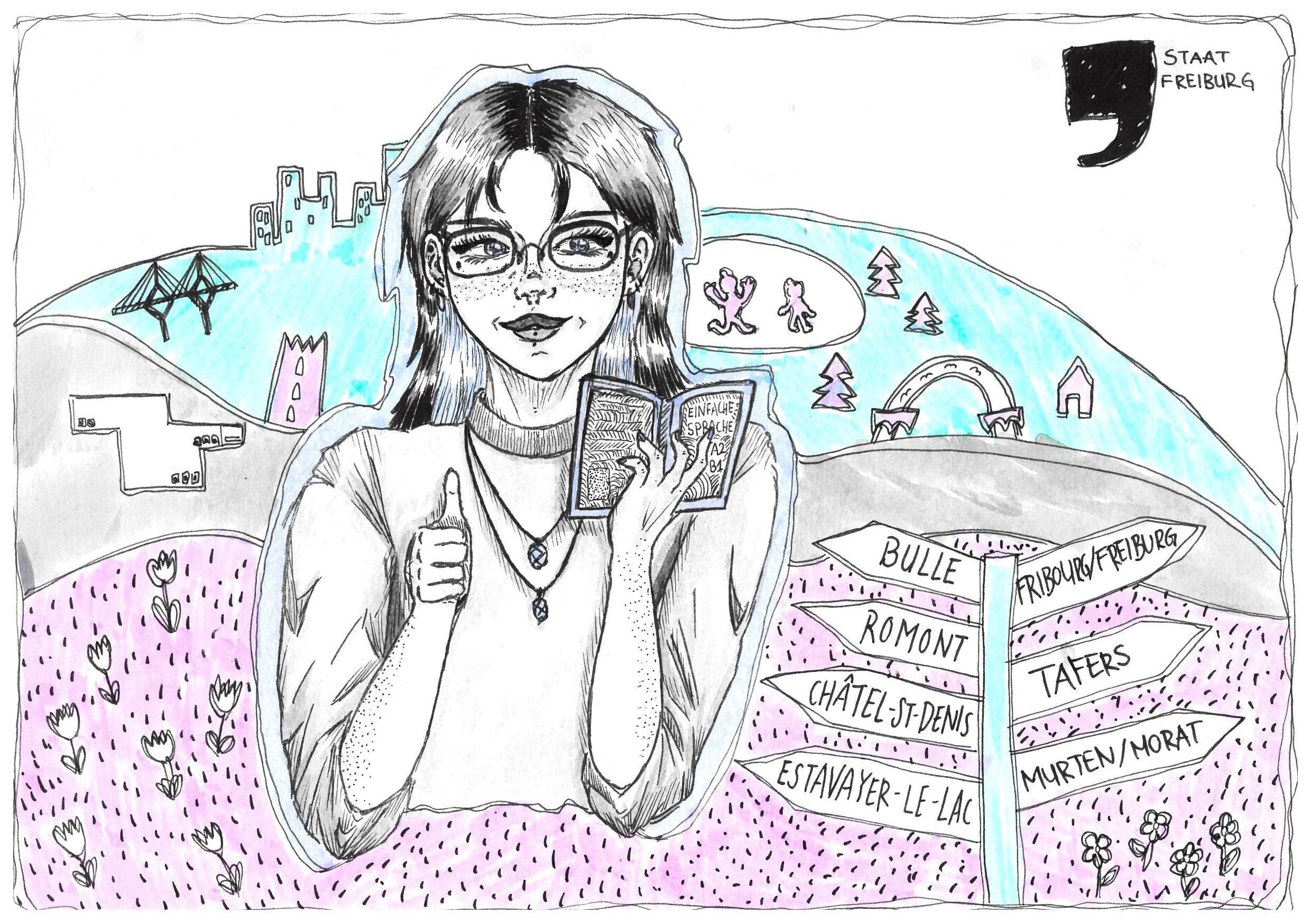

Text und Illustration Helene-Shirley Ermel

Willkommen in Freiburg

(Level: easy)

Sprachbarrieren sind in der Schweiz und vor allem in Freiburg keine Seltenheit. Einen Schritt Richtung Barrierefreiheit stellt das Konzept der Einfachen Sprache dar.

Seit Februar 2024 stellt der Kanton Freiburg seine Willkommensbroschüren in 12 Sprachen zur Verfügung – neben Sprachen wie Türkisch, Arabisch, Tigrinya und Englisch gesellen sich nun auch Dokumente in sogenannter «Leichter Sprache» dazu. Doch was genau verstehen wir unter Leichter oder Einfacher Sprache? Und für wen ist sie besonders nützlich?

Was ist Leichte oder Einfache Sprache?

D as Kompetenzzentrum Leicht und Einfach (www.leichtundeinfach.ch), welches in Bern ansässig ist, definiert Leichte Sprache als sehr stark vereinfachte Form einer Sprache, in diesem Falle Deutsch. Sie entspricht ungefähr dem Niveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER). Dies stellt eine elementare – noch sehr eingeschränkte – Sprachverwendung dar. Sprechende oder Lernende auf dieser Stufe sind in der Lage, «vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze (zu) verstehen und (zu) verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen», spezifiziert die Globalskala des GER. In langsamen und deutlichen Gesprächen können die Teilnehmenden sich auf einfache Art verständigen sowie über ihre Person und ihr Gegenüber grundlegende Aussagen formulieren, beispielsweise bezogen auf den Wohnort, so der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen in seinem Leitfaden aus dem Jahr 2001.

D as Konzept der Leichten Sprache unterscheidet sich – in den Augen des Kompetenzzentrums Leicht und Einfach – vom Konzept der Einfachen Sprache. Diese zweite Bezeichnung umfasst bereits die Lesestufen A2 oder B1. Sprechende beziehungsweise Lernende stehen an der Schwelle von einer elementaren zu einer selbstständigen Sprachverwendung. Anders gesagt lösen sich Sprechende auf dieser Stufe

allmählich von festen Phrasen mit austauschbaren «Slots», die je nach Kontext mit neuen Wörtern oder Wortgruppen gefüllt werden. Mit umfangreicheren Kompetenzen beginnen Sprechende, selbst auf Basis gelernter Grammatik und des bis dahin angesammelten Wortschatzes Sätze zu bilden. Die Globalskala des GER charakterisiert diese Sprachstufen durch folgende Fähigkeiten:

Auf einem Niveau A2 können Sprechende «Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen». Oft geht es dabei um routinemässige Handlungen wie Einkaufen und Arbeit oder Themen wie Familie, Herkunft und die direkte Umgebung. B 1-Sprechende können bereits die meisten Situationen bewältigen, denen sie auf Reisen im jeweiligen Sprachgebiet ausgesetzt sind. Sie sind auch in der Lage, sich über persönliche Interessen auszutauschen und zusammenhängend von Ereignissen oder Zielen zu berichten. Allmählich beginnen sie, Begründungen in ihre Sprachanwendung einzubauen und erste Argumentationen in ihrer Zielsprache zum Ausdruck zu bringen.

Wem nützt sie?

Die Prinzipien der Leichten oder Einfachen Sprache dienen vor allem den Menschen mit Leseschwierigkeiten, körperlichen und geistigen Behinderungen sowie zugezogenen Menschen mit anderen Muttersprachen. Für Letztere bilden sie eine einfache Grundlage, in der lokalen Sprache anzuknüpfen und sich schneller sprachlich zu integrieren. In diesem Artikel konzentriere ich mich auf genau diese Gruppe.

Der Kanton Freiburg und seine Sprachen

Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Kanton Freiburg nun sein Angebot an Willkommensbroschüren durch zwei Dokumente in

Einfacher Sprache erweitert. Im Folgenden sprechen wir nach der Definition des Kompetenzzentrums Leicht und Einfach von Einfacher Sprache statt – wie der Kanton es handhabt – von Leichter Sprache, weil diese Broschüren einem Sprachniveau von A2/B1 entsprechen.

Die Broschüren finden sich einerseits bei der Fachstelle für die Integration der MigrantInnen und für Rassismusprävention. Andererseits gibt es sie auch auf der Internetseite des Staats Freiburg oder über mehrmaliges Klicken auf der Webseite der Stadt Freiburg. Jedoch ist der Zugang zu diesen Dokumenten eher umständlich und eventuell unersichtlich für betroffene Personengruppen. Uns liegen keine Informationen vor, ob vielleicht in Zukunft die PDF-Dateien dieser Willkommensbroschüre auf der Homepage deutlicher hervorgehoben werden. Eine Möglichkeit, wie beispielsweise Migrant:innen dennoch Informationen zu ihrem Aufenthalt in Freiburg erhalten können, ist das breite Angebot an Übersetzungen, welche die Webseite der Stadt bietet. Neben Deutsch und Französisch in ihren Standardsprachen ist die Internetseite ebenso zugänglich in Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Arabisch, Tigrinya, Türkisch und Serbisch. Ob die Stadt oder der Kanton sich vorstellen kann, auch die Navigation in Einfacher Sprache anzubieten, blieb bis heute unbeantwortet.

Neben den bürokratischen Institutionen des Kantons gibt es aber durchaus andere Unterstützungsangebote für zugezogene Menschen anderer Muttersprachen. Vereine wie DeLiF, LaRed, das Rote Kreuz oder die Gruppe UNA an der Universität bieten Sprachkurse und Räume für einen interkulturellen Austausch an. Dennoch ist die Anwendung von Materialien in Leichter oder Einfacher Sprache nicht weit verbreitet.

20 spectrum 04.24

Ein Leseclub für Einsteiger:innen Einfache Sprache hat das Potenzial, Migrant:innen einen leichteren Zugang zu ihrer Zielsprache zu gewähren und sie mit kleineren Schritten auf ihrem Weg des Spracherwerbs zu unterstützen. Jedoch wird sie abseits der Bürokratie kaum verwendet. Ein gutes Beispiel, wie sie noch gezielt eingesetzt werden kann, ist ein Leseclub im Osten Deutschlands.

Ich selbst habe von 2019 bis 2021 beim Leseclub «Lesen ohne Grenzen» in Cottbus mitgewirkt. Diese Initiative wird vom Staatstheater gefördert und findet auch in einem Theatergebäude statt. Muttersprachler:innen und Migrant:innen treffen sich jede Woche bei Tee und Plätzchen, um gemeinsam in der Gruppe Bücher zu lesen. Viele der ausgewählten Bücher sind in Einfacher Sprache verfasst, weisen also einfache Grammatikstrukturen und nicht allzu herausforderndes Vokabular auf. Eine nicht-muttersprachliche Person liest immer einen kurzen Abschnitt laut vor, im Anschluss korrigieren die Muttersprachler:innen die Aussprache und klären linguistische und inhaltliche Fragen.

Abgesehen von dem sprachlichen Verständnis trainieren die Nicht-Muttersprachler:innen auch ihre eigene mündliche Produktion; sie stellen Fragen, beantworten diese teils gegenseitig oder erzählen Anekdoten, die mit

dem Inhalt des Textes in Zusammenhang stehen. So ergeben sich immer wieder intensive Diskussionen über die deutsche Kultur, über Zwischenmenschliches, über die Herkunftsländer wie Syrien und Afghanistan oder über den Alltag. Viele der aktiven Mitglieder profitieren stark von diesem Austausch und verbessern stetig ihre allgemeinen Sprachkompetenzen.

Wo die Bücher in Einfacher Sprache nicht genügen, um den Wissensdurst zu stillen, greifen die Organisator:innen gelegentlich auf Bücher oder Poesie in Standardsprache zurück. Ausserdem finden sich vereinzelt Mitglieder abseits des Leseclubs zusammen, um berufsspezifische Dialoge zu üben und die Migrant:innen bei ihrem Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt zu begleiten. Unterm Strich bietet solch eine Initiative verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung und formt langanhaltende Freundschaften zwischen Menschen verschiedenster Kulturen.

Zukunftsvisionen