AGRO VOLTAICA: AGRICULTURA

REGENERATIVA

Y ENERGÍA LIMPIA

ENTREVISTA Pag. 06 ANEAS

THE ART OF LIVING: Pag. 44 HÉCTOR GUTIÉRREZ MACHORRO

LA AGROVOLTAICA: IMPULSO TECNOLÓGICO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Estimados lectores,

A medida que el mundo enfrenta los retos del cambio climático y la urgente necesidad de descarbonizar nuestras economías, la transición energética se perfila como un camino inevitable y multifacético hacia un futuro más limpio, justo y resiliente.

La Agenda 2030, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos marca la ruta para promover prácticas que integren la protección ambiental con el desarrollo económico y social. En este contexto, la agrovoltaica se alza como una solución innovadora y prometedora que conjuga la generación de energía renovable con la productividad agrícola, maximizando el uso del territorio y optimizando recursos naturales.

La descarbonización es un desafío global que requiere acciones decididas y multidimensionales. La energía solar, como fuente renovable, representa una pieza clave en el portafolio energético de muchos países, incluyendo México, que cuenta con condiciones geográficas privilegiadas para su aprovechamiento. La agrovoltaica amplifica este potencial al integrar paneles solares en terrenos agrícolas, lo que no solo produce energía eléctrica limpia, sino que también mejora microclimas para los cultivos. Por lo anterior, nos complace presentar en esta edición de noviembre este un tema de vital importancia para el futuro sostenible de México y el planeta.

Además, esta tecnología fomenta la economía circular al permitir un uso eficiente y sostenible de la tierra, recursos hídricos y biodiversidad. La agrovoltaica contribuye a mitigar los efectos del cambio climático, reduce la huella de carbono y genera oportunidades para comunidades rurales, fortaleciendo la seguridad alimentaria y energética simultáneamente.

La transición energética no dispone de una única vía, sino de múltiples soluciones que deben articularse de forma equilibrada y adaptada a contextos locales. Es por ello por lo que, la agrovoltaica, con su enfoque integrador, es una clara muestra de cómo la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental pueden converger para construir un modelo productivo y energético acorde a las metas globales y locales.

Así pues, reunimos análisis, casos de éxito y perspectivas de expertos que profundizan en las ventajas y desafíos de la agrovoltaica para México y el mundo, de la mano de la Red Agrovoltaica Mexicana (RAMe), en voz de sus líderes.

Nos encontramos ante un momento histórico donde la acción conjunta entre gobiernos, empresas, sociedad civil y el sector académico se vuelve imprescindible. Greentology continuará siendo un espacio abierto para el diálogo, la reflexión y la difusión del conocimiento que impulsa la sostenibilidad energética y la economía circular en beneficio de nuestro planeta.

FOUNDER

to power tomorrow

Tu partner en soluciones energéticas avanzadas

MWM ofrece soluciones integrales para proyectos energéticos complejos en todo el mundo, desde la planificación hasta la operación. Como experto en redes inteligentes y microgrids, MWM es tu partner de confianza para soluciones energéticas fiables.

Microgrid Cogeneración y Trigeneración

Productor independiente de energía Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

CULTIVOS Y SOL: EL FUTURO VERDE DE LA AGROVOLTAICA

En el umbral de una nueva era, la transición energética mundial se presenta como un desafío impostergable y una oportunidad para repensar nuestras relaciones con el planeta. En Greentology exploramos este camino hacia la sostenibilidad bajo una perspectiva integral, donde la economía circular se convierte en la brújula que guía las soluciones a las crisis ambientales y sociales que enfrentamos.

En esta edición destacamos la agrovoltaica, una innovadora tecnología que combina la producción agrícola con la generación de energía solar. Esta sinergia ejemplifica el enfoque holístico que requiere la descarbonización, una meta ineludible para alcanzar los compromisos de la Agenda 2030 en México y el mundo; de la mano de Valeria Amezcua y Lilia Alonzo de la Red Agrovoltaica Mexicana.

Ahora bien, en el contexto nacional, es indispensable comprender el vínculo crítico entre agua y energía, pues la sostenibilidad hídrica es un pilar esencial para cualquier transición energética justa y duradera. La entrevista con Patricia Hernández de ANEAS, nos aporta una visión clara sobre cómo la gestión eficiente y responsable del agua puede impulsar soluciones integrales.

El diálogo entre cultura y naturaleza, tan presente en tradiciones como el Día de Muertos, también abre espacios para reflexionar sobre la sustentabilidad. Aranzazú Zacarías nos invita a valorar la fragilidad de estos vínculos y la necesidad de una conciencia ambiental que los preserve, justo en este año crucial de la COP30.

Asimismo, en la esfera urbana, la eficiencia energética en bienes inmuebles es fundamental para reducir la huella ambiental. La conversación con África Rubio destaca avances y retos en esta materia que deben ser impulsores clave en las políticas y prácticas del sector inmobiliario mexicano.

No podemos dejar de lado la conservación y el carbono azul, especialmente a través de proyectos como los de IDOM para proteger los manglares del Arrecife Mesoamericano. Este tipo de iniciativas fortalece la lucha contra el cambio climático con modelos de desarrollo sostenible que incluyen ecosistemas vitales para la biodiversidad y la mitigación ambiental.

Finalmente, en un mundo cada vez más digitalizado, pensar la inteligencia artificial desde una gobernanza responsable es imprescindible. Los datos sobre el impacto energético y las emisiones de CO₂ de entrenar modelos como GPT-3 nos recuerdan la importancia de integrar la sostenibilidad en todos los ámbitos, incluida la innovación tecnológica.

Invitamos a nuestros lectores a sumarse en esta ruta de cambio, con la agrovoltaica y estas múltiples iniciativas como faros de esperanza y progreso.

Juan Carlos Chávez

DIRECTOR EDITORIAL DE SMART MEDIA GROUP

Greentology®️ Número 43 Noviembre 2025. Es una publicación mensual de Smart Media Group. Editada y publicada por Smart Media Group Connecting Brands SA de CV®️. Oficinas Generales: Tuxpan 57, Col Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06760. Teléfono: +52 (55) 2870 3374. greentology.life contacto@smartmediagroup.lat. Editor responsable: Rosa Arlene Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2022-070111205200-102 de fecha 1 de julio de 2022 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ISSN: en trámite el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido: en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, permiso SEPOMEX: en trámite. Se imprime en Productos y Servicios Técnicos Hernández, S.A. de C.V. RFC: PST 090722N98. Dirección fiscal: Morelos no. 48 Col. Peñón de los Baños, Del. Venustiano Carranza. C.P. 15520, México, CDMX.

Jessyca CervantesPRESIDENTA Y CEO

Dr. Hugo Isaak ZepedaVICEPRESIDENTE

Miguel Mares Castillo DIRECTOR GENERAL m.mares@smartmediagroup.lat

Carlos Mackinlay Gronhamm DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES c.mackinlay@smartmediagroup.lat

Ulises Gómez Nolasco DIRECTOR JURÍDICO Y FINANCIERO u.gomez@smartmediagroup.lat

Virna Gómez Piña DIRECTORA COMERCIAL v.gomez@smartmediagroup.lat

Antonella Russo COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTANTE EN EUROPA a.russo@smartmediagroup.lat

Ernesto Valdés Arreguín COORDINADOR DE ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL

Evelyn Sánchez Gamiño GENRENTE DE MERCADOTECNIA e.sanchez@smartmediagroup.lat

Irwing Núñez VázquezWEBMASTER i.nunez@smartmediagroup.lat

Juan Carlos Chávez Vera DIRECTOR EDITORIAL DE SMART MEDIA GROUP jc.chavez@smartmediagroup.lat

Aranza Bustamante COEDITORA DE SMART MEDIA GROUP a.bustamante@smartmediagroup.lat

Paola Barrios LópezREDACCIÓN

Sergio Ruiz Labastida COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO

Arturo Eduardo Plata Martínez DISEÑADOR JR.

Guadalupe García Hernández EJECUTIVA COMERCIAL g.garcia@smartmediagroup.lat

Jessica Argüelles Aguilar EJECUTIVA COMERCIAL j.arguelles@smartmediagroup.lat

Eduardo Piccolo Liceaga EJECUTIVO COMERCIAL e.piccolo@smartmediagroup.lat

CONSEJO EDITORIAL

Shirley Wagner

Patricia Tatto

Gema Sacristán

Mariuz Calvet Roquero

Camilo Farelo Rubio

Hugo Adrián Hernández Baltazar

María José Treviño

Santiago Barcón Palomar

Hans-Joachim Kohlsdorf

Walter Coratella Cuevas VENTAS ventas@smartmediagroup.lat CONTACTO 5528703374

06

El Vínculo Crítico: Agua, Energía y la Ruta Hacia la Sostenibilidad Hídrica en México

En la intersección del cambio climático, la eficiencia energética y la gestión de recursos hídricos, México enfrenta una encrucijada crítica. Entrevista con Patricia Hernández de ANEAS.

12

Cuando las flores nunca mueren. A propósito del Día de Muertos y la COP 30

El Día de Muertos puede parecer una tradición inmortal, pero su permanencia depende de una ecología frágil. Y ese vínculo invisible entre cultura y naturaleza podría ser, justamente, la puerta de entrada para las grandes conversaciones

16

Productividad Inteligente

A diferencia de la productividad tradicional, que se centra en la cantidad, la productividad inteligente pone el foco en la calidad de las acciones, señala Gerardo Tenahua.

22

La Eficiencia Energética en Bienes Inmuebles

En el marco del Día Ameneer 2025, tuvimos la oportunidad de conversar con África Rubio, directora de Servicios en Sustentabilidad para Cushman & Wakefield en México.

En Portada

Agrovoltaica: cuando la agricultura y la energía solar trabajan en armonía

La agrovoltaica ya no es un experimento exótico: es una respuesta práctica y global a la tensión entre la necesidad de producir energía limpia y la urgencia de asegurar alimentos, agua y medios de vida rurales. Entrevista con Valeria Amezcua y Lilia Alonzo de la Red Agrovoltaica Mexicana (RAMe).

The Art of Living

28

IDOM y el carbono azul: manglares del Arrecife Mesoamericano

IDOM, la consultora global de ingeniería, está impulsando una nueva era de proyectos de conservación en Latinoamérica a través del carbono azul. La conversación se trasladó a la Global Digital Week 2025.contundentes.

44

Imagen y luz como lenguaje y la profundidad de la sensibilidad artística

En el vasto mapa del arte contemporáneo mexicano, pocas figuras navegan con tanta libertad y pasión como Héctor Gutiérrez Machorro, artista audiovisual y fotógrafo.

56

El Cempasúchil: la ruta del campo al altar

Bertha Martínez Cisneros, investigadora en Cadenas de Suministros Sostenibles, Logística Inversa, Comercio Transfronterizo y Economía Circular de CETYS Universidad Nos presenta ‘la paradoja del cempasúchil: abundancia sin ganancia’.

62

Centro Educativo a Favor del Niño, la escuela mexicana que transforma el cuidado infantil

A Favor del Niño, una institución de asistencia privada, conquistó recientemente el World’s Best School Prize 2025 en la categoría Colaboración Comunitaria.

66

Pensar la IA desde una gobernanza algorítmica

Entrenar un modelo como GPT-3 requirió mil 287 megavatioshora (MWh) de electricidad y generó 502 toneladas de CO₂, el equivalente a las emisiones anuales de 112 automóviles de gasolina. Escrito de Luis Josué Lugo Sánchez, director del Laboratorio de IA, Sociedad e Interdisciplina (CEIICH, UNAM).

EL VÍNCULO CRÍTICO: AGUA, ENERGÍA Y LA RUTA HACIA LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN MÉXICO

Por: Juan carlos Chávez

En la intersección del cambio climático, la eficiencia energética y la gestión de recursos hídricos, México enfrenta una encrucijada crítica. El agua, esencial para la vida y la salud pública, es a su vez uno de los mayores consumidores de energía eléctrica en el país. Este consumo se traduce directamente en costos operativos exorbitantes y, por ende, en la capacidad o incapacidad de los organismos operadores para modernizar su infraestructura y garantizar un servicio de calidad.

La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), a través de su directora general, Patricia Hernández, ha puesto en el centro del debate la necesidad urgente de una reforma tarifaria que reconozca el agua como un servicio público esencial, y no meramente industrial, como paso fundamental hacia la creación de un ecosistema hídrico y energético verdaderamente sostenible.

La eficiencia energética, que antes podía considerarse una buena práctica operativa, se ha convertido hoy en día en un requisito indispensable, un must dentro del business core de cualquier organización que aspire a reducir sus emisiones de carbono y optimizar su funcionamiento. Para los organismos operadores de agua potable y saneamiento (OOAPAS), cuya mayoría son entidades públicas, esta necesidad de eficiencia trasciende el mero cumplimiento corporativo; está intrínsecamente ligada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la prestación de un servicio básico a la ciudadanía.

DONDE SE REÚNEN LOS GRANDES EMPRESARIOS HECHOS EN MÉXICO

8 DE DICIEMBRE

Impacto disruptivo de la reforma energética

La crisis actual tiene sus raíces en las modificaciones regulatorias implementadas a partir de la reforma energética de 2018. Históricamente, el bombeo de agua era reconocido como un servicio público vital y se beneficiaba de la Tarifa 6, una clasificación que permitía a los organismos operadores mantener costos energéticos manejables. Sin embargo, la reclasificación a tarifas industriales eliminó este reconocimiento esencial, desatando una cascada de consecuencias negativas sobre la viabilidad financiera y operativa del sector hídrico nacional.

El impacto financiero fue inmediato y devastador. El pago anual por energía eléctrica para el sector hídrico se disparó más del 60%, pasando de un aproximado de 9 mil millones de pesos a más de 15 mil 500 millones de pesos. Esta carga financiera no es trivial; compromete la capacidad de los organismos para realizar sus funciones básicas y, lo que es más grave, para invertir en el futuro. Es importante recordar que estos organismos dan un servicio público cuyas tarifas domésticas están fuertemente subsidiadas, lo que significa que no cubren los costos operativos de producción y distribución del agua.

La desclasificación tarifaria ha provocado un fenómeno de "círculo vicioso" que socava la sostenibilidad a largo plazo. El recurso que antes se destinaba a la modernización de la infraestructura, como la actualización de equipos de bombeo y tableros que han superado su vida útil, ahora se utiliza para liquidar las crecientes facturas de electricidad. Para mitigar los altos consumos, los operadores recurren a paros operativos, lo que se traduce en bombeos intermitentes o plantas de tratamiento que no se ponen en funcionamiento.

Sobre el impacto de esta medida y sus consecuencias operativas, Patricia Hernández detalla el ciclo de deterioro:

"Nosotros teníamos antes de esta reforma energética del 2018 la Tarifa 6, la cual era específica para temas de bombeo, reconociendo obviamente que es un servicio público y que forma parte del cumplimiento del derecho humano al agua. Con las modificaciones de la reforma energética, nos clasifican como tarifas industriales, lo que impacta en más de un 60 % del aumento del pago de energía eléctrica para los organismos operadores, lo que claramente compromete la operación.

Este recurso que antes se destinaba para invertir y para actualizar infraestructura ya no puede utilizarse, pues ahora debe cubrir la energía eléctrica. Esta situación conlleva a que muchas veces no se ponga en funcionamiento una planta de tratamiento o que los bombeos sean intermitentes en lugar de un servicio 24/7. El apagar y prender los equipos de bombeo genera problemas de presión que dañan tuberías y bombas, perpetuando un círculo vicioso: los equipos obsoletos consumen más energía, y la falta de recursos para su reemplazo impide la inversión necesaria para romper el ciclo, aumentando los costos y disminuyendo la calidad del servicio".

Patricia Hernández

Directora general de ANEAS

Este ciclo no solo eleva los costos energéticos y operativos, sino que también compromete la continuidad y calidad del servicio, impidiendo alcanzar el ideal de suministro 24/7 para la población.

La propuesta de ANEAS: círculo virtuoso de inversión

Para romper este espiral de ineficiencia y desinversión, ANEAS propone una solución estructural que alivia la presión financiera y, simultáneamente, obliga a la eficiencia, creando un "círculo virtuoso". La propuesta central es la reclasificación de los organismos operadores a una tarifa eléctrica preferencial que reconozca su naturaleza de servicio público esencial, siguiendo modelos existentes para otros sectores vitales.

Se sugiere una estructura tarifaria similar a la Tarifa 9CU y EA, que ya benefician a los sectores agrícola y acuícola con subsidios. Sin embargo, la propuesta viene acompañada de un "doble compromiso" fundamental para la sostenibilidad. Por un lado, el Gobierno otorgaría la reclasificación. Por el otro, los organismos operadores se comprometerían formalmente a reinvertir la totalidad de los ahorros generados directamente en acciones concretas de eficiencia energética.

Estas acciones incluyen la sustitución de bombas obsoletas por equipos de alta eficiencia, la actualización de tableros eléctricos y la modernización general de la infraestructura:

1. Mejor Servicio: Operación continua y confiable (agua 24/7).

2. Eficiencia Energética: Reducción significativa del consumo de energía por metro cúbico.

3. Sostenibilidad Ambiental: Un menor consumo energético se traduce en una reducción directa de las emisiones de carbono.

4. Viabilidad Financiera: Equilibrio operativo a largo plazo. Patricia Hernández subraya la necesidad de esta alianza para garantizar la modernización del sistema:

"Lo que estamos proponiendo es una reclasificación de tarifa; es decir, que puedan reclasificarnos para regresar a una estructura tarifaria similar a la anterior. Creemos que esta parte nos permitiría generar un compromiso desde los organismos operadores para implementar inversiones y actualizar los equipos de bombeo, además de todas las acciones de eficiencia energética que se necesitan. Claramente, necesitamos actualizar tableros y bombas, ya que muchos equipos ya cumplieron su vida útil y no podemos cambiarlos por falta de recursos. Al no poderlos cambiarlos, están utilizando mucha más energía que los equipos actuales, que son de alta eficiencia. Estamos pensando en una estructura tarifaria ajustada a la operación hidráulica, similar a las tarifas 9CU y EA, que se aplican a los sectores agrícolas y acuícolas, las cuales sí están subsidiadas. Esto generaría un doble compromiso: el gobierno otorga la reclasificación y nosotros invertimos el recurso liberado en mejores equipos, logrando así un círculo virtuoso que no solo ayuda a pagar menos energía, sino también a tener un mejor servicio y una reducción de emisiones de carbono".

Conciencia y valoración del agua

El camino hacia la sostenibilidad hídrica y energética no puede ser recorrido únicamente mediante ajustes tarifarios o modernización tecnológica; requiere una profunda transformación en la conciencia social.

Actualmente, el sistema enfrenta ineficiencias dramáticas tanto en el ámbito físico como en el comercial. Se estima que la media nacional de pérdidas de agua en las redes de distribución es del 40%. Esto se debe tanto a tuberías obsoletas como a un problema de índole social: la proliferación de tomas clandestinas.

La ineficiencia comercial es igualmente alarmante. Entre el agua que se produce, la que se factura y la que realmente se paga, existe una brecha considerable. Del total del agua producida, los organismos operadores solo logran recuperar financieramente entre el 20% y el 25% de su costo total. Esta disparidad subraya la desconexión que existe entre el servicio y el ciudadano.

El ciudadano promedio rara vez es consciente de que el consumo de agua implica un alto costo energético en cada etapa: extracción, conducción, potabilización y saneamiento. Existe una disparidad en la valoración de los servicios públicos; mientras que la luz o el internet se pagan puntualmente debido a la inmediatez de su corte, el pago del agua no se prioriza de la misma forma.

Hernández ilustra esta crisis de valoración con una comparación directa sobre los costos reales y percibidos:

"Hay un tema de conciencia social fundamental. Por ejemplo, en el agua, ¿qué pasa cuando no pagas la luz? Al día siguiente te la cortan. Pero cuando no pagas el agua, pasan meses y no hay un corte inmediato, a lo sumo una reducción de presión, lo que nos lleva a no priorizar su pago. El ciudadano promedio no es consciente de que ese consumo de agua implica un alto consumo de energía para su extracción, conducción, potabilización y saneamiento.

Solo vemos el consumo hídrico, sin notar la producción que hay detrás. Se requiere un cambio de paradigma social importante: el momento en que entendamos que la producción de agua va vinculada directamente al costo energético y a las tarifas eléctricas. La gente no valora este servicio. Un ejemplo que lo ilustra es la disparidad en el costo: ¿Cuánto te cuesta una botella de agua en una tienda? 20 o 25 pesos el litro. ¿Y cuánto te cuestan 100 litros en tu

casa? 20 pesos. Esto demuestra por qué no la valoramos, no la cuidamos y muchas veces ni siquiera la pagamos, a pesar de que es vital para nuestra salud pública".

La reflexión se extiende a los hábitos cotidianos. El verdadero cambio comienza cuando la población empieza a cuidar el agua con la misma rigurosidad con la que cuida la luz. El agua es vital y está directamente ligada a la salud pública, lo que debería ser razón suficiente para priorizar su uso responsable y su pago.

El llamado a la colaboración integral

Los desafíos de la eficiencia y la inversión no son exclusivos del sector público de agua; las pequeñas y medianas empresas (PyMES) en el sector privado enfrentan problemas similares en temas de acceso a financiamiento y capacitación. A pesar de que existen plataformas e información de instancias internacionales para mejorar la eficiencia, los esfuerzos suelen realizarse de manera fragmentada y desarticulada.

La conclusión principal de los expertos en el sector es unánime: la colaboración es la vía urgente para la solución. Se requiere construir un ecosistema sostenible a largo plazo, donde todos los actores—gobierno (garantizando políticas tarifarias justas y viables), industria (proporcionando tecnología eficiente), organismos operadores (cumpliendo con la inversión) y ciudadanos (ejerciendo la responsabilidad hídrica)—generen acciones conjuntas.

El ahorro y la responsabilidad son un círculo completo: al consumir agua de manera descontrolada, se consume energía, se generan emisiones y se contamina. Por ello, las recomendaciones se enfocan en la responsabilidad personal: empezar a valorar el agua como si fuera un recurso escaso, cuidándola al máximo.

En la práctica, esto implica un cambio en las acciones más sencillas, como la duración de la ducha, la manera de lavar los trastes o el cepillado de dientes. Solo a través de este cambio de paradigma social y una política energética coherente con la naturaleza esencial del servicio hídrico se podrá asegurar la cantidad y calidad del agua para las futuras generaciones, impulsando a México hacia una verdadera eficiencia y sostenibilidad en su gestión de recursos.

CUANDO LAS FLORES NUNCA MUEREN. A PROPÓSITO DEL DÍA DE MUERTOS Y LA COP 30

Por: : Aranzazú Zacarías Guevara

Socia fundadora en Tolerancia Activa @aranzazuzg

Este año, mientras caminaba entre las calles llenas de papel picado y luces naranjas, algo me llamó la atención. No era el bullicio ni los disfraces, sino la textura. Veladoras desechables, flores sintéticas, calaveras envueltas en plástico brillante: todo parecía hecho para durar más que la propia memoria que buscábamos honrar. Pensé en lo irónico que resulta: un país que celebra la muerte con objetos que nunca morirán.

No lo vi como una anécdota decorativa, sino como una señal de época. El Día de Muertos —quizá la tradición mexicana más universal— se ha vuelto un espejo que refleja la contradicción de nuestro tiempo: queremos mantener vivas las formas, pero hemos perdido el sentido de los materiales que les dan vida.

Este 2025, los productores de flor de cempasúchil enfrentaron un panorama inusual. Las lluvias prolongadas de agosto y septiembre afectaron la floración en regiones clave como Atlixco, Puebla, y Tenancingo, Estado de México. Los cultivos se anegaron, los tallos se pudrieron y, en algunos casos, las siembras completas se perdieron. Según la Secretaría de Agricultura, se prevé una reducción de hasta 30% en la producción nacional.

Más allá de las cifras, lo que está en riesgo no es solo una flor: es el símbolo que cada año convierte el paisaje mexicano en un recordatorio colectivo del ciclo de la vida. Si la irregularidad del clima altera su floración, también se altera la temporalidad emocional del país: el olor que anuncia noviembre, el color que ilumina los altares, la semilla que marca el fin de la cosecha.

El caso del copal es igual de revelador. En estados como Morelos, Guerrero y Oaxaca, los árboles de Bursera bipinnata y Bursera copallifera se encuentran bajo presión por tala, sobreexplotación y narco cultivos. La creciente demanda de resina —para rituales, turismo religioso o exportación— supera la capacidad de regeneración natural del bosque. Algunos recolectores locales cuentan que los árboles jóvenes ya no producen resina suficiente y que los adultos mueren antes de tiempo. A esto se suma la pérdida

Ambos casos —el de la flor y el de la resina— son advertencias. No sólo sobre la crisis ambiental, sino sobre el peligro de perder los símbolos que nos permiten interpretar el mundo. Cuando una tradición se queda sin su materia viva, la cultura se vuelve un eco vacío de sí misma.

Por eso, más que un ejercicio nostálgico, hablar del cempasúchil o del copal es una manera de mirar el cambio climático desde otro lugar: el de los significados. No se trata únicamente de salvar una especie vegetal, sino de comprender que la desaparición de esos elementos implica también la desaparición de lenguajes, oficios, aromas, historias. El impacto del cambio climático no solo se mide en hectáreas o grados Celsius, sino también en lo que erosiona culturalmente: lo que borra de nuestra memoria sensorial y simbólica.

El Día de Muertos puede parecer una tradición inmortal, pero su permanencia depende de una ecología frágil. Y ese vínculo invisible entre cultura y naturaleza podría ser, justamente, la puerta de entrada para que las grandes conversaciones globales sobre sostenibilidad aterricen en la vida cotidiana.

En noviembre de 2025, Brasil será sede de la COP30, la conferencia mundial del que tendrá lugar en Belém do Pará, en pleno corazón de la Amazonía. Su agenda oficial incluirá —por primera vez— jornadas dedicadas a Cultura, Justicia y Derechos Humanos, y un eje transversal llamado Círculo de los Pueblos, centrado en comunidades indígenas y tradicionales.

Es un avance significativo. Durante tres décadas, los debates climáticos se concentraron en curvas de emisiones, financiamiento verde y compromisos entre gobiernos. Pero la experiencia ha demostrado que las metas de carbono no movilizan emociones. La cultura sí. La cultura traduce la abstracción climática en algo que se puede oler, tocar, recordar. En flores que florecen o no, en montes que resinan o no, en rituales que siguen vivos o se extinguen.

Incluir la cultura y la identidad comunitaria en la conversación climática no es un gesto simbólico: es una estrategia de acción. Significa reconocer que, sin narrativas colectivas, la sostenibilidad se queda sin cuerpo social. Que sin comunidades que la interpreten, las políticas climáticas no tienen arraigo ni continuidad.

Quizás lo más esperanzador del Día de Muertos es que, pese a todo, sigue siendo un espacio de reconexión. En cada altar con flores naturales, en cada familia que prepara su copal artesanal, hay una forma silenciosa de resistencia frente a la homogeneización y el desarraigo.

El desafío no es conservar las tradiciones tal como eran, sino mantener viva su relación con la tierra que las hace posibles. El cempasúchil puede evolucionar, el copal puede reinventarse, pero su esencia —la conexión entre lo humano y lo natural— no puede perderse sin que algo fundamental se rompa. Tal vez por eso, cuando las cumbres internacionales discutan sobre metas y acuerdos, valga la pena recordar que la sostenibilidad también se juega en el terreno de lo simbólico. Porque antes de hablar de carbono, hay que hablar de cultura; antes de hablar de adaptación, de identidad. Y quizás ahí, entre la flor que aún florece y el árbol que resiste, encontremos una forma más humana de pensar el futuro.

Aranzazu Zacarias Guevara @aranzazuzg

DUCTI VIDAD

INTELIGENTE

La Productividad Inteligente, aquí la nueva clave para lograr más con menos estrés. Hoy ya no basta con “hacer más”

Vivimos en una época donde la rapidez y la multitarea parecen ser sinónimo de éxito. Sin embargo, cada vez más profesionales descubren que trabajar sin descanso no garantiza mejores resultados. La verdadera ventaja competitiva hoy es la productividad inteligente: la capacidad de enfocar la energía, priorizar lo esencial y mantener el equilibrio personal.

La productividad inteligente no significa trabajar más horas, sino trabajar con propósito y claridad mental. Es una filosofía que combina eficiencia, bienestar y atención plena para lograr más sin desgastarse.

Te preguntarás en qué consiste la productividad inteligente.

A diferencia de la productividad tradicional, que se centra en la cantidad, la productividad inteligente pone el foco en la calidad de las acciones. Se trata de usar conscientemente los tres recursos más valiosos que tenemos: el tiempo, la energía y la atención.

“No se trata de estar ocupado, sino de ser efectivo”, Tim Ferriss.

En esencia, ser productivo inteligentemente es hacer lo correcto, en el momento adecuado y con la mentalidad adecuada.

Por: Gerardo Tenahua Tenahua Ingeniero industrial experto en Eficiencia Energética

Aquí te presento los pilares de la productividad inteligente:

• Priorizar lo que realmente importa

El Principio de Pareto (80/20) nos enseña que, el 20% de nuestras actividades generan el 80% de los resultados. La clave está en identificar esas tareas de alto impacto y dedicarles tiempo de calidad, dejando de lado lo urgente pero poco relevante.

• Gestionar el tiempo con conciencia

La planificación inteligente no consiste en llenar la agenda, sino en proteger los momentos de concentración y descanso. Técnicas como la Pomodoro, los bloques de trabajo profundo o la planificación semanal consciente ayudan a mantener el ritmo sin caer en el agotamiento.

Ejemplo práctico de la técnica Pomodoro

Supongamos que estás escribiendo un informe:

1° Pomodoro (25 min): Revisión de información.

Pausa (5 min): Estirarte, beber agua, respirar profundo.

2° Pomodoro (25 min): Redacción del primer borrador.

Pausa (5 min): Pequeño descanso.

3° Pomodoro (25 min): Edición y corrección.

Pausa larga (20 min): Caminar o desconectar del trabajo.

En menos de 2 horas, logras un trabajo enfocado, con descansos suficientes para mantener la energía.

Como ves, la Técnica Pomodoro es simple, práctica y eficaz, porque enseña a trabajar con el tiempo, no contra él. Ayuda a mantener la atención, reducir el estrés y aumentar la sensación de logro al finalizar cada bloque. Recuerda, “no necesitas más horas en el día, solo aprovechar mejor las que ya tienes”.

• Incorporar mindfulness al trabajo

El mindfulness o atención plena, se ha convertido en un aliado poderoso para la productividad moderna. Estudios de la Universidad de Oxford demuestran que la práctica regular de mindfulness puede aumentar la concentración y la eficiencia hasta en un 20%, además de reducir significativamente el estrés.

Una mente calmada no solo trabaja mejor: piensa mejor, decide mejor y crea mejor.

ASPECTO

Atención

Estrés

SIN MINDFULNESS

Dispersa, multitarea

Alto, agotamiento mental

CON MINDFULNESS

Enfocada, presente

Bajo, claridad y calma

Productividad Irregular, esfuerzo constante Sostenida, fluida y eficiente

Emociones

Reactivas, impulsivas

• Automatizar y delegar con criterio

Concientes, equilibradas

La tecnología debe ser una herramienta que libere tiempo, no una distracción constante. Automatizar procesos rutinarios o delegar tareas permite dedicar más energía a lo que realmente requiere tu talento.

Hoy mas que nunca con apoyo de la IA se puede lograr monitoreo en tiempo real de la productividad o de fallas, y obtener reportes gerenciales que ayuden a tomar las mejores decisiones.

• Cuidar la energía antes que el tiempo

El rendimiento sostenido no depende solo de las horas trabajadas, sino del estado físico y mental. Por eso es muy importante dormir bien, hacer pausas activas, alimentarse correctamente y desconectarse de vez en cuando, son estrategias de alto impacto en la productividad real.

Beneficios de aplicar productividad inteligente

AREA

Personal

Profesional

Emocional

Creativa

Organizacional

Ejercicios simples para empezar tu dia

1. Define tus tres prioridades del día. No más.

2. Antes de cada tarea importante, realiza una respiración consciente de 2 minutos.

3. Al finalizar el día, reflexiona: ¿qué acciones aportaron más valor? ¿qué puedes eliminar o delegar mañana?

Estos pequeños hábitos, repetidos con constancia, transforman la manera en que trabajas y piensas.

RESULTADO

Mejor equilibrio entre trabajo y vida

Mayor enfoque y eficiencia

Reducción del estrés y mayor bienestar

Más claridad y capacidad para innovar

Equipo más comprometidos y motivados

Conclusión:

La productividad inteligente no es una moda, es una necesidad en un mundo saturado de información y demandas. Al trabajar con atención plena, gestionar bien tu energía y priorizar lo que importa, logras resultados más sostenibles y una vida más equilibrada.

“Ser productivo no es llenar tu agenda, sino llenar tu día de sentido”.

¿Y tú ya estás listo?

¿Estás listo para dejar atrás el estrés de la productividad tradicional y comenzar a trabajar con propósito? Te invito a empezar hoy con un cambio sencillo: haz menos, pero hazlo mejor.

"Los objetivos son buenos para establecer dirección, pero los sistemas son mejores para avanzar".

-James Clear

LA ENERGÉTICAEFICIENCIA EN BIENES INMUEBLES: ENTREVISTA CON ÁFRICA RUBIO

Por: Juan carlos Chávez

La transición hacia la sustentabilidad ya no es una meta aspiracional para las corporaciones y los gobiernos; es un requisito fundamental para la continuidad operativa y la supervivencia económica a largo plazo. En el marco del Día Ameneer 2025, el medio especializado Greentology tuvo la oportunidad de conversar con África Rubio, directora de Servicios en Sustentabilidad para Cushman & Wakefield en México, Centroamérica y el Caribe, quien compartió su profunda visión sobre la descarbonización del sector inmobiliario y el papel crucial de la tecnología y la consultoría estratégica.

África Rubio se posiciona como una experta en consultoría de sustentabilidad y eficiencia energética aplicada a cualquier tipo de bien inmueble, que incluye desde hoteles, restaurantes y rascacielos hasta oficinas y plantas industriales. Su operación se enfoca primordialmente en dos pilares esenciales de los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza): la 'E' (Environmental) y la 'S' (Social).

El Enfoque Integral de la Sustentabilidad: E y S

En el ámbito ambiental (la 'E'), Cushman & Wakefield trabaja en la reducción de la huella de carbono, la implementación de planes de sustentabilidad y la gestión integral de residuos. Este enfoque va más allá de la simple reducción de consumo, integrándose en la estrategia corporativa del cliente.

No obstante, la experta subraya la igual importancia del tema social (la 'S'). En esta área, el trabajo se centra en garantizar el bienestar de los usuarios de los edificios, buscando certificaciones, ofreciendo incentivos y promoviendo el bienestar físico y mental dentro de los espacios. Además, una parte vital del componente social es la asesoría para la inclusión, asegurando que toda la población, independientemente de sus características o discapacidades, pueda hacer uso pleno del edificio.

Africa Rubio

Directora de Servicios en Sustentabilidadpara Cushman & Wakenfield en México

La Eficiencia: Un Mandato Ineludible

En el contexto actual, impulsado por el cambio climático y la urgencia global por reducir las emisiones, la eficiencia energética ha pasado de ser una “buena práctica” a lo que África Rubio describe como un "must".

El compromiso de reducción de la huella de carbono no es solo corporativo, sino también nacional, impactando proyectos en sectores tan variados como el transporte, la industria, la construcción y el diseño. La verdadera importancia de adoptar estas prácticas radica en la necesidad de asegurar los recursos a largo plazo, pues sin eficiencia, ninguna actividad de inversión podrá subsistir.

Para los proyectos de construcción nuevos, la eficiencia debe integrarse desde la fase de diseño, asegurando que el inmueble cuente con los sistemas necesarios para operar de manera eficiente.

Sin embargo, el gran desafío y oportunidad se encuentra en el vasto inventario de proyectos existentes. En estos casos, el objetivo es la descarbonización, lo cual implica la implementación de medidas que reduzcan el uso de recursos y mejoren la eficiencia energética, sin que esto signifique necesariamente una remodelación superficial.

"La importancia es porque no vamos a poder tener los recursos. O sea, si tú lo ves a largo plazo, la actividad que sea que hagas... no va a poder subsistir si no empezamos entre todos aparte a hacer medidas de eficiencia de recursos, y de sí, de eficiencia de recursos, o sea, desde el diseño, diseñar, si tienes un proyecto nuevo, diseñar con ese fin...".

El Papel Determinante de la Tecnología

Para lograr la eficiencia en el mundo inmobiliario moderno, la tecnología juega un papel fundamental. La automatización es el factor que directamente correlaciona con un mayor rendimiento energético:

"Un edificio es más eficiente mientras más automatizado esté. La tecnología permite la instalación de sistemas para monitorear cada equipo, facilitando el mantenimiento preventivo. Esto es inherentemente más sustentable, ya que se previene la falla en lugar de tener que reparar el daño, optimizando los recursos y el tiempo”, señala África Rubio.

Además de la prevención, la tecnología moderna se manifiesta en el control y la medición. El manejo de todos los sistemas de un inmueble—desde la iluminación hasta el control de clima (HVAC) y la gestión hídrica—puede ser centralizado y visualizado a través de software especializado.

En Cushman & Wakefield, por ejemplo, utilizan una herramienta donde se ingresan automáticamente los consumos, los equipos y todas las características del edificio. El sistema analiza la información y, de forma automatizada, sugiere las medidas necesarias para la reducción de la huella, el monto de inversión requerido y la cuantificación de la reducción que se obtendrá. Este nivel de análisis predictivo y prescriptivo es vital para justificar la inversión ante los propietarios.

9,000 m²

+ 350 marcas con soluciones sustentables para la gestión de todo tipo de residuos

Encuentra prestadores de servicios y diversos proveedores de equipo

Asesores expertos en normas ambientales

Conferencias especializadas sin costo

Un espacio 100% enfocado en tecnología y soluciones para el manejo de residuos valorizables de innovación para la gestión de residuos Organizan:

Nuevo

RECICLAJE

Casos de Éxito y Alcance Global

La capacidad de Cushman & Wakefield para abordar grandes portafolios de inmuebles es una de sus fortalezas. Aunque la Sra. Rubio evita mencionar marcas específicas, destaca el trabajo realizado con múltiples instituciones financieras. También han tenido una participación significativa en el sector hotelero y, actualmente, su enfoque más fuerte se centra en el ámbito industrial, particularmente en grandes parques.

Un elemento distintivo de su operación es su alcance global. Al ser Cushman & Wakefield una empresa internacional, el equipo de México, que es "bastante robusto", tiene la capacidad de "exportar" sus servicios de consultoría a otras células de la compañía en diversas geografías.

"Nosotros estamos haciendo proyectos obviamente aquí en la región, pero también tenemos nuestros proyectos en China, en Vietnam, en Alemania, en Estados Unidos. Apoyamos mucho a los equipos de Cushman pues estas certificaciones, LEED, EarthCheck, etcétera, son las mismas aquí en China y donde sea".

Esta uniformidad en certificaciones y estándares internacionales permite que el expertise adquirido en la región sea aplicable de manera efectiva en mercados tan diversos como Asia y Europa.

Obstáculos: La Barrera Financiera y de Comunicación

A pesar de los claros beneficios operativos y ambientales de la eficiencia energética, existen obstáculos que impiden una adopción más rápida por parte de las empresas y los inversionistas.

El principal impedimento, según la experiencia de África Rubio, es la comunicación y la percepción financiera a corto plazo. Los inversionistas a menudo temen gastar más, y aunque la implementación de tecnologías de descarbonización puede requerir una inversión inicial, la percepción de que el costo de retorno es muy largo es lo que frena la decisión.

"El obstáculo es que la gente piensa que se va a gastar más... tal vez los inversionistas nada más están viendo los montos de inversión, pero no los montos de operación".

Existe un temor infundado de que un edificio sustentable siempre requerirá una inversión significativamente mayor. Si bien la descarbonización de un inmueble ya existente que no es eficiente sí puede requerir una inversión considerable, la experta enfatiza que existen numerosos instrumentos financieros que pueden ayudar. El resultado, al final, es casi siempre un "ganar-ganar" (win-win), pero requiere ver el panorama a largo plazo.

La oportunidad, por lo tanto, reside en cambiar ese "chip" financiero para que las empresas y propietarios evalúen los costos operativos ahorrados a lo largo del tiempo, en lugar de enfocarse únicamente en el gasto inicial.

El Ritmo de la Regulación y el Escenario Global

Al comparar el estado de la eficiencia en el sector inmobiliario de México con otras regiones, la Sra. Rubio señala que, en cuanto a los edificios eficientes ya existentes, la región está "bastante a la par" con otras partes del mundo. Sin embargo, la diferencia principal se encuentra en el ritmo de la adopción y la naturaleza de las normativas.

Mientras que en regiones como Europa las normativas son mandatorias y mucho más exigentes, en México y otras partes la implementación se mueve a un ritmo diferente. Las certificaciones son vistas como un "plus" o un incentivo, en contraste con el cumplimiento obligatorio que rige en otros mercados. A pesar de esto, existe una tendencia clara de caminar hacia la adopción de estándares más exigentes.

La Sostenibilidad: Una Medida Multifacética

Ante la pregunta sobre si existe un edificio que pueda ser considerado el ejemplo perfecto de sustentabilidad, la respuesta es cautelosa, pues el concepto de sustentabilidad es complejo y multifacético.

"La sustentabilidad es como un, digamos, la puedes medir como en una caja de cereales, mides la información nutrimental, así mides los edificios. Esto es bueno en energía, esto es bueno en agua, se tiene buena gestión en residuos, etc. Si bien existen casos conocidos de proyectos ‘net zero’ o 100% sustentables, la realidad es que la sustentabilidad debe analizarse como una serie de métricas individuales, donde un edificio puede destacar en la gestión energética, pero no ser el líder en el uso hídrico o en el bienestar social. Es crucial profundizar en los sistemas internos del inmueble para entender su verdadero desempeño sustentable”.

El Mensaje Final: Diagnóstico y Hoja de Ruta

Para aquellas empresas que están iniciando o que buscan implementar medidas de eficiencia energética, el mensaje de África Rubio es claro y directo: la colaboración y el análisis estratégico son el punto de partida esencial.

La experta invita a las empresas a realizar un diagnóstico exhaustivo para entender "dónde están parados" y definir su hoja de ruta en materia de eficiencia.

"Yo sí los invitaría a que colaboremos, haciendo un diagnóstico, un análisis de ver en dónde están parados y cuál es su hoja de ruta en cuestión de eficiencia energética. La recomendación fundamental es no dejarse llevar por la primera tecnología que se escuche o que parezca atractiva, sino tener una visión clara respaldada por datos. Asociarse con consultoras especializadas, como Cushman & Wakefield, ayuda a obtener ese panorama general y evita el error común de implementar tecnologías a modo de "parches" sin una estrategia integral de eficiencia”.

La eficiencia energética, vista desde la óptica de África Rubio, es una inversión en la resiliencia y la rentabilidad futura del sector inmobiliario.

IDOM

Y EL CARBONO AZUL: MANGLARES DEL ARRECIFE MESOAMERICANO

Por: Aranza Bustamante

IDOM, la consultora global de ingeniería, está impulsando una nueva era de proyectos de conservación en Latinoamérica a través del carbono azul. Con un enfoque particular en el Arrecife Mesoamericano —que abarca México, Belice, Guatemala y Honduras—, la firma está finalizando estudios de prefactibilidad para preservar ecosistemas vitales, como los manglares, y combatir el cambio climático.

La conversación sobre el tema se llevó a cabo en las oficinas de la empresa en la Ciudad de México, en el marco de la Global Digital Week 2025, una jornada de eventos desarrollados del 28 al 30 de octubre, tanto en línea como de manera presencial; enfocados en tecnología, innovación, inteligencia artificial y transformación digital de los negocios en América Latina.

Camila Rangel, bióloga especializada en el mercado de carbono y miembro del equipo de Capital Natural de IDOM, explicó que el “carbono azul” se refiere al dióxido de carbono que es capturado y almacenado por los ecosistemas marinos y costeros. En la lucha contra el cambio climático —agregó—, su conservación es una estrategia crucial, no solo por su capacidad de secuestrar carbono, sino también por su valor biológico superior.

“Los sistemas marino-costeros, como los manglares, los pastos marinos y los corales, tienen una capacidad de emitir oxígeno a la atmósfera mayor que la de las selvas y los bosques […]. Esto hace que los créditos que generan estos ecosistemas tengan un valor ambiental mayor y, por ende, económico. Obviamente, también el valor social que tienen estos créditos es altísimo”, explicó Rangel.

El ingeniero industrial de IDOM, Daniel Martínez, señaló que los proyectos de carbono van más allá de la mitigación climática, ya que crean beneficios directos para las comunidades, como la reforestación, la generación de ingresos locales y la mejora de la salud comunitaria mediante la reducción de emisiones contaminantes.

Blindando el futuro del Arrecife

Mesoamericano

La metodología de IDOM sobre la prefactibilidad de sus iniciativas de carbono, especialmente las de carbono azul, incluye garantizar la viabilidad técnica, social, financiera y legal. Con ello, la empresa busca anticiparse a posibles cambios regulatorios.

Respecto a los proyectos que buscan impulsar en el Arrecife Mesoamericano, Camila Rangel comentó:

“Dentro del arrecife se eligieron algunas zonas prioritarias, tanto ecosistémica como socialmente, y se hizo un análisis desde el lado de IDOM de los estándares potenciales para desarrollar proyectos en esas áreas. Se evaluó la compatibilidad de la información en cuanto a la captura o la remoción de CO₂, para saber cuántos créditos se pueden generar”.

Este nivel de rigor en el terreno es precisamente lo que se necesita para generar confianza en las empresas. De acuerdo con Rangel, este paso es crucial para evitar “una pérdida de dinero irracional y unos impactos negativos en las comunidades”, garantizando que las iniciativas sean sostenibles y beneficiosas a largo plazo.

Cuando conservar también genera valor económico

La viabilidad de estos ambiciosos proyectos de conservación descansa sobre un sistema financiero conocido como mercado de carbono. Este mecanismo permite que la protección del medio ambiente genere recursos económicos a través de la compra y venta de créditos de carbono.

Los créditos operan principalmente bajo dos modalidades: el mercado voluntario y el mercado regulado. En el primer esquema, las organizaciones compran créditos de carbono por iniciativa propia para compensar sus emisiones y cumplir con sus metas de sostenibilidad. Por su parte, en el mercado regulado los gobiernos establecen leyes que obligan a las grandes empresas a reducir sus emisiones.

Esta distinción es cada vez más crucial para las empresas en México, ya que el gobierno pondrá en marcha en 2026 su propio sistema de comercio de emisiones, transformando lo que antes era un compromiso voluntario en una futura obligación regulatoria.

Aunque al país todavía le falta madurar en materia de mercado de carbono, IDOM tiene claro que seguirá avanzando con sus proyectos, especialmente los de carbono azul:

“Toda la información disponible sobre ecosistemas costeros es un poco inconsistente; sin embargo, creemos que es muy valiosa y lograr despegar estas ideas de pilotos de carbono azul en el Arrecife Mesoamericano puede ser sumamente benéfico para los ecosistemas costeros y las comunidades que operan en estos cuatro países”, finalizó Camila Rangel.

Camila Rangel, bióloga especializada en el mercado de carbono y miembro del equipo de Capital Natural de IDOM

Daniel Martínez, Ingeniero Industrial de IDOM

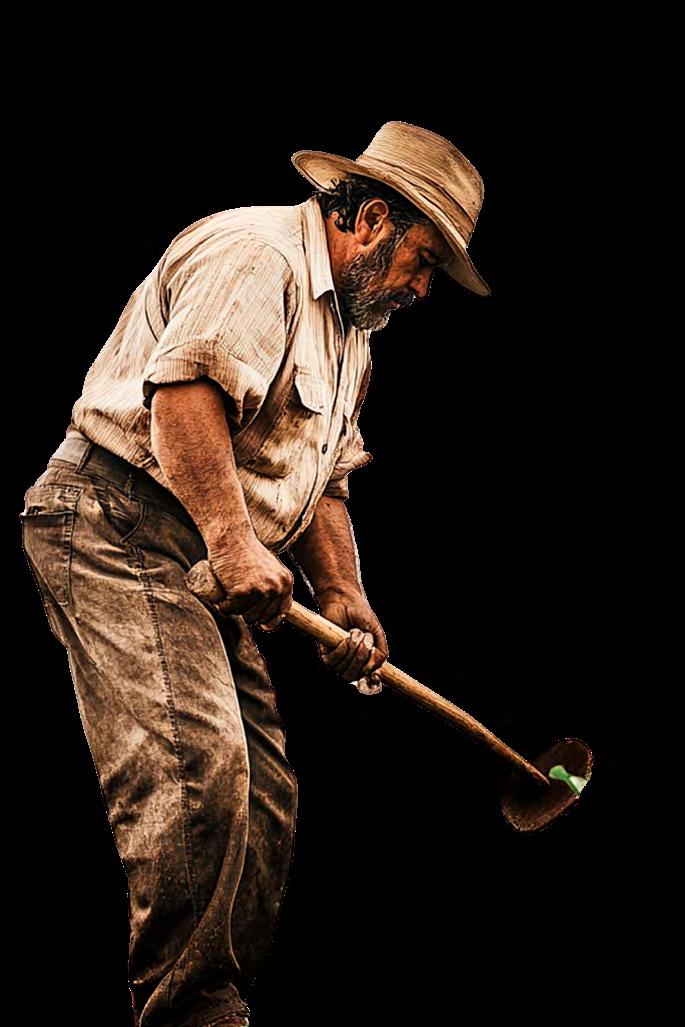

AGRO VOLTAICA: CUANDO LA AGRICULTURA Y LA ENERGÍA SOLARENTRABAJAN ARMONÍA

Por: Juan Carlos Chávez

Entrevista con Valeria Amezcua, presidenta de la Red Agrovoltaica Mexicana (RAMe); y con Lilia Alonzo, secretaria RAMe

La agrovoltaica —o agrivoltaica— ya no es un experimento exótico: es una respuesta práctica y global a la tensión entre la necesidad de producir energía limpia y la urgencia de asegurar alimentos, agua y medios de vida rurales. En México, la Red Agrovoltaica Mexicana (RAMe), fundada en 2023, ha comenzado a traducir esa idea a proyectos, convenciendo a académicos, productoras y gobiernos subnacionales de que la doble utilización del suelo puede transformar la resiliencia climática del campo.

A través de la RAMe, encabezada por Valeria Amezcua como presidenta y por Lilia Alonzo como secretaria, se impulsa la investigación, esquemas piloto y la interlocución entre sectores. Así, para el tema de portada de Greentology correspondiente a noviembre, presentamos un acercamiento al rubro agrovoltaico, vía un contexto técnico, experiencias internacionales y la voz directa de quienes están impulsando los primeros proyectos y el debate público en México.

¿Qué es la agrovoltaica?

Para iniciar, conviene definir el terreno. La agrovoltaica no es simplemente instalar paneles sobre una parcela: es diseñar sistemas fotovoltaicos que permitan simultáneamente actividades agrícolas, ganaderas o de restauración ecológica. El principio central es el doble uso del suelo: la infraestructura energética convive con cultivos, pastoreo o restauración de suelos; generando sinergias físicas y económicas.

Valeria Amezcua Presidenta de la Red Agrovoltaica Mexicana (RAMe)

Valeria Amezcua, presidenta de la RAMe, lo resume con claridad:

“Es una simbiosis, una sinergia entre dos actividades económicas. Se trata de hacer un uso de suelo dual entre los paneles solares y alguna actividad debajo de ellos. Podemos tener diferentes actividades, puede ser una actividad agrícola, o también una actividad pecuaria, o proyectos de restauración de ecosistemas.

Básicamente el concepto o la relevancia de la agrovoltaica nace de este microclima que se genera entre los paneles y la vegetación que se tiene debajo, lo que disminuye el desgaste del panel solar y aumenta su eficiencia dada la temperatura más baja, resultante de la colocación de cultivos o pastos, al tiempo de reducir el consumo de agua de los mismos cultivos.

Y sí, la verdad es un término muy nuevo, pues en 2023 cuando se creó la Red prácticamente no se hablaba de esto en México”.

A partir de esa definición, se desprenden dos efectos prácticos que aparecen en la evidencia científica reciente: por un lado, el sombreado parcial que generan los paneles reduce el estrés térmico en cultivos y pastos, lo que puede elevar rendimientos y reducir la evaporación; por otro, la energía generada puede alimentar procesos locales —riego tecnificado, refrigeración, procesamiento— y diversificar los ingresos del propietario de la tierra.

Estudios y revisiones muestran mejoras en la eficiencia de uso de suelo, menores consumos de agua y, en muchos casos, aumentos en la productividad bajo condiciones de calor o estrés hídrico. Ese círculo virtuoso —paneles que dan sombra y que protegen cultivos de las altas temperaturas lo que a su vez mejora la eficiencia de los módulos— es uno de los argumentos técnicos más citados por practicantes y académicos.

Las formas de uso: cultivos, ganado y restauración

• Cultivos bajo paneles: tecnologías y alturas adaptadas para permitir labores agrícolas (siembra, riego, cosecha). En algunos cultivos sensibles al calor, el sombreado parcial puede mejorar calidad y rendimiento.

• Pastoreo (solar grazing): el pastoreo de ovinos bajo paneles se ha convertido en una actividad madura en Estados Unidos y otras regiones, donde los animales mantienen la vegetación y generan ingresos adicionales. Se ha documentado la rápida adopción de esta práctica, tanto por su eficiencia de manejo como por sus beneficios socioeconómicos.

• Restauración y biodiversidad: en regiones degradadas y semiáridas, proyectos a gran escala combinan fotovoltaica con reforestación o siembra de especies adaptadas, logrando recuperar vegetación y reducir la erosión.

El origen de la RAMe y los primeros impulsores en México

La Red Agrovoltaica Mexicana se constituyó en 2023 impulsada por un grupo heterogéneo: académicos, profesionales del sector energético, personas vinculadas al desarrollo rural y comunidades. Su mesa directiva está conformada por 5 personas, incluyendo a Amezcua y Alonzo; y cuenta con alrededor de 50 personas inscritas que participan en diversas actividades de la Red.

“En 2023 publiqué un artículo sobre agrovoltaica, en la revista Energía Hoy, lo leyó una amiga que a su vez me presentó a una colega que estaba haciendo su tesis sobre el tema y se fue corriendo la voz. Subsecuentemente, un grupo de personas interesadas en el tema, decidimos lanzar un simposium a finales de ese año. La verdad es que no sabíamos si esto iba a llamar o no la atención, era más porque queríamos impulsar el tema, y pues finalmente llamó muchísimo la atención. Nos empezaron a buscar de diferentes sectores, privado, gobierno, academia; hubo mucho interés en desarrollar proyectos de este tipo y eso fue lo que nos inspiró a crear la Red Agrovoltaica Mexicana”, recuerda Valeria.

De esta manera, la RAMe pretende ser un puente entre investigación, industria y comunidades, promoviendo proyectos piloto que permitan validar modelos de negocio y prácticas de manejo.

Un referente nacional es la Parcela Agrovoltaica Sostenible y Educacional (PASE) de la UNAM —instalada en Topilejo desde 2019—, considerada una de las primeras instalaciones agrovoltaicas en el país (40 KW). El proyecto ha servido como laboratorio para medir impactos en cultivos, comportamiento microclimático y co-beneficios sociales.

Beneficios económicos y sociales: más que kilovatios

Lilia Alonzo, secretaria de la RAMe, plantea la cuestión económica:

“Los beneficios de la agrovoltaica aún no se notan en México, porque no ha sido adoptado a gran escala. Sin embargo, consideramos que puede ser un medio para resolver algunos de los problemas que presentan los proyectos de energías renovables, específicamente el uso de las tierras.

México cuenta con un amplio territorio, por ello la competencia entre los proyectos solares y los agrícolas por el uso de tierras no ha llegado a un momento crítico. Sin embargo, en otras jurisdicciones como es el caso de Japón o Italia no hay tantas tierras disponibles, lo cual ha llevado a que en dichos países se emitan regulaciones que impiden que ciertos terrenos se destinen a proyectos fotovoltaicos, o en algunos casos se obliga a que la instalación de paneles se eleve a cuando menos 2.1 metros de altura para permitir labore agrícolas. Por ello, la agrovoltaica es una manera de conjugar ambas actividades y permitir así que se brinden beneficios sociales importantes.

En un proyecto agrovoltaico, los agricultores reciben mayores ingresos, porque sus tierras no están solamente destinadas al uso agrícola, sino que también se destinan a la generación de electricidad. En algunos lugares, inclusive los cultivos se ven beneficiados por la protección dada por los paneles instalados.”

Ese punto es decisivo: la agrovoltaica no busca competir con la agricultura, sino complementar sus ingresos y reducir su vulnerabilidad climática.

A escala global, la experiencia demuestra modelos variados. De acuerdo con el World Research Institute, se pueden citar ejemplos exitosos, como los invernaderos fotovoltaicos en China, que proveen vegetales de alto valor durante todo el año o los proyectos de pastoreo en Estados Unidos que integran a los productores locales en el proceso.

Lilia Alonso Secretaria RAMe

Dificultades técnicas, sociales y regulatorias

“Creo que la principal barrera para el desarrollo de proyectos agrovoltaicos es el desconocimiento”, dice Valeria, y describe la distancia entre sectores: el agrícola y el energético no han dialogado históricamente. Además, cada cultivo y región presenta comportamientos diferentes: lo que funciona en Sinaloa puede no servir en Puebla o Yucatán. Esa heterogeneidad obliga a diseñar pilotos regionales, estandarizar protocolos de medición y generar información replicable.

Lilia añade la dimensión financiera:

“Hay un reto financiero innegable, si comparamos a la agrovoltaica con los proyectos fotovoltaicos tradicionales, los agrovoltaicos no ofrecen los mismos márgenes. Sin embargo, lo que necesitamos es que la agroindustria vierta sus ojos a este tipo de instalaciones, pues hay mayores beneficios, que solo los márgenes en la producción de energía eléctrica, hay beneficios relevantes, como las reducciones en consumo de agua, la posibilidad de tecnificar el riego e incluso mejorar algunos cultivos.

El costo de un sistema agrovoltaico se eleva por el simple hecho de colocar los paneles a mayor altura, para permitir la actividad agrícola. Esa elevación implica un costo mayor de las estructuras, lo cual resulta en un aumento del precio de la estructura en un 50% o hasta en un 100%. Ese sobrecosto estructural —mayores alturas, sistemas más robustos para maquinaria y labores— requiere esquemas de financiamiento que internalicen los beneficios no solamente en kilovatios-hora sino en servicios ecosistémicos, ahorro de agua, reducción de pérdidas postcosecha y cohesión social”.

En ese sentido, los esquemas de autoconsumo y los incentivos de políticas públicas, comenta Lilia Alonzo, pueden ayudar a distribuir los riesgos y facilitar la adopción. Tanto Valeria como Lilia coinciden en que es urgente involucrar a la agroindustria y a las instituciones financieras para crear esquemas de financiamientos adecuados.

Experiencias internacionales que sirven de espejo

La agrovoltaica no es una moda mexicana; hay lecciones prácticas en otras latitudes que la RAMe observa y procesa. Como se menciona líneas atrás, en Estados Unidos la práctica de solar grazing (pastoreo bajo paneles) ha crecido de forma sostenida y se ha convertido en un negocio rentable para muchos productores, sobre todo en estados con fuertes mercados de carne y lana.

En Asia, proyectos en Hainan y otras provincias chinas demuestran el potencial de integrar sistemas fotovoltaicos con producción hortícola bajo invernaderos solares; esas iniciativas han permitido abastecer poblaciones locales con vegetales durante todo el año.

A este respecto, Lilia Alonzo añade:

“Vale la pena considerar que hay información pública disponible de algunos proyectos agrovoltaicos en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, la información disponible habla de 622 instalaciones. Se han encontrado mecanismos para que estos proyectos se desarrollen. Entonces creemos que esa experiencia es replicable en México. No son solo proyectos de pequeña escala, al menos hay 38 proyectos de al menos 100 MW en EU”.

A lo que Valeria añade: “Sí, son bastantes, por lo menos entre China, Europa y Estados Unidos, suman más de 36 GW de agrovoltaica”.

Casos mexicanos: del aula al piloto comunitario

En México, además de la Parcela PASE de la UNAM, se han levantado proyectos de pequeña escala en Sonora, Puebla y Nayarit. Estas iniciativas han buscado probar modelos de autoconsumo comunitario, invernaderos agrovoltaicos y combinaciones con programas de seguridad alimentaria. Valeria cuenta que muchos proyectos nacieron en academia y que, en muy poco tiempo, el interés del sector privado creció. “Hay un proyecto de investigación de pequeña capacidad en Puebla, que se desarrolló con el IEEE; y hay un proyecto de invernaderos agrovoltaicos en Nayarit. Además, hay varios proyectos de gobiernos estatales que están desarrollando fases piloto con un enfoque social, con un enfoque de comunidades, para poder atender el tema de seguridad energética, alimentaria e hídrica; y de estos estados podemos nombrar a Sonora, Yucatán y Campeche”.

El reto, matizan, es pasar de la proyecto piloto a la gran escala: “es necesario llegar a estandarizar procesos… entender que va a haber una variedad de condiciones”, señala Valeria. Para ello la RAMe promueve pilotos en distintas regiones: cada clima y cada cultivo necesitan parámetros propios de diseño (altura, separación, orientación, sistemas de riego complementarios), y esos parámetros solo se afinan con experimentación local y datos públicos.

En su diálogo con el sector público, la RAMe propone criterios regulatorios que favorezcan la agrovoltaica sin imponer modelos rígidos. Valeria menciona ejemplos de convocatorias recientes que incentivan la inclusión de componentes de justicia social en el CAPEX de proyectos energéticos; esos recursos podrían destinarse a incorporar componentes agrovoltaicos que beneficien a comunidades locales y amplíen el impacto social del proyecto.

Además, las modificaciones a la ley y al reglamento del sector eléctrico que favorecen esquemas de autoconsumo son, a ojos de Lilia, una oportunidad para consolidar modelos viables de producción distribuida.

La triple hélice: academia, gobierno y mercado

El balance que hacen las directivas de RAMe subraya la necesidad de articular a los tres actores clásicos de la innovación: academia, gobierno y sector privado. “La academia sigue haciendo su trabajo, de hacer investigación y análisis, para dar insumos básicos para que pueda la industria retomar esta información”, dice Lilia. En la práctica, esto significa:

1. Investigación aplicada: medir rendimientos, agua usada, microclima, pérdidas/ganancias energéticas en distintos cultivos y condiciones.

2. Pilotos gubernamentales: apoyar proyectos comunitarios que permitan evaluar impactos sociales y ajustar regulaciones.

3. Modelos de negocio privados: desarrollar contratos de arrendamiento, esquemas de servicios energéticos y cadenas de valor que integren la venta de electricidad con servicios postcosecha, refrigeración y transformación local.

Valeria sintetiza la agenda: “Es necesario continuar el trabajo conjunto de privados, academia y gobierno, para que, tanto el sector energético como el sector agro, logren identificar modelos de negocio viables, que permitan masificar el uso de la agrovoltaica”.

Seguridad alimentaria, agua y cambio climático: la promesa integrada

En un país con estrés hídrico en amplias regiones y tendencias de aumento de temperatura, la agrovoltaica ofrece una promesa concreta: reducir el consumo de agua por evapotranspiración, por energizar la tecnificación del riego y proteger cultivos del exceso de calor.

Valeria lo conecta con la seguridad alimentaria:

“La agrovoltaica permite que durante el proceso agrícola se pueda también generar energía, energía que servirá para descarbonizar el proceso agro, además de procesar en sitio la materia prima, generando productos de mayor valor agregado”.

La evidencia académica reciente corrobora que los sistemas agrovoltaicos pueden mitigar el estrés térmico en cultivos y, bajo ciertos regímenes de riego, mejorar la biomasa y la calidad de los productos, lo que convierte a la agrovoltaica en una herramienta útil para la adaptación climática y la reducción de desperdicios.

Obstáculos sociales: percepción y expectativas

Un temor recurrente en comunidades rurales frente a proyectos fotovoltaicos a gran escala es la pérdida de acceso a tierras y fuentes de subsistencia: la idea de “vender la parcela y ya no poder entrar” persiste.

Valeria y Lilia observan lo contrario en la experiencia piloto: cuando el proyecto integra el uso agrícola, mejora las condiciones laborales y puede incluso facilitar trabajos más dignos y menos expuestos al calor.

“El hecho de poder seguir cultivando esa tierra y bajo mejores condiciones, se vuelve algo bastante llamativo para las comunidades”, comenta Valeria, añadiendo que la reducción de consumo de agua es un argumento potente en zonas donde el recurso es escaso.

Aun así, la comunicación y la participación comunitaria son claves: explicar beneficios, condiciones contractuales y modalidades de gestión es imprescindible para evitar resistencias sociales.

Hacia dónde van los próximos pasos de la RAMe

La RAMe ha definido una agenda práctica: consolidar pilotos comunitarios y privados, trabajar con gobiernos subnacionales para apoyarlos en el desarrollo de proyectos piloto en regiones representativas, y sistematizar aprendizajes con la academia para generar estándares replicables. Valeria lo explica con una imagen ambiciosa:

“Nuestro ideal es realmente que la energía fotovoltaica pueda migrar a un esquema agrovoltaico bajo diferentes condiciones, y que en un futuro, cada sistema fotovoltaico sea una isla de biodiversidad, o una isla que también produzca alimento. Nuestro enfoque es trabajar en esta triple hélice de la seguridad hídrica, energética y alimentaria, que son base para el desarrollo de cualquier comunidad”.

Ese horizonte combina sostenibilidad técnica, inclusión social y soberanía alimentaria; no es poca cosa.

2° Simposium Nacional Agrovoltaico

Durante el 25 y 26 de septiembre de 2025, la RAMe realizó en Querétaro su segundo encuentro profesional sobre la industria agrovoltaica, en un formato híbrido y con gran aceptación. Valeria Amezcua así lo señala:

“Elegimos esa sede porque justamente uno de los proyectos comunitarios que estamos haciendo es con el Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada (CICATA) del Instituto Politécnico Nacional de Querétaro, que es el desarrollo de un proyecto agrovoltaico, y que tiene como objetivo fomentar la agricultura regenerativa en las comunidades agrícolas de la zona cercana a la ciudad de Querétaro

En presencial tuvimos alrededor de 100 personas, por día, y de manera virtual varió con cerca de 100 a 150 internautas. ¿Qué me llevé? La verdad es que hubo muchas conexiones de temas muy distintos. Tuvimos especialistas en materias de suelos, de agricultura regenerativa, de ecosistemas; en temas sociales, de género, de fotovoltaica, de leyes y regulación. Fue interesante ver el cambio de un evento mayoritariamente académico en 2023 a uno con variedad de actores interesados en 2025”.

Una agenda pragmática para escalamiento

La agrovoltaica en México está en fase de consolidación: existen parcelas demostrativas, interés académico y una red que articula actores. El desafío ahora es convertir esos aprendizajes en políticas, financiamiento y proyectos replicables que incentiven a agricultores y comunidades a adoptar la doble utilidad del suelo sin sacrificar su autonomía. Para lograrlo, hace falta:

• Financiamiento flexible que internalice co-beneficios.

• Marcos regulatorios que permitan la coexistencia de usos (altura mínima, criterios de autoconsumo).

• Pilotos regionales que generen datos replicables.

• Comunicación y participación comunitaria que prevengan percepciones de despojo.

Lilia cierra con una nota práctica:

“Creemos que la agrovoltaica tiene un gran potencial. Tiene que forzosamente ser adoptada para proyectos de mayor escala, para que efectivamente se pueda cuantificar el impacto. Es una herramienta que facilita la transición energética y que sin duda alguna favorece la seguridad alimentaria.”

Valeria, por su parte, retoma la idea de integración:

“Creemos que en este momento es un tema de buscar que se desarrollen pilotos, buscar que se identifiquen las mejores prácticas, para que cada vez podamos tener proyectos de pequeña escala en más comunidades (atendiendo problemáticas locales), pero también de mediana escala en autoconsumo e incluso de gran escala. Nuestro ideal es realmente que la energía fotovoltaica pueda migrar a un esquema agrovoltaico, y que en un futuro cada sistema fotovoltaico sea una isla de biodiversidad. Nuestro enfoque es trabajar en esta triple hélice de la seguridad hídrica, energética y alimentaria, son base para el desarrollo de cualquier comunidad de cualquier país. Entonces, creemos que la agrovoltaica tiene el potencial de atender estos tres aspectos de manera simultánea”.

“A través de la RAMe podemos empujar para que esta visión suceda”, concluye Lilia.

IMAGEN Y LUZ COMO LENGUAJE Y LA PROFUNDIDAD LA ARTÍSTICA:SENSIBILIDAD

HÉCTOR GUTIÉRREZ MACHORRO

Por: Juan Carlos Chávez

LA PROFUNDIDAD DE SENSIBILIDAD

En el vasto mapa del arte contemporáneo mexicano, pocas figuras navegan con tanta libertad y pasión como Héctor Gutiérrez

Machorro, un artista audiovisual y fotógrafo cuya sensibilidad nació en la poesía y creció bajo la influencia de la literatura, el cine y una búsqueda constante de la narrativa visual. Su trayectoria, que se extiende desde la juventud implicada en la escritura hasta la experimentación con la luz y la imagen digital, revela un compromiso auténtico con su arte y una visión que desafía lo convencional.

Héctor tiene 61 años y, además de su labor artística, dirige una empresa tecnológica. Esta combinación le confiere una mirada particular al diálogo entre ciencia y arte, que se refleja en su proceso meticuloso y experimental. Para él, el arte no es un simple pasatiempo o hobby; es una disciplina que asume con dedicación y pasión. En sus propias palabras:

“No sé en qué momento exacto, pero para mí la palabra ‘hobby’ es muy banal, y no me gusta aplicarla a lo que hago porque hay una pasión profunda detrás. Creo que el punto de quiebre es cuando empiezas a formarte con toda la intención; empiezas a leer mucho, a tomar talleres, a exponer tu trabajo junto con otras personas, y a enfrentarte a maestros que ya conoces o que descubres, o incluso a quienes ves en el cine. Entonces, empiezas a tomarte esto en serio y a dejar de hacerlo solo por diversión o por mero gusto”.

Su incursión formal en la poesía, incluyendo su membresía en la Sociedad General de Escritores de México a los 20 años, marcó el inicio de un camino reflexivo que lo llevaría a la fotografía, disciplina que descubrió y empezó a dominar hace cerca de diez años. Héctor reflexiona sobre la importancia de la formación y la consolidación del talento a través del trabajo:

“Empiezo a formarme intencionalmente, a leer mucho, a tomar talleres y, sobre todo, a exponer mi trabajo para enfrentarme a los maestros y a los referentes. Yo creo que el talento es lo que tú hagas en función de lo que otros observan”.

La infancia como motor creativo y la magia del juego

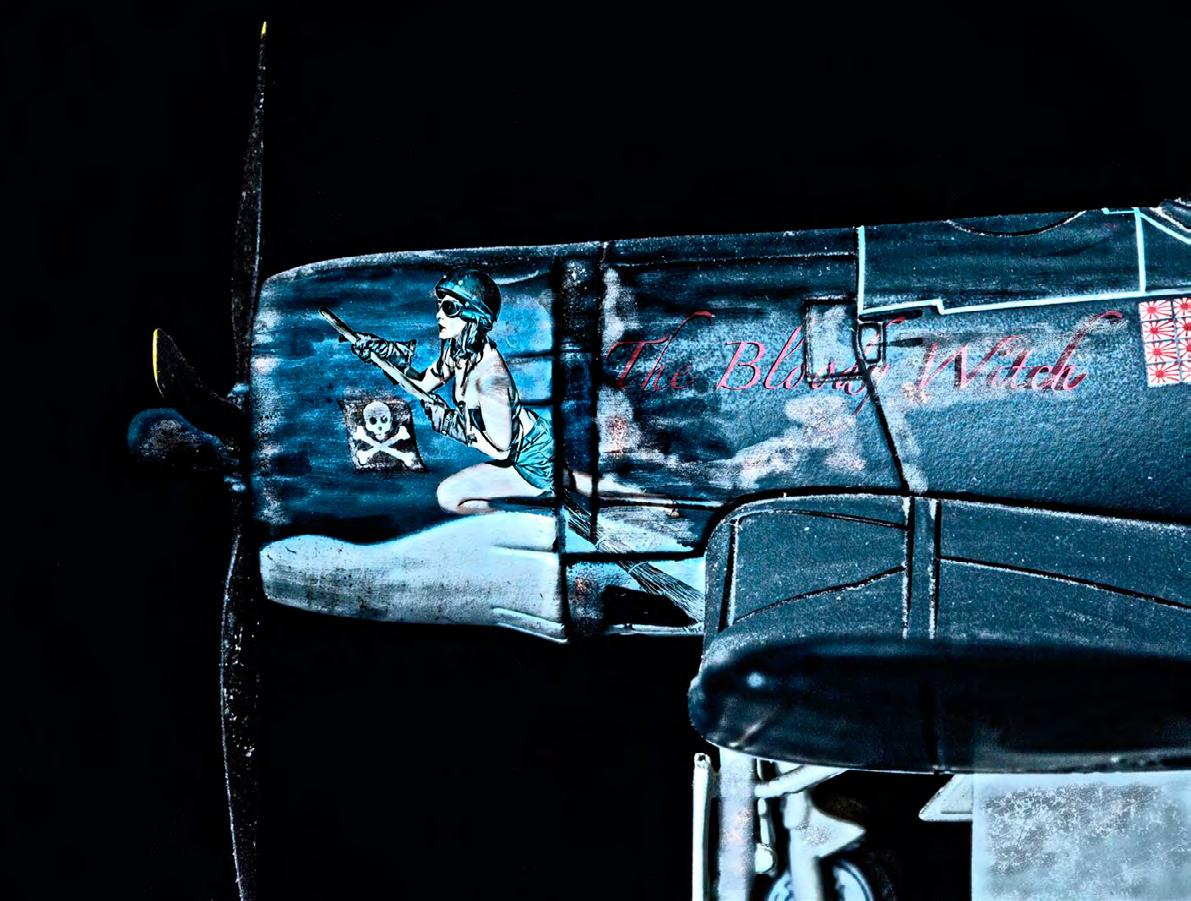

El juego, la infancia y la imaginación son ejes centrales en la obra de Héctor. Su fotografía nace del deseo de jugar, de revivir lo lúdico a través de maquetas y figuras que reconstruyen escenarios minúsculos, casi de fantasía. No se trata de recrear la realidad con exactitud, sino de contar historias convincentes y absorbentes.

“El mundo de la infancia es para mí el gran motor. En realidad, nunca dejo de jugar y la fotografía se ha vuelto el espacio perfecto para eso. Juego con mis juguetes —maquetas, figuras que armo, figuras que imprimo en 3D—, y armar esos mundos en miniatura es una forma de revivir lo que hacíamos de niños. Todos jugamos con soldaditos, muñecos de acción e imaginamos escenarios para contar cuentos. La fotografía para mí es un pretexto para hacer eso, y sigue siendo igual de divertido”.

Esta relación con el juego conecta con su fascinación por el cine bélico y la narrativa mitológica. La influencia de superproducciones hollywoodenses —aunque poco reconocidas en círculos académicos— y la lectura de historias universales moldean una estética audiovisual única.

“El cine bélico fue una gran fuente de inspiración, un género que no es tan apreciado en el mundo culto del arte, un mundo que, honestamente, tampoco me conmueve mucho. Amo el arte, pero no compro la seriedad y rigidez que a veces tiene. Para mí, el cine bélico es el gran cine; desde John Ford hasta las películas de los 70 y las superproducciones, todas esas me inspiraron de niño y ahora continúan inspirando mis fotos. Y luego está la literatura, especialmente la que tiene que ver con los mitos. Porque al final, los juegos, las fotos, el cine y la poesía son sobre contar cuentos, y contar cuentos es contar tus propios cuentos, esos que a ti te hubiera gustado escuchar. Cuando lees, te conectas con mucha gente a través de los mitos, y eso me fascina profundamente”.

Influencias diversas: De Cartier-Bresson a El Bosco

Héctor reconoce que su obra es una confluencia de múltiples fuentes. Los fotógrafos Henri Cartier-Bresson, Brassaï, Helmut Newton y Annie Leibovitz constituyen parte de su acervo visual, así como artistas del surrealismo como El Bosco, René Magritte y Remedios Varo, que dotan su trabajo de un aura enigmática y onírica.

“Estoy muy influenciado por los fotógrafos clásicos, pero también por estos pintores surrealistas. Me gusta jugar con la realidad y la fantasía, mezclar lo visible con lo invisible”.

En el campo literario, sus lecturas van desde novelas históricas hasta textos ensayísticos que exploran la condición humana en situaciones límites.

“La novela 'Sin novedad en el frente' me marcó mucho. También ‘Viaje al corazón de las tinieblas’, que inspiró la película ‘Apocalypse Now’. Y un libro que me llegó al alma fue ‘El hombre en busca del sentido’ de Viktor Frankl, que habla sobre la búsqueda espiritual en medio del sufrimiento”.

Una alquimia entre ciencia, técnica y arte

La formación técnica y su pasión por la tecnología se reflejan en un proceso creativo que combina la construcción artesanal con la manipulación digital avanzada. Héctor confecciona

maquetas minuciosas, que luego ilumina cuidadosamente con flashes profesionales para crear ambientes y atmósferas que parecen sacados de otro mundo.

Utiliza técnicas fotográficas como el focus stacking, que consiste en tomar decenas de imágenes para un solo cuadro con diferentes puntos de enfoque, logrando así una profundidad y nitidez inusitadas.

“Mi proceso suele empezar por bocetos y dibujos, pues casi nunca hago una foto por accidente, siempre es una idea o una escena visual en mi mente. Pero mis recursos para hacer mega producciones son limitados, así que la herramienta que utilizo son maquetas: aviones a escala, impresiones en 3D, escenarios que construyo con arena para hacer un diorama, lo que puede llevar semanas para construir.

Luego, en mi estudio, ilumino el escenario con luces y flashes profesionales, y tomo entre 40 y 70 fotografías por escena para poder hacer una técnica llamada ‘focus stacking’: el software mezcla todas esas imágenes para dejar enfocado todo el escenario, dando así una profundidad y claridad que hace que el mundo en miniatura parezca creíble y real. Todo esto, a pesar del avance digital, contradice esa idea de foto como accidente o ensayo.

Yo soy matemático de formación, entiendo la física detrás de la luz, y para mí la fotografía siempre ha sido un experimento científico. Aunque la manipulación digital a veces genera resistencia, es algo que existió desde los inicios de la fotografía análoga, y lo que hago ahora es la evolución natural de un constructo visual”.

Para Héctor la fotografía siempre ha sido un experimento científico, y aunque la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta emergente, él ve su uso con pragmatismo y sin dogmas.

“Sé que la inteligencia artificial es un tema polémico, pero para mí es simplemente una herramienta más, igual que Photoshop o cualquier otro software. La uso mucho como punto de partida, porque no soy muy bueno dibujando, y escribir un prompt detallado para que aparezca una escena con el tipo de luz o textura que quiero me facilita el boceto inicial.