Año 21 No.243

BOOKS & ENERGY

Pag. 16

CON LA IBERO +

DÍA AMENEER

Pag. 42 2025

Año 21 No.243

BOOKS & ENERGY

Pag. 16

CON LA IBERO +

DÍA AMENEER

Pag. 42 2025

SUPLEMENTO ESPECIAL: LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

El cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que se manifiesta con fuerza en cada rincón del planeta. Las lluvias extremas, los incendios forestales y los huracanes cada vez más violentos son recordatorios constantes de que el tiempo para actuar se agota. Este noviembre, los ojos del mundo se vuelven hacia Brasil, sede de la COP30, donde los países deberán presentar compromisos más firmes para contener el calentamiento global y fortalecer la adaptación ante sus impactos. Más que una cumbre, este encuentro representa la oportunidad de redefinir las rutas hacia un futuro energético sostenible y justo.

En este contexto, la conversación global sobre la descarbonización adquiere una nueva dimensión con el hidrógeno en el centro del debate. Considerado uno de los pilares de la transición energética, el hidrógeno —particularmente el verde, producido a partir de fuentes renovables— se perfila como una alternativa estratégica para reducir las emisiones en sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado, la industria siderúrgica o la producción de amoníaco. Su potencial no solo reside en su versatilidad, sino también en su capacidad de conectar los sistemas eléctricos con otros sectores energéticos, impulsando una economía más limpia y resiliente.

Para México, el desarrollo de una industria del hidrógeno representa una oportunidad de diversificación energética y de innovación tecnológica. Contamos con recursos naturales abundantes —radiación solar, viento y una infraestructura industrial sólida— que podrían colocarnos en una posición competitiva en el mercado regional. Sin embargo, aún falta una hoja de ruta integral que defina incentivos, regulación y objetivos claros para su producción, almacenamiento y distribución. De ello dependerá que el país no solo sea consumidor, sino también productor y exportador de energía limpia.

El desafío es grande, pero el momento es propicio. La transición energética ya no es una aspiración de futuro, sino un mandato presente que requiere visión, colaboración y compromiso. En México, esta transformación implica modernizar el sistema eléctrico, fortalecer la inversión en energías renovables y fomentar la innovación en almacenamiento y movilidad sustentable. Pero, sobre todo, demanda una voluntad política constante y una participación social activa que impulse un modelo energético más equitativo e incluyente.

En Energía Hoy creemos que el hidrógeno puede convertirse en un símbolo de ese cambio: una energía que une sectores, tecnologías y países bajo una misma meta.

Porque enfrentar la crisis climática no es solo tarea de los gobiernos o las empresas: es una apuesta colectiva. Es momento de mirar hacia adelante, de impulsar soluciones reales y de convertir la transición energética en una oportunidad de desarrollo, innovación y esperanza para las próximas generaciones.

PRESIDENTA & CEO

Juan Carlos Chávez

Director editorial de Energía Hoy

Estimados lectores,

En esta edición de noviembre de Energía Hoy, centramos nuestra atención en la industria del hidrógeno, un sector que se posiciona como una de las grandes esperanzas para afrontar los retos del cambio climático y la transición energética.

El hidrógeno promete ser un vector clave para descarbonizar economías y sectores donde la electrificación directa es un desafío, y en ello radica su importancia estratégica. Por ello, conversamos con Israel Hurtado, presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética, y quien recientemente fue designado como secretario general de la Alianza Latinoamericana de Hidrógeno para el periodo 2025–2027.

El cambio climático continúa siendo el mayor reto global de nuestro tiempo, con impactos cada vez más palpables en nuestras comunidades, ecosistemas y economías. Ante esto, trabajar en un modelo energético sustentable no es opcional, sino imprescindible. En este sentido, la transición energética en México avanza con desafíos y oportunidades únicas, en un contexto global que exige alinearnos con los compromisos internacionales para mitigar emisiones y fomentar la innovación.

Es así como el IV Foro de Eficiencia Energética y Sostenibilidad de la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética fungió como espacio clave para debatir y compartir estrategias que contribuyan al uso responsable de la energía; impulsando tecnologías limpias y promoviendo políticas públicas efectivas. En esta edición, damos seguimiento a los aprendizajes y propuestas surgidas en dicho foro, que refuerzan la importancia de la eficiencia como motor para un desarrollo energético inteligente, de la voz de personalidades del sector energético como María Valencia de Energex Solar, Israel Jáuregui de la Conuee, entre otros actores clave.

Y precisamente durante el Día Ameneer 2025, obtuvimos una entrevista exclusiva con Mike Umiker, CEO del Energy Efficiency Movement, quien nos comparte su perspectiva sobre los caminos para impulsar la eficiencia energética de manera colaborativa y efectiva a nivel global.

En el ámbito de la electricidad, retomamos con entusiasmo la colaboración con la plataforma APC, generando contenido de alto valor para enfrentar los retos eléctricos actuales; mientras que en Books & Energy nos unimos a la Ibero para celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas.

Asimismo, nuestra sección Women & Energy sigue creciendo con fuerza. Además de contar con las inspiradoras colaboraciones de WEN México y REDMEREE, ahora incorporamos el valioso contenido de Voz Experta, ampliando así la plataforma para visibilizar el talento y liderazgo femenino que transforma el sector energético desde diferentes vertientes.

Además, es un honor incluir en esta edición un suplemento especial dedicado al reciente ingreso de Héctor Beltrán a la Academia de Ingeniería de México, reconocimiento que destaca su trayectoria y su contribución al avance científico-tecnológico nacional en materia energética.

Agradecemos su continuo apoyo y los invitamos a profundizar en estos temas que definen el presente y futuro del sector energético en México y el mundo.

Tu partner en soluciones energéticas avanzadas

MWM ofrece soluciones integrales para proyectos energéticos complejos en todo el mundo, desde la planificación hasta la operación. Como experto en redes inteligentes y microgrids, MWM es tu partner de confianza para soluciones energéticas fiables.

NOVIEMBRE 2025

AÑO 21 No. 243 02

& KNOWLEDGE

08 ABC ENERGÉTICO LA PIEDRA FISCAL DE PEMEX

Fluvio Ruiz Alarcón

12 BOOKS AND ENERGY LID EDITORIAL MEXICANA

16

LOS TESOROS HISTÓRICOS DE LA IBERO. DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS

Aranza Bustamante

ELECTRICIDAD

20 SEGURIDAD EN LA ENERGÍA SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LA OPERACIÓN DE HIDROLAVADORAS

Gustavo Espinosa Rütter

28 UN ENFOQUE RENOVADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

Lee McClish

36

66 EN PORTADA POR: JUAN CARLOS CHÁVEZ

54

EFICIENCIA ENERGÉTICA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL CÓDIGO DE RED

Gerardo Tenahua Tenahua

42

DÍA AMENEER 2025

Aranza Bustamante & Juan Carlos Chávez

EFICIENCIA ENERGÉTICA: EJE CENTRAL DE LA COMPETITIVIDAD Y EL NET ZERO

Juan Carlos Chávez

60

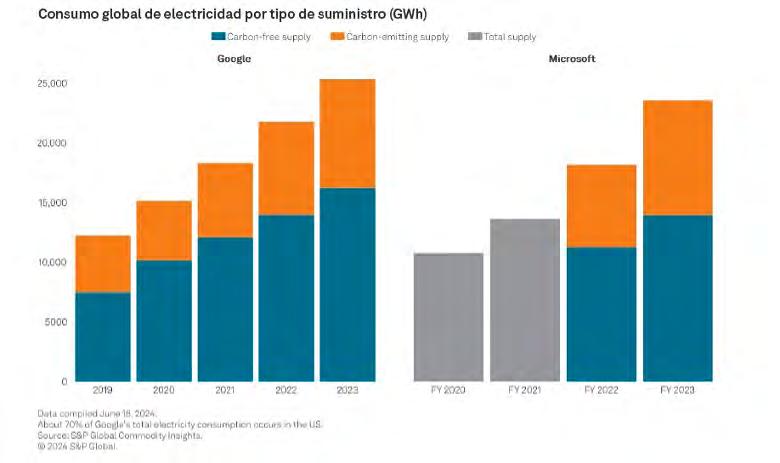

DATA CENTERS

LA PARADOJA ELÉCTRICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Juan Carlos Chávez

COMUNIDAD EH

76

2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA. EN EL SECTOR ENERGÉTICO. EL 3 DE OCTUBRE TAMPOCO

Santiago Barcón

Ideas con Brío

80

COLUMNA INVITADA CÓMO LOS CAMBIOS

REGULATORIOS REDEFINEN LA ENERGÍA EN MÉXICO: LO QUE LOS LÍDERES DEBEN ANTICIPAR

Naomi Monserrat Aguirre Rivera

WOMEN & ENERGY

86

VOZ EXPERTA

LA REVISIÓN DEL T-MEC: OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA PARA EL SECTOR ENERGÉTICO

MEXICANO

Ana Laura Ludlow

92

REDMEREE

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA COMO MOTOR PARA CRECIMIENTO FINANCIERO DE EMPRESAS

Ana Paulina García Agustín

98

WEN LA OTRA MIRADA ISSB EL NUEVO LENGUAJE GLOBAL DE LA SOSTENIBILIDAD

Laura Mariana Esquivel de Jesús

LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO

NACIONAL: RETOS Y OPORTUNIDADES

Energía Hoy®️ Número 243, noviembre 2025. Es una publicación mensual editada y

Generales: Tuxpan 57, Col Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06760. Teléfono: +52 (55) 2870

smartmediagroup.lat. Publicación digital líder en el sector energético con 20 años de trayectoria, que presenta contenido de valor en temas clave de energía a través de la participación de destacados expertos del sector. Editor responsable: Juan Carlos Chávez Vera. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2022070111272100-102 de fecha 1 de julio de 2022 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor; ISSN: en trámite el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Título y Contenido: en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, permiso SEPOMEX: en trámite. Responsable de la última actualización de este número, Unidad Informática de

Jessyca CervantesPRESIDENTA Y CEO

Dr. Hugo Isaak ZepedaVICEPRESIDENTE

Miguel Mares Castillo DIRECTOR GENERAL m.mares@smartmediagroup.lat

Carlos Mackinlay Gronhamm DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES c.mackinlay@smartmediagroup.lat

Ulises Gómez Nolasco DIRECTOR JURÍDICO Y FINANCIERO u.gomez@smartmediagroup.lat

Virna Gómez Piña DIRECTORA COMERCIAL v.gomez@smartmediagroup.lat

Antonella Russo COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTANTE EN EUROPA a.russo@smartmediagroup.lat

Ernesto Valdés Arreguín COORDINADOR DE ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL

Evelyn Sánchez Gamiño GENRENTE DE MERCADOTECNIA e.sanchez@smartmediagroup.lat

Irwing Núñez VázquezWEBMASTER i.nunez@smartmediagroup.lat

Juan Carlos Chávez Vera DIRECTOR EDITORIAL DE SMART MEDIA GROUP jc.chavez@smartmediagroup.lat

Aranza Bustamante COEDITORA DE SMART MEDIA GROUP a.bustamante@smartmediagroup.lat

Paola Barrios LópezREDACCIÓN

Sergio Ruiz Labastida COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO

Arturo Eduardo Plata Martínez DISEÑADOR JR.

Guadalupe García Hernández EJECUTIVA COMERCIAL g.garcia@smartmediagroup.lat

Jessica Argüelles Aguilar EJECUTIVA COMERCIAL j.arguelles@smartmediagroup.lat

Eduardo Piccolo Liceaga EJECUTIVO COMERCIAL e.piccolo@smartmediagroup.lat

CONSEJO EDITORIAL Shirley WagnerPatricia Tatto

Sacristán Mariuz Calvet Roquero

Farelo Rubio

Hugo Adrián Hernández Baltazar

María José Treviño

Santiago Barcón Palomar Hans-Joachim Kohlsdorf Walter Coratella Cuevas VENTAS ventas@smartmediagroup.lat CONTACTO 5528703374

ierta noche entre turbinas, la Catrina apareció, buscando entre redes eléctricas y minas a Energía Hoy encontró.

“Informan con gran energía,” comentó la huesuda altiva, “pero hoy vine a desconectar esa chispa tan activa”.

Al ver tanto contenido de valía, La catrina no pudo ni hablar, así la flaca quedó prendida y no quiso desenchufar.

Entre cables y embalajes, la huesuda se iluminó, leyendo buenos reportajes hasta el amanecer llegó.

En su portal todo encontraba, de gas, petróleo y regulación, de energía limpia y renovable, ¡hasta hidrógeno en discusión!

Vio expertos y colaboradores, con análisis de gran nivel, “¡estos sí que dan corriente!”, escribió la flaca en papel.

“Cuánta información del sector, el editor todo un Playboy… son luz, son conexión, son Energía Hoy”.

Así la Muerte se rindió, y entre risas comentó: “Que sigan más años,

¡pues su energía me conquistó!”.

Por: Aranza Bustamante Coeditora en Energía Hoy.

En el Reporte de Resultados de Petróleos Mexicanos (Pemex), correspondiente al tercer trimestre de 2025, destaca que tuvo una pérdida neta de 61 mil 242 millones de pesos; en contraste con los 161 mil 455 millones de pesos de pérdida neta, registrada en el mismo trimestre de 2024. Es decir, el rendimiento negativo disminuyó en un 62.1% entre ambos trimestres.

De su lado, el EBITDA (utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) del tercer trimestre de 2025, fue de 58,359 millones de pesos. Esta cantidad representa una disminución del 31.2% frente al obtenido en el mismo trimestre de 2024 (84 mil 775 millones de pesos). Así, el EBITDA pasó de representar el 19.9% de las ventas totales en el tercer trimestre de 2024; al 15.4% en el mismo trimestre de 2025.

Es importante resaltar que, la disminución de 100 mil 213 millones de pesos en la pérdida neta de Pemex está íntimamente ligada a la utilidad cambiaria, que es una variable contable y exógena a la empresa pública del Estado. En efecto, el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense pasó en el trimestre de un valor de 18.8928 al 30 de junio, a otro de 18.3825 pesos por dólar al 30 de septiembre.

Como consecuencia de esta apreciación del peso frente al dólar, Pemex obtuvo una utilidad cambiaria de 33 mil 384 millones de pesos. Esta cantidad representa una variación positiva de 163 mil 495 millones de pesos, al compararse con la pérdida cambiaria de 130 mil 111 millones de pesos que resintió Petróleos Mexicanos en el tercer trimestre de 2024, cuando el peso mexicano pasó de un tipo de cambio de 18.3773 por dólar al 30 de junio, a uno de 19.6290 al 30 de septiembre de ese mismo año.

De tal suerte que la variación positiva en el efecto cambiario, resultó ser 63.1% superior a la disminución de la pérdida neta de Pemex en el trimestre.

En contraste, el rendimiento de operación pasó de un resultado positivo de 508 millones de pesos en el tercer trimestre de 2024, a uno negativo por 12 mil 884 millones de pesos en el trimestre reportado. Sin embargo, al estar basado en ingresos y no en utilidades o rendimiento, Pemex realizó el pago del Derecho Petrolero del Bienestar por un monto de 47 mil 486 millones de pesos, el cual terminó representando el 77.5% de la pérdida neta del ejercicio trimestral.

En suma, la disminución de la pérdida en el tercer trimestre de este año, comparada con la del mismo trimestre de 2024, derivó de una variable coyuntural, contable, exógena y volátil como la utilidad cambiaria; al tiempo que el rendimiento de

operación se volvió negativo y el aligeramiento de la carga fiscal de Pemex apunta a ser muy poco significativo.

Ciertamente, de la información proporcionada en el reporte trimestral, también se desprende que Pemex está mejorando su desempeño operativo en varios eslabones de la cadena productiva de los hidrocarburos, lo que se irá reflejando positivamente en el mediano plazo. A manera de ejemplo rápido, el incremento que ha logrado en la producción de combustibles de transporte, disminuye las necesidades de importación y con ello se reduce significativamente su costo de ventas, mejorando los resultados comerciales en este rubro. De estos avances y de los retos que persisten (como el aumento sostenido en la quema de gas) trataremos en colaboraciones posteriores.

Retomando el aspecto fiscal, si consideramos los primeros nueve meses de aplicación del régimen al que está sujeto Pemex ahora, encontramos que la empresa pública ha cubierto un monto de 150 mil 554 millones de pesos como pago del Derecho Petrolero del Bienestar. Adicionalmente, realizó el pago de mil 577 millones de pesos por otros impuestos y se le difirió el cobro de 465 millones de pesos. En total, la petrolera ha enterado al fisco 152 mil 131 millones de pesos, que representan el 13.04% de sus ingresos totales (1.166 billones de pesos).

En el mismo lapso del año pasado, si Pemex no se hubiera beneficiado de los 79 mil 300 millones de pesos de estímulos fiscales que recibió, habría enterado un total de 164 mil 245 millones de pesos al erario, es decir, el 13.23% de sus ingresos en los primeros nueve meses de 2024 (1.241 billones de pesos). Esto significa que, como proporción de sus ingresos totales, en la práctica, la disminución de la carga fiscal de Pemex ha representado, hasta septiembre de este año, alrededor del 1.4 por ciento. El aligeramiento de la carga fiscal de Pemex resultaría mayor si la comparación se hiciera considerando la tasa de 54% del abrogado Derecho de Utilidad Compartida (DUC) que formalmente se mantuvo en la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos (LISH) hasta la reforma de marzo pasado. Sin embargo, recordemos que, utilizando las Leyes de Ingresos de los ejercicios fiscales respectivos, la tasa aplicable del DUC fue de 40% en 2022 y 2023; y de 30% para 2024 e incluso este año.

Con la reforma a su régimen fiscal, se pasó de un esquema en el que Pemex pagaba tres derechos (Derecho de Exploración, Derecho de Extracción

de Hidrocarburos y Derecho por la Utilidad Compartida) a un derecho único: el Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB). Este Derecho aplica, conforme a la LISH vigente, “al valor de los Hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo el consumo que de estos productos efectúen, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos, sin deducción alguna,”.

La eliminación de las deducciones y la consecuente ampliación de la base gravable de Pemex, explica la modesta disminución relativa de su carga fiscal. De entrada, porque los pagos efectivamente realizados del Derecho de Extracción de Hidrocarburos eran deducibles de pago del DUC. En promedio, durante el tiempo que estuvo vigente, dichos pagos representaron casi el 20% del total de los ingresos fiscales derivados de las asignaciones, es decir, representaban una deducción significativa para el pago del DUC.

Además, por ejemplo, en el caso de los condensados, que hoy representan el 17% de la producción petrolera, el régimen fiscal anterior, contemplaba una deducción del 80% de su valor anual, misma que fue suprimida con la reforma.

De manera que, en esta porción relevante de la extracción de hidrocarburos, la base gravable pasó del veinte al cien porciento de los ingresos de Pemex.

Más allá de la modesta disminución de la carga fiscal de Petróleos Mexicanos, medida como proporción de sus ingresos totales, pareciera relevante reflexionar en las implicaciones de haber eliminado las deducciones de su base gravable, en función de su Plan Estratégico 2025-2035, que contempla el desarrollo en áreas complejas y de frontera, donde los costos totales de extracción son muy elevados.

En ese tipo de complejidades geológicas, como las marítimas con tirante de agua superior a quinientos metros y el Paleocanal de Chicontepec, la reforma abrogó la deducción del 60% del valor de lo extraído. Esta es una medida que debería revisarse en aras de propiciar la exploración, desarrollo y extracción de hidrocarburos en zonas como esas.

Esperemos que al final del presente ejercicio anual, se impulse un análisis sereno y objetivo de los resultados de las modificaciones al régimen fiscal de Pemex, con el objetivo de lograr no solo una distribución adecuada de la rente petrolera, sino, sobre todo, la mejor utilización de esta

Autor: Javier García Iza

Editorial: LID Editorial

De venta en: Cadenas de librerías y portales de ebook

Precio: 480 pesos

En la actualidad hay una tendencia a crear negocios a partir de rondas de capital. Emprendedores buscan fondos de inversión para conseguir recursos y echar a andar o hacer crecer su emprendimiento; esto a costa de vender totalmente o gran parte de este. No se puede negar que levantar un negocio es complicado, requiere de mucho esfuerzo, pero no hay atajos, la fórmula que propone este libro sigue siendo la misma de hace décadas: emprender con trabajo duro y constancia.

Javier García Iza emprendedor y cofundador de IOS Offices en Crece sin inversionistas. Estrategias para el crecimiento orgánico de tu empresa, comparte estrategias para crecer con recursos propios; priorizando rentabilidad, control y visión a largo plazo.

Con ejemplos, herramientas financieras y consejos sobre cultura organizacional, el autor guía al lector en la toma de decisiones clave para mantener el control de la empresa. Es una lectura útil para fundadores que buscan independencia, así como para quienes desean entender mejor las implicaciones de aceptar inversión externa. Una propuesta directa, realista y bien fundamentada sobre cómo crecer sin ceder el timón.

Autor: Salvador Benítez Lozano

Editorial: LID Editorial

De venta en: Cadenas de librerías y portales de ebook

Precio: 450 pesos

Encontrar a los socios ideales puede ser complicado, pero lo es aún más el poder mantenerlos si no identificamos y atendemos los problemas que pueden surgir de la confrontación de ideas, de objetivos y, sobre todo, de la convivencia diaria. Los desacuerdos entre colaboradores ponen en riesgo a cualquier empresa, y lo mejor es siempre evitar llegar a instancias legales. Además, en cualquier situación quien sea designado como líder, no debe ser quien dé origen a las disputas; es su responsabilidad ser el primer generador de bienestar en la organización.

Salvador Benítez, abogado y consejero con amplia experiencia en la resolución de disputas societarias ha comprendido que los conflictos primero son humanos; después legales. En su libro nos comparte su visión y aprendizaje desde la experiencia legal y la gestión emocional.

La obra desarrolla temas como pactos entre socios, toma de decisiones, distribución de utilidades y salidas ordenadas, con un enfoque accesible tanto para emprendedores como para inversionistas. Más que un manual jurídico, es una guía para construir relaciones societarias sanas y sostenibles. Ideal para quienes están por iniciar un negocio en conjunto o desean fortalecer la estructura de su empresa actual.

8 DE DICIEMBRE

Por: Aranza Bustamante

En el marco del Día Internacional de las Bibliotecas que se conmemora cada 24 de octubre, la Universidad Iberoamericana (Ibero) rememora sus espacios literarios y culturales más representativos, entre los que se encuentra la Biblioteca Xavier Clavigero.

Cuna de documentos históricos relevantes, sus materiales están organizados en cuatro grandes secciones: Acervos Históricos, Libros Antiguos y Raros, la Fototeca y el Archivo Histórico de la Ibero.

En una visita guiada en la que participaron medios de comunicación, la doctora en historia y académica de tiempo completo de la biblioteca, Cecilia Sandoval, señaló la importancia de activar el diálogo de los acervos en las nuevas generaciones.

“La historiografía, es decir, la narrativa que va a producir, está condicionada desde el origen de cómo se archivó. Lo que a mí me interesa de esto es cómo hacer vigente el archivo, o sea, lo que el archivo nos dice el día de hoy y por qué es pertinente hacer una revisión”, detalló.

Joyas documentales que narran la historia

La sección de Acervos Históricos de la Ibero resguarda 98 fondos que van desde pleitos indígenas por tierras en el siglo XVI hasta la correspondencia presidencial y personal de Porfirio Díaz, compuesta por cerca de un millón de documentos. Entre ellos, se encuentran una carta de Thomas A. Edison y la misiva con la que un joven Francisco I. Madero le envía su libro “La Sucesión Presidencial”, un acto que precedería a la Revolución.

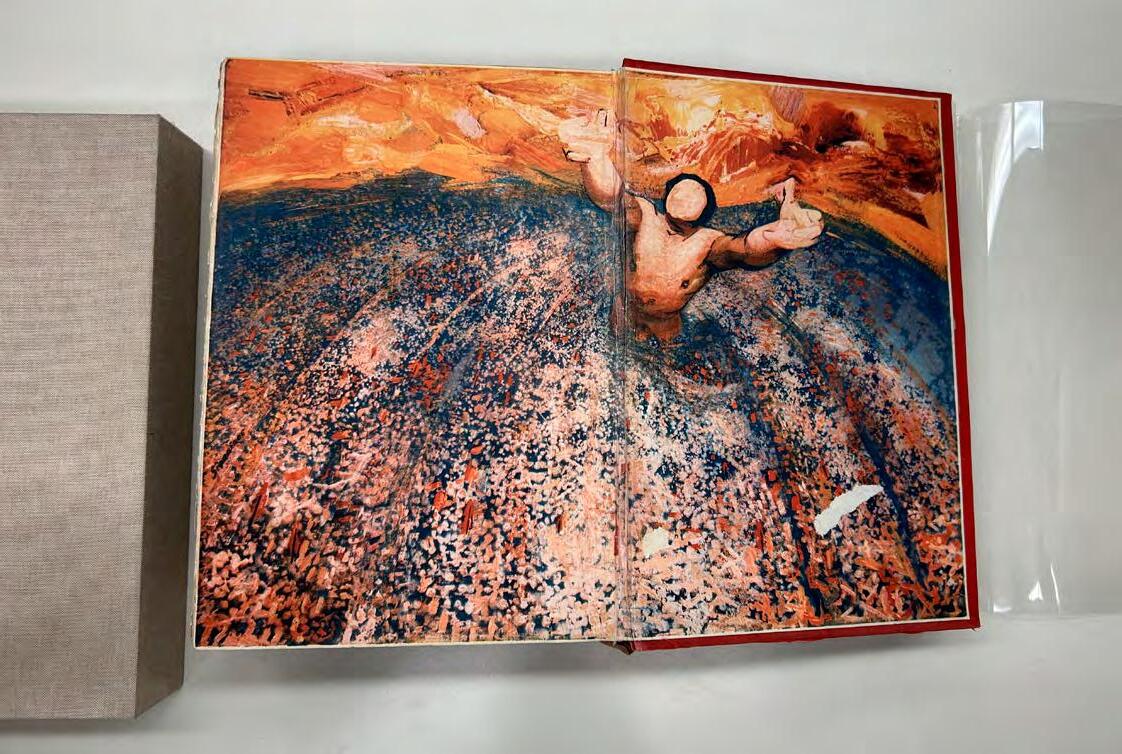

La segunda sección, Libros Antiguos y Raros, es hogar de ejemplares únicos por su edición o dedicatoria. Sandoval señala que la Ibero resguarda entre sus archivos el "Canto General" de Pablo Neruda. Donado por el arquitecto Luis Barragán, este libro —el número 244 de un tiraje limitado de 500— está ilustrado por Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Su valor se multiplica al revisar la lista de suscriptores, quienes pertenecían a la izquierda intelectual global de 1950.

Reivindicando el archivo de las mujeres

Un eje fundamental del trabajo de la Ibero es "activar" sus archivos para visibilizar el legado de mujeres que documentaron su tiempo desde perspectivas únicas. El trabajo de Mariana Yampolsky es uno de los que más destaca. Resguardado por la Fototeca, contiene 90 mil negativos con los que registró la vida cotidiana en México y la arquitectura vernácula.

Otros archivos que la Fototeca resguarda son los de Ana Victoria Jiménez, pionera en documentar las primeras marchas feministas y fotógrafa que dedicó su vida a visibilizar a las trabajadoras del hogar a través de su proyecto "Cuaderno de tareas". Su idea era crear una agenda para que las trabajadoras pudieran registrar sus labores y dignificar su tiempo; sin embargo, el proyecto nunca fue publicado.

Finalmente, la cuarta sección está dedicada al Archivo Histórico de la Ibero: “Narra el devenir de nuestra institución, que está padrísimo porque tiene fotografías, planes de estudio, revistas que funcionaron, revistas que no funcionaron, pero ahí está el testigo. Cómo eran los chicos de comunicación, pero en los 60, por ejemplo, o de química, las chavas como eran en 1949”, explica Cecilia Sandoval.

La trascendencia de estas secciones es tal que varias han recibido el reconocimiento "Memoria del Mundo" por la Unesco, certificando su valor universal y cada una ofrece un portal a historias que esperan ser contadas.

Del archivo a la galería: cuando la historia se vuelve interactiva

Para combatir la percepción de que los archivos son espacios "densos y confusos", la Ibero diseñó una estrategia para hacerlos accesibles y atractivos. Se trata de la exposición "La tierra es azul como una naranja", que se encuentra en la Galería Andrea Pozzo.

El título, extraído de un poema de Paul Éluard, fue elegido para celebrar "la libertad de la palabra". Basada en los 36 tomos de la revista Poesía y Poética, editada en la Ibero en los años 90, la muestra transforma el material de archivo en una experiencia lúdica para “quitarle el miedo a la poesía".

En lugar de una exposición documental tradicional, se invita al público a jugar: 36 artistas, escritores y estudiantes recibieron un poema y una instrucción creativa, como "baila el poema" o "ve al supermercado y compra algo con ese poema". El resultado convierte la consulta del archivo en un acto creativo y muy personal.

El mensaje es claro: el patrimonio histórico no es un tesoro bajo llave. Con estas iniciativas, la Ibero reafirma su rol como un puente activo que transforma la historia en un recurso vivo, dinámico y accesible para entender el presente e imaginar el futuro.

Cecilia Sandoval menciona que los acervos históricos son públicos y pueden ser consultados con cita previa, mientras que la exposición en la galería está abierta a todo el público: “Nosotros les daremos un código QR para que puedan acceder junto con una credencial vigente oficial con fotografía”.

Si te interesa visitar los acervos históricos de la Universidad Iberoamericana, escribe a servicios. biblioteca@ibero.mx para consultar los pasos a seguir.

xisten dispositivos y maquinaria que es imposible operar sin el riesgo de hacerlo en ambiente húmedo o mojado. Para ello, hay condiciones de seguridad que debemos implementar, así como también incorporar dispositivos de protección especializados para la seguridad de las personas.

GUSTAVO MANUEL ESPINOSA RÜTTER

OSHA Master en seguridad y salud en el trabajo. Chairman de ASME Mexico Section. CEO de KRO AI. www.kro.mx| gerencia@kro.mx

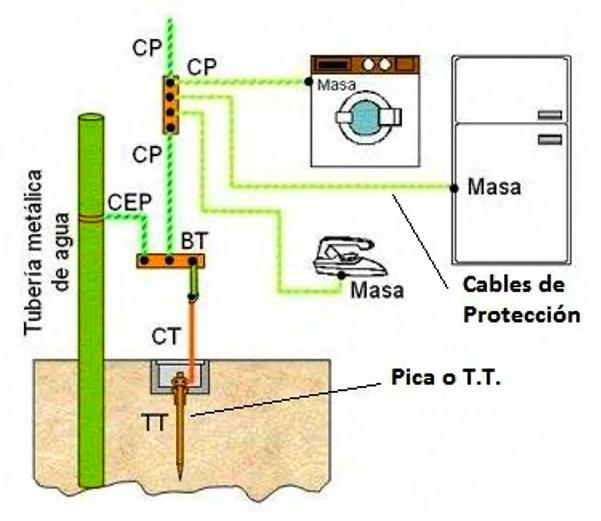

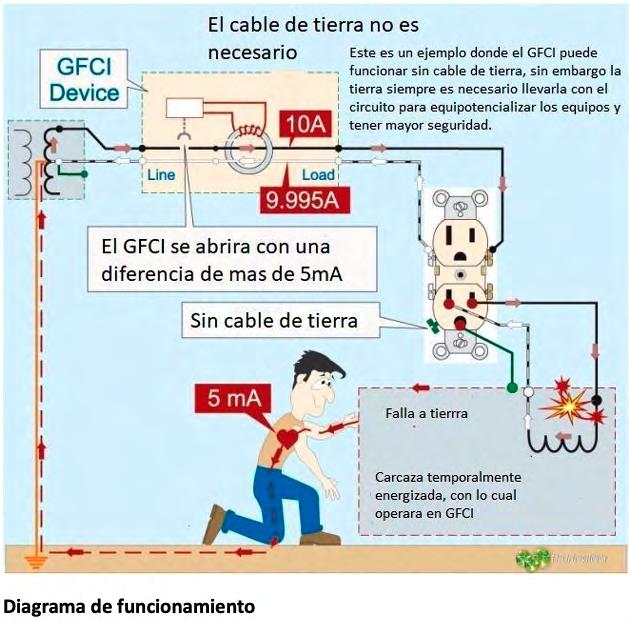

NOM -001-SEDE-2012, ART. 250 PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA Y DE EQUIPOS

• Contar con hilo de puesta a tierra, aterrizando todas las canalizaciones, cajas, gabinetes, tableros, accesorios de tuberías; charolas, ductos cuadrados o cualquier otro método de canalización.

Modo de conexión del cable a tierra:

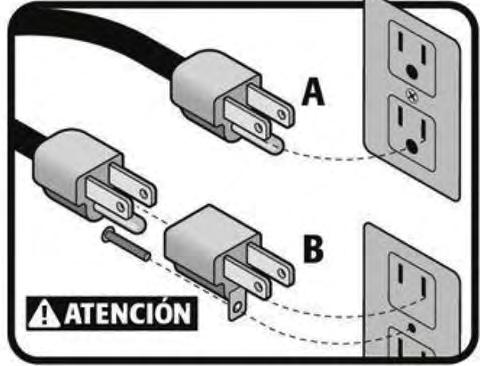

Nunca debemos retirar el polo a tierra, pues este es el que canalizará la falla a tierra y nos protegerá del choque eléctrico.

El cable debe ser continuo y conectado en cada accesorio, gabinete o caja; separado del neutro, no deben interconectarse.

Dispositivos de protección:

NOM -001-SEDE-2012, ART. 406-3

PROTECCION POR FALLA A TIERRA

• Contar con dispositivos de proteccion GFCI en áreas húmedas y mojadas como: sótanos, azoteas, áreas exteriores, jadines, alcobas, atracaderos de botes; cocinas, baños, alrededor de cisternas y cuerpos de agua y fuentes, y similares.

• Interruptores.

• Extensiones.

• Receptáculos (contactos).

¿Cómo

• Detectan fuga (desbalance entre fase y neutro) de más de 5 mA en el circuito alimentado y abren en un tiempo muy corto, en milisegundos.

Dispositivos de prueba de los GFCIs

• Las buenas prácticas y el comportamiento también juegan un papel clave en la protección de sistemas de riesgo húmedos y mojados.

Conclusiones:

Implementar:

• Hilo a tierra como protección principal en canalizaciones y equipos.

• Dispositivos en sitios de riesgo de humedad o agua.

• Comportamiento y buenas prácticas recomendadas por los fabricantes.

Instala,

mantén y prueba GFCIs en tus ambientes húmedos y mojados, pruébalos cada mes y, con

seguridad…

¡SEGURO NOS VEMOS!

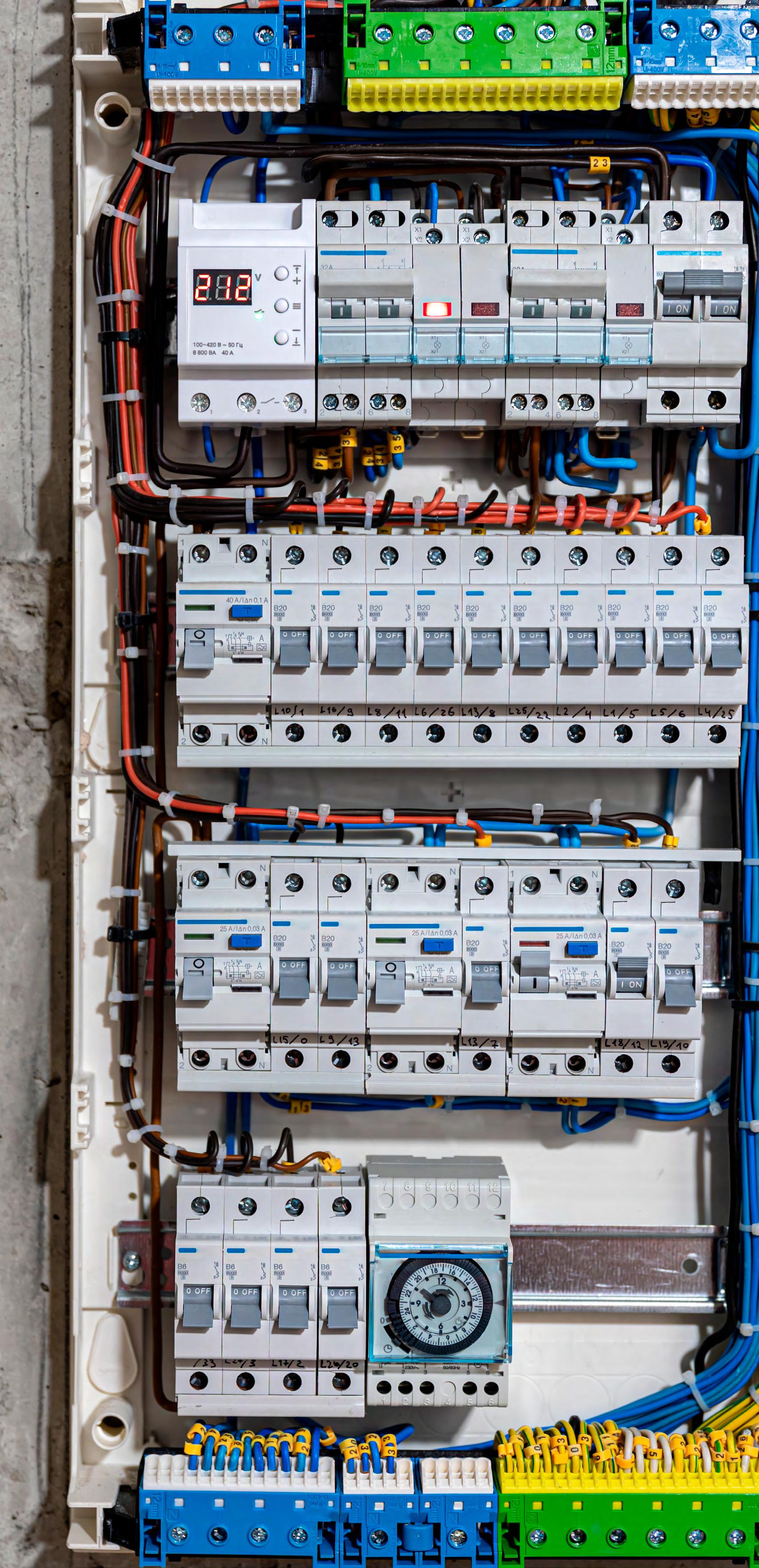

Por supuesto, todos saben que NFPA 70B ya ha sido un estándar durante dos años consecutivos… ¡a menos que vivas fuera del territorio continental de Estados Unidos!

LEE MCCLISH

¿Por qué importa? Cuando las luces se apagan y la energía se va, ¡entonces a todos les importa! En la Asociación de Seguridad y Confiabilidad Eléctrica (SARA) somos apasionados por la seguridad de los sistemas eléctricos y su tiempo de operación.

Los centros de datos no pueden cumplir con su misión principal sin energía, y ningún otro sector industrial puede hacerlo tampoco. Cualquiera que tenga un automóvil sabe que, si no le das mantenimiento, tarde o temprano dejará de funcionar. El equipo eléctrico normalmente se encuentra fuera de la vista, en algún lugar detrás de la instalación. La gente sabe que está ahí, pero lo da por hecho. Yo mismo hice esto durante 25 años en manufactura, hasta que surgió un problema: cortes de energía, fusibles fundidos en la subestación, etc.

Plant Services es una gran revista que tiene el pulso de todo lo relacionado con mantenimiento y confiabilidad. En abril realizaron una encuesta de seguridad eléctrica 2025, revelando los principales riesgos para las instalaciones manufactureras. La seguridad siempre debe ser la principal razón para mantener adecuadamente los equipos eléctricos —o cualquier tipo de equipo—. Excelentes fuentes sobre este tema son la Electrical Safety Foundation International y, por supuesto, la Electrical Safety and Reliability Association.

Sabiendo la importancia de la energía en un centro de datos, se consultaron las normas NFPA 70B, IEEE y ANSI/NETA MTS para desarrollar un plan sólido de mantenimiento eléctrico. Recomendaría a cada gerente de planta asegurarse de que exista un Plan de Mantenimiento Eléctrico (EMP en inglés) por escrito, tal como lo exige NFPA 70B. Entre las fuentes antes mencionadas, hay una gran cantidad de requisitos y recomendaciones. Cumplir con todos probablemente sea costoso; no cumplir con ninguno llevará, tarde o temprano, al desastre. El punto medio ideal consiste en evaluar posibles fallas, analizar las reales y equilibrar el riesgo y el impacto en la instalación al completar el mantenimiento.

Recomendaría a cada gerente de planta asegurarse de que exista un Plan de Mantenimiento Eléctrico por escrito, tal como lo exige NFPA 70B.

Soy un fuerte defensor de consultar con el personal que realiza el trabajo en campo, ya sea para crear un plan de mantenimiento preventivo o para establecer estándares para cualquier tarea de mantenimiento. Ellos saben qué actividades agregan valor y cuáles no son realmente necesarias. El objetivo es realizar las tareas que prevengan fallas, revelen el estado real del equipo y lo mantengan correctamente.

El objetivo es realizar las tareas que prevengan fallas, revelen el estado real del equipo y lo mantengan correctamente.

A continuación, se muestra una lista de fallas en sistemas eléctricos que he experimentado y con las que tal vez te identifiques:

1. Arco eléctrico en transformador de media tensión debido a una mala instalación.

2. Resultados DGA (Análisis de Gases Disueltos) de un transformador de alta tensión con más de 50 mil ppm de hidrógeno.

3. Multa de 6 mil dólares en la factura mensual de electricidad por bajo factor de potencia.

4. Alta quinta armónica que genera problemas de control en la planta debido al uso de muchos variadores de frecuencia (VFD).

5. Pérdida de equipos electrónicos por descargas eléctricas o sobretensiones de la compañía eléctrica.

6. Fusible de alta tensión que se abre y resulta que sí tienes un repuesto (de hace 10 años).

¿Cómo quedan las fallas ocultas detectadas mediante diversos métodos de prueba?

1. Escaneo infrarrojo que revela una fase significativamente más alta en el suministro de media tensión.

2. Detección de un buje agrietado o un nivel de aceite bajo en la subestación de alto voltaje.

3. Resultados DGA con alto acetileno que revelan una descarga parcial.

4. Lecturas de alta resistencia en fusibles, pararrayos, aisladores, etc.

5. Mediciones de potencial en el sistema de puesta a tierra que revelan resistencia alta o infinita.

Realizar un FMEA (Análisis de Modo y Efecto de Fallos) en tus equipos eléctricos de alto riesgo —donde una pérdida podría provocar una interrupción— es altamente recomendable. Esto incluye transformadores, tableros, cables, interruptores, seccionadores… principalmente de media o alta tensión. No olvides otros dispositivos que están fuera de la vista y de la mente, como baterías: por ejemplo, baterías de subestación, paneles de alarma contra incendios, sistemas de seguridad, celdas de media tensión, luces de emergencia y de salida.

Otros aspectos de un EMP sólido son las estrategias de fin de vida útil, la planificación de obsolescencia y la ciberseguridad para los dispositivos electrónicos. Desarrollar un plan de reenergización después de un corte de suministro eléctrico ayudará a consolidar algunos de los planes necesarios.

El equipo eléctrico debe considerarse altamente crítico y recibir el nivel de atención correspondiente, quizá incluso más que el equipo de producción. ¡Mantengamos las luces encendidas!

Lee McClish es actualmente director de Mantenimiento y Confiabilidad en NTT GDC, una empresa global de telecomunicaciones y centros de datos. Sus cargos anteriores fueron en BASF, Graphic Packaging y Packaging Corporation of America, desempeñándose como Ingeniero de Confiabilidad, Ingeniero de Mantenimiento, Gerente de Confiabilidad Centrada (RCM) y Gerente de Producción. También sirvió en la Marina de los Estados Unidos como Oficial de Submarinos. Posee una Licenciatura en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Ohio Northern y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Ashland.

Cuenta con las siguientes certificaciones: Profesional Certificado en Mantenimiento y Confiabilidad (CMRP), patrocinado por la Society of Maintenance and Reliability Professionals. Líder Certificado en Confiabilidad (CRL), patrocinado por Reliability Web y acreditado por los Asset Management Professionals. Gerente Certificado de Mantenimiento de Planta (CPMM), patrocinado por la Association for Facilities Engineering. También es autor del libro “Maintenance Leadership 101”, publicado por Reliability Web y disponible en Amazon.

De los laboratorios al tablero de control: cómo los agentes de IA ya operan en la red eléctrica y por qué su gobernanza es urgente

¿Qué es la Eficiencia Energética?

Por principio de cuenta, quiero que sepas de qué se trata la eficiencia energética: esta consiste en usar menos energía para realizar la misma actividad o servicio, sin perder calidad ni productividad.

En pocas palabras, es hacer más con lo mismo y, no se trata de pensar o decir que eso no se puede, ya que si hay alguien que ya lo logró, pues es más que posible.

Ingeniero industrial experto en Eficiencia Energética

En los entornos industriales o comerciales, esto se traduce en tres puntos importantes:

Reducir el consumo de electricidad sin afectar la operación-

Te comparto unas acciones que se pueden hacer:

La optimización de todos los Motores Eléctricos

• Usar variadores de frecuencia (VFD): ajustan la velocidad del motor a la necesidad real.

• Reemplazar motores antiguos por motores de alta eficiencia (IE3 o IE4).

• Mantenimiento preventivo: motores mal lubricados o desalineados consumen más.

Por ejemplo, una bomba funcionando al 100% cuando solo se necesita al 60% está desperdiciando energía. Un VFD puede reducir el consumo hasta un 30-50 por ciento.

• Sustituir focos tradicionales por LEDs de alta eficiencia.

• Instalar sensores de presencia y luz natural para controlar encendido/apagado.

• Zonificar áreas de iluminación según sea el uso.

Por ejemplo, en naves industriales, cambiar a LED puede ahorrar entre 50% y 70% en iluminación.

3. Instalar Sistemas de Climatización

• Mantenimiento periódico de aires acondicionados y enfriadores.

• Usar equipos con tecnología inverter.

• Aislamiento térmico adecuado en techos, ventanas y ductos.

• Automatizar el encendido/apagado con sensores o temporizadores.

Por ejemplo, en oficinas o centros comerciales, ajustar la temperatura solo 1–2 °C puede representar ahorros del 5–10 por ciento.

• Instalar bancos de capacitores automáticos para evitar reactivos innecesarios.

• Mejorar la eficiencia del sistema eléctrico para reducir las penalizaciones en la factura.

Por ejemplo, una planta con factor de potencia 0.85 puede pagar hasta un 20% más en su recibo.

5. Tener una Medición y Monitoreo en Tiempo Real

• Instalar medidores inteligentes o sistemas SCADA/EMS para detectar picos de consumo y corregir ineficiencias.

• Comparar consumo por área, turno o proceso. Por ejemplo, detectar un equipo que queda encendido fuera de turno permite apagarlo y ahorrar cientos de kWh al mes.

6. Colocar Automatización y Control

• Programar horarios de operación para maquinaria, iluminación o HVAC.

• Instalar controladores programables que eviten errores humanos.

Por ejemplo, un sistema de control puede apagar equipos no críticos en horas pico para reducir demanda.

7. Realizar la Capacitación al personal

• Concientizar sobre buenas prácticas de uso de energía.

• Involucrar a los operadores para reportar fugas, fallas o equipos mal operados.

Por ejemplo, un operador que sabe que una máquina debe apagarse entre procesos puede ahorrar miles de pesos al año.

Optimizar procesos, maquinaria, iluminación, climatización, etc.

El objetivo es reducir el consumo energético en los procesos productivos o administrativos, sin disminuir la calidad ni la capacidad.

Algunas acciones que te comparto:

• El mapeo de procesos: identifica cuellos de botella o etapas ineficientes.

• La automatización: uso de controladores lógicos programables (PLC), sensores y temporizadores.

• Producción bajo demanda: evita funcionamiento innecesario fuera de turnos.

• Mantenimiento preventivo: procesos mal calibrados consumen más.

Por ejemplo, una línea de producción que automatiza el arranque y paro en función de sensores puede reducir el consumo energético en un 15 por ciento.

El objetivo primordial es asegurar que los equipos consuman solo la energía necesaria para cumplir su función.

Algunas acciones:

• Instalar variadores de frecuencia (VFDs) en motores y bombas.

• Sustitución de equipos obsoletos por versiones de alta eficiencia.

• Lubricación, alineación y limpieza periódica.

• Revisión de sobredimensionamiento: usar maquinaria adaptada al nivel de carga real. Por ejemplo, cambiar un motor IE1 por uno IE3 reduce el consumo entre un 5% y un 10%, sin cambiar la producción.

El objetivo es usar solo la luz necesaria donde y cuando se necesite, sin afectar la visibilidad ni la seguridad.

• Sustituir luminarias por LED de alta eficiencia.

• Instalar sensores de movimiento o luz natural.

• Zonificar la iluminación por áreas y actividades.

• Implementar programas de encendido/apagados automáticos.

Por ejemplo, en un almacén grande, cambiar a LED y controlar zonas por sensores puede reducir el consumo en iluminación hasta en un 60 por ciento.

El objetivo es mantener confort térmico y condiciones ambientales adecuadas con el mínimo consumo energético.

• Uso de equipos con tecnología inverter.

• Control automático de temperatura por horario y ocupación.

• Mantenimiento regular (filtros limpios, revisión de fugas).

• Aislamiento térmico en ductos, techos y ventanas. Por ejemplo, subir el termostato de 22 °C a 24 °C en oficinas puede representar un ahorro del 6-10% sin afectar el confort.

El objetivo es tener visibilidad y control del consumo en tiempo real para tomar decisiones informadas.

• Instalar medidores de energía por zona o equipo.

• Usar software de gestión energética (EMS).

• Establecer indicadores clave de eficiencia energética (KPI).

• Hacer auditorías energéticas periódicas.

Por ejemplo, detectar una bomba que consume más de lo esperado puede llevar a su reparación o reemplazo, reduciendo pérdidas ocultas.

Disminuir costos operativos y emisiones de CO₂.

Reducir costos y emisiones no es una coincidencia, es una consecuencia de todo lo anterior; por lo tanto, se debe trabajar en cada proceso, buscando la mejora continua, empezando por conocer y auditar cada proceso y analizar las pérdidas que se estén dando y eliminarlas.

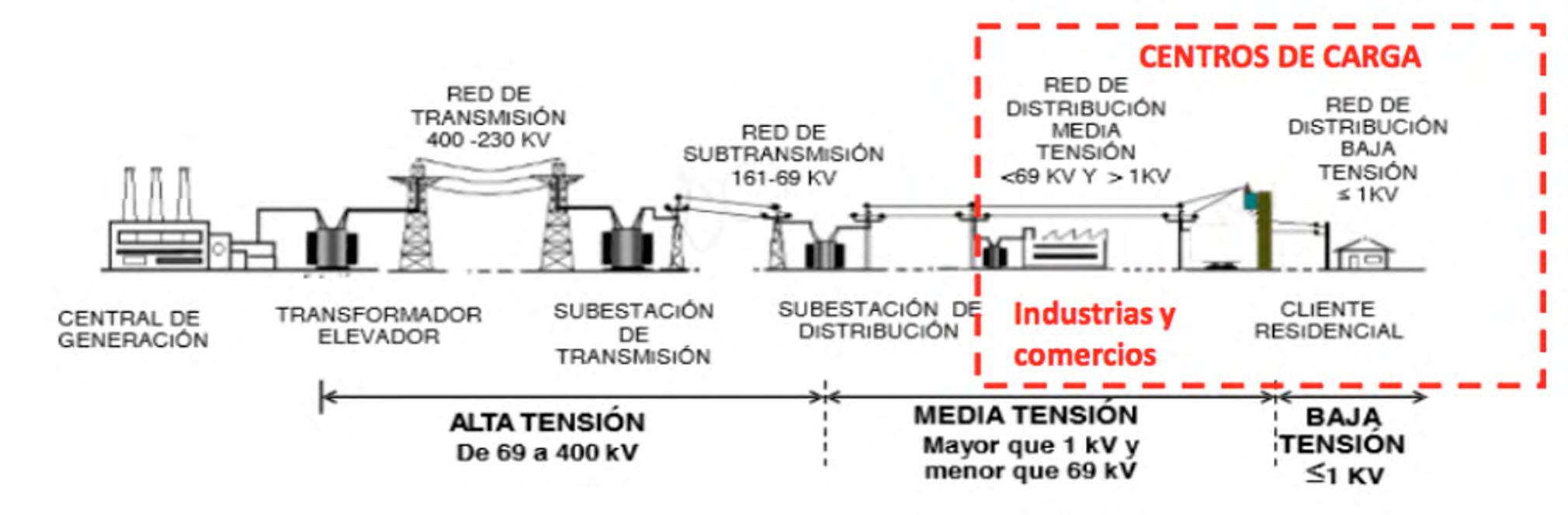

¿Qué es el Código de Red?

El Código de Red (especialmente en México y países con reguladores similares) es una normativa técnica obligatoria para usuarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en México.

Código de Red establece:

Criterios técnicos mínimos para:

Calidad (voltaje, frecuencia, armónicos)

Confiabilidad (resiliencia del sistema)

Seguridad (para el operador de red y para las instalaciones del usuario)

¿A quién aplica?

A todos los usuarios conectados en media y alta tensión, especialmente:

Parques industriales

Centros comerciales grandes

Fábricas

Hospitales

Data centers

Edificios con subestaciones

Relación entre Eficiencia Energética y Código de Red

Sin duda alguna ambos mejoran el desempeño eléctrico

La eficiencia energética reduce la demanda y mejora el factor de carga.

Cumplir con el Código de Red implica controlar el factor de potencia, distorsión armónica y fluctuaciones de voltaje, lo cual evita penalizaciones y mejora la eficiencia.

El impacto económico que se produce:

Equipos eficientes reducen el consumo (kWh), y al mismo tiempo, ayudan a cumplir los parámetros del Código de Red (factor de potencia, etc.).

Invertir en eficiencia energética puede ayudarte a evitar sanciones por incumplimiento del Código de Red.

Conclusión

El Código de Red no es solo una obligación regulatoria, sino una oportunidad para que las empresas mejoren su eficiencia energética, reduzcan sus costos operativos y aumenten su competitividad. ¿Qué te parece?, ya ves que no todo es malo.

Cumplir con el Código de Red va de la mano con implementar medidas de eficiencia energética. Ambas estrategias se potencian entre sí.

Recuerda que, siempre se requiere un gran esfuerzo de todos a fin de lograr la meta, pero vale la pena.

"El último 10% que se necesita para lanzar algo requiere tanta energía como el primer 90 por ciento". - Rob Kalin

Por: Aranza Bustamante y Juan Carlos Chávez

Fotos: Cortesía de Ameneer

El pasado 21 de octubre, el salón Foresta de la Ciudad de México recibió al Cuarto Foro de la Eficiencia Energética, un evento organizado anualmente por la Agencia Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética (Ameneer), donde se discuten los últimos avances y las tendencias del sector.

El también denominado Día Ameneer ofreció una conferencia magistral impartida por Mike Umiker, director de Energy Efficiency Movement, una ponencia protagonizada por Ricardo Velázquez Lechuga, presidente de la Ameneer y cuatro paneles con académicos, representantes gubernamentales y líderes clave en la industria, quienes hablaron sobre los retos y las oportunidades a las que se enfrentan para alcanzar la eficiencia energética y la sostenibilidad en México. Entre los temas que se abordaron en esta cuarta edición se encuentran: la eficiencia energética como un impulsor de negocios y competitividad, el agua como aliada estratégica de la eficiencia energética, la expansión de los data centers en México y el financiamiento verde y ESG.

Eficiencia energética: del compromiso climático al impulso económico

“Si no hubiera habido acciones de eficiencia energética en el pasado, nosotros consumiríamos 17% más de energía”, dijo Israel Jáuregui, director general de Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (Conuee), previo al comienzo del evento, que finalmente fue inaugurado a las 9:26 de la mañana. Enseguida, el Día Ameneer tuvo como protagonista a Mike Umiker con su keynote session, en la que destacó una idea clave que definió el rumbo del evento: ‘la eficiencia se ha convertido en un impulsor crucial del negocio que garantiza competitividad y seguridad energética’.

Enfatizó que, en México, donde un tercio de la energía es consumida por las industrias, la eficiencia es el "fruto más fácil de alcanzar" para lograr el cero neto para 2050. Esta meta se alinea con el compromiso de México en la COP28 de 2023 de duplicar el progreso en eficiencia energética para 2030.

A pesar del potencial, Umiker advirtió que la inversión se enfrenta a varios obstáculos, el primero es la falta de financiamiento. A esto se suma un desafío local: la expectativa de un retorno de inversión de uno a dos años ―lo cual contrasta con la norma global de tres a cinco años― y la necesidad de actualizar la infraestructura obsoleta. Para superar estas barreras, señaló que es fundamental la colaboración público-privada y subrayó que las políticas públicas deben ser ágiles y estables para incentivar las inversiones a largo plazo del sector privado, el cual debe aportar aproximadamente el 80% de las inversiones para alcanzar el cero neto.

Además, Umiker aseguró que la eficiencia energética pasó de ser un impulsor de la descarbonización a un potente impulsor de negocios que garantiza la seguridad y disponibilidad de la energía: “La narrativa ha cambiado un poco, de ser un impulsor puro de la descarbonización a convertirse en un impulsor de negocios”.

Contenido de valor sobre EE

Durante el primer panel titulado “Eficiencia energética y descarbonización" se identificaron sectores de gran potencial, como la industria, que consume cerca de un tercio de la energía del país, y la construcción, responsable del 42% de las emisiones globales. Se habló de la urgencia de aplicar estrategias de descarbonización, especialmente en el contexto latinoamericano, donde más del 80% de la población reside en polos urbanos.

El espacio fue moderado por Inder Hernán Rivera Urieta, experto en energía renovable y estrategia de descarbonización, y en él participaron Jorge Alfredo López Arteaga, cofundador y director de área de NRGY Solutions; la arquitecta África Rubio, sustainability services director Cushman & Wakefield, y César Adrián Arreola Croda, especialista en energía de World Bank.

Los expertos abordaron la necesidad de involucrar a toda la cadena de valor, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas —las cuales a menudo carecen de recursos y acceso a financiamiento— a través de la exigencia de los grandes clientes y mediante el uso de normativas e incentivos fiscales y financieros.

Tras el primer panel, Ricardo Velázquez, presidente de la Ameneer y también director de Servicios Energéticos de ACCIONA Energía, presentó la ponencia titulada “Definiendo el nuevo status quo: cómo los grandes industriales aceleran su transición energética” en la que destacó la urgencia crítica de la transición, pues solo quedan cuatro años para alcanzar los objetivos de sostenibilidad fijados para 2030.

Velázquez dijo que la mayor barrera para la ejecución de proyectos es la visión de rentabilidad a corto plazo, ya que muchas empresas prefieren no invertir si la ganancia no se produce en menos de tres años. Frente a este panorama, insistió en la necesidad de acciones simultáneas: “Yo creo que en eficiencia energética tienen que ser esfuerzos paralelos en un mundo que crece aceleradamente". Agua y eficiencia energética.

El segundo panel denominado "Eficiencia energética y agua: un binomio estratégico", subrayó la necesidad urgente de abordar la energía y el agua como un sistema integrado. La conversación reunió a Fairuz Loutfi del Instituto de Recursos Mundiales (WRI México), Patricia Hernández Martínez de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS) y al ingeniero Jorge Atala Palacios, director de NAMA PyME, GIZ México.

Las participantes recordaron una de las crisis más fuertes a las que se enfrentaron los organismos operadores de agua en México. En 2018 la tarifa 06 (para usos públicos) fue reclasificada como tarifa industrial, lo que resultó en un incremento de más del 60% en los costos energéticos. El gasto nacional promedio por el mismo consumo de energía se disparó de 9 mil millones a más de 15 mil 500 millones de pesos.

Las expertas coincidieron en que la colaboración interinstitucional —que abarque al usuario, la academia, el sector financiero y la cooperación internacional— es indispensable para generar y escalar soluciones innovadoras que permitan superar la barrera del financiamiento y revertir esta crisis.

“En la medida en la que realmente logremos implementar este tipo de medidas innovadoras y con que haya una institución, un organismo que decida tomar el riesgo, a lo mejor controlado, con el apoyo de la iniciativa pública o de la cooperación internacional, podemos generar un primer caso de éxito y con toda seguridad se va a poder replicar”, finalizó Jorge Atala.

La expansión de los data centers desató un intenso debate sobre el consumo energético y la sustentabilidad durante el tercer panel. Liderado por María Valencia, directora comercial de Energy Exolar, contó con la participación de expertos como Rogelio Buenía, director de infraestructura para centros de datos de IGSA; Eduardo López Bejarano, general manager México de Wesco Anixter, y Pedro Bejarano, director general de Energy Cloud México.

Los panelistas iniciaron destacando que las inversiones en infraestructura digital estarán alcanzando una magnitud de 14 mil a 15 mil millones de dólares en los próximos cinco años, una cifra que antes solo se veía en proyectos de alta envergadura como el petróleo y gas.

Señalaron que Querétaro es el foco principal del crecimiento, aunque enfrenta serios desafíos de suministro de energía y agua. Dada la naturaleza intensiva en consumo de energía de esta industria, lo que más buscan los clientes es la continuidad operativa, lo cual obliga a modernizar más del 60% de los equipos industriales en México y diversificar soluciones.

Ante la insuficiencia de capacidad energética, los participantes señalaron que la solución más viable a corto plazo es la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el modelado predictivo, ya que permitiría a los centros de datos controlar picos de uso y predecir consumos críticos.

Financiamiento verde en México

El cuarto panel titulado “Financiamiento verde y ESG” (Ambientales, Sociales y de Gobernanza, por sus siglas en inglés) tuvo como protagonistas a María José Berrueta, gente de sostenibilidad de BBVA; Estefanía Michel Cid, directora de finanzas de Santander; Valeria Cantú, presidenta de finanzas sostenibles en HSBC y Ricardo Velázquez, presidente de la Ameneer.

Los panelistas hablaron de la evolución, los desafíos y el rol del sector financiero en el desarrollo de proyectos sostenibles, concluyendo que existe una notable falta de madurez y alineación en la adopción de la sostenibilidad entre las empresas mexicanas.

“Tenemos a las empresas que llevan años haciendo emisiones, por ejemplo, de instrumentos financieros con esta parte de sostenibilidad. Ellos nos enseñan a nosotros en temas de sostenibilidad y tenemos otros que no saben ni qué es la palabra sostenibilidad”, detalló María José Berrueta.

Las expertas de BBVA, Santander y HSBC coincidieron en que a pesar de todo, el sector financiero ha impulsado activamente el financiamiento sostenible, y mencionaron la Taxonomía Sostenible de México como un piso parejo que determina qué proyectos son elegibles para ser considerados verdes.

“No se puede pasar de un día a otro de energía a energía renovable. Hay un ámbito intermedio que nos ayuda a ir descarbonizando, a ir reduciendo emisiones e ir adoptando modelos de negocio más sostenible”, dijo Estefanía Michel Cid.

La palabra llevada a la acción

Tras una larga jornada de conversaciones con intercambio transversal de ideas, el espacio fue aprovechado para firmar convenios, como el de la Association of Energy Engineers Capítulo Nuevo León ―que busca promover la eficiencia energética y la capacitación profesional en el estado― y para presentar acuerdos, como el Acuerdo Nacional de Eficiencia Energética ―iniciativa promovida por la Conuee para fomentar una cultura de sustentabilidad energética en el sector empresarial y otros actores de la sociedad―.

Como en otras ediciones, el Foro de la Eficiencia Energética concluyó con la entrega de premios a tres empresas líderes que con sus proyectos contribuyen de manera significativa a la descarbonización: Schaeffler Transmisión (ganadora en la categoría de Mediana Empresa), Batu Energy (ganadora en la categoría de Servicios y Comercio) y General Motors de México (ganadora en la categoría de Gran Industria).

En el marco del Día Ameneer, con el objetivo de destacar y promover la eficiencia energética como pilar fundamental del sector energético, se realizaron diversas entrevistas con destacados actores clave de la industria. Estas conversaciones permitieron profundizar en los retos, oportunidades y avances en materia de consumo responsable, tecnologías emergentes, normatividad y formación especializada.

La visión conjunta de líderes de clústeres, organismos técnicos, asociaciones y empresas del sector refleja la importancia de la colaboración entre gobierno, academia e iniciativa privada para acelerar la transición energética y consolidar prácticas eficientes que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y económica de México.

Israel Jáuregui, director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), enfatizó que la eficiencia energética trasciende la compra de tecnología; es, fundamentalmente, un asunto de sensibilización. Subrayó que la responsabilidad del ahorro y el consumo recae en las personas que utilizan esos sistemas:

“Creo que la eficiencia energética, más que comprar un aparato o un sistema, implica que las personas que los utilizan estén sensibilizadas de que cualquier consumo adicional o ahorro de energía depende de ellas. Es importante que el ahorro no solo sea en las industrias, sino también en sus trabajos, en sus casas, en sus escuelas, y en todo el comportamiento del ser humano: en su transporte, en su hogar… es en todos lados. Por eso es importante que las personas estén sensibilizadas”.

Jáuregui señaló que la transición energética y la sustentabilidad exigen un cambio de hábitos generalizado para preservar los recursos de las futuras generaciones. Respecto a los obstáculos, identificó la falta de información y la necesidad de un mercado de productos y servicios más amplio que genere confianza y evite la venta de “productos milagro”. Argumentó que muchos invierten primero en renovables porque es más visible, pero la eficiencia debe ser siempre el primer paso:

“Siempre es bien importante primero tener la claridad de qué estás consumiendo, quién lo está consumiendo, a qué hora lo está consumiendo y para qué. Una vez que tengas esa información, entonces sí tratar de ahorrar energía. Si vas a contratar energía renovable o instalar un sistema de autoabasto, que sea de acuerdo con tu consumo real. Básicamente sería eso”.

Una de las principales acciones de la Conuee es el programa de normalización, contando actualmente con 34 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para equipos y sistemas. Explicó que, en un hogar, el 80% del consumo de energía pasa por un equipo normalizado. La administración actual impulsa 14 nuevas NOM para incluir televisiones, hornos de microondas, hornos eléctricos, regaderas eléctricas, motocicletas, autos y camiones:

“Pensamos que, con estas nuevas normas durante este sexenio, prácticamente el 95% del consumo

de energía de un hogar será a través de un equipo o sistema con norma oficial mexicana. Eso es algo que muchas veces las personas ni se dan cuenta. Cuando se descompone su refrigerador y compran uno nuevo, seguramente será mucho más eficiente que antes. Esa es una de las cosas que estamos haciendo”.

Además de la normalización, la Conuee difunde información —como una guía con más de 100 consejos de ahorro—, imparte cursos de sistemas de gestión de energía y, gracias a la nueva Ley de Planeación y Transición Energética, sus opiniones son ahora vinculatorias para la administración pública federal, Pemex y CFE. También destacó los acuerdos voluntarios con empresas, que cubren desde Pymes hasta grandes corporativos. Jáuregui enfatizó que la eficiencia se está convirtiendo en una obligación, impulsada por los informes ASG:

“Hoy no nada más tienes que decir que eres eficiente, sino demostrarlo. Y eso hará que pronto el ahorro de energía sea una obligación, porque es lo más barato para disminuir tu consumo y, por ende, tus emisiones. ... La eficiencia energética debe situarse como el primer combustible de México y del mundo”.

María Valencia, Chief Commercial Officer de Energex Solar, situó la conversación en la problemática global del cambio climático, el aumento de la temperatura y los fenómenos extremos que impactan tanto a la industria como a la vida diaria. Recalcó la máxima de que “lo que no mides, no lo puedes mejorar” para impulsar la eficiencia energética.

Identificó un cúmulo de obstáculos para la implementación de medidas de eficiencia energética. Primero, los culturales, donde quienes toman las decisiones muestran miedo o desconocimiento a pesar de la accesibilidad de las herramientas. Segundo, los tecnológicos, citando el hidrógeno verde (que aún no es competitivo) y tecnologías como el liquid cooling para centros de datos, cuyo desarrollo no avanza al ritmo de la necesidad. Finalmente, el obstáculo de capital y financiamiento, aunque reconoció que este último se está convirtiendo también en una oportunidad, dado que los bancos buscan invertir en proyectos sostenibles.

Al discutir el rol de las nuevas tecnologías, Valencia destacó el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) para medir, prevenir y gestionar el consumo energético. Proyectó un futuro de microgeneración en el que los consumidores se conviertan también en generadores, aliviando la saturación de la red eléctrica nacional:

“Yo creo que el futuro de la energía, para cualquier consumidor —tanto pequeño como de gran escala—, es que podrá generar su propia energía, o sea, que se vuelva un generador además de consumidor, donde exista esta microgeneración: paneles solares, almacenamiento y, evidentemente, un sistema de inteligencia artificial que esté midiendo en tiempo real cómo está consumiendo y que pueda prever hacia los siguientes meses y años cómo comportarse e implementar estas tecnologías”.

Sobre el panorama de México, Valencia señaló que ya existe normativa y regulación que exige estándares de eficiencia, aunque la implementación aún debe acelerarse. Vislumbra una tendencia en la que las empresas adoptarán estas medidas no solo por obligación, sino porque les generan ahorros y competitividad:

“Yo al menos lo que les digo siempre es: no se esperen a que llegue alguien y los obligue, sino que también lo vean como una oportunidad, porque al final del día esto se traduce en costos y en números que van a poder reducir y reinvertir en mejorar su negocio. Entonces, es una manera de hacernos competitivos y yo creo que a México no le queda de otra: vamos para allá”.

Finalmente, resaltó que la eficiencia energética es el paso fundamental para la transición, incluso antes que la introducción de las energías renovables:

“Definitivamente no hay mejor kilowatt consumido que el que no se consumió, y de ahí el que sea renovable, diría yo. Entonces, a veces cuando hablamos de transición energética no hay una receta mágica de pasos a seguir, pero definitivamente la eficiencia debería ser el primero, porque justo así es como identificas dónde están tus bemoles de consumo y dónde sí necesitas energía”.

Eleazar Rivera Mata, director general del Clúster Energético de Nuevo León, inició la conversación destacando la importancia de que todos los actores —empresas, gobiernos y ciudadanos— sean conscientes de sus consumos energéticos, hídricos y eléctricos. Subrayó que la colaboración de la triple hélice (gobierno, academia e iniciativa privada) es fundamental, especialmente considerando que la entrevista coincidió con el Día Internacional del Ahorro de Energía.

El director explicó la función esencial de los clústeres en Nuevo León, adscritos a la Secretaría de Economía, donde actúan como facilitadores. En el contexto energético, el clúster sirve como un bastión para dar seguimiento a proyectos públicoprivados, asegurando la continuidad ante cambios administrativos en los sectores público o privado. También resaltó el papel de la academia en la formación del capital humano, clave para atender las necesidades de las cadenas de valor de la industria.

Integrando estos elementos, Rivera definió dónde reside la verdadera soberanía energética: “El único concepto donde sí somos soberanos, ya sea como ciudadanos o como iniciativa privada, es en cómo estamos consumiendo la energía. Tan importante es cómo la generamos como cómo la consumimos. Y en México, el consumo es la soberanía donde nosotros podemos ejercer prácticas o mejores prácticas.

Es por eso por lo que el ahorro de energía y la eficiencia energética no solamente funcionan como una herramienta financiera para proyectos, sino también como un bastión de integridad para poder obtener objetivos ambientales. Y, hablando de los de pie de piso, también es una herramienta que nos permite tener una mejor calidad de vida al mejor precio”.

Al abordar los obstáculos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para implementar medidas de eficiencia energética, Rivera Mata optó por verlos como oportunidades. Mencionó que la tecnología ya es asequible, citando la popularización de tecnologías como los variadores de frecuencia (inverter) en electrodomésticos y la automatización del hogar (domótica), que eran costosísimas hace diez años. Sin embargo, el desafío actual se centra en la capacidad humana:

“Creo que a veces es falta de capacidad, como decía Jorge ahorita en una de las conferencias, capacidad técnica. Necesitamos cada vez mayor formación especializada y en muy corto tiempo. Entonces, las microcredenciales van a jugar un papel muy importante para la reconversión laboral, que es el nombre del juego al final del día en el tema de eficiencia energética. Y en el tema de las industrias, otra ventaja —yo no veo un problema, sino una oportunidad— es el tema del financiamiento o la servitización”.

Añadió que la banca tiene apetito por apoyar a las PYMES para integrarse a las cadenas de valor, permitiéndoles ser eficientes y cumplir con requisitos de huella de carbono, esenciales para participar en el fenómeno de la relocalización (nearshoring). Sobre la colaboración, especialmente con organismos nacionales como Amener y Conuee, destacó que su carácter nacional exige la interacción entre estados. Nuevo León, con su fuerte ecosistema industrial, puede aportar su experiencia, pero también debe aprender de otras economías.

Finalmente, Eleazar Rivera destacó dos iniciativas clave del clúster: el acuerdo Climate Partnerships, un modelo danés pionero implementado en Nuevo León, elegido por su carácter industrial, ya que más del 70% de su energía se consume en este sector. Este programa busca la descarbonización para 2030. La segunda iniciativa es una estrategia de desarrollo de capital humano, realizada con el BID, que reveló una necesidad crucial:

“Lo que arrojó este estudio, para finalizar, es que precisamente lo más importante para nosotros en Nuevo León es la eficiencia energética. Es el ingeniero que conoce los fierros, que conoce ese último electrón de consumo, y es ahí donde yo veo una gran oportunidad, no solamente para el estado, sino para el país”.

Fairuz Loutfi, gerente de Economía Circular y Eficiencia Energética del World Resources Institute (WRI) México, centró su intervención en la urgencia de la conciencia energética, ligada directamente al crecimiento de la demanda desde la Revolución Industrial y la consecuente sobreexplotación de recursos y dependencia de combustibles fósiles. Mencionó que la generación de energía requiere grandes cantidades de agua, incluso recurriendo a procesos de desalinización que, a su vez, consumen mucha energía.

Para el WRI, la eficiencia energética es clave porque permite realizar operaciones y actividades con menor consumo sin sacrificar bienestar o confort. Una de las principales acciones de la organización es la implementación del Acelerador de Eficiencia en Edificaciones (BEA), que surgió a partir de la meta global de la ONU de duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. La Ciudad de México fue la primera ciudad en sumarse a este acelerador a nivel global. Loutfi explicó los tres compromisos centrales del BEA:

“Al 2020 cerramos con 60 ciudades, estados y municipios de todo el mundo que se comprometieron, firmaron un acuerdo de colaboración para sumarse e implementar tres compromisos: uno es política pública, y ahí entra esta parte de los reglamentos de construcción; otro es proyecto piloto, donde apoyamos tanto en el retrofitting o reacondicionamiento de edificaciones con tecnologías más eficientes. De ahí surge un reto de edificios eficientes, donde se busca lograr al menos 10% de ahorro en el consumo de energía de las edificaciones participantes a través de medidas operativas y tecnológicas de eficiencia energética. Y el tercer compromiso es el monitoreo y el intercambio de experiencias”.

También destacó que el WRI colaboró con la Conuee en la creación de una guía para la adopción y adaptación del Código de Conservación de la Energía (IEC) a nivel local, citando como caso de éxito al municipio de Mérida en 2018, por la inclusión de la eficiencia energética en su normativa de construcción.

Respecto a los obstáculos, mencionó el desconocimiento, la percepción inicial de que las

medidas son caras (a pesar de la existencia de acciones de nulo o bajo costo) y la falta de medición. Además, señaló la dificultad de comunicar los beneficios dentro de las propias empresas:

“También algo que vemos es que no se comparten estos buenos resultados o buenas prácticas, incluso al interior de las mismas empresas. A veces hemos detectado que, si no se impulsa desde ciertas áreas o si todos no tienen el mismo entendimiento del beneficio de estas medidas, solo es la parte técnica o el área de mantenimiento la que se preocupa por realizar algunas mejoras. Pero el poder transmitirlo a las áreas que toman las decisiones financieras o administrativas ha sido clave”.

El WRI, como organización técnica global, busca crear sinergias y alianzas con otros organismos internacionales y nacionales, asegurando que los esfuerzos no se dupliquen. Sobre la posición de México en la materia, Loutfi aseguró que el país “sí vamos bien y podemos ser referente en distintos temas”. Si bien hay avances que tomar como ejemplo de otros países, México ya cuenta con normativa (como la etiqueta de eficiencia energética) y tecnología disponible. El reto principal es la implementación y actualización de dicha normativa.

“Yo lo que veo es que sí existen esas herramientas, ya están en México y tenemos el potencial. Solo es cuestión de que no se pierda ese impulso y que también aprendamos de otras experiencias internacionales, pero adaptando las necesidades que tenemos como país. ... Ahorita estamos viendo incluso desde el gobierno que ya se está desarrollando hasta el Plan Nacional de Eficiencia Energética, lo cual también nos da mucho gusto escuchar”.

Finalmente, resaltó la importancia de la economía circular, viendo los residuos como insumos para otros procesos, lo que ayuda a ser más eficientes en el uso de energía, agua y materiales.

Jorge Alfredo López Arteaga, cofundador de NRGY Solutions y presidente del Capítulo Nuevo León de la Association of Energy Engineers (AEE), resaltó que la eficiencia energética ya no es una opción, sino una necesidad. Para los grandes consumidores industriales, la eficiencia ofrece un doble beneficio crucial:

“Las prácticas de uso eficiente de energía tienen precisamente dos beneficios principales. Uno es reducir costos en la operación —eso toda empresa lo quiere hacer—. Y el segundo es que, si uno consume menos energía que proviene de combustibles fósiles, va a haber un beneficio ambiental en la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces es un ganar-ganar: ganas porque reduces costos y ganas porque impactas menos en el medio ambiente”.

El principal obstáculo identificado por López es que las empresas están enfocadas en su core business (producir) y no en ser eficientes. Aunque existen prácticas de sentido común, hay muchas oportunidades técnicamente complejas que requieren de especialistas externos:

“Hay muy buenas prácticas de eficiencia energética que son muy de sentido común, ¿verdad? ... Pero hay cuestiones que son técnicamente más retadoras y que, evidentemente, alguien que se dedica a producir algo ni tiene interés ni tiempo para andar investigando qué otras cosas pueden hacer. [...] Una es la falta de información sobre lo que se puede hacer ya a nivel de piso, que excede lo que es sentido común. [...] Se necesita tener un ojo más crítico, y las personas evidentemente no lo tienen ni deben tenerlo, pero para eso entran las empresas de servicios@.NRGY Solutions contribuye realizando auditorías energéticas basadas en estándares como ASHRAE 211 e ISO 50002. Como presidente del Capítulo AEE Nuevo León, López explicó que esta asociación, nacida en Estados Unidos a finales de los años setenta tras una crisis energética, se enfoca en la formación de competencias técnicas:

“Lo que nosotros ofrecemos es precisamente traer estos seminarios de capacitación y certificaciones a los individuos que quieran formarse técnicamente en cuestiones de administración de energía, uso eficiente de energía, auditorías energéticas, medición y verificación, y adquisición de energía”.

La AEE ofrece certificaciones de reconocimiento internacional, como la de Certified Energy Manager (CEM), que incluso se exige en procesos de licitación. Respecto a la colaboración con Ameneer, López la describió como una relación natural, ya que la Asociación agrupa a empresas especialistas y el capítulo AEE ofrece capacitación, incluyendo precios preferenciales para los socios. Señaló que, en estos temas, las buenas prácticas deben compartirse, ya que todos están “en el mismo marco”.

En cuanto al futuro de la eficiencia energética en México, se mostró optimista, pues considera que los grandes consumidores estarán obligados por el gobierno a implementar sistemas de gestión de energía:

“Creo que ese futuro es brillante y considero que hay muchas oportunidades. Hay una mina de oro en la cuestión de que muchos usuarios tienen muy buenas salidas de oportunidad que son muy atractivas de corregir económicamente, pero lo que falta es personal con las competencias necesarias para ejecutarlas”.

Por: Juan Carlos Chávez

Mike Umiker

Director general de Energy Efficiency Movement

El Movimiento de Eficiencia

Energética (Energy Efficiency Movement) no nació simplemente como otra iniciativa corporativa. Fundado por ABB en 2021 y con la integración más tarde por Alfa Laval como su primer ‘mover’ ese mismo año (cofundador), surgió, de acuerdo por el director general de la iniciativa, Mike Umiker, de una profunda frustración. La tecnología necesaria para impulsar el consumo energético de manera sostenible ya existía, pero su adopción no estaba ocurriendo con la celeridad requerida.

En el marco del IV Foro de la Eficiencia

Energética y la Sostenibilidad, organizado por la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética y celebrado el 21 de octubre (Día Ameneer), Energía Hoy conversó con Mike Umiker, quien señala que, para alcanzar el objetivo crítico de cero emisiones netas (Net Zero) hacia 2050, la eficiencia energética debe ser primordial en todo sentido.

"La razón por la que el Movimiento de Eficiencia Energética fue construido y comenzó en 2021, fue un poco por la frustración de que, si bien la tecnología para ser más eficientes con el consumo energético ya existía, su adopción no estaba ocurriendo tan rápido como debería. La eficiencia energética es el 'fruto más fácil de alcanzar' (lowest hanging fruit) para impulsar el objetivo de cero emisiones netas (Net Zero) rumbo al 2050. De hecho, es el mayor impulsor; más de un tercio del esfuerzo total para alcanzar el objetivo en mención proviene precisamente de la eficiencia energética.

Así que, a partir de esta frustración, surgió la necesidad de decir: unamos fuerzas, prestemos también atención al sector industrial y comencemos esta iniciativa, dejando que se convierta realmente en un movimiento, tal como lo describe la palabra”.

Con más de 600 organizaciones adheridas en todo el mundo, el Movimiento de Eficiencia Energética articula su estrategia en tres pilares esenciales, de acuerdo con Mike: fomentar la colaboración, facilitar la capacitación y compartir las mejores prácticas. Esta estructura es vital, especialmente porque el propósito de la eficiencia energética ha evolucionado, trascendiendo el simple enfoque ambiental.

"Hasta hace aproximadamente uno o dos años, antes de que las situaciones geopolíticas cambiaran un poco, la eficiencia energética era el motor número uno para impulsar la descarbonización. Ahora, vemos la eficiencia energética mucho más como un motor de la competitividad, como un motor para la seguridad energética desde la perspectiva de un país; y para la disponibilidad de energía para las personas. Un enfoque central del trabajo que estamos realizando es también cómo podemos desbloquear la financiación, el capital, para impulsar la transición energética a través de la eficiencia energética”, indica Mike Umiker.

ABB y Alfa Laval, la columna vertebral Por otra parte, el rol de los cofundadores es fundamental en este esfuerzo de promover la eficiencia energética. ABB y Alfa Laval proporcionan el impulso que el movimiento necesita.

"Ambos cofundadores son muy cruciales y críticos, con sus propias fortalezas. ABB, con más de 100 mil empleados en todo el mundo, es líder del mercado en motores y convertidores de frecuencia, lo cual es un elemento clave de esta transición energética. Durante mi intervención en el Día Ameneer, mencioné que, si todos los motores pasan a una clase de eficiencia superior, se podría ahorrar un 10% de las acciones en eficiencia energética a nivel mundial. Por eso, como cofundadores del movimiento, para nosotros es fundamental mantener una estrecha relación con el sector privado, ya que así podemos impulsar el cambio. Estas dos compañías son una columna vertebral fuerte, que trae consigo su red de negocios para que podamos difundir y diversificar el movimiento; porque queremos que sea lo más inclusivo posible”.

Para cualquier empresa, o potencial ‘mover’, la adhesión al movimiento es sencilla y gratuita, ofreciendo beneficios como el reconocimiento como líder de pensamiento y acceso a colaboraciones de alto nivel. No obstante, el movimiento no se enfoca en el seguimiento de métricas individuales de sus miembros, sino en la facilitación del conocimiento colectivo. En otras palabras, para el Energy Efficiency Movement, el valor de la colaboración está sobre la medición de resultados.

“Nosotros no estamos siguiendo las acciones o logros de cada integrante del movimiento. ¿Por qué? Cuando comenzamos, el objetivo original fue unir industrias para romper silos y fomentar la colaboración. Hay empresas que hacen esto para ganarse la vida, y también, especialmente en las grandes corporaciones, el progreso de la eficiencia energética forma parte de sus datos financieros corporativos.

Por lo tanto, no añadimos valor si empezamos a hacer un seguimiento de esos aspectos. Nuestro valor añadido reside realmente en cómo podemos reunir a las empresas, cómo podemos compartir las mejores prácticas y cómo podemos aprender unos de otros. Ese es el núcleo que intentamos escalar globalmente y funciona bastante bien”.

La mayor barrera para la adopción de la eficiencia energética sigue siendo su alto costo inicial. Esta dificultad se acentúa en regiones como México, donde el retorno esperado de la inversión en activos es a menudo muy corto, de uno a dos años. A esto se suma, según Umiker, la falta de liderazgo.

“La barrera más grande es el alto costo inicial: son las finanzas. Y lo anterior sucede en realidad en todo el mundo, aunque sí se aprecian algunas diferencias en cada región. Por ejemplo, en México, el retorno esperado de la inversión en activos suele ser muy corto, de uno a dos años. El segundo tema es que vemos también, quizás es una palabra un poco dura, pero es una cierta falta de liderazgo. La dirección de las organizaciones debe estar en posición de tomar decisiones basadas en datos y comprender que hay un beneficio, y que no es solo el financiero, sino también la fiabilidad y el desgaste de sus equipos. Es como en casa, es mejor optar por el refrigerador un poco más caro, pero obtendrás el dinero de vuelta; es como si después de dos o tres años recibieras efectivo, en lugar de esperar 10 o 15 años pagándolo en la factura energética”.