HACIA LA COP30 LA ERA DE TRANSICIÓN:LA

FOBAPROA: LA DEUDA MILLONARIA TRASLADADA AL PUEBLO DE MÉXICO

CENTROS DE DATOS: LA PERDICIÓN DE MÉXICO PAG. 80 PAG. 76

UN LLAMADO URGENTE: CONCIENCIA Y ACCIÓN

En octubre, Energía Hoy dedica su portada a la COP30, próxima a celebrarse en Brasil, un evento decisivo que convocará a los líderes mundiales a enfrentar el desafío más urgente de nuestra era: el cambio climático. Esta conferencia es más que una cita diplomática, es un momento crucial para intensificar la acción global que permita proteger nuestro planeta y asegurar un futuro viable para las próximas generaciones.

El cambio climático ya no es una amenaza lejana; es una realidad que impacta a comunidades enteras en todo el mundo. México y el planeta sufren con mayor frecuencia y severidad de eventos extremos: incendios que devastan bosques, huracanes que arrasan costas, sequías prolongadas que agotan fuentes vitales de agua para millones. Estos fenómenos no son solo cifras o noticias, son señales claras de que el equilibrio ambiental se está rompiendo.

Más allá de la devastación natural, el calentamiento global está también relacionado con crisis humanitarias y conflictos en regiones afectadas, donde la inseguridad alimentaria y la escasez de recursos producto de cambios climáticos extremos se combinan con factores sociales y políticos. Esta compleja interrelación nos plantea un imperativo ético y práctico para actuar con urgencia y solidaridad.

Para México, la COP30 representa una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la reducción de emisiones y la implementación de políticas públicas que impulsen la transición energética. Sin embargo, también es un llamado a la sociedad entera, a gobiernos, empresas y ciudadanos, para adoptar estilos de vida más sostenibles, promover la innovación en energías limpias y proteger nuestros ecosistemas.

Como actores del sector energético, tenemos la responsabilidad de liderar cambios que fomenten un modelo de desarrollo más verde y resiliente, que contemple no solo la producción y consumo responsables, sino también la justicia ambiental y el acceso equitativo a los recursos. La colaboración regional y global es vital para alcanzar metas comunes que eviten un aumento irreversible de las temperaturas.

En Energía Hoy seguiremos informando y analizando las decisiones tomadas en la COP30, con el compromiso de facilitar la comprensión de los retos y soluciones que nos afectan a todos. Invitamos a nuestros lectores a sumarse a este esfuerzo global con una visión crítica y constructiva, conscientes de que el futuro está en nuestras manos.

Hoy más que nunca, la conciencia global debe despertar, y la acción unirse a la urgencia. El planeta no espera, y tampoco podemos hacerlo nosotros. La sostenibilidad será el legado que definirá nuestra generación.

PRESIDENTA & CEO

Juan Carlos Chávez

Director editorial de Energía Hoy

RUMBO A LA COP30: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA UN FUTURO

En el susurro de cada hoja, en el murmullo del viento y en el latido de la tierra, la voz del planeta nos envía un mensaje urgente: el tiempo se agota para actuar frente al cambio climático. La COP30 de Naciones Unidas, que tendrá lugar en Belén, Brasil, emerge como un faro en la penumbra, convocándonos a todos a un encuentro vital con nuestro destino compartido, recordándonos que esta casa común, la Tierra, clama por cuidado y respeto.

Es así como la COP30 desde el Cono Sur nos convoca a responder al llamado global con acciones que trasciendan discursos, con compromisos que enciendan la luz en cada rincón del país. Más allá de las fronteras y las agendas, se trata de honrar al agua, a la tierra, al aire y a quienes habitan en este mundo con nosotros. Para nuestra portada de octubre abordamos este pendiente de la mano de la Mtra. Blanca Algarra, catedrática del Tec de Monterrey; así como de Luis Carvajal de Siemens Energy, quienes comparten su expertise para dilucidar la importancia que conbra Brasil al ser la sede, así como el multilateralismo ambiental, justicia climática, biodiversidad, financiamiento y el papel de México; teniendo también en consideración el rol de las políticas públicas, la resiliencia de las redes energéticas y la transición tecnológica, así como las expectativas de esta COP30.

Por otro lado, bajo esta luz de esperanza y desafío, abrimos nuestras páginas para contar historias que vibran con el pulso de las energías verdes, como las solar fotovoltaica y la interesante propuesta de independencia energética de Quartux; el horizonte prometedor del hidrógeno verde en la pluma de WEN México; y una mirada a los retos que plantea la creciente industria de los data centers en el país.

En otro orden de ideas, estas páginas también recuerdan lo que fue el Fobaproa, un capítulo de nuestra historia con lecciones para entender la complejidad del cambio y la adaptación, en donde Jesika Torres del IMER nos invita a leer con ojo crítico y a construir sobre el aprendizaje.

De esta manera, nuestro octubre es un tejido donde ciencia, memoria y futuro se abrazan. En Energía Hoy somos testigos y cronistas de esta travesía, creyendo que cada gesto, cada esfuerzo y cada idea que suma, nos acerca más a ese equilibrio perdido que queremos recobrar. Invitamos a nuestros lectores a sentir esta llamada no solo como una noticia, sino como una misión en la que todas y todos tenemos voz y responsabilidad. Porque cuidar el planeta es cuidar de nosotros mismos, y en esa unión florece el verdadero poder del cambio.

for the energy transition

Te acompañamos en el cambio.

Con más de 150 años de innovación, te ofrecemos un servicio integral desde la planificación inicial del proyecto hasta la operación de tu planta. Con nuestra experiencia en el diseño de motogeneradores, trabajamos contigo para desarrollar soluciones energéticas diseñadas para el futuro. ¡Contáctanos, estamos listos para empezar!

OCTUBRE 2025

AÑO 21 No. 242 02

FRASES CON ENERGÍA

ENERGY & KNOWLEDGE

08

ABC ENERGÉTICO LAS ASIGNACIONES DE DESARROLLO MIXTO Y SUS CONTRATOS

Fluvio Ruiz

12

BOOKS AND ENERGY

LID EDITORIAL MEXICANA

ELECTRICIDAD

16

SEGURIDAD EN LA ENERGÍA

NUEVA NFPA 70E 2027. ESTÁNDAR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Gustavo Espinosa Rütter

24

EFICIENCIA ENERGÉTICA EFICIENCIA ENERGÉTICA VS EQUIPOS OBSOLETOS

Gerardo Tenahua Tenahua

32 LA ÚNICA OPCIÓN DE CRECIMIENTO INMOBILIARIO: SOSTENIBLE Y CON BIENESTAR

HACIA LA COP30 LA ERA DE LA TRANSICIÓN:

Departamento de Sustentabilidad de Kinenergy 40 EN PORTADA

POR: JUAN CARLOS CHÁVEZ

ENERGÍAS VERDES

INDUSTRIAL 2025: NUEVO HORIZONTE PARA LAS INDUSTRIAS MEXICANAS

Juan Carlos Chávez

COMUNIDAD EH 50

REFLEXIONES SOBRE EL APAGÓN EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Santiago Barcón Ideas con Brío

56

COLUMNA INVITADA EL SOCIO DIGITAL Y SU TALÓN

DE AQUILES: GOBERNAR LA ENERGÍA EN LA ERA DE LOS AGENTES

Fátima Barrera

EH360

66

EL DILUVIO QUE VIENE

Héctor Gutiérrez Machorro

76

TIEMPO FUERA

FOBAPROA: LA DEUDA MILLONARIA TRASLADADA AL PUEBLO DE MÉXICO

Jesika Alejandra Velázquez

TECH & TRENDS

80 DATA CENTERS CENTROS DE DATOS: LA PERDICIÓN DE MÉXICO

Ramsés Pech

84 DE LA NASA AL MAR: CÓMO FUELTRAX REVOLUCIONA LA GESTIÓN DE COMBUSTIBLE

Juan Carlos Chávez

WOMEN & ENERGY 90

REDMEREE

MEDICIÓN ELÉCTRICA EN MÉXICO: EL CORAZÓN OLVIDADO DE LA MODERNIZACIÓN ENERGÉTICA

Alicia Romero

98

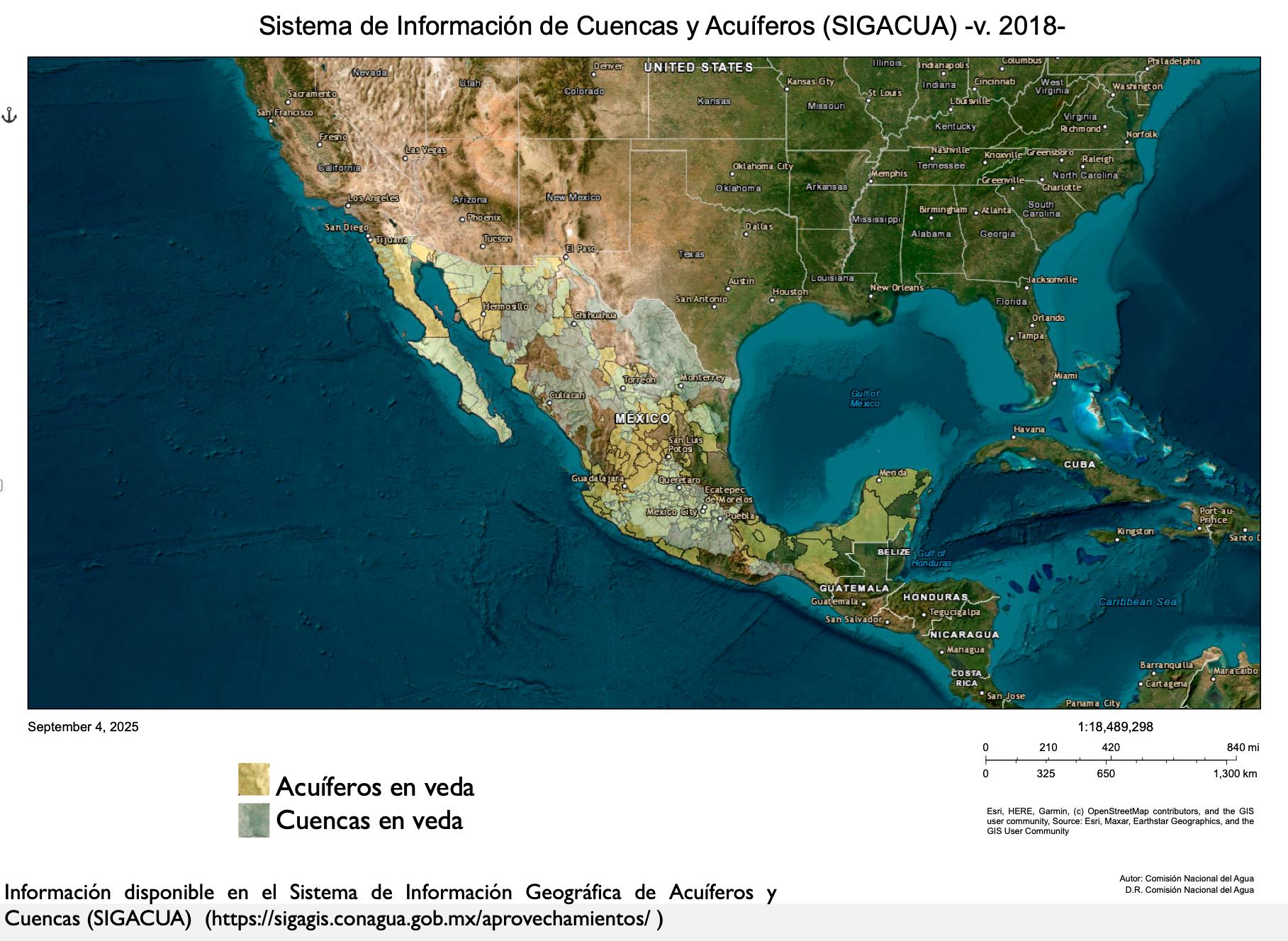

WEN LA OTRA MIRADA EL HIDRÓGENO VERDE ANTE LOS RETOS HÍDRICOS EN MÉXICO

María Cristina Hernández Calzada

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Energía Hoy®️ Número 242, octubre 2025. Es una publicación mensual editada y publicada por Smart Media Group Connecting Brands S.A. de C.V. ®️, Oficinas Generales: Tuxpan 57, Col Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06760. Teléfono: +52 (55) 2870 3374. www.energiahoy.com contacto@smartmediagroup. lat. Publicación digital líder en el sector energético con 20 años de trayectoria, que presenta contenido de valor en temas clave de energía a través de la participación de destacados expertos del sector. Editor responsable: Juan Carlos Chávez Vera. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2022-070111272100102 de fecha 1 de julio de 2022 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor; ISSN: en trámite el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Título y Contenido: en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, permiso SEPOMEX: en trámite. Responsable de la última actualización de este número, Unidad Informática de Smart Media Group Connecting Brands, Ing.

Jessyca CervantesPRESIDENTA Y CEO

Dr. Hugo Isaak ZepedaVICEPRESIDENTE

Miguel Mares Castillo DIRECTOR GENERAL m.mares@smartmediagroup.lat

Carlos Mackinlay Gronhamm DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES c.mackinlay@smartmediagroup.lat

Ulises Gómez Nolasco DIRECTOR JURÍDICO Y FINANCIERO u.gomez@smartmediagroup.lat

Virna Gómez Piña DIRECTORA COMERCIAL v.gomez@smartmediagroup.lat

Antonella Russo COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTANTE EN EUROPA a.russo@smartmediagroup.lat

Ernesto Valdés Arreguín COORDINADOR DE ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL

Evelyn Sánchez Gamiño GENRENTE DE MERCADOTECNIA e.sanchez@smartmediagroup.lat

Irwing Núñez VázquezWEBMASTER i.nunez@smartmediagroup.lat

Juan Carlos Chávez Vera DIRECTOR EDITORIAL DE SMART MEDIA GROUP jc.chavez@smartmediagroup.lat

Aldo Omar Salgado Mejía EDITOR WEB Y COORDINADOR DE ESTRATEGIA SEO a.salgado@smartmediagroup.lat

Sergio Ruiz Labastida COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO

Shasny D. Meraz BalderasDISEÑADORA JR.

Arturo Eduardo Plata Martínez DISEÑADOR JR.

Guadalupe García Hernández EJECUTIVA COMERCIAL g.garcia@smartmediagroup.lat

Jessica Argüelles Aguilar EJECUTIVA COMERCIAL j.arguelles@smartmediagroup.lat

Eduardo Piccolo Liceaga EJECUTIVO COMERCIAL e.piccolo@smartmediagroup.lat

CONSEJO EDITORIAL

Shirley WagnerPatricia Tatto Gema Sacristán

Mariuz Calvet Roquero

Camilo Farelo Rubio

Hugo Adrián Hernández Baltazar

María José Treviño

Santiago Barcón Palomar Hans-Joachim Kohlsdorf Walter Coratella Cuevas VENTAS ventas@smartmediagroup.lat

31 de octubre Noche de Brujas

"El infierno está vacío; todos los demonios están aquí”.

- William Shakespeare, dramaturgo y poeta.

"

Dejaré de vestirme de negro cuando haya un color más oscuro”.

- Wednesday Addams

"Las fuerzas diabólicas son formidables. Estas fuerzas son eternas y existen hoy”.

"Donde no hay imaginación, no puede existir el terror”.

- Arthur Conan Doyle, escritor y médico.

"Los monstruos y los fantasmas son reales. Viven dentro de nosotros. Y, a veces, ganan”.

- Stephen King, escritor.

"

Una bruja sabia sabe que las sombras provienen de la luz”.

- Dacha Avelin, autora.

- Ed Warren, Investigador paranormal. "

Para nada me asusta el peligro, pero sí la consecuencia última: el terror”.

- Edgar Allan Poe, escritor.

LAS ASIGNACIONES DE DESARROLLO MIXTO Y SUS CONTRATOS

ALARCÓN Analista del sector energético

FLUVIO

En el sector hidrocarburos, uno de los principales temas del debate público ha sido el de los denominados “contratos mixtos”. Ante el desenfadado uso que se ha hecho del adjetivo “mixto”, que ha terminado por provocar cierta confusión sobre el sustantivo al que califica; recordemos que, conforme a la Ley del Sector Hidrocarburos (LSH), el “otorgamiento de Asignaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, por parte de la Secretaría de Energía, se debe sujetar al orden de prelación siguiente:

I. ASIGNACIÓN PARA DESARROLLO PROPIO, Y

II. ASIGNACIÓN PARA DESARROLLO MIXTO".

En las Asignaciones de Desarrollo Propio, “Petróleos Mexicanos sólo puede celebrar con Particulares contratos de servicios, bajo esquemas que les permitan la mayor productividad y rentabilidad, siempre que la contraprestación se realice en efectivo”. Las Asignaciones de Desarrollo Mixto pueden ser otorgadas por la Secretaría de Energía a Pemex, “en caso de que requiera complementar sus capacidades técnicas, operativas, financieras o de ejecución para la realización de las actividades de Exploración y Extracción; para lo cual, debe contar con una o más personas Participantes. En estas Asignaciones para Desarrollo Mixto cualquier parte puede fungir como Operador Petrolero”. En las Asignaciones de Desarrollo Mixto, Pemex “lleva a cabo el procedimiento para la selección de la o las personas Participantes, que represente las mejores condiciones para la Nación y la empresa pública del Estado, observando las prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas, en términos de lo autorizado por el Consejo de Administración”. Petróleos Mexicanos debe mantener un porcentaje de interés de participación no menor al cuarenta por ciento.

La denominación “contrato mixto” que por sencillez (suponemos), fue introducida en el artículo 28 de la LSH, parece haberse instalado perennemente en el lenguaje del sector petrolero. En términos conceptuales, se refiere a los modelos contractuales asociados a la nueva figura legal de Asignaciones de Desarrollo Mixto.

Aunque lo descrito en el párrafo anterior pudiera parecer una mera e intrascendente precisión semántica, es importante subrayarla para dejar en claro que no se trata de una forma contractual construida a partir de diferentes modelos, sino de la forma legal que tomará el trabajo coordinado de Pemex con otro u otros operadores, con el objetivo de realizar las actividades de exploración, desarrollo y extracción de hidrocarburos, en ciertas asignaciones que el Estado otorgó a nuestra empresa petrolera. En este sentido, tendrá mucha relevancia la naturaleza y forma de las relaciones que se establezcan en el comité operativo y los subcomités de cada contrato. Dado lo novedoso de la figura en la legislación del sector de hidrocarburos, podemos anticipar un periodo de aprendizaje mutuo y ajuste paulatino de la dinámica de

trabajo, que evite su asimilación con las modalidades más propias de una licencia, un contrato de producción compartida o alguna forma original de contrato integral de servicios.

Ahora bien, a pesar de que diversos medios e incluso en el informe presidencial entregado el pasado 1° de septiembre al Congreso, se habló de que ya se habían firmado once de estos contratos, lo cierto es que, al momento de escribir estas líneas, el proceso sigue su curso. De hecho, el artículo 25 de la LSH, señala que el “proceso de otorgamiento de una nueva Asignación para Desarrollo Mixto debe establecerse en el Reglamento de esta Ley, y en las reglas que para tal efecto emita la Secretaría de Energía, el cual debe considerar al menos lo siguiente:

I. Petróleos Mexicanos, por conducto de la persona Titular de su Dirección General, debe presentar a la Secretaría de Energía, para su autorización,

la solicitud de la Asignación para Desarrollo Mixto, que debe contener, al menos:

a) El Área de Asignación y su vigencia;

b) Las capacidades técnicas, operativas, de ejecución, financieras o de experiencia que deben cumplir las Personas Morales que participen en el procedimiento de selección correspondiente;

c) El modelo de Contrato Mixto para la Asignación correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la presente Ley;

d) La propuesta de términos técnicos y operativos para la Asignación para Desarrollo Mixto, y

e) El tipo de procedimiento de contratación para la selección de la o las personas Participantes; (…)”

Al entregar este artículo a la gentil redacción de nuestra revista, los reglamentos correspondientes a la legislación secundaria en materia energética, promulgada el 18 de marzo del año en curso, seguían sin ser publicados. De manera que, como ya ha trascendido, aunque las premisas de los contratos asociados a esta nueva figura cumplen con los requisitos básicos establecidos en la LSH y los lineamientos respectivos, emitidos por el Consejo de Administración de Pemex, ya han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación; todavía no se cubren a cabalidad las formalidades legales necesarias para firmar estos contratos.

En aras de tener una buena aproximación de los alcances y naturaleza de los contratos mixtos, es importante recordar que el ya mencionado artículo 28 de la LSH, define que el “Contrato Mixto debe contener, por lo menos, lo siguiente

a) Objeto;

b) Plazo o vigencia;

c) Designación del Operador Petrolero;

d) Interés de participación de las partes, en porcentaje;

e) Límite de recuperación de costos;

f) Contraprestaciones, que pueden ser determinadas en porcentaje de la producción o de la utilidad derivada de la venta de la producción;

g) Garantías y seguros;

h) Elaboración y aprobación de la propuesta de planes y programas de Exploración y de desarrollo para la Extracción;

i) Responsabilidad de las partes y determinación del Operador Petrolero;

j) Condiciones para su modificación;

k) Condiciones para la cesión de derechos y obligaciones y cambio de control operativo;

l) Mecanismos de solución de controversias y Jurisdicción aplicable;

m) Cláusulas de salida, de terminación y anticorrupción;

n) Integración, funcionamiento y facultades del Comité Operativo;

o) Reglas para la toma de decisiones técnicas y operativas;

p) Mecanismos de control de costos, mínimos y máximos;

q) Auditoría para la revisión y autorización de los costos, y

r) Reglas relativas al abandono y remediación”.

Asimismo, el artículo 30 de esta misma Ley, establece que los ingresos derivados del volumen de producción deben cubrir en primer término, las obligaciones fiscales; en segundo lugar, la recuperación de costos, hasta por un treinta por ciento del ingreso obtenido; y el resto de los ingresos deben repartirse entre las partes de acuerdo con su porcentaje de interés de participación. En casos excepcionales, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, previa aprobación de la Secretaría de Energía, puede incrementar dicho límite al cuarenta por ciento.

De su lado, en el artículo 27 de la LSH, se establece que, excepcionalmente, “los términos y condiciones establecidos en los títulos de Asignación para Desarrollo Mixto pueden ser modificados por la Secretaría de Energía, previo acuerdo con Petróleos Mexicanos. Lo anterior, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de esta Ley”.

Los contratos mixtos, serán solo uno más de los instrumentos con los que ya cuentan Pemex y el Estado para explotar la riqueza petrolera de la Nación. La expectativa que han generado surge a partir de su carácter novedoso y de la alta probabilidad de que se conviertan en el instrumento predilecto de la política petrolera de la presente administración.

EL PODER DEL CARISMA

No podemos negar que la IA ha planteado un problema importante: si es capaz de replicar la inteligencia humana, al menos hasta cierto grado, ¿cómo evitar ser superados e, incluso, reemplazados? Raquel Roca lo tiene claro; es nuestra visión humana, el significado que damos a las cosas, nuestro carisma, la ventaja que tenemos frente a las máquinas inteligentes, y en su nuevo libro, El poder del carisma. Cómo ser irremplazable (e inolvidable) en la era de la IA, te ayuda a potenciar esta habilidad innata.

A través del innovador modelo Black J.A.G.U.A.R. la autora nos ensaña a desarrollar habilidades para ser “sutil, intuitivo e inolvidable en cada interacción social, y cómo resultar confiable e insustituible en tu trabajo.” Con ejemplos prácticos y respaldados científicamente, podrás incrementar tu seguridad y confianza, las cuales se verán reflejadas en tu lenguaje corporal aumentando la percepción positiva que los demás tienen de ti.

La autora nos invita a convertir nuestro carisma en nuestra mayor fortaleza para prosperar en los negocios, trabajo y vida personal. Así que debemos tener presente que, aunque la IA pueda imitar gran número de nuestras acciones, no puede igualar ni imitar nuestra esencia.

Autor: Raquel Roca

Editorial: LID Editorial

De venta en: Cadenas de librerías y portales de ebook

Precio: 730 pesos

SUPER HUMANOS

Autor: Pedro Mujica

Editorial: LID Editorial

De venta en: Cadenas de librerías y portales de ebook

Precio: 760 pesos

En los últimos años el avance tecnológico ha sido imparable y se ha incorporado rápidamente en nuestras vidas personales y profesionales. Sin embargo, más allá de sentir temor y ver este progreso como algo negativo, debemos pensar cómo las nuevas tecnologías pueden potenciar nuestras capacidades y mejorar la condición humana. Esto es lo que Pedro Mujica, experto en innovación digital, nos invita a reflexionar en su nuevo libro Superhumanos. Cómo empoderar a las personas mediante la inteligencia artificial y el metaverso.

El autor analiza la hibridación que se está desarrollando entre tecnología y humanidad, y de la cual extrae o redefine el término superhumanos, al observar que, en el caso de la IA generativa, no sólo ha ayudado a optimizar procesos y automatiza tareas, sino que ha sido capaz de empoderarnos para afrontar con mayor confianza los retos del futuro. Aunque no descarta los riesgos que pueden existir, al incursionarnos, por ejemplo, en el metaverso, un universo digital que está redefiniendo la manera en que nos comunicamos, por lo que Pedro Mujica también aborda temas como identidad digital y ciberseguridad.

Esta es una lectura obligada para entender cómo las nuevas tecnologías pueden transformar nuestras vidas de manera positiva siendo agentes activos en este proceso.

NUEVA NFPA 70E 2027.

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Actualmente se encuentra vigente la versión 2024, sin embargo, el primer borrador ya está circulando sobre la nueva 2027

OSHA Master en seguridad y salud en el trabajo. Chairman de ASME Mexico Section. CEO de KRO AI. www.kro.mx| gerencia@kro.mx

Nuevos artículos

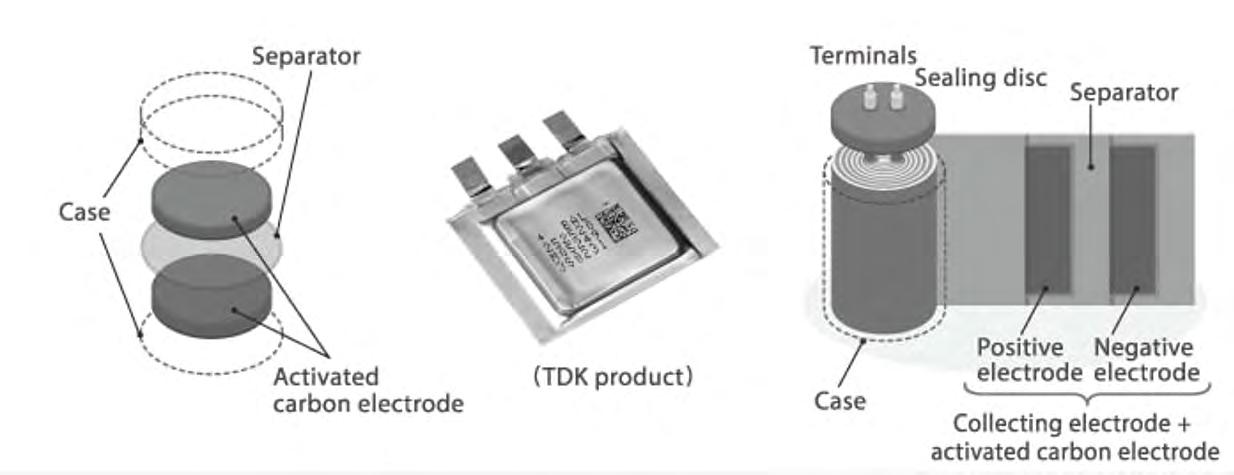

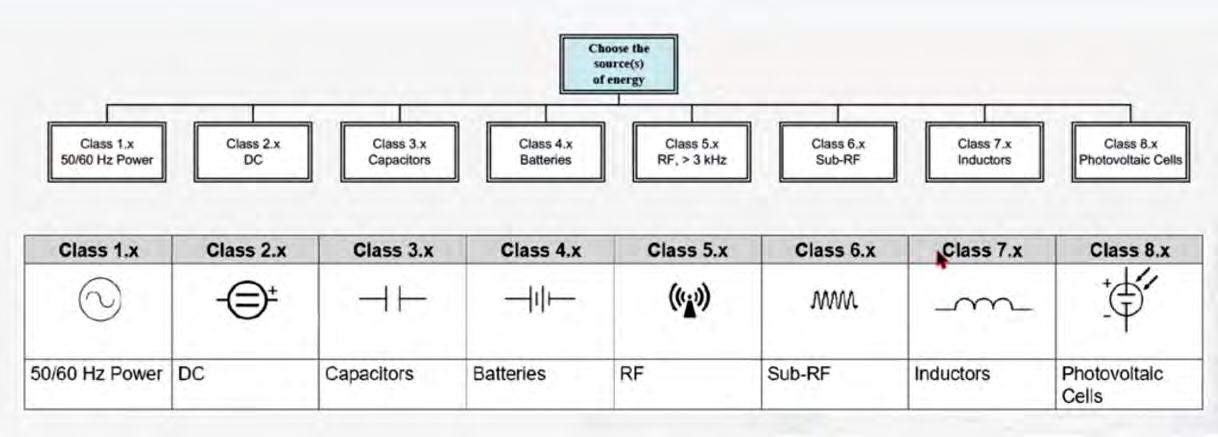

Dos nuevos artículos para la norma, el primero aborda las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica para los condensadores eléctricos de doble capa (EDLC). Los EDLC son una categoría de supercondensadores con riesgos diferentes a los de los condensadores convencionales. Un nuevo anexo también ayudaría a comprender los riesgos eléctricos asociados a los ELDC.

Tipos de capacitores ELDC:

El aumento del uso de sistemas fotovoltaicos (FV) también ha dado lugar a la propuesta de un nuevo artículo para abordar las preocupaciones sobre seguridad eléctrica, al trabajar en sistemas fotovoltaicos o cerca de ellos; ya sea que un técnico modifique o mantenga un sistema fotovoltaico o de almacenamiento de energía (ESS) existente, hay riesgos inherentes asociados con la energía eléctrica presente. La norma NFPA 70E permite a los empleadores garantizar la seguridad de sus empleados en el desempeño de sus funciones y evitar costosas multas de la OSHA por incumplimiento.

Tipo moneda

Tipo bolsa

Tipo cilíndrico

Nuevos requerimientos:

Dos cambios propuestos en este ciclo afectan a todos los empleadores y empleados. El primer requisito propuesto exige la presencia de dos personas cuando una de ellas esté expuesta a riesgos eléctricos (ver la edición de EH de septiembre 2025); esto garantiza la disponibilidad de respuesta más pronta ante emergencias para el empleado que realiza trabajos con un permiso de trabajo eléctrico energizado.

El segundo requisito propuesto se refiere al equipo de protección personal (EPP). Confiar únicamente en la auto certificación del fabricante del EPP con clasificación de arco eléctrico, no es suficiente para garantizar que el EPP proporcione el nivel de protección adecuado. Por ello, el segundo requisito nuevo exige que todos los EPP con clasificación de arco eléctrico estén homologados, aquí entran laboratorios de pruebas y certificadoras.

Para quienes trabajan con baterías, se han propuesto revisiones para aclarar y abordar diversas evaluaciones de riesgos de baterías. Se han aclarado o añadido requisitos de evaluación de riesgos químicos, de descarga eléctrica, térmicos y de arco eléctrico. La segmentación de una batería en segmentos de menor voltaje y menor energía puede reducir los riesgos de contacto térmico, de descarga eléctrica y de arco eléctrico. Esto dio lugar a la propuesta de una nueva sección, que proporciona un medio para establecer condiciones de trabajo de menor riesgo en baterías.

9,000 m²

+ 350 marcas con soluciones sustentables para la gestión de todo tipo de residuos

Encuentra prestadores de servicios y diversos proveedores de equipo

Asesores expertos en normas ambientales

Conferencias especializadas sin costo

Un espacio 100% enfocado en tecnología y soluciones para el manejo de residuos valorizables de innovación para la gestión de residuos Organizan:

Nuevo

RECICLAJE

Electricidad

Se ha propuesto la eliminación del artículo 330, que regula las instalaciones láser, ya que no contiene peligros ni requisitos específicos que no estén ya contemplados en otros artículos.

Diferentes riesgos desde la perspectiva de la fuente de energía. Cortesía TW Becker 2025.

Las revisiones aún no terminan, participar activamente en los foros es importante para la seguridad.

Actualiza tus documentos y procedimientos de seguridad y, con seguridad…

¡SEGURO NOS VEMOS!

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VS EQUIPOS OBSOLETOS

La mayoría de las empresas, así como los hogares, les cuesta deshacerse de equipos obsoletos por no querer invertir en nuevas tecnologías.

Hay frases que nos ayudarán a entender más este tema: "Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes", es una variación de una cita famosa que se atribuye a Albert Einstein, quien en realidad dijo algo similar como "si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo". La cita resalta la importancia del cambio y la innovación, para obtener logros distintos a los que ya se han obtenido a lo largo del tiempo.

Otra frase es "Innovar o morir", un lema empresarial que significa que las organizaciones deben innovar constantemente para adaptarse al cambio, y no correr el gran riesgo de volverse obsoletas y fracasar totalmente. La innovación implica crear nuevas formas de diseñar, producir o vender; lo que puede mejorar la eficiencia, aumentar la competitividad y anticipar las tendencias del mercado, evitando así la "muerte" empresarial por falta de adaptación.

GERARDO TENAHUA

TENAHUA

Ingeniero industrial experto en Eficiencia Energética

Por último, la frase de "lo que no se mide, no se puede mejorar", subraya la importancia fundamental de la medición y la evaluación para lograr el progreso en cualquier ámbito, desde los negocios y la ciencia hasta el deporte y la vida personal. Sin datos objetivos, es imposible conocer el estado actual de algo, establecer objetivos claros, tomar decisiones informadas y, en última instancia, realizar mejoras efectivas y sostenibles. Sin duda, empieza por reconocer que tienes áreas de oportunidad y cambia, y no le eches la culpa al mal gobierno; más bien analiza qué áreas de oportunidad tienes para mejorar en el proceso de producción y, de innovar con una lluvia de ideas por parte del equipo, y dicha mejora tal vez no te cueste nada. También mide la productividad de tus equipos, no solo de la gente, ya que a veces se culpa a la gente por baja productividad sin saber que la causa raíz son las máquinas, y esto simplemente es ineficiencia y afecta la rentabilidad de la empresa.

Hay compañías que le echan la culpa a los chinos, por vender más barato y, definitivamente es cierto, pero también es muy cierto que la tecnología que utilizan es mejor y tienen menos desperdicio de tiempo, de materia prima y un menor consumo de energía eléctrica, lo que sin duda hace que el costo de producción sea más bajo; y si se le agrega que entran de manera ilícita, ya que no pagan aranceles, pues más daño se le hace a la industria nacional.

A nivel nacional la industria que no innova tiene algunos motivos, por ejemplo: Los altos costos económicos

• Alto costo de inversión inicial: reemplazar equipos viejos por nuevos suele requerir una inversión significativa en muchos casos.

• Falta de liquidez: muchas empresas o familias no tienen dinero disponible o prefieren usarlo en otras prioridades.

• Costos ocultos: cambiar equipos puede implicar instalación, capacitación, mantenimiento, etc.

La mentalidad de “si funciona, no lo toques”

• Si el equipo todavía funciona, aunque sea lento o ineficiente, no se percibe como urgente reemplazarlo.

• Existe una aversión natural al cambio, especialmente si no se entienden bien los beneficios del nuevo equipo.

El desconocimiento o falta de información

• No siempre se conoce el rendimiento o ahorro que traería un nuevo equipo (energía, tiempo, productividad).

• A veces no se está al tanto de las nuevas tecnologías o sus ventajas.

La compatibilidad y dependencia

• Algunas empresas tienen sistemas o software antiguos que solo funcionan con el equipo obsoleto.

• Cambiar una parte podría obligar a renovar todo el sistema, lo que complica la decisión de los dueños de la empresa.

En resumen, si tu costo de producción es alto, se debe a los altos costos de mantenimiento, a los costos de energía eléctrica y a la lentitud de los equipos o software que te causa una baja producción, por lo que puedes ir invirtiendo poco a poco o adquirir un crédito, siempre y cuando tengas claro qué equipos vas a cambiar y el tiempo de amortización.

En cuanto a los hogares, también hay motivos por los cuales no se quieren modernizar:

En el caso de los hogares hay motivos personales, así como emocionales

• Apegos sentimentales a ciertos objetos, como el refrigerador que es el más común.

• Costumbre: el equipo viejo ya se sabe usar perfectamente, por ejemplo, la lavadora.

El costo de oportunidad mal calculado

• No se consideran las pérdidas por ineficiencia (más consumo de energía eléctrica, fallas constantes, lentitud).

• El costo de no cambiar puede ser mayor a largo plazo, pero eso no siempre se ve claro, por ello es importante analizar.

Como gerente o CEO de una empresa debes preguntarte ¿por qué eliminar equipos obsoletos y mejorar la eficiencia energética?

La eficiencia energética sin gran inversión se trata de gestionar mejor lo que ya se tiene: organizar, mantener, medir, y formar al personal. Esto no solo ahorra energía, sino que prepara el camino para proyectos más grandes y con mayor impacto en el futuro.

Aquí te comparto algunos puntos del por que sí se deben modernizar:

1. Alto consumo energético:

- Equipos antiguos o dañados suelen consumir más energía que los modernos, debido a su tecnología obsoleta y falta de mantenimiento.

2. Bajo rendimiento:

- Su funcionamiento es menos eficiente, lo que obliga a usar más energía para obtener el mismo resultado.

3. Generan pérdidas térmicas o eléctricas:

- Los equipos viejos pueden tener fugas de calor, mal aislamiento o pérdidas de energía eléctrica.

4. Dificultan el mantenimiento general:

- Mantener equipos ineficientes cuesta más en tiempo, dinero y energía.

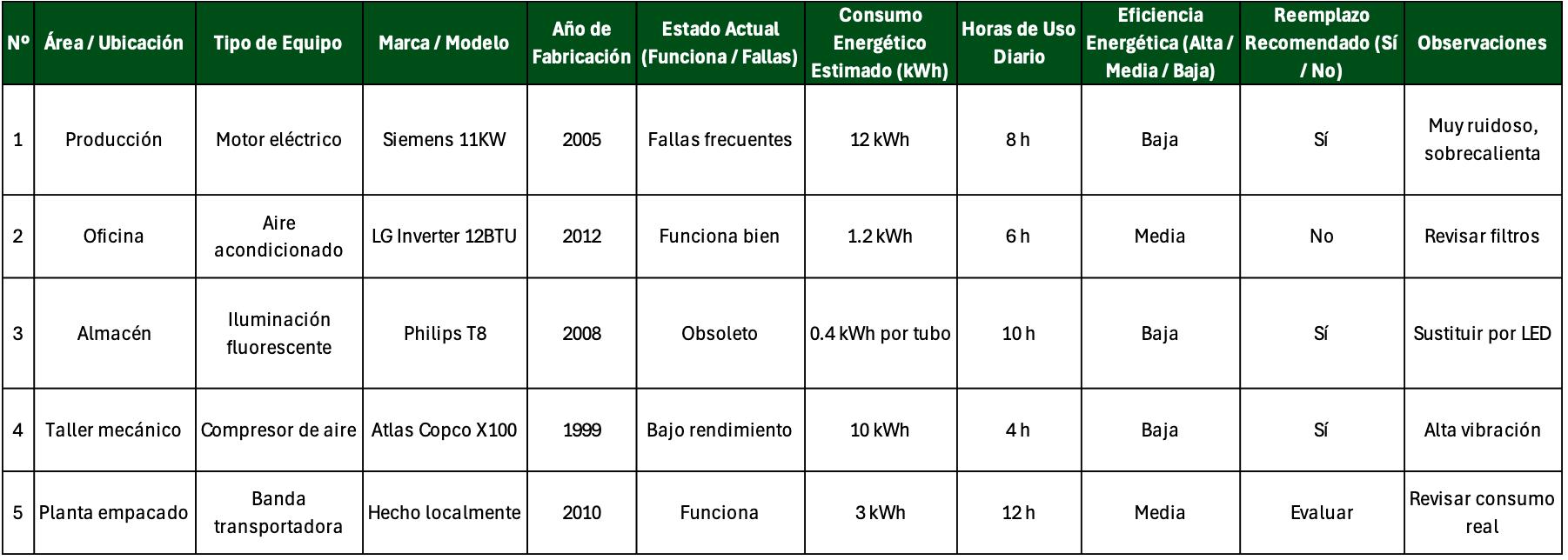

Te comparto una Plantilla de Auditoría para Identificación de Equipos Obsoletos, la cual te ayudará a tomar una mejor decisión. Electricidad / Eficiencia Energética

Esta plantilla te permitirá saber en concreto qué es urgente cambiar y destinar el presupuesto adecuado. Al modernizar, empezarás a notar cambios significativos en el consumo de energía eléctrica, el aumento de la producción, así como la rapidez de esta.

Por ello, te invito a medir contra el mes y año anterior la producción, las ventas y las utilidades; te anexo un ejemplo:

PRODUCCIÓN, VENTAS Y UTILIDADES

Mes / Año

SEP - 24

SEP - 25

OCT - 24

OCT - 25

¿Cómo usar esta tabla de manera eficiente?

• Mensualmente: para evaluar el rendimiento respecto al mismo mes del año anterior.

• Visualización: puedes agregar gráficos de líneas o barras para ver tendencias.

• Análisis rápido: detectas si creces, te estancas o retrocedes.

• Toma de decisiones: si bajan las ventas pero sube la producción, podrías estar acumulando inventario.

Con la tabla que a continuación se muestra, puedes usarla como bitácora y medir lo siguiente:

• Detectar ineficiencias energéticas.

• Medir el impacto de diferentes cargas de trabajo.

• Tomar decisiones sobre mantenimiento, reemplazo o automatización.

• Evaluar si el equipo trabaja cerca de su punto óptimo de eficiencia.

CONSUMO DE ENERGÍA Y RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA

OBSERVACIONES

Operación normal

Alta eficiencia

Sobrecalentamiento breve

Baja carga, menos eficiencia

"Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos obteniendo lo que estamos obteniendo".

Stephen R. Covey

LA ÚNICA OPCIÓN DE CRECIMIENTO INMOBILIARIO: SOSTENIBLE Y CON BIENESTAR

DEPARTAMENTO

DE SUSTENTABILIDAD DE KINENERGY

Durante gran parte del siglo pasado, se tenía la creencia de que más potencia era igual a mejor, más combustible significaba más fuerza, más consumo eléctrico y, por ende, mayor producción. Sin embargo, al llegar al final del Siglo XX, comenzó a surgir una nueva conciencia: la necesidad urgente de proteger el medio ambiente y utilizar los recursos de manera más eficiente sin olvidar el bienestar del usuario final ¿Cómo seguir produciendo con consciencia del planeta y aún al servicio de las personas? Así fue como en 1998 se creó la certificación LEED, impulsada por el U.S. Green Building Council, con el objetivo de promover la eficiencia energética en todas las etapas de un edificio.

En 2013 apareció WELL, desarrollada por Delos, que amplió el enfoque hacia la salud de los ocupantes, evaluando aspectos como la calidad del aire, calidad del agua, la iluminación, el confort físico y bienestar mental.

Ahora entendemos por qué la construcción sostenible y los edificios saludables están en plena fusión y empuja el discurso “Esta construcción no debe de ser una opción, sino la única manera de hacerlo”. La incorporación de criterios de salud en las certificaciones de construcción verde, junto con el aumento de las inversiones ASG (Ambiental, Social y Gobernanza), ha impulsado un mercado que se estimó en 6.3 trillones de dólares en 2023.

Estas tendencias nos muestran que la sostenibilidad no solo es un deber ambiental y de salud para quien vive el espacio, sino también una gran oportunidad económica.

El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo “Global Commission on Healthy Indoor Air” que reunió líderes y expertos en salud pública, así como desarrolladores inmobiliarios con la intención de encontrar una colaboración que busque desarrollar una estrategia para mejorar la calidad del aire interior en todos los edificios.

Los beneficios para la salud son claros, de acuerdo con el Global Wellness Institute (GWI), entre el 80% y el 90% de los riesgos de enfermedades y la longevidad están influenciados por factores ambientales y de estilo de vida. El aire interior, que a menudo está tan contaminado como el exterior, juega un papel en el aumento de casos de asma, cáncer de pulmón y enfermedades cardiopulmonares. Invertir en mejorar la calidad del aire, el confort térmico y la iluminación puede generar un Valor Actual Neto (VAN) de 2 millones de dólares en 10 años, lo que es más de 45 veces el VAN energético de esas mismas medidas, que se estima en 44 mil dólares.

Según el informe de 2025 del GWI, los edificios comerciales que cuentan con certificaciones sostenibles logran un aumento en las primas de alquiler del 6%, y en las de venta del 7.6%. Además, un estudio de Stok en 2018 señala que un edificio eficiente y saludable puede incrementar la productividad hasta un 9%, lo que se traduce en 23 mil 584 dólares por empleado o 129 dólares por pie cuadrado en VAN a diez años.

Estas cifras respaldan que el diseño pasivo y la tecnología avanzada no solo disminuyen la demanda energética, sino que también mejoran la calidad de vida de quienes habitan esos espacios, creando entornos más saludables, productivos y sostenibles. Una envolvente térmica de alto rendimiento y ventilación natural, alineadas con ASHRAE 55, ayudan a mantener temperaturas estables utilizando menos energía. Los materiales absorbentes acústicos y las fachadas herméticas no solo reducen el ruido, sino que también mejoran la eficiencia térmica.

La iluminación natural, junto con el control automático de luz artificial, que cumple con ASHRAE 90.1, disminuye el consumo eléctrico y apoya los ciclos naturales del cuerpo. Además, la ventilación controlada y la filtración de alta eficiencia, de acuerdo con ASHRAE 62.1, eliminan contaminantes sin necesidad de sobredimensionar equipos de aire acondicionado.

INDEPENDENCIA ENERGÉTICA INDUSTRIAL 2025: NUEVO HORIZONTE PARA LAS INDUSTRIAS MEXICANAS

Por: Juan Carlos Chávez

La transición hacia modelos energéticos más resilientes, eficientes y sostenibles se ha convertido en una necesidad impostergable para la industria mexicana. En un contexto donde el sector industrial representa el 75 % del consumo eléctrico nacional y registra un crecimiento anual del 3.2 %, según datos de la Secretaría de Energía y el Inegi, la presión sobre la infraestructura eléctrica es cada vez mayor. Los apagones reportados en los últimos meses por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la publicación de nuevas disposiciones regulatorias en el Diario Oficial de la Federación durante julio y agosto de 2025 refuerzan la urgencia de cambiar el rumbo.

En este escenario fue que surgió la convocatoria nacional Independencia Energética Industrial 2025, impulsada por Quartux, Bono₂ y CANACINTRA, una iniciativa que buscó replantear la forma en que las empresas mexicanas consumen y gestionan la energía. Con cierre al 30 de septiembre, su objetivo fue claro: dotar al menos a 20 empresas de herramientas tecnológicas (sistemas de energía solar y almacenamiento inteligente) que les permitieran reducir costos, garantizar continuidad operativa y avanzar en la descarbonización de sus procesos.

Para conocer los alcances de esta propuesta, conversamos con Mario Benítez, director de Innovación de Quartux, quien detalla que los beneficios de este programa se resumen en tres grandes ejes.

“Son tres puntos muy claros. Número uno, es la oportunidad de optimizar todos los costos en cuanto a la cuestión energética. Ya con una combinación de una tecnología fotovoltaica, con un sistema de almacenamiento, Quartux ha logrado en etapas iniciales reducir los costos de los industriales hasta 0 pesos”.

Mario

Benítez Director de Innovación de Quartux

Explica que, bajo condiciones óptimas de radiación solar y con un consumo industrial constante, la iniciativa puede llevar los costos prácticamente a cero. “En un día muy soleado, y un consumo típico 24/7 de un industrial, es que podemos llegar a los costos hasta cero. Por esto mismo es que nosotros estamos llamando a esta iniciativa independencia energética”.

El segundo aspecto se refiere a la confiabilidad y seguridad operativa. Los sistemas de almacenamiento incluidos en el esquema garantizan un respaldo inmediato frente a fallas o intermitencias en la red eléctrica.

“Por otro lado, está la parte del respaldo energético, la continuidad operativa, con el sistema de almacenamiento que estamos proponiendo, que son sistemas de almacenamiento típicamente de dos o de tres horas. Con ello, ante cualquier intermitencia de la red eléctrica, cualquier parpadeo o cualquier problema que se suscite, pues el sistema de almacenamiento entra como respaldo inmediato para subsanar la problemática”.

El tercer eje está vinculado con la sostenibilidad. Mario Benítez subraya que el diseño de proyectos de autoconsumo aislado, con capacidad de entre 700 kW y 20 MW, puede cubrir la totalidad de la demanda energética de industrias medianas y grandes, con sistemas de almacenamiento de hasta 5 MW.

“Entonces esto, pues, puede llevar a cumplimientos de objetivos de sustentabilidad y sobre todo el descarbonizar al 100% los procesos de estas empresas. Asimismo, la alianza con Bono₂ fortalece el componente de trazabilidad ambiental. No nada más es la tecnología fotovoltaica y el sistema de almacenamiento, sino que también nos acompaña la alianza Bono₂, una empresa que hace toda la medición de los alcances 1 y 2 de emisiones gases de efecto invernadero (GEI) para así poder trazar una ruta de descarbonización”.

Regulación y normativa

La conversación también se adentra en la evolución del marco regulatorio, que ha sido históricamente una de las principales barreras para el desarrollo de proyectos energéticos industriales. Benítez recuerda que, antes, los trámites podían extenderse hasta por dos años, pero ahora el proceso se ha simplificado de manera notable.

“Cuando se publicó la Ley del Sector Eléctrico de 2025 en México (LSE) que reemplazó a la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, se anunció un fast track para el proceso regulatorio y de permisos necesarios para instalar autoconsumo aislado. Hoy el periodo se ha reducido a seis meses. Antes, proyectos similares tardaban hasta dos años en entrar en operación. Con este cambio, las instalaciones podrán estar plenamente operativas en menos de un año. Es un cambio regulatorio clave que facilita al industrial implementar soluciones en sitio.

Justamente, la regulación era la principal barrera. Muchos empresarios no se animaban porque escuchaban casos de vecinos que tardaban años en lograr permisos. Afortunadamente, esa barrera desapareció”.

Modelo financiero

Un elemento clave de Independencia Energética de Quartux es su modelo financiero, diseñado para apoyar a las 20 empresas seleccionadas a través de una inversión de 500 millones de dólares. El esquema contempla proyectos llave en mano, desde la ingeniería y construcción hasta la operación y mantenimiento por diez años, sin costo adicional para los beneficiarios.

“Quartux hace el 100% de la parte de desarrollo, toda la parte de permisología, toda la parte de EPC, es un proyecto 100% llave en mano, desde obra civil, electromecánica, absolutamente todo lo que conlleva; y también muy importante, cubre toda la parte de operación y mantenimiento, no hay ningún costo de ello durante los diez años de contrato”, explica Mario Benítez.

Los beneficios para el consumidor son inmediatos: reducción de costos, continuidad operativa y cumplimiento de metas ambientales. En cuanto al repago, se realiza mediante un esquema de reparto de los ahorros en la facturación eléctrica.

“Del 100% de los ahorros logrados, específicamente del consumo eléctrico… compartimos el porcentaje de ahorro entre el consumidor y Quartux, y de esta forma se va repagando el sistema en estos diez años de contrato. No obstante, el contrato no es rígido: en cualquier momento la empresa puede adquirir el sistema o migrar a otro esquema financiero”.

En cuanto a los criterios de selección, se priorizó a las empresas con espacio disponible para instalaciones solares, aquellas que tuvieran objetivos claros de descarbonización y, sobre todo, las que operan en regiones con limitaciones de infraestructura eléctrica.

“Sabemos que, en toda la parte del Bajío o en la península de Yucatán, pues se tiene una capacidad energética limitada… en verdad en Querétaro no puedes contratar un nuevo servicio de energía industrial, no existe energía”, puntualiza.

Por otra parte, los sectores estratégicos a los que apuntó esta iniciativa fueron los más intensivos en consumo y con mayor necesidad de resiliencia: minería, automotriz y centros de datos.

Tecnología y plataforma digital

Otro componente esencial de la propuesta es la plataforma de gestión energética desarrollada en esta iniciativa. Se trata de un software propiedad de Quartux, con más de un millón de horas operativas y presencia en más de 100 instalaciones en México, que optimiza en tiempo real la generación fotovoltaica y el almacenamiento. Esta herramienta, alimentada con datos del Cenace, representa una ventaja competitiva frente a softwares extranjeros, al estar adaptada a las particularidades del mercado mexicano.

“El software empieza a aprender del consumo de energía eléctrica del consumidor… de todo esto comienza a realizar un análisis de datos y a despachar principalmente el sistema de almacenamiento de forma inteligente, para siempre optimizar los ahorros económicos”.

Finalmente, la alianza con Bono₂ refuerza la capacidad de las empresas para demostrar avances concretos en sostenibilidad ante inversionistas y organismos financieros.

“Bono₂ tenía una pieza del rompecabezas muy importante, que es justamente este software de medición de emisiones de CO₂; ellos lo brindan a nuestros clientes de forma completamente gratuita, este software de mediciones de CO₂ con todo un plan y una ruta de descarbonización”.

Con una visión clara de futuro, Mario Benítez sostiene que las soluciones en sitio serán la opción preferida en los próximos años, y Quartux busca allanar el camino para que la industria mexicana pueda acceder a ellas con rapidez y sin complicaciones.

“Lo que estamos intentando, y ya estamos haciendo, obviamente es permitir que los consumidores industriales tengan una transición muy sencilla. Con proyectos completamente llave en mano y financiados por parte de Quartux. Es una solución que le permite al industrial beneficiarse, seguirse encargando de sus procesos productivos, y nosotros nos del 100% de la solución energética”.

HACIA LA COP30 LA ERA DE LA TRANSICIÓN:

Por: Juan Carlos Chávez

Mtra. Blanca Algarra

Profesora de Cátedra del Tecnológico de Monterrey

Belém do Pará, corazón de la Amazonía brasileña, se prepara para albergar del 10 al 21 de noviembre de 2025 la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Así, Brasil jugará un papel crucial como sede, escenario y símbolo de lo que está en juego —la futura gobernanza climática, la justicia global, los compromisos reales de los países, la mitigación, la adaptación, y el financiamiento climático.

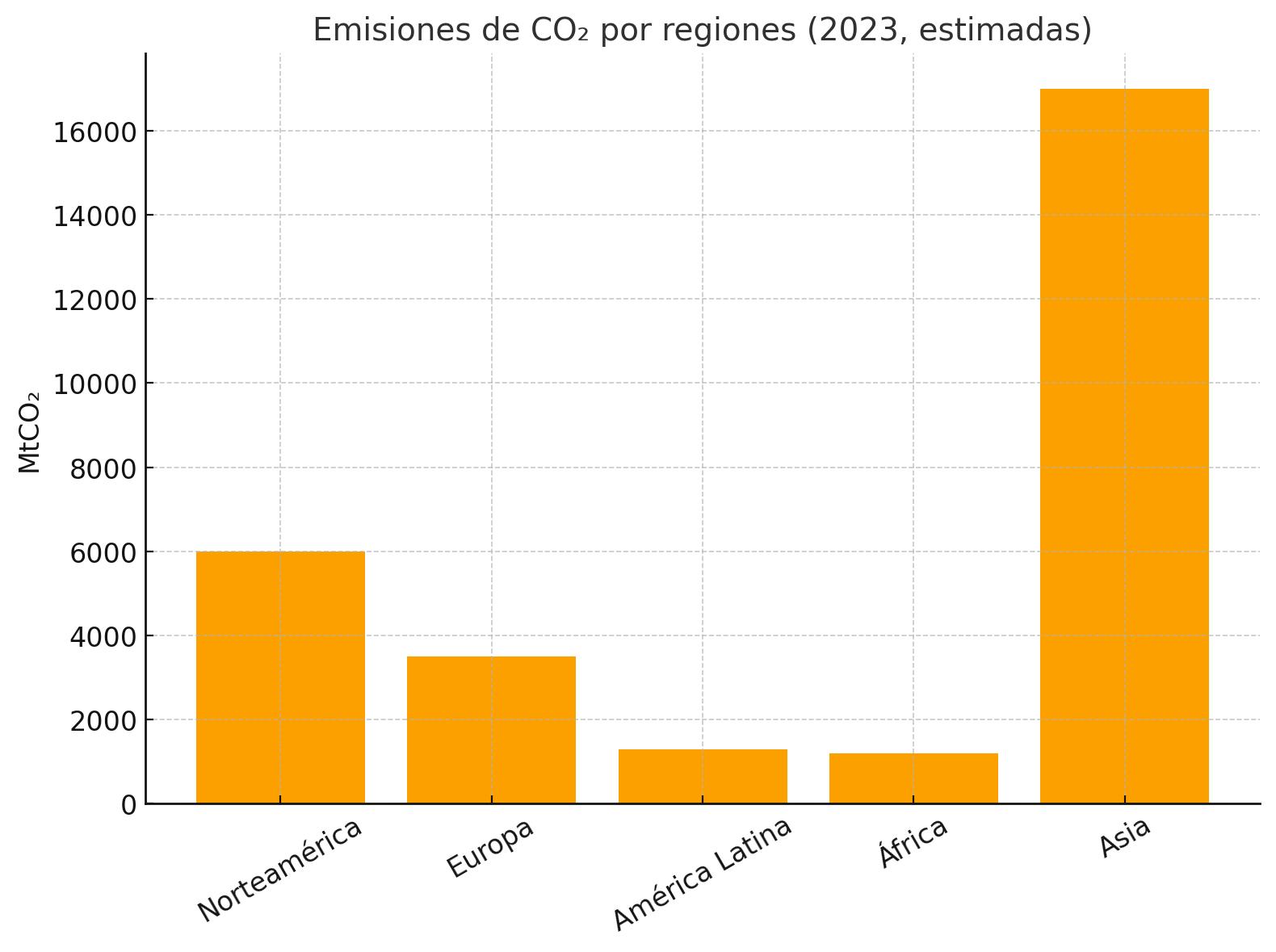

A lo largo de estas tres décadas de negociaciones, las COP han transitado de la creación de acuerdos vinculantes, desde el Protocolo de Kioto de 1997 al histórico Acuerdo de París de 2015 que estableció el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media global a 1.5 °C. Sin embargo, la distancia entre las metas y los resultados reales sigue siendo enorme. En consecuencia, el mundo llega a Belém con un déficit claro: los compromisos actuales son insuficientes, y los impactos del cambio climático —huracanes más intensos, sequías prolongadas, olas de calor, incendios forestales— avanzan a un ritmo mayor al de las soluciones.

Por otra parte, la elección de Belém no es casualidad: es un gesto político, simbólico y ambiental de gran calado. La Amazonía, como mayor bosque tropical del planeta, se ha convertido en el emblema de lo que está en juego en la lucha contra la crisis climática: biodiversidad, agua, carbono, justicia social y gobernanza internacional.

Frente a este panorama, en entrevista para Energía Hoy, la Mtra. Blanca Algarra, profesora de Cátedra del Tecnológico de Monterrey; y Luis Gerardo Carvajal, Gerente Senior de Sostenibilidad en el área de negocio "Transformation of Industry" en Siemens Energy, coinciden en que esta cumbre puede ser un punto de inflexión, tanto para la justicia climática como para la transición energética.

La importancia de Brasil como sede de la COP30: el llamado desde el Sur global

Brasil, país megadiverso y guardián de uno de los ecosistemas más vitales para la estabilidad climática mundial, enfrenta un papel estratégico y simbólico al ser anfitrión de esta edición. La profesora Blanca Algarra, experta reconocida en sostenibilidad y justicia ambiental, señala la unicidad y mensaje profundo que implica este hecho:

EN PORTADA

"Es muy interesante que en este momento sea Brasil. Recordemos que cada año cambia la región sede, y ya hemos tenido diferentes sedes en diversas partes del mundo. Este año ser Brasil el anfitrión, lo cual es muy importante porque es la primera vez que un país del llamado sur global está a cargo de la reunión. Hay muchas expectativas porque ahora tenemos un país receptor que, al mismo tiempo, es de los que sienten de forma más directa los efectos del cambio climático. Es, literalmente, llevar el problema al lugar donde más se viven sus consecuencias”.

Esta elección representa un acto de justicia climática intrínseco, poniendo al centro a quienes históricamente menos han contribuido a la crisis atmosférica, pero que ya sufren sus consecuencias devastadoras con incendios, deforestación, sequías extremas y desplazamientos forzosos. Brasil enfrenta un doble desafío: preservar su invaluable biodiversidad y reducir la presión de actividades económicas que elevan las emisiones globales de gases causantes del efecto invernadero.

"Brasil es un país megadiverso, y es necesario subrayar cómo esa megadiversidad puede perderse como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos. Como sociedad global, estamos poniendo demasiada atención en momentos específicos, como estas cumbres, pero a la vez vemos un debilitamiento de los instrumentos multilaterales que deberán conducirnos hacia una gobernanza global basada en intereses comunes”, señala la Mtra. Blanca Algarra.

El territorio amazónico no solo regula el clima global por su inmensa capacidad de captura de carbono y regulación hidrológica, sino que alberga a numerosas comunidades indígenas, guardianas ancestrales de estos bosques. Por ello, Belém será el escenario ideal para integrar la perspectiva climática con la justicia social y la preservación cultural, pilares que la agenda de la COP30 buscará consolidar.

En este sentido, el Gobierno brasileño está impulsando distintas propuestas oficiales para la agenda de la COP30, que incluyen desde una nueva visión sobre la financiación climática, hasta el fomento al liderazgo de base y los valores de cooperación autogestiva inspirada en sus comunidades originarias. Entre estas, destaca el concepto de "Mutirão Global," un llamado a un esfuerzo colectivo, donde gobiernos, sociedad civil y sector privado cocreen soluciones. Para ilustrar el compromiso brasileño, la profesora Algarra enfatiza:

"Los Acuerdos de París lograron que los países firmaran compromisos, pero no hemos alcanzado –ni de cerca– los objetivos que ellos mismos se fijaron. De manera paradójica, los que menos cumplen con esos objetivos son los países del llamado primer mundo o del norte global. Esto genera un serio cuestionamiento sobre las consecuencias inmediatas que enfrentan países que, aun esforzándose y trabajando con recursos limitados, siguen sufriendo los efectos de un problema en el que las naciones más desarrolladas cargan con la mayor responsabilidad."

Es un recordatorio que posiciona a la COP30 como un escenario donde el tema de la equidad climática debe reforzarse tanto en compromisos como en responsabilidades y financiamiento.

La COP30 en Brasil reunirá a más de 80 mil asistentes de 196 países

Multilateralismo ambiental: ¿cómo llegan los países a esta COP30?

A tres décadas de la creación de un marco internacional para combatir el cambio climático, el multilateralismo ambiental enfrenta hoy tensiones intensas. En palabras de la profesora Algarra, la globalidad vive un momento crítico de gobernanza:

“El multilateralismo está muy debilitado, no solamente el ambiental, sino de forma general hay una negación de ciertos países que además fueron lo que crearon las condiciones para que se dieran estos acuerdos en donde no todas las naciones tienen las mismas posibilidades o capacidades para cumplir las metas. Para esta COP30, sí hay objetivos generales, justamente se está esperando que se dé un acuerdo del tamaño de importancia histórica como lo fueron los Acuerdos de París.

Como sociedad global, estamos poniendo demasiada atención en momentos específicos, como estas cumbres, pero a la vez vemos un debilitamiento de los instrumentos multilaterales que deberán conducirnos hacia una gobernanza global basada en intereses comunes”.

De acuerdo con la académica, muchas naciones ven los compromisos multilaterales como un obstáculo para sus intereses inmediatos, algunos con la intención de minimizarlos o incluso retirarse. Sin embargo, el multilateralismo sigue siendo la única ruta para enfrentar desafíos que trascienden fronteras y afectan a toda la humanidad.

Blanca Algarra identifica que en la COP30 se observarán dinámicas complejas entre países con distintos grados de poder y responsabilidad:

"Creo que en Brasil veremos con mayor claridad bloques de países; unos con menos peso en la toma de decisiones y limitados en su capacidad de acción, y otros que, pese a sus recursos y capacidades, se niegan a cumplir, incluso amenazando con abandonar compromisos."

Además, la COP buscará reforzar mecanismos para que todas las voces, incluidos los pueblos indígenas y comunidades locales, tengan representación y capacidad de influencia efectiva. Este contexto implica que la COP30 no solo es un evento diplomático más, sino una prueba de la voluntad global para fortalecer alianzas y mecanismos pragmáticos que avancen hacia metas climáticas y sociales concretas.

El Rol de México: Renovación de Compromisos y Liderazgo Regional México llega a la COP30 con un papel renovado, decidido a ser actor clave en la región latinoamericana y en la escena mundial por su fuerte apuesta por la justicia climática, sostenibilidad y colaboración multisectorial.

"México ha cerrado filas en torno a la reunión con diversos eventos previos, muchos de ellos académicos, que buscan reforzar la agenda nacional... Ya se anunció que México presentará en la COP la Estrategia Nacional de Cambio Climático, lo que significa llegar con una política pública activa”.

Cabe señalar que, el país prepara un pabellón que dejará claro el trabajo conjunto de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil. Se trata de demostrar que las metas de reducción de emisiones y adaptación forman parte de un compromiso real, tangible y coordinado; un pabellón que de entre los colaboradores involucrados se encuentran la Coparmex, el Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, especialistas en ciudades inteligentes de ONU Hábitat y la Cámara Internacional de Comercio (www.rumboalacop.mx)

México también tendrá en la justicia climática uno de sus ejes fuertes de negociación. Consciente de la relación entre cambio climático, pobreza y bienestar, busca que el enfoque humanitario se refrende de forma explícita en las decisiones multilaterales, garantizando que nadie quede atrás en la transición energética y social.

La Perspectiva Tecnológica y de Políticas Públicas

Luis Gerardo Carvajal, Gerente Senior de Sostenibilidad en el área de negocio "Transformation of Industry" en Siemens Energy, ofrece una mirada desde el sector tecnológico y de políticas públicas vinculadas a energía y sostenibilidad, enfatizando la necesidad de que los gobiernos desempeñen un papel activo en la planificación y control de los activos energéticos.

"La importancia principal de que se tengan políticas públicas en energía y sostenibilidad, radica en que los organismos públicos son dueños de los activos de la red. Son quienes controlan la red energética y hacen el despliegue de la energía tanto a nivel industrial como residencial. Por eso es crítico pensar en ello, porque la planificación de todos los activos de energía, tanto tradicionales como renovables, juega un papel importante. Incluso a nivel nacional, todo el plan estratégico que tiene la CFE, por ejemplo, y todas estas estrategias, van de la mano con la seguridad energética. Pero, justamente, la seguridad energética, unida a la sostenibilidad, podría jugar un papel crítico para avanzar los objetivos de sostenibilidad de cara a la COP30”.

Luis Gerardo Carvajal

Gerente Senior de Sostenibilidad en el área de negocio Transformation of Industry para Siemens Energy.

Cada país diseña sus propias políticas climáticas, adaptadas a su contexto y capacidades específicas. Sin embargo, también existe una creciente implementación de medidas a nivel subnacional; por ejemplo, en México ya son ocho los estados que aplican impuestos al carbono, evidenciando que este enfoque se está desplegando y escalando en diferentes niveles de gobierno: local, municipal, estatal, federal e incluso regional.

Ante este panorama, surge la pregunta de cómo pueden los países coordinar eficazmente estos esfuerzos dispersos para evitar que funcionen como acciones aisladas, asegurando que se sumen de manera coherente y complementaria para impulsar una transición energética sólida y avanzar verdaderamente hacia la descarbonización a escala global. La coordinación aparente deberá contemplar mecanismos que integren políticas, regulaciones y compromisos de distintos niveles de gobierno, para generar un impacto conjunto que fortalezca la lucha contra el cambio climático.

“Es fundamental aprovechar el desarrollo tecnológico conjunto y lo que implica para la seguridad energética y la resiliencia a nivel de red. Por ejemplo, la conexión de gas natural entre México y Estados Unidos es un caso claro, pero también en Sudamérica, donde cada vez hay más conexiones para importación y exportación de energía. Por ejemplo, Colombia tiene conexión con Ecuador, lo que se convierte en un apoyo, pero también en un fenómeno geopolítico; cuando no es posible mantener esas conexiones, empiezan a generarse tensiones derivadas de la disponibilidad energética.

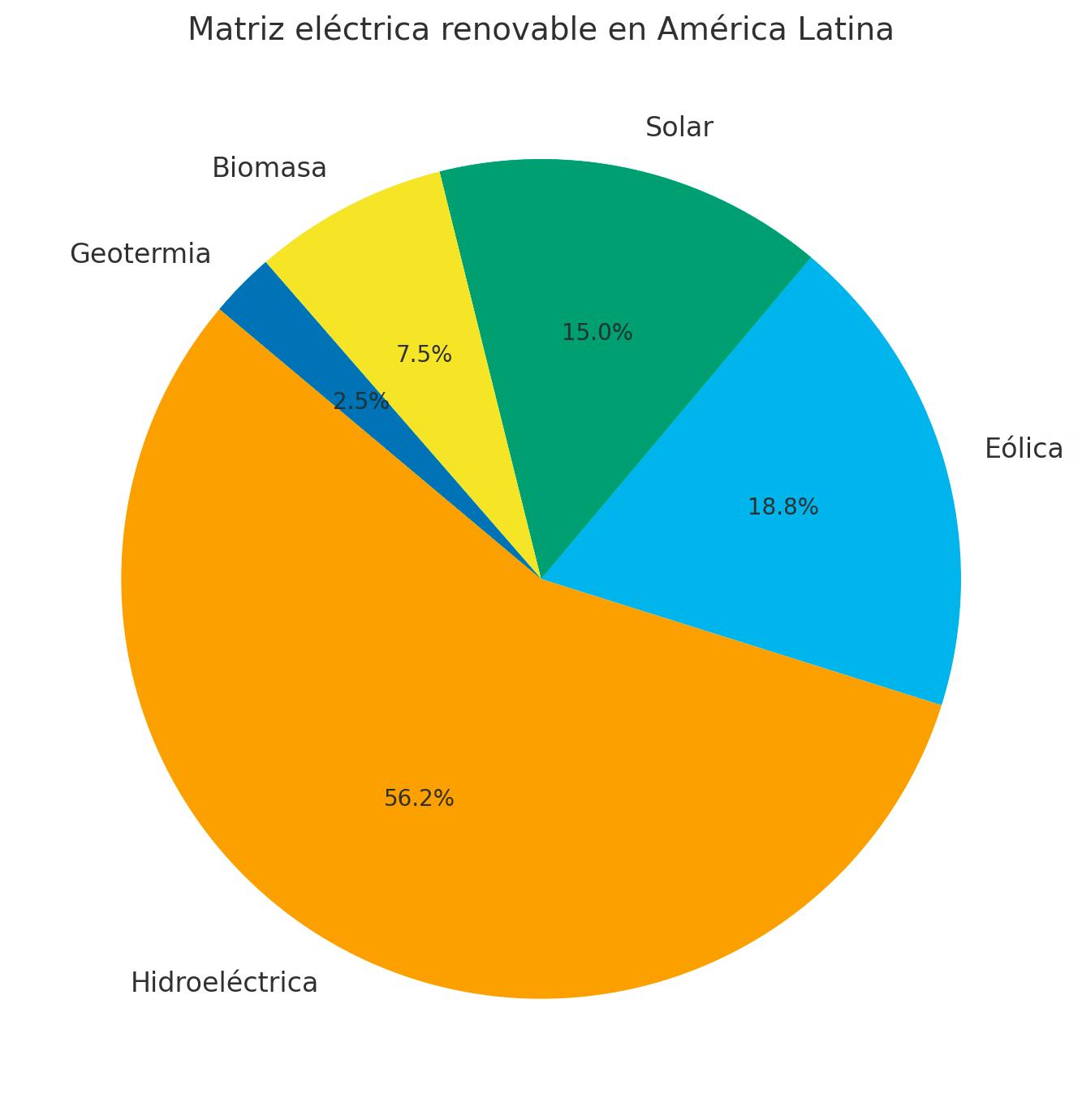

Por ello, es importante que la planificación de la resiliencia incluya diferentes puntos de entrada; me refiero, por ejemplo, a nivel subnacional entre estados que forman parte de la misma red, pero también a nivel internacional, entre países que puedan tener estos primeros puntos de conexión. Además, la exportación de vectores energéticos adicionales, como el hidrógeno verde, que tiene la capacidad de transportarse y ser aprovechado independientemente de dónde se produzca. Creo que tecnologías como el metanol verde también pueden ayudar a tener una resiliencia con un componente de descarbonización”, clarifica Luis Gerardo.

Por otra parte, Luis Carvajal declara que se esperan importantes avances en la COP30, tanto a nivel regional como mundial, en torno a la

nueva conversación que Naciones Unidas está impulsando sobre la descarbonización, dado que esta conferencia representa una oportunidad clave para fortalecer compromisos, actualizar metas y promover acciones concretas que aceleren la transición energética y la reducción de emisiones, alineando los esfuerzos de los países con los objetivos climáticos globales y las necesidades específicas de las regiones.

“Este año la COP juega un papel importante, porque es cuando los países actualizan sus NDC, sus contribuciones nacionalmente determinadas. El primer objetivo es hacer una evaluación completa del compromiso global de cada país, cómo avanzan desde que hicieron sus compromisos como parte del marco del Acuerdo de París y qué prospectivas tienen para el futuro. Será importante evaluar el ambiente y la atmósfera sobre el compromiso. Además, que la COP30 sea en Latinoamérica contribuye a mover la discusión hacia temas como comunidades, soluciones basadas en naturaleza, pérdidas, daños y adaptación. Estos temas son cada vez más urgentes, porque la adaptación se vuelve crítica al ver la frecuencia creciente de huracanes e incendios.

EN PORTADA

La adaptación cobra una importancia comparable a la mitigación, porque, aunque esta última es esencial, sin adaptación estamos expuestos a muchos riesgos infraestructurales, económicos y sociales que necesitan abordarse”.

Luis Gerardo insiste en que la transición energética debe ir más allá del ámbito eléctrico para atender procesos térmicos industriales y químicos, que son responsables de una porción significativa de emisiones nacionales y globales. También señala la importancia de la innovación tecnológica para optimizar el uso energético y administrar las redes:

"Pienso en la inteligencia artificial aplicada a la eficiencia energética asistida, que puede optimizar y evitar mermas; en el manejo de la red para evitar el corte de energía excedente —el famoso curtailment—; y en tecnologías de almacenamiento que son fundamentales para la estabilidad y resiliencia energética”.

Además, Luis Carvajal compartió cómo fue la experiencia de conocer a Christiana Figueres, una de las artífices del Acuerdo de París, destacando los aprendizajes que obtuvo de esa conexión humana y reflexionando sobre su perspectiva personal acerca de esta destacada figura.

Christiana Figueres

“Fue una experiencia realmente interesante y conmovedora. Conocer a Christiana Figueres, además de ser una figura destacada a nivel internacional, es una persona muy cálida y humilde, con todo el bagaje que tiene. Tuve la oportunidad de conocerla en un evento de liderazgo climático, un retiro de varios días en Costa Rica, y fue algo muy especial porque nos habló desde su lado más humano. Aunque siempre se habla de Christiana Figueres desde una perspectiva muy educada y documentada sobre la política internacional, en ese encuentro nos habló muy honestamente sobre lo que ella ve del futuro y sus esperanzas. Eso está muy alineado con cómo el Acuerdo de París se estableció como un marco de referencia que la gente sigue mencionando diez años después.

Para mí, el Acuerdo de París es un pilar fundacional que sentó las bases, pero lo que realmente se está construyendo ahora es la implementación. Christiana Figueres fundó la organización Climate Outreach and Optimism, un podcast donde se discuten estos temas desde diferentes perspectivas. Recientemente hablaron de la Corte Internacional de Justicia y cómo aborda el cambio climático como un tema con efectos materiales en la justicia. Para mí, eso es un avance claro que tiene sus bases en el Acuerdo de París”

¿Cómo está Siemens Energy vinculando estas políticas globales ambientales a su propia estrategia, tanto para sí misma como para sus clientes?

“Vemos nuestro rol como fundamental en la transición energética, a través de las diferentes unidades de negocio que tenemos. Por ejemplo, en México contamos con fábricas de interruptores de potencia y transformadores, que son críticos para la infraestructura de red, pero también a nivel industrial, como en centros de datos, un tema cada vez más relevante.

Algo que nos da mucho valor en el mercado, y donde la política pública también ayuda a generar atracción, es que tenemos los diferentes componentes del proceso energético, desde la generación hasta el uso final. A nivel industrial contamos con compresores para comprimir hidrógeno y enviarlo por tuberías, electrolizadores para producir hidrógeno verde, y turbinas de vapor que permiten aprovechar vapor generado en procesos industriales para su uso en generación o movimiento.

Esta constelación de portafolio se alinea muy bien con la estrategia de transición que plantean las políticas públicas actuales y la prospectiva que se discute en la COP30”.

Expectativas, Retos y Oportunidades en la COP30

La COP30 adopta un carácter altamente estratégico, en tanto que se esperan avances significativos en varios frentes:

• La presentación y actualización de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para cumplir y superar las metas del Acuerdo de París.

• Debates amplios y estructurados alrededor de la adaptación y mitigación del cambio climático considerando pérdidas y daños, soluciones basadas en la naturaleza, y resiliencia comunitaria.

• Promoción y aseguramiento de la participación efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales, vinculando sus saberes y derechos con estrategias climáticas.

• Impulso a mecanismos de financiamiento climático accesibles y equitativos, garantizando apoyo efectivo a países en desarrollo para acelerar sus transiciones.

La conferencia inicia con una Cumbre adelantada de Jefes de Estado, que busca establecer consensos políticos sólidos y acompañar las negociaciones técnicas con una base fuerte de acuerdos supranacionales.

Brasil tiene frente a sí la oportunidad histórica de marcar un punto de inflexión, liderando con una narrativa y acciones que enlacen inclusión, justicia climática, conservación ambiental y transición energética limpia. México, por su parte, aspira a consolidar su liderazgo renovado, resultando un actor vital para la articulación regional y global.

En suma, la COP30 representa una cita definitoria para enfrentar uno de los mayores desafíos de la humanidad, buscando que la palabra "compromiso" se transforme en acciones tangibles, justas y efectivas que aseguren un futuro sustentable para las próximas generaciones.

“Nuestra frase es ‘energizamos a la sociedad’. Energizar a la sociedad se puede ver desde muchas dimensiones; claramente, implica la tecnología que ofrecemos, pero también impulsar el movimiento y

las conversaciones en torno a estos temas. Creo firmemente en nuestro rol como agentes clave para traer temas a la conversación y encontrar alianzas, ya sea con el sector público, privado o la quíntuple hélice que incluye academia y startups. Simplemente, no podemos alcanzar las metas solos; debemos trabajar juntos”, concluye Luis Carvajal de Siemens Energy.

REFLEXIONES SOBRE EL APAGÓN EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

El presente documento pretende poner en perspectiva técnica la falla ocurrida el pasado 26 de septiembre del 2025 en el Sistema Interconectado Nacional que afectó a 2 millones de usuarios. No es solo un análisis técnico de la misma, sino presenta la complejidad de la operación de un sistema eléctrico de potencia (SEP) de la magnitud del que contamos en México. Puede verse como una continuación de mi artículo del apagón del 28 de noviembre del 2020, lo que es lógico dado que es el mismo fenómeno.

La máquina más grande que ha construido el hombre es un sistema eléctrico de potencia (SEP). Nada se compara, ni cercanamente, a la magnitud de tener en operación conjunta miles de generadores, cientos de miles de kilómetros de transmisión, millones de kilómetros de distribución y decenas de millones de usuarios que, además, demandan energía en forma aleatoria. Para explicar esta compleja máquina nos dimos a la tarea de crear una analogía que fuera comprensible para todos, que puede encontrar en este vínculo: https://baorggsapimy.sharepoint.com/:v:/g/personal/santiago_barcon_ baorgg_com/EYQDugiaZa9KqXfektwqct8B7xRnGDplkFqQILxpz6l6w?e=sPZbJW O ya bien en www.pqbarcon.com

Comunidad EH | Ideas con brío

Recordemos que la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos lo declaró como el mayor logro técnico del siglo XX y, me atrevería a decir, que será uno de los cinco principales del siglo XXI en la medida que el consumo global energía se convierte gradualmente a la electricidad y las nuevas tecnologías que lo acompañarán: Siglo XIX carbón, siglo XX petróleo y siglo XXI electricidad.

Continuemos mencionando que las fallas graves en la operación de un SEP que interrumpen el servicio a los usuarios, conocidos comúnmente como apagones y término que usaremos a partir de ahora, son inevitables. Deseo hacer hincapié en este punto dado que ha sido estudiado con modelos de todo tipo y, como es de esperar, el invertir más allá de cierto punto en el SEP tiene rendimientos negativos. Es decir, el SEP debe de ser robusto, pero no por contar con enormes reservas de generación o triplicar la transmisión, por ejemplo, se evitarán que estos apagones puedan ocurrir en el futuro. De hecho, resulta contraproducente.

Para poner en perspectiva lo afirmado anteriormente he preparado un listado, que no es ni de cerca exhaustivo, de los apagones más significativos. Escuchamos los del vecino del norte y algunos otros, pero hay cientos de casos en los últimos 40 años que permiten ver que, independientemente del grado de desarrollo económico, los apagones se siguen presentando.

• Noviembre 9, 1965; en el noroeste de EU, que fue de los primeros en llegar a los medios. Más de 10 millones sin servicio por varias horas.

• Mayo 10, 1977; Rumania sin servicio 5 horas.

• Julio 13 y 14, 1977; Nueva York hasta 26 horas.

• Septiembre 20, 1977; Quebec, incluyendo Montreal, por 2 horas.

• Diciembre 22, 1982; en California más de 5 millones sin servicio por varias horas.

• Octubre 16, 1987; en el sur de Inglaterra varios millones al perderse el respaldo con Francia.

• Marzo 13, 1989; tormentas geomagnéticas dejan fuera a 9 millones en Quebec por más de 12 horas.

• Febrero 19 a marzo 27, 1998; Nueva Zelanda sin suministro principalmente en la ciudad más poblada, Auckland.

• Marzo 11 a junio 22, 1999; el apagón del sur de Brasil, el más grande de la historia hasta entonces, 97 millones y el servicio se empezó a recuperar en las principales zonas 24 horas después.

• Mayo 9, 2000; la mitad de Portugal, Lisboa incluida, por varias horas.

• Agosto 14 al 28, 2003; en el noreste de EU y Canadá 55 millones afectados y recuperación al 100 % en dos semanas.

• Septiembre 28, 2003; todo Italia, incluyendo Sicilia, y partes de Suiza afectando a 56 millones de personas.

• Mayo 25 al 3 de agosto, 2005; en Rusia más de 2 millones de personas sin servicio.

• Agosto 14, 2006; en Tokio 1.4 millones de usuarios sin servicio por más de una hora.

• Noviembre 4, 2006; el apagón europeo, 15 millones de usuarios afectados en Alemania, Francia, Italia, Bélgica, España y Portugal.

• Abril 26, 2007; Colombia entera fuera por varias horas.

• Enero 23, 2009; 1.2 millones de usuarios sin servicio en Francia.

• Enero 27 al 31, 2009; en Victoria, Australia con Melbourne también afectado y más de 500,000 usuarios.

• Noviembre 10 al 20, 2009; apagón de Brasil y Paraguay con 80 millones de usuarios sin servicio. 10 días en recuperar el total del servicio.

• Marzo 14, 2010; en Chile 90 % de la población sin servicio por varias horas.

• Febrero 4, 2011; el norte de Brasil con 53 millones de personas afectadas.

• Septiembre 16, 2011; casi la totalidad de Corea del Sur sin servicio por varias horas.

• Julio 30, 2012; la mitad de la India sin servicio. El apagón más grande de la historia hasta la fecha.

• Julio 21, 2014; Londres y varias zonas del sur de Inglaterra sin servicio por casi una hora. Aquí menciono la causa raíz por inusual: quema de libros por estudiantes en Havering, en el este de la capital británica.

• Noviembre 21, 2014; en Sudáfrica apagones repetitivos por todo el fin de semana.

• Febrero 11, 2015; Kuwait sin servicio por varias horas.

• Marzo 27, 2015; el norte de Holanda sin servicio por más de una hora.

• Marzo 31, 2015; el 90 % de Turquía, 70 millones de personas, sin servicio por varias horas.

• Julio primero, 2017; toda Centro América fuera por 6 horas.

• Septiembre 20, 2017; Puerto Rico sin servicio. Tres meses después sólo el 55 % de los usuarios habían sido recuperados. 100 % del servicio hasta agosto del 2018.

• Enero 10, enero 21 y febrero 27, 2018; la totalidad de Sudán sin servicio.

• Marzo 7, 2019; apagón en Venezuela que duró más de 10 días.

• Agosto 4, 2019; más de 100 millones afectados en Indonesia por más de 20 horas.

• 28 de diciembre, 2020 Noroeste de México con 10.5 millones de suuarios por 90 minutos.

• Febrero 15 al 21, 2021 Texas con 4.5 miilones de usuarios fuera y más de 300 fallecimientos.

• Enero 23, 2023; 100 % de Pakistán por más de 12 horas.

• Agosto 15, 2023; 27 % de los usuarios fuera en Brasil por varias horas.

• 4 de octubre, 2023; casi la totalida de Bangladesh por 7 horas.

• 28 de abril, 2025: toda la Península Ibérica y parte de Francia. 60 millones de personas afectadas por más de 8 horas.

• 26 de septiembre, 2025; Yucatán, campeche y Quintana Roo, 2 millones de afectados de 2 a 10 horas.

De Cuba y Venezuela, ni mencionarlo, son eventos consetudinarios y no se ve la luz al final del túnel.

Este resumen, de nuevo existen miles más, adicionando que en China la opacidad no permite tener datos confiables, pero son recurrentes y los cortes de servicio sumamente comunes. Estos datos nos permiten ver claramente que un apagón no es un evento que pueda ser evitado.

Añado que el análisis ingenieril de estas fallas puede llevar varias semanas. Sirva como ejemplo que el reporte del apagón del noreste del 2003 en EU y Canadá tomó más de 3 meses tan solo el informe preliminar. Por supuesto los políticos y los expertos lo harán en unas cuantas horas, hasta que se salga de la atención pública. Recuerdo con gusto la imagen satírica después del apagón de España, que coincidió con el Cónclave de elección papal: “Además experto de procesos católicos, también de sistemas eléctricos”

Uno de los principales objetivos de un SEP consiste en minimizar el riesgo de un apagón -que ocurran muy espaciados en el tiempo- y, quizá más importante, garantizar una reinserción expedita. Por supuesto, la primera responsabilidad es aislar la falla para evitar la propagación de ésta. Cumpliendo estas condiciones todos estaremos en mejores condiciones.

En el evento del 28 de diciembre del 2020 es de reconocer la pronta recuperación del servicio y máxime en una temporada de baja carga. Una excelente operación del SEP. Algo similar, no tan expedito, en el del mes pasado.

Desgraciadamente en los últimos 12 años y probablemente 14, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) no ha crecido al ritmo. Si la demanda en ese periodo no hubiese aumentado no tendríamos que preocuparnos, pero lo ha hecho en un 45 %. Es decir, le estamos pidiendo a la Red Nacional de Transmisión, y al SIN, que haga bastante más de lo que fue su diseño original en resumen: sobrecargarla. A pesar del apagón del 2020, no se tomaron las acciones pertinentes.

Lo anterior, en términos técnicos, causa que no se cumpla con el criterio n-1. La gran mayoría de los SEP de gran tamaño, ERCOT en Texas sería una excepción ya que es n-2, se diseñan bajo este principio y que implica que el sistema debe de operar así pierda la parte más importante del mismo. Esto, para ponerlo en un ejemplo nacional, significa que, si sale la una de las 6 unidades de

generación de la central de Manzanillo, no debe presentarse un apagón. Un criterio n-2, o n -3 en inclusive n-4, es económica y físicamente inviable; ellos sólo se aplican en hospitales o centros de cómputo. Adiciono, que es muy relevante, nuestro Código de Red exige que esta condición, n-1, se garantice.

El evento del 26 de septiembre, aún bajo análisis, pero todo apunta a que la causa raíz fue transmisión ¿Qué necesitamos hacer? Trabajar, en forma conjunta, para reforzar nuestro SIN. Buscar causas ajenas a la infraestructura sólo distrae. Menciono, porque ha sido algo muy mencionado, que por supuesto un sistema con generación tradicional es más fácil de operar, pero de ninguna forma garantiza el que no se presenten apagones. El listado presentado anteriormente lo ratifica. Esto no implica que las energías variables puedan seguir creciendo sin una infraestructura adecuada y asumiendo los costos que les corresponden. El respaldo con baterías debe de ser obligatorio, tal como es ahora en California. Si el precio de la generación fotovoltaica y eólica ha disminuido en forma tan importante es obvio que ya no necesitan de apoyos como los recibieron en el pasado: bienvenidos a la edad adulta, a competir cara a cara con los generadores tradicionales.

El mercado de servicios conexos apoyaría en forma importante a dar soporte al sistema. No solo se vende generación sino el apoyo a la operación del SIN. Por ejemplo, al momento de la falla CFE tenía generadores trabajando como condensadores síncronos, esto no se le remunera a CFE y debería hacerse.

Por otro lado, los productores independientes de energía (PIE) tienen por contrato la venta de energía activa por lo que no tienen habilitadas las funciones de regulación que apoyarían en forma importante ante eventos como el del 28 de diciembre. Es incomprensible que estén así los contratos, pero deberían modificarse a la brevedad. Ahora una parte de este parque pasó de Iberdrola a CFE lo que disminuye la presión en este asunto.

Adicionalmente al refuerzo del Sistema Interconectado Nacional, los usuarios en media y alta tensión, definidos como Centros de Carga en el Código de Red, deben cumplir con esta normativa, todos formamos parte de la solución. Cargas que fluctúan en su factor de potencia, introducen armónicos, presentan desbalances y varios fenómenos más causan perturbaciones al SIN. Urgen las inspecciones y ya hay los organismos para iniciar con ellas a la brevedad.

El problema que enfrentamos como país no es tan solo el de apagones sino, quizá más grave, el que si el Sistema Interconectado Nacional no crece no será posible instalar nuevos centros de carga que son los que dan empleos de calidad y de largo plazo. Varias zonas del país que están padeciendo esta situación, lo cual es un lastre muy pesado para un sano crecimiento económico.

La operación de un SEP es, únicamente, un tema técnico y económico. Dejemos al personal técnico y de experiencia del Cenace y de CFE nos digan que requieren. Ellos saben, démosles libertad y, no olvidemos, presupuesto.

No más encono, ver hacia el futuro que es brillante si lo trabajamos juntos. Podemos y debemos, en forma unida, reforzar al SIN.

EL SOCIO DIGITAL Y SU TALÓN DE AQUILES: GOBERNAR LA ENERGÍA EN LA ERA DE LOS AGENTES

De los laboratorios al tablero de control: cómo los agentes de IA ya operan en la red eléctrica y por qué su gobernanza es urgente

Pensar en utilizar un agente de inteligencia artificial ya no es futurista: es una realidad. Hoy distintos proveedores ofrecen servicios capaces de asumir procesos empresariales completos con niveles crecientes de autonomía. La ventaja radica en su escala: volumen de datos, capacidad de entrenamiento y arquitecturas híbridas, colaborativas y adaptativas que superan a cualquier desarrollo independiente.