DIRECTORA GENERAL Jessyca Cervantes jessyca.cervantes@energiahoy.com

DIRECTORA EDITORIAL

Edna Odette González edna.gonzalez@energiahoy.com

PUBLIRRELACIONISTA Milton Méndez milton.mendez@energiahoy.com

RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS Antonella Russo antonella.russo@energiahoy.com

COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO Ivan Rodrigo Anguiano

COEDITORA María Fernanda Hernández

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) me enseñaron que el libre periodismo incomoda, despierta resquemores entre los que se encuentran en el poder y a veces, incluso, descalificaciones e insultos.

Un reportaje sobre la viabilidad de la energía nuclear fue el motivo, sino pretexto, por el cual, la responsable de prensa del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) no tuvo empacho en denominar de “amarillista” y “desafortunada” la investigación de una integrante del equipo editorial.

Al más puro estilo de quien encabeza el Gobierno federal, la funcionaria descalificó la labor del medio y decidió mantenerse al margen de participar en el reportaje; obvió el derecho de réplica y renunció a la plataforma para hablar de un tema que preocupa y ocupa, como es la energía nuclear.

Energía Hoy es un medio de comunicación que se caracteriza por su ejercicio periodístico ético y responsable. En nuestros reportajes buscamos la diversidad de opiniones e incluir perspectivas varias que permitan al lector dibujar un panorama lo más cercano a la realidad con respecto a tal o cual temática.

La invitación es a que lean el texto “Energía nuclear, luces y sombras de una industria”, pero que el ejercicio no se quede ahí, sino que sea punto de partida, que se hagan cuestionamientos, que investiguen y duden. Así habremos cumplido nuestro propósito.

En la presente edición, también consultamos las voces que son referente en el tema de gas natural, quienes coincidieron en señalar que la oportunidad de crecer el mercado va de la mano con el desarrollo de infraestructura y una atinada política regulatoria.

Hoy, la situación de este energético es fluctuante, la producción de gas se desplomó derivado de la pandemia y de una menor actividad industrial en México y el mundo. No así la demanda, que crecerá en sintonía con la recuperación económica, al tomar en cuenta su impacto medioambiental.

De acuerdo con los especialistas consultados, detonar el mercado es una labor que atañe a la Iniciativa Privada tanto como a la actual administración. Se trata de entender la importancia del balance entre demanda y oferta, cómo hacer para incrementar la producción doméstica y delinear un marco regulatorio que garantice certidumbre y certeza jurídica.

Para beneplácito de todos, los expertos concluyeron que el mercado de gas natural no va a hacer si no crecer, a pesar de la regulación y de las cuestionables decisiones de política pública del actual gobierno.

Edna Odette González VázquezDirectora Editorial de Energía Hoy

REPORTERO Juan Carlos Chávez

COMMUNITY MANAGER Adriana Hernández

WEBMASTER Irwing Núñez

VENTAS ventas@energiahoy.com

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Ernesto Sánchez Carrillo

CONSEJO EDITORIAL

Graciela Álvarez Hoth Abril Moreno María José Treviño Carlos Murrieta Cummings Jonathan Davis Santiago Barcón Hans-Joachim Kohlsdorf Mauricio Peña Pierre

Somos tu fuente de poder...

Redacción energiahoy@energiahoy.com

Publicidad y ventas ventas@energiahoy.com

Suscripciones suscripciones@energiahoy.com

Teléfono (55) 6259 4607 (55) 6385 6607

Energía Hoy es una publicación mensual de Editorial Engrane, S.A. de C.V. Edición No. 193 Septiembre 2021. Número del Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 042018-020612090100-102. Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido No. 17171. Oficinas: Benjamín Franklin No. 166 -1A. Col. Escandón, CDMX, C.P. 11800, Teléfono (55)6273 88 53

Gas natural en México. Un mercado en ciernes Hoy la situación del energético es fluctuante, derivado de la pandemia y de una menor actividad industrial, la producción de gas se desplomó. No así, la demanda seguirá creciendo en sintonía con la recuperación económica, pero tomando en cuenta su impacto medioambiental.

EDNA ODETTE GONZÁLEZ

Alternativas ante el conflicto gasero ANDREA SERVÍN ÁGUILA

Viene el invierno. Presiones sobre los precios del gas natural ROSANETY BARRIOS

El futuro nos alcanzó: siete de cada 10 mexicanos en riesgo por Cambio Climático JULIA GONZÁLEZ ROMERO

COLUMNA INVITADA

¿Qué definirá al mundo en los próximos años?

LEONOR FERNÁNDEZ DEL BUSTO GONZÁLEZ

Última llamada: acelerar incorporación de energías renovables para frenar el Cambio Climático LUIS SERRA

Bonos Verdes corporativos en ascenso MARÍA JOSÉ TREVIÑO

WEN: LA OTRA MIRADA

Inteligencia de negocios en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos MARBELLYS BEATRIZ CHACÓN SOCORRO

Calidad regulatoria y sus consecuencias ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOSA

FINANCIAMIENTO ENERGÉTICO

De México 1968 a Tokio 2020 VÍCTOR HUGO LUQUE

DESDE LA IZQUIERDA AMLO vs Biden, la odisea de la política energética VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA

IDEAS CON BRÍO

¿Qué ha pasado con el club de Tobi en la ingeniería eléctrica? SANTIAGO BARCÓN PALOMAR

Niño hace la rueda de carro; el político una rueda de prensa DAVID MADRIGAL

Cadenas de suministro sustentables CARLOS MURRIETA CUMMINGS

Aumento del consumo de energía debido a la IA ERICK ORTIZ VEGA

Pemex y CFE: los riesgos y desafíos del Paquete Económico 2022 PABLO LÓPEZ SARABIA

Los nuevos retos que presenta el Cambio Climático para la gestión de energía MAURICIO ALCOCER RUTHLING

JAIT GERMÁN CASTRO POSADAS EDGAR GALICIA SILES

Transición energética, ¿elección o predestinación?

JOSÉ CASTREGE OLVEIRA

Minería afgana. De la isla del tesoro a la cueva de Alí-Babá ARNOLDUS M. VAN DEN HURK

48

62

68

Recesión femenina, un riesgo latente EDNA ODETTE GONZÁLEZ 72

Niñas, presente y futuro de las STEM MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? MILTON MÉNDEZ

Acero verde es clave para descabonizar sector siderúrgico MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ 94

Gobernanza china. Historias en los discursos de Xi Jinping BERTA INÉS HERRERÍAS FRANCO

EN SEPTIEMBRE, EL GOBIERNO FEDERAL PRESENTARÁ AL CONGRESO EL PAQUETE ECONÓMICO 2022 Y SURGEN LAS DUDAS DE LOS APOYOS QUE SE OTORGARÁN A LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO; EL LIMITADO ESPACIO FISCAL DEL GOBIERNO Y LOS RIESGOS FINANCIEROS QUE ENFRENTAN LAS EMPRESAS HACEN QUE LA TAREA NO SEA FÁCIL.

PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS SANTA FE. E-MAIL: PLSARABIA@TEC.MX

Pemex y CFE son las empresas anclas de la actual administración para impulsar el crecimiento económico, pero en el horizonte hay desafíos operativos y financieros que podrían comprometer su viabilidad. La descarbonización de la economía y la transición energética son tendencias globales irreversibles que obligarán a realizar importantes inversiones a las empresas productivas del Estado, en un entorno donde el costo financiero en moneda local y extranjera se incrementará debido a políticas monetarias más restrictivas y el aumento de la inflación en las principales economías asociadas a la pandemia. Además, Pemex sigue enfrentando una baja producción, alto endeudamiento y accidentes que demandan un mayor presupuesto para mantenimiento. Por lo que respecta a CFE, el incremento en uno de sus insumos principales como el gas natural, representa un impacto considerable en su estructura de costos; además de las pérdidas técnicas y no técnicas que sigue registrando y los riesgos asociados a los litigios sobre energías renovables.

Crecimiento económico mundial y OPEC dan respiro a Pemex, pero los riesgos para el Gobierno federal persisten ante una balanza energética deficitaria y crecientes riesgos asociados al Cambio Climático. El crecimiento mundial para 2021 será 6% revirtiendo la caída del 3.2% del año pasado, al tiempo que China mantiene su tendencia positiva impulsando la demanda de petróleo. Las acciones de la OPEC dan un piso al precio del crudo, aunque EU demanda abrir la llave para equilibrar el mercado de manera más rápida y reducir los incrementos en los precios de las gasolinas. Es precisamente, el incremento acelerado de las importaciones de gasolinas y gas natural a precios altos, que la balanza energética de México es deficitaria. Por lo que se refiere a los excedentes petroleros generados por los precios altos del crudo, estos se reducirán ante la mayor producción de la OPEC; además de que muchos de esos excedentes deberán fortalecer los fondos de estabilización que

PABLO

PABLO

se encuentran en niveles mínimos. Según la Agencia Internacional de Energía, Costa Rica y Dinamarca impulsan acciones más agresivas para contrarrestar los efectos del Cambio Climático, desestimando nuevos proyectos petroleros; sin olvidar que el acceso al financiamiento para proyectos fósiles se complica ante los nuevos criterios ESG y ODS 2030.

Calificadoras atentas a las acciones de México con relación a las empresas productivas del Estado. Apoyos fiscales no asociados a su productividad y eficiencia pueden comprometer la calificación soberana de México y la estabilidad macrofinanciera. Los riesgos de liquidez y operación que enfrentan Pemex y CFE se reflejan en mayores primas de riesgo. El spread de los bonos de Pemex con relación al bono en dólares de EU y México se ubica en 508pb y 358pb, respectivamente; mientras que, en el caso de CFE el spread con los bonos de EU y el de México en pesos se ubica en 200pb y 204pb, respectivamente. Es importante destacar que,

aunque el gobierno de México se ha convertido en el aval solidario de dichas empresas, sus primas de riesgo se encuentran muy por arriba de la prima de riesgo país de México que se encuentra en 149pb. La calificación de México se encuentra aún en grado de inversión, mientras que Pemex ya es considerado un bono basura, situación que podría ser un lastre para la nota de México en moneda extranjera.

El Paquete Económico 2022 y las proyecciones de sus variables claves. En mis estimaciones, los Criterios Generales de Política Económica 2022 podrían considerar un precio del crudo WTI en 62 dólares el barril, mientras que la mezcla mexicana de petróleo podría ubicarse en promedio en los 58 dólares el barril. Por lo que respecta, al tipo de cambio podría promediar 21 pesos por dólar en 2022, ante una mayor volatilidad asociada a la quita de estímulos de la Fed (tapering). Finalmente, la inflación podría cerrar en 3.5%, el crecimiento económico en 3.2% y la tasa de referencia de Banxico en 5.75 por ciento.

INGENIERA EN DESARROLLO SUSTENTABLE EGRESADA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY Y COORDINADORA DE AUTOABASTO ELÉCTRICO DE GRUPO MÉXICO.

El gas licuado de petróleo (LP) es, en su mayoría, empleado por los hogares y los pequeños negocios mexicanos. Por ello, al impactar un servicio como el gas LP, se da un duro golpe al bolsillo nacional, de por sí lastimado. Calentadores, estufas, transporte y equipo industrial quedaron estancados ante el desabasto de combustible a lo largo y ancho del país. El conflicto gasero es una situación que podía preverse y que en definitiva no será resuelto mediante un proyecto como el de Gas Bienestar. Al ciudadano promedio solo le queda prepararse para afrontar nuevas controversias y la inminente transición energética.

La apuesta por los derivados del petróleo para satisfacer la creciente demanda energética es, literalmente, peligrosa. Si bien es cierto que México tiene vastas reservas de gas, importa aproximadamente el 70% del combustible que consume, ya sea gas natural o gas LP.

Desde hace años no se explora ni se invierte en la extracción de las cuencas al norte y noreste del país; mientras que en el sureste se quema la producción para priorizar la extracción petrolera. Esto es grave por dos aspectos focales: en primer lugar, al quemarse el gas se potencializan las emisiones a la atmósfera y, en segundo, el volumen desperdiciado mediante la combustión en el sureste es mayor que el obtenido del norte. Aunado a lo anterior, el consumo residencial y de la pequeña industria acaparan gran parte del gas LP disponible, por lo que existe una bomba en prácticamente cada hogar y negocio mexicano. La falta de pericia y regulación de las autoridades dejan a la sociedad expuesta a accidentes mortales fácilmente prevenibles.

Todo esto habla de la poca eficiencia en el mix energético mexicano actual, pues se ha dado más peso a impulsar una política petrolera que de gas, con lo que se abarata este último y desperdiciarlo no es mal visto. Repensando las alternativas, el uso del gas LP debería enfocarse en la industria química, que requiere un mayor poder calorífico en sus procesos; mientras que los hogares y negocios mexicanos podrían emplear gas natural, generando empleos con la construcción y el mantenimiento de infraestructura para transportar y distribuir el principal combustible que favorece la transición energética hacia un futuro con cero emisiones.

Desmitificar el uso del gas natural en el sector residencial y entre las Pequeñas y medianas empresas (Pymes), depende de la agilización de

permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de favorecer la penetración del mercado, además de concentrarse en las zonas fronterizas y las urbes, por lo que buscar alternativas como las energías renovables resulta muy atractivo.

Durante el conflicto gasero, los principales afectados fueron los miembros de comunidades marginadas; es por eso que los subsidios focalizados en la energía solar y eólica deben ser una realidad a corto plazo. La introducción de paneles, calentadores y estufas solares provocan un ahorro de entre el 60 y el 100% del consumo de gas, diésel y petróleo en el hogar. A largo plazo, se favorecen las finanzas de la casa, se contribuiría con la mitigación del Cambio Climático y se beneficiaría la salud de los mexicanos al reducir los problemas cardio respiratorios derivados de la quema de biomasa y combustibles fósiles.

Resulta evidente que subsidiar o topar los precios del gas no es ni será una solución resiliente. Es necesario el desarrollo de proyectos que beneficien a los mexicanos para comenzar a atender la incapacidad de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) por cubrir la demanda energética de un país en constante crecimiento y que debe responder al Cambio Climático, cada vez más implacable.

El mexicano de a pie debe trabajar de acuerdo con sus necesidades y usar las herramientas que posee, para luego definir la alternativa que mejor se amolde a su visión y presupuesto. El combate de la pobreza energética requiere de un proceso de adaptación que traerá consigo cambios, a nivel infraestructura y de mentalidad, que deben verse como una inversión y no como un costo, pues serán redituables en el mediano plazo.

Su componente principal, el metano, es 40% más liviano que el aire, es decir, se disipa en la atmósfera en caso de fuga, lo que reduce el peligro de explosión; en su estado original es inoloro y requiere de mercaptano para que el olfato humano detecte su presencia. Además, no produce envenenamiento al ser inhalado, ni es tóxico. Hablamos del gas natural.

Dicho hidrocarburo es imperceptible al ojo humano. Sin embargo, ha adquirido un papel protagónico en algunos hogares donde se utiliza para cocinar, secar la ropa o disfrutar de un baño caliente y su relevancia va más allá, pues hoy en día, es considerado como un energético de transición hacia una economía global más limpia basada en fuentes renovables.

En 2015, la Agencia Internacional de Energía y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IEA e IRENA, por sus siglas en inglés, respectivamente) en su estudio “Perspectivas para la transición energética” profundizaron sobre la importancia del gas natural como el compañero perfecto para las energías renovables y la opción más sostenible hasta que alcancen un mayor desarrollo.

La combustión de esta fuente de energía provoca emisiones de CO2 más bajas que las de otros combustibles de origen fósil, lo que la convierte en un energético apto para la situación actual, en que el Cambio Climático amenaza la permanencia de la humanidad y la demanda energética no puede ser todavía cubierta totalmente por energía solar y eólica.

A decir de José García Sanleandro, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), las principales economías del mundo están transitando hacia energías más amigables con el medio ambiente en sintonía con las metas contra el Calentamiento Global.

“Es precisamente aquí donde el gas natural adquiere gran relevancia, al ser el combustible fósil más limpio frente a otros hidrocarburos como el diésel, combustóleo y el mismo petróleo” afirma en entrevista.

Hoy por hoy, “el gas natural es el combustible de origen fósil más limpio y más barato. Por ello, para una etapa de transición hacia un mundo descarbonizado y electrificado, es el aliado fundamental”, coincide, por su parte, Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El gas natural enfrenta una situación inédita frente a la emergencia climática. Hace 10 años se decía que dicho gas fungía como la solución temporal a la crisis medioambiental, en la medida en que podríamos reemplazar el carbón y el petróleo, que son altos emisores de gases de efecto invernadero, por gas natural que también genera contaminantes, pero en menor cantidad.

De acuerdo con Carlos de Regules, socio líder de Energía en la división de riesgos en Deloitte para América Latina eso es cierto pero tiene un límite, porque el gas natural, indudablemente genera una huella de carbono que no es nada despreciable.

“En el futuro, para que el gas natural pueda seguir jugando un papel prioritario en la matriz energética global tiene que emprender estrategias muy agresivas de descarbonización, es decir, limitar la huella de carbono asociada con su producción, transporte y distribución”, detalla el experto de la firma de consultoría Deloitte.

Durante las últimas dos décadas, el sector energético a nivel global se ha caracterizado por el crecimiento apresurado del gas natural como fuente de energía. En el caso de México, si bien, el hidrocarburo ha adquirido importancia dentro del mix, aún tiene un gran potencial de desarrollo.

En el país, el 70% del gas natural que se consume es importado y proviene principalmente de Estados Unidos (EU), en particular de Texas. Mientras que, el 30% restante se trata de gas producido en

territorio nacional y de ese porcentaje, la mayoría es utilizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su materia prima.

La compañía de consultoría Deloitte en el documento “Gas natural en México. Oportunidades para su uso industrial y vehícular” destaca la necesidad de un marco regulatorio que potencie la inversión relacionada con este energético e impacte de manera favorable en la economía.

Óscar Ocampo del IMCO detalla que “desde la expansión de la red de ductos que comenzó, si no me equivoco en 2011, el país ha experimentado un auge impresionante. Las importaciones han crecido de una forma tremenda, que obviamente, se explica por el crecimiento de los yacimientos no convencionales en Texas; por ello, nuestro aumento en el consumo de gas natural es muy significativo”.

gas se desplomó derivado de la pandemia y de una menor actividad industrial en México. De hecho, se encuentra en su nivel histórico más bajo. Actualmente ronda los 2 mil millones de pies cúbicos. No así la demanda que seguirá crecerá en sintonía con la recuperación económica, al tomar en cuenta su impacto mediambiental.

Datos de la IEA señalan que la tendencia al alza en la producción

En 2012 el consumo nacional de gas natural fue de aproximadamente 6 mil 700 millones de pies cúbicos diarios, en tanto de 2019 a 2021, la cifra fue de alrededor de 18 mil millones de pies cúbicos diarios, es decir, un 20% más. De acuerdo con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), la demanda en el segmento industrial va a crecer entre 2022 y 2036 más o menos 2 mil millones de pies cúbicos diarios; esto representa un incremento muy importante, que al mismo tiempo implica una serie de retos.

En ese sentido, Carlos de Regules proyecta que, en la próxima década, la demanda de gas crecerá 40% y la lógica apunta a que aún dependeremos de las importaciones porque, esencialmente, no existe un plan para desarrollar la producción del gas doméstico. La ronda de no convencionales que se lanzaría a finales de 2018 fue suspendida; con lo cual, todo el potencial no convencional del noreste del país incluyendo el norte de Veracruz se congeló.

Sin embargo, hoy la situación es fluctuante, la producción de

de gas natural, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se revirtió por primera vez desde 2009, al registrar una caída del 2% en comparación con 2019 debido al confinamiento por la pandemia.

“Esto se puede entender si tomamos en cuenta que las restricciones para contener los contagios derivaron en una disminución de la actividad industrial, lo cual era de esperarse, pero sin duda, la demanda crece año con año y creemos que así se mantendrá los siguientes años para los sectores eléctrico, industrial, petrolero, autotransporte, residencial y servicios”, considera José García Sanleandro.

Por ejemplo, de acuerdo con un estudio que realizó la AMGN en 2019, de 2000 a 2017, la demanda de gas natural en el país creció sostenidamente a una tasa promedio anual de 4.1% gracias al impulso que se le dio en el sector eléctrico.

En este periodo el crecimiento anual promedio de consumo en el sector petrolero fue de 0.79%, industrial 3.05%, eléctrico 8.51%, residencial 2.61%, servicios 3.77% y finalmente, autotransporte 17.57 por ciento.

Por otra parte, de acuerdo con la Prospectiva de Gas Natural 20182032 publicada por la Secretaría de Energía (Sener), la demanda de gas natural en el sector industrial aumentó en 54.2% de 2007 a 2017. Sobre todo, gracias a las ventajas competitivas que este combustible tiene frente a otros como el combustóleo, el diésel y el carbón.

Otra área de oportunidad para el gas natural, de acuerdo con García Sanleandro, es incentivar su uso a nivel vehicular. Alrededor de 54 mil autos utilizan gas natural vehicular, es decir, más o menos el 0.01% del parque vehicular, con lo que es evidente el camino que aún hay por recorrer.

En ese sentido, el uso del gas natural vehicular, además de beneficiar a los dueños del transporte público como taxis, combis, microbuses y camiones, ya que el costo puede ser hasta 50% menor que el de la gasolina; también tiene un incentivo ambiental ya que se combate la contaminación que resulta del transporte.

También está la posibilidad de generar hidrógeno a partir de gas natural. Esa puede ser una promesa muy interesante que no habría que dejar de lado, ni descuidar.

Para José García Sanleandro, presidente de la AMGN, el mercado de gas natural tiene muchas áreas de oportunidad en el país, por ejemplo, la gasificación del sur-sureste, una región a la cual, le urge el suministro de gas como detonador de un mayor desarrollo económico y social.

Para ejemplificar, menciona el caso del Bajío, que en 2018 registró un PIB per cápita de 36% cuando la media nacional era de 5% y tuvo una Inversión Extranjera Directa (IED) del 82% y la media nacional era de 21 por ciento.

“Para industrias como la automotriz, acerera, manufactura, minera, papelera, de vidrio y por supuesto la generación eléctrica, el uso del gas natural es indispensable para ser competitivas. En los últimos años los precios de este energético han estado en aproximadamente 3 dólares por millón de BTU, lo que sin duda, es un gran beneficio para el desarrollo dichos sectores”, comenta.

A decir del presidente de la asociación esto también se ve reflejado en las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que como sabemos, representan más del 90% de las compañías en el país y por ende, la mayor parte de la generación de empleo. “Para hoteles, restaurantes, tintorerías y tortillerías tener energía de bajo costo es la diferencia entre continuar con el negocio o cerrar”.

De acuerdo con Óscar Ocampo, del IMCO, la prioridad de la actual administración en términos de desarrollo ha sido el sur y sureste del país, y el mejor aliado para lograr insertar esta región en la cadena de producción de América del Norte, es el gas natural.

“Si no tienes acceso a gas natural en estas entidades no vamos a lograr que Oaxaca, Chiapas o el resto del sureste del país sean considerados estados norteamericanos en el sentido económico”, dice.

La Asociación Mexicana de Gas Natural estima que los estados que cuentan con la infraestructura y el suministro de dicho energético tienen un PIB manufacturero per cápita de hasta 50% sobre aquellos que no lo tienen y esto va de la mano también con el desarrollo social.

El año pasado la organización civil México cómo vamos publicó el “Índice de Progreso Social 2019” que mide factores como las necesidades básicas humanas, fundamentos de bienestar y oportunidades; nuevamente, los estados que ocuparon los primeros lugares son aquellos que tienen gas natural, mientras que los últimos son los que no lo tienen. Y esto se explica con las oportunidades que abre el gas natural para tener más industria y

por ende, generación de empleo que permite a las familias cubrir sus necesidades.

En estos momentos en que el país está en vías de recuperación tras el cierre de pequeñas y medianas empresas debido a la pandemia, es importante contar con un energético que impulse el dinamismo de la economía, principalmente en el corto plazo.

Aunque son las zonas urbanas, las que más consumen gas natural en México y el energético se ubicó como el tercer combustible en cuanto a preferencia con una participación de 8%, la proporción difiere cuando se evalúa geográficamente, es decir, si la localización es urbana o rural. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017, en localidades urbanas el porcentaje de hogares que utilizó gas natural fue 10.2%, mientras que en las rurales fue apenas de 0.4 por ciento.

Escribir sobre gas natural, invariablemente requiere de reflexionar sobre el papel que tiene en la generación de electricidad. En ese sentido, los expertos coinciden en que las plantas de ciclo combinado son fundamentales para el desarrollo del mercado. De acuerdo con el estudio de Deloitte mencionado con anterioridad, el sector eléctrico demanda la mayor cantidad de gas natural en México. En 2017 utilizó casi el 55% de este combustible, muy por encima del sector petrolero (25%), industrial (19%) y restantes (2%). Y se espera que el consumo de este hidrocarburo dentro del sector eléctrico pase de 68% en 2017 a 77% en 2022.

El uso de gas natural en la industria eléctrica necesita de infraestructura de almacenamiento que impida interrupciones en el suministro, asociadas con problemas de abastecimiento debido a un desbalance entre la oferta y la demanda.

Por ello, los expertos señalan que se requiere desarrollar infraestructura y aprovechar los nichos de mercado en transporte y almacenamiento. Ello implica potenciar la industria de gas natural para impulsar la eléctrica a precios competitivos, pero manteniendo la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En Estados Unidos, la producción de gas natural ha aumentado de manera drástica y los precios han alcanzado mínimos históricos, debido principalmente, a la extracción de shale gas. Por ello, nuestro vecino del norte es el proveedor de gas natural más atractivo del mundo y México, dada su proximidad geográfica puede acceder a él a precios muy bajos.

No obstante, conviene poner el acento en que, si bien, el país cuenta con reservas, la infraestructura necesaria para su extracción, transporte y almacenamiento es limitada y condiciona los niveles de producción.

Carlos de Regules narra “hasta 2010 vivimos en un mundo de gran variabilidad en los precios del gas natural, eran altos y poco estables. No obstante, eso cambió radicalmente con la revolución de shale gas. De pronto comenzó a haber abundancia proveniente de fuentes no convencionales en Texas, Colorado y Pensilvania. Una oferta tan masiva le restó volatilidad a los precios”.

Para 2021, el mercado ha crecido cerca del 20%, lo cual es sumamente importante pues constituye un cambio de paradigma; y en términos de transición energética es una gran noticia, porque el gas natural es el energético con mayor relevancia después del petróleo, y lo vemos principalmente en el peso que tiene para el ciclo combinado y la generación eléctrica.

De acuerdo con Óscar Ocampo, coordinador de Energía del IMCO, la CFE tomó la decisión correcta al ampliar de forma muy significativa la red de gasoductos; el más emblemático es, quizás, el ducto sur de Texas-Tuxpan, creado para aprovechar y sumar a México a la revolución de shale

urgente incrementar la producción doméstica, sin embargo, aunque el país tiene gran potencial, lo está subaprovechado.

Para que México pueda enfrentar el riesgo de suministro hay dos cosas en las que tendría que pensar: cómo reducir la exposición al riesgo de importación en Estados Unidos. Por ejemplo, abrir opciones para habilitar un mercado de importación de gas natural licuado y cuidar cualquier disrupción operativa.

“La estrategia de CFE de traer el gas de Texas y reconvertir algunas centrales de térmicas convencionales a operar a partir de gas natural fue muy afortunada. Ahora, el reto es transformar el resto de las plantas, por ejemplo las termoeléctricas, pasarlas de combustóleo a gas natural”, comenta para Energía Hoy.

El especialista se muestra confiado en que el mercado no va a hacer si no crecer, a pesar de la regulación y de las decisiones de política pública, porque es un nicho atractivo, además de una alternativa asequible y eficiente.

Un aumento en la oferta de generación eléctrica va a suceder a partir del gas natural. “Independientemente de si reactivamos las rondas o no, pues eso ya es una decisión de política pública, el mercado va a seguir creciendo, igual que la red de ductos; poco a poco se van a poner en marcha ductos que hasta el momento estaban detenidos por problemas sociales y permisos ambientales”, proyecta el experto del IMCO.

El gas natural es uno de los combustibles de uso más limpio e importante para el desarrollo y mejora en la calidad de vida de las personas; por ello, es prioritario dotar al sector de una regulación moderna, ágil y simétrica que permita competir al gas LP y al gas natural en igualdad de condiciones.

De acuerdo con Carlos de Regules para que el energético sea un indicador que detone desarrollo económico y social robusto debe conservar su precio accesible, ser confiable en el suministro y tener producción limpia.

A su vez, el experto dibuja un panorama sobre los retos que enfrenta el mercado de gas natural en México. “Se trata de entender el comportamiento del sector y proyectarlo a futuro, con respecto a la oferta y la demanda, la infraestructura, el estado de Derecho y sus riesgos climáticos”.

La historia podría contarse en cuatro tiempos: el primero es entender cómo el balance entre demanda y oferta se estrecha, por ello, se hace

“Prácticamente, todos los huevos de México están en la canasta de Estados Unidos, cualquier disfunción en ese sistema significa un problema mayor”, comenta De Regules.

De acuerdo con el socio líder de Energía en la división de riesgos en Deloitte “el estado de las importaciones no va a cambiar, al menos, no de manera significativa en los próximos 10 o 15 años. Por lo tanto, si vamos a seguir importando debemos definir qué tan confiable es el suministro”.

La posibilidad de desabasto en el corto y mediano plazo existe, pero el remedio también y se trata de ampliar las fuentes de importación y darle resiliencia al sistema de transporte con ciberseguridad, seguridad industrial y física.

El segundo tiempo tiene que ver, con cómo enfrentamos los riesgos de un potencial desabasto y qué hacer para diversificar importaciones. En ese sentido, Óscar Ocampo señala que el reto está en la infraestructura, “hay que completar la red de ductos y destrabar los que están congelados, como el ducto de Tuxpan-Tula, al cual le faltan tres km para concluirlo”.

En este rubro también es necesario replantear los derechos de servidumbre, de tal forma que los permisos municipales pasen de ser una indemnización o una compensación, a ser una renta que permita a los municipios construir una utilidad e ingresos a lo largo de toda la vida útil del proyecto.

Gracias al conflicto entre CFE y Fermaca, TransCanada, IEnova y Carso que sucedió en 2019, se evidenció que la parte municipal es un gran lastre de los procesos debido a que existen numerosas ventanas de extorsión y arbitrariedad.

“Para impulsar el potencial del país se requeriría reanudar rondas, asignar más bloques para anular las subastas e incentivar el desarrollo de campos no convencionales. Estamos hablando de infraestructura hidráulica. Hay un potencial importantísimo subexplotado por razones más ideológicas que técnicas o de medio ambiente”, profundiza Óscar Ocampo, del IMCO.

El tercer tiempo se centra en el marco regulatorio y el estado Derecho. Al final del día, para invertir en un proyecto se necesita de certidumbre y certeza jurídica que permita garantizar la concreción del mismo sin cambios arbitrarios en la regulación o en la legislación.

Sin embargo, comenta Ocampo “es algo que, en fechas recientes, el gobierno no ha dado. Al contrario, ha cambiado regulaciones de forma un tanto arbitraria en detrimento de los participantes privados del mercado, lo cual impacta la competitividad”.

La cuarta arista de la historia está en definir el desafío estratégico que tiene la industria del gas natural para su viabilidad en el futuro, tiene que ver con la crisis climática que enfrentamos y con las acciones a llevar a cabo para estar a la altura de la respuesta que requiere la emergencia medioambiental.

A nivel global, América del Norte es la región con mayor potencial cuando hablamos de gas natural, probablemente, solo rebasado por Asia. Dada su cercanía con EU, México tiene una oportunidad de detonar el mercado, sobre todo en el desarrollo de oportunidades para América Central. A decir de Ocampo, el país podría ser proveedor o bien, dotar de una ruta de tránsito para llevar el combustible a Guatemala, Honduras y El Salvador.

De Regules complementa, “México es el mercado número uno de gas natural en tamaño en América Latina. Aunque es necesario recordar que somos un mercado estructuralmente deficiatiario. Entonces, las oportunidades de colaboración con la región estarían, más bien, por el

lado de cómo hacer para llevar gas de la zona”.

En términos comparativos con países como Alemania y Reino Unido, México es un mercado de tamaño medio, pero, muy chico en realidad, con respecto a los principales como Estados Unidos, donde el mercado es 10 veces más grande; Canadá seis y China, cuatro veces.

“No jugamos un papel especialmente destacado en el comercio internacional de gas natural, salvo que somos, por mucho, el principal importador de Estados Unidos”, afirma De Regules.

Uno de los desafíos más importantes que afronta el planeta es el Cambio Climático. No obstante, la necesidad energética continúa creciendo debido al aumento de la población. Por ello, resulta fundamental unir esfuerzos para transformar el modelo de producción y de consumo de energía actual por uno más sostenible. Lograr una economía baja en carbono que sea capaz de satisfacer las necesidades de la humanidad requiere de una transición en la que el gas natural puede jugar un papel relevante.

En ese sentido, dicho energético constituye la fuente de energía más competitiva y limpia para satisfacer las necesidades térmicas y garantizar la viabilidad económica. Ya que, en mercados dinámicos y con gran potencial de crecimiento de la demanda de energía, el gas natural permite atender al mismo tiempo las necesidades crecientes de servicios energéticos modernos y los compromisos de reducción de emisiones.

En México, en los próximos años vamos a ver un robustecimiento de la regulación climatica, particularmente, alrededor del metano. Entonces, cuáles son las acciones que hay que emprender para lograr dicha descarbonización.

A decir de Carlos de Regules debemos traducir a cero la quema de gas natural. Mitigar, reducir y controlar las emisiones fugitivas de gas natural, a través de todo el sistema de transporte y distribución.

Y finalmente hay que empezar a pensar en incorporar hidrógeno a la mezcla de gas natural, esto va a permitir reducir 10 o 15% de las emisiones asociadas de gas natural.

“En el corto plazo, es un tema de resiliencia de infraestructura e importaciones y en el mediano plazo es un tema más estratégico de descarbozación de la oferta de gas natural”, abunda.

Finalmente, a las empresas que forman parte de esta industria, les toca asumir que invertir en gas natural constituye un riesgo estratégico real que eventualmente se va a traducir en reglas y políticas climáticas más estrictas.

“Aquí y en China literalmente. El ritmo de esas políticas y regulaciones climáticas va a ir de país en país y de administración en administración”, concluye De Regules.

Hoy en día, más de 11% de los hogares en México utiliza leña para cocinar o calentar agua; y el gas LP tiene una penetración en el mercado de más de 79%, mientras que, el gas natural es usado únicamente por el 7% de la población.

Aunque son las ciudades, las que más consumen gas natural y el energético se ubicó como el tercer combustible de preferencia entre los mexicanos, la proporción difiere cuando se trata de una zona rural.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante 2017, en localidades urbanas el porcentaje de hogares que utilizó gas natural fue 10.2%, mientras que en las rurales fue a penas de 0.4 por ciento.

En entrevista con Energía Hoy, Alejandro Peón Peralta, director general de Naturgy México, describió esta situación como un área de oportunidad para las empresas, que a través de sus servicios buscan generar un mayor bienestar en las comunidades donde se encuentran ubicadas.

“Como parte de nuestra estrategia, y previo a la emergencia sanitaria por el COVID-19, en Naturgy establecimos planes para que más usuarios estuvieran conectados en las zonas donde ya tenemos una red de distribución”, narra.

Asimismo, considera fundamental que más personas tengan acceso a los beneficios del gas natural, especialmente en contextos retadores como el que vivimos. Esto incluye a México, Monterrey, Toluca, zonas conurbadas y el Bajío.

Históricamente, la región del país con mayor crecimiento del PIB también ha tenido acceso al gas natural. Por ello, Naturgy México trabaja en llevar este desarrollo a los rincones del país que aún no cuentan con él.

El mercado en México tiene gran potencial, ya que el gas natural es un energético económico, confiable, competitivo y amigable con el medio ambiente. Además, gracias a sus precios brinda importantes beneficios al consumidor final en hogares, comercios e industrias.

En ese sentido, comenta el empresario “en Naturgy México estamos convencidos de que las personas pueden lograr mayores niveles de bienestar para reducir la desigualdad a través del desarrollo de sus negocios”.

Al margen de la pandemia, el balance de la empresa energética es positivo. Actualmente brinda servicio a más de 1.6 millones de clientes domésticos, comerciales e industriales, a través de una red de distribución de gas natural de más de 22 mil kilómetros en 52 ciudades del país.

“Una forma de promover desarrollo económico y alternativas para mejorar la calidad del aire en las ciudades es impulsar una transición energética hacia el uso de gas natural en todos los sectores”, afirma Alejandro Peón Peralta.

En la compañía están convencidos de que deben contribuir a esta transición y así lo han establecido en su Plan Estratégico global 20212025. Al respecto Peón Peralta afirma “ese es nuestro camino en México y ahí estamos enfocando nuestros esfuerzos”.

Desde hace 24 años, Naturgy constituye una empresa comprometida con el desarrollo y bienestar de México, en cada región en la que tiene presencia. Ha establecido un plan de inversión para los próximos años con objetivos claros para aprovechar la infraestructura que ha desarrollado desde hace más de dos décadas.

Sobre sus inversiones en el país, desde inicios de 2020 estableció un promedio de inversión de mil 500 millones de pesos anuales para los próximos años. “Ese es el plan que tenemos al momento, y que estaremos ejecutando en la medida que las condiciones operativas lo permitan y respetando los protocolos que nos marca la emergencia sanitaria”, comenta el director general de la compañía.

Además explica que el mercado mexicano es muy atractivo para las empresas, por factores como la composición poblacional, con una pirámide integrada por jóvenes en edad laboral y la participación del país en mercados de gran tamaño, como el de América del Norte.

“Hemos establecido un compromiso de inversión que atiende sectores empresariales y domésticos. En el primero, hay que destacar que el cuidado e impulso de las cadenas de valor es importante para el desarrollo del sector industrial y, consecuentemente, del crecimiento de usuarios de distintos servicios energéticos. Aquí nosotros crecemos

de la mano de la demanda de nuestros clientes empresariales”, abunda. Mientras que en el sector doméstico, se trata de una presencia orgánica, donde los usuarios residenciales pueden darse cuenta de las ventajas que tiene el gas natural y hacer la transición hacia este energético.

De acuerdo con Alejandro Peón Peralta “los usuarios y las empresas se están transformando, pero al mismo tiempo mantienen muchas necesidades. En Naturgy iniciamos un proceso de transformación, nos hemos vuelto más digitales, más ágiles y estamos más centrados en las necesidades de nuestros usuarios”.

Actualmente brindan el servicio de gas natural con los mismos estándares de seguridad y servicio que han establecido desde hace varios años, pero fortalecidos por las nuevas tecnologías. Desarrollaron la app Naturgy Contigo para que los usuarios tengan acceso a sus servicios, pagos, facturación desde sus teléfonos inteligentes.

Por último, en el tema de soluciones energéticas, se han convertido en un aliado de las empresas, al pasar de entregar el suministro de gas natural a evaluar sus necesidades de energía y acompañarlos en todo el proceso para lograr mejores resultados y un mayor aprovechamiento del suministro.

Naturgy México ha impulsado desde hace varios años, proyectos de gas natural vehicular, convencidos de que es una alternativa con beneficios ambientales para las ciudades y económicos para los usuarios.

“Participamos activamente y de forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales de Monterrey y de la Ciudad de México, para dar un mayor impulso a proyectos relacionados con el gas natural vehicular y así mejorar la competitividad en el transporte público y la calidad del aire en estas zonas metropolitanas”, concluye Peón Peralta.

ANALISTA INDEPENDIENTE DE ENERGÍA. LICENCIADA EN FINANZAS POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO. CONSEJERA DEL IPADE Y FUNDADORA DE VOZ EXPERTA.

El comportamiento de los precios de los hidrocarburos a lo largo de este año, está definido por dos elementos fundamentales: por un lado, la economía global lucha por salir de la crisis económica, con China encabezando la recuperación y la demanda por diversos combustibles y materias primas. Por el otro, la oferta se mantiene limitada, en virtud a la caída de las inversiones de 2020 y a que la incertidumbre sobre la demanda de mayor plazo es una preocupación real para las empresas, quienes siguen definiendo el nuevo modelo de negocio que va a determinar la era post COVID.

Bajo estas circunstancias, México también vive una recuperación económica. Podemos discutir sus características, pero no hay duda que el regreso a la calle ha traído un crecimiento en el PIB en el primer semestre estimado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 7.4%, respecto del mismo periodo del año anterior1, lo cual ha repercutido de manera natural en nuestro consumo de energía.

He comentado en otras ocasiones que el 60% de nuestra matriz eléctrica depende del gas natural. Describí también en su oportunidad, los efectos de la crisis de febrero pasado en las cifras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y compartí mi análisis de las finanzas de dicha empresa del Estado, en particular por el régimen tarifario al que está expuesto actualmente. Pues a todo esto, hay que agregar la exposición al riesgo en los precios del gas natural, en particular para el invierno.

En su reporte semanal al 12 de agosto, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en

inglés) estima que los inventarios de gas natural en los EU, lleguen a noviembre por debajo del promedio de los cinco años previos. Ello resulta particularmente importante debido a que en este periodo debían alcanzarse ya los niveles pico, para atender la demanda estacional. Todo lo cual ocurre mientras la producción se mantiene bastante plana, (ligeramente por debajo de 2020) y las exportaciones continúan creciendo.

Es así como desde julio, los precios del gas natural en sus diferentes mercados (spot y futuros), se han colocado por arriba de los cuatro dólares por MMBTU. Si bien es cierto que la volatilidad es alta, también es una realidad que, mientras la economía se recupere, difícilmente volveremos a ver los niveles de dos dólares que vivimos antes de la pandemia, y que los diferenciales negativos de Waha se fueron para no volver.

Para México, como para diversos países latinoamericanos, el aprovechar su propio gas natural resulta una obligación. Hasta el momento, no es previsible la electrificación de todos los procesos industriales que lo consumen, y sigue siendo el combustible ideal para dar soporte a la penetración de la generación eléctrica renovable.

Pero este gobierno tomó la decisión de impedir toda participación privada en nuestros campos de gas, aún cuando su explotación no forma parte del plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex). Siendo así, mantendremos nuestra dependencia de las importaciones, por lo que más vale revisar la estrategia aplicable al invierno de 2021. No podemos darnos el lujo de volver a vivir otra crisis como la de febrero.

Para México, como para diversos países latinoamericanos, el aprovechar su propio gas natural resulta una obligación

in duda, una de las energías que ha causado más polémica a nivel mundial ha sido la energía nuclear. Por un lado, algunos expertos y Organizaciones no gubernamentales (ONGs) han señalado a los accidentes nucleares y la gestión de los residuos como factores de riesgo de dicho energético.

Expertos y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han insistido en que la energía nuclear es una de las más seguras por KWh generado y han resaltado su rol durante la transición energética, pues es considerada una de las energías más limpias debido a que al generar electricidad no emite emisiones contaminantes.

Aunque en ambas posturas existen claroscuros, lo cierto es que la energía nuclear está muy presente a nivel mundial.

De acuerdo con los últimos datos a diciembre del 2020 del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), hay un total de 442 reactores nucleares que se encuentran en operación. Además, existen 52 reactores en construcción y 67 planeados a nivel mundial, principalmente en China.

A pesar de ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha insistido en numerosas ocasiones que los señalamientos forman parte de una campaña de desprestigio y asegura que la planta opera bajo los estándares mundiales de seguridad, pues la industria de energía nuclear es una de las más reguladas.

Sin embargo, esto no solo ha incrementado la desconfianza en la

Sin embargo, el organismo estima que también se han apagado 192 reactores en los últimos años, principalmente en Estados Unidos con 39 reactores desconectados, seguido de Reino Unido y Alemania, ambos con 30 y Japón con 27.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), en 2019 la mayoría de los reactores se retiraron para cumplir con las medidas de política nuclear nacional, así como la regulación posterior a Fukushima, en Japón. En EU, los motivos se relacionaron a condiciones de mercado adversas y el término de operación de los reactores nucleares de potencia.

La IEA estima que la velocidad a la que se completan los nuevos proyectos sigue a la mitad de la requerida en el Escenario de Desarrollo Sostenible, por lo que se necesitará una capacidad nuclear de 15 GWe en promedio anualmente hasta 2040 para cumplir con ello.

Ya sean planes para desmantelar sus centrales nucleares o para construir nuevos reactores, los países se mueven bajo una política nuclear que busca analizar los riesgos de dicha energía, pero en el caso de México, no hay un panorama muy claro sobre el futuro.

Actualmente, México cuenta con dos reactores nucleares de potencia en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) y de acuerdo con datos de la IAEA, en 2020 la producción de energía nucleoeléctrica en el país fue de 10.86 TWh, lo cual se traduce en 4.9% del total de la generación de electricidad a nivel nacional.

En junio del 2020, la Unidad 1 cumplió 30 años de servicio y fue renovada por otras tres décadas más. Sin embargo, desde su puesta en operación comercial ha causado inquietud en las poblaciones aledañas, pues aseguran que existe un peligro inminente de un accidente nuclear o incluso señalan las malas prácticas que podrían llevarse a cabo dentro de la central.

No solo eso, existen investigaciones periodísticas y de ONGs que han señalado a la CNLV de operar en situaciones de riesgo y tener un problema con la gestión de los llamados residuos nucleares. Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace incluso recuerda que la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) ha realizado visitas derivado de estas alertas.

CNLV sino en todo el sector de la energía nuclear. Ramírez asegura que para quienes están en contra, el tema se ha manejado con mucha opacidad.

“En el contexto mexicano uno de los grandes problemas es la falta de rendición de cuentas y la opacidad en el manejo de estos temas que resultan muy importantes e incluso, hasta peligrosos en algunos momentos, que nadie sabe y que lo único que nos dicen es que está todo bien y funcionando perfecto, pero después nos enteramos por medios de fuera que no es cierto”, asegura.

Al respecto, Raquel Heredia, presidenta de Women in Nuclear México (WINMX), señala que, en el país, la falta de acceso a la información en muchos temas, incluido el nuclear, ha provocado una desconfianza en las personas a pesar de que en muchas ocasiones dicha información está disponible.

“Dentro del mismo marco regulatorio de la operación de una central nuclear existen diferentes responsabilidades sobre quién tiene que mantener informado de las operaciones. Ciertamente, la central tiene que informar y para esto, hay un centro al que es posible acudir y conocer cómo opera. Es entendible que cuando se combina la cuestión política con la social, y si es una actividad que es operada por el gobierno, exista esta reticencia a confiar”.

Para quienes impulsan el desarrollo de la energía nuclear, además de la desconfianza, existen otros retos que el país debe tomar en cuenta para un potencial desarrollo en los próximos años.

La Dra. Lydia Paredes, presidenta de la Sociedad Nuclear Mexicana, plantea que el reto principal del país es el establecimiento de un

RAQUEL HEREDIA, PRESIDENTA DE WOMEN IN NUCLEAR MÉXICO (WINMX).

RAQUEL HEREDIA, PRESIDENTA DE WOMEN IN NUCLEAR MÉXICO (WINMX).

programa nuclear que no solo busque la construcción de nuevos reactores nucleares, sino que vaya de la mano con el fortalecimiento de la industria nacional.

No obstante, para la Sociedad Nuclear Mexicana y WINMX el reto va más allá, pues la desinformación es quizá lo que más trabajo le cuesta a la industria enfrentar.

Los expertos en energía nuclear han observado en México una ola de desinformación y estigmatización en torno a dicha energía.

El Dr. Josué Leyva incluso considera que no solo la energía nuclear se enfrenta a una estigmatización, sino gran parte del sector energético enfrenta esta problemática. Ante ello, plantea que es necesario trabajar en la aceptación social de los proyectos energéticos y en su apropiación.

“Creo que nos hace mucha falta trabajar en la democratización de la energía, en la aceptabilidad y la apropiación de los proyectos energéticos”, recalca.

Al respecto, Raquel Heredia recuerda que la energía nuclear es global, pues requiere de la cooperación entre países para el intercambio de tecnología, la compra de combustible y sobre todo, la vigilancia de la misma.

“Poner una central nuclear implica que la industria nacional incluya proveedores de insumos para esa planta, también fortalecer los programas académicos de formación de recursos humanos en universidades, porque una planta requiere recurso humano multidisciplinario de diferentes ramas y que haya gente con formación de calidad. También requiere fortalecer la infraestructura de los institutos de investigación que son los brazos tecnológicos que tiene la Secretaría de Energía para contar con toda la confianza y el soporte para que este programa nuclear sea productivo y eficiente en el corto plazo”.

En ese sentido, la experta detalla que un reto es la opinión pública, pues la industria sin duda se ve influenciada por la decisión pública, como en el caso de Alemania, en donde la canciller Angela Merkel anunció la decisión de dejar la energía nuclear derivada de un descontento social.

“La opinión pública es el reto principal que tenemos que vencer, porque muchas veces se pone como objetivo los costos. Pero la recuperación viene muy pronto porque empiezas a producir energía 24/7 y en grandes cantidades”.

Heredia resalta que hay una parte de la población que no sabe que existe una central nucleoeléctrica en México, por lo que considera que es necesario normalizar los trabajos en energía nuclear.

Por su parte, el Dr. Josué Leyva, coordinador de la Ingeniería en Energías Renovables de CETYS Universidad Campus Internacional Ensenada, considera que es importante evaluar todas las tecnologías sin prejuicio, especialmente la energía nuclear. En ese sentido, menciona que el programa que tiene México es retador debido a la presencia de solo dos reactores nucleares.

“No es posible tener la demanda de empleos de oferta y demanda, pues todavía es muy baja. Pocas universidades tienen programas académicos de licenciaturas que tengan que ver directamente con energía nuclear. Mucha gente la estudia por amor al arte, pero realmente no existe un panorama laboral importante y creo que eso para el desarrollo del sector energético es trascendental. Tener un apoyo en sectores académicos, de investigación y desarrollo que pudieran hacer la energía nuclear mexicana más competitiva en comparación con otros países”, comenta.

A la par, el Dr. Leyva afirma que si bien el concepto de energía nuclear funciona, cuenta con otras áreas de oportunidad como la evaluación de riesgos, minimizar al máximo la probabilidad de accidentes y la gestión de los residuos.

“Tenemos que aumentar ese tiempo de vida, mejorar materiales entre otras cosas para incrementarlo, evaluar bien y entender que una planta nucleoeléctrica por esencia es un objetivo de seguridad nacional”, agrega.

“Normalizar a personas que van a hacer su trabajo, que lo hacen bien y después tienen su vida con familias o no. Es muy importante que lo veamos como lo que es, algo que nos ayuda a nuestras metas de generación limpia y a subsistir”.

Por su parte, la Dra. Lydia Paredes coincide en la gran influencia que tiene la percepción pública sobre la energía nuclear y afirma que es necesario tener un programa bien diseñado sobre cómo presentarle al público la energía a fin de generar confianza.

DR. JOSUÉ LEYVA, COORDINADOR DE LA INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES DE CETYS UNIVERSIDAD CAMPUS INTERNACIONAL ENSENADA.“Programas de divulgación de información clara, veraz, ágil, contundente y a diferentes niveles desde los tomadores de decisión política económica en el país, así como al público en general”.

Explica el caso de Francia, que actualmente genera el 70% de su electricidad a través de energía nuclear. La Dra. Paredes destaca que el país ha logrado esto debido a que ha trabajado en la percepción pública con precios bajos de la electricidad, una difusión correcta al público y la generación de empleo.

Para Pablo Ramírez, el gran problema de la energía nuclear en México se refiere a la gestión de los residuos nucleares, pues asegura que estos están activos durante miles de años y la solución que existe es enterrarlos.

“No es un problema de la energía, es un problema de la tecnología. Ahora mismo no existe una forma que sea económicamente viable para dar tratamiento a estos residuos. En Francia existen algunas plantas que se encargan de darle tratamiento, pero son mínimas, la gran mayoría de los residuos nucleares se entierran y de hecho, ha habido casos en los que se exportan”, comenta.

Pero en el caso de México, la experta menciona que los programas de difusión pública no han sido lo suficientemente amplios y convincentes en los beneficios que ofrece esta tecnología.

Por otro lado, parte de las dudas que existen en torno a la energía nuclear se relacionan con los accidentes nucleares. Eventos como Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011, se han convertido en premisas para estar en contra del desarrollo de dicha energía.

A la par, el Dr. Josué Leyva coincide en que la gestión de los residuos está sujeto a una presión cultural muy importante, pues “todavía no podemos aspirar a tener un proceso adecuado de gestión de recursos radioactivos cuando no podemos gestionar los recursos de bajo nivel”. Es por ello que el académico insiste que las instancias o secretarías que se encarguen de esto deben ser muy cuidadosas y capacitadas, así como las empresas y proveedores que son parte del proceso.

La IAEA señala que una de las dificultades de la energía nuclear es “determinar y abordar las cuestiones tecnológicas pertinentes y en mantener cierta flexibilidad en la gestión del combustible nuclear gastado”. Para ello, el organismo asegura que fomentan la aplicación de buenas prácticas así como el intercambio de experiencias en la gestión de combustible gastado.

Pero, de acuerdo con los expertos, la industria es una de las más seguras. Incluso, algunas investigaciones publicadas en The Lancet y en el Journal of Cleaner Production muestran que al hablar de la tasa de muertes por TWh producido, la energía nuclear se encuentra por debajo de otras como los combustibles fósiles y la biomasa.

De hecho, los estudios muestran que si una ciudad funcionara solo con carbón, alrededor de 25 personas morirían prematuramente cada año. En el caso del petróleo, 18 personas; gas, tres personas; y en el caso de la energía nuclear, tendrían que pasar más de 10 años antes de que alguna persona muriera prematuramente.

Además, las expertas coinciden en la importancia de la regulación internacional que hay en torno a la energía nuclear, pues es una de las más estrictas a nivel mundial.

Heredia señala que si bien, en cualquier actividad humana se tiene un riesgo, la nuclear tiende a ser altamente regulada y todas las industrias deberían voltear a ver la serie de regulaciones que se tienen, como incluir dentro de sus costos un posible accidente.

“Dentro de la cultura nuclear existe un concepto que se llama defensa a profundidad, este concepto es como cebolla, la seguridad se ve en capas. Mientras más capas tenga y más robusto sea mi sistema de seguridad, es preferible y mejor. Por cada sistema que tengo, hay sistemas que lo respaldan en caso de que lo peor pueda suceder. Suena muy intenso, pero realmente en industrias de alto riesgo como puede ser cualquiera de las eléctricas queremos que consideren cuál es el peor escenario posible”, menciona.

Sin embargo, para Pablo Ramírez y el Dr. Leyva, la gestión de los residuos es la piedra angular que debe observarse en el desarrollo de la energía nuclear.

Sin embargo, acepta que los progresos logrados en la puesta de servicio de instalaciones de disposición final geológica profunda han sido lentos. Esto provocará que los sistemas de almacenamiento del combustible gastado deban mantenerse por tiempos más prolongados, incluso más de 100 años.

Raquel Heredia explica que al momento de hablar sobre residuos nucleares, es importante entender que existe una clasificación, los de alta actividad como el combustible gastado de los reactores; de media actividad como los residuos médicos y de laboratorio; de baja actividad, de algunos laboratorios y plantas; y otros más que con el tiempo pueden representar menos riesgo porque su actividad decae y se vuelven más estables.

Cuando se suele hablar de residuos nucleares, en realidad se hace referencia al combustible nuclear que es el que dura mucho tiempo. Una de sus características es que este combustible, tras retirarse del reactor, aún tiene energía que puede ser útil.

La Dra. Lydia Paredes señala que este combustible tiene una oportunidad de ser utilizado para la siguiente generación de reactores,

incluso en los actuales, pero apenas se implementa en el mundo.

“¿Qué es lo que hacen los países que todavía no tienen reactores de la cuarta generación en operación? Los almacenan y guardan el combustible gastado. Este tiene mucha energía por utilizar, no es un desecho, por eso nadie los entierra. Los estamos vigilando el tiempo necesario para que no se haga un mal uso y entonces se conviertan en combustible para la siguiente generación de reactores”, plantea.

La experta explica que ya se han realizado pruebas en algunos reactores pilotos donde se ha demostrado que lo anterior es seguro, rentable y tecnológicamente viable, por lo que espera que, en un futuro, la desconfianza ligada al tema de los residuos pueda disiparse.

Por otro lado, Raquel Heredia detalla que después de utilizarse, el combustible se extrae del reactor y se traslada a una piscina de enfriamiento, se deja un rato ahí a que baje su actividad para posteriormente llevarse a un almacenamiento en seco.

“Ahí se espera también otro tiempo, dependiendo de la regulación de cada país y lo que quiera hacer con el combustible. Si vamos a hacer una disposición final de este combustible existen los repositorios geológicos profundos; se trata de construir repositorios con ciertas especificaciones técnicas en diferentes partes del mundo y sabemos que es una zona donde no habrá cambios en la Tierra”.

Sin embargo, algo que se tiene que tomar en cuenta y que los expertos han apuntado, es que no se puede depender de una sola energía, ya sean energías renovables o la misma nuclear.

Al hablar de generación de electricidad existe un concepto llamado carga base, que es el nivel mínimo de demanda durante un periodo de tiempo. Las centrales que queman combustibles fósiles o las de energía nucleoeléctrica son consideradas de carga base, con la diferencia que esta última no emite emisiones.

Sobre estos repositorios, Heredia recuerda el caso de Oklo en África, en donde se encontró un mineral que emitió energía e hizo fisión de forma natural. “Los residuos se guardaron de manera natural, se dieron las reacciones, sucedió todo. Pasó tiempos en frío y ahora podemos ver que estos materiales se volvieron estables ahí. Este reactor natural ha sido clave para entender que los repositorios son seguros, ya ha sucedido y en la naturaleza”.

Además, Heredia plantea el caso de Francia, en donde reprocesan ya una parte del combustible, pues reitera que el combustible gastado aún tiene energía que se puede aprovechar.

“Sí hay soluciones a la cuestión de los desechos, el chiste es que nuevamente hay que hablar de ella, hay que entenderla y los gobiernos tienen que tomar la decisión. Si en la regulación de tu país no permites el reprocesamiento de combustible, entonces tienes que tener un repositorio geológico profundo, y eso ya es político”, apunta.

Pero para Pablo Ramírez esto no es suficiente y es necesaria una solución concreta, pues hablar sobre el desarrollo de energía nuclear va más allá de los aspectos técnicos, tiene que incluirse una discusión política, social y medioambiental.

Durante los últimos años, conforme se ha impulsado la transición energética a nivel mundial, se ha puesto a la energía nuclear sobre la mesa como un actor clave en este proceso.

Recientemente, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, por sus siglas en inglés), advirtió que la nuclear junto con el despliegue de otras tecnologías será fundamental para descarbonizar el sistema energético y cumplir objetivos internacionales.

Tan solo en Europa, esta energía proporciona 20% de la electricidad generada y el 43% de la generación con bajas emisiones de carbono. El organismo estimó que podría crecer 2.5 veces para 2050 y la demanda de generación nuclear aumentaría hasta seis veces para ese mismo año.

La Dra. Lydia Paredes explica que en el caso de las renovables, estas no pueden generar energía de manera continua debido a su variabilidad, por lo que necesitan un soporte o un respaldo y ahí es donde la energía nuclear entra en escena.

“Forzosamente necesitamos plantas carga base que generen energía de manera constante, una que genere carga media en periodos y otra en carga pico. Entonces la energía hidráulica y las renovables sirven para las horas pico. Pero para que tengamos energía eléctrica continua las 24 horas 365 días, necesitamos la combinación de plantas que generen de manera continua como bien sería la nuclear o las termoeléctricas con gas sumadas con las renovables que son pico. La transición energética lo que busca es que tengamos energía que no emita gases de efecto invernadero, por lo tanto los sistemas energéticos renovables y los nucleares son aliados, no se contraponen”, apunta.

Raquel Heredia, coincide en esto, y además apunta que aún falta más desarrollo tecnológico en cuanto almacenamiento energético para otorgarle un rol mayor a las energías renovables.

“Esta acción conjunta de la nuclear con las renovables ciertamente nos puede llevar a hacer un desplazamiento real de las fósiles y a una transición energética baja en carbono”, puntualiza.

Sobre el tema, la Dra. Paredes recuerda que en México, el tema de impulsar la energía nuclear inició durante la construcción de Laguna Verde. Sin embargo, tiempo después se descubrió un yacimiento petrolero importante a muy corta profundidad que podía extraer petróleo rápido, barato y en abundancia.

Pero el escenario es muy diferente ahora, pues en estos momentos el reloj camina más rápido y hay una presión internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

“Si queremos tener producción de energía eléctrica a costos competitivos con energías renovables y limpias, la energía nuclear definitivamente es una de las que debe tener un porcentaje mayor en este país”, destaca.

No obstante, para el Dr. Josué Leyva, la descarbonización no debe estar relacionada con la generación de energías más limpias. Para el experto, lo primero que se debe hacer es apelar a la eficiencia energética, pues a través de ella se puede lograr reducir la huella de carbono.

“El usar como estandarte la energía nuclear para reducir la huella de carbono requiere un análisis más profundo de todos los subprocesos y elementos que colaboran con ella. A nivel mundial es una cuestión muy discutida, hay países que han dicho que irán por la energía nuclear, pero hay otros que ya tienen más experiencia con reactores y dicen no, aún lo vamos a tener porque con poco material generamos energía eléctrica, pero tenemos planeado avanzar en otras fuentes de energía”.

Para lograrlo, asevera que es necesario adoptar un modelo en donde gobierno, Iniciativa Privada (IP), escuela y sociedad

comiencen a hablar de estos temas para que todos estemos de acuerdo, entendamos los riesgos y sigamos adelante. “Creo que nosotros tenemos que pensar en el renacimiento de la energía nuclear, no quitarla, pero cómo hacemos que renazca y que mejore”, agrega.

A pesar de ello, para Pablo Ramírez, aunque existiera un escenario ideal en cuestión de residuos nucleares, la energía nuclear no sería una opción, pues reitera que existen otras alternativas mejores y cada vez más avances importantes en términos de almacenamiento energético para afrontar la variabilidad de las energías renovables.

“Con lo que se está invirtiendo para generar más capacidad para la energía nuclear se pueden fortalecer las redes de transmisión, implementar proyectos de generación distribuida en comunidades, sobre todo las que están en altos niveles de pobreza energética. Se pueden implementar proyectos de micro hidroeléctricas u otro tipo de proyectos que le pueden dar mucho mayor diversidad a la matriz, que la pueden hacer mucho más resiliente y ayudar incluso a las comunidades a adaptarse al Cambio Climático”.

Sin embargo, Ramírez ahonda en una problemática que va más allá de si la energía nuclear es adecuada o no: las proyecciones de consumo de electricidad. La Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, proyecta que entre el 2018 y el 2050, el consumo de energía mundial crecerá casi 50%, liderado principalmente por Asia.

Es por ello que el experto señala que se deben pensar estrategias para reducir el consumo de electricidad, en lugar de cómo compensar esa alza que se estima, pues el modelo energético basado en un consumo ilimitado ya no es viable.

“Lo que tendremos que empezar a pensar es que la transición necesita forzosamente cuestionar temas de demanda. Tenemos que reducir la demanda de energía y los combustibles fósiles, pues ya están decayendo y buscar cómo vamos a sustituir este modelo y cómo lo vamos a hacer en el contexto de crisis climática que existe”, finaliza

ESTE DOCUMENTO NACE DEL ENTENDIMIENTO DE QUE LA ENERGÍA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD HUMANA Y QUE EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD NO SERÍA POSIBLE SIN ELLA

1. Breve introducción sobre el origen del Cambio Climático 1.1. Introducción

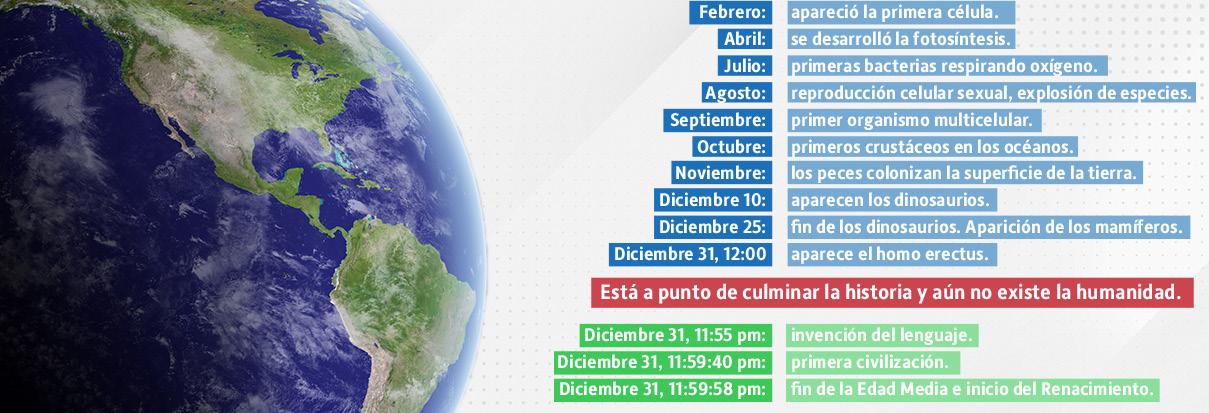

Para que la energía pueda ser de utilidad se requiere de una serie de procesos que permitan que esté disponible en los hogares, fábricas y oficinas, para su uso. La administración eficiente y eficaz de la energía, desde su generación, distribución y uso final, lo podríamos incluir dentro del concepto de “gestión de la energía”. La humanidad está entrando en una etapa de la historia del planeta en la que la gestión de la energía se vuelve más compleja, particularmente, por los retos que representa el Cambio Climático (CC).

El fenómeno del Cambio Climático se ha acelerado en los últimos dos años causando temperaturas extremas nunca vistas en ciertas regiones del planeta; a todas luces el problema ya está sobre nosotros. Desafortunadamente, el CC sigue siendo un tema de discusión donde en algunos países se encuentra en el ámbito de la opinión y la política.

Sin embargo, no es un tema político, pertenece al ámbito científico. Tiene que ver con la ciencia de la atmósfera y de la física, simplemente si aumentas los gases que atrapan el calor en la atmósfera, incrementa la temperatura, así de simple. El último reporte (2021) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el AR6, pone de manifiesto que el CC ya está afectando a todo el planeta, que el problema está directamente ligado a la actividad humana y que sus impactos sobre el clima son ya irreversibles. Adicionalmente, especifica que los eventos de clima extremo irán empeorando cada año.

MAURICIO ALCOCER RUTHLING, JAIT GERMÁN CASTRO POSADAS, EDGAR GALICIA SILESDesde 1820, Joseph Fourier concluye que la Tierra tenía un efecto invernadero necesario para el desarrollo de la vida. Más adelante, John Tyndall, en 1860 identificó la molécula del CO2 como el principal factor responsable de acumular el calor en la atmósfera. En 1896, antes de la entrada del siglo XX, el científico sueco Svante Arrhenius ya había vislumbrado que un aumento en las concentraciones de CO2 iban a tener un efecto sobre la temperatura del planeta, fue el primero en calcular la capacidad de calentamiento que tendría un exceso de CO2. Ya desde entonces existía un entendimiento sobre la relación tan estrecha que existe entre la actividad humana y el calentamiento de la atmósfera.

El planeta siempre ha tenido fluctuaciones en el clima, resultado de cambios en los factores que lo determinan. Gracias a la información que tenemos de eras geológicas pasadas podemos realizar un estimado muy certero de cuál podría ser la consecuencia de concentraciones de 400 ppm de CO2 en nuestra atmósfera. ˚Las concentraciones actuales de CO2 están alrededor de los 415 ppm, la última vez que el planeta tuvo estas concentraciones de CO2 fue hace 3 millones de años, durante el Plioceno. Durante esa época, las áreas con vegetación eran muy distintas a las que tenemos hoy en día. No existían grandes áreas glaciales como el hielo sobre Groenlandia, por lo que el nivel del mar era entre 9 y 15 metros más alto que en el presente.

Es muy probable que no hayamos alcanzado un equilibrio térmico entre la concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura del planeta. Sin embargo, las condiciones del Plioceno nos pueden dar una idea de lo que nos espera de continuar con las actuales condiciones atmosféricas (Burke, y otros, December, 2018).

Los ojos azules de los faraones egipcios se conseguían gracias a una gema que traían de la lejana Afganistán, el lapislázuli. Piedra opaca, compuesta de aluminio, silicato de sodio y sulfuro de sodio, de color azul oscuro y algunas manchas blancas (calcita) u oro (pirita). El lapislázuli fue utilizado en Egipto desde el período pre-dinástico para hacer cuentas, amuletos y escarabajos, y como incrustación en joyas, particularmente en los reinos medio y nuevo. Impresionaba tanto que hasta Plinio “El viejo” lo confundió con el zafiro. Osiris, Isis, Horus fueron algunos de los dioses “bendecidos” por esta piedra semipreciosa, mágica.

Los egipcios lo apreciaban porque les inspiraba el azul oscuro de la noche de los cielos y las motas de oro de la pirita, las estrellas. En otras palabras, era el mineral imagen de los cielos. Fue también el color de fondo de las pinturas de las tumbas en el Valle de los Reyes, provenía del valle de Kokscha, noreste afgano y, hasta el descubrimiento en Ovalle (Chile), fueron las únicas minas del mundo conocidas con esta gema. Actualmente se conoce en Birmania, Siberia, Angola, Canadá y Estados Unidos.

Qué decepción se llevarían los talibanes si supieran que Afganistán fue el proveedor de joyas y figuras de una religión anterior a la suya en miles de años y que no han podido destruir.

El lapislázuli se compone de tres minerales lazurita, calcita y pirita. La primera proviene del árabe lazud que significa cielo. Y hasta el descubrimiento de la azurita (que no es lo mismo) era la forma de pintar el cielo. Hoy día, este pigmento se fabrica de forma artificial, por lo que ha dejado de explotarse la gema con esta finalidad.

Miguel Ángel y otros aprendices de arte de la época como Boticelli fueron cautivos de su belleza y lo usaron masivamente en sus trabajos, por ejemplo en la Capilla Sixtina. De hecho, si tenemos en cuenta el total de la superficie usada en azul por estos genios su obra más monumental, la podríamos llamar la Capilla afgana.

Qué paradoja para los talibanes. Gracias a Afganistán se pudieron pintar figuras sacras humanas y dioses cristianos, imágenes de hombres y mujeres semidesnudos. El lugar donde nacen los papas católicos. Un azul muy diferente al del color de las burkas.

Eran mediados de los 70 y no sé por qué razón, pero siempre he recordado una conversación que tuve con mi padre. Arnold era un gran apasionado de la historia y la geografía y, aunque sus preferidas eran las culturas precolombinas, también tenía una mirada a Asia. Una tarde, estudiando el atlas y mapamundi le pregunté ¿y este país, Afganistán? me dijo:

“Los afganos son fiel reflejo de su orografía, las montañas los dividen en tribus y clanes. A veces amigos, la mayoría enemigos. Ya en tiempos de Alejandro Magno se conocía ese carácter marcado por su clima, días abrasadores y noches heladas. Si das a elegir para pasar la noche a un afgano con una manta o un rifle, eligen siempre el rifle”.

En marzo de 1898, Winston Churchill, de 23 años, publicó su primer libro, The story of the Malakand field force. En él, avanzó el mejor consejo dado hasta ahora sobre cómo una potencia imperial exterior debería tratar con un país como Afganistán. Planteó tres opciones: 1.-Retirarse por completo. 2.- Iniciar una gran operación militar hasta “pacificar y civilizar” la región y 3.- Un sistema de avance gradual, intriga política entre las tribus, de subsidios y pequeñas expediciones. Churchill admitió que esta tercera opción era indigna, sin embargo, no vio otra alternativa. El joven era mucho más sabio que muchos políticos actuales.

Los británicos aplicaron dicho concepto en China ayudados por Francia a finales del siglo XIX. Producían opio en las colonias asiáticas, incluyendo el Hindú Kush, y el narcotráfico. Los chinos no estaban dispuestos a permitirlo y se alzaron en guerra. Resultado, perdieron dos guerras contra el imperio occidental de la droga. Su precio fue la isla de Hong Kong y la península de Kowloon. De este negocio del procesamiento del opio, inventado por españoles y dominado por neerlandeses, se aprovecharon los portugueses consiguiendo quedarse con Macao.

En la Europa del Renacimiento, se molía la lazurita hasta un polvo fino, el pigmento llamado azul ultramar, ultramarina o azul marino.

¿Y te sorprende lo que pasa en Afganistán? Es el mayor productor mundial de opio y el cultivo creció en 2020 ¡El año del COVID-19! un 37 por ciento.