PPierre-Marie Glauser

PPierre-Marie Glauser

etite région à l’échelle de l’Europe, la Suisse romande s’est fait une place importante dans l’innovation médicale et thérapeutique. La Fondation ISREC peut en témoigner. Dans son domaine d’activité – la recherche contre le cancer – elle est à la fois l’héritière, le soutien et la coordinatrice d’une histoire hors du commun, plus que jamais en marche. Allègre soixantenaire, elle est d’abord la continuité d’une impulsion née voici plus d’un siècle : en 1924, quatre mousquetaires de l’oncologie naissante créaient le Centre anticancéreux romand, avec déjà l’intuition qu’il fallait unir des compétences diverses.

La mission ? Soutenir une recherche translationnelle innovante, en rapprochant les découvertes originales des chercheurs des soins aux patients, tout en stimulant la relève scientifique.

Les moyens ? Ils sont pluriels. Un lieu, AGORA. Ce bâtiment iconique intègre le site historique de l’Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer. Inauguré en 2018, il est géré par la Fondation, qui l’a imaginé, conçu et financé à hauteur de 80 millions de francs. Dans cette enveloppe pluridisciplinaire, au cœur de l’environnement hospitalier lausannois, collaborent des centaines de chercheurs et de praticiens issus de cinq institutions (UNIL, UNIGE, EPFL, CHUV et HUG).

La Fondation ISREC finance aussi trois chaires universitaires tenues par des sommités

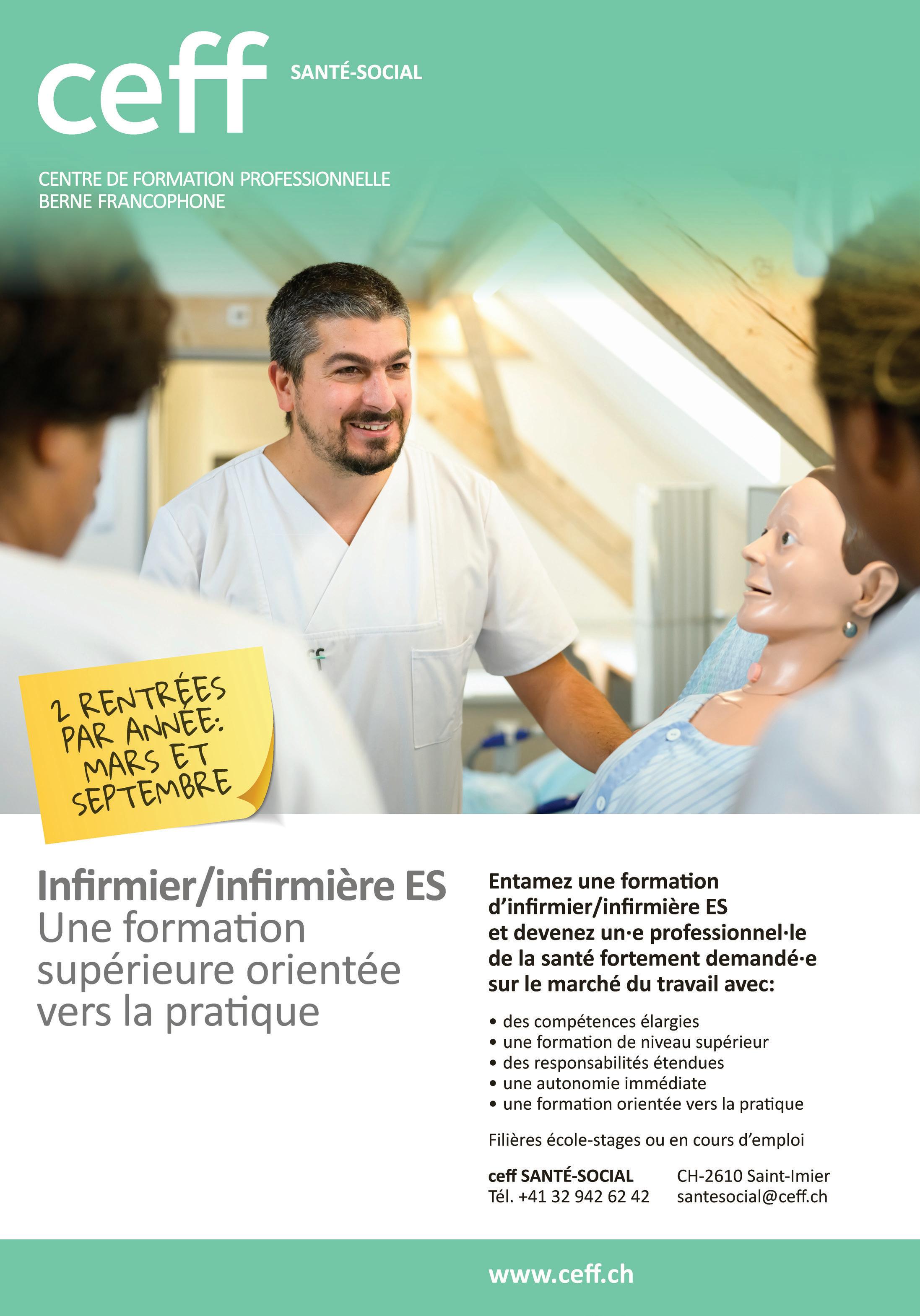

La garantie de votre succès ?

Une équipe en bonne santé.

mondiales : Mikaël Pittet dirige la chaire en immuno-oncologie de l’Université de Genève. Son collègue Denis Migliorini occupe la chaire en immunologie des tumeurs cérébrales de l’UNIGE. Et à l’EPFL, Nicolas Thomä est titulaire de la chaire Paternot en recherche interdisciplinaire sur le cancer, nommée en l’honneur de l’ancien président et père d’AGORA, Yves Paternot.

Initiative emblématique de la Fondation, le programme TANDEM soutient chaque année une demi-douzaine de projets, dont le principe est qu’ils sont portés conjointement par deux spécialistes : l’un issu du monde de la recherche, l’autre de l’univers clinique. Engagement global annuel : quelque trois millions de francs.

Un Conseil scientifique, qui sélectionne et suit les projets soutenus, garantit la qualité et la crédibilité des choix opérés par la Fondation ISREC, tout comme sa direction scientifique, assurée par la professeure Susan Gasser, ancienne chercheuse à l’ISREC et spécialiste reconnue en biologie moléculaire. Cette composante est fondamentale : elle permet aux donateurs d’avoir l’assurance que leur patrimoine sera utilisé à bon escient.

Innover pour mieux soigner est notre objectif. Il ne peut être atteint qu’en regroupant nos forces. Notre propre histoire en est le plus parfait exemple.

Texte Pierre-Marie Glauser Président de la Fondation ISREC

06 Santé & données

10 Interview: Jurgi Camblong

12 Accessibilité et qualité des soins

18 Addictions et burn-out

Focus Santé 360.

Cheffe de projet

Mathilde Guthleben

Responsable national

Pascal Buck

Head of Content Romandie

Marie Geyer

Responsable graphique

Mathias Manner

Graphiste

Marie Geyer

Journalistes

Smart Media Agency SA Gerbergasse 5, 8001 Zürich, Suisse Tél +41 44 258 86 00 info@smartmediaagency.ch redactionFR@smartmediaagency.ch focus.swiss Contenu.

Alix Senault, Léa Stocky, Océane Ilunga, SMA

Image de couverture

iStockphoto/BlackJack3D

Canal de distribution

Bilan

Impression Stämpfli Publications SA

Bonne lecture !

Mathilde Guthleben

Cheffe de projet

Des collaborateurs et collaboratrices en bonne santé et motivés contribuent au succès de votre entreprise. En cas de problèmes de santé, nous vous conseillons. Plus d’informations sur helsana.ch/gestion-de-la-sante

Au sein des établissements du Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL), l’expérience patientèle s’est imposée ces dernières années comme un pilier de la stratégie médicale et organisationnelle. L’objectif ? Rendre le parcours hospitalier plus fluide, plus rapide et plus humain, pour une évolution discrète mais profonde de la culture hospitalière.

méliorer l’expérience patientèle : c’est le cap que s’est fixé depuis plusieurs années le Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL). Derrière cette notion, bien plus qu’un slogan, une philosophie d’action qui irrigue l’ensemble des projets du GHOL. « Nous avons revu nos axes stratégiques il y a quelques années. Le premier, celui sur lequel on met vraiment les moyens, c’est l’expérience patientèle », résume Thibaud Bayard, responsable communication et marketing du GHOL. Il est vrai qu’aujourd’hui, l’expérience patient ne se limite plus au seul acte médical ou aux soins. Elle englobe désormais tout ce qui contribue au bien-être et au confort du/de la patient·e tout au long de son parcours hospitalier. « Notre mission est de proposer la meilleure prise en charge possible à l’ensemble de notre population », rappelle-t-il.

L’innovation technologique au service du soin

Parmi les investissements récents, un tournant majeur a été pris cette année avec l’introduction du robot chirurgical Hugo RAS de Medtronic, mis en service mi-septembre. Utilisé notamment en chirurgie viscérale et bariatrique ainsi qu’en urologie et gynécologie, il permet des interventions moins invasives et plus précises, réduisant ainsi la durée d’hospitalisation et favorisant une récupération plus rapide. Le GHOL a également engagé la rénovation complète de son bloc opératoire, avec un objectif clair : gagner en ergonomie et en efficacité de traitement. « Nous cherchons à optimiser nos processus pour aller plus vite, sans jamais compromettre la qualité des soins », souligne Thibaud Bayard. Une innovation qui s’étend également aux infrastructures techniques. L’Hôpital de Nyon s’est en effet récemment doté d’un tube sous pression reliant les urgences à son propre laboratoire interne. En moins de deux secondes, les échantillons transitent, permettant de réduire considérablement le délai de retour des analyses : un atout considérable pour la réactivité des équipes.

Urgences : repenser l’organisation pour réduire le temps de prise en charge tout en améliorant le vécu des patients et leur famille

Autre domaine où le GHOL a voulu améliorer l’expérience patient e s : la prise en charge aux urgences pédiatriques. En collaboration avec l’entreprise Walkerproject, l’organisation a été repensée de fond en comble. Résultat : une durée actuelle de prise en charge moyenne d’environ 35 minutes pour les patients se présentant aux urgences pédiatriques avec une problématique simple, les urgences graves étant toujours prises en charge en priorité bien évidemment. Pour arriver à ce résultat très concluant, c’est toute l’organisation de travail qui a été repensée. Dès son arrivée, le/la patient e est directement accueilli par un binôme médecin-infirmier ère. L’étape de tri a ainsi pu être réduite au strict minimum. « C’est une petite révolution » se réjouit Thibaud Bayard. Le déroulement des consultations a également été adapté pour diminuer les temps morts, de l’admission aux actes de soin réalisés après d’éventuels examens. La distribution, l’aménagement ainsi que la décoration des locaux ont également été revus afin d’optimiser le flux des patient e s et améliorer leur expérience ; une nouvelle unité d’observation a également été créée au sein même des urgences permettant de garder certains enfants en surveillance à proximité immédiate lorsque leur situation médicale le nécessite. Pour ces patient e s, le temps global passé aux urgences pédiatriques a ainsi pu être réduit à 58 minutes alors qu’il atteignait en moyenne 130 minutes auparavant.

Humaniser le soin : la touche GHOL Si la technologie et l’organisation sont des leviers essentiels, le GHOL mise aussi sur une approche plus humaine et attentionnée. À la réception, les équipes sont désormais issues du secteur hôtelier. L’objectif ? Offrir un accueil chaleureux et individualisé. « Nos agent·e·s administratifs·ves et soignant e s sont encouragé e s à personnaliser le

parcours de chaque patient e. Nos infirmier ère s commencent souvent leur journée en demandant : « Qu’est-ce qui est important pour vous aujourd’hui ? » Et dans neuf cas sur dix, la réponse dépasse le cadre médical », raconte Thibaud Bayard. Dans les services, des prestataires extérieurs comme des coiffeur·euse·s, des podologues ou encore des esthéticien ne s peuvent intervenir pour apporter un mieux-être supplémentaire aux patient e s hospitalisé e s. En maternité, le GHOL a également repensé ses chambres parentales, désormais équipées d’un lit double médicalisé pour le/la partenaire et d’un lit cododo pour le bébé. « Il n’était plus acceptable que les conjoint e s dorment sur des lits de camp. L’expérience patientèle, c’est aussi cela : prendre en compte toutes les personnes concernées par le séjour », souligne Thibaud Bayard.

Un hôpital privé à mission d’intérêt public, tourné vers demain Le GHOL revendique une position d’équilibre : offrir une qualité de soins et d’accueil exemplaire, tout en restant fidèle à sa mission d’intérêt public. « Notre objectif n’est pas de proposer des prestations de luxe, mais d’offrir le meilleur à notre population. C’est notre devoir », conclut Thibaud Bayard. Les prochains mois verront se poursuivre ce vaste chantier d’amélioration continue : réaménagement des espaces communs, modernisation de la cafétéria, et développement de nouvelles pratiques orientées vers le/la patient e. Au GHOL, l’expérience patientèle n’est pas un simple concept marketing, c’est une culture en mouvement, nourrie par l’innovation et la bienveillance.

Plus d‘informations sur www.ghol.ch

L’excellence suisse dans le traitement des dépendances, du burnout et de la santé mentale

Nichée dans les Alpes suisses, la Clinic Les Alpes a ouvert ses portes en 2018, dans un ancien hôtel fastueux datant de 1912, après dix années de travaux. Clinique privée approuvée par la DSAS du canton de Vaud, elle s’adresse aux patients souffrant de troubles de santé mentale ou de dépendances. Avec seulement 30 chambres et une équipe de professionnels dédiée aux patients, la clinique mise avant tout sur la discrétion, la confidentialité, l’écoute et une approche de santé globale. Rencontre avec son directeur, Alexandre Tavassoli.

Alexandre Tavassoli Directeur, Clinic Les Alpes

Quelle est la genèse de la Clinic Les Alpes et quelles en sont les spécificités ?

La clinique est née de l’initiative de Patrick Wilson, lui-même en rétablissement. Sa vision était de créer un lieu sûr, un espace de récupération loin du jugement, où les patients puissent réellement se libérer de leur mal-être ou de leurs dépendances. Nous proposons principalement des séjours de 28 jours, inspirés du modèle du Minnesota et de ses 12 étapes. Mais chaque traitement est personnalisé. Deux chambres sont dédiées à la désintoxication, étape indispensable avant de rejoindre les chambres côté chalet. Nous insistons aussi beaucoup sur l’after-care, car le suivi post-traitement est essentiel pour éviter les rechutes. Tous nos patients viennent de leur plein gré : nous n’imposons rien, mais nous les guidons pas à pas vers une guérison durable.

Concrètement, comment se traduit votre approche globale dans les soins proposés ?

Chaque patient est suivi par un thérapeute qui lui est dédié ainsi qu’un deuxième thérapeute, parmi notre équipe de psychiatres, psychologues et addictologues. Le quotidien s’articule autour d’un programme combinant thérapies individuelles et de groupe, psychoéducation, hypnose ou encore art-thérapie.

Nous avons aussi développé un axe « Body – Mind – Source », convaincus que le corps et l’esprit sont indissociables : yoga, acupuncture, Pilates, méditation matinale et sports encadrés complètent le travail psychologique. Dans notre espace spa, les soins corporels viennent nourrir l’équilibre mental.

La nutrition est également un autre pilier d’importance. Nos diététiciens et notre chef cuisinier élaborent des menus personnalisés

en fonction du métabolisme et des besoins de chaque patient, avec la possibilité de faire le lien avec les résultats d’analyses effectuées par un laboratoire spécialisé. C’est un accompagnement sur mesure et précis qui prend en compte les besoins biologiques autant que psychologiques de chaque patient.

Quels critères utilisez-vous pour personnaliser les programmes de traitement ?

Tout dépend du vécu du patient. Après la pandémie, nous avons observé une recrudescence des mal-êtres liés à la perte de sens et à la résurgence de traumatismes profonds et dévastateurs. Nous adaptons nos thérapies en fonction de ces situations, qu’il s’agisse de traumas d’enfance, de stress chronique ou de troubles de l’attention. Les méthodes peuvent inclure la création d’automatismes, des thérapies spécifiques aux traumas ou l’hypnose. Le sur-mesure est la clé : aucun parcours n’est identique.

En quoi l’environnement joue-t-il un rôle dans la thérapie ?

Nous sommes installés à l’écart, dans une véritable bulle. La nature environnante reconnecte les patients à des plaisirs simples, loin du bruit et du regard des autres. Cela participe activement au processus de guérison. Mais nous savons aussi qu’il faut apprendre à sortir de cette bulle, toujours accompagné, pour se préparer au retour à la vie quotidienne. Notre équipe joue ici un rôle crucial, à la fois comme soutien moral et comme repère thérapeutique.

La famille peut-elle être intégrée dans ce parcours de soins ?

Oui, bien sûr. Les visites sont possibles sur demande et avec l’accord du patient et de l’équipe médicale, à condition d’être annoncées 48 heures à l’avance. Nous encourageons la présence des proches, mais aussi leur compréhension : parfois, un temps de distance est nécessaire pour que le patient puisse se recentrer sur lui-même et que son séjour lui soit vraiment bénéfique. Les patients ont parfois besoin de calme et d’un éloignement nécessaire d’avec leurs proches pour prendre conscience de leur mal-être ou du poids de leur dépendance.

Comment assurez-vous la continuité après le séjour ?

C’est le rôle central de notre service after-care. Chaque patient repart avec un plan thérapeutique clair et réaliste à suivre de retour chez lui, dans son lieu de vie. Nous assurons ensuite un suivi allant de 6 à 12 mois, voire au-delà : appels réguliers, conseils, soutien en cas de baisse de moral ou de risque de rechute. Un infirmier thérapeutique supervise ce dispositif pour en garantir la continuité. On ne « laisse pas tomber » les patients en sortie : nous restons à leurs côtés afin de garantir un rétablissement serein.

Quels résultats constatez-vous ?

Il faut rester lucides : la guérison est un chemin personnel. Nous offrons une boîte à outils complète faite de thérapies, d’activités, de conseils en nutrition et de suivi accru, mais, finalement, c’est le patient, lui seul, qui détient la clé et la volonté de sa reconstruction. Notre rôle est de l’accompagner dans cette démarche, avec rigueur, humanité et espoir. Une clinique qui prétend avoir un taux de réussite de 100 % ne dit pas toute la vérité : le rétablissement n’est jamais un parcours parfaitement linéaire, et les rechutes peuvent en faire partie. Cela dit, nous constatons qu’une très grande majorité de nos patients atteignent leurs objectifs de traitement à leur sortie, et ceux qui rencontrent des difficultés reviennent souvent renforcer et consolider leur rétablissement.

Clinic Les Alpes

Route de Sonloup 37

CH-1833 Les Avants

info@cliniclesalpes.com +41 58 360 55 00

cliniclesalpes.com

Chaque révolution médicale s’est appuyée sur une percée technologique : la synthèse chimique a ouvert la voie aux médicaments modernes, la génétique celle des premières thérapies géniques. La prochaine frontière sera déterminée par l’intelligence artificielle.

Christophe Dessimoz

Directeur Exécutif du SIBInstitut Suisse de Bioinformatique

L’IA ne vaut que par la qualité des données qui la nourrissent. C’est-à-dire des données fiables, représentatives et recueillies dans le respect de la loi sur la protection des données personnelles. Seules de telles données permettront à l’IA d’apprendre juste, et donc d’aider à reconnaître plus tôt les facteurs de risques, poser un diagnostic plus précis, ou encore proposer des traitements adaptés à chacun.

La Suisse romande dispose déjà d’hôpitaux de pointe, d’universités reconnues, et d’entreprises innovantes. L’enjeu, désormais, est de transformer les données de santé en matière première réellement utile à tous ces acteurs.

Le SIB comme exemple d’une infrastructure de recherche nationale dédiée

En tant qu’infrastructure nationale d’utilité publique (voir encadré), le SIB agit comme tiers de confiance. Nos scientifiques et ingénieur·es, spécialisés en sciences de la vie, rassemblent des données issues de nombreuses sources, sélectionnent les plus pertinentes, les documentent, les harmonisent selon les standards du domaine, avant de les rendre accessibles de manière transparente, sécurisée et responsable.

Ce travail de fond permet à l’écosystème des sciences de la vie, en Suisse comme à international,

d’innover en croisant des informations auparavant fragmentées. Et pour l’IA, grande consommatrice de données, il offre un terrain d’apprentissage solide, enrichi et validé par des expert·es, et respectant la protection des individus.

Trois exemples concrets qui façonnent la médecine de demain Avec le Swiss Personalized Health Network (SPHN), un premier cadre national a été posé pour que des données de santé de haute qualité puissent être utilisées en recherche, sans compromettre la confidentialité des patient·es. Cela a déjà permis, par exemple, de lancer une étude clinique pour améliorer le diagnostic de maladies rares chez les enfants.

Une collaboration internationale offre quant à elle une carte numérique du métabolisme humain réunissant différentes mesures biologiques. Grâce à cette base fiable, des algorithmes pourront suggérer plus vite des diagnostics et traitements pour les maladies métaboliques rares, ce qui fera gagner un temps précieux aux familles et aux équipes médicales.

Enfin, une nouvelle initiative déploit des méthodes d’IA pour harmoniser les données sur le cancer en Europe. En rendant les données comparables, le projet permet des études à grande échelle plus robustes, ouvrant ainsi le champ à la prochaine avancée majeure en oncologie.

Un enjeu stratégique pour l’économie, la politique et la société de notre pays Au-delà de la science, l’enjeu est national. Disposer en Suisse de collections de données de référence, gérées selon nos lois et nos valeurs, renforce notre capacité à décider et à agir. Pour l’industrie, de telles ressources accélèrent le développement de diagnostics et de traitements tout en réduisant

Venez découvrir ces sujets le 31 août 2026 à la session publique de l’ECCB !

Paroles d’expert·es, table ronde, ateliers...

Plus d’information et préinscription: Participation gratuite mais sur inscription (places limitées)

les risques ; elles attirent aussi des investissements et des talents, consolidant la place économique suisse. Pour les décideurs, elles sont un instrument de souveraineté numérique, essentiel lorsque la compétitivité nationale et la sécurité sanitaire du pays sont en jeu. Pour la société enfin, leur valeur est directe : de meilleurs soins et un système de santé plus efficient et durable.

Saisir l’opportunité

d’un leadership romand

La donnée est le moteur de la santé de demain, mais encore faut-il savoir l’organiser, la fiabiliser et la valoriser. En misant collectivement sur ses acteurs nationaux spécialisés en la matière, la Suisse romande consolide sa place de hub mondial de l’innovation en santé.

Texte Christophe Dessimoz

L’infrastructure de recherche, clé de voûte de l’innovation

Une infrastructure de recherche nationale est un bien public : elle met en commun des ressources complexes –données, technologies, expertise –pour la recherche et l’innovation.

Le SIB joue ce rôle dans le domaine des sciences de la vie : il transforme des données hétérogènes en ressources fiables, interopérables et accessibles. Son financement repose sur un soutien de la Confédération, des programmes de recherche internationaux ainsi que sur des prestations destinées aux milieux académiques, industriels, hospitaliers et aux autorités de santé publique.

25ème conférence européenne de biologie computationnelle 31 août - 4 septembre 2026 CICG, Genève

Pourquoi le check-up corps entier d’Aeon est le complément idéal aux bilans de santé classiques.

Tim Seithe CEO, Aeon

Tim Seithe, de plus en plus de personnes s’intéressent à la prévention santé. Pourquoi un check-up complet du corps est-il particulièrement pertinent aujourd’hui ?

Un examen complet offre une vue d’ensemble détaillée de l’état de santé, détecte précocement d’éventuels risques et permet ainsi d’intervenir de manière ciblée. Cela aide à prévenir certaines maladies ou à les traiter à temps. De plus, les assurances reconnaissent de plus en plus la valeur de la prévention et prennent désormais en charge une partie des coûts pour encourager un suivi de santé à long terme.

En quoi consiste exactement le check-up Aeon ?

Le check-up Aeon est un examen de santé multimodal et complet, combinant une IRM corps entier à une analyse sanguine approfondie. Nous pouvons ainsi détecter plus de 500 anomalies potentielles : cancers, anévrismes ou maladies chroniques. Notre objectif est de repérer les risques pour la santé avant qu’ils ne deviennent graves, à un stade où ils restent encore bien traitables.

En quoi votre approche diffère-t-elle des bilans de santé classiques ?

Ne donnent-ils pas déjà un bon aperçu de l’état de santé général ?

Les examens de prévention courants se concentrent souvent sur des tests isolés, comme la mammographie ou le dépistage du cancer de la prostate, laissant de nombreux organes non examinés.

Notre check-up global va plus loin : il analyse le cerveau, le cœur, le foie, les reins, le pancréas ou encore la colonne vertébrale, des zones souvent négligées.

Selon une étude de l’institut NORC, seuls 14 % des cancers sont découverts lors d’examens de routine. La plupart des diagnostics interviennent trop tard pour permettre un traitement optimal. Grâce à notre IRM, nous détectons les anomalies avant même l’apparition de symptômes, ce qui améliore considérablement les chances de guérison.

Quels sont les bénéfices de la détection précoce ?

Identifier une maladie à un stade précoce joue un rôle déterminant dans le succès du traitement et le pronostic. En plus des cancers, des maladies chroniques comme le diabète ou les affections cardiovasculaires peuvent être repérées grâce à un diagnostic préventif. Cela permet des mesures médicales ciblées pour ralentir l’évolution de la maladie, voire l’éviter complètement.

Nous voulons encourager une approche proactive plutôt que réactive : identifier et réduire les risques avant que des symptômes n’apparaissent et que les traitements ne deviennent plus complexes ou moins efficaces.

Comment se déroule concrètement le check-up ?

Le processus est simple et rapide : les patientes et patients réservent leur rendez-vous en ligne et sont accueillis le jour de l’examen dans l’une de nos cliniques partenaires.

Le check-up commence par une analyse sanguine, qui évalue les principaux marqueurs de santé. Suit un scan IRM haute résolution, offrant une vue détaillée de plusieurs organes et structures corporelles.

Les résultats sont disponibles sous quatre jours ouvrables directement dans l’application. Nos radiologues discutent ensuite des conclusions lors d’une consultation vidéo, expliquent clairement les éventuelles anomalies et répondent aux questions individuelles. Si des

examens complémentaires ou un traitement s’avèrent nécessaires, nous proposons un accompagnement personnalisé et, sur demande, une orientation vers des spécialistes.

Pouvez-vous citer un cas concret où votre check-up a réellement fait la différence ?

Un cas m’a particulièrement marqué, car il aurait pu m’arriver : un client, en parfaite santé et très sportif, âgé d’une trentaine d’années, a découvert grâce à notre check-up un anévrisme cérébral passé inaperçu –une dilatation vasculaire potentiellement mortelle. Sans symptômes, il ne l’aurait probablement découvert qu’à la suite d’une hémorragie cérébrale, avec des conséquences dramatiques, voire fatales. Grâce à la détection précoce, il a pu être traité à temps.

Autre exemple : un client a été diagnostiqué avec un carcinome du rein à un stade très précoce, sans aucun symptôme. Sans ce check-up, il ne l’aurait sans doute découvert qu’à l’apparition de douleurs ou de sang dans les urines, trop tard pour un traitement optimal. Grâce à une intervention rapide, ses chances de guérison sont aujourd’hui proches de 100 %.

Quels sont les prochains développements prévus pour Aeon ?

Face à la forte demande, nous étendons notre offre médicale : nos examens diagnostiques sont désormais disponibles à Zurich, Berne, Bâle, Rheinfelden et, plus récemment, à Genève, ainsi que dans deux cliniques à Berlin et une à Munich.

En parallèle, nous perfectionnons en continu nos méthodes d’examen en intégrant les technologies d’imagerie et de diagnostic les plus récentes. Notre objectif : détecter les maladies à leurs stades les plus précoces et offrir des diagnostics toujours plus précis.

Plus d‘informations sur aeon.life

Le territoire suisse est desservi par plus de 1800 pharmacies. Si elles étaient déjà essentielles avant le Covid-19, la pandémie a mis en lumière leur rôle de véritables centres de soins caractérisés par leur proximité, leur savoir-faire et leurs connaissances.

Christophe Berger, Président de la Société Vaudoise de Pharmacie, nous explique pourquoi dans cette interview.

Christophe Berger

Président de la Société Vaudoise de

Pharmacie

Christophe Berger, pour quelle raison la pharmacie est-elle considérée comme le point d’accès prioritaire pour des questions liées à sa santé ?

De nombreuses questions de santé peuvent être résolues en pharmacie, tant qu’il ne s’agit pas d’une urgence. Elles jouent en effet un rôle de plus en plus important dans les soins médicaux de base.

Les personnes souffrant de troubles légers ou aigus, de petites blessures et d’inflammation de la vessie ou des yeux peuvent ainsi bénéficier de soins adaptés et de conseils personnalisés. De même si vous vous êtes coupé, brûlé, que vous avez une entorse, ou que vous souffrez de piqûres d’insectes ou de tiques.

Ce qui manque dans notre système, mais qui existe au Royaume-Uni, c’est que la pharmacie DOIT être le premier interlocuteur pour éviter des consultations médicales inutiles. Venir d’abord en pharmacie au lieu de se rendre chez le médecin ou à l’hôpital permet en effet de décharger les cabinets de médecins de famille et de désengorger les urgences, des services qui sont souvent sous tension. Cependant, il faut une forte volonté politique pour y parvenir et, malheureusement, peu de politiciens ont une vision globale du système de santé.

Dans les régions périphériques, je pense que les responsables politiques devraient investir dans les pharmacies plutôt que dans les cabinets médicaux. On peut imaginer qu’au lieu de créer des cabinets médicaux où aucun médecin n’a envie de travailler, on pourrait créer des salles de téléconsultations dans les pharmacies. Par exemple, dans certaines régions françaises sous-dotées en médecins, les pharmacies ont des salles de consultations qui les mettent en relation avec une centrale de médecins.

Quel est le rôle des pharmaciens ?

Les pharmaciens, véritables professionnels de la santé reconnus, sont titulaires d’un

master en pharmacie, obtenu après cinq ans d’études, et d’un diplôme fédéral en pharmacie. Ils suivent également une formation complémentaire de pharmacien spécialisé en officine, qui dure deux ans. Les pharmaciens et pharmaciennes sont donc des spécialistes de la santé reconnus et autorisés à gérer les officines comme des « centres de santé ».

C’est pourquoi les pharmaciens sont compétents pour diagnostiquer et traiter les maladies les plus courantes. Depuis 2019 et la modification de la loi sur les produits thérapeutiques, les pharmaciens peuvent remettre aux patients tous les médicaments, même sans prescription médicale. Nous délivrons également des génériques sous forme de pommades, de sirops ou de comprimés, voire la pilule du lendemain en cas d’urgence.

Quelles sont les principales pathologies pour lesquelles les patients viennent vous consulter ? Souvent, les personnes viennent nous voir pour des problèmes de peau, des cystites, des affections oculaires comme les conjonctivites, des migraines, des maladies respiratoires, voire même des troubles érectiles.

Dans le cas de maladies chroniques, les pharmaciens et pharmaciennes peuvent suivre les patients et l’évolution de leur maladie, adapter les traitements et leur délivrer les médicaments nécessaires sur ordonnance. C’est également le cas pour le traitement des allergies. De plus, ils peuvent prodiguer des conseils quant à l’utilisation d’appareils et de moyens auxiliaires, tels qu’un fauteuil roulant ou un tensiomètre.

Enfin, les pharmaciens sont à même de délivrer de nombreux et précieux conseils, notamment concernant des questions sur l’arrêt du tabac, la médecine des voyages et l’alimentation.

Qu’en est-il de la vaccination ?

Les pharmacies sont en première ligne en ce qui concerne la vaccination. On peut s’y faire vacciner contre la grippe, les hépatites A et B, le DTP (diphtérie, tétanos, coqueluche), ou encore l’encéphalite à tiques.

Avec l’arrivée de l’hiver, on assiste toujours à une augmentation des infections virales, dont la grippe. En pharmacie, la vaccination contre la grippe est un processus simple et accessible. Il suffit de prendre rendez-vous

en amont. La meilleure période pour se faire vacciner est en octobre et en novembre, de façon à bien se protéger pour l’hiver. Surtout, il est recommandé de se faire vacciner tous les ans, car le virus est mutagène.

Finalement, pourquoi la relation de confiance entre patients et pharmaciens est-elle si forte ?

Les pharmacies sont des lieux de confiance et de proximité. Lorsque l’on s’y rend, il est toujours possible de discuter avec les pharmaciens, de poser ses questions, et d’être aiguillé grâce à des conseils personnalisés et adaptés à chaque patient et à chaque situation. Cela nous permet de trouver les médicaments les plus adéquats et même, dans certains cas, de préparer nous-mêmes des remèdes maison.

Le fait que les pharmacies soient ouvertes le samedi, qu’elles aient des heures d’ouverture prolongées souvent plus longues que les cabinets médicaux, en fait des lieux accessibles. En outre, la prise de rendez-vous n’est pas toujours nécessaire.

Enfin, un véritable travail de collaboration est effectué avec les médecins. En effet, il ne s’agit pas d’opposer les différents centres de soins, mais plutôt de travailler ensemble, afin que chacun puisse exercer son métier au mieux et conseiller ses patients de la meilleure façon possible. Nos projets futurs sont de mettre l’accent sur les analyses médicales en pharmacie et de faire des projets pilotes avec l’inclusion d’infirmières. Cela renforcera le rôle de la pharmacie comme centre de santé. De plus, dans le canton de Vaud, nous mettons en place des collaborations avec les dermatologues pour rendre plus accessible les consultations directement en pharmacie.

Interview Léa Stocky

Plus d‘informations sur www.svph.ch

Face aux défis d’un système de santé en mutation, HESAV forme des professionnels capables de repenser les pratiques. Entre pédagogie, recherche innovante et nouveau campus pour 2026, la Haute école des professions de la santé du canton de Vaud prépare activement son avenir.

Pour répondre aux enjeux socio-sanitaires et à la pénurie de personnel, les institutions de formation, les acteurs politiques et les établissements de soins cherchent des solutions durables. HESAV, en tant que Haute école spécialisée dans la formation Bachelor en soins infirmiers, physiothérapie, technique en radiologie médicale et sage-femme, s’engage pleinement dans cette mission. L’une des priorités de l’établissement est de former davantage, et de former des professionnels dotés d’esprit critique et d’initiative. Des qualités essentielles pour accompagner les changements du secteur.

À

Former, innover, transformer Pour relever ces défis, HESAV mise sur des projets de recherche ambitieux, solidement ancrés dans les besoins du terrain pour transformer durablement les pratiques tout en plaçant la qualité et la sécurité des soins au centre des priorités. « Les problématiques de santé devenant de plus en plus complexes, nous les abordons à travers des pôles de compétences », explique Carole Wyser, directrice de HESAV. « Cette approche multidisciplinaire réunit des expertises interprofessionnelles indispensables pour apporter des réponses que ne saurait fournir une seule discipline. Une approche plurielle qui repose sur la complémentarité de nos filières ». Dès septembre 2026, la Haute école franchira une nouvelle étape avec son installation sur le Campus Santé, situé aux abords de l’UNIL et de l’EPFL. Un changement important puisque la capacité d’accueil passera de 1200 à 1700 étudiants, dans un environnement technologique de pointe. Les approches pédagogiques évolueront, intégrant davantage les outils d’intelligence artificielle et de réalité virtuelle. Avec plus de salles dédiées à la formation pratique, HESAV renforcera son expertise dans

l’enseignement par la simulation, un domaine dans lequel elle se distingue déjà. Un avenir prometteur pour cette Haute école qui trouvera dans le Campus Santé un écrin à la hauteur de ses ambitions.

Haute École de Santé – Vaud Av. de Beaumont 21, 1011 Lausanne

info@hesav.ch

+41 21 556 62 00 www.hesav.ch

Entrepreneur et scientifique visionnaire, Jurgi Camblong a fondé SOPHiA GENETICS en 2011, à seulement 33 ans. Originaire du Pays basque français, docteur en biologie moléculaire diplômé de l’Université de Genève, il complète sa formation par un EMBA à l’EPFL et à Lausanne. Quatorze ans plus tard, l’entreprise est devenue une référence mondiale de la médecine de précision, avec une mission claire : rendre les données médicales intelligibles, accessibles et utiles pour chaque patient, partout dans le monde.

Jurgi Camblong, comment votre formation initiale vous a-t-elle préparé à devenir entrepreneur dans le domaine des technologies médicales ?

J’ai toujours pensé que la science et l’entrepreneuriat avaient plus de points communs qu’on ne l’imagine. Pendant mon doctorat à Genève, puis mon postdoctorat à Oxford, j’ai vécu dans un univers très compétitif : il fallait être rapide, rigoureux, savoir innover et publier avant les autres. Cette exigence est proche de celle du monde entrepreneurial comprendre son environnement, se démarquer, avancer malgré l’incertitude.

Mon parcours académique m’a donné les bases scientifiques indispensables, mais surtout un état d’esprit : la curiosité, la persévérance et la capacité à naviguer dans un écosystème complexe. Comme en recherche, créer une start-up, c’est identifier un problème, tester des solutions et trouver la voie la plus robuste pour faire la différence.

Quel moment ou quelle idée vous a conduit à fonder SOPHiA GENETICS ?

En tant que chercheur, j’étais passionné par la découverte, mais frustré par la relative lenteur du process et de son impact concret. Entre la publication d’une étude et son application réelle, il pouvait s’écouler des années. Or, face à des patients en attente de diagnostic ou de traitement, le temps est un luxe que l’on n’a pas. C’est cette volonté d’agir plus vite qui m’a poussé vers l’entrepreneuriat. Avec mes associés, nous avons compris très tôt que les données de santé allaient exploser : aujourd’hui, 30 % de toutes les données produites dans le monde sont médicales, et leur volume croît de façon exponentielle. Mais sans outils adaptés, ces données restent dormantes. Notre idée était simple : créer une plateforme capable de les analyser de manière sécurisée, en temps réel, et de transformer cette complexité en informations utiles pour les hôpitaux.

Quel rôle joue l’IA, et comment garantissez-vous la fiabilité et la sécurité des résultats pour les patients ?

L’IA est un outil puissant, mais elle doit être utilisée avec discernement. Dès 2015, nous avons appliqué le machine learning pour distinguer les signaux pertinents dans les données médicales et éliminer le « bruit ». Puis le deep learning a permis d’aller encore plus loin : reconnaître des schémas invisibles à l’œil humain et enrichir nos analyses avec une précision inédite. Mais l’IA n’est jamais laissée à elle-même. Chaque résultat est validé, croisé, et

replacé dans un contexte clinique. Pour nous, la priorité reste l’éthique : le patient doit toujours bénéficier de données fiables et compréhensibles. C’est aussi pour cela que nous avons adopté très tôt les réglementations les plus strictes et sécurisé notre cloud en partenariat avec Microsoft Azure. Nous ne travaillons jamais contre le système de santé, mais avec lui, en renforçant ses capacités. Je parle d’ailleurs de ces sujets à enjeux et y relate leurs évolutions dans mon émission de podcast Decoded, disponible sur Spotify et Apple Podcasts.

Comment alliez-vous innovation et réglementation, et quels en sont les freins ?

Nous avons choisi d’embrasser la réglementation plutôt que de la considérer comme un frein. Dès nos débuts, nous avons mis en place des normes ISO et respecté le cadre européen IVDR. Cela nous a permis de gagner la confiance des hôpitaux et de montrer que rigueur scientifique et innovation pouvaient avancer main dans la main. Un algorithme doit évoluer rapidement pour rester pertinent. Chez nous, les mises à jour sont possibles toutes les trois semaines, sans compromettre la qualité ni la sécurité. Le plus grand défi reste d’expliquer clairement à la société ce que fait l’IA et de dissiper les fantasmes. Une IA bien utilisée n’est pas une menace, mais une formidable boîte à outils pour les médecins.

Quels marchés présentent le plus fort potentiel pour la médecine des données ?

Le marché nord-américain est aujourd’hui le plus dynamique. Il a une taille considérable et une culture d’adoption rapide des innovations. Nous avions commencé en Europe,

mais le marché reste fragmenté, avec des réglementations différentes selon les pays. Aux États-Unis, l’écosystème est plus homogène et les collaborations se mettent en place plus vite. Cela dit, l’Europe a aussi un rôle majeur à jouer, notamment dans la recherche clinique. Et notre ambition reste mondiale : aujourd’hui, plus de 800 hôpitaux dans 72 pays utilisent SOPHiA GENETICS, et 2 millions de patients ont déjà bénéficié indirectement de notre technologie.

Quels conseils tirer de vos succès et échecs pour d’autres entrepreneurs ?

Le premier conseil, c’est d’avoir une vision claire et de s’y tenir. Au début, nous aurions pu nous disperser, mais nous avons préféré investir dans la qualité, bâtir un produit solide et répondre à un vrai besoin. Ensuite, il faut être agile, accepter de pivoter quand le marché l’exige, et rester extrêmement vigilant sur l’usage des fonds. Un autre élément clé, c’est de s’entourer. Un bon conseil d’administration, diversifié et franc, est essentiel pour challenger les décisions et éviter les angles morts. Enfin, il faut trouver le bon équilibre entre innovation, opérations solides et culture d’entreprise : avec plus de 400 collaborateurs aujourd’hui, c’est cette culture qui fait la différence au quotidien.

Quels sont vos mantras personnels en tant que leader et innovateur ?

Nous avons défini sept vertus, mais si je devais en retenir parler de mon mantra, ce serait : « We care ». Prendre soin des patients, des clients, des collaborateurs. Être honnête, transparent, franc dans les échanges. Croire en la force du collectif, car une entreprise, comme une découverte scientifique, ne se fait jamais seul.

Quel avenir pour la biotechnologie et la médecine de précision ?

Nous vivons une révolution silencieuse. Grâce aux données, nous allons pouvoir proposer des thérapies ciblées pour des maladies rares ou complexes. Nos technologies ont déjà permis de mieux comprendre certains cancers et de participer à des essais cliniques prometteurs. Demain, chaque patient pourra bénéficier d’une médecine sur mesure, adaptée à son profil génétique et biologique grâce en grande partie aux datas.

C’est ce futur que nous bâtissons chez SOPHiA GENETICS : une médecine plus précise, plus rapide, plus humaine. Une médecine où la donnée n’est pas une contrainte, mais une chance.

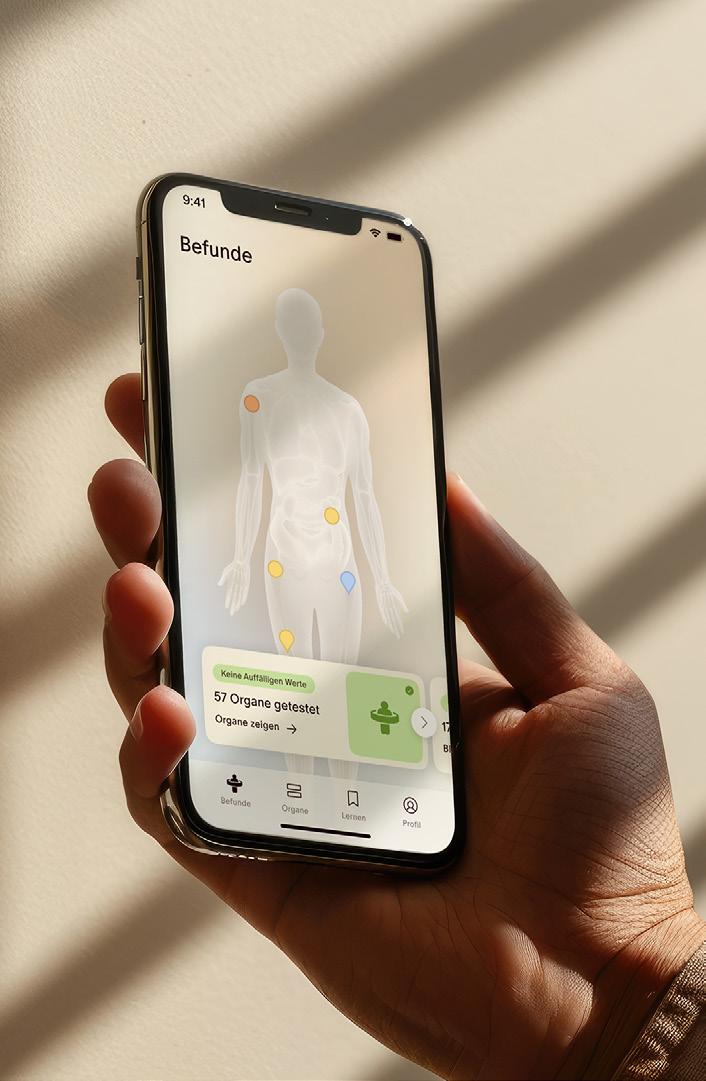

Une plateforme pour centraliser tous vos examens médicaux : c’est le pari d’Agora Care, qui réunit déjà près de 14 000 patients. Grâce à une interface intuitive et facile d’accès, toutes les données médicales, les analyses, les rapports et examens d’imageries sont rassemblés au même endroit, en toute sécurité. Déjà adoptée par 50 centres médicaux en Suisse, cette solution place le patient au centre de son parcours de soins. Rencontre avec le co-fondateur d’Agora Care, le Dr Osman Ratib.

Dr Osman Ratib Co-fondateur d’Agora Care

Dr Ratib, de quel constat êtes-vous parti pour imaginer le concept d’Agora Care ? J’ai exercé près de 40 ans comme praticien et responsable de services d’imagerie médicale. Le problème majeur était toujours le même : comment rassembler et partager efficacement les images effectuées dans différents centres ? Très souvent, les examens étaient refaits, faute de pouvoir récupérer les données du patient. C’est un non-sens médical et économique : 10 à 15 % des examens radiologiques sont encore répétés inutilement, retardant les soins et alourdissant la prise en charge des patients.

Quels sont les atouts d’Agora Care ?

Agora Care est à la fois un viewer (afficheur des images), un transporteur et une archive de données médicales. Notre plateforme est hébergée par un cloud suisse certifié (Exoscale), garantissant confidentialité et éthique pour les données de chaque patient. En créant son compte sur agoracare.ch, n’importe qui peut récupérer immédiatement ses résultats d’examens et ses images, partout dans le monde, depuis n’importe quel institut. Le praticien a donc accès à l’historique complet des examens de son patient pour établir plus facilement un diagnostic et éviter de répéter des examens inutilement. Nous proposons également un service de rapatriement des examens aux centres médicaux et aux soignants : avec l’accord du patients ils peuvent nous mandater pour récupérer et centraliser l’ensemble des examens antérieurs.

Comment intégrez-vous l’IA ?

L’intelligence artificielle est utilisée comme un outil au service de la lisibilité et de la pédagogie. Par exemple, nous avons développé un module de traduction multilingues pour traduire tous les rapports d’examens en langage simple et compréhensible par

le patient qui explique les termes médicaux et résume les conclusions du rapport d’examen. C’est essentiel pour redonner de l’autonomie aux personnes et les inclure pleinement dans leur parcours de soins. Nous avons aussi rajouté à notre visualisateur d’images un module interactif d’identification des organes présents dans une image, qui permet d’afficher les noms des organes. Ce n’est pas un outil de diagnostic, mais un support intuitif et ludique pour rendre les résultats plus clairs et plus accessibles aux patients.

L’intérêt de garder ses résultats médicaux ? Parce que la médecine repose de plus en plus sur l’historique et la prévention. Les maladies chroniques ou les suivis post-cancer nécessitent une vision globale et continue. Avoir accès à l’intégralité des examens, parfois depuis l’enfance, change tout : cela influence directement les décisions thérapeutiques et améliore le suivi et la prévention de récidives ou de complications.

À Genève, une expérience inédite s’installe dans le quotidien des assurés. Depuis 2025, le Réseau Delta et le Groupe Mutuel testent, dans le cadre d’OptiMed, des Points Santé accessibles gratuitement, où le patient est reçu par une infirmière ou un infirmier sous supervision médicale. L’objectif n’est pas de remplacer le cabinet de médecine de famille, mais d’offrir une alternative de proximité pour des maux courants qui ne nécessitent ni plateau technique ni passage aux urgences. Trois Points Santé sont actuellement ouverts à Meyrin, Onex et aux Pâquis, offrant une couverture géographique qui permet à la majorité des Genevois d’y accéder facilement.

Le besoin est réel. À Genève, des travaux menés par Idris Guessous et ses collègues documentent depuis plusieurs années le renoncement aux soins pour raisons financières. La hausse des primes et le choix de franchises élevées, souvent 2500 francs, poussent une partie de la population à différer ou éviter des consultations. Offrir un point d’accès identifiable, proche et abordable répond directement à cet obstacle.

Le parcours est clair. Le patient prend rendez-vous, est accueilli, évalué, rassuré, puis orienté si nécessaire. Les gestes simples sont réalisés sur place ; les situations qui l’exigent sont immédiatement validées par un médecin ou réadressées au cabinet habituel. Un retour d’information au médecin traitant maintient la continuité du suivi. Le tout, sans facture ni quote-part pour les assurés OptiMed, ce qui réduit directement les dépenses de santé à leur charge. En adhérant à ce modèle de type « médecin de famille » coordonné par le Réseau Delta, les assurés bénéficient également d’une réduction de prime, allégeant ainsi le coût annuel de leur assurance maladie.

Ce projet pilote unique en Suisse s’inscrit dans la logique des modèles « médecin de famille » qui existent déjà sur le marché et qui offrent, pour les assurés qui y adhèrent, une réduction de prime en échange d’un parcours coordonné. Réseau Delta est un acteur central de ces modèles en Suisse romande : il regroupe plus de 1000 médecins de famille et accompagne plus de 300 000 assurés ayant contracté, avec différents assureurs, une assurance de

ANNONCE

type médecin de famille. Les Points Santé viennent compléter cet écosystème en facilitant l’entrée dans le système et en évitant des passages inutiles aux urgences, souvent plus onéreux pour le patient et le système. Cette organisation plus économique limite le recours à des actes médicaux coûteux et superflus, tout en optimisant le suivi grâce à une meilleure coordination avec le médecin traitant, évitant ainsi doublons et examens inutiles.

À l’étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, des dispositifs comparables ont déjà fait leurs preuves. Au Royaume-Uni, par exemple, l’introduction de centres de soins de proximité similaires a permis de réduire de près de 3 % les visites aux urgences pour des motifs mineurs, tout en diminuant les consultations le jour même dans les cabinets de médecine générale. Au Canada, la présence d’infirmières praticiennes dans les structures de soins ambulatoires s’est traduite par une réduction du temps d’attente moyen de sept minutes pour les cas bénins et une baisse du nombre de patients quittant le service sans avoir été vus. En Australie, des résultats comparables montrent une diminution du temps d’attente de près de vingt minutes et un raccourcissement de la durée de séjour global de plus d’une heure dans certains services d’urgence. Ces expériences démontrent qu’une implication accrue des infirmières spécialisées dans les soins primaires améliore la rapidité d’accès, réduit les coûts et renforce la satisfaction des patients. Les Points Santé s’appuient sur ces enseignements internationaux tout en les adaptant aux

spécificités locales, renforçant ainsi la légitimité de l’initiative du Réseau Delta.

La promesse est simple : aller au bon endroit, au bon moment, auprès d’un professionnel de santé formé, avec la sécurité d’une supervision médicale et un lien maintenu avec son médecin traitant. Ce n’est pas un nouveau territoire de concurrence, mais une organisation plus lisible pour les besoins fréquents, avec un ancrage explicite dans la coordination des soins et la prévention.

Le périmètre est déjà significatif : plus de 23 000 Genevois bénéficient de cette première phase OptiMed. Si les résultats confirment ce que le terrain laisse entrevoir – accès facilité, parcours plus fluides, sentiment de sécurité accru, l’ambition est d’étendre en 2026 le dispositif à l’ensemble des assurés du Réseau Delta, puis de l’ouvrir à toutes les assurances qui souhaiteront s’y associer.

L’objectif est clair : un point d’accès lisible, proche, supervisé, qui traite les besoins fréquents et relie systématiquement vers le médecin de famille quand c’est nécessaire. Cela rend le parcours plus simple pour les patients et plus cohérent pour le système de santé. Il s’agit non pas d’une offre supplémentaire, mais bien d’une substitution qui tente d’apporter une réponse plus adaptée et plus économique, pour une meilleure accessibilité, des coûts réduits et une organisation pensée pour le bénéfice du patient.

Texte SMA

Le programme Future of Health Grant aide les start-up à tester leur innovation en conditions réelles et à en mesurer les bénéfices médicaux et économiques. Il est soutenu par la CSS et l’EPFL IP.

La Suisse excelle dans les soins, mais reste prudente face à leur extension numérique. Comment transformer un prototype innovant en solution concrète pour les hôpitaux? C’est la mission du Future of Health Grant (FoHG), un programme reposant sur la CSS Assurance et l’EPFL Innovation Park et leur expertise clinique, technologique et entrepreneuriale.

Un duo suisse pour une ambition concrète Depuis 2022, le FoHG offre aux start-up un accompagnement financier et stratégique qui va bien au-delà du simple «coaching». Chaque année, il permet à 20 jeunes entreprises de finaliser leur solution et de la tester sur le terrain pour une mise en œuvre durable dans le système de santé suisse.

Les montants alloués peuvent atteindre 90000 francs non dilutifs:

• Level 1: Ignition (3 mois et CHF 10000) pour tester une idée

• Level 2: Proof of Concept (6 mois et CHF 30000) pour bâtir un prototype;

• Level 3: Projet pilote (12 mois et CHF 50000) pour validation de la solution.

Le FoHG intervient sur trois niveaux de maturité, jusqu’à la «Series A». Au-delà, il fonctionne en duo avec un fonds d’investissement, le SwissHealth Ventures (SHV) de la CSS. Les jeunes start-up ont l’avantage rare d’être en contact avec un investisseur, qui de surcroît, connaît bien les enjeux de l’assurance et de la prise en charge dans le système de santé suisse.

La force d’un écosystème de terrain

Une autre force du programme réside dans son réseau de partenaires de santé en Suisse: Unisanté, la Haute École de Santé Vaud (HESAV), la Swiss Foundation for Innovation and Training in Surgery (SFITS) basée aux HUG; et de partenaires techniques, tels ELCA, le CSEM

Ces collaborations sont au cœur de la «Pilot Factory». Des projet-pilotes multipartites, montés avec des cabinets de soins, des structures de formation clinique, des centres de simulation

chirurgicale de pointe, permettent à chaque innovation d’être évaluée sur le terrain, par les patients, les soignants selon les critères du système de santé.

Une ouverture

En 2025, le programme a étendu son réseau à l’international en devenant partenaire de deux promoteurs clé de la santé numérique: le campus Future4Care (Paris et Berlin), la Barcelona & Madrid Health Hub

Ces alliances donnent aux start-up un accès privilégié aux marchés français, espagnol et allemand, ainsi qu’à des appels à projets européens et à des échanges d’expériences. Le FoHG devient ainsi un pont stratégique entre la Suisse et l’Europe, favorisant l’interopérabilité et la diffusion de solutions validées.

Une vision pragmatique de la santé numérique

Une solution en santé numérique n’a de valeur que si elle est mesurable, adoptée et intégrée

Selon ce credo pragmatique, le FoHG évite de multiplier les prototypes et pousse les start-up à produire des données économiques et d’usage solides: réduction des coûts, amélioration des parcours de soins, meilleure observance thérapeutique ou prévention ciblée.

Cela fait du FoHG une véritable plateforme de validation, où chaque innovation est jugée non sur ses promesses mais sur ses résultats.

Un dispositif au service de l’écosystème suisse

Fort de 600 candidatures par an et de ses nombreux partenaires, le Future of Health Grant s’impose comme un levier helvétique essentiel en santé numérique, avec un modèle d’innovation axé sur la pratique.

Pour les entrepreneurs, c’est un accélérateur concret; pour les acteurs de santé, un moyen fluide d’intégrer l’innovation; et pour l’Europe, un partenaire fiable, alliant rigueur scientifique et agilité transnationale.

future-of-health.org

Peu connue et souvent ignorée, la surdicécité est un double handicap dont les besoins spécifiques sont souvent méconnus, les personnes concernées étant assimilées aux personnes sourdes ou aveugles. Chez les enfants atteints de graves déficiences sensorielles dès la naissance, l’absence d’accompagnement adéquat peut avoir des conséquences dramatiques. Incapables de percevoir clairement leur environnement et de communiquer efficacement, ils s’isolent, vivent un monde confus et menaçant, et développent des comportements atypiques parfois interprétés à tort comme un handicap mental.

De nombreux enfants naissent avec des atteintes partielles ou totales de la vue et de l’ouïe, parfois combinées à d’autres troubles. Certains perdent l’un de ces sens plus tard dans leur vie. Ces enfants ont besoin d’aide pour décoder leur environnement, communiquer et développer leur intelligence. Les personnes âgées peuvent également être touchées par la surdicécité.

Action FRSA une fondation qui soutient les enfants sourds/aveugles en Suisse Romande. Elle appuie, les Marmettes à Monthey, le seul centre romand qui accueille ces personnes dès l’âge de 15 ans.

« Il n’existe aucun lieu adapté pour les enfants. Pourtant, dès le plus jeune âge, il serait possible de

les ouvrir au monde et de les aider à développer leurs compétences d’apprentissage », déplore Françoise Gay-Truffer, directrice des Marmettes. Selon elle, une intervention précoce auprès des enfants et de leurs familles est cruciale pour leur avenir. Cependant, en Suisse Romande, il n’existe pas de formation spécifique pour accompagner ces enfants. Action FRSA en a donc fait un objectif prioritaire. L’organisme collabore avec des écoles spécialisées pour proposer des formations adaptées.

Sur le site des Marmettes, les accompagnants reçoivent une formation pratique, leur permettant d’apprendre comment soutenir efficacement les personnes atteintes de surdicécité. « Nous espérons un soutien accru pour développer davantage ces prestations innovantes », confie Françoise Gay-Truffer.

Largement méconnu, ce double handicap touche de nombreuses personnes, notamment les aînés. « Nous devons rendre leur vie plus agréable », conclut la directrice, déterminée à faire entendre la voix de ces résidents trop souvent oubliés.

Plus d’informations sur www.frsa-sourds-aveugles.ch +41 (0)24 472 19 09

Scanner via E-Banking

« J’ai maintenant la sensation d’être vraiment utile »

Humaine, attentive, organisée et parfois exigeante, Sophie Bedoian est fière de diriger les Pompes Funèbres Générales de Genève. Aînée de trois filles et mère d’une adolescente, elle a grandi dans une famille soudée. Un ancrage qui nourrit chaque jour son engagement professionnel.

Sophie Bedoian Directrice des PFG de Genève

Sophie Bedoian, quel est votre parcours professionnel ?

Après le parcours scolaire classique, je ne savais pas quelle voie suivre. Ma passion pour la gastronomie m’a naturellement menée à l’école hôtelière de Paul Bocuse à Lyon, où j’ai appris l’accueil, le service, l’écoute, ainsi que la polyvalence et l’efficacité. Une formation très complète.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le secteur des pompes funèbres ?

C’est une histoire de famille. Mon père a commencé comme assistant funéraire en 1987 et est aujourd’hui Directeur Général. Ma mère l’a rejoint en 2001 comme Directrice Administrative. Pour ma part, je me suis lancée en 2006, après mes études, pour aider ceux qui en ont besoin. L’aspect humain de notre métier en fait une véritable vocation, et j’ai désormais la sensation d’être vraiment utile.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?

C’est vraiment ce côté humain que j’aime le plus. Lorsque la famille vous serre dans ses bras pour vous remercier d’avoir été son pilier durant cette courte et intense période d’organisation de funérailles. J’aime aussi le côté organisation très carrée. Je vous ai dit que j’étais exigeante… ?

Frais de dossier offerts sur présentation de cette

Décrivez-nous une journée type. La mort ne prévient pas, elle n’a pas de planning : nous devons constamment nous adapter. De mon côté, je jongle aussi avec les tâches administratives, la gestion du personnel, la gestion des agences… Cela peut être un peu sportif, mais je sais que je peux compter sur mes équipes et sur mes parents que j’appelle parfois à la rescousse pour prendre le relai administrativement.

Comment conciliez-vous vie professionnelle et vie privée ?

Je suis là de bonne heure le matin, mais je pars un peu plus tôt le soir pour être présente pour ma fille. C’est important pour moi d’être là pour elle, surtout à son âge. Mon métier rappelle la fragilité de la vie, alors pendant les jours de congé, on croque la vie à pleines dents… on vit !

Être femme dans le funéraire, un défi ?

Je n’ai pas l’impression que ce soit difficile, en tout cas pas chez nous aux PFG à Carouge. Au contraire, mes collaborateurs font tous preuve de bienveillance. Je n’ai eu aucune difficulté pour être acceptée dans l’entreprise, ni par mes confrères. Ce qui amuse, c’est que certaines familles pensent que mon collègue masculin est mon directeur… je laisse faire, ça n’a pas vraiment d’importance ! (rires)

Face aux clichés, comment restez-vous positive et motivée dans votre travail ?

Ah, les clichés ! Ils ont la vie dure ! On imagine souvent le funéraire comme un monde d’hommes en noir, austères, avec un corbeau qui plane (rires) ! Mais les temps

changent., nous accueillons les familles avec le sourire ! On pense aussi que nous vivons dans la tristesse en permanence. C’est faux : il y a certes du chagrin, mais aussi de très beaux moments, des familles qui se retrouvent, des échanges d’anecdotes touchants ou drôles. La reconnaissance des familles, c’est notre plus belle motivation, celle qui nous permet de rester positifs malgré la tristesse.

Comment surmontez-vous les moments les plus durs de votre travail ?

Nous devons rester professionnels, même quand l’émotion nous submerge. Certains décès sont particulièrement difficiles, et la peine des familles nous touche toujours. Dans ces moments-là, la solidarité de l’équipe est essentielle : nous comptons les uns sur les autres, partageons notre expérience, notre écoute et notre soutien. C’est cette cohésion qui nous permet d’affronter les situations les plus éprouvantes.

Parler de la mort, pourquoi est-ce essentiel ?

La mort est une fatalité, même si on ignore quand et comment. Trop de familles découvrent trop tard que leur proche n’a jamais exprimé ses volontés, rendant le deuil plus difficile.

Parler de la mort et prévoir ses obsèques ne fait pas mourir, mais rassure ses proches, sur l’organisation comme sur le plan financier. Un contrat de prévoyance peut aussi les soulager économiquement, un point crucial aujourd’hui. Parce que faire un contrat de prévoyance, c’est aussi soulager financièrement ses proches. Et à l’heure actuelle, ce n’est pas rien.

vous

Face au vieillissement de la population et à la pression croissante sur les structures hospitalières, LILI CARE propose une alternative durable : des soins à domicile alliant rigueur médicale, accompagnement humain et innovation. Une approche globale du soin, ancrée à Genève.

Vieillir chez soi, c’est vivre pleinement Dans un contexte où le système de santé suisse fait face à une demande croissante de soins de longue durée, LILI CARE s’affirme comme un acteur reconnu du soin à domicile à Genève. Cette organisation d’aide et de soins à domicile (OSAD), agréée par le Département de la santé du canton et reconnue par les caisses maladie, propose une approche qui conjugue rigueur médicale, accompagnement humain et innovation organisationnelle.

Une vision du soin centrée sur la personne « Offrir bien plus qu’un accompagnement classique » : telle est la promesse fondatrice de LILI CARE. Chaque intervention est pensée pour préserver l’autonomie, le confort et la dignité des bénéficiaires, dans la continuité de leur environnement familier. La stabilité du personnel – des intervenants réguliers, formés et sélectionnés avec soin, permet de créer des liens de confiance durables, essentiels à la qualité du suivi et au bien-être des patients.

Répondre aux enjeux de santé

Le maintien à domicile est aujourd’hui un levier majeur pour concilier qualité de vie et maîtrise des coûts de santé. En proposant des soins infirmiers complets à domicile, évaluation, coordination médicale, traitements, perfusions, soins de plaies, accompagnement palliatif, LILI CARE contribue activement à désengorger les structures hospitalières tout en garantissant un suivi individualisé. Ses équipes, composées d’infirmier·ère·s et d’aide-soignant·e·s diplômé·e·s, assurent également les soins de base indispensables : aide à la toilette, à la mobilité, à l’habillement, à l’alimentation et aux activités quotidiennes. Ces prestations essentielles permettent de préserver le confort, l’autonomie et la sécurité des personnes au sein de leur foyer.

L’humain au cœur de chaque soin

Au-delà des aspects médicaux, LILI CARE défend une approche holistique du bien-être. Ses professionnels accompagnent les patients avec écoute, bienveillance et respect, apportant un soutien émotionnel et relationnel souvent aussi essentiel que le soin lui-même. Cette vision globale, où compétence clinique et humanité se rejoignent fait la singularité de LILI CARE et inspire une nouvelle manière de penser le soin à domicile.

Un acteur genevois tourné vers l’avenir Portée par une direction dynamique et une équipe expérimentée, LILI CARE poursuit son développement à Genève, avec une ambition claire : offrir des soins à domicile d’une qualité irréprochable, alliant proximité, expertise et humanité.

Plus d‘informations sur lili-care.ch

Forum GSE • Brandreport

Primordiale, voire incontournable, la Gestion de la Santé en Entreprise (GSE) vise à promouvoir le bien-être physique et mental dans le milieu professionnel. C’est en novembre 2023 que le Forum GSE Romandie a vu le jour grâce au soutien de Promotion Santé Suisse et de ses membres fondateurs. Depuis, il répond à la demande croissante des entreprises de la région et agit comme un catalyseur de solutions concrètes et accessibles.

Le Forum GSE Romandie a pour mission de promouvoir activement la GSE sur l’ensemble du territoire romand, en favorisant un environnement de travail sain et durable, ainsi qu’en mettant en réseau les entreprises, notamment les petites et moyennes structures.

Accompagner les entreprises dans leurs démarches GSE

Afin de sensibiliser activement les PME aux bénéfices des actions de GSE, le Forum se veut porte-parole des avantages à court et long terme pour les entreprises, y compris celles disposant de moyens humains, financiers ou temporels limités. Mettre en place une gestion systématique de la santé permet en effet de prévenir les risques professionnels qui ont un impact humain et financier.

Le Forum, une boîte à outils

La santé au travail peut s’intégrer dans toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou

leur taille. Le Forum GSE Romandie propose à ses membres des outils pratiques pour intégrer la GSE au quotidien, des formations ciblées à prix préférentiels, ainsi qu’un espace de dialogue interentreprises pour partager les bonnes pratiques et les retours d’expérience.

Les entreprises bénéficient ainsi de conseils adaptés, au sein d’un réseau engagé, avec un accompagnement tenant compte de leur réalité spécifique. Parce que la santé des collaborateurs est un levier de performance clé, le Forum GSE Romandie invite chaque entreprise à franchir le pas vers une culture de prévention active.

Rejoignez le Forum GSE Romandie et participez à une dynamique collective pour une santé au travail plus forte, plus humaine et plus performante.

Tous les deux ans, le Forum organise un congrès sur la santé en entreprise – le

prochain aura lieu en 2027 – et, tout au long de l’année, il encourage les échanges entre entreprises via des rencontres régionales ou sur ses réseaux sociaux (LinkedIn). Toutes les informations figurent sur son site web.

Forum GSE

info@forum-gse.ch +41 21 314 44 90 forum-gse.ch

En Suisse, les addictions, qu’elles concernent les substances, le jeu ou les écrans ainsi que le burn-out figurent parmi les motifs de prise en charge les plus fréquents en santé mentale. Des solutions existent, dans le public comme dans le privé, avec un mouvement de fond : des parcours plus intégrés et bienveillants, fondés sur les avancées scientifiques pour mieux prévenir les rechutes.

Quelle prise en charge ?

En cas d’urgence, les hôpitaux et cliniques psychiatriques publiques assurent la majorité des soins médicaux essentiels : sevrage, stabilisation, traitement des troubles associés (anxiété, dépression, trauma), consultations ambulatoires et suivis à long terme. Les centres spécialisés en addictologie complètent cette offre avec des approches de réduction des risques, des traitements thérapeutiques (médicamenteux ou non) et des thérapies ciblées.

Le secteur privé propose des séjours plus personnalisés, souvent en petits effectifs, avec un accompagnement intensif et un confort hôtelier renforcé. Certaines cliniques privées conventionnées interviennent après un sevrage hospitalier, tandis que d’autres accueillent des patients en assurance semi-privée, privée ou en autofinancement. Les approches hybrides sont nombreuses, permettant à chaque patient de trouver la combinaison thérapeutique la plus adaptée à sa situation.

Des thérapies prometteuses

Le socle commun reste l’association d’un sevrage sécurisé et de psychothérapies suivies

avec régularité. Les soignants et thérapeutes s’appuient sur des entretiens motivationnels, des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), des thérapies familiales et la psychoéducation. Pour les traumatismes associés, des approches comme l’EMDR, l’hypnose ou l’art-thérapie se démocratisent, permettant d’exprimer des émotions difficiles à verbaliser. Dans les addictions aux opiacés, les traitements de substitution (méthadone, buprénorphine) demeurent la référence, associés à un accompagnement psychosocial structuré.

Concernant le burn-out, un syndrome lié au stress et au surmenage émotionnel, les traitements reposent sur des psychothérapies TCC, des programmes de jour favorisant le retour au travail, la rééducation du sommeil et la restauration d’un mode de vie équilibré. La stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS), une technique de neurostimulation non invasive, montre aussi des résultats encourageants dans les dépressions résistantes.

Depuis peu, les psychothérapies pratiquées par des psychologues sont remboursées par l’assurance de base sur prescription médicale, améliorant ainsi l’accès aux soins. Le plus difficile pour les patients reste souvent de reconnaître leur souffrance et d’accepter de se faire aider.

Coûts et remboursements

Dès qu’un traitement est médicalement prescrit, l’assurance de base (LAMal) couvre les prestations reconnues, qu’elles soient

ambulatoires ou hospitalières, sous réserve de la franchise et de la quote-part légales. En hospitalisation, une contribution journalière est demandée aux adultes. Les programmes de substitution, la psychothérapie sur prescription et les traitements hospitaliers de l’addiction sont en général remboursés.

Les cliniques privées non conventionnées, les chambres de catégorie supérieure ou certains services de confort dépendent des assurances complémentaires ou de l’autofinancement. Les tarifs varient fortement selon l’établissement et le niveau d’hôtellerie ; il est donc recommandé de vérifier en amont la part remboursée et les conditions cantonales.

Le message essentiel à retenir

Addictions et burn-out se soignent d’autant mieux qu’ils sont pris en charge tôt, avec un diagnostic précis et un accompagnement personnalisé. La prévention joue un rôle clé dans la santé mentale. En Suisse, l’accès aux soins s’est considérablement amélioré, notamment grâce au remboursement de la psychothérapie et à des approches plus intégrées. Première étape utile : consulter son médecin traitant ou se tourner vers une consultation d’addictologie ou un centre de santé mentale pour être orienté et éviter l’errance médicale. La santé mentale est un bien précieux : préservons-la.

Texte SMA

Avec son approche à 360° de la prévention, le Laboratoire MGD fait de la biologie un outil clair pour comprendre et anticiper les problèmes de santé.

Des nuits sans vrai repos, une digestion qui se dérègle, une énergie qui s’évapore sans raison. Ces fragilités diffuses rappellent que la santé ne se limite pas à l’absence de maladie : elle repose aussi sur un équilibre quotidien qu’il faut protéger. Reconnaître ces signaux précoces, c’est déjà transformer la prévention en une culture, une façon d’accompagner la vie au quotidien. Depuis cinquante ans, le Laboratoire MGD met son expertise au service de cette lecture plus fine du corps, afin que chacun puisse comprendre ses signaux et agir avant qu’ils ne deviennent des freins.

L’indépendance comme force

Créé en 1974, le Laboratoire MGD est l’un des derniers laboratoires indépendants de Suisse romande. Un statut rare, qui lui permet de rester proche des réalités locales, agile dans ses décisions et fidèle à une conviction forte : la biologie doit d’abord servir les personnes. Cette indépendance, loin de signifier l’isolement, garantit une véritable liberté scientifique et s’accompagne d’une exigence constante de qualité. Chaque résultat délivré est le fruit d’un processus rigoureux, fondé sur la fiabilité, la réactivité et l’éthique. Ce sérieux explique pourquoi près de 800 médecins et professionnels de santé collaborent régulièrement avec le Laboratoire MGD, et pourquoi des milliers de patients choisissent chaque année cette approche plus humaine, plus adaptée, plus proche.

Innover avec rigueur

Dans un univers où les promesses santé se multiplient, il est facile de se perdre. La prévention souffre parfois d’un excès de simplification ou de solutions rapides. Le Laboratoire MGD a choisi un autre chemin : celui de l’innovation fondée sur la continuité scientifique et la rigueur éprouvée. Chaque avancée repose sur un travail patient : valider, documenter, éprouver avant de proposer. Stress, microbiote, immunité, bilans hormonaux… chaque nouvel outil répond à un besoin concret, avec un objectif clair : offrir une lecture plus fine du corps avant que les déséquilibres ne deviennent des obstacles. Pas de catalogue infini,

pas de promesses irréalistes : seulement des solutions ciblées, construites pour durer. Cette constance distingue le Laboratoire MGD et traduit sa volonté de transformer la biologie en un langage accessible et pertinent pour chacun.

Les bilans bien-être : une porte d’entrée à 360° Dernière évolution de cette démarche : les bilans bien-être. Développés pour répondre aux besoins du quotidien, ils couvrent les grands enjeux de la santé courante : digestion, santé de la femme, dermatologie, fatigue et sommeil, stress et équilibre émotionnel, immunité, jusqu’au bilan complet Santé 360°. Ces bilans ne se substituent pas à un diagnostic médical, mais ils apportent une clé précieuse pour comprendre ce qui fragilise jour après jour. Ils offrent un éclairage complémentaire, rapide et fiable, pour mettre des mots et des données sur des sensations diffuses. Chaque bilan associe des analyses ciblées et des résultats rapides. Comprendre ce qui fragilise, c’est se donner la possibilité d’agir tôt. Pour beaucoup, c’est la première fois que leurs ressentis trouvent une explication tangible. Ce moment est souvent vécu comme un soulagement. Il devient ensuite un point de départ pour reprendre la main sur sa santé. Recevoir ce type de réponse claire permet souvent de transformer une inquiétude diffuse en un premier pas concret vers le mieux-être, avec l’appui de professionnels si nécessaire.

La prévention rendue concrète

La prévention cesse d’être un concept abstrait : elle devient une expérience vécue, intégrée au quotidien. Les retours des premiers utilisateurs témoignent d’une autonomie retrouvée, d’une confiance renforcée et parfois même d’un apaisement face à des symptômes installés depuis longtemps. Pour certains, recevoir enfin une explication claire à une fatigue persistante suffit à réorienter leur quotidien. Ces bilans ouvrent aussi un dialogue nouveau, non seulement avec les praticiens, mais aussi avec soi-même. Ils permettent de se reconnecter à son corps, de mieux comprendre ses propres limites et de construire une relation plus sereine avec sa santé. C’est une philosophie constante au

Laboratoire MGD : rendre la science intelligible, transformer des données complexes en outils pratiques. En redonnant des repères simples, l’individu reprend une forme d’autonomie, et la santé se vit de manière active plutôt que subie.

Une vision constante depuis 50 ans Cinquante ans après sa création, le Laboratoire MGD conserve la même conviction : la santé mérite une lecture plus fine, plus accessible, plus rapide. Ses innovations, ses bilans bien-être et son indépendance traduisent une même vision : écouter le corps avant qu’il ne s’épuise. Prévenir, ce n’est pas prédire. C’est prêter attention aux signaux faibles, éclairer ce qui se joue en silence et offrir des repères fiables. C’est permettre à chacun de comprendre et d’agir tôt, avec des outils qui donnent confiance. En éclairant ces zones invisibles, le Laboratoire MGD ouvre la voie à une prévention humaine et accessible, tout en affirmant sa singularité d’acteur indépendant qui contribue à façonner une vision renouvelée de la santé.

Laboratoire MGD en quelques chiffres : – 100 collaborateurs qualifiés et engagés au quotidien – 2500 analyses réalisées chaque jour avec rigueur et précision – Plus de 45 000 patients accompagnés chaque année à travers la Suisse romande Des données qui traduisent en pratique ce que le Laboratoire MGD défend depuis cinquante ans : une science au service de la vie réelle.

Plus d’informations sur labomgd.ch

Alors que les enjeux climatiques s’imposent désormais à tous les secteurs, le monde de la santé amorce lui aussi sa transition. À la tête du Réseau romand des soins durables (RRSD), Isabelle Da Ernestho Crespin et Salomé Bielser œuvrent pour que durabilité et qualité des soins avancent main dans la main. Rencontre avec deux femmes qui ouvrent de nouvelles voies pour le soin, au croisement de l’éthique, de l’écologie et de l’humain.

Isabelle Da Ernestho Crespin

Infirmière de formation et responsable de la transition écologique dans les soins aux HUG et présidente du RRSD

Salomé Bielser

Responsable administrative à la Direction des soins du RHNe et vice-présidente du RRSD

Fondé en janvier 2025, le Réseau romand des soins durables fédère déjà une dizaine d’acteurs, HUG et RHNe, comme membres fondateurs, mais aussi plusieurs hôpitaux cantonaux, hautes écoles et universités, pour mutualiser protocoles, outils et bonnes pratiques et accélérer la transition écologique dans les soins.

Isabelle Da Ernestho Crespin, en 2022 les HUG ont lancé une stratégie de durabilité ambitieuse. Comment s’est inscrite votre mission dans ce cadre ?

En 2022, conscients de l’impact environnemental de nos activités, les HUG se sont dotés d’une stratégie de durabilité à horizon 2030. L’un des axes majeurs, climat et santé, a donné naissance à la Transition écologique dans les soins (TES). L’idée : réduire l’empreinte écologique des pratiques médico-soignantes sans compromettre la qualité des soins. Nous parlons ici de développer des pratiques plus écoresponsables, repenser l’utilisation du matériel à usage unique, lutter contre le gaspillage, tout en formant le personnel et sensibilisant les patients et patientes en soutenant la recherche dans le domaine.

Comment s’est structurée la démarche ?

Elle s’est construite en cinq étapes : d’abord un état des lieux, puis la création d’une gouvernance, la définition d’axes stratégiques, l’organisation d’ateliers collaboratifs et enfin l’implémentation concrète de changements de pratiques médicosoignantes. L’objectif est clair : créer une communauté de pratiques écoresponsable au sein de l’hôpital. Pour piloter ce changement, la Direction des soins et la Direction médicale ont créé un poste inédit en Suisse : celui que j’occupe aujourd’hui.

Les résultats se font-ils déjà sentir ?

Oui, la démarche a été récompensée par le Prix de la transition écologique dans les soins lors de la Journée Qualité 2024 aux HUG. Mais surtout, nous constatons d’ores et déjà une prise de conscience et un changement d’état d’esprit. En 2025, les équipes s’approprient progressivement les enjeux de la durabilité comme une composante naturelle du soin.

Salomé Bielser, comment cette dynamique s’inscrit-elle dans votre travail au RHNe ?