Franziska Barmettler

Franziska Barmettler

Trotz adressierter Gründe für ein Nein im 2021, überparteilicher Unterstützung, grossem Rückhalt aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie zuversichtlicher Hochrechnungen hatte die Vorlage zur e-ID an der Urne einen schweren Stand. Das äusserst knappe Ja zur e-ID ist Chance und Auftrag zugleich. Der Abstimmungssonntag zur staatlichen e-ID zeigt, wie wir in der Schweiz mit der digitalen Transformation umgehen. Wir gehen vorwärts, aber mit angezogener Handbremse. Vor vier Jahren wurde die e-ID wuchtig verworfen, diesmal haben wir dem Schweizer Stimmvolk nur knapp ein Ja abgerungen. Das ist ein Fortschritt. Zugleich ist der hauchdünne Entscheid zugunsten der e-ID ein Warnsignal. Offensichtlich ist: Die Schweizer Bevölkerung hat kein blindes Vertrauen, nicht in den Staat, nicht in die Wirtschaft und nicht in den technologischen Fortschritt. Und das ist auch gut so. Die Digitalisierungsskepsis weiter Teile der Bevölkerung liegt mit dem Abstimmungsergebnis auf der Hand. Die digitale Wirtschaft ist gefordert, die bestehenden Vertrauensund Verständnislücken zu schliessen. Dazu braucht es breitere Allianzen und einen vertieften gesellschaftlichen Dialog über die Chancen der Digitalisierung. Mit Blick nach vorne müssen einerseits die Anliegen der Bevölkerung bei der nun anstehenden Umsetzung der e-ID berücksichtigt werden. Gleichzeitig gilt es den konkreten Nutzen der e-ID im Alltag frühzeitig und für breite Teile der Bevölkerung sichtbar zu machen. Im Fall der e-ID sind wir überzeugt: Sobald sie verfügbar ist, wird sie schnell genutzt werden, denn die zuverlässige Identifikation von Menschen im Internet wird in Zeiten von Fake News immer wichtiger. Und wer die ID oder den Fahrausweis zu Hause vergessen hat, wird sicherlich froh sein, die e-ID auf dem Handy zu haben.

Die e-ID zeigt, wie die Schweiz die digitale Zukunft selbst in die Hand nehmen kann.

Die e-ID wird davon leben, dass wir sie überall nutzen können. Deshalb wird digitalswitzerland nun gemeinsam mit dem Bund und relevanten Akteuren konkrete Anwendungsfälle priorisieren. In runden Tischen mit Mitgliedern, Verbänden, Behörden und Expertinnen und Experten schärfen wir Anforderungen, klären Zuständigkeiten und definieren das gemeinsame Vorgehen. Darauf aufbauend werden Pilotprojekte priorisiert, vorbereitet und in realen Umgebungen getestet.

Schliesslich zeigt die e-ID, wie die Schweiz die digitale Zukunft selbst in die Hand nehmen kann. Die e-ID ist eine Lösung «Made in Switzerland». Sie ist sicher, modern und souverän. Dieses aktive Handeln sollten wir uns auch in anderen Digitalisierungsfeldern zutrauen.

Die nächste grosse technologische Revolution ist bereits gestartet und geht rasant voran: die künstliche Intelligenz. Die Schweiz ist bereits gut aufgestellt, aber auch hier gilt es die Handbremse zu lösen und die Chancen ins Zentrum zu stellen. Mitte Oktober wird digitalswitzerland in Bern die Erarbeitung eines «AI Action Plans» für die Schweiz lancieren. Dieser Plan sieht vor, dass die Chancen und Herausforderungen von KI gemeinsam diskutiert, offene Fragen adressiert und Massnahmen im Austausch zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft erarbeitet werden. Er soll auch dazu beitragen, dass die gesamte Schweizer Bevölkerung an dieser technologischen Entwicklung teilhaben kann.

Parallel dazu bereitet der Bund die internationale Bühne für die Schweiz vor und bringt die wichtigste internationale KI-Konferenz, den Global AI Summit, 2027 nach Genf. Nach der e-ID ein weiteres Momentum, das es zu nutzen gilt.

Auch hier wird es breite Allianzen und viel Dialog brauchen. Dies klingt nach intensiver Arbeit. Aber wenn wir diesen Weg nicht konsequent einschlagen, werden wir die Digitalisierung in der Schweiz nie ins Rollen bringen und stets mit angezogener Handbremse unterwegs sein. Was uns angesichts der rasanten technologischen Entwicklung schon bald vor die nächsten grossen Herausforderungen stellen wird.

Text Franziska Barmettler, CEO digitalswitzerland

Brandreport • Digicomp

Lesen Sie mehr. 04 Quantencomputing 10 Interview: Catrin Hinkel 14 Cybersecurity 16 Interview: Maria Girone 18 Cloud-Computing 22 Digitale Transformation

Fokus Kampagnentitel.

Projektleitung

Jeton Radi

Country Manager

Pascal Buck

Produktionsleitung

Nicolas Brütsch

Layout

Mathias Manner

Text

Aaliyah Daidi, Max Wellenhofer, SMA Titelbild zVg

Distributionskanal

Finanz und Wirtschaft

Druckerei DZZ Druckzentrum AG

Smart Media Agency. Gerbergasse 5, 8001 Zürich, Schweiz Tel +41 44 258 86 00 info@smartmediaagency.ch redaktion@smartmediaagency.ch fokus.swiss

Norina Peier

Gründerin und Inhaberin der gleichnamigen Firma für Organisationsentwicklung und Trainerin, Digicomp Academy

KI muss Teil der Unternehmensstrategie sein. Doch ohne klare Strategie bleibt sie wirkungslos. Entscheidend ist, sie konkret in die Unternehmensstrategie einzubetten, Prozesse klar zu definieren und Mitarbeitende einzubeziehen. Wie das gelingt, erklärt Norina Peier, Expertin für Organisationsentwicklung, im Interview.

Welche strategischen Fragen sollten vor der Einführung von KI im Unternehmen unbedingt geklärt werden? KI muss Teil der Unternehmensstrategie sein – und zwar nicht als abstraktes Zukunftsthema, sondern ganz konkret. Es sollte klar definiert sein, welche Prozesse sie übernimmt und warum. Diese Entscheidungen

dürfen nicht im stillen Kämmerlein getroffen werden, sondern müssen gemeinsam im Unternehmen diskutiert werden. Die Vorstellung, KI sei ein Wundertool, das automatisch alle Probleme löst – auch die, die man selbst noch gar nicht erkannt hat – ist schlicht falsch. KI ist eine Assistenz, kein Autopilot. Sie braucht klare Instruktionen, klare Ziele und eine klare Rolle. Was vorher nicht funktioniert hat, wird auch mit KI nicht plötzlich funktionieren. Vielleicht hilft ein Vergleich. Man würde einer neuen Mitarbeiterin auch nicht einfach sagen, «Frau Müller, schauen Sie sich mal in allen Abteilungen um und machen Sie, was Ihnen einfällt». Das funktioniert selten. Genauso braucht KI Orientierung – sonst bleibt sie wirkungslos. Was für eine Rolle spielt Identität bei der erfolgreichen Gestaltung einer KI-Strategie? Identität spielt eine zentrale Rolle. Viele Mitarbeitende empfinden KI als Bedrohung – nicht unbedingt wegen der Technologie selbst, sondern weil sie ihr berufliches Selbstverständnis infrage stellt. Deshalb ist es entscheidend, gemeinsam zu klären, welche Prozesse und Teilschritte künftig von KI übernommen werden. Wer zuhört, Ängste ernst nimmt und die Expertise der Mitarbeitenden einbezieht, schafft Vertrauen. Denn die Mitarbeitenden kennen die Abläufe, die Schwachstellen und die Potenziale für Verbesserung am besten. So entsteht Klarheit – und Klarheit nimmt Angst.

Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit theoretische Modelle zur Veränderung im Arbeitsalltag Wirkung entfalten können?

Theorie allein verändert nichts. Damit Modelle Wirkung entfalten, müssen Menschen sie verstehen, nicht nur intellektuell, sondern auch praktisch. Sie müssen gemeinsam besprochen, im eigenen Kontext verortet und dahingehend überprüft werden, wo sie konkret helfen. Erst wenn Mitarbeitende erkennen, wie sie ein Modell für sich nutzen, anwenden und in ihren Alltag übersetzen können, entsteht echte Veränderung.

Fördern bestimmte Gestaltungsprinzipien die psychologische Sicherheit in Organisationen, die sich im Wandel befinden? Psychologische Sicherheit entsteht nicht durch einzelne Massnahmen, sondern durch eine Haltung, die sich in der Organisation spürbar zeigt. Es geht darum, dass Menschen ihre Meinung sagen dürfen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Dass sie ihre eigenen Werte einbringen können und erleben, dass diese gehört und respektiert werden. Wichtig ist auch, dass man gemeinsam etwas entwickelt – nicht jeder für sich, sondern im Miteinander. Fehler dürfen passieren, sie sind Teil des Prozesses. Und es braucht eine Kultur, in der man einander vergibt, in der nicht Perfektion zählt, sondern Lernbereitschaft.

Wie verändern sich Anforderungen an Führung, wenn menschliche und technologische Perspektiven in Einklang gebracht werden müssen?

Wenn technologische und menschliche Perspektiven zusammenkommen, verändert sich Führung grundlegend. Das Zwischenmenschliche rückt noch stärker in den Mittelpunkt. Es geht weniger darum, Aufgaben zu verwalten, sondern vielmehr darum, Menschen zu begleiten. Führung bedeutet dann, Orientierung zu geben, Vertrauen zu schaffen und Räume zu öffnen, in denen Zusammenarbeit möglich ist. Man führt nicht mehr von oben herab, sondern gemeinsam im Team.

Weitere Informationen unter: digicomp.ch/ai

Der wirtschaftliche Druck auf Schweizer Unternehmen steigt weiter. Die Frage nach der Profitabilität rückt daher in allen Branchen in den Fokus. Mit einer EBIT-Optimierung unterstützt Horváth Firmen dabei, nachhaltig resilient zu werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. «Fokus» wollte wissen, wie das funktioniert.

Herr Kollmer, Herr Klaus, welche sind die häufigsten Gründe, aus denen Unternehmen eine Managementberatung in Anspruch nehmen, und mit welchen Fällen sind Sie in Ihrer täglichen Arbeit konfrontiert?

Andreas Kollmer: Das Spektrum an Unternehmen, die unsere Unterstützung suchen, ist breit gefächert. Es reicht von sehr leistungsfähigen Firmen, die ihre Resilienz weiter steigern und sich von «Good to Great» entwickeln möchten, bis hin zu Betrieben in kritischen Situationen. Diese schreiben vielleicht bereits Verluste oder haben sogar mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen. In meiner Rolle habe ich hauptsächlich mit Unternehmen aus dem industriellen Sektor zu tun. Und obschon viele Schweizer Betriebe gut dastehen, ist der Handlungsdruck auch hier merklich gestiegen.

Karsten Klaus: Unabhängig von Branche oder Unternehmensgrösse haben Erhalt und Steigerung von Profitabilität und Margen aktuell oberste Priorität. Horváth kommt aus dem PerformanceManagement; die Unterstützung von Unternehmen bei der nachhaltigen EBIT-Optimierung ist eine unserer zentralen Dienstleistungen. Sie betonen, dass die EBIT-Optimierung für Unternehmen aller Branchen relevant ist. Doch der jeweilige Tätigkeitsbereich hat sicherlich Auswirkungen auf die Festlegung der konkreten Massnahmen?

Karsten Klaus: Selbstverständlich berücksichtigen wir den spezifischen Kontext jedes Kunden. Bei Horváth Schweiz sind wir erfolgreich für Unternehmen der produzierenden Industrie und Dienstleister, Chemie und Pharma, Banken und Versicherungen sowie den Versorgungssektor tätig. Bei uns arbeiten Branchen- und Fachexpertinnen und -experten eng zusammen, um bei unseren Kunden maximalen Mehrwert zu schaffen. So können wir deren aktuelle Performance einordnen, realistische Lösungswege aufzeigen und wirksame Massnahmen entwickeln. Benchmarks dienen uns dabei immer als Startpunkt, nie als das finale Ziel. Wie sehen jeweils die ersten konkreten Schritte in Richtung EBIT-Verbesserung aus?

Andreas Kollmer: Zuerst definieren wir gemeinsam mit dem Kunden in welchem Umfang die Profitabilität gesteigert werden muss – Massstab sind hier u. a. nachhaltig genügend Mittel für zukünftige Investitionen und Wachstum zu erwirtschaften. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ob wir vorbehaltlos das gesamte Unternehmen in die Optimierung einbeziehen müssen oder uns vorab auf bestimmte Bereiche fokussieren können, weil der Handlungsbedarf dort offensichtlich und dringend ist. Auch eine gute Kommunikation zu planen, ist ein wichtiger Schritt zu Beginn eines solchen Projekts.

Karsten Klaus: Zu Beginn eines Projekts setzen wir den Fokus bewusst so, dass wir die zentralen Handlungsfelder sowohl kosten- als auch umsatzseitig identifizieren können. Der erste Blick soll die wesentlichen Potenziale aufzeigen. Kennzahlen wie Wachstumsraten, Deckungsbeiträge und Umsätze – aufgeschlüsselt nach Kunden, Produkten und Leistungen sowie Regionen – sind hierfür entscheidend, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Wie einfach ist es in der Praxis, an diese Daten zu gelangen?

Andreas Kollmer: Die Qualität der Daten erfordert oft eine gewisse Aufbereitung von

Horváth Ansatz zur EBIT-Verbesserung – zielsicher & schnell zu nachhaltig wirksamen Resultaten!

1. Potenzialanalyse – Ist -Situation – Baseline Umsetzungsentscheid

2. Aufsetzen & Umsetzen Programm

Unser Mehrwert – Branchenfokus & alles aus einer Hand: Lösung & Umsetzung, Change & wirksame Steuerung –Schnelligkeit & Realisierbarkeit – Senior Experts & ehemalige C-Levels – «Return on Consulting» aus Prinzip Kommunikation & Change

Zuerst definieren wir gemeinsam mit den Kunden das Ziel. Meistens geht es darum, die Profitabilität signifikant zu steigern.

– Dr. Andreas Kollmer, Experte Manufacturing Industries

unserer Seite – KI ist hier bereits heute ein wichtiges und effektives Instrument in unserer Praxis geworden, um eine gemeinsame Absprungbasis zu legen. Entscheidend für die weitere Arbeit sind eine gemeinsame Einschätzung und Verständnis für das sich ergebende Bild.

Sobald Sie dann die initialen Daten analysiert haben – wie leiten Sie daraus konkrete Massnahmen zur EBIT-Steigerung ab?

Karsten Klaus: Es ist uns ein grosses Anliegen, die Antworten entlang von Suchfeldern gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln. Schliesslich kennen sie ihr Unternehmen und ihre Situation am besten. Wir selbst bringen ein klares Bild für eine tragfähige Lösung mit an den Tisch. Gemeinsam gelangen wir zum Kern der Sache und definieren die optimalen Massnahmen. Die Dynamik des Umfelds erfordert es dabei, in Szenarien für die Umsetzung zu planen.

Andreas Kollmer: Sobald wir das erreicht haben, stellen wir die gemeinsame Verbindlichkeit mit dem Management her, bevor die Umsetzung startet.

Können Sie uns konkrete Beispiele nennen?

Karsten Klaus: Generell definieren wir Massnahmenpakete in den Feldern Produkt- und Leistungsportfolios, Pricing & Vertrieb, Operations & Supply Chain, Einkauf und Organisation & Overhead. Konkrete Massnahmen können beispielsweise den Stopp von margenschwachen Produkten umfassen, das Initiieren von Wachstum und Preiserhöhungen bei starken

Produkten, die Konsolidierung von Produktionsstandorten und -netzwerken oder Produktivitätssteigerungen mit Re-Design der Organisation und Digitalisierung.

Neben betriebswirtschaftlicher Expertise sind sicherlich auch Soft Skills gefragt, um diesen Prozess zu begleiten.

Andreas Kollmer: Absolut, die Kommunikation ist das A und O. Wir behandeln sie daher als integralen Bestandteil, der von Anfang an zusammen mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten sorgfältig geplant wird. Wir unterstützen das Management des Kunden, die richtigen Nachrichten zur richtigen Zeit zu vermitteln und wichtige Stakeholder, v. a. auch die Mitarbeitenden für die Sache zu gewinnen.

Kürzlich haben Sie die Ergebnisse der sechsten «Annual CxO Priorities Study» veröffentlicht. Worum handelt es sich bei der Studie – und wie lauten ihre wichtigsten Erkenntnisse?

Karsten Klaus: Für die Studie befragen wir jährlich über 1000 Top-Managerinnen und Top-Manager, um zu erfahren, welche Themen und Entwicklungen für unsere Kunden prioritär sind. In diesem Jahr hat sich gezeigt, dass Ertrags- und Kostenoptimierung branchenübergreifend neu höchste Priorität hat. Das hat auch unmittelbare Auswirkungen auf das Thema künstliche Intelligenz. Der Tenor der Führungskräfte hierzu ist eindeutig: Die Technologie muss das Labor verlassen und im Geschäftsalltag einen realen, messbaren Mehrwert liefern.

Es ist uns ein grosses Anliegen, die Antworten entlang von Suchfeldern gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln.

– Karsten Klaus, Experte Strategie & Transformation

Andreas Kollmer: Gleich nachfolgend liegen folgerichtig die Prioritäten «Digital Transformation» und «Cyber Security» branchenübergreifend in der Top Drei. Neueinsteiger unter den Top Ten ist das Thema «Innovation und R&D». Um Unternehmen bei der EBITSteigerung nachhaltig unterstützen zu können, müssen Sie Entwicklungen und Trends antizipieren. Welche Themen stehen aktuell auf Ihrem Radar? Andreas Kollmer: Die Resilienz bleibt entscheidend, insbesondere, solange wir uns in einer verhältnismässig dynamischen Lage befinden. In diesem Zusammenhang sind KI und Digitalisierung wichtig, wobei wir uns auf Anwendungsfälle konzentrieren, die echte Produktivitätssteigerungen ermöglichen. Das «Predictive Performance Management», also das Antizipieren und Steuern von Leistung in Echtzeit, ist in diesem Zusammenhang besonders spannend: Es ermöglicht die Simulationen von Szenarien, was die Planungsgenauigkeit und damit auch die Effizienz signifikant steigern kann.

Karsten Klaus: Einen Schritt weiter gedacht erweitert ein EBIT Improvement auch die strategischen Handlungsspielräume unserer Kunden – zum Beispiel für Investitionen in eine fokussierte Wettbewerbsstrategie, um der direkten Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und zusätzlichen Handlungsspielraum zu gewinnen.

Weitere Informationen unter: horvath-partners.ch

Über Horváth

Als unabhängige Unternehmensberatung mit über 1400 weltweit tätigen Mitarbeitenden ist Horváth ein starker Lösungspartner für Unternehmenssteuerung und Transformation und seit 1999 in der Schweiz präsent. Mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berät Horváth Schweizer Grossunternehmen sowie grosse Mittelständler und öffentliche Organisationen rundum kompetent in den Schweizer Landessprachen.

Die ganze Welt spricht pausenlos von KI. Doch dadurch tritt eine andere technologische Revolution, welche die Zukunft ebenfalls massgeblich prägen wird, in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund: das «Quantencomputing». Dabei bietet dieses enorme Chancen – zum Beispiel für den Schweizer Finanzplatz.

Dem Begriff «Quantencomputing» haftet ein Hauch von Science-Fiction an. Und tatsächlich erscheint das Potenzial, welches die Technologie birgt, beinahe fantastisch: Besonders die Rechenleistung und damit das grundlegende Potenzial für komplexe Anwendungsfälle ist unendlich grösser, als dies bei heutigen Computern der Fall ist. Stark vereinfacht ausgedrückt: Die Funktionsweise des Quantencomputings basiert auf den Prinzipien der Quantenmechanik, wodurch sich enorme Mengen an Operationen parallel durchführen lassen, was zu erheblich schnellen Lösungen führt, auch wenn deutlich komplexere Berechnungen notwendig sind. Um das Potenzial des Quantencomputings besser nachvollziehen zu können, hilft es, sich konkrete Use-Cases vor Augen zu führen. In der Schweiz liefert natürlich der Finanzsektor attraktive Einsatzbereiche für Quantencomputing. Denn wie Fachleute betonen, steigen die Anforderungen an die IT-Systeme von Banken stetig. Durch die kontinuierlich wachsenden Datenmengen sowie die Verbreitung von KI könnten die Systeme auf Dauer überfordert werden. Im Risikomanagement und der Risikoüberwachung könnten Quantencomputer dank ihrer enormen Prozesspower nun die Analyse komplexer Abhängigkeiten zwischen Vermögenswerten und

Brandreport • QuantumBasel

Quantencomputing schafft industrieübergreifende Chancen und kann in jeder Branche neue Möglichkeiten eröffnen –vorausgesetzt, man hat die notwendige Expertise und Infrastruktur, um diese zu ergreifen.

Derivaten sowie deren Echtzeitüberwachung verbessern. Im Portfoliomanagement wiederum können Quantencomputer Portfolios optimieren, indem sie parallele Berechnungen und bessere Simulationen durchführen – und so potenziell die Renditen verbessern. Und im Algo-Trading würden Quantencomputer effizientere sowie präzisere Algorithmen für den Handel an Finanzmärkten unterstützen. Selbst im Zusammenspiel mit KI eröffnen Quantencomputer ganz neue Möglichkeiten: So beschleunigen sie etwa den Aufbau und das Training von KI-Modellen und gestalten diesen Prozess dadurch kostengünstiger.

Neue Anforderungen

Nebst diesen Chancen birgt das Quantencomputing allerdings auch neue Risiken, denen begegnet werden muss, insbesondere durch den Übergang zu quantensicheren Verschlüsselungsmethoden. Angesichts der Gefahr durch «Harvest now, decrypt later»-Angriffe und des langen Vorlaufs zur Einführung quantensicherer Kryptografie stellt Quantencomputing eine Herausforderung dar, die bereits heute ernst genommen werden muss. Vor diesem Hintergrund empfehlen Fachleute den Banken, ihre bestehenden Sicherheitspolicen kontinuierlich anzupassen und eine Roadmap zur Einführung quantensicherer

Kryptografie zu erarbeiten. Sie sollten zudem mit spezialisierten Organisationen und Forschungsinstituten zusammenarbeiten, um ihre Quantencomputing-Fähigkeiten stetig auszubauen. Das gilt indes nicht nur für den Finanzsektor: Quantencomputing schafft industrieübergreifende Chancen und kann in jeder Branche neue Möglichkeiten eröffnen – vorausgesetzt, man hat die notwendige Expertise und Infrastruktur, um diese zu ergreifen. Interdisziplinäre Kooperation ein Muss Um genau dies sicherzustellen, sind – wie bei jedem technologischen Innovationsschritt – die enge Zusammenarbeit zwischen Marktteilnehmern und Forschungsinstituten (von der ETH über das EPFL bis hin zur Uni Basel), kurze Kommunikationswege sowie eine hohe Anpassungsfähigkeit der Unternehmen notwendig. Dieses typisch schweizerische, interdisziplinäre Erfolgsrezept muss auch in Zukunft bestehen bleiben und gefördert werden. Glücklicherweise gibt es in der Schweiz bereits Organisationen, welche diesen Wissens- und Technologietransfer von der Forschung in die Wirtschaft vorantreiben. Dass man hierzulande bereits über kommerziell nutzbare Quantenrechner verfügt, ist ein Vorteil, den die hiesige Unternehmenslandschaft dadurch nutzen kann.

Was, wenn wir gerade Milliarden in die falsche KI-Wette setzen –und der eigentliche Durchbruch längst woanders passiert?

Die nächste KI-Generation entsteht nicht durch noch grössere Sprachmodelle, sondern durch robuste, datennahe Systeme und die gezielte Verbindung von KI und teilweise QuantumComputing. Erfahrungen mit Industriepartnern zeigen: Nach dem ersten Wow verpuffen viele Piloten aufgrund von Kosten, sich verändernden Daten, Halluzinationen, Vendor-Lock-in, Sicherheits- und Rechtsfragen. Entscheidungsträgerinnen und -träger fragen zu Recht: Wo ist der belastbare ROI?

Die Antwort: Hybrid-Intelligenz statt Monolith. QuantumBasel kombiniert moderne KI mit Quantum-inspirierten Verfahren und sauberem Engineering. Im Zentrum stehen zwei Bausteine:

1. QiML – Quantum-inspired Meta-Learning. Mehrere spezialisierte Modelle übernehmen, wofür sie am besten sind: Identifikation von Trends, Saisonalität, Baselines oder Ausreisser. Ein leichter Meta-Lerner gewichtet die Teilprognosen dynamisch. So passen sich Vorhersagen an Markt- und Prozesssprünge an, bleiben stabil bei sich verändernden Daten und sind ideal für What-if-Analysen. Auf Wunsch liefert QuantumBasel Dashboards, in denen Teams Parameter live variieren und sofort Effekte auf Kosten, Servicelevel oder Energiebedarf sehen können.

2. QiRL – Quantum-inspired Reinforcement-Learning. Wenn Daten fehlen, die Umgebung hochdynamisch ist oder keine saubere Gleichung existiert, lernt ein Agent durch gezielte Exploration. Quantuminspirierte Strategien beschleunigen das Lernen, reduzieren Rechenaufwand und finden belastbare Vorgehen. So entstehen bessere Routen, fairste Allokationen und resiliente Pläne – genau dort, wo klassische Optimierer an Grenzen stossen. Warum QuantumBasel? Das Unternehmen vereint Forschungstiefe mit Industriereife: physischer Zugang zu Quantenhardware am Campus, On-prem-Optionen für Datensouveränität, Verfügbarkeit von IonQ, D-Wave und IBM bis zu offenen Frameworks. Das Credo: Der erste Nutzen aus Quantencomputing ist hybrid. Deshalb werden Quantenalgorithmen dort integriert, wo sie heute Mehrwert bringen – etwa beim Umgang mit Ausreissern oder in extrem nicht linearen Mustern – und lassen den Rest effizient klassisch laufen. Das Ergebnis sind kleinere, schnellere und nachvollziehbare Modelle.

Aktuelle KI-Herausforderungen, die wir adressieren:

Kosten und Latenz:

Effiziente Modelle, schnelle Ergebnisse, auch direkt vor Ort

– Robustheit: Systeme, die sich laufend an neue Daten anpassen

– Sicherheit und Compliance: Nachvollziehbare Abläufe und Schutz von Daten und Rechten

– Talent: Lösungen, die mehrfach nutzbar sind statt teurer Einzelprojekte

Wirkung in der Praxis:

– Energie: Last- und Preisprognosen, Netzstabilität, Flex-Optimierung

– Logistik: Netzwerk- und Routenplanung

– Industrie: vorausschauende Instandhaltung, Durchsatz- und Qualitätssteuerung

– Finanz: Portfolios, Betrugsindikatoren, Szenariotests für Vertrieb und Risk

Das Entscheidende: QuantumBasel liefert nicht nur Modelle, sondern praktische Entscheidungsfähigkeit. Teams können Szenarien in intuitiven Oberflächen durchspielen – was passiert, wenn die Nachfrage um sieben Prozent steigt, eine Linie ausfällt oder ein Preisdeckel greift. KI wird so vom Buzzword zum Steuerungsinstrument.

Das Fazit nach vielen Projekten: Die Zukunft liegt in robusten, hybriden KI-Architekturen, die reale Dynamik beherrschen und für Quantenhardware bereit sind.

Der nächste Quantensprung besteht nicht im Grösserwerden, sondern im Klügerwerden: in hybriden KI-Quanten-Systemen, die robust, adaptiv und zukunftssicher sind. QuantumBasel verwandelt Datenökosysteme in eine lernende Pipeline – hochpräzise, auditierbar und Quantum- ready. Wer morgen vorn sein will, beginnt heute damit. QuantumBasel zeigt, wie diese Zukunft bereits beginnt und liefert Projekte, Infrastruktur und das notwendige Ökosystem für Quantum-Computing und KI – digital souverän mit der Hardware vor Ort in der Schweiz.

Weitere Informationen unter: quantumbasel.com

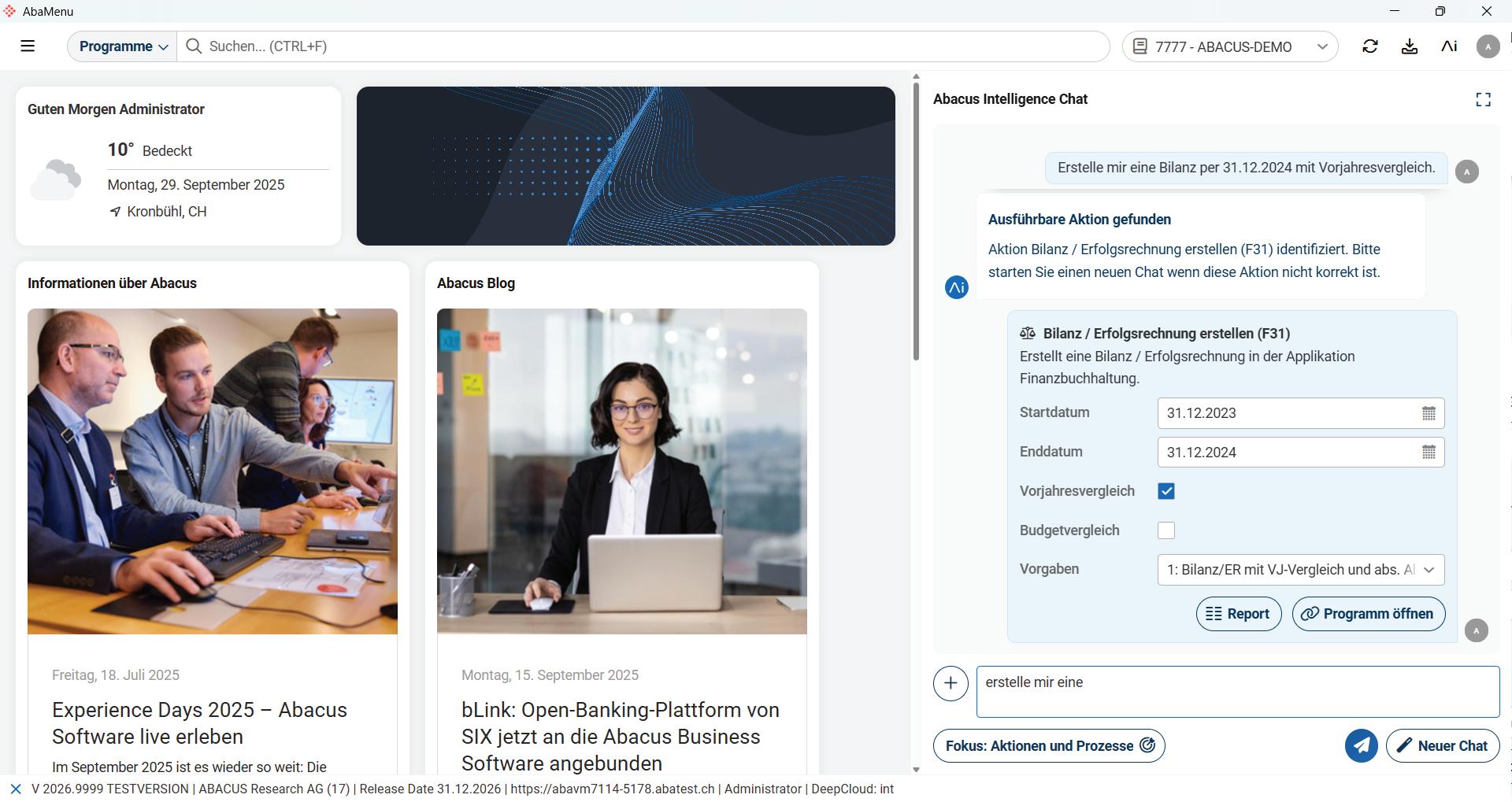

Seit über 40 Jahren begleitet die Abacus Research AG Schweizer Unternehmen aller Grössen und Branchen durch die digitale Transformation. Ob Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, HR, Auftragsabwicklung oder Produktionsplanung – die modulare ERP-Software sorgt für Effizienz, Transparenz und Swiss-Made-Qualität.

Als die Arbeitswelt vor einigen Jahren noch vom Megatrend Digitalisierung geprägt war, reagierte Abacus mit der Gründung der DeepCloud AG. Damit vollzog das Unternehmen den entscheidenden Schritt vom klassischen ERP hin zur digitalen Plattform: Daten, Prozesse und externe Systeme wurden vernetzt und die Basis für neue Geschäftsmodelle geschaffen. Heute geht das Unternehmen erneut einen Schritt weiter: Mit Abacus Intelligence beginnt das Zeitalter der künstlichen Intelligenz in der Business-Software. Eine neue Generation von Business-Software Die menschliche Sprache wird zum primären Mittel der Interaktion mit Software und Computern. Der Trend geht klar weg davon, dass Menschen lernen müssen, Software zu bedienen. Stattdessen wird Software so entwickelt, dass sie Menschen versteht – ihre Sprache, ihre Absichten und ihre Arbeitsweise. Mit Abacus Intelligence setzt Abacus diesen Wandel in die Praxis um: Über 2300 Programme und Applikationen, genutzt von mehr als 65 000 Unternehmen in allen Branchen, sprechen jetzt dieselbe Sprache – die der Anwenderinnen und Anwender. KI ist dabei nicht ein zusätzliches Feature, sondern das Fundament einer neuen Generation von Business-Software. Abacus Intelligence agiert wie eine digitale Assistenz, die Kontexte versteht, Workflows anstösst und auch komplexe Geschäftsprozesse automatisiert.

Eigenentwickelte KI für maximale Unabhängigkeit

Herzstück von Abacus Intelligence ist eine IntentEngine, die natürliche Spracheingaben interpretiert, in Geschäftslogik übersetzt und direkt ausführt. Dazu nutzt Abacus ein eigenes Large Language Model (LLM), das mit kuratierten, geschäftsrelevanten Daten trainiert wurde. Statt auf Cloud-Dienste von OpenAI, Google oder Microsoft zu setzen, betreibt Abacus seine Modelle im eigenen Rechenzentrum im Tessin. Das garantiert Datensouveränität und die Einhaltung der Schweizer Datenschutzgesetze, da keine Informationen das Land verlassen und keine Daten ins Internet gelangen. Zudem fliessen Kundendaten nicht zurück ins Modelltraining, sodass selbst sensible Finanz- und Personaldaten geschützt bleiben. Starke Partnerschaften für ein robustes Ökosystem Gemeinsam mit ausgewählten Technologie- und Infrastrukturpartnern stellt Abacus sicher, dass Abacus Intelligence nicht nur technologisch führend ist, sondern auch den höchsten Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit, Verfügbarkeit und Performance gerecht wird. Mit dem Partner Artificialy entwickelt Abacus Sprach- und Computer-VisionModelle, die es ermöglichen, mit der Business-Software in natürlicher Sprache zu interagieren – sowohl gesprochen als auch geschrieben. Darüber hinaus kooperiert Abacus mit dem Institut für Data Science der Fachhochschule Nordwestschweiz, wo der

Fokus auf der Echtzeitverarbeitung gesprochener Sprache liegt, und mit Tinext, die die KI-Infrastruktur im Rechenzentrum im Tessin hostet.

Dialektkompetenz als Produktivitätsboost Ein Alleinstellungsmerkmal ist die SchweizerdeutschKompetenz: Das selbst entwickelte Sprachmodell versteht Züritüütsch, Baseldytsch oder Wallissertitsch genauso zuverlässig wie Hochdeutsch. «Wir wollen, dass unsere KI nicht nur Hochdeutsch versteht, sondern auch Dialekt – so wie die Menschen im Unternehmen miteinander sprechen», sagt Raffaelle Grillo, COO der Abacus Research AG. Da viele Nutzerinnen und Nutzer Spracheingabe bereits aus dem Alltag kennen – etwa durch WhatsApp-Sprachnachrichten –, knüpft Abacus bewusst an dieses Verhalten an. Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: Mit der mobilen App AbaClik AI können Mitarbeitende beispielsweise ihre Arbeitszeiten mit mehreren Pausen bequem auf Mundart ins Smartphone sprechen. «Keine Eingabeart ist schneller, als zu sprechen», sagt Raffaelle Grillo. Abacus Intelligence erkennt den Dialekt, wandelt die Eingabe in eine präzise Zeitbuchung um und schreibt sie direkt in die Abacus Zeiterfassung. Kein manuelles Eintippen, kein Nachbearbeiten.

So verändert die KI schon heute den Geschäftsalltag

Mit der Abacus Version 2025 ist der KI-Assistent direkt im AbaMenu und im MyAbacus verfügbar, dem zentralen Einstiegspunkt für alle Userinnen und User. Ohne zusätzliche Installation oder separate Log-ins steht die künstliche Intelligenz sofort bereit. Sie beantwortet Fragen zur Software oder zu fachspezifischen Inhalten, stösst auf Wunsch Prozesse an, ermöglicht es, mit Dokumenten wie dem Personal- oder Spesenreglement zu chatten, und liefert auf Abruf die relevanten Reglemente. Das Ergebnis: weniger Klicks, weniger Zeitaufwand, weniger Fehler – dafür schnellere Entscheidungen.

– Finanzbuchhaltung: Statt Kontonummern zu suchen, reicht die Eingabe «Buche 250 Franken auf Konto Büromaterial». Die Intent-Engine erstellt automatisch den Buchungssatz.

– MWST-Prozess: Die KI führt Schritt für Schritt durch die Abrechnung, erkennt fehlende Belege und gibt Hinweise zur Korrektur.

– HR- und Lohnwesen: Mitarbeitende können Abwesenheiten per Chat melden, Personalabteilung oder Vorgesetzte erhalten sofort Benachrichtigungen.

– Reporting in den Finanzen: «Zeig mir die Bilanz und vergleiche sie mit dem Vorjahr» – die Software erstellt direkt eine Auswertung.

– Dokumentenrecherche: Verträge oder Reglemente lassen sich mit einer einfachen Frage durchsuchen – die KI zeigt relevante Absätze an, nicht nur Dateinamen.

für die nächsten Jahre. «Wir haben uns bewusst für die Entwicklung eines eigenen KI-Modells entschieden, damit wir die Daten jederzeit unter Kontrolle haben und sie nicht ins Internet gelangen», erklärt Alexander Vegh, CAIO der Abacus Research AG. «So können wir sicherstellen, dass keine Kundendaten zum Training externer Modelle verwendet werden und die KI möglichst keine Halluzinationen produziert. Für uns war klar: KI darf nicht einfach ein zusätzliches Modul sein, sondern muss das Fundament der gesamten Business-Software bilden.» Intelligenz, die den Unterschied macht Abacus Intelligence steht für einen Wendepunkt: ERP-Software wird vom passiven Werkzeug zum aktiven Partner im Arbeitsalltag. Sie versteht die Sprache der Menschen, ihre Absichten und ihre Arbeitsweise – und reagiert in Echtzeit. Das bedeutet weniger Routinearbeit, weniger Klicks und mehr Raum für das Wesentliche: Entschei-

KI-gestützte Sicherheit und Verlässlichkeit Neben Produktivität steht Sicherheit im Mittelpunkt. Abacus Intelligence berücksichtigt Zugriffsrechte, die heute bereits konfiguriert sind. So sehen Mitarbeitende nur, was sie sehen dürfen. Ein weiteres zentrales Qualitätsmerkmal von Abacus Intelligence ist die Transparenz in der Kommunikation. Das Modell wird so trainiert, dass es möglichst keine erfundenen Antworten liefert, sondern offen angibt, wenn Informationen fehlen oder Daten nicht verfügbar sind. Damit wird Abacus Intelligence zum verlässlichen Assistenten im Arbeitsalltag.

Dem Markt voraus Während viele ERP-Anbieter ihre Lösungen noch in Pilotprojekten testen, hat Abacus seine Lösung breit ausgerollt. Kundinnen und Kunden arbeiten heute produktiv mit Abacus Intelligence. Mit der Ernennung eines Chief AI Officer (CAIO) in die Geschäftsleitung macht Abacus klar: Künstliche Intelligenz ist nicht nur Technologie, sondern Teil der Unternehmens-DNA und strategischer Wegweiser

dungen treffen, gestalten und vorwärtsgehen. Die Daten bleiben dabei vollständig in der Schweiz, die Prozesse werden schneller und sicherer, und die Nutzererfahrung wird von Grund auf neu gedacht. Abacus zeigt damit nicht nur, wie ERP-Software in Zukunft aussehen wird: intelligent, nah am Menschen und in Swiss-Made-Qualität.

Weitere Informationen unter: abacus.ch

Die Grenzen zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Effizienz verschwimmen. Das hat auch Auswirkungen auf die Kommunikation von Unternehmen. Im Gespräch erörtern zwei Experten, wie KI nicht nur Geschäftsprozesse revolutioniert, sondern auch die Unternehmenskultur und die Arbeitsweise grundlegend verändert.

Herr Bojer, Herr Jain, was bedeutet für Sie persönlich «Future of Technology» – und wo sehen Sie die grössten Umbrüche in den nächsten fünf Jahren?

Alexander Bojer: Der Begriff steht meines Erachtens für Innovationen, die unser Leben verbessern. In den nächsten fünf Jahren sehe ich die grössten Umbrüche im Feld der KI, die bestehende Arbeitsprozesse sowie unseren Alltag allgemein revolutionieren werden. Ebenfalls sehe ich Innovationen im Bereich der nachhaltigen Energien – darunter Lösungen, um den steigenden Strombedarf für KI zu decken, ohne das Klima weiter zu belasten. Pranay Jain: Unser Fachgebiet liegt in der «Conversational AI» – also KI, mit der man sich unterhalten kann. Für mich markiert diese die «Future of Technology». Die grösste Disruption erwarte ich dementsprechend im Wechsel von Chatbots hin zu agentenbasierten KI-Systemen, die Arbeitsabläufe von Anfang bis Ende abdecken. Zudem werden Echtzeit-Sprache, multimodale Interaktionen sowie «Privacy by Design» zum Standard werden.

Wie positioniert sich Inacta als Partner und Integrator im Schweizer Markt, wenn es um künstliche Intelligenz und Automatisierung geht?

Alexander Bojer: Seit über 15 Jahren bieten wir mit Inacta praxisnahe, skalierbare Lösungen zur Automatisierung von Prozessen, wodurch wir die Produktivität unserer Kunden steigern und Wettbewerbsvorteile schaffen. Im Fokus stehen KI-gestützte Services, etwa im Input-Management (automatisierte Erfassung und Analyse von Dokumenten und Daten), in der Kundenkommunikation mit Conversational AI sowie individuelle Softwareentwicklung mit Low-Code und KI-Technologien, die nahtlos in bestehende Systeme integriert werden.

Herr Jain, Enterprise Bot (EB) gehört zu den führenden Anbietern von Conversational AI – was unterscheidet Sie von globalen Playern wie Microsoft oder Cognigy/Nice?

Pranay Jain: Obschon es einige globale Akteure auf dem Markt gibt, bieten die meisten nur fragmentierte Lösungen an. Zum Beispiel decken sie nur Sprache, E-Mail oder Chat ab. EB wiederum gehört zu den wenigen globalen Omnichannel-Plattformen, die alle drei Kanäle abdecken, was es unseren Kunden ermöglicht, eine einzige KI für sämtliche Kanäle zu nutzen, den Aufwand dadurch zu reduzieren sowie die Skalierbarkeit zu erhöhen. Wir bieten On-Premise-Installationen für stark regulierte Branchen und Kunden an und stellen eines der grössten Sprachsortimente für die Sprachverarbeitung zur Verfügung – einschliesslich Schweizerdeutsch. Welches gemeinsame Ziel verfolgen Inacta und Enterprise Bot mit ihrer Partnerschaft und warum ist dieser Schulterschluss für den Markt relevant? Alexander Bojer: Wir verfolgen mit unserer Partnerschaft das gemeinsame Ziel, durch die Integration von Conversational AI die digitale Transformation von Unternehmen zu beschleunigen, indem wir die Kundeninteraktionen über Kanäle wie Chat, E-Mail und Voice automatisieren, die Prozesseffizienz steigern und das Kundenerlebnis radikal verbessern. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie erreichen das Kundenservicecenter jedes Unternehmens rund

Wir sehen in sämtlichen Firmen eine höhere Produktivität, da repetitive Aufgaben automatisiert werden. Dies führt zu einer Kultur, die stärker auf Innovation, Agilität und kontinuierliches Lernen ausgerichtet ist.

– Alexander Bojer, CEO Inacta

darüber zu führen, was wir von KI-Technologie heute, in fünf sowie in zehn Jahren erwarten. Zudem sollten wir KI als Ergänzung und nicht als Ersatz für unsere grossartigen Teams sehen. Welche Fähigkeiten brauchen Mitarbeitende künftig, um mit KI-Systemen produktiv zusammenzuarbeiten?

Alexander Bojer: Hierfür benötigen Mitarbeitende eine Kombination aus technischen, analytischen und sozialen Fähigkeiten, die sich an die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung anpasst. Technisch im Sinne, dass Kenntnisse über die generelle Funktionsweise von KI, maschinellem Lernen und Automatisierung wichtig sind, um mit diesen Systemen effektiv zu interagieren. Analytisch, da Mitarbeitende in der Lage sein müssen, KI-Analysen zu nutzen, Daten zu interpretieren und kritisch zu bewerten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

um die Uhr, auch am Wochenende, ohne Wartezeiten – das ist bereits heute dank Conversational AI Realität – und Unternehmen, welche diesen Service nicht anbieten, werden Wettbewerbsnachteile haben.

Pranay Jain: Generell besteht das gemeinsame Ziel darin, die Einführung von sicherer, konformer KI in der Schweizer Finanzbranche zu beschleunigen. Während Inacta die Kundenfirmen auf ihrer Digitalisierungsreise begleitet, sorgt unsere Plattform für regulierte Automatisierungen, die echten Mehrwert bringen. Das ist gerade jetzt, wo der Fachkräftemangel zunimmt und der Bedarf nach schnellen, risikoarmen Pilotprojekten steigt, essenziell.

Conversational AI ist längst mehr als ein Chatbot. Können Sie uns ein Beispiel geben, wie Ihre Technologie komplexe Geschäftsprozesse in Banken oder Versicherungen abbildet?

Pranay Jain: Nehmen wir die Versicherungsbranche zur Veranschaulichung: Conversational AI kann von der ersten Schadenmeldung bis zur Auszahlung alle versicherungstechnischen Punkte abdecken, von der Erfassung des Vorfalls über die Überprüfung der Police bis hin zur Vorabbeurteilung und Erstellung der Meldung im Schadensystem. Und in den nächsten zwei Jahren wird noch viel mehr möglich werden.

Welche Rolle spielen LLMs (Large Language Models) und RAG (Retrieval-Augmented Generation) konkret in Ihren Lösungen –und wie stellen Sie sicher, dass Antworten präzise und regelkonform sind?

Pranay Jain: LLMs und RAG spielen eine wichtige Rolle und der Markt hat sich sogar über RAG hinaus zu KI-Agenten entwickelt. Doch unabhängig davon, ob es sich um RAG, KI-Agenten oder eine andere Nutzung von LLMs handelt, ist die Verankerung der Technologie der wichtigste Aspekt, um sicherzustellen, dass die Antworten auf den Unternehmensrichtlinien basieren sowie präzise und konform sind. Dies ist einer der Gründe, warum sich Unternehmen wie Swica, Generali, SIX und viele andere Finanzdienstleister für uns entschieden haben. Wie verändern KI-Agenten demnach das Verhältnis zwischen Unternehmen, Kundschaft und Mitarbeitenden?

Pranay Jain: Wir stellen fest, dass sich die Beziehungen zwischen Unternehmen, Kund:innen und Mitarbeitenden durch schnellere Lösungen sowie einem Plus an Kapazität für die Mitarbeitenden festigen. Die Belegschaft kann sich stärker auf die Kundschaft statt auf repetitive Aufgaben konzentrieren, was einen näheren und kundenorientierteren Service fördert. Die Tatsache, dass sich unsere Lösungen dank optimierter Schnittstellen unkompliziert in bestehende Systemlandschaften integrieren lassen, erleichtert die Umstellung zusätzlich.

Wie verändert KI die Unternehmenskultur in Schweizer Firmen – insbesondere bei Mitarbeitenden, die Automatisierung kritisch sehen?

Alexander Bojer: Wir sehen in sämtlichen Firmen eine höhere Produktivität, da repetitive Aufgaben automatisiert werden. Dies führt zu einer Kultur, die stärker auf Innovation, Agilität und kontinuierliches Lernen ausgerichtet ist. Diese Veränderungen und die Geschwindigkeit, mit der sie gerade passieren, werden für viele Mitarbeitende eine Herausforderung darstellen, mit der die Unternehmen umgehen werden müssen.

Pranay Jain: Wir beobachten unsererseits eine steigende Akzeptanz von KI bei unseren Schweizer Mitarbeitenden. Selbst als «AI-first»Unternehmen beschäftigen wir eine gesunde Mischung aus Vorreitern und Skeptikern – und das ist sehr wichtig, um von den Produktivitätssteigerungen zu lernen, aber auch vom negativen Feedback der Skeptiker:innen, um die Erfahrung kontinuierlich zu verbessern. Der beste Weg zur Akzeptanz besteht nicht darin, KI als separates Werkzeug hinzuzufügen, sondern darin, sie in die Aufgaben und Plattformen einzubetten, die Unternehmen bereits nutzen. Der wichtigste Teil ist jener, eine Diskussion

Alexander Bojer: KI-Agenten verändern dieses Verhältnis tiefgreifend. Sie ermöglichen beispielsweise einen 24/7-Kundenservice und personalisierte Angebote, was die Zufriedenheit der Kund:innen steigert. Unpersönliche KI-Interaktionen hingegen können das Kundenvertrauen mindern, besonders in datenschutzsensitiven Branchen – daher sind eine professionelle Integration im Rahmen der Einführung von KI-Agenten sowie eine laufende Verbesserung in den ersten Monaten essenziell.

Zudem schaffen wir Klarheit, bevor wir skalieren, denn eine klärende Frage im Vorfeld ist besser als tausend Wiederholungen. Kurz gesagt: Bei uns legt Kreativität die Regeln fest und Effizienz wendet sie fehlerfrei an.

– Pranay Jain, CEO Enterprisebot.ai

Und sozial, um klare Anweisungen an KI-Systeme zu formulieren – das sogenannte «Prompt Engineering» – sowie ein Bewusstsein für ethische Fragen zu entwickeln, das es ermöglicht, verantwortungsvoll mit KI umzugehen.

Pranay Jain: Klare Kommunikation ist der Schlüssel. KI ist wie ein Mensch: Je besser und klarer Sie Ihre genauen Bedürfnisse kommunizieren oder ein eindeutiges Feedback geben, was schiefgelaufen ist, desto besser kann sie Ihre Anforderungen erfüllen. Das klingt nach einer simplen Fähigkeit, sie ist aber tatsächlich Mangelware. Glücklicherweise werden wir Menschen im Laufe der Digitalisierungsreise zunehmend besser darin.

Zum Schluss: Wie gehen Sie in Ihren Unternehmen mit der Balance zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Effizienz um?

Alexander Bojer: Bei Inacta wird eine Kultur der Innovation und der Zusammenarbeit innerhalb der Firma sowie gemeinsam mit unserer Kundschaft gelebt. Die Kreativität bei der Problemlösung und die Flexibilität in der Umsetzung erfahren immer grössere Bedeutung und werden durch uns aktiv gefördert. Bei Inacta dürfen wir uns täglich mit neuen Technologien beschäftigen und diese in unserer täglichen Arbeit nutzen. Zu sehen, was alles möglich ist, ist äusserst spannend und bereichert unseren Arbeitsalltag.

Pranay Jain: Bei uns kümmert sich der Mensch um das «Warum», er verleiht also dem kreativen Akt Bedeutung; die KI wiederum steht für Wiederholung und Geschwindigkeit. Ideen werden bei uns per «Policy as Code» umgesetzt: Wir erstellen Prompts, Leitplanken, Evaluatoren sowie ein Roll-back. Zudem schaffen wir Klarheit, bevor wir skalieren, denn eine klärende Frage im Vorfeld ist besser als tausend Wiederholungen. Kurz gesagt: Bei uns legt Kreativität die Regeln fest und Effizienz wendet sie fehlerfrei an.

Weitere Informationen unter: inacta.ch und enterprisebot.ai

«Wir

Dokumentationen von älteren Fahrzeugen, bei denen essenzielle Informationen nur in Papierform vorlagen und verzögerte Prozesse – die Bucher Municipal AG benötigte dringend eine Lösung, um Wartungsdaten für ihre diversen Fahrzeugmodelle schnell verfügbar zu machen. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Fahrzeugen und Maschinen zur Reinigung und Sicherheit öffentlicher und privater Verkehrsflächen. Mit 2500 Mitarbeitenden weltweit liefert der Betrieb Lösungen für die Strassenreinigung, Kanalreinigung, den Winterdienst und die Abfallentsorgung. «Doch während man in den Zielmärkten stets innovativ und führend ist, wiesen die nachgelagerten Administrationsprozesse Optimierungspotenzial auf», erinnert sich Thorsten Korell, CEO von Option 4.0. Die Schweizer IT-Beratung betreut ihre Kundschaft über den gesamten Technologie-Lebenszyklus

hinweg. Sie ist von Microsoft als Solution Partner in den Bereichen Data & AI, Digital & App Innovation sowie Infrastructure akkreditiert –und war damit der perfekte Partner, um Bucher Municipal ins digitale Zeitalter zu begleiten. Die smarte KI Wie ging man dafür konkret vor? «Mithilfe von Microsoft-Azure-Technologien haben wir für Bucher Municipal eine KI-Chat-Anwendung entwickelt, die den Wartungsteams weltweit nun einen schnellen und präzisen Zugriff auf technische Daten ermöglicht», erklärt Korell. Der KI-Chatbot eliminiert zeitaufwendiges Suchen, beschleunigt Wartungsprozesse und steigert die Fahrzeugverfügbarkeit, was die Betriebskosten sowie die Effizienz erhöht. Hierfür war es wesentlich, dass man die Daten aus der bestehenden Systemlandschaft übernehmen konnte. Da Bucher Municipal bereits MicrosoftKunde war, gestaltete sich das Retrieval der Daten vergleichsweise einfach. «Und in rund sechs Wochen stand die KI-Lösung bereit, die dem Kunden jetzt das Leben erleichtert.» Dasselbe kann Option 4.0 für Firmen aller Branchen und Grössen anbieten.

Weitere Informationen unter: option40.com

Global Strategic Capital AG • Brandreport

Die Digitalisierung verändert Branchen und Unternehmen aller Art. Von dieser Dynamik können dank Global Strategic Capital auch Anlegerinnen und Anleger profitieren – denn die Research-Boutique und Anlageberaterin bündelt innovative Unternehmen und Technologien in attraktive Portfolios.

Daniel Brühwiler Gründer und CEO

Herr Brühwiler, weshalb ist «Future Technology» gerade jetzt ein entscheidendes Thema für Investorinnen und Investoren?

Weil Technologie heutzutage nicht mehr nur für einen spezifischen Sektor relevant ist, sondern sämtliche Branchen durchdringt und Unternehmen aller Arten und Grössen tangiert. Künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur, Cybersecurity oder Quantencomputing verändern Geschäftsmodelle grundlegend. Darum verzeichnen diejenigen Firmen, welche die dafür notwendigen technischen Infrastrukturen zur Verfügung stellen und so zu Wegbereitern anderer Unternehmen werden, ein enormes Wachstum. Für Investorinnen und Investoren eröffnet diese Dynamik spannende Chancen auf überdurchschnittliche Renditen. Entscheidend ist jedoch, echte Trends von kurzfristigen Hypes zu unterscheiden.

Wo sehen Sie dementsprechend die Rolle von Global Strategic Capital im Umfeld dieser Innovationsführer?

Unsere Rolle ist komplementär: Während andere Firmen Innovationen entwickeln, übersetzen wir diese in attraktive Investitionsstrategien.

Auf diese Weise bieten wir Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu den Gewinnern der Transformation – mit aktiv gemanagten Portfolios, die

konsequent auf Zukunftstechnologien fokussieren. Unter anderem offerieren wir ein «AI Infrastructure Portfolio», ein «Quantum Computing Portfolio» sowie ein «NextGenTec Portfolio».

Wie kann man konkret in diese Innovationsthemen investieren?

Wir demokratisieren mit unserem Angebot das Feld, indem wir mithilfe ausgewählter Finanzinstitute digitale Investitionsplattformen anbieten. Bereits mit einer Anlage von 3000 Franken kann man an den verschiedenen Portfolios partizipieren. Dieser Ansatz schafft maximale Transparenz und Agilität – diese Produkte kann man sogar «intra day» handeln. Sie haben eingangs erwähnt, dass man echte Trends von kurzfristigen Hypes unterscheiden müsse. Auf welche Kriterien stützen Sie sich bei der Analyse von Unternehmen?

Wir kombinieren klassische Finanzkennzahlen wie Wachstum, Margen sowie Kapitalrendite mit Innovationsfaktoren wie Patentqualität, Marktanteilen und F&E-Quoten. Nur wer technologisch führend ist, Skalierbarkeit beweist und über eine attraktive Wachstumsdynamik verfügt, wird in unsere Portfolios aufgenommen.

Welche Technologiefelder erachten Sie als derzeit besonders spannend?

Der Bereich «AI-Infrastrcture» ist aktuell zweifellos der essenzielle Treiber, da er den enormen Energie-, Hardware- und Softwarebedarf von KI-Anwendungen deckt. Unternehmen, die in diesem Segment tätig sind, werden ein enormes Wachstum verzeichnen. Man kann hier Parallelen zum amerikanischen Goldrausch in den 1850erJahren ziehen: Reich wurden nicht zwingend die Goldschürfer – sondern vor allem die Hersteller von

Schaufeln und Infrastrukturen. Dementsprechend gehören nicht nur die Anwender von KI-Lösungen zu den Gewinnern der Digitalisierung – sondern vor allem die Firmen, welche deren Einsatz erst ermöglichen. Ein weiteres attraktives Technologiefeld ist das Quantum-Computing. Dieses befindet sich zwar noch in einer frühen Phase, besitzt aber bereits jetzt enormes disruptives Potenzial für Branchen wie Pharma-, Material- und Finanzmärkte.

Passive Anlagen wie ETFs haben sich in der Vergangenheit einer grossen Beliebtheit erfreut. Wie unterscheiden Sie sich von ETFs oder Standardfonds?

Der zentrale Unterschied liegt in unserer aktiven, hoch spezialisierten Selektionsstrategie: Während passiv gemanagte ETFs einen Marktindex lediglich abbilden, liegt unsere Expertise in der gezielten Identifikation und Auswahl derjenigen Unternehmen, die wir als künftige Wachstumsführer erachten. Unsere Portfolios sind zudem nicht nur fokussiert, sondern basieren auch auf einem proprietären Research-Ansatz, der es uns ermöglicht, jenseits der «breiten Masse» Mehrwert für unsere Investorinnen und Investoren zu schaffen.

Welche Rolle spielt Technologie in den nächsten fünf bis zehn Jahren?

Eine zentrale! Denn Technologie wird nicht mehr als isolierter «Sektor» betrachtet, sondern als ein Querschnittsthema, das sämtliche Industrien und Unternehmen durchdringt. Damit wird es auch zum Fundament eines jeden zukunftsorientierten und diversifizierten Portfolios. Die Fähigkeit, technologische Innovationen über alle Industrien hinweg zu bewerten und zu integrieren, wird dementsprechend zur Kernkompetenz im Investmentmanagement. Mit unserer Positionierung an dieser kritischen Schnittstelle zwischen Innovation

und Kapitalmarkt sehen wir uns in einer optimalen Ausgangslage, um diesen Wandel aktiv zu gestalten.

Bieten Sie auch Lösungen für Banken oder Vermögensverwalter an, die ihrer Kundschaft Technologie-Investments zugänglich machen möchten?

Das tun wir in der Tat, denn wir haben erkannt, dass eine Nachfrage nach spezialisierten technologischen Anlagestrategien auch auf institutioneller Ebene besteht. Aus diesem Grund entwickeln wir sogenannte «White-Label-Lösungen». Diese ermöglichen es Banken und Vermögensverwaltern, unsere sorgfältig konzipierten Strategien im Bereich der Zukunftstechnologien unter ihrer eigenen Marke anzubieten. Dies stellt für unsere Partner eine attraktive Möglichkeit dar, ihren Kundinnen und Kunden Zugang zu hochinnovativen Investments zu verschaffen, ohne selbst die erheblichen Kosten und den Aufwand für den Aufbau einer eigenen Research- und Portfolio-Infrastruktur tragen zu müssen. Eine echte Win-win-Situation.

Weitere Informationen sowie das Interview in voller Länge unter: globalstrategic.ch

Generative KI ist zum Taktgeber der digitalen Transformation geworden. Während neue Modelle und Funktionen die Schlagzeilen bestimmen, zeigt sich in den Unternehmen ein anderes Bild: Viele stehen noch am Anfang ihrer KI-Reise, erproben erste Szenarien und suchen nach Orientierung. Häufig fordert das Topmanagement klassische Kennzahlen wie den Return on Investment (ROI) als Entscheidungsgrundlage. Wichtiger ist jedoch die Frage, wie sich echter Business-Value erschliessen lässt und wie der Schritt von individueller Produktivität zur Optimierung ganzer Prozesse gelingt.

Pascal Brunner-Nikolla, Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland bei Campana & Schott, begleitet seit mehr als zwei Jahren Unternehmen auf diesem Weg. Im Interview erläutert er, warum sich der Mehrwert von generativer KI nicht in ROI-Formeln fassen lässt, welche Use-Cases bereits heute greifen und worauf Organisationen achten sollten, wenn sie von ersten Pilotprojekten zur breiten Einführung und strategischen Nutzung übergehen.

Herr Brunner-Nikolla, die Diskussion über generative KI ist allgegenwärtig. Wie erleben Sie die Stimmung in den Unternehmen: eher Euphorie oder Zurückhaltung? Beides. Viele Unternehmen spüren, dass hier ein Wendepunkt erreicht ist, und starten inzwischen auch grössere Vorhaben in Sachen generative KI. In den letzten zwei Jahren hatten viele Aktivitäten noch Pilotcharakter. Erste Anknüpfungspunkte fanden und finden Unternehmen meist in Anwendungen, die unmittelbar im Arbeitsalltag ansetzen – ein prominentes Beispiel ist M365 Copilot. Heute sehen wir immer häufiger Programme mit klaren Zielen, Budgets und Verantwortlichkeiten.

Gleichzeitig herrscht jedoch auch Unsicherheit. Viele beschreiben es, als stünden sie vor einem Berg, den noch niemand zuvor bestiegen hat. Was wir beobachten: Ohne strategische Implementierung bleibt es in der Regel beim ersten Projekt und die Initiative läuft aus, ohne Impact zu erzielen. Wo liegen aktuell die grössten Hürden, wenn es darum geht, den Schritt von ersten Pilotprojekten hin zu einer strategischen Implementierung zu schaffen?

Eine zentrale Hürde liegt darin, dass viele Unternehmen ohne ein stabiles Fundament starten. Oft fehlen saubere Berechtigungen, eine konsistente Klassifizierung von Informationen und klare Regeln für den Umgang mit Daten. Das führt zu Oversharing, also zum unbewussten oder zu grosszügigen Teilen von Inhalten ohne eindeutige Zugriffsbeschränkungen. Mit M365 Copilot werden solche Inhalte erst recht auffindbar, selbst wenn sie tief in Ablagen liegen. Deshalb braucht es klare Governance mit definierten Zugriffsrechten, Regeln und Verantwortlichkeiten. Hinzu kommen strukturelle Punkte. Oftmals tun sich Unternehmen schwer, von einem Pilotprojekt zu einem grossen Roll-out zu gelangen. Der Grund: Die eigentliche Zielsetzung, die mit dem Vorhaben erreicht werden soll, wird häufig vernachlässigt. Dann rückt die ROI-Frage in den Vordergrund, die nicht unbedingt der zielführende Messwert ist. Es bleibt bei einem Bottom-up-Ansatz, bei dem der kulturelle Wandel und das AI-Mindset nicht gleich stark forciert werden können und Unternehmen dadurch nicht schnell zum einfach messbaren Mehrwert in den Prozessen gelangen.

Können Sie das näher erläutern: Weshalb greifen klassische Erfolgskennzahlen an dieser Stelle zu kurz?

Viele Führungskräfte im Topmanagement verlangen vor einer Investition eine belastbare ROI-Rechnung, da sie es so auch aus anderen Projekten kennen. Im Fall von Copilot und generativer KI greift dieser Massstab jedoch zu kurz. Persönliche Produktivität lässt sich nur schwer in klassische Finanzkennzahlen übersetzen. Selbst wenn Aufgaben schneller erledigt werden, verschwinden die Kosten nicht automatisch aus der Organisation, denn die frei werdende Zeit wird vielmehr für andere Tätigkeiten genutzt. Der eigentliche Mehrwert entsteht deshalb nicht durch reine Kosteneinsparungen, sondern durch die Möglichkeit, in gleicher Zeit mehr Wert zu schaffen. Genau das verstehen wir unter Business-Value. In unseren Assessments machen wir diesen greifbar, indem wir etwa kürzere Durchlaufzeiten, geringere Fehlerquoten,

Eine zentrale Hürde liegt darin, dass viele Unternehmen ohne ein stabiles Fundament starten. Oft fehlen saubere Berechtigungen, eine konsistente Klassifizierung von Informationen und klare Regeln für den Umgang mit Daten.

– Pascal Brunner-Nikolla, Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland

höhere Kundenzufriedenheit oder zusätzlichen Umsatz pro Kunde betrachten. Zusätzlich steigt die Employee-Experience und damit die Attraktivität der Arbeitgeber. Diese Faktoren sind aus meiner Sicht aussagekräftiger als kurzfristige Rentabilitätsrechnungen. Copilot und generative KI sind strategische Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Organisation. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit KI in der Fläche wirksam wird? Der erste Nutzen von KI entsteht häufig im Alltag: Routinetätigkeiten lassen sich schneller erledigen, Informationen sind leichter zugänglich und Mitarbeitende können produktiver und kreativer arbeiten.

Damit sich dieser Effekt nicht auf einzelne Projekte beschränkt, sondern in der Breite trägt, braucht es drei zentrale Rahmenbedingungen. Erstens eine AI-Ready Organization mit klaren Entscheidungswegen und Verantwortlichkeiten. Strukturen wie ein Center of Excellence bündeln Wissen, machen Erfahrungen unternehmensweit nutzbar und sorgen für kurze Entscheidungen. Zweitens AI-Ready Tools – eine technische Basis, die auf konsistenter Dokumentenklassifizierung und einem durchgängigen Berechtigungsmanagement aufbaut. Drittens AI-Ready People: Transformation beginnt beim Mindset. Mitarbeitende müssen befähigt werden, sich bei jeder Aufgabe zu fragen, wie KI sie konkret unterstützen kann und welchen Mehrwert sie dadurch schaffen.

Wie geht es weiter, wenn diese Grundlagen geschaffen sind?

Dann folgt der nächste Schritt: die Optimierung von Business-Prozessen, sowohl intern als auch dort, wo die eigentliche Wertschöpfung entsteht. Vom individuellen Produktivitätsschub geht es zur zweiten Stufe, in der der Mehrwert deutlich sichtbarer und auch berechenbarer wird. Ein typisches Beispiel ist HR. Viele Anfragen betreffen Informationen, die in Richtlinien oder Dokumenten bereits vorliegen. Ein HR-Agent kann solche Fragen direkt beantworten, die Zahl der Tickets sinkt und HR gewinnt Zeit für strategische Aufgaben. Durch die Anbindung bestehender Systeme lassen sich Anfragen nicht nur beantworten, sondern auch direkt umsetzen – etwa bei der Urlaubsplanung oder der Änderung persönlicher Daten. Ähnliche Effekte sehen wir beim Onboarding neuer Mitarbeitenden. In den ersten Wochen tauchen viele Fragen auf, die sich mit intelligenten Assistenten sofort klären lassen oder gezielt an die richtigen Ansprechpersonen weitergeleitet werden. Das erleichtert den Einstieg und verkürzt die Einarbeitungszeit.

Auch der Rechtsbereich profitiert. Bei der Prüfung umfangreicher Dokumente können

Agenten relevante Inhalte wie Garantiepflichten oder Fristen automatisch identifizieren. Risiken sinken, Abläufe beschleunigen sich. Gerade im Rechtsbereich zeigt sich zudem, dass durch den Einsatz von Agenten externe Kosten, etwa für Rechtsberatung, spürbar reduziert werden können.

Neben diesen universellen Szenarien entstehen zunehmend branchenspezifische Anwendungen, die direkt an wertschöpfende Prozesse andocken. Entscheidend ist, Systeme sinnvoll zu verknüpfen und Agenten orchestriert einzusetzen.

Ihr Unternehmen hat bereits mehr als 400 Copilot-Projekte begleitet. Welche Stolpersteine treten nach dem Start bei der Einführung und Nutzung von Copilot und generativer KI am häufigsten auf? Ein häufiger Stolperstein ist die Erwartungshaltung. Copilot ist ein starkes Werkzeug, aber kein Allheilmittel. Wenn ohne klare Zielarchitektur gestartet oder organisatorische Defizite ausgeblendet werden, entsteht schnell Ernüchterung.

Darüber hinaus erleben wir, dass das hohe Tempo zur Herausforderung wird. Allein 2024 gab es über 700 Updates und 150 neue Funktionen bei M365 Copilot. Unternehmen müssen diese Dynamik kanalisieren und ihre Mitarbeitenden Schritt für Schritt mitnehmen. Warten, bis die Technologie «fertig» ist, ist keine Option – wer zögert, verliert schnell den Anschluss. Gefragt ist vielmehr Agilität: Statt starren Planungen braucht es flexible Strukturen, die Anpassungen zulassen und kontinuierliches Lernen ermöglichen.

Wie gelingt es, Mitarbeitende auf dieser Reise mitzunehmen und mögliche Ängste in Motivation zu verwandeln? Der Schlüssel liegt in einem klaren «Why». Organisationen, die KI nur einführen, weil es alle tun, stossen schnell an Grenzen. Erfolgreich sind diejenigen, die von Beginn an definieren, warum sie starten und welches Ergebnis sie erreichen wollen. Das schafft Orientierung für Management, Projektteams und die gesamte Belegschaft.

Ebenso wichtig ist Transparenz. Risiken und Unsicherheiten sollten offen angesprochen werden, gleichzeitig machen konkrete Beispiele aus dem Arbeitsalltag den Nutzen unmittelbar erfahrbar.

Und schliesslich braucht es Zeit. Transformation gelingt nicht nebenbei. Mitarbeitende müssen die Möglichkeit haben, Erfahrungen zu sammeln. Oft reicht schon der erste Aha-Moment, um Begeisterung zu wecken. Unsere Aufgabe ist es, genau solche

Es geht darum, Kompetenzen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und die Menschen in die Lage zu versetzen, den Wandel aktiv zu begleiten.

– Pascal Brunner-Nikolla, Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland

Erlebnisse zu ermöglichen und praxisnahe Use-Cases bereitzustellen, die inspirieren und direkt weiterhelfen. Wenn KI zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags wird, wie verändert sich die Rolle des Menschen?

Ich sehe den Menschen klar in der Rolle des aktiven Gestalters. Technologie lässt sich nicht aufhalten, sie lässt sich nur mitgestalten. Wer diese Chance nicht nutzt, verliert an Relevanz. Mit dem Einzug von KI verschieben sich Aufgabenfelder: Routinetätigkeiten können stärker von Systemen übernommen werden, während für die Mitarbeitenden komplexere, kreative und strategische Aufgaben in den Vordergrund rücken. Das erfordert neue Fähigkeiten und eine Kultur, die den bewussten Umgang mit KI fördert.

Wichtig ist, die sozialen Aspekte nicht auszublenden. Es geht darum, Kompetenzen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und die Menschen in die Lage zu versetzen, den Wandel aktiv zu begleiten. Ängste und Unsicherheiten gehören zu jeder technologischen Transformation, vergleichbar mit historischen Umbrüchen wie Elektrizität oder dem Internet. Auch damals gab es Verunsicherung – heute können wir uns ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Neben der Rolle des Menschen rückt auch die Rolle intelligenter Agenten in den Fokus. Aktuell wird viel über KI-Agenten diskutiert. Welche Bedeutung werden sie in den kommenden Jahren in Unternehmen haben? KI-Agenten sind die nächste Evolutionsstufe. Heute sehen wir erste Szenarien, in denen Agenten Informationen beschaffen oder einfache Aufgaben übernehmen. Der wirkliche Durchbruch kommt dann, wenn spezialisierte Agenten in Drittsysteme schreiben und komplexe Prozesse abwickeln können –immer orchestriert durch einen Process-Owner und abgesichert durch den Human in the loop. Damit ist gemeint, dass der Mensch weiterhin an entscheidenden Punkten eingreift, kontrolliert und korrigiert, um die Qualität und Verlässlichkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Mittelfristig kann ich mir vorstellen, dass die Agenten auch autonomer agieren können und werden. Damit entsteht eine ganz neue Form der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Unternehmen, die frühzeitig Erfahrungen sammeln, verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Denn hier geht es nicht mehr um einzelne Tools, sondern um den Aufbau einer zentralen AI-Plattform, die Prozesse, Systeme und Menschen intelligent verbindet. Wer diese Entwicklung aktiv mitgestaltet, legt heute den Grundstein für die Wettbewerbsfähigkeit von morgen.

Weitere Informationen unter: campana-schott.com

Zur Person

Pascal Brunner-Nikolla ist Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland bei der Management- und Technologieberatung Campana & Schott. Darüber hinaus ist er Microsoft MVP im Bereich M365 Copilot und Copilot Agents. Als LinkedIn Top Voice erreicht er jährlich über vier Millionen Menschen und teilt regelmässig Einblicke rund um Copilot in Organisationen. Sein Newsletter «Copilot Your Day» erscheint wöchentlich am Montagmorgen und gibt praxisnahe Impulse für den erfolgreichen Einsatz von KI im Arbeitsalltag.

Krypto-Vermögenswerte haben sich als eigenständige Möglichkeit zur Diversifikation eines Portfolios etabliert. Sie fungieren nachweislich als wirksames Mittel gegen Inflation und Volatilität – und haben dabei überdurchschnittliche Renditen im Vergleich zu traditionellen Anleihen erzielt.

Kein Krypto-Exposure bedeutet ein höheres Risiko bzw. Opportunitätskosten

Bitcoin hat eine Performance geliefert, die in der modernen Finanzgeschichte ihresgleichen sucht. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg hat es nicht nur traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Obligationen und Gold übertroffen, sondern dies mit bemerkenswerter Konstanz: Seit 2013 resultierte daraus eine annualisierte Rendite von rund 106 % sowie ein kumulativer Zuwachs von nahezu 900'000 %. In den übrigen drei Jahren musste Bitcoin deutliche Rückschläge hinnehmen und gehörte zu den schwächeren Anlageklassen – ein Hinweis auf die ausgeprägte Volatilität, die seine langfristige Outperformance begleitet. Trotz anhaltender Volatilität zeigt die Datenlage ein klares Muster: Die mehrjährige Dominanz von Bitcoin ist kein Ausreisser, sondern Teil eines nachhaltigen Trends der Outperformance. Für die Portfolio-Konstruktion positioniert sich Bitcoin damit weniger als spekulative Randerscheinung, sondern vielmehr als legitime, wachstumsstarke Komponente mit erheblichem Potenzial für langfristige Kapitalsteigerung.

Seit 2015 hat Bitcoin zudem konstant die sogenannten Magnificent 7 (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) übertroffen. Die Berechnung der jährlichen Wachstumsraten (CAGR) ab jedem einzelnen Einstiegsjahr zeigt, dass die annualisierten Renditen von BTC selbst die Erträge der erfolgreichsten Technologiewerte deutlich übertreffen. Einzige Ausnahme bildet der US-Chipkonzern Nvidia, der in einzelnen Szenarien – bei einer hypothetischen 100%-Allokation in nur diese Aktie – zeitweise eine höhere Rendite erzielen konnte. Unsere Analyse verdeutlicht jedoch, dass selbst eine konzentrierte Allokation in die bestperformenden Tech-Leader der letzten Dekade nicht mit der Wertentwicklung von Bitcoin mithalten konnte. Für langfristig orientierte Anleger unterstreicht dies die Rolle von Bitcoin als wachstumsstarkes Anlagegut mit hoher Überzeugungskraft, das selbst die dominierendsten Aktien des letzten Zyklus hinter sich lässt – und dies bei einem überlegenen Risiko-Rendite-Profil, hoher Liquidität und globaler Diversifikation.

Die Integration von Bitcoin in ein global diversifiziertes Portfolio verbessert sowohl die absolute Rendite als auch die risikoadjustierte Performance signifikant. Bereits eine Allokation von fünf Prozent in Bitcoin führt zu einer mehr als doppelt so hohen SharpeRatio im Vergleich zu einem traditionellen Portfolio ohne Krypto-Komponente Eine 10%-Allokation würde die Performance gar mehr als verdreifachen: Die annualisierte Rendite steigt von 6,5 % (0% BTC) auf 16,5 % (10% BTC). Damit wird die asymmetrische Chance auf langfristige Wertsteigerung trotz Volatilität deutlich. Bemerkenswert ist, dass der

“Die einzige Allokation, die keinen Sinn ergibt, ist null Prozent.”

Lyn Alden, Gründerin von Lyn Alden Investment Strategy

Anstieg der Gesamtvolatilität des Portfolios nur marginal ausfällt, da Diversifikationseffekte einen Grossteil der Rohvolatilität ausgleichen. Diese Verbesserungen treten selbst in einem konservativen Portfolio-Mix mit Gold und Geldmarktanlagen auf und unterstreichen die Rolle von Bitcoin als wertvolle Diversifikationskomponente. Entgegen weit verbreiteter Annahmen erhöht bereits eine moderate BTC-Allokation die Portfolioeffizienz erheblich – und macht Bitcoin zu einer überzeugenden Ergänzung für zukunftsorientierte Investoren mit Anspruch auf langfristige Outperformance.

Bitcoin-Allokationen unter 10 Prozent haben das Verhältnis von Risiko und Ertrag durchgängig verbessert.

bei verschiedenen BTC-Allokationen

Quelle: Bitcoin Suisse, Daten: TradingView, Stand: 11. August 2025

Die bereitgestellten Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen weder eine Finanz-, Anlage- noch eine Handelsempfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Umfassende Krypto-Dienstleistungen

Bitcoin Suisse bietet Ihnen eine einzigartige Kombination aus ausgewiesener Krypto-Expertise, einem perfekt aufeinander abgestimmtes und flexibles Dienstleistungsangebot sowie einer persönlichen und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kundenbetreuung.

→ Krypto-Vermögenswerte handeln

Kaufen und verkaufen Sie über 65 Krypto-Vermögenswerte, darunter Marktführer wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).

→ Krypto-Vermögenswerte sicher verwahren

Schützen Sie Ihre Bestände mit unserer institutionellen, unabhängig geprüften Verwahrungslösung – dem Bitcoin Suisse Vault.

→ Attraktive Erträge erzielen

Profitieren Sie von Staking-Rewards, die regelmässig über den Branchenbenchmarks liegen – bei Krypto-Vermögenswerten wie Ethereum (ETH), Solana (SOL) und Cardano (ADA).

Schützen Sie Ihre Kryptos mit dem grössten Krypto-Verwahrer der Schweiz

→ Bewährte Erfolgsbilanz

Seit 2013 steht Bitcoin Suisse für Kontinuität und Verlässlichkeit und bietet hochsichere Verwahrungslösungen für Privat-

personen, Unternehmen und institutionelle Anleger.

→ Robuste Infrastruktur

Durch modernste kryptografische Sicherheitsverfahren, strenge physische Schutzmassnahmen und redundante BackupSysteme gewährleisten wir den umfassenden Schutz Ihrer Krypto- Vermögenswerte.

→ Unabhängige Qualitätssicherung

Seit 2018 unterzieht sich die Bitcoin Suisse Vault jährlich einer ISAE-3402 Typ-2 Prüfung durch PwC – für geprüfte Sicherheit, Transparenz und Vertrauen.

Individuelle, persönliche Kundenbetreuung – Immer an Ihrer Seite

Entdecken Sie, wie Sie unsere Lösungen in den Bereichen Verwahrung, Handel und Staking nutzen können, um Ihr Portfolio mit Krypto-Vermögenswerten zu diversifizieren –einer Anlageklasse, die in den vergangenen zehn Jahren nachweislich zur Steigerung langfristiger, risikoadjustierter Renditen beigetragen hat. Scannen Sie den QR-Code – unsere Kundenbetreuung freut sich auf Sie.

Talk to the natives.

Die Schweiz ist weltweit als Innovationsstandort bekannt. Kein Wunder, werden die Chancen von KI mittlerweile vielerorts enthusiastisch ergriffen. Wo die spannendsten Potenziale liegen und wie man als Technologiepartner Firmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft begleitet, fragte Fokus bei Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, nach.

Interview SMA Bild zVg

Frau Hinkel, vor zwei Jahren durfte ich Sie zuletzt interviewen – technologisch betrachtet eine halbe Ewigkeit. Was waren die wesentlichen Entwicklungen in dieser Zeit für Microsoft? Wir haben in den letzten beiden Jahren einen fundamentalen Wandel erlebt, wie neue Technologien wie KI viele Bereiche der Wirtschaft umgestaltet haben. Wir sehen, dass KI in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Mit unserem kontinuierlichen und langfristigen Engagement in der Schweiz sind wir Teil dieses Wandels. Und auf diesem Fundament bauen wir auf: Im Juni dieses Jahres haben wir weitere Investitionen in die Schweiz angekündigt. Wir erweitern nicht nur Rechenzentren, sondern investieren in ein ganzes Ökosystem und stärken damit die digitale Souveränität des Landes. Das ist entscheidend für regulierte Branchen wie Banken und Versicherungen, für das Schweizer Gesundheitswesen und für KMU. Diese Demokratisierung von Zugang ist einzigartig und unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die Schweizer Wirtschaft voranzutreiben. Ich habe noch nie eine Technologie erlebt, die so schnell adaptiert und produktiv genutzt wurde wie KI. Sie sagen, dass KI in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Was ist dementsprechend Ihrer Meinung nach «the next big thing» in diesem Feld? Die nächste Entwicklungsstufe ist Agentic AI. Bei diesen Agenten handelt es sich um KI-gestützte Softwarelösungen, die mit Mitarbeitenden oder in deren Auftrag arbeiten, indem sie Kontext erfassen, Aufgaben planen und Massnahmen ergreifen können. Viele unserer Kunden sind bereits auf diesem Weg. Die International Data Corporation erwartet bis 2028 rund 1,3 Milliarden Agenten. Unser Work Trend Index zeigt, dass 80 Prozent der Schweizer Führungskräfte der Ansicht sind, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für den strategischen Einsatz von KI ist. 72 Prozent planen, KI-Agenten als digitale Teammitglieder einzusetzen. Und 52 Prozent der Schweizer Unternehmen automatisieren bereits ganze Geschäftsprozesse mit KI, diese Zahl liegt über dem globalen Durchschnitt. Das ist nicht nur eine technologische Weiterentwicklung – es ist ein wirtschaftlicher Wendepunkt. Schweizer Unternehmen sind bei der Transformation führend. Wichtig dabei ist, dass die Technologie ein Co-Pilot bleibt und der Mensch steuert.

Die Schweiz nutzt KI also rege. Das passt zu ihrem Ruf als Innovationsstandort. Wie sieht die KI-Adoption bei Ihren Kunden konkret aus?

Wir sehen derzeit eine Transformation über alle Branchen hinweg. Die Finanzindustrie ist einer der führenden Sektoren in der KI-Anwendung. Die UBS zeigt beispielsweise, was strategische Implementierung bedeuten kann: 55 000 Copilot-Lizenzen, acht Millionen KI-Prompts allein im zweiten Quartal dieses Jahres. Zurich Insurance wiederum nutzt KI für präzisere Risikobewertungen und das EKZ optimiert die Energieverteilung. Damit ist KI zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden. Das Luzerner Kantonsspital beispielsweise hat durch den Einsatz von KI zwei Drittel weniger Planungsaufwand. Das bedeutet konkret mehr Zeit für Patientenbetreuung. Die Mobiliar setzt KI ein, um Anfragen schneller an die richtigen Ansprechpartner zu leiten. Der in Bern entwickelte KI-Chatbot «Sophia» unterstützt global Opfer häuslicher Gewalt anonym. Oder die Firma Virtuosis AI aus Lausanne erkennt Burn-out-Anzeichen durch Stimmanalyse mit über 90-prozentiger Genauigkeit. Diese Schweizer Innovationen zeigen: KI, mit Verantwortung entwickelt, kann Leben verbessern. Und wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden in der Schweiz Zugriff auf die aktuellsten Technologien haben. Wie wichtig ist der Standort Schweiz für Microsoft in diesem Kontext? Wir sind seit 36 Jahren in der Schweiz aktiv und arbeiten eng mit Unternehmen, Behörden und der Zivilgesellschaft zusammen. Die Schweiz ist für uns ein strategischer Innovationspartner. Über 50 000 Kunden nutzen bereits unsere KI- und CloudDienste in unseren vier Rechenzentren in Zürich und Genf. Unsere letzten Investitionen gehen über

Meine Vision ist es, dass Technologie in der Schweiz verantwortungsvoll eingesetzt wird und Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir wollen unsere Kunden und Partner befähigen, das volle Potenzial von neuen Technologien zu nutzen.

– Catrin Hinkel

für Menschen ist: Kreativität, Empathie und die Fähigkeit, komplexe Entscheidungen zu treffen. Microsoft möchte eine Schlüsselrolle einnehmen, wenn es um die technologische Begleitung von Unternehmen geht. Welche Meilensteine haben Sie sich dementsprechend als CEO von Microsoft Schweiz für die Zukunft gesetzt?

den Ausbau der Infrastruktur und die Verfügbarkeit der neuesten Technologien hinaus: Bis 2027 haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine Million Menschen bei der KI-Weiterbildung zu unterstützen. Mit Partnerschaften mit ETH, EPFL und Switzerland Innovation Parks schaffen wir gemeinsam ein nachhaltiges Ökosystem. Zudem arbeiten wir daran, die Position der Schweiz als internationales Innovationszentrum zu stärken. Mit den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen im Ökosystem von «International Geneva» fördern wir den Wissenstransfer über die Schweiz hinweg. Sie haben erwähnt, dass hiesige Unternehmen in gewissen Bereichen sogar überdurchschnittlich sind, wenn es um die Nutzung von KI geht. Welche Vorteile ergeben sich für Firmen und ihre Mitarbeitenden, wenn diese KI einsetzen können?

Gerade in einer Zeit, in der der Arbeitsdruck

zunimmt und Unterbrechungen allgegenwärtig sind, kann KI administrative Aufgaben automatisieren und dabei helfen, Informationen schneller zu finden sowie Routineprozesse effizienter zu gestalten. Dadurch gewinnen Mitarbeitende wertvolle Zeit. Unser aktueller Report «Breaking the Infinite Workday» zeigt die Notwendigkeit hierfür: Mitarbeitende werden heute alle zwei Minuten in ihrer Arbeit unterbrochen, 275-mal täglich. 40 Prozent checken E-Mails vor sechs Uhr morgens und Meetings nach 20 Uhr sind um 16 Prozent gestiegen. Ein Teil der Lösung kann sein, was wir als «Frontier Firms» bezeichnen: Unternehmen, die KI als integralen Bestandteil ihrer DNA verstehen. Sie berichten von 55 Prozent mehr Kapazität für strategische Aufgaben und 71 Prozent ihrer Führungskräfte berichten, dass der Einsatz von KI positive Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg hat. Der Einsatz der Technologie ermöglicht es Mitarbeitenden also, sich wieder auf das zu konzentrieren, was einzigartig

Meine Vision ist es, dass Technologie in der Schweiz verantwortungsvoll eingesetzt wird und Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir wollen unsere Kunden und Partner befähigen, das volle Potenzial von neuen Technologien zu nutzen – für mehr Produktivität, Innovation und Nachhaltigkeit. Unsere Growth-Mindset-Kultur bei Microsoft ermöglicht es uns, offen für Neues zu sein, kontinuierlich zu lernen und das Schweizer Ökosystem zu stärken und zusammen innovative Lösungen zu erarbeiten. So leisten wir einen Beitrag dazu, dass die Schweiz auch in Zukunft ein attraktiver und nachhaltiger Standort bleibt, in dem neue Ideen und Impulse für Wirtschaftswachstum entstehen.

Zur Person