Bettina Husemann

Ob als Kind am Familientisch, als Jugendliche:r im Schulstress oder als Senior:in im Altersheim: Essen bedeutet viel mehr als nur Energiezufuhr. Es steht für Erinnerung, Trost, Zugehörigkeit, Freude und Genuss. Die Ernährungspsychologie untersucht unter anderem, wie Erfahrungen, Emotionen und soziale Kontexte unser Essverhalten prägen – oft unbewusst, aber mit grosser Wirkung. Dieses Wissen eröffnet neue Ansätze für die Gesundheitsförderung in jeder Lebensphase.

Eine Freundin hat mir kürzlich erzählt, wie sehr sie der Duft von frischen Kartoffelrösti an ihre Kindheit erinnert. Jeden Freitag bereitete ihre Grossmutter ihre legendären Rösti zu. Und noch heute gibt ihr dieser Duft ein Gefühl von Geborgenheit. Solche Erfahrungen prägen unser Essverhalten oft stärker, als uns bewusst ist. Die Ernährungspsychologie hilft uns zu verstehen, warum das so ist – und wie wir dieses Wissen für die Gesundheitsförderung in allen Lebensphasen nutzen können.

Kindheit: gesunde Gewohnheiten wachsen lassen

Bereits in den ersten Lebensjahren sammeln Kinder Erfahrungen rund ums Essen. Diese können ihr späteres Essverhalten mitprägen. Besonders wichtig ist dabei das Vorbild der Bezugspersonen. Wie diese mit Essen umgehen, beeinflusst Kinder nachhaltig. Rituale, gemeinsame Mahlzeiten, das Kennenlernen von neuen Lebensmitteln, das spielerische Erleben von Geschmack und Struktur sowie die Freude am Ausprobieren spielen dabei eine bedeutende Rolle. Dabei lernen Kinder nicht nur, was gesund ist, sondern auch, wie sich Hunger und Sättigung anfühlen und wie sich die Ernährung auf das eigene Wohlbefinden auswirkt.

Essen ist nicht nur «Pflichtaufgabe» oder Versorgung mit Nährstoffen. In Kindertagesstätten, Schulen und Familien kann eine Esskultur entstehen, die gesunde Gewohnheiten nicht aufzwingt, sondern wachsen lässt. Der Genuss steht dabei im Vordergrund – denn nur was Freude macht, bleibt langfristig im Alltag verankert.

Jugend: zwischen Gruppendruck und Selbstfindung

Die Jugend ist eine herausfordernde Phase: Identitätssuche, Körperbild, der Einfluss sozialer Medien. Essen kann dabei zum Ausdruck von Selbstbestimmung oder Anpassung werden. Wichtig ist, Jugendliche ernst zu nehmen und positive Vorbilder zu stärken.

In dieser Lebensphase stehen – was das Ernährungsverhalten betrifft – emotionale Bedürfnisse, soziale Zugehörigkeit und das Streben nach Autonomie

besonders im Vordergrund. Ein Snack kann Trost spenden oder Zugehörigkeit signalisieren.

Wer Jugendliche begleiten will, muss ihre Lebensrealität verstehen. Sie stehen heute unter hohem Leistungsdruck, sind stark durch soziale Normen geprägt und orientieren sich an schnell wechselnden Trends, insbesondere in den sozialen Medien. Das hat auch Auswirkungen auf ihr Essverhalten – und zeigt, wie wichtig es ist, ein positives Körperbild, Selbstvertrauen und psychosoziale Ressourcen zu stärken.

Partizipative Ansätze, also die aktive Einbindung Jugendlicher in gesundheitsfördernde Massnahmen, können ihre Motivation fördern und die Wirksamkeit der Angebote erhöhen. Schulen und Ausbildungsbetriebe spielen eine zentrale Rolle dabei, gemeinsam mit Jugendlichen gesunde Routinen zu entwickeln und diese im Alltag zu verankern.

Erwachsenenalter: zwischen Autopilot und Achtsamkeit Stress, Zeitdruck, Familie, Beruf – viele Erwachsene essen nebenbei oder aus emotionalen Gründen. Das Wissen ist vorhanden, doch die Routinen überwiegen. Hier setzt die Gesundheitsförderung an: mit Programmen, die etwa Achtsamkeit und Struktur fördern. Auch das soziale Umfeld spielt eine Rolle für gesundes und genussvolles Essen.

Oft geht es im Alltag nicht darum, was uns guttut, sondern was gerade funktioniert. Die Ernährungspsychologie hilft dabei, solche Automatismen zu erkennen. Warum greifen wir zur Schokolade, wenn wir unter Stress stehen? Was bedeutet ein gemeinsames Abendessen für unser Wohlbefinden? Gesundheitsförderung bedeutet in diesem Kontext auch, Raum für Genuss und Bewusstsein zu schaffen. Dies kann in der Betriebskantine, durch Impulse im Hausarztgespräch oder in Form digitaler Angebote geschehen. Auch niedrigschwellige Massnahmen – wie der Zugang

zu gesunden Snacks oder inspirierenden Rezepten für den Alltag – können Veränderungen bewirken.

Alter: Genusspotenziale neu entdecken Ist es zu spät für Veränderung? Keineswegs! Auch im hohen Alter können Essgewohnheiten positiv beeinflusst werden. Geschmacksempfinden, Appetit und Mobilität mögen sich verändern, trotzdem kann auch im hohen Alter das Essverhalten positiv verändert werden.

Ernährung wird im Alter häufig unterschätzt. Dabei bedeutet sie mehr als nur die Deckung des Bedarfs: Sie steht für soziale Teilhabe, für Lebensqualität und für das Erleben von Selbstbestimmung. Eine warme Suppe im vertrauten Umfeld kann Lebensqualität bedeuten. Wenn Einsamkeit oder Einschränkungen zunehmen, sind kreative, alltagsnahe Lösungen gefragt, die auch kulturelle und biografische Prägungen respektieren.

Im höheren Alter lohnt sich ein genauer Blick auf Gewohnheiten – denn sie prägen den Alltag oft stärker als Wissen oder Absicht. Gesundheitsförderung kann hier ansetzen, ohne zu überfordern: durch kleine Impulse, die vertraute Routinen aufgreifen oder neu gestalten helfen. Mahlzeiten in Gemeinschaft, mobile Ernährungsberatung oder gezielte Unterstützung durch betreuende Angehörige sind nur einige Möglichkeiten, wie Veränderung gelingen kann.

Fazit: eine lebensphasenübergreifende Perspektive für die Praxis Die Ernährungspsychologie zeigt: Um Menschen in ihren Essgewohnheiten zu verstehen, müssen Gefühle, Bindung, Biografie und Kontext berücksichtigt werden. In allen Lebensphasen. Die Gesundheitsförderung gewinnt, wenn sie dieses Wissen systematisch nutzt – sei es in der Schule, im Betrieb, zu Hause oder im Pflegeheim. Essverhalten ist mehr als Nährstoffzufuhr. Es wird geprägt von Emotionen, Lebensgeschichte und dem sozialen Umfeld. Wenn wir dieses Wissen konsequent in die Praxis umsetzen, können wir nicht nur Krankheiten vorbeugen, sondern auch Autonomie, Lebensqualität und Freude fördern. Die Ernährungspsychologie bietet hierfür eine wertvolle Grundlage und ist eine Inspiration für eine Gesundheitsförderung, die die gesamte Lebenswirklichkeit des Menschen berücksichtigt. Bon appétit!

Text Bettina Husemann, Projektleiterin Ernährung, Gesundheitsförderung Schweiz

Lesen Sie mehr. 04 Volkskrankheiten 08 Holistische Gesundheit

10 Interview: Prof. Dr. Beatrice Beck Schimmer 14 Frauengesundheit 16 Die Wichtigkeit der Hand 18 Sportmedizin 22 Stammzellenbehandlung

Fokus Gesundheit.

Projektleitung

Egzon Alili

Country Manager Pascal Buck

Produktionsleitung

Nicolas Brütsch

Layout

Mathias Manner

Text

Aaliyah Daidi, Kevin Meier, SMA Titelbild

Universität Zürich; Frank Brüderli Distributionskanal Tages-Anzeiger

Druckerei DZZ Druckzentrum AG

Smart Media Agency. Gerbergasse 5, 8001 Zürich, Schweiz Tel +41 44 258 86 00 info@smartmediaagency.ch redaktion@smartmediaagency.ch fokus.swiss

Viele Frauen leisten viel. Bei der Betreuung von Angehörigen und Kindern genauso wie bei der Arbeit. Nicht wenige Frauen gehen dabei regelmässig über ihre Grenzen und vergessen vor lauter Care-Arbeit ihre eigenen Bedürfnisse. Das kann fatale Folgen haben: Die dauernde Überlastung begünstigt Angststörungen, Burnout, Depressionen und Schlafstörungen. Auch chronische Erschöpfung (Fatigue-Syndrom), Fruchtbarkeitsprobleme, Schilddrüsenerkrankungen sowie Menstruations- und Zyklusstörungen sind häufig die Folge chronischer Überlastung. Zu guter Letzt werden auch Magenschleimhautentzündungen, Reizdarm und Rückenschmerzen mit chronischer Überlastung in Verbindung gebracht. Damit es nicht so weit kommt, sollten sich Frauen, die beruflich oder privat stark gefordert sind, regelmässig eine Auszeit gönnen und sich vollständig erholen.

Doch das ist nicht immer ganz einfach. Denn klassische Ferien sorgen nicht selten für zusätzlichen Stress. Egal, ob mit der Familie, der Freundin oder dem Lieblingsmenschen: Viele Frauen können auch im Urlaub nicht vollständig abschalten, weil ständig Ansprüche an sie gestellt werden. Aus diesem Grund eröffnete im Waadtländer Jura vor 33 Jahren ein einzigartiges RevitalisierungsCenter für Frauen seine Türen. Das Revital ist eine Mischung aus Gesundheitszentrum, Hotel und Wellnessoase. Hier können sich erschöpfte, gestresste und überarbeitete Frauen zurückziehen und neue Energie und Lebenskraft tanken. Statt immer nur für andere da zu sein, werden sie im Revital von A bis Z verwöhnt. Auch der Stress, stets perfekt frisiert, gekleidet und geschminkt zu sein, fällt weg: Im Revital sind Frauen unter sich und Bademantel und Jogginghose sind an der Tagesordnung. Lediglich am Freitag, beim Gala Dinner, ist adrette Kleidung erwünscht.

Viel zur Erholung und zu einem neuen Körpergefühl trägt die einzigartige Entschlackungsküche bei. Im Revital geniessen die Gäste vegetarische Vollwertkost mit farbenfrohen Früchten, biologischem Gemüse und frischen Kräutern. Die hochwertigen Rohstoffe reinigen den Organismus und stärken die Widerstandskraft. Die Mahlzeiten schmecken nicht nur fantastisch – sie sehen auch fantastisch aus. Im Revital ist jeder einzelne Teller ein farbenfrohes, essbares Kunstwerk.

Pascale Pilloud, die Direktorin, hat das einzigartige Revital-Konzept in den vergangenen Jahren laufend weiterentwickelt und den Bedürfnissen moderner Frauen angepasst. Im Pauschalpreis sind vier Körpertherapien inbegriffen. Zum Beispiel Fussreflexologie, Lymphdrainage, Ortho-Bionomy®, Reiki, Shiatsu oder Körpermassage.

Ebenfalls inbegriffen sind drei kosmetische Behandlungen: Gesichtsbehandlung mit Handpackung, Ganzkörperpeeling mit Rückenmassage, Aroma-Leberwickel und Ohrenkerzen. Weitere Therapien und Behandlungen können jederzeit dazu gebucht werden. Wähle auf revital.ch dein persönliches Lieblingszimmer und reserviere deinen Erholungsurlaub noch heute. Wir freuen uns, dich eine Woche lang zu verwöhnen.

Herbstfarben wie aus dem Bilderbuch laden zu sanften E-Bike-Touren durch malerische Landschaften ein; wundervolle Thermal- und Wellness-Oasen locken mit wohliger Wärme für Körper und Seele. Die Wellness4-Tour kombiniert Naturschauspiel mit Thermalwasser zu einem perfekten Achtsamkeitserlebnis in vier Etappen. Auszeit geniessen, neue Energie tanken und dabei den Bäderkanton Aargau von seiner entspanntesten Seite kennenlernen: Willkommen im Aargauer Herbst!

Tour 1: Von Rheinfelden nach Bad Zurzach Als Erstes geht es vom idyllischen Städtchen Rheinfelden 54 Kilometer dem Rhein entlang Richtung Bad Zurzach. Hier winkt ein Besuch der grössten Freiluft-Therme des Landes: In sechs unterschiedlichen Becken erfreut man sich am vitalisierenden Thermalwasser aus der Glaubersalz-Quelle. Elf Saunen und einige Dampfbäder erweitern das ganzheitliche Wohlfühlerlebnis.

Tour 2: Von Bad Zurzach nach Baden Mit 19 Kilometern ist die zweite Etappe deutlich kürzer. Von Bad Zurzach aus führt die Tour ins Winzerdorf Tegerfelden, dann via Endingen in die Kultur- und Bäderstadt Baden. Dort steht am Limmatknie die eindrückliche Wellness-Therme FORTYSEVEN. Das mineralreichste Thermalwasser der Schweiz fliesst hier etwa in den grossen Outdoorpool, während der sogenannte Kosmos alle Sinne verzaubert mit seiner wärmenden Liegemuschel sowie Licht- und Toneffekten von Boris Blank.

Tour 3: Von Baden nach Schinznach-Bad Erholt steigen E-Bikerinnen und E-Biker am nächsten Tag wieder auf den Sattel. Bald treffen sie in Brugg auf historische Spuren der Römer und Habsburger. Danach ist Bad Schinznach mit der stärksten Schwefelquelle der Schweiz erreicht. Entspannt wird entweder im Thermalbad Aquarena fun oder in der Ruheoase Thermi spa. Auf insgesamt 1400 m2 Thermalwasserfläche und in den neun Saunen und Dampfbädern finden Gäste jeden Alters ein passendes Angebot.

Die Routen 56 und 2 von Schweiz Mobil bringen einen auf der vierten Etappe nach Rheinfelden zurück. Mit 50 Kilo-

Intensiv-Solebecken lockert die warme Rheinfelder Natursole® die strapazierten Muskeln und hilft, neue Kräfte zu sammeln.

Unterwegs mit dem Wellness Pass Genauso entspannt wie die Reise mit dem E-Bike durch die eindrucksvolle Aargauer Landschaft gestaltet sich mit dem Wellness Pass der Besuch der vier Thermal- und Wellnessbäder: Für 135 Franken bietet der Pass Gästen je einen Eintritt in Bad Zurzach, Baden, Bad Schinznach und Rheinfelden. Damit sparen Besucherinnen und Besucher bis zu 20 Prozent auf den regulären Eintrittspreis.

Bilder ©brinkertlück creatives

Weitere Infos unter: aargautourismus.ch/ baederkanton-aargau

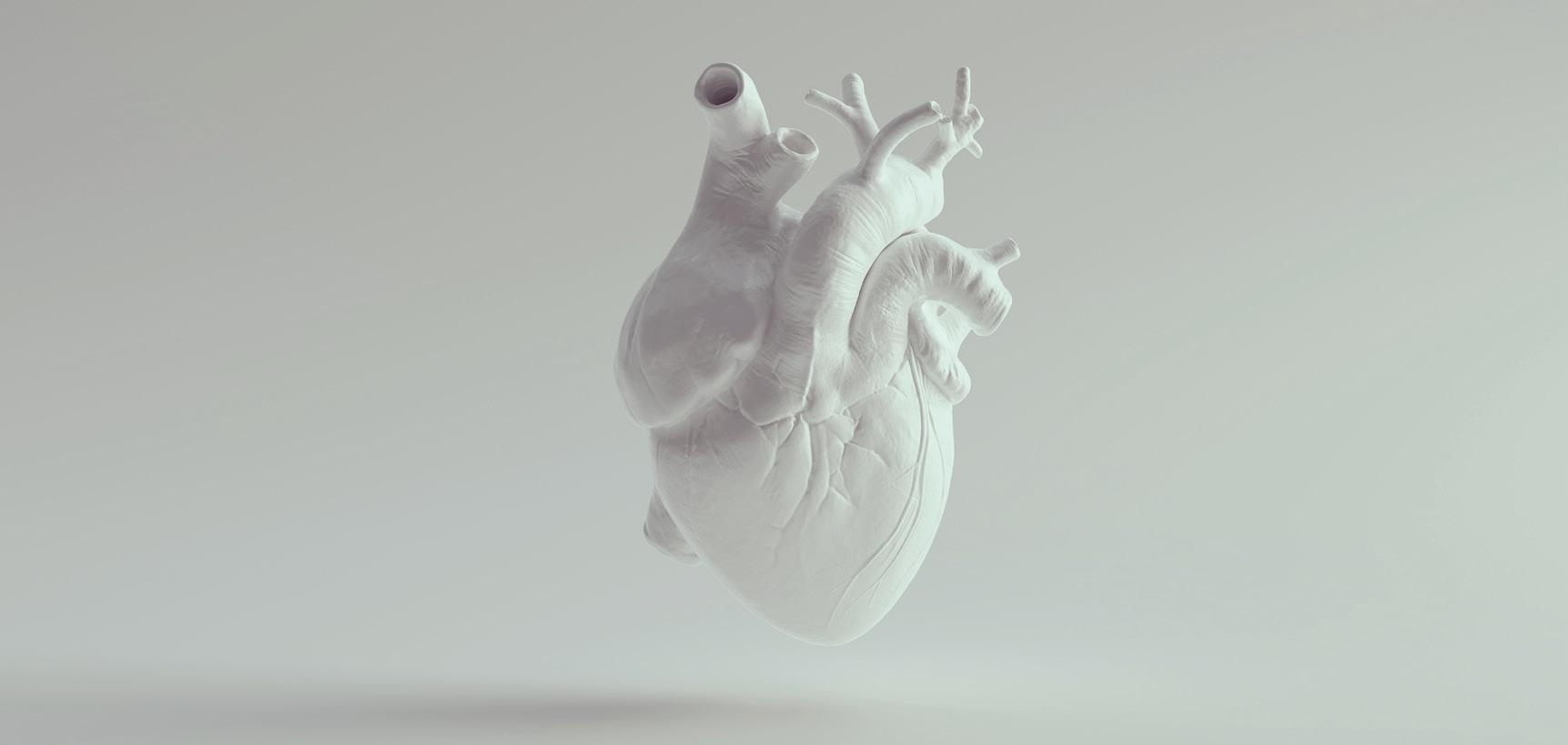

HerzKreislaufErkrankungen (HKLErkrankungen) zählen in der Schweiz zu den bedeutendsten Gesundheitsproblemen und sind nach wie vor die häufigsten Volkskrankheiten. Trotz grosser Fortschritte in Medizin und Prävention bleiben sie die Hauptursache für Krankheit und Tod. Jährlich sterben in der Schweiz mehrere tausend Menschen an Herzinfarkt, Schlaganfall und anderen kardiovaskulären Leiden – das macht deutlich, wie wichtig es ist, diese Erkrankungen besser zu verstehen und ihnen wirksam vorzubeugen.

Was sind HKL-Erkrankungen?

Herz-Kreislauf-Erkrankungen umfassen eine Vielzahl von Krankheiten, die das Herz und die Blutgefässe betreffen. Dazu zählen unter anderem:

– Koronare Herzkrankheit (KHK): Verengung oder Verschluss der Herzkranzgefässe, die den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen. Sie kann zu Angina pectoris (Brustschmerzen) und Herzinfarkt führen.

– Herzinfarkt: Plötzlicher Verschluss eines Herzkranzgefässes, der zu einer Schädigung oder Absterben von Herzmuskelgewebe führt.

– Schlaganfall (Apoplex): Plötzliche Durchblutungsstörung im Gehirn durch Verschluss oder Platzen eines Gefässes, mit oft schweren neurologischen Folgen.

– Herzinsuffizienz: Unfähigkeit des Herzens, genügend Blut zu pumpen, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen.

– Bluthochdruck (Hypertonie): Erhöhter Druck in den Blutgefässen, der das Risiko für weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich erhöht.

– Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK): Verengung der Gefässe in Armen oder Beinen mit Durchblutungsstörungen.

Diese Erkrankungen können einzeln oder in Kombination auftreten und sind meist miteinander verbunden.

Warum sind HKL-Erkrankungen so häufig?

Die Ursachen für HerzKreislaufErkrankungen sind vielfältig und häufig eng mit dem Lebensstil und Umweltfaktoren verknüpft. Die wichtigsten Faktoren sind:

– Ungesunde Ernährung: Zu viel Fett, Zucker und Salz erhöhen das Risiko von Übergewicht, Bluthochdruck und hohem Cholesterinspiegel.

–

–

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache – sie verursachen etwa 30 bis 35 Prozent aller Todesfälle.

Bewegungsmangel: Regelmässige körperliche Aktivität stärkt das HerzKreislaufSystem und hilft, das Gewicht zu kontrollieren.

Rauchen: Tabakkonsum schädigt die Blutgefässe und fördert die Entstehung von Arteriosklerose (Gefässverkalkung).

– Übergewicht und Fettleibigkeit: Belasten Herz und Gefässe und erhöhen das Risiko für Diabetes und Bluthochdruck.

– Stress: Chronischer Stress kann den Blutdruck erhöhen und zu ungesundem Verhalten führen.

– Genetische Veranlagung: Eine familiäre Vorbelastung kann die Anfälligkeit erhöhen.

– Alter: Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für HerzKreislaufErkrankungen.

Studien belegen: Ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung lebt mit mindestens einem dieser Risikofaktoren, häufig sogar mehrere gleichzeitig. Besonders auffällig ist, dass die Prävalenz von Übergewicht und Bluthochdruck in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat, was die Zahl der Betroffenen erhöht.

Demenz verstehen, bevor sie entsteht Demenz zählt zu den grössten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit. Immer mehr Menschen sind betroffen – mit gravierenden Folgen für Betroffene, Angehörige und Gesellschaft. Doch die Entstehung ist komplex. Prozesse im Gehirn, die bis heute nicht vollständig erforscht sind, führen langsam, oft über Jahre, zum Abbau geistiger Fähigkeiten. Wenn erste Symptome sichtbar werden, ist es meist schon sehr spät. Genau hier setzt Demenz Forschung Schweiz an: Unser Ziel ist es, die Ursachen frühzeitig zu erkennen – damit Demenz eines Tages verhindert oder wirksam verzögert werden kann.

Unsere Antwort: unabhängige Spitzenforschung

Damit dies gelingt, fördert Demenz Forschung Schweiz innovative Projekte in der gesamten Schweiz – unabhängig, interdisziplinär und mit internationaler Begleitung. Ein Scientific Board prüft alle Gesuche streng nach sdasdsadadsdasda

– Nicht rauchen: Das Aufgeben des Rauchens ist die effektivste Massnahme zur Verringerung der Herzinfarktsrisikos.

Die Zahlen hinter der Krankheit

Das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlicht regelmässig Daten zu Todesursachen und Krankheitsprävalenz in der Schweiz. Diese zeigen klar: HerzKreislaufErkrankungen sind die häufigste Todesursache – sie verursachen etwa 30 bis 35 Prozent aller Todesfälle. Jährlich sterben rund 9000 bis 10 000 Menschen an den Folgen eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls.

Neben der Sterblichkeit verursachen diese Krankheiten auch eine grosse Anzahl von Krankenhauseinweisungen und Arbeitsausfällen, was erhebliche soziale und wirtschaftliche Folgen mit sich bringt.

Der Schlüssel zur Reduktion der Erkrankungen

Das Gute an HKLErkrankungen ist, dass sie in vielen Fällen durch Prävention vermieden oder zumindest hinausgezögert werden können. Dabei spielt der Lebensstil eine entscheidende Rolle.

– Gesunde Ernährung: die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, fettarmen Milchprodukten, gesunden Fetten (beispielsweise aus Fisch und Nüssen) und arm an gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz ist, schützt das Herz.

– Regelmässige Bewegung: Mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche helfen, Blutdruck und Gewicht zu kontrollieren und das Herz zu stärken.

– Stressmanagement: Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen können helfen, Stress zu reduzieren.

– Vorsorgeuntersuchungen: Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin sollten kontrolliert werden, um frühzeitig Gegenmassnahmen einleiten zu können.

Viele kantonale Gesundheitsprogramme und auch Krankenkassen bieten heute Kurse und Beratung zur Prävention von HerzKreislaufErkrankungen an. Darüber hinaus informiert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit Kampagnen über die Bedeutung eines gesunden Lebensstils.

Fortschritte in der medizinischen Behandlung Neben der Prävention sind die Fortschritte in der medizinischen Versorgung entscheidend, um die Auswirkungen von HerzKreislaufErkrankungen zu minimieren. Die moderne Medizin bietet heute eine breite Palette an Therapien:

– Medikamente: Blutdrucksenker, Cholesterinsenker (Statine), Blutverdünner und andere Medikamente können das Risiko von Komplikationen senken.

– Interventionelle Verfahren: Kathetergestützte Eingriffe wie Ballondilatation und Stentimplantation öffnen verengte Gefässe.

– Herzchirurgie: BypassOperationen oder Herzklappenersatz können bei schweren Erkrankungen Leben retten.

– Rehabilitation: Nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall sind spezialisierte Rehabilitationsprogramme wichtig, um die Genesung zu fördern.

Dank dieser Therapien ist die Sterblichkeit bei HerzKreislaufErkrankungen in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen und viele Betroffene können trotz Diagnose ein aktives und erfülltes Leben führen. Jede und jeder Einzelne ist gefordert, die eigene Herzgesundheit durch bewusste Lebensstilentscheidungen zu fördern. Gemeinsam mit Unterstützung durch Gesundheitsinstitutionen kann so die Belastung durch HerzKreislaufErkrankungen in der Schweiz langfristig gesenkt werden.

Text Aaliyah Daidi

wissenschaftlicher Qualität. Nur die besten Projekte erhalten Unterstützung.

Jährlich werden bis zu zwölf Forschungsprojekte gefördert, mit maximal 300’000 Franken pro Projekt –von Fachhochschulen bis zu renommierten Universitäten. Ein Hauptfokus liegt auf der Erforschung jener Prozesse im Gehirn, die Demenz auslösen. Je besser wir diese Mechanismen verstehen, desto grösser die Chance auf wirksame Therapien und vorbeugende Massnahmen.

Wirkungsvolle Forschung dank Spenden Die staatliche Forschungsförderung ist wichtig, reicht im Bereich der Demenz aber nicht aus. Demenz Forschung Schweiz – Stiftung Synapsis füllt seit über 20 Jahren diese Lücke mit Geldern aus Privatspenden und Beiträgen von Organisationen – stets unabhängig und dem Ziel verpflichtet, die Demenzforschung in der Schweiz nachhaltig voranzubringen.

Danke für Ihre Spende!

IBAN: CH31 0900 0000 8567 8574 7

Twint-Spende mit QR-Code www.demenz-forschung.ch

«90 Prozent der Schlafstörungen sind stress- und umweltbedingt –und damit lösbar»

Erholsamer Schlaf ist essenziell für Gesundheit und Wohlbefinden. Dennoch fällt es vielen Menschen schwer, in der Nacht zur Ruhe zu kommen. Gesundheitliche Probleme sind häufige Folgen. Doch warum schlafen viele Menschen schlecht – und wie können ein optimales Schlafsystem sowie professionelle Schlafcoachings dabei helfen, dies zu beheben?

Herr Amann-Jennson, meine Smartwatch zeigt mir für die letzten zwei Wochen eine durchschnittliche Schlafdauer von sechs Stunden pro Nacht an. Ist das ausreichend? Schlaftracker sind zwar praktisch, weichen aber im Vergleich zum Goldstandard – dem Schlaflabor – oft um 30 Prozent oder mehr ab. Dennoch liefern sie hilfreiche Daten, etwa um Nächte miteinander zu vergleichen und Schlafstörer zu erkennen. Die optimale Schlafdauer variiert leicht, generell werden siebeneinhalb Stunden empfohlen. Wer dauerhaft nur sechs Stunden schläft, liegt unter dem gesunden Minimum. Warum gelten gerade siebeneinhalb Stunden als optimal?

Schlaf verläuft in Zyklen von etwa eineinhalb Stunden – vom Einschlafen bis zur Tief und REMSchlafphase. Fünf solcher Zyklen ergeben siebeneinhalb Stunden. Studien zeigen, dass Menschen, die diese Dauer erreichen, von einer besseren Lebensqualität und längeren Lebenserwartung profitieren.

Und wie steht es um die Schlafqualität der Schweizerinnen und Schweizer? Aktuelle Daten fehlen, doch eine ältere deutsche Studie zeigte, dass über 80 Prozent der Erwerbstätigen zu kurz oder schlecht schlafen. Manche Annahmen, wonach nur 30 Prozent betroffen seien, halte ich für zu optimistisch. Die internationale Studie «The Global Burden of Disease» belegt, dass nur fünf Prozent der Menschen kerngesund sind. Gesunde Menschen schlafen deutlich besser als Kranke. Daraus lässt sich ableiten, dass 95 Prozent biologisch nicht optimal schlafen – mit Folgen wie HerzKreislaufProblemen, Bluthochdruck, Diabetes und Depressionen. Ich habe mich deshalb in meiner 40jährigen schlafwissenschaftlichen Tätigkeit intensiv damit beschäftigt, wie sich Schlaf nachhaltig und messbar verbessern lässt.

Was ist das Ergebnis dieser Arbeit? Schlaf ist die wichtigste Ressource für unsere Gesundheit. Das SaminaSchlafsystem trägt diesem Umstand umfassend Rechnung. Wir bieten Schlafmessungen und Beratungen an – in der Schweiz unter anderem in Zürich, Basel und Luzern. Zudem bauen wir ein Netzwerk zertifizierter Schlafcoaches in der Schweiz auf.

Ein besonderes Highlight war, dass die Schweizer FussballNationalmannschaft zufällig beim Trainingsstart im Gesundheitszentrum Luisenhöhe (Horben, D) auf unser Konzept aufmerksam wurde – und alle Spieler samt Staff während dieser Zeit auf Samina geschlafen haben. Dort

95 Prozent schlafen biologisch nicht optimal – mit Folgen wie HerzKreislauf-Problemen, Bluthochdruck, Diabetes und Depressionen.

– Prof. Dr. med. h.c. Günther W. Amann-Jennson, Schlafpionier und Gründer

zum «Zertifizierten SchlafGesundCoach nach Prof. AmannJennson» startet Anfang November in Vorarlberg – eine einzigartige Möglichkeit, Teil unseres Netzwerks zu werden und anderen Menschen zu besserem Schlaf zu verhelfen. Wir richten uns nicht nur an Interessierte ohne Vorkenntnisse, sondern auch an Ärzte, Therapeuten und andere Fachkräfte, die Schlaf als entscheidenden Faktor in ihre Arbeit integrieren möchten. Meine Vision ist es, in jeder grösseren Stadt einen Ansprechpartner vor Ort zu haben, der Menschen mit Expertise und den passenden Produkten hilft, nachhaltig besser zu schlafen. Weitere Informationen und die Möglichkeit, direkt aktiv zu werden, unter: samina.ch

Der Weg zu besserem Schlaf

konnten sie die positiven Effekte auf Regeneration und Leistungsfähigkeit unmittelbar erleben.

Wo sehen Sie den grössten Hebel, um die Schlafqualität zu verbessern?

Im Schlafcoaching steht die Optimierung des Schlafplatzes im Vordergrund. Denn viele Schlafplätze versetzen den Körper in ständige Alarmbereitschaft. Lichtquellen, elektromagnetische Strahlung oder Schadstoffe verhindern den nächtlichen Regenerationsmodus. Ein gravierendes Problem ist die Schlafapnoe, die fast die Hälfte der Männer über 50 betrifft. Hier kommt es zu gefährlichen Atemaussetzern. Die übliche Therapie mit Atemmaske ist wirksam, aber unangenehm.

Vor über 15 Jahren habe ich gemeinsam mit Prof. Dr. Karl Hecht von der Charité Berlin das Konzept des Schrägschlafs entwickelt. Diese sanfte Methode hat sich besonders bei Schlafapnoe bewährt und verbessert die Lebensqualität vieler Betroffener. Was zeichnet das SaminaSchlafcoaching aus?

Ein wichtiger Bestandteil ist die Schlafanalyse, die bequem zu Hause durchgeführt wird. Mit einem wissenschaftlich validierten Messgerät, das am Handgelenk getragen wird und über einen Fingersensor verfügt, schaffen wir quasi ein MiniaturSchlaflabor für zu Hause. Gemessen werden unter anderem REMund Tiefschlafphasen, Atemaussetzer, Herzfrequenz, Schlafzyklen und Sauerstoffsättigung. Ich werte diese Daten aus und gebe massgeschneiderte Handlungsempfehlungen. Rund 90 Prozent aller Schlafstörungen sind stress und umweltbedingt – und damit lösbar.

Wie optimieren Sie den Schlafplatz konkret?

Mit unserem SaminaSchlafsystem, das wir seit 1989 kontinuierlich weiterentwickeln, schaffen wir ideale Voraussetzungen für bioenergetischen Schlaf. Dazu gehören vier Aspekte: orthopädisch korrekte Lagerung, nächtliche KörperErdung, GanzkörperSchrägschlaf sowie optimale Thermoregulation durch naturbelassene BioSchafschurwolle. Unsere Betten sind leicht geneigt, was die natürlichen Entgiftungsprozesse des Gehirns sowie das Lymphsystem unterstützt. Gleichzeitig kommt es zu einer deutlichen Entlastung des HerzKreislaufSystems, insbesondere im venösen Bereich.

Zudem ermöglicht unser Medizinprodukt Lokosana eine nächtliche KörperErdung, die das parasympathische Nervensystem aktiviert. Das sorgt für spürbaren Stressabbau und optimale Regeneration. Menschen verbringen im Schnitt 120 Tage pro Jahr schlafend, doch nur wenige investieren bewusst in diese Lebenszeit. Hier möchten wir ein Umdenken anstossen.

Sie haben erwähnt, dass Sie seit 1989 am Schlafsystem arbeiten. Wie sahen die Anfänge aus?

Die Initialzündung war meine 13jährige Arbeit als Schlafpsychologe in Feldkirch. Ich stellte fest, dass psychische Probleme fast immer mit schlechtem Schlaf einhergingen. Deshalb beschloss ich, den Schlaf gezielt zu verbessern. Ich entwickelte ein ganzheitliches «SchlafGesundKonzept» und baute den ersten Prototyp unseres Systems. Die Revolution war der doppelseitige, frei schwingende Lamellenrost als Herzstück des Bettes sowie ein Aufbau nach dem Vorbild des menschlichen Körpers – ausschliesslich aus Naturmaterialien.

Meine Frau Elisabeth investierte ihre Ersparnisse als Startkapital und leitete die erste eigene Näherei.

Sie halten auch regelmässig Vorträge über Schlaf. Können Sie uns ein aktuelles Beispiel nennen?

Anfang September war ich Referent beim BodenseeKongress für Molekular und Orthomolekulare Medizin in Ermatingen. Dort habe ich vor Fachpublikum die Bedeutung des Schlafs für Prävention und Therapie erläutert. Viele chronische Erkrankungen lassen sich nur dann erfolgreich behandeln, wenn auch der Schlaf verbessert wird. Diese Erkenntnis gewinnt in der modernen Medizin an Bedeutung.

Und wie sehen die nächsten Schritte für Samina aus?

Wir sind weltweit aktiv und erhalten regelmässig Rückmeldungen von Menschen, die dank unseres Systems wieder gesunden Schlaf finden konnten. In Fachkreisen werden wir sogar «als das gesündeste Bettsystem der Welt» bezeichnet. Aktuell arbeite ich am Aufbau eines Netzwerks zertifizierter Schlafcoaches, speziell in der Schweiz. Die nächste Ausbildung

In den Niederlassungen in Zürich, Basel und Luzern sowie zertifizierten Samina-Partnern kann man eine Schlafmessung buchen oder sich beraten lassen. Ein zusätzliches Angebot ist der Schlaf-Selbsttest auf Basis des Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Dieser wissenschaftlich anerkannte Fragebogen kann online heruntergeladen und ausgewertet werden. Der nächste Schritt könnte eine professionelle Schlafmessung sein.

samina.ch/psqi

Weitere spannende Informationen rund um gesunden Schlaf und Schlafpsychologie gibt es auch auf der persönlichen Website von Günther W. Amann-Jennson:

amann-jennson.com

Jetzt besser schlafen – wir beraten Sie persönlich! Auf unserer Website finden Sie Ihre Ansprechpartner:innen, die Sie kompetent beraten und auf dem Weg zu erholsamem, gesundem Schlaf begleiten.

samina.ch/kontakt

Dr.

«Wir

Das Sehen ist der wichtigste Sinn des Menschen. Dennoch scheuen viele den Weg in die Augenarztpraxis. Bei «Augenärzte Viadukt» in Zürich setzt man daher auf persönliche Beratung, erstklassige augenmedizinische Expertise – und ein Angebot, das auch operative Dienstleistungen umfasst.

med. Philipp Fischbacher

Augenarzt

Herr Fischbacher, Sie haben kürzlich die Augenarztpraxis «Augenärzte Viadukt» in Zürich eröffnet. Wie würden Sie diese in Ihren eigenen Worten beschreiben? Wir haben uns bewusst für einen Standort im pulsierenden Herzen der Stadt entschieden, direkt an der Grenze zwischen den Kreisen 4 und 5. Hier möchten auch wir ein integraler Bestandteil des städtischen Lebens sein. Aus diesem Grund besteht unser Team aus Ärztinnen und Ärzten, die in der Stadt verwurzelt und mit ihr verbunden sind. Es erfüllt uns mit Freude, den Menschen hier ein umfassendes augenmedizinisches Dienstleistungsportfolio anzubieten.

Sie haben bereits die Praxis «Augenärzte Zug» erfolgreich aufgebaut und geleitet. Was hat Sie dazu bewogen, in die Limmatstadt zu expandieren?

Es boten sich uns gleich zwei grossartige Gelegenheiten, die wir schlicht und einfach ergreifen mussten: Einerseits ergab sich die attraktive Möglichkeit, an diesem hervorragenden Standort eine bestehende Praxis inklusive OPRäumlichkeiten zu übernehmen. Andererseits sind wir ein gut funktionierendes Kollektiv mit einer engen Bindung zu Zürich (entweder wohnhaft in Zürich oder Ausbildung am Universitätsspital Zürich). Wir möchten unsere Dienstleistung, die wir bereits im Kanton Zug anbieten, auch Zürcher Patientinnen und Patienten zugänglich machen.

PUBLIREPORTAGE

Denn im Idealfall ist die Augenmedizin eine Partnerschaft, die man von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter pflegt. Vertrauen spielt dabei eine entscheidende Rolle.

– Dr. med. Philipp Fischbacher

man Krankheiten vorbeugen, die, wenn sie unentdeckt bleiben, später zu erheblichen Einschränkungen führen können.

Dies beinhaltet die augenärztliche Sprechstunde, orthoptische Spezialsprechstunde (Sehschule) und operative Tätigkeiten in einem hochmodern ausgerüsteten Operationssaal. Zusätzlich ergab sich dadurch die Möglichkeit für meine Frau Dr. med. Sandra FischbacherFurrer, nach sechs Jahren Familienpause den beruflichen Wiedereinstieg vorzunehmen. Viele Menschen zögern noch immer, eine Augenärztin oder einen Augenarzt aufzusuchen. Bei Sehschwierigkeiten konsultieren sie oft zunächst eine:n Optiker:in. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Ich nehme generell einen gewissen Respekt vor dem Besuch bei einer Augenärztin oder einem Augenarzt wahr. Über die genauen Gründe möchte ich nicht spekulieren. Viel wichtiger ist mir, zu betonen, dass man sich einfach trauen sollte, bei uns vorbeizukommen. Denn im Idealfall ist die Augenmedizin eine Partnerschaft, die man von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter pflegt. Vertrauen spielt dabei eine entscheidende Rolle.

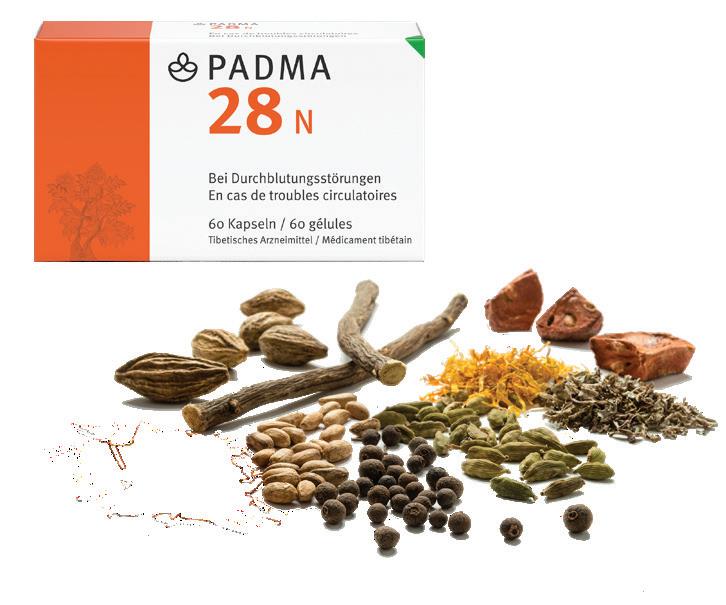

Bringen Sie Ihre Durchblutung jetzt in Schwung. Gerade in der kühlen Jahreszeit ist ein gut funktionierender Blutkreislauf der Schlüssel zu Energie und Wohlbefinden.

Wann sollte man sich unverzüglich zur Augenärztin oder zum Augenarzt aufmachen?

Auf jeden Fall dann, wenn sich die Sehkraft merklich verändert. Insbesondere, wenn man Flecken wahrnimmt oder sich optische Störungen zeigen, die an Spinnweben erinnern. Und wenn einem ab dem 40. Lebensjahr aufgrund der altersbedingten Kurzsichtigkeit das Lesen schwerfällt und die Arme langsam zu kurz werden, um ein Buch ausreichend von sich wegzuhalten, sollte man die Gelegenheit für eine umfassende Augenuntersuchung nutzen. Ebenfalls ist eine vorsorgliche Augenuntersuchung zu empfehlen, wenn in der Familie Augenkrankheiten bekannt sind. Zudem ist mir als Vater von zwei Kindern wichtig, dass Kinder in ihrer Sehentwicklung fachmännisch begleitet werden. Gerade die zunehmende Myopie (Kurzsichtigkeit) ist ein Thema, das die Eltern beschäftigt.

Zudem ergibt eine Konsultation auch dann Sinn, wenn man keine Symptome verspürt. Denn mit proaktiven Augenchecks kann

Können Sie ein Beispiel dafür nennen? Den Grünen Star, das sogenannte Glaukom, bemerkt man anfangs nicht. Darunter wird eine Gruppe von Augenkrankheiten verstanden, bei denen der Sehnerv unwiderruflich geschädigt wird. In den meisten Fällen ist ein erhöhter Augendruck die Ursache dafür. Unbehandelt kann dies zu Sehstörungen führen, die das Gesichtsfeld allmählich einschränken. Doch durch eine frühzeitige Entdeckung im Rahmen einer augenmedizinischen Routineuntersuchung lässt sich der Verlauf aufhalten. Daher empfehle ich, den Augendruck ab dem 40. Lebensjahr alle drei Jahre überprüfen zu lassen und ab dem 50. Lebensjahr sogar alle zwei bis drei Jahre. Unser Team ist sehr versiert und erfahren, wenn es um Augenkrankheiten geht – und mit PD Dr. med. Mayss AlSheikh haben wir eine NetzhautSpezialistin mit langjähriger Erfahrung in der Abklärung und Behandlung verschiedenster Augenerkrankungen an Bord. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich der Medical Retina. Dies ist ein weiterer Beleg für die hohe Spezialisierung, die wir in unserer Praxis anbieten. Weitere Informationen unter: augenaerzte-viadukt.ch

Warum eine gute Blutzirkulation so wichtig ist

Gerade in der kühlen Jahreszeit kann die Blutversorgung des Körpers ins Stocken geraten. Ein gut funktionierender Blutkreislauf ist entscheidend für Wohlbefinden und Energie. Unser Körper enthält etwa fünf Liter Blut, das mit rund vier Kilometern pro Stunde durch die Gefässe fliesst und jede Zelle mit lebenswichtigen Nährstoffen, Sauerstoff und Immunzellen versorgt. Fit durch den Herbst: Warum gesunde Durchblutung so wichtig ist

Wenn die Temperaturen sinken, ziehen sich die Blutgefässe zusammen, um die Wärme im Körperinneren zu halten. Das führt oft dazu, dass Hände und Füsse kalt werden oder unangenehme Symptome wie Kribbeln, eingeschlafene Gliedmassen oder Wadenkrämpfe auftreten. Diese Warnzeichen deuten auf eine gestörte Blutzirkulation hin und können auch durch Stress, Bewegungsmangel, Rauchen oder Krankheiten wie Diabetes begünstigt werden.

Viele Menschen wissen gar nicht, wie grundlegend eine gesunde Blutzirkulation für fast alle Prozesse im Körper ist: Sie spielt eine entscheidende Rolle für die Versorgung der Organe, das Immunsystem, die Wundheilung und selbst für die Entgiftung. Ist

die Durchblutung gestört, kann sich das in zahlreichen kleinen Beschwerden äussern, wie etwa häufig kalten Extremitäten oder mangelnder körperlicher Belastbarkeit.

Ganzheitliche Tipps für gesunde Gefässe Die beste Massnahme gegen Durchblutungsstörungen ist regelmässige

Bewegung an der frischen Luft. Der Herbst bietet dazu ideale Möglichkeiten:

Herbstwanderungen entspannen und fördern die Blutzirkulation.

Nordic Walking ist ein effektives Ganzkörpertraining.

• Velotouren zum Stärken der Ausdauer und des Kreislaufs.

Diese Aktivitäten bringen den Kreislauf in Schwung, machen Spass und stärken das Immunsystem für die kühlere Jahreszeit. Auch eine moderate, tägliche Bewegung bringt langfristig mehr als einmalige Anstrengungen am Wochenende.

Ernährung und weitere Faktoren

Ergänzen Sie Ihren Alltag mit weiteren Faktoren, die für die Gefässgesundheit entscheidend sind:

• Rauchverzicht zum Schutz der Gefässe.

• Gewichtskontrolle.

• Eine ausgewogene, fettarme Ernährung. Indem Sie Ihr Essen möglichst bunt zusammenstellen und hochwertige Fette wählen, liefern Sie dem Körper vielseitige Nährstoffe und stärken die Gefässgesundheit.

Für Ihre gesunde Blutzirkulation von morgen

Eine gesunde Blutversorgung ist mehr als Kreislaufsache: Sie ist der Fluss des Lebens und entscheidend für die Versorgung aller Zellen und Organe – für Wundheilung, Infektabwehr und Entgiftung.

Insbesondere im Herbst lohnt es sich, auf die eigenen Körperzeichen zu achten und die Gesundheit aktiv zu fördern. Denn ein intakter Blutkreislauf zahlt sich mit mehr Energie, Vitalität und Widerstandskraft aus – nicht nur jetzt, sondern das ganze Jahr hindurch.

Traditionelle Unterstützung aus Tibet Das tibetische Arzneimittel Padma 28N basiert auf jahrhundertealtem Wissen und enthält 19 verschiedene Kräuter sowie pflanzlichen Campher und Calciumsulfat. Es wird bei Durchblutungsstörungen eingesetzt, wenn Hände und Füsse einschlafen oder Wadenkrämpfe plagen.

Die Rezeptur von Padma 28N ist einzigartig: Sie vereint die Vorzüge bitter-herber, naturbelassener Kräuter mit wichtigen Mineralstoffen, die nach tibetischer Lehre gezielt das „bewegende Prinzip“ fördern. Dieses Prinzip steht in der traditionellen Medizinkunde für einen freien, aktiven Blutfluss im ganzen Organismus. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. PADMA AG padma.ch

Dr. med. univ. Livia

Zwar leiden nur 0,1 bis 0,3 Prozent der Bevölkerung an Clusterkopfschmerzen, Männer dreimal häufiger als Frauen, doch die Betroffenen erleben enorme Schmerzen. Aufgrund der Seltenheit wird die Erkrankung oft fälschlicherweise als Migräne oder Nebenhöhlenentzündung diagnostiziert. Das Leben der Betroffenen ist stark eingeschränkt.

Was sind Clusterkopfschmerzen?

Clusterkopfschmerzen sind extrem starke einseitige Kopfschmerzen, die in Attacken auftreten, episodisch oder chronisch. Dr. med. Livia Granata, Fachärztin für Neurologie und Schmerzmedizin im Schmerzzentrum Granata in Zürich, beschreibt: «Clusterkopfschmerz Attacken sind

die schlimmsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann, vergleichbar mit Messerstichen ins Auge.» Typisch sind Attacken von einer bis drei Stunden, begleitet von Rötung, Tränenfluss und oft von einer verstopften Nase.

Zwischen den Attacken sind die Betroffenen meist beschwerdefrei, was Verständnis im sozialen Umfeld erschwert. Chronische Patient:innen können bis zu zehn Attacken pro Tag erleben.

Wer ist betroffen?

Überwiegend Männer sind betroffen, fast alle Patient:innen rauchen. Die Ursachen sind nicht vollständig bekannt, es gibt jedoch Hinweise auf genetische Faktoren.

Leidensdruck

Der Leidensdruck ist enorm: Patient:innen können kaum arbeiten oder schlafen aus Angst vor Attacken. Rund 64 Prozent der Betroffenen haben Suizidgedanken.

Medikamentöse Behandlung

Zur Akutbehandlung stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung, die sofortige Wirkung ist jedoch oft nicht ausreichend, um den Schmerz vollständig zu lindern.

Publireportage

Wieso braucht es eine Vollprothese, wenn man mit einer Salbe schmerzfrei durchs Leben gehen kann?

Mit Soufrol® Arthro Crème beweglich ohne Schmerzen.

Andre aus dem Mittelland weiss, was eine Operation am Knie mit sich bringt und erzählt aus eigener und langjähriger Erfahrung.

«Schon seit Jahren leide ich unter teilweise starken Knie schmerzen. Leider ist die einzige Lösung, eine Vollprothese einzusetzen. Da ich bei meinem anderen Knie diese Operation durchgeführt habe und weiss, was es alles mit sich bringt, möchte ich dies so lange wie möglich hinaus zögern. Daher kam Soufrol® Arthro Crème mehr als passend in mein Leben. Durch die Dauerentzündung habe ich mehrmals die Woche starke Schmerzen und habe diesbezüglich schon viel an Crèms ausprobiert», sagt Andre.

Soufrol® hat sein Leben verbessert, schon bei der ersten Anwendung. Deshalb gibt er eine ehrliche Weiterempfehlung der Crème ab.

«Ich kann die Soufrol® Arthro Crème mit keiner anderen vergleichen und das will ich auch nicht. Schon seit der ersten Anwendung im Januar merkte ich eine sofortige Wirkung. Es fühlt sich angenehm kühlend und leicht auf meiner Haut an. Ich kann schmerzfreier durch das Leben gehen und auch wieder gewisse körperliche Betätigungen erleben wie z.B. wandern. Mein Knieschmerz zog sich bis in die Wade, was wiederum Muskelkrämpfe auslöste. Daher ist Soufrol® Muscle Crème die perfekte Ergänzung.»

«Ich kann ganz ehrlich sagen, dass Soufrol® mein Leben ver bessert hat und ich es immer wieder weiterempfehlen würde.»

Gebro Pharma AG, CH-4410 Liestal, Tel.: +41 61 926 88 33, Fax: +41 61 926 88 44, www.gebro.ch

Beim Kauf einer Soufrol® Arthro Crème 60 g erhalten Sie CHF 2.– Rabatt in Ihrer Apotheke oder Drogerie

Gültig bis 30.09.2025, nicht kumulierbar

Patient:innen können kaum arbeiten oder schlafen aus Angst vor Attacken.

Therapie im Schmerzzentrum Granata Patient:innen, die auf Standardtherapien nicht ansprechen, erhalten prophylaktische spezialisierte Schmerzbehandlungen, die auf neuestem wissenschaftlichem Stand basieren. Das Schmerzzentrum Granata nutzt multimodale Therapieansätze, einschliesslich individuell abgestimmter medikamentöser Behandlungen, um die Attacken zu stoppen bzw. die und Schmerzintensität deutlich zu reduzieren.

Erfolge und Ausblick

Studien zeigen, dass spezialisierte Therapieprotokolle bei therapieresistenten Patienten deutlich wirksam sein können. Die Lebensqualität Betroffener kann signifikant verbessert werden, und die Forschung arbeitet daran, Behandlungsmöglichkeiten kontinuierlich zu erweitern.

Schmerzzentrum Granata

Das 2017 gegründete Schmerzzentrum Granata in Zürich bietet umfassende Expertise in neurologischer Schmerzmedizin und multimodalen Therapieansätzen. Das Team um Dr. med. Livia Granata, Neurologin und Schmerzspezialistin, Dr. med. Leander Sakellaris, Anaestesist und Schmerzspezialist und Dipl.Ärztin und Neurologin Bettina Anders behandelt chronische Schmerzen wie Kopf, Nacken und Rückenbeschwerden sowie damit verbundene psychische Begleiterkrankungen.

Weitere Informationen unter: schmerzzentrum-granata.com

✓ Kühlende Schmerzlinderung

✓ Förderung der Gelenkbeweglichkeit

✓ Wirksam bei Entzündungen und Schwellungen in den Gelenken

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Sie ist ein Gefühl von Lebendigkeit, Balance und innerer Stärke. Wer sich mit holistischer – also ganzheitlicher – Gesundheit beschäftigt, merkt schnell: Es geht nicht nur um körperliche Fitness oder gesunde Ernährung, sondern um das grosse Ganze. Körper, Geist, Seele und Umwelt sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn eines aus dem Gleichgewicht gerät, hat das Auswirkungen auf alle anderen Bereiche. Alles hängt zusammen

Stellen wir uns einen Menschen vor, der dauerhaft unter Druck steht. Die Gedanken kreisen, der Schlaf bleibt aus und schon nach kurzer Zeit reagiert auch der Körper: Verspannungen, Verdauungsprobleme, Infektanfälligkeit. Umgekehrt können körperliche Beschwerden das seelische Wohlbefinden trüben. Holistische Gesundheit bedeutet, diese Wechselwirkungen nicht zu übersehen, sondern bewusst einzubeziehen. Sie fragt nicht nur «Was tut weh?» , sondern auch «Warum ist es aus dem Gleichgewicht geraten?»

Ernährung als Fundament Ernährung spielt eine zentrale Rolle. Was wir zu uns nehmen, liefert nicht nur Energie, sondern beeinflusst Hormone, Stimmung und sogar Konzentrationsfähigkeit. Holistische Ansätze setzen auf frische, natürliche Lebensmittel, die den Körper nähren und die Selbstheilungskräfte ankurbeln. Aber es geht nicht nur darum, was wir essen, sondern auch wie: Achtsames Essen – bewusstes Schmecken,

Wer Körper, Geist, Seele, Beziehungen und Umwelt als Einheit begreift, entdeckt Gesundheit nicht als Endziel, sondern als Prozess.

Kauen, Geniessen – wirkt wie ein kleines Ritual, das Körper und Geist gleichermassen zur Ruhe bringt.

Bewegung macht glücklich Ähnlich verhält es sich mit Bewegung. Sie ist weit mehr als ein Mittel, um Muskeln zu formen oder Kalorien zu verbrennen. Bewegung kann Stress abbauen, Glückshormone freisetzen und uns das Gefühl geben, mit uns selbst im Einklang zu sein. Ob Yoga, Spaziergänge im Wald oder Tanzen im Wohnzimmer – entscheidend ist nicht die Intensität, sondern die Freude daran. Holistische Gesundheit lädt dazu ein, Bewegung als selbstverständlichen Teil des Lebens zu sehen, nicht als Pflichtprogramm.

Der Wert innerer Ruhe

Ebenso wichtig ist die mentale Ebene. Stress, Sorgen und innere Unruhe wirken wie unsichtbare Störfelder. Meditation, Atemtechniken oder

F ÜHRENDINDER HAFERFORSCHUNG

Beruhigt und schützt trockene, empfindliche und sogar zu Ekzemen neigende Haut.

Journaling helfen, Gedanken zu sortieren und den Blick nach innen zu richten. Wer sich regelmässig kleine Inseln der Ruhe schafft, gewinnt nicht nur Gelassenheit, sondern stärkt auch seine Widerstandskraft gegenüber den Herausforderungen des Alltags. Schlaf spielt dabei eine entscheidende Rolle: Er ist das vielleicht wichtigste Regenerationsprogramm, das uns zur Verfügung steht.

Gesundheit im sozialen und ökologischen Kontext Ganzheitliche Gesundheit denkt über das Individuum hinaus. Menschen sind soziale Wesen – wir brauchen Gemeinschaft, Austausch und Nähe. Studien zeigen, dass stabile Beziehungen und soziale Bindungen entscheidend für ein langes, erfülltes Leben sind. Gleichzeitig sind wir Teil einer Umwelt, die direkt auf unsere Gesundheit wirkt: saubere Luft, Lärmpegel, Zugang zu Natur. Wer sich für

Nachhaltigkeit engagiert, schützt damit nicht nur den Planeten, sondern auch die eigene Lebensqualität. Ein neues Verständnis von Gesundheit Immer mehr Menschen, Unternehmen und auch Ärztinnen und Ärzte erkennen, dass Gesundheit nicht in Schubladen gedacht werden kann. Klassische Medizin und alternative Ansätze müssen sich nicht gegenseitig ausschliessen, sondern können einander ergänzen. Während die Schulmedizin akute Probleme gezielt behandelt, sorgt der holistische Blick dafür, langfristig vorzubeugen und den Menschen in seiner ganzen Lebensrealität zu sehen.

Kleine Schritte, grosse Wirkung

Holistische Gesundheit ist keine Dogmatik und keine starre Lehre. Sie lebt von kleinen, bewussten Entscheidungen im Alltag: öfter zu Fuss gehen, ein Glas Wasser mehr trinken, das Handy rechtzeitig weglegen und sich Zeit für Gespräche mit Freund:innen nehmen. In der Summe können diese Schritte eine enorme Wirkung entfalten.

Balance als Lebenskunst Holistische Gesundheit ist letztlich eine Einladung, das Leben in Balance zu bringen – in all seinen Facetten. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, bewusster mit sich selbst umzugehen. Wer Körper, Geist, Seele, Beziehungen und Umwelt als Einheit begreift, entdeckt Gesundheit nicht als Endziel, sondern als Prozess. Ein Prozess, der nicht nur vitaler macht, sondern auch klarer, ruhiger und zufriedener.

Text Aaliyah Daidi

Babyhautpflege ab dem 1. Lebenstag

✓ Mit dem einzigartigen 3-fachen Haferkomplex*

✓ Dermatologisch und pädiatrisch getestet

Dr. Farkas GmbH • Brandreport 9

«Wir

Pestizide und Schwermetalle im Essen, Mikroplastik und PFAS im Wasser, Feinstaub in der Luft, Medikamentenrückstände und Dauerstress – unser Körper wird zur Sammelstelle moderner Schadstoffe. Eine einzigartige Therapie verspricht nachhaltige Verbesserung von Folgebeschwerden wie Erschöpfung, Müdigkeit und vorzeitigem Altern: die Blutreinigung.

Ein grosser Teil der Schadstoffe, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind, gelangt ins Blut und wird in Organen und Geweben eingelagert. Der Körper kann viele dieser Substanzen nur unzureichend oder gar nicht abbauen. Sie stören Zellprozesse, fördern stille Entzündungen und beeinträchtigen die Regeneration. Diese Belastung bleibt anfangs unbemerkt, ist aber Risikofaktor für Erschöpfung, Autoimmunprozesse und frühzeitiges Altern. Ein Reset für den Organismus verspricht die Blutreinigung von Dr. Farkas GmbH in Gachnang. Frau Dr. Farkas, weshalb haben Sie sich entschieden, die HemoPure-Blutreinigung in der Schweiz anzubieten?

Die Entscheidung, HemoPure in die Schweiz zu bringen, hatte auch einen sehr persönlichen Grund. Nach einer schweren Corona Infektion entwickelte ich massive Hautprobleme und Erschöpfung. Nichts half – bis ich eine Vollblutreinigung wagte. Innerhalb von fünf Tagen verschwanden die Symptome vollständig und sind bis heute nicht zurückgekehrt. Diese Erfahrung war ein Wendepunkt und der Grund, warum ich HemoPure nach Gachnang geholt habe.

Was ist an Ihrem Verfahren so einzigartig?

HemoPure kombiniert drei Technologien. Erstens: Eine AdsorberTechnologie mit riesiger Oberfläche filtert gezielt Schadstoffe aus dem Blut. Zweitens: Eine milde Hyperthermie erwärmt das Blut, verbessert die Durchblutung und aktiviert das Immunsystem. Drittens: Das Blut wird mit Sauerstoff angereichert, was die Zellregeneration unterstützt und aktiv latente Infektionen bekämpft. In einer einzigen Sitzung wird das gesamte Blutvolumen circa zehnmal gereinigt – bis zu 65 Liter in nur drei Stunden. Die Kombination, die individuelle Anpassung und die Tatsache, dass wir Vollblut statt nur Plasma reinigen, machen das Verfahren einzigartig.

Erkennt man in einem normalen Blutbild toxische Belastungen?

Leider nein. StandardLabortests zeigen vor allem akute Entzündungen oder Organschäden. Viele Umweltgifte und stille Entzündungen bleiben jedoch unsichtbar. Erst Spezialanalysen können Belastungen durch Schwermetalle, Pestizide oder Mikroplastik nachweisen. HemoPure setzt genau hier an: Wir wollen nicht nur Symptome behandeln, sondern Ursachen beseitigen.

Wie läuft eine Blutreinigung ab?

HemoPure ist ein dreitägiges Gesundheitsprogramm mit Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge. Am ersten Tag prüfen wir Laborwerte, führen ein ausführliches Gespräch und beginnen mit Infusionen, die Leber und Nieren entlasten. Zudem mobilisieren wir mit Tiefenultraschall, Wärme und elektrischen Impulsen Schadstoffe aus dem Gewebe. Der zweite Tag steht im Zeichen der eigentlichen Blutreinigung. Das Blut durchläuft in zweieinhalb bis drei Stunden

unsere drei Module – Adsorption, Hyperthermie und Sauerstoffanreicherung. Direkt im Anschluss an die Blutreinigung erhält der Körper aufbauende Infusionen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren. Am dritten Tag erfolgt die Nachsorge: Kontrolle des KatheterEinstichkanals, Beratung zu Mikronährstoffen und Empfehlungen für einen nachhaltigen Neustart. An allen drei Tagen werden unsere Klientinnen und Klienten individuell begleitet – medizinisch und kulinarisch mit frisch zubereitetem BioMenü.

Wie lange hält der Effekt an?

Wir sprechen weniger von einem kurzfristigen Effekt, sondern von einem kontinuierlichen Regenerationsprozess. Die volle Wirkung entfaltet sich in den zwei bis drei Monaten nach der Behandlung, wenn sich Stoffwechsel, Immunsystem und Zellprozesse stabilisieren. Bei chronisch Erkrankten kann es anfangs zu einer kurzen Erstverschlechterung kommen, bevor es dann deutlich bergauf geht. Viele berichten, dass belastende Symptome nach einigen Wochen verschwunden sind oder sich spürbar reduziert haben.

Wie oft ist eine Blutreinigung notwendig?

Bei chronischen Erkrankungen starten wir meist mit einer einmaligen HemoPureBehandlung und begleiten danach individuell weiter. Viele nutzen unser Nachbetreuungsprogramm mit Darmsanierung, Mitochondrienaufbau oder Mikronährstofftherapie.

Je nach Situation kann eine Wiederholung nach 6 bis 18 Monaten sinnvoll sein, oft in kompakterer Form.

Welche Erfahrungen haben

Sie mit Long Covid?

Hier sehen wir besonders eindrückliche Veränderungen: mehr Energie, bessere Konzentration, deutlich

weniger Crashs bis hin zur völligen Symptomfreiheit. Für uns als Team ist es jedes Mal bewegend, mitzuerleben, wie Menschen nach unzähligen Therapieversuchen mit der HemoPureBlutreinigung ihr Leben endlich wieder zurückgewinnen. Ist HemoPure auch präventiv sinnvoll? Absolut, vor allem wenn man gesund alt werden und diese Zeit ohne Einschränkungen geniessen will. Eine Blutreinigung alle zwei bis drei Jahre kann den Körper entlasten und helfen, chronische Erkrankungen zu vermeiden.

Weitere Informationen unter: dr-farkas.ch und hemopure.ch

Alpstein Clinic AG • Brandreport

Warum Prävention der wahre Luxus ist – und wie die Alpstein Clinic Gais dabei neue Massstäbe setzt.

and aufs Herz: Wir gehen öfter mit dem Auto zum Service, als dass wir unseren eigenen Körper checken lassen. Dabei ist das Herz – und alles drum herum – deutlich schwerer zu ersetzen als eine Zündkerze.

Die gute Nachricht: Gesundheit ist gestaltbar! Studien zeigen, dass nur rund 20 Prozent unseres Wohlbefindens in den Genen stecken. Die übrigen 80 Prozent liegen in unseren Händen – sprich: in Lebensstil, Ernährung, Bewegung und kluger Vorsorge. Wer also meint, es läge alles am Schicksal, darf hier getrost umdenken.

Und genau da setzt die Alpstein Clinic Gais an. Ihr Premium Präventionsprogramm 3.0 ist nicht der nächste «Check up light», sondern ein ganzheitliches Konzept, das modernste Diagnostik mit erfahrener Ganzheitsmedizin verbindet. Von Herz Kreislauf über Stoffwechsel, Nervensystem und Darmflora bis hin zu Zähnen (ja, auch da können stille Störfelder lauern!) – alles wird in die Analyse miteinbezogen.

Das Spannende: Viele Krankheiten kündigen sich lange vorher an. Schon 15–20 Jahre bevor Herzinfarkt, Schlaganfall oder Demenz zuschlagen, lassen sich messbare Risikofaktoren erkennen. Laut einer grossen US Studie könnten so 60 Prozent aller Schlaganfälle und 40 Prozent der Demenzfälle verhindert werden. Wer rechtzeitig hinschaut, lebt länger – und vor allem besser.

Mehr als ein Check-up: das Baukastenprinzip

Das Programm ist klar strukturiert:

Basismodul: die ärztliche Exploration, eine ausführliche Anamnese, grundlegende Laborwerte, Herz Kreislauf Parameter sowie eine zahnmedizinische Untersuchung – Zusatzmodule: für alle, die genauer hinschauen wollen – etwa zu Genetik, Stoffwechsel, Toxinen, neurodegenerativen Erkrankungen oder hormonellen Faktoren. So entsteht ein massgeschneidertes Vorsorgeprogramm.

Diagnostik, die in die Tiefe geht

Die Alpstein Clinic nutzt eine aussergewöhnlich breite Palette modernster Verfahren, die weit über das hinausgeht, was man von klassischen Vorsorgeuntersuchungen kennt. Dazu zählen:

– Herz und Kreislauf: Belastungs EKG, VO2max Messung (maximale Sauerstoffaufnahme), Herzratenvariabilität, moderne Cardisiographie – ein innovatives, KI gestütztes Verfahren, das frühe Herzprobleme sichtbar macht, lange bevor Symptome auftreten

– Nervensystem: Analyse des vegetativen Nervensystems, Regulationsthermographie, Tests zur neuromuskulären Fitness

– Stoffwechsel und Energie: Körperzusammensetzung, biologisches Fitnessalter, Atemgasanalysen

zur Bestimmung von Fettverbrennung und mitochondrialer Leistungsfähigkeit

– Immunsystem: Laboranalysen zu chronischen Entzündungen, Autoimmunmarkern und Abwehrschwächen

– Darmgesundheit: Mikrobiomanalysen, die aufzeigen, wie Ernährung und Darmflora die Gesamtgesundheit beeinflussen – Entgiftung: Untersuchung von Leber und Nierenfunktion, Belastung durch Umweltgifte und Metalle, oxidative Stressmarker

– Genetik: Analyse von Risikoprofilen, Stoffwechselgenen und Entgiftungskapazitäten

– Zahnmedizin: Ganzheitliche Untersuchung von Zahnstatus, Kiefer und möglichen Störfeldern – denn unerkannte Infektionsherde im Mund können das Immunsystem und sogar den Herz Kreislauf erheblich belasten

Beispiel Cardisiographie: Herzgesundheit sichtbar machen Die Cardisiographie zeigt, wie Prävention heute funktioniert: nicht invasiv, schnell und hochpräzise. Ähnlich wie beim EKG werden elektrische Signale des Herzens gemessen – ergänzt durch eine KIgestützte Auswertung, die winzige Abweichungen erkennt. Schon frühe Anzeichen einer koronaren Herzkrankheit oder Durchblutungsstörungen werden sichtbar. Der Patient oder die Patientin sitzt entspannt, die Untersuchung dauert nur wenige Minuten und am Ende steht ein klarer Befund.

Das Ziel: gesunde Jahre gewinnen

Das Besondere an diesem Ansatz: Am Ende steht keine blosse Sammlung von Messwerten, sondern eine individuelle Risikoanalyse. Ärztinnen und Ärzte der Alpstein Clinic besprechen die Ergebnisse ausführlich und entwickeln gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten konkrete Empfehlungen – von Ernährung und Bewegung über Schlafhygiene bis hin zum Stressmanagement.

So wird Prävention praktisch: Risiken werden nicht nur erkannt, sondern aktiv entschärft. Gesunde Langlebigkeit, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude bis ins hohe Alter sind kein Zufall – sie sind planbar. Prävention ist der wahre Luxus.

Weitere Informationen unter: alpstein-clinic.ch

Prof. Dr. Beatrice Beck Schimmer

«Die

ist ein Feld, auf dem bahn-

Die Schweizer Gesundheitsversorgung gilt als eine der besten der Welt. Dennoch stehen auch hierzulande Herausforderungen an. Prof. Dr. Beatrice Beck Schimmer, Direktorin der Universitären Medizin Zürich (UMZH), spricht über das Zusammenspiel von Forschung und Praxis, die Bedeutung von KI in der Medizin – und erklärt, warum «massgeschneiderte» Therapien die Zukunft sind.

Interview SMA Bild Universität Zürich; Frank Brüderli

Frau Beck Schimmer, wie beurteilen Sie als Fachperson die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung? Oder anders gefragt: Wie geht es «Herrn und Frau Schweizer»?

Glücklicherweise dürfen wir den Gesundheitszustand der Menschen in der Schweiz als sehr gut bezeichnen. Dies haben wir nicht zuletzt unserem hochstehenden Gesundheitssystem zu verdanken. Dennoch stehen wir, wie überall auf der Welt, auch in der Schweiz vor Herausforderungen. Eine davon ist die wachsende Zahl an Krebserkrankungen, die direkt mit der höheren Lebenserwartung unserer Gesellschaft zusammenhängt. Abgesehen vom menschlichen Leid für die Betroffenen und ihr Umfeld stellt Krebs auch eine enorme ökonomische Herausforderung dar. Aus diesem Grund haben wir es uns bei der Universitären Medizin Zürich (UMZH) zur Aufgabe gemacht, die sogenannte «Präzisionsmedizin» durch gezielte medizinische Forschung zu stärken – insbesondere in der Onkologie.

Was versteht man unter «Präzisionsmedizin»?

Es handelt sich dabei um einen Sammelbegriff für datengetriebene und massgeschneiderte Therapien, die auf ein Individuum oder eine kleinere Gruppe von Menschen zugeschnitten sind. Der grosse Vorteil dieses personalisierten Ansatzes besteht darin, dass er idealerweise zu einer besseren Wirksamkeit bei weniger Nebenwirkungen führt.

Die UMZH hat sich ebenfalls auf die Fahne geschrieben, ihre Spitzenposition in der Medizin zu stärken. In diesem Zusammenhang betonen Sie die Bedeutung von Kooperation und Koordination. Welche Rolle spielen interdisziplinäre Ansätze in der medizinischen Forschung und Patientenversorgung?

Ohne interdisziplinäre Teams sowie eine enge Zusammenarbeit würde die moderne Medizin überhaupt nicht funktionieren. Das wird bei der Präzisionsmedizin besonders augenfällig: Hierfür benötigen wir nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Fachleute aus der Informatik, der Grundlagenforschung, dem Datenmanagement, der Pflege sowie der Physiotherapie. Diese synergistische Zusammenarbeit ist ein essenzieller Aspekt unserer Arbeit.

Der Volksmund kennt den Spruch «Zu viele Köche verderben den Brei». Trifft das irgendwann auch auf die Medizin zu? Nein, im Gegenteil: Die Expertise vieler Fachleute eröffnet neue Möglichkeiten. Es ist allerdings in der Tat eine Herausforderung, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zu koordinieren, wofür auch entsprechende Fördermittel benötigt werden. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben wir unter anderem mit ‹The LOOP Zurich› ein translationales Forschungszentrum geschaffen, das sich auf die Präzisionsmedizin konzentriert. Es vereint die biomedizinische Grundlagenforschung und Bioinformatik der ETH Zürich und der Universität Zürich mit der klinischen Forschung von vier universitären Spitälern. Dieses Modell erleichtert es uns auch, die notwendigen Förderbeträge zu beschaffen, um in der Präzisionsmedizin eine führende Position einzunehmen – stets zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Sie setzen sich auch aktiv für die Nachwuchsförderung ein, insbesondere von Frauen. Welchen spezifischen Herausforderungen begegnen junge Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen heute? Wir haben in der Tat zu wenig Nachwuchs bei den klinischen Forschenden, den Clinical Scientists. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie anspruchsvoll es ist, quasi zweigleisig zu fahren. Also einerseits eine Facharztausbildung im Spital zu absolvieren und andererseits eine akademische Laufbahn an der Universität zu verfolgen. Ich habe selbst Forschung und Lehre betrieben und war zugleich als leitende Ärztin der Anästhesiologie des Universitätsspitals Zürich im OP tätig. Für Frauen wird dieser Weg durch die Familienplanung zusätzlich erschwert, was ich ebenfalls aus eigener Erfahrung kenne. Deshalb versucht die Universität Zürich, Frauen aktiv zu unterstützen. Die Kernfrage lautet, wie wir weibliche Clinical Scientists fördern können. Möglichkeiten ergeben sich unter anderem durch geschützte Forschungszeiten, Mentoringangebote sowie durch die Vermittlung von Selbstführungskompetenzen.

Meine Philosophie gilt aber unabhängig von der Jahreszeit: Gesund essen, Sport treiben, ausreichend schlafen sowie für einen guten Ausgleich zur Arbeit sorgen.

– Prof. Dr. Beatrice Beck Schimmer

Warum ist die Rolle der Clinical Scientists so zentral?

Weil diese Ärztinnen und Ärzte die Ideen und Inspirationen aus ihrem medizinischen Alltag direkt in die Forschung tragen, um zum Beispiel Krankheitsursachen zu erkennen, bessere Operationstechniken zu entwickeln oder neue Behandlungsmethoden zu finden. Auf diese Weise können wir neben Grundlagenforschung auch klinische Forschung betreiben, die sich an den realen Bedürfnissen der Menschen orientiert.

Das Laufbahnförderungsprogramm «Filling the gap» der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich feiert in diesem Jahr bereits sein zehnjähriges Jubiläum. Wie kam es zu diesem Programm?

Es entstand aus der Erkenntnis heraus, dass es in der Medizinischen Fakultät zu wenig Professorinnen gab. Obwohl rund 60 Prozent der Medizinstudierenden weiblich sind, öffnet sich die Geschlechterschere nach der PostdocPhase stark. Seit 2018 konnten wir den Frauenanteil unter den Professuren, ohne Assistenzprofessuren, von acht auf mittlerweile 19 Prozent erhöhen, also mehr als verdoppeln. Das ist zwar erfreulich, aber wir haben unser Ziel noch nicht erreicht und bleiben hier weiter aktiv am Ball.

Die Digitalisierung verändert die Medizin rasant. Wie beeinflusst dieser Wandel die Ausbildung von Studierenden sowie die tägliche Arbeit von Ärztinnen und Ärzten? Der Wandel ist klar spürbar. Gerade in der Administration im klinischen Alltag stellt die Digitalisierung einen enormen Vorteil dar. Aber auch in der Patientenversorgung ergeben sich grosse Chancen, da Patientinnen und Patienten einfache Informationen selbst abfragen

können. So lässt sich die Zeit, die sie mit ihren Ärztinnen und Ärzten verbringen, intensiver für tiefgehende Gespräche nutzen, anstatt dass einfach Standarddaten erhoben werden. Die Frage, wie wir diese Entwicklung ins Medizinstudium integrieren können, beschäftigt uns ebenfalls sehr. Wir tauschen uns dazu auch mit unseren Partnerinstitutionen aus. Und natürlich ist das Potenzial von KI in der Forschung gewaltig. Grosse Datensätze, die quasi das Fundament für die Präzisionsmedizin bilden, eignen sich perfekt für den Einsatz von KI. Im Rahmen unseres ‹TumorProfilerProjekts› wiederum wollen Forschende den Krebs bei jeder betroffenen Person bis auf Zellebene verstehen. Dazu werden sieben Forschungsplattformen eingesetzt, die innerhalb kurzer Zeit Therapievorschläge unterbreiten, die dann im ‹Tumorboard› von Fachärztinnen und Fachärzten diskutiert werden. Auch hier bietet KI enormes Potenzial.

Ihre Karriere erstreckt sich von der Humanmedizin über die Grundlagenforschung bis zur Führungsposition. Welchen Rat würden Sie Studierenden geben, die über eine ähnliche Laufbahn nachdenken? Man muss vor allem Freude an dem haben, was man tut. Es wird immer schwierige Phasen geben, in denen Selbstmotivation wichtig ist. Wer den Weg des Clinical Scientist einschlägt, muss mit Stress und Enttäuschungen umgehen können, sollte aber auch die Abwechslung schätzen. Enthusiasmus ist dabei unerlässlich. Ausserdem sollte der eigene Weg geplant werden, aber man sollte offen für Unerwartetes bleiben und immer einen Plan B haben. Zudem ist es wichtig zu akzeptieren, dass nicht alles gleichzeitig machbar ist und eine solche Laufbahn länger dauern kann, als wenn man

sich für eine Richtung entscheidet. Generell kann ich sagen: Seid mutig und geht auch mal ein Risiko ein! Der Herbst hat Einzug gehalten. Welches sind nun die gesundheitlichen Risiken und wie kann man diesen proaktiv entgegenwirken? Im Herbst und Winter nehmen Depressionen und Infektionen häufiger zu. Meine Philosophie gilt aber unabhängig von der Jahreszeit: Gesund essen, Sport treiben – ich spiele leidenschaftlich gern Tennis – ausreichend schlafen sowie für einen guten Ausgleich zur Arbeit sorgen. Wo sehen Sie die grössten Chancen für bahnbrechende medizinische Entdeckungen in den nächsten zehn Jahren und welche Rolle spielt die UMZH dabei? Zweifellos in der Präzisionsmedizin! Ich denke, wir stehen hier vor einer enormen Entwicklung mit gewaltigem Potenzial. Das ist das Feld, auf dem bahnbrechende Entdeckungen stattfinden werden. Das bereits erwähnte TumorProfilerProjekt ist ebenfalls enorm spannend. Besonders in der Onkologie passiert sehr viel, aber auch in den Bereichen Mental Health und bei rheumatischen Erkrankungen sehen wir aufregende Chancen. Ein persönliches Steckenpferd von mir, die Gendermedizin, ist ebenfalls ein Teil der Präzisionsmedizin. Zum Beispiel, wenn es um unterschiedliche Schmerzempfindungen von Frauen und Männern geht. Sie sehen, es fehlt nicht an aufregenden Themen und spannenden Chancen, mit denen wir die Gesundheit der Menschen hoffentlich nachhaltig verbessern können.

Über Beatrice Beck Schimmer

Beatrice Beck Schimmer ist seit August 2018

Direktorin der Universitären Medizin Zürich und gehört der siebenköpfigen Universitätsleitung der Universität Zürich an. Sie studierte Humanmedizin an der Universität Bern und habilitierte im Jahr 2003 an der Universität Zürich. Von 2005 bis 2018 arbeitete sie als leitende Ärztin am Universitätsspital Zürich und ab 2009 zusätzlich als ordentliche Professorin für Anästhesiologie, wo sie in der Grundlagenforschung und in der klinischen Forschung tätig war. Von 2012 bis 2018 war sie Mitglied des nationalen Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds und seit 2011 setzt sie sich aktiv für die Nachwuchsförderung, vor allem für die Karriereplanung von Frauen ein.

AsFam AG

Pflegende Angehörige sind das unsichtbare Rückgrat unseres Gesundheitssystems. AsFam unterstützt sie mit Fachwissen und Herz. Kenny Kunz, Mitglied der Geschäftsleitung bei AsFam, erzählt, was der privaten Spitex wichtig ist und wie sie sich von anderen Anbietern unterscheidet.

Herr Kunz, eine Frage vorab: Würde unser Schweizer Gesundheitswesen überhaupt ohne pflegende Angehörige funktionieren? Nein. Pflegende Angehörige kümmern sich um Familienmitglieder, die langfristig gepflegt werden müssen. Sie sind oft Tag und Nacht im Einsatz. Dabei übernehmen sie Aufgaben, die sonst Pflegefachpersonen leisten müssten, und entlasten Spitäler, Heime und andere Einrichtungen erheblich. Unser Gesundheitswesen profitiert nicht nur von der Arbeit pflegender Angehöriger – es ist auf sie angewiesen.

AsFam wurde 2019 gegründet. Kann man Ihre Firma als Pionierin der Branche bezeichnen?

AsFam war eine der ersten auf Angehörigenpflege spezialisierten SpitexOrganisationen in der Schweiz. Erst seit einem Bundesgerichtsentscheid von 2019 sind pflegende Angehörige berechtigt, sich für Grundpflegeleistungen entlöhnen zu lassen – vorausgesetzt, sie sind bei einer Spitex angestellt. Wir haben diesen Weg von Anfang an mitgeprägt.

Die AsFam betont, sie sei «von pflegenden Angehörigen für pflegende Angehörige». Was bedeutet das?

AsFam wurde aus eigener familiärer Erfahrung

gegründet: Meine Mutter pflegte zuerst mit meiner Grossmutter meinen Grossvater, später allein – und nach einem Unfall auch mich, ohne fachliche oder finanzielle Unterstützung. Mein Vater und ich waren überzeugt, dass pflegende Angehörige mehr Anerkennung und Unterstützung verdienen. So entstand die Vision von AsFam, ihre Lebensqualität und die ihrer Familien nachhaltig zu verbessern.

Die Motivation von AsFam ist, pflegenden Angehörigen eine gewisse Normalität in ihrem Alltag zurückzubringen. Wie schaffen Sie das? Der Alltag pflegender Angehöriger ist alles andere als «normal». Unsere Aufgabe ist es, diese Familien in ihrer wichtigen Rolle im Gesundheitssystem bestmöglich zu unterstützen. Wir beraten sie fachlich, begleiten sie persönlich und entlöhnen ihre Pflegearbeit fair. So können sie sich um ihre Liebsten kümmern, ohne auf professionelle Hilfe und finanzielle Sicherheit verzichten zu müssen.

Wie sieht der Weg aus, um aus pflegenden Angehörigen zertifizierte Pflegehelferinnen und -helfer zu machen?

Viele kümmern sich seit Jahren um ihre Familienmitglieder, verfügen aber meist nicht über eine formelle Qualifikation. Für SpitexMitarbeitende ist diese jedoch gesetzlich vorgeschrieben. Die pflegerische Grundbildung wird von uns finanziert, stärkt die Pflegekompetenz und fördert eine qualitativ hochwertige Pflege.

Kommen wir zu den Schattenseiten Ihrer Branche: Leider tummeln sich hier viele unseriöse

Anbieter. Das hat dazu geführt, dass der Kanton Zürich die Finanzierungszuschüsse um 50 Prozent reduziert hat. Was bedeutet das für AsFam? Die Restkostenkürzung im Kanton Zürich ist für uns ein klares Signal gegen Organisationen,

die auf Profit ausgerichtet sind. Wir begrüssen diese Entwicklung – sie stärkt Organisationen wie AsFam, die mit Verantwortung und aus echter Überzeugung handeln. Natürlich werden auch wir die Kürzung spüren. Wir sehen darin aber keine Bedrohung, sondern die Gelegenheit, zu zeigen, dass wir es ernst meinen.

Immer wieder hört und liest man, dass private Spitexanbieter überhöhte Tarife haben und nur wenig Geld davon zu pflegenden Angehörigen fliesst. Dabei sei unklar, wofür der dadurch entstehende Gewinn verwendet würde. Wie können Sie dazu Stellung nehmen? AsFam hat wie jede andere Pflegeorganisation Aufwände für ihre Tätigkeit. Darunter beispielsweise Lohn und Sozialversicherungskosten, Kosten für Leitung und Administration oder interne Betriebskosten. Gemäss dem Krankenversicherungsgesetz vergüten die Krankenkassen für die erbrachte Grundpflege durch pflegende Angehörige einen schweizweit einheitlichen Stundenansatz von Fr. 52,60. Dieser Betrag deckt jedoch nicht alle unsere Kosten ab. Die verbleibenden Restkosten werden durch die öffentliche Hand getragen. Die Unterstützung variiert je nach Kanton, teilweise beläuft sich der Betrag auf null Franken. Überschüsse werden verantwortungsvoll und zweckgebunden reinvestiert – zum Beispiel in den Ausbau und die Qualität der Angebote für pflegende Angehörige oder in deren Vertretung gegenüber Gemeinden, Kantonen und Behörden. Das Ziel der AsFam ist es, die Lebensqualität pflegender Angehöriger und ihrer Familien zu verbessern, indem sie diese persönlich begleiten, kompetent beraten und professionell unterstützen. Dabei stehen die pflegenden Angehörigen im Mittelpunkt – nicht die Gewinnmaximierung.

Was motiviert Sie persönlich jeden Tag, Ihrer Arbeit nachzugehen? Meine Familie. Was sie selbst in der Pflege meines Grossvaters geleistet hat, hat mich tief geprägt und mir gezeigt, wie wichtig echte Unterstützung für pflegende Angehörige ist. Genau deshalb setze ich mich mit ganzem Herzen für AsFam ein – nicht, um die ganze Welt zu verändern, sondern um die Welt vieler Menschen zumindest ein Stück besser zu machen.

AsFam ist ein Familienunternehmen und wurde nach einer persönlichen Pflegeerfahrung in der Familie gegründet – mit dem Ziel, pflegende Angehörige zu unterstützen, zu stärken und ihnen echte Anerkennung zu geben. Diese familiären Wurzeln prägen das Handeln: Nähe, Vertrauen und Verständnis stehen bei AsFam im Zentrum. Die private Spitexorganisation begleitet pflegende Angehörige persönlich, beratet sie fachlich und entlöhnt sie fair inkl. 60-Prozent-Pensionskassenbeitrag ab dem ersten Tag. AsFam setzt auf regionale Strukturen statt zentraler Organisation sowie auf Fachkompetenz – und Herz. www.asfam.ch

abrakazahbra ag • Brandreport

Der Beweis, dass ein Zahnarztbesuch etwas Magisches sein kann

Ein Zahnarzttermin löst bei vielen Menschen Unbehagen aus. Doch bei Yeliz Gross und ihrer Praxis abrakazahbra ag ist ein solcher Besuch eine positive Erfahrung – dank Empathie, persönlicher Zuwendung sowie einem starken Fokus auf Vertrauen.

Frau Gross, wie kamen Sie darauf, Ihre Praxis abrakazahbra ag zu nennen?

Dieser Name ist uns sehr wichtig, weil er genau das ausdrückt, was wir erreichen wollen: Er weckt Assoziationen mit etwas Wundersamem, mit Magie. Viele Menschen kommen mit Ängsten in eine Zahnarztpraxis. Wir aber möchten diese Sorgen verschwinden lassen und stattdessen eine positive und fast schon «zauberhafte» Erfahrung schaffen. Für uns ist es wie Magie, wenn Patientinnen oder Patienten, die ängstlich hereinkommen, uns mit einem strahlenden Lächeln und ohne Angst wieder verlassen. Doch nicht nur das – auch unsere sozialverträglichen Preise sind Teil der Magie. Tatsächlich sind die Kosten für viele eine Hürde, wenn es um Zahnbehandlungen geht. Wie setzen Sie sich für bezahlbare Preise ein und warum ist Ihnen das so wichtig? Wir glauben, dass hochwertige Zahnmedizin für alle zugänglich sein sollte. Daher optimieren wir unsere internen Abläufe, um unnötige Kosten zu vermeiden, und setzen auf eine faire Preisgestaltung. So möchten wir verhindern, dass Menschen aus finanziellen Gründen notwendige Behandlungen aufschieben. Unsere Priorität ist nicht der Profit, sondern das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten. Hier wird konsequent auf Überbehandlungen verzichtet. Die Leistungen erfolgen zum Sozialtarif, Ratenzahlungen sind selbstverständlich möglich. Das Ziel: ethisch vertretbar, höchste Qualität, faire Preise – und nie Kompromisse

bei den Materialien. So entsteht Vertrauen, das Patientinnen und Patienten nachhaltig spüren.

Im heutigen Gesundheitssystem dominieren oft Zeitdruck und Bürokratie. Wie schaffen Sie es in Ihrer Praxis, einen Gegenpol dazu zu bilden?

Für uns ist die Menschlichkeit keine Floskel, sondern bildet das Fundament unserer Arbeit. Wir erleben täglich, dass sich Patientinnen und Patienten oftmals wie eine Nummer im medizinischen Gefüge vorkommen. Bei uns beginnt daher die persönliche Betreuung schon am Telefon: Ich nehme mir die Zeit, meinem Gegenüber wirklich zuzuhören und die Anliegen zu verstehen, bevor überhaupt ein Termin vereinbart wird. Wir möchten, dass sich jede Patientin und jeder Patient von Anfang an wohl und ernst genommen fühlt.

Worauf legen Sie bei der persönlichen Beratung besonders Wert?

Der wichtigste Faktor besteht meiner Erfahrung nach darin, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Viele Menschen kommen mit Ängsten in eine Zahnarztpraxis. Wir möchten diese Sorgen zerstreuen, indem wir jede Behandlung transparent und verständlich erklären. Es geht also nicht nur darum, eine medizinische Lösung zu präsentieren, sondern gemeinsam mit der Patientin oder dem Patienten den besten Weg zu finden. Eine Behandlung soll nicht einfach «abgehakt» werden, sondern eine gemeinschaftliche Entscheidung sein.

Wie nehmen Sie speziell Kindern die Angst vor dem Zahnarztbesuch?

Kinder sind besonders sensibel. Wir begegnen ihnen daher mit viel Einfühlungsvermögen. Bei uns gibt es kein Drängen. Wir erklären altersgerecht, was wir tun, und binden die Kinder spielerisch in den Ablauf ein. Manchmal ist es nur ein kurzes Gespräch über ihr Lieblingstier oder eine kleine Geschichte, um die Stimmung aufzulockern. Auf diese Weise geben wir ihnen das Gefühl, die Kontrolle über die

Situation zu haben. Es ist oft eine grosse Erleichterung für die Eltern, zu sehen, wie ihre Kinder plötzlich lachen, anstatt sich nervös zu winden.

Zum Schluss: Haben Sie zahnmedizinische Tipps für unsere Leser?

Wir nehmen wahr, dass der Zahnarzt häufig gewechselt wird. Wir empfehlen, möglichst beim gleichen Zahnarzt zu bleiben – sei es bei uns oder bei einem anderen. Für die Dokumentation der Krankengeschichte, für die Beobachtung der Zähne ist eine Beständigkeit das A und O. Insbesondere bei Parodontose ist es wichtig, dass die Dentalhygienikerin immer dieselbe ist, denn nicht der Ist Zustand ist ausschlaggebend, sondern die Veränderung über die Zeit.

Weitere Informationen unter: abrakazahbra.ch

Mit dem Rabattcode «Fokus 01» erhalten Leserinnen und Leser eine Ermässigung von 15 Prozent auf alle Zahnbehandlungen. Gültig bis 20. November 2025. Den Code bitte bei der telefonischen Anmeldung nennen.

abrakazahbra ag Alfred-Escher-Strasse 11 8002 Zürich +41 44 461 16 16

Zur Person

Yeliz Gross ist die Geschäftsführerin der abrakazahbra ag und das Gesicht der Praxis: Sie kümmert sich mit Herz und Leidenschaft um die Patientinnen und Patienten – vom Erstkontakt am Telefon, wo sie ohne Zeitdruck stets freundlich berät, über die Betreuung vor Ort bis hin zum administrativen Abschluss der Behandlung.

Wenn Erschöpfung mehr ist als Stress – Wege aus der Depression

Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Wer sie mit Willensschwäche verwechselt, übersieht die Ernsthaftigkeit. Denn ohne Hilfe kann sich der Zustand verschlimmern – bis hin zu Suizidgedanken.

Prof. Dr. med. Marc Walter

Leiter und Chefarzt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychiatrische Dienste Aargau