Año 3, No. 59 / 31 de octubre del 2025

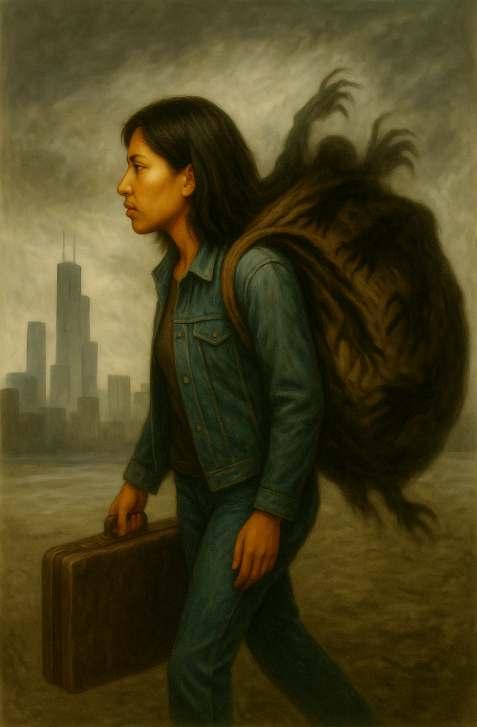

LA LUCHA SILENCIOSA

Año 3, No. 59 / 31 de octubre del 2025

Quizás uno de los factores más corrosivos para la salud mental es la incertidumbre legal. Para los aproximadamente 10.5 millones de indocumentados y aquellos con estatus temporales como TPS (Estatus de Protección Temporal) o DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), la amenaza de la deportación es una sombra constante que planea sobre cada aspecto de la vida.

a Circunscripción es un proyecto informa�vo producido y dirigido por la Ex Diputada Federal Migrante de la LXV Legislatura Nora Oranday

Coordinación General: Andrea María Guzmán Mauleón

Concepto editorial y diseño: Joaquín Sandoval Contreras

Nuestra Identidad Aporta Valor w.sextacircunscripcion.com / revista@sextacircunscripcion.com

Los artículos publicados son responsabilidad de sus autores .

Miembro de la:

www.sextacircunscripcion.com

@DesdelaSextaCircunscripción

@sextacircunscripcion

Holaatodos.

Les comparto unos pensamientos que me parecen jus�ficados para esta edición sobre la violencia domés�ca y sus implicacionesenlasaludmentaldeindividuos.

Después de esto, pues compar�r ar�culos de nuestros colaboradores de planta sobre este asunto que ya traspasa fronteras. Hablo del texto de Andrea Guzmán Mauleón con una entrevista a uno de los terapeutas profesionales que marcan una diferencia en el tratamiento del tema a nivel binacional con enfoque humanista. Me refiero al Dr Jorge Par�da,jaliscienseresidiendoenLosAngeles,CA.

Le siguen otros como la entrevista a la creadora de la Ley Olimpia que ha marcado una diferencia enorme en México sobre violencia digital contra la mujer. Y así otros más que compar�mos en esta Revista que va de empuje con temas delmexicanoenelextranjero.

Gracias por su disposición a la lectura de "Desde la Sexta Circunscripción".Saludos.

Nora Oranday EDITORA

SPor Camilo Sánchez

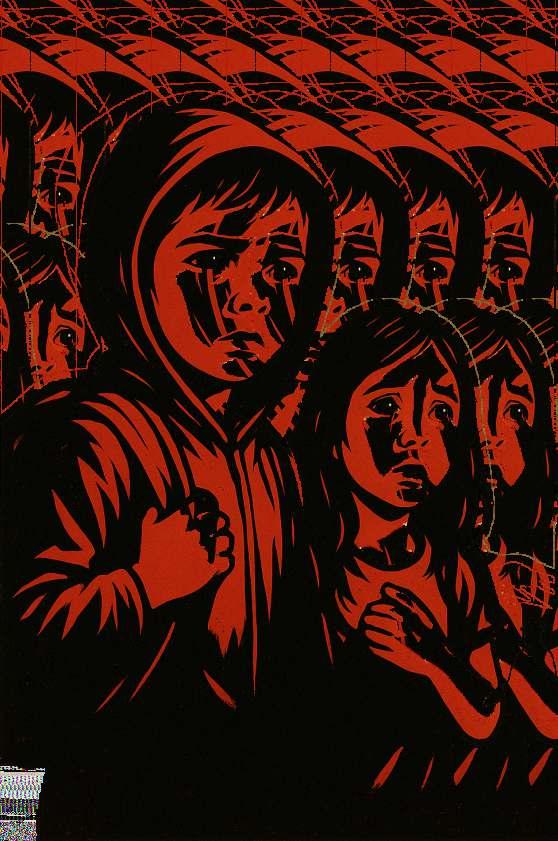

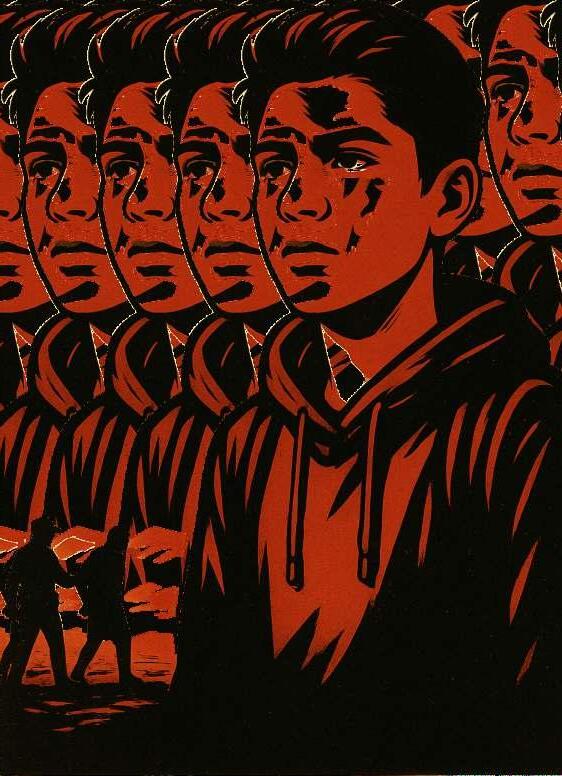

er niño migrante en Estados Unidos, en plena era Trump, es vivir entre el miedo y la incer�dumbre. Bajo un discurso que criminaliza la movilidad humana y endurece la vigilancia interior, la niñez migrante sin importar su estatus, legal o indocumentado, enfrenta una co�dianidad atravesada por la ansiedad, la pérdida y el trauma. Las polí�cas migratorias no sólo separan familias o cierran refugios; fracturan la estabilidad emocional de una generaciónqueaprendequesuhogarpuededesaparecerencualquiermomento.

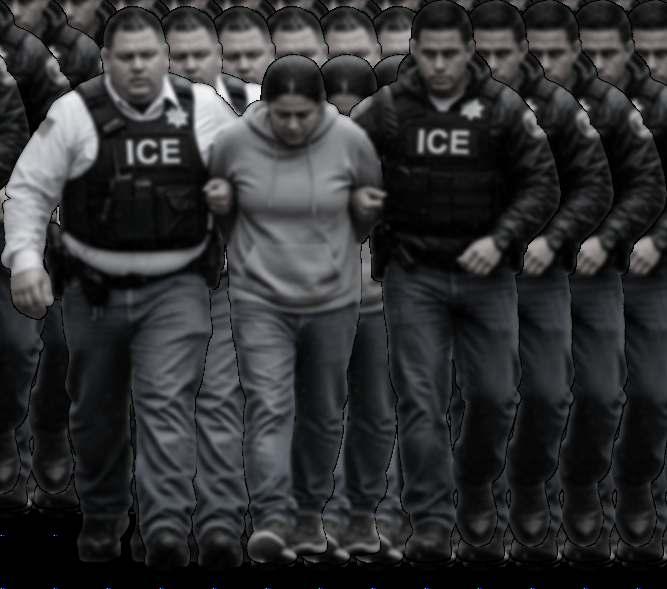

Durante este mandato, el gobierno de Donald Trump ha reac�vado con fuerza su aparato de control migratorio. Las redadas del ICE se han mul�plicado, los opera�vos en vecindarios y centros de trabajo se han vuelto más agresivos y los espacios antes considerados zonas seguras (escuelas, hospitales, templos) han perdido esa categoría. La intención es clara: Sembrar la incer�dumbre como forma de control. Pero sus efectos más devastadores no se miden en cifras de detenciones, sino en las huellas psicológicas que dejan en losniños.

La infancia migrante, especialmente en comunidades la�nas, vive con un miedo que se hereda. No essoloeltemoraserdeportado,sinoelterrorconstante de que mamá o papá no vuelvan a casa. Cada sirena,cadapatrulla,cadano�cieropuedeconver�rse en una amenaza silenciosa. Este clima de miedo ha derivado en lo que psicólogos comunitariosdescribencomo“estréstóxico”quenoes otra cosa que una exposición prolongada al temor que altera el desarrollo neurológico, cogni�voyemocional.

Según la Asociación Americana de Psiquiatría, los niños con padres detenidos o deportados presentan niveles mayores de depresión, insomnio, ansiedad y problemas de conducta. Lo más alarmante es que estos síntomas no siempre aparecen tras una detención, sino por el contexto de amenazaconstante.

Vivir sabiendo que la policía migratoria puede irrumpir en cualquier momento, que la escuela puede dejar de ser refugio o que una llamada del gobierno puede ser una sentencia, genera unestadodealertapermanente.

Las redadas migratorias, grabadas y difundidas en redes, se han conver�do en escenas traumá�cas. Cuando un agente del ICE esposó a un padre frente a su hija de siete años en Las Vegas, el video recorrió el mundo. Pero lo que las cámaras no mostraron fue el silencio de esa niña, su miedo a dormir sola y su mu�smo en la escuela durante semanas. Especialistas en salud mental infan�l han documentado que presenciar detenciones o deportaciones �ene un impacto emocional equiparable al de un desastrenaturalounactodeviolenciaarmada.

El trauma no termina cuando la familia niños quedan al cuidado de parientes o enfrentando una segunda ruptura, la pér nas.Algunos,inclusosiendociudadanos con la angus�a de que sus padres sean deja en un limbo iden�tario. Son ciudadanos doseindeseadosporelpaísquelosvionacer

Laspolí�casmigratoriasdelaeraTrump do el acceso a servicios esenciales. Muchas dir a hospitales o clínicas, aun cuando sus mas de ansiedad o depresión. La posibilidad ción sea compar�da con autoridades migr silencio se imponga sobre la búsqueda de to agrava los cuadros de salud mental invisibilidad.

En los centros de detención, la situación pesar de las denuncias internacionales, nes de menores y familias bajo condiciones de atención psicológica, el confinamient población y la ausencia de acompañamien de estos lugares entornos que profundiz Estudios del Migra�on Policy Ins�tute ciento de los menores detenidos presen bles con estrés postraumá�co. Algunos, rrollanfobiasalencierrooataquesdepánic madas.

Sin embargo, ante este panorama sombrío, también han surgido formas de resis tencia. Psicólogos, educadores y ac�vis tas han creado redes de acompañamiento emocional y programas escolares centrados en la resiliencia infan�l. En Los Ángeles, el proyecto “Safe Haven Classrooms” ofrece espacios terapéu�cos donde los niños pueden expresar el miedo y reconstruir la confianza. En Texas, organizaciones comunitarias imparten talleres de juego y arte como herramientas de sanación emocional.

Aun así, el problema de fondo sigue siendo polí�co. No basta con brindar apoyo psicológico si el Estado con�núa promoviendo polí�cas que generan terror La salud mental infan�l de los migrantes es, en úl�ma instancia, un indicador del �po de país que Estados Unidos está construyendo. Una nación que permite que sus niños crezcan con miedo no puede presumir de estabilidadnidejus�cia.

En la era Trump, la incer�dumbre se ha ins�tucionalizado como arma de control. Pero también ha revelado la capacidad de adaptación de una infancia que, pese al miedo, sigue soñando, jugando y resis�endo. Los niños migrantes son, quizá sin saberlo, el rostro

CPor Mtra. Andrea María Guzmán Mauleón

omo uno de los rostros más reconocidos en el ámbito de

lapsicologíaclínicaenEstadosUnidos,elDr.JorgePar�da se desempeña como jefe de Psicología del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles, desde donde impulsaprogramasculturalmentecompetentesparaatenderlas necesidadesemocionalesysocialesdelascomunidadesmigrantes,especialmentelasmexicanasyla�noamericanas.

Su historia profesional está profundamente ligada a su propia experiencia como migrante. Nació en Jalisco, México y llegó a Chicago a los nueve años, en un proceso migratorio que implicó la separación de sus padres y hermanos, junto a las carencias económicasyalmiedoconstanteaserdeportado.Esasvivencias marcaronsuinterésporentenderelcomportamientohumanoy, sobre todo, por conver�r el dolor en propósito: “Siempre supe que queríaser doctor, pero no un doctor tradicional.Queríaayudarasanarloquenoseve”,explica.

Formado como psicólogo clínico en la Universidad Loyola de Chicago, Par�da comenzó su carrera como maestro en una escuela alterna�va, donde trabajó con jóvenes en situación de pandilla. Posteriormente colaboró con clínicas sin fines de lucro y se desempeñó como director de Salud de Comportamiento en elhospitalcatólicoSt.Elizabeth,tambiénenChicago.

Con el �empo, su carrera académica lo llevó a dirigir el programa de doctorado en psicología de la Universidad John F. Kennedy en California, y más tarde a ocupar el cargo de Director de Salud de Comportamiento del Condado de San Francisco, antes dellegarasuactualposiciónenLosÁngeles.

Cada etapa, asegura, fue un aprendizaje sobre la complejidad del sistema de salud estadounidense y la necesidad de “crear serviciosquecomprendanlaculturaylasheridascolec�vasdela comunidadmigrante”,comoélmismodescribe.

“Muchos programas en Estados Unidos no están diseñados para servir a nuestra gente. Se requiere entender el trauma indi-

vidual y el trauma colec�vo que vivimos como comunidad”, señala.

Su visión humanista y su compromiso se han fortalecido con los años. Durante su trayectoria ha sido profesor, inves�gador, terapeuta y servidor público, pero, sobre todo, un puente entre lasaludmentalylaiden�dadcultural.

“Más allá de los �tulos, mi trabajo es una misión de vida… No es sólo ofrecer terapia, sino crear espacios donde nuestra gente pueda reconocerse y sanar”, explica con una mirada esperanzadora.

Uno de los momentos más di�ciles en esta amplia trayectoria fue su par�cipación en los centros de atención para niños migrantes separados de sus familias, en la frontera. En Pomona, California, atendió a cientos de menores bajo custodia federal, quienes vivían en condiciones temporales y de profunda incer�dumbre:

“Le pregunté a un niño de diez años qué quería para su cumpleaños, y me respondió que lo único que deseaba era saber qué habíapasadoconsumamá”,recuerdaconmovido.

Para Par�da, esa escena resume la urgencia de abordar la salud mental como un tema integral y humanitario, más allá de lapolí�camigratoria.

“Esas heridas colec�vas nos afectan a todos como comunidad. Nos desconectan de nuestro futuro, de nuestra estabilidad emocional,�sicayeconómica”.

El Dr par�da advierte que los efectos del trauma migratorio no se limitan a una generación. “Hay lutos no procesados, pérdidas quenoseinternalizan.Sonheridasquenosesananyqueseheredan… Muchos seguimos viviendo con dolor acumulado, con tristeza que no se habla y con menos herramientas emocionales”,explica.

Durante la pandemia, él mismo perdió a su padre y a su padrino sin poder despedirse, una experiencia que lo llevó a reflexionar sobre la falta de espacios para abordar el duelo entre las familiasmigrantes.

En su trabajo actual, Par�da impulsa una agenda que coloca a lasaludmentalcomoejedelbienestarintegral.

“Lasaludmentalestanimportantecomolasalud�sica,sinoes que más, porque todo empieza en el pensamiento”, sos�ene. Por ello, propone normalizar las conversaciones sobre emociones, comba�r el es�gma de buscar ayuda psicológica y promover programas preven�vos en escuelas, donde los niños desarrollen habilidades sociales y emocionales desde temprana edad.

Además, insiste en la necesidad de que en las ins�tuciones haya profesionales culturalmente competentes, capaces de comprender los contextos de quienes migran y de ofrecer serviciosadecuadosasusrealidades.

ParaelDr.Par�da,lainteligenciaemocionalesmásimportante que la inteligencia académica, y debería enseñarse desde la infancia: “Tenemos que educar a nuestros niños para reconocer lo que sienten, para hablar de sus emociones. Si no lo hacemos, crecerán sin herramientas para enfrentar el dolor y repe�rán los mismos patrones de silencio y vergüenza que hemos cargado porgeneraciones.”

También subraya la importancia de reconstruir la fibra social y comunitaria que históricamente ha caracterizado a la población mexicana: “Una de las cosas que nos define y protege es nuestra

unión,nuestraempa�a,nuestracapacidaddeapoyarnosunosa otros”,afirma.

Para él, fortalecer esos lazos es tan importante como el acceso alaatenciónmédicaopsicológica.

Su mensaje final es una invitación a reconocer el poder colec�vo de la comunidad mexicana en el extranjero: “En Los Ángeles somos el 48% de la población. Tenemos más voz de la que creemos”,asegura.Peroadviertequeesepodersólosematerializasi existeunión,concienciayempa�a.

“Sanar nuestras heridas es la base para sanar las de nuestros hijos.Unión,saludmentalypoder:Esassonlastrespalabrasque resumenmitrabajo”,concluye.

El legado del doctor Jorge Par�da no se mide únicamente por los cargos que ha ocupado, sino por su capacidad de traducir la ciencia en compasión y llevar este mensaje a través de los medios masivos de comunicación y de múl�ples conferencias. Su historia representa la de miles de migrantes que han enfrentado el dolor, pero también la de quienes han decidido transformar ese dolor en propósito, haciendo de la salud mental un acto dejus�cia,comunidadyesperanza.

Andrea María Guzmán Mauleón es Maestra en Dirección de la Comunicación y Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Con más de 9 años de experiencia en Igualdad de Género dentro de la Administración Pública. Asesora Legislativa en Cámara de Diputados.

LPor Mtro. Cris�an Quin

a experiencia migratoria en Estados Unidos está frecuentemente enmarcada por la narra�va del sueño americano, una búsqueda de oportunidades y un futuro mejor. Sin embargo, detrás de esta historia de resiliencia y esperanza existe una realidad menos visible: Una profunda y compleja crisis de salud mental que afecta a millones de personas. La intersección entre el estrés de la adaptación, el estatus legal precario, la discriminación y las barreras culturales crea una tormenta perfecta que impacta el bienestar psicológico de las comunidadesmigrantes.

Los migrantes no enfrentan un solo factor de estrés, sino una constelación de ellos que se acumulan con el �empo. Los psicólogos se refieren a menudo a este fenómeno como el "Síndrome del Inmigrante con Estrés Crónico y Múl�ple" o Síndrome de Ulises, un marco que ayuda a entender la confluencia de duelos y estresores únicos. Este incluye el duelo por la familia y la cultura de origen,dondelaseparacióndelaredfamiliarylosamigos esunapérdidaprofunda.

Un estudio publicado en la Journal of Immigrant and Minority Health encontró que la separación familiar prolongada es uno de los caminos más fuertes hacia la depresión y ansiedad entre los migrantes la�noamericanos. A esto se suma la lucha por la supervivencia en un

nuevo gener mien empleo simplemen conviert

Quiz ment ment estatus Tempor Infancia), const

e legal crónica" está directamente eles elevados de trastorno de estrés T), insomnio y ansiedad generali-

KFF (Kaiser Family Founda�on) que los migrantes indocumentados, par�cular,muestranunaaltaprevalencia us�a psicológica relacionada amente con elmiedo a ser deportaa la ruptura familiar. Además, la xperiencia directa de la discriminación enofobia erosiona la autoes�ma y enera sen�mientos de ira, impoteny una profunda desconfianza hacia las ins�tuciones que, en teoría, deberíanofrecerapoyo.

Las cifras epidemiológicas respaldan esta realidad preocupante. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC),losadultoshispanos en Estados Unidos, que cons�tuyen un gran porcentaje de la población migrante, reportan niveles más altos de angus�a psicológica en comparación con sus contrapartes blancas no hispanas. La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI) indica que los migrantes en general �enen un mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad, esión y trastorno de estrés pos�co.

orme del Migra�on Policy Ins�tute e los refugiados, en par�cular, tasas desproporcionadamente TEPT debido a las experiencias traude persecución, violencia y guerra huyeron en sus países de origen. paradoja intrigante, conocida aradoja Epidemiológica del Inmiue muestra que los migrantes ados suelen tener mejor salud �sica que los nacidos en Estados Esto se atribuye a factores de selecpersonas que emigran suelen ser

másresilientes-yaredesdeapoyosólidasdentrodesuscomunidades étnicas. Sin embargo, esta ventaja protectora se erosiona con el �empo. La segunda y tercera generación muestran tasas de trastornos mentales similares o incluso superioresalasdelapoblacióngeneral.

Las comunidades migrantes enfrentan obstáculos formidables para acceder a la atención. La primera y más poderosa barrera es a menudo cultural y de es�gma. En muchas culturas, los problemas de salud mental son vistos como una debilidad personal, un fracaso espiritual, una falta de carácter o incluso una vergüenza para la familia. Esta percepción lleva a una tendencia a internalizar el sufrimiento, a soma�zar el dolor emocional en forma de dolores �sicos y a buscar ayuda solo en situaciones de crisis extrema, cuando los síntomas son ya severos y más di�ciles de tratar La segunda barrera es estructural y económica: los migrantes, especialmente los indocumentados, �enen la tasa más baja de cobertura de seguromédicoenelpaís.

Sin acceso a un seguro asequible, el costo de la terapia psicológica o la medicación psiquiátrica se vuelve prohibi�vo. Finalmente,existeunaescasezcrí�cadeproveedoresdesalud mental culturalmente competentes. La falta de terapeutas y doctores que no solo hablen el idioma del paciente, sino que también en�endan su contexto cultural, sus valores y sus creencias, es un impedimento masivo. La confianza terapéu�ca, esencial para cualquier proceso de curación, es di�cil de construircuandoexisteunabismoculturaldepormedio.

Inver�r en la figura de los promotores de salud, miembros respetados de la misma comunidad que pueden educar, guiar y apoyar a sus pares, ha demostrado ser una estrategia efec�va para tender puentes. Además, desde una perspec�va de salud pública, abogar por polí�cas migratorias más humanas y estables es, en sí mismo, una poderosa intervención de salud mental. Reconocer y atender esta lucha silenciosa no es solo un acto de compasión, sino una inversión necesaria en el bienestar, la produc�vidad y la cohesión socialde una parte vital y dinámica de la sociedad estadounidense. La resiliencia de los migrantes es notable, pero no puede ni debe ser su única herramientadesupervivencia.

Mtro. Cristian Quintanar Castro: Doctorante en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) en el área de historia de la educación y del conocimiento. Profesor de asignatura en la UNAM en ciencias sociales. Licenciado en psicología, UAM Xochimilco. Interesado en los procesos psicosociales de la violencia y el uso de la etnografía para el estudio de fenómenos sociales.

Por Mtro. José Manuel Rojas Nava

En el incesante torbellino de la vida migrante en Estados

Unidos, las mujeres mexicanas y la�nas han aprendido a sostenerlo todo: El trabajo, los hijos, los envíos a casa, la nostalgia. Pero entre esas ru�nas silenciosas se ha infiltrado el miedo como un enemigo invisible, no se ve, pero se siente en los huesos. Que se respira en las calles, en los pasillos de los apartamentos, en el eco de cada patrulla que pasa. Las polí�cas de “tolerancia cero”, las redadas y las deportaciones masivas no solo fracturaron familias; abrieron heridas profundas en la mente y en el cuerpo de miles de mujeres que hoy viven en alertaconstante.

Lasombradeltrauma

No es una exageración, el miedo se ha vuelto un estado �sico, una forma de respirar La simple visión de una camioneta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puede acelerar el corazón y tensar los músculos como si la persecución fuera personal. Los expertos en salud mental hablan de un estrés crónico y tóxico, de ese �po que corroe por dentro,díatrasdía.

“Fue una ruptura emocional”, confiesa María, una madre mexicana detenida durante una redada en Texas. “Desde entonces no puedo dormir. Cada ruido me hace pensar que vienen por mí”. Ese tes�monio resume la experiencia de miles de mujeres quevivenenunaguerrasinbalas,dondeelenemigoeslaincer�dumbre.

Elcuerpohablaloquelabocacalla

El miedo no sólo altera el ánimo; enferma. La ciencia lo confirma, el estrés prolongado cambia la química del cuerpo. Aumenta el cor�sol, eleva la presión arterial, perturba el sueño, altera el corazón. Ese dolor persistente en la espalda o esa jaqueca que no cede son, muchas veces, el cuerpo gritando lo que la boca no puededecir.

Un estudio realizado en California con mujeres la�nas reveló una correlación directa entre el miedo a la deportación y el incremento de factores de riesgo cardiovascular y otros daños como obesidad abdominal, hipertensión, fa�ga extrema. La ansiedadmigratorianosequedaenlamente;seencarna. El embarazo, etapa que debería significar esperanza, se ha conver�do en un riesgo. Hay registros de mujeres embarazadas esposadas durante traslados, privadas de vitaminas y atención prenatal, alimentadas de forma inadecuada. Algunas perdieron a sus bebés sin recibir atención médica. La eliminación de las directrices que protegían a gestantes en centros de detención transformólamaternidadenunactodesobrevivencia.

Madres,cuidadorasytrabajadorasdelhogar

En la primera línea de este miedo silencioso están las trabajadoras delhogar,lasniñeras,lascuidadoras deancianos.Mujeres que limpian las casas donde otros descansan, mientras ellas viven sin descanso. La mayoría son inmigrantes, muchas sin documentos, todas con el mismo temor a que un día el trabajo seconviertaenredada.

Sinseguromédico,sinredesdeapoyo,cadasíntomaseposterga, cada abuso se calla. Denunciar la explotación o la violencia sexual puede costar la deportación. Acudir a una clínica implica riesgo. Y así, el silencio se vuelve un mecanismo de defensa que enfermaelcuerpoyelalma.

El estrés parental crónico es ahora parte del paisaje emocional. Las madres viven con el temor de no volver a casa después del trabajo. Se mul�plican en jornadas imposibles, duermen poco, comen mal, se enferman y no lo dicen. Algunas retrasan embarazos o renuncian a los servicios de planificación familiar por miedo a acercarse a ins�tuciones públicas. La polí�ca del miedo está redefiniendo la vida ín�ma de las familias la�nas, rompiendopocoapocoesetejidocomunitarioquelasmantenía fuertes..

Unllamadoalaempa�aylaesperanza

Los números y las historias coinciden: Las polí�cas migratorias de la era Trump dejaron cicatrices das. Lo que comenzó como una estrat zo terminó transformándose en una una crisis de salud pública no reconocida. ansiedad, hipertensión, depresión, part en vela. Pero también, en la pérdida de mariocomolasensacióndehogar.

Ante esta realidad, la respuesta debe indiferencia. Es urgente fortalecer las edes comunitarias, apoyar a las organizaciones que brindan ayuda sin preguntar por estatus migratorio, y exigir que la salud deje de ser un privilegiocondicionadoporlospapeles.

Pero sobre todo, no debemos acostumbrarnos al miedo. No puede volverse paisaje. Nuestra resistencia no debe ser el único recurso. Porque esa fortaleza co�diana -la de levantarse, trabajar, criar, seguir- no puede seguir siendo explotada como símbolo, sino reconocida como lo que es: Un acto de dignidad.

Cada mujer migrante que enfrenta la incer�dumbre con el corazón en la garganta está demostrando que la vida, incluso bajoasedio,encuentracaminosparaflorecer

Reemplazar la polí�ca del miedo por la polí�ca del cuidado es la única manera de sanar este país herido por la desconfianza. El miedo enferma, pero la empa�a cura. Y en esa curacolec�va, lenta, humana- empieza también la posibilidad de unnuevocomienzo.

José Manuel Rojas Nava, es Maestro en Neurociencia aplicada al Marketing por la Universidad Internacional de la Rioja. Con experiencia en comunicación estratégica de impacto social, tanto en México como en Estados Unidos.

Por Mtra. Andrea María Guzmán Mauleón

Haymujeresqueconvierteneldoloreninspiración,yquehacen

de su historia un faro para las demás. Una de ellas es Olimpia Coral Melo Cruz, quien no solo enfrentó la violencia digital, sino que la convir�ó en una bandera de lucha que hoy protege legalmente a millones de mujeres. Su historia no es solo la de una sobreviviente, sino la de una mujer que decidió caminar por las puertas grandes de la dignidad, acompañada de una comunidad que la arropa, la escuchaylafortalece.

Desde hace años tenía el deseo de conocerla. Pensaba que una 'selfie' con ellaseríasuficiente para decir“ya la conocí”, pero al escucharla comprendí que su valor no se capta en una imagen: el verdadero tesoroesoírlahablar,verlatalcuales,conlasencillezdequienharecorrido el dolor y aun así sonríe. Sorora, noble, “insistensialista” -como defino a las personas que no dejan de insis�r por aquí y por allá-, y profundamentehumana.

Olimpia no camina sola. Lo hace junto a una red cada vez más amplia demujeresquelaacompañanenestacausaquetrascendiófronteras. Su voz ha dado origen a una comunidad púrpura que no se de�ene, que ha aprendido a tender la mano y a construir redes de apoyo reales frenteaunadelasformasmáscruelesdeviolenciacontemporánea:La violenciadigital.

Olimpiavivióencarnepropialoquemuchasmujerestemen:Laexposición ín�ma sin consen�miento, el señalamiento, la burla, la vergüenza impuesta por una sociedad que suele culpar a las víc�mas. Pero, acompañada por su madre -quien nunca la juzgó, sino que fue su refugio-, logró sobreponerse. De pedir ayuda pasó a ofrecerla. Y de ser silenciada,pasóalegislar.

Así nació la Ley Olimpia, que reconoce y sanciona la violencia digital y la difusión no consen�da de contenido ín�mo en México y que ha inspirado reformas en América La�na y en comunidades mexicanas de EstadosUnidos.

Su historia también es una lección sobre salud mental yredesdeapoyo.Porquedetrásdecadacasodeviolencia digital hay una mujer que enfrenta miedo, culpa, ansiedad, y en muchos casos, depresión. Los efectos psicosociales de este �po de violencia son devastadores y pueden llevar a crisis emocionales severas, incluso alsuicidio.

En un mundo donde las pantallas no duermen, la violencia digital puede atravesar océanos. Las mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos lo saben bien. Muchas de ellas enfrentan doble vulnerabilidad: la de ser mujeres y la de ser migrantes. Sufren agresiones en líneaque no solo destruyen su privacidad, sino también suestabilidademocionalysuentornofamiliar. En comunidades migrantes, donde la distancia con las redes de apoyo tradicionales es grande, el impacto en la salud mental es profundo. La violencia digital no termina al apagar un disposi�vo; por el contrario, deja huellas que se reac�van con cada mensaje, con cada mirada que juzga. La ansiedad se mezcla con el miedo al rechazo, el aislamiento o la deportación. Y en ese contexto,elsilenciosevuelveunenemigomortal.

Olimpia ha insis�do una y otra vez en que la lucha no solo es legal, sino emocional. Que acompañar significa estar, escuchar, validar ycreer.Suac�vismohademostradoquela sororidad no es un discurso vacío, sino una herramienta de sanación. Cada mujer que levanta la voz rompe un ciclo de violencia y abre una puerta más hacia la dignidad colec�va.

Desde Puebla hasta Los Ángeles, desde Hidalgo hasta Chicago, el eco de la Ley Olimpia ha cruzado fronteras. En Estados Unidos, las comunidades mexicanas han comenzado a replicar su mensaje, construyendo redes de mujeres que se informan, se protegen y se acompañan. En consulados, asociaciones de migrantes y grupos de apoyo, se habla de salud mental, de respeto digital y de autocuidado.

En ese diálogo binacional, la salud mental deja de ser un tema secundario y se convierte en una prioridad. Porque ninguna ley puede ser efec�va si la víc�ma no se siente emocionalmente sostenida. Y ninguna red puede ser fuerte sisusintegrantescarganculpasquenolescorresponden. Lasmujeresmigrantesenfrentanriesgospsicosocialesque van más allá de la violencia digital: precariedad laboral, discriminación, duelos por la separación familiar, y barreras lingüís�cas para acceder a servicios de salud mental. Por eso, reconocer y atender el impacto psicológico de la violenciadigitalnoesunlujo,sinounaurgencia.

Olimpia suele decir que “caminar por las puertas grandes de la dignidad” es hacerlo sin miedo, sin vergüenza y sin pedir permiso. Pero también significa abrir esas puertas para las demás. Hoy, su historia representa la voz de todas las mujeres que decidieron no esconderse más, de todas las madres que abrazan sin juzgar, de todas las amigas que acompañan sin exigir explicaciones, y de todos los hombres queaprendenamirarconrespeto.

En cada foro, en cada charla, Olimpia nos recuerda que la dignidad no se mendiga, se defiende. Que no hay jus�cia si no hay empa�a. Y que la lucha contra la violencia digital también es una lucha por la salud mental, por la vida y por el derecho a exis�r en paz, tanto en los espacios �sicos como enlosvirtuales.

CaminarjuntoaOlimpiaesentenderquelasredessociales también pueden ser redes de sororidad. Que del otro lado delapantallahayunapersonaconemociones,conhistoriay con derechos. Y que el cuidado de la salud mental empieza porreconocerquenadiemereceserdestruidaporunclic.

Olimpia es el hito del feminismo que logró unir a las sobrevivientesdelaviolenciadigitalenunasolavoz,unavozimponente al grito de: “¡Ni porno ni venganza, la Ley Olimpia avanza!”

Ella, sí, pero no sola, sino arropada por una comunidad púrpuraqueescadavezmásgrande.

Ella con miedo, sí, pero con una responsabilidad genuina y conuncompromisofehaciente.

Ella, Olimpia, la mujer que convir�ó su causa en un movimiento,yquehizodeesemovimientouna Ley LaLeyOlimpia.

“DesdelaSextaCircunscripción”reconocemoslatrayectoria de Olimpia Coral Melo Cruz, porque ha sido un camino sinuoso que hoy ha dado frutos en México, Argen�na y Panamá, pero que con�núa cruzando fronteras para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia digital para todaslaspersonas.

Andrea María Guzmán Mauleón es Maestra en Dirección de la Comunicación y Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Con más de 9 años de experiencia en Igualdad de Género dentro de la Administración Pública. Asesora Legislativa en Cámara de Diputados.

El folclor es un valor porque representa la identidad y el sentido de pertenencia que tenemos como mexicanos donde quiera que vayamos, transmitiendo de generación en generación sus tradiciones, creencias y costumbres a través de lnuestras expresiones culturales.

Sóloquiencargaelcostalsabeloque

traeadentro Elmíoestaballenode demonios poderosamente tormentosos.Algunoseranmíos.Lamayoría no. Y con ellos emigré a los 18 años a Chicago. Huí de todo �po de abusos dentro de mi propia familia, tan disfuncional que teníamos un coyote como perro. Me mordió cuando yo tenía diez años. Las huellas visibles de sus tarascadas nunca desaparecerán Pero sí las lesiones y ultraje mental adquiridos lo largo de mi vida, mismos que hasta hace cuatroañoscasimellevanalalocura.

Inicié con terapia psicológica en 1995, en la Ciudad de México, cuando aún no terminaba mi primera licenciatura. Mi infancia estuvo plagada de toda índole de abusos, y con�nuó hasta que abandoné esa jungla de concreto, gobernada por un machismo asfixiante tanto en las calles como en cualquier oficina, pública o privada, o empleo. La más machista fue mi propia madre, quien les dio todo el poder a mis hermanos para golpearnos si les contestábamos mal. Se arrepin�ó cuando entre mi padre y mi hermano mayor golpearon y patearon a mi hermana mayor dejándole marcas por las que hubieran ido a prisión. Mi mamá convenció a mi hermana que no lo hiciera porque, “¿quién iba a mantener a sus cuatro hijos”?

Por Marcela Toledo

Ni a mi papá. Quesque por “consideración” a mi abuelita, con quien vivíamos. Craso error. Las violaciones de mi padre crecieron hasta la ignominia. Lo mismo la perversa ambición y brutalidad de mis hermanos. Uno me despojó de mi casa. El otro de mi coche. Nomás porque pegaban fuerte. Y porque mi madre, cuyas palizas rayaban en la tortura, me condicionó a no defenderme de ellos. Curiosamente ella me forzó a defenderme de los asaltos de los libidinosos en la jungla de concreto. Así,con la mentalidad de “no te dejes” incrustada en mi ser llegué a los EstadosUnidos.

Aquí se acrecentó mi suplicio, pues sólo yo desafié todo convencionalismo y me aventuré a dejar atrás a mi familia. Sola. Mis primos, quienes me invitaron muchas veces a visitarlos, me negaron alojamiento. Pronto aprendí que la lucha por la sobrevivencia en este país es lacerante. Todos quieren hacer leña del árbol caído. Tuve que laborar en diversos oficios y soportar humillaciones, abusos de toda índole y discriminación intermitente. Todo ello me causó más complejos, hasta dejarme con depresión profunda, ansiedad, trastorno de estrés postraumá�cocomplejo,ydéficitdeatención.

A pesar de tener todos los sacramentos católicos –menos el del matrimonio—, nunca creí en Dios. Hasta hace siete años,

cuando visitaba Bangkok. No fue una experiencia cercana a la muerte. Sólo sen� su presencia divina y amorosa. Desde entonces no me volví a sen�r sola. La fibromialgia, producto del maltrato y abuso en mi matrimonio, me mantuvo casi todo el 2016 en cama. La lista de mis especialistas era larga, y con todos los males �sicos que me aquejaban, el Departamento de Educación me declaró total y permanentemente discapacitada. Ni más de siete medicamentos diferentes al día me calmaban el dolor. Hasta que me recomendaron con un prac�cante de ayurveda –medicina hindú con más de cinco mil años de existencia. A finales del 2017 viajé a la India a un re�ro medicinal invaluable. Tratamientos especiales, dos masajes al día; yoga tres veces al día; meditación, dos veces al día, medicina herbal para el cuerpo y la mente, recreación diaria, caminatas, comida vegetariana…

El dolor insoportable desapareció. Pero mi mente siguió afligida y acosada por el narcisista abusivo que se alimentaba al hacerme sen�r inferior –mi entonces marido. Yo seguía aferrada a él porque siempre se disculpaba. Pero seguía atacándome. Para esto ya frecuentaba una iglesia de ciencia religiosa y leía a Ernest Holmes Luego siguieron más iglesias progresistas, y un coqueteo ligero con Dios.

En el 2019 viajé a la jungla peruana a un re�ro de ayahuasca, ya que ningún an�depresivo me hacía sen�r mejor. Fue increíble. Profundamente intenso y sanador. Hice las paces con mis muertos y fantasmas. Regresé diferente y feliz. Pero mi ahora ex me corrompió nuevamente. Al año siguiente regresé a la jungla por más medicina. Esta vez, el pasivoagresivo fue más lejos y opté por divor-

ciarme. Mas la pandemia me atrapó junto a él. Sus bajezas me estaban orillandoalsuicidio.

Tras el divorcio me mudé de Los Ángeles a la Costa Central de California, donde compré mi primera casa. Y me quedé completamente sola. Sin familia. Ni una mano amiga. Pasé casi un año llorando a gritos, de rodillas, cada noche Me volví cris�ana porque sólo Jesús no me aban-

donó. Y a pesar de asis�r fielmente a una iglesia donde la congregación se mostraba amigable, nadie se preocupó por mí. Cada domingo interrumpía el sermón al sonarme la nariz. Lloraba a raudales dondequiera y a la hora que fuera. No me importabaelquédirán.

El camino hacia mi transformación fue largo Dolorosamente insoportable Interminable. Gracias a Dios, y a mi persistencia y fortaleza, hoy puedo decir que sí es posible sanar cualquier mal terrenal, generacional y ancestral, si se �ene la determinación y el valor para admi�r y superar el pasado. Y con las herramientas adecuadas.

Leí todo sobre codependencia. Además de la ayahuasca, que me abrió los ojos del alma, he leído a los mejores especialistas entraumayabuso,llevomásde40meses con terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, dos años con una especialista en terapia cogni�vo-conductual, dos re�ros de silencio de seis días cada uno; 15 meses con esquetaminas nasales, estoy leyendo La Biblia por segunda vez, sólo veo comedias y películas para niños, y en verdad sigo los Diez Mandamientos. Sólo se me dificulta amar a mis enemigos. Pero ya no sufro. El Al�simo me dio la fortaleza y el perdón. Y por primera vez en mi vida soy muy feliz sola. Vivo en paz conmigo misma,yasindemonios.

No sólo quienes emigramos a otro país arrastramos un costal similar. También los que se quedan. Ricos y pobres, todos tenemos traumas Pero sí es posible hallar la sanción. Aunque como dice la canción: La paz del alma la regala sólo Dios

Marcela Toledo: Periodista bilingüe profesional que ha laborado en prensa escrita, radio, televisión e internet durante más de 30 años, en México, California, Texas, Illinois y Michigan, Estados Unidos. Ha ejecutado investigaciones en diferentes ciudades de España, Irlanda e Inglaterra