Scuola Secondaria di II grado, classe 3a

Scuola Secondaria di I grado, classe 3a

Scuola Secondaria di II grado, classe 3a

Scuola Secondaria di I grado, classe 3a

Una raccolta di riflessioni sul mondo tra le righe dei libri sulla Shoah.

Scuola Italiana Eugenio Montale 2024

Fin dal 2000, quando è stato istituito dal Parlamento

italiano il Giorno della Memoria (come designato anche dalle Nazioni Unite), la Scuola Eugenio Montale di San Paolo (Brasile) promuove con gli studenti giornate di studio, visite guidate, incontri con sopravvissuti, interviste, ecc. Ogni anno viene scelto un tema in particolare.

Quest’anno la scelta è caduta sui libri di memorie, molti dei quali scritti da donne.

L’idea del formato libro, da leggere o da ascoltare, nasce dal desiderio che rimanga una “memoria” di come gli alunni, nel corso degli anni, riflettono su un momento così buio della storia.

Ancora oggi ci sono delle testimonianze dirette, ma fra pochi anni non ci saranno più coloro che hanno vissuto in prima persona la persecuzione. La generazione attuale ha dunque il difficile compito di mantenere viva la memoria per il futuro.

Sara Debenedetti, Marcílio Melo Vieira maggio – ottobre 2024

Quest'anno l'idea di una riflessione sulla Shoah è nata da testi letti in classe. È iniziata con la lettura del testo di Elie

Wiesel Perché non possiamo dimenticare , letto il 27 gennaio, e in seguito con la lettura del libro Sequesto è un uomo, di Primo Levi. Per il giorno internazionale della donna abbiamo letto e discusso storie di sopravvissute alla Shoah. Da tutto ciò è nato il nostro interesse.

Abbiamo selezionato sette brani tratti da questi testi, dove si notano somiglianze e temi che ci hanno stimolato. Tra questi il dovere di testimoniare, i semi dell'umanità in mezzo ai campi di disumanizzazione e le voci delle donne.

Glialunnidellaclasse3a , ScuolaSecondariadiIIgrado

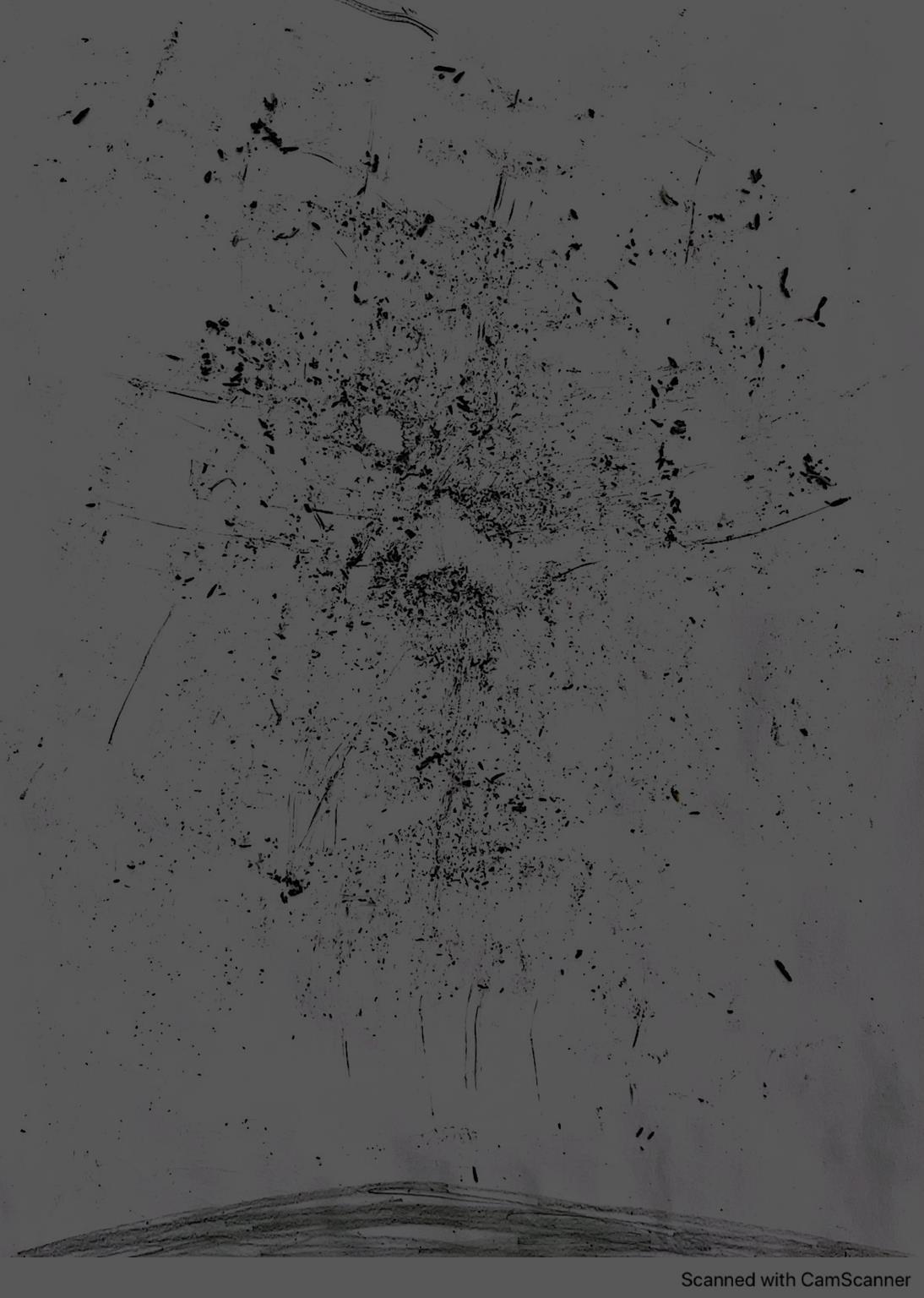

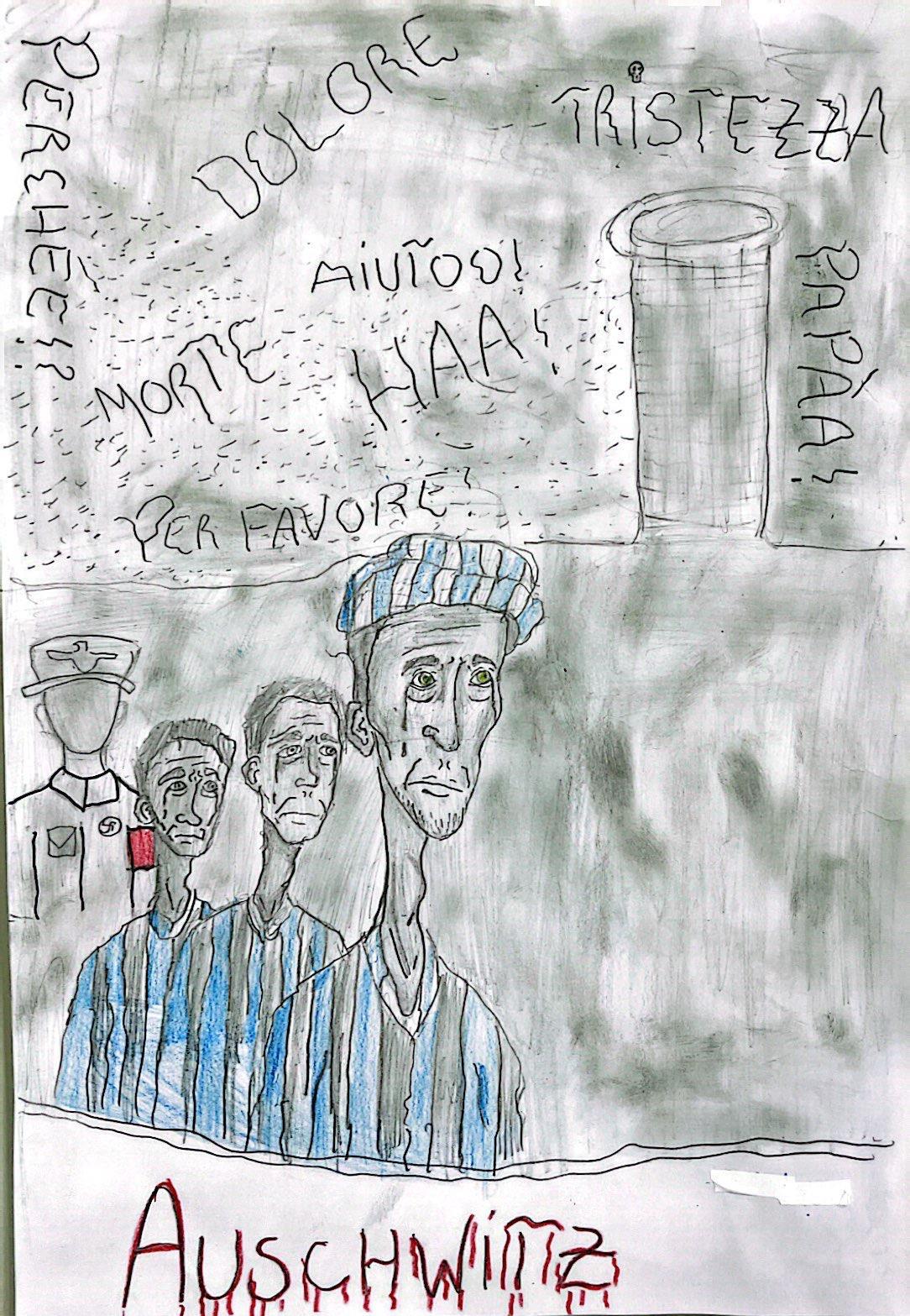

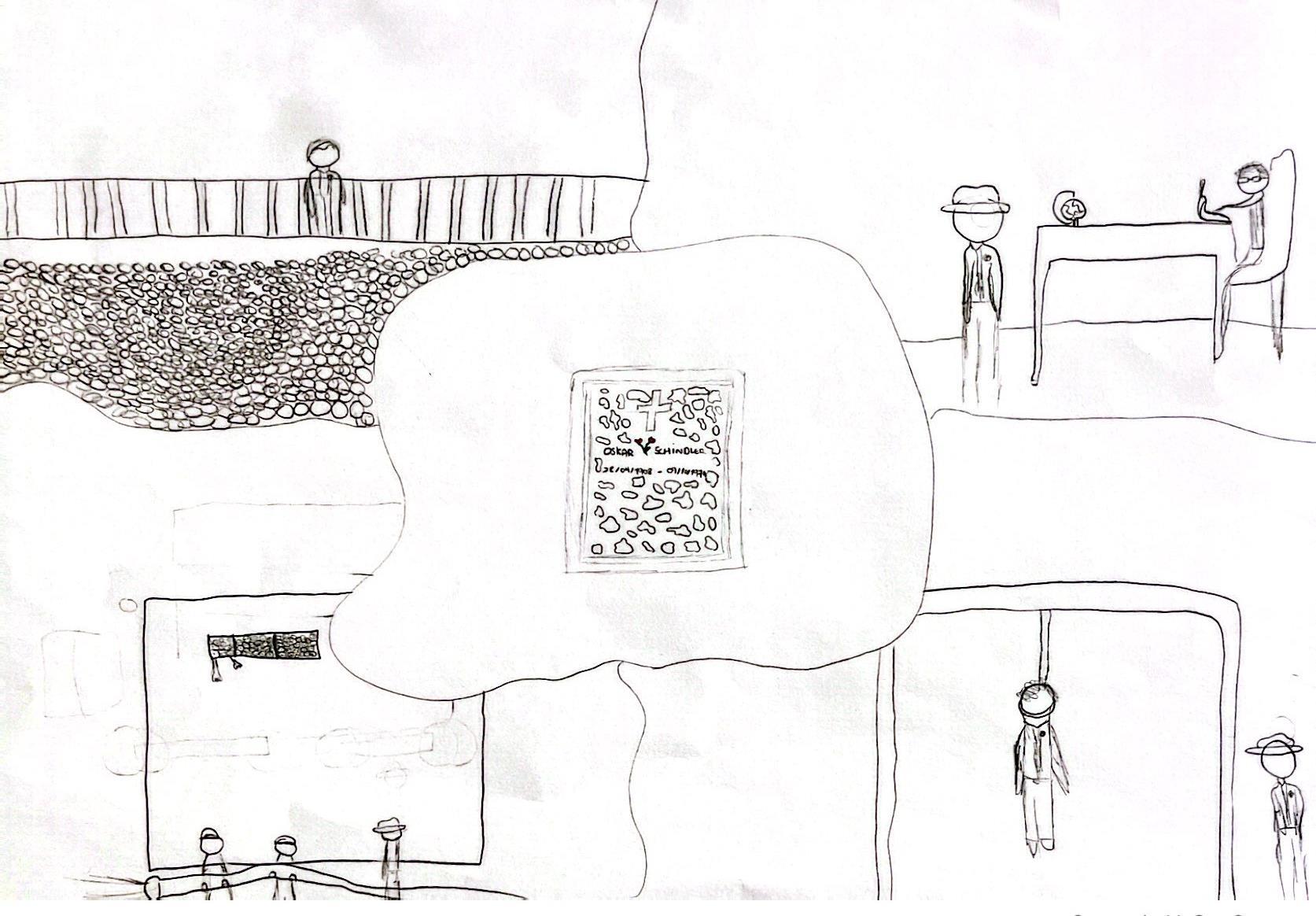

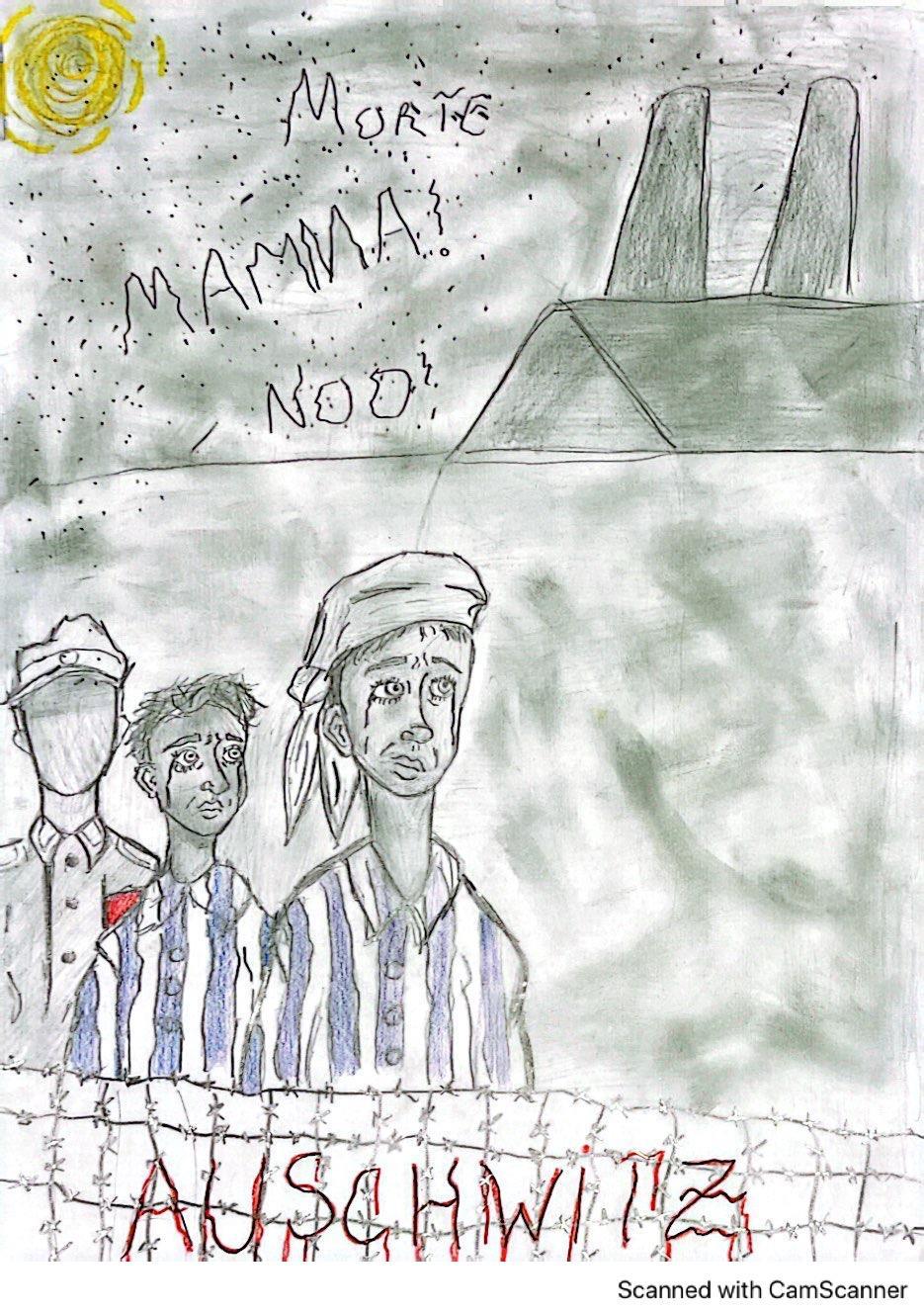

L'idea di condividere le nostre emozioni attraverso disegni e parole è nata dopo la visione del film Lalistadi Schindler.

Glialunnidellaclasse3a , ScuolaSecondariadiIgrado

Questo è quanto desideriamo mostrare a chi ci ascolta e ci legge.

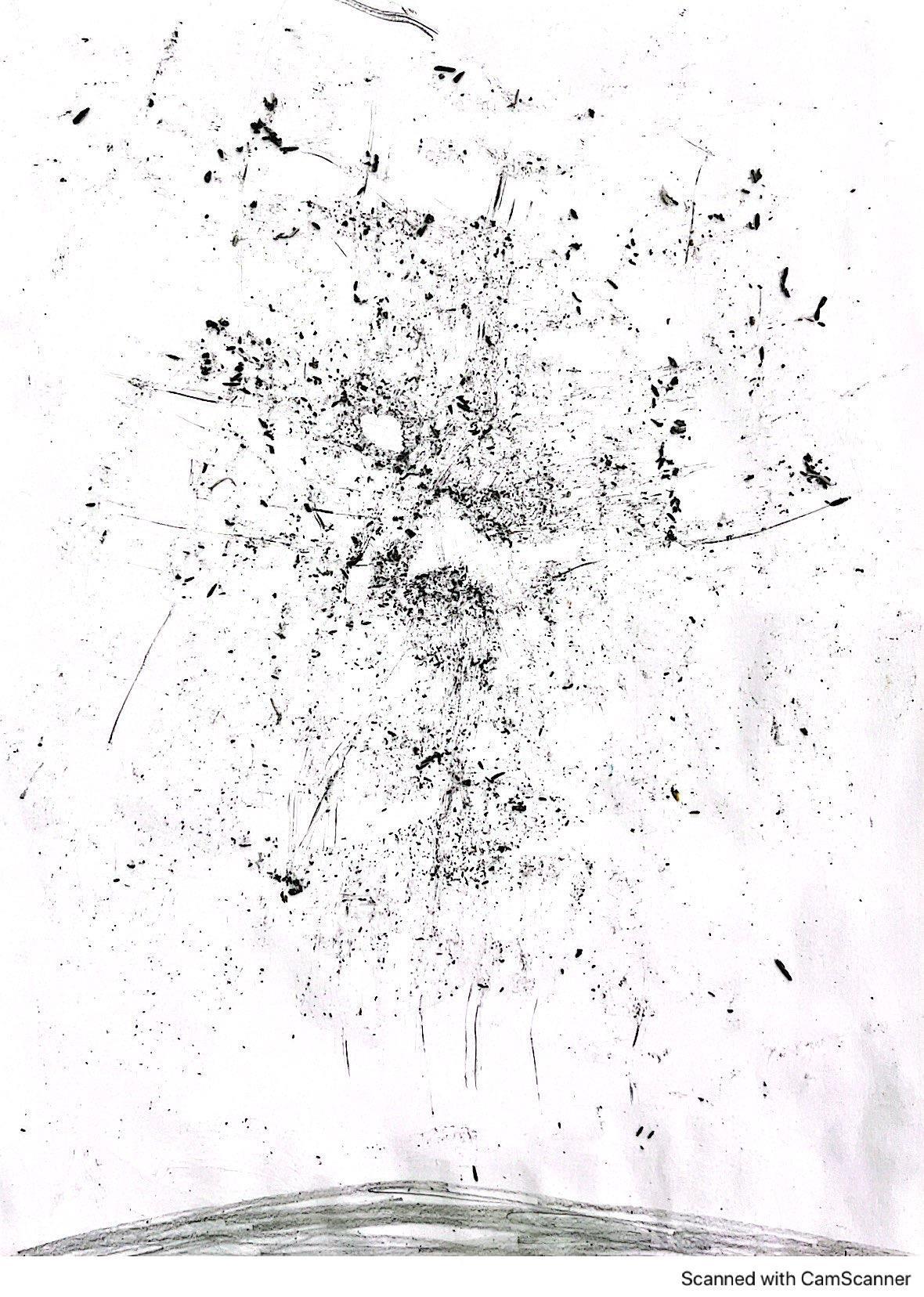

Grandi psicologi sostengono che la mente umana, dopo un trauma, si ricupera solo quando racconta a qualcuno cosa è successo, attraverso lettere, poesie o anche oralmente.

La Shoah ha fatto sì che milioni di persone nei campi perdessero la loro identità e addirittura non si riconoscessero nel proprio riflesso; che perdessero i loro principi e la propria essenza.

Per ricollegarsi con il mondo, alcuni sopravvissuti hanno provato a scrivere sull’esperienza vissuta, ma avevano una grande difficoltà: scegliere le parole giuste.

Come avrebbero potuto trasmettere al mondo quello che avevano vissuto, senza che le parole rendessero banali tanta disumanità e crudeltà?

Come avrebbero potuto trovare le parole giuste se esse erano state contaminate dall’odio?

Sopravvissuti che hanno provato a mitigare i traumi subiti attraverso testimonianze scritte, si sono assoggettati a scrivere in terza persona, perché non si credevano sopravvissuti al genocidio: erano convinti che nonostante il corpo fosse sopravvissuto, l’anima era ormai morta dentro il campo.

Il “ragazzino” di cui parla Wiesel è lui stesso. Il “voi” siamo noi, lettori.

Undici aprile 1945: un ragazzino ebreo si svegliòesiresecontodiesserevivo. […]

Il ragazzino ebreo di quell’11 aprile da quel momento in poi ha dedicato la propria vita a scrivere, cercando di trovare le parole opportuneper descrivereciòcheleparolenon possonodire,[...]

Quell'11aprile1945unragazzinoebreocercòlì a Buchenwald di capire che sogno stesse facendo. Ancora adesso sto tentando dicapire se imieisognimiappartengonodavvero. Tuttii librichehoscrittosono inrealtàilmiomododi parlareaquelragazzino.

E ora, abbiamo forse imparato a raccontarla

quella storia?No, non ancora. Leparole sono tuttora troppo elusive, le immagini troppo sfocate. Non vogliamo raccontare storie tristi. Non vogliamo che vi rattristiate. Che cosa vogliamodavoi?Chesiatepiùconsapevoli,più schietti,piùsensibili.1

Rolfi narra gli incontri con i soldati che ritornano dalla guerra durante il suo viaggio di ritorno a casa.

Per la prima volta provai la sensazione di essere libera, attorno a me sentivo parlare

italiano,[…]. Tuttavia,la sensazioneamara che quegli amici non credessero alle nostre storie permaneva, avvelenava quei momenti di serenità. […]

Michiedevocosaavreiraccontatoacasaalmio ritornoechimiavrebbecreduta. […]

Capiichenon avreipotuto raccontare. Non si raccontalafame,nonsiraccontailfreddo,non si raccontano gli appelli, le umiliazioni, l'incomunicabilità, la disumanizzazione, il crematorio che fuma, l'odore di morte dei blocchi, lavoglia di solitudine, il suicidio che entra nella pelle e ti incrosta. Tutti hanno avuto fame e freddo e sono stati sporchi almeno una volta e credonochefame,freddo efaticasianougualipertutti. 2

Levi racconta le notti dei deportati nel campo di Auschwitz, i loro sogni. O incubi.

Èun godimento intenso, fisico,inesprimibile, essere nella mia casa, fra persone amiche, e avere tante cose da raccontare: ma non posso non accorgermi che i miei ascoltatori non mi seguono. Anzi, essi sono del tutto indifferenti: parlanoconfusamented'altrofradiloro,come seiononcifossi.

[…]questo è anche il suo sogno, e ilsogno di molti altri, forse di tutti. Perché questo avviene? perché il dolore di tutti i giorni si traduce nei nostri sogni così costantemente, nella scena sempre ripetuta della narrazione fattaenonascoltata?

Noi diciamo «fame», diciamo «stanchezza», «paura», e«dolore»,diciamo«inverno»,e sono altrecose. Sonoparolelibere,createe usateda uomini liberi che vivevano, godendo e soffrendo, nelle loro case. Se i Lager fossero duratipiù a lungo, un nuovo aspro linguaggio sarebbenato; ediquestosisenteilbisognoper spiegare cosa è faticare l'intera giornata nel vento, sotto zero, con solo indosso camicia, mutande, giacca e brache di tela, e in corpo debolezza e fame e consapevolezza della fine cheviene.3

Bruck racconta ciò che prova quando parla oggi della sua prigionia ad Auschwitz.

Lamiaobbedienzaa colorocheavevo guardato morire, ascoltato, dura da oltre mezzo secolo: con le testimonianze che sono contenute nella maggior parte dei miei libri e la mia presenza, soprattuttonellescuole. [...]

Fino a due anni fa ero convinta che valesse la pena di poterlo e volerlo fare finché avessi vissuto, anche se alcuniragazzi, mentre parlavo dimiamadree dimiofratellofinitinellacamera agas e dimiopadremortodistenti,seguivanoil ritmo della loro musica nelle cuffie. Oppure chiacchieravano disattenti, ridevano, o si allontanavanoannoiati. 4

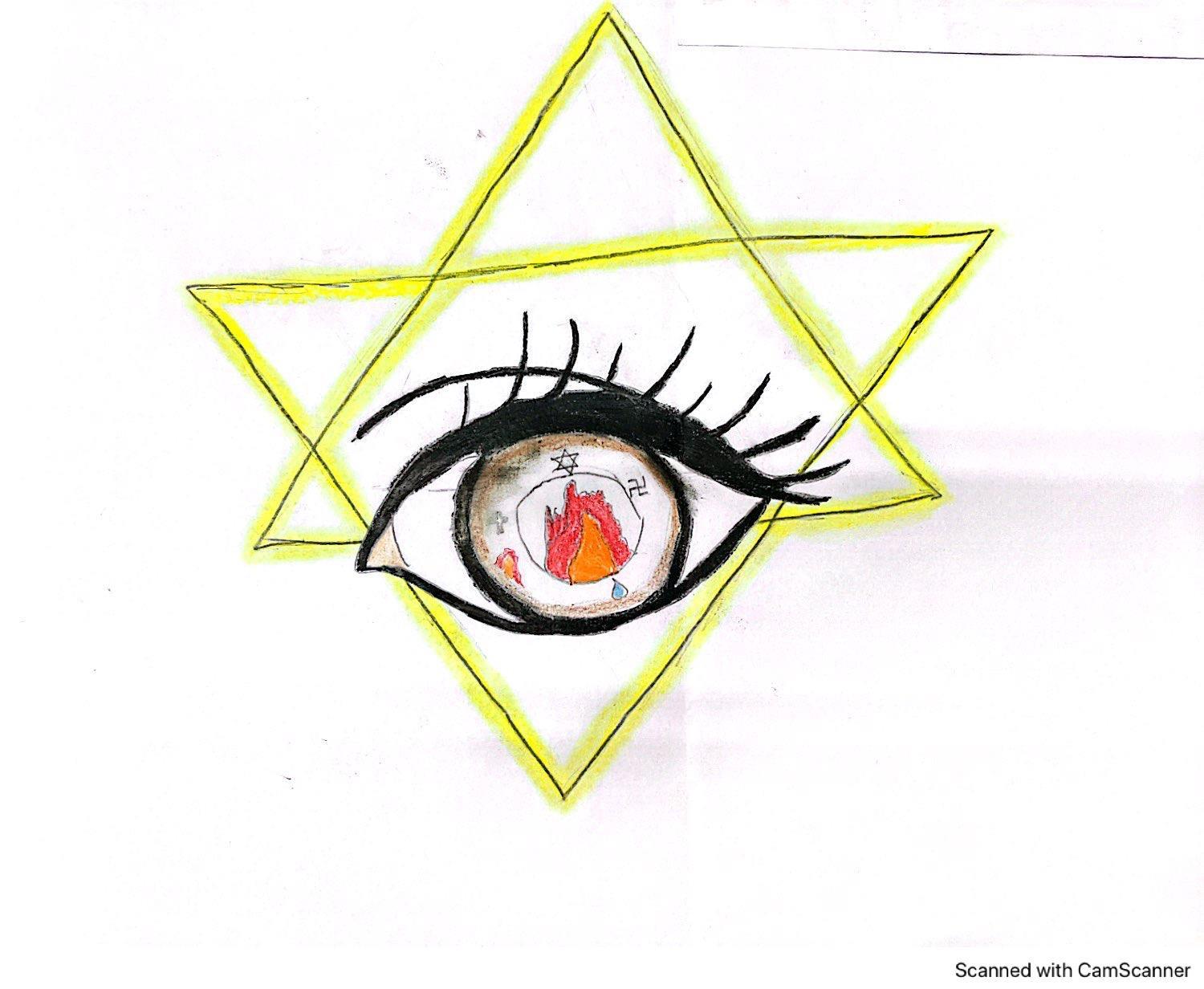

In natura un parassita può far marcire migliaia e migliaia di frutti sugli alberi. Fortunatamente basta un albero con frutti sani per interrompere questo ciclo di distruzione.

Ma che dire di noi esseri umani? Siamo pronti per questa lezione che la natura ci offre? La scrittrice Etty Hillesum, ebrea olandese e vittima

della Shoah, ne è convinta; o almeno, pensa che si debba credere a questo: attraverso le pagine del suo diario, sostiene che così come un singolo albero sano può salvare la specie, un solo tedesco buono può salvare l’immagine del suo Paese. In altre parole, ci insegna a non generalizzare e ci fa riflettere sulla responsabilità che ricade sull’azione e sul comportamento umano.

“Non riversare il tuo odio su un intero popolo” . Etty Hillesum non si è mai permessa di generalizzare i fatti, per quanto terribili possano apparire. Non sappiamo cosa abbia realmente vissuto nel campo di concentramento, ma le sue parole, scritte poco prima della deportazione, sono la prova più grande della sua forza morale e del suo carattere. Segni della sua fiducia nell'umanità.

Signora Auschwitz - È il titolo di una narrativa sensibile e contundente scritta da Edith Bruck. La lettura ci ha emozionato molto: ci mostra una scena che fa capire l'importanza delle piccole cose, dei gesti semplici.

Primo Levi ci presenta una situazione simile in Se questo è un uomo, quando un giorno incontra Lorenzo, un uomo che compie atti di “umanità incontaminata”.

Prendendoci la libertà di usare le parole di Edith Bruck, possiamo dire che questa lettura ci ha messo dinanzi a una “luce di speranza ” grazie agli atti di “ un essere umano in mezzo alla disumanità” .

Ma perché tutto ciò è importante? Al giorno d'oggi si corre sempre il rischio di generalizzare, il che è una cosa sbagliata, perché ogni individuo è diverso. L'accesso all’internet, per esempio, rende difficile distinguere tra numeri e persone, è facile essere influenzati e seguire un’opinione come un gregge.

Quando siamo arrivati alla frase: basta che esista una sola persona degna di essere chiamatatale,per poter crederenegliuomini, nell'umanità,m'èvenutospontaneo dibuttargli le braccia al collo. È un problema attuale: il grande odio per i tedeschi che ci avvelena l'animo. [...] se anche non rimanesse che un solo tedesco decente, quest'unico tedesco meriterebbe di essere difeso, [...] grazie a lui non si avrebbe il diritto di riversare ilproprio odio su un popolo intero. […] quell'odio indifferenziato è la cosa peggiore che ci sia. È unamalattiadell'anima. […]

Infondo,ionon hopaura. Nonper una forma di temerarietà, ma perché sono cosciente del fattochehosempre a chefarecondegliesseri umani, e che cercherò di capire ogni espressione,dichiunquesiae findovemisarà possibile.5

[…] ed era vero, che esisteva anche nei lager

nazistilalucedellasperanza, chec'eranodegli esseriumanianchenelladisumanità. Pochi,tre o quattro soldati tedeschi che avevano uno sguardo pietoso nei miei confronti e mi regalavanounapatata,unpo’dimarmellatadel loro rancio, un paio di guanti bucati; e uno, unico, indimenticabile, che mi aveva anche chiestocome michiamavo. Ilnome, invecedel mionumero:11152. 6

Ipersonaggidiquestepaginenonsonouomini.

La loro umanità èsepolta, o essi stessi l'hanno sepolta,sottol'offesasubitao inflittaaltrui. [… ]

Ma Lorenzo era un uomo; la sua umanità era pura e incontaminata, egli era al di fuori di questo mondo dinegazione. Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stessounuomo.7

Non c'è nessuno che non riesca a comprendere quanto sia difficile essere separati dal proprio figlio; ancora di più se si tratta di una donna. Ne abbiamo un esempio in tempi più recenti nel movimento delle madri durante la dittatura argentina; e in tempi attuali pensiamo alle madri i cui paesi sono in guerra: figli uccisi, figli che combattono, figli sequestrati.

È possibile quindi capire che, quando il destino separa una madre dal suo bambino, non importa quale ne sia il motivo, quello è un momento molto difficile. Ora proviamo solo a immaginare una madre costretta a separarsi dal proprio figlio, senza sapere quando potrà, se mai potrà, rivederlo. Immaginiamo di riuscire a sopravvivere sapendo però di non poter prendersi cura del proprio bambino, un essere che dipende totalmente dalla madre.

Eppure, nonostante tutti questi sentimenti, queste donne dovevano essere molto forti, perché se si fossero lasciate sopraffare dalla tristezza e dalla disperazione, non sarebbero riuscite a sopravvivere.

Non si può nemmeno immaginare il dolore di queste donne, questo peso. I cambiamenti furono anche fisici. È stata fatta una ricerca e molte delle donne sopravvissute ai campi

avevano perso la possibilità di avere un figlio, anche se giovani.

L’esperienza vissuta da queste mamme era inspiegabile. È stata così forte l'emozione che, quando sono uscite, qualcuna ha sentito il bisogno di scrivere, trasmettere a tutto il mondo quello che era successo, la ferita che non si sarebbe mai rimarginata; altre però non ci sono riuscite e l’hanno fatto solo molto tempo dopo.

Con queste parole si apre il libro della sopravvissuta che è stata separata dalle due figlie.

C'è un punto della terra che è una landa desolata, dove le ombre dei morti sono schiere, dove i vivi sono morti, dove esistono solo la morte, l'odio e il dolore.

Di notte lo circondano e separano dalla vita le fittepareti dellaoscurità, digiorno l'infinitàdellospazio,ilsibilodelvento, il gracchiaredeicorvi,ilcielotempestoso, il grigiodellepietre.

Ci si arriva fiduciosi in treno dopo una corsa attraverso i verdi boschi della

Baviera e lungo le fresche rive della Moldava,ancoracontemplatecon occhidi turista.

Maquando il cancello si è chiuso e i fili spinatisonooltrepassati,siènell'abisso.

La gente laggiù ha gli occhi dilatati e opachi, secchi ed ostili. Chi entra attende che il tempo passi e che i propri occhi diventino inespressivi e torbidi o che si chiudanoperlastanchezzaeperl'orrore. 8

L’autrice assiste a una drammatica scena dentro il campo.

Nello stesso momento sentii gridare e vidi

Bruna correre verso la rete ad alta tensione.

Dall'altraparteilfigliostavaaguardarla.

«Vienidallatuamamma!»gridavaBrunaconle braccia tese. «Vieni dalla tua mamma, Pinin! Corri!»

Ilragazzo ebbe un attimo di esitazione. Ma la madreseguitòachiamarlo,e allorasiprecipitò verso la rete invocando: «Mamma! mamma!»

Raggiunse i fili, e nell'istante in cui lepiccole bracciasisaldavanoaquelledellamadre,cifu unoscoppiettiodifiammeviolette,unronziosi propagò sui fili violentemente urtati, infine si sparseintornounacreodordibruciato.

[…]ciordinaronodiriprendereilcammino.

[…] «Presto, presto, avanti!» gridavano irritati mentre lapioggia cominciava a cadere fitta. Le fila si ricomposero ed Hermine cominciò a segnare ilpasso. Primadiallontanarmimivoltai: Bruna e Pinin erano ancora là strettamente abbracciati e la testa della madre posava su quella del figlio come volesse proteggerne il sonno. 9

Ritornare ai campi dopo la guerra o ricordarsi e narrare cosa fu la Shoà è diventata una responsabilità, quasi un dovere, un modo di ricordarsi di quelli che non sopravvissero, un modo di onorare le vittime di tale atrocità. È fondamentale mantenere viva la memoria di questi eventi di oscurantismo della ragione, per garantire che non siano dimenticati mai e che le lezioni del passato siano imparate per un futuro migliore.

Vorremmo concludere con le parole di una liceale come noi, che ha scritto a Edith Bruck dopo un incontro avvenuto alla sua scuola:

Noiragazzidioggi,cosìstupidi e ignorantidi fronte ai superstiti della guerra potremo continuare a denunciare le atrocità compiute nelcuoredell’Europaappena mezzo secolofa, mantenendo al posto di tutti voi la promessa fattaachi,morendoneicampi,vihapregatodi raccontare. 10

Noi alunni della Scuola Eugenio Montale ringraziamo tutti i sopravvissuti che in questi anni abbiamo conosciuto personalmente e che ci hanno trasmesso la loro memoria.

Coordinati dai professori Sara Debenedetti e Marcílio

Melo Vieira, hanno partecipato al progetto Laloro memoria,lanostramemoria.Unaraccoltadiriflessioni sulmondotralerighedeilibrisullaShoah,gli alunni:

Anna Arcari

Enrico Colarullo

Gianluca De Divitiis Gianni

Giulia Guedes Passarelli

Pietro Marcos Di Giaimo

Rafael Ferolla Chiavarelli

Théo Garbosa Vieira

Ana Luiza Crivellaro

Beatriz Moretti

Carlos Eduardo Cypriano

Daniel Iavarone

Isabella Fialdini Ventura

Julia Nunes

Lara Sosa

Luigi Belomo

Luiza Coleti Correia

Miguel Guimarães

Rocco Café Junqueira

Théo Marinho Fernandes

Valentina Lazzuri

Vitor Santin

Yan Ferreira Ferraz

Scuola Secondaria di II grado, classe 3a

Scuola Secondaria di I grado, classe 3a

Elie Wiesel (1930 – 2016). Deportato ad Auschwitz e Buchenwald nel 1944. Ha ricevuto un Premio Nobel per la pace nel 1986, per il suo lavoro che offre un messaggio di pace e dignità umana all’umanità. La sua opera più famosa è La Notte.

Lidia Beccaria Rolfi è nata nel 1925 ed è morta nel 1996. È stata deportata nel campo di Ravensbrück nel 1944. Ha scritto libri sulla sua esperienza durante e dopo la guerra; tra questi L’esilefilodellamemoria , in cui racconta le difficoltà della sua vita nel dopoguerra.

Primo Levi (1919 - 1987). Deportato ad Auschwitz nel 1944, sopravvissuto anche grazie alle sue abilità di chimico. È considerato uno degli scrittori più importanti testimoni della Shoah. Nel suo libro Se questo è un uomo racconta le sue esperienze nel campo. Un altro libro, La tregua, racconta invece il difficile ritorno a casa.

Edith Steimschreiber Bruck (1932), di origine ungherese, naturalizzata italiana. Inviata ad Auschwitz, trascorse diversi anni nel campo e fu poi trasferita a Bergen-Belsen. È una scrittrice che pubblica numerosi libri di narrativa e poesia. Il primo libro da lei scritto, Chi ti ama così, è stato pubblicato nel 1959 e racconta la sua vita prima e dopo Auschwitz.

Etty Hillesum (1914 - 1943), olandese, affrontò la persecuzione dei nazisti. Scrisse il Diario 1941 - 1943 , in cui racconta quanto fosse difficile la vita prima di essere deportata ad Auschwitz, dove purtroppo morì. Anche se viveva in un ambiente di terrore e oppressione, mantenne sempre la forza morale e il coraggio di fronte a tutto ciò.

Giuliana Tedeschi (1914 - 2010) Abitava a Torino quando fu denunciata dai fascisti e consegnata ai nazisti. Fu deportata con suo marito e sua suocera ad Auschwitz. Ritornò da sola a casa e riuscì a rincontrare le sue due figlie ma riuscì a scrivere solo molti anni dopo. I suoi testi sulla Shoah hanno un tono arido e esausto.

Luana Millu (1914 - 2005) è sempre citata da scrittori famosi, come Primo Levi. Si riferiscono a lei come a una delle principali testimoni femminili dei campi di concentramento di Auschwitz. Scrive Ilfumo diBirkenausubito dopo il suo ritorno.

1. Wiesel, Elie. Shoah:perchénonpossiamodimenticare . In Cerrito D., Messineo R. Strade.Leviedeitesti . Firenze. Le Monnier Scuola, 2014, p. 195, 197. Tratto da un testo pubblicato su La Repubblica , 27 gennaio 2004.

2. Rolfi Beccaria, Lidia. L’esilefilodellamemoria . In Nelbuconero diAuschwitz . Antologia a cura di Giovanni Tesio. Novara. Interlinea, 2021, pag. 115, 112

3. Levi, Primo. Sequestoèunuomo . Torino. Einaudi, 1986, pag. 82, 83, 164

4. Bruck, Edith. SignoraAuschwitz.Ildonodellaparola . Venezia. Marsilio, 2014. In TESIO, Giovanni. NelbuconerodiAuschwitz . VocinarrativesullaShoah . Antologia a cura di Giovanni Tesio. Novara. Interlinea, 2021, pag. 122

5. Hillesum, Etty. Diario1941-1943 . Milano. Adelphi, 2012.

6. Bruck, Edith. SignoraAuschwitz.Ildonodellaparola . Venezia. Marsilio, 2014. In TESIO, Giovanni. NelbuconerodiAuschwitz . VocinarrativesullaShoah . Antologia a cura di Giovanni Tesio. Novara. Interlinea, 2021 pag. 124

7. Levi, Primo. Sequestoèunuomo . Torino. Einaudi, 1986, pag. 161, 162

8. Tedeschi, Giuliana. C’èunpuntodellaterra… Firenze. La Giuntina, 2013, pag. 11

9. Millu, Luana. IlfumodiBirkenau . In NelbuconerodiAuschwitz . Antologia a cura di Giovanni Tesio. Novara, 202, pag.155, 156

10. Bruck, Edith. SignoraAuschwitz.Ildonodellaparola . Venezia. Marsilio, 2014. In TESIO, Giovanni. NelbuconerodiAuschwitz . VocinarrativesullaShoah . Antologia a cura di Giovanni Tesio. Novara. Interlinea, 2021, pag. 121

BRUCK, Edith. SignoraAuschwitz.Ildonodellaparola . Venezia. Marsilio, 2014.

HILLESUM, Etty. Diario1941-1943 . Milano. Adelphi, 2012.

LEVI, Primo. Sequestoèunuomo . Torino. Einaudi, 1986.

MILLU, Liana. IlfumodiBirkenau . In NelbuconerodiAuschwitz . Antologia a cura di Giovanni Tesio. Novara.

ROLFI BECCARIA, Lidia. L’esilefilodellamemoria . In Nelbuco nerodiAuschwitz . Antologia a cura di Giovanni Tesio. Novara. Interlinea, 2021.

TEDESCHI, Giuliana. C’èunpuntodellaterra… Firenze. La Giuntina, 2013.

TESIO, Giovanni. NelbuconerodiAuschwitz . Vocinarrativesulla

Shoah . Antologia a cura di Giovanni Tesio. Novara. Interlinea, 2021.

WIESEL, Elie. Shoah:perchénonpossiamodimenticare . In Cerrito

D., Messineo R. Strade.Leviedeitesti . Firenze. Le Monnier Scuola, 2014.