Visita nuestra

Lunes 7 de julio de 2025

Visita nuestra

Lunes 7 de julio de 2025

El 7 de julio es el 188.º (centésimo octogésimo octavo) día del año en el calendario gregoriano y el 189.º en los años bisiestos. Quedan 177 días para finalizar el año.

Acontecimientos

1680: en Juanacatlán (México) se termina la construcción de la Basílica Lateranense.

1824: en México, se crea el Congreso del Estado de Tamaulipas en la Villa de Padilla.

1846: tropas estadounidenses ocupan las ciudades mexicanas de Monterrey y San Francisco, lo que empieza la conquista estadounidense de California.

1865: en el marco de la guerra civil estadounidense, son ahorcados cuatro conspiradores del asesinato de Abraham Lincoln.

2007: en Lisboa (Portugal) se eligen por votación las Siete Maravillas del Mundo Moderno; en las votaciones participaron más de 100 millones de votantes, por teléfono o por Internet.

Del b. lat. dictionarium.

Nacimientos

1900: Maria Bard, actriz alemana (f. 1944).

1901: Vittorio De Sica, cineasta y actor italiano (f. 1974).

1933: Manuel López Ochoa, actor mexicano (f. 2011).

1940: Ringo Starr, músico británico, de la banda The Beatles.

1964: Karina Gálvez, poeta ecuatoriana.

1. m. Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación.

2. m. Catálogo de noticias o datos de un mismo género, ordenado alfabéticamente. Diccionario bibliográfico, biográfico, geográfico Sinónimos o afines de «diccionario» lexicón, léxico, vocabulario, glosario, tesoro, tesauro, mataburros, tumbaburros, amansaburros, enciclopedia, repertorio.

Fallecimientos

1730: Olivier Levasseur, pirata francés (n. 1688 o 1690).

1930: Arthur Conan Doyle, novelista escocés (n. 1859).

1959: Hermenegildo Anglada Camarasa, pintor español (n. 1871).

1970: Manuel GómezMoreno, arqueólogo e historiador español (n. 1870).

2006: Syd Barrett, cantante y guitarrista británico, de la banda Pink Floyd (n. 1946).

Julio César Javier Quero Fundador y Director General

Julio César Javier Cortés Coordinador Editorial

El número de certificado de licitud de título que expide la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, está en trámite. El número de Certificado de Licitud de Contenido está en trámite. El número de título expedido por el Instituto de Derecho de Autor expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está en trámite. La opinión de los articulistas y columnistas no representa de manera alguna el criterio de la dirección general. Toda la correspondencia y los valores deben dirigirse a: Solar de Cultura, Jaque Editor, oficinas: calle Yaca No. 104, fraccionamiento Bosques de Villahermosa, colonia Heriberto Kehoe Vicent’s, C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco, MX.

Mérida, Yucatán.– La emblemática Vaquería Yucateca cumple 43 años formando parte de la identidad cultural de la capital yucateca, y lo celebrarán hoy lunes 7 de julio con una gran fiesta llena de música, color y tradición en los bajos del Palacio Municipal, a partir de las 21:00 horas.

El espectáculo contará con la participación de más de 80 bailarines, cinco ballets folclóricos del Ayuntamiento de Mérida y la Orquesta Jaranera, quienes ofrecerán un recorrido musical que incluirá sones, jaranas y piezas tradicionales como «Aires Yucatecos», «Nicté Ha», «Las mujeres que se pintan», «Chinito Koy Koy» y el infaltable «El torito», entre otras tantas.

El evento será conducido por el maestro Raúl Lara Medina y contará con la intervención del declamador Sergio Cámara Gurbiel, quienes acompañarán la presentación de los bailarines, ataviados con ternos tradicionales, rosarios de filigrana, filipinas blancas y alpargatas, símbolos vivos del mestizaje y la herencia cultural de Yucatán.

La historia de esta celebración comienza en 1982, cuando el entonces director de Cultura y Turismo, promovió un espacio para presentaciones artísticas en los Jardines del Palacio Municipal, hoy conocido como Jardín de los Compositores. En 1985, por iniciativa del alcalde Hervé Rodríguez Abraham, la Vaquería se trasladó al frente del Palacio Municipal, lugar que conserva hasta la fecha.

Cabe destacar que el fundador de la Escuela de Folclor del Ayuntamiento de Mérida fue el maestro Humberto Novelo Ascencio, figura clave en la formación de generaciones de bailarines y promotor incansable del folclor regional.

Actualmente, las presentaciones semanales de la Vaquería forman parte de la Semana Meridana y están a cargo de cinco ballets folclóricos municipales: el Titular (Irene Andrade Burgos), Infantil (Evelin Arzápalo Caballero), Juvenil (Joel Agustín Baas Baas), Representativo (Jairo Aban Zapata) y del Adulto Mayor (Omar Ortiz Canul). Todos ellos, acompañados por la Orquesta Jaranera del Ayuntamiento, dirigida por el maestro Edwin Irineo Canul Cuxim.

Esta festividad cultural es un homenaje vivo a las raíces de Yucatán y una invitación abierta a locales y visitantes para disfrutar del folclor que da identidad a la ciudad.

Puebla de Zaragoza.— Ubicada en el corazón del estado de Puebla, México, la Iglesia de Santa María Tonantzintla es mucho más que un templo religioso; es un símbolo vivo de la riqueza cultural y artística de la región. Reconocida por su exuberante decoración mestiza, esta joya arquitectónica combina elementos barrocos europeos con motivos indígenas, reflejando la interacción entre dos mundos que dieron origen a una expresión artística única en el país.

Origen y Historia

La construcción de la iglesia comenzó en el siglo XVI sobre un antiguo sitio de adoración prehispánico dedicado a la diosa Tonantzin, cuyo nombre náhuatl significa "lugar de nuestra madrecita". Este hecho evidencia la continuidad de las prácticas religiosas indígenas en el nuevo contexto colonial y la incorporación de sus símbolos en la nueva iglesia. El proceso de edificación se extendió a lo largo de varios siglos, iniciándose con un pequeño santuario en el siglo XVI. Durante los siglos XVII y XVIII, se añadieron elementos emblemáticos como la torre, la cúpula y el crucero, culminando con la ampliación de la nave y la construcción de una fachada renovada. En 1933, la iglesia fue declarada monumento histórico, reconocimiento que destaca su valor arquitectónico y cultural.

Decoración y Elementos Artísticos Lo que realmente distingue a la Iglesia de Santa María Tonantzintla es su interior, decorado con una elaborada ornamentación que fusiona estilos europeos y motivos indígenas. Entre sus elementos más

llamativos se encuentran los ángeles morenos, frutas nativas como papayas y chiles, y símbolos de la cultura mexica, como el penacho y el caballero águila. Estos detalles reflejan la cosmovisión indígena y su integración en la religiosidad católica, creando un espacio donde ambas culturas dialogan y se complementan.

Un Ejemplo del Barroco Novohispano

La iglesia es un ejemplo excepcional del barroco novohispano y un testimonio palpable de la interacción cultural que dio lugar al arte barroco popular mexicano. Su diseño y decoración evidencian cómo las comunidades locales adaptaron las estilos europeos a sus propias tradiciones y símbolos, produciendo una estética única que ha perdurado a lo largo de los siglos.

En conclusión, la Iglesia de Santa María Tonantzintla no solo es un monumento arquitectónico, sino también un reflejo de la historia, la religión y la cultura de Puebla y México en general. Su riqueza artística y su significado histórico la convierten en uno de los ejemplos más destacados del barroco mestizo y un testimonio vivo de la fusión de culturas que caracteriza al país. Visitarla es adentrarse en un mundo donde el arte, la historia y la espiritualidad se unen en una celebración de la identidad mexicana.

NVicente Gómez Montero

adie disfruta ya las operetas. Mucho menos las zarzuelas. Entre la ópera Aída y La corte de faraón ocurre lo mismo que con el Quijote y las novelas de caballerías. Parece ser que sin conocer uno no puedes conocer el otro. Falacia. La obra de arte, aun la que parodia, pastichea, remeda a otra, debe ser comprensible por sí propia. Ahora bien, si no ha visto el lector La corte de faraón, la opereta de Vicente Lleó con libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios estrenada en el teatro Eslava en 1910. La obra resume el fragmento bíblico de José y la mujer de Putifar. Claro, la obra remeda la historia bíblica así como la ópera de Verdi. No es de extrañar, los autores de zarzuelas y operetas tuvieron un sentido jocoso y de sorna en cuanto a sus colegas compositores de otros sitios del continente. Es más, me atrevo a decir que cuando hacen su obra en serio los españoles se burlan de las óperas serias. Solo Offenbach, al remedar crea otra obra, crea otro universo de sonidos. Pero esa es otra historia. Vamos a La corte de faraón. Desde los primeros acordes encontramos esa magnificencia decimonónica de Aída, la de Verdi. Trompetas, címbalos, timbales, aires de marcha, de festiva recepción. Llega Putifar de la guerra. El faraón y su esposa lo reciben dándole dos cosas, honra y esposa. La esposa, Lotta, ardiente, contumaz, soberbia – no en balde la interpretó con encono sibilino Esperanza Iris, ganándose de parte del poeta Luis G. Urbina la declaración de que «hasta el Padre nuestro en boca de esa mujer sería una blasfemia» – anhela llegar al tálamo nupcial. Ah, pero Putifar trae una herida de guerra. Una saeta le fue a dar… en sus partes nobles. Putifar compra al casto José para servicio de su esposa y retarda la noche de bodas hasta que, al amanecer, el toque de diana lo hace irse de la cámara nupcial. Lotta se queda soberbiamente cálida. Tres viudas llegan a darle consejos a la novia. El relato es de risa loca, realmente, pleno de frases y situaciones en doble sentido. Por ejemplo: Al marido después de la boda, /nada, nada se debe negar, /pues con él en la casa entra toda, /pero toda su autoridad. Nó-

tese el retintín sexual, por si no lo explico. Entonces recuerda a su criado, joven, bello, guapérrimo. Lo llama y rehacen el momento de la Biblia donde Lotta arranca el manto con el que después, según las sagradas escrituras, acusaría al hebreo de abuso. En la opereta de Lleó no hay tanto drama. Lotta acusa ante el faraón a José. Faraón se va algo aburrido y a la reina le toca juzgar. Cosa curiosa, José es tan guapo que hasta la reina se prenda de él. La opereta transcurre como deben ser las operetas. Lejos de los cursis devaneos amorosos. Mire si no la opereta de Johan Strauss, hijo, El murciélago. O las de Offenbach, citado más arriba. En todas, la farsa prevalece por sobre el sentimiento. Cosa que después, Lehar daría al traste con el esquema. Pues bien, si el lector ve esta joya de la escena española, verá q ue la risa, los desacatos, las apuestas al doble sentido, son el canon de esta pieza de gran hilaridad. Recomiendo, aparte de este video en teatro, la película de 1985 dirigida por José Luis García Sánchez con las actuaciones de Ana Belén, Antonio Banderas y Fernando Fernán Gómez. Vamos a reírnos, total, la comedia es lo que nos salvará de la solemnidad de las cosas serias. Aquí la dejo.

La Colmena: Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), a través de sus carreras de Diseño y Textil, invitan a estudiantes, profesionales y aficionados de la moda a participar en la convocatoria Epicentro. Epicentro es una iniciativa que impulsa, promueve y visibiliza los proyectos o emprendimientos, así como a las y los diseñadores emergentes, estudiantes o profesionales, dentro del mundo del diseño y moda textil local. El objetivo es fomentar el desarrollo de economías locales solidarias para potenciar el crecimiento del talento joven a través de talleres, exposición de productos y una pasarela que se realizará en octubre de 2025.

La temática del evento –que se enmarca en la conmemoración por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala–abordará la historia de la emblemática ciudad a través de su arquitectura, historia, identidad, colores y cultura, al ser un epicentro de cambio y trascendencia, de ahí el nombre de la iniciativa.

Quienes deseen participar pueden hacerlo en la categoría de Pasarela, en la categoría de Economías solidarias, o en ambas, lo cual, se deberá indicar a través del formulario de inscripción.

Podrán participar todas las personas nacidas en México y residentes en el estado de Tlaxcala, cuyos proyectos se enfoquen en el diseño, la artesanía y la producción textil en alguno de los ejes temáticos: Moda circular, Economías solidarias, Innovación, Diversidad cultural y natural.

Quienes participen en la categoría de Pasarela, el portafolio debe incluir: Nombre completo, síntesis curricular, inspiración de la propuesta, descripción general, bocetos (frente y espalda), ficha técnica, propuesta de styling (peinado, maquillaje y accesorios), book de la persona modelo (fotografías de frente, cuerpo completo y rostro).

En tanto, las personas que postulen como Economías solidarias deben inscribir su proyecto con la consideración que se les proporcionará un espacio de 220 por 140 cm, una mesa y dos sillas; cada participante podrá traer el material o equipo necesario para vestir su stand.

Epicentro consta de cuatro fases: la primera es el registro, del 27 de junio al 25 de julio hasta las 22:00 h (tiempo del centro del país). La segunda es la publicación de resultados que se hará el 15 de agosto de 2025, a través de la página web centroculturadigital.mx.

La tercera y cuarta fases, el fitting (revisión) y la recepción de prendas, respectivamente, se realizarán el 22 de septiembre, en horarios designados para cada participante, y el 6 de octubre, en un horario de 11:00 a 18:00 h, en las instalaciones de La Colmena en el Palacio de Cultura (avenida Juárez 62, colonia Centro, Tlaxcala).

Las bases de participación, requisitos y formularios de inscripción están en: centroculturadigital.mx/convocatorias/epicentro-tlaxcala-contemporaneo Epicentro y todas las actividades de La Colmena son de acceso libre; más información a través de las redes sociales de La Colmena (@LaColmentaTlx) y mexicoescultura.com, o también en las instalaciones.

Lunes 7 de julio de 2025

Palenque, Chiapas— En un descubrimiento que ilumina aún más la historia de la antigua civilización maya, un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reveló en 1994 la existencia de la tumba de una misteriosa reina, conocida como la «Reina Roja», en las inmediaciones del Templo de las Inscripciones, uno de los monumentos más emblemáticos de Palenque.

El hallazgo ocurrió en el edificio XIII, junto al famoso templo que alberga la tumba del rey Pakal. Allí, los expertos liderados por el antropólogo Arnoldo González encontraron un gran sarcófago de piedra que contenía los restos de una mujer cubierta por completo de cinabrio, un mineral rojo carmesí sumamente escaso y valioso en la cultura maya, utilizado en pequeñas cantidades en rituales y adornos. La magnitud del uso de este mineral llevó a que la mujer recibiera el apodo de la «Reina Roja».

Las investigaciones posteriores determinaron que se trataba de Tz’akb’u Ajaw, una de las gobernantes más destacadas de Palenque, quien fue esposa de Pakal y madre de dos importantes gobernantes regionales, Kan B’alam y K’inich K’an Joy Chitam. La enigmática figura habría muerto alrededor de los 60 años de edad, dejando un legado que aún hoy fascina a los arqueólogos.

El análisis de los restos y los objetos funerarios reveló que Tz’ak-b’u Ajaw ostentaba signos inequívocos de su condición de liderazgo. Entre ellos, se hallaron una pequeña concha esgrafiada y un rosetón con rasgos de mono araña, símbolos que formaban un medallón con la figura del Dios Sol en el tórax, adornado con un pectoral que reforzaba su estatus de autoridad.

Este importante hallazgo se presenta por primera vez al público mexicano en un espacio íntimo, en una réplica exacta de la cámara mortuoria original, ubicada en el Museo del Templo Mayor en Ciudad de México. La exhibición incluye el ajuar funerario completo de la Reina Roja, que data de hace aproximadamente mil 345 años, y que consta de objetos excepcionales, entre ellos una máscara de malaquita. Elaborada con 119 fragmentos de piedra verde, la máscara no proviene de la región, pero su ductilidad permitió a los artistas mayas delinear con precisión los rasgos de Tz’ak-b’u Ajaw, ofreciendo una visión única de la sofisticación artística y cultural de aquella civilización.

Este descubrimiento no solo reafirma la importancia de Palenque como centro político y religioso de la cultura maya, sino que también aporta nuevos

datos sobre el rol de las mujeres en la realeza y la complejidad de sus rituales funerarios. La «Reina Roja» continúa siendo un símbolo de la riqueza cultural y el misterio que rodea a una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo prehispánico.

● El pasado 6 de julio, dentro del ciclo Jóvenes intérpretes, con música de autores nacionales e internacionales

Ciudad de México.— La Orquesta de Guitarras del Conservatorio Nacional de Música (CNM), dirigida por Fernando Cornejo López, ofreció un concierto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el día de ayer domingo 6 de julio a las 18 horas, como parte del ciclo Jóvenes intérpretes, organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El programa incluiyó obras como Dance Suite – Ballad, de Mark Houghton (Reino Unido, 1959), y Concertlixco, de Gerardo Tamez (México, 1949), con los movimientos Son brioso, Ritual contemplativo y Son y oaxacado, interpretados por los solistas Laura Sofía Pérez Estrada, Adriana Albarrán Gallegos y Xhidenhí Zamora García.

También se interpretarán: Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez (Argentina, 1921–2010), en arreglo de Alberto Tena; Pasillo en mi menor, de Alonso Torres Matarrita (Costa Rica, 1980); Travel in América, de Vito Nicola Paradiso (Italia, 1964), con Pedro Alexis Camacho Benítez como solista; El porro, de Gentil Montaña (Colombia, 1942–2011), y Rumba, de Štěpán Rak (República Checa, 1945).

La Orquesta de Guitarras del Conservatorio Nacional de Música está conformada por estudiantes de la Licenciatura en Guitarra que cursan la materia de Música de Cámara. Entre sus principales objetivos destacan: abordar arreglos,

transcripciones y adaptaciones de grandes obras orquestales, así como estrenar composiciones que destacados autores mexicanos han dedicado a la agrupación.

A lo largo de 15 años de trayectoria bajo la dirección de Fernando Cornejo, la orquesta ha realizado diversas actividades relevantes, entre ellas: la grabación de un disco conmemorativo por los 150 años del CNM (2016); un programa en homenaje a Leo Brouwer en 2017, con la presencia del compositor en el Auditorio Silvestre Revueltas del CNM; temporadas permanentes de conciertos; y la participación en el acuerdo entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el CNM para llevar a cabo el Concurso Nacional de Composición para Orquestas de Guitarra.

La agrupación se ha presentado en diversos festivales, como el Festival Internacional de Guitarra del CNM, el Festival Internacional de Guitarra de Taxco, el Festival Internacional de Guitarra Ramón Noble, el Festival Nacional de Guitarra Yamaha y el Festival Felipe Villanueva. Asimismo, ha ofrecido conciertos en salas de la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

El director Fernando Cornejo realizó sus estudios en el CNM, donde se tituló como Licenciado Concertista en Guitarra. Cuenta con cinco discos grabados y ha participado como concertista en festivales en la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Puebla, además de presentarse en países como Argentina, Paraguay, Bolivia, Panamá y Costa Rica. Es profesor del CNM en donde imparte las clases de Guitarra y Música de cámara, del Instituto de Artes de la UAEH y de la Escuela de Iniciación Artística núm. 3 del INBAL

Lunes 7 de julio de 2025

«Tlacuilos

● La exposición está compuesta de 50 piezas que celebran las vivencias cotidianas de los pueblos nahuas y su adaptación a la modernidad

Ciudad de México.— El Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), recinto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, abrió sus puertas el día viernes 4 de julio de 2025, a la exposición «Tlacuilos de Xalitla. Dibujantes del Alto Balsas», un recorrido visual que celebra las vivencias cotidianas de los pueblos nahuas a través del arte de los tlacuilos contemporáneos.

La muestra, compuesta por 50 piezas, incluye desde dibujos tradicionales sobre papel amate, hasta trabajos innovadores en otros materiales, como la madera, con el objetivo de reflejar la transformación del arte popular en dicha región.

En la ceremonia de apertura, la directora del MNCP , Yessica Morales Vega, destacó la relevancia de la muestra para el reconocimiento de las artes populares y el arte tradicional contemporáneo.

«Lo que vemos en estos dibujos son las formas de vida actuales. No solo se trata del pasado, como muchas veces creemos al ver arte hecho desde los pueblos. Este arte está vivo, refleja lo que somos y lo que seguimos siendo, con la fuerza de las generaciones que lo transmiten», expresó Morales Vega ante el público, y subrayó que la exposición es un reconocimiento al pasado y un puente hacia la innovación que mantiene viva la tradición.

En entrevista, destacó el cambio que han tenido los tlacuilos y cómo sus trabajos se adaptan a las nuevas generaciones: «La exposición es un reflejo del presente y del futuro de la comunidad de Xalitla. Ver cómo sus tradiciones se han transformado sin perder su esencia es una muestra de la resiliencia de nuestra cultura», dijo Morales Vega. Los tlacuilos, conocidos por sus represen-

taciones gráficas y visuales, transmiten en cada pieza un mensaje de continuidad cultural vigente en la vida cotidiana del Alto Balsas, así, la muestra subraya su capacidad para contar sus historias y costumbres a través de sus creaciones.

En la exposición se pueden ver escenas cotidianas en la comunidad, como la siembra del maíz, las fiestas tradicionales, los rituales religiosos, la pesca, entre otros aspectos de la identidad comunitaria contemporánea.

Entre las y los artistas participantes se encuentra Rosaura Máximo, quien en su obra narra el ciclo de la siembra y las fiestas patronales que marcan el paso del tiempo en la región. «Es una forma de compartir nuestra vida, las cosas que nos hacen sentir unidos. Mi pieza está inspirada en la comida que compartimos en las festividades, en los momentos de la siembra. Cada trazo tiene un significado profundo», comentó Rosaura en entrevista.

Otro de los artesanos presentes, Alejandro Díaz Nava, explicó: «El tlacuilo es un trabajador que lleva en sus manos el arte de su pueblo. El reto es continuar con este oficio para que no se pierda. Para nosotros –como tercera generación de artesanos– es muy importante que nuestro trabajo siga siendo reconocido y que se valore lo que hacemos para las nuevas generaciones».

A lo largo del recorrido por la exposición, el público observa los trabajos, desde los que se realizan en papel amate hasta los que incorporan madera, cerámica, e incluso quedan plasmados en productos como termos y portarretratos. De acuerdo con Yessica Morales, «aunque los tlacuilos han conservado la esencia de su arte, también han buscado adaptarse a los tiempos modernos, con el fin de llegar a todos los hogares mexicanos».

La exposición se acompaña de una Feria Artesanal que se lleva a cabo a partir de hoy y hasta el domingo 6 de julio de 2025, de 11:00 a 18:00 h en el Patio Jacarandas del recinto.

Durante el fin de semana, los asistentes conocerán y adquirirán piezas originales directamente de artesanas y artesanos de la comunidad de Xalitla. Además, se ofrecerán talleres y presentaciones culturales que permiten acercarse al proceso creativo detrás de sus obras.

El Museo Nacional de Culturas Populares se localiza en la avenida Hidalgo 289, colonia del Carmen, en Coyoacán, Ciudad de México.

El canal veintidós se engalana con las Lumbreras del cine mexicano

Ciudad de México.— Directoras y directores, actores y actrices, productores y productoras, guionistas, vestuaristas y demás realizadores del séptimo arte, tienen una cita todos los lunes en la pantalla de Canal Veintidós con el estreno de Lumbreras del cine mexicano, una coproducción entre el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el Festival de Cine de la UASLP

Promocional Lumbreras del cine mexicano

Esta producción es un ejercicio de reflexión del cine mexicano sobre grandes iconos que conforman la riqueza del séptimo arte y que han brindado un enfoque integral a través de la fuente inagotable de sus narrativas llenas de innovación, diversidad y calidad artística. Diversos colaboradores de la Uni-

versidad Autónoma de San Luis Potosí son quienes guían cada uno de los encuentros con las y los realizadores.

La actriz Dolores Heredia, el director y guionista Carlos Eichelmann, el fotógrafo y director Eve-

rardo González y la actriz Luisa Huertas, junto a sonidistas, periodistas, músicos y actores y actrices de doblaje, son parte de las figuras que se unen a esta producción, cuyo objetivo, es destacar la enorme contribución de México al escenario de la industria cinematográfica global.

Esta serie de entrevistas llega a la pantalla del Canal de las Culturas de México todos los lunes, a partir del 7 de julio, a las 23:00 horas, por la señal 22.1 y por streaming a través del portal de la televisora. Además, a partir del martes 19 de agosto, esta producción se podrá ver en Estados Unidos, a las 22:00 h PT/ 01:00 h ET, por la señal Internacional.

Lo mejor del cine por Canal Veintidós, el Canal de las Culturas de México.

Lunes 7 de julio de 2025

● Una versión propia de la obra del dramaturgo mexicano Jaime Chabaud que exalta el poder del arte frente a la censura y el olvido

● El Pabellón del Jardín Escénico fue sede de las tres funciones: viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de julio.

Ciudad de México.— Un actor novohispano encarcelado por la Inquisición utiliza su talento para crear un universo imaginario y desafiar la opresión. Esta es la premisa de Divino Pastor Góngora, obra que será retomada por el coreógrafo Jaime Camarena a partir del texto original del dramaturgo Jaime Chabaud. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y su Coordinación Nacional de Danza, presenta las funciones de esta propuesta interdisciplinaria en el Pabellón del Jardín Escénico.

En esta ocasión, Divino Pastor Góngora se presenta como un ritual barroco de resistencia: un canto al poder del arte frente a la censura y el olvido. La puesta en escena, dirigida e interpretada por Camarena, dialoga con la obra original —estrenada en 2001— desde una mirada contemporánea, activando su potencia crítica, su riqueza poética y su profunda carga simbólica a través del movimiento.

El también director de la compañía A Poc A Poc ha construido esta propuesta unipersonal sobre un tejido interdisciplinario cuyo eje central es el cuerpo. «La fisicalidad del personaje transita entre la fragilidad y la teatralidad barroca, adoptando una corporalidad inspirada en los códigos escénicos novohispanos, pero reinterpretada con herramientas contemporáneas de creación escénica como el teatro físico, la performance o el entrenamiento vocal expandido», señala el director e intérprete.

«La exploración se centró en cómo el cuerpo podía 'narrar' sin palabras: la opresión del encierro, la expansión del deseo creativo, la multiplicidad de voces que habitan al personaje. Se construyó una corporalidad híbrida: barroca por momentos, con líneas ornamentadas, cargada de tensiones y contrastes; y contemporánea, rota, fragmentada, como reflejo del conflicto interno del personaje» detalla Camarena.

Este proyecto fue concebido dentro del proceso académico de la Maestría en Dirección de Escena que Jaime Camarena está por concluir en la Universidad de las Artes de Yucatán. Durante su desarrollo, el coreógrafo tuvo encuentros periódicos con el autor de la pieza, Jaime Chabaud, con el objetivo de traducir y contextualizar la obra, para así enriquecer su potencia expresiva.

La propuesta escénica se sitúa en la intersección de géneros y estilos, apostando por un diálogo entre la tradición y la contemporaneidad. El teatro

físico, la sátira crítica y el metateatro son algunos de los ejes que estructuran esta puesta en escena.

Divino Pastor Góngora se presentó el viernes 4, sábado 5 y el domingo 6 de julio en el Pabellón del Jardín Escénico (ubicado en Reforma y Campo Marte s/n). La entrada fue libre y asistió a público a partir de 15 años.

www.jcjadmonygestion.com

Lunes 7 de julio de 2025

La Habana, Cuba. Durante más de un siglo, los efectivos disparos de sus cañones mantuvieron a raya los asaltos de corsarios, piratas y escuadras enemigas de Holanda, Francia e Inglaterra, entre las cuales destacaron las de los almirantes Hossier, Vernon y Knowles. Este sistema defensivo fue fundamental para proteger uno de los puertos más estratégicos del Caribe y garantizar la seguridad de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

Consciente de la importancia militar y comercial del puerto, el rey Felipe II de España reconoció que la fortificación existente, el Castillo de la Fuerza, resultaba insuficiente para defenderse de los ataques enemigos. Por ello, ordenó la construcción de una fortaleza capaz de salvaguardar este vital enclave.

El 2 de diciembre de 1563, el gobernador Diego de Mazariego dispuso la edificación en El Morro de una torre de cal y canto, de aproximadamente seis estadios y medio de altura, pintada de blanco. Situada a unos quince estadios sobre el nivel del mar, su función principal era la de atalaya contra corsarios, con una vista que alcanzaba hasta ocho leguas. Sin embargo, esta estructura no era suficiente para proteger la dársena de La Habana, por lo que la Corona española encargó al ingeniero militar Juan Bautista Antonelli, bajo la supervisión del maestro de campo Juan de Tejeda, la construcción de una fortaleza inexpugnable en las alturas de El Morro.

La edificación comenzó el 20 de septiembre de 1589, coincidiendo con la construcción del Castillo de San Salvador de la Punta. La fortaleza se proyectó en un ángulo agudo hacia el mar, formando un polígono irregular compuesto por tres baluartes unidos por cortinas y un cuartel acasamatado. En la punta más angosta, uno de los baluartes dispone de un «torreón» de doce varas de altura, conocido como «El Morrillo». La estructura se asentó siguiendo la superficie de las rocas, lo que le confiere su forma distintiva.

Originalmente, la torre alcanzaba los diez metros de altura, pero entre 1844 y 1845 fue sustituida por una de cinco metros de diámetro y treinta metros de altura. La fortaleza contaba además con fosos, dos grandes aljibes —que garantizaban el abastecimiento en caso de un asedio prolongado—, una iglesia, la casa del comandante, capellán y oficiales, tres cuarteles, oficinas, calabozos y una bóveda.

Para reforzar su defensa, se colocaron cañones en los puntos estratégicos: piezas de grueso calibre orientadas al mar, cañones de menor calibre en la entrada del canal, y una batería en forma de media luna conocida como «Los Doce Apóstoles», capaz de cerrar con su fuego la entrada de la bahía. A unas quinientas varas hacia el interior del canal, se instaló otra potente fortificación llamada «La Pastora», construida por Francisco Cagigal de la Vega, con igual número de cañones.

El Castillo del Morro sirvió como principal defensa del puerto y de la ciudad de La Habana durante más de un siglo, resistiendo los asaltos de las escuadras holandesas, francesas e inglesas, incluyendo las de los almirantes Hossier, Vernon y Knowles. Sin embargo, su resistencia fue quebrada el 6 de junio de 1762, cuando las fuerzas británicas, al mando del Conde de Albemarle y Sir George Pocock, lanzaron un ataque que culminó con la toma de la fortaleza. La muerte del heroico jefe de la defensa, don Luis V. de Velasco, y el estado crítico de las murallas obligaron a sus defensores a rendirse tras cuarenta y cuatro días

de asedio, permitiendo que los invasores izaran la bandera de la Unión Jack. El Tratado de Versalles, firmado el 6 de julio de 1763, puso fin a la dominación británica en Cuba y permitió a España recuperar La Habana. La fortaleza había sufrido daños considerables, especialmente en El Morro, por lo que el capitán general Conde de Ricla inició su reconstrucción, dirigida por el oficial Antonio Trebejo y supervisada por los brigadieres Silvestre Abarca y Agustín Cramer.

Hasta la construcción de la fortaleza de La Cabaña a finales del siglo XVIII, El Morro fue la principal defensa del puerto habanero. Además de su función militar, la estructura cumplía un papel fundamental en la navegación: su torre y faro, situado en lo alto de la edificación, servían como guía nocturna para los navegantes que se acercaban o transitaban por estas aguas. La obra del faro, concluida en 1629, fue utilizada desde 1764. En sus primeros años, la luz se alimentaba con leña, posteriormente con aceite, en 1819 con aceite de colza, luego con acetileno en 1928, y finalmente, en 1945, con iluminación eléctrica.

Tras la Revolución Cubana, los esfuerzos por conservar y restaurar el patrimonio histórico de La Habana se intensificaron. Bajo la dirección del doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad, se emprendieron trabajos meticulosos de recuperación en la zona intramuros y sus fortificaciones. En 1982, la UNESCO reconoció al Centro Histórico de La Habana y su sistema de fortificaciones como Patrimonio Cultural de la Humanidad, destacando su valor histórico y arquitectónico.

El Castillo del Morro de La Habana no solo representa un símbolo de la defensa colonial española en el Caribe, sino también un testimonio vivo de la historia y la cultura de la capital cubana, cuya protección y conservación continúan siendo un compromiso para las generaciones presentes y futuras.

La Habana, Cuba.—El equipo de expertos realizó una investigación exhaustiva para seleccionar los cubanismos que mejor representan el español de Cuba. Utilizaron diversas fuentes, como el Diccionario de Americanismos, y una metodología cuidadosa para garantizar la calidad y relevancia de las palabras elegidas. Alexander Puente, profesor de la Universidad de La Habana, explicó que el proceso comenzó con un listado de términos exclusivos de Cuba, verificando y documentando cada uno, descartando los sin suficiente respaldo y buscando otros vocablos. Se consideraron diferentes registros, incluyendo coloquiales y connotaciones variadas, incluso términos peyorativos con su contexto adecuado.

Lydia Castro, profesora de Estudios Lingüísticos, señaló que se recopilaron al menos tres ejemplos de cada palabra en textos escritos de distintas

épocas, priorizando prensa y literatura para garantizar precisión y representatividad, evitando blogs o registros orales con errores o polémicas. Aurora Camacho, de la Biblioteca Nacional, mencionó los desafíos del proceso, como documentar vocablos orales, ampliar voces regionales, adaptarse a nuevas tecnologías y seguir criterios panhispánicos.

Roberto Méndez, de la Real Academia Cubana de la Lengua, destacó que la labor combinó investigación lexicográfica tradicional con herramientas digitales, asegurando altos estándares académicos y una auténtica representación del español cubano. La incorporación de estos 100 cubanismos al Diccionario de la Lengua Española 2026 representa un avance importante en el reconocimiento de la diversidad del español en Cuba y en la riqueza del idioma.

Mérida, Yucatán.— La comunidad colombiana en Yucatán, reconocida por su activa participación en diversos eventos culturales y sociales, invita a todos los interesados a participar en la sexta edición de la Fiesta de la Cultura Colombiana, un evento que busca acercar a los yucatecos y visitantes a la riqueza cultural, histórica y artística de Colombia. La celebración se realizará este próximo sábado 19 de agosto en la Unidad Deportiva “Dr. Oscar Hammeken”, ubicada en el Sindicato del Seguro Social en Vista Alegre, y promete ser un día lleno de música, gastronomía, tradiciones, danzas y expresiones culturales que reflejan la identidad colombiana en su máxima expresión. Este festival se ha consolidado como una de las principales actividades culturales de la comunidad colombiana en Yucatán, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. Organizado por la Asociación Colombia en Yucatán, A.C., bajo la presidencia de María Clara Murgueitio Castro, esta festividad conmemorará la independencia de Colombia, que se celebra oficialmente el 20 de julio, con un programa que inicia a las 12 horas y que contempla una variedad de actividades dirigidas a toda la familia y a todos los públicos. Desde una muestra gastronómica de platos típicos colombianos, hasta actividades culturales, artísticas y recreativas para niños y adultos, el evento busca crear un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute. La festividad tiene como objetivo principal promover el conocimiento y la valoración de la cultura colombiana, así como fortalecer los lazos fraternales entre los migrantes colombianos y la comunidad yucateca, enriqueciendo así el intercambio cultural en la región.

“Queremos que todos conozcan y disfruten de nuestra cultura, que puedan bailar cumbia, degustar un buen café colombiano, aprender sobre nuestras tradiciones y compartir momentos alegres en familia,” expresó María Clara Murgueitio en entrevista exclusiva. La organizadora destacó que el evento no está dirigido únicamente a colombianos residentes en Yucatán, sino que está abierto a toda la comunidad local, turistas y visitantes que deseen conocer más sobre Colombia, su historia, sus costumbres y su gente. La inclusión y la participación activa de todos los asistentes son valores fundamentales en esta celebración, que busca promover la diversidad cultural y la convivencia pacífica.

Desde su primera edición en 2018, la Fiesta de la Cultura Colombiana ha sido un éxito rotundo en promover la integración y el intercambio cultural, logrando consolidarse como un espacio de encuentro y celebración, a pesar de haber sido interrumpida por la pandemia en 2020 y 2021. La comunidad colombiana en Yucatán, estimada en aproximadamente dos mil personas, de las cuales cerca de 150 participan activamente en la asociación, aporta profesionales destacados en áreas como la medicina, la educación, el comercio, la cultura y el arte, además de mantener vivas sus tradiciones en tierras yucatecas. Esta comunidad se ha convertido en un puente cultural que enriquece la diversidad del estado yucateco, aportando con su historia, su música, sus sabores y su espíritu de comunidad.

El festival contará con concursos de baile de salsa y otros géneros típicos colombianos, exhibiciones de trajes tradicionales en los que los niños podrán participar y explicar los detalles de sus vestimentas, así como presentaciones en vivo de grupos musicales colombianos, que llegarán desde Cancún especial-

Jaque Editor es una empresa dedicada al diseño, registro, publicación y comercialización de todo tipo de libros. Estamos a tus órdenes. Contáctanos a: https://sites.google.com/view/jaqueeditor/inicio https://www.jaqueeditor.com/ E-mail: jaqueeditor@gmail.com

mente para amenizar la jornada. Además, se ofrecerán talleres y actividades interactivas para que los asistentes puedan aprender pasos de baile, técnicas de artesanía y aspectos destacados de la cultura colombiana, todo en un ambiente festivo y familiar.

“Nos interesa compartir nuestra gastronomía, nuestras costumbres y mostrar la parte positiva de nuestra cultura, la colombianidad, frente a otros aspectos negativos que también existen en nuestro país,” afirmó María Clara. La colombianidad, explicó, engloba no solo la gastronomía y el arte, sino también la calidez de su gente, su espíritu de comunidad y su historia de lucha y esperanza, que se refleja en cada rincón de la celebración. La presencia de música en vivo, bailes tradicionales y exposiciones culturales busca transmitir estos valores y sentimientos a todos los asistentes.

Para participar, las personas interesadas pueden reservar su lugar a través de la página de Facebook de la Asociación Colombia en Yucatán o enviando un WhatsApp al número 9991355204. También se recomienda llegar con anticipación para disfrutar de todas las actividades y degustar los deliciosos sabores colombianos que se ofrecerán en la muestra gastronómica.

Este festival representa una oportunidad única para fortalecer los lazos culturales y sociales, promover la diversidad, el respeto y la integración, y para que todos los asistentes puedan disfrutar de una jornada llena de alegría, tradiciones, buena música y fraternidad en un ambiente cálido y familiar. Sin duda, la Fiesta de la Cultura Colombiana en Yucatán seguirá creciendo y consolidándose como un referente en la promoción de la cultura latinoamericana en la región, enriqueciendo el panorama cultural y promoviendo una mayor comprensión y aprecio entre las comunidades.

Es una empresa que abarca el mercado administrativo de propiedades, considerando el potencial de crecimiento y rentabilidad, logrando mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

www.jcjadmonygestion.com juliocjavierc@hotmail.com

Lunes 7 de julio de 2025

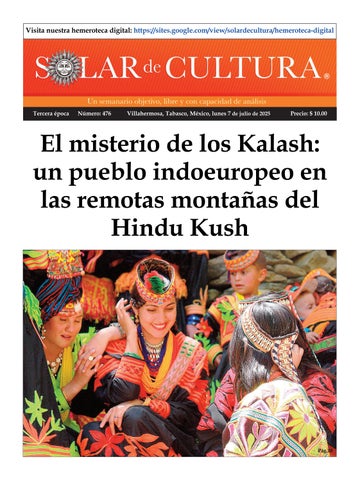

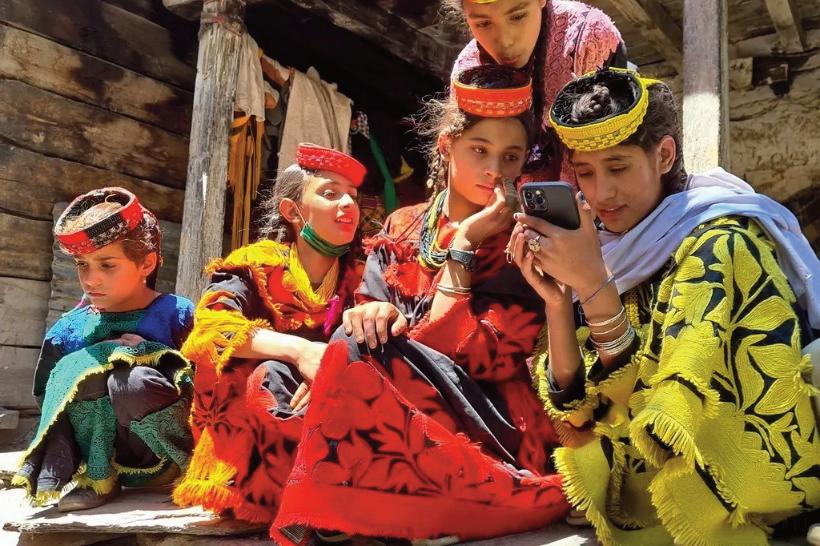

Islamabad, Pakistán.— En los inaccesibles valles del este de Afganistán y oeste de Pakistán se encuentra uno de los enigmas culturales y étnicos más fascinantes del mundo moderno: los Kalash. Este pueblo, que habita en las remotas regiones del Hindu Kush, conserva tradiciones ancestrales, una religión pagana y un patrimonio genético que ha despertado la curiosidad de historiadores, antropólogos y viajeros por igual.

Orígenes y herencia cultural

Los Kalash son considerados un vestigio vivo de los pueblos indoeuropeos que emigraron desde la estepa póntica, situada entre el mar Caspio y el Báltico. Se cree que sus ancestros formaron parte de las migraciones arias que influyeron en la cultura védica de la India antigua, desplazándose posteriormente hacia el norte y aislándose en estas montañas para protegerse de invasores como los tocarios.

Una de las teorías más difundidas sostiene que los Kalash poseen un alto componente de genes griegos, dado su aparente parecido con los antiguos helenos y la presencia de elementos culturales que remiten a la influencia greco-bactriana. Sin embargo, los expertos aclaran que no son descendientes directos de los griegos de Alejandro Magno, sino una amalgama de pueblos indoeuropeos que, a través del tiempo y el aislamiento, conservaron y mezclaron distintas herencias.

Lengua y religión

La lengua Kalash pertenece a la familia dárdica, una rama oriental del indoeuropeo, y comparte dialectos con los nuristaníes, quienes, aunque étnicamente relacionados, se islamizaron a finales del siglo XIX. La lengua y las tradiciones religiosas han permanecido intactas en estos valles, en los que la religión preislámica sigue vigente.

La religión de los Kalash es anterior tanto al Budismo como al Islam y presenta similitudes con el Bön, la religión chamánica tibetana. Se trata de una fe politeísta, con un fuerte componente solar y adoración a ídolos de madera. La cultura religiosa kalash se caracteriza por su oralidad, sin textos sagrados ni jerarquías sacerdotales, manteniendo prácticas chamánicas que se transmiten de generación en generación.

Estructura social y costumbres

Uno de los aspectos más singulares de los Kalash es su estructura social y costumbres. La prohibición de la poligamia, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (quienes no llevan velos ni restricciones en su vestimenta), y su economía basada en la agricultura y la ganadería de subsistencia, refuerzan su identidad étnica y cultural en un entorno hostil y aislado.

Su resistencia a la islamización y la conservación de sus creencias paganas les valió el apodo de «kafires» (infieles), término que en la historia de la región ha sido sinónimo de resistencia cultural frente a las influencias externas. La historia también relata que en 1890, durante la expansión del Sha de Kabul, Abdur-Rahman, las tierras de los Kalash fueron atacadas y controladas, aunque la llegada del Imperio Británico en la India impidió su completa islamización y conquista.

Sus creencias giran en torno a la dualidad entre lo puro y lo impuro, conceptos que podrían tener raíces en las tradiciones dualistas del mundo indoeuropeo y que se reflejan en sus festividades y rituales. La comunidad celebra varias festividades, como Jochi, Uchao y Chaumos, en las que se llevan a cabo rituales de fertilidad, ofrendas a los dioses y danzas tradicionales que marcan el calendario lunar del pueblo.

Situación actual y desafíos

Hoy en día, la población Kalash se estima en entre 3000 y 6000 habitantes, descendientes de un máximo de 100 000 en el siglo XIX. Los conflictos armados, las guerras, y las persecuciones religiosas han mermado significativamente su número y han desplazado a muchos miembros de la comunidad.

Su territorio, que limita con regiones como Chitral en Pakistán y áreas en Afganistán como Dardistán y Kohistán, abarca aproximadamente 10,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, las dificultades de acceso, las guerras y las presiones externas amenazan la supervivencia de su cultura y tradiciones ancestrales.

Perspectivas y conservación

La historia y cultura de los Kalash representan un patrimonio único que conecta las raíces indoeuropeas con las tradiciones religiosas y culturales del Himalaya Central. Su resistencia a la asimilación y su modo de vida tradicional ofrecen una ventana privilegiada para comprender el legado de las migraciones indoeuropeas, sus creencias y su adaptación en un entorno montañoso.

La protección de su cultura, así como la preservación de su territorio frente a las amenazas externas, son desafíos urgentes en un mundo donde la modernización y los conflictos continúan poniendo en peligro la continuidad de este pueblo milenario. La historia de los Kalash no solo es un testimonio de su resistencia, sino también un recordatorio de la diversidad y riqueza cultural que aún perdura en las regiones más inaccesibles del planeta.

Lunes 7 de julio de 2025

Kingston, Jamaica.— Cuando el calendario marca el 1 de julio en Jamaica se vibración de forma especial: desde 2018, esta fecha es oficialmente el Día In ternacional del Reggae, una conmemoración que la UNESCO ha reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La jornada busca hon rar un género musical que trasciende fronteras, convirtiéndose en un lenguaje universal de resistencia, espiritualidad y cultura popular.

Una celebración nacida en Jamaica con propósito social y cultural

El Día Internacional del Reggae nació en Jamaica en 1994, impulsado por la ac tivista y comunicadora Andrea Davis. Lejos de ser una iniciativa oficial, fue una respuesta creativa para homenajear un género musical que ha sido la voz de millones en todo el mundo. La elección del 1 de julio coincidió con la necesidad de fortalecer el legado musical de Jamaica y promover el diálogo cultural.

Este género musical tiene sus raíces en las calles de Kingston a finales de los años 60, como evolución del ska y el rocksteady. En un contexto social convulsionado, el reggae emergió como un medio para expresar las luchas del pueblo afrodescendiente, su espiritualidad rastafari y sus aspiraciones de jus ticia. Sus letras, cargadas de contenido político y espiritual, lo convirtieron en una herramienta de denuncia social y esperanza.

Reconocimiento global y figuras emblemáticas

El reconocimiento del reggae por parte de la UNESCO en 2018 consolidó su influencia mundial y elevó su estatus cultural. La declaración resaltó su papel como «voz de los marginados» y propició la instauración del 1 de julio como día de celebración. Artistas como Bob Marley, Peter Tosh, Burning Spear y Jimmy Cliff se han convertido en íconos que llevaron el género a escenarios internacionales, pero detrás de ellos hay una vasta comunidad de voces que continúa expandiendo su mensaje desde los barrios y comunidades del mundo.

Más que música: un mensaje de resistencia y unidad

A diferencia de otros géneros musicales, el reggae nació con una misión social: ser un vehículo de conciencia y resistencia. Sus letras abordan temas como la opresión colonial, el racismo, la pobreza, la espiritualidad rastafari, la unidad africana y los derechos humanos. En países con historias de desigualdad, el reggae ha sido un himno de lucha y esperanza.

Su capacidad de adaptación ha permitido que el género se mezcle con otros estilos, como el hip hop, el dub, el dancehall y el pop, sin perder su esencia. Desde África hasta América Latina y Europa, artistas locales reinterpretan el reggae desde sus propias realidades, enriqueciendo su legado.

El reggae también es un estilo de vida: sus símbolos representan identidades espirituales y políticas. No solo se escucha, sino que se vive y se respira.

Una vibración que se expande globalmente Lo que empezó en los guetos de Kingston hoy resuena en cada rincón del pla-

neta. En festivales europeos, carnavales africanos y movimientos sociales en Latinoamérica, el reggae mantiene su vigencia como música comprometida. Artistas como Alpha Blondy en Costa de Marfil, Cultura Profética en Puerto Rico, Gondwana en Chile, Pochi Marambio en Perú y SOJA en Estados Unidos ejemplifican su expansión, adaptando el mensaje a sus contextos sin traicionar su espíritu original.

El Día Internacional del Reggae se convierte así en una oportunidad para visibilizar esa diversidad. En redes sociales, radios, centros culturales y plazas públicas, el primero de julio se celebra con conciertos, foros, homenajes y encuentros intergeneracionales que unen a todos bajo un mismo ritmo.

Un género que sana, educa y conecta Más allá de su valor artístico, el reggae ha demostrado ser una poderosa herramienta de transformación social. En cárceles, escuelas, barrios periféricos y centros de rehabilitación, se utiliza para dialogar, sanar y educar. Estudios indican que su ritmo lento y letras positivas favorecen el bienestar emocional, reducen el estrés y mejoran la concentración.

Sus mensajes éticos y espirituales promueven la paz, la hermandad y el respeto por la naturaleza. Frases como «One love, one heart, let’s get together and feel all right» no son solo cábala, sino una filosofía que invita a la unión y la reflexión.

En tiempos de polarización y crisis, el reggae ofrece un espacio para respirar, pensar y reencontrarse. Celebrar su día es recordar que, más allá de los acordes, este género sigue siendo una llama viva que continúa iluminando caminos de resistencia, esperanza y comunión en todo el mundo.

La casa editorial Jaqueeditor pone a su consideración su más reciente lanzamiento, el libro: Un viaje a los confines del mundo, cuyo autor es Julio César Javier Quero. Esta obra está prologada por el escritor italiano Amadeo Conti Bianchi, quien reside en Livorno, Italia. El prologuista comenta acerca del libro: «A medida que la vida avanza, a menudo nos encontramos atrapados en la rutina diaria, en la vorágine de compromisos, trabajos y responsabilidades que parecen no tener fin. Sin embargo, hay momentos en los que la vida nos llama a una aventura, a un viaje que nos permite explorar no solo el mundo que nos rodea, sino también las profundidades de nuestro ser. En este contexto, Julio César Javier Quero y sus hijos, Sandra, Julio César y Mauricio, se embarcan en una travesía que trasciende las fronteras físicas y emocionales, una expedición que se convierte en un verdadero descubrimiento de la vida y de sí mismos. Un viaje a los confines del mundo es mucho más que el relato de una aventura por Sudamérica; es una crónica de la conexión familiar, de la búsqueda de nuevas experiencias y del deseo de conocer la diversidad cultural y natural de nuestro continente.»

Este libro está a la venta en: https://n9.cl/p51qh

Lunes 7 de julio de 2025

NMavel Ponce de León Hernández

Corresponsal del semanario

Solar de Cultura en Cuba

acido en tierras de Guanábacoa, en la «Villa de Pepe Antonio» en La Habana, Cuba, y con estudios iniciales de música en ese icónico municipio con tradición artística y religiosa. Lester Alexis Chio Alonso, es catalogado como una de las figuras relevantes del clarinete con una trayectoria artística y pedagógica internacional.

Desde Francia, donde reside, ha sido miembro de diversas formaciones, entre las que se encuentran el Ensemble Sortie d’Artistes, la Ópera de Rouen, Les Siècles, El Ensemble barroco de Toulouse, etc. Así como en coproducciones de óperas de Kurt Weill con la Ópera de Lyon, l’Orchestre des Pays de Savoie, en Residencias en varias ciudades de Francia y en la Comedia Francesa de París, siendo nominadas a los Molières en 2009-2010. Premios internacionales distinguen al cubano-francés.

Lester Chio, llegará en los próximos días de julio a la oriental provincia cubana de Holguín para ofrecer un concierto único en el proyecto «Rutas de colores concertantes» creado junto al maestro y director artístico cubano Helson Hernández.

En exclusiva para Solar Cultura, Chio Alonso considera sobre el programa académico a presentar en la Ciudad Cubana de los Parques.

«Como cada vez que hago presentaciones en Cuba u otros lugares trato de integrar un intercambio pedagógico donde comparto experiencias de los programas de estudio en Europa. En los talleres hablamos sobre la música de cámara del repertorio, de la estética musical y la interpretación».

«Tratamos de colaborar con materiales, que son parte de los accesorios importantes para los clarinetistas. Serán dos jornadas pedagógicas con maestros y profesores viernes y sábado. Estos intercambios son de mucha importancia para mi me imagino que para los estudiantes también».

Holguín es una de esas ciudades ejemplares de Cuba. Desde todo punto de vista: social, artístico, humano. Muchos han sido los músicos que ha aportado esa ciudad a nuestra cultura el último concurso nacional de clarinete que organizamos en Cuba ilustró una vez más el nivel de excelencia que tienen los

estudiantes de Holguín siendo una de las alumnas de conservatorio el primer premio del concurso. Y la otra razón, es que Holguín es la tierra de mi familia paterna. Lazos muy estrechos que me unen a esa parte de nuestra isla.

El programa gira en torno a la música francesa y otras piezas de salón, incluyendo por supuesto algo de música cubana. El pastor sobre la roca de Schubert, para voz clarinete y piano y el trío de Nino Rota, con cello, también hacen parte de esta velada donde intervienen piezas propicias para música de filmes». Acentuó.

Helson Hernández, con una vasta experiencia en grandes puestas en escenas como «El Cafetal» será el director artístico y productor del concierto en el Teatro Comandante Eddy Suñol el veinte de julio a las siete de la noche, y ofrece sus valoraciones.

«Después de mi experiencia con la Ópera Eugenio Oneguin en Holguín y ver el talento allá. Lo hago por el talento de los artistas de Holguín. Merecen tener experiencias que lo saquen del contexto local y Lester es una de esas grandes oportunidades con una carrera internacional.

«Rutas de colores concertantes» es un proyecto de Lester y mío. Recuerdo uno de los primeras periplos fue en un pueblo de Matanzas, en Aguacate, en esa ocasión Lester vino acompañado de maestros del clarinette de la Orquesta Sinfónica de la Opéra de Ruan de Francia.

Ahora regresa «Rutas de colores concertantes» y le propuse que no fuera en La Habana, la retomamos desde Holguín.El maestro aceptó le gusta el programa y donar piezas para el clarinete y otros materiales.

Anniela Maldonado, maesta pianista merece tener experiencias como Lester. A él le sugeri que Isabel Torres, estuviera en ese concierto ella y Carlos Manuel González,son los jóvenes artistas holguineros del Teatro Lírico que más experiencias han tenido fuera del territorio.

Isabel Torres,ha realizado dos óperas y una zarzuela completa en un corto periodo de tiempo. Para ella se preparó una obra en clarinete, piano y voz con un lid de Schubert. Sugirió Anniela a Loreta Rodríguez, una Soprano ligera.

Pienso que la presencia de Lester Chio en Holguín será uno de los pocos conciertos que los amantes de la música clásica en Holguín encuentren en el Teatro Comandante Eddy Suñol».

El Teatro Comandante Eddy Suñol será testigo de un concierto de gran vuelo estético y modernidad con una presentación inolvidable para los amantes de la música clásica, de cámara y del clarinete con los maestros Lester Chio, Helson Hernández y sus invitadas.

La Habana, Cuba.— El Festival del Caribe se reconoce hoy como punto de encuentro e intercambio de las culturas nacionales, en el área del Caribe.

Así trascendió durante la jornada inaugural del Coloquio Internacional El Caribe que nos une, principal espacio teórico del festival, donde confluyen investigadores y portadores se saberes y prácticas culturales que caracterizan la región.

La conferencia que abrió el Coloquio, Curazao un saludo perpetuo al Caribe, estuvo a cargo del antropólogo curazoleño Richenel Ansano,

quien también se desempeña como miembro del Comité Nacional de la UNESCO y facilitador de esa organización para el Caribe, Asia y el Pacífico.

En declaraciones realizadas por el investigador afirmó que la cultura nos humaniza, porque es lo más arraigado que tiene el ser humano, y que de todos los festivales que conviven en el área geográfica, es la Fiesta del Fuego la que más fomenta la unidad, sin barreras de idiomas u orígenes étnicos. Richenel reconoció a ese festival como un

espacio que se expande y ha buscado contacto con todos los pueblos independientemente de las divisiones coloniales que se hicieron antes, por lo que consideró que se hace un trabajo de avanzada en la región. El antropólogo ejemplificó el proceso con la experiencia de su propio país Curazao, al describir que aquí los curazoleños hicieron contactos con intelectuales y artistas de Haití, Dominica, de San Cristóbal y Nieves, pueblos de los que no se habla mucho cuando se hace referencia al Caribe.