Lunes 13 de octubre de 2025

Lunes 13 de octubre de 2025

El 13 de octubre es el 286.º (ducentésimo octogésimo sexto) día del año —el 287.º (ducentésimo octagésimo séptimo) en los años bisiestos— en el calendario gregoriano. Quedan 79 días para finalizar el año.

Acontecimientos

1307: en Francia los Caballeros Templarios, son entregados a traición a la Inquisición católica, y arrestados simultáneamente esa misma noche.

1582: en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre debido a la implementación del calendario gregoriano.

1792: en Washington (Estados Unidos) comienzan las obras de la Casa Blanca, residencia de los presidentes.

1830: en México, el Congreso General separa al estado Interno de Occidente en dos estados, el estado de Sonora y el estado de Sinaloa.

1982: el diplomático mexicano Alfonso García Robles recibe el premio Nobel de la Paz por haber impulsado la proscripción de las armas nucleares en Latinoamérica.

encanecer encanecer

1. intr. Ponerse cano.

2. intr. Ponerse mohoso. U. t. c. prnl.

Nacimientos

1839: Eduardo Liceaga, médico mexicano (f. 1920).

1925: Margaret Thatcher, política británica (f. 2013).

1949: Sylvia Pasquel, actriz mexicana.

1957: Miguel Galván, actor y comediante mexicano (f. 2008).

1967: Javier Sotomayor, atleta cubano.

3. intr. Dicho de una persona: envejecer (‖ hacerse vieja).

4, tr. Hacer encanecer.

Sinónimos o afines de «encanecer» canear, enmohecerse, canecerse, envejecer, avejentar, aviejarse. blanquear, platear.

Fallecimientos

1928: María Fiódorovna Románova, emperatriz rusa, madre del zar Nicolás II, y abuela de Anastasia (n. 1847).

1955: Manuel Ávila Camacho, político mexicano, presidente entre 1940 y 1946 (n. 1897).

1968: Roberto Montenegro, pintor, litógrafo y escenógrafo mexicano (n. 1887).

2003: Carlos Olmos, escritor y dramaturgo mexicano (n. 1947).

2023: Louise Glück, escritora estadounidense, premio nobel de literatura de 2020 (n. 1943).

Julio César Javier Quero Fundador y Director General

Julio César Javier Cortés Coordinador Editorial

El número de certificado de licitud de título que expide la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, está en trámite. El número de Certificado de Licitud de Contenido está en trámite. El número de título expedido por el Instituto de Derecho de Autor expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está en trámite. La opinión de los articulistas y columnistas no representa de manera alguna el criterio de la dirección general. Toda la correspondencia y los valores deben dirigirse a: Solar de Cultura, Jaque Editor, oficinas: calle Yaca No. 104, fraccionamiento Bosques de Villahermosa, colonia Heriberto Kehoe Vicent’s, C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco, MX.

Villahermosa, Tabasco, México.— El corazón cultural de Tabasco tiene un nuevo latido, uno que en realidad es un eco familiar. El XVIII Festival Cultural Ceiba «Arte y Magia en el Grijalva 2025», que se celebrará del 17 al 19 de octubre, ha decidido volver a casa. Su escenario principal no será un moderno complejo, sino el alma misma de la ciudad: el Centro Histórico de Villahermosa, ese Barrio Mágico donde la historia se respira en cada esquina.

Este regreso a los orígenes es un homenaje sentido a la tierra que vio nacer a gigantes de la cultura. Por estas calles caminaron, soñaron y crearon mentes brillantes como Carlos Pellicer, José Gorostiza, Josefina Vicens, Manuel Pérez Merino y José Carlos Becerra. Sus nombres no son solo letras en los libros de texto; son la memoria viva que impregna el barrio, una herencia que el festival busca reavivar.

Fue aquí, entre las paredes coloniales y la brisa del río Grijalva, donde resonaron las guitarras de los tríos que definieron una época, donde la alegría contagiosa de las marimbas llenó las plazas y donde las tertulias de la Plaza de Armas tejieron la vida intelectual y comunitaria de generaciones. El Festival Ceiba 2025 no elige este lugar por casualidad; lo elige por identidad.

Un Escenario Vivo con Historia

La magia de esta edición se distribuirá entre los espacios más emblemáticos que custodian la esencia de Villahermosa. La Plaza de Armas, testigo de tantas conversaciones y encuentros; el imponente Palacio de Gobierno; el pintoresco Malecón con su diálogo permanente con el río; y el majestuoso Teatro Esperanza Iris. Todos estos puntos, unidos por la fuerza simbólica del Río Grijalva, conformarán un corredor cultural sin precedentes.

“Más que un cambio de sede, es una invitación a reencontrarnos con la historia”, es la consigna del festival. Se trata de una convocatoria abierta a ciudadanos y visitantes para que recorran las calles donde el arte floreció, para que sientan bajo sus pies las mismas piedras que pisaron los poetas y para que celebren, en comunidad, la grandeza cultural de Tabasco.

El Festival Cultural Ceiba 2025 se presenta así no solo como un evento, sino como un viaje en el tiempo. Una oportunidad para redescubrir que la cultura más auténtica a menudo se encuentra en el lugar donde empezó todo: en el corazón de la ciudad, donde el río, la historia y el arte se entrelazan para crear algo verdaderamente mágico.

Cierre temporal de museos de Villahermosa por labores de fumigación preventiva

Villahermosa, Tabasco, México.— La Secretaría de Cultura de Tabasco informa al público en general que, en coordinación con la Secretaría de Salud, se llevarán a cabo labores de fumigación en diversos recintos museísticos del estado, con el objetivo de garantizar espacios más limpios, saludables y seguros para visitantes y trabajadores. Por este motivo, los museos permanecerán cerrados al público el domingo 12 de octubre a partir de las 7:00 a.m., reanudando sus actividades el martes 14 de octubre. Los recintos incluidos en esta jornada son: el Museo Regional de Antropología «Carlos Pellicer Cámara», Parque Museo «La Venta», Museo de Historia Natural «José Narciso Rovirosa Andrade», Museo de Cultura Popular «Ángel Enrique Gil Hermida», Casa Museo «Car-

los Pellicer Cámara»”, Museo de Historia de Tabasco «Casa de los Azulejos» y el Museo Regional «La Cacaotera». Cabe mencionar que el Parque Museo La Venta abrirá con normalidad el lunes 13 de octubre.

El Gobierno del Estado de Tabasco, encabezado por el gobernador Javier May Rodríguez, a través de la Secretaría de Cultura, que dirige Aída Elba Castillo Santiago, y con el apoyo del subsecretario de Desarrollo Cultural, Salvador Manrique Priego, agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante estas acciones de mantenimiento que fortalecen el compromiso de ofrecer espacios culturales en óptimas condiciones para el disfrute de todas y todos.

UVicente Gómez Montero

n hombre sonriente. Más bien, el prototipo del hombre que tiene esa sonrisa que configura los sincretismos de la nostalgia, el reír llorando y a veces llorar a carcajadas. Era como si no supiese que estaba alegre. Tampoco quería saberlo, creo. De repente, lo veías en La cosquilla, ese programa de chistes rápidos con que Raúl Astor hizo gala de ingeniosidad, a veces en Odisea Burbujas haciendo el papel del villano patiño, amigo del Ecoloco. A veces, en una cinta donde igualmente era el patiño del villano. Su nombre era Álvaro Carcaño y acaba de morir esta semana. Para quienes gozamos de la infancia frente al televisor, ya sea viendo películas de otros tiempos o los programas de TELEVISA que aun cuando le pese a muchos, eran programas de otro nivel, algo menos ridículo que lo que se ve en estos tiempos. Ahí andaba Álvaro Carcaño. Era muy cercano a Ricardo de Pascual, a Armando Pascual, a Carlos Ignacio, los que se agregaron al elenco original. Pero Álvaro Carcaño no hizo solamente Odisea Burbujas. Hizo muchos otros géneros. Era el jefe de los mendigos en El callejón de los milagros. Era el siniestro celador en El apando. Era el simpático villano, Boris Malosnov en la serie de dibujos animados, Rocky y Bullwinkle. Era la voz de la Hormiga en la serie de dibujos animados La pantera rosa. Era lo que debe ser un actor, aun cuando fuera un actor de reparto, categoría a la que nadie aspira, y los antes mencionados lo fueron. Si no, qué sería del cine de oro mexicano sin Oscar Pulido, Marcelo Chávez, el Piporro, Vitola, Tun Tun.

Esa era la especialidad de nuestro reseñado. El arte del actor de reparto, el que apuntala la carrera de los ídolos, en su caso, de esos personajes estrafalarios creador por Silvia Roche, el sapo, la lagartija, el abejorro, el ratón, el científico bonachón y algo chiflado.

Ya está en el cielo. Me he vuelto comunero. Es decir, pleno de lugares comunes. Pero es verdad, un hombre que llevó tanta alegría a tantas familias, a tantos hogares, a tantos tiempos, no puede ser olvidado. De nosotros depende.

Ciudad de México.— La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) entregaron la Medalla Bellas Artes 2025 en Literatura en Lenguas Indígenas a la poeta Natalia Toledo de Paz, en reconocimiento a su destacada aportación a la cultura mexicana.

Durante la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, la titular del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, destacó que este galardón es el máximo que otorga el instituto. Recordó que, si bien las medallas se instauraron en 2003, no fue hasta 2023 cuando se incluyó la categoría de Literatura en Lenguas Indígenas, la cual reconoce en 2025 a la poeta zapoteca.

«Esperamos que este reconocimiento sume aliento a tu poesía, a tu labor de promoción cultural y que impulse el camino que desde hace años has tejido. Gracias por recordarnos que en México se hace bellísima literatura en muchas y muy bellísimas lenguas», expresó De la Paz Nájera.

La directora general del INBAL también subrayó que, además de poeta, Natalia Toledo es diseñadora y promotora cultural. Enfatizó el impacto de su obra: «Su obra ha sido decisiva para visibilizar la lengua y la cultura zapoteca en la literatura contemporánea mexicana, y se destaca por la sensibilidad con la que conecta con sus raíces y la profun- didad de sus imágenes poéticas».

Al recibir el reconocimiento, Natalia Toledo compartió su experiencia personal, recordando que

creció en un mundo que no aceptaba otro idioma que el español. Contó que su primer libro fue en español, pero que al leer que los críticos no reconocían la literatura en lenguas originarias como ‘alta poesía’, tomó una decisión crucial: «Me di cuenta que yo venía del pensamiento de quienes desarrollaron la escritura más antigua que se conoce en América, los zapotecas, desde ese día abracé mi lengua, y prendí las luces de mi palabra».

En un emotivo agradecimiento, la homenajeada dedicó la medalla «a mi constelación ‘huarache’, a las mujeres que con sus arrullos y su leche

me enseñaron a trenzar las palabras que habitan mi corazón». También definió su vínculo con la poesía con poderosas imágenes: «Para mí la poesía es como el totopo, como el aire tibio de Juchitán dándome en la cara… Es la fuerza vital que me devuelve el pulso cuando no siento correr la sangre de mi cuerpo».

Como representante del jurado, la escritora Margarita León elogió a Toledo como una figura esencial en la literatura mexicana contemporánea. «Es un referente claro y amplísimo de las voces poéticas contemporáneas», afirmó, destacando el carácter «expandido» de su obra, que une lo poético, la memoria y los afectos, y que combina su labor literaria con la difusión de la cocina, el diseño textil y la joyería del Istmo de Tehuantepec.

Por su parte, la activista Gladys Tzul Tzul resaltó cómo la herencia familiar y la autonomía económica de Toledo, vinculada a su historia como comerciante, han sido fundamentales para su libertad creativa.

Natalia Toledo, nacida en Juchitán, Oaxaca, es una de las voces más representativas de la literatura bilingüe en México. Ganadora en 2004 del Premio Nezahualcóyotl por Olivo negro, su obra es un referente para visibilizar la riqueza cultural de los pueblos originarios y situar sus lenguas en el mapa literario internacional. El jurado, conformado por Luz María Lepe Lira, Margarita León y Susana Bautista Cruz, decidió por unanimidad otorgarle esta presea.

Tlaxcala, Tlaxcala, México.— Conocida como «la tierra del pan de maíz», la ciudad de Tlaxcala ha sido fundamental en la historia nacional, desde el esplendor de sus cuatro señoríos: Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlan, hasta su alianza con los hispanos, que marcó el inicio de la vida virreinal; a cinco siglos de distancia de sus génesis como urbe, más de 40 instancias gubernamentales, académicas y educativas se unen para celebrarla.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Centro INAH Tlaxcala forman parte de dicha sinergia colaborativa, a realizarse hasta el 15 de octubre de 2025, con actividades académico-culturales encaminadas a resaltar los valores patrimoniales de la capital.

Desde el 3 de octubre pasado, arrancaron los actos conmemorativos y con la representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, subrayó la importancia de Tlaxcala como uno de los territorios con mayor riqueza histórica de nuestro país, al contar con cerca de un millar de sitios arqueológicos y numerosos monumentos reconocidos como patrimonio nacional.

Acompañado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el antropólogo recordó que la ciudad de Tlaxcala fungió como un territorio clave para el inicio del mestizaje. «Esta ciudad es memoria viva, símbolo del encuentro de dos mundos. Desde 1986 cuenta con decreto presidencial como Zona de Monumentos Históricos y, desde 2021, su conjunto conventual y catedralicio está inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que le otorga una doble protección y un reconocimiento universal», destacó.

A su vez, el titular del Centro INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, enfatizó que el instituto crea lazos de cooperación con todas las instancias gubernamentales al ser parte de la Comisión por los 500 años, y se adhiere a estos festejos en virtud de la memoria histórica.

En el acto, realizado en la Plaza de la Constitución local, los funcionarios estuvieron acompañados por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; la vicepresidenta honorífica de la Comisión por los 500 años, Beatriz Paredes Rangel, y el presidente municipal de Tlaxcala de Xicohténcatl, Alfonso Sánchez García.

Programa conmemorativo

El 8 de octubre, en el Museo Regional de Tlaxcala (MRT), la historiadora Lidia Ernestina Gómez García y el etnomusicólogo Gustavo Enrique Mauleón Rodríguez ofrecieron la conferencia magistral 500 años de la ciudad de Tlaxcala, bajo la moderación del cronista Orlando Cuatepotzo Sánchez.

El 9 de octubre, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia entregó al Ayuntamiento de Tlaxcala documentos facsímiles relativos a historia de la ciudad, como el Manuscrito de Glasgow (versión digital), los folios de registro de las actas de cabildo del Ayuntamiento de Tlaxcala y el Manuscrito de ordenanzas de Tlaxcala del siglo XVIII.

Las obras se exhiben en la Galería Municipal «Desiderio Hernández Xochitiotzin» (Portal Grande/Plaza de la Constitución) hasta el 30 de octubre; posteriormente, se integrarán al acervo histórico del Ayuntamiento de Tlaxcala.

El 14 de octubre, al mediodía, se presentarán en el MRT las placas informativas de inmuebles históricos del primer cuadro de la ciudad, proyecto impulsado por el Centro INAH, el gobierno de Tlaxcala, mediante su Secretaría de Turismo, y el Ayuntamiento de Tlaxcala de Xicohténcatl.

En total, se colocarán en 169 espacios históricos del municipio, de ellos, 145 tendrán un código QR, que al ingresar con un dispositivo móvil mostrará al público información sobre ese espacio del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del INAH; las otras 24 (en construcciones emblemáticas), además de dicho código QR contarán con sistema braille.

Tras ello se presentará el libro Tlaxcala de Xicohténcatl. Zona de Monumentos Históricos, volumen 14 de la Colección Patrimonio del INAH, el cual integra 11 artículos de investigadores del Centro INAH Tlaxcala, sobre temas como la declaratoria de la ciudad, en 1986, edificios icónicos, memoria prehispánica y virreinal, fotografías históricas y antropología social.

De forma paralela, habrá representatividad del INAH en el Congreso Iberoamericano 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, en la entrega de reconocimientos a 500 mujeres ilustres, en los desfiles, conciertos, actividades artísticas, exposiciones y en la clausura.

El evento cuenta con una mascota oficial, llamada «Xali» (cacomixtle, especie que habita las zonas silvestres de Tlaxcala); y tendrá 120 actividades culturales, deportivas, artísticas y gastronómicas, a desarrollarse en 25 sedes de la urbe.

El Parián: el mercado de los lujos orientales que el zócalo perdió

Ciudad de México.— En el corazón del Zócalo capitalino, donde hoy solo se extiende la plancha de concreto, existió por más de siglo y medio el Parián, un mercado que encapsulaba el esplendor del Virreinato. Construido en 1688, fue mucho más que un centro comercial: fue el punto de encuentro entre la Nueva España y los misterios de Oriente, gracias al Galeón de Manila que descargaba en Acapulco sus preciadas mercancías.

Este mercado albergaba los lujos asiáticos que solo las élites podían adquirir: biombos laqueados, muebles de carey, sedas finas y piezas de plata con incrustaciones de nácar conocidas como «enconchados». Para la mayoría de la población, visitar

el Parián era una experiencia cultural -un paseo dominical para maravillarse con objetos exóticos e inalcanzables.

El ocaso comenzó en 1828 con el Motín de la Acordada, cuyo saqueo dañó severamente el mercado y provocó el éxodo de comerciantes hacia calles como la actual Madero. Pero el golpe definitivo fue político: en la década de 1840, con México ya independiente, las autoridades consideraron el Parián un anacronismo incompatible con su visión de un Zócalo monumental. El gobierno de Antonio López de Santa Anna impulsó su demolición argumentando razones estéticas y la necesidad de crear espacios cívicos.

Pese a la resistencia de 163 comerciantes que publicaron su protesta en el periódico El Siglo Diez y Nueve, el mercado fue demolido entre junio y el 27 de julio de 1843. Su desaparición física buscaba borrar un símbolo del pasado colonial, pero con ella se perdió también un capítulo fundamental de la vida económica y social de la ciudad.

La historia del Parián sigue siendo un recordatorio de cómo los espacios urbanos se transforman no solo por el paso del tiempo, sino por los caprichos del poder y la eterna tensión entre tradición y modernidad que ha moldeado la fisonomía de la Ciudad de México.

Lunes 13 de octubre de 2025

Una historia de naufragio, adaptación y un legado que desafía la simple categoría de «traidor» o «héroe».

Yucatán, México.— En los anales de la Conquista de América, repletos de crónicas de héroes y villanos, surge la figura extraordinaria y ambigua de Gonzalo Guerrero. Su historia es una de esas rarezas históricas que desafía cualquier relato simplista: un soldado español que, tras un destino cruel, no solo se integró en una cultura indígena, sino que llegó a liderarla y a defenderla con su vida, forjando con su propia sangre uno de los símbolos más tempranos del mestizaje.

El Naufragio: De la Mar Océana a la Cautividad La travesía de Guerrero hacia la leyenda comenzó con una catástrofe. En 1511, su barco naufragó en las costas de la Península de Yucatán. Junto a un puñado de supervivientes, entre los que se encontraba Jerónimo de Aguilar —quien más tarde sería crucial para Hernán Cortés—, Guerrero fue capturado por guerreros mayas. El destino de los náufragos fue sombrío: muchos fueron sacrificados a los dioses locales. Guerrero y Aguilar, sin embargo, fueron esclavi- zados, condenados a trabajos forzados en un mundo completamente ajeno.

La Transformación: La Piel del Guerrero Maya Fue en este punto donde las trayectorias de los dos españoles se separaron para siempre. Mientras Jerónimo de Aguilar mantuvo vivas sus costumbres y su fe, esperando un rescate, Gonzalo Guerrero hizo una elección radical: la de la integración. Aprendió la lengua maya, adoptó su vestimenta, sus tatuajes corporales y sus ritos. Pero no se conformó con sobrevivir. Sus conocimientos militares y su habilidad como estratega no pasaron desapercibidos para el cacique de la región, quien, impresionado, lo liberó y lo ascendió hasta convertirlo en uno de sus jefes militares. Guerrero había cruzado un umbral irre- versible. Ya no era el cautivo español; era un líder maya.

El Mestizaje: Una Nueva Familia para un Nuevo Mundo

Su integración se consolidó con un vínculo familiar. Guerrero se casó con Zazil Há, una mujer de alta posición social, hija de un cacique. De esta unión nacieron los primeros hijos mestizos de los que se tiene registro en la región, lo que ha valido a Guerrero el título histórico de «Padre del Mestizaje». Aquellos

niños simbolizaron, desde su cuna, la fusión de dos mundos que, por lo general, se enfrentaban a sangre y fuego.

Leal a su nueva familia y a su pueblo adoptivo, Guerrero utilizó su entrenamiento militar europeo para defender a los mayas. Cuando llegaron nuevas expediciones españolas, como la de Francisco de Montejo en 1527, él no dudó en tomar las armas y organizar la resistencia. Para los conquistadores, el antiguo compatriota se había convertido en un traidor renegado. Para los mayas, era un héroe y un protector.

Muerte y Legado: Una Memoria Dividida

El final de Guerrero fue tan bélico como su nueva vida. Murió en 1536, luchando contra las tropas del capitán Lorenzo de Godoy en Honduras. Su muerte cerró un ciclo vital único, pero abrió un debate histórico que perdura.

La figura de Gonzalo Guerrero se ha interpretado de maneras opuestas. Para la corona española y sus cronistas, fue un apóstata, un hombre que renegó de su Dios y su Rey. Para la cultura maya y para la mirada contemporánea, es un símbolo de resistencia cultural y de la capacidad humana para adaptarse y adoptar una nueva identidad.

Hoy, Gonzalo Guerrero no es solo un personaje histórico; es un potente símbolo. Su historia nos habla de lealtades complejas, de identidades transformadas y del nacimiento, a menudo conflictivo y doloroso, de un nuevo mundo. Es el español de Palos que eligió el Yucatán, el soldado que se convirtió en jefe militar maya y, sobre todo, el hombre cuya familia encarnó, por primera vez, el futuro mestizo de un continente.

Estudian por primera vez un pez prehistórico del cretácico; lo identifican como nueva especie

Puebla, Puebla, México.— Durante el Cretácico (100-66 millones de años atrás), el territorio de Puebla estaba sumergido bajo un mar interior. Hoy, la cantera de San José de Gracia, en Molcaxac, es un acuario petrificado de 90 millones de años que preserva una diversidad de peces, incluyendo una nueva especie: el Buapichthys gracilis o «pez ágil de la BUAP».

Este fósil, el primero estudiado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pertenece al orden Crossognathiformes y es el segundo de este grupo encontrado en Puebla. Presenta características únicas: cuerpo pequeño y alargado, cráneo no triangular y una aleta dorsal que no se conecta con la cola. Ocupaba un nicho ecológico similar al de las sardinas, indicando que la zona era una playa abierta, a diferencia de la cuenca de Tlayúa, otro importante yacimiento en la Mixteca.

México cuenta con 40 localidades del Cretácico, tres en Puebla. San José de Gracia, del periodo Turoniano, conserva unos 300 fósiles, incluyendo estrellas, cangrejos y reptiles marinos. El descubrimiento del Buapichthys gracilis cambia la visión tradicional sobre el origen y distribución de las especies de este periodo, demostrando que Puebla fue un punto de origen y no solo Estados Unidos. Este yacimiento posiciona a México como un país con una gran riqueza paleontológica mundial.

● La fecha que un día buscó unir a naciones hoy divide opiniones entre la celebración y el duelo, reflejando una revisión histórica inevitable.

Ciudad de México.— Cada 12 de octubre, el calendario se tiñe de una controversia que recorre el continente americano y España. Lo que en 1914 se instituyó como el «Día de la Raza», un homenaje a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, es hoy un campo de batalla cultural, un espejo donde las naciones reflexionan sobre su identidad, su historia y los legados de la colonización.

El origen de esta conmemoración se remonta a la Unión Ibero-Americana, presidida por el exministro español Faustino Rodríguez-San Pedro. Con la visión de fortalecer los lazos espirituales entre España y las jóvenes repúblicas americanas, se eligió la fecha del descubrimiento como un símbolo de unión. «Para exteriorizar la intimidad espiritual existente entre la Nación descubridora y civilizadora y las formadas en el suelo americano», rezaba la propaganda de 1913. Rápidamente, la celebración se oficializó como fiesta nacional en países como Argentina (1917) y España, donde con el tiempo adoptaría el nombre de «Día de la Hispanidad».

Sin embargo, desde sus inicios, la denominación «Día de la Raza» generó reticencias. El periodista argentino Ernesto Mario Barreda ya señalaba en su época que no todos estaban de acuerdo con el nombre. Esta disconformidad llevó, en España, a la adopción del término «Hispanidad», propuesto por el sacerdote Zacarías de Vizcarra y oficializado en 1958.

El giro crítico: La voz de los pueblos originarios

La narrativa unificadora y celebratoria comenzó a resquebrajarse de manera contundente hacia fines del siglo XX. Movimientos indígenas y sectores académicos y políticos alzaron la voz para cuestionar el fundamento mismo de la festividad. La crítica central: conmemorar el 12 de octubre significa glorificar el inicio de un proceso de genocidio, sometimiento y destrucción cultural para los pueblos originarios de América.

La oposición, liderada inicialmente por las comunidades indígenas y amplificada por la izquierda, ganó terreno. Encuestas en Estados Unidos revelaron que una parte significativa de la población ya no estaba a favor de celebrar el Columbus Day. Grupos como el American Indian Movement argumentan que estas celebraciones enmascaran las injusticias históricas y actuales contra los nativos americanos.

El antropólogo Jack Weatherford lo expresa de forma cruda: en este día, se celebra «la mayor sucesión de genocidios de poblaciones nativas conocidas en la historia». Esta perspectiva se nutre de testimonios históricos como el del sa-

cerdote Bartolomé de las Casas, quien en su Brevísima relación de la destrucción de las Indias documentó la espiral de crueldad y «codicia insaciable» de los conquistadores.

Hacia una nueva conmemoración: Duelo, solidaridad y resistencia La culminación de este movimiento de protesta se dio en 1990, con el primer Encuentro Intercontinental de Pueblos Indígenas de las Américas en Quito. Allí, 350 representantes se movilizaron contra la planificación del quincentenario en 1992. Como resultado, en 1991 se declaró el 12 de octubre como el «Día Internacional de la Solidaridad con los Pueblos Indígenas», transformando la fecha de celebración en un día de reivindicación y memoria.

Hoy, el 12 de octubre es una fecha plural. En algunos lugares se mantiene como un día festivo de raíces hispánicas; en otros, como Chile o Argentina, ha sido renombrado como «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» o «Día de la Diversidad Cultural», buscando un enfoque más inclusivo. En muchas ciudades estadounidenses, el Columbus Day ha sido reemplazado por el Indigenous Peoples' Day (Día de los Pueblos Indígenas).

La evolución de esta conmemoración demuestra que la historia no es un relato estático, sino un diálogo constante con el presente. El viaje que comenzó en 1492 no solo unió dos mundos, sino que inició una compleja y a menudo dolorosa historia compartida, cuyo aniversario sigue obligándonos a elegir entre la memoria heredada y la memoria reclamada.

www.jcjadmonygestion.com

Lunes 13 de octubre de 2025

Mexicali, Baja California, México.— Mexicali es conocida por su abrasador sol y su potente industria. Pero más allá de su fachada moderna yace una ciudad de profundas raíces, historias entrelazadas y sabores que han definido su carácter único. Para el visitante curioso, tres museos ofrecen una ruta esencial para descifrar los enigmas de esta tierra fronteriza, guiándonos desde sus pasajes subterráneos hasta la memoria de su tierra y su mesa.

La Chinesca: Un Viaje a las Entrañas de la Historia No se puede entender Mexicali sin descender a La Chinesca. Este laberinto de pasajes y sótanos bajo el centro de la ciudad es el testimonio vivo de la comunidad china que, desde principios del siglo XX, encontró refugio del calor y forjó un próspero legado. Lo que alguna vez fueron bodegas, comercios y hasta viviendas, hoy se ha convertido en un museo que narra una epopeya de resiliencia y tradición.

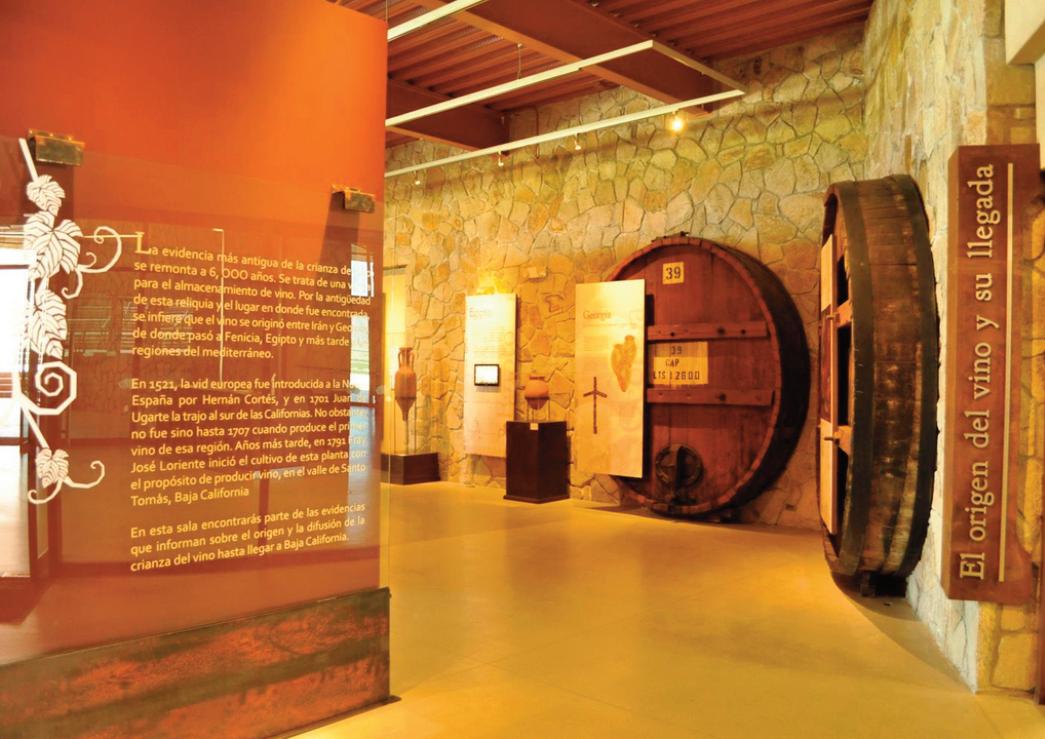

Al recorrer sus túneles, el visitante no solo se refresca del calor exterior, sino que viaja en el tiempo. Las historias de los pioneros, su integración con la comunidad local y la formación de una identidad única cobran vida entre estas paredes. La Chinesca no es solo una atracción turística; es el corazón oculto que explica la multiculturalidad que late en la superficie de la ciudad. Museo de la Vid y el Vino: La Memoria Agrícola de un Valle Fértil Si La Chinesca habla de la ciudad, el Museo de la Vid y el Vino en el Valle de Guadalupe cuenta la historia de la región. Este recinto rinde homenaje a la epopeya agrícola que transformó un desierto en un vergel, con los menonitas y otros grupos como protagonistas fundamentales. A través de sus salas, se explora la historia del cultivo de la uva y el desarrollo de la vitivinicultura que ha puesto a Baja California en el mapa mundial.

El museo es un tributo a la tierra y al trabajo. Revela cómo la tenacidad humana y la innovación lograron domeñar un entorno árido para dar vida a una de las industrias más prósperas y reconocidas de la entidad. Es la crónica de un milagro agrícola que hoy se saborea en cada copa.

Museo de la Cocina China: El Sabor de un Legado Culinario El viaje por los secretos de Mexicali culmina en un festín para los sentidos en el Museo de la Cocina China. Este espacio, pionero en su tipo, documenta y celebra la profunda influencia de la gastronomía china en la comida local. No se trata solo de recetas, sino de la fusión que dio origen a platillos icónicos, donde los sabores cantonenses se adaptaron a los ingredientes y paladares mexicanos. Aquí, la historia se mide en cucharadas. El museo revela cómo los inmigrantes chinos no solo alimentaron a una población, sino que enriquecieron para siempre el patrimonio culinario de México, creando una tradición gastronómica híbrida que es un orgullo para los mexicalenses.

Una Ciudad con Múltiples Rostros Juntos, estos tres recintos forman un tríptico indispensable. Desde las profundidades de La Chinesca, pasando por los viñedos del valle, hasta la olla de la

El Club Filatélico de Tabasco te invita a visitar su weblog:

https://n9.cl/u5noy1

fusión culinaria, cada museo revela un rostro distinto de Mexicali. Invitan a descubrir que esta ciudad fronteriza es mucho más de lo que aparenta: es un crisol de culturas, un testimonio de esfuerzo y un destino donde la historia y el sabor se entrelazan para contar una sola y fascinante historia.

Jaque Editor es una empresa dedicada al diseño, registro, publicación y comercialización de todo tipo de libros. Estamos a tus órdenes. Contáctanos a: https://sites.google.com/view/jaqueeditor/inicio https://www.jaqueeditor.com/ E-mail: jaqueeditor@gmail.com

Nueva Delhi, India.— Durante más de tres siglos, un linaje de emperadores forjó uno de los capítulos más deslumbrantes y complejos de la historia de la India. El Imperio Mogol, un estado musulmán que dominó el subcontinente desde el siglo XVI hasta el XIX, no solo fue una potencia militar, sino un faro de cultura, arte y arquitectura cuyo legado perdura hoy en los monumentos que definen la silueta de India, Pakistán y Bangladés. Su historia es un épico relato de esplendor, tolerancia, crisis y, finalmente, desintegración.

Los Cimientos de un Imperio: Un Príncipe Guerrero

La historia comienza en 1526, cuando Babur, un príncipe descendiente del temible conquistador Tamerlán, cruzó las montañas desde Asia Central. Con una fuerza militar inferior pero con tácticas superiores, se enfrentó al poderoso Sultanato de Delhi en la primera batalla de Panipat. Su victoria no solo derrocó a un viejo poder, sino que plantó la semilla de un nuevo imperio en el norte de la India. Babur, un hombre de letras y armas, sentó las bases de lo que sería una dinastía legendaria.

La Edad de Oro: Esplendor y Asimilación

El imperio encontró su cénit bajo el reinado de Akbar, el nieto de Babur. Lejos de ser solo un conquistador, Akbar fue un visionario estadista. Consolidó y expandió enormemente los dominios mogoles, pero su verdadero legado fue su política de gobierno. Implementó una administración centralizada y eficiente, y, en un movimiento revolucionario para la época, promovió una política de tolerancia y asimilación con la mayoría hindú, integrando a las élites locales en su estructura de poder.

Este esplendor alcanzó su expresión más tangible con Shah Jahan, el emperador arquitecto. Su reinado es sinónimo de la cúspide del arte mogol, coronada por la construcción del Taj Mahal, un mausoleo de mármol blanco que se erige como eterno testimonio de amor y poder. Los mogoles, grandes mecenas, transformaron el panorama cultural, introduciendo instrumentos musicales persas y árabes y patrocinando una rica producción

pictórica y literaria que fusionó influencias locales e islámicas.

Las Grietas en el Muro: Los Primeros Signos de Debilidad

Sin embargo, la grandeza contenía las semillas de su propia decadencia. La opulencia de la corte y el inmenso costo de mantener un ejército permanente generaron una enorme presión financiera, agravada por la disminución de la producción agrícola y el comercio.

Al mismo tiempo, nuevos rivales emergieron desde dentro y fuera. En el interior, la Confederación Maratha se alzó como una potencia hindú en ascenso, desafiando la hegemonía mogol. En la costa, una nueva y ambiciosa fuerza mercantil, la Compañía Británica de las Indias Orientales, comenzaba a extender sus tentáculos. La intolerancia religiosa del emperador Aurangzeb, quien revirtió las políticas inclusivas de Akbar, provocó revueltas generalizadas y fragmentó aún más el imperio, creando el vacío de poder que los europeos esperaban.

El Final: La Sombra de la Union Jack

La batalla de Plassey en 1757, donde la Compañía Británica de las Indias Orientales obtuvo una victoria decisiva contra el nawab de Bengala, aliado del emperador, marcó un punto de no retorno. Fue el principio del fin. Los mogoles se convirtieron en títeres de los británicos, quienes ejercieron el poder real desde Calcutta.

El acto final llegó en 1857, tras la Rebelión de los Cipayos. El Imperio Británico, respondiendo con contundencia, tomó el control directo de la India, exilió al último emperador mogol, Bahadur Shah Zafar, y eliminó formalmente la dinastía que una vez había gobernado un continente.

Hoy, el rugido del tigre mogol se escucha solo en el eco de sus palacios y fortalezas, en la delicadeza de sus miniaturas y en la majestuosidad del Taj Mahal. Su imperio se desvaneció, pero su legado, tallado en piedra y entretejido en la cultura del subcontinente, permanece como un recordatorio eterno de una era de esplendor sin igual.

Es una empresa que abarca el mercado administrativo de propiedades, considerando el potencial de crecimiento y rentabilidad, logrando mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

www.jcjadmonygestion.com juliocjavierc@hotmail.com

Lunes 13 de octubre de 2025

Barcelona, España.— En MONDIACULT 2025, los cuatro países –que conforman la Alianza del Pacífico– suscribieron la declaratoria que establece que la educación artística y cultural es un derecho y un eje estratégico para las políticas culturales de la región

Durante tres días, los 194 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se reunieron en Barcelona, España, para definir el futuro de las políticas culturales en el mundo.

En la cumbre, Chile, Colombia, México y Perú, los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico –un mecanismo de integración económica y comercial que se basa en la libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas–, suscribieron la Declaración de Educación y Formación Artística y Cultural, documento que reconoce el valor de las artes y los saberes tradicionales y establece que la educación artística y cultural es un derecho inalienable y un eje estratégico para las políticas culturales de la región.

Dicho documento también posiciona al sector artístico y cultural como motor de la economía y un pilar estratégico de cooperación multilateral.

La Declaración fue suscrita por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Carolina Arredondo Marzán; la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Yannai Kadamani Fonrodona; la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales de Perú, Moira Novoa Silva.

La iniciativa se nutrió de la experiencia del programa Artes para la Paz, política de Colombia que garantiza educación artística y cultural, formal e informal, y dignifica la gestión cultural en los territorios.

Con la Declaración, la región pasa de la voluntad política a la acción concreta y garantiza que la cultura y las artes sean reconocidas como ejes cen-

trales en la construcción de paz y sostenibilidad. La apuesta se orienta a la formación de ciudadanos críticos y creativos, capaces de fortalecer la democracia y construir sociedades más justas desde una perspectiva cultural y educativa.

A través de dicho compromiso, la Alianza del Pacífico asume el reto de promover políticas públicas que integren educación, cultura y artes como herramientas de transformación social e integración regional.

Cabe destacar que el compromiso de la Declaratoria se establece con Colombia en la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico.

● La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, destaca en la apertura la «unión artística y espiritual» que define esta muestra, que reúne 13 piezas del Museo Pedro de Osma de Lima en tres espacios emblemáticos.

Madrid, España.— La Comunidad de Madrid abrió sus puertas a los «Ecos del arte del virreinato del Perú», una exposición que sumerge al visitante en el rico diálogo cultural entre el mundo andino y el español durante el periodo virreinal. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada de inaugurar esta muestra, enmarcada en la programación de Hispanidad 2025, y que podrá visitarse hasta el próximo 11 de enero.

La muestra, distribuida entre la Casa Museo Lope de Vega, el Museo Casa Natal de Cervantes y, desde mediados de diciembre, la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, reúne un total de 13 piezas procedentes del prestigioso Museo Pedro de Osma de Lima. Durante el acto inaugural, Díaz Ayuso puso en valor el profundo significado histórico y artístico de la colección.

«Cada pieza aquí expuesta es un testimonio de la unión artística y espiritual que definió el Virreinato del Perú y que sigue conmoviendo a quienes lo contemplamos. Difundir esta historia común, estos hitos de la Hispanidad, es misión de todos»,

subrayó la presidenta. Asimismo, definió la Hispanidad como «arte y cultura en todas sus formas», una historia compartida que une hoy como naciones hermanas «a más de 600 millones de almas que compartimos un idioma común y esa forma de entender el mundo tan propia».

Un arte con identidad propia

La exposición ilustra la evolución de un arte que, si bien nació como una reproducción de modelos europeos, pronto desarrolló una voz única y creativa. La incorporación de elementos, técnicas y sensibilidades locales dio como resultado una identidad artística mestiza, fruto del encuentro y el entendimiento mutuo entre dos continentes. Entre las 13 obras seleccionadas, el público podrá admirar diversas imágenes marianas, un baúl con un Nacimiento y joyería tradicional, como los emblemáticos tupus de plata, prendedores utilizados en la indumentaria andina. Nueve de estas piezas se exhibirán en la Casa Museo Lope de Vega, tres en el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, y una en la Consejería de Cultura.

Santas, arcángeles y sincretismo

La muestra destaca por presentar figuras profundamente arraigadas en la identidad americana. Una de ellas es Santa Rosa de Lima, la primera santa de

América, erigida como un símbolo de la espiritualidad mestiza. Otra pieza relevante es la Virgen Peregrina, cuya devoción en Perú adquirió matices propios y distintivos.

La exposición también permite apreciar el virtuosismo técnico de los artistas de la época, con lienzos cubiertos con pan de oro y una policromía aplicada con maestría en las esculturas. Entre las obras más singulares se encuentran los llamados arcángeles arcabuceros, representaciones celestiales vestidas con uniformes militares barrocos, y los árboles genealógicos incas, donde se entrelazan visualmente las raíces indígenas con la nobleza española.

En línea con su compromiso de hacer la cultura accesible para todos, la Comunidad de Madrid, a través del convenio con Plena Inclusión Madrid, ha adaptado los contenidos de varias obras a formato de Lectura Fácil. Esta iniciativa, disponible en la Casa Museo Lope de Vega y el Museo Casa Natal de Cervantes, garantiza que personas con dificultades de comprensión lectora puedan disfrutar plenamente de este viaje por el arte virreinal.

«Ecos del arte del virreinato del Perú» se presenta así no solo como una exhibición de piezas de incalculable valor, sino como una reflexión sobre el poder del arte como puente entre culturas y como testimonio perdurable de una historia compartida.

● Nuevas Evidencias Arqueológicas Reavivan el Debate sobre el Primer Europeo en América, Cinco Siglos Antes de Colón

San Juan de Terranova, Canadá.— La historia oficial nos ha enseñado que Cristóbal Colón «descubrió» América en 1492. Sin embargo, las sagas nórdicas y la fría evidencia arqueológica en la costa de Terranova, Canadá, cuentan una historia diferente: la de Leif Erikson, el vikingo apodado «El Afortunado», quien alrededor del año 1000 d.C. estableció el primer asentamiento europeo en suelo americano.

La figura de Erikson, hijo del temerario Erik el Rojo (fundador de la colonia nórdica en Groenlandia) y nieto de hombres desterrados por homicidio, emerge de las brumas del tiempo como un explorador de leyenda. Nacido alrededor del 970 en Islandia, su destino parecía escrito en la estela de su familia: la de un hombre de mar y aventura.

El Viaje a Vinland: ¿Descubrimiento o Casualidad?

Según relatan la Saga de los Groenlandeses y la Saga de Erik el Rojo, el viaje que lo llevaría a la historia comenzó con los relatos de otro navegante, Bjarni Herjólfsson, quien años atrás había avistado costas desconocidas al perder su rumbo. Intrigado, Leif compró el barco de Bjarni y, con una tripulación de 35 hombres, se lanzó al océano para encontrar esas tierras.

Siguiendo la ruta a la inversa, Erikson y su crew desembarcaron primero en una tierra rocosa y estéril que llamaron Helluland (posiblemente la Isla de Baffin). Continuando hacia el sur, encontraron una costa boscosa a la que bautizaron Markland (probablemente Labrador). Finalmente, tras dos días más de navegación, llegaron a un lugar verde, de clima templado, con abundantes salmones y, para su sorpresa, vides silvestres. Fue así como Leif llamó a esta tierra Vinland («Tierra del Vino»).

Allí, el grupo construyó Leifsbúðir («Las Cabinas de Leif»), un asentamiento donde pasaron el invierno antes de regresar a Groenlandia cargados de madera y uvas, un recurso invaluable en la deforestada Groenlandia. En el viaje de regreso, rescatarían a un grupo de náufragos, un acto que le valió el epíteto de «El Afortunado».

L'Anse aux Meadows: La Piedra Rosetta Vikinga Durante siglos, las sagas se consideraron meras leyendas. Pero en la década de 1960, la historia dio un vuelco. Los exploradores noruegos Helge y Anne Stine Ingstad descubrieron en L'Anse aux Meadows, en el extremo norte de Terranova, los restos de un asentamiento nórdico.

La datación por carbono situó su ocupación entre el 990 y el 1050 d.C., coincidiendo perfectamente con la época de Leif Erikson. Los análisis de anillos de árboles han precisado incluso la actividad en el año 1021. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, demostró de forma incontrovertible que los vikingos llegaron a América medio milenio antes que Colón.

Sin embargo, surge una discrepancia crucial. Mientras las sagas hablan

de un asentamiento permanente en Vinland, la evidencia en L'Anse aux Meadows apunta a que fue un campamento temporal, quizás una estación de reparación de barcos y un punto de partida para exploraciones más al sur, en las áreas del Golfo de San Lorenzo.

El Encuentro con los "Skrælingjar" y el Abandono

La aventura vikinga en América no estuvo exenta de conflictos. Thorvald, hermano de Leif, se convirtió en el primer europeo del que se tiene registro en tener un encuentro hostil con los pueblos indígenas, a quienes los nórdicos llamaron skrælingjar. Estos enfrentamientos, sumados a las distancias y a los problemas internos, llevaron al abandono del campamento tras apenas unos años. A pesar de ello, es probable que los groenlandeses continuaran viajando a Markland durante siglos para aprovisionarse de madera.

Un Legado que Perdura

La figura de Leif Erikson ha trascendido los libros de historia. En 1964, el Congreso de los Estados Unidos instituyó el 9 de octubre como el «Día de Leif Erikson», un reconocimiento a su pionero viaje.

La historia de Leif Erikson no se trata de un "descubrimiento" en el sentido tradicional, ya que los vikingos no tenían conciencia de haber llegado a un nuevo continente y su presencia no tuvo continuidad. Se trata, más bien, de un fascinante episodio de exploración audaz, un primer contacto transatlántico que precede al de Colón y que redefine nuestra comprensión de la historia, recordándonos que los océanos fueron surcados por valientes navegantes cuyas hazañas esperaron siglos para ser confirmadas.

La casa editorial Jaqueeditor pone a su consideración uno de su más reciente lanzamiento, el libro: Un viaje a los confines del mundo, cuyo autor es Julio César Javier Quero. Esta obra está prologada por el escritor italiano Amadeo Conti Bianchi, quien reside en Livorno, Italia. El prologuista comenta acerca del libro: «A medida que la vida avanza, a menudo nos encontramos atrapados en la rutina diaria, en la vorágine de compromisos, trabajos y responsabilidades que parecen no tener fin. Sin embargo, hay momentos en los que la vida nos llama a una aventura, a un viaje que nos permite explorar no solo el mundo que nos rodea, sino también las profundidades de nuestro ser. En este contexto, Julio César Javier Quero y sus hijos, Sandra, Julio César y Mauricio, se embarcan en una travesía que trasciende las fronteras físicas y emocionales, una expedición que se convierte en un verdadero descubrimiento de la vida y de sí mismos. Un viaje a los confines del mundo es mucho más que el relato de una aventura por Sudamérica; es una crónica de la conexión familiar, de la búsqueda de nuevas experiencias y del deseo de conocer la diversidad cultural y natural de nuestro continente.»

Este libro está a la venta en: https://n9.cl/p51qh

Lunes 13 de octubre de 2025

CMavel Ponce de León Hernández

Corresponsal del semanario Solar de Cultura en Cuba

omo la Alta marea y su incesante espuma poética, el trovador holguinero Fernando Cabreja Garcell, celebró los veinte años de uno de los espacios icónicos de la trova en Cuba. La Casa de la Trova Faustino Oramas, en el Centro Histórico de la ciudad cubana de los parques, fue el escenario natural para recibir este 9 de octubre a una estela de jóvenes y consagrados poetas, trovadores e intelectuales en una memorable tarde de lluvias. Guitarra en mano y a Capella Cabreja, muy cercano a sus invitados y al público, desgranó como buen cubano poeta sus versos en «Muchacha en la ciudad», «Canción al desaliento» y «Beberemos», inspirado en un poema de Lourdes González, entre otros. La joven trovadora Lianet Velázquez, interpretó «Extraño tu café», una de las composiciones de Cabreja a su madre, donde le evoca desde la añoranza. Los poetas Ronel González, José Luis Serrano y Reynaldo Zadivar desde sus estilos, compartieron versos que recibieron los aplausos de la «Alta Marea». El trovador tunero Freddy Lafita, invitado especial de Cabreja, para la ocasión, al interpretar sus canciones aplaudidas en Holguín en múltiples eventos. Exaltó «…al escribir en Cuba la historia de la Trova Fernando Cabreja, debe aparecer porque desde hace muchos años tiene una importante obra…». Laynier Verdecia, joven intérprete de bella voz, figuró en el elenco a

guitarra viva. El consagrado Camilo de la Peña, director del Septeto Senda, compartió sus obras. Edelis Loyola, cantautora infantil, y Edelita Cabreja, acompañaron al cacique mayor de la trova holguinera. Entre lluvias y la frescura de la tarde, Cabreja, recibió los halagos y reconocimientos de la Empresa de la Música y los Espectáculos Faustino Oramas, y de la Agencia Artex, por los veinte años de un espacio paradigma como defensa de la música cubana. A las celebraciones se unió Yoel Queipo Ruiz, primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC en Holguín. Junto al gobernador de la provincia, Jaqueline Tapia, directora Provincial de Cultura, Eliel Gómez, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, en la provincia.

La Habana, Cuba.— La vigesimosexta edición del esperado Festival de Cine Francés ya tiene todo listo para encantar al público con una cuidadosa selección de estrenos, cine de animación y un sentido tributo a la leyenda Jean Gabin. La cita, que inaugura el 15 de octubre en la sala Charles Chaplin, promete ser un festín para los amantes del séptimo arte.

La gala de apertura estará dedicada al estreno de Como por arte de magia, del reconocido director Christophe Barratier, cofundador del evento. La cinta narra la historia de un joven mago que cría solo a su hija, y cuya vida se complica con la intromisión de su caprichoso padrastro.

La programación continúa el 16 de octubre con un drama histórico, El profesor de esgrima, dirigido por Vincent Pérez, que transporta al París de 1887. Ese mismo día, la música llegará a la gran pantalla con Monsieur Aznavour , filme que relaza los humildes inicios del icónico cantante Charles Aznavour y su encuentro con la leyenda Édith Piaf. La película, presentada por su director Mehdi Idir, obtuvo cuatro nominaciones a los premios César.

El festival se extenderá a las salas Acapulco y 23 y 12, donde se proyectarán títulos como Un trabajo en serio y la aclamadísima coproducción franco-mexicana Emilia Pérez, de Jacques Audiard. Este filme, que arrasó en los premios César y ob-

tuvo múltiples galardones internacionales como el Oscar y el Globo de Oro, sigue la inusual historia de un temido narcotraficante que decide transformarse en la mujer que siempre soñó ser.

Un tributo a un titán

Una de las joyas de esta edición será el homenaje al consagrado actor y héroe de guerra Jean Gabin. En la sala 23 y 12 se exhibirán tres de sus películas: Un mono en invierno, Gran jugada en la Costa Azul — ganadora de un Globo de Oro en 1963— y Remolques. Gabin, nacido en 1904, es recordado no solo por su intensa presencia en pantalla durante cinco décadas, sino también por su peculiar método de trabajo: solo necesitaba leer una vez el guión para dar vida a sus personajes con una precisión impecable.

Con esta combinación de novedades, música, y un viaje al pasado con uno de los grandes mitos del cine, el Festival de Cine Francés reafirma su compromiso de traer lo mejor del audiovisual galo a los espectadores, garantizando una experiencia cinéfila inolvidable.