Madurai: El Templo de Meenakshi, un coloso de fe y resiliencia

época Número:

Efemérides

Acontecimientos, nacimientos y fallecimientos importantes en un día como hoy, 27 de octubre

El 27 de octubre es el 300.º (tricentésimo) día del año —el 301.º (tricentésimo primero) en los años bisiestos— en el calendario gregoriano. Quedan 65 días para finalizar el año.

Acontecimientos

1492: Cristóbal Colón y sus marinos son los primeros europeos en llegar a la isla de Cuba

1535: en Madrid (España), el rey Carlos I concede a la villa mexicana de Cholula de Rivadavia el título de ciudad.

1968: en el estadio de la Ciudad Universitaria de México se realiza la solemne ceremonia de clausura de los XIX Juegos Olímpicos.

1990: astrónomos descubren una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea.

2008: el futbolista de Portugal Cristiano Ronaldo es elegido «jugador del año».

Palabra del día:

Del lat. ibis, y este del gr. ἶβις îbis.

Nacimientos

1728: James Cook, navegante, explorador y cartógrafo británico (f. 1779).

1858: Theodore Roosevelt, militar y político estadounidense, presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909 (f. 1919).

1922: Carlos Andrés Pérez, político venezolano, presidente de Venezuela entre 1974-1979 y 1989-1993 (f. 2010).

1945: Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical y político brasileño, presidente de Brasil entre 2003-2010 y desde 2023.

1975: Zadie Smith, escritora británica.

1. m. Ave zancuda de unos 60 cm de largo desde la cabeza hasta el final de la cola y aproximadamente de igual altura, con pico largo y de punta encorvada, plumaje blanco excepto en la cabeza, cuello, cola y extremidad de las alas, donde es negro, que se alimenta de moluscos fluviales, y que era venerada por los antiguos egipcios. Era u. t. c. f.

Fallecimientos

1817: Pedro Moreno, caudillo independentista mexicano, esposo de Rita Pérez (n. 1775).

1863: Florencio María del Castillo, escritor y periodista mexicano (n. 1828).

1959: Camilo Cienfuegos, revolucionario cubano (n. 1932).

1995: Marta Colvin, escultora chilena (n. 1907).

2010: Joan Solà Cortassa, filólogo y lingüista español (n. 1940).

Directorio

Julio César Javier Quero Fundador y Director General

Julio César Javier Cortés Coordinador Editorial

El número de certificado de licitud de título que expide la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, está en trámite. El número de Certificado de Licitud de Contenido está en trámite. El número de título expedido por el Instituto de Derecho de Autor expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está en trámite. La opinión de los articulistas y columnistas no representa de manera alguna el criterio de la dirección general. Toda la correspondencia y los valores deben dirigirse a: Solar de Cultura, Jaque Editor, oficinas: calle Yaca No. 104, fraccionamiento Bosques de Villahermosa, colonia Heriberto Kehoe Vicent’s, C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco, MX.

Una vida para la palabra: Enzia Verduchi y su legado literario brillan en Villahermosa, Tabasco

Villahermosa, Tabasco, México.— El aire cultural de Villahermosa se llenó de versos y narrativas del 22 al 24 de octubre, durante la celebración del IX Festival Macondo, encuentro que rindió homenaje a Lácides García Detjen. Organizado por la Universidad Olmeca, el evento tuvo un comienzo magistral de la mano de Enzia Verduchi, una voz poética cuya trayectoria es un testimonio vivo del diálogo entre continentes y de un profundo compromiso con las letras mexicanas.

Verduchi, con la serenidad y potencia que caracterizan su lectura, ofreció un recorrido por su obra poética, cautivando a un público que asistió al recinto. No fue solo una presentación, sino una verdadera declaración de principios: la palabra como territorio de pertenencia, un hogar que se construye más allá de los mapas.

De Roma a la tierra caliente: una trayectoria cimentada

La historia de Enzia Verduchi es en sí misma una narrativa de desplazamiento y arraigo. Nacida en la eterna ciudad de Roma un 24 de noviembre de 1967, encontró su voz en México, donde radica desde 1974. Esta dualidad cultural ha permeado sutilmente su obra, dotándola de una perspectiva única que observa lo mexicano con la mirada aguda de quien lo eligió.

Su formación es tan sólida como diversa. Estudió Periodismo y Ciencias de la Comunicación en el Instituto Campechano, herramientas que sin duda aguzaron su ojo narrativo, y posteriormente pulió su arte en el prestigioso diplomado de Creación Literaria de la SOGEM. Esta combinación de oficio periodístico y rigor creativo se refleja en la precisión y la profundidad de su escritura.

Una Carrera al Servicio de la Palabra

La hoja de vida literaria de Verduchi es impresionante. Su talento fue reconocido tempranamente con becas del Centro Mexicano de Escritores (1992) y en dos ocasiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (1996 y 2003), distinciones que avalaron un trabajo en constante evolución. Su consagración llegó en 1992 con el Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta por su obra La breve complicidad del recuerdo, un título que parece encapsular la esencia misma de la ficción.

Su compromiso con el ecosistema literario mexicano la llevó a ocupar un cargo de alta responsabilidad: la Dirección de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL entre 2008 y 2009. Desde ese puesto, fue una arquitecta clave de la difusión cultural en el país. Además, su ingreso al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) en 2004 la sitúa entre los artistas más respetados y con una producción avalada por la institución.

Una voz que cruza fronteras

La influencia y la calidad de la obra de Verduchi trascienden el ámbito nacional. Su pluma ha encontrado espacio en una constelación de revistas y suplementos culturales de prestigio internacional. Desde las páginas de Semanario Brecha en Uruguay o Hueso Húmero en Perú, hasta publicaciones en Estados Unidos como Hostos Review y Literate World’s, su pensamiento crítico y su poesía han viajado por el mundo de habla hispana.

Su presencia en antologías colectivas es igualmente significativa. Forma parte de proyectos que han buscado cartografiar la literatura mexicana de su tiempo, como El manantial latente. Muestra de poesía mexicana desde el ahora 1986-2002 (Fondo Edi-

torial Tierra Adentro, 2002), y de compilaciones que destacan la creación joven, como Creación en movimiento. Antología de Letras y Dramaturgia. Jóvenes

Creadores 2002-2003 del FONCA. Su inclusión en Mujeres poetas en el país de las nubes (2000) la conecta con una poderosa tradición poética femenina en México.

Un legado que inaugura y perdura

La elección de Enzia Verduchi para abrir el IX Festival Macondo no fue casual. Representa la confluencia de una tradición literaria robusta con una visión contemporánea y global. Es la escritora que, habiendo nacido en otro continente, ha abonado con fervor y talento al suelo literario mexicano, nutriéndolo desde la poesía, la narrativa, la edición y la gestión cultural.

Al dar el primer golpe en el simbólico martillo de este encuentro, Verduchi no solo compartió poemas; compartió una vida dedicada a la palabra. Un recordatorio de que la literatura es, ante todo, un acto de fe en el poder del lenguaje para crear comunidad, un hogar común al que todos, sin importar el origen, estamos invitados.

De Agatha Christie a la utopía: un día de letras en el Encuentro Regional Lácides García Detjen

Villahermosa, Tabasco, México.— El viernes pasado concluyó el IX Encuentro Regional de Escritores «Lácides García Detjen». A las 10:00 de la mañana, el escritor Vicente Gómez Montero realizó un análisis de la obra El Expreso de Oriente de la reconocida escritora británica Agatha Christie. La trama de esta novela se desarrolla en un lugar aislado de la antigua Yugoslavia. En plena madrugada, una fuerte tormenta de nieve obstruye la línea férrea por donde circula el Orient Express. Procedente de la exótica Estambul, viaja en él el detective Hércules Poirot, quien repentinamente se topa con uno de los casos más desconcertantes de su carrera: en el compartimiento vecino ha sido asesinado Samuel E. Ratchett mientras dormía, sin que ningún indicio revele un móvil concreto. Poirot aprovechará la situación para indagar entre los ocupantes del vagón, quienes, a todas luces, son los únicos posibles autores del crimen.

Una víctima, doce sospechosos y una mente

privilegiada en busca de la verdad.

A las 10:30, Gustavo Ruiz Pascacio llevó a cabo la lectura de fragmentos de su obra poética. Más tarde, a las 11:30, Alex Moreno, Joanna Casas Cisneros y Gamaliel Sánchez Salinas hicieron uso de la palabra para leer fragmentos de sus cuentos. Como broche final, a las 13:00 horas, se pre-

sentó el libro La Geopolítica de la esperanza: ¿Utopía o Distopía?, en sus tomos I, II y III, obra del Dr. Emilio Alberto De Ygartua Monteverde. La presentación estuvo a cargo del Lic. Jesús Cuevas Ávalos, quien destacó lo siguiente: «La tesis fundamental de la obra es lo que el autor denomina “Geopolítica de la Esperanza”, una vía crucial frente a un panorama global en el que predominan la desesperanza, la polarización ideológica y una persistente desigualdad social y económica. La obra sitúa en el epicentro del debate los valores fundamentales de la cooperación internacional efectiva, la justicia social como principio rector y el respeto irrestricto a los derechos humanos. A contracorriente de los enfoques que fomentan la división, la agresión y la desesperanza, nuestro rector basa su visión en el reconocimiento profundo de la interdependencia global y la necesidad de construir un futuro compartido mediante la inclusión, la solidaridad y el bienestar común».

Obras y personas

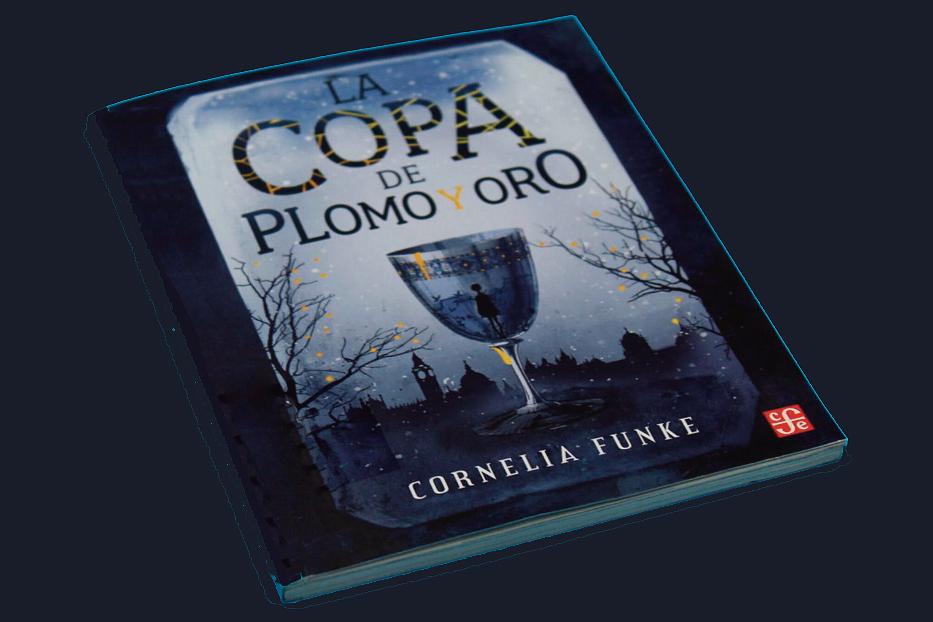

LA COPA DE PLOMO Y ORO, de Cornelia Funke

Me gustan las novelas de Cornelia Funke porque matizan esos tonos siniestros del cuento de hadas con la cotidianeidad más intensa. No son la excepción las dos historias sobre navidad. Ella, como Dickens, propone historias de objetos mágicos y fantasmas. Como Dickens, la alemana se solaza en sus historias, esas donde no aparece el Niño Dios para solucionar el conflicto. Como su colega inglés, Cornelia Funke propone que la solución está en los seres mágicos, en los que la vida introduce en los escenarios de la fantasía. La primera novela es Cuando Santa cayó del cielo. ¿De qué va? Durante una terrible tormenta, el reno Estrella Fugaz se asusta y el carro de Papá Noel cae en medio de la calle en una ciudad. Justo en el peor momento pues quedan dos semanas para Navidad y el último Papá Noel verdadero tendrá que detener un malvado plan para acabar con los deseos de los niños. Ayudado por los pequeños Charlotte y Ben, además de unos peculiares duendes, todos juntos lograrán salvar la Navidad. Esa es la relación más o menos. La otra historia es La copa de plomo y oro. Una niña, travestida en niño, encuentra pedazos de un cristal, el cristal que compone la copa de plomo y oro. Este artefacto concede los deseos si son solicitados en Navidad. Un malvado buscador de tesoros busca la pieza, al menos un cristal para reproducir una copa similar, misma que concederá todos los deseos. Los deseos del buscador de tesoros no son muy beneficiosos. De ningún modo. Por eso Tabetha, o Ted como se hace llamar, no cumple la misión. El buscador de tesoros lleva en la bolsa de su chaleco un pulgarcito, esto es un pequeño que le sirve de espía y soploncito. Tabetha se evade. Conoce a Ofelia Fuentes, una chica sin un brazo que regentea el restaurante familiar, La cocina de los Fuentes. Hasta ahí va a parar Tabetha. En su búsqueda de la copa, la niña encontrará quien la quiera, quien la ame… aunque quizá estos nuevos amigos, Ofelia y la trol Borga solo quieran apoderarse de la fortuna.

En este libro la autora regresa a la serie (no voy a llamarla saga, ya lo saben) de Reckless. Básicamente, llamando Londra a Londres y al goyll de jade, esa tribu de extraños monstruos muy ricos pero infelices. Ya nos había

dado la autora el chance de conocer al goyll de jade que se casa con la princesa de Austrien para que lo acepten los humanos. Austrien vive en pugna con Londra, la ciudad industrial. Cornelia Funke recoge las luchas entre estos reinos imaginarios que mucho se parecen a los reales. Toma la escritora fases de la Historia y la confunde con las historias feéricas, donde las hadas los pueden todo… hasta que no pueden. Pero en esta novelita, muy breve si la comparamos con los 4 tomos que ya van de la serie Reckless, encontramos una delicada historia donde el Bien, como en las obras de esta autora, triunfa nuevamente. Es muy recomendable aun cuando el ambiente, ya lo dije al principio, es de esos que alarmarían a cualquier señora de sociedad. Tabetha tiene la misma hechura que su compañero de páginas, Jacob Reckless. Es audaz, aparentemente ajena a los sentimientos, con un corazón de oro que no la deja pasar la oportunidad de ayudar. Por eso se mete en líos. El final es inesperado, da la visión de que podemos ayudarnos todos, aun los más falsos, en un mundo en que la justicia, el amor, los valores significan mucho. No es mala idea.

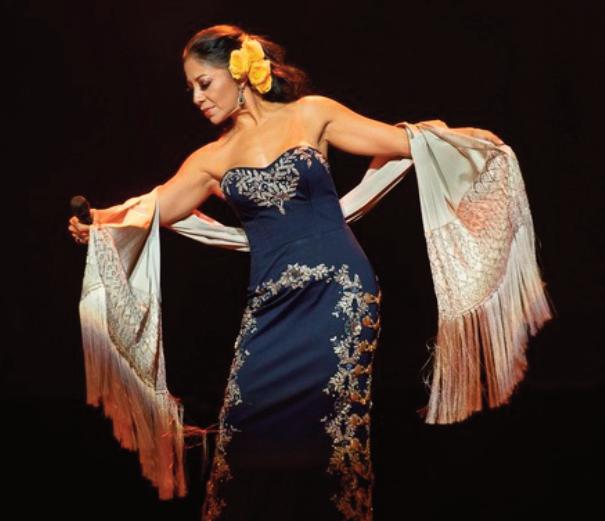

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes y Rosy Arango presentarán Encuentros con la vida y la muerte

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), agrupación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se unirá a la cantante Rosy Arango para presentar el concierto Encuentros con la vida y la muerte. Esta ofrenda musical, en el marco del Día de Muertos, rendirá homenaje a grandes compositores mexicanos fallecidos. La cita es el jueves 30 de octubre a las 20 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. El programa será un recorrido por obras emblemáticas de la música regional mexicana, pero con una nueva dimensión sonora. «Son piezas que canto con mariachi, pero ahora se visten de gala con arreglos para orquesta. Será un agasajo para nuestro máximo recinto cultural», adelantó Arango. La cantante, junto al director de la OCBA, Luis Manuel Sánchez, seleccionó temas que reflejan la singular manera en que los mexicanos concebimos la muerte, con piezas que van de lo alegre y solemne a lo profundamente lírico.

La velada iniciará con dos obras de especial significado para la intérprete: La Martiniana, de Andrés Henestrosa, que describe como «un arrullo y

una despedida» con un sentimiento muy personal, y Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá, un «himno de esperanza» que invita a valorar a los artistas y seres queridos en vida.

El repertorio se enriquecerá con clásicos como Canción mixteca, La Llorona y Tata Dios. También se interpretarán Nicandro Castillo de Rogaciano el Huapanguero, El jinete de José Alfredo Jiménez, y La bruja de la Huasteca de Eduardo Bustos, canción que evoca historias místicas de brujas convertidas en bolas de fuego. El concierto culminará con un ramillete de sones de dominio público y Cucurrucucú paloma de Tomás Méndez.

Arango prometió una noche mágica y convocó al público a asistir con attuendos tradicionales como guayaberas, huipiles y rebozos «para rendir culto a la memoria, al origen y a nuestras tradiciones». Será una velada con olor a cempasúchil, llena de leyendas, sincretismo y nostalgia, ideal para cantar y bailar.

Vicente Gómez Montero

Lunes 27 de octubre de 2025

Jornadas de Danza Española 2025: reflexión y creación en la Escuela Superior de Música

● Las actividades se llevaron cabo el 25 de octubre, en la Escuela Superior de Música del INBAL, campus Fernández Leal.

Ciudad de México.— El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (Cenidi Danza), perteneciente a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), realiza las Jornadas de Danza Española 2025 bajo el lema Reflexión y creación, un encuentro que convoca a artistas, investigadoras e investigadores, docentes y público general en torno a la riqueza y vigencia de la danza española en nuestro país.

Coordinadas por la maestra Ariadna Yáñez, investigadora del Cenidi Danza e integrante del proyecto I+D+i En busca del ballet español (1952–1982), y por la maestra y coreógrafa Lina Ravines, de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, las jornadas se llevaron a cabo el 25 de octubre en la Escuela Superior de Música del INBAL, campus Fernández Leal, en la alcaldía Coyoacán, con un programa que integra conferencias, presentaciones escénicas y talleres.

Yáñez subraya que uno de los propósitos centrales del evento es reafirmar que «la danza nos une», más allá de edades o disciplinas: «Arrancamos con un taller de niños para recordar que la danza no tiene edad y concluimos con una romería, la fiesta por excelencia en la que el baile cobra un papel unificador dentro de la sociedad».

En su conferencia Desarrollo de la danza española en México, la maestra abordará la evolución de este género desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, destacando la influencia de artistas españoles que llegaron al país y la consolidación de una tradición formativa que hoy se preserva en instituciones como la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, donde se imparte la Licenciatura en Educación Dancística con Especialidad en Danza Española, única en su tipo en México y Latinoamérica.

La investigadora explica que aún es necesario construir una historiografía más profunda de la danza española en nuestro país, y reconoce a figuras pioneras como Luisillo, Manolo Vargas, Roberto Ximénez y Pilar Rioja, quienes sentaron las bases de una práctica que combina el rigor técnico con la sensibilidad escénica. Asimismo, enfatiza la importancia de mantener viva la enseñanza del folclor español y su diálogo con las prácticas contemporáneas, mencionando el trabajo de creadoras y creadores como Pilar Medina, Erika Suárez y Ricardo Rubio, quienes han impulsado fusiones entre la danza española y la danza contemporánea.

Sobre el papel institucional, la maestra Yáñez destaca: «El Cenidi Danza es el único centro de investigación de danza en México; su responsabilidad es difundir, resguardar y continuar investigando sobre diversos géneros dancísticos. Es un privilegio que, desde el Cenidi Danza, el INBAL y la Secretaría de Cultura mantengan vivo este tipo de encuentros, que han dado continuidad durante once años a un proyecto único en el país dedicado a la danza española».

El programa de actividades incluyó la conferencia de la invitada especial Gabriela Estrada, de la Universidad de Houston, titulada Felipe el Loco (1945): la influencia de la danza española en el repertorio creado por Doris Humphrey para José Limón; la función de inauguración con el Grupo Jardín de Alhelíes del Taller de Flamenco de Montessori de la Condesa, bajo la dirección de Brenda Cruz Rosas; la presentación del Ensamble de Castañuelas de la Ciudad de México, dirigido por Olinka Trueba; y el Taller de folclor español «Romería», que cerró la jornada con una celebración abierta al público.

«Elektra» Resonó en el Teatro Juárez durante el último fin de semana del 53 Cervantino

Guanajuato, Guanajuato, México.— Oscura, intensa y desgarradora, «Elektra» de Richard Strauss es una de las óperas más impactantes del repertorio moderno. Estrenada en 1909, con libreto de Hugo von Hofmannsthal, esta obra de un acto retoma la tragedia de Sófocles, donde la venganza y la demencia se entrelazan en una historia familiar marcada por el crimen.

La trama gira en torno a Clitemnestra, quien asesinó a su esposo, Agamenón, con la complicidad de su amante Egisto. Atormentada por la culpa, vive temerosa de la represalia de sus hijos: Elektra, Crisótemis y Orestes, quien regresa en secreto para vengar a su padre.

La Compañía Nacional de Ópera de México presentó esta monumental obra en el 53 Festival Internacional Cervantino, bajo la dirección concertadora de Stefan Lano. En entrevista previa, Lano

destacó la exigencia de la partitura: «Es tan difícil para el director como para la orquesta. Dirigirla es como pilotar un avión en medio de una tormenta; se necesita concentración absoluta».

Sobre la vigencia del drama, sostuvo que «los conflictos entre los seres humanos –la avaricia,

la ignorancia– siguen siendo los mismos. Esta ópera refleja un mundo donde seguimos buscando justicia, pero tropezamos con los mismos errores».

Respecto a la complejidad musical, afirmó: «Strauss es más complicado que Wagner. Un director debe ser como un cirujano: no se puede usar un hacha, hay que usar un bisturí. En ‘Elektra’ el silencio es parte del discurso; a veces tiene más peso que una nota. Lo llamo una ‘comunidad de silencio’, algo que necesitamos en un mundo donde ya no hay silencio».

La primera función en el Teatro Juárez de Guanajuato convocó a un diverso público. Con una escenografía mínima pero efectiva, y cantantes que sorprendieron con sus voces, la ópera, que se presenta en alemán con supertitulaje en español y tuvo una duración de dos horas, la última función due el 25 de octubre como parte del cierre del festival.

Lunes 27 de octubre de 2025

Entre dos bandos: la controvertida trayectoria de José Salazar Ilarregui, el ingeniero al servicio del Imperio

● De la frontera norte a la corte de Maximiliano, su vida fue un reflejo de las convulsiones del México del siglo XIX.

Ciudad de México.— La muerte de José Salazar Ilarregui a los 69 años cierra el capítulo vital de uno de los ingenieros y funcionarios más contradictorios y polifacéticos de la historia nacional. Su carrera, marcada por lealtades cambiantes y una innegable capacidad técnica, navegó entre la República y el Imperio, dejando tras de sí una estela de obras, conflictos y un papel protagónico en uno de los periodos más turbulentos del país.

La formación de Salazar en el prestigioso Colegio de Minería de la Ciudad de México cimentó una carrera que comenzó en la geopolítica. Su primer encargo de gran envergadura lo situó en el epicentro de una herida nacional: fue el responsable mexicano de la Comisión de Límites tras la guerra con Estados Unidos (1848-1849), supervisando la dolorosa delineación del territorio tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo y, más tarde, de la venta de La Mesilla.

Sin embargo, el giro más definitorio de su vida ocurrió con la intervención francesa. Salazar se alineó con el proyecto monárquico, formando parte de la Junta de Notables que ofreció la corona a Maximiliano de Habsburgo. Su lealtad fue recompensada con un cargo de alta responsabilidad: Comisario Imperial para la península de Yucatán en 1864.

Yucatán: La gestión entre el progreso y la guerra Su llegada a Yucatán en septiembre de 1864 inauguró un periodo de intensa actividad. Con una visión modernizadora, Salazar Ilarregui se propuso transformar la región. Creó el Banco de Avío para impulsar la economía, promovió la construcción de pozos artesianos en Mérida para el manejo de aguas pluviales, elaboró el plano exacto más antiguo que

se conserva de la ciudad blanca, instaló un observatorio astronómico e incluso fomentó la inmigración alemana para desarrollar el sector agrícola en el sur del estado.

No obstante, su gestión se desarrolló en medio de dos conflictos insoslayables. Por un lado, la feroz Guerra de Castas, contra la que combatió con un pequeño ejército imperial, sin poder evitar que los insurgentes indígenas continuaran asolando el oriente y sur de la península. Por otro, la creciente oposición republicana. En un movimiento que resultaría ser un grave error táctico, autorizó el regreso de los desterrados políticos, entre ellos el general Manuel Cepeda Peraza, quien se convertiría en su némesis.

Su momento de mayor esplendor social fue la visita de la emperatriz Carlota en noviembre de 1865, donde actuó como anfitrión en un evento que relució la pompa imperial. Pero el esplendor fue efímero.

Caída y fuga

Tras un breve paso por la Ciudad de México como Ministro de Gobernación, Salazar regresó a Yucatán en noviembre de 1866 con la misión desesperada de salvar la región para el agonizante Imperio. Para entonces, las fuerzas republicanas, al mando de su antiguo beneficiario, Cepeda Peraza, se habían reorganizado.

El final fue rápido. En abril de 1867, Salazar decretó el cerco de Mérida, pero los juaristas rompieron el sitio. El 15 de junio de ese mismo año, la capital yucateca cayó en manos republicanas. José Salazar Ilarregui no esperó a firmar la capitulación; se embarcó apresuradamente hacia el exilio en Nueva York, convirtiéndose en un fugitivo del régimen restaurado.

Regreso y legado final

Con el tiempo, y bajo el gobierno de Porfirio Díaz, Salazar Ilarregui pudo regresar a México. Su país, una vez más, requirió de sus conocimientos de ingeniería. En 1878, volvió a las fronteras, esta vez para integrarse a la Comisión de Límites que trazaría la línea divisoria con Guatemala.

La muerte lo encontró en la capital, lejos de los campos de batalla y las intrigas palaciegas que marcaron su vida. La figura de José Salazar Ilarregui permanece como un enigma: un técnico brillante cuyas ambiciones políticas lo ataron a un proyecto fallido, un modernizador cuyo legado en Yucatán se vio opacado por la guerra y la huida, y un testigo de excepción de cómo se dibujó, en mapas y en el campo de batalla, el territorio de la nación mexicana.

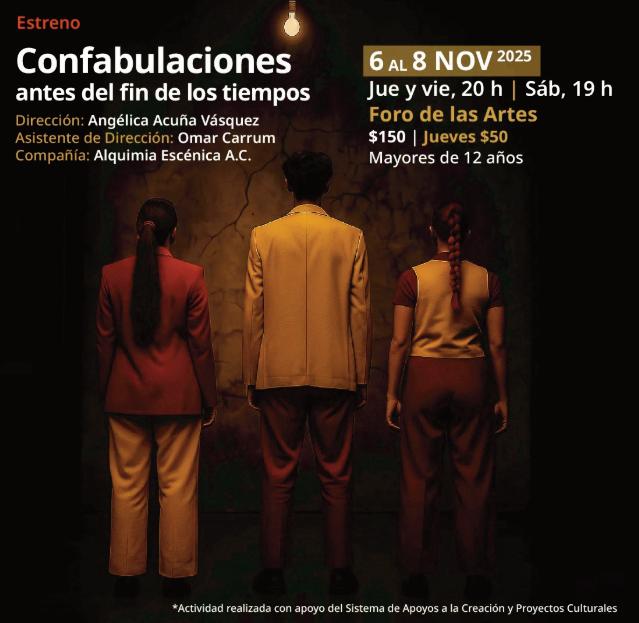

El Fin del Mundo llega a escena en el CENART

Tijuana, Baja California, México.— El Centro Nacional de las Artes (CENART), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, presenta Confabulaciones antes del fin de los tiempos, pieza de danza y teatro físico que indaga en las múltiples formas en que el mundo puede terminar: desde lo íntimo y personal, pasando por lo político y social, hasta lo absurdamente irreal e inimaginable.

A cargo de la compañía Alquimia Escénica, esta obra es interpretada por un trío de performers que encarnan el colapso, la violencia cotidiana y los temores, tanto individuales como colectivos, entre paneles giratorios que transforman el espacio y la coreografía.

En esta puesta en escena se conspira, se desnuda la vulnerabilidad humana y se abren preguntas que desestabilizan certezas, ya que el fin del mundo podría estar a la vuelta de la esquina: en la desaparición o muerte de un ser cercano; en el desplazamiento forzado; en una cotidianidad atrave-

sada por el terror y la incertidumbre perpetua; en la falta de alternativas frente a los desafíos del porvenir.

El fin del mundo acecha cuando los pesares

individuales no encuentran eco en lo colectivo y cuando los desconsuelos compartidos deben asumirse en silencio, contenerse y llorar en soledad. Confabular es una de las dichas de estar vivos, apunta esta pieza dirigida por Angélica Acuña Vásquez, con la asistencia de Omar Carrum. Alquimia Escénica es una compañía de danza y teatro físico dirigida por Omar Carrum y Angélica Acuña que desarrolla su quehacer artístico como los antiguos alquimistas que pretendían descubrir los elementos constitutivos del universo, los integrantes de la compañía buscan transformar sus historias personales, cuestionamientos y procesos de vida en hechos escénicos, con el cuerpo pisco-físico como principal eje de estudio.

Con la interpretación de Natalia Barragán, Ivana Pacheco y Luis Aguirre, Confabulaciones antes del fin de los tiempos ofrecerá funciones del 6 al 8 de noviembre, jueves y viernes, a las 20:00 h; y sábado, a las 19:00 h, en el Foro de las Artes.

Lunes 27 de octubre de 2025

● En los fastos de la Independencia de México, el nombre de Gertrudis Bocanegra emerge con la fuerza de un símbolo: el de la lealtad inquebrantable y el sacrificio supremo por la libertad.

Pátzcuaro, Michoacán.— La historia oficial a menudo se escribe con nombres de hombres, pero sus páginas más conmovedoras están frecuentemente protagonizadas por mujeres de hierro. Tal es el caso de Gertrudis Bocanegra, una mujer cuya vida y muerte encapsulan el drama, la ideología y el costo humano de la lucha por la independencia mexicana.

Nacida en el seno de una familia de comerciantes españoles de clase media, Bocanegra rompió desde joven con los moldes que la sociedad novohispana destinaba a las mujeres. En una época donde el acceso a la educación era una rareza para ellas, Gertrudis se sumergió en las lecturas de los filósofos de la Ilustración. Esas ideas de libertad, razón y soberanía prendieron en ella la chispa de la rebelión.

Su vida personal estaba entrelazada con el régimen al que terminaría combatiendo: estaba casada con el teniente Pedro Advíncula Lazo de la Vega, un militar de las fuerzas provinciales españolas. Sin embargo, cuando el grito de Dolores estalló en 1810, Gertrudis no dudó en adherirse a la causa insurgente, demostrando que las convicciones pueden ser más poderosas que los lazos del entorno inmediato.

La Red Secreta y la Misión Fallida

Su contribución no fue meramente intelectual. Bocanegra se convirtió en una pieza clave del movimiento independentista en la región de Michoacán, actuando como correo entre los insurgentes de Pátzcuaro y Tacámbaro. Su habilidad para moverse en las sombras y transportar información vital fue crucial durante la etapa de resistencia de la guerrilla.

El destino, no obstante, le tenía preparada una prueba terrible. Enviada a Pátzcuaro para facilitar la toma de la ciudad por los rebeldes, su misión fue descubierta. Las autoridades realistas la capturaron y la convirtieron en prisionera.

El Martirio: El Silencio como Arma Final Lo que siguió fue un ejemplo sobrecogedor de entereza. Sometida a tortura con el objetivo de que delatara a sus compañeros, Gertrudis Bocanegra se negó en redondo a proporcionar cualquier información. Ni el dolor físico quebrantó su juramento de lealtad a la causa. En su silencio bajo tormento, se convirtió en un muro de contención que salvó incontables vidas.

Recluida en la casa número 14 de la calle Ibarra, fue enjuiciada y hallada culpable de traición. Las acusaciones en su contra la pintaban como la pesadilla de la corona: era «espía», «incendiaria de la revolución» mediante proclamas y escritos, y «reconocedora del gobierno insurgente».

La sentencia fue la máxima: la muerte. El 10 de octubre de 1817, en la plaza de San Agustín de su Pátzcuaro natal, Gertrudis Bocanegra fue fusilada. Su ejecución se inscribe en la violenta represión de los últimos años del virreinato, tan solo un mes antes del fusilamiento del también célebre insurgente Francisco Xavier Mina.

Legado de una Heroína

Doña Gertrudis no solo donó su vida a la patria naciente. En el altar de la independencia, había ofrendado antes la vida de su esposo, quien también murió en la contienda, y la de su único hijo varón. Su sacrificio familiar total la erige como una de las figuras más trágicas y a la vez luminosas de la epopeya independentista.

Hoy, su nombre perdura en plazas, escuelas y la memoria colectiva de México, recordándonos que la lucha por la libertad no conoce de géneros y que el coraje más profundo a menudo nace del silencio inquebrantable frente a la tiranía. Gertrudis Bocanegra, la ilustrada espía de Pátzcuaro, murió por un México que no llegó a ver, pero que no existiría sin el valor de mujeres como ella.

www.jcjadmonygestion.com

Noticias internacionales

Habana a leyenda del Caribe

● Una vida entre la brutalidad y la caballerosidad forjó la leyenda del primer pirata cubano, un fantasma que aterrorizó a la Flota Española y cuyo final permanece envuelto en el misterio.

● La leyenda, sin embargo, era tan poderosa que, incluso después de su presunta muerte pacífica, otro pirata mulato tomó su nombre para continuar sembrando el terror, asegurando que el eco del «Mulato Lucifer» navegaría para siempre en la memoria del Caribe.

La Habana, Cuba.— La imagen del Caribe como un mar cruzado por velas negras y capitanes de patente de corso ingleses u holandeses es incompleta. El archipiélago cubano, más allá de ser el blanco codiciado de corsarios y filibusteros, también fue cuna de sus propios protagonistas del drama marítimo. Entre ellos, surge la figura monumental de Diego Grillo, bautizado por sus contemporáneos como el «Mulato Lucifer», el primer pirata cubano cuya vida se desdibuja entre la historia documentada y la leyenda oral.

Nacido en La Habana alrededor de 1555, hijo de un conquistador español y una esclava africana, la vida de Grillo comenzó marcada por el yugo. Sin embargo, un espíritu indómito lo llevó a escapar de la esclavitud a los 13 años, encontrando refugio y oficio entre un grupo de bucaneros. Su talento natural para la navegación y las artes marineras se forjó en las aguas del Golfo de México y el Mar Caribe, escuelas de rudeza y supervivencia.

Su destino daría un vuelco trascendental cerca de la Isla de Pinos, cuando el temible Francis Drake, el «Dragón» de los mares, lo capturó. Lejos de ejecutarlo, el experimentado Drake vio en el joven mulato una perla rara: astucia, valentía y un conocimiento innato de las aguas que ellos surcaban. Lo llevó consigo a Inglaterra, donde Grillo, con apenas 22 años, se convirtió en una curiosidad exótica y un activo valioso para la corona. Honrado por la propia realeza, el ex esclavo se codeaba con la corte, un giro radical para un hombre de su origen.

El Club Filatélico de Tabasco te invita a visitar su weblog: https://n9.cl/u5noy1

El Azote del Caribe

Tras cinco años en Inglaterra, Grillo regresó al Caribe como segundo de Drake, portando ya el temible sobrenombre de «Mulato Lucifer». Su ferocidad y eficacia fueron tales que se ganó una orden de captura expedida personalmente por el gobernador de Cuba, Don Juan de Maldonado Barnuevo. Tras la muerte de Drake, Grillo volvió a Inglaterra, pero el Caribe aún no había visto lo peor de él.

Reapareció en escena como brazo derecho del feroz corsario holandés «Pata de Palo», Cornelius Jol. Esta alianza se convertiría en una de las más sangrientas de la época. Su golpe más resonante fue el asalto a un convoy de once naves españolas cargadas de oro, plata y piedras preciosas. El botín fue tan colosal que, se relata, tras saquear seis fragatas cerca de Nuevitas, Camagüey, Grillo desapareció de la zona para siempre, dejando tras de sí una estela de naves hundidas y tripulaciones masacradas.

El Caballero y el Demonio

La leyenda pinta a un Grillo despiadado, que no dejaba supervivientes. Sin embargo, la misma tradición oral rescata una faceta contradictoria: la del caballero protector. El episodio más citado es el de doña Isabel de Caraveo, viuda de un gobernador español y capturada en un abordaje. Para sorpresa de todos, Grillo no solo le garantizó su seguridad, sino que le asignó una guardia personal que la protegió de cualquier ultraje hasta desembarcarla sana y salva en Campeche, México. Este acto de cortesía en medio de la barbarie añade un matiz de profunda complejidad a su figura.

El Misterio Final: ¿La Horca o el Anonimato? El final de Diego Grillo es un rompecabezas histórico. Algunas fuentes, principalmente españolas, afirman que fue ahorcado en 1673. No obstante, los cálculos sobre su edad hacen esta versión improbable: para entonces, habría superado los 110 años.

Frente a esto, estudiosos de la cultura popular cubana y la tradición oral de Sagua La Grande, al norte de Las Villas, tejen un desenlace

muy distinto. Según esta versión, el anciano Lucifer de los Mares, cansado de su vida de saqueo, habría utilizado sus riquezas para comprar una nueva identidad. Cambió de apellidos, borró su pasado y se estableció como un ciudadano más. Se casó con una cubana de Hato Grande, con quien tuvo seis hijos, y murió en paz en 1640, a los 82 años, sin que sus vecinos sospecharan que el respetable anciano era, en realidad, una de las leyendas más temidas del Mar Caribe.

La leyenda, sin embargo, era tan poderosa que, incluso después de su presunta muerte pacífica, otro pirata mulato tomó su nombre para continuar sembrando el terror, asegurando que el eco del «Mulato Lucifer» navegaría para siempre en la memoria del Caribe.

Jaque Editor es una empresa dedicada al diseño, registro, publicación y comercialización de todo tipo de libros. Estamos a tus órdenes. Contáctanos a: https://sites.google.com/view/jaqueeditor/inicio https://www.jaqueeditor.com/ E-mail: jaqueeditor@gmail.com

Madurai: el templo de Meenakshi, un coloso de fe y resiliencia en el corazón del Tamil Nadu

● En el siglo XIV, el templo sufrió uno de los episodios más oscuros de su historia. Los ejércitos del Sultanato de Delhi, liderados por el general Malik Kafur, saquearon e destruyeron el complejo, arrebatándole sus riquezas y dejándolo en ruinas.

Madural, India.— En la bulliciosa ciudad de Madurai, donde el aire vibra con el sonido de los cencerros y el aroma del incienso, se alza un coloso de piedra que no es solo un santuario, sino el alma misma de la ciudad. El Templo Arulmigu Meenakshi Sundareswarar, un laberíntico complejo de torres escalonadas y salas con mil columnas, es mucho más que un monumento histórico; es un testimonio viviente de la fe, la resistencia cultural y la confluencia de las principales tradiciones del hinduismo.

Una Trinidad Familiar en un Solo Santuario Lo que hace teológicamente único a este templo es su dedicación principal. A diferencia de la mayoría de los templos del sur de India, donde Shiva es la deidad central, aquí la preeminencia la tiene la diosa Meenakshi, una forma de Parvati, la consorte de Shiva. Junto a ella reside Sundareswarar (Shiva), y la tradición venera también a su hermano, Alagar (una forma de Vishnu). Esta sagrada trinidad familiar representa una rara y armoniosa intersección del Shaktismo (culto a la diosa), el Shaivismo (culto a Shiva) y el Vaishnavismo (culto a Vishnu), haciendo de Madurai la «Mathura del Sur».

La leyenda, narrada en el texto sagrado Tiruvilaiyatarpuranam, cuenta que Meenakshi nació con tres pechos de un fuego sacrificial. Un oráculo predijo que perdería el tercer pecho al conocer a su esposo. Criada como una feroz guerrera y sucesora al trono Pandya, al encontrar a Shiva, la profecía se cumplió, sellando su unión divina, un evento que se celebra anualmente con fastuosa devoción.

Arquitectura que Narra una Historia de Destrucción y Renacimiento Las actuales 14 gopurams (torres de entrada) que se recortan contra el cielo de Madurai, la más alta de 52 metros, no siempre estuvieron ahí. Sus cimientos se remontan al emperador pandyan Kulasekaran I (siglo XII), pero la estructura actual es el resultado de una resiliencia forjada a fuego.

A principios del siglo XIV, el templo sufrió uno de los episodios más oscuros de su historia. Los ejércitos del Sultanato de Delhi, liderados por el general Malik Kafur, saquearon e destruyeron el complejo, arrebatándole sus riquezas y dejándolo en ruinas. La ciudad entera quedó sumida en el caos bajo el breve y tiránico Sultanato de Madurai.

Sin embargo, como el ave fénix, el templo renació de sus cenizas. El Imperio Vijayanagara, bajo el mando de Bukka Raya, liberó Madurai en 1378. La leyenda cuenta que su comandante, Kumara Kampana, fue instado por su esposa a tomar la espada y restaurar el esplendor del santuario. Los posteriores gobernantes Nayak, especialmente Vishwanatha Nayak y Tirumala Nayaka (siglos XVI-XVII), fueron los verdaderos arquitectos del templo que hoy conocemos. Rediseñaron la ciudad en anillos concéntricos alrededor del san-

tuario y construyeron majestuosas salas como el Aayirankaal Mandapam (la sala de las 1000 columnas), cada una esculpida con una divinidad diferente.

Un Pulso de Vida que Late con la Ciudad

El Templo de Meenakshi no es una reliquia estática. Es el corazón palpitante de Madurai, un organismo vivo que atrae a decenas de miles de visitantes y peregrinos cada día. Durante el festival anual de Meenakshi Tirukalyanam, las nupcias de la diosa, más de un millón de personas inundan la ciudad en una explosión de color, música y fe, culminando en una procesión de carrozas que transforma las calles en un río de devoción.

Reconocido en 2017 como el mejor «Lugar Icónico Swachh» de India, el templo ha superado siglos de invasiones, el desinterés colonial y el paso del tiempo. Su última gran restauración concluyó en 1995, demostrando que su importancia trasciende lo religioso para erigirse como un símbolo eterno de la cultura tamil.

Pasear hoy por sus corredores, entre el murmullo de los rezos y el reflejo del oro que cubre los vimanas de los santuarios principales, es recorrer las páginas de una historia viva. Es ser testigo de cómo la fe, tallada en piedra y bañada en oro, puede resistir los embates de la historia y mantenerse, imperturbable, como el alma inquebrantable de una ciudad.

Es una empresa que abarca el mercado administrativo de propiedades, considerando el potencial de crecimiento y rentabilidad, logrando mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

Lunes 27 de octubre de 2025

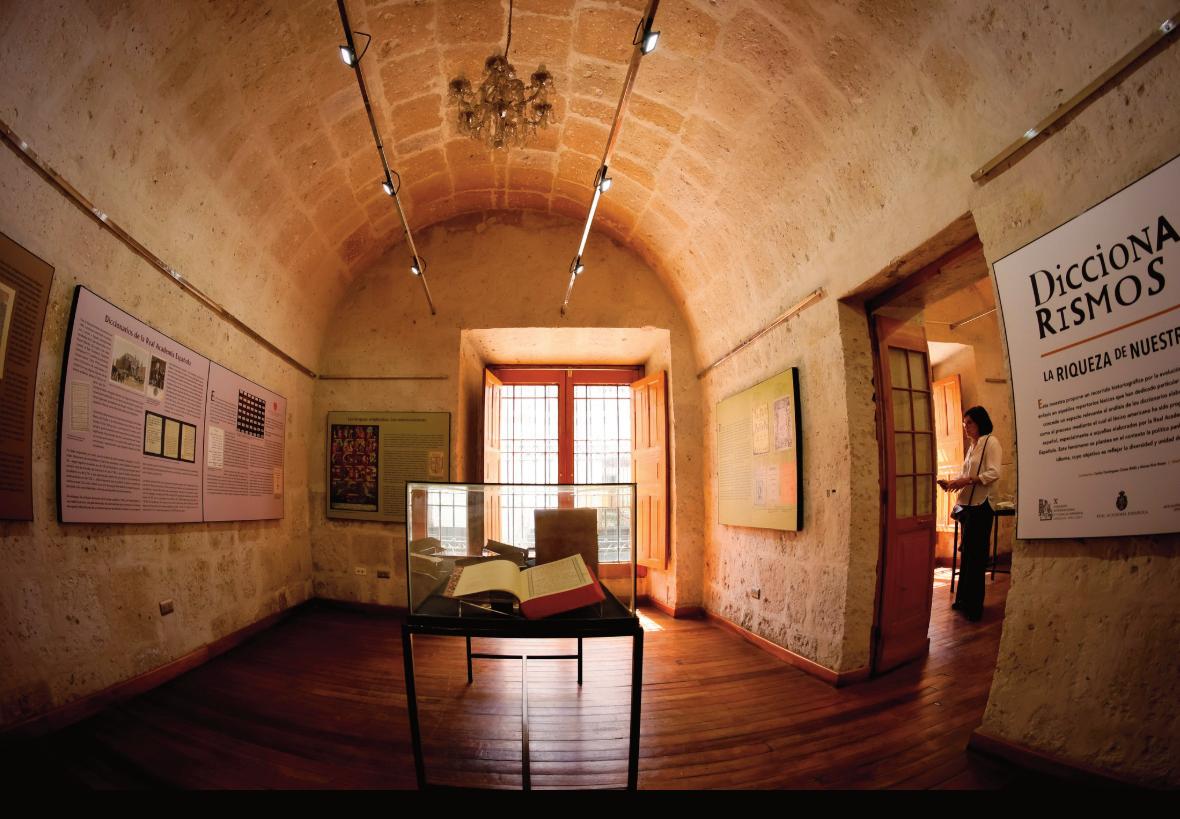

Llega a Arequipa la muestra «Diccionarismos», un recorrido por la historia de los diccionarios de la lengua española

● Podrá visitarse en la Biblioteca Mario Vargas Llosa de Arequipa, Perú, hasta el 10 de noviembre

Arequipa, Perú.— La Biblioteca Mario Vargas Llosa en Arequipa (Perú) acogió la exposición «Diccionarismos. La riqueza de nuestra lengua», que propone un recorrido historiográfico por la evolución de los diccionarios de la lengua española, con especial énfasis en aquellos repertorios léxicos que han dedicado particular atención al español de América. La muestra está organizada por la Real Academia Española (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), la Academia Peruana de la Lengua y el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en el marco del X Congreso Internacional de la Lengua Española (X CILE) y podrá visitarse hasta el 10 de noviembre.

Asimismo, la exposición concede un espacio relevante al análisis de los diccionarios elaborados en cada uno de los países hispanohablantes, así como al proceso mediante el cual el léxico americano ha sido progresivamente incorporado a los diccionarios generales del español, especialmente a aquellos elaborados por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Este fenómeno se plantea en el contexto de la política panhispánica dirigida a la normativización y representación del idioma cuyo objetivo es reflejar la diversidad y unidad del español en sus distintas variedades geográficas.

Seis ejes fundamentales

La exposición se articula en seis ejes fundamentales. Empieza con una introducción general que recoge datos históricos sobre los primeros diccionarios de distinto carácter y una definición que pretende esclarecer a qué responden este tipo de obras. El segundo bloque trata de los diccionarios publicados por la Real Academia Española y la presencia del léxico americano en las sucesivas ediciones partiendo del Diccionario de autoridades y con especial énfasis en la 15.ª, de 1925, conocida como «edición americana» por ser la primera que incorporó oficialmente americanismos de manera sistemática y reconoció con

mayor amplitud las particularidades léxicas del español hablado en América. El tercero está dedicado exclusivamente a los diccionarios publicados en todos y cada uno de los países americanos de habla hispana, desde los bilingües (quechua-español, aimara-español, guaraní-español…) hasta los propios monolingües de cada uno de esos países. El cuarto eje desarrolla un árbol de los dialectalismos en español y está muy relacionado con la quinta propuesta, que aborda en la exposición los diccionarios nacionales y su contribución al español general. Por último, la sexta sección está dedicada completamente a Perú, con máxima atención a Arequipa, y en ella se exponen los diccionarios locales. El visitante podrá comprobar el gran esfuerzo que supone la compilación del léxico y lo fundamental de estas obras para una lengua que ya hablan cerca de 600 millones de personas.

«Ecos visuales de nuestra Nicaragua»: La Expo Photo 2025 captura el alma de la nación

Managua, Nicaragua.— Bajo el título «Ecos visuales de nuestra Nicaragua», la Cinemateca Nacional inauguró la Expo Photo 2025, una muestra que se ha convertido en un vibrante retrato de los elementos culturales más representativos de la tierra de lagos y volcanes. La exposición, organizada en el marco de la plataforma Nicaragua Diseña, presenta una propuesta innovadora que destaca la creatividad de destacados fotógrafos nacionales, ofreciendo una nueva perspectiva donde la originalidad y el ingenio reflejan las raíces y la identidad de cada rincón del país.

Idania Castillo, codirectora de la Cinemateca Nacional, destacó el doble objetivo de esta iniciativa: «Siempre buscamos fortalecer el arte fotográfico y, por supuesto, la propuesta de Nicaragua Diseña, que es una plataforma de promoción de la cultura en nuestro país… reafirmamos nuestro compromiso con la promoción del arte y la cultura».

Una mirada colectiva a la esencia nacional

Esta edición de la Expo Photo reunió un total de 30 piezas gráficas, que incluyen tanto formato audiovisual como fotografía tradicional. En ella, 13 artistas nicaragüenses lograron capturar, a través de sus

objetivos, la esencia del día a día de la población y la riqueza de un entorno cultural diverso y lleno de matices.

Todas las obras expuestas forman parte del Concurso de Artes Visuales, cuyo nombre del ganador se dará a conocer el próximo sábado 1 de noviembre. El evento no solo revelará al triunfador, sino que también otorgará cuatro menciones especiales en reconocimiento al talento y la dedicación

de otros artistas participantes.

El jurado responsable de esta difícil elección está conformado por personalidades de reconocida trayectoria: el compañero César Pérez, la profesora Celeste González y la propia codirectora Idania Castillo.

Obras que narran historias

Entre las piezas que el público puede admirar en la muestra se encuentran títulos evocadores que invitan a la reflexión, como “Paseo de los estudiantes vista desde el salón de los cristales del teatro”, de César Pérez; «Sabiduría que alimenta», de Marlon Esquivel; «Solo nosotros sabemos», de Luis Roberto Rubio; y «El último viaje de día», de Gabriela Silva. Cada una de estas obras constituye un relato visual único, un fragmento de la memoria colectiva nicaragüense.

La Expo Photo 2025 reafirma, una vez más, el compromiso de Nicaragua Diseña con la promoción de las artes visuales como un medio fundamental de expresión, identidad y preservación de la memoria. La exposición celebra la mirada de un país que, a través del arte, continúa su evolución sin perder la esencia de sus tradiciones más profundas.

Lunes 27 de octubre de 2025

Noticias internacionales

Sebastián Rojas Jiménez lleva su «escatografía» del territorio futuro a Miami

Miami, Florida, EUA.— Imagine un mundo después. No un mundo nuevo, sino el nuestro, visto desde sus cicatrices y residuos. Ese es el punto de partida de la poderosa propuesta que el artista chileno Sebastián Rojas Jiménez (Santiago, 1972) traerá a suelo norteamericano. Su exposición «Pareidolia: escatografías del territorio futuro», que se inaugura el 8 de noviembre de 2025 en MIFA Miami International Fine Arts, es más que una muestra; es una cartografía de futuros posibles, una arqueología invertida que excava no en el pasado, sino en el porvenir que ya se insinúa en los pliegues de nuestro presente.

La muestra, un hito en la carrera de Rojas Jiménez tras más de 30 años de trayectoria, cuenta con el lúcido ojo curatorial de Justo Pastor Mellado y el fundamental apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile a través de su fondo FONDART, consolidando una alianza institucional que potencia la proyección internacional del arte chileno contemporáneo. MIFA, un espacio líder en Miami dedicado a la innovación artística y al diálogo intercultural durante más de seis años, será el escenario perfecto para esta reflexión visual que trasciende fronteras.

El Concepto: Pareidolia y Escatografía El título de la exposición no es arbitrario. La «Pareidolia» es ese fenómeno psicológico que nos lleva a ver formas reconocibles—rostros, figuras—en patrones aleatorios, como en las nubes o una mancha de humedad. Rojas Jiménez aplica este concepto al territorio: en los paisajes devastados, en los desechos urbanos, en las huellas de la civilización, él ve y extrae los rasgos de un futuro latente. Es aquí donde introduce su concepto clave: la “escatografía”.

La escatografía, un término acuñado por el artista, va más allá del reciclaje estético. Funciona como un emplazamiento gráfico y filosófico. Se trata de rescatar objetos abandonados—fragmentos de metal, maderas corroídas, plásticos desgastados que han perdido toda función utilitaria—e insertarlos en el ámbito sacralizado del arte contemporáneo y la museografía. Esta operación no solo los dota de una nueva aura, sino que los convierte en signos cargados de memoria y potencial narrativo. Son los fósiles de nuestra era, los vestigios que un arqueólogo del futuro usaría para descifrar quiénes fuimos. «Su obra aborda el desplazamiento como parte de la condición humana», se señala en el dossier curatorial. El espectador se enfrenta así a la sensación de ser un migrante perpetuo, un nómada que transita por la tierra recogiendo fragmentos e impresiones de un mundo en descomposición y, a la vez, en constante reinvención.

Una Trayectoria Sólida y una Poética Única

Rojas Jiménez, Licenciado en Artes con mención en Grabado de la Universidad Católica de Chile, no llega a Miami como un emergente. Su carrera está cimentada sobre una sólida base técnica y una profunda reflexión conceptual. Su propuesta artística es una síntesis poderosa donde conviven, en aparente tensión, la herencia de la modernidad, el animismo precolombino, una crítica mordaz a la sociedad de consumo y sus residuos, la práctica del reciclaje y la estética vibrante del arte pop. Esta amalgama ha dado forma a una poética gráfica original e inconfundible.

Desde sus inicios, su producción ha estado marcada por las referencias al cómic, el cine y la literatura fantástica y de ciencia ficción. Sin embargo, esta intensidad temática no se queda en la cita superficial. Se materializa con una técnica impecable y una materialidad deliberadamente precaria. Sus obras se construyen a partir de matrices recuperadas de la basura urbana, que, sin embargo, establecen un diálogo profundo y respetuoso con la tradición clásica del grabado. Es en esta dialéctica—entre lo alto y lo bajo, lo permanente y lo desechable, lo clásico y lo popular—donde cristaliza la fuerza de su trabajo. Su obra ha sido exhibida en importantes escenarios internacionales, desde la Sexta Bienal de Arte (París–Santiago–Porto Alegre) en 1997 hasta participaciones más recientes en Nueva York y la Awagami International Miniature Print Exhibition 2025 en Japón, demostrando una vigencia y una capacidad de evolución constantes.

Un Hito para el Arte Chileno «Pareidolia: escatografías del territorio futuro» no es solo un logro personal para Sebastián Rojas Jiménez. Es un momento significativo para la escena artística chilena, que ve cómo una de sus voces más consistentes y críticas ocupa un espacio de relevancia en el competitivo mercado del arte de Miami. La exposición invita al público a realizar un ejercicio de profunda reflexión: a descifrar los rastros de un futuro que, de manera paradójica y urgente, se está escribiendo hoy con los desechos de nuestro ayer. Es una invitación a observar las grietas de nuestro mundo y, en ellas, vislumbrar el rostro de lo que está por venir.

La casa editorial Jaqueeditor ha seleccionado la obra titulada Un viaje a Rapa Nui, el ombligo del mundo como el libro de la semana. Este texto, escrito por Julio César Javier Quero y prologado por el investigador chileno Osvaldo F. Donoso, presenta un desafío significativo, ya que el autor narra su travesía por la isla de Pascua (Rapa Nui) y por la región central de Chile a principios del invierno de 1985. El prologuista menciona que la lectura de esta obra lo llevó a reflexionar sobre Policarpo Toro Hurtado, oficial de la Marina de Chile, y su incansable esfuerzo por persuadir a las autoridades chilenas de la época, en 1888, para que tomaran posesión de aquel territorio con el propósito de asistir a los habitantes abandonados de esas tierras, que se encuentran literalmente en medio del océano. Su notable calidad humana y su vocación benefactora marcaron una diferencia con respecto a otros intentos de conquista, logrando establecer un acuerdo con el líder local que permitió la incorporación de dicho territorio insular a la administración de Chile. Casi sesenta años después, su compatriota, el presidente de Chile, don Gabriel González Videla, consolidó esa inclusión territorial al establecer una ruta aérea entre la isla y el continente, utilizando el hidroavión Manutara (pájaro simbólico de Rapa Nui) en un vuelo de dieciséis horas que partió desde La Serena, nuestra ciudad natal. Este libro está disponible para su compra en el siguiente enlace: https://n9.cl/4cf67.

Lunes

Jorge Luis Betancourt: La pasión por la restauración patrimonial

EMavel Ponce de León Hernández

Corresponsal del semanario Solar de Cultura en Cuba

l sonido de las vitrolas y los fonógrafos del 1800 de Edison te llevan hasta la casona iluminada con lámparas restauradas de alto valor patrimonial e histórico. La puerta se abre y la figura de Jorge Luis Betancourt, sonríe y te conduce a un universo único de pasión y exquisita obra artística en la restauración patrimonial.

El Museo Casa de la Vitrola es un cálido espacio donde se respira el arte puro de la restauración minuciosa y perfecta, capaz de devolver a la vida olvidadas piezas o instrumentos musicales que hubieran desaparecido en el tiempo.

En diálogo exclusivo para el semanario Solar Cultural, Betancourt, con los ojos brillantes por el profundo amor a su obra, expresó:«(…) siendo músico como violinista, yo toqué con la Orquesta Sinfónica, La Charanga, con el Mariachi. Siempre que íbamos a actuar a otros municipios o a otras provincias, yo buscaba los museos». En una ocasión no aparecía y un compañero dijo «búscalo en el museo». Yo llegaba a la casa con una vitrola o pieza y mi familia, mi esposa, me decía qué cosa iba a hacer con esa pieza vieja y destruida. Y hasta a ellos tuve que demostrarle que con constancia y amor podía llevar esa pieza al esplendor. Desde niño tuve esa pasión por los museos.«Yo vivía de la música, pero mi corazón estaba en los museos. Desde los doce años yo estaba vinculado al Museo La Periquera y hasta recibí un diploma en 1988 por mis donaciones. Buscando piezas para el museo, me enteré de que habían aparecido en el cementerio de Holguín, unos escudos de mármol de carrara y los restauré y los llevé al Museo Provincial La Periquera.Yo pensé que pertenecían a Holguín. Pero al investigar en el archivo del Obispado, apareció en documentos que eran de La Habana, del Papa Pio 12 y del Cardenal Arteaga Betancourt. Le dije a Eusebio Leal que ya era hora de que esos escudos regresaran a La Habana. Al confirmarme por Fax que eran del altar de la Santa Metropolitana Catedral de La Habana, en marzo de 2010, voy a La Habana, y le devuelvo los escudos. Yo quería que mi provincia tuviera un museo que la distinguiera. En Cuba, no existía uno así y pensé en un proyecto cultural con este orden cronológico, desde el surgimiento de los fonógrafos con las fotos y reseñas de los creadores. Y un diseño los procesos de restauración, los orígenes el rescate de los museos. Los antiguos reproductores esa ha sido mi gran pasión.

He salvado muchas piezas del Museo

Nacional de la Música y del Fondo Cubano de Bienes Culturales

Del apoyo recibido por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) en Holguín asevero: «Gracias al Fondo Cubano en Holguín me apoyó siempre para llevar mis piezas, las muestras por toda Cuba. Siempre quise restaurar y salvar piezas para el país. No tenía la vía legal de cómo hacerlo y estando de músico me encontró Manuel Hernández Ramos y Julio Méndez Rivero y ahí decidí dejar el violín y dedicarme a la restauración».

«He salvado muchas piezas hasta del Museo Nacional de la Música. Y el Fondo Cubano de Bienes Culturales siempre me ha apoyado mucho».

Jorge Luis junto a su «princesa» como nombra a Tania Zaldibar Feria, su compañera de vida, su amor. Logran realizar el sueño del primer Museo de la Vitrola en Cuba, con las características de estar ubicado en la calle Libertad y Luz y Caballero, en el centro histórico de la oriental provincia cubana de Holguín.