El 20 de octubre es el 293.º (ducentésimo nonagésimo tercer) día del año —el 294.º (ducentésimo nonagésimo cuarto) en los años bisiestos— en el calendario gregoriano. Quedan 72 días para finalizar el año.

Acontecimientos

1548: en Bolivia, el conquistador español Alonso de Mendoza funda la ciudad de La Paz.

1888: en Atenas, Grecia, se inauguran oficialmente los Cuartos Juegos Olímpicos de Zappas, el primer intento de revivir los antiguos juegos olímpicos.

1968: boda de Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis.

1973: en Australia se inaugura la Ópera de Sídney.

1975: la sonda espacial soviética Venera 9 aterriza en la superficie del planeta Venus.

Nacimientos

1927: Abel Santamaría, político y revolucionario cubano (f. 1953).

1951: Alma Muriel, actriz mexicana (f. 2014).

1958: Francisco Javier Illán Vivas, poeta español.

1963: Julie Payette, astronauta canadiense.

1989: Mare Dibaba Hurrsa corredora de fondo etíope. Fue campeona mundial de maratón.

1. adj. Natural de la región de los montes Altái, en Asia. U. t. c. s.

2. adj. Perteneciente o relativo a la región de los montes Altái o a los altaicos.

3. adj. Perteneciente o relativo al altaico (‖ grupo de lenguas). Léxico altaico.

4. m. Grupo de lenguas uraloaltaicas extendido desde Rusia y Asia central hasta China, entre las que destacan el turco, el tártaro y el mongol.

Fallecimientos

1964: Herbert C. Hoover, presidente estadounidense entre 1929 y 1933 (n. 1874).

1994: Burt Lancaster, actor estadounidense (n. 1913).

2005: Shirley Horn, cantante y pianista afroestadounidense de jazz y pop (n. 1934).

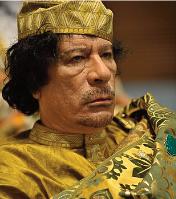

2011: Muamar el Gadafi, político, dictador y militar libio; asesinado (n. 1942).

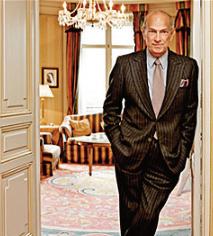

2014: Óscar de la Renta, diseñador de modas dominicano (n. 1934).

Julio César Javier Quero Fundador y Director General

Julio César Javier Cortés Coordinador Editorial

El número de certificado de licitud de título que expide la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, está en trámite. El número de Certificado de Licitud de Contenido está en trámite. El número de título expedido por el Instituto de Derecho de Autor expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está en trámite. La opinión de los articulistas y columnistas no representa de manera alguna el criterio de la dirección general. Toda la correspondencia y los valores deben dirigirse a: Solar de Cultura, Jaque Editor, oficinas: calle Yaca No. 104, fraccionamiento Bosques de Villahermosa, colonia Heriberto Kehoe Vicent’s, C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco, MX.

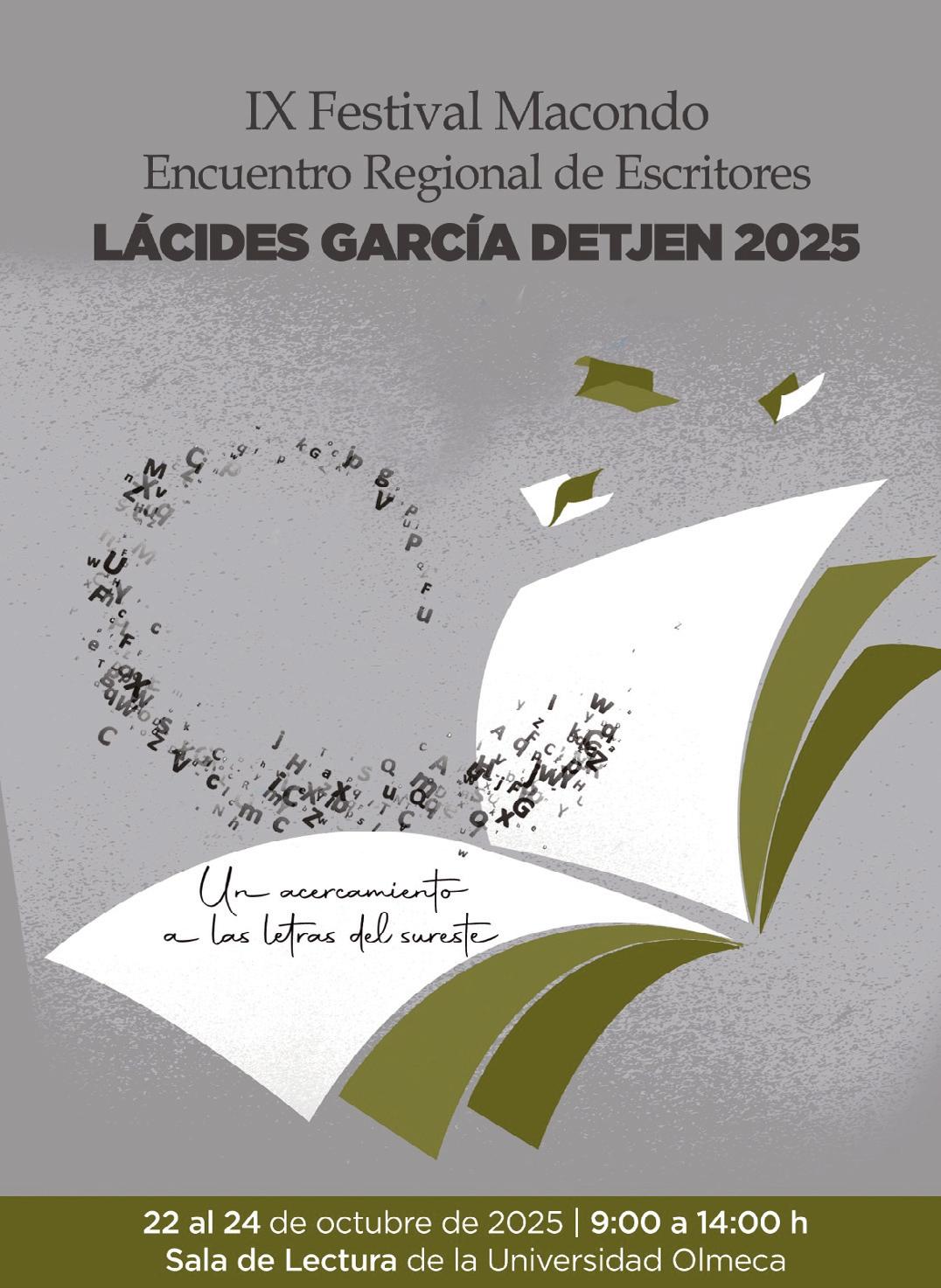

● El Noveno Encuentro Regional de Escritores se consolida como un puente literario para el sureste mexicano, reafirmando el valor de la palabra como vínculo y memoria colectiva.

Villahermosa, Tabasco, México.— En un mundo donde la prisa amenaza el diálogo, la literatura emerge una vez más como un espacio de encuentro y reflexión. Del 22 al 24 de octubre, la Universidad Olmeca abrirá sus puertas para ser la sede del Noveno Festival Macondo, un evento que transformará a la ciudad en la capital literaria del sureste mexicano.

Bajo el nombre «Encuentro Regional de Escritores Lácides García Detjen 2025», esta edición rinde homenaje póstumo a una figura fundamental en la vida cultural y educativa de Tabasco. El Dr. García Detjen, cuyo compromiso con la formación de nuevas generaciones y la difusión de la literatura dejó una huella perdurable, será evocado co-mo el faro que continúa iluminando el camino de quienes creen en la palabra como herramienta de transformación.

Tres días de letras y fraternidad

El festival se presenta como una convergencia de voces, historias y géneros. Durante tres días, escritores, poetas y ensayistas de la región compartirán sus creaciones en un ambiente diseñado para el intercambio intelectual y la fraternidad literaria.

La jornada inaugural, el miércoles 22, estará marcada por un sentido acto en memoria del Dr. Lácides García, seguido de un robusto programa que incluirá lecturas de poesía a cargo de Enzia Verduchi, análisis de ensayo con Agustín Abreu

¡Gigantes

Cornelio, y una serie de narrativas a cargo de cuentistas como Luis Gámez Naranjo y Jenny Mariel Domínguez Naranjo. La mañana cerrará con la presentación del libro Un viaje a Rapa Nui, el ombligo del mundo de Julio César Javier Quero.

El jueves 23, la poesía volverá a tomar la palabra con Carlos González Gutiérrez y Ervey Castillo. La charla literaria «La importancia de los cuentos infantiles», a cargo de Rocío de la Vega, promete ser un momento de reflexión, mientras que el ensayo y la narrativa tendrán su espacio con Héctor de Paz y Pablo Valcasti, respectivamente.

Clausura entre letras y legado El viernes 24, el evento llegará a su fin con una agenda que incluye una charla literaria con Vicente Gómez Montero, sesiones de poesía con Gustavo Ruiz Pascacio y Virginia María Aguirre Cabrera, y un bloque final de narrativa con la participación de autores como Alex Moreno, Joanna Casas Cisneros y Gamaliel Sánchez Salinas. La clausura estará a cargo del Dr. Emilio Alberto De Ygartua Monteverde, quien también presentará su libro La geopolítica de la esperanza: ¿utopía o distopía? ese mismo día.

Con esta novena edición, el Festival Macondo se consolida no solo como un referente del pensamiento literario en el sureste, sino como un testimonio vivo de que la palabra, en tiempos de fragmentación, sigue siendo el puente más sólido para imaginar y construir un mundo común.

Un espacio para la memoria y el futuro Más allá de las lecturas y presentaciones, el Festival Macondo es una celebración de la palabra escrita

como vínculo, pensamiento y memoria colectiva. Es el punto de encuentro donde las letras del sureste mexicano demuestran su vigor y su capacidad para dialogar con el presente, honrando a quienes, como el Dr. Lácides García Detjen, dedicaron su vida a sembrar la semilla de la literatura en las generaciones futuras.

Villahermosa, Tabasco, México.— La Plaza de Armas se vistió de gala y de nostalgia este viernes 17 de octubre, con la inauguración del XVIII Festival Cultural Ceiba. Entre la música, el color y la alegría, tres figuras monumentales se robaron las miradas y los corazones del público: los «Gigantes del Edén», un proyecto que rinde un emotivo homenaje a pilares de la música tabasqueña.

Se trata de imponentes «cabezones» que representan a Dora María, «La Chaparrita de Oro»; Chico Ché, «El hombre del overol»; y Karmito, «El brujo del trópico». Ataviados con su vestimenta característica, estos gigantes no se limitaron a ser una exposición estática; bajaron del pedestal de la memoria para caminar entre la gente, interactuar, compartir momentos y posar para selfies, creando un puente mágico entre el legado cultural y la vivencia festiva actual.

El proyecto es la visión de Martha Friné Muñoz Chablé, quien a través de Friné Muñoz |

Proyectos | Cultura | Arte | Deporte, busca mantener viva la memoria de estos íconos en la conciencia colectiva. «Surge de la necesidad de rendir homenaje a los grandes íconos de la música tabasqueña», se explica. El objetivo es claro y crucial: que las nuevas generaciones no solo conozcan los nombres, sino que identifiquen y valoren el inmenso legado artístico que estos personajes dejaron para Tabasco.

La presencia de los Gigantes del Edén en el Festival Ceiba 2025 no fue un mero número más en la cartelera. Fue una declaración de principios culturales. Fue la materialización de un recuerdo que muchos guardan en vinilos y en la mente, transformado en una experiencia tangible y compartida. Fue la prueba de que la cultura popular, cuando se rescata con cariño y creatividad, puede convertirse en el alma de una fiesta que honra sus raíces mientras mira al futuro.

UVicente Gómez Montero

na pareja juguetea con la infidelidad. Él, Julián, fotógrafo, le pide a Mariana la noche del cambio de siglo que se mantenga viva, que avive la llama de su pasión de ser necesario, siéndole infiel. A la esposa, Mariana, no le agrada la idea, pero no la desdeña, esposa y madre ejemplar, tiene la fortuna de haber tenido hijos joven con Julián y ahora se dedica a la arquitectura, su profesión. Entre ambos queda la propuesta de la noche de fin de año, principio del siglo XXI. Ambos siguen su vida rutinaria, pequeña, enjaulada en las mil tareas cotidianas. Una mañana, cuando Mariana se siente más acosada por los relojes, comienza todo. Los relojes le recuerdan que tiene momentos en su vida que no utiliza. Esa será una de sus preocupaciones durante el recorrido de la novela.

Marzo. Tres meses apenas después de la propuesta. Así se van dando las cosas, mientras Reyes Heroles, gran melómano, teoriza sobre ese maravilloso cosmos musical que es el Canon de Pachelbel. Pachelbel, maestro del maestro Bach, descubre en la bella forma de la repetición, esa incansable repetición donde un instrumento da una melodía que es seguida por otros instrumentos formando un dialogo tonal que sobrepasó las expectativas del siglo XVI. Pachelbel discurre por donde Bach, algunos años más tarde, discurrirá con el arte de la fuga. Repetir las cosas es estar inerme. Quien no cambia, vive una existencia rutinaria, conforme, apacible. El cambio, lo discordante, es lo que provoca las grandes guerras, los grandes viajes, las grandes aventuras. Un desliz de

Mariana provoca que el canon se interrumpa, que la música se bifurque planteando otro sendero musical que es aterrador porque no tiene fin. Julián y Mariana descubrirán que no están preparados para el cambio. Mariana no entiende esa obsesión de su esposo por el canon de Pachelbel, descubre que ella necesita vivir, sentirse viva, deseada, cortejada por otro. Salirse del canon para vivir, aunque poco después, el mismo autor referirá la hermosa frase de Mircea Eliade, La realidad se adquiere exclusivamente por repetición.

Reyes Heroles no cae en la trillada historia del triángulo amoroso. Esta figura geométrica se cierra, concluye, tiene un principio y un fin exactamente enmarcados por la cerrada armazón de su composición. El canon es múltiple, abierto, provocador en su cerrada estructura. Canon tiene un desarrollo musical extremadamente empático. Mariana y Julián no cumplen la anécdota del triángulo, ni se involucran falsamente con otras personas. Todo ocurre en esta novela tramada en un telar de proporciones exquisitas con una métrica brutal y correcta. Los capítulos breves, ya hablé de ellos en la narrativa de Reyes Heroles, invitan al lector a avanzar teniendo como fondo los acordes de este músico importantísimo, olvidado por las nuevas generaciones, que ordenó las notas extremándolas hasta el delirio. Así camina el autor por la historia de una pareja que no soportó decirse la verdad. Mariana tiene un desliz con otro hombre, pero lo que en una telenovelucha barata es el punto clave de la historia aquí sólo es un mero accesorio donde el autor de El abismo, otra interesante descripción de cómo una pareja se reúne, sale avante del tratamiento banal, cotidiano, común. No sabiendo vivir con la infidelidad de su esposa, aun habiéndola propuesto, Julián sale de su casa, se comporta como el marido ofendido, busca una vida de soltería que le pesa.

Por su parte, Mariana tiene sus primeros acercamientos con el dolor. Reyes Heroles lanza dos o tres interesantes aforismos sobre la vida en pareja.

1.- El que sufre, vive.

2.- No existimos cabalmente sin conciencia del tiempo.

3.- La realidad se adquiere exclusivamente por repetición.

Eso es lo que podríamos decir en cuanto a esta novela bien hecha, bien comentada.

● El sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025, inició el encuentro dancístico con propuestas de México y Alemania

● Jalisco impulsa la danza con dos semanas de programación en escenarios como el Teatro Degollado y el Foro de Arte y Cultura

Guadalajara, Jalisco, México.— La Secretaría de Cultura de Jalisco impulsa el XXVIII Festival Internacional de Danza Jalisco (FID) del 18 de octubre al 1 de noviembre de 2025. Con 20 espectáculos, talleres y charlas, el evento se desarrollará en recintos como el Teatro Degollado y el Foro de Arte y Cultura, reuniendo a compañías de México, Alemania, Noruega, Corea del Sur y Países Bajos.

La inauguración será con «Siempre es tiempo de mujeres», del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC), en el Teatro Degollado.

Bajo la dirección de Cecilia Lugo, este montaje celebra la diversidad femenina e incluye la reposición de «Nicolasa», junto con obras de otras coreógrafas. La programación internacional incluye a la compañía alemana Ballhaus Naunynstraße con «Caminhos das Águas», que reflexiona sobre las feminidades negras. Destaca también la noruega 71Bodies con un solo que visibiliza a la comunidad trans, y la coreana Jajack Movement, que fusiona danza y visuales 3D.

Entre los participantes nacionales sobresalen DOCA danza contemporánea y Velvet Ramírez Danza, con propuestas que abordan desde la interdimensionalidad hasta el Alzheimer. Con sedes en diversos espacios culturales, el FID busca consolidarse como un referente de la danza contemporánea en Latinoamérica y fomentar el diálogo entre creadores locales e internacionales.

Lunes 20 de octubre de 2025

Cempoala, Veracruz, México.— Entre el verdor de la llanura costera de Veracruz, a orillas del río Actopan, yacen las piedras milenarias de Cempoala, testigos mudos de una de las alianzas más decisivas de la historia de América. Fue aquí, en 1519, donde el encuentro entre el conquistador extremeño Hernán Cortés y el «Cacique Gordo», Chicomácatl, marcó un punto de inflexión en la caída del Imperio mexica.

Mucho más que el «primer pueblo aliado de los españoles», Cempoala era una urbe poderosa y sofisticada. Como explica el arqueólogo Jaime Cortés Hernández, del Centro INAH Veracruz, esta ciudad fue durante el Posclásico Tardío (1450-1521 d.C.) la cabecera de una provincia que agrupaba a 50 pueblos totonacos, chinantecos y zapotecos, y reunía los tributos para el imperio que, irónicamente, ayudaría a destruir.

Una Metrópoli Prehispánica

Con una población que llegó a alcanzar los 30 000 habitantes, Cempoala se extendía en un radio de cinco kilómetros. Su ingeniería era notable: un complejo sistema de murallas no solo la defendía de invasiones, sino de las inundaciones, y una red de canales dirigía las aguas del río Actopan hacia la ciudad y sus zonas de cultivo.

Sus imponentes estructuras hablaban de su grandeza: la Gran Pirámide o Templo del Sol, los templos de Quetzalcóatl y Ehécatl, y la enigmática estructura de «Las Caritas», decorada con cráneos de estuco. En sus plazas, anillos de piedra escalonados servían a los sacerdotes para medir el tiempo, los ciclos agrícolas y predecir eclipses.

El Pacto Estratégico

La riqueza de Cempoala, sin embargo, estaba sujeta al yugo de Tenochtitlan. Fue este resentimiento el que Chicomácatl supo explotar a su favor. La alianza con Cortés no fue un acto de sumisión, sino una jugada política calculada. Los cempoaltecas buscaban liberarse del tributo mexica, y Cortés necesitaba una base sólida, provisiones y aliados para su audaz incursión hacia el corazón del imperio.

«Fue una alianza de la que ambas partes buscaron provecho», subraya el arqueólogo Cortés Hernández. «Por un lado, los grupos locales para escindirse del yugo mexica; y por el otro, Cortés para deslindarse del poder antillano encarnado en Diego de Velázquez, y tener contacto directo con la Corona española».

El valor de Cempoala no residió únicamente en sus guerreros. Los estudios modernos incluso ponen en duda la capacidad numérica que las crónicas

atribuyen a su ejército, sugiriendo que Cortés pudo exagerar para justificar su desobediencia. Su verdadero aporte fue estratégico: proporcionaron a los españoles inteligencia crucial sobre la compleja situación política de la región y, lo que es más importante, los acercaron a sus futuros y más firmes aliados: los belicosos tlaxcaltecas.

El Escenario de un Enfrentamiento Español

Las murallas de Cempoala, específicamente el Sistema Amurallado IV, que circunda 75 000 m² del centro de la ciudad, fueron testigo de una batalla inusual en 1520. No fue contra los mexicas, sino entre españoles. Cortés se enfrentó y derrotó aquí a Pánfilo de Narváez, quien había sido enviado por el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, para arrestarlo por insubordinación. La victoria de Cortés no solo le permitió absorber las tropas de su rival, sino que consolidó su liderazgo absoluto y aceleró el destino de la ciudad, que comenzó su declive tras este episodio.

Hoy, las ruinas de Cempoala, ubicadas a 30 kilómetros del puerto de Veracruz, no son solo un conjunto arqueológico de imponentes pirámides. Son la memoria viva de un momento crucial donde, entre el cálculo político y la sed de libertad, se forjó la alianza que abrió el camino hacia uno de los episodios más trascendentales de la historia: la Conquista de México.

Ciudad de México.— El Conservatorio Nacional de Música, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, realizó el 14 de octubre, en la Sala Agustín Caballero, una clase magistral de clarinete bajo impartida por la clarinetista colombiana Mariana Clavijo.

La sesión, coordinada por el maestro Alejandro Moreno, tuvo como objetivo fortalecer la formación académica y artística de los estudiantes del posgrado mediante el intercambio con intérpretes internacionales que aportan nuevas perspectivas sobre la práctica instrumental contemporánea.

Durante la clase magistral, abierta al público general como oyente, la maestra Clavijo abordó la sonoridad, la embocadura, las técnicas extendidas y el repertorio contemporáneo, ofreciendo una visión integral de las posibilidades técnicas y expresivas del clarinete bajo.

Originaria de Medellín, Colombia, Mariana Clavijo cuenta con una destacada trayectoria profesional y académica. Tras realizar estudios de licenciatura y maestría en su país, actualmente cursa un posgrado en la Manhattan School of Music de Nueva York, donde continúa desarrollando su dominio del instrumento y su compromiso con la difusión de la música contemporánea latinoamericana.

El maestro Alejandro Moreno explicó que el Taller de Interpretación pretendió propiciar un diálogo entre intérpretes y especialistas mediante la revisión de obras preparadas por los estudiantes. «El objetivo es que confronten sus interpretaciones con distintas perspectivas musicales. La presencia de la maestra Clavijo permitirá ampliar los horizontes técnicos y expresivos del clarinete bajo desde una mirada internacional», señaló.

Clavijo

Asimismo, destacó la relevancia del clarinete bajo en el panorama musical mexicano, recordando su presencia significativa desde mediados del siglo XX en obras sinfónicas y de cámara. Mencionó ejemplos emblemáticos como las composiciones de Silvestre Revueltas y Armando Luna, quienes lo integraron de manera protagónica en sus obras. Subrayó que su amplio registro y timbre singular lo convierten en un recurso de gran valor para los compositores contemporáneos, impulsando su desarrollo técnico e interpretativo en el país.

La participación de Mariana Clavijo permitió a las y los estudiantes de la maestría acercarse a nuevas prácticas interpretativas y conocer de primera mano los enfoques contemporáneos del clarinete bajo, consolidando el intercambio artístico entre México y América Latina.

Lunes 20 de octubre de 2025

● Desde la época prehispánica hasta el siglo XXI, este camino ha sido testigo de conquistas, transformaciones urbanas y la evolución de una metrópoli. Recorrer sus tramos es viajar en el tiempo.

Ciudad de México.— La Calzada México-Tacuba, una de las vías rápidas que hoy conecta el centro de la capital con la zona poniente, guarda en su asfalto los secretos de más de cinco siglos de historia. Lo que hoy es un caudal de automóviles fue alguna vez una impresionante obra de ingeniería mexica, levantada sobre las aguas del lago de Texcoco para unir a la gran Tenochtitlan con la ribera occidental y la capital de Tlacopan.

Esta calzada, una de las cuatro principales de la urbe azteca, no solo fue vital para el comercio y el movimiento de personas, sino que su función como conector se ha mantenido, de forma sorprendente, hasta nuestros días. Sin embargo, su aspecto y nombre han cambiado drásticamente, reflejando cada era que ha vivido la ciudad.

Huellas de la Conquista y la Colonia Por esta misma vía, en la llamada Noche Triste del 30 de junio de 1520, las tropas de Hernán Cortés hicieron su desesperada retirada de Tenochtitlan. La tradición señala que en Popotla, bajo un ahuehuete cuyo tronco seco aún se conserva, el conquistador lloró su derrota. Tras la caída del imperio azteca, la calzada adquirió nuevos roles: sirvió de base para uno de los acueductos que llevaban agua a la capital virreinal y sus alrededores se llenaron de residencias de campo para nobles españoles.

Un oscuro episodio le daría nombre a uno de sus tramos por siglos. Se cuenta que Pedro de Alvarado, durante la retirada, salvó su vida saltando un foso en la calzada con una lanza. Este hecho le valió a la avenida el nombre de Puente de Alvarado, una denominación que, tras 500 años, fue cambiada en 2021 por la de Avenida México-Tenochtitlan para honrar la memoria de los defensores indígenas.

Transformación Urbana y Modernidad

Con el paso de los siglos, el lago se secó y la ciudad creció. La calzada se convirtió en el eje de urbanización hacia el poniente, dando origen a colonias emblemáticas como Santa María la Ribera y la San Rafael. En el siglo XIX, sus alrededores albergaron famosos sitios de recreo como el Tívoli de San Cosme, muy frecuentado por la capitalina sociedad de la época.

El siglo XX trajo la expansión definitiva. Los pueblos y campos de veraneo que la calzada atravesaba fueron absorbidos por la mancha urbana. Bajo

el regente Ernesto P. Uruchurtu, se transformó en una vía rápida para comunicar con los nuevos fraccionamientos del Estado de México.

Un Viaje a Través de los Nombres Recorrer la calzada hoy es un ejercicio de geografía histórica. Su trayecto se fragmenta en nombres que narran diferentes capítulos:

● Calle de Tacuba: En el corazón del Centro Histórico.

● Avenida Hidalgo: Rodea la Alameda Central.

● Avenida México-Tenochtitlan: El tramo que antes fue Puente de Alvarado.

● Ribera de San Cosme: Un nombre que evoca el pasado lacustre y los tívolis.

● Calzada México-Tacuba: Su nombre original resurge en el tramo final hacia Cuatro Caminos.

La Calzada México-Tacuba es más que una avenida; es un palimpsesto urbano. En cada semáforo, en cada cruce, se superponen las capas de la historia: la grandeza tenochca, el drama de la conquista, la paz colonial, el esparcimiento decimonónico y la velocidad moderna. Es un monumento vivo que sigue latiendo, contando a quien quiera escuchar la épica historia de la Ciudad de México.

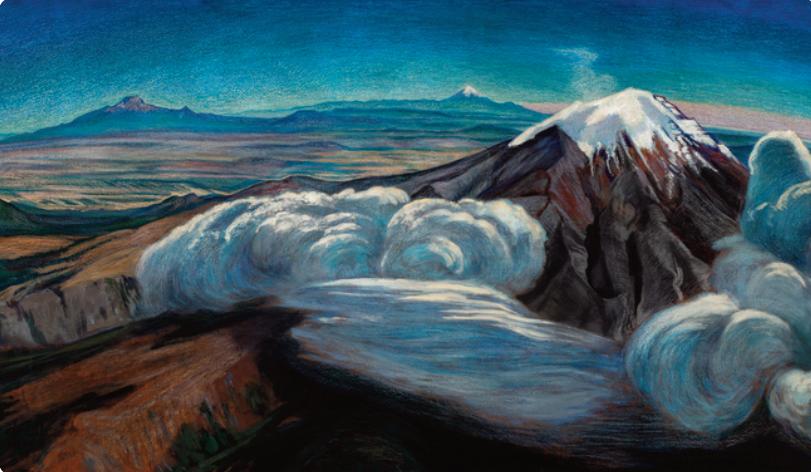

Guadalajara, Jalisco, México.— En el marco del 150 aniversario del natalicio de Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el organismo Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) presentan la exposición «Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo», que se exhibirá en el Ex Convento del Carmen, ubicado en Guadalajara.

La muestra, abierta al público del 18 de octubre de 2025 al 11 de enero de 2026, reúne obras que dialogan con la visión del célebre pintor jalisciense y su influencia en las representaciones actuales del paisaje mexicano.

La curadora, María Fernanda Matos Moctezuma, con la asistencia curatorial de Christopher Moreno Delgado y la museografía de Aldo Arellano, busca destacar la visión científica y estética del paisaje que caracterizó al Dr. Atl y su relevancia en las formas contemporáneas de representación.

La exposición cuenta con una variedad de su trabajo: nueve dibujos y cinco fotografías de una colección particular, cuatro pinturas del Museo Regional de Guadalajara, una pintura y una mascarilla del Museo Cabañas y nueve libros de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

El Dr. Atl se dedicó a capturar fenómenos naturales, enfocándose en las montañas y volcanes de México. Su obra incluye numerosos dibujos y pinturas que reflejan su interés por la geografía, la vulcanología, el horizonte y los efectos de la luz o del rayo.

Además, la exhibición presenta obras de quince artistas plásticos de Jalisco, quienes, a través de distintas soluciones formales, exploran problemáticas similares a las que preocupaban al Dr. Atl.

Los artistas participantes son: Ricardo Alemán, Lorenza Aranguren, César Aréchiga, Lorena Camarena, Hiram Constantino, Lisa Gutiérrez, Jorge Méndez Blake, Humberto Ramírez, Shuta Ruelas, Rocío Sáenz, Juan Manuel Salas, Fernan- do Sandoval, Ireri Topete, Emanuel Tovar y Miguel Vega.

Paralelo a la exposición se realizaron cinco charlas sabatinas con temática del paisaje contemporáneo y sobre el Dr. Atl en le Ex Convento del Carmen.

La inauguración se realizó el sábado 18 de octubre en el Ex Convento del Carmen, en Guadalajara, Jalisco, y podrá visitarse de forma gratuita de martes a domingos.

● Una historia de idealismo, traición y supervivencia marca los 120 años de la primera comunidad japonesa en México, un proyecto utópico que nació de un vizconde y fue abandonado a su suerte en la exuberancia del Soconusco.

Escuintla, Chiapas, México.– En un pueblo enclavado en la exuberancia del Soconusco chiapaneco, un obelisco se yergue como un mudo testigo de una epopeya fallida. Honra la memoria de los primeros japoneses que, hace 120 años, llegaron a estas tierras con un sueño utópico en la mente y el código samurái en el corazón. Sus rostros se han disuelto en el mestizaje a lo largo de generaciones, pero sus apellidos —Nakamura, Mitsui, Yamamoto, Ota, Komukai— perduran en Escuintla y sus alrededores, como un eco silencioso de una de las páginas más trágicas y fascinantes de la inmigración en México. Esta es la historia de la colonia Enomoto, considerada la piedra fundacional de la comunidad japonesa en el país. Sin embargo, detrás del relato oficial que enaltece al visionario vizconde Takeaki Enomoto, yace una cruda realidad de sufrimiento y desengaño que pocos conocen.

El sueño de un samurái en París

La semilla de esta aventura se plantó lejos de Chiapas, en el París de la década de 1860. Takeaki Enomoto, un samurái y almirante de la armada japonesa, estudiaba tecnología naval cuando conoció a oficiales franceses veteranos de la Intervención en México. De ellos escuchó relatos sobre la belleza del paisaje mexicano y, al mismo tiempo, se empapó de las ideas socialistas utópicas de Charles Fourier, cuya visión de una sociedad armónica encontró un eco en el Bushido, el estricto código de honor samurái.

Derrotado tras un intento fallido de crear la efímera República de Ezo en Hokkaido —un Japón alternativo basado en esos principios—, Enomoto

fue indultado y ascendió en el gobierno del Emperador Meiji. Pero la quimera persistía. Como Ministro de Asuntos Exteriores, en 1891, encontró en el ministro mexicano José Martín Rascón un oyente entusiasta para su proyecto: establecer una colonia japonesa en los terrenos baldíos de México.

El viaje hacia la decepción

Tras años de preparativos, 36 voluntarios, reclutados y adoctrinados por el agrónomo Toraji Kusakado, zarparon de Yokohama en marzo de 1897. Llegaron a Chiapas en mayo, llenos de esperanza. Izaron la bandera del sol naciente en Escuintla y comenzaron a trabajar para construir su nuevo Japón.

La utopía, sin embargo, se desvaneció con rapidez brutal. El clima extremo, las lluvias torrenciales, la malaria y la falta de recursos diezmaron a los colonos. El suelo, ajeno a sus conocimientos sobre el café, se mostró hostil. En menos de un mes, la desesperación cundió.

La crisis estalló en el verano de 1897. Acorralado por sus compañeros que lo acusaban de negligencia y de haberlos embarcado en una empresa sin sustento, Kusakado se vio forzado a realizar el ritual de dogueza, una postración de humillación pública. Arrodillado y lloroso, prometió viajar a Japón para exigirle a Enomoto los fondos prometidos.

El abandono y el honor mancillado La respuesta del vizconde fue un golpe mortal. Con frialdad, disolvió la empresa y dio la espalda por completo a los colonos, abandonándolos a su suerte. Kusakado, carcomido por la vergüenza y el fracaso, nunca regresó a México. En un acto que resonaba con el código de honor de sus antepasados, optó por el suicidio.

Los colonos, convertidos en fantasmas, emprendieron una caminata de 1,200 kilómetros hasta la Ciudad de México para suplicar ayuda al ministro

www.jcjadmonygestion.com

japonés, Murota Yoshifumi. Este los recibió, los alimentó y, tras unos días, los devolvió a Escuintla a cumplir con sus contratos. No les quedó más opción que dispersarse y luchar por sobrevivir.

El legado entre la piedra y la sangre Hoy, el obelisco en Escuintla y los apellidos japoneses esparcidos por la región son el testamento de aquel sueño roto. La colonia Enomoto es, a la vez, el mito fundacional y la tragedia olvidada. La historia tersa celebra al vizconde como un pionero, pero la verdadera historia, la que se escribe con el sudor y la desesperación de aquellos 35 hombres abandonados, narra el desplome de una utopía en apenas tres meses, víctima de un idealismo mal planificado y una traición que resonó desde los salones de Tokio hasta la selva de Chiapas.

La primera comunidad japonesa en América no se forjó en el éxito, sino en la resiliencia de quienes, traicionados por su propio líder, encontraron en la tierra que debía ser su paraíso, el áspero suelo de la supervivencia.

● Una escultura de Rita Longa se erige como símbolo de fe y protección en un cruce de caminos de la capital cubana, atrayendo a devotos y viajeros que buscan bendiciones para sus trayectos.

La Habana, Cuba.— En el corazón de San Miguel del Padrón, donde convergen la Carretera Central y las calzadas de Luyanó y San Miguel, se alza una figura que ha trascendido su condición de obra artística para convertirse en un símbolo de fe y protección. La Virgen del Camino, creación de la renombrada artista cubana Rita Longa, extiende sus brazos sobre uno de los puntos viales más importantes de la capital, erigiéndose como la guardiana espiritual de quienes emprenden viaje. Desde su pedestal, esta virgen de bronce de dos metros de altura parece capturada en pleno movimiento, con su vestimenta y velo ondeando en una brisa perpetua. Pero lo más significativo es lo que sostiene entre sus manos: una rosa de los vientos que la ha consagrado como "la madre protectora del viajero peregrino". No es casualidad su ubicación en este cruce de caminos estratégico, por donde históricamente han transitado quienes llegan a La Habana o parten hacia otros rincones de la isla.

Un símbolo que trasciende el arte

Más allá de su valor estético, la Virgen del Camino encarna la religiosidad popular asociada a los desplazamientos y la protección. Para los conductores que diariamente transitan por esta zona, la escultura funciona como un punto de referencia geográfico y espiritual. Muchos reducen la velocidad al pasar frente a ella, se persignan o elevan una plegaria silenciosa pidiendo por la seguridad de sus trayectos.

«Esta virgen representa ese último amparo antes de adentrarse en la ciudad, o esa primera bendición al abandonarla", comenta José Martínez, taxista que recorre esta ruta desde hace quince años. "Para nosotros los conductores es algo más que una estatua: es una compañera de viaje».

Tradición que echó raíces

Con el tiempo, se ha desarrollado una tradición

El Club Filatélico de Tabasco te invita a visitar su weblog: https://n9.cl/u5noy1

que vincula a la Virgen del Camino con costumbres universales de los viajeros. Los devotos han adoptado la práctica de arrojar monedas y ofrendas a la fuente que rodea la base de la estatua, imitando rituales como el de la Fontana de Trevi en Roma. Cada moneda lanzada al agua representa

«Para nosotros los conductores es algo más que una estatua: es una compañera de viaje»

una petición de viaje seguro o un agradecimiento por haber llegado a salvo a destino. «La gente viene aquí a pedir por la salud de sus familiares, por el éxito en sus viajes, o simple-

mente para agradecer», explica Ana López, vecina de la zona que frecuenta el parque. «Es increíble cómo una obra de arte puede generar tanta fe en la comunidad».

Legado de Rita Longa

La autoría de Rita Longa (1912-2000), una de las escultoras cubanas más importantes del siglo XX, añade valor cultural a este emblemático monumento. Longa, conocida por su capacidad para fusionar modernidad con tradición en obras como «El venado» en el Hotel Habana Libre, logró con La Virgen del Camino capturar no solo una figura religiosa, sino el concepto mismo del movimiento y la transitoriedad.

La Virgen del Camino sigue siendo testigo silencioso del ir y venir constante de habaneros y visitantes. En un país donde los viajes pueden representar desafíos, esta figura de bronce ofrece un consuelo tangible, un recordatorio de que en los cruces de caminos no solo hay direcciones opuestas, sino también la posibilidad de encontrar protección en lo inesperado.

Jaque Editor es una empresa dedicada al diseño, registro, publicación y comercialización de todo tipo de libros. Estamos a tus órdenes. Contáctanos a: https://sites.google.com/view/jaqueeditor/inicio https://www.jaqueeditor.com/ E-mail: jaqueeditor@gmail.com

● Un líder kurdo que unificó el mundo islámico y se convirtió en un sím bolo de caballerosidad para amigos y enemigos.

Damasco, Siria.— En el polvoriento Tikrit de 1137, nació un hombre cuyo des tino estaba marcado para cambiar el curso de la historia de Oriente Medio: AlNāsir Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, conocido en Occidente como Saladino. Proveniente de una familia kurda, un origen que nunca renegó y que hoy lo erige como la figura kurda más célebre de la historia, se convertiría no solo en el fundador de la dinastía ayubí, sino en una de las figuras más emblemáticas y respetadas del medievo. Su grandeza residió en su capacidad para unir bajo su cetro un imperio fragmentado, gobernando desde Egipto y Siria hasta Yemen, el Hiyaz y gran parte del Levante, creando un frente unificado capaz de enfrentarse a la amenaza cruzada.

Su meteórico ascenso al poder es un manual de astucia política y habi lidad militar. Enviado a Egipto en 1164 junto a su tío Shirku, bajo las órdenes del gobernante zenguí Nur al-Din, su misión original era apoyar al derrocado visir Shawar. Sin embargo, Saladino supo navegar con maestría las turbulentas aguas de la corte fatimí, chiita y llena de intrigas. Tras una serie de luchas por el poder que acabaron con las vidas de su tío y del propio Shawar, el joven kurdo se encontró, inesperadamente, como visir del califa fatimí al-Adid. Desde esa posición de poder, pero de precario equilibrio por su fe sunita, orquestó una de sus mayores jugadas maestras: tras la muerte de al-Adid en 1171, abolió pacíficamente el Califato fatimí de El Cairo, poniendo fin a dos siglos de dominio chií ismailí, y realineó a Egipto con el sunismo del Califato abasí de Bagdad. Fue un golpe maestro que unificó religiosa y políticamente un vasto territorio bajo la bandera del islam suní.

La consolidación de su poder no terminó en Egipto. Tras la muerte de su señor, Nur al-Din, Saladino emprendió una campaña para unir bajo su mando los territorios sirios. Entre 1174 y 1186, mediante una combinación de diplomacia astuta y fuerza militar implacable, logró someter Damasco, Alepo y Mosul. Esta expansión estratégica fue crucial, pues le proporcionó la base territorial, los recursos humanos y la profundidad logística necesarias para enfrentarse a los reinos cruzados con una fuerza abrumadora. Sin esta unificación previa de la retaguardia islámica, la campaña de Hattin no habría sido posible.

Sin embargo, la leyenda por la que sería recordado durante siglos se forjaría a fuego en los campos de batalla contra los Estados cruzados. Su momento cumbre llegó el 4 de julio de 1187, en la ardiente llanura de los Cuernos de Hattin. Allí, su ejército, mejor preparado y utilizando tácticas superiores, aniquiló a las fuerzas cristianas, capturando incluso la reliquia más preciada del enemigo: la Vera Cruz. Esta victoria aplastante, que dejó al Reino de Jerusalén prácticamente indefenso, abrió el camino para el evento que lo inmortalizaría: la reconquista de Jerusalén el 2 de octubre de ese mismo año. Tras 88 años de dominio cruzado, la ciudad santa volvía a manos musulmanas en un acto que, en contraste con la masacre cristiana de 1099, se caracterizó por una clemencia notable, permitiendo la salida segura de la mayoría de los habitantes cristianos a cambio de un rescate simbólico. Este triunfo resonó como un trueno

en Europa, desencadenando la inmediata convocatoria de la Tercera Cruzada, liderada por figuras de la talla de Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Pero la figura de Saladino trascendió con creces su faceta de militar y gobernante. Aunque fue un defensor acérrimo del islam suní y la fuerza unificadora que expulsó la influencia europea, su nombre se sinonimizó con un concepto inusual para la época: la caballerosidad. Sus mismos enemigos cristianos narraron con admiración sus actos de misericordia, su generosidad y su estricto código de honor. Los relatos de la época destacan cómo aseguró la seguridad de los civiles tras la toma de Jerusalén y cómo mostró un respeto extraordinario hacia su gran rival, Ricardo Corazón de León, incluso enviándole regalos y médicos cuando el rey inglés cayó enfermo. Esta magnanimidad, un contraste con la brutalidad a menudo asociada con la guerra medieval, cementó su reputación como un paradigma de virtud caballeresca, tanto en Oriente como en Occidente. A su muerte en Damasco en 1193, se descubrió que había donado gran parte de su fortuna personal, muriendo con una humildad que desmentía su inmenso poder. Su legado, sin embargo, era incalculable. Su imperio se fragmentó entre sus familiares, pero el precedente de unidad islámica que estableció perduró. Hoy, descansa en un mausoleo adyacente a la imponente Mezquita de los Omeyas, no solo como un héroe para el mundo islámico, sino como un símbolo eterno para kurdos, árabes y turcos, y un recordatorio universal de que el respeto ganado al adversario es, en última instancia, el mayor triunfo de un líder. Su vida demuestra que la verdadera grandeza no se mide solo por los territorios conquistados, sino por la forma en que se ejerce el poder y se trata al vencido.

Es una empresa que abarca el mercado administrativo de propiedades, considerando el potencial de crecimiento y rentabilidad, logrando mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. www.jcjadmonygestion.com

Lunes 20 de octubre de 2025

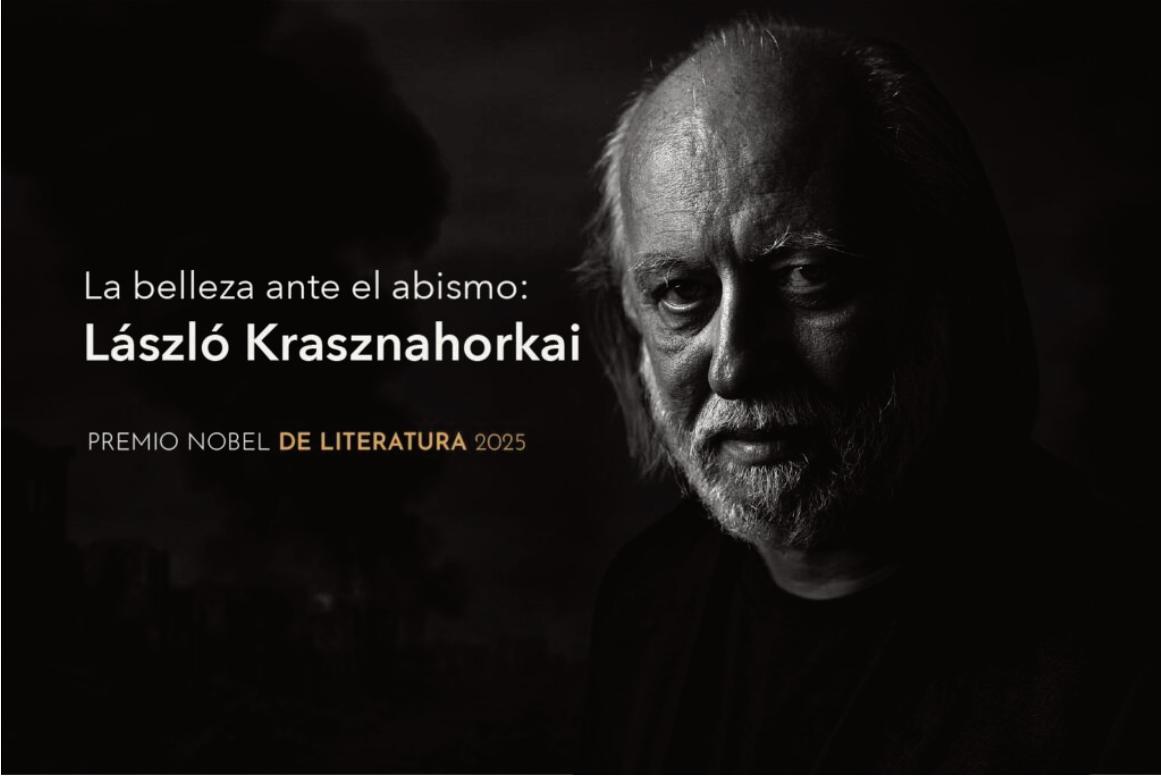

● Con una obra descrita como «visionaria» y un estilo literario inconfundible de frases interminables, el escritor húngaro László Krasznahorkai ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura, confirmando su lugar como una de las voces más poderosas e influyentes de la narrativa contemporánea.

Estocolmo, Suecia.— La noticia, para muchos, era esperada. Para el propio László Krasznahorkai, una sorpresa. Durante la presentación de su más reciente novela, Herscht 07769, en Estocolmo, el autor húngaro había declarado con una mezcla de curiosidad y escepticismo: «No quiero mentir. Sería muy interesante recibir este premio. Sin embargo, me sorprendería mucho si lo ganara». El pasado jueves, la Academia Sueca disipó toda duda y reconoció formalmente la trayectoria de un autor cuya narrativa sombría y de una belleza exigente explora los abismos de la condición humana.

Nacido en el poblado de Gyula, cerca de la frontera con Rumania, en 1954, Krasznahorkai irrumpió en el panorama literario con Tango satánico (1985), una obra que ya anunciaba los temas que recorrerían su bibliografía: la decadencia, la espera absurda y la resistencia melancólica del individuo frente a fuerzas sociales incomprensibles. Esta y su siguiente novela, La melancolía de la resistencia (1989), fueron llevadas al cine por su compatriota y gran amigo, el director Béla Tarr, forjando una de las colaboraciones más fructíferas entre la literatura y el cine europeo.

Una obra maestra en una sola frase

El Nobel llega en un momento de particular relevancia para el autor. Su novela de 2024, Herscht 07769, fue considerada por la Academia Sueca en su fallo. Descrita como «una gran novela alemana contemporánea», la obra está escrita, sorprendentemente, en una sola frase. Lejos de los Cárpatos neblinosos de sus primeras obras, aquí traslada al lector a un pequeño pueblo de Turingia, Alemania, «afectado por la anarquía social, el asesinato y los incendios provocados». Sin embargo, este terror cotidiano se desarrolla bajo el eco del poderoso legado de Johann Sebastian Bach, creando lo que la Academia denominó una unión «imposible» entre la violencia y la belleza.

Ecos de una tradición literaria

Para Víctor Villagómez, profesor de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC), la obra de Krasznahorkai se inscribe en una poderosa tradición literaria. «Para mí siempre ha sido un autor impresionante, porque viene de una corriente muy cercana a Kafka y Samuel Beckett», comenta en entrevista. «Los personajes de Krasznahorkai también esperan algo, aunque nunca es claro qué. Además, su corriente estilística recuerda a Thomas Bernhard, a quien él reconoce como influencia por su estilo de oraciones interminables». Villagómez, quien viajó expresamente a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado para ver al autor, también encuentra un puente con el cine de Andrei Tarkovski, específicamente con la película Nostalgia, por su tono apocalíptico y sus personajes al límite.

La belleza en el bisturí de la realidad Julia Santibáñez, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, enfatiza que, pese a la oscuridad de sus temas, la literatura de Krasznahorkai es de una belleza singular. «Sus temas son absolutamente actuales: el miedo, la desesperanza, la soledad y la sensación de que estamos expuestos a fuerzas oscuras que no podemos controlar», señala. «Pero si no enfatizamos la belleza, nos quedaríamos con la idea de que es solo negativa, y no es así. Krasznahorkai trabaja mucho la belleza; su estilo es muy cuidado, muy puntual».

Santibáñez también recuerda que el autor fue reconocido este mismo año con el Premio Formentor de las Letras, un galardón que en el pasado distinguió a figuras como Jorge Luis Borges y Samuel Beckett, y que nació con la idea de privilegiar el arte sobre el mercado.

Un legado que interroga al siglo XXI

La literatura de Krasznahorkai no es fácil. Es una lectura que exige atención y entrega, alejada de los bestsellers de consumo rápido. El propio autor ha defendido su estilo de frases largas y complejas argumentando que el pensamiento humano es caótico y no se estructura en oraciones cortas y artificiales.

«No es una lectura de pasatiempo o de playa», advierte Santibáñez, «pero ofrece una recompensa mayor: la belleza de la exploración del enigma de la vida humana. Es una indagación con bisturí sobre lo que implica vivir en el siglo XXI».

Entre la devastación y un atisbo de esperanza, la voz de László Krasznahorkai confirma, una vez más, que el arte —cuando no busca consuelo, sino verdad— sigue siendo el último refugio frente al ruido ensordecedor del mundo. El Nobel no hace más que rubricar lo que sus lectores ya sabían: estamos ante un visionario.

Danza latinoamericana se reúne en México: seleccionadas

37 propuestas para el Coloquio VISCESC

Ciudad de México.— La Secretaría de Cultura y el INBAL, a través de la Coordinación Nacional de Danza y en colaboración con ASYC/El Teatro de Movimiento, anunciaron las 37 propuestas seleccionadas para el 4.º Coloquio Latinoamericano de Investigación y Prácticas de la Danza: Visiones Contemporáneas desde la Escena (VISCESC).

El evento, que se realizará del 18 al 23 de noviembre de 2025 en el Museo Tamayo y el Museo de Arte Moderno, reunirá a participantes de 12 países (como Argentina, Brasil, Colombia, EE.UU. y

México) y de ocho entidades federativas mexicanas. El coloquio se articulará en cuatro ejes temáticos: Patrimonios coreográficos y archivos; Danzas de matriz negra africana e indígena; Autobiografías, feminismos y dramaturgias; y Cuerpo, territorios y dimensiones políticas. Un Comité Científico especializado fue el responsable de evaluar y seleccionar las propuestas. Fundado en 2016, el VISCESC regresa para consolidar un espacio de reflexión crítica sobre la danza latinoamericana, sus teorías y prácticas.

Lunes 20 de octubre de 2025

● Su llegada a Europa no siempre fue pacífica ni mucho menos bien recibida. Portando vestimentas exóticas, costumbres singulares y un idioma completamente desconocido.

● La Península Ibérica fue testigo privilegiado de su llegada en el primer cuarto del siglo XV, un hito histórico de profundas consecuencias culturales.

Madrid, España.— En el tapiz vibrante de la diversidad cultural europea y española, el pueblo gitano constituye un hilo dorado, resistente y brillante, cuya historia está marcada por un viaje milenario. Durante siglos, su origen fue un misterio, envuelto en leyendas y malentendidos que alimentaron todo tipo de especulaciones. Hoy, gracias a estudios lingüísticos, históricos y genéticos convergentes, sabemos con certeza absoluta que la cuna del pueblo gitano se encuentra en el noroeste de la India, específicamente en las regiones de Punyab y Sind, un hecho que la ciencia ha corroborado de manera definitiva.

Este viaje épico, sin embargo, no fue una elección voluntaria sino una respuesta forzada a la adversidad histórica. Sus raíces más profundas se hunden en los reinos medios de la India, donde desarrollaron una sociedad estructurada con una lengua, tradiciones y una cultura material distintivas que los definían como grupo. El primer gran punto de inflexión ocurrió en el siglo XI, con el avance implacable de los ejércitos islámicos hacia el subcontinente indio. Esta invasión masiva no solo alteró el panorama político, sino que provocó la primera gran migración hacia el oeste, un éxodo forzado que empujó a estas comunidades lejos de su tierra ancestral en busca de seguridad y nuevas oportunidades.

Un segundo y más contundente impulso migratorio llegaría dos siglos después, de la mano de las devastadoras conquistas mongolas. Las hordas de Gengis Khan barrieron Asia Central con una fuerza imparable, generando nuevas y masivas olas de desplazamiento humano que forzaron a los antepasados de los gitanos a continuar su periplo hacia territorios más seguros. Fue precisamente durante este largo y arduo trayecto que su identidad colectiva comenzó a consolidarse definitivamente. Se establecieron durante períodos prolongados en Persia, donde sus comunidades, conocidas como Dom, se mezclaron con las poblaciones locales, absorbiendo influencias culturales y enriqueciendo su bagaje tradicional mientras mantenían su esencia distintiva. Desde este cruce de civilizaciones, su camino serpenteó inexorablemente hacia el oeste, alcanzando finalmente el corazón de Europa a través de los Balcanes durante el siglo XIV, donde dejaron las primeras huellas documentales de su presencia en el continente europeo.

Su llegada a Europa no siempre fue pacífica ni mucho menos bien recibida. Portando vestimentas exóticas, costumbres singulares y un idioma completamente desconocido, fueron vistos con una mezcla de curiosidad antropológica y profundo recelo social. Las crónicas de la época reflejan esta ambivalencia, oscilando entre la fascinación y la desconfianza institucional. Sin embargo, demostrando una notable capacidad de adaptación, se expan-

dieron con rapidez asombrosa por todo el continente, adaptándose inteligentemente a las realidades económicas y sociales de cada territorio que atravesaban. La Península Ibérica fue testigo privilegiado de su llegada en el primer cuarto del siglo XV, un hito histórico de profundas consecuencias culturales. Los primeros documentos que atestiguan su presencia datan de 1425, en la Corona de Aragón, donde fueron recibidos inicialmente con cierta tolerancia oficial que, tristemente, se iría erosionando con el paso del tiempo. Fue en este contexto europeo medieval donde nació y se consolidó uno de los equívocos históricos más persistentes y reveladores: la confusión generalizada sobre su verdadero origen geográfico. Durante el siglo XV, se extendió la creencia casi unánime de que este pueblo nómada procedía misteriosamente de Egipto. Esta idea, quizás alimentada por relatos ambiguos de peregrinos o por la similitud fonética de algunas palabras, caló tan hondo en el imaginario colectivo que dio lugar directamente al término con el que los conocemos en español. Del nombre «Egipto» derivó fonéticamente «egiptano» y, por simplificación lingüística, finalmente «gitano». Un error conceptual que, durante más de cinco siglos, oscureció sistemáticamente su ver- dadera herencia indostánica y dificultó la comprensión de su trayectoria histórica real.

Conocer el verdadero origen indio de los gitanos no es solo una cuestión de precisión histórica académica; resulta fundamental para comprender la profundidad y riqueza de su identidad cultural.

La casa editorial Jaqueeditor ha seleccionado la obra titulada Un viaje a Rapa Nui, el ombligo del mundo como el libro de la semana. Este texto, escrito por Julio César Javier Quero y prologado por el investigador chileno Osvaldo F. Donoso, presenta un desafío significativo, ya que el autor narra su travesía por la isla de Pascua (Rapa Nui) y por la región central de Chile a principios del invierno de 1985. El prologuista menciona que la lectura de esta obra lo llevó a reflexionar sobre Policarpo Toro Hurtado, oficial de la Marina de Chile, y su incansable esfuerzo por persuadir a las autoridades chilenas de la época, en 1888, para que tomaran posesión de aquel territorio con el propósito de asistir a los habitantes abandonados de esas tierras, que se encuentran literalmente en medio del océano. Su notable calidad humana y su vocación benefactora marcaron una diferencia con respecto a otros intentos de conquista, logrando establecer un acuerdo con el líder local que permitió la incorporación de dicho territorio insular a la administración de Chile. Casi sesenta años después, su compatriota, el presidente de Chile, don Gabriel González Videla, consolidó esa inclusión territorial al establecer una ruta aérea entre la isla y el continente, utilizando el hidroavión Manutara (pájaro simbólico de Rapa Nui) en un vuelo de dieciséis horas que partió desde La Serena, nuestra ciudad natal. Este libro está disponible para su compra en el siguiente enlace: https://n9.cl/4cf67.

Lunes 20 de octubre de 2025

CMavel Ponce de León Hernández

Corresponsal del semanario

Solar de Cultura en Cuba

on un entusiasmo de admiración, Isairis Rojas, directora de la Casa de Iberoamérica, afirmó: «Ya estamos en Fiesta de la Cultura Iberoamericana en su XXXI edición» entre el veinticuatro y el treinta de octubre en la oriental provincia cubana de Holguín. Con veinte eventos en el programa de la Fiesta.

La cita tendrá veinticinco participantes extranjeros de forma online y presencial de Brasil, Argentina, México y Namibia, entre otros. De Colombia vuelve el poeta y dramaturgo Diego Despreciado, interesado en ofrecer conferencias a los instructores de arte… Su proyecto de Colombia a Cuba, Cuba-Colombia, tiene el propósito de intercambios culturales entre ambas naciones, afirmó Lilianne Avilés, integrante del Comité Organizador de la Fiesta.

La violinista suiza Antipe Da Stella, con experiencias de conciertos en la ciudad junto a la Orquesta Sinfónica de Holguín, bajo la batuta del maestro Orestes Saavedra Sánchez, regresará al Teatro Eddy Suñol, con un concierto de música clásica europea.

De novedoso se anuncia el concierto el veinticuatro de octubre a las nueve de la noche en el Parque Carlos Manuel de Céspedes, entre la Sinfónica de Holguín y la Stell Band en una suigéneris presentación que no tiene antecedentes en Cuba y el mundo según afirmó en rueda de prensa Ernesto Ángulo, integrantes del Comité Organizador para las actividades

La Fiesta de la Cultura Iberoamericana a lo largo de sus ediciones ha mantenido espacios icónicos, entre estos el Centro Cultural de América Latina y el Caribe. El Centro Ibérico, desde el Museo Provincial La Periquera y la Casa del Taita, los días 27, 28 y 29; este último con presencia de la Sociedad Yoruba de Holguín. Grupos folclóricos de Santiago de Cuba, Matanzas y el municipio holguinero de Cueto.

En el centro de la cita se ubica el Congreso de Pensamiento en su XX aniversario. En su programa académico, la presentación de ciento treinta cinco investigaciones, según aseveró Bárbara Martínez, coordinadora del evento con sede en el Hotel Pernik, ubicado en la zona moderna de la ciudad cubana de los parques.

Se entregará el Premio José Manuel Guarch del Monte, se realizarán paneles entre estos uno por los XX años del espacio. Y la evocación al Dr.C Segreo una figura que realizó gran contribución al Congreso de Pensamiento. A la vez se significarán los aportes de Tatiana Zúñiga, otrora directora de la Casa de Iberoamérica con un trabajo a favor del desarrollo y los lazos culturales entre Iberoamérica.

La inauguración del espacio Victoria Natural estará siendo inaugurando en la tarde del veinticuatro en la Casa de Iberoamérica. La idea tiene sus raíces en la farmocosmetica del pueblo, la tradición natural de Holguín.

El Coloquio de las Letras en la casona colonial, sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en la provincia. Con la participación de delegados cubanos desde La Habana, y otras regiones. De Holguín significativos los intelectuales premios nacionales de literatura en concursos y otros distinguidos por su obra, expresó Eliel Gómez Martínez, presidente de la organización.

El III Encuentro de Artistas Papeleros tendrá su espacio principal en la Editorial Cuadernos Papiro «inicia del veinticuatro al veintinueve. Estará dedicado a Electa Arenal, artista mexicana que dejó su huella en Holguín». Abrirá con una conferencia magistral desde la Academia Regional de Artes Plásticas El Alba.

En las sesiones prácticas estarán los artistas holguineros Emilio Leyva Azze y Luis Silva, conduciendo los talleres. En los invitados tendremos a un restaurador de papel de Bayamo y a artistas Papeleros de otras regiones. Hemos organizado la presentación de dos libros arte Espacio azul y En la ladera de mis brazos este escrito por Electa Arenal expresó al semanario Solar Cultural Manuel Arias Silveria, director de Cuadernos Papiro.

La Fiesta de la Cultura Iberoamericana el veintiocho de octubre ofrece esa remembranza histórica y cultural en Cayo Bariay, sitio por donde en 1492,

desembarcó el almirante Cristóbal Colón junto a sus tres embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, en ese encuentro de las dos culturas. Dejando para la posteridad su expresión «…Esta es la tierra más hermosa que los ojos humanos hayan visto…».