A mio padre Nico la Generale degli Alpini. e

a mio fratello Francesco Tenente Colonnello del Genio

Gli Alp ini hanno se m p re cos ti tu ito, n ell 'immagin a ri o collettivo del Paese, e le me nto trainante e di riferimento per va lori morali , tradizio ni , spirito di corpo ed onestà d' interventi.

Il volume non vuole assurgere ad u n testo sulla sro ri a degli Alpini , ma nell 'esaminare l'evo luzione dello sci, riesce a delineare con semplicità l' evolversi e le viciss itudini che le Trupp e AJp in e hanno avuto nel co rs o d egli ultimi novanta anni .

Due eleme nti caratterizzano questo lavoro : il fondamental e ruolo avuto dal personale che crede nell e is tituzioni ed opera serenamente affinch é possano assurgere a va lori o ttimali e l'u ni o n e che accu muna cittadini in armi e popolazio ne civile .

L'Ufficio Storico con questo volume che coniuga il rigore della ric erca ad una ric ca ed immediata illustrazione iconografica, ha voluto fornire un contributo all'evol uzione dell 'addestramento sciistico nell 'ambito dell'Eserc ito ed offrire un ulteriore s trume nto di conoscenza d e lle Truppe Alpine.

Ai g iorni nostri , quando si parla di sci, il pensiero corre s ubito alle vacanze invernali, le famose e sogn ate settimane bianche, in cui tu tti chi più ch i m e n o, c i sentiamo emu li dei va1i ero i delle piste.

Sogniamo infatti di trasformarci nei Ze n o Colò , n ei Klamm er, nei Thoeni e nei Tomba se a miam o lo sci alp in o, o ne i frat e lli Stella, n e i Nones , n e i De Zo lt , neg li Alba rello e nei Fauner se invece pr eferiamo lo sci n ord ico o d a fondo, senza dimenticare, peraltro , lo sci al femmin il e de ll e Compagnoni , delle Demetz , delle Di Centa , de lle Be lmondo e di tanti altri tra a tl eti ed atlete azzurr i e non.

Campioni del passato e di oggi che , co n le loro imp r ese agonistiche, hanno clonato attimi di partecipazione emotiva a tutti gli spo rtivi e contribuito alla diffusione di qu es ta sp lend ida d isc ip lin a sport iva.

Lo sci, tuttav ia, n on è solo sport; esso n acq u e come mezzo di trasporto per m u overs i più velocemente e con minor fatica su lla neve agevo la nd o l'uomo, in partico la re que ll o che viveva nelle regioni del Nord-E uropa, n e ll o sviluppo delle varie attività uman e q uali il commercio, la cac ci a e, talvolta, anche la guerra.

E' in q u esto contesto che la nostra ope ra si sv ilupp a per d esc rivere l' evol uzione dello sci n ell'ambito dell 'Esercito Italia no , inteso n o n so lo come attività sportiva, ma p rincipalm e nt e come mezzo atto a facilitare la m ob ilita ' de i reparti in terreno innev ato .

L'adozione dello sci da parte dell'Esercito Ita li a n o trova, qu ind i, la sua più naturale motivazione n el l'es igenza di fornire a quei reparti che sono c hi amat i a d operare in u n amb ie n te pa rt icolar e, quale la montagna innevata, materia li ed equipaggiamenti tali da facilitarne la mobilità e, contemporaneame nt e, in crementarne le capacità o pe rative.

Ed è sulla base di queste cons ide razi o ni c h e il 13 novembre

1902 il Min istro della Guerra dell ' epoca, Genera le Giuseppe Otto-

lenghi1, che in passato e ra stato Co mandante del 4° reggime nto Alpini , decise l' adozione degli sc i per i reggime nti Alpini con la segue nte motivazione: ··gli esperimenti pratic i sull·usodeglisci, eseguili sulle Alpi negli scorsi inverni, hanno dimostrato che tale m ezzo di locom ozione può rendere utili servizt" 2

a ra nno poi le success ive vicende che videro pr o tagonisti in particolare gli Alpini , naturali utilizzatori degli sci, e , nel 2° dopoguerra, anche g li Incurs o ri de l battag li o n e Paracadutis ti "Col Moschin " e l'Arma <lei Carabin ieri, a re ndere merito a qu esta lungimirante deci s ione.

Pur tuttavi a la determinazione di adottare g Li sci n e ll 'Esercito Italian o fu il fe lice risul tato della simbios i tra l'appassiona ta opern di alcuni "patiti " d e lla montagna , civili e militari, c he prend endo le mosse dal libro dell 'es ploratore no1vegese Fridtjof ansen: Attraver.so la Groenlandia, vero best se ller per l'Europa di fine '800, s i era n o così incu ri ositi a quegli stran i aggeggi ivi descritti: g li ski - co me erano chiamati allora - da dec idere di provarli essi tessi da una parte, e d il fe rmento evo lutivo che permeava la Forza Am1ata di inizio seco lo con l' introduzio ne di anni e d equipaggiame nti mode rni dall 'a ltra.

o n va , infatti, dim ent icato che s iamo nel period o nel qua le, anc he anrav e rso l' adozione del fucile m o d. ' 9 1 e, s uccessivam e nte , dell ' uniforme g rigio -verde, l'Eserc ico Itali ano si veniva tr asfo rmand o da esercito fin d e siécle ad ese rc ito mode rn o.

Ma prima di addent ra rci in que ll o che è il vero sco po di questo libro : il racco nto cioè dell'evoluzione d e llo sci nell ' Eserc ito Italiano , intendendo p e r evo lu zione s ia lo sv ilupp o tec ni co dell' attrezzo ch e l' attività addestrativa e normati va senza peraltro dim e ntica r e le v icend e belliche, gli uomini e d i re pani che ne furono i protagonisti, pare opponuno fare un breve excursus storico s ull e orig ini e lo sv ilup po di qu esto util e , dive rt ente e , perché no? affasci n ante attrezzo c he prima di ess e re uno strume nto di rila ssa nte dive nimento è un me zzo di tra s porto.

1GEN. G1usEPPE OrTOLE:,,JGHJ: Nato a Sabbion e ta nel 1838 e morto a Tor i no n e l 1904, ha preso parte a ll e c::i mpagne d el 1859, 1860-61 e del 1866 . Da Co lonnello ha co mandato il 27° regg im e nt o Fanteria (1881-1882) c<l il 4° reggimento Alpini (1882 -1 884). Ha avuto quindi il comando. prima, della Bri ga ta Re e, s uccess iv a mente, d e ll a Divis io n e militare di Torino, d el XII e de l IV

C.A.. Dal 1902 al 1903 è stato Ministro de l la G u e rra.

2Cfr Documento n. l: Gio rnale Militare Uffic iale dispe nsa n. 44 del 15 n ovembre 1902. atto n 275: JSTRUZJ0,\7 F.!) ESERCITAZJ0,\1 M.ILITART ·Adozione d c11,li sci per i regginienti Alpini, e norme generali p e r il loro impiego".

Si n da i temp i più antichi l' uomo aveva sentito la necessità di spostars i, di viagg iare per conoscere nuove terre , scambiare le merci, cacciare e, quando ciò e ra strettamente necessari o , fare la guerra.

Tuttavia l ' istinto al nomadi s mo dei nostri progenitori e d il desiderio d i conoscere nuove terre e nuove rea ltà , pur c on il sorgere dei paes i, d e i villaggi, delle città e qu indi con lo sviluppo di tutte q u elle attivi tà ad essi connesse che si d e finiscono stanz ia li , sono un qualche cosa di innato che l' u omo porta fermamente rad icato dentro il suo animo .

Per soddisfa r e ques ta ans ia l ' uomo ha dovuto necessariamente ingegnarsi a creare dei mezzi e d eg li equipaggiamenti in g rado d i permettergli di muoversi ed operare, con sempre maggior e comodità e ve locità, in ogni ambiente ed a tutte le lati tu d ini.

Le esigenze di mobilità , infatti, sono fo r teme n te co n dizionate dalle caratterist.iche fisiche dell'ambiente e delle la t itudini: il Pellerossa delle g ra n di p ianure nord americane si muove normalmente a cavallo, m e ntr e l 'Arabo, ne l deserto, pr e ferisce il cammello, da parte sua l'A borigeno che vive n e i vari atolli ci e l Pacifico u sa la canoa, mentre il Lappone, vivendo perennemente fra la nev e e d il ghiaccio, necessita di m e zzi idonei al particolare amb iente.

L'A rtico, oltre alle difficoltà del clima, prese nta il prob l ema di pote rs i muovere agevo lmente sulla neve , tale diffico ltà è rappr ese nta t a non t a nto da ll a qua n tità della stessa, ma dalla sua qualità che, favorendo un maggiore o minor e affondamento, rende la marcia più o meno faticosa e lenta.

Sulla n eve dura e ghiacciata l'affo n damento è minimo, in quella fresca o marcia è già disc reto , ma è in quella farinosa o

poh·erosa che si ha il masc;imo detraffondamento-1.

Per limiLarne gli effetti, sin dall'antichità, si è pertanto avvertita la necessità di studiare dei mezzi idonei che, permettendo un buon galleggiamento, aiutassero l'uomo a procedere più speditamente sulla superficie nevosa.

A questa ricerca aveva contribuito non poco la constatazione che sulla neve rimanevano le tracce della selvaggina, impronte che avrebbero permesso una facile ricerca ed un immediato inseguimento degli animali qualora si fosse trovato un modo per non affondare nella neve, ma, al contrario, muoversi rapidamente su di essa.

'\J'on è difficile ipotizzare che la soluzione iniziale a cui si pensò sia stata quella di modificare i calzari allargandone I~ base d'appoggio mediante fasciatura di più strati cli pelli; in un secondo tempo si fissarono alle suole delle armature di legno di larghezza superiore alla misura del piede.

Mancando tradizioni scrine da parte dei popoli nordici, le prime notizie ci giungono dal mondo greco ed in panicolare dal grande storico Erodoto 4 che, in uno dei suoi numerosi viaggi, visitò la reg ion e compresa tra l'attuale bassa Ucraina ed il Caucaso del '\orci abitata dagli Sciti e di cui scrisse, nel V libro delle Storie, che "han no piedi di capra" e che "vivono su alti monti che tagliano ogni comunicazione e che nessuno può valicarli'.

3Ne1 1e farinosa: neve caduta da poco e composta principalmente da un aggregato di minuti cristalli che racchiudono fra di loro abbondanza di aria.

1\'ece marcia: nev<: trasformata datreffeno calorico dei raggi del sok e dall'elevata temperntura, i cristalli non esistono pili per effetto dei vari processi di metamorfosi subiti; è ricca di acqua.

1Veve ghiacciata: neve che per effetto e.lei disgelo e del successivo conge lamento causati dall'azione della temperatura ambientale e dall'azione del sole, ha subito i vari processi di metamorfosi con aumento delle dimensionj dei cristal li e contemporanea diminuzione della qliant ità d'aria interposta; negli strati non superficiali l'aria , iene poi in p;irte espulsa anche per effeuo della pressione degli strati sovra:,tanti.

"'ERODOTO DI Auc.\R, \S.-,o: Storico gr1:co (ca 180-430 a.C.) è autore delle celebri Storie.

, e nofonte5. nel 400 a.e., racconta di avere imparato, nei monti dell 'Armenia, a legare dei sacchi all e zampe dei cavalli per impedire che affonda se ro nella neve fino al ventre.

Analogamente Strabone6, nel 20 a.C. , ci n arra che "i montanari del versante meridionale dei Caucaso si Legavano sotto i piedi delle piastre simili a tamburelli di pelle di bue conciata e munite di chiodi"; lo stesso c i dice che "in Armenia si usano anche dischi rotondi di legno con chiodi' .

Seco nd o Suidas anc h e Arriano 7 , nel 140 cl .C. , in u n 'o pera andata perduta, avrebbe scritto che ··Bruzio, durante una marcia su i monti armeni dove la neve era alta 17 piedi, comandò agli abitanti della regione. i quali erano avvezzi a trafficare anche d 'inve rno, di marciare dinnanzi all 'esercit o. Allora essi legarono cerchi di vimini sotto i piedi ...".

Da qu es te prime desc ri zioni pare chiaro che il primo strumento p e r camminare sulla neve adottato dall ' uomo sia stata la rac ch etta.

Pur continuando l'uomo a cercare nuovi strumenti, sollecitato anche dallo sv iluppo delralpinismo c he aveva aperto il campo a ll 'esp lorazione d e lle più alte reg ioni montuose e dei g hia cciai, non s i era riusciti a trovare niente di meglio della primitiva racchetta per non sprofondare n el manto n evoso.

Tuttavia anche con l'uso delle racchette la marcia sul terreno innev ato risu lt ava lenta e faticosa.

Lo sci nacque, dunque , dal bisogno di velocizza r e le ra cc hene ed in alcune regioni , s pecialmente del Nord , i primitivi dischi o cerch i eia neve assun ero una fo rm a p iù allungata e vennero

5SrnoroNTF: Gen erale a ten iese e storico (ca 430-355 a.C.). guidò i 10.000 Ateniesi che, assoldati da Ciro nella guerra contro il fratello Artaserse per l a successione al trono di Persia resos i vaca nte.; per la morte del padre Dari o, dopo la battaglia di Cunassa (40 1 a.C.) nella quale lo stesso Ciro aveva perso la vita e per mano di sicari erano stati uccisi rutti i Comandanti Greci. avevano intrapre so la rit i rata ve rso l a Patria. l\arrò l'impresa nel l'opera l'A11ahasi.

6 Tlù\BO:-.;E: Nato ad Amasia in A">ia ~1inorc e vissuto fra il 64 a.C. ed il 24 d.C.. E' autore di un'opera di ben 17 vo l umi intit olata Geop, rcifia.

- ARRIA'\O: Nato a ' icomedia in Bitinia, regione deirAsia Minore bagnata d~l i'vfar Nero e da l Mar di Marma r a e viss uto t ra il 95 ed i l 175 d .C Fu, per du e decenni. Governatore della Cappadocia sotto gli imperawri Traiano ed Adriano.

ri cope1t i da pe lliccia per renderli più sdrucciolev o li; si legge in molte descrizioni di viaggi che alcuni popoli si valgono appunto cli pellicce per scivola re giù per le montagne.

D'altra parte gli stessi Eschimesi, per indi care gli sci, usano un ' espressione che sig nifi ca "pelli ccia per sc ivo lare " ed i loro sci sono quasi sempre ri coperti di pelliccia.

Il passaggio dalle racchette ag li sci deve esse re staro graduale , in v irtù del normale processo di evoluzione delle cose, tanto da potersi affermare che le racchette cessarono di essere tali, assumendo la denominazione di sci, qu ando il m ov imento d al camminare tra slò in sc ivo lare.

Ciò avve nn e quando l'uomo si accorse c h e la pelle, resa ben liscia dall ' attrito , permetteva alla racchetta di scivolare invece di dover camminare muovendo i passi uno dietro l'altro.

Lo scivo lamento risult ava, inoltre, agevo lato allungando la rac ch etta, dandogli una curvatura verso l'alto n ella sua parte anteriore ed, infine, rest ring endola sui lati.

Da alc uni ra cconti emerge che i popoli uralo-altaici, che circa 17 secoli fa furono protagonisti deJJe prime migrazioni, usavano una so rta di sci di c ui il destro, di 1,45 m. di lunghezza e 0,16 m. di larghezza, che serv iva per dare lo slancio e ra r ives tito cl i pelle di renna mentre il sinistro era più lungo e sott il e .

Qui le notizie sug li sci scompaiono per riapparire nel 550 d.C. a cura del g reco Procopio8 e del goto Jordanis che, dando ai Lapponi il nome di Skridfinni intendevano sotto lin eare la caratteristica di quelle popolazioni significando il termine skrida "scivola re" .

Questo nom e fu ben presto dimenticato in Svezia ed in Norvegia , ma so p ravvisse nel res to dell'Europa e venne usato in tempi successivi da sc ri tto ri d i altri popoli di origine germanica per ind icare i Lapponi; lo utilizzò Paolo Diacono 9 nella sua Sto-

8 PRoco rro : Nato a Cesarea , in Pa lestina , verso la fine ciel V seco lo e morto a Costantinopol i nella seconda metà del VI secolo. Visse m olt i anni presso la eone cl i Bisanzio ed è au to re della Storia della guerre di Giustiniano

9PAOLO DIACONO: Paolo Varnefrido, detto anche più comunem e nte Paolo Diacono nacque tra il 720 ed il 724 <la Warnefrit , di nobile fam ig lia longobarda , e da Teodo linda, venne educato da l grammat ico Flaviano , probabilmente presso la corte del Re Rachi a Pavia Nel 786, ritiratosi nell'Abbazia benedettina d i Cassino, scrisse la Historia Longohardorum che lo ten n e impegnato fin o al la mo1te sopraggiunta il 13 aprile del 799.

ria Longobarda (790 d.C.), re Alfredo d'Inghilterra (890 d.c.)1°, Adamo di Brema (1070 cl.C.) l t ed infine Saxo Grammaticus (1200 d.C.) 12

Sin dai tempi più antichi i Lapponi erano, quindi, ritenuti i migliori pattinatori di ski tanto che Snorre Sturlasson fa affermare alla regina Gunilde, educata in Finlandia nel 920 d.C. da due Lapponi, che sono così abili sugli ski, che nulla può loro .'ifuggire, né uomo, né belva, e ciò che mirano colpiscono.

Questo e numerosi altri documenti dimostrano che l'uso degli sci fu importato in Norvegia dalle popolazioni lapponi.

Secondo il professore Gustavo Storm si può, quindi, affermare con ragionevole certezza che glì sci erano usati in Norvegia sin dal X secolo, come appare, tra l'altro, da numerosi poemi di quel tempo, nei quali venivano chiamati ski od oendurr che vuole dire: sci ricoperti da una pelliccia.

Nel 1100 i re norvegesi tra cui Sverre ed Harald, li adottano per l' esercito costituendo dei drappelli di sciatori che dettero una prova così efficace di sé, durante la battaglia di Oslo (1200 d.C.), da far si che questi reparti speciali divenissero fondamentali negli eserciti dei Paesi Scandinavi per mantenere i collegamenti e svolgere attività di ricognizione sui terreni innevaci.

Verso la fine ciel 1200, un autore anonimo norvegese, abitante a Vigten nella parte settentrionale della valle del Nam, ne parla nell'opera Konge,spiegel (Specchio del Re), dove, seppure nella loro conformazione primitiva, già si intravedono le forme degli sci; non si tratta però di sci veri e propri quanto piurtosro, come dice lo stesso autore nel suo racconto, di scarpe da neve

10 ALFREDO D' li'iG HILT ERRA: detto anche A. il Grande, Re di Wessex (848 - 899). La sua figura dominò la storia dell'Ingh ilterra dell 'Alto Medioevo sia come guerriero che come uomo cli stato e legislatore, nonché uomo pio e protettore oltre che cultore degli studi. Salito al trono ne l 871 combatté i Danesi sconfiggendoli , inizialmeme, ad Ashdown e poi, con alterne vicende giunse nell '896 alla pace definitiva dopo aver scacciato gli invasori Danesi.

11 ADAMO nr BREMA: Storiografo e geografo; è ignota la data della nascita avvenuta in Franconia e tale è quella della sua morte avvenuta. probabilmente , poco dopo il 1081.

12SAXo GRAi\L'v1ATrcus: storico danese , nato verso il 1150 nel Seeland. Intraprese la carriera di ecclesiastico e nel 1186 scrisse i Gesta Danorum. Non è nota la data della sua mo1te.

lunghe da sette ad otto aime, dove l'auna corrisponde a circa sei centimetri.

ei secoli successi, i gli !)Ci scompa1Tero e ricomparvero nella letteratura nordica, pur essendo regolarmente impiegati per i normali trasferimenti, le attività venatorie e la guen-a.

Sappiamo, infatti, che il re di Svezia Gustavo Adolfo 13 usava dei soldati muniti di sci per le atti\'ità di ricognizione e raccolta cli informazioni.

Carlo XII 1 -1, da parte sua, condusse una !,pecie di guerriglia con piccole pattuglie montate su sci perché il terreno innevato. rendendo alquanto difficoltoso il movimento di grosse formazioni militari, suggeriva cli impiegare piccoli reparti cli pattinatori. secondo la terminologia dell'epoca, con il compito di indebolire il nemico mediante continue ed efficaci puntate offensive sui fianchi e sul tergo.

Altre notizie ce le fornisce il sacerdote Don Francesco :'-J'cgri da Ravenna 15 che nel 1700, al ritorno da un viaggio nel I\ord

· ~GLSTA\"O AlX>lfO. Re di ~vezia <1594 - 1632). Salì al trono nel 1611 e guern.:ggiò lungamente acquistando fama di va lorrn,o ed abile condottiero. Combatté con successo contro Danimarca. Ru'>sia e Polonia, quindi si alleò 0631) con i Principi protestanti tedeschi e con la Francia con tro l'Impero e la Lega Cattoli<.:a. !\'ella battaglia di Lipsia ebhe una wmpleta ,·ittoria sul Generale Tilly: cadde nella battaglia cli Lurzen mentre I<: sue truppe battevano quelle del Wallcnstein.

1 l.CARLO XTI. He di ~vezia ( 1682 - 1718). Salì al trono nel 1697 . Nel 1699 i Re di Danimarca, di Polonia e Io Z,lr di Russia costituirono una lega contro la :wezia confidando nell'inesperienza del giovane Re, ma questi nel 1700 in sole sei settimane portò l'assedio a Copenaghen obbligando la Danimarca alla pace di Trasendal, quindi sconfisse i Rus:-.i a ì'\arva, i PolacC'hi nel 1702 cd i Sassoni nel 1703. Venne a sua volta :-.confillo e ferito a Polrava nel 1709; sfuggito alla <.:allura riparò a Stralsunda che difese \'alorosamente nel 1-14 c.lall'anac.:co portato dai Danesi. Sassoni, Prussiani e Russi. Morì durante l'assedio di Fredcrickshall. nella guerrn contro la -onegia. colpito e.la un colpo d'arma da fuo<.:o.

15~EGRI FRA'ICl'-.CO: nato a Ravenna il r marzo 1623 ed ivi mono il 27 dicembre 1698. Sacerdote impegnato negli studi delle scienze naturali, si diede a numerosi viaggi per conoscere nuovi paesi. \'enne invogliato ad un viaggio nel Kord-Europa dalla lettura dcli Historìa cli Olaus \1agnus, viaggio che iniz iò nel 1663: a l rientro pose mano all'opera Vìaggio settentrionale che. per il sopraggiungere della morte, venne pubblicato postumo nel 1700 a Padova a cura dell'erede Mefano Forestieri.

dove era stato testimone oculare clelruso di attrezzi "per andare sui ghiacci e sulle altissime nevt", descrive nell'opera Viaggio settentrionale il narra, termine russo utilizzato dai Lapponi per indicare gli sci.

Il religioso , durante il soggiorno in Scandinavia , ebbe l'occasione di provare , primo abitante dell 'Europa centro meridionale , i narra e , nan-ando della caccia alrorso, scriveva che "i Lapponi hanno due tavolette sottili che non eccedono la larghezza del piede, ma sono lunghe otto e anche nove palmi, con le punte alquanto rilevate per non intaccare la neve. Nel mezzo di esse sono alcune.funicelle con le quali se le assestano bene l'una ad un piede e l 'altra all 'altro, tenendo poi un bastone alla mano conficcato in una rotella di legno al! 'estremità, perché non fori la neve. Ovvero anche senza tal bastone camminano sopra la neve, in tempo che non è agghiacciata né atta a sostenere un uomo . Non avrebbero però a temere, senza questi instromenti, di sprofondarsi sotto l 'alta neve e rimanere sepolti , perché è intraveduto a me, che avendola in simil caso penetrata con ambedue le gambe in un intervallo fra due gran sassi, che non si poteva conoscere, ci restai come a cavallo".

Dopo avere narrato la fat ica e la tecnica impiegata per uscire dall'impaccio il Nostro così continua: ·'Per camminare dunque con gli skie, che così chiamano gli Svezzesi quelle tavolette, che non le sollevano mai dalla neve alzando il piede, ma leggermente strisciando vanno avanzando con l'istessa agilità, che camminando liberi a piedi sopra la terra; e non fanno nella neue maggior impressione, che la grossezza di un ditd'.

Ed il racconto prosegue con la descrizione della tecnica utilizzata per andare in salita ed in discesa: '·E perché per tal causa alle salite dei monti non si avanzerebbero mai un sol passo, perché gli skie tanto ritornano indietro per causa del peso dell'uomo. quanto esso gli aveva spinto di sopra, però li foderano tutti di sotto di pelle di rangifero (la renna), in modo che il pelo riguarda ali 'indietro; e così alle sa,lite venendo compresso si caccia nella neve , e rabbuffandosi trattiene gli skie, che non possono sdrucciolar giù; poi giunti alla sommità, e volendo calar dall 'altra parte, l 'istesso pelo, per essere posto come dissi, non fa opposizione alcuna, anzi facilita il cammino. Ma perché non si può andar adagio, perché gli skie dopo aver cominciato a ca!-

care non si fermano mai, però hisog,,a al punto della calata accomodarsi sodo come statua, sopra di essi, e in un sol tratto scorrere tu/lo il monte sino alla pianura; nella quale giunti pur si seguita per qualche poco a scorrere per cagione dell'impulso, con che si crederebbe senza prol'arlo, perché ipitì erti monti non si praticano in tal/orma".

Lo strumento così brillantemente descritto dal 1 egri, p resenta già le caratteristiche, seppure in forma embrionale, degli sci attuali e, analogamente, le dimensioni sono molto vicine a quelle che si usano ai giorni nostri.

Con il passare del tempo, infatti, la pelle che avvolgeva la struttura lignea era venuta via via scomparendo lasciando il legno, materiale molto più duttile e resistente e, soprattutto più rigido, quale unico mate1iale utilizzato per la costruzione degli sci.

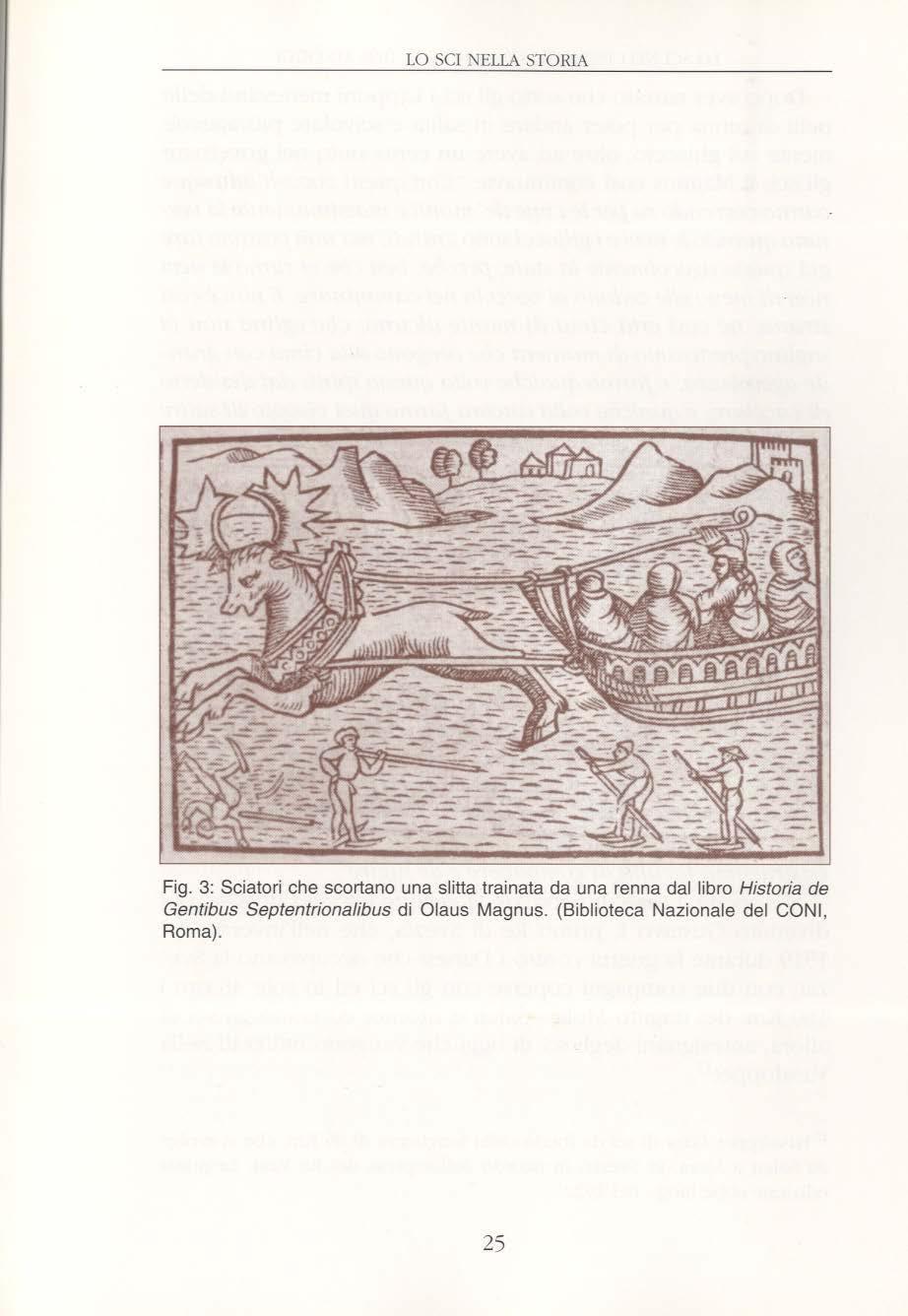

Erano stati naturalmente i Lapponi a sperimentare la maggiore capacità di scivolamento del legno sulla neve come il grande ispiratore del l\egri, il vescovo svedese Olaus Magnus16 nella 1!istoria de Gentibus Septentrionalibus, già seri\ eva nei primi anni del 1500: "La Scri~(inia è una regione posta Ira la Biarma e la Fin marchia, la quale però si estende con una punta pilì delle altre verso l'Ostro ed il mare Botnico ed è chiamata principalmente Coda perché gli abitanti di quel Paese caminano con gran prestezza, però che si mettono in piedi certi zoccoli piani di legno e lunghi, et in punta ritorti all'insù a guisa di arco, e tenendo in mano un bastone, vanno all'erta et alla china come piace a loro. molto veloce-rnente, e massime per le nevi ghiacciate, con tutto ciò i zoccoli sono.fati i di maniera che uno è più lungo di un altro la misura di un piede. secondo la grandezza de huomini, o delle donne, cioè, se l'uomo o la donna sarà di lunghezza otto piedi, un zoccolo d'un piede sarà anch ·egli lungo otto piedi, e l'altro sarà nove".

H,OLAUs MAGNLS: Olaf Mansson ( I 190-1557) più noto con il nome latinizzato di Olaus Magnw,, cattolico, venne nominato Arcivescovo cli Cppsala. Inviato dal Re di Svezia Gustavo Erikson Vasa a Roma quale plenipot<.:nzi ario presso la Santa Sede, durante un soggiorno a Venezia, nel 1539, pubblicò un'opem intitolata Gha,ta marina et descriptio septenlrionalium termrum; a questa seguì t"Historia de Gentibus Septentrionalibus che rappresenta il suo capolavoro e che lo impegnò per gli ultimi dieci anni della sua vita. L'orera uscì nel 1555, due anni prima <ld la sua morte.

Dopo a\'er narrato che sotto gli sci i Lapponi mettevano delle pelli di renna per poter anelare in salila e scivolare più agevolmente sul ghiaccio, oltre ad a\-ere un certo aiuto nel governare gli sci. il Magnus così continuava: "Con questi zoccoli adunque L'anno correndo su per le cime de' monti e massimamente la l'ernata quando le neui e i ghiacci sono grandi. ma non possonofare già questo agevolmente la state, perché. be11 che ui siano le nevi non di meno elle cedono al zoccolo nel camminare. E non è così strana, né così erta cima dì monte alcuno. che egli110 non vi saglino prestissimo di maniera che uenP,ono alla cima con p,rande aget·olezza, e fanno qualche colta questo spinti dal desiderio di cacciare. e qualche l'Olla ancora fanno quel l'iaggio di salire alla cima di un monte per guadagnare qualche premio posto per darlo a chi sarà p,ima. come si suol fare di coloro che corrono il palio. I premi del corso sono cucchiari d'argento. vasi di rame. spade. uestimenti nuovi. cavalli giovani'.

Olaus .Magnus ci clarn così le prime notizie di gare disputate su sci soffermandosi anche ~ui premi posti in palio per i vincitori.

>l'el suo raccondo descriveva. inoltre, anche i guerrieri !>Ciatori scrivendo di essi: "questa gente del settentrione è solita/are corso con li scorrenti legni con reloce trasferimento e secondo che piace loro, a ogni parte si l'Ottano e potentissima mente si accostano e discostano come vogliono. acciò of/endino /'inimico: e con la medesima celerità con quella anchom si fuggono; né per il corso pilÌ lentamente tentano dì ritornare; per la qual cosa e con /'agilità dei c011Ji e per quelli legni ottengono una esperlissimafacultà di combattere e defugire·.

E' appena il caso di ricordare la celebre impresa di Vasa. poi divenuto Gustavo L primo Re di Svezia, che nell'inverno del 1519 durante la guerra contro i Danesi che occupavano la Svezia, con due compagni coperse con gli sci ed in sole q8 ore i 180 Km. del Lragitto Mo la - Salen e ritorno; ed erano gli sci di allora. antesignani degli sci di oggi che vengono utilizzati nella Vasaloppet 1 -..

17 Vasaluj>pet: Gara <li sci da fondo della lunghezza di 86 Km. che si svolge <la Salen a .\fora, in !wezia. in ricordo dell'impresa del Re Vasa. La p1ima ediz ione ebbe luogo nel 1922.

L'uso del legno aveva indouo i Lapponi ad arcuare verso l'alto la punta dello sci. inizialmente a colpi d'accena ed in un secondo tempo scaldando il legno nel vapore perché il piegamento delle fibre era facilitato dall'umidità.

In merito, delle stampe della metà dell"800 rappresentano delle donne che, alle prese con la curvatura delle punte dello sci oltenuta mediante una corda legata dalla parte da piegare, hanno vicino un enorme pentolone d'acqua bollente con il vapore che sale verso l'alto.

E. questa la prima lavorazione organizzata di cui si abbia menzione e dalla quale traspare in maniera del rutto evidente che lo sci non nasce più quale prodotto del caso o <lei capriccio della natura bensì come frutto dell'ingegno umano.

I primi sci. costruiti con questa tecnica, furono di frassino e di hickory 18 , legni che nel frauempo avevano sostituito la betulla del nord; il frassino, legno molto diffuso in Europa, fu ~celto per le sue doti di resistenza ed elasticità: è duro, bianco-giallastro e possiede fibre dritte e tenaci che si identificano con la struttura longilinea dello sci; l"hickory, di provenienza nord americana, per le sue caratteristiche di alta re~i~tenza meccanica.

Riprendendo il nostro excursus notiamo come compagnie di pattinatori, o sciatori a dir si voglia, furono istituite in >Jorvegia all'inizio del.XVfII secolo sul concetto che dovevano ··essercostituite dei migliori e pitì veloci uomini che si trovino nei reggimenli e che di buon grado e con ardimento vi pa,1ecipind'; a questi uomini venne fornita una nuova attrezzatura e furono destinati ad un trattamento uguale a quello che veniva riservato ai volontari.

Nel I 7 i7 questi reparti ebbero una loro precisa configurazione organica che comprendeva sci compagnie di pattinatori della forza di cento uomini cia~cuna; nell'anno successivo ne vennero costituite altre quattro mediante il contestuale scioglimento di un reggimento di Dragoni.

Il 1804 vide la nascita di uno speciale regolamento per il pattinaggio dei soldati.

La creazione di questi reparti portò a con~eguire quegli effetti

desiderati sia negli atti tauici veri e propri, sia nelle comunicazioni e nella rapida tr.ismissione di ordini. sia, infine, nei rifornimenti.

Verso la fine del secolo gli sci fanno la loro apparizione negli eserciti della Russia, della Germania, dell'Austria e della Svizzera, in parte in maniera definitiva ed in parte in prova, a conferma che i successi riportati con l'impiego di tale mezzo di trasporto avevano varcato i ristretti confini dei paesi nordici per approdare anche nel cuore dell'Europa e, come vedremo successivamente, anche in Italia.

Prove di una certa importanza vennero effettuate in Austria. nella regione dello Schneeberg. dove 15 ufficiali. 14 sottufficiali e 4 militari di truppa salirono l'Eiserne Thor (1400 m.) e lo Sruhleck O 783 m.).

In Svizzera i distaccamenti del Gottardo dell'Oberalp e del Furka si servivano degli sci, durante i mesi invernali, per mantenere le comunicazioni ed i rifornimenti con la base del Gottardo; alcune volte, a causa dell'elevato innevamento, le comunicazioni fra Airolo e Hospcnthal o Andermatt erano possibili soltanto con personale munito di sci.

In Germania i prinù esperimenti ,·ennero effettuati dall'inverno 1891-92 a Goslar nell'Harz. vennero quindi assegnati gli sci ai cacciatori prussiani; esercitazioni in tema con huoni risultati vennero. infine . tenute in Slesia, nei Vosgi e nella Foresta \fera.

J risultati così ottenuti sarebbero stati , tuttavia. nettamente migliori se fosse stato possibile utilizzare materiali di qualità superiore e, nel conternro. disporre di alcuni ufficiali esperti sciatoti che potessero realmente fare da maestri agli altri Quadri ed ai militari di truppa.

Ormai lo sci aveva fatto breccia ed i primi anni del ·900 furono un pullulare di imprese sempre più ardite sia in campo militare che civile, e che videro come principali attori Tedeschi ed Austriaci impegnati cavallere!'>camente ad affermare la superiorità cli una scuola sull'altra.

In Germania il grande protagonista fu il giovane sotn1fficiale Wilhelm Paulke, a lui va il merito di aver salito nel 1896 i 3380 m. delrOberalpstok. di avere compiuto la tr::iversata dell'Oberland l3ernese nel 1897 e quindi nel 1898 raggiunlO i 4200 m. sul Monte Rosa interrompendo l'ascensione verso la cima rer il sopraggiungere dell 'oscurità.

In Austria assunsero a notorietà le imprese del Tenente Richard Loschener che nel 1907 raggiunse i Caclini di Misurina ed il Passo del Cristallo (2822 m.) durante un raid sulle Dolomiti olientali, nel 1910, al comando di una pattuglia, Punta Penia (3342 m.) e nel 1913 Punta Rocca (3309 m.), rispettivamente prima e seconda cima della Marmolada e quelle del Tenente George Bilgeri, uno dei migliori allievi di Mathias Zdarsky ed inventore dell ' omonimo attacco, che nel 1908, al comando di un reparto di Tiroler Landesschutzen, compì la traversata: Hochkonig, Hochfeiler, Gross Venediger, Sonnblick.

In Francia, al contrario, il nuovo attrezzo non attirò subito l'interesse delle Autorità militari per un suo eventuale impiego da parte dei reparti di Chasseurs des Alpes, ma si dovette attendere l'impulso dato dai Capitani Cler e Bemard e dal Luogotenente Monnier, nell ' inverno 1900-01, per istituire la Scuola Militare di Sci a Briançon e per organizzare i primi corsi sciato1i che si concretizzarono, nel 1903, con la traversata del Delfinato attraverso il Col d'Arein, il Goléon ed il Roc GaLibier da parte di un intero reparto.

L'insufficiente esperienza dei Francesi era tale da costringerli ad assistere, il 25 febbraio 1904 , all ' impresa del tedesco Ugo Mylius che, accompagnato da due guide bemesi, conquistò la vetta del Monte Bianco.

A margine cli questi esperimenti che avevano, seppure con ampi risvolti nel mondo dell'alpinismo, prevalenti fini militari, lo sci s i stava affermando anche come disciplina sportiva e furono, naturalmente, i Norvegesi ad organizzare le prime gare.

La prima competizione ufficiale di fondo non si svolse a Christiania 19 , capitale della Norvegia, ma a Tromso nel 1843 e si trattò di una prova cli 5 Km. che vide il successo di un Lappone che coprì la distanza in circa 25 minuti.

Nel 1850 , su diretto interessamento del Re di Svezia, venne organizzata la prima grande competizione di sci da fondo che assunse la denominazione di Coppa Holmenkollen dal nome di una collina nei pressi di Christiania dove aveva luogo.

A queste seguirono altre gare: di salto prima e di discesa poi; quest'ultima, diventerà appannaggio quasi esclusivo dei Paesi Alpini.

19 Ch ristiania: Capitale della Norvegia fino al 1925 quando assunse l'attuale denominazione di Oslo.

Le prime due paia di sci importati in Italia vennero presentate, in una domenica dell'inverno 1896, a Torino nel salotto dell'abitazione dell'Ingegnere Adolfo Kincl.

Il Kind, cittadino elvetico ed appassionato di montagna, era solito riunire presso la propria abitazione un gruppo di amanti della montagna torinesi per discutere di alpinismo ed organizzare gite ed escursioni da effettuare nelle giornate festive.

A questa riunione era presente anche il Tenente di Artiglieria da Montagna Luciano Roiti 20 che ebbe, pertanto, l'onore di essere il primo Ufficiale delle Truppe Alpine a venire a conoscenza di questo particolare mezzo di trasporto.

Lo spunto della discussione era stato dato dalla lettura, effettuata dall'ingegnere Kind, ciel libro Attraverso la Groenlandia dell'esploratore norvegese Fridtjof Nansen 21 che aveva incurio-

2°TENENTE Li ' CV\NO Rom: Nato a Pisa il 24 gennaio 1869 e mo1to a Roma il 12 ottobre 1944. Sottotenente nel 1892, con il grado di Tenente presta servizio nel

1° reggimento di Aitiglieria da Montagna dal 1'894 a l 1897 quando viene assegnato a l 22° reggimento Artiglieria da Campagna. Da quì svolgerà la sua artività prevalentemente negli arsenali e nei laboratori di artiglieria raggiungendo il grado di Generale di Bri gata. Durante la Prima Guerra mondiale svolge anività ispettiva nel <.-ampo delle aitiglierie prevalentemente sul fronte do lomitico.

11 FRJD1JOF NA-1':SEN. Esploratore e scienziato norvegese, nato il 10 ouobre 1861 a Store Froeden presso Cristiania e morto a Lysaker il 13 maggio 1930. La continua attività sport iva gli consentì di essere a soli 18 anni campione norvegese di sci, mentre si appassionava a ricerche ed a studi di zoologia; studente di scienze all"un iversità di Cristiania dal 1880, nel 1882 con una baleniera si spinse presso la costa della Groenlandia a studiare la vita delle foche. al ritorno è nominato conservatore a l Museo Zoo logico di Bergen. li 15 agosto, pa 1tendo da Umivik e procedendo verso occidente attraversò la Groenlandia, con temperarure che sfioravano i -47°, raggiunse, il 26 settembre. il

sito cd appassionato, oltre lo stesso Kind, molti sportivi di altre nazioni inducendoli a provare le emozioni offerte dallo sci.

Il Kind. uomo concreto, non ave, a perso tempo ed a\eva commissionato alla dilla di Melchior Jakober di Glarus (Svizzera) due paia di quei mirabili attrezzi, ciascuno munito del das::.ico unico bastone e da un pessimo attacco a giunco. che entrando spesso in a,·aria faceva triholare gli eroici precursori di questo sport in Italia.

I primi espetimenti pratici sulla neve vennero effettuati inizialmente al Parco del Valentino. quindi :,ulle colline torinesi ed infine, man mano che crescevano le conoscenze tecniche e la confidenza con gli attrezzi, in località sempre più distanti da Torino.

La prima fase di que:,to addestramento ebbe termine con una marcia su neve da Balme al Pian della Mussa, effettuata in meno di un'ora.

li 21 gennaio 1897 il Ten. Roiri con l'ing. Kind ed il figlio di questi Paolo. partì da Borgone (q. 398) eia dove, superato il contrafforte che separa il vallone del Sangonetto dalla "alle di ~usa e seguendo il costone di Case Mongirarclo, raggiunse la vetta del Monte Salancia (q. 2088). per poi discendere a Gia,·eno (ca1ta n. 1).

Il dislivello di circa 1700 m. venne :,uperato facilmente in circa cinque ore e mezza di marcia, tracciando sul manto nevoso un solco profondo appena 25-30 cm., nonostante che la neve fosse alta più di tre metri, leggerissima, caduta di fresco e nella quale affondava anche un uomo munito cli racchette.

L'"Gfficiale. entusiasta dell'esperienza fatta, ne illustrò i risullati in un articolo pubblicato su l Esercito Italiano del 12 marzo

1897 22 , che rappresentò la prima hreve guida tecnica sull'uso degli '>Ci.

crnak ùi Dan-. a 61'' e li' in un punto disabitato dove un'imharcazionL' lo porLò salvo al po1to <li Godthah l\el 1893 parte per conquistare il Polo. ma ril·-.cc , il - apnle 1H95. a raggiunger<.: I.I latitudine 86° e 1.i, la massima fìno ad allora raggiunta. ~i spense tra i due contlini mondiali dopo esser!->i ulteriormente distinto nell'opera di nmpatrio dei prigionieri.di guerra che gli ,·alse nel 1922 il premio l\ohcl per la pace.

icrr. Oon1menro n. 2: Periodico L Esercito //alia110 n. 28 del 12 marzo

1897. arricolo intito lato: J)e/f(! mc1rce sulla 11e1 1e.

In esso il Ten. Roiti scriveva che: "fatto assai notevole mi sembra questo: che chi apriva la strada, dovendo comprimere la neve e tracciare la strada durava una certa fatica, mentre gli altri due, seguendo la sue tracce, non affaticavano che pochissinio e lasciavano dietro una strada battuta. su cui, a mio avviso, avrebbero potuto comodamente camminare degli uomini a piedi, e non nascondo che, pensando alla mia specialità d'arma, mi sono detto che i nostri cannoni da montagna, posti su apposite slitte, avrebbero potuto seguirci'.

A queste prime esperienze aveva partecipato anche il Sottotenente Vittorio Viscontini su so llecitazione del Colonnello Ettore Troya 23 , Comandante del 3° reggimenlo Alpini. che ne aveva subito intuito l'importanza quale equipaggiamenlo per i reparti alpini.

Le Autorità Militari, che all'epoca cercavano una soluzione al grave problema di assicurare la difesa dei 1800 Km. cli frontiera alpina in inverno, avevano infatti prestato immediata attenzione a questa novità ed avevano subito disposto l'inizio di esperimenti pratici presso i Corpi per accertare l'utilità che se n e poteva trarre, a fini militari, dall'impiego del nuovo mezzo.

Tuttavia per l'elevato costo che allora avevano gli sci (gli Jakober costavano circa 22 franchi svizzeri il paio) e che ne impediva l'acquisto di un numero adeguato per condurre le prove, si era optato per farli costruire dal capo armaiolo di reggimento, ricopiandoli da un modello originale comperato in Svizzera.

Se il risparmio fu del 50% circa, i risultati furono inferiori alle aspettative non rispondendo gli attrezzi così ottenuti alle reali necessità.

Gli esperimenti vennero condotti dai Bersaglieri del distaccamento del Moncenisio e dal 3° reggimento Alpini 24 durante le 23COL. ETTORE TROYA. Nato iJ 23 maggio 1840 a Torino: frequenta il corso supp lett ivo della Regia Militare Accademia nel 1859 e viene promosso Sottotenente di Fanteria nel 1860. Nel 1878, con il grado cli Cap itano, è assegnato al 6° battaglione Alpini ciel DisLretto di Ivrea; dal 1892 al 1896 comanda il 3° reggimento Alpini; infine. nel 1912, viene promosso Tenente Generale. Ha partecipato alla Campagna contro gli Austriaci del 1866 ed a quella d'Africa ciel 1895-96. Si spegne a Roma 1'11 luglio 1920.

2"' Da : Memorie Storiche 3° reggimento Alpini, USSME

escursioni invernali con risultati che, seppure soddisfacenti, non furono decisivi per l'adozione del materiale.

Ciò era dovuto in parte al numero limitato di sci a disposizione, ed in parte aJ fatto che l'uso prolungato della racchette da neve, che avevano permesso autentici prodigi consentendo di raggiungere coJli e cime in montagne molto alte, acquistando in tal modo una grandissima notorietà, aveva ingenerato nei vecchi ufficiali degli Alpini un'illimitata fiducia in esse e molta freddezza verso il nuovo mezzo destinato a rivoluzionare la concezione del movimento in ambiente innevato.

Gli esperimenti furono quindi ufficialmente sospesi.

Fortunatamente, in quell'epoca, in fatto di montagna esisteva un legame molto stretto tra i civili ed i militari tanto che i problemi di quest'ultimi erano sentiti e discussi anche nell'ambito civile.

L'Hess ad esempio nel Bollettino del Club Alpino ltahano del 1899 25 , trattando l'argomento gli ski per uso militare scriveva che: "Anni fa alcuni ufficiali hanno, sotto la guida dell'ing. Kind, imparato il pattinaggio con gli ski, col proposito di studiarne tutti quei vantaggi che se ne potrebbero trarre a favore dell'esercito. Ma anche qui, in causa d'una male interpretata economia, invece di usare buoni pattini, ne furono confezionati di quelli certamente non perfetti, sopra un modello svizzero. Distribuiti nei van· distaccamenti, e mancando poi come sempre la guida di parecchi abili pattinatori, gli ski passarono ben presto nel dimenticatoio, e non ci si pensò più. Questo tentativo abortito cosi' sulle prime prove, non dovrebbe avere per conseguenza una rinuncia definitiva agli ski; anzi, voglio sperare che quando lo sport si sarà fatto strada fra di noi, per opera specialmente di pattinatori italiani, esso venga introdotto pure tra i soldati. Ho già detto che sarà nostra missione di diffonderlo fra i montanari. Questi, andando sotto le armi, formeranno i primi nuclei intorno ai quali si andranno formando i manipoli di soldati pattinatori.

L'Italia possiede fortunatamente un corpo di forti ad arditi soldati: gli Alpini. Essi stanno lunghi mesi dell'anno nella zona

delle nel'i. e si trovano quindi nelle pilì.fauorel'Oli condizioni per imparar hene il patlinag_c!)o".

l suggerimenti di questo articolo avevano quindi trovato dei validi ed appa~sionati sostenitori in un gruppo di t.,·fficiali degli Alpini quali il Maggiore Oreste Zavauari 26 • il Capitano Vialardi di ~avigliano. il Tenente Testafochi, il Tenente Asinari di Bernezzo ed il Sottotenente Viscontini, che continuarono con tenacia l'addestramento portando a rennine dh·erse traversate alpine nella zona del Moncenisio .

ell'inverno 1900-0lr, il 3° reggimento Alpini riprese le sperimentazioni organizzand o un corso che venne .svolto in parte a Cesana ed in parte a Cla\ ières.

Tuttavia, sussistendo dei dubbi sulla veloci tà di progressione che si poteva ottene re con gli '>Ci rispeno a quella fornita dalle racchette, si pensò di organizzare una gara fra una pattuglia di Alpini munita e.li sci ed una montata su racchette da neve lungo il percorso Cla\iè r es (1716 m.) - Grange Gimont (21-t3 111.).

L'epico confronto, perché di eroismo si trattò da parte degli sciatori ancora inesperti sull'uso del materiale, si concluse a vantaggio di questi nei confronti elci racchettatori.

In salita essi impiegarono un tempo di 30 minuti inferiore. mentre in discesa il divario si ridusse a 25, mettendo c hi aramente in evidenza l'ancora approssimativa confidenza e capacità tecnica acquisita con il nuovo attrezzo.

Lo sci si stava dunque affermando e. per convincere la massa degli Alpini sulla sua utilità e diffonderne l'uso, si ritenne opportuno organizzare dei corsi regolari per formare nuclei di ottimi sciatori, a partire dalle guide, che potessero fare successivamente da istruttori ai corsi più completi e più lunghi per plotoni e compagnie che seguirono da lì a poco.

I corsi vennero organizzati a Bardonecchia, al Sestrières ed a

.!òi\l\GG. OIU'>TE Z\\AITA.Rl: Nato il 2 febbraio 1856 a Tortona (Alessandria); nd 1877 è nominato Sottotl!nente e successivamente. nel 188<-J con il grado di Tenente. è assegnato al 1° reggimento <\lpini; dal 1900 al 1902 comanda il hatt.iglione Alpini Exilles e, dal 1907 al 1911 è Comandante dd 3° reggimento Alpini. Partecipa al I° Conflino l\londiale con il .grado di '\Jaggiore Generale al comando della 12 ' DiYisione di Fameria, incarico ricoperto dal 24 maggio 1915 al 13 giugno 1915. E' collocato a ripo:-.o il 2.3 gennaio 1923.

rvo~.

Clavières impiegando, per alcuni inverni, maestri svizzeri e, soprattutto, norvegesi.

Questa anività era, come abbiamo visto, ampiamente sostenuta da una vasta fioritura di scrirri di propaganda apparsi sulla Rivista Militare, sulla Rivista del Cluh Alpino Italiano (Sezione di Torino) e su alcune pubblicazioni edite daire<litore Casanova.

Subentrata finalmente la convinzione dell'utilità degli sci, apparve chiara la necessità che la loro adozione, almeno per le truppe da montagna quali gli Alpini e gli Artiglieii da montagna, fosse stabilita con un ano ufficiale.

Vi provvide il Ministro della Guerra del tempo, Generale Giuseppe Ottolenghi 28 , che con il Decreto n. 275 in data 13 novembre 1902 pubblicato sul Giornale Militare Ufficialè- 9 decise I "adozione degli sci per i reggimenti Alpini.

Con esso venne determinato che ogni compagnia Alpini dovesse a\'ere fra le proprie guide tre militari sciatori: che ogni anno prima delle escursioni im ernali fosse tenuto un corso <li istmzione sull'uso degli sci per reggimento o battaglione valendosi, in qualità di istruttore, del personale che aveva frequentato analoghi corsi negli anni precedenti: che. al termine del corso e dopo apposito esame, i primi tre classificati venissero proclamati sciatori ed infine che per l'acquisto e la riparaLione degli arrrczzi ogni reggimento era autorizzato a spendere per ogni anno finanziario ·· non più di tante 1:ulte lire 90. quante sono le compagnie' .

Il decreto indiGl\'a inoltre che durame le escursioni fossero eseguiti degli esercizi sugli sci specifici per l'uso da farne successivamente in guerra; che gli attrezzi dovessero essere conformi al modello della ditta Jakober <li Glarus e che, per l'uso e la buona conservazione, venissero seguite delle norme codificate in un'apposita Istruzione prol.)VLW>ria da redigere a cura dell'Ispettorato degli Alpini.

I\el frattempo i corsi si susseguivano in rapida sequenza e la conoscenza sull'uso degli sci, imesa sia nel quadro della prepa-

~GE,. Gtt:SLPPE 01To1.FI\Glll: <.:fr. IntroduLionc nota l pag. 12

.!'.lCfr. Documento n. l: Giornale i'vfifilc1re l!/ficiale, già citalo; \·ds. Introduzione noia 2 pag. 12

razione dei reparti alla guerra invernale alpina sia in quello della preparazione di sciatori ai fini agonistici sportivi, diveniva appannaggio comune di tutti i reggimenti Alpini dislocati sull'intero arco alpino.

Contemporaneamente, in funzione dell'impiego, lo sci veniva differenziandosi in alpino e nordico o da fondo, dove il primo Iiguardava quasi esclusivamente la tecnica da utilizzare in discesa, mentre il secondo ricercava la tecnica più redditizia per il trasferimento su tracciati generalmente piani pur comprendendo alcune salite e discese di piccola entità.

Quest' ultima specialità, più vicina all'impiego militare vero e proprio dello sci, fu la protagonista delle prime gare a cui parteciparono i reparti.

Il 7 gennaio 1906 , infatti, la compagnia sciatori del 3° Alpini prese parte alle gare di fondo organizzate in occasione dell'inaugurazione della prima stazione invernale di Oulx.

Il 24 gennaio dello stesso anno alcuni Ufficiali, militari di truppa e pattuglie dei battaglioni: Mondov~ Ceua, Pieve di Teco, Dronero, Saluzzo e Borgo San Da/mazzo parteciparono ad un concorso di sci a Limone Piemonte che prevedeva, per i reparti, un percorso di circa 7 Km. con 275 m. di dislivello in salita, da effettuarsi in pieno assetto <li guerra.

Dopo queste prime esperienze agonistiche, si avvertì l"opportunità di confrontarsi anche in campo internazionale; l'occasione venne data dal Concorso Internazionale di Ski del Monginevro, organizzato dalle Autorità Militari francesi, dal 10 al 12 febbraio 1907.

Il livello tecnico raggiunto fu tale che la rivista parigina Vie 1/lustrée così commentava l ' impressione che i nostri rappresentanti avevano lasciato in Francia: "Nos voisins sont très abiles en l 'art du ski. Leurs troupes aif)ines sont; sur ce point, des mieux exercées"30 .

Dopo questa felice esperienza il movimento sciistico continuò la sua espansione ed i militari italiani or.tenevano sempre maggiori successi , in campo sia nazionale che internazionale, confrontandosi con sempre maggior frequenza e con ottimi risultati con i rappresentanti delle altre nazioni.

30I nostri vicini sono molto ahili nclruso dello sci. Le loro truppe alpine sono , su questo puntò , tra le meglio addestrate.

Spiccano in particolare il primo, secondo , quarto e quinto posto nella gara di fondo mililare per squadre , su di un percorso di 18 Km., ed il primo , secondo , terzo e quarto nell ' individual e militare di velocità , nonché a ltri primi post.i o ottimi piazzamenti ottenuti nelle gare internazionali cli sci svoltesi nei Pirenei nel 1910.

In Italia , nel 1908, su iniziativa di Paolo Kind figlio dell'ingegnere Adolfo, nasceva l 'Unione Ski Club Italiani che, l'anno success ivo, diede vita al Primo Camp ionato Nazionale di Sci.

La competizione si svolse a Bardonecchfa tra il 20 ed il 22 febbraio 1909 a cura dello Ski Club Tor in o e comprendeva, oltre alle tre ga re previste per il campionato: fondo , salto e combinata fondo -salto, anche gare internazionali e gare riservate ai militari.

Il campionato , dopo una sosta negli anni 1911 e 1912, riprese nel 1913 ai Roccoli dei Resinelli (Lecco) per svolgersi poi regolarmente con cadenza annuale fino all'inizio della guerra.

In quegli ann i la collaborazione tra i militari ed i civili , peraltro già ottima, era anda ta ulteriormente consolidandosi; nelle domeniche e nelle altre giornate festive, infatti, parecchi valligiani, soci de l CA I31 , frequen tavano dei corsi nelle zone dove si svolgevano i corsi di sci reggimentali, approfittando della disponibilità degli Ufficiali istruttori.

Tuttavia le diverse condizion i di innevamento ed una difforme attrazione verso l'attività sciistica eia parte degli abitanti delle vallate alpine , cond izionavano la regolarità e la periodicità dello svo lgimento delle ist ru z ioni .

Questa attività di collaborazione presentava inoltre il grosso vantaggio di avere del personale da arruolare o , all'emergenza, da mobilitare già addestrato ed in grado d i offrire in pochissimo tempo un ottimo livello di operatività.

Il problema della diffusione sull' uso degli sci era così sentito che il Capo di SM dell ' Esercito, il 29 gennaio 1913, aveva posto all'Ispettorato della Truppe da Montagna una serie di quesit i inerenti l'opportunità di un aumento degli sciatori nelle compagnie e batte1ie e l ' assegnazione cli q u esti anche ai Comandi superiori, la ch iamata invernale degli sciatori in congedo, la costituzio-

ne di speciali drappelli di sc iatori e. per ultimo. l'addestramento di pattuglie sciatori di Fanteria.

A tale sollecitazione l'Ispettorato rispose con una memoria art ico lata nella quale illustrava l'opportunità, oltre che l'utilità, di aumentare il numero degli sciatori delle compagnie e delle hatterie e di assegnazione delle pattuglie anche ai Comandi superiori, di richiamare annualmente i militari sciatori in congedo per un corso d'istruzione, di costituire speciali drappelli con il personale in congedo costituendo dei depositi cli materiali calihrati alle esigenze e di organizzare dei corsi per il personale di Fanteria comprendendovi anche elementi dell'Artiglieria da Fortezza, del Genio, de i Carabinieri e delle Gua rdie di Finanza 32

Il 18 ottobre 1913, il Capo di Stato Maggiore emanò una circolare33 nella quale. accogliendo i !->uggerimemi dell'Ispettorato della Truppe da Montagna. veniva definito il numero di sciatori che ogni compagnia e batteria dovesse avere in caso di mobilitazione. l'oppo1tunità di assegnare degli sciatori ai Comandi di battaglione e di reggimento e, limitatamente alla sola mobilitazione, ai Comandi di gruppo Alpino stabilendone anche l'entità.

Il documento definiva, inoltre, la dislocazione cli speciali depositi di materiali, ciascuno contenente 20 serie di paia di sci, a cui accedere in caso di mobilitazione per equipaggiare eventuali drappelli sciatori che si rendesse necessario costiluire, il numero di sciatori per i reggimenti di Fanteria e dei Bersaglieri, l'approvvigionamento dei mate r iali cd il loro accantonamento ed i corsi sci da effettuare annualmente sulla base di dirertivc che sarebbero state impartite al momento opportuno.

La circolare costituì una pietra miliare per lo sci militare, decretando la fine dell'età pionieristica e dando inizio ad un periodo di sviluppo che, sebbene momentaneamente interrotto dalla guerra, interessò il personale di numerosi repa rti dell'Esercito oltre, natu ralmente, gli Alpini.

32 Cfr. Documento n. '!: lettera n 19' in data 25 aprile 191.3 di Ispettorato della Truppe da Montagna nijji,siolle sull'uso degli ski.

HCfr. Documemo n. 5: circolare n. 1115 in data 18 ottobre 191.:3 dello Stato \laggiore <lell'Esen.: ito - Ufficio ;\Jobilitnione Skiatori in caso di mobilitazione.

Kel 1915 nacque, per iniziativa della Gazzetta dello Sport, una nuo,·a competizione che subito attirò l'attenzione delle Autorità Militari per i positivi risvolti che avrebbe avuto, in campo prettamente militare, la diffusione dello sci anche in quelle valli alpine e<l appenniniche dove i reggimenti non erano c;oliti svolgere il normale addestramento.

La nuova competizione, denominata Adunata nazionale sciatori l'allip,iani, si correva con squadre composte da 5 sciatori, tutti della stessa valle a prescindere dallo sci club di appartenenza. generalmente o Alpini in servizio o Alpini in congedo o giovani in attesa di prestare servizio nelle tmppe alpine.

A contraddistinguere la natura milita re della gara, che ebbe luogo a Courmayeur il 26 febbraio 1915, fu sia l'inclusione di una prova di tiro col fucile mod. 91 che l'organizzazione stessa con il Colonnello Mario Raffa quale presidente della giuria.

Ma in questo periodo in cui lo sci. ed in particolare quello militare, era in piena espansione sia tecnica che sportiva. grosse nubi di guerra si erano addensate sui cieli dell'Europa.

I l 28 giugno 1914, l'attentato di Sarajevo. che pro,·ocò la morte dell'Arciduca ereditario al Trono d'Austria-Ungheria Francesco Ferdinando, nipote dell'Imperatore Francesco Giuseppe, costituì quella scintilla che. nd breve volgere di un mese, accese il primo conflitto mondiale.

Per la costruzione degli sci venivano imp iegati diversi tipi di legname, ognuno dei quali pre~enta"a. rit.petco agli altri. dei vantaggi e degli svamaggi; fra questi il preferito. come già <letto, era il frassino per le doli di resistenza ed elasticità che era in grado di offrire.

Il legno doveva essere senza nodi e piallato dalla punta verso la coda per impedire che, formandosi degli scabri, lo scivolamento fosse reso partico larmente difficile dall'attrito causato dall'eccessivo accumulo di neve, che avrebbe formato uno zoccolo sotto lo sci: le venature èlel legno dovevano percorrere lutto lo sci, dalle punte alle code, per garantirne la resistenza; infine, il legno utilizzato do\'eva essere ,·ecchio e ben stagionato.

La lunghezza degli sci era proporzionata al peso del corpo dell'utilizzatore, tuttavia un metodo empilico per stabilire la lunghezza era il seguente: tenuto lo sci appoggiato al terreno ed in posizione verticale, Lo sciatore deve. allungato il braccio, toccarne l'estremità; la larghezza variava tra la sparola 34, il centro e la coda in maniera proporzionale a ll a lunghezza; lo spessore era di 1 cm. in punta ed in coda e 3 cm. nel mezzo (fig.n.l).

Per il fissaggio al piede, si usava un attacco posto nella parte centrale dello sci: esso era composto da un giunco , di 12 - 14 mm. di diametro, ricurvo a ferro di cavallo, con le due estremità molto vicine, per irrigidire il cuoio dell 'attacco in quel punto cl1e deve circondare il piede e che, pertanto , era detto staffa posteriore (fig.n.II).

Questa poteva stringersi ed allargarsi ed il giunco, durante tali movimenti, scorreva in un apposito anello di cuoio fissato nella parte anteriore dell'attacco.

Per impedir e che il piede, movimenco durante, uscisse da

questa staffa, la scarpa ,·eniva introdotta in una seconda staffa, posta perpendicolarmente alla prima, e chiamata. per la sua posizione. staffa superiore.

Quest'ultima era composta da una cinghia di cuoio larga circa 3 cm. e foderata al suo interno con della pelliccia per impedire che c,;ercitasse una pressione troppo marc-.ita sulle dita dei piedi.

Secondo la tecnica usata dai Norvegesi. l'intero attacco, così descritto, era fissato allo sci mediante la staffo superiore che, penetrando lateralmente nello spessore del legno per circa 2, 5 cm. , i risultava solidamente incastrato.

Questo sistema presentava però il difeno che. e~endo lo .:;ci l~rgo nella sua parte centrale circa 8 a11. ed essendo cli ci.rea 5 cm. complessivi l'incastro previsto per la staffa superiore. la solidità dello stesso veniva compromessa in maniera più che evidente.

Per porre rimedio all'inconveniente e per rendere nel contempo più solido lo sci nella sua parte centrale. zona peraltro più sollecitata e sotcoposta a sforzi, l'ing. Kind fissò allo sci, con delle viti robuste, un'assicella di legno larga quanto lo sci stesso, lunga 30 cm. circa ed alta 2: con questo espediente la staffa superiore non ,·eni,,a più incastrata nel fianco dello sci. ma era infilata tra lo sci stesso e l'assicella: a questa venne applicata. superiormente. una copem1ra di gomma.

Lo sci. nella sua parte anteriore, presenta\'a una cu1Yatura verso l'ateo di circa 20 22 cm. per permettergli di solcare qualsiasi tipo di neve favorendo\'i il galleggiamento.

Un'altra curvatura era presente nella parte mediana in modo tale che l::t parre centrale dello sci. una ,·olca appoggiato al terreno, ne risultasse sollevato di circa :V4 cm.: quest'arco aveva lo scopo di agire come una molla che. discendendosi sono il peso dell'utilizzatore, distribuisse uniformemente la pressione su tutta la superficie agevolandone lo scivolamento.

Lungo la soletta~'> dello sci era rica, ara. per tutta la sua lunghezza, una scanalatura larga circa 1 cm. e profonda 0,5 che ne facililava la guida impedendone sbandamenti laterali.

Inoltre. ad eccezione della soletta. turro lo sci era verniciato per proteggerlo dall'acqua e dall'umidità. .

Un particolare di non secondaria importanza era. infine, quel-

'"Solei/a: faccia inferiore dello :,e.i posta a conwcto con la -;uperlìde O<:\'OS.'l.

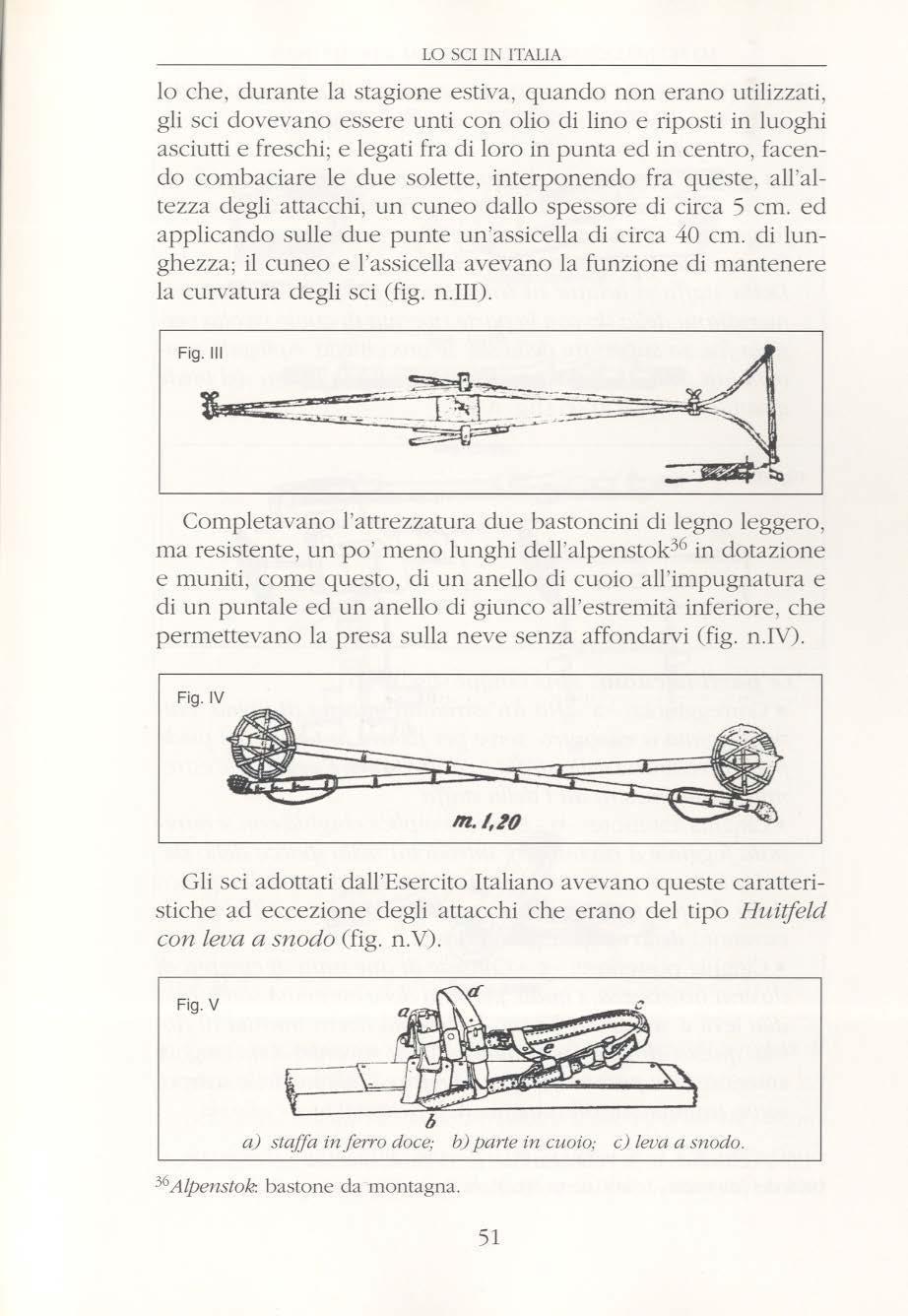

lo che, durante la stagione estiva, quando non erano utilizzati, gli sci dovevano essere unti con olio di lino e riposti in luoghi asciutti e freschi; e legati fra di loro in punta ed in centro, facendo combaciare le due solette, interponendo fra queste, all'altezza degli attacchi , un cuneo dallo spessore di circa 5 cm. ed applicando sulle due punte un'assicella di circa 40 cm. cli lunghezza; il cuneo e l'assicella avevano la funzione di mantenere la curvatura degli sci (fig. n.III).

Fi g.11 1

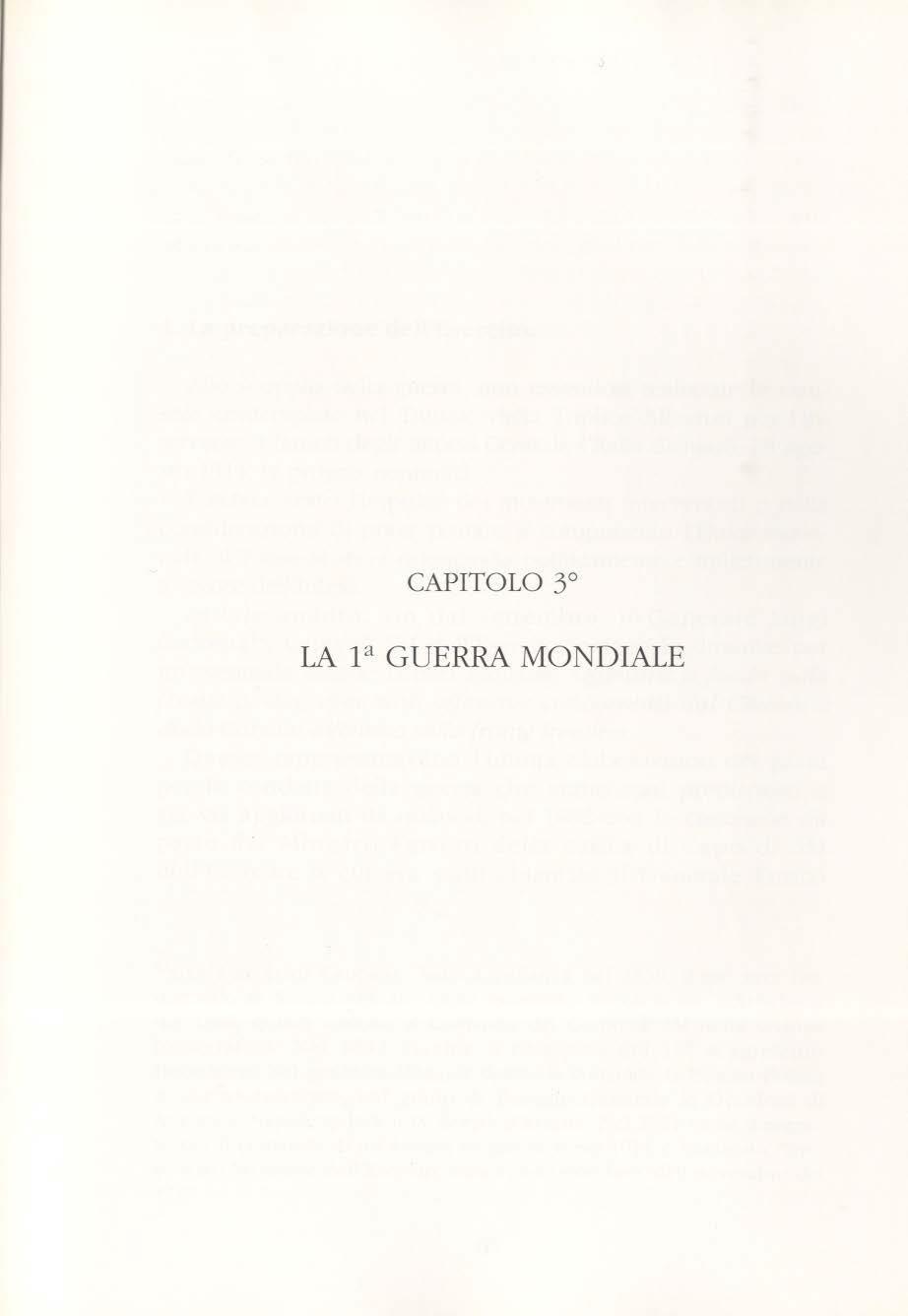

Completavano l' attrezzatura due bastoncini di legno leggero, ma resistente, un po' meno lunghi dell'alpenstok36 in dotazione e muniti, come questo, di un anello di cuoio all'impugnatura e di un puntale ed un anello di giunco all'estremità inferiore, che permettevano la presa sulla neve senza affondarvi (fig. n.JV).

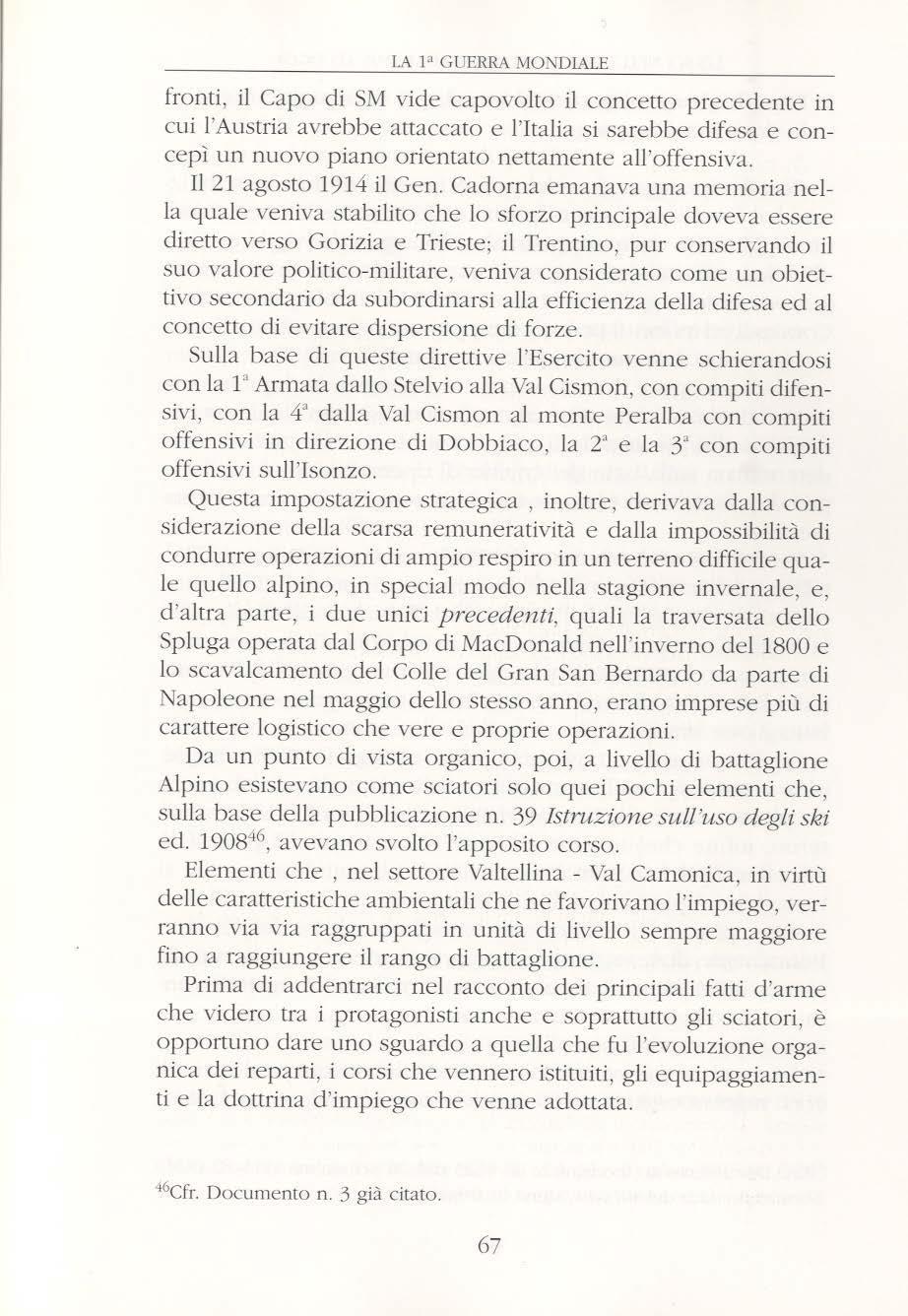

Gli sci adottati dall'Esercito Italiano avevano queste caratteristiche ad eccezione degli attacchi che erano del tipo Huitfeld con leva a snodo (fig. n.V).

In proposito ~ulla normati\·a Istruzione sull'uso degli ski edizione 1908 ciel Ministero del la Gllerra -~~ si legge che: "E' costituito da tre pa11i p,incipali:

1. La staffa : è costituita da una piastra rettangolare in/erro dolce nella quale è praticata una finestra longitudinale a .fogp,ia di I: la/accia interna della stajjà è rù.:estila di cuoio: le estremità della piastra (orecchielfeJ sono alquanto in alto. Della staffa si aclal!a in uno spacco praticato nella parte meridiana dello ski con la parte ril'esti/Ci di cuoio rirolta l'erso la.faccia superiore dello ski: le orecchielle. ripieµ,ate contro i lati dello ski. servono a tener/erma la punta del piede quando si calza lo ski Cfig. n.VI).

2. Le parti in cuoio : sono cinque (fig. n.VU):

• Correggiuola: -a - Ha un·estremità munita difihhia. l'altra foggiata a riscontro: serve per fissare la punta del piede fra le orecchiette della staffa e contro lo ski. Passa per le estremità della finestra ad I della staffa.

• Cinghia anteriore: -b - lt u 11a semplice cinghia con le estremità foggiate a riscontro: è illfrodo!La nello spacco dello ski. nel quale scone: ai due riscontri. che sporgono dallo spacco dello ski quasi per uguale lu11f!,hezza. 1 1engono ajjìhbiate le estremità della cinghia posteriore c.

• Cinghia posteriore: - e - Consiste di due tratli di cinghia di diz·ersa lunghezza. i quali. per una delle estremUà sono uniti alla leva a snodo ed hanno l'estremità libera munita dijìbbia: questa cinghia t·iene allacciata ai riscontri della cinghia anteriore b e. passando sopra e contro il tallone della sccupa. sen:e. unitamente alla cinghia d, a.fissare il piede allo ski.

rcfr Documento n 3: Pubblicuione n 39 lstruz1 0 1Ze sutruso deP,li ski ed.

1908 del Ministero della Guerra. Voghern Enrico tipografo.

52

H• Cinghia superiore: -d - Si compone di due pezzi di cinghia di diversa lunghezza che hanno un ·estremità ripiegata ad occhiello, nel quale viene introdotto il corrispondente riscontro della cinghia anteriore b ; il pezzo più corto, che deve risultare dalla parte esterna dell'attacco, ha l'altra estremità

munita di fibbia e passantefi.sso. il pezzo pilì lungo, che deve risultare dalla pa11e j)izì ilztenza. ha /"altra estremità foggiata a riscontro. Cosicché. quando i due pezzi sono uniti alla cinghia anteriore, essi possono essere allacciati /'11110 all'altro per mezzo della fibbia e. dispo11endosi sopra il collo del piede, serz:ono ad adattare bene al piede tutto l'attacco.

• Cinghietta sottopiede: -e - E" una piccola cinghia che ha le due estremità npief!,ale ad occhiello. Per questi occhielli passano le estremità della cinghia c; la cinghietla dezie risultare sotto e contro f'incaz:o del piede. e serue. in contrasto con la cinghia superiore cl all'adattamento dell'attacco.

3. La leva a snodo : trol'asi inserita nella cinghia c. Abbassando il braccio della let•a si restringe il perimetro delle cinghie b e e, le quali stringendo in tal modo il piede in avanti, .fòrzano la punta del piede stesso contro le orecchiette che ne impediscono i mouimenti nel senso laterale e longitudinale.

Rimanendo sempre nell'ambito dell'attrezzatura sciis t ica è opportuno ~ottolineare che dovendo!:>i muovere in terreni accidenlati bisognava escogitare diversi sistemi di freni che impedissero lo scivolamento verso l'indietro in sali ta e la troppa velocità in discesa.

Il primo ve n ne risolto applicando sulla faccia inferiore degli sci. la soletta, un pezzo cli pelle di foca con il pelo rivolto verso l'indietro in modo tale che. arretrando lo sci, il pelo si arruffasse impedendone lo sdruccio lamento; il secondo app licando una correggia atcorno allo sci anterio rmente al piede.

Talvo lta su pendii partico larmente ripidi dove l'azione della pelle di foca si rivelava insufficiente vennero applicati agli sci dei ramponi; ne furono costruiti di svariati modelli,. ma quelli che apparvero migli ori erano quelli ideati dal Paulcke, in acciaio con -¼ denti ed applicabili alla soleua mediante una larga cinghia di fissaggio.

Come abbiamo già accennato. l'articolo del Tenente Roiti, oltre che una prima informaz ione sullo sci e sulle possib ilità da questo offerte per un più age\ ole e veloce movimento sul ter-

reno innevato, rappresentò il primo breve manuale tecnico sull' uso di quegli attrezzi.

In esso l'Autore, dopo essersi soffermato sulle esperienze fatte personalmente con gli attrezzi , descrive le operazioni iniziali che uno sciatore deve saper compiere come il camminare in piano , il dietro -front, la salita a spina di pesce o a scaletta e , infine, la discesa.

Particolarmente interessante è la descrizione che il Roiti fa di come affrontare le discese e soprattutto , su come evitare gli ostacoli e fermarsi in maniera repentina; ma sentiamo la sua descrizione : " Volendo scansare qualche ostacolo si può deviare a destra od a sinistra piegando La gamba interna e portando su questa il peso del corpo. Si possono eseguire, anche senza· l'uso del bastone, delle voltate ad angolo retto; ma, andando con forte velocità. oltre ad una grande sicurezza , è necessario avere forza ed energia. Non potendo schivare altrimenti un ostacolo qualunque, è meglio lasciarsi cadere lateralmente, senza che ci sia il minimo pericolo".

Questo sistema per evitare gli ostacoli , a parte il lasciarsi cadere lateralmente nella neve, era forse più facile a dirsi che non a farsi; tuttavia degli abili sciatori riuscivano a fermarsi immediatamente con una curva ad angolo retto detta slancio del Telemark38.

Queste indicazioni furono prese come base per gli esperimenti e per l'insegnamento dello sci nei nostri reparti alpini ad iniziare, come abbiamo già visto, da quelli del 3° reggimento Alpini.

Finalmente nel 1908 il Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Istruzioni e Manovre, attuando quanto disposto dal Decreto n. 275 del 13 novembre 1902 del Ministro della Guerra in merito all 'adozione degli sci per i reggimenti Alpini, emanò la pubblicazione n. 39 Istruzione sull 'uso degli ski edizione 190839 In essa, dopo una premessa in cui si fissavano gli scopi, le modalità ed i risultati da raggiungere ed una prima parte dedicata alla nomenclatura ed alla descrizione del materiale, ci si sof-

38 Telemark Località monta na d e lla Norvegia meridionale i cui abitanti , particolam1ente abili nello sci , hanno ideato un particolare metodo per curvare detto: slancio del Telemark.

39Vcls. Documento n. 3 già citato.

fem1ava in maniera approfondita sulla tecnica vera e propria dell'impiego dello sci dando, ed è questo raspetto più qualificante, suggerimenti ed indicazioni sulla melodica e sulla didattica più opportuna ccl idonea per un facile e rapido apprenclimenro.

Alla pa,te descritti\·a seguiva -;pes\o una rappresenlazione grafica che aveva la funzione di t.:splicitarc visivamente l'esercizio interessato come, tra gli altri, il dietrofront, la sciata in salita e la curva Tclemark.

Sulla puhhlicazione, infatti si legge:

• Dietro-front : si comincia sempre colla gamba posta dalla parie Ol'e si t•uofe girare e, sopra terreno inclinato. sempre colla gamba che si trul'a l'erso il basso.

Per/are il dietro-front a sinistra. per esempio. si segue il metodo indicato nei 6 tempi della figura. Per jètre il dietrofront a destra si/anno analoghi movimenti incomincia11do però con il piede destro.

In terreni pianeggianti è consigliabile il dietrofront nel seguente modo: !.>piccare a piedi uniti un salto i11 a/tu e contemporaneamente eseguire un mezzo giro a destra od a sinistra.

• Skiare in salita: (. ... .} J'vei brevi traiti molto inclinati è meglio salire lateralmente a gradini: si sollel'a cioè il piede a monte e lo si posa alquanto più alto, quindi si po,ta l'altro piede nel posto lasciato dal primo e così si conti11ua: oppure si porta ad OP,ni passo il piede che è rimasto più in gitì accanto a quello che si è sollevato pilì a monte e che torna a solleL'arsi appena compiuto il detto at:l'icinamento. Un altro metodo meno usato e pilìfaticoso consiste nel passo a spina cli pesce. Si tengono le gambe molto allontanate, gli ski dil'erµ,enti in aranti colle code sulla linea da percon-ere e p,li spigoli esterni sollevati per poter ùl}ìggere meglio nella nel'e quelli interni.

Con questo modo si superano strelfi passapgi, strade ilzcassate ecc. Ol'e il salire a gradini è cosa lenta o non concessa dalla ristrettezza dello spazio

• Tel e mark: 11 Telemark serve per voltare rapidamente a destra o a sinistra durante una scit •olata.

Telemark a sinistra:

7. Gral'itare sullo ski sinistro: 60

2. Vo ltandosi di sbieco ed inclinando il corpo verso l'interno portare il piede destro avantifinchè esso si trovi all'altezza deffa punta deffo ski sinistro, e piegare il ginocchio sinistro;

3. Gravitare sullo ski destro, e lavorare con questo, di costa. la neve, spingendo fortemen te alf 'i7~fuori col tallone destro fa coda dello ski in modo da provocare il camhiamento di direzione a sinistra;

4. Portare lo ski sinistro parallelo allo ski destro.

Per compiere il Telemark a destra si eseguiranno gli stessi movimenti invertendo il lavoro dei due ski sopra spiegato. Quindi, dopo aver illustrato come svi luppare le lezioni di sci, usare correttamente i bastoncini, cadere senza fa rsi ma le e rialzarsi faci lmente, la pubblicazione faceva dei cenni su ll'influenza delle condizioni della neve, i pericoli che si possono incontrare durante un'escursione sugli sci e come conseivare g li attrezzi.

Ne ll 'ultimo paragrafo era illustrato come svolgere gli accertamenti final i, le qua lifiche ed i premi da conferire e la nomina a skiatore scelto di quegli clementi che ottenuto la qual ifica di ottimo erano anche, limitatamente ai soli Alpini, tiratori di pr ima classe.

Per essi era previsto un distintivo da cucire sulla manica sinistra e consistente in due sci in croce di S. Andrea, ricamati in seta scarlatta o nera a seconda se apposto sulla giubba di panno turchino o grigio vcrclc'10 (fig. n.VIII); era inoltre prevista la consegna di un diplo m a t1

' 1Cfr documento n J gia <.:i1.a 1.o.

A questa ottima pubblicazione, che costituiva una pietra miliare nello sviluppo dello <;Ci in campo militare ed alla attività addcstrativa e sportiva, sostenuta peraltro con entusiasmo dalle stesse Autorità i\Witari, non corrispose la lungimiranza di costituire dei veri e propri reparti skiatori organici, inquadrati in maniera stabile nei ranghi dell'Esercito e pronti ad essere impiegati al momento del bisogno.

Con questa situazione l'Italia si accingeva ad entrare nel primo grande conflitto mondiale.

1.

Allo scoppio della guerra. non essendosi realizzate le clausole contemplate nel Trattato de ll a Triplice All eanza per l'intcrYento ,1 fianco degli Imperi Centrali. ncalìa dichiarò. n-i agosto 191 ~. la propria neutralità.

Tuttavia, sotto l' impulso <lei movimenti intc 1ventisti e nella considerazione di poter portare a compimento l'Unita nazionale. il Paese si sla\·a orientando politicamente e militarmente a ~avore <lelrlmec:;a .

. n tale ambito. si n dal settembre, i l Generale Lu i gi Cadorna 2 • Capo di S.\ J dell'Esercito. emanò le direlti\e per un'eventuale azione contro l'Austria: Offensil'a a fondo sulla / i·unte g !{/ iu· el'entuali o.f.Jensil'e concorrenli dal Cado r e e dalla C{lr 1ia: dijènsil'a sulla fronte trentina.

Queste rappresenta\ ,tno l'ultima elabor:.1/ione dL'i piani per la condotta della guerra che erano stati p r edisposti e via via aggiornati e.la q u ando. neJ 1882 con la creazione da parte del .\linistro Ferrero della carica cli Capo di S:\ I dell'Esercito. a cui era st,tto chiamato il Generale Enrico

'

1G E,rn\l.F Lnc.1 C.>.D O R'-A: '\.110 ,1 Pallanza nel 18">0. dopo ,l\ cr frequentalo la Scuola \ l ilitare viene nominato Souotencnte d'Arrig lieria nel 1868 , quindi ,tdcletto al Comando del Corpo di S\1 nelh1 s<:zione ropogr.ifica . .'.'\el 1892 as.,ume il com,1ndo del 10° rcggim<:nto Bersaglieri: '\;el grado di Slaggior Generai<: comanda la Brig.lla Pistoia e, !>UCCl"isì,·amente, nel grado d i Tenente Generale l e Di, ision i di Ancona e Napoli. quindi il IV Corpo d'A r mata. Nel 1911 v i ene.: <.ksignato per il comando dì un·-\.rm,lla in guerra e nel 191 tè nomin,Ho Capo di Stato \laggiort= dell'Esercito. carica che tiene fino alr8 no,·embre del 1917.

La pre parazione dell'Esercito.Cosenz 43 , era stata considerata l'ipotesi di una guerra contro l'Austria-Ungheria.

Al piano iniziale del Cosenz che, tenendo presente la netta superiorità dell'Esercito asburgico in quanto ad unità e capacità di mobilirazione, prevedeva inizialmente un'azione difensiva sulla linea del Piave seguirono nuovi aggiornamenti ad opera del Generale Tancredi Saletta44 , nel 1905, quindi del Generale Alberto Pollio45 nel 1909.

Sempre il Pollio, nel 1911, allo scopo di alleggerire la pressione che il nemico avrebbe esercitato in pianura, ritenne opportuno variare l'impiego della l' e della 4" Armata, poste a difesa del saliente trentino, da difensivo in offensivo attirando in tale settore un numero maggiore di forze avversarie.

Nel 1914, infine, mutata profondamente la situazione politica internazionale con la Monarchia ashurgica impegnata su altri

'"GENERALE faIRICO COSE:'-JZ: Nato a Gana il 12 gennaio 1820. nel 1832 frequenta il Collegio 1'vlilitare della )l'unziatella. :,l'eJ 1840 è promosso Ufficiale e. nel 1848. con il grado di Tenente viene inquadrato nel Corpo di spedizione napoletano inviato in Alta Italia per appoggiare l'azione piemontese contro gli Austriaci, nel 1860 è al fianco di Ga1ibaldi nell ' impresa dei Mille e, nella campagna del 1866. al comanùo della 6a Divisione. Il 6 ottobre 1882 assume la carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Si spegne il 28 settembre 1898 a Roma.

1'GE.:-,;ERALE TA\' CREDI SAT.E'ITA: Nasce a Torino il 27 luglio 1840. Entralo il 20 ottobre 1856 nella Regia Accademia di Torino ne esce con il grado di Sottotenente di Attiglieria il 26 aprile 1859. Prende pa1te a lla campagna dell'Umbria e delle Marche quindi a quella del 1866. Il 17 gennaio 1885 parte per Massaua dove rimane fino al marzo 1886 per poi rientrare in Italia. [I 23 aprile 1887 il Gen. Saletta torna a Massaua con l'incarico di Comandante Superiore fino al novembre dello stesso anno quando rientra definitivamente in Patria. Nel maggio 1896 viene nominalo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. carica che conserva fino al 27 giugno 1908 quando, per raggiunti limiti di età, lascia il servizio attivo. Muore a Roma il 21 gennaio 1909 stroncalo da un attacco di angina pectoris.

45GENERALE ALBERTO Pou.10: Nato a Casena nel 1852. Nel 1870 viene nomiru.uo Sottotenente d'Attiglie1ia e, nel 1878. passa al Corpo cli SM. Con il grado di Maggiore nel 1884 u·ansita in Fanteria; dal 1893 al 1897 è addçno all'Ambasciata di Vìenna. Ha comandato il 40° Fanteria, la Brigata Siena e le Divisioni di Cagliari e di Genova. Nel 1908 è nominato Capo cli State> Maggiore dell ' Esercito; come tale riordina l'Esercito, riorganizza la difesa della Alpi Orientali e organizza la guerra italo-turca del 1911 - 12. 1\1uore a Torino nel 1914.

fronti, il Capo di SM vide capovolto il concetto precedente in cui l'Austria avrebbe attaccato e l'Italia si sarebbe difesa e concepì un nuovo piano orientato nettamente all'offensiva.

Il 21 agosto 1914 il Gen. Cadorna emanava una memoria nella quale veniva stahiliro che lo sforzo principale doveva essere diretto verso Gorizia e Trieste; il Trentino, pur conservando il suo valore politico-militare, veniva considerato come un obiettivo secondario da subordinarsi alla efficienza della difesa ed al concetto di evitare dispersione di forze .

Sulla hase di queste direttive fEsercito venne schierandosi con la r Armata dallo Stelvio alla Val Cismon, con compiti difensivi, con la 4" dalla Val Cismon al monte Peralba con compiti offensivi in direzione di Dobbiaco, la 2" e la 3' con compiti offensivi sull'Isonzo.

Questa impostazione strategica , inoltre, derivava dalla considerazione della scarsa remuneratività e dalla impossibilità di condurre operazioni di ampio respiro in un terreno difficile quale quello alpino. in special modo nella stagione invernale, e, d 'a ltra parte , i due unici precedenti. quali la traversata dello Spluga operata dal Corpo di MacDonald nell'inverno del 1800 e lo scavalcamento del Colle del Gran San Bernardo da parte di Napoleone nel maggio dello stesso anno, erano imprese più di carattere logistico che vere e proprie operazioni.

Da un punto cli vista organico, poi , a livello di battaglione Alpino esistevano come sciato1i solo quei pochi e lementi che, sulla base della pubblicazione n. 39 Istruzione sutruso degli ski ed. 1908'-16 avevano svolto l'a pposito corso.

Elementi che , nel settore Va ltellina - Val Camonica. in virtù delle caratteristiche ambientali che ne favorivano !"impiego, verranno via via raggrnppati in unità di livello sempre maggiore fino a raggiungere il rango di battaglione.

Prima di addentrarci nel racconto dei principali fatti cl'arme che videro tra i protagonisti anche e soprattutto gli sciatori, è opportuno dare uno sguardo a quella che fu l'evoluzione organica dei reparti , i corsi che vennero istituiti, gli equipaggiamenti e la dottrina d'impiego che venne adottata. -i<>cfr. Documento n. 3 già citato.

2. L'evoluzione o r g anic a, i corsi , gli equipaggiamenti e la dottrina d'impie go .

Con il sopraggiungere del primo inverno di guerra, st:ibilizzatosi il fronte montano su posizioni forti, sorse la necessità cli far soggiornare delle truppe in alta montagna per vigilare i valichi e le località che rivestivano una notevole importanza strategica, di assicurare l'esplorazione vicina ed i collegamenti tra i Comandi ed infine di poter contrapporre a reparti sciatoli avversari elementi dalle medesime caratteristiche.