TI presente s tudi o, compiuto basandosi in gran parte su documentazione originale dell'Archivio Storico dello Sta to Maggiore de ll 'Eserc ito , affronta e ten ta eli far lu ce sulla comp lessa situazione delle Repubb li c h e Transcaucas iche alla fine del primo conflitto mondiale da l 1919 al 1920. Il periodo esam inato è volutame nt e molto breve, questa brev ità ha consentito di a rticolare lo stu di o su tre p ian i che scorrono in parallelo consentendo di ricomporre il mosaico della vicenda . La Missione Militare Italiana, comandata dal Co lonnello Gabba, s i svolge su l lo sfondo della Conferenza della Pace di Versailles , delle diverse occupaz ioni europee che si a ltemano nella regione , degli scon tri etnici in atto tra le diverse et ni e e della lotta tra i Bolscevichi e l'Esercito dei Volomari del Generale Denikin.

L'esito della Missione Ita li a n a , che rimarrà unicamente esplorativa, è una se ri e eli studi econom ici e logistici su lla possibilità di occupazione militare dell ' area e sulle risorse che sa rebbe stato possibi le sfruttare tramite la stipula eli convenzion i con i governi locali. Ta li convenz i oni , che av rebbe r o consenti t o al Governo Italiano una posizione el i monopolio, non furono mai firmate a causa del precipitare degli eve nti che portarono ad una rapida sovietizzazione del Transcaucaso.

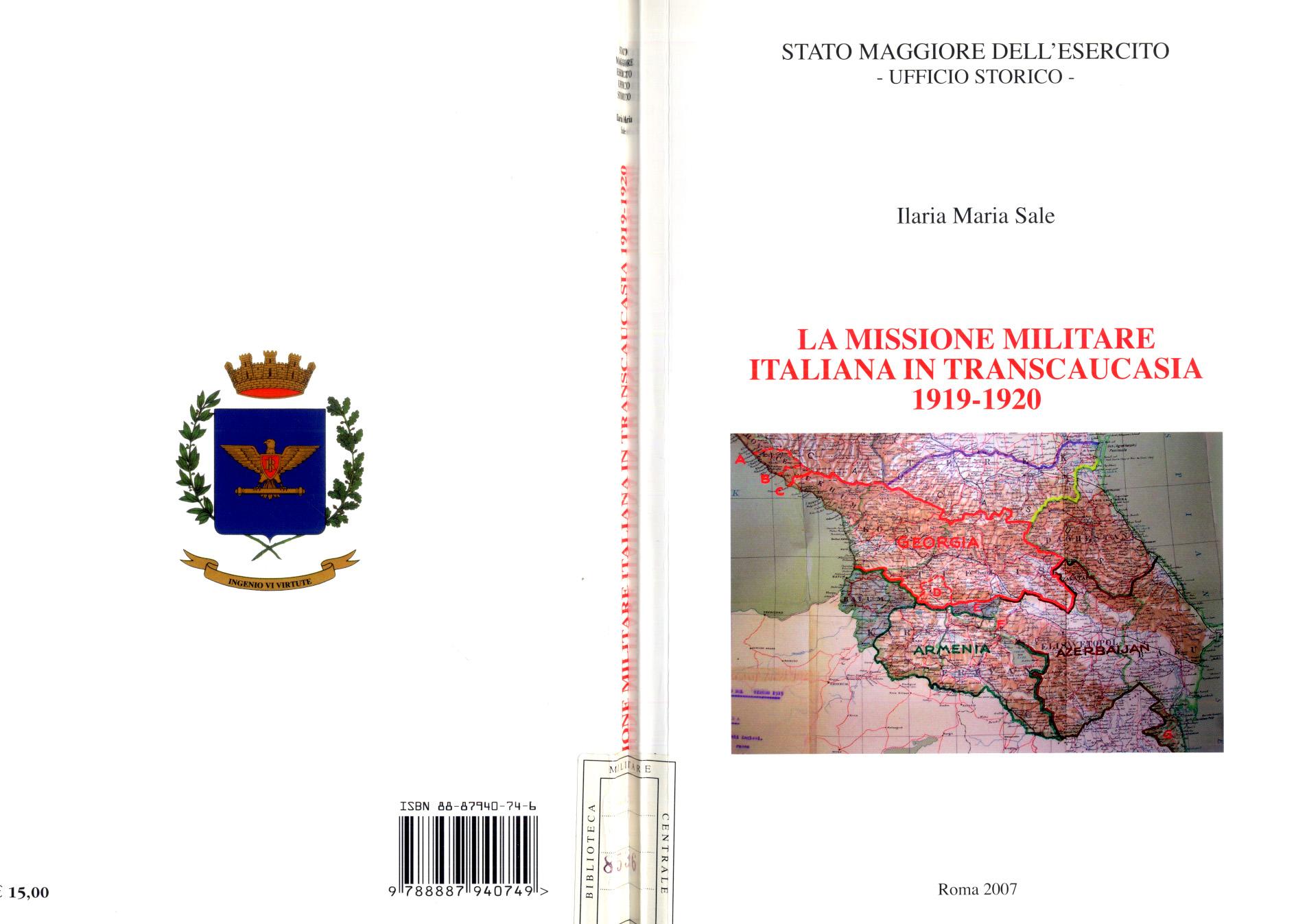

In coperi ina: Siluazione dci terr itori transcaucasici al giugno 19 19.

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO -UFFICIO STORICOIlaria M aria Sale LA MISSIONE MILITARE ITALIANA IN TRANSCAUCASIA 1919-1920 R oma 2007

CA PITOLO I

La Conferenza della Pace, L'Italia e la Transcaucasia .. .

l. La Conferenza della Pace di Versai ll es

2. La posizione italiana ........................................................ .

3. Il Consiglio Supremo di Guerra- Sezione Militare e le questioni coloniali ....................................................... ..

CAPITOLO II

Le R epub blich e transcaucasiche dal1917 al 1920 ......... .

l. La Rivoluzione Ru ssa ...................................................... .

2. La Pace di Brest Litovsk .......... ........................................ .

3. Protettorato tedesco in Georgia ...................................... ..

4. Occupazione in g lese ....................................................... ..

5. Il mandato italiano ........................................................... .

6. Sovietizzazi.onc della Tran scaucasia

CAPITOLO TTT

3.

INDICE Presentazione ...................................................................... pag. 5

Prefazione ..................... . .................................................... ..

............................... ..

ss ione militare italiana

organizzati vi ..... ..

Sostituzione delle truppe britanniche

La missione militare italiana ........................................... ..

La mi

- Aspetti

l.

2.

Selezione del

...... ..

Corpo d'Annata per la Tr anscaucasia

............................................................. ..

cad uta del Gabinetto

....... ........ ..................... ..

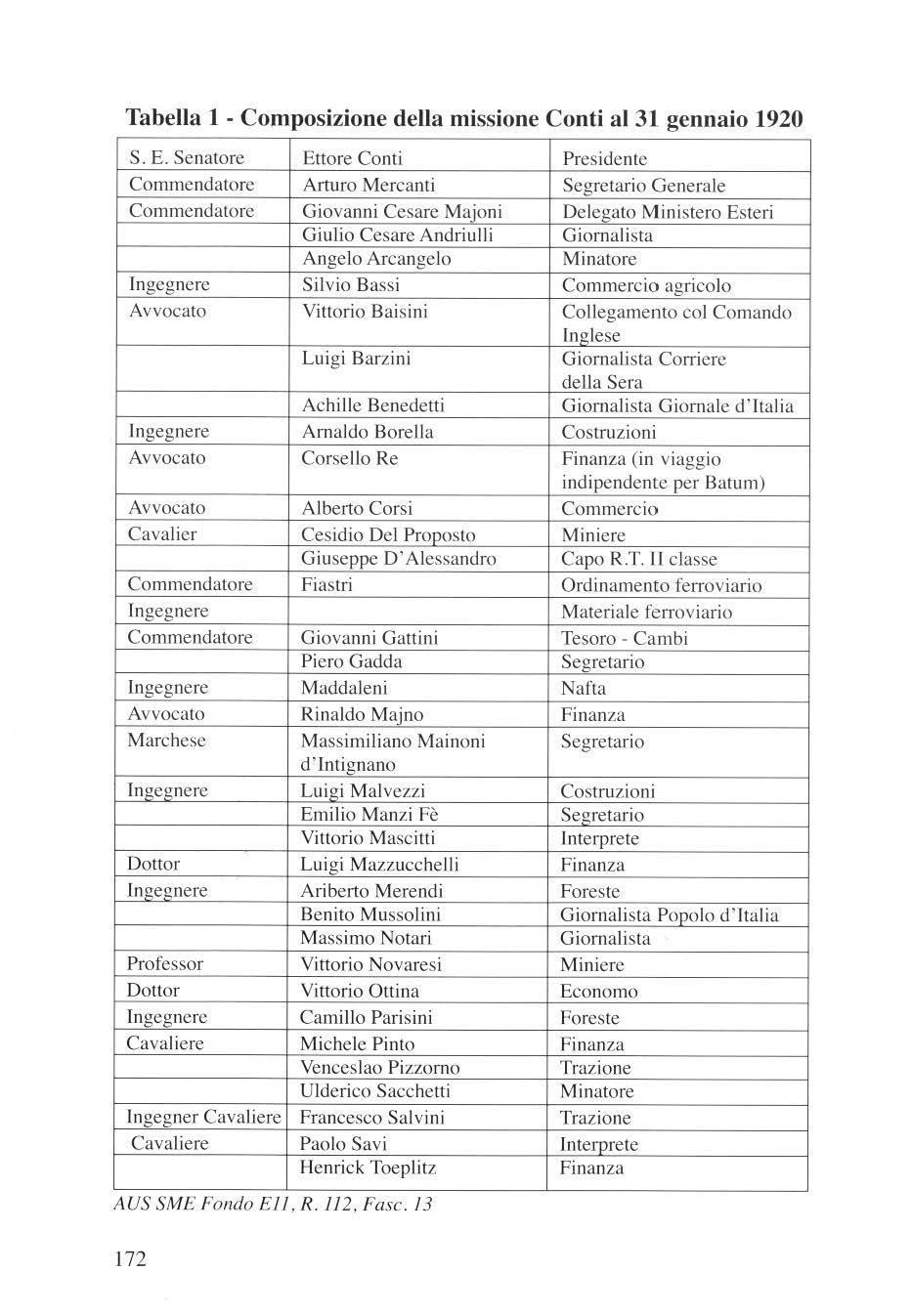

Trasformazione della missione .. ................................... .. .. Tabelle illustrative " ,, ,, " ,, " " 7 11 Il 24 33 43 43 47 58 61 76 81 87 88 93 103 106 112 118 Tabell a l .... . .... ... . .... .... .... .... ... . ... . ... . .. .. . ... ... . ... . .. . ... ... . ... . ... . ... . 122 3

4. Tras potto truppe c rifomimenti, la "questione del tonnellaggio"

5. La

Orlando

6.

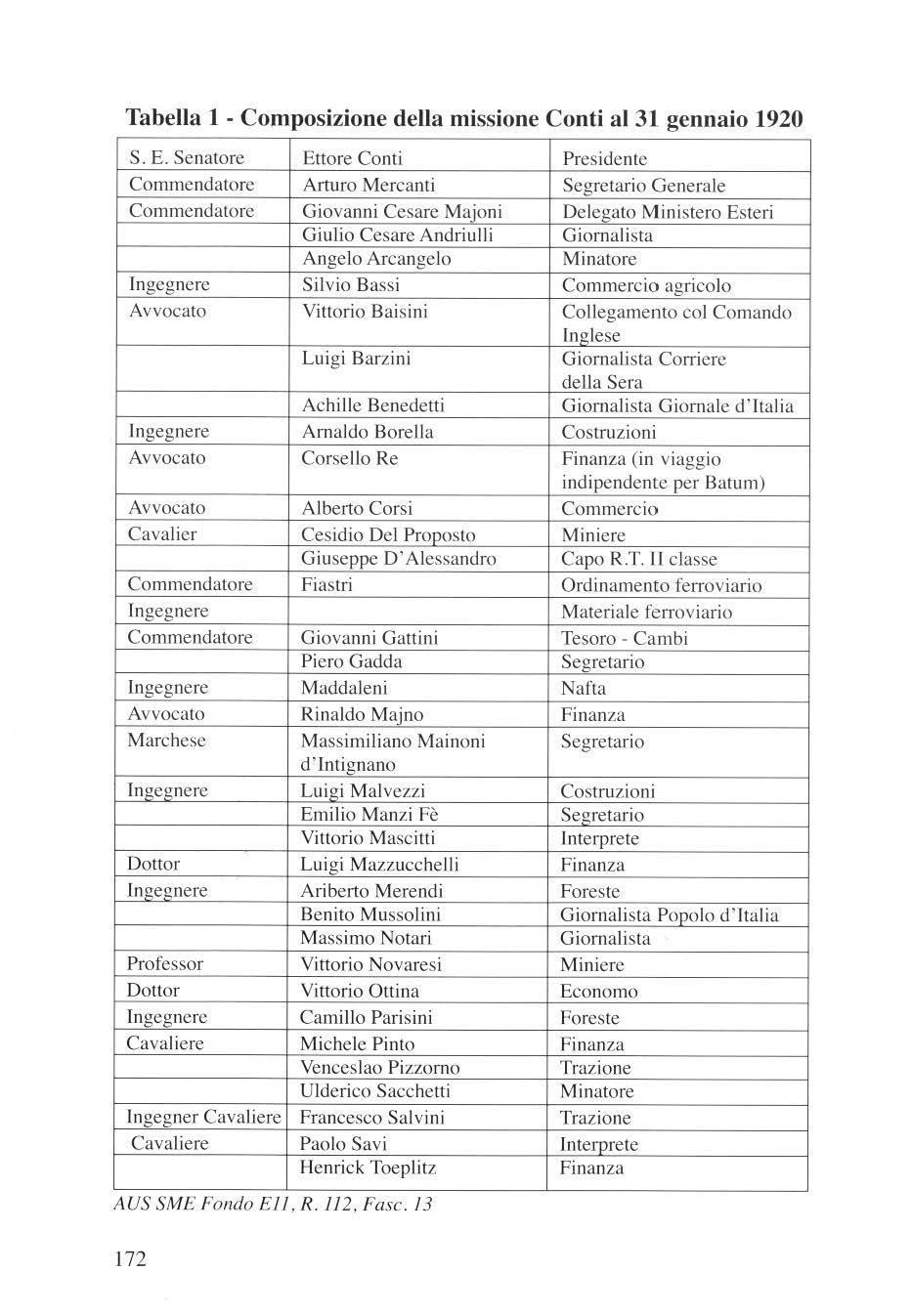

Tabella 2 .............................................................................. . Tabella 3 .............................................................................. . Tabella 4 Tabella 5 .............................................................................. . Tabella 6 Tabella 7 .............................................................................. . CAPITOLO IV Le re lazioni tecni c he dell a m iss ion e mi li tare i ta li ana .... . l. Infrastrutture e trasporti ................................................... . 2. Petrolio e nafta ................................................................. . 3. Miniere di carbone ........................................................... . 4. Manganese e rame 5. Risorse forestali ............................................................... . 6. Agricoltura 7. Questioni economiche e conclusioni degli esperti .......... . 8. La missione del senatore Conti ....................................... . Tab e ll e illu strati ve pag. " •' " " " " " " " " " 123 125 126 127 128 130 131 134 137 142 148 151 155 158 164 Tabella l ........................................................................ ....... 172 Fo nti d 'archi vio ........................................................... ....... 173 Bibliogra fi a ......................................................................... . ,, 175 Indi ce d e i n o mi di p e rs on a ................................................ . " 179 Indice d ei n o mi di luog o .................. . .................................. 183 4

Quest'opera analizza, attraverso la documentazione conservata pre sso l'Archivio Sto1ico dello Stato Maggiore del! 'Esercito, un episodio molto poco conosciuto della storia del nostro Paese alla fine del primo conflitto mondiale.

Il lavoro di Ilaria Maria Sale ripercorre nel dettaglio tutte le fa s i della mission e militare italiana in Transcaucasia (1919 - 1920) utilizzando come fonte primaria le relazioni degli addetti militari e degli esperti tecnici al seguito della stessa. La mis s ione italiana avrebbe dovuto soppiantare l'esercito britannico nell'occupazione e nello s fruttamento economico di un'area che era attraversata da tumulti interni e minacciata da forze che tentavano eli riprenderne il controllo. Da una parte le Repuibbliche di Georgia, Armenia e Azerbaijan che chiedevano alle Potenze vincitrici riunite a Yersaillcs il riconoscimento della propria indipendenza dall'ex Im pero zarista , dall ' altra le forze bol s ceviche e l ' esercito dci volontari del generale Denikin intenzionate ariprcnderne il controllo.

Il primo capitolo dell ' opera descrive nel dettaglio la Conferenza della Pace di Versailles con i suoi protagonisti e tratteggia, in un secondo momento, la posizione italiana rispetto agli equilibri di forze che si andavano formando tra vincitori e vinti. L'ultima parte del capitolo analizza nel pm1icolarc la seduta della Conferenza riguardante la questione dclaa Transcaucasia. Il secondo capitolo, anche esso introduttivo, descrive la situazione delle tre repubb li che dal 1917 al 1920 anno in cui venne completata la sovieti zzazione dell ' area. I capitoli successivi riguardano direttamente la missione militare italiana, in tutti ì differenti aspetti che la caratterizzavano. Gli aspetti più strettamente organizzativi vengono tratti dalle relazioni che venivano inviate dal capo della missione, colonnello Melchiade Gabba, ai suoi rcfercnti dello Stato Maggiore e del Governo, come pure la maggior parte delle notizie sulla intricata situazione politica ed economica delle repubbliche. Gli esperti tecnici , sia civili sia militari, a l seguito della missione

PRESENTAZIONE

5

produssero un a notevol e mole di rapporti sulle risorse dell'area, sulle possibilità di sfruttamento c sulle condizioni di infrastrutture e impianti. Le relazioni tecniche, sviluppate grazie ad una serie di missioni condotte nelle arce di maggiore interesse, riguardavano le risorse petrolifere , il carbone, il manganese ed il rame, le ri so rse forestali ed una attenta analisi della condizione delle f e rrovie e della pipeline.

Ringra z iamo sentitamente l ' Autrice di questo volume per il lavoro intenso ed approfondito svolto presso l 'A rchivio Storico dello S.M.E. e per avere esaminato e contribuito a chiarire alcuni aspetti eli un periodo complesso e delicato della storia dell'Europa orientale.

6

Col. Matte o PAESANO

PREFAZIONE

La fine della prima g uerra mondiale, la dissoluzione dci grandi Imperi plurinazionali (ottomano c asburgico) e la trasfonnazionc di quello Z<irista in nuovo sis tema politico e ist itu zionale ispirato alle teorie marxiste relative alla soppressione della proprietà e dell'economia di mercato- l'Unione delle Repubblich e Socialiste Sovietiche (U RSS )aprono scenari internazion a li nuovi e imprevisti. Le potenze vincitrici tentano, con la Conferenza della Pace di Versailles, di disegnare un nuovo assetto europeo e internazionale avente come obiettivo la costituzione di un nuovo sistema di relazioni internaziona li per dare concreta attuazione alle speranze e alle attese maturate nei popoli durante i difficili anni della guena. La dissoluzione dei grandi Imperi plurinaziona li - "le prigioni dei popoli" - avrebbe dovuto aprire una nuova epoca caratterizzata dalla presenza di quelle nazionalità finalmente libere di costituire un proprio Stato nazionale, sovrano, libero e indipendendente secondo la maturazione del pensiero politico avvenuta nel secolo XIX. Il Congresso di Vienna del 1815 , la Santa Alleanza e la Restaurazione post napoleonica rappresentano altrettanti momenti della risco ssa reazionaria finalizzata a venificare il portato modernizzatore della rivoluzione francese, della fine dell'assetto "no biliare" del sistema sociale e della borghesia come forza propulsiva di un cambiamento. questo sì, di pottata epocale. La tensione ideologica interna alle varie società produce effetti contrastanti aprendo un periodo di crisi e di instabilità lungo un ventennio.

Il successo della rivoluzione russa del 1917 , il mito di una palingenesì sociale e eli un riscatto soc iali delle classi oppresse diviene per molti un mito che finisce per oscurare i chiari e inequi vocabili segna li di un regime ideologico, politico ed economico assolutamente nuovo e difficilmente riconducibile alle "categorie" politiche occidentali relative all'autoritarismo e al totalitarismo: l ' Unione sovietica è qualco sa di più e di diverso potendosi rintracciare in quel sistema confusi elementi della cultura politica teocratico-religiosa-patrimoniale di tipo zarista

7

oppure modelli di assolutismo asiatico. In sintesi si può affem1are che g li europei , nei primi anni del Novecento, conoscono poco la Russia, sopra ttutto quella asiatica , e i meccanismi che ne regolano la vita politica c sociale interna. Gli zar, a partire da Ivan IV (1533-1584). avevano operato una politica di espansione verso sud e verso oriente che aveva portato alla conquista di Ka zan' nel 1522 e d[ Astrachan' nel 1566 per il controllo de li' intero corso del Volga c il passaggio degli Urali pone le basi per la conquista della Siberia. Come ha sottolineato recentemente Lapo Sesta n 1 è con Caterina TI (l 762-1796) che lo Stato russo conosce la sua massima espansione grazie alle guerre vittoriose contro l'Impero ottomano che le assicurano il contro ll o del Mar Nero e una presenza decisiva nel Caucaso. in particolare con l'annessione della Crimea (1783) e il protettorato russo sulla Transcaucasia.

È questa la regione di cui si occupa la ricerca di Ilaria Maria Sale in un contesto completamente diverso quale è quello successivo alla fine della prima guerra mondiale. L'idea di indip endenza, la possibilità di costituire un proprio Stato nazionale sovrano sembra praticabile anche alle nazionalità che abitano la regione soprattutto dopo il cro llo del sistema zarista. Nel 1917-1918 in T ran scaucas i a si costituiscono le repubbliche di Armenia, Azerba igia n e Georgia che nel marzo 1922 si uniscono in una federazione con capitale Tifli s . Il 30 dicembre dello stesso anno la federazione entra a far parte dell 'U RSS c nel 1936 viene sciolta. Per ritornare all'indipendenza bisognerà attendere gli anni Novanta del XX secolo e cioè l'implosione dell ' URSS e la fine dell'egemonia sov ietica in Europa e, in parte, in Asia. È eli questi anni il difficile e contrastato processo di formazione di un s istem a parlamentare democratico reso complesso non solo dal '"peso" della storia c dalla mancata modenizzazione ma per la collocazione strategica de li 'area che investe insieme problemi di carattere economico (il petrolio) e di carattere militare e strategico sia per la Ru ssia attuale che per gli Stati Uniti e l'Europa.

l documenti che l 'Autrice ha s tudiato danno un qu adro preciso di quella situazione e consentono anche di meglio comprendere gli avvenimenti del tempo presente. Non sfuggi rà al lettore attento l'alto livello professionale di co loro che quei documenti hanno prodotto- gli uf-

1 LAJ>O SESTAN, La Russia amminis1ra l'Oriente: la presen-::.a mss a nel Caucaso. in AA.VV.. La Ru ssia vers o Oriellle./1 croceFia del Caucaso. a cura di S ERGIO BERTOLJSSI e LUIGI MAGAROTrO. Napoli 2004.

8

ficiali italiani impegnati in quell'area- e la sensibilità per i temi di carattere economico che la Sale ha saputo magistralmcnte ricostruire grazie anche alla guida di uno specialista di Storia economica, la professoressa Giovanna Molla, componente del collegio dei docenti del dotlorato de ll'Università di Roma " La Sapienza" presso il quale l'Autrice di queste pagine s i è brillantemente addottorata.

Per quanto mi ri guarda non posso che riconfermarc la mia personale soddisfaz ione come coo rdinatore di quel dottorato ma anche per la costa nte conferma sulla validità di una documentazione - quella dei militari impegnati nell e Missioni alrestero - che posso dire di aver per primo alla comu nità scie ntifi ca nazionale e internazional e e che fin dai primi anni Setlanta ha costituito un punto di riferimento costante per la mia attività di studioso c per quella di molti giovani che con le tesi di laurea o di dottorato hanno preso consapevolezza di un se ttore non seconda rio di intervento dei nostri militari nella determinat.ione della politica estera del Pae se; tutto questo non sarebbe stato po ssibile senza la lungimiranL.a dei dirigenti che si sono avvicendati alla guida dell'Ufficio storico e la generosa del personale tutto.

Antonello Biagini

Antonello Biagini

9

CAPITOLO I

La Conferenza della Pace, l 'Italia e la Transcaucasia

l. La Conferenza della Pace di Versailles

La Conferenza della pace venne formalmente inaugurata, nella reggia di Versaìllcs, il 18 gennaio 1919 in una riunione plenaria che vedeva la presenza delle grandi potenze alleate, dell'associata americana, c delle alleate minori.

fnizialmente la guida della conferenza fu assunta dal cosiddetto Consiglio dei Dieci, un organo composto dai capi di governo c dai ministri degli esteri delle grandi potenze: Gran Bretagna, Francia, Italia, Stati Uniti c Giappone - rappresentato da due ambasciatori. La presidenza della Conferenza fu affidata al primo ministro francese Clemenceau. capo di governo del paese ospitante la conferenza. Il consiglio altro non era se non la continuazione del Consiglio Supremo di Guerra, istituito nel novembre del 1917 per ottenere un migliore coordinamento nello sforzo bellico interalleato. Questo organo di coordinamento militare teneva conferenze periodiche, ai massimi livelli, nelle quali venivano decise le strategie generali dell'Intesa. l rappresentanti italiani furono il generale Cadoma , il generale Giardino cd il generale di Robilant. che rappresentò l ' Italia tino alla tìne del conflitto. Ai delegati delle potenze vincitrici si aggiungevano, quindi, i vertici delle forze annate riuniti nella Sezione Militare della conferenza, che ebbe molto peso nelle decisioni di politica estera.

Gli Stati Uniti, caso unico tra gli stati che prendevano parte alla conferenza, erano rappresentati dal presidente che. secondo la Costituzione americana era sia Capo di Governo che Capo dì Stato. La decisione di Wilson di recarsi personalmente a Ycrsailles suscitò non poche polemiche circa l'opportunità politica di tale scelta, fece sorgere problemi dinantra protocollare in fase di organizzazione preliminare della conferenza e provocò seri conflitti a causa della sua intTansigenza ed inesperienza 1 •

1 Il problema protocollare era dovuto al fatto che Wilson, nella sua veste di capo di Stato, sarebbe stato di rango superiore rispetto ai Primi Ministri che prendevano

l l

La conferenza - secondo il programma di Wilson, che si impegnò affinché vi fossero applicati i principi di giustizia, libertà, nazionalità ed autodeterminazione dei popoli, che sottendevano i suoi 14 puntiavrebbe dovuto disegnare una nuova Europa, nella quale una tragedia come la guen·a appena conclusa non avrebbe avuto più ragione di essere. Il presidente americano aveva spesso manife stato la propria diffidenza verso i metodi politici e dip l omatici adottati in Europa f in o a quel momento , esprimendo il p roprio desiderio di contrapporre alle alleanze ed ai trattati segreti una new diplomacy basata su ll a creazione di un sistema di sic ure zza mondiale imperniato su ll a Società delle Naz io ni 2. Wilson era consapevole che i suoi progetti avrebbero trovato l'oppo s izione dei capi di governo a ll eati che non condividevano il suo idealismo , ma pensava di poter contare sull'appoggio dell'opinione pubblica mondiale che - durante le sue visite in Francia, Italia e lnghiltena - lo aveva accolto come se in lui fossero riposte tutte le speranze dell ' umanità.

La politica francese e quella britannica erano orientate verso altri obiettivi c guardavano alla pace da prospettive differenti. La classe diri gente francese era determinata ad ottenere l'annichilimento della Gennania , s uo tradizionale nemico, mediante l. la sottrazione di tetTitori ad occidente - Alsazia- Lo rena, Saar, Renania; 2. l 'is tituzione di parte al l a conferenza si pensò , quindi, di dove r affidare a lui la presidenza anziché a Clcmcnccau cui spettava secondo consuetudine. Da più inoltre. si sco nsigliav a l'autore uci 14 punti, che come tale aveva assunto un ruolo di g uida moral e per gli altr i paesi. u i sede re a ll a conferenza ponendos i qu in di a ll o stesso live ll o degli altri de lega ti. Di questa opinione e ra ad esempio Robe1t Lansing, segretario di Stato agli Ester i deg li Stati Un iti. che sc r ive nel suo diario di temere i problemi che sarebbero scaturiti da ll a partecipazione diretta di W i lso n alle trattative di pac e, che avrebbe in ev itabilmente compo11 ato una perdita della posizione dominan t e che aveva occupato fino a quel momento. Lansing temeva. ino l tre . i l confronto diretto tra W il s on c gli a l tri ca pi di governo, assai più abili polit icamente del presidente amelicano che, in fa tti , s i rivelò impreparato di fronte alle questioni diplomatich e e politiche europee. Lan s ing, R., The Peace A personal narrative, London. Constab le & Co. 1921, pag. 22.

2 I 14 punti. che conteneva no il programma di pace del pre s idente, furono elencati da Wil so n in un d isco rso p ro nunc iato al Congresso 1'8 gennaio 1918. Il 14° che egli 1itencva il più impo rt ante riguardava la necessità di crear e una ge nera le de ll a Nazioni Un it e che av rebbe dovuto essere "fomwta in virtù di con venzio ni formali aventi p er Oftf?elto di fornire garan::.ie reciproche di indipenden za poli t ica e t erritoriale ai pi cco li co me ai grandi Stati ·•.

12

una barriére de l'Est costituita dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia ma anche dalla Romania c dalla nascente Jugo s lavia , che avrebbero costituito un valido baluardo contro la Russia bolscevica ed impedito ogni collegamento con la Germania; 3. 1'appoggio ad ogni eventuale spinta separatista. Il premier inglese David Lloyd George, dal canto suo, era ancora incline a considerare il riassetto europeo alla luce del tradizionale concetto di ba/ance ofpower, piuttosto che sulla base dei principi eli nazionalità ed autodetem1inazione dei popoli 3 . Le posizioni italiane erano, paradossalmente, quelle che più si avvicinavano all'utopia wilsoniana, pur o ri ginando da concetti tradizionali di democrazia, tanto che i delegati dei due paesi furono molto spesso dello stesso avviso per la soluzione di molti problemi politici.

l delegati francesi e britannici, posti di fronte alla detem1inazione dì Wilson ne l far applicare rigidamente il proprio programma, erano riusciti a manipolare i dati in loro possesso ingenerando nel presidente, che aveva scarsa preparazione nelle questioni di politica europea, la convinzione che rispecchiasscro appieno i principi espressi nei 14 punti. Perfino gli intenti imperialistici dei due alleati riu sc irono abilmente ad essere mascherati dalla finzione giuridica del mandato che nascondeva lo smembramento e la spartizione delle colonie tedesche. Il fallimento di Wilson alla conferenza dì Parigi è illustrato da Carlo Sforza , allora Alto Commissario italiano a Costantinopoli, con poche efficac i parole: il presidente "avrebbe dovuto scegliere tra due metodi: o non transigere mai su ciò che erano i suoi principi; o far della diplorna z ia ab itual e e transigere un po' da pertutto "4, egli in vece, dopo aver ceduto su quasi tutti i punti a lla volontà franco-britannica, di fronte al malcontento che le soluzion i della pace generavano negli Stati Un iti, cercò i l proprio successo personale opponendosi strenuamente alle richie ste italiane per Fiume. La risposta a ltrettanto ferma della delegazione e dell'opinione pubblica italiana diede o ri gi ne alla cris i diplom atica più grave di tutta la conferenza.

Alla base delle rivendicaz ion i territoriali italiane c'era innanzi tutto il Patto di Londra, del 26 aprile 1915 , stipulato in segreto con Inghil terra , Francia e Russia, che aveva sanci t o l'ingresso in guerra dell' I talia a fianco dell'Intesa. Il programma , definito da Sonnino con gli

13

3 Caccamo. F.,L'Ilalia e fa "Nuova Europa", Milano, Luni editrice, 2000, pagg. 22- 23. 4 SforLa, C.. L'ltafia dal ' 14 al '4-1 quale io la vidi. Verona, 1946. pagg. 53-54.

alleati, era incentrato su l completamento dell'unità nazionale e sul raggiungimento eli posizioni stra te g ich e ai conf ini sette nt riona li e orientali. In pa rticolare si sarebbe ro dovute o ttene re Trento e Trieste, l'a rc o alpino con il passo del Brennero, l'Istria, la parte settentrionale della D almazia comp rese numerose isole e Valona. L'a rticolo 4 del patto di Londra escludeva chiarame nte la c ittà di Fiume dalla zona di influenza italiana !asciandola di fatto alla Croazia, pur essendo il dest ino eli quest'ultima come Stato indipendente ancora piuttosto in certo . Il patto seg reto comprendeva anc he un riorganiaazione pitl generale del r Adriatico orie ntal e e dell'entroterra danubiano-balcani co. all'interno della quale si prometteva all'Italia una preminenza in Albania.

Dal patto di Londra erano rimaste le asp irazioni ita liane nelle co lonie ex tedesche e nel Mediterraneo. A questa carenza posero rimedio g li accordi di S. Giovanni di Moriana dell'aprile 1917, con i quali s i sanc i va la parte cipazio ne it aliana alla spartizio ne dell'impero ottomano ormai sconfitto. L'Italia ottenne, almeno cmta, notevoli vantaggi in Anatolia meridionale c nei , ·ilayet di Aydin c Konia. Gli Stati Uniti, che non erano firmatari di alcuno dei succitati trattati, si rifiutarono di riconosceme la va lidit à, anche perché la ne w diplomacy wilsoniana con dannava d ec isame nte i trattati segre ti cd ogni aspirazione che si discostasse dal principio di na zionalità o di etnia. La Gran Bretagna e la Francia tennero fede al Patto di Londra, senza mai rin negarlo. nonostante le pressioni s tatuni te nsi. mentre invece approfittando de l fatto che la Russia- a ca usa della rivoluzione- non aveva ra ti ficato gli accordi d i S. Giovanni di Moriana , li consideraro no nulli 5 Il patto del 1915 riman eva, dunqu e, l'unico punto fermo delle ri ve ndi caz ioni territori ali italiane, ricono sci uto c vi ncol ant e per g li alleati.

I Dieci furono affianca ti da una serie di organi tecnici - le cosiddette Commi ssioni, a loro vo lt a suddivise in una se ri e di ni - che avevano il compito di esaminar e, in via preliminare, le ques tioni più co ntroverse e di formulare proposte per la loro so lu zio né.

5 In merito cfr. Caccamo. F cii pagg. 25-27 e Curato. F La Conjeren:a dello Pace 191911920. volli. Milano. 1942. pagg . 7-9

6 Per un completo delle Commissioni e :-.ottocommissioni che co:-tituirono durante i lavori della conferen7a della pace . è utile consultare il prospetto Tardieu. riporta to in: Curato. F cit pagg. 12-t - 126. Tardieu suddivide gli organi dd l a conlcrenza in Organi generali (Segretariato generale, Comitato per l a verifica dci pareri c Comita to di redazi one) c Comrnb:.ioni. Le co mmi ssion i piLJ importanti - a loro vo lla suddivise in un numero var i abile di sollocommissioni - erano: l. La commissio-

14

Le commissioni istituite per studiare le questioni territoriali furono certamente tra le più importanti cd ebbero una influenza notevolissima s ulle questioni inerenti il nuovo assetto dell'Europa. Nei primi mesi l'attività delle commissioni territoriali si concentrò su questioni preliminari quali le procedure da adottare per i lavori della conferenza, oppure su questioni di particolare urgenza , come il rinnovo del l 'armistizio con la Germania e la strategia da adottare nei confronti della Rus- ' sia bolscevica. Le questioni territoriali dell'Europa orientale , data la loro complessità, non furono esamjnate fino alla fine del mese di gennaio quando, la crescente preoccupazione per i potenziali cont1itti che si stavano ingenerando nella regione ed il pericolo sempre più concreto dell'espansione del bolscevismo, spinsero i plenipotenziari a fare presente la necessità di iniziare ad en trare nel merito dei problemi territoriali. Clemenceau , il 23 gennaio, propose di e laborare una procedura per l'e same delle questioni ten·itoriali. Il ministro Sonnino propose di fissare un termine entro il quale tutte le potenze interessate avrebbero dovuto presentare le proprie rivendicazioni , sotto forma di una relazione scritta, rivolta al segretar io della conferenza 7 . Quando fu chiaro che le relazioni scritte non sarebbero state consegnate nei tempi stabiliti , cioè per la fine di gennaio, si decise di dare inizio a delle audizioni dei rappresentanti delle potenze minori nelle quali esprimere le proprie rivendicazioni. Questo secondo metodo rivelò immediatamente la propria inefficacia: il 29 gennaio i rappresentanti cechi e quelli polacchi avevano fornito versioni opposte s ulla questione di Teschcn; il 2 febbraio l 'audizio ne dci rappresentanti rumeni e jugoslavi in merito alla regione del Banato, evidenziò una inconcili abile divergenza di vedute. Su propos ta di Wilson e Lloyd George si decise dunque di delegare queste discussioni preliminari a degli esperti - due per ognuna delle grandi potenze - che avrebbero formulato delle propo ste da sot-

ne per le riparazioni (con tre sottocommi ssioni);

2. le commissioni territoriali; 3 . la commissione per le questioni finanziarie (con sci so ttocommiss ioni) ; la commissione per le questioni economiche (con nove sottocommissioni)

4. la Società delle Nazioni (con tre sot tocommiss ioni ) co n il comp i to di perseguire i crimini di guerTa.

7 Caccamo a questo proposito so ttolin ea come g ià in questa occasione iniziassero a manifestarsi i p1imi conflitti in se no alla del egaz ione italiana , in particolare tra Orl ando c Sonnino. Il primo ministro, infatti, in una lettera indirizzata a Vittorio Emanu e le, diede mostra di non aver gradito l a proposta formulata da Sonnino cd accettata da ll a co nfere nza, della quale temeva le possibi l i con segue nze. Caccamo, F., cit., pagg. 46-48.

15

topone, solo in seguito, al consiglio dei Dieci. Le proposte avrebbero dovuto essere formulate unicamente sulla scorta di dati territoriali e razzia l i, senza prendere in considerazione eventuali implicazioni di natura politica. Il primo ministro Orlando , in seguito a questa deliberazione, preoccupato per la definizione della situazione italiana, ottenne che le frontiere delle grandi potenze rappresentassero una eccezione a tale regola e fossero discusse solo in seno al Consiglio Supremo senza ingerenze da pa1te delle commissioni8

A seguito di una serie di indiscrezioni trapelate sugli organi di stampa dopo le riunioni dci Dieci, il consiglio si scisse in due organismi distinti, il consiglio dci Quattro e il consiglio dei Ministri degli Affari Esteri- meglio noto come consiglio dei Cinquc 9 Solo il primo aveva il potere di pronunciare le decisioni definitive mentre il secondo , che aveva soltanto funzioni consultive, svolse compiti molto 1ilevanti nella fase preliminare delle trattative. La via delle indiscrezioni era rimasta l'unica perconibile per la stampa che, giunta numerosissima a Parigi nell"erronea convinzione che le sedute sarebbero state pubbliche - basandosi sul primo dei 14 punti di Wilson inerente gli open covenants (accordi palesi) - rimase delusa nell'apprendere che le riunioni del consiglio dei dieci si sarebbero svolte strettamente a po1te chiuse. Le uniche aperte alla stampa sarebbero state le riunioni plenarie che, però, furono poche e scarsamente significative. Le indiscrezioni, nonostante le precauzioni adottate, furono comunque numerose con grande disappunto dei rappresentanti alleati 10 .

Le potenze minori, che avrebbero voluto prendere parte alle sedute del Consiglio, furono autorizzate a solo quando erano direttamente interessate agli argomenti in discussione. Questa decisione venne presa - almeno questa fu la motivazione ufficiale - per consent ire maggiore rapidità ai lavori del Consiglio ed evitare lungaggini. L'idea iniziale, infatti, era quella di tenere due conferenze distinte: una interalleata che avre bbe dovuto tracciare a grandi linee le proposte di pace da fare alla Germania e agli altri vinti; la seconda - durante la quale si sarebbero stabilite le condizioni definitive - avrebbe visto anche la partecipazione dei vinti e dei paesi neutrali. Di fatto, la seconda conferenza non ebbe

8 Curato, F.. cit., pag. 117.

9 La differenza nel numero dei membri dci due organi deriva dal fatto che il Giappone - essendo r appresentato solo da due ambasciat ori - prendeva parte solo alle sedute del Consiglio dci C inqu e.

1°Curato , F., cit., vol. l , pag. 128.

16

mai luogo per diversi motivi: innanzi tutto fu determinante il fattore tempo c h e s pin se i plcnipotenzim·i. dopo sei mesi dall'inizio delle consultazioni, ad accelerare c a concludere i lavori. D etermina nte fu, inoltre, la difficile situazione int erna nella quale si trovava Wilson. dopo le elezioni del 1919. Egli temev a di no n riu sc ire a far approvare in Senato due trattati di pace ed era preoccupato, inoltre, della possibile esc lu s ione dal trattato del patto preliminare per la fondazione della Società delle Nazioni. Il e ntimcnto era condiviso dagli altri alleati dato che il patto comprendeva una alleanza tripartita tra inglesi, francesi e americani. Per ovviare a queti problemi. si decise di considerare definitivo i l testo per la pace con la Germania stilato dalla conferenza interalleata. l rappresentanti tedeschi sarebbero stati convocati solo per la flrrna del trattato. escludendo di fatto ogni possibilità di trattativa o di replica, trasformando il trattato in un diktat11. l delegati italiani tentarono inizialmente di oppo rsi a lla stipula separa ta della pa ce con la Germania, rimarcando c h e il programma originario prevedeva che la firma dei trattati avve ni sse contestualmente con tutti i vinti. Orlando e Lloyd George in una conversazione privata avevano convenuto che sarebbe stato conveniente per l'Italia che le condizioni di pace, con r Austria e con la Germania, fossero considerate nel loro complesso in modo che potessero essere ugualmente compe nsati vi sia per In ghilterra c Francia sia per l'ltalia 12 • Roma sof-

11 L'ipotesi di agire in tal e maniera venne discussa da l colonnello Edward House ina 13alfour e Clcmt.:m:cau. in data 4 marzo 19 19. come dal diario dello House. c he scrive: "Nexli ultimi giorni ho pensmo che 11011 dorremmo com ·ocare la regolare ConfPren :.a d ella Pace. allo quale samnno presenti llllli i rallli dell'ultima guerra. çe non dopo che i Tedeschi m·ranno accettato le nostre condi;ioni ...Quando Gl'remo completato le nostre condi-::.ioni. t erremo una riunione plenaria degli Alleati al Quai d'Or my nella mattina e ci pronunceremo su/trattato come noi e xli Alleati lo abbia111o de.finito. A questa seduw plenaria sarà nominata una COIIlllli.lsione perché vada a Versailles a presentare il trallato ai plenipoten:.iari tedeschi. Essi a loro volta dol'rmmo andare a Berlino per co11.Witarsi co/loro Gol'erno. Quando essi ritomemnno, la nostra commissione li incomrerà a Versailles per la .firma del documento e 11011 per altro scopo.'' Clemenccau e Bai four approvarono, durante quella riunione, il metodo proposto da House che era il modo più sbrigativo per raggiungere un primo risultato. come risulta in: The illlimate papers of Colone/ 1/ouse arrangcd as a narrati\ C by Ch. Seymour. Boston, Houghton Mifflin Company. 1926-1928, I V, pagg. 355-356.

12 Mosca. R .. e .1i:.tema:.ione europea. La Conferen-::.a della pace. La questione adriatica. in P La politica estera iwliana dal 1914 al 1943. Torino . E.R.L, 1963, pag. 55.

17

f1iva evidentemente di un certo isolamento nei confron ti di tutte le altre potenze. imputabile al fallo che per gli anglo-francesi e per l'associata americana il nemico più pericoloso fosse sta t a la Germania, mentre per l'Italia il vero nemico era stata l'Austria-Ungheria. Gli italiani temevano c non a tol1o, che una volta stipulata la pace con i tedeschi. le questioni inerenti la sicurezza italiana c le nuove frontiere sarebbero state trascurate.

Senza entrare nel merito delle decisioni assunte dalle diverse commissioni territoriali, vista la necessità di concentrarsi - nei prossimi paragrafi -sulle questioni it aliane, si può affermare che il nuovo assetto dato all'Europa dalla conferenza di Yer costellato com'era di errori ed ingiustizie palesi, dovute agli interessi impcriali!>tici delle grandi potenze, lungi dall'eliminare ogni possibile conflitto. acuì quelli esistenti c ne c reò dei nuovi. Le prime deliberazioni della conferenza convinsero l' opinione pubblica mondiale che le regole della politica internazionale e le logiche che sottcndevano all'operato delle Potenze non erano affatto cambiate. l vincitori agirono durante la conferenza con lo spirito di crociata che li aveva spinti durante la guerra; gli sconfitti si trovarono, invece, ad affrontare un periodo di disgregazione soc iale e politic:::t lunga un ventc nnio ed aggravata dalle richieste eccess ive di riparazioni avanzate dai vincitori. Il periodo di crisi e di instabilità coinvol e anche i vincitori nella misura in cui i trattati - pensiamo al caso del Patto di Londra con il quale l'Italia diede la propria adesione all'Intesa - non regi travano con sufficie nt e chiarezza le aspirazioni e gl i interessi nazionali 13 . Durante il conflitto - che si estese progressi va mente a tutti i con tin e nti - la propaganda, c h e diffondeva principi id eo logici astra tti lont aniss imi dai reali programmi politici dei governi, impedì di accorgersi che i popoli alleati combattevano insieme ma non avevano obiettiv i comuni. Questo sdoppiamcnto tra g li ideali enunciati -ch e convi n sero i popoli be lli geranti di poter addive nire ad una s is temazione definitiva delle potenziali ragioni future di cont1itto -c g li interessi dei sin gol i governi, in ne-

lì Biagini. A Romanelli. G., Neii'UII!;heria di Bé/a Ku11 e durante l'ocntpa : io11e militare rome11a. Ul mia missio11e 1919}. Uftìcio Storit.:o SME. Roma. 2002. pagg. XV-XV II. Per approfondire ulteriormente l'argomento cfr. D'Amoja, F., /Jecli11o e prime crisi del/ 'Europa di Versai/le\. Studio sulla diplollw-;.ia italiana ed europea (/931-1933) Milano, Giuffrè. 1967 e Biagini, A., In l?ussia tra Ruerra e rivolu:ivlle. La missione militare iralia11a ( 1915 - 1918), Roma , Ufficio Storico Esercito, 1983.

18

scò reazioni tanto maggiori di fronte alle delusioni della pace , quanto più grandi erano state le illusioni diffuse dalla propaganda.

Gli eJTor i commessi dalla Conferenza nella redazione dei trattati eli pace superarono qualsiasi possibile previsione; il nuovo "equi librio '' cui diedero vita non aveva nulla a che vedere con gli ideali per cui i popoli avevano combattuto ed in nome dei quali i vinti avevano accettato la resa. Il carattere totalitario della guena moderna, che si era cercato in ogni modo di nascondere, si manifestò chiaramente durante le trattative di pace , quando ciascuna na zio ne tentò di far prevalere i propri interessi individuali sug li altri. Gli errori riguardarono in eguale mjsura sia le que stioni te1Titoriali che quelle di carattere gene rale, nelle quali l a conferenza agì con una durezza ed un rigore tali da annullare qualsiasi speranza di costituire il tanto atteso nuovo equi l ibrio internazionale.

Ai vinti - ai quali fu negata ogni possibilità di replica e contraddittorio- fu attribuita , mediante una sentenza, ogni responsabilità su lle origini della guetTa; i capi civili e militari delle nazioni avverse furono incriminati e perseguiti penalmente; le riparazioni richieste per i danni subiti furono astronomiche; le flotte militari e mercantili furono confiscate; per quanto 1iguarcla il disaiTilo le limitazioni degli armamenti imposte agli sconfitti erano tali da non poter garantire neanche la loro sicurezza in tema, con l'aggravante della unilateralità, dato che le Potenze v incitrici si limitarono di fatto a promesse future di limitazione degli armamenti. Uno squilibrio di forze tanto evidente tra vincitori e vinti rendeva impossibile qualsiasi dialogo costruttivo ed impediva ogni collaborazione internazionale atta ad assicurare il mantenimento della pace 14

Le questioni teiTitoriali furono affrontate con una miopia politica cd una s uperficialità paragonabile, in tutto e per tutto, a quella riscontrata per le questioni eli carattere generale. Le soluzioni che furono adottate ebbero il potere eli scontentare sia i v inti che i vincitori. Non venne prestata alcuna attenzione alla difficile situazione italiana ed al disagio del Giappone. Furono trascurate le esigenze eli giustizia e ignorati i veri sentimenti delle popolazioni interessate pur di tiuscire a realizzare l'accerchiamento della Gem1ania e di non soddisfare le 1i.chieste italiane in merito a Fiume ed alla Dalmazia . Si erano creati, in maniera frettolosa, una serie eli Stati autonomj - si pensi al caso della Polonia e della Cecoslo-

14 In merit o cfr. Toscano, M., Le cause della Grande Guerra e i residui bellici del 1ì·a llato di Versaglia. in: Prob lemi storic i e orientamenti stor iografici, Como, 1942, pagg. l l 54- l l 56.

19

vacchia -guidati da governi provvisori privi di esperienza che per la loro debolezza politica non sarebbero mai stati in grado di reggersi da soli e che infatti, all'inizio della guerra. non speravano di ottenere altro che una certa autonomia. Solo in segu ito venne prospettata l'ipotesi indipendentista c si pensò di rafforzare le deboli entità stata! i mediante l'ampliamento delle superfici tenitoriali delle nascenti repubbliche. L'effetto ottenuto fu l'opposto di quello desiderato, le strutture risultarono indebolite dagli ampliamenti territoriali indiscriminati che causarono una serie di conflitti interni ed esterni difficilissimi da sanare 15

Il trattamento riservato alla Germania, ali 'U ngheria ed a ll 'e x Impero ottomano dimostrava, anche nelle questioni territoriali, una assoluta mancanza di chiaroveggenza politica, g li errori compiuti furono di una grav ità tal e da pregiudicare ogni possibilità di riuscita del nuo vo ordine europeo. Basti pensare al veto posto a li' Anschluss, alla creazione del corridoio di Danzica, ai brogli nei plebisciti in Slesia, al rifiuto eli tenere conto delle aspettative dei Sudeti, all'i n asprimento delle condizioni di pace con l ' Un gheria che avrebbe condotto all'annientamento dell'unità economica danubiana e carpatica, a ll a soppress ion e di qualsivoglia indipend enza dello Stato turco.

Gli accordi interalleati per la spartizione dell'Asia Minore meritano una analisi più approfondita, data la loro rilevanza nel1e decisioni italiane inerenti a ll a Transcaucasia. Il Foreign Office britannico aveva manifestato la propria intenzione di cambiare radicalmente gli accordi presi con l ' Italia in merito all'Asia Minore. imm ediatame nt e dopo l'abbandono del conflitto da parte della Ru ss ia , che aveva modificato radicalmente g li equilibri futuri di Costantinopoli. La mancata ratifica russa agli accordi di S. Giovanni di Moriana e ra so ltanto un intoppo tecnico sfr uttato da Francia e Inghilterra per manifestare la propria convinzione che fossero necessari nuovi accordi territoriali per la pace con gli ottomani che non disgustassero la Turchia. Per attuare il nece ssario ridimen sio namento del programma di spartizioni concordato dag li alleati, Clemenceau s i dichiarò disposto a rinunciare alla Siria pur eli a rrivare ad una pace con Costantinopoli ed anche Lloyd George s i

ts Lo stesso fenomeno si verificò a l momento della dete1minazione dei confini della Grecia e della Romania, le legittime rivcndicazioni indipendentiste furono tra sformate in programmi co lossali che non corrispondevano alle es igenze interne c che avrebbero fatalmente teso a ricostituirsi in modo da avvicinarsi maggiormente alla realtà. Toscano, M .. cit . pag. 1160 .

20

dichiarò disposto a rinunce territoriali. La vera esclusa però s arebbe stata l'Italia per la quale si prevedeva una revisione non solo degli accordi sopraccitati, ma anche del patto di Londra al quale tuttavia, era ancora attribuita validità, almeno da parte degli alleati.

Il governo italiano temeva, in modo particolare, i possibili acco rdi sotterranei tra Francia e lnghiltena per escludere l' Italia dalla spartizione cd inse(.liarsi come potenze dominanti nel Mediterraneo orientale che erano più che probabili , dati i precedenti 16 . Il ministero degli Esteri italiano aveva tentato di sfruttare l'antagonismo esistente tra inglesi e francesi per il controllo della regione, il Foreign Officc a sua volta si era s·ervito delle ambizioni italiane per controbilanciare l'influenza francese, eppure non bisogna dimenticare che, per entrambi gli Alleati, l'Ital ia era l'ultima arrivata che tentava di prendere posi zio ne scalzando le potenze tradi zionali. Il segretario del ministero degli Esteri , De Martino , proponeva di scavalcare ogni possibile accordo franco-britannico cambiando strategia diplomatica ed agendo direttamente su Wilson , che sarebbe cettamente intervenuto per dirimere le questioni riguardanti l'ex Impero ottomano, badando che il futuro stato turco non faces se le spese eli una spartizione incontro !lata clell' Anatolia . Wilson si sa rebbe s icuramente opposto ad una spartiz ione imperialistica dell'Anatolia; nel suo programma Sonnino tentò, dunque. eli non discostarsi dal principio wilsoniano eli proporzionalità delle acquisizioni, che avrebbe dovuto condurre - secondo il presidente americano - acl una pace democrat ica. L'idea del ministro era paradossalmente quella eli schierarsi nel campo degli antimperialisti per difendere gli interessi espansionistici italiani , p u r sapendo che sarebbe stato necessario fare de lle rinunce 17

16 Francia ed Inghilterra avevano agito senza informare Roma in più di una occasione. si pensi ad esempio agli accordi con la Russia s u Costantinopoli. che non erano stati resi noti al momento della firma del Patto di Londra ma solo successivamente; il precedente più temuto erano però gli accord i Sykes-Picot, de l 19 16. Gli accord i in questione, che prendevano il nome dai p lenipotenziari che ne furono gl i autori, avrebbero dovuto ridi scgna re i nuo vi confini derivanti dalla spartizione delle provincie orientali dello sconfitto impero ottomano. Secondo queg li accordi all'lnghilten·a sarebbe s pettato l ' Iraq, mentre la Francia avrebbe avuto la Siria. A protezione dei confin i caucas ic i de ll a Russia sarebbero stati creati alcuni Stati sate llite arabi. G l i alleati Russi furono avvisat i degli accordi so lo un mese dopo la stipu la. mentre gli alleati ita l iani non furono mai messi aJ corrente. Riccardi. L., cit. pagg. 608-609. l 7 Riccardi, L cit. pagg . ol 0-612.

2 1

Il 14 ottobre 1918, Balfour confennò all'incaricato di affari italiano a Londra , Borghese, che gli accordi di S. Giovanni di Mori ana non potevano più essere ritenuti validi, essendo venuto a mancare il consenso della Russia. In l'eccezione britannica non era basata semplic eme nt e su questioni di carattere giuridico bensì sui profondi cambiamenti politici che e rano intervenuti dopo il crollo dell'Impero zarista. La defezione russa, l'incerta attribuzione di Costantinopoli, l'ing resso della Grecia di Venizelos nel campo alleato e la ferma intenzione statunitense di intervenire nella questione turca rendevano inattuabile il precedente programma alleato per l'Asia Minore. Questa decisione- come aveva previsto lo s tesso Balfour- contribuì, insieme con la questione da lm ata e fiumana, ad aprire un lungo periodo di conflitto tra l'Italia c gli Alleati causato dall'insoddisfazione dell'opinione pubblica italiana per l'insuffici enza delle acquisi7.ioni successive a ll a prima guerra mondiale.

Jl trattato di Versailles e quelli successivi. come era facile aspettarsi, furono accolti molto male dai vinti. in particolare dalla Gennania, cui rimase l'impressione che i 14 punti fossero stati solo un tranello per obbligarla a deporre le armi. ma che fossero poi rim asti lettera morta. Più significativo il fatto che i trattati vennero critica ti, piLI o meno aspramente e per diversi motivi, anche nei paesi neutrali e furono ritenuti troppo severi persino dai vincitori. Lloyd George, che ini?ialmente aveva cri ti cato aspramente il conte nuto dei trattati, ebbe in seguito un ripensamento cd affermò che i problemi maggiori derivavano dalla mancata applicazione dei trattati stess i , che prevedevano oltre alle cessioni territoriali ed alle criticatissime clausole economiche 1!l, la creaz ione di organismi internazionali - quale la Società della Nazioni -e l'esecuzion e di una serie di atti - il disarmo, il pagamento delle riparazioni, i plebisciti, l'occupaL.ione della riva si ni stra del R e no , la fine del regime dei mandati - a scadenLa più o meno ravvicinata che non ven nero realiaati correttamente. Il Senato degli Stati Uniti rifiutò di ratificare il trattato, non a causa delle condizioni imposte ai v in ti, ma degli ob-

Ili Le clau-;ole economiche furono criticate in maniera" iolen1a da KC) il mo economista. che si era dimesso dalla delega7.ione proprio perché giudicava troppo severe le condizioni l'inant iarie imposte ag li sconlìtti. Tn uno dei libri: Le conseguen-;.e eronomiche della pace tentò di convi ncere l'opinione pubblica mondia le- ovc fosse ancora del trattato ste!>SO. Curato, F.. cit. vol. l. pag. 672.

22

blighi che g li Usa sarebbero stati costretti ad assume re per il mantenimento del nuovo ordine internazionale. Il partito repubblicano, contrario a Wil so n , cr iti cava in particolare l'articolo X de ll' atto costitutivo de lla Società delle Na zion i, c he impon eva ag li stati membri di risp ettare e proteggere da eventuali aggressioni esterne l'int eg rità territoriale di c ia sc uno dei fi rmat ar i, un s imile obbligo era considerato una minaccia alla sov r anità nazionale cd era in o ltre da re spi nge re il principio delr automati cità delle sa nLio ni nei confronti di uno stato co lp evo le un atto di aggressio ne 19 Do po una prima bocciatura. nel novembre del 1919, l'a rgomento tornò all'ordine del gio rno del Senato il 19 marzo dell920 e ancora una volta la maggioranza dei due terzi. necessaria per la ratifica del trattato, mancò pe r una manciata di voti - sette per la precisioneg li Stati Uniti non ade rirono dunque alla Società delle Nazioni e conclusero una pac e se p ara ta co n la Germania , s ig lata ne l lu g lio del 1921.

La s tampa mondiale era vmia mcnte schierata ma in og ni paese vi erano voci contrari e ai trattati. ln Spag na ad esemp io - paese neut rale -il giornale El So/lo definiva "un trattato di guerra .fwura''; in Francia il tra ttato. approvato dal Parlamento. era sostenuto da coloro che erano vicini al presidente Clcmcnccau e criticato sia dai con<;crvatori (mo narchi ci. cattolici ed una parte dci repubblicani) che dai socialisti. seppu re per motivi diametralmente opposti. l co nse rvatori crit icava no il trattato perché aveva ri spettato l'unità della Germania invece di speu.arla e perché la riva s inistra del Reno era rim as ta in mani tedesche; i socia li s ti al contrari o lo c riti cava no perch é non corris pondeva alle aspirazioni delle masse che avevano sperato ne ll'i stitu Lione di una Lega di popoli piuttosto che di governi, nella fine della dip lomazia segreta e nell'introduzione dell'arbiu·ato obbligatorio affinché quella appe na combattut a fosse l'ultima delle guerre. ln Italia il tranato fu asp ram e nt e criticato dai socia li sti. in accordo con qu e lli d'oltralpe. e dai ncutralisti -cui dava voce il quotid iano La Srampa:

Do veva essere la guerra c he av r ebbe ucci so l a g uerra; e il Tr att ato eli pace che la co nchiude lasc ia l'Europa in ag ita z i o ni . in sco nvolgimenti. in l otte. Nessun problema nazionale europeo è ri so lto , perché tutti i problemi naLionali so no sta ti vio l ati nell'interesse supremo dell'egemonia anglo-franca .-<!0

19 Joncs. M. A .. Storia degli Swti Uniti. Dalle prime colonie ingle!Ji ai giorni nostri. Mil ano. Bompiani. 198-l, pagg. 3X7-389.

· 20 Art icolo pubblicato s ul 4uotidiano " La Stampa" in data 29-30 giug no 1919, intitolato Sulla sahh ia . Cfr. Curato. F.. ci t. vol. l , pag. 683.

23

Di diverso parere il partito nazionalista. fascista e liberai-nazionale che riten eva no positivi i risultati raggiunti con il co nflitto. L'Ideo Nazionale - organo del partito na z ionali sta - non aveva nulla da ridire s ulle condizioni imposte ai vinti. lamentando solo la mancata rcali.u:azionc delle aspiraLioni nazionali italiane: li Corriere della Sera che era il più accani to difensore del programma wilsoniano. era convinto che lo scopo principale della guerra, l'annientamento del pangcrmanismo. fosse stato raggiunto c che l ' I talia, pur non avendo ancora visto realizzate le proprie aspira7..ioni nazionali, avrebbe tratto dalla fine dell'oppressione tedesca i mede imi benefici della Francia. dell'Inghilterra e del Belgio. La lettura dei documenti diplomatici. economici. politici redatti d agi i esperti che parteciparono alla stesura dei tratt a ti. ha inge n erato in molti s tudio si la convinzione che il fallimento della Conferenza della pace sia da imputare al grave stato di impreparazione, alla s upe rlì cia l ità ed all'approssimazione con cu i g li esperti ed i plcnipotenà.u-i affrontarono i problemi che s i presentarono alla fine de lla guerra. Essi. guidati dal senso di rivalsa e privi di una visione politica e strategica non riuscirono a dipanare la matassa intricata delle nazionalità e delle etnie in maniera tale da ricostituire un equilibrio euro peo duraturo21

2. La posizione italiana

La delegazione italiana alla Conferenza di Parigi era composta da cinque plenipotenziari: a capo de ll a delega z ion e c'era il presiden te del co nsig l io Vittorio Emanuele Or lando accompagnato da l mini s tro degli Esteri Sonnino. dal deputato Sa l vatore Barzi lai, da ll 'ex pre side nte del consiglio Salandra e dall'ex ambasciatore a Pari gi Giu sep p e Salvago R aggi. Si trartava di stat is ti c di uomi ni politi c i che con il loro operato avevano contribuito a ll' entrata in guerra dell' Ita l ia ed al prosieguo della lotta dopo la sco nfitt a di Caporetto c che desideravano , pa rtec ipando alla co nfe renza , assic ur a re al proprio paese tutti i vantaggi c h e fosse stato possibile ottenere. Ai ve rti ci politici si agg iun gevano i ve rtici delle forLe armate. che si dedicar ono i n partico lar modo a ll a s istemazione delle que s tioni territoria li . A P arigi e ra presente l a Sezione Milita r e de ll a delegazione ita li ana per l a pace, guidata da l gene rale Cavallero, ma a nche il c ap o eli Stato Ma gg io re de li 'eserc ito ge neral e

21

24

Biagini. A Romanc lli. G cit. , pag. XV!l

Diaz seguiti da delegati tecnici cd esperti diplomatici e militari. Il mini stro Tomasi Della To rretta elabo rò il punto di v ista italian o s u lla sistemazione delle questioni russe e polacche; il consigliere Vannutelli Rey s i concentrò sulle questioni danubiane; le questioni balcaniche furono curate dal conso le Stranieri e dal colonnello Fortunato Castoldi22 Gli es pe rti tec ni c i avevano come referenti il ministro Sonnino oppure il segretario della Consulta, Giacomo D e M artino.

Le rivcndicazioni territoriali italiane si basavan o . dunque, sul pa tto di Londra del 191 5 - siglato in segreto con Francia ed In g hilterra - che però non impegnava l'associata americana c sug li accordi di S. Giovanni di Mori ana la c ui va lidità era. alla fine del conflitto, ne gata da tutti g li alleati Le motivazioni sottese a ll e ac qui s iz ioni territoriali era no di carattere etnico , geografico e strategico ; i nuovi confini ita li ani disegnati dal patto di Londra vennero in p:ute ritenuti confom1i ai principi espressi dai 14 punti dì Wil son e dunque accetta ti anche dagli Stati Uniti, ma le rivendicazioni s ulla cos ta dalmata c la successiva richi esta eli annessione della c ittà eli Fiume- non inclusa ne l patto- ve nnero violentemente avversate dal presidente america no . Già dal ge nnaio del 1919, il presidente sta tunitense aveva dato chiaramente ad intendere di tifiutare qualsiasi trattativa basa ta s ul p a tto eli Londra- sti pulato prima dell ' in g re sso degli USA ne l conflitto - e eli aver s tudi ato. per l'Italia, una linea eli confine alte rnativa , la cosiddetta "linea Wil s on" che riconosceva all'Italia l ' annessione del Trentine e dell 'A lto Adige e ricostituiva a se ttentrione il confine natural e delle Alpi, la migliore frontiera s trategica po ssi bileche era sta ta in prece de n za neg ata all' Italia dall ' Au s tria- mentre acl oriente comprendeva solo Trie s te. Gorizia e l ' l st ria occidentale23

Orlando e Sonnino s i trovarono davanti alla difficile scelta di pretendere l ' appl icazìone del patto eli Londr a - per il quale avevano la completa adesione degli alleati britannici e francesi - e rinunciare però a Fiume; oppure avviare un negoziato basandos i s ui dettami wi lsoniani tentando d i ottenere Fiume anche a costo eli consistenti rinunce in territorio dalmata. La questione italiana , comunque, non venne affrontata organicamente prima eli febbraio 24 , quando il presidente del consiglio italiano presentò un primo memorandum alla conferenza che può essere rias s unto con la nota fonnula del "patto di Londra più Fiume" .

22 Caccamo, F.. cit., pagg. 37-38.

23 Curato , F.. c it. vol. Il , pag. 59.

24 La data prec isa di prese ntazi o ne del me morandum è l o febbraio 1919.

25

l plcnipotenziari italiani erano consapevoli sin da quel momento della necessità di operare delle rinunce. Gli alleati c l'associata americana non avevano ra ggiunto alcun accordo circa la questione italiana e i contatti diplomatici, che si svo lgevano febbri l i . avevano evidenziato un totale disaccordo. Wil so n si era detto , fin dal principio, assolutamente contrario alle acquisizioni italiane in Dalm az ia ed alla annessione di Fiume; Lloyd Georgc aveva dichiarato in più occasioni di voler tenere fede al patto di Londra che lasciava la città di Fiume alla Croazia - o meglio al neonato regno serbo-croato-s loveno. che l'Italia non aveva alcuna intent.ionc di riconoscere dato che considerava croati e sloveni ancora come nemici; Clemenceau. invece, era possibilista riguardo a Fiume qualora gli italiani avessero acconsentito a rinunce sig nificative. La situazione era quanto mai intricata c il disaccordo che spesso si manifestava tra Orlando cd il suo ministro degli Esteri non sem plificava la situazione. L'errore più grave del memorandum itali ano25 - tenuto segreto fino al 12 marzo - fu quello di basare la maggior parte delle richieste su motivaL.ioni da carattere strategico. invise a Wilson che riteneva che, dopo la creazione della Società delle Nazioni, tali rivendicazioni non avrebbero avuto più alcuna ragione di esistere, dato che le controversie internazionali sarebbero state risolte pac ifi camente in seno alla Società.

Sonnino, in particolare, in s istette sempre sull'importanza st rate gica sia del confine delle Alpi s ia della costa e delle isole dalmate, per gara ntire il controllo italiano su ll'Adriatico. Secondo i l ministro. se nza il cont rollo della sponda dalmata. l'Italia sarebbe stata sempre soggetta a possibili attacchi provenienti da oricntc 26 . Si ribadivano insomma quei moventi stra tegici che il presidente Wilson si rifiutava di prende-

25 Il memorandum. benchè comunemente attribuito a Salvatore BarLilai. era in rea ltà stato stilato da uno dci consiglieri giuridici della dclcga7ione italiana, Francesco Salata. il documento cru molto preciso c dettagliato ma non era privo di difetti. Era troppo lungo , troppo basato su motivazioni di carattere st rate gico, trascurava completamente l'Albani a. le rivenclicaLioni nel M editerraneo non erano neppure accennate c neppure quelle nelle Colonie. Curato. F., cit. vol. li pag. 6-l.

26 Per quanto riguarda l"occupaLionc della costa dalmata e delle i!>olc si manifestarono dci forti contrasti anche nelle alte sfere militari, lo Stato Maggiore della marina. appoggiato da Sonnino. le riteneva indispensabili. mentre !"esercito sosteneva che per difendere tali basi sarehhe '\lato necessario fino ad un tcr7o degli uomini

Salandra, A.,/ Retroscena di Versailles. a cura di G.l3. Gifuni. Milano. 197 l , pag. 9.

26

re in considerazione. Il criterio delle linee di nazionalità, sul quale si basavano le proposte wilsoniane, era ritenuto da Sonnino assolutamente insufficiente a garantire la sicurezza italiana. Il ministro de g li Esteri era sem pre stato un fautore dell'applicazione integrale del patto di Londra - alla cui stesura aveva personalmente partecipato - egli infatti, non aveva mai voluto Iischiare di compromettere il governo italiano avanzando pretese , come quelle per l'annessione di Fiume, che fossero esterne al patto. Difendeva le proprie opinioni con le ragioni militari di cui sopra ed era appoggiato in questo dal capo di stato maggiore della marina ammiraglio Thaon di Rcvcl.

Orlando c Sonnino avevano due concezioni assolutamente antitetiche circa la sol uzione della questione adriatica ed anche circa il metodo di agire per realiz zarla. Orlando , che aveva fatto proprio il principio dì nazionalità come ispiratore della pace , avrebbe voluto in più occasioni dare comunicazione agli alleati delle richieste di annessione all'Italia provenienti dal Consiglio Nazionale di Fiume 27 Sonnino, che era intenzionato a basare le proprie rivcndicazioni esclusivamente sul Patto di Londra, negò sempre l 'opportu nità di tale scelta, rimandando il momento della presentazione delle rìvendicazioni italiane ed i l conseguente scontro con Wilson. Le posizioni di Orlando erano nella sostanza molto più v icine a quelle del presidente Wilson, rispetto agli altri capi eli governo, ma questo non fu sufficiente ad evitare lo scontro.

L a delegazione italiana giunse a ll a conferenza di Versailles senza una lin ea comune c senza a lcun accordo con g li Stati Uniti. L'opinione pubblica italiana era diventata semp re più esigente e si aspettava che i

27 Un episodio è uti le per chiar ire l 'opposto atteggiamento di Orlando e Son n ino. Il 7 novembre 1918. l'ambascia tore italiano a Parigi, Bonin Longare, te legrafò a Sonnino domandandogli la sua opin ione in merito alla possibil e partecipazion e ad un incontro organizzato a Parigi dalla Società italiana irredenta. al quale av rebbe partecipato il deputato Zanella di Fiume che certamente avrebbe rivendicato l 'annessione della sua cit tà a ll'It a li a. Sonnino "consiglia " all'ambasciatore eli astenersi dalla partecipazione per non compromettere il Regio governo.ll 13 novembre, appena 4 giorni dopo lo scambio di telegrammi tra Sonnino e l'ambasciato re, Orlando, che aveva ri cevuto la visita d i un de legato di Fiume che gli aveva consegnato la delibera della c ittà di Fiume di unirsi a ll a Madre Patria, scrive a Bo nin Longare eli effettuare la comunicazion e a l colonne llo House - fiduc iar io perso nale di Wilson- "Poiché è fuori di dubl>io la perfetta ilalianità di Fiume ... Sonnino si oppose c riuscì a fermare in tempo la comunicazione, ma gli episodi de llo stesso genere furono molli. Cfr. Mosca, R., cit .. in Pastorelli , P. , La politica estera italiana dal 191 4 al 1943. Torino, E .R.I.. 1963, pagg. 59-6 1

27

delegati ottenesse ro il risultato migliore possibile cioè "i l P atto di Lo n dra più Fiume" c he realisticame nte appa ri va co m e la so luzion e me no probabile. Fran c i a c I ng hilterra non potev a n o rifiutare rappli ca.lionc del patto di Londra ma erano unanimi nel rifiutar si di assegnare Fiume all'ltalia. La posi z ione di Wilson si irri g idì a poco a poco e l a sua intr ansigenza s i manifestò in maniera inequivocab il e dopo la defini z ione di tutte le clau so le da pre se ntare alla G e rmania.

Il 4 aprile, come ri su lt a da un telegramma di Orlando al Re. s icc ome il la voro s i era fermato in attesa delle re lazio ni d i alcune commisioni tec niche 'fu improl'\ 'isamente proposto di delibe rare sulle questioni italiane" 28 . Il dibattito non pote va avve nire in co ndizioni pegg iori. Llo y d Gcorge propos e c he fos se ro ascolta! i a n c he i rappre se ntanti jugoslavi. Orlando non s i oppose ma es presse la s ua intenzione di non partecipare all ' audi z ione, dato che non pot eva accettare il contr addittorio con un nemi co. J d e legati jugoslav i . non rimasero inattivi e co n seg narono agli esperti americani un memorandum , indiri zza to al presidente statunitense. n e l qual e s i soste n eva la necessità di dare Fiume a lla na sce nte federazione jugoslava c s i chiedeva. qualora fosse n ecessario a ttribuirl e lo sta tu s di città lib era. di salvagu ardare gli inte ress i dello Stato serbo-croato-slove no. appellandosi a Wil so n p er ottenere le necess ari e ga ra n z ie 29 Il rifiuto italian o d i intervenire all'inco ntro con i rappre se ntanti jugos lavi tolse a ll a riunione il carattere di ufficialità che avrebbe avuro una sed uta del Con s ig lio dci Quattro e l a trasformò in una riuni one privata.

L e consultazioni tra g li italiani c gli alleati co ntinuarono in forma privata. Il 14 aprile. in un co lloquio tra Orland o c Wilson. il presidente americano co n seg n ò a Orlando un memorandum rela ti vo a ll a s is te maz ion e della qu estione a dri at ica, in merito al qu a le il primo mini stro italiano espresse l a s u a più ferma contrarietà , rifiutandosi di pro segu ire i negoz iati su tale bas e 30 Il memorandum era il primo documento uffic iale nel quale Wil so n enunciava alla delega z ione ita li ana la propria posizione sui confini a nord, che venivano accettati in conformità al patto di Londra , m e ntre per quanto concerneva i co n f ini orientali, l 'opinione di Wil so n era c h e la lin ea fissata dal patto no n fosse più appli-

28 Mosca. R cit in Pa!;torelli. P La politica estera italiana dal /914 al 1943. Torino. E.R.l.. 1963 . pag. 68.

29 Cu rato. F.. ci t. vol. Il , pag.

3°Cfr. L.. Guerra diplomatica. Mil ano. 1936, pag. 215.

28

cabile. Egli proponeva che Fiume godesse di una notevole autonomia, indispensabile per compiere la propria funzione di porto internazionale per servire i nuovi Stati che si sare bbero formati dalla di ssoluzio ne dell ' impero austro-ungmico. I rapporti con questi nuovi stati, che non avevano più nulla a che vedere con l'Austria-Ungheria, sarebbero stati regolati per mezzo della nascente Società delle Nazioni 31 . La soluzione di compromesso, che anche Orlando sperava di raggiungere, risultava dunque impossibile dal momento che Fiume non era negoziabile oramai né per gh italiani che ne reclamavano l'annessione né per gli alleati che la rifiutavano.

La questione adriatica venne nuovamente abbandonata per completare le clausole da presen tare alla Germania c quando fu ripresa l ' Italia si ritrovò, se possibile, ancora più isolata , mentre gli alleati avevano una libertà di movimento molto maggiore. L'unica possibilità di fare pre sa su europei e americani contemporaneamente era il rifiuto italiano di firmare il trattato di pace con l a G ermania prima della definizione delle proprie questioni.

La discussione fu ripresa il 19 aprile con una esposizione dettagliata di Orlando delle richieste italiane, basate ora sul principio di nazionalità, ora su moti vi economici e strategici, evitando di proposito di appellarsi al patto di Londra, cui gli Stati Uniti non erano obbligati, per non indispettire il presidente Wil son.

Le richie s te italiane possono rias s umersi in tre punti principali: 1. il displuvio delle Alpi che costituiva la frontiera naturale dell'Italia , compresa l ' Istria che formava con la madre patria un unìcum e che sarebbe servita come baluardo per la difesa di Trieste; 2. annessione di Fiume: le ragioni per l 'a nnessione erano storiche - dato che il lìmes italicuJ dei romani arrivava fino al Monte Nevoso includendo Fiumee basate s ulla autodeterminazione dei popoli - data la richiesta di annessione avanzata dalla città di Fiume; 3. Dalmazia e isole: la prima motivazione era di ordine strategico ma la seconda era anch'essa di carattere storico visto che la Dalmazia era sempre stata legata ali' Italia , prima con i romani e poi con la Repubblica di Venezia fino a Campoformio32. Wilson fu irremovibile mentre Lloyd George e Clemenceau- dopo aver ribadito di essere intenzionati a tenere fede al patto di

31 Cfr. il te s to completo del Memorandum di Wilson in Salandra. A., l R etroscena di Versai/le.\. a c ura eli G .B. Gifuni. Milano, 1971, pagg. 143-145. 32 Aldrovandi-Marescotti, L.. Guerra diplomatica. Milano, l 936. pa gg. 221-230.

29

Londra - tentarono, nei giorni immediatamente successivi, di operare una mediazione per scongiurare la partenza della delegazione italiana da Pari gi.

Mentre. il 2 1 e 22 aprile, fervevano gli incontri tra gli alleati e si scambiavano proposte e controproposte. il presidente americano - non tenendo fede agli impegni presi con Lloyd George- fece pubblicare il 23 aprile sul Temps un manifesto nel quale si rivolgeva direttamente al popolo italiano, esortandolo a fare la pace segue ndo i principi indicati dal popolo americano per meuo dei 14 punti cd esautorando. di fatto, i rappresentanti del Re gio Governo. contrapponendo il loro operato alla volontà del Paese 33 Il manifesto, che era stato dato a ll e stampe senza consultare né gli In glesi né i Francesi, provocò un ge n erale moto di indignazione nell'opinione pubblica europea ed ebbe come immediata conseguenza la partenza della delegazione italiana, che lasciò Parigi pur sapendo che - qualora i de legati fossero stati assenti alla presentazione delle condiz ioni di pace alla Germania - le rivendicaLioni italiane non sa rebbero state prese in considcra7ionc. Orlando scrisse una lettera al presidente della conferenza Clcmcnceau nella quale annunciava il proprio ritiro, giustif icandolo con la necessità di consultare il Parlam ento cd avere la conferma della fiducia del popolo ital ia no verso il proprio operato. Ll oyd George tentò nuovamente la carta della conciliazione. temendo i disordini che potevano sc oppiare in Italia alla notizia della partenza della de legazione italiana o peggio della rottura tra l'Italia e gli Stati Uniti. Orlando acconsentì ad un ultimo tentativo

:n Nel suo mani resto Wilson ribadisce l'estraneità americana al pallo di Londra, sottolinea come la s ituazione europea sia profondamente mutata con la fine dell' Impero austro-ungarico. dal cui crollo na-;ccranno una serie di nuo\'i Stati indipendenti. che entreran no a far pane della Società delle patto di Londra non ha più ragione di e!>sere c quindi la pac e con questi nuovi stat i deve stilata in ba'>e agli stessi principi su cui si basa quella con la Germania.ln merito a Fiume Wil so n sp ie ga che assegnare un porto tanto impOJt<Jnte per l 'Ungheria. la Romania e la na!>eentc Jugoslavia all'Italia. sarebbe equivalso a co nsegnar lo ad una dominazione straniera ed avrebbe costituito un ostacolo alla co, truzione di una pace duratura. Le ragioni strategiche invocate per il possesso della costa dalmata erano egualme n te dato che le sarebbe ro tu !le risolte dalla Società delle Il compito dell'Italia alle altre grandi potenLe. era quello di agire con la magnanimità delle grandi potcnLe nei confronti degli Stati nascenti . in modo da tra s formare in amic i i popoli dell'altra s ponda dell'Adriatico. L'America che ha legami fortissimi, anche di con l 'Italia la esortava ad agire :,econclo i plincipi per i quali anche l'America :,i era balluta. Cfr. Curato, F.. cit vol.ll. pagg. 228-230.

30

di conciliazione da effettuarsi entro il pomeriggio. La riunione si tenne alle 16 presso Lloyd George e s ervì a chiarire che il primo ministro italiano, rientrando a Roma, non intendeva rompere i rapporti con gli alleati e con l 'associata ma solo consullare il Parlamento per s apere quale fosse la propria autorità alla Conferenza:

"Non sono sicuro. dopo quanto è a v venuto, se ho il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi cosa" 34

Orlando lasciò Parigi la sera del 24 aprile, s eguito il giorno seguente da Sonnino che par1ì senza incontrare nessuno dei rappresentanti delle altre nazioni scontente dell'andamento della conferenza- il Giappone per la questione dello Sciantung, la Grecia per la que s tione dell'Asia Minore e il Belgio per Malmédy e per le riparazioni - che avevano chiesto di vederlo. Se il ministro fosse stato meno intran s igente probabilmente s i s arebbe potuto dar voce al gruppo di "malcontenti'' e fare maggiore press ione sui Tre, minacciando di lasciare tutti insieme ParigL Crespi riporta nel s uo diario che Sonnino , alle pressioni che gli venivano da più parti per incontrarsi con gli ambasciatori dei succitati paesi , rispose adirato che egli non avrebbe fatto porcherie cd incaricò Alclrovandi , presente a quel colloquio insieme a Crespi, di comunicare la propria indisponibilità ad incontrarsi con chicchessia 35 .

Orlando convocò il Parlamento il 29 aprile cd il suo Gabinetto ottenne la riconferma della fiducia con una maggioranza schiacciante382 voti favorevoli alla Camera e solo 40 contrari; 191 favorevoli su 191 presenti a l Senato - sarebbe stato auspicabile, dunque, che la delegazione italiana rientrasse immediatamente a Parigi , invece Orlando e Sonnino rimasero a Roma con il proposito di farsi invitare dagli altri alleati e eli poter porre delle condizioni per accettare l'invito. Le ìnsistenze di Crespi, che vedeva la situazione complicarsi a causa della loro assenza , rimasero inascoltate. L'assenza prolungata oltre il 30 aprile si rivelò un errore dì enormi proporzioni. L'Italia, il 2 maggio , dopo il fallimento di un tentativo di mediazione francese per Fiume, fu messa eli fronte all'aut aut. Se la delegazione non avesse fatto ritorno a Parigi immediatamente, non sarebbe stata menzionata nelle clausole eli pace che sarebbero state sottoposte ai tedeschi ed inoltre Lloycl George fece sapere che l ' assenza della delegazione italiana avrebbe fatto automati-

31

3 4 Aldrovandi-Marcscotti. L., cit. , pag. 268. · ' 5 Curato, F. , l'it. vol. II, pagg. 249-250.

camente decadere il patto di Londra. La colpa sarebbe stata attribuita all'Italia che con il proprio comportamento non avrebbe rispettato la clauso la di non sig lare trallati di pace separata. Il 7 maggio gli italiani tornarono a Parigi a prendere parte ai lavori della Conferenza. appe n a in tempo per presenziare alla cerimonia di consegna del trattato di pace a lla Germania e per evitare che il patto di Londra f osse d ichiarato decaduto. La loro assenza aveva provocato solo danni: in particolare, le decisioni prese in merito all'Asia Minore, questione affrontata ex novo dopo il 24 aprile, furono sfavorevo li per l'Italia c non l'u possibile contestarle a po steriori.

Consegnate le condizioni di pace alla Germania, Wilson c Lloyd Georgc- come temevano i delegati italiani - avevano fretta di lasciare Pari gi, li tratteneva ancora so lo l a necessità di sape re se i plcnipotenziari tedeschi avrebbero accettato le proposte. Quindi, come previsto, dedicarono alla preparazione del trattato con l'Austria solo i ritagli di tempo; furono prese a modello le condizio ni già proposte alla Germania, salvo le attenuazioni suggerite dal caso specifico: i l crollo dell'Impero austro-ungarico e la volontà di non i nuovi Stati che si stavano formando dal suo smembramento. Il trattato da presentare ali' Austria venne ultimato in meno di run mese c presentato ai de legati austriaci i l 2 g iu gno. Lo stesso giorno venne presentata, all'ultimo momento, anche la clausola che assegnava a ll'It alia la linea delle Alpi c la frontiera de l Brennero, che aveva rischiato fino alla fine di rim a nere in sospeso.

In Itali a, intanto, crescevano le preoccupazioni per una possibile crisi parlam e ntare causata dall ' in so ddi sfaz ione per il modo in cui Orlando e Sonnino avevano condotto le trattative durante la conferenza della pace. Oltre all'insuccesso diplomatico pesava, come si riscontra dal diario di Salandra. l a possibilità che scoppiassero de i moti nel Paese. Fino dalla metà d i maggio si rincorrevano le voc i sulla imminente fine de l Gabinetto Orland o e si scate nava una ridda di ipot es i s ulla possibile success ionc 36 . [l gove rno Orlando andò in crisi pe r una que-

36 Le ipotc!'>i della prima ora riguardavano innanzi tutto un secondo Gabincllo Orlando con la del !->olo Sonnino. altre voci davano per possibile un gmemo di transiLionc Lunatti-Titloni-Ciuffelli che il paese alle elezioni. ma da più parti veniva già fatto il nome di Nilli, appoggiato dai socia li sti ed inviso ai nazionali sti. I capi na 7iona li st i, tra i qua l i Corrad ini e Federzon i preparavano comu nqu e una campagna stampa molto se rrat a che portasse il governo Or lando a ll a cris i Cfr. Salandra. A .. ci/., pagg. 133-135.

32

stione di carattere procedurale e venne sostituito da un Gabinetto Nitti-Tittoni che prese il potere il22 giugno 1919.

3. Il Consiglio Supremo di Guerra - Sezione Militare e le questioni coloniali

La Sezione Militare del Consiglio Supremo che aveva sede a Versailles svolse un ruolo di grande rilievo per l ' Italia, in particolare per quanto concerneva le questioni coloniali. I rappresentanti militari assegnati alla commissione erano: per la Francia il generale Bel in, per la Gran Bretagna il maggior generale Sackville-West, per l'Italia il generale di Robilante per gli Stati Uniti il generale Bliss . La commissione era integrata da membri che partecipavano a titolo consultivo: per la Francia il comandante Lacombe, per l'Inghilterra il brigadiere generale Thomson , per l 'Italia il generale Cavallero e il colonnello Businelli , per gli Stati Uniti il generale Lochridge 37

La questione del possibile affidamento all'Italia della Transcaucasia fu discussa ed approvata in quella sede. durante la 53° seduta della commissione, che ebbe luogo il4 c 5 febbraio 1919. L'argomento principale di quella riunione fu l a necessità di stabilire dei mandati provvisori sui territ01i del! 'ex Impero Ottomano. Il compito di deliberare sull'argomento era stato affidato ai rappresentanti militari dal Consiglio Supremo Alleato durante la riunione del 30 gennaio 1919. Essi avrebbero dovuto indicare nel dettaglio le forze necessarie per mantenere l'ordine nei terIitori occupati e il modo migliore di suddividere tali forze tra g li alleati. Durante la riunione del 30 gennaio. Lloyd George si era dichiarato contrario all'ipotesi , ventilata nelle riunioni precedenti, di mantenere lo status quo nei territor i occupati, in Africa e nella Turchi a asiatica, fino alla definizione di mandati definitivi. Egli ribadì che l ' In gh ilterra, che manteneva in Turchia un contingente di 1.084.000 uomini, non aveva intenzione di chiedere il mandato, né in via provvisoria né definitiva, su gran parte dei territori attua lm ente occupati , in particolar modo su Siria , Caucaso 38 e Kurdistan nonostante i ricchi giacimenti

37 Cfr. il resoconto della 53° seduta del 4 febbraio in AUS SME Fondo E8, R.S, Fase. 3.

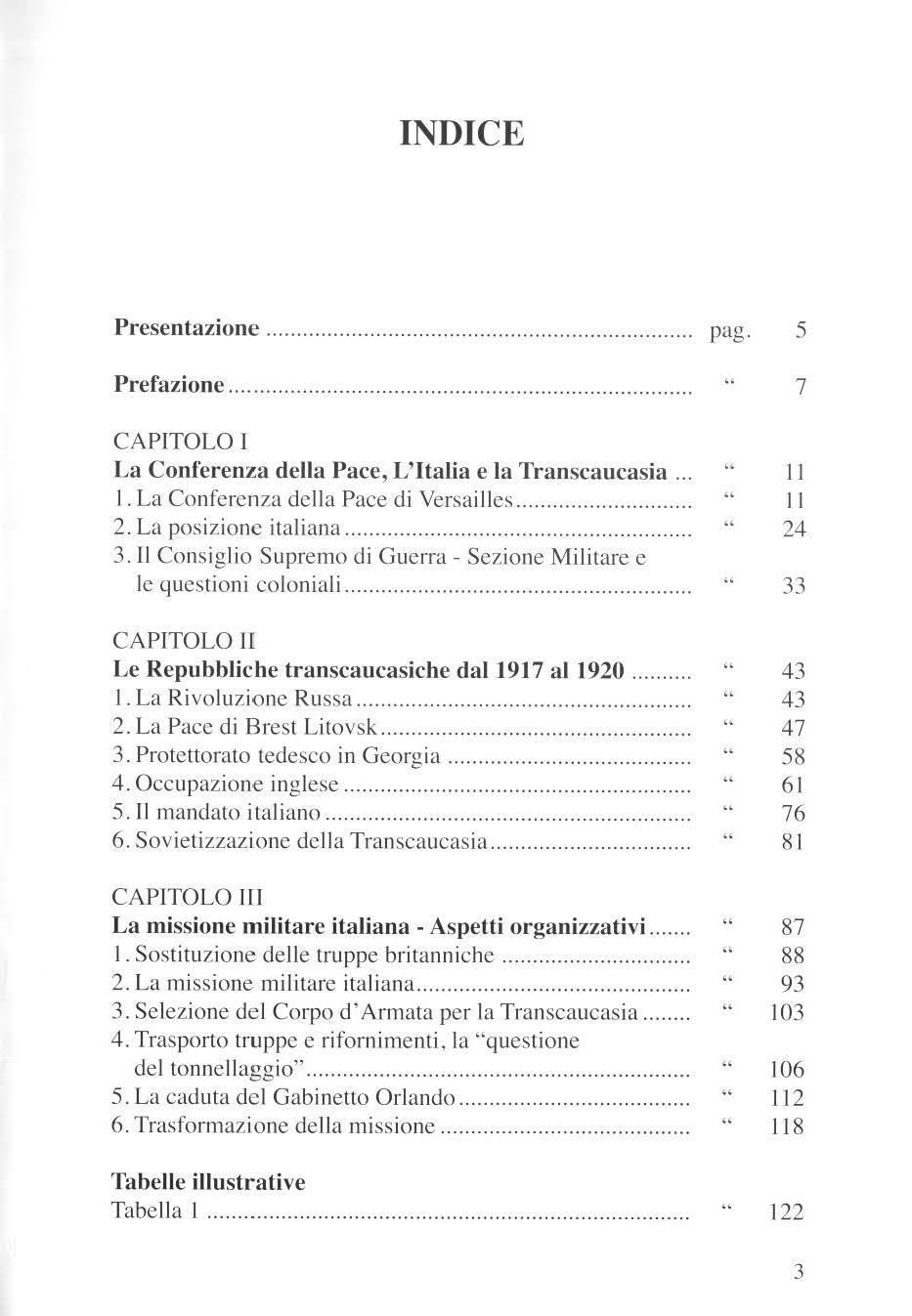

38 ln merito a ll a si tuazione delle truppe britanniche in Caucaso cfr. il lu strazione l a pag. 34, in AUS SME Fondo ES. R. 91, Fase. l l.

33

petroliferi. Il primo ministro britannico propose di affidare qualche mandato agli Stati Uniti, che non avendo combattuto in Turchia non avrebbero avuto difficoltà con la popolazione. Il presidente statunitene rifiutò di assumere re ponsabilità in Asia. adducendo come motivaLio n e una imprepara;ione dell'opinione pubblica ame ri cana al mantenimento di truppe in quel quadrante. Da que s ta divergenza di opinioni nacque la necessità di interpellare g li esperti militHri.

Gli esper ti militari procedettero, per prima cosa, alla definizione delle questioni preliminari; d'accordo co n il Consig li o Supremo ve nn e sta bilito che: L. non ci sa rebbero state occupa;r,ioni interalleate nella Turchia asiatica; 2. la conferenza avrebbe preso in considerazione solo i territori attualmente occupati a meno c h e non fos c espressamente richiesto dai rappresentanti militari.

Il generale Belin che presiedeva la seduta, procedendo dal verbale della seduta dei Big Four del 30 gennaio, pre e nota della vo lont à ing le se di ritirare le proprie truppe dalla Siria. dalla Tran scaucasia e dal Kurdi s tan , che non era più in grado di gest ire a causa degli impegni supp le mentari nel quadrante africano. L'eserc it o britannico avrebbe mantenuto il mandato provvisorio sul la Mesopotamia che . per escluione, l' I nghilterra se mbrava voler accettare. Si trattava, dunque. di uddividcre gli altri territori tra la Francia. l'Italia e gli Stati Uniti 39

• 19 Resoconto della 53° sed uta del 4 febbraio in AUS SME Fondo E8, R.5. Fa se. 3, pag.5.

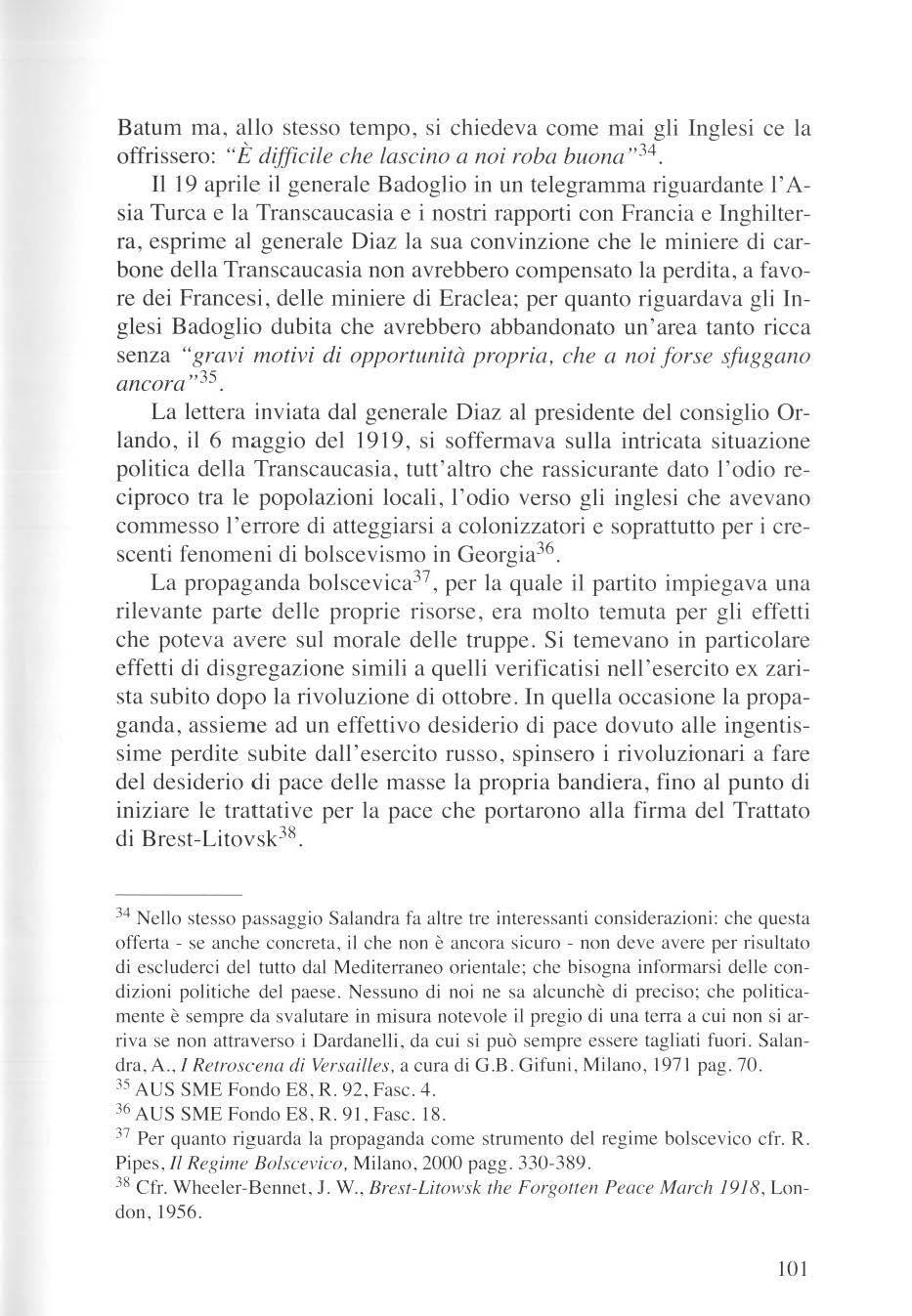

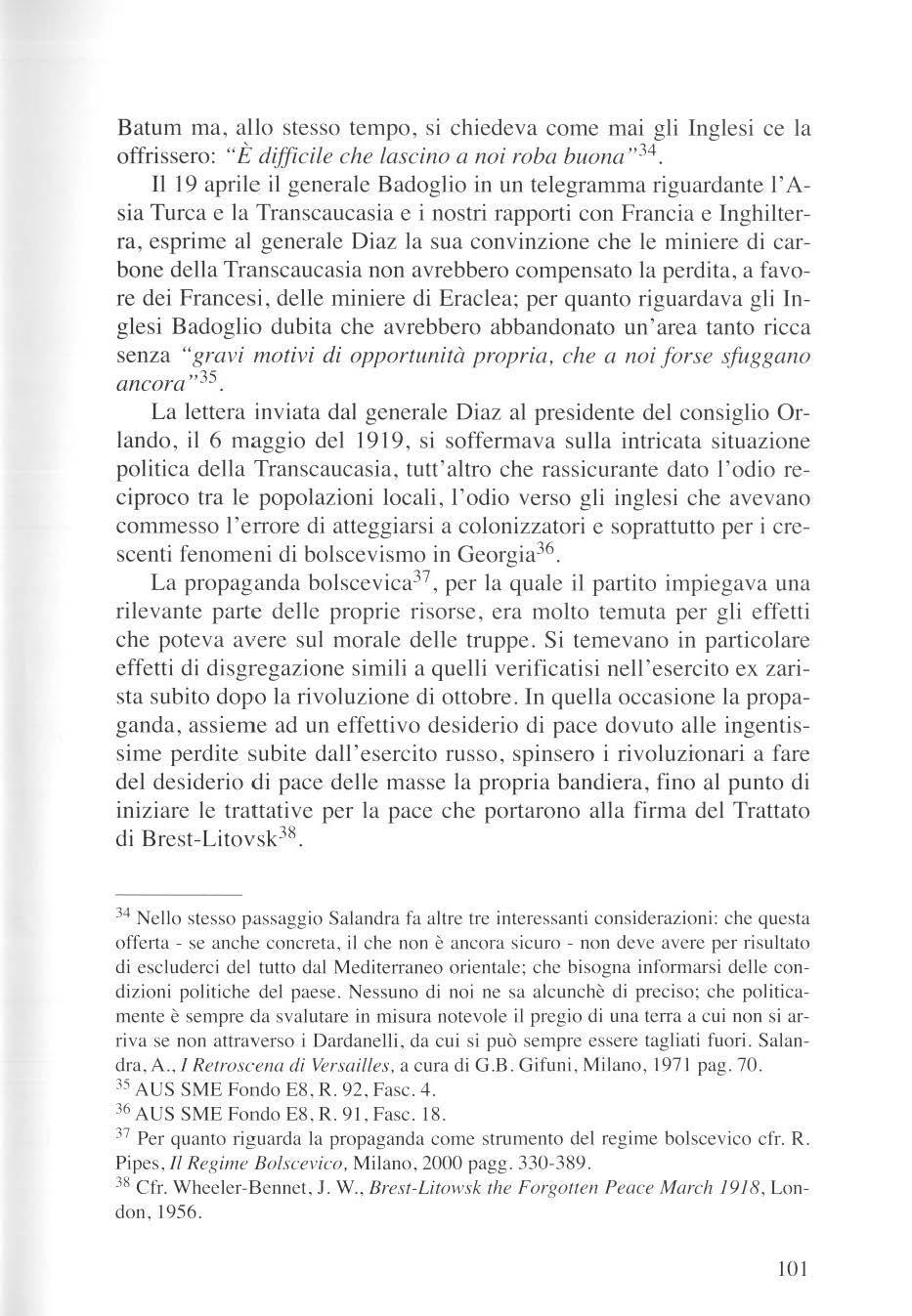

Dislocazione delle tmppe nel Caucaso al 21 maggio del 1919.

34

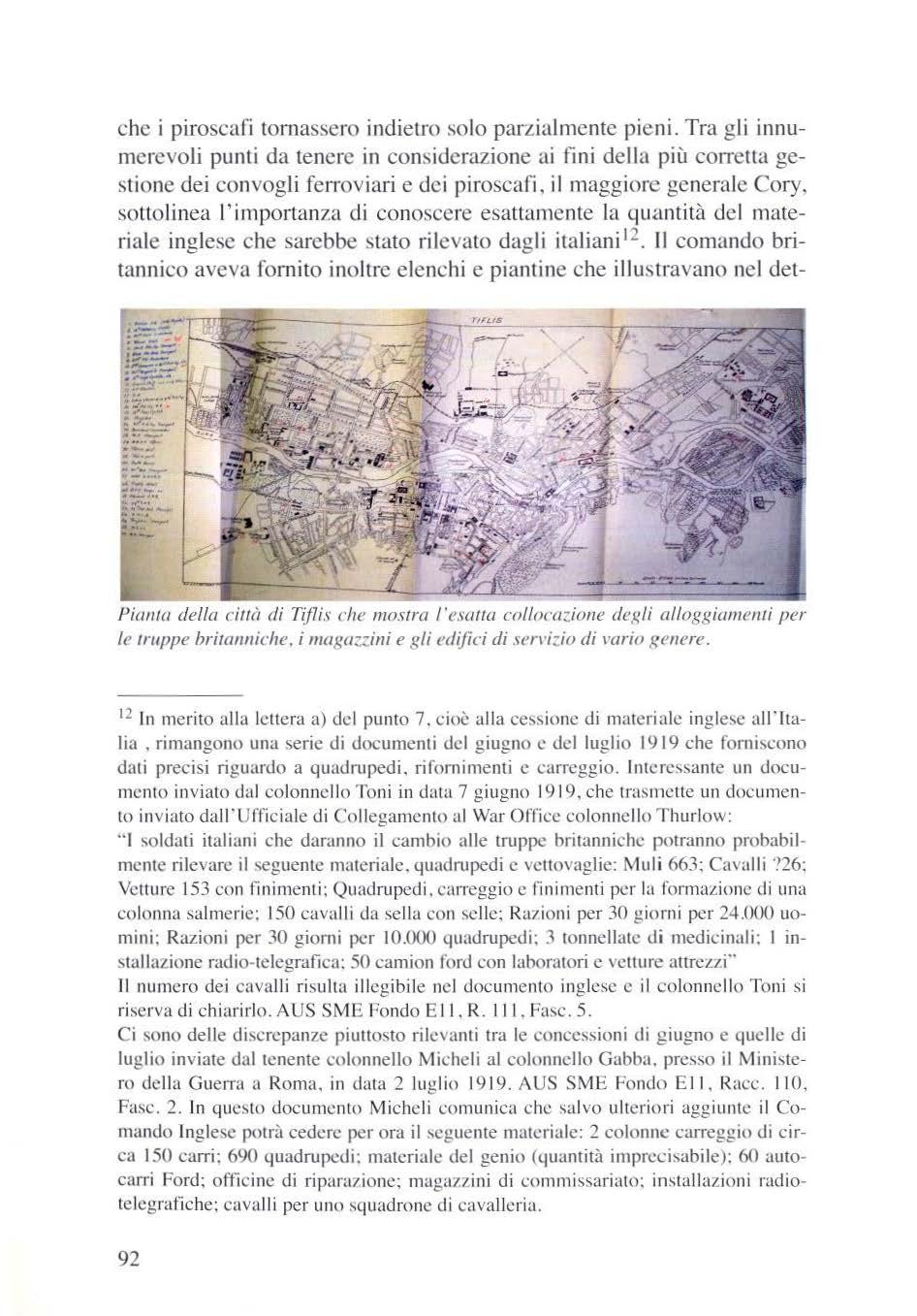

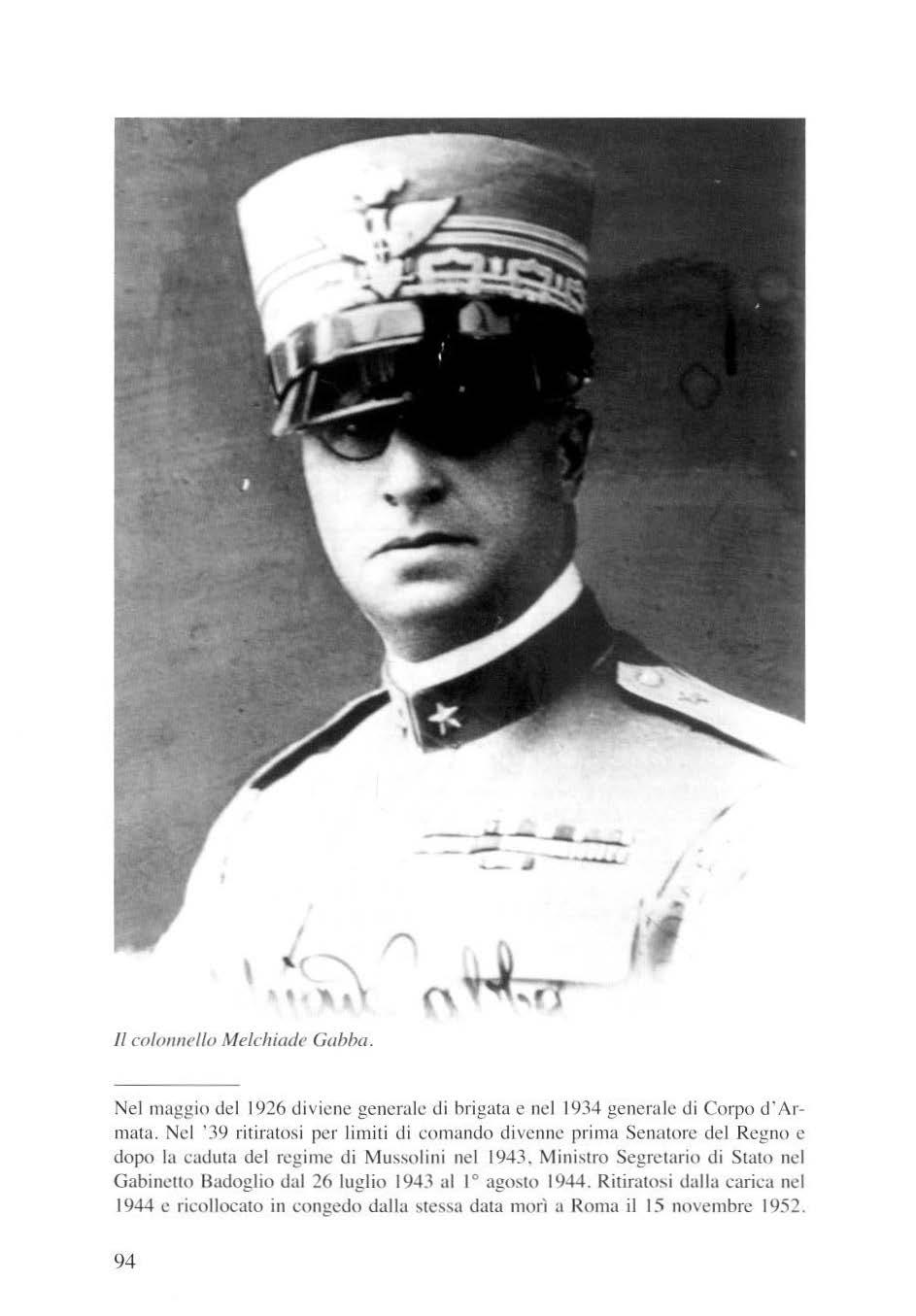

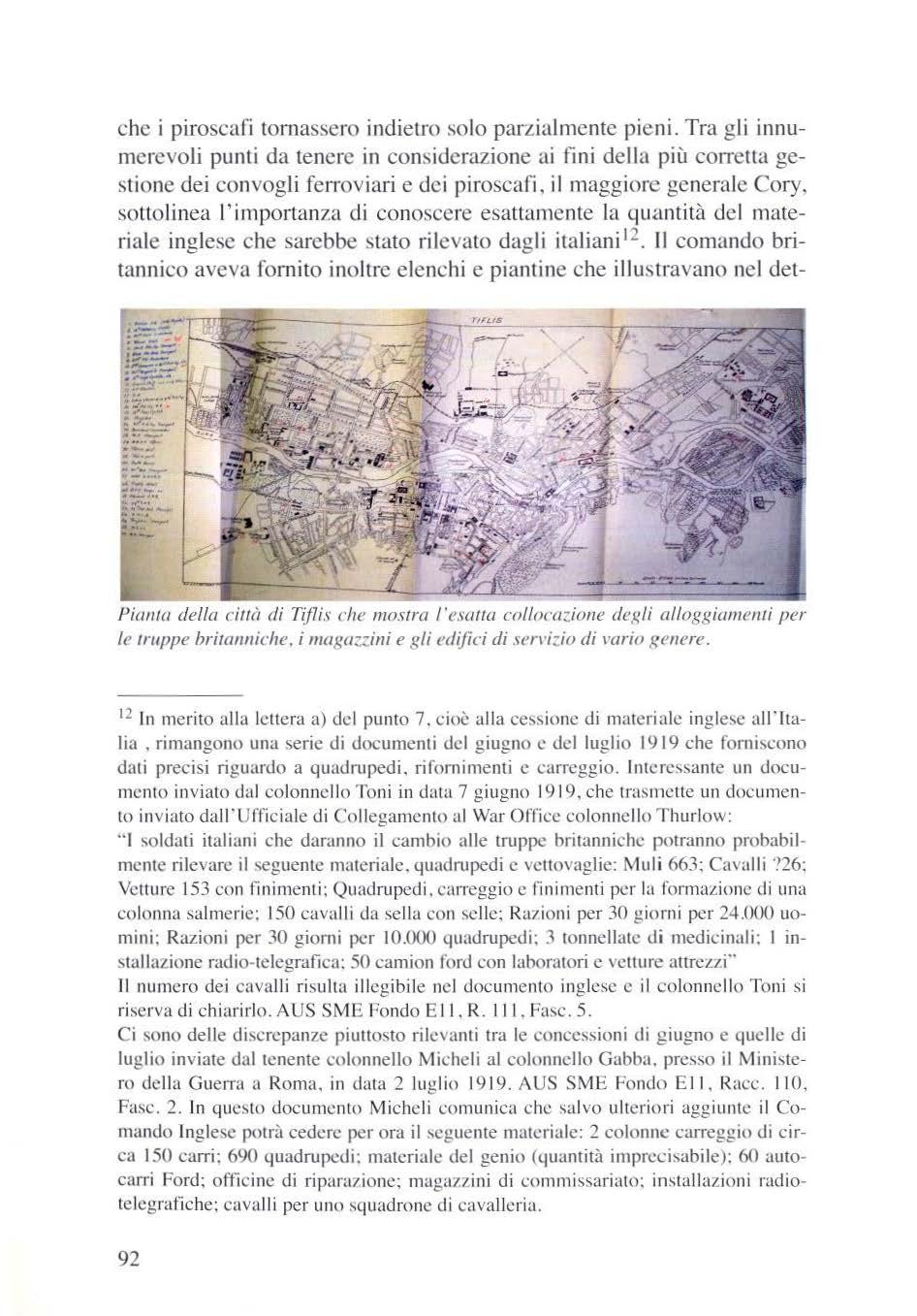

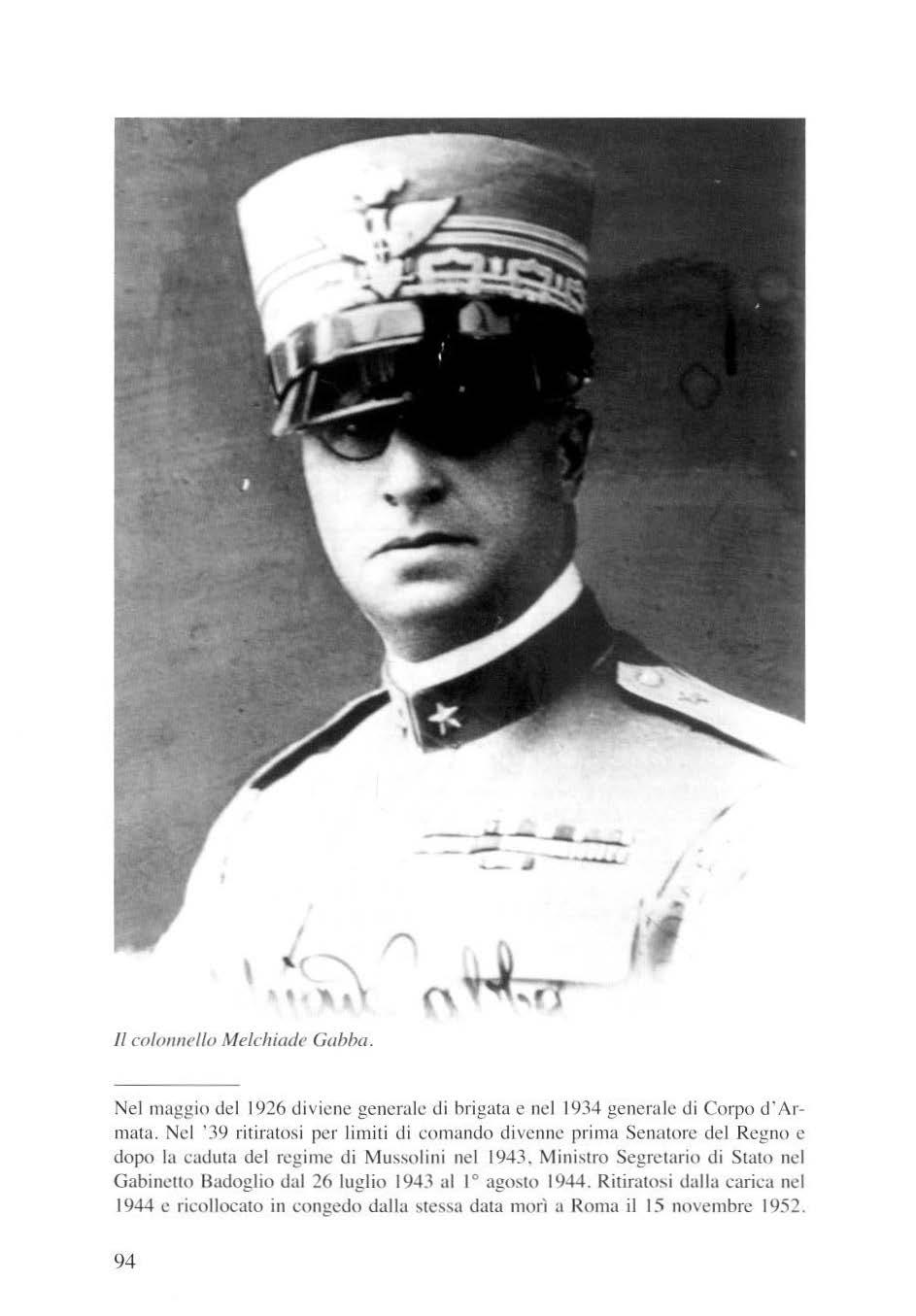

Per quanto riguarda la posiLione americana il generale Bliss sottoli n eava che ogni decisione in merito all'invio delle truppe non sarebbe spettata al presidente Wilson, come egli stesso avevn espresso nella seduta del 30 gennaio. bensì a l Governo americano. Ogni proposta, dunque, av rebbe dovuto essere sottoposta a l Cong r esso prima di poter p re n dere una qua l siasi decisione.