78 minute read

Tabella 6- Composizione della Mis s ione al15 ottobre 1919

Grado Cas ato C at e goria In c arico Data part e nza e Nome Ba tu m colonnello di G abba C a'v. S.A.P. Capo Mis!.ione Stato Maggiore Melc hi ade tenente Miche li Cav. S.A.P. Ca po S.M. 3/8/ 19 l 9 colo n nello di Cur io della Mis s io ne Stato Magg iore tenente Novarese De legato Il 5/9 colo nn ello Com m. minerario congedato in ass imil ato Vittorio Transcaucaso maggio re De l Proposto M.T. Perito Il 5/ l 0 / 19 l 9 del genio Cav. Ce s idio indu s triale maggiore Coardi di 3 an ni Lavori 11 26/5/ 1919 fanteria Carpeneto di guerra di carattere a disposi7ionc Cav. Carlo politicomi l ilare co llegamento co mando inglese maggiore Valeri Cav. Delegato Il 5/ l 0/ 1919 assimilato Lorenzo co nso lare maggiore Gab utti Cav. S.A.P. Lavor i eli I l 12/ l 0 / l 9 19 di fanteria Wa lter c arattere a tec ni comilitare collega me n to autorità locali capi tano F racchia Cav. M.T. Lavor i 1124N/ 1919 Va le nti no interprete lin g ua inglese. amminist razion c cap itano O ldan i s ig. S.A.P. Lavori var i - Il 3/8/ 19 19 di fa nte ri a G iuli o co ll egamen t o au torità loca li capitano Mercndi Sig. c. Delegato Il 5/9 di fanteria Ariberto forestale congedato in Transcaucaso tenente Lancia Sig. c. Addetto al cavalleria Ottavi o Capo Mi ss ione - interprete russodi sci p lina truppa sottotenente Vita Cav. M.T. Delegato amministrativo Giuseppe finanziario capitano Cook Dr. C. Ambulatorio medico IL.orenzo medico chirurgico italiano a Tiflis tenente medico Pantaloni Dr. c. Ambulatorio Ma ss imo medico chirurgico italiano a Tinis

Truppa

Advertisement

41 militari R .E.

14 militari

R.M.

Autovetture 3

AUS SME Fondo E/l. R.llO. Fase. Il

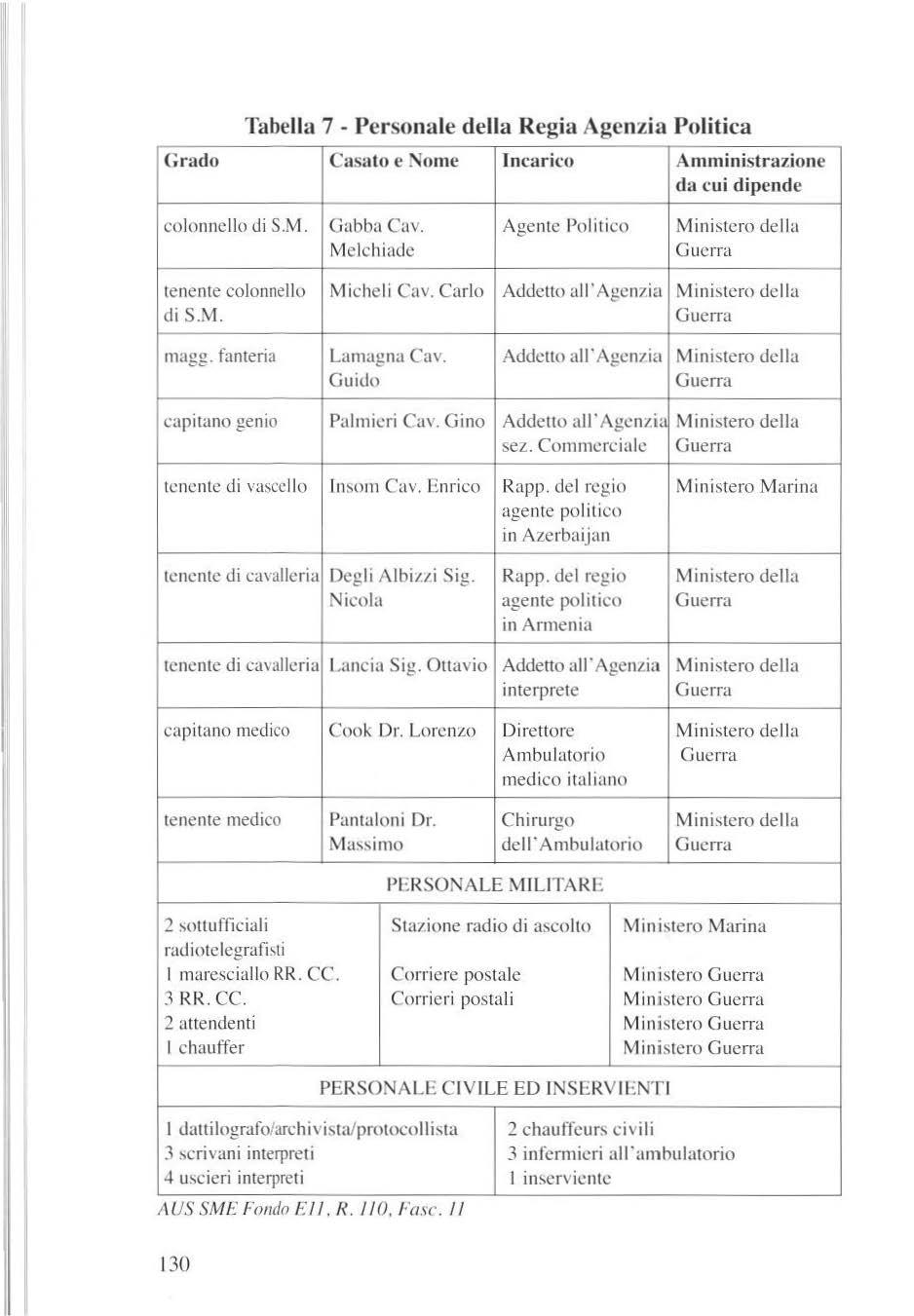

Tabe

ll a

7 - Perso nale della Regia Age n z ia Politica

Grado Casa t o e In cari co Amministrazione da c ui dipende co lonne llo Ji S.M. Gabba Cav. Agente Politi co Ministero della Me lc hiade Guerra - tenente colonnello Mi c he li Cav. Carlo Aòdetto a ll' Ager17in Mini stero della di S.\1. Guerra magg. fanteria Lamagna Cav. Addetto ali" Agen7ia Ministero della Guido Gu e rra capitano ge nio Palmi cri Cav. Gino Addetto Ministero della seL. Commaciale Guerra tenente di vasce ll o Cav. Enrico Rapp. de l reg io Ministero Marina agente politico in Azerbaijan tenente di e<t\ alleria Deg li Albiui Sig. Rapp. del regio Mini<>tero della Nicola age nt e politico Guerra in Annenia te nente di Lancia Sig. Ottavio Addetto a li·Agenti a Ministero della interpre te Guerra capi tano medico Cook Dr. Lorenzo Direttore M in istero della Ambulatori o Guerra medico italiano te nente medi co Pantal o ni Dr. Chirurgo Ministe ro della Massimo delr Ambulat orio Gu e rra

PERSO ALE MILITAR L:

2 sottufficiali Stazione radio di ascolto Mini stero Marina l maresciallo RR. CC. Corriere postale M in istero G ucrra

] RR. CC . Corr ier i postali Min is tero Gucna

2 atte ndenti Min is tero Guerra l chauffer Min is tero Guerra

PERSO;-..TALL: CIVILE ED l ' SL:.RYIENT I l datti lografolarc h ivistalprOtocoll ista

3 seri va ni inte rpre ti

4 uscieri interpre ti

AUS SMt." Fondo F;t l. R. IlO. Fase Il

2 cha uffeurs ci \ ili

3 inferm ieri a ll"ambulat o ri o l inserviente

Capitolo Iv

Le relazioni tecniche della missione militare italiana

Le notizie in possesso del governo italiano riguardo alla Transcaucasia, prima dell'invio della missione Gabba, erano frammentarie c in molti casi contraddittorie dato che derivavano da due fonti che avevano interessi opposti, la missione militare inglese da una parte e le relazioni che i governi transcaucasici inviavano alla conferenza della pace di Parigi dall'altra. I documenti inglesi erano sicuramente più realistici nell'illustrare la situazione e più puntuali nel sottolineare i molteplici problemi dell'area, essendo stati compilati essenzialmente ad uso della propria missione militare che non poteva giungervi impreparata. Al contrario, le relazioni stilate dai governi transcaucasici tendevano a sottolineare i punti di forza e le immense ricchezze disponibili per tentare di attrarre possibili investitori stranier i e spingere i governi alleati ad impegnarsi nel mantenimento dell'ordine nella zona. Per chiru·ire questa differenza possiamo prendere ad esempio i dati forniti riguardo alle ferrovie ed alle infrastrutture, che erano di notevole importanza strateg ica nel caso d i una eventuale occupazione, sia per il trasporto di truppe e materia) i, sia per i successivi rifomimenti alle stesse. Le due relazioni in oggetto si riferiscono entrambe al gen nai o del 1919, in modo da non poter imputare a lla distanza temporale le sostanziali differenze che vi si riscontrano.

Nella relazione inglese, che esamina lo stato delle ferrovie del Transcaucaso dal momento in cui le tre repubbliche dichiararono la propria indipendenza il 26 maggio 1918 e affermarono il loro possesso s ull e linee ferroviarie c sug li stock.c; compresi nel proprio territorio, viene sottol in eata in primo luogo la mancanza di locomotive e materiale rotabile, che non hanno fa tt o ritorno dopo il ritiro delle truppe russe dalla zona di Rostoff nonch é i l pessimo stato del materiale c ircolante. Le ferrovie lav o ra vano in costante perdita c i governi non avevano fondi da stanzia re per la riparazione delle lin ee. In Azerbaijan nel 1919 era in funzione so lo una delle linee ferroviarie e il transito sui ponti doveva avvenire a ve lo cità ridotta. L e offic in e ferroviarie, non adeguate ad eseguire riparazioni dì grossa entità, erano dislocate quas i interamente nella zona di Tìflìs per cui spesso gli imerventi urgenti su carrozze e locomotive venivano compiuti nelle staz ioni di transito con risultati non soddisfacenti.

Il traffico tra Baku e Batum era limitato da una forte penuria di locomotive a causa della quale moltissimi vagoni giacevano inutilizzati fuori dalle stazioni. Gran pat1e del materiale migliore era stato inviato a Kars per l 'evac uazione delle truppe turche e se ne erano perse le tracce. Per questo motivo il comando inglese decise di inviare un ufficiale a compiere delle indagini e riferire. Secondo il brigadiere generale Brough l ' unica sol uzione per questi problemi sarebbe stata l'istituzione di un Controllo Generale sull'intera rete ferroviaria che sì occupasse del traffico generale e dì fissare le linee per il funzionamento e la distribuzione del materiale rotabile sull'intera rete e delle riparazioni, lasciando ai governi locali so ltanto il controllo del traffico all'interno delle proprie frontiere. L'ufficio principale sarebbe stato istituito a Tifli s c tre distretti con tre comandi separati a Baku , Tif1i s e Batum. Con questo dettagliato resoconto Brough chiede il pennesso di poter propon·e ufficialmente questa soluzione ai governi locali, dai quali aveva già ricevuto un assenso ufficioso 1 • Nel rapporto sulla situazione economica della Georgia presentato dal Bureau georgiano ai governi alleati, la situazione delle ferrovie è dipinta in maniera diametralmente opposta: la principale linea georgiana va da Tiflis a Baku e collega i due principali porti della Georgia , Batum c Poti, cd ha dei rami seco ndari che la collegano con i più importanti centri di produzione e commercio 2 Al momento in cui viene redatto il rapporto in questione la lunghezza totale de Ue ferrovie georgiane era di 325 Km ma la costruzione della linea litoranea del Mar Nero , che avrebbe collegato la Georgia con il Caucaso del nord fino ad Atmavir, e della linea montana che avrebbe collegato Tiflis con Vladicaucaso, attualmente collegate dalla "strada militare georgiana", avrebbe portato la lunghezza totale della ferrovia georgiana a 2000 Km tutti in buono stato. Affe rmazione, quest'ultima , in palese contrasto con le relazioni coeve de ll a missione mi l itare inglese citate poc'anzi.

1 AUSSME FondoEII,R.II2 ,Fasc. I8.

2 La relazione georgiana elenca tutte le linee ferroviarie secondarie compresi i eh i lometri. I rami secondari conducono ai pozzi di petrolio di Tkvibuli - 42 Km da Kutais - ai giacime nti di mangan e se di lchiatouri -SO Km - alle fonti di acque minerali ed a lle foreste di Borjorn e alla s ta zio n e te rmale di Bakouriani - 65 Krn - ai vigneti di Kakhctic, Tclave e Signahn - 180 Km -arrivando a collegare la Georgia con la Persia - 515 Km- e con l'Armenia attraverso Alexandropol e Kars- 141 Km . AUS SME Fo ndo E li , R. I lO, Fase. 2.

La m issione "espl orativa" italiana , che partì da Taranto il 27 aprile alla volta di Costantinopoli, vide la partecipazione di un elevato numero di esperti tecnici che accompagnavano i militari. Gli esperti avevano in questa prima fase , che secondo l e indicazioni del generale Diaz 3 avrebbe dovuto ave re una durata di non p iù d i due mesi, spostamenti compresi, una funzione di analisi della sit u azione industriale, mineraria - con particolare attenzione alla questione delle concessioni g ià esistenti cd a que ll e da ric h iedere ai governi locali - agrico l a c commerciale della regione 4

La missione. composta da 18 membri- tra ufficiali ed esperti tecnici - giunse a Tiflis, sua destinazione finale il 12 maggio 1919 , e gli esperti iniziarono immediatamente la loro attività di analisi e relazione. Spesso, data la fame eli notizie manifestata dalle più alte cariche governative, i rapporti degli esperti venivano inviati anche se ancora parziali pur di soddisfarla, riservandosi s ucces sive modificazioni.

Tab e lla l Esp erti tecnici della mission e a l 27 april e 19195 tenente colo nn e llo assimilato Novarese Comm. Vittorio De legato Min erario ma gg iore del genio Del Proposto Cav. Cesidio Delegato l ndu st rial e maggiore di artiglieri a Fazi Cav. Francesco Delegato Agricolo capitano di fanteria

Mereodi Sig. Ariberto Delegato Fore stale sou ufficiale amministrazione Vita Cav. Giuseppe Delegato Finanziario sott ufficialc a11 iglicria

Marcone Sig. Melchi De legato Commerciale capitano med ico

Cook Dott. Edoardo Delegato Sanitario

3 Diaz a Gabba, 14 aprile 19 19,/\US SME fondo El l, Rll. fase., 2.

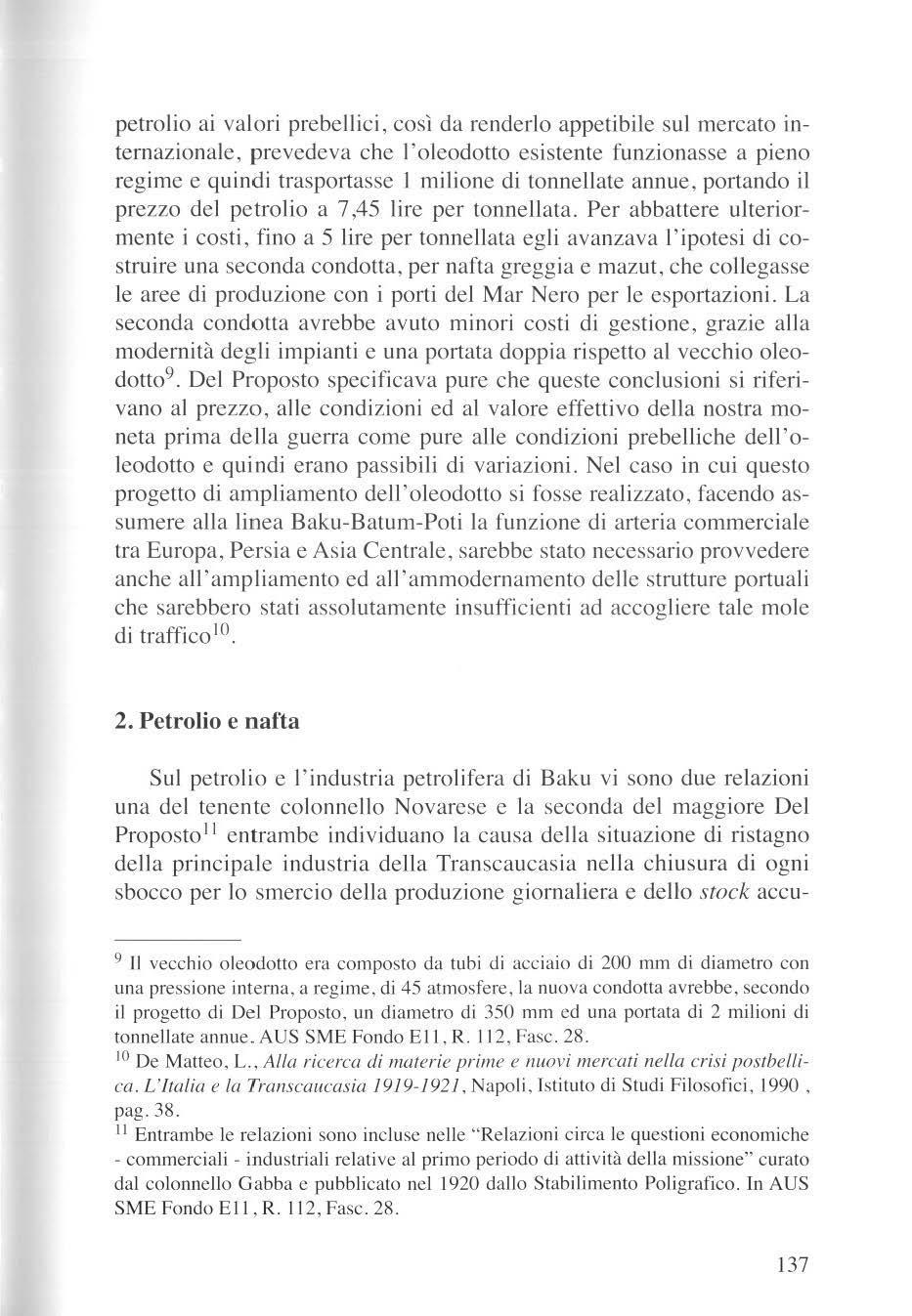

4 Cfr. in mer ito l' ill ustrazione n° VIII a pag . 135 che riporta ne l dettag li o le principali r isorse del Caucaso c le zone di reperimento delle stesse. AUS SME Fondo El l. R. I II .Fasc.7.

5 G li esperti de lla M issione sono e lencati nel dcuaglio in questa tabella tratta da AUS SME Fondo E l i, R. IlO. Fase. I l.

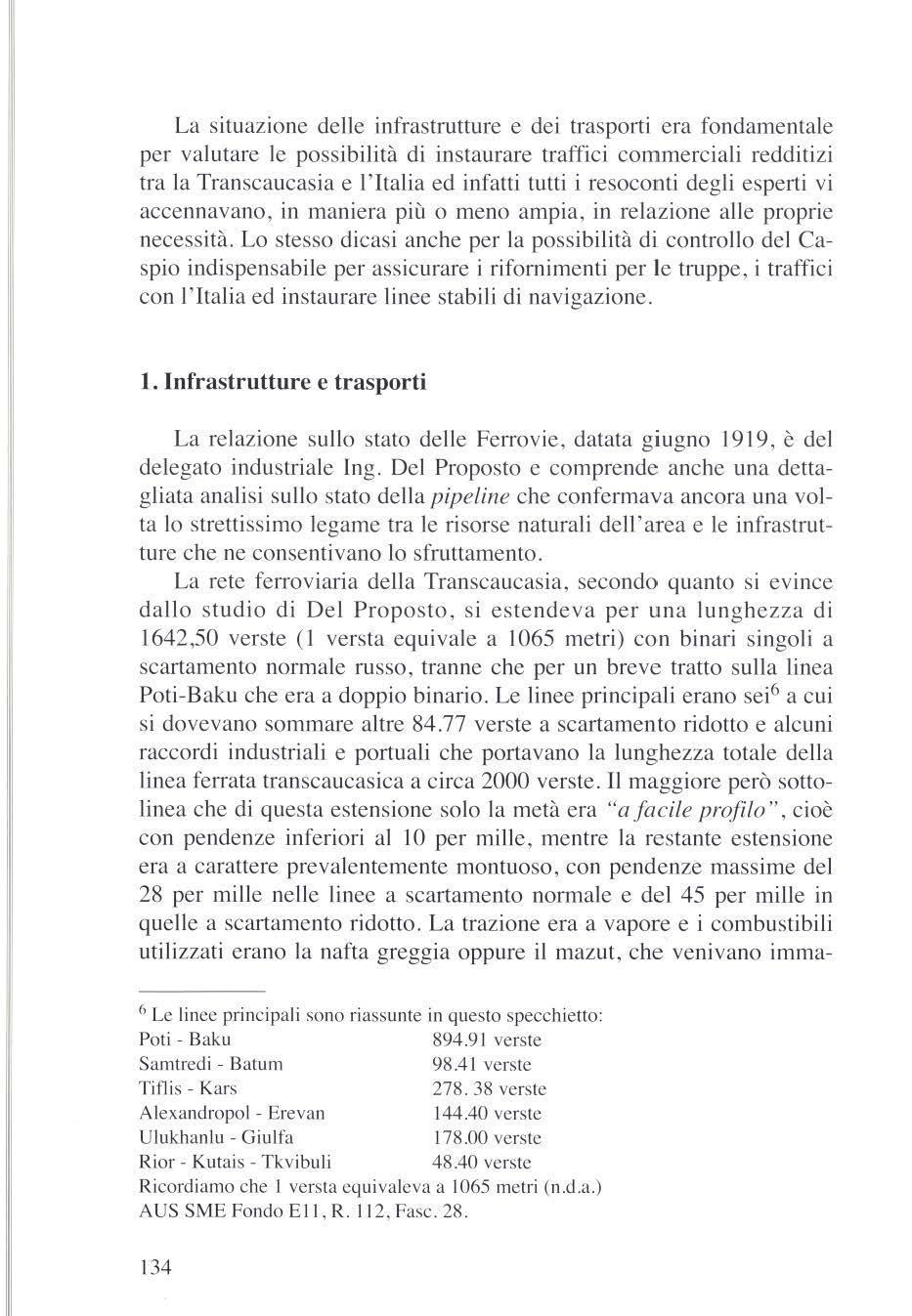

La situazione delle infrastrutture e dei trasporti era fondamentale per valutare le possibilità di instaurare traffici commerciali redditizi tra la Transcaucasia e l 'Italia ed infatti tutti i resoconti degli esper1i vi accennavano, in maniera più o meno ampia, in relazione aUe proprie necessità. Lo stesso dicasi anche per la possibilità di controllo del Caspio indispensabile per assicurare i rifornimenti per l e truppe, i traffici con l'Italia ed instaurare linee stabili di navigazione.

l. Infrastrutture e trasporti

La relazione sullo stato delle Ferrovie, datata giugno 1919, è del delegato industriale lng. Del Proposto c comprende anche una dettagliata analisi sullo stato del l a pipeline che confermava ancora una volta lo strettissimo legame tra le risorse naturali dell'area e le infrastrutture che ne consentivano lo sfruttamento.

La rete feJToviaria della Transcaucasia, secondo quanto si evince dallo studio di Del Proposto, si estendeva per una lunghezza di 1642,50 verste (J versta equivale a l 065 metri) con binari singoli a scartamento normale russo, tranne c he per un breve tratto sulla linea Poti-Baku che era a doppio binario. Le linee principali erano sei6 a cui si dovevano sommare altre 84.77 verste a scartamento ridotto e alcuni raccordi industriali e portuali che portavano la lunghezza totale de ll a linea ferrata transcaucasica a circa 2000 verste. Il maggiore però sottolinea che di questa estens ion e solo la metà era "a facile profilo", cioè con pendenze inferiori al 1O per mille, mentre la restante estensione era a carattere pre va lentemente montuoso, con pendenze massime del 28 per mille ne ll e linee a scartamento nonnale e del 45 per mille in quelle a scattamento ridotto. La trazione era a vapore e i combustibi li utilizzati era no la nafta greggia o ppure il mazut, che ve ni vano imma-

<>Le lince princ i pali sono riassunte in questo specchietto:

Ricordiamo che 1 versta equivaleva a 1065 metri (n.d.a.) AUS

La m app a 1/l OS /ra l e prin c ipali risorse petrol(f'e re . min era rie ed arv ico le de l Ca ucaso e le re lat i ve :ame di reperim ento

La legg('llda rip o rta in vio la l e minie re di m an[l,a nese d i f e rro: in azz urro i g iacim enti d i naji a; in ner.o le miniere di carhon .fiJ ss ile; le aree con col ora-;, io ne verde ind icano le aree bosc hive : in rosso l e mini ere di ram e : in g ia llo le -;.o n e ce rea li co l e e q ue lle in cui s i produ ce mno i hn zzo li di se t a gazzinati in s erbatoi posti lungo la linea fe rroviaria che avevano la capacità complessiva eli 3 milioni di pudi. Per quanto riguardava le officine per la riparazione delle locomotive e del materiale rotabile, Del Proposto conferma il rapporto britannico, citato all ' inizio del capitolo, che collocava l ' officina principale a Tiflis e con officine secondarie lungo la linea.

Il rapporto italiano conferma sostanzialmente il parere dell'alleato britannico anche per quanto riguarda le condizioni post belliche della rete ferroviaria, gravemente danneggiata dalla mancanza eli manutenzione durante la guerra e nel periodo rivoluzionario e dalle truppe ru sse che , durante la ritirata , guas tarono buona parte del materiale rotabile e ne sottrassero una quantità altrettanto considerevole. li blocco economico cui la z ona era sottoposta aveva impedito alle amministraz ioni fenoviarie eli procurarsi i materiali necessari per le riparazioni , quindi gran parte del materiale rimaneva inutilizzabile. Inoltre , la ripartizione della gestione della rete ferroviaria fra le tre RepubblicheGeorgia, Armenia e Azerbaijan - av e va moltiplicato in modo iperboli - co i costi di gestione 7 tanto che, nonostante le tariffe ferroviarie fossero elevatissime, le fenovie erano in passivo.

L'esperto sottolineava che "la ridotta potenzialità della rete ferroviaria impedisce la ripresa delle esportazioni" e di conseguenza ostacola il risorgimento economico della regione. La ripresa poteva essere stimolata solo attraverso il corretto funzionamento delle ferrovie, per le quali egli propose una serie di soluzioni, la più immediata delle quali era l'invio di nuove locomotive e dei materiali indispensabili per le riparazioni. In seguito sarebbe stata utile la costruzione di un secondo binario, presente come abbiamo visto solo per 270 verste sulla linea Poti-Baku, che era già stato previsto nei progetti Russi che avevano costruito tutti tunnel adatti ad accogliere il secondo binario; provvedere alla elettrificazione della linea - ottenendo l'energia necessaria sfruttando l'energia idroelettrica dei numerosi fiumi del Caucaso- soprattutto nei tratti montuosi che si prestavano a questo tipo di trazione; procedere alla sostituzione del le rotaie esistenti con altre più pesanti; ampliare le stazioni esistenti e le officine per le riparazioni oltre a costruirne di nuove basandosi sull'aumento del traffico. In pratica quella proposta dal maggiore era una vera e propria ricostruzione dell'intera rete fen·oviaria che doveva essere accompagnata dalla costruzione clelIa seconda condotta petrolifera, per il trasporto di nafta e mazut, tra Baku e Batum 8

La condotta petrolifera, che si estendeva per 479.4 verste lungo la ferrovia Batum-Baku, aveva subito durante la guerra e il periodo rivoluzionario danni molto minori rispetto alla fenovia, anche se la portata delle pipeline, che in condizioni normali sarebbe potuta arri vare a trasportare l milione di tonnellate di petrolio l ampante, risulta dimezzata nel periodo che va dal 1907 al 19 11 , preso in esame da Del Proposto con conseguente perdita di utili dovuta, come vedremo tra poco, ad una se ri e di concause. La so lu zione sugger ita dal maggiore per rendere funzionale l'oleodotto della Tr anscaucasia e ripo rt are il prezzo del petrolio ai valori prebellici, così da renderlo appetibile su l mercato internazionale, prevedeva che l 'o leodotto esisten te funzionasse a pieno regime e quindi trasportas se l milione di tonnellate annue, portando il prezzo del petrolio a 7,45 lire per tonnellata. Per abbattere ulteriormente i costi, fino a 5 lire per tonnellata egli avanzava l'ipotesi di costruire una seconda condotta. per nafta greggia e mazut, che collegasse le aree di produzione con i porti del Mar Nero per le esportazioni. La seconda condotta avrebbe avuto minori costi di gestione, g razie alla modernità degli impianti e una portata doppia rispetto al vecchio oleodotto9. Del Proposto specificava pure che que ste conclusioni s i riferivano al prezzo, alle condizioni cd al valore effettivo della nostra moneta prima della guen·a come pure alle condizioni prebelliche dell'oleodotto e quindi erano passibili di variazioni. Nel caso in cui questo progetto di ampliamento dell'oleodotto si fos se realizzato, facendo assumere alla linea Baku-Batum-Poti la funzione di arteria commerciale tra Europa, Persia e Asia Centrale, sarebbe stato necessario provvedere anche all'ampliamento ed all'ammodernamento delle stru tture portuali che sarebbero stati assolutamente in suffici enti ad accogliere tal e mole di traffico 10

7 La gestione separata aveva dato lavoro ad un gran numero di persone che era necessario collocare ma questo. ass ieme a ll a moltiplicazione degli organi direttivi, aveva contribuito ad aumentare il deficit delle ferrovie che si trovavano ad impiegare circa il doppio del personale strettamente necessario per l'eserciz io regolare. AUS SME Fondo E li , R. 112, Fase. 28.

8 Jn proposito vedi la relazione sulle ferrovie del magg. De l Proposto in AUS SME Fondo El l. R. J 12. Fase. 28 e confronta anche la relazione sul problema economico della Transcaucasia in AUS SME Fondo E8. R. 91. Fase. 9.

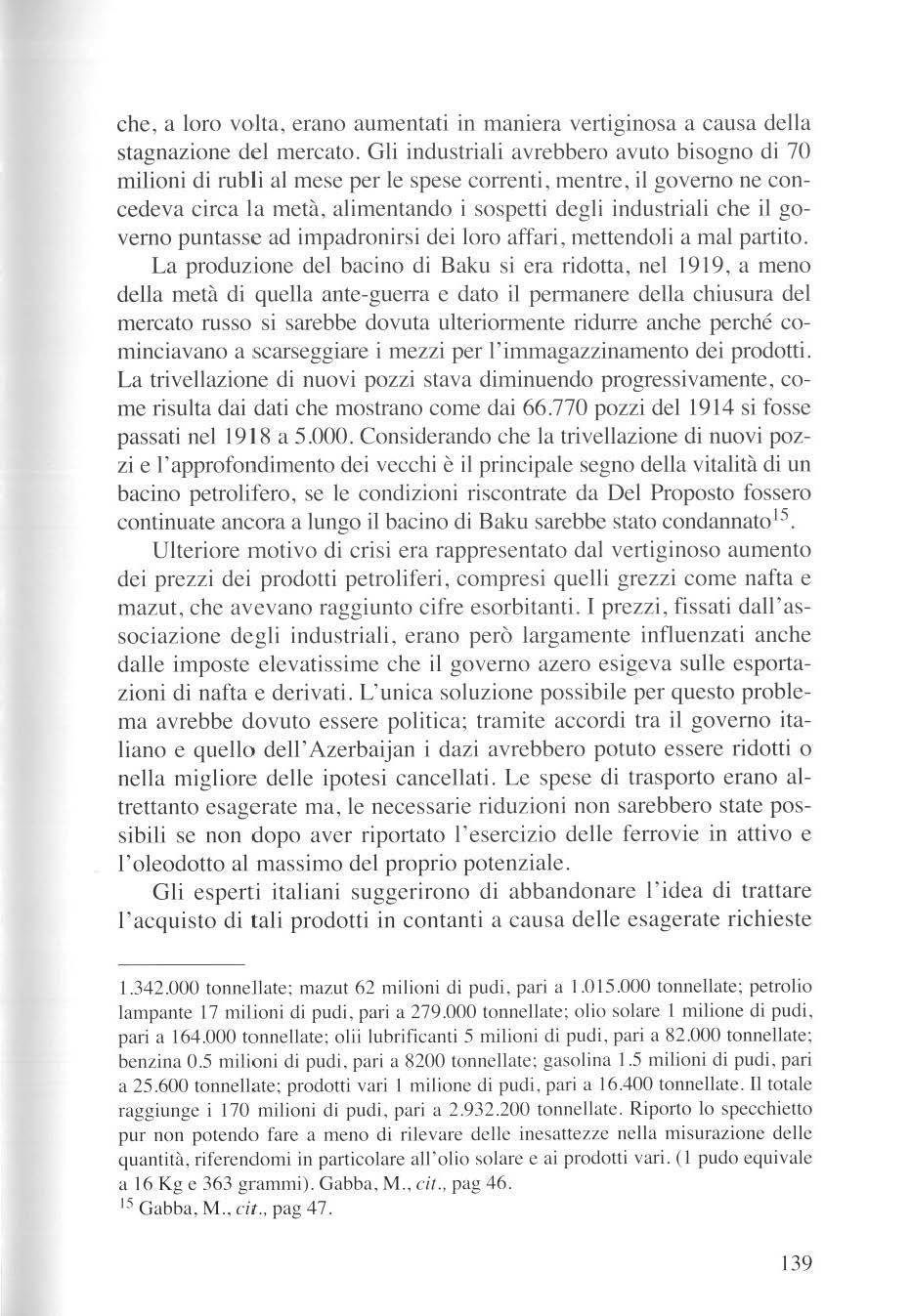

2. Pe tr oli o e nafta

Sul petrolio e l ' industria petrolifera di Baku vi sono due relazioni una del tenente colonnello Novarese c la seconda del maggiore Del Proposto 11 en t rambe individuano la causa della situazione di ristagno della principale industria della Transcaucasia nella chiusura di ogni sbocco per lo sme rcio della produ z ione giornaliera e dello stock accu- mulatosi principalmente dal settembre 1918 dopo la presa turca di Baku. Il mercato Russo che , prima dell ' occupaz ione Inglese , era stato lo sbocco quasi esclusivo della produzione di nafta e mazut, con l'arrivo dell'esercito britannico , era stato chiuso alle esportazioni.

9 Il vecchio oleodotto era composto da tubi di acciaio eli 200 mm eli diametro con una pre ss ione intema , a regime. eli 45 atmosfere, la nuova condotta avrebbe. secondo i l progetto di Del Proposto , un diametro di 350 mm cd una portata di 2 mi l ioni di tonnellate annue. AUS SME Fondo Eli, R . 112 , rase. 28.

10 De Matteo, L., Alla ricerca di materie prim e e nuovi mercati nella c risi postbe llica. L'Italia e la Tran.scaucasia 1919 -1921, Napoli. Istituto di Studi Filosofici, 1990. pag. 38.

11 Entrambe le relazioni sono inc l use ne lle " Relazioni ci rca le questioni economiche - commerciali - industria li rela t ive al ptimo periodo d i attività della mi ss ione" curato da l colonnello Gabba c pubb licato nel 1920 dallo Stabilimento Poligrafico. In AUS SME Fondo E l i, R. 11 2, Fase. 28.

Il mercato del Volga assorbiva nel periodo prebellico il 90 % di tale produzione, tanto che l'oleodotto veniva utilizzato prima della guerra solo per il tras porto del petrolio lampante, del quale vi era un margine di s ovrapproduzione che ve n iva desti nato all'esportazione. Il maggiore sollievo, dunque , sarebbe stato dato dalla riape r tura del mercato russo e dalla ripresa delle esportazioni da Batum, limitate dal pessimo stato di funzionamento della fenovia e dalla riduzione della capacità dcii ' oleodotto al 50 % a causa dell'immissione di nafta al posto del petrolio lampante. Novarese sottolinea , a questo proposito, gli sforzi compiuti dall ' o il contro/ inglese per rimettere in efficienza la linea ferroviaria e per procedere al lavaggio della pipe/ in e , indispensabile per poter riprendere il pompaggio di petrolio 12 . Questa operazione eraritenuta necessaria sia dagli indu s triali di Baku che dai governi locali, che appoggiavano l 'iniziativa del comando Inglese. Gli industriali, con la ripresa dell ' utilizzo della condotta per il trasporto a Batum del petrolio lampante , ad una media di 2000 tonnellate al giorno, avrebbero avuto un introito mensile di circa 50 milioni di rubli, sufficiente a coprire le s pese di esercizio c ad affrancarsi dagli aiuti economici del Governo dell'Azerbaijan l3.

Per evitare i gravi conflitti sociali e di ordine pubblico che sarebbero derivati dalla chiusura degli impianti di estrazione, che avrebbe gettato sul lastrico tra i trenta e i quarantamila operai, il Governo azero intervenne per pagare il personale delle industrie. Gli anticipi, che ammontavano a circa 300 milioni di rubli locali in buoni del Caucaso al giugno del 1919, erano garantiti sug li stock 14 di petrolio accumulati

12 ln merito alle operazioni di lavaggio c'è un breve scambio di note tra il comando inglese e la Missione italiana. In un te legramma del 26 maggio 1919 inviato dal colonnello Gabba al generale Broughl , il comandante italiano "esprime parere favorevole all'immediato inizio dell'operazione di lavaggio della pipe lin e per pomparvi ll kerosene ' '. AUS SME Fondo E Il, R. 111, Fase. 3.

13 Gabba , M., a cura di ''Relaz ioni circa le questioni economiche- commerciali - industriali relative a l primo periodo d i attività della missione··, Stabilimento Poligrafico,l920. AUS SME Fondo Eli , R. 112 , Fase. 28, pag 50

14 Del Proposto tiporta nella sua relazione un breve specchietto proprio riguardo ag l i stock accumulati che risu ltano i seguenti: Petrolio greggio 82 milioni d i pudi, pari a che, a loro volta, erano aumentati in maniera vertiginosa a causa della stagnazione del mercato. Gli industriali avrebbero avuto bisogno di 70 milioni di rubi i al mese per le spese correnti, mentre, il governo ne concedeva circa la metà, alimentando i sospetti degli industriali che il governo puntasse ad impadronirsi dei loro affari , mettendoli a mal pattito.

La produzione del bacino di Baku si era ridotta, nel 1919 , a meno della metà di quella ante-guetTa c dato il permanere della chiusura del mercato russo si sarebbe dovuta ulterionnente tidmTe anche perché cominciavano a scarseggiare i mezzi per l'immagazzinamento dei prodotti. La trivellazione di nuovi pozzi stava diminuendo progressivamente, come tisulta dai dati che mostrano come dai 66.770 pozzi dell914 si fosse passati nel 1918 a 5.000. Considerando che la trivellazione eli nuovi pozzi e l'approfondimento dci vecchi è il principale segno della vitalità eli un bacino petrolifero, se le condizioni riscontrate da Del Proposto fossero continuate ancora a lungo il bacino di Baku sarebbe stato conclannato 15

U lteriore motivo eli crisi era rappresentato dal vertiginoso aumento dci prezzi dei prodotti petroliferi, compresi quelli grezzi come nafta e mazut, che avevano raggiunto cifre esorbitanti. I prezz i, fissati dall 'associazione degli industriali , erano però largamente influenzati anche dalle imposte elevatissime che il governo azero esigeva sulle esportazioni eli nafta e derivati. L'unica soluzione possibile per questo problema avrebbe dovuto essere politica; tramite accordi tra il governo ita1iano e quello de!J' Azerbaijan i dazi avrebbero potuto essere ridotti o nella migliore delle ipotesi cancellati. Le spese di trasporto erano altrettanto esagerate ma, le necessarie riduzioni non sarebbero state possibili se non dopo aver ripottato l'esercizio delle ferrovie in attivo e l'oleodotto al ma ss imo del proprio potenziale.

Gli esperti italiani suggeri rono di abbandonare l 'idea eli trattare l 'acqu i sto di tali prodotti in contanti a causa delle esagerate richieste lS Gabba, M. , c it .. pag 47. e di considerarli "trattabili invece con scambio merci manifatture e anche viveri" 16 Gli industriali di Baku per poter riprendere la trivellazione e l'estrazione avevano bisogno di ingenti quantità di materiali, impossibili da reperire in loco o comunque a prezzi elevatissimi che sarebbero ulteriormente aumentati se il blocco del mercato russo si fosse protratto. Il governo italiano, approfittando di questa necessità, avrebbe potuto ottenere le forniture di prodotti petroliferi, dei quali aveva assoluto bisogno, tramite questo scambio con merci c manifatture.

1.342.000 tonneJiate; mazut 62 milioni di pudi. pari a 1.015.000 tonnellate; petrolio lampante 17 milioni di pudi , pari a 279.000 tonnellate ; olio solare l milione di pudi, pa1i a 164.000 tonnellate; olii lubrificanti 5 milioni d i pudi, pari a 82.000 tonnellate; benzina 0.5 milioni di pudi. pari a 8200 tonnellate: gasolina 1.5 milioni di pudi. pari a 25.600 tonnellate; prodotti var i l milione di pucli , pari a 16 .400 tonnellate. Il totale raggiunge i 170 milioni eli pudi, pari a 2.932.200 tonnellate. Rip orto lo specchie tt o pur non potendo fare a meno eli rilevare delle inesattezzc nella misurazione delle quantità, rife rendomi in particolare all"olio solare e ai prodotti vari. ( l pudo equivale a 16 K g c 363 grammi). Gabba, M., cir , pag 46.

La fornitura dei prodotti petroliferi, ai numerosi governi c soggetti industriali che ne facevano richiesta- tra i quali ricordiamo oltre al governo italiano, quello inglese, una missione americana, l'esercito dei volontari di Denikin e la Srandard oil- era ostacolata non solo dai problemi inerenti all'insufficienza dei trasporti ma soprattutto dai diritti che il governo dell'Azerbaijan accampava a vario titolo sullo stock di Baku, che come abbiamo visto ammontava a circa 170 milioni di pudi tra nafta e derivati. Per prima cosa il permesso di effettuare tali esportazioni dipendeva dal governo , secondo poi una parte dello stock gli spettava in qualità di successore della corona russa c come canone, parte in contanti e pat1e in natura, delle concessioni di sfruttamento concesse. La nafta, inoltre, era stata concessa dagli stessi industriali come garanzia dei prestiti per l'esercizio delle industrie accordati dal governo. Alle motivazioni elencate si doveva aggiungere la convinzione del governo di aver diritto anche a tutta la nafta prodottasi dal l giugno al 18 ottobre 1918, periodo durante il quale il soviet di Baku aveva nazionalizzato le industrie 17

Dopo il breve periodo di nazionalizzazione il governo aveva restituito gli impianti ai precedenti proprietari che operavano per mezzo di concessioni governative. Le concessioni avevano termini molto !un- ghi. spesso fino all'esaurimento del giacimen t o. che consentivano di rifarsi degli investimenti necessari per lo sfruuamento. Le società che operavano nel settore della produzione e del commercio erano moltissime ma. in realtà, il mercato era dominato da quattro grandi gruppi indu s triali stranieri ai quali facevano capo le soc ietà più piccole. Novarese sottoli neava anche come questi grossi g ruppi fossero consociati tra loro. tramite accordi c cointeresse n ze.

16 Telegramma del colonnello Gabba, diretto a l la Delegazione italiana per la Pace- Sezione Militare. datato 19 maggio 1919. AUS SME Fondo Ell. R. 111, Fa s e. 3.

17 Nella s ua relazione il tenente colonnello Novarese dichiara di non avere dati certi riguardo agli accadimenti a Baku dall'istituzione del governo bolscevico nel marzo 1918, l'unico dato cc1to è che con il decreto de l di nazionali z zazione delle industrie petrolifere del l giugno 1918, il governo azerbaijano aveva s tanziato l 00 milioni di rubli per la loro gestione. Ovviamente Novarese non è a conoscenza di quanti ne siano effettivamente stati spesi né tantomeno da quale cas sa siano usciti. ln merito cfr. relazione del tenente colonnello Novarese in Gabba, M., cit., pag 88.

L a relazione dell'ex console e regio agente in Russia meridionale Majoni, aveva in allegato un elenco di tutte le società petrolifere esitenti a Baku al 19 aprile 1919. anche alla luce di possibili interaLioni con le società italiane interessate. La più importante di esse era la Nobel una consociata svedese-russo-tedesca con la quale non era possibile a lcun accordo. Veniva poi il gruppo, comunemente noto con il nome di Mazut, che comprende la Kaspisko-Ciornomorie, la Pietro Baku, la K avkas. la Scibaicff, la Balakanskoie Neft, la Pollak della quale faceva parte il signor Pollak con il quale la missione militare italiana aveva avuto contatti. Il gruppo aveva capitali inglesi cd olandesi. in particolare della Shell di Londra. Pollak aveva suggerito che fosse possibile una compartecipazione italiana. sia mediante una cessione azionaria, sia mediante un apporto di capitale. e si era offerto di fare da mediatore. Altro importante gruppo era quello comunemente noto con il nome di Lianozof formato da tre società a capitale russo-asiatico poi ril eva te interamente da capitali francesi tramite la banca Loui s Dreifus. Majoni segna lav a anche che erano molte le società. in particolare quelle a capitale russo che. versando in cattive acque, sarebbero state disposte a ceder e le proprie concessioni anche se il Majoni non era in grado al momento d i indicarle nominalmente 1x.

Le difficili condiLioni del momento imponevano agli industriali un atteggiamen to deferente nei confronti del governo c dei corpi di occupazione stra nieri c di conseguenza si dimostravano favorevoli allo smerc io del loro prodotto verso occidente ma, sarebbe stato illusorio crede re che non spe ra ssero nel ristabilimento int egra le del mercato russo che avrebbe riaperto le correnti c0mmerciali anche co n la G ermania c con i paesi del Baltico. loro acquirenti abitual i.

I K Secondo la relazione del con.,ole !lajoni. che le elenca tullc. le società petrolifere di Bat..u erano 50. variamente con:-.ociate come abbiamo 'i\tO. con una produzione complessiva al novemhre 1918 di 11.6'1.2.727 di pucli. (Ricordiamo che l puclo equivale a 16 Kg e 363 grammi)./\US SME Fondo Eli. R. Ili. Fase. 3.

3. Miniere di carbo ne

Nel 1919, quando g li espert i minerari itali a ni esaminaro no le risorse della Transcaucasia. il carbone foss il e era l 'u lt imo dej minerali pe r imp ortanza, dopo il manganese ed il rame, co n una so l a miniera attiva a Tkvibuli. La produz ione era modestissima, circa 70.000 tonnellate negli anni più floridi, ed una qualità assimi labile a l tipo importato in It alia con il nome di Scozia . con un potere ca lorifi co di 6 .500 calo rie. Il s u o utili zzo ne ll 'a rca avev a sempre trovato un fortissimo ostacolo nella co ncorrenza della n a ft a, utilizzata in quasi tutti gl i im pia nti industriali de l Caucaso c per le ferrovie g razie ai bassi cost i ed alla facile reperibilità.

L a concorrenza dei prodotti p e troliferi aveva a n che impedito lo sv ilupp o di fo nti di e n ergia alte rn ativa come quella idroelettrica, c he sa rebb e s tata o ltre modo abbondante per la ri cc h eaa di co rsi d'acqua. L'unica reale possibilità di sv iluppo per l 'indust ria carbonifera geo rgia n a sarebbe sta t a quella di riuscire a produrre un coke metallurgico eli buona qualità per e po11arlo dai port i del Mar Nero. o p pure la cost ru zione di ce ntral i a carbo ne che dessero e nergia a costi minori di quelle a lim en ta te a nafta 19.

Per la v is ita a Tkvibuli il gove rno geo rg ia no mise a disposizione della missione italiana due tecn ic i del dip a rtim e nto dell a miniere, un in geg n ere e lettricista c un ingegnere geo logo, c h e partirono da Kut ais alla volta della miniera assieme a Novare e ed al tenente Marcora. Una feiTovia a scart ame nto normale di 50 chi lometr i collegava Kut ais alla miniera. Le pendenze erano fort iss ime , fino a l 42 per mill e . per su p e rare un di s li ve llo che dai 162 m el i Kutais arriv a ai 537 di Tkvibuli.

La s ta L. io nc era dotata di gra ndi piani p er il ca ricamento d e l carbon e. D a s i dipartiva un binario di collegamento co n le miniere che p oi si biforcava p er raggiungere i var i ca nti eri.

L a miniera aveva una este n sio ne accertata di 5 verste 20 e lo spesso re deg li strati di ca rbon e ragg iungeva i 10- 12 metri , que st i dati facevano riten e re ce rto ch e vi fosse una riserva di almeno 50 milioni di tonnellate c h e però avrebbe potu to essere anche molto ma ggiore.

P rima della guerra le miniere erano sfru ttate dalla soc ietà Takshira c h e l e aveva in co n cess io n e in p arte d a lla corona ru ss a in parte da pro- prietari privati. Durante la guerra a causa di alteme vicende e requisizioni la società sospese lo sfruttamento del giacimento che adesso veniva compiuto direttamente dal governo georgiano. Oltre a quegli appezzamenti ve ne erano altri appar1enenti ad una banca russa anch'essi requisiti dal governo georgiano che, comunque, lavorava soltanto nelle parti già in possesso della Takshira. Le decisioni che il governo georgiano doveva prendere in materia di legislazione mineraria21 erano della massima importanza dato che le leggi russe, ancora in vigore, avevano causato un eccessivo sminuzzamento delle aree minerarie facendo dipendere la proprietà del sottosuolo da quella dell'ipersuolo. L'attuale direzione della miniera si stava orientando alla diffusione del carbone per il riscaldamento domestico. Lo smercio per tale uso avrebbe dovuto essere ampio dati gli inverni lunghi c rigidi della regione.

19 Relazion e periodica min erari a del tene nte co lonnello Novarese. darata 2 gi ug no 1919 in AUS SME Fo nd o El! , R. I lO Fase. 2. pubbli cata ino lt n.: in Gabba. M. cit. 20 Ri cordiamo che una versta equivale a 1065 metri.

Il compito più importante della missione del tenente colonnello Novarese fu l'esplorazione dei giacimenti carboniferi di Tkwargeli. Questi giacimenti erano stati segnalati alla missione prima della partenza da Roma, per ''/'abbo!ldanza del minerale, per la qualità di questo e per la vicinan z a al Mar Nero" 22 ; tale giudizio. non suffragato da dati certi non essendo il giacimento in questione mai stato sfruttato, era il riflesso di una opinione diffusissima in Transcaucasia dove il giacimento era nominato e celebrato in numerose pubblicazioni, di carattere per lo più popolare, con una efficace azione di propaganda che aveva avuto il merito di non farlo finire nel dimenticatoio.

Per prima cosa Novarese tentò di procurarsi. per preparare adeguatamente la visita esplorativa, il maggior numero di informazioni che fosse possibile ottenere in merito ai luoghi, alle vie di accesso, ai mezzi di comunicazùone, alla stagione più propizia per effettuare la visita ed agli studi compiuti sul giacimento. La ricerca fu notevolmente compii- cata dagli esiti della guerra e della 1ivoluz ione che avevano interrotto ogni comunicazione con Pietrogrado dove , come sede dell'amministrazione centra le del l ' impero e della società che aveva la concessione per lo sfruttamento del bacino di Tkwargeli, si conservavano tutti gli archivi amministrativi e tecnici23 Con qualche difficoltà Novarese riuscì a radunare i documenti rimasti in Georgia in mano a privati o ad impiegati della società. dato che il dipartimento delle miniere del governo aveva potuto fornire solo dati frammentari e incompleti.

21 In merito alle concessioni è utile fare un breve accenno alla legislazione mineraria dell'area, riportata dallo stesso Novarese. per chiari mc il funzionamento. La legislazione tuttora in vigore. in quanto mai sostituita da una propria del governo georgiano. è ancora quella dell'Impero russo, nel quale vigeva il principio che le miniere fossero di pertinenza del proprietario del suolo. Dopo la proclamazione dell' indipendenza è stat.o so l amente affermato che del sottosuolo minerario possa disporre solo lo Stato in attesa di regolamentare la materia. Pertanto. le concessioni emanate dal governo russo rimangono valide a tutt i g l i effetti senza modificazione alcuna. Gabba. M ., cir., pag. 36.

22 Relazione dell'ing. Prof. Vittorio Novarese datata 14 lug lio 19 19, in Gabba, M ci1 .. pag.l l 8.

Per s incerarsi della veridicità dei rapporti e delle pubblicazioni era indispensabile effettuare un sopralluogo sul posto per verificare lo spessore degli affioramenti e raccogliere dei campioni di carbone da esaminare. Occorreva inoltre verificare quali fossero al momento le difficoltà di accesso al giacimento e quelle per il trasporto del materiale estrattivo fino al mare. La spedizione, organizzata con l'appoggio del governo georgiano e di quello della regione di Sukkum, era composta dal tenente colonnello Novarese, che aveva il compito di verificare la parte geologica e mineraria, da S.A.R. il principe Aimone di Savoia, dal capitano di fregata Granafei e dal capitano di fanteria Merendi, che aveva il compito di studiare le risorse foresta l i dell'area, dato che il bacino di Tkwargeli si trovava nel mezzo di una vasta area boschiva; accompagnava la spedizione, come ufficiale di collegamento, il tenente Matchiabelly dell'esercito georgiano 24

La spedizione parte da Tifli s il 27 giugno alla volta di Batum dove, il primo luglio , si imbarcò sulla regia nave "Poerio", il giorno s uccessivo sbarcarono il bagaglio della missione e due militari di guardia nel porto di Ocemciri. Dopo aver eseguito i convenevoli di rito con il governo locale a Sukkum, i memb1i della spediz ion e rientrarono ad Ocemcui da dove la sped izione partì il 3 luglio alla volta del bacino. Gli uomini procedevano a cavallo e tutto il bagaglio su carri trainati da bufali.

Il giacimento si trova nella valle montana del fiume Galisca che attraversa il massiccio montuoso tra l'Ungar e il Kodor. Il Gal isca sfoc ia poco a sud di Occmciri dopo circa 60 Km; nonostante questa vicinanza al mare la valle è elevatissima, s upera ndo nel suo punto culmina nte i 3100 metri c presenta ghiacciai sul versante settentrionale. Il corso

23 Jbidem, pag. 119.

24 Promemoria del capitano Granafei indirizzato al capo di stato maggio re della Marina riguardante l 'esplorazione dei giacimenti di Tkwargeli. AUS SME Fondo E l l, R. 112, Fase. 26 del Gal isca. che si doveva risalire e attraversare per tre volte- due delle quali a guado - per arrivare alla miniera, era piuttosto largo e impetuoso. Le sue acque, non regolate in alcuna maniera, avevano distrutto in breve tempo la strada c tutte le infrastrutture li giudizio di Novarese in merito alla creazione delle infrastrutture necessarie al trasporto del carbone da Tkwargcli al porto prescelto per l'imbarco era meno ottimistico di quello esp resso da Granafei. Per prima cosa sarebbe stato necessario costruire una ferrovia di circa 40 Km dalle miniere ad O cemciri c poi s i sarebbe dovuto decidere se costruire un porto ad Ocemciri oppure una fen·ovia costiera di altri 60 K m che collegasse suddetta località con il porto di Poti. La soluzione prescelta sarebbe stata quella di costruire il nuovo porto ad Ocemciri ma. nella migliore delle ipotesi ci sarebbero voluti non meno di tre anni per poter far entrare in produzione la miniera e rientrare delle ingenti spese. Anche dopo aver effettuato le analisi elci campio ni il tenente colonnello Novarese si c hiedeva se la conoscenza del giacimento rosse tale da autoriu.are una spesa tanto cospicua 26

Solo le carrette lo cali trainate dai bovini erano in grado di transitare s u quel che restava della strada però, Granafci sottolinea nella sua relazione la facilità di ripristino della strada che si svolgeva per la maggior parte in zona pianeggiante, attraversando terreni agricoli c tratti di boscaglia. Anche la costruz ion e di un tronco ferroviario che collegasse il giacimento con il mare, presso Ocemciri, non sarebbe stata. secondo Granafei. troppo difficoltosa 25 . La società che aveva avuto in concessione le miniere nel 1912 - concessione ormai decaduta- aveva costmito due fabbricati il primo, che avrebbe dovuto ospitare g li uffici della miniera, era posto ad una distanza di 33 vc r st e da Occmciri; il secondo - una costruz ione di legno dove si progettava di porre l'estrema stazione della ferrovia- si trovava 3 vcrste più a monte ad una altezza di 550 metri sul livello del mare. Quindi la ferrovia che sarebbe stato necessario costruire avrebbe dovuto avere una lun ghezza complessiva di 36 verste.

Per atTivare dal primo ed ificio al secondo era necessario abbandonare i cani e trasportare tutte le attrezzature su cavalli da soma, la strada si riduceva in alcuni punti ad un sem pli ce sentiero difficilmente praticabile. La mulatticra che attraversava un fitto bosco. aveva un an- damento di legge r a sa lita ma il terreno era piuttos to accidentato. In questo seco ndo tr a tto, la cost ru zio n e della st rada ordinaria c della ferrovia avrebbe certamente richiesto un notevo le la voro I l bosco era tanto fitto da non consentire alcu n tip o di orien t ame n to per cu i era imp ossibi le per Gr a nafei dare qualsivog l ia suggerime nto circa il tracciato migliore da utilizzarsi sia p er l'una che per l'altra. In questa seconda tappa il fiume Galisca si doveva attraversare due volte. a valle su un ponte di leg no , a monte invece c'era un gua do piuttosto malsicuro a causa d e ll'impeto delle acq ue 27

L a parte del giacimento che era stata precedentemente esplo rata era tutta com presa a ll'i n terno della foresta deman i a le d i Tk wargel i. che occupava la maggior parte della valle del G a li sca. Le aree carboni fere indi vidua te nella foresta era no tre, disposte da va ll e a sali re verso il monte, la prima di c irca 6 vcrste qu ad rat e; la seconda, di c irca 8 verstc quadrate, era detta d e l Khili guara ed e ra co nsiderata la migliore sia per la qualità del carbone, sia per le favo revo li condizioni topografiche che ne avrebbero consenr it o una rapida messa in valore: la terza. di circa 30 vc rs te qu adrate, era situata nella parte superiore de ll a va ll e con a ltitu d ini fi no a 2400 metri. La parte dci giacime nt i v isitata dalla mi ss ion e it a li a na corrisponde, a ppunto , a ll a seco nda zona2 8. geo lo g ica dei t erre ni non è quella d e l carbonifero c lassico bensì del g iurese medio, molto più recente 29. l banchi di ca r bone sfruttabil i risultavano, negli s tu di precedenti. essere tre o quattro con spessore variabile tra mezzo c nove metri. Il banco inferiore, più es teso di tutti , aveva dato in tre tri vellaL ioni s uc cessive uno spessore va riabile tra i 5 e i 9 metri. La visita d e i g iacimenti non aveva perm esso di ver i-

27 AUS SME Fondo El i. R 112. Fase. 26.

28

Secondo i computi dci vari geologi cd ingegneri che si erano occupati dci giacimenti di Tkwarge l i . il quantitativo di carbone presente ne l sottos uolo avn.:bbe dovuto esse re di ci rca 220 milioni di to nn e ll ate. ripartite dell e tre arce nd modo seg uente: area l to nnellate 43.000.000; area U tonne ll ate 72.0 00.000 : arca Ili tonnellate 109.000.000. Quest a quantitìt era solamente quella comp resa nei li miti della prodemaniale. il bacino geologico i cui confini erano ancora sconosciuti ne comprendeva un quantitativo sicuramente maggi ore. Cfr. rclatione del tenente colonnello Novarese in Gabba M cit pag. 123.

29 ficare tutti i dati precedentemente raccolti, a causa dello stato dì totale abbandono del! ' area e della presenza di un bosco di faggi e castagni con un fitto sottobosco che impediva qualsiasi tentativo di verifica visiva dell'estensione delle arce carbonifere.

L a presenta di ca rbone nelle stratificazioni del giurese medio non è un caso ma una costante in tutto il Cau<.:aso, anc he la miniera di Tkvihul i. della quale avevo parlato in precede nt a, era stata aperta nell e stesse strat i ficazioni. Cfr. rc la7ione ci el tenente co lon nello Novarese in Gabba. M cit .. pag. 120.

Lo scopo della missione comunque era quello di accertare la qualità del carbone di Tkwargeli, a questo scopo furono raccolti dei campioni da ogni affioramento, per essere esaminati. A questo proposito, sia Novarese che Granafei sottolinearono il fatto che i campioni erano stati prelevati dalla superficie e che quindi si trattava eli carbone che era stato sottoposto per lungo tempo alle intemperie. I saggi raccolti furono sei, prelevati da tutti gli affioramenti per essere in un secondo momento esaminati in Italia. Due eli essi, scelti a caso, furono esaminati da Novarese nellaboratmio del ministero dell'agricoltura di Tiflìs, messogli a disposizione dal direttore Prof. Melikif. Entrambi i campioni esaminati diedero un coke ben agglomeralO, con superficie unif01me e argentina. Il rendimento ottenuto fu tra il 66 e il 69% di coke con un tenore di cenere fra 1'8 e 1' 8,5 % ed una umidità di appena il 2%, nonostante i campioni in questione fossero stati per lungo tempo sottoposti alle intemperie che ne avevano sicuramente compromesso, anche se parzialmente, le qualità plirnitive 30 .

Dopo aver effettuato queste prime analisi, che confermavano gli studi compiuti in precedenza dai tecnici del ministero delle finanze russo, Novarese concluse che il carbone di T kwargcli era un coke di buona qualità acl alto potere calorifico, simile alle qualità impo1tate in [tali a con il nome di Card(ff e Newcastle e che dunque il giacimento in questione era "degno eh uno studio ponderato ed esauriente" 31 Ricordiamo, però, le forti perplessità espresse in merito alle infrastrutture necessarie per il trasporto del carbone fino a ll 'eventuale porto dì imbarco. che facevano ritenere di non poter mettere a profitto la miniera prima eli tre anni con un notevole dispendio di risorse umane -carenti nella regione tanto da far stimare la necessità di una immigrazione di 4000-6000 operai per le esigenze della miniera- e mezzi economici. Per l 'analisi delle possibilità eli sfruttamento delle risorse foresta li di Tkw arge l i, Novarese rimandava alla relazione del cap it ano Merencli, sottolinea nd o che la costruzione della ferrovia le avrebbe fatto acquistare un ingente valore.

30 Per i dati completi sulle analisi effettuate da Novarese sui camp ioni, cfr. l 'allegato a lla relazione dello stesso in: Gabba . M .. ci t . . pagg. 125- l 26. :li Gabba, M., cit., pag. 122.

4. Ma nganese e rame

Le miniere di manganese c di rame in Transcaucasia tivestono una impOttanza molto maggiore di quelle di carbo n e che abbiamo lun gamente descritto in pre cede n za, ma, essendo univer salme nte note, hanno richiesto minori sforz i di analisi ai tecnici della missione militare italiana che quindi hanno prodotto solo brevi rela z ion i in merito.

La miniera di manganese di Ciaturi era universalmente nota già prima della guerra. basti pensare che da sola provvedeva al del fabbisogno mondiale di manganese. L'estensione del giacimento era di 140 chilometri quadrati c conteneva una riserva di minerale stimata in 6 miliardi di pudi 32 . Il minerale estratto nei 22 anni di attività della miniera, che co nteneva in media il 50% di manganese metallico, veniva esportato in Francia, Germania, Inghilterra c Stati Uniti. Lo sfruttamento del giac imento , come pure le esportazioni, erano cresciute costan temen te, fino allo scoppio della guerra in Europa. La chiusura dello Stretto dei Dardanelli e la soppressione di ogni comun icazione con il M ar Nero fecero arrestare completamente la produzione. portando le imprese. che vedevano la compartecipazione di capital i locali cd esteri. operanti n el giacimento alla crisi. I capitali esteri impiegati all'epoca n e llo sfruttamento di Ciaturi e rano di provenienza in g lese. tedesca. francese c belga. Del Propos to s ottolineò la nece ss ità di creare dci forti int eress i italiani nello s frutlamento del manganese di Ciaturi, evidenliando che tale compito sarebbe stato assai pitl semplice in un momento di crisi come quello che si stava attraversando.

Lo stock accumulato dalle imprese. che a detta di D el Proposto avreb be dovuto essere sufficien te per circa due anni dati i bisogni ridotti del mercato mondiale c la scarsi tà di navi per effe ttuare il tra s porto del minerale in Europa , era di 5 milioni di pudi, g ià pronti all'imbarco nei porti di Batum c Poti; altri 7 milioni di pudi era no a Ciaturi pronti per essere caricati s ui vagoni fcJToviari e, per finire , 60 milioni di pudi eli minerale erano s tati estratti c dovevano so lo essere lavati. nelle 27 installazioni di arricchimento, mediante la vagg io. della miniera.

n Un pudo corrisponde a 16.38 chilogrammi. Cfr. relationc del maggiore Del Proposto in: Gabba. M .. a cura di ··RclaLi<mi circa le economiche- commer ciali · industriali relative al primo periodo di attività de ll a Stabilimento Poligrafico,l920. AUS S M E Fondo Eli. R. \12. 28. pag. -li.

Il prezzo medio di un pudo di minerale pronto per la spedizione. secondo le tariffe del 1913. era di 7 copechi. Nel 1913 le entrate degli industriali furono di circa 4.600.000 rubi i. Le spese per il trasporto del m inerale fino a i porti di imbarco superarono notevolmente il prezzo del m ine rale, arrivando a costare 6.497.818 rubli. Il t rasporto veniva effettuato prima mediante una ferrovia a scartamento r idotto di circa 50 verste che collegava Ciaturi a Scioropan. poi il minerale veniva trasbordato sui vagoni della ferrovia a scartamento normale che atTivavano rispettivamente a Poti. con un perco rso di 173 verstc. oppure a Barum con un percorso di 210 ver te. La linea ferroviaria, che seguiva il corso del fiume K irvula, aveva pendenze molto forti e presentava una serie di curve e controcurve a raggio molto piccolo; nonostante ciò, prima della guen·a, la portata giornaliera della ferrovia era di 4000 tonnellate al g iorno 33 . Il mjnerale, arrivato nei porti di imbarco, doveva essere successivamente caricato sulle navi per il trasporto a destinazione.

Le spese fenoviaric. assolutamente sproporzionate alla distanza percorsa che non superava i 180 chilometri. avrebbero dovuto essere ridotte non appena fossero state ristabilite le condi1ioni economiche normali, dato che esse risultavano determinanti per la concorrenzialità del manganese di Ciaturi sul mercato mondiale. Il maggiore D el Proposto suggeriva le seguenti misure per ridurre i l costo eli trasporto: a) ridutTe la tariffa eccezionalmente elevata che ve n i va app l icata da l governo russo alla fer rovia a scartamen to ridotto. come forma di tassazio n e, e uniformarla alla tariffa della ferrovia a scartamento normale, pari a l ,63 copechi per pudo su una distanza di 150 Km: b) perfezionare i meui di trasbordo del manganese a Scioropan, dalla ferrovia a scartamento ridotto alla linea normale cd, in seguito. eliminare la necessità stessa del trasbordo sostituendo la ferrovia a scartamento ridotto con una normale: c.:) perfezionare i mezzi di scaricamento dei vagon i a Poti c Batum c que l! i di caricamento a bordo de i piroscafi 34

D a i dati so p ra esposti, vie ne a ncora una vo lt a riconfermato che lo sviluppo de ll e mi ni ere di manganese in Transcaucas ia, come di tutte le principali imprese commerciali ed industriali, dipendeva in larghissima parte

" RelaLione del tenente colonnello o varese. datata 2 giugno 1919. che descri, ·c brevemente la visita degli italiani alla miniera di Ciaturi. AliS SME Fondo dal co ntrollo dei mezzi di tra porto della regione. Per questo uno dei primi com piti della missione italiana avrebbe dovuto esse re quello di ass um ere il co ntrollo di fen·ov ic c poni e di provvede re ad un adegua to sv ilupp o che li re ndesse competitivi s ul mercato internazionale post-bellico. n R e laz io ne periodica se ttim a nale mineraria del te nente colon nello Novar ese in : Ga hba M.,cit. , pa g. 35.

Eli, R. IlO. Fase. 2.

'"' Rch.t1.ionc del maggiore Del Proposto in: Gabba, M .. cit .. pagg. 43 -44.

Visti gli esorbitanti cos ti di tra sporto s i era a n c h e fatta l ' ipotes i di pot e r p arzialment e tr a ttare il materiale in lo co, tra s formando il minerale grezzo in g hi sa a l manganese o in fen·o manganese mediant e l 'uso della corrente ele uri ca. Tale progetto. anc h e vo le nd o esu l are d alle consi d e razioni di caratte re economico . doveva confrontarsi con la r ea lt à d e lla T ranscaucasia dove, fin o a quel momento, non era stato cos truito alcu n impiant o idroelettrico. Pe r attuare il proge tto sarebbe dunqu e occo rso un tempo notevo le, quindi, era le cito suppo rre c he non avrebbe avuto alcun effe tto benefico s ulla ri so luzion e dell"attuale crisi del se ttore. che sa rebb e s t a t a sicuramente già s up era ta quando g li impi a nti idroelettrici av essero comi n c iato ad operare 35 .

La missione. composta dal tenente colonnello Nova rese . dal fotografo c da du e so ld a ti di scorta ed accompagnata da due fu n z io n ari geo rgiani e dall'int erp ret e. ven ne accolta a Ciaturi dal sindaco e da tre italiani residenti in l oco che vollero ospi t a re la missione. L e escavazion i di manganese, cui s i da il nome di miniere, 1iscontra te da Novarese erano c irca 3000. un numero ve ram e nte eccessivo c he era do v uto essenzialme nte a due fattori: il primo era la suddivisione d e ll a proplietà s up e rfic ial e in piccoli lotti ; il seco ndo era rappresentato dalla es trema facilità di attacca re il giacim e nt o c he. s i sv iluppa per decin e eli c hilometri con andamento qua si orizzonta le quasi seg ui sse un a lin ea di li ve llo. Tale facilit à eli raggiun ge re il g iacime nto aveva dato lu ogo ad e normi sprechi di minerale che al 50 % si pe rd eva, spesso in maniera irre parabile36 .

P e r quanto ri g uard a le miniere di rame, c h e è il te rzo minerale per importanza nel Caucaso dopo nafta e man ga n ese. e rano situate ai marg ini dell'altopiano armeno, a cavallo dei governatorati di Batum , Tiflis cd Elisavestopol. L a produzione di rame ant e b ellum si aggirava attorno alle 8000 tonnellat e annue, per un controvalore tra i 12 e i I 5 milioni di franchi 37 .

.1 s Relazione del tenente colonnello t\ovarese. AUS SME r ondo Eli. R . IlO. Fase. 2.

36 R e lazio ne Novarese. AUS SME Fondo Eli. R . IlO. ra)>c. 2 .

I giacimenti di rame non furono oggetto di alcuna indagine diretta da parte della Missione Italiana, come pure quelli di fc1To che- nonostante si stimassero abbondanti - non erano mai stati sfruttati a causa degli elevati costi della manodopera38.

5. Ris orse fores ta li

Le relazioni del capitano Mercndi sulle risorse agricole e boschive della Transcaucasia sono frutto di una attenta raccolta di dati e di una ser ie di missioni esplorative nelle aree boschive ritenute adatte allo sfruttamento da prute di capitali italiani. Le aree boschive esaminate erano situate nelle vallate dei fiumi defluenti verso il Mar Nero. in particolare la valle della Grande Liakva , quella dello Tzkheni-Tzkhali, del Rion , del Kodor , dell'lngur, del Galiska - studiata in occasione della missione al giacimento carbonifero di Tkwargeli - insieme con il territorio circostante Gagii, per finire la valle del Kura cd il te1Titorio circostante Kutai s .

I boschi che interessavano l 'ltalia erano soprattutto quelli di resinose , che nel Caucaso si incontravano tra i 1.500 e i 2.000 metri di quota, mentre tra i 1.000 e i 1.300 i boschi erano formati prevalentemente da fustaie miste di Jatifoglie e resinose che avrebbero potu to essere prese in cons iderazione in un secondo momento con abbattimenti selettivi-w. La superficie boscata annualmente utilizzabile si aggirava attorno ai 20.000 ettari, con una produzione approssimativa di 700800 .000 metri cubi di legname tondo da opera, conisponden t e a circa u n qu into del fabbisogno italiano.

Il problema de l trasporto dei tondami -a valle, alle seghe rie pe r la lavorazione cd s uccessivamente ai porti d'imbarco- era di grande r ile- vant:a e pertanto fu oggetto di attenta riflessione da parte del capitano Merendi. L'orografia del t erreno -con fa ld e montane piuttosto ripideda un lato rendeva più complesso l'abbattimento dali 'altro facilitava l 'avvallamento dei tronchi tondi, che durante i giorni umidi potevano essere fatti scivo lare sino a fondo valle. Quando il pendio era minore potevano essere impiegate slitte tirate da bufali, le risinc- a secco o ad acqua - oppure le teleferiche. Una volta arrivati a valle i tronchi venivano immessi nei cor i d'acqua per la fluitazione, che poteva essere effe ttuata lasciando i tronchi liberi oppure lcgandoli in zattere di varie dimensioni. fino alle Nei fiumi con maggiore portata d·acqua la fluitazione non presenta grandi difficoltà, una volta effettuata una opera preventiva di spictramento del fondale. Se la fluitazione fosse stata ben condotta c si fosse riusciti, con una val ida sorveglianza, ad evitare i furti le perdite non avrebbero potuto superare il 10 %. Nei corsi d'acqua secondari e negli affluenti sarebbe stata necessaria la costruzione delle cosiddette stue - un tipo di diga - nella cui costruzione i tecnici italiani erano molto abili. Il periodo utile per la fluitaL.ione andava gene ralmente da aprile a luglio ma, nei corsi d·acqua più gra ndi, era possibile effett uarla tutto l'anno.

38 L'unico giacimento di ferro di cui s i ha notizia si trovava nel dist retto di E lisavcstopo l ed era in concessione, prima de lla guerra. ai fra telli Siemens . De Matteo, L. , L'Economia della Ti-anscaucasia nelle relazioni della Missione militare italiana Gabba ( 1919), in Nuova Rivista S t orica, Perugia , Vol. LXXIII. 1989 , pag. 343.

39 Le s pecie legnose che si riscontravano più facilmente nei bo sc hi del Caucaso erano la picea orientalis, f'ahies nordemanniana e il pitws silvestris, soprattutto lepr ime due s pecie forn isco no un o tti mo legname da costruzione, s imile a que ll o che in Italia si trovava i n Ca rn ia , in Cadore c su li 'appennino toscano Lo studio el i Merencli aveva volu t amen t e omesso d i p rendere in considerazio ne i boschi di latifoglie, ma accenna comunque a ll a prese nza di mag n ifici esemplari d i quercia, noce. frass i no, faggio, acero, tig l io e ca r pino. Gabba, M .. ci t .. pagg. 60-6 1.

Gli operai specializzati italiani sarebbero sta ti comunque indispensabi l i, dato che la manodopera locale era carente in tutti i lavori che richiedessero una certa dose di compete n za tecnica. Anche nei la vori più semplici eli taglio cd est ru s ion e, Mcr endi riteneva fondamentale l a supervisio ne di un capo s quadra italiano. Comunque, dopo un periodo di affiancamento la manodopera locale avrebbe dovuto raggiungere circa il 70% della fort.a lavoro impiegata. comente nd o alle impre se di abbattere i costi, v is to che le pretese degli operai georgiani erano alquanto inferiori a quelle degli italiani.

Merendi segnalava, inoltre, l'assoluta nece ss ità di ridurre il legname in assortimenti egati in loc o . La sce lta delle località in cui impiantare le segherie avrebbe dovuto essere molto ragionata per limitare al minimo , e ne i cas i specifici presi in esame da queste relazioni per escludere in via assoluta, il trasporto su ferrovia del tondamc. In genere bisognava tentare di installarle sulle rive dei fiumi ad immediato con t atto con la fe rr ovia, per rendere semplice e poco costoso il carico dei segati s ui vagoni. Qu a lora fosse ri s ultato necessari o sceg li e re l oca! ità di tanti dalla linea ferroviaria, si sarebbe dovuto provvedere a costruire un breve allacciamento ferrov iario alla linea principal e .

Le macchine da impiegare erano le seghe alternative multilame da g rande produzione, con un telaio variabile dai 50 agli 85 ce ntimetri. Nel caso si vo le ssero lavorare i sottoprodotti per a ll estire cassette da imballaggio sarebbe stato necessario aggiungere una sega a pendolo c qualche rifendino. Ci sa rebbe stato bisogno di dotare le segher ie di intestatrici dato che i tronchi, dopo la tluitazionc, arrivavano alle segherie con le testate corrose. L'utilizzo delle intcstatrici conse nti va di e liminare le testate, di tagliare i tronchi a misura c di eliminare i sassi che fossero eventualmente penetrati nel legno e che avrebbero potuto intaccare le lame. Per eliminare i rifiuti della lavorazione - rifilatura. segatura e intestaturc- Mcrcndi consigliava l'utilizzo di fo rni semifissi per la combustione. Per finire, ogni segheria avrebbe dovuto essere munita di una piccola officina per le riparazioni dei macchinari e l'affi la tura delle lame40.

Per il legname della valle dello Tzkheni-Tzkh ali esisteva già una segheria a Soccliavo, che avrebbe dovuto essere comunque potenziata qualora si fosse deciso di prm:edere ad uno sfruttamento più intensivo dell'area: i prodotti della valle del Rion potranno essere lavorati a Kutais o a R ion: i tronchi della valle del Kura e de l Liavka avre bbero potuto essere trasportati a Gori, dove avrebbe dovuto essere costruita una grande segheria: i legnami provenienti dalla va ll e de ll'ln gur, invece, avrebbero dovuto essere lavorati nel punto in cui il fiume incontrava la fenovia litoranea de l Mar Nero, oppure pres so Anakla41 .

Al fine di contenere il pre:ao dei segati sul mercato italiano sare bbe stato indispensabile ridurre al minimo le spese di trasporto via mare. Prima della guena il costo da Poti ad Ancona era di 8 lire al metro cubo, una cifra abba tanza modesta da non influire eccessivamente su l costo del prodotto segato, anche tenendo conto che il costo del macchiatico - costo della pianta in piedi - in Caucaso era molto inferiore a quello italiano42 . Purtroppo. a causa della mancanza di utilizzazioni

40 Relazione del capitano Mercndi sullo sfruttamento dci transcaucasici. AUS pret70 del macchiatico richiesto dal governo georgiano era di 5 lire al metro cubo. contro le 30 lire al metro cubo dei boschi italiani. A US SM E Fondo EJl. R. l l 2. Fasc.9. boschive in corso al momento dello svolgimento della missione italiana, non fu possibile al capitano Merendi rnccoglicre infonna7.ioni aggiomate sul costo delle lavorazioni e quindi valutare il costo unitario degli assortimenti di segato da esportazionc 43 Le quota7.ioni del legname in Europa nell'immediato dopo guerra erano molto e levate a causa dell'enorme bisogno di legna di ogni tipo per la ricostruLionc e la ripre sa del l 'attività industriale. I prezzi sarebbero certamente andati progressivamente ca l ando. perciò sarebbe sta to fondamentale iniziare lo sfruttamento in Caucaso nel piì:1 breve tempo possibile. L'ini7.io delle esportazioni non sarebbe s tato comunque possibile prima di un anno e mezzo. periodo di tempo prcsumibilmentc utile per far sgonfia re i prezzi dci noli delle navi da trasporto arrivati a cifre proibiti ve.

SMEFondoEI I.R .ll2,Fasc.9.

-l t A detta dello stesso capitano Merendi sono solo indicalioni di carattere generale che dovranno essere approfondite e completate qualora decidesse di procedere allo sfruttamento dci bo-.chi del Transcaucaso. AGS SME Fondo Eli. R. 112, Fac;c.9 .

Tutto considerato, M e rcndi riteneva che. a distanza di due anni, il cos to dci segati in Italia sarebbe stato di circa 100 lire al metro cubo. Supponendo che tale cifra - che comprendeva i costi di produzione e di tra s porto - non subisse variazio ni, se non quelle di carattere normale, il guadagno netto per metro cubo non avrebbe potuto esse re inferiore alle IO lire. Nella sua relazione riassuntiva. del 16Iuglio 1919, il capitano Merendi prospettava l· invio in Transcaucasia - non piì:t tardi dell'ottobre dello stesso anno - di una decina di tecnici foresta li con l 'incarico di studiare nel dettaglio le vallate da lui indicate nelle precedenti relazioni. L'esame di ogni vallata avrebbe dovuto includere: l. possibilità di fluitazione dci tronchi, entità dei lavori per l'adattamento dei letti dci fiumi; 2. scel ta dci mezzi più economici di esbosco; 3. condizioni della mano d'opera locale; 4. scelta della località per piazzare le segher ie; 5. determinazione del numero di operai s pecializzati italiani occorren te ; 6. ca lcolo dei costi dall'esbosco fino al carico sui piroscafi: 7. determinaz ione de i macchinari più adatti: 8. possibilità di vendere in Transcaucasia i so ttoprodotti non esport abili: 9. condizioni generali di ambiente e noti7ie varie.w.

La sce lta migliore per lo sfru tt amen to sarebbe stata, secondo Merendi, quella eli affidare la concessione di sfruttamento ad una socie tà che dispone sse di grandi capitai i e desse. qui ndi, affidamento sulla ri-

·H A dei legmu11i da Merendi. consigliava di mandare in Italia solo i prodotti di prima e seconda scelta e di vendere su l posto la parte più scadente. per vincere la concorrenza dei prodotti importati dal basso Vo l ga. AUS uscita delle operazioni, visto che le imprese richiedono larghe anticipaLioni di denaro per la costruzione delle segherie. delle st ue, delle teleferiche e delle risine. Si raccomandava. inoltre. di fissare il prezzo del macchiatico, con il governo georgiano. in lire italiane per evitare che le fluttunioni del rublo caucasico s i rip erc uotes sero su ll 'a ndamento dei rapporti commerciali 45 Mercndi c hius e la sua relazione riaffennando la propria convinzione che lo sfruttame nto delle ri sorse boschive del Caucaso sarebbe stato conveniente per l'Italia comc per coloro che avrebbero assunto l'impresa. Tuttavia, data la mole dei la vo ri proposti. egli stes o chiese che le proprie conclusioni venisse ro atten tament e messe a l vaglio. per non lasciare una de<.:isione tanto imp ortante al giudizio di una persona.

SME Fondo E l l. R. l 12. Pa sc. 9.

44 RelaLionc rias!>untiva del capitano Merendi in: Gabba. M cit pag. S2.

6. Agricoltura

La vita economica della Transcaucasia - una regione con una superficie pari a circa la metà di quella italiana ed una popolazione di appena 7.509.000 persone pari a circa un quinto di quella italiana46e ra quasi escl usivamente basata sull'agricoltura. Il tipo di agrico l tura praticata era molto arretrata, condiz ionata com'era dalle caratteristiche montuose del territorio, che rendevano inutilizzabili i 2/3 del territorio. La zona più ferti le e ra quella del versante del Mar Nero e la valle del K ura fino a Tirtis e poco o ltre. c he avrebbe conse ntito una coltura molto più redditizia qualora fossero state applica te tecniche più moderne di col ti vazione; in tutto il versa nte del Mar Ca:,pio, invece, il clima era caldo e secco c la vegetazione assumeva un a petto s tepposo e e le coltivazioni erano stentate. Nelle zone attomo ai 1200 metri la fertilità del suo lo, la ricchezza di precipitaLioni e l'ampiezza del periodo vegetativo erano riscontrabili in pochi altri paesi al mondo. A questi positivi fattor i naturali si sarebbero dovute aggiungere solo tec nologie c cap it a li s ufficienti per ottenere ri s ultati eccez ionali.

Pare che il governo georgiano fo'>sc stato informato in merito a questo punto del problema c che avesse acceumo di fissare il prezzo in lire italiane. anche perché altrimenti sarebbe staro molto difticile che quabiasi impresa iwliann decidesse di im·ein Transcaucasia. Gabba. M cit pag. 84.

-1 6 De M alleo. L.. L Economia della Transcaucasia nelle rela -;.ioni della Missione miliwre italiana Gabba ( /919). in Nuova Ri\'ista Storica. Perugia, Vol. LXXIII. 1989. pag. 334.

I sistemi di coltivazione largamente estensiva che venivano praticati, senza operare, inoltre, alcuna rotazione delle coltivazioni e se nza utilizzare alcun tipo di concime né chimico né naturale, avevano effetti devastanti sulla fertilità del suolo, che sfmttato per anni sempre per la medesima coltivazione, perdeva rapidamente la propria capacità produttiva. Anche la superficie forestale veniva danneggiata dalla coltivazione di tipo estensivo, sottraendo al bosco sempre maggiore spazio da destinare a pascolo o a coltivo. I terreni erano lavorati con aratri rudimentali che non si spingevano mai oltre ai dieci centimetri. Il modesto strato di terreno che veniva lavorato si insteriliva rapidamente. La superficie coltivata era, al momento in cui il capitano Merendi scrive questa relazione, eccessiva rispetto al fabb isogno alimentare della popolazione, questo perché la produzione media per ettaro in Georgia raggiungeva appena i sei quintali. Tale quantità avrebbe potuto essere faci l mente raddoppiata affrancando la Georgia dall'importaz ione di grano dali 'Ucraina 47

Le produzioni più importanti della regione erano i cercai i - granturco, riso, grano e orzo -c he però non arrivavano a soddisfare il fabbisogno nazionale; il vino veniva prodotto nel distretto di Kacheti ed esportato in massima pru1e in Ru ssia meridionale ; il tabacco era coltivato sul Mar Nero nelle provincie di Sukkum e Batum era esportato in Europa tramite l'intermediazio ne tedesca della Deutsche Bank; il tè veniva prodotto nel distretto di Batum, le qualità migliori venivano vendute a Mosca e Charkov, mentre quelle più scadenti erano destinate alle truppe russe.

I prodotti più importanti per l 'es portazione erano la seta, il cotone e la lana. La sericolt ur a era molto fiorente in Transcaucasia , interessava i governatorati di Elisavestopol , Tiflis, Baku , Erevan e Kutais. La coltivazione dei ge lsi avveniva nelle z one alle pendici dei monti che risultavano particolarmente adatte. La produzione di! bozzoli secc hi arrivava ad una media annua di 1700-2000 tonnellate, che ven ivano esportate In Fr ancia meridiona le - il cent ro commerciale principalmente coinvolto era Marsiglia- e in It alia a rriva vano i 2/3 della produzione di Kutais , tutto il rimanente ad eccezione di un modesto quantitativo per il consumo locale, veniva inviato a Mosca4 8

Anche la col tur a del cotone si era sviluppata in Transcaucasia, nonostante i metodi primitivi e la mancanza di una adeguata irrigaz. io- ne. l governatorati coinvolti erano, ancora una volta, quelli di Elisavestopol, Tiflis, Baku, Erevan e Kutais; la produzione nel 1915 raggiungeva i 300.000 quintali. Il cotone era di buona qualità ma di fibra corta e veniva inviato ai cotonifici russi che lo utilizzavano per la trama dei tessuti. Il tenente Marcora nella s ua relazione , datata 26 luglio 1919 , sottolinea come la produzione del cotone- trascurata negli anni precedenti dal governo russo che non aveva curato né l 'i rrigazione né le malattie della pianta - avrebbe potuto es se re migliorata curandone maggiormente l'organizzazione dato che i capitali non mancavano cd il terreno era adattissimo alla coltivazione di tale pianta49 .

La produzione della lana - legata alle numero se greggi di pecore che pascolavano nelle steppe del Caucaso - arrivava a circa 480 mila tonnellate atmue. La qualità nùgliore era la Tushin skaya, un tipo di lana merinos , che si produceva in massima parte nella zona di Tifli s . Nelle zone di Erevan, Baku ed Elisavestopol si produceva una qualità inferiore ma pur sempre discreta. Il consumo locale era forte dato che la produzione degli abiti tradizionali era essenzialmente casalinga , il grosso dell'esportazione era verso la Ru ss ia, il nord dell' Am1enia , la Francia c l'Inghilterra. T prezzi si aggiravano nel 1919 attorno ai 350-400 rubli per pudo, ma la tendenza era al rialzo. Inoltre, secondo Marcora, la disponibilità di lana grezza doveva essere piuttosto elevata, pur non essendo in grado di fornire dati precisi, dato il lungo blocco delle esportazioni50 .

Merendi , nella pa11e conclusiva della propria relazione , elencava gli strumenti agricoli 51 dci quali aveva rilevato un estremo bisogno durante i suoi sopralluoghi in Transcaucasia. Le numerose fabbriche italiane di materiale agricolo avrebbero potuto trovare nella regione un mercato ampio per collocare i propri prodotti, anche basandosi sulle rela zio ni che i tecnici agrari italiani avrebbero potuto stilare studiando i tipi di macchine più adatti alla natura di questi terreni e le eventuali modificazioni specifiche da apportare a quelle in uso in Italia.

Per attivare degli scambi commerciali proficui Marcora sottolineava, come aveva fatto Mercndi in precedenza, l'assoluta inaffidabilità del m- bio locale c h e n on poteva a so lutamente essere adope rato come moneta di scambio. La soluzione prospettata era quella dello scambio di merceper lo più materie grezze o semilavo rati - con i prodotti finiti italiani. Qu es to tipo di scambio non presentava difficoltà particolari, ma ri chiedeva un te mpo magg iore per pia zzare la merce pres uppo ne ndo , inoltre , una co nosce nza piuttosto ap profondita d ei generi da ri ceve re in cambio del proprio prodotto. Aveva anche il vantaggio di poter guadag nare nella cessione della propria merce. se gli scambi fossero stati fa tt i oculatame n te. e di Tivendere in patria le merce ricevuta in pagamento. attenendone un secondo guadagno. Quc to tipo di comme rcio però pe r sv il upparsi su vasta sca la avrebbe avuto bi ogno di un forte appoggio. per sempli fi care i contatti tra le parti, il me:ao migliore c più immediato per fare c iò sarebbe sta to quello di s tabilire un Ufficio Commerciale presso la Banca Ita li ana c he avesse il compito di far in co ntrare la domanda e 1•offc1ta52 .

Rela zio ne del t enen te Marcora Sul/ 'organi-;::a;:ione degli scambi comme rciali Fa f'lwlia e il Transcaucasu in Gabba, M. , cii., pag. 108.

50 Rela zio ne del tenente Marcora./bidem, pag. 107.

5 1 Me rcndi rife 1isce che in Transcaucasia c ·era assoluto e urgente bisogno dei seguenti s trumenti agrari : aratri con molti vomeri e coltelli di ricambio, falci fienaie, s trumenti da g iardina gg io, falciatrici , semi n atrici, erpici, trebbiattici , so lfato di rame. fi01i di zolfo. sc mcnti varie. Relazione Merendi. Ibide m. pag. 116.

Gli an ni di g uerra c la rivoluzione aveva no avuto effetti devastanti s ulle poche industrie esisten ti in Transcaucasia. le fi la ture di seta e i cotonifici n o n facevano ecceL ione. l se tifi ci di Elisavcs topoL di Shusha c di Nuhka risultavano chiusi da vari <mni cd avevano ubito anche dci danneggiamenti nel 19 l 8 mentre il cotonificio Tagi ev. c h e era rimasto in funz ion e durante la guerra. malgrado la mancanza d i pezzi di ricambio per i macchinari, s i limit ava o nn a i all a produzione di articoli grossolania nche a cau sa d e lla qua lità del co ton e local e - c s i e ra speciali zza to ne ll a produ z ione eli cinghie eli tra s mi ss ione per g l i autoveicoli. Anche prim a della g uerra la po li tica della Ru ss ia nei confronti de l Caucaso era s tata di ri g id o protezionismo. che aveva impedito quas i comp le tame nte a ll e merci es tere di avere un mercato ne ll a regione e aveva reso la Transcaucasia tribu taria della Ru ssia per la quasi totalità dei be ni st rumentali e dei prodotti manifa tturi er i . Con l'interruzione delle n orma l i relazioni comme rcia li co n la Ru ssia dopo la rivoluzione ve nn ero a mancare praticame nte tutti i manufatti indi spe n ab ili per la popolazi o ne c per le indu s trie 53 .

7. Qu es tioni eco nomich e e conclusioni d eg li es perti

L' Itali a aveva pensa to di poter so pperire con i propri prodotti a tali carenze e di poter o ttenere a sua volta le co ncessio ni per lo fru ttamento del- le ingenti risorse naturali della Transcaucasia che ho a lungo descritto nei paragrafi precedenti. I tecnici della missione non avevano mai mancato dì sottolineare la necessità di creare al più presto interessi italiani nell'area, rilevando le concessioni delle imprese locali ed estere in difficoltà edottenendo dai Governi delle Repubbliche indipendenti tutte le agevolazioni possibili. Come sottolinea il maggiore Del Proposto le concessioni erano la pre-condiziorne indispensabile per decidere l'invio delle truppe italiane:

Relazione del tenente Marcora in Gabba, M .. ci t., pag. 109.

Dc M atteo, L .. ci t .. pag. }57.

"è evidente che l'l tali a non può e non deve sobbarcarsi le spese inerenti al! ' occupazione stessa per proteggere interessi altrui " 54 .

Del Proposto riteneva che, data la crisi in atto, sarebbe stato piuttosto semplice ott enere le concessioni necessarie dai governi locali in ciascuno dei campi di interesse italiani - in particolare quelle sui terreni petroliferi, sul manganese, sui giacimenti carboniferi, sulle aree boscose ed il controllo delle ferrovie - cd assicurarsi un diritto di preferenza, rispetto alle altre nazioni, per tutte le nuove concessioni che i governi locali credessero di accordare. Il secondo impottantissimo passo da compiere era la stabilizzazione del rublo caucasico, soggetto ad enormi fluthtazioni, che poteva essere compiuto solo attraverso un controllo sulle banche che ne assicurasse il funzionamento regolare. La situazione monetaria nel 1919 era piuttosto intricata. sul tenitorio circolavano: a) biglietti della Banca I mperiale russa (detti Nikolaiewski) retaggio del governo dello Zar; b) biglietti stampati dal governo provvisorio di Kerenski (detti Kercnski); c) buoni del Caucaso, divisi tra le tre Repubbliche, emessi inizialmente per un controvalore di 300 milioni di rubli 55 ; d) buoni della Repubblica di Azerbaijan e della città di Baku per un totale di circa 1030 milioni di rubli 56

54 sul problema economico della Tramcaucasia del maggiore Del Proposto AUS SME Fondo ES. R. 91, Fase. 9 ed in: Gabba. M., cii., pag. 7.

55 Di comune accordo però le tre repubbliche emisero buoni il 20 luglio ed il 6 settembre 1918 per 280 milioni, il 15 novembre per 140 milioni. il30 gennaio 1919 per 320 milioni e nell'aprile del 1919 per 300 milioni. In totale J'em.i ssione di buoni del Caucaso raggiunse i 1360 milioni eli rubli. Relazione del tenente Vita Sulla questione monetaria bancaria in: Gabba, M., cii., pag. 17

Sf1 l Buoni de ll a repubblica di Azerbaijan ammontavano a circa 740 milioni di ruoli al 24 maggio 1919; la città eli Baku, per sopperire alla mancanza di bigliclli di Stato aveva emesso 172 milioni di mbli con a garanzia chèques di diverse società; circolavano inoltre circa l J 7 milioni di rubli emessi dai bolscevichi. Ibidem. pag. l 7.

Nonostante le emissioni totali avessero raggiunto complessivamente circa 2 miliardi e trecento milioni di rubli, sia la Georgia che l'Azerbaigian prevedevano un bilancio 1919-1920 i n deficit, rispettivamente per l'ammontare eli 250 milioni e 380 milioni eli rubli. In mancanza eli una ripresa delle esportazioni l'unico modo eli coprire tale deficit era l'emissione di nuovi buoni. Ma il ripetuto ricorso a questo strumento aveva come effetto il deprezzamento della moneta locale, tale deprezzamento non era in relazione alla capacità eli acquisto interna della moneta, ma solo al rapporto con le valute estere, data la scarsità di valuta prcgiata circolante. Le forti ondate speculative avevano portato le divise straniere ad aumenti di piLI del200% in un periodo che va dal novembre clel1918 ai primi di giugno del 191957 .