Enquanto o pacote Adobe Creative Cloud consolidou-se como o padrão da indústria com softwares como Photoshop, Illustrator, InDesign e Premiere Pro, o preço de acesso se tornou uma barreira quase intransponível para estudantes e pequenos criadores. Hoje, o plano básico custa R$ 214,00 por mês, ou cerca de R$ 2.400,00 por ano — um valor alto para quem está começando ou trabalha de forma independente. O Affinity, por outro lado, já vinha chamando atenção desde sua criação pelos estúdios Serif, oferecendo programas profissionais (Designer, Photo e Publisher) por compra única de cerca de US$ 70, sem assinatura. Com a aquisição pelo Canva, essa filosofia foi radicalizada: agora, o Affinity passa a ser gratuito e totalmente integrado ao ecossistema da plataforma. A nova proposta é clara democratizar o acesso ao design profissional, ampliando as possibilidades de quem depende dessas ferramentas para criar e experimentar. Ao mesmo tempo, é uma jogada estratégica: o Canva mira diretamente no público que se sente refém dos modelos de assinatura da Adobe e busca autonomia criativa em um mercado cada vez mais competitivo e em constante mudança.

CONHEÇA O NOVO AFFINITY

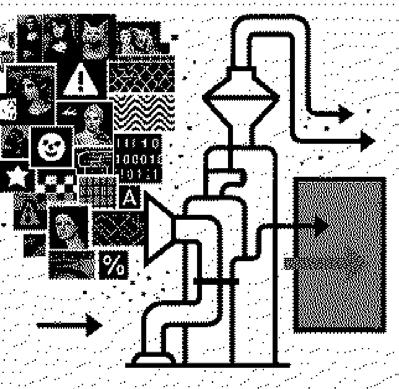

O novo pacote Affinity by Canva chega reformulado, com foco na integração e na fluidez entre plataformas. Disponível para Windows e macOS, e com versão para iPad em desenvolvimento, o conjunto promete flexibilidade de arquivos e compatibilidade total com formatos padrão da indústria, como PSD (Photoshop), AI (Illustrator), IDML (InDesign) e DWG (AutoCAD). Um dos diferenciais mais ambiciosos é o arquivo universal, que permite migrar criações entre os aplicativos Affinity e o Canva sem perda de qualidade — uma ponte real entre o design profissional e o conteúdo digital acessível.

Além disso, usuários do Canva Premium terão acesso às ferramentas de inteligência artificial da plataforma, integradas ao fluxo de trabalho e pensadas para agilizar tarefas sem sacrificar o controle criativo. É uma fusão que une o poder técnico do Affinity com a facilidade intuitiva do Canva, ampliando o alcance do design profissional a criadores de todos os níveis e fortalecendo todo um ecossistema pensado para ser completo, flexível e verdadeiramente inclusivo.

Horas após o anúncio, o Affinity virou o app mais baixado da categoria de design na App Store.

NOVO MODELO DE PODER CRIATIVO

A decisão do Canva vai na contramão da tendência de “assinaturaficação” dos softwares, um movimento que transformou produtos digitais em serviços recorrentes e criou dependência de pagamento contínuo. Esse modelo, popularizado pela Adobe em 2013 ao lançar o Creative Cloud, foi amplamente criticado.

Na prática, o que antes era uma licençavitalícia se tornou uma taxa permanente de uso, acentuando a desigualdade no acesso às ferramentas de criação. Com o Affinity gratuito, o Canva aposta em um discurso de inclusão tecnológica: quer atrair estudantes, freelancers e pequenos estúdios que não podem, ou não querem, pagar mensalidades abusivas.

Mais do que uma jogada de marketing, é uma redefinição do que significa criar no século XXI, em que o software deixa de ser privilégio e volta a ser meio de expressão.

A estratégia também busca reposicionar o Canva como uma plataforma profissional mais robusta, capaz de competir diretamente com modelos tradicionais e ampliar o espectro criativo de quem depende dessas ferramentas no dia a dia.

IMPACTOS NA INDÚSTRIA CRIATIVA

A aquisição do Affinity marca uma nova etapa na disputa entre intuitividade e complexidade no design. Enquanto a Adobe mantém uma estrutura robusta voltada ao mercado publicitário e cinematográfico, o Canva aposta em uma plataforma fluida e acessível, capaz de atender desde iniciantes até criadores experientes.

Para alguns profissionais, isso representa liberdade; para outros, instabilidade, já que a centralização de ferramentas reacende o debate sobre monopólios digitais. Ainda assim, o movimento do Canva sinaliza uma virada cultural: o futuro do design tende a ser colaborativo, híbrido e mais aberto.

A compra do Affinity também funciona como um manifesto sobre quem pode criar. Se a Adobe definiu o padrão de excelência por décadas, o Canva agora propõe o padrão de acesso: um ecossistema gratuito e intuitivo, onde criar não depende do saldo bancário. No fim, a disputa entre Adobe e Canva fala menos de software e mais de democracia digital: devolver à arte seu espaço de liberdade. É uma mudança simbólica que redefine o equilíbrio de forças no campo do mercado criativo.

Pedro Conti começou a trabalhar com 3D ainda adolescente, explorando tutoriais e fóruns online. Nascido em São Paulo, cresceu cercado por ferramentas digitais que, sem perceber, o levaram à animação e ao cinema. Hoje, é um dos artistas 3D brasileiros mais reconhecidos no exterior, com trabalhos para Disney, DreamWorks, Netflix, Sony Pictures Animation e Skydance. Ele integra uma geração que aprendeu a criar antes de acessar a indústria formal. Depois de pequenos projetos de publicidade, fundou o estúdio Techno Image, em São Paulo. Seu domínio técnico e olhar sensível o levaram a colaborar em produções como Rio 2, Klaus, Maya and the Three e The Sea Beast, além de atuar como consultor visual para Marvel e Paramount. Sua versatilidade o aproximou tanto de pipelines complexos quanto de processos mais artesanais, transitando entre equipes internacionais e projetos independentes.

Em paralelo, Conti manteve o desejo de produzir narrativas próprias. Em 2017, dirigiu One Day, curta poético sobre memória e passagem do tempo, exibido em festivais e responsável por consolidar seu trânsito entre o mainstream e o independente.

O OLHAR QUE VEM DO BRASIL

Mesmo trabalhando em grandes produções internacionais, Conti afirma que seu olhar é moldado pela cultura brasileira. Ele costuma mencionar a liberdade criativa e a capacidade de adaptação como marcas de quem vem de um cenário onde nem sempre há estrutura, mas sempre há vontade de inventar. Sua estética combina realismo e fantasia, com personagens que parecem se mover entre o humano e o imaginado. Em entrevistas, ele diz que o mais importante é “fazer o público sentir algo”, e essa intenção se reflete em cada detalhe de suas composições de luz e textura. Para ele, a sensibilidade brasileira aparece na forma de se contar histórias: um equilíbrio entre drama, humor e afeto que não existe da mesma maneira nos grandes estúdios. Esse repertório, formado entre referências populares, internet e cultura urbana, se torna seu diferencial em uma indústria cada vez mais homogênea. Conti comenta que carregar o Brasil no olhar é também carregar uma urgência de criar apesar das limitações, e transformar o improviso em linguagem — algo que ele identifica como parte essencial para qualquer produção.

O CRIATIVO GLOBAL

O percurso de Pedro reflete uma nova configuração do trabalho criativo. O artista que antes precisava mudar de país para atuar em grandes produções agora trabalha de forma híbrida, alternando períodos entre Los Angeles e São Paulo. Essa condição resume uma geração de brasileiros que exportam talento e visão estética sem abandonar a origem.

A presença de profissionais como Conti em produções internacionais mostra que o Brasil está inserido no mapa do audiovisual global não apenas como fornecedor técnico, mas como uma fonte de linguagem e imaginação. É o sinal de um mercado que, mesmo ainda precário, forma criadores capazes de dialogar com as maiores empresas de entretenimento do mundo. Conti destaca que circular entre diferentes países o obrigou a adaptar métodos e ritmos de produção, algo que considera parte essencial de sua formação. Essa troca constante ajuda a consolidar um criativo global que leva referências locais para dentro de pipelines internacionais, ampliando a diversidade estética das narrativas contemporâneas.

ARTE, TRABALHO E FUTURO Pedro Conti é, ao mesmo tempo, artista, técnico e empreendedor criativo. Seus personagens falam de humanidade, e sua trajetória fala de persistência. O 3D, para ele, é uma ferramenta de expressão, não um fim, um meio de traduzir sensações e dar forma a mundos que só existem pela mistura entre técnica e intuição.

Ao observar sua carreira, fica claro o que o Brasil tem de mais potente quando se projeta para o mundo: repertório diverso, sensibilidade afetiva e inventividade diante das limitações. Conti mostra como o audiovisual brasileiro ultrapassa fronteiras não apenas geográficas, mas estéticas e culturais, oferecendo novas maneiras de pensar personagens, ritmo e emoção.

Seus mundos digitais, feitos de cor, luz e de tempo, continuam ecoando histórias brasileiras, mesmo quando exibidos nas maiores telas do planeta. Para ele, o futuro da animação é híbrido, construído entre pessoas, softwares e imaginários distintos: um território onde sua obra encontra força, continuidade e um horizonte sempre em expansão, aberto a novas formas de criar e de existir.

Cena de Natal Perfeito (2022), animação dirigida por Pedro Conti para a TV Globo. A obra combina 3D estilizado e narrativa afetiva, explorando temas de pertencimento e futuro.

Quando foi a última vez que você ou sua equipe teve tempo real para respirar? Não falo daquela pausa entre um e-mail e outro, nem de um almoço engolido diante da tela. Falo de espaço mental: aquele intervalo em que é possível pensar, sonhar ou simplesmente não fazer nada. Se essa sensação parece um luxo distante, talvez você também esteja preso ao mesmo ciclo que domina tantas pessoas criativas hoje: a produtividade tóxica. Vivemos numa era em que estar ocupado virou medalha. “Levante e trabalhe.” “Dormir é para os fracos.” “Quem quer faz.” Essas frases, repetidas como mantras de sucesso, criaram uma cultura que valoriza o movimento constante, mesmo quando ele não leva a lugar algum. A exaustão virou estética, e o cansaço, uma espécie de moeda social. Quem descansa demais é visto como alguém que não quer o suficiente, que nao tem “mérito”.

À primeira vista, produtividade parece algo positivo. Mas quando o foco está em produzir o tempo todo, e não em produzir com propósito, o resultado é outro: exaustão, bloqueio criativo e uma sensação permanente de insuficiência. A produtividade tóxica não é sobre trabalhar duro — é sobre nunca parar de trabalhar. É o impulso de estar sempre disponível, de provar o próprio valor pela quantidade de tarefas concluídas, de transformar cada minuto e segundo livre em “tempo útil”. Dentro das equipes, isso se manifesta de várias formas: calendários abarrotados, reuniões em série, mil brainstormings apressados e uma culpa constante por tirar um intervalo. Feedbacks são atropelados, ideias são cortadas pela urgência, e tudo vira prioridade absoluta. No papel, parece eficiência. Na prática, é autossabotagem coletiva.

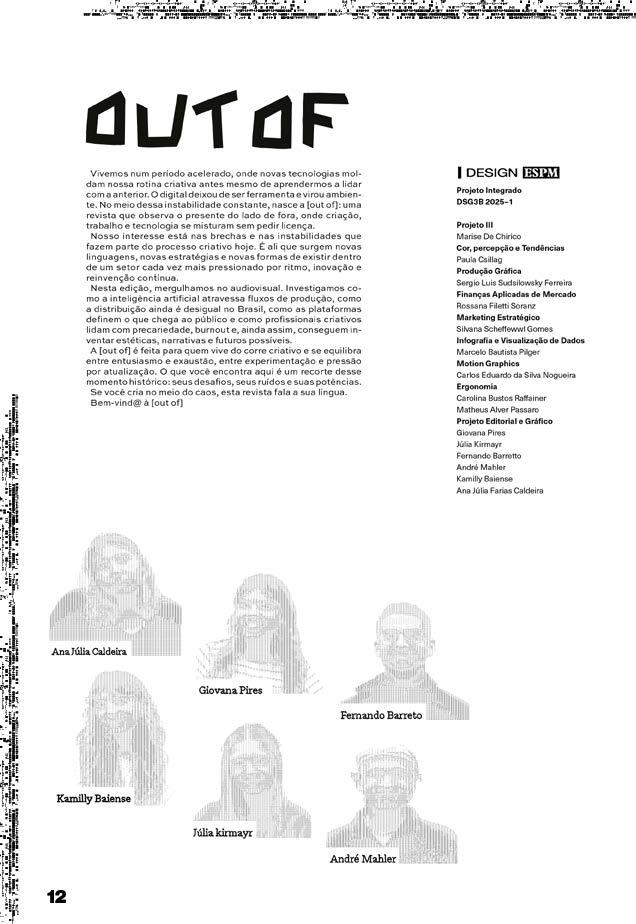

[out of]

A criatividade não funciona sob comando. Ela nasce do tédio, da conversa despretensiosa, do olhar distraído pela janela, da pausa que reorganiza a mente. Precisa de tempo para incubar ideias, amadurecer intuições, e conectar pontos que, num ritmo frenético, nunca teriam chance de se encontrar. Mas quando a rotina é dominada por urgências e notificações, as ideias mal têm tempo de existir. O medo de parecer improdutivo sufoca a experimentação. A busca por perfeição e velocidade impede o erro; e sem erro, não há descoberta.

Equipes que são mergulhadas nesse ritmo acabam colaborando de forma superficial: sem troca real, sem energia, sem risco. Repetem fórmulas, entregam no automático, não porque

querem, mas porque não há espaço para outra coisa. É como tentar criar com o tanque vazio. A produtividade tóxica não chega com aviso. Ela se infiltra aos poucos. Você percebe quando colegas pulam o almoço e se orgulham disso. Quando “estar sempre ocupado” vira troféu. Quando ninguém mais tem tempo de pensar. Quando toda ideia é podada pela urgência. Quando se repete “não tenho tempo” com mais frequência do que “tive uma ideia”. Quando pausas, férias e dias de descanso passam a ser vistos como fraqueza.

Repensar esse modelo não significa desacelerar tudo; significa trabalhar de forma mais inteligente, equilibrada e humana. A produtividade saudável nasce quando existe espaço literal e simbólico para respirar. É possível começar com pequenas mudanças: reorganizar agendas, criando respiros entre reuniões; instituir dias sem reuniões ou blocos de foco real; valorizar a qualidade em vez da quantidade; reconhecer que o tempo “improdutivo” — caminhar, rabiscar, conversar, sonhar acordado, faz parte do processo criativo.

Normalizar o descanso é fundamental. Sem culpa. Pausas, fins de semana e férias não são luxo: são combustível. São parte do trabalho. Criatividade é recurso renovável, mas só se houver descanso. E, claro, tudo começa pelo topo. Líderes que se orgulham de dormir pouco e nunca tirar folga ensinam, sem perceber, que esgotamento é sinônimo de comprometimento. O exemplo precisa mudar: mostrar que descansar também é parte do processo e que ninguém cria sob ameaça ou medo.

Produtividade tóxica parece progresso, mas é uma armadilha. De nada adianta um escritório bonito, cheio de post-its e poltronas coloridas, se a cultura interna sufoca a criatividade. O trabalho só é sustentável quando há espaço para a mente vagar, errar, testar e recompor-se. As melhores ideias raramente nascem depois de dez horas seguidas de tela. Elas aparecem no intervalo de um café, numa caminhada, numa conversa que começa sem pauta. Desligar não é perder tempo. É permitir que algo novo surja. Afinal, criatividade precisa de ar — e a pressa, quase sempre, é o que o tira primeiro.

Profissionais de publicidade, marketing e entretenimento estão incorporando ferramentas de inteligência artificial em seus processos criativos, porém nem todos se sentem confortáveis com essa nova rotina.

O estudo “ia no centro do palco – o impacto em tempo real da ia na criação, mídia e marketing”, conduzido por Joe Kessler, chefe global da uta iq, revela que a tecnologia já ultrapassou o ponto de inevitabilidade e se tornou parte natural dos fluxos de trabalho criativos.

A pesquisa ouviu mais de 500 profissionais e demonstrou que três em cada cinco utilizam ia para gerar ideias e se inspirar, enquanto mais de um terço a emprega para criar mockups. Além do uso prático, muitos relataram que a ia funciona como um “acelerador de imaginação”, ajudando a visualizar conceitos que antes exigiam tempo, equipe ou orçamento. Apesar das preocupações difundidas nas redes sociais, o sentimento predominante é o de curiosidade: 71% se dizem entusiasmados ou otimistas.

Para Kessler, o uso da ia não substitui o olhar humano, mas amplia sua capacidade de explorar novas linguagens.

DEMOCRATIZANDO A CRIATIVIDADE Kessler acredita que a ia generativa tem o poder de democratizar a criatividade ao reduzir barreiras de entrada. Carl Reed, diretor criativo da Lion Forge Animation, destaca que, com essas ferramentas, qualquer pessoa pode criar filmes, músicas e animações sem depender de grandes orçamentos ou equipes técnicas.

Essa abertura pode impulsionar um novo ciclo criativo, no qual vozes diversas encontrem espaço para contar suas próprias histórias. A popularização da tinta a óleo no século xix teve efeito semelhante: ao tornar a arte mais acessível, possibilitou o surgimento do impressionismo, de movimentos modernos e de novos artistas no circuito. Para muitos criadores, a ia carrega o mesmo potencial de deslocar o centro de poder e ampliar quem pode participar da produção cultural.

Ainda assim, parte dos criativos vê a tecnologia com cautela. Muitos temem que o avanço da ia comprometa empregos e desvalorize o trabalho humano. Segundo a uta iq, 85% dos que não utilizam ia demonstram apreensão sobre o uso da tecnologia no futuro da profissão.

A adoção de IA cresceu rápido, impulsionada por demandas de mercado. O bem-estar dos criativos, não. É aí que mora o desconforto: tecnologia avança; condições humanas, nem sempre.

TENSÃO COM AS IAs CRIATIVAS

Mesmo com o otimismo de Kessler, cresce o intenso debate ético em torno das chamadas IAs criativas. Escritores e artistas questionam o uso de obras protegidas por direitos autorais no treinamento de modelos invisíveis ao público e exigem que as empresas que desenvolvem essas tecnologias adotem padrões de transparência e responsabilidade social. Kessler afirma que a UTA apoia a defesa dos direitos dos criadores e reforça a importância de proteger o valor intelectual da produção humana, lembrando que essa não é apenas uma questão legal, mas também cultural. Embora ele não acredite que a ia se tornará tão criativa quanto os humanos nesta geração, reconhece que o ritmo de evolução é veloz, imprevisível e capaz de ultrapassar nossas expectativas. Novos sistemas já demonstram a habilidade de interpretar imagens, combinar estilos e gerar resultados com autonomia crescente — uma conquista técnica notável, mas que também intensifica as preocupações. Esse avanço acende um alerta legítimo:até que ponto essas máquinas expandem o potencial criativo humano e quando

começam a competir com ele? A fronteira entre colaboração e substituição torna-se cada vez mais difusa, exigindo um novo pacto entre tecnologia e humanidade. Os impactos da inteligência artificial sobre a criatividade humana permanecem em aberto. Para alguns, ela é uma aliada que democratiza e impulsiona novas formas de criação; para outros, representa uma ameaça à autoria, à sensibilidade e à singularidade que definem a arte. Existem visões opostas: a ia como extensão do olhar humano ou como mecanismo de padronização e controle. O que parece certo é que sua presença é irreversível e exigirá novos pactos éticos, culturais e econômicos. Cabe a nós estabelecer limites e redirecionar o uso dessas ferramentas para preservar o que há de humano no ato de criar. Se a arte sempre foi o espelho das transformações de seu tempo, talvez o maior desafio na era da IA seja entender como continuar criando em um mundo onde a imaginação também pode ser artificial, sem, no entanto, perder sua força de insurgência, surpresa e descoberta.

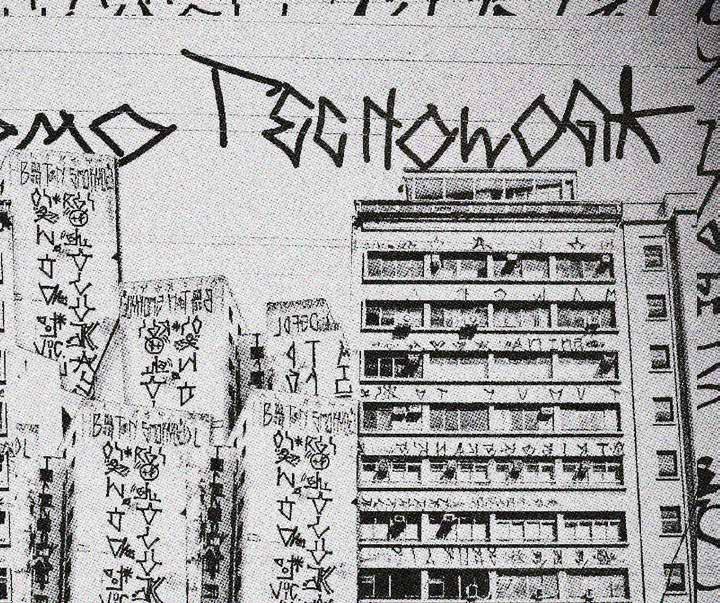

O pixo é, antes de tudo, uma linguagem. Não apenas um gesto estético, mas um sistema técnico de escrita que transforma o corpo e o espaço urbano em um mesmo circuito. Cada traço é um comando, cada muro, uma tela. O que para muitos é ruído, para quem pertence à cena é código: uma forma de articular presença e disputar o espaço.

A cidade, nesse contexto, se torna um meio de comunicação, conjunto de superfícies programáveis, prontas pra receber mensagens que só certos olhos também conseguem decifrar. Nessa lógica, o ambiente urbano funciona como um arquivo vivo, onde cada intervenção acrescenta uma nova camada de informação. O pixo marca essa apropriação simbólica, um modo de inscrever a existência em um território que costuma negar a presença de certos corpos.

Mais do que protesto, a pixação é uma tecnologia de inscrição e presença: programar o espaço urbano usando o corpo como ferramenta e o risco como linguagem. O movimento do braço, a altura alcançada, o tempo gasto, tudo se torna dado. O corpo, nesse processo, é a própria máquina de escrita, e a cidade, sua memória viva em constante atualização.

TECNOLOGIA MARGINAL

Como mostra André Mesquita em Insurgências Poéticas, as práticas marginais produzem infraestruturas de resistência, redes de criação coletiva que operam à margem das instituições. O pixo funciona como uma delas, articulando circulação e disputa territorial por meio de gestos codificados.

Os grupos se comunicam por códigos próprios, regras internas e aprendizado empírico. Tudo se transmite pelo corpo: o gesto, o risco, o tempo. Não há manual, apenas observação e prática. Cada pixador aprende lendo a cidade e respondendo a ela.

No documentário: Pixo (2009), de João Wainer e de Roberto T. Oliveira, essa rede aparece como um ecossistema coeso, com linguagens reconhecíveis, hierarquias e zonas de atuação. A lógica interna é rWigorosa e flexível o bastante para incorporar novos integrantes e trajetos. O pixo se espalha como uma tecnologia viva, replicando-se pela cidade de forma autônoma e viral. Cada assinatura se liga a outra, formando uma teia de relações. É um sistema peer-to-peer analógico, que distribui informação, reputação e presença fora dos canais oficiais.

Para alcançar lugares impossíveis, pixadores desenvolvem técnicas de equilíbrio, escala, leitura de risco — habilidades que nenhuma máquina reproduz. Isso também é tecnologia.

CIDADE CODIFICADA

Para Hito Steyerl, a imagem pobre, fragmentada, granular, sem resolução, tem poder político porque escapa do controle.

A pixação é sua versão física: uma estética da compressão, feita de traços rápidos, tintas baratas e superfícies improvisadas. Assim como o pixel condensa a imagem digital, o pixo condensa o sujeito.

É como um dado corrompido que circula na paisagem, visível e ilegível ao mesmo tempo.

A tipografia do pixo, analisada por Yudi Rafael, é um design de insurgência. Ela cria ritmos, verticalidade e padrões, mas sem buscar legibilidade universal. É feita para ser reconhecida de dentro, não de fora.

O gesto de pixar, então, é também um gesto de criptografia: cada traço contém uma mensagem codificada, um território, uma assinatura. O muro vira tela, o spray vira dado, o corpo vira interface. E cada palavra gravada é um pacote de informação circulando na cidade, um sinal cifrado de existência, resistência e desejo humano.

A cidade é o sistema operacional da pixação. Cada superfície é uma interface possível, um espaço onde corpo e arquitetura se co-

nectam e produzem novas zonas de leitura. Como aponta Vilém Flusser em O Mundo Codificado, toda linguagem é uma forma de programação, e o pixo reescreve o código urbano. O pixador atua como programador analógico: sua tinta é o algoritmo que reorganiza a hierarquia visual da cidade. Suely Rolnik nos lembra que a resistência nasce no desejo de inscrição. Ao subir em prédios, pontes e viadutos, os pixadores afirmam um direito de existência simbólica: estar visível, mesmo quando a cidade insiste em apagá-los.

O pixo cria um arquivo vivo da cidade, onde cada marca registra um trajeto e uma presença. É como um protocolo direto no espaço urbano, que atualiza e reescreve a paisagem a cada intervenção.

A pixação é, assim, um software coletivo que reconfigura a paisagem e redefine o que entendemos como comunicação. A cidade, nesse processo, deixa de ser cenário e se torna um organismo de escrita — uma interface onde o humano, o corpo e o dado se misturam e continuam se reprogramando mutuamente.

A inteligência artificial generativa transformou radicalmente não apenas a tecnologia, mas também a maneira como pensamos e criamos arte. À frente dessa revolução está Refik Anadol, artista multimídia e designer turco-estadunidense, pioneiro na estética de dados e nas relações maquina-homem. Suas obras já ocuparam o moma, o Centre Pompidou e a Bienal de Veneza, desafiando a percepção e expandindo o campo da imaginação. Formado em ciências da computação, Anadol viu nos códigos uma nova forma de pigmento. “Os elementos que as máquinas usam para se comunicar podem virar cores, sons e movimentos”, diz. “Adoro computadores. Cresci jogando videogame, programando e imaginando mundos possíveis.” A partir dessa mistura de técnica e sonho, cunhou o termo data painting, para definir obras criadas a partir de dados do mundo: sons, ventos, imagens, memórias. “Os dados não são números: são fragmentos vivos do tempo.”

Desde 2016, quando foi artista residente no Google, Anadol explora o potencial criativo da inteligência artificial como colaboradora e intérprete da experiência humana. Surgiram daí projetos como Archive Dreaming (2017),

uma instalação totalmente feita com IA treinada em bancos de dados públicos, onde arquivos se reorganizavam como se a máquina sonhasse. “Nos perguntamos o que aconteceria se ela pudesse imaginar — e quem definiria o que é real ou não.”

Essa mesma pergunta guiou Unsupervised (2023), apresentada no Museu de Arte Moderna de Nova York. Um painel de vinte e quatro metros processava, em tempo real, dados do acervo do MoMA, transformando dois séculos de arte em um fluxo contínuo de imagens e formas mutantes. “Era uma IA sonhando com as memórias do museu, Cada segundo, ela criava uma nova composição, respirando junto com o espaço e o público.” explica. A obra desafiava a noção de autoria e originalidade, convidando o visitante a testemunhar o nascimento infinito de algo que nunca se repete.

Refik Anadol descreve seu método como uma parceria entre intuição humana e cálculo de máquina. “A IA não substitui o artista, ela amplia as possibilidades da imaginação.”

Seu estúdio em Los Angeles funciona como um organismo coletivo, reunindo arquitetos, engenheiros, músicos, neurocientistas e filósofos. “Trabalhamos de forma experimental.

Antes de escolher um dataset, Anadol passa meses observando como essas imagens se comportam no algoritmo. Ele diz que é “como ensinar a máquina a sentir a paisagem antes de criar com ela”.

Falhamos muito mais do que acertamos. Mas é nos erros que a arte acontece.”

Pelos últimos anos, o foco do artista se voltou para a natureza. Inspirado por sua convivência com o povo Yawanawá, na floresta amazônica, ele criou o Grande Modelo da Natureza, o primeiro sistema de IA generativa aberto dedicado à fauna e à flora. “Fiquei profundamente tocado pela sabedoria desse povo e pela forma como eles preservam o saber do mundo natural. Criamos em conjunto um modelo que tenta reconstruir espécies e sons extintos a partir da memória coletiva.” O projeto deu origem à exposição Echoes of the Earth: Living Archive, na Serpentine Gallery, em Londres, formada por bilhões de imagens coletadas de forma ética em instituições como o Smithsonian e a National Geographic. “Tenho arquivado ventos, águas, florestas — como uma forma de eternizar a beleza que pode desaparecer.”

Apesar do entusiasmo, Anadol se mantém com uma postura crítica sobre o uso da IA. “Ela ainda não tem consciência. Ela apenas prevê o que pode acontecer com base em dados passados. Mas há

algo de profundamente poético em ver uma máquina tentando imaginar.” Por isso, faz questão de exibir nas instalações os algoritmos e as fontes de dados utilizadas. “A transparência é essencial. O público precisa entender como a obra foi criada.” Ética e autoria, para ele, caminham junto com a inovação: “Nunca usamos dados pessoais. Trabalhamos apenas com informações públicas e científicas. A curadoria dos dados é parte da criação.”

Refik enxerga a IA como uma extensão do olhar humano, não uma ameaça. “A tecnologia é um espelho: mostra quem somos, o que desejamos e o que tememos.”

Atualmente, prepara o Dataland Los Angeles, um museu-laboratório dedicado à convergência entre arte, ciência e tecnologia. “Será um espaço para sonhar com as máquinas.” Para ele, o futuro da arte é híbrido, feito de intuição e de algoritmo, memória e cálculo. Suas obras não apenas traduzem o que a máquina vê, mas revelam o que projetamos nela — nossos medos, nossos sonhos. “Quando a IA sonha”, diz o artista, “é a humanidade quem sonha junto.”

Entre o sagrado e o digital, a artista baiana desafia os limites da arte e da memória

falta de diversidade na indústria das artes é uma questão que atravessa décadas. Em galerias, museus ou bibliotecas, os rostos e as histórias representadas ainda são, em sua maioria, pálidos como calcário. Essa hegemonia tornou-se tão naturalizada que, muitas vezes, passa despercebida. No entanto, surgem artistas como Mayara Ferrão, que nos convidam a repensar o olhar. Com uma visão singular, Mayara recria a arte por meio de uma lente interseccional que desconstrói noções de sexualidade, gênero, classe e raça. Por meio de retratos poderosos, ela redefine o uso da inteligência artificial (ia) para dar voz a histórias silenciadas pelo racismo e pela colonialidade. Negra, queer e feminista, Mayara está na linha de frente de um movimento que desafia a cultura visual tradicional e reconceitualiza o afeto dentro da queerness. Em obras como “Lua de Mel” e “Álbum de Esquecimentos”, combina carinho, tecnologia e ia para empurrar os limites das estéticas queer e feministas e questionar os algoritmos que moldam as imagens que consumimos. Em um mundo em que a ia frequentemente replica preconceitos sociais, seu trabalho é uma interrupção necessária. “Sou artista visual de Salvador, Bahia”, diz Mayara. “Trabalho com ilustração, pintura, fotografia e artes plásticas. Dedico-me à construção de narrativas negras, sobretudo protagonizadas por mulheres negras e originárias. Acho que isso resume bem quem sou: tudo é um universo majestoso que proponho através das minhas construções artísticas.” Ela conta que sempre

É impossível caminhar pelas ruas sem sentir o peso do passado, sem perceber como os resquícios coloniais moldam nossos olhares e corpos até hoje

O meu trabalho é uma ferramenta de construção coletiva, nasce dos meus desejos, mas também olha muito para o outro

gostou de desenhar, inventar personagens e criar narrativas, uma brincadeira que a acompanha desde a infância. Mesmo antes de perceber, já vivia como artista. Hoje, ao concluir os estudos em arte, diz realizar o sonho de sua criança interior: viver da própria criação e ser reconhecida por isso. Para ela, arte é mais do que expressão é existência. “A arte é o que me faz pulsar. É a minha forma de comunicar os meus desejos, medos e anseios. É o meu instrumento para existir, para lidar com o mundo e, de certa forma, mobilizá-lo.”

Crescida na periferia de Salvador, Bahia, a artista conta que sempre foi uma criança introspectiva e criativa. Ao falar sobre seus temas centrais, interseccionalidade, queerness e comunidade, ela destaca a força do coletivo: “Sou uma mulher de axé, e venho de uma família grande. Crescer na periferia moldou profundamente meu sen-

so de comunidade. O meu trabalho nasce dos meus desejos, mas também olha para o outro. Quero transformar de alguma forma a existência de outras pessoas.”

Ela explica que essa visão aparece em seu projeto Verdade Tropical, criado para reunir seus trabalhos de ilustração e pintura. Conta que sempre desenhou e pintou, mas levou tempo pra se reconhecer como ilustradora. Durante muito tempo, via seus desenhos como algo íntimo, centrado em narrativas femininas, e acreditava que não eram relevantes. Por isso, criou o Verdade Tropical como uma forma anônima de colocar seu trabalho no mundo.

Inspirado pela vida em Salvador o mar, o Candomblé, os cheiros e as cores, o projeto tornou-se um espaço de trocas e reconhecimento. “As narrativas que apresento são positivas, potentes para pessoas negras. São retratos de pessoas negras em lugares

de contemplação, de lazer, de acesso. Era algo pessoal, mas também coletivo.”

O sucesso veio rápido. “As pessoas falavam do projeto sem saber que eu estava por trás. Isso me deu liberdade para construir uma identidade artística sólida.” A partir do Verdade Tropical, Mayara colaborou em capas de livros, como uma edição de Lélia Gonzalez. “É um espaço seguro e fértil onde consigo construir narrativas que me atravessam.”

Salvador, sua cidade natal, é uma presença constante. “É uma cidade de luxo e lixo, de beleza e dor. Estar aqui é difícil, especialmente sendo negra ou artista. Mas é também um lugar de pertencimento e ancestralidade. Salvador é um berço, um lugar para retornar.” Essa ambiguidade inspira e provoca. “As dores se transformam em arte. É um caos bonito.”

Foi a partir desse território de contradições que Mayara encontrou na inteligência artificial uma nova ferramenta de criação. “Nunca fui entusiasta da IA. Sempre gostei de criar de forma manual. Mas ser uma artista independente em Salvador impõe limitações. A IA surgiu como uma extensão do meu processo criativo, permitindo-me conceber imagens que, por enquanto, estão além do meu alcance material.”

Ao caminhar pelas ruas da cidade, sente o peso da história colonial. “É impossível não perceber como os resquícios coloniais moldam nossos olhares e corpos até hoje.” Fascinada por fotografias antigas, Mayara observa nelas tanto beleza quanto dor. “É doloroso ver como mulheres negras e indígenas foram retratadas olhares tristes, corpos subjugados.”

Usando ia, ela passou a criar imagens que desafiam essas narrativas. Diz que o impacto foi visceral, pois pela primeira vez conseguiu representar o amor e a conexão entre mulheres negras e indígenas durante o período colonial, algo que a história raramente permite imaginar.O trabalho dela não busca apagar o trauma, mas ampliar o imaginário coletivo. Explica que a escravidão é um tema cheio de camadas e que muitas vezes esquecemos de imaginar como era amar naquela época. As pessoas amavam, desejavam e sonhavam, mesmo em condições inimagináveis. Ela quer explorar esse espaço o que significa existir para além do açoite, da senzala e do trauma

Para Mayara, a ia é um veículo de resgate. “Quero criar imagens que deem às pessoas negras e indígenas referências de ancestralidade que não sejam só dor. Que possamos olhar para o passado e imaginar um futuro onde amor e beleza sejam celebrados. É sobre reescrever a história com doçura e resistência.”

Ela também reflete sobre as implicações éticas da tecnologia. “A ia está nas mãos de pessoas brancas e é usada muitas vezes para nos apagar. Por que eu, uma mulher negra de Salvador, não deveria me apropriar dessa ferramenta para criar narrativas que nos fortaleçam? É um gesto de cura de finalmente nos ver com dignidade e potência.”

Com voz firme, Mayara reafirma: “Quero lembrar às pessoas que merecemos viver nossos amores, docu-

mentar nossa felicidade e reconstruir nossos acervos. É sobre borrar as imagens tristes que nos aprisionam e sonhar com um futuro que já está aqui. Nossa história é feita de luta, mas também de beleza infinita. E isso nunca nos será negado novamente.”

Na sua obra, a natureza é presença constante. A água, especialmente, simboliza conexão e renovação. Criada entre Salvador e a Ilha de Gameleira, Mayara sempre teve o mar como companheiro e refúgio. “Cresci num ambiente profundamente tropical. O mar era uma companhia silenciosa”. Mais tarde, ao mergulhar nas religiões de matriz africana, ele ganhou outro significado: tornou-se um lugar que consola, mas também carrega memórias de traumas atlânticos. Escrevi uma vez que o mar nos assombra porque já nos afogou tanto, mas também nos acolhe, trazendo Iemanjá.”

As águas salgadas e doces dialogam com sua ancestralidade. “Tenho uma ligação espiritual com a mata, as cachoeiras, os rios. A natureza é um Orixá vivo. A água é mãe, é renovação, e essa relação está profundamente presente no meu trabalho.” Essa intimidade com o natural não é apenas estética, mas espiritual. “Deitar na praia, tomar sol, pedir uma bênção a Iemanjá é algo simples e acessível, mas com um retorno energético imenso.” As obras de Mayara são espelhos de quem ela é. “Não consigo separar-me da minha arte. Ela nasce das minhas vivências. Ser uma pessoa política é estar em constante diálogo com o meu trabalho.”

O futuro, para ela, é um campo aberto. Entre seus planos está a realização de uma curta-metragem inspirada nas narrativas que explora nas telas. “Quero construir um romance que se passe no período colonial, mas que vá além da dor. Mesmo em condições adversas, a vida era imensa. Quero reivindicar nossas histórias, mostrar que existimos para além do sofrimento.”

Mayara Ferrão nos convida pra mergulhar nas águas da memória e da resistência, com uma voz que ecoa renovação, luta e ancestralidade traçando caminhos para que olhemos o mundo com olhos decolonizados e cheios de possibilidades.

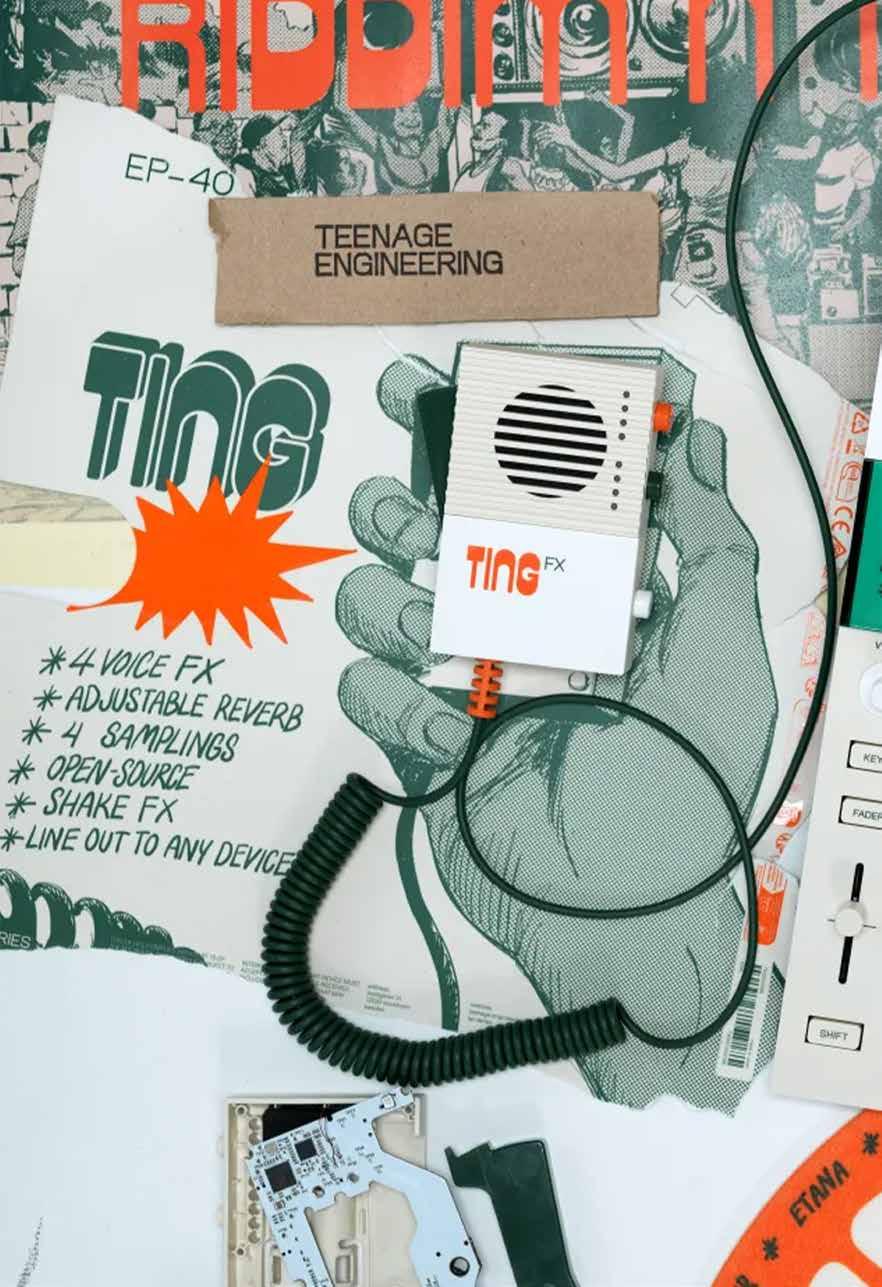

A seção Drop apresenta os gadgets, ferramentas e lançamentos mais recentes que impulsionam as indústrias criativas. É um recorte direto do que acabou de surgir e já movimenta o fazer criativo.

O app da Blackmagic transforma o celular em uma câmera cinematográfica, com controles manuais completos. É uma forma acessível de produzir imagens profissionais sem depender de equipamentos caros, só você, sua lente e a luz.

GoProMax2

A GoProMax 2 grava em 8K e captura em 360°, permitindo decidir o enquadramento depois. Com lentes intercambiáveis e perfil de cor profissional, é uma câmera versátil para quem trabalha com esportes, viagem ou conteúdo dinâmico.

O plug-in Canvas do Obsidian cria painéis visuais simples e modulares para organizar narrativas. Funciona como um storyboard artesanal feito de caixinhas, setas e notas, um jeito direto de pensar cenas e estrutura.

A Ektar H35 é uma câmera half-frame leve e econômica que dobra o número de fotos por rolo. A estética analógica, com granulação e imperfeições, reforça o charme do fazer manual e do acaso na imagem.

Scanners portáteis capturam texturas, papéis e objetos com precisão e rapidez. São ótimos para quem trabalha entre o analógico e o digital, permitindo digitalizar referências, rascunhos e superfícies.

O Cube-C é um microfone sem fio ultracompacto com conexão direta via usb-c ou Lightning. Tem gravação em 48kHz/24bit, redução de ruído e bateria longa. Um kit pequeno que garante áudio limpo para produções no celular.

Os novos óculos Ray-Ban Meta unem o design Wayfarer a uma câmera ultra-wide de 12 mp com vídeo em 3k. Permitem gravar, fotografar e usar comandos de voz sem tirar os óculos. Moda e tecnologia para quem cria em movimento.

O Loopy Pro permite criar música em camadas, ao vivo, com loops construídos na mão. É uma ferramenta de performance que privilegia o gesto e a experimentação. Ideal para quem gosta de compor brincando e improvisando.

por Larissa Ribeiro

Ilustração [out of]

Uma das soluções mais discutidas para os conflitos entre arte e inteligência artificial é reforçar os direitos autorais, exigindo autorização e remuneração pelo uso de obras. À primeira vista, parece justo. Mas é preciso questionar o próprio fundamento desse pensamento. Em A cultura é livre: uma história da resistência antipropriedade (2021), Leonardo Foletto mostra que o conceito ocidental de propriedade intelectual nasce junto com o capitalismo, a partir dos monopólios de impressores. O autor como indivíduo surge do ideal renascentista de criação singular e do iluminismo, que consagrou a noção de autoria como expressão de genialidade. Desde o surgimento do copyright, a retórica da “proteção ao autor” sempre serviu mais aos monopólios industriais do que aos próprios criadores. Foletto pergunta: “Até que ponto a propriedade intelectual, em vez de promover, não acaba por restringir o progresso do conhecimento, da cultura e da tecnologia?”

Basta observar a estrutura da indústria cultural atual: 10% dos lucros vão para 90% dos artistas, enquanto 90% do dinheiro se concentram nas mãos de poucos, intermediados por gravadoras, editoras e plataformas. O sistema que deveria proteger os criadores reforça sua subordinação econômica. Assim, ao defender ferrenhamente a propriedade intelectual como única forma de sustento, acabamos presos à lógica que nos explora.

A regulação da ia é urgente, mas não pode repetir o mesmo modelo neoliberal em que o lucro é o único critério de valor. Seremos capazes de imaginar outras formas de sustentação que não dependam da mercantilização da obra? Ideias como renda básica universal e fomento público à arte apontam caminhos possíveis, mas exigem um novo imaginário, livre da ideia de que cultura é sinônimo de mercado. A propriedade intelectual, longe de neutra, é um instrumento de privatização que fragmenta indivíduos e transforma cultura em mercadoria.

Quando voltamos ao caso da coleta de dados pelas ias, a contradição é evidente: é considerado aceitável que redes sociais lucrem com o conteúdo de seus usuários sem pagar nada, mas é inaceitável que empresas de ia usem as mesmas imagens para treinar

algoritmos. Por que aceitamos uma e rejeitamos a outra? Talvez porque, nas redes, a exploração é diluída e invisível; já na ia, ela se apresenta como uma afronta direta à autoria e à ideia de controle. A dissociação entre obra e autor toca um ponto sensível: a identidade do artista ainda está presa à ideia de originalidade e autenticidade. Embora o pensamento do século xx tenha decretado várias vezes o “fim da autoria”, o mito do gênio criativo solitário, herança do Romantismo, segue vivo. O artista, mesmo consciente de que toda criação é fruto de recombinação, ainda sonha com a ideia singular que o tornará reconhecido e rentável. No entanto, a arte sempre foi um jogo de repetição e citação, e a ia apenas radicaliza esse processo, escancarando o império do pastiche e da releitura.

E se abandonássemos a noção de autor como proprietário da criatividade? E se imaginássemos um mundo em que toda obra pudesse ser usada, transformada e multiplicada livremente? Criticar a lógica da propriedade intelectual não significa defender o uso irrestrito de obras por corporações, mas abrir caminhos interditados pelo pensamento neoliberal. E se, em vez de reforçar o cerco da propriedade privada, obrigássemos as empresas a devolver à sociedade códigos abertos e transparentes? E se isso viesse acompanhado de políticas que incluíssem o Sul Global no desenvolvimento tecnológico, ajudando a prever desafios éticos fora do eixo do capital e a gerar benefícios locais?

Explorar criticamente a IA não é obrigação de todo artista, mas hostilizar quem o faz é um erro estratégico. Criar um clima de condenação pode empurrar o uso dessas tecnologias para as sombras, onde o poder e o lucro continuarão concentrados nas mesmas mãos. A discussão sobre arte e ia é, acima de tudo, uma disputa de imaginação: a capacidade de sonhar outros modos de criar, compartilhar e existir. A tecnologia, por si só, não é ameaça nem salvação. O que definirá o futuro será nossa coragem de imaginar algo além do que o mercado permite — talvez um campo onde a arte volte a ser, antes de tudo, um exercício de liberdade coletiva.

Aqui o horóscopo nasce como blackout poetry: palavras cobertas, pequenas frestas de luz e sentidos que emergem do que foi deixado para trás. Cada signo é guiado por um fragmento recuperado depois do apagamento. O futuro não é escrito. É revelado aos poucos.