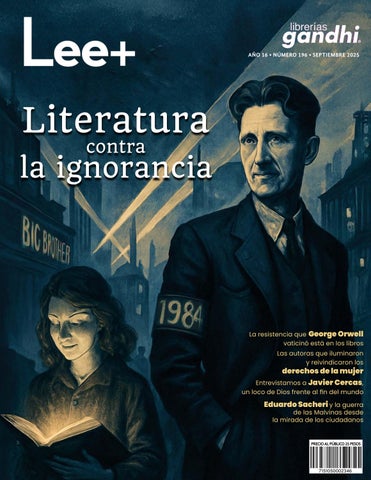

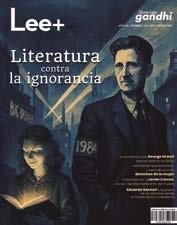

Literatura contra la ignorancia

La resistencia que George Orwell vaticinó está en los libros

Las autoras que iluminaron y reivindicaron los derechos de la mujer

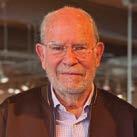

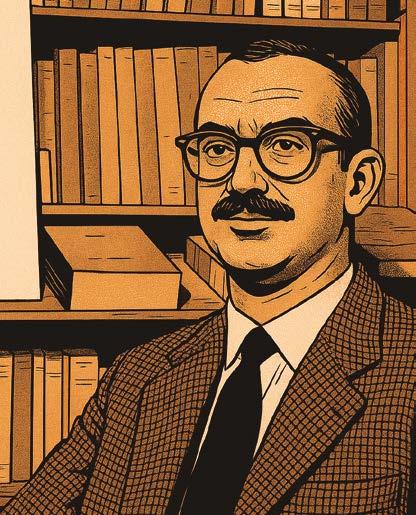

Entrevistamos a Javier Cercas, un loco de Dios frente al fin del mundo

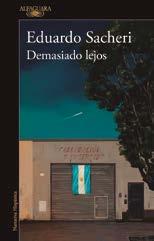

Eduardo Sacheri y la guerra de las Malvinas desde la mirada de los ciudadanos

Directorio

Directora general y editora

Yara Vidal yara@revistaleemas.mx

Directora de mercadotecnia

Karen Achar Galindo

Directora de Difusión cultural

Beatriz Vidal de Alba beatriz@revistaleemas.mx

Director de arte y editor audiovisual

Edwin Reyes Maya edwin@revistaleemas.mx

Editor de contenido multimedia

Sebastián Díaz Barriga

Corrección de estilo

Carina Vallejo Fuentes

Ilustrador

Rodrigo Rojas

Asistente de marketing y contenido

Victor Ruiz

Consejo editorial

José Achar

Alberto Achar

Mario Nawy

Alejandro Magallanes

Rodrigo Morlesin

Herles Velasco

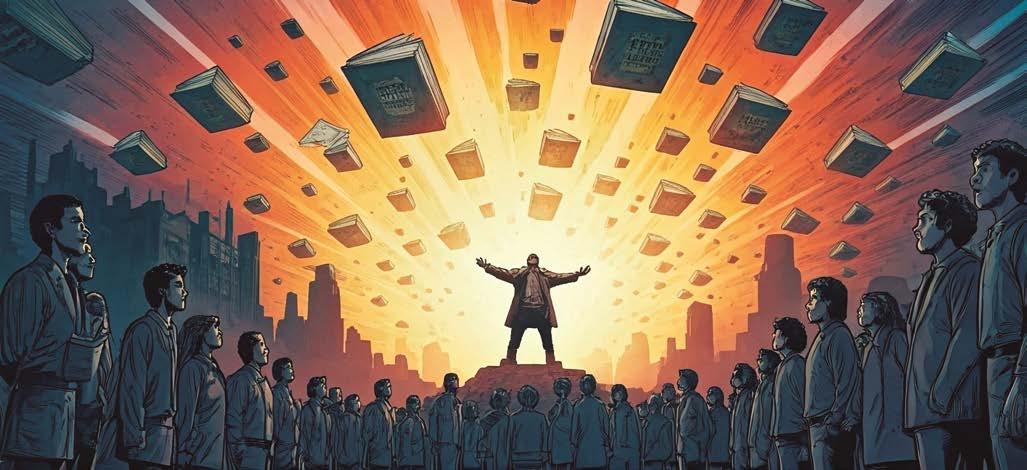

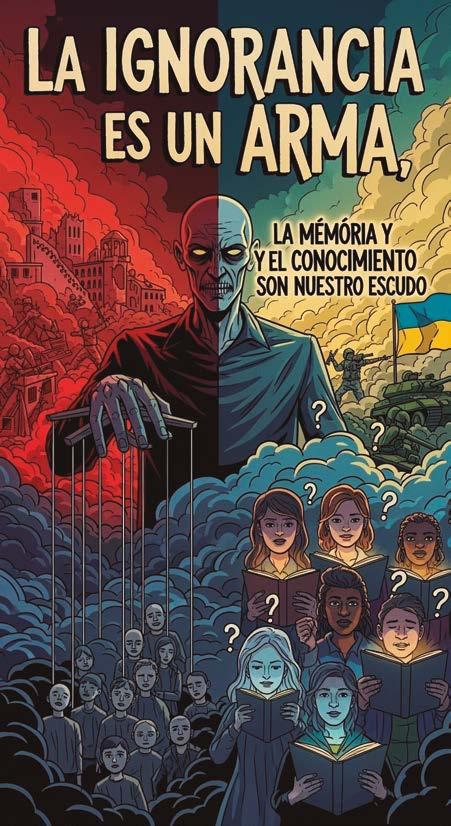

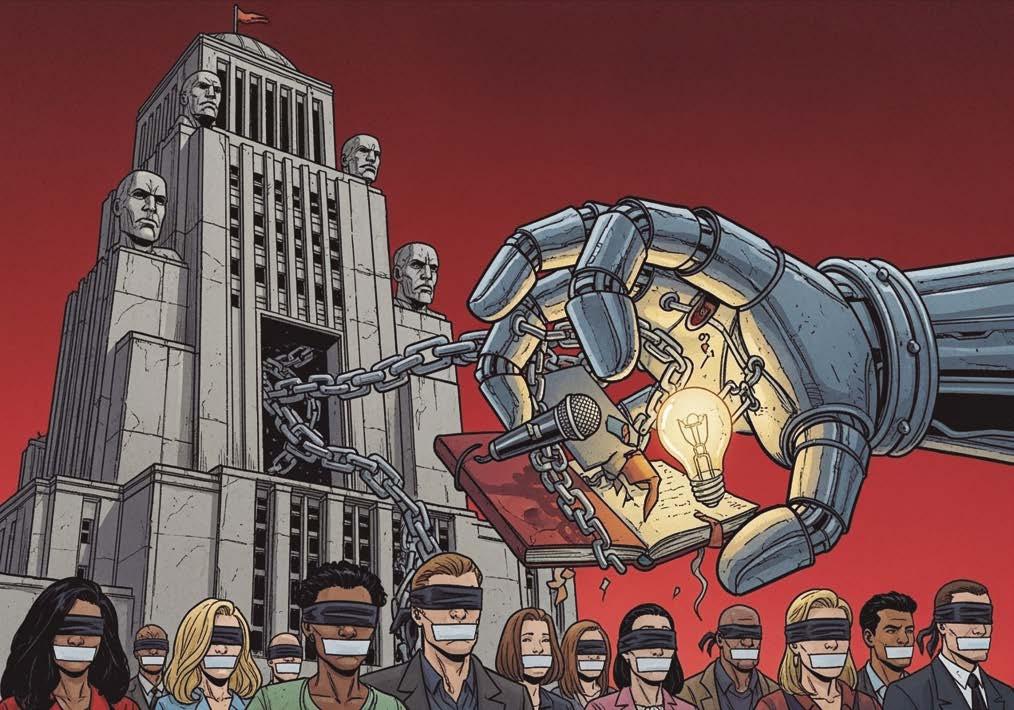

Literatura contra la ignorancia

En una época en la que la información se despliega ante nosotros como un banquete interminable, parecería que la ignorancia está en vías de extinción. Sin embargo, persiste. Peor aún: florece. No hablamos sólo de desconocimiento involuntario, de las lagunas inevitables que todos tenemos, sino de una ignorancia cultivada, mantenida con esmero, como un hermoso jardín privado. Frente a ella, los libros siguen siendo uno de los mejores antídotos.

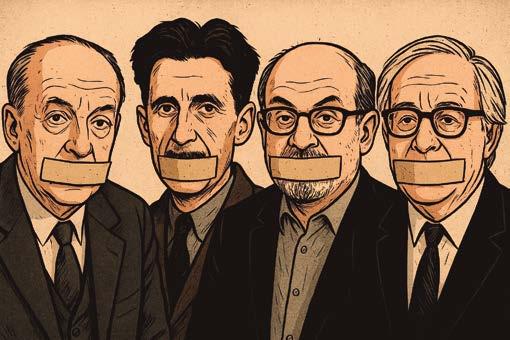

Para nuestra edición de septiembre, nos adentramos en las distintas maneras en las que la literatura y el pensamiento se han enfrentado a la manipulación, el autoritarismo y las versiones cómodas de la realidad. Jorge F. Hernández recupera la vigencia de George Orwell, un escritor que supo poner en palabras los peligros de una verdad controlada y de una sociedad vigilada.

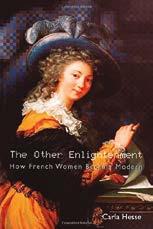

De mano de Carla Jesse y su libro The Other Enlightenment: How French Women Became Modern, nos adentramos en la historia de las mujeres francesas quienes con su escritura y participación intelectual alumbraron el camino que ha conducido a las mujeres a luchar por sus derechos.

Este número incluye, además, el retrato de dos figuras clave en la relación entre literatura e historia: Vera Brittain, cuya obra testimonia el dolor y la resistencia de toda una generación marcada por la guerra, y Giangiacomo Feltrinelli, editor y revolucionario que entendió el libro como herramienta de combate político.

La poesía también tiene su espacio: Jorge Fernández Granados escribe sobre aquellos poetas rusos que se atrevieron a desafiar un régimen con su voz, algo que pagaron con el silencio, la persecución o la muerte. La escritura como resistencia vuelve a aparecer en la obra de Eduardo Galeano, cuya mirada crítica sigue invitándonos a sospechar de las verdades oficiales y a recuperar las historias de quienes quedaron fuera del relato dominante.

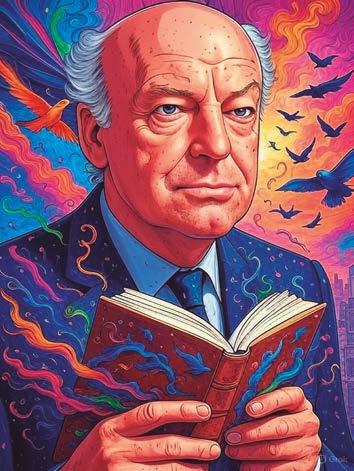

Conversamos con Eduardo Sacheri, quien en Demasiado lejos plantea cómo el desarraigo, la memoria y las pérdidas se convierten en terreno fértil para preguntarnos qué significa comprender el mundo. Por su parte, Javier Cercas, en El loco de Dios en el fin del mundo, nos habla sobre los vínculos entre historia y ficción, y cómo la novela puede iluminar los extremos a los que nos lleva el fanatismo.

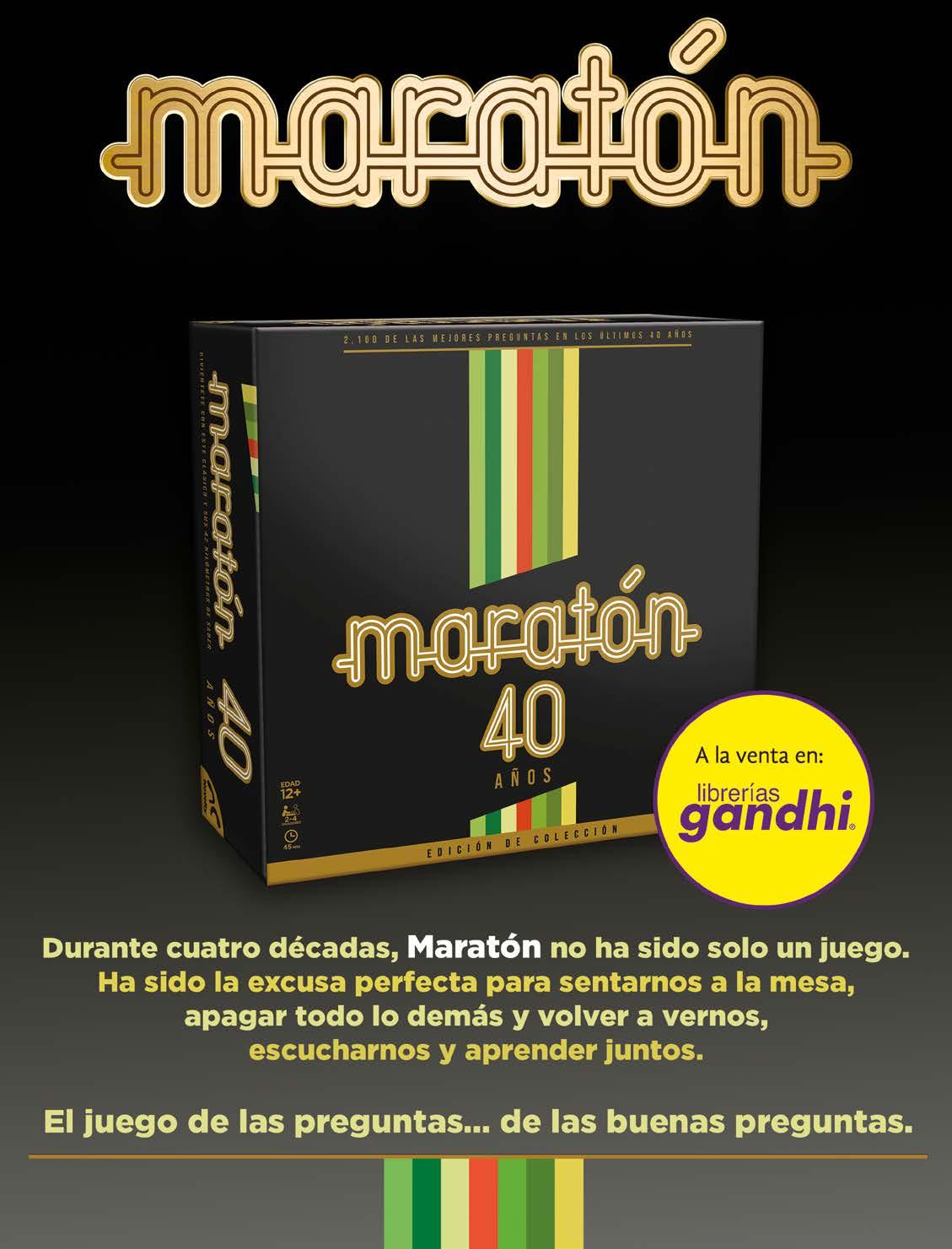

Y porque la ignorancia no se combate sólo con solemnidad, nos detenemos también en otra forma de encararla: jugando, y qué mejor que con Maratón. Hace 40 años, este juego empezó a venderse en Librerías Gandhi y hoy por hoy nos sigue mostrando que, sin importar la edad, podemos seguir aprendiendo.

Antes de que des vuelta a la página, queremos añadir que tal vez el primer paso hacia un conocimiento real no sea acumular más datos, sino observar con honestidad las zonas donde preferimos la penumbra.

No se trata de vivir con una conciencia total, que sería insoportable, sino de elegir con cuidado nuestras cegueras. Porque si bien no podemos —ni queremos— saberlo todo, tampoco podemos darnos el lujo de no saber nada.+

Yara Vidal

Directora general

Revista Lee+ de Librerías Gandhi

Editor responsable: Yara Beatriz Sánchez De La Barquera Vidal, Distribución: Librerías Gandhi, S.A. de C.V., Dirección: Calle Comunal No.7, Col. Agricola Chimalistac, C.P. 01050, Alcaldía Álvaro Obregón CDMX. Número de Reserva al Título ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-051820092500-102. Certificado de Licitud de Título No. 14505 y Certificado de Licitud de Contenido No. 12078 expedidos en la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Registro Postal EN TRÁMITE. Preprensa e impresión: Fotolitográfica Argo, Bolivar 838, Col. Postal. Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03410, CDMX. Título incorporado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa e indirecta, por cualquier medio o procedimiento, del contenido de la presente obra, sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del editor, en términos de

Índice

Tema del mes

Literatura contra la ignorancia

06 No sabo

Jorge F. Hernández

10 Cuatro poetas

Jorge Fernández Granados

12 La ilustración femenina

Yara Vidal

14 Memoria bajo asedio

Alejandra Gotóo

18 Sobre la vista como riesgo

Alejandra Gotóo

Entrevistas

16 Eduardo Sacheri

Francisco Goñi

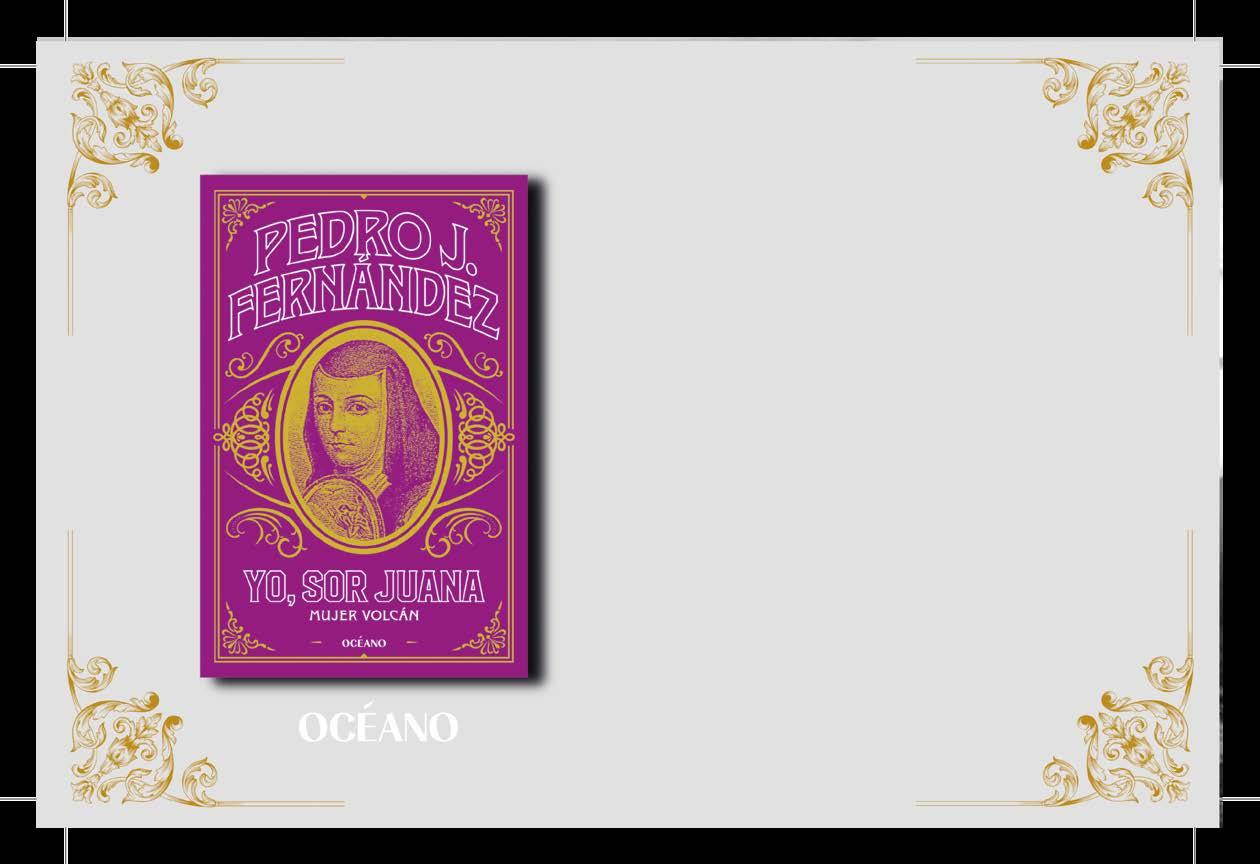

20 Javier Cercas

Sergio Téllez-Pon

22 Sergio Schaar

Maratón, 40 años

Entrevistas

Teatro

38 Antonio López

Victor Ruiz

40 FITU 2025

Herles Velasco

¡Niños a leer!

29 Eduardo Galeano

Lluvia Soto

+ Notas de paso

Quejas y sugerencias

24 La Ignorancia

Alejandra Gotóo

Personaje histórico

28 Vera Brittain

Yara Vidal

Libros prohibidos

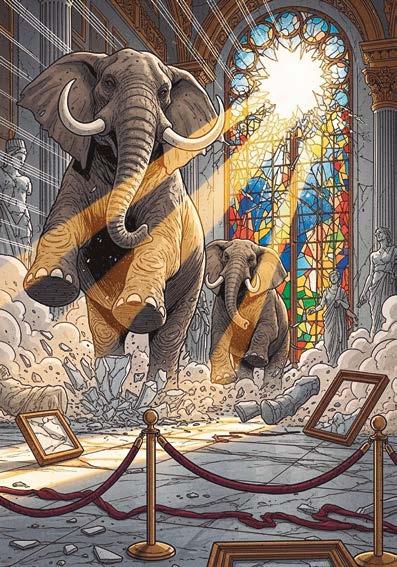

39 Libros imparables

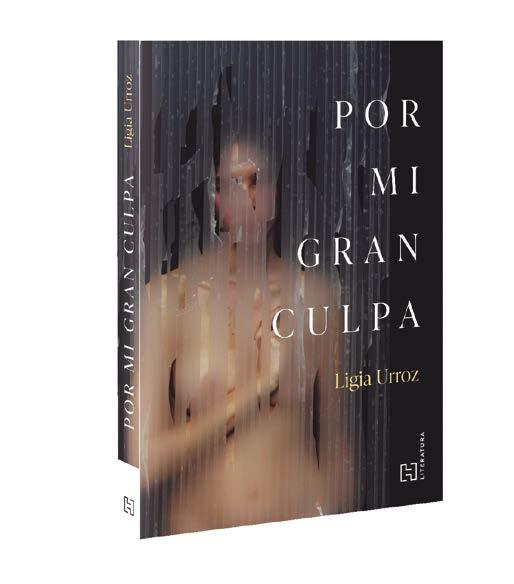

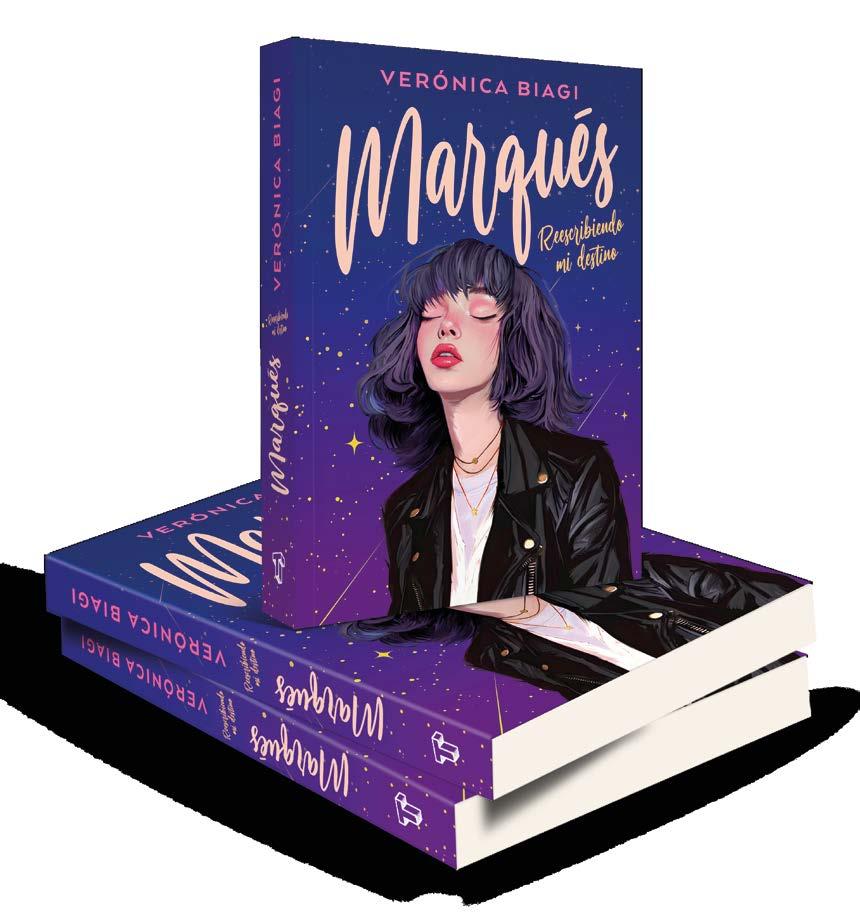

Adelanto del libro

36 Marqués

Reescribiendo mi destino

Verónica Biagi

Literatura contra la ignorancia

No sabo

Por Jorge F. Hernández

El dislate que da título a estos párrafos es más que un simple disparate de la infancia. Debido quizá a una deriva fonética intuitiva, la niña infiere no sabo por no saber y más de un niño extiende la improvisada etimología como sinónimo de sabor: “no sabo la respuesta” y “yo no sabo a nada”. Se filtran entonces los primeros pasos de la ignorancia con la tierna inocencia de la intuición y, al paso de los años, se perfecciona el silogismo.

Hay estudios sesudos de la epistemología de la ignorancia tan voluminosos y documentados como las profesionales radiografías del saber. Un ejemplo notable lo firma Peter Burke, notable polímata que ha dedicado media vida al conocimiento y también autor de una biografía intelectual de la ignorancia: orígenes, topografía y circunstancias. En México parece que hilamos la enciclopedia universal de la ignorancia cada vez que iniciamos opiniones con el recurso de “me late”. Una conciencia minuciosa revelaría que lo hacemos muchas veces por hora llegando por mágicas maneras a la conversión de puras mentiras en verdades inapelables y fabulaciones en anécdotas inverificables. Es la pulpa para literatura instantánea, chistes con o sin moraleja e incluso leyendas históricas de próceres retratados en estatua, aunque no se sepa a ciencia cierta si fueron chaparros, calvos, mancos o tuertos en la vida real o en sus registros biográficos. La ignorancia es, entonces, el pan de cada día en diversas culturas y generaciones, pero también es la útil herramienta moldeable y cultivada para apuntalar diversas formas del autoritarismo: desde el manotazo impositivo del patriarca que nubla con ignorancia sus verdades entre familiares hasta el todopoderoso gobierno que se beneficia

En México parece que hilamos la enciclopedia universal de la ignorancia cada vez que iniciamos opiniones con el recurso de “me late”.

ya no sólo con esparcir redes de mentiras, sino con un desánimo funcional de la Ignorancia con mayúscula. No pocos poetas y novelistas se han ocupado en develar los peligros de la ignorancia como veneno que extiende tentáculos más allá de la simple ausencia de conocimiento. Por ahora sugiero concentrarnos en la prosa de George Orwell. Se llamó Eric Arthur Blair, pero se volvió inmortal con el seudónimo de George Orwell y, en particular, por dos novelas trascendentales: Animal Farm —traducida al español como Rebelión en la granja— y 1984 —título que lamentablemente no tiene caducidad—. De la primera podemos resumir —sin revelar pormenores para quienes aún no la leen— que la ignorancia de las vacas y los caballos, la inocente abstracción de las aves y gallinas, y la desidia rutinaria de rumiantes, cabras u ovejas, transpira una ignorancia aprovechada vilmente por los cerdos. Orwell usa la fábula animal para denunciar el autoritarismo soviético, la utopía revolucionaria, los himnos y murales con heroicos bíceps y pañoletas proletarias para narrar el sutil engaño con el que la mayoría de los animales no nos damos ni cuenta del empoderamiento opresor de los cerdos… poco a poco convirtiéndose en granjeros generalísimos, aun más represores que el propio Mr. Jones, otrora dueño de la granja, exiliado y expulsado de la finca al triunfar la rebelión porcina. Los chanchos empiezan a desplazarse sobre dos patas, poco les falta para anudarse corbatas o fumar habanos, mientras que la ignorancia esparcida entre el resto de la fauna hasta permite cambiar el lema de la rebelión: “Todos los animales son iguales” se altera por vía de la represión

Literatura contra la ignorancia

con una adenda: “…pero algunos animales son más iguales que otros”.

Aunque hemos rebasado por casi medio siglo la cifra del título 1984, esta novela de Orwell, escrita en 1947 y publicada dos años después, no solamente mantiene intacta su trama y derivaciones, sino que además confirma de manera fehaciente no pocos ejemplos siniestros del cumplimiento de sus diálogos, demonios y derivados en la vida real. Escrita como distopía, esta obra maestra de Orwell es al mismo tiempo testimonio de los infiernos autoritarios ya instalados mucho antes del año del título y también advertencia detallada de lo porvenir —de todo tiempo que faltaba por cumplirse desde el año de publicación hasta la llegada del mentado título… y, por lo leído, de los tiempos posteriores que ahora vivimos en gerundio.

Con el mapa del mundo dividido en grandes bloques geográficos como rebanadas de poder inapelable, Orwell traza el insípido paisaje de una nación poblada por humanos mecanizados, zombies de yo no sabo a nada porque incluso la ternura de un beso o la melancolía de cualquier suspiro han sido proscritos, tanto como cualquier forma de opinión íntima, crítica personal o reflexión racional pues todo, absolutamente todo ha quedado supeditado a la mirada ininterrumpida del Gran Hermano, el ojo que todo lo ve y la cuadrícula aséptica, ascética e incuestionable del Estado. Es decir, las piezas móviles de a pie, los humanos

comunes y corrientes esclavizados no sólo por una cancelación de su conciencia, sino contenidos y regulados por una conciencia mecánica e inhumana que siembra constante ignorancia como lubricante de una inmensa maquinaria de mentiras.

El hilo y entramado de esta sociedad sojuzgada se desprende y depende de la instalación de Newspeak o Neolenguaje. Se trata de un idioma desprendido de los conocidos hasta antes de la gran instalación de la distopía en el que se fuerza a todo ser humano a la obligación lingüística o fonética de pensar, leer y escribir con palabras previamente autorizadas y jibarizadas para cumplir una cuadriculada función en la que queda prohibido cuestionar, analizar o interpretar. Es decir, se prohíbe pensar y sentir.

Las palabras se vuelven instrumento para la censura y pasto de falsificación de los hechos al antojo y conveniencia del Poder y los poderosos. Cualquier intento por romper con ese orden dictatorial —que, además, dicta incluso las palabras aprobadas tanto como las prohibidas— será sancionado de la más brutal manera. Represión, desaparición o muerte todo posible independiente queda sujeto al espionaje continuo, a la red creciente de denuncias y delatores, a la invisible omnipresencia de micrófonos y cámaras sobre un infinito manto de ignorancia. Todo paisaje no es más que una inmensa tela donde se plasma la ignorancia personal y compartida; toda conversación de sobremesa no es más que un intercambio de ignorancias y toda posible

pausa está permeada por un contagioso desánimo de no preguntes, no opines, no me digas y mejor, calla. Cerremos el libro de Orwell, pero para volver a leerlo periódicamente, prestarlo al azar y regalarlo con frecuencia. Visitemos las librerías como si fuesen farmacias para surtir recetas semanales o mensuales de la mejor medicina posible: la lectura que libera el pensamiento y desata la imaginación, las páginas que ponen en entredicho las mentiras de los poderosos y los engaños de los prepotentes. Leer y leer para libremente comentar, en comunidad o pareja, para pasear todo pretérito y soñar todo futuro mejor… ¿Qué cuánto cambia la realidad que nos rodea con la digestión de un verso que acaricia al alma? ¿Qué cómo mejora la sociedad con el conocimiento generalizable de los errores pasados? o ¿hasta cuándo seguirá rondando la ignorancia como fertilizante para el abuso? La respuesta a las dos primeras preguntas es: Mucho, pero de la última, sólo afirmo que Urge… aunque lo ignoro.+

Jorge F. Hernández es escritor, periodista y aforista. Nació en 1962 y, desde entonces, no ha parado de contar historias.

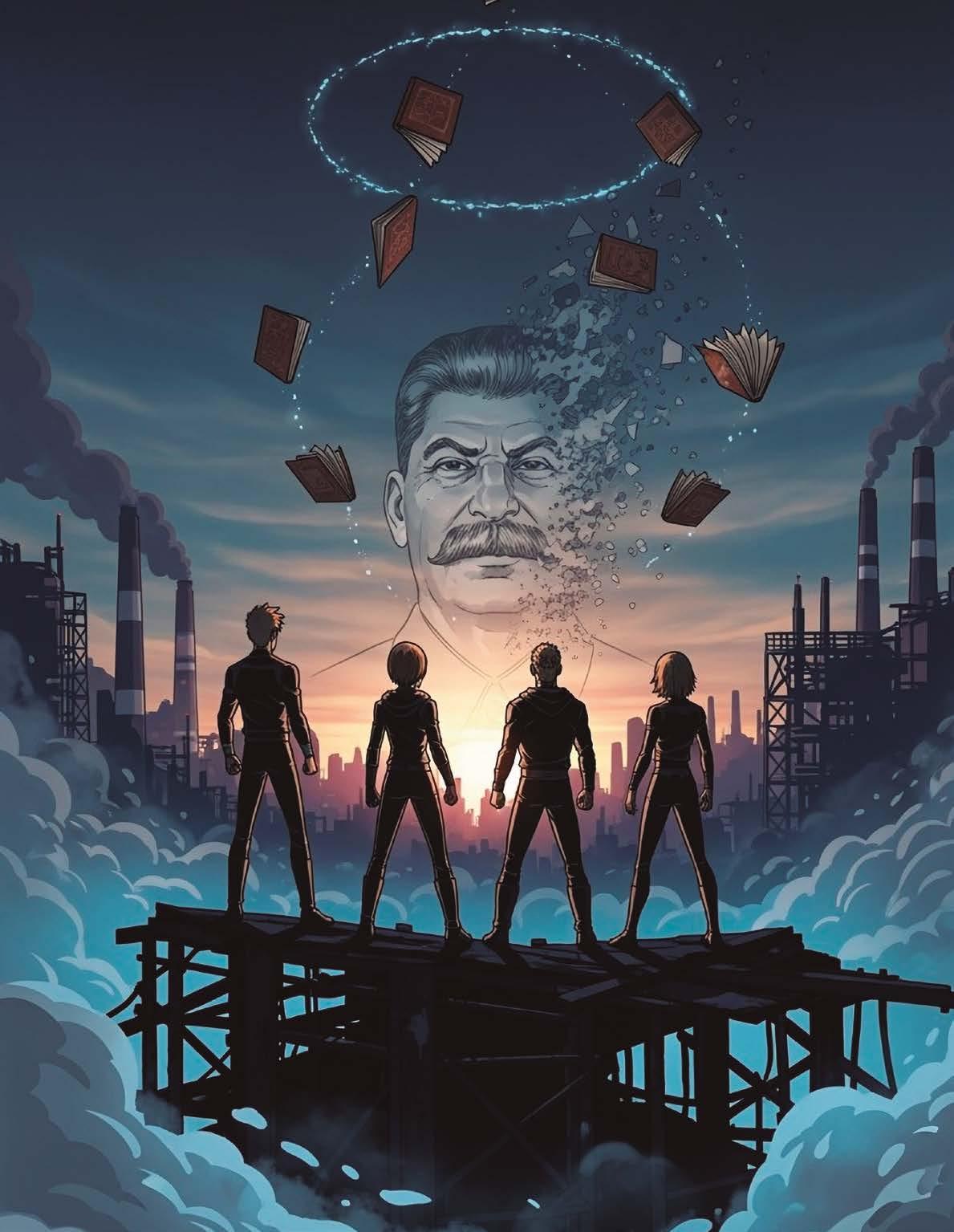

Sobre la injusticia, la intolerancia y el destino: cuatro poetas

Por Jorge Fernández Granados

La historia de la literatura está llena de injusticia. Tal vez la primera de sus causas es la que provoca la ignorancia. Pero la peor de todas seguramente es la injusticia deliberada y sistemática, el acto de acallar, a través de todos los recursos disponibles, a un disidente, a un antagonista que con su presencia desafía o demuestra el error de quien detenta el poder; es decir: la intolerancia. Uno de los ejemplos más imborrables de la intolerancia fue el alcanzado por el régimen de Josef Stalin en la Unión Soviética durante la primera mitad del siglo xx. El destino, llamémoslo así, de toda una brillante generación, cifrado en cuatro de los mayores poetas y escritores rusos de aquel tiempo es en sí mismo, tristemente, un muestrario de las estrategias de la aniquilación.

Aquí un breve repaso de lo que vivieron Ana Ajmátova, Boris Pasternak, Osip Mandelshtam y Marina Tsvetáyeva.

Ana Ajmátova (1889-1966) es considerada una de las cumbres de la poesía en lengua rusa del siglo xx. De origen ucraniano y educación rigurosa, supo liberarse desde muy pronto de todo yugo familiar, político o artístico. Su vida fue un largo derrotero de perseverancia y desengaño que atravesó la caída de la monarquía zarista, la Revolución Rusa, dos guerras mundiales y por lo menos veinte años de la denominada Guerra Fría. En el tiempo en el que le tocó existir, fue testigo de persecuciones, desapariciones, condenas y muertes realizadas sobre prácticamente todo su entorno, producto del terror estalinista. Su primer esposo, el poeta Nikolai Gumilev, fue ejecutado y su único hijo, Lev, estuvo varias veces preso. El último heroísmo y la silenciosa tragedia de Ajmátova fue sobrevivir al estalinismo para contar su horror cuando éste eventualmente finalizara. Y lo logró,

por lo menos con un gran poema titulado Réquiem. Boris Pasternak (1890-1960) es uno de los escritores rusos más conocidos, principalmente por una novela: Doctor Zhivago y por haber recibido el Premio Nobel en 1958; sin embargo, tanto su vida como su obra antes de esa cúspide de celebridad resultan poco consideradas. Lo más paradójico es que fueron precisamente esa única novela escrita por él y el Premio Nobel recibido apenas unos meses después lo que precipitaron su condena en su patria natal. Nacido en medio de un ambiente de artistas y escritores, Pasternak gozó de una educación esmerada. Fue distinguido desde sus primeros libros y ya era considerado uno de los más destacados poetas de su país hasta que, tras el ascenso del régimen soviético, decidió tomar distancia y cuidarse de lo que publicaba, pues fue testigo de primera mano de las consecuencias que podía traer la intolerancia del gobierno. Su novela Doctor Zhivago fue publicada en Italia, pues sospechaba que no sería del agrado de las autoridades de su país. En una irónica jugada del destino, cuando Pasternak ganó el Premio Nobel, fue obligado a renunciar a éste por el gobierno soviético. Murió apenas dos años después, en medio de la mayor humillación a la que pudo haber sido sometido como escritor. Osip Mandelshtam nació en 1891 en Varsovia, por aquel entonces parte del Imperio Ruso. Pasó su infancia y su juventud en San Petersburgo, donde estudió literatura y más tarde fue uno de los fundadores del movimiento acmeísta. Marginado de la sociedad y de los lineamientos estéticos surgidos después de la Revolución Rusa, fue haciéndose cada vez más crítico y desengañado del régimen soviético, hasta que, en 1934 fue arrestado, supuestamente por escribir una oda satírica contra Stalin. Acusado de actividades

contrarrevolucionarias, fue confinado en el campo de concentración de Voronezh y murió allí en 1938. Su obra es breve y poderosa. Es la obra, en el fondo, de un sobreviviente, puesto que es un poeta que sólo fue salvado milagrosamente del olvido por Nadezhda, su esposa, y la memoria de un puñado de amigos y lectores.

Marina Tsvetáyeva nació en 1892. Su madre era pianista y su padre fue el fundador del Museo Pushkin de Moscú. Si bien sus primeros años transcurrieron con estabilidad, pronto la situación política y económica repercutió en su vida de modo adverso, al grado que perdió a una de sus hijas por inanición en un orfanato. Después de la Revolución Rusa tuvo que exiliarse y vivió en Berlín, Praga y Francia, donde permaneció hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A su obligado regreso a la Unión Soviética, su marido Serguéi Efron y su hija Ariadna fueron arrestados. Al primero lo fusilaron y a la segunda la recluyeron durante años en un gulag. La obra de Tsvetáyeva fue casi desconocida hasta la década de los años 60. Se suicidó en 1941.

La intolerancia, concluimos, en cada uno de estos casos, no se evidencia necesariamente como violencia directa, sino que puede adquirir formas más perversas, como el miedo, la coerción, la autocensura y la humillación pública. Y, si el poder hizo todo lo posible por destruir o borrar estas presencias y sus obras, ¿por qué han sobrevivido y están hoy al alcance de quien las busca o se interesa en ellas? Creo que la respuesta es breve: están todavía aquí porque lo que dicen y lo que representan es más fuerte que la censura, la violencia y las prisiones de los verdugos; que el kafkiano laberinto de los Estados. Como si se tratara de una energía encriptada, lo que fue depositado allí es capaz, de un modo u otro, de la resurrección.+

Jorge Fernández Granados es poeta y ensayista. Con Materia oscura acaba de obtener el V Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros, Granada, El duende, ¿dónde está el duende?, 2025

Literatura contra la ignorancia

La ilustración femenina:

cómo las mujeres se iluminaron a pesar del hombre Por Yara

Vidal

La Ilustración, ese movimiento intelectual del siglo xvii que iluminó Europa con ideas de razón, libertad y progreso, es a menudo recordada por figuras masculinas como Voltaire, Rousseau o Diderot. Sin embargo, en las sombras de esta era de luces, las mujeres lucharon por encender su propia antorcha.

A pesar de barreras sociales, legales y culturales que las confinaban al ámbito doméstico, muchas lograron acceder a la educación y al conocimiento, y se convirtieron en agentes de cambio. Pero este camino no fue fácil: implicó riesgos significativos, desde el ostracismo social hasta la persecución política. El libro The Other Enlightenment: How French Women Became Modern, de Carla Hesse, nos permite conocer cómo las mujeres francesas, en particular, se “iluminaron” a través de la escritura y la participación intelectual, y los peligros que enfrentaron para educarse.

La Ilustración promovió la idea de que la razón era accesible a todos, pero en la práctica, las mujeres fueron excluidas de las instituciones formales. Universidades como la Sorbona en París o las academias científicas estaban vetadas para ellas. En lugar de rendirse, muchas recurrieron a métodos alternativos. Los salones literarios, organizados por damas de la alta sociedad, se convirtieron en epicentros de debate intelectual. Estas reuniones no eran meras tertulias sociales; eran espacios donde se discutía filosofía, ciencia y política. Madame Geoffrin, por ejemplo, hospedó uno de los salones más influyentes de París, que atrajo a pensadores como Montesquieu y Diderot. Apoyó financieramente la Encyclopédie, la gran obra ilustrada, y demostró cómo las mujeres podían influir en el conocimiento sin un título académico formal. Carla Hesse, en su libro, argumenta que las mujeres francesas se volvieron modernas a través de la escritura, un acto de autocreación que les permitió participar en la esfera pública. Tras la Revolución Francesa de 1789, el colapso del Antiguo Régimen abrió un mercado literario más accesible. Hesse describe cómo, entre 1789 y 1800, las mujeres publicaron en números récords: novelas, memorias y ensayos que no sólo entretenían, sino que forjaban identidades individuales. Por ejemplo, autoras como Madame de Genlis o Leprince de Beaumont vieron reimpresiones masivas de sus obras —hasta 78 ediciones en algunos casos entre 1750 y 1800—. Estas publicaciones les permitieron explorar temas de autonomía y razón, y así se transformaron en “sujetos modernos” a pesar de las restricciones cívicas persistentes.

Una figura emblemática es Émilie du Châtelet, la “mujer más peligrosa de la Ilustración

francesa”, como se la ha llamado. Colaboradora y amante de Voltaire, Du Châtelet tradujo y comentó la Principia mathematica de Newton, y añadió sus propias contribuciones en física y matemáticas. Educada en casa por tutores privados —un lujo reservado a la aristocracia—, desafió las normas de género al dedicarse a la ciencia. Su tratado Institutions de Physique (1740), que integraba ideas de Leibniz y Newton, mostró que las mujeres podían contribuir al avance del conocimiento. Sin embargo, su vida ilustra los peligros: enfrentó críticas por su independencia, y su muerte prematura en 1749, tras un parto complicado, subraya las limitaciones físicas y sociales impuestas a las mujeres.

Los salones literarios, organizados por damas de la alta sociedad, se convirtieron en epicentros de debate intelectual.

Otro camino hacia la iluminación fue la autoeducación y la correspondencia. Mujeres como Anne Conway, aunque inglesa, influyeron en el continente con su filosofía vitalista que dialogaba con pensadores como Leibniz. En Francia, Olympe de Gouges, gran dramaturga y pensadora, escribió la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana (1791), un contradocumento y contrapropuesta a la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789); este texto, antecedente de la primera ola del feminismo, es fundamental por tratarse de la primera reivindicación política y social de las mujeres en un soporte escrito de carácter legal. Educada informalmente, Gouges argumentó por la igualdad educativa y política, declarando: “La mujer tiene el derecho de subir al cadalso; debe tener también el de subir a la tribuna”. Su audacia la llevó a la guillotina en 1793, acusada de traición por sus críticas a los jacobinos. Este caso ejemplifica los riesgos mortales: durante la Revolución, las mujeres que se educaban y expresaban ideas radicales eran vistas como amenazas al orden patriarcal. Los peligros no se limitaban a la ejecución. Socialmente, una mujer educada corría el riesgo de ser etiquetada como “pedante” o inmoral. Rousseau, en su Emilio (1762), defendía una educación diferenciada: los hombres para la razón pública, las mujeres para la virtud doméstica. Esta visión reforzaba barreras legales; en Francia, el Código Civil napoleónico de 1804 subordinaba a las mujeres a sus maridos, lo que limitaba su acceso a la propiedad y la educación. Hesse destaca cómo, a pesar de esto, el auge editorial postrevolucionario permitió a las mujeres sortear estas restricciones. Publicar bajo seudónimos o como anónimas era común para evitar represalias.

Por ejemplo, muchas autoras enfrentaron censura o boicots si sus obras cuestionaban el statu quo. Además, las mujeres de clases bajas enfrentaban desafíos adicionales. Mientras las aristócratas como Du Châtelet tenían recursos, las plebeyas dependían de conventos o escuelas caritativas, donde la educación se limitaba a costura y catecismo. La Ilustración impulsó reformas, como las propuestas de Condorcet para una educación universal mixta, pero estas ideas tardaron en materializarse. Durante el Terror (1793-1794), clubes femeninos como el de las Ciudadanas Republicanas Revolucionarias, fueron disueltos, y sus líderes, como Pauline Léon, arrestadas. Educarse significaba exponerse a la vigilancia estatal; muchas mujeres leían en secreto o participaban en círculos clandestinos, arriesgando su reputación y libertad.

A pesar de estos obstáculos, el legado de estas mujeres es profundo. Hesse concluye que la escritura les permitió una “otra Ilustración”, una modernidad construida desde la individualidad, no desde los derechos colectivos que les negaban. Figuras como Madame de Staël, exiliada por Napoleón por sus ideas liberales, continuaron influyendo en el siglo xix. Su novela Corinne (1807) retrata a una mujer intelectual independiente, inspirando generaciones.

Las mujeres de la Ilustración se iluminaron a través de salones, escritura y autoaprendizaje, transformando barreras en oportunidades. Pero pagaron un precio alto: ostracismo, censura y, en casos extremos, la vida. Como muestra The Other Enlightenment, su lucha no fue en vano; pavimentaron el camino para la igualdad educativa moderna. Hoy, en un mundo donde la educación femenina aún enfrenta desafíos en algunas regiones, su historia nos recuerda el poder de la razón contra la opresión.+

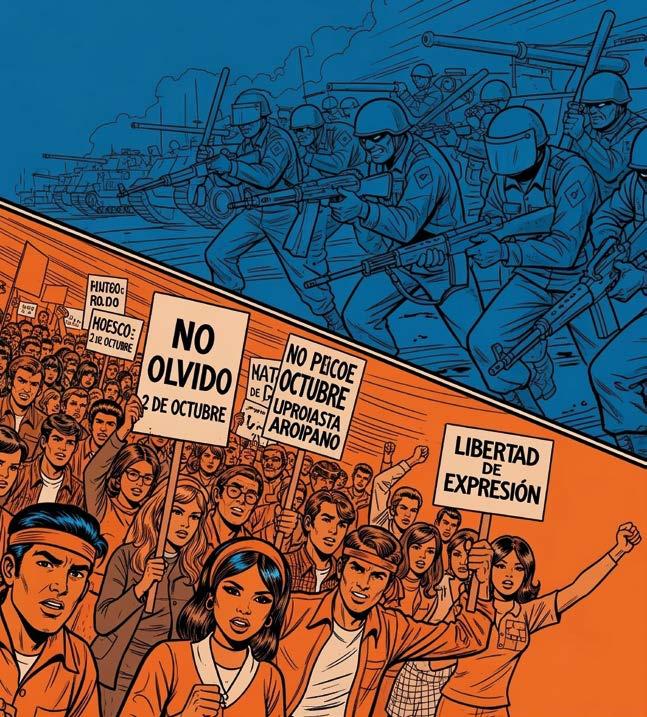

Literatura contra la ignorancia

Memoria bajo asedio:

dos geografías donde recordar ha sido un crimen

Por Alejandra Gotóo

Alo largo de la historia moderna, más que una ausencia de conocimiento, la ignorancia ha sido una fuerza activa, cuidadosamente cultivada, manipulada estratégicamente para sostener regímenes autoritarios, justificar la violencia y moldear los relatos colectivos. En los conflictos de Bosnia y Ucrania, esta ignorancia no sólo acompaña la violencia, sino que la alimenta y la posibilita. Recordar, saber y cuestionar se han convertido en actos subversivos en contextos donde el poder prospera en la ignorancia generalizada.

Bosnia: la ignorancia como arma étnica

Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. George Orwell

Durante la guerra de Bosnia y Herzegovina (1992-1995), el conocimiento dejó de ser una herramienta de entendimiento para convertirse en blanco de ataque. El conflicto —uno de los más sangrientos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial— no sólo se libró con armas, sino con palabras, omisiones y narrativas construidas. La antigua Yugoslavia se fragmentaba, y con ella se fracturaban identidades que durante décadas habían convivido.

La ignorancia, en este contexto, se cultivó como una herramienta política que distorsionó la percepción de la realidad y profundizó las divisiones étnicas. Los años previos a la guerra estuvieron marcados por una convivencia relativamente pacífica entre musulmanes bosnios, croatas y serbios, pero durante el conflicto, las identidades fueron construidas y reforzadas de manera artificial, sobre todo a través de la propaganda y la manipulación mediática.

Los medios de comunicación estatales, los discursos políticos y hasta los

programas escolares se dedicaron a simplificar la historia, presentando a “los otros” como enemigos irreconciliables. Las narrativas de odio se instalaron como la única forma legítima de ver al “otro”, borrando décadas de convivencia y entendimiento mutuo. En ese sentido, la ignorancia no fue solo una ausencia de conocimiento, sino un medio para movilizar las masas. Olvidar las historias compartidas, distorsionar los hechos y omitir la complejidad de la historia de la región fueron estrategias deliberadas para fortalecer el poder y legitimar la violencia. La identidad nacional se absolutizó y dejó fuera cualquier matiz.

La masacre de Srebrenica es un ejemplo claro de cómo la ignorancia puede ser utilizada como una herramienta de exterminio. Más de 8 mil hombres y niños bosnios musulmanes fueron ejecutados por fuerzas serbias de Bosnia. Aunque el Tribunal Penal Internacional reconoció este acto como genocidio, aún hoy hay sectores que niegan su existencia o minimizan su gravedad. El no reconocimiento de la gravedad de este suceso, junto con el intento de borrar la memoria colectiva de las víctimas, es una forma de ignorancia persistente que sigue amenazando la reconciliación en la región.

La ignorancia no desaparece con la firma de un acuerdo de paz. Permanece en los libros de texto que no nombran las víctimas, en las calles donde se honra a criminales de guerra, en los silencios familiares que prefieren no recordar.

Lectura recomendada

El diario de Zlata (Zlata’s Diary. Penguin, 2006) es una memoria conmovedora escrita por una niña de once años durante el sitio de Sarajevo. Su mirada lúcida, cotidiana y valiente muestra que incluso en medio del horror, los ojos de una niña pueden ver lo que muchos adultos no quieren mirar.

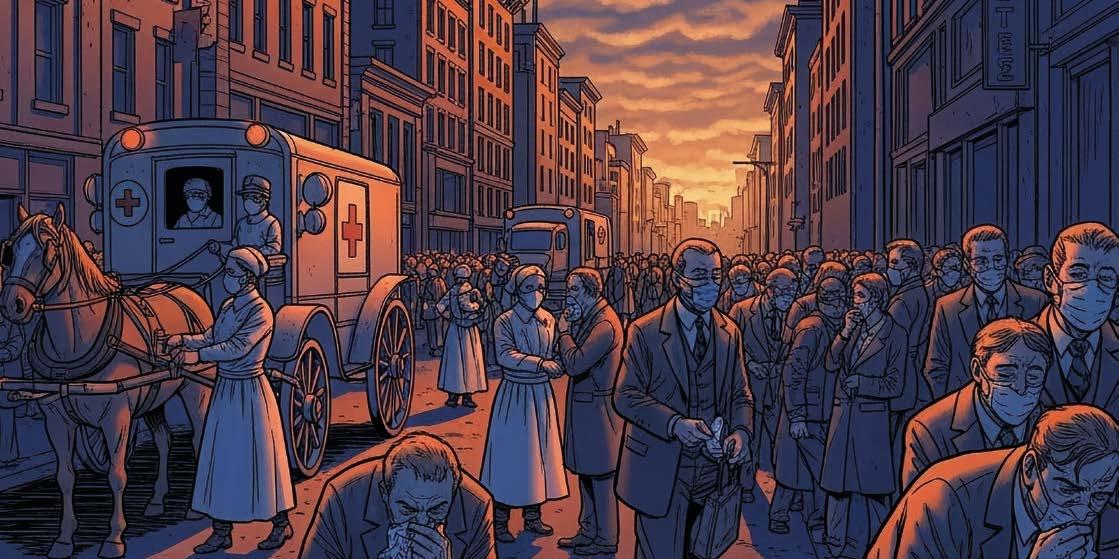

Ucrania: algoritmos, propaganda y desinformación digital

El olvido no es la ausencia de memoria, sino la imposición de una memoria ajena. Tzvetan Todorov

La guerra en Ucrania, que comenzó en 2014 con la anexión de Crimea y alcanzó su punto culminante con la invasión rusa en 2022, es un conflicto donde las fronteras entre la información, la desinformación y la guerra se han desdibujado. En la era digital, los conflictos no sólo se libran en los campos de batalla, sino también en las redes sociales, en los hilos de Twitter / X, en los videos virales de TikTok y en los comentarios de YouTube. La ignorancia se construye con discursos oficiales, sí, pero también a través de algoritmos invisibles que determinan qué información consumimos. Si en Bosnia la ignorancia se construyó a través de manuales escolares, discursos políticos y medios estatales, en Ucrania ha mutado de forma: la manipulación depende de imprentas y altavoces oficiales, y, además, circula a la velocidad de un clic. La lógica es la misma —distorsionar para dominar—, pero el campo de batalla se ha desplazado del papel y la plaza pública a la pantalla y el algoritmo. Los algoritmos —esas fórmulas invisibles que filtran lo que vemos en pantalla— amplifican contenidos polarizantes, premiando lo emotivo sobre lo verdadero. La desinformación no necesita imponer una narrativa única, como ocurría en regímenes del siglo xx; basta con sembrar confusión. Si nadie está seguro de lo que ocurre, pocos actúan.

La ignorancia ha sido una fuerza activa, cuidadosamente cultivada, manipulada estratégicamente para sostener regímenes autoritarios, justificar la violencia y moldear los relatos colectivos.

Alejandra Gotóo (@akemigotoo) es lectora y escritora. Su nuevo libro El amor está en otra parte (Trillas, 2025). explora las vidas íntimas, los vínculos y aquello que queda fuera de foco en la vida contemporánea.

Durante el conflicto, se han compartido imágenes falsas, videos sacados de contexto, noticias manipuladas y teorías conspirativas. La ignorancia ya no es sólo falta de información: es exceso de ruido. El objetivo no es convencer, sino saturar.

Al igual que en Bosnia, el saber sigue siendo incómodo. Pero ahora, la ignorancia no es un vacío, sino un laberinto. No se trata de no saber, sino de ya no saber qué creer. En este intercambio bélico, la verdad se convierte en botín: se disputa, se esconde, se reinventa y termina por difuminarse.

Lectura recomendada

La fábrica de la ignorancia. La universidad del “como si” (Akal, 2009) de José Carlos Bermejo Barrera. Un ensayo mordaz que revela cómo las universidades contemporáneas, atrapadas en métricas y apariencias, producen ignorancia en lugar de conocimiento. Un llamado urgente a recuperar el pensamiento crítico.

Checoslovaquia: el olvido como política de Estado

No hay peor soledad que la de estar rodeado de certezas falsas. Piedad Bonnett

Entre estos escenarios bélicos, la obra de Milan Kundera aporta una dimensión íntima y profundamente humana. El conocimiento como amenaza no se limita al frente de batalla. Este exiliado checo denunció en su obra la forma en que los regímenes totalitarios deforman la memoria. En novelas como La broma (1967), El libro de la risa y el olvido (1979) y especialmente en La ignorancia (2000), Kundera explora el exilio no sólo como una experiencia geográfica, sino como un desplazamiento de la memoria colectiva. El regreso a la patria se convierte en una confrontación con lo que se ha borrado.

En la Checoslovaquia comunista, bastaba con recordar lo incorrecto —una historia no oficial, una fotografía incómoda, un autor prohibido— para volverse sospechoso. No era necesario mentir: bastaba con eliminar lo incómodo. Así, el conocimiento se convierte en una amenaza latente, y la ignorancia, en una forma de obediencia.

Kundera nos recuerda que a veces la ignorancia no es ausencia de conocimiento, sino defensa ante él. Saber demasiado puede convertirnos en extraños. Y en contextos de represión, elegir no saber se vuelve una forma de sobrevivir.

Lectura recomendada

La ignorancia (Tusquets, 2008) de Milan Kundera, en la que se explora el exilio, la memoria colectiva y la historia no oficial. Esta obra profundiza en la dificultad de regresar a un país que ha reescrito su propia historia.

Ver, saber, callar

El problema de la ignorancia es que no se reconoce como tal: se siente autosuficiente Rosario Castellanos

Los paralelismos entre Bosnia, Ucrania y la Checoslovaquia de Kundera revelan un patrón común: en estos contextos de guerra y represión, el conocimiento se convierte en un enemigo. Saber demasiado puede ser peligroso; cuestionar la versión oficial se interpreta como disidencia. Así, la ignorancia estructural se transforma en una herramienta de poder, que permite gobernar sin ser cuestionado, olvidar sin consecuencias y repetir sin aprender.

En estos casos, más que ausencia de conocimiento, la ignorancia se vuelve una construcción activa. Es un mecanismo diseñado para que los sistemas autoritarios y las fuerzas de guerra mantengan el control. Como señala Milan Kundera, a veces la ignorancia no es simplemente una falta de saber, sino una defensa frente a la verdad. Enfrentados a esta maquinaria del olvido, cabe preguntarnos: ¿somos capaces de sostener la memoria como acto de resistencia? O, poco a poco, ¿el eco de lo que sabemos se apagará hasta confundirse con el silencio?

En La historia interminable (1979), Michael Ende describe la “nada” como una fuerza imparable que consume todo a su paso, un vacío que se extiende silenciosamente hasta despojar de significado lo conocido. Esta “nada” no es la ausencia de algo, sino la pérdida misma de sentido e identidad. De manera similar, en nuestros propios contextos de ignorancia cultivada y olvido, la memoria enfrenta un riesgo semejante. La ignorancia no es simplemente la falta de conocimiento; es la fuerza que despoja a los hechos de su contexto, a la historia de su significado y a nuestra identidad de su sustancia, como la “nada” que borra a los habitantes de Fantasía. Resistir esta “nada” no sólo implica recordar, sino reclamar lo que concierne a la memoria colectiva: el derecho a cuestionar, a saber y a entender. Porque cada olvido es un paso más hacia la desaparición de lo que aún nos pertenece.+

Entrevista literaria

Narrar la guerra sin balas: Eduardo Sacheri y Demasiadolejos

Por Francisco Goñi

D(Alfaguara, 2025) es una novela que aborda la guerra de las Malvinas desde la mirada de los ciudadanos comunes. Entre el rigor histórico y la libertad narrativa, su autor, Eduardo Sacheri, reflexiona en esta entrevista sobre los silencios de la sociedad argentina, la memoria colectiva y el poder de la literatura para narrar lo que la historia oficial suele omitir.

Estimado Eduardo, quiero empezar preguntándote, sé que tus novelas tienen un trasfondo histórico, te interesa mucho los contextos sociopolíticos de Argentina, ¿cómo concibes el diálogo entre la literatura y

Bueno, me gusta esa imagen que usas de diálogo, para mí son dos universos con su propia lógica, sus propias leyes, mientras que en la historia estoy muy preocupado por ser lo más riguroso posible, pero al mismo

Así que trato que el escenario sobre el cual juegan mis personajes sea sólido, feroz, riguroso, pero los personajes que se mueven en ese escenario son ficticios. En Demasiado lejos, la guerra de 1982 de las Islas Malvinas, cada vez que los personajes se refieren a la guerra, eventos diplomáticos, de comunicación en la guerra, mi plan es que sea sólido, que Por otro lado, mis pequeños personajes son personas comunes, no son líderes históricos, mucho menos, me dan la libertad de ser personas inventadas.

Justo el trasfondo, el escenario de la guerra de las Islas Malvinas, entiendo que este episodio en Argentina no ha sido contado bien, no ha sido retratado lo suficientemente en el cine, en la literatura, ¿por qué fue importante para ti tomar este episodio de la historia argentina?

Bueno, creo que precisamente por eso, porque como historiador me interesan los silencios, me llaman la atención, y como escritor no me atraen mucho los contextos muy conversados, muy trabajados. Si está muy trabajado por muchos autores literarios, por películas, por canciones, por obras de teatro, siento que no tengo nada que decir; en cambio, si me encuentro con un momento muy trascendente, como la guerra de las Islas Malvinas, y al mismo tiempo muy poco visitado, la cuestión de este silencio ya merece. Eso sólo me emociona.

Ustedes tienen una gran tradición de escritores argentinos, ¿por qué crees que por su radar no pasó este momento histórico?

Mi hipótesis es que hay una gran culpa en torno a la guerra de las Islas Malvinas, porque aún había una dictadura, y la actitud de la sociedad argentina era emocionarse con el desembarco argentino en las Islas Malvinas, aplaudir a los militares, apoyar sus acciones. Por supuesto, con la derrota, eso cambió, pero no es tan fácil, después de los eventos, no sabía, no tenía que ver, no aplaudí, no fui a la Plaza de Mayo a alabar al presidente militar Galtieri.

Así que, como la democracia llegó de inmediato, la sociedad pudo concentrarse en la apertura democrática, en las

reivindicaciones hacia la dictadura, especialmente vinculadas a la creación de derechos humanos, etcétera, pero saltándose ese gran final de la dictadura.

¿Es una forma de paréntesis histórico?

No, no hay tal cosa como un paréntesis, siempre es bueno hacer el paréntesis. Todas las sociedades han cometido errores, pero creo que es mejor asumir la responsabilidad de nuestros errores y enfrentarlos de una manera diferente, con silencio, como si nada hubiera sucedido aquí.

El ángulo de la novela me interesa mucho. No están los grandes personajes, no hay momentos de guerra, no hay balas allí, no hay sangre allí, pero sabemos que está detrás, está un poco lejos. Creo que ahí es donde el título de la novela cobra sentido. ¿Por qué contarlo desde los ciudadanos de pie, desde un cocinero, desde un empleado de la cafetería, desde un empleado de la cancillería? ¿Por qué pintar a los ciudadanos de pie y no a los grandes personajes o las grandes escenas que también podrías haber colocado?

En cuanto a la escala de los personajes, diría que es un hábito mío. No puedo evitar estar mucho más interesado en la gente pequeña. Los grandes personajes son, por un lado, potencialmente vacíos y, por otro, hay este problema de que no me dejan en paz. Porque si son personas reales, no tengo este margen de libertad, me parecería traicionero de mi parte atribuirles acciones, sentimientos o pensamientos que no conozco.

Dice Sándor Márai que la guerra llega y se instala y muchas veces nos percatamos tarde. ¿Crees que eso sucedió en Argentina?

Creo que sucedió muy profundamente, especialmente porque fue una guerra lejana. Fue una guerra que nos importó mucho, para la cultura, para la sensibilidad de Argentina. Pero recuerda que, en 1982, no hay teléfonos inteligentes, no hay redes sociales, no hay internet, no hay nada. Hay periódicos, revistas, comunicados del gobierno militar, dos o tres al día, y nos dicen lo que se supone que sucedió. Y eso es todo. Pero hay toda una sociedad consciente de esos comunicados, consciente de las pocas noticias, te diría que la vivimos con mucha frivolidad. Y ésa es otra parte de la culpa.

Como historiador me interesan los silencios, me llaman la atención, y como escritor no me atraen mucho los contextos muy conversados, muy trabajados.

Y en el lado de la guerra, te confieso, Francisco, que mi intención original era que en la misma novela, manteniendo siempre la escala de personajes pequeños, hubiera tantos civiles que están a dos mil kilómetros como los soldados que enfrentan la materialidad de la guerra. Al ponerme a escribir, es decir, en el proceso de escritura, era así, era tan visible lo que uno vivía y lo que los otros vivían.

La decisión que tomé fue primero la novela de los civiles y luego la novela de los soldados.

¿Será suerte de continuación, verdad?

Es una especie de juego de espejos. Un biombo donde las dos novelas dialogan de cierta manera, porque aquí los soldados van a la guerra, y los civiles y sus familias se quedan esperando a ver qué les sucede.

Y en la otra novela están esos soldados que muy ocasionalmente pueden enviar una señal de cómo están y dónde están.

¿Cómo desarrollas un catálogo tan amplio de personajes? No sé si tu intención es un poco como el enfoque de Balzac, que desarrolló muchos personajes de la sociedad para intentar abarcar todos los ángulos.

Bueno, sin llegar, sin aspirar a las alturas de Balzac, esto me sucede. Imagínalo, Francisco, como un lector mexicano. De hecho, probablemente tus noticias sobre la guerra de Malvinas son nulas o muy escasas.

Yo desearía que los jóvenes argentinos pudieran meterse en esta situación.

Me encuentro frente a este problema narrativo. Necesito que el lector entienda los grandes eventos, pero no quiero que mis personajes te lo cuenten, porque es artificial. A veces una mala solución literaria es que los personajes expongan el contexto. No es necesario.

Uno vive y el contexto en el que vive se da, es parte de la cuestión. Así, los personajes aparecen para que, sin dolor, tú, el lector, tengas la respuesta, supongo.

Necesito que entiendas lo que sucede en la diplomacia, en el mundo diplomático de Argentina, en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, lo que sucede en los periódicos, etcétera. ¿Cómo lo resuelvo? Con cuatro hombres que beben café al mismo tiempo, y luego los debates que tienen, la actualización de esos debates, te permiten sintonizar con lo que piensa la opinión pública.

Luego viene el otro problema: es darles una psicología, una sensibilidad, una biografía, una forma de hablar.

También veo chispas de humor negro en tu narrativa.

Sí, el humor ayuda en una historia tan trágica.

Fue muy difícil para nosotros dimensionar esa historia, sin embargo, los soldados estaban muriendo. Porque, de hecho, la historia no solía incluir la muerte de los soldados.

¿Cómo fue tu proceso de documentación, lectura y escritura? Creas un texto sólido que respalda los hechos, pero la cadencia del texto narrativo no se pierde, percibo mucha oralidad en los personajes.

Sí. Y como tal, te pones en la posición de quienes lo vivieron, los hace hablar, sólo eso.

Al final, todos somos, ¿verdad? Al final, es el ser humano. El ser humano que está ahí. Si hay una gran guerra, puede ser. Pero el ser humano es quien está viviendo, ¿verdad?

¿Cómo calibras tu escritura para que no pierda su apoyo histórico y gane riqueza?

Bueno, creo que, primero, haciendo una investigación muy, muy sólida, muy profunda, que incluya muchas cosas. Casi diría, como con una exageración, porque hay muchos detalles, mucho conocimiento que terminará sobrando, precisamente porque de lo contrario la narrativa estaría completamente abrumada.

Pero lo que termina ganando, creo, es esto de cuando comienzas a narrar a los personajes, los personajes se mueven con ese contexto detrás de ellos. Y eso los hace verosímiles y fluidos. Ésa es la pretensión. Así es como funciona.

Pero en serio, creo que, bueno, como tantas cosas en la literatura, es un equilibrio muy delicado, escribir es como caminar sobre una cuerda floja. Y si uno se mueve hacia un lado, cae sobre ciertos riesgos y si uno se mueve hacia el otro, hay otros peligros. Creo que lo que termina pasando es caer la red, uno vuelve sobre la cuerda, sigue avanzando, cae de nuevo.

Déjame felicitarte por lograr una gran novela, y creo que llega a todos los públicos, incluso si no somos argentinos, incluso si no venimos del mismo mundo. Te agradezco mucho por tu tiempo, querido Eduardo. Fue un placer conocerte.+

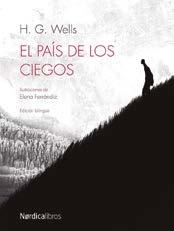

Literatura contra la ignorancia

Sobre la vista como riesgo:

cuando la diferencia, la blanquitud y la inteligencia se convierten en peligros

Por

Alejandra Gotóo

En El país de los ciegos (1904), H. G. Wells imagina un valle aislado en los Andes, donde una comunidad ha vivido durante generaciones sin la capacidad de ver. En ese mundo cerrado y perfectamente funcional, la ceguera no se percibe como una limitación, sino como la norma. Esta sociedad ha construido su estructura social, cultural y psicológica en torno a la ceguera, haciendo de la vista una idea absurda. La “normalidad” allí es radicalmente distinta a la nuestra.

Núñez, un montañista ecuatoriano, llega al valle tras una avalancha que lo separa de su grupo. Cree haber hecho un descubrimiento extraordinario, sin saber que ha llegado al mítico País de los ciegos. Además de incomprendida, su capacidad de ver —que él considera una ventaja— es recibida con desconfianza.

La historia se convierte en una metáfora de la ignorancia estructural. No se trata sólo de la ausencia de conocimiento, sino de habitar un entorno donde el desinterés por saber está institucionalizado. La vista —símbolo del conocimiento y la duda— se convierte en un acto subversivo. En un mundo donde la ignorancia es la norma, cuestionar se percibe como una amenaza. Los habitantes del valle no buscan comprender lo que Núñez ve: lo presionan para que se adapte a su modo de vida.

La ironía de Wells reside en que la inteligencia y el cuestionamiento se convierten en peligros. La comunidad repudia la diferencia, por lo que construye una verdad colectiva sin disidencias. Así, anticipa sociedades que castigan a quienes piensan distinto, y tilda de locos a los lúcidos mientras que premia a los obedientes.

Ahora bien, otro ejemplo de cómo la ignorancia se ha usado para conveniencia de algunos es El corazón de las tinieblas (1899), de Joseph Conrad, novela en la que se narra un viaje al Congo que es también un descenso moral y espiritual. Marlow, el protagonista, parte en busca de Kurtz, un comerciante de marfil atrapado en la selva y corrompido por el poder absoluto. A medida que avanza río arriba, descubre que la ignorancia y el conocimiento son piezas centrales para entender la brutalidad del colonialismo y la naturaleza humana.

Como en El país de los ciegos, en vez de iluminar, el viaje hacia lo desconocido aísla. Kurtz, que parecía un líder brillante, se revela como una figura consumida por la corrupción y la locura. Su conocimiento

profundo de la condición humana no lo eleva: lo destruye.

El conocimiento que consume

La ignorancia aquí es un mecanismo que permite que las atrocidades del colonialismo se perpetúen sin remordimientos. Las comunidades nativas son tratadas como subhumanas, su humanidad es borrada por el racismo y la ceguera moral de los colonizadores. Esa ignorancia fabricada —la visión del “otro” como inferior— justifica la explotación y el abuso. En este marco, más que un color de piel, la blanquitud se torna una ideología de centralidad y supremacía que dicta quién tiene derecho a definir la verdad y quién queda reducido al silencio. En El corazón de las tinieblas, la blanquitud se erige como medida de lo humano y lo civilizado, al tiempo que deshumaniza todo lo que no encaja en su canon.

La ignorancia aquí es un mecanismo que permite que las atrocidades del colonialismo se perpetúen sin remordimientos.

Al igual que la vista en el valle de Wells, el conocimiento de la verdad en El corazón de las tinieblas es peligroso. Cuando Marlow comprende lo que encarna Kurtz —el corazón del sistema colonial—, enfrenta una verdad insoportable: el conocimiento absoluto puede resultar devastador. El sistema mismo necesita ignorancia para sostenerse; saber demasiado rompe el frágil equilibrio que lo mantiene.

En ambos relatos, el conocimiento aísla y consume. Tanto Marlow como Núñez regresan marcados por lo que han visto, distantes de las normas sociales y ajenos a quienes permanecen en la comodidad de la ignorancia.

El paralelo con otros regímenes autoritarios y la cuestión de la libertad intelectual

La advertencia de estas historias sobre la ignorancia estructural no es exclusiva de sociedades ficticias: sigue bastante viva en regímenes que manipulan o persiguen el conocimiento. Gobiernos que restringen la libertad de expresión, la educación y el acceso a la información muestran cómo la ignorancia se convierte en un mecanismo de poder. Por ejemplo, en Camboya, entre 1975 y 1979, Pol Pot y el Khmer Rouge llevaron esta lógica a un extremo casi inimaginable. Pol Pot instauró un régimen que hizo de la ignorancia y la obediencia ciega no sólo un método de control, sino el núcleo mismo de su proyecto político. Las escuelas quedaron vacías, convertidas en ruinas o en prisiones improvisadas; los campos de trabajo se extendieron como cicatrices abiertas en la tierra, y sobre todo, se impuso un silencio que no era simple ausencia de ruido, sino una amputación deliberada de la voz y del pensamiento. Intelectuales, maestros, médicos y cualquiera que pudiera representar una amenaza para la uniformidad ideológica fueron perseguidos y exterminados.

La intelectualidad fue criminalizada: bastaba portar lentes —símbolo de “pensar”— para ser ejecutado. A veces bastaba un par de gafas o una palabra extranjera pronunciada sin cuidado para ser condenado. En ese paisaje devastado, la luz del conocimiento no se apagó de manera gradual: fue arrancada de raíz y dejó tras de sí un vacío que todavía hoy se percibe en la memoria colectiva del país.

El eco con Wells es evidente, ya que en el País de los ciegos y en la Camboya de Pol Pot, la diferencia se percibe como amenaza y se erradica. El paralelismo

con Conrad también es inquietante: así como el colonialismo europeo deformó la percepción del “otro” para justificar su explotación, Pol Pot deformó la noción misma de saber para consolidar su dominio; asimismo, creó una otredad en la que los otros eran aquellos que tuvieron oportunidad de acceder a la educación. Tanto en las ficciones de Wells y Conrad como en la historia de Camboya, la ignorancia se convierte en un espacio cerrado donde el conocimiento es un riesgo. No se trata de desconocimiento accidental, sino de un diseño consciente: borrar, manipular o negar aquello que pueda cuestionar el orden establecido.

El precio de saber

El conocimiento es ambivalente: puede iluminar, pero también aislar; puede liberar, pero también destruir.

En estos mundos, la vista de Núñez, la lucidez de Marlow o el pensamiento crítico de un profesor camboyano no son virtudes: son amenazas al equilibrio artificial de la ignorancia. Quien ve más allá de lo permitido, quien habla un idioma diferente, quien interpreta los signos de otro modo, se convierte en un enemigo del sistema.

En los tres escenarios —el valle andino, el Congo colonial y la Camboya de Pol Pot—, la lucha contra la ignorancia no trae gloria, sino soledad y riesgo. El saber aísla, porque implica ver lo que otros no quieren o no pueden reconocer. Tanto Marlow como Núñez descubren que compartir esa visión es inútil e incluso peligroso. Por favor, vayan a leer los libros, puesto que no me atrevo a arruinarles la trama, pero deben saber qué es lo que sucede con estos dos hombres frente al dominio de la ignorancia.

Wells, Conrad y la historia de Pol Pot nos advierten que el conocimiento es ambivalente: puede iluminar, pero también aislar; puede liberar, pero también destruir. Cuando una sociedad ha hecho de la ignorancia su cimiento, la verdad se convierte en un acto de rebelión.

En El país de los ciegos, la vista es inútil en un mundo que no la reconoce. En El corazón de las tinieblas, la verdad sobre

el colonialismo resulta completamente insoportable. En Camboya, pensar se volvió mortal. En todos los casos, el conocimiento amenaza el orden, porque revela lo que éste se esfuerza en ocultar.

La ignorancia, en cambio, ofrece pertenencia y seguridad, aunque al precio de la sumisión. Es más fácil vivir sin saber que cargar con el peso de lo que se ha visto. Pero sin quienes se atrevan a mirar, el mundo permanece en tinieblas, y la oscuridad, como bien sabían Wells, Conrad y quienes sobrevivieron a Pol Pot, no necesita ser total para ser absoluta: basta con que sea cómoda. Suficientemente cómoda.+

De viaje con el papa a Mongolia

En España el verano es muy caluroso, pero en la Ciudad de México es lluvioso y este julio lo ha sido en extremo, quizá por eso me extraña toparme con Javier Cercas vestido con una camisa color claro, un saco ligero y mocasines, pero para él “está fresquito”, dice aliviado de huir por unos días del calor de la península que ha llegado a los 40 grados. Llovió fuerte un poco antes de encontrarnos en su hotel para platicar una vez más, ahora teniendo como pretexto la aparición de su nueva “novela sin ficción”, El loco de Dios en el fin del mundo (Literatura Random House, 2025).

La historia de esta novela es la historia de un viaje al que invitaron a Cercas directamente desde el Vaticano para acompañar al papa Francisco en uno de sus viajes pastorales, esta vez a Mongolia, un país budista con tres millones de habitantes y sólo mil 500 católicos. Esa propuesta, me cuenta ya sentados en una cafetería ruidosa, es algo que el Vaticano no le había hecho nunca a ningún escritor de ningún país. Una invitación no sólo a volar con el papa, sino a escribir un libro y para eso preguntar lo que quisiera, a quien quisiera y sobre el tema que quisiera. Y ese libro podría ser una novela o una crónica o un ensayo. Cercas, claro, apostó por una “novela sin ficción”, o como él los llama también, “relatos reales”, es decir, una mezcla afortunada de ensayo, novela y autobiografía, en la que Cercas tiene sobrada experiencia, como lo muestran algunos de sus libros anteriores Soldados de Salamina (2001), Anatomía de un instante (2009) o El impostor (2014).

En sus novelas sin ficción siempre hay una pregunta que las anima, una pregunta sin respuesta, pero a la que hay que intentar buscar. “Todos mis libros son como novelas policiales” porque, explica, “en ellos hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma”. El enigma de El loco de Dios en el fin del munse lo regala su propia madre, quien se pregunta insistentemente si cuando muera podrá encontrarse con su esposo muerto; entonces la encomienda para Cercas es ir y hacerle esa pregunta al propio papa Francisco, el más indicado para dar una respuesta a ese enigma teológico. De manera que Cercas acepta la propuesta del viaje, con la condición de estar con

el papa al menos unos minutos, condición que se cumple y se encontrará con él casi media hora en el avión rumbo al aeropuerto de Ulán Bator.

El viaje es geográfico, pero también le da oportunidad a Cercas de viajar a los sótanos del Vaticano (parafraseando a André Gide), sumergirse en el trato entre la curia vaticana, indagar sobre la vida y el pensamiento de Francisco, con quien discute frente a frente uno de los temas que le da sentido al cristianismo: la resurrección de la carne y la vida eterna. Y esa investigación, esa travesía por la respuesta sólo puede hacerla un escritor ateo y anticlerical como él, alguien que pudiera abordar esos temas con perspectiva y objetividad.

Sobre el caso específico de la encomienda de su madre, explica Cercas que no preguntó específicamente eso “porque mi madre fuera una persona excéntrica, que no lo era en absoluto, sino porque eso es exactamente lo que dice el cristianismo. Esto ha sido olvidado por muchos cristianos, pero es exactamente así. Y no lo digo yo, lo dice el papa Francisco. Lo dice San Pablo, quien inventó el cristianismo en cierto sentido. Resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra fe no tiene sentido si Cristo no resucitó y si no resucitamos. Ése es el corazón mismo de la idea, del cristianismo”. Entonces el hijo escritor no sólo desentraña ese misterio esencial del cristianismo, sino que además investiga en la vida pasada y secreta de Jorge Mario Bergoglio, en sus contradicciones y su trabajo anterior a convertirse en Francisco.

Resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra fe no tiene sentido si Cristo no resucitó y si no resucitamos.

A Francisco, lo dijo él mismo cuando salió por primera vez al balcón de la Basílica de San Pedro, lo fueron a buscar hasta el fin del mundo, y el fin del mundo puede ser lo mismo la Patagonia que Mongolia. “Este libro cuenta un viaje a Mongolia, que es un lugar muy exótico. Pero, sobre todo, cuenta un viaje al Vaticano, que es mucho más exótico que Mongolia”, porque para adentrarse en la Santa Sede hay que conocer las claves del cristianismo: “Así que alguien que entendiera las claves del cristianismo, porque fue educado en ello, como yo fui educado en ello, y como todos nosotros, hemos sido educados en ello, en Occidente, en Europa, o mucho. Pero que no era creyente, es decir, que en realidad pertenecía a la periferia”. “Periferia” es una palabra clave para el pontificado de Francisco, explica Cercas en el libro, porque salió de una periferia (los barrios miserables de Buenos Aires) y viajó a muchas periferias (Kenia, Albania, Palestina y ahora Mongolia). A partir de ese concepto, me cuenta Cercas, “él creía que en la periferia es donde estaba la energía que podría renovar la Iglesia. Él creía que los misioneros que encarnan la periferia, que están en la periferia, son los representantes del cristianismo de Cristo. Él creía en una Iglesia misionera. Él creía que la Iglesia tenía que salir y buscar a aquellos que vivían

allí. Los pobres, aquellos que no piensan como ella, los musulmanes, los que tienen otras religiones, etcétera. Es decir, la Iglesia no podía estar encerrada en sí misma, sino que tenía que abrirse. Y abrirse a las periferias. A las periferias en todos los sentidos. A las periferias sociales, los pobres, los indigentes. A las periferias geopolíticas”, y claro, también la literatura como una de esas zonas periféricas, por explorar. En cambio, para adentrarse en el Vaticano, en el centro político y espiritual del cristianismo, me cuenta Cercas, ha tenido que despojarse de todos sus prejuicios, ése es “el mayor esfuerzo que he tenido que hacer para escribir este libro, éste es el mayor esfuerzo. Y ha sido un esfuerzo realmente serio. Es deshacerse de todos los prejuicios. Llegar aquí con una mirada limpia. Porque todos, cuando digo todos, quiero decir que todos tienen una gran cantidad de prejuicios sobre la Iglesia, sobre el Vaticano, etcétera”. Eso cambió su perspectiva sobre la propia religión en la que fue educado, pues Cercas confiesa que aunque sigue siendo un ateo y anticlerical, “ahora soy anticlerical mucho más en serio porque he aprendido a ser anticlerical mucho más en serio, no de chistes”. Y finalmente, sobre el protagonista de este “relato real”, Jorge Mario Bergoglio, Cercas confiesa más su fascinación por el personaje que por la persona: “El personaje es emocionante. En su vida, no es una persona, hay muchas personas, como todos nosotros, al final. Y en diferentes etapas de la vida. En diferentes etapas de la vida hay diferentes chismes. Me fascina el personaje. Me apasiona él”. Aunque para ahondar en el personaje, el papa que le dio un nuevo impulso a la religión católica, tuvo que investigar sobre Jorge Mario Bergoglio, el joven estudiante de química, aficionado al futbol (como buen porteño), que lo dejó todo para entrar a un seminario y a una congregación donde lo acusaron de no salvar a dos de sus compañeros durante la dictadura militar argentina. E incluso más, entrevistar al propio inquisidor de Francisco e investigar sobre esa curia que rezaba pidiendo la muerte del primer papa jesuita. El loco de Dios en el fin del mundo salió en abril, poco antes de que el papa Francisco muriera. Le hago notar a Cercas esta coincidencia y me intriga saber si antes de morir el papa leyó el libro: “No murió por eso, por leerlo, aunque es una leyenda que corre. Sí, creo que lo tuvo, lo tuvo en sus manos antes de morir. Pero bueno, espero que no haya usado sus últimos momentos en leerlo, tenía cosas más importantes que hacer”.+ Ve la entrevista en mascultura.mx

Ahora soy anticlerical mucho más en serio porque he aprendido a ser anticlerical mucho más en serio, no de chistes.

Random House

Sergio Téllez-Pon (Ciudad de México, 1981) es poeta, cronista y editor, autor de Retatos con Federico García Lorca (Punto de Vista, 2023).

Un almuerzo cualquiera, finales de los 70

Todo comenzó en una mesa familiar.

Un padre, tres hijos pequeños y el deseo de aprender jugando. Primero fueron monedas, luego capitales, después preguntas que no querían dejar de hacerse.

La casa se volvió aula, la risa se volvió memoria.

Y la ignorancia... un contrincante que merecía perder.

La primera tienda, el primer milagro

En una tienda, un hombre confió: “Manda 50, a ver qué pasa”.

Y pasó.

La gente hacía fila para comprar el juego. Lo esperaban como pan caliente.

Había nacido algo más que un producto: una tradición familiar.

En 2025, Maratón celebra 40 años de historia, cuatro décadas en las que el conocimiento y el juego se volvieron memoria compartida de miles de familias mexicanas. Nació, como dice su creador Sergio Schaar Chabat, “en la mesa de mi casa, tratando de entretener a mis hijos mientras aprendían algo nuevo”, y desde

El nacimiento del juego:

Con el corazón lleno y los ahorros al borde, aquel padre prometió crear 6 mil preguntas, una por cada kilómetro del conocimiento que soñaba recorrer con sus hijos... y con los hijos de todos. Así nació Maratón: una carrera olímpica contra el olvido, un tablero donde cada casilla era una invitación a saber más.

El juego de las preguntas... 1985

Años 90

Voces en la radio

Maratón encontró su lugar en las ondas. Primero en estaciones pequeñas, luego en voces grandes como la de Juan Calderón. La gente llamaba, respondía, fallaba, aprendía.

La ignorancia seguía siendo la rival, pero ya no tenía tanto poder.

“El conocimiento no es una carga ni una obligación: es una cadena de prodigios que nos lleva a descubrir lo maravilloso del mundo.”

Sergio Schaar Chabat

Maratón, en una palabra: amor

Porque fue creado con amor, jugado con amor y compartido con amor. Y porque, como dijo su creador: “Si mis hijos lo disfrutaron, supe que muchos más lo harían. No hay mayor alegría que ver a alguien aprender sonriendo”.

las buenas preguntas

Las redes, las historias entonces, junto con su familia, fue creciendo hasta transformarse en una competencia contra la ignorancia y en un motivo de unión. Hoy, acompañado por su hijo José Luis Schaar Sarabia, pieza clave en su renovación, mantiene vivo el espíritu de un legado que solo puede resumirse en una palabra: amor.

2011

Nuevos caminos

Luis Fernando, ya adulto, dejó el Derecho para volver a casa: la casa de las preguntas.

Junto a su padre, modernizó el juego. Adaptaron preguntas, rediseñaron cartas, hicieron de Maratón un puente entre generaciones.

El juego dio el salto a la televisión. Los sábados por la mañana, los niños veían a GC correr con preguntas en la mochila. Fue una fiesta del conocimiento, y Luis Fernando —el hijo menor— miraba orgulloso desde la preparatoria el juego que había crecido con él.

2025

40 años después

Maratón cumple cuatro décadas y lo celebra con una edición especial: sin respuestas múltiples, con comentarios marginales que expanden el asombro.

Es el mismo juego, pero más sabio, más generoso.

Ve la entrevista en mascultura.mx

Conoce nuestro instagram: @juegomaraton Página web: https://novelty.mx/

Las familias contaron sus anécdotas: “Jugábamos con mi abuela”, “Lo llevábamos a cada viaje”, “Aprendí más con Maratón que en la escuela”. Y en cada historia, una chispa: el conocimiento también puede ser ternura.

Corre GC Corre

Apología de Ignorancia:

cómo vivir mejor sin saberlo todo

Querido lector:

Ya debes conocerme, pero deja que me presente: soy Ignorancia. La que ha sabido mantenerse elegante durante milenios, la que salva a muchos de la fatiga, la angustia y el inevitable peso del saber.

Comencemos con lo obvio: el saber pesa. No desprecio el conocimiento; sólo me aseguro de que, tras cada verdad revelada, haya una esquina donde la luz no llegue. Yo soy ligereza. Te permito mirar al horizonte sin notar que detrás de ti hay un incendio. Te regalo dormir ocho horas, o más, sin que el cambio climático, la geopolítica o la economía te roben el sueño.

Y no olvidemos el más universal de los beneficios: yo te protejo del tedio. Permíteme revelarte más sobre mí; estoy segura de que te cautivaré.

Mis momentos estelares en el siglo xxi

El siglo xx fue mi terreno de juego: me asenté en las altas esferas del poder, en las guerras y en las mesas familiares donde nadie quería hablar demasiado. Fui imprescindible para que las batallas comenzaran y para que muchas quedaran en sombras.

En el siglo xxi, mi influencia no ha menguado. Déjame mostrarte dos de mis grandes actos: primero, durante la pandemia de covid-19, millones de personas se formaron como expertos en teorías conspirativas.

¿Para qué descifrar un virus si un rumor ya viene masticado? Yo estaba ahí, admirando a quien prefería negar la mascarilla, ignorar el distanciamiento y celebrar fiestas clandestinas. Además, en este siglo, con la sobresaturación de información yo soy reina consagrada. ¿Para qué leer un artículo si basta con un titular? ¿Para qué verificar, si puedes compartir? Me he infiltrado en timelines y grupos de chat con tal gracia que muchos creen que se informan… cuando en realidad se nutren de mí. ¡Amo las redes sociales!

Cómo me gusta que me uses

No se trata de apagar el pensamiento, sino de aprender el arte de mirar hacia otro lado. Saberlo todo es un vicio vulgar; elijo para ti qué dejar fuera del encuadre. Algunas veces, es cuestión de supervivencia; otras, simple cortesía; también existe el placer de la ignorancia selectiva. Es una cuestión de higiene mental. Así como no comes todo lo que encuentras, no debes saber todo lo que existe.

Mis amigas inseparables

No puedo hablar de mí sin mencionar a mis colegas amadas: la discriminación, la xenofobia y la homofobia. Somos un club selecto y te aseguro que juntas hemos tenido un impacto memorable.

La discriminación me brinda la oportunidad perfecta para que la gente se sienta segura en su pequeña burbuja, sin tener que enfrentarse a la complejidad del otro.

La xenofobia, esa encantadora compañera, asegura que los extraños —los diferentes— permanezcan en la periferia de la conciencia colectiva. No hay que molestarse en conocer sus costumbres, sus luchas o sus miedos.

Y qué decir de la homofobia, la guardiana de la normalidad. Ella procura que lo diferente en el amor, en el deseo, en la identidad, permanezca relegado al rincón de lo desconocido o de lo prohibido. Ignorar es su mantra; no ver, no preguntar, no entender.

¿Te preguntas si somos crueles? Sí. Pero también somos eficaces. Sin nosotras, muchas sociedades habrían tenido que enfrentar sus contradicciones y transformar sus estructuras. Con nosotras, todo sigue más o menos igual, y la mayoría sigue contenta con su pedazo de mundo conocido.

Mis enemigos

Es una tristeza, pero debo admitir que tengo adversarios. El más insistente es la curiosidad, que va por la vida como un bodoque descalzo metiendo las manos en todo. Los curiosos me pierden para siempre. Y aunque a veces me buscan de nuevo —en be bidas, en distracciones, en negaciones—, ya no soy la misma. La primera ignorancia, la genuina, no se recupera. Soy como tu primer amor.

Especialmente para ti

Sé que por algo estás aquí. Sé que lees porque buscas, por que sospechas que hay algo más. No voy a impedirlo… del todo. Sólo te invito a que, de vez en cuando, me dejes tomar tu mano y guiarte por caminos donde la vista no se esfuerce y el corazón no se agite. Así que, querido lector, en este mundo saturado de datos, opiniones y certezas a medias, recuerda que Ignorancia no es tu enemiga sino tu aliada más fiel. Soy la pausa que salva tu cordura, la sombra que te protege del desgaste. No temas volver a mí cuan do el mundo te abrume. Al fin y al cabo, no se trata de saberlo todo... sino de saber lo justo para seguir durmiendo bien.+

Los + leídos

LA BIBLIOTECA DE LA MEDIANOCHE

Matt Haig

ADN

Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones... ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?

CADÁVER EXQUISITO

Agustina Bazterrica

ALFAGUARA

Premio Clarín de Novela 2017

La súbita aparición de un virus letal que ataca a los animales modifica de manera irreversible el mundo: desde las fieras hasta las mascotas deben ser sistemáticamente sacrificadas, y su carne ya no puede ser consumida. Los gobiernos enfrentan la situación con una decisión drástica: legalizar la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana.

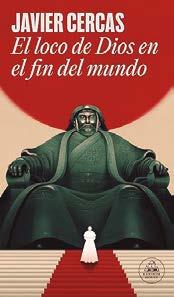

EL LOCO DE DIOS EN EL FIN DEL MUNDO

Javier Cercas

RANDOM HOUSE

Con esta novela sin ficción, Javier Cercas vuelve a su línea más personal, en la que consigue enlazar sus obsesiones íntimas con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual: el papel en la vida humana de lo espiritual y lo trascendente, el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad.

ANTES DE QUE SE ENFRÍE EL CAFÉ

Toshikazu Kawaguchi

DEBOLSILLO

En un pequeño café escondido en un callejón de Tokio circula un rumor fascinante: si eliges la silla correcta, puedes viajar al pasado. Pero este extraordinario viaje tiene reglas: no puedes salir del café mientras dure, debes beber el café antes de que se enfríe y no podrás cambiar el presente. A través de las historias de cuatro clientes, esta obra nos invita a reflexionar sobre el amor, las oportunidades perdidas y la esperanza de un futuro por construir.

MI NOMBRE ES EMILIA DEL VALLE

Isabel Allende

PLAZA JANÉS

Una cautivadora e inolvidable historia de amor y de guerra, de descubrimiento y redención, protagonizada por una mujer que, enfrentada a los mayores desafíos, sobrevive y se reinventa. Emilia del Valle es desde ya un personaje inolvidable del universo más fértil de Isabel Allende, la saga Del Valle, que empezó con su obra maestra La casa de los espíritus y continuó con Hija de la fortuna y Retrato en sepia.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE 5 AMANECER EN LA COSECHA

Suzanne Collins MOLINO

HEARTLESS BLACK (EDICIÓN ESPECIAL)

Marissa Meyer VR EDITORAS

NO FICCIÓN

ALAS DE SANGRE (EMPÍREO 1)

Rebecca Yarros PLANETA

HÁBITOS ATÓMICOS

James Clear PAIDÓS MÉXICO

¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos?

EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO

Viktor Frankl HERDER

El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, explica la experiencia que lo llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero, durante mucho tiempo, en los desalmados campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Las palabras del doctor Frankl alcanzan un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades.

DEJA DE SER TÚ

Joe Dispenza URANO

Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad, que corrió de mano en mano sin ninguna publicidad. El resultado es un método práctico de transformación para crear prosperidad y riqueza, pero también un viaje prodigioso a un nuevo estado de conciencia.

ESTE DOLOR NO ES MÍO. IDENTIFICA Y RESUELVE LOS TRAUMAS FAMILIARES HEREDADOS

Mark Wolynn

GAIA EDICIONES

La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

LOS CUATRO ACUERDOS

Miguel Ruiz

EDICIONES URANO

Aunque no es una religión, el conocimiento tolteca respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y si bien abraza el espíritu, resulta más preciso describirlo como una manera de vivir que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y el amor. Ahora, el doctor Miguel Ruiz comparte con nosotros las profundas enseñanzas de los toltecas.

EL ARTE DE SER NOSOTROS

Inma Rubiales PLANETA

CUANDO DESPIERTEN LAS FLORES

Andrea Longarela CROSSBOOKS

ELECTRÓNICOS

MEREZCO MUCHO MÁS

Isabel Mercer

ISABEL MERCER

Durante años viviste para otros. Silenciaste tus emociones, pusiste límites sólo para ti misma, confundiste el amor con el sacrificio. Hasta que un día te miraste al espejo… y no te reconociste. Este libro no es una receta, es un espejo honesto y amoroso. Una guía emocional diseñada para ayudarte a sanar, soltar, y reconstruirte desde dentro, paso a paso, palabra a palabra.

EL LOCO DE DIOS EN EL FIN DEL MUNDO

Javier Cercas

RANDOM HOUSE

Con esta novela sin ficción, Javier Cercas vuelve a su línea más personal, en la que consigue enlazar sus obsesiones íntimas con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual: el papel en la vida humana de lo espiritual y lo trascendente, el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad.

ARTE Y RECREACIÓN

NO SOY UN ROBOT

Juan Villoro ANAGRAMA

Somos ya seres digitales. Hemos pasado de la galaxia Gutenberg de McLuhan a la galaxia digital. ¿Cómo afecta a nuestra percepción de la realidad? ¿Qué derivas políticas suscita esta revolución tecnológica? ¿Cómo influye en el ejercicio del periodismo? ¿Cuál es el papel del libro y la lectura en esta nueva era? Juan Villoro responde a éstas y otras preguntas en un ensayo que huye del academicismo y combina las pinceladas autobiográficas con la reflexión y la prospección especulativa.

EN TODOS MIS UNIVERSOS

Mariana Dos Santos

EDICIONES B

¿Qué pasaría si aquella decisión que no tomaste se hubiera materializado en una realidad alternativa? ¿Y si existieran universos paralelos con las vidas que anhelaste y los seres queridos que ya no están? ¿Te atreverías a viajar a esos otros mundos? Este poemario rinde homenaje a un amor que sobrevive a todos los universos y perdura en el recuerdo para siempre.

NADIE PUEDE SALVARTE EXCEPTO TÚ

Madame G. Rouge

BRUGUERA

Este libro te escuchará y te abrazará sin condiciones. Sus páginas son un lugar seguro y privado al que podrás acudir cuando más lo necesites, y te invitarán a comprender y a aceptar todos los capítulos de tu vida, con sus altibajos. En él encontrarás las herramientas para explorar tus sentimientos más profundos, dejar ir a aquellas personas que te hacen daño y aprender a confiar en ti misma para sanar. Porque nadie puede salvarte excepto tú.

EL PRINCIPITO

Antoine de Saint-Exupéry EDICIONES GANDHI

EMPEZAR DE NUEVO

Oliver Jeffers FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

ARTE ANTIESTRÉS / DESCUBRE A LOS MEJORES AMIGOS

Tomás García Cerezo

HACHETTE BIENESTAR

Los mejores amigos de los héroes de las películas de Disney y Pixar están listos para ser descubiertos sólo con llenarlos de color. Cada lámina esconde un buen amigo que encantará con su simpatía y genialidad. Esta actividad de coloreo con guía de colores, además de ser recreativa, dará grandes beneficios de relajación, bienestar y hará que se olviden las situaciones de estrés del día.

ARTE ANTIESTRÉS

/

EL PODER DE LAS CHICAS

Graciela Iniestra Ramírez HACHETTE BIENESTAR

Las figuras femeninas de las películas Disney tienen una gran relevancia en las historias de las películas. Aunque su papel no siempre es el de heroínas o villanas, todas ellas gozan de gran inteligencia y capacidad para resolver sus propios retos. Ésta es la personalidad que se imprime en las maravillosas láminas de este libro.

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL (HARRY POTTER 1)

J. K. Rowling

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

MANDALAS HELLO KITTY

Novelty ediciones

NOVELTY

Iluminar mándalas no sólo es bueno para la salud mental, sino que además mejoran la concentración, reducen el dolor y el estrés, y promueven un buen descanso. Diviértete con este set de plumones y encantadoras ilustraciones.

ARTE ANTIESTRÉS / DESCUBRE A TU AMIGO FIEL

Graciela Iniestra Ramírez