Cinco días y cuatro noches en el hostal de su elección. Del 28 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026. Ingreso sin límites todos los días a:

-Spa (sauna, jacuzzi) y gimnasio del Club Deportivo Los Corozos.

-Parque de Diversiones Xetulul.

-Parque Acuático Xocomil.

-Parque de Aventuras Xejuyup.

-Lechería San Diego.

-El Pueblo de Chencho.

-Uso del golfito, canchas de squash, raquetbol y tenis.

Traslados desde Los Hostales hacia los parques en los trencitos “Ferrocarril de los Altos”.

Adultos desde Q.6,570* Niño desde Q.2,120* *Precio por persona

Mundo Petapa

Avenida Petapa y 43

Calle Zona 12

Buses en Estación Ferrocarril de Los Altos, que le trasladan a Lechería San Diego y El Pueblo de Chencho.

Uso de juegos electromecánicos sin límite e ingreso todos los días a los shows de magia del Gran Teatro de Francia en Xetulul.

Uso de juegos sin límite en el Parque de Aventuras Xejuyup e ingreso al show hípico en El Cobertizo.

Campeonato de boliche.

Exquisitos menús en todos los desayunos, almuerzos y cenas.

Cada noche en la cena te transportamos a una experiencia inolvidable con gastronomía y ambientes diferentes.

Uso de las instalaciones del Club Mil Palmeras.

Puedes adquirir tus paquetes con las siguientes opciones de pago:

Cheque Efectivo Tarjeta de crédito o débito

Oficinas Centrales 7a. Avenida 7-24 Zona 9

Los Hostales del IRTRA

Km. 180.5 carretera hacia Quetzaltenango por la Costa Sur

Sucursal Xela Ave. Las Américas 7-62 Zona 3, 1er. Nivel, Oficina 106 Edificio Torre Pradera Xela, Quetzaltenango

*Pregunta por promociones con tarjetas de crédito* Llamadas al PBX: 1501 Ext.

14

Infraestructura compartida, desarrollo compartido

12

Industrialización inteligente: infraestructura, innovación y tecnología para transformar el país

16

18

Infraestructura y productividad laboral en Guatemala: capitalizar el potencial de la inversión

Infraestructura en Guatemala: oportunidades y retos de las APP

Innovación paso a paso en Parques Industriales: Infraestructura que transforma territorios

24

El momento de la infraestructura

26

Infraestructura eléctrica y la incorporación de baterías para el desarrollo

36 Guatemala triunfa en el comercio recíproco: el valor de la unidad nacional

41 Rutas de Desarrollo: Modernización de Infraestructura para un Comercio Formal y Competitivo en la Región

34

Infraestructura y almacenaje, motores de crecimiento

43

Infraestructura: el eje silencioso que impulsa la competitividad industrial

Presidente: Ing. Carlos Enrique Font Eggleston | Vicepresidente: Licda. Stephanie Melville Molina | Secretario: Lic. Juan Bautista Bosch Molina | Tesorera: Licda. Carmen María Torrebiarte | Directores: Lic. Rudolf Walter Jacobs Ast, Lic. Ricardo Eli Gharzouzi Bassila, Lic. Andrés Rivera Nájera, Ing. Andrés Schellenberg Valenzuela, Lic. Estuardo Roberto Bueso Matheu, Ing. José Alfredo González Solé, Ing. Alfredo Pivaral Castillo | presidencia@industriaguate.com | Dirección: Ruta 6, 9-21 zona 4 | PBX: +(502) 2380-9000

La infraestructura es el esqueleto que sostiene el crecimiento industrial de un país. Cada carretera, puerto y aeropuerto moderno es un paso que acerca a Guatemala a una economía más productiva, más conectada y más justa. No se trata solo de cemento o acero, sino de generar condiciones para que la industria y las comunidades prosperen al mismo tiempo.

Invertir en infraestructura es invertir en competitividad. Un sistema de transporte eficiente reduce costos, mejora la logística y acerca los mercados. Garantizar energía confiable, agua segura y movilidad moderna fortalece la base sobre la cual se construye la industria

nacional. La infraestructura define el ritmo de la economía, el acceso a oportunidades y la calidad de vida de los guatemaltecos.

Según estimaciones de GlobalData, el mercado de la construcción en Guatemala alcanzó en 2024 un valor de aproximadamente 4.03 mil millones de dólares, cifra que incluye obras residenciales, comerciales e infraestructura. Esa cifra proyecta un crecimiento importante hacia 2032, lo que obliga a planificar e invertir con visión de largo plazo.

Sin embargo, el país aún enfrenta grandes brechas. La red de carreteras suma alrededor de 17 mil 440 kilómetros, lo que equivale a menos de un metro lineal de carretera por habitante, por debajo del promedio latinoamericano en densidad vial. Esa carencia encarece el transporte, limita la conexión territorial y reduce la competitividad.

Desde Cámara de Industria de Guatemala promovemos una visión de infraestructura moderna, resiliente y con propósito. Participamos activamente en espacios de diálogo con autoridades,

empresas y entidades técnicas porque estamos convencidos de que ningún esfuerzo productivo puede sostenerse sin una base sólida de conectividad y servicios. Cada avance en infraestructura representa una oportunidad para transformar el entorno en que vivimos y trabajamos.

Pero más allá de las cifras, lo esencial es recordar que la infraestructura se traduce en bienestar real. Una carretera pavimentada acerca a un productor a su mercado. Un puerto modernizado multiplica la capacidad exportadora. Un sistema logístico eficiente genera empleos, reduce tiempos y mejora la competitividad del país. La infraestructura es desarrollo compartido.

En este número de Industria & Negocios invitamos a todos los actores del sector a sumarse a ese propósito. Guatemala tiene ante sí la posibilidad de dar un salto histórico si decide invertir con sabiduría, planificar con visión y construir con transparencia. Lo que hagamos hoy será la base del país que dejaremos a las próximas generaciones.

2025 | EDICIÓN 330

Presidente Cámara de Industria de Guatemala: Enrique Font | Editor: Esteban Castillo | Diseño y diagramación: Nicolle Flores | Ventas: Claudia Ibarra: cibarra@industriaguate.com - Tel. 4219-2601 | Melissa Meza: mmeza@industriaguate.com - Tel. 3759-8407

El contenido de Industria&Negocios no necesariamente representa la opinión de Cámara de Industria de Guatemala; algunos artículos son responsabilidad de sus autores. Para la Revista Industria&Negocios es importante conocer sus opiniones, sugerencias o críticas, que nos permitan hacer de esta publicación una herramienta útil para nuestros lectores y todas aquellas personas que a diario deben tomar decisiones en sus empresas. Escríbanos a: revistacig@industriaguate.com

Durante décadas, los puertos de Guatemala han sido piezas fundamentales en el movimiento del comercio exterior, pero también testigos silenciosos de una deuda estructural y de la ausencia de una visión nacional que los articule como un verdadero sistema. Cada puerto ha funcionado como una isla administrativa, con sus propios ritmos, reglas y prioridades. Esa fragmentación ha impedido que el país construya una estrategia logística sólida, capaz de responder a la velocidad con que avanza el comercio global.

Hoy, cuando la competitividad se mide también por la eficiencia con la que una nación mueve sus productos, la conversación sobre los puertos ha cobrado nueva relevancia. La infraestructura portuaria no es solo un asunto técnico o económico, sino un punto de inflexión en la ruta hacia un país más integrado, predecible y atractivo para la inversión.

UN PAÍS QUE NECESITA PLANIFICAR SU CONEXIÓN CON EL MUNDO

Guatemala tiene ante sí la posibilidad de ordenar su desarrollo portuario bajo una sola dirección técnica, moderna y transparente. El sector privado organizado ha insistido en que el país necesita una autoridad portuaria con capacidades reales de planificación y coordinación, capaz de diseñar un Plan Nacional Portuario que vincule las inversiones con el desarrollo territorial, la infraestructura vial, energética y logística.

El modelo actual ha mostrado sus límites. Las operaciones portuarias enfrentan cuellos de botella que encarecen los costos, generan retrasos y restan atractivo al país frente a

sus competidores regionales. Según análisis recientes, las ineficiencias en la cadena portuaria podrían representar pérdidas de hasta US $100 millones anuales.

Modernizar los puertos es, entonces, un acto de competitividad. Es reconocer que sin una infraestructura logística eficiente, el esfuerzo productivo de miles de empresas pierde terreno frente a economías que han entendido que mover un contenedor a tiempo es tan importante como producirlo.

“La infraestructura portuaria es un punto de inflexión en la ruta hacia un país más atractivo para la inversión”.

El sector privado organizado ha planteado con claridad los principios que deberían guiar una ley moderna de puertos. Entre ellos, una gobernanza técnica y sostenible, capaz de coordinar las acciones de las distintas instituciones involucradas en el funcionamiento del sistema. Una autoridad autónoma que pueda planificar con independencia, garantizar continuidad más allá de los ciclos políticos y velar porque los recursos se inviertan con transparencia y visión de largo plazo.

La propuesta no busca sustituir lo que ya existe, sino articularlo. Implica construir una institucionalidad capaz de integrar a todos los actores que intervienen en la cadena portuaria como aduanas, seguridad, sanidad, ambiente, economía, etc. De esta coordinación depende la eficiencia de los puertos, pero también la credibilidad del país ante los inversionistas que evalúan su capacidad logística y normativa.

Una rectoría moderna permitiría también planificar la expansión de los servicios portuarios con criterios técnicos, asegurando que cada inversión responda a una estrategia nacional y no a decisiones aisladas. De esa visión depende que Guatemala pueda convertirse en una plataforma logística regional.

INVERSIÓN, INNOVACIÓN Y CERTEZA JURÍDICA

La nueva ley debe concebir a los puertos como espacios de inversión y de innovación. No basta con mejorar muelles o ampliar los patios de contenedores; se trata de crear las condiciones para que el capital público y privado confluyan bajo reglas predecibles y transparentes.

El sector privado organizado ha planteado que las tarifas portuarias deben definirse con criterios de legalidad y proporcionalidad, de modo que reflejen la calidad del servicio y aseguren la competitividad regional. Al mismo tiempo, se propone un modelo de financiamiento sostenible que no dependa de transferencias discrecionales ni de ingresos extraordinarios, sino de una estructura sólida, autosuficiente y bien fiscalizada.

Detrás de cada una de estas propuestas se encuentra el

principio esencial de construir confianza. Solo con certeza jurídica y transparencia se atraerá la inversión necesaria para modernizar la infraestructura portuaria y sostenerla en el tiempo.

Transformar el sistema portuario exige un proceso gradual y responsable. Una transición que respete los contratos vigentes, preserve la estabilidad del recurso humano y mantenga la seguridad operativa. El sector privado propone que esta transición se realice por fases, con diagnósticos claros, metas verificables y mecanismos de seguimiento que aseguren la continuidad institucional.

La experiencia demuestra que los grandes cambios no se logran con decretos, sino con estructuras que resisten el paso del tiempo. Un sistema portuario moderno no puede depender de voluntades individuales, sino de instituciones fuertes, con servicio civil profesional y capacidad técnica.

Solo así será posible garantizar que las inversiones se mantengan, que los proyectos se ejecuten y que los puertos operen con altos estándares de eficiencia, transparencia y sostenibilidad. EN PORTADA

“La infraestructura es la base física de la competitividad”.

Actualmente, en el Congreso de la República se discuten dos iniciativas orientadas a crear una Ley General del Sistema Portuario Nacional. Desde el sector privado se espera que el resultado de ese proceso legislativo dé al país una norma moderna, con visión técnica y fundamento económico, que responda a las verdaderas necesidades de desarrollo.

Cámara de Industria de Guatemala y sus gremiales han participado activamente en los espacios de diálogo técnico, aportando criterios basados en la experiencia empresarial y en las mejores prácticas internacionales. El propósito es contribuir a que la ley nazca sobre bases sólidas y realistas, con la mirada puesta en el largo plazo.

Si se aprueba una ley bien diseñada, Guatemala podrá ordenar su sistema portuario, fortalecer la confianza de los inversionistas y posicionarse como un nodo logístico regional. Pero si el debate se diluye, el país seguirá pagando el precio de la fragmentación, la falta de planificación y los sobrecostos que restan competitividad.

LA OPORTUNIDAD QUE NO PUEDE ESPERAR

El desarrollo portuario es la puerta de entrada y salida del comercio guatemalteco. Cada día que un contenedor se

retrasa, cada hora que un barco espera espacio para atracar, es un recordatorio de lo mucho que un país puede ganar si logra ordenar su sistema portuario.

La infraestructura es la base física de la competitividad. En ella se sostiene la productividad, la inversión y la capacidad de conectar a Guatemala con el mundo. Hoy, el sector privado propone una visión, la de un país que entiende que la eficiencia logística no es un lujo, sino una condición para el desarrollo.

El momento es ahora. Modernizar los puertos no es una meta técnica, es una decisión estratégica. Una ley bien concebida puede abrir el camino hacia un futuro más competitivo, sostenible y conectado. Y si algo ha demostrado el sector privado organizado, es que está dispuesto a ser parte activa de esa transformación.

“Guatemala tiene ante sí la posibilidad de ordenar su desarrollo portuario bajo una sola dirección técnica, moderna y transparente”.

ACTUALIDAD INDUSTRIAL

Por: Carlos Esteban Castillo | Coordinador de Contenido Editorial de Cámara de Industria de Guatemala

José

Lemus, presidente EPQ. Fotografía: La Hora

En un entorno donde la logística se ha convertido en el corazón de la productividad industrial, cada decisión que fortalece la capacidad operativa de los puertos nacionales representa un paso firme hacia el crecimiento sostenido.

Recientemente, tres empresas socias de Cámara de Industria de Guatemala: Zgas, Repimex y APM Terminals, decidieron actuar bajo esa premisa y emprender un esfuerzo conjunto con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) para recuperar las profundidades de diseño en sus áreas de operación.

La iniciativa, impulsada con recursos privados y bajo una coordinación estrecha con EPQ, permitirá restablecer la capacidad de atraque en las zonas comerciales y de pasajeros del puerto. Este tipo de colaboración marca un precedente importante para el país, ya que demuestra

que la infraestructura pública puede fortalecerse cuando existe una visión compartida entre quienes administran los puertos y quienes dependen de ellos para sostener la cadena productiva.

El sector industrial ha sostenido por años que los cuellos de botella logísticos representan una de las principales limitaciones para el crecimiento. Las demoras en la recepción y despacho de mercancías, los costos derivados de tiempos muertos y la pérdida de oportunidades comerciales afectan tanto a las grandes plantas manufactureras como a los pequeños exportadores. Por ello, iniciativas como la emprendida por estas tres compañías benefician a quienes operan dentro del recinto portuario e impulsan la competitividad del país entero al mejorar la disponibilidad y eficiencia de un punto estratégico para el comercio exterior.

La fórmula es sencilla, aunque pocas veces se ejecuta con visión a largo plazo. Cuando el sector público abre espacios para la participación empresarial y el sector privado asume responsabilidades más allá de su perímetro de negocio, ambos lados ganan. En este caso, la recuperación de las profundidades de diseño garantiza que los buques puedan ser atendidos con mayor agilidad, sin depender de condiciones externas como las mareas altas para operar con normalidad. El beneficio inmediato es operativo, pero el impacto real es estructural, porque optimiza la infraestructura existente sin requerir inversiones estatales adicionales.

“Cada decisión que fortalece la capacidad operativa de los puertos nacionales es un paso firme hacia el crecimiento”.

Zgas, Repimex y APM Terminals representan sectores distintos de la economía, pero comparten la convicción de que el desarrollo del país depende de la colaboración. Su aporte conjunto, que supera los US $1.8 millones, es una muestra de compromiso con la eficiencia logística y la competitividad nacional. Estas empresas entendieron que contribuir a mantener las condiciones óptimas de funcionamiento en el puerto no es un gasto, sino una inversión en la continuidad de sus operaciones y en la confianza de sus clientes internacionales.

El papel de EPQ ha sido igualmente relevante. La disposición de su junta directiva para integrar esfuerzos con el sector

privado envía un mensaje de pragmatismo y apertura. La portuaria acompaña los trabajos y reconoce el valor de estas inversiones mediante mecanismos que compensan las contribuciones privadas con deducciones acordes a su reglamento interno. Esta decisión sienta las bases de un modelo de cooperación en el que las soluciones no dependen exclusivamente del erario público, sino del diálogo y la corresponsabilidad.

Guatemala necesita más ejemplos como este. El desarrollo de su infraestructura estratégica no puede quedar sujeto a los ciclos presupuestarios, sino a la voluntad de construir alianzas efectivas. Cada metro recuperado en un puerto, cada mejora en un muelle o en una ruta logística, se traduce en competitividad industrial, empleo y confianza. En este esfuerzo compartido se ve el potencial de una industria que no espera, sino que impulsa.

La recuperación de las profundidades de diseño en la Empresa Portuaria Quetzal simboliza más que una mejora técnica. Es una muestra tangible de cómo la colaboración entre el Estado y el sector privado organizado puede transformar los desafíos operativos en oportunidades de progreso. Cuando las empresas y las instituciones coinciden en el propósito de hacer que Guatemala funcione mejor, los resultados llegan por su propio peso. Y en este caso, lo que vuelve a tomar su nivel no es solo el fondo del muelle, sino la confianza en que la unión entre ambos sectores puede mover al país con la fuerza de su propia determinación.

“La colaboración entre el Estado y el sector privado organizado puede transformar los desafíos operativos en oportunidades de progreso”.

El desarrollo de infraestructura de calidad y con servicios, es la columna vertebral para impulsar la competitividad y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas de transporte, no solo conectan territorios, sino que también fortalecen la economía y optimizan los servicios públicos. Ante la necesidad de inversión a gran escala, las Alianzas Público-Privadas (APP) se consolidan como un modelo estratégico para financiar y ejecutar proyectos sostenibles de Estado que respondan a las necesidades del país.

Un hito en marcha es la Autopista Escuintla–Puerto Quetzal (AEPQ), el primer proyecto APP en Guatemala, actualmente en construcción. Esta obra vial, financiada al 100% por el inversionista privado, marca un punto de partida en la historia de la infraestructura nacional. Refleja años de trabajo técnico, planificación, estructuración y coordinación interinstitucional, demostrando que la colaboración entre el sector público y privado puede traducirse en obras de calidad y sostenibilidad.

La experiencia obtenida permite identificar lecciones valiosas: la importancia de una adecuada gobernanza de los proyectos, una distribución equitativa de riesgos, fortalecimiento de la confianza de los inversionistas, la efectividad en la gestión contractual y la garantía de certeza jurídica. Los inversionistas necesitan un entorno estable, y los ciudadanos requieren instituciones capaces de gestionar con transparencia y eficiencia cada fase del proceso.

A partir de este primer proyecto, Guatemala se encuentra en una posición estratégica para replicar el modelo en sectores clave, donde existen amplias oportunidades de implementación, como transporte, energía, edificación pública, plantas de desechos sólidos y, próximamente en salud y educación, al ser aprobadas las reformas a la Ley de Alianzas. Para lograrlo, es esencial contar con equipos técnicos calificados y articular los esfuerzos entre entidades, asegurando prácticas de gestión modernas que transformen la infraestructura pública y aceleren el crecimiento económico.

Las APP representan una apuesta por el futuro y una visión compartida de desarrollo integral. Su éxito depende de la voluntad política, la transparencia, la viabilidad financiera y la responsabilidad institucional para consolidar un modelo de infraestructura resiliente que integre mantenimiento, servicios y planes de acercamiento con las comunidades.

“Las APP representan una apuesta por el futuro y una visión compartida de desarrollo integral”.

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRODUCTIVIDAD

Business Management

Guatemala destina menos del 1% de su PIB a infraestructura pública, uno de los niveles más bajos de América Latina.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2024), los países que invierten de forma sostenida por encima del 2% logran duplicar su productividad en una década. Esa diferencia no es solo una cifra: marca el ritmo del desarrollo, la competitividad y las oportunidades de empleo. Por eso, es válido preguntarnos:

¿Puede una carretera cambiar el destino de un país?

La respuesta no se encuentra en el asfalto, sino en la productividad que genera.

La infraestructura es mucho más que una obra: es el sistema circulatorio de la economía. Su desarrollo define los costos logísticos, la movilidad de factores y la capacidad de un país para integrarse en cadenas de valor. La teoría del crecimiento endógeno (Barro, 1990; Aschauer, 1989) sostiene que la inversión pública eficiente impulsa la productividad del capital y del trabajo. Pero ¿qué ocurre cuando ese impulso se debilita?

Según INFRALATAM (2024), la inversión pública en infraestructura cayó de 2% del PIB en 2011 a 0.8% en los últimos años, muy por debajo del 1.5% mínimo recomendado para generar un cambio estructural sostenible (BID, 2023). Aun así, la productividad laboral creció de USD 9,920 en 2009 a USD 11,315 en 2024 (OIT, 2024). Entonces, ¿cómo ha sido posible avanzar con inversión pública limitada?

Entre 2008 y 2024, la inversión pública en infraestructura y la productividad laboral mostraron una correlación negativa moderada: revelando que la productividad creció incluso con menor inversión estatal, sostenida por la inversión privada y extranjera. Sin embargo, sin infraestructura moderna el potencial productivo se estanca. El reto no es solo invertir más, sino hacerlo mejor, enfocando los proyectos públicos en sectores de alto retorno. Según la CEPAL (2023), cada dólar en infraestructura eficiente puede generar hasta tres dólares en retorno económico.

“La infraestructura no solo conecta mercados, también genera eficiencia sistémica”.

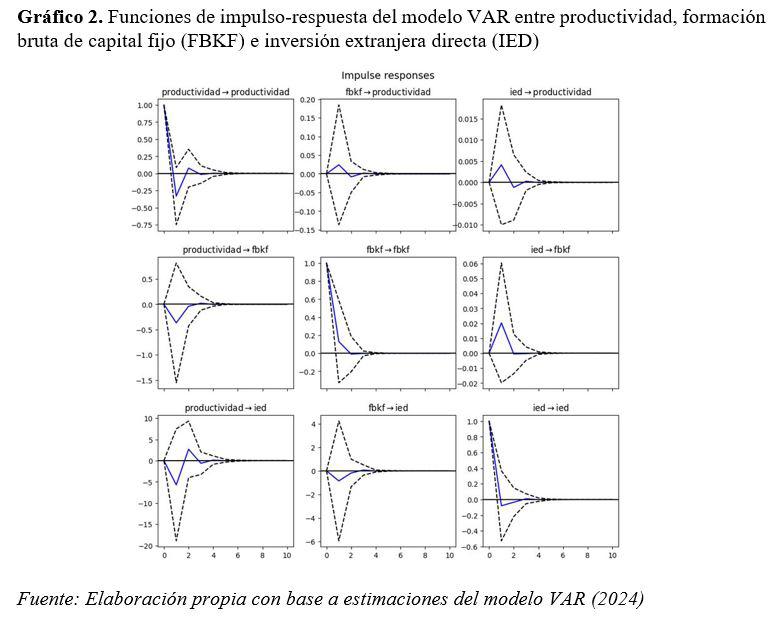

Al aplicar el modelo VAR (1994–2024) se encontró que:

1. Un aumento de 1% en la formación bruta de capital fijo incrementa la productividad laboral en USD 0.18 por hora trabajada.

2. Los efectos de la inversión extranjera directa son más sostenidos en el tiempo.

3. La apertura comercial sin modernización tecnológica reduce la eficiencia al aumentar la dependencia de bienes de consumo e insumos importados.

Esto coincide con el BID (2023) y el Banco Mundial (2023), que señalan que la calidad de la inversión pesa más que su volumen. En consecuencia, el desafío no es solo invertir más, sino invertir mejor, priorizando infraestructura logística, transporte y energía, donde los retornos productivos son mayores.

OPORTUNIDAD PARA TRANSFORMAR LA EFICIENCIA EN DESARROLLO

La infraestructura no solo conecta mercados, también genera eficiencia sistémica. Entre 2021 y 2023, la productividad total de los factores creció 2.6%, 1.3% y 0.4% respectivamente (SECMCA, 2024), tras más de tres décadas de estancamiento. El impulso provino del sector privado, que compensa las brechas del gasto público mediante innovación y encadenamientos productivos, mostrando que la eficiencia y la planificación importan tanto como el monto invertido. Según el BID (2024), aumentos sostenidos de 1% del PIB en inversión pública en infraestructura podría elevar el crecimiento potencial en 0.3 puntos anuales, si se ejecuta con eficiencia.

Los sectores de infraestructura, transporte y manufactura exhiben las mayores productividades (Banco de Guatemala,

2025). De manera que invertir en infraestructura no es un gasto, sino una estrategia de competitividad que exige aumentar de forma sostenible la inversión pública en al menos 1.5% del PIB, junto a alianzas público–privadas transparentes y eficientes. Como señala la SECMCA (2024), la productividad se construye con políticas coherentes y cooperación entre Estado y empresa.

Como recordaba Paul Krugman (2008) “la productividad no lo es todo, pero a largo plazo casi todo depende de ella”. La infraestructura es una de sus bases esenciales. Con talento, energía e iniciativa empresarial, Guatemala puede, con una visión compartida entre Estado, sector privado y organismos regionales, convertir su infraestructura en motor de productividad, innovación y bienestar. Más que un desafío, es una oportunidad para construir un futuro competitivo y sostenible.

“La productividad no lo es todo, pero a largo plazo casi todo depende de ella”. - Paul Krugman.

En el desarrollo de un parque industrial, la infraestructura no es únicamente un conjunto de obras visibles. Es un sistema integral que sostiene la productividad, la competitividad y la permanencia de las empresas.

Accesos amplios, un boulevard de alta capacidad, pozo propio, planta de tratamiento, parqueos y una garita moderna ya no son ventajas diferenciadoras: hoy representan los mínimos indispensables para operar en un entorno industrial serio.

La infraestructura, sin embargo, va mucho más allá de lo tangible. Requiere empatía para entender las necesidades reales de los inquilinos, visión para anticiparse a los retos del entorno y disciplina para ejecutar proyectos con criterios técnicos de alto nivel. Desde las características arquitectónicas de cada bodega hasta los servicios que garantizan continuidad operativa —seguridad, energía eléctrica, agua potable, conectividad y soporte logístico— cada detalle influye directamente en el éxito de las empresas que forman parte del parque.

DISEÑAR PARA EL PRESENTE, PLANIFICAR PARA EL FUTURO

Cada proyecto cuenta con sus propios recursos y enfrenta retos particulares. Aun así, es posible innovar paso a paso si se construyen tres pilares fundamentales:

1. Visión amplia y estratégica

Un parque industrial debe pensarse como un ecosistema productivo a 20 años, no como un conjunto de bodegas. Esa visión futura permite diseñar infraestructura que no limite la expansión ni las oportunidades que aún no existen.

2. Planificación y estudios técnicos de calidad

Los desarrollos sólidos nacen de la investigación. Estudios hidrológicos, mecánica de suelos, demanda eléctrica, flujos logísticos y análisis de riesgos permiten tomar decisiones informadas que evitan costos y problemas futuros.

3. Inversión en infraestructura robusta

Muchas veces, la infraestructura debe nacer sobredimensionada. Aunque parezca una inversión mayor en las etapas iniciales, a largo plazo evita restricciones, mejora la operación del parque y asegura crecimiento ordenado.

El compromiso con la innovación no debe limitarse a los proyectos nuevos. Incluso los desarrollos ya operando pueden evolucionar con mejoras que faciliten la operación de las empresas que confiaron en ellos.

DESARROLLO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA

COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA QUE MARCAN

LA DIFERENCIA

Los parques industriales modernos requieren elementos que garantizan eficiencia, continuidad y sostenibilidad.

Entre los más importantes se encuentran:

Movilidad y accesos eficientes

• Boulevard principal de gran capacidad

• Radios de giro adecuados para transporte pesado

• Señalización industrial completa

• Garita inteligente con control de acceso 24/7

Energía eléctrica confiable y expansible

• Energía en todas las modalidades

• Generador de respaldo para áreas comunes e inquilinos idealmente.

• Preparación para sistemas fotovoltaicos

• Infraestructura lista para ampliaciones futuras

Agua, saneamiento y sostenibilidad

• Pozo propio de alto caudal

• Planta de tratamiento

• Drenajes pluviales conectados a cauces naturales

• Programas formales de reforestación

Tendencias de innovación que están transformando el sector

1. Energías renovables y sistemas ecoeficientes

2. Redes de alta capacidad y comunicación digital

3. Procesos industriales sostenibles

La innovación progresiva en parques industriales genera impactos directos:

1. Impulsa la actividad económica

2. Genera empleos dignos

3. Aumenta la competitividad regional

4. Mejora la calidad de vida de las comunidades

5. Protege el medio ambiente

INTEROCEÁNICA: UN REFERENTE QUE VA MARCANDO EL ESTÁNDAR DEL ATLÁNTICO

Interoceánica se ha consolidado como el primer y único parque industrial activamente operando en el corredor del Atlántico de Guatemala. Su ubicación estratégica conecta los dos principales puertos del país —Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal— posicionándolo como un nodo logístico clave en el centro del territorio nacional.

Interoceánica ha integrado infraestructura robusta, energía y drenajes confiables, fibra óptica dedicada, generador (áreas comunes e inquilinos), seguridad 24/7 con CCTV, paneles solares y terrenos compactados. Además, se destaca por uno de los programas de reforestación más importantes del país.

Como pioneros en este corredor, estamos marcando el estándar mínimo de infraestructura para la región, demostrando que la innovación puede implementarse paso a paso, con visión clara, disciplina técnica y un compromiso permanente con la excelencia.

Por: Gerardo Bonilla | Socio y Managing Partner de McKinsey Guatemala

La infraestructura es un habilitador crítico del crecimiento económico sostenible, apoyando sociedades prósperas, altos estándares de vida y la operación de todas las industrias modernas. Su expansión y evolución han transformado su definición, exigiendo un cambio de enfoque entre gobiernos, inversionistas y operadores sobre cómo financiar, construir, usar y mantener estos activos.

Según McKinsey & Company, diversos factores como activos obsoletos, urbanización acelerada, cambios geopolíticos y avances tecnológicos, evidencian las limitaciones de los sistemas heredados e impulsan la necesidad de inversión global en infraestructura. Para atender esta demanda, se requerirán inversiones acumuladas de aproximadamente 106 billones de dólares hasta el 2040, distribuidas entre transporte y logística ($36 billones), energía y electricidad ($23 billones), digital ($19 billones), social ($16 billones), residuos y agua ($6 billones), agricultura ($5 billones) y defensa ($2 billones).

TENDENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MODERNA

1. Tecnología habilitada: plataformas digitales, sensores e IA permiten monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización de redes.

2. Impulso de mercado: capital privado y demanda del usuario transforman sectores como centros de datos y energía modular.

3. Descentralización y modularidad: micro redes y unidades autónomas ofrecen mayor resiliencia y flexibilidad.

4. Modelo basado en servicio: la infraestructura como

servicio y contratos de operación y mantenimiento permiten eficiencia y uptime superiores.

5. Escalabilidad y sostenibilidad: los proyectos incorporan eficiencia energética, reducción de emisiones y prácticas de economía circular.

El continente americano requerirá aproximadamente $16 billones de dólares en inversión, repartido en tres áreas: 1) modernización de estructura heredada; 2) expansión de infraestructura digital; y 3) escalar la infraestructura de ciudades latinoamericanas de rápido crecimiento. Esto representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico, mejorar la resiliencia urbana y fortalecer la competitividad regional.

La infraestructura moderna ya no es solo un conjunto de activos físicos; es un ecosistema dinámico, habilitado por tecnología, impulsado por el mercado y diseñado para la sostenibilidad. Gobiernos, inversionistas y operadores que comprendan y adopten esta nueva definición podrán transformar la infraestructura en un motor clave de desarrollo económico y social.

“La infraestructura es un habilitador crítico del crecimiento económico sostenible”.

Conocé nuestros planes de renta a largo plazo pensados para tu proyecto. Llámanos o escaneá el código QR y recibe atención personalizada.

(502) 2328-8888

COMPETITIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Por: Ing. Nanik Singh Castillero | Presidente de Potencia Verde

Uno de los pilares más importantes para garantizar el desarrollo de nuestros países, brindando un suministro eléctrico seguro, estable y competitivo, es la infraestructura eléctrica, tanto local como regional. En la medida en que la demanda eléctrica crece, y además se incorporan nuevos actores como los prosumidores, junto con el uso creciente de fuentes renovables, como la solar y la eólica, y el impulso de la movilidad eléctrica, que nos trae baterías sobre ruedas, modernizar el sistema eléctrico se vuelve indispensable para sostener un desarrollo económico enfocado en una transformación energética hacia fuentes limpias.

La planificación adecuada mediante una red eléctrica robusta nos permite integrar más generación, mejorar transmisión y reducir pérdidas. A nivel regional, las interconexiones eléctricas entre nuestros países nos ayudarán a fortalecer la seguridad energética, ya que facilitan el intercambio de excedentes y optimizan los recursos disponibles, que en muchos casos son complementarios. Esto es clave para lograr una mayor estabilidad.

Estamos claros en que el crecimiento de las energías renovables y el avance de la movilidad eléctrica plantean nuevos retos, y exigen más flexibilidad para aprovechar estos recursos solares, eólicos e hídricos. Debemos tener presente que estos recursos son en efecto variables, aunque oportunamente predecibles. En este contexto, las baterías y los sistemas de almacenamiento en general se convierten en piezas esenciales de nuestro ecosistema eléctrico. Su incorporación nos permitirá estabilizar la red, almacenar energía en horas de baja demanda y entregarla en momentos pico, reduciendo la necesidad de utilizar plantas fósiles, muchas veces costosas.

Para los generadores, el almacenamiento abre la posibilidad de ampliar el mercado de servicios de regulación de frecuencia y optimizar el despacho de energía. En el caso de transmisión y distribución, los sistemas de almacenamiento ayudan a aliviar la congestión de las líneas, mejorar la calidad del servicio y, sin duda, posponer costosas ampliaciones de infraestructura, reemplazando la construcción de nuevas líneas por centros de almacenamiento en puntos estratégicos.

Nos queda, entonces, la importante tarea de fortalecer nuestra infraestructura eléctrica, fomentando la adopción de sistemas de almacenamiento y estableciendo regulaciones y políticas adecuadas. Esto no solo mejorará la confiabilidad del sistema, sino que impulsará la competitividad y sostenibilidad del sector eléctrico, promoviendo el crecimiento de nuestros países. Es una inversión estratégica que preparará a nuestras naciones para un futuro energético descentralizado, renovable y digitalizado, que ya está en marcha y del cual no podemos quedarnos atrás.

“Uno de los pilares más importantes para garantizar el desarrollo de nuestros países es la infraestructura eléctrica”.

Con este programa, más de 2,200 personas en San Juan Sacatepéquez transformaron sus vidas, dejando atrás los pisos de tierra y dando pie a un futuro más saludable y sostenible.

Por: Progreso

En Guatemala, más de 845,000 viviendas aún cuentan con piso de tierra. Reemplazar estos pisos por concreto puede reducir hasta un 80% la incidencia de enfermedades comunes –especialmente en niños pequeñoscontribuyendo a romper el círculo vicioso de insalubridad, desnutrición y pobreza.

La comunidad de Asunción Chivoc, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, alcanzó un hito histórico al convertirse en una comunidad completamente libre de pisos de tierra. Gracias al programa HogaRES “Unidos por hogares resilientes y saludables” liderado por Progreso, más de 2,200 personas cuentan hoy con pisos de concreto, mejorando su salud, higiene y calidad de vida. La intervención en esta comunidad inició en 2025, tras identificar que más del 40% de las viviendas aún contaban con pisos de tierra.

“Cada piso que sustituimos con HogaRES no es solo concreto: es esperanza, es salud, es futuro. Este programa demuestra que cuando compañía y comunidad trabajan de la mano, se levantan cimientos que sostienen sueños y oportunidades para las próximas generaciones”, afirmó Guillermo Monroy, gerente de Ciudadanía Corporativa de Progreso.

Hoy, las familias de Asunción Chivoc viven de forma distinta. Donde antes había polvo, ahora hay un espacio firme, limpio, lleno de vida y nuevas posibilidades. Las familias comparten una misma satisfacción: ver que el esfuerzo conjunto se convirtió en algo tangible, que mejora significativamente su calidad de vida. Detrás de cada piso de concreto hay un nuevo comienzo y mayores oportunidades de desarrollo.

UNA TRANSFORMACIÓN CONSTRUIDA EN COMUNIDAD

En Progreso creemos que el desarrollo se construye desde lo esencial y con las personas. Con HogaRES, Asunción Chivoc no solo reemplazó pisos de tierra por concreto: fortaleció la confianza, unión y capacidades locales de las personas que habitan la comunidad.

El logro fue posible gracias a la coordinación entre el equipo de Gestión Social de Progreso, el Consejo Comunitario de Desarrollo y la Alcaldía Comunitaria, con participación de las familias en la organización, la mano de obra y el transporte de materiales. Este trabajo colaborativo reforzó el sentido de pertenencia y motivó a muchas familias a seguir mejorando progresivamente sus viviendas.

Declarar la comunidad de Asunción Chivoc como libre de pisos de tierra se suma al esfuerzo integral que HogaRES impulsa junto con sus aliados para elevar las condiciones de vida de las familias guatemaltecas y construir comunidades más resilientes y saludables.

Para más información, visita: www.hogares.org

Por: OPA Ingredients

OPA Ingredients, S.A. participó en el V Foro de Alimentos y Bebidas, organizado por Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Alimentos y Bebidas (GREMAB), un evento que reunió a líderes empresariales, técnicos y científicos para analizar los retos y oportunidades del sector alimentario regional.

Durante el encuentro, se destacó el papel estratégico de Guatemala como motor agroindustrial de Centroamérica, con un sector de Alimentos y Bebidas que representa el 6.6 % del PIB nacional (USD 7.6 mil millones) y un sector agrícola que aporta el 9.8 % del PIB (USD 11.3 mil millones). En conjunto, ambos sectores generan más del 16 % del PIB nacional, consolidando al país como un referente en competitividad, ciencia aplicada y sostenibilidad.

El evento subrayó la importancia de integrar ciencia, tecnología, trazabilidad y talento técnico como pilares de desarrollo, además de proyectar a Guatemala como una economía estable, atractiva y con visión de largo plazo.

En el foro, se destacó que Centroamérica es hoy el bloque comercial más importante para Guatemala, superando incluso las exportaciones a Estados Unidos como destino individual.

Asimismo, se analizaron factores que influyen en el desempeño del sector, como la inflación global, el aumento de costos de producción y la volatilidad de precios agrícolas, junto con las principales tendencias de consumo, entre ellas el Clean Eating, el Clean Labeling, el auge de ingredientes naturales y funcionales, y el crecimiento de productos plantbased, orgánicos y libres de gluten.

Como empresa regional comprometida con la innovación y el desarrollo sostenible, OPA Ingredients reafirmó su propósito de transformar el agro en ciencia y la ciencia en valor industrial. Desde sus Food Innovation Hub, la compañía impulsa el avance de la industria alimentaria regional, conectando agro, ciencia y sostenibilidad.

En palabras de su equipo directivo:

“Guatemala avanza con visión científica, industrial y humana. En OPA Ingredients estamos plenamente integrados a ese impulso, representando la unión entre campo, ciencia, industria y propósito”.

La empresa continúa fortaleciendo su presencia en Guatemala y la Región Centroamérica, optimizando sus procesos y operaciones, generando respuestas con agilidad a las necesidades de sus clientes industriales y desarrollando formulaciones innovadoras que agregan valor a la cadena alimentaria.

Por: Gladys Fuentes | Directora Ejecutiva de la Gremial de Bodegas, adscrita a Cámara de Industria de Guatemala

Desde la definición de infraestructura que incluye carreteras, redes de telecomunicaciones y suministros vitales como un conjunto de elementos base para el funcionamiento adecuado de una sociedad y economía, los servicios de almacenaje en todas sus categorías resultan ser imprescindibles para el desarrollo y competitividad de los negocios.

Es así, como la infraestructura vial define en gran medida la ruta a seguir para la selección de locaciones de los centros de almacenaje, fundamental para la cadena de suministro y tiempos de entrega.

En ese sentido, el análisis exhaustivo de la ubicación de centros de distribución y bodegas cobra mucha relevancia, de ello depende la relación comercial a largo plazo entre empresas y clientes.

Bajo el enfoque de la construcción de estos espacios y tomando en consideración el efecto multiplicador e impacto positivo en la economía, vale mencionar que, según el estudio de mercado realizado por la Gremial de Bodegas de Cámara de Industria, el crecimiento de la oferta del sector en los últimos dos años ha sido del 18% anual. Así también, fueron colocados más de 1MM de m2 rentables, los parques industriales han demostrado llevar la delantera con 285,000 m2 en promedio por cada año desde el 2021.

Las bodegas en el área urbana han mantenido la tendencia de adoptar la vocación de almacenaje y no de transformación, más cerca del cliente final. Los espacios de transformación buscan establecerse lejos de la ciudad, cercanos a puertos, facilitando así el transporte de sus mercancías y, algunas de ellas, operar bajo los incentivos que las Zonas Francas y ZDEEP´s ofrecen.

Este crecimiento en la oferta representa una apuesta a la atracción de inversión extranjera y reinversión local. Los desarrolladores están constantemente generando innovaciones en sus complejos con el fin de que Guatemala sea una alternativa viable para el establecimiento de nuevos negocios.

La determinación del sector inmobiliario industrial de bodegas para contribuir con el aumento de la productividad y generación de empleo directo e indirecto, está vigente bajo la convicción de que el país tiene mucho que ofrecer y el papel de los diferentes actores gubernamentales para aumentar y promover el desarrollo de complejos en todas sus tipologías (minibodegas, ofibodegas, parques industriales y logísticos) es, ahora más que nunca, fundamental para que la relación entre infraestructura y almacenaje sea simbiótica, de mucho provecho para las empresas y sus clientes.

“La infraestructura vial define en gran medida la ruta a seguir para la selección de locaciones de los centros de almacenaje”.

En abril de 2025, se denominó el “Día de la Liberación” por la administración Trump, inaugurando un capítulo desafiante en las dinámicas comerciales globales. La declaración de emergencia económica nacional bajo la Ley IEEPA estableció el Nuevo Esquema Arancelario (NEA). El NEA impuso un arancel base mínimo de 10% sobre todas las importaciones a Estados Unidos (EE.UU.). Guatemala fue asignada a esta tasa mínima.

La noticia causó mucha preocupación en Guatemala porque nuestro principal socio comercial es EE.UU., país con el que nuestro comercio total sumó $15.2 millardos en 2024. Con $4.6 millardos en exportaciones y $10.5 millardos de importaciones, nuestro déficit comercial con EE.UU. en 2024 fue de -$5.9 millardos. De hecho, Guatemala no ha tenido superávit comercial con EE.UU. en más de 30 años. En 2024, Estados Unidos representó aproximadamente el 32% de nuestras exportaciones, importaciones y comercio total.

La suma de nuestras exportaciones en la última década (2015-2024) fue de $39.9 millardos, un incremento de 19% sobre la década anterior (2005-2014). Esto se compara con $82.5 millardos en importaciones, que incrementaron un 52% sobre la década anterior. De 2015 a 2024, el comercio total de Guatemala con EE.UU. sumó $122.4 millardos, un incremento del 40% con respecto a la década anterior, y un déficit comercial de -$42.6 millardos en los últimos 10 años.

Este marco colocó al país en una desventaja competitiva inmediata frente a México, particularmente en productos compartidos como textiles, vestuario, café, banano, azúcar y componentes electrónicos.

EL DESAFÍO INICIAL: UNA DESVENTAJA ESTRUCTURAL

El NEA generó una asimetría marcada. México, amparado

en las exenciones del T-MEC, preservó entre el 84% y el 87% de sus exportaciones libres de aranceles, protegiendo bienes como textiles y agroproductos como aguacates. En cambio, Guatemala enfrentó el 100% de sus envíos gravados con el 10% desde el 5 de abril, sin alivio amplio hasta noviembre. Esta disparidad no era meramente aritmética, era estructural. El T-MEC, con su integración profunda en cadenas norteamericanas, blindó a México, mientras que el CAFTA-DR, pese a su solidez, fue temporalmente eclipsado por el NEA.

Una paradoja evidente surgió; Guatemala siempre mereció una exención automática. No se trata de un actor con barreras elevadas o prácticas desleales, sino de un socio estratégico que genera superávit comercial para EE.UU., fomentando el empleo formal bilateral y contribuyendo a la seguridad alimentaria hemisférica. El 10% inicial representó, así, una medida correctiva desproporcionada que ponía en riesgo décadas de integración bajo el CAFTA-DR.

LA RESPUESTA: DIPLOMACIA, UNIDAD Y ALINEACIÓN GEOPOLÍTICA

Guatemala respondió con una estrategia unificada y proactiva. Desde abril, el Gobierno y el sector privado organizado forjaron una diplomacia comercial conjunta e incisiva, en donde CACIF, AGEXPORT y Cámara de Industria de Guatemala participaron activamente en misiones comerciales en alianza con el gobierno.

Las misiones público-privadas a Washington D.C. en mayo y septiembre de 2025 fueron cruciales. Las reuniones con el USTR, el Departamento de Comercio, el Congreso y asociaciones sectoriales presentaron evidencias contundentes. Guatemala no solo adhiere al CAFTA-DR, sino que actúa como pilar en cadenas de suministro regionales, respalda la regla de

RELACIONES COMERCIALES GUATEMALA - EE.UU.

origen textil y fortalece la seguridad hemisférica.

La alineación geopolítica de Guatemala con EE.UU. fue un factor decisivo. Como uno de los pocos países en la región y el mundo que sostiene relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, a pesar de presiones regionales, y como aliado de Israel en foros globales, votando consistentemente en su defensa, Guatemala pudo demostrar lealtad estratégica. Estos posicionamientos, valorados por la administración Trump facilitaron un acuerdo relativamente favorable, que se explica a continuación.

El 13 de noviembre de 2025, la Casa Blanca y el Gobierno guatemalteco proclamaron el Marco para un Acuerdo de Comercio Recíproco, un hito que exime del arancel del 10% a más del 70% de las exportaciones guatemaltecas a EE.UU. Productos clave como textiles y vestuario calificados bajo CAFTA-DR (al 0%) y bienes agroindustriales no producibles en EE.UU., tales como café, azúcar, y agroproductos como el banano, cardamomo, recuperan acceso preferencial inmediato, restaurando competitividad y salvaguardando cadenas de valor.

Aunque el 30% restante, que incluyen productos manufacturados procesados, electrónicos, plásticos, metales elaborados y algunos agroindustriales no calificados (como jugos de frutas procesados o empaques plásticos), mantiene el 10%, este impacto es mitigado. Fuentes como la USTR y Reuters indican que se prevé una revisión pronto para reducciones adicionales, posicionando el acuerdo como un CAFTA-DR 2.0 que incluye eliminación de barreras no arancelarias, facilitación

del comercio digital, y protección reforzada de propiedad intelectual.

LA UNIDAD PÚBLICO-PRIVADA COMO FÓRMULA DEL ÉXITO

Este avance no es fortuito. Es el fruto directo de la colaboración público-privada. Desde las alertas de abril, a través de misiones donde CACIF articuló la visión empresarial, hasta la firma del marco, el sector privado y el gobierno operaron como un frente unido. Apoyados por la Cancillería y el Mineco, transformaron una amenaza en una plataforma para crecimiento, preservando miles de empleos directos y sentando las bases para una mayor atracción de inversión de cara al futuro.

El acuerdo del 13 de noviembre ilustra vívidamente lo que se logra cuando el sector privado organizado y el gobierno de Guatemala trabajan conjuntamente en pro de intereses nacionales. Se eleva a Guatemala como líder regional en comercio recíproco, fusionando lealtad geopolítica, rigor técnico y sinergia interna. En un mundo de complejidades comerciales, este pacto envía un mensaje rotundo: la unidad nacional es la mayor ventaja competitiva.

“En 2024, Estados Unidos

representó aproximadamente el 32% de nuestras exportaciones, importaciones y comercio total”.

Por: Muriel Ramírez | Coordinadora y vocera de la Comisión de Defensa del Comercio Formal -CODECOF-

Contar con infraestructura crítica en buen estado no es un lujo ni un tema exclusivamente técnico, es un requisito para la competitividad, la seguridad y la protección del comercio formal en Centroamérica. Cada kilómetro de carretera abandonada, cada puente debilitado, cada puesto fronterizo colapsado abre una ventana de oportunidad para el comercio ilícito, mientras encarece y ralentiza la operación de quienes cumplen la ley.

En el contexto centroamericano, donde la integración económica avanza más rápido en los discursos que en el asfalto, la ausencia de un corredor logístico transnacional moderno, seguro y funcional se ha convertido en un factor de riesgo estratégico. Cuando las rutas formales pierden capacidad por falta de mantenimiento, señalización deficiente, embotellamientos constantes o infraestructura obsoleta, las cargas legales tardan más días en llegar, pierden condiciones óptimas o incluso dejan de ser competitivas frente a mercados vecinos. Mientras tanto, los flujos ilegales encuentran su mejor aliado en la precariedad.

INFRAESTRUCTURA DÉBIL, RUTAS ILEGALES FUERTES

En múltiples territorios fronterizos, los caminos secundarios sin regulación, sin control institucional y sin mantenimiento se han transformado en corredores preferentes para el traslado de mercancías ilícitas. Lo que antes eran veredas para movilidad local hoy son rutas adaptadas por la propia población, presionada por necesidades económicas, y aprovechadas por redes criminales que han pasado de usar vehículos livianos a transporte de carga pesada.

Las rutas no oficiales se han convertido en un atajo ideal para las economías ilícitas porque operan donde el Estado casi no existe; no hay presencia de autoridad, ni inspecciones, ni trazabilidad. Al eliminar peajes, controles aduaneros y obligaciones fiscales, reducen costos operativos para el crimen organizado y les permiten mover grandes volúmenes de mercancía con mínima resistencia.

A ello se suma una alta capacidad de adaptación; comunidades sin alternativas formales terminan habilitando y mejorando estos caminos para su propia movilidad, pero estos mismos accesos son rápidamente cooptados por redes criminales, que pasan de vehículos livianos a transporte de carga pesada, consolidando corredores ilegales paralelos a la red formal.

El resultado es una paradoja alarmante. Mientras las rutas legales se vuelven más lentas, inseguras y costosas para las empresas formales, las rutas ilegales se vuelven más eficientes para quienes operan al margen de la ley.

“La región no puede seguir permitiendo que la mala infraestructura sea el atajo del comercio ilícito”.

COMPETITIVIDAD, DESARROLLO REGIONAL Y PREVENCIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO

La discusión sobre infraestructura debe pasar de ser un conteo de kilómetros construidos a una política integral que impulse competitividad y desarrollo regional. Los corredores logísticos modernos reducen tiempos y costos, conectan puertos, fronteras y centros productivos, y convierten a la región en un destino atractivo y confiable para la inversión y el comercio internacional, algo imposible de lograr con carreteras deterioradas, pasos improvisados y tiempos impredecibles.

Al mismo tiempo, la infraestructura estratégica es una herramienta clave de prevención del comercio ilícito. Rutas bien diseñadas, con controles inteligentes, trazabilidad, tecnología, coordinación interinstitucional e incorporación de criterios de innovación y sostenibilidad, elevan el riesgo y el costo de las economías ilegales, fortalecen la transparencia y responden a las exigencias de mercados que premian la responsabilidad y el cumplimiento.

Para transformar estas rutas de riesgo en verdaderas rutas de desarrollo, es clave una hoja de ruta de infraestructura orientada al comercio formal, además de priorizar corredores logísticos transnacionales seguros y modernos, integrar desde el diseño la gestión de riesgos y el control al contrabando, y formalizar rutas hoy informales con presencia del Estado y mejores condiciones para las comunidades.

Al mismo tiempo, se requieren mejoras logísticas tangibles que hagan a la región más confiable y competitiva. Pasos fronterizos modernizados con ventanillas únicas y controles inteligentes, sistemas de trazabilidad y monitoreo en rutas estratégicas, e incentivos claros para alianzas público–privadas que reduzcan tiempos, costos y espacios para la discrecionalidad.

Todo esto solo será sostenible si se construye sobre sinergias reales entre sector público, sector privado y territorios. Mesas técnicas permanentes, proyectos priorizados con impacto en competitividad y seguridad, participación comunitaria y articulación con agendas contra el crimen organizado permitirán que cada nueva ruta funcione como corredor de legalidad y oportunidades, en lugar de reforzar las economías ilícitas.

Vincular la discusión de infraestructura con agendas de lucha contra el crimen organizado, desarrollo social y atracción de inversión extranjera, como partes de un mismo ecosistema.

La región no puede seguir permitiendo que la mala infraestructura sea el atajo del comercio ilícito. Modernizar nuestras rutas, puertos, pasos fronterizos y sistemas logísticos es una decisión estratégica: o se convierten en plataformas para la productividad, la legalidad y el empleo digno, o seguirán siendo corredores silenciosos donde prosperan las economías ilegales.

Rutas de desarrollo implica entender que cada proyecto de infraestructura bien planificado es, al mismo tiempo, una apuesta por el comercio formal, la competitividad regional y la seguridad económica de nuestras sociedades. Ahora toca construirlas.

“La infraestructura estratégica es una herramienta clave de prevención del comercio ilícito”.

COMPONENTES DE UNA INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA

Por: Carlos Rafael López Ruiz | Coordinador de Inteligencia Comercial de Cámara de Industria

Guatemala

Cuando se habla de infraestructura en Guatemala, suele pensarse únicamente en carreteras o proyectos inmobiliarios. Sin embargo, para la industria, la infraestructura constituye un sistema integral que permite que los negocios operen, produzcan, se muevan y compitan. Es el esqueleto invisible que sostiene a las cadenas productivas y determina la capacidad del país para atraer inversión, impulsar exportaciones y responder a las exigencias de los mercados internacionales.

Uno de los componentes más críticos es la infraestructura portuaria. Puertos como Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) y Puerto Quetzal (EPQ) manejan más del 80% del comercio exterior guatemalteco, según datos del Sistema Portuario Nacional. Su modernización y ampliación son indispensables ante el crecimiento constante de la importación de materias primas y productos terminados, impulsado por la demanda interna y la expansión demográfica. La reciente cooperación técnica entre EPQ y agencias de Estados Unidos es un avance importante, pero Guatemala necesita planes de expansión de largo plazo que respondan al ritmo global del comercio.

La infraestructura vial es otro pilar esencial. Carreteras en buen estado son las arterias que conectan puertos, fábricas, distribuidores y comercios. Su deterioro crónico incrementa los costos logísticos hasta en un 25%, según estudios del Banco Mundial sobre Centroamérica. Fortalecer la red vial requiere una coordinación real entre sector público y privado, pero también implica reconocer el rol fundamental de los transportistas, quienes necesitan condiciones dignas como salarios justos, áreas de descanso, seguridad y prestaciones adecuadas para evitar la creciente escasez de operadores.

A la par, la infraestructura energética debe evolucionar al ritmo de la industria. Guatemala cuenta con una matriz eléctrica

con más del 60% de generación renovable, una ventaja competitiva regional. Sin embargo, aún es necesario ampliar redes de distribución, garantizar costos accesibles y fortalecer el suministro para parques industriales y zonas productivas fuera del área metropolitana. El acceso confiable a electricidad, combustibles y gas industrial es determinante para mantener operaciones continuas y atraer inversión.

Finalmente, la infraestructura ya no es solo física. La digitalización del Estado, desde trámites aduaneros hasta licencias y permisos, es indispensable para reducir la burocracia que hoy ralentiza procesos y eleva costos. Países líderes en competitividad han demostrado que la digitalización integral puede reducir tiempos de trámite hasta en un 70%. Guatemala no puede quedarse atrás.

Guatemala tiene el talento, la capacidad productiva y la visión empresarial. Lo que necesita ahora es una infraestructura integral —física, energética y digital— que acompañe el ritmo del crecimiento industrial. Invertir en ella no es un lujo, es la condición esencial para construir un país más competitivo, moderno y próspero.

“La infraestructura ya no es solo física”.

El Forest Stewardship Council (FSC) es líder global en acreditar el manejo forestal sostenible, ofreciendo servicios de certificación en manejo forestal, cadena de custodia y licencias de uso de marca que garantizan prácticas responsables en el uso de los recursos forestales. Actualmente, más de 220 millones de hectáreas en 90 países cuentan con la certificación FSC, evidenciando un compromiso global con la protección ambiental, el bienestar social y la viabilidad económica.

La certificación de manejo forestal se basa en estándares rigurosos que protegen la biodiversidad, conservan suelos y recursos hídricos, y salvaguardan los derechos laborales y comunitarios. Estudios recientes indican que los bosques certificados tienen tasa cero de deforestación y contribuyen a mitigar el cambio climático al almacenar carbono. Más de 50.000 empresas están certificadas en la cadena de custodia FSC, que asegura la trazabilidad y transparencia desde el bosque hasta el producto final, fortaleciendo la confianza en el mercado y respondiendo a la creciente demanda de productos sostenibles.

El uso de la marca FSC, líder mundial en certificación forestal, permite a las empresas comunicar de manera efectiva su compromiso con la sostenibilidad, mejorando su posicionamiento en mercados cada vez más conscientes.

El impacto social incluye beneficios directos a más de un millón de trabajadores y comunidades locales, mejorando sus condiciones laborales y sociales.

Ambientalmente, FSCprotege hábitats para más de 60.000 especies y ayuda a conservar cuencas hidrográficas vitales, contribuyendo a la salud de nuestros ecosistemas y la calidad del agua.

Guatemala es el país de Centroamérica, que posee la mayor área certificada y la mayor cantidad de cadenas de custodia, lo que le permite ser identificada en el ámbito de las naciones, como un país que reconoce la importancia de la conservación de los bosques, a través del manejo forestal sostenible.

Invitamos a empresas, comunidades y organizaciones a formar parte de cualquiera de los programas del FSC, ya sea mediante la certificación de manejo forestal, cadena de custodia o el uso de la marca FSC o como parte de la membresía internacional o nacional a través de CONESFORGUA. Aquí va punto y aparte.

Participar con FSC es un paso estratégico para un futuro responsable y sostenible.

Contáctanos para obtener más información: l.guillen@gt.fsc.org - ongua@gt.fsc.org

Cápsulas de noticias relevantes sobre CIG, industria, economía y negocios.

Por: Carlos Esteban Castillo | Coordinador de Contenido Editorial de Cámara de Industria de Guatemala

Encuentro

Se llevó a cabo el Encuentro Forestal 2025, organizado por la Gremial Forestal, adscrita a Cámara de Industria de Guatemala, la Unión Forestal del Sector Privado, la Asociación para la Protección de Recursos Naturales Renovables y el INAB. El evento congregó a expertos y autoridades para discutir el bosque productivo en la sostenibilidad y desarrollo económico, además de estrategias para la Visión Forestal 2050. Se firmó el convenio “Conservación y Producción en la Ruta de la Sostenibilidad” entre GREPALMA y la Gremial Forestal para fomentar la cooperación y un desarrollo competitivo y ambientalmente positivo.

Lanzamiento del SIAMED Web EDICIÓN

A través de su Gremial de Farmacéuticos, CIG y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentaron el SIAMED Web, una plataforma que agiliza los trámites sanitarios y fortalece la gestión de productos farmacéuticos en Guatemala. Un paso importante hacia la modernización y eficiencia del sector salud. En la actividad participaron autoridades del Ministerio de Salud, Enrique Font, presidente de CIG y la vicepresidente de la República, Karin Herrera.

A través de su Gremial de Alimentos y Bebidas (GREMAB), CIG llevó a cabo la quinta edición del Foro de Alimentos y Bebidas, bajo el lema “Conectados por la ciencia, comprometidos con el desarrollo”. El evento abordó retos y oportunidades de una industria que impulsa el crecimiento económico y el acceso a una alimentación adecuada, segura y sostenible.

Se llevó a cabo el República Summit 2025, “Libertad que Transforma: mujer, empresa y familia”, un evento coorganizado con República. Carmen María Torrebiarte, directora de CIG, compartió su perspectiva sobre el equilibrio entre vida familiar, emprendimiento y liderazgo femenino. En el evento también participó Carlos Enrique Sandoval, director ejecutivo, y Elizabeth Suárez, directora de la Comisión del Comité Guatemalteco de Empresas Lideradas por Mujeres de CIG.

llegar

Reduce riesgos de comportamientos inadecuados

El mundo está cambiando, el talento también ¿Por qué tu no?

Reduce riesgos de renuncias tempranas

Evalúa el nivel de confianza de los colaboradores

Midot LATAM

Identifica el potencial de desarrollo de tus equipos de trabajo

Evalúa los estándares éticos y la integridad de los líderes

Nuestros servicios:

Diseño y Planificación Eléctrica

Diagnóstico y Mantenimiento

Instalaciones Eléctricas

Sistemas de Tierra Física

Estudios yAnáisis Eléctricos

Razones para elegirnos:

• Mas de 17 años de Experiencia

• Profesionalismo garantizado

• Personal capacitado y confiable

• Representantes y distribuidores de marcas internacionales

www.gruposiasagt.com

Teléfono 2218 9393 ventas@gruposiasagt.com

¿Interesado en obtener más información acerca de los artículos publicados en esta edición? A continuación, encontrará el listado de las principales fuentes consultadas:

Kevyn Valencia Director Ejecutivo en Funciones ANADIE anadie.gob.gt

Maykell Emil Marenco Economista, profesor universitario y PhD Student in Public and Business Management

Oscar Paiz CEO y Fundador Parque Logístico e Industrial Interoceánica grupopaiz.com/interoceanica

Gerardo Bonilla Socio y Managing Partner McKinsey Guatemala mckinsey.com/gt

Ing. Nanik Singh Castillero Presidente Potencia Verde potenciaverde.com

Gladys Fuentes Directora Ejecutiva Gremial de Bodegas, adscrita a CIG gbodegas@industriaguate.com

Nicholas Virzi

Director de Análisis Estratégico Cámara de Industria de Guatemala nvirzi@industriaguate.com

Muriel Ramírez Coordinadora y vocera Comisión de Defensa del Comercio Formal mramirez@industriaguate.com

Carlos López Coordinador de Inteligencia Comercial Cámara de Industria de Guatemala clopez@industriaguate.com