GREEN FUTURE

GRUSSWORT

Mehr grüne Transformation wagen

Was können wir tun, um unser Leben, unsere Gesellschaft und unsere Zukunft nachhaltiger und gleichzeitig lebenswerter zu gestalten? Diese Frage stellten sich auch Forschende des Potsdam-Instituts für Klima folgenforschung (PIK) und untersuchten, wie wir gemeinsam deutliche Fortschritte bei den UN-Nachhaltigkeitszielen und dem Pariser Klimaabkommen machen können.

Ergebnis: durch nachhaltige Lebensstile, grüne Technologie-Innovationen und von der Politik getragene Transformation. Diese drei Entwicklungspfade

seien weitaus wirksamer, um die 17 Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und eine grüne und gerechte Zukunft anzugehen, als das derzeitige „Business as usual“, so die Nachhaltigkeitsforscher. Denn diese Wege ermöglichen nicht nur eine drastische Reduzierung extremer Armut, sondern stoppen auch die globale Erwärmung und verhindern weitere Umweltzerstörung. In diesem Sinne – folgen Sie uns in eine nachhaltige Zukunft, und lassen Sie uns gemeinsam neue Perspektiven entdecken und mutig die grüne Transformation gestalten.

Michael Gneuss Chefredakteur

LEITARTIKEL

NACHHALTIGKEIT

NACHHALTIGE MOBILITÄT

AUTONOMES FAHREN

ENERGIEEFFIZIENZ

HOLZBAUWEISE

NACHHALTIGE BAUPRODUKTE

KLIMAFREUNDLICHE LANDWIRTSCHAFT

JETZT SCANNEN

INHALTSVERZEICHNIS

Grün gewinnt — 3

ESG als Wettbewerbsfaktor — 7

Fahrspaß trifft Klimaschutz — 8

Mobilität ohne Lenkrad — 9

Heizen mit Weitblick — 10

Klimaretter aus dem Wald — 11

Bauen ohne Reue — 12

Mehr Tierwohl fürs Klima — 13

Lesen Sie spannende Artikel dieser Ausgabe online, und sichern Sie sich ein kostenfreies Digital-Abo www.klimaschutz-info.de www.reflex-portal.de

Für uns steht die bestmögliche Lesbarkeit der Texte an erster Stelle. Deshalb verwenden wir in der Publikation auch das generische Maskulinum – diese Personenbezeichnungen stehen für alle Geschlechter.

Das Papier dieser Reflex-Verlag-Publikation stammt aus verantwortungsvollen Quellen.

Grün gewinnt

LEITARTIKEL | VON MICHAEL GNEUSS UND JENS BARTELS

Nachhaltigkeit wird zunehmend zu einer gemeinsamen Aufgabe von Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Immer mehr Akteure übernehmen Verantwortung und treiben den Wandel voran. Wegweisende Projekte, neue Geschäftsmodelle und glaubwürdige Strategien zeigen, wie grüne Innovation eine enkeltaugliche Zukunft sichert.

Wer auf eine grüne Zukunft setzt, zählt oft genug zu den Gewinnern. Das zeigt sich beispielsweise im Bausektor. Eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Simon-Kucher belegt, dass Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige und digitale Lösungen eine frühere Erholung der Nachfrage im derzeit noch kriselnden Bausektor erwarten. Energieeffizienz ist dabei ein großer Treiber. Laut Simon-Kucher erwirtschaften 22 Prozent der für die Studie befragten Unternehmen bereits heute über 60 Prozent ihres Umsatzes mit nachhaltigen und zugleich taxonomiekonformen Projekten. Grüne Ideen sind ein Gewinn für alle Beteiligten, da sie nicht nur ökologische Vorteile schaffen, sondern etwa auch den Immobilienwert von Häusern und Gebäuden nachhaltig steigern. So werden Objekte zum Beispiel attraktiver, weil Holz verwendet wird, das nicht nur CO₂ speichert, sondern auch das Raumklima verbessert. Wärmepumpen verringern nicht nur die schädlichen Emissionen, sondern senken langfristig auch den Energieverbrauch und somit die Kosten.

Wandel beibehalten

Doch damit dieser Fortschritt nicht ins Stocken gerät, muss das Tempo der grünen Transformation hoch bleiben. Wer den Bausektor langfristig zukunftsfähig gestalten will, sollte den Klima- und Ressourcenschutz zur Priorität machen: So lautet das Kernergebnis der gemeinsamen Studie „Nachhaltige Baustoffwende“ vom Wuppertal Institut in Zusammenarbeit mit Butterfly Effect Consulting. Die Untersuchung zeigt, wie die Kreislaufwirtschaft als zentrales Element der Transformation in der Praxis funktionieren kann. So werden Materialien länger im Umlauf gehalten, hochwertig recycelt und in gleichwertiger Qualität erneut eingesetzt. Gleichzeitig sollen Instrumente wie verbindliche Rezyklatquoten und Materialvorgaben oder eine digitale Infrastruktur für eine bessere Planbarkeit und Steuerung des zirkulären Bauens sorgen.

Gerade die öffentliche Hand kann durch ihre große Nachfrage bei diesem Thema entscheidende Impulse setzen. Insbesondere kann sie mehr Dynamik in die Baustoffwende bringen und so nicht nur ökologische Vorteile erzielen, sondern darüber hinaus Innovation, Beschäftigung und regionale Wertschöpfung steigern.

Grüne Ideen in vielen Feldern

Auch über den Bausektor hinaus übernehmen

Unternehmen immer mehr Verantwortung für

eine enkeltaugliche Zukunft. Auszeichnungen wie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis zeigen, wie Firmen den ökologischen und sozialen Wandel aktiv gestalten und mit ihren innovativen Ideen ganze Branchen inspirieren. Zu den aktuell prämierten Siegern des renommierten Nachhaltigkeitspreises gehört zum Beispiel ein Hersteller von Bio-Babynahrung, der auf biodynamische Landwirtschaft und regional kontrollierte Lieferketten setzt. Als weiterer Preisträger überzeugt ein großer Elektronikkonzern mit einer klaren Dekarbonisierungsstrategie

Auszeichnungen zeigen, wie Unternehmen den ökologischen und sozialen Wandel aktiv gestalten.

und einer bereits stark reduzierten CO₂-Bilanz. Ebenso ausgezeichnet wurde ein Produzent ökologischer Farben, der langlebige, kreislauffähige Produkte für gesundes Wohnen anbietet. Diese Beispiele machen auch deutlich: Glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategien sichern Vertrauen beim Verbraucher und bewirken langfristige Wettbewerbsvorteile.

Städte fördern Nachhaltigkeit

Parallel dazu übernehmen Städte und Gemeinden eine zentrale Rolle, um den Wandel aktiv zu gestalten. Sie schaffen Plattformen, setzen Anreize und machen innovative Projekte sichtbar. Ein Beispiel dafür ist das neue Neusser Zukunftssiegel, mit dem die rheinische Stadt Unternehmen auszeichnet, die beim Thema Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle übernehmen. Das Siegel soll zeigen, wie Betriebe mit kreativen

Lösungen, hohem Engagement und dem Mut, neue Wege zu gehen, einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Mit dem Zukunftssiegel würdigt Neuss nicht nur die Anstrengungen einzelner Firmen, sondern sendet ein Signal für den gemeinsamen Aufbruch in eine nachhaltige Wirtschaft.

ESG-Strategien anpassen Ein weiterer wichtiger Hebel für eine grünere Zukunft sind belastbare ESG-Strategien. Unternehmen verstärken 2025 in diesem Bereich ihre Anstrengungen, wie eine globale Studie unter Supply-Chain-Verantwortlichen in 32 Ländern belegt. Demnach sehen über 90 Prozent der Befragten Nachhaltigkeit zunehmend als wirksames Risikomanagement, vor allem entlang der Lieferkette. Zugleich fordern 63 Prozent der deutschen CFOs klare und praktikable Standards statt überkomplexer Berichtsregeln. Sie sehen die aktuelle ESG-Regulierung laut einer EY-Umfrage einerseits als Bremse für die Transformation und bemängeln, dass sie gezwungen werden, zu viel Energie in die Administration zu stecken, und damit Zeit für die Umsetzung von mehr nachhaltigen Lösungen verloren geht. Andererseits gilt für sie aber auch: Wer Nachhaltigkeit tief im Kerngeschäft verankert, kann Marktchancen nutzen, regulatorische Hürden nehmen und das Vertrauen von Investoren und Konsumenten gewinnen. Robuste ESG-Prozesse und transparente Lieferkettenstrategien sind in volatilen Zeiten ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Geschäftschancen erschließen Längst ist Nachhaltigkeit im gesellschaftlichen Bewusstsein fest verankert und zählt heute auch in der Produktentwicklung und im Marketing zu den zentralen Faktoren. Dennoch orientieren sich viele Unternehmen noch an veralteten Stereotypen und ignorieren die

Den grünen Wandel können wir nur gemeinsam realisieren.

iStock / K. Wongnatthakan

4

aktuellen Erwartungen und Bedürfnisse ihrer Kunden. Wer neue Geschäftschancen erschließen will, braucht ein tiefes Verständnis für die Vielfalt der Zielgruppen und für die entscheidenden Erfolgsfaktoren einer glaubwürdigen Nachhaltigkeitsstrategie. So fühlen sich laut einer Deloitte-Studie aus dem vergangenen Jahr 61 Prozent der Befragten gut über

sozial-ökologische Themen informiert. Dennoch reagieren viele kritisch auf Unternehmensversprechen: Mehr als die Hälfte zweifeln an der Ernsthaftigkeit grüner Kampagnen. Gleichzeitig steigt die Erwartungshaltung: Immerhin 68 Prozent verbinden nachhaltige Produkte mit besserer Qualität, 62 Prozent wünschen sich einen einfachen Zugang, 48 Prozent bevorzugen

Angebote, die Komfort und Zeitersparnis bieten. Sicher ist: Unternehmen, die glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und transparent kommunizieren, können neue Kundengruppen gewinnen und ihre Marke stärken. Gleichzeitig leisten sie mit ihren grünen Ideen einen positiven Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. So sehen Gewinner aus.

Welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen? Umfrage in Deutschland im Jahr 2024 (1.964 befragte Unternehmen)

höhere Preise und damit weniger Akzeptanz der Kundschaft

Bürokratieaufwand

wirtschaftlicher Nutzen für das Unternehmen aktuell nicht absehbar

mangelnder Überblick über gesetzliche Vorschriften in dem Bereich

mangelndes Budget für Nachhaltigkeit

fehlende personelle Ressourcen

fehlende Kompetenzen, fehlendes Know-how der Mitarbeitenden

mangelnde Akzeptanz nachhaltiger Aktivitäten bei Mitarbeitenden

Nothilfe ist gut

Vorsorge ist besser

Erdbeben, Überschwemmungen und Dürren sorgen weltweit für große Not. Aktion Deutschland Hilft sorgt vor: mit Schulungen, Frühwarnsystemen und sicheren Unterkünften.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende. Für eine bessere Zukunft! Aktion-Deutschland-Hilft.de

Bündnis der Hilfsorganisationen

Anzeige

Green-Tech-Mut als Standortvorteil

Geopolitische Spannungen, Ressourcenknappheit, volatile Märkte: Nachhaltigkeit und Diversität geraten weltweit unter Druck. Doch in der Krise liegt auch eine Chance. Jetzt entscheidet sich, wer Führung übernimmt – durch Haltung, Technologiekompetenz und Umsetzungskraft. Rainer Führes, Geschäftsführer und CEO von Canon Deutschland, sieht Wirtschaft und Politik in der Pflicht, Antworten auf zentrale Zukunftsfragen zu liefern.

Was lange als Stabilitätsversprechen galt, ist heute brüchig. Die globale Ordnung ist kein Selbstläufer mehr. Machtverschiebungen und neue Allianzen verändern die Spielregeln für Märkte, Lieferketten und unternehmerisches Handeln. Unternehmen stehen vor Zielkonflikten, in denen Nachhaltigkeit und Diversität unter geopolitischen Druck geraten. Immer häufiger heißt es, Haltung und Handlungsfähigkeit auszubalancieren: zwischen Werten und Weltwirtschaft. Nicht Überzeugungsmangel, sondern taktische Abwägung lässt dabei normative Selbstverpflichtungen einiger Unternehmen wanken – mit Folgen für Glaubwürdigkeit und Zukunftsfähigkeit.

Politik und Wirtschaft müssen jetzt Haltung beweisen – nicht nur in Worten, sondern im Handeln. Klimakrise, Ressourcenknappheit und demografischer Wandel sind keine neuen Themen. Ihre Bewältigung ist die Voraussetzung wirtschaftlicher Resilienz. Nachhaltigkeit und Diversität sind dabei keine moralischen Optionen, sondern harte Standortfaktoren für Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Souveränität.

Innovation entscheidet Die Zukunft gehört denen, die Wandel nicht nur fordern, sondern

gestalten. Wer Technologien vertagt, verliert nicht nur Zeit, sondern Anschluss. Und Nachhaltigkeit? Sie ist kein grüner Zierstreifen, sondern Fundament belastbarer Geschäftsmodelle – ohne sie bleibt technologische Souveränität bloße Fassade.

Das zeigt sich auch im Bereich hochpräziser Bildgebungsverfahren. Umweltbezogene Imaging-Technologien, von Satellitensensorik bis zu KI-gestützter Bildverarbeitung, zählen heute zu den Schlüsseltechnologien. Sie machen Umweltveränderungen sichtbar, noch bevor diese irreversibel werden. In der Forschung etwa dokumentieren sie Reproduktionszyklen von Korallen und schaffen die Grundlage gezielter Schutzprogramme unserer Meere. Imaging-Technologien werden so zum Instrument faktenbasierter Umweltentscheidungen und zur Voraussetzung für Biodiversitätssicherung.

Doch innovative Technologien allein genügen nicht. Unternehmen müssen Nachhaltigkeit systematisch in drei Dimensionen verankern: im eigenen Handeln und in Produkten entlang der gesamten Lieferkette sowie im konkreten Nutzen für den Kunden. Entscheidend ist ein integriertes Verständnis: Resilienz und Innovation entstehen dort, wo ökologische und ökonomische Ziele zusammengedacht werden.

Ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor dabei ist Diversität. Fortschritt entsteht, wo unterschiedliche Perspektiven zusammenwirken. Diverse Teams sind nachweislich kreativer, resilienter und erfolgreicher. Vielfalt verhindert Denk-Silos, beschleunigt Entscheidungen und wirkt als Frühwarnsystem für blinde

Flecke. Diversität und Nachhaltigkeit sind damit längst wirtschaftliches Kapital für den Standort Deutschland.

Nachhaltige Wertschöpfung Innovation und nachhaltige Wertschöpfung bedingen einander –nicht in der Theorie, sondern im täglichen Handeln. Denn Wandel erfordert Vision, vor allem aber messbare Umsetzungskompetenz.

Ein Beispiel liefert die industrielle Kreislaufwirtschaft. Immer mehr Unternehmen setzen auf geschlossene Ressourcenkreisläufe. Produkte werden zerlegt, geprüft und mit hohem Anteil wiederverwendbarer Komponenten erneut in Umlauf gebracht. Das spart Rohstoffe, senkt Emissionen, reduziert Kosten und erhöht die Liefersicherheit. Circular Economy ist kein Nebenschauplatz, sondern zentraler Bestandteil des Betriebssystems der Zukunft.

Kreislaufwirtschaft, intelligentes Produktdesign und Digitalisierung greifen ineinander. Aus linearen Lieferketten entstehen digitale Ökosysteme, in denen Unternehmen in Echtzeit kooperieren. Automatisierung und datenbasierte Steuerung sorgen für Transparenz, Effizienz und Skalierbarkeit – von der Rohstoffgewinnung bis zum Recycling.

Doch dafür braucht es ein neues Innovationsverständnis: zirkulär, digital, kooperativ. Gefragt sind technologische Führungsbereitschaft und der Mut, Routinen zu hinterfragen. Wer Kreisläufe schließt und Präzision skaliert, macht Nachhaltigkeit zum Wachstumsmotor und den Standort Deutschland widerstandsfähiger.

Von der Agenda zur Realität Wettbewerbsfähigkeit in instabilen Zeiten verlangt nicht nur klare Prioritätensetzung von Unternehmen, sondern auch entschlossenes politisches Handeln. Schnellere Genehmigungen, gezielte Förderung von Green-Tech-Champions, digitalisierungsfreundliche Regulierung und verlässliche Infrastrukturen sind unverzichtbar.

Im globalen Wettbewerb nur aufzuholen, genügt nicht mehr. Angesichts der Innovationsdynamik führender Technologiestandorte braucht es gezielte Sprünge in Schlüsseltechnologien, um wirtschaftliche Souveränität zu sichern. Gerade bei KI und digitalen Lösungen wird sich entscheiden, ob wir Skaleneffekte für nachhaltige Wertschöpfung in Europa erschließen oder anderen das Feld überlassen.

Ein zentraler Hebel liegt in der digitalen Verwaltung. Sie schafft nicht nur effizientere Prozesse, sondern kann nachhaltige Innovation gezielt fördern. Wenn öffentliche Vergaben Kreislauffähigkeit und Energieeffizienz systematisch einfordern, wird politischer Wille zum Wirtschaftsmotor. Der Staat kann vom Bremser zum Beschleuniger werden – und sendet damit ein klares Signal an Unternehmen: Zukunftsfähigkeit beginnt im eigenen Haus.

Nur wer Haltung zeigt, Diversität und Nachhaltigkeit konsequent umsetzt, zieht Investitionen an und stärkt Innovationskraft. 2025 wird zum Realitäts-Check: Wer zögert, verliert – Talente, Märkte, Souveränität. In Zeiten des Umbruchs zählt nicht, was angekündigt wird. Es zählt, was wirkt.

Canon-Werk Gießen: Ressourcenschonung durch Wiederaufbereitung von Multifunktionsgeräten

Etwa 60 Prozent der deutschen Wirtschaftsakteure richten ihr Geschäftsmodell neu aus, indem sie ihre Produkte und Services nachhaltiger gestalten.

Quelle: www.bertelsmann-stiftung.de; letzter Zugriff: 09.07.2025

SCHON GEWUSST?

53,3 Prozent der deutschen Betriebe betrachten die wachsenden Nachhaltigkeitserwartungen ihrer Kundschaft als zentrale Chance zur Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle.

70 Prozent der deutschen Firmen sehen noch ungenutztes Potenzial für mehr Nachhaltigkeit. Fast jede zweite sieht sogar die Chance, das Geschäftsmodell zu transformieren.

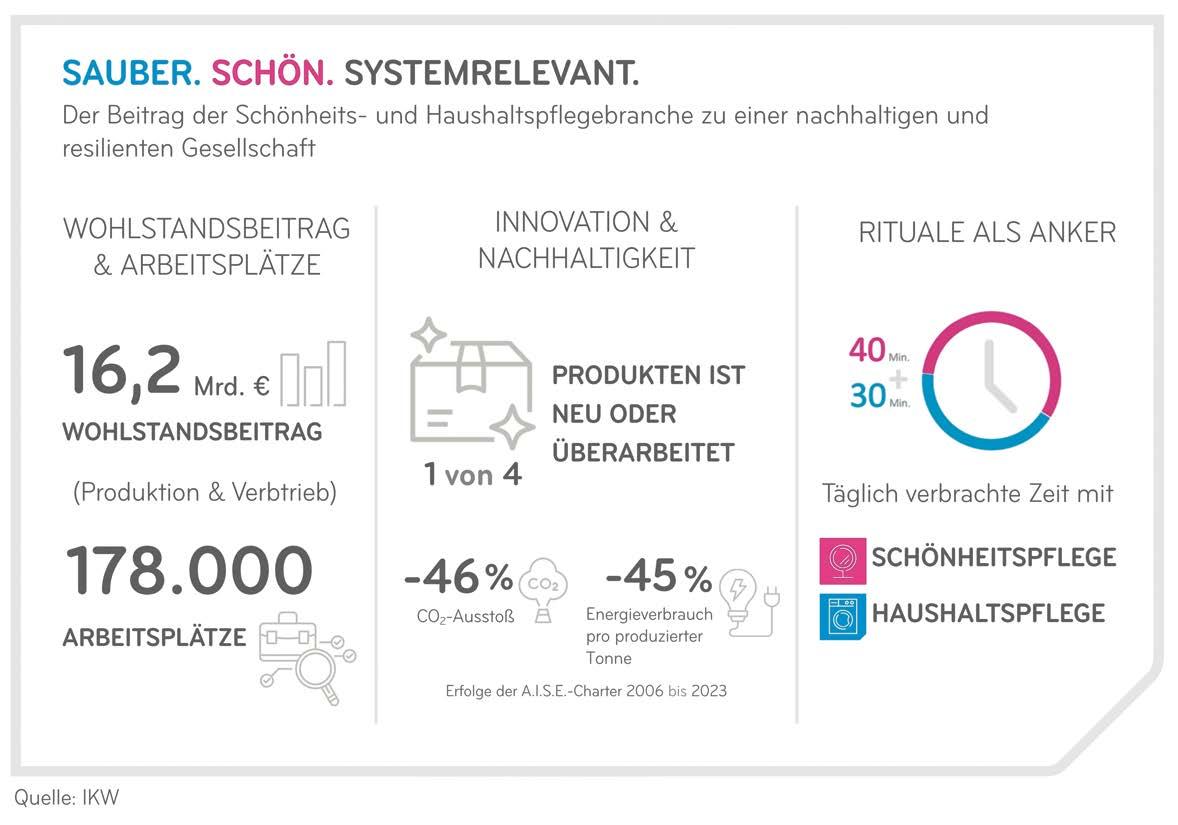

Ob beim Zähneputzen, Duschen, Spülen oder Waschen – Produkte der Schönheits- und Haushaltspflege sind fester Bestandteil unseres Alltags. Sie sorgen für Hygiene, Struktur und Wohlbefinden. Gleichzeitig stehen sie auch für umweltschonende Lösungen, beispielsweise ressourcensparende Verpackungen, wassersparende Produktformate oder Pflegeprodukte mit nachhaltig gewonnenen Inhaltsstoffen. Die aktuelle Studie „Sauber. Schön. Systemrelevant.“ von Roland Berger für den Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) zeigt: Die Schönheitsund Haushaltspflege ist ein innovativer und relevanter Wirtschaftszweig, der zu Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Resilienz beiträgt.

Wer etwas bewegen möchte, braucht ein sicheres Fundament. Die ökonomische Resilienz der Schönheits- und Haushaltsbranche zeigt sich an dem seit 2018 kontinuierlich steigenden

Branchenumsatz trotz weltweiter Krisen. 60 Großunternehmen und mehr als 1.000 kleine und mittelständische Unternehmen erwirtschafteten 2024 einen Inlands- und Exportumsatz von 34,6 Milliarden Euro. Allein Produktion und Vertrieb stehen dabei für einen Wohlstandsbeitrag von 16,2 Milliarden Euro und rund 178.000 Arbeitsplätzen. Insgesamt sichert diese beständige Wirtschaftskraft 533.000 Arbeitsplätze in Deutschland entlang der gesamten Wertschöpfungskette in den Städten und im ländlichen Raum. Trotz Krisen wie der Corona-Pandemie blieb die Beschäftigung seit 2019 stabil.

Nachhaltig innovativ Als verlässlicher und oft unterschätzter Motor für den Arbeitsmarkt und regionale Wertschöpfung investiert die Schönheits- und Haushaltspflege nicht nur in Produkte, sondern auch in die Zukunft. Mit durchschnittlich 700.000 Euro Sachinvestitionen pro Unternehmen und einer

Innovationsquote von 25 Prozent (1 von 4 Produkten ist neu oder erneuert) zählt sie zu den dynamischsten Konsumgüterbranchen Europas. Nachhaltigkeit hat für die Branche Priorität – sei es bei der Erfüllung ambitionierter EU-Vorgaben wie dem Green Deal oder durch eigene freiwillige Initiativen. Der Einsatz ressourcenschonender Verpackungen reduziert den Materialverbrauch. Neue Produktformate – etwa Konzentrate oder Tabletten – sparen zusätzlich Wasser und Transportvolumen.

Auch freiwillige Initiativen zeigen Wirkung: So konnten mit der „A.I.S.E.-Charter for Sustainable Cleaning“ in der Haushaltspflege der Energieverbrauch pro produzierte Tonne zwischen 2006 und 2023 um 45 Prozent und der CO₂-Ausstoß um 46 Prozent gesenkt werden. Die Kosmetikindustrie engagiert sich zum Beispiel EU-weit in der Initiative „Commit for Our Planet“, eine Nachhaltigkeitsinitiative von Cosmetics Europe, in der Unternehmen sich zu messbaren Fortschritten bei Klima, Verpackung und Natur verpflichten. Zudem sorgen Dosierhilfen und Recyclinghinweise für einen verantwortungsvollen Konsum.

Gesellschaftlich wertvoll

Die Branche leistet nicht nur einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft – ihre Produkte fördern Gesundheit, Selbstwertgefühl und mentale Stabilität. Tägliche Pflegerituale geben dem Alltag Struktur und Orientierung, gerade in belastenden Situationen.

Das wirkt sich positiv auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus und ist ein elementarer Beitrag zur sozialen Resilienz. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Branche, etwa durch regulatorische Anforderungen, die Innovationskraft und Standortvertrauen schwächen. Deshalb braucht es verlässliche und praxistaugliche Rahmenbedingungen. Nur so gelingen Wertschöpfung und Wandel – damit Menschen sich auch in Krisenzeiten auf Produkte verlassen können, die im Alltag nachhaltig Halt geben. Denn Resilienz entsteht dort, wo Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam handeln.

ESG als Wettbewerbsfaktor

NACHHALTIGKEIT | VON THOMAS SCHULZE

Für Unternehmen ist Nachhaltigkeit inzwischen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Firmen, die ökologisch und sozial verantwortungsvoll handeln, stärken nicht nur ihre Marke, sondern sichern sich auch langfristig wirtschaftliche Stabilität.

In Deutschland betrachten inzwischen 41 Prozent der Unternehmen Nachhaltigkeit als sehr wichtig für ihre Strategie – eine Steigerung um über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus dem aktuellen „Global Sustainability Barometer“ von Microsoft und dem IT-Dienstleister Kyndryl hervor. Besonders im Fokus der Firmen stehen dabei Kreislaufwirtschaft, ESGStrategien und Lieferketten-Transparenz.

Wirklich

nachhaltig agiert nur, wer klare Ziele verfolgt und diese messbar macht.

Ziel der Kreislaufwirtschaft ist es, Ressourcen möglichst lange im Umlauf zu halten. Unternehmen setzen dabei auf langlebige, reparierbare Produkte und geschlossene Stoffkreisläufe. Hinzu kommen gesetzliche Bestimmungen, wie etwa in Deutschland die Altgeräterücknahmepflicht für Elektrogeräte. Auch in der Modeindustrie entstehen zirkuläre Geschäftsmodelle, zum Beispiel durch Textilrecycling oder das Leasing von Kleidung.

Strategische Notwendigkeit

Ressourcenknappheit, steigende Rohstoffpreise und strengere Umweltvorgaben machen die Kreislaufwirtschaft nicht nur zu einem Umweltprojekt, sondern zu einer strategischen Notwendigkeit. Da ist es eher erstaunlich, dass bisher nur fast die Hälfte (46 Prozent) der im Rahmen des Global-Sustainability-Barometers befragten Unternehmen IT-Technologien

SCHON GEWUSST?

Künstliche Intelligenz bietet große Potenziale, Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu verhelfen. Doch das wird noch weit unterschätzt, so das Ergebnis einer Studie zweier Fraunhofer-Institute. Demzufolge optimiert KI Energieverbräuche oder Produktionsprozesse und stellt Maschinen präzise auf unterschiedliche Materialien ein. Das spart Zeit, Energie und Ressourcen. Oft steht bei KI-Projekten die Kosteneffizienz im Fokus, doch das ökologische Potenzial ist groß: KI kann neue Services ermöglichen, die Umwelt und Unternehmen gleichermaßen nützen. Im Idealfall entsteht so ein Gewinn für alle – Firma, Kunde und Umwelt.

speziell zur Reduzierung ihrer Umweltauswirkungen nutzen. Wirklich nachhaltig agiert nur, wer klare Ziele verfolgt und diese messbar macht. Hier kommen ESG-Strategien ins Spiel. Das sind Konzepte, die ökologische (Environmental), soziale (Social) und Governance-Aspekte in die Unternehmensführung integrieren. Teilweise freiwillig, teilweise gesetzlich verpflichtet, richten immer mehr Firmen ihre Geschäftsstrategien daran aus. Das reicht von CO₂-Reduktionszielen über Diversitäts- und Schulungsprogramme bis hin zu Special Reportings.

Immer mehr Unternehmen richten ihre Geschäftspraktiken nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten aus.

Last but not least spielen transparente Lieferketten eine wichtige Rolle, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Kinderarbeit, schlechte Arbeitsbedingungen, Umweltzerstörung – Unternehmen stehen unter Druck, Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu

übernehmen. Neue gesetzliche Rahmen, wie etwa das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, fordern genau das. Firmen müssen heute prüfen, dokumentieren und offenlegen, wie sie Umwelt- und Sozialstandards bei Zulieferern sicherstellen.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist bei der edding Gruppe nicht nur ein Trendthema, sondern gehört seit Anbeginn zur Unternehmensphilosophie. So sind nachfüllbare Marker und Nachfülleinheiten bereits in den 1960er-Jahren Teil des Sortiments.

Nachhaltigkeit ist heute der Eckpfeiler der profit-for Strategie, bei der die edding Gruppe die Entwicklung von einem profitorientierten hin zu einem sinnökonomischen Unternehmen anstrebt. Es geht darum, das eigene Handeln in erster Linie am Wohl des Planeten und der Gesellschaft auszurichten und gleichzeitig wirtschaftlich zu sein.

Heute bietet die Marke edding für rund 70 Prozent seiner Produkte Nachfülleinheiten an, wodurch Abfall vermieden und Rohmaterialien eingespart werden. Ein großer Meilenstein war die Einführung der edding EcoLine,

im Fokus

deren Produkte zum überwiegenden Teil aus Post-Consumer-Recycling (PCR)-Material beziehungsweise aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt werden. Ganz neu zum Sortiment zählen die EcoLine Lackmarker mit einer wasserbasierten Tinte, bei denen circa 75 Prozent des verwendeten Kunststoffs aus PCR-Material stammt.

Auch beim Klassiker, dem edding 3000 Permanentmarker, gibt es weitreichende Verbesserungen: Das Material für die Produktion der Markerhülse konnte auf recyceltes Aluminium umgestellt werden. Im Vergleich zur Produktion mit neuem Aluminium werden pro Markerhülse etwa 90 Prozent CO₂e eingespart.

Anzeige

Fahrspaß trifft Klimaschutz

NACHHALTIGE MOBILITÄT | VON JENS BARTELS

Der Radverkehr kann Deutschlands Klimaziele massiv voranbringen. Diensträder bieten dafür große Chancen: Sie entlasten Straßen, sparen CO₂ und fördern die Gesundheit der Belegschaft. Auch Unternehmen profitieren auf vielfältige Weise, wenn sie mit ihren Mobilitätskonzepten stärker auf das Zweirad setzen.

Der Radverkehr besitzt ein immenses Potenzial für die Verkehrswende und für das Erreichen der Klimaziele im Verkehrssektor. Dafür müsste Deutschland aber in den nächsten Jahren zum echten Fahrradland weiterentwickelt werden. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag des ADFC. So könnte bei entsprechenden Bedingungen die Bundesrepublik den Radverkehrsanteil auf Wegen bis 30 Kilometer Länge bis 2035 von derzeit 13 auf 45 Prozent verdreifachen und die Verkehrsemissionen im Nahbereich um 34 Prozent reduzieren. Wenn die Radwege hervorragend ausgebaut, gute Schnittstellen mit Bus und Bahn geschaffen und die Kommunen fahrradfreundlich mit kurzen Wegen geplant werden, ließen sich 19 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente jährlich einsparen. Unabdingbar dafür sind aber der politische Wille und

ausreichend Ressourcen bei Bund, Ländern und Kommunen.

Lust aufs Dienstrad wächst

Zu den großen Profiteuren eines Ausbaus würde auch die Belegschaft von Unternehmen zählen. Schon heute wünschen sich viele Mitarbeitende unabhängig davon, ob sie in der Großstadt oder auf dem Land wohnen, ein Dienstrad. Das kann kaum überraschen, denn die Vorteile des Fortbewegungsmittels Fahrrad liegen auf der Hand:

Schon heute wünschen sich viele Mitarbeitende ein Dienstrad.

Beschäftigte gelangen dadurch staufrei, umweltfreundlich und fit zur Arbeit oder zu Kundenterminen. Gerade kurze Strecken lassen sich auf diese Weise effizient und bequem zurücklegen. Dabei ermöglicht etwa das Dienstrad-Leasing den Mitarbeitenden, ihr Wunsch-Fahrrad oder

Mit den richtigen Weichenstellungen kann Deutschland zum Fahrradland werden.

-E-Bike beruflich und privat zu nutzen, während der Arbeitgeber die Leasingkosten übernimmt.

Nachfrage größer als das Angebot

Doch obwohl das Interesse bei Angestellten groß ist, bleibt das passende Angebot der Arbeitgeber oft aus. Hauptgrund sind laut der BikeStudie 2025 die noch fehlenden Strukturen in diesem Bereich. Gleichwohl bieten Diensträder auch Unternehmen eine Reihe von Vorteilen. Das Leasing reduziert die steuerliche Belastung, unterstützt Firmen bei der Mitarbeiterbindung und stärkt das Image als umweltbewusster Arbeitgeber. Übrigens ist das Dienstrad auch für Selbstständige und Freiberufler attraktiv, da sie die Kosten als Betriebsausgaben geltend machen können.

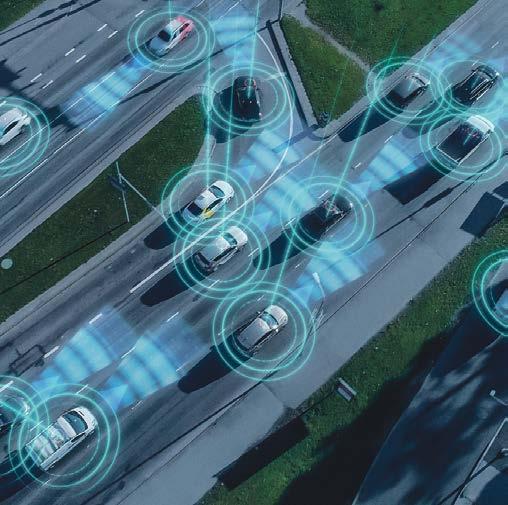

Mobilität ohne Lenkrad

AUTONOMES FAHREN | VON JENS BARTELS

Die Technik für fahrerlose Autos hält Einzug in den Alltag und ebnet den Weg für eine sicherere und digitalisierte Fortbewegung. Während in Europa und den USA vor allem Pilotprojekte laufen, unterstreicht die rasante Entwicklung chinesischer Firmen, wie in diesem Feld die Alltagstauglichkeit bald erreicht werden kann.

Trotz großer Fortschritte zieht sich die Einführung des autonomen Fahrens länger hin als erwartet. Während unterstütztes Fahren (Level 2) Fortschritte macht, bleiben hochauto-

Autonomes Fahren gestaltet unsere urbane Mobilität neu.

matisierte Fahrzeugsysteme (Level 3 und 4) laut dem aktuellen Automotive Outlook 2040 der Unternehmensberatung Roland Berger weit hinter früheren Prognosen zurück. Zu den Gründen dafür zählen weiterbestehende Hindernisse. So

reagieren etwa autonome Fahrzeuge auf ungewöhnliche Verkehrssituationen immer noch unbefriedigend. Zudem hemmen unterschiedliche Regelwerke und Skepsis in der Bevölkerung den Fortschritt. Gleichzeitig ist weiter unklar, ob sich autonome Fahrzeuge wirtschaftlich rentieren, sobald sie außerhalb städtischer Zonen eingesetzt werden. Diese Herausforderungen sind bewältigbar, doch der Durchbruch erfordert entschlossene politische Unterstützung und ein striktes Kostenmanagement der Anbieter.

China fährt voraus

Während in Deutschland also Sicherheit und Regulierung im Fokus stehen, ist in anderen Ländern autonomes Fahren mit größerer Geschwindigkeit auf dem Vormarsch. So betreibt ein großer US-amerikanischer Tech-Konzern in Städten wie Los Angeles oder San Francisco bereits mehr als 1.500 autonom fahrende Taxis. Im nächsten Jahr soll sich diese Zahl mehr als verdoppeln. China übertrifft die USA sogar. Dort genießen die Hersteller staatliche Unterstützung und schnelle Zulassungsverfahren. Entsprechend stark wächst etwa der Robotaxi-Ser vice in Millionenstädten wie Peking oder Shanghai und

Mobilität von morgen – nachhaltig bewegt

Der Fahrzeughersteller HOLON steht für eine neue Ära der Mobilität. Mit einem autonom fahrenden, vollelektrischen Shuttle, das mit etablierten Automobilstandards entwickelt wurde – speziell für den öffentlichen Nahverkehr. Der Anspruch: nicht weniger, als Mobilität radikal neu zu denken.

Die Zukunft bewegt sich – leise, intelligent und inklusiv. Und der Fahrzeughersteller HOLON fährt voran. In einer Zeit, in der Städte ächzen, der Klimawandel drängt und der Zugang zu Mobilität oft

ein Privileg ist, braucht es mehr als nur gute Ideen. Es braucht Lösungen, die skalierbar sind. Mut, der über Pilotprojekte hinausgeht. Und Technologien, die mehr können, als nur effizient zu sein: Sie müssen gesellschaftlich wirken.

Emissionen runter. Teilhabe rauf

Verstopfte Straßen, Luftverschmutzung und fehlende Barrierefreiheit sind kein Naturgesetz. Der HOLON urban zeigt, wie es anders geht: emissionsfrei, komfortabel und für alle zugänglich.

erreicht in dem asiatischen Land zunehmend Alltagstauglichkeit. Grundsätzlich wird sich das Bild unserer Straßen durch autonome Mobilität stark verändern. In urbanen Zentren etwa schaffen fahrerlose Fahrzeuge mehr Sicherheit und Raum. Laut einer aktuellen Brookings-Studie senken sie Unfallrisiken dank weniger menschlichen Fehlverhaltens und ermöglichen Rückbau von Parkflächen. Die Stadtzentren könnten dadurch in grünere, lebensfreundlichere Zonen umgewandelt werden. Auch für Pendler gewinnt der Arbeitsweg neue Qualität: Statt sich auf Staus zu konzentrieren, können sie im Fahrzeug arbeiten, entspannen oder kommunizieren.

Mit automatischer Rampe, Rollstuhlplatz, Brailleschrift und auditiver Fahrgastinformation wird Inklusion zur Selbstverständlichkeit – nicht zur Ausnahme.

Dabei ist HOLON keine Spielwiese für Techniknerds, sondern eine industrielle Realität. Entwickelt für den Serienbetrieb und bereit für die Integration in echte, bestehende Verkehrssysteme. Ob in der Stadt oder im ländlichen Raum: Der Shuttle ergänzt klassische ÖPNV-Angebote, schließt Versorgungslücken und bringt Menschen zuverlässig dorthin, wo sie hinmüssen – auch jenseits der Hauptverkehrsachsen.

Nachhaltigkeit als Systemprinzip Was HOLON besonders macht? Nicht nur der elektrische Antrieb. Sondern der ganzheitliche Blick auf den gesamten Lebenszyklus: ressourcenschonende Produktion, langlebige Komponenten, Software-Updates „over the air“ und Second-Life-Konzepte inklusive Recycling. Nachhaltigkeit endet nicht an der Steckdose – sie beginnt mit dem ersten Designentwurf und wirkt über Jahrzehnte.

MEHR INFORMATIONEN

Der HOLON urban ist ein vollelektrisches, autonomes Fahrzeug für den ÖPNV. Er bietet Platz für bis zu 15 Passagiere, erreicht eine Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde und ist vollständig barrierefrei – mit automatischer Rampe, gesichertem Rollstuhlplatz sowie visueller und auditiver Unterstützung. Der HOLON urban eignet sich für den Linienbetrieb ebenso wie für flexible On-demand-Shuttles. Erste Pilotprojekte starten im August in Hamburg. Die erste Produktionsstätte entsteht in Jacksonville, USA. HOLON ist ein Tochterunternehmen der BENTELER Gruppe und TASARU.

Veränderung braucht Tempo Veränderung beginnt nicht in der Theorie. Sie beginnt mit Fahrzeugen, die funktionieren, mit Städten, die bereit sind, und mit Unternehmen, die Nachhaltigkeit nicht nur versprechen, sondern bauen. HOLON tut genau das – und rückt damit die Mobilitätswende ein großes Stück näher an den Alltag der Menschen. Für eine grüne Zukunft, die nicht irgendwann kommt, sondern heute beginnt. www.driveholon.com

Autonome Fahrzeuge sind untereinander und mit ihrer Umgebung vernetzt.

Heizen mit Weitblick

ENERGIEEFFIZIENZ | VON JENS BARTELS

Wärmepumpensysteme zählen zu den besten Lösungen auf dem Weg zur Klimaneutralität in Wohngebäuden. Zwar ist die Technik im Vergleich zu anderen Heizsystemen noch immer nicht wirklich günstig. Dafür gleichen sich die Anschaffungskosten durch die Einsparungen im Betrieb aber langfristig eindeutig aus.

Immer mehr Hausbesitzer setzen auf Wärmepumpen, um Gebäude zu heizen. Forschende der ETH Zürich haben nun in einer europaweiten Feldstudie untersucht, wie effizient Wärmepumpen laufen. Das Ergebnis: Während des Beobachtungszeitraums zeigte sich, dass die Anlagen oft nicht optimal konfiguriert sind. So lagen die Anlagen mit dem niedrigsten Wirkungsgrad zum Teil um das Zwei- bis Dreifache unter jenen mit dem höchsten Wirkungsgrad. Durch eine Optimierung der Heizkurveneinstellung ließe sich dieses Problem für viele Anlagen laut den Studienautoren beheben. Darüber hinaus zeigen die ETH-Forschenden, dass jedes zehnte System überdimensioniert war. Für die vorherrschenden Gebäudebedingungen hätte auch eine leistungsschwächere Anlage ausgereicht.

System mit vielen Vorteilen

Dennoch ist klar: Wärmepumpen zählen zu den umweltschonendsten derzeit verfügbaren Heizsystemen in Wohngebäuden, da sie natürliche Wärme aus Umgebungsluft, Grundwasser oder Erdreich nutzen. Dank hoher Effizienz sind bei dieser Lösung niedrige Heizkosten garantiert. Zwar wirken Wärmepumpen bei der Gesamtinvestition zunächst teurer als konventionelle Heizungskessel, vor allem wenn Wärmequellen wie Wasser oder Erdwärme erschlossen werden müssen. Doch im Neubau etwa entfallen

Zusatzkosten wie der Gasanschluss, der Bau eines Schornsteins oder der regelmäßige Schornsteinfegerbesuch. Besonders günstig sind Wärmepumpen, wenn sie mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Fest steht insgesamt: Wird die Wärmepumpe effizient betrieben, gleichen die günstigen Heizkosten die Anschaffungskosten langfristig aus.

ist die Wärmepumpe unschlagbar.

Auch in alten Häusern nutzbar Übrigens eignen sich Wärmepumpen nicht nur für Neubauten, sondern auch für ältere Häuser. Allerdings sollten Dach und Fenster saniert sein,

Wärmepumpen zählen zu den umweltschonendsten verfügbaren Heizsystemen in Wohngebäuden.

damit nicht zu viel Wärme entweicht. Zudem sind Fußbodenheizungen ein Vorteil, da sie mit ihrer großen Fläche auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen für ausreichend Wärme sorgen. Generell gilt: Je höher der Wirkungsgrad der Wärmepumpe und je geringer der Energiebedarf des Hauses, desto niedriger fallen die laufenden Kosten aus – und umgekehrt.

Zukunftssicher und komfortabel heizen!

Die Nachteile fossiler Energieträger werden immer deutlicher. Zum Glück bietet die Wärmepumpe eine zukunftssichere Heizungsalternative, die zu 100 Prozent unabhängig von Öl und Gas macht – sowohl im Neubau als auch bei der Modernisierung.

Eine Wärmepumpe nutzt Umweltenergie. Mit 25 Prozent Strom für den Antrieb kann sie bis zu 75 Prozent der Heizungsenergie gewinnen. Dabei hat sich Umgebungsluft

MEHR INFORMATIONEN

Lernen Sie hier das gesamte WärmepumpenPortfolio von Mitsubishi Electric kennenlernen:

als Energiequelle durchgesetzt. Wer jetzt noch auf eine bedarfsorientierte Leistungsregelung achtet, wie etwa in den Ecodan Wärmepumpen von Mitsubishi Electric, erhält ein System, das Effizienz und Wohnkomfort perfekt in Einklang bringt. Im Neubau ist die Wärmepumpe bereits die Nummer eins. Und auch im Gebäudebestand kann sie fossile Heizungen meist einfach ersetzen: Lässt sich die Vorlauftemperatur von Gas- oder Ölkessel bei kaltem Wetter ohne Komforteinbußen auf 50 bis 55 Grad Celsius reduzieren, kommt eine Wärmepumpe infrage.

Um höhere Vorlauftemperaturen zu reduzieren, können zum Beispiel einzelne Heizkörper durch größer dimensionierte oder sogenannte Gebläsekonvektoren

SCHON GEWUSST?

Ist es im Winter knackig kalt, bringt die Wärmepumpe wohlige Wärme in die eigenen vier Wände. Doch auch jetzt im Hochsommer steht der Allrounder nicht still. Denn viele Wärmepumpen heizen nicht nur – sie kühlen auch. Dazu wird der Kreislauf umgekehrt: Ähnlich einem Kühlschrank entzieht die Wärmepumpe dem Haus Wärme und gibt sie nach außen ab. Möglich ist das mit sogenannten reversiblen Wärmepumpen, die speziell für den Kühlbetrieb ausgelegt sind. Für effektives Kühlen braucht es ein geeignetes Heizsystem, etwa eine Fußbodenoder Wandheizung oder spezielle Gebläsekonvektoren. Wichtig: Nicht jede Wärmepumpe kann kühlen – deshalb gilt es, beim Kauf auf die entsprechende Funktion oder Nachrüstmöglichkeit zu achten. So bleibt das Zuhause auch an heißen Tagen angenehm temperiert.

Nachhaltiger Wohnkomfort – mit den passenden Wärmepumpen- Systemen von

– wie die I-LIFE2-SLIM-Eco-Konvektoren – ersetzt werden. Früher schwer vorstellbar, heute Teil vieler Heizungen: Klimaanlagen wie die M-Serie sind im Prinzip hocheffiziente Luft-Luft-Wärmepumpen, die sich mit geringem Aufwand installieren lassen. Sie sorgen

für angenehme Klimatisierung im Sommer und sparen beim Heizen bares Geld, denn auch sie erzeugen aus einer Kilowattstunde Strom bis fünf Kilowattstunden Wärme!

www.mitsubishi-les.com

Mitsubishi Electric

In Kombination mit Photovoltaik

Klimaretter aus dem Wald

Wohnhäuser aus Holz werden in Deutschland immer beliebter. Laut dem Lagebericht 2025 Holzbau/Zimmerer entfielen im vergangenen Jahr 24,1 (Vorjahr: 22,0) Prozent aller Baugenehmigungen im Wohnungsbau auf Projekte mit dem überwiegenden Baustoff Holz.

Kein Wunder, gilt Holzbau doch als besonders klimafreundlich. Der gesamte Gebäudesektor ist in Deutschland für rund 30 bis 40 Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich. Hier bietet Holz als Baustoff gleich zwei Chancen. Es bindet CO₂ nicht nur über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte. Laut der Plattform Holzbauwelt.de speichert ein durchschnittliches Holzhaus rund 50 bis 90 Tonnen CO₂. Das entspricht dem Jahresausstoß von bis zu 52 Autos.

Erst wenn das verbaute Holz am Ende seines Lebenszyklus verbrannt oder zersetzt wird, gelangt das CO₂ wieder in die Atmosphäre. Diese Eigenschaft macht Holz zu einem echten klimawirksamen Baustoff. Gleichzeitig ersetzt es energieintensive Alternativen wie Beton oder Stahl. Überhaupt bietet Holz eine ganze Reihe von Vorteilen, die Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit verbinden. Gerade im modularen Bauen kann Holz seine Stärken ausspielen. Vorgefertigte Holzelemente wie Wände, Decken oder ganze Raummodule werden heute unter kontrollierten Bedingungen in Fabriken hergestellt und dann direkt zur Baustelle transportiert. Da die Elemente passgenau gefertigt sind, lassen sie sich vor Ort schnell montieren. Das verkürzt die Bauzeit erheblich und reduziert Lärm- und Staubbelastung für die Nachbarn.

Verschnitt und Abfälle werden vermieden

Quelle: www.guinnessworldrecords.com; letzter Zugriff 09.07.2025

Das ist aber nicht alles. Die präzise Vorfertigung minimiert Verschnitt und Abfälle auf der Baustelle. Das spart Ressourcen und reduziert die Entsorgungskosten. Diese Effizienzgewinne machen Holz nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Bauunternehmen

können Projekte schneller und mit geringerem Ressourcenverbrauch umsetzen, was letztlich auch den Endverbrauchern zugutekommt. Die zunehmende Attraktivität des Holzbaus ist in Städten inzwischen immer deutlicher zu sehen.

Holz ersetzt energieintensive Baustoffe wie Beton oder Stahl.

So entstehen Projekte wie das „Roots“ in Hamburg, ein 13-stöckiges Holzhochhaus, bei dem 5.500 Kubikmeter Nadelholz verbaut wurden. In Berlin ist auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel der Bau von rund 5.000 Wohnungen in Holzbauweise geplant. Um den Nachhaltigkeitskreis zu schließen, hat man bei diesem Projekt neben dem Holzbau die Nutzung von Geothermie sowie die Begrünung und die Installation von PV-Anlagen vorgesehen.

Neues Bauen für neues Wachstum

Die Baubranche gehört zu den größten Verursachern von Treibhausgasemissionen. Mit serieller Holzbauweise und einer nahtlosen Verbindung von Planung, Produktion und Montage beschreitet das innovative Bauunternehmen NOKERA einen neuen Weg, um nachhaltig und wirtschaftlich attraktiv zu bauen.

Serielles Bauen mit Holz trägt aktiv zum Klimaschutz bei. Im Gegensatz zu Materialien wie Beton oder Stahl, die während ihrer Herstellung große Mengen an grauer Energie verbrauchen, bindet Holz über seinen gesamten Lebenszyklus CO₂. Verwendet wird bei NOKERA ausschließlich PEFC-zertifiziertes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Deutschland. Die Holzbauteile sind am Ende ihrer

Lebensdauer leichter wiederzuverwenden oder zu recyceln, was die Umweltbelastung reduziert. Durch die ressourcenschonende Vorfertigung der Bauelemente entsteht zudem deutlich weniger Abfall auf der Baustelle.

Serielle Vorfertigung für mehr Qualität

Holz eignet sich sehr gut für die Vorfertigung in der Fabrik. Zur Qualitätssteigerung und Verkürzung der Bauzeit werden rund 90 Prozent des Rohbaus vorgefertigt. Die flächigen Bauelemente werden just-in-time zur Baustelle transportiert und montiert.

Schnell zu mehr bezahlbarem Wohnraum

Durch vollständig digitalisierte Prozesse und skalierbare Produktion

in der weltweit größten Fabrik für seriellen Holzbau kann planungssicher und kostentransparent gebaut werden. Im Nordosten Mannheims hat NOKERA ein Wohnquartier mit insgesamt 167 Wohnungen in einer Bauzeit von nur 17 Monaten errichtet. Die

Gebäude erfüllen die Voraussetzungen für geförderten Wohnraum und zeigen, wie das neue serielle Bauen mit Holz aussieht: nachhaltig, effizient und maximal wirtschaftlich.

www.nokera.com

Der Baustoff Holz gilt als besonders klimafreundlich.

Bauen ohne Reue

NACHHALTIGE BAUPRODUKTE | VON JENS BARTELS

Wer beim Hausbau Klimaschutz und Gesundheit verbinden will, muss bei der Auswahl von Materialien und Stoffen genau hinschauen. Nicht jedes Produkt sorgt für gesunde Innenräume. Nur eine umfassende Bewertung aller eingesetzten Lösungen schafft Gebäude, die Mensch und Umwelt wirklich langfristig schonen.

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Klimakrise steht auch die Baubranche in der Pflicht, CO₂-Emissionen zu senken und Ressourcen effizient einzusetzen. So hebt etwa die Europäische Kommission die Bedeutung zukunftsfähiger Bauweisen hervor: Rund 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs und etwa 35 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU entfallen auf Gebäude. Damit ist der Bausektor eine der wichtigsten Stellschrauben für eine klimafreundlichere Zukunft und spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele. Gleichzeitig trägt die Branche dafür Verantwortung, Häuser so zu gestalten, dass sie die Gesundheit der Bewohner nicht schädigen.

Material ganzheitlich bewerten Nachhaltige Baustoffe und Bauprodukte gelten als Schlüssel, um CO₂-Emissionen zu senken, Ressourcen zu schonen und zugleich die Wohngesundheit zu fördern. Dabei lohnt es sich, klar zu unterscheiden: Baustoffe sind Grundmaterialien wie Holz, Ziegel oder Beton, während Bauprodukte bereits verarbeitete Elemente sind, die direkt verbaut werden, etwa Fenster oder Dämmplatten. Die Auseinandersetzung mit dem Thema beginnt oft mit der Auswahl ressourcenschonender Materialien. So bindet

Holz während des Wachstums CO₂ und weist eine bessere Klimabilanz auf als Beton oder Stahl. Allerdings können auch Naturmaterialien Emissionen wie Gerüche abgeben. Ent-

Nachhaltige Materialien senken CO₂Emissionen, schonen Ressourcen und fördern die Wohngesundheit.

scheidend ist also, nicht nur den ökologischen Fußabdruck, sondern auch Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden zu prüfen. Zu den Faktoren dafür zählen unter anderem ein ausgewogenes Raumklima mit idealer Temperatur

Emissionsarm und nachhaltig wohnen

Das EMICODE-Siegel erhalten nur Bauprodukte, die nach strengen Kriterien geprüft wurden und besonders emissionsarm sind. Auch nach Erhalt des Zertifikats stellen unangekündigte Stichprobenkontrollen durch neutrale Prüfinstitute sicher, dass die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden.

Emissionsarme Baustoffe sind am EMICODE-Siegel zu erkennen.

Etwa 90 Prozent der Zeit verbringen Menschen in Innenräumen. Neben regelmäßigem Lüften sind sorgfältig ausgewählte Bauprodukte entscheidend für eine gesunde Wohn- und Arbeitsumgebung. Beim Einkauf können Verbraucher und Verarbeiter auf Produkte mit dem EMICODE-Siegel zurückgreifen, das von der GEV Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte vergeben wird. Das Zertifikat garantiert geringstmögliche Emissionen problematischer Bestandteile wie zum Beispiel VOCs (flüchtige organische Verbindungen). Baustoffe mit EMICODE-Zeichen gibt es für die unterschiedlichsten Anwendungen, zum Beispiel für Klebstoffe, Parkettlacke, Putze oder Dichtmaterial. Mehr unter: www.emicode.com

und Luftfeuchtigkeit, aber auch viel Tageslicht sowie die Vermeidung von Schadstoffen, Gerüchen und Lärm. Nur so gelingt es, Gebäude zu errichten, die sowohl das Klima schonen als auch die Gesundheit ihrer Nutzer langfristig fördern.

Umweltzeichen beachten Besondere Aufmerksamkeit verdienen in diesem Zusammenhang auch emissionsarme Bodenbeläge, Grundierungen oder Klebstoffe, die erheblich zur Innenraumluftbelastung beitragen können. Wer sich vor gesundheitsgefährdenden Produkten schützen möchte, kann für eine verlässlichere Orientierung beim Kauf beispielsweise auf Umweltzeichen achten. So kennzeichnet etwa das Emicode-Label Produkte, die besonders wenige flüchtige organische Verbindungen freisetzen. Ebenso stehen Labels wie der Blaue Engel, das Natureplus-Zeichen oder das Eco-Institut-Label für geprüfte Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit. Solche Zertifizierungen schaffen Planern und Bauherren Transparenz über Inhaltsstoffe und Herstellungsbedingungen und fördern das Vertrauen in nachhaltige Lösungen. Darüber hinaus erleichtern sie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie die Erfüllung anspruchsvoller Nachhaltigkeitsstandards und können den Wert eines Gebäudes langfristig steigern.

Bauprozess unterstützen

Für mehr Transparenz in Bezug auf nachhaltige Bauprodukte sorgt auch eine neue Kooperation der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e. V.). Ziel ist es, Planer und Hersteller dabei zu unterstützen, Materialien auszuwählen, die sich nicht nur durch geringe Umweltauswirkungen auszeichnen, sondern auch ideal in zirkuläre Wertschöpfungsketten einfügen. Ein digitales Instrument hilft dabei, schon in frühen Planungsphasen zu bewerten, wie Produkte am Ende ihrer Nutzung recycelt oder wiederverwendet werden können. Diese Transparenz ermöglicht es, die ökologischen und gesundheitlichen Qualitäten von Baustoffen fundiert zu prüfen. Die DGNB betont, dass mit diesem Ansatz Bauherren und Architekten bessere Entscheidungen treffen können, um nachhaltige, ressourcenschonende und wohngesunde Gebäude zu realisieren.

Der Bausektor spielt eine wichtige Rolle für das Erreichen der Klimaziele.

Mehr Tierwohl fürs Klima

KLIMAFREUNDLICHE LANDWIRTSCHAFT | VON PIA WEGENER

Die Massentierhaltung gilt als einer der größten CO₂-Treiber in Deutschland: Laut dem Bundesumweltamt war die deutsche Landwirtschaft im Jahr 2024 für den Ausstoß von insgesamt 53,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalenten verantwortlich – und damit für mehr als acht Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen des Jahres. Ein Umdenken in der Nutztierhaltung zugunsten des Tierwohls würde auch dem Klima zugutekommen.

Eine starke Reduzierung der Massentierhaltung wäre ein wichtiges Instrument, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Landwirtschaft umweltfreundlicher und artgerechter zu gestalten. Tierische Produkte, insbesondere Fleisch, sind immerhin verantwortlich für rund 58 Prozent der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen. Aber auch eine Umstellung auf Ökolandbau kann zu Entlastungen für Tier und Umwelt führen. Laut dem NABU wurden im Jahr 2023 etwas mehr als elf Prozent der

Tierwohl und Klimaschutz gehen Hand in Hand.

landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet. Bis zum Jahr 2030 – so das Ziel der Regierung – sollen es knapp 30 Prozent werden. Für Experten nimmt die Umwandlung zu mehr Nachhaltigkeit in der Nutztierhaltung eine entscheidende Rolle bei der Transformation der Landwirtschaft ein.

Wer Tiere schützt, schützt auch das Klima Diese Transformation soll auch den Tieren zugutekommen: Tierwohl und Klimaschutz gehen dabei in vielen Fällen Hand in Hand. Werden tiergerechtere Haltungsbedingungen geschaffen, leben die Tiere gesünder und länger und benötigen dadurch weniger Arzneimittel und Biozide. Im ökologischen Landbau müssen Tiere nach der EU-Öko-Verordnung beispielsweise mehr Platz in ihren Ställen bekommen, Kühen muss Weidegang, Schweinen ein Auslauf ermöglicht werden. Die Tiere müssen außerdem mit Nahrung versorgt werden, die ihren natürlichen Bedürfnissen entspricht. Dabei setzen Landwirte im Ökolandbau vermehrt auf regionale Ressourcen.

Ein erster Schritt

Allein durch den Verzicht auf synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel verbrauchen Öko-Betriebe pro Hektar im Durchschnitt etwa

Unsere Gabel hat die Macht

Tierwohl ist mehr als ein Schlagwort. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltschutz gesellschaftlich zentrale Themen sind, wird eine Stimme noch immer häufig überhört: die der Tiere. Für sie spricht Gut Aiderbichl als engagierte Tierschutzorganisation und erzählt deren Geschichten.

Alles, was wir konsumieren, hat Auswirkungen – was wir anziehen ebenso wie das, was täglich auf unseren Tellern landet. Die entscheidende Frage lautet: Woher kommt es? Ein Schritt zu mehr Transparenz in puncto Lebensmitteln tierischen Ursprungs ist die verpflichtende Haltungskennzeichnung.

MEHR INFORMATIONEN

Gut Aiderbichl engagiert sich seit 2001 für Tiere in Not. Auf über 30 Höfen in sechs europäischen Ländern finden mehr als 9.000 gerettete Tiere ein Zuhause auf Lebenszeit. Drei dieser Höfe – in Iffeldorf bei München, Henndorf bei Salzburg und Deggendorf bei Passau – sind für Besucher geöffnet und machen Tierschutz erlebbar.

Doch im stressigen Alltag stets auf die Kennzeichnung zu achten? Das fällt nicht leicht.

Unsere Ansprüche steigen Gleichzeitig steigen unsere Ansprüche – vor allem, was die Kosten betrifft. Ein Liter Milch sollte kaum mehr als einen Euro kosten, auch Fleisch soll möglichst billig bleiben. Die industrielle Landwirtschaft versucht, all diese Wünsche zu erfüllen. Doch das hat verheerende Folgen: für die Umwelt, für uns Menschen – und ganz besonders für die Tiere selbst.

Seien es Masthähnchen, die auf das Dreifache ihres natürlichen Körpergewichts hochgezüchtet werden. Beengte Haltungsformen und industrielle Tierproduktion sind leider noch Alltag. Milchkühe, die heute bis zu 50 Liter Milch am Tag geben – fünfmal mehr als noch vor 100 Jahren. Die steigenden Mengen an Gülle belasten das Grundwasser, Antibiotikagaben gefährden auch die menschliche Gesundheit. Zahlreiche Studien zeigen, dass Tiere Emotionen empfinden. Und dennoch fristen Millionen ihr Dasein

Die Umstellung auf Ökolandbau schützt Tiere und schont

40 Prozent weniger Energie als konventionelle Betriebe. Auch der humusschonende Ackerbau wirkt sich positiv auf die Umwelt aus. Doch auch bei nachhaltigen Landwirtschaftsbetrieben gibt es noch Verbesserungspotenzial. Um eine umfassende klima- und tierfreundliche Landwirtschaft in Deutschland zu schaffen, wäre beispielsweise eine noch drastischere Reduzierung des Tierbestands notwendig. Auch eine grundlegende Umstellung der Nutztierhaltung wäre sinnvoll, sollen die gesteckten Klimaschutzziele bis 2030 verwirklicht werden.

unter Bedingungen, die kaum mit dem Begriff „Wohl“ vereinbar sind.

Tierwohl ist kein Luxus Tierwohl ist kein Luxus, sondern ein Gradmesser für eine aufgeklärte und modern denkende Zivilisation. Wer Tiere schützt, schützt auch den Menschen – denn unser Umgang mit Tieren beeinflusst Umwelt und Gesundheit.

Seit der Gründung von Gut Aiderbichl ist es unsere Aufgabe, Tieren in Not ein Leben in Sicherheit und Würde zu ermöglichen. Über 9.000 gerettete Tiere leben heute auf unseren Höfen – befreit von

Massentierhaltung, Schlachtung oder Misshandlung. Jeder einzelne Lebenslauf erzählt eine Geschichte des Leids – aber auch eine der Hoffnung. Davon können Sie sich auf unseren Begegnungshöfen selbst ein Bild machen. Denn Tierwohl beginnt dort, wo wir aufhören, Tiere als Nutzobjekte zu betrachten, und beginnen, sie als Mitgeschöpfe anzuerkennen. Unsere Gabel hat letztlich die Macht, echte Veränderung zu bewirken – hin zu mehr Tierwohl.

www.gut-aiderbichl.com

Auf Gut Aiderbichl dürfen die Kune Kune einfach nur „Schwein sein“.

Stoppschild setzen für qualvolle Tiertransporte

Von außen ist es ein Lkw auf der Autobahn – innen tobt das Leid: Millionen Tiere werden jedes Jahr quer durch Deutschland, die Europäische Union (EU) und darüber hinaus ins außereuropäische Ausland transportiert. Eingepfercht in engen, verdreckten Lastwagen oder auf alten Schiffen, sind sie teils tage- oder sogar wochenlag unterwegs und leiden unter Hitze, Durst, Verletzungen, Erschöpfung und Angst. Am Ende wartet der Tod. Der Deutsche Tierschutzbund setzt sich seit vielen Jahren gegen die grausame Praxis ein.

Der Gesellschaft normalerweise verborgen, ist der Transport landwirtschaftlich gehaltener Tiere doch tierquälerische Alltagspraxis in der industriellen Tierhaltung. Allein in Deutschland werden jährlich 35 Millionen Schweine, drei Millionen Rinder und über 650 Millionen Hühner getötet. Diese Tiere werden zur weiteren Zucht, Mast oder Schlachtung oftmals mehrere Hundert und teils sogar Tausende Kilometer weit gekarrt. Besonders grauenvoll sind Transporte in Drittstaaten, in Länder außerhalb der EU, in denen Tierschutz keinerlei Rolle spielt und die Tiere ohne Betäubung geschlachtet werden. Obwohl Tierschützerinnen und Tierschützer die Zustände seit Jahren dokumentieren, unternehmen weder die deutsche Bundesregierung noch die Europäische Kommission Maßnahmen, um das Leid zu unterbinden.

EU-Bestimmungen legitimieren Tierleid Seit 2007 gilt in Deutschland wie in allen Mitgliedsstaaten der EU die EU-Transportverordnung, die den Schutz der Tiere beim Transport sicherstellen soll. Doch diese reicht bei Weitem nicht aus: Statt Tierleid zu verhindern, legitimieren die Bestimmungen es eher. So ist es zulässig, Tiere bei bis zu 35 Grad im Lastwagen zu befördern. Hühner

dürfen zwölf Stunden ohne Futter und Wasser transportiert werden. Ausgewachsene Rinder dürfen über eine Dauer von 29 Stunden transportiert werden, bis sie zum ersten Mal den Lkw verlassen. Ihnen steht nur eine Fläche von je anderthalb Quadratmetern zur Verfügung: zu wenig, als dass alle Tiere gleichzeitig liegen könnten. Die Rinder bemühen sich deshalb, auf den wackligen Transportern zu stehen, solange es ihre Kraft erlaubt. Für Schiffstransporte sind gar keine Pausenzeiten vorgeschrieben.

Tierquälerische Verstöße an der Tagesordnung Verstöße gegen die ohnehin zu laschen Vorgaben sind an der Tagesordnung. So werden deutlich mehr Tiere geladen als erlaubt, Pausenzeiten nicht eingehalten, und es gibt zu wenig oder gar kein Futter oder Wasser. Oftmals werden die

nicht. Die Kadaver werden dann meist illegal im Meer entsorgt.

Tiere auch grob misshandelt. Missstände bleiben während der Transporte meist unentdeckt, hauptsächlich weil es kaum Kontrollen gibt. Strafen bleiben aus.

Insbesondere Schifffahrten zum Beispiel über das Mittelmeer sind qualvoll. Die ausgemusterten Autofähren oder Frachter sind für Tiere völlig ungeeignet. Teils wochenlang müssen die Tiere auf den Schiffen unter katastrophalen hygienischen Bedingungen ausharren, ausreichende Belüftung, Futter und Wasser sind nicht immer gewährleistet. Viele überleben die Strapazen

Nationales Verbot möglich –aber ungenutzt Strengere Beschränkungen für Langstreckentransporte wären durchaus auch auf nationaler Ebene möglich. Dies ist von Deutschland jedoch bislang nicht ausreichend genutzt worden – die Bundesregierung verweist auf die EU. Im Koalitionsvertrag spielt das Thema keine Rolle. Eine Chance für die Tiere bietet deshalb vor allem die aktuelle Überarbeitung der EUTiertransportverordnung. Denn auch wenn der Entwurf der Europäischen Kommission hinter den Forderungen des Deutschen Tierschutzbundes zurückbleibt, haben die Bundesregierung im Ministerrat und die Abgeordneten im Parlament die Möglichkeit, aktiv Änderungsanträge einzubringen.

Belastung auch für Klima und Umwelt Tiertransporte stehen sinnbildlich für ein nicht zukunftsfähiges Agrarsystem. Es ist ein System, das Tiere auf Produktionsfaktoren reduziert, Profite über Ländergrenzen hinweg maximiert und dabei ethische wie ökologische Standards missachtet. Lange Transporte bedeuten nicht nur Tierleid, sie belasten auch Klima und Umwelt erheblich. Die Fahrten gehen in der Regel dorthin, wo die Schlachtung billiger ist beziehungsweise die Nachfrage nach Fleisch oder auch Zuchttieren höher.

Dass dieses Prozedere jeder Vorstellung von Regionalität, Ressourcenschonung und verantwortungsvoller Landwirtschaft widerspricht, steht außer Frage. Und nicht nur das. Unterwegs verstorbene Tiere

werden oft auf gewöhnlichen Müllhalden entsorgt, wodurch die Verbreitung von Tierseuchen in Kauf genommen wird. Letztlich fällt die Brutalität der Tiertransporte damit auf den Menschen zurück und wird auch gesamtgesellschaftlich zur Gefahr.

Verantwortung beginnt mit Aufklärung und Haltung Wenn Transporte in hochsommerlicher Hitze in Deutschland mittlerweile zur Anzeige gebracht werden und Tierschutzskandale auf Transportstrecken mehr und mehr Beachtung in den Medien finden, liegt das auch an der Arbeit des Deutschen Tierschutzbundes. Seit über 25 Jahren macht Europas größte Tierschutz-Dachorganisation durch öffentliche Protestaktionen und gemeinsame Kampagnen auf das Problem aufmerksam. Als Stimme für die Tiere richtet der Verband seine Forderungen direkt an politische Entscheidungsträger und setzt sich konsequent für einen sofortigen Stopp der Transporte in Drittländer sowie der Schiffstransporte ein. Neben besseren Kontrollen brauche es auch eine maximale Transportdauer von EU-weit acht Stunden, zudem gelte es, Tierhaltung zu dezentralisieren. Anstelle lebender Tiere könnten künftig Fleisch und Genmaterial transportiert werden.

Eine nachhaltig gute Zukunft ist nur möglich, wenn sie auch für Tiere lebenswert ist. Der Deutsche Tierschutzbund betont die Notwendigkeit eines grundlegenden Wandels – hin zu einer Gesellschaft, in der Mitgefühl, Verantwortung und Respekt gegenüber Tieren selbstverständliche Prinzipien des menschlichen Handelns sind. Dieser Wandel muss alle Bereiche durchdringen: Politik, Wirtschaft und den Alltag. Ziel ist eine Zukunft, in der tierquälerische Transporte, wie wir sie heute kennen, der Vergangenheit angehören.

70 Prozent der Befragten sind bereit, mehr für Fleisch zu zahlen, wenn die zusätzlichen Einnahmen einer artgerechteren Tierhaltung zugutekommen.

Quelle: www.foodwatch.org/de; letzter Zugriff: 09.07.2025

35,5 Millionen

Tonnen CO₂Äquivalente, das sind gut 68 Prozent der Emissionen der Landwirtschaft und knapp 5,3 Prozent der Treibhausgasemissionen Deutschlands, sind auf die Tierhaltung zurückzuführen.

Quelle: www.umweltbundesamt.de; letzter Zugriff: 09.07.2025

Etwa 20 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen entstehen durch Tierhaltung. Damit verursacht sie mehr Emissionen als der gesamte weltweite Verkehrssektor.

Quelle: www.peta.de; letzter Zugriff: 09.07.2025

SCHON GEWUSST?

Bis zu 30 Prozent der Methanemissionen von Milchkühen können durch Futterzusätze reduziert werden, wodurch die Treibhausgasemissionen aus Zucht und Fütterung deutlich gesenkt werden.

Quelle: www.umweltbundesamt.de; letzter Zugriff: 09.07.2025

Zukunft gestalten und Mitgefühl stärken

Wie vermittelt man Kindern und Jugendlichen Werte wie Mitgefühl, Verantwortung und Nachhaltigkeit? ANIMALS UNITED e. V. hat mit der Online-Tierschutzlehrer:innen-Ausbildung ein innovatives Bildungsangebot geschaffen, das genau hier ansetzt – für mehr Bewusstsein im Umgang mit Tieren und unserer Umwelt.

„Gebt den Kindern das Kommando”, heißt es in einem Song von Herbert Grönemeyer. Und genau hier, bei den Kindern und Jugendlichen, sieht die Tierrechtsorganisation ANIMALS UNITED e. V. den Schlüssel für einen empathischen Umgang mit allen Lebewesen und unserem Planeten.

Denn die nächste Generation spielt eine entscheidende Rolle für eine tierfreundlichere Zukunft. Mit der Online-Tierschutzlehrer:in-

nen-Ausbildung bietet der Verein eine innovative Weiterbildung an, um Tierschutzthemen altersgerecht an Kinder und Jugendliche zu vermitteln. Die Ausbildung ist rein online konzipiert, der Start jederzeit möglich. Die Teilnehmenden durchlaufen sieben praxisorientierte Module – von „Tiere in der Ernährung“ über „Tierische Mitbewohner“ bis zu „Tier und Ethik“. Jedes Modul kombiniert aktuelles Fachwissen mit didaktischen Methoden, Videos und Materialbeispielen. So lernen die angehenden Tierschutzlehrer:innen, komplexe Inhalte verständlich und spannend aufzubereiten. Regelmäßige Live-Calls ermöglichen den Austausch untereinander. Nach Abschluss erhalten die Absolvent:innen ein Zertifikat und können ihr Wissen in Schulen, Kindergärten oder Jugendgruppen weitergeben. Ein zu-

Rund 65 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher achten beim Lebensmitteleinkauf auf das Tierwohllabel – ein Anstieg von 36 Prozent seit 2015.

Quelle: www.tagesschau.de; letzter Zugriff: 09.07.2025

Rund 1 Milliarde Euro stellt Deutschland im Rahmen zweier von der EUKommission genehmigten Förderregelungen bereit, um die Tierwohlstandards in der Viehzucht gezielt zu verbessern.

Quelle: https://germany.representation.ec.europa.eu; letzter Zugriff: 09.07.2025

Tiergestützter Unterricht mit dem Hund

sätzlicher Expert:innen-Bereich macht es möglich, sich auch nach der Ausbildung weiterzubilden und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Kinder und Jugendliche lernen, kritisch zu denken, Verantwortung zu übernehmen und Mitgefühl für Tiere zu entwickeln.

Die Ausbildung leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen, empathischen Gesellschaft. Mehr Informationen und Anmeldung: www.animalsunited.de/ tierschutzlehrerinnen-ausbildung

Keine Spur von Klimamüdigkeit

Und zum Schluss noch ein kurzer Blick in die Zukunft –und zwar durch die Augen derjenigen, die sie gestalten werden: unsere Jugend. Die aktuelle Shell-Jugendstudie hat uns überrascht, denn während viele ältere Erwachsene angesichts der Krisen und Aufgaben, die vor uns liegen, schon mal den Kopf hängen lassen, bleibt die GenZ erstaunlich zuversichtlich. Keine Spur von Zukunftsangst oder Klimamüdigkeit!

Im Gegenteil: 63 Prozent der 12- bis 25-Jährigen haben zwar Respekt vor dem Klimawandel, aber 80 Prozent sind überzeugt, dass wir Menschen das Ruder herumreißen können – und wollen. Für die GenZ ist nachhaltiger

Wandel keine Zukunftsvision, sondern eine Lebenseinstellung. Diese Menschen begreifen Nachhaltigkeit nicht als lästige Pflicht, sondern als selbstverständlichen Teil ihres Lebens. Sie trennen Müll, kaufen Secondhand, engagieren sich politisch – und fordern von Wirtschaft und Politik, es ihnen gleichzutun. Und vor allem sehen sie Klimaschutz und gesellschaftliche Verantwortung nicht als Widerspruch zu persönlichem Glück, sondern als Voraussetzung dafür. Nehmen wir uns also ein Beispiel: Mit einer Portion Mut, einer Prise Humor und einer großen Portion Tatendrang lässt sich die „Green Future“ tatsächlich gestalten – und zwar gemeinsam!

Michael Gneuss Chefredakteur

IMPRESSUM

Projektmanagement Laura Colantuono, laura.colantuono@reflex-media.net Redaktion Jürgen Ackermann, Jens Bartels, Michael Gneuss, Thomas Schulze, Pia Wegener Layout Silke Schneider, grafik@reflex-media.net Fotos iStock / Getty Images, Coverbild iStock / solarseven Druck Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH V.i.S.d.P. Redaktionelle Inhalte Michael Gneuss, redaktion@reflex-media.net Weitere Informationen Pit Grundmann, pit.grundmann@reflex-media.net, Reflex Verlag GmbH, Hackescher Markt 2–3, D-10178 Berlin, T +49 (0)30 / 200 8949 0, www.reflexmedia.net

Diese Publikation des Reflex Verlages erscheint am 21. Juli 2025 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Reflex Verlag und die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen. Inhalte von Werbebeiträgen wie Unternehmens- und Produktporträts, Interviews, Advertorials, Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokusinterviews geben die Meinung der beteiligten Unternehmen beziehungsweise Personen wieder. Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen.

JETZT SCANNEN

Unsere Ausgaben finden Sie auch auf unserem Reflex-Portal: www.reflex-portal.de Wir sind dabei

Aktion Deutschland Hilft e. V. 4 Willy-Brandt-Allee 10–12 53113 Bonn www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Canon Deutschland GmbH 5 Europark Fichtenhain A10 47807 Krefeld www.canon.de

Industrieverband Körperpflegeund Waschmittel e. V. 6 Mainzer Landstraße 55 60329 Frankfurt am Main www.ikw.org

edding Vertrieb GmbH 7 An der Feldmark 9 b 31515 Wunstorf www.edding.com

Lease a Bike / Bike Mobility Services GmbH 8 Mühlenstraße 28 49661 Cloppenburg www.lease-a-bike.de

HOLON GmbH 9 Elsener Straße 95 33102 Paderborn www.driveholon.com

Mitsubishi Electric Europe B.V. Niederlassung Deutschland 10 Mitsubishi-Electric-Platz 1 40882 Ratingen www.mitsubishi-les.com

NOKERA Construction GmbH 11 Esperantostraße 3 36037 Fulda www.nokera.com

GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. 12 Völklinger Straße 4 40219 Düsseldorf www.emicode.com

Gut Aiderbichl 13 Berg 20 5302 Henndorf am Wallersee, Österreich www.gut-aiderbichl.com

Deutscher Tierschutzbund e. V. 14 In der Raste 10 53129 Bonn www.tierschutzbund.de

ANIMALS UNITED e. V. 15 Rupprechtstraße 29 80636 München https://animalsunited.de