119 ioArch

NUOVA COLLEZIONE PIETRA EDITION

LE PIETRE ICONICHE DEL MEDITERRANEO DECODIFICATE DA DEKTON

Meaningful Design to Inspire People’s Lives

NUOVA COLLEZIONE PIETRA EDITION

LE PIETRE ICONICHE DEL MEDITERRANEO DECODIFICATE DA DEKTON

12 Nel tempo del Déco. Albisola 1925 | MUSEO DELLA CERAMICA. SAVONA

14 Leggere architetture #6 | MATTEO PERICOLI

16 Vers une Architecture | PADIGLIONE LE CORBUSIER. ZURIGO

18 Prampolini Burri. Consonanze polimateriche | LUGANO

22 Richard Paul Lohse. L’arte come sistema etico | MASI. LUGANO

24 Robert Rauschenberg. Life Can’t Be Stopped | GUGGENHEIM NY

26 Ars Interpretandi. Riflessioni su Arte e Architettura | TREVI

28 La fotografia incontra l’Architettura | SIENA AWARD FESTIVAL

32 Anila Quayyum Agha. Geometry of Light | SEATTLE ASIAN ART MUSEUM

34 Catwalk. The Art of the Fashion Show | VITRA DESIGN MUSEUM

36 Madame Zaha Hadid | LE STORIE DI LPP

162 Mimmo Paladino. Antologica | GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA

148 Libri

REPORT

di Aldo Norsa

38 Retail Design | SBTT, LOMBARDINI22, DUCCIO GRASSI PROGETTO CMR, FORTEBIS, HYDEA

FOCUS

50 Una residenza in simbiosi con la natura | VIMAR

52 Serramenti per il Casello 104 di Morgano | EKU

54 Monoblocchi Presystem per City Pop | ALPAC

56 Camere con vista | ISOLCASA

58 Progettazione custom per Zuma Cannes | KE

60 Tre fontane per il Grand Hotel Dino | FORME D’ACQUA

62 Copertura ventilata per il Grand Hotel Menaggio | ISOTEC

WORK IN PROGRESS

64 Bergamo | C+S. IL GAMEC E LA PIAZZA

66 Venezia | MAFFEIS ENGINEERING E POPULOUS. LO STADIO

68 San Pio delle Camere | LAP. L’ASILO ORGANICO

70 Giarre | SCAU. LA SEDE DI LIFE ELECTRONICS

72 Hannover | HENN E C.F. MØLLER. AMPLIAMENTO OSPEDALE

74 Lione | OMA. IL PONTE SULLA SAÔNE

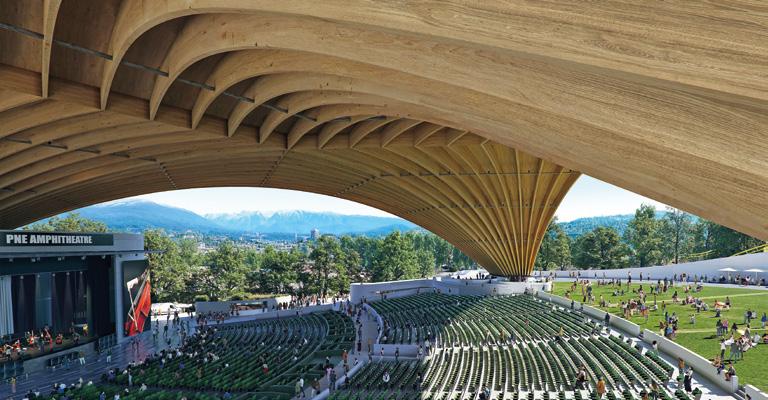

76 Vancouver | REVERY. L’ANFITEATRO IN LEGNO E ACCIAIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

78 Cambia il modo di fare architettura | LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

80 Il mondo visto attraverso l’IA | CARLO RATTI

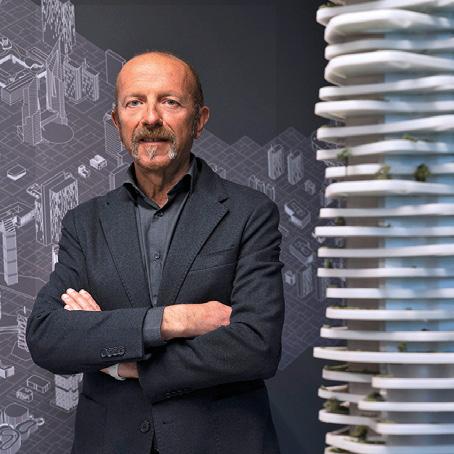

86 Intuizione e nuovi strumenti | MASSIMO ROJ

90 IA. Immaginare, ottimizzare, costruire | MASSIMO RUSSO

94 Il valore del dubbio | ANGELO MICHELI

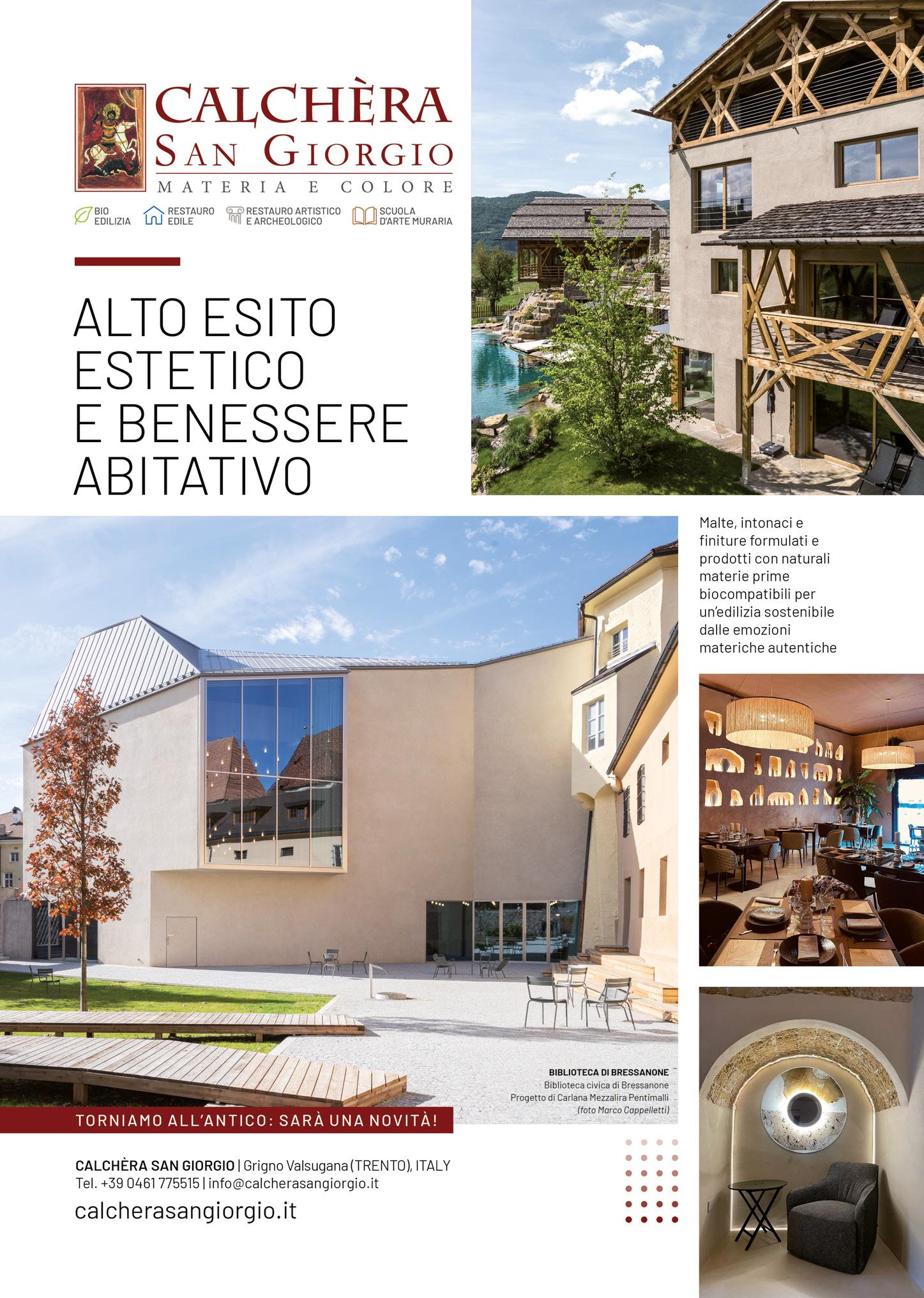

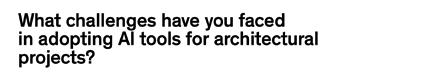

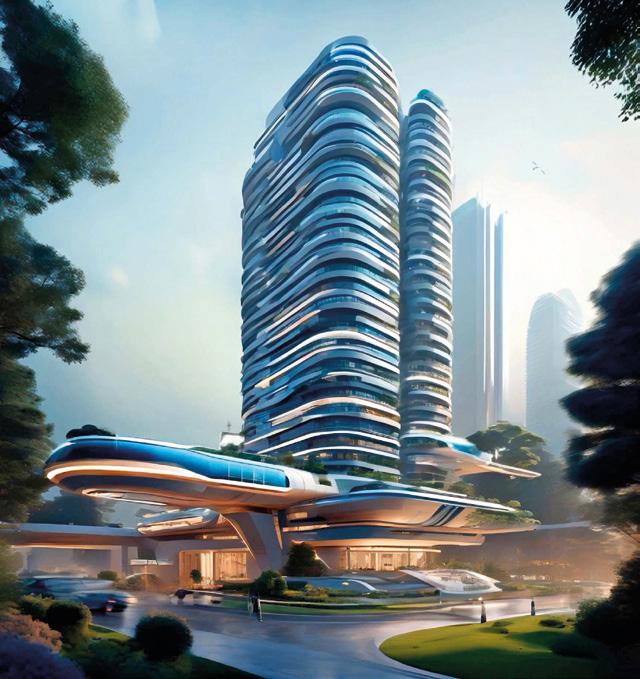

96 L’irresistibile ascesa dell’IA nel progetto | ARCHITIZER E CHAOS

98 SONDAGGIO. STRUMENTO O TRASFORMAZIONE CULTURALE?

104 Another America | PHILLIP TOLEDANO

NETWORK SOCIETY

di Carlo Ezechieli

107 Instagram Architecture

108 Arturo Tedeschi. IA. Architettura e creatività

112 Arthur Mamou-Mani. Curatori di possibilità

114 Carlo Vanoni. Tutto si consuma in superficie

Direttore editoriale

Antonio Morlacchi

Direttore responsabile

Sonia Politi

Advisor

Giulia Floriani

Contributi

In copertina

Phillip Toledano Polite Extra Slim Fotografia generata con l’IA. Parte dalla mostra Another America.

Nadia Bakhtafrouz, Alessia Carrettini

Luisa Castiglioni, Carlo Ezechieli

Emmanuele Lo Giudice

Roberto Malfatti, Angelo Micheli

Aldo Norsa, Matteo Pericoli

Mario Pisani, Luigi Prestinenza Puglisi

Massimo Russo, Elena Riolo

Grafica e impaginazione

Alice Ceccherini

Marketing e Pubblicità Elena Riolo elenariolo@ioarch.it

Editore Font Srl Via Siusi 20/a 20132 Milano T. 02 2847274 redazione@ioarch.it www.ioarch.it

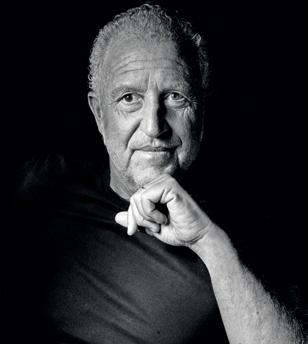

LPP ARCHITETTI ITALIANI

I profili di Luigi Prestinenza Puglisi

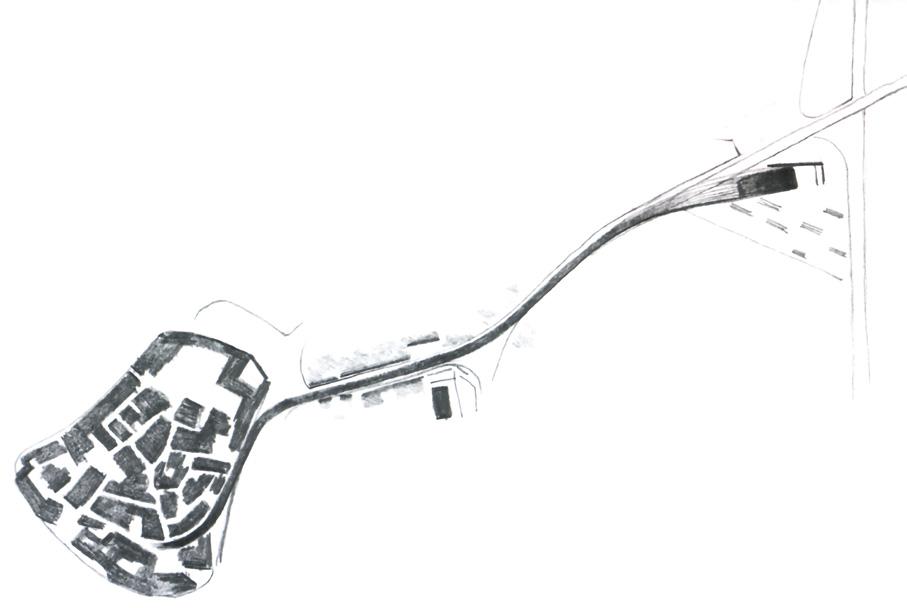

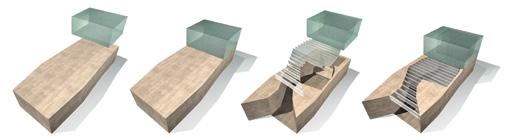

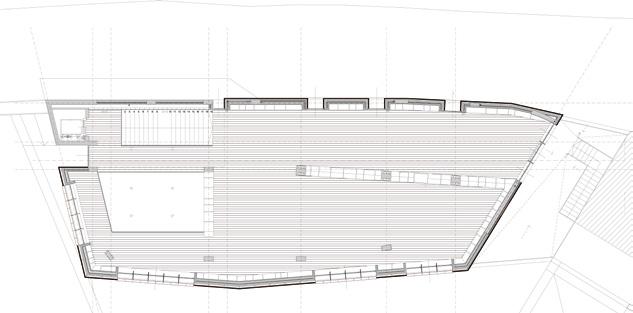

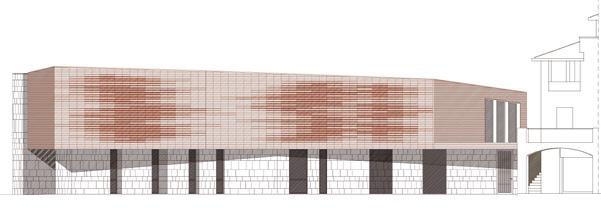

116 MDU. Misuratori del Differenziale Urbano

ARCHIWORKS

128 Grandi spazi aperti | DINTERNI ITALIAN INTERIOR DESIGN

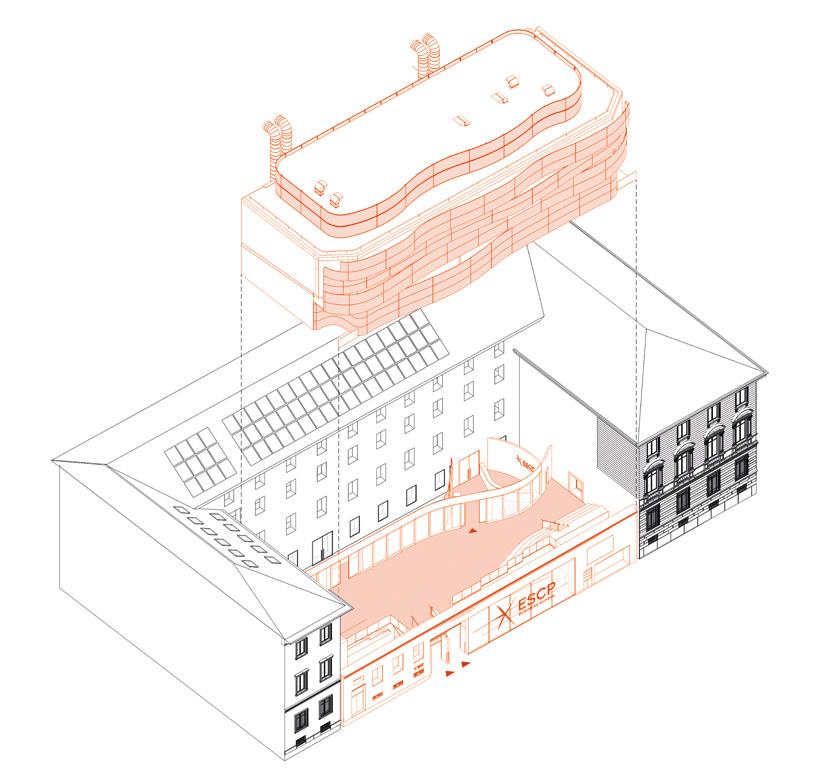

132 Modello accademico innovativo | TRA

DOSSIER ACUSTICA

136 Ogni spazio ha una voce che ne determina l’identità

ELEMENTS

a cura di Elena Riolo

149 Contract

Fotolito e stampa Errestampa Prezzo di copertina euro 12,00 arretrati euro 18,00

Abbonamenti (6 numeri) Italia euro 72,00 - Europa euro 112,00 Resto del mondo euro 180,00 abbonamenti@ioarch.it

Reg. Tribunale di Milano n. 822 del 23/12/2004

Pagamento online su www.ioarch.it o bonifico a Font Srl - Unicredit Banca IBAN IT 68H02 008 01642 00000 4685386

Periodico iscritto al ROC Registro Operatori della Comunicazione n. 34540 Spedizione in abbonamento postale 45% D.L. 353/2003 (convertito in legge 27.02.2004 n.46) art. 1, comma 1 - DCB Milano ISSN 2531-9779

SISTEMA PARETI 30 ― 60 ― 90 ACUSTICA ― FLESSIBILITÀ ― MODULARITÀ ― ESTETICA

www.estel.com

Dall’alto in senso orario.

Baluba (serie Ottomani #8) 2016. Piatto posacenere. 1923-1929.

Centrotavola con decoro floreale.

Vaso con manici retti fine anni ’20. Brocca, metà anni Venti, in maiolica.

Il vibrante Furbo (serie Ottomani #5) 2016. Foto Luca Nostri.

Dal 23 ottobre 2025 al 1° marzo 2026, il Museo della Ceramica di Savona celebra il centenario dell’Art Déco con Nel tempo del Déco. Albisola 1925, la prima grande mostra dedicata allo stile ceramico delle Albisole nato negli anni Venti. Oltre 300 manufatti d’epoca, provenienti da collezioni pubbliche e private, dialogano con le opere contemporanee di Andrea Salvatori, in mostra anche come collezionista.

Queste opere definirono poi lo stile Albisola 1925, nato grazie a figure come Manlio Trucco, Ivos Pacetti e Tullio Mazzotti, che tradusse in ceramica le suggestioni del Déco internazionale. Le ceramiche si distinguono per decorazioni continue, soggetti naturalistici stilizzati e colori accesi, come giallo, bruno, nero e tocchi di rosso, verde o arancio. Il successo di que-

sto stile si affermò in tutta Italia a partire dalla Biennale di Monza del 1925, influenzando numerose manifatture.

La mostra espone opere storiche provenienti da Albissola Marina, Albisola Superiore, Savona e Varazze, accanto a oggetti d’epoca, abiti e accessori déco. Salvatori contribuisce con opere ispirate allo stile e con pezzi della sua collezione privata, in parte mai esposti prima.

Il progetto, curato da Donatella Ventura e Stella Cattaneo, è promosso dal Museo con il patrocinio del Comune di Savona e dell’Aicc.

La mostra è accompagnata da laboratori, visite guidate e attività didattiche e dimostra l’attualità di un linguaggio decorativo ancora oggi reinterpretato da botteghe locali ■

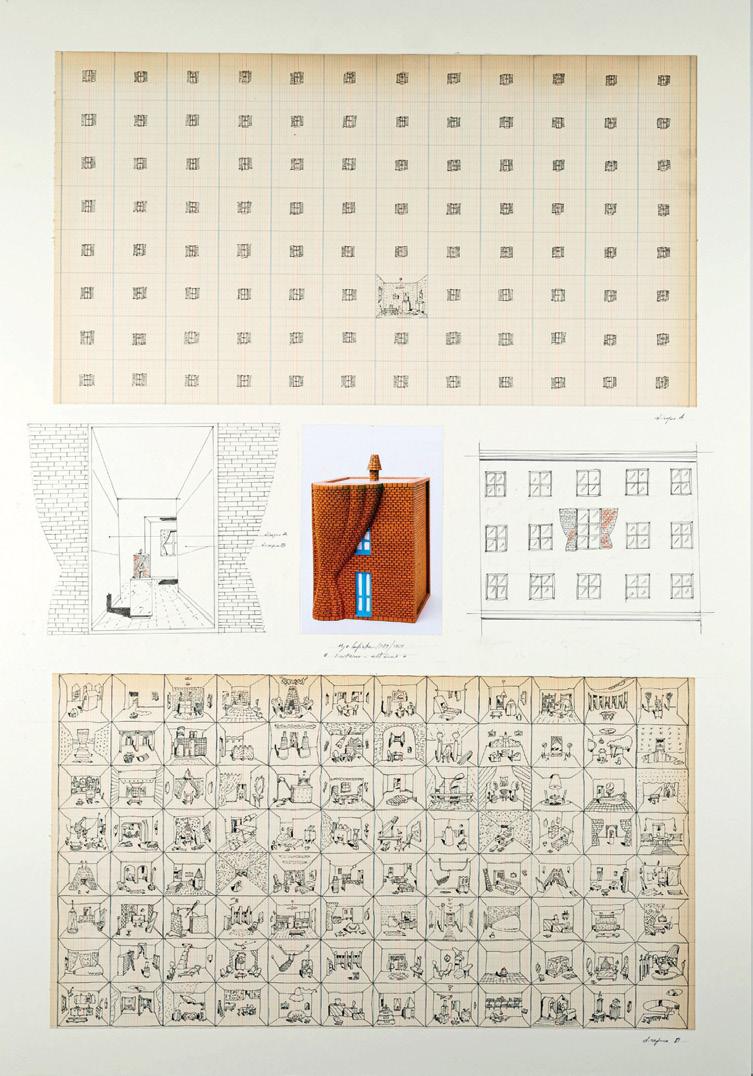

di Matteo Pericoli

Architetto, autore, disegnatore e insegnante, Matteo Pericoli vive a Torino dove nel 2010 ha fondato il Laboratorio di architettura letteraria, uno strumento in forma di workshop che utilizza il potenziale narrativo dell’architettura per esplorare la struttura delle storie. I risultati sono raccolti nel suo libro Il grande museo vivente dell’immaginazione (Il Saggiatore, 2022). www.lablitarch.com

Come è fatta l’architettura di un romanzo? Come fanno a stare in piedi le storie? La lettura è un atto creativo e siamo noi, con la nostra sensibilità e la nostra esperienza, a creare quelle strutture che ci permettono di esplorare e abitare liberamente le storie. Ogni struttura quindi non è che una tra le infinite possibili. In questa puntata, un’nterpretazione architettonica del racconto di Fenoglio.

Le radici di ogni edificio non sono che le sue fondamenta. Sappiamo della loro esistenza come sappiamo dell’aria che respiriamo. Mai ci aspetteremmo di vedere un’architettura che ci mostra sopra terra la forza nascosta delle sue radici.

Questo edificio è destinato a crescere spingendo i suoi spazi vitali verso il basso, sottoterra, e a sfuggire alla luce. E sembrerà non avere alcun futuro, né alcuna speranza di risollevare la sua condizione.

Le fondamenta non sono pensate per essere viste, come non lo è il futuro.

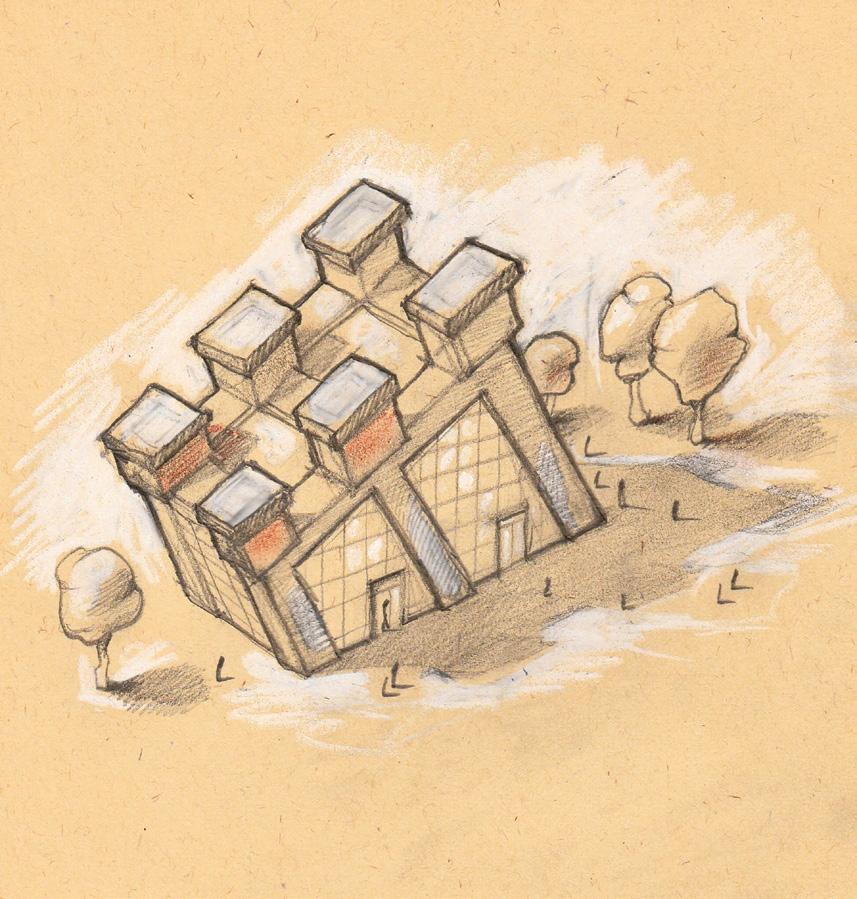

Sotto. Jean Jacques Balzac, Work Work Work, 2024. Nella pagina accanto. Ambienti della mostra. Foto Umberto Romito & Ivan Šuta. Museum für Gestaltung Zürich.

La copertina della prima edizione di Vers Une Architecture

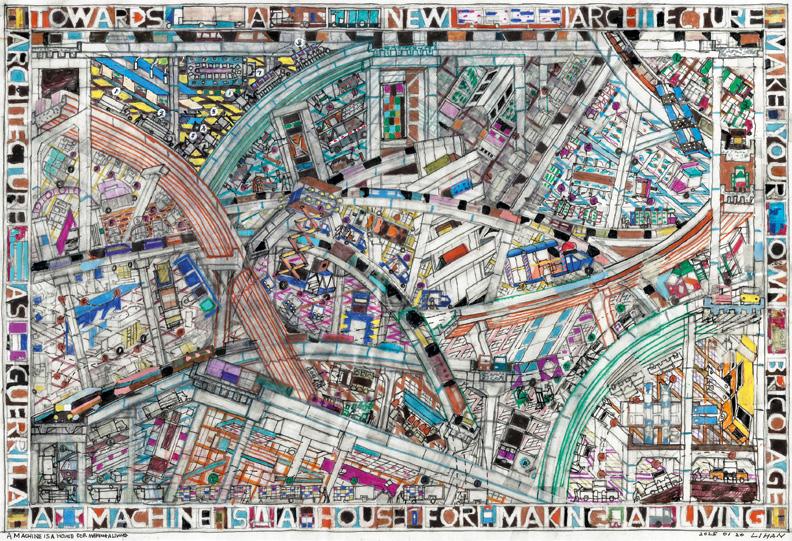

Drawing Architecture Studio, A Machine is a House for Making a Living, 2025. Disegno di Li Han.

PIÙ DI CENT’ANNI DOPO LA PRIMA PUBBLICAZIONE, LE RIFLESSIONI DI OTTO GRUPPI DI ARCHITETTI SULL’EREDITÀ DI VERS UNE ARCHITECTURE IN MOSTRA AL PADIGLIONE LE CORBUSIER DI ZURIGO. FINO AL 23 NOVEMBRE

Tra gli studenti di architettura di allora, ricorda Pierluigi Nicolin nella prefazione all’edizione del 1973 (Longanesi), Vers une architecture circolava di nascosto, causa la proibizione di un retrivo corpo accademico che, scandalizzato dall’accostamento del Partenone con un’automobile, vi ravvisava gli estremi di una teoria eversiva. Temevano che la ricerca dell’efficienza, sintetizzata nella formula della casa come ‘una macchina da abitare’, avrebbe ridotto la disciplina dell’architettura alla scomparsa. Ma se nonostante questo già ai suoi tempi le teorie di Le Corbusier cozzavano con la dura razionalità della società industriale, qual è oggi l’eredità di un pensiero che ricercando l’unità di funzionalità e poesia pretendeva di fare tabula rasa dell’architettura che lo aveva preceduto? E come può essere percepita oggi, in tempi di populismi e di ‘progettazione partecipata’, la sua predilezione per le elites?

Poiché l’architettura è sempre espressione dei suoi tempi, Damian Fopp, curatore del Museum für Gestaltung Zürich, e Simon Marius Zehnder, a capo del padiglione Le Corbusier sul lago di Zurigo, hanno invitato otto gruppi di architetti e proporre le loro riflessioni sul manifesto di cento anni fa.

Manifesto che Beatriz Colomina e Mark Wigley esaminano ripercorrendo le numerose edizioni che Vers una architecture ha avuto e del quale un team di studiosi dell’Eth di Zurigo esplora l’influenza che ha avuto nel trasformare la teoria dell’architettura nel corso dei decenni.

Vers une architecture è un libro ricco di schizzi e fotografie in bianco e nero che Jean Jacques Balzac, impiegando le risorse dell’AI generativa, trasforma per creare ambienti di (possibile) benessere contemporaneo e per dimostrare che in fondo il modernismo di Le

Corbusier portava ad ambienti sterili e poco invitanti.

Tra gli altri, i contributi di Drawing Architecture Studio, che trasporta i principi di Le Corbusier nell’ambiente costruito della Pechino contemporanea, o di Dominique Petit-Frère e Emil Grip dello studio di architettura Limbo Accra, che si concentrano sugli effetti indesiderati del Moderno in Africa, dove edifici incompiuti o abbandonati si ergono come silenziosi testimoni di ideali falliti.

Se queste riflessioni non fossero di sufficiente interesse, la visita stessa del padiglione di Zurigo da sola vale il viaggio. Parte anch’essi della mostra, Claire Logoz e Bastian Marzoli di studio detritus mettono a confronto l’ultima opera costruita di Le Corbusier (su commissione della gallerista Heidi Weber) con le idee espresse nei suoi scritti e invitano i visitatori a esplorarne i 600 mq con un tour autoguidato ■

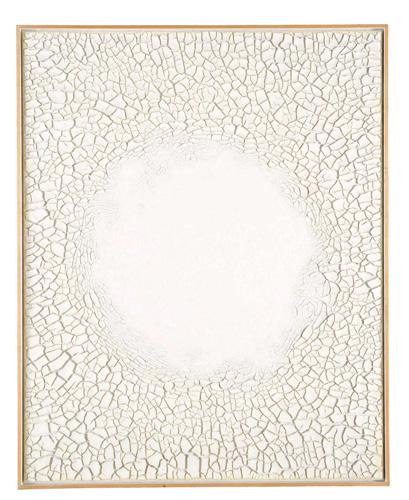

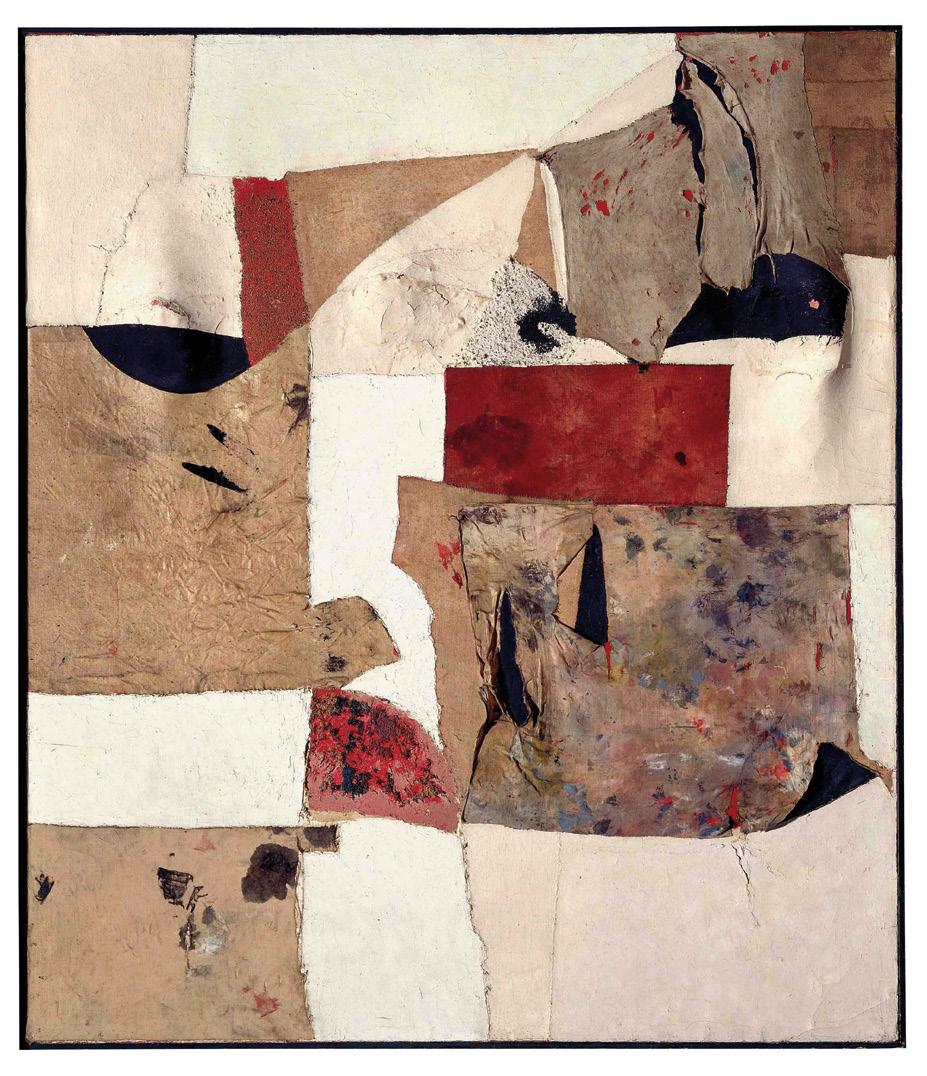

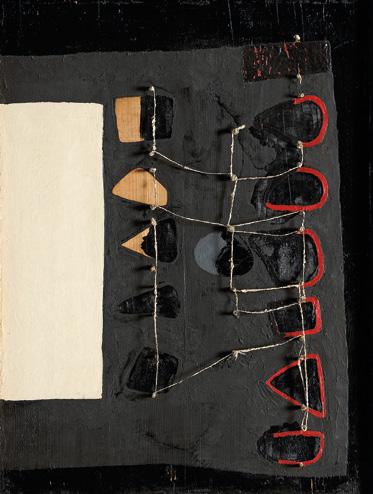

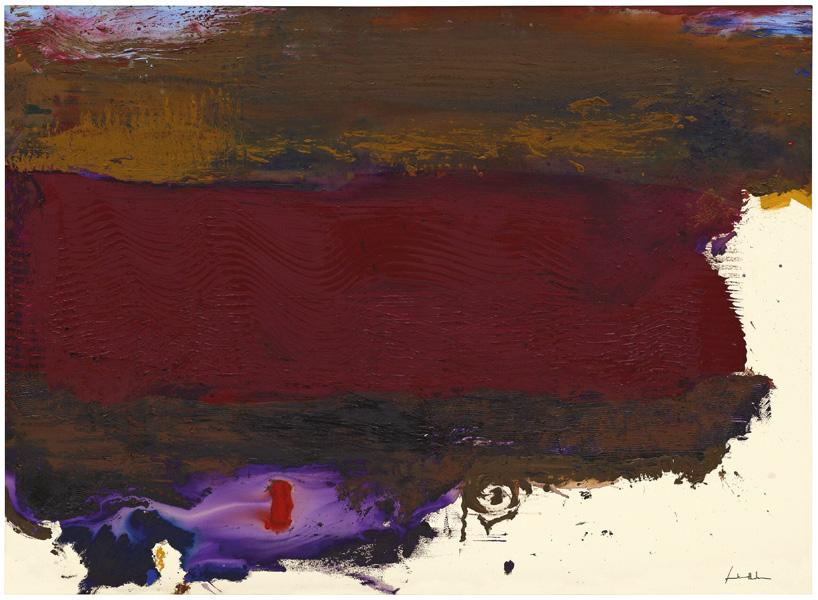

ALLA COLLEZIONE OLGIATI DI LUGANO

Bianco e nero: nell’allestimento di Mario Botta, lo spazio della Collezione Giancarlo e Danna Olgiati a Lugano scandisce con scelte cromatiche opposte il percorso della mostra Prampolini Burri. Della Materia, come radicalmente opposte alla tradizione della pittura sono state le scelte polimateriche dei due protagonisti dell’arte del Novecento che la mostra mette a confronto. Separati anagraficamente da vent’anni (Prampolini nasce a Modena nel 1894, Burri a Città di Castello nel 1914) pur con “traiettorie e significati concettualmente diversi – spiegano i curatori Gabriella Belli e Bruno Corà – rinunciando alla pittura intesa

come puro medium di secolare tradizione entrambi si affidano a tutt’altro, ritagliare e incollare, scavare nelle terre, utilizzare plastiche, sacchi, muffe e bruciare, aggiungere oggetti, e molto altro ancora. Una rivoluzione linguistica che nell’opera di Burri diverrà norma e stile internazionale, con un primato europeo su cui merita riflettere”.

Una ricerca sulla materia come mezzo espressivo che Prampolini anticipa nel 1914 in Béguinage, assemblaggio polimaterico presente in mostra insieme a capolavori come Paesaggio caprese (o vesuviano), 1922 circa, Intervista con la materia, assemblaggio di spugna, su-

A sinistra. Enrico Prampolini. Tensioni astratte, 1954. Mart. Collezione VAFStiftung. Foto courtesy Mart.

Sotto. Alberto Burri Bianco Cretto C 1, 1973 Collezione privata. Foto

A. Sarteanesi, courtesy Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Città di Castello, 2025, ProLitteris, Zürich.

ghero, galalite che nel 1930 apre la fase più visionaria e cosmica della sua produzione, o gli Automatismi e le Composizioni degli anni Quaranta e Cinquanta.

Diverse e lontane dalle teorizzazioni di Prampolini sono invece le intuizioni di Burri, che a partire dal 1948 intraprende la sua ricerca da autodidatta e svuota la materia da ogni possibile metafora.

Quella di Burri è una materia umile e cruda, che arriva a sostituirsi al colore e in cui egli sembra ricercare lo stesso atto artistico inesauribile, un grado nuovo della forma e della bellezza. Dopo la materia arriva il fuoco (con Plastica e Rosso Plastica, 1962, in mostra) e dopo il fuoco i celebri Cretti, ovvero la materia

Accanto. Alberto Burri. Gobbo Bianco, 1953. Sotto.

Alberto Burri. Senza titolo, [1950]. Foto A. Sarteanes.

Courtesy Fondazione Palazzo Albizzini

Collezione Burri, Città di Castello, 2025, ProLitteris, Zürich.

nella sua declinazione più ampia di terra, aria e acqua.

Anche di Burri la mostra di Lugano presenta diverse opere esemplari, dai cicli dei primi anni, alle Composizioni, ai Catrami degli anni 1948-1950 ai Sacchi, per condudersi con capolavori come Bianco Nero Cretto (1972), Bianco Cretto C1 (1973), Cellotex (1980) e Nero e Oro (1993) ■

PRAMPOLINI BURRI

DELLA MATERIA

Collezione Olgiati

Lugano Fino all’11 gennaio 2026

Camaleontico per il design complanare e la pulizia delle forme, il sistema maniglia si integra senza sporgenze con la porta. Minimale nella sua essenza eppure estremamente sofisticato, Wave supera il concetto classico di leva per abbracciare un’innovativa movimentazione ad onda che risulta completamente complanare all’anta sulla quale è montato. Disponibile sia nella versione per porte a battente che in quella per porte scorrevoli, Wave si dimostra una soluzione progettuale innovativa e universale.

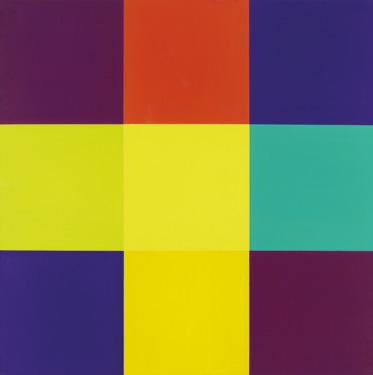

A destra. Dreissig systematische Farbtonreihen, 1950/55. Olio su tela.

Kunsthaus Zürich, prestito della Richard Paul LohseStiftung, 1992. Foto

Kunsthaus Zürich

Sotto. Diagonalordnung aus heller Gleichung und Kontrast 1956/75. Olio su tela. Foto

Stefan Altenburger

©Richard Paul LohseStiftung. ProLitteris.

IL MUSEO D’ARTE DELLA SVIZZERA

ITALIANA DEDICA A LOHSE UN’AMPIA

RETROSPETTIVA DI OPERE CHE

ABBRACCIANO I QUATTRO DECENNI

FONDAMENTALI DELLA SUA CARRIERA

A oltre vent’anni dall’ultima mostra a lui dedicata, il Masi di Lugano presenta un’ampia retrospettiva dei lavori di Richard Paul Lohse. L’esposizione riunisce oltre cinquanta dipinti, accompagnati da disegni su carta, provenienti dalla Richard Paul Lohse-Stiftung e da importanti collezioni pubbliche e private. L’ambizioso progetto espositivo abbraccia i quattro decenni fondamentali della carriera dell’artista, dagli anni Quaranta del Novecento fino alla sua scomparsa.

Artista, grafico e teorico, Richard Paul Lohse (Zurigo, 1902 – 1988) è stato uno dei principali protagonisti del modernismo svizzero.

Attivo nella resistenza ai fascismi tra gli anni Trenta e Quaranta e, successivamente, personalità di spicco del gruppo degli Zürcher Konkrete, nella sua opera non smise mai di perseguire l’utopia dell’uguaglianza sociale, considerandola come una missione, insieme artistica e politica.

Sistematiche, razionali e, al contempo, dal forte impatto emotivo, le opere di Lohse sono state capaci di anticipare pratiche che dal color field painting e dalle tendenze concettuali e minimaliste arrivano, procedendo per sistemi generativi, fino all’arte computazionale e algoritmica più attuale.

In bilico tra etica ed estetica, tra rigore e lirismo, tra razionalità scientifica e impegno politico, il percorso espositivo si apre con una ricostruzione speculativa dello studio di Lohse, che include disegni e schizzi in grado di restituire l’unicità del suo metodo. Da qui, la mostra si sviluppa come un viaggio ideale dall’interno

verso l’esterno, da Zurigo ad alcune delle città che hanno segnato la sua affermazione internazionale – Amsterdam, San Paolo, Venezia, Kassel e infine New York – seguendo alcune delle tappe espositive più significative della sua carriera.

Il cuore della mostra è rappresentato dalle opere che più di tutte hanno contribuito alla sua notorietà: le tre imponenti variazioni di Serielles Reihenthema in achtzehn Farben realizzate da Lohse nel 1982 in occasione della partecipazione alla documenta 7 di Kassel. Emerge così il legame profondo tra la ricerca formale dell’artista, il contesto storico e le sue convinzioni politiche, inscritte nella ripetizione ostinata di strutture modulari e seriali ■

RICHARD PAUL LOHSE

Museo d’Arte della Svizzera italiana

Lugano 7 settembre 2025 | 11 gennaio 2026

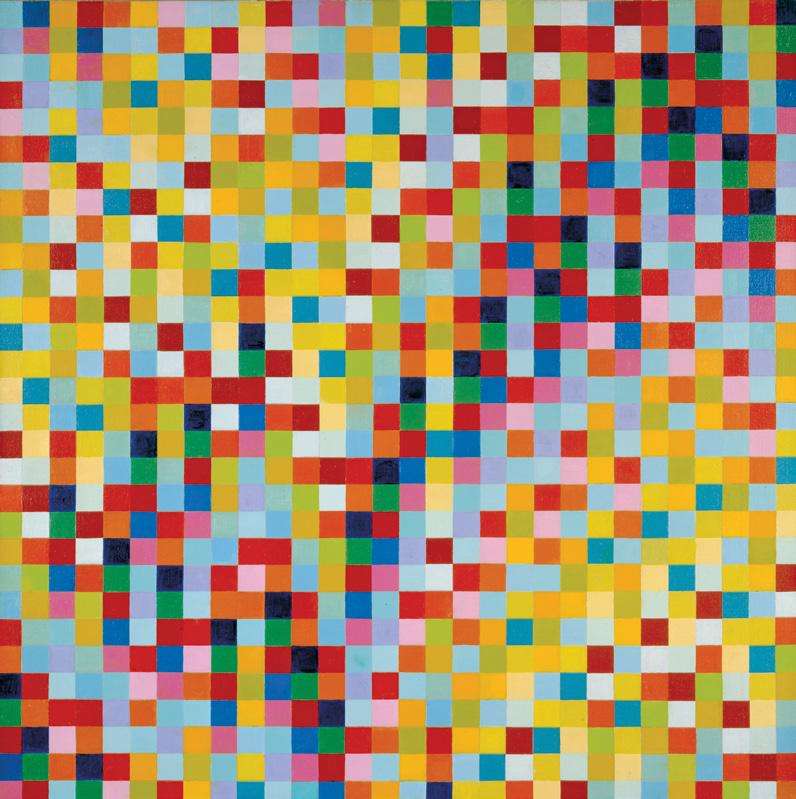

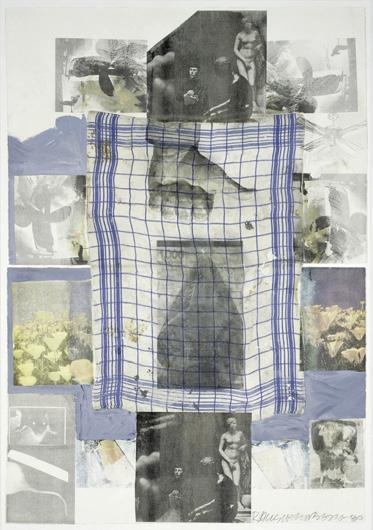

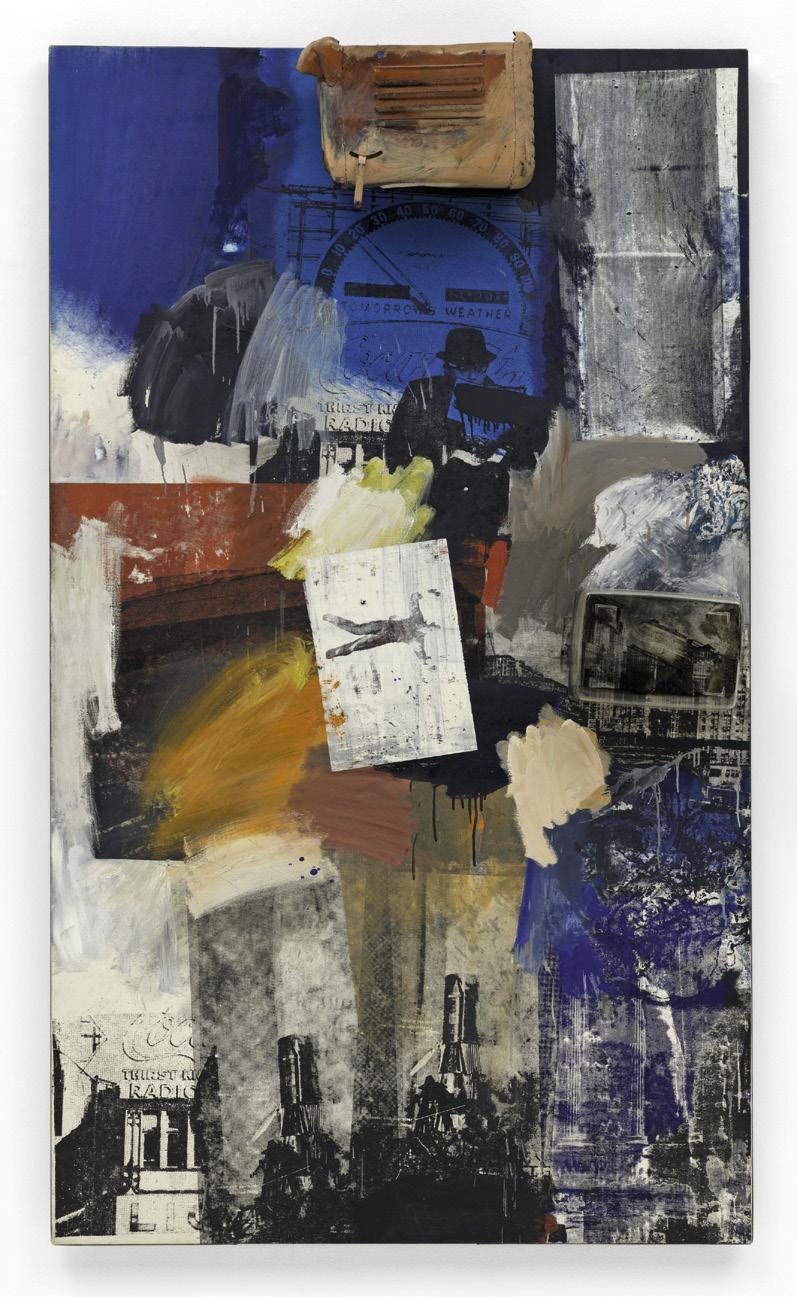

In occasione del centenario della nascita di Robert Rauschenberg, il Guggenheim di New York presenta Robert Rauschenberg: Life Can’t Be Stopped, una mostra composta da opere provenienti dalla collezione permanente del museo e da prestiti della Robert Rauschenberg Foundation. Con più di dodici opere fondamentali, l’esposizione esplora l’uso innovativo di materiali e media da parte dell’artista e si inserisce nella sua lunga relazione con il Guggenheim.

Un tema della mostra – il cui cuore centrale è Barge (1962-63), dipinto serigrafico lungo quasi 10 metri eseguito da Rauschenberg nell’arco di 24 ore – è l’incorporazione sperimentale dell’immagine fotografica nel disegno, nella pittura e nella stampa, che aveva portato molti critici ad associarlo ad artisti pop come Andy Warhol. Pur interessato alla cultura contemporanea, Rauschenberg osservava però: “voglio che i quadri siano riflessi della vita, e la vita non può essere fermata”. Posizione che dà il nome all’esposizione di New York.

Tra le opere in mostra, un dinamico dipinto serigrafico senza titolo del 1963, creato dopo che Rauschenberg aveva iniziato a introdurre nei suoi silkscreen paintings colori brillanti, e Untitled (Red Painting) del 1953, in cui una vivace pittura rossa è stesa sopra un fondo di giornali incollati.

Opere su carta, realizzate tra il 1952 e il 1980, mostrano ulteriori metodi inventivi, tra cui i trasferimenti di immagini ottenuti applicando

un solvente e strofinando il retro di ritagli di riviste e giornali con una penna a sfera scarica. Importanti prestiti dalla Rauschenberg Foundation illustrano come questi metodi si siano evoluti negli anni ’80 e ’90, quando l’artista iniziò a utilizzare supporti non convenzionali come il metallo zincato e la stampa inkjet ■

ROBERT RAUSCHENBERG

LIFE CAN’T BE STOPPED

Guggenheim NY 1071 Fifth Avenue 10 Ottobre 2025 | 5 Aprile 2026

In alto, da sinistra. Cot, 1980. Guggenheim. Gift the Robert Rauschenbe Foundation. Untitled, 1963. Guggenheim. Foto Ariel Ione Williams.

Esplorate la gamma Made in Italy di maniglie e accessori Architetturali, Estetici e Speciali

ento.it

Sopra La copertina di Ars Interpretandi.

In alto, l’opera di Emmanuele Lo Giudice e Alberto Timossi.

UNA CONVERSAZIONE CON FRANCO PURINI E ENRICO ANSALONI di Emmanuele Lo Giudice

Curato da Franco Purini e Enrico Ansaloni, Ars Interpretandi, pubblicato da Libria, fa seguito alla mostra L’opera d’arte nell’opera d’arte realizzata nel 2021 presso il centro d’arte contemporanea Palazzo Lucarini Contemporary di Trevi, con l’intento di verificare, scrivono i curatori nell’introduzione, “se il dettato umanistico-rinascimentale della æqua potestas della pittura, della scultura e dell’architettura […] fosse ancora operante”. Ovvero scoprire le carte dell’attuale relazione tra Arte e Architettura e comprendere dove risieda il valore artistico dell’architettura stessa. Ai quarantasette autori, tra i quali chi scrive, era stato richiesto di presentare, su una tavola 100x70 cm, il progetto di “una capsula, un modulo o un museo monosala nel quale avvenga una reazione tra l’opera d’arte figurativa e l’opera d’arte architettonica” Personalmente mi piace rileggere Ars Inter-

pretandi non come il susseguirsi di vari musei “one room” slegati tra loro, ma come il progetto di un’unica architettura: spazi connessi tra loro a distanza, attraverso i quali è visibile e graficamente tangibile l’instaurarsi di un dialogo tra l’architettura come stanza (o come teca) che accoglie (o preserva e mostra), e un’opera d’arte esposta. Un progetto che sia il risultato di un’intelligenza collettiva, ovvero la costruzione relazionale di un unico grande museo senza confini né collocazione geografica precisa, privo di una forma o un volume prestabilito. Un museo ‘gassoso’, la cui forma non è quella dell’oggetto ma della relazione. L’idea di un’architettura priva di forma e volume può apparire un ossimoro, che tuttavia si lega alla metamorfosi che la nostra contemporaneità sta vivendo in questi ultimi decenni. Come afferma il filosofo Luciano Floridi, nel suo The Onlife Manifesto, stiamo vivendo “il

passaggio dal primato degli oggetti al primato delle interazioni, dei processi e delle reti”

Credo che dobbiamo accettare l’idea che la realtà che ci circonda è solo interazione, come afferma Carlo Rovelli “una rete di relazioni in cui gli oggetti sono i nodi ”. Per questo mi affascina in modo particolare il lavoro curatoriale di Ansaloni e Purini, frutto di un momento storico unico, gli anni della pandemia, durante il quale la nostra contemporaneità ci è apparsa in tutta la sua drammatica fragilità. Qualcosa di più ci raccontano i curatori.

Enrico Ansaloni e Franco Purini, come è nata l’idea di Ars Interpretandi?

L’idea di questo catalogo deriva da una discussione in rete durante il Covid, quando non era possibile un incontro tra noi, gli organizzatori e gli autori presenti nella mostra L’opera d’arte nell’opera d’arte. Per un paio di mesi discutemmo con gli autori non solo su ciò che era stato prodotto ma anche su argomenti più vasti.

Come avete scelto gli autori?

Sulla base della conoscenza che avevamo di loro. In ogni incontro era di notevole interesse comprendere quali fossero le loro idee, che oltre a quanto espresso nella mostra riguardavano in modo esteso la concezione delle arti.

Cosa possiamo dedurre da questa pubblicazione? Qual è il futuro dell’architettura e del rapporto tra arte e architettura?

Ciò che è emerso da queste conversazioni è per un verso un preciso sistema di opinioni degli autori, per l’altro la volontà da parte di coloro che discutevano con noi di confrontarsi con artisti interessanti e altri architetti presenti nella mostra.

Vista la rivoluzione che il disegno in architettura sta subendo in questi ultimi anni, mi riferisco ai lavori che si realizzano con l’intelligenza artificiale, pensate che questo libro possa far riflettere sul futuro del disegno e del progetto in architettura? Se non sbaglio nel libro non sono presenti lavori generati dall’IA.

Uno dei problemi affrontati nelle nostre discussioni era il grande numero delle tendenze artistiche che si potevano individuare. Tutto ciò faceva sì che ci si interrogasse in modo esplicito o parallelo su quale significato una tendenziosità personale degli attuali artisti avesse realmente.

Cosa raccomandare ai lettori di questo libro? Siamo interessati a raccogliere, dal catalogo Ars interpretandi, soprattutto le osservazioni di Maurizio Coccia, Mara Predicatori e Gianni Contessi, grande storico e critico triestino, e la complessità delle loro argomentazioni ■

L’ARCHITETTURA

L’undicesima edizione del Siena Awards Festival trasforma ancora una volta la città e il suo territorio in un palcoscenico diffuso della fotografia mondiale. Dal 27 settembre al 23 novembre 2025, dieci mostre, tre premi internazionali e un’intensa giornata di talk porteranno qui i grandi protagonisti della fotografia contemporanea, offrendo un’esperienza che fonde arte visiva, memoria dei luoghi e rigenerazione culturale.

Nato come concorso fotografico, il Siena Awards si è evoluto in un festival culturale riconosciuto a livello globale. Oltre 400mila immagini da 194 Paesi hanno partecipato finora, contribuendo a costruire una piattafor-

ma inclusiva, aperta e fortemente connessa alla contemporaneità.

Un tratto distintivo del festival è la scelta delle sedi espositive: non semplici contenitori, ma spazi attivi nel racconto. Le mostre si snodano tra palazzi storici, musei, ex distillerie, chiese sconsacrate, aule scolastiche d’arte e borghi del territorio come Sovicille. Luoghi carichi di storia che dialogano con la fotografia, in un equilibrio tra permanenza e trasformazione, cultura materiale e immaginazione. L’inau-

Sopra, Architecture. Desert Crystal. Svetlana Fadeeva. Accanto. People. Couturier. Aleksandr Kurennoi.

gurazione ufficiale è fissata per venerdì 26 settembre con i Sipa Talks al Teatro dei Rinnovati: un’intera giornata dedicata a incontri e riflessioni sui temi più urgenti del nostro tempo, attraverso la lente di alcuni tra i più importanti fotoreporter internazionali. Saranno presenti, tra gli altri, Steve McCurry, Ami Vitale, Esther Horvath, Adrees Latif e Pascal Maitre, fotografi che collaborano con National Geographic, Stern, The New York Times, The Washington Post.

Il giorno successivo, sempre al Teatro dei Rinnovati, si svolgerà la cerimonia di premiazione

dei Siena Awards, articolato in tre concorsi: i l Siena International Photo Awards (Sipa), tra i premi più ambiti al mondo, con dieci categorie che spaziano dal fotogiornalismo alla fotografia naturalistica, dal paesaggio allo storytelling; i l Creative Photo Awards, che valorizza la fotografia come forma d’arte contemporanea e sperimentazione visiva; e i l Drone Photo Awards, il più importante premio globale dedicato alla fotografia aerea, che propone visioni inedite del pianeta attraverso l’uso di droni e altri mezzi volanti.

Le opere vincitrici saranno protagoniste di tre

mostre collettive, a cui si aggiungeranno cinque esposizioni personali e una mostra collettiva nel borgo di Sovicille, per un totale di dieci esposizioni dislocate in contesti urbani e rurali, spesso riconvertiti per l’occasione.

Il Siena Awards Festival 2025 non è solo un omaggio alla grande fotografia, ma anche un progetto di valorizzazione territoriale e architettonica, capace di rigenerare spazi e comunità attraverso il linguaggio visivo.

In un’epoca dominata dall’immagine, Siena si conferma laboratorio internazionale di cultura e visione ■

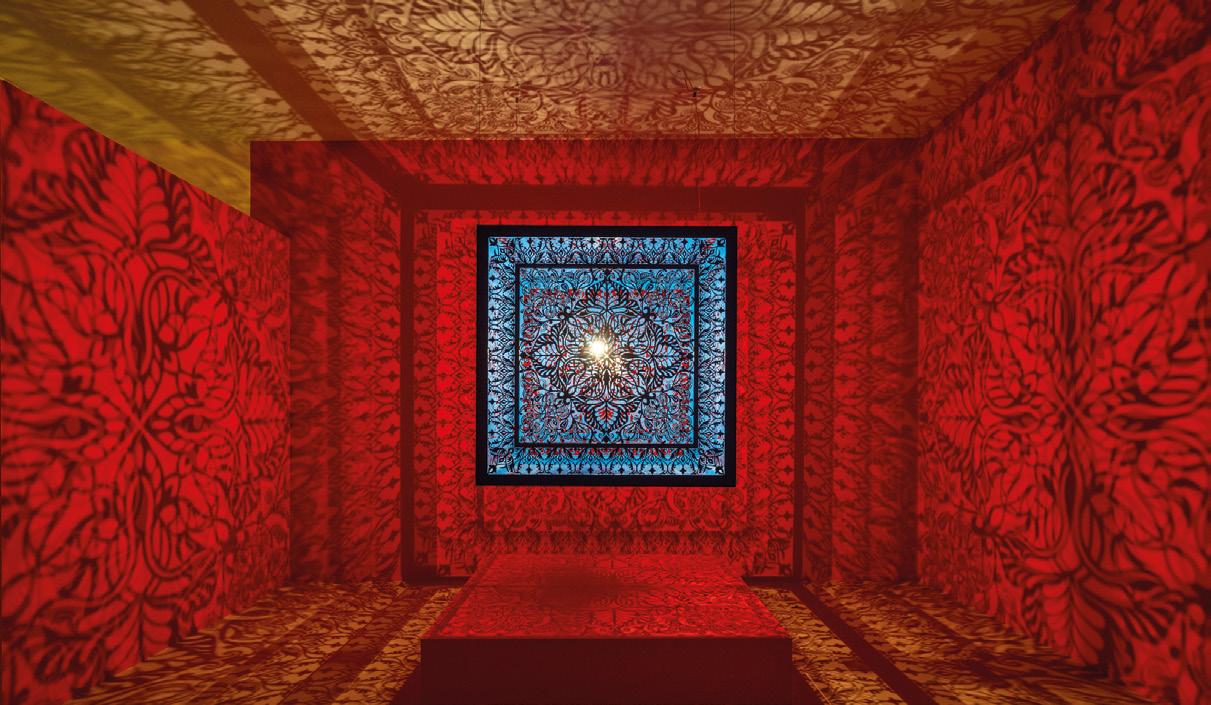

Fino al 19 aprile 2026 il Seattle Asian Art Museum presenta Anila Quayyum Agha: Geometry of Light . Per la prima volta nel Pacifico nordoccidentale, l’artista pakistano-americana

Anila Quayyum Agha propone un’esperienza immersiva con installazioni luminose ispirate all’arte e all’architettura islamica e mondiale. Anila è rinomata per le sue sculture metalliche sospese, tagliate al laser, che proiettano ombre geometriche evocative, trasformando lo spazio in ambienti spirituali. Le sue opere esplorano temi di identità culturale, genere e spiritualità, riflettendo sulle esperienze personali e le tensioni globali legate a discriminazione e immigrazione.

Curata da José Carlos Diaz, la mostra include tre installazioni luminose di grandi dimensioni e una selezione di opere su carta in tecnica mista. Le strutture di Agha, spesso realizzate con materiali tradizionalmente associati al maschile, sfidano stereotipi di genere e celebrano la bellezza e la forza del dettaglio e dell’artigianato. L’artista si ispira alle geome-

trie sacre presenti nei luoghi di culto islamici e ad elementi come le mashrabiya, griglie in legno che filtrano la luce creando atmosfere intime e contemplative.

Geometry of Light invita i visitatori a diventare parte integrante dell’opera, coinvolgendoli in un’esperienza sensoriale e riflessiva. Oltre alle installazioni, saranno esposte anche opere tessili ricamate e decorate con perline.

In parallelo alla mostra, il museo organizza tre laboratori creativi aperti al pubblico: il 17 ottobre durante l’Open House del museo e il 29 novembre e 31 gennaio come parte della serie Sam Performs: Spinning Stories ■

nel Contract.

Incontrare la bellezza. Scoprire il benessere. Scegliere la sostenibilità.

Scopra il Contract Service di Finstral. Ci contatti all’indirizzo contract-service@finstral.com

finstral.com

Dall’alto in senso orario. Chanel, Fashion Show

Spring-Summer 2015 Ready-to-Wear, Paris ©Helmut Frickeprercim.

Paco Rabanne Modenschau 12. Unwearable Dresses in Contemporary Materials. Paris, 1966 ©Getty / Foto Alain Loison.

Jacquemus Modenschau Le Coup de Soleil. SpringSummer 2020 ©Alamy.

Il Vitra Design Museum dedica una grande mostra al fenomeno delle sfilate di moda: Catwalk The Art of the Fashion Show, in programma dal 18 ottobre 2025. L’esposizione ripercorre oltre un secolo di evoluzione della sfilata, da presentazioni intime nei salotti degli atelier di inizio ’900 fino ai grandi eventi globali contemporanei. Attraverso case di moda iconiche come Balenciaga, Chanel, Dior, Gucci, Prada, Margiela e molte altre, la mostra esplora il valore culturale, artistico e mediatico delle sfilate.

Oggi le sfilate sono performance multisensoriali che vivono sia nel mondo fisico sia sui social media, come dimostrano gli eventi di Jacquemus, Balenciaga o i concept scenografici di Oma per Prada.

Catwalk The Art of the Fashion Show

Vitra Design Museum

Weil am Rhein

18 Ottobre 2025 | 15 Febbraio 2026

Negli anni Sessanta del Novecento, le passerelle diventano teatro di cambiamenti sociali, con visioni avanguardistiche firmate da stilisti come Paco Rabanne, Mary Quant e Vivienne Westwood. Dagli anni Novanta, la moda esplode come spettacolo mediatico, mentre figure come Margiela ne sovvertono le regole.

La mostra presenta materiali audiovisivi, capi originali, scenografie, oggetti e documenti d’archivio, offrendo uno sguardo dietro le quinte del sistema moda. Viene così raccontato come le sfilate riflettano ideali di corpo, trasformazioni sociali e dinamiche tra arte e commercio, domandandosi anche quale sarà il futuro della passerella tra fisico e digitale.

Organizzata da Vitra Design Museum e dal V&A Dundee e curata da Kirsty Hassard e Svetlana Panova, dopo il debutto a Weil am Rhein la mostra viaggerà in altre sedi, a partire dal V&A Dundee in Scozia ■

Forme decise, dimensioni ridotte e la nuova rosetta da 30 mm di diametro che fa apparire la maniglia un tutt’uno con la porta. Questa collezione nasce per entrare nei luoghi del mondo futuro.

www.frascio.it

Zaha Hadid è stata un personaggio controverso come lo sono inevitabilmente coloro che hanno una marcia in più. Lo è stata sin da studentessa, quando studiava all’Architectural Association di Londra e produceva disegni fantastici che suscitavano l’ammirazione incondizionata di sperimentatori quali Peter Cook e condizionata di tradizionalisti quali Léon Krier.

Troppo brava per liquidarla, troppo innovativa perché non fosse divisiva.

Zaha Hadid, di nascita irachena, ha una formazione da matematica prima che da architetto. È affascinata dalla dimensione autonoma, formale dell’architettura. Nutre una profonda passione per quella russa del periodo rivoluzionario e ammira il suprematista Malevič al quale dedica più di un lavoro. Per lei, la forma architettonica nasce a seguito di uno scontro tra principi opposti: la luce e l’ombra, la curva e la linea retta, l’espanso e il compresso. Un approccio che ha numerosi punti di contatto con quello del suo professore Rem Koolhaas. Anche l’olandese in quegli anni è influenzato dalla logica o, come la chiamavano allora nei circoli sperimentali londinesi, la tettonica

di Luigi Prestinenza Puglisi

Illustrazioni di Roberto Malfatti

dei contrasti. Da qui la decisione di lavorare insieme.

La partnership ha breve durata. Probabilmente perché, come ricorda Hadid sul numero 52 a lei dedicato di El Croquis, il carattere dei due è molto diverso. In Koolhaas, infatti, c’è un approccio manierista. Consiste nel continuo riferimento ai maestri attraverso il mettere in campo citazioni di lacerti architettonici di Mies van der Rohe, di Le Corbusier o degli architetti radicali. Un atteggiamento intellettualistico e compiaciuto che in Hadid è assente.

Zaha, come si vede nelle prime opere realizzate, quali la stazione dei pompieri al Campus Vitra (1991-93) punta alle concretezza delle forme, non all’esasperazione del linguaggio: per esempio al contrasto tra piani e volumi che porta alla nascita di figure ibride che hanno la dinamica dei primi e la solidità dei secondi, oppure l’aprirsi dell’edificio a direzioni multiple sia nello sviluppo in pianta che in alzato. I progetti successivi sperimentano le relazioni tra spazio e movimento, con edifici, quali il museo Maxxi a Roma (1998-2010), che diventano

Il Museo Maxxi a Roma (1998-2010) prima opera dell’architetto anglo irachena in Italia. Per questo progetto Zaha Hadid riceve uno dei due premi Stirling della sua carriera.

intrecci di percorsi intersecantisi secondo direttrici inaspettate. Un labirinto in cui si corre il rischio di perdersi e dove le opere d’arte sono fagocitate nel disegno complessivo. La coerenza dinamica dell’opera, la fluidità, l’autonomia compositiva prevalgono. Con il tempo, a generare forme dinamiche sono i calcolatori, che consentono di mettere in pratica un sogno: cioè quell’architettura parametrica che sin dagli anni Sessanta aveva entusiasmato geniali formalisti quali Luigi Moretti perché avrebbe permesso loro di giocare attivamente con la matematica dello spazio, trasformandola in materia vivente. Pensare per parametri vuol dire infatti legare la forma dell’edificio a fattori esterni arbitrariamente scelti e variabili nel tempo, come accade con un albero che adatta la propria forma in relazione all’orientamento, al clima, al contesto. Gli anni del nuovo millennio segnano l’apoteo-

Il Messner Mountain Museum Corones (2012-2015)

costruito a 2.275 m slm a Plan de Corones, circondato dai picchi della Zillertal, dal gruppo delle Odle e dalle Dolomiti.

si di queste ricerche, gestite da programmi di disegno e modellazione sempre più sofisticati. Sarà compito degli storici del nostro presente capire quanto della logica parametrica, che da un certo punto in poi fagocita in modo crescente i lavori dello studio, debba essere attribuito a Zaha Hadid e quanto al socio Patrik Schumacher. Certo è che non è difficile vedere un sottile filo rosso che lega le prime opere ispirate a Malevič e a Niemeyer a quelle ideate sino alla morte dell’architetto, avvenuta il 31 marzo 2016, all’età di 65 anni. Mentre non è difficile vedere nelle opere più recenti un sem-

pre più esasperato formalismo meccanico, se non teutonico, estraneo all’animo voluttuoso e mediorientale di Zaha Hadid.

Negli edifici pensati dalla anglo-irachena, infatti, lo spazio non è mai astratto, insensibile a chi lo deve fruire. In questo senso la sua architettura ha una dimensione umana che la rende accogliente e attraente.

La lezione, che l’energica Zaha aveva in gioventù appreso da Malevič e da Niemeyer, era infatti che l’architettura è prima di tutto poesia, e quindi non la soluzione per quanto brillante di una o più equazioni matematiche ■

Aldo Norsa

Già professore ordinario allo Iuav, associato al Politecnico di Milano, incaricato all’Università di Firenze, a contratto a Chieti, ricercatore all’Université de Montréal e master a Princeton. Già membro del collegio dei docenti del dottorato di Estimo a Padova, fondatore del master in Gestione del progetto presso Ance Treviso, membro del collegio dei docenti del master in project management delle università di Trieste e Udine. Direttore scientifico di Guamari, dal 2010 Aldo Norsa anima la conferenza annuale Tall Buildings, cura il Report on the Italian Architecture, Engineering and Construction Industry e il Rapporto Classifiche - Le prime 50 imprese dell’edilizia privata Dal 2023 è membro della giuria dei Premi Oice. www.guamari.it

Progettare spazi dedicati al retail, soprattutto quando di grandi dimensioni e notevole impegno di investimento, è un’attività sempre più specialistica e appannaggio di società o di loro appositi dipartimenti sempre più specializzate. Il mercato italiano è non solo significativo in termini economici, ma in decisa crescita (ben superiore a quella dell’economia nel suo insieme). Secondo le analisi di Jll (Jones Lang LaSalle), uno dei principali operatori immobiliari, nel primo semestre del 2025 il settore retail pesa per il 20 per cento di tutti gli investimenti capital markets che hanno raggiunto un valore di circa 5,6 miliardi di euro con un incremento su base annua di ben il 52 per cento. In particolare il retail ha prestazioni ancora migliori in quanto raddoppia, rispetto allo stesso periodo del 2024 (già in crescita) con un montante degli investimenti attratti di ben 1,1 miliardi di euro, anche grazie a un crescente interesse degli operatori internazionali per il mercato italiano, sostenuto da una significativa spesa di turisti. Ma i rendimenti netti prime rimangono stabili al 4,25 per cento per high street (ovvero per i negozi nelle strade di maggior prestigio, come via Montenapoleone a Milano, la più costosa al mondo per l’affitto di negozi) e al 6,50 per cento per i centri commerciali. Poiché non risultano ancora presenti nel mercato italiano opportunità allineate ai profili core, per la maggior parte dei casi i capitali attivi stanno ancora cercando prodotto con ritorni più elevati. Tra i movimenti azionari che interessano le maggiori catene della distribuzione commerciale la novità principale segnalata da Jll è l’acquisto di Grandi Stazioni Retail da parte di un fondo di investimento con capitali canadesi e tedeschi per oltre un miliardo di euro: operazione che, rientrando nell’ambito delle concessioni, non è contabilizzata nei volumi di investimento tradizionali.

Per approfondire i diversi aspetti della progettazione retail abbiamo interpellato sei società di architettura che hanno particolare e lunga esperienza, senza però dimenticare che anche per molti studi professionali questo mercato è foriero di opportunità continuative nel tempo a fronte di troppe altre occasioni

progettuali una tantum. Per questo aspetto ci siamo rivolti all’architetto Franco Segre. Il suo ingresso nel settore è avvenuto quasi per caso, come ci ha spiegato: «Nei primi anni ’90 ho avuto l’opportunità di progettare uno showroom a Milano per un noto stilista di calzature e borse: da allora ho realizzato centinaia di negozi, poi ristoranti e stand fieristici. Specializzarsi nel retail richiede organizzazione, competenze specialistiche e capacità di innovazione: tutto si muove a una velocità impressionante ed è stimolante poter vedere realizzato un progetto in tempi brevissimi. L’obiettivo è sempre quello: creare spazi coerenti, riconoscibili e capaci di raccontare una storia autentica. Tra i moltissimi progetti uno in particolare dà grandi soddisfazioni, una piccola catena di negozi denominata Seconda Strada. Azienda nata in provincia che nel tempo è diventata un brand ricercato e apprezzato anche dalle grandi realtà commerciali: ho progettato spazi di oltre mille metri quadrati nel Nord Italia, nei quali il filo conduttore è l’utilizzo di materiali di recupero, naturali e poveri, oltre a una forte presenza del verde. Nella loro semplicità queste realizzazioni trasmettono autenticità e attenzione al dettaglio, rispecchiano al meglio la filosofia del marchio e rappresentano un equilibrio tra funzionalità, estetica e sostenibilità oltre a dimostrare come una visione coerente possa portare un piccolo marchio a diventare un grande brand affermato».

1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?

2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?

3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?

1 _ La scelta di puntare su questo settore è nata da una combinazione di motivazioni strategiche e passioni profonde. Il retail è un ambiente internazionale, in costante evoluzione, che ci consente di confrontarci con mercati globali e stimola continuamente l’innovazione. Al contempo è un ambito molto vicino all’artigianalità italiana, un valore a noi caro che ci permette di esprimere qualità, attenzione ai dettagli e cura dei materiali, princìpi fondamentali del nostro approccio progettuale. La tradizione del custom made si esprime nel retail con progetti unici, che richiedono altissima personalizzazione in fase creativa ed esecutiva. Specializzarci in modo approfondito ci porta nel tempo ad acquisire una conoscenza verticale, nella costante ricerca dell’eccellenza in un impegno che coniuga rigore tecnico,

creatività e cultura del saper fare – tutti valori che definiscono pienamente la nostra società. 2 _ Nel tempo, abbiamo costruito una struttura flessibile per far fronte alle esigenze dei nostri clienti. Per molti brand il negozio è il luogo di un’esperienza immersiva autentica, in cui esprimere l’estetica dei propri spazi, il display del prodotto e le idee che desidera trasmettere, ulteriormente plasmate dal contesto di mercato in cui si inseriscono. La nostra forza risiede nella capacità di comprendere a fondo le esigenze di ciascun cliente analizzando con attenzione il concept e l’identità del marchio. Questo approccio ci permette di progettare soluzioni su misura, che spaziano dalla reinterpretazione del concept alla creazione di elementi site-specific.

3 _ Tra i progetti più recenti segnalo un flagship store realizzato l’anno scorso a New York. Pur conoscendo il contesto americano, la richiesta era particolarmente stimolante perchè si trattava di sviluppare il concept design del nuovo ‘tempio oltreoceano’ di una notissima casa d’alta moda europea. La rilettura sitespecific di alcuni elementi distintivi del brand e la rielaborazione in chiave ‘post-modernista’ della facciata su strada (alta sette piani) hanno trasformato la location in un’icona, capace al contempo di rafforzare il racconto di un brand più che centenario e illustrarne l’innovazione.

3 DOMANDE a 6 architetti

1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?

2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?

3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?

1 _ ‘Specialistico’ è davvero il punto chiave. La progettazione è un’attività complessa che richiede competenze molto specifiche: capacità di ascolto, comprensione del problema, un bagaglio di esperienze concreto e l’abilità di far dialogare figure diverse tra loro. Tutte qualità che descrivono bene il nostro gruppo di lavoro in Lombardini22. Il settore retail ci ha sempre attratto proprio perché mette in gioco questi aspetti in modo molto diretto. La nostra esperienza su questo tipo di progetti era già solida ancor prima della nascita formale del gruppo; quindi è stato quasi naturale dedicare una divisione esclusiva a questo ambito, anche grazie all’interesse crescente del mercato.

2 _ In questi anni ci siamo trovati spesso a progettare spazi commerciali che, a ben vedere, sono diventati vere e proprie destinazioni del tempo libero. Quando si parla di brand identity bisogna distinguere tra chi ha un solo marchio da valorizzare e chi, come un centro commerciale, ne ospita tanti. Nel primo caso, lo spazio deve essere un’estensione del brand, raccontarne i valori, accogliere il cliente in un’esperienza coerente. Nel secondo, serve invece una struttura capace di far coesistere e mettere in risalto tanti marchi diversi, senza schiacciarli. La differenza sta anche nei clienti

stessi, molto consapevoli di queste dinamiche. Per noi la chiave è sempre l’ascolto e la capacità di adattarci grazie all’esperienza. È questo che ci permette di offrire risposte su misura a ogni tipo di richiesta.

3 _ È difficile scegliere, ogni progetto ci ha dato qualcosa di diverso. Detto questo, il Forum di Palermo è sicuramente uno dei lavori che ricordo con più piacere: il cliente è stato molto soddisfatto e, a distanza di quasi dieci anni, quel centro commerciale mantiene ancora grande valore e riconoscibilità. Un altro progetto importante è quello per Coop.fi, completamente diverso per scala e impostazione, ma molto interessante per la complessità corale del lavoro. Poi c’è l’outlet di Valmontone (Roma), sviluppato con Promos, che si è distinto per un approccio innovativo, anche nei materiali e nelle soluzioni progettuali. Infine, ci tengo a citare anche alcune idee rimaste sulla carta, come quelle per Carosello a Carugate e per Cuneo: proposte nate per concorsi che, pur non essendo state realizzate, rappresentano bene la nostra visione sul futuro del retail.

3 DOMANDE a 6 architetti

1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?

2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?

3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?

Duccio Grassi

Duccio Grassi Architects

1 _ Nella prima metà degli anni ‘80, all’inizio della mia storia professionale, ho avuto l’opportunità di incontrare il gruppo Max Mara che doveva iniziare allora il proprio sviluppo retail. Insieme, nei trenta e più anni successivi, abbiamo contribuito a definire il concetto stesso di retail design, allora affidato spesso a professionisti usciti da scuole d’arte o scenografia, allargandolo all’architettura dell’edificio e tenendo conto del contesto, dei valori del brand e di molti altri fattori, estetici, socio-comportamentali ed economici. Insieme abbiamo sviluppato concept innovativi, impostando poi in modo razionale il roll out successivo per la realizzazione di centinaia di store in tutto il mondo. Mi è sembrato naturale continuare sulla strada di questa straordinaria esperienza. Inoltre il retail design ha alcune caratteristiche che ritengo interessanti: per sua natura stimola e permette la sperimentazione e l’innovazione continua, ha tempi di realizzazione molto brevi e il suo campo d’azione è sostanzialmente tutto il mondo.

2 _ Non credo che il cliente debba avere delle norme, piuttosto degli obiettivi, anche di brand identity. A volte la prima fase della

progettazione consiste nell’aiutare il cliente a definire gli obiettivi e a mettere a fuoco i valori del brand. Questi, obiettivi e valori, non devono necessariamente coincidere con la poetica dello studio, ma, se non sono incompatibili con questa, devono diventare lo scopo ultimo della progettazione.

3 _ Il progetto che meglio ci rappresenta è il building Max Mara a New York nel quartiere di Soho, sulla West Broadway: è insieme architettura e retail design, dove interno ed esterno sono pensati contemporaneamente. Semplicità, rigore, eleganza nelle forme, sincerità nei materiali, sono valori del brand espressi dall’architettura e dall’interior design.

Architectural Record lo ha pubblicato insieme ad Apple NY ed Hermès Tokyo quali esempi significativi di “Stores that improve the urban environment ”.

3 DOMANDE a 6 architetti

1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?

2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?

3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?

1 _ È fondamentale, nel progettare, anticipare i trend e le esigenze. Da più di trent’anni la nostra visione mette l’uomo e le sue necessità e desideri al centro: da qui il nostro approccio InsideOut, dai desiderata delle persone allo spazio destinato ad accoglierle. Nei primi anni Duemila gli spazi destinati allo shopping e i centri commerciali hanno assunto il ruolo di luogo di incontro, di piazza, mentre oggi la frontiera del retail si è spostata in chiave esperienziale per un acquisto che soddisfi clienti più esigenti alla ricerca di un benessere a 360°, tempo di qualità e relazioni. Il retail ha la capacità di riflettere e di restituire un’immagine dell’individuo ed è in continua evoluzione, quindi è molto sfidante e stimolante: sono imprescindibili la flessibilità e la riconfigurabilità, da noi ereditate dall’office space planning. La nostra business unit retail design ha realizzato progetti di avanguardia come il primo shopping center Auchan a Limbiate (MB) o il Bennet di Sedriano (MI), interamente alimentato con fonti rinnovabili e materiali eco-compatibili. Nel 2022 abbiamo acquisito il team di progettisti di Chapman Taylor Italia che aveva curato tra gli altri l’ampliamento dell’outlet di Vicolungo (NO), da noi sviluppato originariamente nel 2006.

2 _ Nel retail il progettista deve guardare avanti immaginando una brand identity che non c’è

ancora, perché magari lo spazio non è ancora stato acquisito o affittato. In questi casi l’esperienza gioca un ruolo fondamentale perché è necessario che la progettazione contenga già risposte a possibili esigenze e richieste che potrebbero emergere dal cliente finale. Questo ci permette di garantire una customizzazione veloce, con minime modifiche, esperienziale e unica rispetto alle esigenze della brand identity.

3 _ Un progetto ad alto tasso di complessità e particolarmente sfidante è quello per la riqualificazione conservativa di Palazzo Odeon (excinema e teatro) a Milano per conto di Kryalos, un edificio vincolato dal 2017 per il suo valore storico-artistico dalla Soprintendenza. La sfida è stata tratteggiare spazi con nuove funzioni nel pieno rispetto della vocazione culturale del luogo e in assenza di un tenant già designato, in un progetto che venisse approvato dalla Soprintendenza aumentando il ‘potenziale’ del palazzo. Abbiamo così scritto la seconda parte della storia di un edificio che sorge di fianco al Duomo nel pieno rispetto e in continuità con la sua identità culturale. Palazzo Odeon riaprirà presto le porte con più servizi e funzioni.

3 DOMANDE a 6 architetti

1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?

2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?

3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?

1 _ La nostra società ha iniziato a puntare al luxury retail dopo aver acquisito la competenza specialistica dell’architetto Simona Franci (promossa successivamente a senior partner di Fortebis) che ne ha sviluppato il mercato in modo continuo ed efficace, conoscendone profondamente le logiche e i punti di ingresso, tanto che a tutt’oggi abbiamo realizzato oltre 2.600 progetti di interior design per brand primari.

2 _ In Fortebis abbiamo un approccio metodologico da sempre orientato al cliente e tailor made per ogni servizio, dal design alla consulenza in engineering e project management. Ciò significa esprimere a ogni livello grande flessibilità e capacità di entrare nel Dna del cliente, nel suo organigramma, in compliance, nei suoi comportamenti, norme procedurali e obiettivi; alla base ci sono anni di esperienza anche aziendale all’interno delle compagnie clienti e capacità di studio e approfondimento in tempi molto stretti. Tutte le società del retail lavorano con tempistiche quasi inesistenti, dall’avvio del progetto all’opening delle boutique. Una sfida consiste nel trovare un equilibrio tra unicità del brand internazionale e spe-

cifiche culture locali: per questo accogliamo le competenze di artisti e artigiani autoctoni, rendendo omaggio a materiali e complementi tipici del luogo.

3 _ Un cliente che rappresenta la piena fidelizzazione su tutti i principali servizi della nostra società è Ferrari Worldwide. Dal 2007 a oggi abbiamo creato quattro corporate identities, concepito, realizzato e implementato su rete oltre 600 progetti per le reti showroom e service, curato le esposizioni Ferrari in 37 saloni internazionali dell’auto tra cui Ginevra, Parigi, Francoforte, Bologna, Detroit, Shanghai, Pechino e Dubai. Inoltre Fortebis ha operato come direttore artistico per la casa automobilistica modenese di 92 eventi internazionali dal 2015 a oggi. I servizi principali che ha fornito sono: brand design, engineering, roll out (ovvero lancio di una campagna commerciale), project & construction management.

Il primo Outlet Village d’Italia a Serravalle Scrivia è stato inaugurato 25 anni fa.

3 DOMANDE a 6 architetti

1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?

2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?

3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?

1 _ Più che genericamente nel retail, Hydea è specializzata in parchi e villaggi commerciali, comunemente chiamati outlet. L’ingresso in questo settore risale alla fine degli anni ’90, quando il gruppo inglese McArthurGlenn decise di investire in questo mercato in Italia, scegliendo come partner il gruppo fiorentino Fingen. Tutto cominciò con una consulenza per lo spostamento di un oleodotto su un lotto di terreno nel comune di Serravalle Scrivia, selezionato per realizzarvi il primo outlet village in Italia. Hydea conquistò la fiducia dell’impresa Tre Colli, proprietaria e sviluppatrice del progetto, e del gruppo inglese citato finendo per seguire tutto l’iter di realizzazione del centro commerciale. L’outlet di Serravalle, tuttora il più grande in Europa, è stato il primo di una lunga serie. Limitandoci a quelli realizzati, Hydea ne ha seguiti quattro in Italia, circa dieci in Europa e uno in Canada per McArthurGlen, oltre a sei in Cina, uno in Turchia e due in Russia per altri clienti.

2 _ Il tema architettonico mira a ricreare l’atmosfera di un borgo ispirato al contesto territoriale locale. Il risultato è un villaggio in continua evoluzione, articolato e realizzato per fasi,

sviluppato secondo i bisogni del cliente. Oltre ai negozi vi si trovano intrattenimento, spazi ludici, street food, aree verdi, giochi d’acqua e spazi per il relax.

3 _ L’outlet di Serravalle compie 25 anni ed è in evoluzione continua. Nella sua sesta fase ha raggiunto i 60.000 metri quadrati circa, a cui si sommano anche luoghi d’intrattenimento. Lo stile architettonico si è mantenuto negli anni, ma ha visto l’aggiunta di numerosi spazi, tra cui una passerella pedonale sulla strada provinciale, nuove piazze e un’area gioco per famiglie. Ritengo che il caso Serravalle sia il migliore esempio di come un outlet ben fatto possa trasformare in meglio il territorio circostante, offrendo non solo superfici commerciali ma anche alberghi, residenze e nuovi servizi. In futuro si pensa anche a una stazione ferroviaria dedicata.

Integrare il verde nell’architettura significa creare continuità tra costruito e paesaggio, trasformando lo spazio in esperienza viva.

HW Style collabora con i progettisti portando la natura come materia architettonica, capace di arricchire l’identità dei luoghi e intensificarne il legame con chi li attraversa.

Scopri di più su hw-style.it

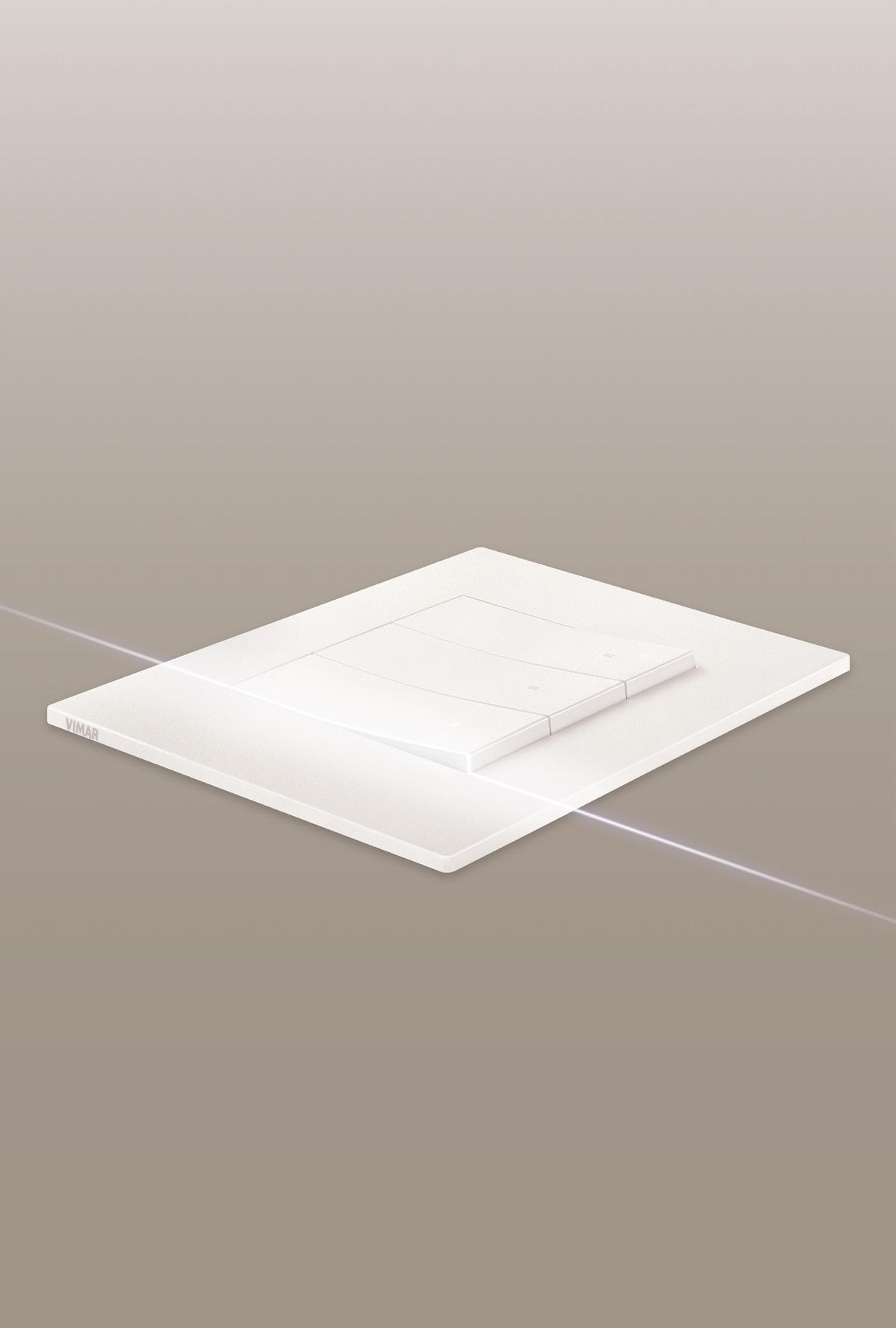

By-me Plus è il sistema di automazione connessa di Vimar per il controllo completo dell’abitazione

By-me Plus, permette di gestire in modo sinergico tutte le funzioni dell’abitazione: illuminazione, temperatura automazioni per tende e tapparelle, controllo dei consumi elettrici, carichi dei singoli elettrodomestici e molto altro ancora.

Distribuita su due piani, un piano a terrazzo per la zona giorno e un piano mansardato per la zona notte, questa bella residenza in Val Seriana, tra le vette delle Alpi Orobiche, è una casa pensata dai proprietari e progettata dall’architetto Sabrina Oprandi per essere in simbiosi con la natura, attraverso una netta connessione tra spazi interni ed esterni. Ampie vetrate, luce naturale, viste panoramiche e grandi spazi aperti, pensati per far scorrere il più possibile il flusso di energia nell’aria; il tutto collegato da una scala in legno, a sbalzo, che si posiziona centralmente, diventando protagonista

attraverso la propria leggerezza visiva. Tra gli elementi naturali e sostenibili, caratteristici di un’architettura di montagna, il legno di larice spicca nei rivestimenti interni ed esterni e nelle travi del tetto, accompagnato da cromie che richiamano la terra e riflettono il desiderio di armonia e connessione con l’ecosistema. In questo contesto s’inserisce Vimar con il sistema domotico By-me Plus, che permette di gestire in modo sinergico tutte le funzioni dell’abitazione: regolare l’illuminazione, la temperatura, le automazioni per tende e avvolgibili, i consumi elettrici, i carichi dei

La sicurezza è garantita dai sistemi integrati di antintrusione By-alarm Plus e di videosorveglianza Elvox Tvcc con i videocitofoni neri Tab 5S Up, la targa Pixel e le telecamere Mini Dome e Bullet, posizionate all’esterno dell’abitazione.

singoli elettrodomestici e molto altro ancora. Il sistema ottimizza il clima domestico e l’equilibrio luminoso per un risparmio energetico ottimale e promuove un benessere sostenibile, eliminando gli sprechi superflui. Inoltre, con il controllo da remoto tramite l’app View è possibile gestire l’abitazione da qualsiasi luogo, attraverso un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo.

Per garantire la sicurezza, al sistema By-me Plus sono stati integrati i sistemi di antintrusione By-alarm Plus e di videosorveglianza Elvox Tvcc con i videocitofoni neri Tab 5S Up, la targa

videocitofonica Pixel, e le telecamere Mini Dome e Bullet, posizionate all’esterno. In questo modo l’app View diventa l’unica applicazione per gestire gli aspetti di comfort, sicurezza, comunicazione e risparmio energetico. Infine, con il sistema By-me Plus, Vimar stabilisce un coordinamento completo, adattando la tecnologia domotica all’elegante serie civile Arké fit, nelle versioni total look grigio metal e nero. Raffinata e sottile, la serie s’inserisce leggera ed impercettibile sulle pareti, offrendo un perfetto risultato filo muro. www.vimar.com

Il fascino delle ferrofinestra, ma con alte prestazioni in termini di isolamento termico e acustico, nei serramenti Eku Perfektion Ferro Hps scelti per le aperture a battente e Eku Perfektion Slide per gli scorrevoli. Tutti messi in opera da Carollo Serramenti di Scandolara (Tv).

Sul tracciato dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia, oggi convertita in pista ciclabile, sorge il Casello 104. Si tratta della ristrutturazione di una casa cantoniera collocata tra i comuni di Morgano e Badoere, in provincia di Treviso: un edificio storico che il progetto dell’architetto Daniele Rostirolla ha trasformato, anche con l’addizione di una nuova volumetria, in uno spazio polifunzionale che ora è punto di riferimento per cicloturisti, con un ristorante al piano terra e uno spazio culturale e ricettivo al piano superiore, una vista aperta sulla campagna e le montagne.

Il recupero, parte di un più ampio intervento legato alla Greenway del Parco del Sile, ha mantenuto il dialogo con la memoria del luogo e restituisce un’architettura semplice ed essenziale. L’intonaco scuro è stato rimosso per esaltare i mattoni a vista, mentre materiali come ferro, ghiaino e legno richiamano l’estetica originaria. I nuovi elementi architettonici si integrano armoniosamente

con l’esistente. E sempre nella logica di valorizzare la struttura dell’edificio attraverso l’uso di materiali legati al contesto storico sono stati scelti i serramenti Eku Perfektion, che richiamano lo stile delle tradizionali ferro-finestra per il design, ma offrono elevate prestazioni termiche e acustiche grazie all’alluminio a taglio termico. Le aperture originali ad arco sono state rispettate, mentre gli scuri sono stati sostituiti da tende interne. Per garantire comfort e luminosità, è stata adottata vetrocamera selettiva.

Di particolare rilievo, nella nuova costruzione, è il grande serramento scorrevole da 9,5 x 2,5 metri, dotato di tecnologia Eku Perfektion Slide: robusto, scorrevole e pensato per massimizzare la luce naturale. Casello 104 è oggi un simbolo di rigenerazione, equilibrio tra passato e innovazione.

www.eku.it

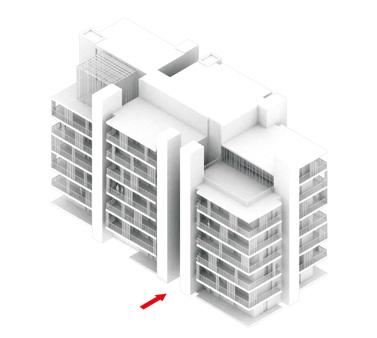

I monoblocchi terra-cielo di Alpac contribuiscono alla luminosità dei microappartamenti di City Pop Milano e all’efficientamento energetico del complesso

Nella foto di Matteo Piazza, il complesso City Pop di Milano: 261 microappartamenti nati dalla ristrutturazione profonda di uno stabile a uso uffici.

Promosso dal gruppo svizzero Artisa, City Pop è un nuovo modello abitativo pensato per giovani professionisti, ricercatori e lavoratori mobili: confortevoli micro-appartamenti in affitto a breve e medio termine. Il primo in Italia è stato completato a Milano nel 2024 ed è il risultato della rifunzionalizzazione di uno stabile che in precedenza ospitava funzioni amministrative e ricettive. Alla trasformazione ha partecipato Lombardini22 con la sua business unit L22 Edu (Education & Student Housing) diretta da Marco Zanibelli, che ha ridato coerenza a un insieme di edifici frammentato, rinnovando e armonizzando volumi e altezze. L’articolazione volumetrica, ottenuta attraverso traslazioni, sottrazioni e terrazzamenti, ha inoltre creato nuove aree esterne comuni a disposizione degli abitanti. Al miglioramento estetico e funzionale delle facciate, in fase di cantierizzazione

ha contribuito in misura sostanziale Alpac, che per questo progetto ha fornito ben 470 monoblocchi Presystem SPF (con predisposizione per frangisole) con spalle progettate per accogliere i pannelli esterni della muratura a secco. Si tratta di sistemi cielo-terra che contribuiscono alla grande luminosità dei 261 micro-appartamenti in cui si articola il complesso. L’altezza ‘importante’ dei cassonetti (il cui isolamento è stato incrementato con l’installazione di una barriera acustica aggiuntiva) ha liberato altresì l’impresa dalla gestione dei voltini. Con requisiti utili per la certificazione Leed, i monoblocchi Alpac contribuiscono in maniera determinante anche al profondo intervento di efficientamento energetico messo in atto da Lombardini22.

www.alpac.it

Alpac propone soluzioni prefabbricate per la gestione del foro finestra sia per nuovi edifici, sia per riqualificazioni energetiche, con l’obiettivo di soddisfare le necessità tecniche di ogni progetto. I servizi offerti permettono una collaborazione fin dalle prime fasi del progetto,

per customizzare i prodotti scelti nell’ottica di adattarli perfettamente alle aspettative dei clienti. Soluzioni prefabbricate innovative per migliorare l’efficienza energetica del foro finestra, il comfort abitativo e la salubrità degli ambienti.

Via del Calzaiuoli è la strada più centrale di Firenze. Di vocazione commerciale fin dal Medioevo e così chiamata per le numerose botteghe di calzature che vi avevano sede, collega piazza del Duomo e piazza della Signoria e oggi come nel Rinascimento è animata a tutte le ore da un intenso traffico pedonale. È dunque ovvio che insieme al miglioramento delle performance energetiche, uno dei principali obiettivi del recente intervento di riqualificazione del quattro stelle

Fh55 Hotel Calzaiuoli, condotto dall’architetto Marco Giammetta, fosse quello di assicurare agli ospiti un eccellente comfort acustico.

Condotto in accordo con le linee guida della Soprintendenza alle Belle Arti, l’intervento ha previsto la sostituzione dei serramenti con nuove finestre bi-color, ovvero trattate con finiture differenti sui due lati.

Per rispettare la storicità della facciata, all’esterno i profili sono verniciati in colore legno moka decorato, mentre all’interno i

serramenti si presentano nel colore crema trattati con vernici all’acqua, inodori, super performanti e durevoli, ecologiche, atossiche, silver defence e prive di elementi nocivi per l’uomo e l’ambiente.

Si tratta di serramenti in Pvc Fenix di Isolcasa, che associano performance di alto livello e spessori ridotti (la sezione del profilo è di soli 76 mm), favorendo il massimo apporto di luce naturale all’interno.

L’estetica sofisticata ne fa un vero e proprio elemento d’arredo, capace di dialogare con lo stile elegante degli interni (tutte pavimentate in legno, le 54 camere, da alcune delle quali la vista corre sulla cupola del Brunelleschi, presentano quattro diverse ambientazioni e cromatismi, in un mix di stile e tradizione valorizzato da una cura artigianale per i dettagli).

La finestra Fenix si compone di un sistema a sei camere a tripla guarnizione di battuta, premontata nei profili e termosaldata negli

angoli. I profili sono rinforzati con estrusi a ‘U’ in acciaio zincato con spessore 1,5 mm. Le qualità del Pvc permettono di ottenere valori di isolamento eccellenti, riproponendo allo stesso tempo la bellezza unica dei serramenti in legno caratteristici del centro storico. Nell’Hotel Calzaiuoli anche le finestre a battente di considerevoli dimensioni sono dotate inoltre di vetri acustici (Vetri 55.1 + 18 argon + 44.1 seleckt silence) per ottenere un abbattimento del rumore di 45dB. Ottimo anche l’isolamento termoigrometrico, con un valore Uf = 1.0 W/m2K.

Questi standard di alto livello sono stati ottenuti mettendo a sistema tutte le parti del serramento, dalla qualità delle guarnizioni agli accessori, dalla ferramenta ai meccanismi di movimentazione che assicurano fluidità del movimento, leggerezza e sicurezza allo stesso tempo.

www.isolcasa.it

Icona della Costa Azzurra, il Palm Beach Cannes ospita Zuma, il primo ristorante francese del celebre brand giapponese.

Affacciato sul Mediterraneo con vista sulle Isole di Lérins, Zuma Cannes unisce alta cucina e architettura paesaggistica in una terrazza panoramica dotata di vele retrattili, che consente di cenare all’aperto godendo di una vista magnifica sulla costa.

La committenza richiedeva un sistema ombreggiante elegante, flessibile e tecnologicamente avanzato, in grado di offrire protezione solare e comfort microclimatico senza compromettere la vista. KE, realtà specializzata in soluzioni su misura per l’outdoor di fascia alta, ha sviluppato un intervento basato sulla vela Kheope, declinata in versione custom.

Sono state installate 11 vele Kheope, ancorate a pali ad albero realizzati su disegno, che consentono agganci a diverse altezze. Questa configurazione, oltre a rispondere

a esigenze funzionali, produce un effetto architettonico dinamico, valorizzando lo spazio e migliorando la distribuzione dell’ombra.

La scelta del tessuto Tempotest Starlight resinato 6090/200, in tonalità sabbia, garantisce protezione dai raggi UV, alta traspirabilità e coerenza cromatica con il contesto. La movimentazione motorizzata e indipendente delle vele assicura massima flessibilità gestionale.

Il progetto è stato ulteriormente arricchito da un sistema di nebulizzazione integrato, pensato per migliorare il comfort termico nelle ore più calde. La durata del progetto, oltre un anno tra rilievi, progettazione e installazione, evidenzia l’approccio sartoriale e multidisciplinare di KE, capace di coniugare estetica, ingegneria e sostenibilità in contesti architettonici di alto profilo.

www.keoutdoordesign.com

Quinte vegetali sagomate e torri verdi accompagnano l’ospite in uno spazio protetto e suggestivo.

L’intero progetto impiega materiali e linguaggi coerenti con il giardino esistente affacciato sul lago, creando un insieme armonico e riconoscibile.

Chi frequenta il Lago Maggiore, sicuramente conosce il Grand Hotel Dino di Baveno, una delle cinque strutture di Zacchera Hotels. Siamo in una zona di grandi ed eleganti alberghi che tuttavia sono separati dal lago dalla strada costiera.

Non così il Dino, che sorge proprio sulla riva e offre all’ospite un magnifico e silenzioso giardino, una spiaggia privata, una bella piscina, ma appariva penalizzato dall’ingresso esterno, spazio ora interamente rivisto dallo studio AG&P greenscape, il laboratorio multidisciplinare di architetti del paesaggio, che ne ha curato il progetto di riqualificazione. L’intervento non solo eleva il valore estetico del luogo, ma risolve le criticità legate alla commistione dei flussi pedonali e carrabili

attraverso le nuove pavimentazioni che disegnano i percorsi e le scenografie verdi che creano nuove prospettive visive, agevolando la mobilità.

La zona di sosta si trasforma in un ‘giardino segreto’ ispirato ai paesaggi lacustri e alle dimore storiche del posto, animato da elementi verdi scenografici e tre fontane: una danzante musicale, una artistica e una doppia dinamica lineare realizzate su misura in granito bianco con giochi d’acqua e luci, pensate non solo come elementi decorativi ma anche come parte integrante dell’esperienza di accoglienza.

www.formedacqua.com

Fontana danzante musicale

La progettazione strutturale, tecnologica e delle coreografie della Fontana danzante musicale è stata realizzata da Forme d’Acqua. È composta da 34 ugelli dinamici disposti secondo due ellissi incrociate e da un Crown Nozzle centrale a 24 getti, capace di creare una corona d’acqua alta 3 metri. Ogni getto è illuminato da spot Led Rgb+White e alimentato da una pompa indipendente che permette coreografie personalizzate sincronizzate con la musica. Il sistema è gestibile tramite app My Fountain e dotato di impianto audio Rcf, filtrazione automatica e sensori per il risparmio idrico. La vasca richiama la forma di un quadrifoglio e il bordo è realizzato in granito bianco Montorfano.

Fontana Catene

Immersa nel Giardino Segreto, è un’opera artistica composta da una vasca centrale fuori terra ancora in granito bianco a forma di quadrifoglio con una scultura centrale minimalista. L’acqua defluisce da due fessure laterali lungo 14 moduli in pietra – catene –che richiamano altrettante cascate. L’impianto è a circuito chiuso, con illuminazione studiata per trasformare l’ambiente serale in un luogo incantato. Simboleggia un’esperienza sensoriale e rilassante per gli ospiti.

Doppia fontana dinamica lineare

Composta da due fontane con 7 ugelli Schaumsprudler Oase complessivi che generano un getto ‘schiumoso’ vivace. Ogni ugello ha pompa e illuminazione Rgb+White dedicata, montati su telai in acciaio Aisi 316L.

Forme d’Acqua si è occupata della progettazione e realizzazione delle parti Mep delle tre fontane, tutte autonome, dotate di controllo pH/Redox e gestibili da remoto. L’insieme eleva estetica e identità dell’hotel e contribuisce a creare un’accoglienza di lusso e relax.

È stata completata di recente la riqualificazione energetica e abitativa del Grand Hotel Menaggio, storica struttura ricettiva sulla sponda occidentale del lago di Como, con una nuova copertura ventilata che ha portato la trasmittanza termica dal precedente valore di U=2,325 W/m2K a U=0,170 W/m2K e migliorato lo sfasamento termico, con un significativo vantaggio in termini di comfort, specialmente per gli ospiti delle camere mansardate del quinto piano. Per l’intervento, curato dall’architetto Alberto Somaschini, sono stati impiegati i pannelli termoisolanti Isotec XL di Brianza Plastica. Isotec XL è un pannello con anima in poliuretano espanso rigido ad elevate prestazioni isolanti, rivestito con una lamina di alluminio goffrato sulle due facce che lo rende impermeabile, e un correntino metallico

asolato integrato in produzione, che sostiene il manto di tegole esterno e crea una camera di ventilazione. Nell’intercapedine si attivano moti ascensionali che collaborano con lo strato isolante: in inverno il passaggio dell’aria agevola il deflusso dell’umidità; in estate favorisce la dispersione del calore.

In corrispondenza della linea di gronda, sul primo correntino viene posato un listello aerato che impedisce l’ingresso di volatili e piccoli roditori nella camera di ventilazione e, in sommità, con gli specifici accessori di completamento del Sistema Isotec, viene realizzato il colmo ventilato per la fuoriuscita dell’aria.

Grande cura è stata dedicata al raccordo tra i pannelli Isotec XL e i numerosi corpi emergenti della copertura, quali camini, canne di esalazione e lucernari.

Un ulteriore vantaggio di questo sistema è la semplicità e la velocità di posa: leggerezza e conseguente maneggevolezza in quota, facile lavorazione e taglio, posa a secco sono gli elementi che hanno consentito di concludere l’intervento in un mese, nel periodo di chiusura stagionale dell’albergo.

www.sistemaisotec.it

CREDITI

Progettazione Alberto Somaschini

Isolamento copertura ventilata Isotec XL, spessore 120 mm, passo 320 mm

Manto di copertura Tegole marsigliesi

Superficie copertura isolata 700 m2

Trasmittanza termica post opera 0,170 W/m2K

Semplifica l’accesso all’avvolgibile e si integra perfettamente con il design degli interni

Versatilità di integrazione con il serramento che garantisce l’idoneo fissaggio sia a filo muro interno, sia in mazzetta e rende il cassonetto quasi completamente invisibile nella versione con fissaggio a pressione. Isolamento termico con trasmittanza tra 0.52 e 0.65 W/m2K e comfort acustico garantito dal

potere fonoisolante tra i 43 dB e i 48 dB. Ispezione frontale del cassonetto dall’interno.

Flessibilità di personalizzazione in base a:

• luce architettonica del foro finestra;

• diametro dell’avvolgibile;

• tipologia di finitura.

La trasformazione del vecchio palazzetto dello sport di Bergamo nella sede della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea (Gamec) è in dirittura d’arrivo, e nel 2026 sarà pronta anche la piazza, affidata anch’essa a C+S, lo studio guidato da Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini. L’ex- palasport è un edificio a forma ellittica realizzato negli anni ’60 con strutture verticali in cemento armato. Il progetto di retrofit di C+S ne trasforma radicalmente la struttura interna demolendo le gradinate ma mantenendo intatta la cintura dei pilastri. Sfruttando l’altezza del campo di gioco, il progetto realizza solai intermedi che triplicano la superficie complessiva dell’edificio. Ribassato, l’attuale avancorpo dell’edificio diventa Il foyer del museo e il punto di arrivo della nuova piazza Tiraboschi, progettata in continuità materica con

l’involucro del volume ellittico: museo e piazza infatti saranno rivestiti in pietra bianca di Apricena, materiale che ben si innesta nella tradizione bergamasca di costruzioni lapidee sia del nucleo antico di Bergamo alta, sia dello sviluppo piacentiniano del Novecento.

A una quota rialzata rispetto al livello della strada, cui è raccordata da gradinate e una serie di rampe accessibili per tutti, la piazza valorizza la fluidità dei percorsi verso la hall del museo, l’adiacente parco Suardi e il polo universitario delle excaserme Montelungo e Colleoni ed è disegnata con una tessitura – accessibile dagli animali ma non dagli uomini – di piante perenni a fioritura variabile e di minima manutenzione. Agli alberi ad alto fusto conservati altri se ne aggiungeranno a completamento dei filari. La continuità delle superfici lapidee è

enfatizzata da giunti ridotti e una tessitura di lastre di larghezza costante, posate a corsi alternati di lunghezza variabile, dai 15 ai 40 centimetri ■

Committente Comune di Bergamo

Progetto di architettura e paesaggio, direzione artistica e impianti Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini C+S Architects

Design project manager Stefano Di Daniel con Jessica Pletto, Jurgis Prikulis, Anugna Sai Buddha, C+S Architects

Sicurezza, computi Studio Capitanio Architetti

Strutture F&M Ingegneria

Acustica Andrea Breviario

Render C+S Architects

Investimento 18 milioni di euro (museo); 2 milioni di euro (piazza)

Completamento 2026

Ampia offerta di soluzioni per edilizia, industria, pubblicità e comunicazione visiva, rivestimenti interni ed esterni per il rivestimento di qualunque tipologia di superficie verticale. Vasta scelta di colorazioni e finiture, per un risultato finale dall’impatto eccellente. kommerling.it/pannelli

VENEZIA

Sorgerà nel Bosco dello Sport, un’area di 116 ettari a Tessera, a nord della città, il nuovo stadio di Venezia. Il raggruppamento di imprese costituito da Costruzioni Bordignon, Fincantieri Infrastrutture e Ranzato Impianti, che a marzo 2024 si è aggiudicato la gara d’appalto, ha affidato l’incarico di progettazione del nuovo impianto sportivo a Maffeis Engineering e Populous.

I tratti curvilinei del nuovo stadio – da 18.500 posti – seguono quelli dell’intera area del masterplan, dialogando con i volumi della vicina arena e del centro sportivo. La facciata è caratterizzata da un gioco di elementi verticali che salgono verso l’alto in modo regolare e creano una sorta di quinta del catino nella fascia superiore. Questo ordito rende l’impianto leggero, arioso e permette una visione del catino dello stadio anche dall’esterno. Il podio a

mezzaluna che avvolge il volume ospiterà parcheggi e altri servizi.

La cavea si sviluppa su una sezione semicontinua sui tre lati sud, est e nord e offrirà un’eccellente visione durante le partite. La configurazione compatta e monumentale avvicina i tifosi al campo da gioco, amplificando le emozioni e creando un’atmosfera unica.

La tribuna a ovest è destinata all’ospitalità Vip. Per la tifoseria locale sono stati disegnati spazi dedicati, come la galleria

coperta che circonda il catino a 360 gradi, offrendo servizi selezionati, una gamma di offerte di ristoro e luoghi per l’interazione e una vista emozionante sul paesaggio intorno.

Progettato in conformità ai migliori requisiti in materia di design inclusivo, lo stadio avrà la capacità di trasformarsi per ospitare anche partite di Serie A di rugby ed eventi live come concerti.

Alla progettazione collaborano Soil Engineering, Seingim e Gae Engineering ■

Quasi pronto ad accogliere 52 bambini – 22 al nido e 30 alla scuola dell’infanzia – del piccolo comune abruzzese di San Pio delle Camere l’asilo Mille Bolle, una delle ‘scuole consapevoli’ progettate da Lap Architettura che reinterpretano l’architettura scolastica come spazio evolutivo, aperto e inclusivo, dove forma e funzione si fondono per sostenere la crescita e la formazione. Mille Bolle si ispira al gioco delle bolle di sapone, per i bambini oggetto di meraviglia, libertà e colore; ‘bolle’ che al tempo stesso rappresentano un involucro delicato e protettivo, come la scuola che custodisce l’infanzia e la crescita.