Genossenschaftsbrief

Die Mitgliederinformation des Raiffeisenverbandes Oberösterreich

NR. 330 2/2025

Die Mitgliederinformation des Raiffeisenverbandes Oberösterreich

NR. 330 2/2025

Wettbewerbsfähigkeit, Reformbedarf, Zukunftsperspektiven – bei der diesjährigen Funktionärstagung des Raiffeisenverbandes OÖ. stand die Lage der heimischen Wirtschaft im internationalen Vergleich auf dem Prüfstand. Die wichtigsten Erkenntnisse dazu sowie weitere zukunftsweisende Themen lesen Sie in diesem Genossenschaftsbrief.

Verbandsdirektor

Letzter Platz im Wirtschaftswachstum, dafür „Spitzenplätze“ bei Inflation und öffentlichem Defizit im europäischen Vergleich – Österreich ist eine Gesellschaft, „die munter über ihre finanziellen Verhältnisse wirtschaftet“, wie es die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Kommentar (26.6.2025) beschreibt. Nachdem wir im Jahr 2025 voraussichtlich nur knapp einem dritten Rezessionsjahr entkommen werden, stand in der heurigen Funktionärstagung des Raiffeisenverbandes OÖ. mit der Wettbewerbsfähigkeit von Österreichs Wirtschaft und der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung einmal mehr ein auch für die Raiffeisen-Genossenschaften zentrales Zukunftsthema im Mittelpunkt.

Disruptive Reformen erforderlich

Dabei diagnostizierte der Chefökonom der Industriellenvereinigung Helmenstein sonnenklar: auch we nn das Jahr 2026 etwas besser als 2025 werden sollte, ändert das nichts daran, dass sich Österreich bereits seit einigen Jahren in einer langfristigen Stagnation befindet. Das reale BIP pro Kopf befindet sich aktuell auf dem Niveau von 2017 und Österreich droht ähnlich wie Italien in den Jahren 2000 bis 2020 eine ökonomisch verlorene Generation. Mehrere Faktoren haben unsere Wettbewerbsfähigkeit spürbar reduziert. Besonders dramatisch ist die Lage der öffentlichen Hand – trotz der im Europavergleich zweithöchsten Staatseinnahmen wird ein hohes Defizit aufgrund der überbordenden Ausgaben ausgewiesen. Mit dieser fernab von destruktivem Pessimismus liegenden Beschreibung der aktuellen Lage bot

Helmenstein einen klaren Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation und deren zukünftigen Entwicklung. Dabei resümierte er aber auch klar, dass es Österreich selbst in der Hand hat, das Ruder herumzureißen. Dazu bedarf es aber „disruptiver Reformen“. Es bleibt stark zu hoffen, dass diese p olitisch auch angegangen werden.

Notwendige Veränderungen umsetzen

Dieses schwierige makroökonomische Umfeld können die oö.

Ra iffeisen-Genossenschaften nicht ändern. Aber sie haben es auch wie die Republik selbst in der Hand, sich bestmöglich daran anzupassen und weiterzuentwickeln. Dabei haben sie eine sehr gute Ausgansposition. Die nunmehr final bei allen mittelgroßen und großen Genossenschaften abgeschlossenen Prüfungen d es Jahres 2024 zeigen vielfach eine sehr gute Ertragslage und eine sehr solide Eigenkapitalausstattung.

Dieses starke wirtschaftliche Fundament ist das Ergebnis einer seit Gründung auf nachhaltigen Erfolg ausgerichteten Geschäftspolitik. Um diese Erfolgsgeschichte f ortzusetzen, bedarf es mutiger und entschlossener Funktionäre, Geschäftsführer und Mitarbeiter, die nicht immer populäre, aber notwendige Veränderungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen umsetzen, um auch künftig mit hoher Wertschöpfung ihre Mitglieder und ihre Region f ördern zu können. Die Chancen des rasanten technologischen Fortschritts sind dabei einer von vielen zu betrachtenden Faktoren. Insofern starten wir mit diesem Genossenschaftsbrief auch eine Serie über „Künstliche Intelligenz bei Genossenschaften“, in der wir aufzeigen, in welcher breiten Form sich unsere Mitglieder diese bereits zu Nutze machen.

Die Rezession mag vorbei sein - längst nicht die Herausforderungen. Wir stehen im globalen Wettbewerb, Österreichs Wirtschaft kämpft mit struktureller Schwäche. Vor diesem Hintergrund trafen sich Anfang September 2025 die Spitzenvertreter des Genossenschaftswesens in Oberösterreich zur alljährlichen Funktionärstagung. Unter dem Motto „Nach der Rezession? Unsere (Land)Wirtschaft im internationalen Umfeld" standen zwei hochkarätig besetzte Vorträge im Mittelpunkt, die den wirtschaftlichen Status quo schonungslos analysierten und zugleich konkrete Impulse für notwendige Reformen und strategische Weichenstellungen gaben.

Europas Agrar- und Ernährungswirtschaft ist vielfach weltweit wettbewerbsfähig

Univ.-Prof. Martin Banse, Leiter des Bereichs Marktanalyse des deutschen Thünen-Instituts, analysierte die Position Europas im globalen Agrarhandel. Sein Fazit: Die europäische Agrar- und Ernährungswirtschaft ist in wesentlichen Bereichen derzeit weltweit wettbewerbsfähig. Eine positive Perspektive zeichnete er im Hinblick auf die global wachsende Nachfrage nach Premium- und Spezialprodukten aufgrund der Stärken der europäischen Landwirtschaft bei Qualität,

Sicherheit und Rückverfolgbarkeit. Gleichzeitig ergeben sich daraus auch höhere Kosten und entsprechende Regulierungslasten. Die Politik ist stark gefordert, eine entsprechende Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu wahren.

Österreichs Wirtschaft: Strukturelle Wachstumsschwäche und höchster Reformbedarf

Univ.-Prof. Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, zeichnete ein sehr kritisches Bild der heimischen Wirtschaft. Auch wenn sich im Jahr 2026 wieder ein geringes BIP-Wachstum ergeben soll, ändert dies nichts daran, dass sich Österreich bereits in einer strukturellen Wachstumsschwäche befindet. Daraus auszubrechen ist trotz aller Herausforderungen aus eigener Kraft möglich, bedarf aber disruptiver Reformen und weitreichender Maßnahmen der Politik. Die Funktionärstagung bot wertvolle Impulse und zeigte klar: Die Herausforderungen sind groß – aber mit klugen Strategien und mutigen Entscheidungen lassen sich Zukunftschancen nutzen. Mehr zu den Vorträgen lesen Sie auf den nächsten Seiten.

GASTREFERENT UNIV.-PROF. MARTIN BANSE:

Wie wettbewerbsfähig ist die europäische Agrar- und Ernährungswirtschaft im internationalen Vergleich? Dieser Frage widmete sich der Leiter des Bereichs Marktanalyse des renommierten deutschen Thünen-Instituts in Braunschweig, Univ.-Prof. Martin Banse, in seinem Vortrag und zeichnete ein vielschichtiges Bild: Die EU sei global ein Schwergewicht im Agrarhandel und in vielen Segmenten konkurrenzfähig, stehe aber unter dem Druck hoher Kosten, regulatorischer Auflagen und geopolitischer Unsicherheiten.

Asiens Aufstieg und Europas Stagnation

Ein Blick auf langfristige Daten der Agrar- und Nahrungsmittelproduktion weltweit macht deutlich, wie sich das globale Kräfteverhältnis seit den 1960er Jahren verschoben hat. Während Asien – angeführt von China und Indien – enorme Zuwächse verzeichnete, hat die EU an relativer Bedeutung verloren. Ursache waren vor allem die „Grüne Revolution“ und technische Innovationen in Asien, die mit steigender Bevölkerung eine sprunghafte Produktionssteigerung ermöglichten. Europa hingegen wächst nur noch moderat, die Flächen sind weitgehend ausgeschöpft, eine Intensivierung stößt an ökologische Grenzen.

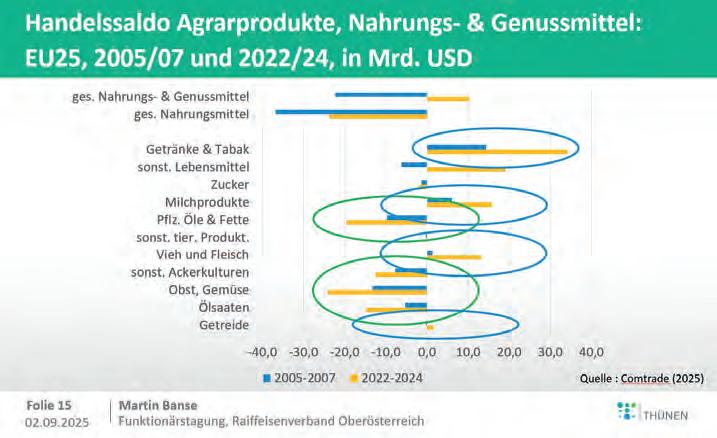

Ganz anders sieht es im Außenhandel aus: Die EU zählt weiterhin zu den größten Akteuren im globalen Agrar- und Lebensmittelaustausch. Beispielsweise erzielt sie bei Milchprodukten, Fleischwaren und Getränken hohe Handelsüberschüsse.

Die Vergleichsjahre 2005-2007 und 2022-2024 zeigen, dass die EU in diesen Segmenten auch deutliche Exportzuwächse verzeichnen konnte.

Auf der Importseite dominieren insbesondere pflanzliche Öle und Fette, Ölsaaten und Obst sowie Gemüse.

Diese Produktgruppen weisen anhaltende Handelsbilanzdefizite auf, was die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten unterstreicht.

Insgesamt ist die EU intensiv in den globalen Agrarhandel eingebunden, mit einer ausgewogenen Handelsbilanz, die je nach Produktgruppe variiert. Die Daten verdeutlichen, dass die EU besonders bei hochwertigen, verarbeiteten Produkten wettbewerbsfähig ist, während sie bei Basisrohstoffen stärker auf Importe angewiesen bleibt.

Hohe Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Weizenproduktion

Wie wettbewerbsfähig ist die EU auf der Produktionsseite? Als zentrale Indikatoren hierfür nennt Banse Produktionskosten, Betriebsstrukturen, sowie Unterschiede in Bodenqualität, technischer Ausstattung, Energie und Arbeitskosten. Am Beispiel Weizen verdeutlicht Banse: Europäische Betriebe erzielen teils doppelt so hohe Erträge wie Standorte beispielsweise in Australien, setzen dafür jedoch auch mehr Input ein – von Dünger bis Pflanzenschutz. Unter Berücksichtigung der Erträge je Hektar und der Vollkosten je Tonne Weizen ergeben sich unter dem Strich bei französischen und deutschen Referenzbetrieben wesentlich höhere Grundrenten in

Handelssaldo der Agrarprodukte im mehrjährigen Vergleich

der Weizenproduktion als bei Farmern in den USA oder in Australien.

Externe Schocks und globale Risiken

Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Agrarproduktion wird nicht nur durch interne Faktoren wie etwa Produktionskosten und Bürokratieaufwendungen bestimmt, sondern auch durch externe Schocks und globale Risiken. Der Ukraine-Krieg etwa hat die internationalen Märkte für Getreide und Ölsaaten stark erschüttert – nicht zuletzt, weil die Ukraine als „Kornkammer“ für viele Länder im Mittelmeerraum und in Afrika gilt. Ein möglicher EU-Beitritt des Landes würde die europäische Agrarpolitik und den Binnenmarkt tiefgreifend verändern.

Auch der Klimawandel stellt eine wachsende Herausforderung dar.

Zwar ist Europa bislang weniger dramatisch betroffen als andere Weltregionen, doch Extremwetterereignisse nehmen auch hier spürbar zu. Die Corona-Pandemie hat zudem gezeigt, wie anfällig globale Lieferketten sind – ein Risiko, das auch künftig nicht unterschätzt werden darf. Hinzu kommt der zunehmende Protektionismus: Nationale Handelsbarrieren, bspw. aus den USA, sorgen für zusätzliche Unsicherheit im internationalen Agrarhandel.

Standards, Qualität und Premiumsegmente als Stärken

Trotz dieser Herausforderungen sieht Banse auch klare Chance für Europas Landwirtschaft: Wachstumspotenzial ergibt sich insbesondere in Afrika und Asien, wo mit s teigendem Einkommen die Nachfrage

nach höherwertigen Lebensmitteln wächst. Hohe Standards und strenge Qualitätsregeln der Europäischen Landwirtschaft sichern Vertrauen und Rückverfolgbarkeit – ein Pluspunkt, wenn es um Premiumprodukte geht. Hier könnte die EU ihre Stärken in Qualität und Veredelung ausspielen.

Intensiv diskutiert wurde auch über das Mercosur-Abkommen. Banse spricht sich in einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung klar für dieses Abkommen aus, welches den Zugang der europäischen Wirtschaft zu einem riesigen Markt mit über 700 Millionen Konsumenten verbessen würde. Durch den Abbau von Zöllen und die Diversifizierung der Handelspartner würde Europa enorm profitieren. Gleichzeitig versuchte er auch die bestehenden Sorgen der Land- und Forstwirtschaft mit wirtschaftlichen Analysen zu reduzieren.

Fazit: Wettbewerbsfähigkeit im Spannungsfeld

Am Ende seines Vortrags zieht Banse ein klares Fazit: Die europäische Agrar- und Ernährungswirtschaft ist in wesentlichen Bereichen weltweit wettbewerbsfähig. Eine positive Perspektive ergibt sich im Hinblick auf die global wachsende Nachfrage nach Premium- und Spezialprodukten aufgrund der Stärken der europäischen Landwirtschaft bei Qualität, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit. Gleichzeitig ergeben sich daraus auch höhere Kosten und entsprechende Regulierungslasten. Die Politik ist stark gefordert, eine entsprechende Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu wahren.

GASTREFERENT UNIV.-PROF. CHRISTIAN HELMENSTEIN:

Der Titel des Vortrags war nüchtern, der Tonfall alles andere als beschwichtigend. Wer den Worten von Univ.-Prof. Christian Helmenstein lauschte, bekam kein Routine-Update zur Konjunktur. Der Chefökonom der Industriellenvereinigung legte den Finger in die Wunden der österreichischen Volkswirtschaft und hielt eine Diagnose, die eher einem ökonomischen Gesundheitszeugnis mit Alarmsignal glich. Österreichs Wirtschaft verliert in zentralen Fragen den Anschluss, so seine zentrale Botschaft.

Langfristige Stagnation

Helmenstein begann mit einem Blick zurück: Über Jahrzehnte war Österreich ein Land stetigen Wohlstandsgewinns. Doch die jüngsten Daten zeichnen ein anderes Bild. Das reale BIP-Wachstum verzeichnete in den letzten Jahren Strukturbrüche und befindet sich nunmehr in einer langfristigen Stagnationsphase. Pro Kopf sei das reale BIP inzwischen wieder auf dem Niveau von Ende 2017. Die Zeit, wo „Österreich als das bessere Deutschland galt“, ist längst vorbei. Österreich drohe, wie zuvor Italien von 2000 bis 2020 mit realem

Nullwachstum, eine „ökonomisch verlorene Generation“ hervorzubringen. An dieser langfristig zu erwartenden Stagnation ändert auch das für 2026 erwartete geringe Wirtschaftswachstum nichts. Österreich ist beim Potentialwachstum Schlusslicht in Europa. Insofern kann man diese Stagnation laut Helmenstein nicht „aussitzen“, diese geht nicht von ohne tiefgreifende Reformen vorbei.

Verlust an

Wettbewerbsfähigkeit

Ein zentrales Problem stellt die rückläufige Wettbewerbsfähigkeit

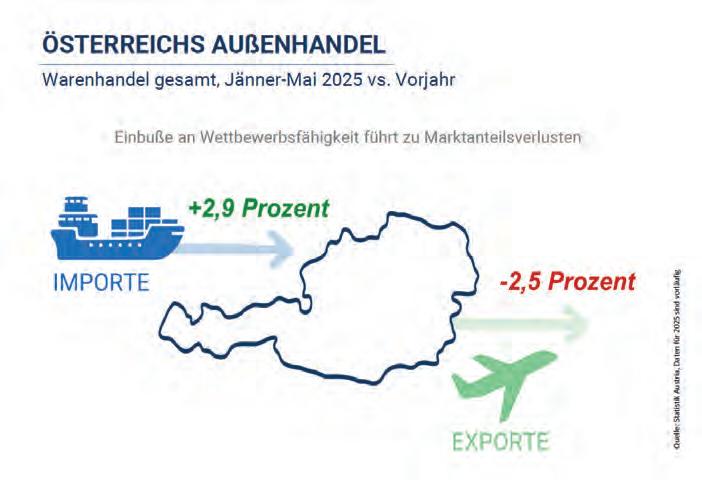

Österreichs Wirtschaft dar, wie Helmenstein am Beispiel der Industrie vorrechnet. Deren Entwicklung ist besorgniserregend. Ihr Anteil an der Bruttowertschöpfung nimmt trendmäßig ab. Helmensteins Urteil: „Wir stehen am Beginn einer De-Industrialisierung.“ Damit ginge nicht n ur industrielle Substanz verloren, sondern auch Innovationskraft und Exportstärke. Während von Jänner bis Mai 2025 die Importe nach Österreich um 2,9 % gestiegen sind, waren die Exporte um 2,5 % rückläufig. Die Daten zeigen klar die internationalen Marktanteilsverluste von österreichischen Unternehmen.

V iele Faktoren reduzierten deren Wettbewerbsfähigkeit. Auch wenn Österreich so viele Erwerbstätige wie nie zuvor hat, so sinkt aufgrund der rückläufigen Anzahl der Arbeitsstunden je Erwerbstätigen trendmäßig die Jahresarbeitsleistung. G leichzeitig waren überdurchschnittliche Lohnkostensteigerungen zu ve rkraften. In diesem Zusammenhang ist auch auf die weit über dem E U-Durchschnitt liegende Inflation zu verweisen, die nicht von den Lebensmittelpreisen, sondern vor

allem aus dem Dienstleistungssektor resultiert. Ein besonderer Wettbewerbsnachteil auf den internationalen Märkten sind weiters die Energiekosten. Während man in der EU Anfang September knapp 32 Euro für eine MWh Erdgas aufwenden musste, lagen die vergleichbaren Werte in den USA bei 8 Euro bzw. in China bei 8,9 Euro je MWh. Als weiteres Hindernis nannte der Ökonom die Bürokratielast: eine eskalierende Flut an Vorschriften, die Unternehmen verlangsamen und Investitionen erschweren. „Weniger wäre mehr“, war sein nüchternes Fazit.

Der internationale Kontext verschärft die Lage. Seit Donald Trump zu Beginn des Jahres ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, vergeht kaum ein Tag ohne neue Handelsbarrieren. 26 Maßnahmen betreffen Österreich direkt, und seit Mai brechen die Exporte in die USA massiv ein. Helmenstein rechnet hier mit Rückgängen bis zu 30 %.

Staatsgröße: Rekordverdächtig

Und dann noch die großen Probleme der Republik. Die Einnahmen des Staates belaufen sich mit 51,6 % des BIP auf den zweithöchsten Wert in

der gesamten EU. Und dennoch wird aufgrund der rekordverdächtigen Ausgabenquote von 56,3 % des BIP ein enormes Defizit erwirtschaftet. Diesbezüglich zeigt sich ein sehr düsterer Blick in die Zukunft, wenn nicht endlich tiefgreifende Reformen beispielsweise im Bereich der Pensionen in Angriff genommen werden.

Produktivitätssteigerung als oberstes Gebot

Was also tun? An oberster Stelle muss in Österreich in den Unternehmen und der Verwaltung die systematische Steigerung der Produktivität stehen. Künstliche Intelligenz könne dabei zum entscheidenden Wendepunkt werden. Helmenstein verglich ihr Potenzial mit einer „unsichtbaren Drittelassistenz“ für jeden Beschäftigten – ein digitaler Helfer, der Routineaufgaben übernimmt, Daten analysiert und Prozesse b eschleunigt. Mit entsprechendem Einsatz ließe sich ein Produktivitätssprung erzielen. Überdies gelte es, Bürokratie und Regulierung zu entschlacken. Als „Regulierungseskalation“ bezeichnet Helmenstein die wuchernden Vorschriften – man müsse Verwaltung und Regulierung vereinfachen, Verfahren beschleunigen und vor allem Planbarkeit schaffen.

Von entscheidender Bedeutung sind weiters disruptive Reformen im Bereich des Staates, um nicht nur das Defizit zu verringern sondern nachhaltig die überhöhten Einnahmenund Ausgabenquoten zu reduzieren. Helmenstein resümiert in der umfassenden Diskussion nach seinem Vortrag letztlich klar: „Wir haben es selbst in der Hand!“

Marion Pammer - DW 29141

Statt lange zu überlegen, hat Doris einfach Ja gesagt. Heute steht sie an der Spitze des Aufsichtsrates ihrer Lagerhausgenossenschaft und ist damit die einzige Frau in dieser Funktion in Oberösterreich. Zwischen Hof, Familie und Ehrenamt hat sie gelernt, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn der Schritt zunächst groß schien. „Wenn man es nicht probiert, weiß man es nicht, ob es passt“, ist ihr Credo. Offen erzählt sie, wie sie in die Rolle hineingewachsen ist, warum Rückhalt aus der Familie so wichtig ist und weshalb gerade Frauen im Genossenschaftswesen viel bewegen können. Und sie spricht darüber, warum man sich manchmal einfach trauen muss.

Wenn Doris Schützeneder über ihre Funktionärstätigkeit in ihrer Lagerhausgenossenschaft erzählt, klingt nichts nach

Kalkül oder Karrierestreben – vielmehr nach Bodenständigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Sie ist eine Frau, die nicht laut auftritt, sondern leise überzeugt: durch ihre Klarheit, ihre Besonnenheit und ihren Mut, Neues auszuprobieren. Sie zeigt, dass eine Funktionärsrolle keine Pflicht sein soll, aber eine große Chance: für die Gemeinschaft, für das persönliche Wachstum und für die Zukunft des ländlichen Raums. Ihr Weg soll Mut machen – gerade Frauen. Denn wie sie selbst sagt: „Wenn niemand anfängt, dann tut auch niemand nach.“

Was hat dich dazu bewegt bzw. motiviert, Funktionärin zu werden?

Die Herausforderung. Ich habe mir gedacht, wenn ich es nicht probiere, weiß ich es nicht, ob es passt. In meiner Familie hat das Lagerhaus immer schon eine zentrale Rolle gespielt, war doch mein Vater früher langjähriger Obmann dort. Als sich für mich die Frage stellte, ob ich eine Funktion in der Lagerhausgenossenschaft Pregarten-Gallneukirchen übernehmen möchte, habe ich nicht lange gezögert und den Schritt

Es ist wichtig, dass man sich traut und den Mut aufbringt, etwas Neues anzugehen.

gewagt. Anfangs haben mir die Sitzungen schon den Kopf rauchen lassen – Zahlen sind eigentlich nicht so mein Ding, und gerade damit hat meine Funktion viel zu tun. Aber ich habe gelernt, keine Scheu zu haben, nachzufragen. Immer wieder. Es ist wichtig, dass man sich traut und den Mut aufbringt, etwas Neues anzugehen. Man wächst mit der Zeit in die Aufgabe hinein.

Wie hast du die Anfangszeit in deiner Funktion erlebt?

Gab es spezielle Herausforderungen zu meistern?

Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Natürlich – das Lager-

haus ist traditionell eine Männerdomäne. Aber ich habe nie das Gefühl

„Genossenschaften sollten aktiver auf Frauen zugehen. Bewusstseinsbildung ist hier ganz entscheidend.“

gehabt, fehl am Platz zu sein. Im Gegenteil: Ich bin immer sehr herzlich aufgenommen worden. Frauen bringen eine andere Denkweise mit, einen frischen Wind. Das gefällt auch den Männern. Ich habe ausschließlich positive Erfahrungen gemacht.

Natürlich war es schon eine Umstellung, plötzlich selbst ganz vorne zu s tehen – ich war immer eher die, die im Hintergrund mitarbeitet. Präsent zu sein und vor vielen Leuten zu reden war anfangs nicht ganz leicht, aber mittlerweile passt das ganz gut.

Konntest du persönlich von deiner Tätigkeit als Funktionärin profitieren?

Ja, sehr sogar. Durch meine Funktion habe ich viele neue und inspirierende Menschen kennengelernt und spannende Netzwerke aufgebaut. Davon profitiert auch unser Betrieb in der Direktvermarktung. Aber nicht nur das – ich komme jedes Mal bereichert

zurück, wenn ich unterwegs war. Man entwickelt sich persönlich weiter, lernt, vor anderen zu sprechen und Verantwortung zu übernehmen. Das ist schon etwas Besonderes – etwas, das bleibt, auch über die Funktion hinaus.

Was könnte verbessert werden, um Frauen zu ermutigen, eine Funktionärsrolle zu übernehmen?

In vielen Köpfen ist das Lagerhaus noch eine Männerdomäne. Deshalb f ühlen sich Frauen oft gar nicht angesprochen oder kämen gar nicht auf die Idee, dass sie Funktionärin werden könnten. Ich glaube, Genossenschaften sollten aktiver auf Frauen zugehen. Denn wenn niemand fragt, werden die wenigsten von selbst kommen und sagen: Hallo, darf ich mitmachen? Bewusstseinsbildung ist hier ganz entscheidend. Es gibt so viele kompetente Frauen am Land.

„Lieber probieren und vielleicht scheitern, als gar nicht anfangen –sonst entgeht einem eine wertvolle Erfahrung.“

Oft agieren sie im Hintergrund, w ährend die Männer vorne stehen. Dabei sind mittlerweile die Frauen häufig die treibende Kraft am Land. Positiv ist, dass es auf Landes- und Bundesebene Initiativen wie den Funktionärinnenbeirat gibt. Es kommt also Bewegung ins Thema.

Was rätst du Frauen, die eine Funktionärsfunktion über-

nehmen möchten? Was sollte man als Funktionärin mitbringen?

Mut. Man muss bereit sein, es einfach zu probieren. Niemand ist am A nfang perfekt, aber man wächst in die Rolle hinein. Wichtig ist,

„Oft agieren Frauen im Hintergrund, während die Männer vorne stehen. Dabei sind mittlerweile die Frauen häufig die treibende Kraft am Land.“

dass man Freude am Umgang mit Menschen hat und ein Gespür für die Gemeinschaft. Man darf keine Angst davor haben, auch einmal unsicher zu sein. Lieber probieren und vielleicht scheitern, als gar nicht anfangen – sonst entgeht einem eine wertvolle Erfahrung.

Ganz wichtig ist auch der Rückhalt a us der Familie. So eine Funktion erfordert schon einiges an Zeit und persönlichen Einsatz. Ohne Unterstützung vom Partner geht es da n icht, so ehrlich muss man sein.

Und: Qualität zählt mehr als eine Q uote. Frauen sollen nicht nur dabei sein, weil sie Frauen sind, sondern weil sie etwas beitragen können. Und es gibt viele, die das können.

Gibt es etwas, was du uns abschließend noch sagen möchtest?

Mir ist es wichtig zu betonen, wie wertvoll die Lagerhausgenossenschaften für unsere Regionen sind. Sie sind Nahversorger, Arbeitgeber vor Ort und eine wichtige Stütze für

die Landwirtschaft. Damit das so bleibt, braucht es engagierte Eigentümervertreter – auch vermehrt aus den weiblichen Reihen. Und: Wir müssen die Jugend früh für das Ehrenamt begeistern. Ohne Ehrenamt funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Es ist unsere Aufgabe, dass wir hier mit gutem Beispiel voran gehen. Ich sehe es bei mir und mittlerweile auch bei meinen eigenen K indern. Wenn niemand anfängt, dann tut auch niemand nach.

Ich bin gerne Funktionärin, weil… ... ich gerne unter Leute bin und die Herausforderung liebe.

Genossenschaft bedeutet für mich… ... Gleichstellung – egal ob kleiner oder großer Landwirt.

Wenn ich an die Zukunft meiner Genossenschaft denke… ... freue ich mich auf eine spannende Zeit.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen war… ... ein inspirierender Mensch. Erfüllung finde ich in… ... meiner Familie und meinen Freunden.

Abgesehen von geopolitischen Entwicklungen gibt es kein Themenfeld, das Gesellschaft, Wirtschaft und mediale Berichterstattung seit einiger Zeit derart dominiert wie Künstliche Intelligenz. Mit dem breiten Zugang zu sogenannten Large Language Models scheinen hier alle Dämme gebrochen. Künstliche Intelligenz hat viele Gesichter: Einerseits wird in diesen technologischen Entwicklungen das große Bedrohungspotenzial gesehen. Typische Sorgen reichen von der massenhaften Vernichtung von Arbeitsplätzen über den riesigen Energiebedarf für Rechenzentren, der Dominanz der USA oder China in dieser Schlüsseltechnologie bis hin zu gesellschaftlichen und politischen Risiken im Zusammenhang mit der gezielten Beeinflussung und Manipulation großer Teile der Wählerschaften.

Andererseits bieten diese technologischen Entwicklungen aber viele Chancen: Künstliche Intelligenz kann ein Schlüssel sein, um die Produktivität deutlich zu steigern, was vor allem für Hochlohnländer wichtig ist. Sie bietet a uch große Chancen im Bereich der Medizin und in vielen anderen Industriebereichen, wo es darum geht, Abläufe nicht nur zu automatisieren, sondern sie autonom im S inne von „selbstlernend“ zu gestalten. Egal von welcher Seite man d iese Medaille betrachtet – man kommt immer zu dem Schluss, dass das Potenzial enorm und vermu tlich noch gar nicht absehbar ist.

Das Rad muss nicht neu erfunden werden

In der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich konzentrieren wir uns daher darauf, dieses Potenzial zu nutzen – für die Kunden, das eigene Unternehmen, die Region und den Wirtschaftsstandort.

Vor einigen Jahren haben wir begonnen, uns mit dem Thema „Advanced Analytics“ systematisch zu beschäftigen. Daraus entstand in den letzten zwei Jahren ein „KI Center of Excellence“ mit dem Anspruch, KI für unsere Kunden und die Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich nutzenstiftend einzusetzen. Auch wenn die Raiffeisenlandesbank OÖ im Vergleich zu den m eisten Genossenschaften sehr groß ist, lassen sich doch viele Erfahrungen verallgemeinern.

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im eigenen Unternehmen braucht natürlich einige technische Rahmenbedingungen. Wie begegnet man den T hemen Datenschutz und Sicherheit und in welcher Form nutzt man CloudDienste? Dabei handelt es sich um Grundvoraussetzungen. Auch wenn es auf den ersten Blick komplex und abschreckend klingt – diese Themen sind lösbar und wurden auch schon von vielen Unternehmen gelöst. Man muss also das Rad nicht neu erfinden. Darauf aufbauend lassen sich viele

Anwendungsfälle umsetzen. Was es dazu braucht, sind in erster Linie Kollegen aus verschiedenen Unternehmensbereichen, die ihre tägliche Arbeit durch Technologieeinsatz vereinfachen möchten. Es ist in der Regel nicht zielführend, wenn Zentraleinheiten in Unternehmen „bessere“ Lösungen für Fachbereiche entwickeln, die gar nicht an besseren Lösungen interessiert sind.

Chatbot KI@RA unterstützt im Arbeitsalltag

In der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich arbeiten wir seit mittlerweile mehr als einem Jahr mit unserer digitalen Kollegin KI@RA. Die ursprüngliche Idee für diesen Anwendungsfall kam über eine Art Ideenwettbewerb in der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich zustande. KI@RA ist als Chatbot ein Werkzeug, das alle unsere Kollegen in ihrer täglichen Arbeit unterstützt – sei es durch Nutzung eines Sprachmodells in abgesicherter Umgebung oder beim Finden von Informationen in unterschiedlichen internen

Wissensquellen. Die Beauskunftung unseres Intranets ist damit deutlich einfacher und benutzerfreundlicher geworden. Neben dem Intranet kann KI@RA auch spezifische Dokumente und Unterlagen für definierte Benutzergruppen beauskunften. Alles in einer Umgebung, die einerseits sicher im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit ist und sich andererseits an gängigen Marktstandards orientiert, sodass eine Offenheit gegenüber Entwicklungen am Markt gewährleistet ist. Die Lösung wurde im Herbst 2024 auch mit dem Visionary Award von Microsoft Österreich ausgezeichnet.

Erwartungshaltung: Was kann die KI wirklich leisten?

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Einsatz solcher Lösungen ist, dass für

die Anwender die originale Quelle aus dem Intranet oder anderen Dokumenten immer mit angezeigt wird. Damit ist das Risiko minimiert, dass falsche Antworten generiert werden. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, bei jeder Interaktion ein Feedback zur Antwortqualität zu geben. Das gibt uns die Möglichkeit, Probleme rechtzeitig zu erkennen. Probleme können einerseits daraus entstehen, dass die Sprachmodelle in neuen Versionen ein geändertes Antwortverhalten haben. In dem Fall ist es wichtig, die Parameter so anzupassen, dass die Ergebnisqualität hoch bleibt. Andererseits kann es oft auch daran liegen, dass die Erwartung einzelner Benutzer nicht dem entspricht, was die Lösung in der Lage ist zu leisten. In diesen Situationen ist es erforderlich, über entsprechende Kanäle die Anwender

immer wieder darauf hinzuweisen, was mit der Lösung möglich ist und was nicht. Falsche Erwartungshaltungen an eine Lösung können zu einem echten Problem werden, auch wenn die Lösung an sich gut ist. Daran erkennt man, dass der Einsatz einer KI-Lösung in der Regel der Beginn eines ständigen Überwachungs- und Verbesserungsprozesses ist. Dieser Teil darf nicht unterschätzt werden.

Der Einsatz von KI-Lösungen bringt sicher einige Herausforderungen mit sich. Trotzdem gibt es keinen Grund, sich als Unternehmen davor zu fürchten. Anhand von kleineren Anwendungsfällen kann die Organisation lernen und schrittweise ihren eigenen KI-Reifegrad erhöhen. Es gibt keinen Grund, auf etwas zu warten.

Jugend erlebt

kreativ, engagiert, praxisnah

Mit unterschiedlichen Aktivitäten schafft der Raiffeisenverband Oberösterreich immer wieder Gelegenheiten, um jungen Menschen die Rechtsform Genossenschaft näher zu bringen. Ob durch preisgekrönte Fotoprojekte oder eine spannende Exkursion – zwei aktuelle Initiativen zeigen unterschiedliche Wege auf, wie Schüler für die bunte Welt der Genossenschaften begeistert werden können.

Im Rahmen eines jährlich stattfindenden Exkursionstages bekamen S chüler des 4. Jahrgangs der HLBLA St. Florian die Gelegenheit, zwei Genossenschaften näher kennenzulernen: die Österreichische Bergkräutergenossenschaft in Hirschbach und die Fernwärme Gutau.

Nach einem einführenden Vortrag über das Genossenschaftswesen erhielten die Jugendlichen spannende Einblicke in die Entstehung

und Entwicklung der Österreichischen Bergkräutergenossenschaft – von den Anfängen in einem kleinen Mietlokal bis hin zu modernen Produktionsstandorten.

Am Nachmittag stand der Besuch der Fernwärme Gutau auf der Agenda. Obmann Johann Pilgerstorfer und der frühere Verkaufsleiter Josef Lamplmayr berichteten eindrucksvoll über d ie Herausforderungen und Erfolge der Genossenschaftsgründung.

Heute ist die Fernwärme aus der Region nicht mehr wegzudenken –ein Paradebeispiel für gemeinschaftlich geschaffene Infrastruktur. D ie Schüler zeigten sich beeindruckt –besonders von der Pionierarbeit und dem Engagement der handelnden Personen. Ganz im Sinne des Raiffeisen-Mottos: „In der Gemeinschaft liegt die Kraft.“

Große Freude herrschte kürzlich bei den Schülergenossenschaften „HAK HAS Eferding SELLS“ (Handelsakademie Eferding) und „OLLA-HOND“ (Handelsakademie Ried im Innkreis): Beide Teams wurden im Rahmen eines vom Raiffeisenverband Oberösterreich ausgeschriebenen Fotowettbewerbs ausgezeichnet.

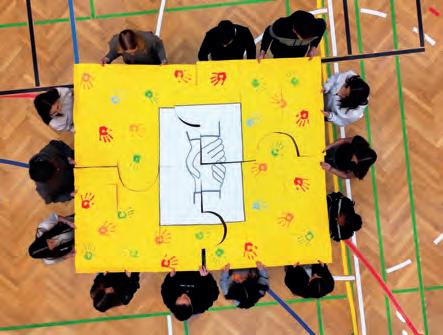

Unter dem Motto „Was verbindest du mit dem Begriff ‚Genossenschaft‘? überzeugten die Jugendlichen mit kreativen Bildideen. Die Preisverleihung fand im feierlichen Rahmen der von den Schülern selbst organisierten Generalversammlungen statt – ein eindrucksvolles Beispiel für gelebte Selbstverantwortung und Teamarbeit.

Generalversammlung der Schülergenossenschaft HAK HAS Eferding Sells

Siegerbild 1

Dabei wurde auch über die Erfolge im abgelaufenen Geschäftsjahr informiert. Die „HAK HAS Eferding SELLS“ vertreibt Büroartikel sowie gebrandete Businesswear. „OLLA-HOND“ produziert handgefertigte Kerzen und Bienenwachsprodukte und spendete einen Teil des Gewinns an das Frauenhaus Ried – ein starkes Zeichen für soziales Engagement.

Generalversammlung der Schülergenossenschaft OLLA-HOND

Das Puzzle verdeutlicht, dass jede Person ein wichtiger Teil in der Genossenschaft ist. Ganz nach dem Motto „Alle Mitglieder tragen gemeinsam zum Erfolg bei.

In der Mitte befindet sich das Logo von unserer Genossenschaft „OllaHond“ und rundherum bunte Handabdrücke. Sie stehen für Vielfalt und gemeinsames Engagement, das bei

„Unser Bild spiegelt das Thema „Genossenschaft“ wider, da es symbolisch für Zusammenarbeit, Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung steht. Schließlich hat auch unsere Genossenschaft im Wesentlichen den Zweck, ihre Mitglieder wirtschaftlich zu fördern und ihnen eine Gelegenheit zur aktiven Mitarbeit zu geben. Siegerbild

der Zusammenarbeit unterschiedlicher Menschen wichtig ist, um gemeinsame Ziele zu erreichen. "

Siegerbild 2

„Genossenschaft bedeutet für uns Gemeinschaft. Warum? Um einen Erfolg für unsere Genossenschaft zu erwirtschaften, müssen wir zusammenarbeiten. Dazu gehört es gemeinsam Entscheidungen zu treffen, zu diskutieren, konstruktive Kritik zu äußern, sowie der Austausch von neuen Ideen. Darüber hinaus achtet die Genossenschaft auf jedes ihrer Mitglieder und stellt so sicher, dass sich jede*r Einzelne einbringen kann. Nur wenn man am Ende alle Teile zu einem großen Ganzen zusammenfügt, ist es möglich, erfolgreich zu sein. Das alles macht für uns Genossenschaft aus.“

Fr 10.10.2025

Bankenaufsichtsrecht: Aus der Praxis – für die Praxis (Raiffeisenbanken)

Mo 13.10.2025 Informationstag für Lagerhausgenossenschaften

Do 16.10.2025 Fachlich fit – Spezialthemen aus dem Kreditgeschäft (Raiffeisenbanken)

Mo 20.10.2025 Auf den Punkt gebracht (Raiffeisenbanken und Lagerhausgenossenschaften)

Di 21.10.2025 Fachlich fit – Volkswirtschaft für Funktionär:innen (Raiffeisenbanken)

Bildungshaus Sankt Magdalena

Bildungshaus Sankt Magdalena

Bildungshaus Schloss Puchberg

Parkhotel Stroissmüller, Bad Schallerbach

Raiffeisenbank in Grieskirchen

Do 23.10.2025 Grundlagen und Beurteilung Immobilienprojektfinanzierungen (Raiffeisenbanken) Raiffeisenbank in Ried i.I.

Fr 24.10.2025 Informationstag für Biomassegenossenschaften

Mo 03.11.2025 Konstruktiver Umgang mit Konflikten (Raiffeisenbanken und Lagerhausgenossenschaften)

Bildungshaus Sankt Magdalena

Parkhotel Stroissmüller, Bad Schallerbach

Di 11.11.2025 Fachlich fit – Kreditgeschäft für Funktionär:innen - Vertiefung (Raiffeisenbanken) Online

Do 13.11.2025 Fachlich fit – Grundbuchsrecht und Liegenschaftsbewertung (Raiffeisenbanken) Raiffeisenbank in Ried i.I

Mo 17.11.2025 Nachhaltigkeitsstrategie (ESG) als Chance und Herausforderung der Raiffeisenbank (Raiffeisenbanken)

Do 20.11.2025 Selbst- und Zeitmanagement für Spitzenfunktionär:innen (Raiffeisenbanken und Lagerhausgenossenschaften)

Bildungshaus Schloss Puchberg

Bildungshaus Sankt Magdalena

Sa 22.11.2025 Fachlich fit – Genossenschaftsrecht (Raiffeisenbanken) Online

Do 27.11.2025 Fachlich fit – Risikobeurteilung durch Funktionär:innen - Vertiefung (Raiffeisenbanken) Online

Fr 28.11.2025 Fachlich fit – Aufsichtsrecht im Überblick (Raiffeisenbanken) Raiffeisenbank in Ried i.I.

Mo 01.12.2025 Tagung für Funktionäre von Molkereigenossenschaften

Di 02.12.2025 Praxistag: Wirksame Prüfung durch den Aufsichtsrat (Raiffeisenbanken)

Fr 05.12. –Sa 06.12.2025 Fachlich fit - Aufgaben und Rolle als Funktionär:in und Bankbetriebswirtschaft (Raiffeisenbanken)

Österreichische Post AG FZ 22Z043417 F Raiffeisenverband OÖ., Starhembergstr. 49, 4021 Linz

Raiffeisenverband Oberösterreich

Raiffeisenverband Oberösterreich Starhembergstraße 49, 4021 Linz

Bildungshaus Sankt Magdalena

Bildungshaus Sankt Magdalena

Bildungshaus Sankt Magdalena

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Raiffeisenverband OÖ., 4021 Linz, Starhembergstraße 49, Redaktion: Marion Pammer BA, Konzept/Layout NEUDESIGN GmbH; Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Grundlegende Richtung: Information der dem Raiffeisenverband OÖ. angeschlossenen Erwerbs- und Wirtschaftsg enossenschaften über grundsätzliche Fragen und über Themen aus den Fachabteilungen des Raiffeisen v erbandes OÖ.

Hinweis: Der Genossen s chaftsbrief richtet sich an Frauen und Männer gleicher m aßen. Zur besseren Lesbarkeit wird auf geschlechtss pezifische Doppelnennungen verzichtet.

Tel.: +43 732 66 92 01 E-Mail: direktion@rvooe.raiffeisen.at

www.rvooe.at