7 minute read

Protetti dalla Legione Tebea di Vitale Maero

by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale

Tra i monumenti religiosi artisticamente rilevanti del territorio della diocesi di Saluzzo v’è la parrocchiale tardo-romanica di Santa Maria Assunta ad Elva, a circa 1700 metri di altitudine

Protetti dalla Legione Tebea

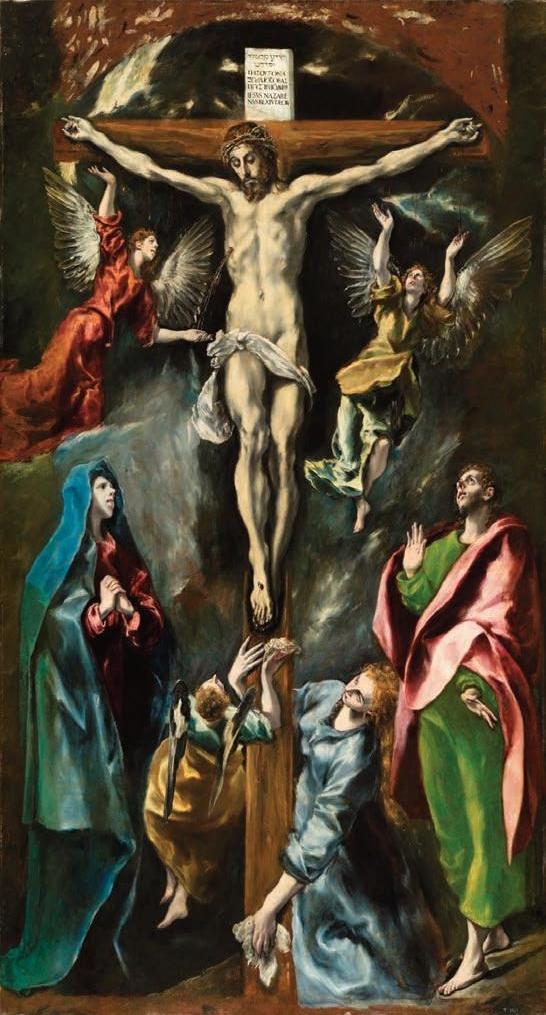

I Santi protettori di Saluzzo sono san Costanzo per l’intera diocesi e san Chiaffredo per la città, entrambi riconducibili alla «Legione Tebea», la celebre legione romana decimata due volte, poi sterminata per intero per ordine dell’imperatore Massimiano, per essersi rifiutata di perseguitare ed uccidere le popolazioni cristiane del Vallese. Non a caso il culto della Legione è sempre stato vivo nelle terre del marchesato…

di Vitale Maero

Dopo la morte del marchese Ludovico II (14381504), durante la reggenza della vedova Margherita di Foix, da papa Giulio II fu istituita, nel 1511 con la bolla Pro excellenti, la diocesi di Saluzzo. Il suo territorio, ricavato dalle diocesi di Torino, di Alba e di Asti, copriva l’intera estensione del marchesato. Era immediatamente soggetta alla Santa Sede.

Attualmente essa coincide nei suoi confini quasi interamente con l’antico marchesato, pur senza identificarsi completamente con esso, conta 91 parrocchie (con 8 vicarie e su una superficie di poco meno di 2.000 chilometri quadrati) e circa 90.000 abitanti. Suoi protettori sono san Costanzo per l’intera diocesi e san Chiaffredo, patrono particolare della città. Entrambi questi Santi sono riconducibili alla cosiddetta “legione Tebea”, il cui culto è sempre stato particolarmente vivo sia nella diocesi saluzzese che in molte altre località del Piemonte e dell’arco alpino.

Il primo Vescovo

Primo vescovo fu nominato il savonese Giovanni Antonio Della Rovere, che però non ricevette mai la consacrazione episcopale, poiché aveva solo 22 anni; dopo qualche mese rinunciò alla sede in favore del fratello Sisto. Anche Sisto non fu mai consacrato vescovo e non raggiunse mai la sua sede, continuando a risiedere a Roma e facendosi rappresentare dal vicario Antonio Vacca, vescovo titolare di Nicomedia. Il primo vescovo che risiedette a Saluzzo fu il fiorentino Giuliano Tornabuoni, che fece il suo so-

lenne ingresso in diocesi nel luglio 1516, dimettendosi poi nel 1530; a lui si deve il primo sinodo diocesano, celebrato nel mese di agosto dello stesso anno, dove fu confermata e rafforzata la venerazione verso i santi patroni Chiaffredo e Costanzo.

Il seminario diocesano fu istituito il 30 ottobre 1629 e nello stesso periodo il vescovo Giacomo Marenco (1627-1634) affrontò il problema dei valdesi, diffusi nelle alte vallate alpine della diocesi (Po, Varaita, Maira), con l’aiuto dei Padri cappuccini. Il suo impegno

ebbe buon esito, tanto che nel gennaio 1634 una solenne processione celebrava la ritrovata unità religiosa.

In difesa della vera fede

Alla fine del XVII secolo il vescovo Nicolao Lepori dell’Ordine dei Predicatori (16681686) si distinse per la sua severità, soprattutto nei confronti degli ebrei, molto numerosi sul territorio, tanto che nel 1673 si vietò ai cristiani ogni familiarità con essi.

Le questioni relative ai riformati non erano però ancora concluse, tanto che, dopo il 1686, quando fu revocato l’editto di Nantes, gli ugonotti francesi trovarono rifugio nelle alte valli della diocesi; il duca di Savoia, Vittorio Amedeo II, per ragioni soprattutto diplomatiche, li fece imprigionare nelle carceri di Saluzzo.

Nel secolo XVIII si distinse particolarmente il vescovo Giuseppe Filippo Porporato, che governò la Chiesa saluzzese dal 1741 al 1781, anni nei quali egli combatté le resistenze gallicane dei canonici della cattedrale ed il giansenismo, difendendo i gesuiti.

Durante il governo giacobino del Piemonte (1798-1799), il palazzo del Collegio dei gesuiti, opera (1726-1735) di Francesco Gallo, diventò sede del municipio, com’è ancora attualmente, il vescovado fu utilizzato come deposito d’armi e munizioni e più tardi le sue stanze furono usate per balli a spese del Comune; inoltre, chiese e conventi furono adibiti ad uso profano. Nel 1802 il sottoprefetto ed ex-canonico Bressy da Marmora, nominato da Napoleone, soppresse i conventi di San Bernardino, di San Domenico, di San Nicola, di Sant’Agostino, dei Cappuccini, i monasteri di Santa Chiara, di Santa Maria della Stella (a Rifreddo) e dell’Annunziata.

Tra Ottocento e Novecento

Nel 1849, dopo la morte di re Carlo Alberto, i Vescovi subalpini, in seguito all’esilio del metropolita torinese Luigi Fransoni dovuto ad uno scontro col governo, si riunirono nei pressi di Saluzzo sotto la presidenza del vescovo Giovanni Antonio Gianotti (18371863). Ivi si trattarono i problemi della censura ecclesiastica su Bibbie e catechismi,

Famosissima è l’abbazia di Santa Maria di Staffarda, nella pianura a nord di Saluzzo (nella foto su licenza Creative Commons).

Nella parrocchiale tardo-romanica di Santa Maria Assunta ad Elva vi sono gli splendidi affreschi tardo quattrocenteschi del pittore fiammingo Hans Clemer, meglio noto come “il maestro d’Elva” (nella foto, su licenza Creative Commons). dell’insegnamento religioso e delle scuole cattoliche, della disciplina ecclesiastica e della buona stampa. Lo stesso Gianotti prese anche parte al Concilio Vaticano I, dove fu uno dei più convinti sostenitori dell’infallibilità papale nel rispetto dell’autorità episcopale.

Nel Novecento la diocesi è stata segnata in particolare dai lunghi episcopati di Giovanni Oberti e di Egidio Luigi Lanzo, cappuccino, che la guidarono dal 1901 al 1942 e dal 1943 al 1973, in un periodo quindi di guerre, di gravi problemi sociali politici e culturali e durante ed immediatamente dopo il concilio Vaticano II.

I principali monumenti

Tra i monumenti religiosi artisticamente rilevanti del territorio della diocesi v’è la parrocchiale tardo-romanica di Santa Maria Assunta ad Elva, a circa 1.700 metri di altitudine tra le valli Varaita e Maira, con gli splendidi affreschi tardo quattrocenteschi del pittore fiammingo Hans Clemer (14801512 circa), meglio noto come “il maestro d’Elva”, la cappella marchionale di Revello, in stile tardo-gotico, che si trova al primo piano dell’unica torre rimanente del castello fatto costruire da Ludovico II e decorata da diversi artisti, tra cui probabilmente anche lo stesso Hans Cremer, ed il santuario di San Chiaffredo a Crissolo, in alta valle Po ad oltre 1.400 metri di altitudine, fatto erigere dal marchese Ludovico I a metà del secolo XV sulle fondamenta di un’antica chiesetta. Famosissima è poi l’abbazia di Staffarda, nella pianura a nord di Saluzzo. Oltre alla cattedrale, costruita tra il 1481 e il 1511 e dedicata a Maria Vergine Assunta, in stile tardo-gotico, unico esempio in Piemonte a presentare come elemento architettonico la gimberga, ovvero l’altissimo frontone sopra il portale maggiore, tra gli edifici sacri più famosi della città troviamo la chiesa di San Giovanni, di forme gotiche, iniziata verso il 1330 ma terminata solamente nel 1504, la cui abside costituisce la cappella funeraria di Ludovico II; sulla facciata campeggia un gigantesco affresco raffigurante san Cristoforo, mentre completa il complesso un chiostro, appartenente all’antico convento dei

Benedettini, a cui si aggiungono la sala capitolare ed il refettorio.

Altre chiese rilevanti

Ricordiamo poi ancora la chiesa di San Bernardino, su di una collina appena fuori della città, iniziata nel 1471 ad opera dei Frati Minori: qui si trova la tomba della poetessa pre-romantica Diodata Saluzzo-Roero (17741840), le cui composizioni furono apprezzate da Ugo Foscolo, Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri e Vincenzo Monti.

La chiesa parrocchiale di Sant’Agostino, iniziata nel XVI secolo e ricostruita nel secolo successivo sotto la direzione di Amedeo di Castellamonte, con annesso il convento dei Padri Agostiniani, giunti in città col compito di combattere l’eresia calvinista presente nella valli alpine, conserva un frammento di affresco (Maria tra San’Agostino e San Domenico) di Hans Clemer. Da citare, infine, la chiesa di San Bernardo, con la cuspide del campanile adorna di dischi smaltati e colorati, e quella di San Martino, della cui costruzione originale del secolo XII/XIII resta solamente il campanile romanico. Questa antica chiesa, unita all’adiacente cappella della Consolata, costruita nel XVII secolo, ha dato origine nel 1912 al Santuario della Consolata. La demolizione dei due muri addossati comportò la perdita di importanti affreschi e, nello stesso intervento, fu abbattuto anche il campanile della Consolata, risalente al XVIII secolo. Infine la cappella campestre di San Lorenzo, una delle più antiche della città, sulla collina omonima, risalente al XII secolo, ma di cui sono originali solamente i capitelli del portale.

La cattedrale di Saluzzo (nella foto), costruita tra il 1481 e il 1511 e dedicata a Maria Vergine Assunta, in stile tardo-gotico, è l’unico esempio architettonico in Piemonte a presentare come elemento architettonico la gimberga ovvero l’altissimo frontone sopra il portale maggiore.